Первый слайд презентации: Лекция № 5

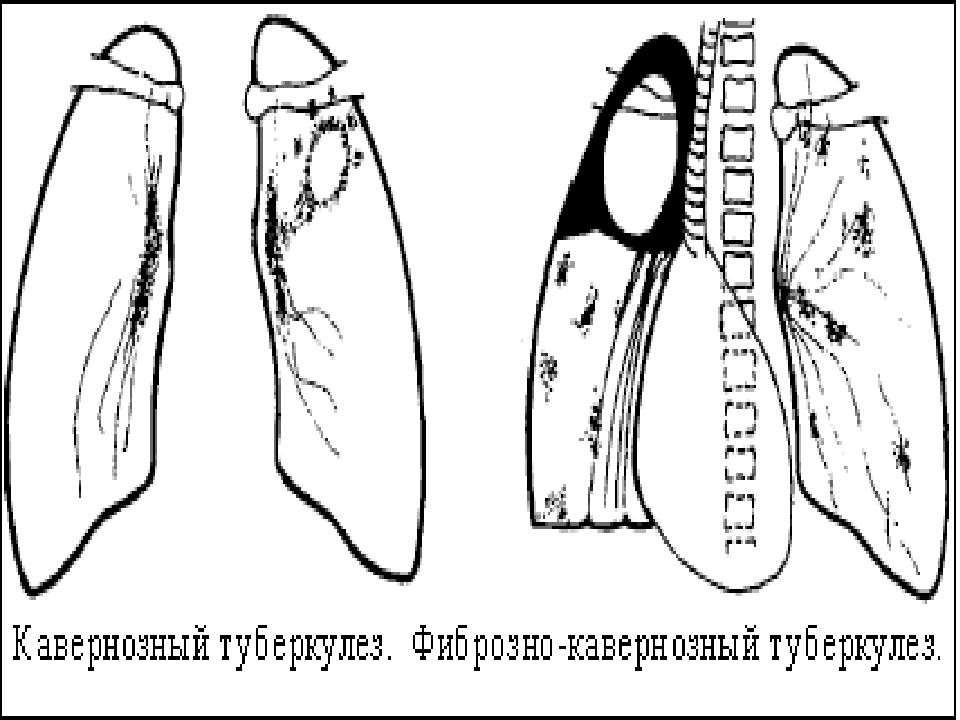

Кавернозный, Фиброзно-кавернозный, Цирротический туберкулез

Слайд 3: Кавернозный туберкулез легких

Слайд 4: Кавернозный туберкулез

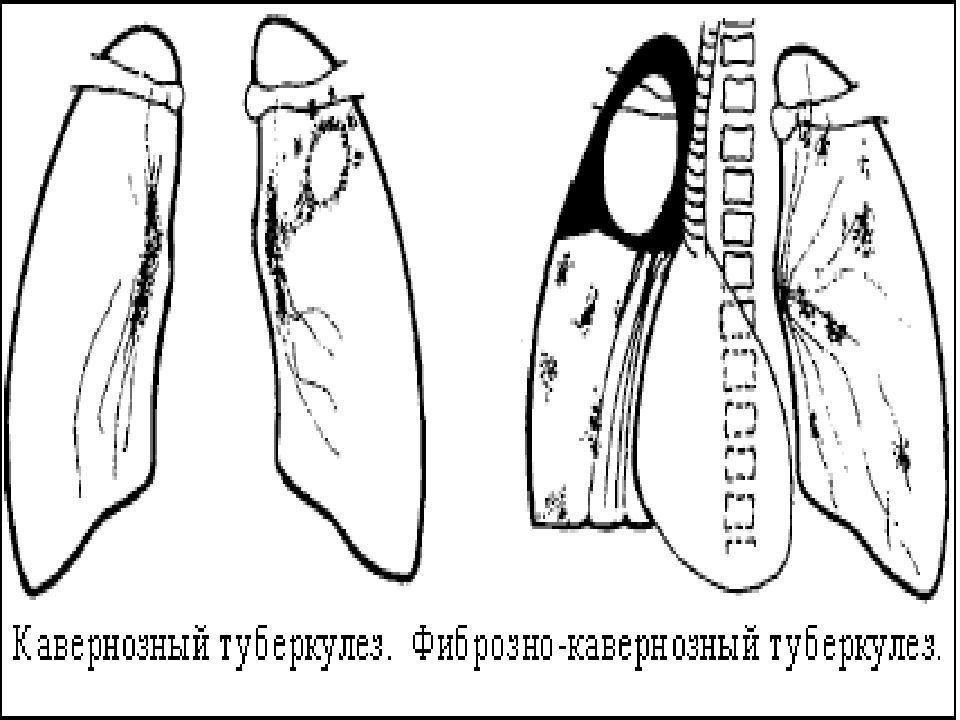

характеризуется наличием тонкостенной каверны, без перифокального воспаления, при отсутствии выраженных инфильтративных и фиброзных изменений

Слайд 5: КТ развивается из любой формы

1) у больных с инфильтративным в результате высвобождения казеозных масс из очага инфильтративно-пневмонического туберкулеза легких (пневмониогенная острая каверна); 2) из туберкулемы, путем отторжения казеозных масс; 3)при диссеминированном, очаговом туберкулезе.

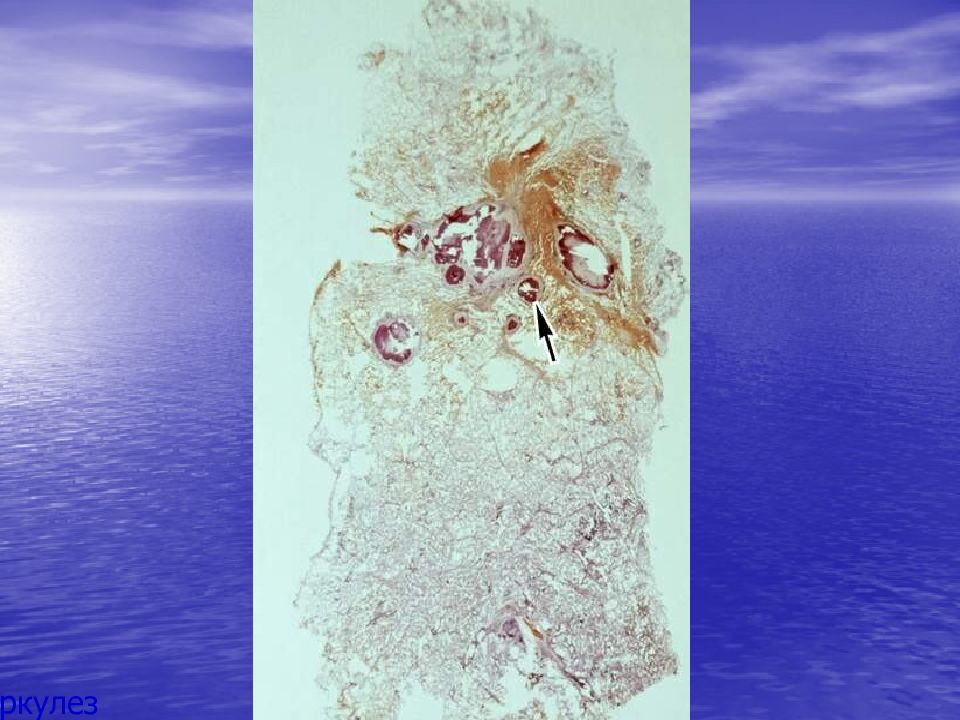

Слайд 6: Каверна - имеет 3-х слойную стенку:

внутренний слой –казеозно-некротический; средний слой – эпителиоидные клетки и гиганские клетки П-Л наружный -фиброзный слой

Слайд 7: Клиника

протекает бессимптомно или со слабовыраженным нарушением самочувствия в виде повышенной утомляемости, снижения аппетита, неустойчивого настроения.

Слайд 8: Физикальные проявления:

отсутствуют. только при покашливании на высоте вдоха выслушиваются отдельные мелкопузырчатые влажные хрипы. Катаральные явления возникают позднее, при появлении перифокальных воспалительных изменений вокруг каверны, утолщения ее стенки.

Слайд 9: Диагностика

ОАК: количество лейкоцитов в норме, СОЭ чаще ускоренная (20-40 мм/ч). В мокроте или промывных водах бронхов МБТ (+) и эластические волокна Туберкулиновые пробы –умеренно выражены Рентген ( КТ, прицельная томография, рентгеноскопия)

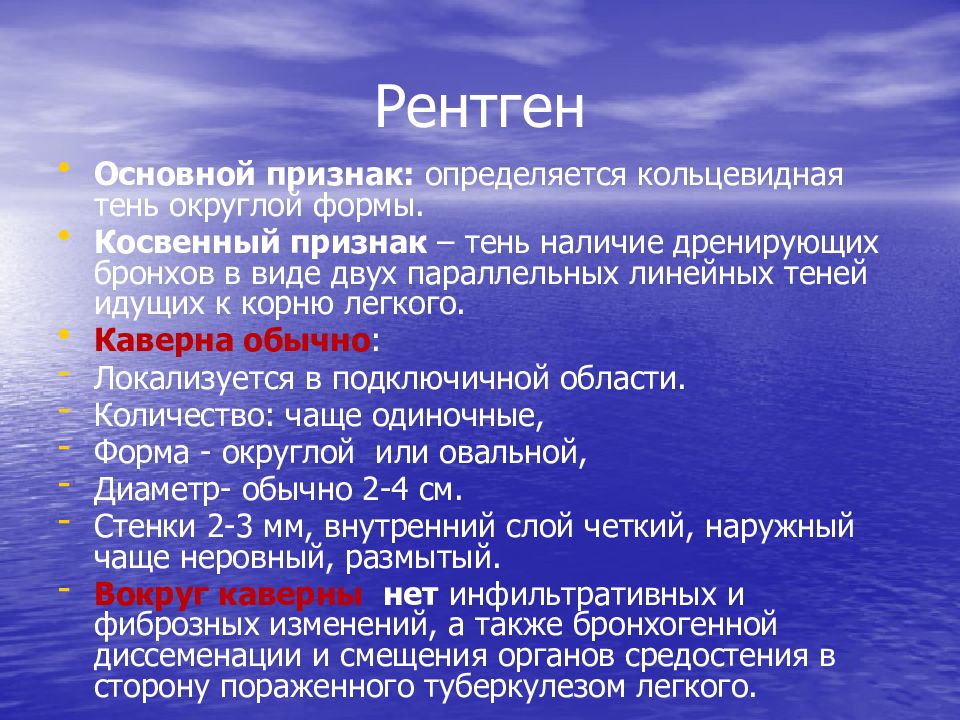

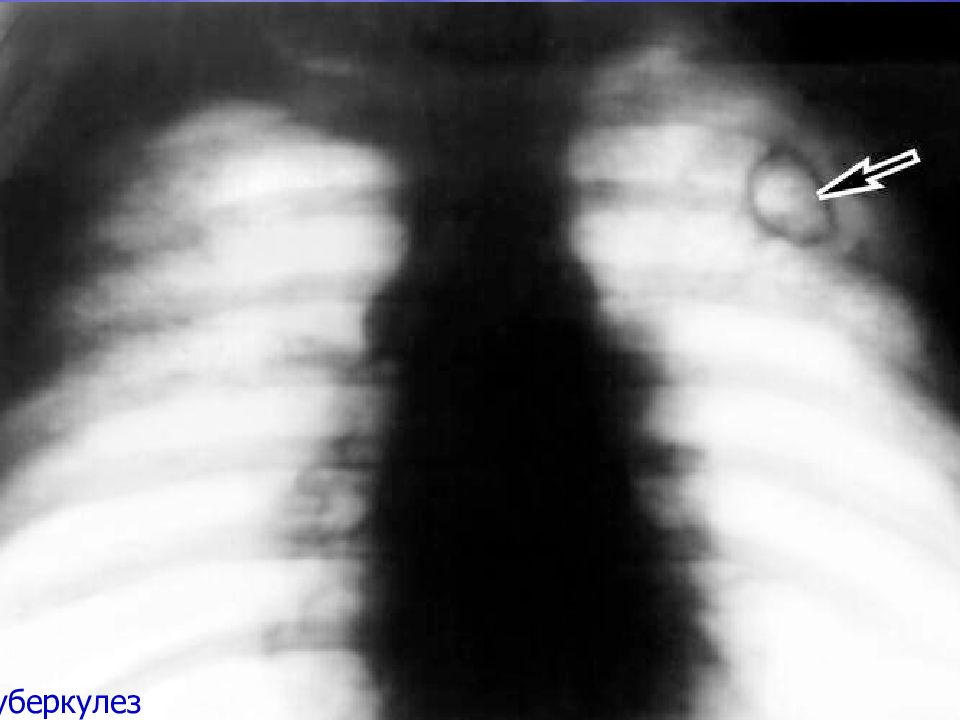

Слайд 10: Рентген

Основной признак: определяется кольцевидная тень округлой формы. Косвенный признак – тень наличие дренирующих бронхов в виде двух параллельных линейных теней идущих к корню легкого. Каверна обычно : Локализуется в подключичной области. Количество: чаще одиночные, Форма - округлой или овальной, Диаметр- обычно 2-4 см. Стенки 2-3 мм, внутренний слой четкий, наружный чаще неровный, размытый. Вокруг каверны нет инфильтративных и фиброзных изменений, а также бронхогенной диссеменации и смещения органов средостения в сторону пораженного туберкулезом легкого.

Слайд 17: Лечение

комплексное, с включением методов противотуберкулезной терапии (4-6 месяцев) коллапсотерапии хирургического вмешательства (торакопластика, дренирование каверны, каверноэктомия. Кавернотомия). санаторно-курортное лечение Хирургическое удаление каверны — это важный этап в лечении больных с кавернозными формами. Сочетание химиотерапии с хирургическими методами лечения дает клиническое излечение больных с кавернозными формами.

Слайд 19: Фиброзно-кавернозный туберкулез легких-

хроническое заболевание, протекающее длительно и волнообразно, с интервалами затихания воспалительных явлений. Для него характерно наличие одной или нескольких каверн большой давности с резко выраженным склерозом окружающих тканей, фиброзных перерождений легких и плевры.

Слайд 20: Развивается

чаще из: инфильтративного, диссеминированного, очагового туберкулеза.

Слайд 21: Отличительные черты:

1. Наличие каверны, имеющей плотную фиброзную капсулу. 2. Наличие значительного фиброза как в зоне поражения, так и в отдельных участках легкого 3. Наличие бронхогенных метастазов.

Слайд 22: Основными причинами прогрессирования исходных форм туберкулеза легких и развития из них ФКТ являются:

неправильное и несвоевременное использование туберкулостатических препаратов, неиспользование колапссотерапии неиспользование хирургических методов, неполноценная химиопрофилактика.

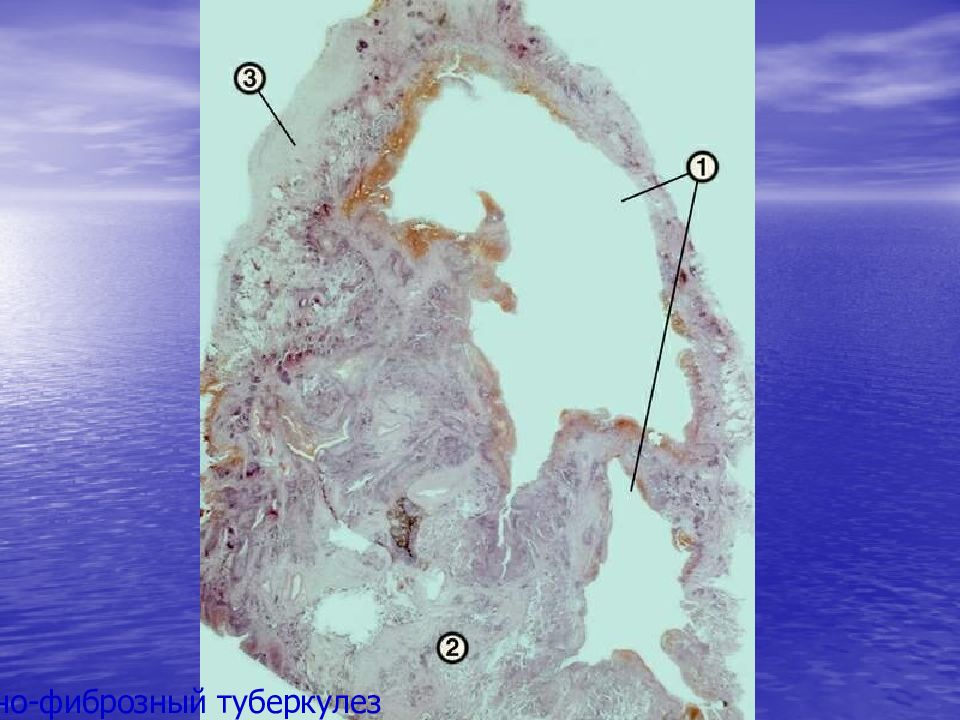

Слайд 23: Стенка каверны имеет трехслойное строение:

внутренний слой (пиогенный) содержит казеозно-некротические массы, средний (грануляционный) содержит клетки типа Пирогова-Лангханса, наружный (наиболее толстый фиброзный) представлен соединительной тканью.

Слайд 24: Патогенез:

Развитие фиброза происходит по ходу бронхов, сосудов и межальвеолярных перегородок. Перебронхиальный фиброз вызывает в различной степени нарушения проходимости бронхов, в легких, соответственно развивается гиповентиляция, эмфизема или ателектаз. Стенки бронхов приобретают регидность и деформируются. Дыхательная функция снижается. Периваскулярный фиброз приводит к регидности стенок мелких сосудов, сужению их просвета, что затрудняет кровообращение в малом круге кровообращения. Перелобулярный фиброз приводит к утолщению межальвеолярных перегородок, снижению их эластичности и тем самым снижению вентиляционной и диффузной способности легких. Изменяется и плевра. Она утолщается, теряет эластичность, становится регидной.

Слайд 25: По мере прогрессирования:

- развивается дыхательная недостаточность, - наслаивается сердечная недостаточность. - изменения со стороны ЖКТ (подавление функции желез ЖКТ, нарушение функции печени, понижение секреции желудочного и кишечного сока.); стороны нервной системы (вегетососудистая дистония), снижение функции щитовидной железы.

Слайд 26: Анамнез

характеризуется указаниями на длительное и волнообразное течение болезни часто диагностируется как хронический бронхит, пневмосклероз, эмфизема легких.

Слайд 27: Различают два клинических варианта течения фиброзно-кавернозного туберкулеза легких:

1) ограниченный и относительно стабильный, когда благодаря химиотерапии наступает определенная стабилизация процесса и обострение может отсутствовать в течение нескольких лет; 2) прогрессирующий, характеризующийся сменой обострений и ремиссий, с разными периодами между ними.

Слайд 28: Основные симптомы:

кашель, боли в груди, кровохарканье одышка похудание, плохой сон и аппетит, повышение температуры, ночной пот. У каждого больного могут быть те или иные симптомы, и разные периоды болезни степень выраженности их может быть различна.

Слайд 29: Кашель

Незначительный -может быть в стабильный период болезни; болезненный, приступообразный (вследствие наличия туберкулеза бронхов). длительный, тягостный - в следствие большого количества трудноотделяемой мокроты. Мокрота слизистая, тягучая, отделяется с трудом. Больной вынужден многократно и длительно откашливать чтобы выделить 100 – 200 мл мокроты.

Слайд 30: Боли в груди

наблюдаются на стороне поражения при вовлечении в процесс париетальной плевры

Слайд 31: Температура

Нормальная или субфебрильная- часто; Высокая – редко, повышается у больных с большими и гигантскими кавернами, содержащими большое количество гноя, фибрина, казеозных масс и обильную гноеродную флору.

Слайд 32: Habitus phthisicus :

1. значительная потеря массы тела; 2. морщинистое лицо, 3. тускулый взгляд, 4. сухая шелушащаяся кожа, 5. слабо выраженная мускулатура, 6. асимметричность грудной клетки вследствие более выраженного западения, уплощения одной половины грудной клетки, 7. западение над- и подключичных пространств, 8. втянутые межреберья, 9. острый надчревный угол, 10. отставание при дыхании одной ее половины, 11. усиление голосового дрожания и бронхофонии над пораженными отделами легких – преимущественно в верхних отделах;

Слайд 33: Перкуторно :

укорочение- в местах утолщения плевры и обширного развития фиброза в легких, при массивных инфильтративных и пневмонических очагах; с тимпаническим оттенком- над большими кавернами.

Слайд 34: Аускультативно :

ослабленное дыхание - над участками фиброзного уплотнения и плевральных утолщений; везикулобронхиальное – над массивными инфильтративно пневмоническими очагами; бронхиальное – над большими кавернами с широким дренирующим бронхом; амфорическое дыхание - над гладкостенной гигантской каверной, диаметром более 6 см; а также над каверной выслушивают влажные хрипы разного калибра с превалированием среднего калибра.

Слайд 35: Аускультативно :

хрипы исчезают - при очищении и эпителизации стенок каверны. грубые хрипы по типу «писк», «скрип» - над старой каверной с цирротической капсулой. «немая каверна»- прекращение прослушивания всех перечисленных признаков каверны (при закрытием просвета бронха).

Слайд 36: Частыми осложнениями являются:

1) кровохарканье; 2) легочные кровотечения, вызванные перфорацией крупных сосудов вследствие казеозно-некротического процесса. 3) специфические изменения гортани, 4) бронхогенное обсеменение, 5) легочно-сердечная недостаточность, 6) кахексия,

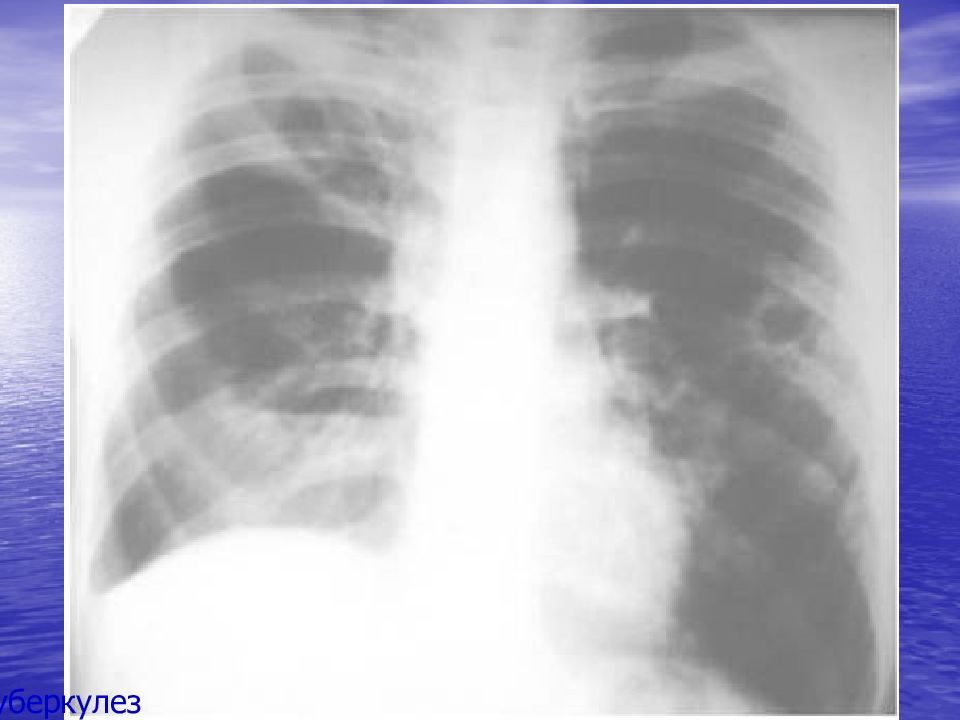

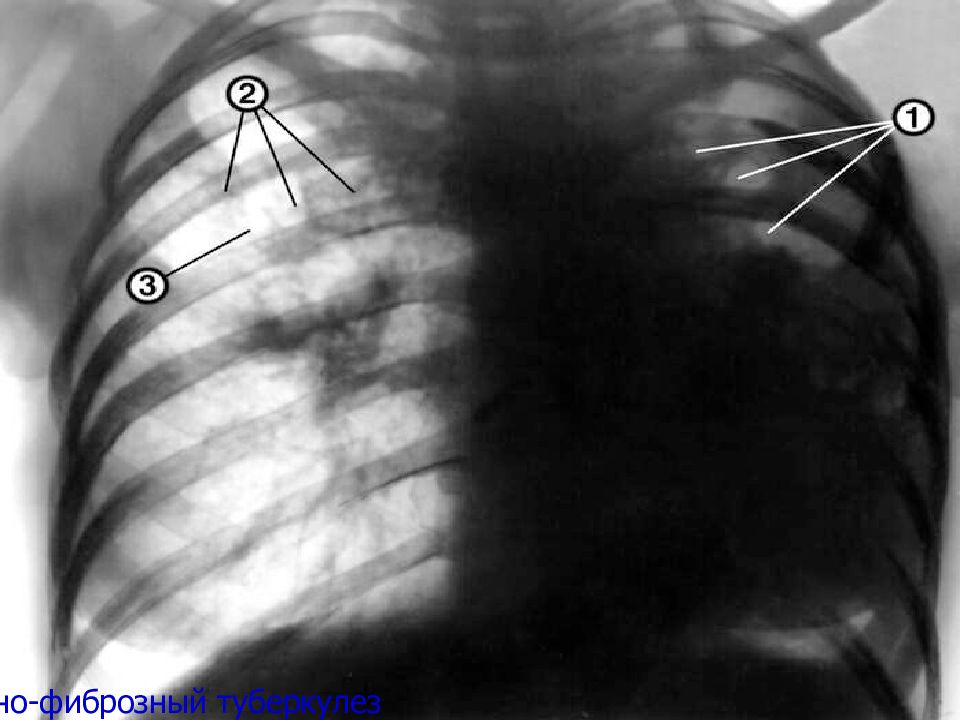

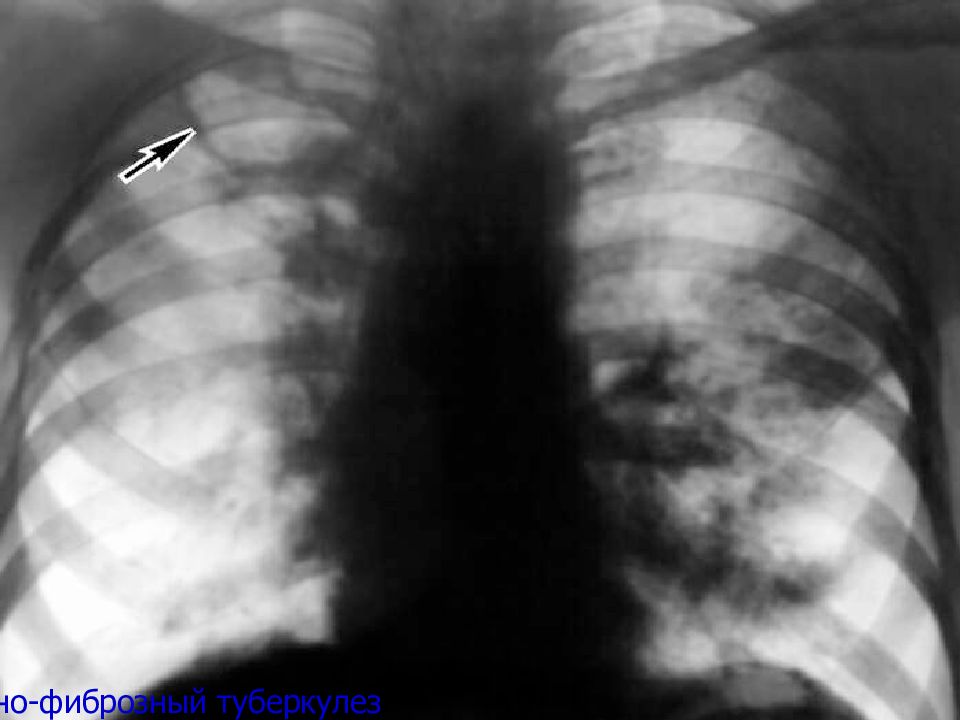

Слайд 37: Рентгенологические признаки:

фиброза и сморщивания легкого чаще всего обнаруживается в верхних долях с преимущественным поражением одной из них, деформация со стороны костного скелета грудной клетки. дугообразные тени ребер располагаются асимметрично, более наклонно на стороне поражения, межреберные промежутки становятся более узкими, средостение и трахея смещены в сторону локализации ФК процесса,

Слайд 38: Рентгенологические признаки:

верхние доли уменьшены в объеме, прозрачность их резко понижена за счет гиповентиляции, плевра утолщена, сращение плевральных листков, ограничение подвижности диафрагмы. на фоне выраженной за счет фиброзно-цирротических изменений деформации легочного рисунка и плевральных наслоений выявляется одна или несколько каверн неправильной формы с толстыми ригидными стенками. Превалируют каверны от 2 до 4 мм в диаметре (бывают гигантские до 7 см). у большинства больных процесс двусторонний, распространенный, с наличием бронхогенной диссеминации.

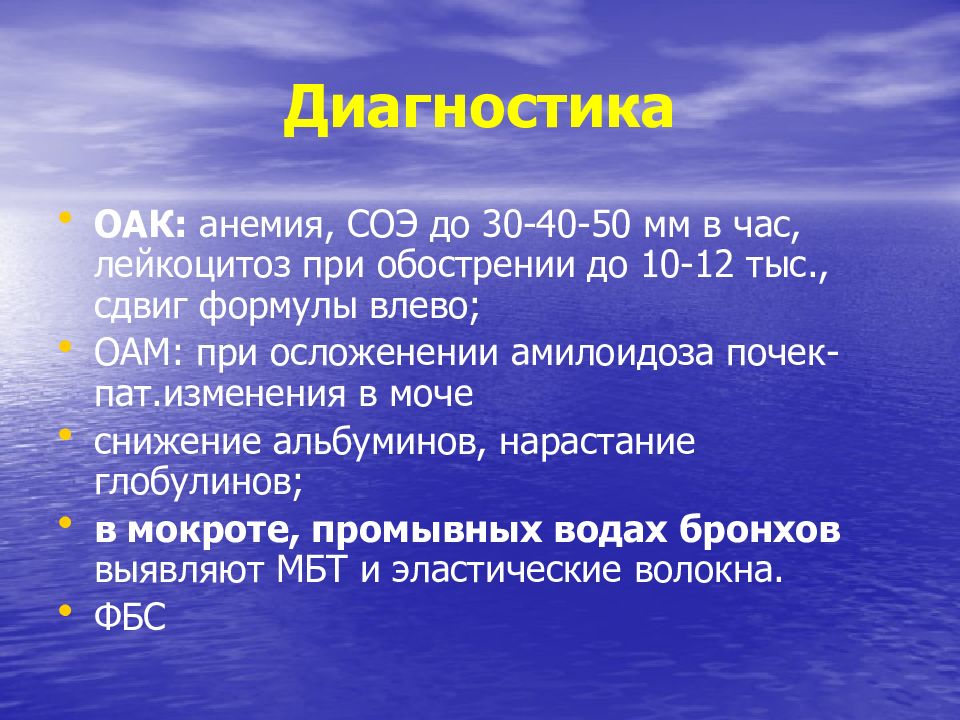

Слайд 46: Диагностика

ОАК: анемия, СОЭ до 30-40-50 мм в час, лейкоцитоз при обострении до 10-12 тыс., сдвиг формулы влево; ОАМ: при осложенении амилоидоза почек- пат.изменения в моче снижение альбуминов, нарастание глобулинов; в мокроте, промывных водах бронхов выявляют МБТ и эластические волокна. ФБС

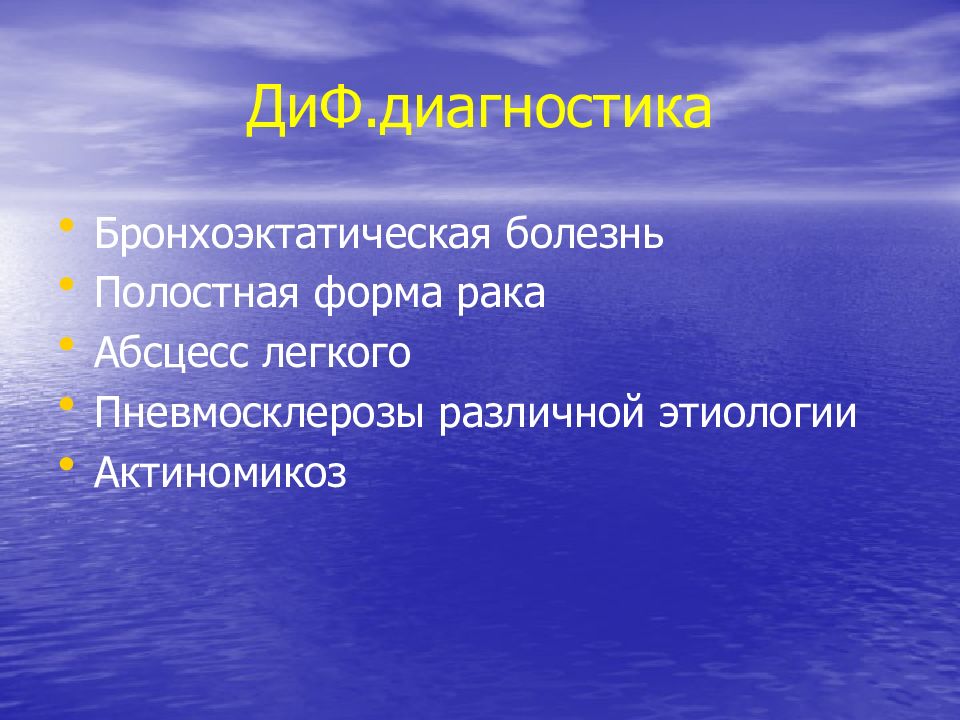

Слайд 47: ДиФ.диагностика

Бронхоэктатическая болезнь Полостная форма рака Абсцесс легкого Пневмосклерозы различной этиологии Актиномикоз

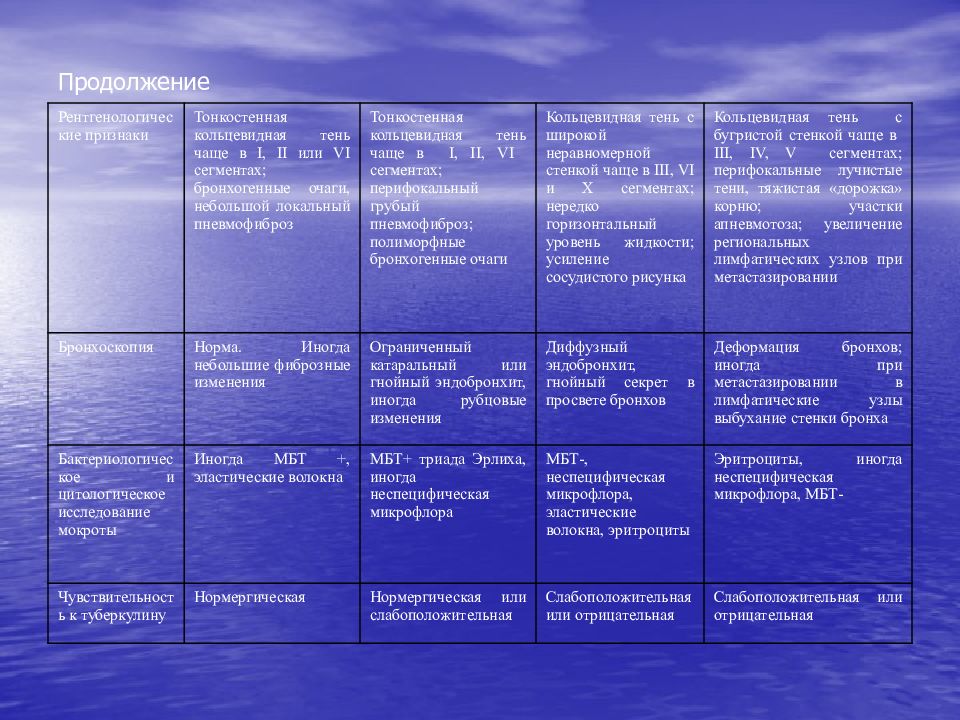

Слайд 48: Дифференциальная диагностика кавернозного, фиброзно-кавернозного туберкулеза, абсцесса, полостной формы рака

Признак Кавернозный туберкулез Фиброзно-кавернозный туберкулез Абсцесса легкого Полостная форма рака Возраст, пол Чаще взрослые, мужчины Чаще взрослые, мужчины Чаще взрослые, мужчины, социально неблагополучные Чаще мужчины старше 40 лет – курильщики Периферические лимфатические узлы Не увеличены Не увеличены, Не изменены Увеличены при метастазировании Начало и течение заболевания Чаще постепенно, без выраженных клинических проявлений, прогрессирующее Чаще постепенное, прогрессирующее, волнообразное Острое, с выраженными симптомами поражения легких и интоксикацией Постепенное, прогрессирующее, с выраженными симптомами поражения легких и интоксикацией Дифференциальная диагностика кавернозного, фиброзно-кавернозного туберкулеза, абсцесса, полостной формы рака

Слайд 49: Продолжение

Рентгенологические признаки Тонкостенная кольцевидная тень чаще в I, II или VI сегментах; бронхогенные очаги, небольшой локальный пневмофиброз Тонкостенная кольцевидная тень чаще в I, II, VI сегментах; перифокальный грубый пневмофиброз; полиморфные бронхогенные очаги Кольцевидная тень с широкой неравномерной стенкой чаще в III, VI и X сегментах; нередко горизонтальный уровень жидкости; усиление сосудистого рисунка Кольцевидная тень с бугристой стенкой чаще в III, IV, V сегментах; перифокальные лучистые тени, тяжистая «дорожка» корню; участки апневмотоза; увеличение региональных лимфатических узлов при метастазировании Бронхоскопия Норма. Иногда небольшие фиброзные изменения Ограниченный катаральный или гнойный эндобронхит, иногда рубцовые изменения Диффузный эндобронхит, гнойный секрет в просвете бронхов Деформация бронхов; иногда при метастазировании в лимфатические узлы выбухание стенки бронха Бактериологическое и цитологическое исследование мокроты Иногда МБТ +, эластические волокна МБТ+ триада Эрлиха, иногда неспецифическая микрофлора МБТ-, неспецифическая микрофлора, эластические волокна, эритроциты Эритроциты, иногда неспецифическая микрофлора, МБТ- Чувствительность к туберкулину Нормергическая Нормергическая или слабоположительная Слабоположительная или отрицательная Слабоположительная или отрицательная

Слайд 50: Лечение

комплексное, непрерывное длительное. антибактериальные препараты 1-го и 2-го ряда. при необходимости хирургические методы (резекция легкого)

Слайд 52: Цирротический туберкулез легких

представляет собой массивное, диффузного характера разрастание соединительной ткани в сочетании с деформацией легочной ткани и развитием бронхоэктазов.

Слайд 53: Цирротический туберкулез

Выделяют: Односторонний Двухстороний Сегментарный Лобарный Долевой

Слайд 54: Жалобы:

прогрессирующая одышка кашель с мокротой. Если в начале заболевания одышка появляется при физической нагрузке, то в дальнейшем она возникает даже в состоянии покоя. Кровохарканья и легочные кровотечения возникают при разрыве ангиоэктазий. Повышение температуры связано с обострением хронической пневмонии или бронхоэктатической болезни

Слайд 55: При осмотре

деформация грудной клетки: она уплощена, ребра скошены, межреберья сужены. отмечается западание над- и подключичных ямок, нижние отделы грудной клетки эмфизематозно расширены. у больных с односторонним циррозом определяется смещение трахеи в сторону пораженного легкого.

Слайд 56: Перкуторно:

Перкуторно над областью цирроза легочный звук укорочен. Над участками эмфизематозно измененной легочной ткани определяется коробочный оттенок звука.

Слайд 57: Аускультативно:

ослабленное жесткое или бронхиальное дыхание и сухие, рассеянные, свистящие хрипы. над бронхоэктатическими полостями выслушиваются звучные влажные хрипы с характерным для циррозов «скрипучим» оттенком. При одностороннем циррозе границы относительной сердечной тупости смещены в сторону пораженного легкого.

Слайд 58: Рентген

При одностороннем циррозе характерно наличие массивного затемнения, занимающего целую долю легкого. Цирротически сморщенная доля легкого уменьшена в объеме, нижняя граница ее определяется на 1-2 межреберья выше. Корень на стороне поражения подтянут кверху и смещен кнаружи. На стороне поражения отмечаются сужение легочного поля, косой ход ребер. Органы средостения смещаются в пораженную сторону

Слайд 59: Цирротический туберкулез легких (обзорная рентгенограмма). Массивный цирроз всего правого легкого, смещение средостения вправо

Слайд 60: Цирротический туберкулез легких (обзорная рентгенограмма). Массивный цирроз верхних отделов левого легкого, смещение средостения слева

Слайд 61: Рентген:

При двусторонних циррозах рентгенологически определяется диффузное понижение прозрачности легочных полей; затемнение представляется в виде переплетающихся, четко очерченных линей легочные корни подтянуты кверху, и подвешенное на них сердце имеет «капельную/висячую» форму.

Слайд 62: Диагностика

Туберкулиновые пробы – неинформативны МБТ в мокроте (только в период вспышки) ОАК: воспалительная реакция только в период обострения ФБС: рубцовые и воспалительные стенозы, нарушение дренажной функции бронхов

Слайд 63: Диф. диагностика

При распространенной форме: Саркоидоз органов дыхания III степени Фиброзирующий альвеолит. Пневмосклероз.