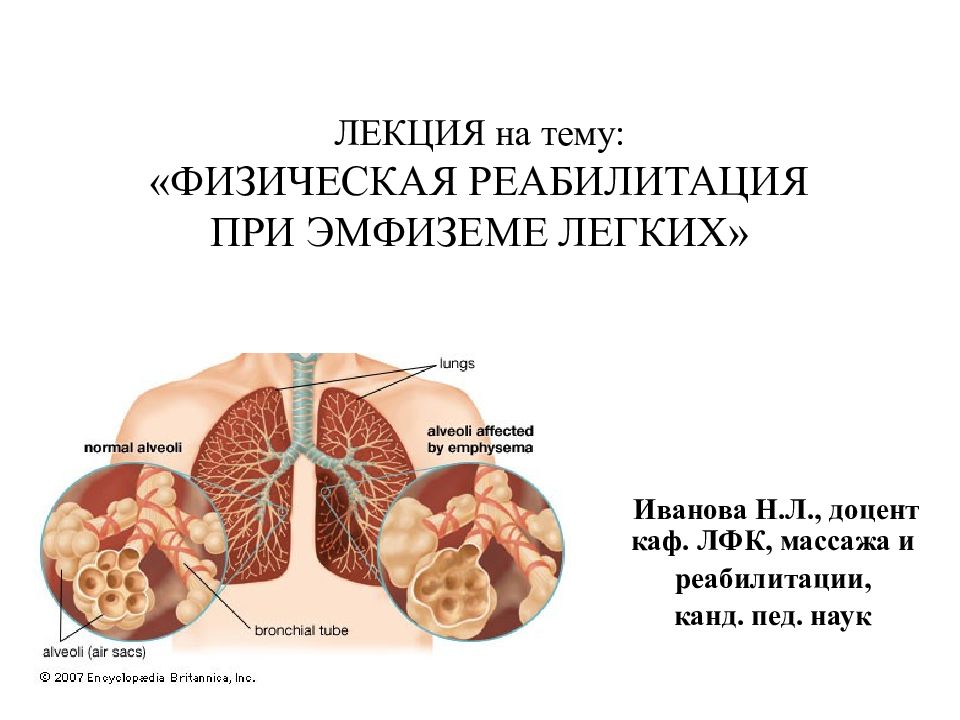

Первый слайд презентации: ЛЕКЦИЯ на тему: «ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЭМФИЗЕМЕ ЛЕГКИХ»

Иванова Н.Л., доцент каф. ЛФК, массажа и реабилитации, канд. пед. наук

Слайд 2

Эмфизема легких – хроническое заболевание, при котором происходит расширение альвеол легких, сопровождающееся атрофией альвеолярных перегородок и снижением эластичности легочной ткани.

Слайд 4: Классификация эмфиземы легких

1. По патогенезу: Первичная (идиопатическая, генуинная, эссенциальная). Вторичная (развивающаяся на фоне других заболеваний легких). 2. По распространенности: Диффузная. Локализованная. 3. По морфологическим признакам: Панацинарная (панлобулярная) - с поражением всего ацинуса. Центрилобулярная (центриацинарная) - с поражением центральной части ацинуса (респираторных альвеол). Периацинарная (перилобулярная, парасептальная) - с поражением периферии ацинуса. Иррегулярная (околорубцовая). Буллезная (с наличием булл).

Слайд 5: По патогенезу различают:

Первичную (идиопатическую) эмфизему легких, развивающуюся без предшествующего бронхолегочного заболевания, вторичную (обструктивную) эмфизему, являющуюся осложнением бронхолегочных болезней, чаще всего хронического обструктивного бронхита.

Слайд 6: В зависимости от распространенности эмфизема может быть:

диффузной, когда поражается практически вся легочная ткань, или очаговой (локализованной), когда поражается ограниченный участок легочной ткани.

Слайд 7

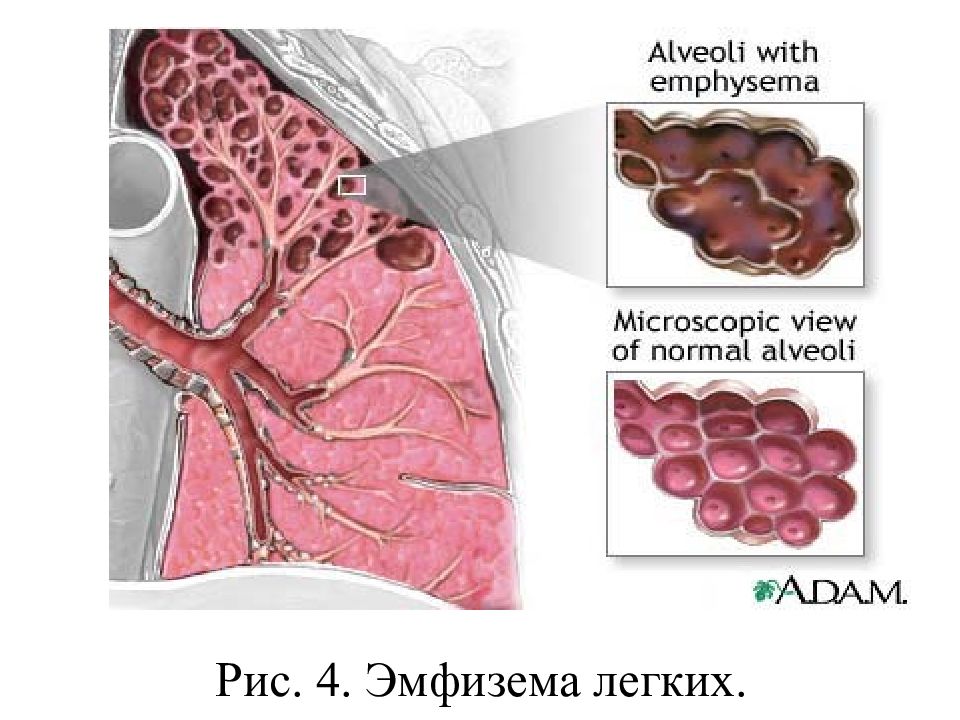

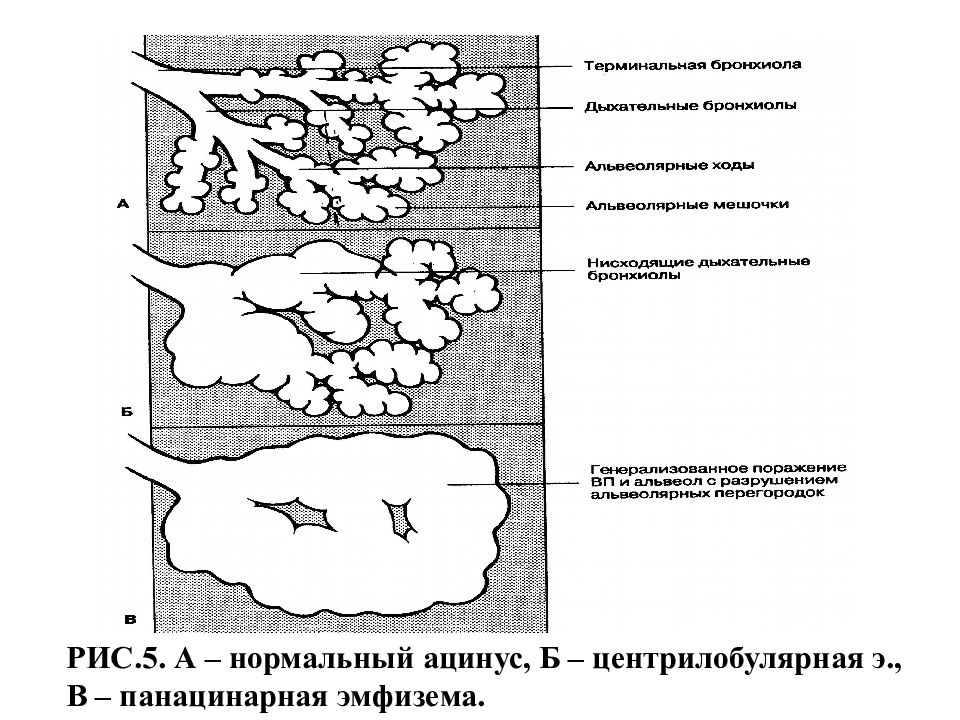

РИС.5. А – нормальный ацинус, Б – центрилобулярная э., В – панацинарная эмфизема.

Слайд 9: Факторы, приводящие к возникновению эмфиземы:

наследственность, длительное курение, риск возникновения данного заболевания повышается после 60 лет, вредные примеси во вдыхаемом воздухе, профессиональные вредности, инфекционные заболевания дыхательных путей, бронхиальная астма, хронический бронхит и др.

Слайд 10: Этиология и патогенез

Определяют 2 группы причин, приводящих к развитию эм.легких: Первую группу составляют факторы, нарушающие эластичность и прочность легочных структурных элементов: патологическая микроциркуляция, табачный дым, пылевые частицы во вдыхаемом воздухе. Эти причины могут привести к развитию первичной эмфиземы, всегда диффузной. В основе ее патогенеза – патологическая перестройка всего респираторного отдела легкого, равномерное поражение всех альвеол, входящих в состав дольки легкого; атрофия межальвеолярных перегородок. Воспалительные изменения в бронхах, бронхиолах не выражены и не отмечается обструкции, связанной с воспалительным отеком. Уменьшение эластических свойств легкого приводит к тому, что во время выдоха, и, следовательно, повышения внутригрудного давления мелкие бронхи, не имеющие своего хрящевого каркаса и лишенные эластической тяги легкого, пассивно спадаются, увеличивая этим бронхиальное сопротивление и повышая давление в альвеолах; бронхиальная проходимость на вдохе не нарушается.

Слайд 11

Факторы второй группы способствуют повышению давления в легочной ткани и усиливают растяжение альвеол, альвеолярных ходов и бронхиол. Наибольшее значение среди них имеет обструкция дыхательных путей при обструктивном бронхите, когда создаются условия для формирования клапанного механизма перерастяжения альвеол, и как следствие, задержка воздуха в альвеолах и их перерастяжение. Важное значение имеет и распространение воспалительного процесса с бронхиол на прилегающие альвеолы с деструкцией межальвеолярных перегородок. Причинами очаговой (локализованной) эмфиземы легких могут быть нарушения проходимости бронхов вследствие воспаления, либо опухоли; ателектаз или цирроз участка легкого. Вторичная эмфизема характеризуется вздутием бронхиол и изменением формы преимущественно тех альвеол, которые лежат вблизи от них. При прогрессировании болезни в патологический процесс может включаться вся долька легкого. Альвеолы уплощены, устья расширены, гладкомышечные пучки гипертрофированы, позже становятся дистрофичными. Стенки респираторных бронхиол истончены, количество капилляров и клеточных элементов в них уменьшено. В поздних стадиях эмфиземы наблюдается разрушение и полное исчезновение структурных элементов легочной ткани. Существенное место в развитии эмфиземы легких занимают профессиональные факторы : чаще страдают эмфиземой стеклодувы, музыканты, играющие на духовых инструментах и др. Нельзя исключить роль и наследственных факторов, но им отводится основная роль в развитии первичной эмфиземы, которая встречается у людей, не имеющих легочной патологии в анамнезе.

Слайд 12: КЛИНИКА

Основной жалобой при эмфиземе легких является одышка, которая в начале заболевания появляется только при физической нагрузке, а затем и в покое. Усиливается одышка в осенне-зимний период, при простудных заболеваниях, обострениях бронхита. Одышка, как правило, носит экспираторный характер: затруднен выдох, вместо обычного нормального выдоха больной как бы выдавливает воздух из легких. В легких снижается диффузия газов и, как следствие, развивается гипоксемия. В результате гипоксемии возникает цианоз – постоянный признак эмфиземы легких. При наличии выраженной эмфиземы легких к развивающейся дыхательной недостаточности присоединяется сердечно-сосудистая недостаточность, т.к. вследствие гипоксемии нарушается трофика тканей организма и, в частности, миокарда и происходит ослабление функции сердца. Помимо этого, нарушение внешнего дыхания при эмфиземе легких снижает роль дыхательного аппарата как экстракардиального фактора кровообращения, в связи с чем, нарушается венозная гемодинамика, развиваются застойные явления в системе кровообращения.

Слайд 13

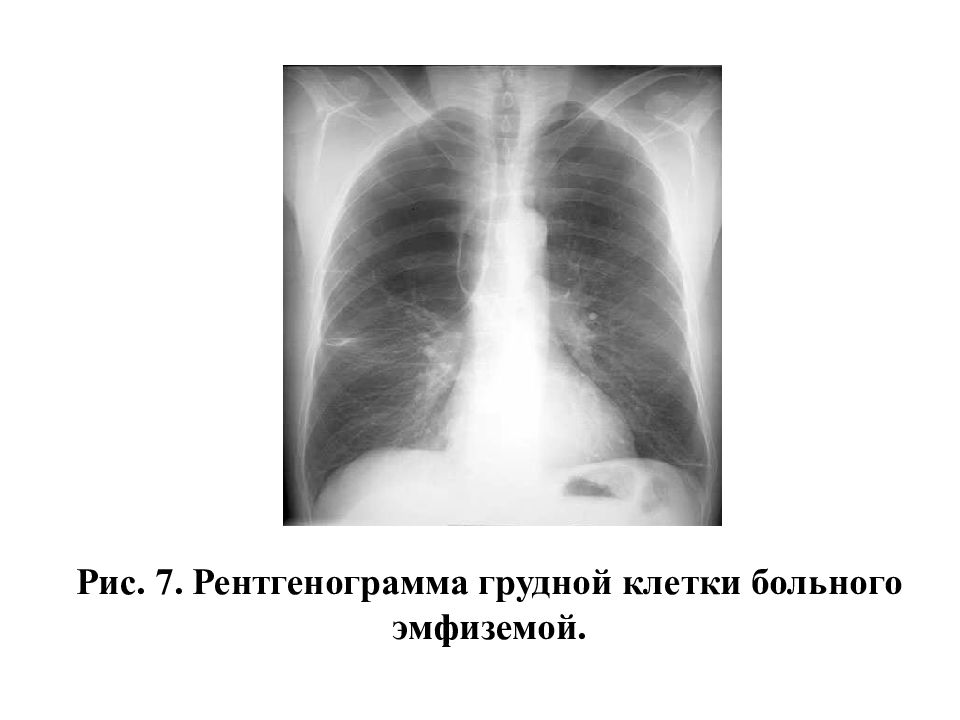

При эмфиземе легких возможен кашель, который носит своеобразный характер вследствие слабой экскурсий грудной клетки, слабости экспираторной струи воздуха и поэтому кашель бывает особенно тягостным и упорным. Часто больные имеют характерный вид: багрово-цианотичное лицо с рисунком расширенных кожных вен, набухание шейных вен, особенно во время припадков кашля, когда цианоз лица резко усиливается. Характерно также напряжение мышц при выдохе и бочкообразность грудной клетки, значительное уменьшение ее подвижности, повышение прозрачности легочных полей на рентгенограмме. Экскурсия нижнего края легких по передней подмышечной линии и колебания окружности грудной клетки при дыхании падают до 1-1 см (в норме 6-8 см), отмечается низкое стояние диафрагмы и уменьшение ее подвижности.

Слайд 15

Первичной эмфиземе легких в значительно большей степени, чем вторичной свойственна тяжелая одышка (даже в покое), с которой начинается заболевание. У больных уже в покое объем вентиляции предельно велик, поэтому их толерантность к физической нагрузке очень низка. При первичной эмфиземе меньше, чем при вторичной, нарушен газовый состав крови, мало выражен цианоз («розовый» тип эмфиземы), усиленная вентиляция, которая вплоть до терминальной стадии поддерживает удовлетворительную оксигенацию крови. При первичной эмфиземе, в отличие от вторичной, как правило, не развивается хроническое легочное сердце.

Первый период - так называемый бронхитический, когда затяжной или повторный бронхит, также как очаговые бронхопневмонии, создают условия для развития эмфиземы. Могут иметься признаки астматического бронхита. Самочувствие больных резко колеблется, значительно улучшаясь летом, в сухом, теплом климате. Второй период – выраженная астма с постоянной легочной недостаточностью, цианозом, одышкой, еще более ухудшающейся при воспалительных осложнениях; тянется годами – до 10 и более лет, что редко наблюдается при других болезнях с таким резким цианозом. Третий, относительно короткий период – сердечной, или, точнее легочно-сердечной недостаточности, когда у больного эмфиземой развиваются застойные явления в большом кругу кровообращения, болезненное набухание печени, отеки нижних конечностей, вплоть до водянки полостей (в первую очередь – брюшной), застой мочи в почечных канальцах, замедление кровотока, тахикардия, резкий цианоз.

Слайд 17

По формам, кроме классической эмфиземы, поражающей преимущественно мужчин в возрасте 45-60 лет, не имеющих явных бронхолегочных заболеваний в анамнезе, следует выделить эмфизему молодого возраста. Эта форма эмфиземы легких может возникнуть на почве отравлений газами, огнестрельных ранений грудной клетки, бронхиальной астмы, кифосколиоза и т.д. В этих случаях она возникает более остро, то есть не так постепенно как при классической эмфиземе легких. Клиническая картина в подобных случаях несколько отличается от обычной эмфиземы и имеет особенности основного заболевания или травмы. Прогноз при эмфиземе легких пессимистичен, так как восстановить разрушенные альвеолы невозможно. Все зависит от быстроты и степени развития легочной, а затем и легочно-сердечной недостаточности. Поэтому используется в основном поддерживающая терапия.

Слайд 18: Лечение

При эмфиземе легких основное внимание должно быть обращено на течение тех заболеваний и состояний, которые привели к эмфиземе, так лечебные мероприятия должны быть направлены на восстановление бронхиальной проходимости, купирование явлений дыхательной недостаточности. Весьма важное место в улучшении дыхательной функции, в частности нормализации выдоха, отводится дыхательным упражнениям и упражнениям на укрепление дыхательных мышц и тренировке диафрагмального дыхания. В комплексном лечении эффективна оксигенотерапия (лечение кислородом), особенно для больных с гиперкапнией (избыточное накопление углекислого газа). Из медицинских препаратов наиболее эффективно действие эуфиллина, при возникновении сердечной недостаточности – соответствующие сердечные препараты.

Слайд 19: ПРОФИЛАКТИКА

При эмфиземе заключается в своевременном лечении хронических бронхолегочных заболеваний, прежде всего, - хронического бронхита, хронической пневмонии и бронхиальной астмы. Необходимо избегать деятельности, связанной с запыленностью, с действием едких газов и других веществ. Борьба с курением также необходима в целях профилактики эмфиземы легких.

Слайд 20: Клинико-физиологическое обоснование действия физ.упражнений

Систематическое применение физических упражнений в начальном периоде заболевания может обеспечить сохранение достаточной эластичности легких и подвижности грудной клетки. В последующем, при нарастании легочной недостаточности, а затем и сердечно-сосудистой недостаточности ЛФК будет способствовать формированию компенсаций, обеспечивающих улучшение вентиляции легких и повышением газообмена в них. Клинико-физиологическое обоснование действия физ.упражнений

Слайд 21

Задачи ЛФК: 1. Развитие правильного механизма дыхания с преимущественной тренировкой выдоха. 2. Сохранение эластичности легочной ткани. 3. Развитие подвижности грудной клетки позвоночника. 4. Тренировка диафрагмального дыхания. 5. Укрепление дыхательных мышц, в первую очередь, участвующих в выдохе. 6. Улучшение функции аппарата кровообращения и всего организма больного.

Слайд 22

МЕТОДИКА ЛФК. ЛФК применяется при отсутствии ухудшения в состоянии здоровья при отсутствии выраженной сердечно-сосудистой недостаточности. В занятиях используются упражнения малой и умеренной интенсивности. Упражнения скоростного и скоростно-силового характера применяются весьма ограничено и с участием лишь мелких мышечных групп. И, наоборот, умеренная физическая нагрузка, хоть и более длительная по времени (особенно, когда движения совершаются плавно, ритмично в сочетании с дыханием) оказывают на больного благотворное влияние. Недопустимы натуживания и задержки дыхания.

Слайд 23: Дыхательные упражнения статического и динамического типа применяют с удлиненным выдохом, для усиления акцента на выдох часть упражнений выполняется с произнесением звуков и звукосочетаний на выдохе. В ряде случаев, особенно у пожилых больных, необходимо равномерно развивать как фазу вдоха, так и выдоха. Для усиления выдоха грудную клетку сдавливают с боков (либо сам больной, либо методист ЛФК) во второй половине выдоха. Большое внимание в методике уделяется тренировке диафрагмального дыхания и упражнениям на увеличение подвижности грудной клетки и позвоночника. Эти упражнения помимо улучшения функции внешнего дыхания, облегчают работу сердца. Такими упражнениями будут – наклоны, повороты и вращения туловища в сочетании со свободным дыханием

Слайд 24

В случаях, когда у больных нарастает дыхательная недостаточность и к ней присоединяется сердечно-сосудистая недостаточность, состояние больного становится тяжелым, характер занятий ЛФК претерпевает изменения. Занятия проводятся на постельном режиме. Нагрузка малая: движения в дистальных отделах конечностей, выполняемые в медленном, а затем в среднем темпе, в положении полулежа, с приподнятой верхней частью туловища. Упражнения чередуют с паузами для отдыха и дыхательными упражнениями с удлиненным выдохом. Активизируется диафрагмальное дыхание. Часть упражнений сопровождается сдавливанием грудной клетки в завершающей стадии выдоха инструктором ЛФК.

Слайд 25

Плотность нагрузок небольшая, по мере улучшения адаптации организма к физической нагрузке, меняется т.п. (сидя и стоя) и характер выполняемых упражнений (вовлекаются в нагрузку средние и крупные мышечные группы), увеличивается количество повторений и число самих упражнений, но соотношение дыхательных к общеразвивающим должно быть 1 2. В последующем, при улучшении состояния можно назначить ходьбу в начале в медленном темпе на 50-100 м в сочетании с удлиненным выдохом, постепенно дистанция ходьбы увеличивается до 200-300 метров.

Слайд 26

МАССАЖ. И.п. больного - лежа на животе, руки вытянуты вдоль туловища. Массаж спины начинают с приема поглаживания в направлении от нижнего края ребер к затылку, плечам и подмышечным впадинам. Затем растирают кожу и разминают мышцы спины, плечевого пояса. После этого выполняются ударные приемы (поколачивание, похлопывание и рубление). Заканчивают массаж поглаживанием. Длительность массажа спины 8-10 минут. Массаж передней стенки грудной клетки проводится, когда больной лежит на спине. Направление массажных движений от нижнего края реберных дуг к ключице, плечам и подмышечным ямкам, особенно тщательно проводится массаж груди в над- и подключичной области. Используют приемы поглаживания, кругового растирания, продольного разминания. Затем массажист выполняет толчкообразное сжатие грудной клетки больного, 5-6 раз во время выдоха. Повторить 3-4 раза (пациент находится в и.п. - сидя). Длительность массажа груди - 5-6 минут. Продолжительность процедуры - 12-15 минут. Курс лечения 16-18 процедур, ежедневно.