Первый слайд презентации: Анемии у детей

Слайд 2

Анемия – патологическое состояние, характеризующееся уменьшением содержания гемоглобина и/или количества эритроцитов в единице объема крови, которое приводит к нарушению снабжения тканей кислородом (гипоксии).

Слайд 3

анемия I степени (легкая) 110–90 г/л анемия II степени (средней тяжести) 90-70 г/л анемия III степени (тяжелая) менее 70 г/л

Слайд 4

Анемии вследствие нарушения эритропоэза дефицитные, апластические Анемии вследствие повышенного разрушения эритроцитов гемолитические Анемии вследствие кровопотери постгеморрагические

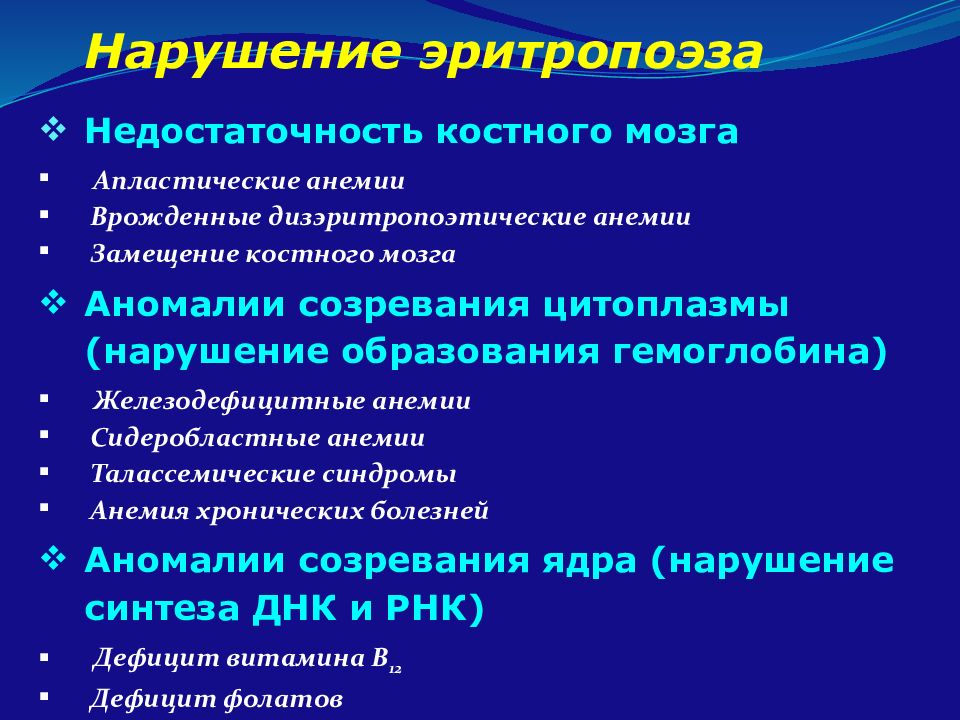

Слайд 5

Нарушение эритропоэза Недостаточность костного мозга Апластические анемии Врожденные дизэритропоэтические анемии Замещение костного мозга Аномалии созревания цитоплазмы (нарушение образования гемоглобина) Железодефицитные анемии Сидеробластные анемии Талассемические синдромы Анемия хронических болезней Аномалии созревания ядра (нарушение синтеза ДНК и РНК) Дефицит витамина В 12 Дефицит фолатов

Слайд 6

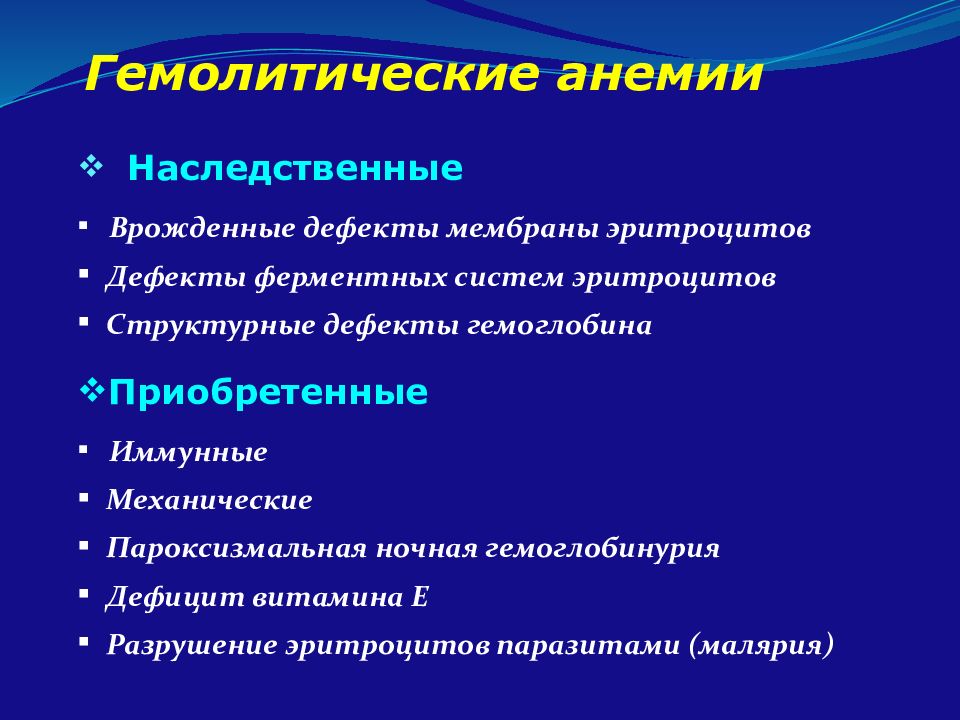

Гемолитические анемии Наследственные Врожденные дефекты мембраны эритроцитов Дефекты ферментных систем эритроцитов Структурные дефекты гемоглобина Приобретенные Иммунные Механические Пароксизмальная ночная гемоглобинурия Дефицит витамина Е Разрушение эритроцитов паразитами (малярия)

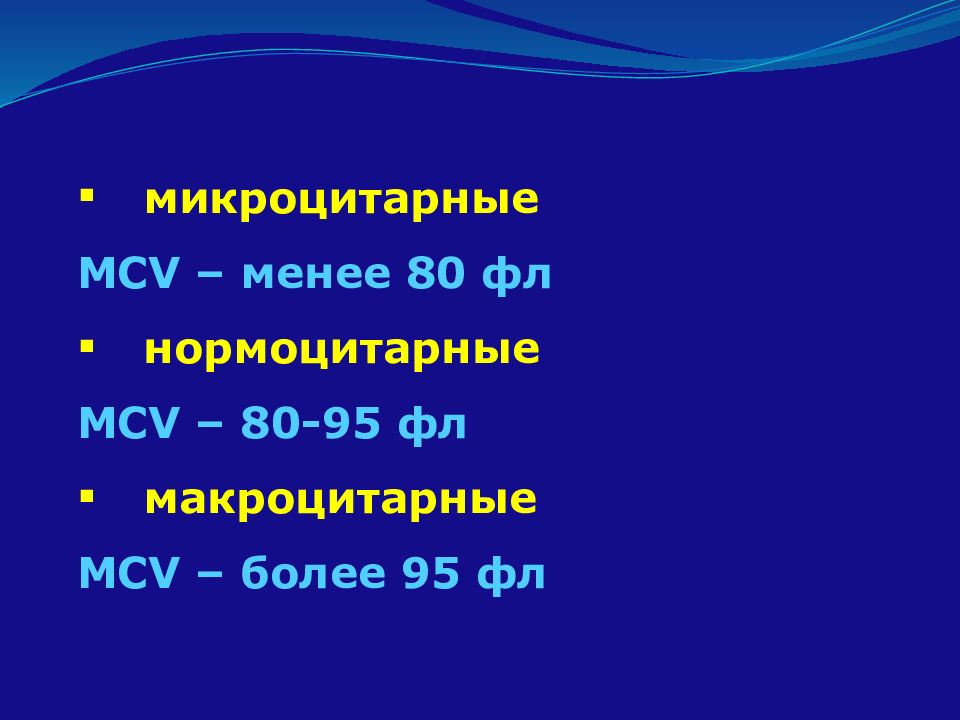

Слайд 7

микроцитарные MCV – менее 80 фл нормоцитарные MCV – 80-95 фл макроцитарные MCV – более 95 фл

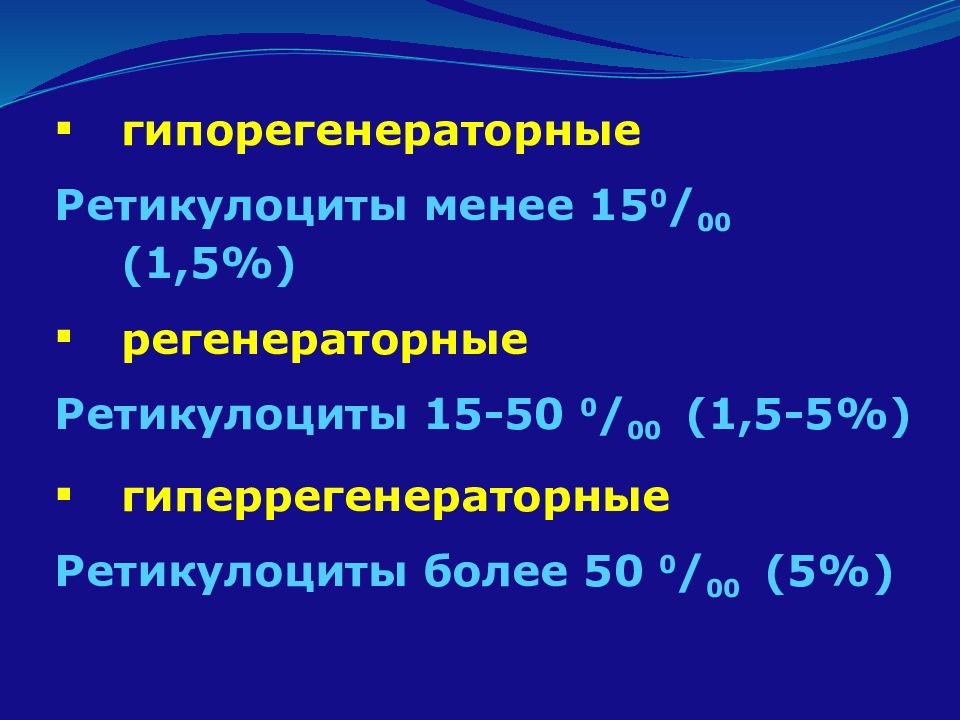

Слайд 8

гипорегенераторные Ретикулоциты менее 15 0 / 00 (1,5%) регенераторные Ретикулоциты 15-50 0 / 00 (1,5-5%) гиперрегенераторные Ретикулоциты более 50 0 / 00 (5%)

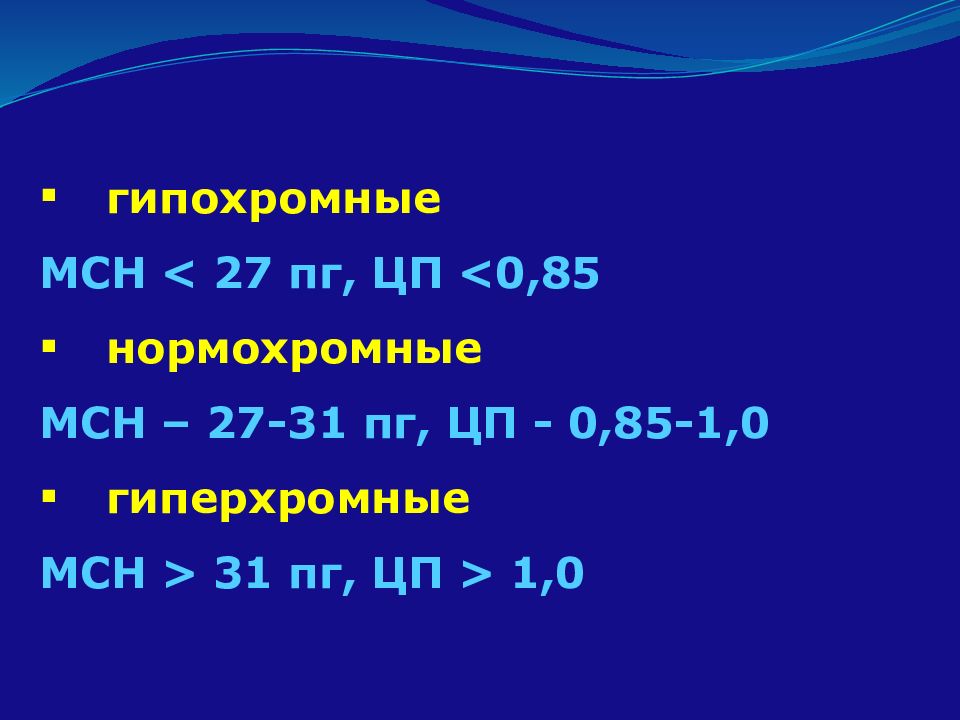

Слайд 9

гипохромные MCH < 27 пг, ЦП < 0,85 нормохромные MCH – 27-31 пг, ЦП - 0,85-1,0 гиперхромные MCH > 31 пг, ЦП > 1,0

Слайд 11: ВИДЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

Прелатентный дефицит железа Латентный дефицит железа Железодефицитная анемия

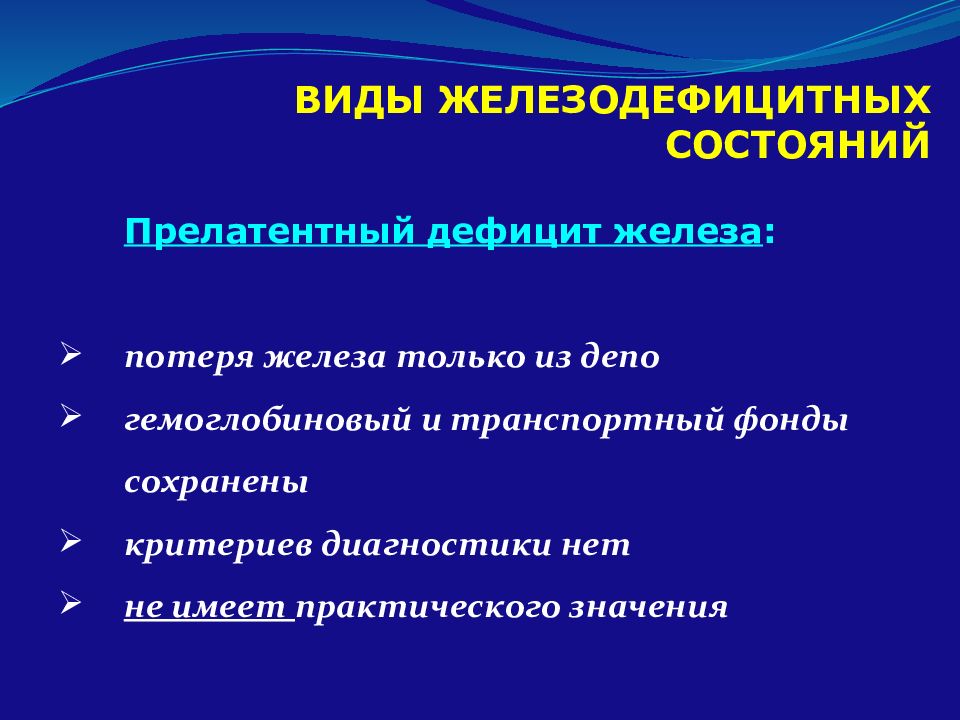

Слайд 12: ВИДЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

Прелатентный дефицит железа : потеря железа только из депо гемоглобиновый и транспортный фонды сохранены критериев диагностики нет не имеет практического значения ВИДЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

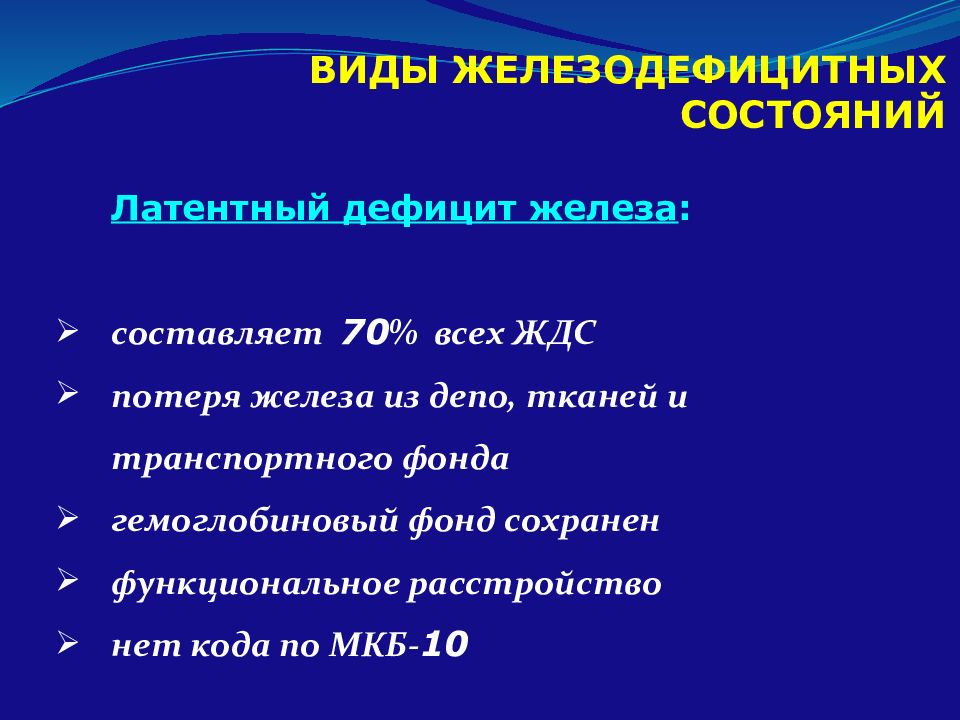

Слайд 13: ВИДЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

Латентный дефицит железа : составляет 70 % всех ЖДС потеря железа из депо, тканей и транспортного фонда гемоглобиновый фонд сохранен функциональное расстройство нет кода по МКБ- 10 ВИДЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

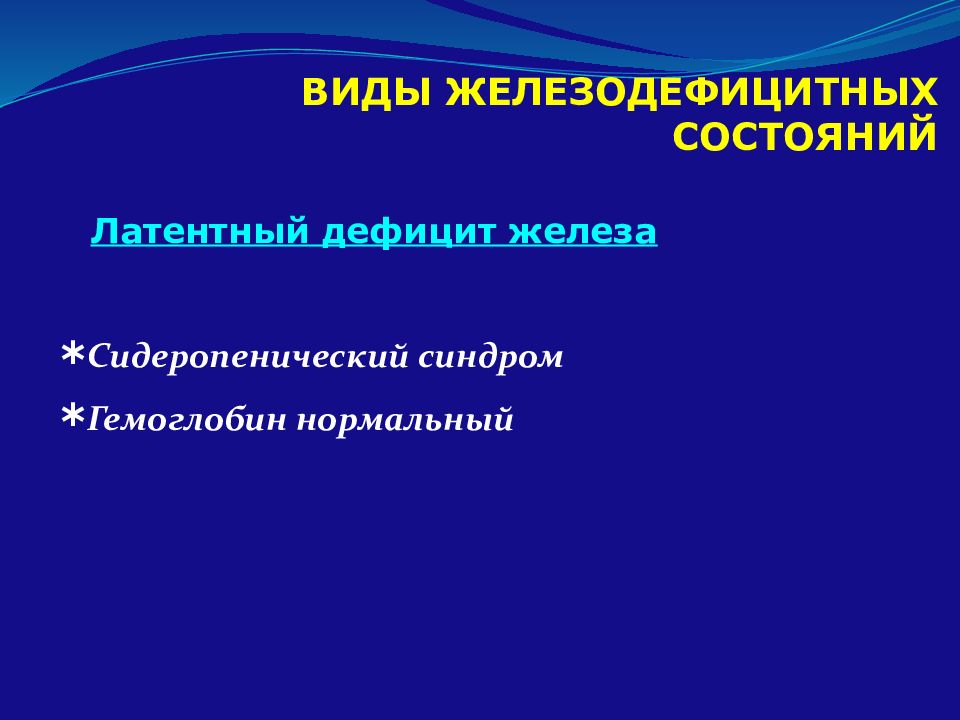

Слайд 14: ВИДЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

Латентный дефицит железа Сидеропенический синдром Гемоглобин нормальный ВИДЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

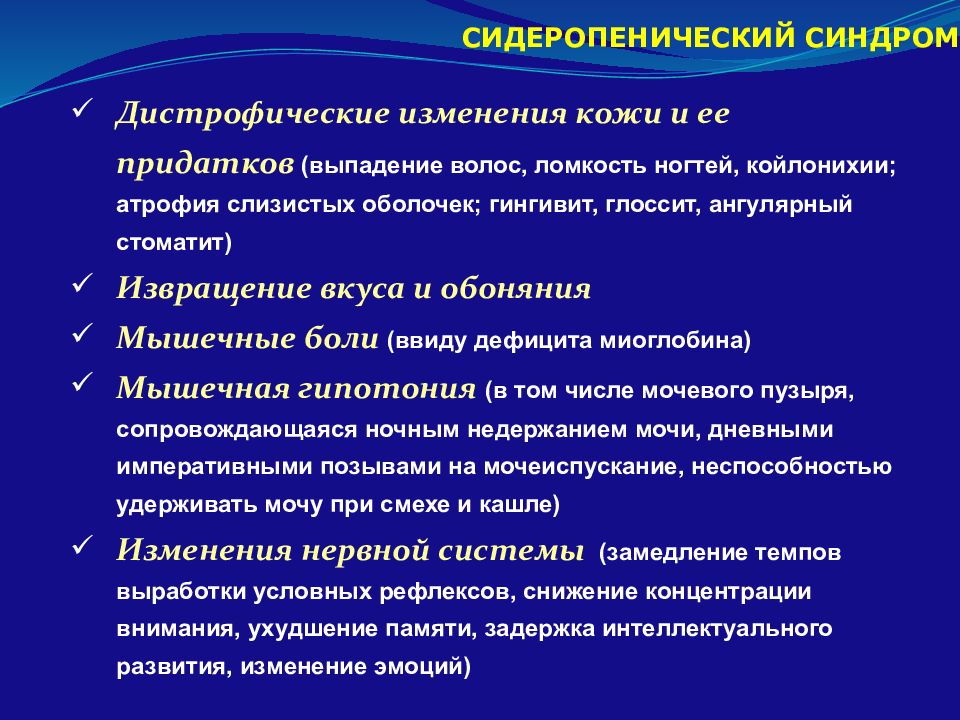

Слайд 15: СИДЕРОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Дистрофические изменения кожи и ее придатков (выпадение волос, ломкость ногтей, койлонихии; атрофия слизистых оболочек; гингивит, глоссит, ангулярный стоматит) Извращение вкуса и обоняния Мышечные боли (ввиду дефицита миоглобина) Мышечная гипотония (в том числе мочевого пузыря, сопровождающаяся ночным недержанием мочи, дневными императивными позывами на мочеиспускание, неспособностью удерживать мочу при смехе и кашле) Изменения нервной системы (замедление темпов выработки условных рефлексов, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, задержка интеллектуального развития, изменение эмоций) СИДЕРОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

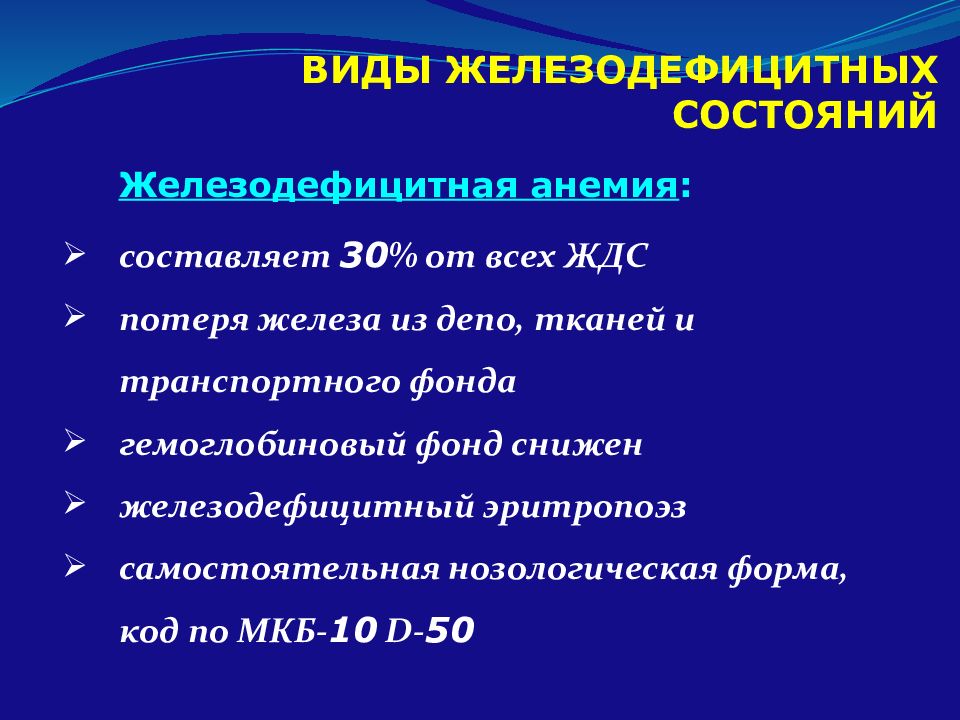

Слайд 16: ВИДЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

Железодефицитная анемия : составляет 30 % от всех ЖДС потеря железа из депо, тканей и транспортного фонда гемоглобиновый фонд снижен железодефицитный эритропоэз самостоятельная нозологическая форма, код по МКБ- 10 D- 50 ВИДЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

Слайд 17: ВИДЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

Железодефицитная анемия Сидеропенический синдром Анемический синдром ВИДЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

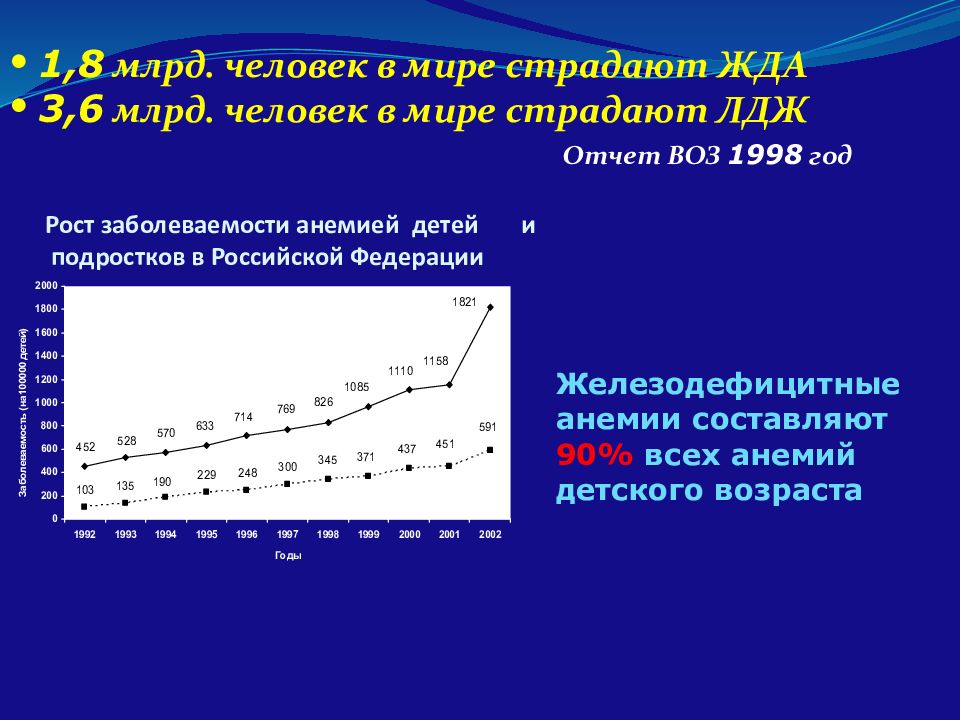

Слайд 18: Рост заболеваемости анемией детей и подростков в Российской Федерации

1,8 млрд. человек в мире страдают ЖДА 3,6 млрд. человек в мире страдают ЛДЖ Отчет ВОЗ 1998 год Рост заболеваемости анемией детей и подростков в Российской Федерации Железодефицитные анемии составляют 90% всех анемий детского возраста

Слайд 19: Риск дефицита железа для плода и новорожденного ребенка

нарушение роста массы мозга нарушение процессов миелинизации рождение детей с низкой массой тела отставание в психомоторном развитии

Слайд 20: Риск дефицита железа для детей и подростков

частая инфекционная заболеваемость нарушение когнитивных функций синдром хронической усталости

Слайд 21: Риск дефицита железа для взрослых

синдром хронической усталости более тяжелое течение хронических заболеваний ранняя смерть при хронических заболеваниях

Слайд 22: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЖДА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

алиментарный дефицит железа вследствие несбалансированного питания дефицит железа при рождении повышенные потребности организма в железе вследствие бурного роста ребенка потери железа из организма, превышающие физиологические

Слайд 24: Хроническая постгеморрагическая анемия

длительная по времени и небольшая по объему потеря крови патогенетически - железодефицитная анемия основная задача: обнаружение и ликвидация источника кровопотери лечение препаратами железа Причины: язвенные кровотечения, полипы толстой кишки, неспецифический язвенный колит, ангиоматоз кишечника, меккелев дивертикул, опухоли желудка и кишечника, кровотечения из геморроидальных образований ЮМК, длительные и обильные менструации у 12-15% женщин.

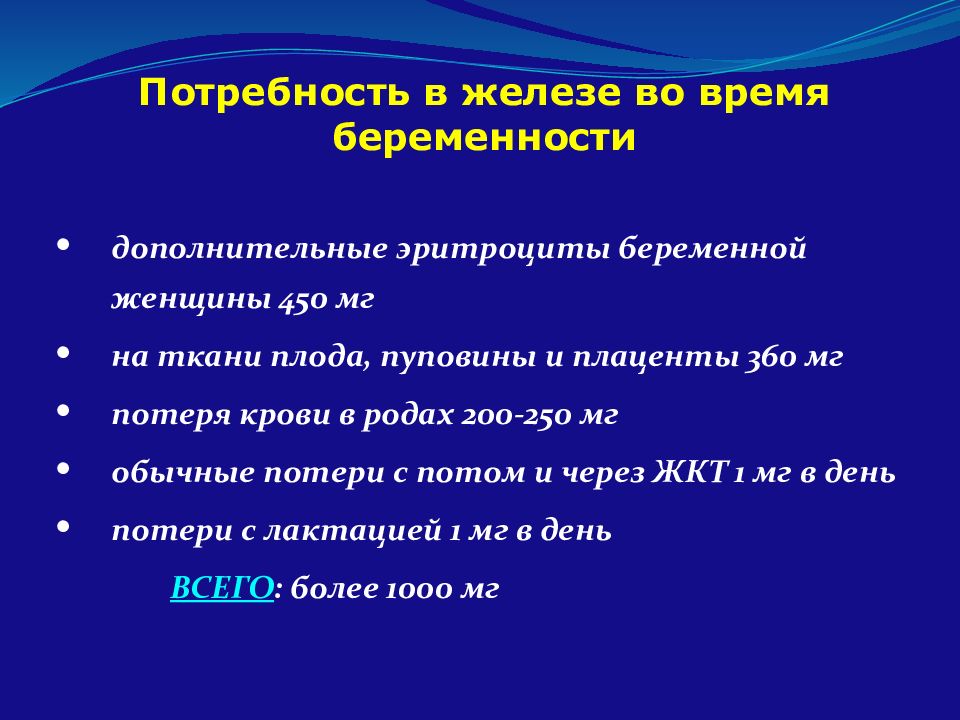

Слайд 25: Потребность в железе во время беременности

дополнительные эритроциты беременной женщины 450 мг на ткани плода, пуповины и плаценты 360 мг потеря крови в родах 200-250 мг обычные потери с потом и через ЖКТ 1 мг в день потери с лактацией 1 мг в день ВСЕГО : более 1000 мг

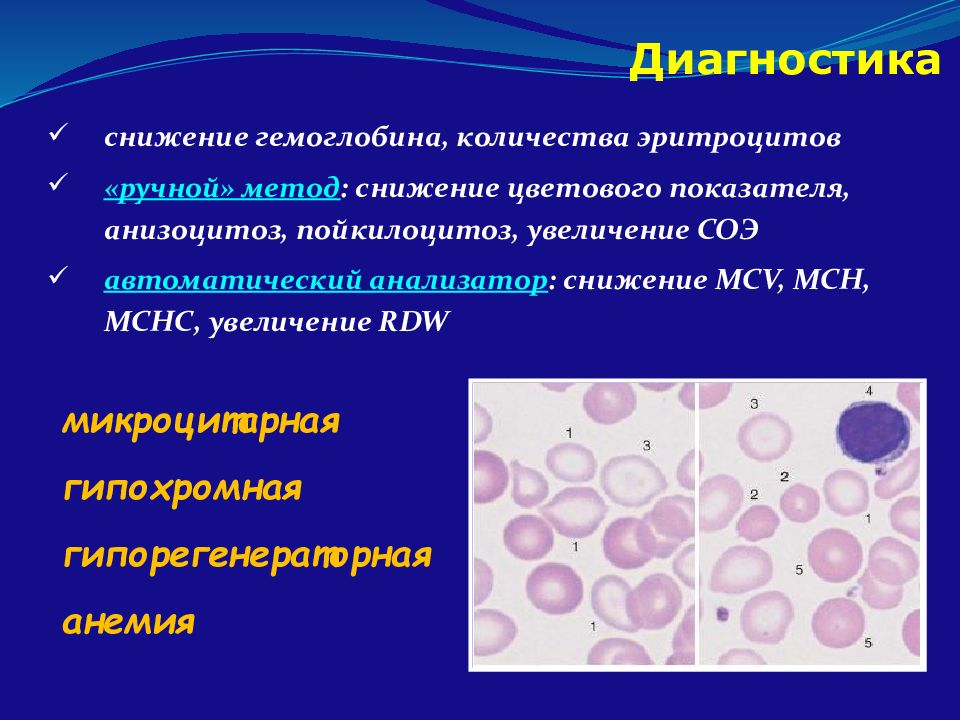

Слайд 26: Диагностика

снижение гемоглобина, количества эритроцитов «ручной» метод : снижение цветового показателя, анизоцитоз, пойкилоцитоз, увеличение СОЭ автоматический анализатор : снижение MCV, MCH, MCHC, увеличение RDW микроцитарная гипохромная гипорегенераторная анемия

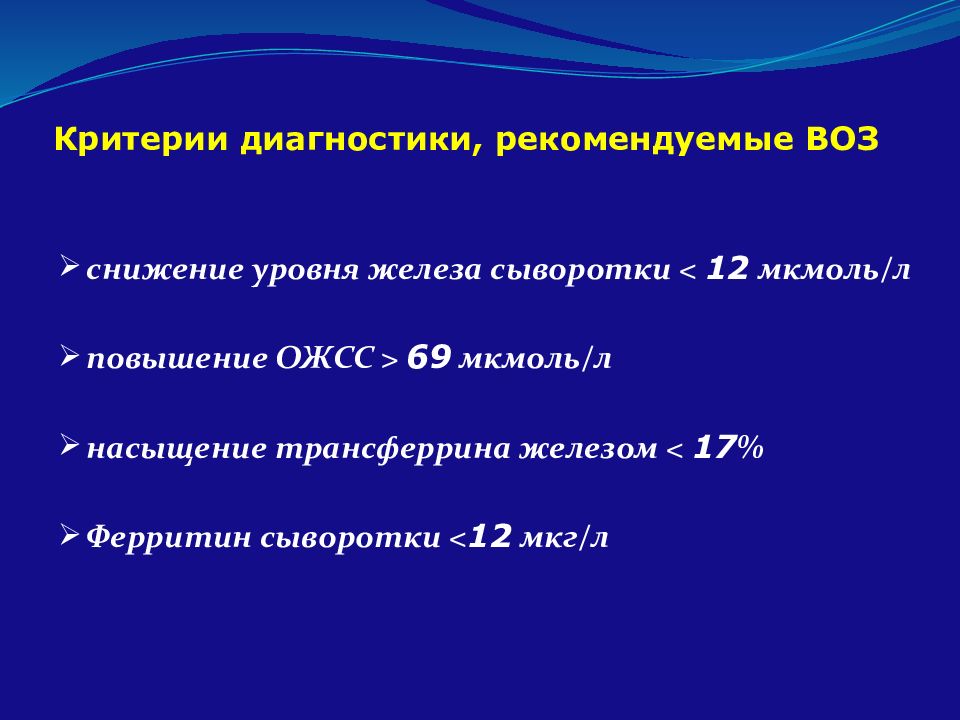

Слайд 27: Критерии диагностики, рекомендуемые ВОЗ

снижение уровня железа сыворотки < 12 мкмоль/л повышение ОЖСС > 69 мкмоль/л насыщение трансферрина железом < 17 % Ферритин сыворотки < 12 мкг/л

Слайд 28: Проблемы применения солевых препаратов железа

возможность передозировки и отравлений вследствие негибкого дозирования и пассивного неконтролируемого всасывания взаимодействие с другими препаратами и пищей выраженные металлический привкус и окрашивание эмали зубов и десен, иногда стойкое частый отказ пациентов от лечения (до 30-35 % от начавших лечение)

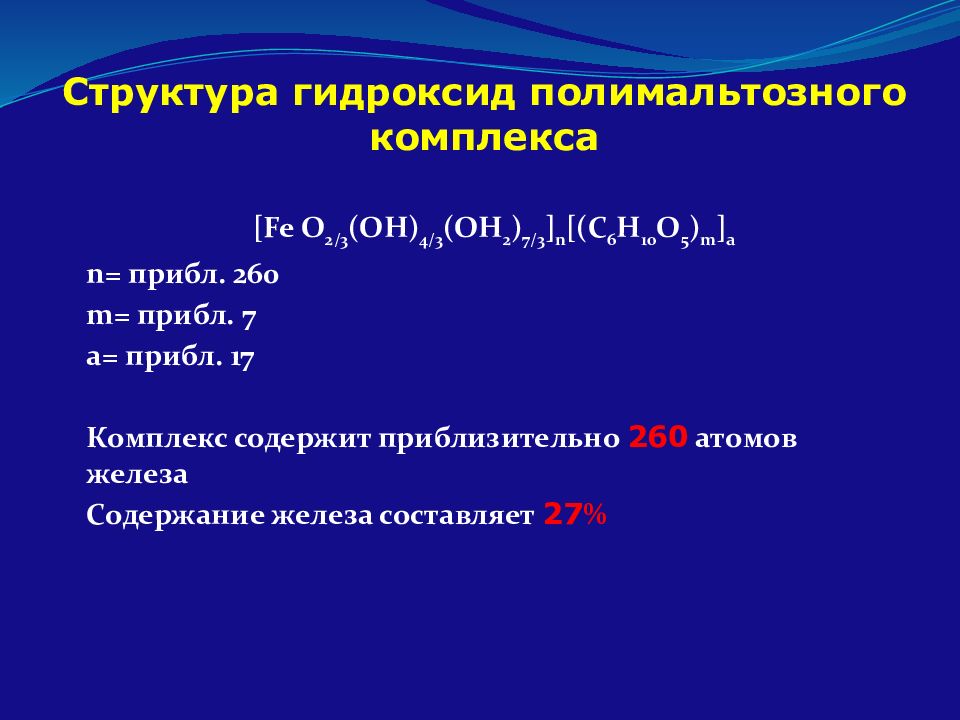

Слайд 29: Структура гидроксид полимальтозного комплекса

[Fe O 2/3 (OH) 4/3 (OH 2 ) 7/3 ] n [(C 6 H 10 O 5 ) m ] a n= прибл. 260 m= прибл. 7 a= прибл. 17 Комплекс содержит приблизительно 260 атомов железа Содержание железа составляет 27 %

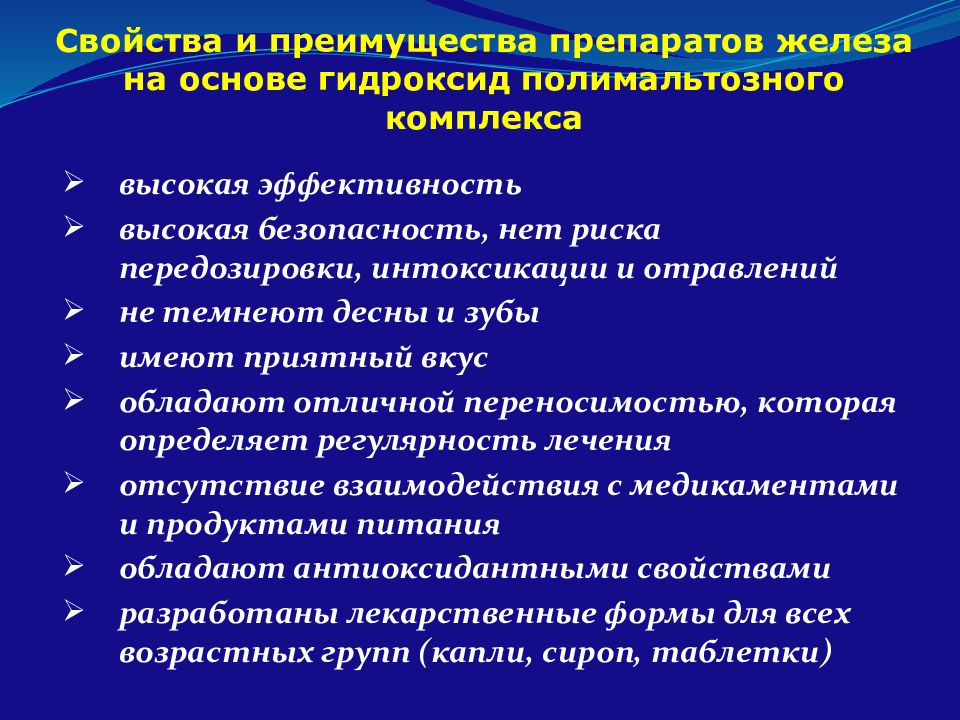

Слайд 30: Свойства и преимущества препаратов железа на основе гидроксид полимальтозного комплекса

высокая эффективность высокая безопасность, нет риска передозировки, интоксикации и отравлений не темнеют десны и зубы имеют приятный вкус обладают отличной переносимостью, которая определяет регулярность лечения отсутствие взаимодействия с медикаментами и продуктами питания обладают антиоксидантными свойствами разработаны лекарственные формы для всех возрастных групп (капли, сироп, таблетки)

Слайд 31: Принципы терапии ЖДА препаратами железа

Принцип I ПЕРОРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА

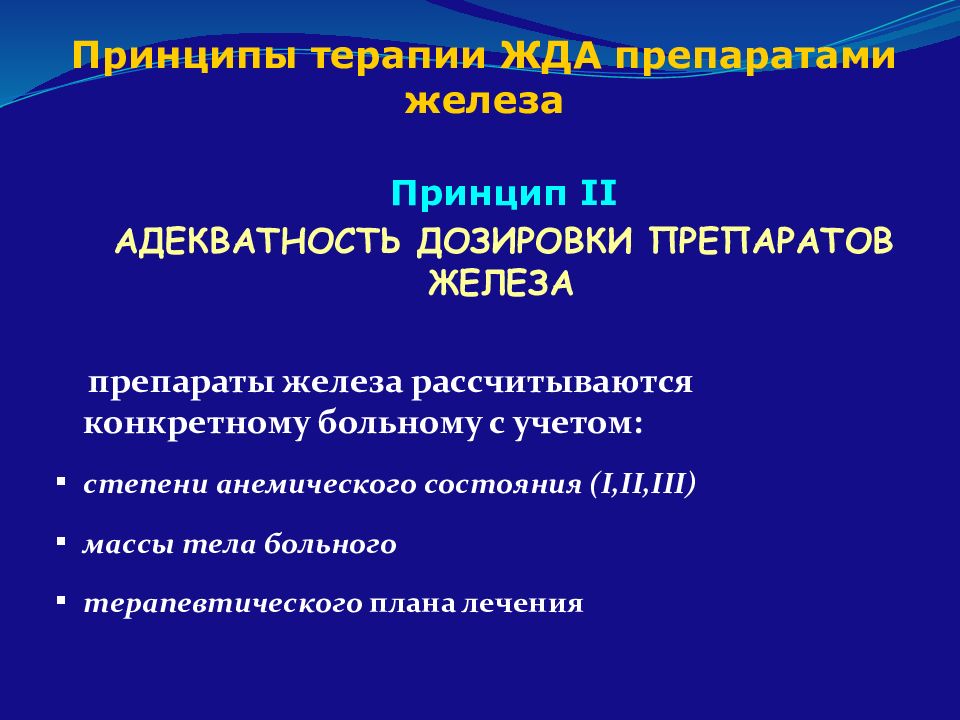

Слайд 32: Принципы терапии ЖДА препаратами железа

Принцип II АДЕКВАТНОСТЬ ДОЗИРОВКИ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА препараты железа рассчитываются конкретному больному с учетом: степени анемического состояния (I,II,III) массы тела больного терапевтического плана лечения Принципы терапии ЖДА препаратами железа

Слайд 33: Терапевтический план НИИ детской гематологии для лечения ЖДА

Декретированные сроки контроля показателей 1 месяц от начала терапии 3 месяца от начала терапии 4 месяца от начала терапии 6 месяцев от начала терапии Степень тяжести анемии (г/л) Показатели Железо сыворотки Ферритин сыворотки Ферритин сыворотки Ферритин сыворотки Легкая ( Hb 110-90 ) 5 мг/кг/сутки 3 мг/кг/сутки Средняя ( Hb 90-70 ) 5-7 мг/кг/сутки 3-5 мг/кг/сутки 3 мг/кг/сутки Тяжелая ( Hb <70 ) 8 мг/кг/сутки 5 мг/кг/сутки 3 мг/кг/сутки

Слайд 34: Принципы терапии ЖДА препаратами железа

Принцип III ДОСТАТОЧНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА Излечением от ЖДА считается преодоление тканевой сидеропении Длительность курса составляет от 3 -х до 6 -ти месяцев Принципы терапии ЖДА препаратами железа

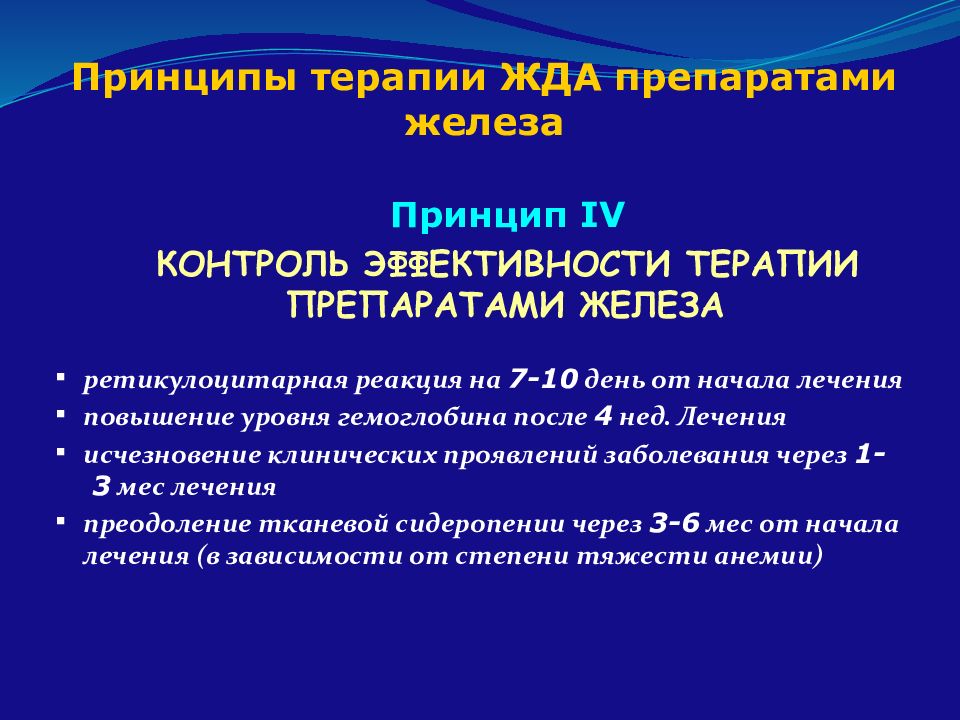

Слайд 35: Принципы терапии ЖДА препаратами железа

Принцип IV КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА ретикулоцитарная реакция на 7-10 день от начала лечения повышение уровня гемоглобина после 4 нед. Лечения исчезновение клинических проявлений заболевания через 1- 3 мес лечения преодоление тканевой сидеропении через 3-6 мес от начала лечения (в зависимости от степени тяжести анемии) Принципы терапии ЖДА препаратами железа

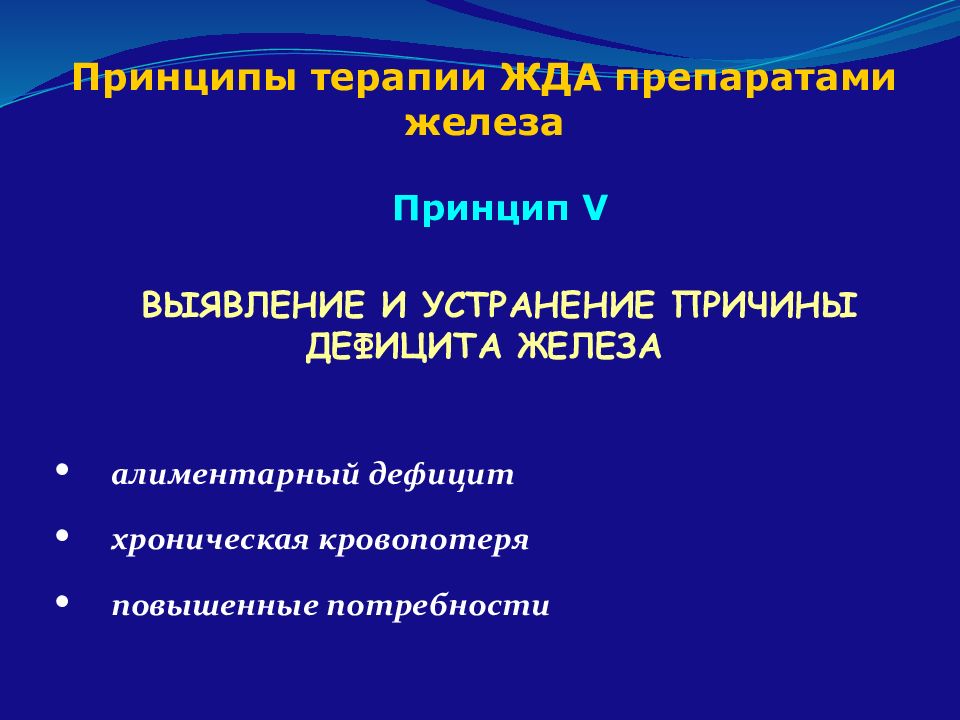

Слайд 36: Принципы терапии ЖДА препаратами железа

Принцип V ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА Принципы терапии ЖДА препаратами железа алиментарный дефицит хроническая кровопотеря повышенные потребности

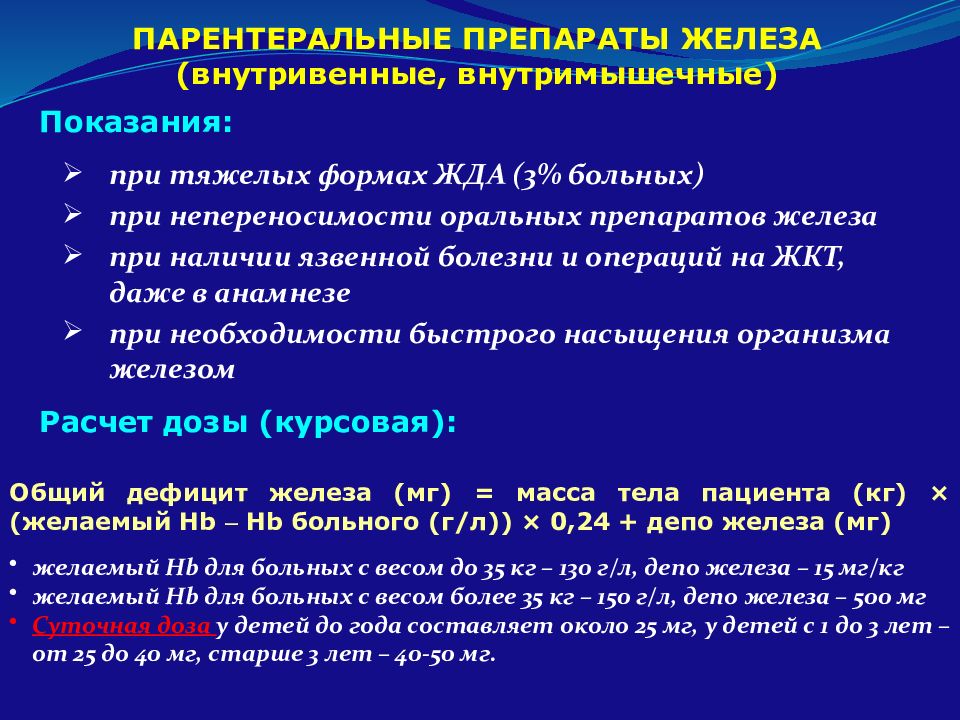

Слайд 37: ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА (внутривенные, внутримышечные)

при тяжелых формах ЖДА (3% больных) при непереносимости оральных препаратов железа при наличии язвенной болезни и операций на ЖКТ, даже в анамнезе при необходимости быстрого насыщения организма железом Показания: Расчет дозы (курсовая): Общий дефицит железа (мг) = масса тела пациента (кг) × (желаемый Hb Hb больного (г/л)) × 0,24 + депо железа (мг) желаемый Hb для больных с весом до 35 кг – 130 г/л, депо железа – 15 мг/кг желаемый Hb для больных с весом более 35 кг – 150 г/л, депо железа – 500 мг Суточная доза у детей до года составляет около 25 мг, у детей с 1 до 3 лет – от 25 до 40 мг, старше 3 лет – 40-50 мг.

Слайд 38: ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ И ПРИВИВКИ

Проведение профилактических прививок у детей с железодефицитной анемией не противопоказано и не требует нормализации гемоглобина

Слайд 39: КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЖДС - правильное, полноценное питание ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЖДС - активное выявление ЛДЖ и ЖДА в процессе диспансеризации, медицинских осмотров, при посещении врача

Слайд 41

Мегалобластные анемии – это гетерогенная по этиологии группа анемий, характеризующихся наличием мегалобластов в костном мозге и макроцитов в периферической крови. Патологические изменения не ограничиваются только клетками эритроидного ряда – могут наблюдаться морфологические, функциональные и биохимические изменения других гемопоэтических элементов, клеток различных тканей, некоторых органов и систем

Слайд 42: Этиология

Более чем в 95% случаев развитие мегалобластной анемии является результатом дефицита фолатов и витамина В 12 или врожденной аномалией их метаболизма В зависимости от патогенетических механизмов, вызывающих развитие дефицита витамина В 12 или фолатов, все мегалобластные анемии разделяются на 4 группы: вследствие сниженного поступления с пищей; вследствие нарушения абсорбции; вследствие нарушенного транспорта и метаболизма; вследствие повышенного потребления. Этиология

Слайд 43

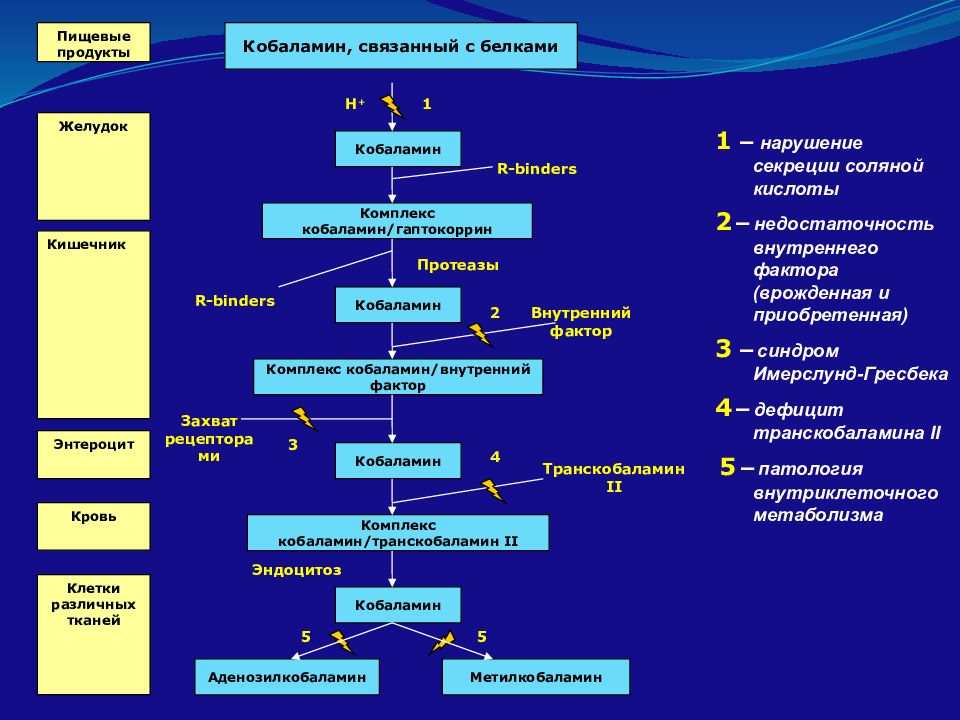

Пищевые продукты Кобаламин Комплекс кобаламин/гаптокоррин Кобаламин Комплекс кобаламин/внутренний фактор Кобаламин Комплекс кобаламин/транскобаламин II Кобаламин Н + Клетки различных тканей Кровь Энтероцит Желудок R - binders R-binders Протеазы Внутренний фактор Захват рецепторами Транскобаламин II 1 2 3 4 5 5 Эндоцитоз Аденозилкобаламин Метилкобаламин Кишечник Кобаламин, связанный с белками 1 – нарушение секреции соляной кислоты 2 – недостаточность внутреннего фактора (врожденная и приобретенная) 3 – синдром Имерслунд-Гресбека 4 – дефицит транскобаламина II 5 – патология внутриклеточного метаболизма

Слайд 44

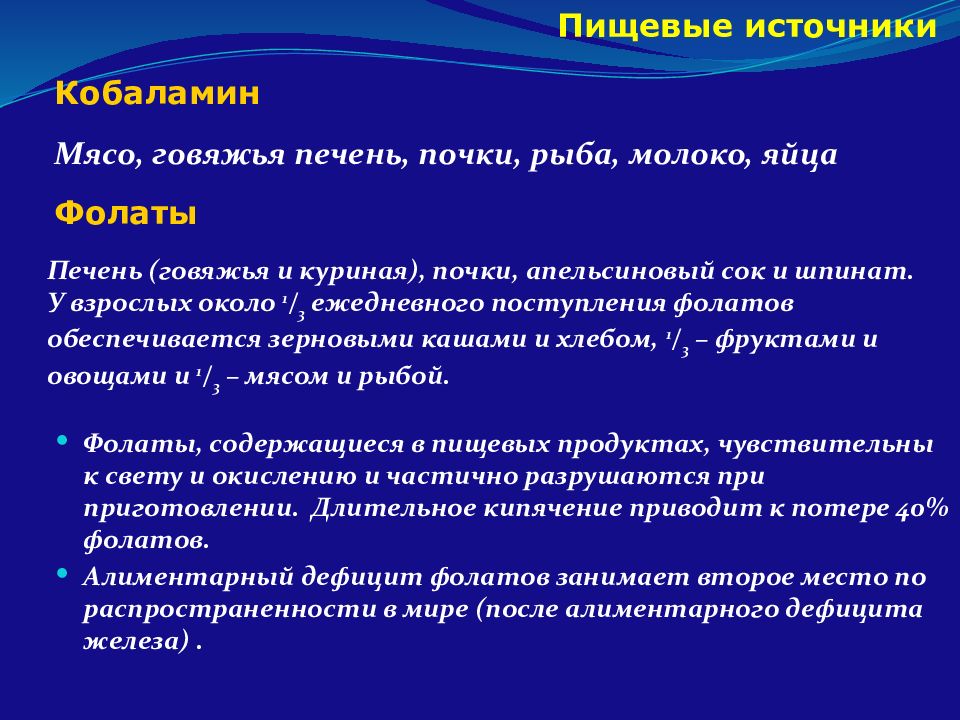

Фолаты, содержащиеся в пищевых продуктах, чувствительны к свету и окислению и частично разрушаются при приготовлении. Длительное кипячение приводит к потере 40% фолатов. Алиментарный дефицит фолатов занимает второе место по распространенности в мире (после алиментарного дефицита железа). Пищевые источники Кобаламин Мясо, говяжья печень, почки, рыба, молоко, яйца Фолаты Печень (говяжья и куриная), почки, апельсиновый сок и шпинат. У взрослых около 1 / 3 ежедневного поступления фолатов обеспечивается зерновыми кашами и хлебом, 1 / 3 – фруктами и овощами и 1 / 3 – мясом и рыбой.

Слайд 45: Клинические проявления

анемический синдром признаки поражения желудочно-кишечного тракта неврологическая симптоматика У детей раннего возраста развивается гипотрофия, отставание в росте и развитии, раздражительность, хроническая диарея, склонность к инфекциям. Возможно развитие лейкопении и тромбоцитопении

Слайд 46: План обследования

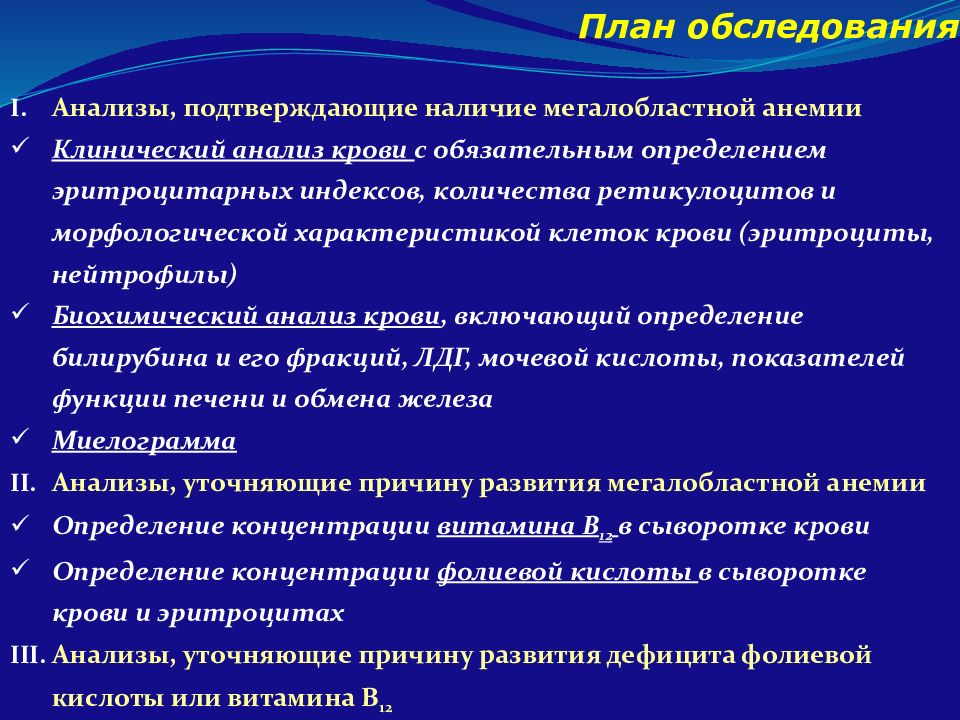

Анализы, подтверждающие наличие мегалобластной анемии Клинический анализ крови с обязательным определением эритроцитарных индексов, количества ретикулоцитов и морфологической характеристикой клеток крови (эритроциты, нейтрофилы) Биохимический анализ крови, включающий определение билирубина и его фракций, ЛДГ, мочевой кислоты, показателей функции печени и обмена железа Миелограмма Анализы, уточняющие причину развития мегалобластной анемии Определение концентрации витамина В 12 в сыворотке крови Определение концентрации фолиевой кислоты в сыворотке крови и эритроцитах Анализы, уточняющие причину развития дефицита фолиевой кислоты или витамина В 12 План обследования

Слайд 47: Диагностика

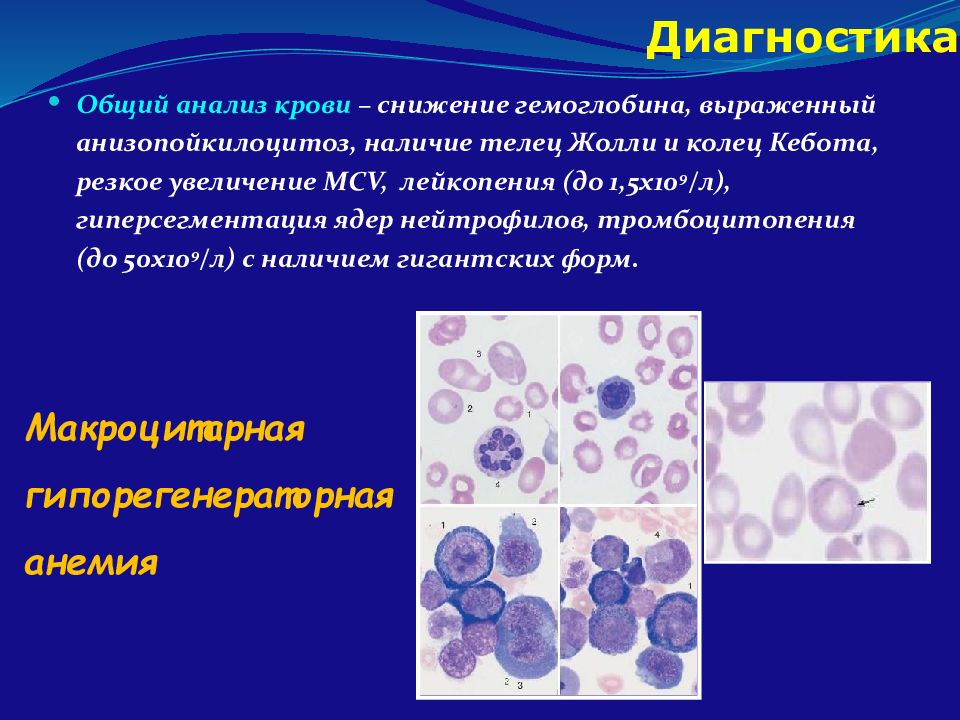

Общий анализ крови – снижение гемоглобина, выраженный анизопойкилоцитоз, наличие телец Жолли и колец Кебота, резкое увеличение MCV, лейкопения (до 1,5х10 9 /л), гиперсегментация ядер нейтрофилов, тромбоцитопения (до 50х10 9 /л) с наличием гигантских форм. Макроцитарная гипорегенераторная анемия

Слайд 48

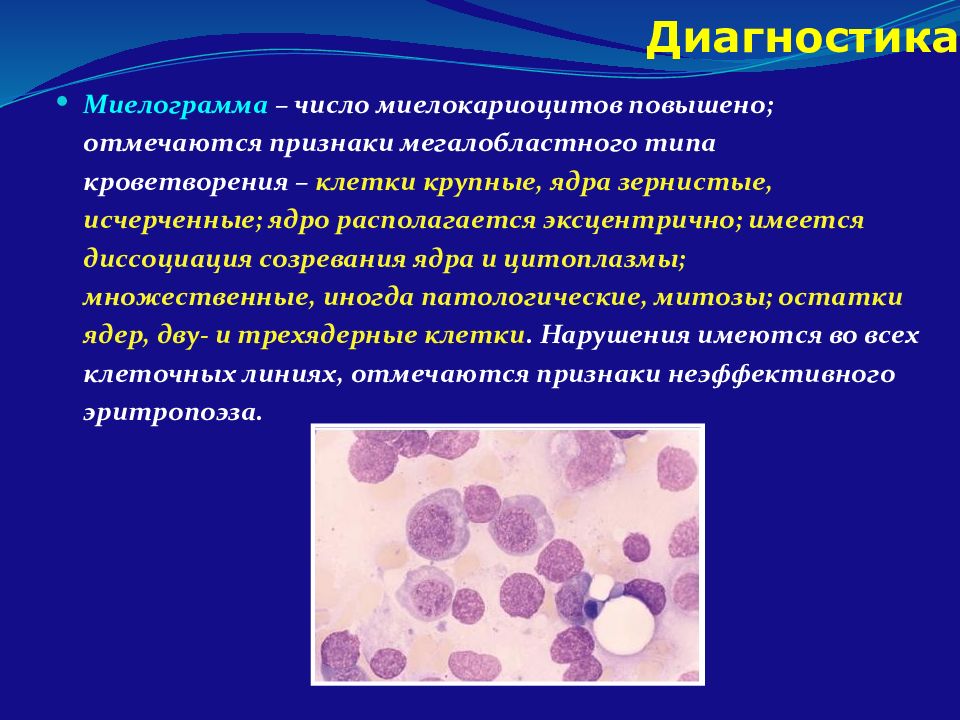

Миелограмма – число миелокариоцитов повышено; отмечаются признаки мегалобластного типа кроветворения – клетки крупные, ядра зернистые, исчерченные; ядро располагается эксцентрично; имеется диссоциация созревания ядра и цитоплазмы; множественные, иногда патологические, митозы; остатки ядер, дву- и трехядерные клетки. Нарушения имеются во всех клеточных линиях, отмечаются признаки неэффективного эритропоэза. Диагностика

Слайд 49

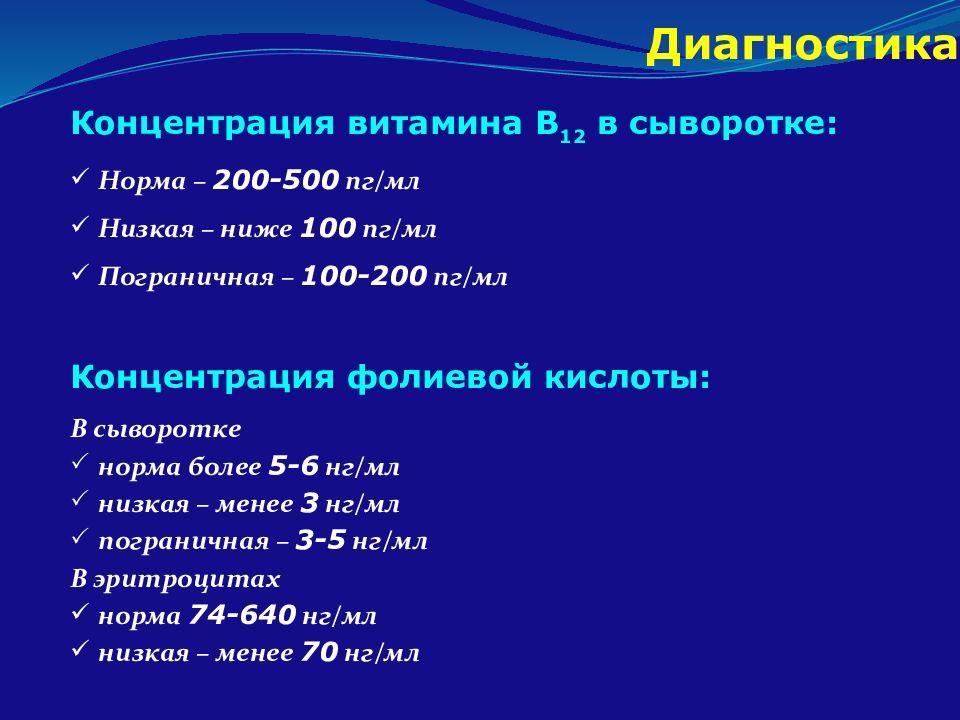

Концентрация витамина В 12 в сыворотке: Норма – 200-500 пг/мл Низкая – ниже 100 пг/мл Пограничная – 100-200 пг/мл Концентрация фолиевой кислоты: В сыворотке норма более 5-6 нг/мл низкая – менее 3 нг/мл пограничная – 3-5 нг/мл В эритроцитах норма 74-640 нг/мл низкая – менее 70 нг/мл Диагностика

Слайд 50: Терапия

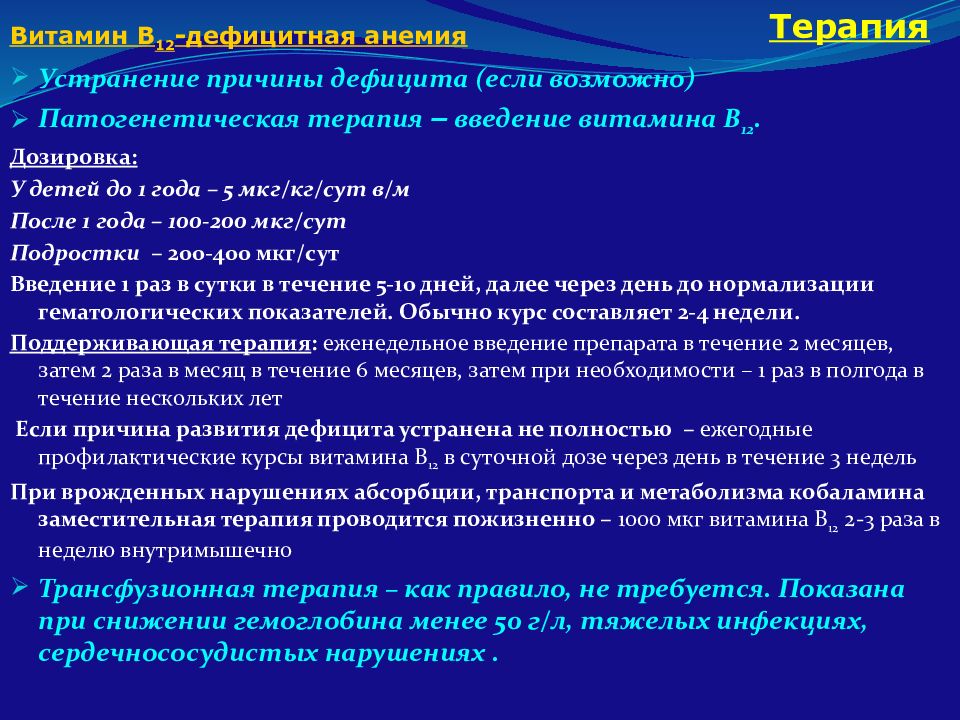

Витамин В 12 -дефицитная анемия Устранение причины дефицита (если возможно) Патогенетическая терапия ‒ введение витамина В 12. Дозировка: У детей до 1 года – 5 мкг/кг/сут в/м После 1 года – 100-200 мкг/сут Подростки – 200-400 мкг/сут Введение 1 раз в сутки в течение 5-10 дней, далее через день до нормализации гематологических показателей. Обычно курс составляет 2-4 недели. Поддерживающая терапия : еженедельное введение препарата в течение 2 месяцев, затем 2 раза в месяц в течение 6 месяцев, затем при необходимости – 1 раз в полгода в течение нескольких лет Если причина развития дефицита устранена не полностью – ежегодные профилактические курсы витамина В 12 в суточной дозе через день в течение 3 недель При врожденных нарушениях абсорбции, транспорта и метаболизма кобаламина заместительная терапия проводится пожизненно – 1000 мкг витамина В 12 2-3 раза в неделю внутримышечно Трансфузионная терапия – как правило, не требуется. Показана при снижении гемоглобина менее 50 г/л, тяжелых инфекциях, сердечнососудистых нарушениях. Терапия

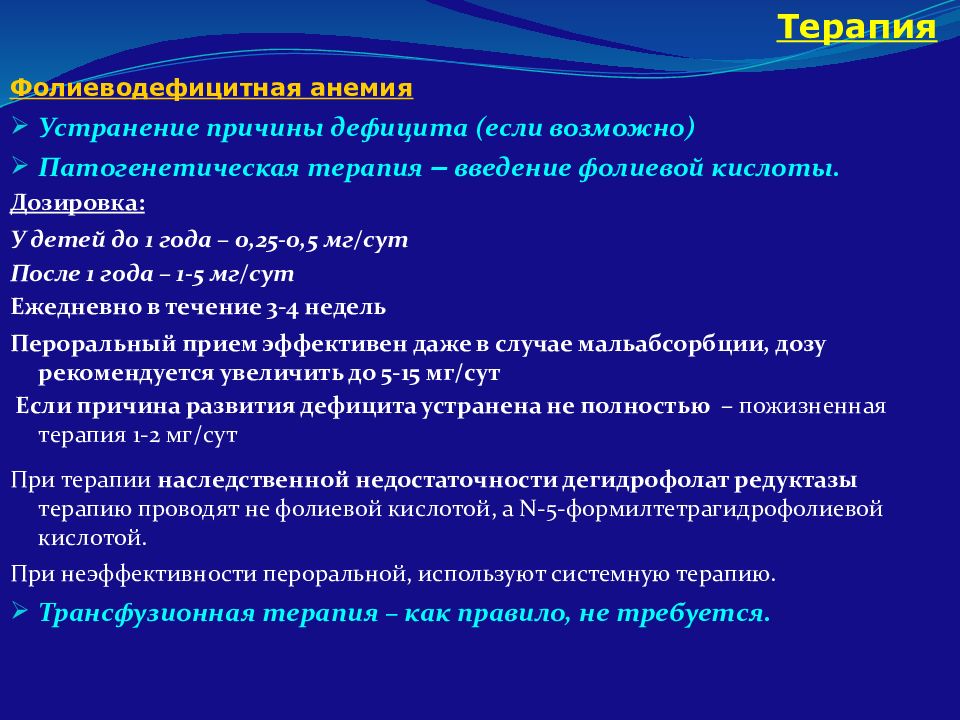

Слайд 51: Терапия

Фолиеводефицитная анемия Устранение причины дефицита (если возможно) Патогенетическая терапия ‒ введение фолиевой кислоты. Дозировка: У детей до 1 года – 0,25-0,5 мг/сут После 1 года – 1-5 мг/сут Ежедневно в течение 3-4 недель Пероральный прием эффективен даже в случае мальабсорбции, дозу рекомендуется увеличить до 5-15 мг/сут Если причина развития дефицита устранена не полностью – пожизненная терапия 1-2 мг/сут При терапии наследственной недостаточности дегидрофолат редуктазы терапию проводят не фолиевой кислотой, а N -5-формилтетрагидрофолиевой кислотой. При неэффективности пероральной, используют системную терапию. Трансфузионная терапия – как правило, не требуется. Терапия

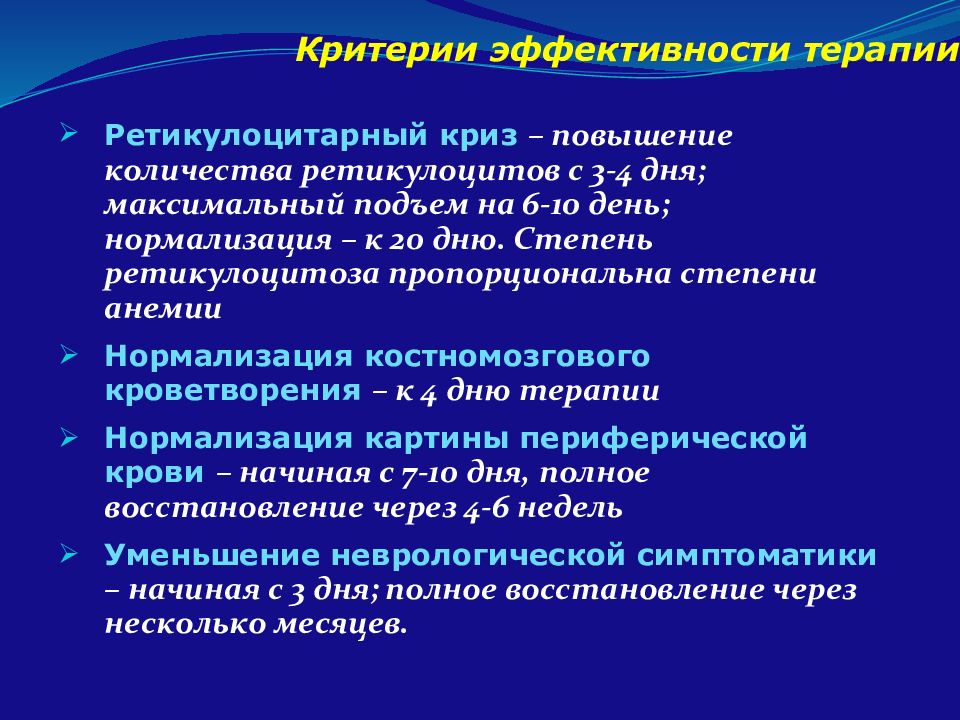

Слайд 52: Критерии эффективности терапии

Ретикулоцитарный криз – повышение количества ретикулоцитов с 3-4 дня; максимальный подъем на 6-10 день; нормализация – к 20 дню. Степень ретикулоцитоза пропорциональна степени анемии Нормализация костномозгового кроветворения – к 4 дню терапии Нормализация картины периферической крови – начиная с 7-10 дня, полное восстановление через 4-6 недель Уменьшение неврологической симптоматики – начиная с 3 дня; полное восстановление через несколько месяцев. Критерии эффективности терапии

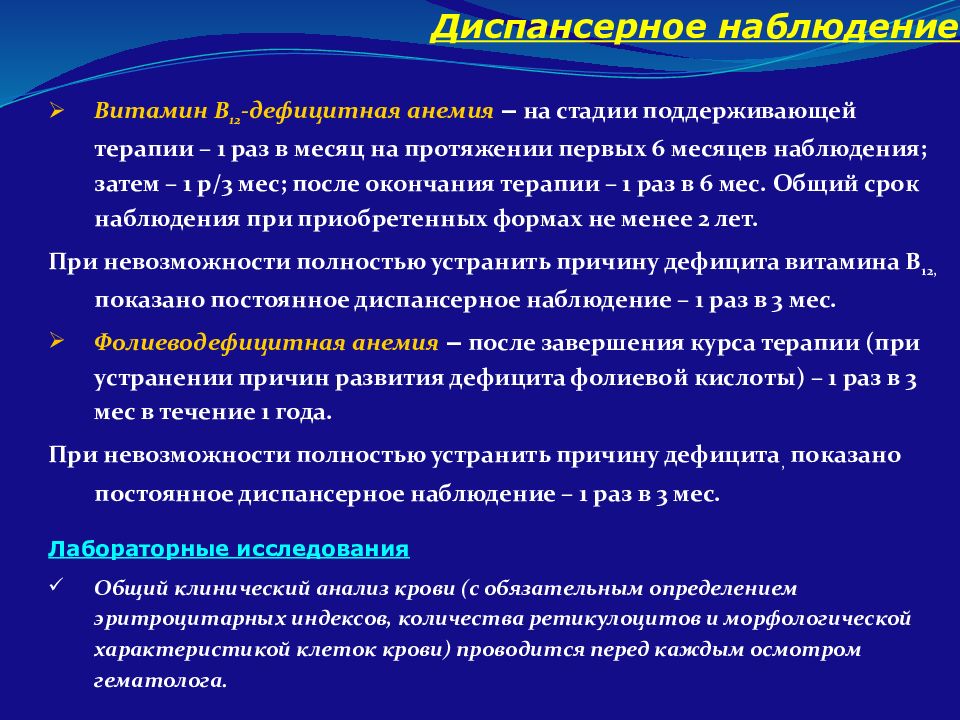

Слайд 53: Диспансерное наблюдение

Витамин В 12 -дефицитная анемия ‒ на стадии поддерживающей терапии – 1 раз в месяц на протяжении первых 6 месяцев наблюдения; затем – 1 р/3 мес; после окончания терапии – 1 раз в 6 мес. Общий срок наблюдения при приобретенных формах не менее 2 лет. При невозможности полностью устранить причину дефицита витамина В 12, показано постоянное диспансерное наблюдение – 1 раз в 3 мес. Фолиеводефицитная анемия ‒ после завершения курса терапии (при устранении причин развития дефицита фолиевой кислоты) – 1 раз в 3 мес в течение 1 года. При невозможности полностью устранить причину дефицита, показано постоянное диспансерное наблюдение – 1 раз в 3 мес. Лабораторные исследования Общий клинический анализ крови (с обязательным определением эритроцитарных индексов, количества ретикулоцитов и морфологической характеристикой клеток крови) проводится перед каждым осмотром гематолога. Диспансерное наблюдение

Слайд 55

Сидеробластные анемии Гетерогенная группа анемий, наследственных и приобретенных, общей особенностью которых является высокое содержание железа в плазме крови, не утилизируемого костномозговыми эритробластами для синтеза гема в связи с дефектами ферментативных систем клеток эритроидного ряда Синоним : «сидероахрестическая анемия» От греческого «а» – отрицание и « chresia » – использование: «анемия от неиспользования»

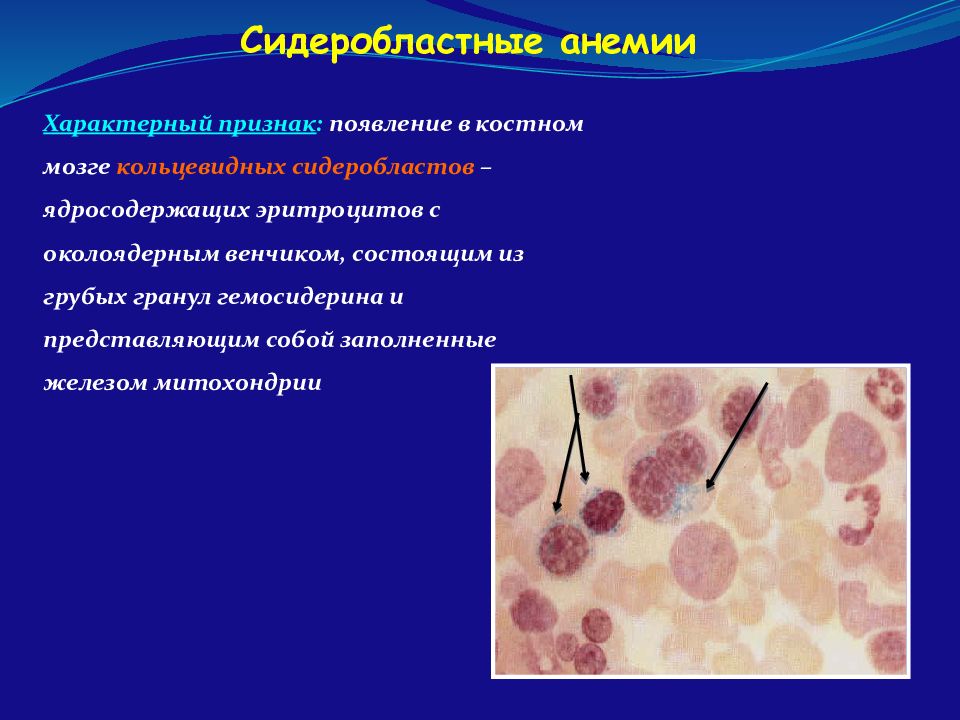

Слайд 56

Сидеробластные анемии Характерный признак : появление в костном мозге кольцевидных сидеробластов – ядросодержащих эритроцитов с околоядерным венчиком, состоящим из грубых гранул гемосидерина и представляющим собой заполненные железом митохондрии

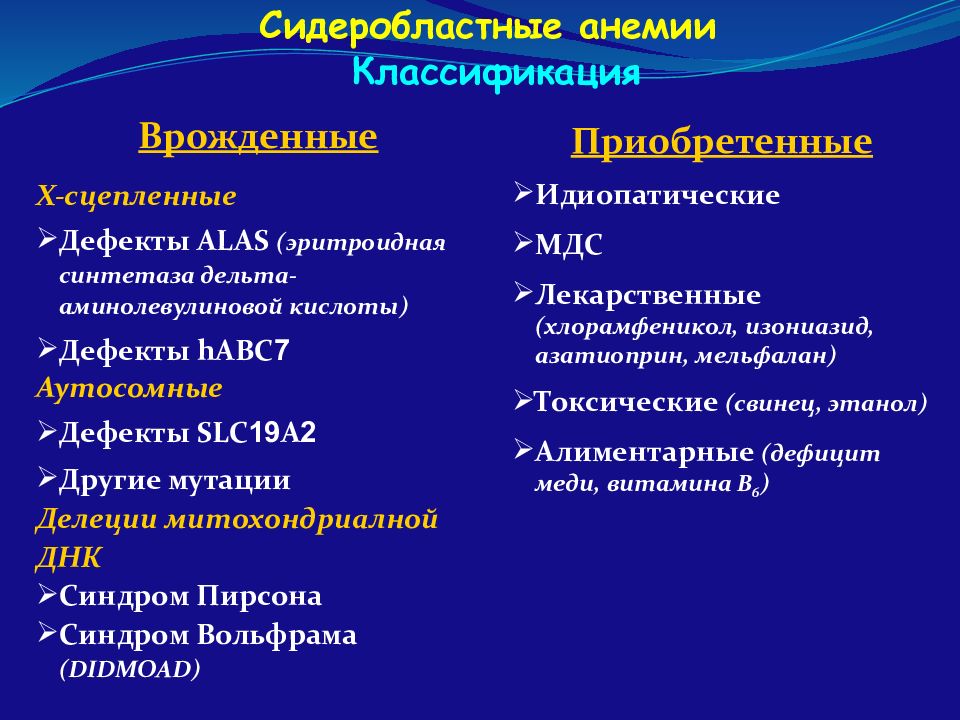

Слайд 57

Сидеробластные анемии Классификация Врожденные Х-сцепленные Дефекты ALAS (эритроидная синтетаза дельта-аминолевулиновой кислоты ) Дефекты hABC 7 Аутосомные Дефекты SLC 19 A 2 Другие мутации Делеции митохондриалной ДНК Синдром Пирсона Синдром Вольфрама ( DIDMOAD) Приобретенные Идиопатические МДС Лекарственные (хлорамфеникол, изониазид, азатиоприн, мельфалан) Токсические (свинец, этанол) Алиментарные (дефицит меди, витамина В 6 )

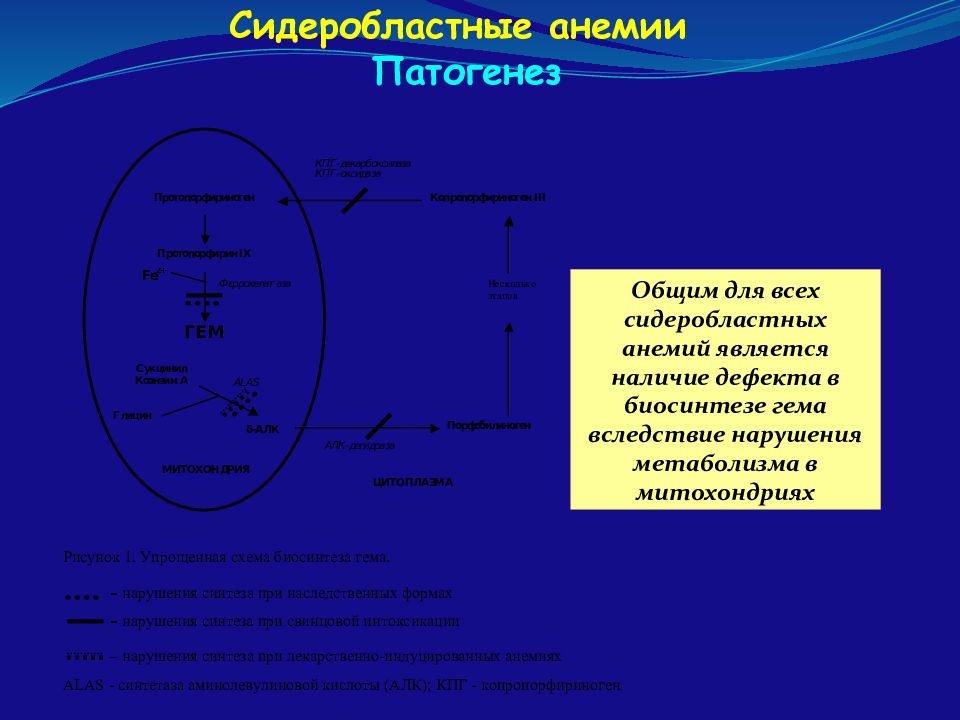

Слайд 58

Сидеробластные анемии Патогенез Общим для всех сидеробластных анемий является наличие дефекта в биосинтезе гема вследствие нарушения метаболизма в митохондриях

Слайд 59

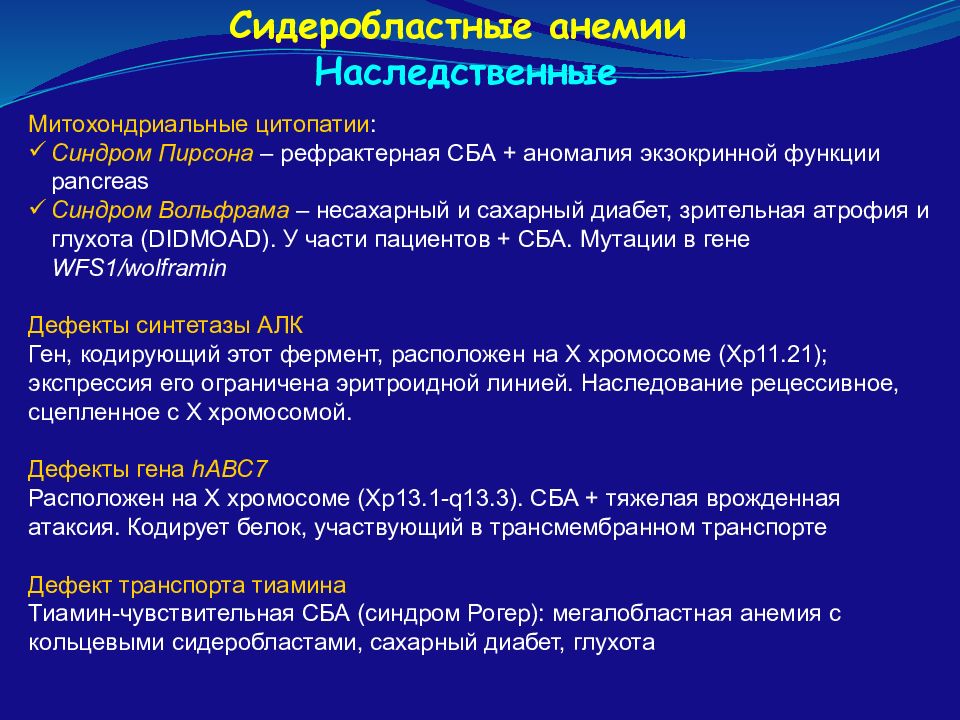

Сидеробластные анемии Наследственные Митохондриальные цитопатии : Синдром Пирсона – рефрактерная СБА + аномалия экзокринной функции pancreas Синдром Вольфрама – несахарный и сахарный диабет, зрительная атрофия и глухота ( DIDMOAD). У части пациентов + СБА. Мутации в гене WFS1/wolframin Дефекты синтетазы АЛК Ген, кодирующий этот фермент, расположен на Х хромосоме (Хр11.21); экспрессия его ограничена эритроидной линией. Наследование рецессивное, сцепленное с Х хромосомой. Дефекты гена hABC7 Расположен на Х хромосоме ( Xp13.1-q13.3). СБА + тяжелая врожденная атаксия. Кодирует белок, участвующий в трансмембранном транспорте Дефект транспорта тиамина Тиамин-чувствительная СБА (синдром Рогер): мегалобластная анемия с кольцевыми сидеробластами, сахарный диабет, глухота

Слайд 60

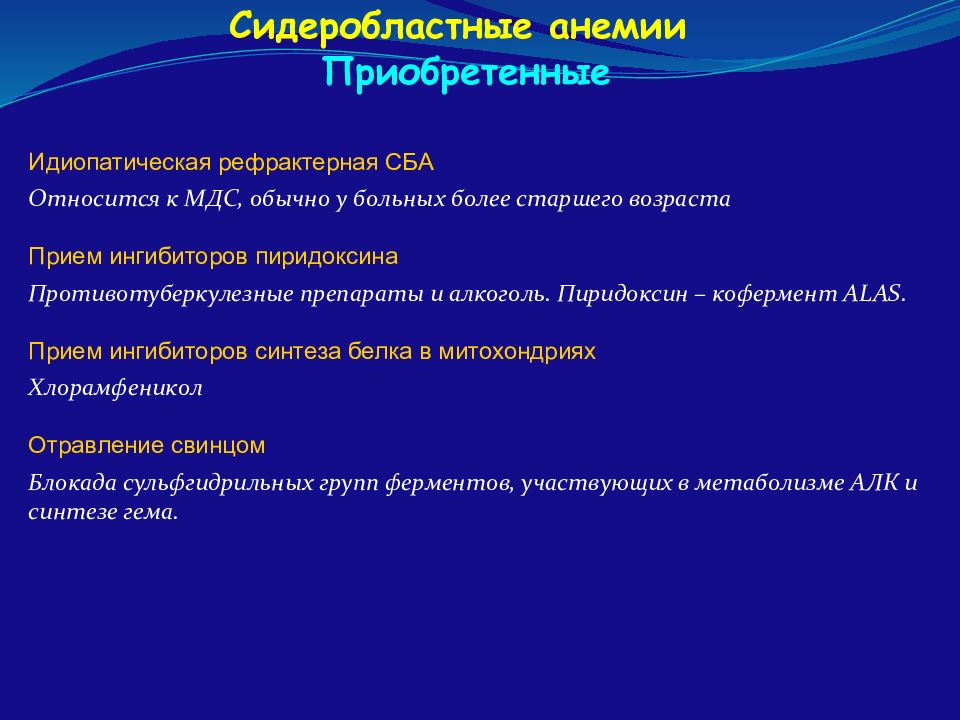

Сидеробластные анемии Приобретенные Идиопатическая рефрактерная СБА Относится к МДС, обычно у больных более старшего возраста Прием ингибиторов пиридоксина Противотуберкулезные препараты и алкоголь. Пиридоксин – кофермент ALAS. Прием ингибиторов синтеза белка в митохондриях Хлорамфеникол Отравление свинцом Блокада сульфгидрильных групп ферментов, участвующих в метаболизме АЛК и синтезе гема.

Слайд 61

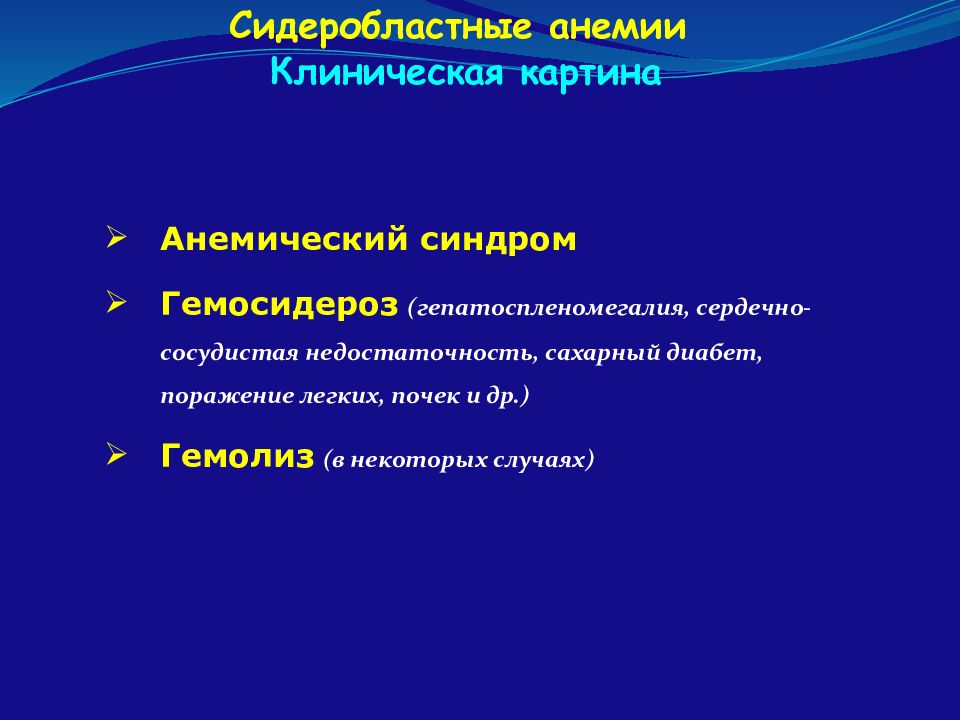

Сидеробластные анемии Клиническая картина Анемический синдром Гемосидероз (гепатоспленомегалия, сердечно-сосудистая недостаточность, сахарный диабет, поражение легких, почек и др.) Гемолиз (в некоторых случаях)

Слайд 62

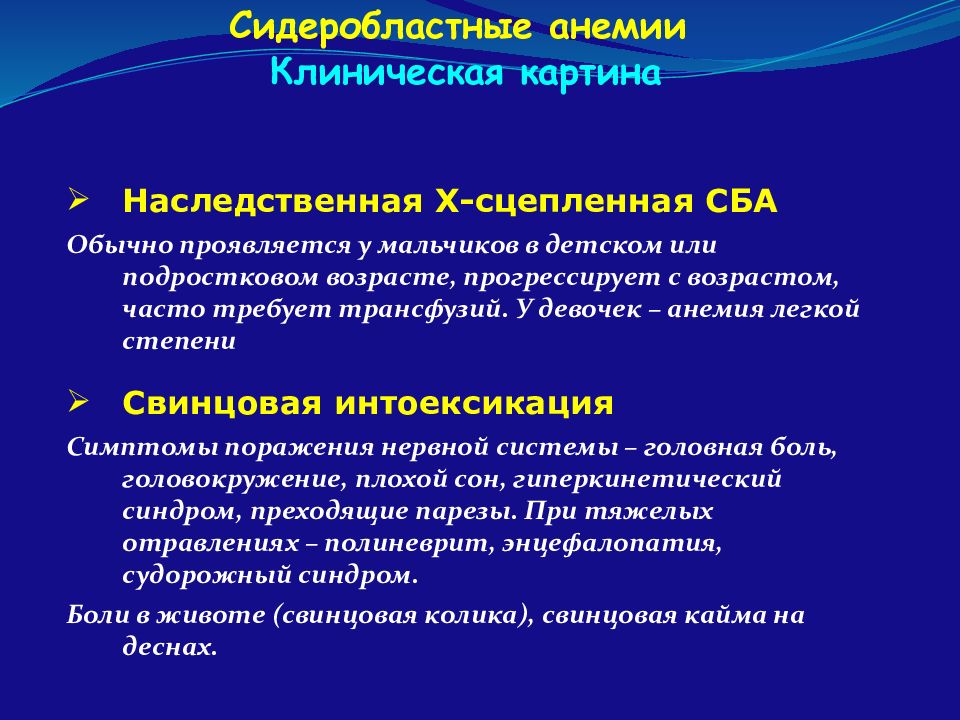

Сидеробластные анемии Клиническая картина Наследственная Х-сцепленная СБА Обычно проявляется у мальчиков в детском или подростковом возрасте, прогрессирует с возрастом, часто требует трансфузий. У девочек – анемия легкой степени Свинцовая интоексикация Симптомы поражения нервной системы – головная боль, головокружение, плохой сон, гиперкинетический синдром, преходящие парезы. При тяжелых отравлениях – полиневрит, энцефалопатия, судорожный синдром. Боли в животе (свинцовая колика), свинцовая кайма на деснах.

Слайд 63

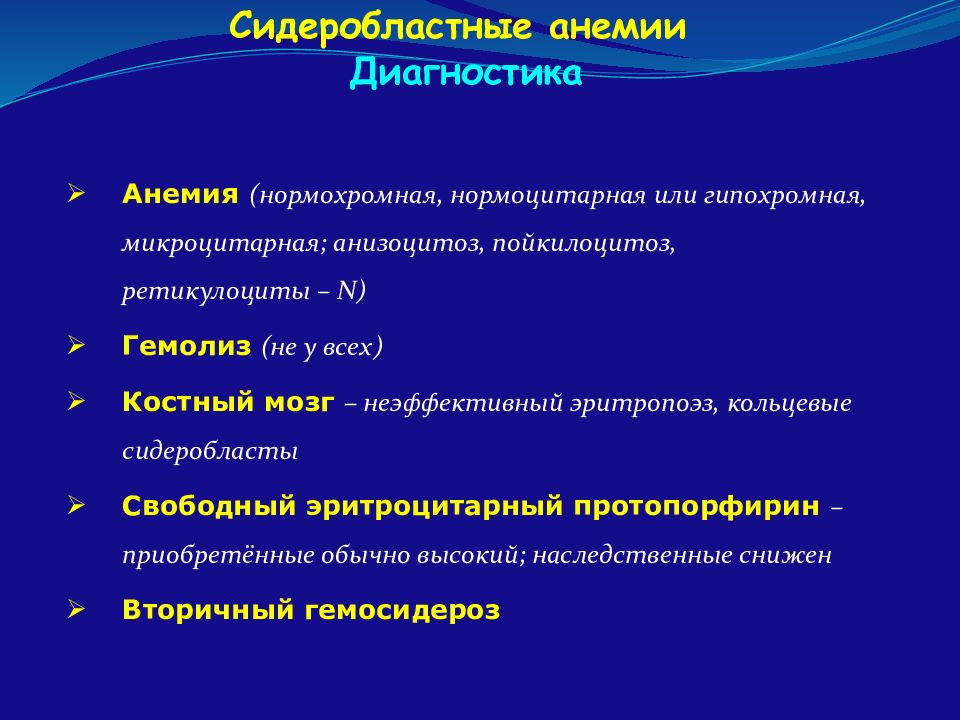

Сидеробластные анемии Диагностика Анемия (нормохромная, нормоцитарная или гипохромная, микроцитарная; анизоцитоз, пойкилоцитоз, ретикулоциты – N ) Гемолиз (не у всех) Костный мозг – неэффективный эритропоэз, кольцевые сидеробласты Свободный эритроцитарный протопорфирин – приобретённые обычно высокий; наследственные снижен Вторичный гемосидероз

Слайд 64

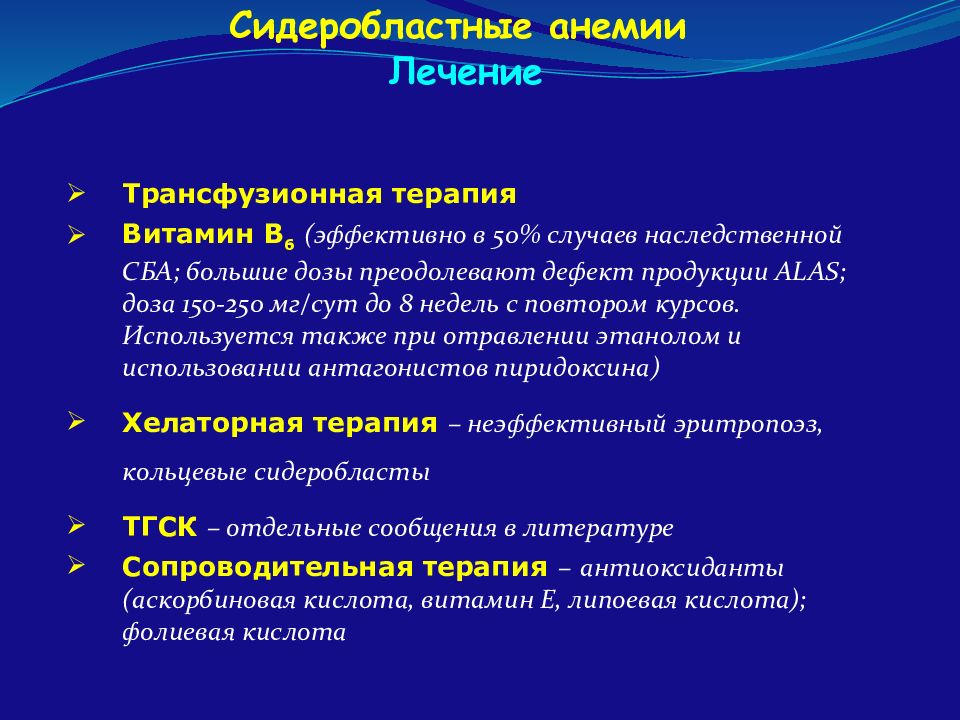

Сидеробластные анемии Лечение Трансфузионная терапия Витамин В 6 (эффективно в 50% случаев наследственной СБА; большие дозы преодолевают дефект продукции ALAS ; доза 150-250 мг/сут до 8 недель с повтором курсов. Используется также при отравлении этанолом и использовании антагонистов пиридоксина) Хелаторная терапия – неэффективный эритропоэз, кольцевые сидеробласты ТГСК – отдельные сообщения в литературе Сопроводительная терапия – антиоксиданты (аскорбиновая кислота, витамин Е, липоевая кислота); фолиевая кислота

Слайд 66

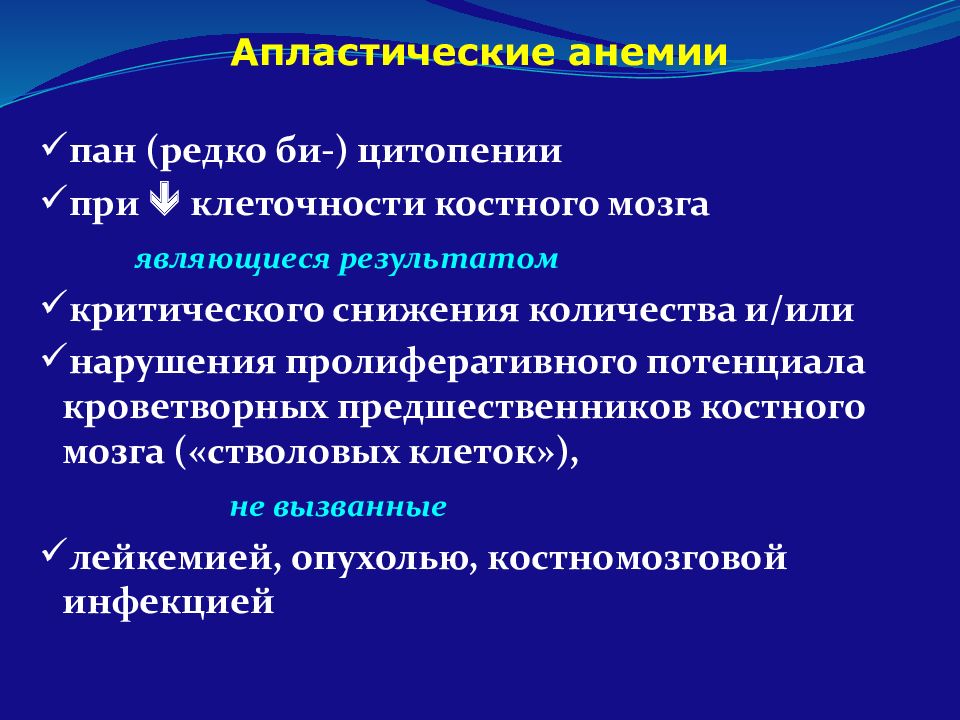

Апластические анемии пан (редко би-) цитопении при клеточности костного мозга являющиеся результатом критического снижения количества и/или нарушения пролиферативного потенциала кроветворных предшественников костного мозга («стволовых клеток»), не вызванные лейкемией, опухолью, костномозговой инфекцией

Слайд 67

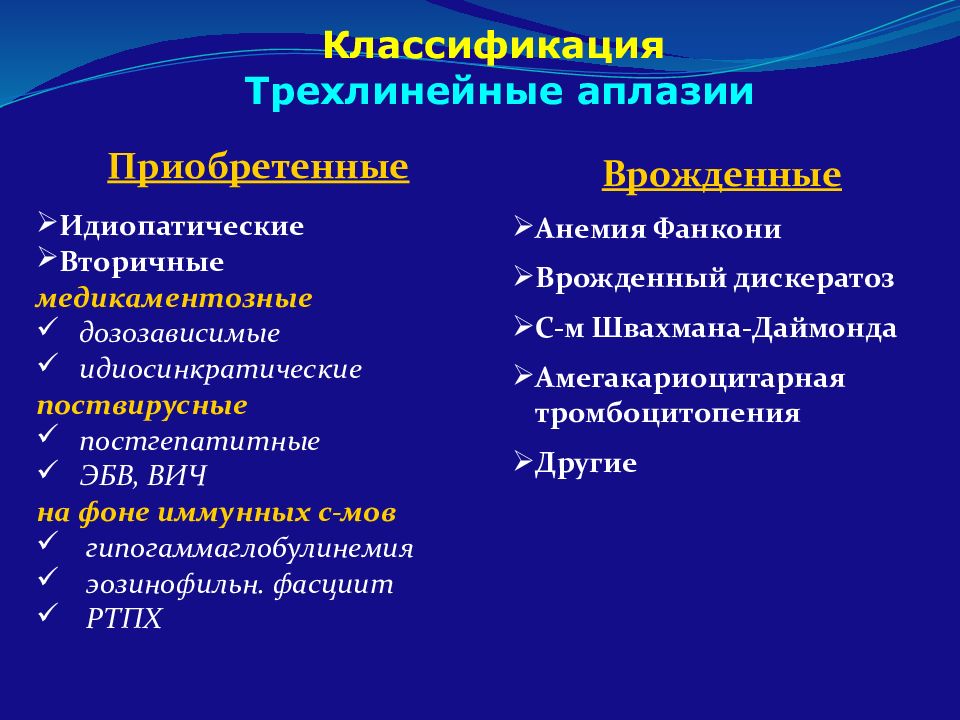

Апластические анемии Приобретенные Врожденные Трехлинейные Монолинейные Классификация

Слайд 68

Классификация Трехлинейные аплазии Приобретенные Идиопатические Вторичные медикаментозные дозозависимые идиосинкратические поствирусные постгепатитные ЭБВ, ВИЧ на фоне иммунных с-мов гипогаммаглобулинемия эозинофильн. фасциит РТПХ Врожденные Анемия Фанкони Врожденный дискератоз С-м Швахмана-Даймонда Амегакариоцитарная тромбоцитопения Другие

Слайд 69

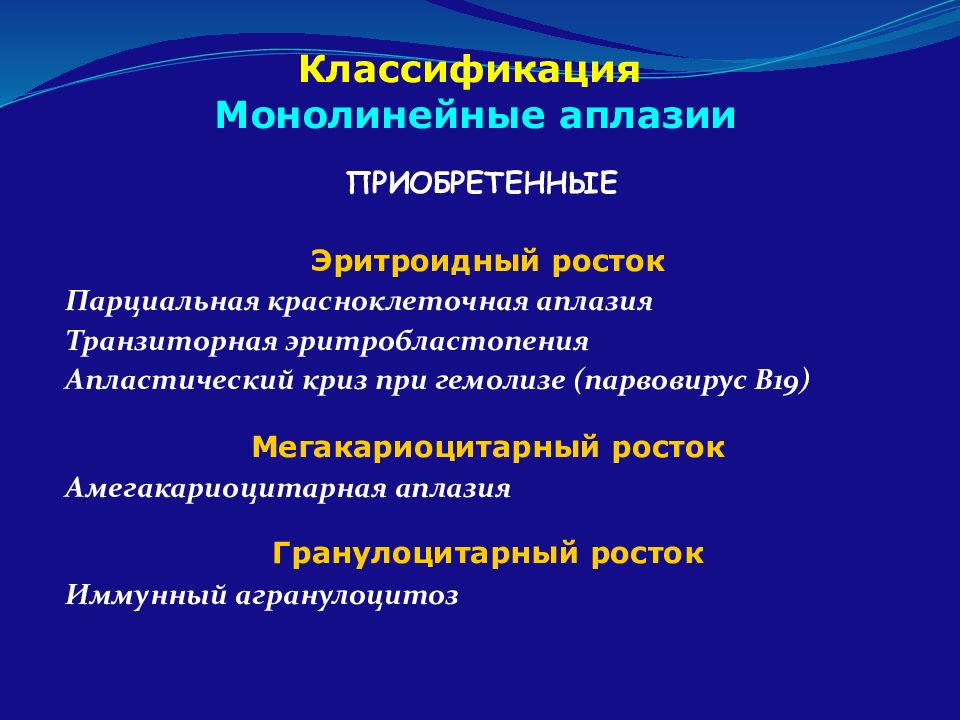

Классификация Монолинейные аплазии ПРИОБРЕТЕННЫЕ Эритроидный росток Парциальная красноклеточная аплазия Транзиторная эритробластопения Апластический криз при гемолизе (парвовирус В19) Мегакариоцитарный росток Амегакариоцитарная аплазия Гранулоцитарный росток Иммунный агранулоцитоз

Слайд 70

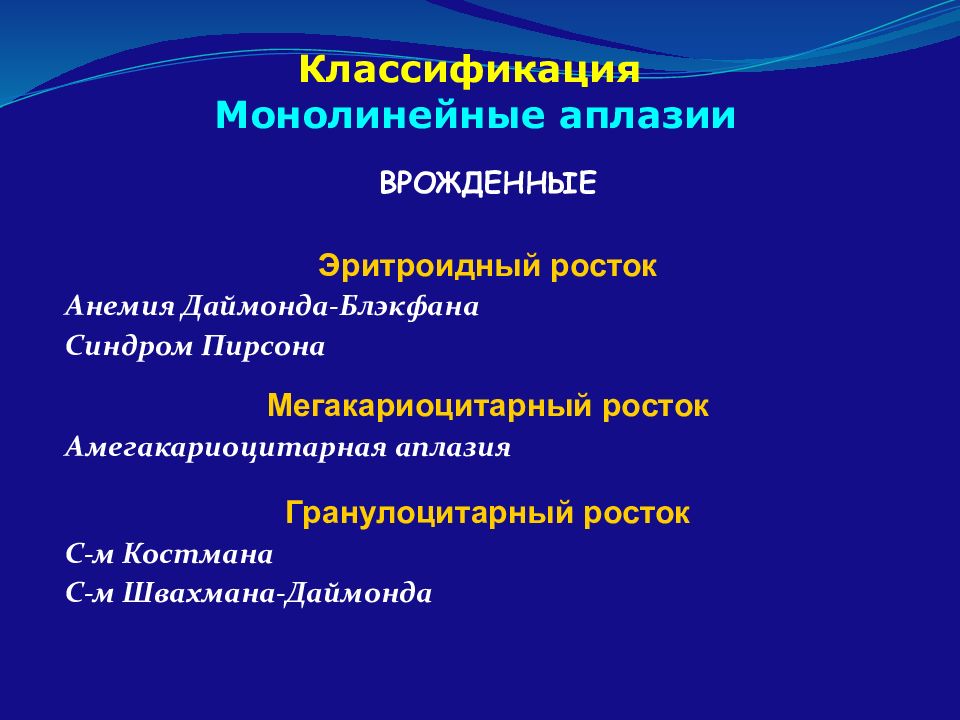

ВРОЖДЕННЫЕ Эритроидный росток Анемия Даймонда-Блэкфана Синдром Пирсона Мегакариоцитарный росток Амегакариоцитарная аплазия Гранулоцитарный росток С-м Костмана С-м Швахмана-Даймонда Классификация Монолинейные аплазии

Слайд 71

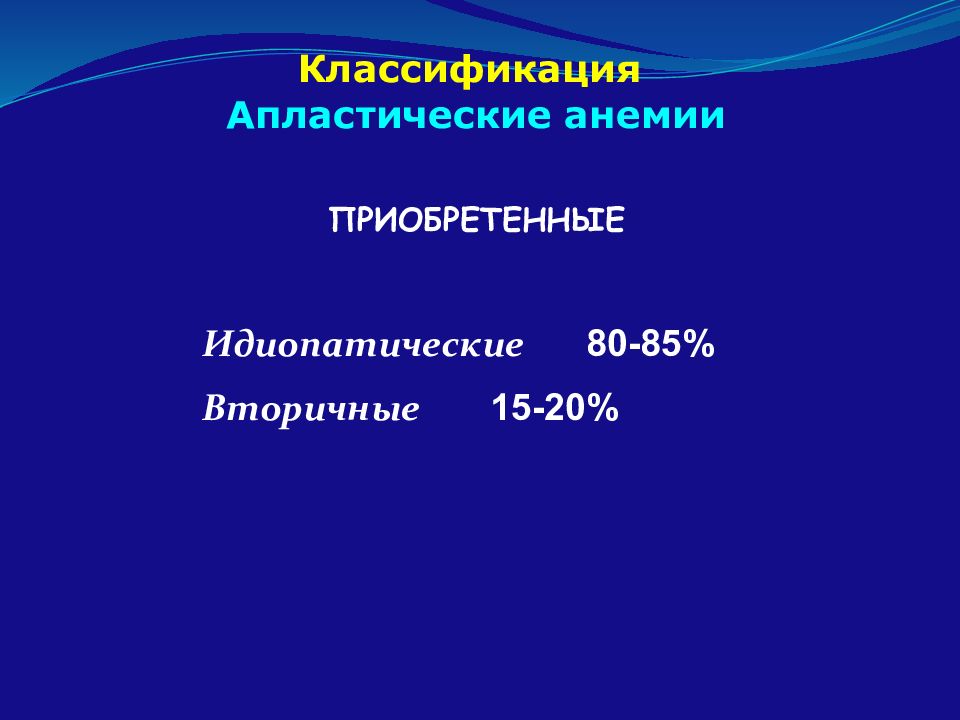

ПРИОБРЕТЕННЫЕ Идиопатические 80-85% Вторичные 15-20% Классификация Апластические анемии

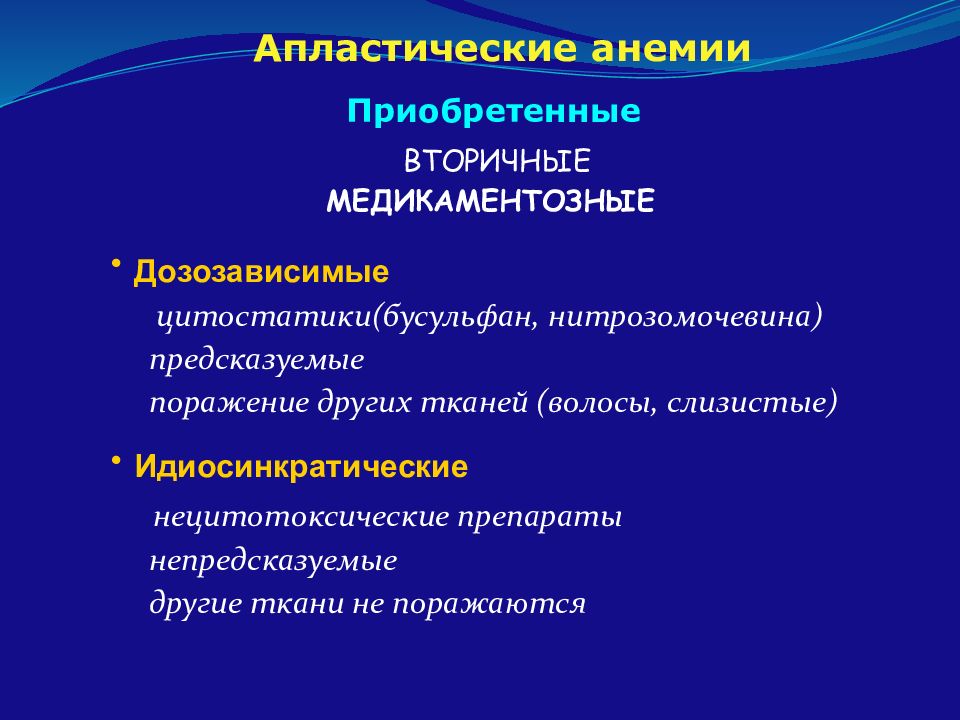

Слайд 72

Приобретенные ВТОРИЧНЫЕ МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ Дозозависимые цитостатики(бусульфан, нитрозомочевина) предсказуемые поражение других тканей (волосы, слизистые) Идиосинкратические нецитотоксические препараты непредсказуемые другие ткани не поражаются Апластические анемии

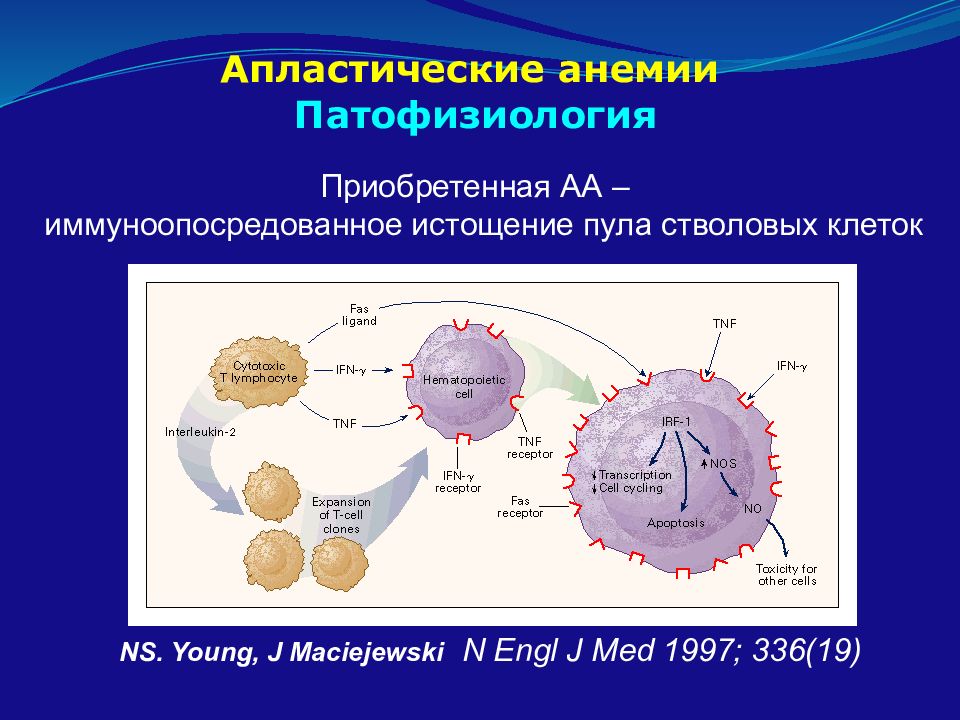

Слайд 73

NS. Young, J Maciejewski N Engl J Med 1997; 336(19) Приобретенная АА – иммуноопосредованное истощение пула стволовых клеток Апластические анемии Патофизиология

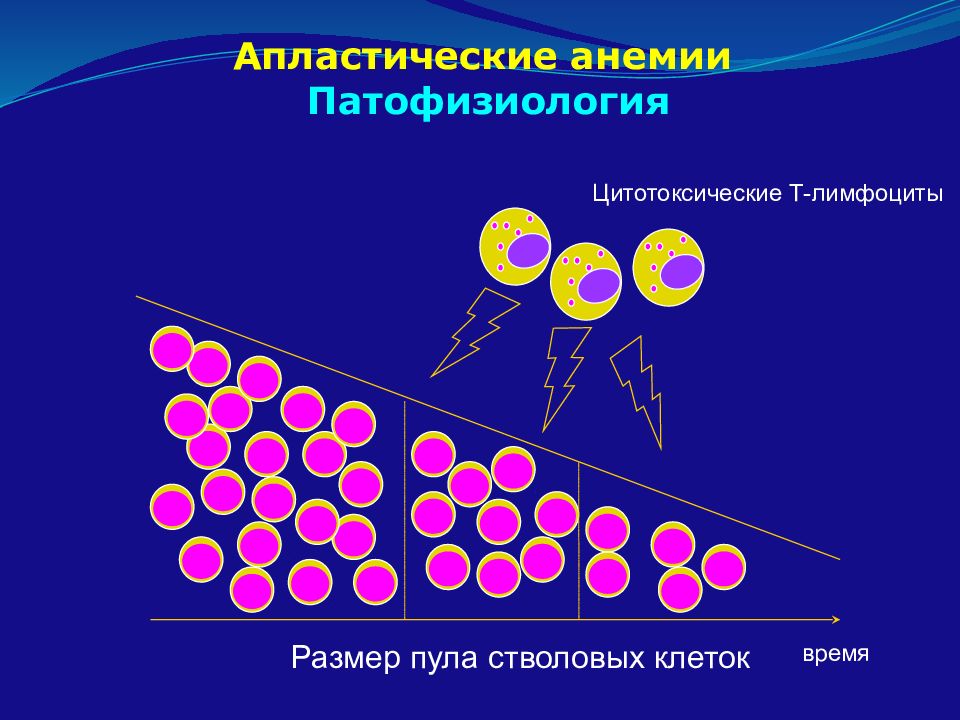

Слайд 74

Размер пула стволовых клеток время Цитотоксические Т-лимфоциты Апластические анемии Патофизиология

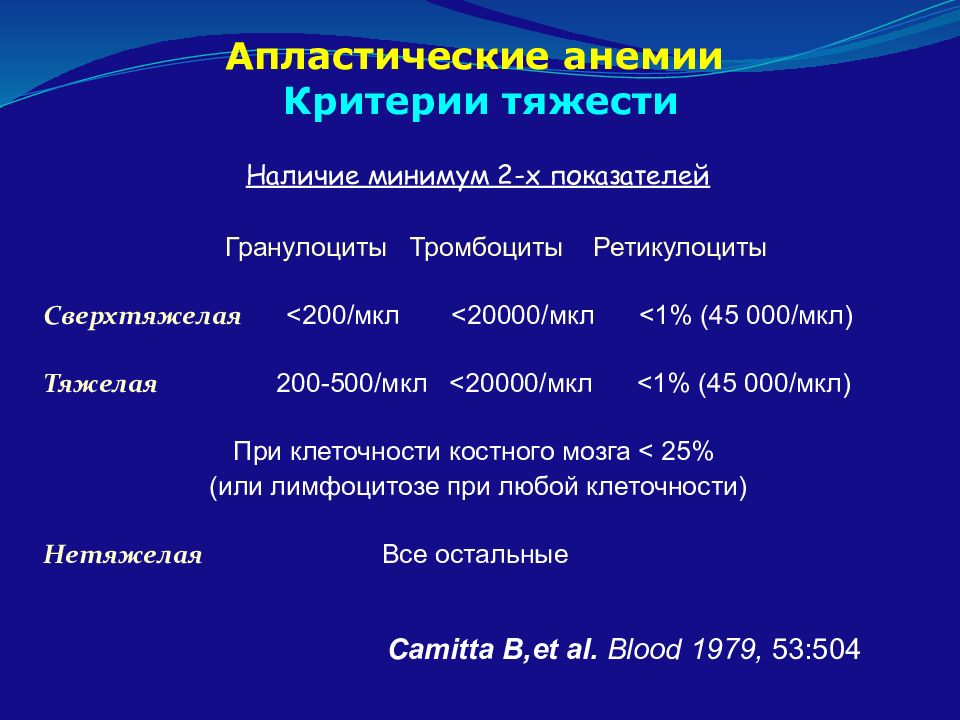

Слайд 75

Наличие минимум 2-х показателей Гранулоциты Тромбоциты Ретикулоциты Сверхтяжелая <200 /мкл <2 00 00 /мкл <1% (45 000 /мкл) Тяжелая 200-500/мкл <2 00 00 /мкл <1% (45 000 /мкл) При клеточности костного мозга < 25% (или лимфоцитозе при любой клеточности) Нетяжелая Все остальные Camitta B,et al. Blood 1979, 53:504 Апластические анемии Критерии тяжести

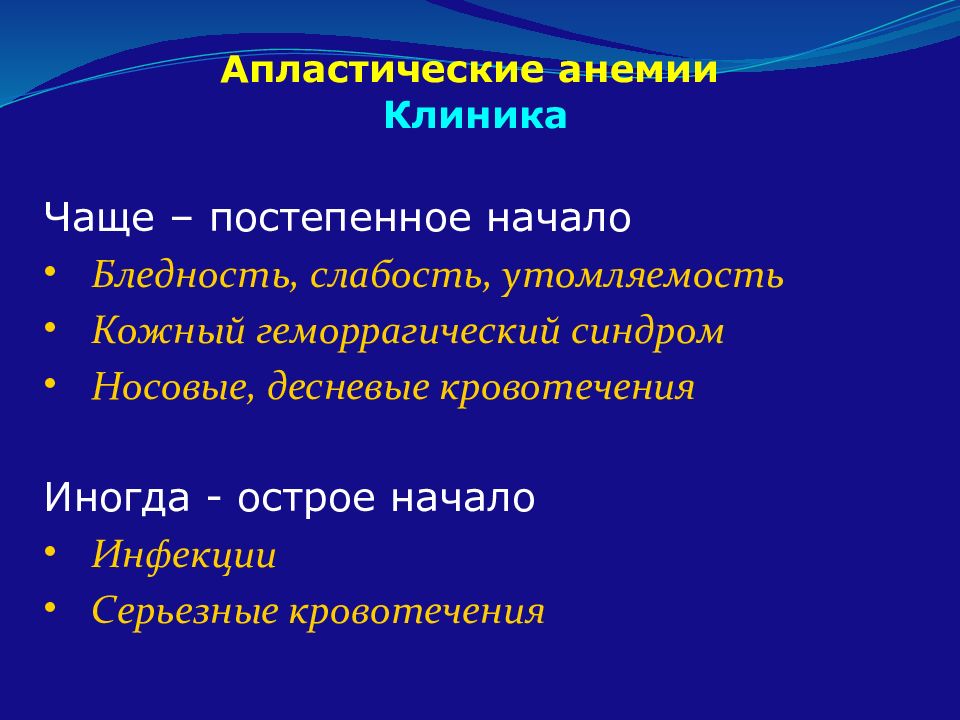

Слайд 76

Чаще – постепенное начало Бледность, слабость, утомляемость Кожный геморрагический синдром Носовые, десневые кровотечения Иногда - острое начало Инфекции Серьезные кровотечения Апластические анемии Клиника

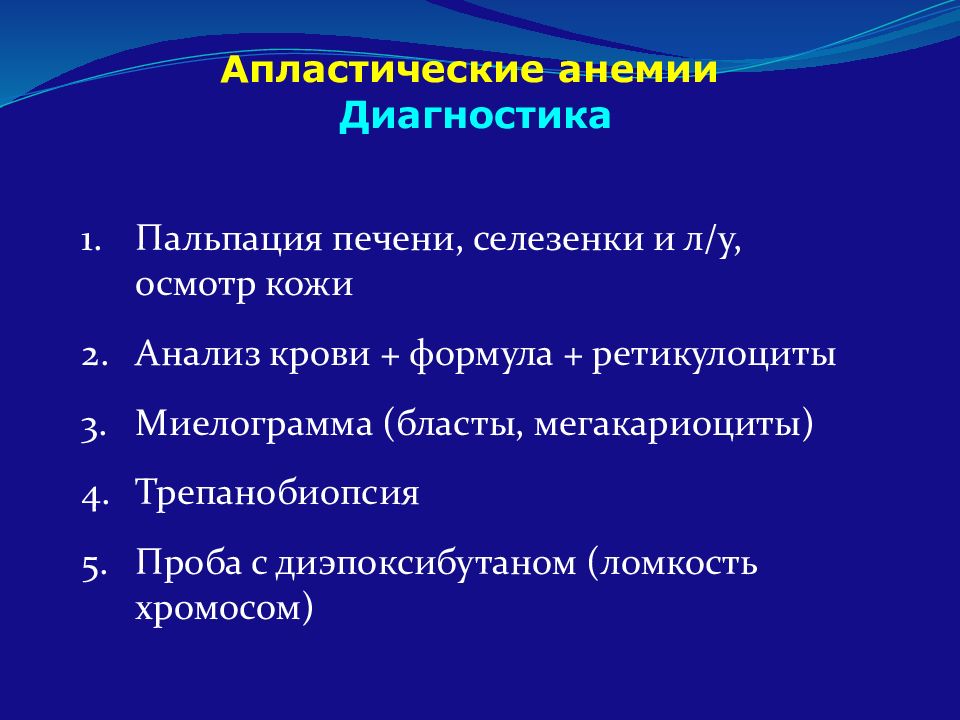

Слайд 77

Пальпация печени, селезенки и л/у, осмотр кожи Анализ крови + формула + ретикулоциты Миелограмма (бласты, мегакариоциты) Трепанобиопсия Проба с диэпоксибутаном (ломкость хромосом) Апластические анемии Диагностика

Слайд 78

апластическая анемия утрата костного мозга опосредованная активированными лимфоцитам Протезирование (ТГСК) Иммуносупрессивная терапия Апластические анемии Лечение

Слайд 79

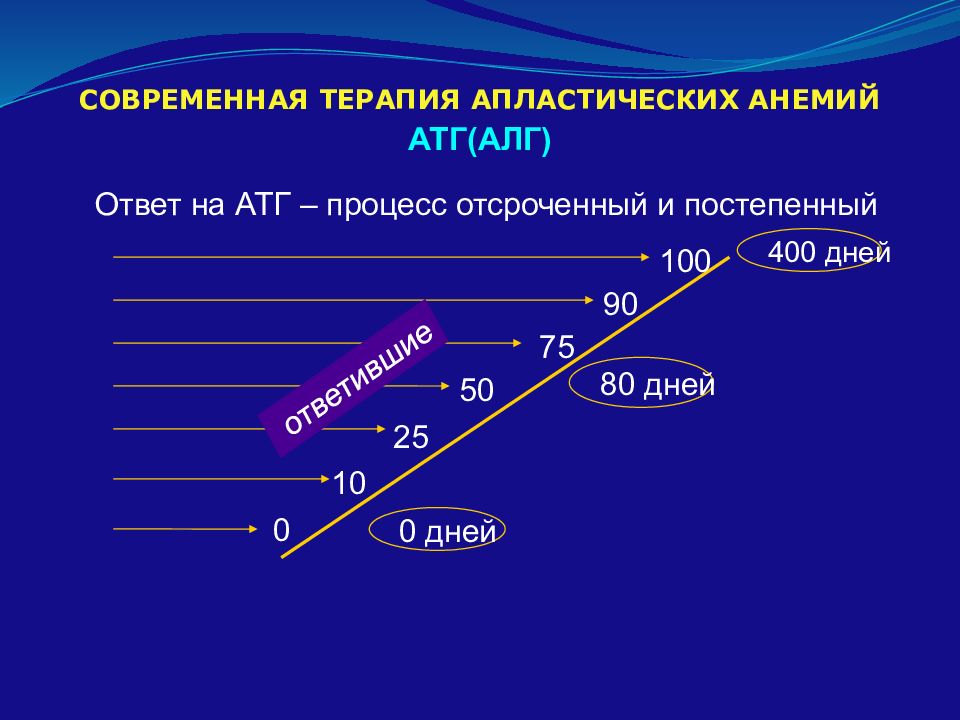

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ АПЛАСТИЧЕСКИХ АНЕМИЙ АТГ(АЛГ) Ответ на АТГ – процесс отсроченный и постепенный 0 10 25 50 75 90 100 80 дней 400 дней 0 дней ответившие

Слайд 80

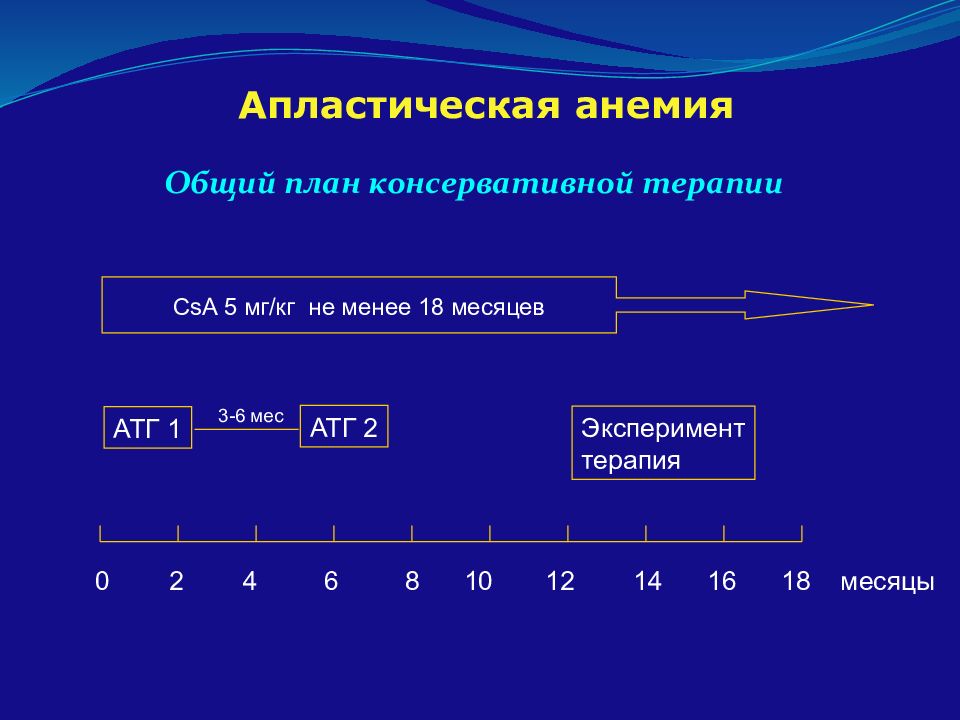

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 месяцы Апластическая анемия Общий план консервативной терапии CsA 5 мг/кг не менее 18 месяцев АТГ 1 АТГ 2 Эксперимент терапия 3-6 мес

Слайд 82

Описана в 1932 Guido Fanconi У двух братьев с “ пернициозиформной ” анемией и врожденными пороками Врожденные АА Анемия Фанкони

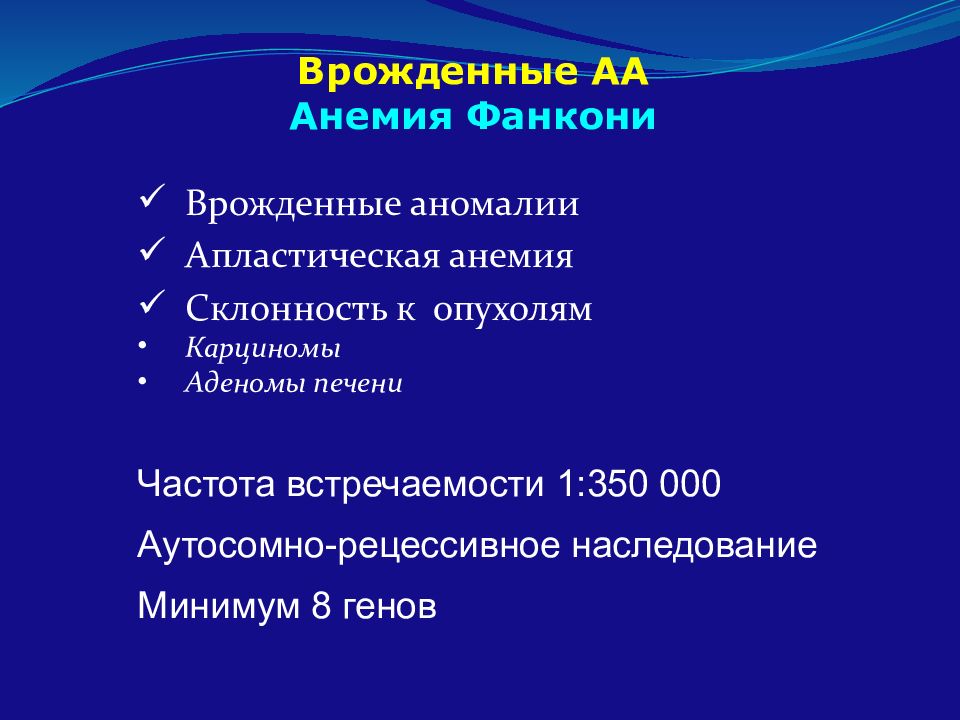

Слайд 83

Врожденные аномалии Апластическая анемия Склонность к опухолям Карциномы Аденомы печени Частота встречаемости 1 :350 000 Аутосомно-рецессивное наследование Минимум 8 генов Врожденные АА Анемия Фанкони

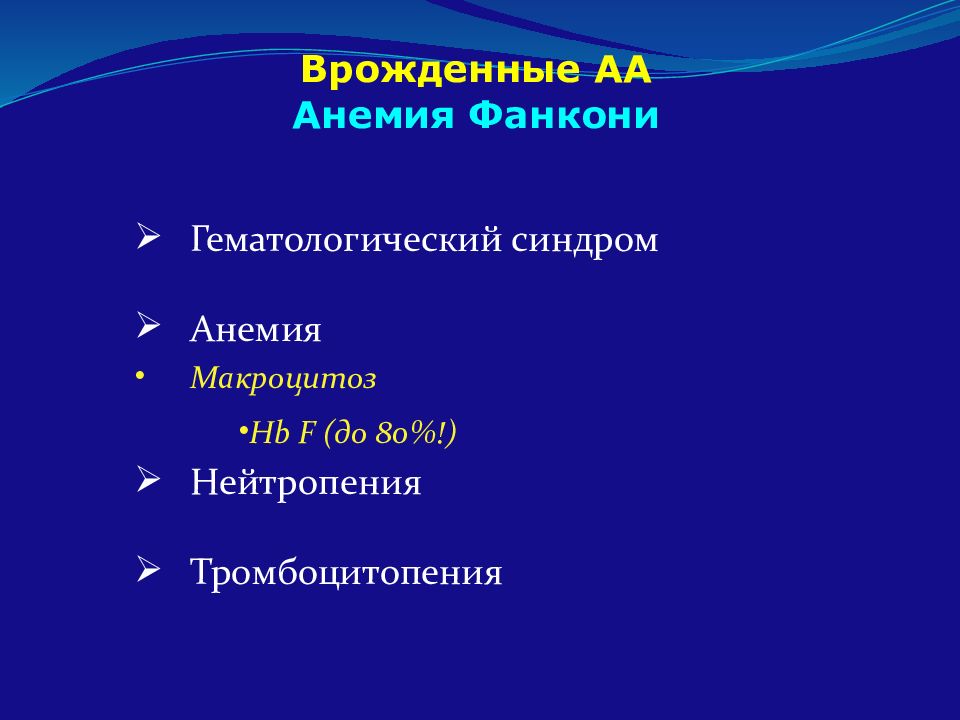

Слайд 84

Гематологический синдром Анемия Макроцитоз Hb F ( до 80%!) Нейтропения Тромбоцитопения Врожденные АА Анемия Фанкони

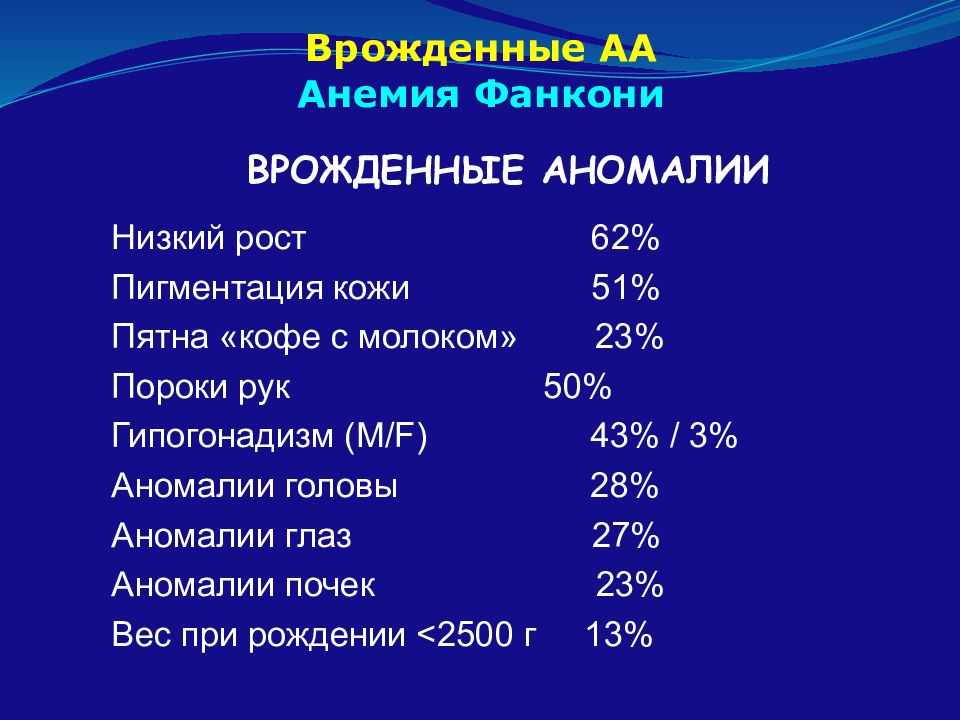

Слайд 85

ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ Низкий рост 62% Пигментация кожи 51% Пятна «кофе с молоком» 23% Пороки рук 50% Гипогонадизм (М/ F) 43% / 3% Аномалии головы 28% Аномалии глаз 27% Аномалии почек 23% Вес при рождении <2500 г 13% Врожденные АА Анемия Фанкони

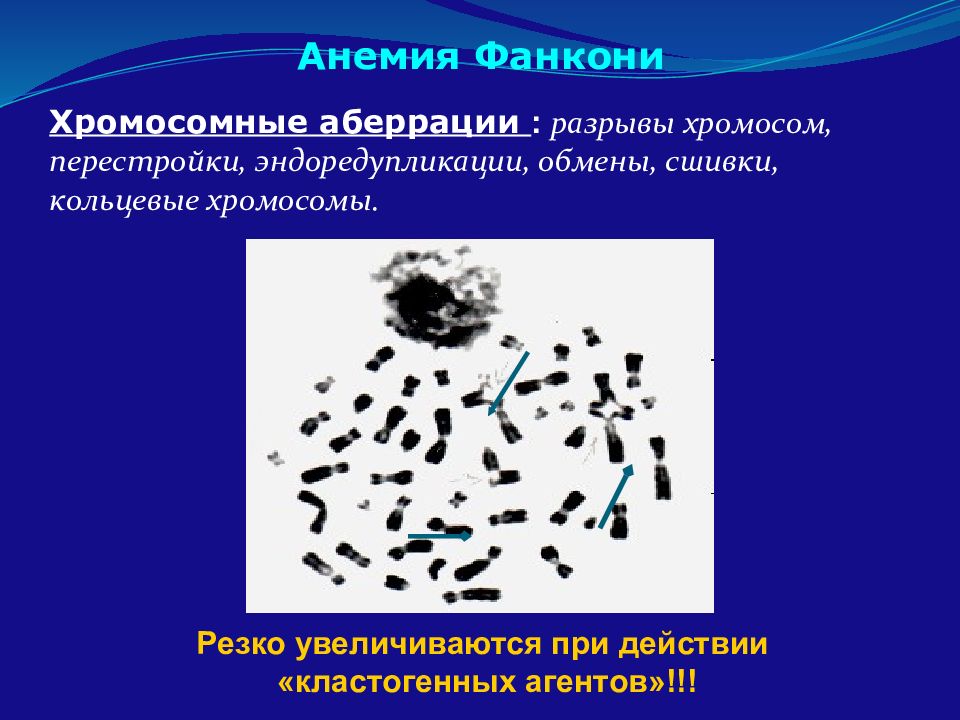

Слайд 87

Хромосомные аберрации : разрывы хромосом, перестройки, эндоредупликации, обмены, сшивки, кольцевые хромосомы. Резко увеличиваются при действии «кластогенных агентов»!!! Анемия Фанкони

Слайд 88

ДИАГНОЗ Предварительный: Клиника Аплазия + врожденные аномалии Окончательный: Гиперчувствительность лимфоцитов к Кластогенным агентам Диэпоксибутан Препараты платины Митомицин С Врожденные АА Анемия Фанкони

Слайд 89

ЛЕЧЕНИЕ Консервативное Андрогены : оксиметалон 2-5 мг/кг Ответ ~ 50% Наступает постепенно (плато через ~ 1 год ) Медиана выживаемости 9 лет Врожденные АА Анемия Фанкони

Слайд 90

Врожденный дискератоз: Ретикулярная гиперпигментация кожи лица, шеи и надплечий Дистрофия ногтей Лейкоплакия слизистых Апластическая анемия Тип наследования : Х-сцепленный – 75% Аутосомно-рецессивный – 25% Ген : Дискерин Xq28

Слайд 91

Парвовирус В19 Р-антиген поверхности эритроцитов и эритробластов является рецептором вируса Угнетение эритропоэза Здоровые лица: -быстрый клиренс вируса -«мобилизационный резерв» Отсутствие серьезных гематологических последствий Напряженный эритропоэз Тяжелая транзиторная ПККА

Слайд 93

Гемолитические анемии - заболевания различной этиологии, при которых происходит интенсивная деструкция эритроцитов. Анемия обусловлена тем, что деструкция эритроцитов превышает продукцию их в костном мозге

Слайд 94: Гемолитические анемии у детей

Несостоятельность мембраны эритроцитов вследствие: воздействия внутриклеточных факторов: дефекты строения эритроцитов (мембранопатии, гемоглобинопатии, энзимопатии) воздействия внешних факторов: иммунный гемолиз механические, термические и др.факторы

Слайд 95

Независимо от причины гемолиза: Клинические проявления: анемический синдром желтуха Лабораторные проявления: Анемия Ретикулоцитоз Увеличение непрямого билирубина Увеличение ЛДГ Другие симптомы (лихорадка, боли в животе, почечная недостаточность, скелетные аномалии, гепатомегалия, желчнокаменная болезнь и др.) зависят от характера гемолитических расстройств Гемолитические анемии у детей

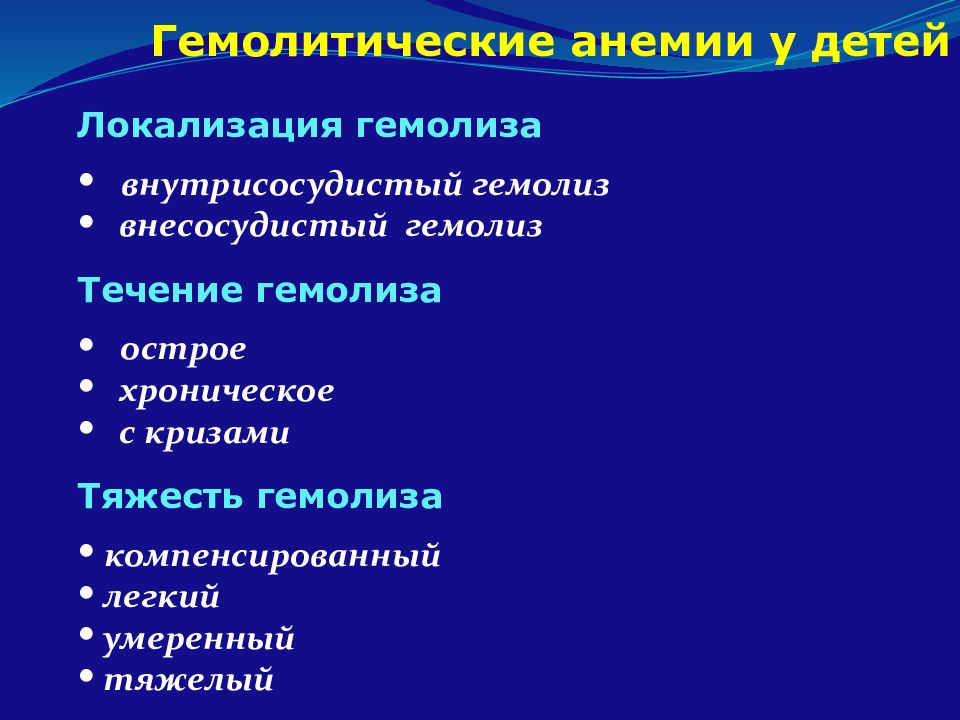

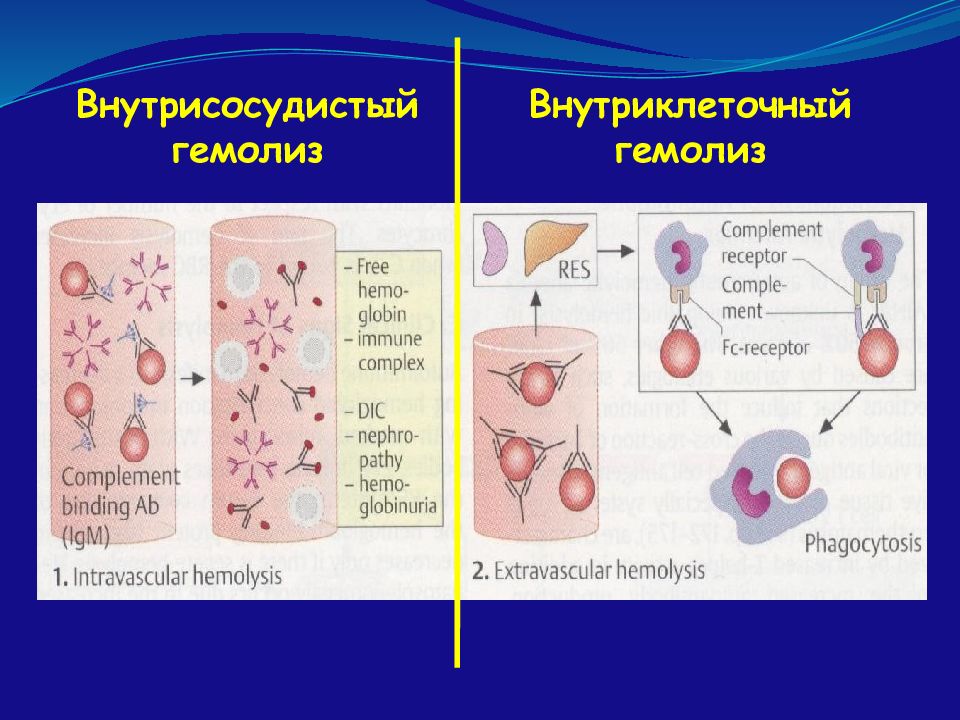

Слайд 96: Гемолитические анемии у детей

Локализация гемолиза внутрисосудистый гемолиз внесосудистый гемолиз Течение гемолиза острое хроническое с кризами Тяжесть гемолиза компенсированный легкий умеренный тяжелый

Слайд 98

Гемолитические анемии Наследственные Врожденные дефекты мембраны эритроцитов Дефекты ферментных систем эритроцитов Структурные дефекты гемоглобина Приобретенные Иммунные Механические Токсические, лекарственные Пароксизмальная ночная гемоглобинурия Дефицит витамина Е Разрушение эритроцитов паразитами (малярия)

Слайд 99: Мембранопатии

Дефекты строения скелета мембраны эритроцитов: наследственный сфероцитоз наследственный эллиптоцитоз

Слайд 100

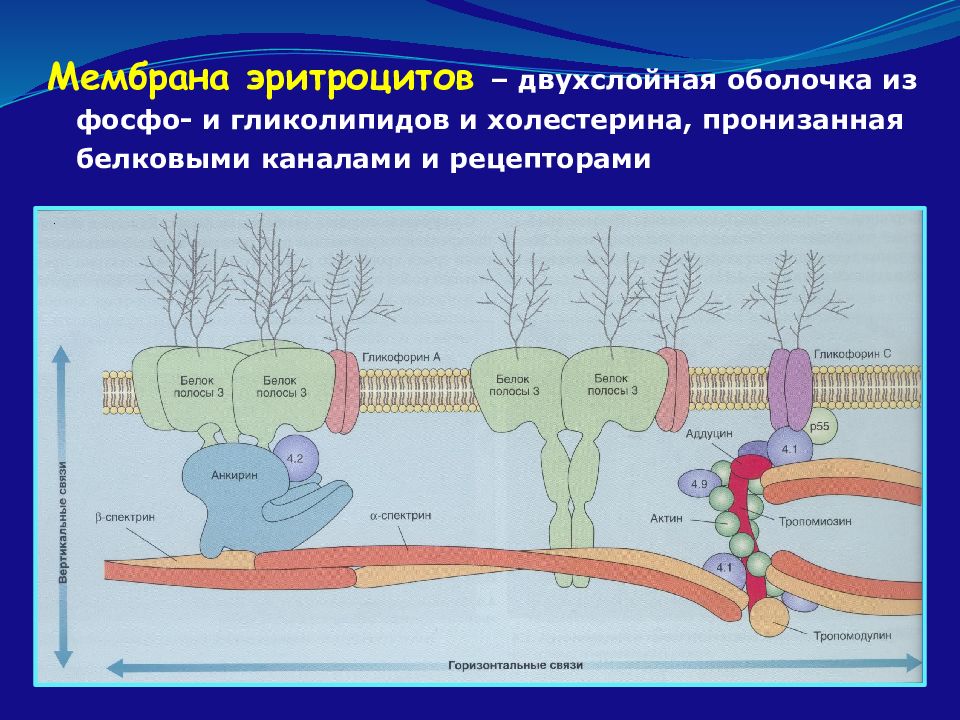

Мембрана эритроцитов – двухслойная оболочка из фосфо- и гликолипидов и холестерина, пронизанная белковыми каналами и рецепторами

Слайд 101

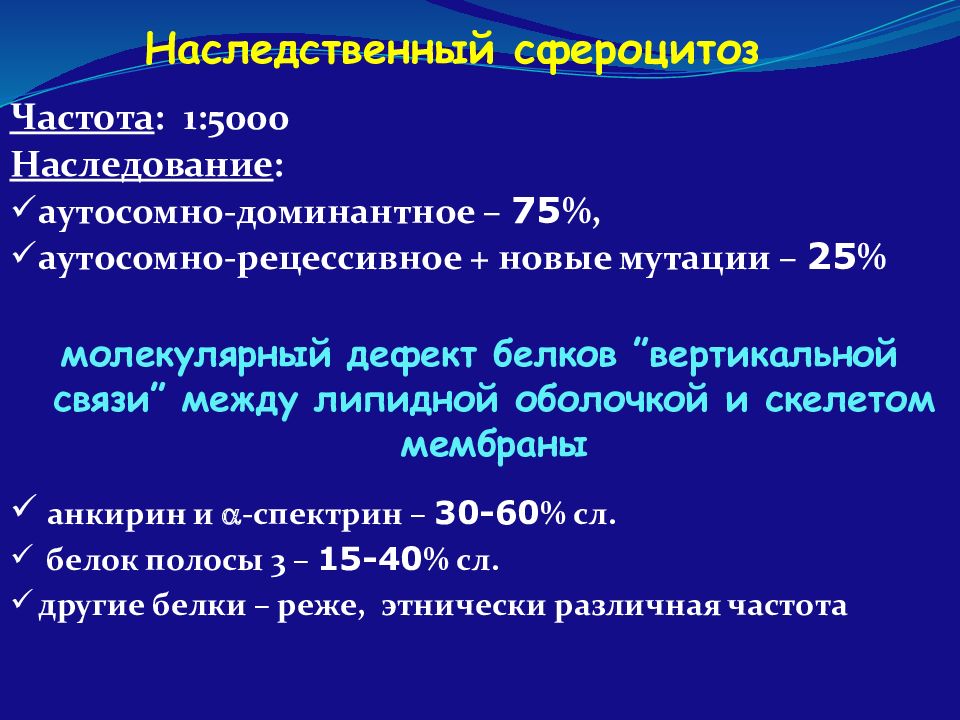

Частота : 1:5000 Наследование : аутосомно-доминантное – 75 %, аутосомно-рецессивное + новые мутации – 25 % молекулярный дефект белков ” вертикальной связи ” между липидной оболочкой и скелетом мембраны анкирин и - спектрин – 30-60 % сл. белок полосы 3 – 15-40 % сл. другие белки – реже, этнически различная частота Наследственный сфероцитоз

Слайд 102

Наследственный сфероцитоз дефицит скелетного белка секвестрация эритроцитов в системе макрофагов селезенки потеря мембраной липидов Уменьшение соотношения поверхности клетки к ее объему (потеря поверхности) Изменение формы эритроцитов (сфероциты) Ускорение входа и выхода натрия из клетки с ее дегидратацией Быстрая утилизация АТФ с усилением процесса гликолиза Снижение деформируемости клектки

Слайд 103

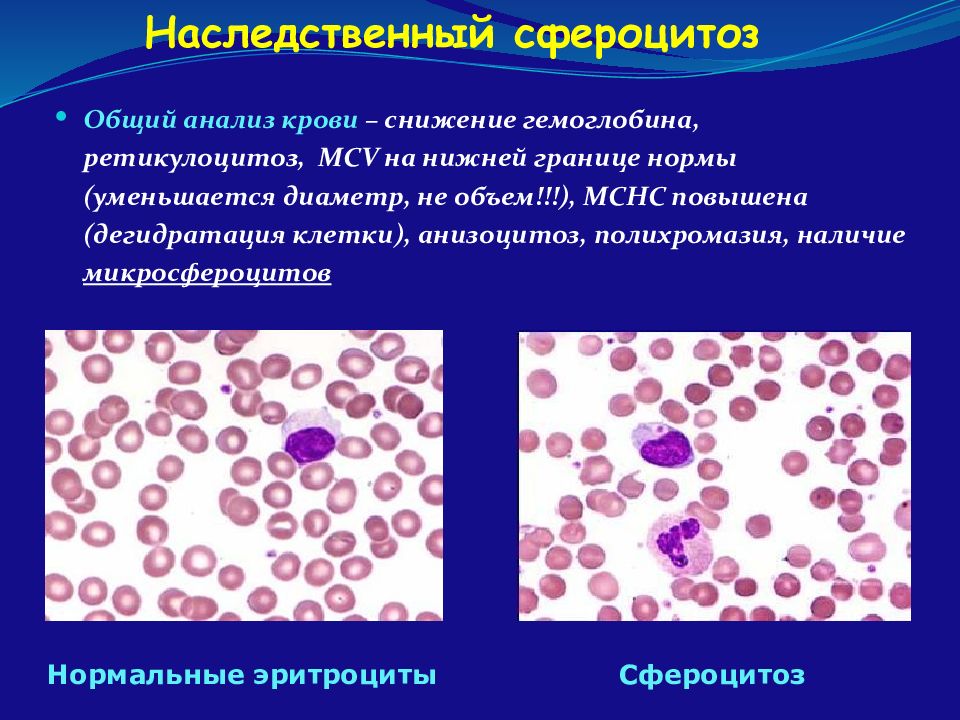

Наследственный сфероцитоз Нормальные эритроциты Сфероцитоз Общий анализ крови – снижение гемоглобина, ретикулоцитоз, MCV на нижней границе нормы (уменьшается диаметр, не объем!!!), MCHC повышена (дегидратация клетки), анизоцитоз, полихромазия, наличие микросфероцитов

Слайд 104

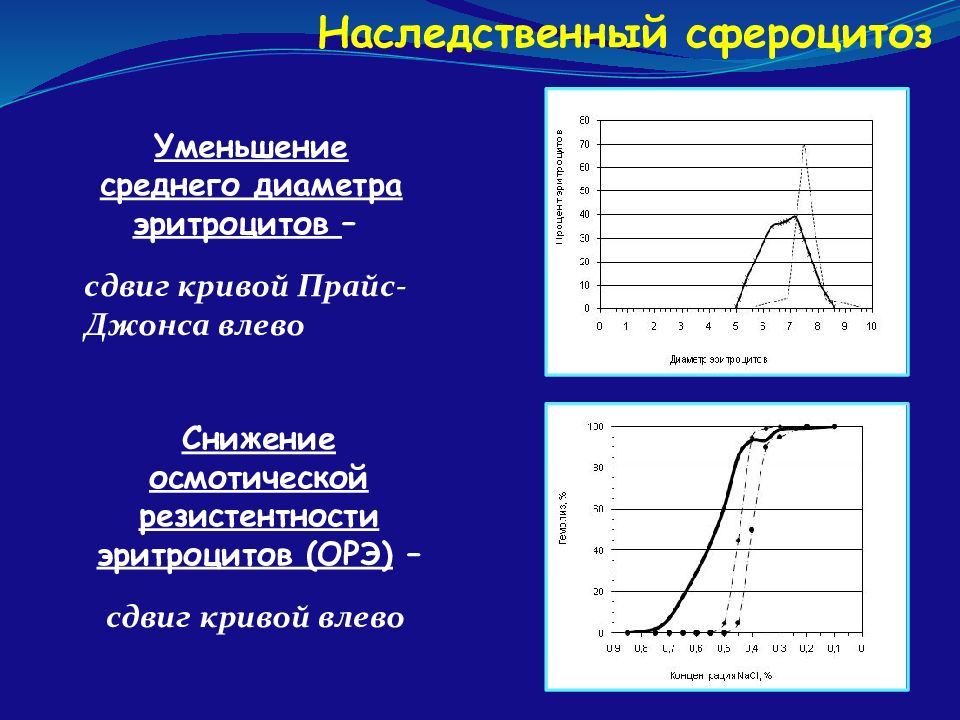

Наследственный сфероцитоз Уменьшение среднего диаметра эритроцитов – сдвиг кривой Прайс-Джонса влево Снижение осмотической резистентности эритроцитов (ОРЭ) – сдвиг кривой влево

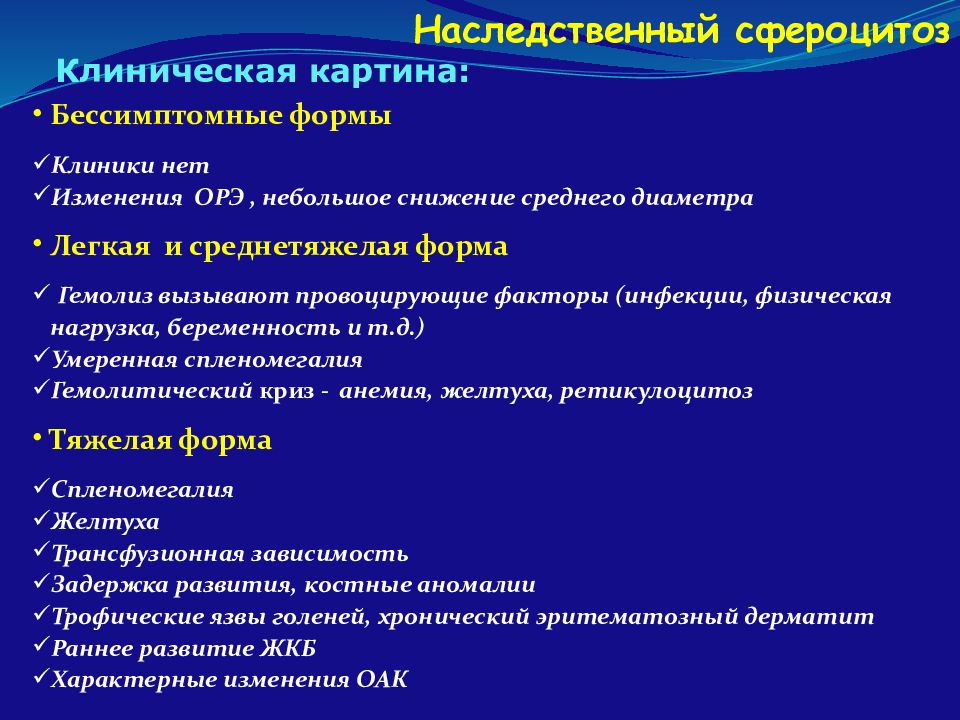

Слайд 105

Клиническая картина: Наследственный сфероцитоз Бессимптомные формы Клиники нет Изменения ОРЭ, небольшое снижение среднего диаметра Легкая и среднетяжелая форма Гемолиз вызывают провоцирующие факторы (инфекции, физическая нагрузка, беременность и т.д.) Умеренная спленомегалия Гемолитический криз - анемия, желтуха, ретикулоцитоз Тяжелая форма Спленомегалия Желтуха Трансфузионная зависимость Задержка развития, костные аномалии Трофические язвы голеней, хронический эритематозный дерматит Раннее развитие ЖКБ Характерные изменения ОАК

Слайд 106

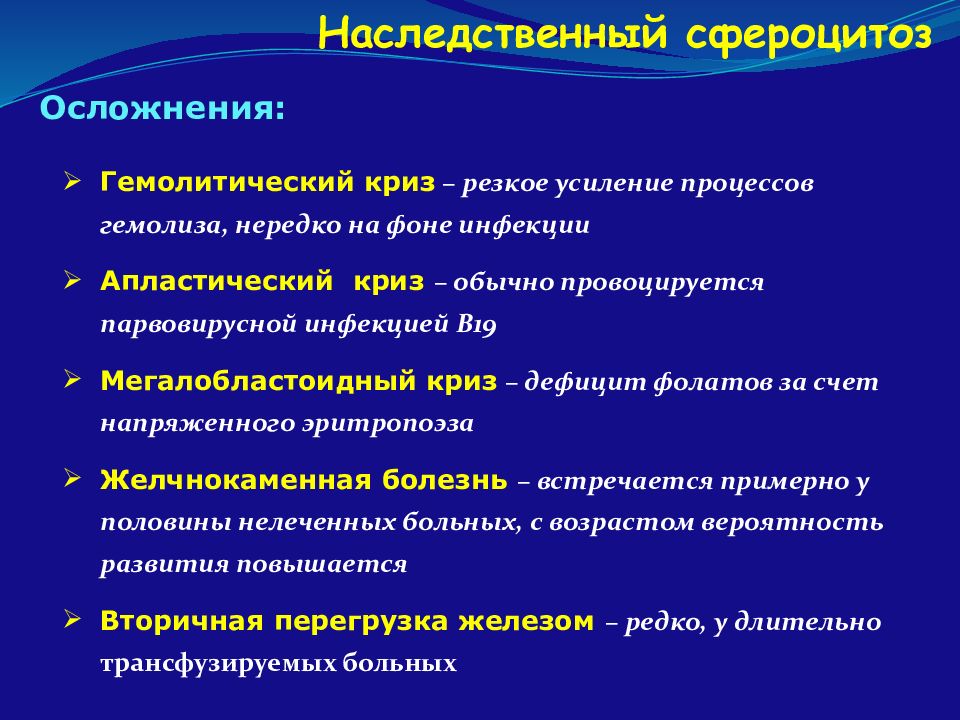

Наследственный сфероцитоз Осложнения: Гемолитический криз – резкое усиление процессов гемолиза, нередко на фоне инфекции Апластический криз – обычно провоцируется парвовирусной инфекцией В19 Мегалобластоидный криз – дефицит фолатов за счет напряженного эритропоэза Желчнокаменная болезнь – встречается примерно у половины нелеченных больных, с возрастом вероятность развития повышается Вторичная перегрузка железом – редко, у длительно трансфузируемых больных

Слайд 107

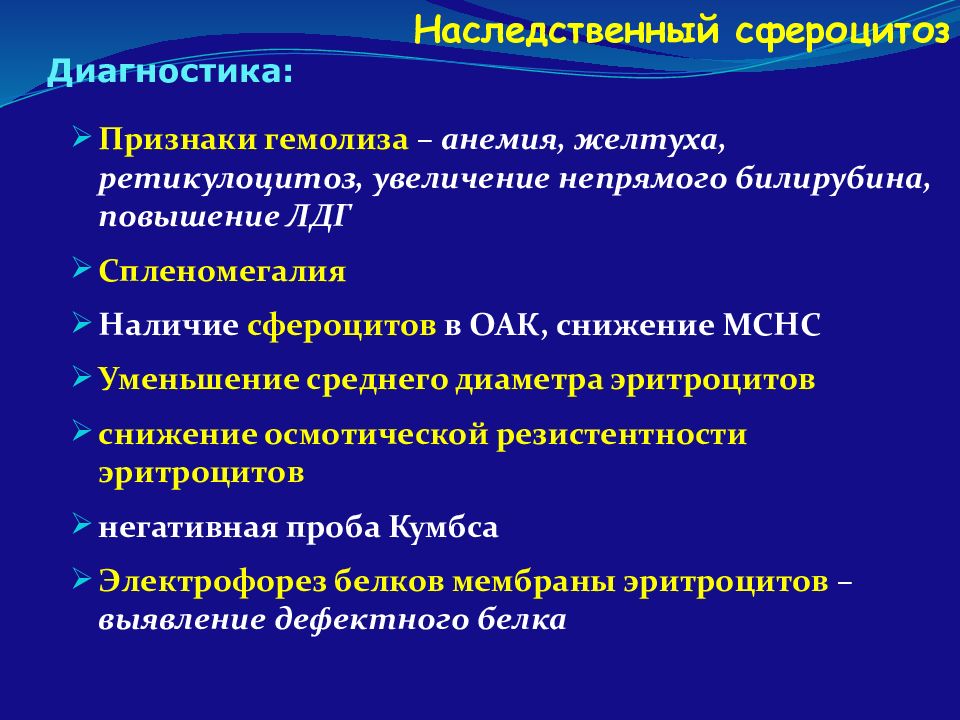

Признаки гемолиза – анемия, желтуха, ретикулоцитоз, увеличение непрямого билирубина, повышение ЛДГ Спленомегалия Наличие сфероцитов в ОАК, снижение MCHC Уменьшение среднего диаметра эритроцитов снижение осмотической резистентности эритроцитов негативная проба Кумбса Электрофорез белков мембраны эритроцитов – выявление дефектного белка Наследственный сфероцитоз Диагностика:

Слайд 108

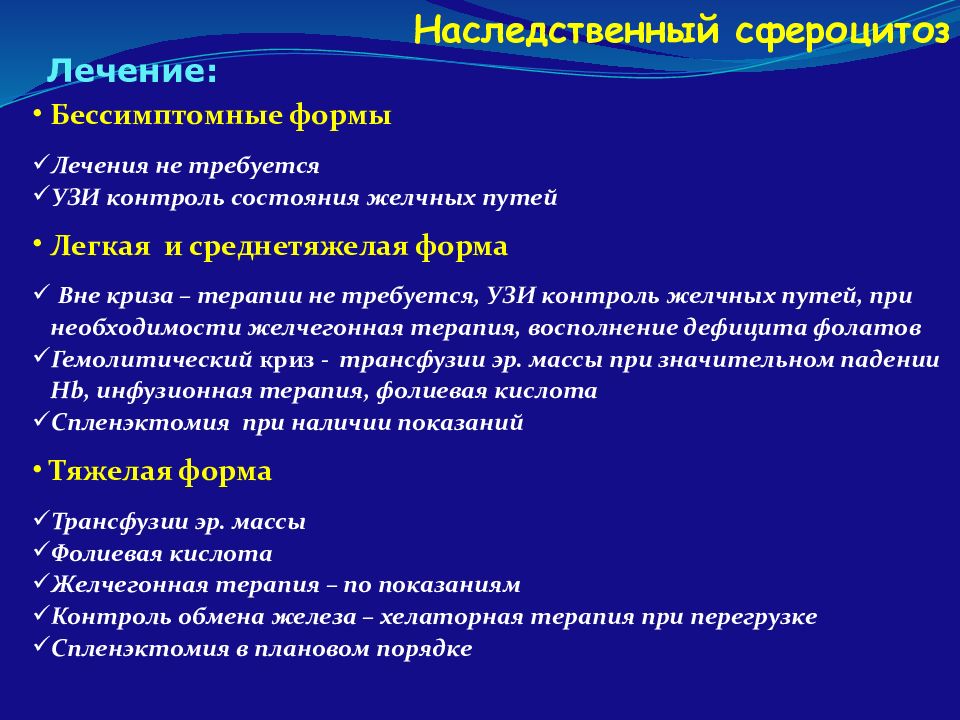

Наследственный сфероцитоз Лечение: Бессимптомные формы Лечения не требуется УЗИ контроль состояния желчных путей Легкая и среднетяжелая форма Вне криза – терапии не требуется, УЗИ контроль желчных путей, при необходимости желчегонная терапия, восполнение дефицита фолатов Гемолитический криз - трансфузии эр. массы при значительном падении Hb, инфузионная терапия, фолиевая кислота Спленэктомия при наличии показаний Тяжелая форма Трансфузии эр. массы Фолиевая кислота Желчегонная терапия – по показаниям Контроль обмена железа – хелаторная терапия при перегрузке Спленэктомия в плановом порядке

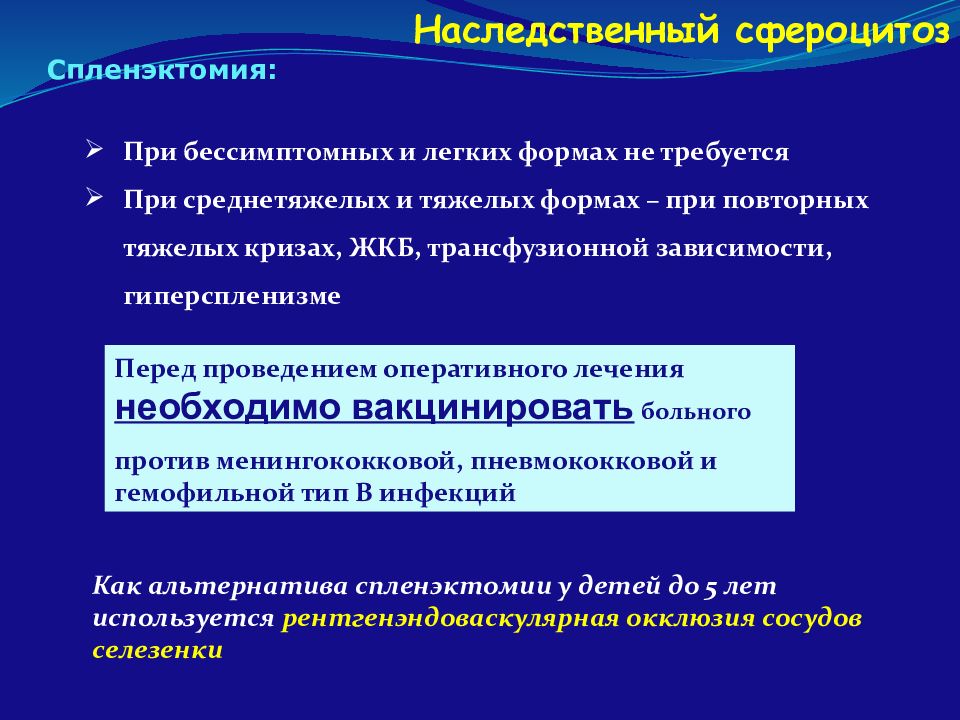

Слайд 109

Наследственный сфероцитоз Спленэктомия: При бессимптомных и легких формах не требуется При среднетяжелых и тяжелых формах – при повторных тяжелых кризах, ЖКБ, трансфузионной зависимости, гиперспленизме Перед проведением оперативного лечения необходимо вакцинировать больного против менингококковой, пневмококковой и гемофильной тип В инфекций Как альтернатива спленэктомии у детей до 5 лет используется рентгенэндоваскулярная окклюзия сосудов селезенки

Слайд 110: Ферментопатии

Недостаточность эритроцитарных ферментов: глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа пируваткиназа глюкозофосфат изомераза

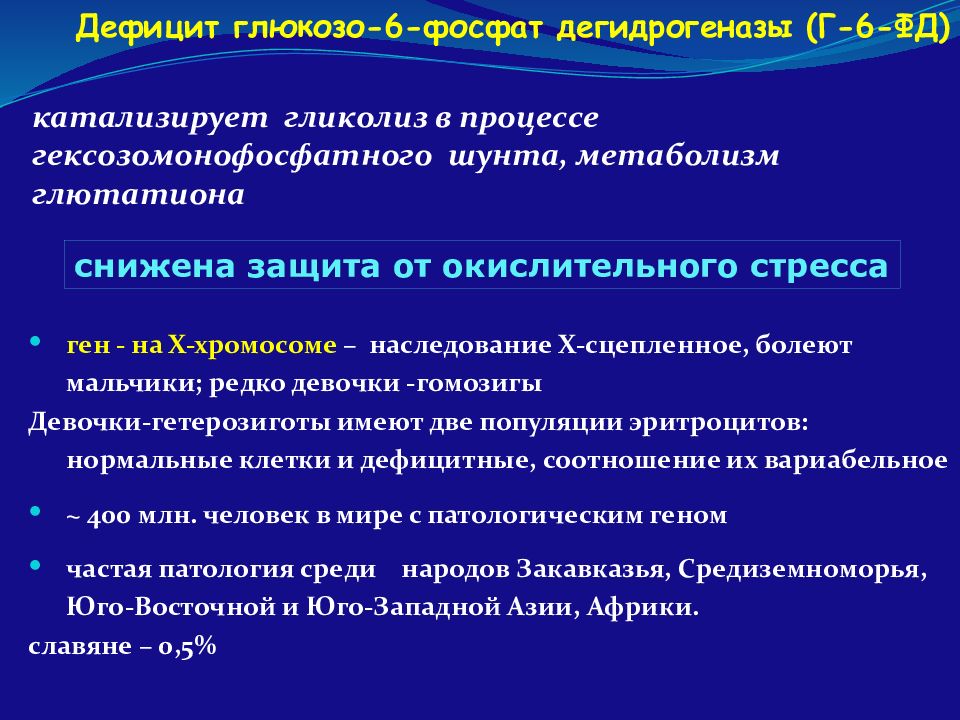

Слайд 111

ген - на Х-хромосоме – наследование Х-сцепленное, болеют мальчики; редко девочки -гомозигы Девочки-гетерозиготы имеют две популяции эритроцитов: нормальные клетки и дефицитные, соотношение их вариабельное ~ 400 млн. человек в мире с патологическим геном частая патология среди народов Закавказья, Средиземноморья, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии, Африки. славяне – 0,5% Дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Г-6-ФД) катализирует гликолиз в процессе гексозомонофосфатного шунта, метаболизм глютатиона снижена защита от окислительного стресса

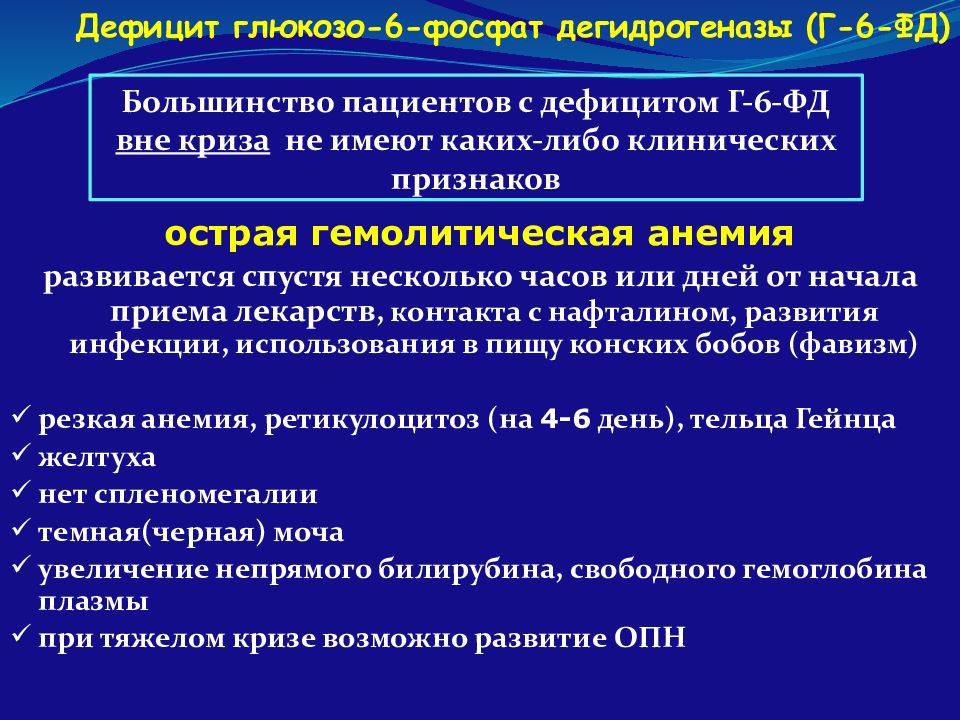

Слайд 112

острая гемолитическая анемия развивается спустя несколько часов или дней от начала приема лекарств, контакта с нафталином, развития инфекции, использования в пищу конских бобов (фавизм) резкая анемия, ретикулоцитоз (на 4-6 день), тельца Гейнца желтуха нет спленомегалии темная(черная) моча увеличение непрямого билирубина, свободного гемоглобина плазмы при тяжелом кризе возможно развитие ОПН Дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Г-6-ФД) Большинство пациентов с дефицитом Г-6-ФД вне криза не имеют каких-либо клинических признаков

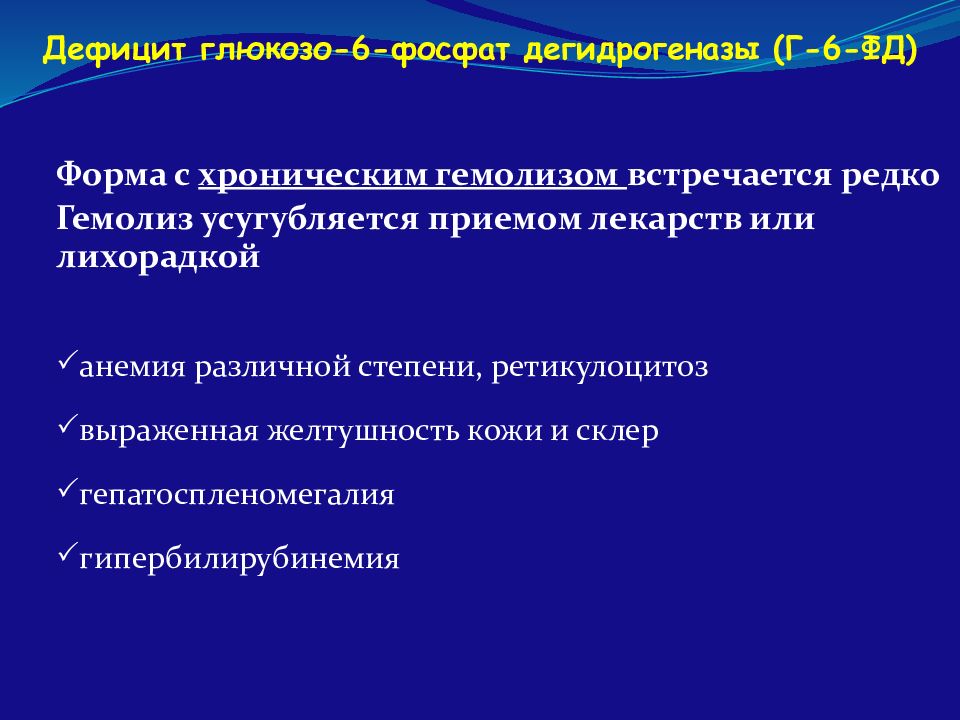

Слайд 113

Форма с хроническим гемолизом встречается редко Гемолиз усугубляется приемом лекарств или лихорадкой анемия различной степени, ретикулоцитоз выраженная желтушность кожи и склер гепатоспленомегалия гипербилирубинемия Дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Г-6-ФД)

Слайд 114

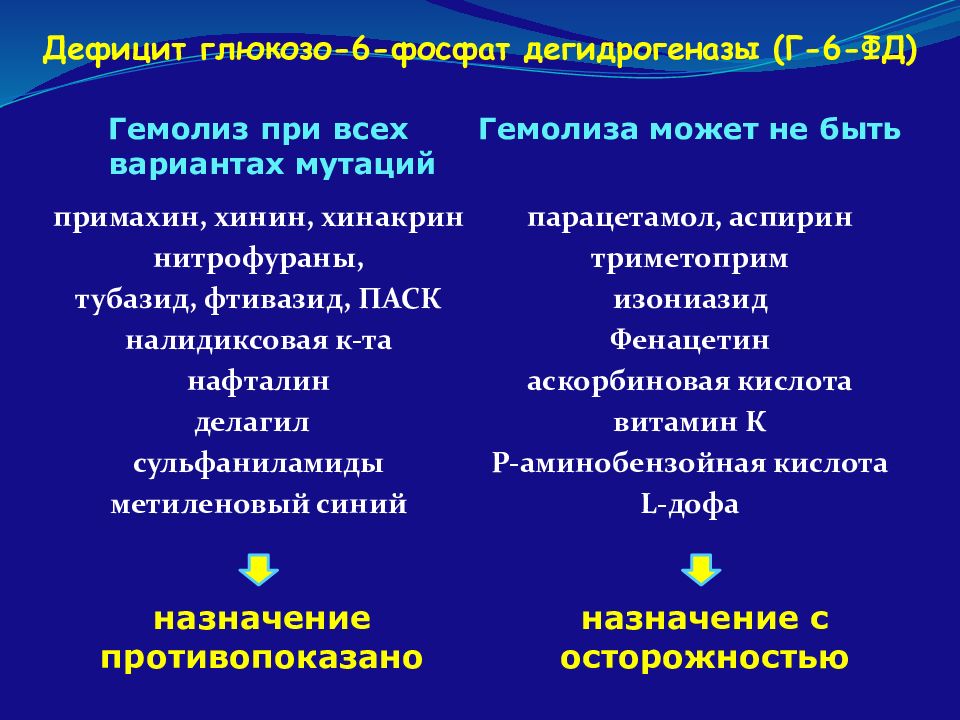

Гемолиз при всех вариантах мутаций примахин, хинин, хинакрин нитрофураны, тубазид, фтивазид, ПАСК налидиксовая к-та нафталин делагил сульфаниламиды метиленовый синий Гемолиза может не быть парацетамол, аспирин триметоприм изониазид Фенацетин аскорбиновая кислота витамин К Р-аминобензойная кислота L- дофа Дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Г-6-ФД) назначение противопоказано назначение с осторожностью

Слайд 115

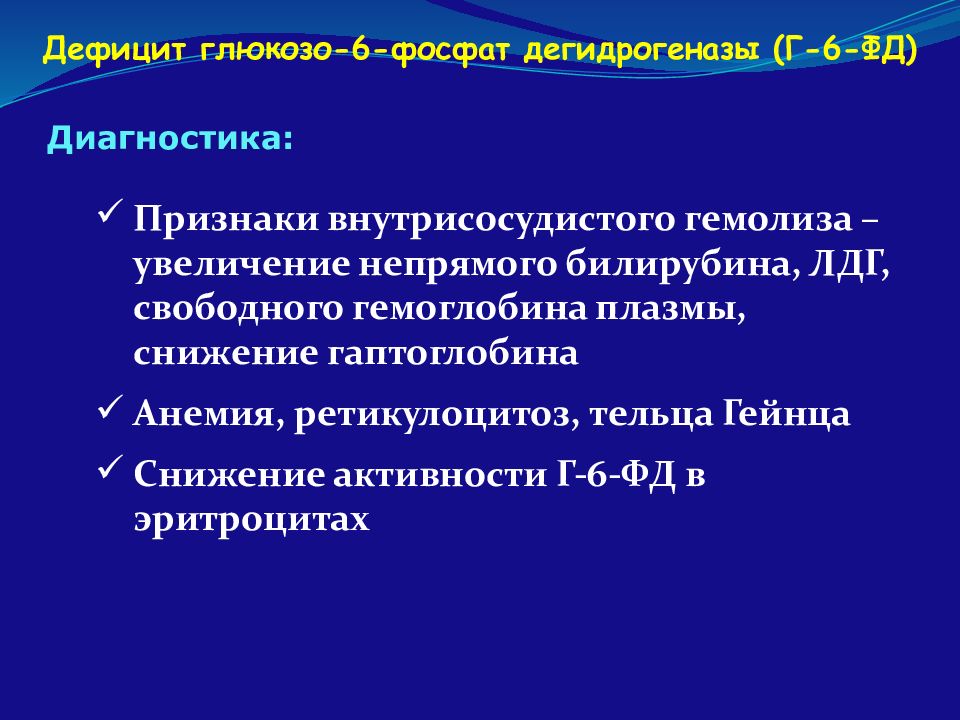

Дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Г-6-ФД) Диагностика: Признаки внутрисосудистого гемолиза – увеличение непрямого билирубина, ЛДГ, свободного гемоглобина плазмы, снижение гаптоглобина Анемия, ретикулоцитоз, тельца Гейнца Снижение активности Г-6-ФД в эритроцитах

Слайд 116

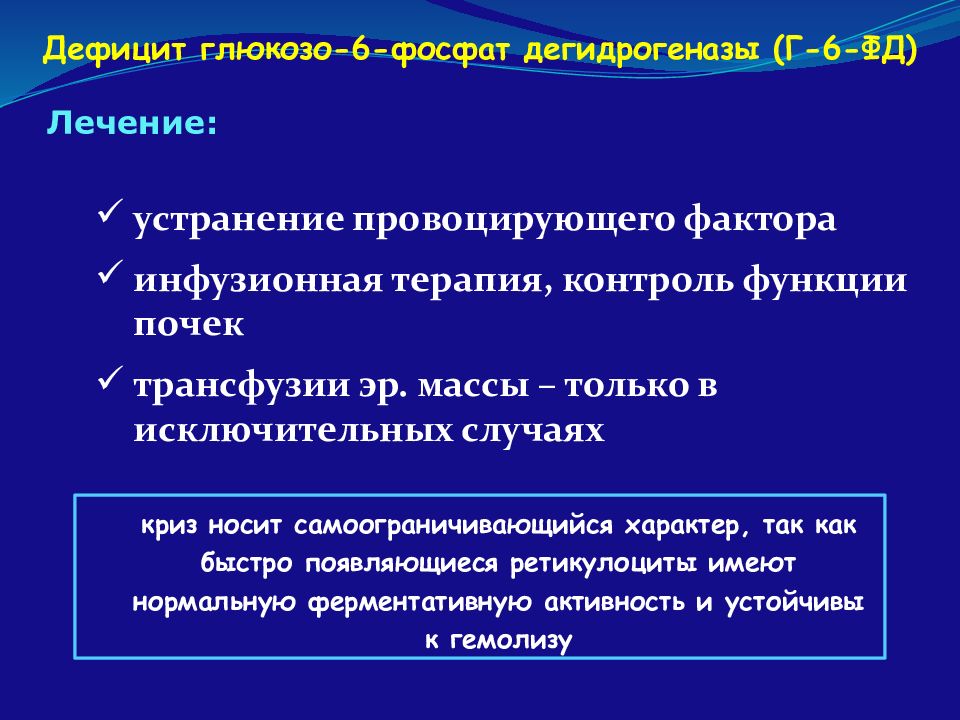

Дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Г-6-ФД) Лечение: устранение провоцирующего фактора инфузионная терапия, контроль функции почек трансфузии эр. массы – только в исключительных случаях криз носит самоограничивающийся характер, так как быстро появляющиеся ретикулоциты имеют нормальную ферментативную активность и устойчивы к гемолизу

Слайд 117: Гемоглобинопатии

аномальные гемоглобины Качественные Количественные талассемии по современной классификации относятся к анемиям с нарушением созревания Талассемия - не гемолитическая анемия, а болезнь костного мозга!

Слайд 118

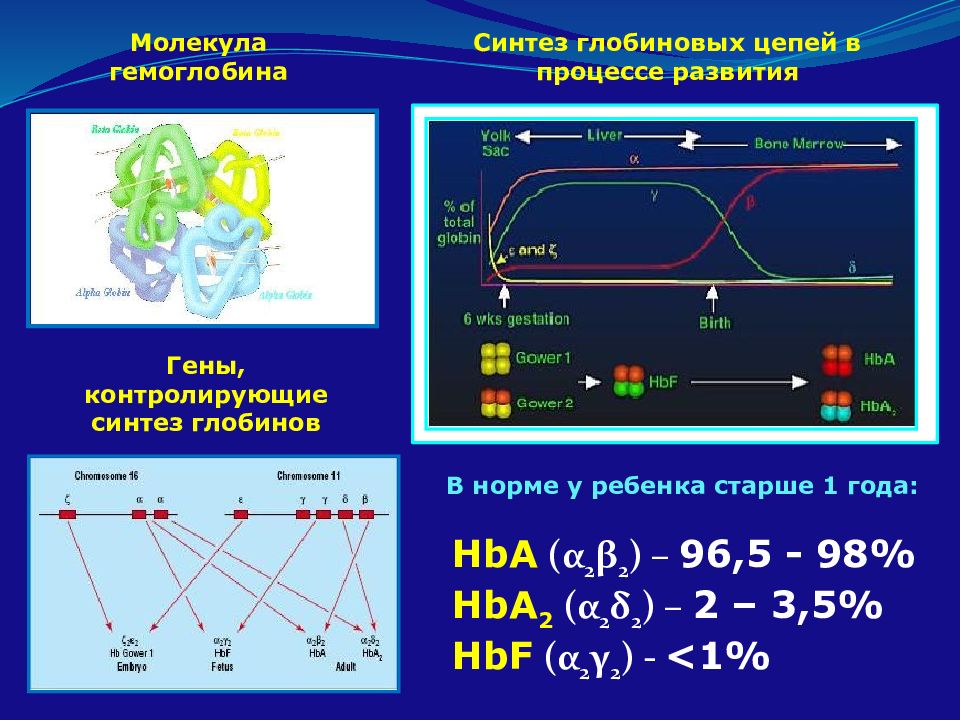

Молекула гемоглобина Гены, контролирующие синтез глобинов Синтез глобиновых цепей в процессе развития HbA (α 2 β 2 ) – 96,5 - 98% HbA 2 ( α 2 δ 2 ) – 2 – 3,5% HbF ( α 2 γ 2 ) - <1% В норме у ребенка старше 1 года:

Слайд 119

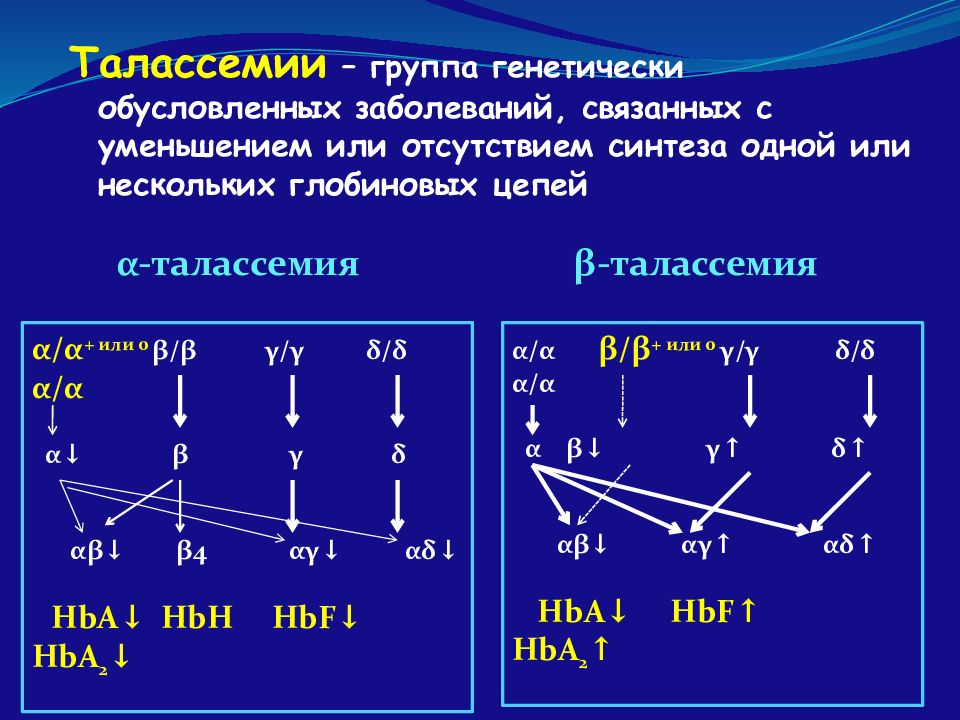

Талассемии – группа генетически обусловленных заболеваний, связанных с уменьшением или отсутствием синтеза одной или нескольких глобиновых цепей α-талассемия β-талассемия α/α + или 0 β/β γ/γ δ/δ α/α α↓ β γ δ αβ↓ β4 αγ↓ αδ↓ HbA↓ HbH HbF↓ HbA 2 ↓ α/α β/β + или 0 γ/γ δ/δ α/α α β↓ γ↑ δ↑ αβ↓ αγ↑ αδ↑ HbA↓ HbF↑ HbA 2 ↑

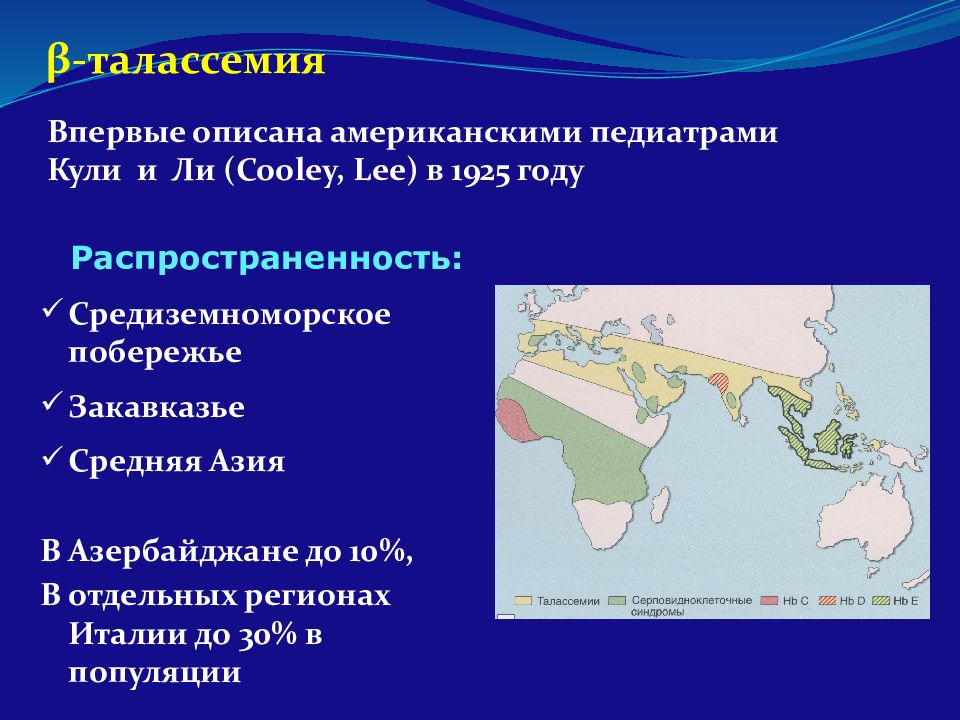

Слайд 120: β -талассемия

Распространенность: Средиземноморское побережье Закавказье Средняя Азия В Азербайджане до 10%, В отдельных регионах Италии до 30% в популяции Впервые описана американскими педиатрами Кули и Ли ( Cooley, Lee) в 1925 году

Слайд 121

β -талассемия Блокада синтеза β -цепей Увеличение синтеза δ и γ -цепей Избыток α -цепей Преципитация избытка цепей Гемолиз Неэффективный эритропоэз Анемия Вторичная перегрузка Fe Экстрамедуллярное кроветворение Спленомегалия ↑ HbA2 ↑ HbF Снижение синтеза HbA Трансфузии Увеличение сродства Hb к О2 Увеличение эритропоэтина

Слайд 122

Хронический гемолиз, желтуха Гепатоспленомегалия, гиперспленизм ЖКБ Скелетные деформации, боли в костях и суставах, патологические переломы Экстрамедуллярный гемопоэз Перегрузка Fe – осложнения со стороны сердца, легких, почек, эндокринных желез и т.д. , пигментация кожи β -талассемия Клиническая картина Задержка роста и полового развития Монголоидное лицо, формирование бугров черепа

Слайд 123

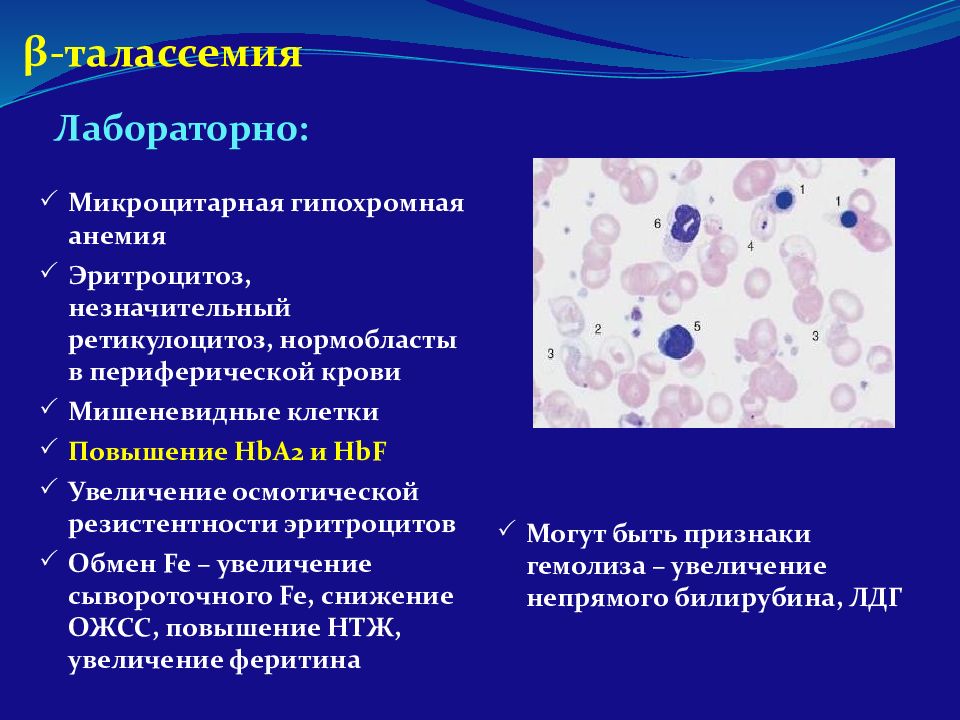

β -талассемия Лабораторно: Микроцитарная гипохромная анемия Эритроцитоз, незначительный ретикулоцитоз, нормобласты в периферической крови Мишеневидные клетки Повышение HbA2 и HbF Увеличение осмотической резистентности эритроцитов Обмен Fe – увеличение сывороточного Fe, снижение ОЖСС, повышение НТЖ, увеличение феритина Могут быть признаки гемолиза – увеличение непрямого билирубина, ЛДГ

Слайд 124

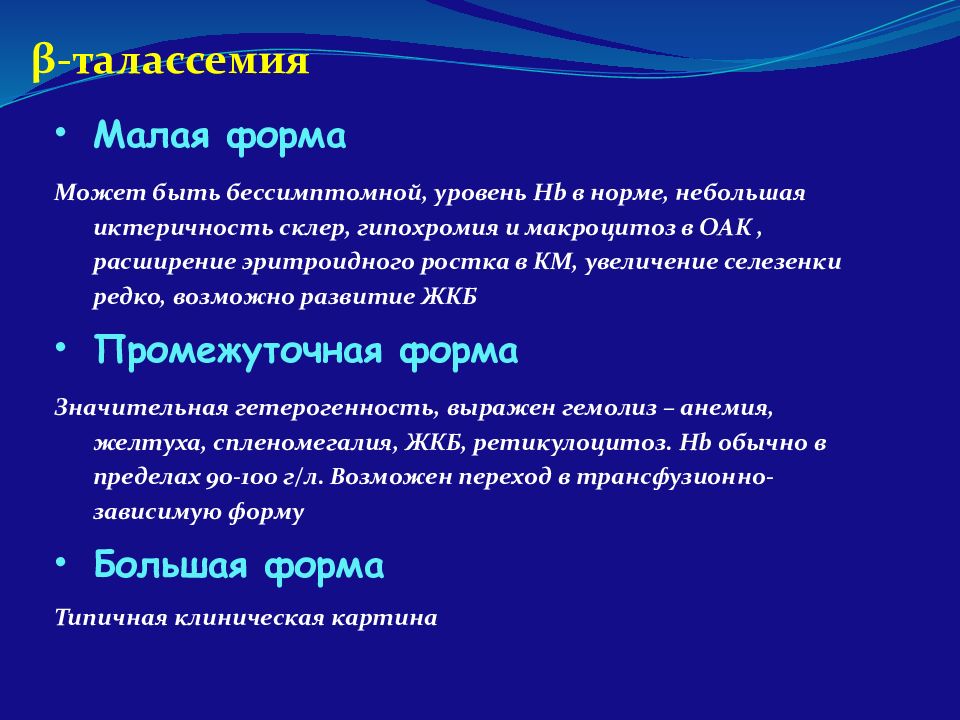

β -талассемия Малая форма Может быть бессимптомной, уровень Hb в норме, небольшая иктеричность склер, гипохромия и макроцитоз в ОАК, расширение эритроидного ростка в КМ, увеличение селезенки редко, возможно развитие ЖКБ Промежуточная форма Значительная гетерогенность, выражен гемолиз – анемия, желтуха, спленомегалия, ЖКБ, ретикулоцитоз. Hb обычно в пределах 90-100 г/л. Возможен переход в трансфузионно-зависимую форму Большая форма Типичная клиническая картина

Слайд 125

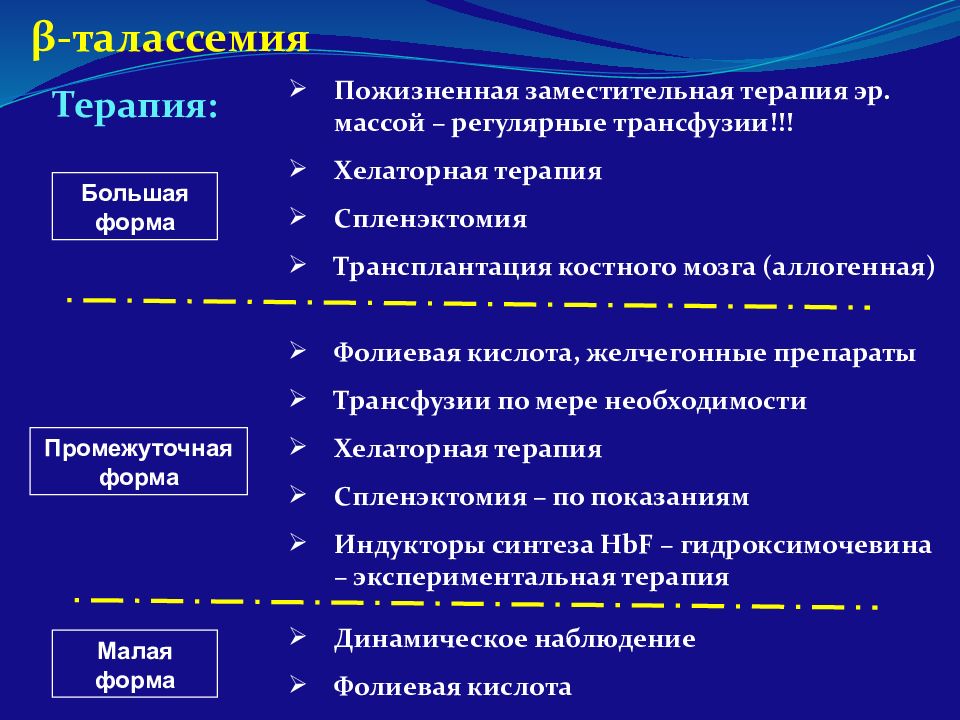

Пожизненная заместительная терапия эр. массой – регулярные трансфузии!!! Хелаторная терапия Спленэктомия Трансплантация костного мозга (аллогенная) β -талассемия Терапия: Большая форма Промежуточная форма Малая форма Фолиевая кислота, желчегонные препараты Трансфузии по мере необходимости Хелаторная терапия Спленэктомия – по показаниям Индукторы синтеза HbF – гидроксимочевина – экспериментальная терапия Динамическое наблюдение Фолиевая кислота

Слайд 126: α -талассемия

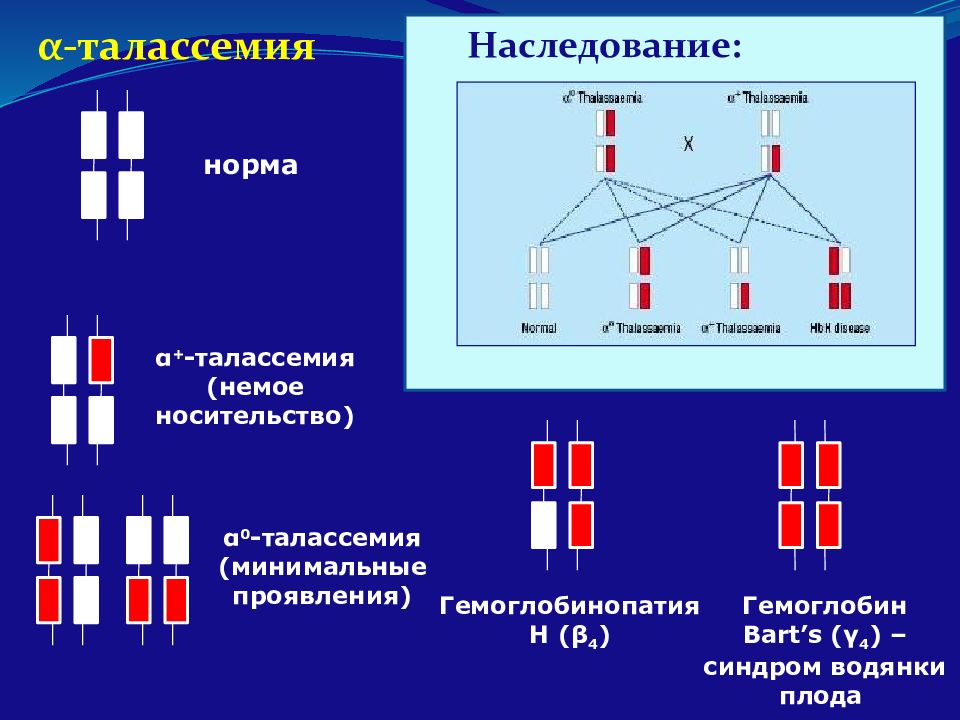

Наследование: норма Гемоглобин Bart’s ( γ 4 ) – синдром водянки плода Гемоглобинопатия Н ( β 4 ) α + -талассемия (немое носительство) α 0 -талассемия (минимальные проявления)

Слайд 127

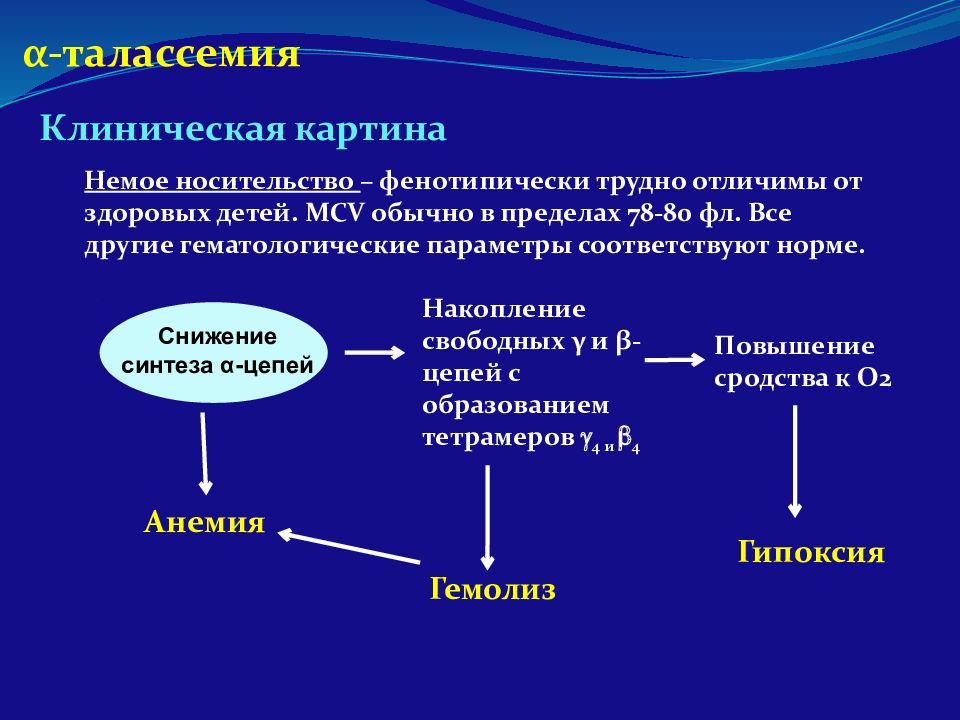

α -талассемия Клиническая картина Немое носительство – фенотипически трудно отличимы от здоровых детей. MCV обычно в пределах 78-80 фл. Все другие гематологические параметры соответствуют норме. Накопление свободных γ и β -цепей с образованием тетрамеров 4 и 4 Гемолиз Повышение сродства к О2 Гипоксия Анемия Снижение синтеза α -цепей

Слайд 128

α -талассемия Терапия: Немое носительство – терапии не требуется Минимальные проявления – аналогично малой форме β -талассемии Гемоглобинопатия Н – аналогично большой форме β -талассемии Водянка плода с гемоглобином Bart’s – мертворождение или ребенок погибает вскоре после рождения

Слайд 129: Качественные гемоглобинопатии

Аномалии первичной структуры молекулы гемоглобина Замена аминокислот в α или β -цепи глобина Образование гемоглобина с новыми свойствами Серповидно-клеточная анемия Гомозиготные гемоглобинопатии ( CC, EE и др.) Гемоглобины с нарушенной способностью переносить О 2 (М-группа) Нестабильные гемоглобины – гемолитические анемии Другие

Слайд 130: Серповидно-клеточная анемия

HbS имеет больший отрицательный заряд Деоксиформа HbS менее растворима, после передачи О 2 полимеризуется, изменяя форму эритроцитов (в виде серпа); процесс полимеризации Hb S частично обратим «Серповидные» эритроциты слайджируются, адгезируются к поверхности эндотелия сосудов → развитие вазоокклюзивных кризов, инсультов ; быстро разрушаются → развитие гемолиза Серповидно-клеточная анемия ТОЧЕЧНАЯ МУТАЦИЯ В 6 КОДОНЕ -ГЛОБИНОВОГО ГЕНА (ЗАМЕНА ВАЛИНА НА ГЛЮТАМИНОВУЮ КИСЛОТУ)

Слайд 131: Серповидно-клеточная анемия

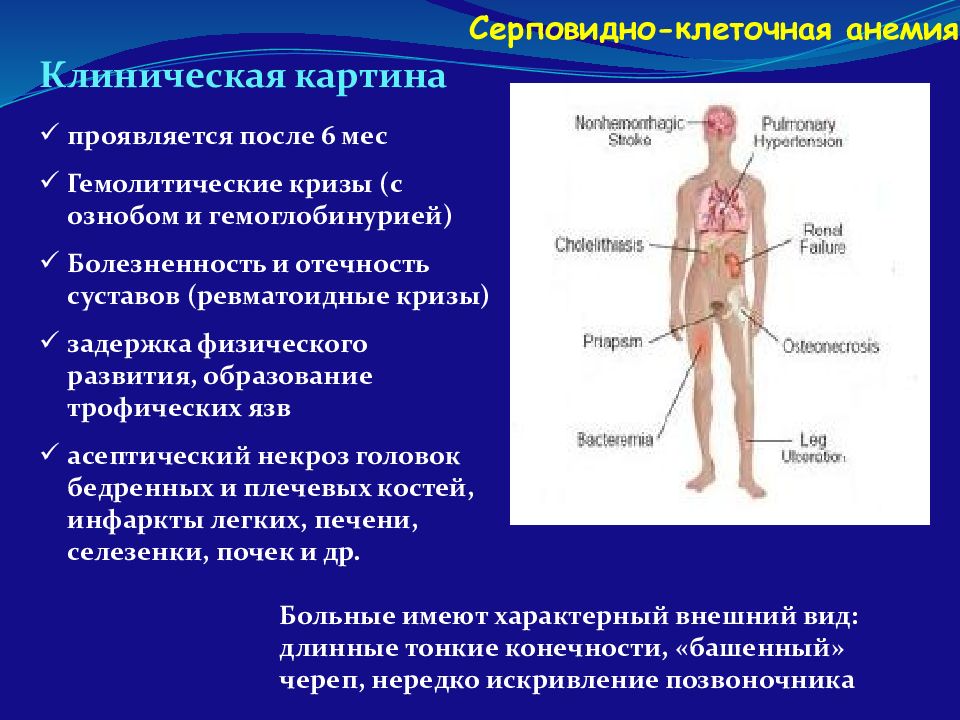

Клиническая картина проявляется после 6 мес Гемолитические кризы (с ознобом и гемоглобинурией) Болезненность и отечность суставов (ревматоидные кризы) задержка физического развития, образование трофических язв асептический некроз головок бедренных и плечевых костей, инфаркты легких, печени, селезенки, почек и др. Больные имеют характерный внешний вид: длинные тонкие конечности, «башенный» череп, нередко искривление позвоночника

Слайд 132: Серповидно-клеточная анемия

Кризы Вазоокклюзивный (болевой) криз - самое частое проявление Дактилит (синдром рук-ног) Костные Абдоминальные (опоясывающий синдром) Легочный (острый грудной синдром) Приапизм Почечные (гематурия) ЦНС кризы Секвестрационные кризы Гемолитические кризы Апластические кризы Мегалобластоидные кризы Холестаз, некроз печени

Слайд 133: Серповидно-клеточная анемия

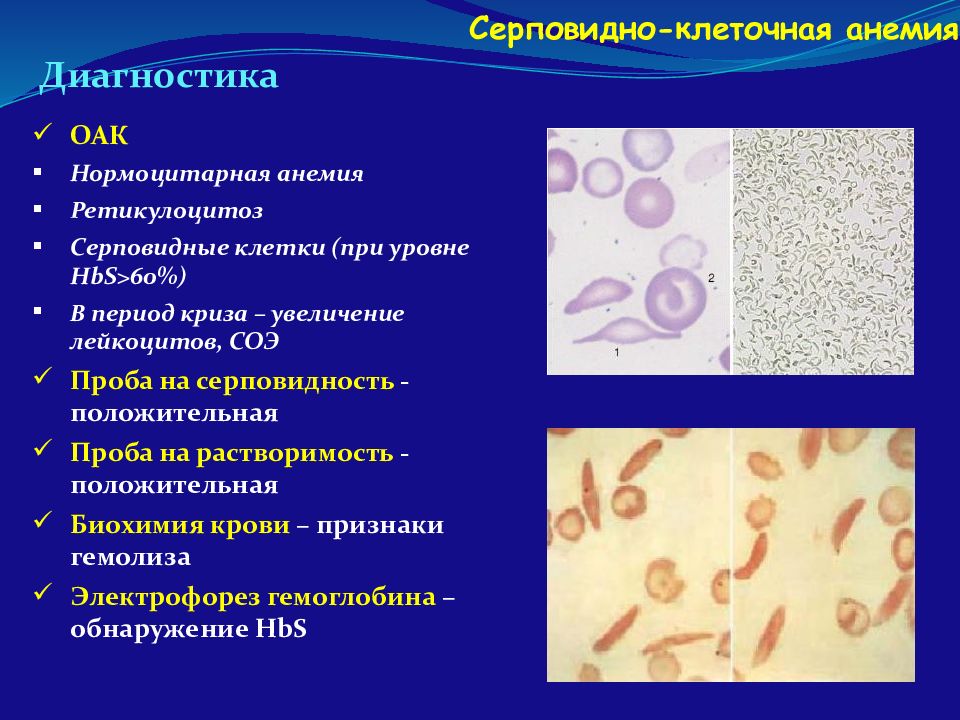

Диагностика ОАК Нормоцитарная анемия Ретикулоцитоз Серповидные клетки (при уровне HbS> 60%) В период криза – увеличение лейкоцитов, СОЭ Проба на серповидность - положительная Проба на растворимость - положительная Биохимия крови – признаки гемолиза Электрофорез гемоглобина – обнаружение HbS

Слайд 134: Серповидно-клеточная анемия

Терапия Инфузионная терапия, анальгетики Трансфузионная терапия – только по показаниям (с осторожностью!!!, возможно увеличение вязкости крови и усиление гемолиза). Возможно частичное «заменное» переливание Хелаторная терапия Фолиевая кислота, желчегонная терапия Гидроксимочевина – стимулятор синтеза HbF → снижение уровня HbS и препятствие его внутриклеточной полимеризации Вакцинация – функциональная аспления Холецистэктомия – по показаниям Трансплантация костного мозга

Слайд 135: Аномальные нестабильные гемоглобины

Эритроциты содержат преципитаты Hb, не способны изменять форму, легко разрушаются в костном мозге и селезенке и частично в сосудах Аномальные нестабильные гемоглобины группа наследственных несфероцитарных ГА, обусловленных наличием структурно аномального варианта гемоглобина ~ 200 вариантов Hb, связанных с нестабильностью Наследование аутосомно доминантное, ~ 1 / 3 – спонтанные мутации Чаще β -цепь; описаны для α - и γ -цепи

Слайд 136

Обычно презентация после 6 мес, с гемолитического криза Признаки гемолитической анемии; часто провоцируется инфекцией и приемом лекарств, хроническое течение редко ОСОБЕННОСТИ: Может быть гипохромия эритроцитов (выпадение Hb в осадок); Ретикулоцитоз не всегда соответствует тяжести гемолиза (если + нарушенное сродство к О2) Наличие темной мочи (экскреция дипирролов, образующихся из свободного гема или телец Гейнца) Может быть цианотичный оттенок кожи (если + нарушенное сродство к О2 или наличие метгемоглобина) как правило, нет эффекта от спленэктомии Аномальные нестабильные гемоглобины Клиническая картина вариабельность по тяжести и характеру течения

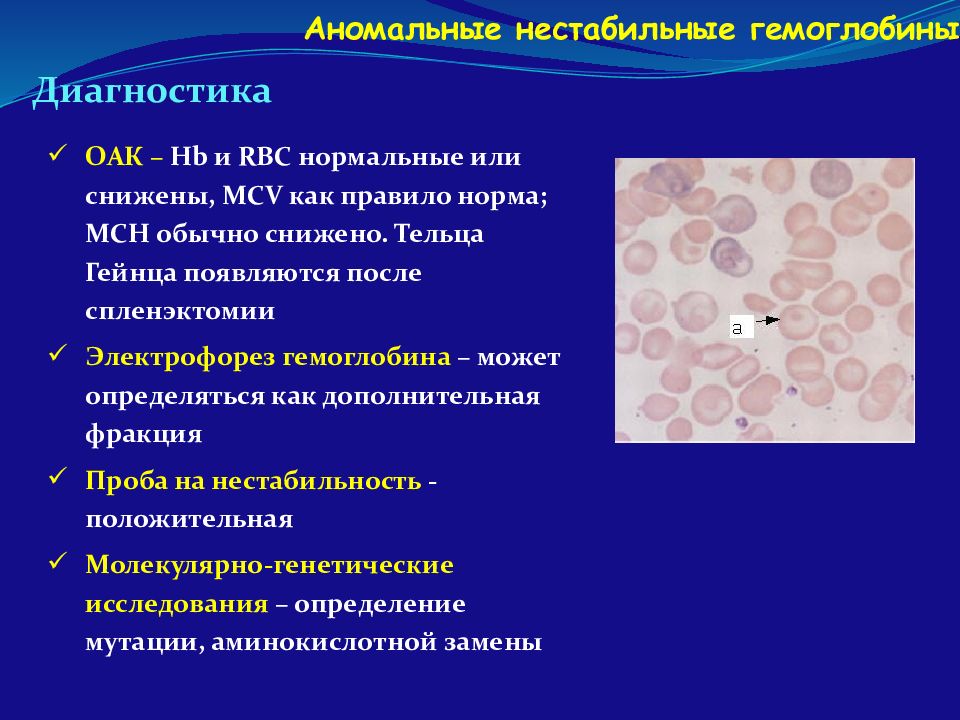

Слайд 137

Аномальные нестабильные гемоглобины Диагностика ОАК – Hb и RBC нормальные или снижены, MCV как правило норма; MCH обычно снижено. Тельца Гейнца появляются после спленэктомии Электрофорез гемоглобина – может определяться как дополнительная фракция Проба на нестабильность - положительная Молекулярно-генетические исследования – определение мутации, аминокислотной замены

Слайд 138

Преимущественно консервативное: симптоматическая и заместительная терапия по показаниям Фолиевая кислота Спленэктомия как правило неэффективна, сопряжена с риском развития эритроцитоза и тромбозов Аномальные нестабильные гемоглобины Терапия

Слайд 140

Изоиммуные гемолитическая болезнь новорожденных трансфузия несовместимых по группе и/или Rh- фактору компонентов крови Трансиммунные проникновение в кровь плода антител из организма матери, страдающей АИГА Гетероиммунные антитела к чужеродному антигену на поверхности эритроцитов (лекарства, вирусы и т.д.) Аутоиммунные с неполными тепловыми агглютининами с полными холодовыми агглютининами пароксизмальная холодовая гемоглобинурия (АИГА с двухфазными гемолизинами) с тепловыми гемолизинами Иммунные гемолитические анемии

Слайд 141

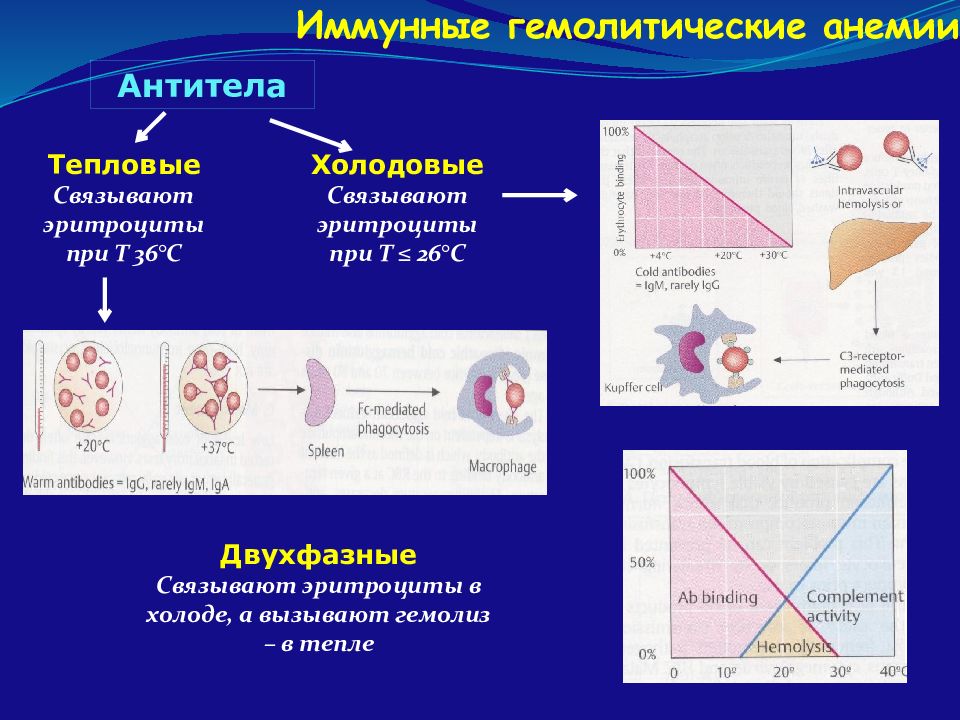

Иммунные гемолитические анемии Антитела Тепловые Связывают эритроциты при Т 36° C Холодовые Связывают эритроциты при Т ≤ 26°С Двухфазные Связывают эритроциты в холоде, а вызывают гемолиз – в тепле

Слайд 142

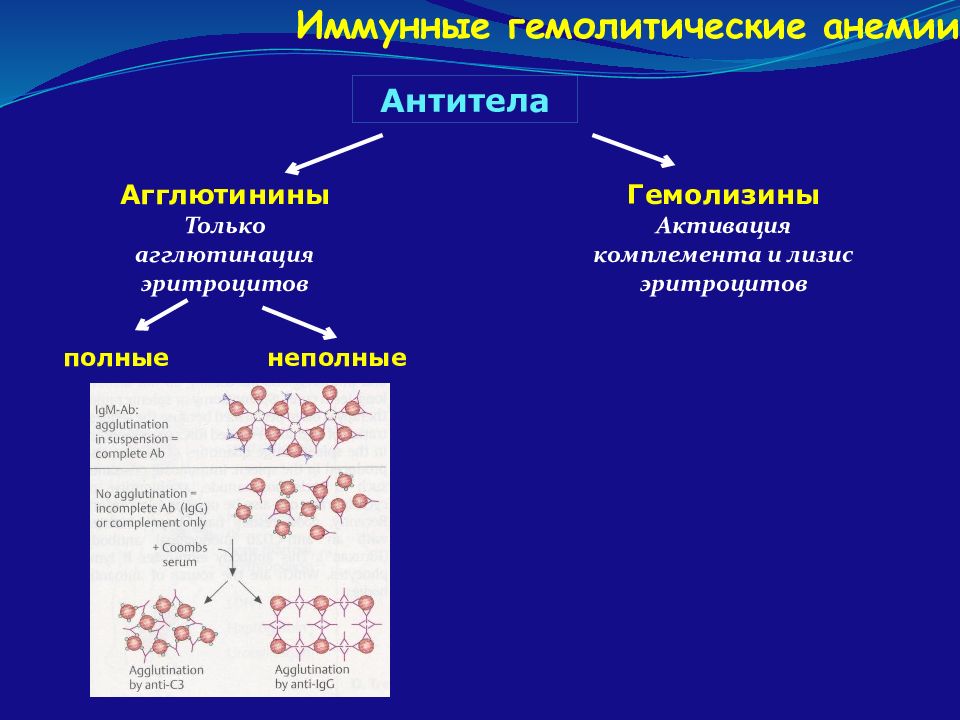

Иммунные гемолитические анемии Антитела Агглютинины Только агглютинация эритроцитов Гемолизины Активация комплемента и лизис эритроцитов полные неполные

Слайд 143

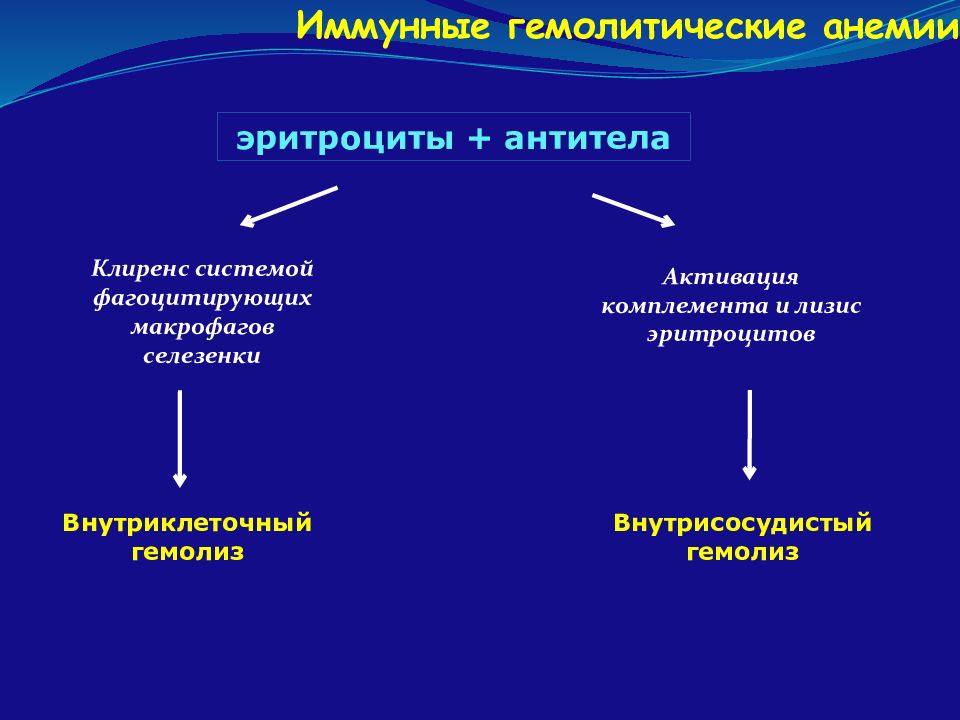

Иммунные гемолитические анемии эритроциты + антитела Клиренс системой фагоцитирующих макрофагов селезенки Активация комплемента и лизис эритроцитов Внутрисосудистый гемолиз Внутриклеточный гемолиз

Слайд 144

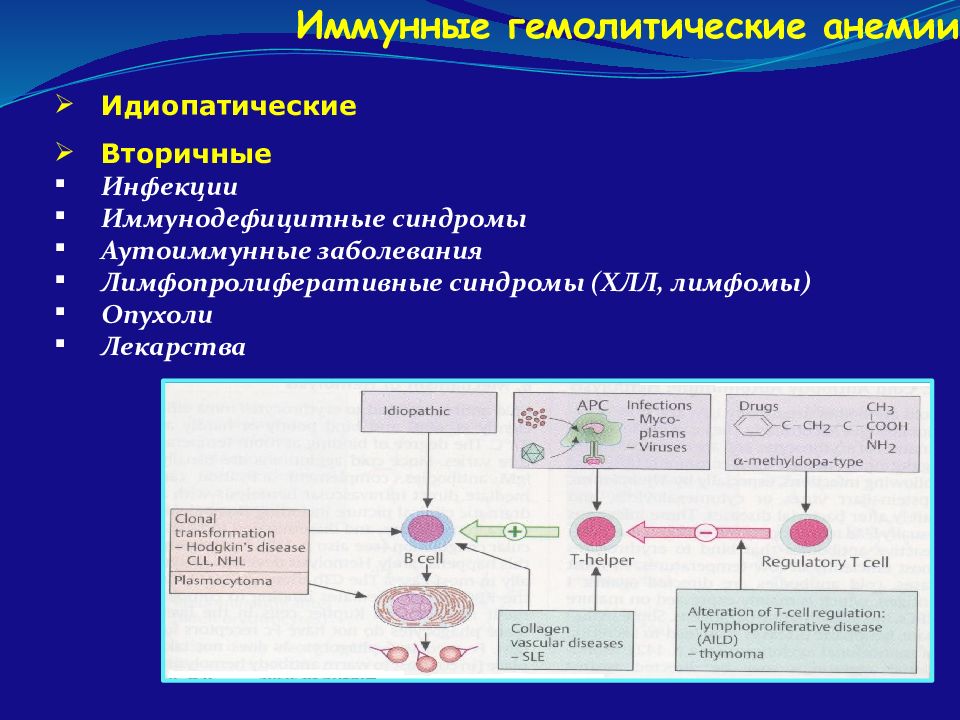

Иммунные гемолитические анемии Идиопатические Вторичные Инфекции Иммунодефицитные синдромы Аутоиммунные заболевания Лимфопролиферативные синдромы (ХЛЛ, лимфомы) Опухоли Лекарства

Слайд 145

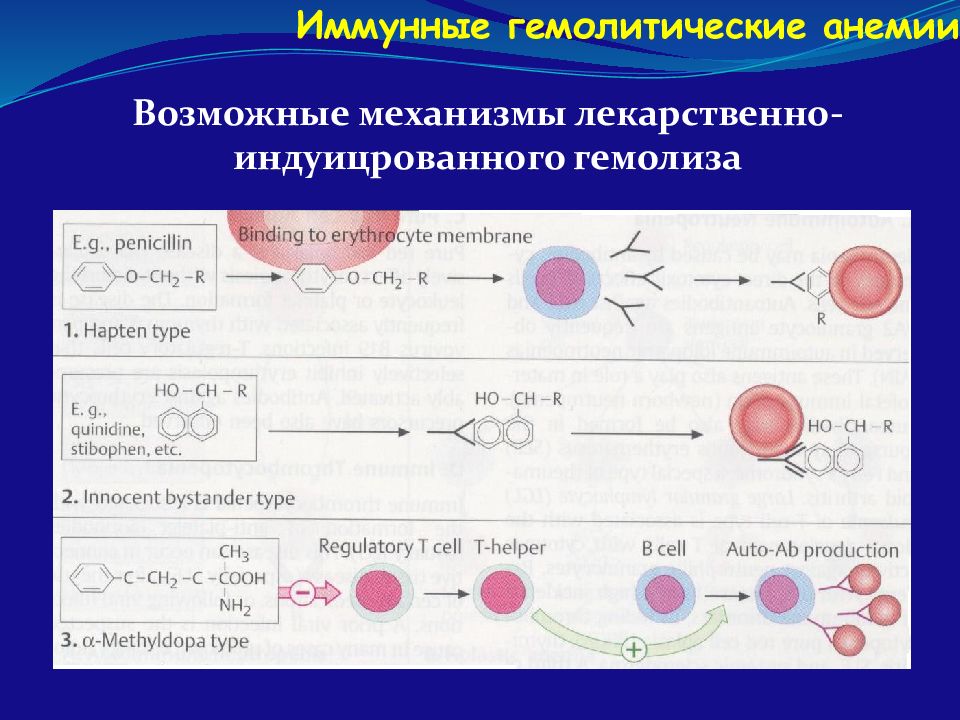

Иммунные гемолитические анемии Возможные механизмы лекарственно-индуицрованного гемолиза

Слайд 146

Аутоиммунные гемолитические анемии (АИГА) иммуноопосредованная деструкция эритроцитов в результате продукции аутоантител против антигенов мембраны. Иммунные гемолитические анемии У детей 80% случаев АИГА гемолиз обусловлен образованием АТ против одного из Rh- антигенов эритроцита, относящихся к классу IgG, активных при t 37 0 С

Слайд 147

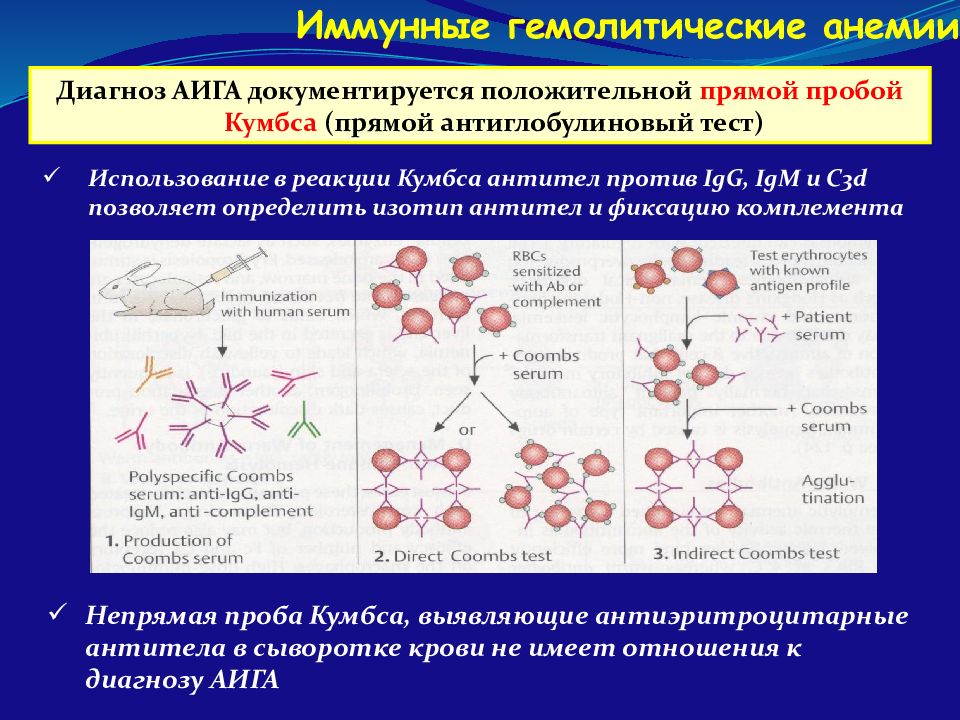

Диагноз АИГА документируется положительной прямой пробой Кумбса (прямой антиглобулиновый тест) Иммунные гемолитические анемии Непрямая проба Кумбса, выявляющие антиэритроцитарные антитела в сыворотке крови не имеет отношения к диагнозу АИГА Использование в реакции Кумбса антител против IgG, IgM и C 3 d позволяет определить изотип антител и фиксацию комплемента

Слайд 148

самая частая форма у взрослых и детей чаще всего идиопатическая; вторичная при иммунодефицитах и СКВ IgG антитела; не способны связывать комплемент; часто против комплекса Rh -антигенов гемолиз обычно внутриклеточный, иногда при тяжелых кризах + внутрисосудистый Иммунные гемолитические анемии АИГА с неполными тепловыми агглютининами

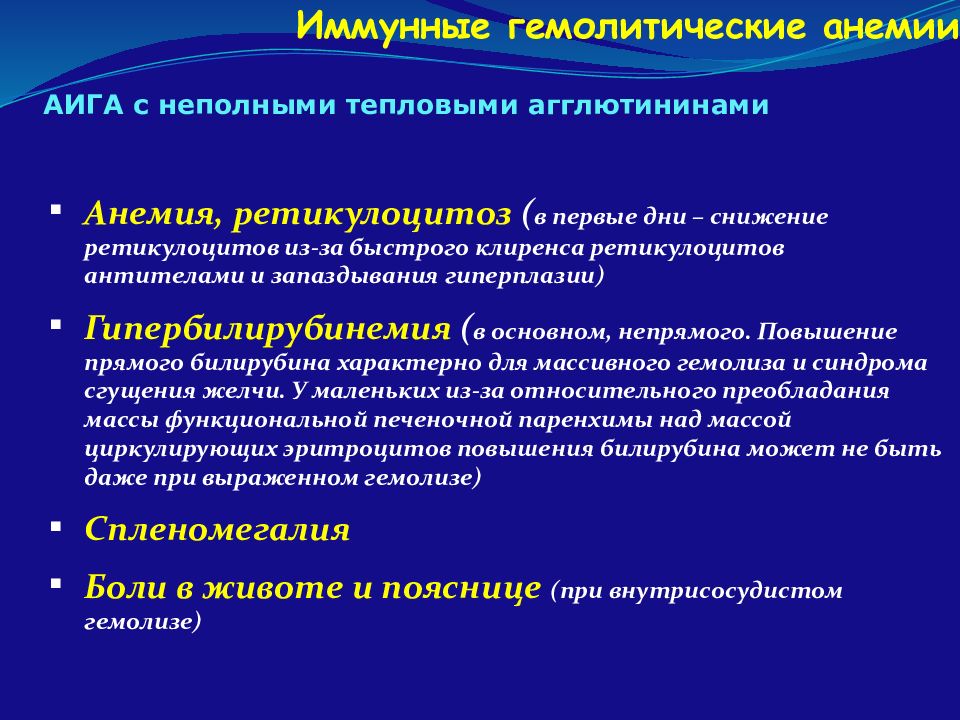

Слайд 149

Анемия, ретикулоцитоз ( в первые дни – снижение ретикулоцитов из-за быстрого клиренса ретикулоцитов антителами и запаздывания гиперплазии) Гипербилирубинемия ( в основном, непрямого. Повышение прямого билирубина характерно для массивного гемолиза и синдрома сгущения желчи. У маленьких из-за относительного преобладания массы функциональной печеночной паренхимы над массой циркулирующих эритроцитов повышения билирубина может не быть даже при выраженном гемолизе) Спленомегалия Боли в животе и пояснице (при внутрисосудистом гемолизе) Иммунные гемолитические анемии АИГА с неполными тепловыми агглютининами

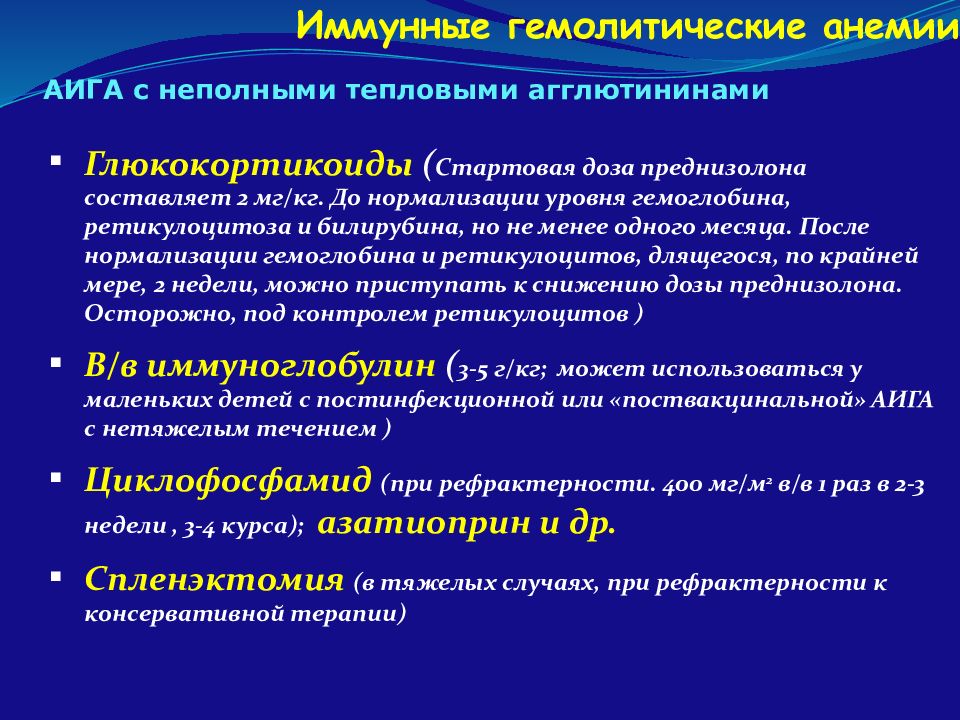

Слайд 150

Глюкокортикоиды ( Стартовая доза преднизолона составляет 2 мг/кг. До нормализации уровня гемоглобина, ретикулоцитоза и билирубина, но не менее одного месяца. После нормализации гемоглобина и ретикулоцитов, длящегося, по крайней мере, 2 недели, можно приступать к снижению дозы преднизолона. Осторожно, под контролем ретикулоцитов ) В/в иммуноглобулин ( 3-5 г/кг; может использоваться у маленьких детей с постинфекционной или «поствакцинальной» АИГА с нетяжелым течением ) Циклофосфамид (при рефрактерности. 400 мг/м 2 в/в 1 раз в 2-3 недели, 3-4 курса); азатиоприн и др. Спленэктомия (в тяжелых случаях, при рефрактерности к консервативной терапии) Иммунные гемолитические анемии АИГА с неполными тепловыми агглютининами

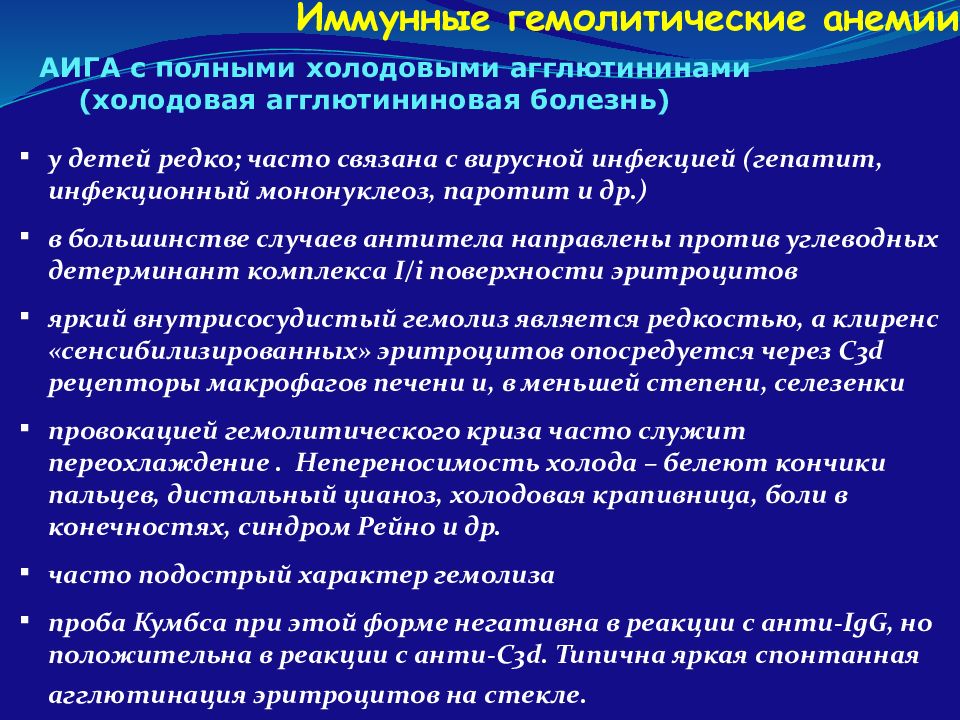

Слайд 151

у детей редко; часто связана с вирусной инфекцией (гепатит, инфекционный мононуклеоз, паротит и др.) в большинстве случаев антитела направлены против углеводных детерминант комплекса I / i поверхности эритроцитов яркий внутрисосудистый гемолиз является редкостью, а клиренс «сенсибилизированных» эритроцитов опосредуется через C 3 d рецепторы макрофагов печени и, в меньшей степени, селезенки провокацией гемолитического криза часто служит переохлаждение. Непереносимость холода – белеют кончики пальцев, дистальный цианоз, холодовая крапивница, боли в конечностях, синдром Рейно и др. часто подострый характер гемолиза проба Кумбса при этой форме негативна в реакции с анти- IgG, но положительна в реакции с анти- C 3 d. Типична яркая спонтанная агглютинация эритроцитов на стекле. Иммунные гемолитические анемии АИГА с полными холодовыми агглютининами (холодовая агглютининовая болезнь)

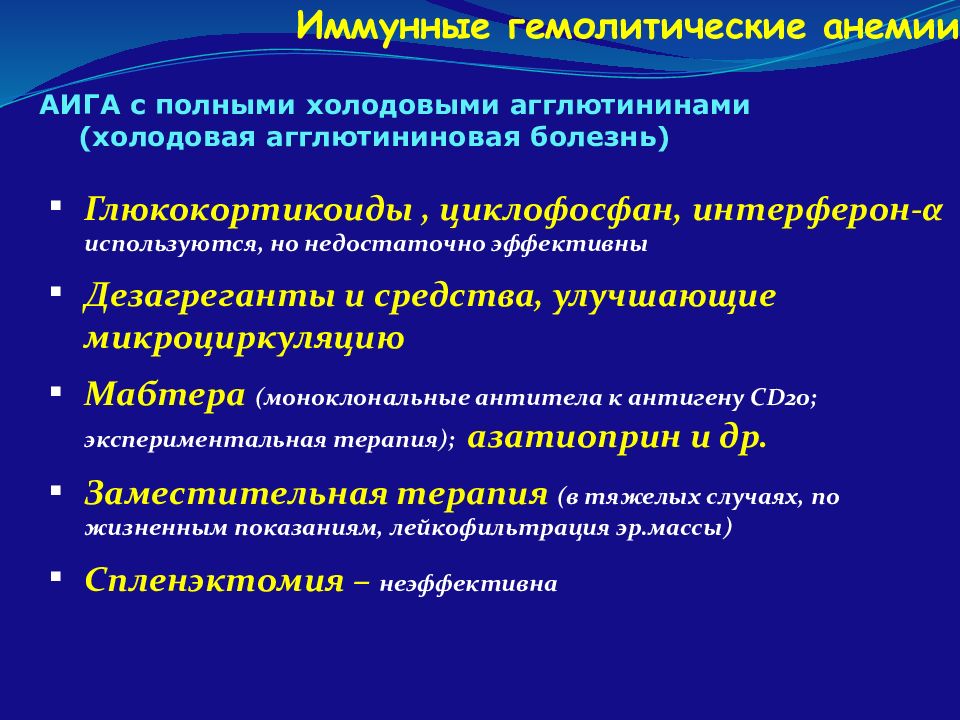

Слайд 152

Глюкокортикоиды, циклофосфан, интерферон- α используются, но недостаточно эффективны Дезагреганты и средства, улучшающие микроциркуляцию Мабтера (моноклональные антитела к антигену CD20 ; экспериментальная терапия); азатиоприн и др. Заместительная терапия (в тяжелых случаях, по жизненным показаниям, лейкофильтрация эр.массы) Спленэктомия – неэффективна Иммунные гемолитические анемии АИГА с полными холодовыми агглютининами (холодовая агглютининовая болезнь)

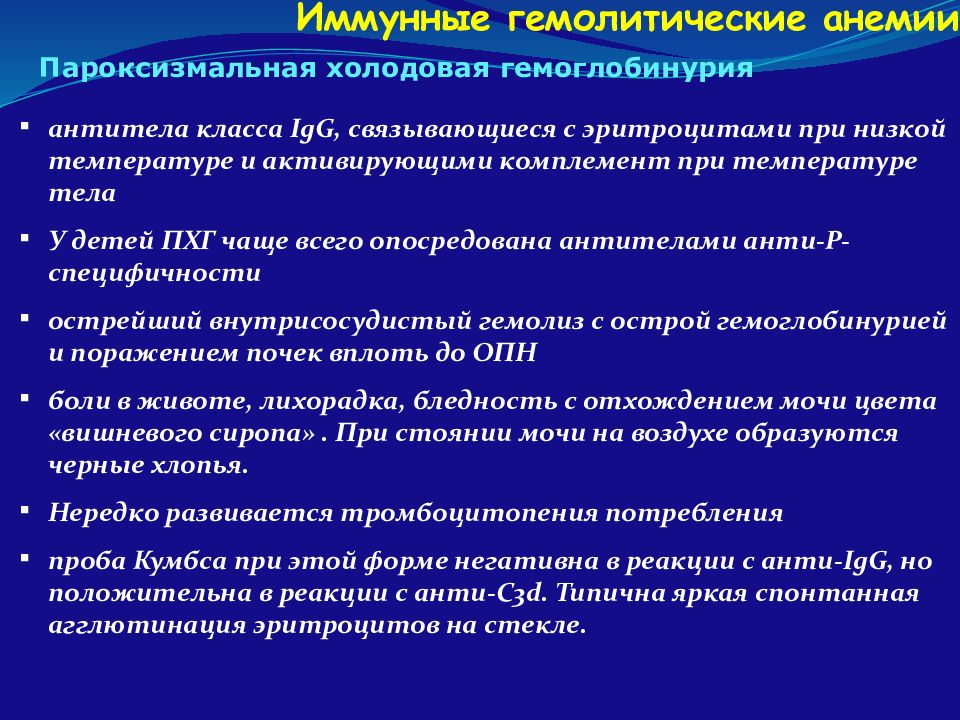

Слайд 153

антитела класса IgG, связывающиеся с эритроцитами при низкой температуре и активирующими комплемент при температуре тела У детей ПХГ чаще всего опосредована антителами анти- P -специфичности острейший внутрисосудистый гемолиз с острой гемоглобинурией и поражением почек вплоть до ОПН боли в животе, лихорадка, бледность с отхождением мочи цвета «вишневого сиропа». При стоянии мочи на воздухе образуются черные хлопья. Нередко развивается тромбоцитопения потребления проба Кумбса при этой форме негативна в реакции с анти- IgG, но положительна в реакции с анти- C 3 d. Типична яркая спонтанная агглютинация эритроцитов на стекле. Иммунные гемолитические анемии Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия

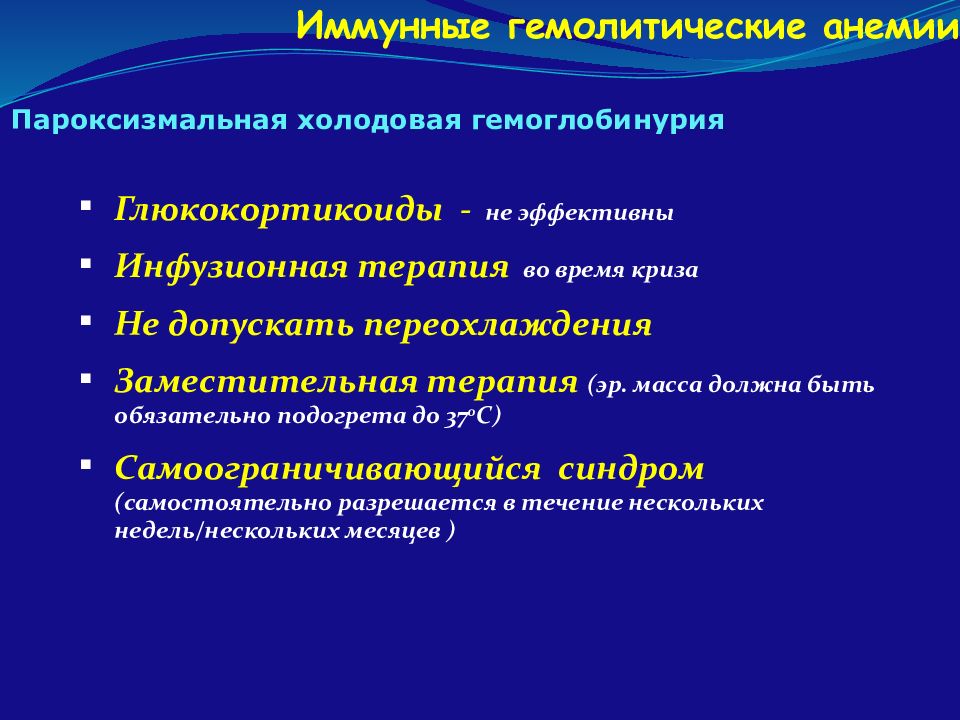

Слайд 154

Глюкокортикоиды - не эффективны Инфузионная терапия во время криза Не допускать переохлаждения Заместительная терапия (эр. масса должна быть обязательно подогрета до 37 0 С) Самоограничивающийся синдром (самостоятельно разрешается в течение нескольких недель/нескольких месяцев ) Иммунные гемолитические анемии Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия

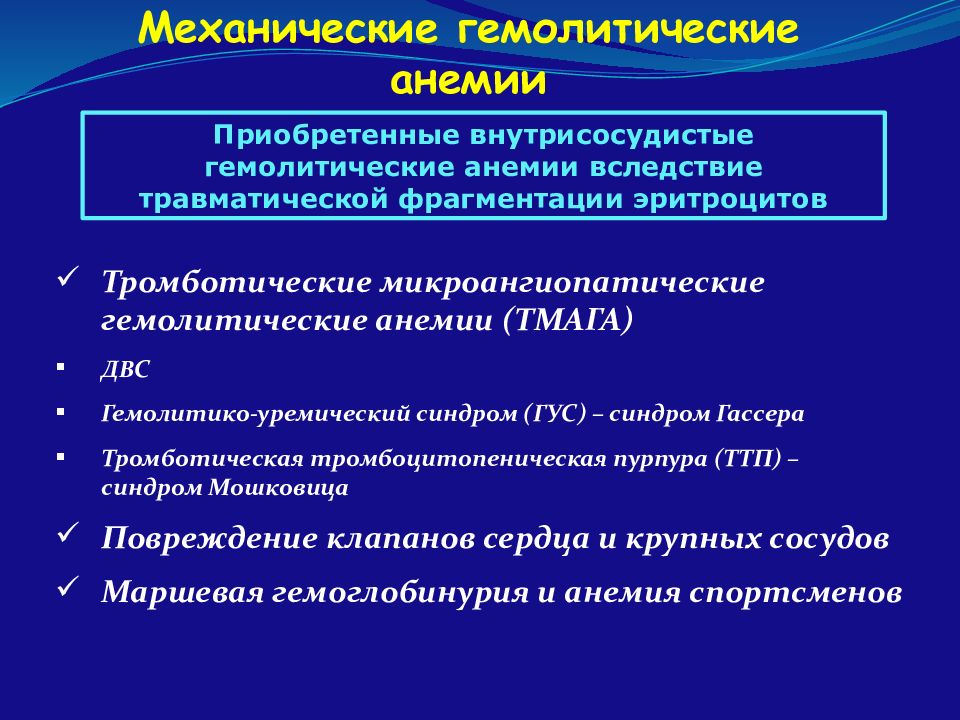

Слайд 155: Механические гемолитические анемии

Тромботические микроангиопатические гемолитические анемии (ТМАГА) ДВС Гемолитико-уремический синдром (ГУС) – синдром Гассера Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП) – синдром Мошковица Повреждение клапанов сердца и крупных сосудов Маршевая гемоглобинурия и анемия спортсменов Механические гемолитические анемии Приобретенные внутрисосудистые гемолитические анемии вследствие травматической фрагментации эритроцитов

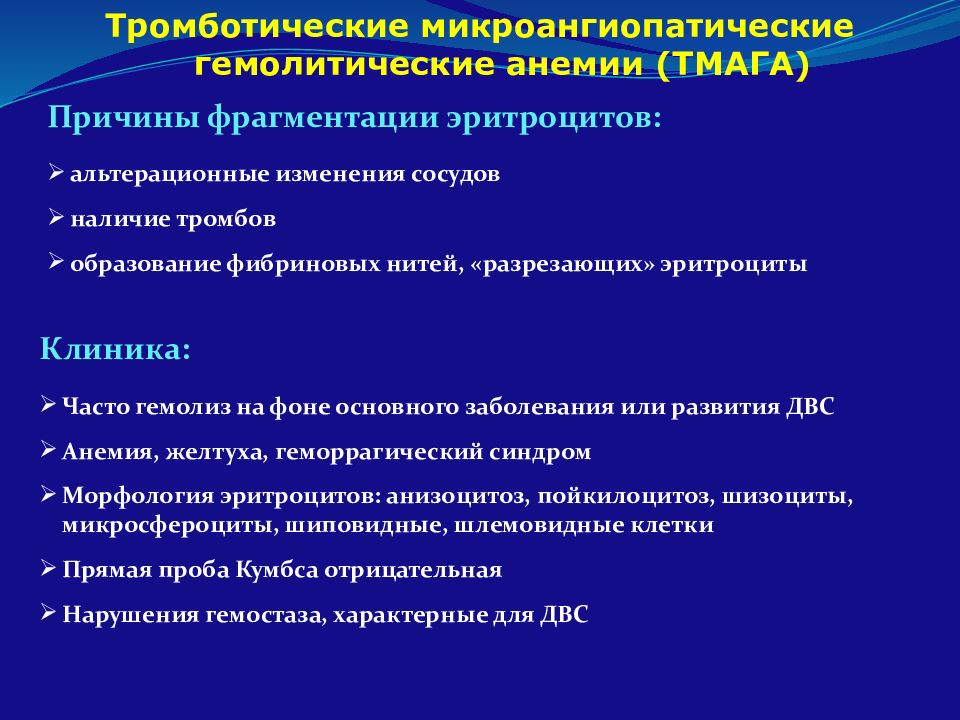

Слайд 156

Тромботические микроангиопатические гемолитические анемии (ТМАГА) Причины фрагментации эритроцитов: альтерационные изменения сосудов наличие тромбов образование фибриновых нитей, «разрезающих» эритроциты Клиника: Часто гемолиз на фоне основного заболевания или развития ДВС Анемия, желтуха, геморрагический синдром Морфология эритроцитов: анизоцитоз, пойкилоцитоз, шизоциты, микросфероциты, шиповидные, шлемовидные клетки Прямая проба Кумбса отрицательная Нарушения гемостаза, характерные для ДВС

Слайд 157

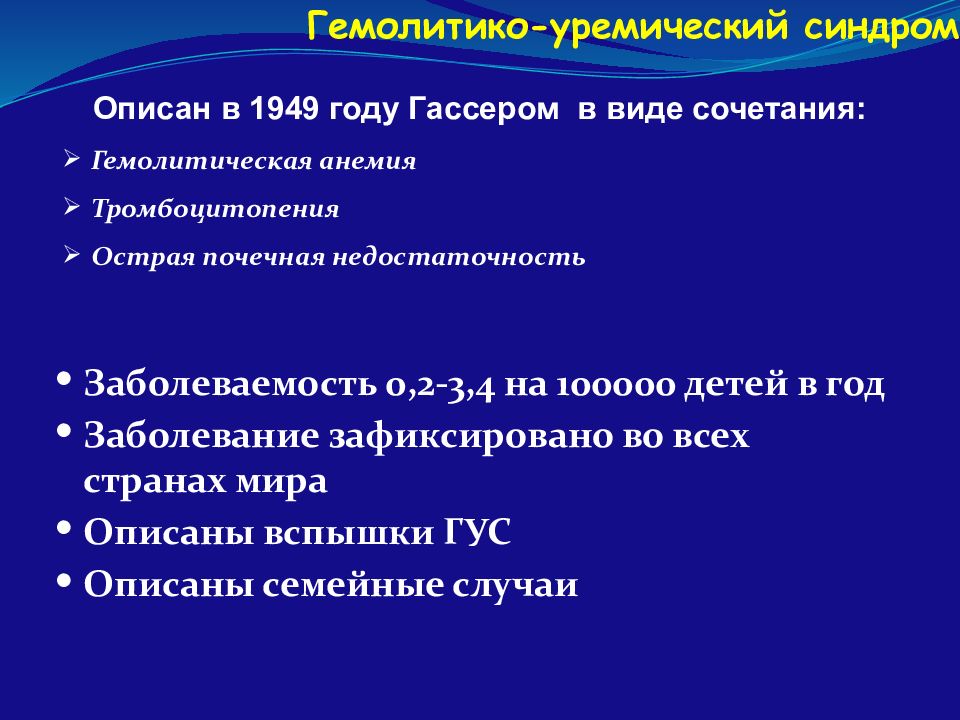

Описан в 1949 году Гассером в виде сочетания: Гемолитическая анемия Тромбоцитопения Острая почечная недостаточность Гемолитико-уремический синдром Заболеваемость 0,2-3,4 на 100000 детей в год Заболевание зафиксировано во всех странах мира Описаны вспышки ГУС Описаны семейные случаи

Слайд 158

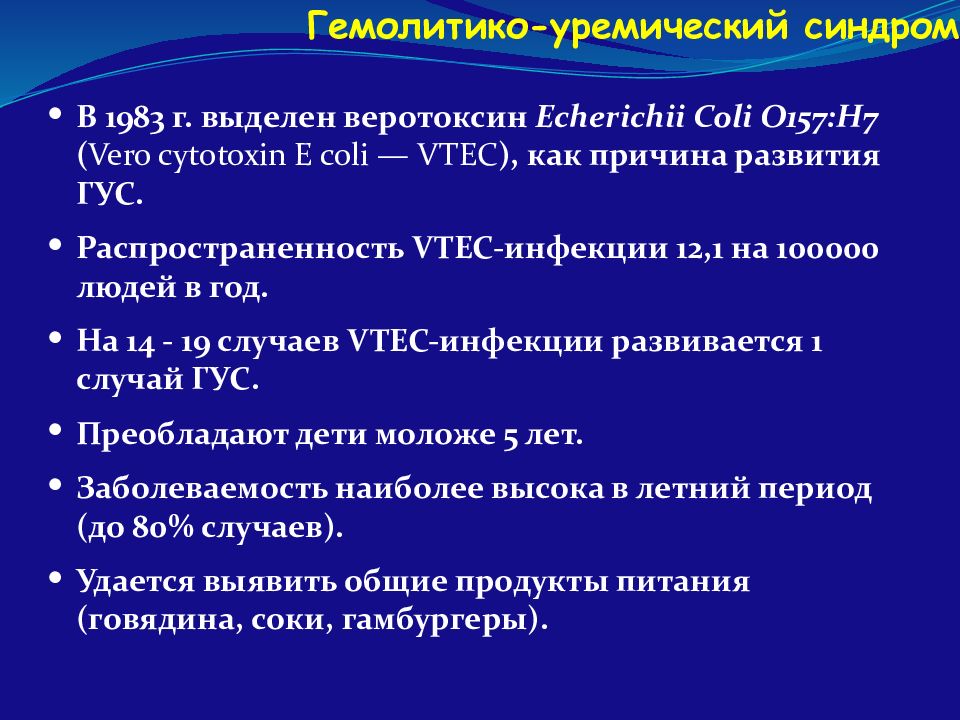

В 1983 г. выделен веротоксин Echerichii Coli O157:H7 ( Vero cytotoxin E coli — VTEC ), как причина развития ГУС. Распространенность VTEC- инфекции 12,1 на 100000 людей в год. На 14 - 19 случаев VTEC- инфекции развивается 1 случай ГУС. Преобладают дети моложе 5 лет. Заболеваемость наиболее высока в летний период (до 80% случаев). Удается выявить общие продукты питания (говядина, соки, гамбургеры). Гемолитико-уремический синдром

Слайд 159

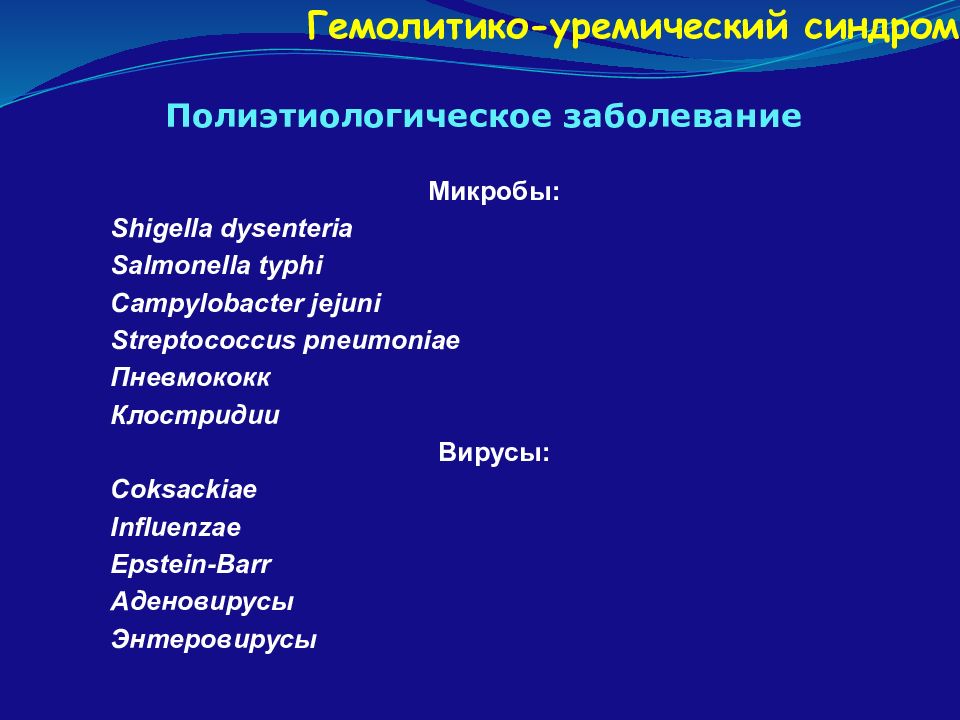

Микробы: Shigella dysenteria Salmonella typhi Campylobacter jejuni Streptococcus pneumoniae Пневмококк Клостридии Вирусы: Coksackiae Influenzae Epstein-Barr Аденовирусы Энтеровирусы Гемолитико-уремический синдром Полиэтиологическое заболевание

Слайд 160: Патоморфология

Уровень поражения: от острого гломерулонефрита до некроза коркового вещества. Гистологическое исследование выявляет: Тромбоз приносящих сосудов. Очаги некроза. Кровоизлияния. Некрозы стенки капилляров. Дистрофические изменения эндотелия. Гемолитико-уремический синдром Повреждение эндотелия (особенно клубочков почек) Активация внутрисосудистого свертывания Образование микросгустков и отложение их в микроциркуляторном русле Ишемия и повреждение органов ТМАГА

Слайд 161

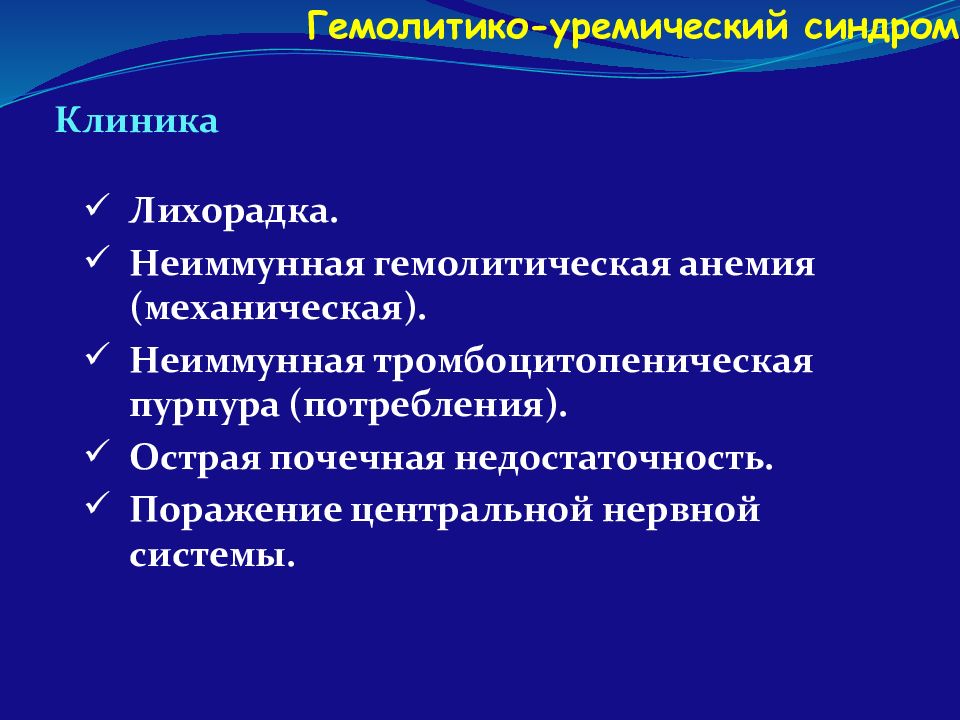

Лихорадка. Неиммунная гемолитическая анемия (механическая). Неиммунная тромбоцитопеническая пурпура (потребления). Острая почечная недостаточность. Поражение центральной нервной системы. Гемолитико-уремический синдром Клиника

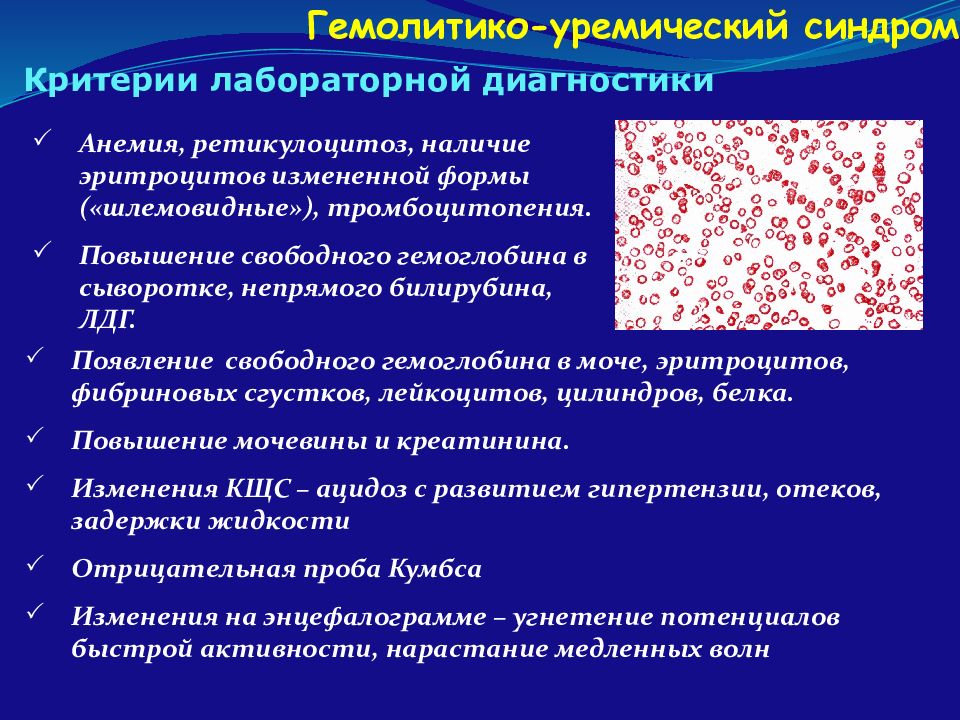

Слайд 162: Критерии лабораторной диагностики

Появление свободного гемоглобина в моче, эритроцитов, фибриновых сгустков, лейкоцитов, цилиндров, белка. Повышение мочевины и креатинина. Изменения КЩС – ацидоз с развитием гипертензии, отеков, задержки жидкости Отрицательная проба Кумбса Изменения на энцефалограмме – угнетение потенциалов быстрой активности, нарастание медленных волн Гемолитико-уремический синдром Анемия, ретикулоцитоз, наличие эритроцитов измененной формы («шлемовидные»), тромбоцитопения. Повышение свободного гемоглобина в сыворотке, непрямого билирубина, ЛДГ.

Слайд 163: Терапия

Зависит от периода заболевания и тяжести поражения почек. В продромальном периоде проводят: регидрационную терапию, коррекцию водно-электролитного обмена. В периоде разгара болезни проводят : инфузионную терапию, форсированный диурез. гемодиализ, перитонеальный диализ. В периоде выздоровления проводят: динамическое наблюдение (педиатр, нефролог). Гемолитико-уремический синдром Терапия

Слайд 164

Выздоровление. Резидуальные ренальные симптомы с нормальной функцией почек. Умеренная недостаточность функции почки. Хроническая почечная недостаточность. Терминальная стадия хронической почечной недостаточности. Гемолитико-уремический синдром Исходы

Слайд 165

Гемолитико-уремический синдром 64 - 85% детей, больных ГУС полностью выздоравливают. Смертность в острой фазе заболевания от 5 до 10%. Остаточные проявления (гипертензия, протеинурия, умеренная азотемия) сохраняются у 15% больных. Конечная стадия хронической почечной недостаточности развивается у 10% больных. Прогноз

Слайд 166

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) Пароксизмальная ночная гемоглобинурия ( ПНГ, болезнь Маркиафавы-Микели ) – редкое приобретенное заболевание крови, при котором гемолиз обусловлен изменением структуры мембраны эритроцитов и аномальными взаимодействиями таких эритроцитов с системой комплемента. Впервые описана Паулем Штрюбингом ( P. Strübing) в 1882 г.

Слайд 167

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) ПНГ – самостоятельное заболевание – синдром при АА У детей ПНГ встречается редко (10-20% больных – в возрасте до 21 года)

Слайд 168

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) Следствие незлокачественной клональной экспансии одной или нескольких гемопоэтических стволовых клеток, имеющих приобретенную соматическую мутацию PIG - A гена ( P hosphatidyl I nositol G lycan class A – фосфатидилинозитол гликан комплементарная группа А; короткое плечо Х хромосомы (Хр22.1)). Снижение биосинтеза гликолипидного «якоря» ( G lycosyl P hosphatidyl I nositol – гликозил фосфатидилинозитола – GPI ). Отсутствие или дефицит белков, использующих эту систему крепления, на поверхности клетки.

Слайд 169

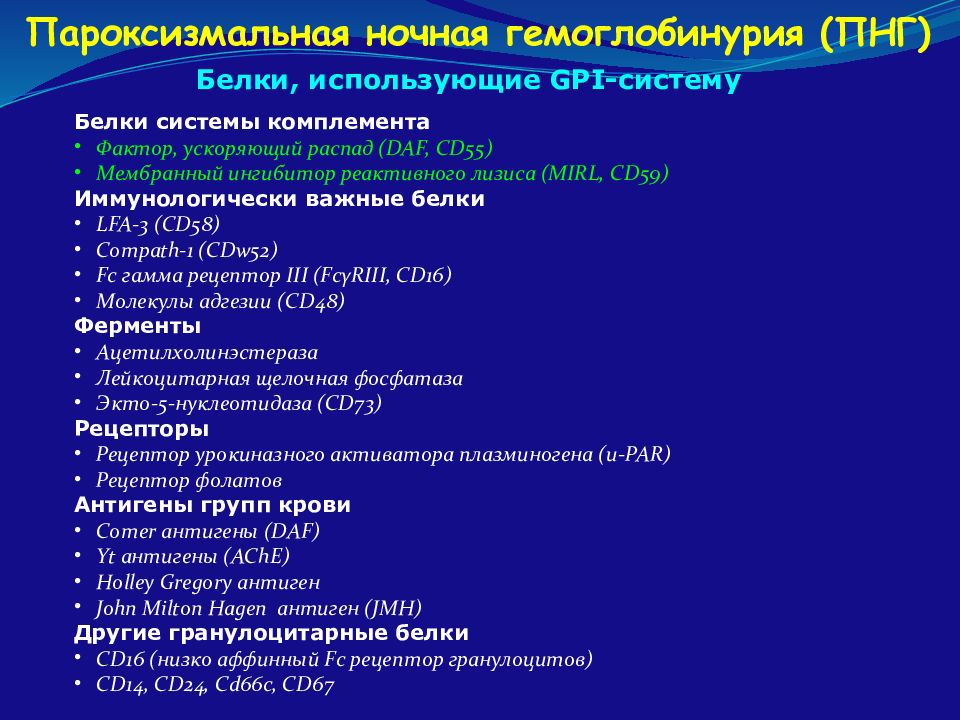

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) Белки, использующие GPI- систему Белки системы комплемента Фактор, ускоряющий распад ( DAF, CD55) Мембранный ингибитор реактивного лизиса ( MIRL, CD59) Иммунологически важные белки LFA-3 (CD58) Compath-1 (CDw52) Fc гамма рецептор III ( FcγRIII, CD 16) Молекулы адгезии ( CD48) Ферменты Ацетилхолинэстераза Лейкоцитарная щелочная фосфатаза Экто-5-нуклеотидаза ( CD73) Рецепторы Рецептор урокиназного активатора плазминогена ( u - PAR ) Рецептор фолатов Антигены групп крови Comer антигены (DAF) Yt антигены ( AChE) Holley Gregory антиген John Milton Hagen антиген ( JMH) Другие гранулоцитарные белки CD16 ( низко аффинный Fc рецептор гранулоцитов) CD14, CD24, Cd66c, CD67

Слайд 170

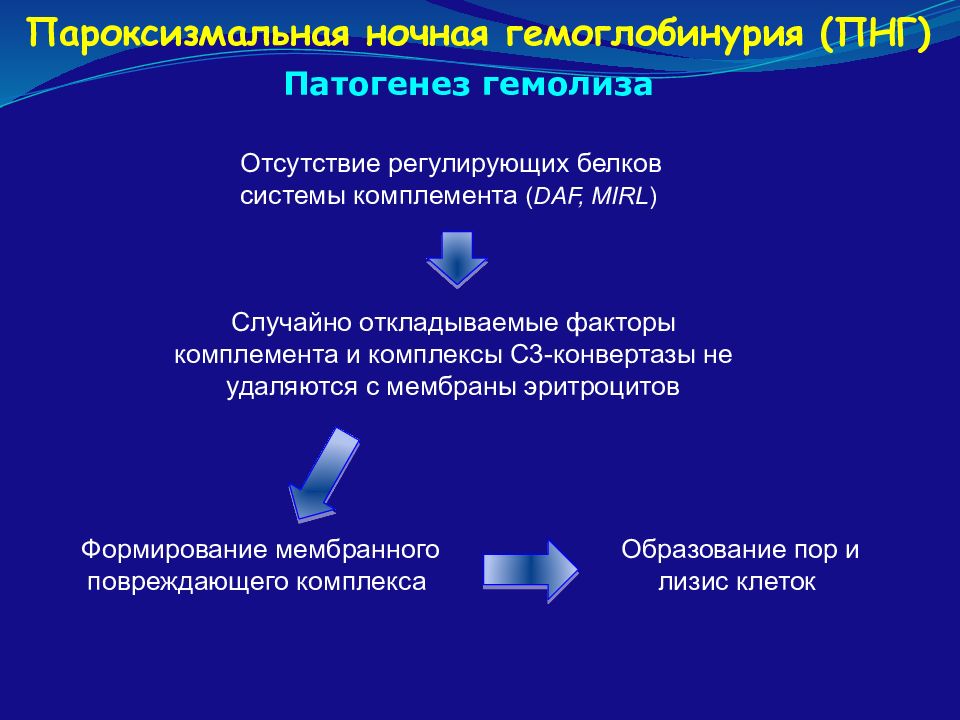

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) Патогенез гемолиза Отсутствие регулирующих белков системы комплемента ( DAF, MIRL ) C лучайно откладываемые факторы комплемента и комплексы С3 - конвертазы не удаляются с мембраны эритроцитов Формирование мембранного повреждающего комплекса Образование пор и лизис клеток

Слайд 171

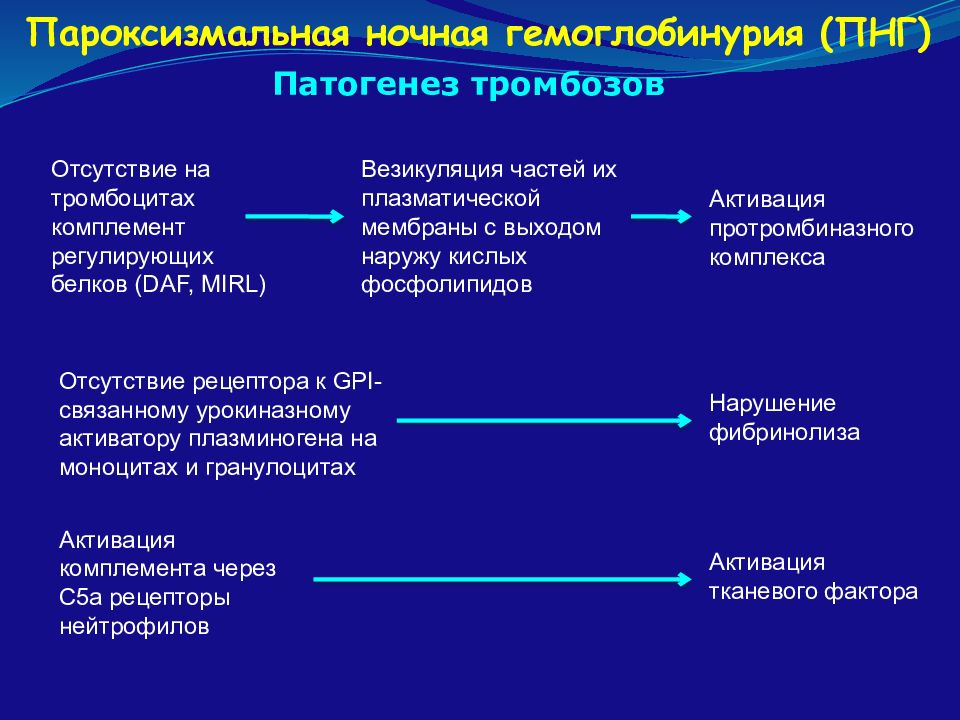

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) Патогенез тромбозов Отсутствие на тромбоцитах комплемент регулирующих белков ( DAF, MIRL) Везикуляция частей их плазматической мембраны с выходом наружу кислых фосфолипидов Активация протромбиназного комплекса Отсутствие рецептора к GPI -связанному урокиназному активатору плазминогена на моноцитах и гранулоцитах Нарушение фибринолиза Активация комплемента через С5а рецепторы нейтрофилов Активация тканевого фактора

Слайд 172

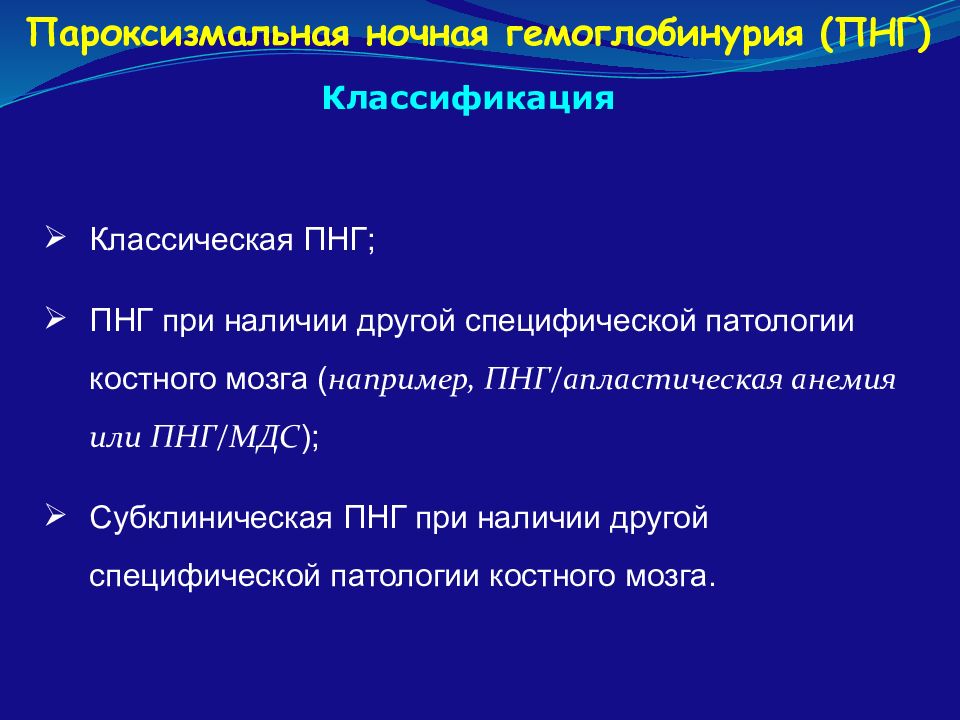

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) Классификация Классическая ПНГ; ПНГ при наличии другой специфической патологии костного мозга ( например, ПНГ/апластическая анемия или ПНГ/МДС ); Субклиническая ПНГ при наличии другой специфической патологии костного мозга.

Слайд 173

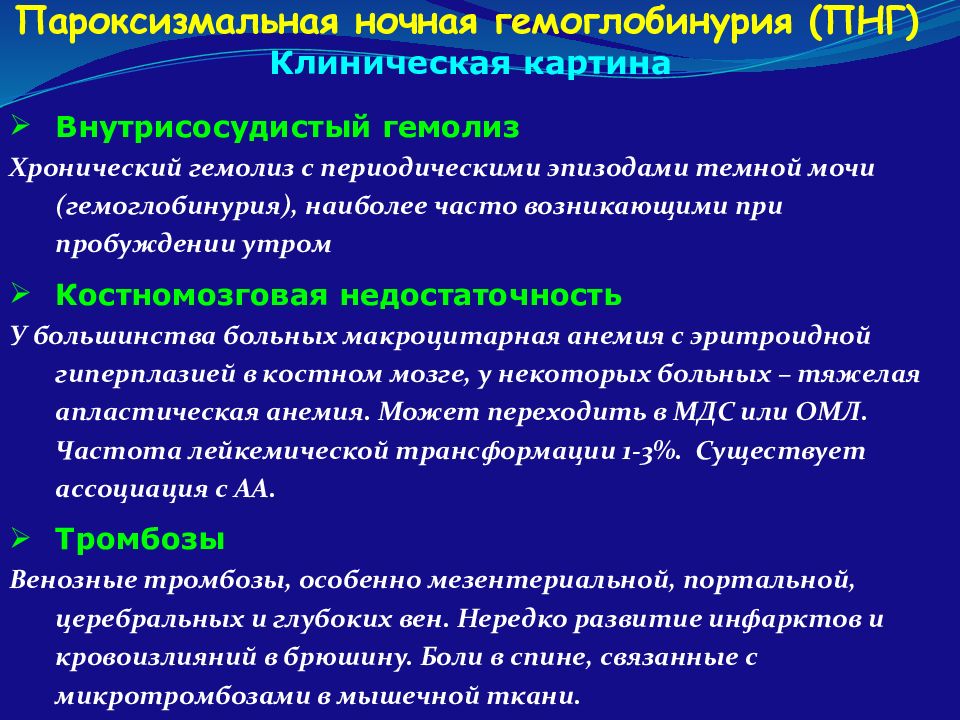

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) Клиническая картина Внутрисосудистый гемолиз Хронический гемолиз с периодическими эпизодами темной мочи (гемоглобинурия), наиболее часто возникающими при пробуждении утром Костномозговая недостаточность У большинства больных макроцитарная анемия с эритроидной гиперплазией в костном мозге, у некоторых больных – тяжелая апластическая анемия. Может переходить в МДС или ОМЛ. Частота лейкемической трансформации 1-3%. Существует ассоциация с АА. Тромбозы Венозные тромбозы, особенно мезентериальной, портальной, церебральных и глубоких вен. Нередко развитие инфарктов и кровоизлияний в брюшину. Боли в спине, связанные с микротромбозами в мышечной ткани.

Слайд 174

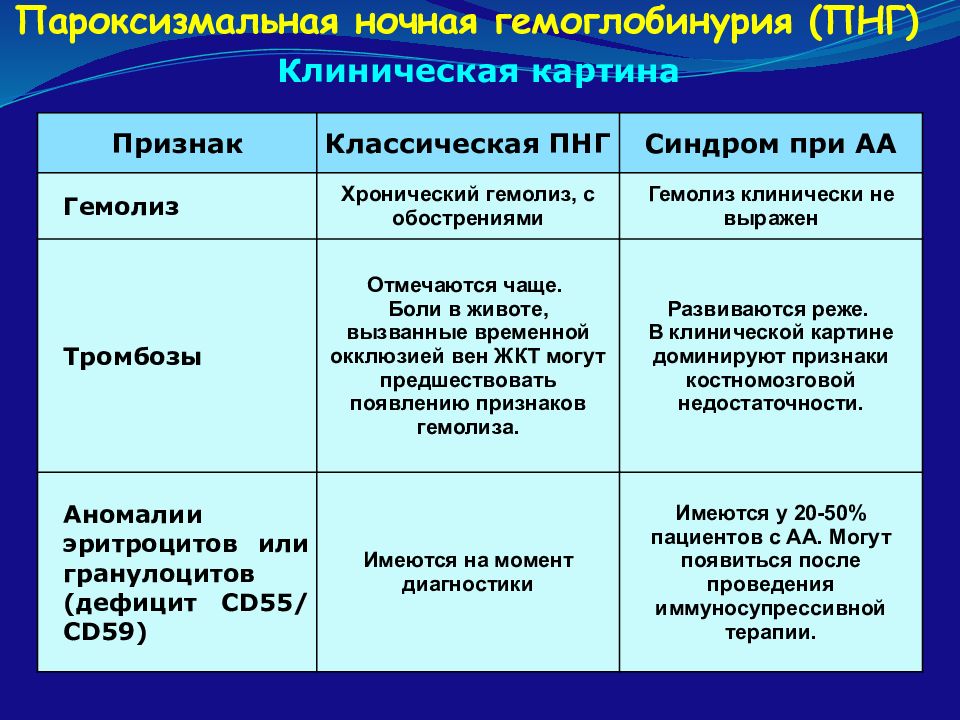

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) Клиническая картина Признак Классическая ПНГ Синдром при АА Гемолиз Хронический гемолиз, с обострениями Гемолиз клинически не выражен Тромбозы Отмечаются чаще. Боли в животе, вызванные временной окклюзией вен ЖКТ могут предшествовать появлению признаков гемолиза. Развиваются реже. В клинической картине доминируют признаки костномозговой недостаточности. Аномалии эритроцитов или гранулоцитов (дефицит CD 55/ CD 59) Имеются на момент диагностики Имеются у 20-50% пациентов с АА. Могут появиться после проведения иммуносупрессивной терапии.

Слайд 175

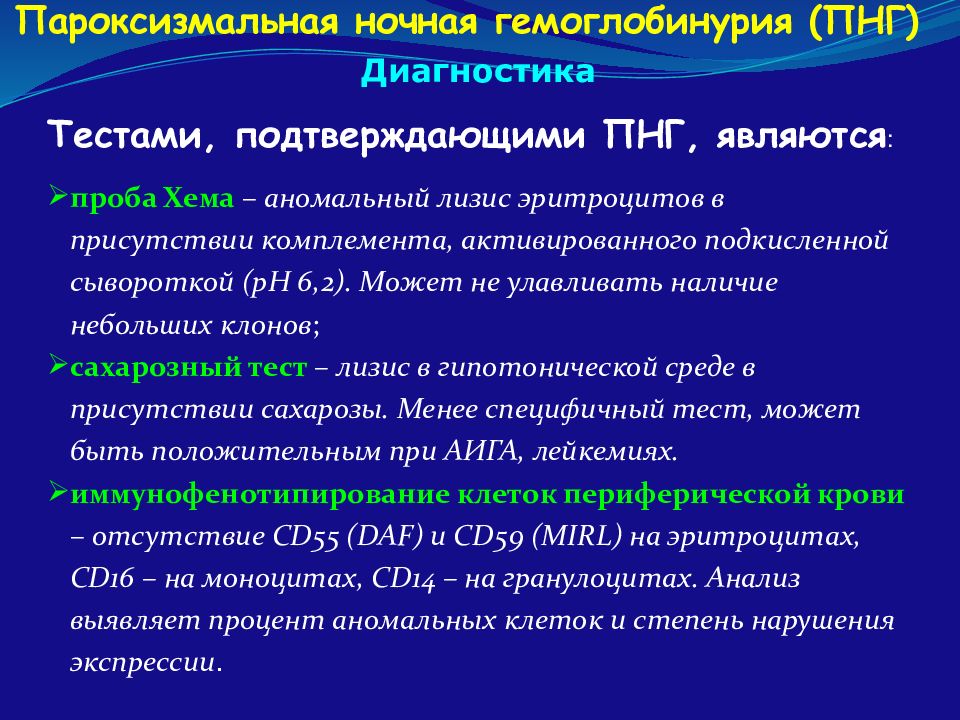

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) Диагностика Тестами, подтверждающими ПНГ, являются : проба Хема – аномальный лизис эритроцитов в присутствии комплемента, активированного подкисленной сывороткой (рН 6,2). Может не улавливать наличие небольших клонов ; сахарозный тест – лизис в гипотонической среде в присутствии сахарозы. Менее специфичный тест, может быть положительным при АИГА, лейкемиях. иммунофенотипирование клеток периферической крови – отсутствие CD 55 ( DAF ) и CD 59 ( MIRL ) на эритроцитах, CD 16 – на моноцитах, CD 14 – на гранулоцитах. Анализ выявляет процент аномальных клеток и степень нарушения экспрессии.

Слайд 176

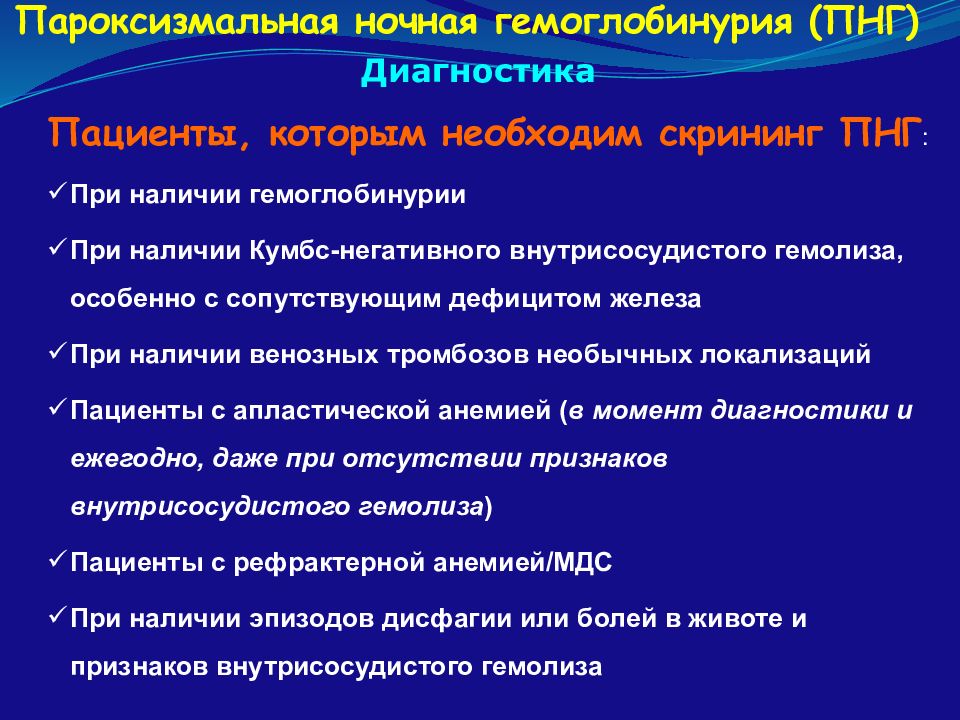

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) Диагностика Пациенты, которым необходим скрининг ПНГ : При наличии гемоглобинурии При наличии Кумбс-негативного внутрисосудистого гемолиза, особенно с сопутствующим дефицитом железа При наличии венозных тромбозов необычных локализаций Пациенты с апластической анемией ( в момент диагностики и ежегодно, даже при отсутствии признаков внутрисосудистого гемолиза ) Пациенты с рефрактерной анемией/МДС При наличии эпизодов дисфагии или болей в животе и признаков внутрисосудистого гемолиза