Первый слайд презентации: ЛОГИКА курс лекций для студентов ЦДО УрГЭУ

Преподаватель: к.ф.н., доцент Атманских Елена Алексеевна

Слайд 2

Для успешной сдачи зачета по логике необходимо прослушать курс лекций (до 12 часов), изучить все темы курса в соответствии с Программой (всё учебно-методическое обеспечение закреплено за каждой группой на Портале), а также самостоятельно выполнить на проверку ряд заданий, а именно 3 вида работ: Решение тестов самопроверки по всем темам (7 вопросов), попытки не ограничены. Зачет устанавливается от 50% за каждый правильный ответ. Тест по курсу (итоговый), состоящий из 25 вопросов, только 3 попытки. Положительный результат – от 50%. Выполнение одного варианта контрольной работы ( только по шифру! ), состоящей из четырёх практических заданий-упражнений. Обратите внимание: в контрольной работе процесс решения задачи необходимо показать, т.е. каждый шаг каждого выполняемого задания должен быть обоснован! Не допускается просто один ответ! Для автоматического зачета должны быть прослушаны лекции, выполнены все 3 вида работ ( без Самостоятельной работы-Практикума ), а итоговый тест должен быть решен не менее 75%.

Слайд 3

ЛОГИКА ( от греч. λόγος - «речь», «рассуждение», «мысль» ) — раздел философии, наука о формах и законах правильного мышления, занятого поисками истины Предмет и значение логики Значение логики: Развивает качество и культуру мышления любого человека, т.е. помогает нам правильно строить свои мысли и верно их выражать, убеждать других людей и лучше понимать собеседника, объяснять и отстаивать свою точку зрения, избегать ошибок в рассуждениях. Т.о., логика является инструментом оперативного мышления человека. «Говорить путано умеет всякий, говорить ясно – немногие». (Г.Галилей) Является методологической основой всех наук, инструментом научного познания мира. Помогает связывать знания различных областей в единое целое – научную картину мира.

Слайд 4

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИКИ с V в. до н.э.: Логика в Древнем Китае (конфуцианство, моизм): метод «исправления имён (понятий)» для упорядочения общества и правильного политико-административного управления. Конфуций : «Когда имена неправильны, суждения несоответственны. Когда суждения несоответственны, дела не исполняются». Индийская логика (буддизм и другие школы): определение методов достижения надежного знания для освобождения от страданий. Логика античности: Основателем логики в древнегреческой философии считается Аристотель. Его предшественниками были Парменид, Зенон Элейский, Сократ и Платон. Аристотель же впервые систематизировал доступные знания о логике, обосновал формы и правила логического мышления. Цикл его сочинений «Органон» состоит из 6 работ, посвящённых логике: «Категории», «Об истолковании», «Топика», «Первая аналитика» и «Вторая аналитика», «Софистические опровержения». Логика Средневековья (схоласты, У.Оккам, Аль-Фараби): логика как инструмент обоснования религиозных представлений о мире. Логика Нового времени (Ф.Бэкон, Г.Лейбниц, Р.Декарт, И.Кант, Гегель и др.): основы индуктивной логики, одна из первых успешных попыток формализации и арифметизации логических операций. История логики

Слайд 5

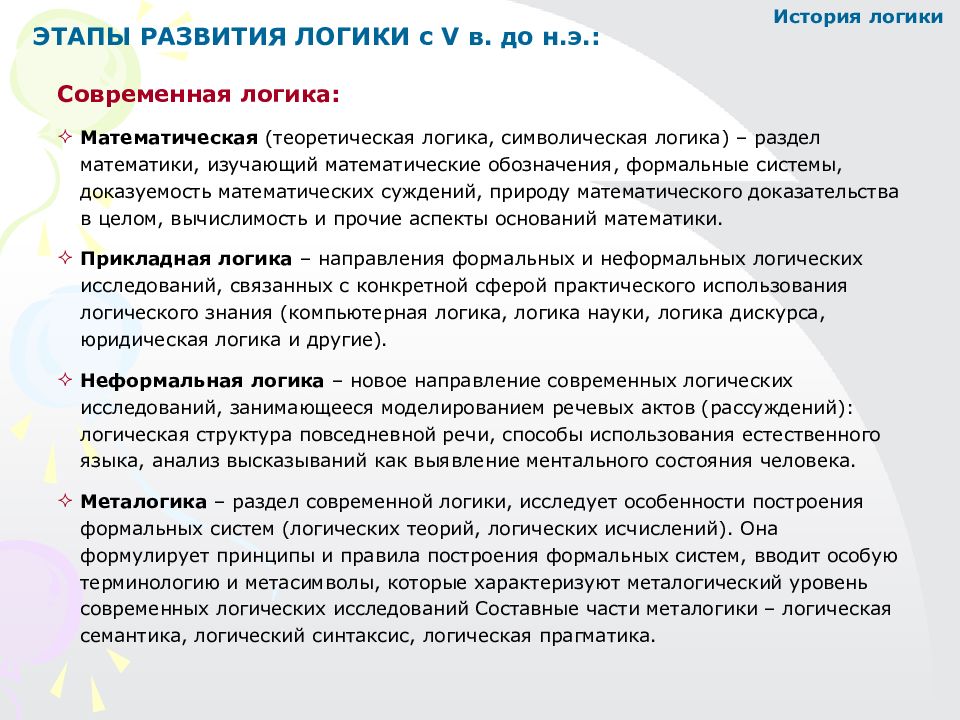

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИКИ с V в. до н.э.: Современная логика: Математическая (теоретическая логика, символическая логика) – раздел математики, изучающий математические обозначения, формальные системы, доказуемость математических суждений, природу математического доказательства в целом, вычислимость и прочие аспекты оснований математики. Прикладная логика – направления формальных и неформальных логических исследований, связанных с конкретной сферой практического использования логического знания (компьютерная логика, логика науки, логика дискурса, юридическая логика и другие). Неформальная логика – новое направление современных логических исследований, занимающееся моделированием речевых актов (рассуждений): логическая структура повседневной речи, способы использования естественного языка, анализ высказываний как выявление ментального состояния человека. Металогика – раздел современной логики, исследует особенности построения формальных систем (логических теорий, логических исчислений). Она формулирует принципы и правила построения формальных систем, вводит особую терминологию и метасимволы, которые характеризуют металогический уровень современных логических исследований Составные части металогики – логическая семантика, логический синтаксис, логическая прагматика. История логики

Слайд 6

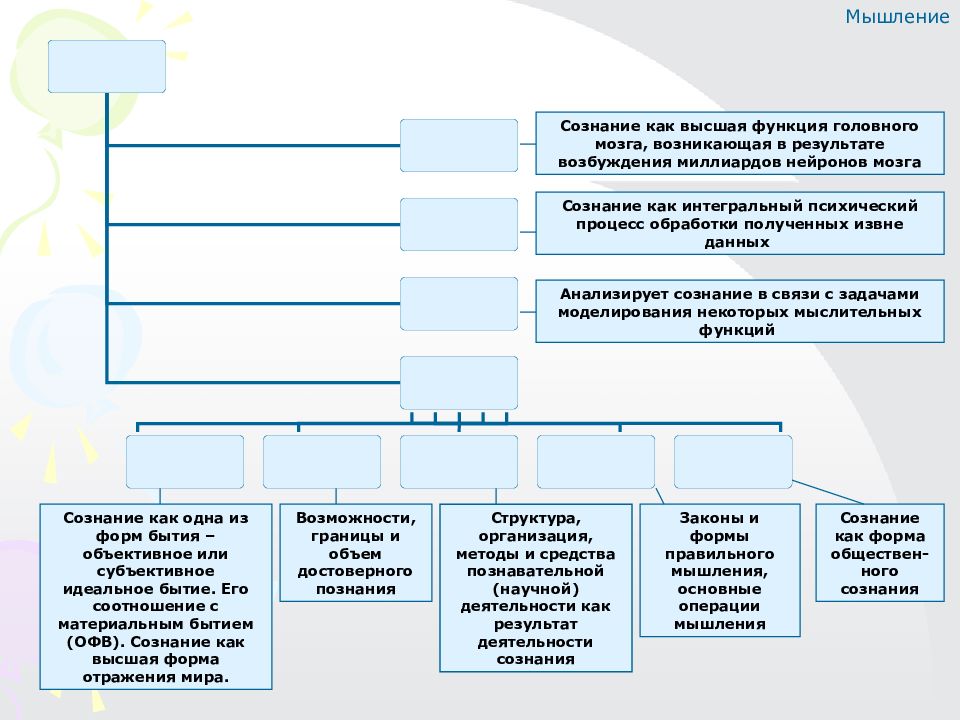

Сознание как высшая функция головного мозга, возникающая в результате возбуждения миллиардов нейронов мозга Сознание как интегральный психический процесс обработки полученных извне данных Анализирует сознание в связи с задачами моделирования некоторых мыслительных функций Законы и формы правильного мышления, основные операции мышления Структура, организация, методы и средства познавательной (научной) деятельности как результат деятельности сознания Возможности, границы и объем достоверного познания Сознание как одна из форм бытия – объективное или субъективное идеальное бытие. Его соотношение с материальным бытием (ОФВ). Сознание как высшая форма отражения мира. Сознание как форма обществен-ного сознания Мышление

Слайд 7

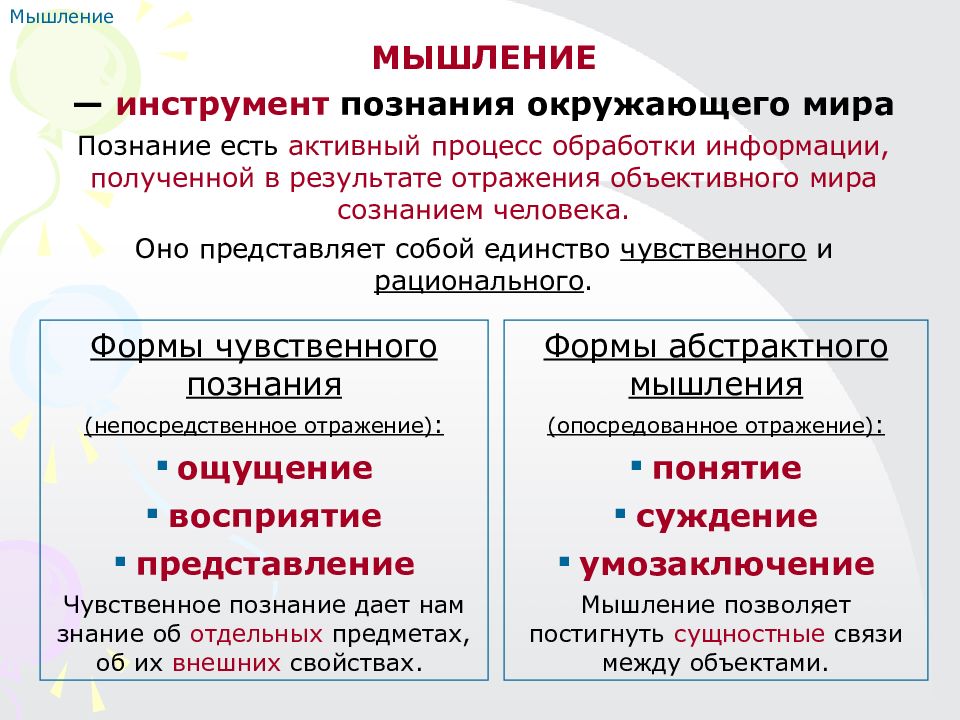

МЫШЛЕНИЕ — инструмент познания окружающего мира Познание есть активный процесс обработки информации, полученной в результате отражения объективного мира сознанием человека. Оно представляет собой единство чувственного и рационального. Мышление Формы чувственного познания (непосредственное отражение) : ощущение восприятие представление Чувственное познание дает нам знание об отдельных предметах, об их внешних свойствах. Формы абстрактного мышления (опосредованное отражение) : понятие суждение умозаключение Мышление позволяет постигнуть сущностные связи между объектами.

Слайд 8

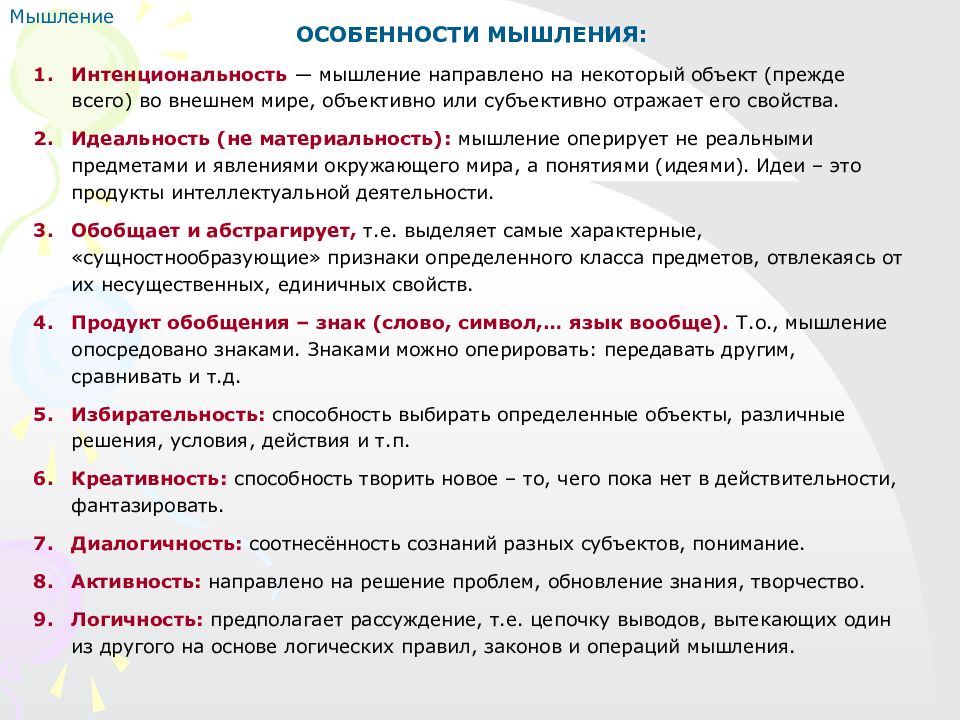

ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ: Интенциональность ― мышление направлено на некоторый объект (прежде всего) во внешнем мире, объективно или субъективно отражает его свойства. Идеальность (не материальность): мышление оперирует не реальными предметами и явлениями окружающего мира, а понятиями (идеями). Идеи – это продукты интеллектуальной деятельности. Обобщает и абстрагирует, т.е. выделяет самые характерные, «сущностнообразующие» признаки определенного класса предметов, отвлекаясь от их несущественных, единичных свойств. Продукт обобщения – знак (слово, символ,… язык вообще). Т.о., мышление опосредовано знаками. Знаками можно оперировать: передавать другим, сравнивать и т.д. Избирательность: способность выбирать определенные объекты, различные решения, условия, действия и т.п. Креативность: способность творить новое – то, чего пока нет в действительности, фантазировать. Диалогичность: соотнесённость сознаний разных субъектов, понимание. Активность: направлено на решение проблем, обновление знания, творчество. Логичность: предполагает рассуждение, т.е. цепочку выводов, вытекающих один из другого на основе логических правил, законов и операций мышления. Мышление

Слайд 9

ОПЕРАЦИИ МЫШЛЕНИЯ : Анализ — мысленное разделение предмета/явления на образующие его части. Синтез — мысленное соединение отдельных частей и признаков в единое целое. Сравнение — сопоставление предметов и явлений, при этом обнаруживаются их сходства и различия. Классификация — группировка предметов по признакам. Обобщение — объединение предметов по общим существенным признакам. Конкретизация — выделение частного из общего. Абстрагирование — выделение какой-либо стороны или аспекта явления, которые в действительности как самостоятельные не существуют. Систематизация — процедура объединения, т.е. сведения групп однородных по неким признакам единиц к определенному иерархиезированному единству на основе существующих между ними связей. Логика является инструментом оперативного мышления человека Мышление

Слайд 10

Мышление формировалось на протяжении сотен тысяч лет в процессе сапиентации человека как активного субъекта, осваивающего мир: Мышление БИОЛОГИЧЕСКИЕ предпосылки: увеличение мозговой полости и головного мозга структурные преобразования мозга, развитие его ассиметрии развитие двуногого передвижения (бипедализма) развитие хватательной кисти опущение гортани и подъязычной кости и др. СОЦИАЛЬНЫЕ предпосылки: коллективный образ жизни: необходимость регулирования общение: необходимость передачи информации созидательный труд: логика практических действий фиксировалась в голове и превращалась в логику мышления : человек учился думать. И прежде чем приступить к делу он уже мог мысленно представить его результат, способ осуществления и средства достижения этого результата.

Слайд 11

Система знаков и есть материализованная, предметная оболочка мысли, т.е. язык. Мышление и язык Мышление тесно связано с языком: Человек – единственное существо, способное оперировать предметами в их отсутствие. Для этого человек оперирует заместителями предметов – знаками. Знак – это отсутствие реальной вещи и одновременно ее присутствие в символической форме.

Слайд 12

Мышление и язык Знаком может быть не только буква или слово, но любой материальный заменитель другого предмета или явления: звуки, символы, цифры, индексы, товарные знаки, ноты, жесты, математические символы и т.п. Важнейшая характеристика знака – условное значение, то есть способность передавать представления о предметах так, чтобы разные люди одинаково понимали эти представления.

Слайд 13

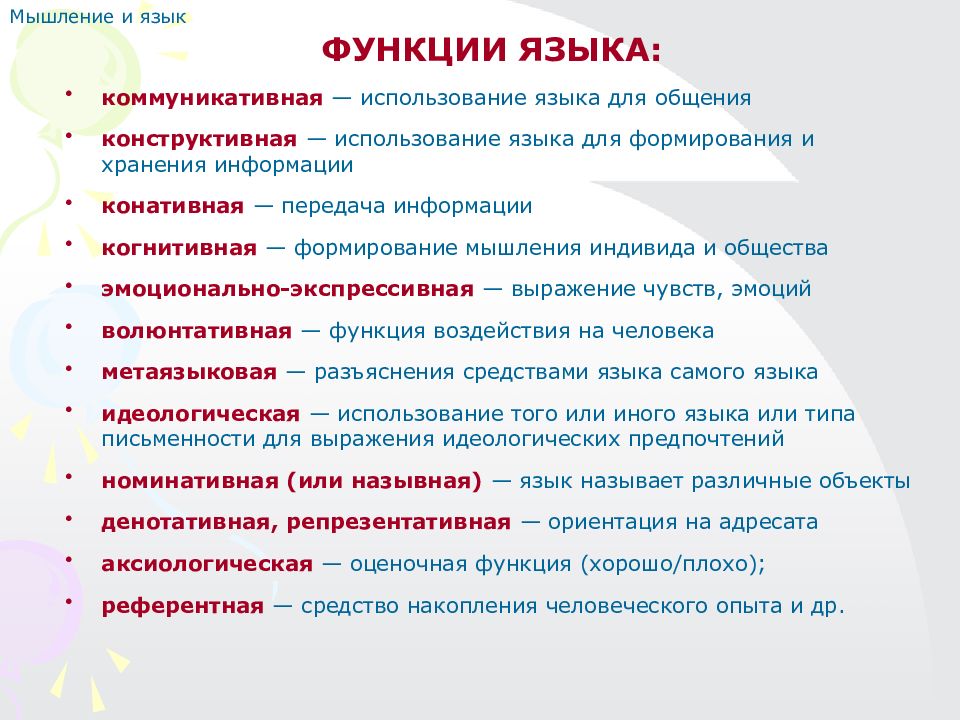

ФУНКЦИИ ЯЗЫКА: коммуникативная — использование языка для общения конструктивная — использование языка для формирования и хранения информации конативная — передача информации когнитивная — формирование мышления индивида и общества эмоционально-экспрессивная — выражение чувств, эмоций волюнтативная — функция воздействия на человека метаязыковая — разъяснения средствами языка самого языка идеологическая — использование того или иного языка или типа письменности для выражения идеологических предпочтений номинативная (или назывная) — язык называет различные объекты денотативная, репрезентативная — ориентация на адресата аксиологическая — оценочная функция (хорошо/плохо); референтная — средство накопления человеческого опыта и др. Мышление и язык

Слайд 14

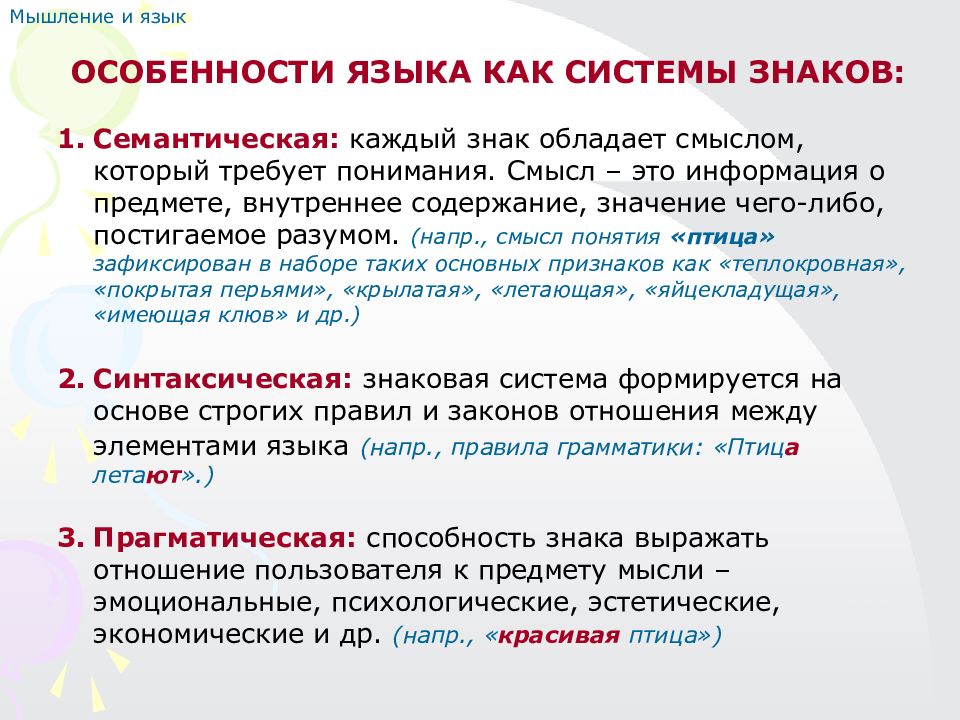

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА КАК СИСТЕМЫ ЗНАКОВ: Семантическая: каждый знак обладает смыслом, который требует понимания. Смысл – это информация о предмете, внутреннее содержание, значение чего-либо, постигаемое разумом. (напр., смысл понятия «птица» зафиксирован в наборе таких основных признаков как «теплокровная», «покрытая перьями», «крылатая», «летающая», «яйцекладущая», «имеющая клюв» и др.) Синтаксическая: знаковая система формируется на основе строгих правил и законов отношения между элементами языка (напр., правила грамматики: «Птиц а лета ют ».) Прагматическая: способность знака выражать отношение пользователя к предмету мысли – эмоциональные, психологические, эстетические, экономические и др. (напр., « красивая птица») Мышление и язык

Слайд 15

Логический строй мышления «ИСТИННОСТЬ»: соответствие мысли действительности «ПРАВИЛЬНОСТЬ»: соблюдение законов и правил логики

Слайд 16

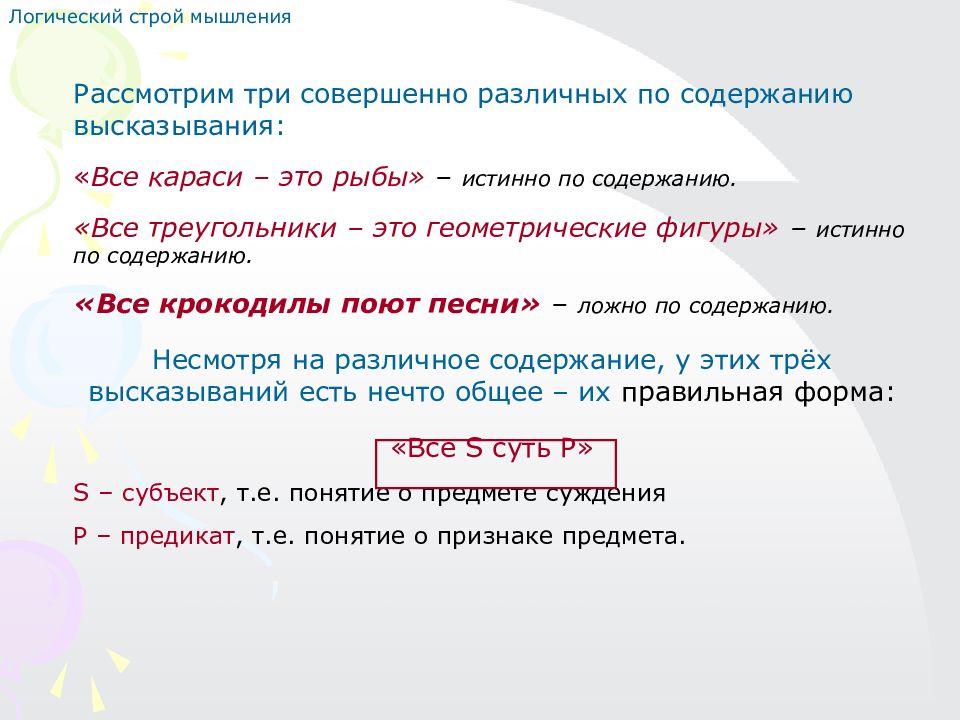

Рассмотрим три совершенно различных по содержанию высказывания: « Все караси – это рыбы» – истинно по содержанию. «Все треугольники – это геометрические фигуры» – истинно по содержанию. «Все крокодилы поют песни» – ложно по содержанию. Несмотря на различное содержание, у этих трёх высказываний есть нечто общее – их правильная форма: «Все S суть P» S – субъект, т.е. понятие о предмете суждения Р – предикат, т.е. понятие о признаке предмета. Логический строй мышления

Слайд 17

Формальная структура мыслительной деятельности человека определяется отвлеченно от ее содержания. Её и изучает наука логика. Логика «не отвечает» за то, что мы мыслим, а только за то, как мы мыслим, поэтому она часто называется формальной логикой. Логический строй мышления

Слайд 18

Существует всего три формы мышления – понятие, суждение и умозаключение. Основные формы логического мышления

Слайд 19

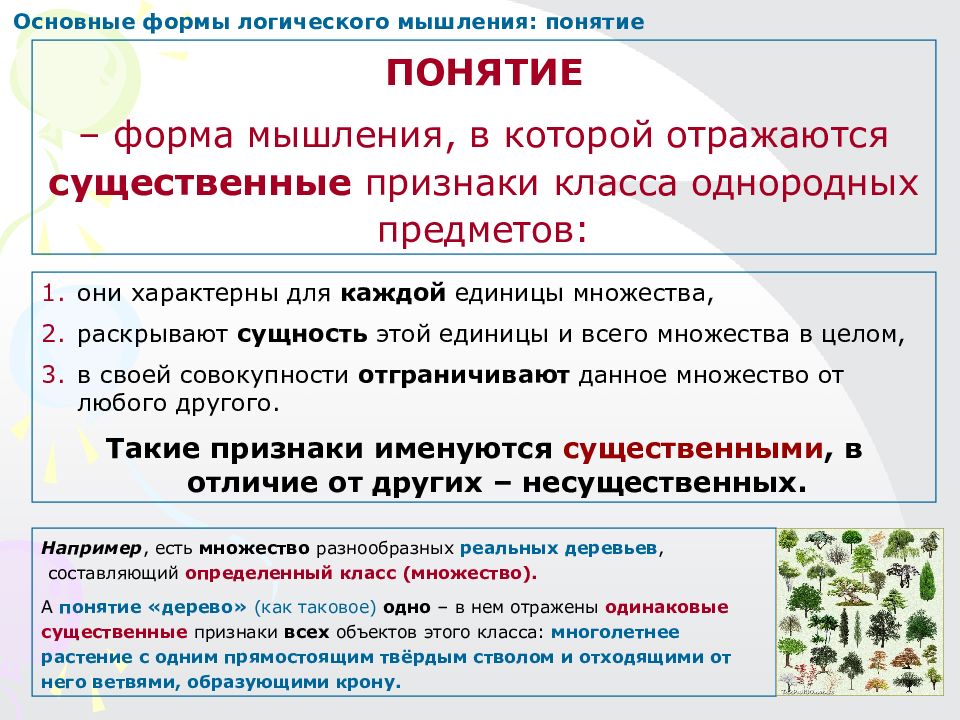

ПОНЯТИЕ – форма мышления, в которой отражаются существенные признаки класса однородных предметов: Основные формы логического мышления: понятие они характерны для каждой единицы множества, раскрывают сущность этой единицы и всего множества в целом, в своей совокупности отграничивают данное множество от любого другого. Такие признаки именуются существенными, в отличие от других – несущественных. Например, есть множество разнообразных реальных деревьев, составляющий определенный класс (множество). А понятие «дерево» (как таковое) одно – в нем отражены одинаковые существенные признаки всех объектов этого класса: многолетнее растение с одним прямостоящим твёрдым стволом и отходящими от него ветвями, образующими крону.

Слайд 20

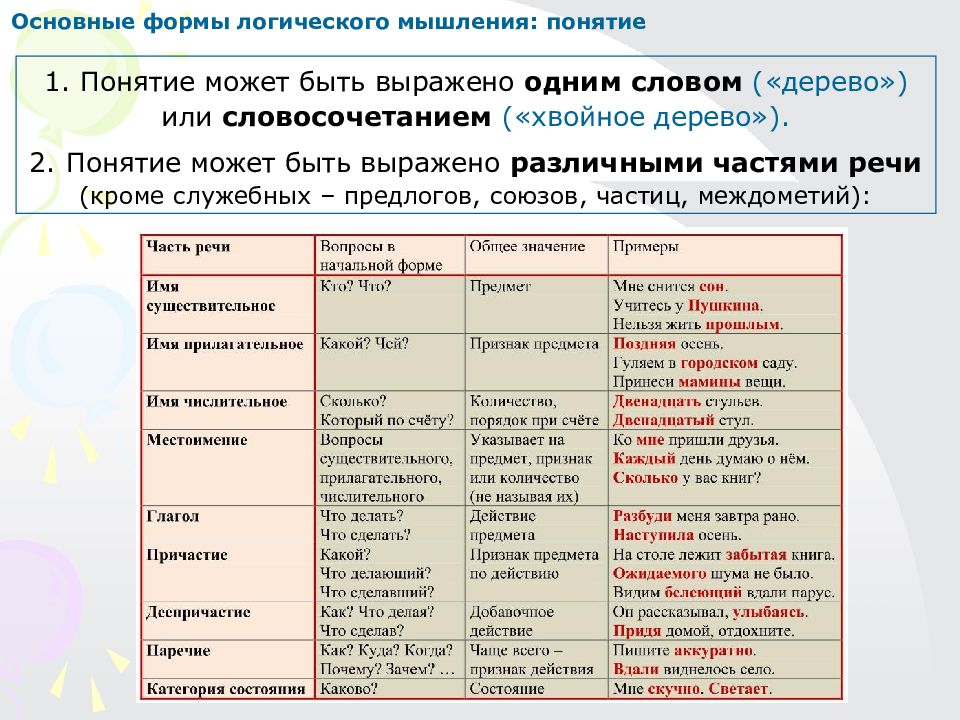

1. Понятие может быть выражено одним словом («дерево») или словосочетанием («хвойное дерево»). 2. Понятие может быть выражено различными частями речи (кроме служебных – предлогов, союзов, частиц, междометий): Основные формы логического мышления: понятие

Слайд 21

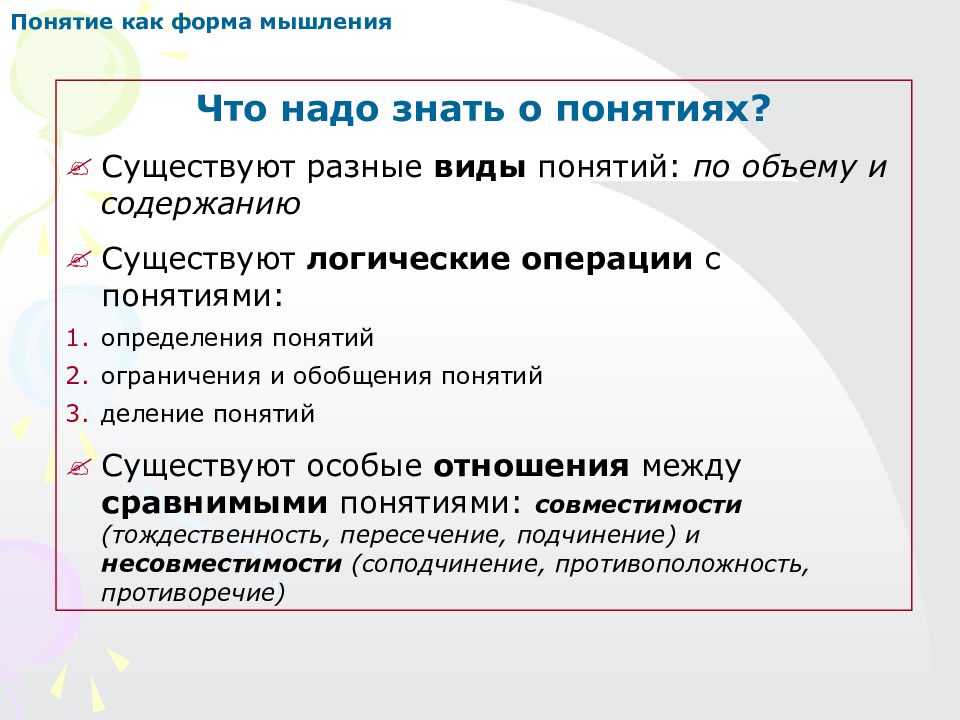

Что надо знать о понятиях? Существуют разные виды понятий: по объему и содержанию Существуют логические операции с понятиями: определения понятий ограничения и обобщения понятий деление понятий Существуют особые отношения между сравнимыми понятиями: совместимости (тождественность, пересечение, подчинение) и несовместимости (соподчинение, противоположность, противоречие) Понятие как форма мышления

Слайд 22

Каждое понятие имеет содержание и объем: Понятие как форма мышления: виды понятий Содержание понятия – качественная характеристика, т.е. совокупность существенных и общих признаков предмета, которая мыслится в данном понятии. Например, «лимон»: желтый, кислый, сочный, овальный плод с бугорчатой или ямчатой коркой, содержащей множество желёзок с эфирным маслом. Объем понятия – количество предметов или явлений, обладающих признаками, образующими содержание данного понятия. Например, «дикие животные»: все существующие дикие животные

Слайд 23

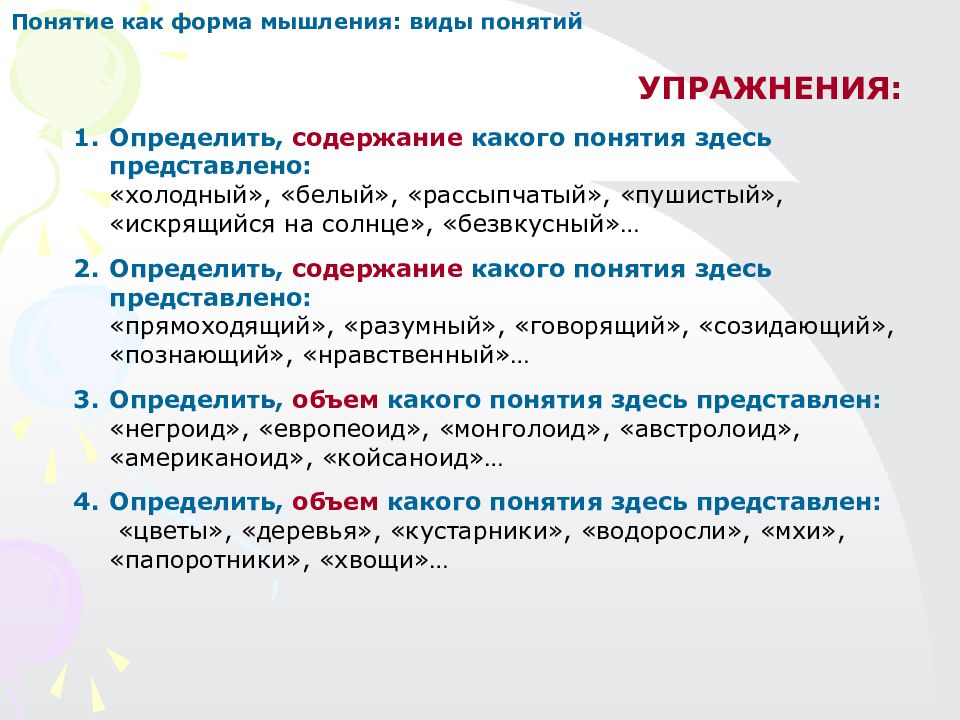

УПРАЖНЕНИЯ: Определить, содержание какого понятия здесь представлено: «холодный», «белый», «рассыпчатый», «пушистый», «искрящийся на солнце», «безвкусный»… Определить, содержание какого понятия здесь представлено: «прямоходящий», «разумный», «говорящий», «созидающий», «познающий», «нравственный»… Определить, объем какого понятия здесь представлен: «негроид», «европеоид», «монголоид», «австролоид», «американоид», «койсаноид»… Определить, объем какого понятия здесь представлен: «цветы», «деревья», «кустарники», «водоросли», «мхи», «папоротники», «хвощи»… Понятие как форма мышления: виды понятий

Слайд 24

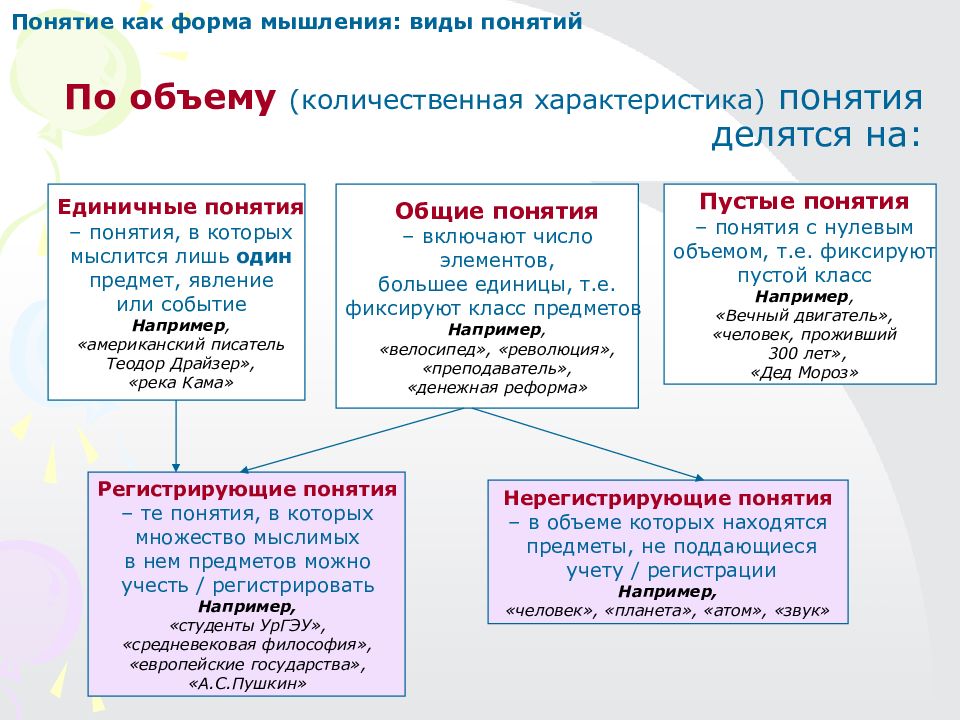

По объему (количественная характеристика) понятия делятся на: Единичные понятия – понятия, в которых мыслится лишь один предмет, явление или событие Например, «американский писатель Теодор Драйзер», «река Кама» Общие понятия – включают число элементов, большее единицы, т.е. фиксируют класс предметов Например, «велосипед», «революция», «преподаватель», «денежная реформа» Пустые понятия – понятия с нулевым объемом, т.е. фиксируют пустой класс Например, «Вечный двигатель», «человек, проживший 300 лет», «Дед Мороз» Регистрирующие понятия – те понятия, в которых множество мыслимых в нем предметов можно учесть / регистрировать Например, «студенты УрГЭУ», «средневековая философия», «европейские государства», «А.С.Пушкин» Нерегистрирующие понятия – в объеме которых находятся предметы, не поддающиеся учету / регистрации Например, «человек», «планета», «атом», «звук» Понятие как форма мышления: виды понятий

Слайд 25

По содержанию можно выделить следующие четыре пары понятий: Конкретные и абстрактные Относительные и безотносительные Положительные и отрицательные Собирательные и несобирательные Понятие как форма мышления: виды понятий

Слайд 26

КОНКРЕТНЫЕ ПОНЯТИЯ отражают целостный предмет или класс предметов как нечто самостоятельно существующее ( например: «школа», «опера», «Александр Македонский», «землетрясение», «студент», «романс», «дом», «поэма А. Блока «Двенадцать» и др.) ________________________________________________________________ АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ – в них мыслится не предмет, а какой-либо из признаков предмета, взятый сам по себе ( или состояния, или отношения между предметами, или действия, или идеальные объекты) ( например: «белизна», «справедливость», «истина», «любовь», «подобие», «тождество», «изменчивость») В действительности существуют белые одежды, справедливые действия, тождественные фигуры, но «белизна», «справедливость» и «тождество» как отдельные чувственно воспринимаемые вещи не существуют. Конкретные и абстрактные понятия: Понятие как форма мышления: виды понятий

Слайд 27

СООТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ: мыслятся только парами, т.е. существование одного из них предполагает существование другого например, «дети» - «родители», «ученик» - «учитель», «раб» - «господин», «начальник» - «подчиненный», «преступление» - «наказание», «истец» – «ответчик»… В языке эти понятия часто выражены антонимами (слова, противоположные по значению): например, «истина» - «ложь», «северный полюс магнита» - «южный полюс магнита», «левый» - «правый», «восход» - «закат», «друг» – «враг», «высоко» – «низко», «день» – «ночь»… ___________________________________________________ БЕЗОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ: в них мыслятся предметы, существующие самостоятельно, вне зависимости от другого предмета, без своей противоположности например, «карандаш», «город», «овца», «наводнение» Относительные и безотносительные понятия: Понятие как форма мышления: виды понятий

Слайд 28

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ фиксируют в предмете наличие того или иного признака ( например, «грамотный человек», «порядок», «отстающий ученик», «красивый поступок», «корыстная помощь») ________________________________________________________________________ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ означают, что указанное свойство отсутствует в предметах, или отрицают признаки положительных понятий ( например, « без грамотный человек», « бес порядок», « не отстающий ученик», « не красивый поступок», « бес корыстная помощь»). !В русском языке иногда частицы «не» или « без» («бес») сливаются со словом и слово без них не употребляется ( например, « не настье», « бес печность», « без упречность», « не нависть», « не ряха»). В русском языке нет понятий «настье», «печность », «упречность », «нависть», «ряха». Частица «не» здесь не выполняет функцию отрицания, а поэтому эти понятия являются положительными, так как они характеризуют наличие у предмета определенного качества (может быть, даже и плохого - «неряха», «беспечность» ). _________________________________________________________________________ В словах иностранного происхождения чаще всего используется отрицательная приставка «а» : « а ссиметрия», « а моральный» – отрицательные понятия, « а нонимный» – положительное понятие. Положительные и отрицательные понятия: Понятие как форма мышления: виды понятий

Слайд 29

СОБИРАТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ: в них мыслятся признаки некоторой совокупности элементов, составляющих единое целое. Содержание собирательного понятия нельзя отнести к каждому отдельному элементу, входящему в его объем, оно относится ко всей совокупности элементов. Например, «полк», «стадо», «стая», «созвездие», «лес», «флот», «футбольная команда», «народ», «коллектив». «Футбольная команда» - это не просто совокупность футболистов, но коллектив объединенных общей деятельностью, общими интересами и целями игроков; включает в себя и признак «сыгранности», умения «вкладывать свои способности в общий результат»... Т.е. здесь предполагается «суммирующий», «системный» фактор. Собирательные понятия бывают общими («роща», «народ»…) и единичными («созвездие Большая Медведица», «население города Екатеринбурга»). _________________________________________________________________________ НЕСОБИРАТЕЛЬНЫЕ (разделительные) ПОНЯТИЯ: в них мыслятся признаки, относящиеся к каждому элементу класса. Например, несобирательные общие понятия – «дерево», «кража», «человек», «река», «игрушка», «растение»; несобирательные единичные понятия – «основатель Москвы Юрий Долгорукий», «первый космонавт Юрий Гагарин». Собирательные и несобирательные понятия: Понятие как форма мышления: виды понятий

Слайд 30

УПРАЖНЕНИЯ: дайте логическую характеристику понятий по объему (общее, единичное, пустое; регистрирующее или нерегистрирующее) и по содержанию (конкретное или абстрактное, относительное или безотносительное, положительное или отрицательное, собирательное или несобирательное) : «Книга»: по объему - …………………………………………………………………..; по содержанию - …………………………………………………………………………….; «Планета Марс»: по объему – ……………………………………………………; по содержанию – ……………………………………………………………………………..; «Красота»: по объему – ……………………………………………………………….; по содержанию – ……………………………………………………………………………..; «Невесёлый человек»: по объему – ………………………………………..; по содержанию – ……………………………………………………………………………..; «Студенческая группа»: по объему – …………………………………….; по содержанию – ……………………………………………………………………………….. Понятие как форма мышления: виды понятий

Слайд 31

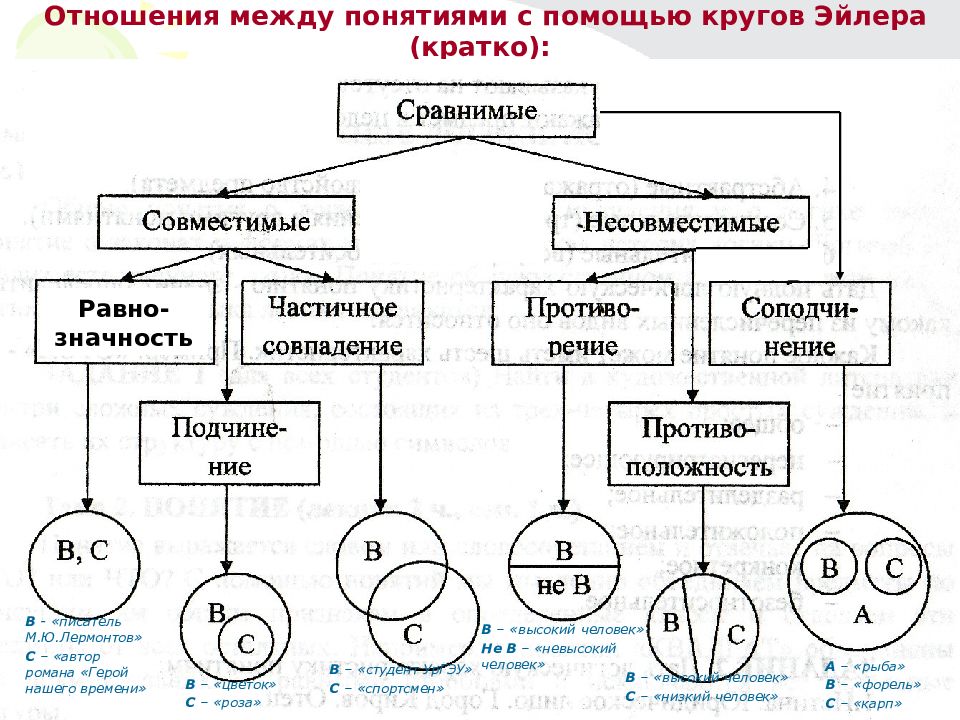

Отношения между понятиями: Сравнимые: в содержании которых имеется хотя бы один общий признак Несравнимые: в содержании которых нет ни одного общего признака Несовместимые: в объемах которых нет ни одного общего элемента Совместимые: их объемы имеют хотя бы один общий элемент Равнозначные Перекрещивающиеся (пересекающиеся) Соподчинённые Противоположные Подчиняющие и подчиненные Противоречивые Понятие как форма мышления: отношения между понятиями

Слайд 32

Леонард Эйлер (1707 – 1783) – швейцарский, немецкий и российский математик и механик Отношения между понятиями для наглядности схематично изображаются с помощью круговых схем – «кругов Эйлера». Используется в математике, логике и многих других науках Понятие как форма мышления: отношения между понятиями

Слайд 33

А – «Москва» В – «столица России» А – «кодекс» В – «свод законов» А В Понятие как форма мышления: отношения между совместимыми понятиями Отношения равнозначности (равнообъёмность): объемы равнозначных понятий полностью совпадают, а содержание различно. Совпадение объемов обусловлено тем, что оба понятия отражают одно и то же множество предметов и явлений. Однако это не свидетельствует о тождестве равнозначных понятий! Отражая одно и то же множество, равнозначащие понятия учитывают различные его стороны, различные существенные признаки.

Слайд 34

А В Понятие как форма мышления: отношения между совместимыми понятиями Отношения подчинения: объем подчиненного понятия полностью входит в объем подчиняющего, не исчерпывая его. Это обязательно родо-видовые отношения! А – цветок (род) В – чайная роза (вид) А – право (род) В – уголовное право (вид) От родо-видовых отношений следует отличать отношения структурные (части и целого). В подобных отношениях находятся, например, понятия «уголовный кодекс» (целое) и «статья уголовного кодекса» (часть), «лопата» (целое) и «черенок лопаты» (часть). Структурное отношение отличается от родо-видового тем, что часть не является видом по отношению к целому, нельзя, в частности, говорить, что черенок лопаты является разновидностью лопаты.

Слайд 35

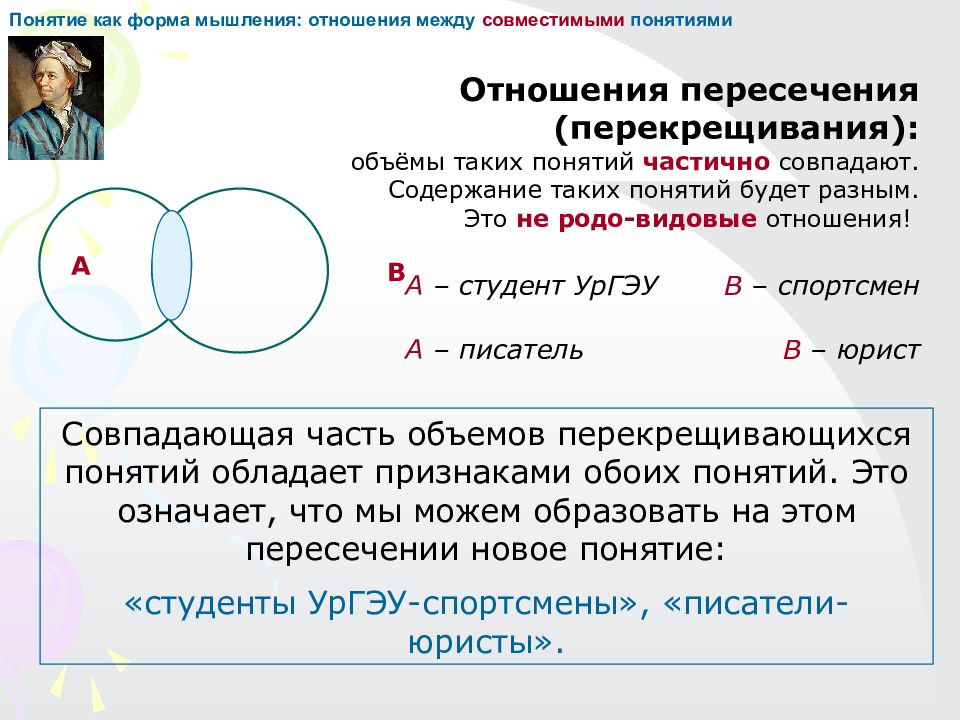

А В Понятие как форма мышления: отношения между совместимыми понятиями Отношения пересечения (перекрещивания): объёмы таких понятий частично совпадают. Содержание таких понятий будет разным. Это не родо-видовые отношения! А – студент УрГЭУ В – спортсмен А – писатель В – юрист Совпадающая часть объемов перекрещивающихся понятий обладает признаками обоих понятий. Это означает, что мы можем образовать на этом пересечении новое понятие: «студенты УрГЭУ-спортсмены», «писатели-юристы».

Слайд 36

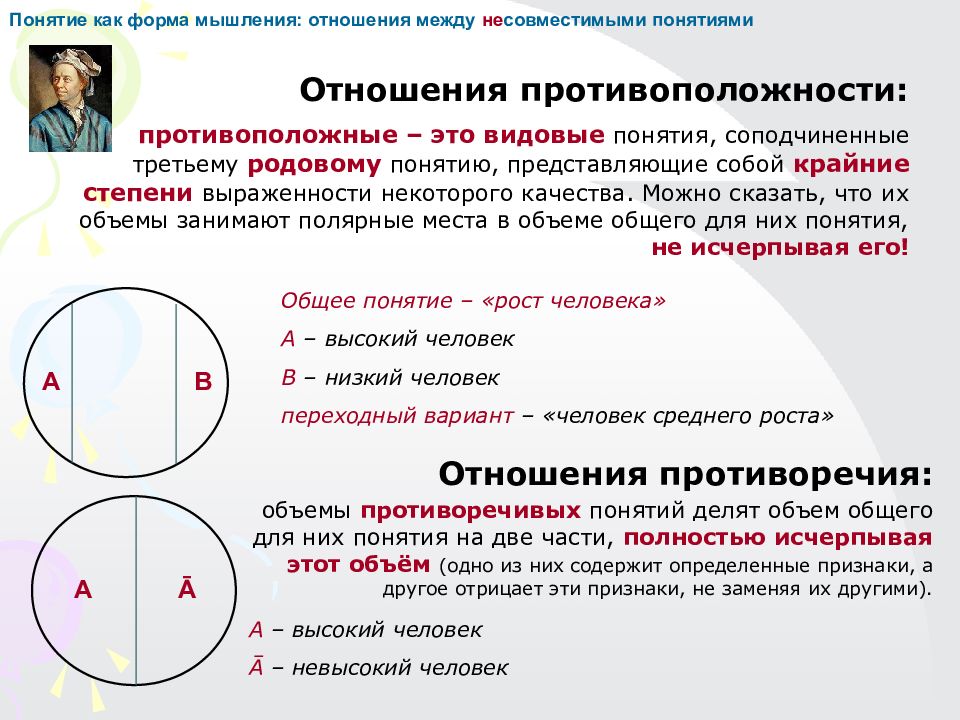

А В А Ā Понятие как форма мышления: отношения между не совместимыми понятиями Отношения противоположности: противоположные – это видовые понятия, соподчиненные третьему родовому понятию, представляющие собой крайние степени выраженности некоторого качества. Можно сказать, что их объемы занимают полярные места в объеме общего для них понятия, не исчерпывая его! Общее понятие – «рост человека» А – высокий человек В – низкий человек переходный вариант – «человек среднего роста» Отношения противоречия: объемы противоречивых понятий делят объем общего для них понятия на две части, полностью исчерпывая этот объём (одно из них содержит определенные признаки, а другое отрицает эти признаки, не заменяя их другими). А – высокий человек Ā – невысокий человек

Слайд 37

С В А D Соподчиненные понятия могут быть как совместимыми, так и несовместимыми, учитывая, что их объемы могут совпадать, не совпадать или пересекаться. Они имеют общее родовое понятие, с которым каждое из них находится в отношении подчинения, не исчерпывая его. С – рыба В –карась А – сом D – форель… = соподчинение несовместимых понятий Понятие как форма мышления: отношения между совместимыми и несовместимыми понятиями С – юридическое учреждение А – суд В – орган правосудия = соподчинение равнозначных поняти й С – правонарушение В – преступление А – экологическое преступление = соподчинение подчиненных понятий С – работник умственного труда А – писатель С – юрист = соподчинение пересекающихся понятий

Слайд 38

Отношения между понятиями с помощью кругов Эйлера (кратко): В - «писатель М.Ю.Лермонтов» С – «автор романа «Герой нашего времени» В – «студент УрГЭУ» С – «спортсмен» В – «цветок» С – «роза» А – «рыба» В – «форель» С – «карп» В – «высокий человек» С – «низкий человек» В – «высокий человек» Не В – «невысокий человек» Равно-значность

Слайд 39

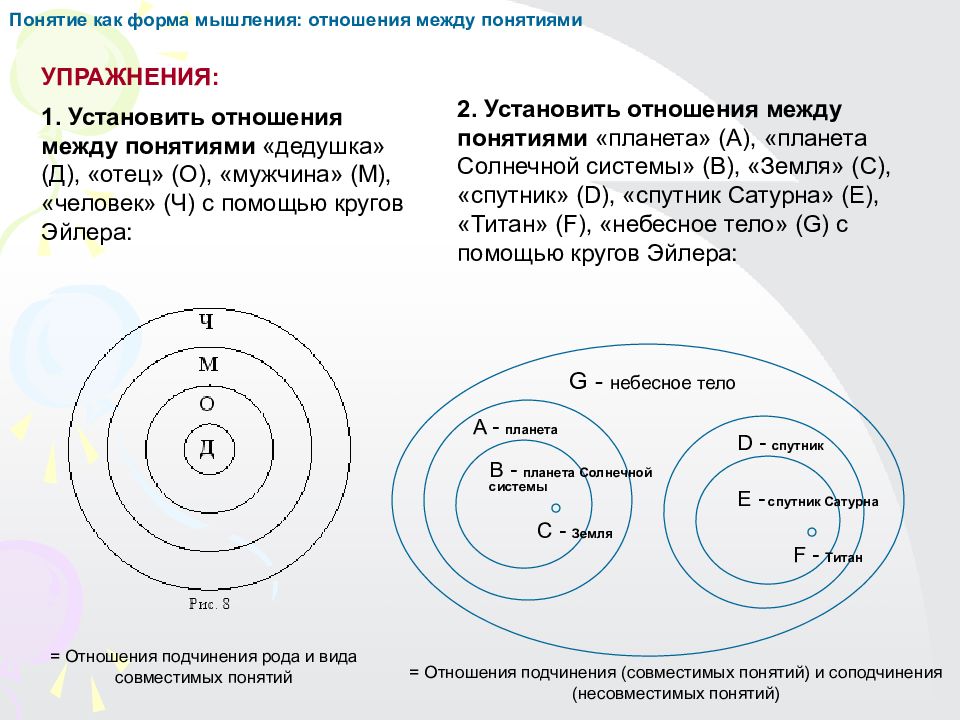

1. Установить отношения между понятиями «дедушка» (Д), «отец» (О), «мужчина» (М), «человек» (Ч) с помощью кругов Эйлера: УПРАЖНЕНИЯ: 2. Установить отношения между понятиями «планета» (A), «планета Солнечной системы» (B), «Земля» (C), «спутник» (D), «спутник Сатурна» (E), «Титан» (F), «небесное тело» (G) с помощью кругов Эйлера: G - небесное тело A - планета B - планета Солнечной системы C - Земля D - спутник E - спутник Сатурна F - Титан Понятие как форма мышления: отношения между понятиями = Отношения подчинения рода и вида совместимых понятий = Отношения подчинения (совместимых понятий) и соподчинения (несовместимых понятий)

Слайд 40

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРУГОВ ЭЙЛЕРА для дифференциации ХИМИЧЕСКИХ понятий и выявления единства и связи между ними: Понятие как форма мышления: отношения между понятиями

Слайд 41

Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями Логические операции с понятиями: ОГРАНИЧЕНИЕ – логическая операция перехода от понятия с б ó льшим объемом к понятию с меньшим объемом, от родового понятия к видовому путем прибавлении к содержанию понятия нового признака. Например: “поэт” → “великий поэт” → “великий английский поэт” → “великий английский поэт Джордж Гордон Байрон”. Пределом ограничения является единичное понятие (в данном примере это “великий английский поэт Джордж Гордон Байрон”). ____________________________________________________________ ОБОБЩЕНИЕ – логическая операция перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с б ó льшим объемом, от видового понятия к родовому путем отбрасывания от первого его видообразующих признаков. Например: “Опера П. И. Чайковского “Евгений Онегин” → “опера П. И. Чайковского” → “опера русского композитора XIX в.” → “опера русского композитора” → “опера” → “произведение музыкального искусства” → “произведение искусства”. Пределом обобщения являются категории (философские, общенаучные и др.). Аав Аа А Схема ограничения и обобщения понятия: А – понятие, а, в – видообразующие признаки

Слайд 42

УПРАЖНЕНИЯ: Ограничить следующие понятия: «собственность» → «собственность в экономической системе» → «частная собственность» → «групповая частная собственность» → «акционерная групповая частная собственность» → «акционерная групповая частная собственность с уставным капиталом 10 млрд. рублей» → «акционерная групповая частная собственность с уставным капиталом 10 млрд. рублей фирмы «Заря» «дом» → «кирпичный дом» → «кирпичный многоквартирный дом» → «кирпичный многоквартирный десятиэтажный дом» → «кирпичный многоквартирный десятиэтажный дом № 11 по улице Ясной города Волгограда» Обобщить следующие понятия: «трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта»» → «трагедия Шекспира» → «трагедия» → «драматическое произведение» → «род литературы» → «литература» → «искусство» → «духовная культура» «следователь военной прокуратуры капитан юстиции Иванов» → «следователь военной прокуратуры капитан юстиции» → «следователь военной прокуратуры» → «следователь прокуратуры» → «юрист» Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями

Слайд 43

Существует закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия: чем шире объем понятия, тем ý же его содержание; чем ý же объем понятия, тем шире его содержание. Например, Увеличивая содержание понятия «государство» путем прибавления нового признака – «современное», мы переходим к понятию «современное государство», имеющему меньший объем. Увеличивая объем понятия «учебник по теории государства и права», переходим к понятию «учебник», имеющему меньшее содержание. Обратите внимание, что закон обратного отношения применим к понятиям, находящимся друг к другу только в отношении «вида» и «рода» ! Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями

Слайд 44

Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями Классический (и наиболее распространенный) способ определения понятия заключается в том, что определяемое понятие подводится под ближайшее к нему родовое понятие, после чего следует указание на его существенные видовые отличия. Именно такие определения встречаются в учебниках, энциклопедиях, в научной и учебной практике. Определение понятия (дефиниция) – логическая операция, раскрывающая содержание понятия с указанием на его самые существенные признаки. Например, нам требуется дать определение понятию «квадрат». Следуя классическому способу, сначала подведём его под родовое понятие: «Квадрат – это геометрическая фигура », – а затем укажем его видовое отличие от других геометрических фигур, которое заключается в наличии равных сторон и прямых углов. Итак: «Квадрат – это геометрическая фигура, у которой все стороны равны и углы прямые».

Слайд 45

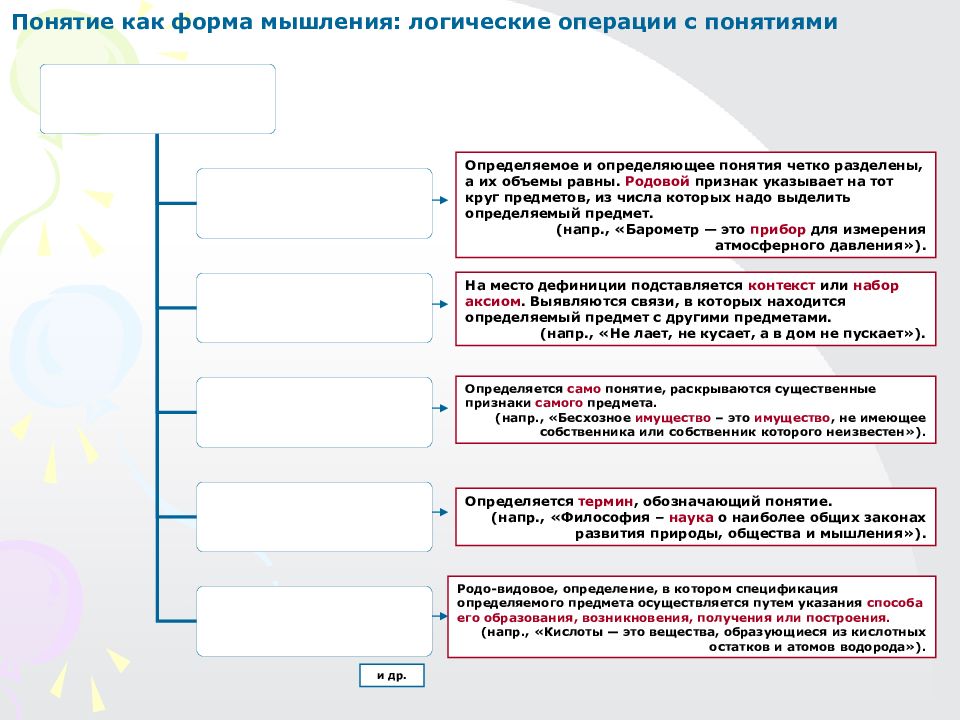

Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями Определяемое и определяющее понятия четко разделены, а их объемы равны. Родовой признак указывает на тот круг предметов, из числа которых надо выделить определяемый предмет. (напр., «Барометр — это прибор для измерения атмосферного давления»). На место дефиниции подставляется контекст или набор аксиом. Выявляются связи, в которых находится определяемый предмет с другими предметами. (напр., «Не лает, не кусает, а в дом не пускает»). Определяется само понятие, раскрываются существенные признаки самого предмета. (напр., «Бесхозное имущество – это имущество, не имеющее собственника или собственник которого неизвестен»). Определяется термин, обозначающий понятие. (напр., «Философия – наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления»). Родо-видовое, определение, в котором спецификация определяемого предмета осуществляется путем указания способа его образования, возникновения, получения или построения. (напр., «Кислоты — это вещества, образующиеся из кислотных остатков и атомов водорода»). и др.

Слайд 46

Правила определения понятий: 1. Определение должно быть соразмерным, т.е. объем определяемого понятия должен совпадать с объемом определяющего. Эта соразмерность легко проверяется через перестановку мест Dfd и Dfn. Например: «Наука о законах и формах правильного мышления есть логика». «Логика есть наука о законах и формах правильного мышления». Ошибки: а) слишком широкого определения, т.е. определяющее понятие имеет более широкий объем, чем определяемое: «Луна – спутник Земли». Кроме Луны имеются еще и искусственные спутники Земли. б) слишком узкого определения, т.е. определяющее понятие по своему объему ý же, чем определяемое: «Геометрия – это наука о треугольниках». Почему только о треугольниках? В) перекрещивания, т.е. слишком широкого и узкого определения одновременно: «Бочка – это сосуд для хранения жидкостей». узкое: в бочках хранят не только жидкости, но и рыбу, грибы, квашеную капусту, сыпучие вещества и др. широкое: бочка – не единственный сосуд для хранения всего этого. Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями Б С

Слайд 47

Правила определения понятий: 2. Нельзя допускать круга в определении, т.е. когда определяющее само разъясняется через определяемое понятие. Нарушение этого правила ведет к логической ошибке – тавтологии. Ошибка: «Преступник – это человек, совершивший преступление». 3. Определение должно быть кратким, лаконичным: надо избегать многословия. Ошибка: Слишком многословное определение выходит за рамки своего назначения и может превратиться в простое описание. 4. Определение должно быть четким и ясным: надо избегать двусмысленных, сложных, расплывчатых и непонятных терминов, слов с переносным значением, образов, метафор, которые можно толковать по-разному. Ошибка: «Лев – это царь зверей». Слово «царь» используется в переносном значении, это метафора. Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями

Слайд 48

Правила определения понятий: 5. Недопустимо давать определение через перечисление: всего не перечислишь, это с одной стороны. А с другой – в перечислении часто нет указания на существенные признаки: Ошибка: «Спорт – это футбол, хоккей, баскетбол». И не только. А все-таки, что же такое спорт? Вопрос так и остается открытым. 6. Определение не должно быть только отрицательным. Отрицательное определение указывает на признаки, которые не принадлежат предмету, но не указывает на признаки, принадлежащие предмету. Ошибки: «Кит – не рыба», «Сравнение – не доказательство». Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями

Слайд 49

Приёмы, подменяющие определение понятий 1. Описание: перечисление существенных и несущественных внешних свойств предмета. При описании мы получаем чувственно-наглядный образ предмета. Недостаток описания – субъективный результат (разные люди по-разному опишут любой предмет). Например : «Апельсины имеют форму шара, они оранжевого цвета, состоят из горькой кожуры и кисло-сладкой мякоти, выделяют много сока, в мякоти встречаются косточки». «Человек – существо с двумя ногами, руками и головой». Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями

Слайд 50

Приёмы, сходные с определением понятий 2. Характеристика: выделение только одного или некоторых существенных свойств предмета. Недостаток характеристики – односторонность. Например, характеристика человека может быть: Анатомическая и физиологическая Психологическая Общественная Профессиональная Личностная Эстетическая и т.д. Пример: «Аристотель – величайший мыслитель древности» (К.Маркс) Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями

Слайд 51

Приёмы, сходные с определением понятий 3. Разъяснение посредством примера: приведение примера, иллюстрирующего понятие Например, если вас попросили объяснить, что такое «вежливость», но вы затрудняетесь дать ее определение, можно сказать: «Вежливость – это когда здороваются со знакомыми и благодарят за оказанную услугу». Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями

Слайд 52

Приёмы, сходные с определением понятий 4. Сравнение: установление сходства или отличия сопоставляемых предметов. Например, в учебнике по биологии приводятся такие сравнения: «Тело медузы студенистое, похожее на зонтик». «Почки - небольшие парные органы, имеющие форму бобов». Во всех приведенных сравнениях общим признаком (основанием сравнения) является форма. Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями

Слайд 53

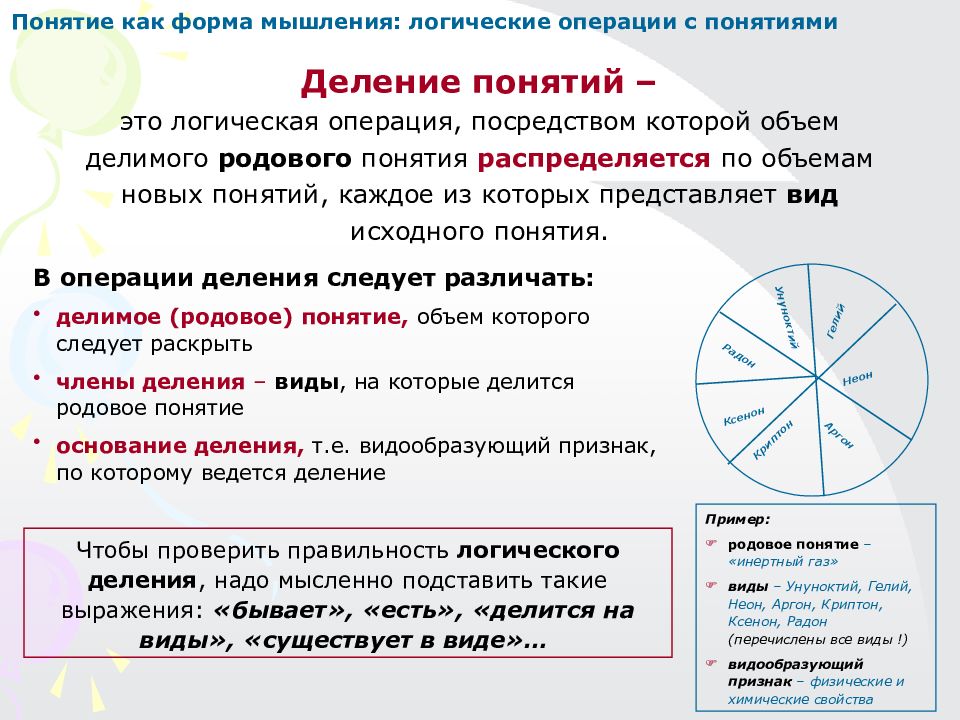

Деление понятий – это логическая операция, посредством которой объем делимого родового понятия распределяется по объемам новых понятий, каждое из которых представляет вид исходного понятия. Чтобы проверить правильность логического деления, надо мысленно подставить такие выражения: «бывает», «есть», «делится на виды», «существует в виде»… В операции деления следует различать: делимое (родовое) понятие, объем которого следует раскрыть члены деления – виды, на которые делится родовое понятие основание деления, т.е. видообразующий признак, по которому ведется деление Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями Пример: родовое понятие – «инертный газ» виды – Унуноктий, Гелий, Неон, Аргон, Криптон, Ксенон, Радон (перечислены все виды !) видообразующий признак – физические и химические свойства Унуноктий Гелий Неон Аргон Криптон Ксенон Радон

Слайд 54

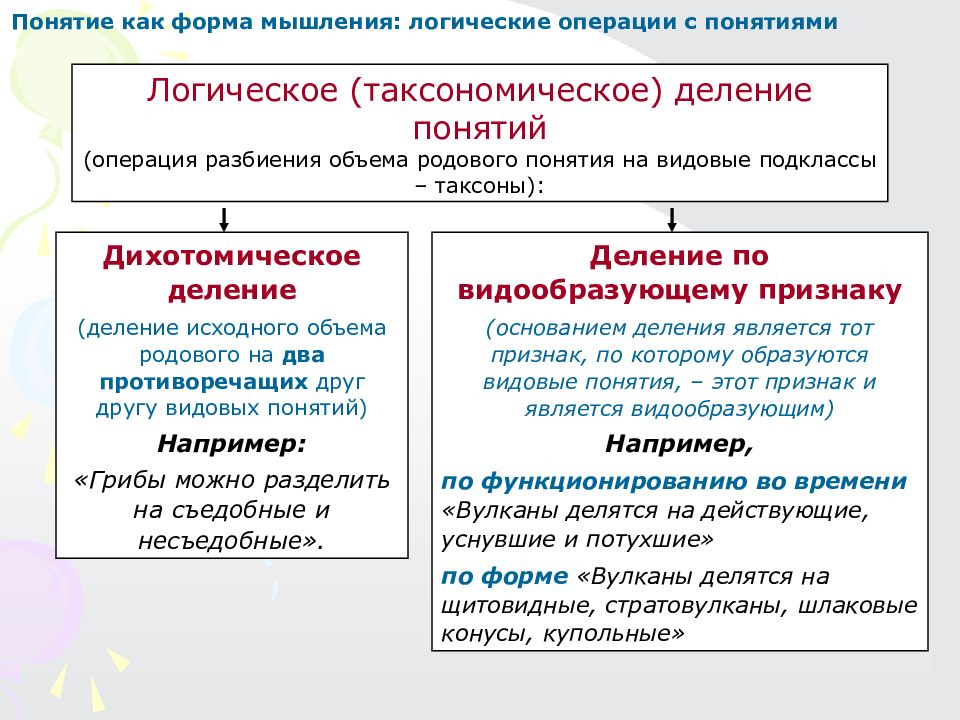

Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями Логическое (таксономическое) деление понятий (операция разбиения объема родового понятия на видовые подклассы – таксоны): Деление по видообразующему признаку (основанием деления является тот признак, по которому образуются видовые понятия, – этот признак и является видообразующим) Например, по функционированию во времени «Вулканы делятся на действующие, уснувшие и потухшие» по форме «Вулканы делятся на щитовидные, стратовулканы, шлаковые конусы, купольные» Дихотомическое деление (деление исходного объема родового на два противоречащих друг другу видовых понятий) Например: «Грибы можно разделить на съедобные и несъедобные».

Слайд 55

Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями Особым типом деления является КЛАССИФИКАЦИЯ – последовательное деление понятий. В результате выстраивается система подчиняющих и подчиненных понятий, отражающих деление предметов на классы по наиболее существенным признакам. При этом каждый класс и подклассы занимают постоянное место. Например, в зоологии и ботанике члены деления животного и растительного мира закреплены на постоянные места в виде системы: тип – класс – отряд – семейство – род – вид

Слайд 56

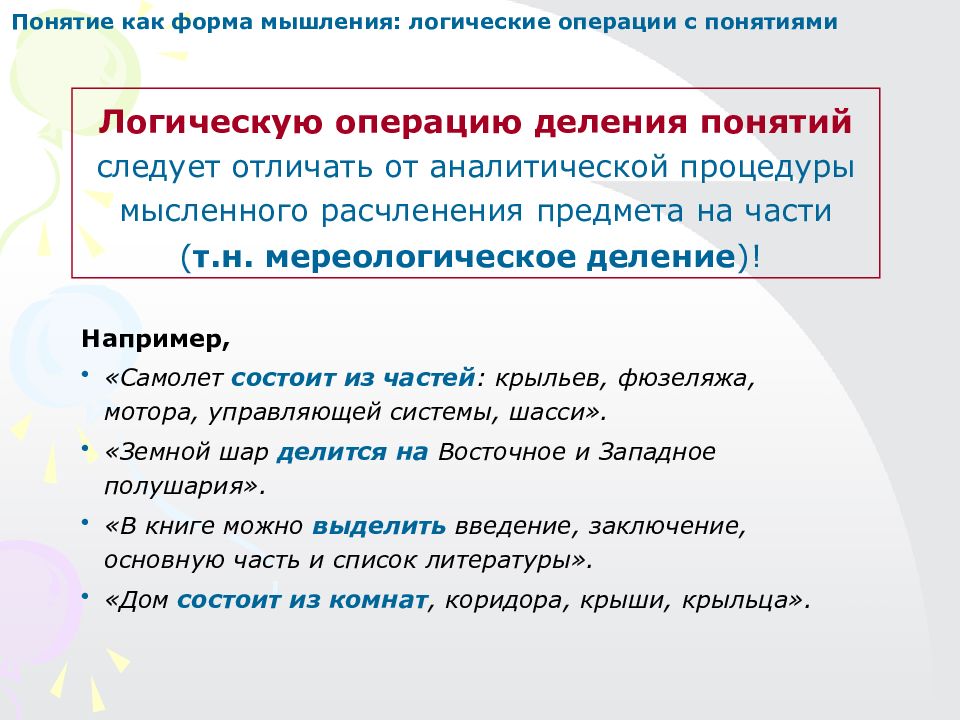

Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями Логическую операцию деления понятий следует отличать от аналитической процедуры мысленного расчленения предмета на части ( т.н. мереологическое деление )! Например, «Самолет состоит из частей : крыльев, фюзеляжа, мотора, управляющей системы, шасси». «Земной шар делится на Восточное и Западное полушария». «В книге можно выделить введение, заключение, основную часть и список литературы». «Дом состоит из комнат, коридора, крыши, крыльца».

Слайд 57

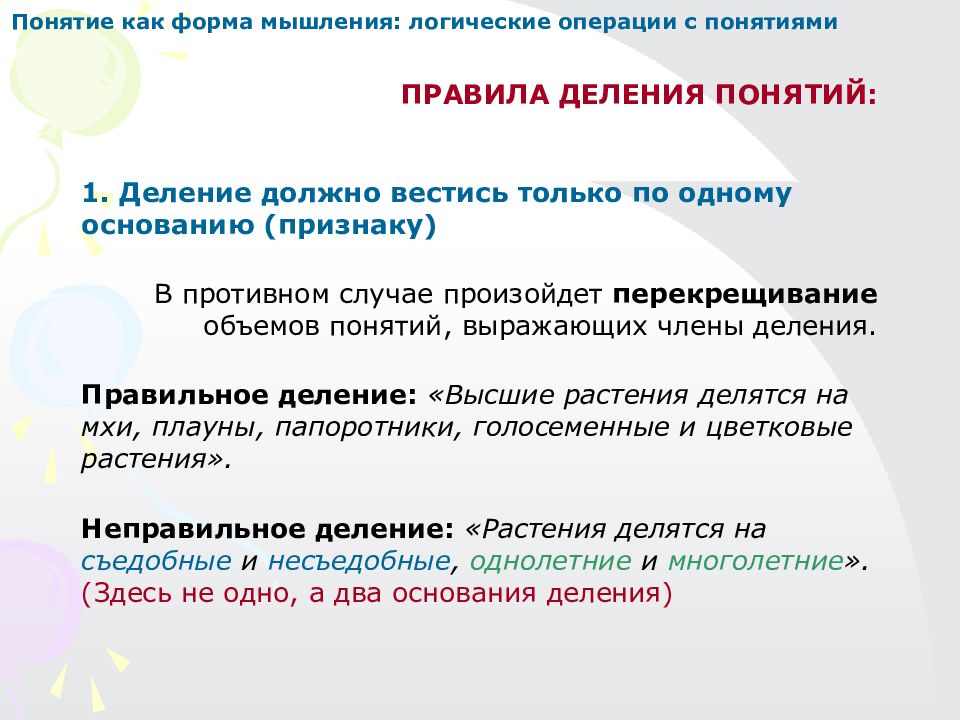

ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ: 1. Деление должно вестись только по одному основанию (признаку) В противном случае произойдет перекрещивание объемов понятий, выражающих члены деления. Правильное деление: «Высшие растения делятся на мхи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые растения». Неправильное деление: «Растения делятся на съедобные и несъедобные, однолетние и многолетние ». (Здесь не одно, а два основания деления) Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями

Слайд 58

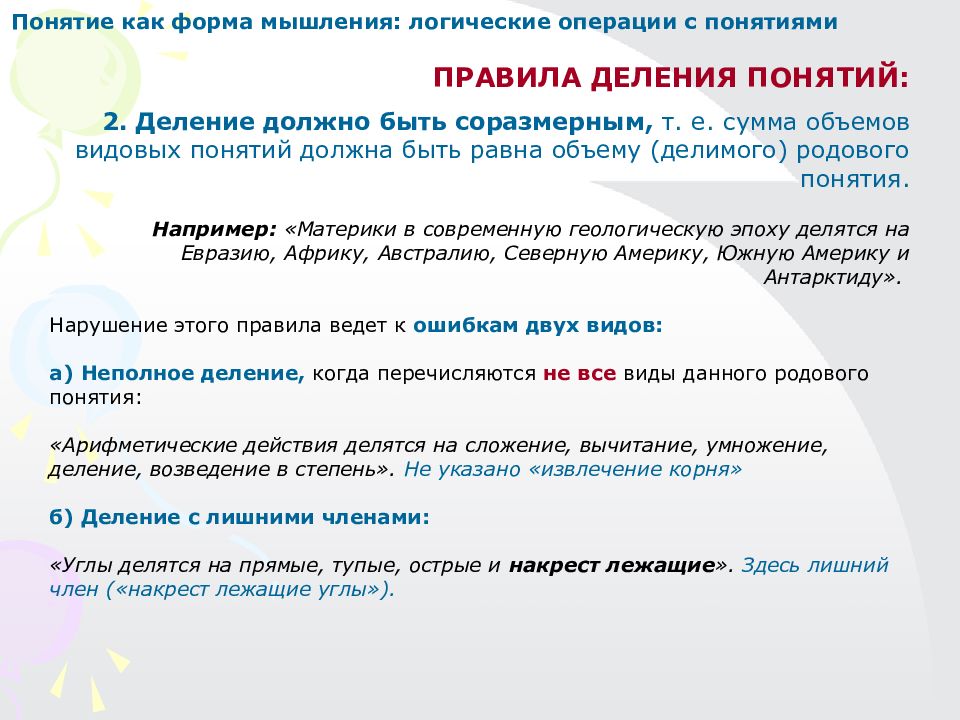

ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ: 2. Деление должно быть соразмерным, т. е. сумма объемов видовых понятий должна быть равна объему (делимого) родового понятия. Например: «Материки в современную геологическую эпоху делятся на Евразию, Африку, Австралию, Северную Америку, Южную Америку и Антарктиду». Нарушение этого правила ведет к ошибкам двух видов: а) Неполное деление, когда перечисляются не все виды данного родового понятия: «Арифметические действия делятся на сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень». Не указано «извлечение корня» б) Деление с лишними членами: «Углы делятся на прямые, тупые, острые и накрест лежащие ». Здесь лишний член («накрест лежащие углы»). Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями

Слайд 59

ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ: 3. Члены деления должны исключать друг друга, т. е. не иметь общих элементов, быть соподчиненными понятиями, объемы которых не пересекаются. Пример правильного деления: «Птицы делятся на килегрудые (летающие), бескилевые (бегающие) и плавающие». Пример ошибочного деления: «Птицы делятся на килегрудые (летающие), бескилевые (бегающие), плавающие и хищные ». Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями Х Не-Х п л Здесь члены деления не исключают друг друга. Указанные объемы будут перекрещиваться: хищные птицы могут быть и летающими, и бегающими, и плавающими. б

Слайд 60

ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ: 4. Деление должно быть непрерывным. От рода следует сначала переходить к ближайшим видам, а от них к ближайшим подвидам. Например: « Предприятия торговли делятся на предприятия оптовой и розничной торговли » Если это правило нарушается, то происходит ошибка – скачок в делении: Пример: «Предприятия торговли делятся на предприятия оптовой, розничной торговли, специализированные магазины, универмаги, супермаркеты, универсамы, торговые комплексы и торговые дома ». Очевидно, что последние 6 видов входят в объем родового понятия «розничная торговля». Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями

Слайд 61

Упражнения: Определите, в каких случаях имеет место логическое деление понятий, а в каком мереологическое : Животные делятся на позвоночных и беспозвоночных. Год делится на двенадцать месяцев. Дома делятся на одноэтажные и многоэтажные. Университет делится на факультеты. Евразия делится на Европу и Азию. Формами обучения в вузе являются дневная, вечерняя и заочная. Метр делится на сантиметры. Углы делятся на острые, тупые и прямые. Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями

Слайд 62

Упражнения: 1. Разделить понятие «наука». Какие бывают науки в зависимости от предмета исследования? 2. Найти ошибку в делении понятий: « Республики бывают рабовладельческие, феодальные, президентские и парламентарные». « Животные делятся на хищников, травоядных, всеядных и млекопитающих». Понятие как форма мышления: логические операции с понятиями

Слайд 63

Суждение как форма мышления Суждение – это форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о предмете, его свойствах или отношениях между предметами Суждение выражается в форме повествовательного предложения. Например, «Каждая планета Солнечной системы вращается вокруг своей оси». «Все люди обладают способностью мышления». «Некоторые животные не являются хищниками». Ни вопросительное («Как пройти к оперному театру?»), ни побудительное («Передайте, пожалуйста, на билет!») предложения суждениями не являются, т.к. в них ничего не утверждается и не отрицается.

Слайд 64

Суждение как форма мышления 1. Вопрос в скрытой форме в повествовательном предложении: Например, «Следует установить признаки состава преступления». Здесь нет ни утверждения, ни отрицания, не отражается связь между понятиями. Поэтому данное предложение не является суждением. 2. В отдельных вопросительных и восклицательных предложениях в завуалированной форме может содержаться суждение: Например, обвиняемый говорит о соучастнике: «Откуда я знал, что он начнет отбирать вещи насильно?», имея в виду: «Я не знал, что он начнет отбирать вещи насильно». Или общественный защитник заявляет в суде: «Ну, какой он преступник!» в смысле: «Он не преступник». Поэтому, рассматривая любую грамматическую форму высказывания, необходимо устанавливать его логический смысл! Исключения:

Слайд 65

Суждение как форма мышления Что надо знать о суждениях? Любое суждение является истинным или ложным Суждение имеет определённую структуру: S (субъект), Р (предикат), связка (соединят S и Р): «(не) есть», «(не) является», «(не) суть », квантор (объем S ): «все», «некоторые», «ни один», «любой», «каждый» и т. п. Суждения бывают простые и сложные (сумма простых) Простые суждения различаются: по объему субъекта (единичные, частные, общие): «Это S », «Некоторые S », «Все S » по содержанию предиката ( атрибутивные (предикат представляет собой существенный признак субъекта), релятивные (предикат выражает собой какое-то отношение к субъекту), экзистенциальные (предикат указывает просто на существование или несуществование субъекта в действительности) ) по качеству связки (утвердительные, отрицательные): «есть», «не есть» В суждении между субъектом и предикатом по объему могут быть отношения эквивалентности, пересечения, подчинения, несовместимости В суждениях термины могут быть либо распределены (взяты в полном объёме), либо не распределены Простые суждения можно преобразовывать: превращать, обращать, противопоставлять предикату Существуют отношения между простыми суждениями по истинности, определяемые по логическому квадрату Сложные суждения бывают соединительными, разделительными (слабо и сильно), условными и эквивалентными

Слайд 66

Суждение как форма мышления Любое суждение является истинным или ложным. Если суждение соответствует действительности, оно истинное, а если не соответствует – ложное. Например, суждение «Все розы – это цветы» является истинным, а суждение «Все грибы – съедобные» – ложным.

Слайд 67

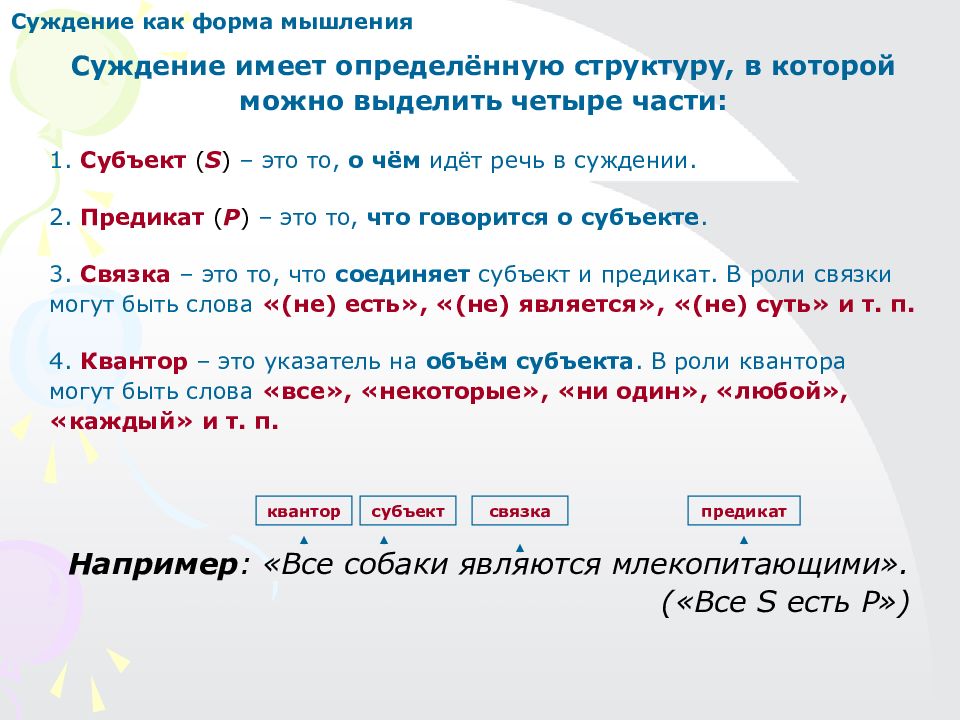

Суждение как форма мышления Суждение имеет определённую структуру, в которой можно выделить четыре части: 1. Субъект ( S ) – это то, о чём идёт речь в суждении. 2. Предикат ( Р ) – это то, что говорится о субъекте. 3. Связка – это то, что соединяет субъект и предикат. В роли связки могут быть слова «(не) есть», «(не) является», «(не) суть» и т. п. 4. Квантор – это указатель на объём субъекта. В роли квантора могут быть слова «все», «некоторые», «ни один», «любой», «каждый» и т. п. квантор субъект связка предикат Например : «Все собаки являются млекопитающими». («Все S есть Р»)

Слайд 68

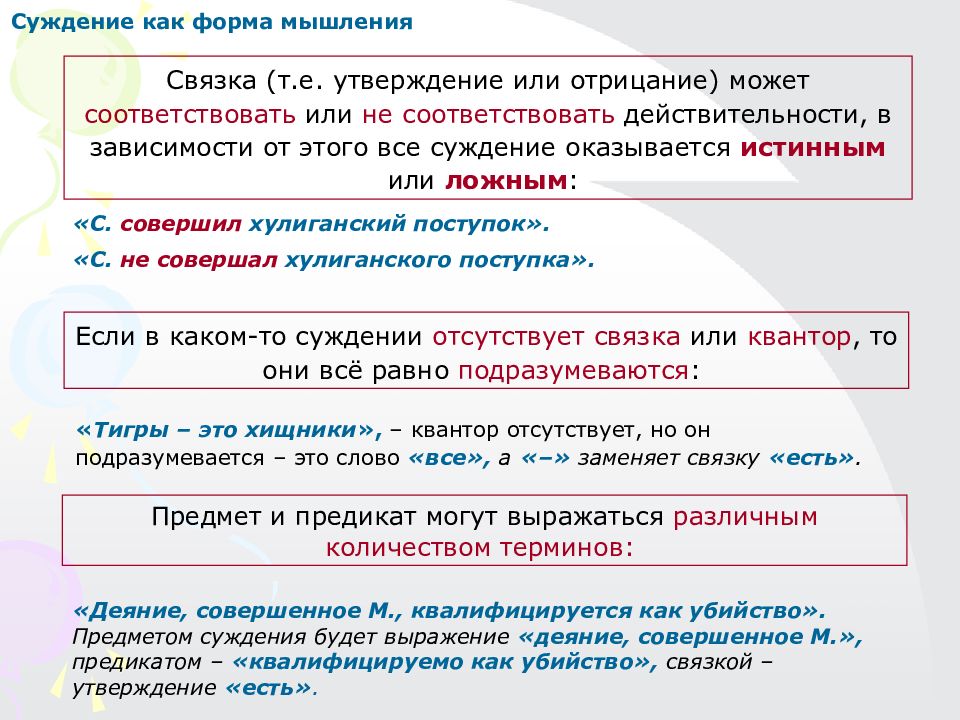

Суждение как форма мышления Связка (т.е. утверждение или отрицание) может соответствовать или не соответствовать действительности, в зависимости от этого все суждение оказывается истинным или ложным : «С. совершил хулиганский поступок». «С. не совершал хулиганского поступка». Если в каком-то суждении отсутствует связка или квантор, то они всё равно подразумеваются : « Тигры – это хищники », – квантор отсутствует, но он подразумевается – это слово «все», а «–» заменяет связку «есть». Предмет и предикат могут выражаться различным количеством терминов: «Деяние, совершенное М., квалифицируется как убийство». Предметом суждения будет выражение «деяние, совершенное М.», предикатом – «квалифицируемо как убийство», связкой – утверждение «есть».

Слайд 69

Суждение как форма мышления Суждение может иметь различное словесное выражение. Одно и то же суждение может быть выражено разными предложениями: «Пионер – всем ребятам пример», «Пионер является примером для всех ребят», «Пионер ведёт себя так, чтобы быть образцом для всех ребят». Одно и то же суждение часто может быть выражено и личным, и безличным предложением: «Молния сожгла дерево». «Молнией сожгло дерево».

Слайд 70

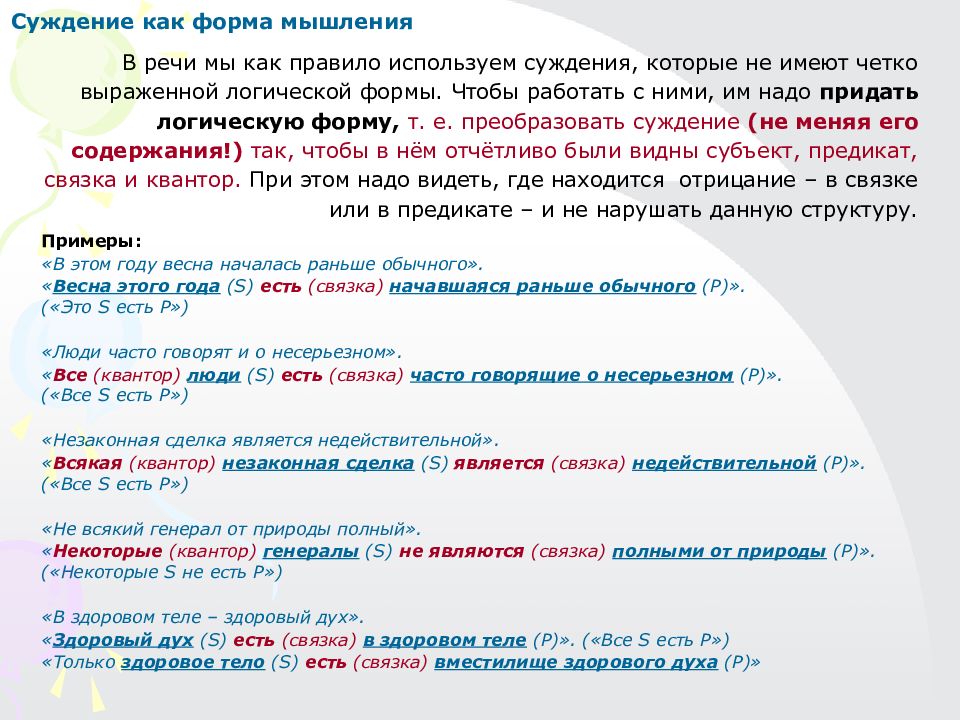

Суждение как форма мышления В речи мы как правило используем суждения, которые не имеют четко выраженной логической формы. Чтобы работать с ними, им надо придать логическую форму, т. е. преобразовать суждение (не меняя его содержания!) так, чтобы в нём отчётливо были видны субъект, предикат, связка и квантор. При этом надо видеть, где находится отрицание – в связке или в предикате – и не нарушать данную структуру. Примеры: «В этом году весна началась раньше обычного». « Весна этого года ( S ) есть (связка) начавшаяся раньше обычного (Р)». («Это S есть Р») «Люди часто говорят и о несерьезном». « Все (квантор) люди (S) есть (связка) часто говорящие о несерьезном (Р)». («Все S есть Р») «Незаконная сделка является недействительной». « Всякая (квантор) незаконная сделка (S) является (связка) недействительной (Р)». («Все S есть Р») «Не всякий генерал от природы полный». « Некоторые (квантор) генералы ( S ) не являются (связка) полными от природы (Р)». («Некоторые S не есть Р») «В здоровом теле – здоровый дух». « Здоровый дух ( S ) есть (связка) в здоровом теле (Р)». («Все S есть Р») «Только здоровое тело ( S ) есть (связка) вместилище здорового духа (Р)»

Слайд 71

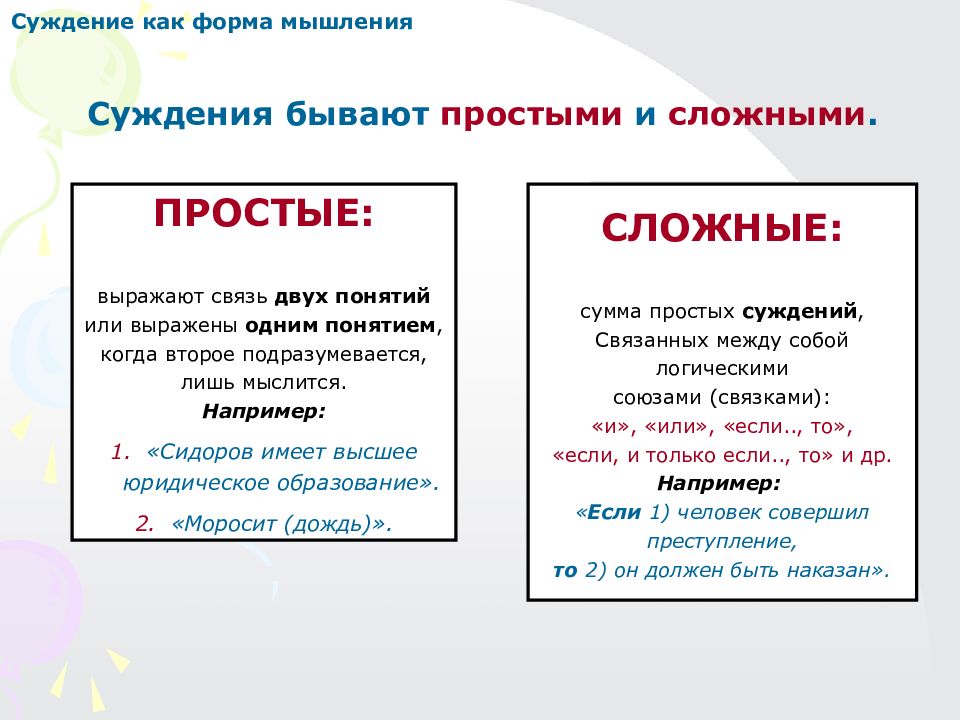

Суждение как форма мышления Суждения бывают простыми и сложными. СЛОЖНЫЕ: сумма простых суждений, Связанных между собой логическими союзами (связками): «и», «или», «если.., то», «если, и только если.., то» и др. Например: « Если 1) человек совершил преступление, то 2) он должен быть наказан». ПРОСТЫЕ: выражают связь двух понятий или выражены одним понятием, когда второе подразумевается, лишь мыслится. Например: «Сидоров имеет высшее юридическое образование». «Моросит (дождь)».

Слайд 72

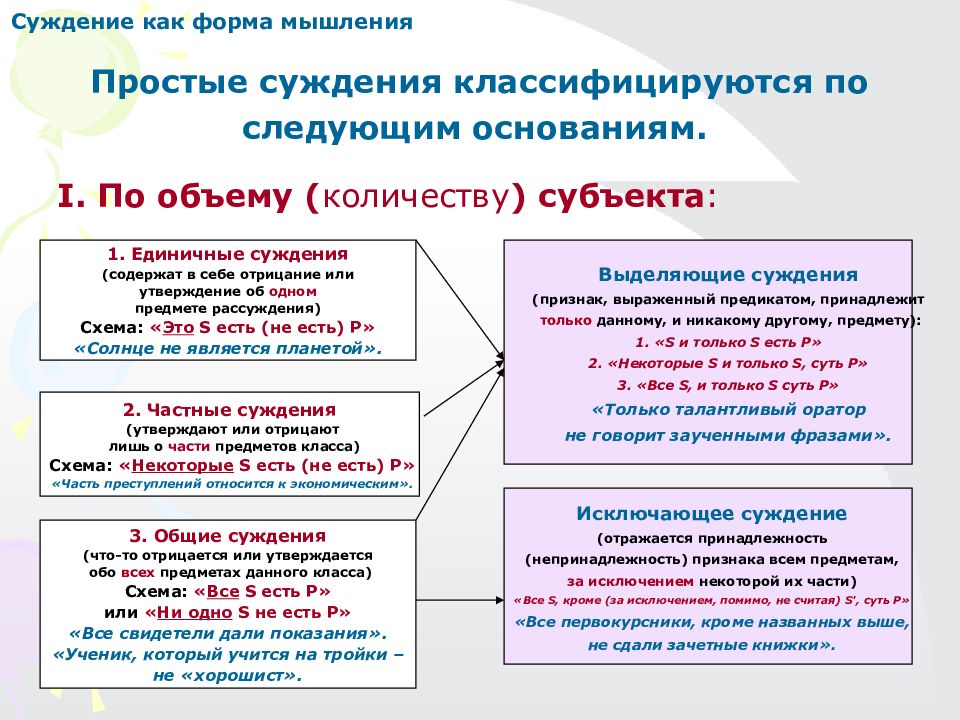

Суждение как форма мышления Простые суждения классифицируются по следующим основаниям. I. По объему ( количеству ) субъекта : 1. Единичные суждения (содержат в себе отрицание или утверждение об одном предмете рассуждения) Схема: « Это S есть (не есть) Р» «Солнце не является планетой». 2. Частные суждения (утверждают или отрицают лишь о части предметов класса) Схема: « Некоторые S есть (не есть) Р» «Часть преступлений относится к экономическим». 3. Общие суждения (что-то отрицается или утверждается обо всех предметах данного класса) Схема: « Все S есть Р» или « Ни одно S не есть Р» «Все свидетели дали показания». «Ученик, который учится на тройки – не «хорошист». Выделяющие суждения (признак, выраженный предикатом, принадлежит только данному, и никакому другому, предмету): «S и только S есть Р» 2. «Некоторые S и только S, суть Р» 3. «Все S, и только S суть Р» «Только талантливый оратор не говорит заученными фразами». Исключающее суждение (отражается принадлежность (непринадлежность) признака всем предметам, за исключением некоторой их части) «Все S, кроме (за исключением, помимо, не считая) S', суть Р» «Все первокурсники, кроме названных выше, не сдали зачетные книжки».

Слайд 73

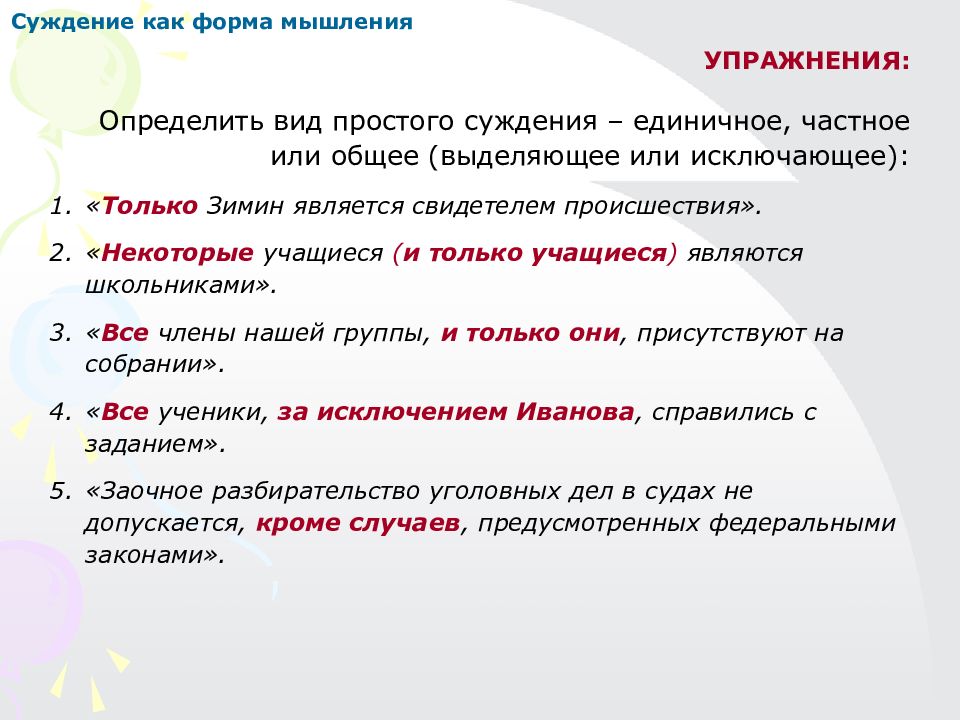

Суждение как форма мышления УПРАЖНЕНИЯ: Определить вид простого суждения – единичное, частное или общее (выделяющее или исключающее): « Только Зимин является свидетелем происшествия». « Некоторые учащиеся ( и только учащиеся ) являются школьниками». « Все члены нашей группы, и только они, присутствуют на собрании». « Все ученики, за исключением Иванова, справились с заданием». «Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами».

Слайд 74

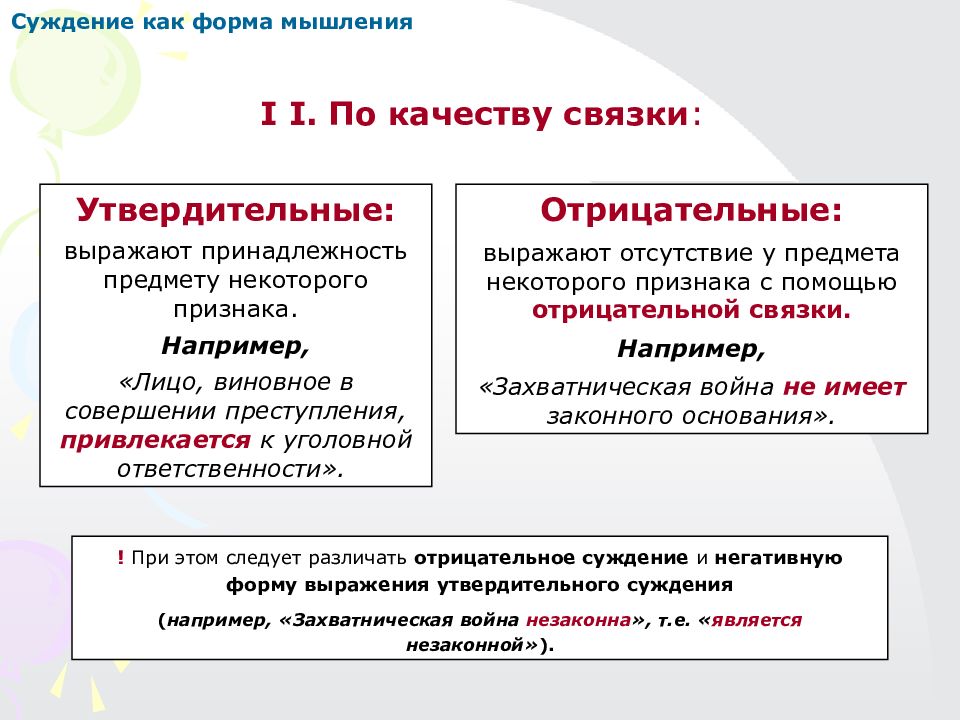

I I. По качеству связки : Суждение как форма мышления Утвердительные: выражают принадлежность предмету некоторого признака. Например, «Лицо, виновное в совершении преступления, привлекается к уголовной ответственности». Отрицательные: выражают отсутствие у предмета некоторого признака с помощью отрицательной связки. Например, «Захватническая война не имеет законного основания». ! При этом следует различать отрицательное суждение и негативную форму выражения утвердительного суждения ( например, «Захватническая война незаконна », т.е. « является незаконной» ).

Слайд 75

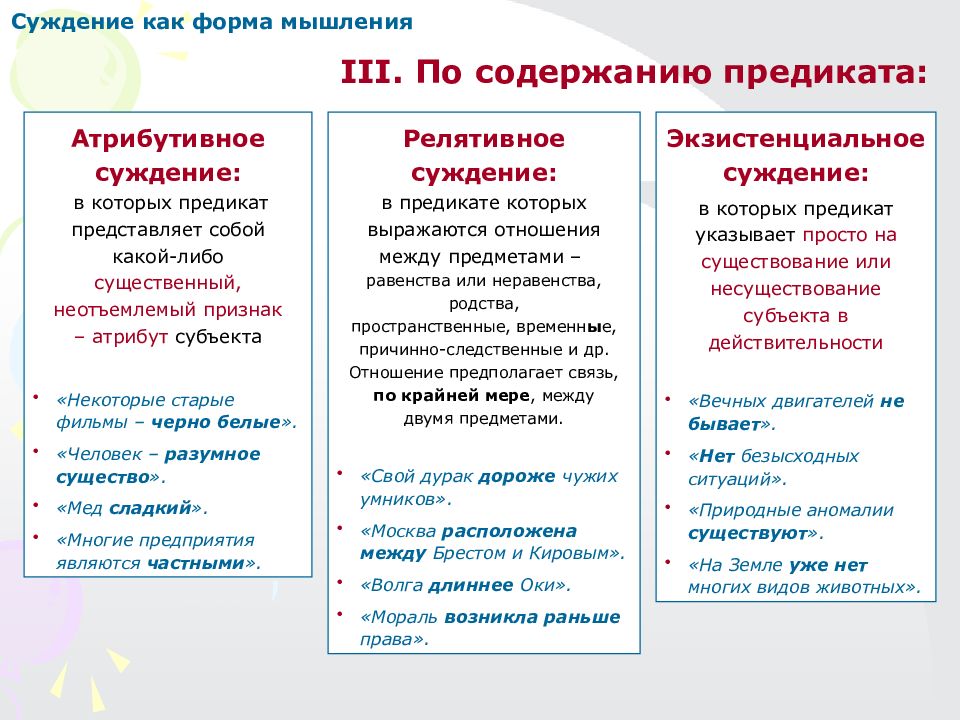

Суждение как форма мышления III. По содержанию предиката: Экзистенциальное суждение: в которых предикат указывает просто на существование или несуществование субъекта в действительности «Вечных двигателей не бывает ». « Нет безысходных ситуаций». «Природные аномалии существуют ». «На Земле уже нет многих видов животных». Релятивное суждение: в предикате которых выражаются отношения между предметами – равенства или неравенства, родства, пространственные, временн ы е, причинно-следственные и др. Отношение предполагает связь, по крайней мере, между двумя предметами. «Свой дурак дороже чужих умников». «Москва расположена между Брестом и Кировым». «Волга длиннее Оки». «Мораль возникла раньше права». Атрибутивное суждение: в которых предикат представляет собой какой-либо существенный, неотъемлемый признак – атрибут субъекта «Некоторые старые фильмы – черно белые ». «Человек – разумное существо ». «Мед сладкий ». «Многие предприятия являются частными ».

Слайд 76

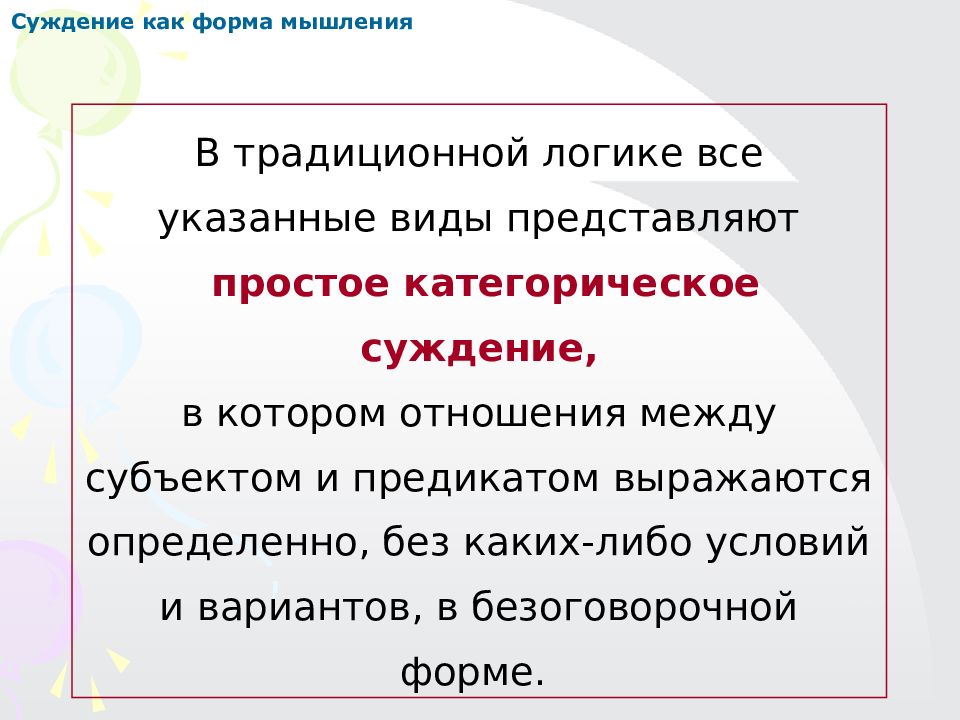

Суждение как форма мышления В традиционной логике все указанные виды представляют простое категорическое суждение, в котором отношения между субъектом и предикатом выражаются определенно, без каких-либо условий и вариантов, в безоговорочной форме.

Слайд 77

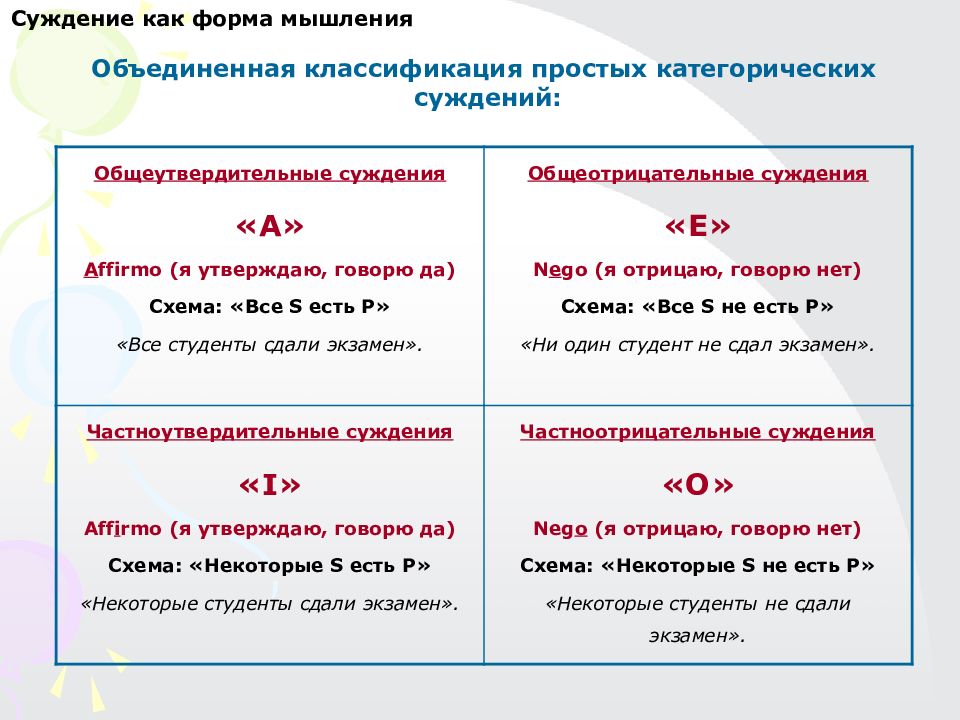

Суждение как форма мышления Объединенная классификация простых категорических суждений: Общеутвердительные суждения «А» A ffirmo (я утверждаю, говорю да) Схема: «Все S есть Р» «Все студенты сдали экзамен». Общеотрицательные суждения «Е» N e go (я отрицаю, говорю нет ) Схема: «Все S не есть Р» «Ни один студент не сдал экзамен». Частноутвердительные суждения «I» Aff i rmo (я утверждаю, говорю да) Схема: «Некоторые S есть Р» «Некоторые студенты сдали экзамен». Частноотрицательные суждения «О» Neg o (я отрицаю, говорю нет ) Схема: «Некоторые S не есть Р» «Некоторые студенты не сдали экзамен».

Слайд 78

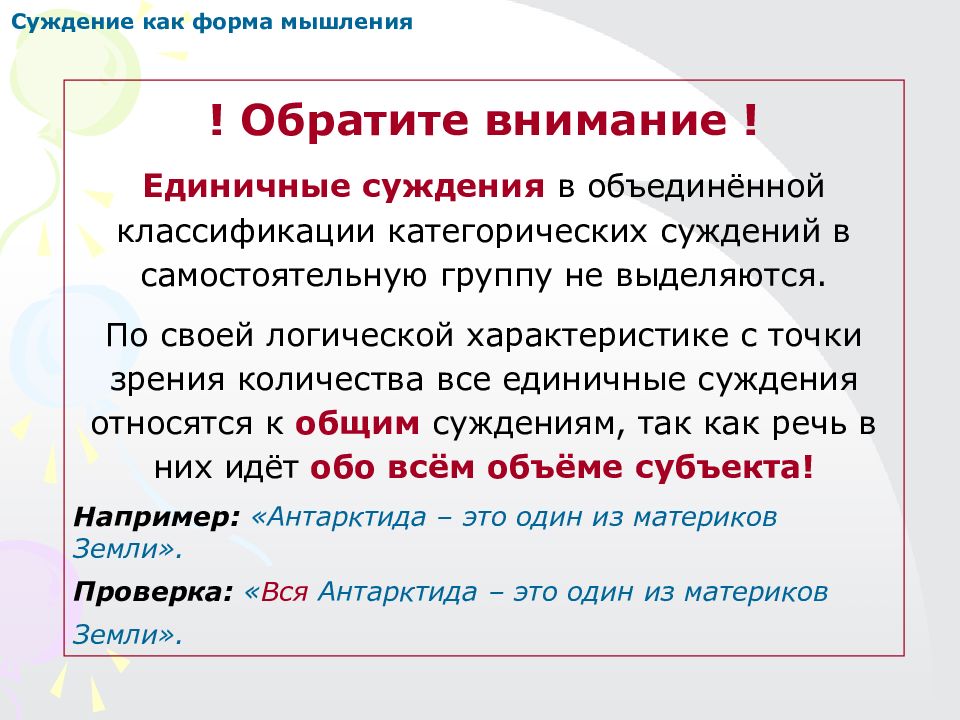

Суждение как форма мышления ! Обратите внимание ! Единичные суждения в объединённой классификации категорических суждений в самостоятельную группу не выделяются. По своей логической характеристике с точки зрения количества все единичные суждения относятся к общим суждениям, так как речь в них идёт обо всём объёме субъекта! Например: «Антарктида – это один из материков Земли». Проверка: « Вся Антарктида – это один из материков Земли».

Слайд 79

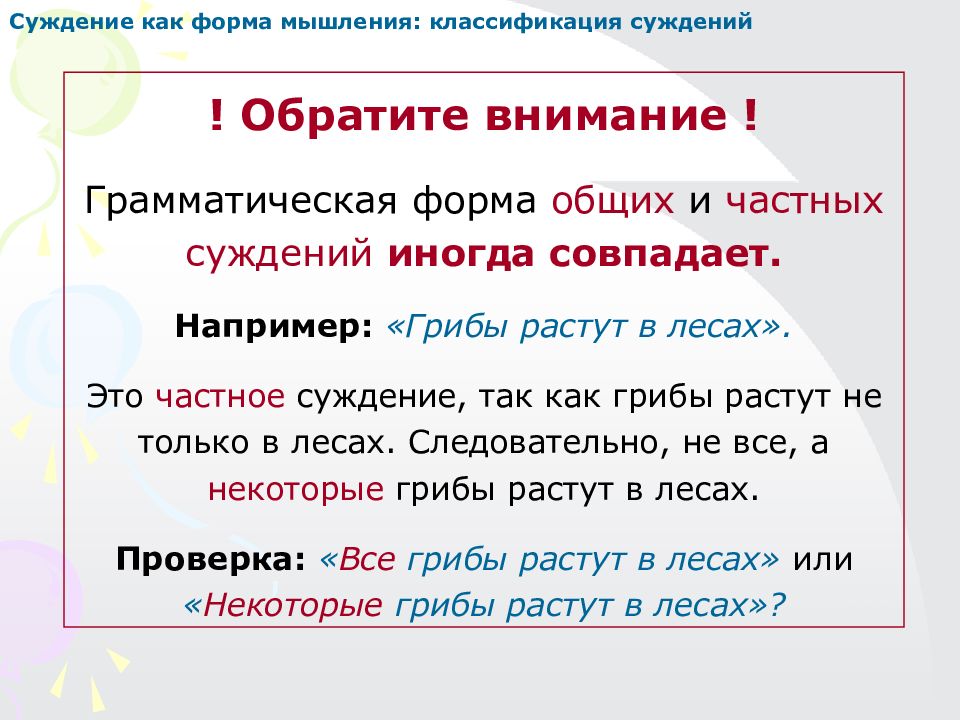

! Обратите внимание ! Грамматическая форма общих и частных суждений иногда совпадает. Например: «Грибы растут в лесах». Это частное суждение, так как грибы растут не только в лесах. Следовательно, не все, а некоторые грибы растут в лесах. Проверка: « Все грибы растут в лесах» или « Некоторые грибы растут в лесах»? Суждение как форма мышления: классификация суждений

Слайд 80

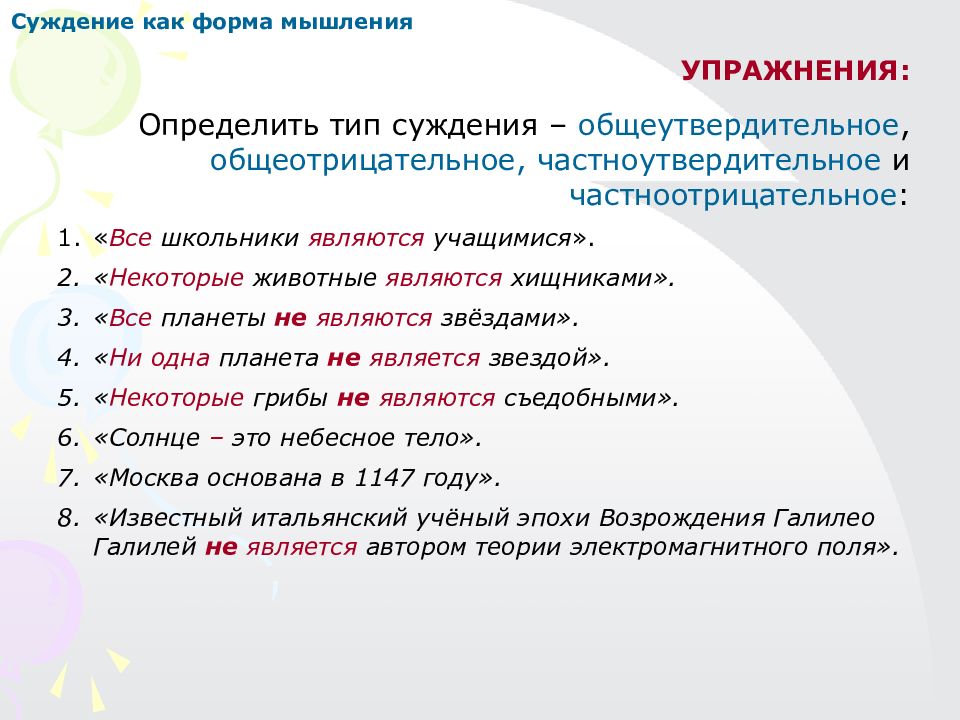

Суждение как форма мышления УПРАЖНЕНИЯ: Определить тип суждения – общеутвердительное, общеотрицательное, частноутвердительное и частноотрицательное : « Все школьники являются учащимися ». « Некоторые животные являются хищниками». « Все планеты не являются звёздами». « Ни одна планета не является звездой». « Некоторые грибы не являются съедобными». «Солнце – это небесное тело». «Москва основана в 1147 году». «Известный итальянский учёный эпохи Возрождения Галилео Галилей не является автором теории электромагнитного поля».

Слайд 81

Суждение как форма мышления: распределённость терминов В простых суждениях термины ( S и P ) могут быть либо распределены, т.е. взяты в полном объеме (обозначаются знаком «+»), либо не распределены, т.е. взяты в части объема (обозначаются знаком «–»).

Слайд 82

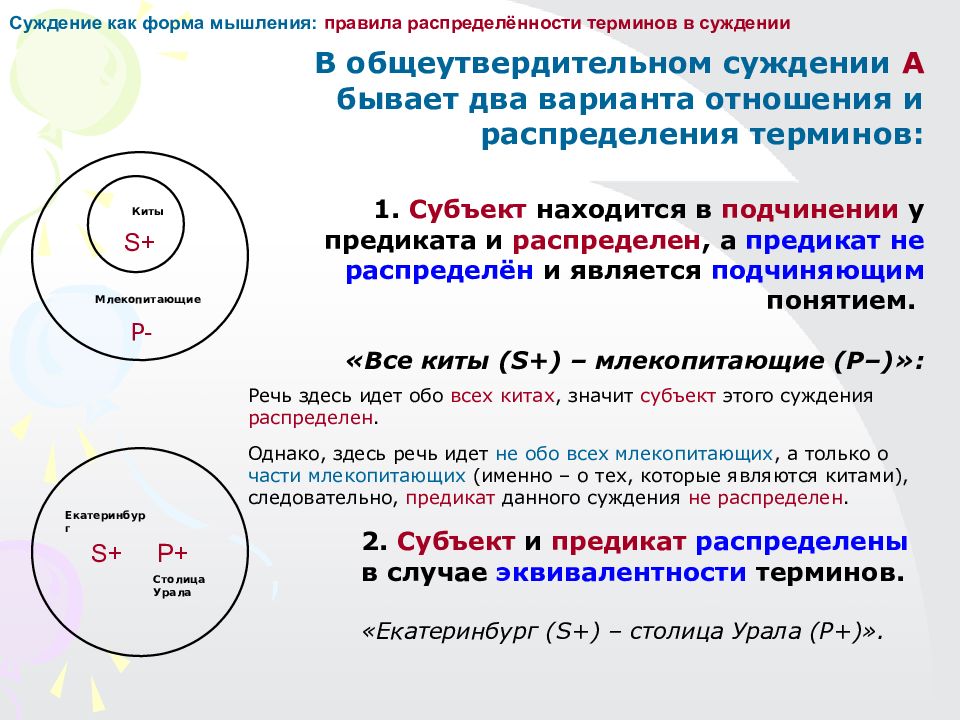

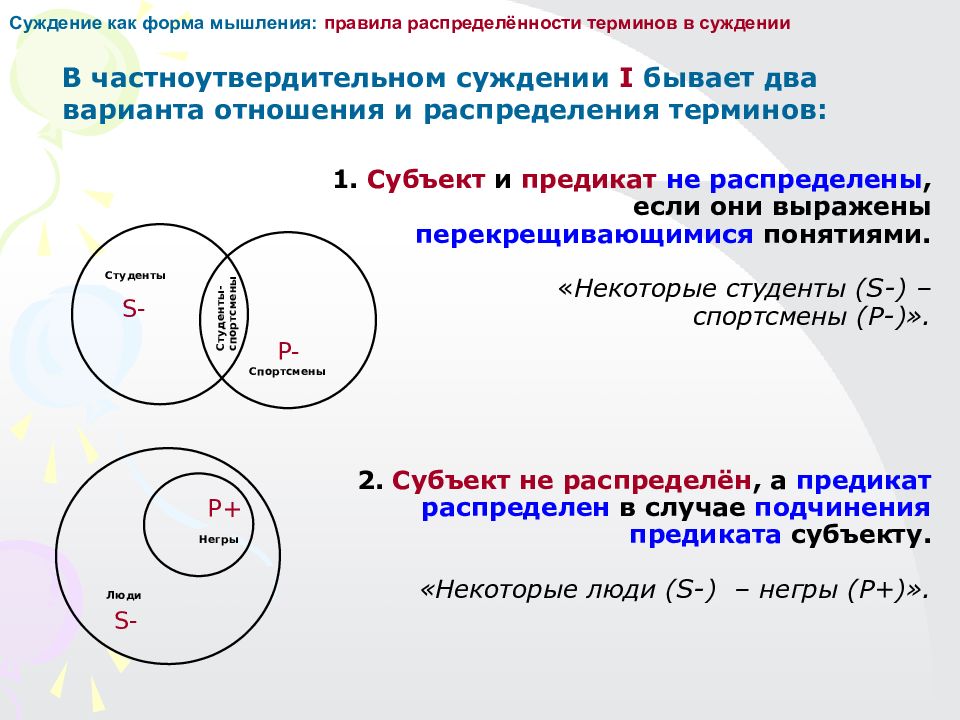

Суждение как форма мышления: правила распределённости терминов в суждении В общеутвердительном суждении А бывает два варианта отношения и распределения терминов: 1. Субъект находится в подчинении у предиката и распределен, а предикат не распределён и является подчиняющим понятием. «Все киты (S+) – млекопитающие (Р–)»: Речь здесь идет обо всех китах, значит субъект этого суждения распределен. Однако, здесь речь идет не обо всех млекопитающих, а только о части млекопитающих (именно – о тех, которые являются китами), следовательно, предикат данного суждения не распределен. S + S + P + 2. Субъект и предикат распределены в случае эквивалентности терминов. «Екатеринбург (S+) – столица Урала (Р+)». P - Киты Млекопитающие Екатеринбург Столица Урала

Слайд 83

1. Субъект и предикат не распределены, если они выражены перекрещивающимися понятиями. « Некоторые студенты (S-) – спортсмены (Р-)». 2. Субъект не распределён, а предикат распределен в случае подчинения предиката субъекту. «Некоторые люди (S-) – негры (P+) ». Суждение как форма мышления: правила распределённости терминов в суждении В частноутвердительном суждении I бывает два варианта отношения и распределения терминов: Студенты Спортсмены Студенты-спортсмены Люди S - P + S - P - Негры

Слайд 84

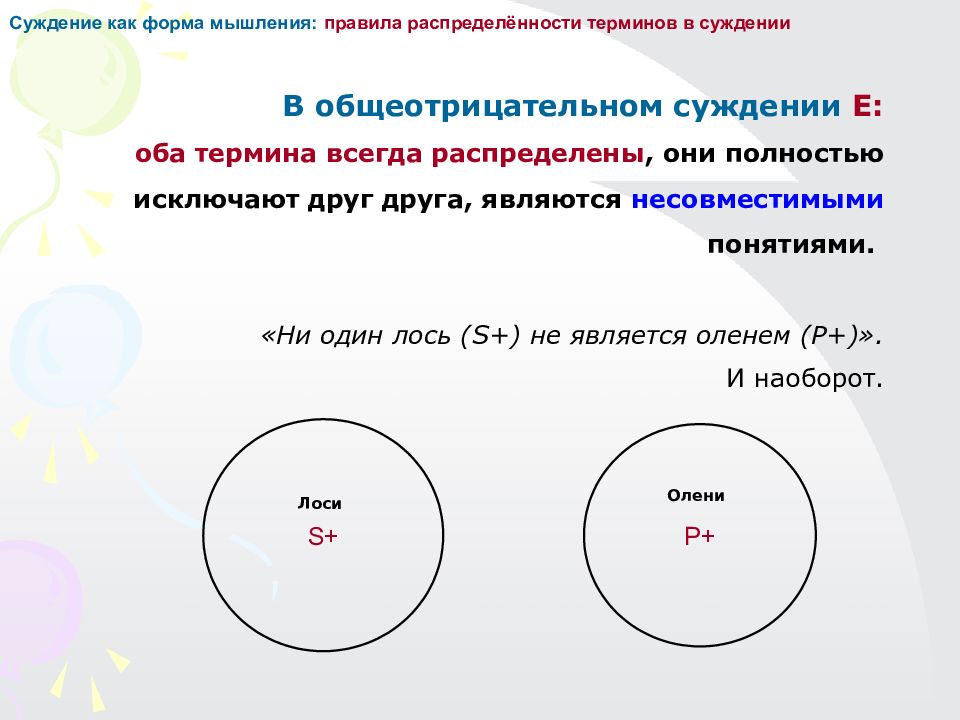

S + P + Суждение как форма мышления: правила распределённости терминов в суждении В общеотрицательном суждении Е: оба термина всегда распределены, они полностью исключают друг друга, являются несовместимыми понятиями. «Ни один лось (S+) не является оленем (P+) ». И наоборот. Лоси Олени

Слайд 85

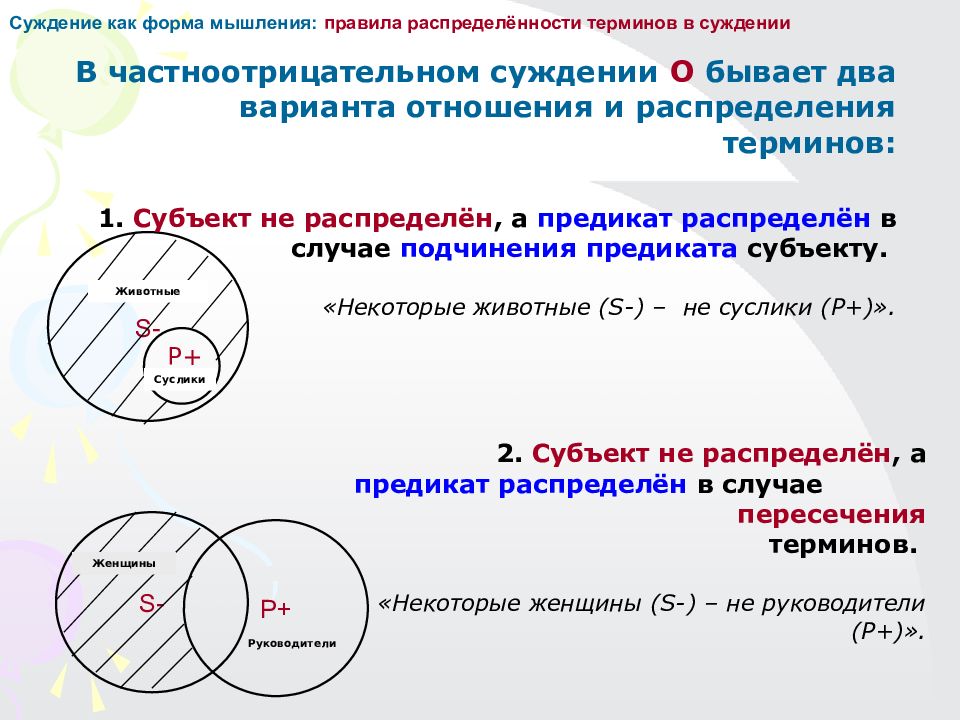

S - Суждение как форма мышления: правила распределённости терминов в суждении В частноотрицательном суждении О бывает два варианта отношения и распределения терминов: 1. Субъект не распределён, а предикат распределён в случае подчинения предиката субъекту. «Некоторые животные (S-) – не суслики (P+) ». 2. Субъект не распределён, а предикат распределён в случае пересечения терминов. «Некоторые женщины (S-) – не руководители (P+) ». S - Р+ Животные Суслики P + Женщины Руководители

Слайд 86

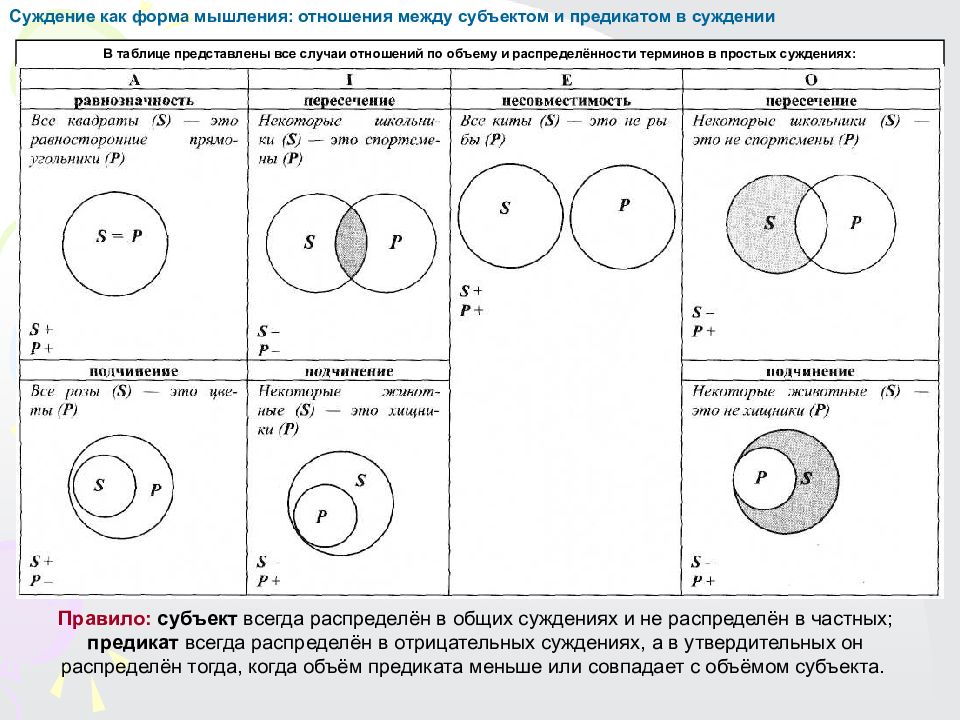

Суждение как форма мышления: отношения между субъектом и предикатом в суждении В таблице представлены все случаи отношений по объему и распределённости терминов в простых суждениях: S + Правило: субъект всегда распределён в общих суждениях и не распределён в частных; предикат всегда распределён в отрицательных суждениях, а в утвердительных он распределён тогда, когда объём предиката меньше или совпадает с объёмом субъекта.

Слайд 87

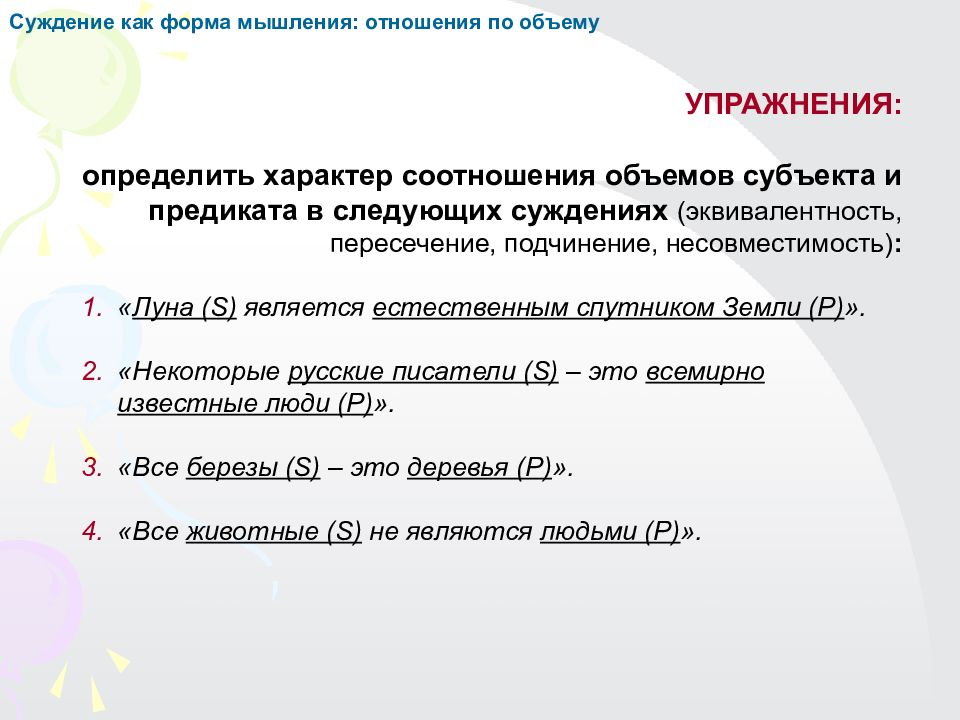

УПРАЖНЕНИЯ: определить характер соотношения объемов субъекта и предиката в следующих суждениях ( эквивалентность, пересечение, подчинение, несовместимость) : « Луна ( S ) является естественным спутником Земли (P) ». «Некоторые русские писатели ( S ) – это всемирно известные люди (P) ». «Все березы ( S ) – это деревья (P) ». «Все животные ( S ) не являются людьми (P) ». Суждение как форма мышления: отношения по объему

Слайд 88

Суждения можно преобразовывать, т. е. изменять их форму. Эта логическая операция позволяет уточнить логический смысл простых суждений, помогает более точно выражать различные оттенки наших высказываний. Преобразование суждений уже позволяет делать непосредственные умозаключения. Суждение как форма мышления: преобразование суждений

Слайд 89

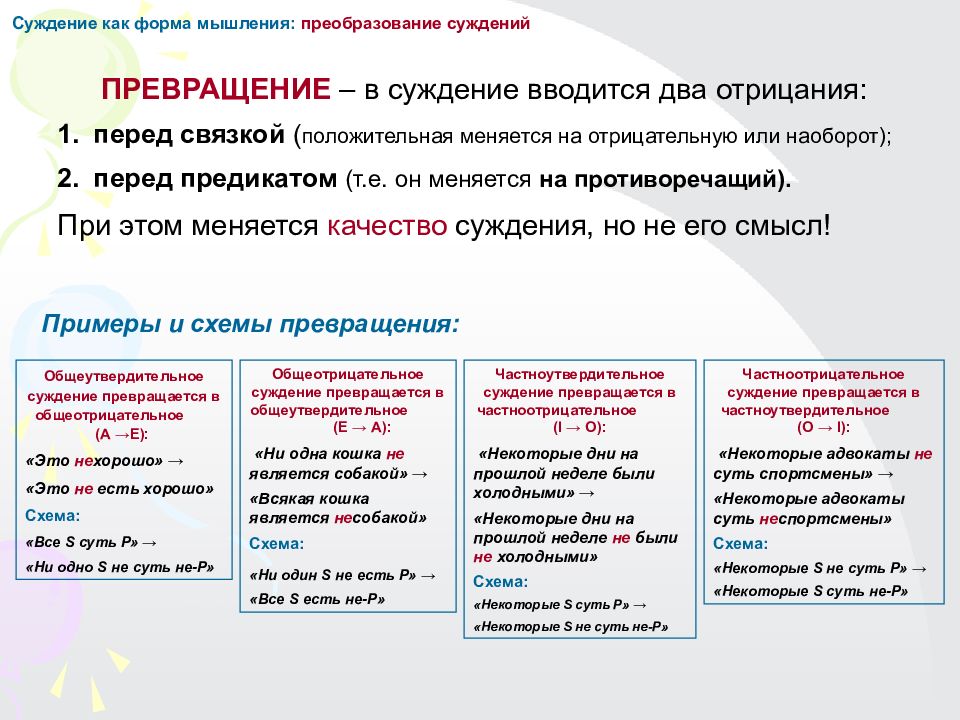

ПРЕВРАЩЕНИЕ – в суждение вводится два отрицания: перед связкой ( положительная меняется на отрицательную или наоборот); перед предикатом (т.е. он меняется на противоречащий). При этом меняется качество суждения, но не его смысл! Общеутвердительное суждение превращается в общеотрицательное (А → Е): «Это не хорошо» → «Это не есть хорошо» Схема: «Все S суть Р» → «Ни одно S не суть не-Р» Общеотрицательное суждение превращается в общеутвердительное (Е → А): «Ни одна кошка не является собакой» → «Всякая кошка является не собакой» Схема: «Ни один S не есть Р» → «Все S есть не-Р» Частноутвердительное суждение превращается в частноотрицательное ( I → О): «Некоторые дни на прошлой неделе были холодными» → «Некоторые дни на прошлой неделе не были не холодными» Схема: «Некоторые S суть Р» → «Некоторые S не суть не-Р» Частноотрицательное суждение превращается в частноутвердительное (О → I): «Некоторые адвокаты не суть спортсмены» → «Некоторые адвокаты суть не спортсмены» Схема: «Некоторые S не суть Р» → «Некоторые S суть не-Р» Суждение как форма мышления: преобразование суждений Примеры и схемы превращения:

Слайд 90

Значение ПРЕВРАЩЕНИЯ в практике мышления: Путем превращения можно уточнить мысль: «Звёзды находятся в движении» и «Звёзды не не подвижны». Путем превращения можно придать новый оттенок мысли, резко усилив ее смысловое содержание: «Я могу быть честным» и «Я не могу не быть честным». В юридических дискуссиях, спорах и т.д. подобный прием встречается нередко, когда мы используем выражения типа: «не есть не...», «не является не...» и др. Суждение как форма мышления: преобразование суждений

Слайд 91

ОБРАЩЕНИЕ – субъект и предикат меняются местами. При этом количество суждения может изменяться, а качество не меняется. Поскольку при обращении изменяется предмет мысли, постольку изменяется и смысл суждения, т. е. мы имеем уже новое суждение! Суждение как форма мышления: преобразование суждений

Слайд 92

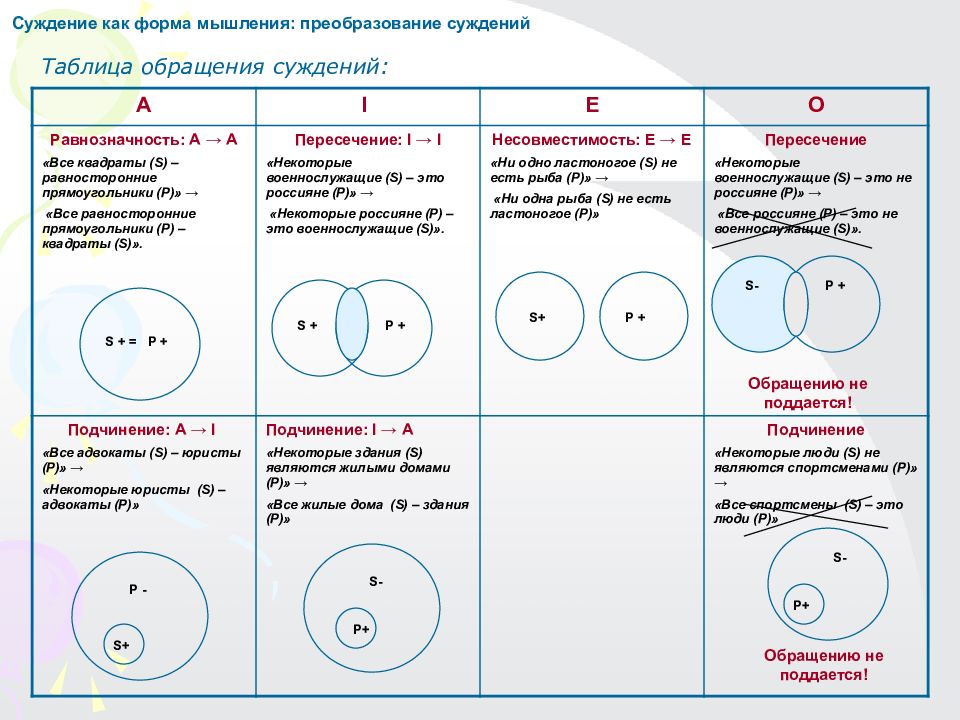

Суждение как форма мышления: преобразование суждений Таблица обращения суждений: A I Е О Равнозначность: А → А «Все квадраты ( S ) – равносторонние прямоугольники (Р)» → «Все равносторонние прямоугольники (Р) – квадраты ( S )». Пересечение: I → I «Некоторые военнослужащие ( S ) – это россияне (Р)» → «Некоторые россияне (Р) – это военнослужащие ( S )». Несовместимость: Е → Е «Ни одно ластоногое (S ) не есть рыба (Р)» → «Ни одна рыба ( S ) не есть ластоногое (Р)» Пересечение «Некоторые военнослужащие ( S ) – это не россияне (Р)» → «Все россияне (Р) – это не военнослужащие ( S )». Подчинение: А → I «Все адвокаты ( S ) – юристы (Р)» → «Некоторые юристы (S ) – адвокаты (Р)» Подчинение: I → А «Некоторые здания ( S ) являются жилыми домами (Р)» → «Все жилые дома (S ) – здания (Р)» Подчинение «Некоторые люди ( S ) не являются спортсменами (Р)» → «Все спортсмены (S ) – это люди (Р)» S + = Р + Р - S + S + Р + S - Р+ S + Р + S - Р + Обращению не поддается! Р+ S - Обращению не поддается!

Слайд 93

Значение ОБРАЩЕНИЯ в практике мышления: Полнее раскрываются взаимоотношения между субъектом и предикатом суждения, а следовательно, связи и отношения между предметами мысли, отражаемыми в суждении: «Всякое суждение есть предложение, но не всякое предложение есть суждение». Обращение может принимать и не столь развернутую, полную форму. Примером сокращенного обращения может служить пословица: «Не все то золото, что блестит». Очевидно, это результат обращения суждения: «Не всё блестящее есть золото». С помощью обращения проверяется правильность определений. Если после перестановки определяемого и определяющего смысл определения не меняется, значит, оно правильное. В юридической практике иногда требуется более точно выявить соотношения между теми или иными понятиями. Например: «Всякий закон есть нормативный правовой акт», но «Не всякий нормативный правовой акт есть закон» (есть еще указы, инструкции, правила и т. п.). Суждение как форма мышления: преобразование суждений

Слайд 94

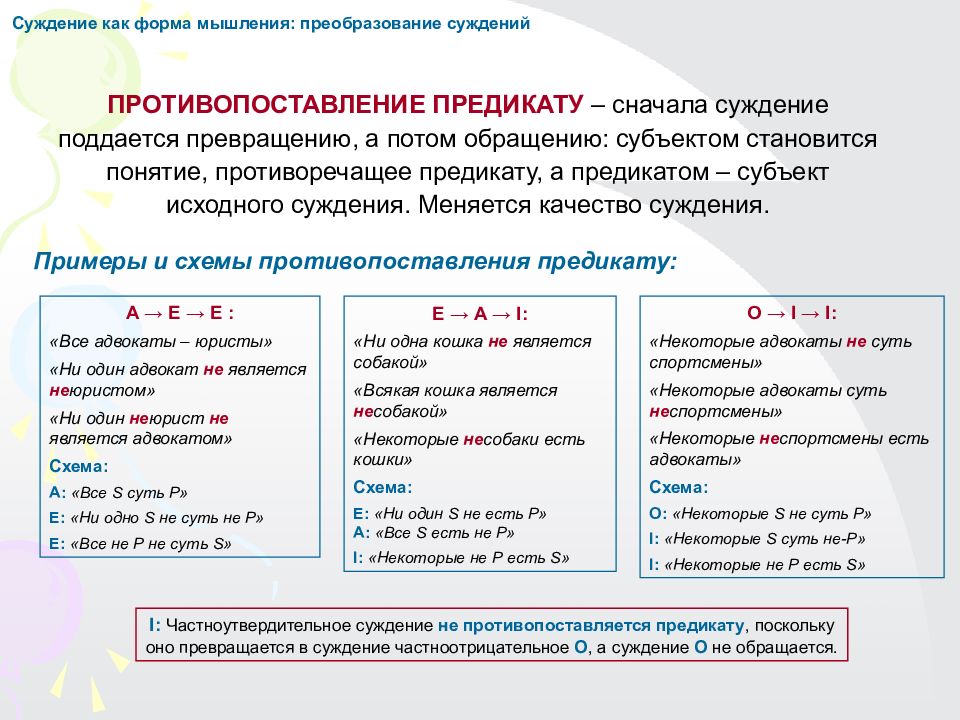

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДИКАТУ – сначала суждение поддается превращению, а потом обращению: субъектом становится понятие, противоречащее предикату, а предикатом – субъект исходного суждения. Меняется качество суждения. А → Е → Е : «Все адвокаты – юристы» «Ни один адвокат не является не юристом» «Ни один не юрист не является адвокатом» Схема: А: «Все S суть Р» Е: «Ни одно S не суть не Р» Е: «Все не Р не суть S » Е → А → I : «Ни одна кошка не является собакой» «Всякая кошка является не собакой» «Некоторые не собаки есть кошки» Схема: Е: «Ни один S не есть Р» А: «Все S есть не Р» I : «Некоторые не Р есть S » I: Частноутвердительное суждение не противопоставляется предикату, поскольку оно превращается в суждение частноотрицательное О, а суждение О не обращается. О → I → I : «Некоторые адвокаты не суть спортсмены» «Некоторые адвокаты суть не спортсмены» «Некоторые не спортсмены есть адвокаты» Схема: О: «Некоторые S не суть Р» I : «Некоторые S суть не-Р» I : «Некоторые не Р есть S » Примеры и схемы противопоставления предикату: Суждение как форма мышления: преобразование суждений

Слайд 95

Значение ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДИКАТУ в практике мышления : мы уточняем наши знания, высказываем нечто новое, что не было в явной форме выражено в исходном суждении: Например, А: «Акционерная компания обладает статусом юридического лица», Е: «Акционерная компания не может не обладать статусом юридического лица», Е: «Не обладающая статусом юридического лица компания не есть акционерная компания». Суждение как форма мышления: преобразование суждений

Слайд 96

Суждение как форма мышления Отношения между простыми суждениями: Сравнимые суждения: имеют общий смысл ( одинаковые субъекты и предикаты, но могут отличаться кванторами и связками) Несравнимые суждения: имеют разный смысл (имеют различные субъекты и предикаты) Несовместимые суждения (не могут быть одновременно истинными: истинность одного из них обязательно означает ложность другого) Совместимые суждения (могут быть одновременно истинными) Равнозначность (эквивалентность) (совпадение субъектов, предикатов, кванторов, связок) Частичное совпадение (субконтрарность) (субъекты и предикаты совпадают, а связки различаются) Противоположность (контрарность) (субъекты и предикаты совпадают, а связки различаются) Противоречие (контрадикторность) (предикаты совпадают, связки различны, а субъекты отличаются своими объемами, т.е. находятся в отношении подчинения вида и рода) Подчинение (предикаты и связки совпадают, а субъекты находятся в отношении вида и рода)

Слайд 97

Суждение как форма мышления: несравнимые суждения НЕСРАВНИМЫЕ СУЖДЕНИЯ. РАЗЪЯСНЕНИЯ С ПРИМЕРАМИ: Несравнимые простые суждения имеют разные субъекты и предикаты: Например: 1. «Закон суров» и «Небо ясное». 2. «Все грибы съедобные» и «Некоторые пироги съедобные». 3. «Все школьники изучают математику». и «Некоторые спортсмены – это олимпийские чемпионы». Истинность и ложность таких суждений не зависит друг от друга!

Слайд 98

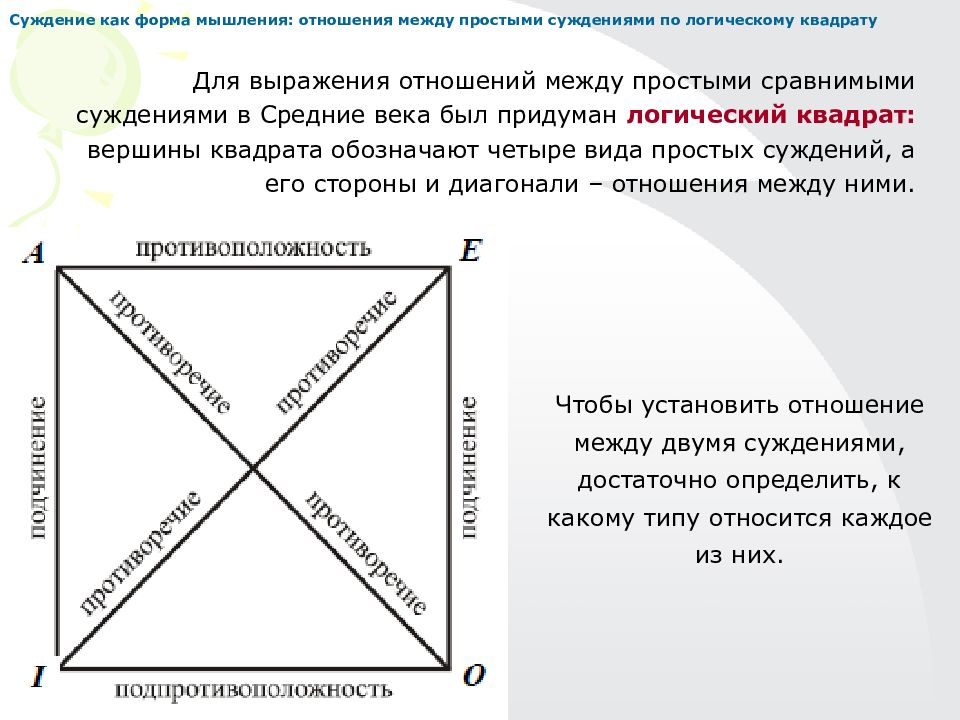

Суждение как форма мышления: отношения между простыми суждениями по логическому квадрату Для выражения отношений между простыми сравнимыми суждениями в Средние века был придуман логический квадрат: вершины квадрата обозначают четыре вида простых суждений, а его стороны и диагонали – отношения между ними. Чтобы установить отношение между двумя суждениями, достаточно определить, к какому типу относится каждое из них.

Слайд 99

Суждение как форма мышления: совместимые суждения СРАВНИМЫЕ СОВМЕСТИМЫЕ СУЖДЕНИЯ. РАЗЪЯСНЕНИЯ С ПРИМЕРАМИ: Эквивалентность (равнозначность) есть полная совместимость: суждения имеют одинаковые субъекты и предикаты, однотипную (утвердительную или отрицательную) связку, одну и ту же количественную характеристику, но отличаются словесной формой. Например: «Водитель автомобиля совершил аварию». «Причина аварии заключается в действиях водителя автомобиля». Для эквивалентных суждений характерна следующая зависимость: одновременно являются либо истинными, либо ложными!

Слайд 100

Суждение как форма мышления: совместимые суждения СРАВНИМЫЕ СОВМЕСТИМЫЕ СУЖДЕНИЯ: 2. Частичная совместимость (субконтрарность) – это отношения только между частными суждениями, выражающими противоположную мысль (I и О). ( I ): « Некоторые свидетели правдивы». (О) : « Некоторые свидетели не являются правдивыми».

Слайд 101

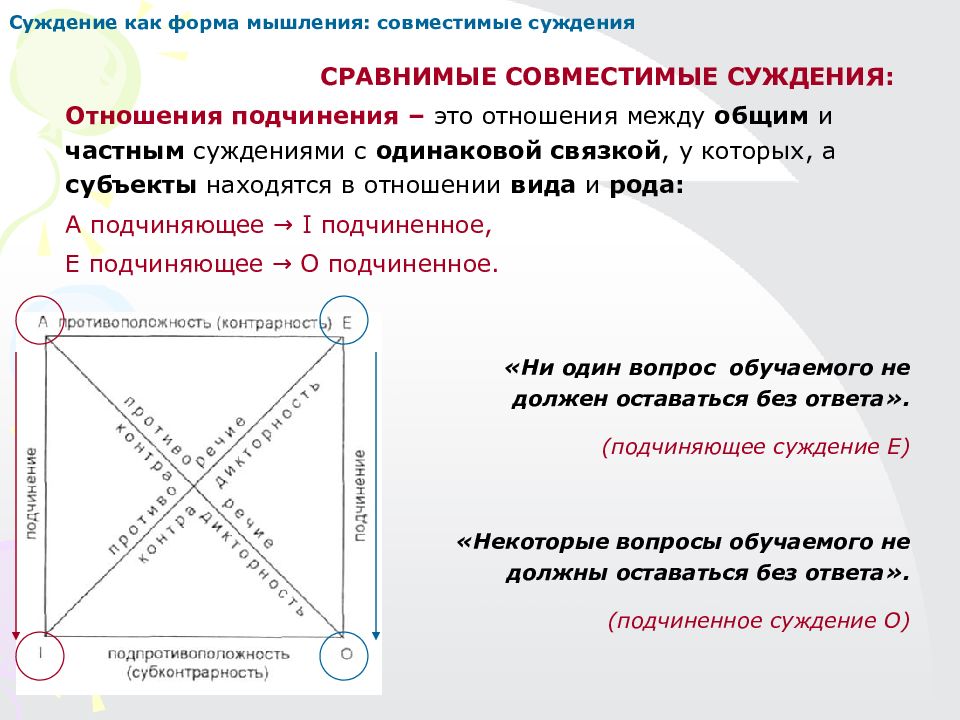

Суждение как форма мышления: совместимые суждения СРАВНИМЫЕ СОВМЕСТИМЫЕ СУЖДЕНИЯ: Отношения подчинения – это отношения между общим и частным суждениями с одинаковой связкой, у которых, а субъекты находятся в отношении вида и рода: А подчиняющее → I подчиненное, Е подчиняющее → О подчиненное. «Ни один вопрос обучаемого не должен оставаться без ответа». (подчиняющее суждение Е) «Некоторые вопросы обучаемого не должны оставаться без ответа». (подчиненное суждение О)

Слайд 102

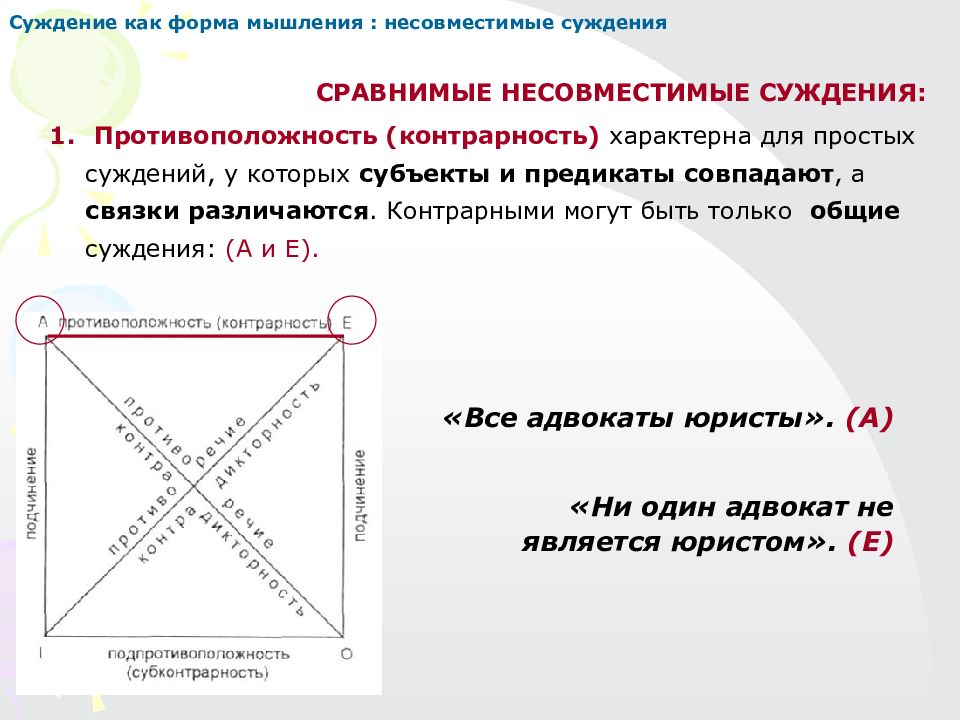

Суждение как форма мышления : несовместимые суждения СРАВНИМЫЕ НЕСОВМЕСТИМЫЕ СУЖДЕНИЯ: Противоположность (контрарность) характерна для простых суждений, у которых субъекты и предикаты совпадают, а связки различаются. Контрарными могут быть только общие суждения: (А и Е). «Все адвокаты юристы». (А) «Ни один адвокат не является юристом». (Е)

Слайд 103

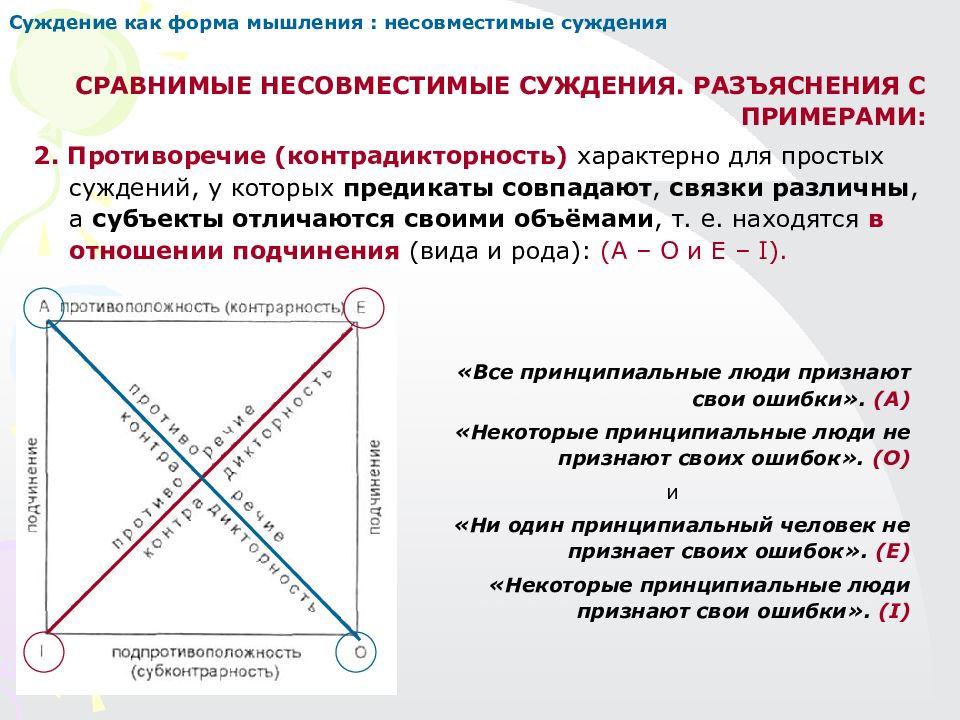

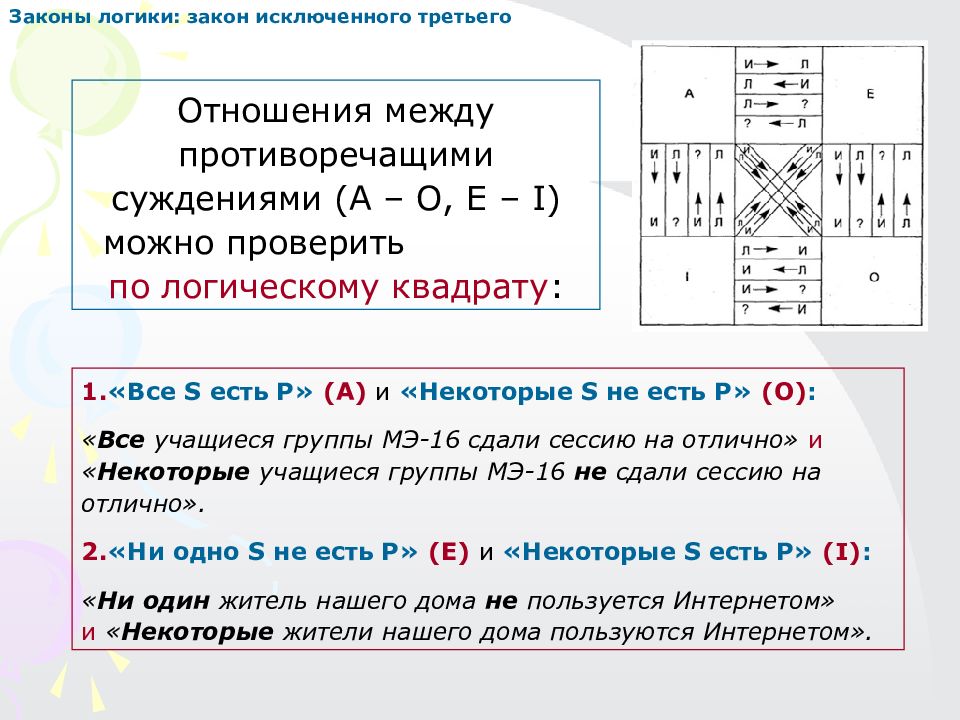

Суждение как форма мышления : несовместимые суждения СРАВНИМЫЕ НЕСОВМЕСТИМЫЕ СУЖДЕНИЯ. РАЗЪЯСНЕНИЯ С ПРИМЕРАМИ: 2. Противоречие (контрадикторность) характерно для простых суждений, у которых предикаты совпадают, связки различны, а субъекты отличаются своими объёмами, т. е. находятся в отношении подчинения (вида и рода): (А – О и Е – I). «Все принципиальные люди признают свои ошибки». (А) «Некоторые принципиальные люди не признают своих ошибок». (О) и «Ни один принципиальный человек не признает своих ошибок». (Е) «Некоторые принципиальные люди признают свои ошибки». ( I )

Слайд 104

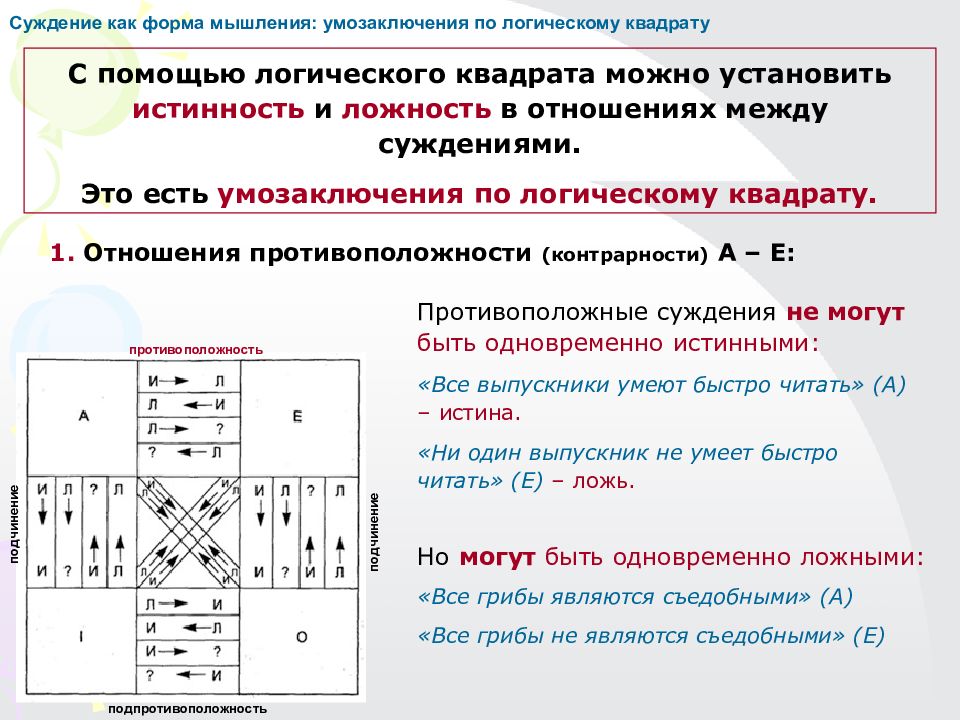

С помощью логического квадрата можно установить истинность и ложность в отношениях между суждениями. Это есть умозаключения по логическому квадрату. Суждение как форма мышления: умозаключения по логическому квадрату противоположность подпротивоположность подчинение подчинение Противоположные суждения не могут быть одновременно истинными: «Все выпускники умеют быстро читать» (А) – истина. «Ни один выпускник не умеет быстро читать» (Е) – ложь. Но могут быть одновременно ложными: «Все грибы являются съедобными» (А) «Все грибы не являются съедобными» (Е) 1. Отношения противоположности (контрарности) А – Е:

Слайд 105

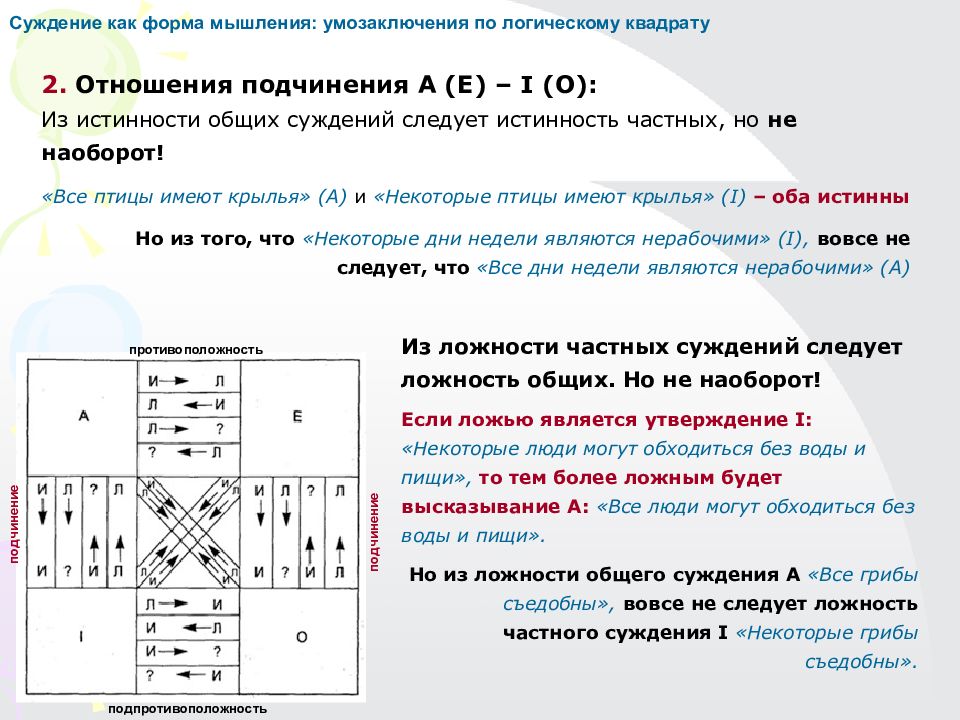

2. Отношения подчинения А (Е) – I (О): Из истинности общих суждений следует истинность частных, но не наоборот! «Все птицы имеют крылья» (А) и «Некоторые птицы имеют крылья» ( I ) – оба истинны Но из того, что «Некоторые дни недели являются нерабочими» (I), вовсе не следует, что «Все дни недели являются нерабочими» (А) противоположность подпротивоположность подчинение подчинение Из ложности частных суждений следует ложность общих. Но не наоборот! Если ложью является утверждение I : «Некоторые люди могут обходиться без воды и пищи», то тем более ложным будет высказывание А: «Все люди могут обходиться без воды и пищи». Но из ложности общего суждения А «Все грибы съедобны», вовсе не следует ложность частного суждения I «Некоторые грибы съедобны». Суждение как форма мышления: умозаключения по логическому квадрату

Слайд 106

3. Отношения подпротивоположности (частичной совместимости) I – O : Суждения могут быть частично истинны. Но из истинности одного из них нельзя сделать однозначный вывод об истинности другого суждения: « Некоторые люди боятся собак » (I) и « Некоторые люди не боятся собак » (О) - ? Но эти суждения не могут быть одновременно ложными. Е сли ложно I : «Некоторые учащиеся отказываются изучать логику», значит, истинно О: «Некоторые учащиеся не отказываются изучать логику». 4. Отношения противоречия А – O, Е – I : Противоречащие суждения не могут быть одновременно истинными и одновременно ложными. Если истинно: «Некоторые птицы не летают», значит, ложно «Все птицы летают» и наоборот. Если ложно: «Ни один человек не боится смерти», значит, истинно: «Некоторые люди боятся смерти». противоположность подпротивоположность подчинение подчинение Суждение как форма мышления: умозаключения по логическому квадрату

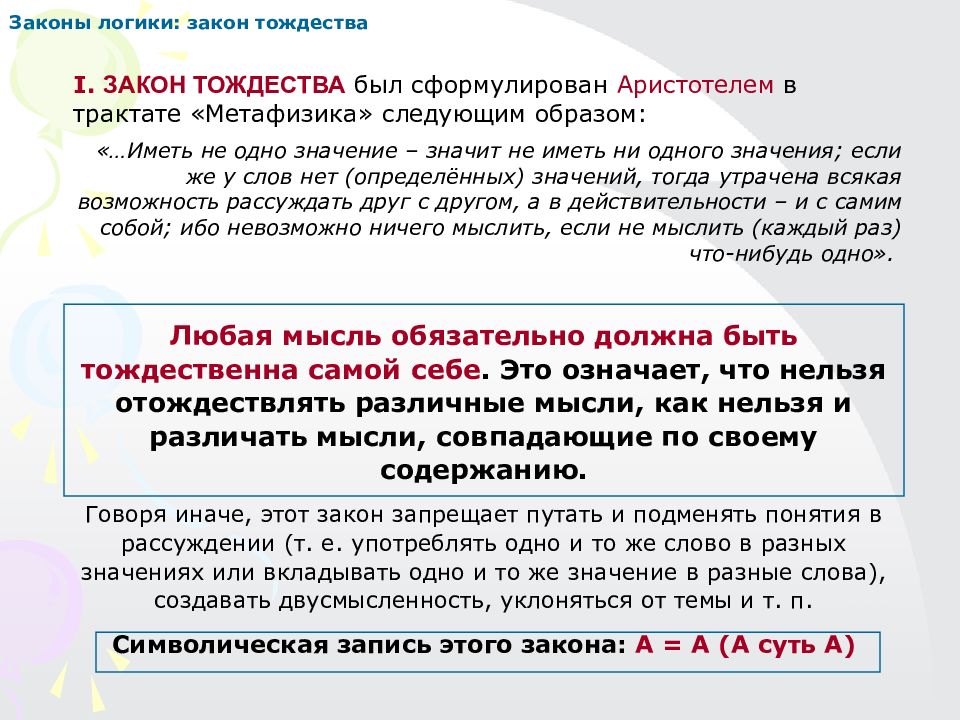

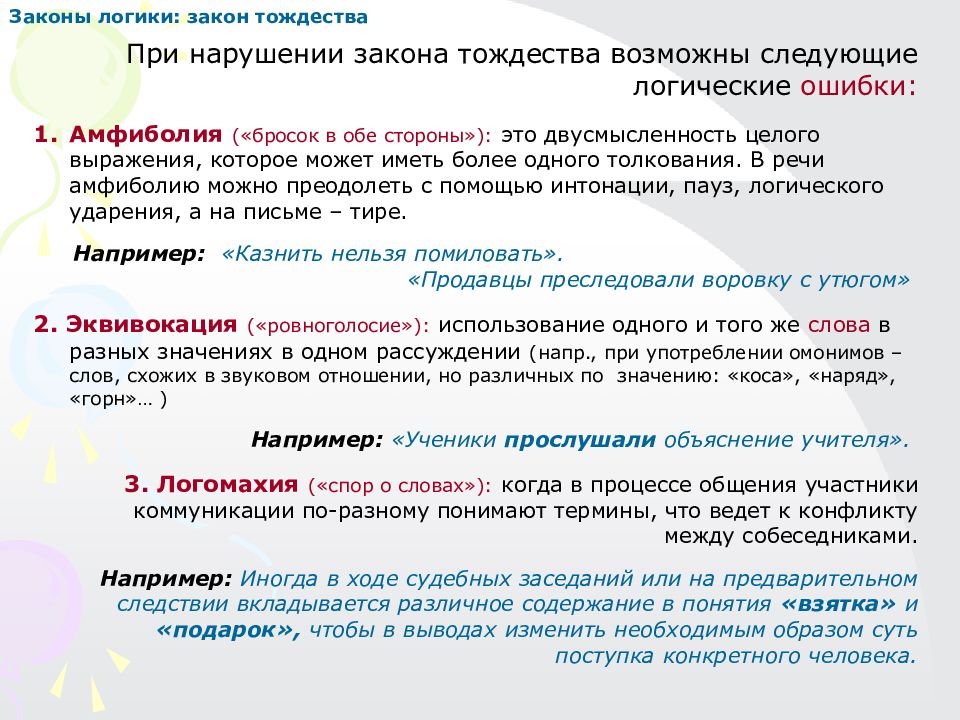

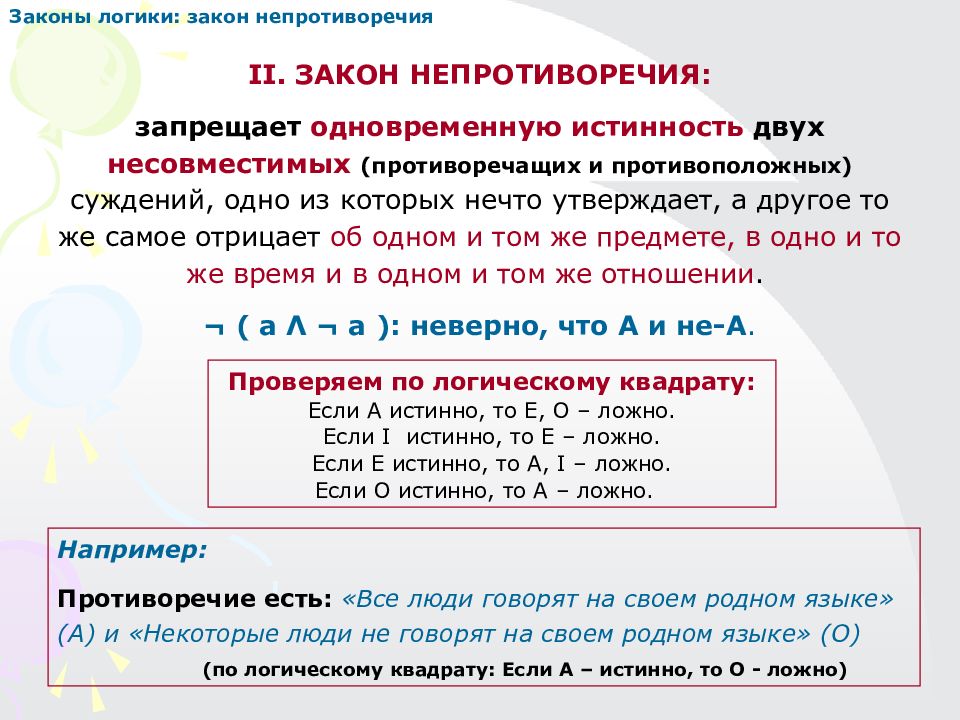

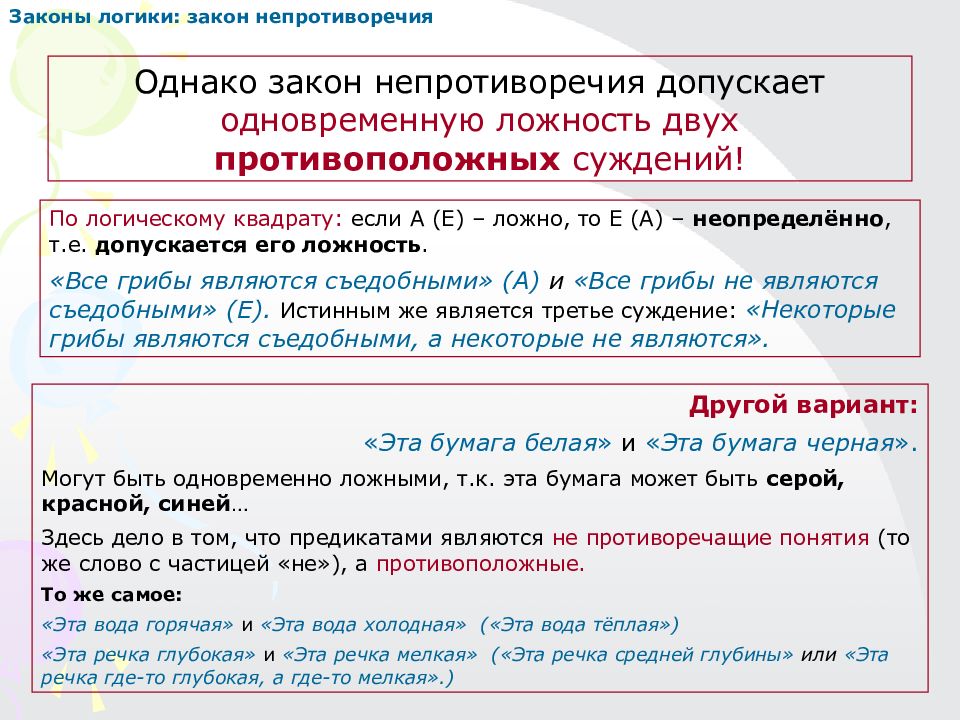

Слайд 107

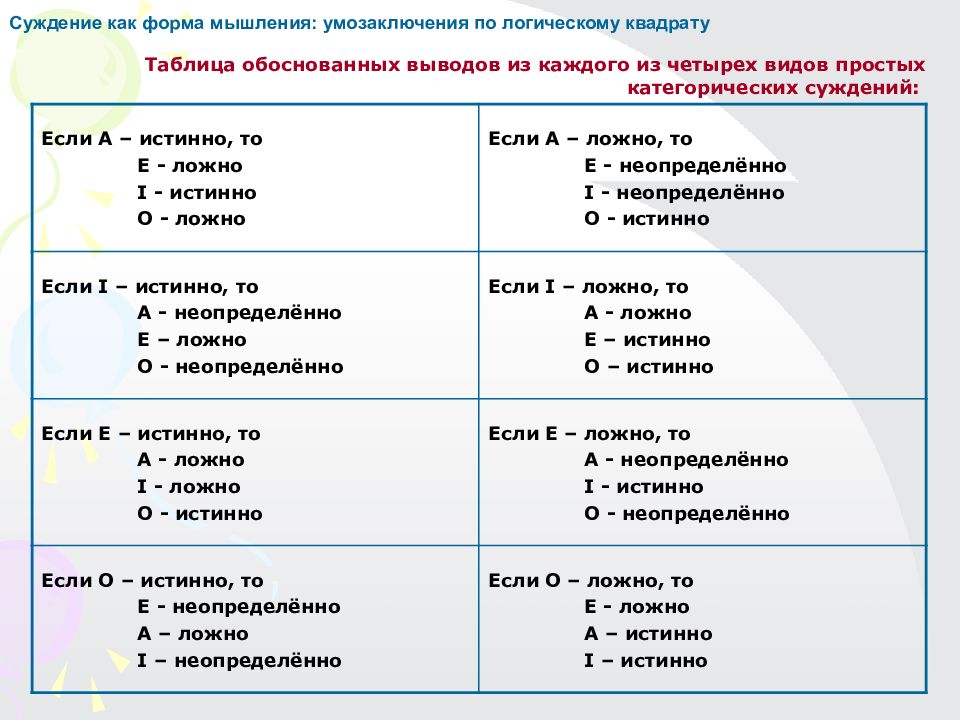

Если А – истинно, то E - ложно I - истинно O - ложно Если А – ложно, то E - неопределённо I - неопределённо O - истинно Если I – истинно, то A - неопределённо E – ложно O - неопределённо Если I – ложно, то A - ложно E – истинно O – истинно Если Е – истинно, то А - ложно I - ложно O - истинно Если Е – ложно, то А - неопределённо I - истинно O - неопределённо Если О – истинно, то Е - неопределённо А – ложно I – неопределённо Если О – ложно, то Е - ложно А – истинно I – истинно Таблица обоснованных выводов из каждого из четырех видов простых категорических суждений: Суждение как форма мышления: умозаключения по логическому квадрату

Слайд 108

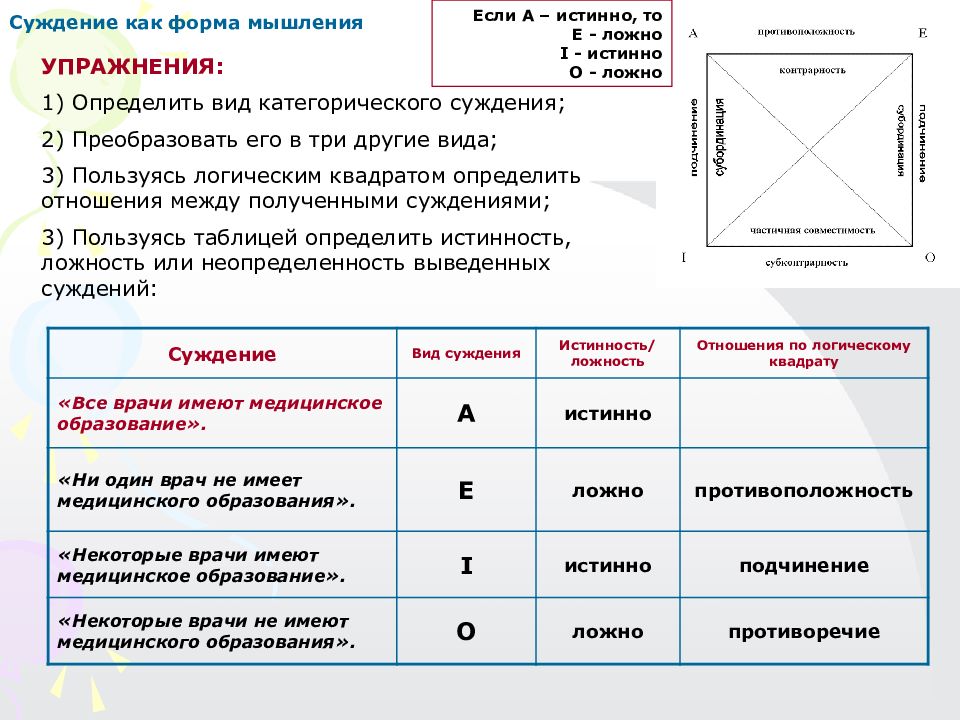

Суждение как форма мышления УПРАЖНЕНИЯ: 1) Определить вид категорического суждения; 2) Преобразовать его в три другие вида; 3) Пользуясь логическим квадратом определить отношения между полученными суждениями; 3) Пользуясь таблицей определить истинность, ложность или неопределенность выведенных суждений: Суждение Вид суждения Истинность/ ложность Отношения по логическому квадрату «Все врачи имеют медицинское образование». А истинно «Ни один врач не имеет медицинского образования». Е ложно противоположность «Некоторые врачи имеют медицинское образование». I истинно подчинение «Некоторые врачи не имеют медицинского образования». О ложно противоречие Если А – истинно, то E - ложно I - истинно O - ложно

Слайд 110

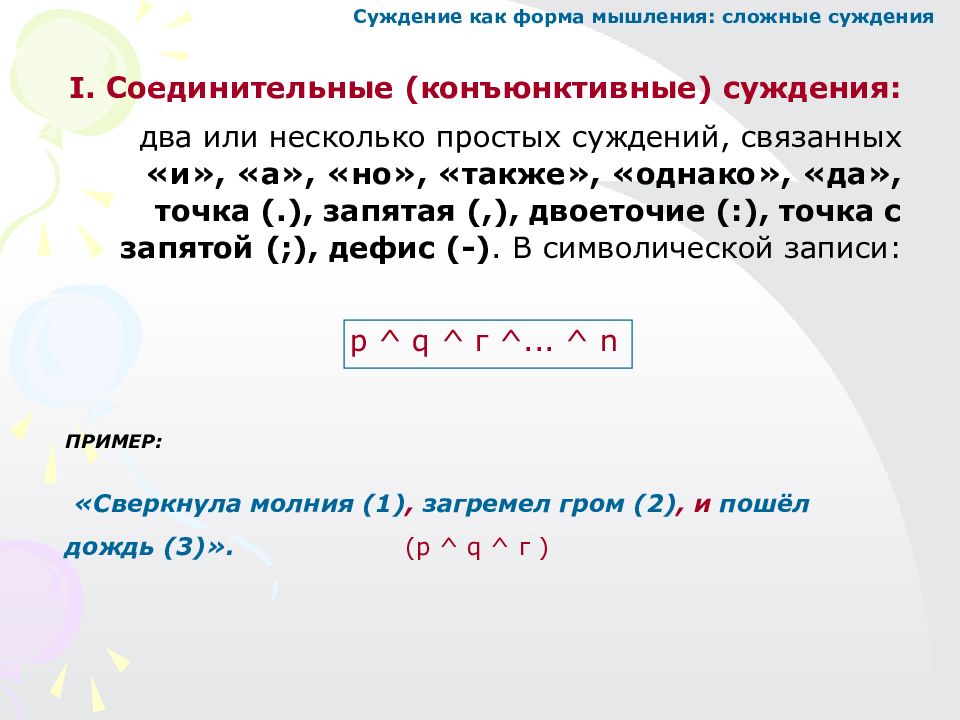

I. Соединительные (конъюнктивные) суждения: два или несколько простых суждений, связанных «и», «а», «но», «также», «однако», «да», точка (.), запятая (,), двоеточие (:), точка с запятой (;), дефис (-). В символической записи: р ^ q ^ г ^... ^ n ПРИМЕР: «Сверкнула молния (1), загремел гром (2), и пошёл дождь (3)». (р ^ q ^ г ) Суждение как форма мышления: сложные суждения

Слайд 111

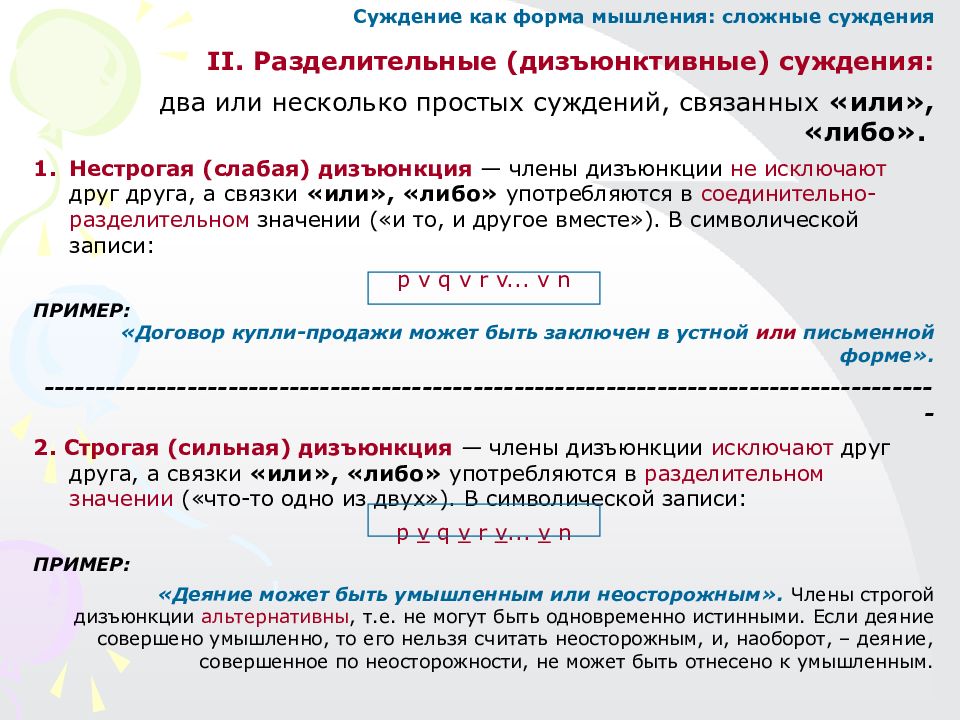

II. Разделительные (дизъюнктивные) суждения: два или несколько простых суждений, связанных «или», «либо». Нестрогая (слабая) дизъюнкция — члены дизъюнкции не исключают друг друга, а связки «или», «либо» употребляются в соединительно-разделительном значении («и то, и другое вместе»). В символической записи: p v q v r v... v n ПРИМЕР: «Договор купли-продажи может быть заключен в устной или письменной форме». ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Строгая (сильная) дизъюнкция — члены дизъюнкции исключают друг друга, а связки «или», «либо» употребляются в разделительном значении («что-то одно из двух»). В символической записи: p v q v r v... v n ПРИМЕР: «Деяние может быть умышленным или неосторожным». Члены строгой дизъюнкции альтернативны, т.е. не могут быть одновременно истинными. Если деяние совершено умышленно, то его нельзя считать неосторожным, и, наоборот, – деяние, совершенное по неосторожности, не может быть отнесено к умышленным. Суждение как форма мышления: сложные суждения

Слайд 112

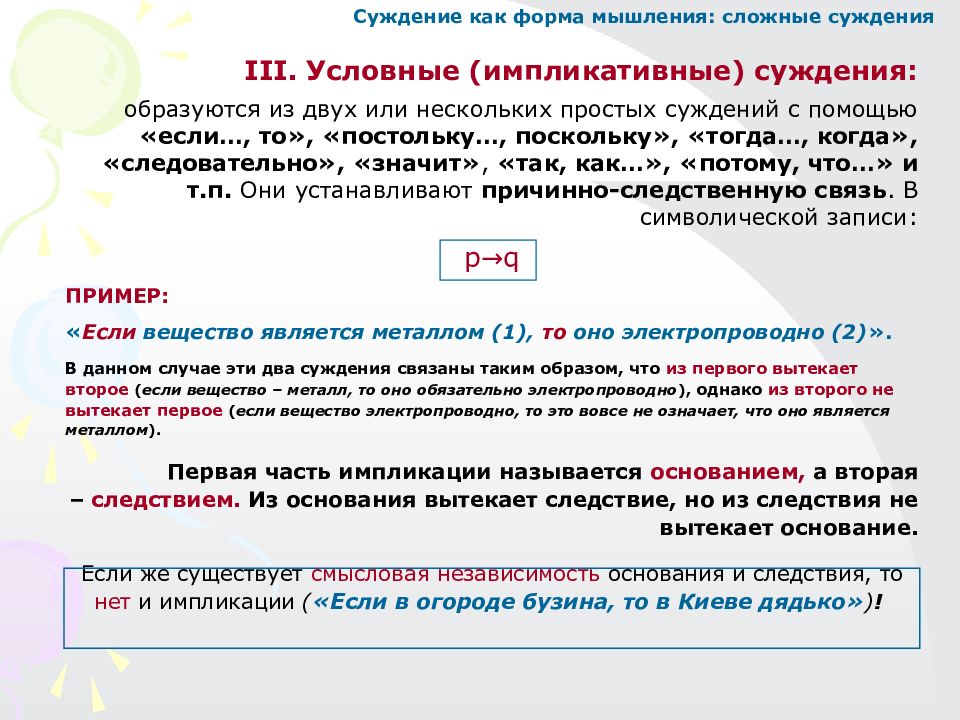

III. Условные (импликативные) суждения: образуются из двух или нескольких простых суждений с помощью «если…, то», «постольку…, поскольку», «тогда…, когда», «следовательно», «значит», «так, как…», «потому, что…» и т.п. Они устанавливают причинно-следственную связь. В символической записи: р→q ПРИМЕР: « Если вещество является металлом (1), то оно электропроводно (2) ». В данном случае эти два суждения связаны таким образом, что из первого вытекает второе ( если вещество – металл, то оно обязательно электропроводно ), однако из второго не вытекает первое ( если вещество электропроводно, то это вовсе не означает, что оно является металлом ). Первая часть импликации называется основанием, а вторая – следствием. Из основания вытекает следствие, но из следствия не вытекает основание. Если же существует смысловая независимость основания и следствия, то нет и импликации ( « Если в огороде бузина, то в Киеве дядько» ) ! Суждение как форма мышления: сложные суждения

Слайд 113

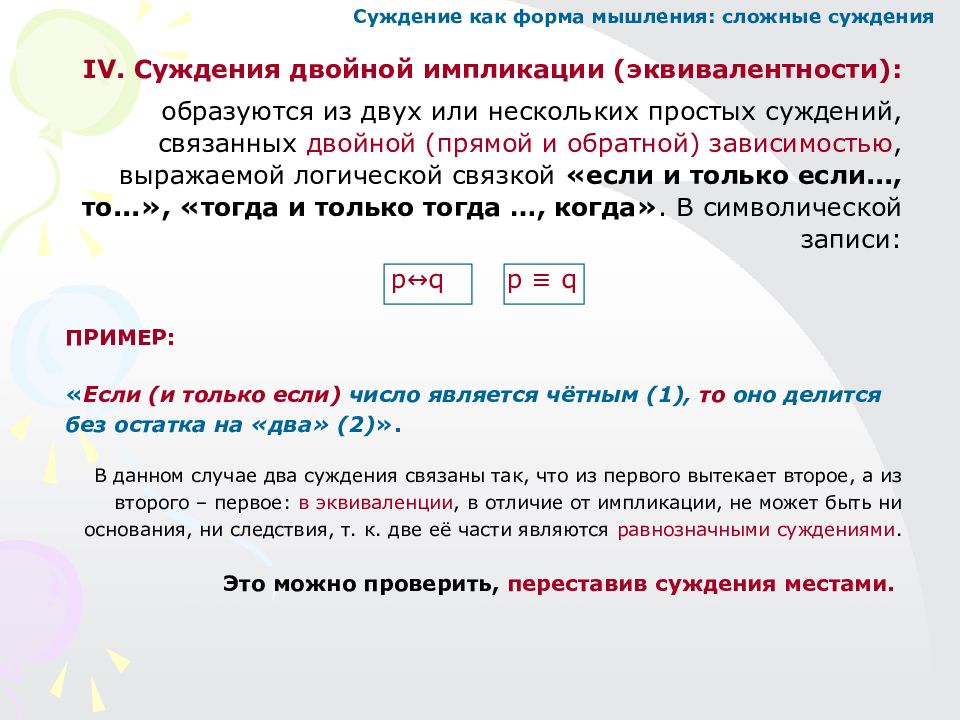

IV. Суждения двойной импликации (эквивалентности): образуются из двух или нескольких простых суждений, связанных двойной (прямой и обратной) зависимостью, выражаемой логической связкой «если и только если..., то...», «тогда и только тогда …, когда». В символической записи: р↔q р ≡ q ПРИМЕР: « Если (и только если) число является чётным (1), то оно делится без остатка на «два» (2) ». В данном случае два суждения связаны так, что из первого вытекает второе, а из второго – первое: в эквиваленции, в отличие от импликации, не может быть ни основания, ни следствия, т. к. две её части являются равнозначными суждениями. Это можно проверить, переставив суждения местами. Суждение как форма мышления: сложные суждения

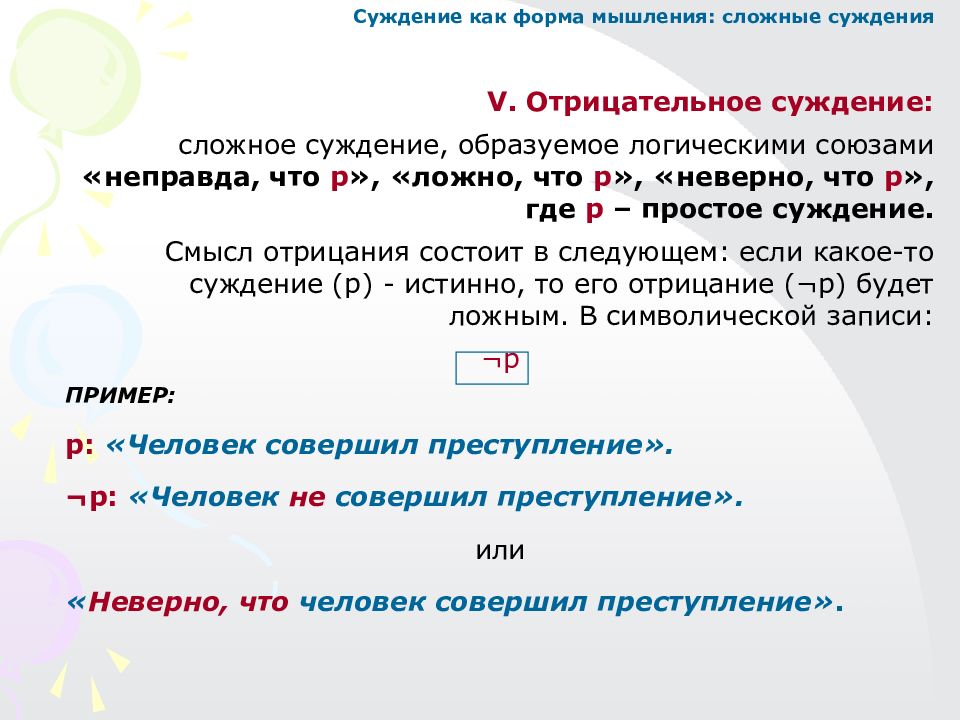

Слайд 114

V. Отрицательное суждение: сложное суждение, образуемое логическими союзами «неправда, что р », «ложно, что р », «неверно, что р », где р – простое суждение. Смысл отрицания состоит в следующем: если какое-то суждение (р) - истинно, то его отрицание (¬p) будет ложным. В символической записи: ¬р ПРИМЕР: р: «Человек совершил преступление». ¬р: «Человек не совершил преступление». или « Неверно, что человек совершил преступление». Суждение как форма мышления: сложные суждения

Слайд 115

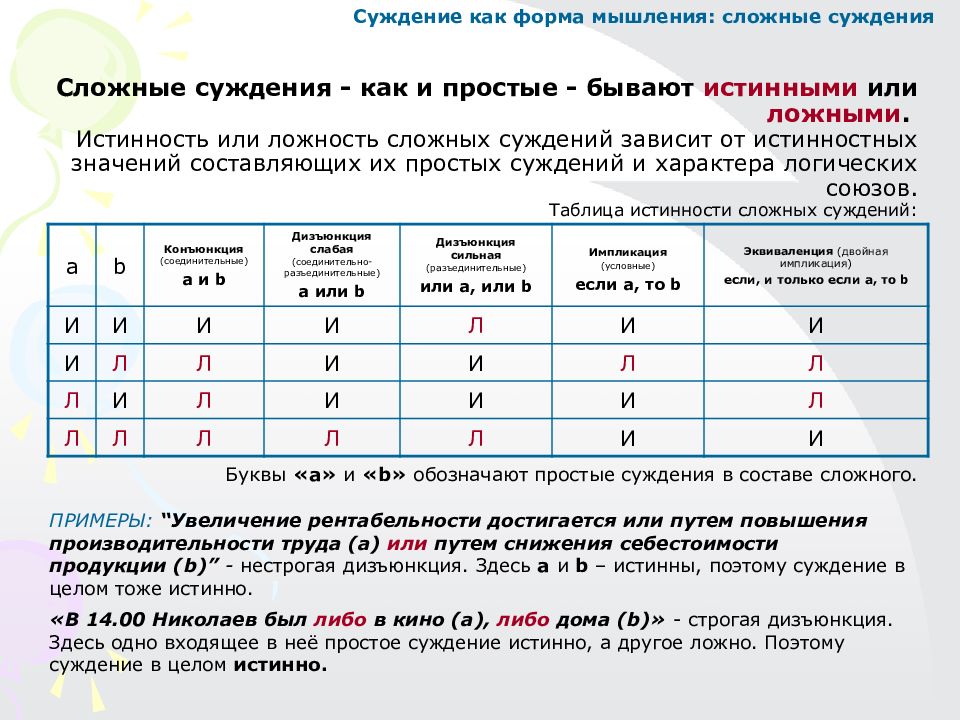

Сложные суждения - как и простые - бывают истинными или ложными. Истинность или ложность сложных суждений зависит от истинностных значений составляющих их простых суждений и характера логических союзов. Таблица истинности сложных суждений: Буквы «а» и « b » обозначают простые суждения в составе сложного. a b Конъюнкция (соединительные) a и b Дизъюнкция слабая (соединительно- разъединительные) a или b Дизъюнкция сильная (разъединительные) или a, или b Импликация (условные) если a, то b Эквиваленция (двойная импликация) если, и только если a, то b И И И И Л И И И Л Л И И Л Л Л И Л И И И Л Л Л Л Л Л И И ПРИМЕРЫ: “Увеличение рентабельности достигается или путем повышения производительности труда (а) или путем снижения себестоимости продукции (b)” - нестрогая дизъюнкция. Здесь a и b – истинны, поэтому суждение в целом тоже истинно. «В 14.00 Николаев был либо в кино (а), либо дома (b)» - строгая дизъюнкция. Здесь одно входящее в неё простое суждение истинно, а другое ложно. Поэтому суждение в целом истинно. Суждение как форма мышления: сложные суждения

Слайд 116

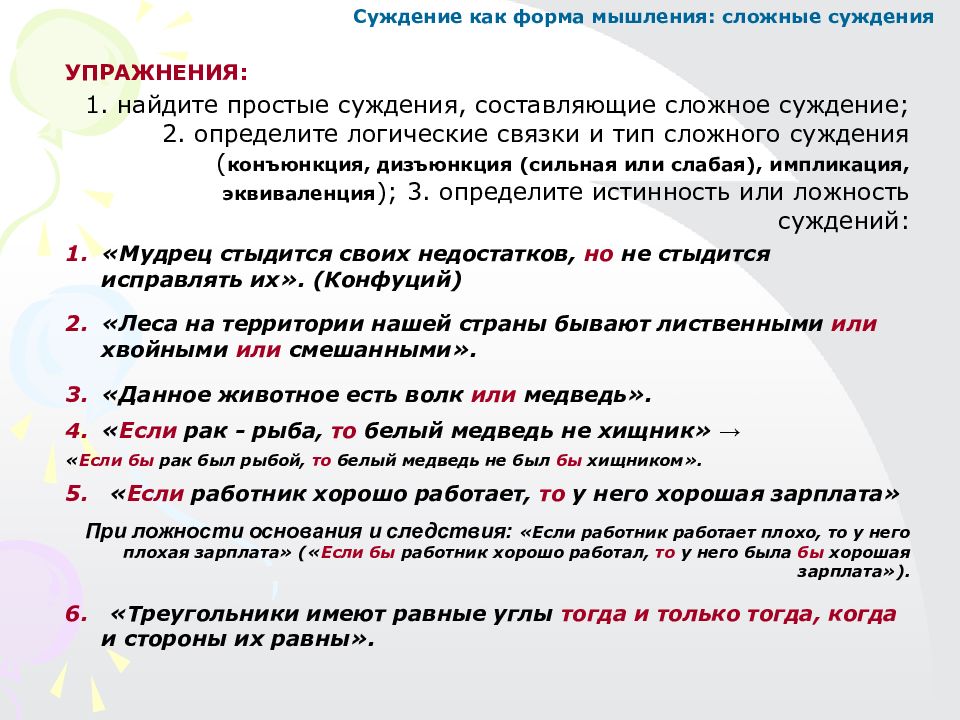

УПРАЖНЕНИЯ: 1. найдите простые суждения, составляющие сложное суждение; 2. определите логические связки и тип сложного суждения ( конъюнкция, дизъюнкция (сильная или слабая), импликация, эквиваленция ); 3. определите истинность или ложность суждений: «Мудрец стыдится своих недостатков, но не стыдится исправлять их». (Конфуций) «Леса на территории нашей страны бывают лиственными или хвойными или смешанными». «Данное животное есть волк или медведь». « Если рак - рыба, то белый медведь не хищник» → « Если бы рак был рыбой, то белый медведь не был бы хищником». « Если работник хорошо работает, то у него хорошая зарплата» При ложности основания и следствия: «Если работник работает плохо, то у него плохая зарплата» (« Если бы работник хорошо работал, то у него была бы хорошая зарплата»). «Треугольники имеют равные углы тогда и только тогда, когда и стороны их равны». Суждение как форма мышления: сложные суждения

Слайд 117

Умозаключение УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – третья форма абстрактного мышления. Его логическая сущность состоит в движении мысли от анализа имеющегося знания к синтезу нового знания, т.е. в выведении нового знания из суждений, истинность которых установлена. На стадии умозаключения о вещах можно рассуждать, не обращаясь к ним самим. Достаточно иметь о них несколько верных высказываний. В этом состоит сущность теоретического мышления.

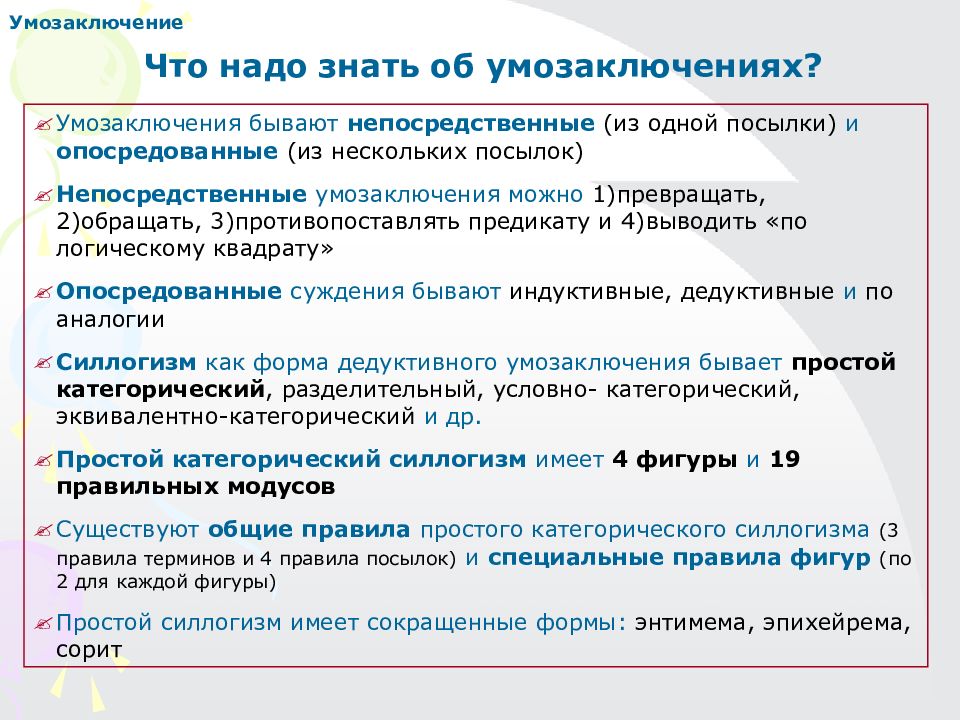

Слайд 118

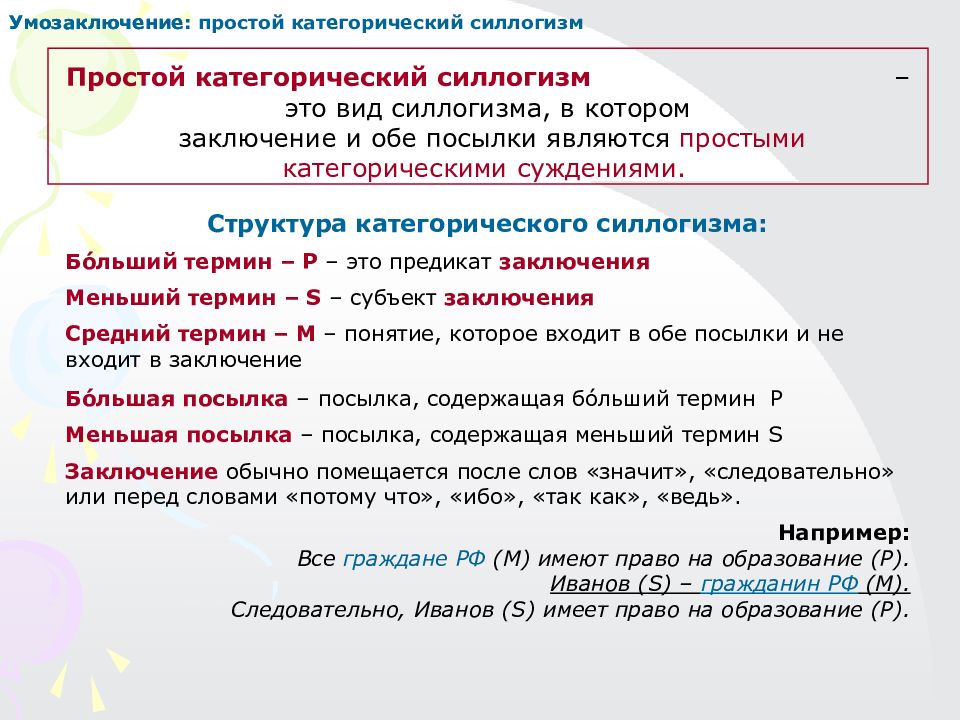

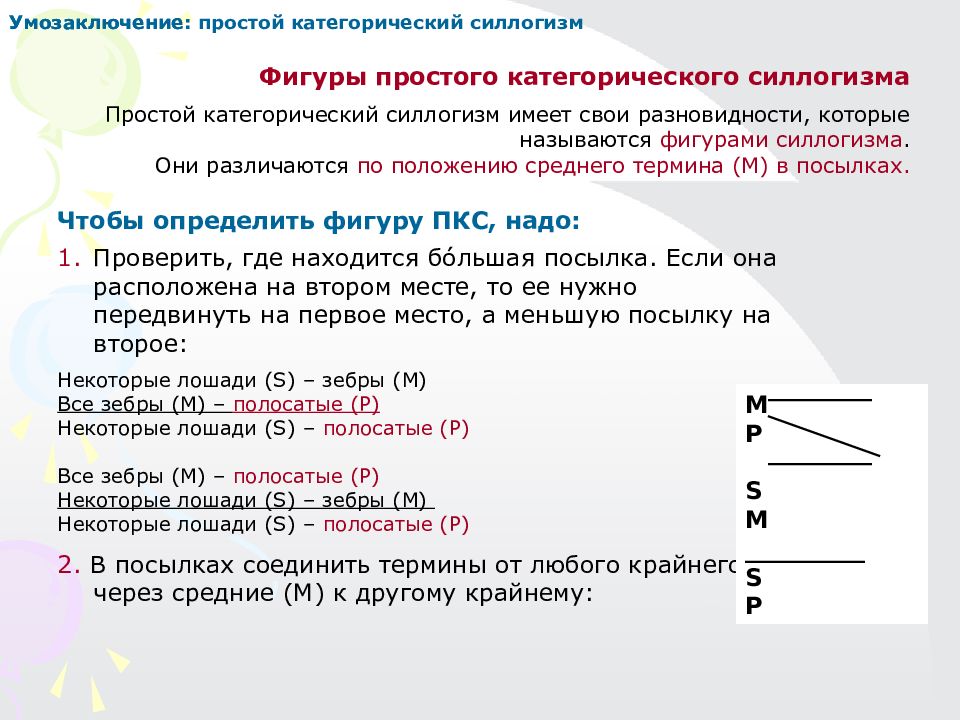

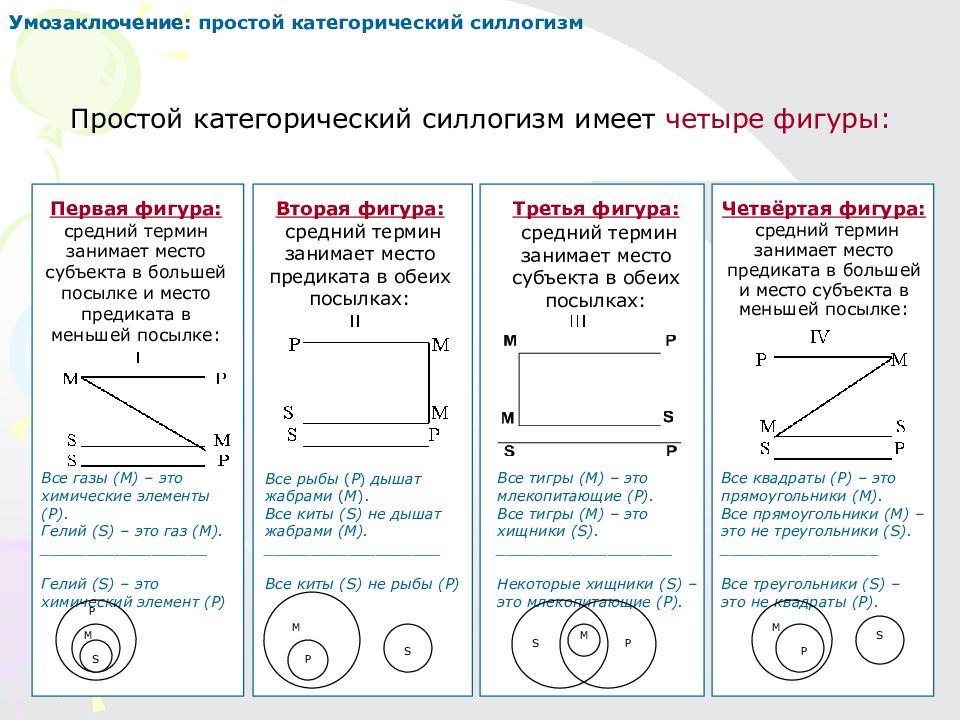

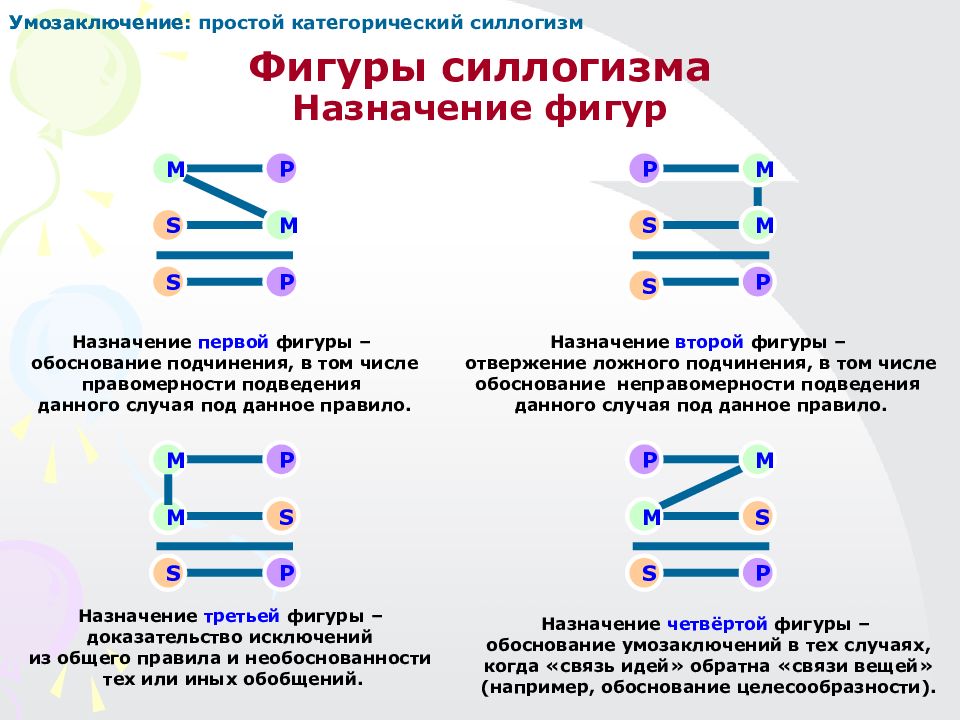

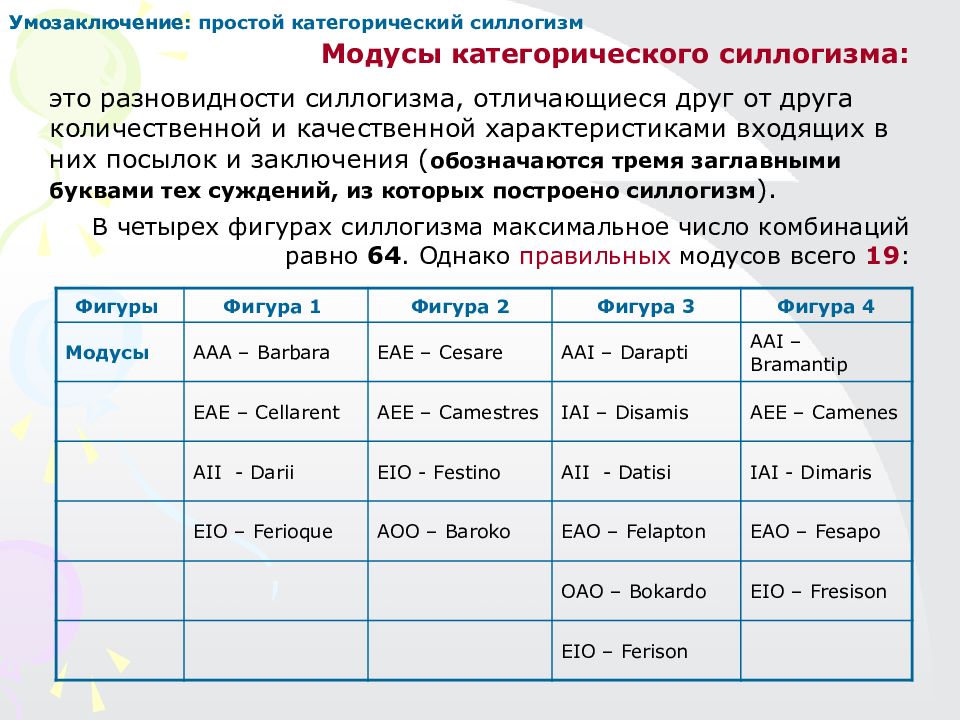

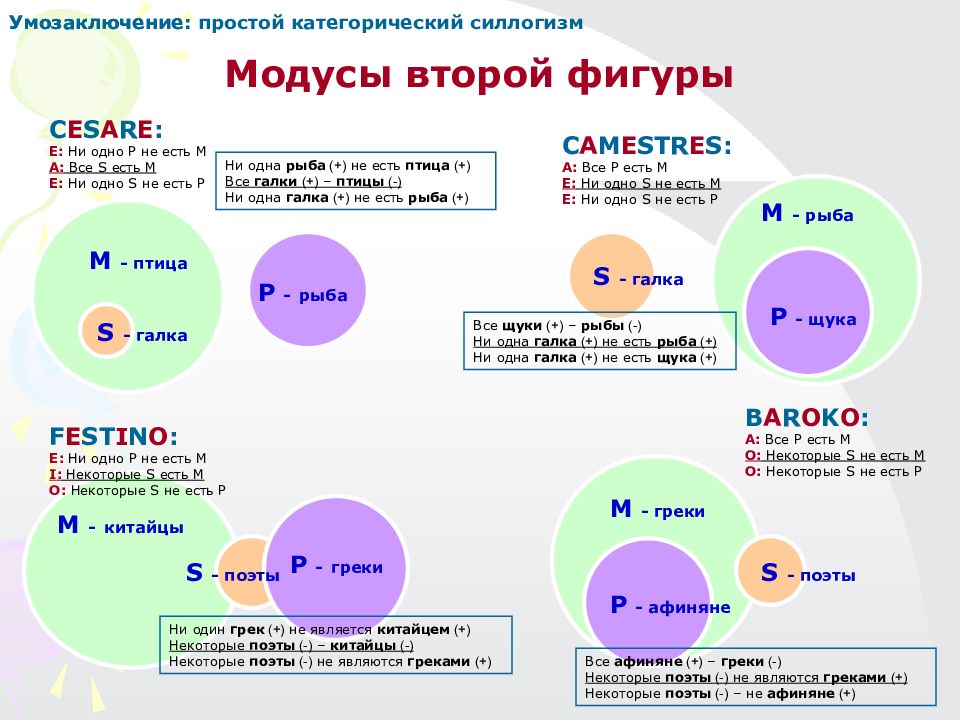

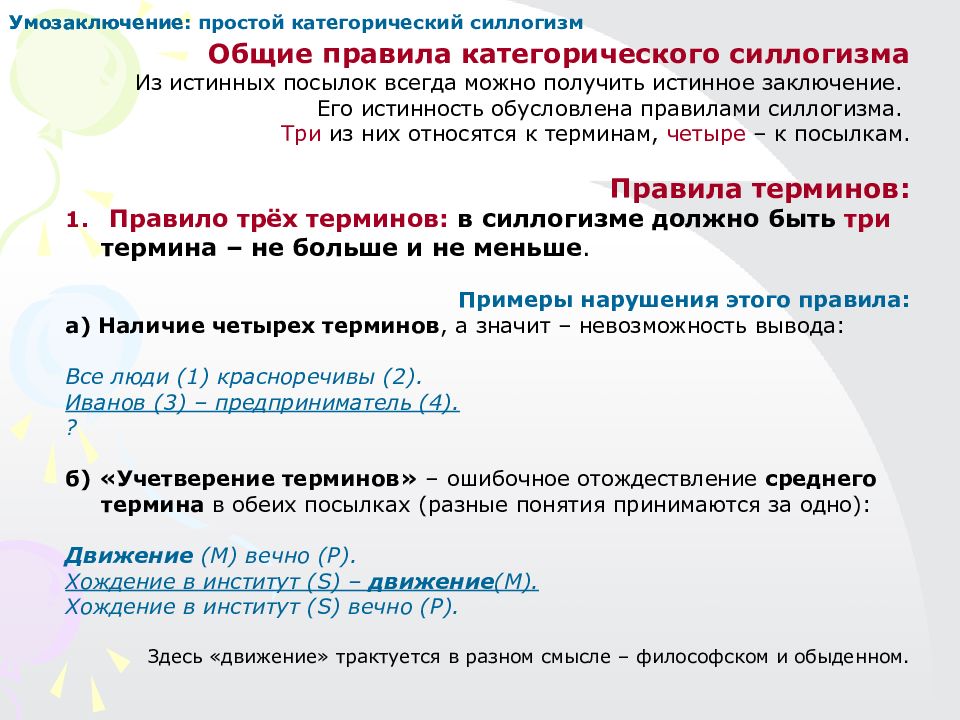

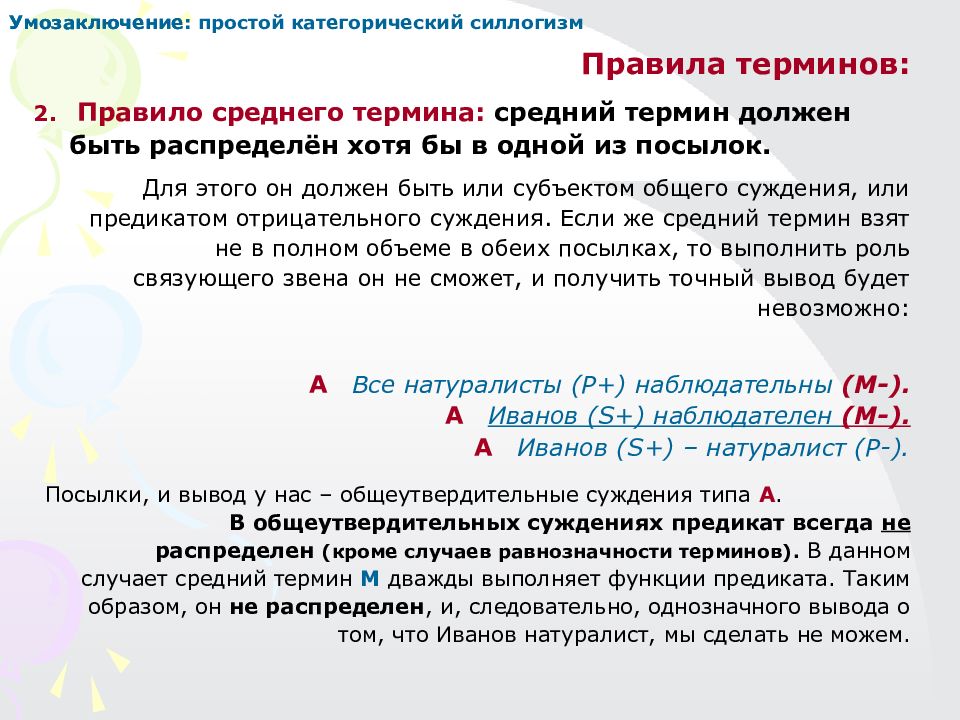

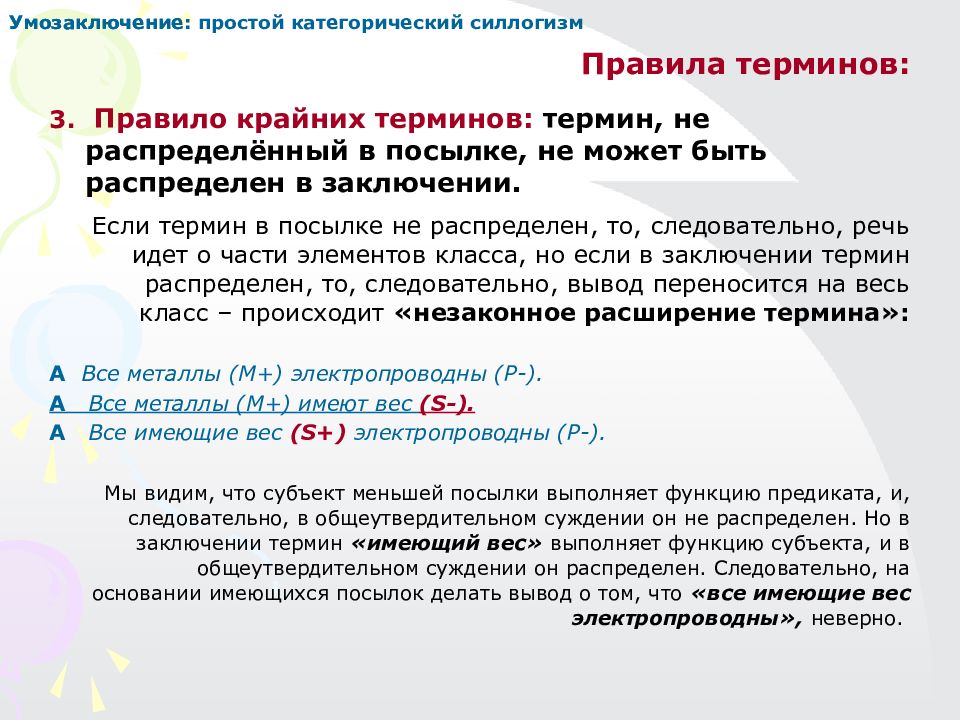

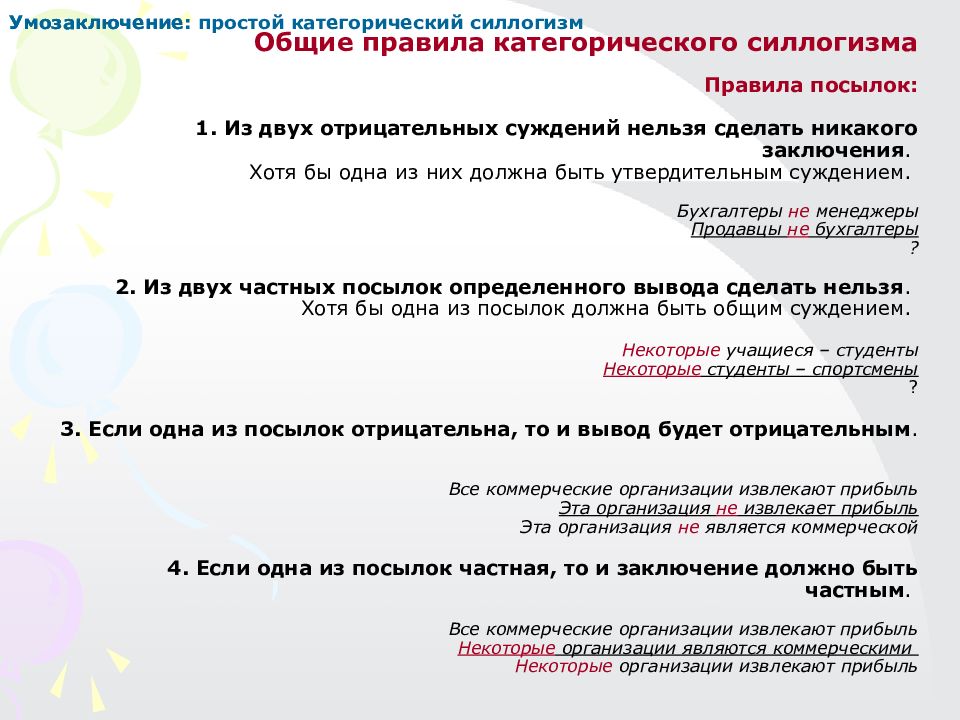

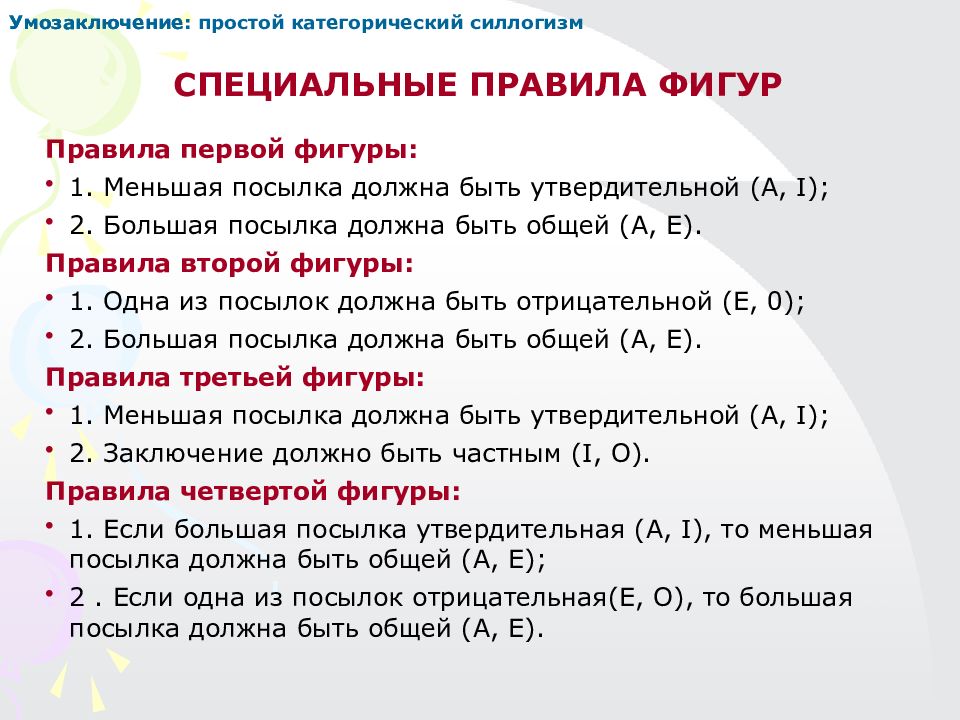

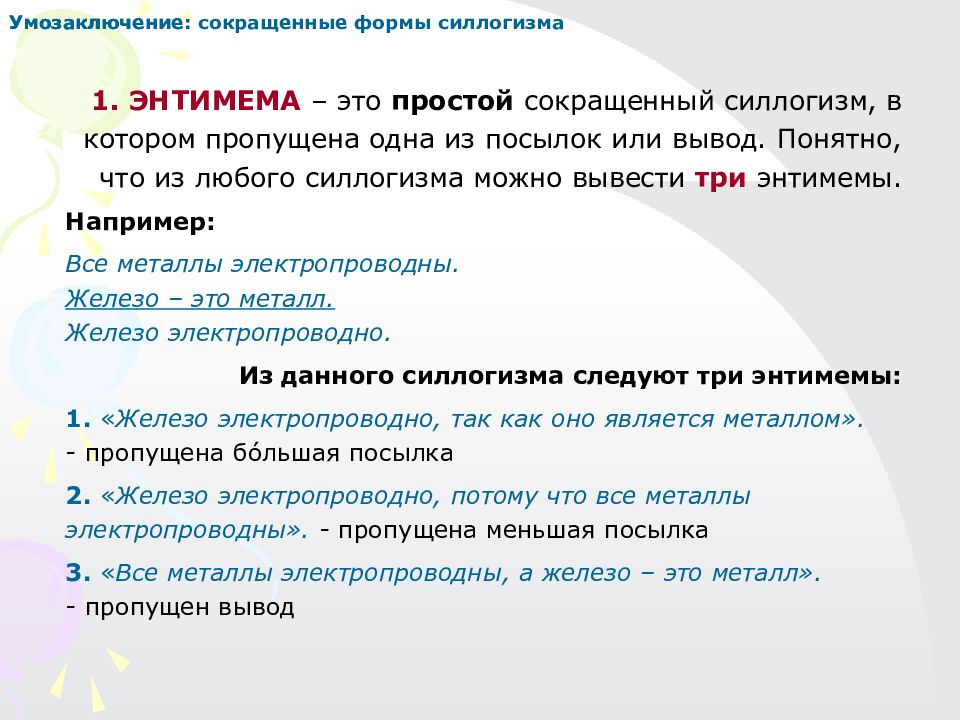

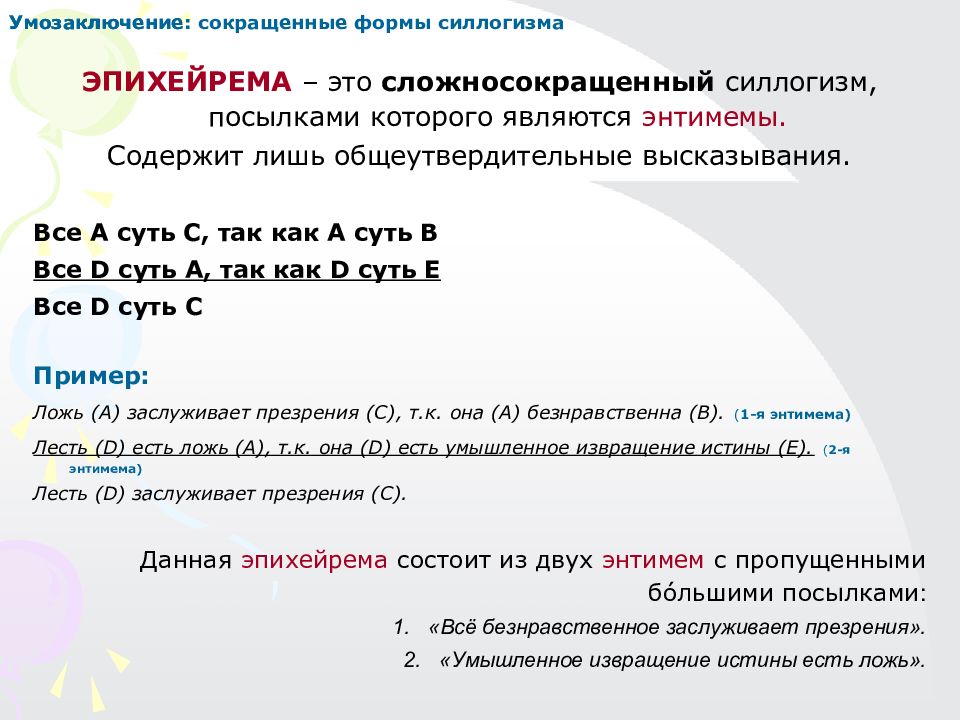

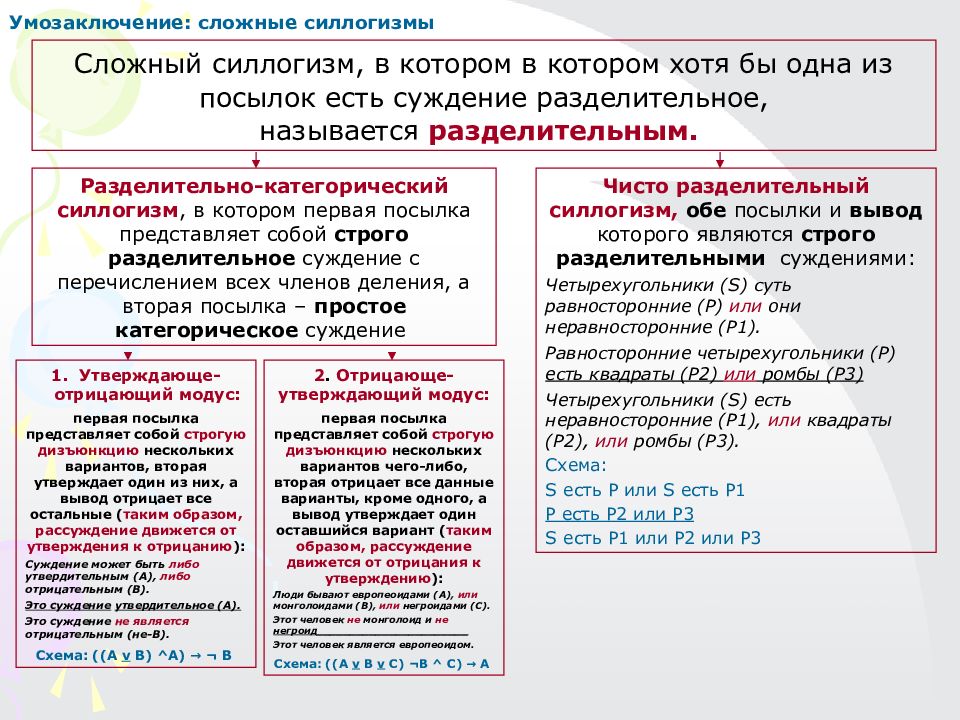

Умозаключение Что надо знать об умозаключениях? Умозаключения бывают непосредственные (из одной посылки) и опосредованные (из нескольких посылок) Непосредственные умозаключения можно 1)превращать, 2)обращать, 3)противопоставлять предикату и 4)выводить «по логическому квадрату» Опосредованные суждения бывают индуктивные, дедуктивные и по аналогии Силлогизм как форма дедуктивного умозаключения бывает простой категорический, разделительный, условно- категорический, эквивалентно-категорический и др. Простой категорический силлогизм имеет 4 фигуры и 19 правильных модусов Существуют общие правила простого категорического силлогизма (3 правила терминов и 4 правила посылок) и специальные правила фигур (по 2 для каждой фигуры) Простой силлогизм имеет сокращенные формы: энтимема, эпихейрема, сорит

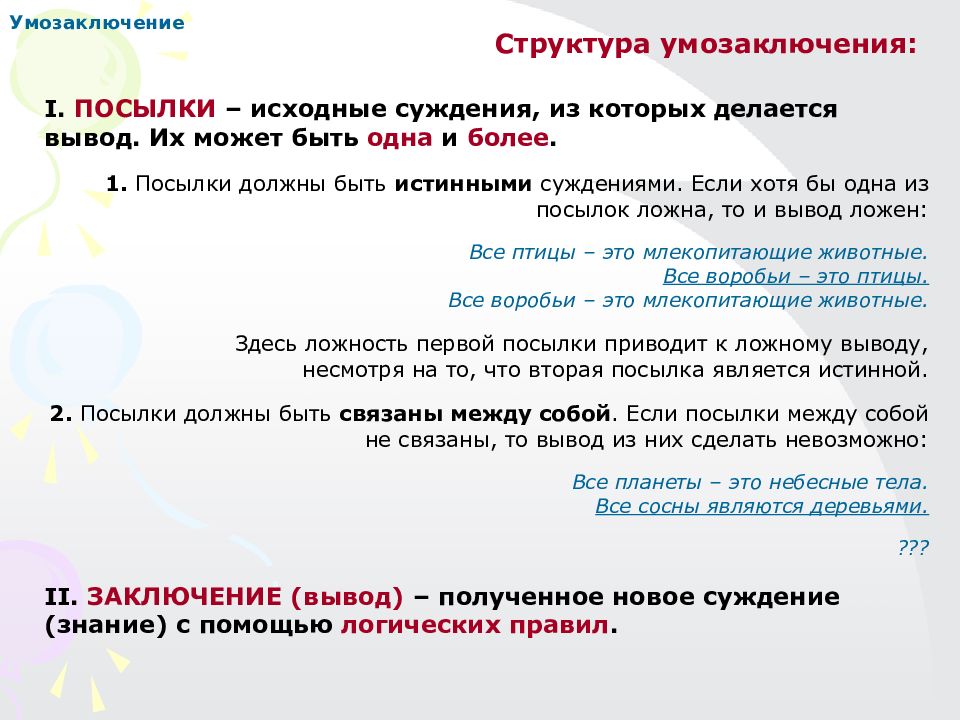

Слайд 119

Умозаключение I. ПОСЫЛКИ – исходные суждения, из которых делается вывод. Их может быть одна и более. 1. Посылки должны быть истинными суждениями. Если хотя бы одна из посылок ложна, то и вывод ложен: Все птицы – это млекопитающие животные. Все воробьи – это птицы. Все воробьи – это млекопитающие животные. Здесь ложность первой посылки приводит к ложному выводу, несмотря на то, что вторая посылка является истинной. 2. Посылки должны быть связаны между собой. Если посылки между собой не связаны, то вывод из них сделать невозможно: Все планеты – это небесные тела. Все сосны являются деревьями. ??? II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (вывод) – полученное новое суждение (знание) с помощью логических правил. Структура умозаключения:

Слайд 120

Умозаключение: виды Все цветы являются растениями Некоторые растения являются цветами.

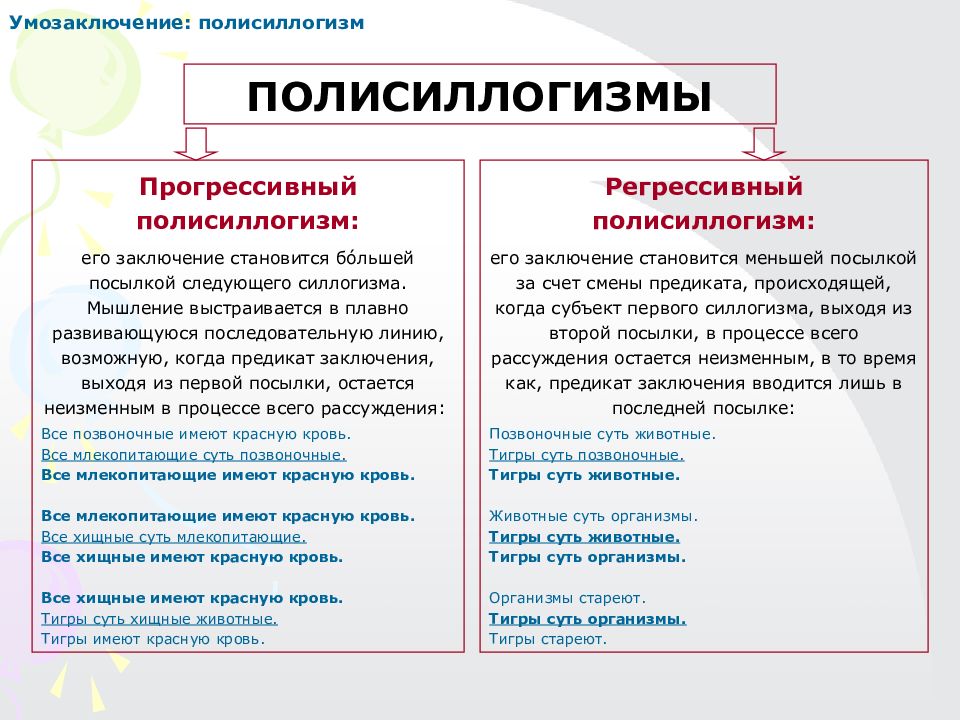

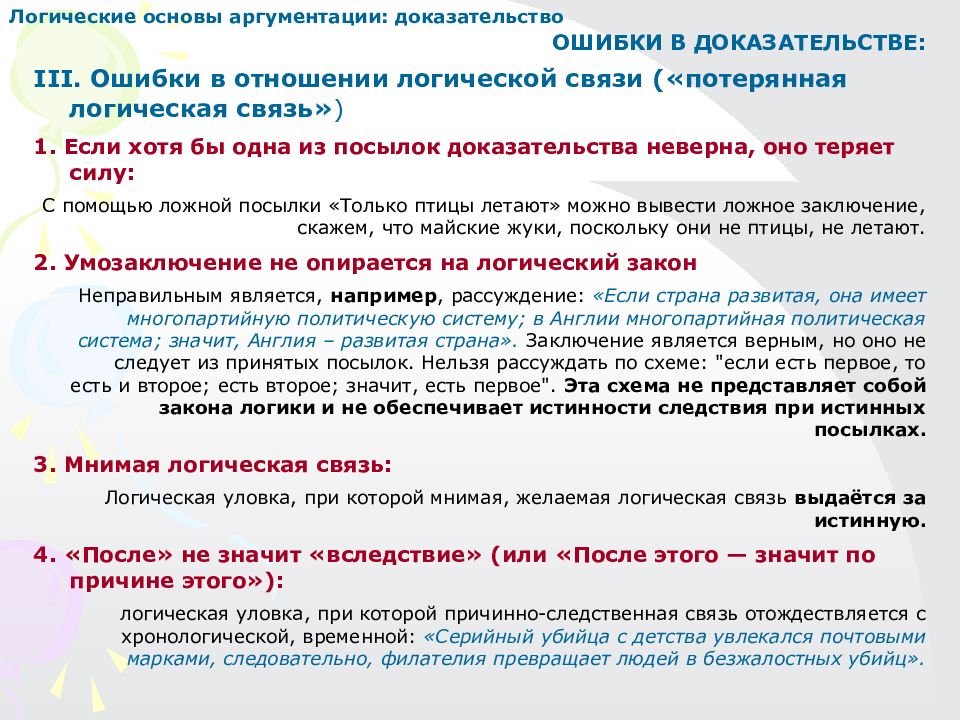

Слайд 121