Первый слайд презентации: Микробиология бруцеллёза и туляремии

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 Частная микробиология Для студентов ОмГМА

Слайд 2: Микробиология бруцеллёза

Бруцеллёз – острое или хроническое антропозоонозное инфекционное заболевание, относится к ООИ II группы патогенности; характеризуется интоксикацией, преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой систем и других органов, аллергизацией организма, затяжным течение, приводящим, как правило, к инвалидизации. Возбудители бруцеллёза – бруцеллы открыты в 1886 г. Д.Брюсом.

Слайд 3: Эпидемиология

Бруцеллёз распространен на всех континентах. Резервуар в природе – с/х и домашние животные (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, реже олени, лошади, собаки, кошки). Источник - больные с/х и домашние животные Больной человек не заразен и является биологическим тупиком. Восприимчивость у человека к возбудителю высока. Пути передачи и механизмы передачи–различные, чаще: фекально-орально, пищевым путём, контактно. Заболеваемость бруцеллёзом спорадическая или в виде вспышек. Инкубационный период от 1-3 недель до нескольких месяцев. Возбудители бруцеллёза – бруцеллы, относятся к Роду Brucella

Слайд 4: Классификация

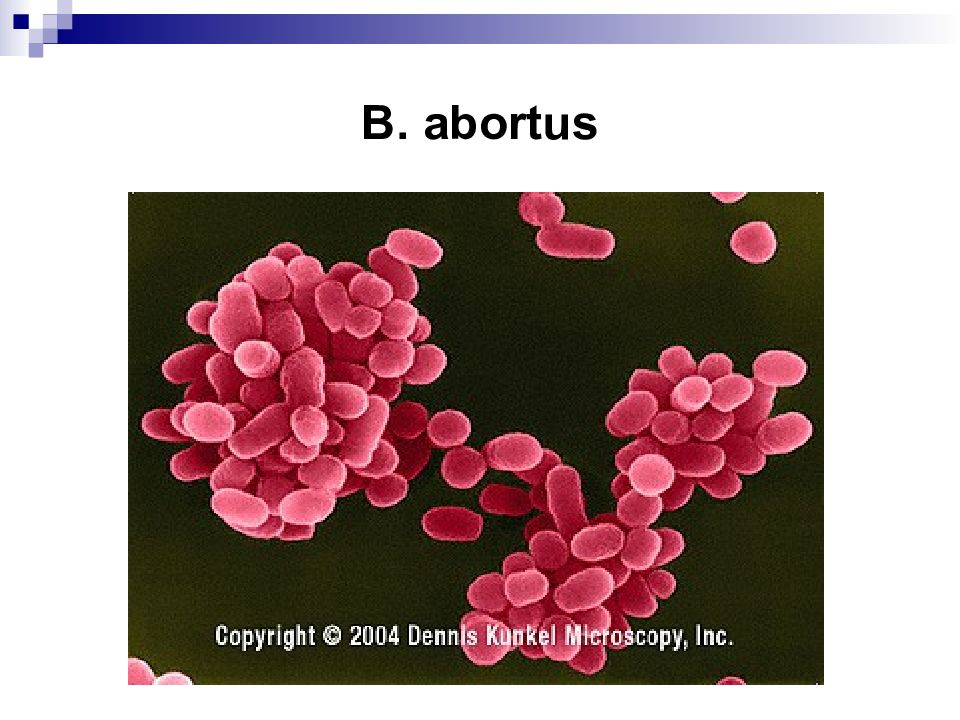

Род Brucella, который включает в себя виды: B. melitensis (бруцелла распространена среди мелкого рогатого скота, вызывает наиболее тяжелые поражения у человека). Имеет – 3 биовара. B. abortus (возбудитель бруцеллёза у крупного рогатого скота; в основном -хронический бруцеллез). Имеет – 9 биоваров. B. suis (возбудитель бруцеллёза свиней). Включает 4 биоваров B. canis (собаки) B. neotomae ( олени, грызуны) B. ovis (овцы) Для человека наибольшее значение имеют B. melitensis, B. abortus, B. suis.

Слайд 5: Морфология

Бруцеллы – мелкие грамотрицательные микробы шаровидной, овальной и палочковидной формы. Неподвижные Спор не образуют Могут образовывать нежную капсулу под действием специфического бактериофага или при выращивании на среде с 10% иммунной сывороткой. Устойчивы в окружающей среде: от 45 до 60 дней (молоко и др.); в замороженном мясе – более 5 месяцев; в воде, почве – 5 и 3 месяцев соответственно. Малоустойчивы к высокой температуре: при кипячении гибнут моментально; при 60 0 С через 30 минут. Чувствительны к большинству антибиотиков и дезинфектантов.

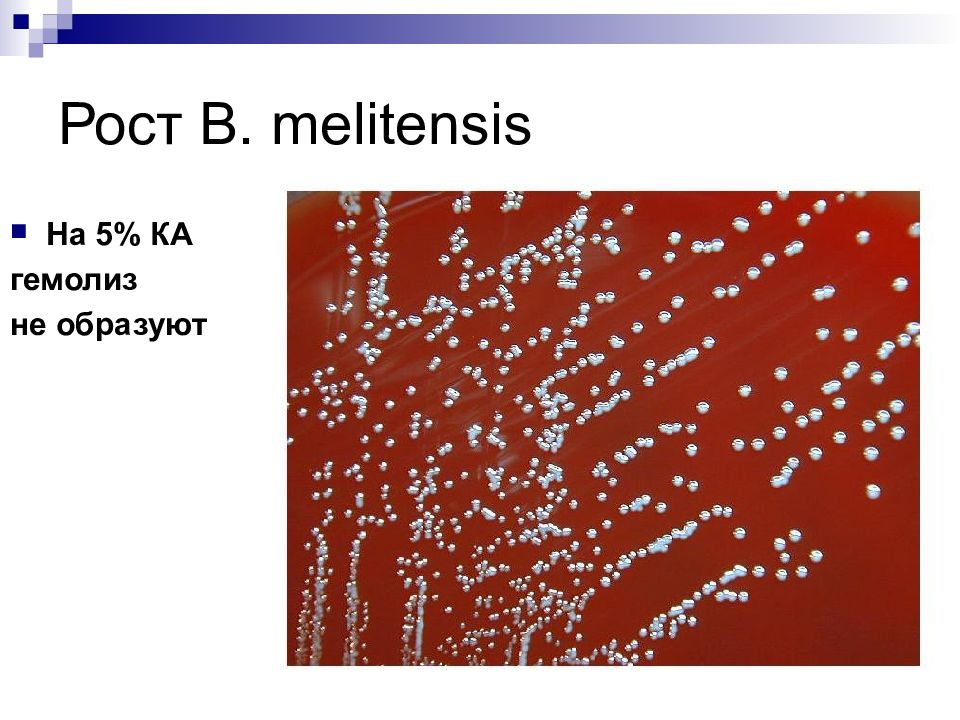

Слайд 7: Культуральные свойства

Аэробы На простых средах не растут Растут замедленно, посевы инкубируют не менее 3 недель. Рост бруцелл на жидких средах сопровождается равномерным помутнением сред. Бруцеллы требовательны к питательным средам. Лучше растут на сложных обогащенных средах с добавлением крови или сыворотки крови, глюкозы, глицерина (сывороточно-декстрозный и кровяной агары): печеночный агар Хеддельсона, 5% кровяной агар, мясопептонный бульон. На 5% КА гемолиз не дают. Пигмента не образуют. Температурный оптимум 37 0 С. Оптимум рН=6,6-7,4 Колонии возбудителя на плотных питательных средах растут: - в S - форме мелкие, выпуклые, гладкие, с перламутровым оттенком, голубовато-серые, полупрозрачные, могут лизироваться бруцеллёзным бактериофагом; при диссоциации образуют шероховатые R - формы колоний; - наблюдаются диссоциации от S к R – формам.

Слайд 9: Биохимическая активность очень низкая

Бруцеллы образуют ферменты: Уреазу +, Фосфатазу +, Каталазу +; ферментируют углеводы в зависимости от видовой принадлежности: галактозу, рибозу, глюкозу, ксилозу, арабинозу при дифференциации на виды и биотипы используют дополнительные признаки, в т.ч. способность расти на средах, в присутствии красителей, обладающих бактериостатическим действием на отдельные виды бруцелл: основной фуксин, тионин, сафранин; выделяют сероводород; окисляют различные аминокислоты в зависимости от видовой принадлежности (аргинин, лизин), аланин, аспаргин, глютаминовую кислоту; редуцируют нитраты в нитриты; реакция VP – отрицательная; некоторые виды требуют для роста СО 2

Слайд 10: Антигенная структура

Бруцеллы имеют общий соматический О Ag родоспецифический антиген, поэтому бруцеллы разных видов дают перекрестную агглютинацию и капсульный К А g. Два главных поверхностных антигена : А (преобладает у B. abortus ) М (преобладает у B. melitensis ) встречаются в различных количественных соотношениях у различных видов бруцелл. Для их идентификации используют антисыворотки. Бруцеллы имеют поверхностный L А g - антиген (сходен с Vi - антигенами сальмонелл). Шероховатые формы содержат специфический R А g - антиген, для его идентификации используют специфические антисыворотки, применяемые при серотипировании. (Колонии B. canis, B. ovis и B. suis 5 биотипа всегда имеют R - формы). Многие антигенные фракции бруцелл обладают выраженным аллергизирующим действием. У бруцелл имеются перекрестнореагирующие антигены с возбудителем туляремии, Bordetella bronchiseptica и Y. enterocolitica серотипа 09.

Слайд 11: Факторы патогенности

Бруцеллы – факультативные внутриклеточные паразиты млекапитающих. Обладают высокой инвазивной способностью. Патогенность бруцелл связана с наличием: эндотоксина; ферментов: гиалуронидазы, уреазу, фосфатазу, каталазу; наличием низкомолекулярных продуктов, способствующих подавлению фагоцитоза и окислительного взрыва в макрофагах; наличием аллергизирующих субстанций.

Слайд 12: Патогенез бруцеллёза

По лимфатическим путям бруцеллы попадают в регионарные лимфоузлы, где размножаются в макрофагах, частично подвергаются внутриклеточному уничтожению. Продукты жизнедеятельности бруцелл ингибируют фагосомо - лизосомальное слияние. Морфологически в лимфоузлах формируется “ первичный бруцеллезный комплекс ” с формированием гранулем Новицкого с преобладанием крупных эпителиоидных клеток. Из разрушенных макрофагов в лимфоузлах бруцеллы попадают в кровь, распространяются по организму и поражают лимфатическую систему, печень, селезенку, нарушаются функции опорно-двигательного аппарата, нервной и половой систем. Болезнь может иметь длительное хроническое течение (по сути - хрониосепсис). В патогенезе бруцеллеза имеет значение цикличность процессов, связанных с повторными проникновениями бруцелл в кровь из очагов с развитием местной воспалительной и общей реакций, на формирование которых существенное влияние оказывает специфическая сенсибилизация (реакция ГЗТ). Существенное значение в патогенезе, кроме аллергической перестройки и интоксикации, имеет преимущественное вовлечение в инфекционный процесс тех или иных органов и тканей.

Слайд 14: Иммунитет

Клеточно-гуморальный Нестерильный и относительный Возможна реинфекция Лечение Антибиотики широкого спектра действия со стрептомицином при наличии бактериемии ( При хроническом бруцеллёзе А/б не эффективны из-за внутриклеточного расположения бактериальных клеток ). Специфическая иммунотерапия: убитой лечебной бруцеллёзной вакциной ( 5-7 в/в вливаний в нарастающих дозах 1-2 раза в неделю); бруцеллином (в/м по 2 раза в неделю); При острых и рецидивирующих формах назначают бруцеллёзный иммуноглобулин. Специфическая профилактика Вакцинация по э/показаниям живой бруцеллезной ослабленной вакциной ЖБВ П.А.Вершиловой из штамма ВА-19А из B. abortus и создающую перекрёстный иммунитет против других видов бруцелл. Разработана химическая бруцеллезная вакцина, которая отличается от живой вакцины более низкой реактогенностью. Неспецифическая профилактика Санитарно-ветеринарные мероприятия

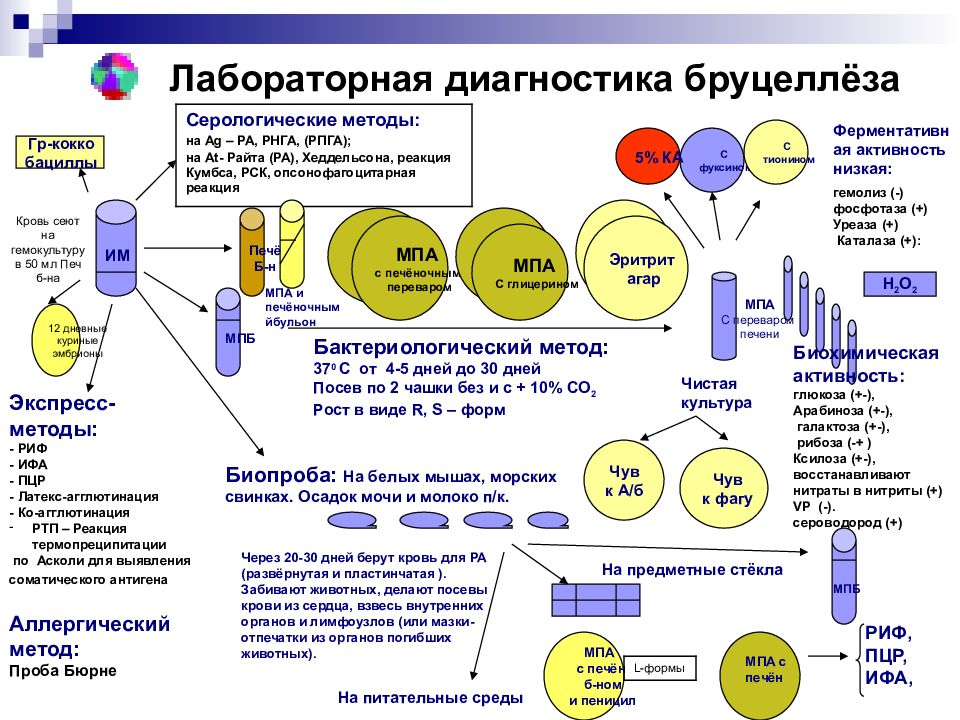

Слайд 15: Лабораторная диагностика бруцеллёза

Материал для исследования: Кровь, пунктат, красного костного мозга испражнения, молоко-молочные продукты, кусочки органов. Методы лабораторного исследования: 1. бактериоскопический 2. бактериологический 3. биологический 4. экспресс-метод 5. серологический 6. аллергологический. 5 и 6 методы проводятся в базовых лабораториях, остальные в специальных лабораториях ООИ. Лабораторная диагностика бруцеллёза

Слайд 16: Лабораторная диагностика бруцеллёза

Серологический метод В сыворотке больных накапливаются агглютинирующие ( вначале IgM, затем IgG ), неполные блокирующие ( IgA и IgG ) и опсонические ( IgG ) антитела. Для их выявления с диагностической целью используют: - реакцию Райта DS титр = 1:200 (развёрнутая агглютинация) – положительная спустя 1-2 нед после начала заболевания, сохраняется на долгие годы. реакция Хеддельсона (пластинчатая агглютинация) – для ускоренной серодиагностики с неразведённой сывороткой больного и концентрированным Ag- диагностикумом, окрашенным метиленовым синим. Стекло 9х12см : на 5 квадратов, куда вносят микропипетками ингредиенты, после их перемешивания палочкой, стекло прогревают над горелкой до 37 гр С – 2 мин. При + результате = хлопья синего цвета. Реакция положительная при наличии агг-ции на «++» в дозах сыворотки 0,02-0,01 мл. Лабораторная диагностика бруцеллёза

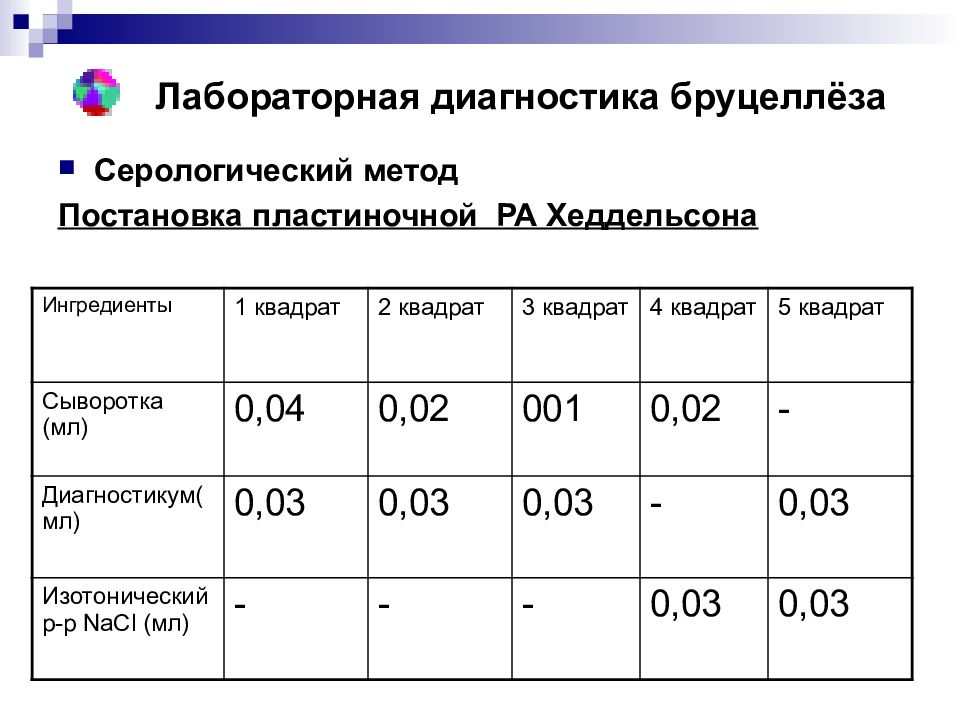

Слайд 17: Лабораторная диагностика бруцеллёза

Серологический метод Постановка пластиночной РА Хеддельсона Ингредиенты 1 квадрат 2 квадрат 3 квадрат 4 квадрат 5 квадрат Сыворотка (мл) 0,04 0,02 001 0,02 - Диагностикум(мл) 0,03 0,03 0,03 - 0,03 Изотонический р-р NaCl (мл) - - - 0,03 0,03

Слайд 18: Лабораторная диагностика бруцеллёза

РПГА, РИФ ИФА, Реакция Кумбса, определения неполных антител Опсонофагоцитарную реакцию. В поздние сроки – РА, РНГА, РСК При массовых обследованиях реакцию Хеддельсона проводят в сочетании с кожно-аллергической пробой Бюрне. Проба Бюрне (её ставят с 15-20 дня). На ладонную поверхность предплечия в/к вводят 0,1 мл бруцеллина. При ГЗТ через 6-8 час появляется гиперемия кожи и болезненная отёчность. Учёт реакции через 24 час. ( недостаток – положительна у больных, переболевших и у вакцинированных) Реакцию Хеддельсона не заменяет пробу Бюрне. В ранние сроки определяют IgM, в более поздние – IgG. Экспресс-методы: ПЦР Лабораторная диагностика бруцеллёза

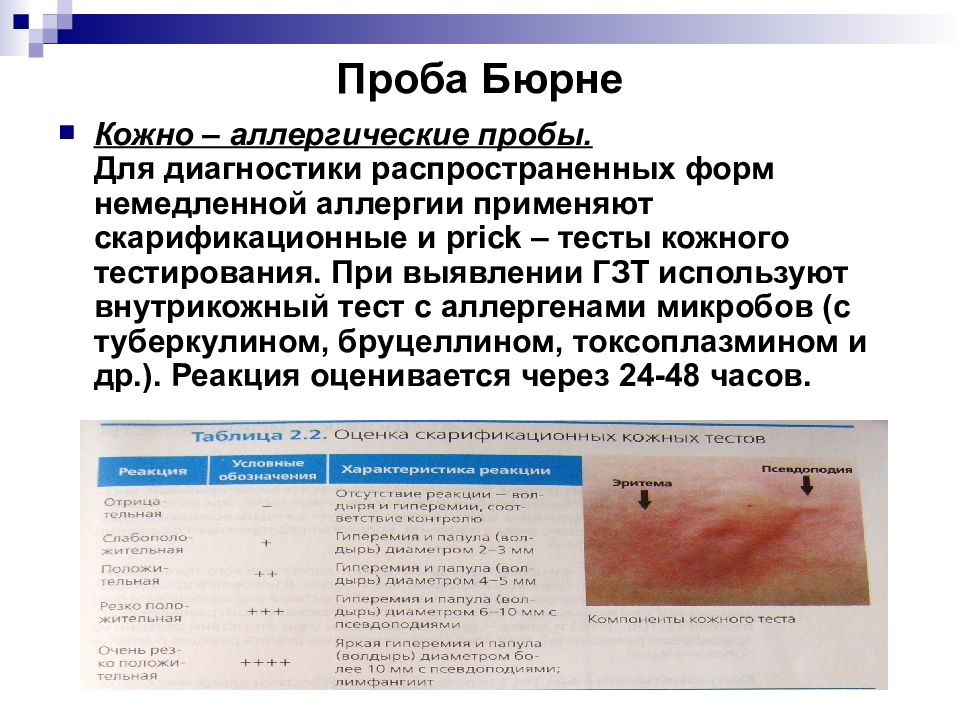

Слайд 19: Проба Бюрне

Кожно – аллергические пробы. Для диагностики распространенных форм немедленной аллергии применяют скарификационные и prick – тесты кожного тестирования. При выявлении ГЗТ используют внутрикожный тест с аллергенами микробов (с туберкулином, бруцеллином, токсоплазмином и др.). Реакция оценивается через 24-48 часов.

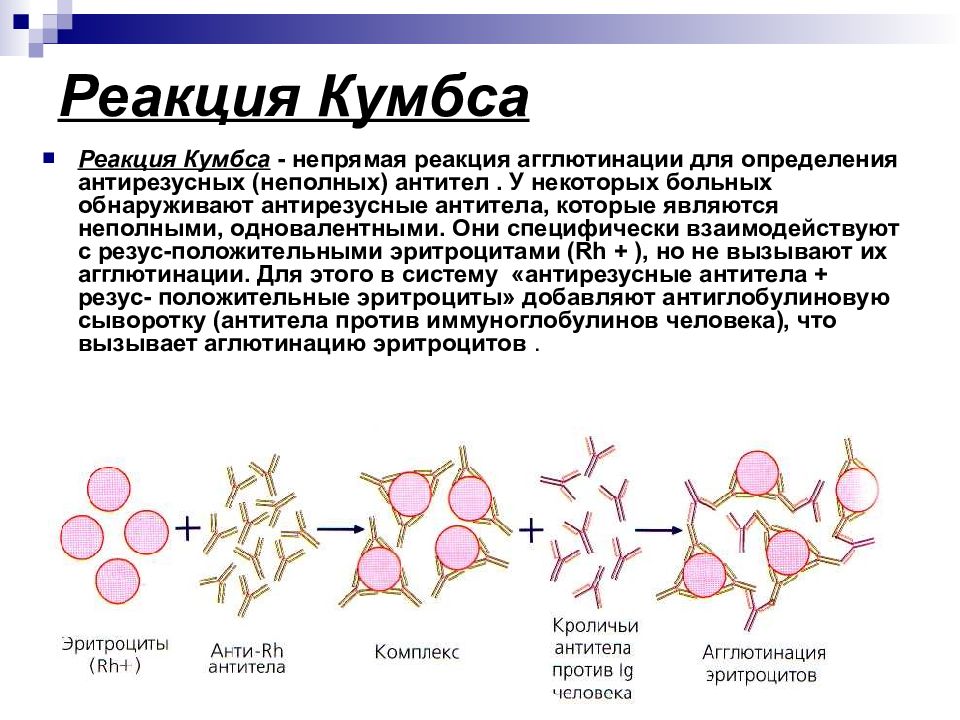

Слайд 20: Реакция Кумбса

Реакция Кумбса - непрямая реакция агглютинации для определения антирезусных (неполных) антител. У некоторых больных обнаруживают антирезусные антитела, которые являются неполными, одновалентными. Они специфически взаимодействуют с резус-положительными эритроцитами (Rh + ), но не вызывают их агглютинации. Для этого в систему «антирезусные антитела + резус- положительные эритроциты» добавляют антиглобулиновую сыворотку (антитела против иммуноглобулинов человека), что вызывает аглютинацию эритроцитов.

Слайд 21: Лабораторная диагностика бруцеллёза

ИМ Гр-кокко бациллы Экспресс- методы: - РИФ - ИФА - ПЦР - Латекс-агглютинация - Ко-агглютинация РТП – Реакция термопреципитации по Асколи для выявления соматического антигена Аллергический метод: Проба Бюрне МПБ МПА с печёночным переваром Бактериологический метод: 37 0 С от 4-5 дней до 30 дней Посев по 2 чашки без и с + 10% СО 2 Рост в виде R, S – форм МПА С переваром печени Чистая культура Биопроба: На белых мышах, морских свинках. Осадок мочи и молоко п/к. Через 20-30 дней берут кровь для РА (развёрнутая и пластинчатая ). Забивают животных, делают посевы крови из сердца, взвесь внутренних органов и лимфоузлов (или мазки-отпечатки из органов погибших животных). На предметные стёкла На питательные среды МПА с печён МПБ МПА с печён б-ном и пеницил РИФ, ПЦР, ИФА, Ферментативная активность низкая: гемолиз (-) фосфотаза (+) Уреаза (+) Каталаза (+): Биохимическая активность: глюкоза (+-), Арабиноза (+-), галактоза (+ - ), рибоза (-+ ) Ксилоза (+-), восстанавливают нитраты в нитриты (+) VP ( - ). сероводород (+) Н 2 О 2 С фуксином Эритрит агар С тионином Серологические методы: на Ag – РА, РНГА, (РПГА); на А t- Райта ( РА), Хеддельсона, реакция Кумбса, РСК, опсонофагоцитарная реакция МПА и печёночнымйбульон МПА с печёночным переваром МПА С глицерином МПА С глицерином 12 дневные куриные эмбрионы Эритрит агар 5% КА Чув к фагу Чув к А/б L- формы Печё Б-н Кровь сеют на гемокультуру в 50 мл Печ б-на

Слайд 23: Туляремия

- это острое или хроническое системное природно-очаговое заболевание человека и животных, которое характеризуется лихорадкой, интоксикацией и поражением лимфотических узлов. Возбудитель Francisella tularensis Род Francisella

Слайд 24: Francisella tularensis

Возбудитель открыт в 1911 г. Г.Мак-Коем и Х.Чепином. Детально изучен Э.Френсисом. Семейство Brucellacea Род Francisella Выделяют 3 подвида туляремийного возбудителя по вирулентности для кроликов и биохимическим особенностям, а также географическому распространению (эколого-географические расы) : Голарктический (Европа, Азия и Севереная Америка) – умеренно патогенный для домашних кроликов, который делится на биовары : Японский (Японские острова); эритромициночувствительный и чувствительный к антибиотикам-макролидам ( Европа, Азия, Северная Америка); эритромицинустойчивый (Восточная Европа и Западная Сибирь). Среднеазиатский ( долина рек Средней Азии) – умеренно патогенный для домашних кроликов; Неарктический или американский (Северная Америка) -высокопатогенный для домашних кроликов.

Слайд 25: Эпидемиология

Основной вид - F. tularensis - возбудитель туляремии - природноочаговой инфекции. Резервуар - многие виды преимущественно мелких диких позвоночных животных (представителей четырех основных семейств - мышевидных, заячьих, беличьих и тушканчиковых). На территории России основными носителями являются мышевидные грызуны - водяные крысы, ондатры, различные виды полевок. Могут заражаться овцы, свиньи, крупный рогатый скот. Помимо F. tularensis к этому роду относится F. novicida, патогенность которой для человека не доказана.

Слайд 26: Эпидемиология

На территории России выделено 7 основных ландшафтных типов природных очагов туляремии: пойменно-болотный, луго - полевой, степной, лесной, предгорно-ручьевой, тундровый и тугайный (пойменно-пустынный) со своими основными хозяевами возбудителя и эколого-эпидемиологическими особенностями. Человек очень чувствителен к туляремийному микробу, минимальная инфицирующая доза - одна микробная клетка. Животные по чувствительности к этому микроорганизму разделены на четыре группы. Особое значение в условиях Западной Сибири имеют водяные крысы и ондатры. Заражение человека может происходить путем контакта с грызунами или инфицированными ими предметами, алиментарным путем (инфицированные грызунами вода и пищевые продукты), воздушно - пылевым путем (аэрозольно), трансмиссивно (иксодовые клещи и другие кровососы). Н.Г.Олсуфьев выделяет две экологические формы возбудителя - “сухопутную”, характеризующуюся передачей через иксодовых клещей (все три подвида), и “водную”, связанную с околоводными видами грызунов и другими организмами - гидробионтами, с преимущественной передачей через воду и укусы комаров (голарктический подвид).

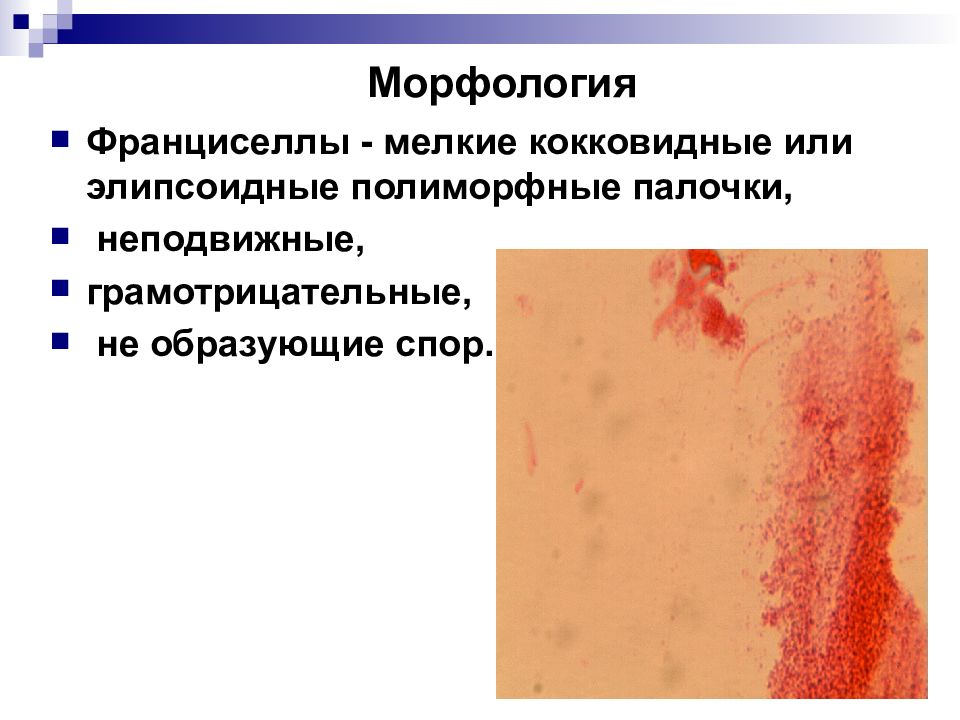

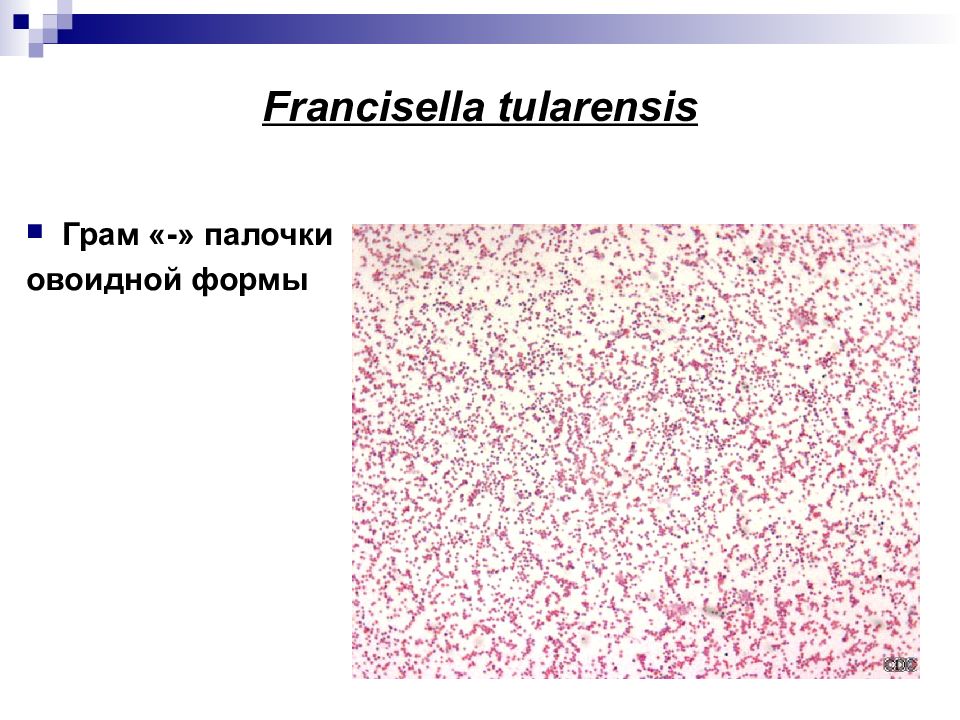

Слайд 27: Морфология

Франциселлы - мелкие кокковидные или элипсоидные полиморфные палочки, неподвижные, грамотрицательные, не образующие спор.

Слайд 28: Факторы патогенности

Возбудитель туляремии является внутриклеточным паразитом. Вирулентность обусловлена: - капсулой, угнетающей фагоцитоз; - нейраминидазой, способствующей адгезии; - эндотоксином (интоксикация); - аллергенными свойствами клеточной стенки; - способностью размножаться в фагоцитах и подавлять их киллерный эффект; - наличием рецепторов к Fc - фрагменту IgG, подавлять активность систем комплемента и макрофагов.

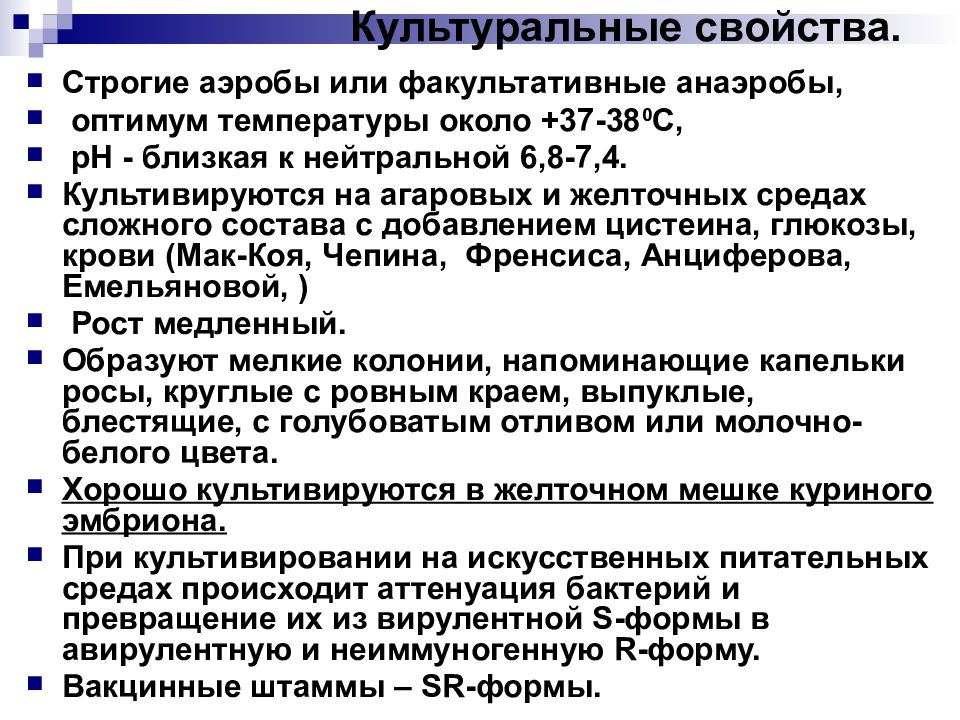

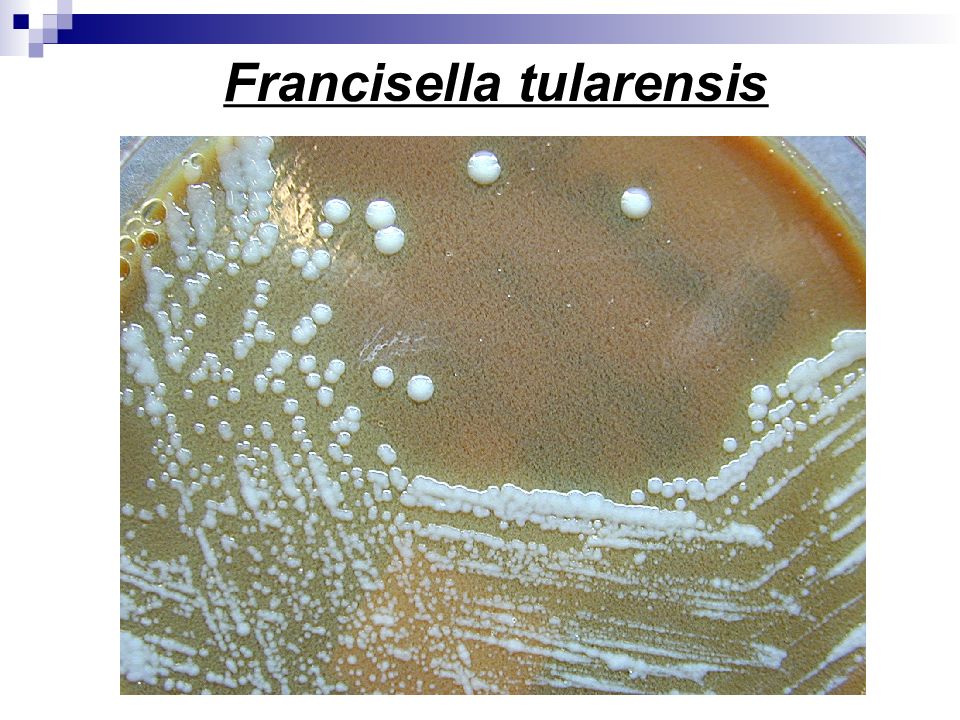

Слайд 31: Культуральные свойства

Строгие аэробы или факультативные анаэробы, оптимум температуры около +37-38 0 С, pH - близкая к нейтральной 6,8-7,4. Культивируются на агаровых и желточных средах сложного состава с добавлением цистеина, глюкозы, крови (Мак-Коя, Чепина, Френсиса, Анциферова, Емельяновой, ) Рост медленный. Образуют мелкие колонии, напоминающие капельки росы, круглые с ровным краем, выпуклые, блестящие, с голубоватым отливом или молочно-белого цвета. Хорошо культивируются в желточном мешке куриного эмбриона. При культивировании на искусственных питательных средах происходит аттенуация бактерий и превращение их из вирулентной S -формы в авирулентную и неиммуногенную R -форму. Вакцинные штаммы – SR -формы.

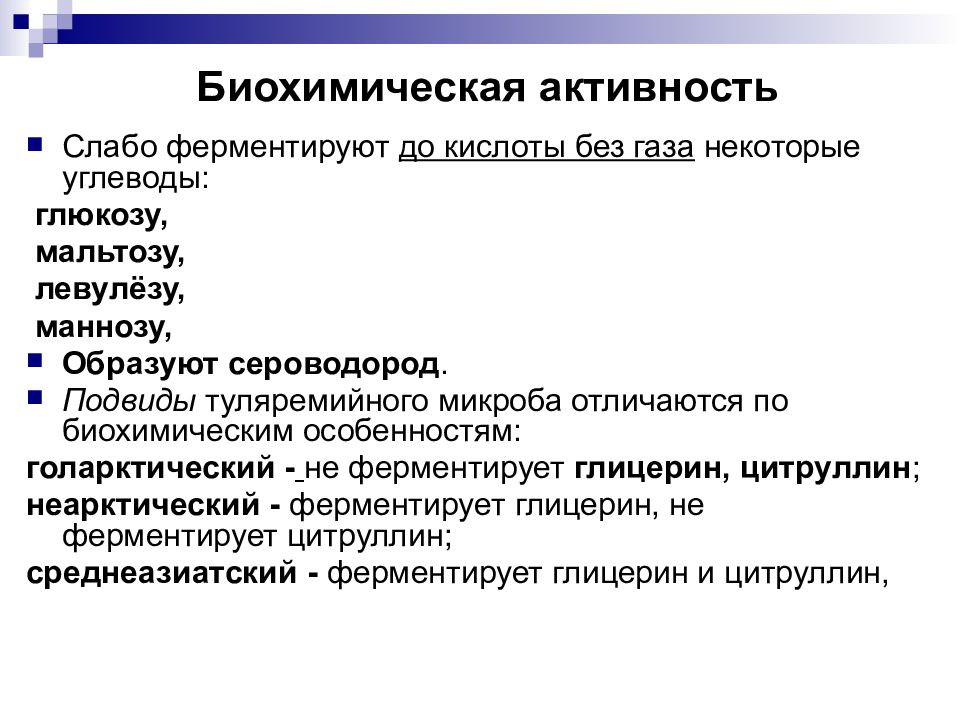

Слайд 33: Биохимическая активность

Слабо ферментируют до кислоты без газа некоторые углеводы: глюкозу, мальтозу, левулёзу, маннозу, Образуют сероводород. Подвиды туляремийного микроба отличаются по биохимическим особенностям: голарктический - не ферментирует глицерин, цитруллин ; неарктический - ферментирует глицерин, не ферментирует цитруллин; среднеазиатский - ферментирует глицерин и цитруллин,

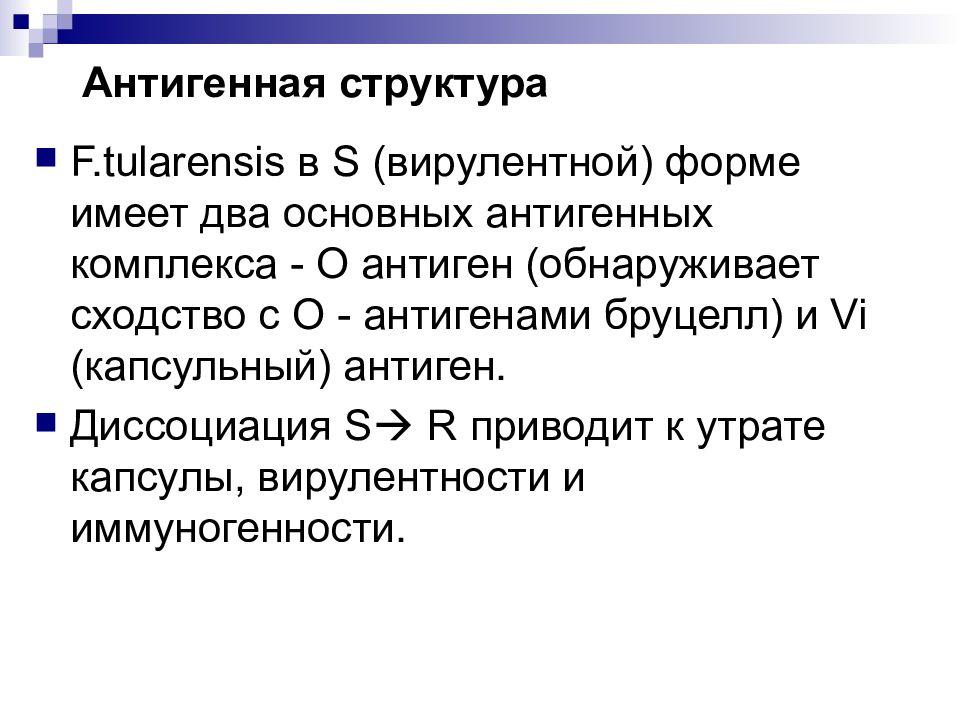

Слайд 34: Антигенная структура

F. tularensis в S (вирулентной) форме имеет два основных антигенных комплекса - О антиген (обнаруживает сходство с О - антигенами бруцелл) и Vi (капсульный) антиген. Диссоциация S R приводит к утрате капсулы, вирулентности и иммуногенности.

Слайд 36: Клиника и патогенез туляремии

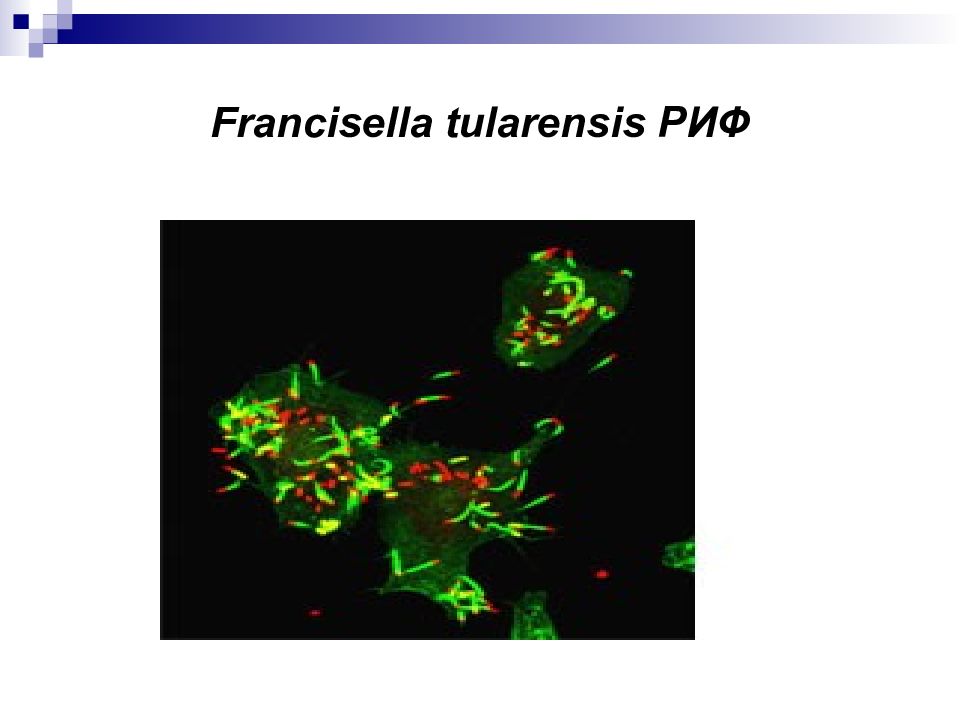

Франциселлы проникают в организм через кожу и слизистые глаз, рта, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. Выделяют следующие стадии в патогенезе туляремии (Г.П.Руднев (1970) : 1. Внедрения и первичной адаптации возбудителя. 2. Лимфогенного заноса. 3. Первичных регионарно - очаговых (туляремийный бубон) и общих реакций. 4. Гематогенных метастазов и генерализации. 5. Вторичной полиочаговости. 6. Реактивно - аллергических изменений. 7. Обратного метаморфоза и выздоровления. В ряде случаев процесс может ограничиваться первыми тремя фазами.

Слайд 37: Клиника и патогенез туляремии

Основные клинические формы туляремии: язвенно-бубонная (ульцерогландулярная), глазо-бубонная (окулогландулярная), легочная, абдоминальная, генерализованная, другие формы (в т.ч. ангинозно-гландулярная), неуточненная ( международная статистическая классификация болезней, 10 пересмотр. ВОЗ, 1995).

Слайд 38: Лабораторная диагностика туляремии

Биологический материал для исследования определяется формой болезни: кровь, пунктат из бубона, соскоб из язвы, отделяемое с коньюнктивы, налёт из зева, мокрота и т.д, Материал из ООС : вода, пищевые продукты

Слайд 39: Лабораторная диагностика туляремии

Исследования проводят в режимных лабораториях. Методы диагностики туляремии у человека : 1.Бактериологический метод имеет дополнительное значение и не всегда эффективны, что определяется биологическими особенностями возбудителя и особенностями инфекции у человека (малая концентрация возбудителя в органах и тканях). Чистую культуру бактериологическим методом выделяют после накопления её на восприимчивых животных - биологический метод. 2. Биологический метод более эффективный метод диагностики. Заражают белых мышей п/к, морских свинок – в/б или заражают 12 дневные куриные эмбрионы. Животные погибают на 3-6 день, могут позже до 14 дней. Животных вскрывают, наблюдают патологоанатомические изменения с некрозом. Выделяют чистую культуру из органов делая мазки-отпечатки на плотные питательные среды (желточная, глюкозоцистеиновый кровяной агар, среда Емельянова и др.).

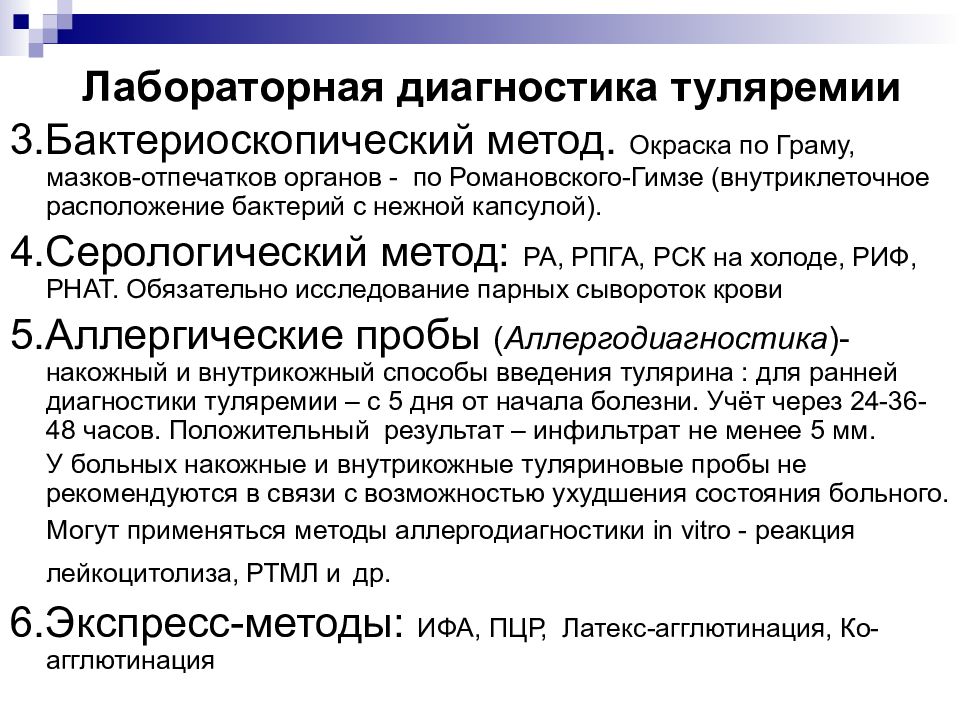

Слайд 40: Лабораторная диагностика туляремии

3.Бактериоскопический метод. Окраска по Граму, мазков-отпечатков органов - по Романовского-Гимзе (внутриклеточное расположение бактерий с нежной капсулой). 4.Серологический метод: РА, РПГА, РСК на холоде, РИФ, РНАТ. Обязательно исследование парных сывороток крови 5.Аллергические пробы ( Аллергодиагностика )- накожный и внутрикожный способы введения тулярина : для ранней диагностики туляремии – с 5 дня от начала болезни. Учёт через 24-36-48 часов. Положительный результат – инфильтрат не менее 5 мм. У больных накожные и внутрикожные туляриновые пробы не рекомендуются в связи с возможностью ухудшения состояния больного. Могут применяться методы аллергодиагностики in vitro - реакция лейкоцитолиза, РТМЛ и др. 6.Экспресс-методы: ИФА, ПЦР, Латекс-агглютинация, Ко-агглютинация

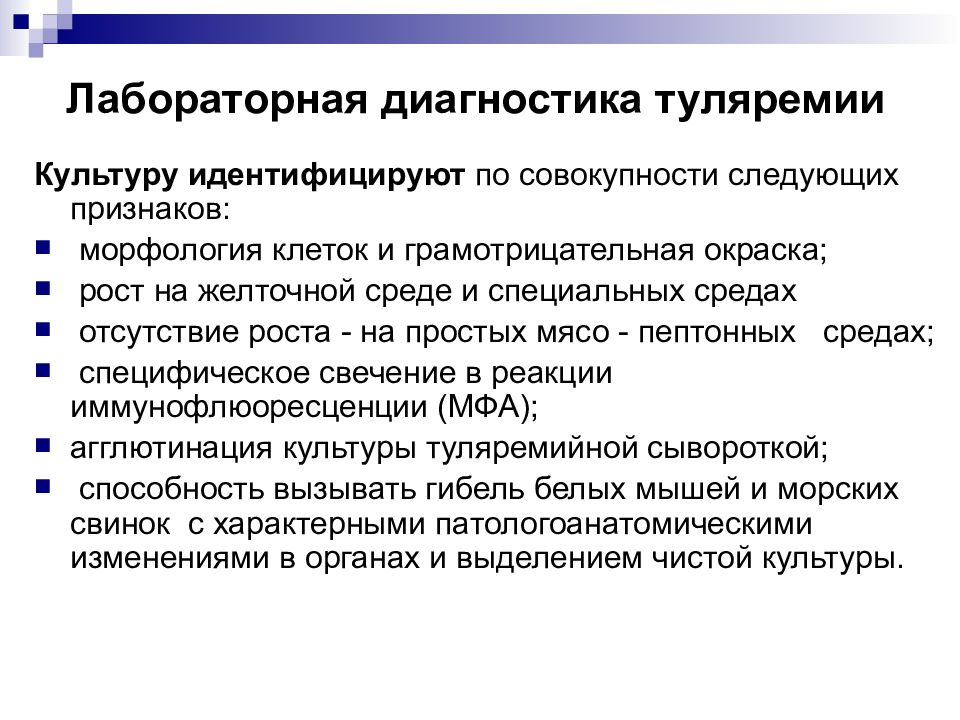

Слайд 41: Лабораторная диагностика туляремии

Культуру идентифицируют по совокупности следующих признаков: морфология клеток и грамотрицательная окраска; рост на желточной среде и специальных средах отсутствие роста - на простых мясо - пептонных средах; специфическое свечение в реакции иммунофлюоресценции (МФА); агглютинация культуры туляремийной сывороткой; способность вызывать гибель белых мышей и морских свинок с характерными патологоанатомическими изменениями в органах и выделением чистой культуры.

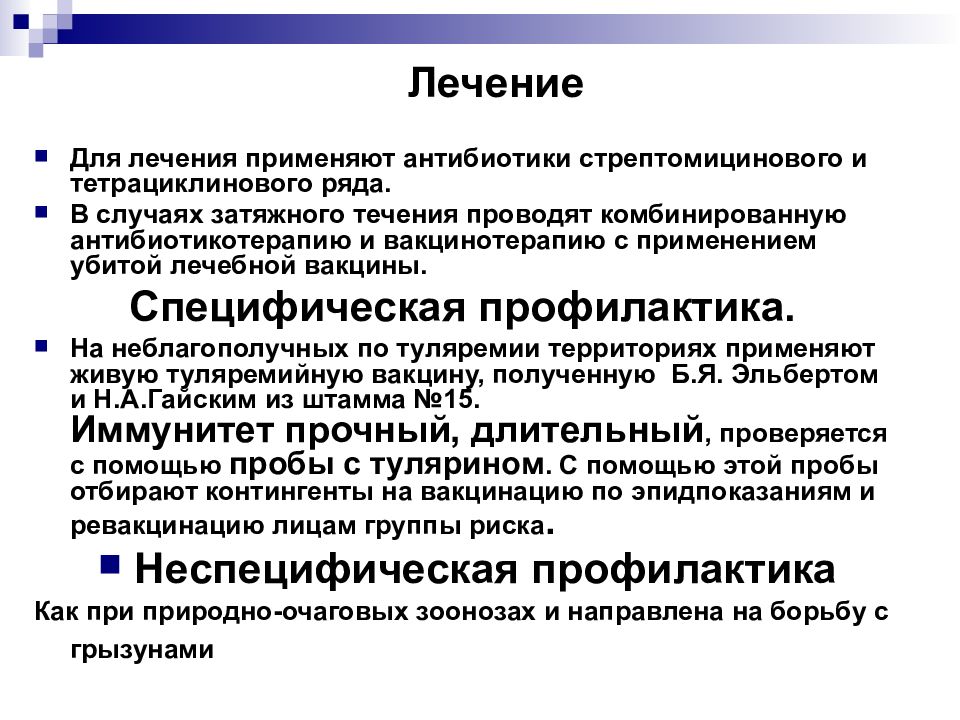

Слайд 42: Лечение

Для лечения применяют антибиотики стрептомицинового и тетрациклинового ряда. В случаях затяжного течения проводят комбинированную антибиотикотерапию и вакцинотерапию с применением убитой лечебной вакцины. Специфическая профилактика. На неблагополучных по туляремии территориях применяют живую туляремийную вакцину, полученную Б.Я. Эльбертом и Н.А.Гайским из штамма №15. Иммунитет прочный, длительный, проверяется с помощью пробы с тулярином. С помощью этой пробы отбирают контингенты на вакцинацию по эпидпоказаниям и ревакцинацию лицам группы риска. Неспецифическая профилактика Как при природно-очаговых зоонозах и направлена на борьбу с грызунами

Слайд 43: Лабораторная диагностика туляремии

ИМ Гр- палочки Экспресс -методы: - РИФ - ИФА - ПЦР - Латекс-агглютинация Ко-агглютинация Аллергический метод: Проба с тулярином Мак-Коя 13 аминокислот Чепина, Емельяновой Анциферова 37 0 С - 24 час до 10 суток S -вирулентная R- авирулентная формы Мак-Коя Чистая культура Биопроба: На белых мышах (п/к) или морских свинках (вн/брюшинно). Животные погибают на 3-6 сутки РИФ, ПЦР, ИФА, Ферментативная активность: глутаминаза (+) аспарагиназа (+) дезаминаза (+) трансаминаза (+) Каталазная активность (+): Биохимическая активность низкая: глюкоза (+), мальтоза (+), манноза (+-) левулёза (+-) маннит (-) сероводород (+), редукция метиленового синего (+), Н 2 О 2 Серологические методы : на Аг - РА на стекле ( сыворотка разв.1:25), на Ат : РА (1:100 ), РПГА, РСК, Кровяно-капельная проба (1:100), РНАТ Через 20-30 дней берут кровь для РА. 5%КА Посев мазками-отпечатками на среды желточные, с цистеином, глюкозой, с кровью и с антибиотиками Чув к А/б мазки-отпечатки окраска по Романовскому – Гимзе МПА Отсутствие роста 12 дневные куриные эмбрионы по Граму Забивают животных, делают посевы крови из сердца, взвесь внутренних органов и лимфоузлов (или мазки-отпечатки из органов погибших животных).

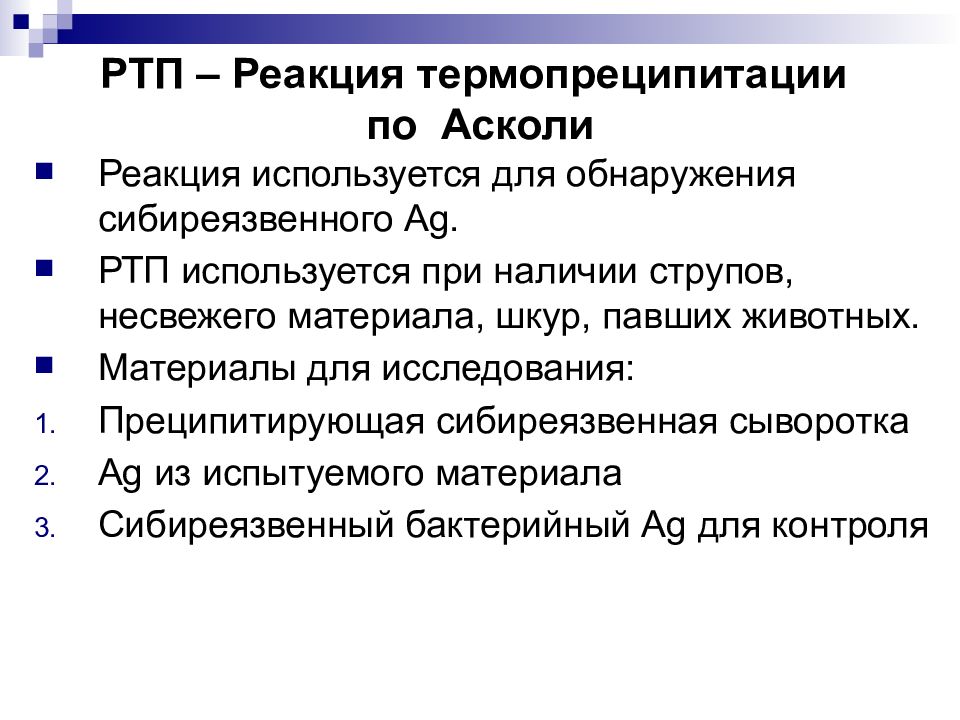

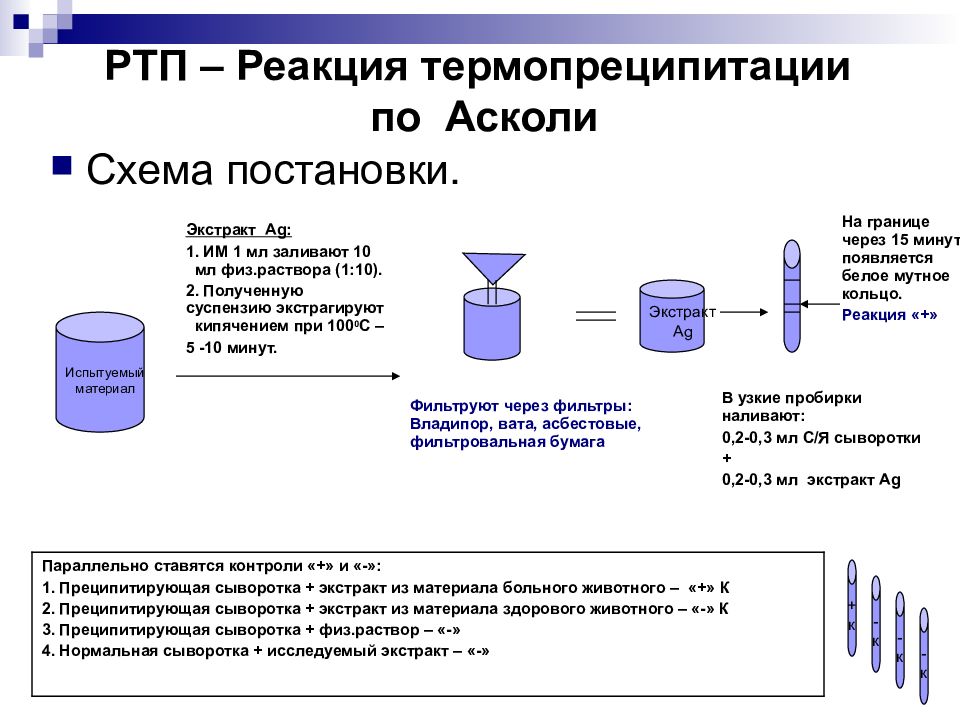

Слайд 44: РТП – Реакция термопреципитации по Асколи

Реакция используется для обнаружения сибиреязвенного Ag. РТП используется при наличии струпов, несвежего материала, шкур, павших животных. Материалы для исследования: Преципитирующая сибиреязвенная сыворотка Ag из испытуемого материала Сибиреязвенный бактерийный Ag для контроля

Последний слайд презентации: Микробиология бруцеллёза и туляремии: РТП – Реакция термопреципитации по Асколи

Схема постановки. Испытуемый материал Эк c тракт Ag : 1. ИМ 1 мл заливают 10 мл физ.раствора (1:10). 2. Полученную суспензию экстрагируют кипячением при 100 0 С – 5 -10 минут. Фильтруют через фильтры: Владипор, вата, асбестовые, фильтровальная бумага Экстракт Ag + к - к - к - к В узкие пробирки наливают: 0,2-0,3 мл С/Я сыворотки + 0,2-0,3 мл экстракт Ag Параллельно ставятся контроли «+» и «-»: 1. Преципитирующая сыворотка + экстракт из материала больного животного – «+» К 2. Преципитирующая сыворотка + экстракт из материала здорового животного – «-» К 3. Преципитирующая сыворотка + физ.раствор – «-» 4. Нормальная сыворотка + исследуемый экстракт – «-» На границе через 15 минут появляется белое мутное кольцо. Реакция «+»