Первый слайд презентации: Научный стиль

Основные признаки Подстили и жанры Языковые особенности Нарушевич А.Г.

Слайд 2: Сфера использования

Научная, производственная, учебная и преподавательская деятельность.

Слайд 3: Основные особенности

Подчеркнутая информативность. Обращение к ограниченной группе подготовленных собеседников. Отвлеченность и обобщенность. Точность, однозначность высказывания. Подчеркнутая логичность, последовательность повествования. Экономное использование образных средств.

Слайд 4: Отличия от других стилей

В основном существует в письменной форме. Для научного стиля типичен монолог. Диалог используется в дискуссии. Авторская индивидуальность в научном стиле проявляется в меньшей степени, чем в др. стилях.

Слайд 5: Подстили научного стиля

Академический (собственно научный) Научно-учебный Научно-популярный (научно-публицистический)

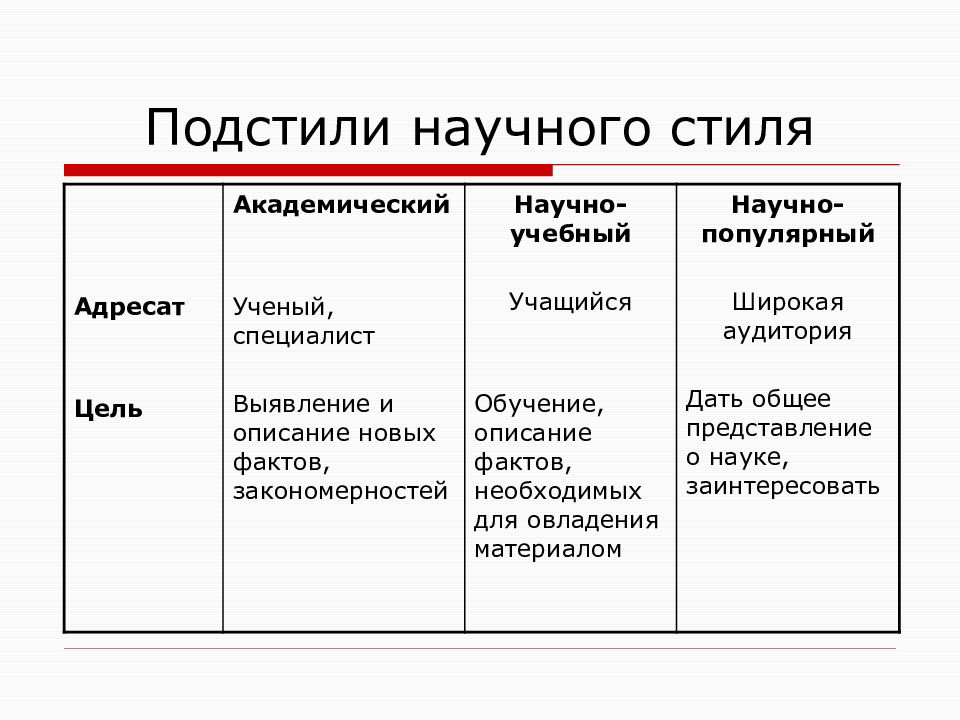

Слайд 6: Подстили научного стиля

Адресат Цель Академический Ученый, специалист Выявление и описание новых фактов, закономерностей Научно-учебный Учащийся Обучение, описание фактов, необходимых для овладения материалом Научно-популярный Широкая аудитория Дать общее представление о науке, заинтересовать

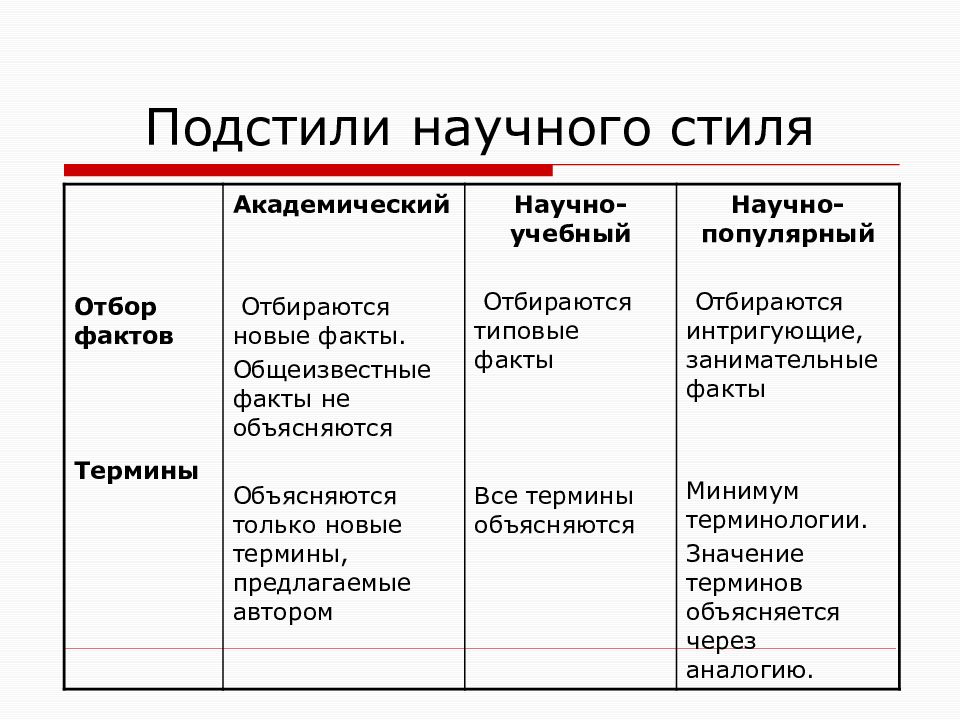

Слайд 7: Подстили научного стиля

Отбор фактов Термины Академический Отбираются новые факты. Общеизвестные факты не объясняются Объясняются только новые термины, предлагаемые автором Научно-учебный Отбираются типовые факты Все термины объясняются Научно-популярный Отбираются интригующие, занимательные факты Минимум терминологии. Значение терминов объясняется через аналогию.

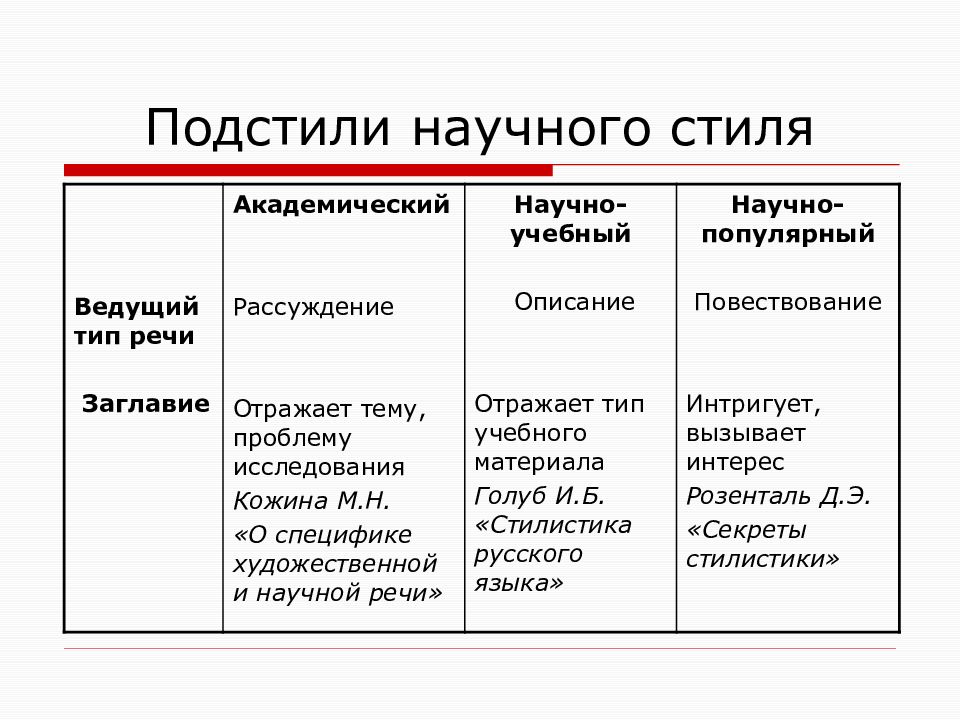

Слайд 8: Подстили научного стиля

Ведущий тип речи Заглавие Академический Рассуждение Отражает тему, проблему исследования Кожина М.Н. «О специфике художественной и научной речи» Научно-учебный Описание Отражает тип учебного материала Голуб И.Б. «Стилистика русского языка» Научно-популярный Повествование Интригует, вызывает интерес Розенталь Д.Э. «Секреты стилистики»

Слайд 9: Основные жанры

Монография – научный труд, посвященный глубокому и обстоятельному исследованию одной темы. Диссертация – научно-исследовательская работа, подготовленная для публичной защиты ее положений. Трактат – научный жанр, в котором рассматривается отдельный вопрос или проблема. Научная статья – статья, отличающаяся сугубо научным изложением информации, отсутствием эмоциональности.

Слайд 10: Основные жанры

Рецензия – отзыв на научную работу. Аннотация – краткая характеристика содержания научного произведения. Тезисы – кратко выраженные положения научного произведения. Дипломная работа – исследовательская работа студента-выпускника. Курсовая работа – учебный научный жанр, похожий на дипломную работу, но меньшего объема и с меньшим охватом темы.

Слайд 11: Основные жанры

Лекция (академическая, учебная, научно-популярная) – устное изложение какого-либо научного (научно-популярного) материала. Научный доклад – публичное сообщение, развернутое изложение какого-либо отдельного вопроса.

Слайд 12: Языковые особенности. Лексика

Употребление абстрактной лексики : понятие, метод, условие, использование и т.п. Конкретная лексика в научном стиле также может употребляться в обобщенном значении: Дуб – порода светолюбивая; Ухо – анализатор звуков ( сущ-е обозначает не конкретный предмет, а класс предметов).

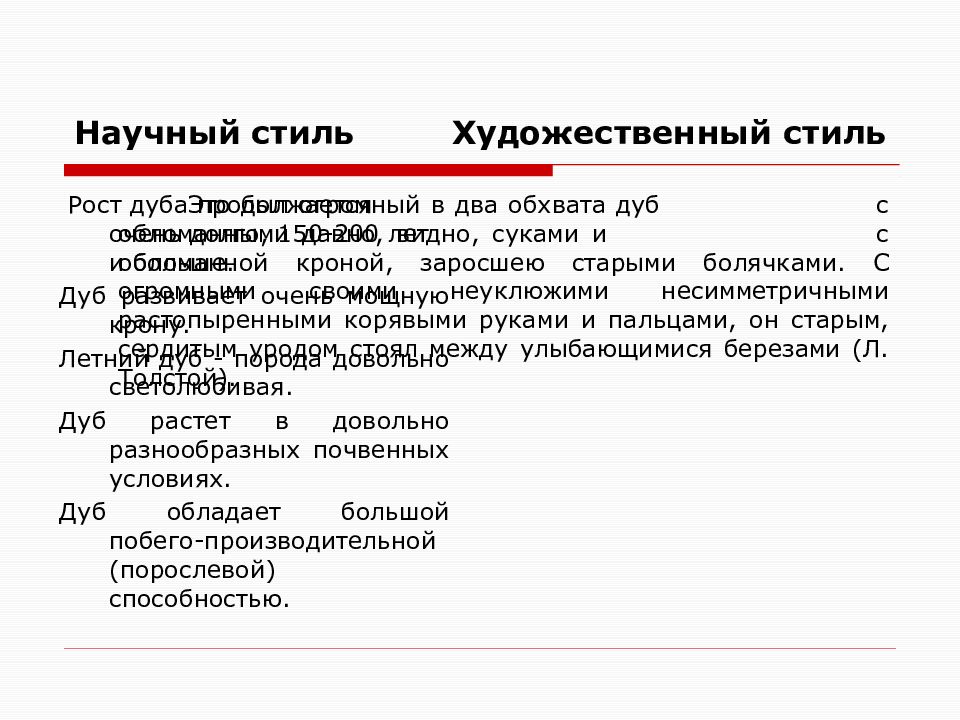

Слайд 13: Научный стиль Художественный стиль

Рост дуба продолжается очень долго, 150-200 лет и больше. Дуб развивает очень мощную крону. Летний дуб - порода довольно светолюбивая. Дуб растет в довольно разнообразных почвенных условиях. Дуб обладает большой побего-производительной (порослевой) способностью. Это был огромный в два обхвата дуб с обломанными давно, видно, суками и с обломанной кроной, заросшею старыми болячками. С огромными своими неуклюжими несимметричными растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым уродом стоял между улыбающимися березами (Л. Толстой).

Слайд 14: Языковые особенности. Лексика

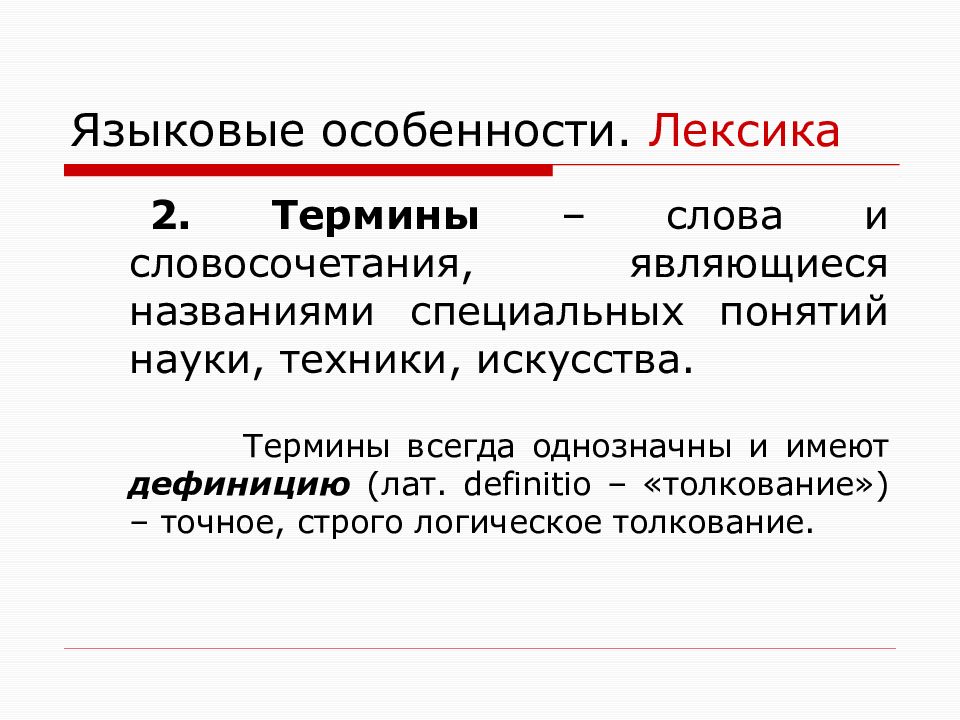

2. Термины – слова и словосочетания, являющиеся названиями специальных понятий науки, техники, искусства. Термины всегда однозначны и имеют дефиницию (лат. definitio – «толкование») – точное, строго логическое толкование.

Слайд 15: Виды терминов

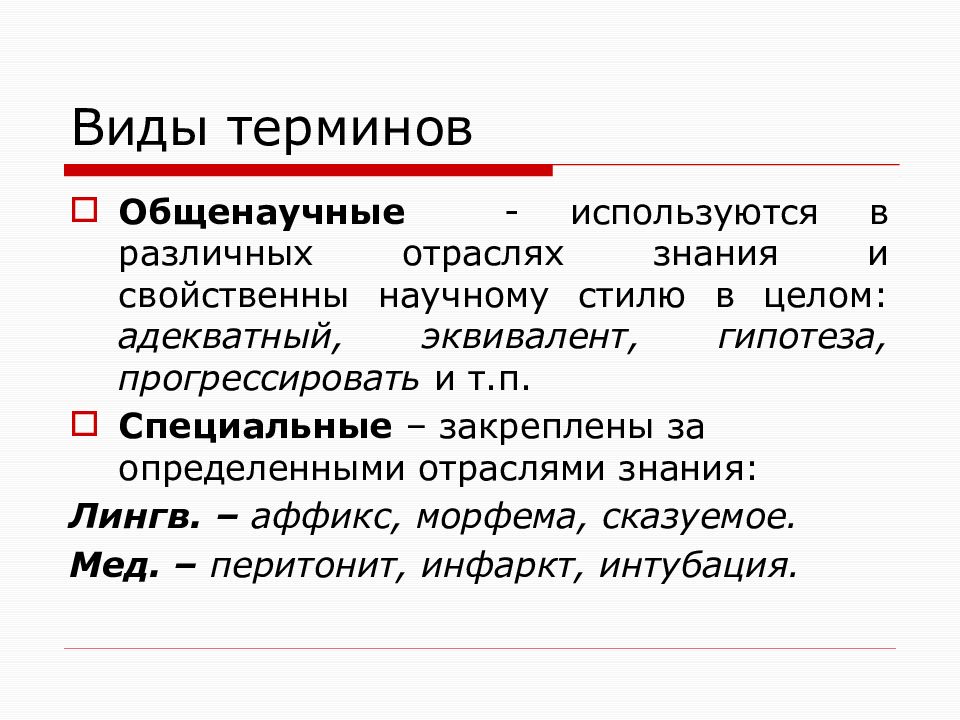

Общенаучные - используются в различных отраслях знания и свойственны научному стилю в целом: адекватный, эквивалент, гипотеза, прогрессировать и т.п. Специальные – закреплены за определенными отраслями знания: Лингв. – аффикс, морфема, сказуемое. Мед. – перитонит, инфаркт, интубация.

Слайд 16: Языковые особенности. Морфология

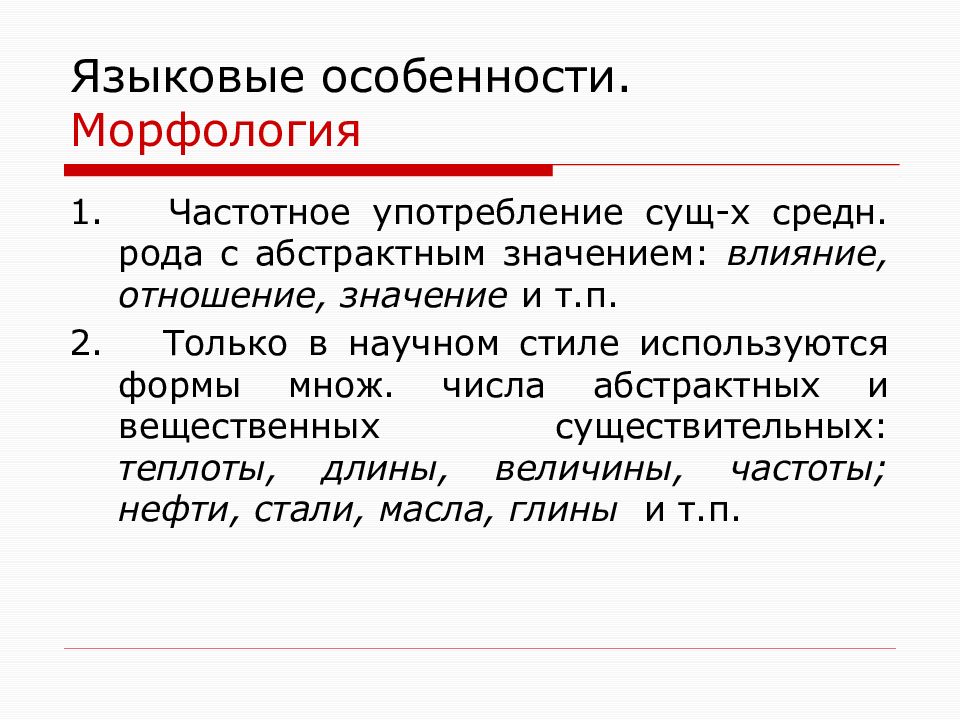

1. Частотное употребление сущ-х средн. рода с абстрактным значением: влияние, отношение, значение и т.п. 2. Только в научном стиле используются формы множ. числа абстрактных и вещественных существительных: теплоты, длины, величины, частоты; нефти, стали, масла, глины и т.п.

Слайд 17: Языковые особенности. Морфология

3. Вместо местоимения «Я» обычно используется «мы» в сочетании с глаголами в форме 1 лица множ. числа Мы считаем… Как нам представляется… Под … мы будем понимать…

Слайд 18: Языковые особенности. Морфология

4. Практически не употребляются неопределенные местоимения: что-то, что-либо, кто-нибудь, кое-что и др.

Слайд 19: Языковые особенности. Морфология

5. Краткие прилагательные обозначают не временный, а постоянный признак предмета: белковые вещества сложны ; удельный вес минералов низок ; протоплазма бесцветна.

Слайд 20: Языковые особенности. Морфология

6. Глаголы используются во вневременном значении – форма глагола настоящего времени выражает абстрактное значение (что-то вроде present simple ): Азот соединяется с кислородом (т.е. способен соединяться). Сравните: На наших глазах соединяются стыкующиеся корабли. 80 % глаголов в научном стиле – несовершенного вида

Слайд 21: Языковые особенности. Синтаксис

1. Подчеркнутую логичность научному тексту придают синтаксические средства, которые служат для связи между предложениями, абзацами: 1) вводные слова: следовательно, итак, таким образом и т.п.

Слайд 22: Языковые особенности. Синтаксис

2) наречия: Отсюда можно сделать вывод… Тогда получим следующее значение… Поэтому используем данный метод…

Слайд 23: Языковые особенности. Синтаксис

3) обороты связи: Теперь перейдем к… Можно еще отметить, что… Постараемся теперь объяснить… Обратим внимание на…

Слайд 24: Языковые особенности. Синтаксис

2. Порядок слов – основная информация располагается после сказуемого: 20 человек работало в лаборатории. В лаборатории работало 20 человек.

Слайд 25: Языковые особенности. Синтаксис

3. Возможны конструкции в виде цепочки сущ ествительных в род. падеже: « жена кучера брата дворника» (Д. Розенталь) выяснение структуры общественного производства; установление зависимости длины линии волны рентгеновских лучей атома (акад. Капица).

Слайд 26: Языковые особенности. Синтаксис

4. Широко используются: причастные и деепричастные обороты; сложные предложения; безличные и неопределенно-личные предложения.

Слайд 27: Использование односоставных предложений

Неопределенно-личные: Различают два типа морфем. Состав помещают в колбу. Обобщенно-личные: Дадим определение функции. Произведем суммирование элементов. Отнесем эту функцию к классу дифференцирующих.

Слайд 28: Использование односоставных предложений

Безличные: 1) с модальными словами: Нужно найти кривую; Нельзя вывести формулу; 2) с безличными глаголами: Требуется определить силу тока; 3) с предикативными наречиями: Любую правильную рациональную дробь легко выразить через простейшие дроби.

Слайд 29: Языковые особенности. Синтаксис

5. Широкое использование ссылок, цитат, сносок. 6. Хорошо выраженная формальная организация текста – четкое деление на абзацы, параграфы.

Слайд 30: Использование средств выразительности

Обобщенность и отвлеченность научной речи не исключает выразительности. Ученые используют образные средства языка для выделения наиболее важных смысловых моментов, для убеждения аудитории. Сравнение – одна из форм логического мышления. Безо ׳ бразное (лишенное образности): Борофториды подобны хлоридам.

Слайд 31: Использование средств выразительности

Развернутое сравнение …В истории новой России нас встречает «избыток» фактического материала. Его становится невозможно включить в систему исследования целиком, так как тогда получится то, что в кибернетике называется «шумы». Представим себе следующее: в комнате сидят несколько человек, и вдруг все одновременно начинают говорить о своих семейных делах. В итоге мы ничего не узнаем. Обилие фактов требует избирательности. И точно так же, как акустики выбирают интересующий их звук, мы должны отобрать те факты, которые нужны для освещения избранной темы – этнической истории нашей страны. (Л.Н. Гумилев. От Руси до России).

Слайд 32: Использование средств выразительности

Образное сравнение Человеческое общество похоже на волнующееся море, в котором отдельные люди, подобно волнам, окруженные себе подобными, постоянно сталкиваются друг с другом, возникают, растут и исчезают, а море – общество – вечно бурлит, волнуется и не умолкает… (П. Сорокин. Общая социология)

Слайд 33: Использование средств выразительности

Метафора Интуиция вспыхивает от случайной искры посторонних ассоциаций (В. Библер). Раненый зверь – раненный пулей зверь Глагольная сема, дремлющая в слове «раненый» в первом словосочетании, оживает во втором под влиянием распространения (В. Бабайцева).

Слайд 34: Использование средств выразительности

Проблемные вопросы Первый вопрос, который встает перед нами, гласит: Что за наука социология? Каков предмет ее изучения? Наконец, каковы главные отделы этой дисциплины? (П. Сорокин. Общая социология)

Слайд 35: Использование средств выразительности

Вопросно-ответные комплексы Теперь представим себе, что эти единицы (индивиды, особи) абсолютно закупорены и не имеют никаких отношений друг с другом. Будет ли в этом случае налицо общество? Очевидно, нет. Отсюда вывод… (П. Сорокин. Общая социология).

Слайд 36: Ограничения употребления языковых средств в научном стиле

Недопустимость внелитературной лексики. Практически отсутствуют формы 2 лица глаголов и местоимения ты, вы. Ограниченно используются неполные предложения. Ограничено использование эмоционально-экспрессивной лексики и фразеологии.

Слайд 37: Анализ текста. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика

В когнитивной лингвистике мы видим новый этап изучения сложных отношений языка и мышления, проблемы в значительной степени характерной именно для отечественного теоретического языкознания. Когнитивные исследования получили признание в России, как справедливо подчеркивает Е.С. Кубрякова, прежде всего потому, что они обращаются «к темам, всегда волновавшим отечественное языкознание: языку и мышлению, главным функциям языка, роли человека в языке и роли языка для человека (Кубрякова, 2004, с. 11).

Слайд 38: Анализ текста. Попова З.Д., Стернин И.А. «Когнитивная лингвистика»

В когнитивной лингвистике мы видим новый этап изучения сложных отношений языка и мышления, проблемы в значительной степени характерной именно для отечественного теоретического языкознания. Когнитивные исследования получили признание в России, как справедливо подчеркивает Е.С. Кубрякова, прежде всего потому, что они обращаются «к темам, всегда волновавшим отечественное языкознание: языку и мышлению, главным функциям языка, роли человека в языке и роли языка для человека (Кубрякова, 2004, с. 11).

Слайд 39: Анализ текста Попова З.Д., Стернин И.А. «Когнитивная лингвистика»

В когнитивной лингвистике мы видим новый этап изучения сложных отношений языка и мышления, проблемы в значительной степени характерной именно для отечественного теоретического языкознания. Когнитивные исследования получили признание в России, как справедливо подчеркивает Е.С. Кубрякова, прежде всего потому, что они обращаются «к темам, всегда волновавшим отечественное языкознание: языку и мышлению, главным функциям языка, роли человека в языке и роли языка для человека (Кубрякова, 2004, с. 11).

Слайд 40: Анализ текста Попова З.Д., Стернин И.А. «Когнитивная лингвистика»

В когнитивной лингвистике мы видим новый этап изучения сложных отношений языка и мышления, проблемы в значительной степени характерной именно для отечественного теоретического языкознания. Когнитивные исследования получили признание в России, как справедливо подчеркивает Е.С. Кубрякова, прежде всего потому, что они обращаются «к темам, всегда волновавшим отечественное языкознание: языку и мышлению, главным функциям языка, роли человека в языке и роли языка для человека (Кубрякова, 2004, с. 11).

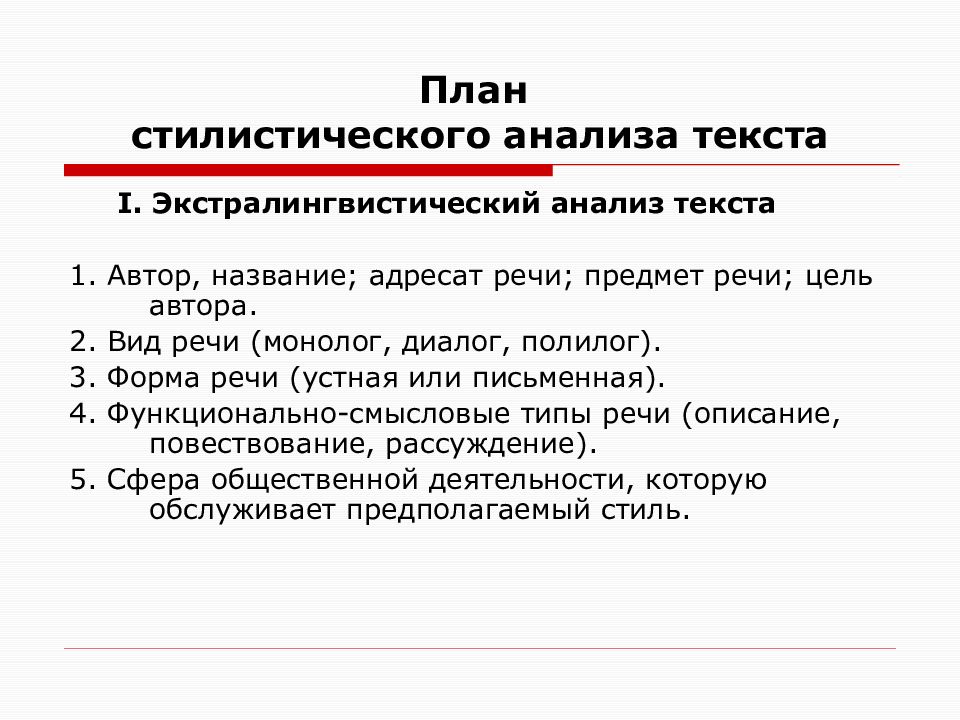

Слайд 41: План стилистического анализа текста

I. Экстралингвистический анализ текста 1. Автор, название; адресат речи; предмет речи; цель автора. 2. Вид речи (монолог, диалог, полилог). 3. Форма речи (устная или письменная). 4. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). 5. Сфера общественной деятельности, которую обслуживает предполагаемый стиль.

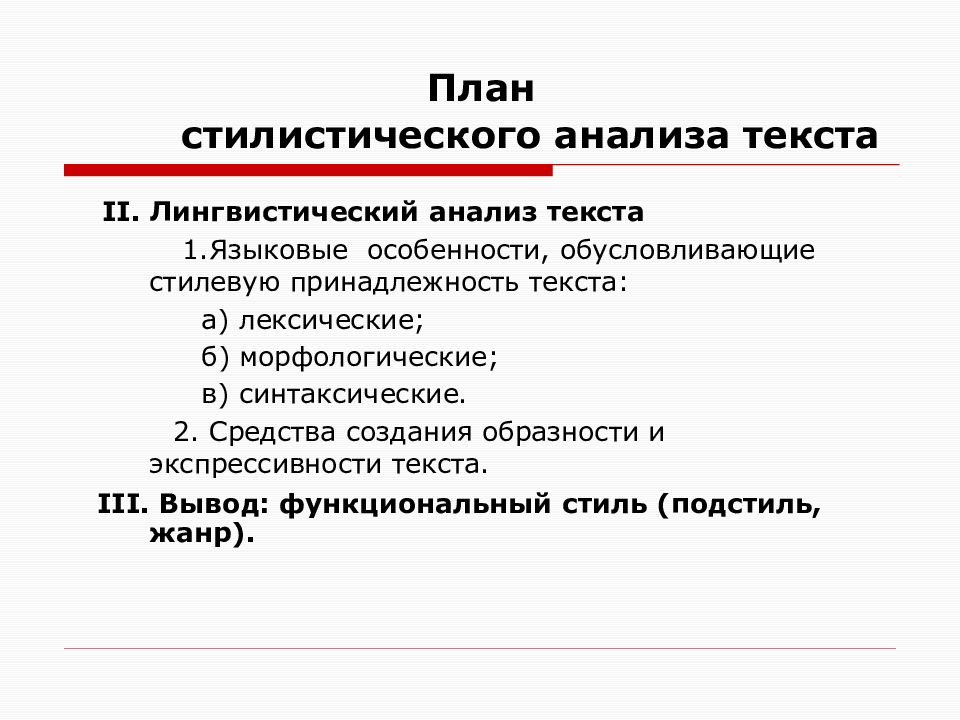

Слайд 42: План стилистического анализа текста

II. Лингвистический анализ текста 1.Языковые особенности, обусловливающие стилевую принадлежность текста: а) лексические; б) морфологические; в) синтаксические. 2. Средства создания образности и экспрессивности текста. III. Вывод: функциональный стиль (подстиль, жанр).

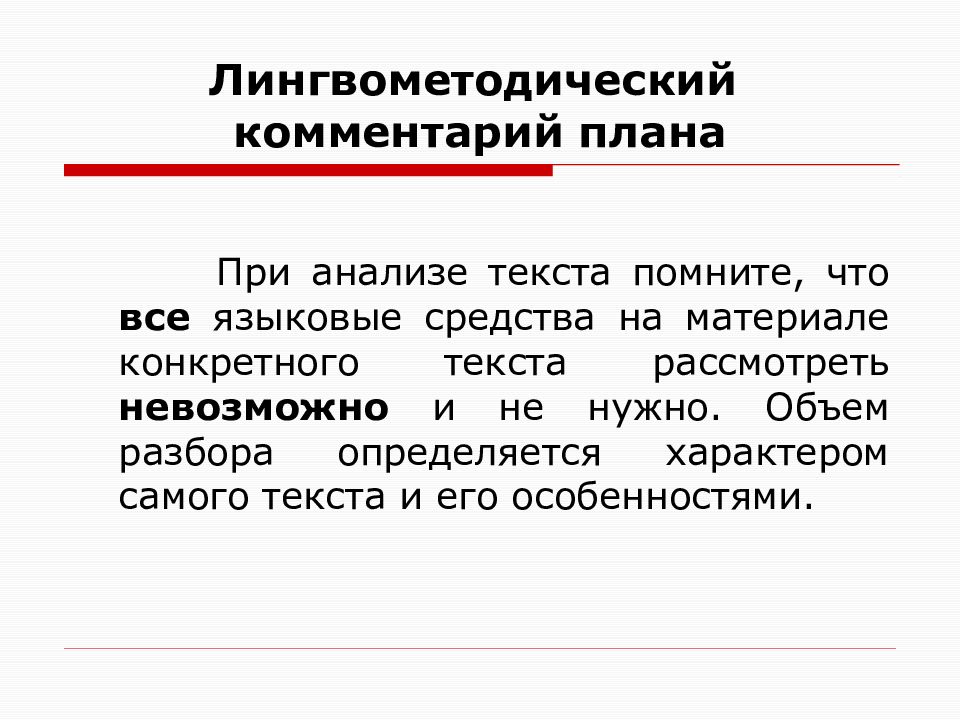

Слайд 43: Лингвометодический комментарий плана

При анализе текста помните, что все языковые средства на материале конкретного текста рассмотреть невозможно и не нужно. Объем разбора определяется характером самого текста и его особенностями.

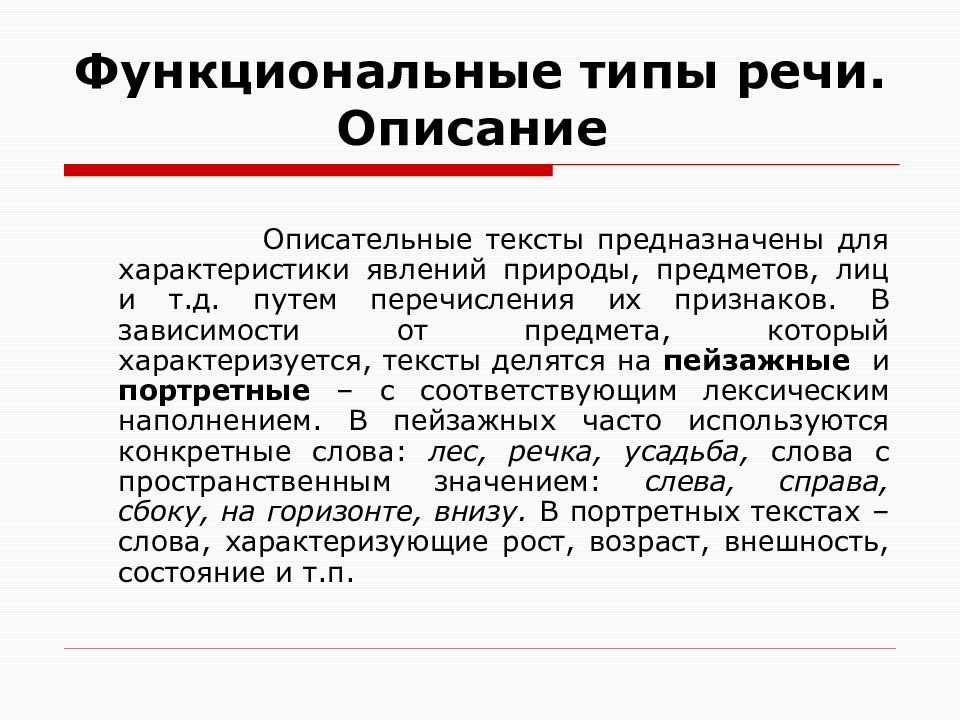

Слайд 44: Функциональные типы речи. Описание

Описательные тексты предназначены для характеристики явлений природы, предметов, лиц и т.д. путем перечисления их признаков. В зависимости от предмета, который характеризуется, тексты делятся на пейзажные и портретные – с соответствующим лексическим наполнением. В пейзажных часто используются конкретные слова: лес, речка, усадьба, слова с пространственным значением: слева, справа, сбоку, на горизонте, внизу. В портретных текстах – слова, характеризующие рост, возраст, внешность, состояние и т.п.

Слайд 45: Функциональные типы речи. Повествование

В повествовательных текстах дается представление о развитии описываемых событий, об их последовательности. На первый план выдвигается порядок протекания действий. Каждое предложение выражает какой-либо этап, стадию в развитии действия, в движении сюжета к развязке. Повествовательные тексты редко встречаются в чистом виде. В художественных произведениях описательные и повествовательные тексты сочетаются.

Слайд 46: Функциональные типы речи. Рассуждение

В текстах типа рассуждения четко выделяются три части: 1) тезис; 2) доказательство (аргументация); 3) вывод (заключение, обобщение). Часто используются вводные слова: во-первых, во-вторых, в общем, в целом, итак, таким образом, наконец, следовательно; подчинительные союзы: так как, потому, что, если… то… и др. Примерами могут служить тексты из учебников и научных книг. В художественных произведениях фрагменты типа рассуждения часто состоят только из рассуждений и не содержат тезисов и заключений. Названные и другие признаки функциональных типов текстов следует приводить в качестве обоснования для отнесения анализируемого текста к тому или иному функциональному типу.

Слайд 48: Литература

Горшков А. И. Лекции по русской стилистике. М., 2000. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М., 2001 Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1983. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. М., 2003.