Первый слайд презентации

Негнойные заболевания ушей. В.П.Шпотин доцент кафедры оториноларингологии АГМА (зав. кафедрой — д.м.н. Ю.В.Назарочкин) Астрахань 2009

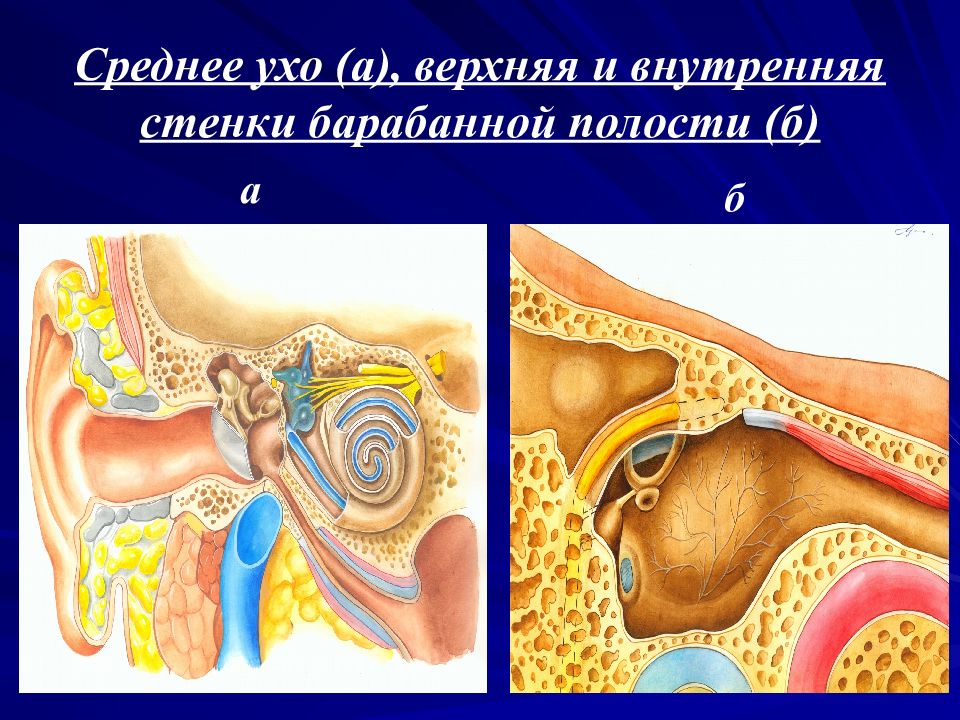

1 — надбарабанное углубление; 2 — головка молоточка; 3 — сосцевидная пещера; 4 — сосцевидный отросток; 5 — барабанная перепонка; 6 — нисходящее колено лицевого нерва; 7 — внутренняя сонная артерия; 8 — луковица внутренней яремной вены; 9 — сигмовидный синус; 10 — слуховая труба;

Слайд 4: Слуховая труба выполняет вентиляционную, дренажную, защитную функции и барофункцию

Слайд 5: Исследование функции слуховой трубы

Нарушение вентиляционной функции слуховой трубы подразделяется на 4 степени в зависимости от выполнения проб. 1. Проба с пустым глотком. 2. Проба Тойнби. 3. Проба Вальсальве. При закрытой полости носа осуществляется повышение давления воздуха в носу (натуживание), как при сморкании или самопродувании ушей в самолете. 4. Проба Политцера.

Слайд 9: Теории слуха

1.Теории периферического анализа звука. - резонансная теория (Гельмгольц, 1863) - гидродинамические теории : - бегущей волны (Бекеши, 1960) - столба жидкости (Роаф-Флетчер, 1930) - теория Флока (1977) - теория Ухтомского (1945) 2. Теории центрального анализа звука. - телефонная (Резерфорд, 1886) - стоячих волн (Эвальд, 1899) - дуалистическая теория (Ребул, 1938)

Слайд 10: Исследование слуха

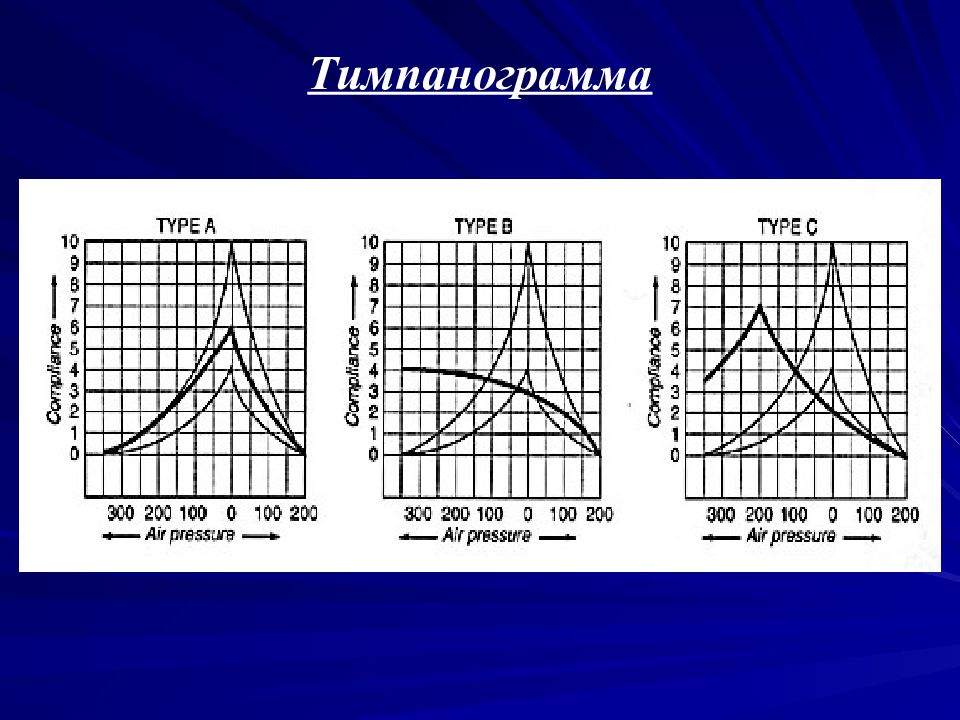

Исследование слуха с помощью разговорной и шепотной речи Исследование камертонами. Аудиометрическое обследование. - Тональная аудиометрия - Речевая аудиометрия - Надпороговая тональная аудиометрия в клинике предназначена для выявления феномена ускоренного нарастания громкости - Импедансная аудиометрия (от лат. impedire – препятствовать) - Аудиометрия по слуховым вызванным потенциалам. - Отоакустическая эмиссия

Слайд 11: Механизм костной проводимости:

Инерционный – при низких звуках череп колеблется как единое целое и, благодаря, инерции цепи слуховых косточек получается относительное перемещение стремени по отношению к капсуле лабиринта Компрессионный - при высоких звуках получается периодическое сжатие волной капсулы лабиринта и возбуждение кортиева органа за счет разницы давления жидкостей изнутри на овальное и круглое окна.

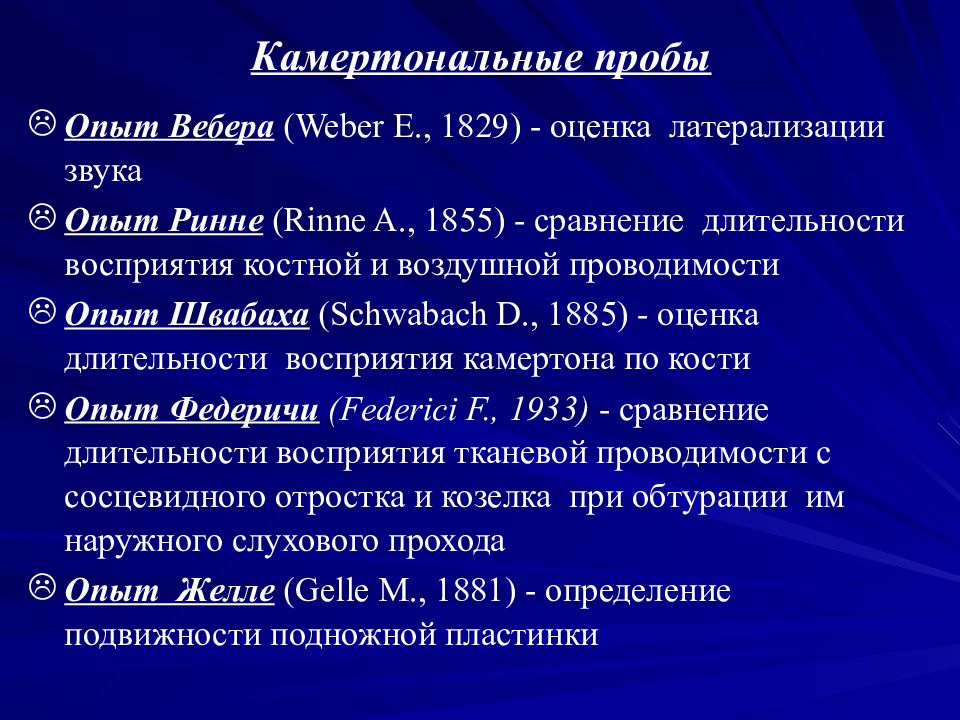

Слайд 12: Камертональные пробы

Опыт Вебера ( Weber E., 1829) - оценка латерализации звука Опыт Ринне ( Rinne A., 1855) - сравнение длительности восприятия костной и воздушной проводимости Опыт Швабаха ( Schwabach D., 1885) - оценка длительности восприятия камертона по кости Опыт Федеричи ( Federici F., 1933) - сравнение длительности восприятия тканевой проводимости с сосцевидного отростка и козелка при обтурации им наружного слухового прохода Опыт Желле ( Gelle M., 1881) - определение подвижности подножной пластинки

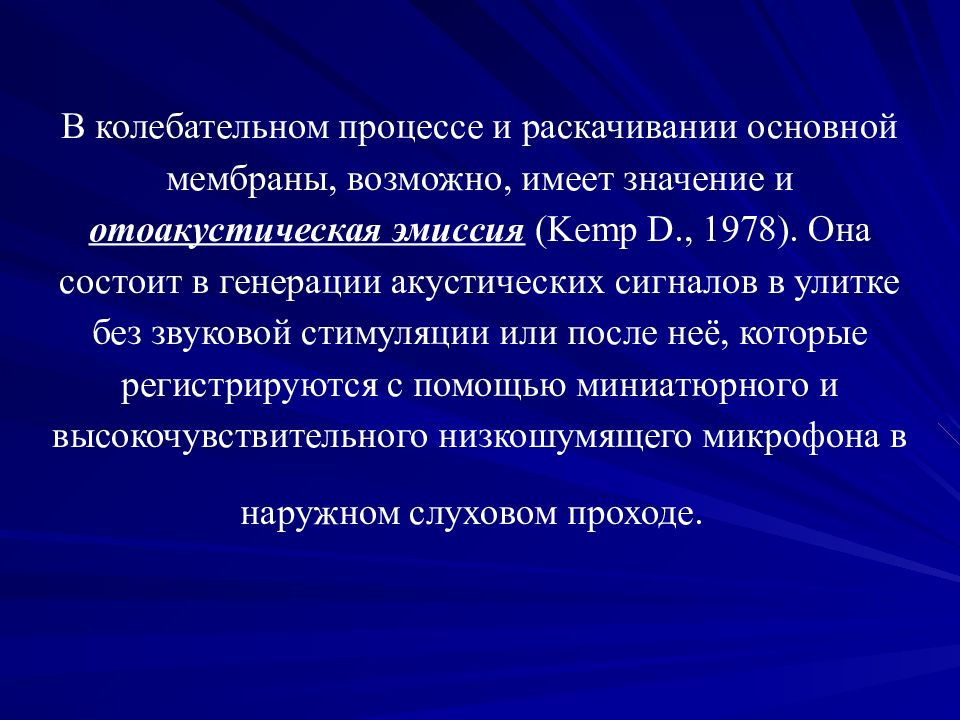

Слайд 17: В колебательном процессе и раскачивании основной мембраны, возможно, имеет значение и отоакустическая эмиссия ( Kemp D., 1978). Она состоит в генерации акустических сигналов в улитке без звуковой стимуляции или после неё, которые регистрируются с помощью миниатюрного и высокочувствительного низкошумящего микрофона в наружном слуховом проходе

Слайд 19

Тимпанопластика — хирургические вмешательства на ухе, выполняемые с целью улучшения слуха.

Слайд 20: Улучшение слуха при тимпанопластике может быть достигнуто:

За счет усиления трансформации звуков; За счет применения звуковой защиты (экранирования) одного из лабиринтных окон; При комбинированном использовании этих способов.

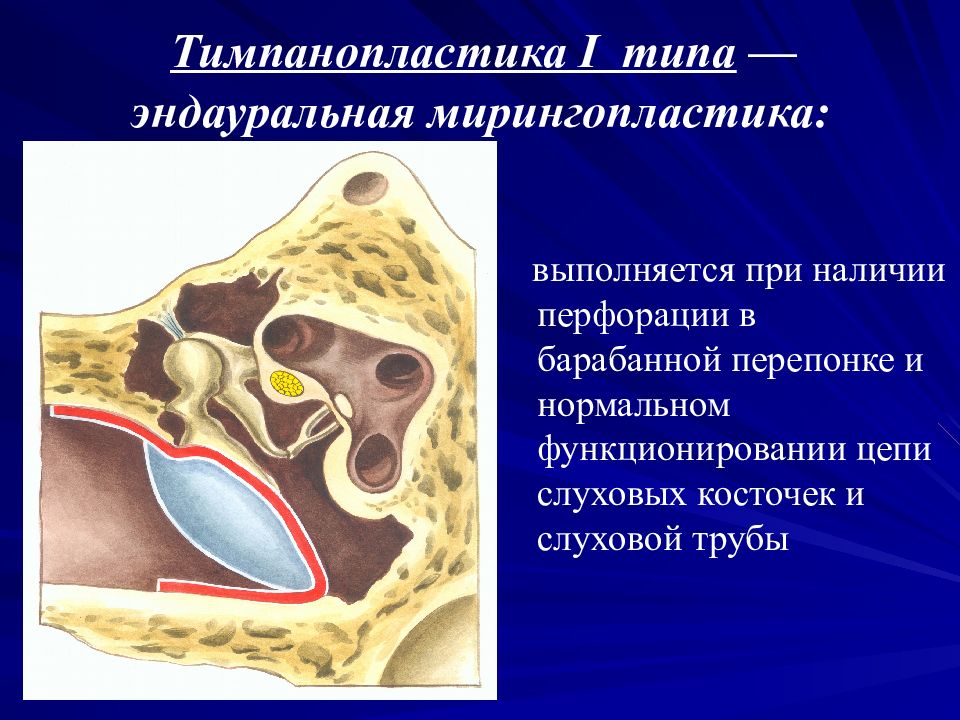

Слайд 21: Тимпанопластика I типа — эндауральная мирингопластика:

выполняется при наличии перфорации в барабанной перепонке и нормальном функционировании цепи слуховых косточек и слуховой трубы

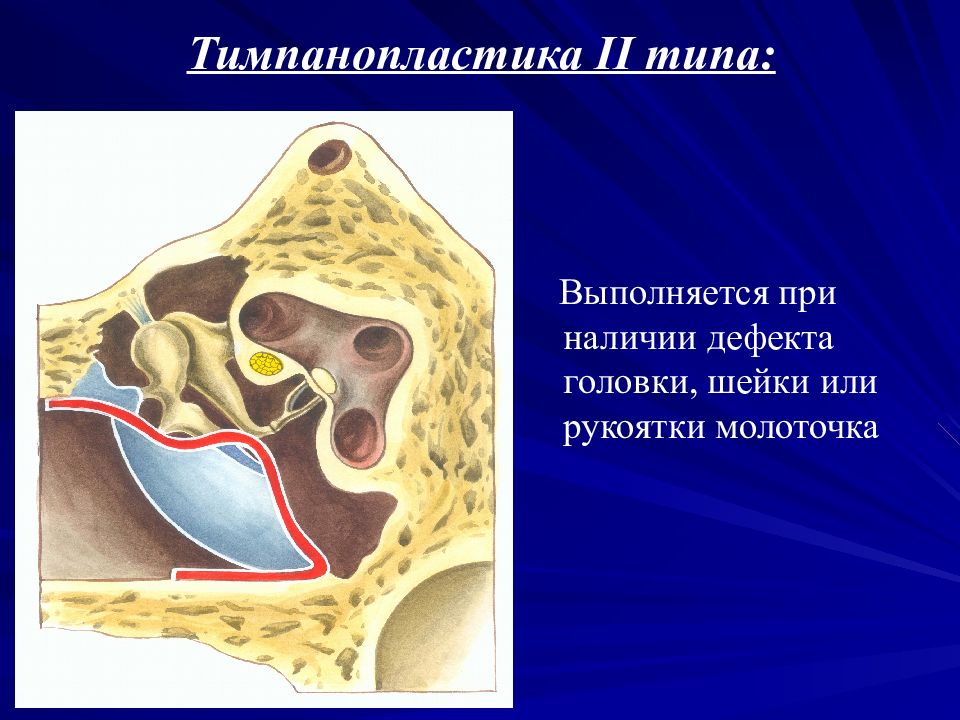

Слайд 22: Тимпанопластика II типа:

Выполняется при наличии дефекта головки, шейки или рукоятки молоточка

Слайд 23: Тимпанопластика III типа:

выполняется при отсутствии молоточка и наковальни трансплантат укладывается непосредственно на головку стремени

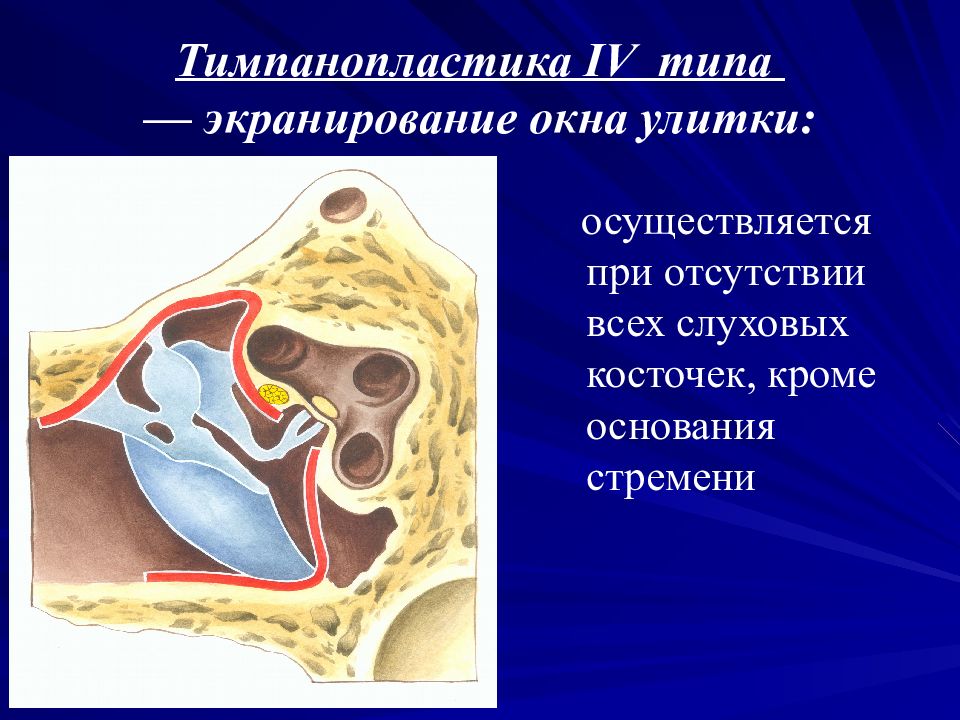

Слайд 24: Тимпанопластика IV типа — экранирование окна улитки:

осуществляется при отсутствии всех слуховых косточек, кроме основания стремени

Слайд 25: Тимпанопластика V типа — фенестрация горизонтального полукружного канала:

выполняется при отсутствии всех элементов звукопроведения и фиксированном основании стремени

Слайд 26: Биокерамические протезы: частичный (а) и полный (б) протезы слуховых косточек а б

Слайд 27: Протезы из титана: частичный (а) и полный (б) протезы слуховых косточек а б

Слайд 28: Отосклероз — заболевание, в основе которого лежит двусторонний ограниченный остеодистрофический процесс в костном лабиринте, проявляющееся снижением слуха и шумом в ушах

Слайд 29: Эпидемиология отосклероза:

заболеванием страдают около 1% населения; преобладающий возраст впервые заболевших — от 30 до 45 лет; чаще болеют женщины (63–84%), нередко отмечается факт отягощенной наследственности, заболевание прогрессирует после беременности, родов.

Слайд 30: Этиология отосклероза:

Существует более 30 различных теорий, объясняющих этиологию отосклероза. Наиболее значимы: генетическая: заболевание наследуется по аутосомально-доминантному типу и выявляется у 40% лиц, являющихся носителями генетических дефектов; метаболическая: в основе заболевания лежит дисфункция эндокринных желез; гормональная: расстройствами в гормональной сфере можно объяснить более частое выявление отосклероза у женщин, причем прогрессирование заболевания связывают с беременностью.

Слайд 31: Патоморфология отосклероза

Активная стадия: Повышенная активность остеокластов — костная ткань декальцинируется — образование ограниченного очага спонгиозной кости, содержащей большое количество богатых кровеносными сосудами костномозговых пространств. «Зрелая» стадия: Незрелая губчатая кость вторично рассасывается — происходит формирование зрелой склерозированной кости. При распространении процесса на основание стремени и кольцевидную связку развивается анкилоз стремени.

Слайд 33: Клиника отосклероза

● Жалобы больного — на снижение слуха и шум в ухе (чаще с одной стороны, но процесс может быть сразу двусторонним). ● По характеру поражения звукопроводящего и звуковоспринимающего аппарата выделяют три клинические формы отосклероза: — тимпанальную; — смешанную; — кохлеарную. ● Симптом paracusis Willisii. ● При аудиометрии: — разрыв между порогами слуха при костном и воздушном проведении; — повышение порога по костному проведению на частоте 2000 Гц (зубец Кархарта)

Слайд 34: При отоскопии у больных отосклерозом отмечаются симптомы:

атрофия кожи наружных слуховых проходов (симптом Хилова) атрофия барабанных перепонок (симптом Лемперта) за счет истончения их фиброзного слоя снижение чувствительности кожи слуховых проходов (симптом Фрешельса) слуховые проходы широкие (симптом Тилло-Верховского), не содержат серы (симптом Тойнби-Бинга), легко ранимы. через атрофичную барабанную перепонку бывают хорошо видны слуховые косточки, а иногда наблюдается гиперемированная слизистая оболочка промонториума (симптом Шварце), свидетельствующая о выраженной активности процесса (“красный” отосклероз) иногда встречаются экзостозы наружных слуховых проходов (симптом Майера)

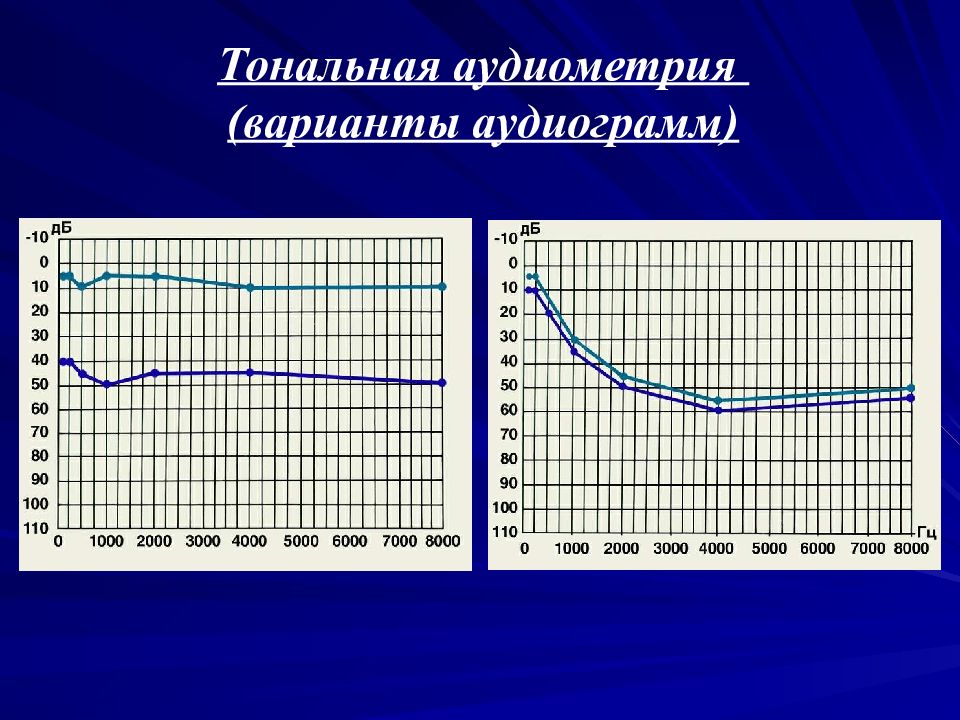

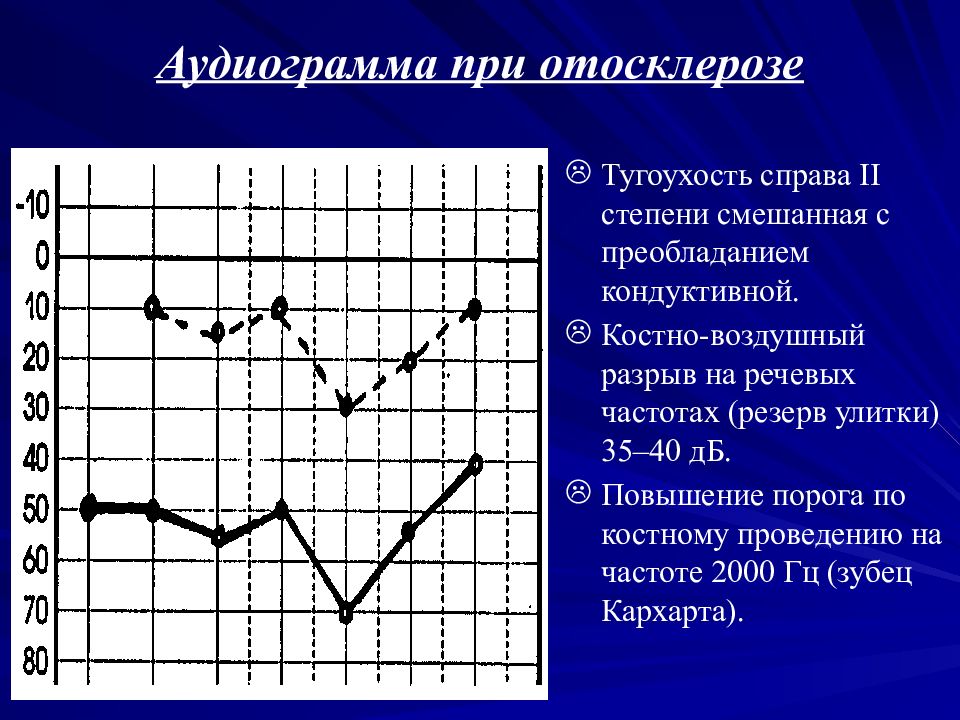

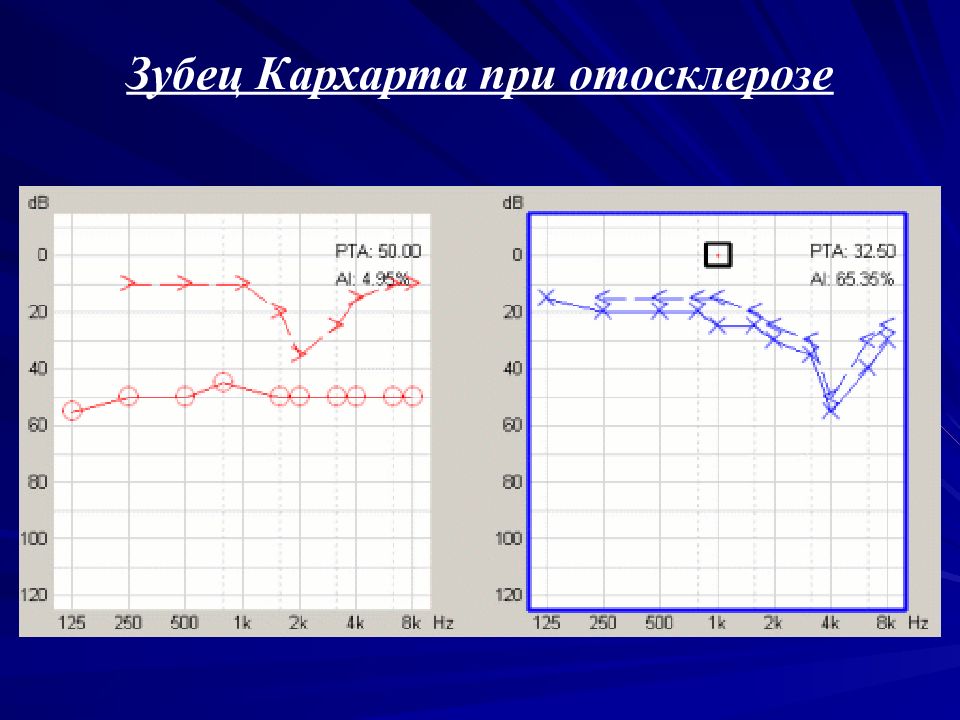

Слайд 35: Аудиограмма при отосклерозе

Тугоухость справа II степени смешанная с преобладанием кондуктивной. Костно-воздушный разрыв на речевых частотах (резерв улитки) 35–40 дБ. Повышение порога по костному проведению на частоте 2000 Гц (зубец Кархарта).

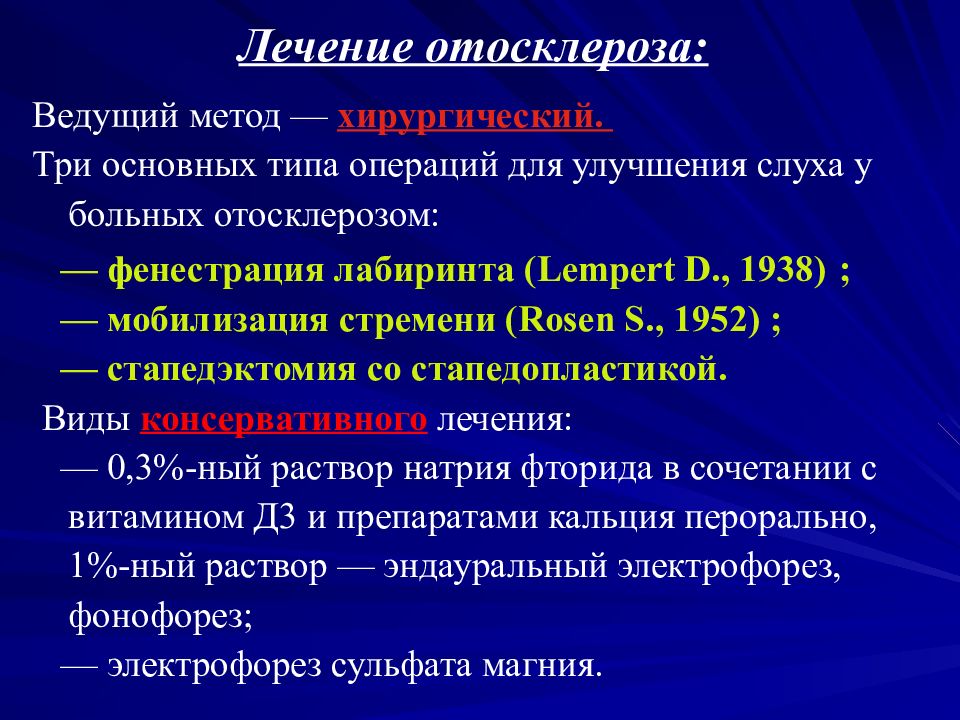

Слайд 37: Лечение отосклероза:

Ведущий метод — хирургический. Три основных типа операций для улучшения слуха у больных отосклерозом: — фенестрация лабиринта ( Lempert D., 1938) ; — мобилизация стремени ( Rosen S., 1952) ; — стапедэктомия со стапедопластикой. Виды консервативного лечения: — 0,3%-ный раствор натрия фторида в сочетании с витамином Д3 и препаратами кальция перорально, 1%-ный раствор — эндауральный электрофорез, фонофорез; — электрофорез сульфата магния.

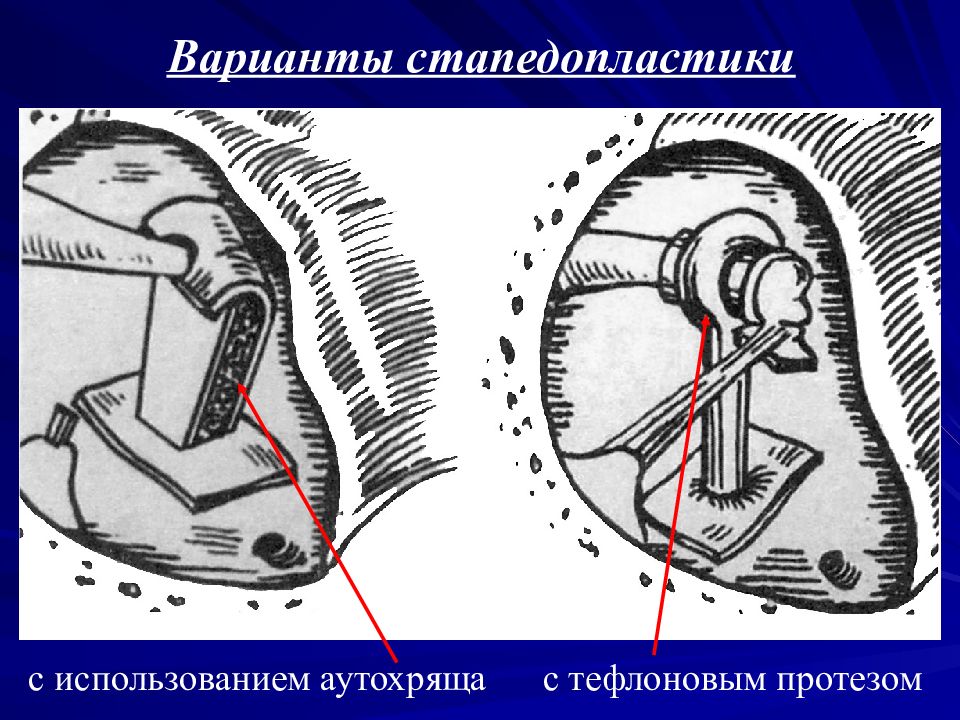

Слайд 38: Варианты стапедопластики

с тефлоновым протезом с использованием аутохряща

Слайд 40: Под болезнью Меньера ( P. Meniere, 1861) понимают периферический лабиринтный синдром невоспалительного генеза, возникающий вследствие нарушения циркуляции ушной лимфы, характеризующийся приступами шума в ушах, понижением слуха, головокружением, атаксией и вегетативными расстройствами (тошнотой, рвотой, бледностью кожных покровов, холодным потом)

Слайд 41: В основе патогенеза болезни Меньера лежит нарушение механизма регуляции давления в лимфатических пространствах лабиринта. Повышенное внутрилабиринтное давление затрудняет проведение звуковой волны в жидкостях лабиринта, а также ухудшает трофику лабиринтных рецепторов

Слайд 43: Характерными клиническими признаками болезни Меньера являются:

рецидивирующий характер и приступообразность течения; кратковременность приступов ; наличие всех признаков периферического лабиринтного синдрома; наличие признаков гидропса лабиринта и флюктуации слуха; хорошее самочувствие в межприступном периоде (исчезновение вестибулярных симптомов) с прогрессирующим снижением слуха; поражение преимущественно одного уха

Слайд 45: Гидропс лабиринта подтверждается положительным глицерол-тестом. Пациент выпивает натощак смесь чистого медицинского глицерина (1-1,5 г на 1 кг массы тела), разведенного пополам с водой или фруктовым соком. До и через 2-3 часа после приема глицерина проводится тональная аудиометрия. Понижение порогов слуха на 10 дБ и более подтверждает наличие гидропса лабиринта. Аналогичный дегидратирующий эффект получают с помощью внутримышечного ведения 1-2 мл 1% раствора фурасемида ( лазикс-тест )

Слайд 46: Во время приступа больные нуждаются в неотложной помощи, щадящей транспортировке в положении лежа. Соблюдается строгий постельный режим. После приступа объем активных движений головы расширяется постепенно

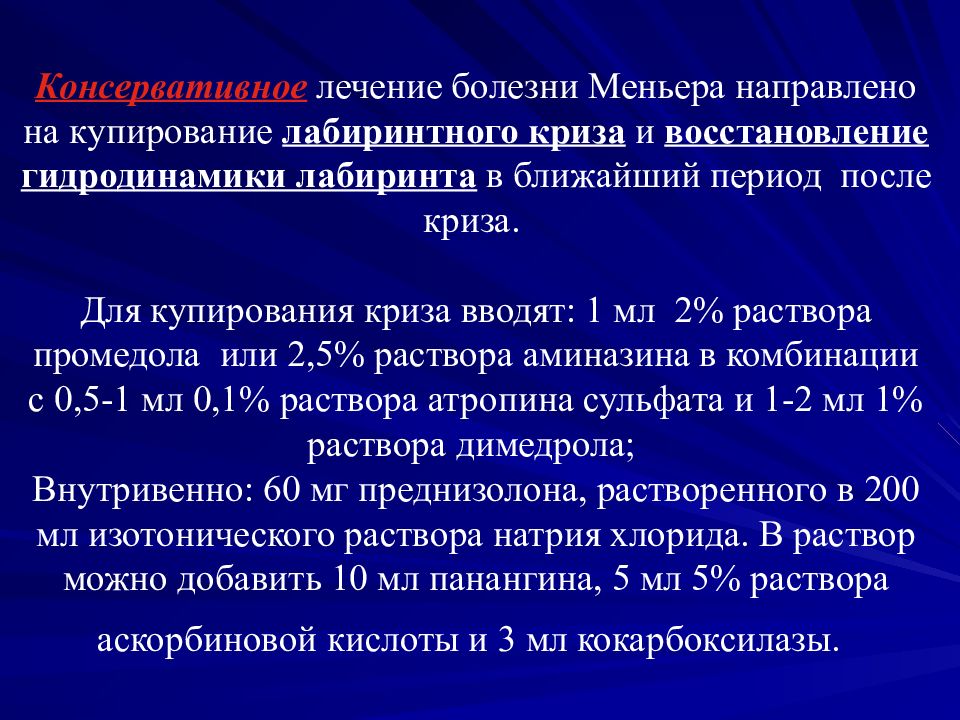

Слайд 47: Консервативное лечение болезни Меньера направлено на купирование лабиринтного криза и восстановление гидродинамики лабиринта в ближайший период после криза. Для купирования криза вводят: 1 мл 2% раствора промедола или 2,5% раствора аминазина в комбинации с 0,5-1 мл 0,1% раствора атропина сульфата и 1-2 мл 1% раствора димедрола; Внутривенно: 60 мг преднизолона, растворенного в 200 мл изотонического раствора натрия хлорида. В раствор можно добавить 10 мл панангина, 5 мл 5% раствора аскорбиновой кислоты и 3 мл кокарбоксилазы

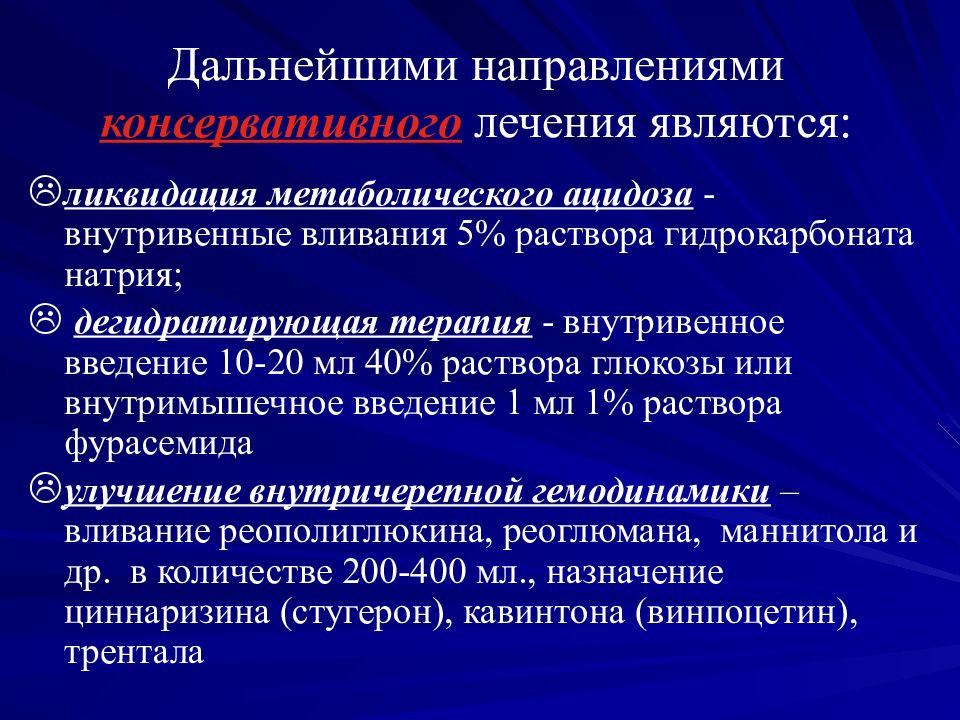

Слайд 48: Дальнейшими направлениями консервативного лечения являются:

ликвидация метаболического ацидоза - внутривенные вливания 5% раствора гидрокарбоната натрия; дегидратирующая терапия - внутривенное введение 10-20 мл 40% раствора глюкозы или внутримышечное введение 1 мл 1% раствора фурасемида улучшение внутричерепной гемодинамики – вливание реополиглюкина, реоглюмана, маннитола и др. в количестве 200-400 мл., назначение циннаризина (стугерон), кавинтона (винпоцетин), трентала

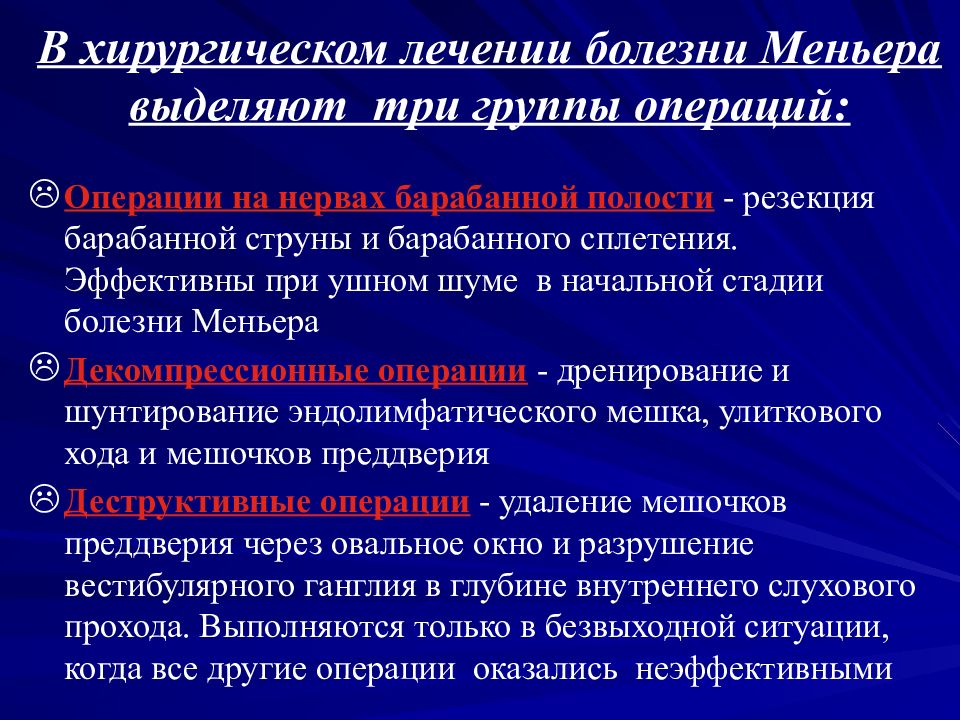

Слайд 49: В хирургическом лечении болезни Меньера выделяют три группы операций:

Операции на нервах барабанной полости - резекция барабанной струны и барабанного сплетения. Эффективны при ушном шуме в начальной стадии болезни Меньера Декомпрессионные операции - дренирование и шунтирование эндолимфатического мешка, улиткового хода и мешочков преддверия Деструктивные операции - удаление мешочков преддверия через овальное окно и разрушение вестибулярного ганглия в глубине внутреннего слухового прохода. Выполняются только в безвыходной ситуации, когда все другие операции оказались неэффективными

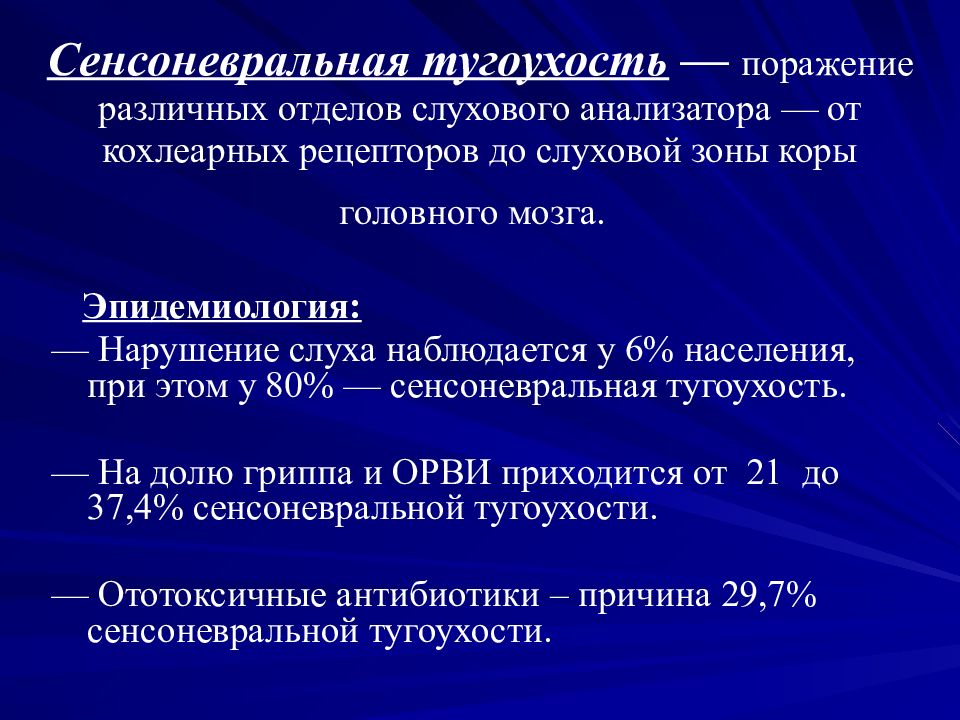

Слайд 50: Сенсоневральная тугоухость — поражение различных отделов слухового анализатора — от кохлеарных рецепторов до слуховой зоны коры головного мозга

Эпидемиология: — Нарушение слуха наблюдается у 6% населения, при этом у 80% — сенсоневральная тугоухость. — На долю гриппа и ОРВИ приходится от 21 до 37,4% сенсоневральной тугоухости. — Ототоксичные антибиотики – причина 29,7% сенсоневральной тугоухости.

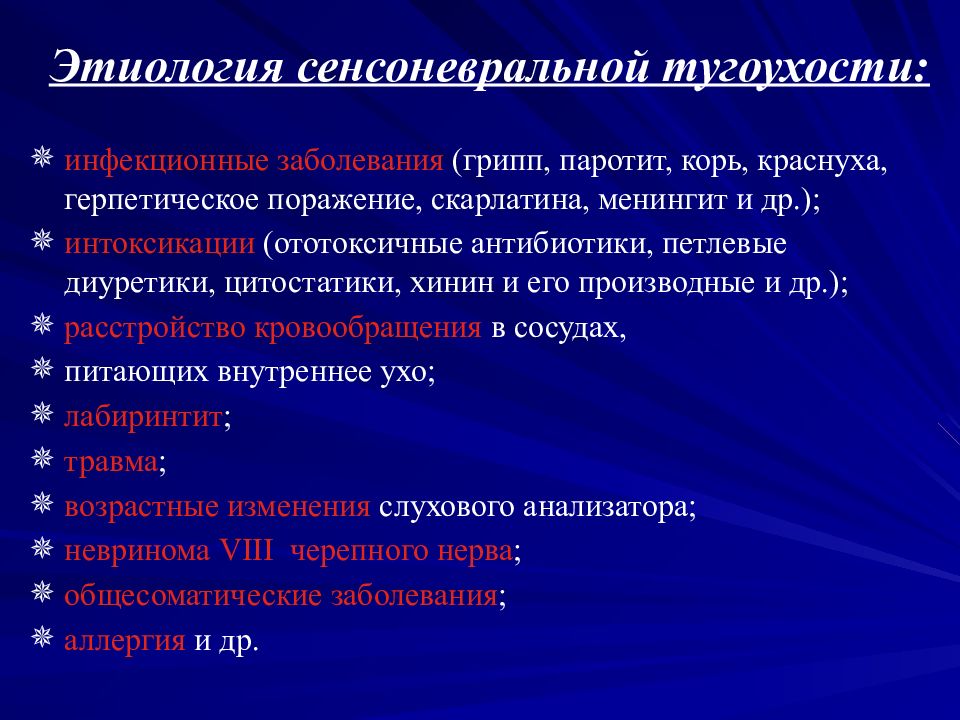

Слайд 51: Этиология сенсоневральной тугоухости:

инфекционные заболевания (грипп, паротит, корь, краснуха, герпетическое поражение, скарлатина, менингит и др.); интоксикации (ототоксичные антибиотики, петлевые диуретики, цитостатики, хинин и его производные и др.); расстройство кровообращения в сосудах, питающих внутреннее ухо; лабиринтит ; травма ; возрастные изменения слухового анализатора; невринома VIII черепного нерва ; общесоматические заболевания ; аллергия и др.

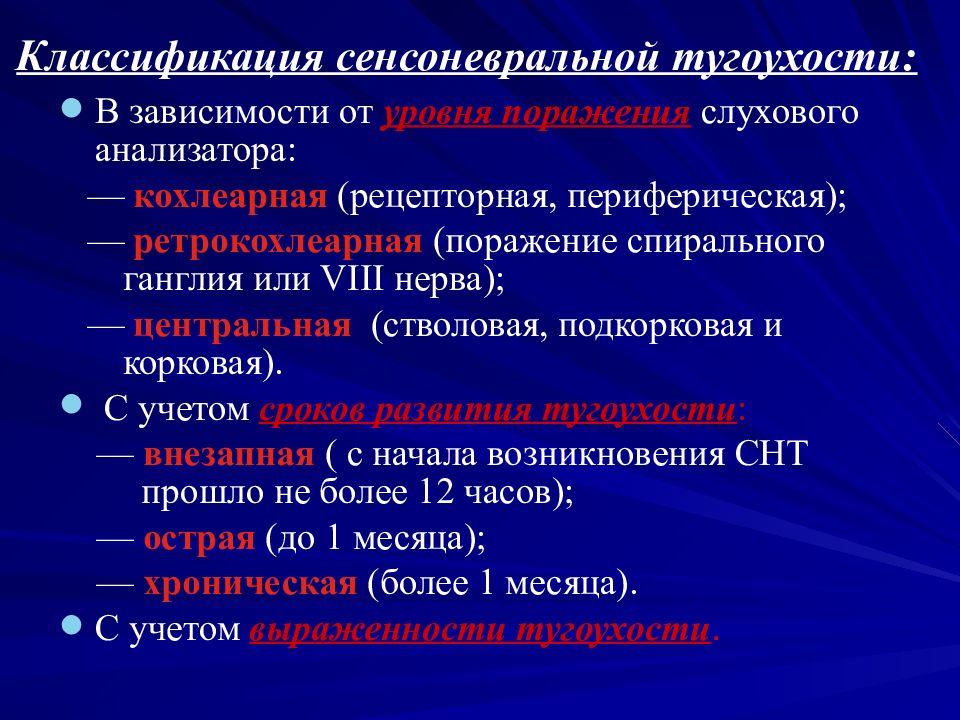

Слайд 52: Классификация сенсоневральной тугоухости:

В зависимости от уровня поражения слухового анализатора: — кохлеарная (рецепторная, периферическая); — ретрокохлеарная (поражение спирального ганглия или VIII нерва); — центральная (стволовая, подкорковая и корковая). С учетом сроков развития тугоухости : — в незапная ( с начала возникновения СНТ прошло не более 12 часов); — острая (до 1 месяца); — хроническая (более 1 месяца). С учетом выраженности тугоухости.

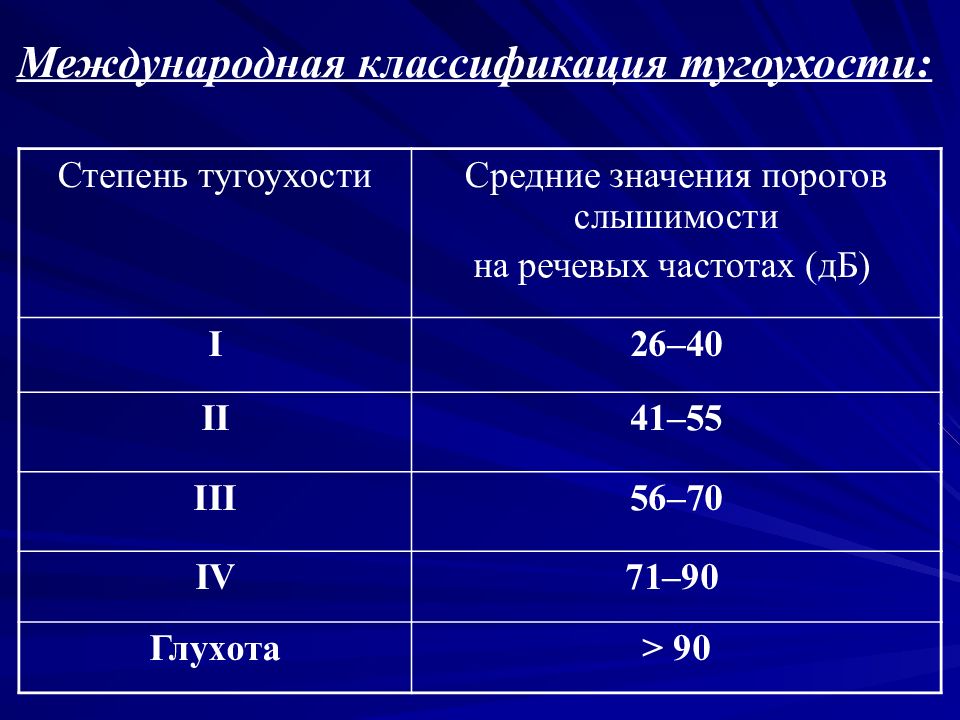

Слайд 53: Международная классификация тугоухости:

Степень тугоухости Средние значения порогов слышимости на речевых частотах (дБ) I 26 – 40 II 41–55 III 56–70 IV 71–90 Глухота > 90

Слайд 57: Кохлеарная имплантация — современный метод реабилитации глухих детей и взрослых

Критерии для кохлеарной имплантации: Пороги слуха на речевых частотах — не менее 90 дБ. Разборчивость речи с оптимально подобранным слуховым аппаратом — не более 30%. Гибель рецепторного аппарата улитки при нормальной функции слухового нерва. Нормальной состояние среднего уха и свободный просвет лестниц улитки (по данным КТ). Отсутствие нарушений со стороны ЦНС. Высокая мотивация пациента и его родителей, возможность заниматься с сурдопедагогом (не менее 8 мес.).