Первый слайд презентации

Острые и хронические отиты. Отосклероз. Тугоухость и методы ее реабилитации. Мастоидиты. Атипичные мастоидиты. В.П.Шпотин доцент кафедры оториноларингологии АГМА (зав. кафедрой — д.м.н. Ю.В.Назарочкин) Астрахань 2009

Слайд 2: Среднее ухо — определение:

Среднее ухо — это система воздухоносных полостей, включающая: барабанную полость, слуховую трубу, вход в пещеру, пещеру, открывающиеся в пещеру воздухоносные клетки сосцевидного отростка.

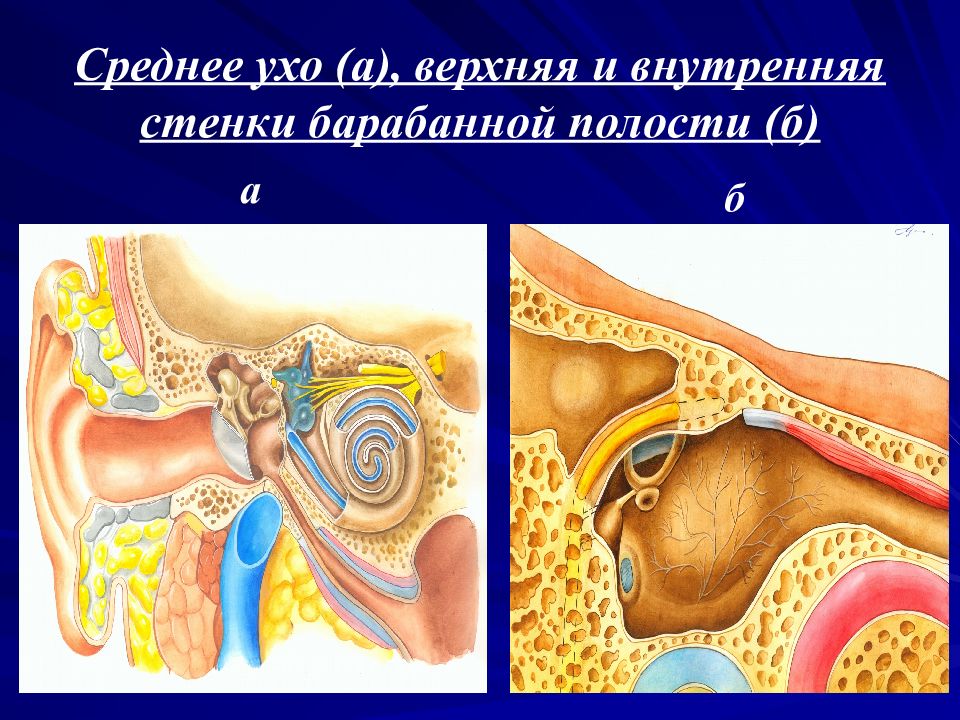

1 — надбарабанное углубление; 2 — головка молоточка; 3 — сосцевидная пещера; 4 — сосцевидный отросток; 5 — барабанная перепонка; 6 — нисходящее колено лицевого нерва; 7 — внутренняя сонная артерия; 8 — луковица внутренней яремной вены; 9 — сигмовидный синус; 10 — слуховая труба;

Слайд 8: Стадии экссудативного среднего отита:

Катаральная — нарушение функции слуховой трубы, развитие в ней отрицательного давления, транссудация из сосудов слизистой оболочки барабанной полости (до 1 месяца). Секреторная — преобладание секреции и накопление слизи в барабанной полости (от 1 до 12 месяцев). Мукозная — содержимое барабанной полости (а иногда и других полостей среднего уха) становится густым и вязким (от 12 до 24 месяцев). Фиброзная — фиброзное перерождение слизистой оболочки барабанной полости (24 месяца и более)

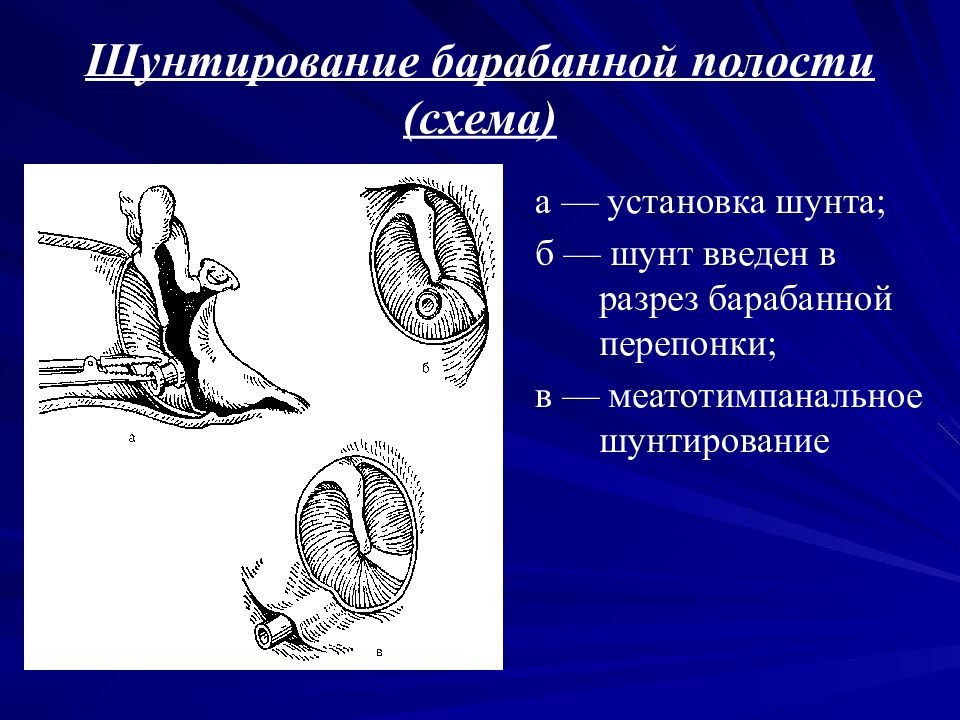

Слайд 10: Шунтирование барабанной полости (схема)

а — установка шунта; б — шунт введен в разрез барабанной перепонки; в — меатотимпанальное шунтирование

Слайд 12: Пути проникновения инфекции в барабанную полость:

Ринотубарный (из носоглотки через слуховую трубу); Контактный (через поврежденную барабанную перепонку при ее травме или через рану сосцевидного отростка); Гематогенный; Лимфогенный; Менингогенный или лабиринтогенный (в результате ретроградного распространения инфекции из полости черепа или из лабиринта)

Слайд 14: Стадии острого гнойного среднего отита

Доперфоративная Перфоративная Репаративная

Слайд 15: Острый средний отит: слева — доперфоративная, справа — перфоративная стадия

Слайд 16: Парацентез барабанной перепонки

а б а — инструменты для проведения парацентеза, б — место расположения разреза

Слайд 17: Парацентез показан:

Если сильная боль в ухе продолжается, сохраняется высокая температура, при отоскопии наблюдается выпячивание барабанной перепонки; появляются признаки раздражения мозговых оболочек; процесс распространяется на внутреннее ухо (головокружение, тошнота и рвота, атаксия, спонтанный нистагм); возникает парез или паралич лицевого нерва; развивается периостит сосцевидного отростка.

Слайд 20: Острый средний отит у детей:

Острый средний отит (ОСО) составляет 65–70% всех заболеваний в детском возрасте. Пик заболеваемости приходится на возраст 6–18 месяцев. 44% детей переносят ОСО на первом году жизни 1–2 раза. 7–8% детей переносят ОСО на первом году жизни 3–4 раза.

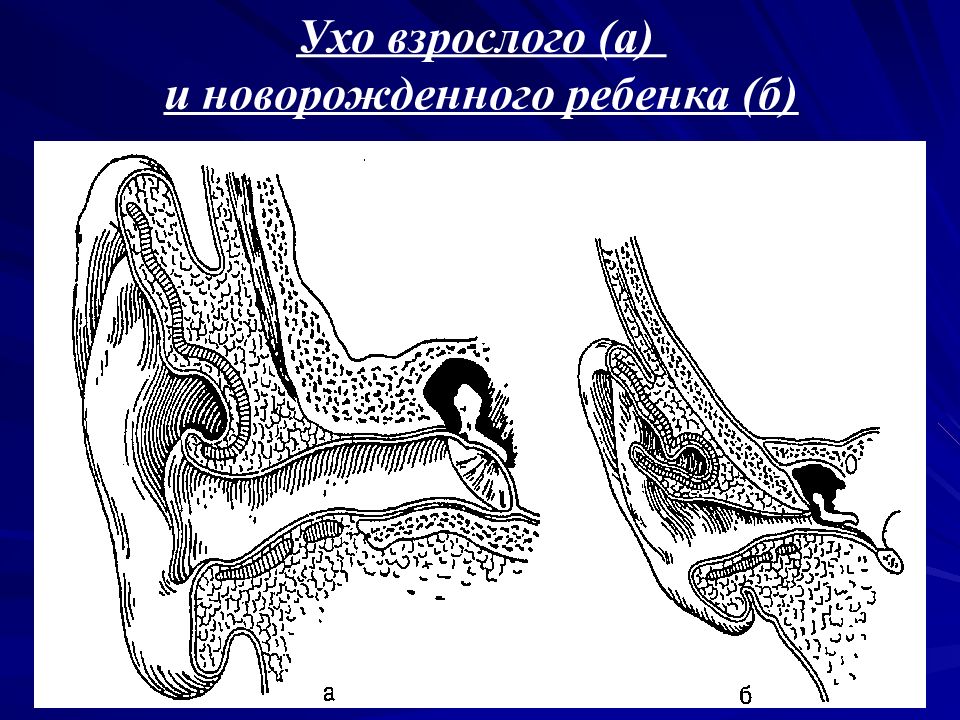

Слайд 21: Факторы, способствующие развитию воспалительного процесса в ухе у детей:

относительно короткая и широкая слуховая труба; возможность попадания в барабанную полость через слуховую трубу околоплодной жидкости во время родов; в барабанной полости ребенка первого года жизни сохраняются остатки эмбриональной миксоидной ткани; лежачее положение ребенка способствует венозному стазу в задних отделах носа; несовершенство иммунной системы и терморегуляции ребенка; причиной рецидивирующего отита у ребенка могут быть аденоиды.

Слайд 23

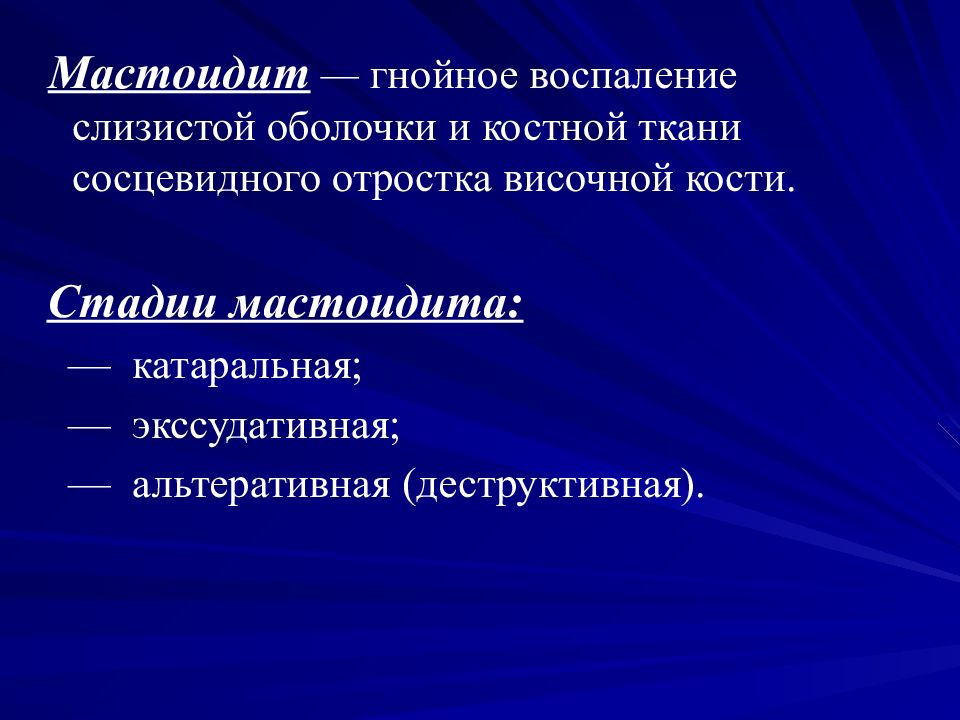

Мастоидит — гнойное воспаление слизистой оболочки и костной ткани сосцевидного отростка височной кости. Стадии мастоидита: — катаральная; — экссудативная; — альтеративная (деструктивная).

Слайд 24: Наиболее достоверный клинический признак мастоидита — субпериостальный абсцесс

Слайд 25: Пути распространения инфекции из сосцевидного отростка

в наружный слуховой проход; на поверхность сосцевидного отростка; в ячейки основания скулового отростка; под кивательную мышцу; по направлению к сигмовидному синусу; к вершине сосцевидного отростка; к вершине пирамиды

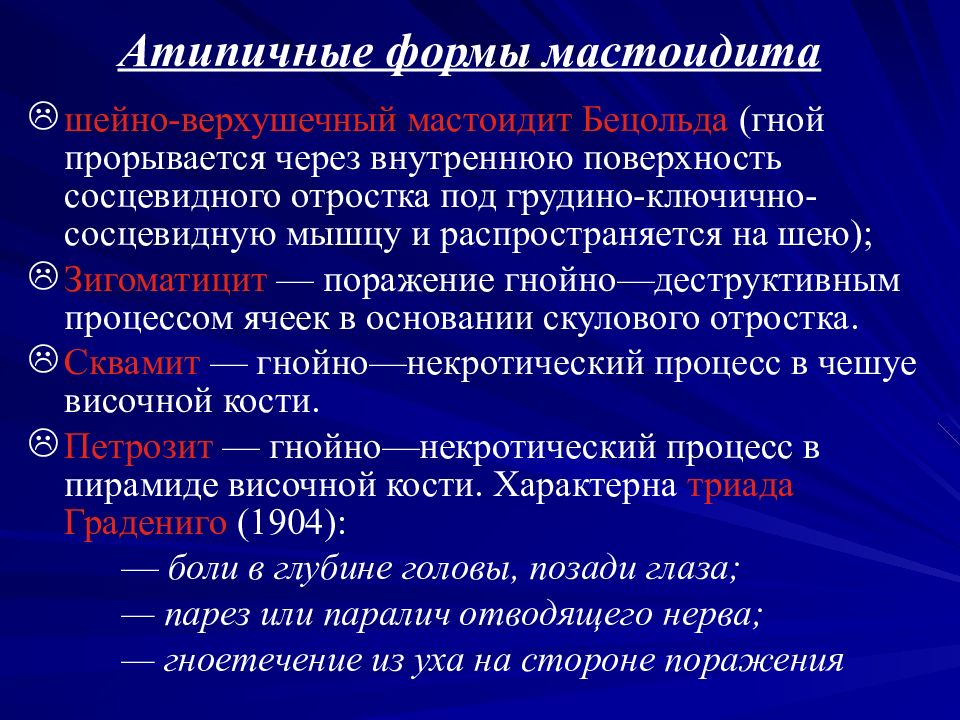

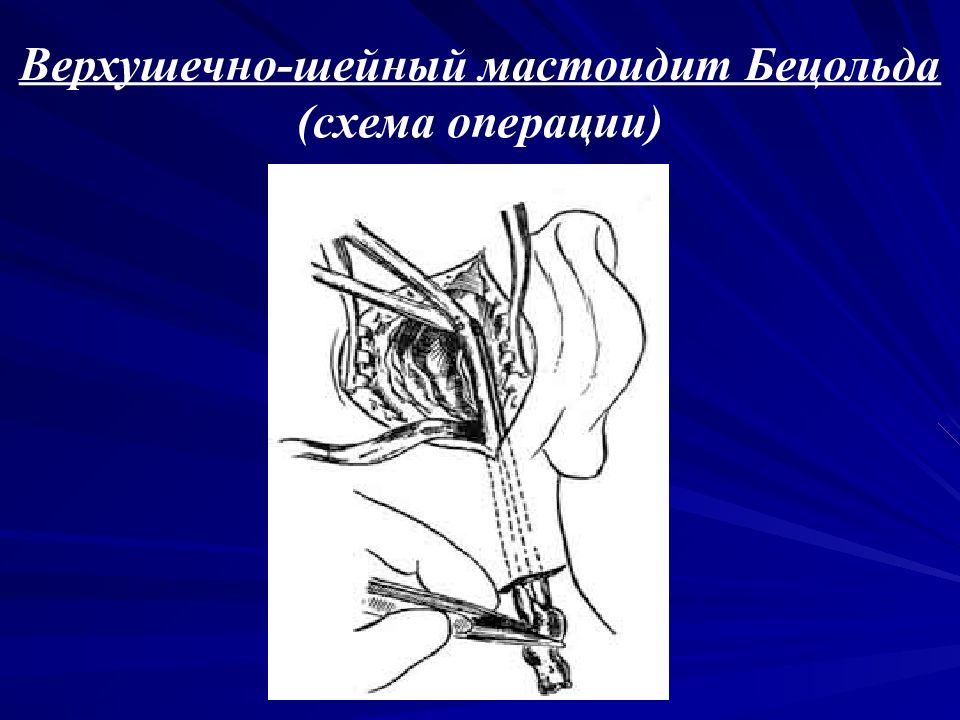

Слайд 26: Атипичные формы мастоидита

шейно-верхушечный мастоидит Бецольда (гной прорывается через внутреннюю поверхность сосцевидного отростка под грудино-ключично-сосцевидную мышцу и распространяется на шею); Зигоматицит — поражение гнойно—деструктивным процессом ячеек в основании скулового отростка. Сквамит — гнойно—некротический процесс в чешуе височной кости. Петрозит — гнойно—некротический процесс в пирамиде височной кости. Характерна триада Градениго (1904): — боли в глубине головы, позади глаза; — парез или паралич отводящего нерва; — гноетечение из уха на стороне поражения

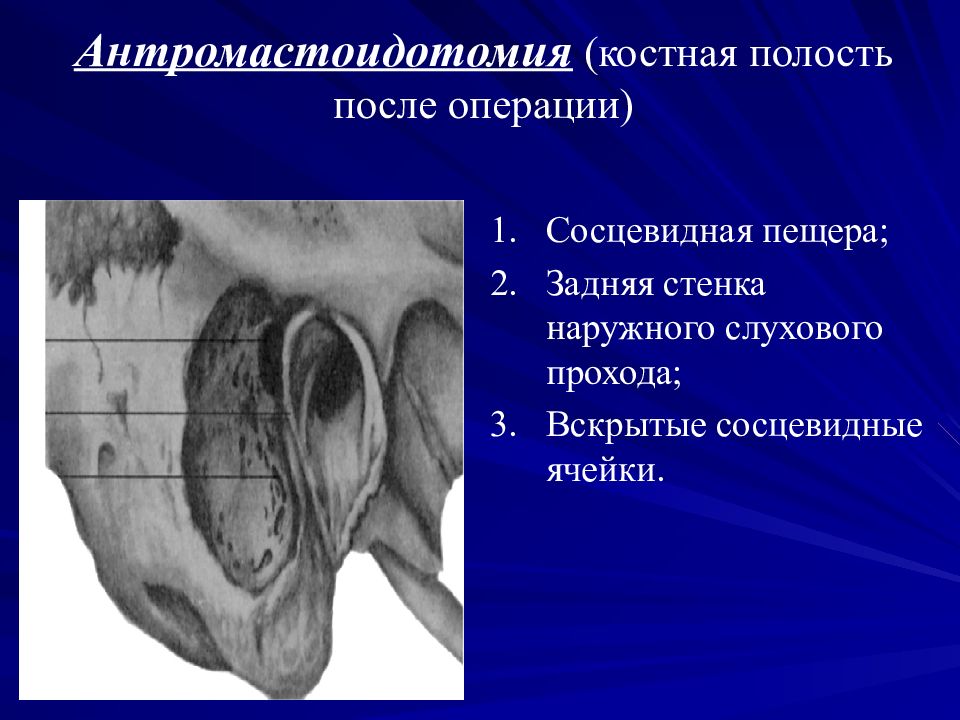

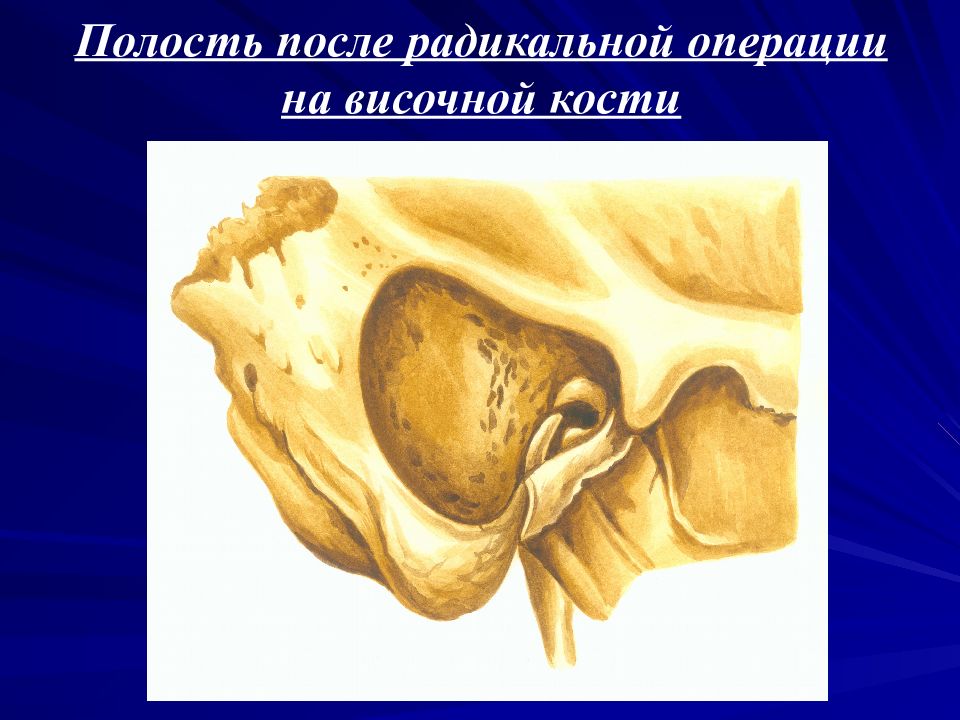

Слайд 27: Антромастоидотомия (костная полость после операции)

Сосцевидная пещера; Задняя стенка наружного слухового прохода; Вскрытые сосцевидные ячейки.

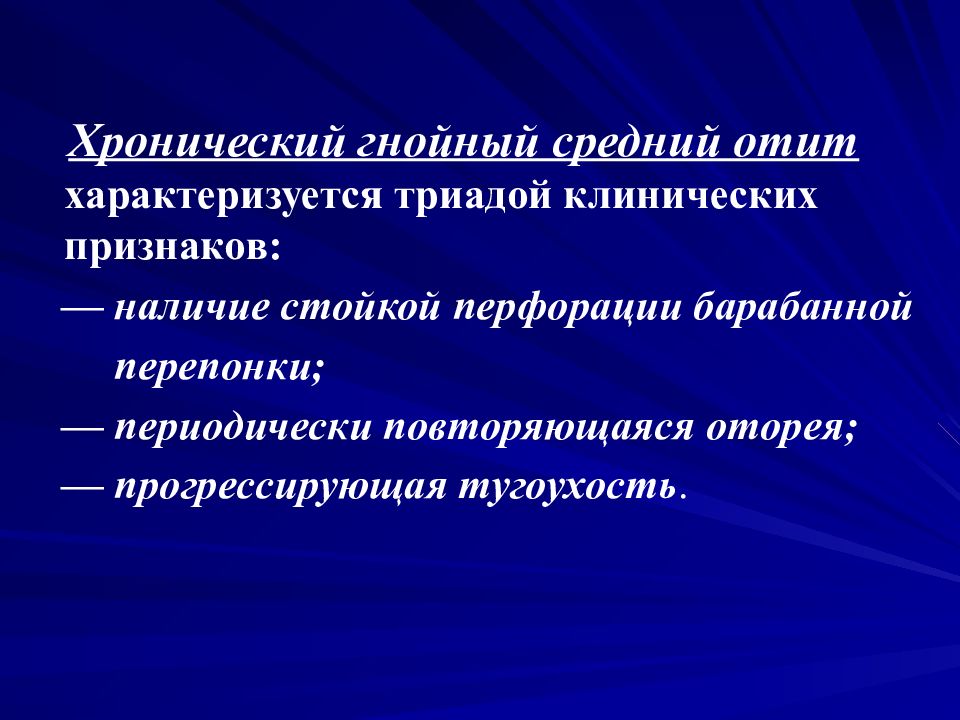

Слайд 29

Хронический гнойный средний отит характеризуется триадой клинических признаков: — наличие стойкой перфорации барабанной перепонки; — периодически повторяющаяся оторея; — прогрессирующая тугоухость.

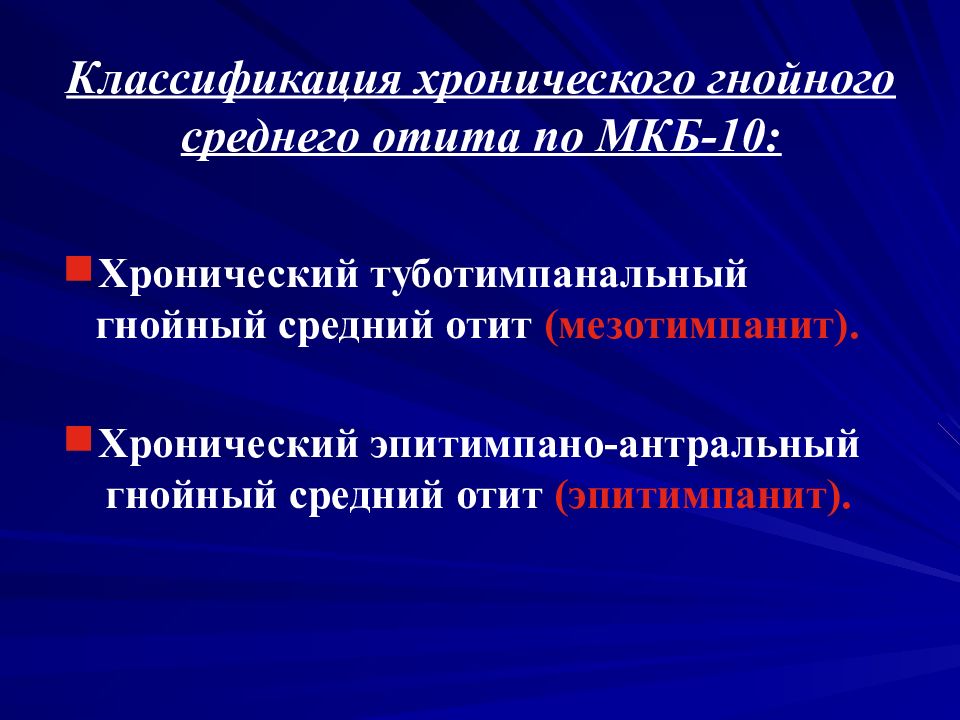

Слайд 30: Классификация хронического гнойного среднего отита по МКБ-10:

Хронический туботимпанальный гнойный средний отит (мезотимпанит). Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит (эпитимпанит).

Слайд 31: Мезотимпанит:

некраевая перфорация барабанной перепонки в натянутой части; перфорация не достигает костного барабанного кольца, по периферии сохраняется узкий ободок остатков барабанной перепонки

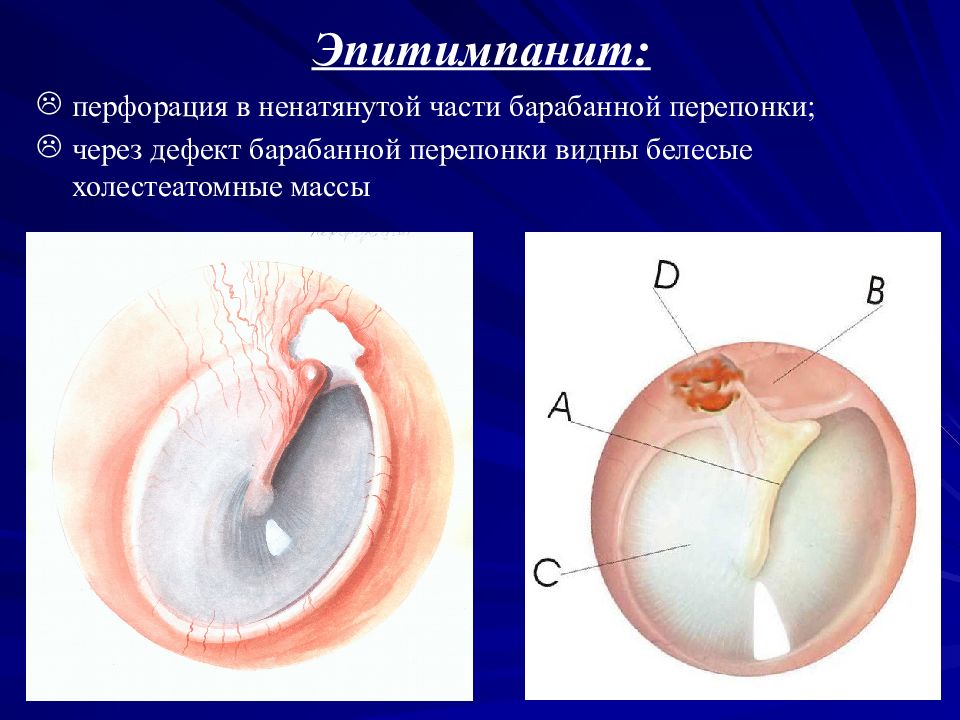

Слайд 33: Эпитимпанит:

перфорация в ненатянутой части барабанной перепонки; через дефект барабанной перепонки видны белесые холестеатомные массы

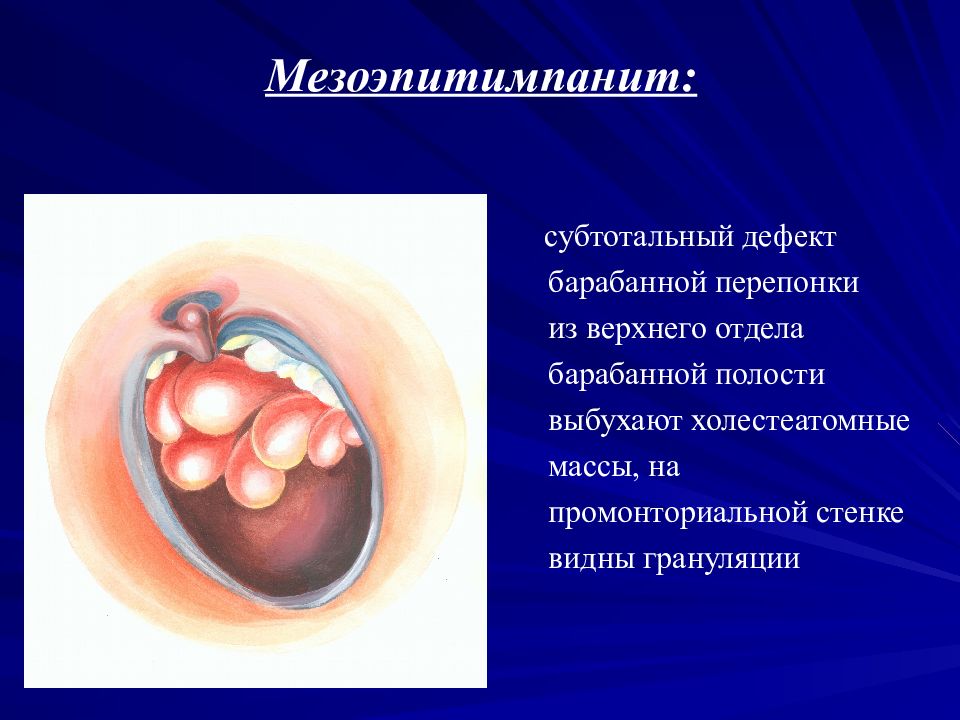

Слайд 34: Мезоэпитимпанит:

субтотальный дефект барабанной перепонки из верхнего отдела барабанной полости выбухают холестеатомные массы, на промонториальной стенке видны грануляции

Слайд 35: Промывание аттика:

Метод применяется с диагностической целью Применение его для лечения ограничено

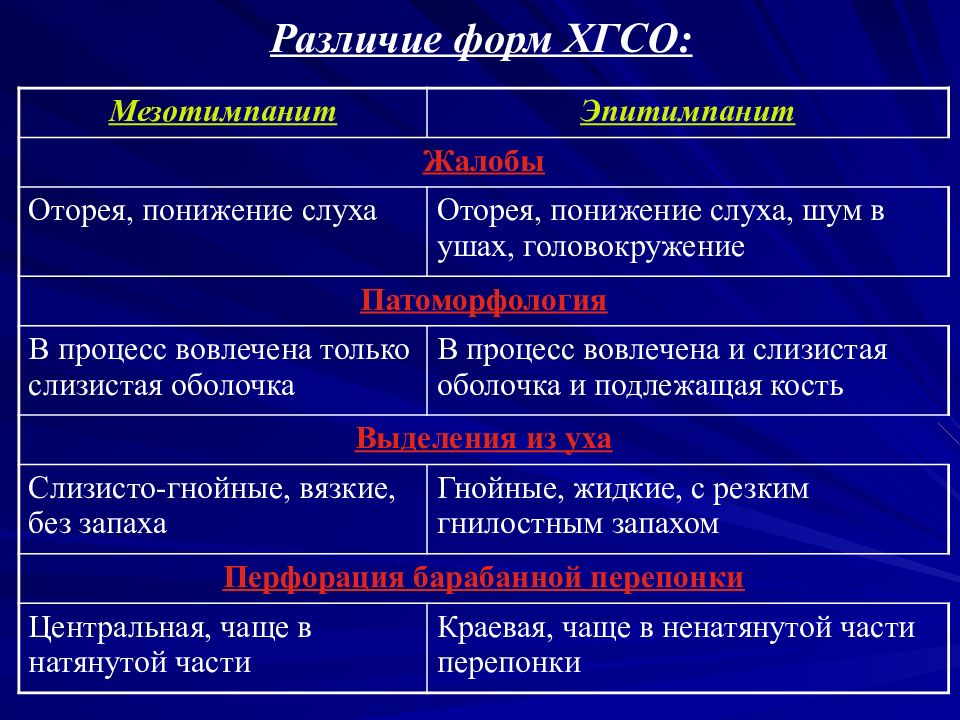

Слайд 38: Различие форм ХГСО:

Мезотимпанит Эпитимпанит Жалобы Оторея, понижение слуха Оторея, понижение слуха, шум в ушах, головокружение Патоморфология В процесс вовлечена только слизистая оболочка В процесс вовлечена и слизистая оболочка и подлежащая кость Выделения из уха Слизисто-гнойные, вязкие, без запаха Гнойные, жидкие, с резким гнилостным запахом Перфорация барабанной перепонки Центральная, чаще в натянутой части Краевая, чаще в ненатянутой части перепонки

Слайд 39: Различие форм ХГСО:

Мезотимпанит Эпитимпанит Продуктивные элементы Грануляции, полипы, кисты Грануляции, полипы, холестеатома Тугоухость По звукопроводящему типу Смешанная, иногда доминирует нарушение звуковосприятия Рентгенологические и КТ данные Склеротический тип строения сосцевидного отростка без признаков воспалительной деструкции Склеротический ( чаще ) или пневматический тип строения сосцевидного отростка с наличием деструктивной полости Течение заболевания Доброкачественное Недоброкачественное с развитием опасных осложнений

Слайд 40: Варианты санирующих операций при хроническом гнойном среднем отите:

общеполостная санирующая слухсохраняющая операция (консервативно-радикальная операция); расширенная радикальная общеполостная операция; аттикоантротомия; раздельная аттикоантротомия с тимпанопластикой; аттикотомия (эпитимпанотомия)

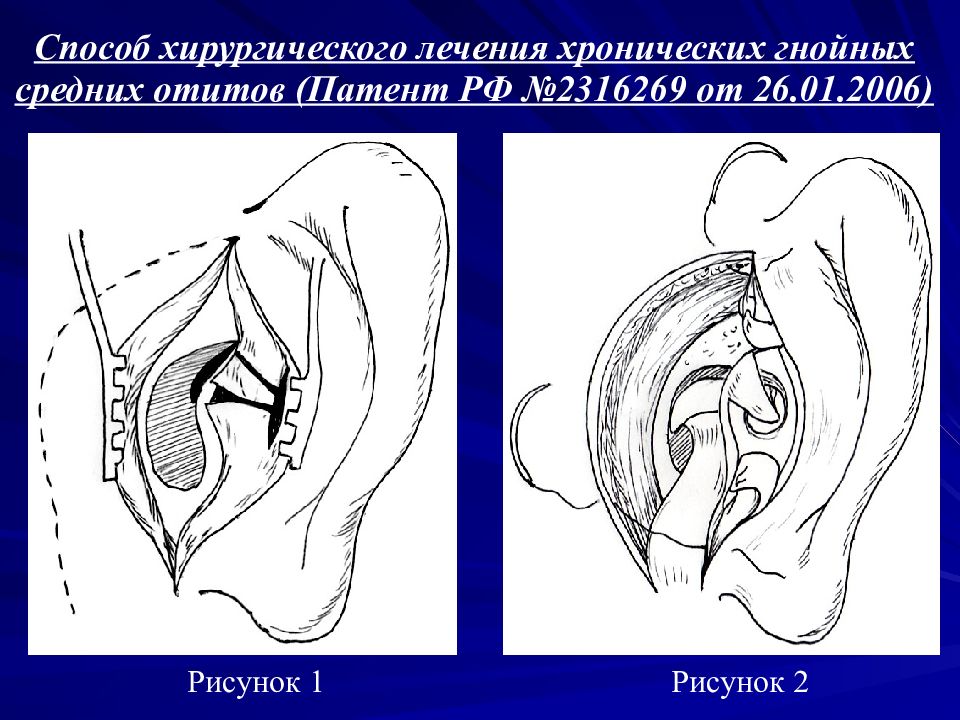

Слайд 43: Способ хирургического лечения хронических гнойных средних отитов (Патент РФ №2316269 от 26.01.2006)

Рисунок 1 Рисунок 2

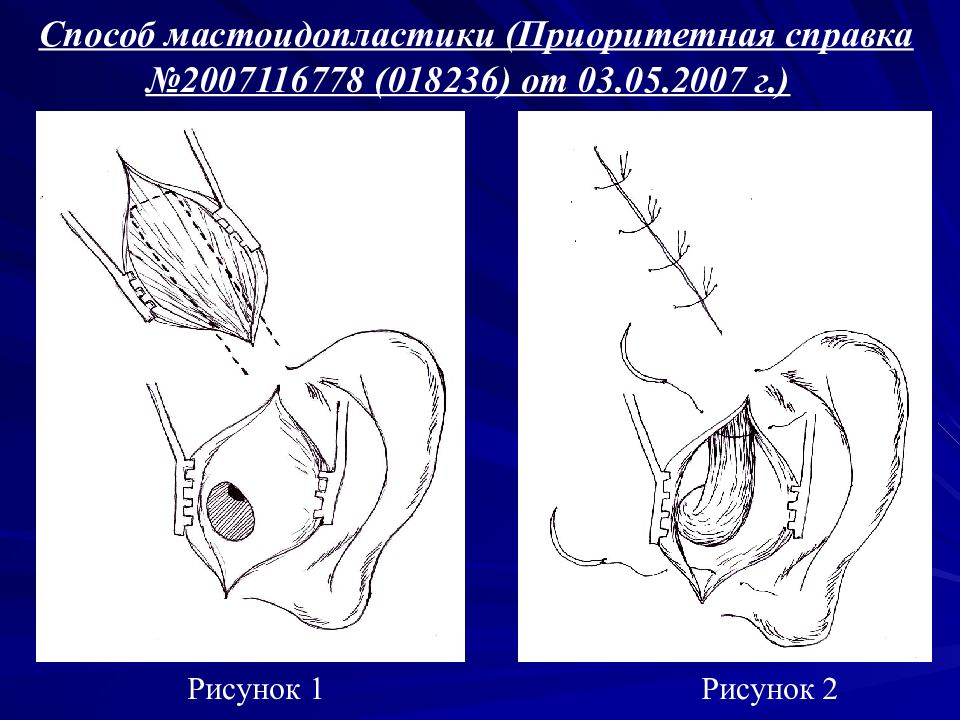

Слайд 44: Способ мастоидопластики (Приоритетная справка №2007116778 (018236) от 03.05.2007 г.)

Рисунок 1 Рисунок 2

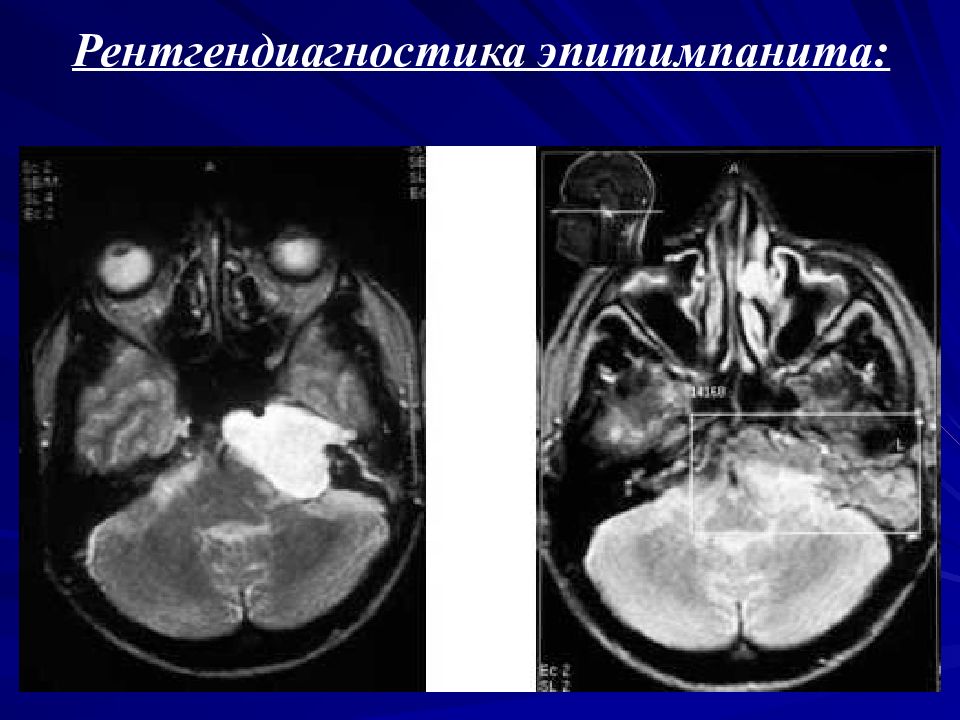

Слайд 45: Осложнения эпитимпанита:

Внутричерепные осложнения: ограниченный пахименингит, экстрадуральный и субдуральный абсцессы, гнойный менингит, абсцесс мозга и мозжечка, арахноидит задней черепной ямки. Парез или паралич лицевого нерва. Лабиринтит. Тромбоз сигмовидного синуса. Отогенный сепсис

Слайд 46

Тимпанопластика — хирургические вмешательства на ухе, выполняемые с целью улучшения слуха.

Слайд 47: Улучшение слуха при тимпанопластике может быть достигнуто:

За счет усиления трансформации звуков; За счет применения звуковой защиты (экранирования) одного из лабиринтных окон; При комбинированном использовании этих способов.

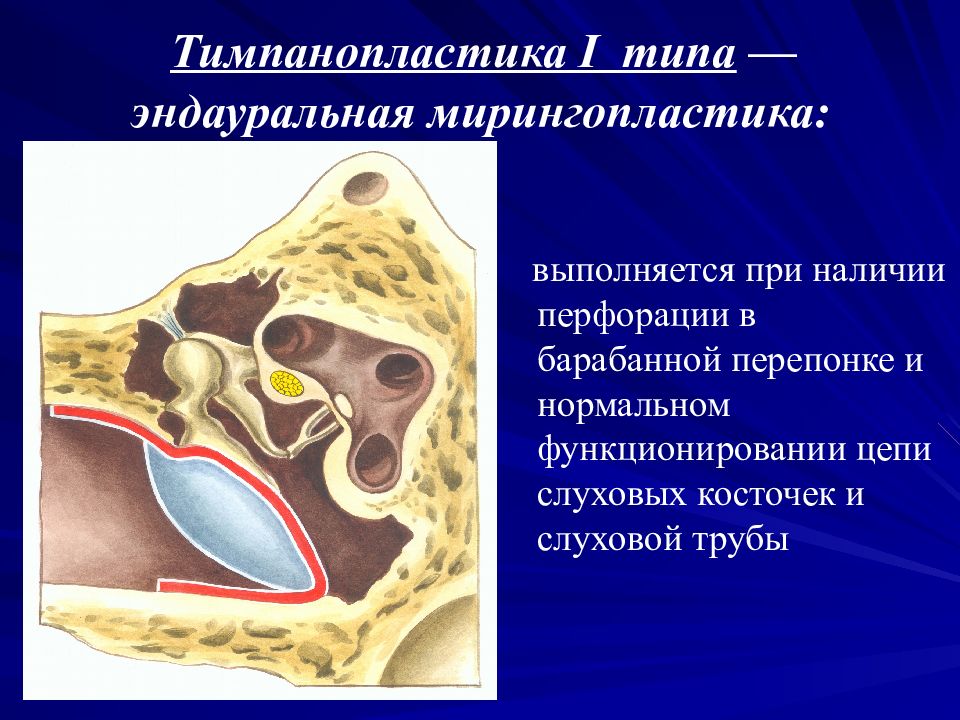

Слайд 48: Тимпанопластика I типа — эндауральная мирингопластика:

выполняется при наличии перфорации в барабанной перепонке и нормальном функционировании цепи слуховых косточек и слуховой трубы

Слайд 49: Тимпанопластика II типа:

Выполняется при наличии дефекта головки, шейки или рукоятки молоточка

Слайд 50: Тимпанопластика III типа:

выполняется при отсутствии молоточка и наковальни трансплантат укладывается непосредственно на головку стремени

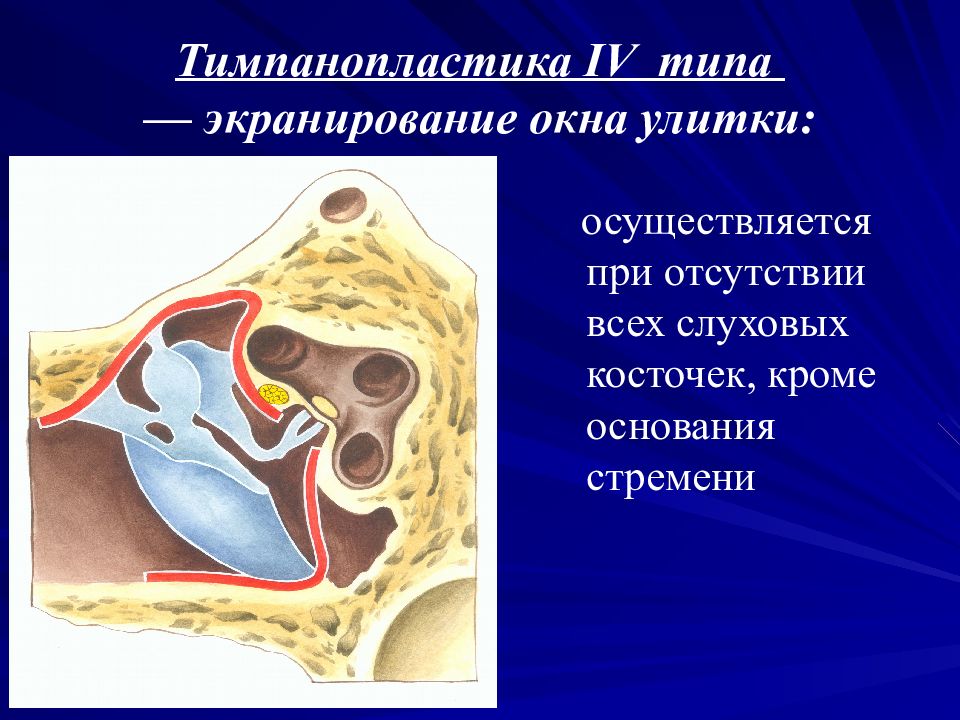

Слайд 51: Тимпанопластика IV типа — экранирование окна улитки:

осуществляется при отсутствии всех слуховых косточек, кроме основания стремени

Слайд 52: Тимпанопластика V типа — фенестрация горизонтального полукружного канала:

выполняется при отсутствии всех элементов звукопроведения и фиксированном основании стремени

Слайд 53: Биокерамические протезы: частичный (а) и полный (б) протезы слуховых косточек а б

Слайд 54: Протезы из титана: частичный (а) и полный (б) протезы слуховых косточек а б

Слайд 55: Профилактика средних отитов

Важной мерой профилактики простудных заболеваний и средних отитов у грудных детей является вскармливание ребенка материнским молоком. Неспецифическая и специфическая профилактика инфекционных заболеваний позволяет добиться снижения заболеваемости респираторными инфекциями, а у детей — также корью и скарлатиной, которые могут быть причиной ХГСО. Восстановление нормального носового дыхания, своевременная санация очагов инфекции в полости носа и околоносовых пазух, в глотке. Правильное лечение больного острым средним отитом (своевременно выполненный парацентез, адекватная антибактериальная терапия и т. п.)

Слайд 56: Отосклероз — заболевание, в основе которого лежит двусторонний ограниченный остеодистрофический процесс в костном лабиринте, проявляющееся снижением слуха и шумом в ушах

Слайд 57: Эпидемиология отосклероза:

заболеванием страдают около 1% населения; преобладающий возраст впервые заболевших — от 30 до 45 лет; чаще болеют женщины (63–84%), нередко отмечается факт отягощенной наследственности, заболевание прогрессирует после беременности, родов.

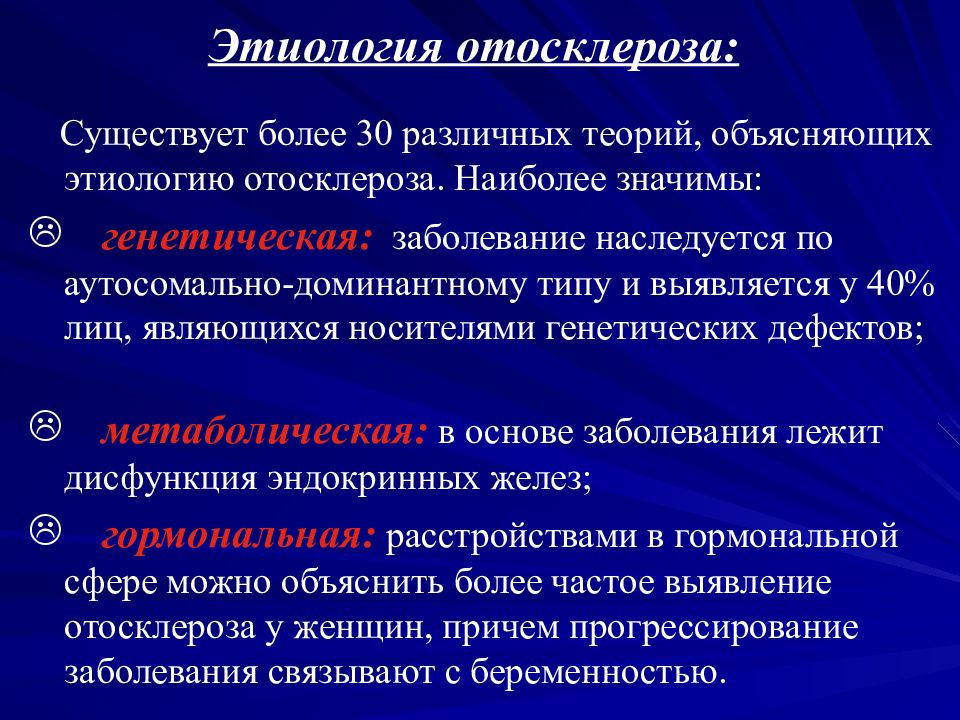

Слайд 58: Этиология отосклероза:

Существует более 30 различных теорий, объясняющих этиологию отосклероза. Наиболее значимы: генетическая: заболевание наследуется по аутосомально-доминантному типу и выявляется у 40% лиц, являющихся носителями генетических дефектов; метаболическая: в основе заболевания лежит дисфункция эндокринных желез; гормональная: расстройствами в гормональной сфере можно объяснить более частое выявление отосклероза у женщин, причем прогрессирование заболевания связывают с беременностью.

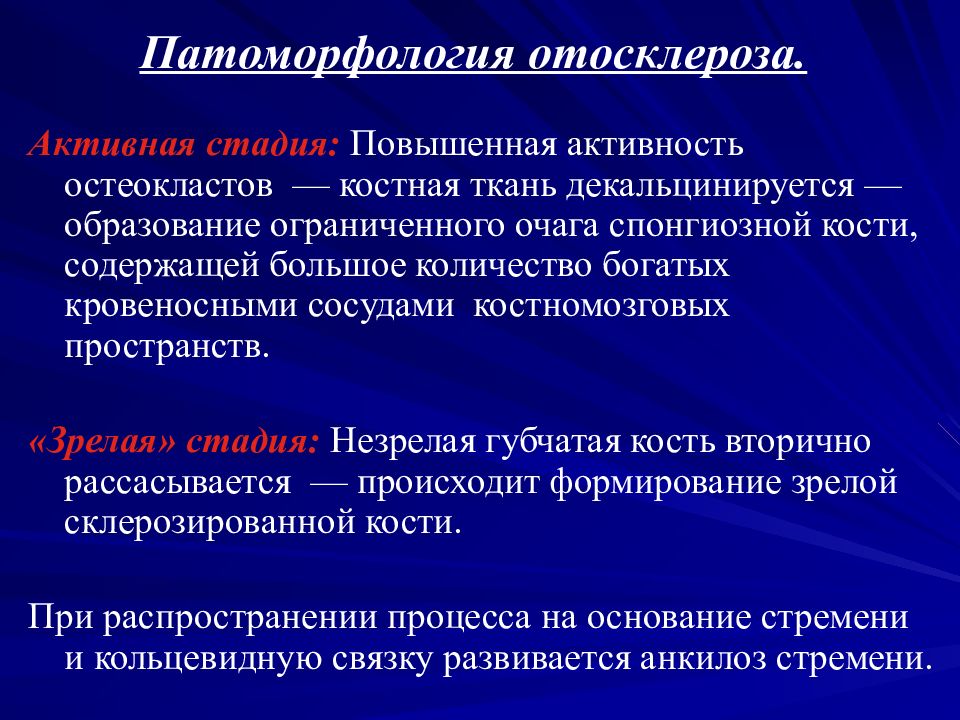

Слайд 59: Патоморфология отосклероза

Активная стадия: Повышенная активность остеокластов — костная ткань декальцинируется — образование ограниченного очага спонгиозной кости, содержащей большое количество богатых кровеносными сосудами костномозговых пространств. «Зрелая» стадия: Незрелая губчатая кость вторично рассасывается — происходит формирование зрелой склерозированной кости. При распространении процесса на основание стремени и кольцевидную связку развивается анкилоз стремени.

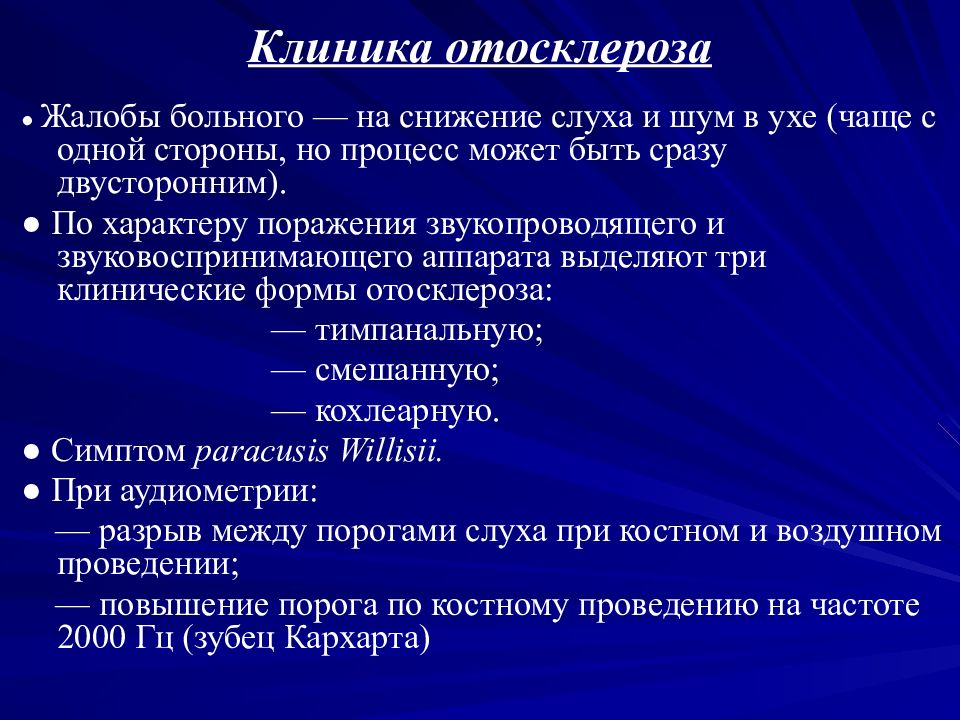

Слайд 61: Клиника отосклероза

● Жалобы больного — на снижение слуха и шум в ухе (чаще с одной стороны, но процесс может быть сразу двусторонним). ● По характеру поражения звукопроводящего и звуковоспринимающего аппарата выделяют три клинические формы отосклероза: — тимпанальную; — смешанную; — кохлеарную. ● Симптом paracusis Willisii. ● При аудиометрии: — разрыв между порогами слуха при костном и воздушном проведении; — повышение порога по костному проведению на частоте 2000 Гц (зубец Кархарта)

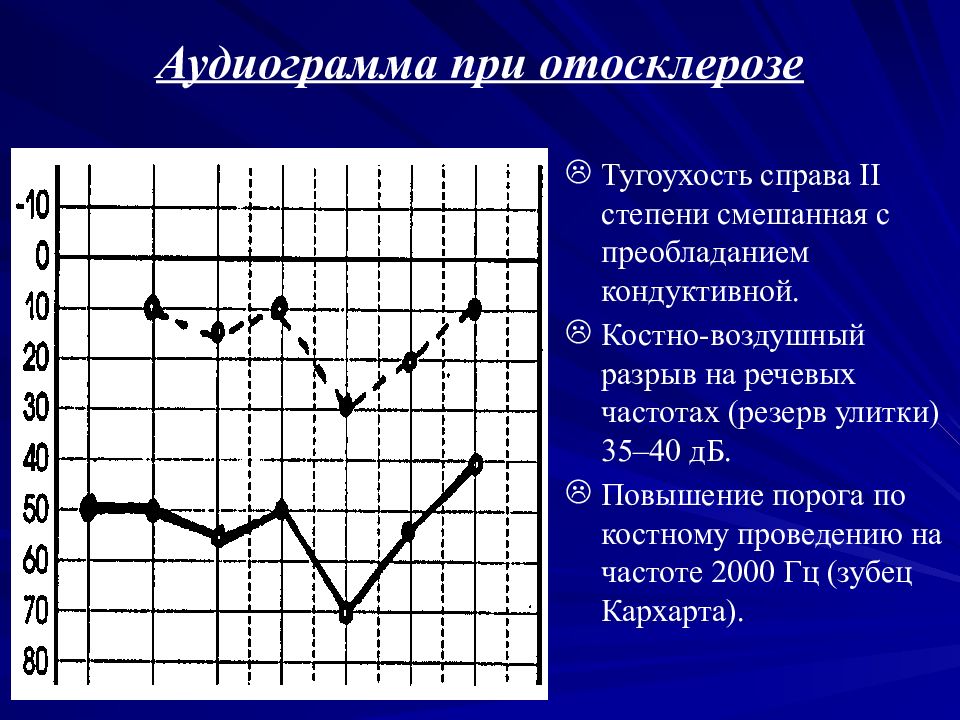

Слайд 62: Аудиограмма при отосклерозе

Тугоухость справа II степени смешанная с преобладанием кондуктивной. Костно-воздушный разрыв на речевых частотах (резерв улитки) 35–40 дБ. Повышение порога по костному проведению на частоте 2000 Гц (зубец Кархарта).

Слайд 63: Лечение отосклероза:

Ведущий метод — хирургический. Три основных типа операций для улучшения слуха у больных отосклерозом: — фенестрация лабиринта; — мобилизация стремени; — стапедэктомия со стапедопластикой. Виды консервативного лечения: — 0,3%-ный раствор натрия фторида в сочетании с витамином Д3 и препаратами кальция перорально, 1%-ный раствор — эндауральный электрофорез, фонофорез; — электрофорез сульфата магния.

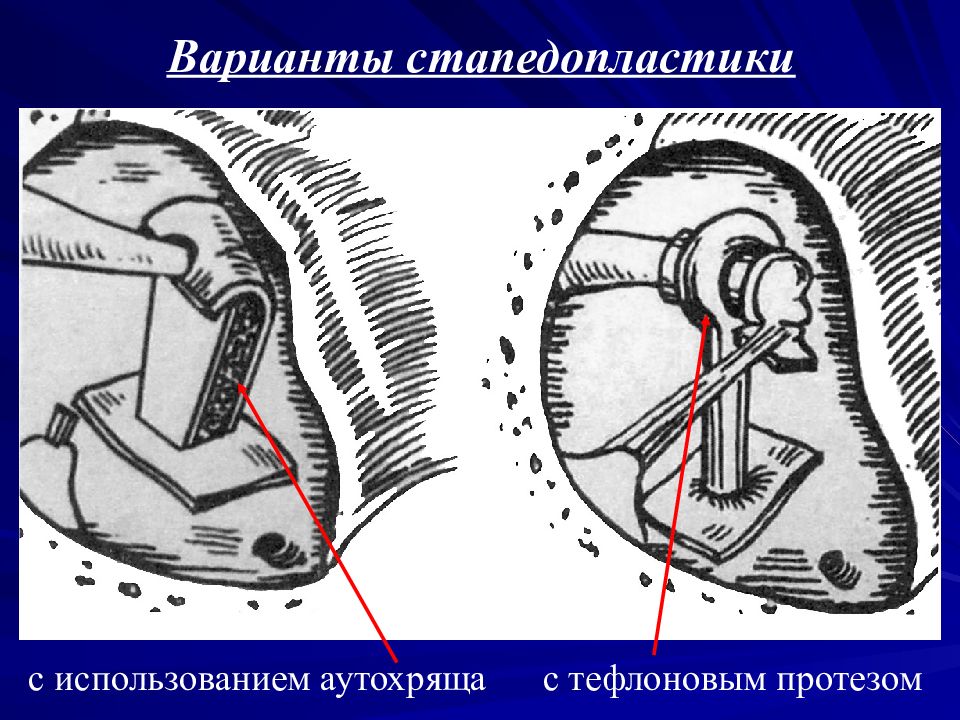

Слайд 64: Варианты стапедопластики

с тефлоновым протезом с использованием аутохряща

Слайд 66: Функциональное исследование вестибулярного анализатора:

Спонтанный нистагм ( SpNy). Выполнение указательных проб (пальце-пальцевая, пальце-носовая). Реакция спонтанного отклонения рук (Фишера—Водака). Поза Ромберга. Адиадохокинез. Походка с открытыми глазами. Фланговая походка. Прессорная проба. Субъективные ощущения.

Слайд 67: Если выявлены отклонения при выполнении указанных вестибулярных тестов, то дополнительно проводят вращательную и калорическую пробы, а при наличии расстройства равновесия— стабилометрию

Слайд 69: Стабилометрия

Метод основан на регистрации колебаний центра давления пациента, установленного на специальной стабилометрической платформе.

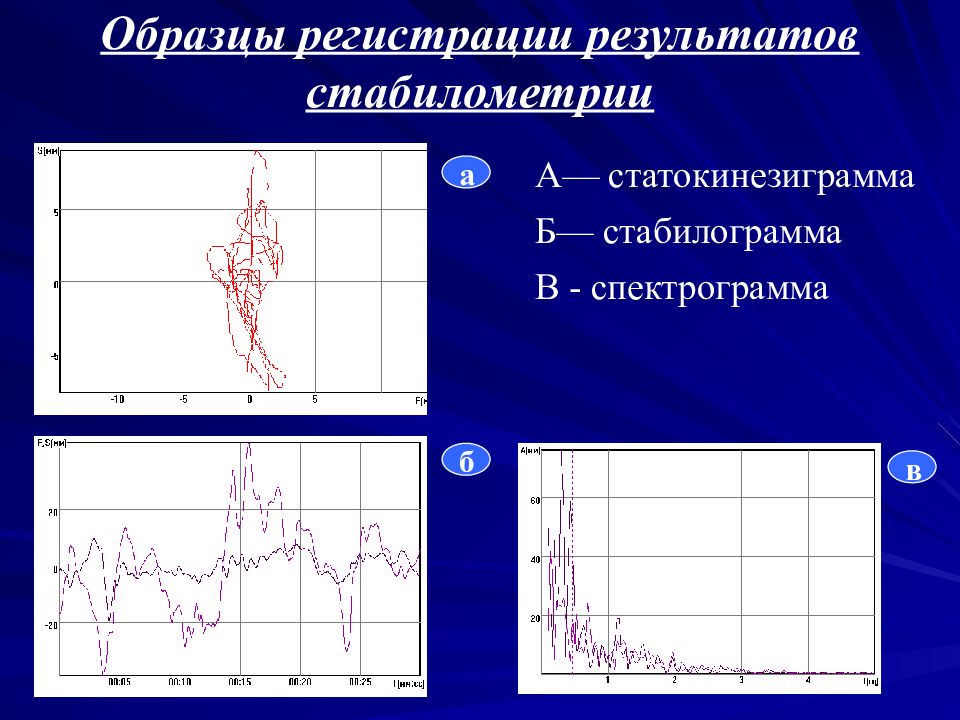

Слайд 70: Образцы регистрации результатов стабилометрии

А— статокинезиграмма Б— стабилограмма В - спектрограмма а б в

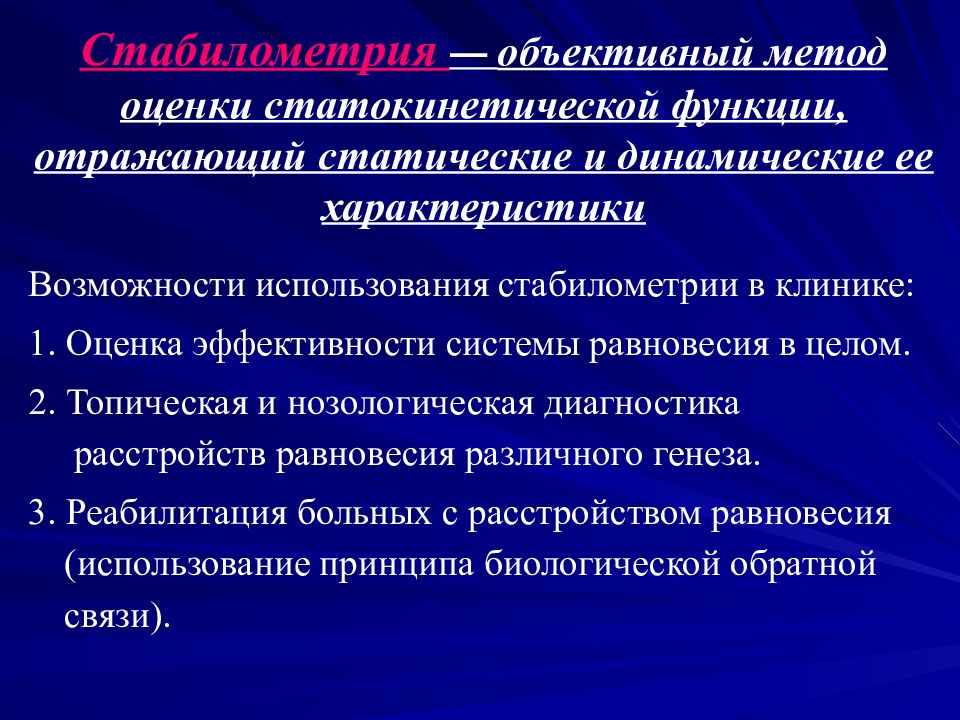

Слайд 71: Стабилометрия — объективный метод оценки статокинетической функции, отражающий статические и динамические ее характеристики

Возможности использования стабилометрии в клинике: 1. Оценка эффективности системы равновесия в целом. 2. Топическая и нозологическая диагностика расстройств равновесия различного генеза. 3. Реабилитация больных с расстройством равновесия (использование принципа биологической обратной связи).

Слайд 72: Лабиринтит — заболевание внутреннего уха воспалительной природы, сопровождающееся характерной вестибулярной и кохлеарной симптоматикой

Формы лабиринтита Тимпаногенный Менингогенный Гематогенный Травматический

Слайд 73: Классификация лабиринтита:

По распространенности — ограниченный и диффузный. По выраженности клинических проявлений — острый или хронический. По патоморфологическим признакам — серозная, гнойная и некротическая формы лабиринтита.

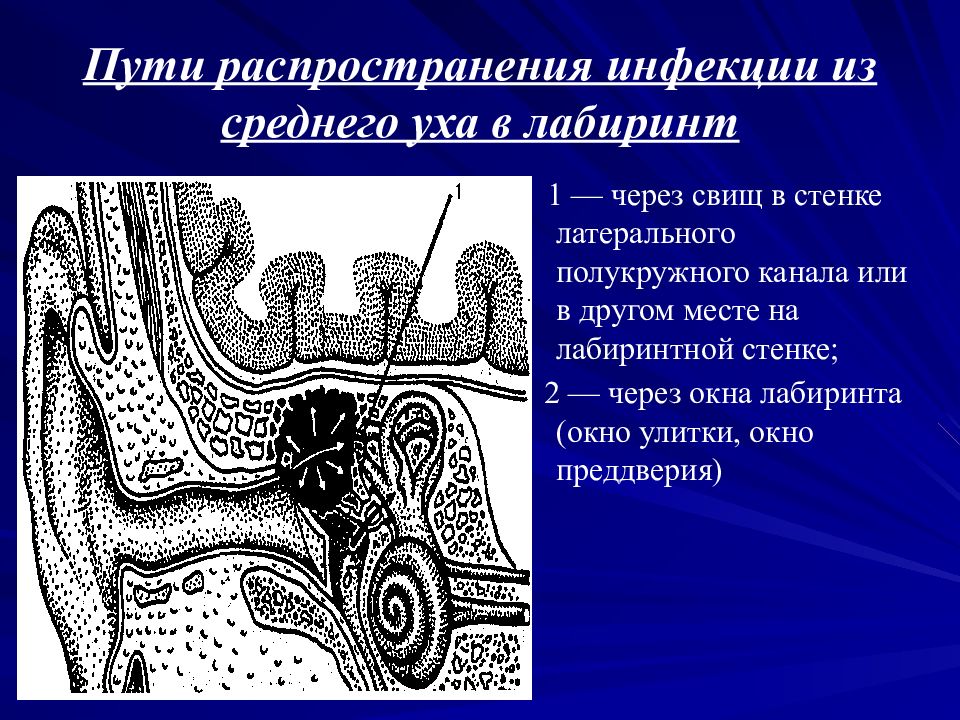

Слайд 74: Пути распространения инфекции из среднего уха в лабиринт

1 — через свищ в стенке латерального полукружного канала или в другом месте на лабиринтной стенке; 2 — через окна лабиринта (окно улитки, окно преддверия)

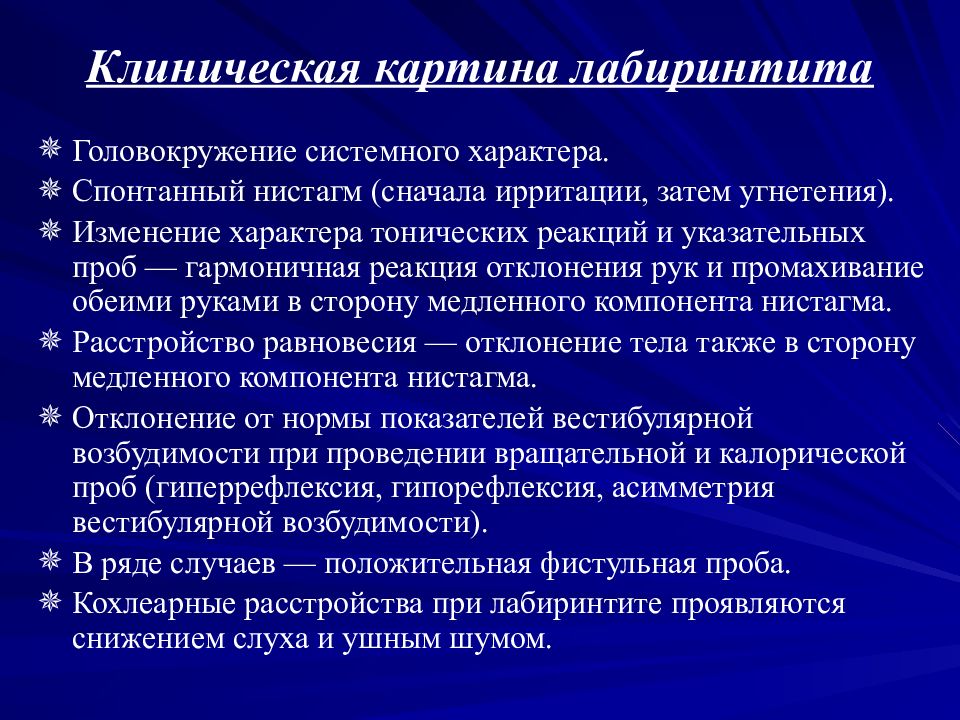

Слайд 75: Клиническая картина лабиринтита

Головокружение системного характера. Спонтанный нистагм (сначала ирритации, затем угнетения). Изменение характера тонических реакций и указательных проб — гармоничная реакция отклонения рук и промахивание обеими руками в сторону медленного компонента нистагма. Расстройство равновесия — отклонение тела также в сторону медленного компонента нистагма. Отклонение от нормы показателей вестибулярной возбудимости при проведении вращательной и калорической проб (гиперрефлексия, гипорефлексия, асимметрия вестибулярной возбудимости). В ряде случаев — положительная фистульная проба. Кохлеарные расстройства при лабиринтите проявляются снижением слуха и ушным шумом.

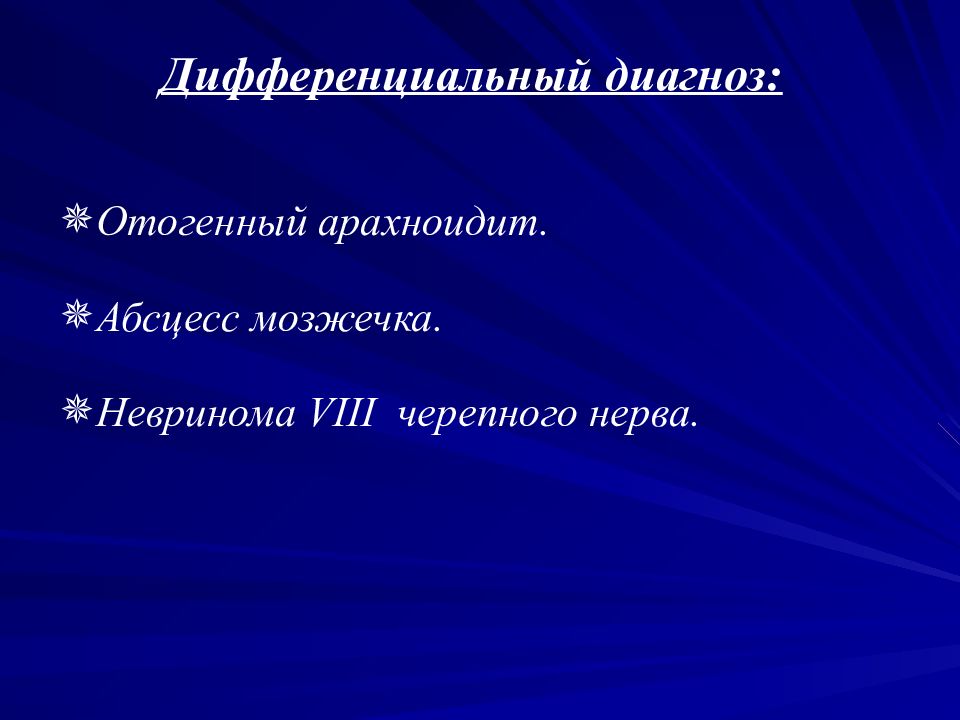

Слайд 76: Дифференциальный диагноз:

Отогенный арахноидит. Абсцесс мозжечка. Невринома VIII черепного нерва.

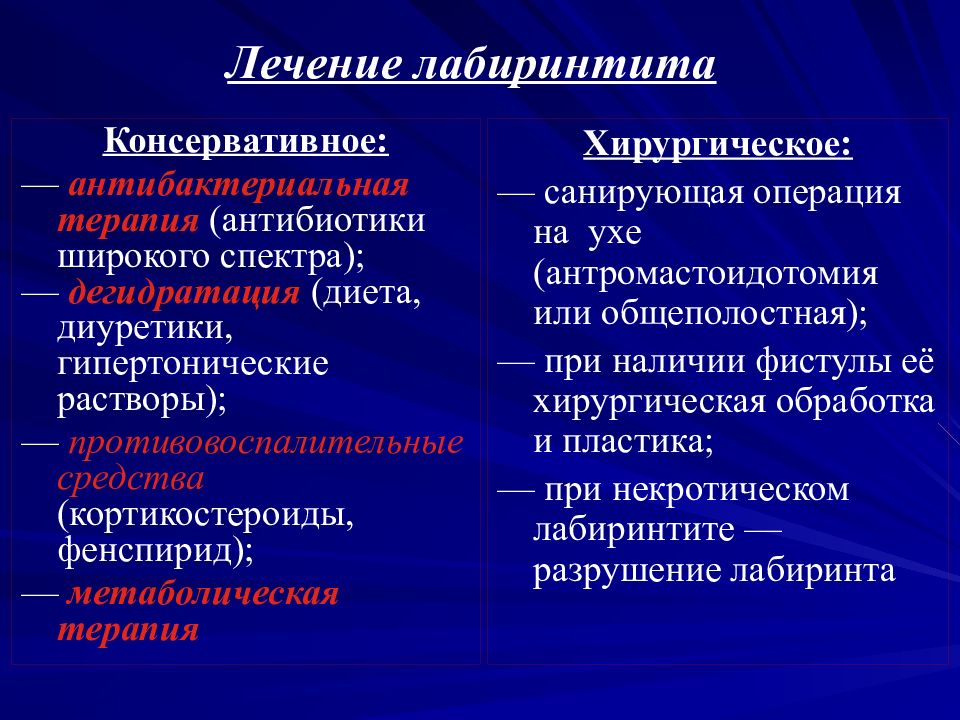

Слайд 77: Лечение лабиринтита

Консервативное: — антибактериальная терапия (антибиотики широкого спектра); — дегидратация (диета, диуретики, гипертонические растворы); — противовоспалительные средства (кортикостероиды, фенспирид); — метаболическая терапия Хирургическое: — санирующая операция на ухе (антромастоидотомия или общеполостная); — при наличии фистулы её хирургическая обработка и пластика; — при некротическом лабиринтите — разрушение лабиринта

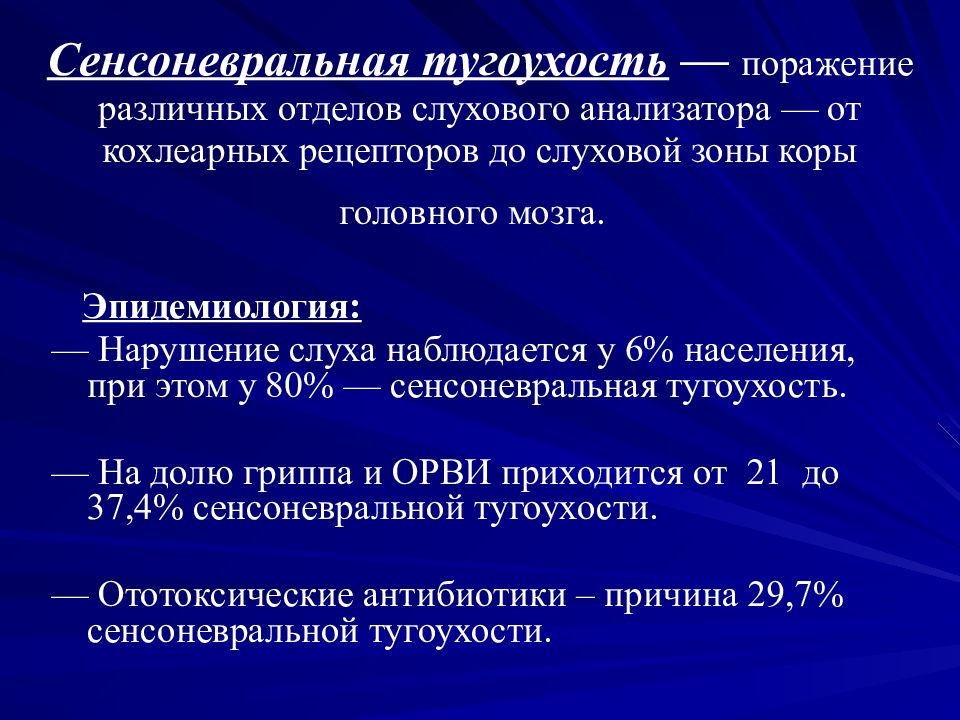

Слайд 78: Сенсоневральная тугоухость — поражение различных отделов слухового анализатора — от кохлеарных рецепторов до слуховой зоны коры головного мозга

Эпидемиология: — Нарушение слуха наблюдается у 6% населения, при этом у 80% — сенсоневральная тугоухость. — На долю гриппа и ОРВИ приходится от 21 до 37,4% сенсоневральной тугоухости. — Ототоксические антибиотики – причина 29,7% сенсоневральной тугоухости.

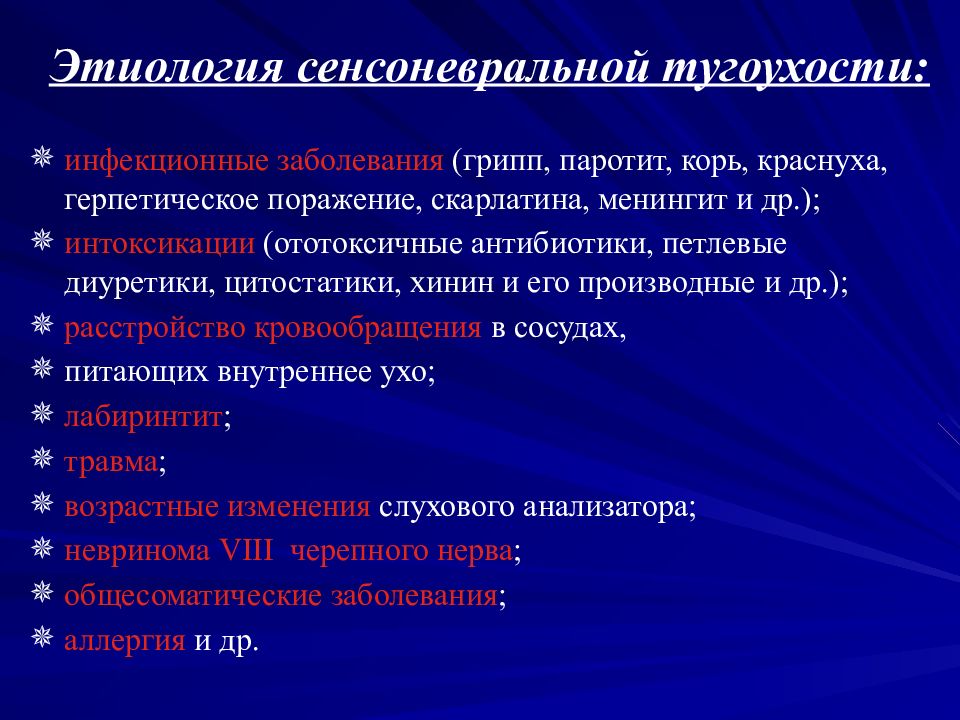

Слайд 79: Этиология сенсоневральной тугоухости:

инфекционные заболевания (грипп, паротит, корь, краснуха, герпетическое поражение, скарлатина, менингит и др.); интоксикации (ототоксичные антибиотики, петлевые диуретики, цитостатики, хинин и его производные и др.); расстройство кровообращения в сосудах, питающих внутреннее ухо; лабиринтит ; травма ; возрастные изменения слухового анализатора; невринома VIII черепного нерва ; общесоматические заболевания ; аллергия и др.

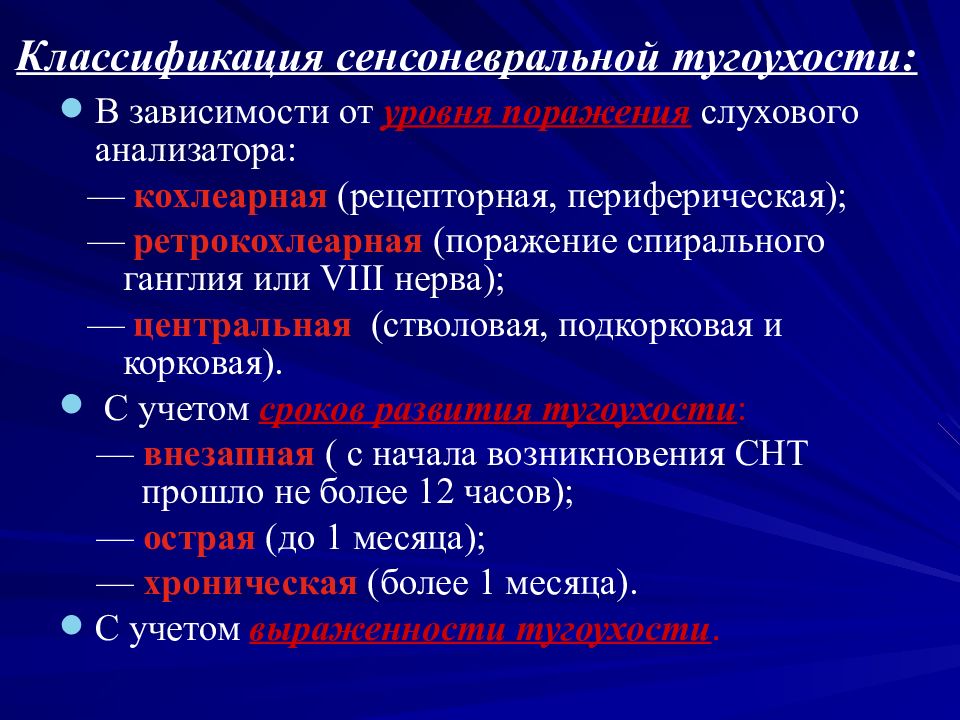

Слайд 80: Классификация сенсоневральной тугоухости:

В зависимости от уровня поражения слухового анализатора: — кохлеарная (рецепторная, периферическая); — ретрокохлеарная (поражение спирального ганглия или VIII нерва); — центральная (стволовая, подкорковая и корковая). С учетом сроков развития тугоухости : — в незапная ( с начала возникновения СНТ прошло не более 12 часов); — острая (до 1 месяца); — хроническая (более 1 месяца). С учетом выраженности тугоухости.

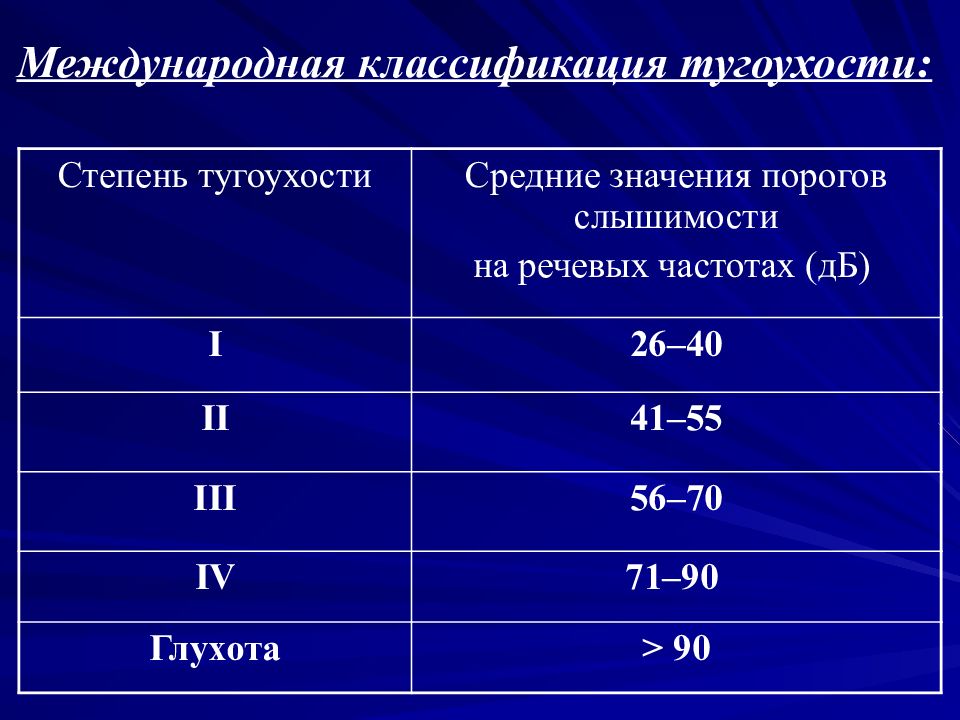

Слайд 81: Международная классификация тугоухости:

Степень тугоухости Средние значения порогов слышимости на речевых частотах (дБ) I 26 – 40 II 41–55 III 56–70 IV 71–90 Глухота > 90

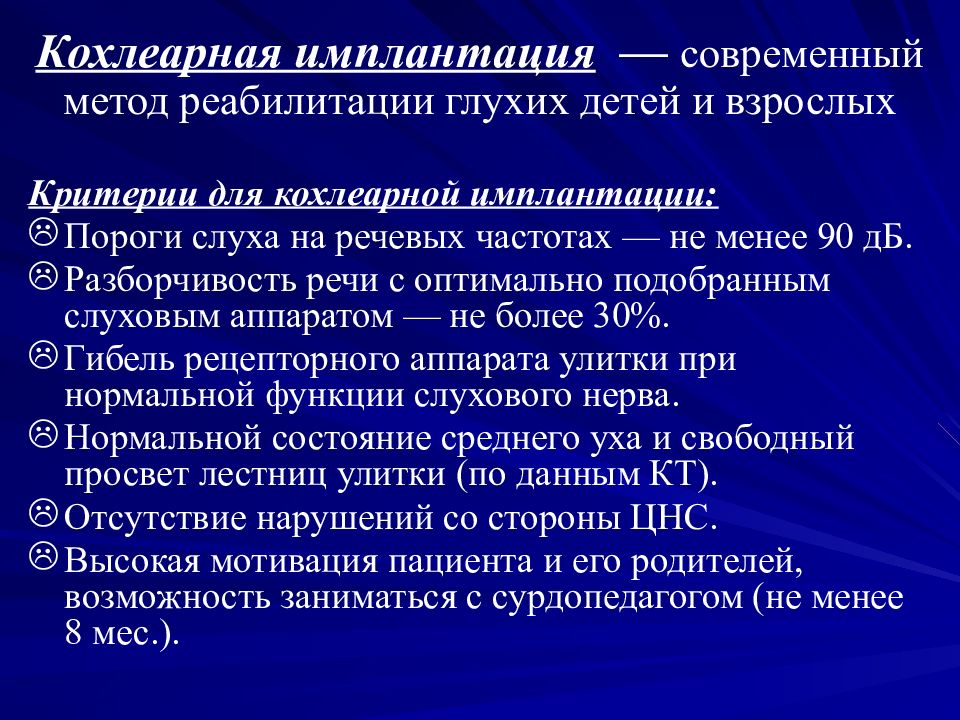

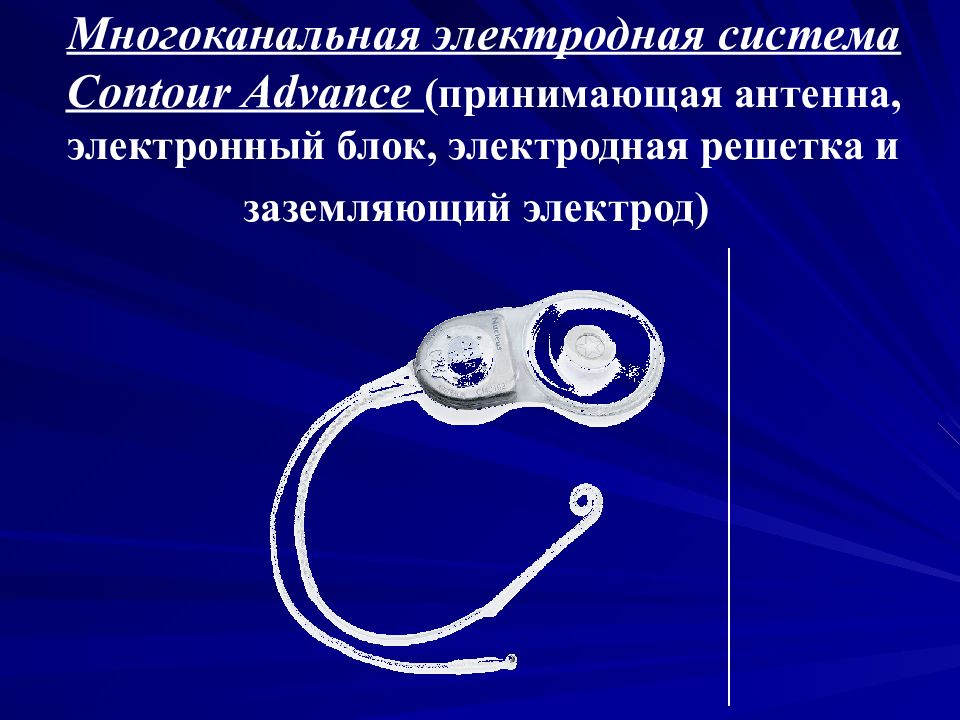

Слайд 83: Кохлеарная имплантация — современный метод реабилитации глухих детей и взрослых

Критерии для кохлеарной имплантации: Пороги слуха на речевых частотах — не менее 90 дБ. Разборчивость речи с оптимально подобранным слуховым аппаратом — не более 30%. Гибель рецепторного аппарата улитки при нормальной функции слухового нерва. Нормальной состояние среднего уха и свободный просвет лестниц улитки (по данным КТ). Отсутствие нарушений со стороны ЦНС. Высокая мотивация пациента и его родителей, возможность заниматься с сурдопедагогом (не менее 8 мес.).