Первый слайд презентации: ФИЗИОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА

Зав. Лабораторией слуха и речи СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова д.м.н. Бобошко Мария Юрьевна

Слайд 2

Адекватный раздражитель слухового анализатора – звук – механические колебания среды, подчиняющиеся законам волнообразного движения. Скорость распространения звуковой волны зависит от плотности среды: в воздухе – 332 м/с; в воде – 1450 м/с. Психо-акустические – Физические термины Высота – частота Громкость – амплитуда Тембр – частотный спектр Частота – число колебаний в секунду (Герц, Гц)

Слайд 3

Низкий звук (300 Гц) Высокий звук (3000 Гц) Область звукового восприятия человека: 16 Гц – 20 000 Гц (10,5 октавы) 16 Гц – субконтроктава ( C 2 ) 32 Гц – контроктава ( C 1 ) 64 Гц – большая октава (С) 128 Гц – малая октава (с) 256 Гц – первая октава ( c 1 ) 512 Гц – вторая октава ( c 2 ) 1024 Гц – третья октава ( c 3 ) 2048 Гц – четвертая октава ( c 4 ) 4096 Гц – пятая октава ( c 5 ) Генрих Герц 1857 - 1894

Слайд 4

Чистый тон i – интенсивность p – период (время, в течение которого совершается одно полное колебание t – время Музыкальный звук Шум

Слайд 5

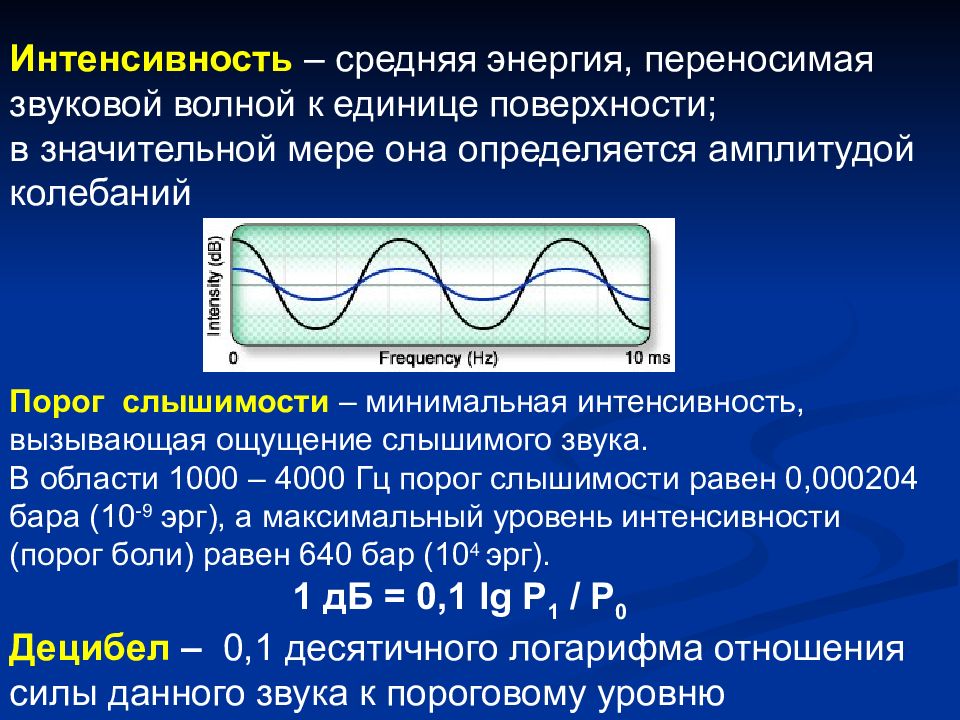

Интенсивность – средняя энергия, переносимая звуковой волной к единице поверхности; в значительной мере она определяется амплитудой колебаний Порог слышимости – минимальная интенсивность, вызывающая ощущение слышимого звука. В области 1000 – 4000 Гц порог слышимости равен 0,000204 бара ( 10 -9 эрг), а максимальный уровень интенсивности (порог боли) равен 640 бар ( 10 4 эрг). 1 дБ = 0,1 lg P 1 / P 0 Децибел – 0,1 десятичного логарифма отношения силы данного звука к пороговому уровню

Слайд 6

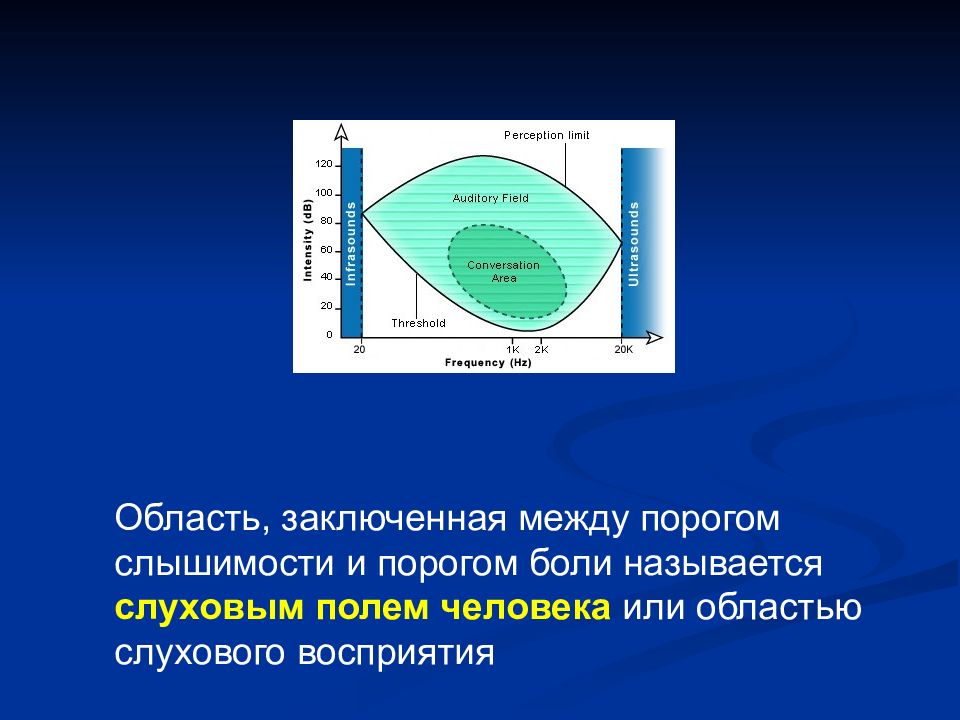

Область, заключенная между порогом слышимости и порогом боли называется слуховым полем человека или областью слухового восприятия

Слайд 7

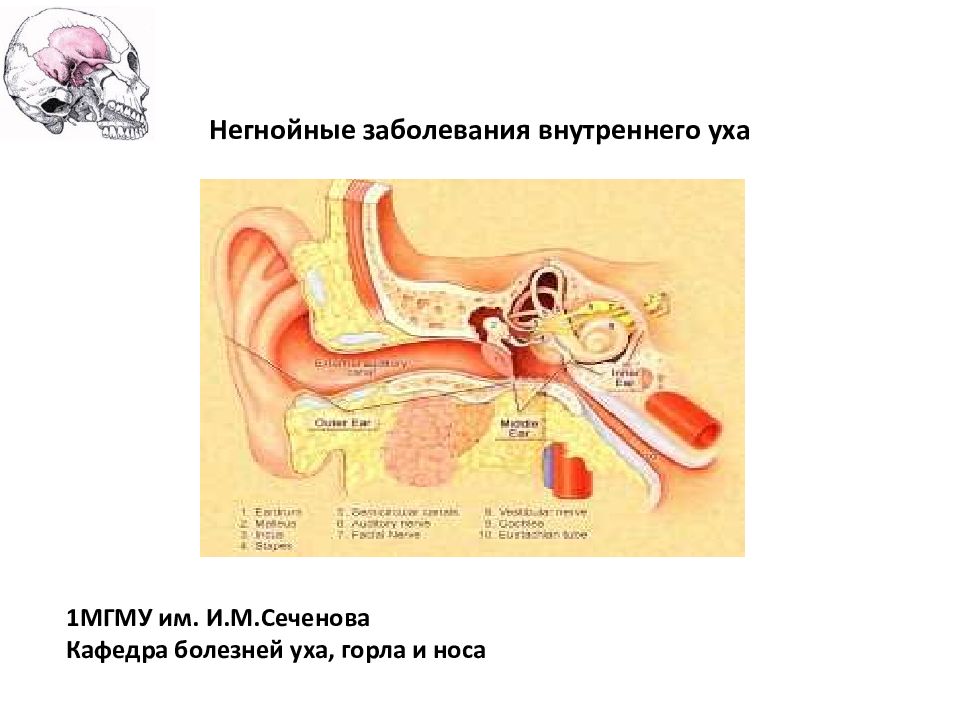

Звукопроведение – доставка звуковой волны к рецепторному аппарату улитки (наружное ухо; среднее ухо; жидкостные среды и мембраны улитки). Звуковосприятие – превращение энергии звуковых колебаний в нервное возбуждение рецепторов спирального органа, передающееся в кору головного мозга (волосковые клетки кортиева органа, проводящие пути слухового анализатора, слуховая кора).

Слайд 8

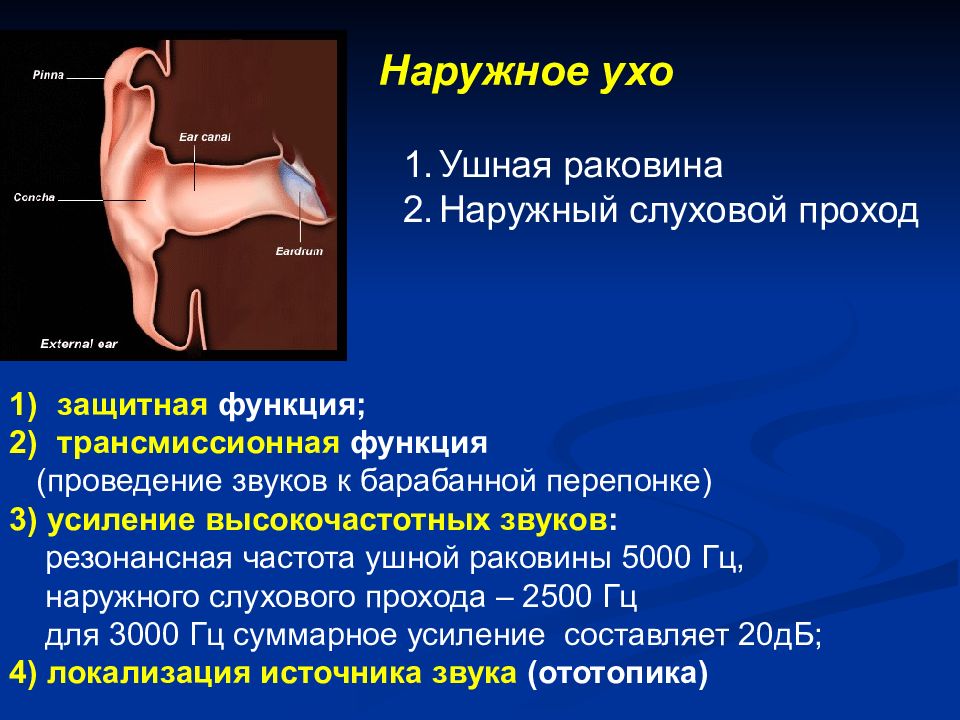

Наружное ухо Ушная раковина Наружный слуховой проход защитная функция; т рансмиссионная функция (проведение звуков к барабанной перепонке) 3) усиление высокочастотных звуков : резонансная частота ушной раковины 5000 Гц, наружного слухового прохода – 2500 Гц для 3000 Гц суммарное усиление составляет 20дБ; 4) локализация источника звука (ототопика)

Слайд 9

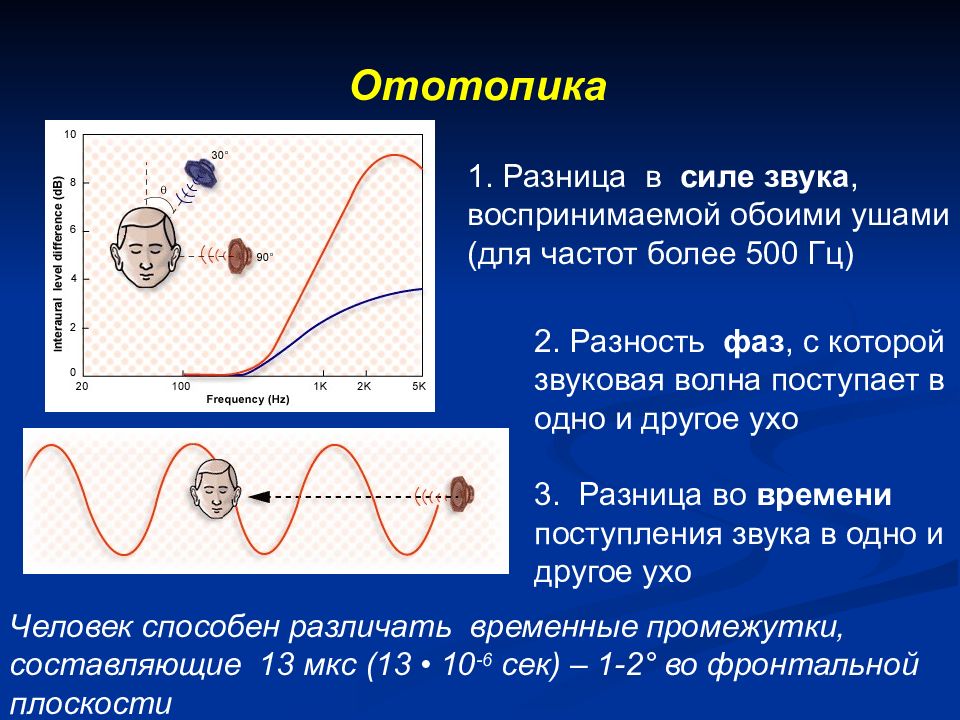

Ототопика 1. Разница в силе звука, воспринимаемой обоими ушами (для частот более 500 Гц) 2. Разность фаз, с которой звуковая волна поступает в одно и другое ухо 3. Разница во времени поступления звука в одно и другое ухо Человек способен различать временные промежутки, составляющие 13 мкс (13 • 10 - 6 сек) – 1-2° во фронтальной плоскости

Слайд 10

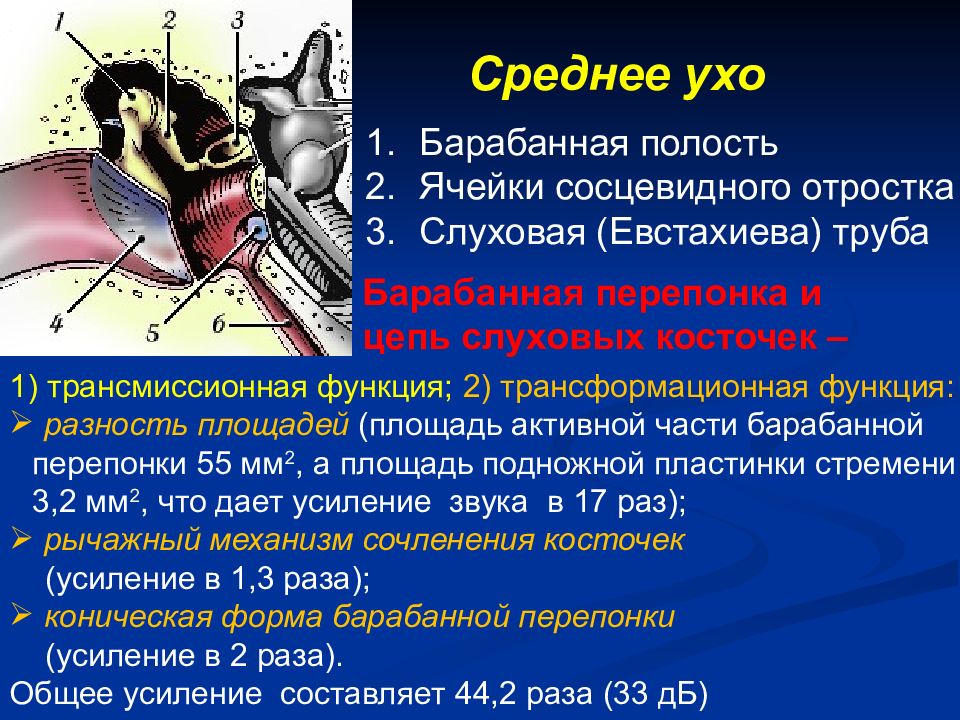

Среднее ухо Барабанная полость Ячейки сосцевидного отростка Слуховая (Евстахиева) труба 1) трансмиссионная функция; 2) трансформационная функция: разность площадей (площадь активной части барабанной перепонки 55 мм 2, а площадь подножной пластинки стремени 3,2 мм 2, что дает усиление звука в 17 раз); рычажный механизм сочленения косточек (усиление в 1,3 раза); коническая форма барабанной перепонки (усиление в 2 раза). Общее усиление составляет 44,2 раза (33 дБ) Барабанная перепонка и цепь слуховых косточек –

Слайд 11

Слуховые мышцы: Аккомодационная функция 2. Защитная функция мало эффективна для частот выше 1000-2000Гц; не эффективна для импульсного шума (орудийная стрельба и т.п.)

Слайд 12

Слуховая (Евстахиева) труба: 1.Вентиляционная функция (выравнивания давления) 2. Дренажная функция 3. Защитная функция 4. Акустическая функция Слуховая (евстахиева) труба

Слайд 13

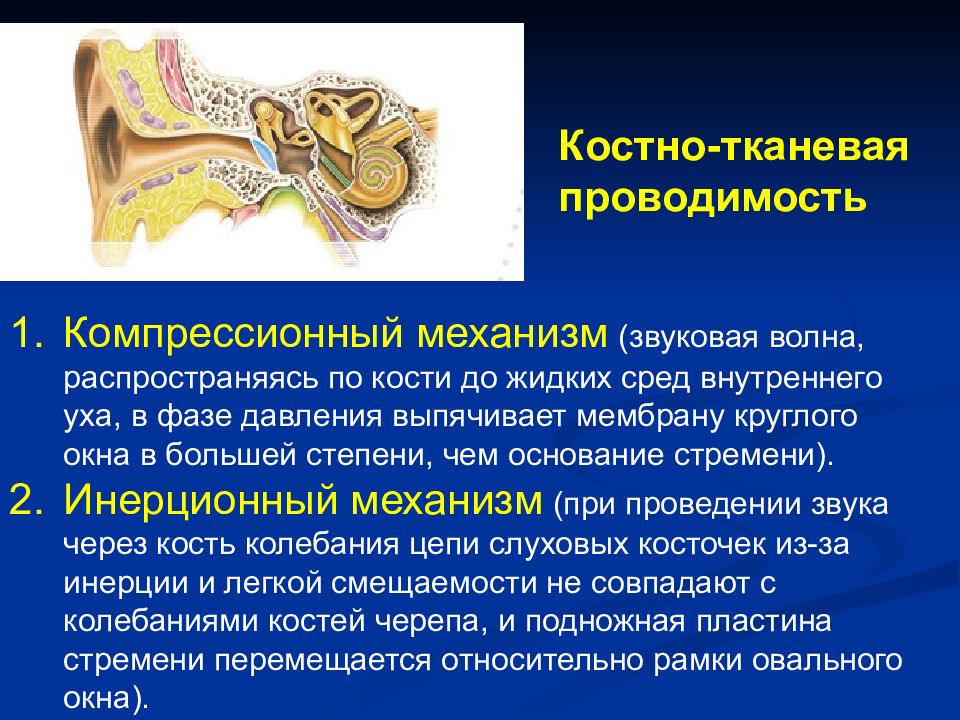

Компрессионный механизм ( звуковая волна, распространяясь по кости до жидких сред внутреннего уха, в фазе давления выпячивает мембрану круглого окна в большей степени, чем основание стремени). Инерционный механизм (при проведении звука через кость колебания цепи слуховых косточек из-за инерции и легкой смещаемости не совпадают с колебаниями костей черепа, и подножная пластина стремени перемещается относительно рамки овального окна). Костно-тканевая проводимость

Слайд 14

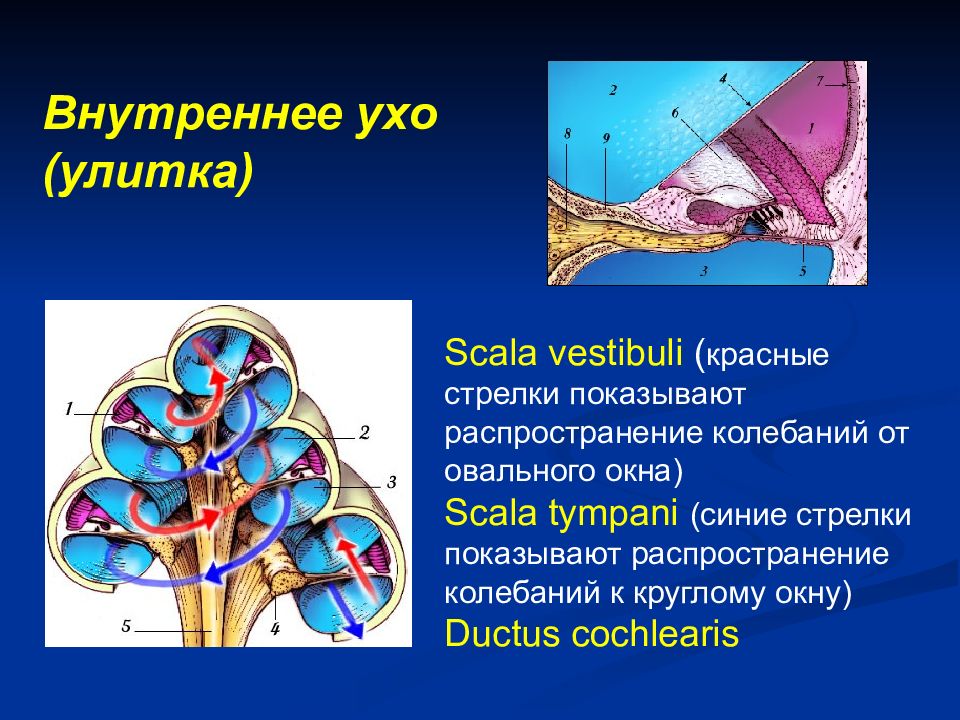

Внутреннее ухо (улитка) Scala vestibuli ( красные стрелки показывают распространение колебаний от овального окна) Scala tympani ( c иние стрелки показывают распространение колебаний к круглому окну) Ductus cochlearis

Слайд 16

Теории слуха: Центральные Звуковые колебания передаются на волосковые клетки, где они превращаются в синхронные нервные импульсы, которые поступают в головной мозг и анализируются на уровне коры : W. Rutherford (1866) ; Troland ( 1929). 2. Периферические Первичный анализ звуков осуществляется в улитке.

Слайд 17

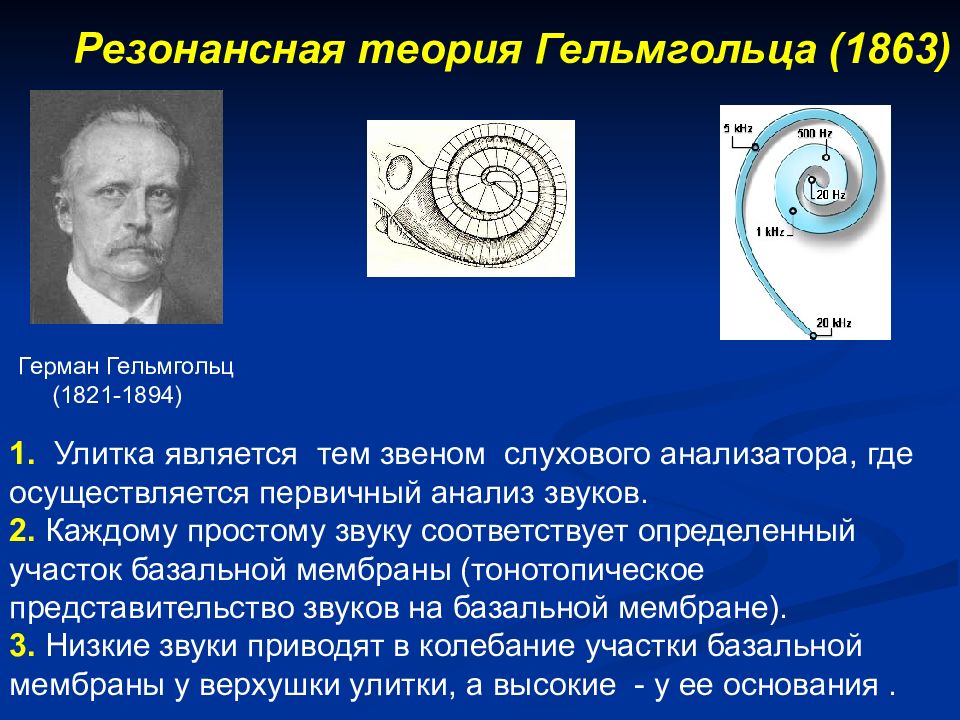

Резонансная теория Гельмгольца (1863) Герман Гельмгольц (1821-1894) 1. Улитка является тем звеном слухового анализатора, где осуществляется первичный анализ звуков. 2. Каждому простому звуку соответствует определенный участок базальной мембраны (тонотопическое представительство звуков на базальной мембране). 3. Низкие звуки приводят в колебание участки базальной мембраны у верхушки улитки, а высокие - у ее основания.

Слайд 18

Тонотопическое представительство звуков на базальной мембране было доказано в экспериментах. Так, опыты Л.А.Андреева (1941) показали, что избирательное разрушение основания (или верхушки) улитки у собак с предварительно выработанными условными рефлексами вызывало выпадение рефлексов, соответственно, на высокие (или низкие) звуки. Однако с течением времени была показана невозможность резонирования отдельных «струн» базальной мембраны. С учетом того, что человеческое ухо различает больше 1500 градаций высоты, а длина базальной мембраны составляет около 33 мм, зона резонанса для каждой из частот должна быть не более 0,02 мм. Однако все три мембраны спирального органа (основная, покровная и рейснерова) в той или иной степени связаны между собой и не могут обеспечить тонкого локального возбуждения, соизмеримого с расположением нескольких сенсорных клеток.

Слайд 19

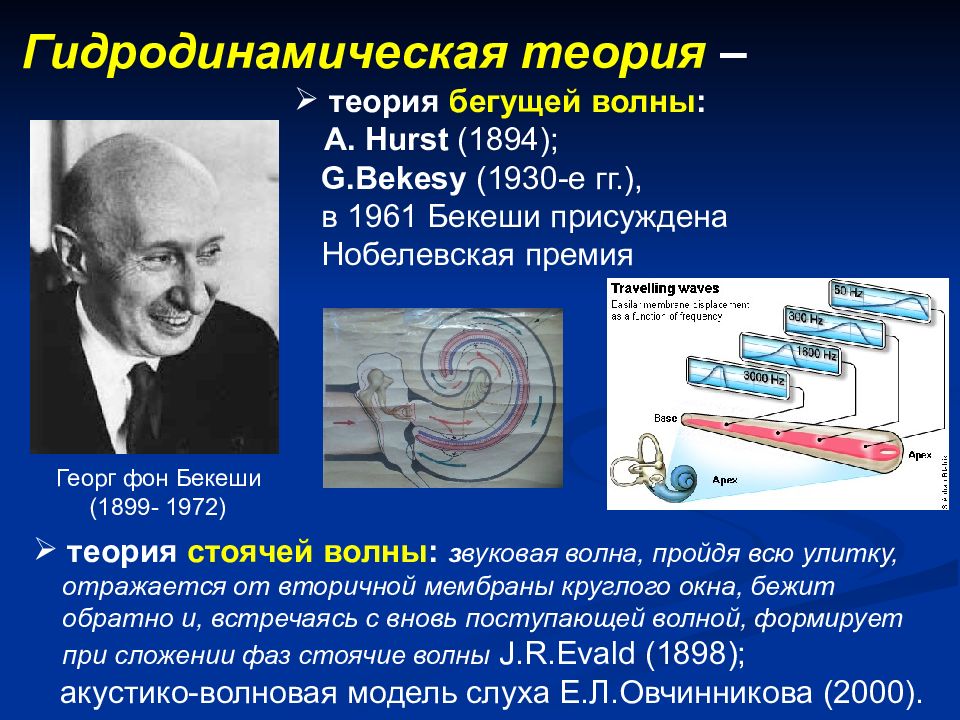

Гидродинамическая теория – Георг фон Бекеши (1899- 1972) теория бегущей волны : A. Hurst (1894) ; G.Bekesy (1930-е гг.), в 1961 Бекеши присуждена Нобелевская премия теория стоячей волны : з вуковая волна, пройдя всю улитку, отражается от вторичной мембраны круглого окна, бежит обратно и, встречаясь с вновь поступающей волной, формирует при сложении фаз стоячие волны J.R.Evald (1898) ; акустико-волновая модель слуха Е.Л.Овчинникова (2000).

Слайд 20

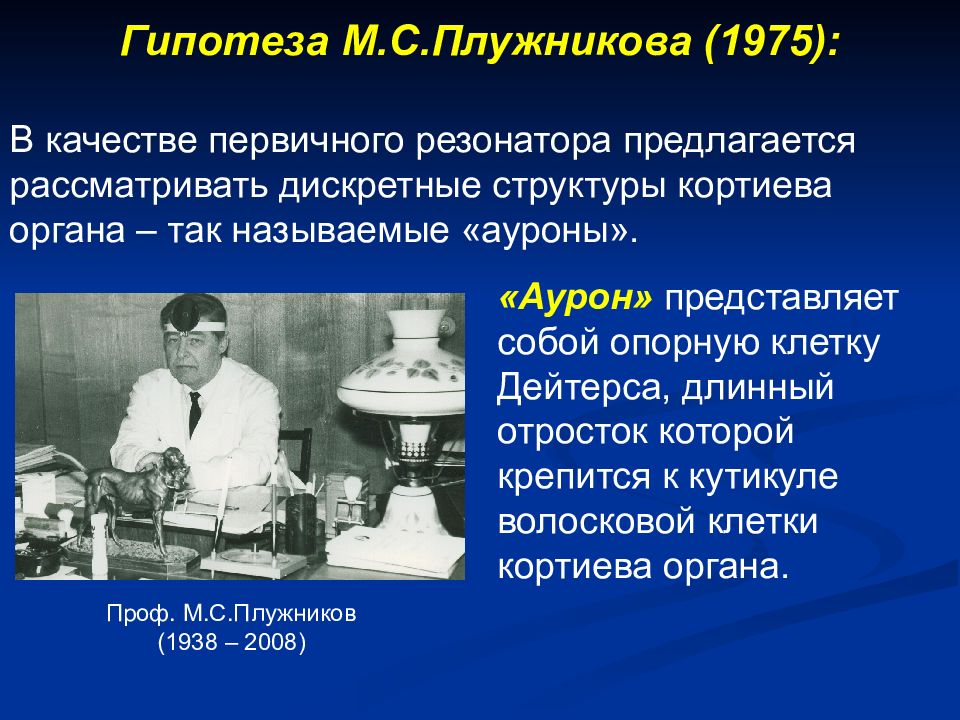

Гипотеза М.С.Плужникова (1975): В качестве первичного резонатора предлагается рассматривать дискретные структуры кортиева органа – так называемые «ауроны». «Аурон» представляет собой опорную клетку Дейтерса, длинный отросток которой крепится к кутикуле волосковой клетки кортиева органа. Проф. М.С.Плужников (1938 – 2008)

Слайд 21

Теории преобразования биомеханических процессов, возникающих в спиральном органе, в нервно-электрические импульсы Механо-хеморецепторная теория Я.А.Винникова и Л.К.Титовой (1961) – в исследованиях на животных было показано, что после звуковой нагрузки наблюдались гистохимические изменения в соответствующих частоте стимула участках спирального органа (выброс ацетилхолина; уменьшение запасов гликогена в волосковых клетках; изменение структуры ядерной ДНК и др.) Механо-электрическая теория Дэвиса ( H.Davis, 1965)

Слайд 22

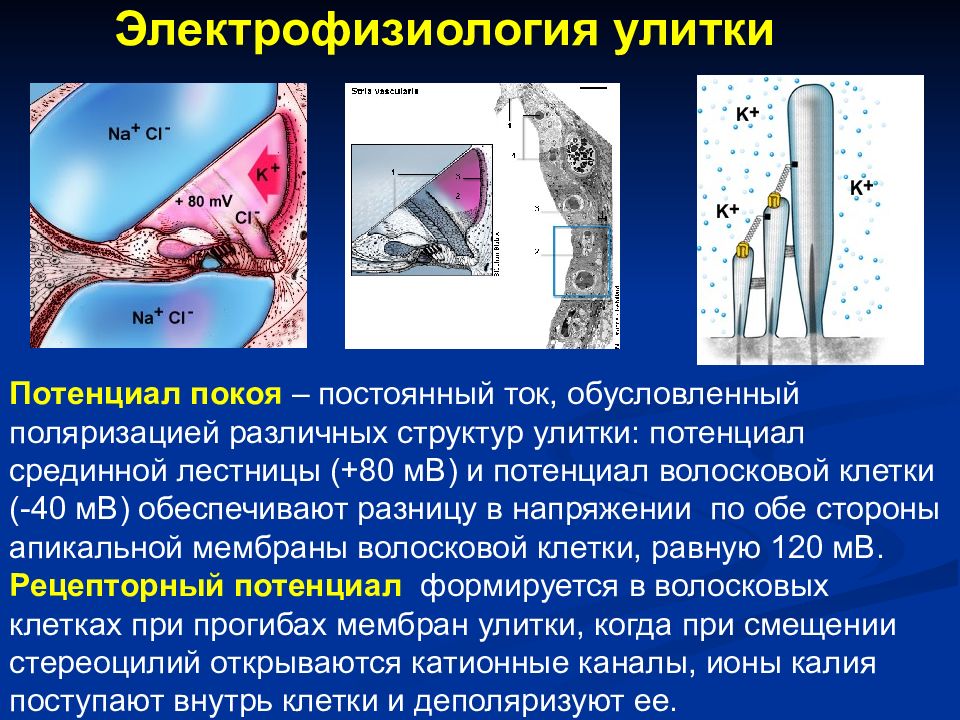

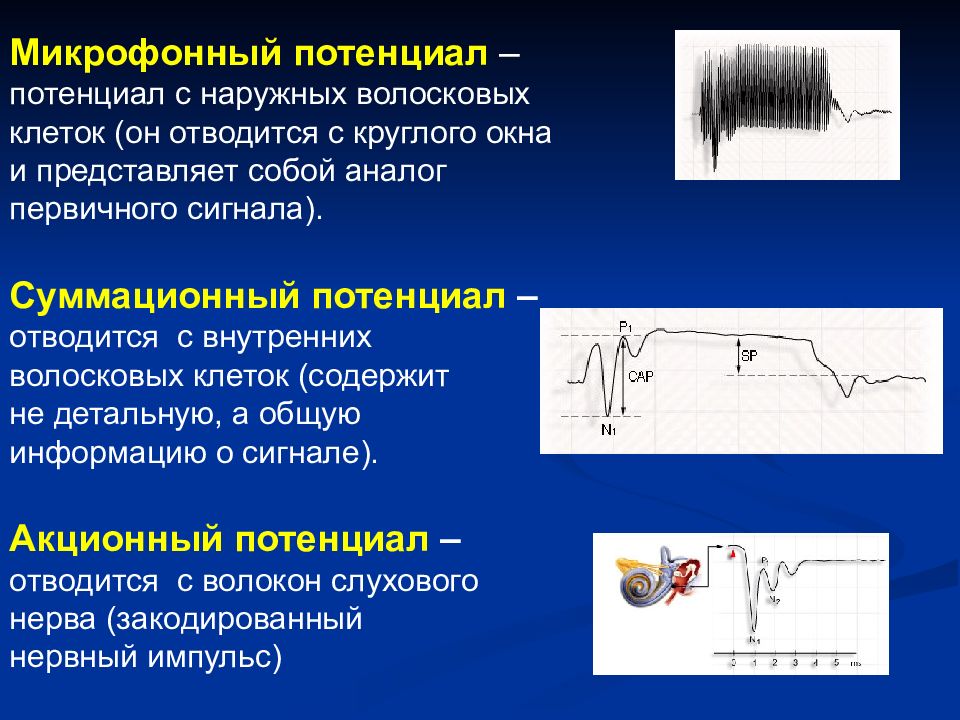

Электрофизиология улитки Потенциал покоя – постоянный ток, обусловленный поляризацией различных структур улитки: потенциал срединной лестницы (+80 мВ) и потенциал волосковой клетки (-40 мВ) обеспечивают разницу в напряжении по обе стороны апикальной мембраны волосковой клетки, равную 120 мВ. Рецепторный потенциал формируется в волосковых клетках при прогибах мембран улитки, когда при смещении стереоцилий открываются катионные каналы, ионы калия поступают внутрь клетки и деполяризуют ее.

Слайд 23

Микрофонный потенциал – потенциал с наружных волосковых клеток (он отводится с круглого окна и представляет собой аналог первичного сигнала). Суммационный потенциал – отводится с внутренних волосковых клеток (содержит не детальную, а общую информацию о сигнале). Акционный потенциал – отводится с волокон слухового нерва (закодированный нервный импульс)

Слайд 25

Методы исследования слуха: Психоакустические акуметрия (основана на использовании живой речи и камертонов); аудиометрия. 2. Объективные рефлекторная аудиометрия; электрофизиологические методики; электроакустические методики.

Слайд 26

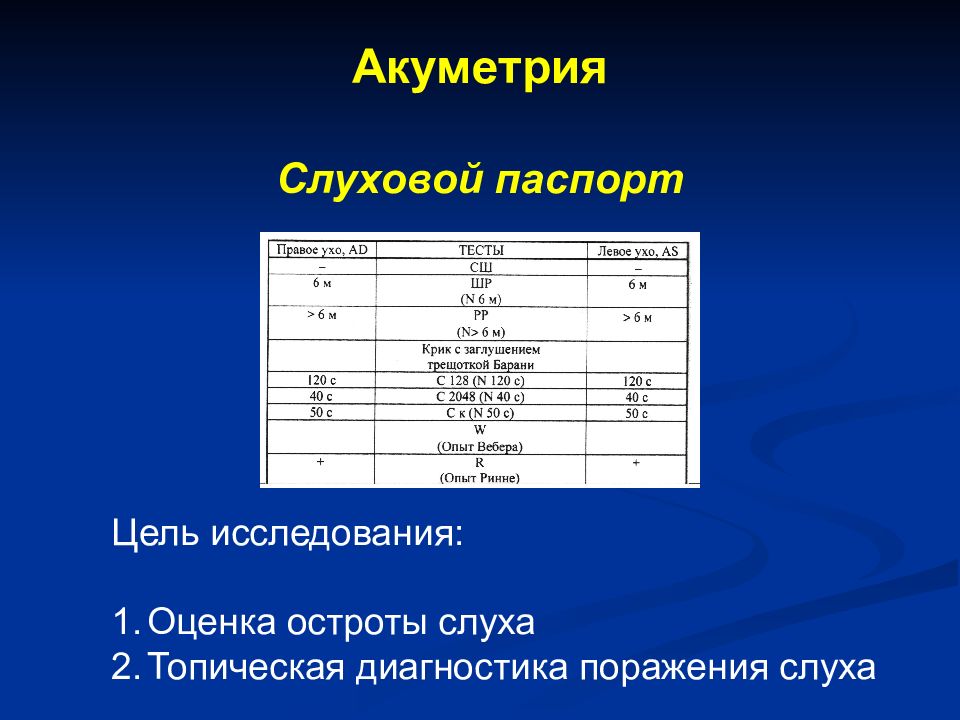

Акуметрия Слуховой паспорт Цель исследования: Оценка остроты слуха Топическая диагностика поражения слуха

Слайд 27: Экспертиза односторонней глухоты

Опыт Кутурского Уловка Маркса Опыт Штенгера Методы объективной аудиометрии

Слайд 28: Экспертиза двусторонней глухоты

Опыт Ломбарда Опыт Говсеева Методы объективной аудиометрии

Слайд 29

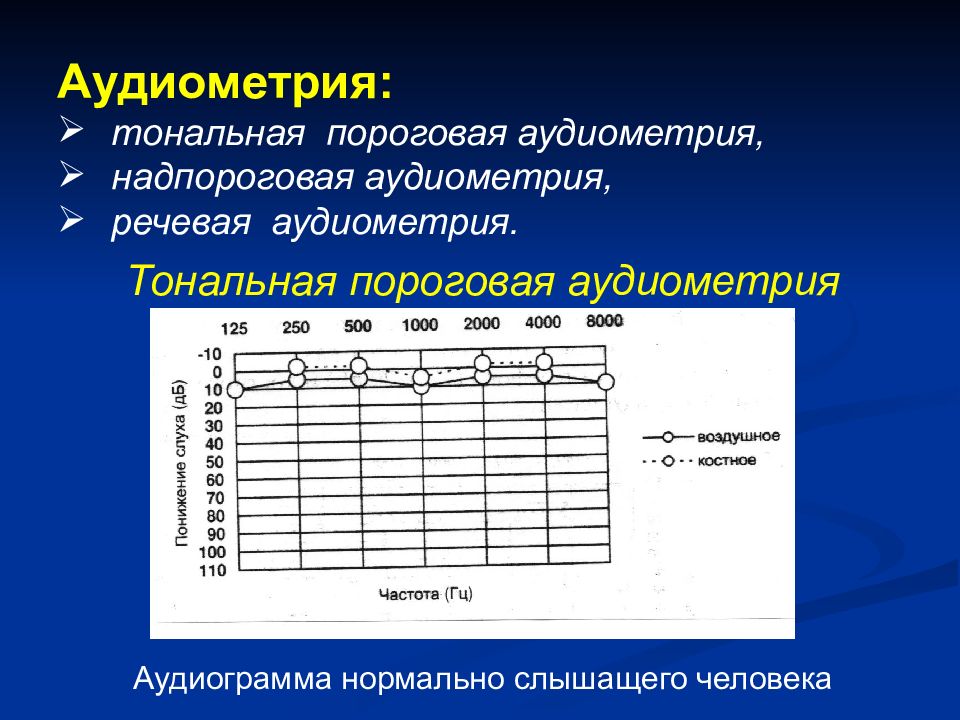

Аудиометрия: тональная пороговая аудиометрия, надпороговая аудиометрия, речевая аудиометрия. Тональная пороговая аудиометрия Аудиограмма нормально слышащего человека

Слайд 30

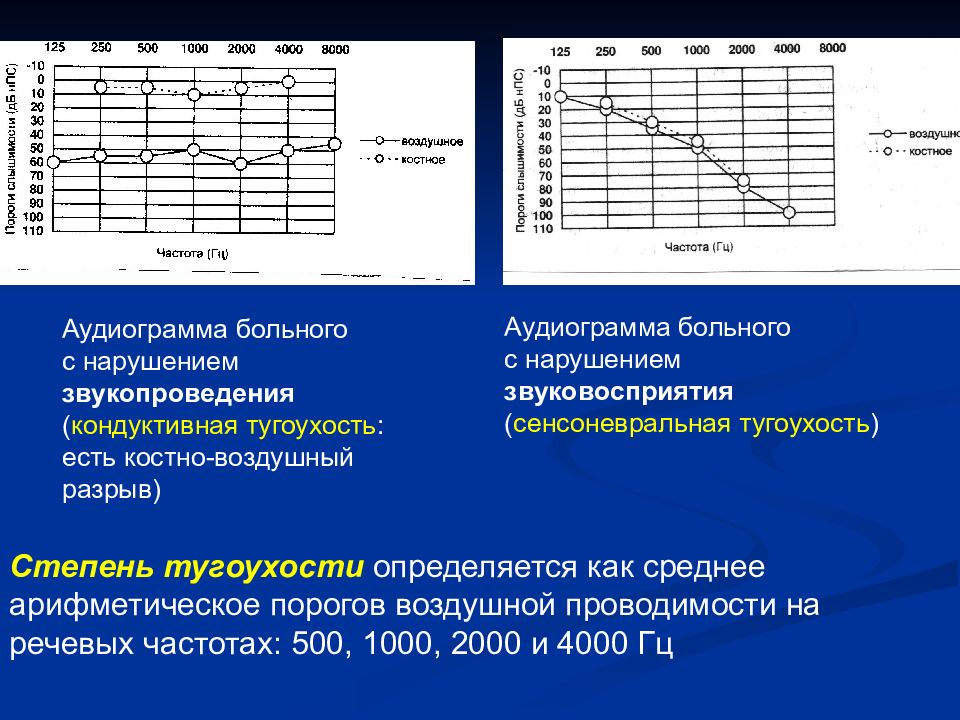

Аудиограмма больного с нарушением звукопроведения ( кондуктивная тугоухость : есть костно-воздушный разрыв) Аудиограмма больного с нарушением звуковосприятия ( сенсоневральная тугоухость ) Степень тугоухости определяется как среднее арифметическое порогов воздушной проводимости на речевых частотах: 500, 1000, 2000 и 4000 Гц

Слайд 32

Тональная надпороговая аудиометрия Цель исследования – выявление феномена ускоренного нарастания громкости ( ФУНГ ), характерного для поражения нейроэпителиальных структур кортиева органа. Его называют также феноменом «слуховой гиперпатии». Наиболее распространенные методики: тест Фоулера (при односторонней тугоухости); тест Люшера (ДПС); определение индекса чувствительности к малым приращениям интенсивности (ИМПИ ) или SISI – short increment sensitivity index)

Слайд 33

Речевая аудиометрия Голубая кривая – норма Красная кривая – сенсоневральная тугоухость

Слайд 34

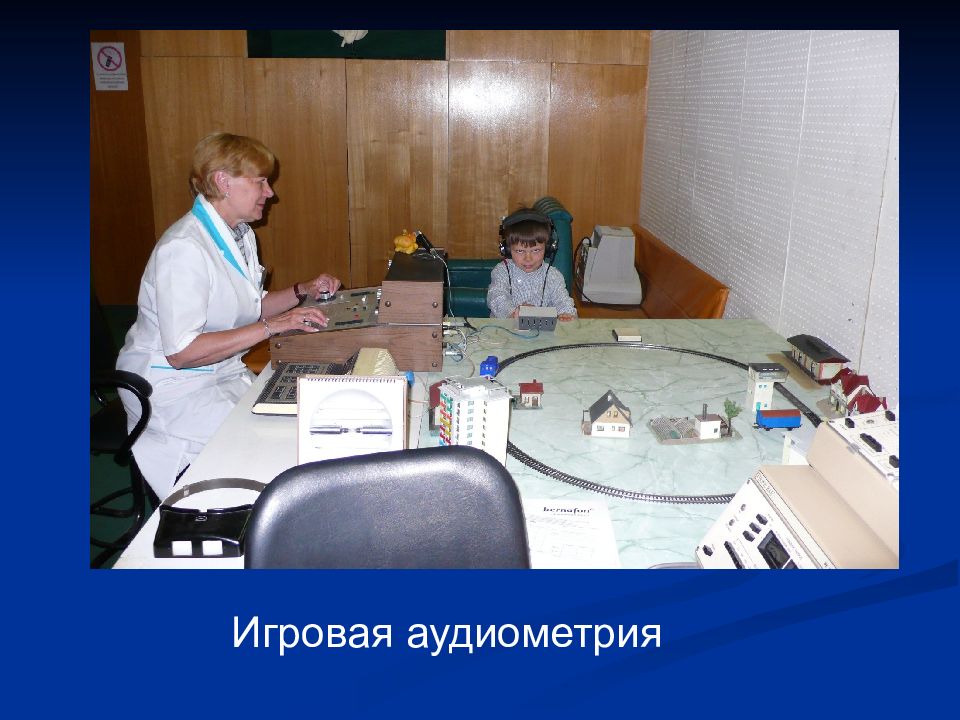

Рефлекторные методы объективной аудиометрии Безусловно-рефлекторная аудиометрия ориентировочный рефлекс; кохлео-пальпебральный рефлекс В.М.Бехтерева (мигательный); кохлео-пупиллярный рефлекс Н.А.Шурыгина (зрачковый); кожно-гальваническая реакция (КГР) И.Р.Тарханова; изменение частоты дыхания, сердцебиения. 2. Условно-рефлекторная аудиометрия

Слайд 36

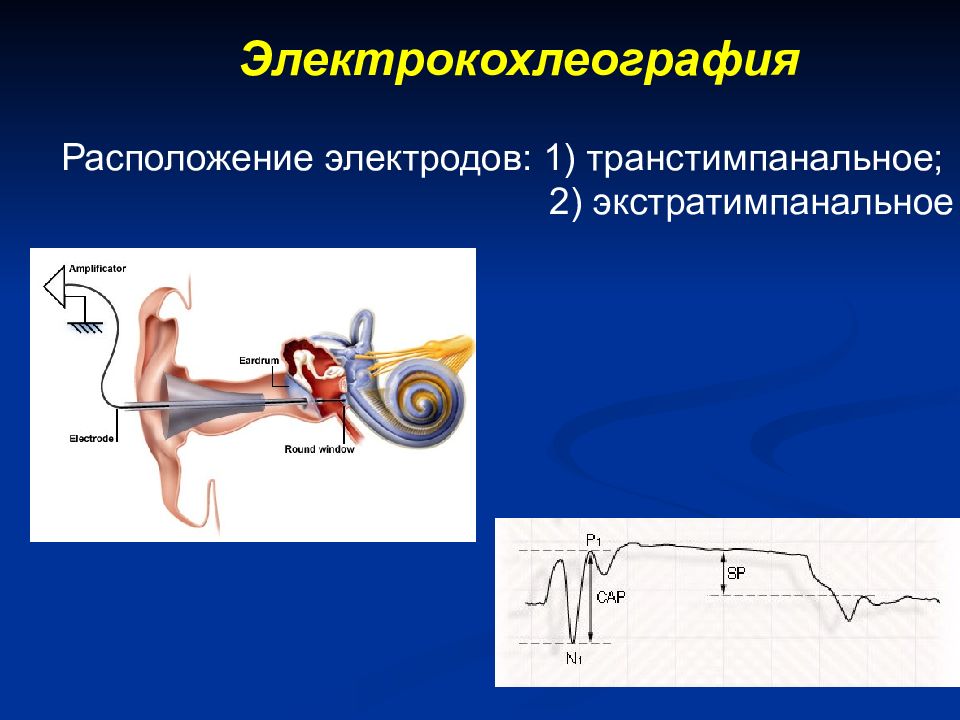

Электрофизиологические методы объективной аудиометрии – регистрация слуховых вызванных потенциалов (СВП) Электрокохлеография – регистрация электрической активности улитки и слухового нерва. 2. Регистрация коротколатентных СВП (КСВП), отражающих электрическую активность слухового нерва и структур ствола мозга (1-15 мс после предъявления стимула). 3. Регистрация длиннолатентных СВП (ДСВП), отражающих активацию слуховой коры (50-400 мс после предъявления стимула).

Слайд 37

Электрокохлеография Расположение электродов: 1) транстимпанальное; 2) экстратимпанальное

Слайд 38

Регистрация слуховых вызванных потенциалов КСВП: волны I – V 2. ДСВП: волны P 1 ; N 1 ; P 2

Слайд 39

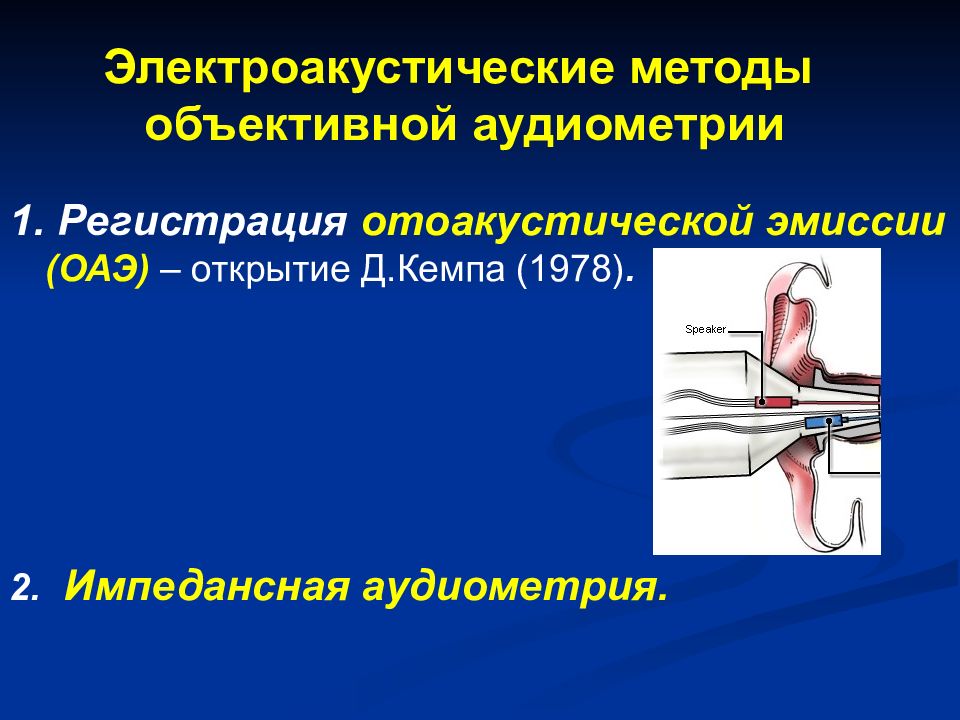

Электроакустические методы объективной аудиометрии Регистрация отоакустической эмиссии (ОАЭ) – открытие Д.Кемпа (1978). 2. Импедансная аудиометрия.

Слайд 40

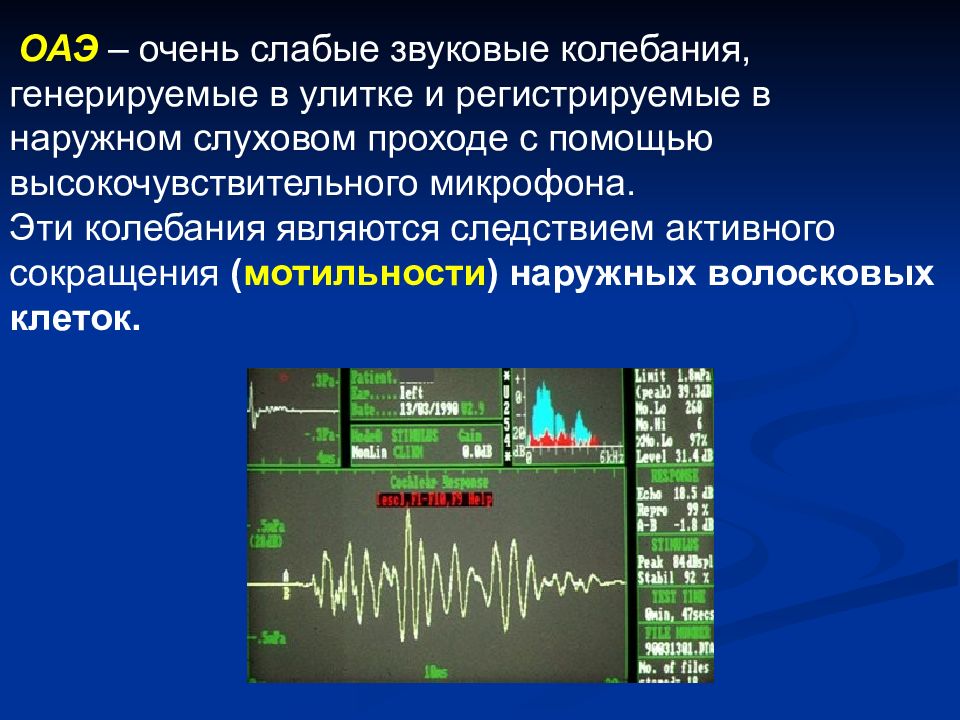

ОАЭ – очень слабые звуковые колебания, генерируемые в улитке и регистрируемые в наружном слуховом проходе с помощью высокочувствительного микрофона. Эти колебания являются следствием активного сокращения ( мотильности ) наружных волосковых клеток.

Слайд 41

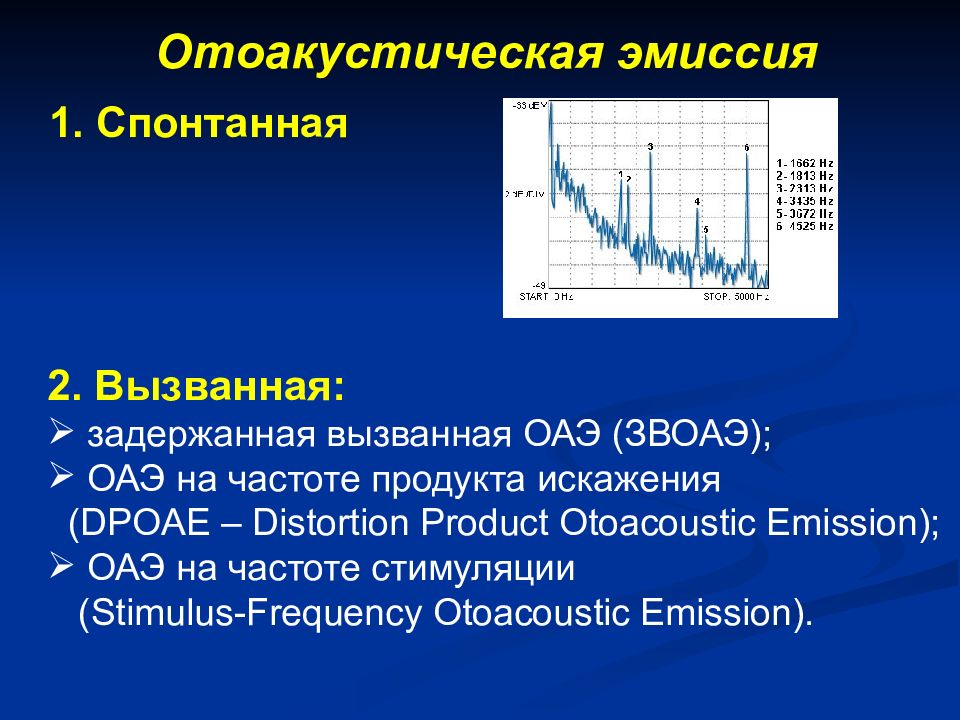

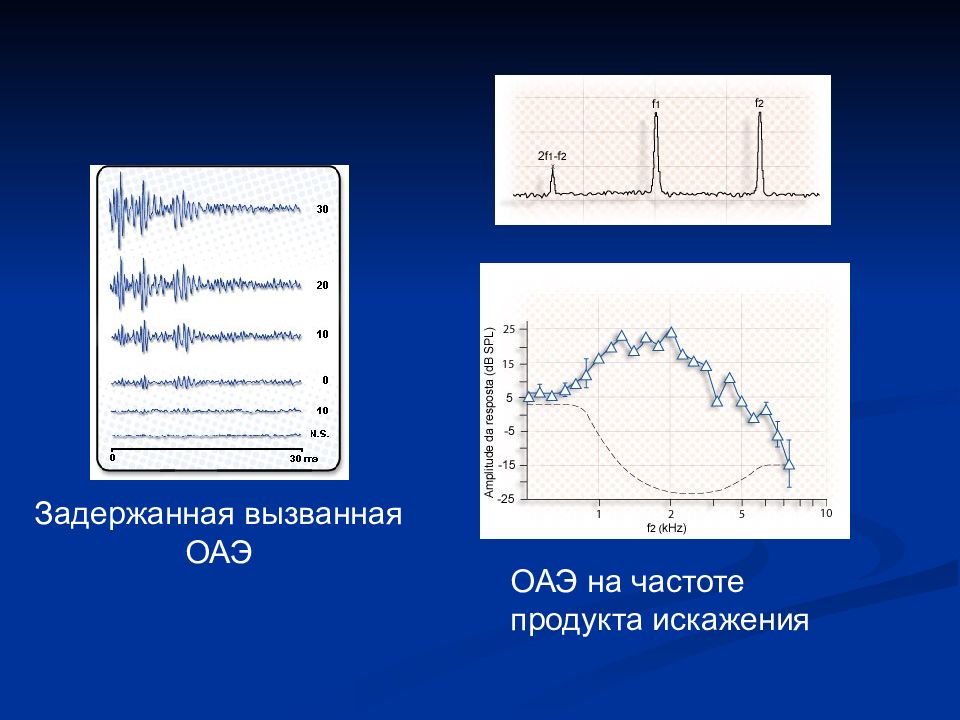

Отоакустическая эмиссия 1. Спонтанная 2. Вызванная: задержанная вызванная ОАЭ (ЗВОАЭ); ОАЭ на частоте продукта искажения ( DPOAE – Distortion Product Otoacoustic Emission) ; ОАЭ на частоте стимуляции (Stimulus-Frequency Otoacoustic Emission).

Слайд 43

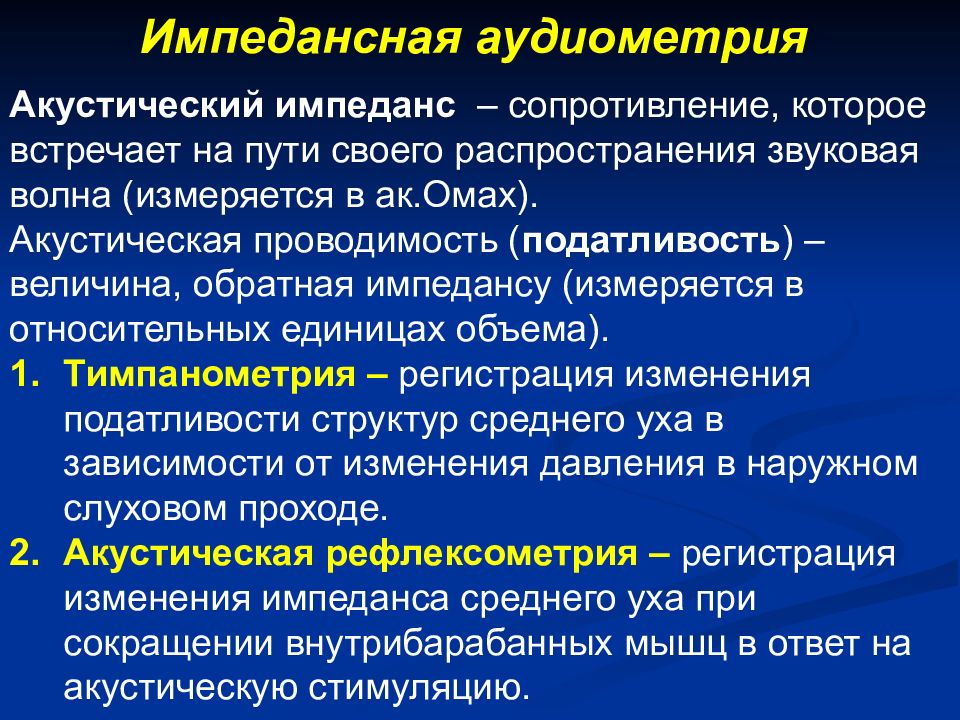

Импедансная аудиометрия Акустический импеданс – сопротивление, которое встречает на пути своего распространения звуковая волна (измеряется в ак.Омах). Акустическая проводимость ( податливость ) – величина, обратная импедансу (измеряется в относительных единицах объема). Тимпанометрия – регистрация изменения податливости структур среднего уха в зависимости от изменения давления в наружном слуховом проходе. Акустическая рефлексометрия – регистрация изменения импеданса среднего уха при сокращении внутрибарабанных мышц в ответ на акустическую стимуляцию.

Слайд 45

Параметры акустического рефлекса (АР): порог АР – минимальная интенсивность звуковой стимуляции, приводящая к сокращению стременной мышцы (в норме – 70-90 дБ над порогом слышимости); амплитуда АР – величина, на которую изменяется импеданс уха в результате сокращения стременной мышцы; временные характеристики (латентный период; периоды нарастания, активного действия и релаксации).

Слайд 46

Методы исследования функции слуховой трубы Аускультация и продувание слуховых труб простое глотание; глотание с зажатым носом (проба Тойнби); надувание (усиленный выдох) с плотно закрытым ртом и носом (проба Вальсальвы); продувание по Политцеру; катетеризация слуховых труб. 2. Ушная манометрия. 3. Импедансная аудиометрия (тимпанометрия).

Слайд 47

Слухопротезирование Александр Белл (1847 – 1922) Заушный слуховой аппарат Внутриушной слуховой аппарат Дужки слуховых очков с костным излучателем