Первый слайд презентации: Обмен углеводов

Слайд 17

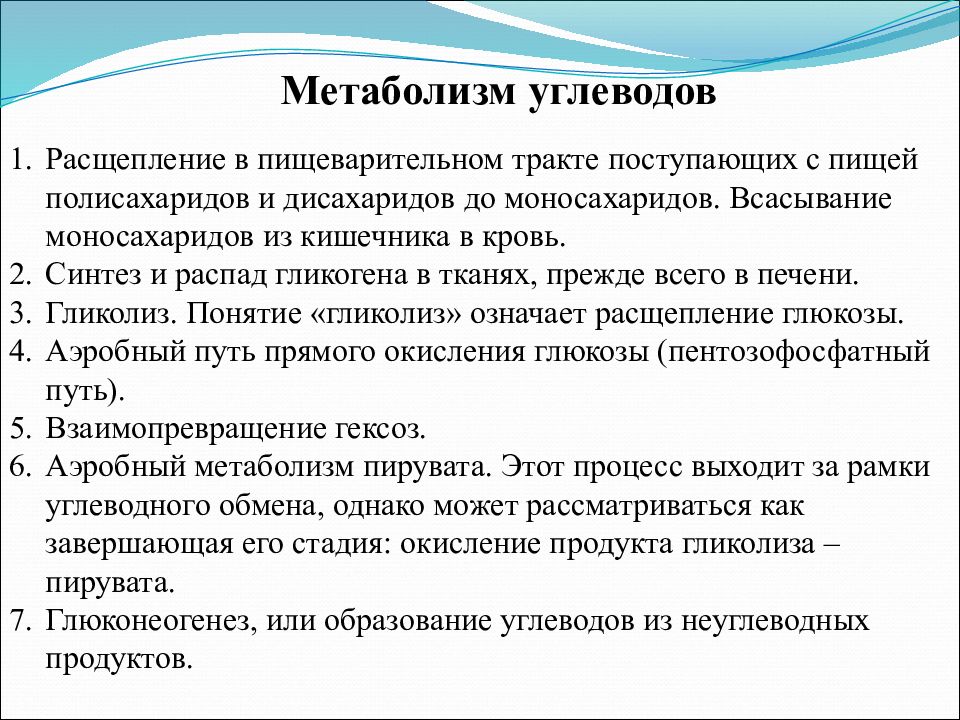

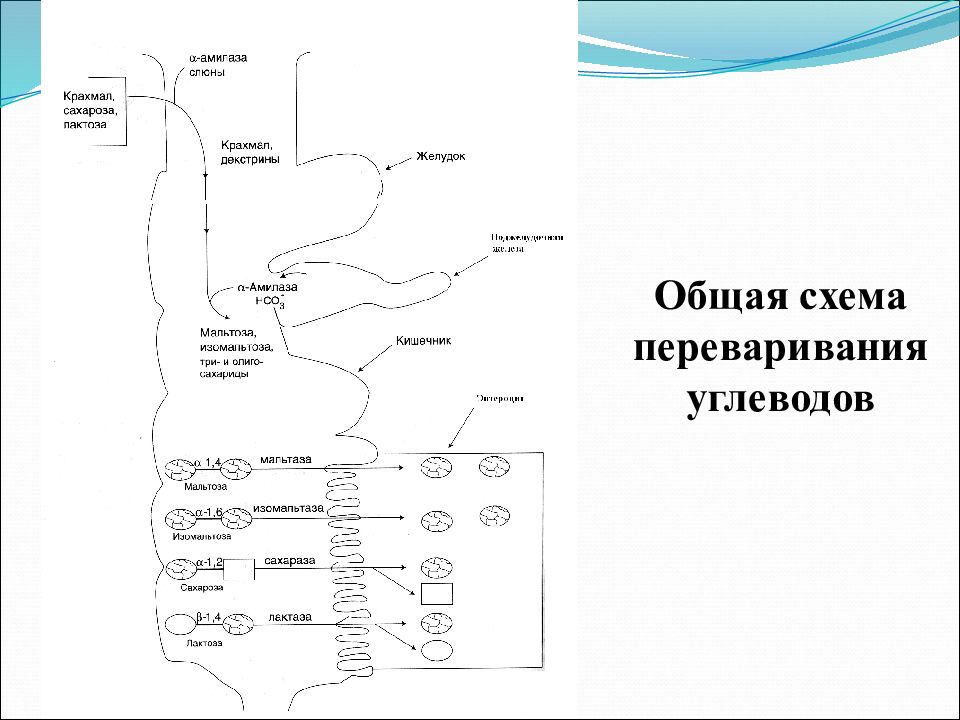

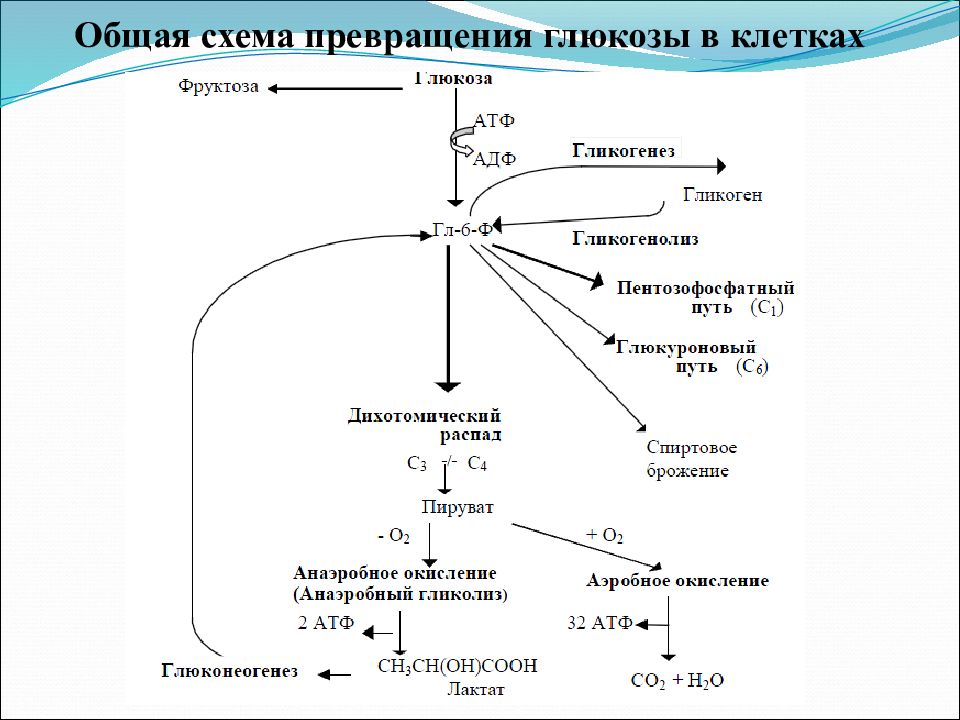

Метаболизм углеводов Расщепление в пищеварительном тракте поступающих с пищей полисахаридов и дисахаридов до моносахаридов. Всасывание моносахаридов из кишечника в кровь. Синтез и распад гликогена в тканях, прежде всего в печени. Гликолиз. Понятие «гликолиз» означает расщепление глюкозы. Аэробный путь прямого окисления глюкозы (пентозофосфатный путь). Взаимопревращение гексоз. Аэробный метаболизм пирувата. Этот процесс выходит за рамки углеводного обмена, однако может рассматриваться как завершающая его стадия: окисление продукта гликолиза – пирувата. Глюконеогенез, или образование углеводов из неуглеводных продуктов.

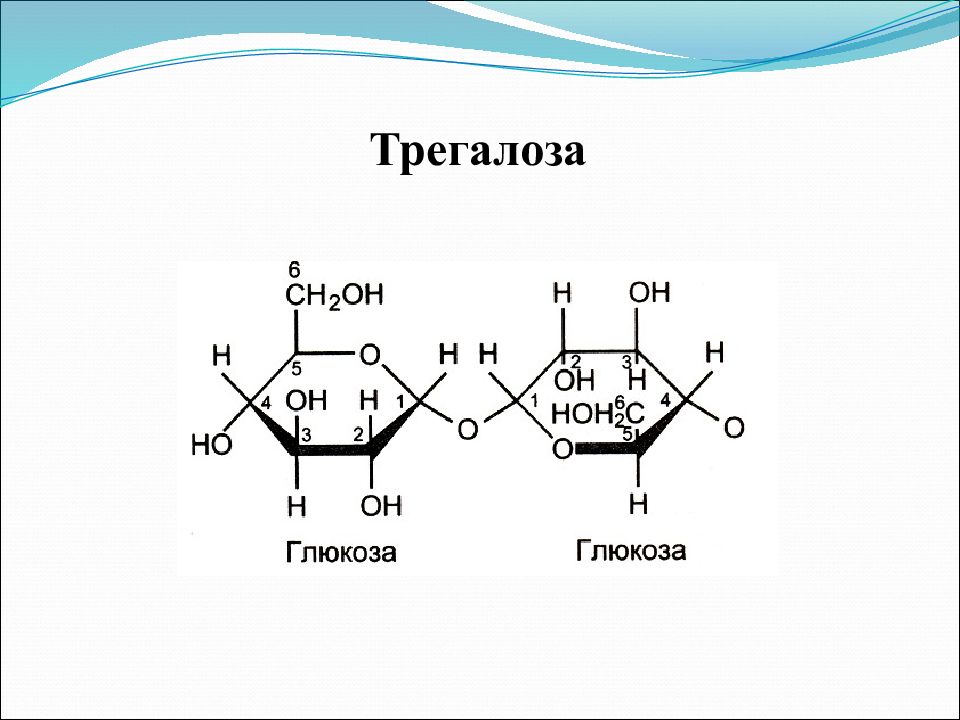

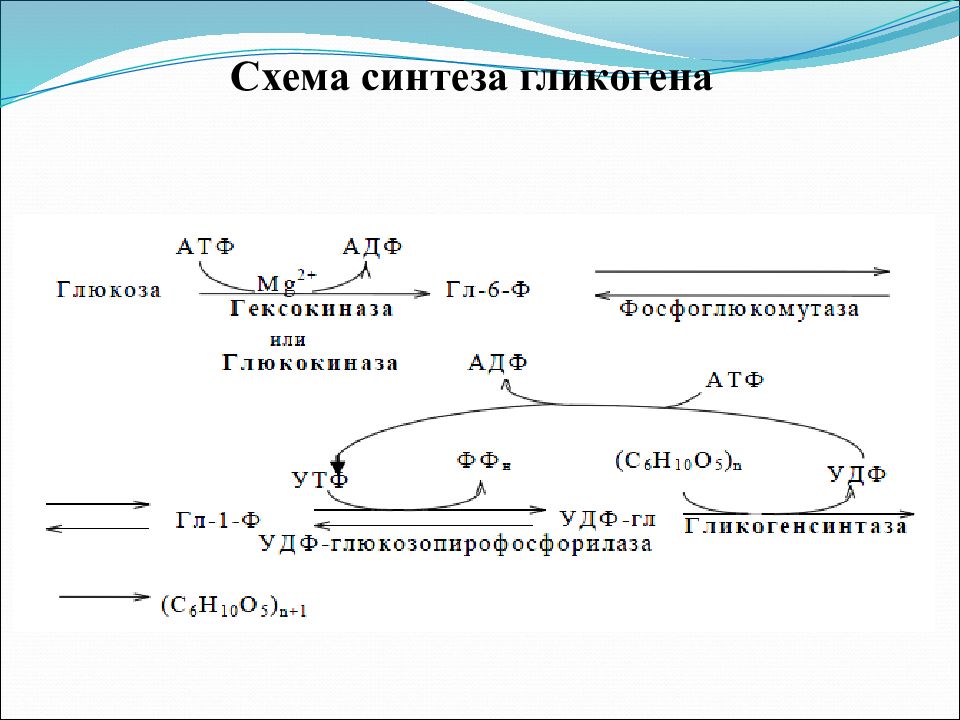

Слайд 21

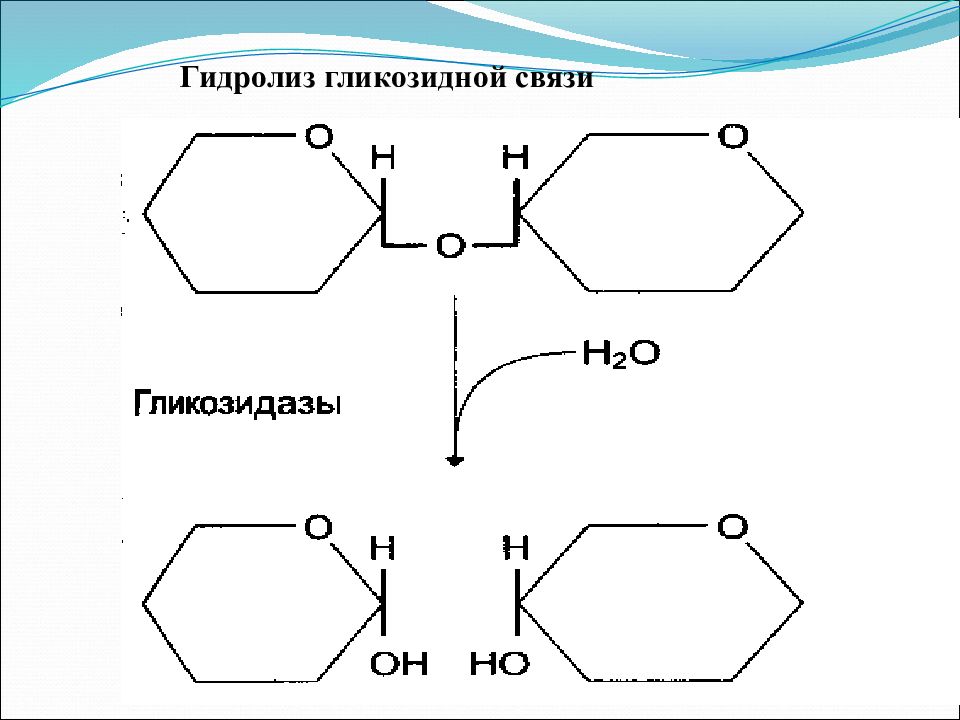

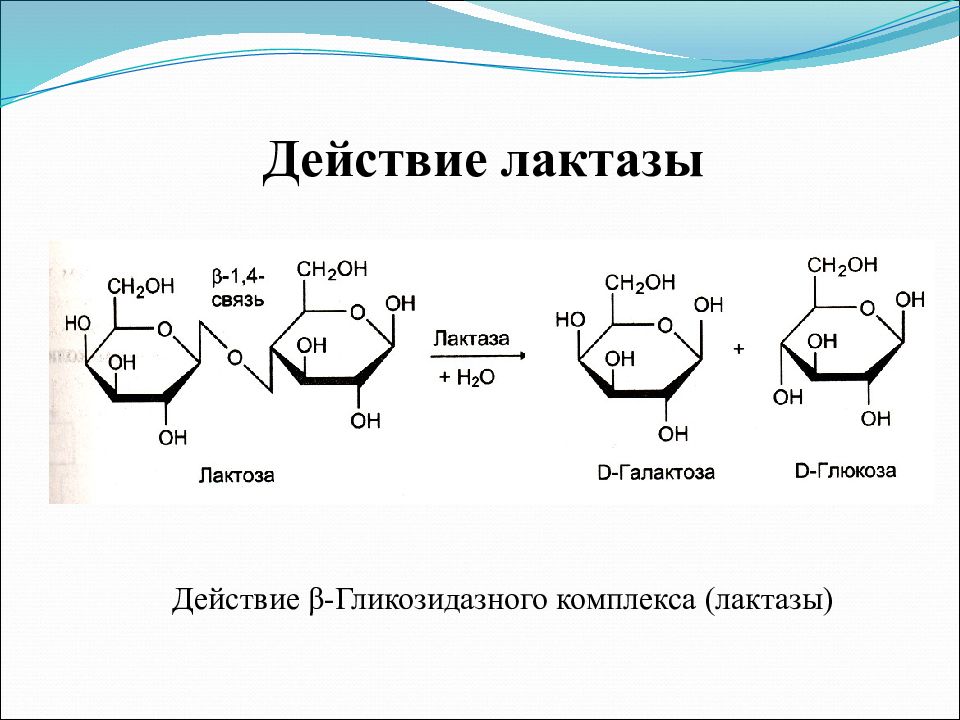

Дисахаридазы Ферменты, расщепляющие гликозидные связи в дисахаридах ( дисахаридазы ), образуют ферментативные комплексы, локализованные на наружной поверхности цитоплазматической мембраны энтероцитов. Выделяют следующие ферментативные комплексы: Сахаразо-изомальтазный комплекс Гликоамилазный комплекс β-Гликозидазный комплекс (лактаза) Трегалаза

Слайд 22

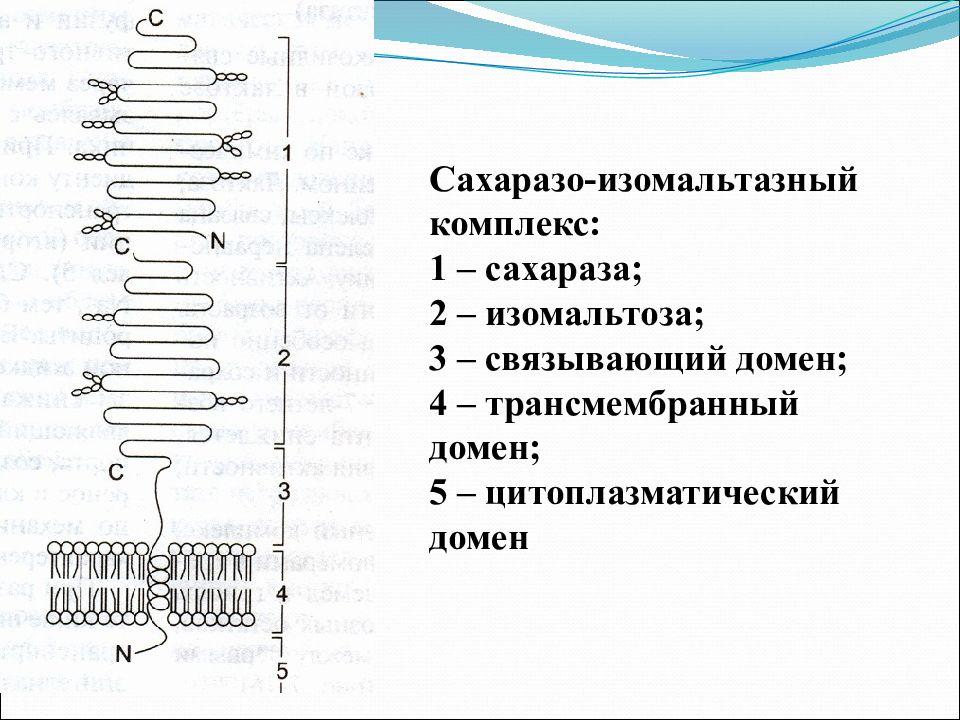

Сахаразо-изомальтазный комплекс: 1 – сахараза; 2 – изомальтоза; 3 – связывающий домен; 4 – трансмембранный домен; 5 – цитоплазматический домен

Слайд 23

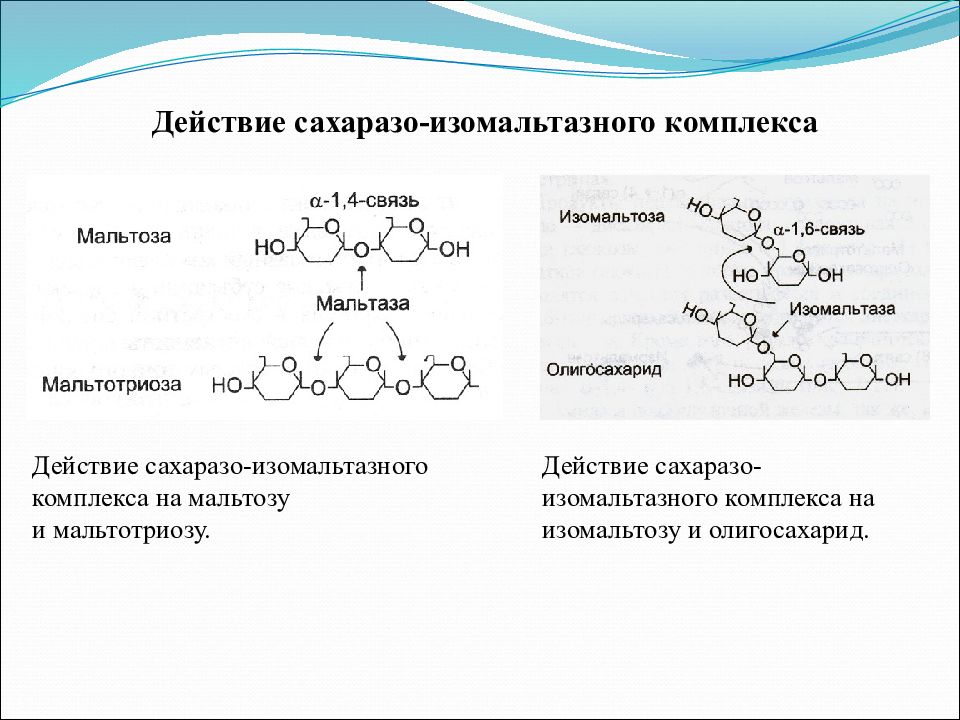

Действие сахаразо-изомальтазного комплекса Действие сахаразо-изомальтазного комплекса на мальтозу и мальтотриозу. Действие сахаразо-изомальтазного комплекса на изомальтозу и олигосахарид.

Слайд 26

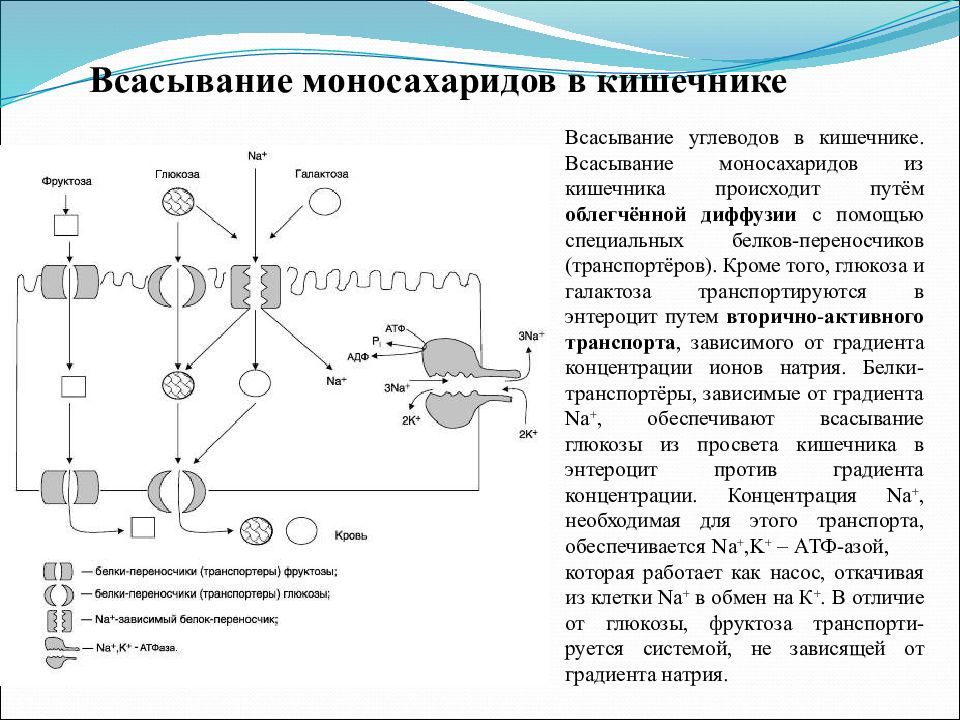

Всасывание моносахаридов в кишечнике Всасывание углеводов в кишечнике. Всасывание моносахаридов из кишечника происходит путём облегчённой диффузии с помощью специальных белков-переносчиков (транспортёров). Кроме того, глюкоза и галактоза транспортируются в энтероцит путем вторично - активного транспорта, зависимого от градиента концентрации ионов натрия. Белки-транспортёры, зависимые от градиента Na +, обеспечивают всасывание глюкозы из просвета кишечника в энтероцит против градиента концентрации. Концентрация Na +, необходимая для этого транспорта, обеспечивается Na +,K + – АТФ-азой, которая работает как насос, откачивая из клетки Na + в обмен на К +. В отличие от глюкозы, фруктоза транспорти-руется системой, не зависящей от градиента натрия.

Слайд 27

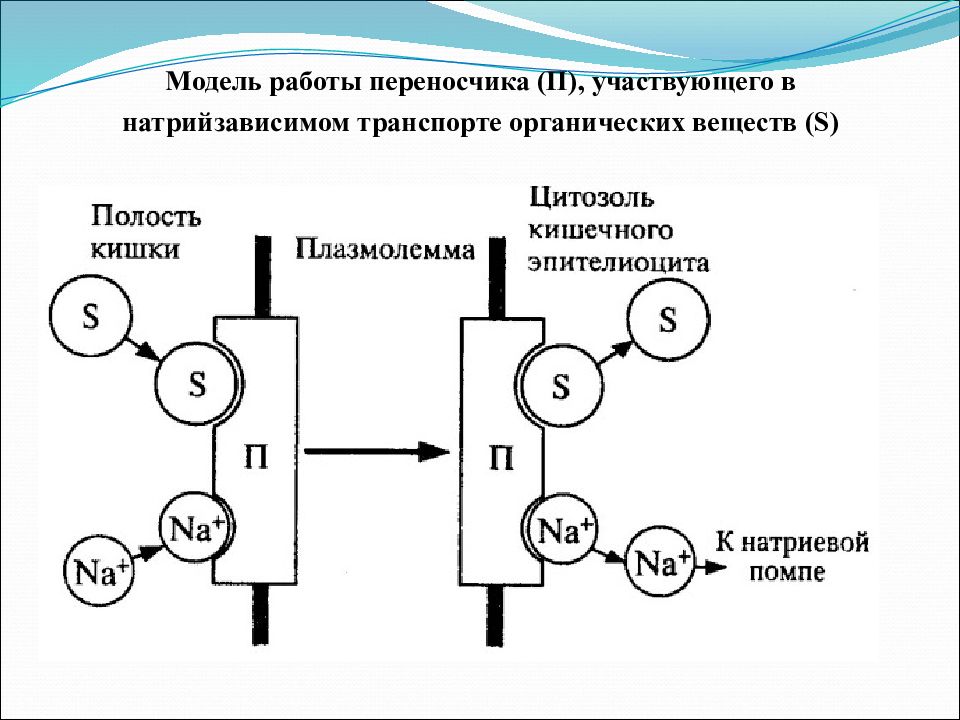

Модель работы переносчика (П), участвующего в натрийзависимом транспорте органических веществ (S)

Слайд 28

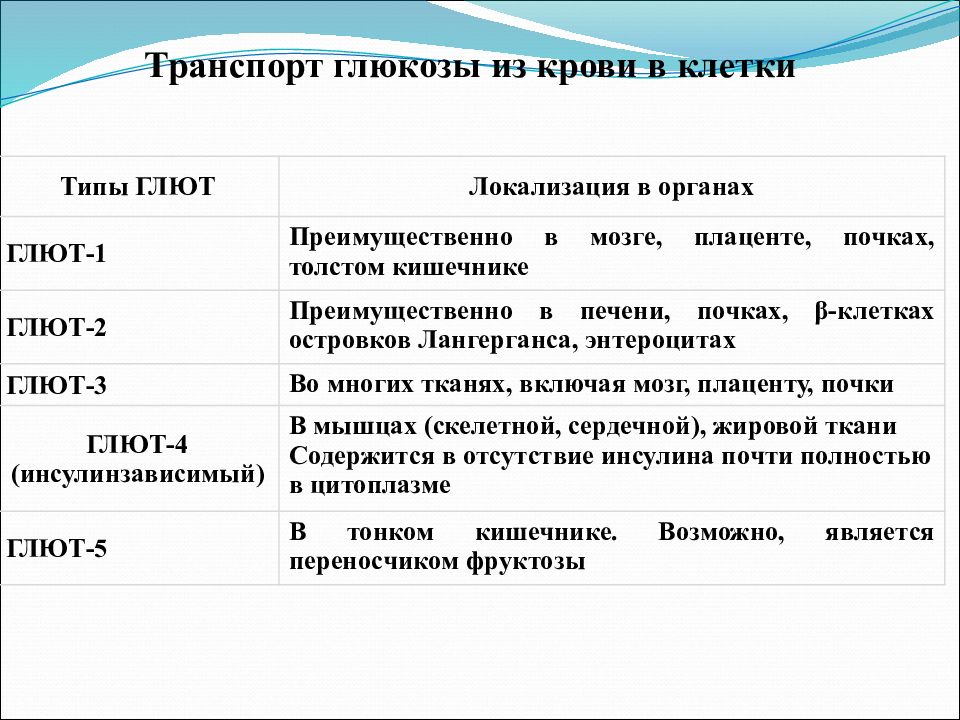

Транспорт глюкозы из крови в клетки Типы ГЛЮТ Локализация в органах ГЛЮТ-1 Преимущественно в мозге, плаценте, почках, толстом кишечнике ГЛЮТ-2 Преимущественно в печени, почках, β-клетках островков Лангерганса, энтероцитах ГЛЮТ-3 Во многих тканях, включая мозг, плаценту, почки ГЛЮТ-4 ( инсулинзависимый ) В мышцах (скелетной, сердечной), жировой ткани Содержится в отсутствие инсулина почти полностью в цитоплазме ГЛЮТ-5 В тонком кишечнике. Возможно, является переносчиком фруктозы

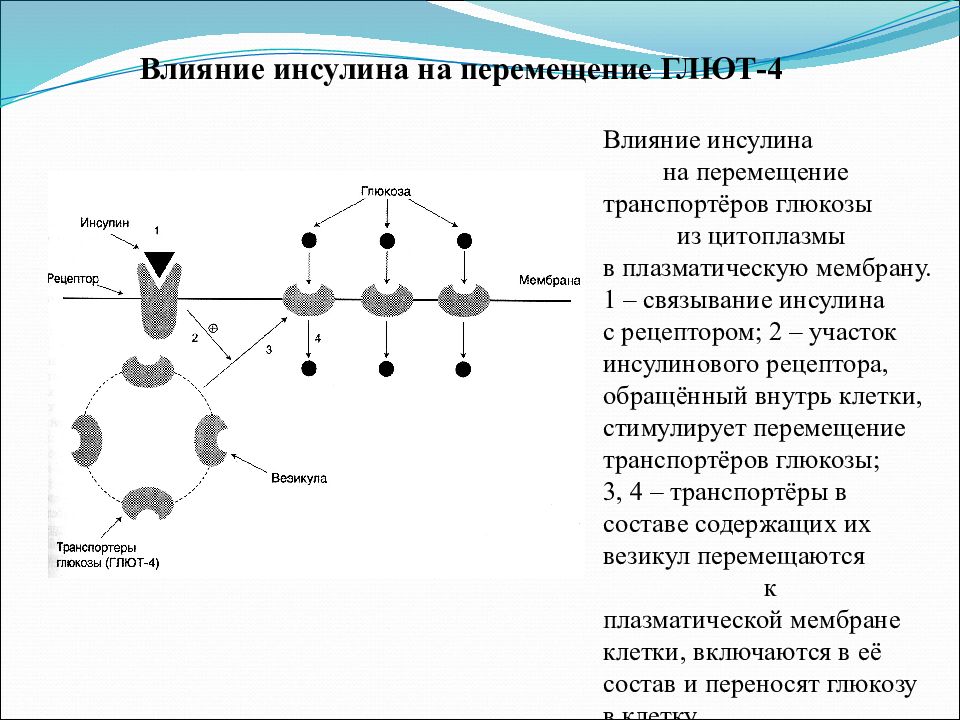

Слайд 29

Влияние инсулина на перемещение ГЛЮТ-4 Влияние инсулина на перемещение транспортёров глюкозы из цитоплазмы в плазматическую мембрану. 1 – связывание инсулина с рецептором; 2 – участок инсулинового рецептора, обращённый внутрь клетки, стимулирует перемещение транспортёров глюкозы; 3, 4 – транспортёры в составе содержащих их везикул перемещаются к плазматической мембране клетки, включаются в её состав и переносят глюкозу в клетку.

Слайд 31: Анаэробный катаболизм углеводов

Слайд 32

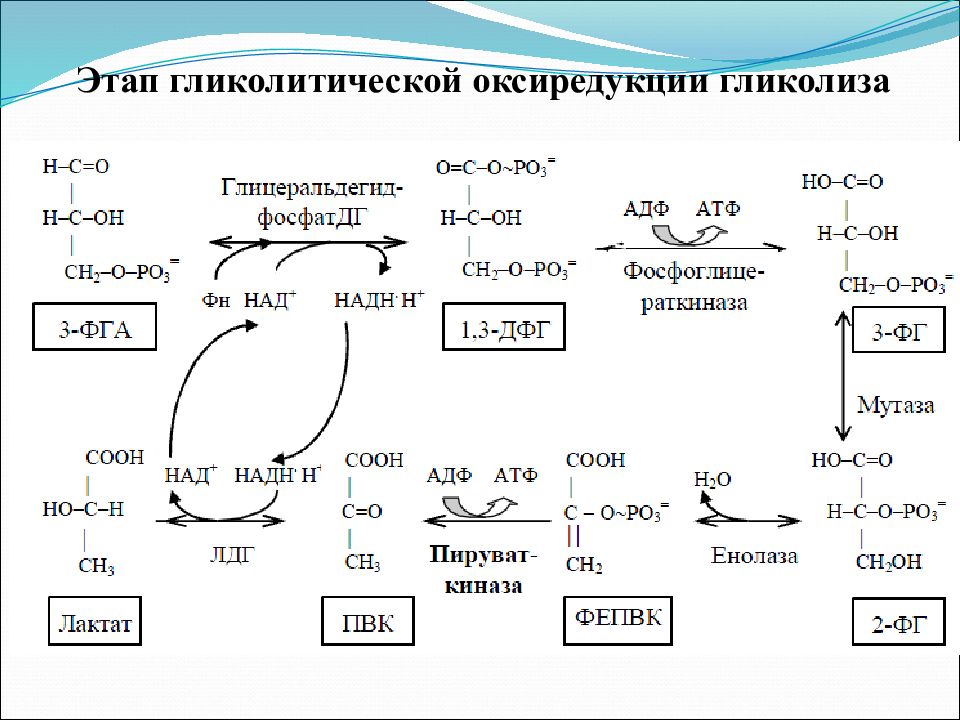

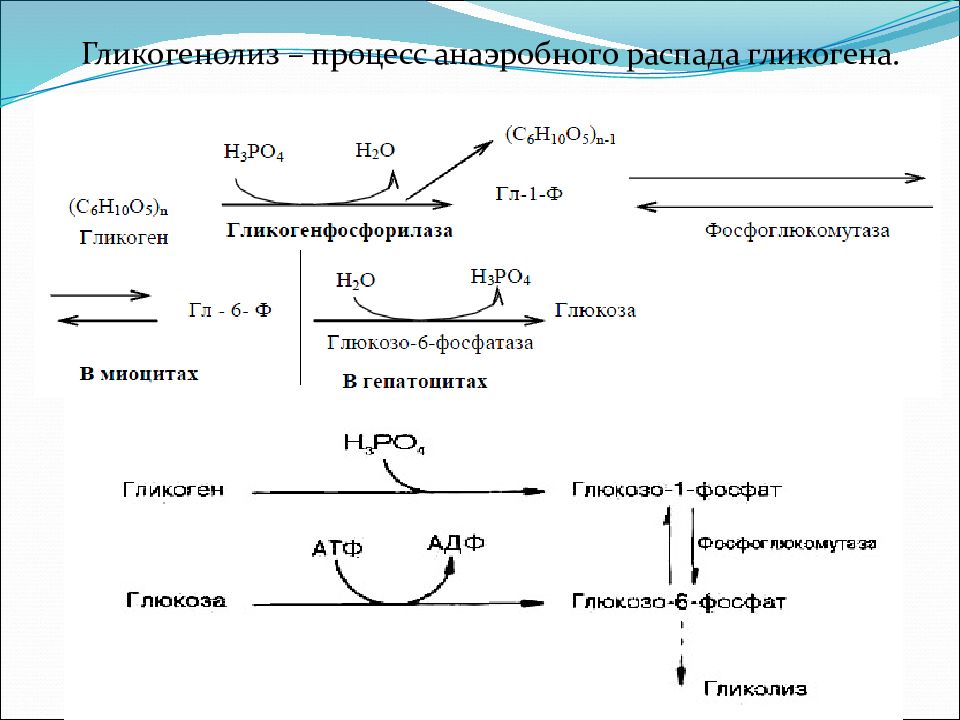

Анаэробное окисление глюкозы. Гликолиз. Внутриклеточная локализация процесса Отдельные реакции гликолиза, их термодинамические характеристики. Окисление D -глицеральдегид-3-фосфата, сопряженное с фосфорилированием карбоксильной группы, механизм сопряжения. Образование фосфоенолпирувата. Ресинтез АТФ в реакциях, катализируемых фосфоглицераткиназой и пируваткиназой. Энергетический баланс анаэробного гликолиза. Регуляция гликолиза на уровне гесокиназы, фосфофруктокиназы, пируваткиназы. Регенерация НАД +, роль лактатдегидрогеназы в этом процессе. Образование 2,3-дифосфоглицерата в шунте Рапопорта – Люберинга Расщепление гликогена (гликогенолиз). Строение, механизм действия и регуляция гликогенфосфорилазы. Энергетический баланс превращения остатка глюкозы в гликогене до лактата Спиртовое брожение. Эндогенный и экзогенный этанол. Роль печения в метаболизме этанола

Слайд 33

Гликолиз (от греч. glycys – сладкий и lysis – растворение, распад) – это последовательность ферментативных реакций, приводящих к превращению глюкозы в пируват с одновременным образованием АТФ.

Слайд 34

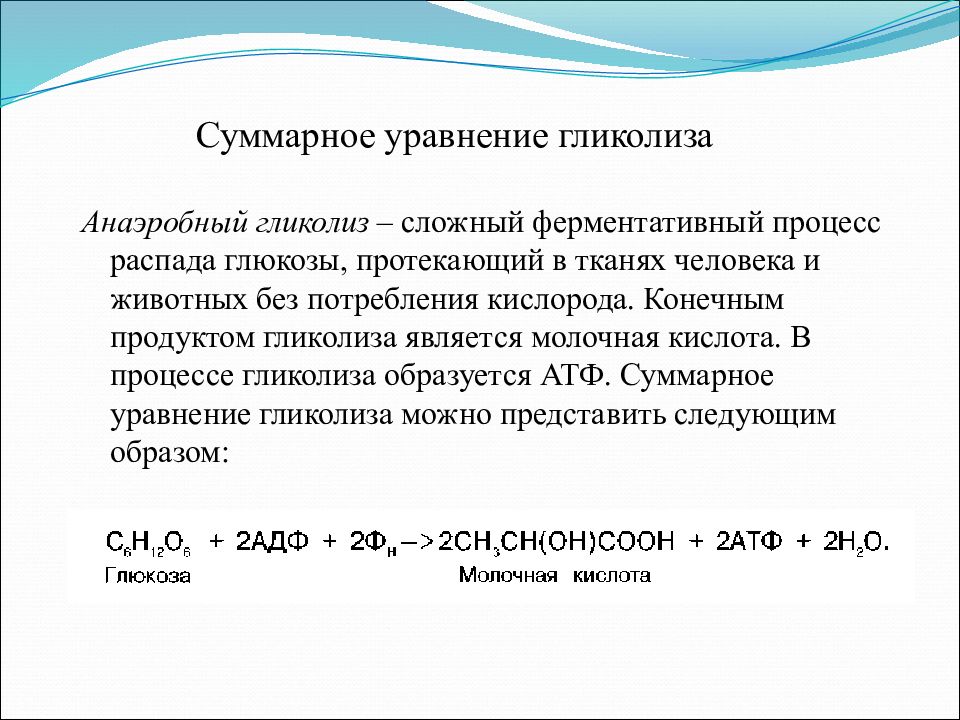

Анаэробный гликолиз – сложный ферментативный процесс распада глюкозы, протекающий в тканях человека и животных без потребления кислорода. Конечным продуктом гликолиза является молочная кислота. В процессе гликолиза образуется АТФ. Суммарное уравнение гликолиза можно представить следующим образом: Суммарное уравнение гликолиза

Слайд 35

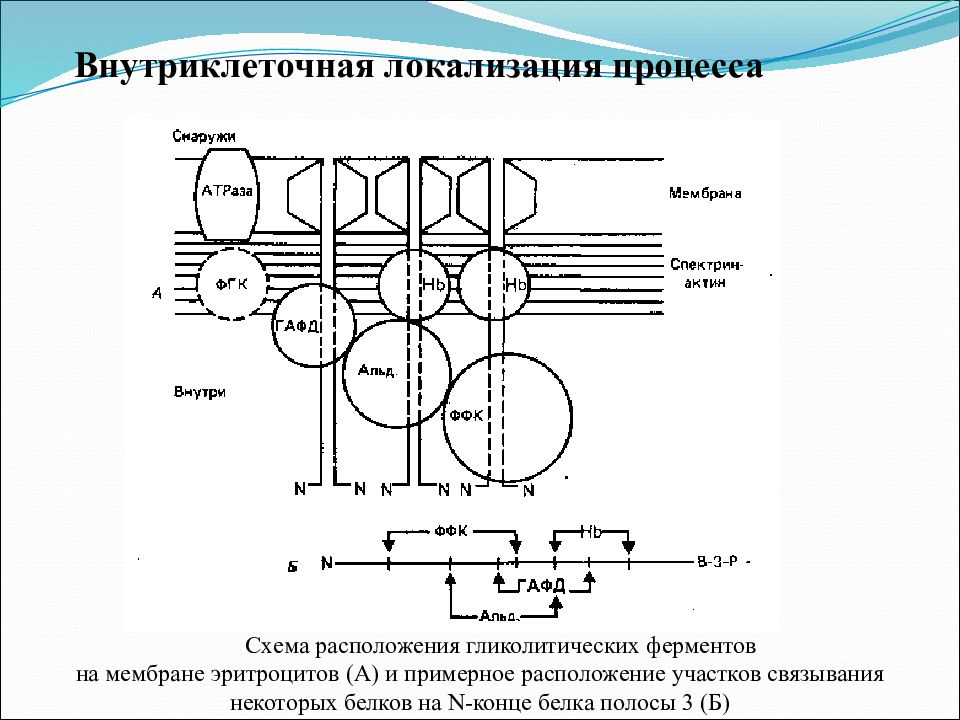

Внутриклеточная локализация процесса Схема расположения гликолитических ферментов на мембране эритроцитов (А) и примерное расположение участков связывания некоторых белков на N -конце белка полосы 3 (Б)

Слайд 38

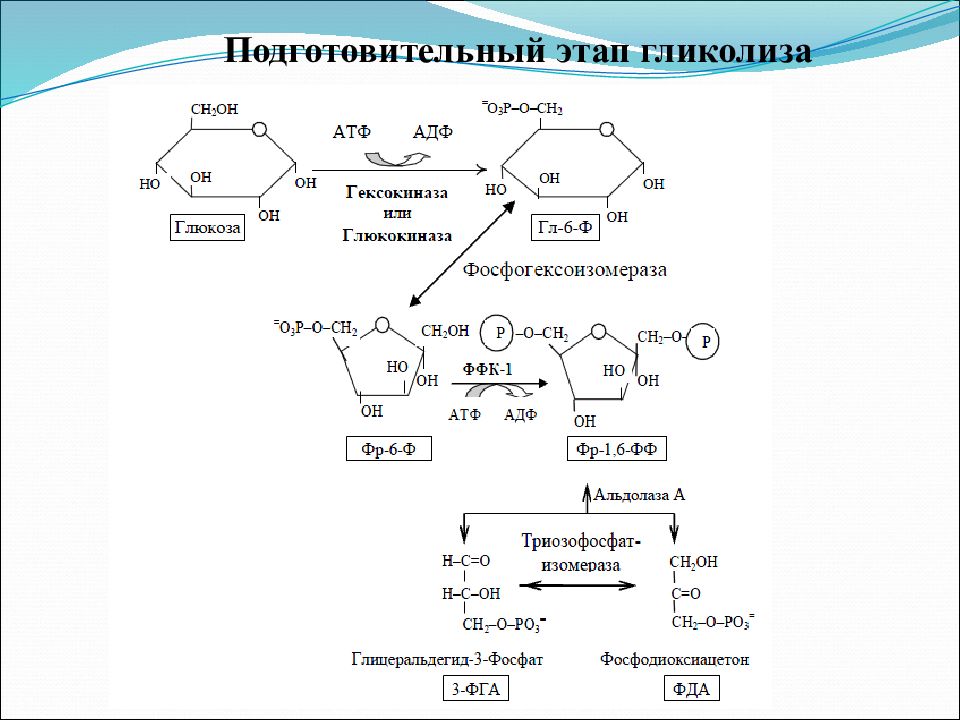

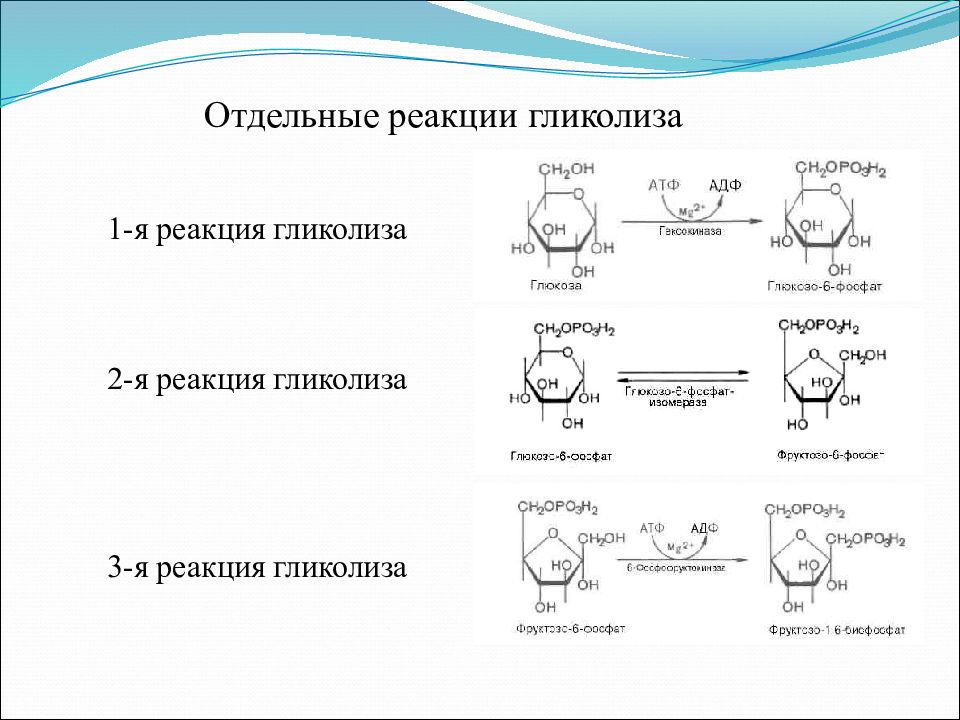

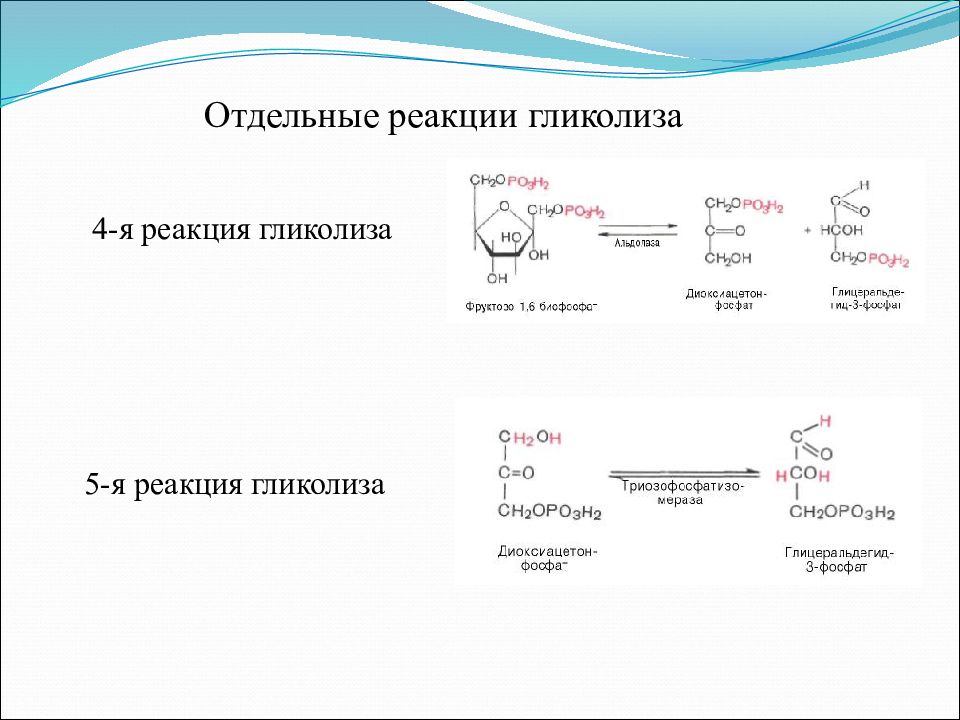

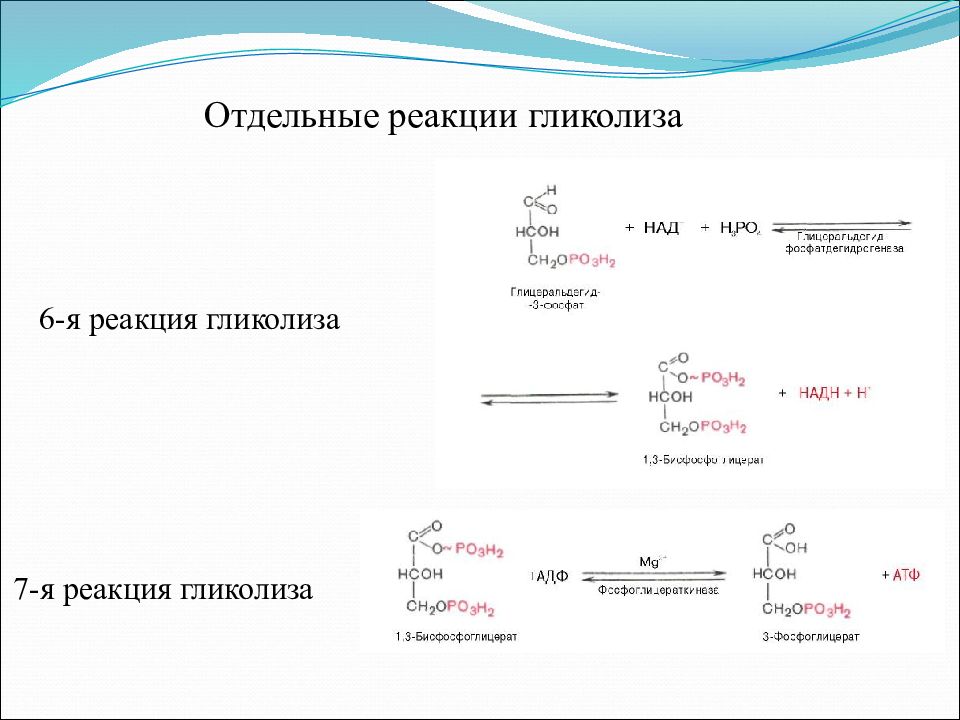

Отдельные реакции гликолиза 1-я реакция гликолиза 2-я реакция гликолиза 3-я реакция гликолиза

Слайд 41

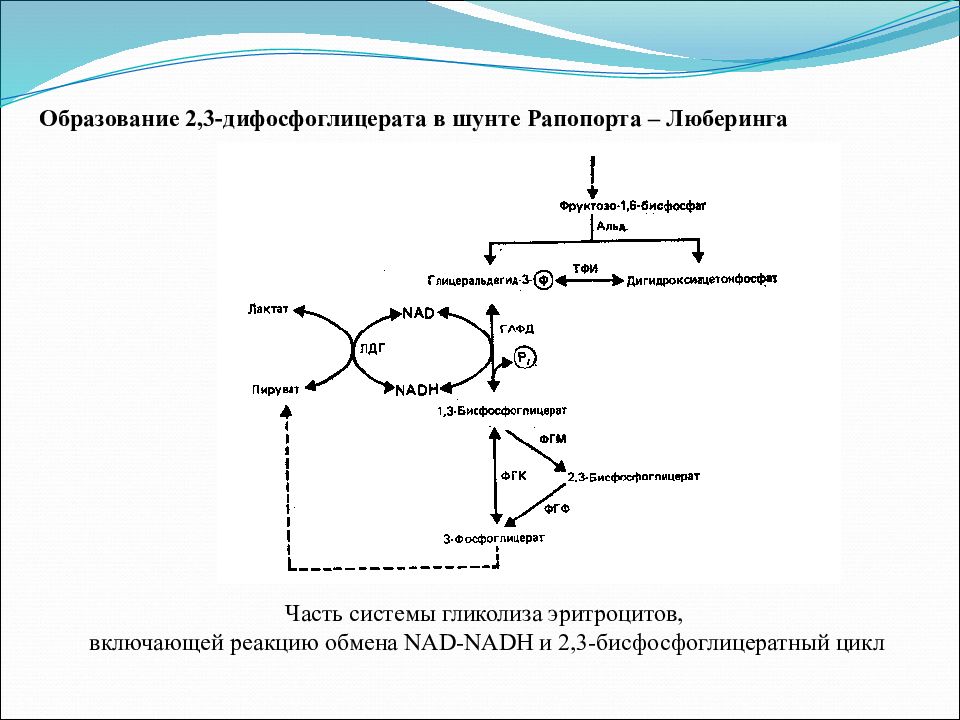

Часть системы гликолиза эритроцитов, включающей реакцию обмена NAD - NADH и 2,3-бисфосфоглицератный цикл Образование 2,3-дифосфоглицерата в шунте Рапопорта – Люберинга

Слайд 43

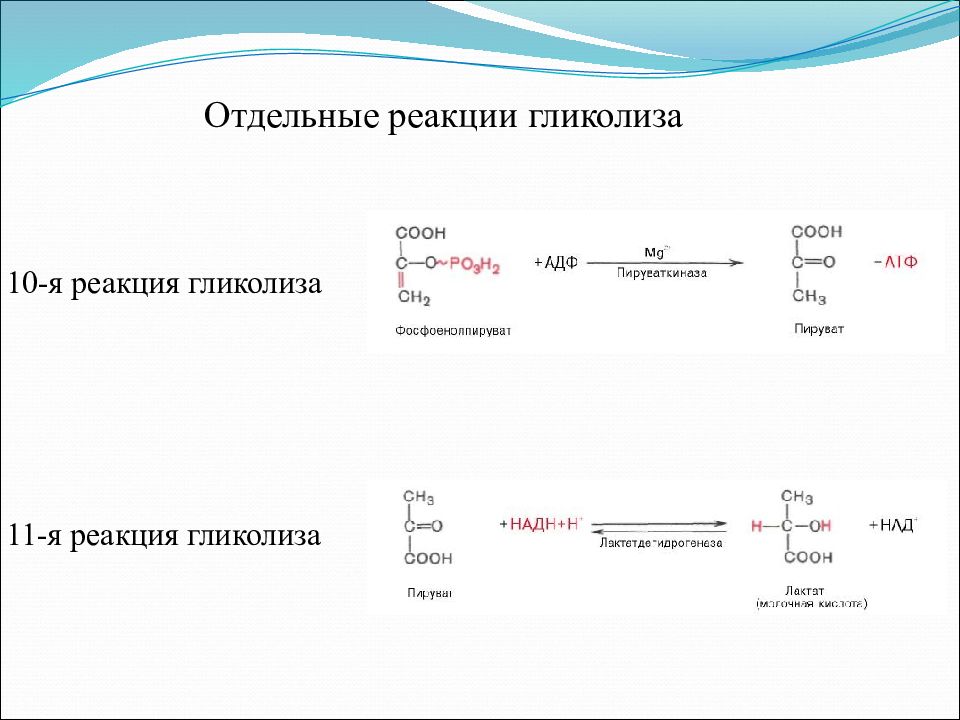

Отдельные реакции гликолиза 10-я реакция гликолиза 11-я реакция гликолиза

Слайд 44

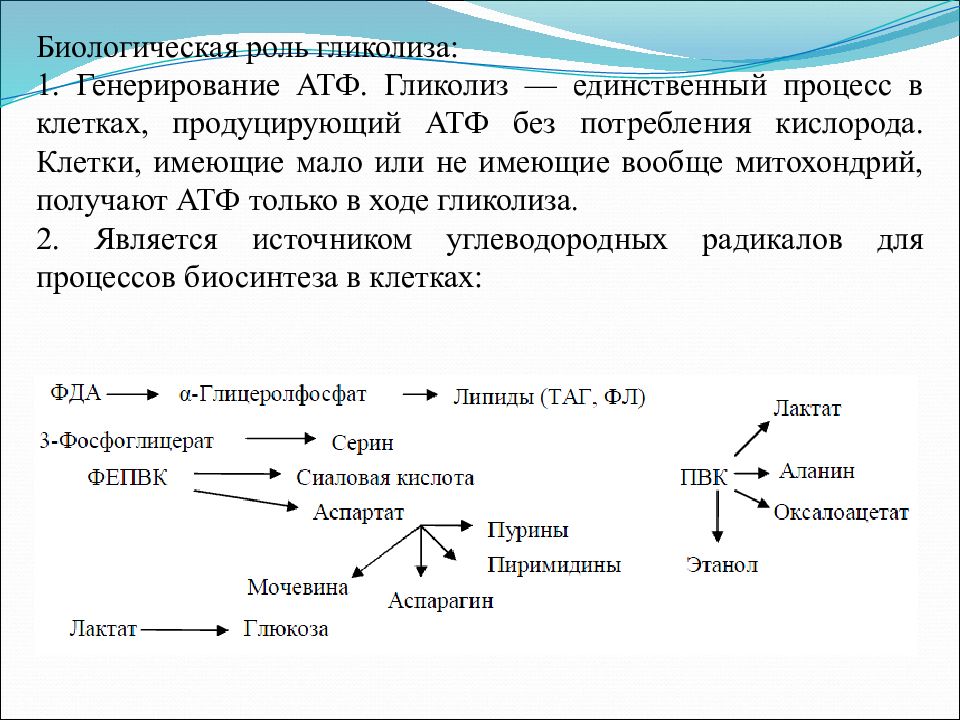

Биологическая роль гликолиза: 1. Генерирование АТФ. Гликолиз — единственный процесс в клетках, продуцирующий АТФ без потребления кислорода. Клетки, имеющие мало или не имеющие вообще митохондрий, получают АТФ только в ходе гликолиза. 2. Является источником углеводородных радикалов для процессов биосинтеза в клетках:

Слайд 45

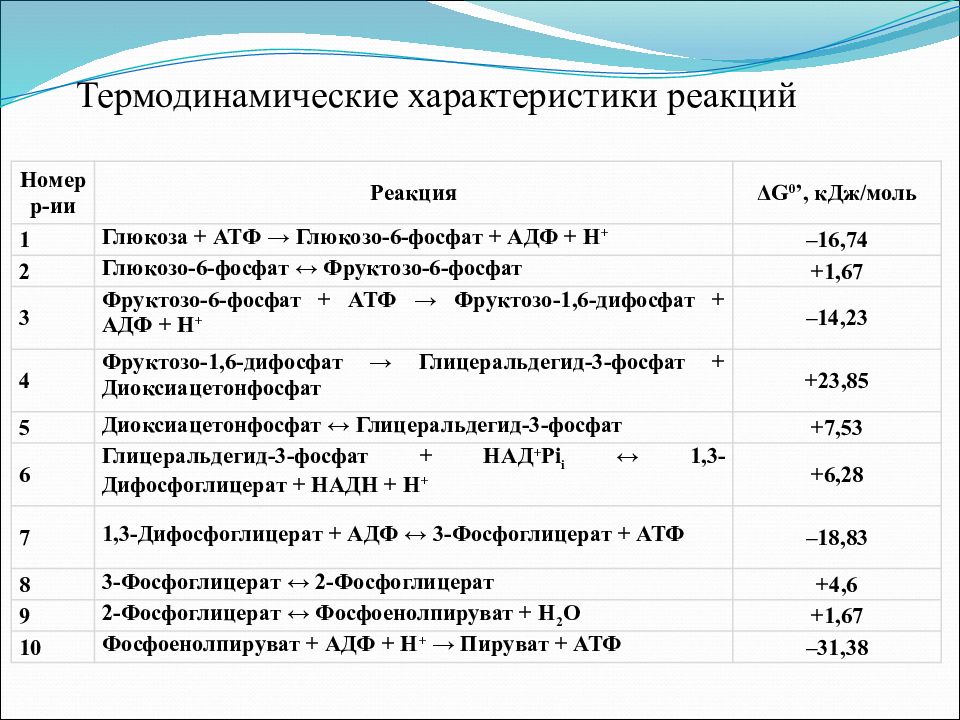

Термодинамические характеристики реакций Номер р-ии Реакция Δ G 0 ’, кДж/моль 1 Глюкоза + АТФ → Глюкозо-6-фосфат + АДФ + Н + –16,74 2 Глюкозо-6-фосфат ↔ Фруктозо-6-фосфат +1,67 3 Фруктозо-6-фосфат + АТФ → Фруктозо-1,6-дифосфат + АДФ + Н + –14,23 4 Фруктозо-1,6-дифосфат → Глицеральдегид-3-фосфат + Диоксиацетонфосфат +23,85 5 Диоксиацетонфосфат ↔ Глицеральдегид-3-фосфат +7,53 6 Глицеральдегид-3-фосфат + НАД + Р i i ↔ 1,3-Дифосфоглицерат + НАДН + Н + +6,28 7 1,3-Дифосфоглицерат + АДФ ↔ 3-Фосфоглицерат + АТФ –18,83 8 3-Фосфоглицерат ↔ 2-Фосфоглицерат +4,6 9 2-Фосфоглицерат ↔ Фосфоенолпируват + Н 2 О +1,67 10 Фосфоенолпируват + АДФ + Н + → Пируват + АТФ –31,38

Слайд 46

Механизм реакции спиртового брожения Суммарную реакцию спиртового брожения можно изобразить следующим образом: 1-я реакция 2-я реакция

Слайд 49

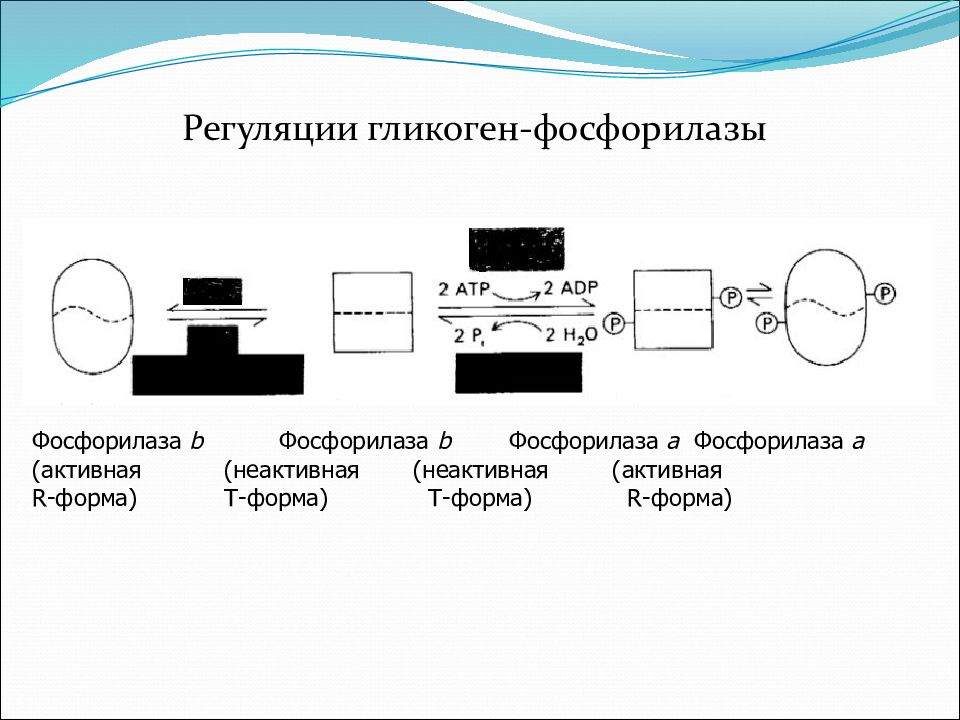

Регуляции гликоген-фосфорилазы Фосфорилаза b Фосфорилаза b Фосфорилаза a Фосфорилаза a (активная (неактивная (неактивная (активная R -форма) Т-форма) Т-форма) R -форма)

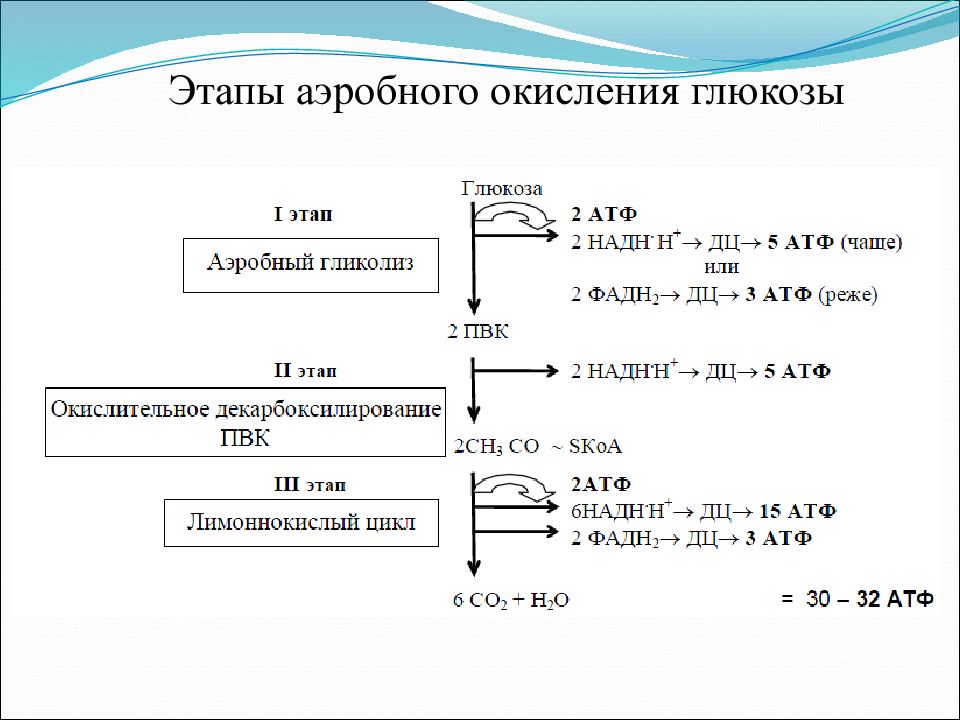

Слайд 50: Аэробный катаболизм углеводов

Слайд 51

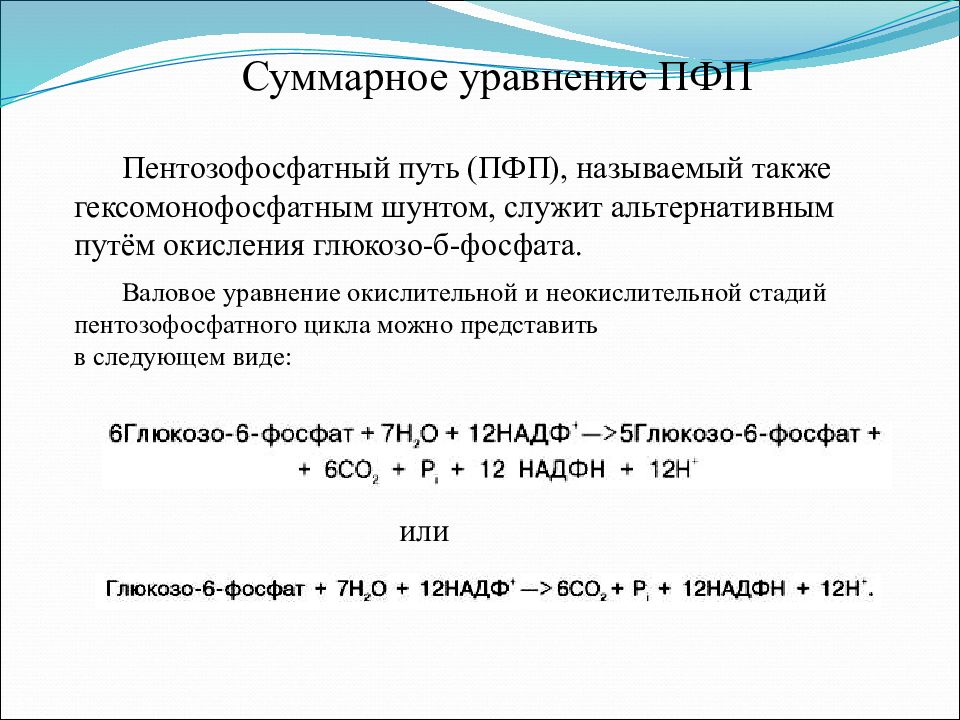

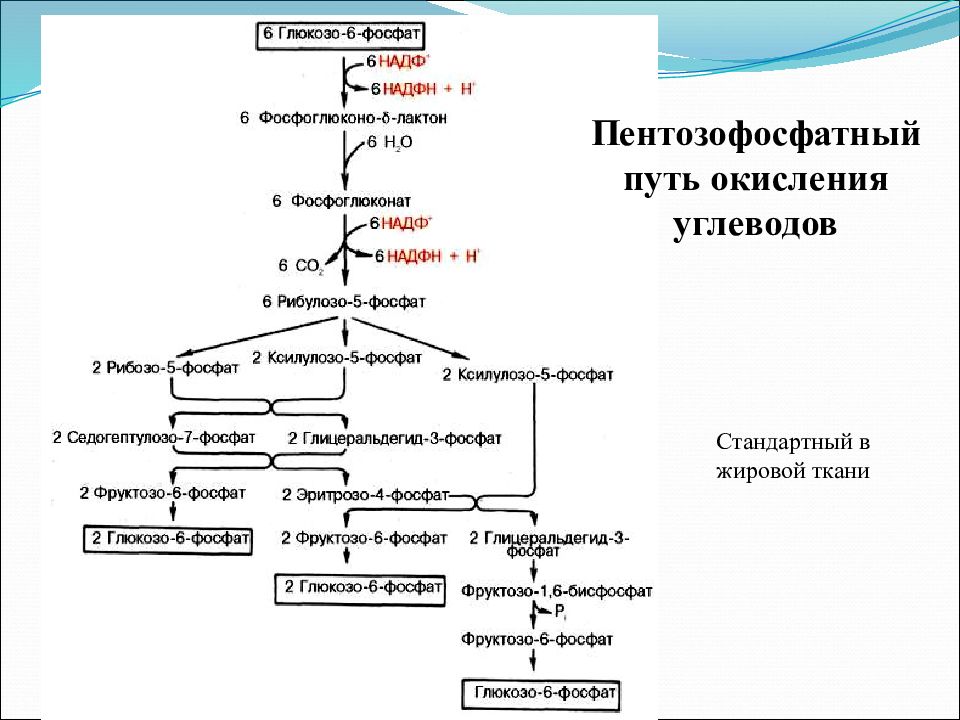

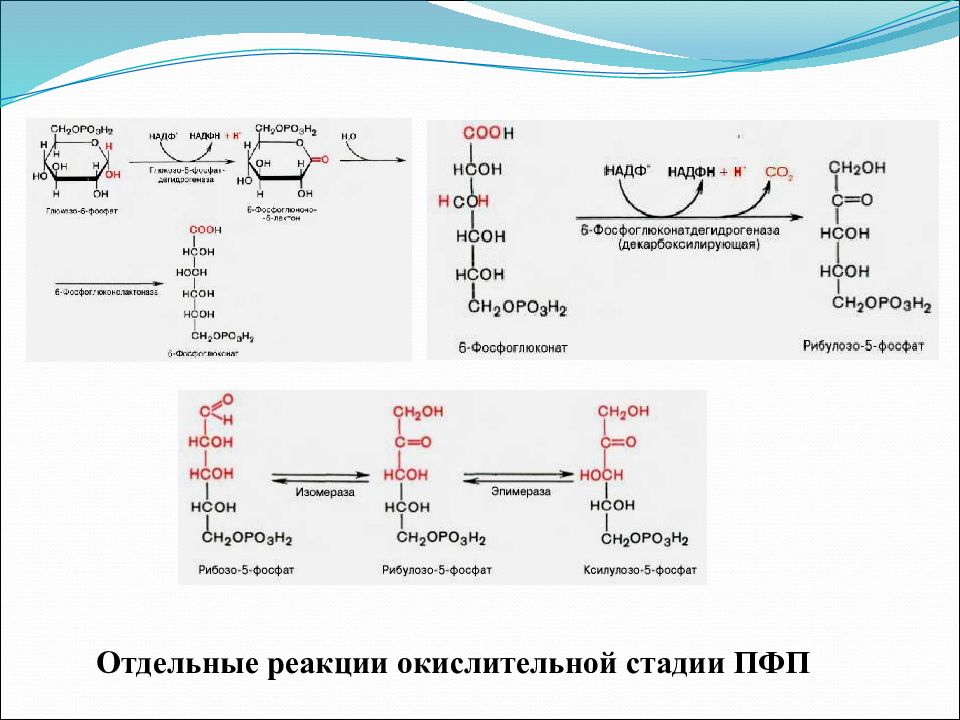

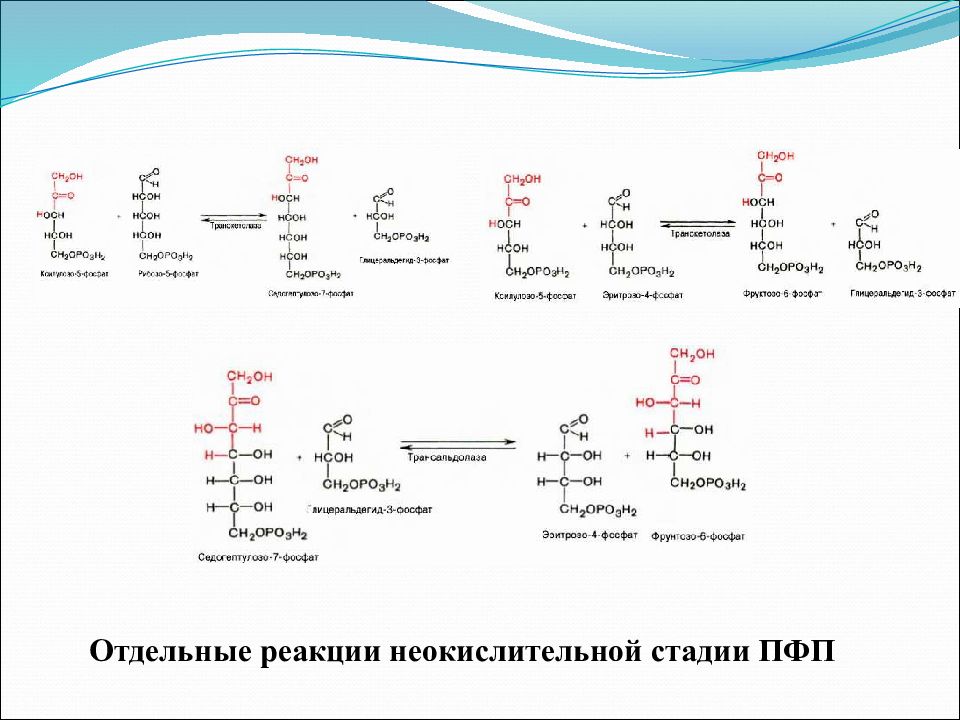

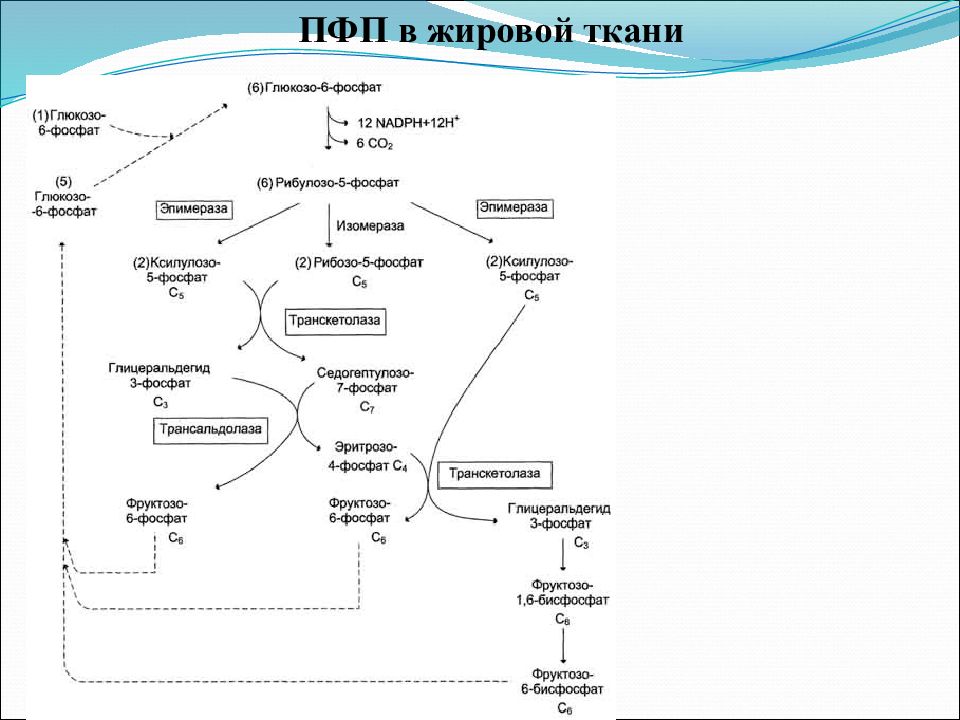

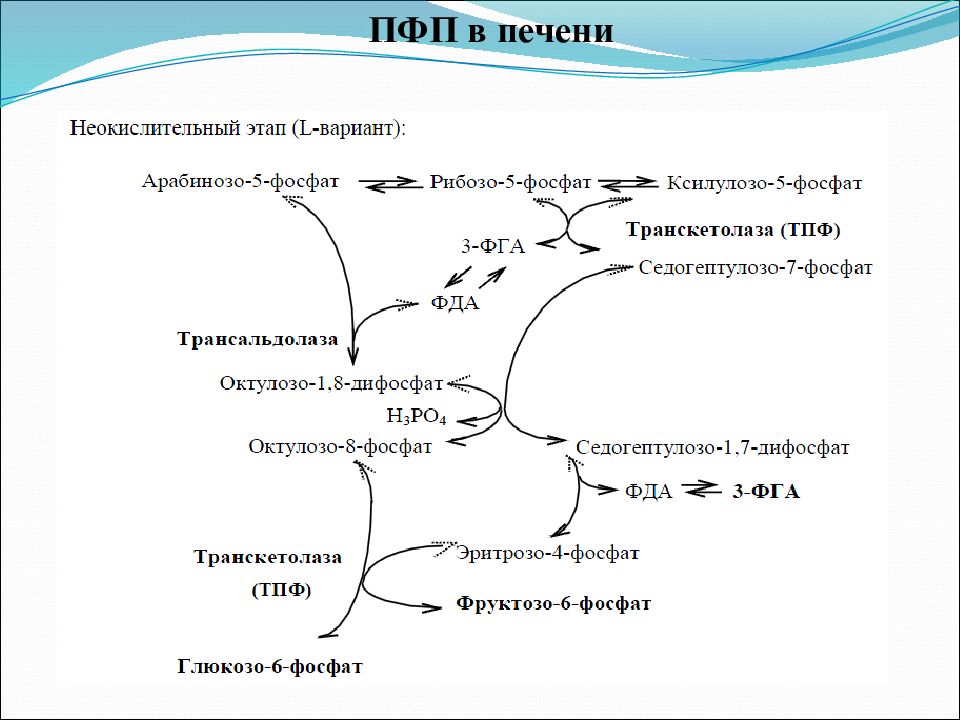

Суммарное уравнение ПФП Пентозофосфатный путь (ПФП), называемый также гексомонофосфатным шунтом, служит альтернативным путём окисления глюкозо-б-фосфата. Валовое уравнение окислительной и неокислительной стадий пентозофосфатного цикла можно представить в следующем виде: или

Слайд 58

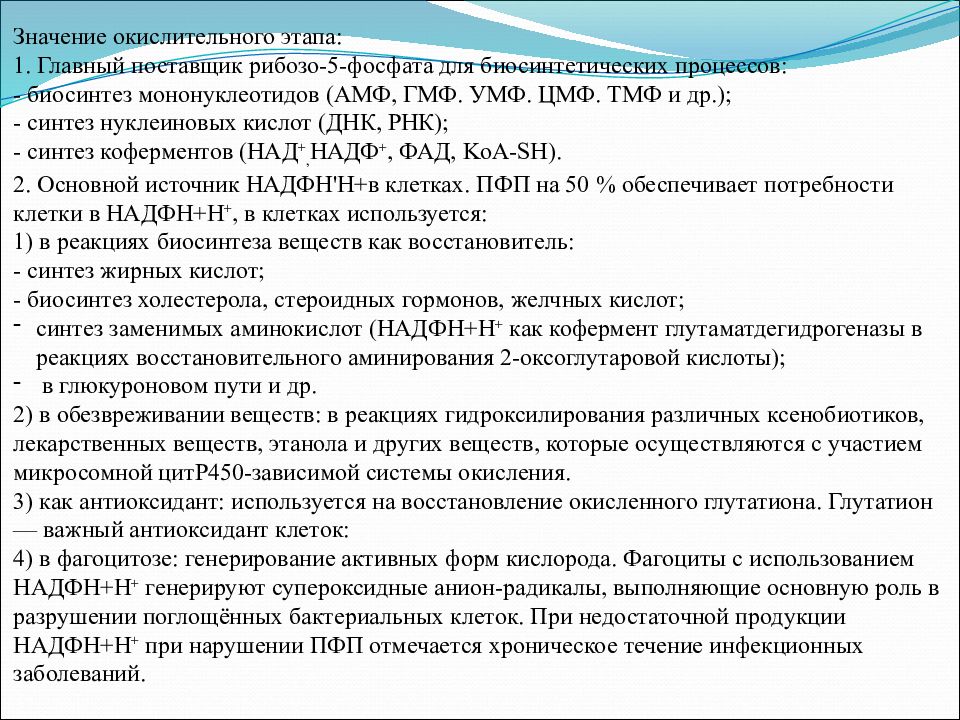

Значение окислительного этапа: 1. Главный поставщик рибозо-5-фосфата для биосинтетических процессов: - биосинтез мононуклеотидов (АМФ, ГМФ. УМФ. ЦМФ. ТМФ и др.); - синтез нуклеиновых кислот (ДНК, РНК); - синтез коферментов (НАД +, НАДФ +, ФАД, KoA-SH). 2. Основной источник НАДФН'Н+в клетках. ПФП на 50 % обеспечивает потребности клетки в НАДФН+Н +, в клетках используется: 1) в реакциях биосинтеза веществ как восстановитель: - синтез жирных кислот; - биосинтез холестерола, стероидных гормонов, желчных кислот; синтез заменимых аминокислот (НАДФН+Н + как кофермент глутаматдегидрогеназы в реакциях восстановительного аминирования 2-оксоглутаровой кислоты); в глюкуроновом пути и др. 2) в обезвреживании веществ: в реакциях гидроксилирования различных ксенобиотиков, лекарственных веществ, этанола и других веществ, которые осуществляются с участием микросомной цитР450-зависимой системы окисления. 3) как антиоксидант: используется на восстановление окисленного глутатиона. Глутатион— важный антиоксидант клеток: 4) в фагоцитозе: генерирование активных форм кислорода. Фагоциты с использованием НАДФН+Н + генерируют супероксидные анион-радикалы, выполняющие основную роль в разрушении поглощённых бактериальных клеток. При недостаточной продукции НАДФН+Н + при нарушении ПФП отмечается хроническое течение инфекционных заболеваний.

Слайд 59

Значение неокислительного этапа: 1. Стабилизирует концентрацию фосфопентоз в клетке, то есть утилизирует лишние фосфопентозы. Благодаря связи с гликолизом лишние пентозы катаболизируют по гликолитическому пути, давая клеткам энергию. 2. Синтез фосфопентоз в клетке при торможении окислительного этапа благодаря обратимости реакций неокислительного превращения. Регуляция пентозофосфатного пути, в основном, осуществляется на уровне дегидрогеназ. Инсулин индуцирует синтез глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и 6-фосфоглюконат-дегидрогеназы. Жирные кислоты — аллостерические ингибиторы глюкозо-б-фосфат-дегидрогеназы. Увеличение уровня НАДФНН+ в клетке тормозит окисление глюкозы по ПФП.

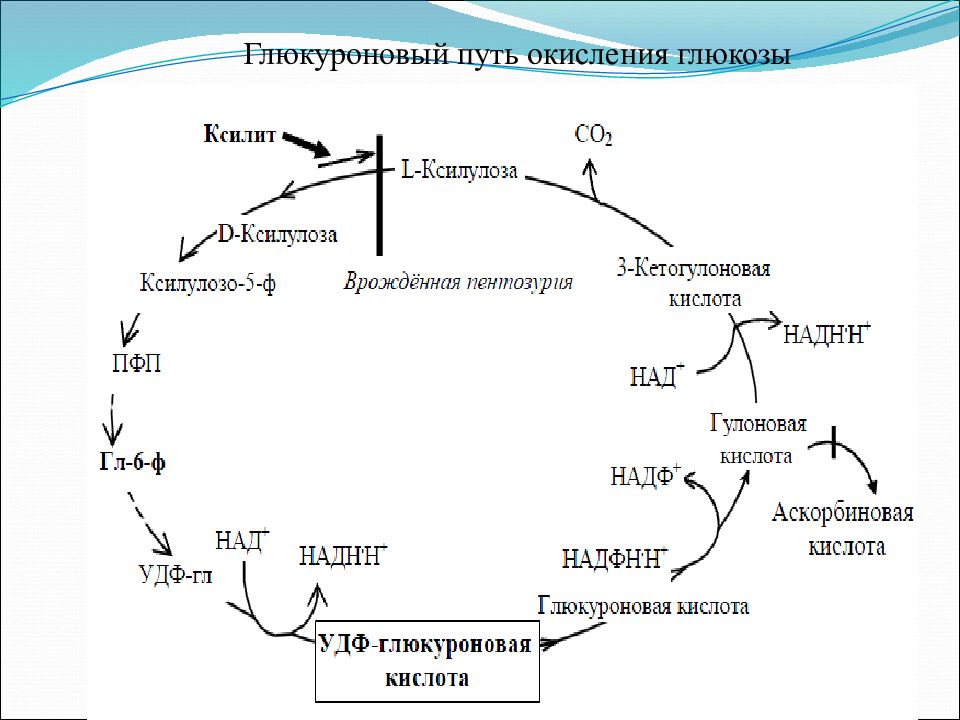

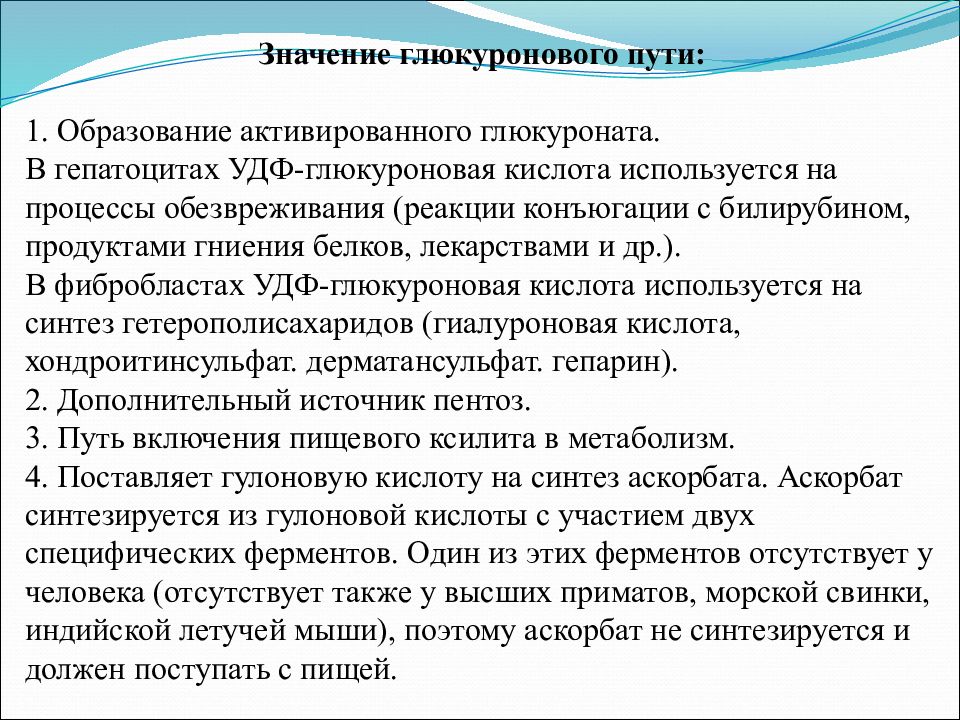

Слайд 61

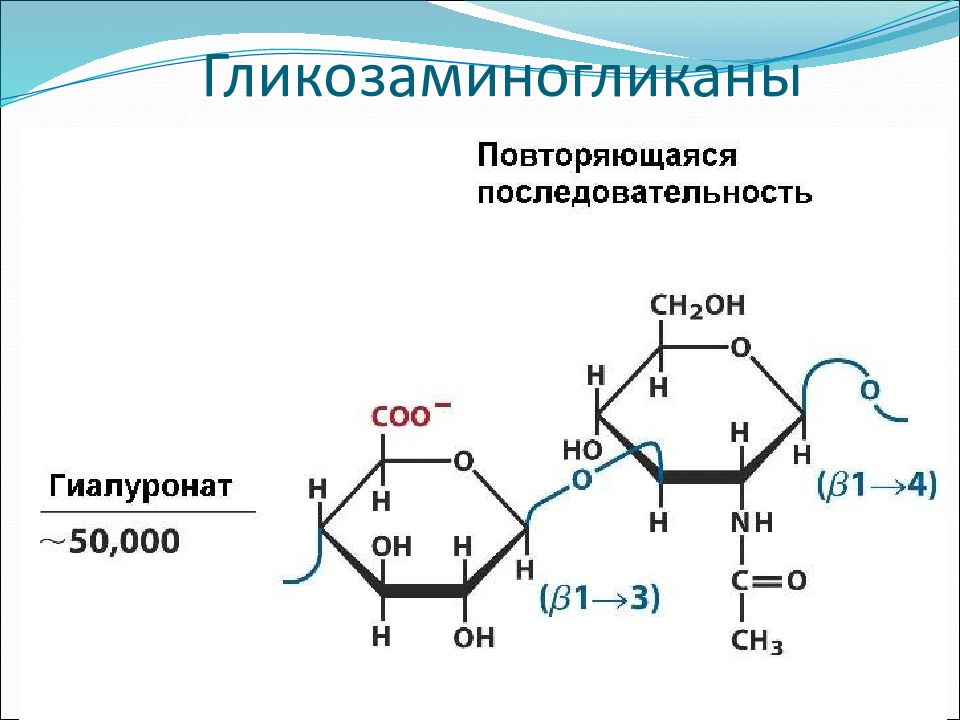

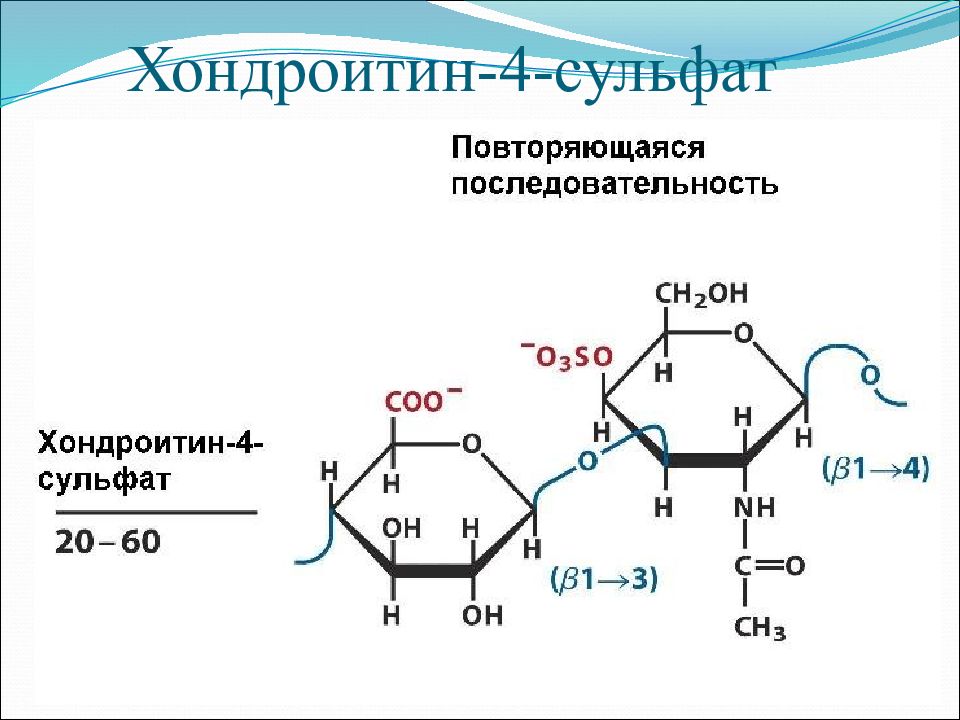

Значение глюкуронового пути: 1. Образование активированного глюкуроната. В гепатоцитах УДФ-глюкуроновая кислота используется на процессы обезвреживания (реакции конъюгации с билирубином, продуктами гниения белков, лекарствами и др.). В фибробластах УДФ-глюкуроновая кислота используется на синтез гетерополисахаридов (гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат. дерматансульфат. гепарин). 2. Дополнительный источник пентоз. 3. Путь включения пищевого ксилита в метаболизм. 4. Поставляет гулоновую кислоту на синтез аскорбата. Аскорбат синтезируется из гулоновой кислоты с участием двух специфических ферментов. Один из этих ферментов отсутствует у человека (отсутствует также у высших приматов, морской свинки, индийской летучей мыши), поэтому аскорбат не синтезируется и должен поступать с пищей.