Первый слайд презентации

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

Слайд 2

События в истории России конца 19-начала 20 вв Русско-японская война 1904-1905-гг. Первая буржуазно-демократическая революция в 1905 году. Первая мировая война 1914-1919 годов. Война, которая по жестокости и числу жертв, превзошла все предыдущие войны. Февральская революция в 1917 году. Начало катастрофы. Октябрьская революция 1917 года. Страна рухнула в пропасть, прервались вековые традиции. Гражданская война 1919-1921 годов. Война, открывающая одну из самых кровавых страниц российской истории.

Слайд 3

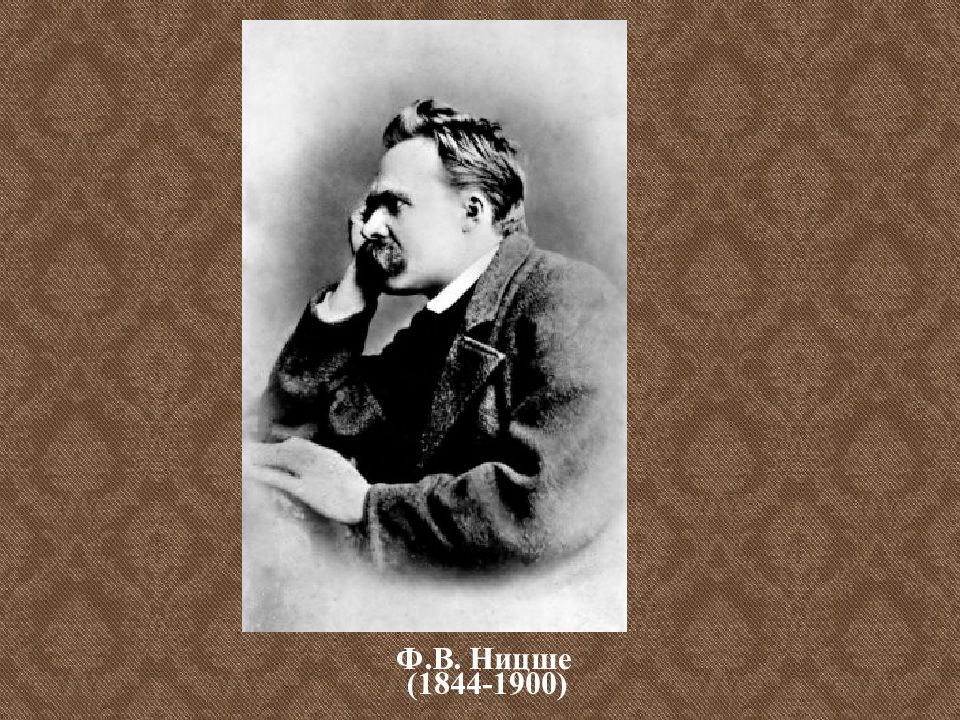

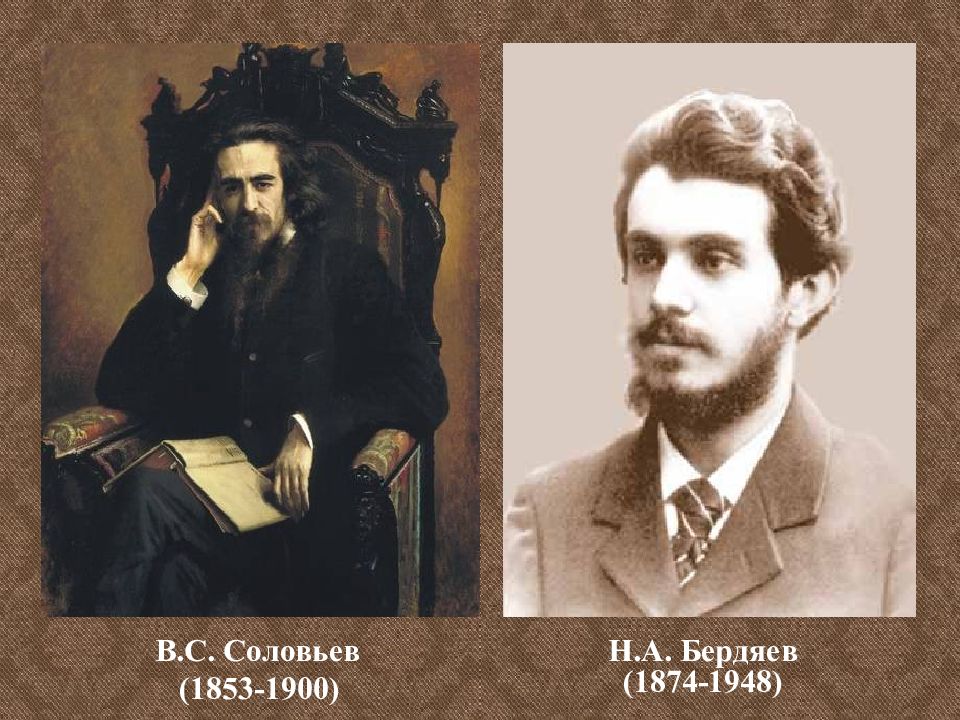

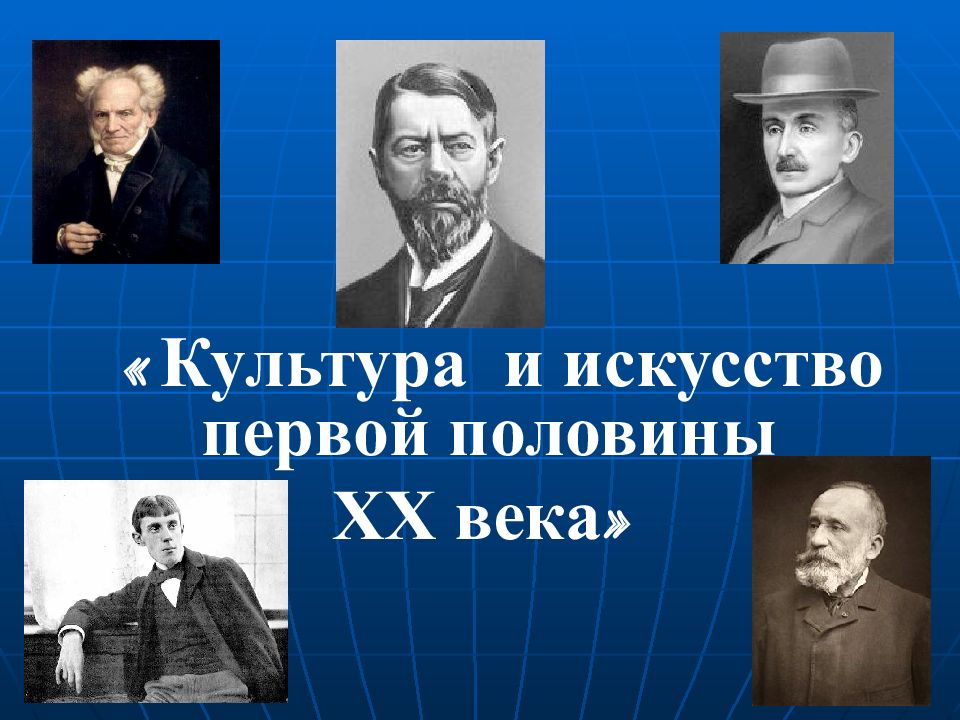

Кумиром новой эпохи стал немецкий философ Фридрих Ницше. Противник христианства с его “рабской моралью”, Ницше выдвинул идею “сверхчеловека”: “Бог умер! На смену ему пришел сверхчеловек!” Совершенно к иному призывали русские философы того времени: Н.А.Бердяев, Е.Н.Трубецкой П.А.Флоренский С.Н.Булгаков, В.С.Соловьев. Русский философ В. Соловьев был убежден: истинная цель исторического процесса состоит в том, чтобы каждый стал подобным Христу, т.е. Богочеловеком.

Слайд 7

Литература – это и есть “ образ мира, в слове явленный”. “Поэт – есть вселенная, да здравствует он, носящий в себе весь мир!” – восклицал М.Горький.

Слайд 8

На рубеже 19-20 веков русская поэзия переживает свое второе рождение, свой – Ренессанс! По аналогии с « золотым веком» русской литературы (творчество Пушкина, Лермонтова, Гоголя) Н.Бердяев назвал этот период « серебряным веком » русской поэзии.

Слайд 9

Понятие “серебряный век” появилось, когда все крупнейшие представители той литературы и культуры ушли из жизни. Их современники использовали термин “ модернизм ” (от французского слова moderne – “современный”). Термин точно передавал заложенную в литературе серебряного века идею создания новой литературы по отношению к литературе классической.

Слайд 10

Символизмом называется направление в литературе конца XIX века. Истоки его рождения — это глубокий духовный кризис. Основные признаки символизма: основу составляют философские работы и мистицизм; мир должен преобразоваться с помощью искусства и творчества; образцом служит литература великих классиков; тайный смысл произведения передается с помощью символов; особое внимание уделялось ритму стихотворений.

Слайд 12: Символисты

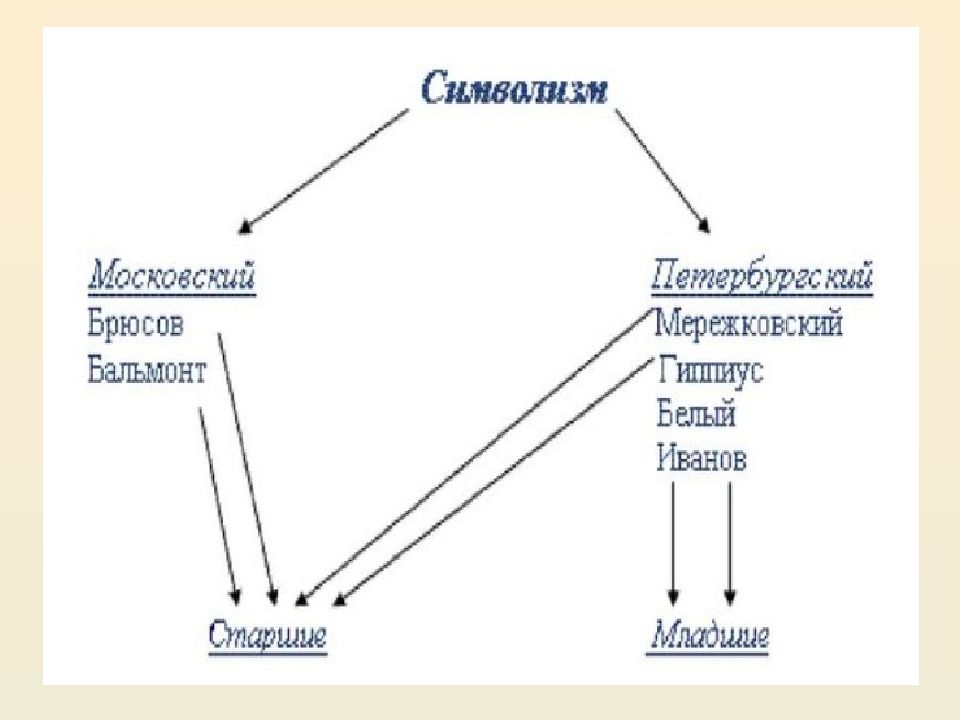

«Старшие символисты» В.Я. Брюсов (1873-1924) К.Д. Бальмонт (1867-1942)

Слайд 14

В начале 1900-е годов на литературной арене заявило о себе поколение “младших символистов”: А.Белый, В.Иванов, А.А.Блок. Литературная ориентация младосимволистов сразу же оказалась несколько иной. Петербургский символизм не казался столь вызывающим, как московский. И символы были прозрачнее, и язык традиционнее, и “упадничество” не возводилось в доблесть.

Слайд 16

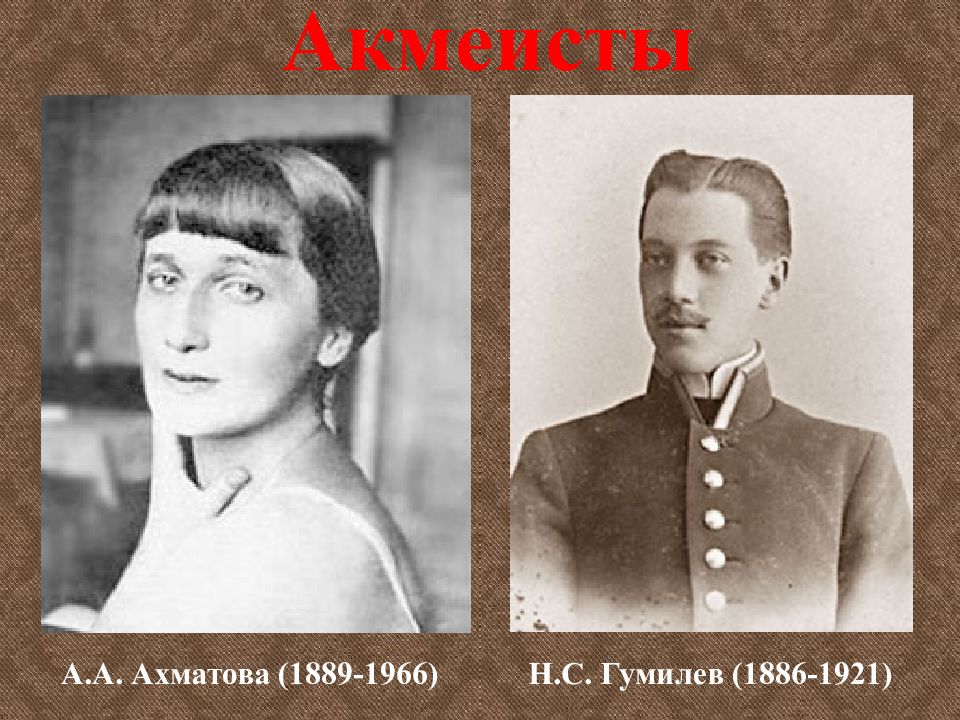

19 декабря 1912 г. была впервые публично оглашена программа акмеизма. Произошло это в кабаре “Бродячая собака”, которое размещалось в подвальном этаже дома № 5 на Михайловской площади (ныне пл. Искусств). Значение термина “акмеизм” впервые было истолковано Н. Гумилевым в его рецензии на сборник С.М. Городецкого “Ива”. “Акмэ” - “высшая степень, расцвет”, или, как уточняет Н. Гумилев, “расцвет всех духовных и физических сил”. Понятия зримого, осязаемого мира, культ конкретности, прославление вещи и ее имени – слово – вот в чем был акмеизм, и на этих принципах строилась акмеистическая поэтика. Естественно, что у каждого поэта эти черты получили свое индивидуальное преломление.

Слайд 18

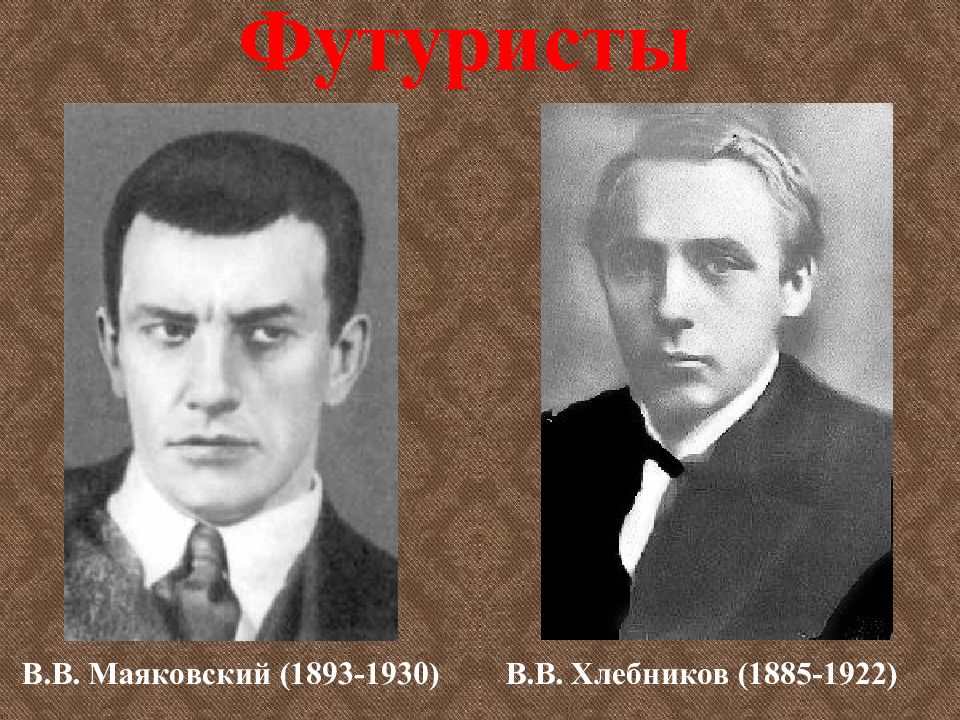

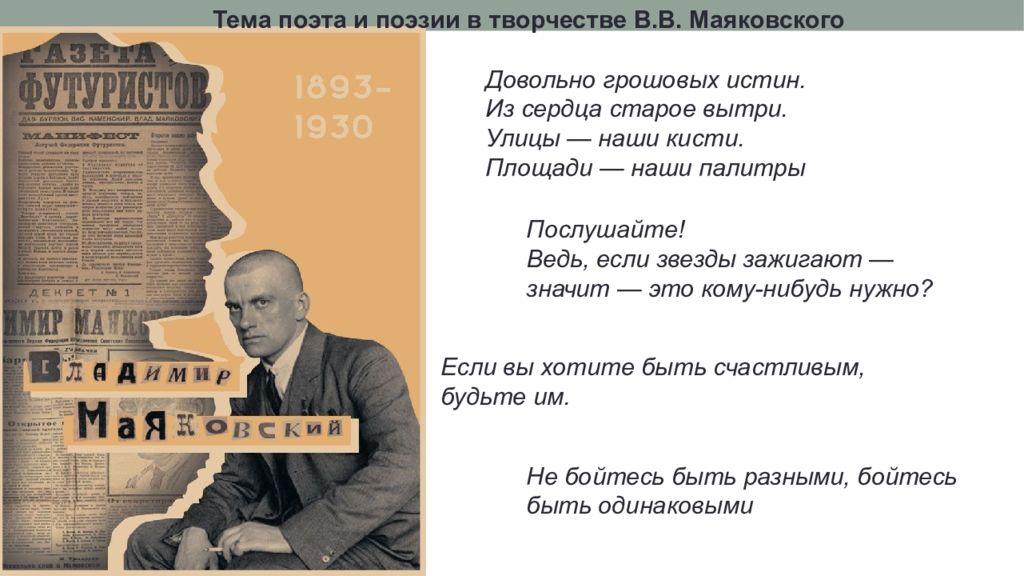

Почти одновременно с акмеистами на литературной арене с большим шумом появились футуристы (от латинского futurum - будущее): Д. Бурлюк, В.Хлебников, В.Маяковский и др. Они не принимали буржуазно-дворянского искусства, выступали против символизма и акмеизма и ставили своей задачей совершить “революцию в искусстве”. Это роднило футуристов с представителями упадочного искусства. Сближало их стремлению к новаторству формы, насаждение формализма в искусстве, отказ от лучших завоеваний русской классической литературы.