Первый слайд презентации: Основы дидактики

Дмитрий Александрович Махотин, кандидат педагогических наук, доцент

Слайд 2: Дидактика (теория обучения)

Термин дидактика происходит от греч. didaktikos – поучающий и didasko – изучающий. Впервые этот термин был введен в употребление немецким языковедом и педагогом Вольфгангом Ратке в начале 17 века. Как самостоятельная научная область педагогических знаний дидактика стала считаться с момента появления фундаментального труда педагога и философа-гуманиста Яна Амоса Коменского (1592-1670 гг.), названного «Великой дидактикой» (написана в 1632 г., опубликована в 1657 г.). Данный труд описывал «искусство учить всех всему», то есть фактически содержал все наиболее общие вопросы организации обучения (универсального метода обучения), независимо от возраста обучающихся и изучаемого (преподаваемого) предмета.

Слайд 3: Дидактика

это педагогическая теория обучения, дающая научное обоснование его целей, содержания, методов и организационных форм (Краевский В.В., Хуторской А.В.). как особая часть педагогики изучает закономерности единого процесса образования и воспитания в процессе обучения, дает научное обоснование целям и отбору содержания обучения, выбору средств и методов обучения, определяет формы организации обучения (Коджаспирова Г.М.). это отрасль педагогики, направленная на изучение и раскрытие теоретических основ организации процесса обучения, а также на поиск и разработку новых принципов, стратегий, методик, технологий и систем обучения (Бордовская Н.В.).

Слайд 4: Предмет дидактики

Дидактика рассматривает обучение в первую очередь как особый вид деятельности, направленный на передачу подрастающему поколению культуры или социального опыта, необходимого для личностной самореализации. Специфическим для этой деятельности отношением, лежащим в основе ее теоретического анализа с позиций педагогики, является отношение преподавания и учения как действий учителя и ученика, выступающих в единстве. Дидактика рассматривает содержательную и процессуальную стороны обучения в их единстве. Дидактика рассматривает обучение в его единстве с воспитанием (воспитательными возможностями целостного учебно-воспитательного процесса). Имея в виду задачу преобразования и совершенствования практики, дидактика рассматривает обучение не только как объект изучения, но и как объект научно обоснованного конструирования (проектирования).

Слайд 5: Основные дидактические понятия

процесс обучения, принципы обучения, преподавание, учение или учебная деятельность, содержание обучения (учебного материала), метод обучения, прием обучения, учитель, ученик (обучающийся), формы обучения, средства обучения, учебная ситуация, урок и др.

Слайд 6: Цели дидактики

1) описание и объяснение сущности процесса обучения, условий его протекания и предполагаемых (запланированных) результатов этого процесса; 2) разработка более эффективной организации процесса обучения, новых обучающих систем, технологий и методик; совершенствование традиционных и внедрение новых форм и методов обучения в образовательный процесс; научное обоснование применяемых в практике дидактических инноваций.

Слайд 7: Проблемы дидактики

Для чего учить? (цели образования, обучения); Чему учить? (содержание образование, учебного материала); Как учить? (методы и формы обучения); Каковы должны быть условия обучения? (закономерности и правила обучения специфика педагогической и учебной деятельностей, средства обучения, критерии качества обучения).

Слайд 8: Концептуальные основания дидактики

вариативность, т.е. теоретическое признание объективного многообразия организационных форм, методов и технологий обучения и их практической реализации; фундаментальность, предполагающая направленность обучения на обобщенные и универсальные знания, формирование общей культуры и развитие научного мышления; индивидуализация, связанная с личностно-ориентированным подходом и развитием творческого потенциала личности; плюрализация, связанная с необходимостью принимать решения в условиях поликультурного образования; аксиологизация, предполагающая учет изменений ценностных ориентаций общества и ориентацию образования на общечеловеческие ценности; гуманизация, основанием которой является индивидуально-личностностная, ценностно-смысловая, культурологическая и деятельностная ориентация субъектов учебного процесса; целостность и интеграция, как содержательного, так и технологического (процессуального) компонент образовательного процесса (Гершунский Б.С., Розов Н.С.)

Слайд 9: Взаимосвязь общей и частных дидактик

Общая дидактика направлена на изучение общих закономерностей организации учебного процесса и не углубляется в специфику преподавания и изучения отдельных предметных областей и учебных дисциплин. Частные дидактики или методики обучения направлены на конкретизацию и разъяснение общих положений и закономерностей общей дидактики в условиях преподавания конкретного учебного предмета или дисциплины, а также на выявление наиболее эффективных форм, методов, средств и условий обучения данной области знаний. Но так как не бывает обучения без конкретного содержания, то и не может быть универсальных подходов безотносительных возрасту и содержанию учебного материала, поэтому общая дидактика и методики преподавания отдельных предметов неразрывно связаны между собой и обогащают друг друга. При этом частные дидактики ближе к образовательной практике и подвержены влиянию изучаемой области научных знаний.

Слайд 10: Дидактические концепции

дидактика Я.А. Коменского, дидактика И.Ф. Гербарта, дидактика Дж. Дьюи, современная дидактическая концепция

Слайд 11: Дидактика Я.А. Коменского

Образование для всех. Обучаться всему, что может сделать человека мудрым, добродетельным, благочестивым. Образование должно происходить легко и мягко, без принуждения и побоев. Образование должно быть истинным и основательным. Образование должно вестись в группах неизменного состава (классах), одновременно для всех учащихся в классе, и по строгому расписанию.

Слайд 12: Дидактика И.Ф. Гербарта

Необходимость развивать многосторонний интерес к познанию, чтобы каждый человек стал с любовью относиться ко всякой деятельности. Главная задача школы – интеллектуальное развитие обучающихся, а воспитание – в первую очередь, дело семьи. Цель воспитания – нравственность и добродетель, основой которых служит внутренняя свобода, гармония воли и желания. Необходимость управлять учебным процессом для поддержания порядка и дисциплины с использованием разнообразных средств воздействия на ребенка, в том числе и угроз, приказов, телесных наказаний. Тесное сочетание обучения с дисциплиной, знаний с развитием чувств и воли обучающихся заключается воспитывающее обучение.

Слайд 13: Дидактика Джона Дьюи

Школа должна заботиться не только о передачи знаний, но и об общем развитии ребенка, его умении самостоятельно приобретать эти знания. Важная роль в обучении отводится ручному труду, в котором сочетается умственная и практическая деятельность. Признание необходимости эстетического воспитания. Практическая направленность обучения. Дьюи говорил, что обучать нужно тому, что понадобиться человеку в жизни (прагматический подход). Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей и создание условий для их развития.

Слайд 14: Дидактика Джона Дьюи

Альтернативная дидактика Дьюи отвергала жесткую систему классно-урочной организации учебного процесса, вводилось свободное обучение без четкого расписания и последовательной программы обучения. Учащиеся выполняли проекты, имеющие личностную значимость и формирующие практические умения и навыки, необходимые для трудовой деятельности, в процессе выполнения проектов получали и теоретические знания. Основой дидактической системы Дж.Дьюи были: учение через деятельность; учет интересов обучающихся; проблемный характер обучения (обучение через трудности); связь обучения с игрой, работой (трудом), жизнью ребенка; свободная творческая деятельность, сотрудничество и рефлексия.

Слайд 15: Современная дидактическая концепция

Гуманистический характер обучения. Информатизация образования. Акцент на использование форм и методов активного обучения (деловые и ролевые игры, дискуссии, конкретные ситуации и т.д.). Развитие творческих способностей обучающихся. Учет национальных (этнокультурных) составляющих образования. Широкая вариативность образования, дифференциация и индивидуализация процесса обучения (например, профилизация школы в старших классах). Современные подходы к оценке результатов обучения (ЕГЭ, процессуальная оценка).

Слайд 16: Понятие «ОБУЧЕНИЕ»

общение, в процессе которого происходит управляемое познание, усвоение общественно-исторического опыта, воспроизведение, овладение той или другой конкретной деятельностью, лежащей в основе формирования личности (П.И. Пидкасистый). специально организованный, управляемый процесс взаимодействия учителей и учеников, направленный на пробуждений и удовлетворение познавательной активности человека, усвоение им знаний, умений и навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, выработку и закрепление навыков самообразования.

Слайд 17: Преподавание и учение

Преподавание – это деятельность учителя (преподавателя) по управлению учебно-познавательной деятельностью обучающихся для достижения целей обучения. Учение – это деятельность обучающегося по усвоению знаний, формированию опыта деятельности, развитию личностных качеств, побуждающих теми или иными мотивами. Эти две деятельности неразрывно связаны, целе-обусловлены и целенаправленны, причем деятельность учения является первичной по отношению к преподаванию. Преподавание как деятельность возникает только в процессе тесного взаимодействия с обучающимися, предполагающее их активное учение. Тогда как деятельность учения может быть организована отдельно путем самообучения (самообразования) с помощью иных средств (например, учебной книги или компьютерной обучающей программы). Таким образом, преподавание является вторичной по отношению к учению деятельностью и главным условием протекания процесса обучения.

Слайд 18

Система обучения Цель обучения Результат (продукт) обучения Деятельность преподавания Деятельность учения Содержание учебного материала Методы обучения Формы организации обучения Средства обучения

Слайд 19: Система обучения

Системообразующими понятиями в данной системе обучения выступают цель обучения (на входе), процессуальное взаимодействие деятельности учителя (преподавания) и деятельности обучающихся (учения), а также результаты обучения (на выходе). Переменными составляющими данной системы являются основные дидактические элементы: содержание учебного материала, методы обучения, формы организации обучения как процесса и как учебной деятельности обучающихся, средства обучения, - которые в целом выступают как средства управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся.

Слайд 20: Целеполагание

система построения (проектирования) целей обучения на каждом уровне и каждом этапе учебного процесса в соответствии с существующими требованиями к постановке целей, закономерностями и принципами обучения, местом в иерархии целей. Требования к постановке целей: цели должны быть понятными, то есть сформулированы ясно, лаконично и грамотно; цели должны быть достижимыми, то есть нельзя формулировать заранее не достижимые цели; цели должны быть измеряемыми (диагностичными), то есть выражаться в таких единицах процесса или результата деятельности, которые можно точно отделить друг от друга и измерить; цели должны быть конкретными, обладающими необходимой специфичностью, помогающей однозначно определить достигаемые результаты; В-пятых, цели должны быть совместимыми (в иерархии и между собой).

Слайд 21: Качество обучения

Расхождение между запланированными целями и достигнутыми результатами обучения определяет качество обучения. Качество обучения – это: и степень достижения запланированных внешних (образовательных) и внутренних (личных) целей обучения; и совокупность свойств системы обучения, способствующих максимально возможному достижению запланированных результатов обучения; и условие результативного (качественного) взаимодействия всех участников процесса обучения.

Слайд 22: Оптимизация процесса обучения

Процесс оптимизации является одним из способов достижения более высокого качества обучения. Это научно обоснованный выбор и осуществление наилучшего для данных условий деятельности варианта задач, содержания, форм и методов обучения с точки зрения определенных критериев (критериев оптимальности). Главными критериями оптимальности служат: достижение каждым обучающимся возможного для него уровня развития; соблюдение учителем и обучающимися определенных здоровьесберегающих норм и правил организации учебного процесса. (по Ю.К. Бабанскому)

Слайд 23: Достижение результатов обучения

Результативность – степень достижения запланированных результатов обучения, выраженным в совокупности знаний, умений и навыков. Продуктивность – степень достижения целей обучения, в конечном итоге выраженных в продуктах деятельности учащихся. Эффективность – такое достижение запланированных результатов обучения, которое связано с минимально необходимой затратой образовательных ресурсов.

Слайд 24: Продуктивность обучения

Образовательный продукт подразумевает такой результат обучения, который имеет внешнее (идея, изделие, решение задачи или проблемы, реферат, проект и т.п.) и внутреннее (личностное) проявления. (А.В.Хуторской) Продукты обучения (по И.П. Подласому): знания, умения, навыки; мировоззрение личности; кругозор и эрудиция; интеллектуальное развитие личности; умение учиться, навыки самообразования; активность; воспитанность; работоспособность; профориентацию и подготовку к жизни.

Слайд 25: Функции обучения

Образовательная функция связана с формированием знаний, умений и навыков, опыта репродуктивной и продуктивной творческой деятельности. При этом выделяются общие знания и умения, необходимые каждому человеку и формируемые на каждом учебном предмете, и специальные, зависящие от специфики отдельных наук, учебных предметов. Такими общими знаниями и умениями, в современных условиях связанных с понятием компетентности – как интегральной характеристики качества личности, определяющей ее способность (готовность) выполнять определенные виды деятельности, являются: владение устной и письменной речью; владение информационными технологиями в широком смысле как умения и навыки работать с информацией, а не только с компьютером; способность к самообразованию и саморазвитию; навыки сотрудничества, жизни в многокультурном обществе; умения осуществлять выбор и принимать решения и др.

Слайд 26: Функции обучения

Развивающая функция обозначает то, что в процессе обучения, усвоения знания, формирования опыта деятельности происходит развитие обучающегося. Из психологии известно, что развитие личности происходит только в процессе деятельности, в педагогике – только в процессе личностно-ориентированной деятельности. Это развитие выражается в качественных изменениях (новообразования) психической деятельности человека, формировании у него новых качеств и умений. Развитие личности происходит в различных направлениях: развитие речи, мышления, сенсорной и двигательной сферы личности, эмоционально-волевой и потребностно-мотивационной областей.

Слайд 27: Функции обучения

Воспитательная функция состоит в том, что в педагогическом процессе формируются нравственные (этические) и эстетические представления личности, ее мировоззрение, ценности, нормы и правила поведения, качества личности. В современном образовании говорится, в первую очередь, о: умственном воспитании; физическом воспитании; трудовом воспитании; эстетическом воспитании; экологическом воспитании; экономическом воспитании; гражданско-правовом воспитании и др.

Слайд 28: Функции обучения

Как утверждал известный отечественный психолог С.Л. Рубинштейн : «ребенок развивается, воспитываясь и обучаясь, а не развивается, и воспитывается, и обучается. Это значит, что воспитание и обучение включаются в процесс развития ребенка, а не надстраиваются над ним».

Слайд 29: Принципы обучения

это основные положения, нормативные требования, руководящие идеи, определяющие особенности проектирования и реализации педагогического процесса (процесса обучения). инструментальное, данное в категориях деятельности, выражение педагогической концепции (В.И. Загвязинский). Суть принципа в том, что это рекомендация о способах регулирования отношений противоположных сторон, тенденций учебно-воспитательного процесса, о способах разрешения противоречий, о достижении меры и гармонии, позволяющих успешно решать учебно-воспитательные задачи. Совокупность принципов организует некую концептуальную систему, имеющую определенную методологическую или мировоззренческую основу.

Слайд 30: Принципы обучения

Принцип наглядности. Принцип наглядности. Принцип сознательности и активности обучающихся (воспитанников). Принцип доступности и посильности обучения и воспитания личности. Принцип связи теории с практикой, обучения и воспитания с жизнью. Принцип прочности и осознанности результатов воспитания, обучения и развития. Принцип систематичности и последовательности. Принцип природосообразности.

Слайд 31: Принципы обучения

Принцип природосообразности заключается в выборе пути естественного развития ребенка сообразно не только его возрастным и индивидуальным возможностям (его природе), но и специфике окружающей среды, в которой живет, учиться и развивается этот ребенок. Главными и определяющими факторами при организации педагогического процесса в данном случае становятся природа воспитанника, его состояние здоровья, физическое, физиологическое, психическое и социальное развитие. При этом выделяются следующие правила : поддерживать и укреплять здоровье обучающихся; организовывать педагогический процесс с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; быть направленным на самообразование, самовоспитание, самообучение; опираться на зону ближайшего развития, определяющую возможности обучающихся.

Слайд 32: Принципы обучения

Принцип наглядности - один из самых известных и понятных каждому педагогу принципов педагогического процесса. Смысл принципа наглядности, о котором говорил еще Я.А. Коменский, заключается в необходимости целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и переработке учебного материала. Перечислим основные правила, реализации принципа наглядности: применение наглядности необходимо либо с целью оживления интереса обучающихся путем включения органов чувств, либо с целью изучения тех процессов и явлений, которые сложно объяснить или представить; не забывайте, что абстрактные понятия и теории легче понимаются и осознаются обучающимися, если они подкрепляются конкретными фактами, примерами, образами, данными; никогда при обучении не ограничивайтесь только одной наглядностью. Наглядность – не цель, а лишь средство обучения. Перед тем, как что-либо продемонстрировать обучающимся, необходимо дать устное пояснение и задание к предполагаемому наблюдению; наглядность всегда находящаяся на обозрении обучающихся менее эффективна в процессе обучения, чем та которая применяется в конкретный запланированный момент времени.

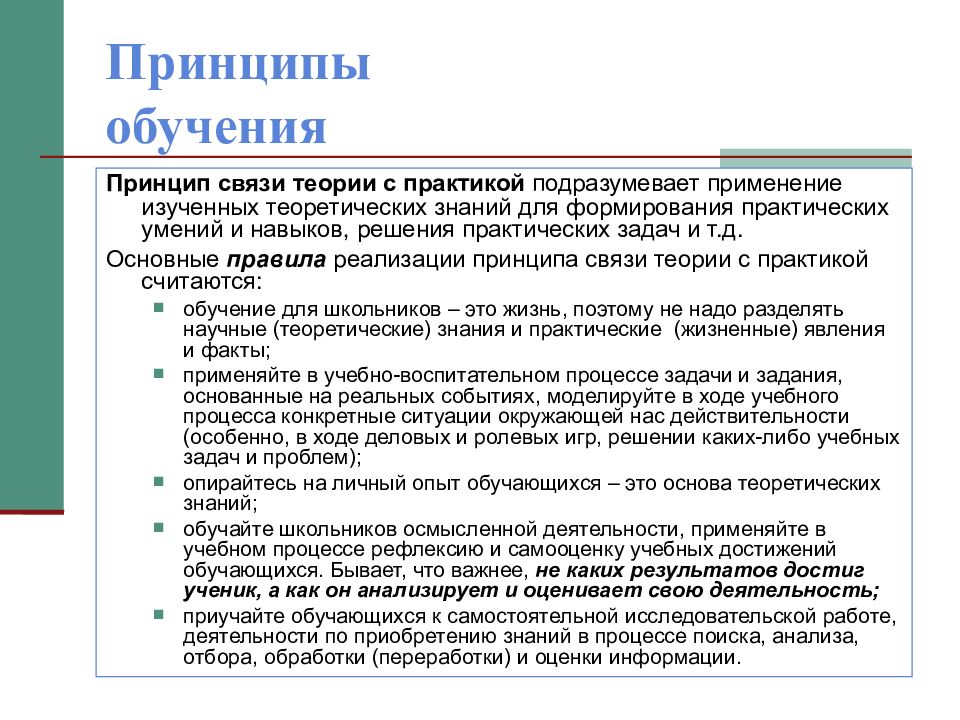

Слайд 33: Принципы обучения

Принцип связи теории с практикой подразумевает применение изученных теоретических знаний для формирования практических умений и навыков, решения практических задач и т.д. Основные правила реализации принципа связи теории с практикой считаются: обучение для школьников – это жизнь, поэтому не надо разделять научные (теоретические) знания и практические (жизненные) явления и факты; применяйте в учебно-воспитательном процессе задачи и задания, основанные на реальных событиях, моделируйте в ходе учебного процесса конкретные ситуации окружающей нас действительности (особенно, в ходе деловых и ролевых игр, решении каких-либо учебных задач и проблем); опирайтесь на личный опыт обучающихся – это основа теоретических знаний; обучайте школьников осмысленной деятельности, применяйте в учебном процессе рефлексию и самооценку учебных достижений обучающихся. Бывает, что важнее, не каких результатов достиг ученик, а как он анализирует и оценивает свою деятельность; приучайте обучающихся к самостоятельной исследовательской работе, деятельности по приобретению знаний в процессе поиска, анализа, отбора, обработки (переработки) и оценки информации.

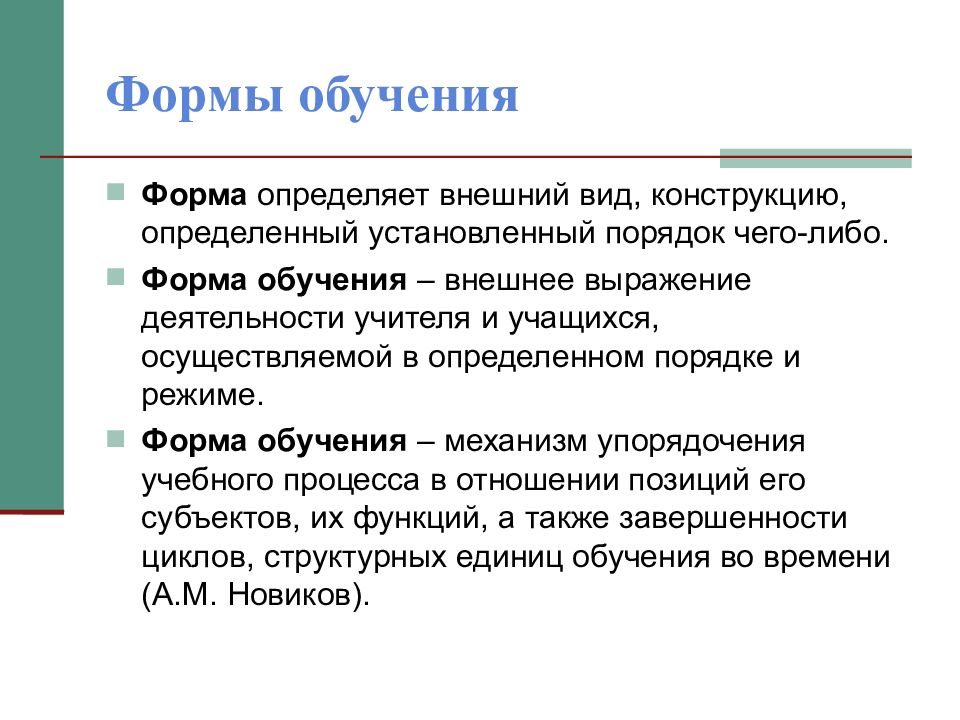

Слайд 34: Формы обучения

Форма определяет внешний вид, конструкцию, определенный установленный порядок чего-либо. Форма обучения – внешнее выражение деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в определенном порядке и режиме. Форма обучения – механизм упорядочения учебного процесса в отношении позиций его субъектов, их функций, а также завершенности циклов, структурных единиц обучения во времени (А.М. Новиков).

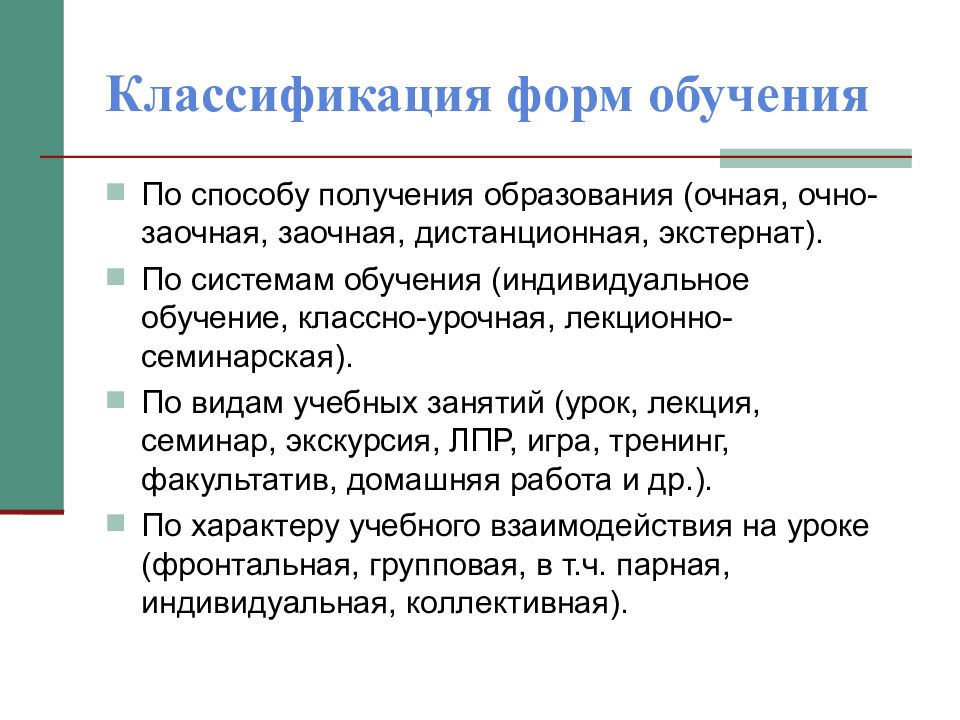

Слайд 35: Классификация форм обучения

По способу получения образования (очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, экстернат). По системам обучения (индивидуальное обучение, классно-урочная, лекционно-семинарская). По видам учебных занятий (урок, лекция, семинар, экскурсия, ЛПР, игра, тренинг, факультатив, домашняя работа и др.). По характеру учебного взаимодействия на уроке (фронтальная, групповая, в т.ч. парная, индивидуальная, коллективная).

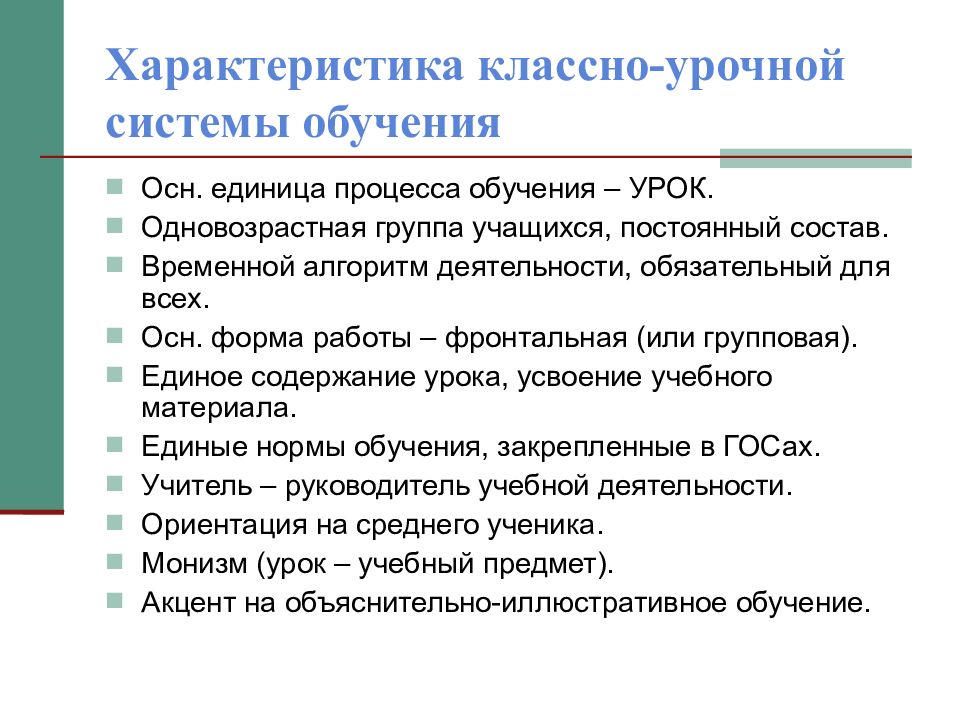

Слайд 36: Характеристика классно-урочной системы обучения

Осн. единица процесса обучения – УРОК. Одновозрастная группа учащихся, постоянный состав. Временной алгоритм деятельности, обязательный для всех. Осн. форма работы – фронтальная (или групповая). Единое содержание урока, усвоение учебного материала. Единые нормы обучения, закрепленные в ГОСах. Учитель – руководитель учебной деятельности. Ориентация на среднего ученика. Монизм (урок – учебный предмет). Акцент на объяснительно-иллюстративное обучение.

Слайд 37: Характеристика лекционно-семинарской системы обучения

Основные формы – лекция, семинар (практ. занятие), зачет (экзамен). Временная организация (1,5 часа). Крупноблочная подача учебного материала. Научность как ведущий принцип обучения. Акцент на организацию самостоятельной работы студента. Использование фронтальных, групповых и индивидуальных (научный руководитель, тьютор) форм обучения. Учет профессиональной мотивации. Ориентация на результат, компетенции. Свобода выбора для студентов (элективных курсов, преподавателей, форм и методов организации учебной деятельности и пр.). Контроль не систематический, а рубежный, периодический.

Слайд 38: Методы обучения

Метод – путь, способ продвижения к истине, ожидаемому результату. Метод обучения – это способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на решение дидактических задач (или задач обучения). Прием обучения – составная часть или отдельная сторона метода.

Слайд 39: Классификация методов обучения

По источнику знаний (словесные, наглядные, практические). По характеру познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский). По дидактическим целям (методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, методы стимулирования и мотивации УПД, методы контроля и самоконтроля УПД).

Слайд 40: Методы активного обучения

Делова игра Ролевая игра Организационно-деятельностная игра Дискуссия Анализ конкретных ситуаций Игровое проектирование Тренинг Курсовое/дипломное проектирование Элементы проблемного обучения

Слайд 41: Литература

Педагогика: учеб. пос. / под ред. П.И. Пидкасистого. М., 2006. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник. М., 2004. Сластенин В.А. и др. Педагогика: учеб. пос. М., 1999. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: учебное пособие. М., 2001. Педагогика: учебник / под ред. Л.П. Крившенко. М., 2006. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пос. М., 2007. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: учеб. В 2 кн. М., 2001. Кукушин В.С. Дидактика (теория обучения): учеб. пос. Ростов н/Д: МарТ; Феникс, 2010.