Первый слайд презентации: ПАТОЛОГИЯ КРОВИ АНЕМИИ ПАТОЛОГИЯ ЛЕЙКОНА

Волгоград 2008

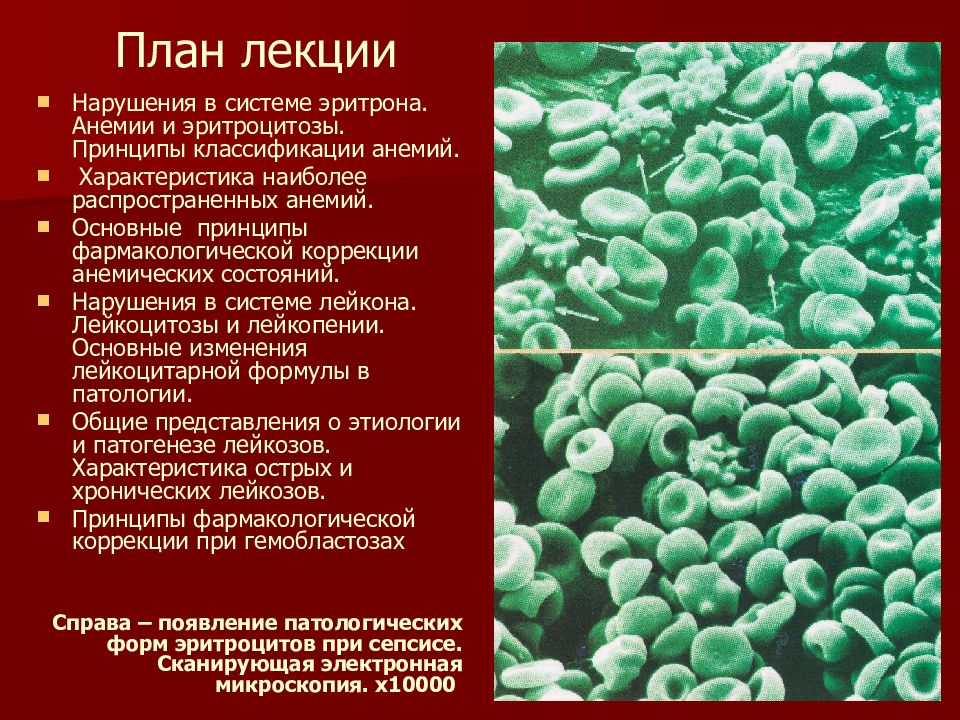

Слайд 2: План лекции

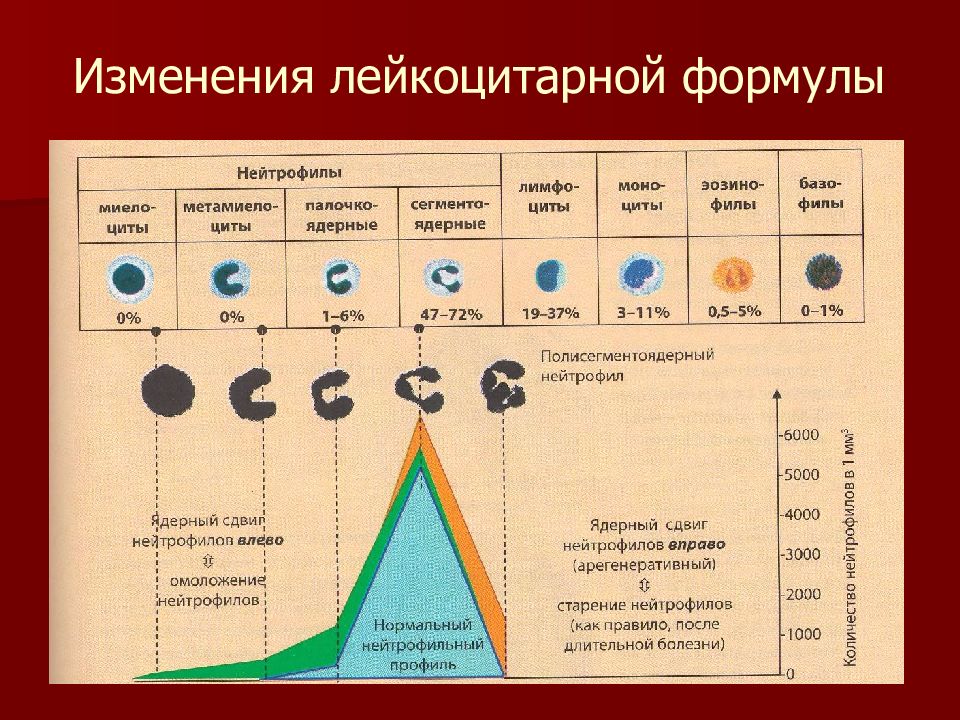

Нарушения в системе эритрона. Анемии и эритроцитозы. Принципы классификации анемий. Характеристика наиболее распространенных анемий. Основные принципы фармакологической коррекции анемических состояний. Нарушения в системе лейкона. Лейкоцитозы и лейкопении. Основные изменения лейкоцитарной формулы в патологии. Общие представления о этиологии и патогенезе лейкозов. Характеристика острых и хронических лейкозов. Принципы фармакологической коррекции при гемобластозах Справа – появление патологических форм эритроцитов при сепсисе. Сканирующая электронная микроскопия. х10000

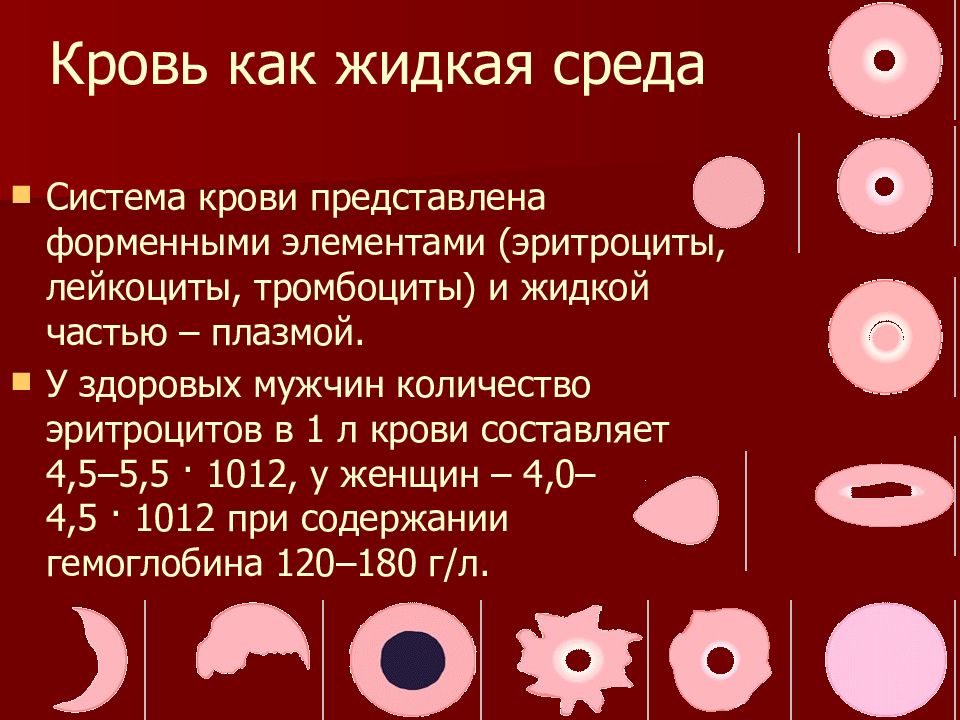

Слайд 3: Кровь как жидкая среда

Система крови представлена форменными элементами (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) и жидкой частью – плазмой. У здоровых мужчин количество эритроцитов в 1 л крови составляет 4,5–5,5 · 1012, у женщин – 4,0–4,5 · 1012 при содержании гемоглобина 120–180 г/л.

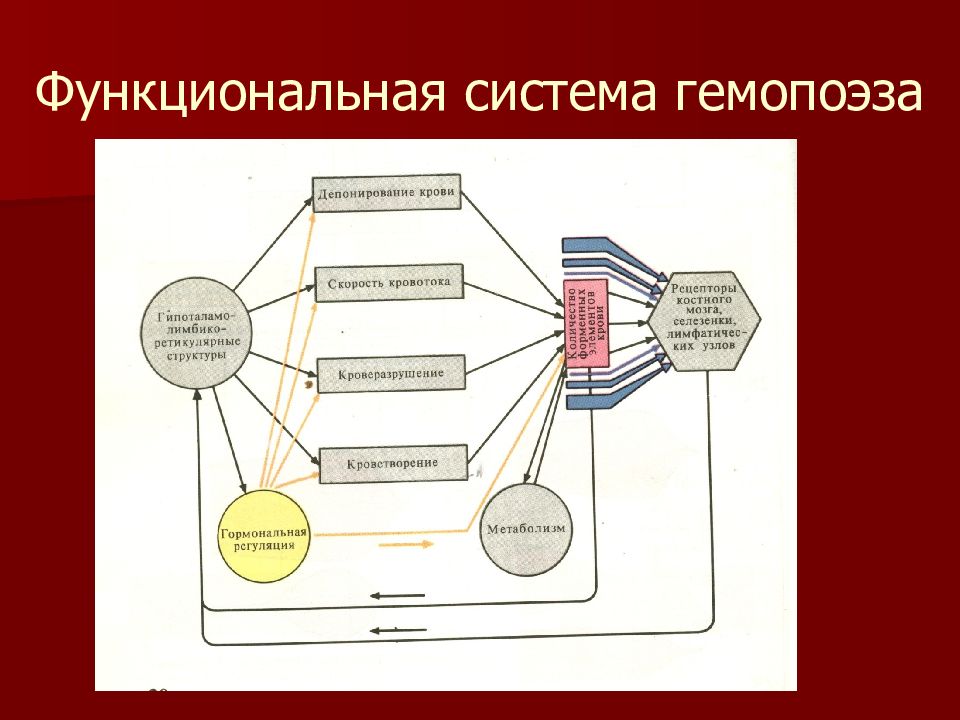

Слайд 5: Функциональная система гемопоэза

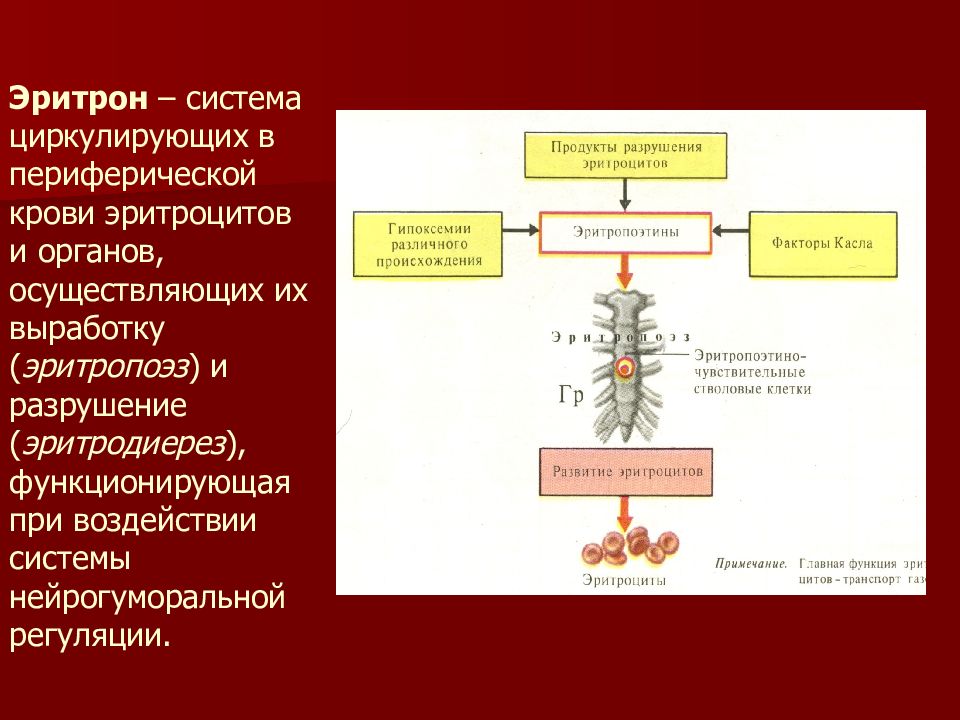

Слайд 6

Эритрон – система циркулирующих в периферической крови эритроцитов и органов, осуществляющих их выработку ( эритропоэз ) и разрушение ( эритродиерез ), функционирующая при воздействии системы нейрогуморальной регуляции.

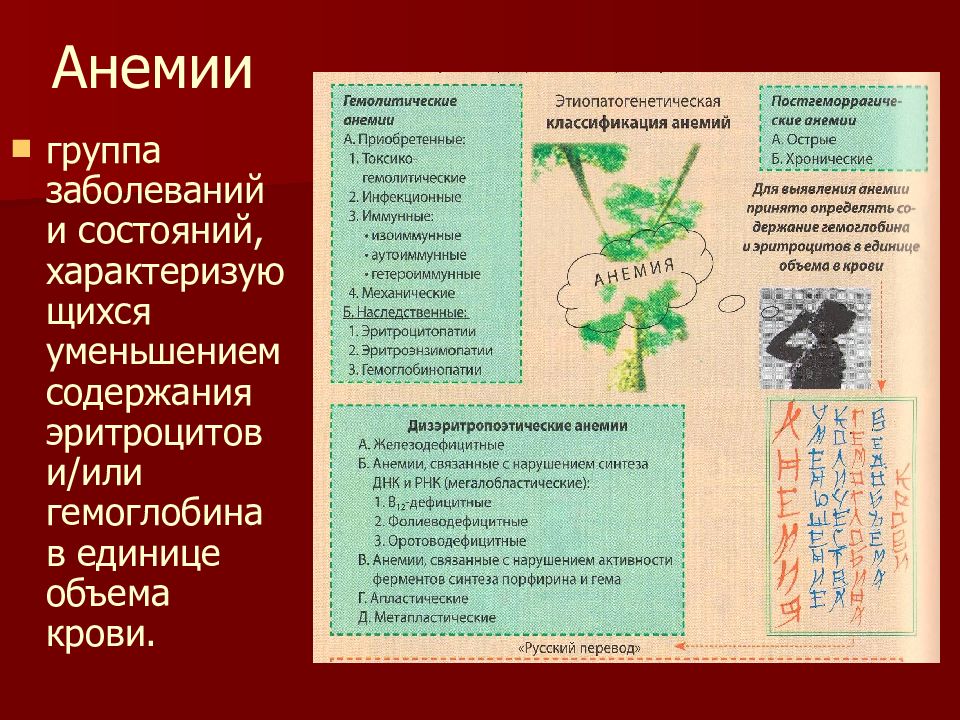

Слайд 7: Анемии

группа заболеваний и состояний, характеризующихся уменьшением содержания эритроцитов и/или гемоглобина в единице объема крови.

Слайд 8: Форма и размер эритроцитов

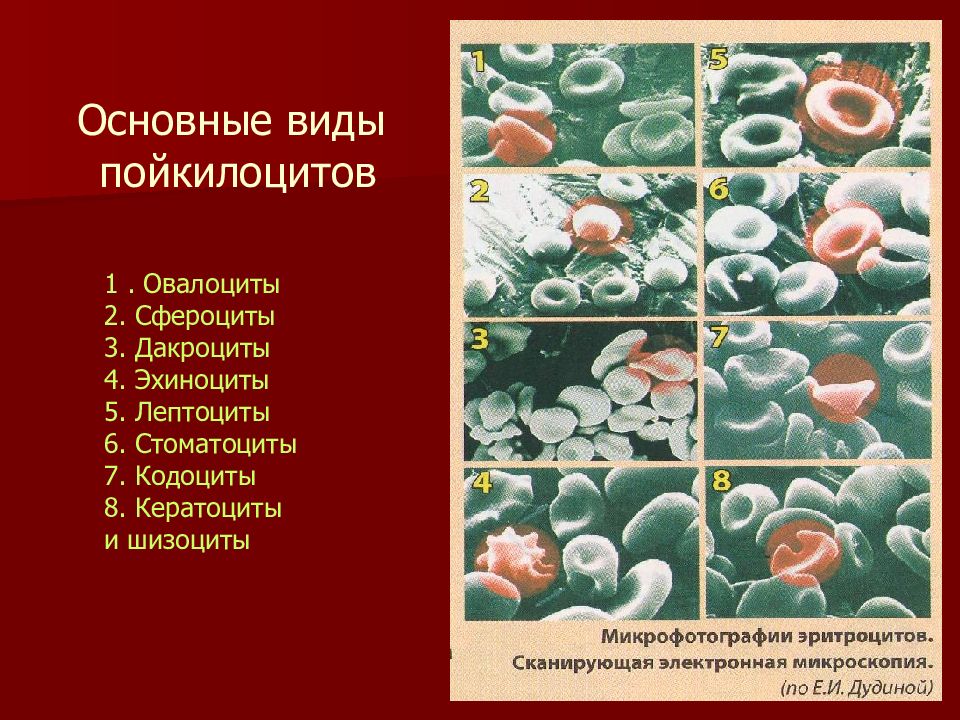

В норме эритроциты имеют диаметр 7,5 мкм. уменьшение диаметра - микроцитоз, увеличение диаметра - макроцитоз ), при еще больших размерах – мегалоцитоз ). без изменений размеров клеток – нормоцитоз, разнородные по диаметру Эр – анизоцитоз. может изменяться форма эритроцитов: сфероцитоз, овалоцитоз, серповидно-клеточность. Разная форма - пойкилоцитоз.

Слайд 9: Основные виды пойкилоцитов

1. Овалоциты 2. Сфероциты 3. Дакроциты 4. Эхиноциты 5. Лептоциты 6. Стоматоциты 7. Кодоциты 8. Кератоциты и шизоциты

Слайд 10: Содержание гемоглобина и регенерация эритроцитов

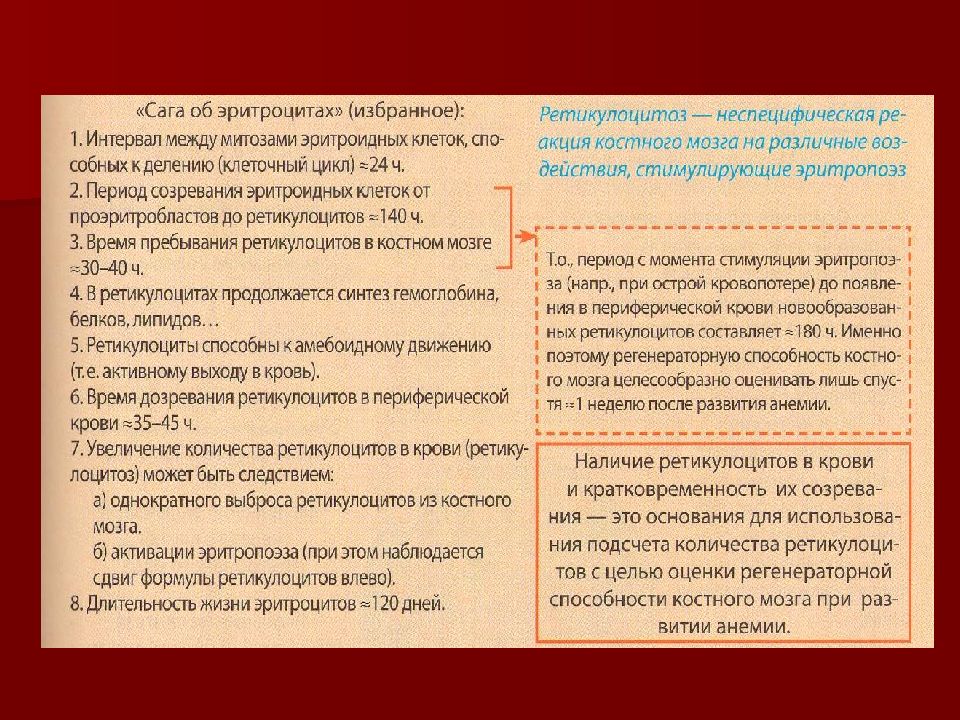

повышенное содержание гемоглобина в эритроцитах - гиперхромия, нормальное – нормохромия, сниженное – гипохромия. Часть анемий спровождает анизохромия ( полихроматофилия ). Изменяется активность органов эритропоэза (регенерация эритроцитов в крови). Выделяют анемии гипо -, нормо - и гиперрегенераторные.

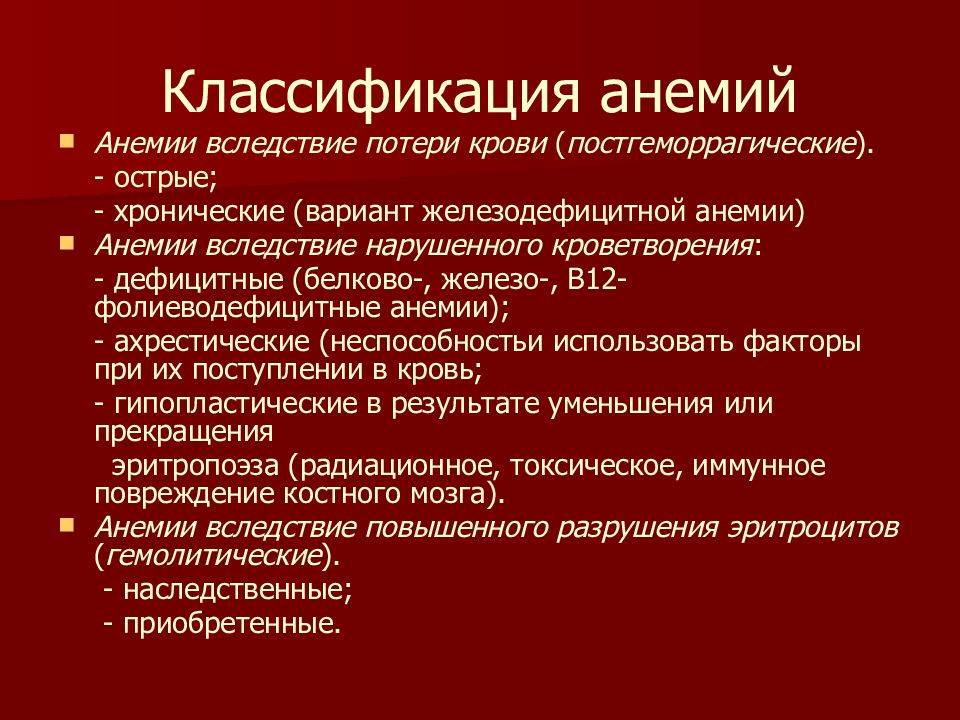

Слайд 12: Классификация анемий

Анемии вследствие потери крови ( постгеморрагические ). - острые; - хронические (вариант железодефицитной анемии) Анемии вследствие нарушенного кроветворения : - дефицитные (белково-, железо-, В12-фолиеводефицитные анемии); - ахрестические (неспособностьи использовать факторы при их поступлении в кровь; - гипопластические в результате уменьшения или прекращения эритропоэза (радиационное, токсическое, иммунное повреждение костного мозга). Анемии вследствие повышенного разрушения эритроцитов ( гемолитические ). - наследственные; - приобретенные.

Слайд 13: Острая постгеморрагическая анемия

после массивных кровотечений при язвенной болезни, при разрыве маточной трубы в случае внематочной беременности, разъедании ветви легочной артерии при туберкулезе легких, разрыве аневризмы аорты или ранении ее стенки и отходящих от аорты крупных ветвей.

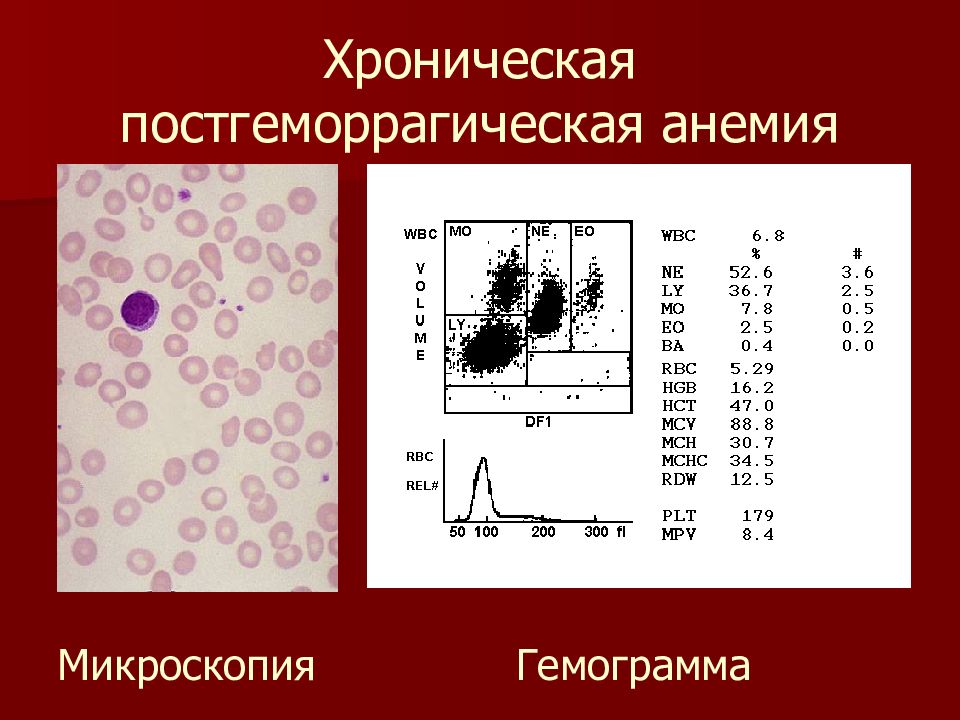

Слайд 14: Хроническая постгеморрагическая анемия

при повторных необильных кровопотерях: небольших кровотечениях из распадающейся опухоли ЖКТ, язвы желудка, геморроидальных вен, из полости матки, при геморрагическом синдроме, гемофилии и т. д.

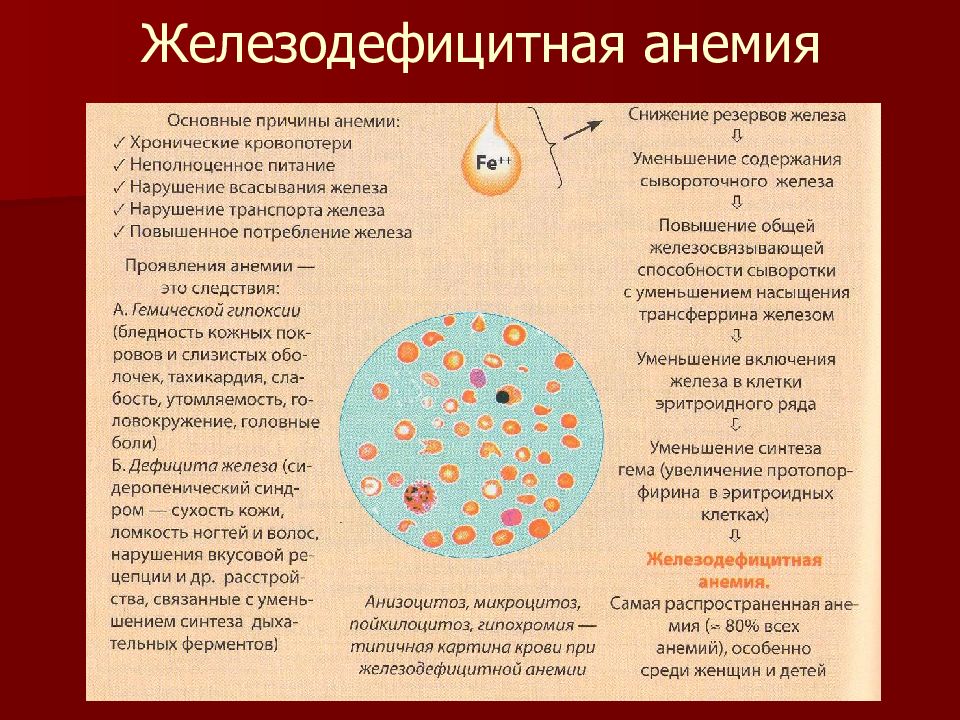

Слайд 16: Железодефицитная анемия

при недостаточном поступлении железа с пищей, экзогенной недостаточности железа в связи с повышенными запросами организма у беременных и кормящих женщин, при некоторых инфекциях. в основе может лежать резорбционная недостаточность железа, которая встречается при заболеваниях ЖКТ, а также после резекции желудка или кишечника

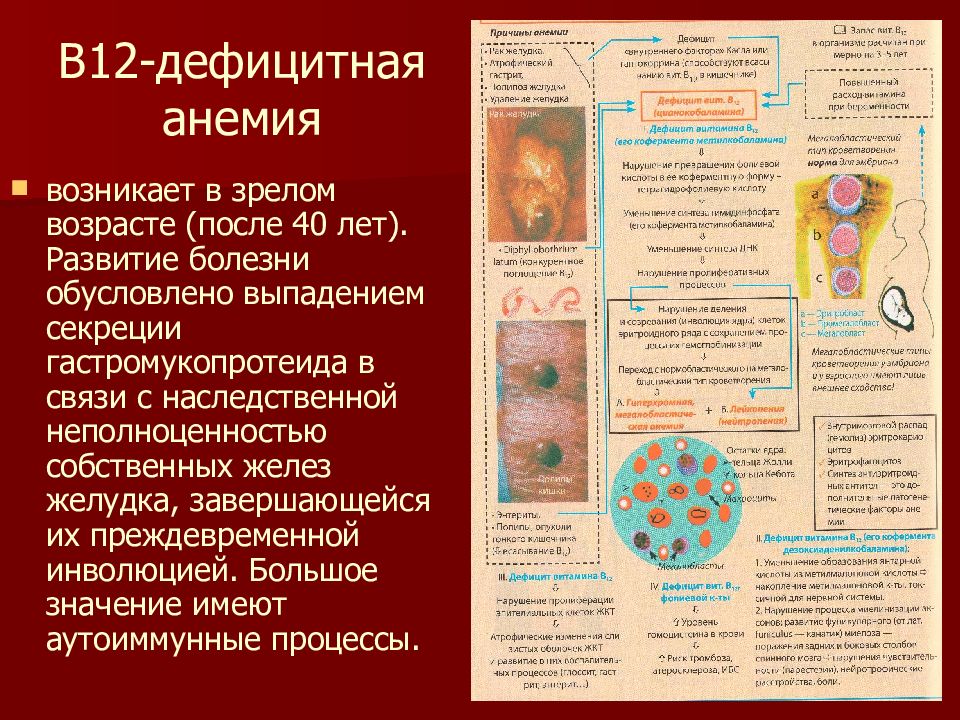

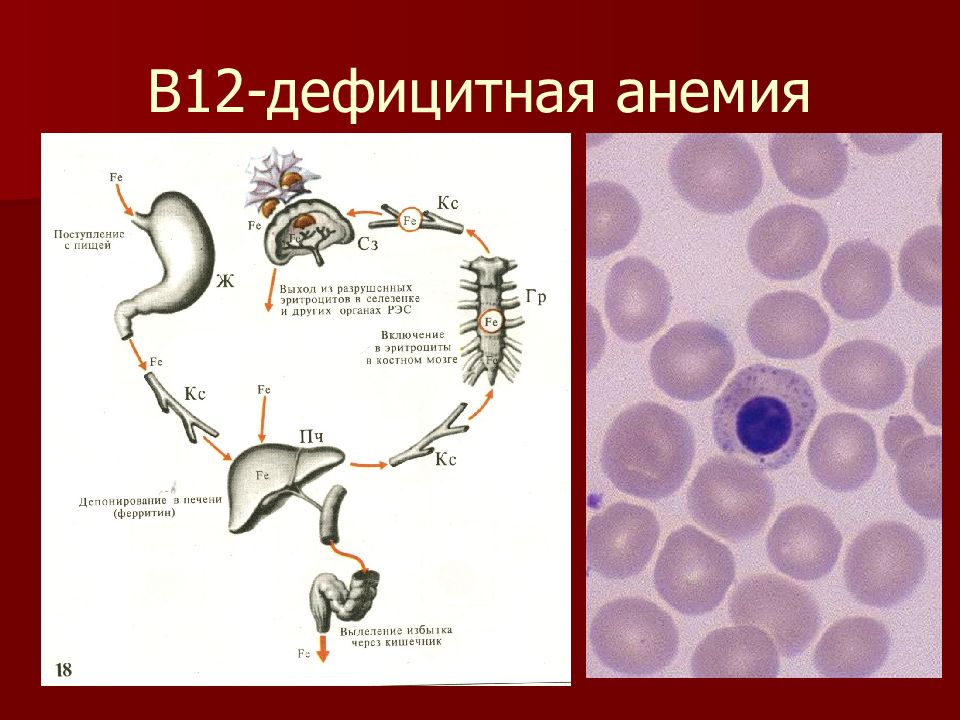

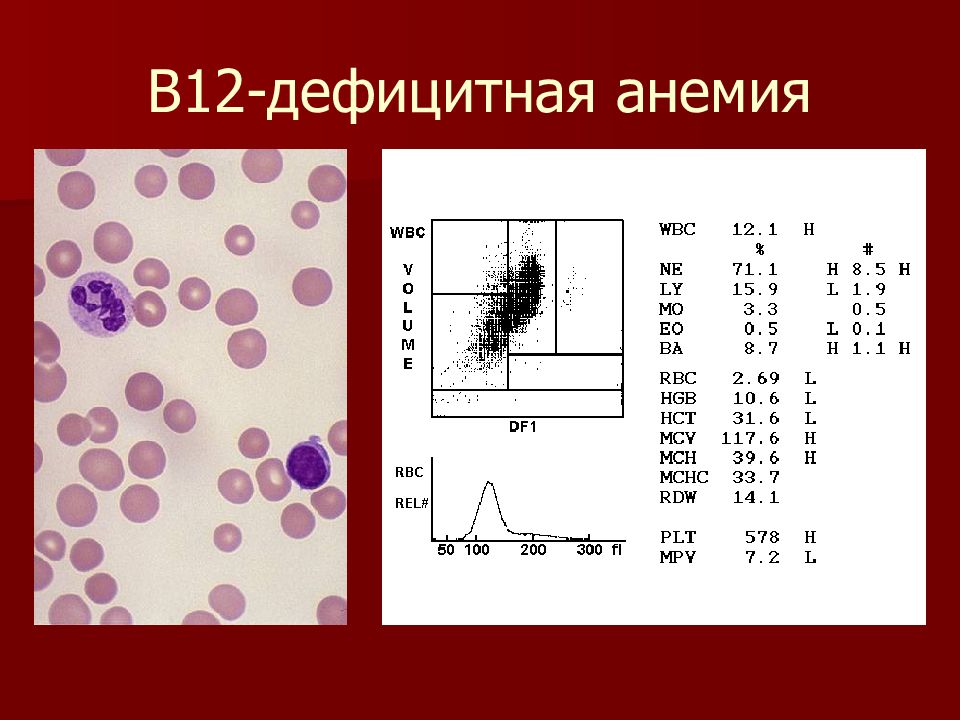

Слайд 18: В12-дефицитная анемия

возникает в зрелом возрасте (после 40 лет). Развитие болезни обусловлено выпадением секреции гастромукопротеида в связи с наследственной неполноценностью собственных желез желудка, завершающейся их преждевременной инволюцией. Большое значение имеют аутоиммунные процессы.

Слайд 21

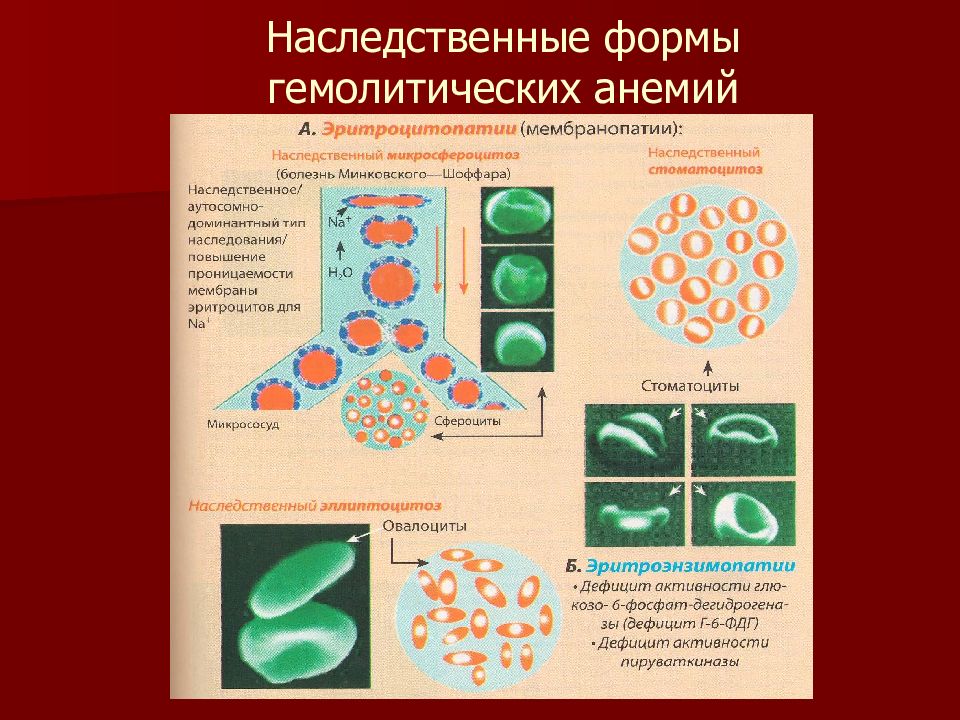

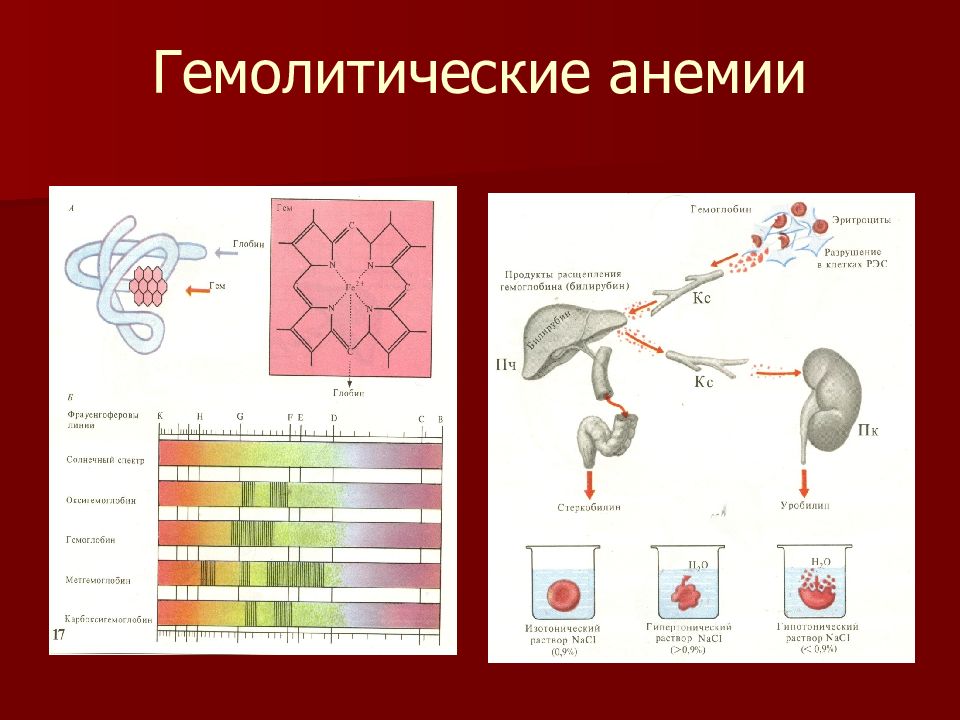

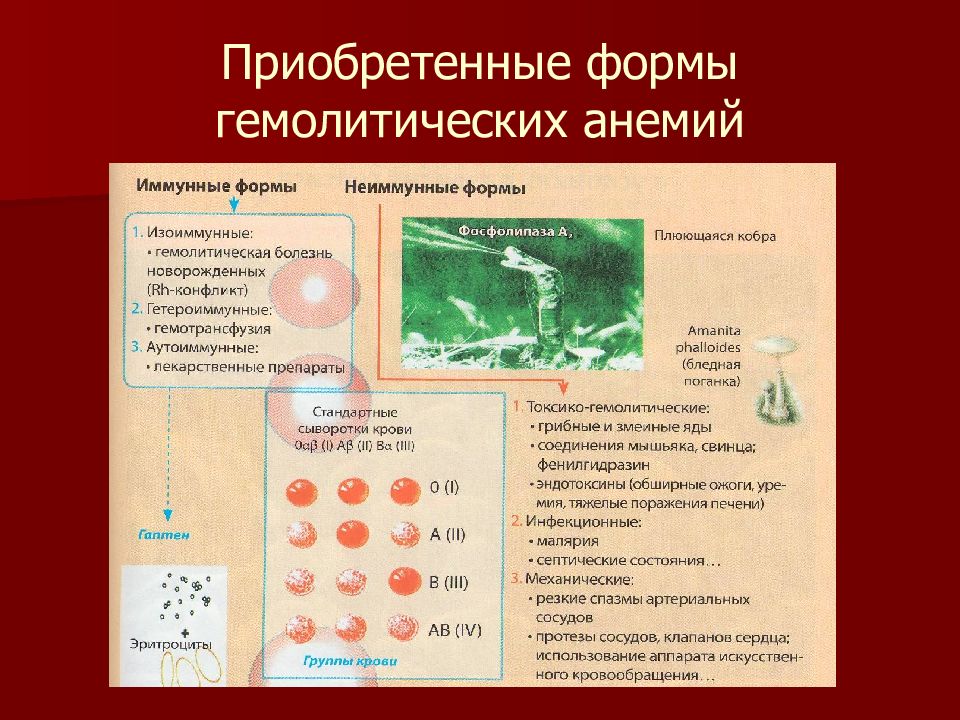

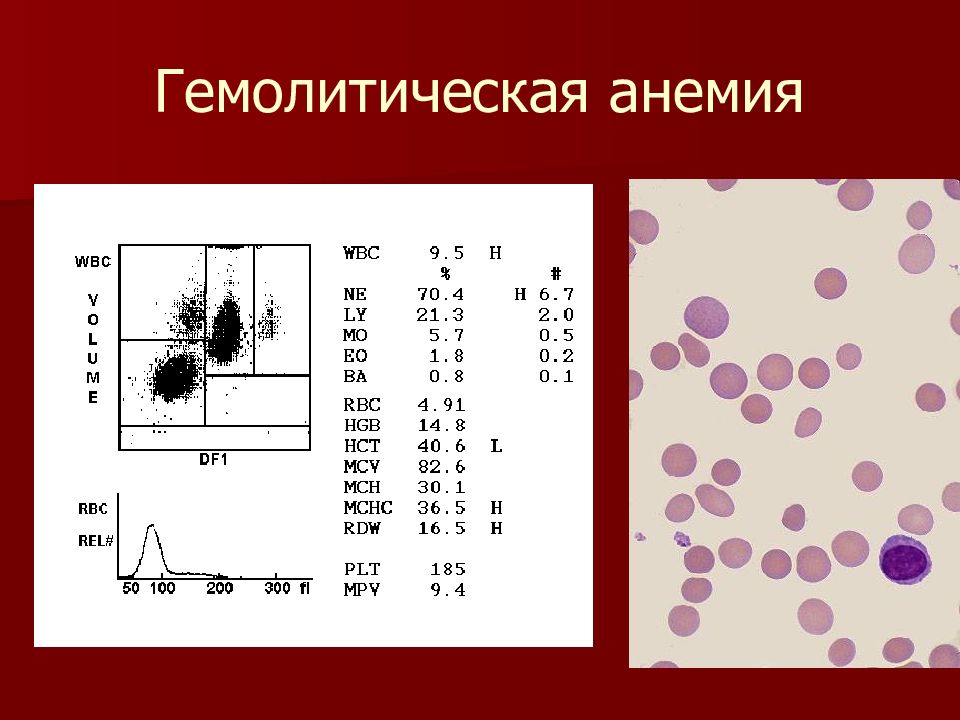

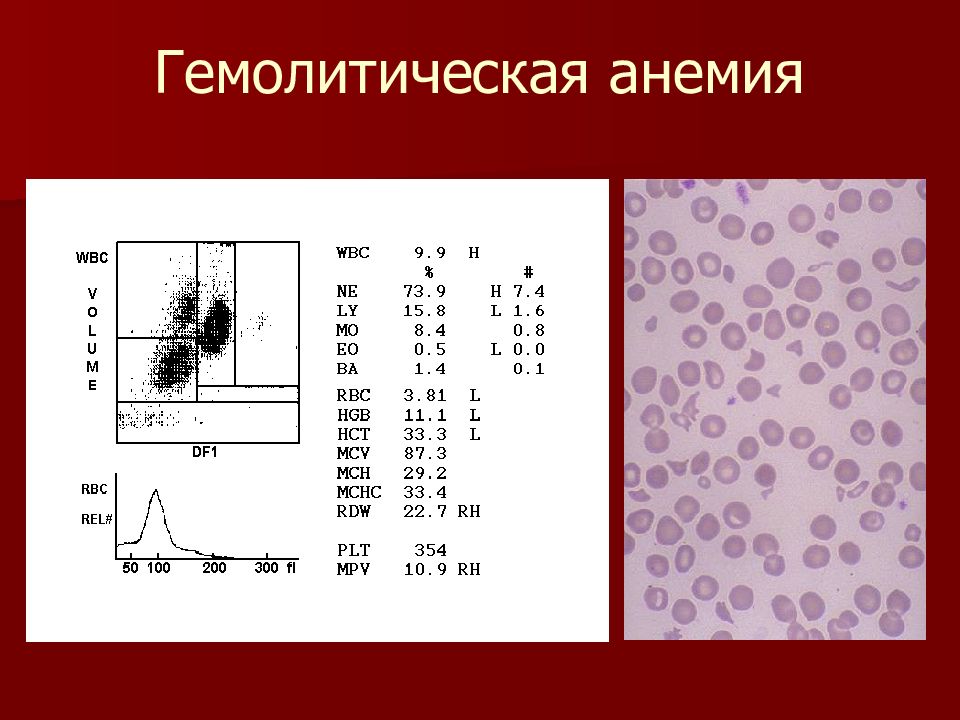

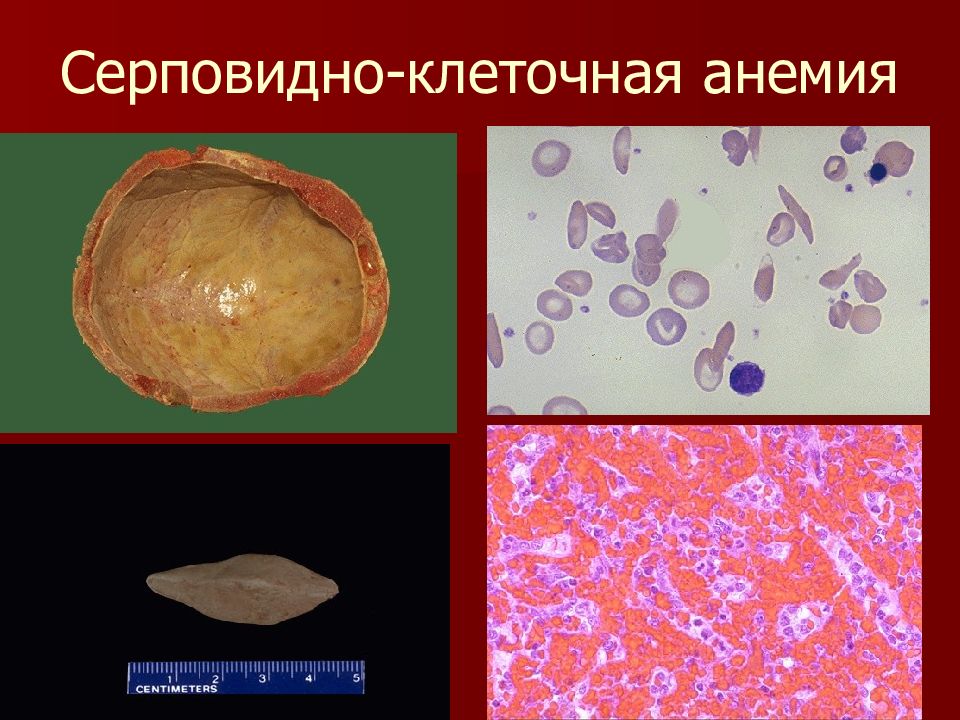

Гемолитические анемии, обусловленные преимущественно внутрисосудистым гемолизом возникают при воздействии гемолитических ядов, при тяжелых ожогах, малярии, сепсисе, переливании несовместимой по группе и резус-фактору крови. Большую роль играют иммунопатологические процессы. Гемолитические анемии, обусловленные преимущественно внесосудистым (внутриклеточным) гемолизом имеют наследственный характер. Распад эритроцитов происходит преимущественно в макрофагах селезенки, в меньшей степени костного мозга, печени и лимфатических узлов. Характерна триада: анемия, спленомегалия и желтуха. Эти анемии делят на эритроцитопатии, эритроцитоферментопатии и гемоглобинопатии Гемолитические анемии

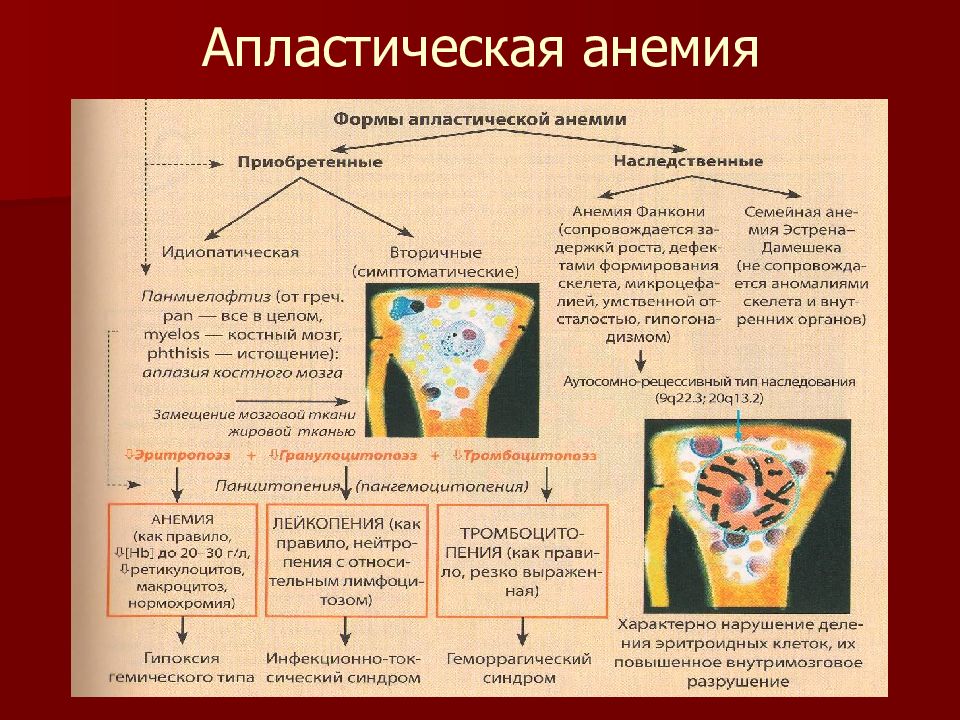

Слайд 30: Апластическая анемия

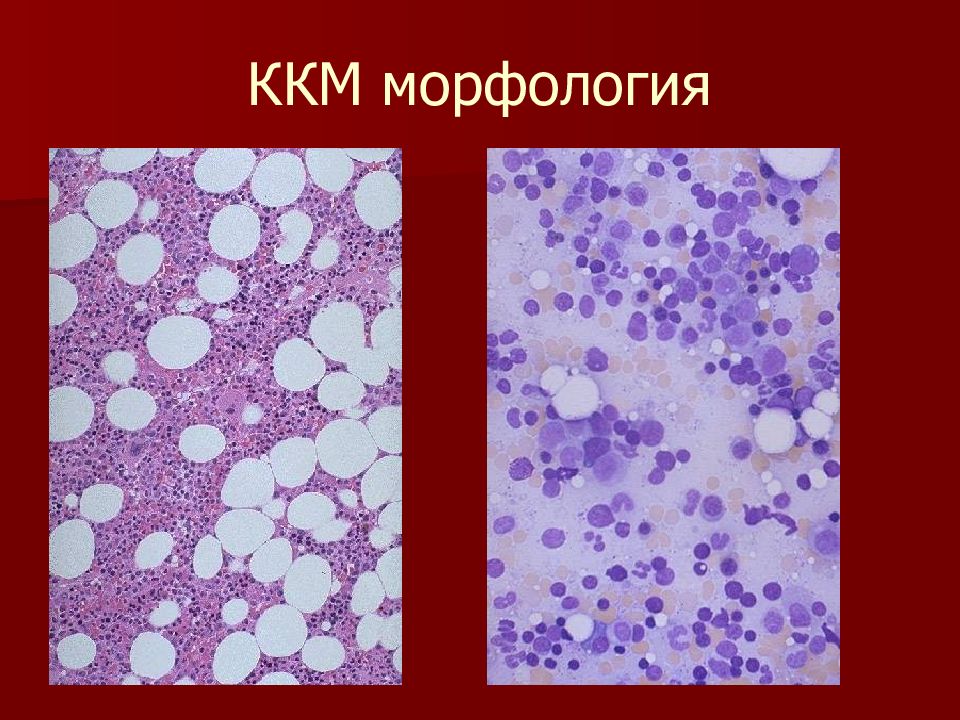

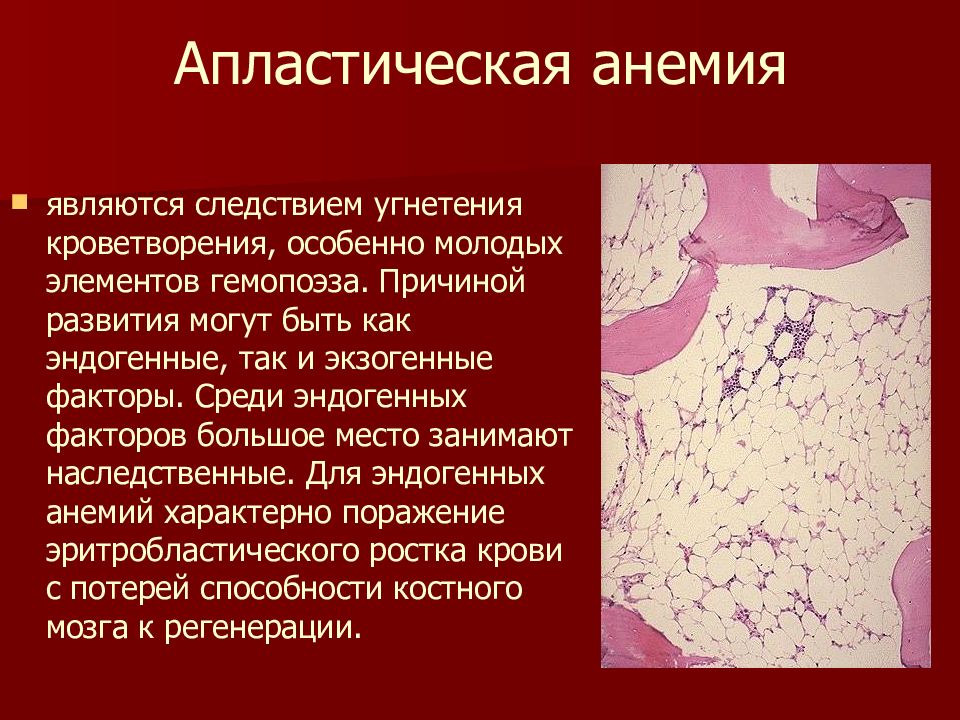

являются следствием угнетения кроветворения, особенно молодых элементов гемопоэза. Причиной развития могут быть как эндогенные, так и экзогенные факторы. Среди эндогенных факторов большое место занимают наследственные. Для эндогенных анемий характерно поражение эритробластического ростка крови с потерей способности костного мозга к регенерации.

Слайд 31: Апластическая анемия

Экзогенными факторами, вызывающими развитие гипопластических анемий, могут выступать лучевая энергия, токсичные вещества, лекарственные препараты (цитостатики, амидопирин, атофан, барбитураты и др.). При экзогенных анемиях полного подавления гемопоэза не происходит, отмечается лишь угнетение регенераторной способности костного мозга. Присоединяется гемолиз, возникают множественные кровоизлияния в серозных и слизистых оболочках, явления общего гемосидероза, жировая дистрофия миокарда, печени, почек, язвенно-некротические и гнойные процессы, особенно в желудочно-кишечном тракте.

Слайд 33: Лейкон

система циркулирующих в периферической крови лейкоцитов и органов, осуществляющих их продукцию ( лейкопоэз ) и разрушение ( лейкодиерез ), функционирующих при воздействии системы нейрогуморальной регуляции.

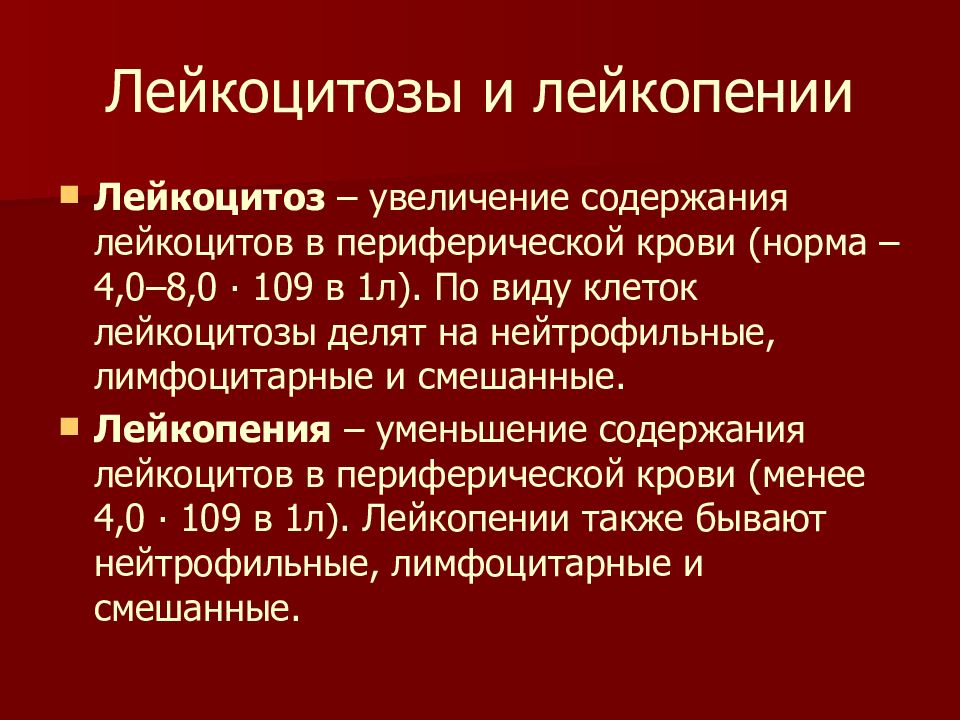

Слайд 34: Лейкоцитозы и лейкопении

Лейкоцитоз – увеличение содержания лейкоцитов в периферической крови (норма – 4,0–8,0 ∙ 109 в 1л). По виду клеток лейкоцитозы делят на нейтрофильные, лимфоцитарные и смешанные. Лейкопения – уменьшение содержания лейкоцитов в периферической крови (менее 4,0 ∙ 109 в 1л). Лейкопении также бывают нейтрофильные, лимфоцитарные и смешанные.

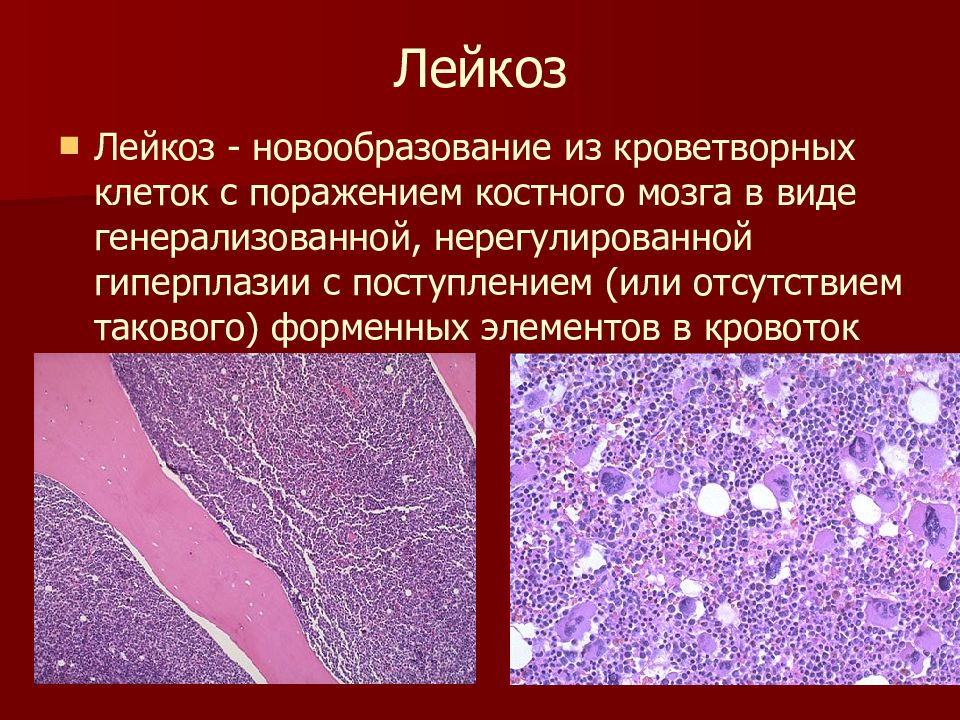

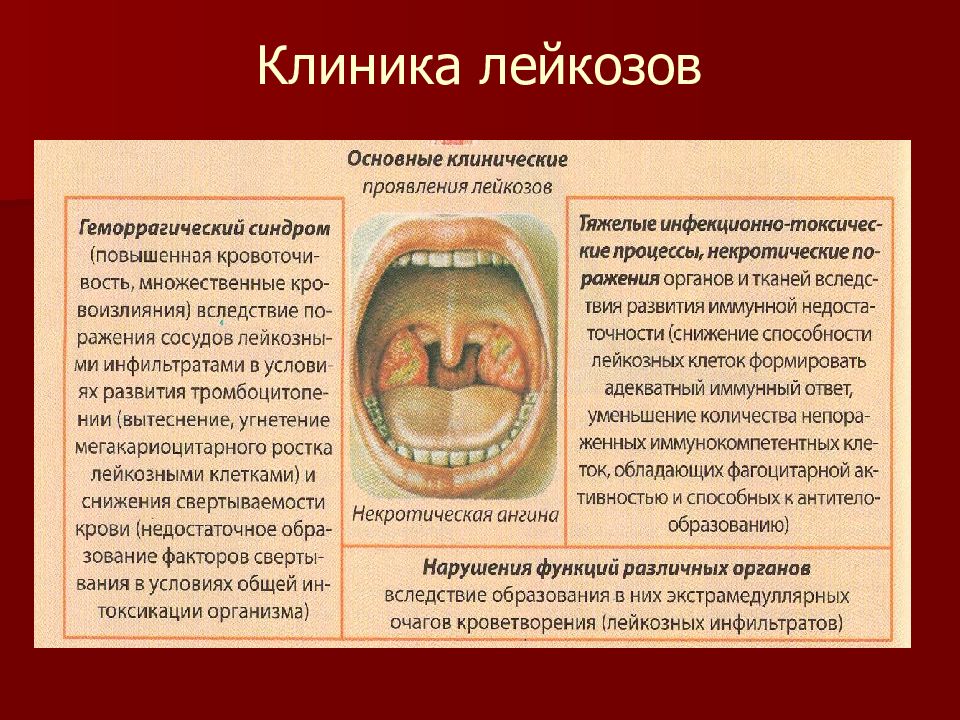

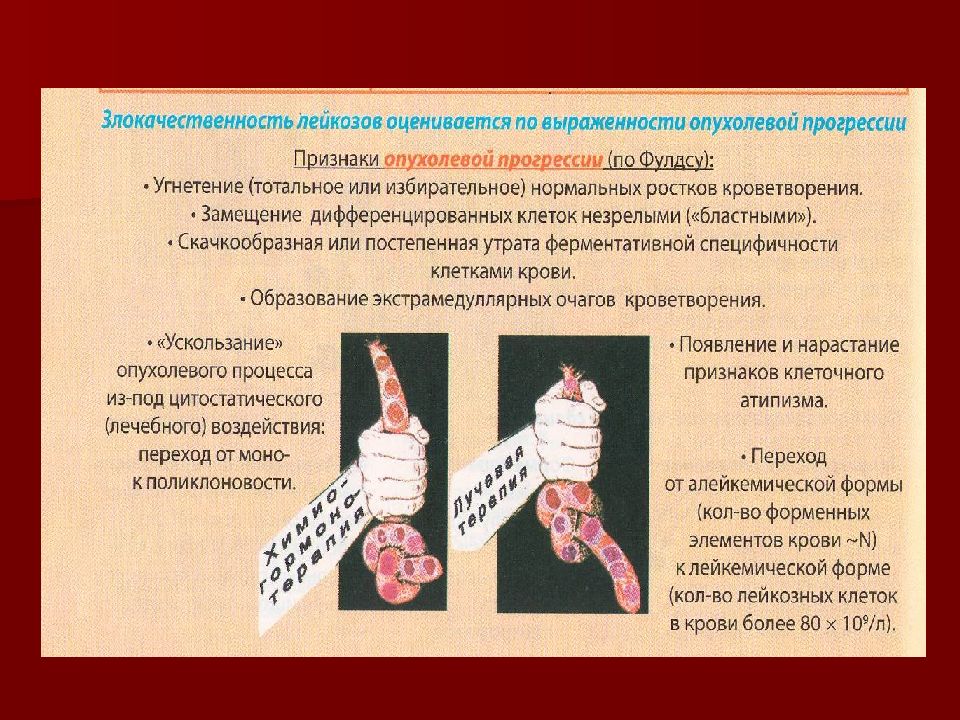

Слайд 36: Лейкоз

Лейкоз - новообразование из кроветворных клеток с поражением костного мозга в виде генерализованной, нерегулированной гиперплазии с поступлением (или отсутствием такового) форменных элементов в кровоток

Слайд 41: Теория лейкозов

Подсчитано, что одна лейкозная клетка, в среднем за 3 месяца дает огромное число клеток (10 12 ) массой около 1 кг. Предполагают, что именно это число лейкозных клеток является тем рубежом, с которого начинаются клинические проявления острого лейкоза.

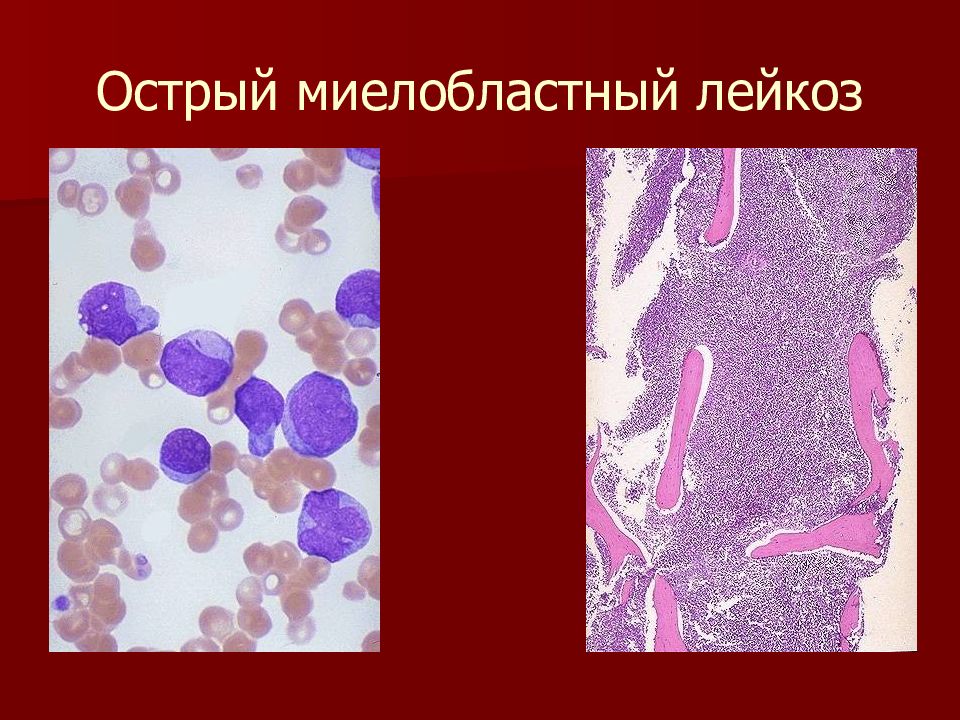

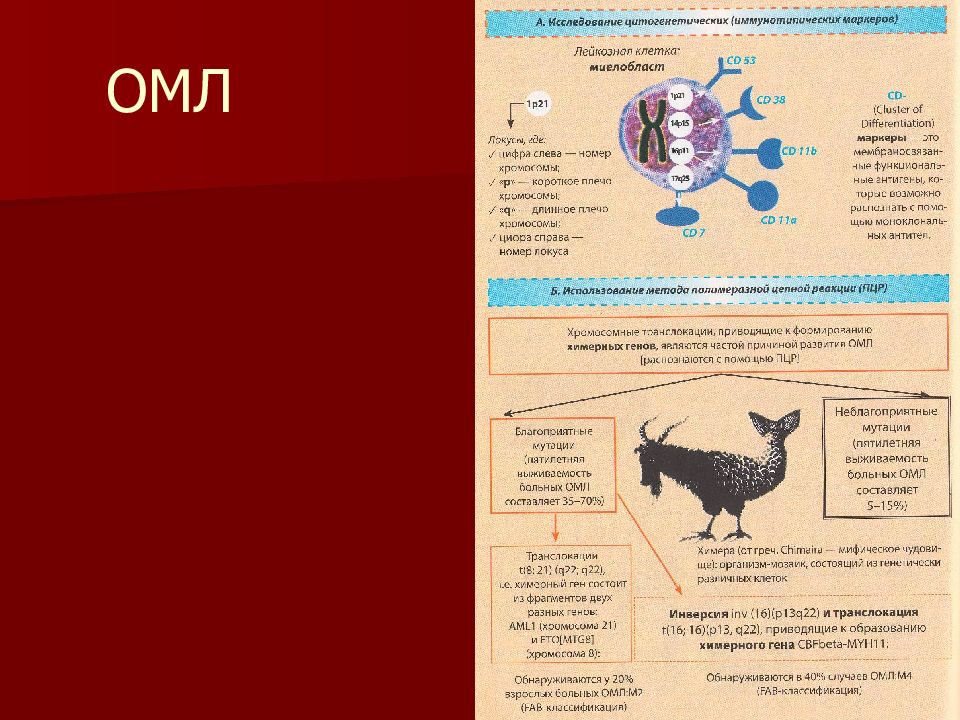

Слайд 42: Острые лейкозы

составляют примерно треть их общего числа лейкозов, а острый лимфобластный лейкоз является одним из самых распространенных онкологических заболеваний детского возраста. Отмечается 2 пика заболеваемости: в возрасте 3–4 лет и 60–69 лет, мужчины болеют чаще, чем женщины. Выделяют ряд факторов, способствующих развитию острых лейкозов: 1) хромосомные аномалии; 2) облучение; 3) токсическое влияние загрязнения внешней среды, лекарственной терапии; 4) предшествующие заболевания кроветворения (миелодисплазии, рефрактерные анемии, пароксизмальная ночная гемоглобинурия и т. д.). В семьях больных острым лейкозом риск заболевания повышается почти в 3–4 раза. Заболеваемость острым лейкозом увеличивается при некоторых генетических нарушениях и аномалиях развития (болезнь Дауна, синдром Клайнфелтера, анемия Фанкони и др

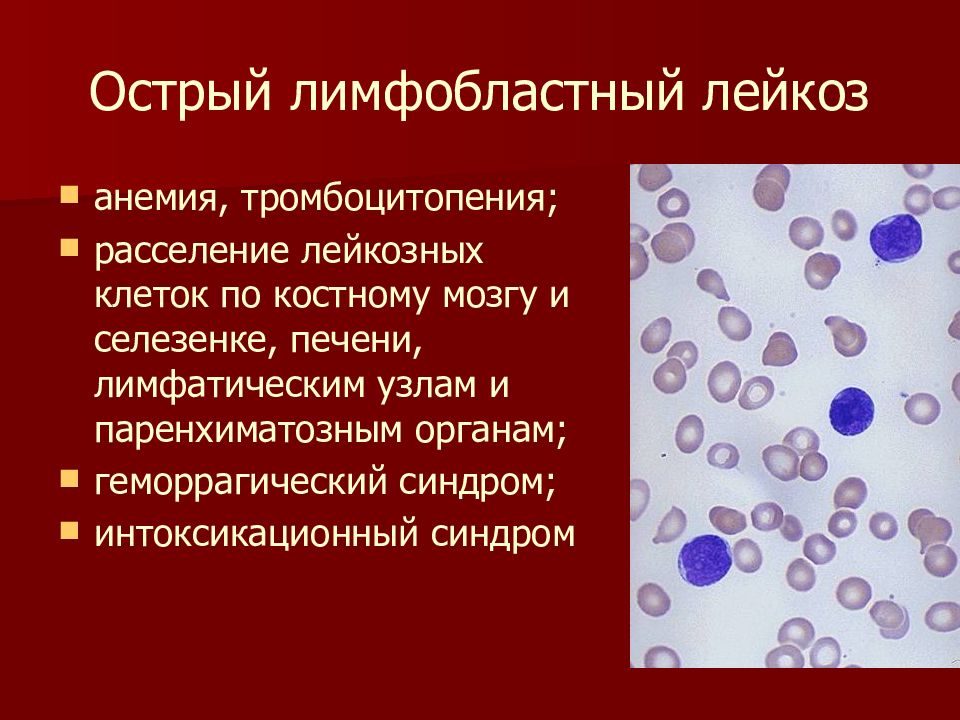

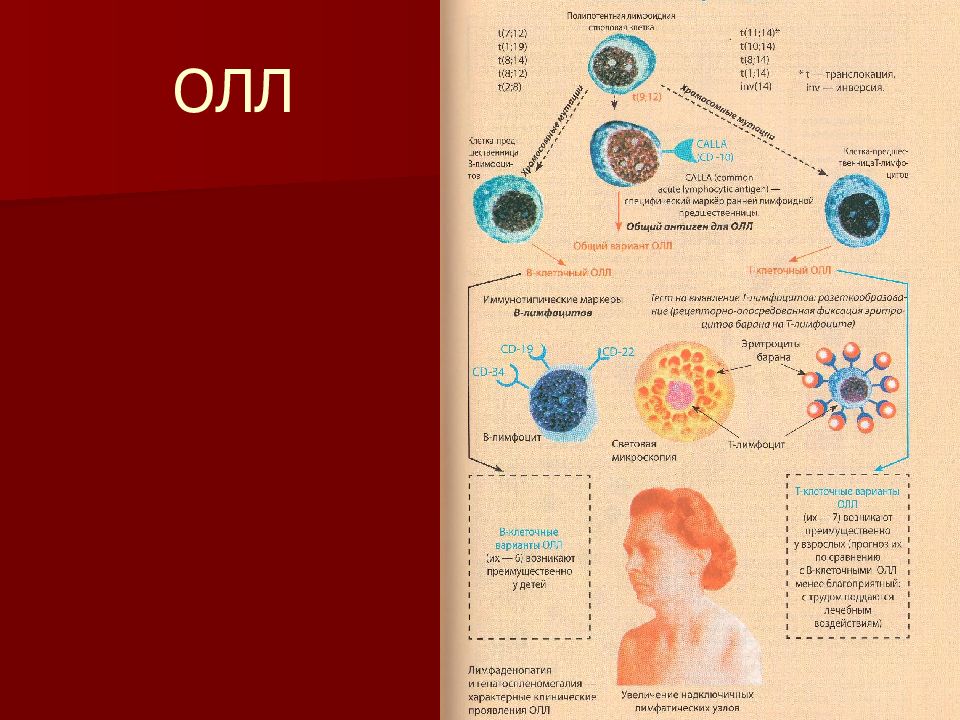

Слайд 43: Острый лимфобластный лейкоз

анемия, тромбоцитопения; расселение лейкозных клеток по костному мозгу и селезенке, печени, лимфатическим узлам и паренхиматозным органам; геморрагический синдром; интоксикационный синдром

Слайд 47: Острый лейкоз: причины смерти

Прогрессирование лейкоза; Инфекционные осложнения (пневмония, сепсис, грамотрицательная флора, вирус герпеса, синегнойная палочка и др.); Геморрагические осложнения (диссеминированные проявления, кровоизлияния в мозг); Печеночная недостаточность

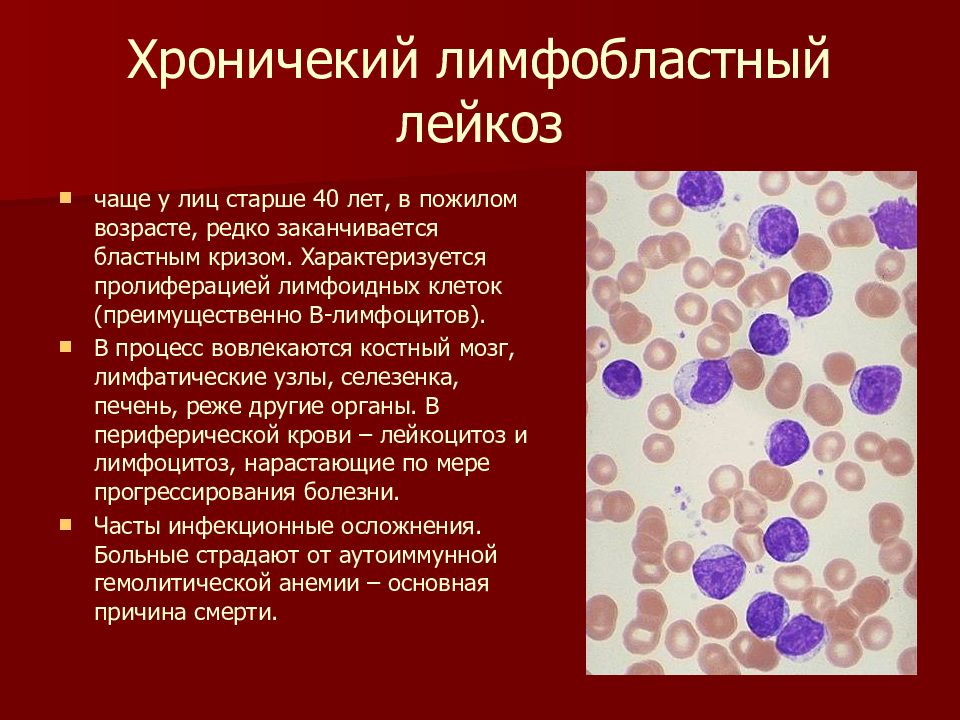

Слайд 48: Хроничекий лимфобластный лейкоз

чаще у лиц старше 40 лет, в пожилом возрасте, редко заканчивается бластным кризом. Характеризуется пролиферацией лимфоидных клеток (преимущественно B-лимфоцитов). В процесс вовлекаются костный мозг, лимфатические узлы, селезенка, печень, реже другие органы. В периферической крови – лейкоцитоз и лимфоцитоз, нарастающие по мере прогрессирования болезни. Часты инфекционные осложнения. Больные страдают от аутоиммунной гемолитической анемии – основная причина смерти.

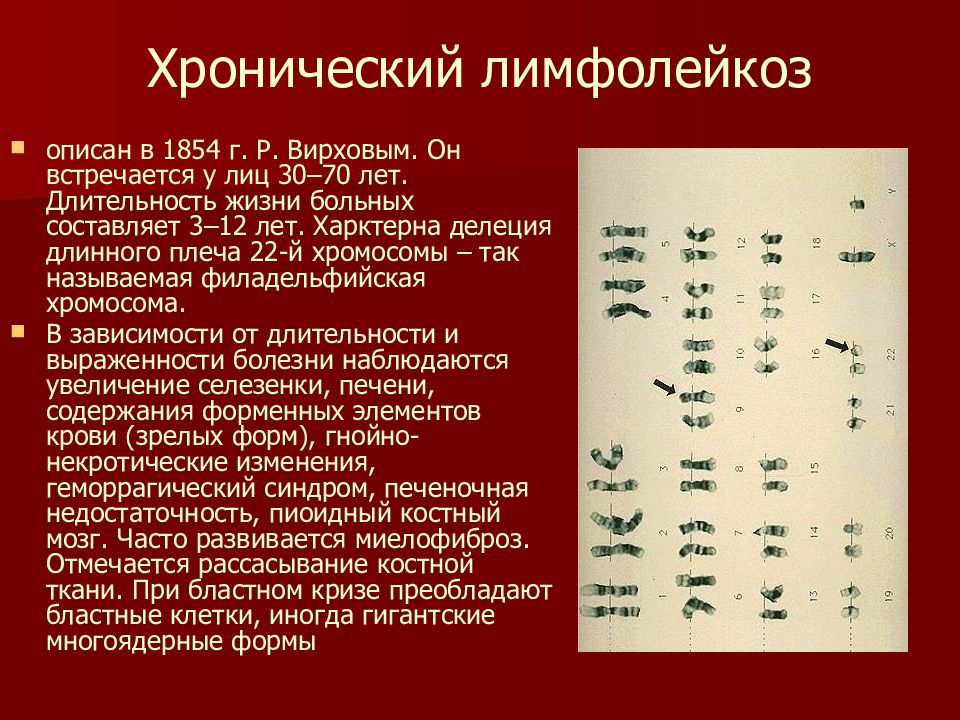

Слайд 49: Хронический лимфолейкоз

описан в 1854 г. Р. Вирховым. Он встречается у лиц 30–70 лет. Длительность жизни больных составляет 3–12 лет. Харктерна делеция длинного плеча 22-й хромосомы – так называемая филадельфийская хромосома. В зависимости от длительности и выраженности болезни наблюдаются увеличение селезенки, печени, содержания форменных элементов крови (зрелых форм), гнойно-некротические изменения, геморрагический синдром, печеночная недостаточность, пиоидный костный мозг. Часто развивается миелофиброз. Отмечается рассасывание костной ткани. При бластном кризе преобладают бластные клетки, иногда гигантские многоядерные формы

Слайд 52: Полицитемия

(эритроцитоз, болезнь Вакеза–О́слера) встречется у людей старше 50 лет. В крови определяются эритроцитоз, повышение цветного показателя, тромбоцитоз (повышение свертываемости крови), лейкоцитоз. Сплено- и гепатомегалия появляются в развернутой стадии. Течение доброкачественное. Наиболее опасно тромбообразование: возможно развитие инфаркта, инсульта.

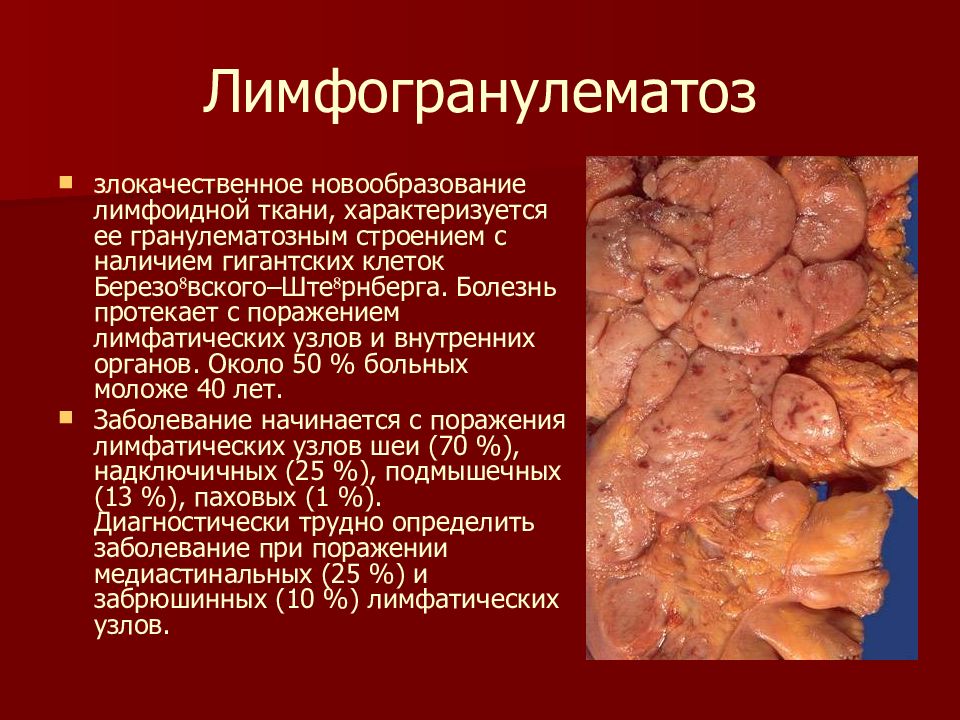

Слайд 53: Лимфогранулематоз

злокачественное новообразование лимфоидной ткани, характеризуется ее гранулематозным строением с наличием гигантских клеток Березовского–Штернберга. Болезнь протекает с поражением лимфатических узлов и внутренних органов. Около 50 % больных моложе 40 лет. Заболевание начинается с поражения лимфатических узлов шеи (70 %), надключичных (25 %), подмышечных (13 %), паховых (1 %). Диагностически трудно определить заболевание при поражении медиастинальных (25 %) и забрюшинных (10 %) лимфатических узлов.

Слайд 54: Классификация лимфогранулематоа

Лимфоидно-гистиоцитарный вариант (лимфоидное преобладание). Смешанно-клеточный вариант. Узелково-склеротический вариант (нодулярный склероз). Лимфоидное истощение.

Последний слайд презентации: ПАТОЛОГИЯ КРОВИ АНЕМИИ ПАТОЛОГИЯ ЛЕЙКОНА: Список литературы

Дамианов И. Секреты патологии. Пер с англ. М.:МИА, 2006. С. 292-322. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Механизмы развития болезней и синдромов. – Т. 1. – СПб: ЭЛБИ, 2002. – С. 6-242. Литвицкий П.Ф. Патофизиология системы крови // Патофизиология (курс лекций). Под ред. П.Ф.Литвицкого. - М.: Медицина, 1995. - С. 335- 425. Меньшиков В.В. Лекарственная терапия и результаты лабораторных исследований // Клин. Лаб. Диагностика. 2001. №1. С. 21-37. Погорелов В. М., Дягилева О. А., Козинец Г. И. Введение в аналитическую цитохимию острых лейкозов (лекция) // Клин. лаб. диагностика. 2005. №8. С. 25-27. Рязанцева Н.В., Новицкий В.В., Степовая Е.А., Ткаченко С.Б. Эритроцит при патологии: размышления у электронного микроскопа // Архив патологии. 2004. №3. С. 53-56. Шиффман Ф.Д. Патофизиология крови. – Спб: Бином - Невский диалект, 2000. – С. 11-168.