Первый слайд презентации: ПЕДАГОГИКА

Объект науки – категория, обозначающая некоторую целостность, выделенную из объективного мира и выступающую в качестве области человеческой деятельности и познания. Объектом педагогики (В.А.Сластенин, И.Ф. Исаев, др.) выступают те явления действительности, которые обусловливают развитие человеческого индивида в процессе целенаправленной деятельности общества. Эти явления получили название образования. Оно и есть та часть объективного мира, которую изучает педагогика.

Предмет науки – наиболее существенные отношения, стороны, свойства, признаки объекта, исследуемые с определенной целью данной наукой. Предмет педагогики (В.А. Сластенин, И.Ф.Исаев, др.) – это образование как реальный целостный педагогический процесс, целенаправленно организуемый в специальных социальных институтах (семье, образовательных и культурно-воспитательных учреждениях).

Педагогика в этом случае представляет собой науку, изучающую сущность, закономерности, тенденции и перспективы развития педагогического процесса (образования) как фактора и средства развития человека на протяжении всей его жизни. (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и др.) На этой основе педагогика разрабатывает теорию и технологию его организации, формы и методы совершенствования деятельности педагога (педагогическая деятельность) и различных видов деятельности учащихся, а также стратегий и способов их взаимодействия.

Слайд 5: Лекция 1. Педагогика как наука. Функции педагогики как науки

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (реализуется на трех уровнях) описательный диагностический прогностический ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (реализуется на трех уровнях) проективный преобразовательный рефлексивный и корректировочный

Слайд 6: Лекция 1. Педагогика как наука. Функции педагогики как науки

Функции педагогики как науки обусловлены ее предметом. Это теоретическая и технологическая функции, которые она реализует в органичном единстве (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев). Теоретическая функция реализуется на трех уровнях: 1 – описательный или объяснительный (изучение передового и новаторского педагогического опыта); 2 – диагностический (выявление состояния педагогических явлений, успешности или эффективности деятельности педагога и учащихся, установление причин, их обеспечивающих; 3 – прогностический (экспериментальные исследования педагогической действительности и построение на их основе моделей преобразования этой действительности).

Слайд 7: Лекция 1. Педагогика как наука. Функции педагогики как науки

Технологическая функция педагогики предлагает также три уровня реализации: 1 – проективный (связан с разработкой соответствующих методических материалов (учебных планов, программ, учебников и учебных пособий, педагогических рекомендаций), воплощающих в себе теоретические концепции и определяющих «нормативный или регулятивный» (В.В. Краевский) план педагогической деятельности, ее содержание и характер; 2 – преобразовательный (направлен на внедрение достижений педагогической науки в образовательную практику с целью ее совершенствования и реконструкции); 3 – рефлексивный и корректировочный (предполагает оценку влияния результатов научных исследований на практику обучения и воспитания и последующую коррекцию во взаимодействии научной теории и практической деятельности).

Слайд 8: Лекция 1. Педагогика как наука. Связь педагогики с другими науками

использование педагогикой основных идей, теоретических положений, обобщающих выводов других наук творческое заимствование методов исследований использование педагогикой конкретных результатов исследований, полученных в др. науках участие в комплексных исследованиях человека

Слайд 9: Лекция 1. Педагогика как наука. Структура педагогической науки

В структуру педагогики входят следующие дисциплины: (по В.И. Смирнову) Общая педагогика Теория воспитания Теория обучения (дидактика) Методики Теория управления История педагогики Сравнительная педагогика Возрастная педагогика

Слайд 10: Лекция 1. Педагогика как наука. Структура педагогической науки

Различают следующие отрасли педагогики: (по В.И. Смирнову) дошкольная педагогика педагогика школы профессиональная педагогика производственная педагогика военная педагогика семейная педагогика этнопедагогика исправительно-трудовая педагогика (педагогика пенитенциарных учреждений)

Слайд 11: Лекция 1. Педагогика как наука

Рекомендуемая литература: Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. – М., 1982. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М., 1973. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. – М., 1982. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. – Самара, 1974. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., др. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. – М., 1997. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. учеб. заведений/ С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.; под ред. С.А. Смирнова. – М., 2006.

Слайд 12: Лекция 2. Методология педагогической науки. Методологические принципы педагогики

Методология – это «система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности» (Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. – С. 365) Системный подход Личностный подход Деятельностный подход Полисубъектный (диалогический) подход Культурологический подход Этнопедагогический подход Антропологический подход

Слайд 13: Лекция 2. Методология педагогической науки. Методологические принципы педагогики

Личностный, деятельностный, полисубъектный, культурологический, этнопедагогический и антропологический подходы составляют конкретно-научную методологию педагогики и позволяют, во-первых, вычленить действительные проблемы педагогики и определить стратегию и основные способы их разрешения; во-вторых, проанализировать всю сумму образовательных проблем и установить их иерархию; в-третьих, позволяют в самом общем виде осуществлять прогнозирование.

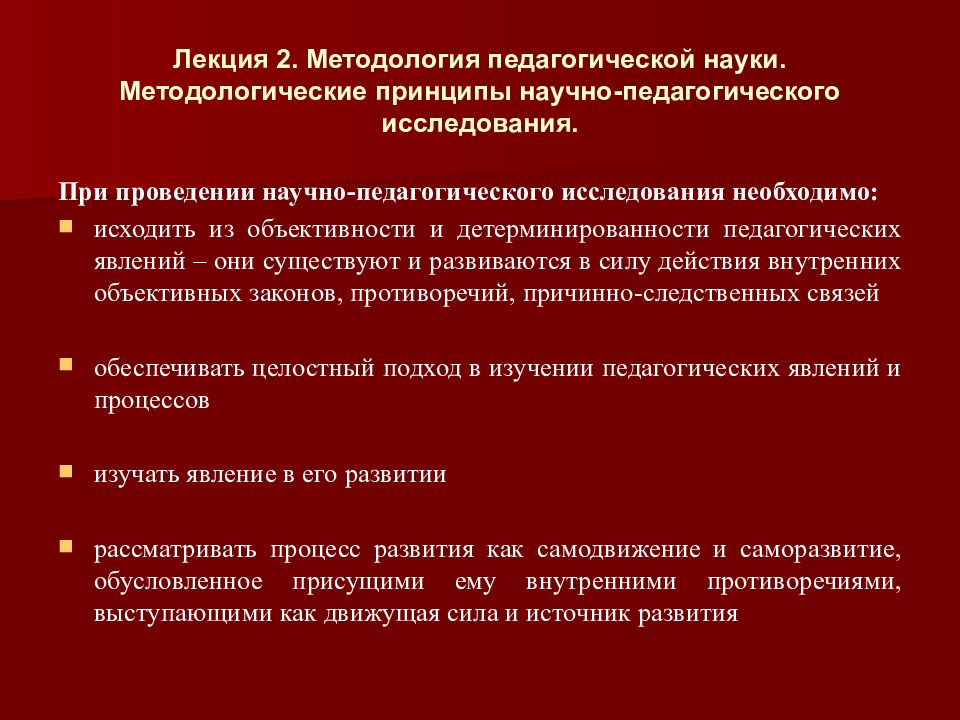

Слайд 14: Лекция 2. Методология педагогической науки. Методологические принципы научно-педагогического исследования

При проведении научно-педагогического исследования необходимо: исходить из объективности и детерминированности педагогических явлений – они существуют и развиваются в силу действия внутренних объективных законов, противоречий, причинно-следственных связей обеспечивать целостный подход в изучении педагогических явлений и процессов изучать явление в его развитии рассматривать процесс развития как самодвижение и саморазвитие, обусловленное присущими ему внутренними противоречиями, выступающими как движущая сила и источник развития

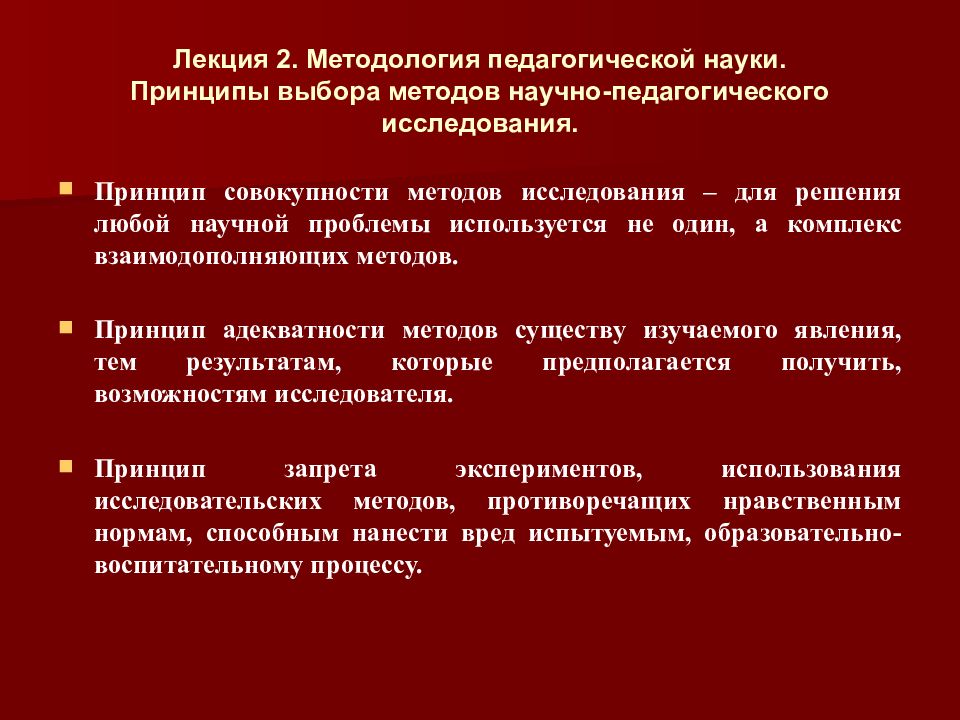

Слайд 15: Лекция 2. Методология педагогической науки. Принципы выбора методов научно-педагогического исследования

Принцип совокупности методов исследования – для решения любой научной проблемы используется не один, а комплекс взаимодополняющих методов. Принцип адекватности методов существу изучаемого явления, тем результатам, которые предполагается получить, возможностям исследователя. Принцип запрета экспериментов, использования исследовательских методов, противоречащих нравственным нормам, способным нанести вред испытуемым, образовательно-воспитательному процессу.

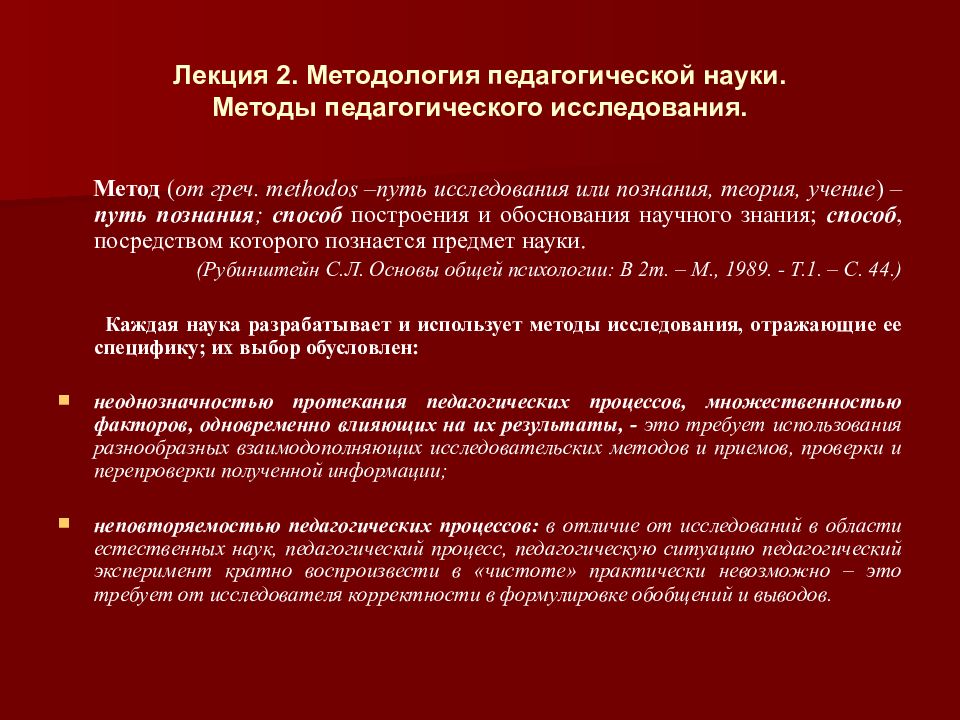

Слайд 16: Лекция 2. Методология педагогической науки. Методы педагогического исследования

Метод ( от греч. methodos – путь исследования или познания, теория, учение ) – путь познания ; способ построения и обоснования научного знания; способ, посредством которого познается предмет науки. (Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2т. – М., 1989. - Т.1. – С. 44.) Каждая наука разрабатывает и использует методы исследования, отражающие ее специфику; их выбор обусловлен: неоднозначностью протекания педагогических процессов, множественностью факторов, одновременно влияющих на их результаты, - это требует использования разнообразных взаимодополняющих исследовательских методов и приемов, проверки и перепроверки полученной информации; неповторяемостью педагогических процессов: в отличие от исследований в области естественных наук, педагогический процесс, педагогическую ситуацию педагогический эксперимент кратно воспроизвести в «чистоте» практически невозможно – это требует от исследователя корректности в формулировке обобщений и выводов.

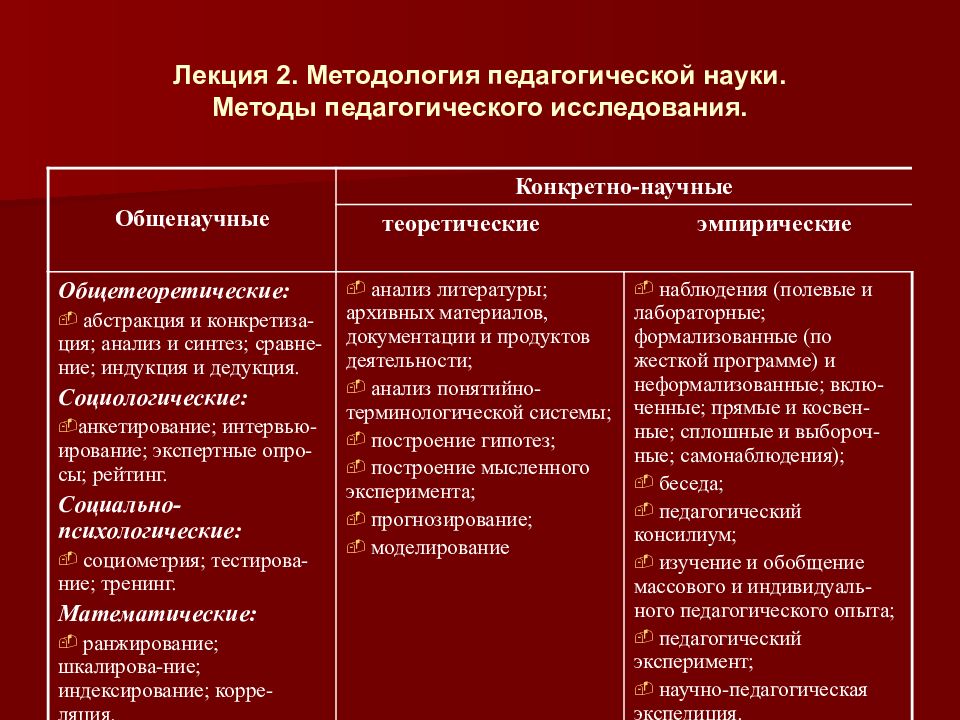

Слайд 17: Лекция 2. Методология педагогической науки. Методы педагогического исследования

Общенаучные Конкретно-научные теоретические эмпирические Общетеоретические: абстракция и конкретиза-ция; анализ и синтез; сравне-ние; индукция и дедукция. Социологические: анкетирование; интервью-ирование; экспертные опро-сы; рейтинг. Социально-психологические: социометрия; тестирова-ние; тренинг. Математические: ранжирование; шкалирова-ние; индексирование; корре-ляция. анализ литературы; архивных материалов, документации и продуктов деятельности; анализ понятийно-терминологической системы; построение гипотез; построение мысленного эксперимента; прогнозирование; моделирование наблюдения (полевые и лабораторные; формализованные (по жесткой программе) и неформализованные; вклю-ченные; прямые и косвен-ные; сплошные и выбороч-ные; самонаблюдения); беседа; педагогический консилиум; изучение и обобщение массового и индивидуаль-ного педагогического опыта; педагогический эксперимент; научно-педагогическая экспедиция.

Слайд 18: Лекция 2. Методология педагогической науки. Структура и логика научно-педагогического исследования

1 этап – общее ознакомление с проблемой исследования, обоснование ее актуальности, уровня разработанности; определение объекта и предмета, темы исследования. Формулирование общей и промежуточных целей исследования и соотнесенных с целями задач. 2 этап – выбор методологии : исходной концепции, опорных теоретических положений, единого, определяющего ход и предполагаемые результаты исследования замысла, исследовательского подхода. 3 этап – построение гипотезы исследования – теоретической конструкции, истинность которой предстоит доказать. 4 этап – выбор методов исследования. Проведение констатирующего эксперимента с целью установления исходного состояния предмета исследования. 5 этап – организация и проведение преобразующего эксперимента. 6 этап – анализ, интерпретация и оформление результатов исследования. 7 этап – выработка практических рекомендаций.

Слайд 19: Лекция 2. Методология педагогической науки. Методы и логика педагогического исследования. «Педагогический словарь»

Проблема (от греч. problema – задача, задание) – теоретический или практический вопрос, требующий разрешения, исследования. «Проблема педагогического исследования отражает противоречие между знаниями о потребностях людей в области обучения и воспитания и незнанием путей, средств и методов их решения». Тема (от греч. thema – предмет изложения, исследования, обсуждения) – лаконичная формулировка проблемы исследования. Цель – замысел исследования; научный результат, который должен быть получен в итоге исследования.

Слайд 20: Лекция 2. Методология педагогической науки. Методы и логика педагогического исследования. «Педагогический словарь»

Задача – предполагаемый локализованный результат исследования, включающий в себя: «требование (цель), условия: известное и искомое, формулирующееся в вопросе. (…) Иерархически организованная последовательность задач образует программу деятельности». Гипотеза (от греч. hypothesis – основание, предположение) – научно обоснованное предположение, нуждающееся в дальнейшей экспериментальной и теоретической проверке. Эксперимент (от лат. experimentym – проба, опыт) – научно поставленный опыт преобразования педагогической действительности в точно учитываемых условиях.

Слайд 21: Лекция 2. Методология педагогической науки. Методы и логика педагогического исследования

Рекомендуемая литература: Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. – М., 1982. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М., 1973. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. – М., 1982. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. – Самара, 1974. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., др. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. – М., 1997. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. учеб. заведений/ С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.; под ред. С.А. Смирнова. – М., 2006.

Слайд 22: Лекция 3. Образование человека и культура. Различные подходы к пониманию сущности образования. Человек и культура. (по Селиверстовой Е.Н.)

«Культура» ( в переводе с лат.) означает «обрабатывать», «совершенствовать», «почитать», «изменять» (как оппозиция понятию «натура», т.е. природа). История культуры и соответственно человечества (в отличие от существования природы), характеризуется постоянным изменением, расширением, обогащением способов и средств деятельности, постоянным самообновлением в результате диалектического взаимодействия традиций и новаций. Диалектическое взаимодействие «традиция – новация» как закон существования культуры.

Слайд 23: Лекция 3. Образование человека и культура. Различные подходы к пониманию сущности образования. Человек и культура

Культура является проекцией человеческой деятельности как целенаправленной активности субъектов и в самом обобщенном плане характеристика культуры охватывает (М.С. Каган): качества самого человека как субъекта деятельности; те способы деятельности, которые не являются врожденными, а создаются и совершенствуются людьми и социально наследуются; многообразие предметов – материальных, духовных, художественных, - в которых «опредмечены» (Гегель) процессы осуществленной ранее деятельности; эти предметы используются для удовлетворения сверхприродных, специфически человеческих потребностей и служат в качестве передатчиков человеческого начала другим людям;

Слайд 24: Лекция 3. Образование человека и культура. Различные подходы к пониманию сущности образования. Человек и культура

Культура является проекцией человеческой деятельности как целенаправленной активности субъектов и в самом обобщенном плане характеристика культуры охватывает (М.С. Каган): - вторичные способы деятельности, служащие распредмечиванию, т.е. обнаружению тех человеческих качеств, которые хранятся в предметах культуры и заново осваиваются новыми поколениями через их деятельность; - обновленный, «окультуренный» человек, который в процессе вхождения в культуру меняется, обогащается, развивается, т.е. становится «продуктом культуры», приобретая опыт творения культуры и жизни по ее законам; - общение людей, участвующих в опредмечивании и распредмечивании культуры.

Слайд 25: Лекция 3. Образование человека и культура. Различные подходы к пониманию сущности образования. Человек и культура

Три ипостаси проявления человеком культурного начала: культура как совокупность ненаследуемых качеств человека, проявляющихся в его предметной деятельности и в общении; культура как специфически человеческий способ деятельности, его человеческая «технология» жизни, выражающая его созидательную сущность; культура как «инобытие» человека (М.С. Каган), охватывающее все многообразие его творений – материальных, духовных и художественных, образующих «вторую природу» или «человеческий мир».

Слайд 26: Лекция 3. Образование человека и культура. Различные подходы к пониманию сущности образования. Человек и культура

По мнению философов, деятельность человека, созидающего культуру, имеет три общие цели, достижение которых и породило культуру: 1 – удовлетворение потребностей реального бытия человека (биологические и социальные по происхождению и смыслу; потребность в другом человеке как со-участнике; др.); 2 – передача накапливаемого опыта внебиологическими (культурными) средствами, поскольку биогенетические механизмы неспособны сохранять и транслировать прижизненно добываемый опыт; 3 – сближение человека с человеком в рамках расширяющихся коллективов, объединяющих людей.

Слайд 27: Лекция 3. Образование человека и культура. Различные подходы к пониманию сущности образования. Человек и культура

Достижение человеком названных целей определяет внутреннюю жизнь культуры, которая выражается во взаимном влиянии материальной, духовной и художественной деятельностей. Соответственно этим видам деятельности выделяют следующие формы культуры: - материальная культура ( физическая культура; техническая деятельность; социально-организационная деятельность людей) - духовная культура ( знания; ценности; проекты) - художественная культура

Слайд 28: Лекция 3. Образование человека и культура. Различные подходы к пониманию сущности образования. (по Селиверстовой Е.Н.)

«Образование» как «формирование образа» ( И.Г.Песталоцци) Образование человека как формирование образа, характеризующегося специфически человеческой способностью, т.е. способностью ориентироваться в природном мире на основе свободного самоопределения. Человек. Образование. Культура. У человека, в отличие от животных, «нет безошибочного «знания», …его решения не навязываются ему инстинктом. Он вынужден принимать их сам. Он сталкивается с ситуацией выбора и в каждом принимаемом решении есть риск провала… Человеческое существо … сошло бы с ума, если бы не нашло эталонную систему, позволяющую ему в той или иной форме чувствовать себя в мире как дома и избегать ощущения полной беспомощности, дезориентации и оторванности от истоков» (Э. Фромм). Этой эталонной системой выступает для человека вся культура общества.

Слайд 29: Лекция 3. Образование человека и культура. Различные подходы к пониманию сущности образования

Образование как способ и результат вхождения человека в мир культуры. Образование человека как становление особого личностно-смыслового отношения к миру, соответствующего эталонам современной культуры. М. Хайдеггер, платоновская «Притча о пещере»

Слайд 30: Лекция 3. Образование человека и культура. Различные подходы к пониманию сущности образования

Два подхода к пониманию сущности образования: 1 подход – традиционный, информационный по своей сути, проникнутый настроениями энциклопедизма, сводящий образование к приобретению человеком разнообразных знаний, расширяющих и углубляющих его взгляд на мир, а также готовых способов осуществления тех видов деятельности, целесообразность овладения которыми продиктована условиями благоприятной социализации. 2 подход, ориентированный на ценностные характеристики, рассматривает суть образования как развитие субъективных возможностей и сил человека, позволяющих ему осваивать специфически человеческий образ жизни – приобретать «образ человеческий».

Слайд 31: Лекция 3. Образование человека и культура. Различные подходы к пониманию сущности образования

Рекомендуемая литература: Бим-Бад Б.М., Петровский А.В. Образование в контексте социализации // Педагогика, 1996, № 1. Гессен С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию. – М., 1995. Каган С.И. Философия культуры. – СПб., 1996. Краевский В.В. Общие основы педагогики: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М., 2008. Педагогика: учебник / Под ред. Л.П. Крившенко. – М., 2004. Селиверстова Е.Н. Современная дидактика: от школы знания – к школе созидания: Учебное пособие. – Владимир, 2009. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М., 1993.

Слайд 32: Лекция 4. Современная образовательная ситуация как отражение смены образовательной парадигмы. (По Селиверстовой Е.Н.)

Под образовательной парадигмой понимается наиболее общая, концептуальная схема, в рамках которой происходит постановка и решение всех ключевых вопросов образования в определенный исторический период (кого учить, зачем учить, чему учить, как учить, кто должен учить?). Образовательная парадигма дает представление о совокупности устойчивых характеристик образовательного процесса, которые определяют принципиальную схему построения теоретической и практической деятельности в области образования в данный исторический период (Г.Б. Корнетов). Сущность современной образовательной ситуации состоит в смене образовательной парадигмы – переходе от традиционной, или познавательной, просвещенческой образовательной парадигмы к гуманистической.

Слайд 33: Лекция 4. Современная образовательная ситуация как отражение смены образовательной парадигмы

Традиционная, или познавательная, просвещенческая образовательная парадигма ( цель образования – получение научных знаний об окружающей действительности; ребенок – созерцатель созданной для него наукой и передаваемой с помощью учителя картины мира, а затем ее носитель ; научное знание, отличаясь строгостью, доказательностью, объективной достоверностью является обезличенным; образование – способ «информационного натаскивания»). Гуманистическая образовательная парадигма ( цель образования состоит в ориентации на обогащение личностного опыта школьника; ребенок – полноценный субъект учебной деятельности и познания; научное знание – личностно значимо; образование – способ «окультуривания» человека).

Слайд 34: Лекция 4. Современная образовательная ситуация как отражение смены образовательной парадигмы. Гуманизация и гуманитаризация образования

Гуманизация образования (в переводе с латыни humanus означает « человечный ») Гуманизация образования – основная системообразующая тенденция, предполагающая, что в центре внимания педагога должна быть целостная, уникальная личность ребенка, как все определяющая цель и конечный результат педагогического процесса. Гуманизация образования связана с созданием таких педагогических условий, способствующих личностному росту и развитию ребенка. Гуманизация образования связана с усилением внимания к субъект-субъектным взаимоотношениям учителя и школьника. !!! К роли субъекта ребенка необходимо готовить, вводя его в соответствующую сферу культуры – культуру жизненного самоопределения.

Слайд 35: Лекция 4. Современная образовательная ситуация как отражение смены образовательной парадигмы. Гуманизация и гуманитаризация образования

Гуманитаризация образования ( в переводе с латыни « гуманитарный» означает «человеческая природа», «образованность», « имеющий отношение к человечеству, общественному бытию и сознанию» ) Гуманитаризация образования предполагает такой подход к его организации, который направлен на акцентирование культурных начал в образовании, на становление зрелой личности, обладающей выраженным духовным потенциалом и готовой к самостоятельному созиданию. !!! Степень гуманитарности педагогического влияния и образования в целом обусловлена не столько тем, какого сорта предметное знание приобретает человек, сколько тем, как он его осваивает, чем для школьника это знание становится – средством включения в творчески-созидательную деятельность, средством духовного саморазвития, либо средством информационного натаскивания.

Слайд 36: Лекция 4. Современная образовательная ситуация как отражение смены образовательной парадигмы. Гуманизация и гуманитаризация образования

Гуманитаризация образования предполагает: 1. Усиление роли человековедческой подготовки в рамках любого учебного предмета. 2. Усиление психологической подготовки школьников. 3. Усиление философского контекста предметной подготовки школьников. 4. Опора в образовании на сотрудничество, развитие умения социального взаимодействия, диалоговых форм общения. 5. Последовательная ориентация в образовательном процессе не столько на передачу школьникам «готового» знания, сколько на организацию их самостоятельной поисковой деятельности с постепенным обогащением опыта исследовательских возможностей учащихся.

Слайд 37: Лекция 4. Современная образовательная ситуация как отражение смены образовательной парадигмы. Традиции и инновации в современном образовании

Слово «инновация» ( innovatio) в переводе с латыни означает «возобновление», «изменение», «обновление», «введение чего-либо нового» Понятие «инновация» (нововведение) определяется и как новшество и как процесс введения этого новшества в практику (инновационный процесс) Инновация (нововведение) в той или иной сфере жизни и деятельности человека – это целенаправленное изменение, связанное с созданием, распространением и использованием новых относительно стабильных элементов, называемых новшествами. Целью такого нововведения является удовлетворение потребностей и интересов людей новыми средствами, что приводит к определенным качественным изменениям системы и способов обеспечения ее эффективности, стабильности и жизнеспособности.

Слайд 38: Лекция 4. Современная образовательная ситуация как отражение смены образовательной парадигмы. Традиции и инновации в современном образовании

Сущностными характеристиками инновации является ее производность от творческих затрат человека и противоречивость ее содержания существующей традиции, представляющей устойчивый и значимый компонент культуры. Роль традиций в культуре определяется тем, что они являются носителями культурного богатства общества, выработанного предшествующими поколениями. Любая инновация возникает только в контексте основательно укорененной традиции. При этом сама традиция, породившая инновацию, никогда не остается неизменной : традиция может либо трансформироваться, наполняясь новым содержанием, либо разветвляться, порождая новые традиции.

Слайд 39: Лекция 4. Современная образовательная ситуация как отражение смены образовательной парадигмы. Традиции и инновации в современном образовании

Французский ученый Э. Брансуик различает три возможных вида педагогических новшеств, обусловливающих инновации в образовании: 1) полностью новые и ранее неизвестные образовательные идеи и действия: таких полностью новых и оригинальных идей очень мало; 2) самое большое количество новшеств представляют собой адаптированные, расширенные и переформулированные идеи и действия, которые приобретают особую активность в определенной социокультурной и образовательной среде в определенный период; 3) педагогические новшества, обусловленные образовательной ситуацией, в которой в связи с повторной постановкой целей в измененных условиях актуализируются некоторые ранее существовавшие действия и технологии, поскольку новые условия гарантируют их успех и успех реализующихся в них идей.

Слайд 40: Лекция 4. Современная образовательная ситуация как отражение смены образовательной парадигмы. Традиции и инновации в современном образовании

Использование нововведений не всегда дает положительный эффект. В этой связи необходимо учитывать ряд обстоятельств (Е.Н. Селиверстова). Во-первых, вводимые новшества не всегда являются средством решения задач, актуальных для данного ребенка, данного класса, данной школы, поскольку реальные противоречия, возникающие у школьников, не выступают истинной причиной образовательных нововведений. Во-вторых, каждое новое средство рождается во вполне конкретных условиях и направлено на решение вполне конкретных задач. Поэтому нельзя выбирать средства обновления образовательного процесса по принципу «нравится – не нравится». В-третьих, любое педагогическое средство имеет две стороны: технологическую и личностную. Поэтому необходимо учитывать соответствие личностных характеристик создателей новшеств и их пользователей, ибо личностная сторона педагогических средств оказывает существенное влияние на результативность обновления образовательного процесса.

Слайд 41: Лекция 4. Современная образовательная ситуация как отражение смены образовательной парадигмы. Традиции и инновации в современном образовании

Не все новое целесообразно отождествлять с прогрессивным и современным. Прогрессивны и современны такие методы, формы и средства образования, которые эффективны с точки зрения влияния их на развитие личности школьника. По своему смыслу понятие «инновация» связано не столько с созданием и распространением новшеств, сколько с изменениями в образе деятельности учителя, в стиле его профессионального мышления, в системе его педагогических ценностей, требующих осознанного обновления педагогических способов действия.

Последний слайд презентации: ПЕДАГОГИКА: Лекция 4. Современная образовательная ситуация как отражение смены образовательной парадигмы

Рекомендуема литература: Берулава М.Н. Современные проблемы гуманизации образования // Образование в социально-гуманитарной сфере Российской Федерации / Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ, 2003, №2 (195). Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. – М., 1994. Петровский В.А. Субъектность – новая парадигма в образовании // Психологическая наука и образование, 1996, № 3. Розин В. Инновационное педагогическое творчество// Alma mater, 1997, № 5. Селиверстова Е.Н. Современная дидактика: от школы знания – к школе созидания: Учебное пособие. – Владимир, 2009. Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования: курс лекций: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М., 2000. Сластенин В.А., Подымова В.С. Педагогическая инновационная деятельность. – М., 1997.