Первый слайд презентации: Первичная профилактика детских болезней в работе семейного врача

Эверт Л.С. – д.м.н., проф.

Существует несколько современных определений общей врачебной практики и семейной медицины. Общая врачебная практика / семейная медицина — это система организации первичной медицинской помощи, оказываемой обще-практикующим (семейным) врачом персонально (индивидуальная практика) или в составе коллектива (групповая практика), включающая в себя первичное и продолжительное наблюдение и лечение отдельных пациентов, семей и всего приписанного контингента лиц соотносительно к возрасту, полу пациента и характеру патологии.

Врач общемедицинской практики - специалист, наделенный специальной подготовкой в области лечебно-профилактической деятельности, имеющий законченное высшее медицинское образование, владеющий знаниями и навыками, которые позволяют ему профессионально осуществлять все виды профилактической и лечебной работы по сохранению здоровья человека, предупреждению острых заболеваний и развития осложнений от хронических заболеваний.

Слайд 4: ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ

«Врач общей практики — специалист с высшим медицинским образованием, имеющий юридическое право оказывать первичную многопрофильную медико-социальную помощь населению... Врач общей практики, независимо от пола и возраста пациентов, является семейным врачом». «Семейный врач — это врач, прошедший специальную многопрофильную подготовку по оказанию первичной медико-санитарной помощи членам семьи независимо от их пола и возраста».

Стратегические задачи профессиональной подготовки современного врача первичного звена здравоохранения по основам педиатрии предусматривают достижения следующих результатов: снижение общей заболеваемости детей снижение инвалидизации детей снижение младенческой и детской смертности обеспечение условий для гармоничного физического, нервно-психического и биологического развития детей обеспечение качества жизни больных детей уменьшение трудопотерь родителей в связи с необходимостью ухода за больным ребенком

Слайд 6: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В приведенном определении особого рассмотрения заслуживают следующие положения: 1. общая врачебная практика / семейная медицина — это система организации первичной медицинской помощи, то есть особый технологический процесс;

Слайд 7: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. «первичная медицинская помощь — основные медико-санитарные мероприятия, доступные всем людям и семьям в общине и осуществляемые при их всемерном участии на основе практически применимых, научно обоснованных и социально приемлемых методов и технологий и при затратах в пределах материальных возможностей общины и страны в целом. Первичная медицинская помощь составляет неотъемлемую часть как национальной системы здравоохранения, осуществляя ее главную функцию и являясь ее центральным звеном, так и всего процесса социально-экономического развития общества» (ВОЗ, 1978, Алма-Ата);

Слайд 8: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. первичное и продолжительное наблюдение составляет осно ву деятельности семейного врача, обращающегося к истории забо левания детей через родителей и прародителей и осуществляющего многолетний, а иногда и в течение всей жизни, контакт и медицин ское обслуживание той или иной семьи, группы людей, рабочего коллектива и т. п.;

Слайд 9: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4. отсутствие ограничений для различного пола, любого воз раста и характера патологии является существенным отличием вра ча общей практики / семейного врача от участкового терапевта, педиатра, узкопрофильного специалиста и нацеливает врача на изу чение всего спектра патологии в рамках педиатрии и геронтологии, гинекологии и урологии, терапии и хирургии, указывает на необхо димость твердого знания основ любой специальности и оказание помощи на уровне квалифицированной медицинской помощи.

Слайд 10: ОТЛИЧИЯ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ОТ УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА

Во-первых, более значительным объемом знаний, практических навыков, а отсюда — объемом и качеством медицинской помощи. Во-вторых, участием в ином технологическом процессе оказания медицинской помощи. По мнению Министерства здравоохранения и социального развития РФ, семейный врач — это врач, который лечит всю семью: детей и взрослых, беременных женщин и стариков. По существу, в роли таких врачей сегодня выступают врачи сельских амбулаторий и участковых больниц. В определении, которое дает Американская академия семейных врачей, подчеркивается, что семейный врач является адвокатом семьи в делах, связанных с охраной здоровья.

Слайд 11: ЗАДАЧИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В отечественном здравоохранении еще только предстоит ре- iiiin I. задачу подготовки врачей общей практики и становление сис- №МЫ медицинской помощи по принципу семейной медицины, а ЮТ в развитых странах мира проблема первичного обращения за медицинской помощью давно решена. Ключевой фигурой первичной медицинской помощи стал семейный врач, называемый в некоторых странах (Великобритания, Нидерланды и др.) врачом общей практики. Он оказывается подготовленным таким образом, что в.40 -95 % случаев всех обращений к нему сам определяет характер заболевания и меры, достаточные для его лечения, а в 5—20 % «ает, к какому специалисту следует направить больного для решения всех вопросов диагностики и лечения.

Слайд 12: ПРЕДПОСЫЛКИ РЕОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Для более глубокого понимания предпосылок и необходимости реформирования амбулаторно-поликлинической помощи в нашей Стране целесообразно рассмотрение некоторых исторических аспектов становления медицины в России. Так, в XIX в. оказание первичной помощи осуществлялось С помощью следующих организационных форм медицинской деятельности: фабригно-заводская медицина (постановление об открытии предпринимателями лечебниц при заводах и фабриках было изда но в 1866 г.); городская муниципальная медицина существовавала за счет нищенских муниципальных бюджетов и имела малое число само стоятельных амбулаторий. Основными действующими лицами го родского здравоохранения были частнопрактикующие врачи; земская медицина, являющаяся прототипом общей врачеб ной и фельдшерско-акушерской помощи в отдаленных губер ниях.

Слайд 13: ПРЕДПОСЫЛКИ РЕОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Организационные варианты, выработанные земской медициной, на рубеже XIX—XX вв. в значительной степени были восприняты городской и фабрично-заводской медициной. В это же время появляется еще одна очень важная тенденция совершенствования медицины. Ею становится складывающаяся уже в XIX в. и бурно прогрессирующая в XX в. специализация. К началу социалистических преобразований Россия подошла, имея опыт практической реализации идей общей врачебной практики, а также прекрасные клинические школы, ориентированные на целостное восприятие болезненных состояний человека.

Слайд 14: ПРЕДПОСЫЛКИ РЕОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

За годы советской власти произошли огромные изменения в структуре системы здравоохранения. Численность врачей и медицинских сестер, больничных коек, число разнообразных лечебно-профилактических учреждений возросли в сотни раз. Прежде всего, послереволюционные годы отмечены прогрессивным развитием многочисленных специальностей. Гордостью советского здравоохранения стала первичная специализированная медицинская помощь: терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, хирург и другие специалисты, доступ к которым в поликлинике был открыт для любого пациента в результате реализации системы «самозаписи».

Слайд 15: ПРЕДПОСЫЛКИ РЕОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Однако, возможность и легкость направления или самостоятельного обращения пациента к узким специалистам нарушила основной принцип функционирования первичной медицинской помощи — непрерывность наблюдения пациента. Несогласованность рекомендаций и различия в диагностических суждениях, высказанных разными консультантами, часто не оптимизировали, а ухудшали результаты лечения и состояние пациента, а о длительном наблюдении отдельно взятого больного, тем более его семьи, речь не велась вообще.

Слайд 16: ПРЕДПОСЫЛКИ РЕОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Участковый терапевт или педиатр превратились в регистраторов различных мнений, в диспетчеров, для которых пациент уподоблялся мячу, пасуемому другим специалистам при возникновении сложной ситуации. Исчезло чувство ответственности за судьбу пациента, не воспитывалась готовность выступить его защитником при назначении кем-либо из консультантов спорной терапии или опасных методов исследования.

Слайд 17: ПРЕДПОСЫЛКИ РЕОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Было бы неверно трактовать сложившиеся отношения врач — больной однобоко. Описанная организация врачебной помощи позволяла любому пациенту претендовать на быстрое получение высококвалифицированного и специализированного медицинского пособия. Подобная система здравоохранения, несомненно, легче развивала узкие, высокотехнологичные направления в медицине. И все же в условиях рыночной экономики существовавшая в советское время поликлиническая система оказания первичной медицинской помощи оказалась неэффективной.

Слайд 18: ПРЕДПОСЫЛКИ РЕОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В результате хаотического движения пациентов по многочисленным поликлиническим профессионалам резко увеличивалось число производимых дополнительных исследований, росли нагрузки на приемах у узких псциалистов, учащались не всегда обоснованные направления на I иционарное лечение и обследование. Все это вело к возрастанию i к hi мости медицинского обслуживания, что становилось серьезной проблемой в условиях снижения ассигнований на здравоохранение.

Слайд 19: ПРЕДПОСЫЛКИ РЕОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Складывающаяся обстановка не обеспечивала безопасность, а создавала угрозу здоровью людей, что, в сочетании с экономической ситуацией в стране, проявлялось в резком ухудшении демографических показателей. Сложившаяся ситуация потребовала реформы и реструктуризации в первую очередь системы оказания первичной медицинской помощи. Применяя мировой опыт и традиции российской земской медицины, было принято решение о переходе от поликлинической формы медицинского обслуживания населения к внедрению службы врачей общей практики (семейных врачей).

Слайд 20: Законодательная база общей врачебной практики

Приказ от 26.08.1992 г. № 237 «О поэтапном переходе к организации пер-иичной медицинской помощи по принципу врача общей практики ((сменного врача)». Согласно приказам Минздравмедпрома РФ от 16.02.1995 г. № 33 и Минздрава РФ от 27.08.1999 г. № 337 в номенклатуре врачебных специальностей и врачебных должностей в учреждениях здра-коохранения утверждены новая специальность 040110 «Общая врачебная практика (семейная медицина)» и новая должность «врач общей практики (семейный врач)».

Слайд 21: Законодательная база общей врачебной практики

3. В «Положении о враче общей практики (семейном враче)», утвержденном Приказом МЗ РФ от 26.08.1992 г. № 237, дано следующее определение профессиональной компетенции врача общей практики: «Врач общей практики — специалист с высшим медицинским образованием, имеющий юридическое право оказывать первичную многопрофильную медико-социальную помощь населению». Там же указано, что врач общей практики, оказывающий первичную многопрофильную медико-социальную помощь семье, независимо от пола и возраста пациентов, является семейным врачом.

Слайд 22: ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Врач общей практики в повседневной работе подчиняется непосредственно главному врачу (медицинскому директору), заместителю главного врача (медицинского директора) по медицинской части (начмеду), по специальным вопросам — заведующему отделением, а по общим вопросам — генеральному директору клиники (больницы, центра). 2. Планирует, организует и проводит своевременное обследование и лечение пациентов, находящихся на амбулаторном лечении в клинике, а также на дому.

Слайд 23: ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

3. Выполняет назначения, рекомендации и медицинские распоряжения главного врача, начмеда, заведующего отделением, генерального директора. 4. Сопровождает пациента на консультациях специалистов и диагностических мероприятиях, умеет коротко и информативно доложить консультанту суть проблемы, анамнез, результаты проведенных обследований.

Слайд 24: ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

5. Консультирует пациентов клиники в качестве врача-специа листа в соответствии с имеющейся специальностью и опытом работы. Эти консультации могут проводиться как во время дежурства по клинике, так и по просьбе коллег во время, выходящее за рамки дежурства. 6. Организовывает совместные консультации пациентов со слож ными и неясными формами заболеваний — с заведующим отделе нием, старшим врачом клиники, начмедом, медицинским дирек тором и, при необходимости, со специалистами других лечебных учреждений.

Слайд 25: ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

7. Поддерживает корпоративный стиль как в отношении к клиентам, так и в отношениях с коллегами. 8. Осуществляет лично своевременный и качественный медицинский сервис пациентам клиники. 9. Организует работу подчиненных сотрудников, младшего медицинского персонала в вопросах, касающихся общей медицинской практики. 10. Осуществляет контрольные звонки пациентам, планирует типичные и повторные визиты. 1 1. Обеспечивает качество и соответствие международным стандартам медицинской помощи пациентам клиники.

Слайд 26: ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

12. Постоянно совершенствует свой профессиональный уровень: участвует в научных конференциях по специальности; совершенствует навыки. 13. Осуществляет активное ведение пациентов: составление календаря визитов и процедур, контроль очередных визитов. 14. Тщательно организует прием пациентов: использует предварительную запись, сообщает в регистратуру о новой записи, проводит прием пациента в максимально конфиденциальной обстановке, После приема все использованные инструменты приводит в порядок. 15. Приглашает для консультации других специалистов и медсестру, при согласии пациента.

Слайд 27: ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

16. Создает программы индивидуального обслуживания клиентов. 17. Своевременно оформляет медицинскую документацию. 18. Соблюдает принципы деонтологии, хранит врачебную тайну. 19. Использует современные, соответствующие западноевро пейским и американским стандартам методы профилактики забо- испаний, диагностики и лечения пациентов. 20. Строго придерживается правил внутреннего распорядка клиники (больницы, центра), всегда имеет опрятный вид. 21. Осуществляет дежурства по клинике, добросовестно выпол няя обязанности дежурного врача. Руководит работой подчинен ного медицинского дежурного персонала.

Слайд 28: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Главной особенностью профилактических мероприятий у детей является тот факт, что превентивные меры могут начинаться еще на этапе планирования семьи. Действительно, это та уникальная c итуация, когда во время внутриутробного развития плод — будущий ребенок — различает звуки музыки, голоса отца и матери, испытывает комфорт или дискомфорт в связи с образом жизни и питания матери. Также особым условием профилактики у детей представляется необходимость дифференцированного подхода в различные периоды детства.

Слайд 29: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Раннее выявление врожденных нарушений (скрининг новорожден* ных). В России проводятся скрининги новорожденных на фенил-кетонурию и врожденный гипотиреоз. Фенилкетонурия (ФКУ) — наследственное заболевание, обу-| словленное генетическим дефектом в обмене фенилаланина. Наи-; более частым и тяжелым проявлением болезни является задерж-1 ка умственного развития (коэффициент интеллекта IQ ниже 50). При ранней диагностике и оптимальном лечении, состоящем в иск-1 лючении продуктов, содержащих фенилаланин, дети имеют нор-! мальное умственное развитие. Заболевание встречается с частотой 1 случай на 10 000—14 000 живорожденных детей.

Слайд 30: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Приблизительно 1 из 60 индивидуумов является носителем патологического гена, но болезнь проявляется, если ген в гомозиготном состоянии. Кроме задержки умственного развития, которое начинает проявляться обычно к 4-месячному возрасту, у детей с фенилкетонурией отмечают светлый цвет волос, голубые глаза, себорейное или экзематозное поражение кожи, затхлый запах изо рта. У 20 % детей наблюдаются судороги.

Слайд 31: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Дети с врожденным гипотиреозом (ВГ) имеют необратимые не рушения деятельности центральной нервной системы и задерж* роста, однако эти клинические симптомы проявляются, как пра-1 вило, после 3—6 мес. жизни. Ранняя диагностика заболевания и адекватная заместительная терапия тироксином, начиная с первых недель жизни, позволяют добиться удовлетворительного психомо- ] торного и физического развития ребенка. Заболевание встречается с частотой от 1 на 3600 до 1 на 5000 живорожденных детей.

Слайд 32: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Согласно Приказу МЗ РФ от 30.12.1997 г. №316 «О дальнейшем развитии медико-генетической службы Министерства здравоохранения Российской Федерации» всем новорожденным необходимо проводить скрининг на ФКУ в родильном доме не позже 7-го дня жизни, но не ранее 4-го дня. У детей с ФКУ, обследуемых до 4-го дня жизни, результат может быть отрицательным, так как содержание фенилаланина в крови может не достигнуть патологического значения к этому сроку. Если ребенку было проведено исследование ранее 4-го дня жизни, то необходимо повторение исследования не позднее 3-й недели жизни.

Слайд 33: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Для исключения ВГ исследуют кровь новорожденных на уровень ТТГ и тироксина в течение первых шести дней жизни. В том случае, если исследование в родильном доме не было проведено (ранняя выписка, роды дома, перевод в отделение патологии новорожденных) или в выписной справке нет отметки о взятии крови, то семейный врач обязан без промедления обеспечить взятие крови на ФКУ и ВГ (до 3-й недели жизни).

Слайд 34: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

При повышении содержания фенилаланина в крови более 2,2 мг %, ТТГ более 20 мЕД/мл ребенка направляют в медико-генетический центр для осмотра врачом-генетиком и проводят повторный анализ крови. Все дети первого года жизни, у которых подозревается задержка психомоторного развития неясного генеза, должны повторно обследоваться на ФКУ и ВГ независимо от результатов предыдущих обследований.

Слайд 35: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Кроме выявления и профилактики врожденных нарушений семейному врачу часто приходится иметь дело с другими актуальными нозологическими формами у детей: болезнями крови, ЛОР-патологией, проблемами со зрением и слухом, сосудистой дистонией. В указанной связи важными представляются мероприятия по профилактике актуальных проблем со здоровьем.

Слайд 36: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Выявление анемий. Анемии широко распространены в детской популяции. К ним относят заболевания, характеризующиеся снижением содержания гемоглобина в единице объема крови, часто в сочетании с уменьшением количества эритроцитов. К группе риска по развитию анемии относят: детей от матерей, имевших дефицит железа (анемию) во вре мя беременности, в случаях гестозов второй половины беремен ности и нарушения маточно-плацентарного кровообращения;

Слайд 37: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

детей с врожденными или приобретенными заболеваниями кишечника воспалительной или иной природы, с гельминтозами, с почечной недостаточностью; детей, родившихся недоношенными, из двойни и от много плодной беременности; детей из малообеспеченных семей, находящихся на раннем искусственном вскармливании, при использовании неадаптиро ванных молочных смесей, вскармливании коровьим или козьим молоком. Для выявления анемии детям в возрасте 3 мес. и 12 мес. жизни проводят клинический анализ крови с определением количества гемоглобина, числа эритроцитов, цветового показателя и поя счетом лейкоцитарной формулы с описанием особенностей морфологии клеток. У детей с высоким риском развития анемии определение содержания гемоглобина в крови и гематокрита следует проводить ежегодно.

Слайд 38: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Выявление повышенного артериального давления. Артериальная гипертензия у детей определяется как персистирующее повыше! ние АД, которое выше, чем у 95 % детей соответствующего возрася и пола. Если у детей старшего возраста и подростков повышение АД чаще всего эссенциальное, то у детей до 10-летнего возраста гипертензия в основном носит вторичный характер. Причинами ее могут быть ренопаренхиматозные заболевания (острый гломе-1 рулонефрит, хронический пиелонефрит, гемолитико-уремическйЯ синдром, врожденные аномалии почек, гидронефроз, опухоли, ги-] поплазии почек, коллагенозы), вазоренальные факторы (аномалии развития почечных артерий, артериит Такаясу, артериовенозная фистула почки, нейрофиброматоз, туберозный склероз, травма сов судов почек), а также ^диагностированные врожденные пороки] сердца и крупных сосудов (коарктация аорты, аортальная недо-1 статочность); эндокринные заболевания (феохромацитома, гипер-! тиреоз, первичный гиперальдостеронизм, нейробластома).

Слайд 39: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Примерно у 30—40 % детей с гипертензией при взрослении заболевание становится хроническим, поэтому раннее выявление детей и подростков с артериальной гипертензией может предупредить развитие осложнений. Измерение АД у детей и подростков должно проводиться ежегодно с 7-летнего возраста.

Слайд 40: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Выявление нарушений слуха. Нарушения слуха встречаются 10 % новорожденных. Половина этих случаев относится к врожденной патологии или возникает в период новорожденности. Новорожденные имеют повышенный риск снижения слуха в связи использованием ряда антибактериальных препаратов, обладающих ототоксическим действием (группа гликозидов). Кроме того, снижение слуха часто наблюдается среди детей школьного возраста как осложнение среднего отита. Одной из особенностей нарушений слуха у детей считается невозможность точной оценки без np именения специфических методов опроса. Для уточнения факта степени нарушений слуха у детей целесообразно использование специфических анкет.

Слайд 41: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Раннее выявление нарушений зрения. * Наиболее частым видом расстройства зрения у детей является нарушение рефракции. При помощи тщательного сбора анамнеза, обследования и тестирования зрительных функций нарушения зрения могут быть рано выявлены, а их проявления уменьшены или полностью устранены. Факторы риска развития патологии глаз включают: 1. недоношенность, низкий вес при рождении, наследственные заболевания в семье; 2. BHV -инфекцию, краснуху, герпес и заболевания, передаю щиеся половым путем, у матери во время беременности;

Слайд 42: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Факторы риска развития патологии глаз включают: 3. диатез, рахит, диабет, заболевания почек, туберкулез у ре- пенка, офтальмологические заболевания в семейном анамнезе (амблиопия, гиперметропия, страбизм, миопия, катаракта, глауко ма, дистрофии сетчатки); 4. заболевания в семейном анамнезе, которые могут повлиять на зрение (диабет, рассеянный склероз, коллагенозы); 5) использование медикаментов, которые могут повлиять зрение или вызвать задержку в развитии зрения (стероидная тег. пия, стрептомицин, этамбутол); 6) вирусные инфекции, краснуху, герпес у ребенка.

Слайд 43: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Периодические осмотры органа зрения и проверка зрительных функций должны проводиться семейными врачами с определенной периодичностью: при выписке из роддома; в возрасте 2—4 мес в возрасте 1 года; в возрасте 3—4 лет; в возрасте 7 лет; в школе 1 раз в 2 года. Детей, включенных в группы риска развития патологии глаз, следует осматривать ежегодно. Новорожденных и грудных детей из групп риска осматривают ежеквартально на протяжении двух лет.

Слайд 44: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Важным для профилактики заболеваний у детей представляется формирование перечня диспансерных мероприятий, доступных для выполнения и эффективных в плане выявления тех или иных отклонений. Наиболее простыми подходами, которые могут быть использованы, являются клинические анализы крови и мочи. Общий анализ мочи необходим для раннего выявления признаков, не очевидных в плане субъективной манифестации: глюкозурии, протеинурии, гематурии, лейкоцитурии, бактериурии.

Слайд 45: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Общий анализ крови позволяет определить хронические воспалительные заболевания, анемии. Эти тесты актуальны также исключения заболеваний перед проведением профилактически процедур (активная иммунизация), оформлением ребенка в детские дошкольные и школьные учреждения, при проведении медикаментозной терапии, связанной с потенциальным нефротоксическим действием препаратов. Отдельного рассмотрения заслуживает иммунизация детей. Вакцинация — специфическая профилактика инфекционных заболеваний с помощью вакцин.

Слайд 46: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

В борьбе с инфекционными заболеваниями все большее значение приобретают методы специфической профилактики. Активный поствакцинальный иммунитет сохраняется в течение 5—10 лет у привитых однократно против кори, дифтерии, столбняка, полиомиелита или в течение нескольких месяцев у привитых против гриппа, брюшного тифа. В то же время при своевременной ревакцинации поствакцинальный иммунитет может сохраняться на протяжении всей жизни.

Слайд 47: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

При исполнении плана профилактики актуальных заболеваний детского возраста следует учитывать план прививок. Профилактические мероприятия у подростков также имеют свои особенности. Они связаны как с физиологическими чертами растущего, бурно развивающегося организма, так и психологическими акцентуациями подросткового периода. Семья с детьми-подростками может испытывать целый ряд трудностей на этом этапе из-за их поведения, опасного как для самого ребенка, так и для окружающих.

Слайд 48: ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Семеиный врач должен уметь общаться с членами семьи и подростками, знать специфику консультирования подростков по образу жизни. Закон охраняет права подростка: родители имеют право на получение информации о его здоровье только до 15 лет. С 15 лет подросток сам выбирает доверенное лицо, которому врач может сообщить сведения о его здоровье, если пациент того пожелает. Все это требует от семейного врача достаточной информированности и навыков.

Слайд 49: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Выделяют следующие актуальные нарушения здоровья у подростков: антропометрические нарушения; анемии; артериальная гипертензия; нарушения слуха; нарушения зрения; депрессии, суицидные намерения; эндокринные болезни.

Слайд 50: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Антропометрия — это количественная оценка физического развития. Физическое развитие является одним из показателей здоровья подростка, представляет совокупность морфологических и функциональных свойств организма, достигнутых в результате реализации индивидуальной генетической программы развития организма в конкретных условиях внешней среды, и находится под регулирующим влиянием нейроэндокринной системы. Антропометрические измерения включают определение роста, массы тела, окружности грудной клетки.

Слайд 51: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Антропометрия При выявлении отклонений от средних величин и скорости увеличения показателей подростка необходимо обследовать. Существенные антропометрические отклонения обусловлены, в основном, эндокринными заболеваниями, но могут быть и следствием нарушений образа жизни (питания и двигательной активности). Важно подчеркнуть тот факт, что подростки часто искаженно воспринимают собственные внешние данные или, напротив, относятся к ним абсолютно безразлично.

Слайд 52: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Антропометрия Очень важна психологическая поддержка со стороны семейного врача или специалиста-психолога. Антропометрические данные тесным образом связаны с медицинскими проблемами у подростков. Так, повышенная масса тела, несомненно, ассоциирована с повышением АД, а дефицит массы тела — с анемиями, трофическими расстройствами кожи; увеличение окружности талии указывает на метаболический синдром у подростка.

Слайд 53: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Анемии относят к наиболее характерным заболеваниям пубертатного периода. Распространенность у подростков составляют 8—38 %, скрытый дефицит железа — 24—54 %. Анемии чаще находят у девушек. Уровень гемоглобина для здоровых девушек 12—15 лет должен быть выше 115—118 г/л, для юношей — выше 120 г/л. Анемией у подростков старшего возраста считают уровень гемоглобина менее 120 г/л. Для взрослых пациентов диагноз анемии правомочен при снижении уровня гемоглобина ниже 110 г/л. Риск анемии повышается при ростовом скачке и становлении месячного цикла.

Слайд 54: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Анемии Особо значимы в формировании анемии дефицит тиреоидных гормонов, избыток эстрогенов, хронические болезни печени и почек. У юных беременных гемоглобин может падать на несколько г/л в неделю. Весной, в период интенсивного роста, возможно физиологическое снижение уровня гемоглобина, связанное с преобладанием процессов остеобразования над процессами эритропоэза.

Слайд 55: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Анемии Клинические проявления анемии у подростков даже при уровне гемоглобина 70—90 г/л крайне скудные или полностью отсутствуют. Это обусловливает необходимость обязательного периодического планового скрининга для выявления анемии у молодых. При консультировании у врача общей практики могут быть отмечены симптомы анемии: одышка, бледность, тахикардия, изменения ногтей, волос, кожи.

Слайд 56: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Артериальная гипертензия (АГ) часто возникает в детском и подростковом возрасте, когда формируется характер и стиль поведения человека. В этот период ее профилактика эффективнее, чем активное вмешательство у взрослых, уже страдающих АГ. Важно помнить, что у 70 % детей и подростков с АГ нет никакой клинической симптоматики. Поэтому у них надо измерять АД не только при профилактических осмотрах, но и при любых врачебных осмот pax, особенно после острых заболеваний (ангина, скарлатина и др.).

Слайд 57: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Артериальная гипертензия (АГ) О повышении АД говорят в том случае, когда при четырехкратном измерении с интервалом в одну неделю АД обследуемого оказывается в верхних 5% кривой распределения, по крайней мере, дважды. Необходимо отметить, что критерии постановки диагноза артериальной гипертензии у подростков отличаются от таковых у взрослых (двукратная регистрация с интервалом в 2 нед.). Также отличаются и уровни АД, при которых устанавливается диагноз АГ.

Слайд 58: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Пациент сидит на стуле со спинкой, руки обнажены, находятся на уровне сердца (при пассивной опоре), за 30 мин до исследования больному следует воздержаться от курения и употребления кофеина. Измерения следует начинать не ранее чем через 5 мин пребывания пациента в покое (в положении сидя). Необходимо использовать манжету соответствующего размера (резиновая часть должна охватывать не менее 80 % окружности плеча), многим взрослым необходимы манжеты большого размера.

Слайд 59: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Для измерений предпочтительно использовать ртутный тонометр, возможно измерение с помощью недавно калиброванного анероидного манометра или поверенного электронного устройства. Регистрируется систолическое и диастолическое АД. Появление тонов (1-я фаза) определяет величину систолического, а исчезновение (5-я фаза) — величину диастолического АД.

Слайд 60: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Необходимо не менее двух измерений АД, разделенный интервалом в 2 мин, данные измерений усредняются. Если результаты первых двух измерений различаются более чем на 5 мм рт. ст. необходимо выполнить дополнительные измерения, результаты измерений также усредняются.

Слайд 61: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Суточное мониторирование АД (СМАД) проводят при необычных колебаниях во время нескольких осмотров или при подозрении на «гипертонию белого халата». Мониторирование АД в течение суток и более может использоваться не только для диагностики и контроля эффективности лечения артериальной гипертензии, но и для изучения влияния на АД различных стрессовых ситуациий, режима питания, приема алкоголя, курения, физических нагрузок, сопутствующей лекарственной терапии.

Слайд 62: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

СМАД - единственный неинвазивный метод обследования который позволяет: получить информацию об уровне и колебаниях АД в течений суток, во время бодрствования и сна; выявлять больных с ночной гипертонией, у которых повы -j шен риск поражения органов-мишеней; оценивать адекватность снижения АД между приемами оче редных доз лекарственного препарата; контролировать отсутствие чрезмерного снижения АД на пике действия препарата или недостаточного снижения перед еле дующим приемом, что особенно важно при применении пролонги рованных антигипертензивных препаратов, рассчитанных на одно кратный прием в сутки;

Слайд 63: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

выявлять пациентов с пониженной или повышенной вариа бельностью АД (недостаточным или чрезмерным его снижением ночные часы) и решать вопрос о подборе и назначении гипотензив ного препарата, с учетом его воздействия на показатели АД не толь ко в дневное, но и в ночное время. Проведение СМАД показано: пациентам, у которых подозревается «офисная» гипертеь зия или гипертензия «белого халата» и должен решаться вопрс о необходимости лечения; подросткам с пограничной артериальной гипертензие» с целью обоснования необходимости медикаментозной тера пии;

Слайд 64: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

при симптоматической артериальной гипертензии (почечного, эндокринного генеза); подросткам с АГ, резистентной по данным традиционных измерений АД к лечению различными группами антигипертензивных средств; при нейроциркуляторной дистонии (выявление постуральных изменений АД, связанных с переходом из горизонтального понижения тела в вертикальное, и наоборот);

Слайд 65: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

при гипотензии, в том числе возникшей в результате лечения антигипертензивными препаратами; для оценки изменений АД при ночной стенокардии и дыхательной недостаточности; подросткам с синдромом апноэ во сне; подросткам с нарушениями углеводного и липидного обмена; подросткам с гипертрофией миокарда левого желудочка. Выявлению подростков, угрожаемых по развитию АГ, способствует информация о наличии АГ у двух и более родственников первой степени родства, а также избыточная масса тела у подростка.

Слайд 66: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Нарушения слуха относятся к числу наиболее частой патологии в подростковом возрасте. Они существенно ограничивают профессиональную пригодность молодых людей. С целью выявления подростков заболеваний органа слуха рекомендуют ежегодные обследования: отоскопия; исследование остроты слуха; пальпация шейных лимфоузлов (подчелюстных, передних и задних шейных, мутных).

Слайд 67: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Нарушения зрения также относятся к числу наиболее частых в подростковом возрасте. Им способствует ростовой скачок. Обследование органа зрения проводят с целью выявления: аномалий сетчатки, катаракты, глаукомы, ретинобластомы, изменений функции мышц глаза, глазных проявлений системных заболеваний. Рекомендуется ежегодно проводить следующие обследования: исследование цветоощущения; определение остроты зрения; внешний осмотр органа зрения; осмотр с боковым освещением; осмотр в проходящем свете; офтальмоскопия.

Слайд 68: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Среди методов скринингового обследования у подростков используются общие клинические анализы крови и мочи. Исследование общеклинического анализа мочи у подростков имеет те же цели, что и у детей, а также предполагает выявление заболеваний, передающихся половым путем.

Слайд 69: АКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ

Важным в работе семейного врача является консультирование подростков по проблемам: употребления алкоголя; курения; наркоманий и лекарственной зависимости; заболеваний, передающихся половым путем; советы по поводу нежелательной беременности. Немаловажным аспектом в данном возрастном периоде является здоровье полости рта, что также составляет актуальную задачу профилактики у подростков.

Слайд 70

Определение здоровья, влияние поведения на здоровье, понятие эпидемиологического перехода, факторы риска хронических неинфекционных заболеваний

Слайд 71: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Эпидемиологические исследования, проведенные в различных pe гионах России в 80—90-е годы XX столетия, показали, что низкая продолжительность жизни в нашей стране связана с высокой распространенностью сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В развитых странах удалось добиться существенного снижения смертности от этих заболеваний, в основном за счет уменьшения возникновения новых случаев, а не за счет улучшения качества лечения больных, то есть за счет профилактики. В основу профилактических мероприятий было положено снижение распространенности факторов риска заболеваний.

Слайд 72: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Согласно определению ВОЗ, «здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия...». Здоровье каждого человека определяется: особенностями организма индивидуума: внешними воздействиями, которые испытывает человек; образом жизни и поведением. Существуют региональные и классовые различия в состоянии здоровья. Так, в Великобритании в 1980-е годы было показано, что смертность у представителей неквалифицированных профессий значительно выше. Причина — различия в распространенности факторов риска у разных социальных классов.

Слайд 73: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Так, например, представительницы низших социальных классов населения реже проходит гинекологический осмотр, хотя чаще болеют раком шейки матки. Курение и злоупотребление алкоголем значительно чаще являются привычками лиц с низким уровнем образования и доходов. Как показали исследования, низкий уровень образования может стать фактором риска здоровью и способствовать повышению вероятности неблагоприятных исходов сердечно-сосудистых заболеваний.

Слайд 74: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Таким образом, три самых важных социально-экономических фактора оказывают наибольшее влияние на состояние здоровья: образование; род занятий; уровень доходов. Серьезное значение имеют также: рискованное поведение; социально-психологические стрессы; профессиональные вредности; отсутствие поддержки со стороны семьи и социальных институтов.

Слайд 75: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

По мере изменений, происходящих в мире, менялись и факторы, влияющие на здоровье населения. За рубежом было проведено большое количество исследований, посвященных причинам распространенности и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваваний. Они показали, что в 60-е годы XX столетия общая смертность в мире снизилась, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась. При этом причины смерти претерпели значительные изменения. Совершился так называемый эпидемиологический переход.

Слайд 76: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Эпидемиологический переход имеет определенную стадийность: 1 стадия – инфекционных заболеваний и эпидемий; 2 стадия – снижение заболеваемости инфекционными болезнями, улучшение гигиенических условий; 3 стадия – неинфекционных заболеваний; 4 стадия – замедление развития неинфекционных заболеваний. Развитые страны в 70-е годы ХХ столетия прошли третью стадию и сейчас находятся в стадии замедления темпов развития неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых и онкологических). К началу 90-х годов ХХ столетия лидерами по смертности от ССЗ стали бывшие республики Советского Союза. Самые высокие показатели смертности были зарегистрированы в России, Украине, Латвии и Эстонии.

Слайд 77: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Факторы риска развития неинфекционных заболеваний были выявлены в результате эпидемиологических исследований, проводившихся на протяжении более 40 лет. В исследовании, проведенном в Фремингеме (США, 1948—1994 гг.), сопоставлялись биохимические и физикальные данные, полученные в результате скринингов, с эпидемиологическими данными (заболеваемость, смертность). Это исследование позволило количественно оценить абсолютный, относительный и определяющий риск специфических факторов, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Слайд 78: ФАКТОРЫ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Факторы риска ИБС и цереброваскулярных заболеваний были разделены на основные (роль которых в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний доказана, ассоциируются со значительным увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний) и добавочные (ассоциируются с высокой вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний, однако их значение не до конца определено).

Слайд 79: ФАКТОРЫ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

К основным факторам риска кардиологических заболеваний отнесены курение, высокий уровень холестерина в сыворотке крови и высокое артериальное давление. Кроме того, выделяют биологические факторы риска (пол и возраст человека, повышенное содержание липидов в сыворотке крови, артериальная гипертензия, избыточная масса тела, гипергликемия) и поведенческие (наличие вредных привычек, характер питания и низкая физическая активность).

Слайд 80: ФАКТОРЫ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Многие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний ассоциируются с другими неинфекционными заболеваниями, так, например, раком кишки и раком предстательной железы чаще болеют лица, использующие в пищу избыток жиров, страдающие ожирением, редко употребляющие пищевые волокна. На возникновение рака молочной железы могут оказать влияние характер питания (избыток жиров, недостаток пищевых волокон), ожирение, недостаточная физическая активность. Рак шейки матки чаще развивается у курящих женщин. Следовательно, чтобы предупредить возникновение перечисленных заболеваний, необходимо изменить привычки и образ жизни людей.

Слайд 81: Место и роль профилактических мероприятий в практике семейного врача

С развитием общей врачебной практики создаются реальные условия для внедрения профилактики в жизнь. Семейный врач имеет больше поводов для контакта с населением. К нему обращается не только в случае болезни. На прием к своему доктору приходят родители со здоровыми детьми, требующими наблюдения з a их развитием или проведения вакцинации, беременные женщины или молодые матери, нуждающиеся в совете по контрацепции или вскармливанию здорового ребенка.

Слайд 82: Место и роль профилактических мероприятий в практике семейного врача

Таким образом, отделение общей практики превращается в идеальное место для проведения профилактических мероприятий, а каждое посещение может быть использовано для консультации по здоровому образу жизни, необходимости профилактического осмотра или обследования. Доверие семейному врачу способствует тому, что психологически па него возлагают своеобразные обязанности по охране здоровья всей семьи.

Слайд 83: ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Профилактика — это комплекс мероприятий, направленных на уменьшение вероятности возникновения заболевания или замедление его прогрессирования, а также на снижение нетрудоспособности.

Слайд 84: ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Рассмотрим две версии определения первичной, вторично и третичной профилактики. Первичная профилактика направлена на устранение факторе риска, предупреждение возникновения самого заболевания. Вторичная профилактика включает меры, способствующие раннему выявлению и лечению болезни на той стадии, когда она npo текает бессимптомно. Третичная профилактика — это мероприятия, направленные на предотвращение развития осложнений и ухудшения течения заболевания.

Слайд 85: ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

По второй, более распространенной версии: первичная профилактика нацелена на предупреждение возникновения самого заболевания посредством учета модифицируемых и немодифицируемых факторов риска и их коррекции. Вторичная профилактика включает меры, способствующие раннему выявлению и лечению болезни с целью предотвращения формирования ее осложнений. Третичная профилактика — это мероприятия, направленные на предотвращение инвалидизации и смерти в связи с развернутой формой уже осложненного заболевания.

Слайд 86: ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

В 70-е годы XX столетия наряду с термином профилактика в литературе появился новый термин — укрепление здоровья (health promotion). Впервые он отражен в докладе «Новые перспективы для здоровья канадских граждан», опубликованном министром здравоохранения Канады М. Лалондом, где содержалось утверждение, что медицина и система здравоохранения только частично определяют состояние здоровья населения.

Слайд 87: ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Основная концепция доклада заключалась в том, что здоровье зависит от взаимодействия биологических факторов, влияния окружающей среды, организации системы здравоохранения и образа жизни, который ведет индивидуум. Из этого документа следовало, что воспитание в духе здорового образа жизни способствует улучшению здоровья и снижению потребности в медицинском обслуживании.

Слайд 88: ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Укрепление здоровья — это комплекс мероприятий, направленных на обучение населения принципам здорового образа жизни, создание безопасных условий для труда и обитания, заботу об окружающей среде. Эти мероприятия планируются, разрабатываются, осуществляются не только медицинскими работниками, но и политиками, законодателями, педагогами, учеными, социологами, психологами с привлечением средств массовой информации, общественных организаций и фондов, на местном, региональном и национальном уровне.

Слайд 89: ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Профилактические мероприятия могут проводиться как с каждым пациентом индивидуально, так и с группами пациентов или здоровых людей. Индивидуальная профилактика — это мероприятия, которые проводят медицинские работники с пациентами, имеющими риск развития каких-либо заболеваний. Как правило, они требуют не только финансовых затрат, но и времени. Проводя индивидуальные профилактические мероприятия, семейный врач не должен ограничиваться однократными рекомендациями, а должен отслеживать их выполнение пациентом.

Слайд 90: ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Такие профилактические мероприятия будут эффективными, если они учитывают индивидуальные особенности пациента и его семьи, образ жизни человека, привычки, наследственность. Профилактика на индивидуальном уровне включает проведение обследования пациентов (в том числе тех, у которых отсутствуют симптомы заболеваний); консультирование, направленное на коррекцию образа жизни и предупреждение заболеваний; вакцинацию и химиопрофилактику.

Слайд 91: ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Если профилактическое воздействие направлено на население в целом, то речь идет о популяционной стратегии. Такой подход оправдан рядом поведенческих и биологических закономерностей. Популяция не является просто суммой индивидуумов. Внутри нее действует ряд биологических закономерностей, которые, с одной стороны, сохраняют ее целостность (не дают индивидууму слишком далеко отходить от средних значений в популяции), а с другой стороны, поддерживают достаточный уровень биологического разнообразия для обеспечения приспособляемости популяции к меняющимся условиям внешней среды.

Слайд 92: ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Изучение результатов популяционных профилактических программ показало, что снижение среднего уровня АД в популяции на 5 мм рт. ст. приведет к снижению смертности от инсульта на 20—30 %. Это свидетельствует о высокой медицинской эффективности популяционной стратегии. Но для того чтобы такая профилактическая программа была эффективной, необходимо, чтобы все члены сообщества изменили свой образ жизни, включая и тех, у кого АД находится в пределах нормы.

Слайд 93: ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

В связи с этим эффект популяционной стратегии значим для общества, но не ощущается конкретным человеком. Другим примером популяционных стратегий профилактики может быть формирование привычек здорового образа жизни у населения в целом. Не менее интересными представляются нутриционные подходы, используемые в отдельных высокоразвитых странах: включение биологически активных добавок в продукты питания (отруби в хлеб, бифидолактобациллы в молочнокислые продукты).

Слайд 94: ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Наиболее эффективно то профилактическое вмешательство, которое сочетает в себе оба описанных подхода. Это позволяет проводить профилактические мероприятия более эффективно, вовлекая большее число участников. Оба направления профилактики имеют свои достоинства и недостатки. Основное достоинство индивидуальной профилактики – лучшее соотношение цены и эффективности. Популяционная стратегия позволяет добиться большего эффекта на уровне сообщества. При реализации обоих направлений большое значение имеет образование населения.

Слайд 95: ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Стратегия образования населения должна включать следующие обязательные элементы : цель, задачи, используемые методы, постоянную оценку процесса реализации образовательной программы. Перед началом образовательной кампании и в ходе ее проведения необходимо изучение потребностей населения в предоставляемых услугах. Приоритетность направления определяется для каждого региона, исходя из конкретной эпидемиологической, экологической и социально-демографической ситуации.

Слайд 96: ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Любая образовательная кампания должна быть направлена на конкретный фактор риска, на конкретное заболевание, а не на здоровый образ жизни вообще. Выбор приоритетных факторов риска определяется с помощью эпидемиологических исследований, оценки информированности всего населения и отдельных групп сообщества (мужчины, женщины, подростки, пожилые). Образовательная кампания должна быть предназначена для конкретной социально-демографической группы, а не для населения вообще. Другая форма образования населения – образовательная кампания, проводимая с помощью медицинских работников (школы для пациентов).

Слайд 97: ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

К мерам вторичной популяционной профилактики относят скрининг – идентификацию не распознанного ранее заболевания или фактора риска путем опроса, физикального или лабораторного исследования, а также с помощью других процедур, которые могут быть выполнены относительно быстро. Основа проведения скрининга – выявление болезни до появления ее симптомов, т.е. раннее обнаружение, раннее лечение и, следовательно, увеличение продолжительности жизни пациента.

Слайд 98: СКРИНИНГ

К наиболее распространенным скрининговым проверкам относят измерение АД, мазок по Папаниколау (цитологическое исследование мазка с шейки матки), определение уровня холестерина и сахара крови, измерение внутриглазного давления (скрининг на глаукому) скрининг на ВИЧ-инфекцию и гепатит, маммографию (выявление рака молочной железы), флюорографическое исследование легких.

Слайд 99: СКРИНИНГ

Чтобы решить проблему с проведением скрининга, нужно ответить на три вопроса: насколько велика тяжесть заболевания, которое будет выявляться с помощью скрининга (анализируют смертность, инвалидность); насколько эффективен диагностический скрининговый тест (изучают чувствительность, специфичность, стоимость, простоту, безопасность, приемлемость теста для врача и больного); какова эффективность профилактики и лечения этого заболевания (если не существует эффективного раннего лечения, то проведение скрининга бессмысленно).

Слайд 100: СКРИНИНГ

целесообразно периодическое изучение и анализ образа жизни пациента : курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, сексуальное поведение, инфицированность ВИЧ, сифилисом, гепатитами групп В и С, характер питания, уровень физической активности, насилие в семье, хранение и ношение оружия, планирование семьи, травмы и операции, профессиональные заболевания и другие актуальные для каждого конкретного случая параметры.

Слайд 101: ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, МЕТОДИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ

Укрепление (улучшение) здоровья требует развития у пациента навыков здорового образа жизни. Согласно концепции факторов риска, большинство хронических неинфекционных заболеваний имеют общие предрасполагающие к их развитию причины, связанные с нездоровым образом жизни. Существует немало доказательств, что обучение здоровому образу жизни способствует предупреждению этих заболеваний и улучшению качества жизни.

Слайд 102: ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, МЕТОДИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ

Ситуация, при которой также требуется обучение пациента, — лечение хронического заболевания. Врач должен научить пациента и его семью правилам поведения и жизни при наличии болезни. Основная цель лечения хронического заболевания — это не только купирование симптомов, но еще и предупреждение осложнений, а также сохранение высокого качества жизни, несмотря на болезнь.

Слайд 103: ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Эффективное формирование и поддержание здоровья детей возможно только при взаимодействии медико-социальных мероприятий и последовательной государственной политики в области охраны материнства и детсва. В Российской Федерации принято более 100 нормативно-правовых актов, направленных на защиту детей, установление показателей качества их жизни, включающих минимальный объем социальных услуг, гарантированное и общедоступное бесплатное образование, социальное обслуживание, социальную защиту, организацию оздоровления и отдыха, обеспечение питанием, бесплатное медицинское обслуживание.

Слайд 104: ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Реализация федеральных целевых программ «Дети России», «Планирование семьи», «Безопасное материнство» направлена на сокращение количества нежелательных беременностей и абортов (особенно среди девушек-подростков), снижение уровня гинекологических заболеваний, сокращение материнской и младенческой смертности, восстановление репродуктивной функции женщин, страдающих бесплодием, предотвращение бесплодия у юношей, внедрение мониторинга материнской и младенческой смертности, врожденных пороков развития, а также разработку и внедрение федеральных стандартов оказания медицинской помощи.

Слайд 105: ТЕНДЕНЦИИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

В последнее время отмечают ухудшение здоровья детей и подростков, снижение показателей их физического развития и полового созревания, рост общей заболеваемости и высокий уровень социально значимых болезней (связанных с неблагоприятными социально-бытовыми факторами и экологическими воздействиями, неполноценным питанием, несвоевременной медико-психологической и педагогической коррекцией).

Слайд 106: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

В связи с этим перспективным можно считать внедрение малозатратных и развитие стационарозамещающих технологий, ликвидацию имеющихся диспропорций и выполнение целевых программ. Создана развитая сеть перинатальных центров, в р/домах открыты палаты интенсивной терапии для новорожденных, внедряются современные технологии по выхаживанию новорожденных с малой массой тела, разрабатываются вопросы диагностики и лечения внутриутробных инфекций (ВУИ), совершенствуется пренатальная диагностика врожденных аномалий развития и многих наследственных заболеваний.

Слайд 107: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Ранняя диагностика, предоперационная подготовка и эксренная хирургическая помощь детями с ВПС значительно улучшают исходы в этой группе новорожденных. Новорожденных обследуют на ФКУ, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, галактоземию, адреногенитальный синдром. Работают медико-генетические отделения и кабинеты, консультативно-диагностические подразделения, что позволяет совершенствовать медицинскую помощь беременным и детям, предотвращать инвалидизацию детей.

Слайд 108: ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕДИАТРИИ

Стратегическая основа рождения и воспитания здорового ребенка – профилактика. В этой области важное место во всех возрастных группах занимает первичное звено медицинской помощи – врач-педиатр поликлиники. Профилактические осмотры – первый и обязательный этап диспансеризации детского населения. Их цель – раннее выявление заболеваний и проведение комплекса профилактических, лечебно-оздоровительных и медико-социальных мероприятий. Объем и содержание профилактических осмотров должны соответствовать возрастному физическому и нервно-психическому развитию ребенка. Профилактический осмотр проводят поэтапно.

Слайд 109: РОЛЬ ВРАЧА-ПЕДИАТРА ПОЛИКЛИНИКИ

Важное место в работе педиатра занимает постоянный контроль за состоянием здоровья детей 1-го года жизни: Регулярные осмотры с оценкой физического и психического развития, рекомендациями по питанию, с коррекцией выявленных нарушений, профилактическими прививками. Педиатр осматривает новорожденного на дому в течение первых двух дней после выписки из род/дома, затем через день после первого посещения, на 14-е и 21-е сутки жизни и возрасте 1 мес ( в поликлинике).

Слайд 110: РОЛЬ ВРАЧА-ПЕДИАТРА ПОЛИКЛИНИКИ

В период новорожденности по показаниям обеспечивают консультации специалистов на дому и проводят вакцинацию против туберкулеза, если ее не сделали в роддоме. В 1 мес в условиях поликлиники по итогам заключений врача-неонаталога роддома, участкового педиатра и специалистов (невролога, офтальмолога и хирурга-ортопеда) определяют группу здоровья ребенка.

Слайд 111: РОЛЬ ВРАЧА-ПЕДИАТРА ПОЛИКЛИНИКИ

Матерей обучают проведению комплексного массажа и методам профилактики рахита. Проводят разъяснительную работу по обеспечению грудного вскармливания и рационального докорма детей. При отсутствии у матери молока контролируют схему искусственного вскармливания. В последующие месяцы первого полугодия жизни (также в условиях детской поликлиники) детей осматривает участковый педиатр ежемесячно (далее в 8, 10 и 20 мес).

Слайд 112: РОЛЬ ВРАЧА-ПЕДИАТРА ПОЛИКЛИНИКИ

Он корригирует питание ребенка, проведение профилактических прививок, дает рекомендации по закаливанию, контролирует нервно-психическое развитие. Если ребенок заболел, его обязательно консультируют специалисты. При необходимости обеспечивают активное наблюдение участкового педиатра и врачей круглосуточной медицинской помощи на дому.

Слайд 113: РОЛЬ ВРАЧА-ПЕДИАТРА ПОЛИКЛИНИКИ

В 3 мес проводят скрининговое лабораторное обследование, ребенка осматривают специалисты (невролог, офтальмолог, хирург-ортопед), оформляют заключение по показаниям и противопоказаниям к проведению профилактических прививок. Участковый педиатр с учетом перенесенных заболеваний и данных осмотра тех же специалистов делает новое заключение о состоянии здоровья ребенка в 1 год. На 2-м году жизни детей профилактические осмотры проводят дважды (в 1,5 и 2 года), в последующем – ежегодно.

Слайд 114: РОЛЬ ВРАЧА-ПЕДИАТРА ПОЛИКЛИНИКИ

В возрасте 3 лет перед поступлением в детское дошкольное учреждение детей осматривают педиатр и врачи-специалисты; Проводят лабораторное обследование; Оценивают физическое и нервно-психическое развитие; Определяют группы здоровья и распределяют их по группам для занятий физической культурой. В 5 и 6 лет проводят то же обследование, что и в 3 года, и определяют функциональную готовность детей к обучению в школе.

Слайд 115: РОЛЬ ВРАЧА-ПЕДИАТРА ПОЛИКЛИНИКИ

В 8 лет при полном диспансерном осмотре оценивают адаптацию к обучению в школе; В 8-14 лет также контролируют состояние здоровья по мере прохождения школьной программы. В программу профилактических осмотров 6- и 12-летних детей включают ЭКГ. Комплексный осмотр врачами-специалистами (офтальмологом, хирургом-ортопедом, отоларингологом, стоматологом, неврологом и другими специалистами при наличии показаний) обязателен для детей в 1, 3 года, 5, 6, 8, 10,1 2 и 14 лет.

Слайд 116: РОЛЬ ВРАЧА-ПЕДИАТРА ПОЛИКЛИНИКИ

Ежегодно детей осматривают стоматолог и педиатр, врачи других специальностей – по показаниям. Наблюдение за подростками осуществляют в полном объеме в условиях поликлиники до 17 лет, включая помощь психолога. Особое внимание уделяют профилактике гинекологических и экстрагенитальных заболеваний у девочек-подростков, по показаниям их осматривает детский гинеколог.

Слайд 117: УЛУЧШЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

Улучшение консультативно-диагностической работы с детьми заключается в увеличении доступности для них квалифицированной медицинской помощи, уменьшении экономических затрат, организации дневных стационаров для быстрого уточнения диагноза и сокращения сроков пребывания в стационаре.

Слайд 118: УЛУЧШЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

Диспансерное наблюдение особенно тщательно проводят за детьми, имеющими факторы риска возникновения заболеваний (2-я группа здоровья) и хронические заболевания (3-я группа здоровья), с включением комплекса профилактических, лечебно-оздоровительных мероприятий и медико-педагогической коррекции. Реабилитацию осуществляют в центрах и отделениях восстановительного лечения, а также в специализированных санаториях.

Слайд 119: УЛУЧШЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

Детям с хроническими заболеваниями, относимым к группам риска, и с необычными реакциями и поствакцинальными осложнениями вакцинопрофилактику проводят с использованием оптимальных режимов после консультации со специалистами и с учетом результатов клинических, функциональных и лабораторных исследований.

Слайд 120: УЛУЧШЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

Пропаганда естественного вскармливания и применение различных видов стимуляции лактации – важное звено в системе мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и снижение заболеваемости. Молочно-раздаточные пункты по рецептам врачей обеспечивают детей бесплатными молочными продуктами. В связи с высокой распространенностью заболеваний органов пищеварения необходим тщательный медико-санитарный надзор за питанием школьников.

Слайд 121: УЛУЧШЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

При заболевании ребенка наблюдение и обследование в полном объеме обеспечивают на догоспитальном этапе, при необходимости ребенка направляют в стационар, вт.ч в специализированные отделения. С целью оказания квалифицированной помощи детям в течение суток функционирует служба круглосуточной медицинской помощи на дому, станции скорой и неотложной медицинской помощи. Комплексное решение проблем организации помощи детям-инвалидам включает социально-педагогические, психологические и медицинские аспекты и способствует социальной ориентации детей и их интеграции в общество.

Слайд 122: ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕДИАТРИИ

До 90% всей потребности в профилактической, диагностической и лечебной помощи должно реализовываться в учреждениях первичного звена здравоохранения. При этом ведущей структурной единицей первичной медико-санитарной помощи детям являются амбулаторно-поликлинические учреждения, решающие основной объём задач как по реализации различных видов профилактической помощи, так и по оказанию диагностической и лечебной помощи детскому населению в амбулаторных условиях. Исторически сложилось, что на всех этапах становления и развития службы охраны материнства и детства амбулаторно-поликлинические учреждения несли ответственность за весь объём и качество медицинской помощи детям на уровне первичного звена.

Слайд 123: ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕДИАТРИИ

Значительное ухудшение состояния здоровья детей, наступившее в последние годы, во многом произошло за счёт отсутствия социальных программ по профилактике и коррекции нарушений здоровья и развития, оздоровления и реабилитации детей. Сохранение, укрепление и восстановление здоровья детей, предупреждение хронизации функциональных расстройств, исхода хронической патологии в инвалидность и преждевременной смертности являются актуальными проблемами как общества и государства в целом, так и системы здравоохранения.

Слайд 124: ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕДИАТРИИ

Основу системы медицинского обеспечения детей составляют контроль за состоянием здоровья и факторами, определяющими его формирование, ранняя коррекция нарушений здоровья и развития, снижение влияния управляемых неблагоприятных факторов. Все эти мероприятия составляют различные аспекты профилактической работы. Один из наиболее значимых компонентов в проведении профилактики — деятельность системы здравоохранения. В её структуре существуют службы, основной задачей которых является профилактическая работа.

Слайд 125: ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕДИАТРИИ

В системе педиатрических учреждений это детские поликлиники (поликлинические отделения), где предусмотрено проведение профилактики на индивидуальном, семейном и групповом уровнях. Возможности профилактической помощи в амбулаторном звене огромны. В таких странах, как Великобритания, Нидерланды, Швеция, профилактика на первичном уровне является приоритетом в развитии национального здравоохранения.

Слайд 126: ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕДИАТРИИ

Следует отметить, что за рубежом на уровне первичного звена обычно реализуют достаточно узкий спектр профилактических программ. При этом в большинстве европейских стран проведение профилактической работы на уровне первичной помощи поощряется материально. Несмотря на данное противоречие, в большинстве западноевропейских стран отмечают значительно лучшие показатели состояния здоровья населения по сравнению со странами Восточной Европы и СНГ, где в результате реформ профилактика отошла на задний план, а богатейший опыт превентивной медицины оказался невостребованным.

Слайд 127: ПРИНЦИПЫ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ

Под диспансеризацией в педиатрии понимается стройная система организационных и лечебных мероприятий, осуществляемых медицинскими работниками, заключающаяся в систематическом наблюдении за здоровыми детьми с проведением соответствующих профилактических мероприятий, обеспечивающих оптимальное развитие ребенка и предупреждение заболеваний.

Слайд 128: Диспансеризация детского населения включает:

систематический медицинский осмотр с проведением необходимых лабораторных и инструментальных исследований; оценку состояния здоровья с определением группы здоровья и факторов «риска»; выявление заболеваний на ранних стадиях с проведением лечебно- оздоровительных мероприятий.

Слайд 129: ГРУППЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ:

новорожденные дети; дети первого года жизни; дети дошкольного возраста в организованных коллективах; дети 7 лет; подростки; Диспансеризация проводится по возрастному признаку и в зависимости от имеющихся у ребенка заболеваний (дети, перенесшие острые заболевания и в период ремиссии хронических заболеваний).

Слайд 130: КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ:

Основные критерии здоровья: 1. Особенности онтогенеза (данные генеалогического, биологического, социального анамнеза); 2. Физическое развитие; 3. Нервно-психическое развитие; 4. Уровень резистентности; 5. Уровень функционального состояния организма; 6. Наличие или отсутствие хронических заболеваний или врожденных пороков развития.

Слайд 131: ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА

1. Особенности онтогенеза: Генеалогический анамнез – сбор родословных, т.е. прослеживание признака или болезни в семье, в роду с указанием типа родственных связей между членами родословной. Биологический анамнез – включает сведения о развитии ребенка в различные периоды онтогенеза (антенатальный, интранатальный, ранний и поздний неонатальный, постнатальный):

Слайд 132: ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА

Антенатальный период (раздельно о течении первой и второй половин беременности): Гестозы первой и второй половины беременности; Угрозы выкидыша; Экстрагенитальные заболевания у матери; Профессиональные вредности у родителей; Отрицательная резус-принадлежность матери с нарастанием титра антител; Хирургические вмешательства; Вирусные заболевания во время беременности; Посещение женщиной школы матерей по психопрофилактике родов.

Слайд 133: ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА

Интранатальный и ранний неонатальный периоды (первая неделя жизни): Характер течения родов (длительный безводный период, стремительные роды); Пособие в родах; Оперативное родоразрешение (кесарево сечение и др.); Оценка по шкале Апгар; Крик ребенка;

Слайд 134: ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА

Интранатальный и ранний неонатальный периоды (первая неделя жизни): Диагноз при рождении и выписке из родильного дома; Срок прикладывания к груди и характер лактации у матери; Срок вакцинации БЦЖ; Время отпадения пуповины; Состояние ребенка при выписке из родильного дома; Состояние матери при выписке из родильного дома.

Слайд 135: ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА

Поздний неонатальный период: Родовая травма; Асфиксия; Недоношенность; Гемолитическая болезнь новорожденного; Острые инфекционные и неинфекционные заболевания; Ранний перевод на искусственное вскармливание; Пограничные состояния и их длительность.

Слайд 136: ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА

Постнатальный период развития: Повторные острые инфекционные заболевания; Наличие рахита; Наличие анемии; Расстройства трофики тканей в виде дистрофии типа гипотрофии или паратрофии; Наличие диатезов.

Слайд 137: ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА

Сведения о биологическом анамнезе участковый врач-педиатр получает из выписок родильного дома и других медицинских учреждений, бесед с родителями. Оценка биологического анамнеза, выделение групп риска: При наличии одного и более факторов риска: В каждом из 5-ти перечисленных периодов онтогенеза следует говорить о высокой отягощенности биологического анамнеза;

Слайд 138: ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА

В 3-4-х периодах – о выраженной отягощенности ( группа высокого риска по биологическому анамнезу ); В 2-х периодах – об умеренной отягощенности ( группа риска по биологическому анамнезу ); В одном периоде – о низкой отягощенности ( группа внимания по биологическому анамнезу ). Если факторы риска отсутствуют во всех периодах развития ребенка, то биологический анамнез считается неотягощенным.

Слайд 139: ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА

О степени неблагополучия в периодах внутриутробного развития ребенка можно косвенно судить по уровню его стигматизации. В зависимости от силы повреждающих факторов количества стигм дизэмбриогенеза (малых аномалий развития - МАР), не приводящих к органическим или функциональным нарушениям определенного органа, может быть различным. В норме оно составляет 5-7. Превышение порога стигматизации может рассматриваться в качестве фактора риска еще не проявившейся патологии.

Слайд 140: СОЦИАЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ

Основные параметры социального анамнеза: Полнота семьи; Возраст родителей; Образование и профессия родителей; Психологический микроклимат в семье и отношение к ребенку; Наличие или отсутствие в семье вредных привычек и асоциальных форм поведения; Жилищно-бытовые условия; Материальная обеспеченность семьи; Санитарно-гигиенические условия воспитания ребенка.

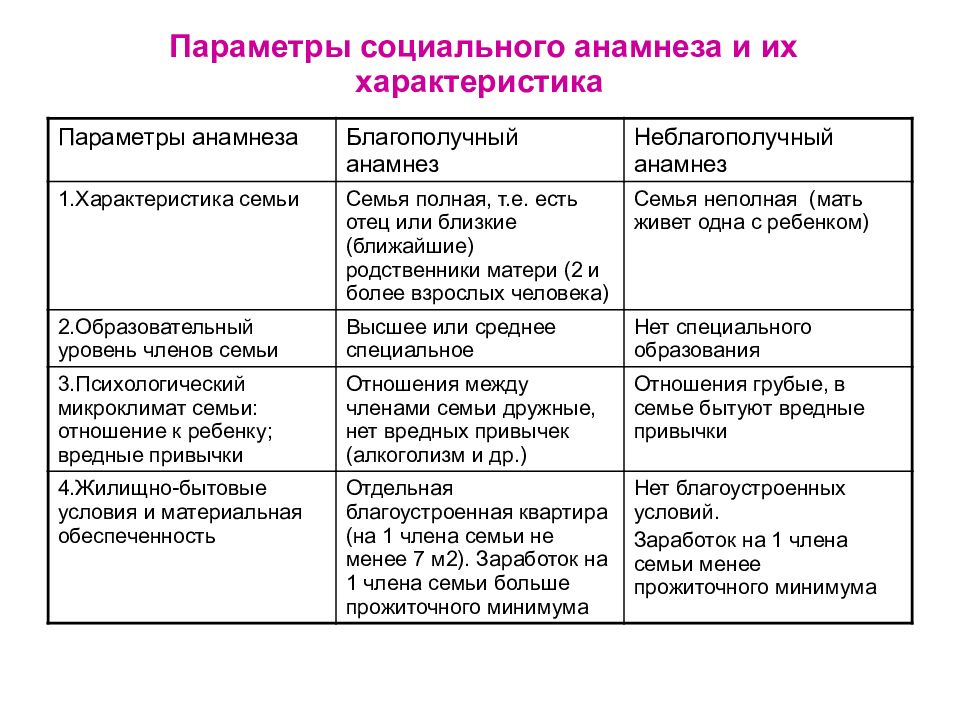

Слайд 141: Параметры социального анамнеза и их характеристика

Параметры анамнеза Благополучный анамнез Неблагополучный анамнез 1.Характеристика семьи Семья полная, т.е. есть отец или близкие (ближайшие) родственники матери (2 и более взрослых человека) Семья неполная (мать живет одна с ребенком) 2.Образовательный уровень членов семьи Высшее или среднее специальное Нет специального образования 3.Психологический микроклимат семьи: отношение к ребенку; вредные привычки Отношения между членами семьи дружные, нет вредных привычек (алкоголизм и др.) Отношения грубые, в семье бытуют вредные привычки 4.Жилищно-бытовые условия и материальная обеспеченность Отдельная благоустроенная квартира (на 1 члена семьи не менее 7 м2). Заработок на 1 члена семьи больше прожиточного минимума Нет благоустроенных условий. Заработок на 1 члена семьи менее прожиточного минимума

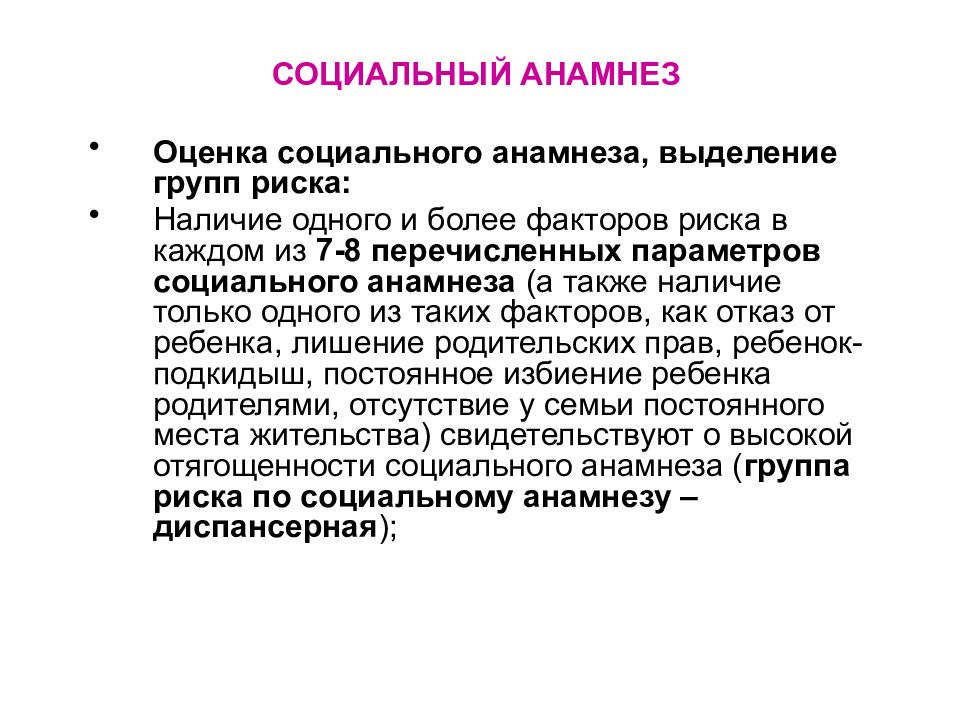

Слайд 142: СОЦИАЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ

Оценка социального анамнеза, выделение групп риска: Наличие одного и более факторов риска в каждом из 7-8 перечисленных параметров социального анамнеза (а также наличие только одного из таких факторов, как отказ от ребенка, лишение родительских прав, ребенок- подкидыш, постоянное избиение ребенка родителями, отсутствие у семьи постоянного места жительства) свидетельствуют о высокой отягощенности социального анамнеза ( группа риска по социальному анамнезу – диспансерная );

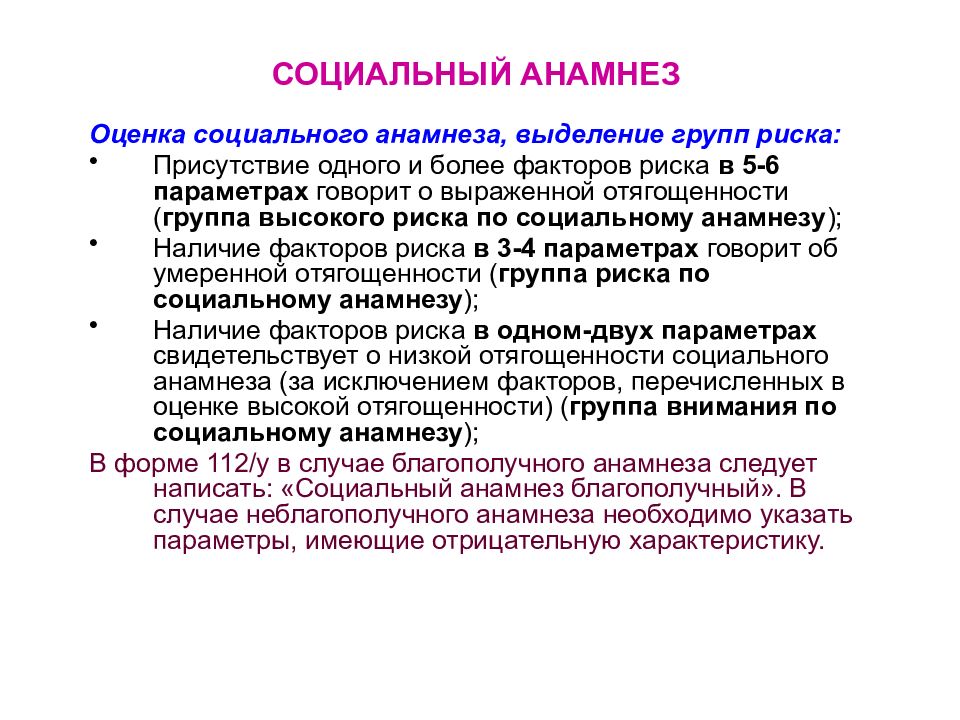

Слайд 143: СОЦИАЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ

Оценка социального анамнеза, выделение групп риска: Присутствие одного и более факторов риска в 5-6 параметрах говорит о выраженной отягощенности ( группа высокого риска по социальному анамнезу ); Наличие факторов риска в 3-4 параметрах говорит об умеренной отягощенности ( группа риска по социальному анамнезу ); Наличие факторов риска в одном-двух параметрах свидетельствует о низкой отягощенности социального анамнеза (за исключением факторов, перечисленных в оценке высокой отягощенности) ( группа внимания по социальному анамнезу ); В форме 112/у в случае благополучного анамнеза следует написать: «Социальный анамнез благополучный». В случае неблагополучного анамнеза необходимо указать параметры, имеющие отрицательную характеристику.

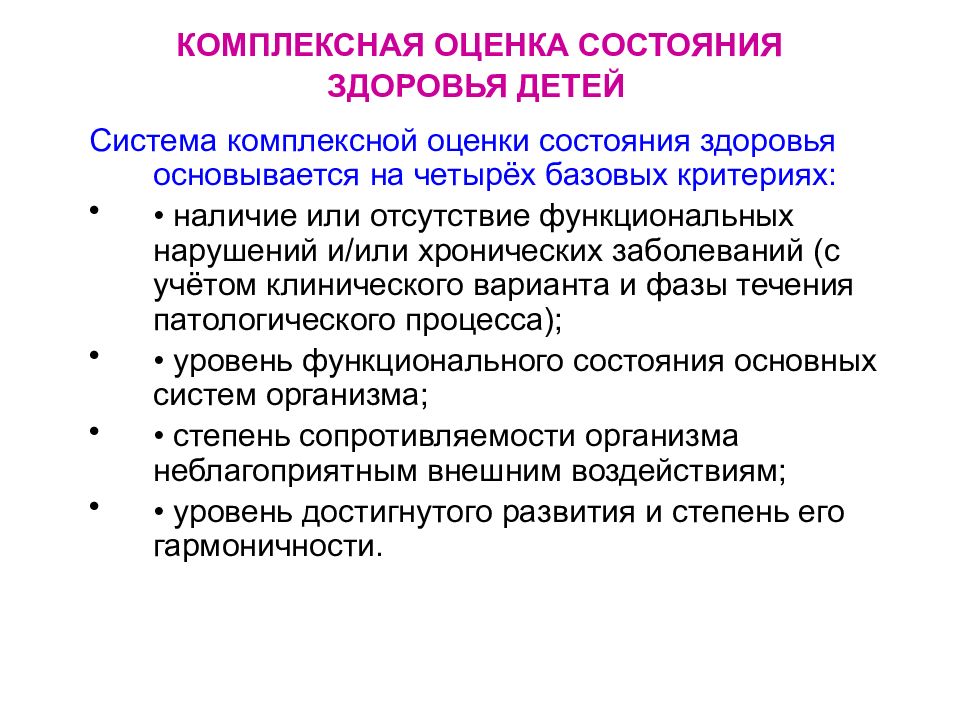

Слайд 144: КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Система комплексной оценки состояния здоровья основывается на четырёх базовых критериях: • наличие или отсутствие функциональных нарушений и/или хронических заболеваний (с учётом клинического варианта и фазы течения патологического процесса); • уровень функционального состояния основных систем организма; • степень сопротивляемости организма неблагоприятным внешним воздействиям; • уровень достигнутого развития и степень его гармоничности.

Слайд 145: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

К показателям физического развития, которые обычно рассматриваются врачами, антропологами и другими специалистами с целью контроля за динамикой процессов роста и развития, относятся: Масса тела; Длина тела: Окружность головы; Окружность грудной клетки;

Слайд 146: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

При необходимости могут использоваться другие показатели (кожно-жировые складки, окружности отдельных звеньев тела - бедро, голень, плечо и т.п.). Для оценки показателей физического развития используются нормативные таблицы и шкалы. Вначале оценивают каждый из показателей физического развития, а затем анализируют их соотношение. Для количественной оценки физического развития используют специально разработанные стандарты.

Слайд 147: НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Оценка нервно-психического развития ребенка включает: Неврологическое исследование Определение способности взаимодействовать со своим окружением (выявление поведенческих реакций).

Слайд 148: УРОВЕНЬ РЕЗИСТЕНТНОСТИ

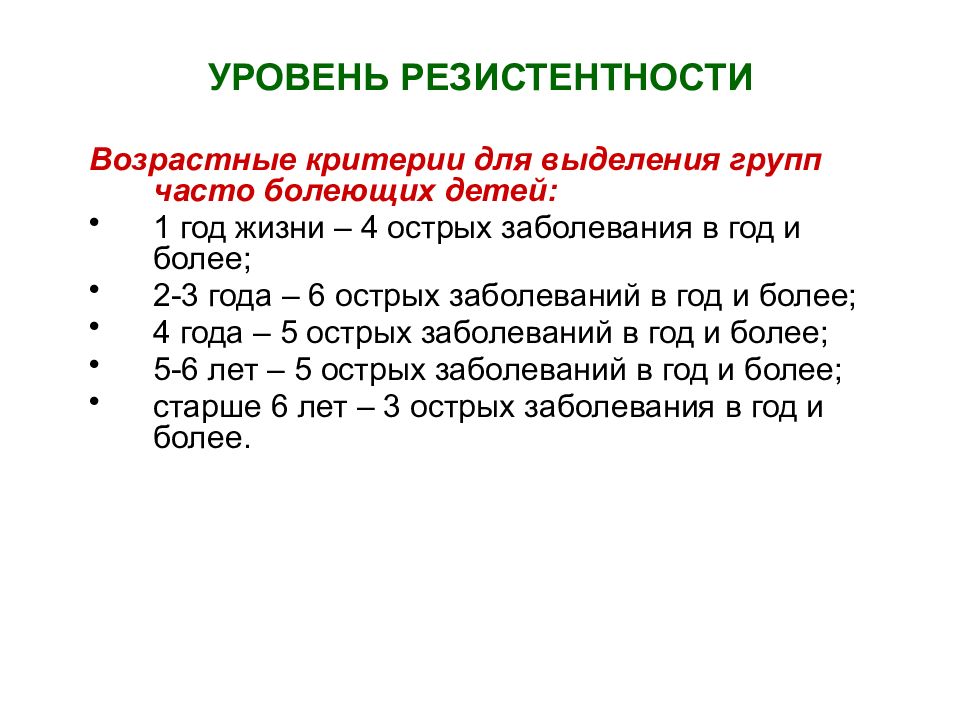

Резистентность – совокупность генетически детерминированных неспецифических защитных механизмов, обусловливающих невосприимчивость к инфекциям. Степень резистентности определяется по кратности острых заболеваний, перенесенных ребенком в течение года. Ребенок считается часто болеющим, если он переносит в течение года 4 и более острых заболеваний.

Слайд 149: УРОВЕНЬ РЕЗИСТЕНТНОСТИ

Возрастные критерии для выделения групп часто болеющих детей: 1 год жизни – 4 острых заболевания в год и более; 2-3 года – 6 острых заболеваний в год и более; 4 года – 5 острых заболеваний в год и более; 5-6 лет – 5 острых заболеваний в год и более; старше 6 лет – 3 острых заболевания в год и более.

Слайд 150: УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

Показатели функционального развития ребенка сравниваются со средними нормативными показателями по возрасту (используются таблицы нормативов).

Слайд 151: КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

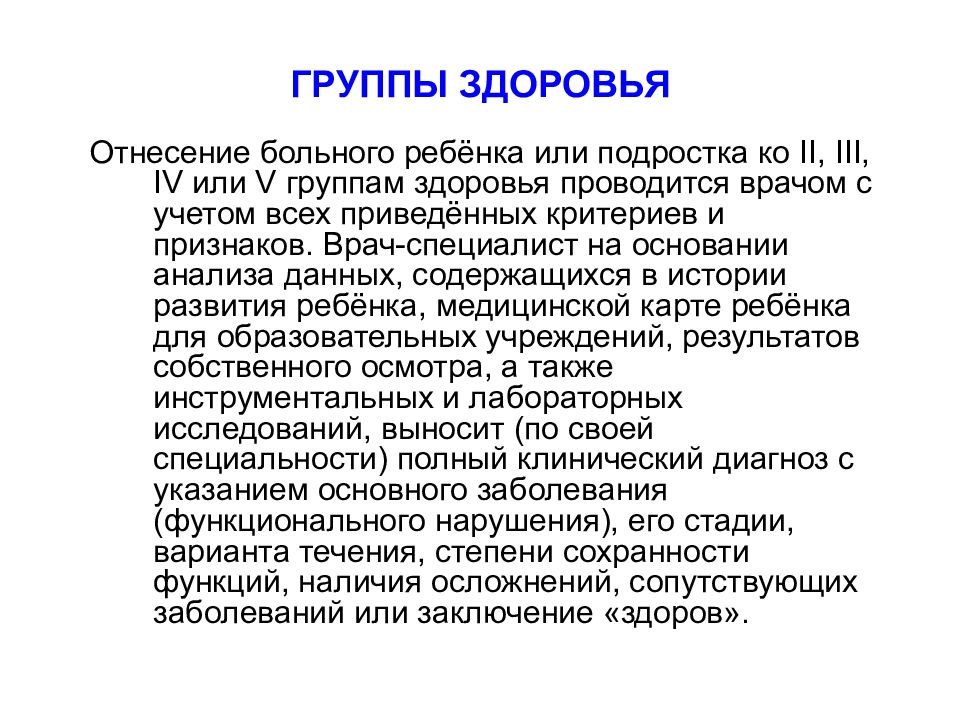

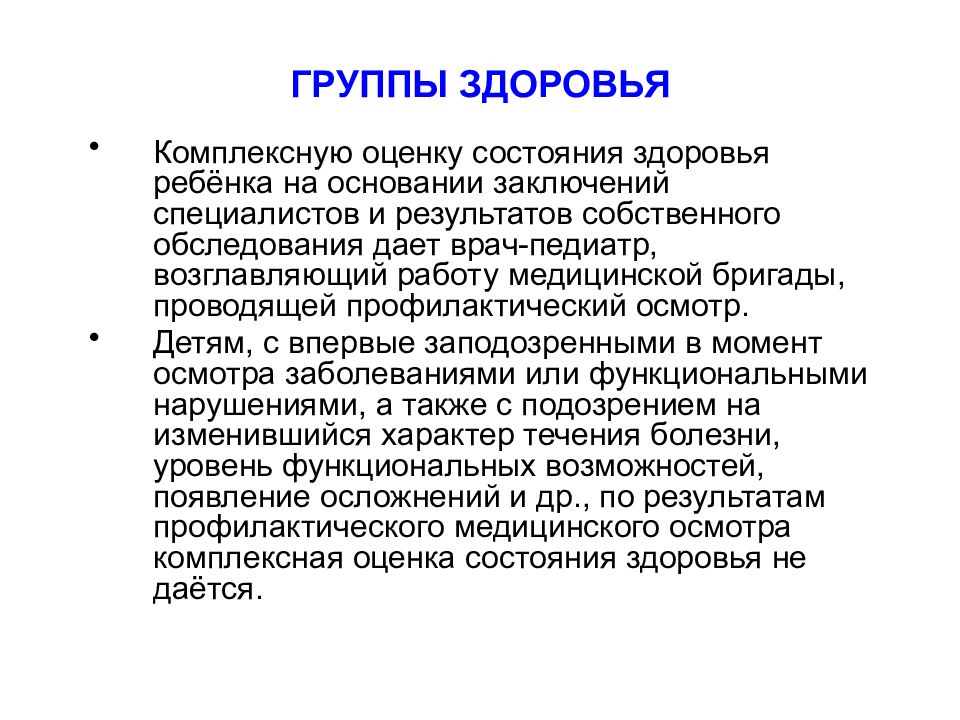

Основным методом, позволяющим получить характеристики, на основании которых дается комплексная оценка состояния здоровья, является профилактический медицинский осмотр. Комплексная оценка состояния здоровья каждого ребёнка или подростка с формализацией результата в виде отнесения к одной из «групп здоровья» дается с обязательным учетом всех перечисленных критериев. В зависимости от состояния здоровья дети могут быть отнесены к той или иной группе здоровья:

Слайд 152: ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ

I – здоровые дети, не имеющие отклонений по всем признакам здоровья, не болеющие за период наблюдения, а также имеющие незначительные единичные отклонения, не влияющие на состояние здоровья. II – «угрожаемые дети» – дети с риском возникновения хронической патологии и склонные к повышенной заболеваемости, с отклонениями в физическом и нервно-психическом развитии.

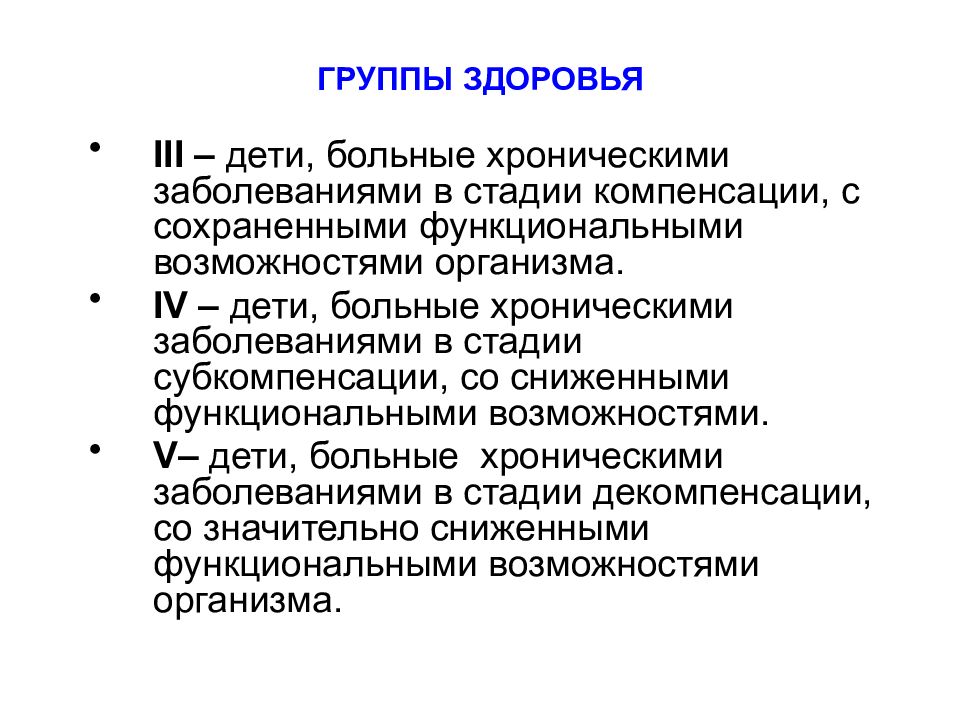

Слайд 153: ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ

III – дети, больные хроническими заболеваниями в стадии компенсации, с сохраненными функциональными возможностями организма. IV – дети, больные хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации, со сниженными функциональными возможностями. V – дети, больные хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации, со значительно сниженными функциональными возможностями организма.

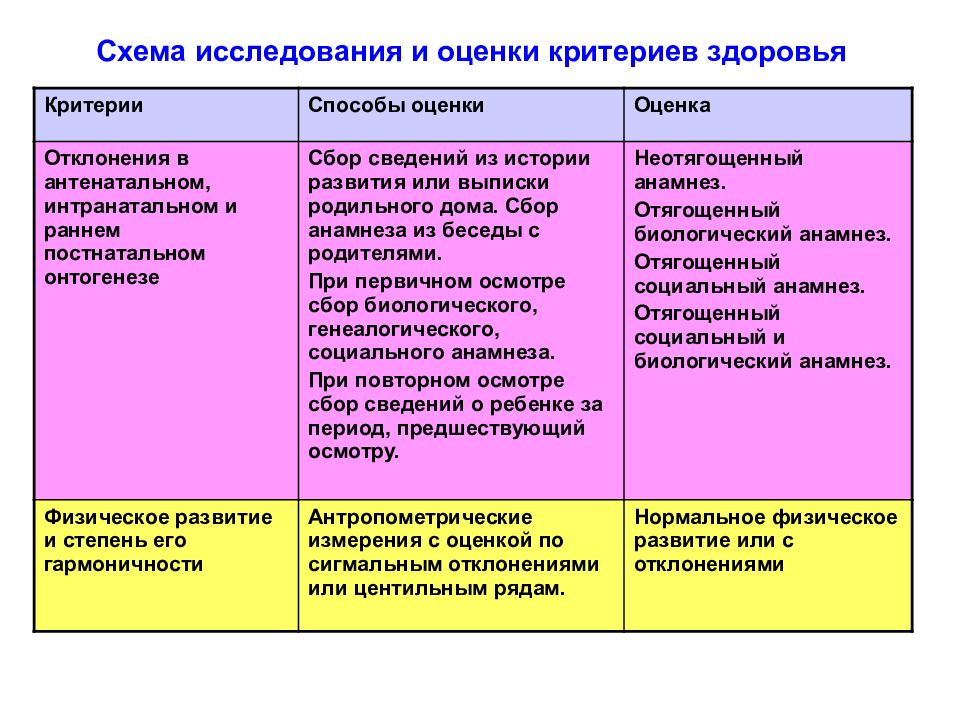

Слайд 154: Схема исследования и оценки критериев здоровья

Критерии Способы оценки Оценка Отклонения в антенатальном, интранатальном и раннем постнатальном онтогенезе Сбор сведений из истории развития или выписки родильного дома. Сбор анамнеза из беседы с родителями. При первичном осмотре сбор биологического, генеалогического, социального анамнеза. При повторном осмотре сбор сведений о ребенке за период, предшествующий осмотру. Неотягощенный анамнез. Отягощенный биологический анамнез. Отягощенный социальный анамнез. Отягощенный социальный и биологический анамнез. Физическое развитие и степень его гармоничности Антропометрические измерения с оценкой по сигмальным отклонениями или центильным рядам. Нормальное физическое развитие или с отклонениями

Слайд 155: Схема исследования и оценки критериев здоровья