Первый слайд презентации: Первичные злокачественные опухоли костей

группа ЗН, развивающихся из тканей скелета. К вторичным ЗН костей относят опухоли, развивающиеся в результате злокачественной трансформации диспластических процессов или доброкачественных опухолей (костно-хрящевого экзостоза, множественного хондроматоза костей, деформирующего остеоза и др.).

Слайд 2: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Первичные ЗН костей наблюдают редко. Среди взрослого населения России в 2005 г. стандартизованный показатель заболеваемости у мужчин составил 1,5 на 100 000 населения, у женщин — 0,9 на 100 000 населения. Доброкачественные опухоли костей наблюдают в 2—2,5 раза реже.

Слайд 3: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Чаще поражаются длинные трубчатые кости и кости таза. Более половины всех очагов локализуется в метаэпифизах костей, формирующих коленный сустав. В России каждый пятый первичный больной ЗН скелета обращается с IV стадией процесса, поэтому проблема ранней диагностики остаётся актуальной.

Слайд 4: Гистологическая классификация

Широко распространена и рекомендована к практическому применению классификация онкологических заболеваний скелета клиники Мэйо (1978 г.) — она компактна, отражает гистогенез новообразований и даёт представление о частоте отдельных опухолей.

Гематопоэтический(41,4%) Хондрогенный (20,9%) Остеогенный (19,3%) Неизвестный (9,8%) Фиброгенный (3,8%) Из нотохорды (3,1%) Сосудистый (1,6%) Липогенный (<0,5%) Нейрогенный (<0,5%)

Слайд 6: Хондросаркома

Слайд 7: TN М-классификация

В настоящее время TNM -классификацию используют при всех ЗН костей, кроме злокачественной лимфомы и множественной миеломы. При этом необходимо указывать нозологическую форму опухоли (гистогенез) и степень дифференцировки ( G ).

Слайд 8: Первичная опухоль (Т)

ТХ — оценить первичный очаг невозможно; ТО — нет признаков первичной опухоли; Т1 — опухоль не более 8 см в наибольшем измерении; Т2 — опухоль более 8 см в наибольшем измерении; ТЗ — нарушение непрерывности опухоли в зоне первичного очага.

Слайд 9: Регионарные метастазы ( N )

NX — оценить поражение регионарных зон невозможно; N0 — метастазы в лимфатические узлы отсутствуют; N1 — поражение регионарных лимфатических узлов.

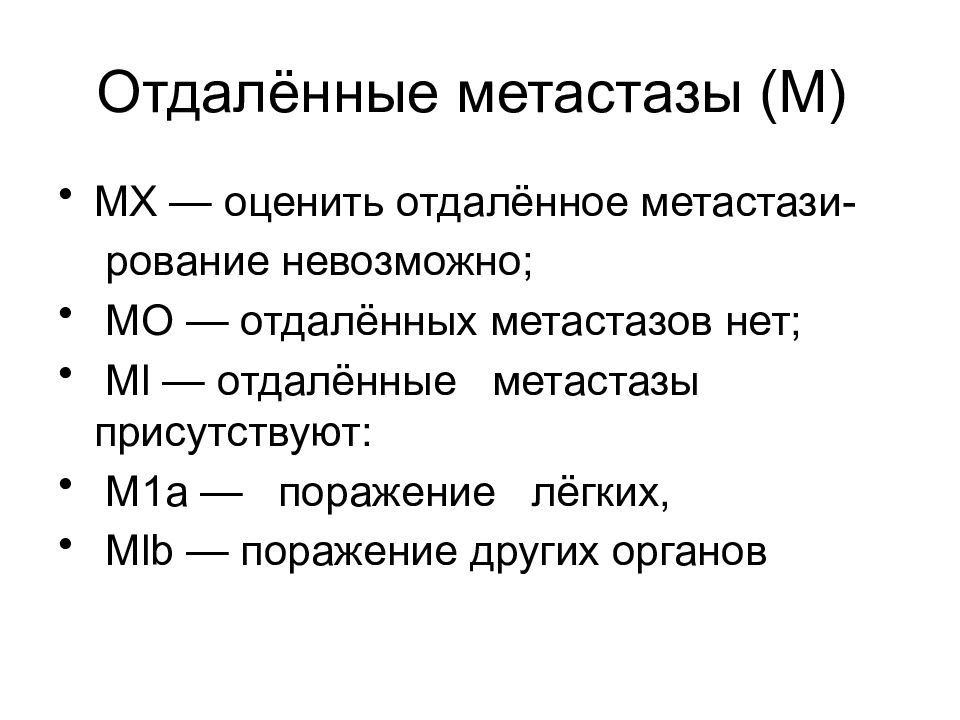

Слайд 10: Отдалённые метастазы (М)

MX — оценить отдалённое метастази- рование невозможно; МО — отдалённых метастазов нет; Ml — отдалённые метастазы присутствуют: М1а — поражение лёгких, Mlb — поражение других органов

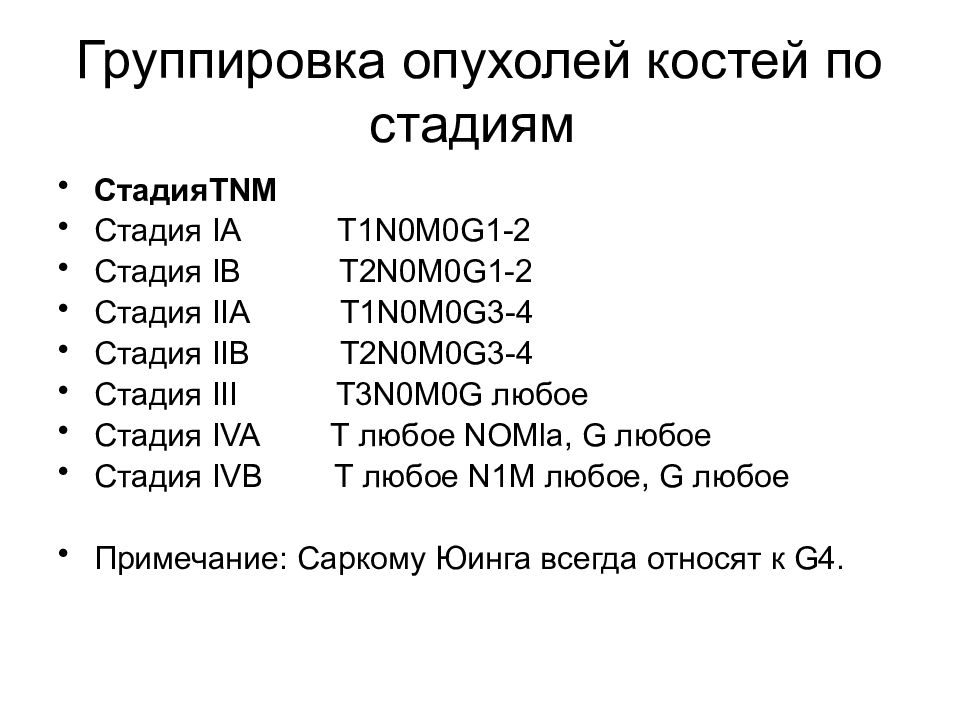

Слайд 11: Группировка опухолей костей по стадиям

Стадия TNM Стадия IA T1N0M0G1-2 Стадия IB T2N0M0G1-2 Стадия II А T1N0M0G3-4 Стадия II В T2N0M0G3-4 Стадия III T3N0M0G любое Стадия IVA Т любое NOMla, G любое Стадия IVB Т любое N 1 M любое, G любое Примечание: Саркому Юинга всегда относят к G 4.

Слайд 12: ЭТИОЛОГИЯ

Предрасполагают к развитию ЗН костей некоторые дизэмбриональные нарушения, воздействие лучевых и химических факторов.

Слайд 13: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Основной и наиболее частый клинический симптом ЗН костей — боль (у 70% пациентов). Характерны упорные, прогрессирующие, усиливающиеся по ночам боли, которые плохо и на короткое время купируются после приёма ненаркотических анальгетиков. Нередко проводимая до установления правильного диагноза физиотерапия, как правило, усиливает боли или несколько снижает их интенсивность на короткий промежуток времени. Боль может быть различной интенсивности. Чем агрессивнее ЗН и чем быстрее её рост, тем более выражен болевой синдром.

Слайд 14: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Следующие по частоте симптомы — наличие опухолевидного образования и ограничение подвижности в близлежащем суставе. Их наблюдают преимущественно при медленно растущих опухолях с невыраженным болевым синдромом. Ограничение подвижности в суставе возможно при локализации опухоли вблизи сустава, что наиболее характерно для вторичной хондросаркомы, развивающейся из костно-хрящевого экзостоза. Ограничение подвижности в суставе может быть связано и с выраженным болевым синдромом.

Слайд 15: ДИАГНОСТИКА

Важнейший метод диагностики ЗН кости — рентгенологические исследования, которые начинают со стандартной рентгенографии в 2 проекциях. При болях в области коленного сустава и отсутствии изменений на рентгенограммах необходимо провести рентгенографию таза с тазобедренными суставами (при поражении области тазобедренного сустава боли нередко иррадиируют в коленный сустав).

Слайд 16: Основные рентгенологические симптомы ЗН костей

очаги деструкции кости, которые могут быть литическими, пластическими или смешанными. характерен очаг деструкции без чётких границ, разрушающий кортикальный слой. Зона склероза вокруг очага деструкции, как правило, отсутствует. Нередко наблюдают реакцию надкостницы в виде игольчатого или луковичного периостита или козырёк Кодмена.

Слайд 17: Остеосцинтиграфия

Патологические очаги характеризуются ускоренным обновлением составных элементов. Интенсивность накопления радиометки отражает активность злокачественного процесса. Остеосцинтиграфию чаще применяют для выявления внутри- и внекостных скрытых очагов распространения ЗН, а также при дифференциальной диагностике метастатических очагов в скелете.

Слайд 18: диагностика

КТ во многих случаях позволяет более точно определить границы распространения опухоли, а также уточнить взаимоотношение первичного очага и окружающих мягких тканей.

Слайд 19: диагностика

В некоторых случаях для уточнения расположения сосудисто-нервного пучка (в частности, при планировании органосохраняющих операций) проводят флебографию и/или ангиографию. Для подтверждения диагноза ЗН костей необходимы данные гистологического исследования.

Слайд 20: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Дифференциальную диагностику ЗН костей часто приходится проводить с гигантоклеточными опухолями и аневризмальными кистами костей.

Слайд 21: Гигантоклеточная опухоль (остеобластокластома)

При рентгенографии выявляют центральный ячеистый очаг деструкции в метаэпифизарных отделах длинных трубчатых костей со слабо выраженной зоной склероза. При быстром росте и значительных размерах опухоли возникает истончение кортикального слоя

Слайд 22: ЛЕЧЕНИЕ

Цели лечения: радикальное удаление первичной опухоли с прилежащей здоровой костью, мягкотканным компонентом (с соблюдением футлярности и зональности), профилактика рецидивов и метастазов.

Слайд 23: ЛЕЧЕНИЕ

В большинстве случаев при первичных ЗН костей необходимо комбинированное лечение с использованием химиотерапия и/или лучевой терапии и хирургических вмешательств. Важно учитывать степень чувствительности различных типов ЗН к лучевой и химиотерапии. В частности, опухоли из хрящевой ткани нечувствительны к ионизирующему излучению и химиопрепаратам, поэтому единственный эффективный метод лечения при этих ЗН — радикальная операция. Напротив, при опухоли Юинга и лимфомах костей основное значение имеют лучевая и химиотерапия, а хирургические вмешательства играют вспомогательную роль.

Слайд 24: Хирургическое лечение

Объём операции зависит от гистологической структуры ЗН, его размера, локализации и общего состояния больного. Любой тип вмешательства должен быть выполнен радикально и абластично. Установлено, что при инфильтративном росте опухоли её отдельные клетки не выходят за пределы мышечно-фасциального футляра до тех пор, пока опухоль не разрушит фасцию. Поэтому ЗН следует удалять с мышечно-фасциальным влагалищем, в котором происходит её рост (принцип футлярности). В зоне, где граница «футляра» технически недоступна, опухоль удаляют со значительным слоем окружающих её мышц (принцип зональности).

Слайд 25: Хирургическое лечение

При резекции кости линия её пересечения должна отстоять от краёв опухоли на расстоянии не менее длины опухоли (при литических очагах деструкции) или половины длины опухоли (при пластических очагах деструкции). При распространении опухоли на большую часть трубчатой кости производят её тотальное удаление. При органосохраняющих операциях в большинстве случаев необходимо пластическое замещение дефекта кости, возникающего после её резекции.

Слайд 32: Лучевая терапия

Выбор метода лучевой терапии в основном определяется морфологическим строением ЗН с учётом различий в радиочувствительности. Лучевые методы используются только в сочетании с химиотерапией или в качестве предоперационной подготовки в суммарной очаговой дозе до 40—50 Гр.

Слайд 33: Химиотерапия

При ЗН костей чаще всего проводят полихимиотерапию с использованием препаратов, взаимно потенцирующих действие друг друга. Применяют как системную, так и регионарную химиотерапию. Последний метод более эффективен, так как позволяет создать в опухоли высокую концентрацию препарата. Регионарную химиотерапию осуществляют через катетер, введённый в артерию. К регионарной химиотерапии прибегают только при солитарном поражении и в предоперационном плане. При генерализации процесса показана системная химиотерапия.

Слайд 34: ПРОГНОЗ

Остеосаркома: 5-летняя выживаемость составляет в среднем 60—70%. Хондросаркома: в зависимости от степени анаплазии опухоли 5- и 10-летняя выживаемость варьируют от 83 и 77% (при I степени злокачественности) до 11 и 0% (при дедифференцированной хондросаркоме) соответственно. Опухоль Юинга: 5-летняя выживаемость составляет в среднем 60%. После паллиативного лечения медиана выживаемости варьирует в широких пределах и составляет около 12 мес. В целом в России 27,4% взрослых первичных больных саркомами костей умирают в течение года.

Слайд 35: Метастатические поражения костей

Кости занимают 3-е место по частоте поражения метастазами рака. Первичный очаг, как правило, локализуется в молочной железе, лёгком, предстательной и щитовидной железе, а также в почке. Метастазы локализуются преимущественно в осевых отделах скелета, чаще в телах позвонков, что связано с особенностями их кровоснабжения, несколько реже в рёбрах и костях таза.

Слайд 36: Клинические проявления

Основные признаки метастатического поражения скелета — боль, патологические переломы и гиперкальциемия. Боль как первый симптом отмечают 70% больных с метастазами в костях. Возникновение болей связано главным образом с растяжением надкостницы опухолью. Патологические переломы более характерны для метастазов рака молочной железы и почки в связи с преимущественно литическим характером поражения костей.

Слайд 37: Диагностика

Обнаружение метастазов в костях при рентгенологическом исследовании возможно, если литическии очаг превышает 1 см в диаметре (рис. 10-4). При остеосцинтиграфии можно использовать меченые бисфосфонаты, которые поглощаются здоровой костью, но не злокачественной опухолью. КТ отличается большей специфичностью, чем изотопное исследование и позволяет выявлять остеобластические и литические метастазы. Раннее выявление метастатических узлов (до развития реакции со стороны костной ткани) возможно с помощью МРТ.

Слайд 39: Лечение

При солитарных метастазах показано хирургическое лечение, которое проводят так же, как и при первичных ЗН скелета. При множественных метастазах с патологическими переломами кости (или угрозой таковых) и/или выраженным болевым синдромом показана паллиативная операция, направленная только на улучшение качества жизни пациента (резекция с эндопротезированием, внедрение штифтов и пластин, вплоть до ампутации конечности)

Слайд 40: Лечение

Также проводят лучевую терапию или системную химиотерапию (при условии, если опухоль чувствительна к таким воздействиям). При высоком риске перелома лечение необходимо начинать со стабилизации поражён- костного фрагмента.

Слайд 41: САРКОМЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Саркомы мягких тканей — группа различных по своим клиническим и морфологическим признакам ЗН, происходящих из любых неэпителиальных внескелетных тканей за исключением ретикулоэндотелиальной системы, глии и тканей, поддерживающих специфические органы и внутренности.

Слайд 42: САРКОМЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

мягкие ткани конечностей и туловища включают: подкожную жировую клетчатку, фасции, сухожильные растяжения, рыхлую жировую межмышечную клетчатку, внутримышечные и периневральные соединительнотканные прослойки, синовиальную ткань, сосуды, а также поперечнополосатые мышцы и оболочки периферических нервов.

Слайд 43: РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ

Саркомы мягких тканей составляют около 1% всех злокачественных опухолей человека. Поражают лиц обоего пола с небольшим преобладанием женщин (5:4), чаще в возрасте 20–30 лет. Около 1/3 больных составляют лица моложе 30 лет. Среди злокачественных опухолей у детей они занимают 5-е место. В РФ на протяжении последних десяти лет количество заболевших ежегодно колеблется от 4,5 до 5 тыс. человек.

Слайд 44: КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Клиническое течение злокачественных опухолей мягких тканей характеризуется определенной вариабельностью. В определенной мере вариабельность связана с различиями в гистогенезе, однако, даже при аналогичных по строению опухолях у разных пациентов может наблюдаться неодинаковая биологическая активность новообразований.

Слайд 45: КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Рецидивирование сарком мягких тканей объясняют: 1) отсутствием истинной капсулы (в результате компрессии опухолевых и нормальных клеток образуется псевдокапсула); 2) склонностью к инфильтративному росту, т.е. способностью распространяться за пределы пальпируемой опухоли, что ведет к возникновению рецидивов после ее экономного иссечения в объеме, неадекватном истинному поражению; 3) мультицентричностью зачатков, когда на диагностическом и лечебном этапах возникают трудности в определении распространенности опухолевого процесса и выбора адекватного метода лечения.

Слайд 46: КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

При злокачественных опухолях мягких тканей гематогенный путь метастазирования наиболее типичный. В 70–80 % случаев метастазы локализуются в легких. Метастатическое поражение костей, печени наблюдается реже.

Слайд 47: КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Поражение регионарных лимфатических узлов наблюдают в 15% случаев, а при некоторых морфологических формах, например, при липосаркомах, – в 30%. Повышенная склонность к лимфогенному метастазированию отмечена у рабдомиосарком, синовиальных сарком, светлоклеточных сарком.

Слайд 48: КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Вовлечение в процесс регионарных лимфатических узлов является плохим прогностическим фактором. Так, 5 - летняя выживаемость больных с саркомами мягких тканей с метастазами в регионарных лимфатических узлах составляет только 24 %, а некоторые авторы дают показатель – 6,6 %.

Слайд 49: КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА

Первым этапом диагностики является сбор жалоб и анамнеза. Наиболее часто больные обращаются за врачебной помощью, обнаружив у себя безболезненную опухоль. У 2/3 больных опухоль является первым и единственным симптомом заболевания.

Слайд 50: КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА

Местно распространение опухоли происходит преимущественно по межфасциальным пространствам, периневрально и перивазально. И у части пациентов к наличию опухоли присоединяется неврологическая симптоматика, если опухоль сдавливает или прорастает магистральные нервы, сосудистые расстройства при cдавлении магистральных сосудов

Слайд 51: КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА

При поражении надкостницы и кортикального слоя появляются боли, характерные для костной патологии. При вовлечении в опухолевый процесс капсулы сустава нарушается его функция.

Слайд 52: Локализация опухоли

Свыше 40% всех сарком мягких тканей локализуются на нижних конечностях, а вместе с ягодичной областью их частота достигает 60%, причем 75% из них локализуется на бедре и в области коленного сустава. Верхние конечности поражаются в 15–20% наблюдений. Таким образом, 60% сарком мягких тканей локализуются на конечностях, около 30% – на туловище и 10% – на голове и шее.

Слайд 53: КЛИНИКА

Темп роста опухоли различный. Это могут быть длительно существующие новообразования, медленно увеличивающиеся в размерах и не причиняющие беспокойства больному. Иногда наблюдается быстрый рост опухоли, когда в течение нескольких недель она достигает больших размеров, сопровождается болями, часто нарушением функции конечности и интоксикацией. Иногда темп роста меняется, чаще в сторону ускорения. В ряде случаев причиной изменения темпа роста являются травма, пункция или биопсия опухоли.

Слайд 54: КЛИНИКА

Опухоль может быть плотной или мягкой, болезненной или умеренно болезненной. Для обнаружения опухоли важна глубина ее расположения в тканях. При глубоком расположении опухоли в проксимальных отделах конечностей, особенно нижних, ее удается пальпировать только тогда, когда она достигает больших размеров.

Слайд 55: КЛИНИКА

Наиболее характерным признаком, отличающим саркомы от доброкачественных опухолей и неопухолевых заболеваний, является рост опухоли и ограничение подвижности новообразования от едва уловимой фиксации до полного сращения с подлежащими тканями. Этот симптом обусловлен инфильтративным характером роста опухоли.

Слайд 56: КЛИНИКА

При ощупывании двумя руками опухоль на конечности удается сместить в обе стороны только в поперечном, но не в продольном направлении. Заинтересованность тех или иных мышц определяется разницей в степени смещаемости опухоли в покое и при сокращении отдельных мышечных групп в различных положениях конечности. При сокращении пораженной мышцы или мышц опухоль становится полностью несмещаемой.

Слайд 57: КЛИНИКА

Кожа над опухолью во многих случаях не изменена. Однако при массивных, быстро растущих и достигающих поверхности кожи опухолях почти всегда в зоне поражения имеется сеть расширенных подкожных вен. Изъязвление наблюдается при быстро растущих, поверхностно расположенных опухолях в области туловища, кисти и стопы, что свойственно рабдомиобластомам и злокачественным невриномам.

Слайд 58: КЛИНИКА

Границы опухолевого узла могут казаться четкими, создавая ложное впечатление инкапсулированности. Однако большей частью, вследствие обширной инфильтрации окружающих тканей, границы опухоли стушевываются и поддаются лишь приблизительному определению. В развитых стадиях болезни могут наблюдаться общие явления– анемия, лихорадка, потеря масса тела, интоксикация, нарастающая слабость.

Слайд 59: ДИАГНОСТИКА

Основные трудности в дифференциальной диагностике злокачественных опухолей мягких тканей возникают при отличии их от доброкачественных новообразований. К сожалению, указать определенные клинико-диагностические ориентиры, позволяющие надежно дифференцировать злокачественные и доброкачественные опухоли мягких тканей, в настоящее время не представляется возможным.

Слайд 60: инструментальная диагностика

Рентгенологическое исследование включает обзорные снимки, прицельные «мягкие» рентгенограммы, томограммы, рентгенограммы органов грудной клетки. Обычная рентгенограмма позволяет обнаружить тень опухоли и наличие в ней кальцинатов, выявить изменения в костях, деформацию прилежащих к опухоли фасциальных перемычек. Специальные «мягкие» снимки и томограммы позволяют определить интенсивность тени опухоли, её гомогенность, характер контуров.

Слайд 61: инструментальная диагностика

УЗИ мягких тканей — высокоинформативный метод диагностики как первичного очага, так и поражения регионарных зон. Он позволяет получить объёмное представление о распространённости опухоли: определить её границы, глубину залегания, связь с костью и сосудисто-нервным пучком, структуру, особенности роста.

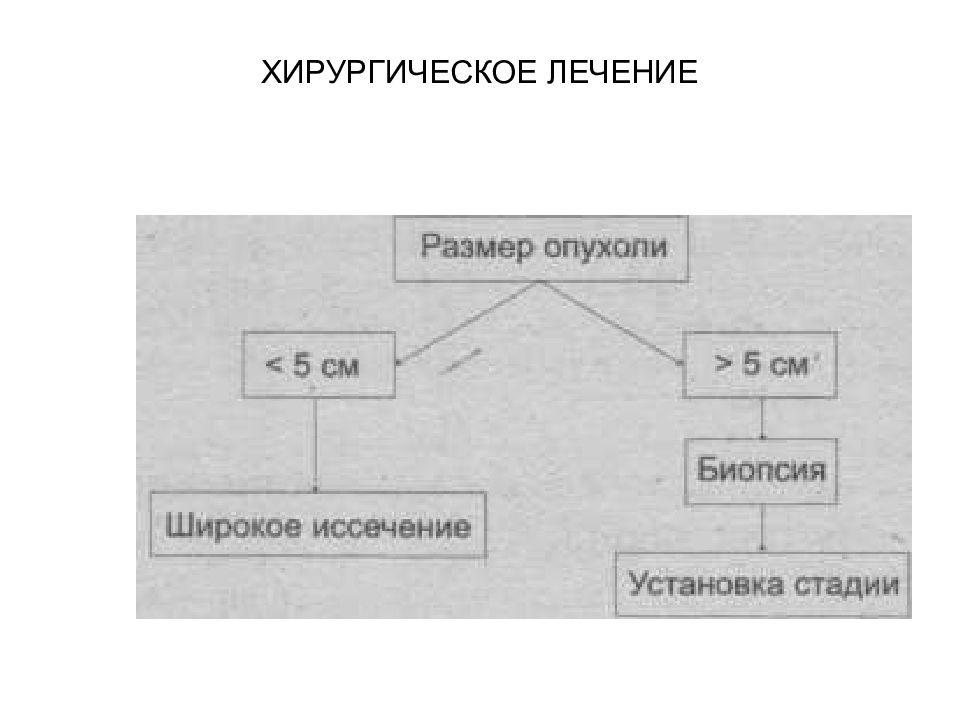

Слайд 62: инструментальная диагностика

КТ (области локализации первичной опухоли и органов грудной полости) позволяет получить чёткое изображение опухоли и уточнить её взаимоотношение с подлежащими и окружающими тканями. После установки диагноза и точной анатомической локализации опухоли мягких тканей необходима ее биопсия для получения важнейшей информации — вида, гистологического варианта поражения и, что очень важно, степени злокачественности (критерий G ), без которых невозможна выработка адекватной лечебной тактики.

Слайд 63: инструментальная диагностика

Аспирационная или пункционная биопсия большой диагностической ценности не имеют. Для получения точного диагноза необходимо получение достаточного количества материала, нередко требуется электронная микроскопия. По этим причинам правильной диагностической методикой является биопсия (открытая или трепанобиопсия). Для биопсии необходим адекватный забор опухолевой ткани как из центра, так и по краям опухоли

Слайд 64: ЛЕЧЕНИЕ

Лечение больных опухолями мягких тканей планируется, исходя из морфологической структуры новообразования и клинической стадии Только хирургическому лечению подлежат опухоли IA стадии. При опухолях 1Б стадии может быть применен курс предоперационной радиотерапии.

Слайд 65: ЛЕЧЕНИЕ

Все опухоли II А — III стадий нуждаются в предоперационном лечении — неоадъювантная химиотерапия, термохимиотерапия, терморадиотерапия, химиотерморадиотерапия, в послеоперационном периоде показаны курсы профилактической химиотерапии. Оперативное вмешательство может быть дополнено брахиотерапией.

Слайд 66: ЛЕЧЕНИЕ

Основным методом лечения больных IV стадии является химиотерапия. При солитарных или единичных метастатических поражениях в случае длительной стабилизации на фоне химиотерапии метастазы могут быть удалены хирургическим путем.

Слайд 67: ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Широкая локальная резекция — иссечение опухолевого узла, отступая на 5~6 см от границы, — показана при поверхностных опухолях. Радикальная резекция — иссечение опухоли в мышечно-фасциальном футляре — является операцией выбора при саркомах мягких тканей. Объем иссекаемых тканей может быть достаточно большим с учетом возможностей пластической хирургии.

Слайд 69: ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Чаще всего доступной для удаления оказывается часть мышечно-фасциального футляра (его боковые стенки), и в этой области должен использоваться такой принцип. В месте, где нельзя соблюсти принцип футлярности, необходимо удалять целую зону здоровых на вид мягких тканей, окружающих опухоль (принцип зональности). Считается, что отступать от пальпируемого края опухоли следует на 5-8 см, и в большей степени это относится к проксимальному полюсу опухоли, т. к. опухоль в основном растет от периферии к центру

Слайд 70: ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Нередко мягкотканная саркома распространяется к области магистральных сосудов и нервов, но в большей части случаев опухоль не прорастает сосуды, а отодвигает их. Исключение составляют десмоидные опухоли (агрессивный фиброматоз), для которых в процессе инфильтративного роста нет препятствий.

Слайд 74: Лучевая терапия

Только лучевое лечение при определенных обстоятельствах (малый размер опухоли и возможность применения высоких доз) может давать сравнительно благоприятный прогноз (выживаемость в целом — 25%, без рецидивов — 33%). Как самостоятельный метод лечения радиотерапия имеет крайне ограниченные показания и применяется при наличии противопоказаний к операции или отказе больного от хирургического этапа.

Слайд 75: Предоперационная лучевая терапия назначается для:

снижения репродуктивной активности опухолевых клеток; уменьшения перифокального воспаления и объема опухоли; девитализации опухолевых клеток за пределами биологических барьеров (сухожилия, фасции, надкостница, суставные капсулы и пр.).

Слайд 76: Лучевая терапия

В настоящее время большинство исследователей склоняется к сочетанию пред — и послеоперационной лучевой терапии в СОД 60-70 Гр. Частота рецидивов при данной методике снизилась до 10—15%. Проведенные рандомизированные исследования доказали несостоятельность профилактической лучевой терапии после радикальных хирургических вмешательств

Слайд 77: Лучевая терапия

Значимо улучшает результаты лечения сочетание радиотерапии с локальной или регионарной гипертермией. Повышение температуры в опухоли до 42-43 °С вызывает ее термическое повреждение, снижает порог радиочувствительности. Для повышения эффективности предоперативного лучевого лечения и предотвращения повреждения прилегающих нормальных тканей используется брахитерапия (показано снижение частоты рецидивирования, в частности, при локализации на туловище до 18%). При брахитерапии опухолевые клетки подвергаются радиационному воздействию не o т внешнего источника, а из введенных в ложе опухоли катетеров. Этот метод в сочетании с предшествующей операцией позволяет сохранять больным функционирующую конечность.

Слайд 78: Химиотерапия

В настоящее время стандартом терапии высокозлокачественных сарком мягких тканей является неоадъювантное воздействие с последующим хирургическим этапом. Среди химиотерапевтических агентов доказанную эффективность при саркомах мягких тканей имеют антрациклины, алкилирующие агенты, винкалкалоиды, соединения платины, подофиллотоксины, антиметаболиты.

Последний слайд презентации: Первичные злокачественные опухоли костей: Результаты лечения сарком мягких тканей

Прогностические факторы, определяющие исход болезни тесно связаны со стадией процесса (размер, глубина поражения, степень злокачественности). стадия I — общая выживаемость 99%, выживаемость без признаков болезни 78%; стадия II — общая выживаемость 81%, выживаемость без признаков болезни 64%; стадия III — общая выживаемость 52%, выживаемость без признаков болезни 36%. Пациенты с IV стадией заболевания имеют крайне низкие показатели выживаемости, средний срок жизни при наличии отдаленных метастазов не превышает 12 мес.