Первый слайд презентации: Пнемокониозы

Выполнила: студентка 5 курса 1 группы медико-профилактического факультета Копытько Екатерина Геннадьевна

Слайд 2: Кодирование по МКБ-10

Пневмокониоз угольщика (J60) Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами (J61) Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний (J62) J62.0 – Пневмокониоз, вызванный тальковой пылью J62.8 – Пневмокониоз, вызванный другой пылью, содержащей кремний Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью (J63) J63.0 – Алюминоз (легкого) J63.1 – Бокситный фиброз (легкого) J63.2 – Бериллиоз J63.3 – Графитный фиброз (легкого) J63.4 – Сидероз J63.5 – Станноз J63.8 – Пневмокониоз, вызванный другой уточненной неорганической пылью Пневмокониоз неуточненный (J64) Пневмокониоз, связанный с туберкулезом (J65)

Слайд 3: Пневмокониозы - это

интерстициальные заболевания легких профессионального генеза, вызванные длительным вдыханием высоких концентраций неорганической пыли. Пневмокониозы характеризуются хроническим диффузным асептическим воспалительным процессом в легочной ткани с развитием пневмофиброза.

Слайд 4: Этиология

Основным этиологическим фактором является промышленная пыль (аэрозоли). По происхождению разделяют на природные и искусственные; органические, неорганические и смешанные (из неорганических и синтетических частиц); растительного и животного происхождения; аэрозоли дезинтеграции и конденсации. Биологическое действие пыли зависит от физ. состояния и хим. состава пыли, её растворимости, формы (волокнистые и неволокнистые) и степени твёрдости частиц, свойства их поверхности, их размеров. Аспирируются в основном те частицы пыли, размер которых не превышает 10 мкм, так как более крупные частицы быстро осаждаются во внешней среде и количество их во вдыхаемом воздухе невелико. На слизистой оболочке дыхательных путей задерживаются преимущественно пылинки размером 5—10 мкм; пылинки размером от 5 мкм и менее проникают в альвеолы.

Слайд 5: Факторы риска возникновения

Профессии с риском экспозиции кремниевой пыли: камнеломщики, камнедробильщики, шахтёры, литейщики и т. д; Время экспозиции пыли; Курение; Предшествующие неспецифические респираторные заболевания Обсуждается наличие генетической предрасположенности к развитию заболевания.

Слайд 6: Классификация пневмокониозов

1. Пневмокониозы, возникшие от воздействия высоко и умеренно фиброгенной пыли (с содержанием свободного диоксида кремния более 10%), — силикоз и близкие к нему антракосиликоз, сидеросиликоз. 2. Пневмокониозы от слабофиброгенной пыли (с содержанием диоксида кремния меньше 10% или без него). К ним относятся силикатозы; карбокониозы (антракоз, графитоз, сажевый пневмокониоз и др.) 3. Пневмокониозы от аэрозолей токсико-аллергического действия (пыль, содержащая металлы-аллергены, пыль пластмасс и других полимерных материалов, органические виды пыли и др.) - бериллиоз, алюминоз.

Слайд 7: Теории патогенеза

1) механическая теория; 2) токсико-химическая теория; 3) биологическая теория. Сторонники механической теории считают, что возникновение фиброза легких при воздействии пыли диоксида кремния обусловлено ее физическими свойствами. В частности, придавали значение твердости и форме пылевых частиц. Высказывалось мнение, что твердые частицы пыли, имеющие острые грани и углы, механически травмируя легочную ткань, вызывают ответную реакцию в виде развития фиброза на месте их скопления. Однако данная теория не получила полного подтверждения. Оказалось, что пыль карборунда, обладая большей твердостью, чем пыль диоксида кремния, практически не вызывает пневмофиброза. Кроме того, была установлена возможность развития силикоза при воздействии аморфных разновидностей диоксида кремни я.

Слайд 8

Сторонники токсико-фиброза с позиций растворимости кварца в жидких средах организма и образования на поверхности пылевых частиц коллоидного раствора кремниевой кислоты. Последняя, являясь химически активным веществом, оказывает непосредственно токсическое действие на клетки с последующим развитием фиброза легких. Высказывалось предположение и о том, что исходным материалом для синтеза коллагена служит поликремниевая кислота, которая образуется при растворении частиц диоксида кремния. Заслуживают внимания данные, свидетельствующие о способности частиц адсорбировать на своей поверхности различные протеины, в первую очередь глобулины. Это послужило основанием для разработки новых теорий о механизме действия кварцевой пыли. Биологические теории по существу посвящены изучению биологических реакций организма на воздействие кварцсодержащей пыли. К ним могут быть отнесены теории о роли инфекции, главным образом туберкулезной, в развитии силикотического фиброза. Считается, что пыль кварца активирует латентную туберкулезную инфекцию, которая является основной причиной развития фиброзного процесса. Возникновение фиброза легких при воздействии кварцевой пыли также пытались объяснить развитием лимфостаза (вследствие блокады лимфатических путей пылевыми частицами) и силикотического шока, который наблюдали в эксперименте у животных в ответ на парентеральное введение суспензии кварца. Несостоятельность этих теорий подтверждается возможностью развития так называемого чистого силикоза без участия туберкулезной инфекции, возможностью возникновения блокады лимфатических путей при воздействии других видов пыли, отсутствием связи между фиброзирующим и токсическим действием диоксида кремния.

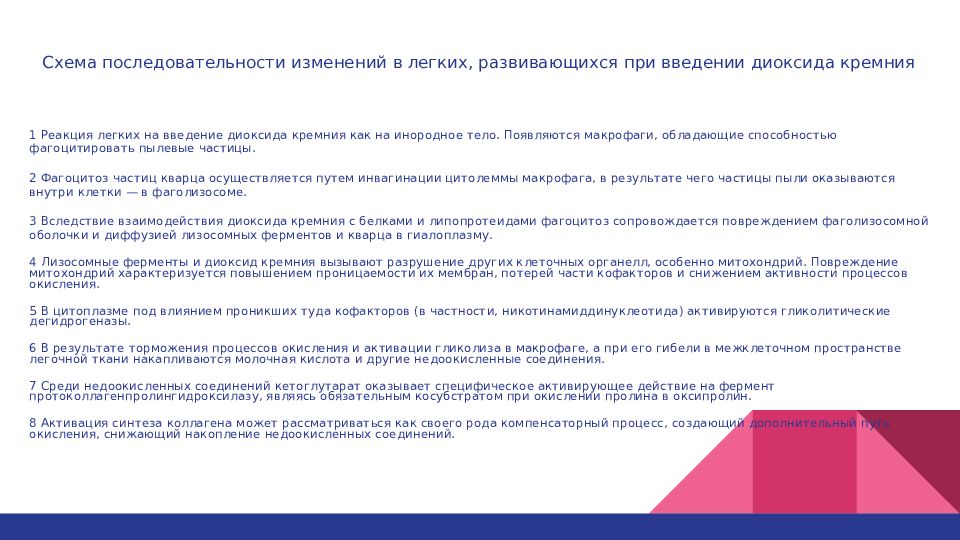

1 Реакция легких на введение диоксида кремния как на инородное тело. Появляются макрофаги, обладающие способностью фагоцитировать пылевые частицы. 2 Фагоцитоз частиц кварца осуществляется путем инвагинации цитолеммы макрофага, в результате чего частицы пыли оказываются внутри клетки — в фаголизосоме. 3 Вследствие взаимодействия диоксида кремния с белками и липопротеидами фагоцитоз сопровождается повреждением фаголизосомной оболочки и диффузией лизосомных ферментов и кварца в гиалоплазму. 4 Лизосомные ферменты и диоксид кремния вызывают разрушение других клеточных органелл, особенно митохондрий. Повреждение митохондрий характеризуется повышением проницаемости их мембран, потерей части кофакторов и снижением активности процессов окисления. 5 В цитоплазме под влиянием проникших туда кофакторов (в частности, никотинамиддинуклеотида) активируются гликолитические дегидрогеназы. 6 В результате торможения процессов окисления и активации гликолиза в макрофаге, а при его гибели в межклеточном пространстве легочной ткани накапливаются молочная кислота и другие недоокисленные соединения. 7 Среди недоокисленных соединений кетоглутарат оказывает специфическое активирующее действие на фермент протоколлагенпролингидроксилазу, являясь обязательным косубстратом при окислении пролина в оксипролин. 8 Активация синтеза коллагена может рассматриваться как своего рода компенсаторный процесс, создающий дополнительный путь окисления, снижающий накопление недоокисленных соединений.

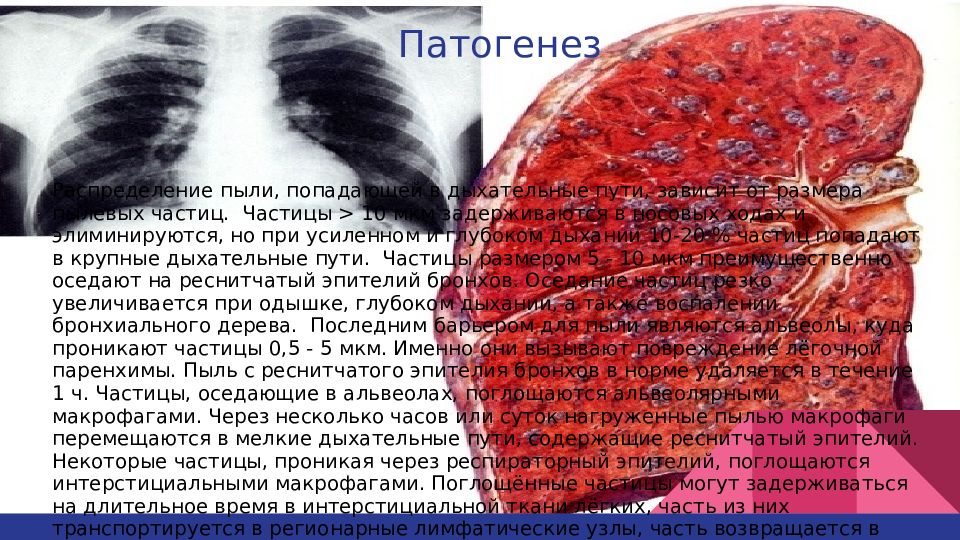

Слайд 10: Патогенез

Распределение пыли, попадающей в дыхательные пути, зависит от размера пылевых частиц. Частицы > 10 мкм задерживаются в носовых ходах и элиминируются, но при усиленном и глубоком дыхании 10-20 % частиц попадают в крупные дыхательные пути. Частицы размером 5 - 10 мкм преимущественно оседают на реснитчатый эпителий бронхов. Оседание частиц резко увеличивается при одышке, глубоком дыхании, а также воспалении бронхиального дерева. Последним барьером для пыли являются альвеолы, куда проникают частицы 0,5 - 5 мкм. Именно они вызывают повреждение лёгочной паренхимы. Пыль с реснитчатого эпителия бронхов в норме удаляется в течение 1 ч. Частицы, оседающие в альвеолах, поглощаются альвеолярными макрофагами. Через несколько часов или суток нагруженные пылью макрофаги перемещаются в мелкие дыхательные пути, содержащие реснитчатый эпителий. Некоторые частицы, проникая через респираторный эпителий, поглощаются интерстициальными макрофагами. Поглощённые частицы могут задерживаться на длительное время в интерстициальной ткани лёгких, часть из них транспортируется в регионарные лимфатические узлы, часть возвращается в дыхательные пути и элиминируется.

Слайд 11: Клиническая картина

Клинические проявления пневмокониозов во многом сходны. Длительное бессимптомное течение Основными жалобами больных являются нарастающая одышка, боли в грудной клетке (обычно связаны с поражением плевры, не очень интенсивны), кашель со скудной мокротой. При прогрессировании заболевания возникает слабость, снижается масса тела. При аускультации лёгких в ранней стадии какие-либо изменения могут отсутствовать, на поздних стадиях могут выслушиваться жёсткое дыхание, сухие хрипы. Крепитация на поздних стадиях - как проявление альвеолита. Наряду с фиброзом в лёгких, производственная пыль вызывает поражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей и бронхов с развитием хронического бронхита с обструктивными нарушениями (вызывая кашель, выделение мокроты, одышку). Степень ДН не всегда коррелирует с выраженностью фиброзного процесса в легких. При прогрессировании дыхательной недостаточности развиваются лёгочная гипертензия и лёгочное сердце.

Слайд 12: По течению выделяют

а) быстропрогрессирующие; б) медленнопрогрессирующие; в) поздние (постконтактные); г) регрессирующие пневмокониозы; д) острый силикоз – в течение 0,5-1 года летальный исход. При быстропрогрессирующей форме первые признаки заболевания могут быть выявлены через 3-5 лет после начала работы с пылью, обычно они нарастают уже в первые 2-3 года. Медленнопрогрессирующий пневмокониоз развивается через 10-15 лет после начала работы в контакте с пылью. Симптомы позднего пневмокониоза появляются через несколько лет после прекращения контакта с пылью. Регрессирующие формы наблюдаются при скоплении в легких рентгеноконтрастных частиц пыли, которые частично выводятся после прекращения контакта с пылью. При этом отмечается регресс рентгенологических изменений в легких.

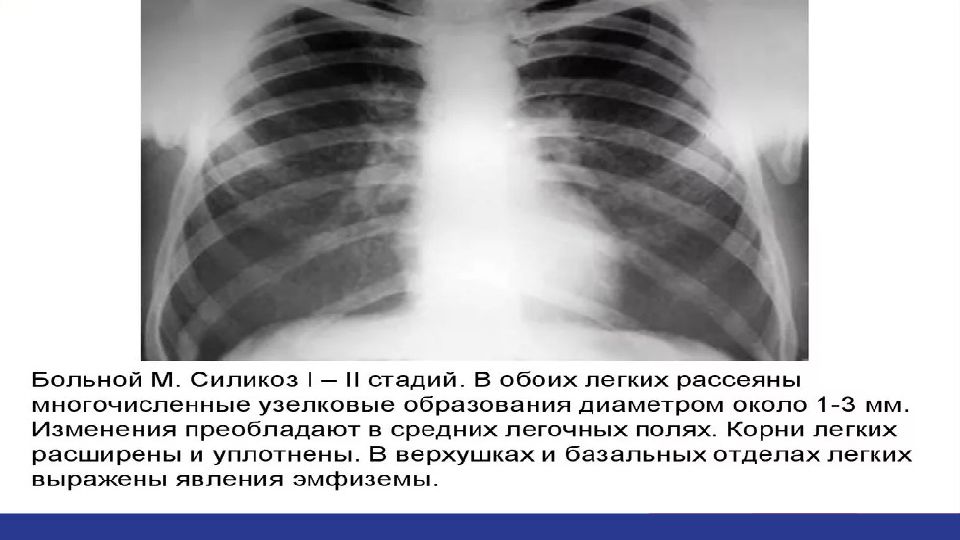

Слайд 13: Классификация пневмокониозов по стадиям

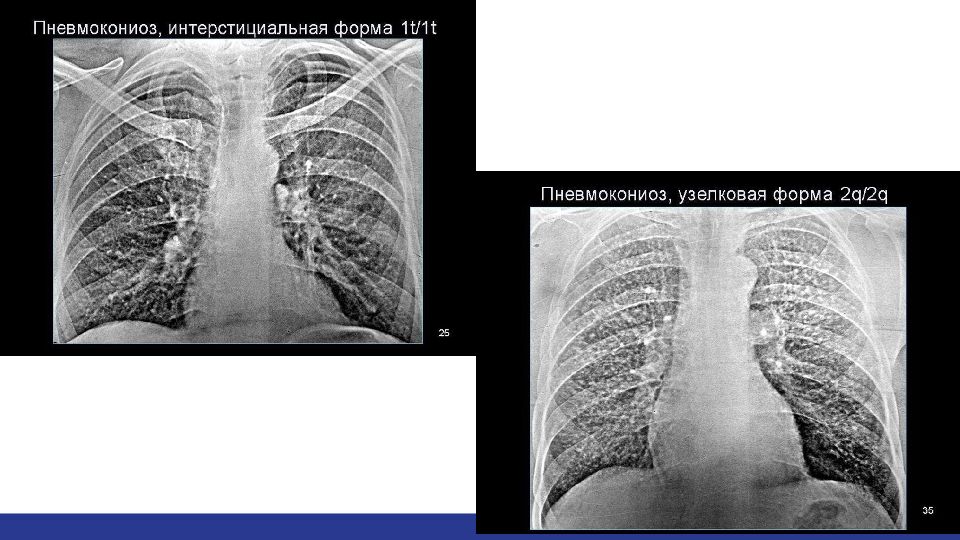

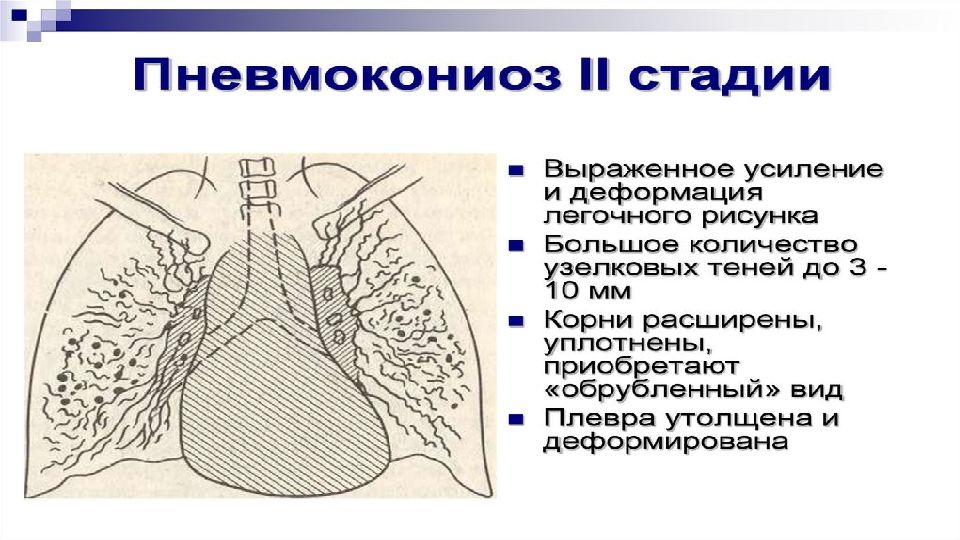

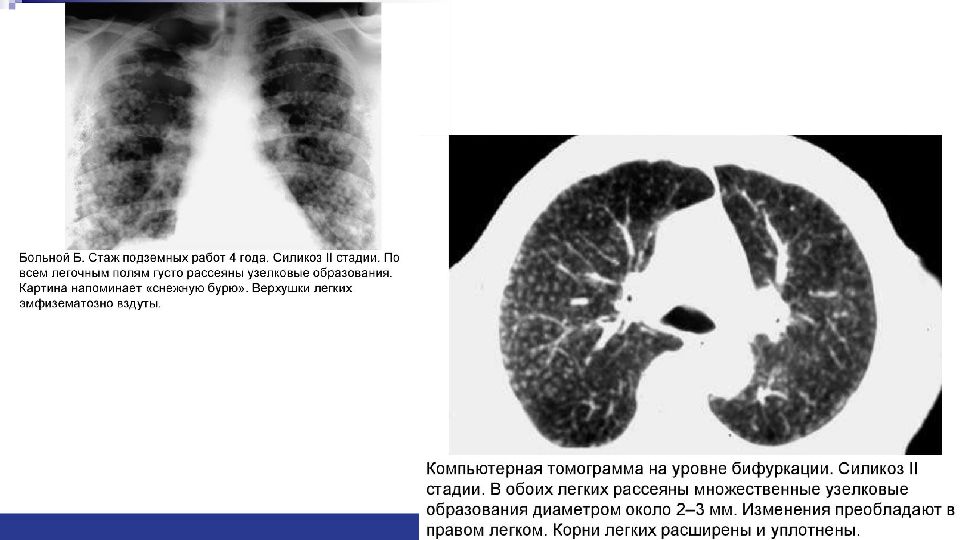

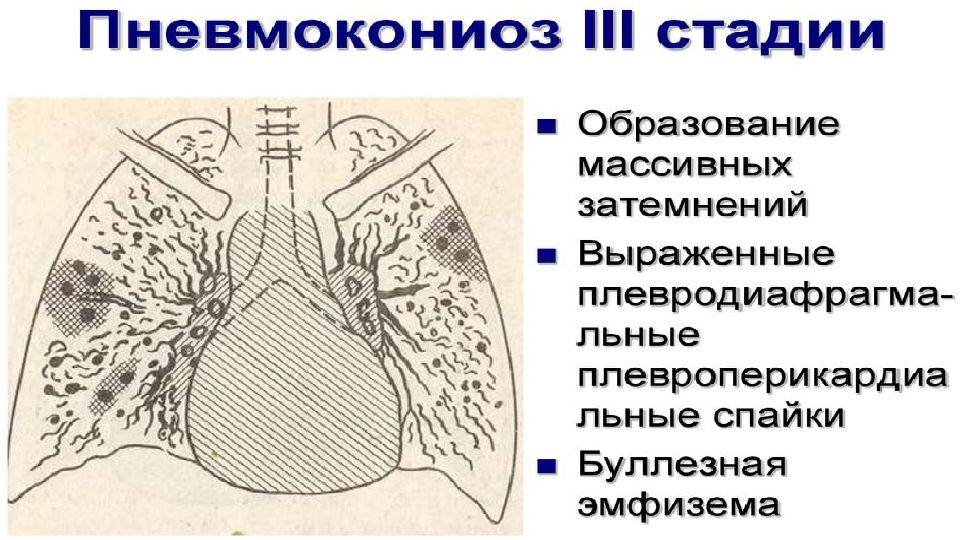

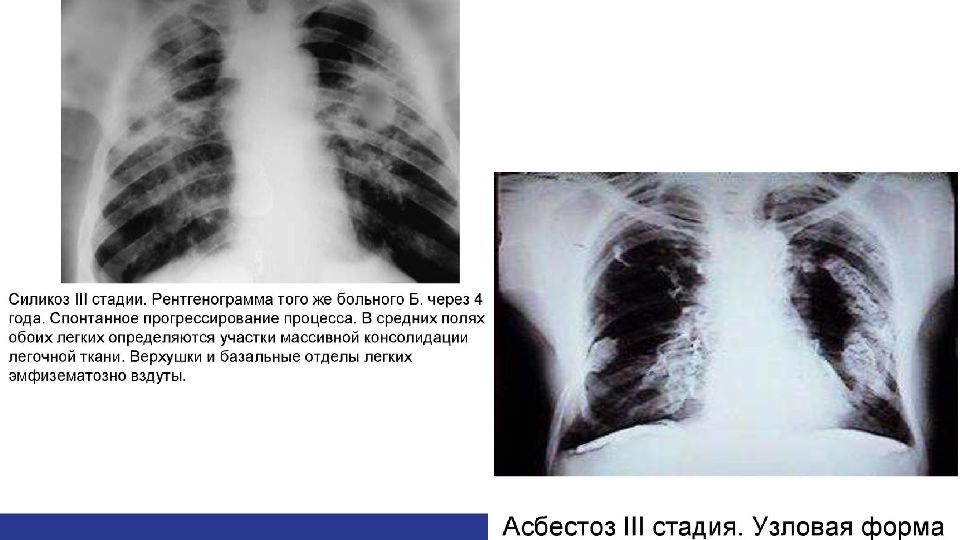

При пневмокониозе I стадии наблюдаются двустороннее диффузное усиление и деформация легочного рисунка, умеренное уплотнение и изменение структуры корней легких. При узелковой форме пневмокониоза на фоне измененного легочного рисунка появляется небольшое количество мелкопятнистых теней средней интенсивности размером от 1 до 2 мм, расположенных преимущественно в нижних и средних отделах легких. Междолевая плевра справа может быть утолщена. Для пневмокониоза II стадии характерны более выраженные усиление и деформация легочного рисунка; увеличение количества узелковых теней, размеры которых достигают 3—10 мм; иногда отмечается тенденция к слиянию узелковых теней; корни легких расширены, уплотнены и приобретают «обрубленный» вид; плевра может быть утолщена и деформирована. При пневмокониозе III стадии отмечается образование массивных затемнений на фоне изменений, наблюдаемых при II стадии заболевания. Кроме того, нередко имеются выраженные плевро-диафрагмальные и плевроперикардиальные спайки, буллезная эмфизема.

Слайд 22: Осложнения

К тяжелым осложнениям пневмокониозов относят туберкулез и рак легкого, а также мезотелиому плевры. Туберкулез, как правило, развивается при тяжело протекающих силикозе, антракосиликозе, бронхогенный рак и мезотелиома плевры - при асбестозе. Туберкулез, особенно очаговый, при пневмокониозе может протекать бессимптомно или малосимптомно. Нередко на протяжении длительного времени больные жалуются лишь на повышенную утомляемость, общую слабость, более интенсивный кашель. При пневмокониозе, осложненном туберкулезом, отмечается более высокая чувствительность к туберкулину, чем при туберкулезе, не сочетающемся с пневмокониозом. Микобактерии туберкулеза в мокроте обнаруживают редко.

Слайд 24: Диагностика

Различают два типа затемнений: паренхиматозные и плевральные. В свою очередь, выделяют два вида паренхиматозных затемнений: малые и большие. Малые затемнения (маленькие, мелкие) классифицируют по четырем признакам: профузии, распространенности, форме и размерам. Большие затемнения классифицируют только по размерам. Лабораторные методы исследования включают: • клинический анализ крови; • общий анализ мочи; • биохимический анализ крови — белок, белковые фракции, фибриноген, С-реактивный белок, содержание гаптоглобина, содержание оксипролина. В комплекс инструментальных исследований входят: • Rg грудной клетки в 2-х проекциях, полипозиционная рентгенография, первично увеличенная рентгенография, линейная томография. • Компьютерная томография. • оценка дыхательной функции с оценкой нарушения вентиляции легких и газообмена. • Бронхоскопия с оценкой ЖБАЛ. • Морфологические методы исследования – с гистологической верификацией диагноза. • ЭХО-кардиография.

Слайд 25: Физикальное обследование

Аускультация легких в начале заболевания часто не выявляет отклонений от нормы. Свистящие хрипы и/или жесткое возможны (редко). Они могут присутствовать у работников пылевых профессией, у которых развилась ХОБЛ. Коробочный оттенок звука (редко). Зоны притупления перкуторного звука над легкими (редко). Возможны при прогрессивном массивном фиброзе Цианоз (редко). Как при прочих респираторных заболеваниях, при прогрессировании заболевания на поздних стадиях возможен цианоз, формирование бочкообразной грудной клетки, снижение массы тела. Бочкообразная грудная клетка (редко). Как при прочих респираторных заболеваниях, при прогрессировании заболевания возможен цианоз, формирование бочкообразной грудной клетки, снижение массы тела. Кровохарканье или ночные поты (редко). Являются симптомами туберкулеза, который является осложнением силикоза, и могут присутствовать у пациентов. Утолщение пальцев в виде барабанных палочек (редко). Только при тяжелых формам пневмокониозе с выраженной дыхательной недостаточностью. Неспецифично для пневмокониоза. Снижение массы тела наблюдается редко.

Слайд 26: Лабораторная диагностика

При клинических признаках дыхательной и/или правожелудочковой недостаточности для оценки легочного газообмена, уточнения характера прогрессирования болезни и выраженности дыхательной недостаточности рекомендовано исследование газового состава крови. При подозрении на осложнение туберкулезом рекомендовано проведение туберкулиновых кожных проб, иммунологических тестов in vitro (ПЦР, реакции непрямой гемагглютинации (РНГА), реакции пассивного гемолиза (РПГ), реакции потребления комплемента (РПК), иммуноферментного анализа (ИФА), квантиферонового теста (QuantiFERON®-TB), IGRA (Interferon Gamma Release Assays)), бактериоскопии и посева мокроты. Если кожные тесты или анализ крови in vitro показали положительный результат, либо если у пациента имеются системные симптомы в виде лихорадки, недомогания, кровохарканья, рекомендовано обследование пациента в специализированной противотуберкулезной медицинской организации (микроскопия и посев мокроты, смывов из бронхов на МБТ и атипичные микобактерии).

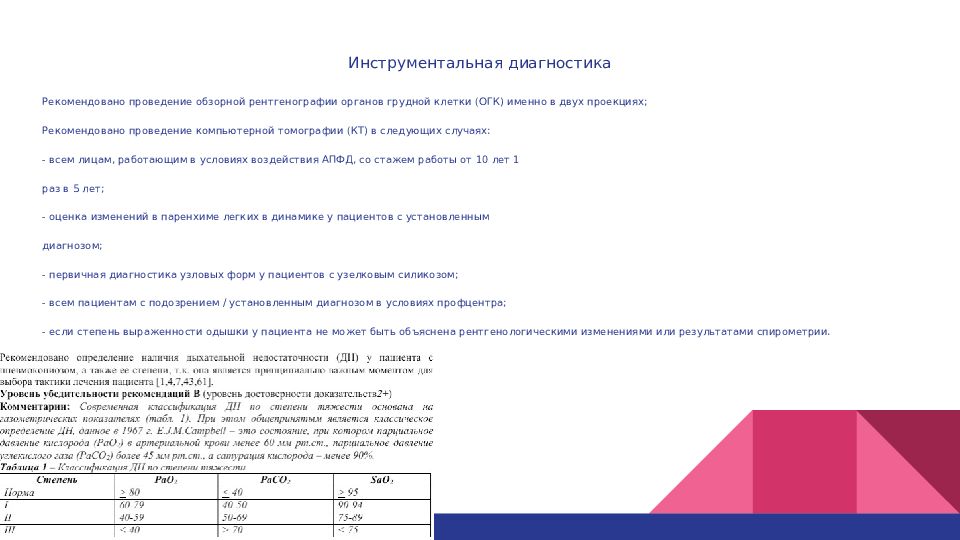

Слайд 27: Инструментальная диагностика

Рекомендовано проведение обзорной рентгенографии органов грудной клетки (ОГК) именно в двух проекциях; Рекомендовано проведение компьютерной томографии (КТ) в следующих случаях: - всем лицам, работающим в условиях воздействия АПФД, со стажем работы от 10 лет 1 раз в 5 лет; - оценка изменений в паренхиме легких в динамике у пациентов с установленным диагнозом; - первичная диагностика узловых форм у пациентов с узелковым силикозом; - всем пациентам с подозрением / установленным диагнозом в условиях профцентра; - если степень выраженности одышки у пациента не может быть объяснена рентгенологическими изменениями или результатами спирометрии.

Слайд 28: Иная диагностика

Для исключения других гранулематозов (саркоидоз, бериллиоз), рака легкого рекомендовано проведение чрезбронхиальной биопсии; При подозрении на другие интерстициальные заболевания легких рекомендована открытая биопсия легких; Гистологическое исследование биоптатов легочной ткани позволяет наиболее точно верифицировать диагноз по наличию в биоптатах при силикозе макрофагальных гранулем, а при пневмокониозах от прочих видов минеральной пыли – фагоцитированных частиц пыли, окруженных интерстициальным фиброзом, с одновременным присутствием фокальной эмфиземы; в выраженных случаях можно видеть плотный фиброз, облитерированные сосуды и бронхиолы. Для исключения некоторых гранулематозных процессов (саркоидоз, туберкулез) в фазе его активности рекомендовано применение ПЭТ-КТ.

Слайд 29: Дифференциальный диагноз

Туберкулёз Саркоидоз Фиброзирующие альвеолиты Неопластические процессы

Слайд 30: Лечение

Задачи лечения больных пневмокониозами: 1 Уменьшение симптомов (одышка, кашель) и повышение толерантности к физической нагрузке. 2 Улучшение общего самочувствия. 3 Профилактика и лечение осложнений. 4 Продление продолжительности жизни и активной трудоспособности. 5 Минимизация побочных эффектов лекарственной терапии. Поскольку лекарственных препаратов, известных как полезные для предотвращения прогрессирования фиброза при ранней диагностике пневмокониозов, не существует, основными лечебными стратегиями при лечении, в соответствии с заявленными задачами, являются: 1 Отказ от курения – для всех курящих пациентов. 2 Рациональное трудоустройство – при наличии показаний. 3 Патогенетическая (антиоксидантная, антифибротическая) терапия. Патогенетическое лечение пневмокониоза направлено на подавление оксидативного стресса, обусловливающего прогрессирование фиброзирующего процесса. 4 Легочная реабилитация – при одышке. 5 Оксигенотерапия – при гипоксии.

Слайд 31: Показания к госпитализации:

Первичная диагностика пневмокониоза. Цель госпитализации – дифференциальная диагностика, экспертиза связи заболевания с профессией, назначение терапии и мероприятий по легочной реабилитации. Стабильное течение ранее диагностированного пневмокониоза (в неосложненных случаях и при наличии поликлинического отделения в Центре профпатологии возможно в амбулаторных условиях). Цель госпитализации – мониторирование состояния здоровья, экспертиза трудоспособности, при необходимости – коррекция терапии и мероприятий по легочной реабилитации. Ухудшение течения ранее диагностированного пневмокониоза: плохой ответ на терапию в амбулаторных условиях, усиление клинических симптомов и/или возникновение новых клинических проявлений, по сравнению с предыдущим визитом пациента в клинику, и др. Цель госпитализации – мониторирование состояния здоровья, диагностика возможных осложнений, экспертиза трудоспособности, коррекция терапии и мероприятий по легочной реабилитации.

Слайд 32: Немедикаментозное лечение

При силикозе с учетом повышенного риска развития рака легких и постоянного нарастания проявлений заболевания настоятельно рекомендован отказ от курения. Рекомендовано рациональное трудоустройство пациента.

Слайд 33: Медикаментозное лечение

При быстро прогрессирующем течении силикоза рекомендовано проведение тотального бронхоальвеолярного лаважа. Для усиления системы антиоксидантной защиты организма рекомендуется использовать ацетилцистеин**, который уменьшает прогрессирование рестриктивного синдрома и снижение диффузионной способности легких, усиливает насыщение гемоглобина кислородом в условиях физической нагрузки. Для повышения устойчивости кониофагов к энергодефицитному состоянию и внутриклеточной гипоксии возможно назначение глутаминовой кислоты. В качестве антифибротического и иммуномодулирующего лекарственного средства рекомендуется Гиалуронидаза + Азоксимера бромид. Длительная терапия кислородом (более 15 часов в день) рекомендована следующим группам пациентов: 1 Пациенты с парциальным давлением PaO2 55 мм. рт. ст. и ниже, или сатурацией кислорода SpO2 ≤88% и ниже; 2 Пациенты с парциальным давлением PaO2 55-60 мм. рт. ст. и SpO2=88% при наличии признаков легочной гипертензии, периферических отеков или полицитемии (гематокрит ≥55%). При наличии обструкции дыхательных путей рекомендована бронходилатационная терапия в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями по ХОБЛ и стратегией GOLD. Пациентам с силикозом рекомендовано лечение латентной туберкулезной инфекции при размере папулы от туберкулиновой пробы диаметром 10 мм и более, либо при положительном результате иммунологического теста на микобактерии туберкулеза in vitro (IGRA и др.)

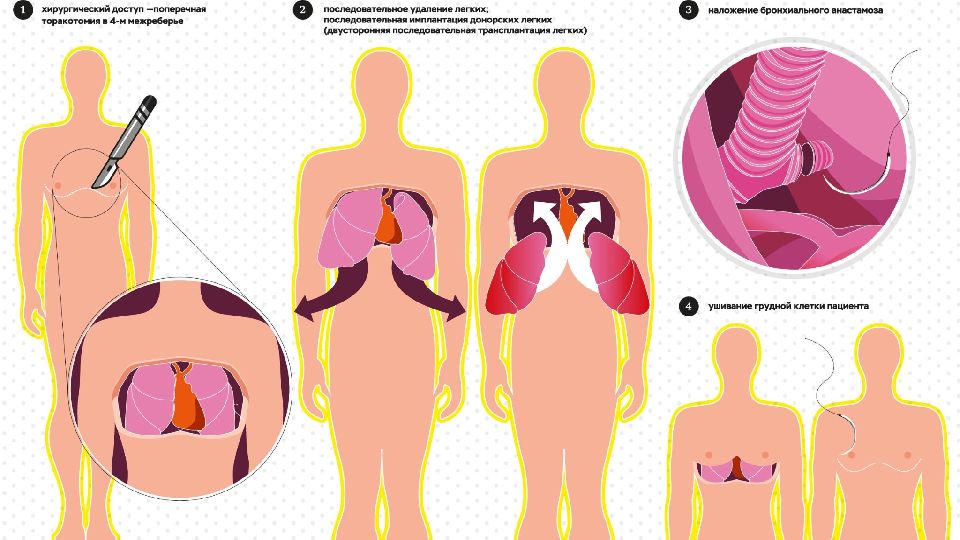

Слайд 34: Трансплантация легких

При терминальной стадии ДН (PaO2 <60 мм. рт. ст.) рекомендовано направить пациента на трансплантацию легких. Пациенты с терминальной стадией ДН (PaO2 <60 мм рт. ст.), обусловленной паренхиматозным заболеванием, вынужденные перейти на максимальную лекарственную терапию, или для которых не существует медикаментозной терапии, являются потенциальными кандидатами для трансплантации легких. Абсолютные противопоказания: другое инкурабельное заболевание в тяжелой стадии, пристрастия (включая табакокурение), отсутствие социальной поддержки, не поддающиеся коррекции психические заболевания либо документированное несоблюдение рекомендаций по медикаментозному лечению. Относительные противопоказания: возраст старше 65 лет и беременность.

Слайд 36: Реабилитация

1) медицинскую реабилитацию (стационарное, амбулаторное, санаторно-курортное лечение и оздоровление в условиях профилактория, дома отдыха, пансионата, группы здоровья); 2) социальную реабилитацию (материальная компенсация ущерба здоровью по группе инвалидности и проценту утраты профессиональной и общей трудоспособности, материальное обеспечение льгот профессиональных больных и др.); 3) трудовую реабилитацию (временное и постоянное рациональное трудоустройство, бесплатное обучение или переобучение новой профессии). Определение трудоспособности пациента с пневмокониозом Правилом при определении трудоспособности больных пневмокониозами является следующее: наличие пневмокониоза считается абсолютным противопоказанием к продолжению работы в контакте с пылью. Больной признается частично утратившим трудоспособность, стойко нетрудоспособным в профессии, нуждающимся в постоянном рациональном трудоустройстве. При трудоустройстве со снижением квалификации и заработной платы больной направляется на бюро медико-социальной экспертизы для определения процента (степени) утраты общей профессиональной трудоспособности и III группы инвалидности по профессиональному заболеванию на период переквалификации (примерно на 1 год). При I и чаще при III стадии пневмокониозов возможна стойкая полная утрата трудоспособности. Больной признается полно утратившим общую и профессиональную трудоспособность, нетрудоспособным и вне своей профессии, нуждающимся в направлении на бюро медико- социальной экспертизы для определения II, реже I группы инвалидности по профессиональному заболеванию и процента общей и профессиональной утраты трудоспособности.

Слайд 37: Диспансерное наблюдение

Рекомендован ежегодный осмотр врача-терапевта, врача-пульмонолога, врача-профпатолога с проведением рентгенографии ОГК и КТ ОГК, исследованием ФВД.

Слайд 38: Профилактика

Развитие пневмокониоза может быть предупреждено с помощью методов первичной профилактики, реализация которых представляется крайне важной вследствие отсутствия эффективных методов лечения, влияющих на прогрессирование фиброза при пневмокониозах. Первичная профилактика: Рекомендовано проведение планового периодического медицинского осмотра всех работников пылевых профессий 1 раз в год Медицинский осмотр должен включать: 1 проведение рентгенографии ОГК в двух проекциях, а для стажированных работников (стаж работы 10 лет) проведение КТ ОГК 1 раз в 5 лет; 2 проведение спирометрии; 3 осмотр терапевта; 4 осмотр узких специалистов по показаниям. Для всех работников пылевых профессий настоятельно рекомендована дифференцированная, в зависимости от их условий труда, оценка уровня профессионального риска; Элиминация этиологического фактора посредством замены более фиброгенных материалов на менее фиброгенные рекомендована для снижения риска развития тяжелых форм пневмокониозов; Для снижения уровня профессионального риска при пневмокониозах рекомендована минимизация уровня воздействия при помощи инженерных мероприятий (герметизация технологического процесса, оборудование вентиляции и проч.). При работах с отсутствием постоянного рабочего места и изменяющимися условиями труда рекомендовано применение респираторов с высоким уровнем защиты (например, с позитивным давлением или полномасочных).

Слайд 39: Профилактика осложнений

Рекомендована вакцинация от пневмококка и гемофильной палочки для профилактики развития инфекции дыхательных путей. Рекомендован отказ от курения для снижения риска развития рака легких и ХОБЛ. Для пациентов с силикозом рекомендован активный скрининг на туберкулез.

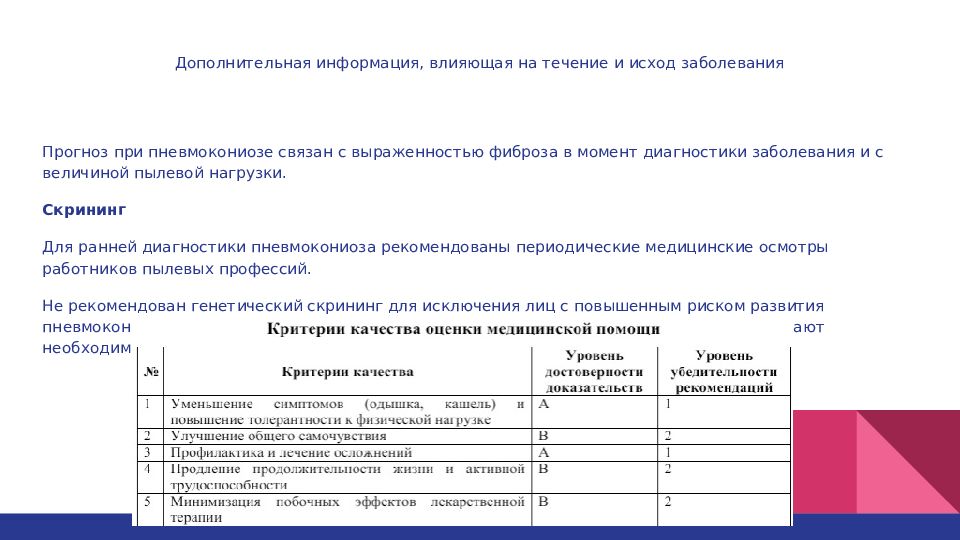

Слайд 40: Дополнительная информация, влияющая на течение и исход заболевания

Прогноз при пневмокониозе связан с выраженностью фиброза в момент диагностики заболевания и с величиной пылевой нагрузки. Скрининг Для ранней диагностики пневмокониоза рекомендованы периодические медицинские осмотры работников пылевых профессий. Не рекомендован генетический скрининг для исключения лиц с повышенным риском развития пневмокониозов, поскольку известные в настоящее время генетические маркеры не обладают необходимым уровнем чувствительности и специфичности.