Первый слайд презентации: Профессор Г.С. Баласанянц

ОЧАГОВЫЙ, ИНФЛЬТРАТИВНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ, КАЗЕОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ Калининград 2012

Слайд 2

Очаговый и инфильтративный туберкулез легких - это наиболее часто встречающиеся у военнослужащих формы болезни. Следует отметить, что в начале своего развития очаговый и инфильтративный туберкулез может протекать бессимптомно или со слабо выраженной клинической симптоматикой, поэтому большое значение для ранней диагностики этих процессов имеет профилактическое флюорографическое обследование. Казеозная пневмония является одной из двух «новых» форм туберкулеза (наряду с милиарным туберкулезом), выделенных в действующей классификации в отдельные клинические формы.

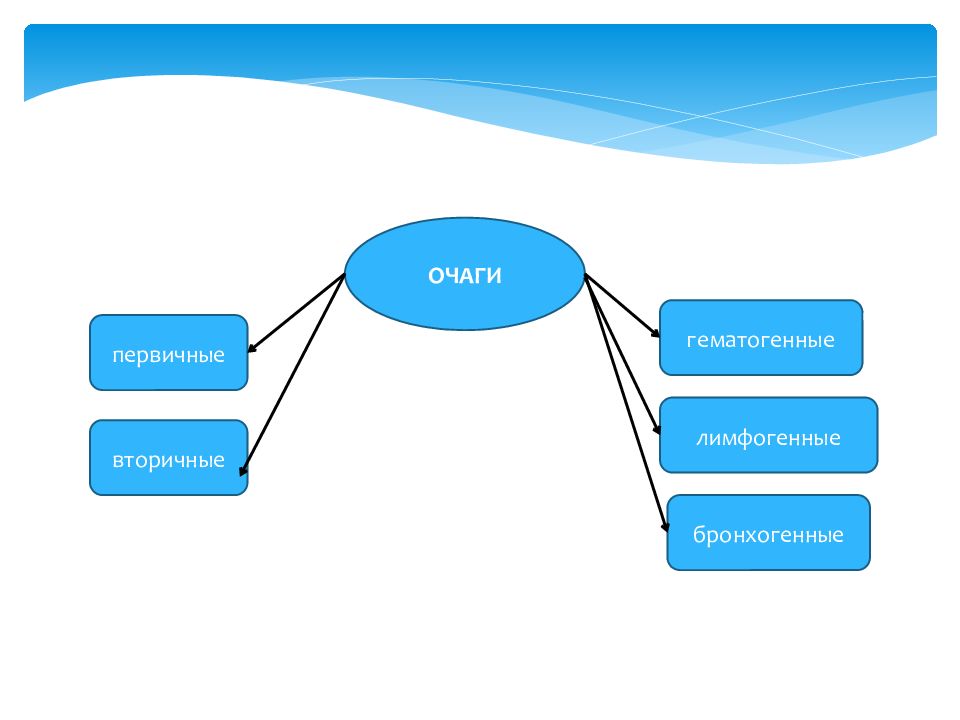

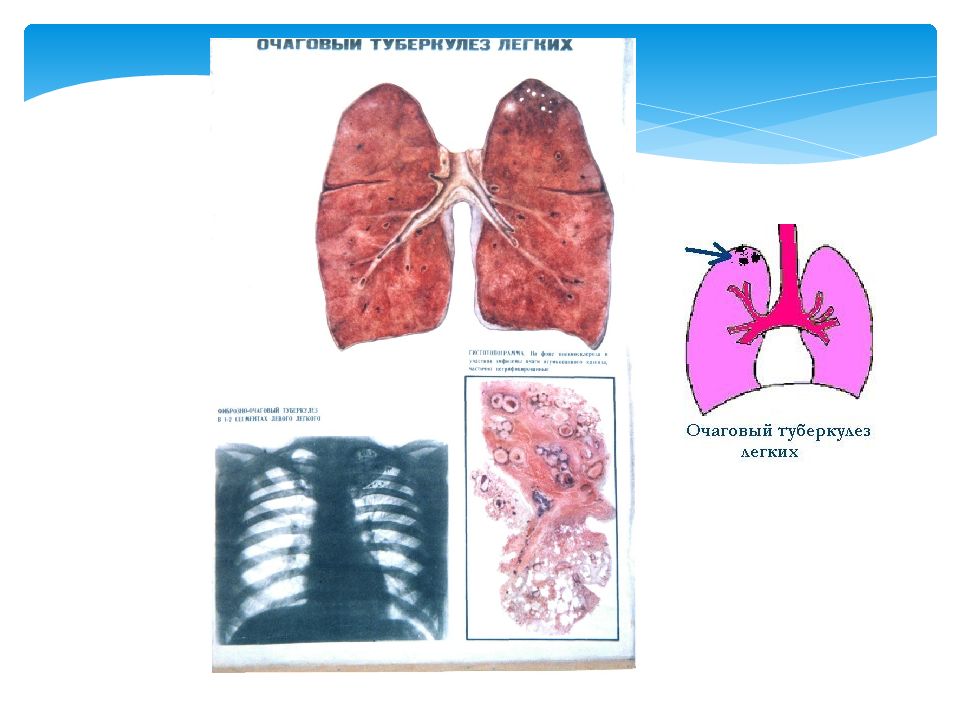

Очаговый туберкулез легких составляет в общей структуре заболеваемости около 6-15 %. Среди впервые выявленных больных - 10-18 %, среди состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях - 24-25 %. В ВС РФ очаговый туберкулез в 60 % случаев выявляется при плановой флюорографии В структуре туберкулеза у военнослужащих по призыву очаговый туберкулез составляет от 19,0 до 24,6 %, у военнослужащих по контракту - от 22,3 до 24,9 %. Под очаговым туберкулезом легких принято понимать такую форму туберкулеза, которая характеризуется наличием в легких одиночных или множественных очагов различного генеза и давности, размером до 1 см, локализующихся на ограниченном участке одного или обоих легких при общем объеме поражении не более двух сегментов.

1) вследствие узости и длины верхнедолевого бронха, ограниченной экскурсии верхних отделов легких (вследствие фиксации их мало подвижным реберным кольцом) создаются условия для образования в этих бронхах слизистых пробок, задержки проникшей инфекции; 2) в верхних отделах легких замедлен ток лимфы, поэтому выведение инфекции из верхушек происходит более медленно; 3) верхние отделы легких больше анемизируются за счет ортостатического положения тела и вследствие присасывающего действия диафрагмы, что приводит к понижению интенсивности обменных процессов; 4) значительную роль в поражении апикального отдела легких играет гиперсенсибилизация данной зоны. Очаговый туберкулез легких локализуется преимущественно в верхне-задних отделах, чаще в 1, 2 и 4 бронхолегочных сегментах.

Слайд 5

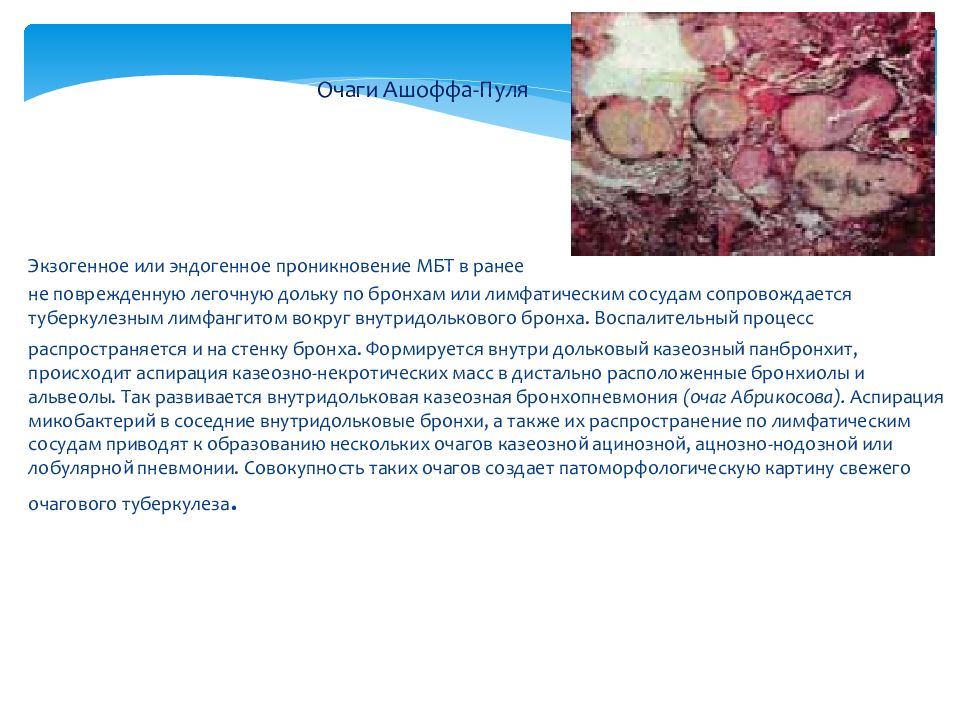

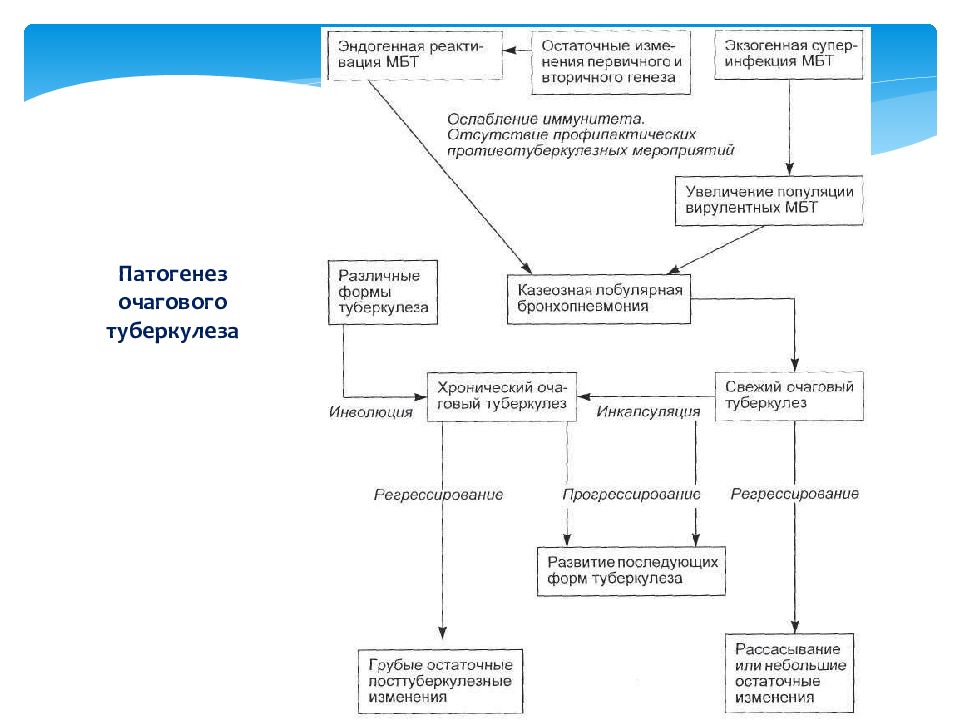

Экзогенное или эндогенное проникновение МБТ в ранее не поврежденную легочную дольку по бронхам или лимфатическим сосудам сопровождается туберкулезным лимфангитом вокруг внутридолькового бронха. Воспалительный процесс распространяется и на стенку бронха. Формируется внутри дольковый казеозный панбронхит, происходит аспирация казеозно-некротических масс в дистально расположенные бронхиолы и альвеолы. Так развивается внутридольковая казеозная бронхопневмония (очаг Абрикосова ). Аспирация микобактерий в соседние внутридольковые бронхи, а также их распространение по лимфатическим сосудам приводят к образованию нескольких очагов казеозной ацинозной, ацнозно-нодозной или лобулярной пневмонии. Совокупность таких очагов создает патоморфологическую картину свежего очагового туберкулеза. Очаги Ашоффа -Пуля

Слайд 8

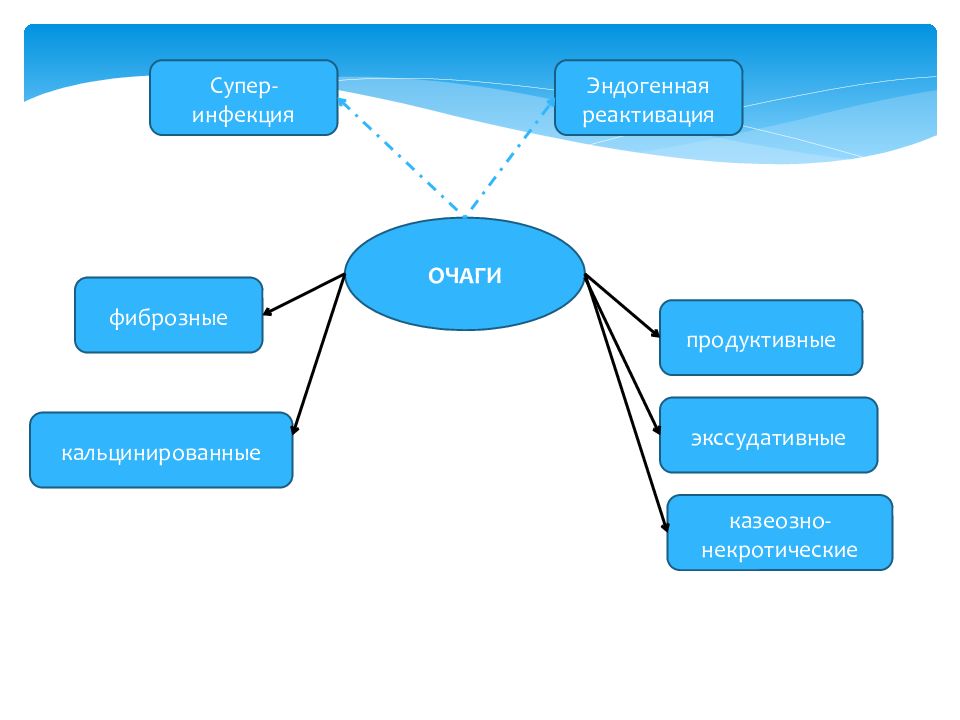

ОЧАГИ Эндогенная реактивация Супер-инфекция продуктивные экссудативные казеозно-некротические фиброзные кальцинированные

Слайд 11: Клиническая картина

При обследовании нередко обнаруживают западение надключичного пространства, укорочение легочного звука, жесткое дыхание и локальные сухие хрипы над зоной поражения. Диагностика. Диагноз очагового туберкулеза нередко вызывает трудности в связи с отсутствием выраженных клинических и лабораторных признаков болезни,

Слайд 12: Клиническая картина

Проба Манту с 2 ТЕ у больных очаговым туберкулезом чаще умеренно выраженная, т. е. нормергическая и не отличается от реакции здоровых людей, инфицированных МБТ. При отрицательной реакции на туберкулин нужно уточнить причину анергии. Проба Коха при активном очаговом туберкулезе может вызвать общую и очаговую реакции, которые регистрируют при появлении характерных изменений в клинических, лабораторных и рентгенологических данных через 48-72 ч. Положительные общая и очаговая реакции свидетельствуют об активном туберкулезе. Бактериовыделение бывает нечасто и обычно скудное.

Слайд 13

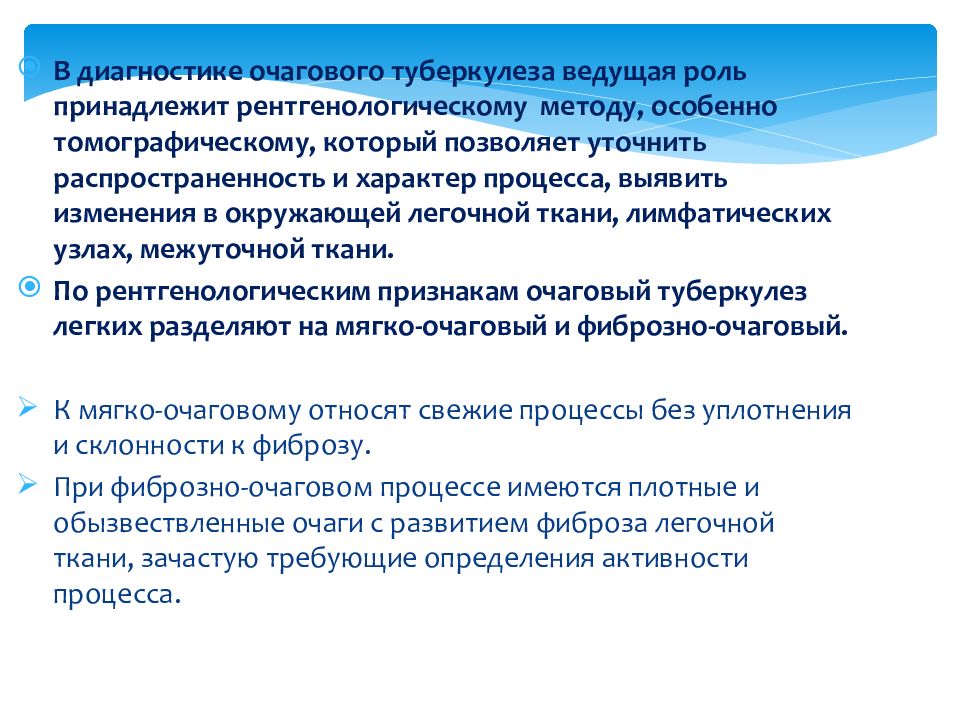

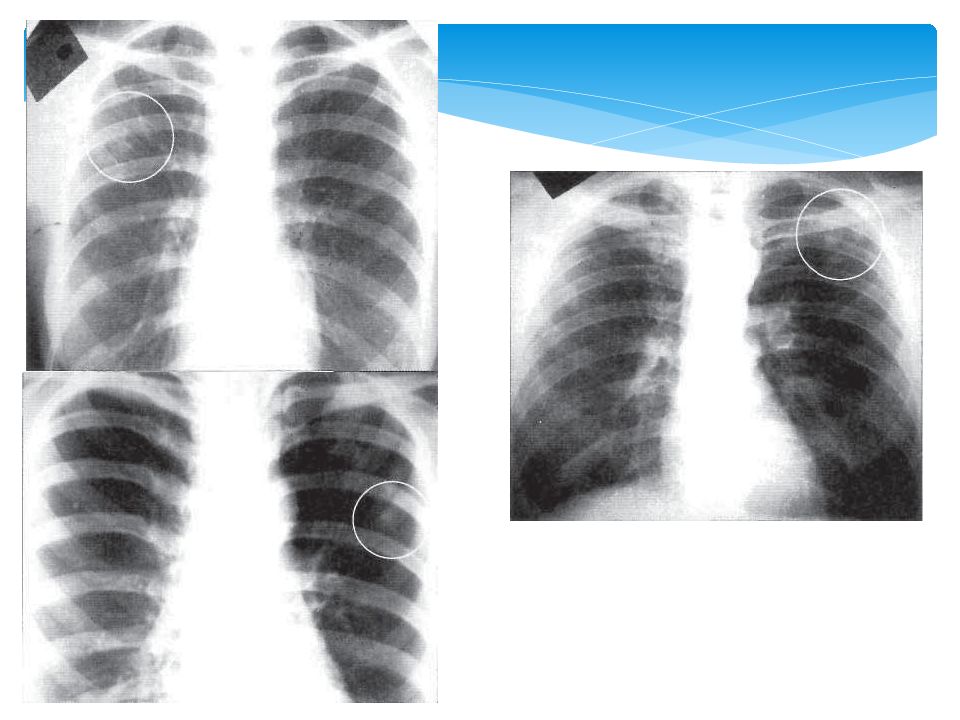

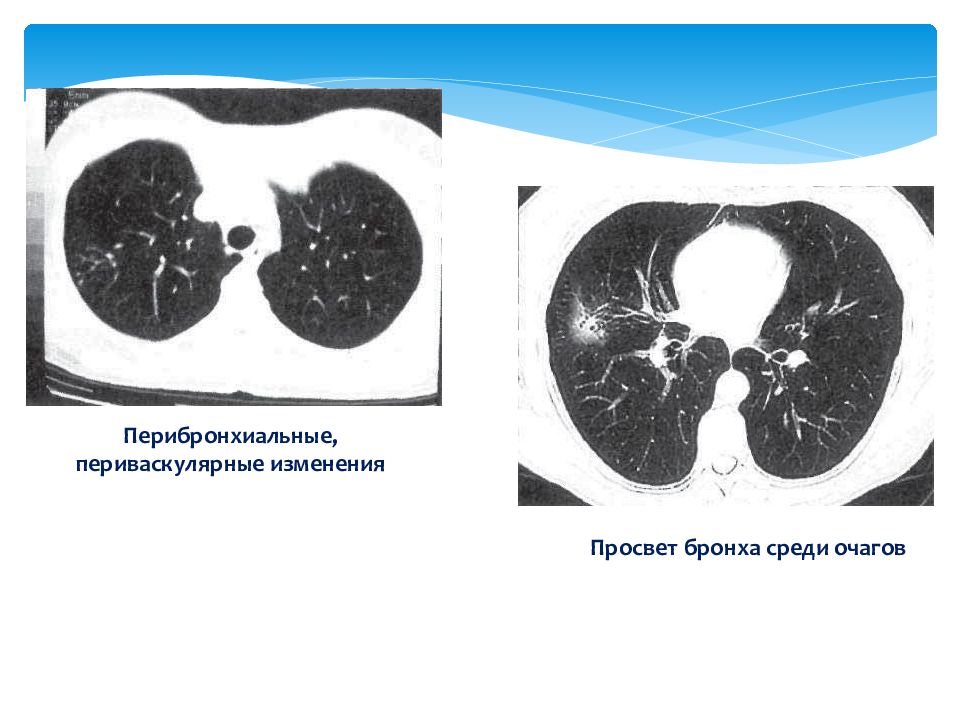

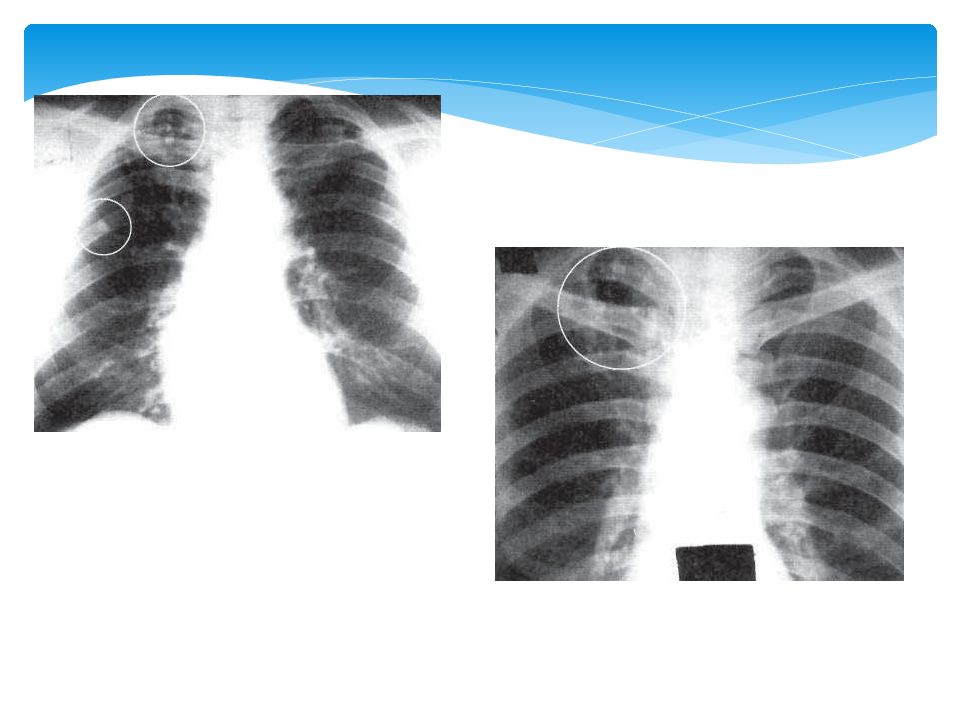

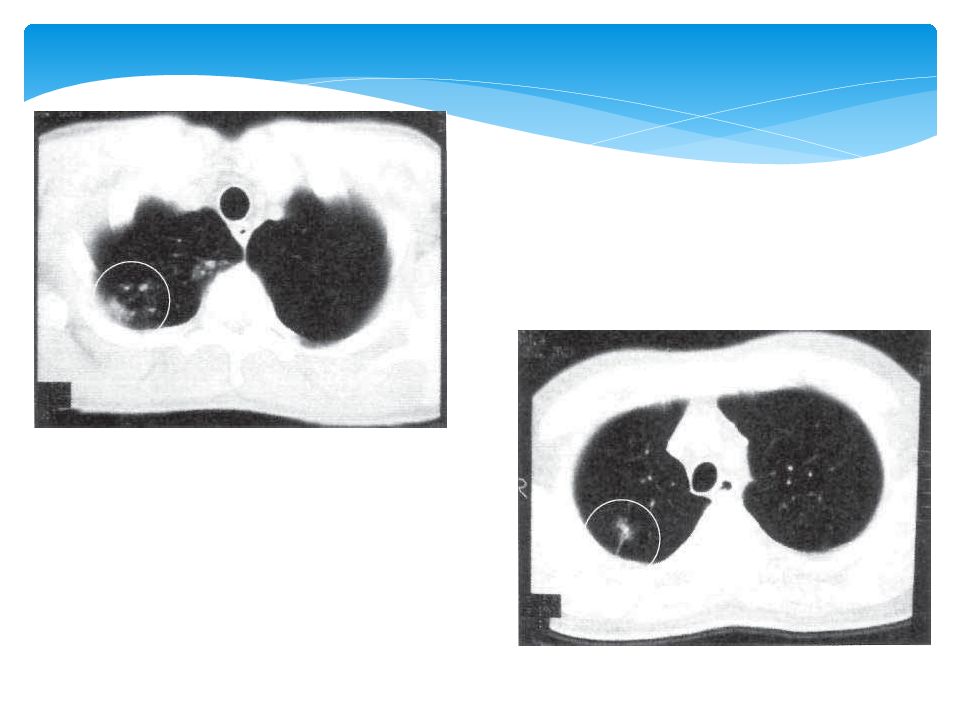

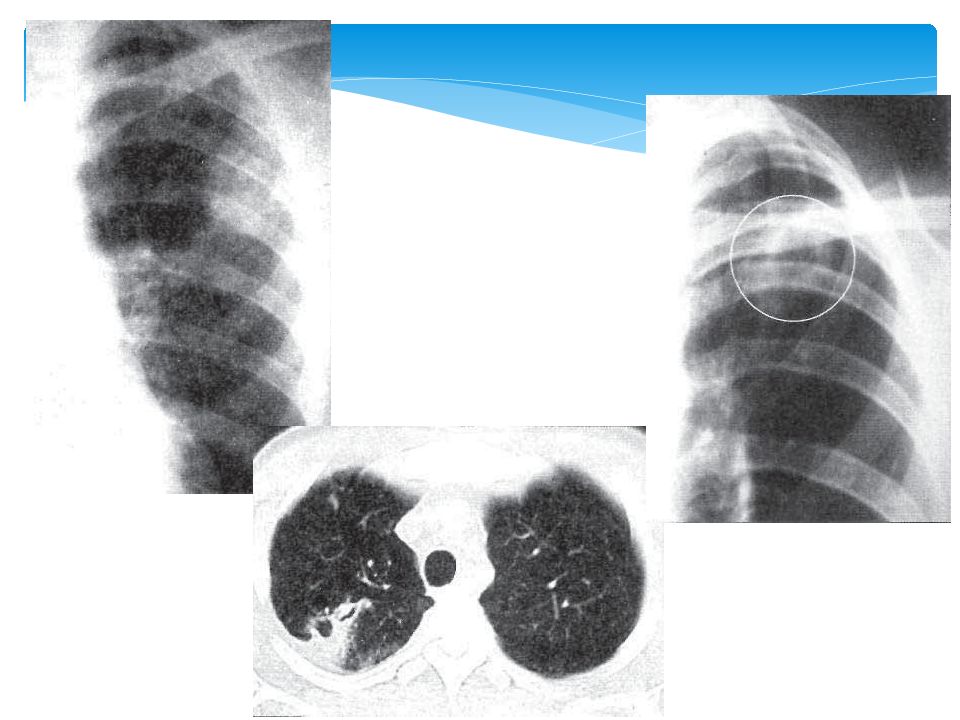

В диагностике очагового туберкулеза ведущая роль принадлежит рентгенологическому методу, особенно томографическому, который позволяет уточнить распространенность и характер процесса, выявить изменения в окружающей легочной ткани, лимфатических узлах, межуточной ткани. По рентгенологическим признакам очаговый туберкулез легких разделяют на мягко-очаговый и фиброзно-очаговый. К мягко-очаговому относят свежие процессы без уплотнения и склонности к фиброзу. При фиброзно-очаговом процессе имеются плотные и обызвествленные очаги с развитием фиброза легочной ткани, зачастую требующие определения активности процесса.

Слайд 20: Клиническая картина

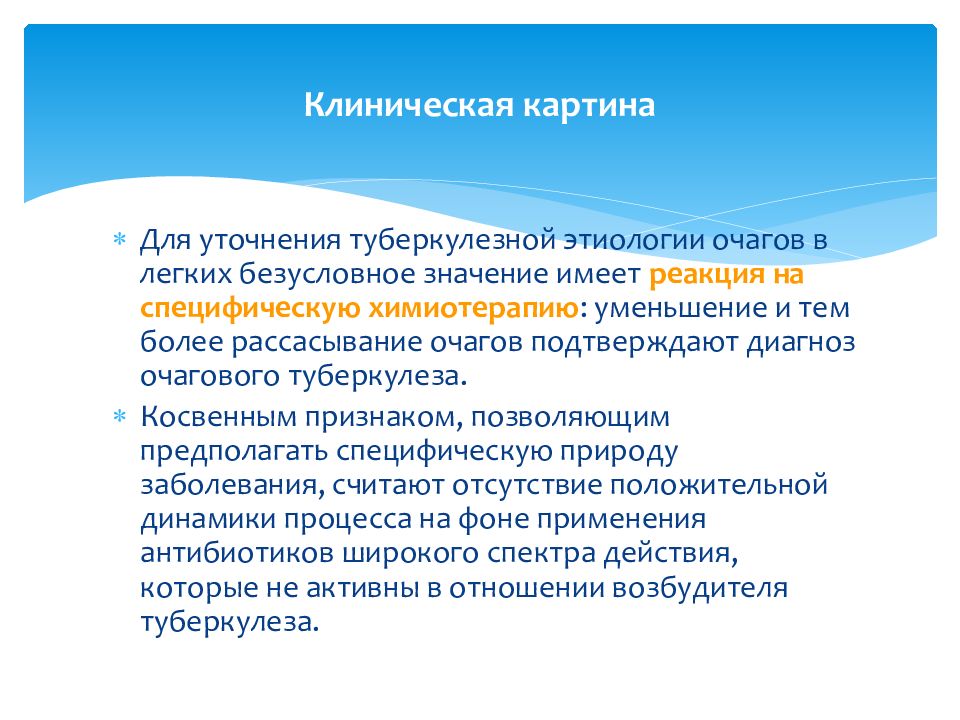

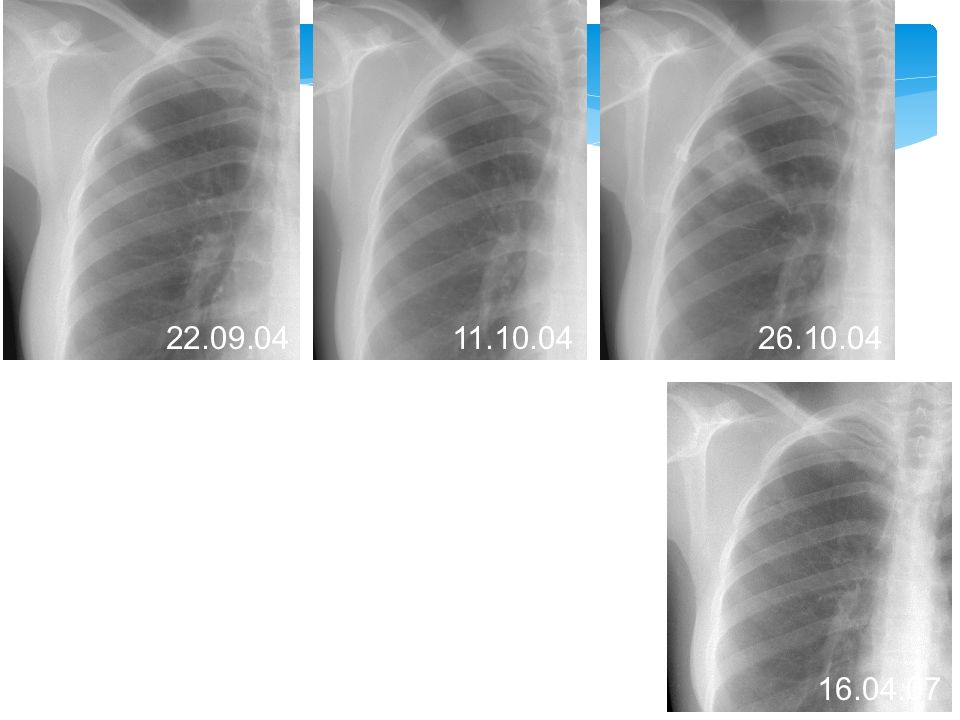

Для уточнения туберкулезной этиологии очагов в легких безусловное значение имеет реакция на специфическую химиотерапию : уменьшение и тем более рассасывание очагов подтверждают диагноз очагового туберкулеза. Косвенным признаком, позволяющим предполагать специфическую природу заболевания, считают отсутствие положительной динамики процесса на фоне применения антибиотиков широкого спектра действия, которые не активны в отношении возбудителя туберкулеза.

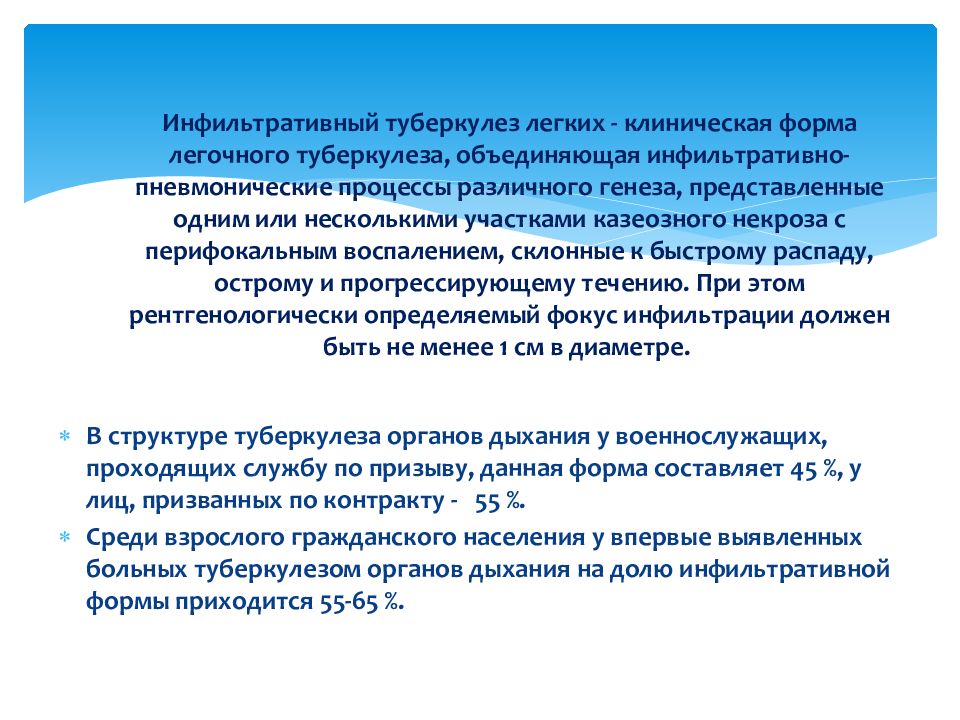

Слайд 21: Инфильтративный туберкулез легких - клиническая форма легочного туберкулеза, объединяющая инфильтративно-пневмонические процессы различного генеза, представленные одним или несколькими участками казеозного некроза с перифокальным воспалением, склонные к быстрому распаду, острому и прогрессирующему течению. При этом рентгенологически определяемый фокус инфильтрации должен быть не менее 1 см в диаметре

В структуре туберкулеза органов дыхания у военнослужащих, проходящих службу по призыву, данная форма составляет 45 %, у лиц, призванных по контракту - 55 %. Среди взрослого гражданского населения у впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания на долю инфильтративной формы приходится 55-65 %. Инфильтративный туберкулез легких - клиническая форма легочного туберкулеза, объединяющая инфильтративно-пневмонические процессы различного генеза, представленные одним или несколькими участками казеозного некроза с перифокальным воспалением, склонные к быстрому распаду, острому и прогрессирующему течению. При этом рентгенологически определяемый фокус инфильтрации должен быть не менее 1 см в диаметре.

Слайд 22: Терминология

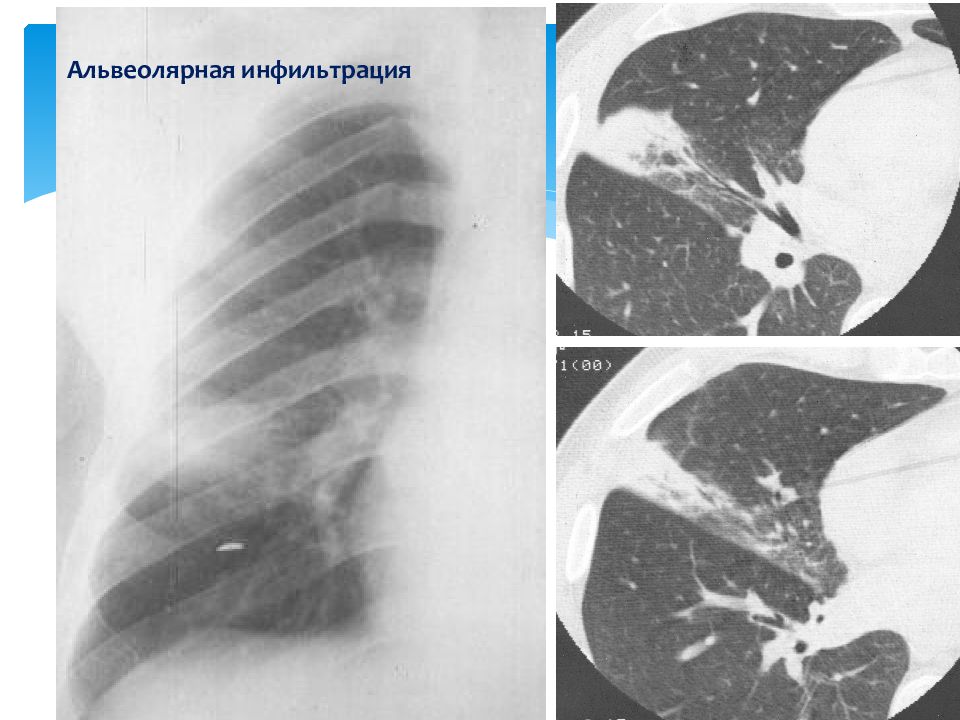

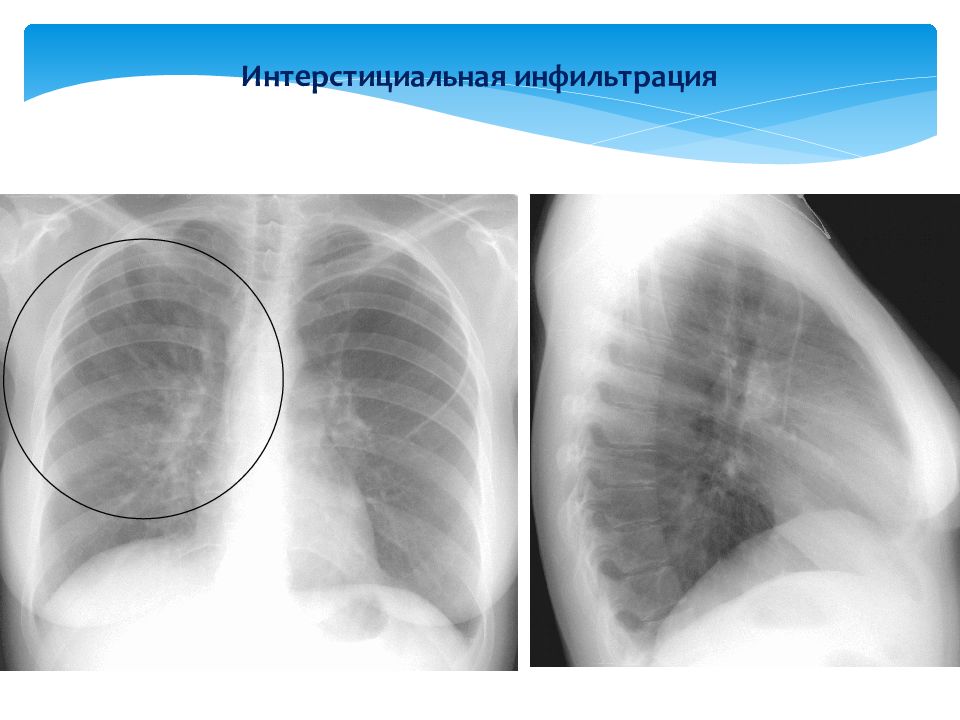

Инфильтрация – от infiltracio, лат., наполнять Легочный инфильтрат – результат накопления патологического содержимого в респираторной части легкого и вытеснения из нее воздуха Рентгеновский синдром - затенение

Слайд 23: Легочные инфильтраты

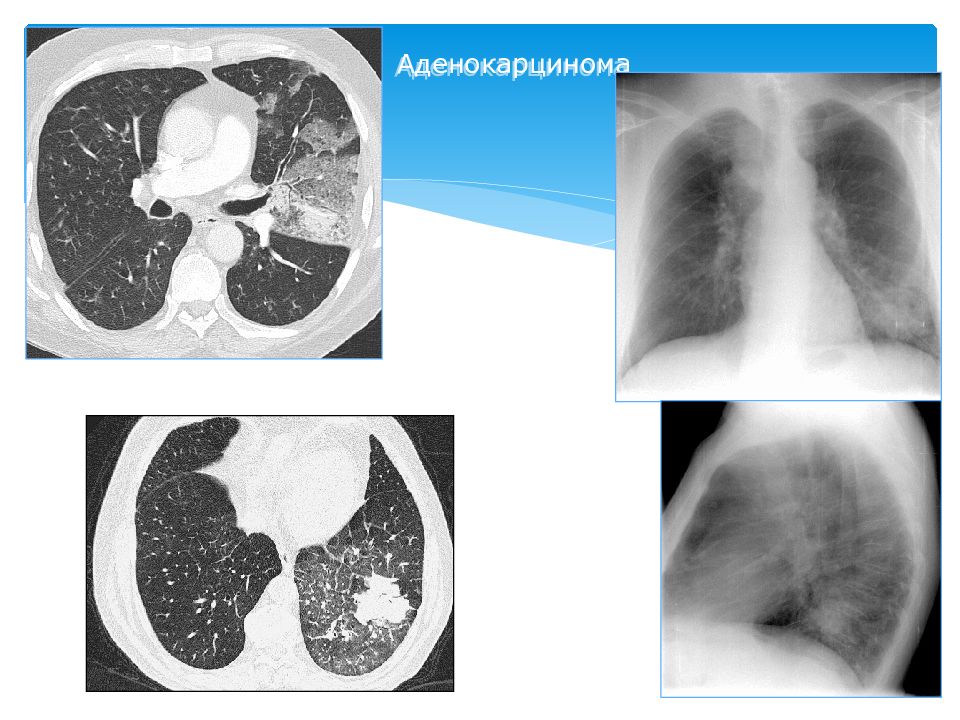

Инфекционные воспаления легких Пневмонии, абсцессы, туберкулез и др Неинфекционные воспаления, в т.ч. ИЗЛ Опухоли легких (аденокарцинома) Нарушения кровообращения (ИЛ)

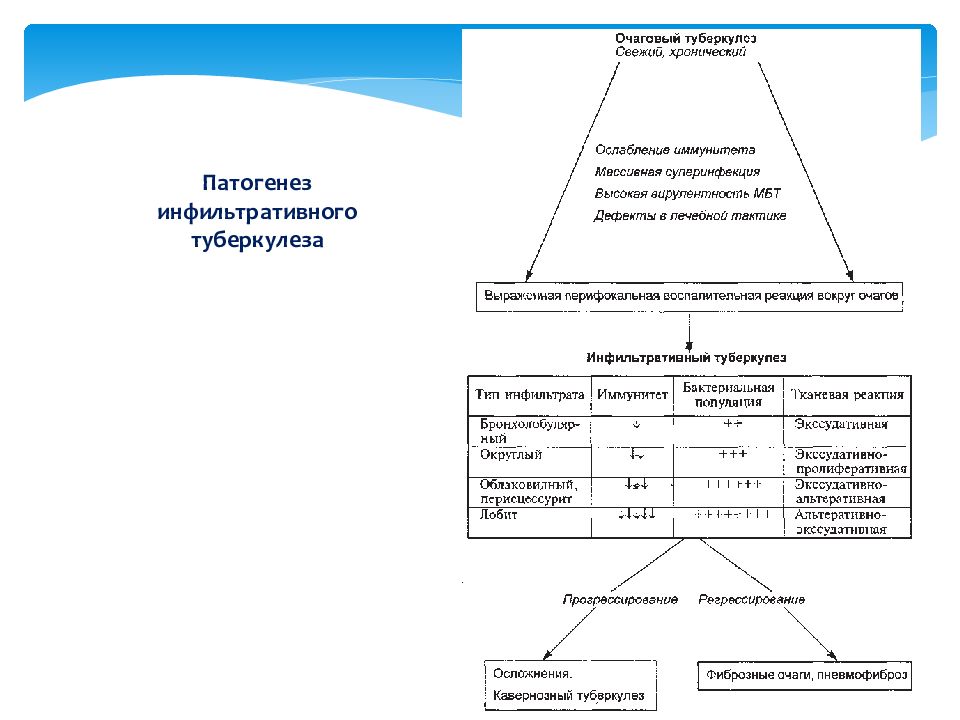

Слайд 24: Патогенез инфильтративного туберкулеза многообразен и сложен. Инфильтрат является важнейшим этапом, через который почти всегда проходит любой специфический процесс, ведущий к развитию прогрессирующего туберкулеза

Наиболее часто инфильтрат возникает в результате вспышки латентных инкапсулированных, обызвествленных очагов, так называемых реинфектов, Сюда же относятся очаги Симона, Ашоффа-Пуля и Абрикосова. Индурационные поля различной давности, лимфангоитические пневмосклерозы, первичный легочный очаг Гона также могут служить источником развития инфильтративного туберкулеза. Инфильтрат может образоваться при прогрессировании свежих очагов в результате слияния последних и образования вокруг них перифокального воспаления. Обострение туберкулезных очагов в бронхиальных лимфоузлах также может служить причиной эндогенного развития инфильтрата. Патогенез инфильтративного туберкулеза многообразен и сложен. Инфильтрат является важнейшим этапом, через который почти всегда проходит любой специфический процесс, ведущий к развитию прогрессирующего туберкулеза.

Слайд 25

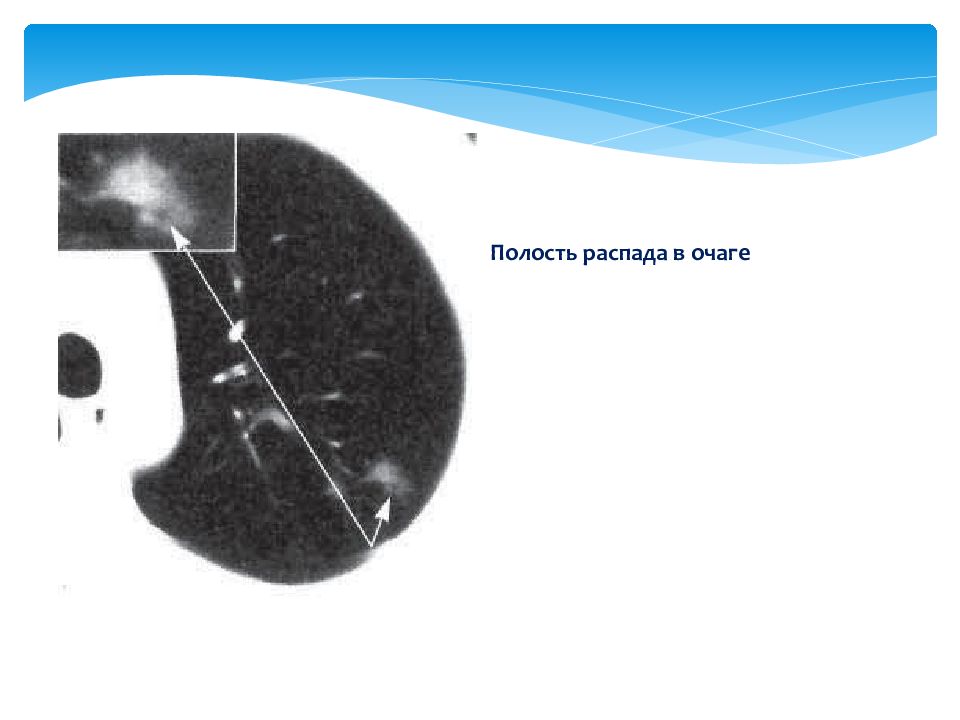

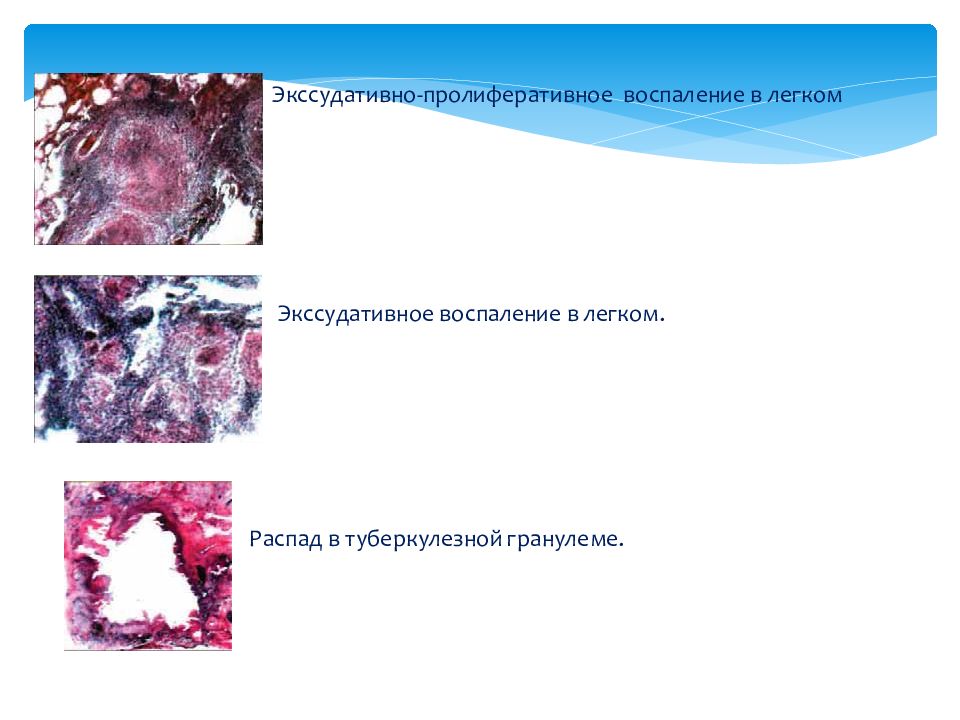

Экссудативно-пролиферативное воспаление в легком Экссудативное воспаление в легком. Распад в туберкулезной гранулеме.

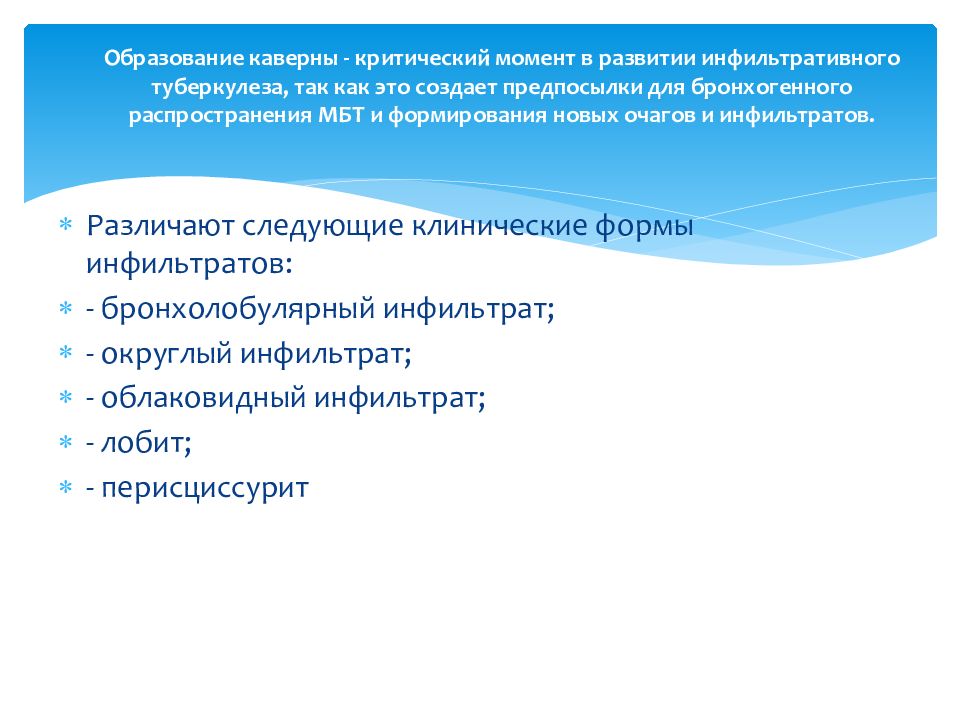

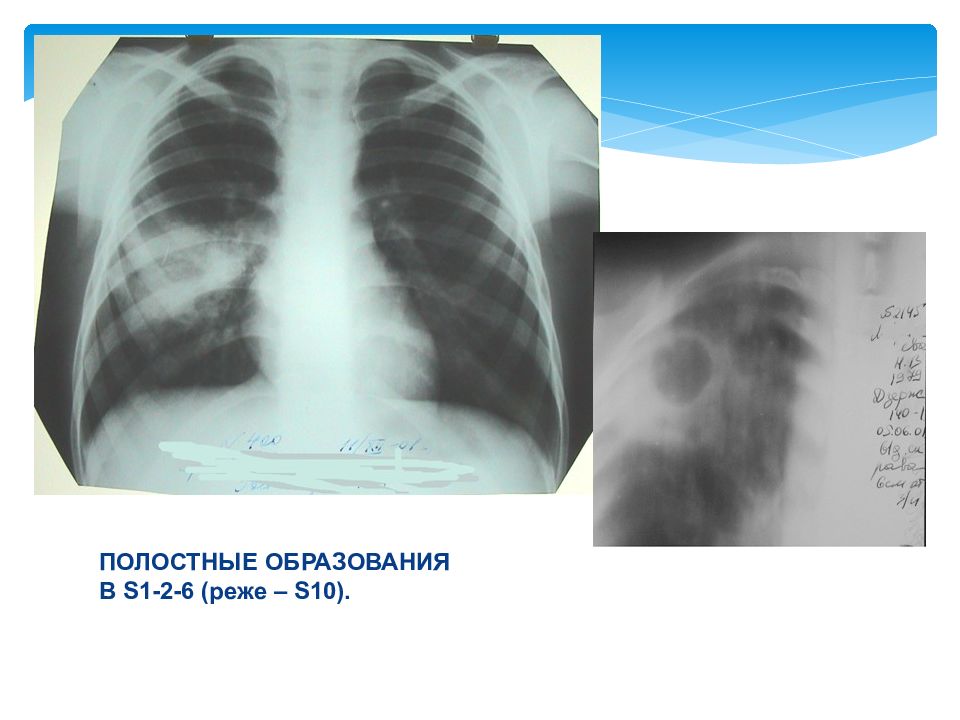

Слайд 28: Образование каверны - критический момент в развитии инфильтративного туберкулеза, так как это создает предпосылки для бронхогенного распространения МБТ и формирования новых очагов и инфильтратов

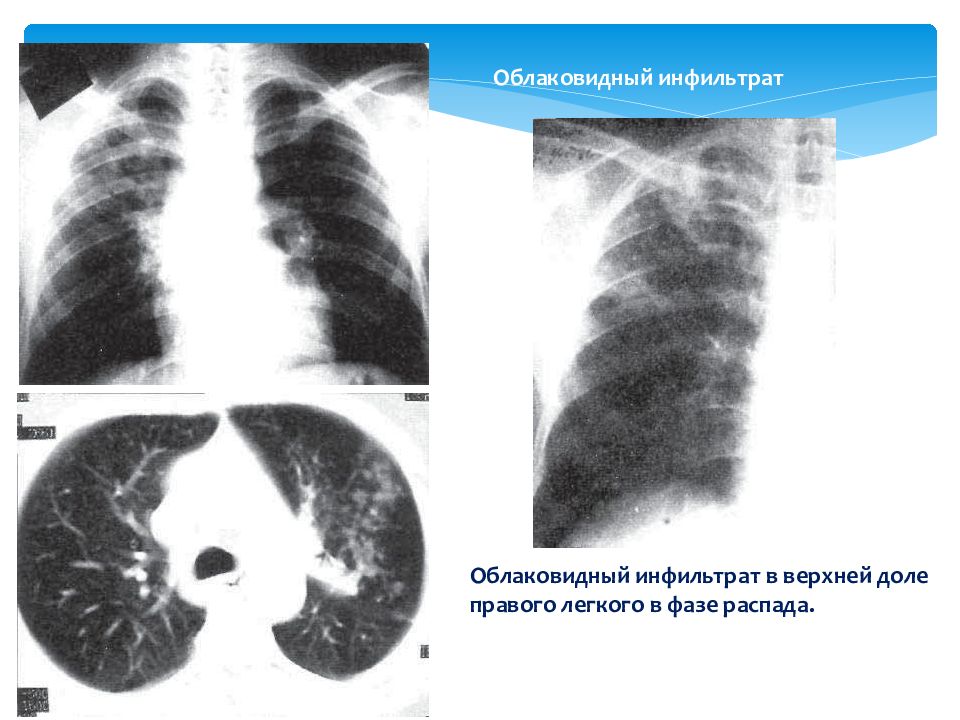

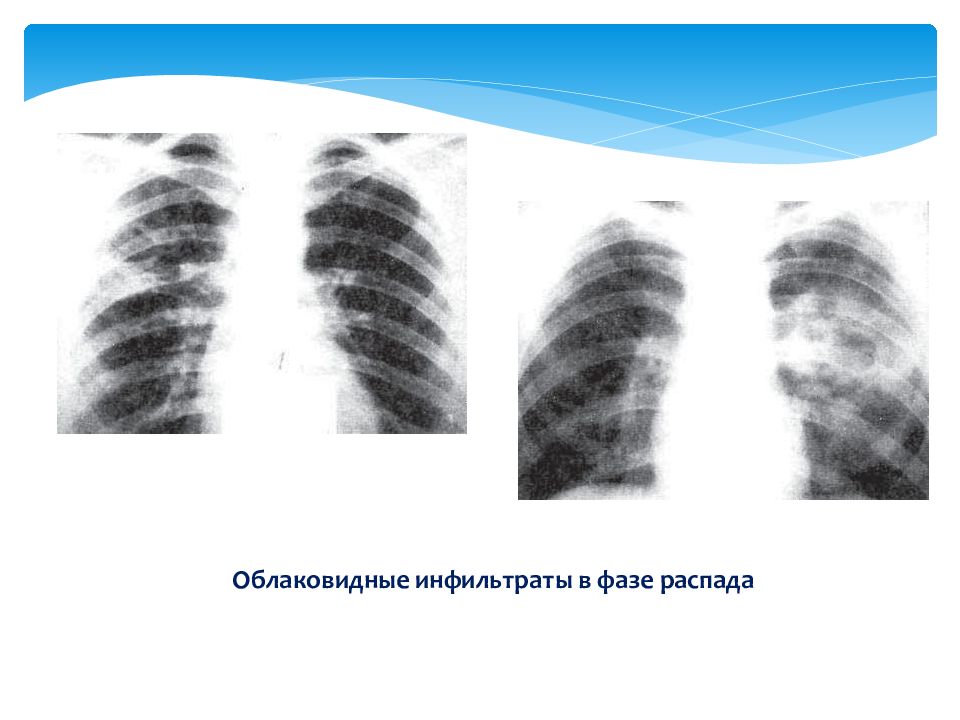

Различают следующие клинические формы инфильтратов: - бронхолобулярный инфильтрат; - округлый инфильтрат; - облаковидный инфильтрат; - лобит; - перисциссурит Образование каверны - критический момент в развитии инфильтративного туберкулеза, так как это создает предпосылки для бронхогенного распространения МБТ и формирования новых очагов и инфильтратов.

Слайд 29

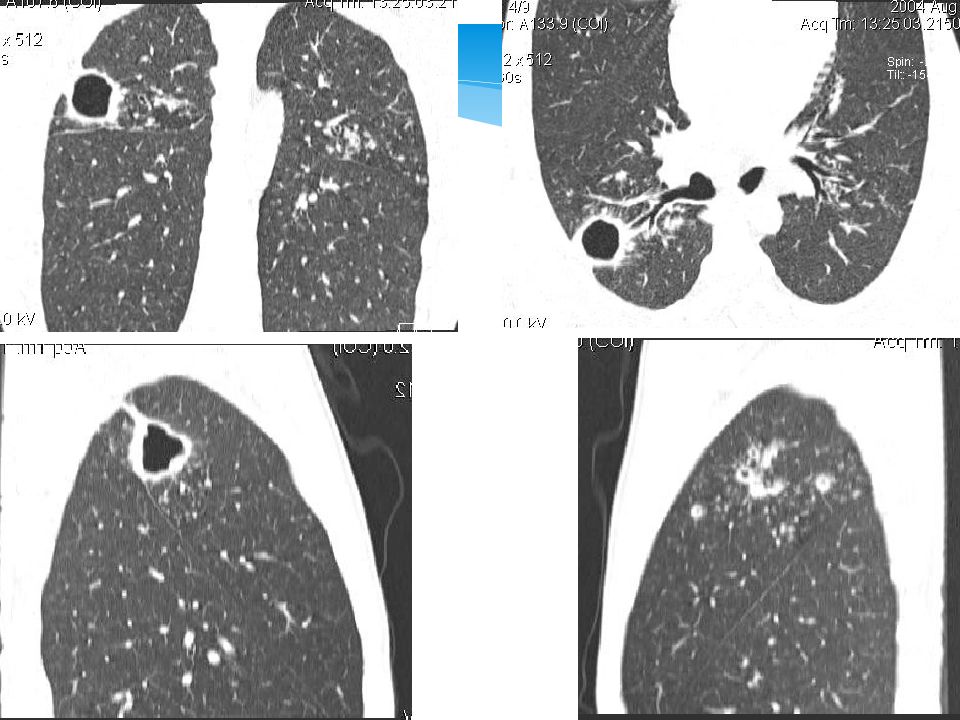

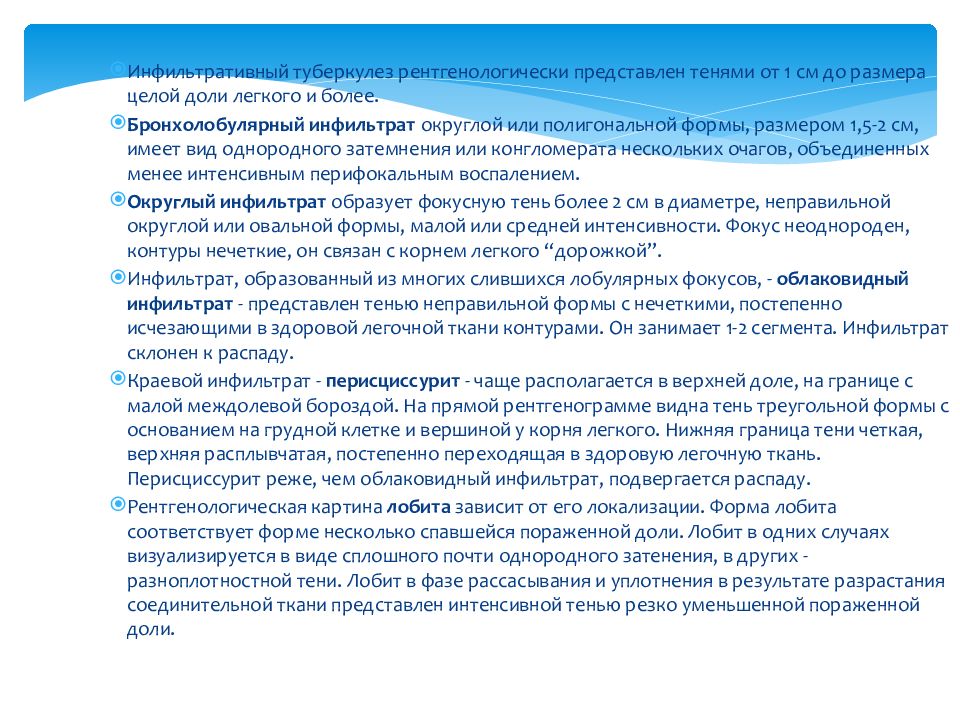

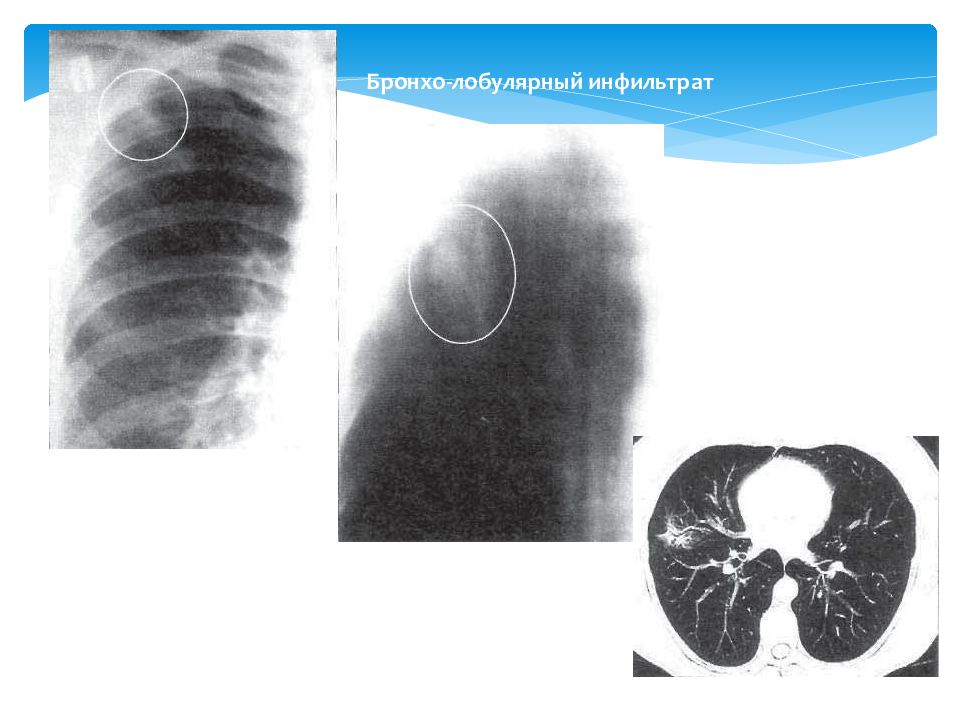

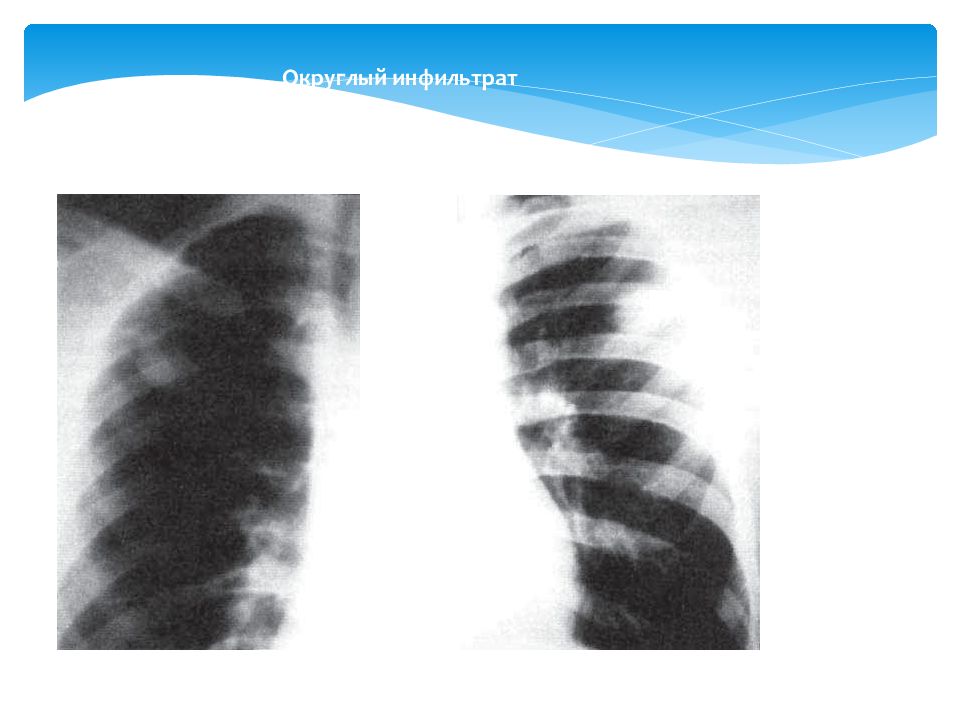

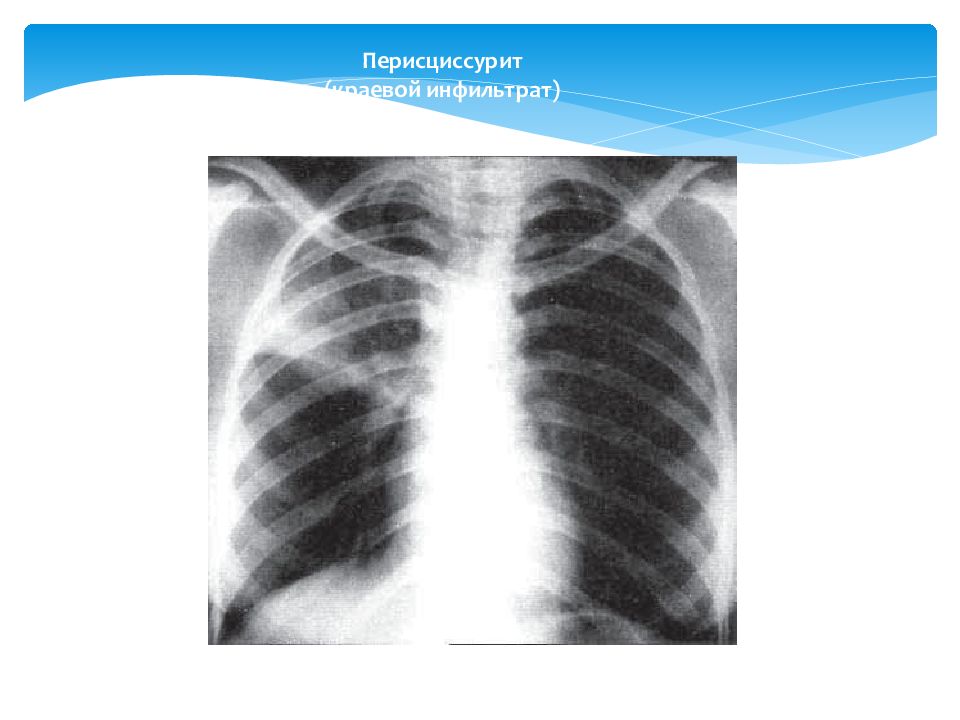

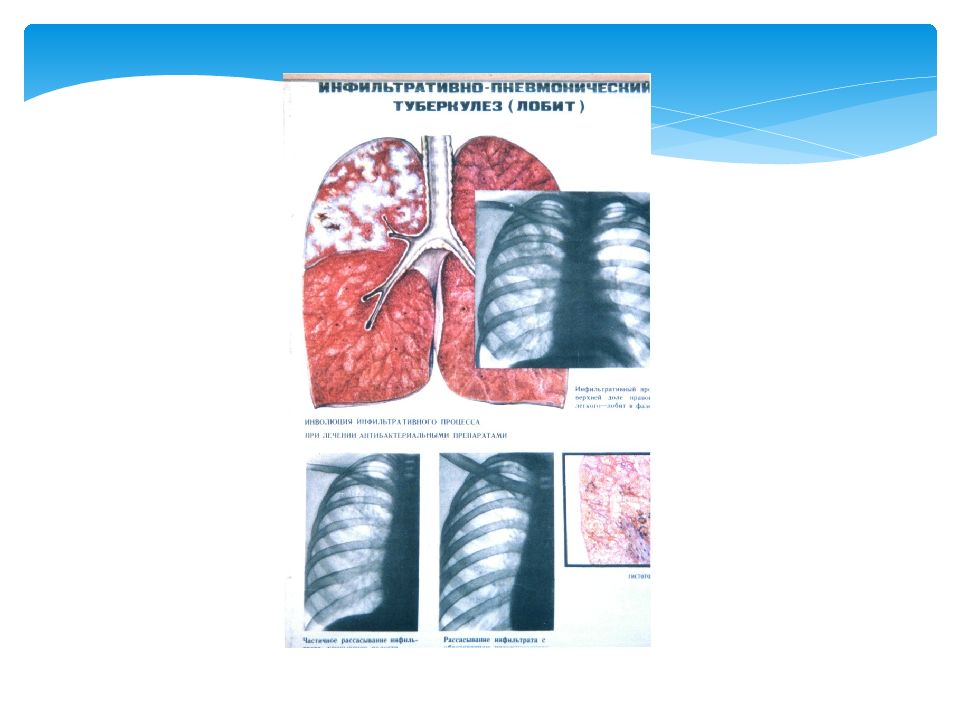

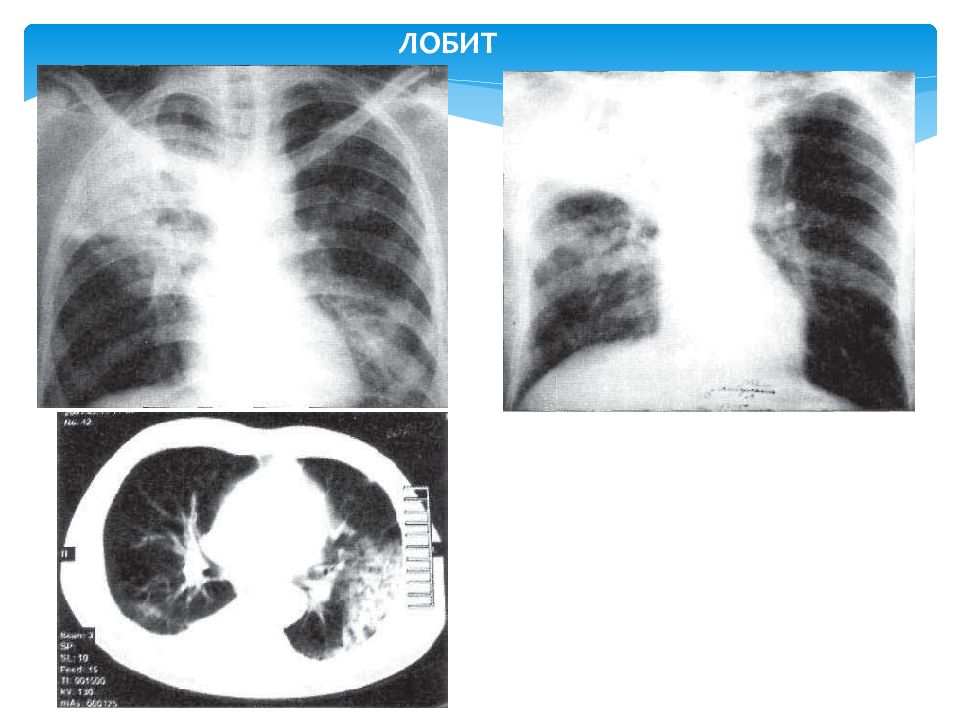

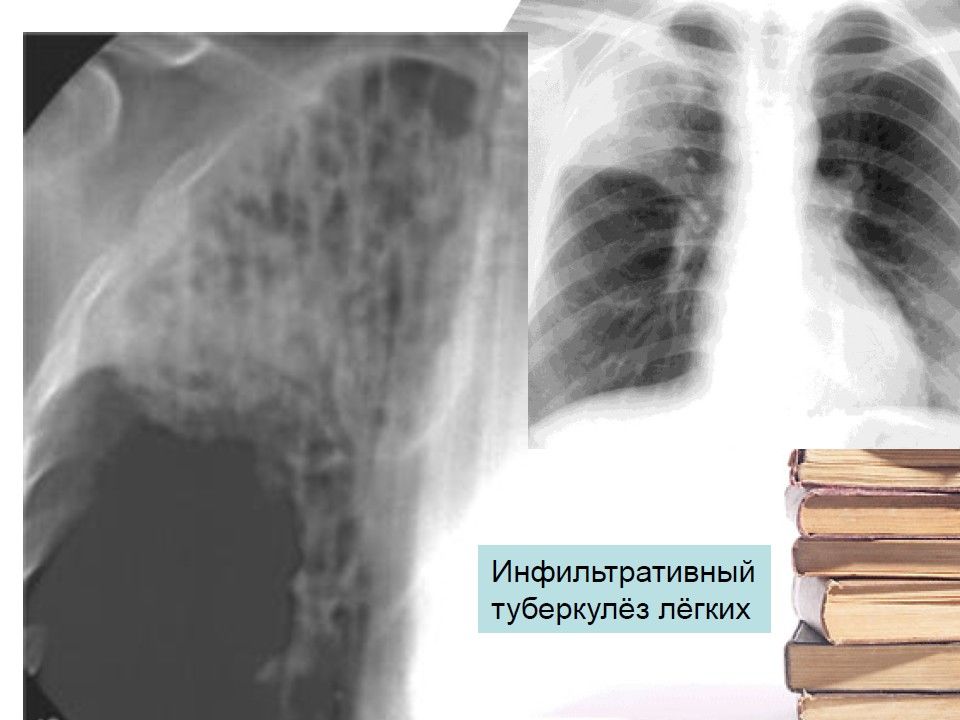

Инфильтративный туберкулез рентгенологически представлен тенями от 1 см до размера целой доли легкого и более. Бронхолобулярный инфильтрат округлой или полигональной формы, размером 1,5-2 см, имеет вид однородного затемнения или конгломерата нескольких очагов, объединенных менее интенсивным перифокальным воспалением. Округлый инфильтрат образует фокусную тень более 2 см в диаметре, неправильной округлой или овальной формы, малой или средней интенсивности. Фокус неоднороден, контуры нечеткие, он связан с корнем легкого “дорожкой”. Инфильтрат, образованный из многих слившихся лобулярных фокусов, - облаковидный инфильтрат - представлен тенью неправильной формы с нечеткими, постепенно исчезающими в здоровой легочной ткани контурами. Он занимает 1-2 сегмента. Инфильтрат склонен к распаду. Краевой инфильтрат - перисциссурит - чаще располагается в верхней доле, на границе с малой междолевой бороздой. На прямой рентгенограмме видна тень треугольной формы с основанием на грудной клетке и вершиной у корня легкого. Нижняя граница тени четкая, верхняя расплывчатая, постепенно переходящая в здоровую легочную ткань. Перисциссурит реже, чем облаковидный инфильтрат, подвергается распаду. Рентгенологическая картина лобита зависит от его локализации. Форма лобита соответствует форме несколько спавшейся пораженной доли. Лобит в одних случаях визуализируется в виде сплошного почти однородного затенения, в других - разноплотностной тени. Лобит в фазе рассасывания и уплотнения в результате разрастания соединительной ткани представлен интенсивной тенью резко уменьшенной пораженной доли.

Слайд 30: Клиническая картина

Начало инфильтративного туберкулеза легких в половине случаев острое и напоминает заболевание гриппом или острой пневмонией. Клинические проявления слабо выражены чаще у больных с бронхолобулярным или округлым инфильтратом. Наблюдаются симптомы интоксикации. Туберкулезный инфильтрат, имеющий ограниченную протяженность, обнаруживают случайно при медицинском профилактическом обследовании, Облаковидный инфильтрат с поражением одного или не- скольких легочных сегментов и перисциссурит обычно характе - ризуются острым началом с выраженными симптомами инток - сикации, небольшим кашлем с мокротой, иногда кровохаркань - ем. Вовлечение в патологический процесс плевры приводит к появлению болей в грудной клетке на стороне поражения, кото- рые связаны с дыхательными движениями. Прогрессирование туберкулезного воспаления с развитием лобита ведет к резкому ухудшению состояния больного — симптомы интоксикации и кашель значительно усиливаются, количество мокроты увеличивается. Симптомы интоксикации могут несколько уменьшиться при образовании в инфильтрате полости распада. Однако вскоре в результате бронхогенного распространения инфекции и появления новых бронхолобулярных очагов туберкулезная интоксикация вновь усиливается.

Слайд 31: Клиническая картина

Ранним симптомом прогрессирующего туберкулезного воспаления в легких является отставание пораженной половины грудной клетки при дыхании. Развитие локального воспаления плевры, прилежащей к пораженному легкому, обусловливает напряжение дыхательных мышц, а при прогрессировании и верхушечной локализации инфильтративных изменений — напряжение и болезненность мышц надплечья (симптом Воробьева— Поттенджера ) У больных с облаковидным инфильтратом, перисциссуритом, а тем более с лобитом объективное исследование органов дыхания позволяет выявить более грубые изменения. При аускультации у больных туберкулезом легких «мало слышно» Зоны тревоги у взрослых, где туберкулезные очаги и инфильтраты проявляются особенно часто: над- и подключичные пространства, надлопаточная, межлопаточная и подмышечная области. иногда - у нижнего угла лопатки.

Слайд 36

Облаковидный инфильтрат Облаковидный инфильтрат в верхней доле правого легкого в фазе распада.

Слайд 43

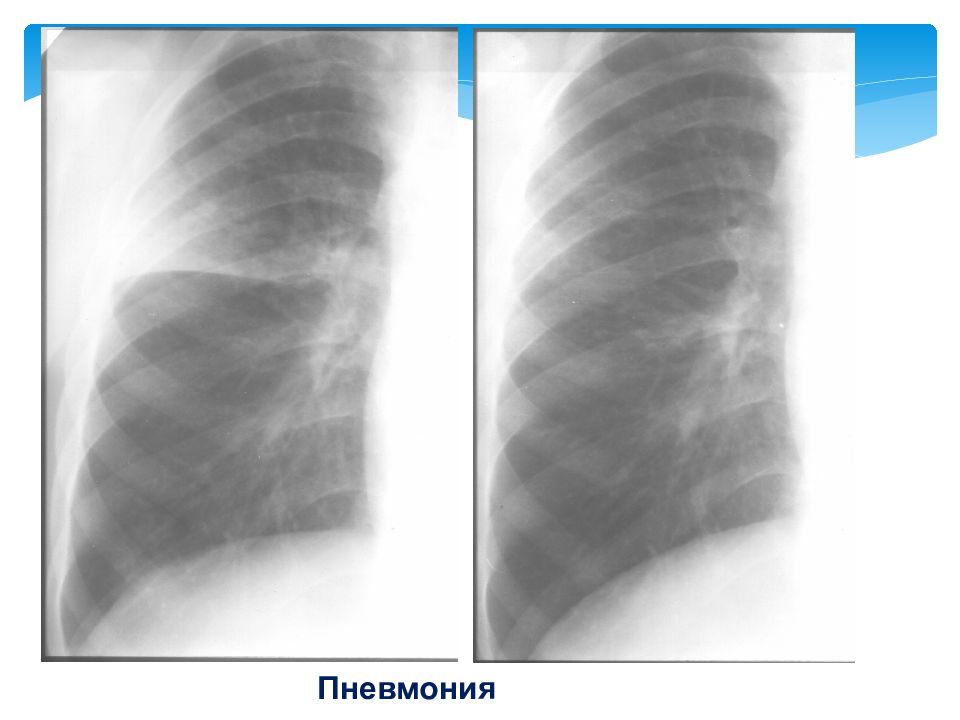

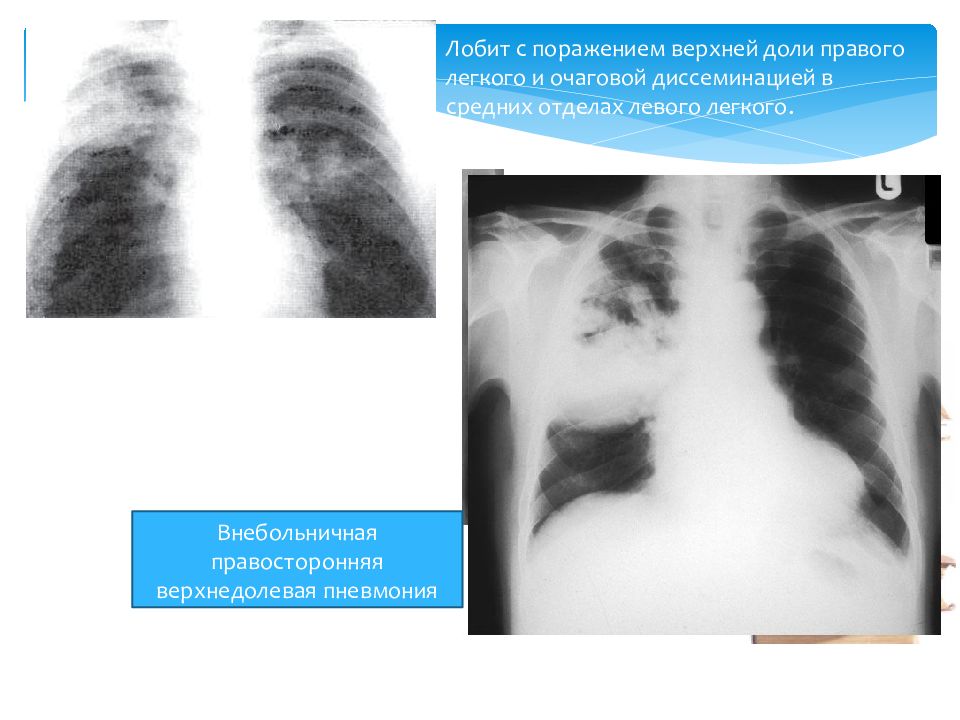

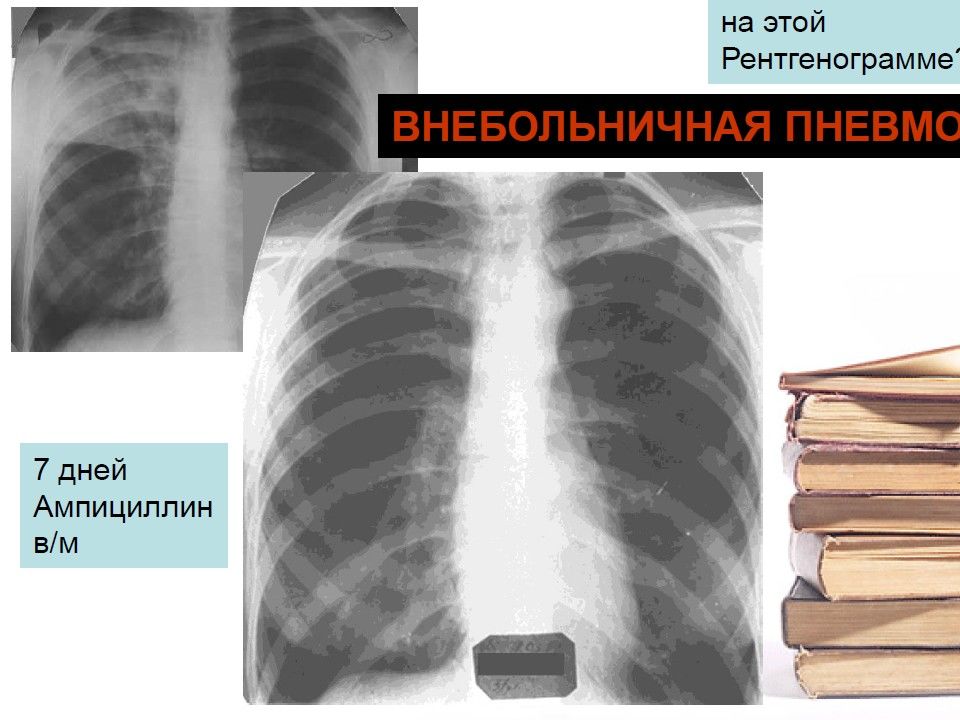

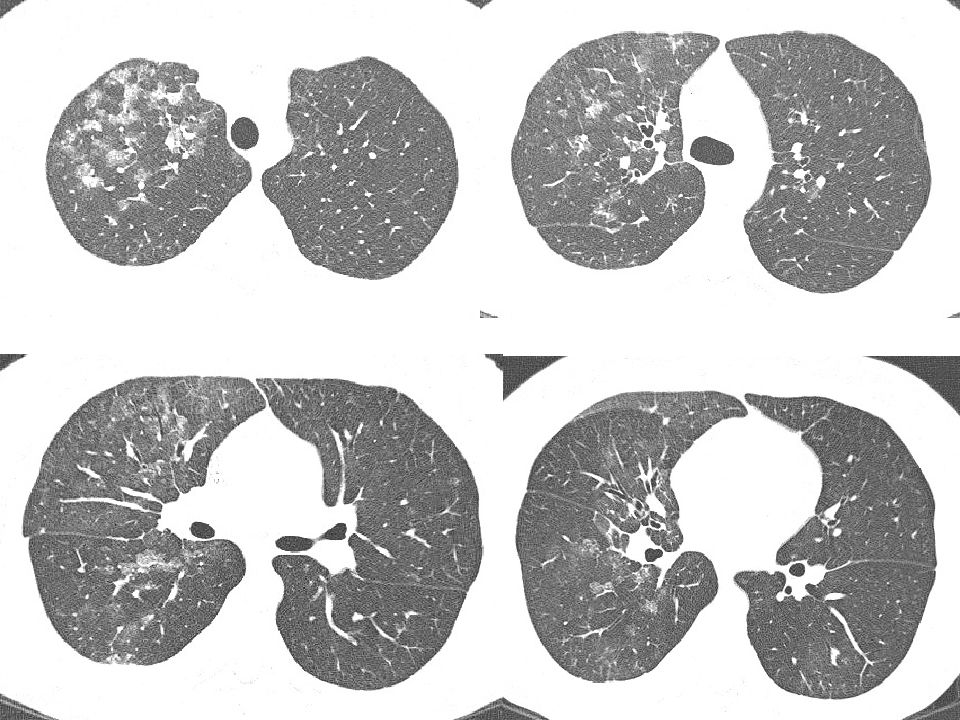

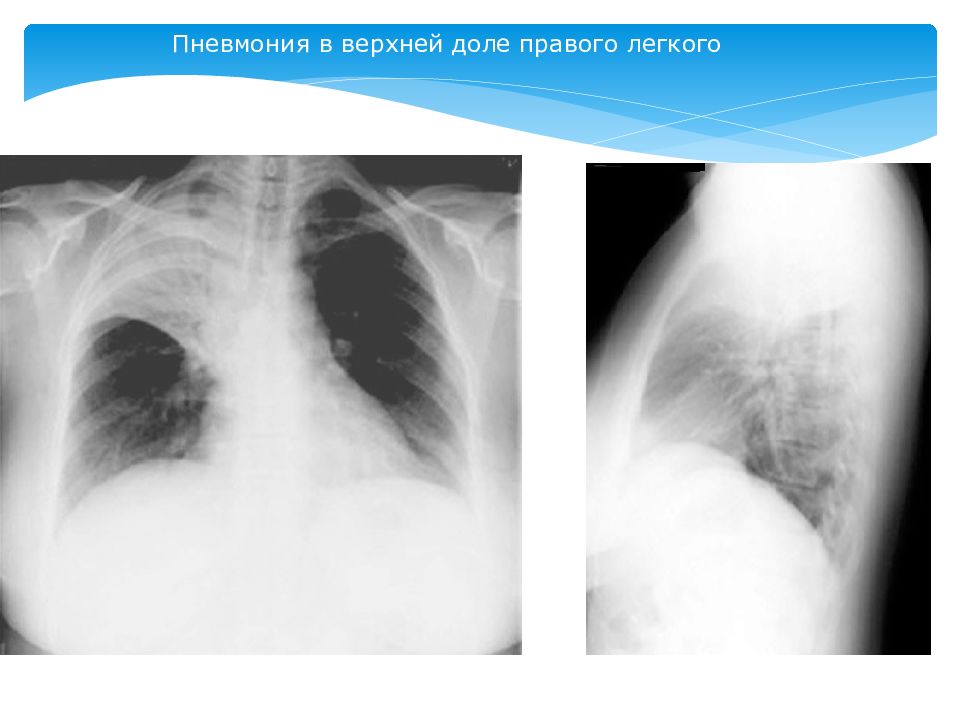

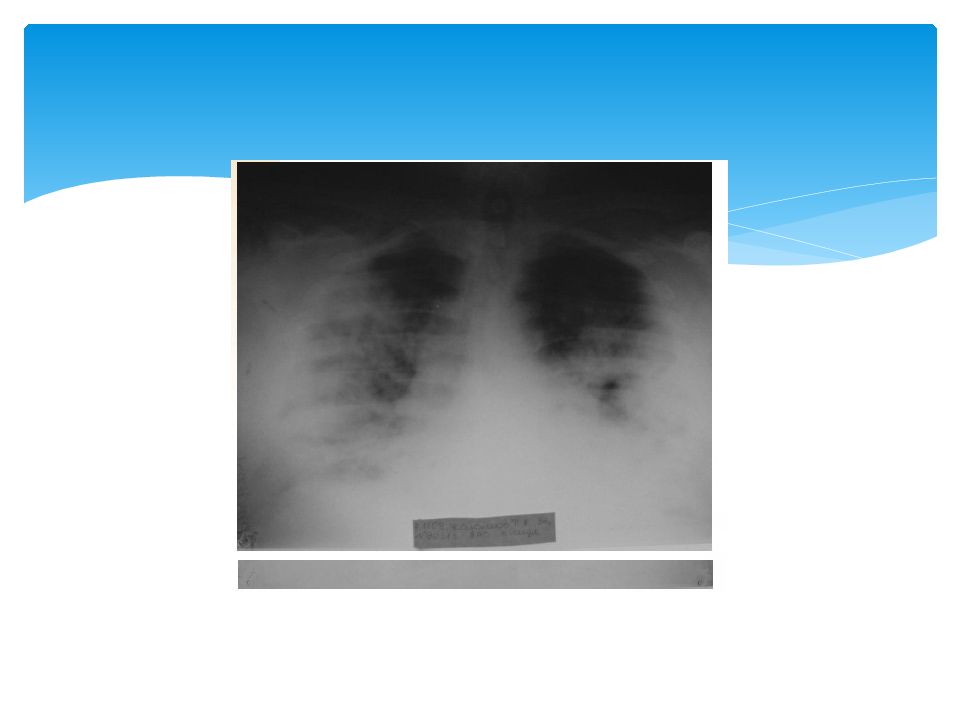

Лобит с поражением верхней доли правого легкого и очаговой диссеминацией в средних отделах левого легкого. Внебольничная правосторонняя верхнедолевая пневмония

Слайд 45

ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ ЛЁГКИХ ДВУХСТОРОННЯЯ ВЕРХНЕДОЛЕВАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ

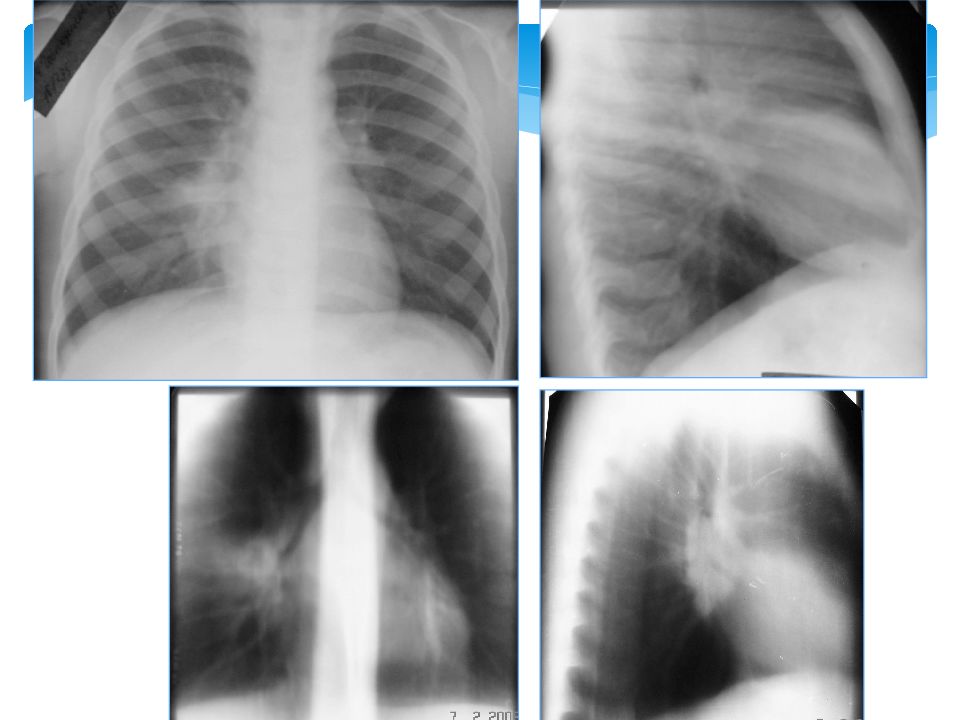

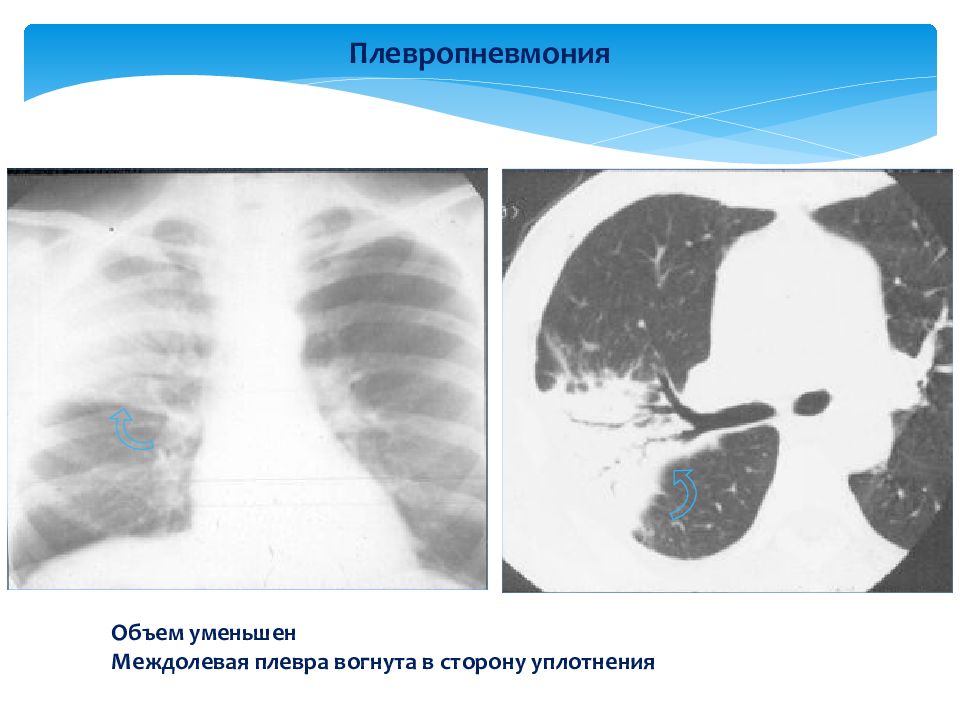

Слайд 56: Плевропневмония

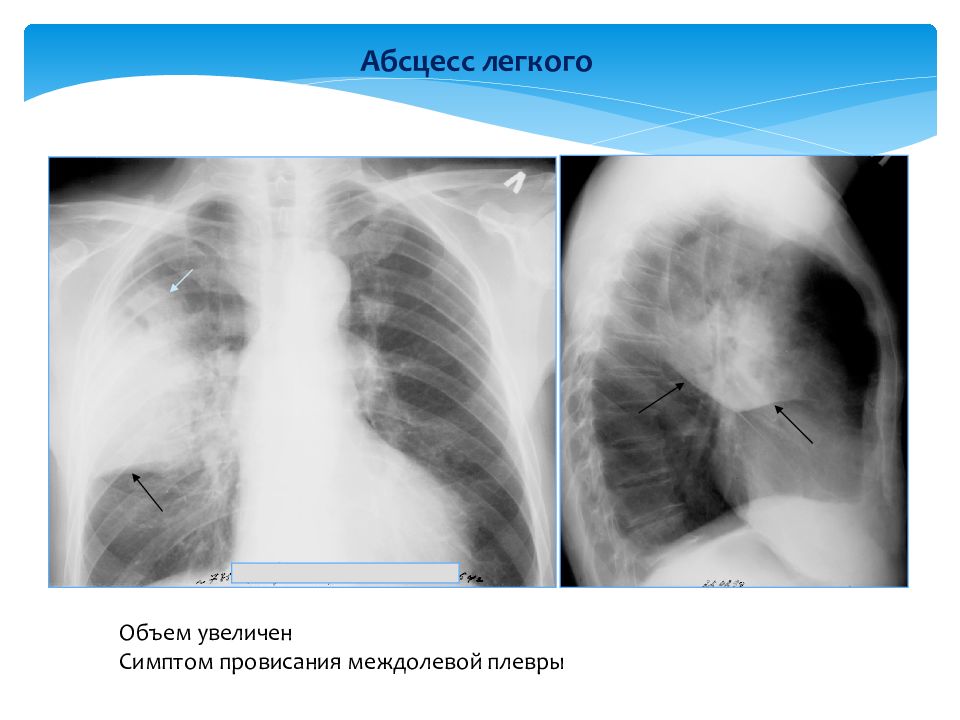

Объем уменьшен Междолевая плевра вогнута в сторону уплотнения

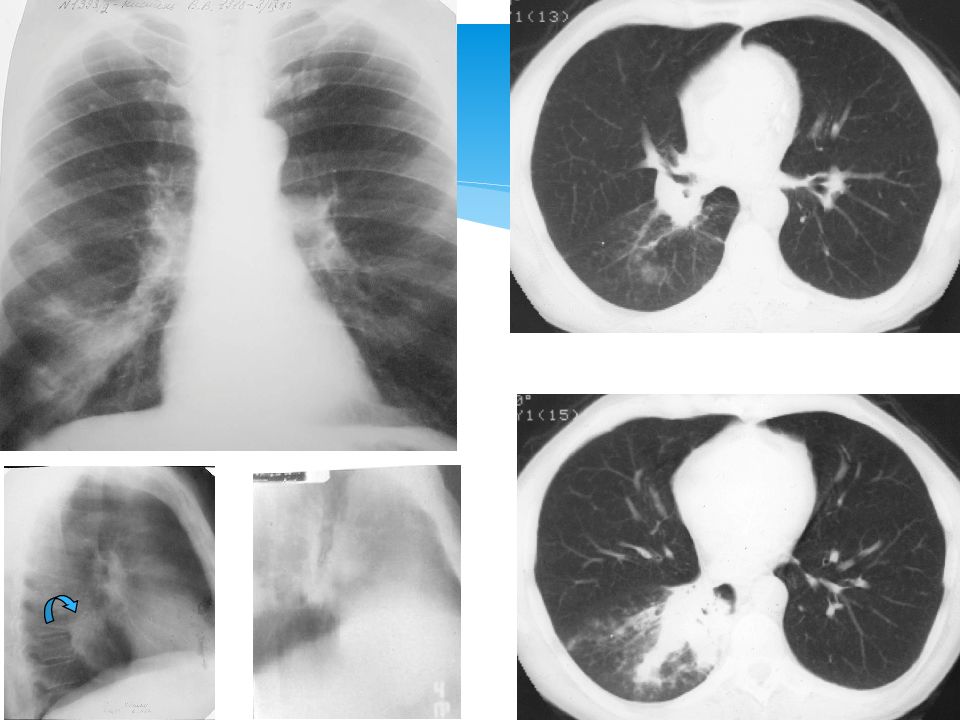

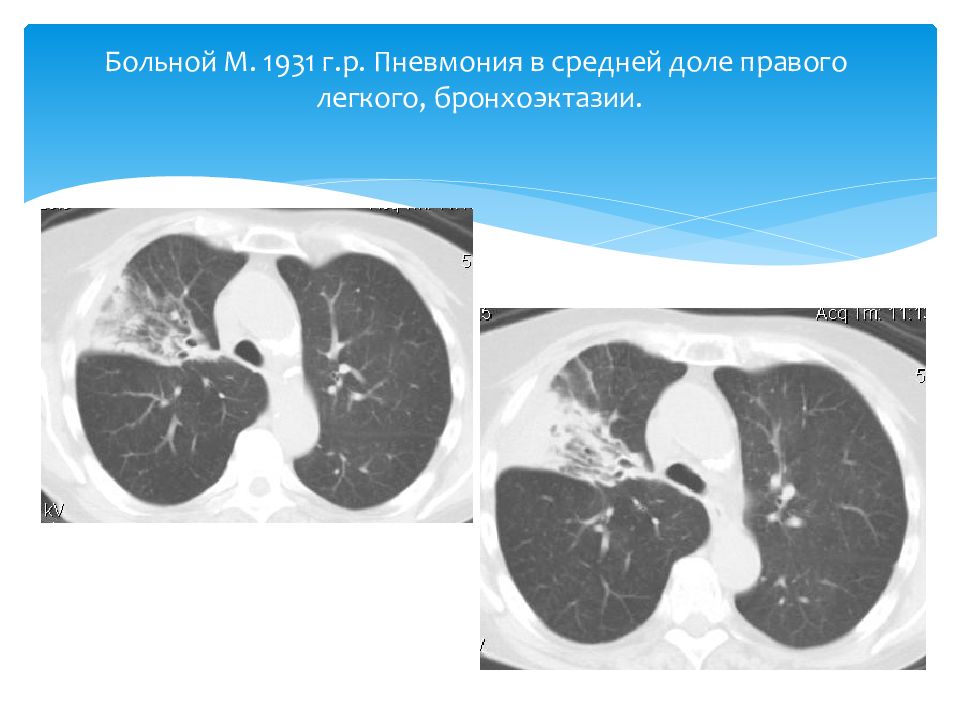

Слайд 58: Больной М. 1931 г.р. Пневмония в средней доле правого легкого, бронхоэктазии

Слайд 60

День 4 День 11 День 24 Гангренозный абсцесс верхней доли правого легкого

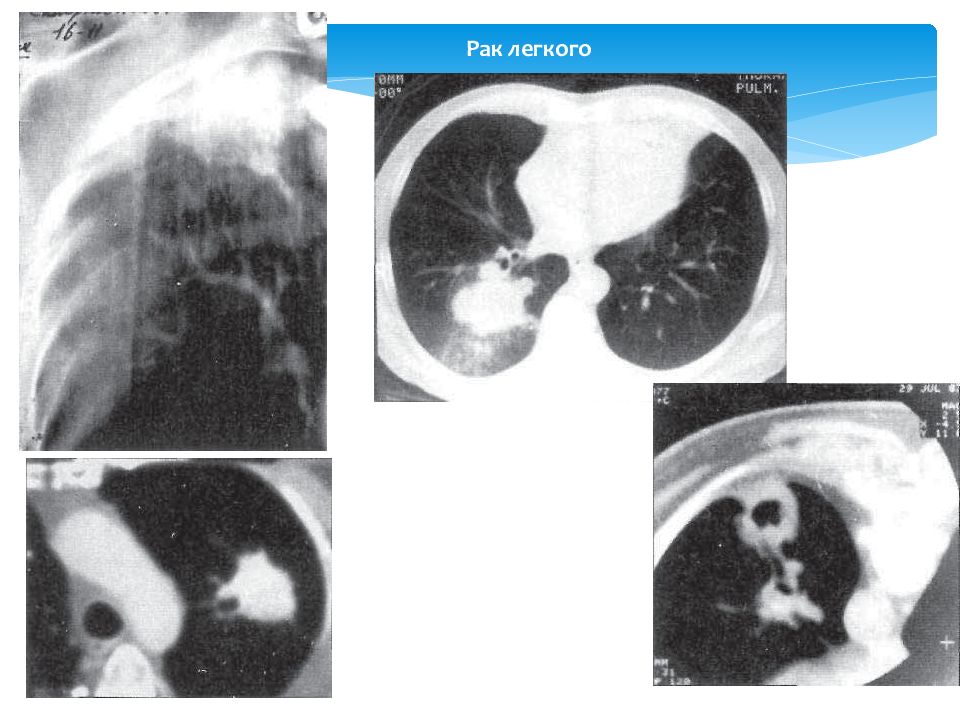

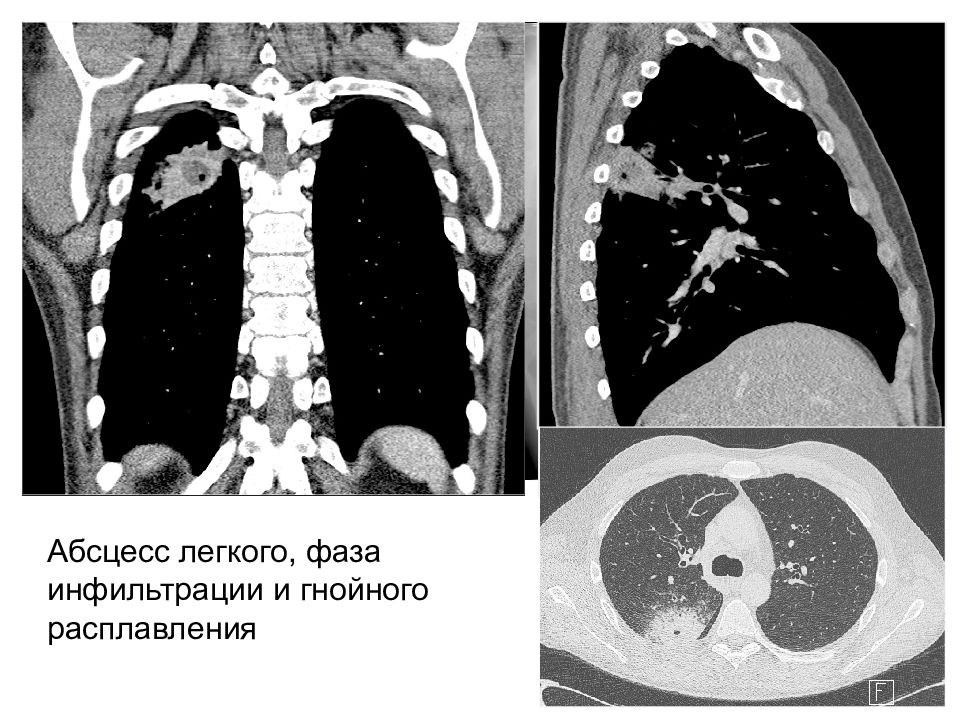

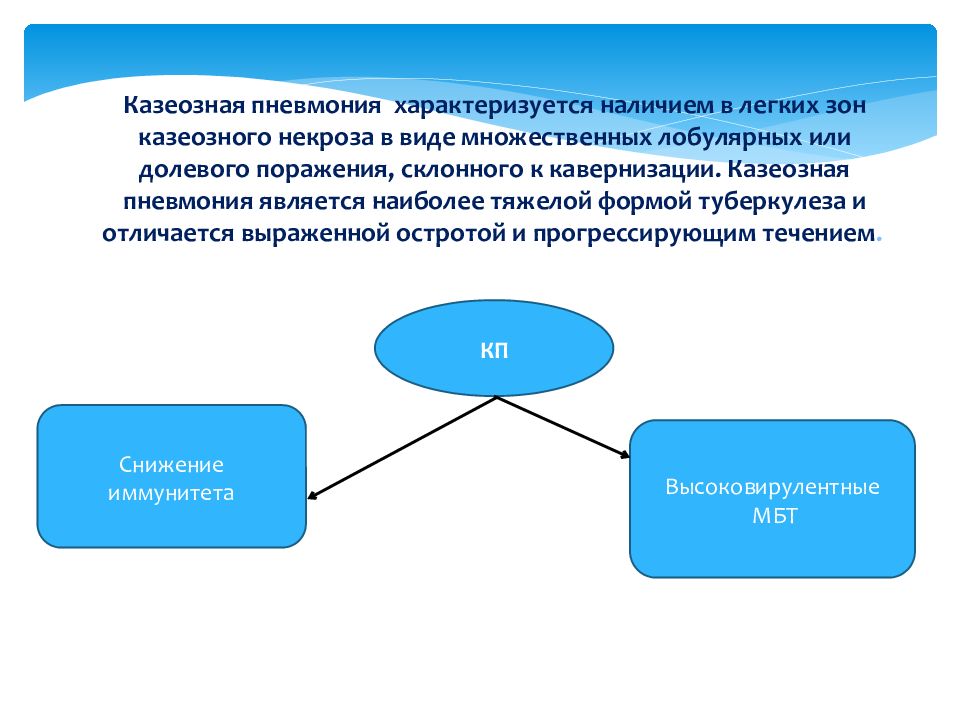

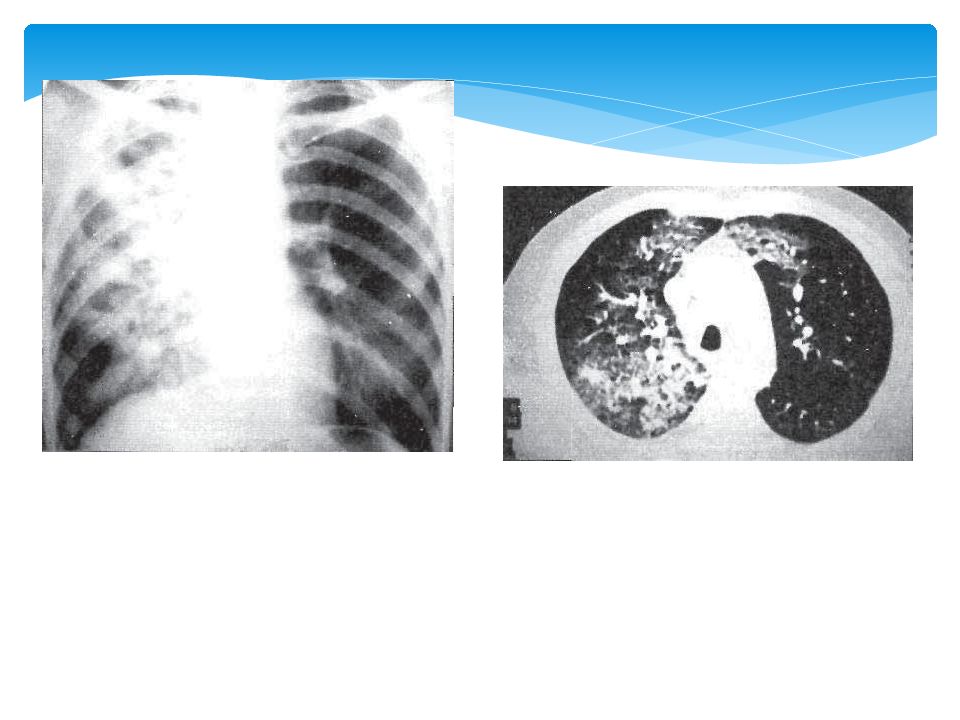

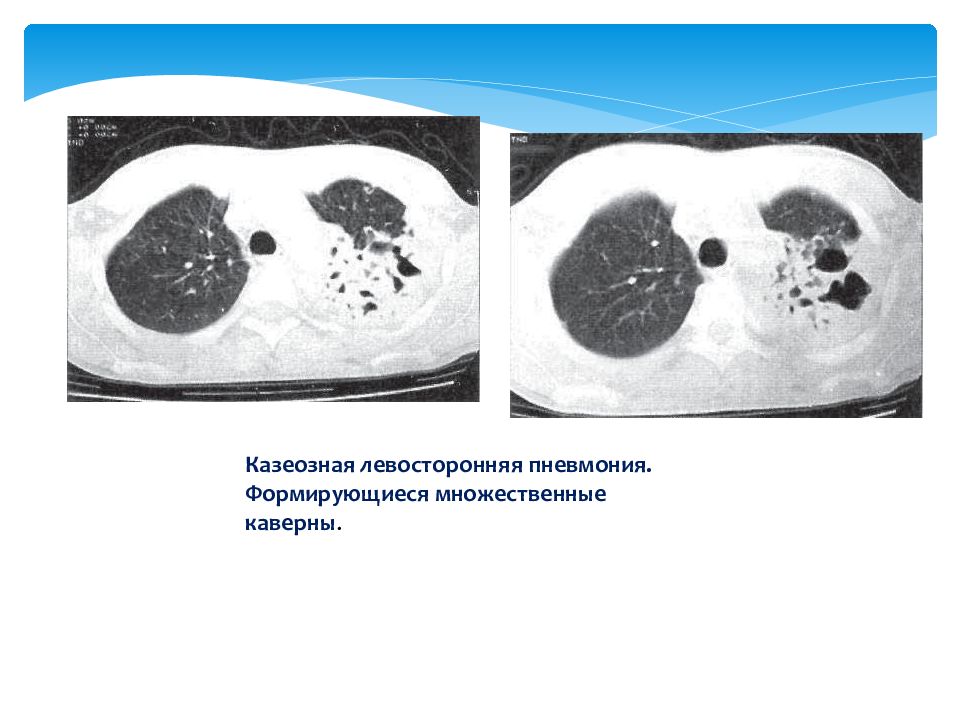

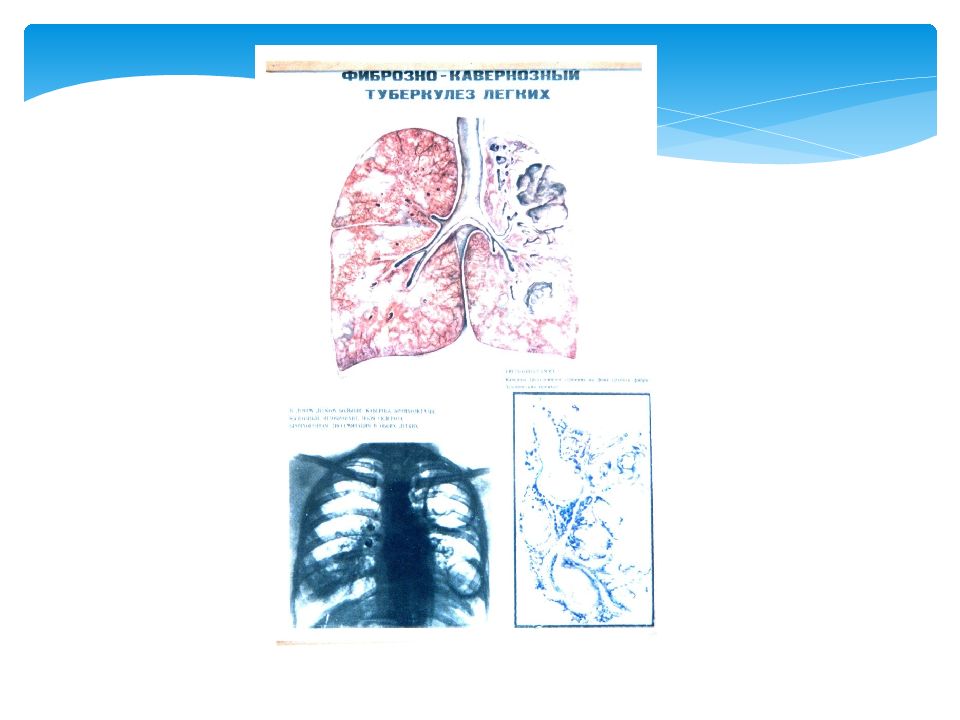

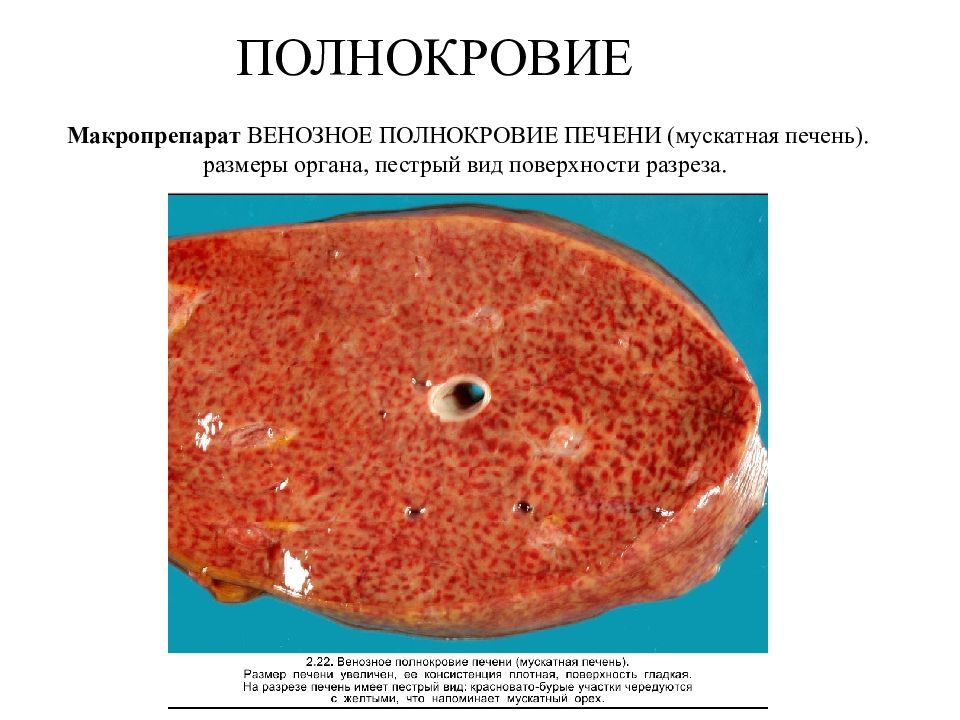

Слайд 62: Казеозная пневмония характеризуется наличием в легких зон казеозного некроза в виде множественных лобулярных или долевого поражения, склонного к кавернизации. Казеозная пневмония является наиболее тяжелой формой туберкулеза и отличается выраженной остротой и прогрессирующим течением

КП Снижение иммунитета Высоковирулентные МБТ

Слайд 63: КАЗЕОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ

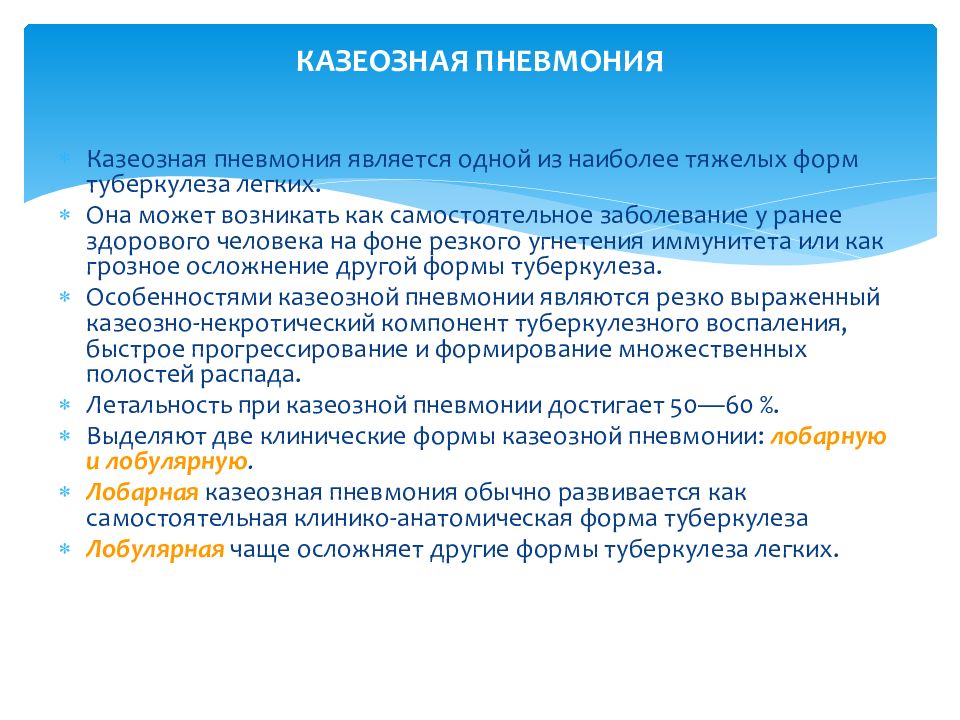

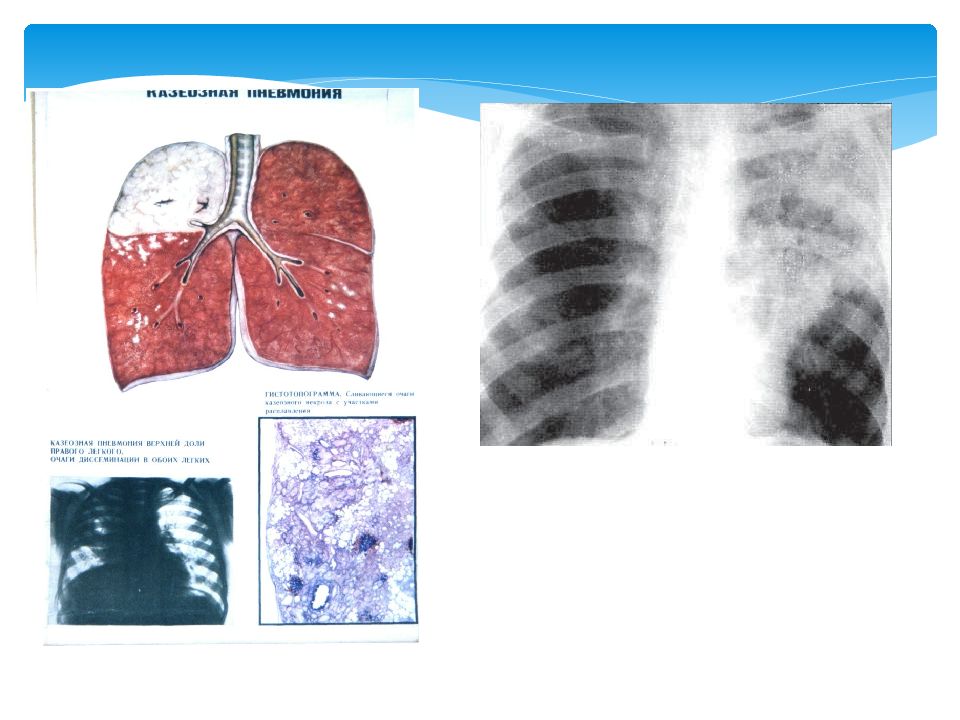

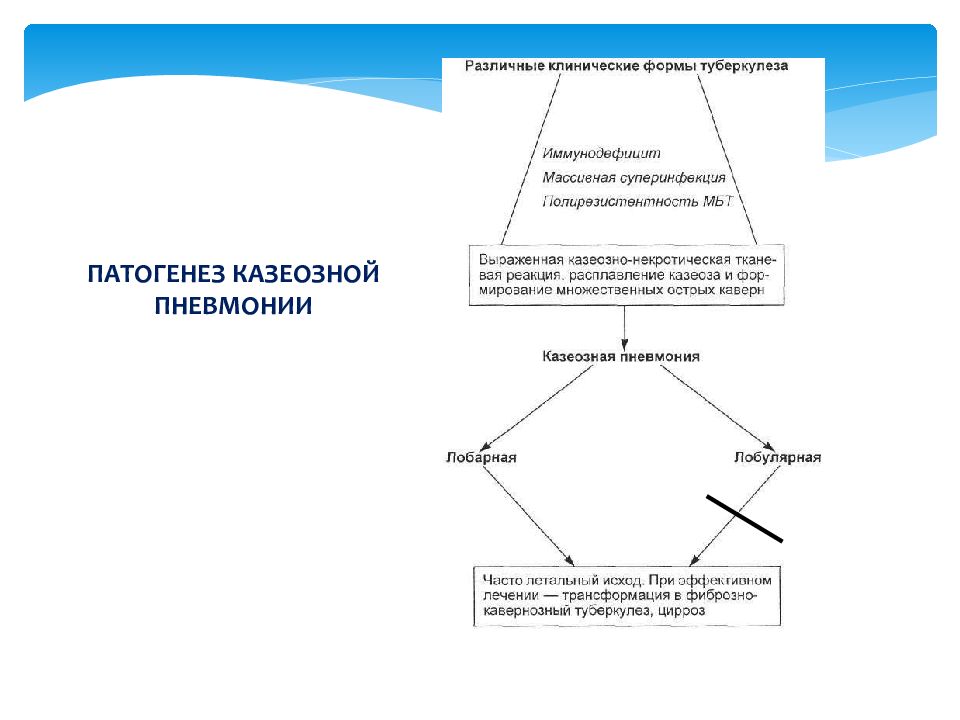

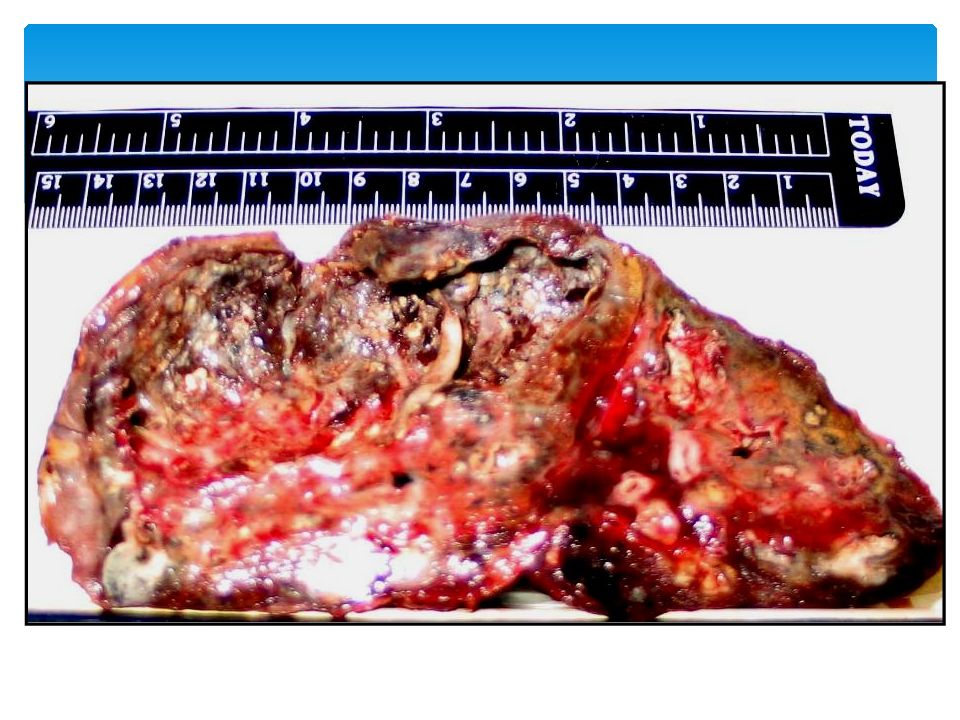

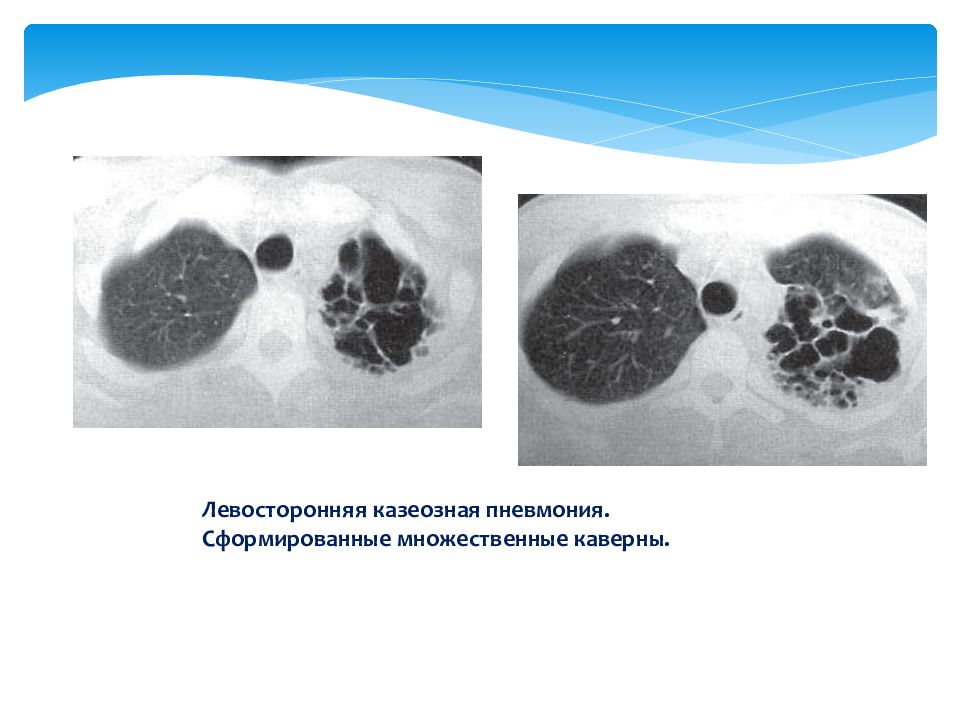

Казеозная пневмония является одной из наиболее тяжелых форм туберкулеза легких. Она может возникать как самостоятельное заболевание у ранее здорового человека на фоне резкого угнетения иммунитета или как грозное осложнение другой формы туберкулеза. Особенностями казеозной пневмонии являются резко выраженный казеозно-некротический компонент туберкулезного воспаления, быстрое прогрессирование и формирование множественных полостей распада. Летальность при казеозной пневмонии достигает 50—60 %. Выделяют две клинические формы казеозной пневмонии: лобарную и лобулярную. Лобарная казеозная пневмония обычно развивается как самостоятельная клинико-анатомическая форма туберкулеза Лобулярная чаще осложняет другие формы туберкулеза легких.

Слайд 66

КАЗЕОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ Интоксикационный синдром Синдром респираторной недостаточности Синдром полиорганной недостаточности Генерализация Бактериовыделение: Массивное Вирулентные Лекарственно-устойчивые

Слайд 70

Левосторонняя казеозная пневмония. Сформированные множественные каверны.