Первый слайд презентации: Спинномозговые грыжи

Слайд 2

Спинномозговая грыжа – тяжелый порок развития, характеризующийся врожденным незаращением задней стенки позвоночного ка- нала с одновременным грыжевым выпячиванием твёрдой мозговой оболочки, покрытым кожей и содержащим спинномозговую жидкость, либо спинной мозг и/или его корешки. Она относится к наиболее часто встречающимся порокам развития спинного мозга и позвоночника. Частота рождения детей со спинномозговой грыжей составляет 1 случай на 1000–3000 новорожденных.

Слайд 3

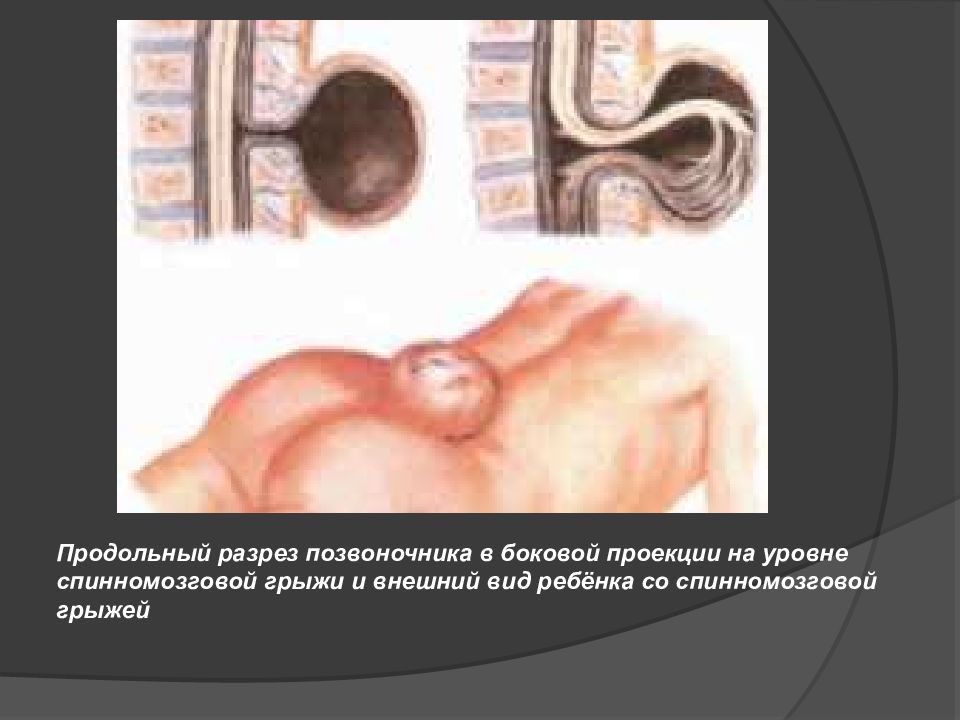

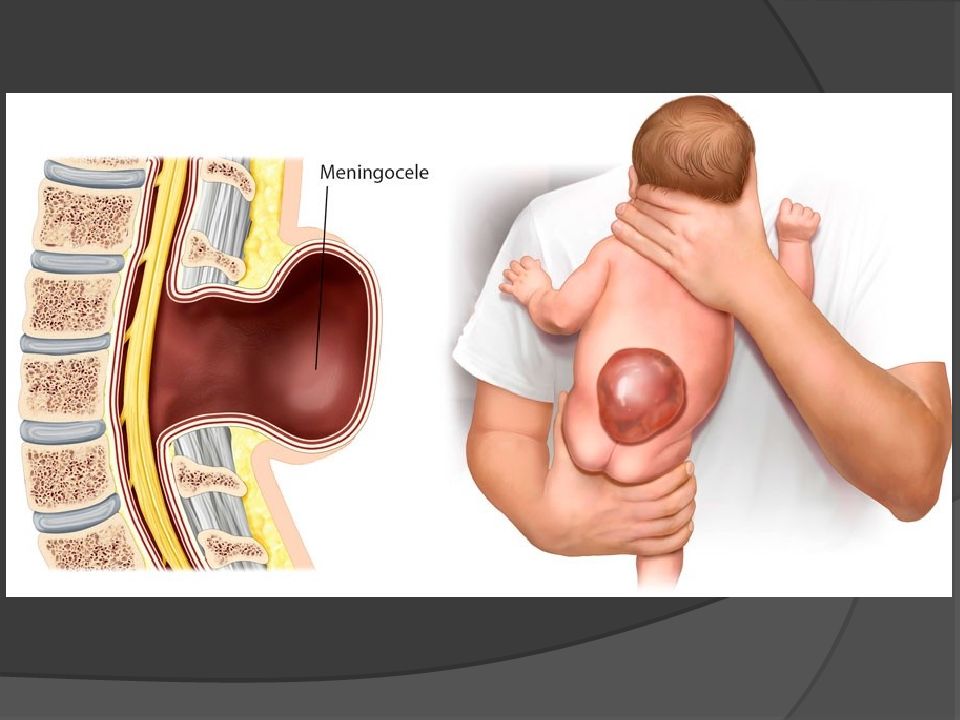

Продольный разрез позвоночника в боковой проекции на уровне спинномозговой грыжи и внешний вид ребёнка со спинномозговой грыжей

Слайд 5

Для понимания сущности формирования пороков развития позвоночника и спинного мозга необходимо хотя бы в общих чертах представить процесс эмбриогенеза этих структур. На первой неделе у зародыша происходит деление клеток с образованием зародышевых узелков. На второй неделе -формирование внезародышевых частей и образование осевых органов зародыша. На третьей неделе идёт процесс образования первичной нервной трубки из наружного зародышевого листка, который проходит стадии первичной (3–4-я недели беременности) и вторичной (4–7-я недели беременности) нейруляции. Именно на этих этапах эмбриогенеза возникают первичные нарушения нейруляции и формирование спинальных дизрафий. В стадии вторичной нейруляции могут появляться пороки развития пояснично- крестцового отдела позвоночника. Поэтому ранние периоды беременности, если это не связано с наследственными факторами, являются определяющими для формирования дефектов развития невральной трубки, и все современные методы предупреждения этой патологии распространяются на периоды до наступления беременности и её в первые недели.

Слайд 6

На 4- й неделе внутриутробного развития края первичной нервной пластики утолщаются и, заворачиваясь кверху, образуют желобок, а затем нервную трубку, которая даёт начало головному и спинному мозгу. Одновременно из эндодермального листка формируется chorda dorsalis, вокруг которой из мезодермы происходит закладка двух первичных зачатков позвонков. По мере развития дужки позвонков замыкаются. Оболочки мозга возникают также из мезодермы. Замыкание дужек позвонков и закрытие мягкими тканями спинномозгового канала вначале происходит в средней трети, затем в головной и в последнюю очередь в нижней, хвостовой.

Слайд 7

В основе возникновения спинномозговой грыжи лежит порок развития спинного мозга, появляющийся как результат задержки закладки и замыкания медуллярной пластинки в мозговую трубку. Нарушается процесс развития и замыкания дужек позвонков, который в норме совместно с образовавшимися из эктодермы мягкими тканями и оболочками мозга, получившими начало из мезодермы, закрывает спинномозговой канал. В результате наличия костного дефекта задней стенки позвоночного канала под влиянием повышенного давления ликвора в субарахноидальном пространстве спинной мозг с корешками и оболочками выпячивается, формируя объёмное образование, частично или полностью покрытое кожей.

Слайд 8

Подтверждает данную теорию эмбриогенеза спинномозговых грыж и работа, проведенная в 2002 г. учеными университета Токио (Япония). Авторы вызывали в эксперименте пороки развития позвоночника и спинного мозга у эмбрионов земноводных. Хирургическим методом создавалась фистула в спинномозговом канале. После морфологически и гистологически было прослежено эмбриональное развитие. В результате были выявлены спинномозговые грыжи и аномалии развития позвоночника. Аналогичен генез грыж у зародыша человека.

Слайд 9

Факторы способствующие п оявлению дефекта развития нервной трубки. Генетический дефект, унаследованный от одного из родителей. Воздействие неблагоприятных факторов внешней среды, способствующих появлению мутации в гене. Известно, что встречаемость дефектов развития нервной трубки колеблется от 1:500 до 1:2000 живых новорожденных в различных регионах мира и этнических группах населения, составляя в среднем 1:1000. Однако если в семье родителей или ближайших родственников встречались случаи рождения детей с дефектами нервной трубки, то вероятность появления ребёнка с дефектом возрастает до 2–5%. Это же относится к рождению второго ребёнка, если первый родился с дефектом (риск составляет около 5%). Настораживающим моментом в этом плане также являются спонтанные аборты (выкидыши), преждевременные роды, младенческая смертность в семье и у родственников.

Слайд 10

Большое количество физических (радиационные, термические, механические), химических (гипоксия, тератогенные яды, гормоны, неполноценное питание) и биологических (вирусы, простейшие, бактерии) факторов, действуя на организм плода в период формирования позвоночника, могут стать причиной этой врожденной мальформации.

Слайд 12

В зависимости от степени недоразвития и участия отдельных элементов спинного мозга и позвоночника в патологическом процессе различают несколько анатомических форм спинномозговых грыж Менингоцеле. При этой форме порока выявляют незаращение дужек позвонков, через дефект выпячиваются только оболочки спинного мозга. Содержимое грыжевого мешка – спинномозговая жидкость без элементов нервной ткани. Спинной мозг обычно не изменён и расположен правильно. В неврологическом статусе возможны разнообразные варианты нарушений функции тазовых органов, явления дистального парапареза, паретические деформации стоп. Менингорадикулоцеле. В состав грыжи входят корешки спинного мозга, часть которых сращена с внутренней стенкой грыжевого мешка. При этой форме порока развития часто наблюдают дополнительные интрамедуллярные образования в виде липом ( липоменингоцеле ), врож - дённых арахноидальных кист и т.д. Спинной мозг имеет обычное анатомическое расположение. Степень выраженности неврологической симптоматики зависти от уровня поражения. Чем выше локализация дефекта позвоночника, тем более выражены неврологические « выпадения » со стороны органов малого таза и нижних конечностей.

Слайд 14

Менингорадикулоцеле поясничного отдела позвоночника ( реб. 10 лет). На серии сагиттальных Т2(а) и Т1 (б) — взвешенных МР-изображений определяется дефект задней стенки позвоночного канала и пролабирование в него оболочек спинного мозга и корешков конского хвоста. В конусе спинного мозга — гидромиелическая киста.

Слайд 15

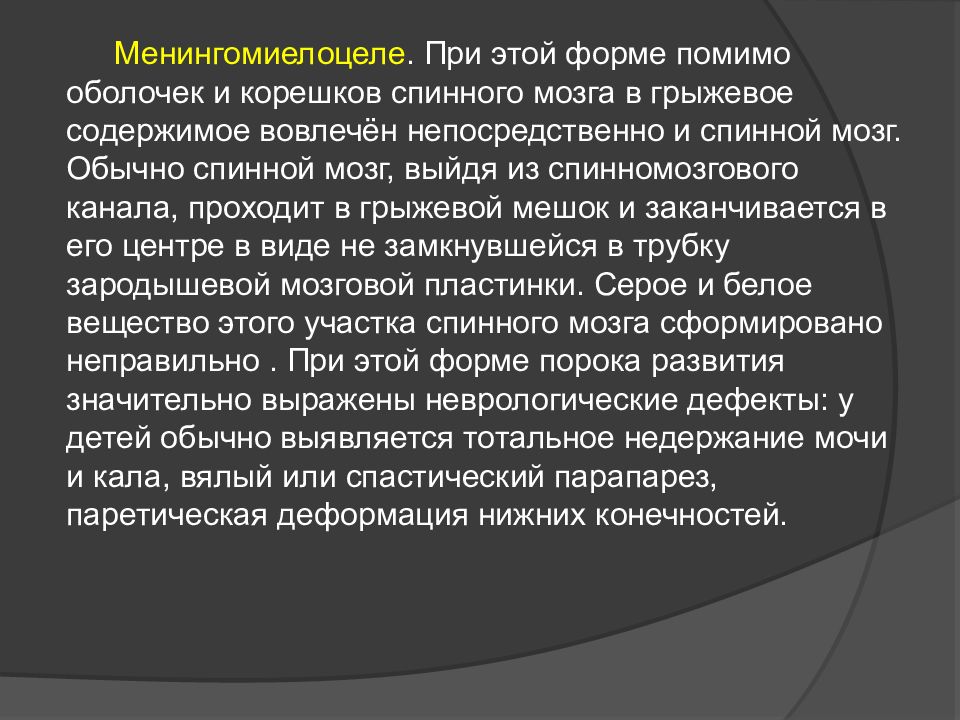

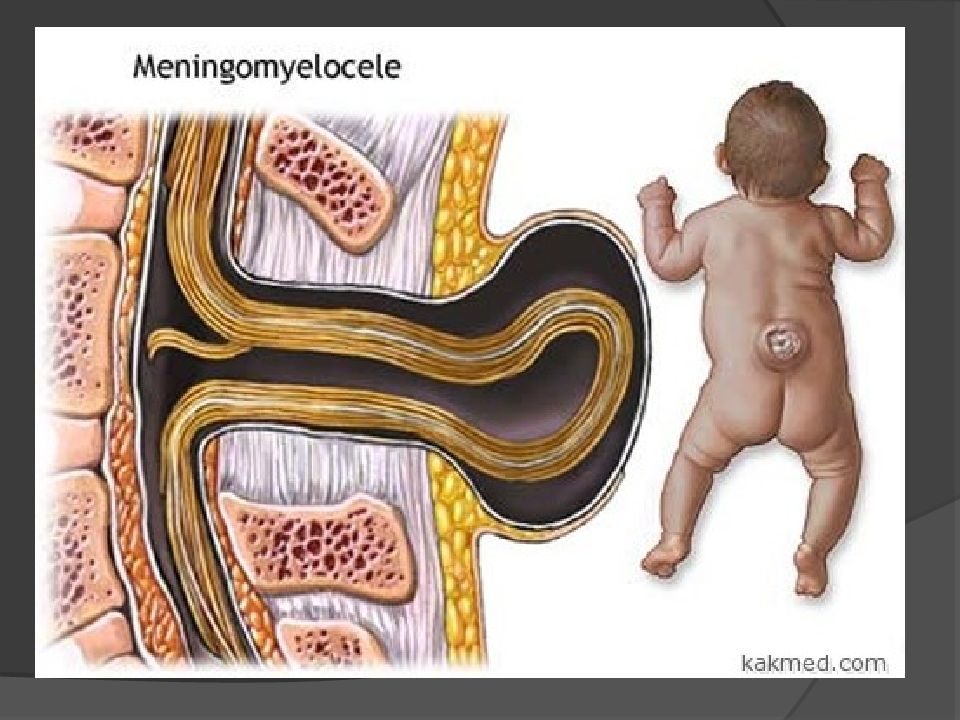

Менингомиелоцеле. При этой форме помимо оболочек и корешков спинного мозга в грыжевое содержимое вовлечён непосредственно и спинной мозг. Обычно спинной мозг, выйдя из спинномозгового канала, проходит в грыжевой мешок и заканчивается в его центре в виде не замкнувшейся в трубку зародышевой мозговой пластинки. Серое и белое вещество этого участка спинного мозга сформировано неправильно. При этой форме порока развития значительно выражены неврологические дефекты: у детей обычно выявляется тотальное недержание мочи и кала, вялый или спастический парапарез, паретическая деформация нижних конечностей.

Слайд 17

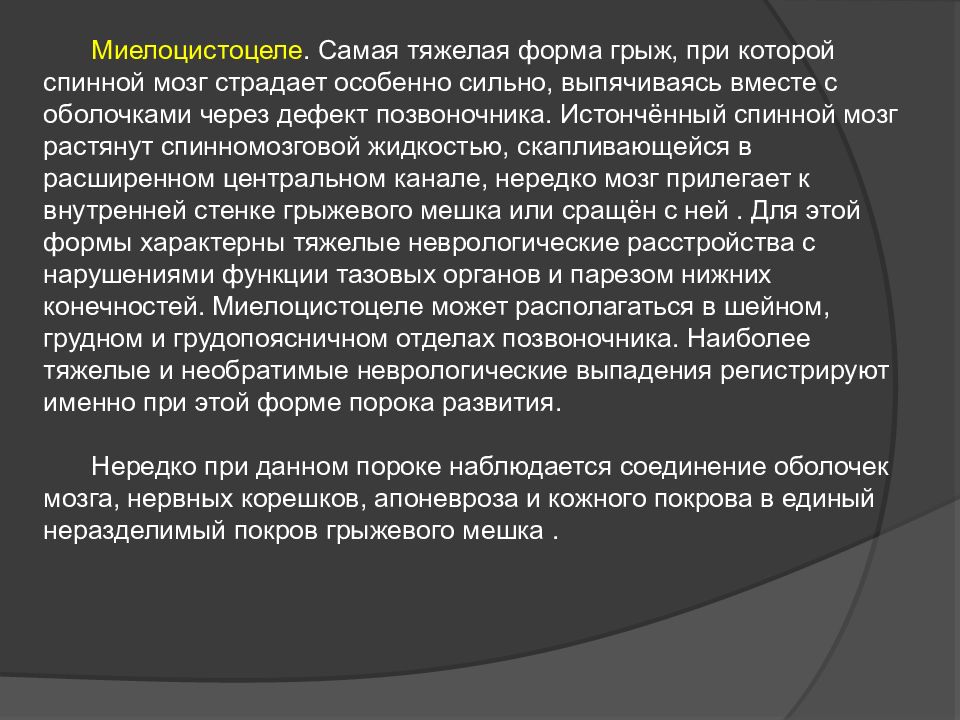

Миелоцистоцеле. Самая тяжелая форма грыж, при которой спинной мозг страдает особенно сильно, выпячиваясь вместе с оболочками через дефект позвоночника. Истончённый спинной мозг растянут спинномозговой жидкостью, скапливающейся в расширенном центральном канале, нередко мозг прилегает к внутренней стенке грыжевого мешка или сращён с ней. Для этой формы характерны тяжелые неврологические расстройства с нарушениями функции тазовых органов и парезом нижних конечностей. Миелоцистоцеле может располагаться в шейном, грудном и грудопоясничном отделах позвоночника. Наиболее тяжелые и необратимые неврологические выпадения регистрируют именно при этой форме порока развития. Нередко при данном пороке наблюдается соединение оболочек мозга, нервных корешков, апоневроза и кожного покрова в единый неразделимый покров грыжевого мешка.

Слайд 19

Рахишизис. При этой патологии происходит полное расщепление мягких тканей, позвоночника, оболочек и спинного мозга. Спинной мозг, не сомкнувшийся в трубку, лежит в виде бархатистой массы красного цвета, состоит из расширенных сосудов и элементов мозговой ткани. Задний рахишизис нередко сочетается с передним (когда расщеплены не только дужки, но и тела позвонков) и тяжёлыми пороками головного мозга и других органов. Наиболее часто рахишизис встречают в поясничной области. Дети с этой формой порока развития нежизнеспособны, погибают в первые дни (и даже часы) жизни. Spina bifida occultа – скрытый дефект дужек позвонков, когда от- сутствует грыжевое выпячивание. Наиболее частая локализация этой формы – крестцовый и поясничный отделы позвоночника. На уровне незаращения дужек позвонков можно наблюдать различные патологические образования в виде плотных фибринозных тяжей, хрящевой и жировой ткани, липом, фибром и др. При рентгенографии выявляют незаращение дужек, иногда и тел позвонков. Spina bifida complicatа – незаращение дужек позвонков, осложнённое опухолью, например липомой, фибромой.

Слайд 20

По данным различных авторов спинномозговая грыжа в 5–10% случаев сочетается с доброкачественными новообразованиями позвоночника и интрамедулярного канала (липома, липофиброма, липогемангиома, локальные тканевые сосудистые мальформации, остеоиды, субдуральные и субарахноидальные кисты). Липоматозная ткань располагается под кожей, заполняет дефект в дужках позвонков и может не только срастаться с оболочками спинного мозга, но и проникать в субарахноидальное пространство, где нередко интимно срастается с корешками и спинным мозгом, расположенным ниже обычного уровня ( интрарадикулярный рост). Такое сочетание с одним из указанных новообразований вызывает компрессию, связанную со сдавлением опухолью спинного мозга и его корешков. К особенностям доброкачественных образований следует отнести их интрарадикулярное расположение и сложности визуализации на фоне выраженного спаечного процесса.

Слайд 21

Спинномозговая грыжа может локализоваться на уровне одного или нескольких отделов позвоночника. Чаще в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Спинномозговая грыжа редко встречается как самостоятельное заболевание. Достаточно часто эта патология сочетается с другими врождёнными аномалиями: гидроцефалией, анэнцефалией, пороками развития опорно-двигательного аппарата (деформации позвоночника, аномалии развития нижних конечностей), диастематомиелией, синдромом Арнольда- Киари, триадой Куррарино и синдромом Клиппеля-Фейля, краниостенозом, незаращением верхней губы, кардиопатией, пороками развития нижних мочевых путей, атрезией ануса. Наиболее часто спинномозговые грыжи сочетаются с пороками развития опорно-двигательного аппарата: сколиоз, кифосколиоз, косолапость, дисплазия тазобедренных суставов

Слайд 22

Выделяют следующие синдромокомплексы, включающие спинномозговые грыжи: Синдром Арнольда- Киари – это врожденная патология развития ромбовидного мозга, проявляющаяся несоответствием размеров задней черепной ямки (ЗЧЯ) и мозговых структур находящихся в этой области, что приводит к опущению ствола головного мозга и миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие и ущемлению их на этом уровне

Слайд 23

В 1891 году Киари выделил четыре типа аномалии с подробным их представлением. Аномалия Арнольда- Киари I типа представляет собой опущение структур ЗЧЯ в позвоночный канал ниже плоскости большого затылочного отверстия. При аномалии Арнольда- Киари II типа - происходит каудальная дислокация нижних отделов червя, продолговатого мозга и IV желудочка, нередко развивается гидроцефалия. Аномалия Арнольда- Киари III типа встречается редко, характеризуется грубым каудальным смещением всех структур задней черепной ямки. Аномалия Арнольда- Киари IV типа - гипоплазия мозжечка без смещения его вниз.

Слайд 24

Триада Куррарино – синдром, включающий в себя аномалию крестца и копчика (асимметричное искривление вплоть до агенезии), аноректальный порок (чаще врождённый аноректальный стеноз, но описаны также анальная мембрана, высокие аноректальные аномалии, клоака и др.) и пресакральную «опухоль» (переднее менингоцеле, тератому, дермоид, липому и др.). Кроме того, в 11–67% случаев возможны аномалии спинного мозга. В 50% случаев синдром наследуется по аутосомно-доминантному типу. Впервые такое сочетание было описано Кеннеди в 1927 г. В 1981 г. Currarino доказал единый эмбриогенез первых трёх составляющих аномалий и синдром получил название «триада Куррарино ». Позднее Т.Л. Панкевичем был описал четвёртый постоянный признак синдрома – врождённая дисплазия тканей тазового дна. Синдром встречается очень редко.

Слайд 25

Иниенцефалия – врождённая аномалия, характеризующаяся рахишизисом шейных позвонков, расщеплением затылочной кости и задней черепно-мозговой грыжей, ретрофлексорным положением головы. В литературе имеется только 5 сообщений о выживших детях с данным пороком развития.

Слайд 27

По средней линии позвоночника, обычно в поясничном отделе, определяют опухоль (размеры варьируют), покрытую часто истончённой в центре и рубцово-изменённой кожей. Часто поверхность спинномозговой грыжи представляет собой истончённые покровы с участками мацераций и изъязвлений, с гипертрихозом, и наличием пигментных пятен в области шейки грыжи. При резком истончении кожи опухоль просвечивает. У её основания может быть расположен участок чрезмерного оволосения или сосудистое пятно. У основания опухоли пальпируют несросшиеся дужки позвонков

Слайд 28

Ребёнок со спинномозговой грыжей пояснично-крестцового отдела больших размеров (Оболочки мацерированы, изъязвлены, покрыты фибринозным налётом)

Слайд 29

Spina bifida occulta относится к закрытым кожей повреждениям. Однако имеется множество кожных стигматов и других физических признаков, которые служат индикаторами основного дизрафического порока. Это участки оволосения, подкожные липомы, гемангиомы, спинные дермальные пазухи, кожные ямки. Spina bifida occulta чаще не проявляется клинически и может быть обнаружена как случайная находка при рентгенологическом исследовании. При компрессии корешков спинного мозга и дурального мешка участками незаращенных дужек наблюдаются боли в ногах корешкового и оболочечного характера по типу пояснично-крестцового радикулита, гиперестезии, гиперпатии, императивные позывы на мочеиспускание, ночное недержание мочи.

Слайд 30

Расстройство чувствительности при врождённых пороках спинного мозга складывается из сегментарных, проводниковых и корешковых нарушений. Они могут проявляться анестезией, гипестезией, реже – гиперестезией. Различают следующие варианты неврологических выпадений: анестезия промежности и нижних конечностей, отсутствие бульбокавернозного, анального, ахиллова, коленного, подошвенного и кремастерного рефлексов, что свидетельствует о сочетанном передне - и заднероговом типе поражения, а также о распространённости миелодисплатического процесса. Тяжёлые трофические нарушения в виде трофических язв промежности и нижних конечностей возникают у трети больных. Характерно отставание развития одной из нижних конечностей (или обеих), что выражается в её укорочении, уменьшении размеров стопы, мышечной атрофии, чрезмерной потливости или сухости кожных покровов, цианотичности, бледности, изменении температуры кожи. Причём при двусторонней патологии эти симптомы бывают выражены неодинаково справа и слева.

Слайд 31

Выраженные денервационные изменения со стороны нижних конечностей в виде вялого парапареза, паретической косолапости отмечаются у 60% больных. Причём степень и распространённость пареза могут варьировать ; он выражен тем меньше, чем каудальнее расположен дефект спинномозгового канала Практически у всех пациентов с миеломенингоцеле выявляется вывих бедра, чаще двусторонний. Чем выше уровень расположения грыжи, тем чаще выявляется данное осложнение. Гидроцефалию встречают у 30% больных со спинномозговыми грыжами. При развитии гидроцефалии в раннем детском возрасте уже внешний вид ребёнка позволяет безошибочно поставить диагноз: увеличенный в размерах шарообразный череп с разошедшимися швами, открытыми родничками, тонкими, иногда баллотирующими костями.

Слайд 32

Лицевой скелет относительно мал. Лицо имеет треугольную форму с высоким нависающим лбом, выстоящими глазницами, полуприкрытыми веками. Кожа на лице натянута и тонка с обильными просвечивающими венами. Окружность головы увеличена. У детей с гидроцефалией обычно в значительной степени нарушен основной, водный, углеводный и жировой обмен; наблюдаются вегетативно-гормональные расстройства как следствие дегенеративно-атрофических изменений в боковых желудочках, в дне ΙΙΙ желудочка и в диэнцефальной области. Со стороны черепно-мозговых нервов глазная симптоматика проявляется нистагмом, симптомом Грефе, симптомом «заходящего солнца», косоглазием. На глазном дне выявляется картина застоя: артерии сужены, вены полнокровные, извитые. Своевременная нейросонография головного мозга позволяет чётко верифицировать диагноз и при наличии нарастающей внутричерепной гипертензиии провести вентрикуло-перитонеальное шунтирование желудочков мозга и, таким образом, остановить нарастание гидроцефально - гипертензионного синдрома.

Слайд 33

Тазовые расстройства присоединяются к уже имеющимся неврологическим двигательным и чувствительным нарушениям. Однако следует иметь в виду, что нарушение функции тазовых органов ( хронические запоры или слабость замыкательного аппарата прямой кишки с недержанием кала, тотальное недержание мочи, отсутствие позыва на мочеиспускание ) может появиться и задолго до развития выраженной неврологической симптоматики

Слайд 34

Недержание мочи отмечается практически у всех пациентов, обструктивные уропатии – у 30–60% детей, а более чем у половины больных – урогенитальные инфекции. Нейрогенный мочевой пузырь при миелодисплазии имеет свои особенности. Они связаны как минимум с двумя обстоятельствами. Первое – локализация порока и его отношение к сложной системе иннервации мочевого пузыря. Недоразвитие спинного мозга на уровне LІ-SІІІ сегментов, где преимущественно расположены центры мочеиспускания, определяет возможные варианты пузырных дисфункций. Второе – ребёнок рождается с нарушенной иннервацией мочевого пузыря, поэтому естественный этап формирования рефлекса на мочеиспускание выпадает.

Слайд 35

Недержание кала – один из основных клинических признаков миелодисплазии, его наблюдают у 70% больных. У новорожденного анус щелевидной формы, либо зияет. Анальный рефлекс отсутствует. Из-за постоянного подтекания каловых масс кожные покровы в перианальной, паховых областях, в области ягодиц, внутренней поверхности бёдер мацерированны. У детей более старшего возраста в связи с явлениями хронического копростаза, истинного недержания кала практически не бывает, а недержание заключается в виде постоянного каломазания. Для таких детей характерны жалобы на запоры, либо отсутствие самостоятельного стула, увеличение размеров живота, проявления хронической каловой интоксикации. Недержание кала и мочи действует как социальное клеймо для детей старшей возрастной группы

Слайд 36

В тяжёлых случаях спинномозговая грыжа сопровождается нижним парапарезом и нарушением функции тазовых органов. Ребёнок постоянно бывает мокрым, так как кал и моча выделяются непрерывно, вызывая мацерацию кожи. Тонус наружного анального сфинктера отсутствует, анус часто зияет. Нижние конечности согнуты в тазобедренных суставах и расположены под прямым углом к туловищу. Все эти симптомы свидетельствуют о глубоких расстройствах иннервации и выраженном недоразвитии спинного мозга.

Слайд 37

Ребёнок с рахишизисом нижне-грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночник (атрофия ягодичных мышц и мышц нижних конечностей, анус зияет)

Слайд 38

Клиническая картина мальформации Арнольда- К иари включает в себя как едва уловимые неврологические проявления, так и грубые симптомы поражения мозжечка, продолговатого и спинного мозга, а также больших полушарий мозга. При этом заболевание характеризуется в различном сочетании следующими синдромами: бульбарным, мозжечковым, пирамидным, смешанным гипертензионно-гидроцефальным, судорожным, вегетососудистым. Последний синдром обычно представлен расстройствами сердечно-сосудистой системы. При этом может изменяться уровень артериального давления, отмечается его асимметрия, нарушение частоты и ритма пульса и ритма дыхания, иногда возникает стойкое повышение артериального давления, которое в течении многих лет может безуспешно лечиться медикаментозно терапевтом даже в условиях стационара. Эти же пациенты жалуются на головные боли, головокружение, шаткость походки, парестезии в дистальных отделах конечностей, чувство жара.

Слайд 39

Основным клиническим симптомом синдрома Куррарино является хронический запор. Другими проявлениями могут быть недержание кала и мочи, рецидивирующая перианальная инфекция, менингит, инфекции мочевых путей. Характер и степень выраженности неврологических расстройств напрямую зависят от анатомической формы спинномозговой грыжи

Слайд 40: Диагностика

Слайд 41

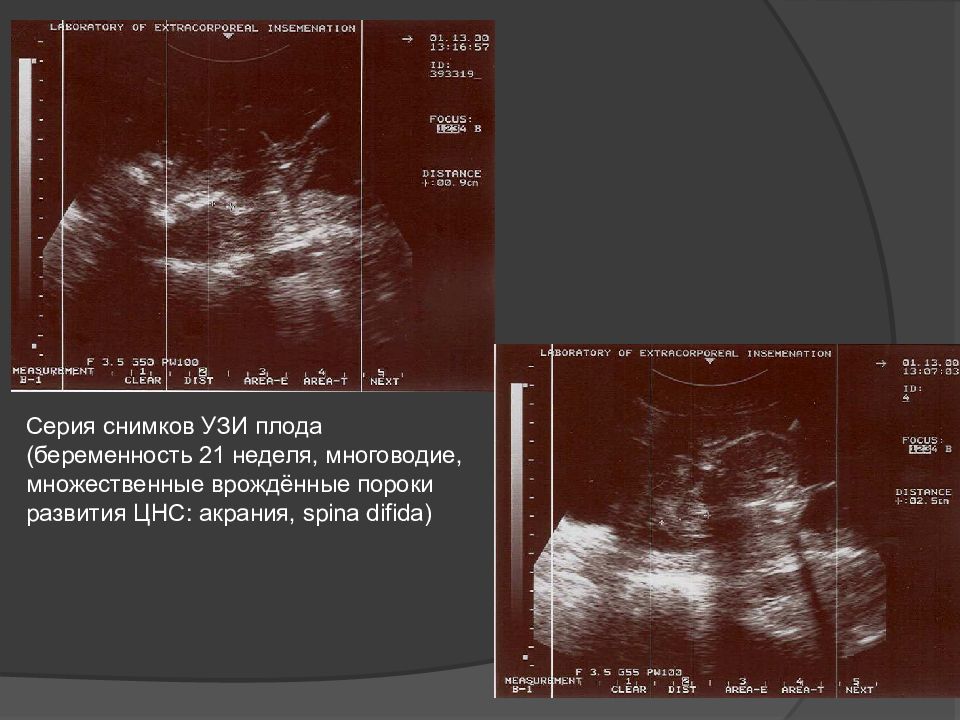

В последние годы широкое распространение получила внутриутробная пренатальная диагностика с помощью УЗИ. По нашим данным, порок выявлялся на УЗИ плода после 16-й недели беременности, чаще на 24–28 неделе (27%) и позже.

Слайд 42

Серия снимков УЗИ плода (беременность 21 неделя, многоводие, множественные врождённые пороки развития ЦНС: акрания, spina difida )

Слайд 43

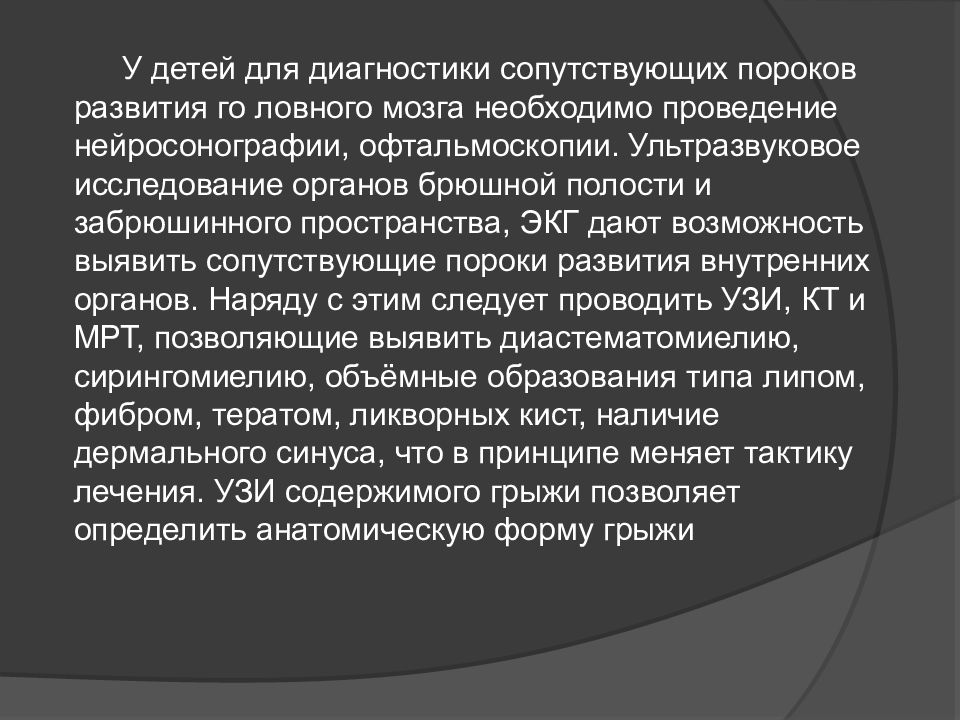

У детей для диагностики сопутствующих пороков развития го ловного мозга необходимо проведение нейросонографии, офтальмоскопии. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, ЭКГ дают возможность выявить сопутствующие пороки развития внутренних органов. Наряду с этим следует проводить УЗИ, КТ и МРТ, позволяющие выявить диастематомиелию, сирингомиелию, объёмные образования типа липом, фибром, тератом, ликворных кист, наличие дермального синуса, что в принципе меняет тактику лечения. УЗИ содержимого грыжи позволяет определить анатомическую форму грыжи

Слайд 44

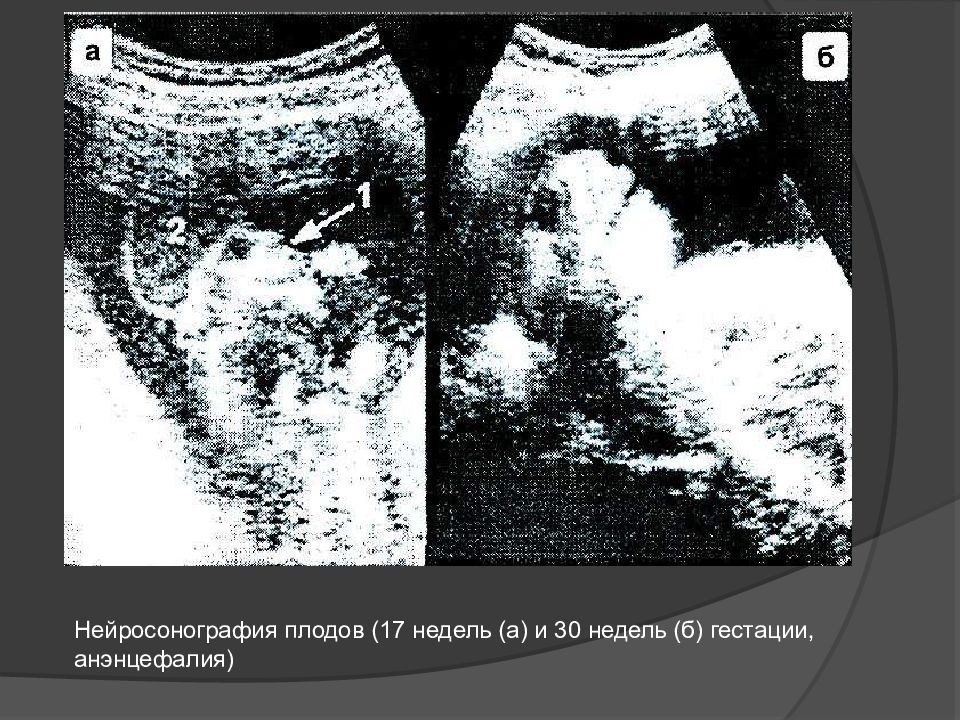

Нейросонография плодов (17 недель (а) и 30 недель (б) гестации, анэнцефалия)

Слайд 45

Нейросонография новорожденного со спинномозговой грыжей: а – УЗИ-картина врождённой гидроцефалии: боковые желудочки – 14,0 мм, третий желудочек – 8,0 мм; б – УЗИ-картина врождённой гидроцефалии с атрофией головного мозга: паренхима мозга сдавлена, боковые желудочки – 34 мм

Слайд 46

УЗИ содержимого спинномозговой грыжи (внутренний диаметр грыжевого мешка – 40 мм, с наличием в полости корешков спинного мозга. Менингорадикулоцеле )

Слайд 47

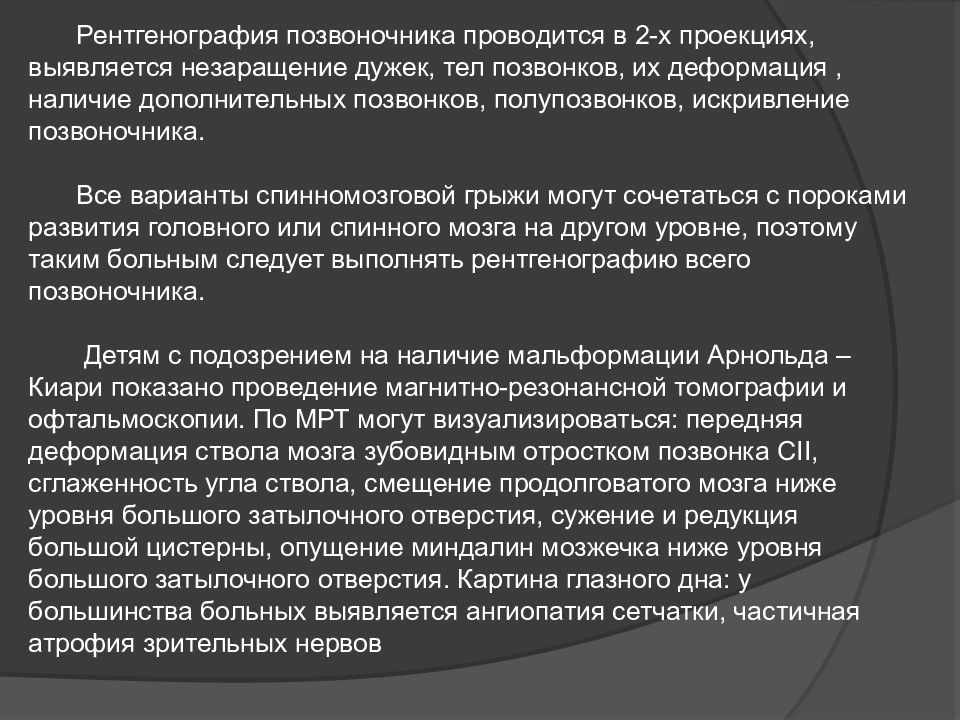

Рентгенография позвоночника проводится в 2-х проекциях, выявляется незаращение дужек, тел позвонков, их деформация, наличие дополнительных позвонков, полупозвонков, искривление позвоночника. Все варианты спинномозговой грыжи могут сочетаться с пороками развития головного или спинного мозга на другом уровне, поэтому таким больным следует выполнять рентгенографию всего позвоночника. Детям с подозрением на наличие мальформации Арнольда – Киари показано проведение магнитно-резонансной томографии и офтальмоскопии. По МРТ могут визуализироваться: передняя деформация ствола мозга зубовидным отростком позвонка СΙΙ, сглаженность угла ствола, смещение продолговатого мозга ниже уровня большого затылочного отверстия, сужение и редукция большой цистерны, опущение миндалин мозжечка ниже уровня большого затылочного отверстия. Картина глазного дна: у большинства больных выявляется ангиопатия сетчатки, частичная атрофия зрительных нервов

Слайд 48

МРТ головного мозга во фронтальной проекции. Миндалины мозжечка располагаются ниже уровня большого затылочного отверстия

Слайд 49

МРТ пояснично-крестцового отдела. Картина синдрома фиксированного спинного мозга на уровне позвонка SΙ.

Слайд 50

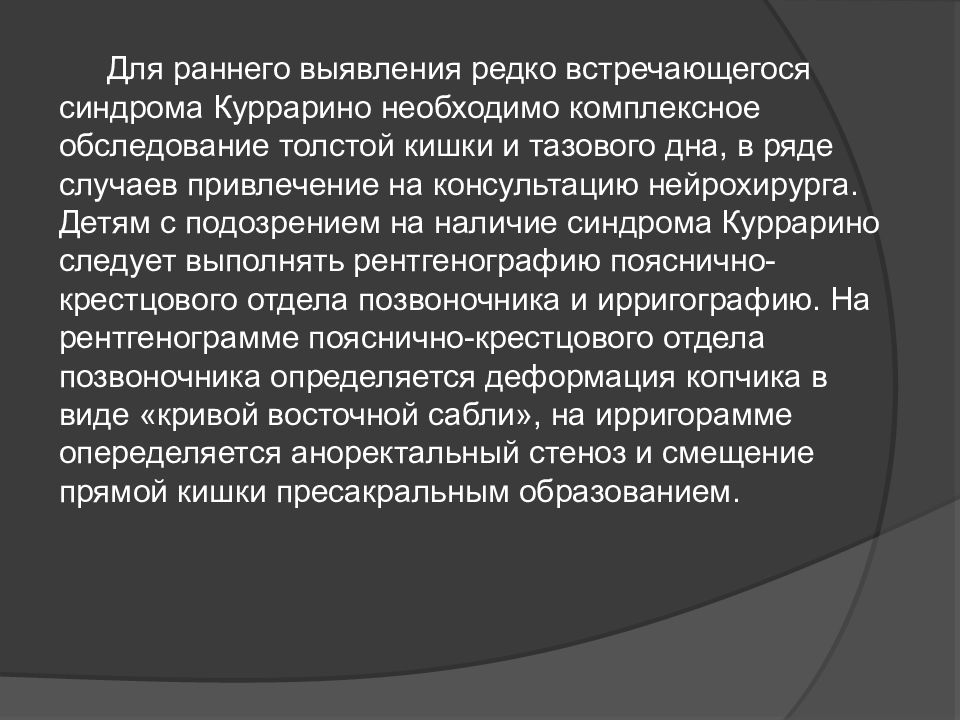

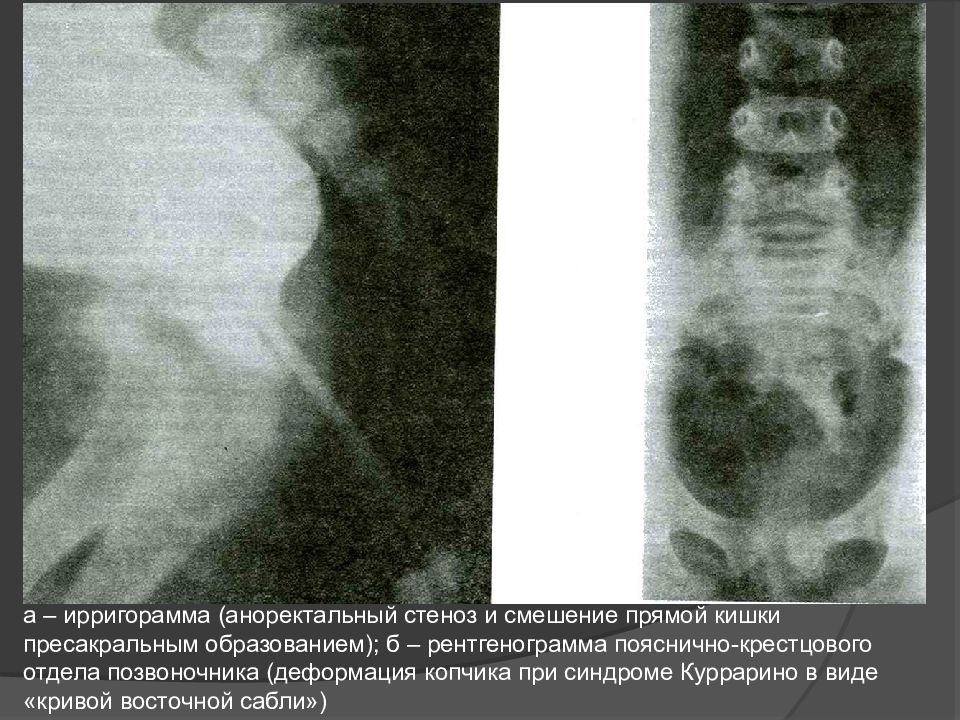

Для раннего выявления редко встречающегося синдрома Куррарино необходимо комплексное обследование толстой кишки и тазового дна, в ряде случаев привлечение на консультацию нейрохирурга. Детям с подозрением на наличие синдрома Куррарино следует выполнять рентгенографию пояснично-крестцового отдела позвоночника и ирригографию. На рентгенограмме пояснично-крестцового отдела позвоночника определяется деформация копчика в виде «кривой восточной сабли», на ирригорамме опеределяется аноректальный стеноз и смещение прямой кишки пресакральным образованием.

Слайд 51

а – ирригорамма (аноректальный стеноз и смешение прямой кишки пресакральным образованием); б – рентгенограмма пояснично-крестцового отдела позвоночника ( деформация копчика при синдроме Куррарино в виде «кривой восточной сабли»)

Слайд 52

Обязательным является обследование ребёнка на наличие внутриутробной инфекции. Наиболее информативно исследование антител сыворотки крови к возбудителям инфекции – иммуноферментный анализ (ИФА) и полимеразная цепная реакция (ПЦР). Всем детям с пороками развития показано медико-генетическое консультирование с исследованием кариотипа. Одновременно с обследованием ребёнка необходимо обследование родителей, как матери, так и отца, которое включает: медико-генетическое консультирование с исследованием кариотипа, выявление заболеваний, передающихся половым путём.

Слайд 53: Дифференциальная диагностика

Тератома крестцово-копчиковой области. Спинномозговая грыжа может по своей форме и расположению напоминать кистозную тератому крестцово-копчиковой области. Тератома в отличие от спинномозговой грыжи располагается несколько асимметрично, прорастает в таз и прощупывается через прямую кишку. При пальпации опухоли обычно выявляется её неоднородность, дольчатость строения, наличие плотных включений. Поставить правильный диагноз помогает рентгенологическое исследование, выявляющее при спинномозговой грыже незаращение дужек позвонков. В отдельных случаях клинически невозможно разграничить эти пороки развития и диагностика решается окончательно только при гистологическом исследовании удалённой опухоли. Мы наблюдали также сочетание тератомы со спинномозговой грыжей в пояснично-крестцово-копчиковом отделе.

Слайд 55

Диастематомиелия – аномалия позвоночника, характеризующаяся наличием костного шипа (у части больных инверсия остистого отростка), сдавливающего и разделяющего спинной мозг на две половины. Обычно аномалия имеет множество дополнительных дизрафических признаков в виде гиперпигментации кожи и гипертрихоза над зоной поражения, короткой терминальной нити, сколиоза и т.д. Myelocystocele terminale – закрытая форма повреждения нервной трубки, сопровождающаяся расширением конечного отдела спинномозгового канала, содержащего жировую ткань, нервную ткань и цереброспинальную жидкость. Неврологическая симптоматика проявляется поздно. Диагностика обычно отсрочена до появления нарушений со стороны органов малого таза и нижних конечностей. Часто данный порок развития сочетается с другими пороками ( экстрофия мочевого пузыря, омфалоцеле, пороки почек). Некоторыми авторами предлагается внести данную нозологию в классификацию спинномозговых грыж.

Слайд 56: Лечение

Хирургическое лечение врожденных спинномозговых грыж у детей проводится либо в перинатальный период, либо уже после рождения ребенка. Считается наиболее эффективным методом оперативного лечения. Операция проводится в срок 19-26 недели от начала беременности. Суть хирургического лечения сводится к закрытию анатомической аномалии в структуре позвоночника. В результате спинной мозг возвращается на место, максимально защищенное от возможных повреждений. Ведение родов при спинномозговой грыже у плода осуществляется с помощью кесарева сечения. Естественные роды могут привести к рецидиву заболевания.

Слайд 57

Как показала практика, последствия перинатальной операции у младенцев практически незаметны. Уход за ребенком сводится к поддержанию нормальной работоспособности кишечника и мочевого пузыря, и постоянного наблюдения у специалиста. К сожалению, подобного рода операции, как и хирургия спинномозговых грыж у недоношенных новорожденных, проводятся исключительно в «Западных» и Израильских клиниках. Отечественные центры хирургии постепенно внедряют подобные методы лечения, но на данный момент, только считанные единицы специалистов, способны с успехом провести данный вид операции

Слайд 58

После родов проведение хирургического вмешательства эффективно только в первые несколько дней. После этого удалить разрастание возможно, но после операции неизбежно наступает инвалидность. Жизнь после операции в таком случае будет сопряжена со сложностями связанными с умственной и физической отсталостью ребенка. Со временем может возникнуть необходимость повторной операции. На результаты лечения влияет интенсивность разрастания и тяжесть патологических изменений. Продолжительность жизни зависит от типа грыжи, а также от наличия гидроцефалии.

Слайд 59

Хирургические мероприятия дополняются консервативными: профилактикой пролежней, тренировкой сфинктеров для улучшения контроля над функциями мочевого пузыря и кишечника, лечебной физкультурой и физиотерапией. Задачей консервативного лечения является профилактика деформаций скелета и сохранение мобильности. При отсутствии показаний к хирургическому лечению рекомендуется ношение поддерживающих корсетов или ортезов, лечебная физкультура. Программа реабилитации детей с врожденной спинномозговой грыжей составляется таким образом, чтобы улучшить качество жизни ребенка, способствовать его независимости от посторонней помощи и успешной социализации.