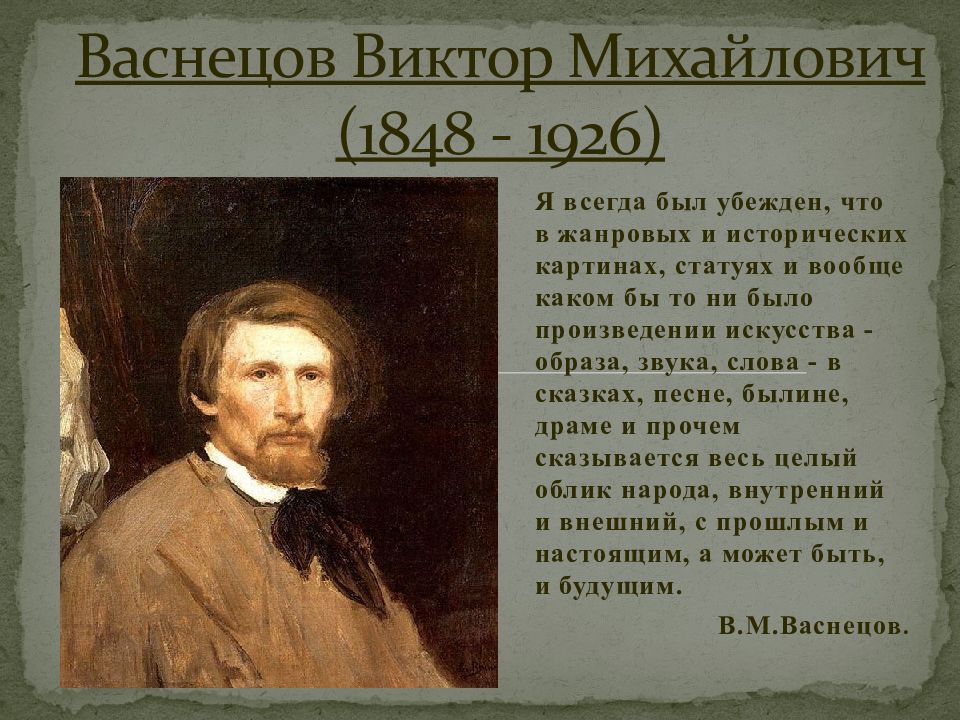

Первый слайд презентации: Васнецов Виктор Михайлович (1848 - 1926)

Я всегда был убежден, что в жанровых и исторических картинах, статуях и вообще каком бы то ни было произведении искусства - образа, звука, слова - в сказках, песне, былине, драме и прочем сказывается весь целый облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим. В.М.Васнецов. Васнецов Виктор Михайлович (1848 - 1926)

Слайд 2: 1.Детские годы в деревне Рябово

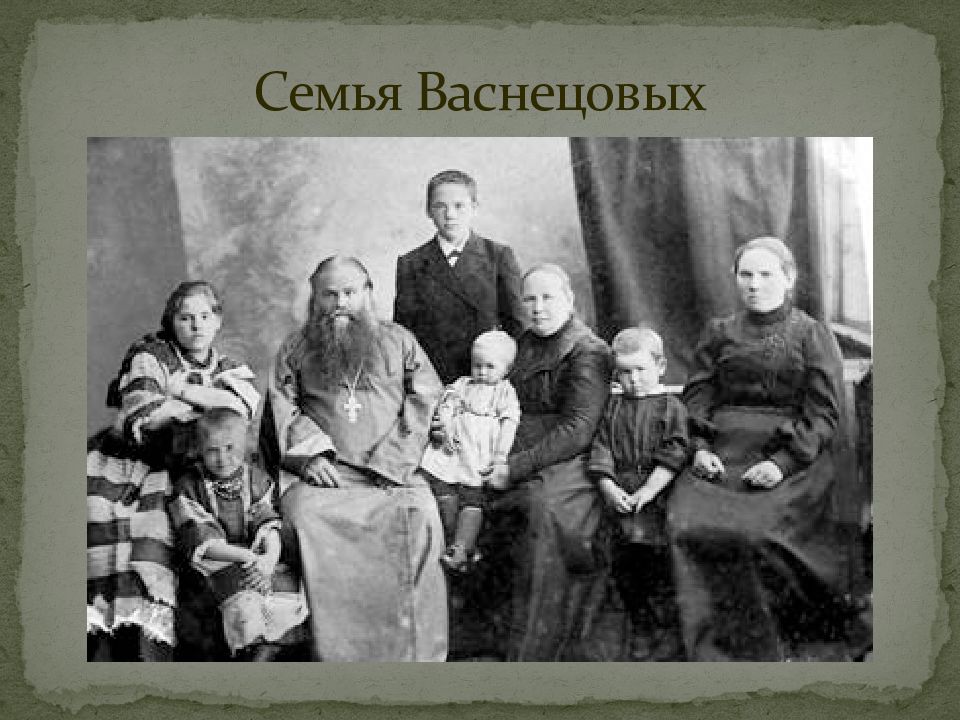

Виктор Васнецов родился 15 мая 1848 года в Вятском крае в многодетной семье. Детство его прошло в глухой деревне Рябово. Здесь он впитывал в себя издавна заведенные обычаи, устоявшийся патриархальный быт. Как позднее говорил сам Виктор Михайлович Васнецов о своем детстве: «Я жил в селе среди мужиков и баб, любил их попросту, как своих друзей, слушал их песни и сказки, заслушивался еще на посиделках при свете и треске лучины». Отец Виктора, образованный сельский священник, писал пейзажи, водил сыновей по окрестностям села, учил их видеть красоту родной землю. Мотивами первых натурных зарисовок стали именно деревенские пейзажи. Несомненно, детские годы отразились на творчестве великого русского художника, который воспевал Русь и сумел, как никто другой понять и разгадать русский дух 1.Детские годы в деревне Рябово

Слайд 4

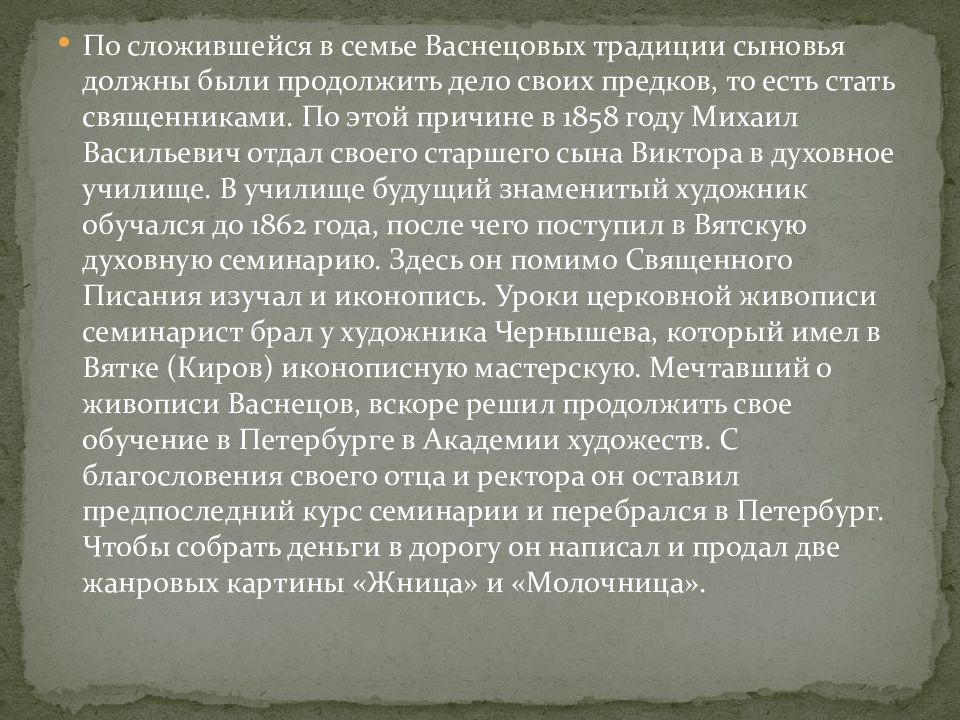

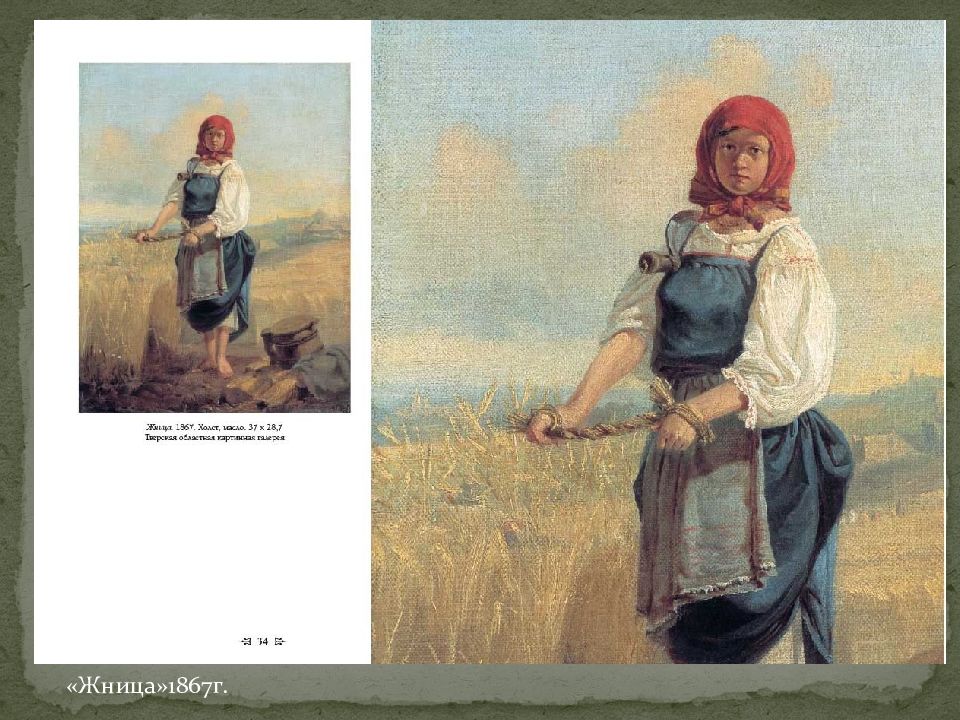

По сложившейся в семье Васнецовых традиции сыновья должны были продолжить дело своих предков, то есть стать священниками. По этой причине в 1858 году Михаил Васильевич отдал своего старшего сына Виктора в духовное училище. В училище будущий знаменитый художник обучался до 1862 года, после чего поступил в Вятскую духовную семинарию. Здесь он помимо Священного Писания изучал и иконопись. Уроки церковной живописи семинарист брал у художника Чернышева, который имел в Вятке (Киров) иконописную мастерскую. Мечтавший о живописи Васнецов, вскоре решил продолжить свое обучение в Петербурге в Академии художеств. С благословения своего отца и ректора он оставил предпоследний курс семинарии и перебрался в Петербург. Чтобы собрать деньги в дорогу он написал и продал две жанровых картины «Жница» и «Молочница».

Слайд 6: Академия художеств в Петербурге

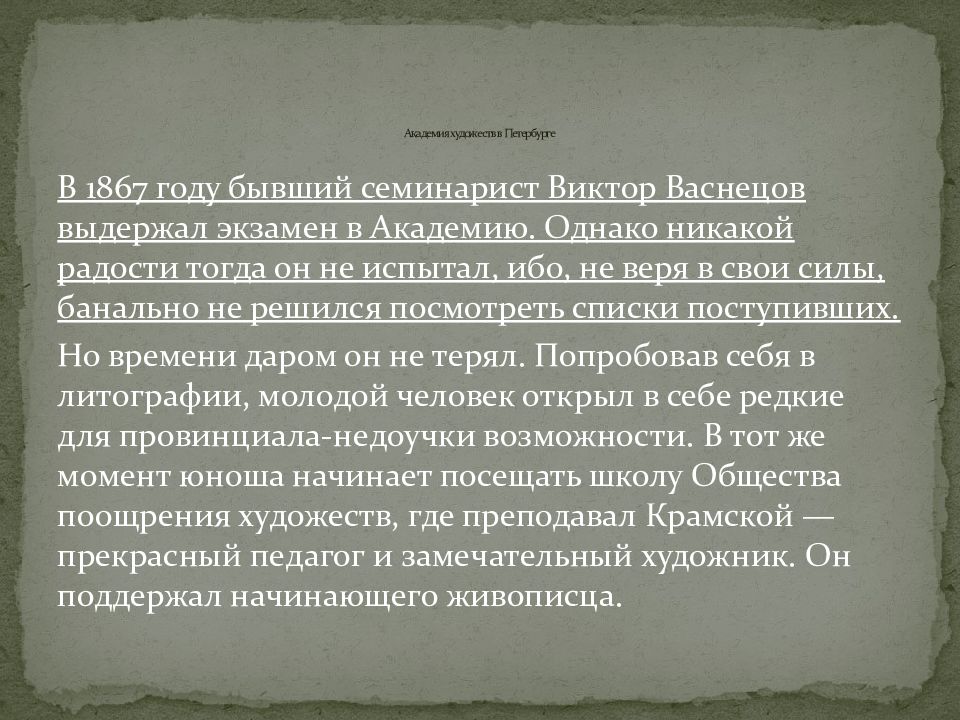

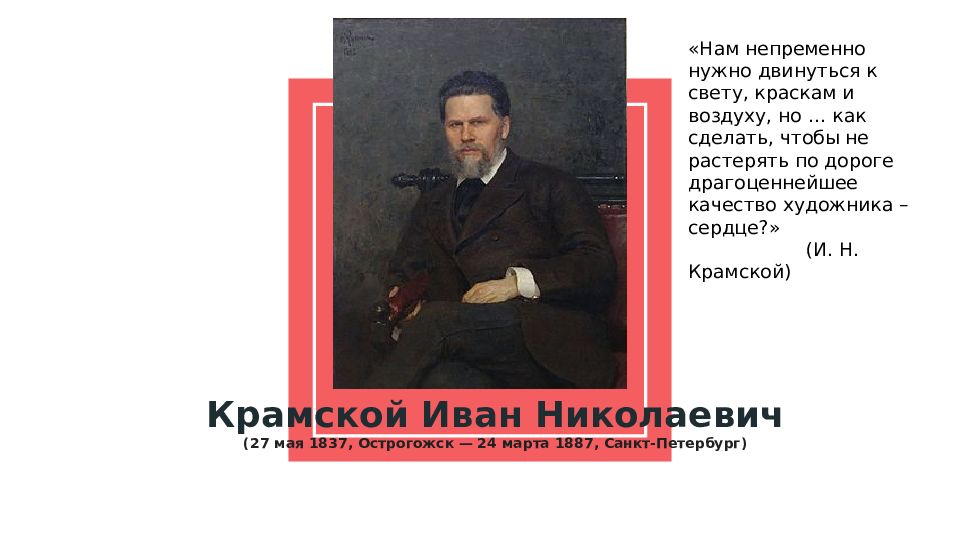

В 1867 году бывший семинарист Виктор Васнецов выдержал экзамен в Академию. Однако никакой радости тогда он не испытал, ибо, не веря в свои силы, банально не решился посмотреть списки поступивших. Но времени даром он не терял. Попробовав себя в литографии, молодой человек открыл в себе редкие для провинциала-недоучки возможности. В тот же момент юноша начинает посещать школу Общества поощрения художеств, где преподавал Крамской — прекрасный педагог и замечательный художник. Он поддержал начинающего живописца. Академия художеств в Петербурге

Слайд 8

Учился Васнецов в Академии серьезно и ответственно. Его наставником стал Петр Петрович Чистяков, молодой преподаватель, уже удостоенный звания академика. Теплые беседы с учениками, желание взрастить в каждом из учащихся индивидуальный талант, собственный художественный стиль, далекий от академического занудства, не могли не найти отклик в душе скромного юноши. Несмотря на все старания большинства академических преподавателей отдалить воспитанников от реальности и приблизить к фундаментальным темам искусства — историческим и мифологическим сюжетам, — юные таланты стремились к жизни реальной. Сам Васнецов начинало обращаться к теме жизни «маленьких людей». Каждое его полотно передавало драматическую жизненную ситуацию, характеры его персонажей были социально детерминированы.

Слайд 9: С КВАРТИРЫ НА КВАРТИРУ»

Передвижники, увидев эту картину, приняли молодого художника в свой круг. Благодаря уникальной способности Васнецова обнажать острые проблемы общества, передвижники увидели в авторе своего единомышленника, борца за гуманистические идеалы. На картине изображена бедная пожилая пара, печально бредущая по пустынной улице со своим жалким скарбом. Композиционной антитезой этим « маленьким людям» служит гордо возвышающаяся на заднем плане Петропавловская крепость. Однако миру успешных людей нет никакого дела до проблем бедняков. И только маленькая собачка преданно сопровождает печальных страдальцев. «С КВАРТИРЫ НА КВАРТИРУ»

Слайд 10

«С квартиры на квартиру». 1876 год. Холст, масло, 53,5×67,2 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

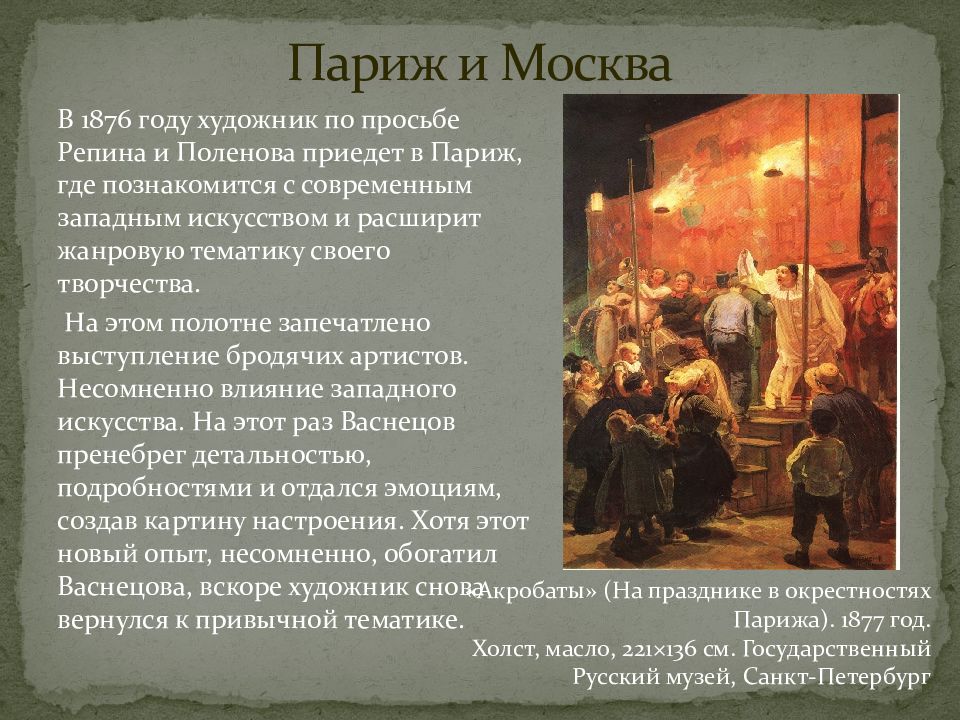

Слайд 11: Париж и Москва

В 1876 году художник по просьбе Репина и Поленова приедет в Париж, где познакомится с современным западным искусством и расширит жанровую тематику своего творчества. На этом полотне запечатлено выступление бродячих артистов. Несомненно влияние западного искусства. На этот раз Васнецов пренебрег детальностью, подробностями и отдался эмоциям, создав картину настроения. Хотя этот новый опыт, несомненно, обогатил Васнецова, вскоре художник снова вернулся к привычной тематике. Париж и Москва «Акробаты» (На празднике в окрестностях Парижа). 1877 год. Холст, масло, 221×136 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Слайд 12

После поездки в Европу Васнецов поселился в Москве, в 1878 году он, окончательно распростившись со строгим Петербургом, перебрался в первопрестольную. Москва всегда будет для него воплощением самого русского города. Васнецов с упоением прогуливался по московским улицам и бульварам, впитывая в себя особый московский дух. В этом же году талантливый бытописатель становится членом Товарищества передвижных художественных выставок. Его картины уходят в коллекцию Третьякова, Крамской не находит слов, чтобы выразить свое восхищение. Однако, несмотря на ошеломляющий успех, Васнецов чувствует неудовлетворенность, его посещают мысли о новых темах и новых жанрах. И он обращается к теме людей - богатырей, готовых свернуть горы, победить зло во имя добра и чести; в его памяти оживают отроческие эскизы на темы русских сказок, художник мечтает перенести свои мысли на полотно.

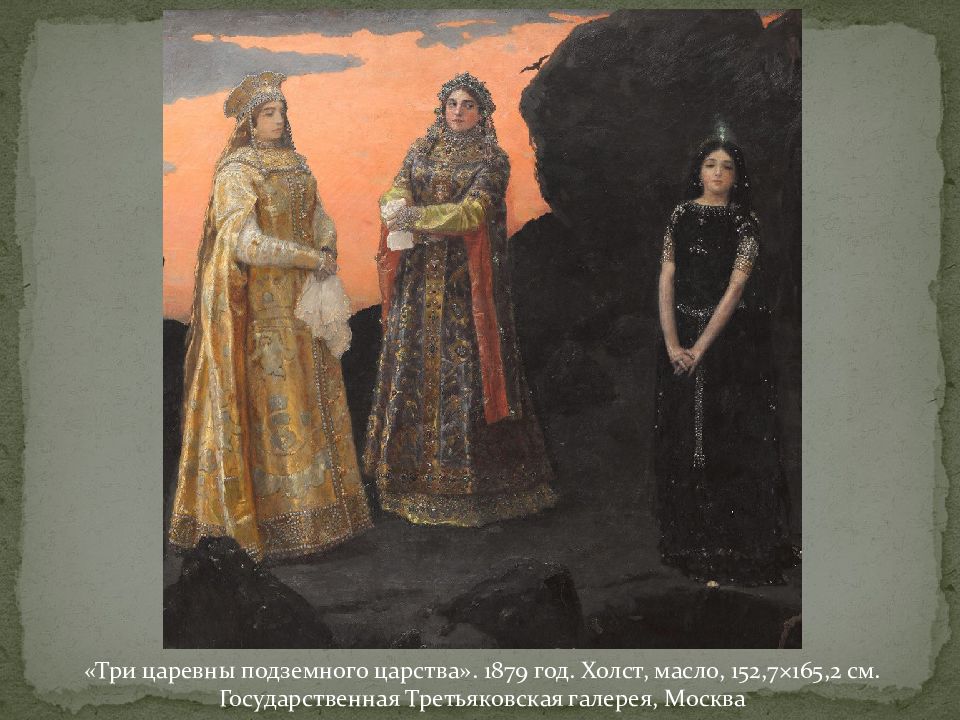

Слайд 13: ТРИ ЦАРЕВНЫ ПОДЗЕМНОГО ЦАРСТВА»

В это время художнику был дан заказ на три картины для здания правления Донецкой железной дороги. Васнецова все сильнее тянет к русскому фольклору. Красочнее становятся изображаемые им образы, сказочные сюжеты, и вот наконец художник дает жизнь трем прекрасным царевнам: Золотой, Медной и Царевне Каменного угля. Сказочный сюжет художник сумел адаптировать к тематике железных дорог. По сути, девушки на картине олицетворяют собой главные богатства края — золото, медь и уголь. «ТРИ ЦАРЕВНЫ ПОДЗЕМНОГО ЦАРСТВА»

Слайд 14

«Три царевны подземного царства». 1879 год. Холст, масло, 152,7×165,2 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

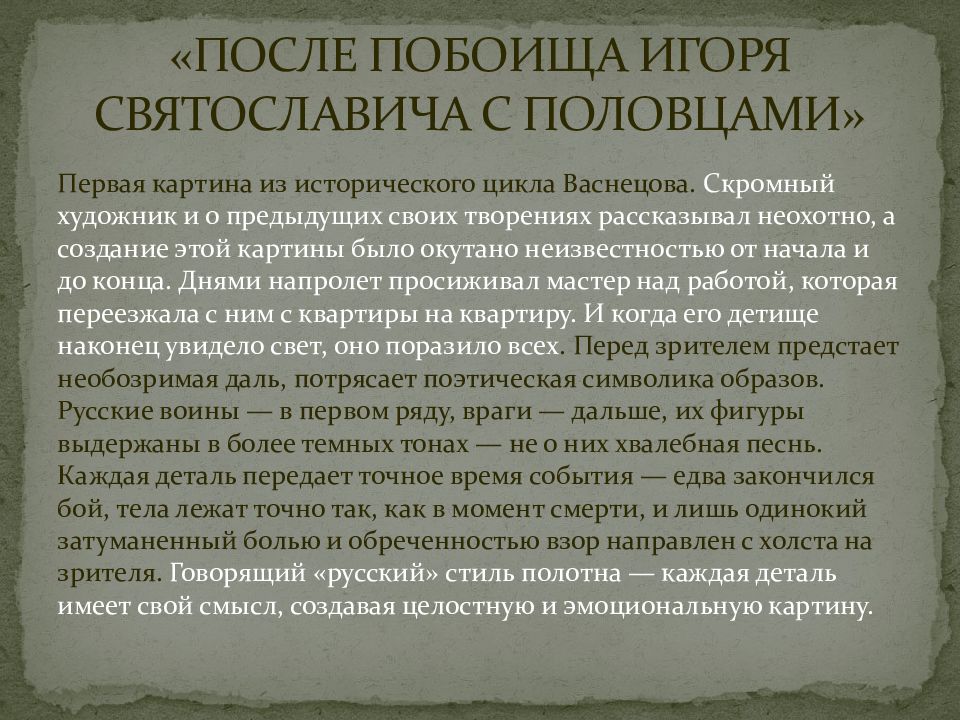

Слайд 16: ПОСЛЕ ПОБОИЩА ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА С ПОЛОВЦАМИ»

Первая картина из исторического цикла Васнецова. Скромный художник и о предыдущих своих творениях рассказывал неохотно, а создание этой картины было окутано неизвестностью от начала и до конца. Днями напролет просиживал мастер над работой, которая переезжала с ним с квартиры на квартиру. И когда его детище наконец увидело свет, оно поразило всех. Перед зрителем предстает необозримая даль, потрясает поэтическая символика образов. Русские воины — в первом ряду, враги — дальше, их фигуры выдержаны в более темных тонах — не о них хвалебная песнь. Каждая деталь передает точное время события — едва закончился бой, тела лежат точно так, как в момент смерти, и лишь одинокий затуманенный болью и обреченностью взор направлен с холста на зрителя. Говорящий « русский » стиль полотна — каждая деталь имеет свой смысл, создавая целостную и эмоциональную картину. «ПОСЛЕ ПОБОИЩА ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА С ПОЛОВЦАМИ»

Слайд 17

«После побоища Игоря Святославича с половцами». 1880 год. Холст, масло, 205×390 см. Государственная Третьяковская галерея.

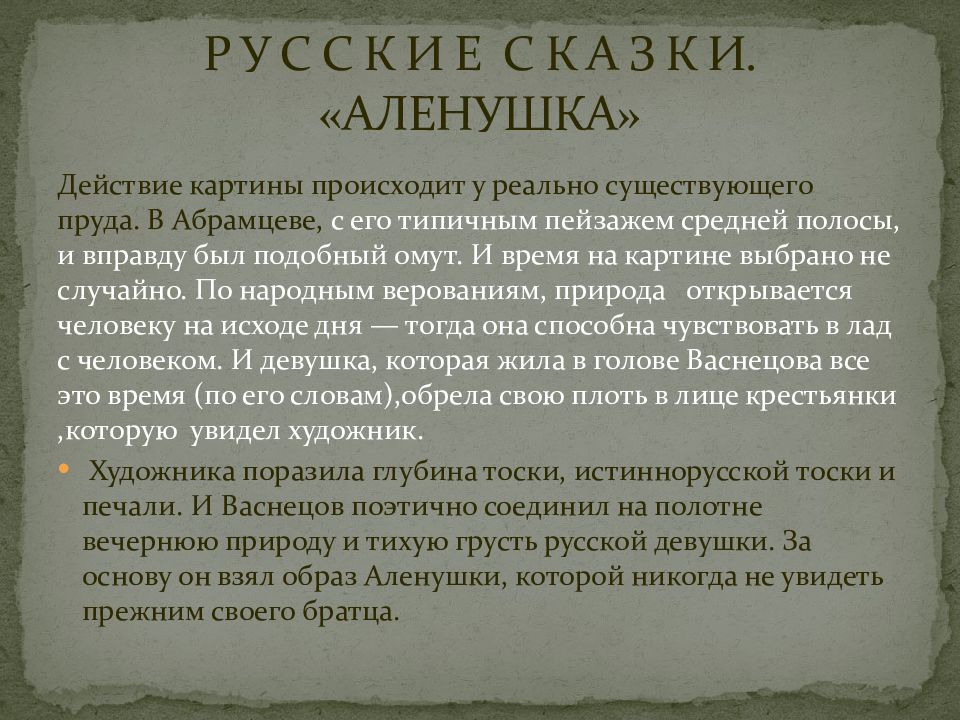

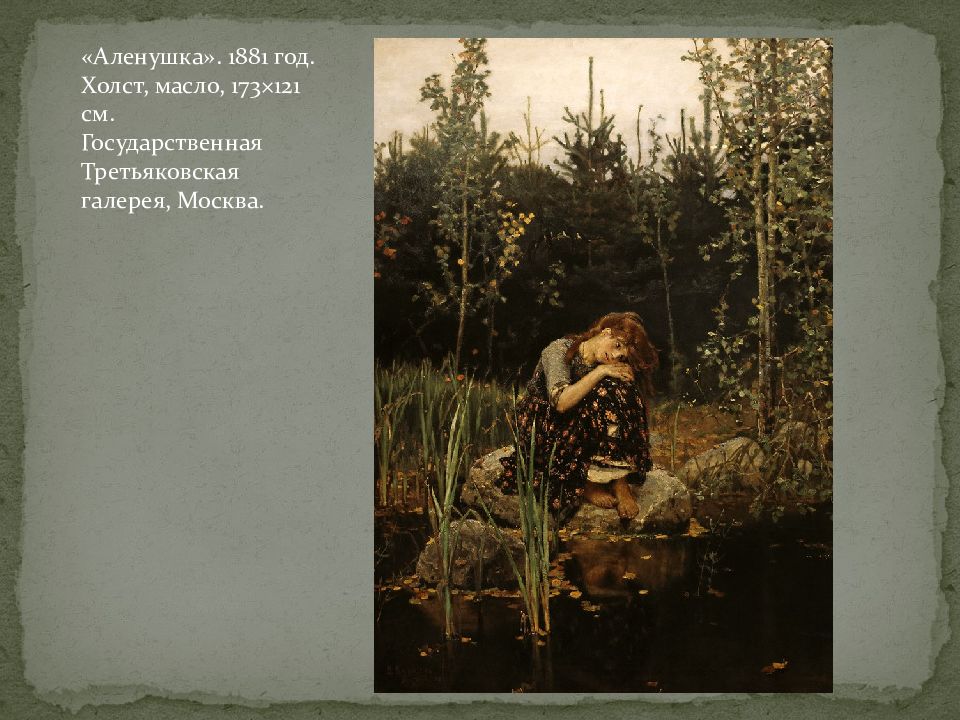

Слайд 18: Р У С С К И Е С К А З К И. «АЛЕНУШКА»

Действие картины происходит у реально существующего пруда. В Абрамцеве, с его типичным пейзажем средней полосы, и вправду был подобный омут. И время на картине выбрано не случайно. По народным верованиям, природа открывается человеку на исходе дня — тогда она способна чувствовать в лад с человеком. И девушка, которая жила в голове Васнецова все это время ( по его словам),обрела свою плоть в лице крестьянки,котору ю увидел художник. Художника поразила глубина тоски, истиннорусской тоски и печали. И Васнецов поэтично соединил на полотне вечернюю природу и тихую грусть русской девушки. За основу он взял образ Аленушки, которой никогда не увидеть прежним своего братца. Р У С С К И Е С К А З К И. «АЛЕНУШКА»

Слайд 19

«Аленушка». 1881 год. Холст, масло, 173×121 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Слайд 20

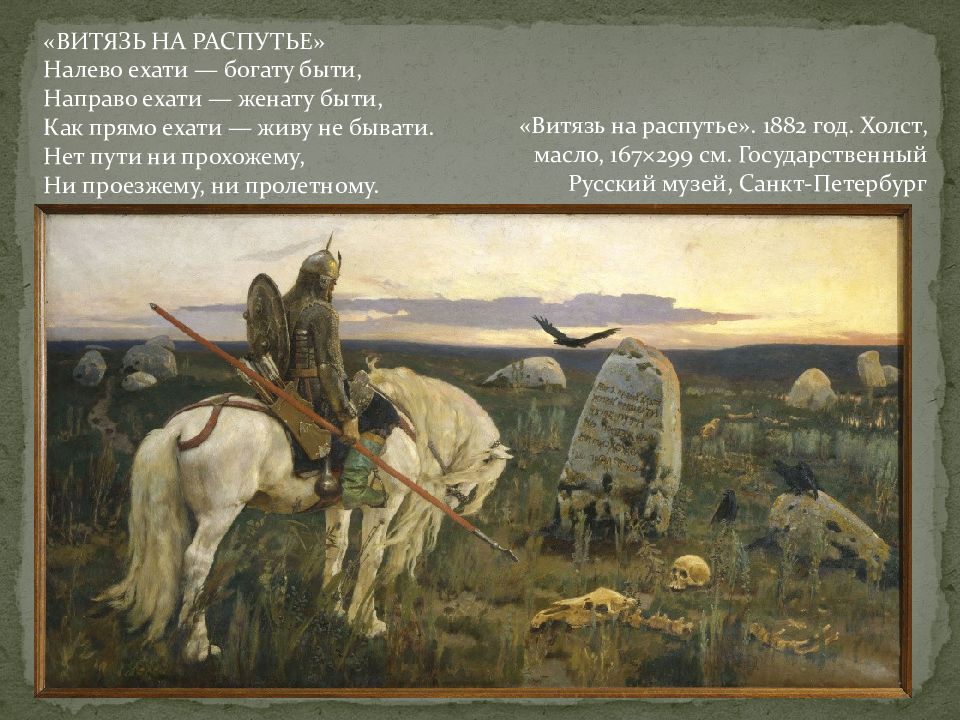

«ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ» Налево ехати — богату быти, Направо ехати — женату быти, Как прямо ехати — живу не бывати. Нет пути ни прохожему, Ни проезжему, ни пролетному. «Витязь на распутье». 1882 год. Холст, масло, 167×299 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Слайд 21: ИВАН-ЦАРЕВИЧ НА СЕРОМ ВОЛКЕ»

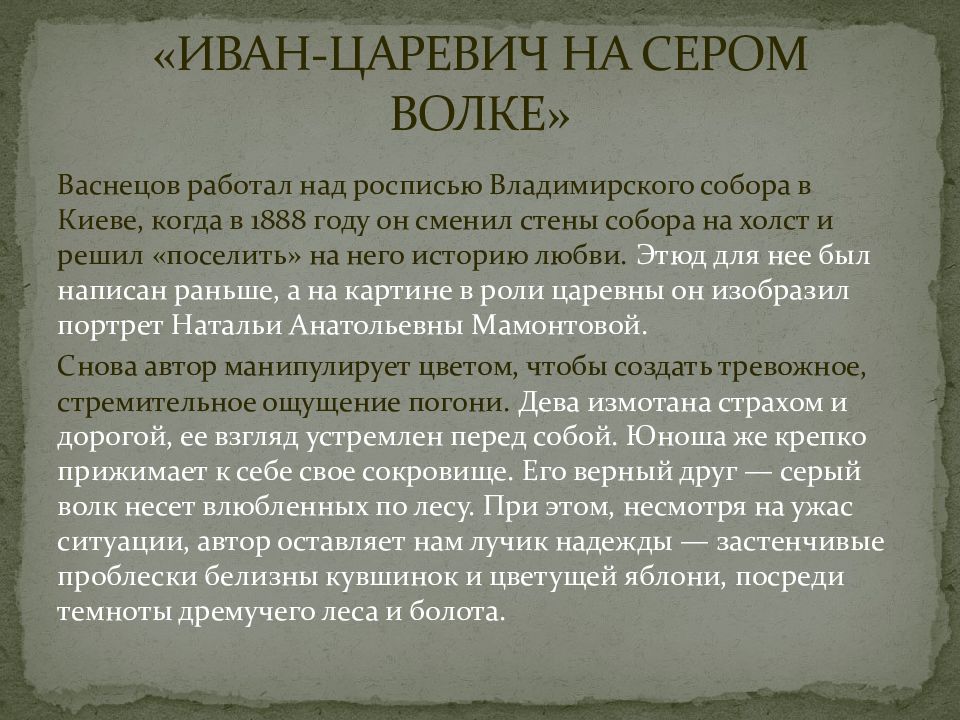

Васнецов работал над росписью Владимирского собора в Киеве, когда в 1888 году он сменил стены собора на холст и решил « поселить» на него историю любви. Этюд для нее был написан раньше, а на картине в роли царевны он изобразил портрет Натальи Анатольевны Мамонтовой. Снова автор манипулирует цветом, чтобы создать тревожное, стремительное ощущение погони. Дева измотана страхом и дорогой, ее взгляд устремлен перед собой. Юноша же крепко прижимает к себе свое сокровище. Его верный друг — серый волк несет влюбленных по лесу. При этом, несмотря на ужас ситуации, автор оставляет нам лучик надежды — застенчивые проблески белизны кувшинок и цветущей яблони, посреди темноты дремучего леса и болота. «ИВАН-ЦАРЕВИЧ НА СЕРОМ ВОЛКЕ»

Слайд 22

«Иван-царевич на Сером волке». 1889 год. Холст, масло, 249×187 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Слайд 23

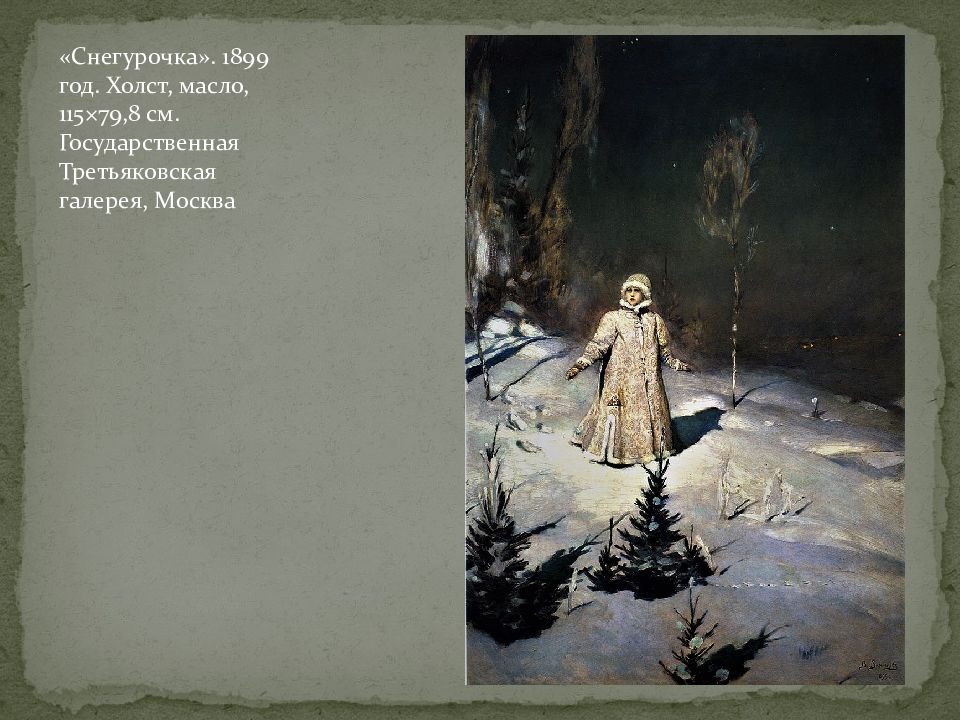

«Снегурочка». 1899 год. Холст, масло, 115×79,8 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Слайд 24

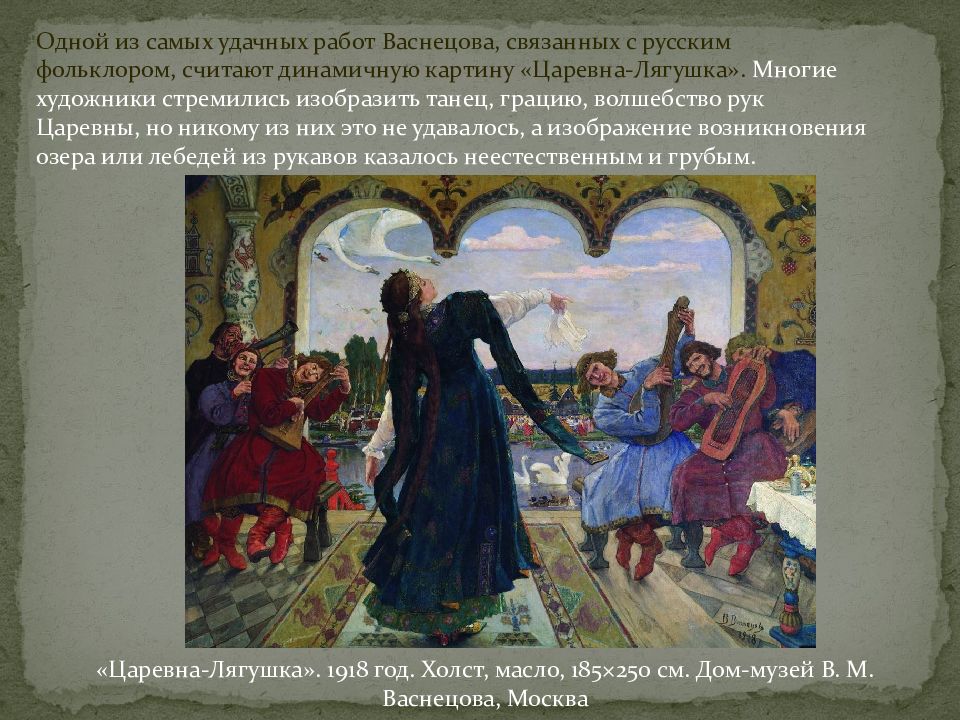

Одной из самых удачных работ Васнецова, связанных с русским фольклором, считают динамичную картину «Царевна-Лягушка». Многие художники стремились изобразить танец, грацию, волшебство рук Царевны, но никому из них это не удавалось, а изображение возникновения озера или лебедей из рукавов казалось неестественным и грубым. «Царевна-Лягушка». 1918 год. Холст, масло, 185×250 см. Дом-музей В. М. Васнецова, Москва

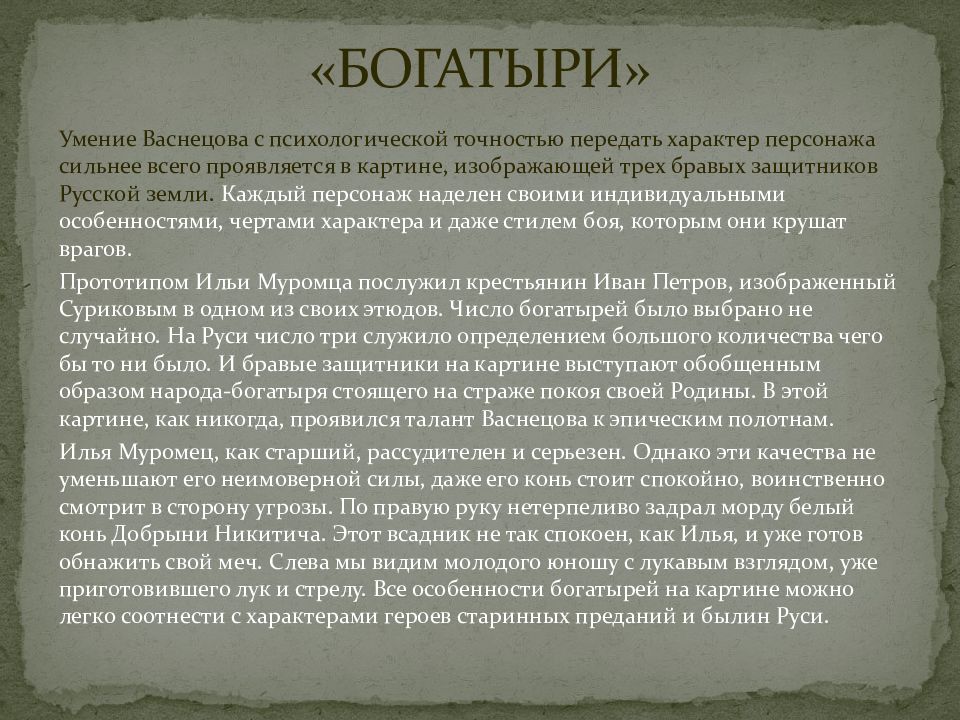

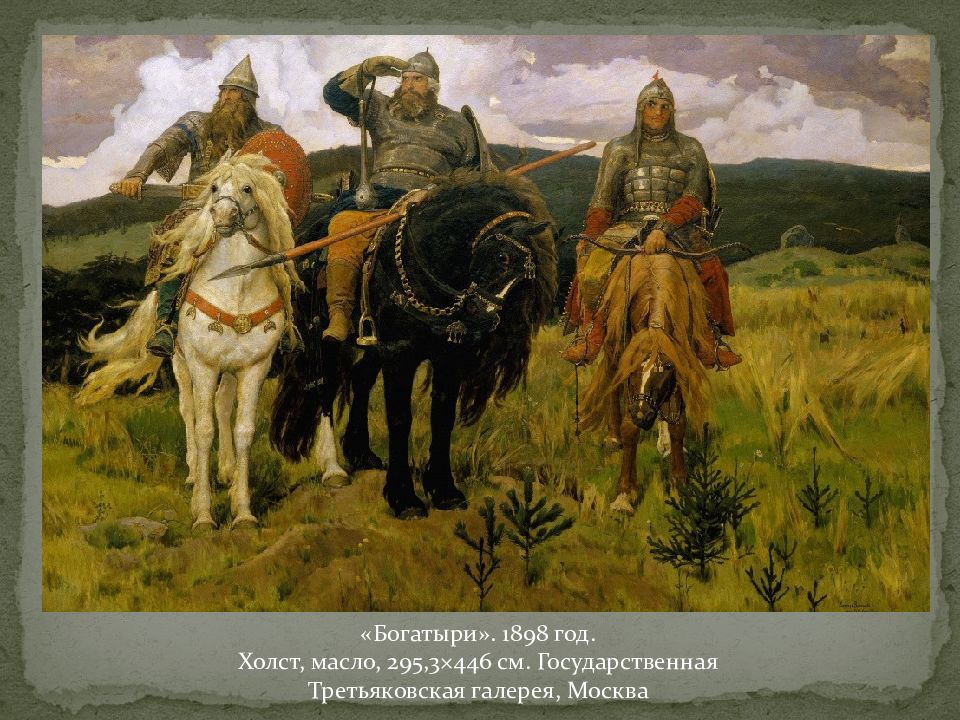

Слайд 25: БОГАТЫРИ »

Умение Васнецова с психологической точностью передать характер персонажа сильнее всего проявляется в картине, изображающей трех бравых защитников Русской земли. Каждый персонаж наделен своими индивидуальными особенностями, чертами характера и даже стилем боя, которым они крушат врагов. Прототипом Ильи Муромца послужил крестьянин Иван Петров, изображенный Суриковым в одном из своих этюдов. Число богатырей было выбрано не случайно. На Руси число три служило определением большого количества чего бы то ни было. И бравые защитники на картине выступают обобщенным образом народа-богатыря стоящего на страже покоя своей Родины. В этой картине, как никогда, проявился талант Васнецова к эпическим полотнам. Илья Муромец, как старший, рассудителен и серьезен. Однако эти качества не уменьшают его неимоверной силы, даже его конь стоит спокойно, воинственно смотрит в сторону угрозы. По правую руку нетерпеливо задрал морду белый конь Добрыни Никитича. Этот всадник не так спокоен, как Илья, и уже готов обнажить свой меч. Слева мы видим молодого юношу с лукавым взглядом, уже приготовившего лук и стрелу. Все особенности богатырей на картине можно легко соотнести с характерами героев старинных преданий и былин Руси. «БОГАТЫРИ »

Слайд 26

«Богатыри». 1898 год. Холст, масло, 295,3×446 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

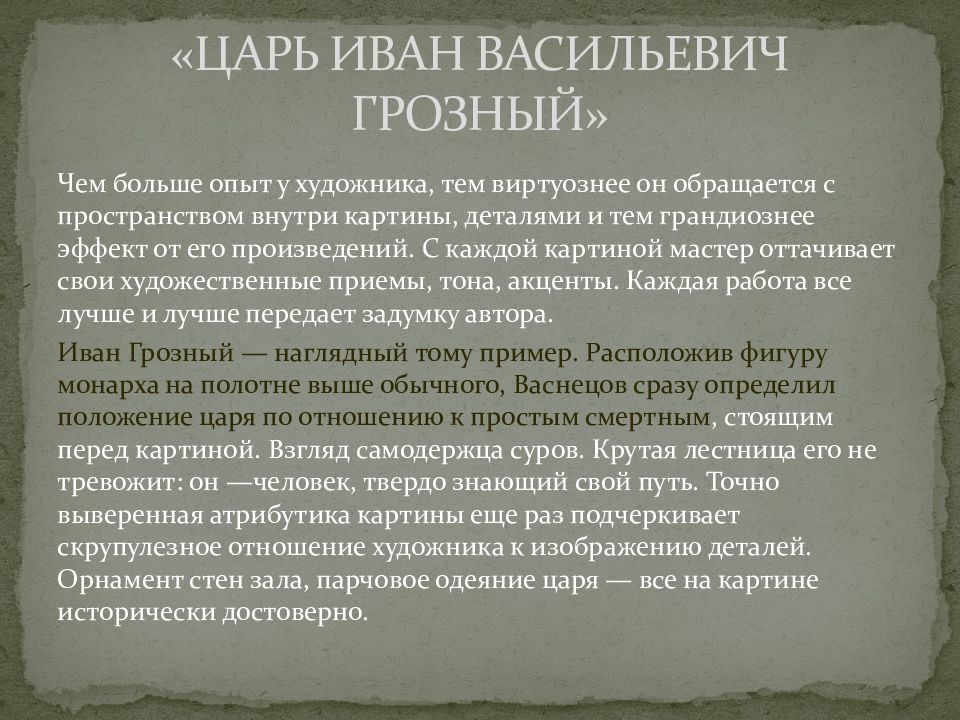

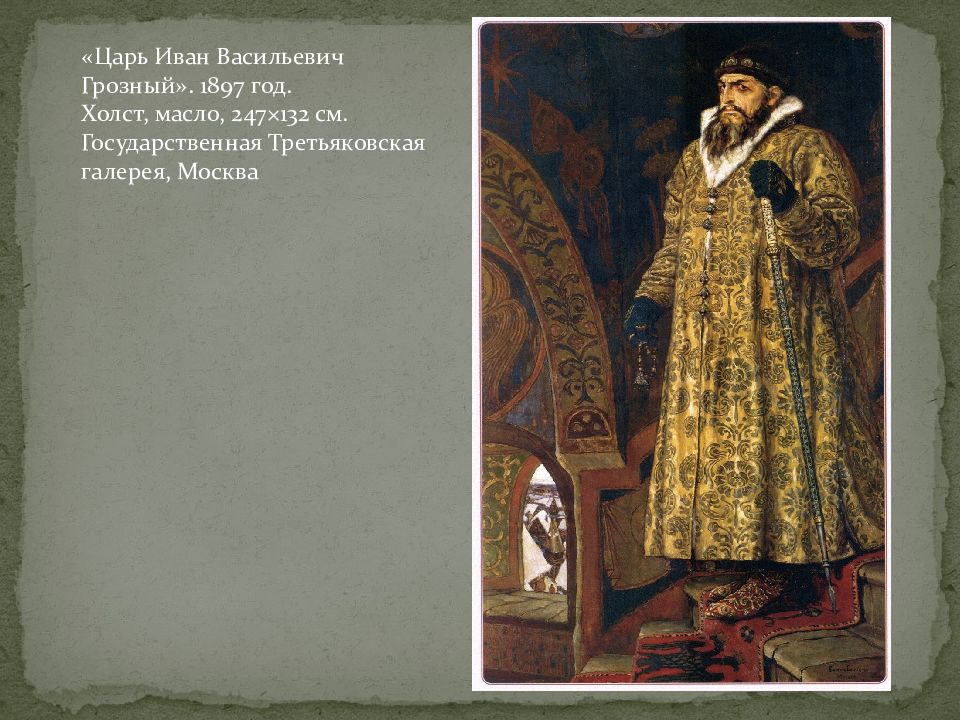

Слайд 27: ЦАРЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ»

Чем больше опыт у художника, тем виртуознее он обращается с пространством внутри картины, деталями и тем грандиознее эффект от его произведений. С каждой картиной мастер оттачивает свои художественные приемы, тона, акценты. Каждая работа все лучше и лучше передает задумку автора. Иван Грозный — наглядный тому пример. Расположив фигуру монарха на полотне выше обычного, Васнецов сразу определил положение царя по отношению к простым смертным, стоящим перед картиной. Взгляд самодержца суров. Крутая лестница его не тревожит: он —человек, твердо знающий свой путь. Точно выверенная атрибутика картины еще раз подчеркивает скрупулезное отношение художника к изображению деталей. Орнамент стен зала, парчовое одеяние царя — все на картине исторически достоверно. « ЦАРЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ»

Слайд 28

«Царь Иван Васильевич Грозный». 1897 год. Холст, масло, 247×132 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

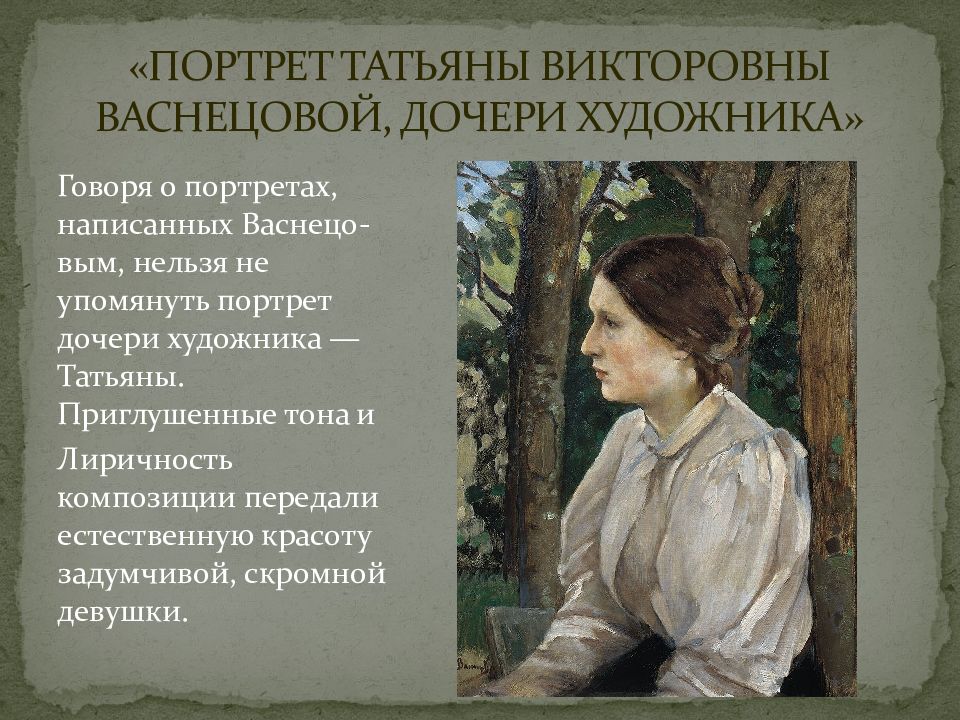

Слайд 29: ПОРТРЕТ ТАТЬЯНЫ ВИКТОРОВНЫ ВАСНЕЦОВОЙ, ДОЧЕРИ ХУДОЖНИКА»

Говоря о портретах, написанных Васнецо-вым, нельзя не упомянуть портрет дочери художника — Татьяны. Приглушенные тона и Лиричность композиции передали естественную красоту задумчивой, скромной девушки. «ПОРТРЕТ ТАТЬЯНЫ ВИКТОРОВНЫ ВАСНЕЦОВОЙ, ДОЧЕРИ ХУДОЖНИКА»

Слайд 30

Васнецов одним из первых «взломал» жёсткие границы станковой живописи, смело вступив в смежные области — в декоративно-прикладное искусство, в иконопись, в архитектуру, в театр. До него такие действия клеймились как измена «призванию», «поприщу», как « разменивание » таланта; после него, в искусстве русского «серебряного века», пытавшегося строить жизнь по законам искусства, стали делом обычным. Но подобные кажущиеся зигзаги не были пустой прихотью художника, актом самовыражения, на которое многие вскоре принялись молиться, — нет, это были поиски «большого» стиля, это была вполне осознанная попытка создания синтетического искусства, основанного на одной, «последней», идее. И её Васнецов, в отличие от многих своих современников, отправившихся в «хождения за три моря», далеко не искал, обратив свои взоры на то, что находилось совсем рядом, на то, из чего он сам вырос, — то есть на народ, на его культуру, на его интимную веру.

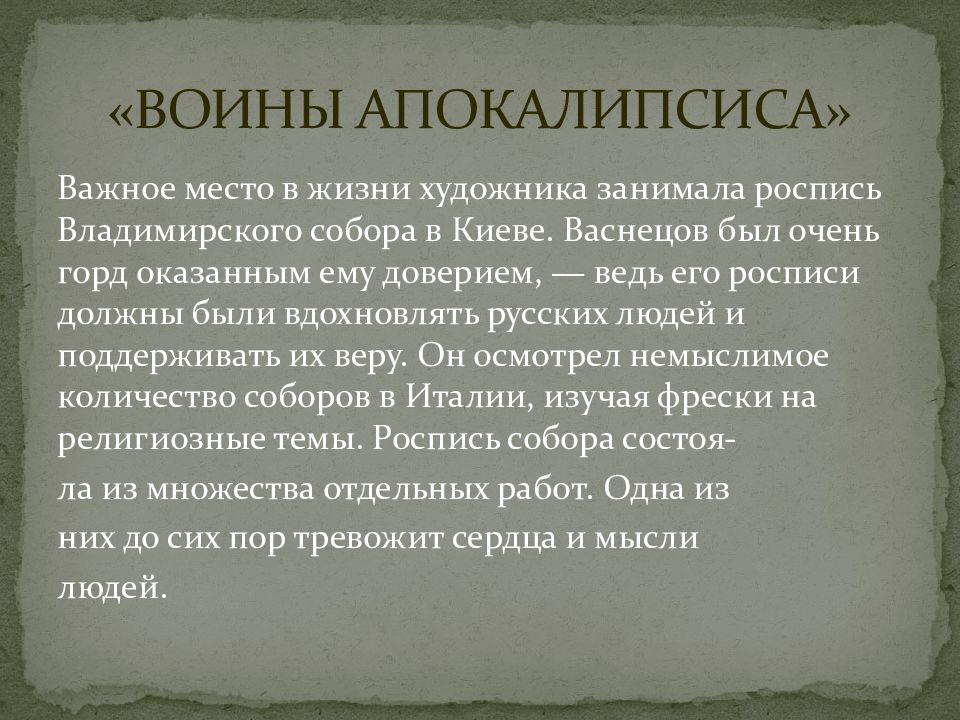

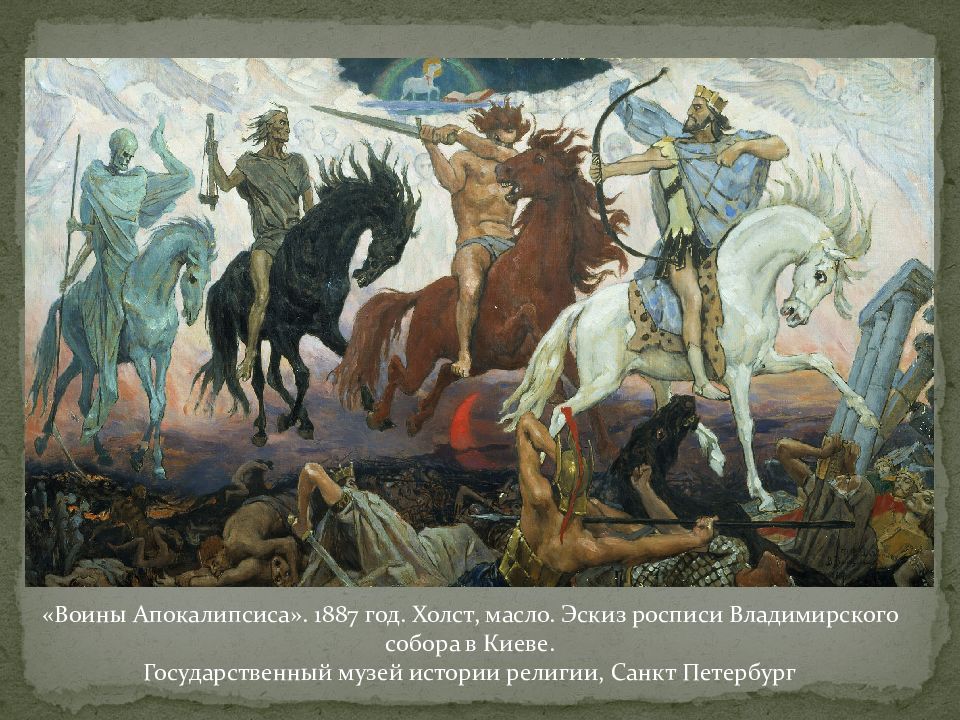

Слайд 31: ВОИНЫ АПОКАЛИПСИСА»

Важное место в жизни художника занимала роспись Владимирского собора в Киеве. Васнецов был очень горд оказанным ему доверием, — ведь его росписи должны были вдохновлять русских людей и поддерживать их веру. Он осмотрел немыслимое количество соборов в Италии, изучая фрески на религиозные темы. Роспись собора состоя- ла из множества отдельных работ. Одна из них до сих пор тревожит сердца и мысли людей. «ВОИНЫ АПОКАЛИПСИСА»

Слайд 32

«Воины Апокалипсиса». 1887 год. Холст, масло. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве. Государственный музей истории религии, Санкт Петербург

Слайд 33

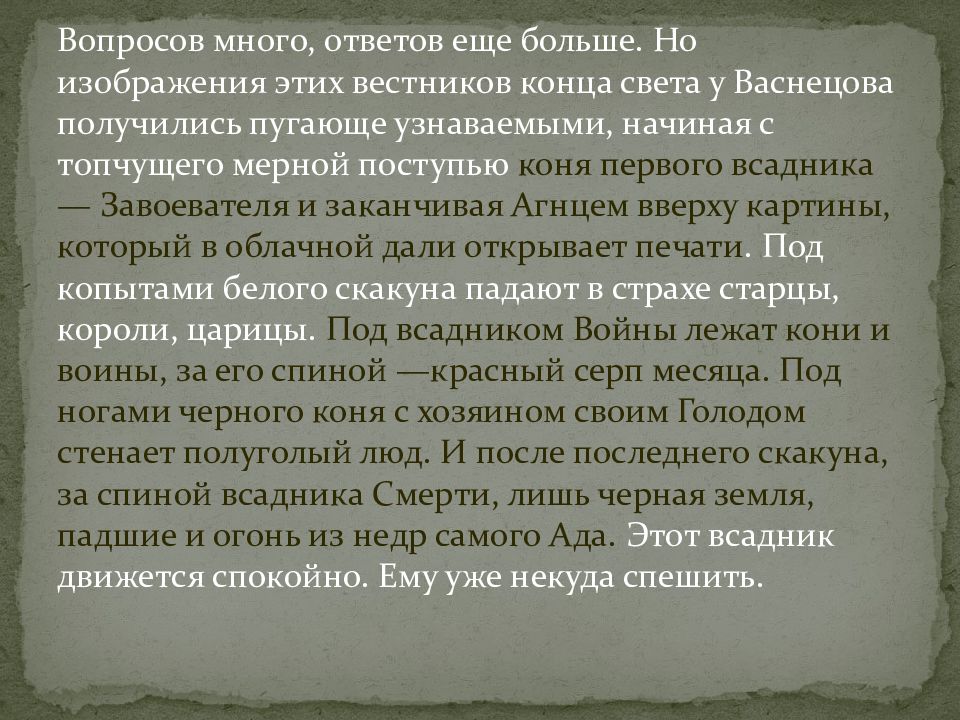

Вопросов много, ответов еще больше. Но изображения этих вестников конца света у Васнецова получились пугающе узнаваемыми, начиная с топчущего мерной поступью коня первого всадника — Завоевателя и заканчивая Агнцем вверху картины, который в облачной дали открывает печати. Под копытами белого скакуна падают в страхе старцы, короли, царицы. Под всадником Войны лежат кони и воины, за его спиной —красный серп месяца. Под ногами черного коня с хозяином своим Голодом стенает полуголый люд. И после последнего скакуна, за спиной всадника Смерти, лишь черная земля, падшие и огонь из недр самого Ада. Этот всадник движется спокойно. Ему уже некуда спешить.

Слайд 34

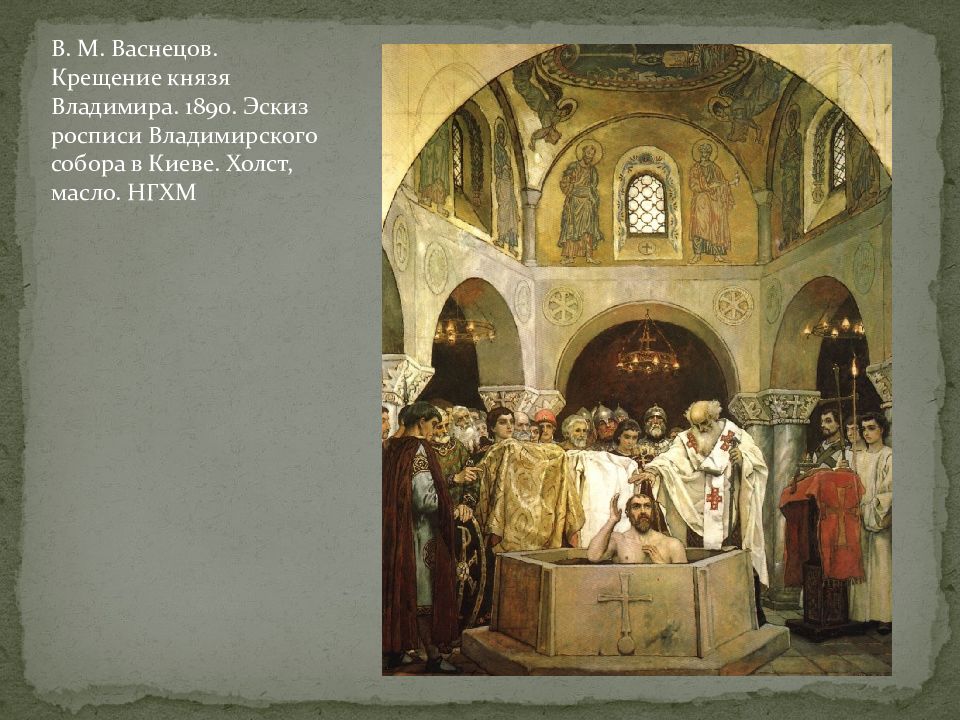

В. М. Васнецов. Крещение князя Владимира. 1890. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве. Холст, масло. НГХМ

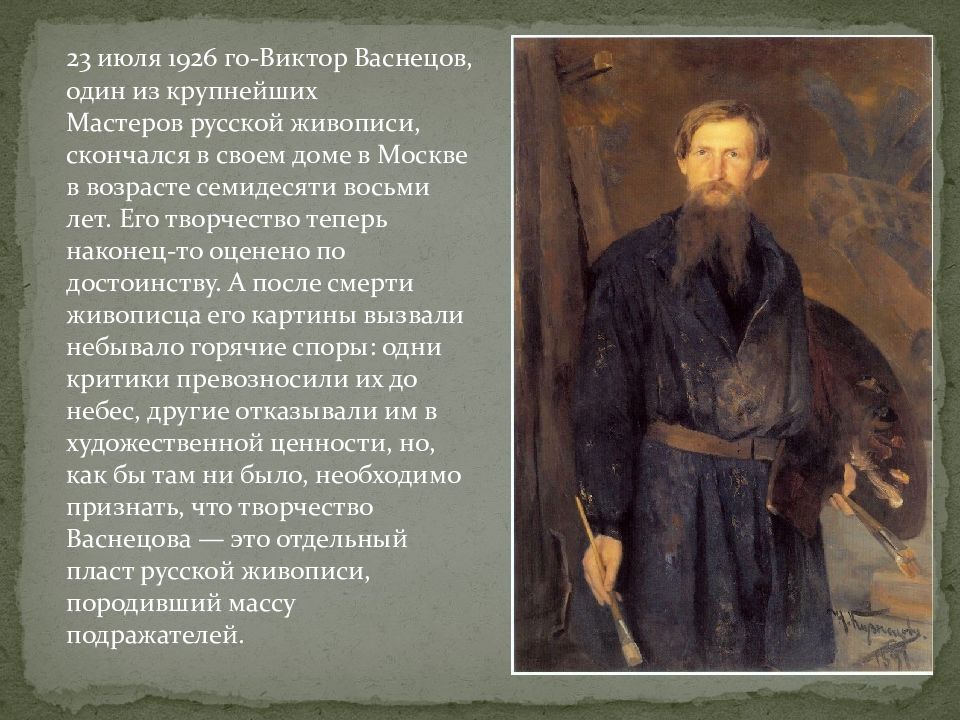

Последний слайд презентации: Васнецов Виктор Михайлович (1848 - 1926)

23 июля 1926 го -Виктор Васнецов, один из крупнейших Мастеров русской живописи, скончался в своем доме в Москве в возрасте семидесяти восьми лет. Его творчество теперь наконец-то оценено по достоинству. А после смерти живописца его картины вызвали небывало горячие споры: одни критики превозносили их до небес, другие отказывали им в художественной ценности, но, как бы там ни было, необходимо признать, что творчество Васнецова — это отдельный пласт русской живописи, породивший массу подражателей.