Первый слайд презентации: ВГМА им. Н.Н.Бурденко кафедра факультетской хирургии

Заведующий кафедрой профессор Е.Ф. Чередников ПЕРИТОНИТ Лекция для студентов 4 курса Составитель доц. А.А. Купцов 2004

Слайд 2: Общее определение

Перитонит ( Peritonitis ) – острое неограниченное воспаление брюшины - следствие воспалительной или травматической деструкции органов брюшной полости, имеющее клиническую картину самостоятельного заболевания, часто приводящее к развитию сепсиса.

Слайд 3: Строение брюшины

Мезотелий (одноклеточный слой) Пограничная мембрана 4 слоя эластических и коллагеновых волокон Толщина около 0,2 мм Общая площадь 17000-20400 см 2

Слайд 4: Функции брюшины

Экссудативная Всасывательная Барьерная Фибринолитическая За сутки в брюшинную полость выделяется и всасывается из неё до 50-70 литров жидкости.

Слайд 5: Функции брюшины

Наибольшая экссудация в области 12-перстной и тощей кишки. Наибольшая всасывательная активность в области диафрагмы, большого сальника, подвздошной и слепой кишки. Наибольшую отграничительную способность имеет большой сальник, окутывающий очаги воспаления и фиксирующийся к ним фибрином.

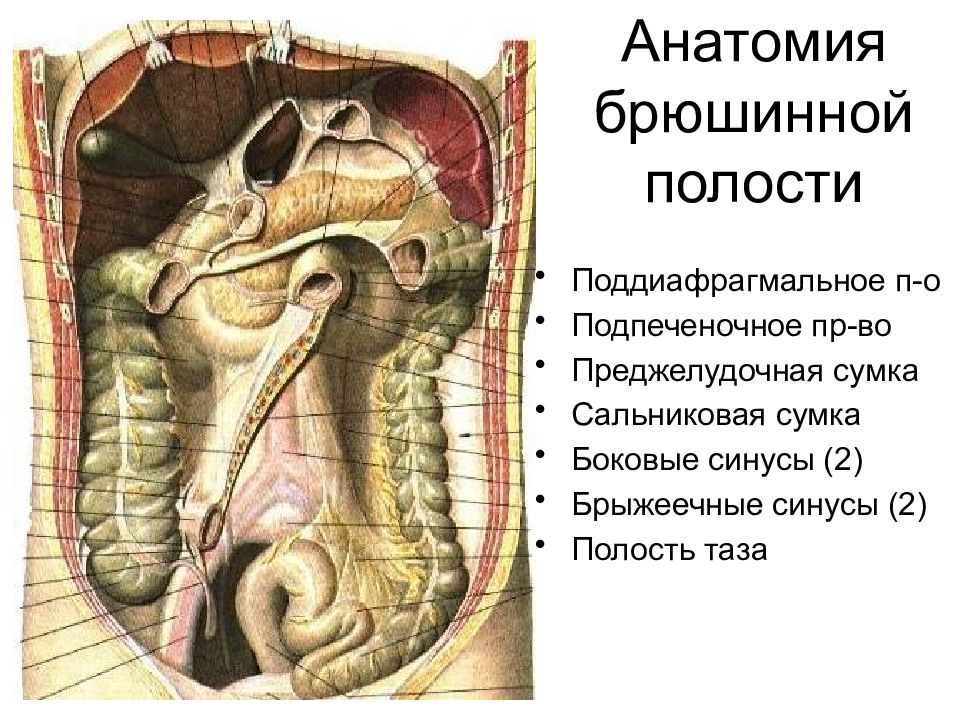

Слайд 6: Анатомия брюшинной полости

Поддиафрагмальное п-о Подпеченочное пр-во Преджелудочная сумка Сальниковая сумка Боковые синусы (2) Брыжеечные синусы (2) Полость таза

Слайд 7: Иннервация париетальной брюшины

Межреберные нервы Париетальная брюшина малого таза не имеет соматической иннервации

Слайд 8: Иннервация висцеральной брюшины

Соответственно органам, которые покрывает, из ветвлений чревного, брыжеечных и тазового сплетений. Преимущественно вегетативная, соматическая почти отсутствует.

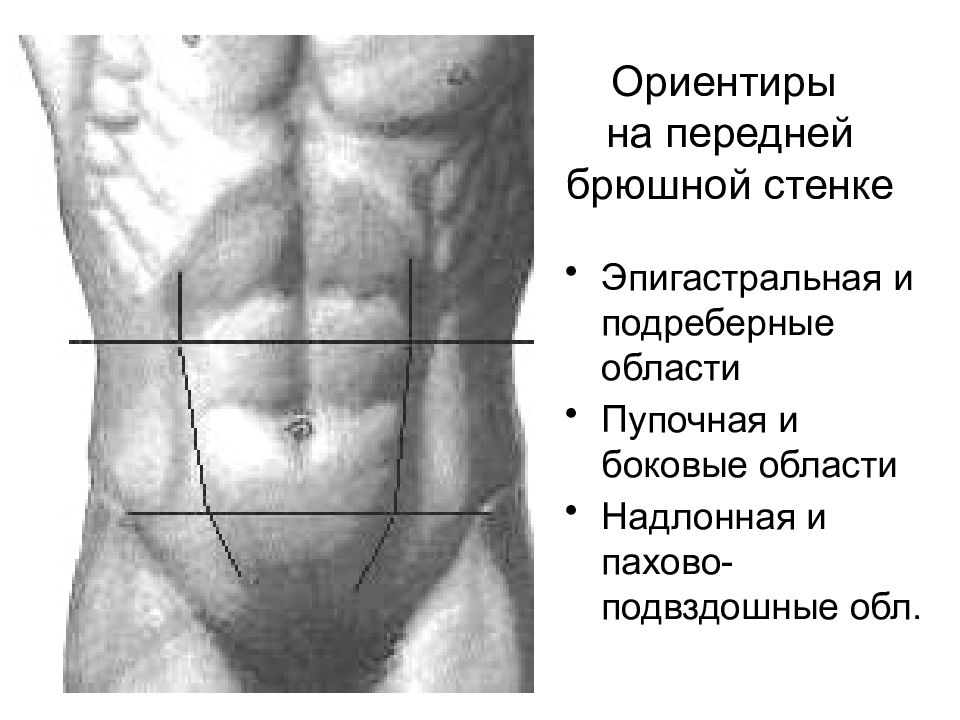

Слайд 9: Ориентиры на передней брюшной стенке

Эпигастральная и подреберные области Пупочная и боковые области Надлонная и пахово-подвздошные обл.

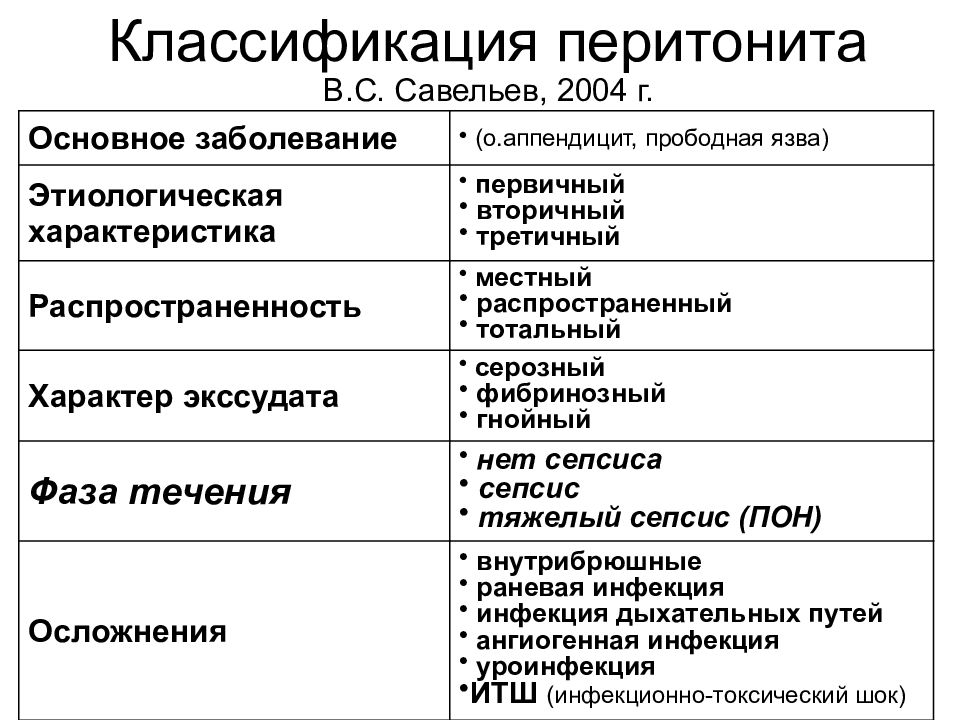

Слайд 10: Классификация перитонита В.С. Савельев, 2004 г

Основное заболевание (о.аппендицит, прободная язва) Этиологическая характеристика первичный вторичный третичный Распространенность местный распространенный тотальный Характер экссудата серозный фибринозный гнойный Фаза течения нет сепсиса сепсис тяжелый сепсис (ПОН) Осложнения внутрибрюшные раневая инфекция инфекция дыхательных путей ангиогенная инфекция уроинфекция ИТШ (инфекционно-токсический шок)

Слайд 11

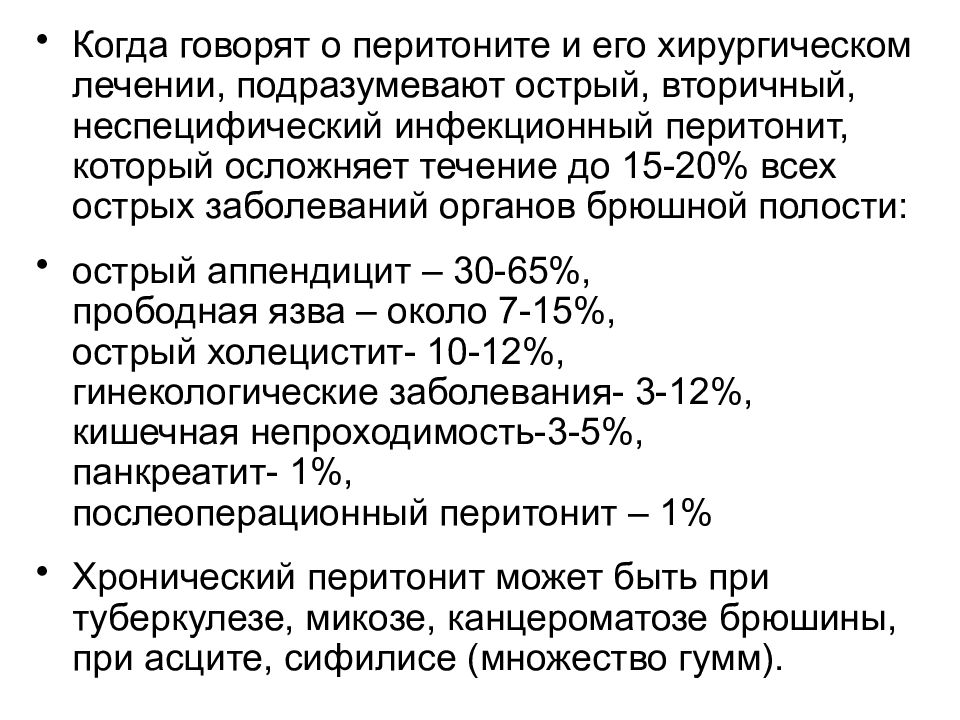

Когда говорят о перитоните и его хирургическом лечении, подразумевают острый, вторичный, неспецифический инфекционный перитонит, который осложняет течение до 15-20% всех острых заболеваний органов брюшной полости: острый аппендицит – 30-65%, прободная язва – около 7-15%, острый холецистит- 10-12%, гинекологические заболевания- 3-12%, кишечная непроходимость-3-5%, панкреатит- 1%, послеоперационный перитонит – 1% Хронический перитонит может быть при туберкулезе, микозе, канцероматозе брюшины, при асците, сифилисе (множество гумм).

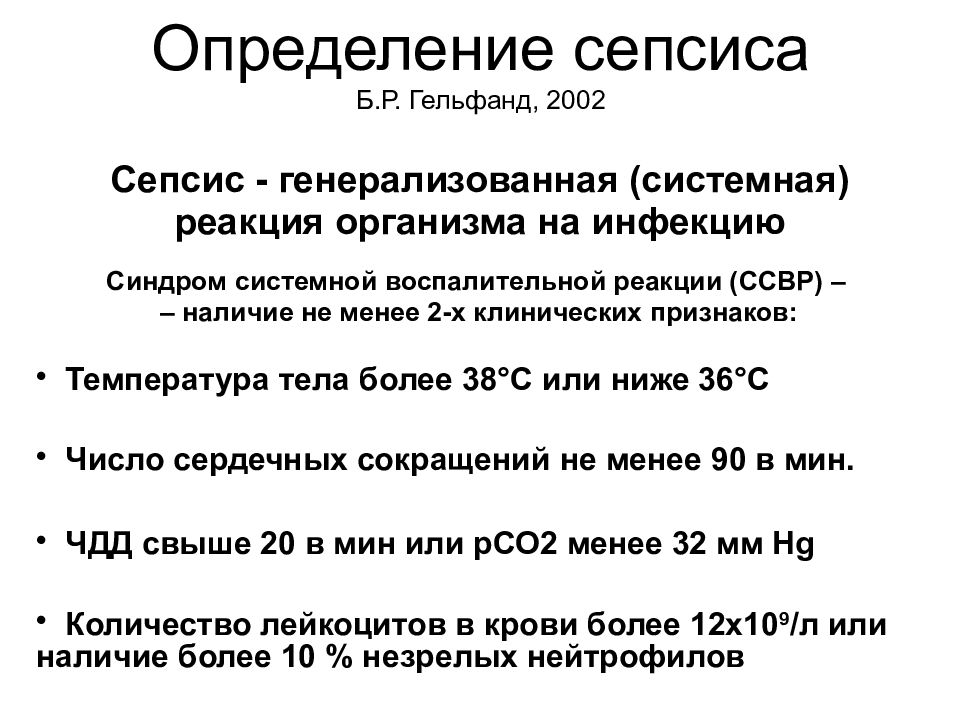

Слайд 12: Определение сепсиса Б.Р. Гельфанд, 2002

Сепсис - генерализованная (системная) реакция организма на инфекцию Синдром системной воспалительной реакции (ССВР) – – наличие не менее 2-х клинических признаков: Температура тела более 38°С или ниже 36°С Число сердечных сокращений не менее 90 в мин. ЧДД свыше 20 в мин или рСО2 менее 32 мм Hg Количество лейкоцитов в крови более 12х10 9 /л или наличие более 10 % незрелых нейтрофилов

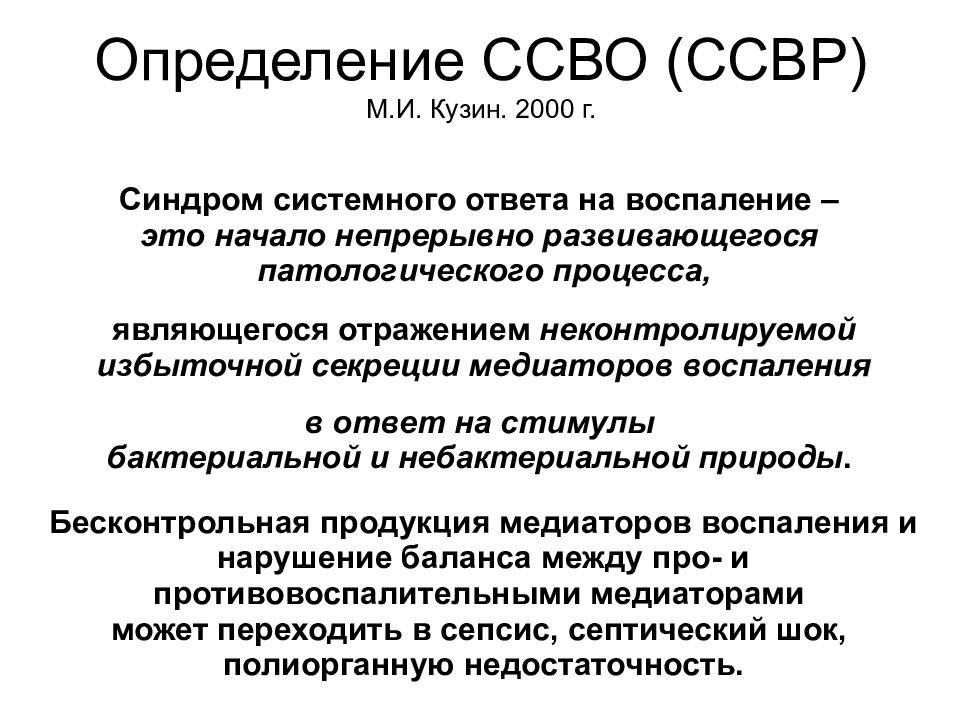

Слайд 13: Определение ССВО (ССВР) М.И. Кузин. 2000 г

Синдром системного ответа на воспаление – это начало непрерывно развивающегося патологического процесса, являющегося отражением неконтролируемой избыточной секреции медиаторов воспаления в ответ на стимулы бактериальной и небактериальной природы. Бесконтрольная продукция медиаторов воспаления и нарушение баланса между про- и противовоспалительными медиаторами может переходить в сепсис, септический шок, полиорганную недостаточность. Определение ССВО (ССВР) М.И. Кузин. 2000 г.

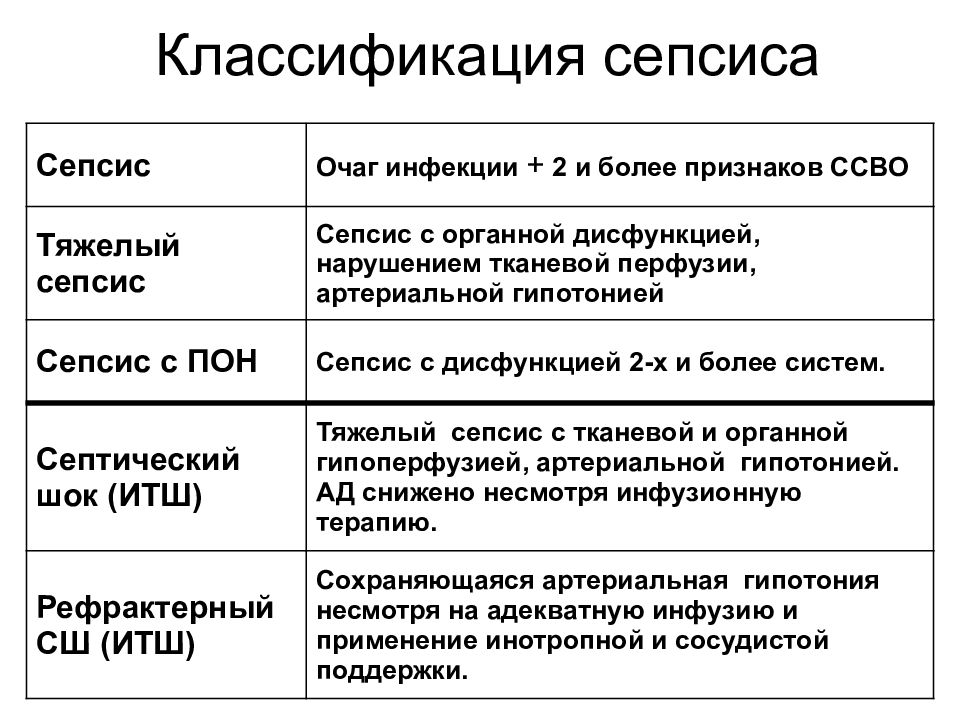

Слайд 14: Классификация сепсиса

Сепсис Очаг инфекции + 2 и более признаков ССВО Тяжелый сепсис Сепсис с органной дисфункцией, нарушением тканевой перфузии, артериальной гипотонией Сепсис с ПОН Сепсис с дисфункцией 2-х и более систем. Септический шок (ИТШ) Тяжелый сепсис с тканевой и органной гипоперфузией, артериальной гипотонией. АД снижено несмотря инфузионную терапию. Рефрактерный СШ (ИТШ) Сохраняющаяся артериальная гипотония несмотря на адекватную инфузию и применение инотропной и сосудистой поддержки.

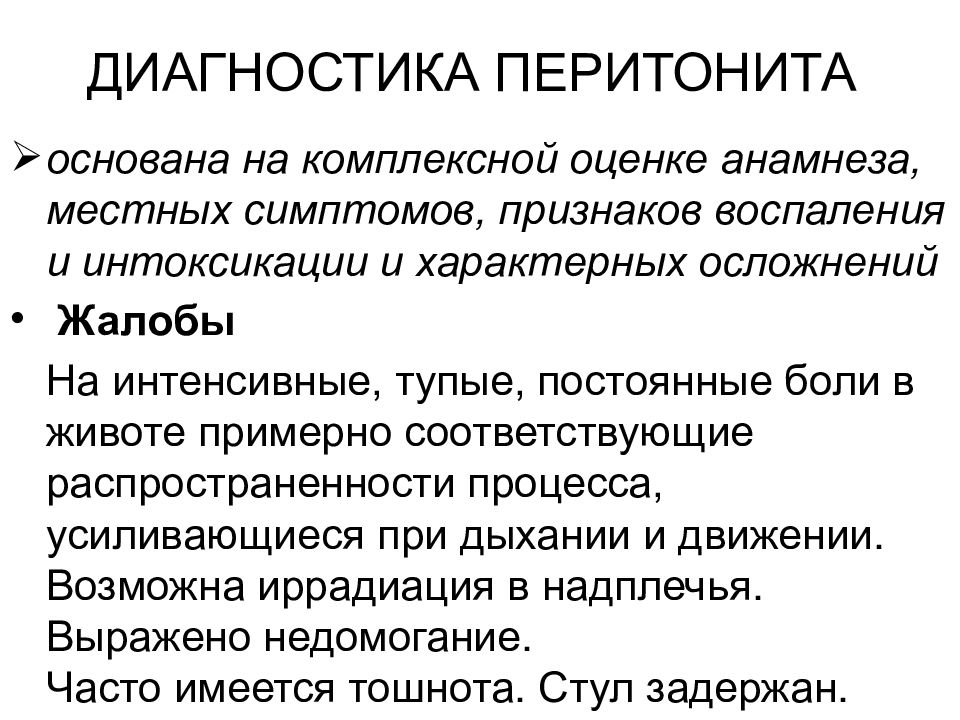

Слайд 15: ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

основана на комплексной оценке анамнеза, местных симптомов, признаков воспаления и интоксикации и характерных осложнений Жалобы На интенсивные, тупые, постоянные боли в животе примерно соответствующие распространенности процесса, усиливающиеся при дыхании и движении. Возможна иррадиация в надплечья. Выражено недомогание. Часто имеется тошнота. Стул задержан.

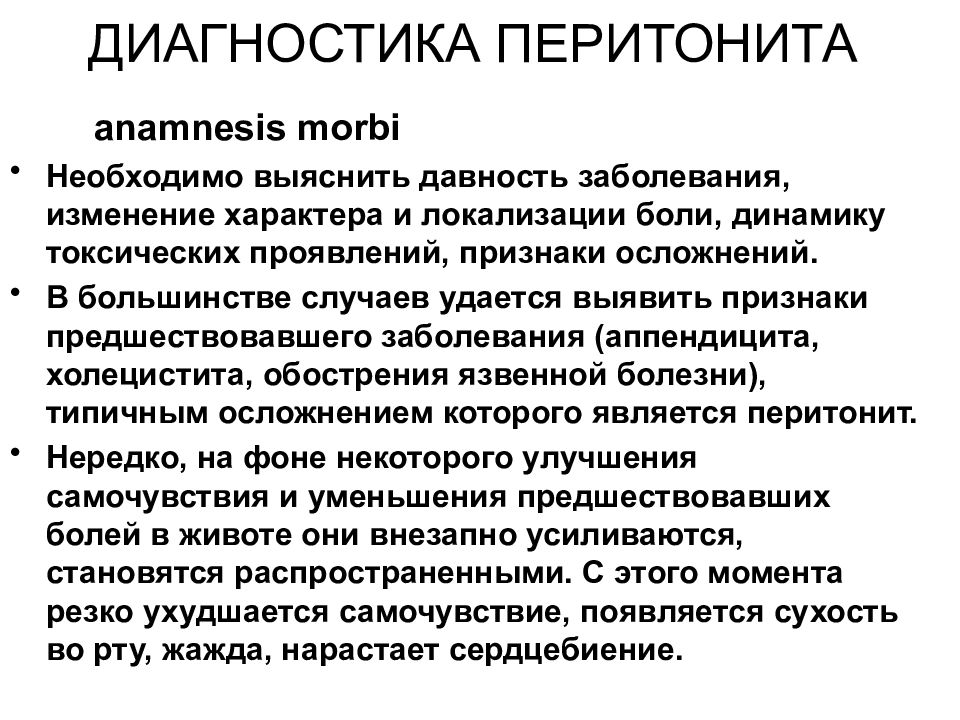

Слайд 16: ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

anamnesis morbi Необходимо выяснить давность заболевания, изменение характера и локализации боли, динамику токсических проявлений, признаки осложнений. В большинстве случаев удается выявить признаки предшествовавшего заболевания (аппендицита, холецистита, обострения язвенной болезни), типичным осложнением которого является перитонит. Нередко, на фоне некоторого улучшения самочувствия и уменьшения предшествовавших болей в животе они внезапно усиливаются, становятся распространенными. С этого момента резко ухудшается самочувствие, появляется сухость во рту, жажда, нарастает сердцебиение. ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

Слайд 17: ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

Общий осмотр. Пациент, как правило, лежит на спине или на боку с приведенными к животу бедрами, позу не меняет, так как любые движения или попытка встать приводят к усилению болей. Если же больной сидел, то при попытке лечь усиление болей в животе или появление болей в надплечьях (симптом раздражения диафрагмального нерва) заставляют его вернуться в положение сидя. Это так называемый симптом "Ваньки-встаньки". Речь тихая. Если к больному не обращаться, он не будет кричать, требуя к себе внимания. Такое поведение больного, особенно его тихий стон при дыхании должен всегда вызывать особое беспокойство врача. ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

Слайд 18: ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

Общий осмотр. Необходимо обратить внимание на выраженность всех звеньев инфекционного процесса и интоксикации – температуру, тахикардию, частоту и глубину дыхания, на состояние сознания, нарушение которого является наиболее ярким отражением тяжелой интоксикации, артериальное давление, сухость слизистых языка и внутренней поверхности щек. Тахикардия 100-120 в 1 мин и выше, АД нормальное или с тенденцией к снижению, одышка 20-24 в 1 мин. Проявление токсической энцефалопатии возможно как заторможенностью, так и возбуждением или делирием. Бледность, особенно мраморность холодной на ощупь кожи отражает глубокое нарушение микроциркуляции. ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

Слайд 19: ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

Специальный осмотр. Живот симметричен, несколько вздут, в дыхании не участвует. Пальпаторно определяется выраженная разлитая болезненность, напряжение и симптомы Менделя и Щеткина-Блюмберга. Перистальтические шумы резко ослаблены или отсутствуют. Необходимо проверить наличие свободного газа по исчезновению печеночной тупости, свободной жидкости по наличию смещающегося при повороте на бок притупления перкуторного звука в боковых отделах. При ректальном и вагинальном осмотре может определятся нависание сводов и болезненность вследствие скопления воспалительного экссудата. ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

Слайд 20: ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

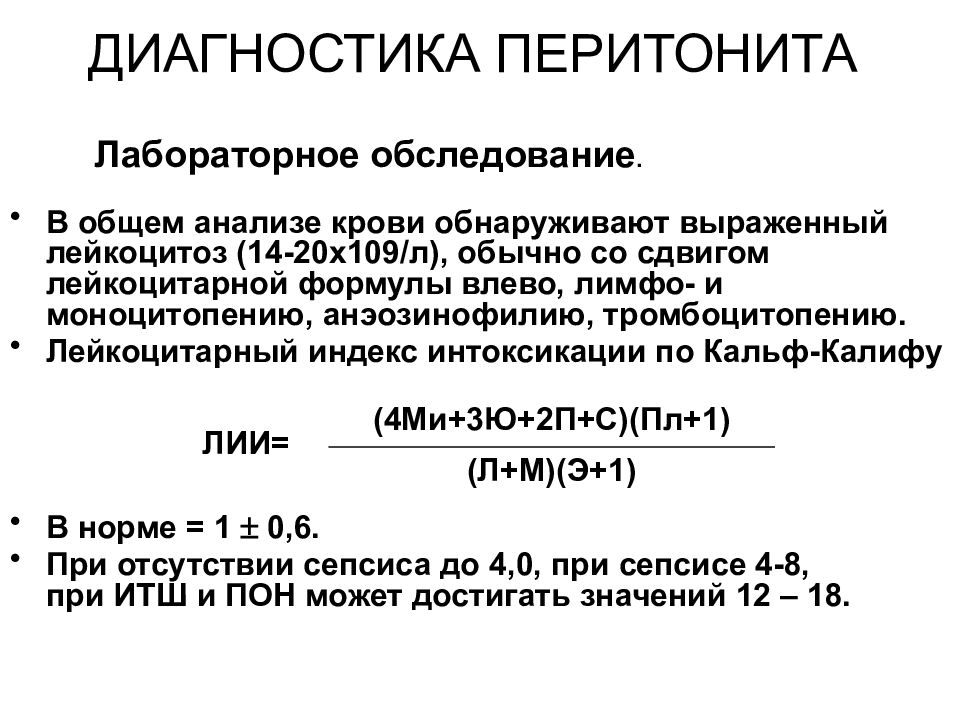

Лабораторное обследование. В общем анализе крови обнаруживают выраженный лейкоцитоз (14-20х109/л), обычно со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, лимфо- и моноцитопению, анэозинофилию, тромбоцитопению. Лейкоцитарный индекс интоксикации по Кальф-Калифу В норме = 1 0,6. При отсутствии сепсиса до 4,0, при сепсисе 4-8, при ИТШ и ПОН может достигать значений 12 – 18. ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА ЛИИ= (4Ми+3Ю+2П+С)(Пл+1) (Л+М)(Э+1)

Слайд 21: ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

Биохимическое исследование позволяет обнаружить свидетельства нарушений функции различных органов и систем повышения гематокрита, мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина, глюкозы, лактата, нарушения свертывающей системы, сдвиг КЩС, повышение рСО 2, снижение рО 2 ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

Слайд 22: ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

Дополнительные исследования При УЗИ можно обнаружить наличие свободного газа и жидкости. При рентгенологических исследованиях можно обнаружить наличие свободного газа, признаков КН - чаши Клойбера, высокое стояние куполов диафрагмы, ограничение их подвижности. В тяжелых случаях в легких обнаруживаются признаки РДСВ. При сомнениях в диагнозе проводится лапароскопия, при которой может быть установлен источник, распространенность и характер перитонита. Наличие перитонита может быть подтверждено при лапароцентезе, если будет получен характерный экссудат. ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

Слайд 23: ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

В ранние сроки, до развития сепсиса превалирует болевой синдром. Часто выявляется зона наибольшей болезненности, соответствующая первичному очагу воспаления. Выражено напряжение мышц брюшной стенки. Резко напряженный живот выглядит несколько втянутым – "ладьевидным", это особенно характерно для перитонита при перфорации полых органов. Отчетливы симптомы Менделя и Щеткина-Блюмберга. Перистальтика обычно резко ослаблена. Нет явных признаков обезвоживания. Тахикардия около 90 уд в 1 мин, одышка отмечается редко. Возможно выявление некоторых элементов эректильной фазы шока – возбуждение, повышение АД. Нейтрофильный лекоцитоз 12-18х109/л, лифо- и моноцитопения, анэозинофилия. В биохимических анализах существенных отклонений не выявляется. ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

Слайд 24

При развитии СПОН, особенно на фоне рефрактерного шока постановка диагноза затруднена. Несколько раз в день повторяюется необильная рвота застойным содержимым. Стул после клизмы скудный, часто зловонный. Адинамичный, заторможенный, резко обезвоженный больной с запавшими глазами, обостренными чертами лица, дышит поверхностно учащенно, часто с тихим стоном. Сухой "как щетка" язык невозможно высунуть, так как внутренние поверхности щек тоже сухие. Живот вздут, неравномерно слабо болезнен. Перитонеальные Симптомы сомнительны. Перкуторный звук неравномерный. Можно обнаружить симптом "гробовой тишины" – вместо кишечных шумов слышны дыхательные и сосудистые шумы. При сотрясении рукой брюшной стенки может быть услышан "шум плеска" – кишечная непроходимость ( Ro`- грамма). Тахикардия выше 120, АД снижено, особенно после транспортировки, поддерживается близко к норме только на фоне интенсивной инфузии. Одышка около 30, часто снижено насыщение крови кислородом ( St О2). В легких разноразмерные шаровидные затенения, характерные для РДСВ, гидроторакс. ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА

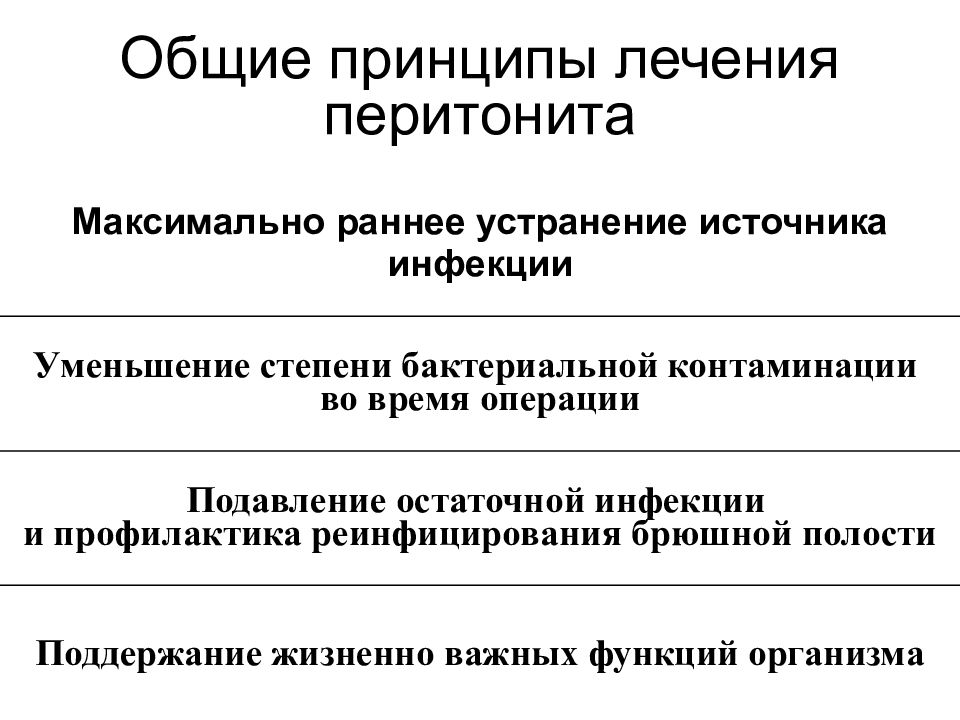

Слайд 26: Общие принципы лечения перитонита

Максимально раннее устранение источника инфекции У меньшение степени бактериальной контаминации во время операции Подавление остаточной инфекции и профилактика реинфицирования брюшной полости П оддержание жизненно важных функций организма

Слайд 27: Общие методы лечения

Интенсивная антибиотикотерапия Медикаментозная коррекция нарушений гомеостаза. Активация или временное замещение важнейших детоксикационных систем организма методами экстракорпоральной гемокоррекции.

Слайд 28: Хирургические методы лечения

Раннее устранение источника перитонита Интра- и послеоперационная санация брюшной полости Декомпрессия тонкой кишки

Слайд 29: Предоперационная подготовка

Осуществить полную коррекцию нарушений гомеостаза до операции невозможно. Но всегда лучше отложить операцию на 2-3 ч для целенаправленной подготовки, чем начинать её у неподготовленного больного. Достаточно добиться стабилизации АД, ЦВД, восстановления диуреза 30мл/час.

Слайд 30: Предоперационная подготовка

Общий объём инфузии до операции составляет 1,5-2,0 л в течение 2 ч. При запущенных процессах, когда нарушения гемодинамики выражены (потеря жидкости более 10% массы тела), объём инфузии увеличивается до 3-4 л в течение 2-3 ч. Рекомендуется катетеризация подключичной вены. Это обеспечивает большую скорость инфузии, возможность контроля ЦВД. В самом начале интенсивной терапии в/в вводят антибиотик широкого спектра действия. Целесообразна катетеризация мочевого пузыря для измерения почасового диуреза. Предоперационная подготовка

Слайд 31: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ

Широкая срединная лапаротомия Новокаиновая блокада рефлексогенных зон Устранение источника перитонита Санация брюшной полости Декомпрессия кишечника Дренирование брюшной полости Ушивание лапаротомной раны ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ

Слайд 33: Устранение источника перитонита

Ушивание перфоративной язвы Аппендэктомия Резекция кишки с перфорацией опухоли Холецистэктомия Резекция нежизнеспособной кишки Удаление некротических тканей при панкреонекрозе Отграничение неудалимых источников

Слайд 36: Декомпрессия кишечника

Трансназальное зондирование тонкого кишечника не менее 70 см дистальнее связки Трейца Ретроградное зондирование толстого кишечника Зондирование кишечника через гастростому или еюностому Опорожнение и промывание кишечника с использованием сорбентов

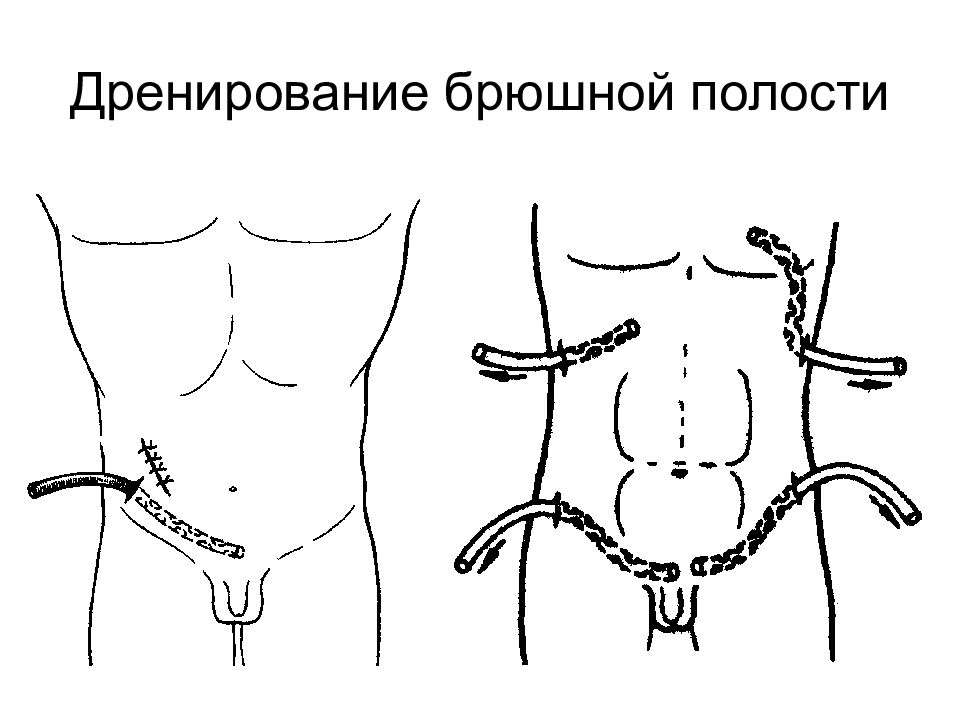

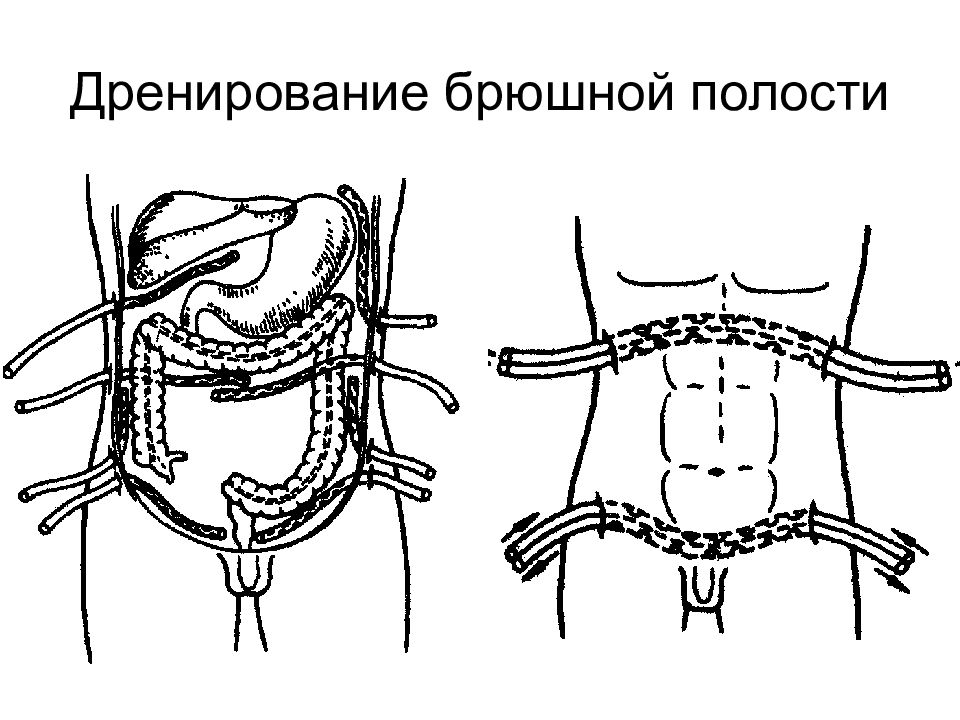

Слайд 38: Хирургические методы подавления остаточной инфекции при перитоните

Дренирование Проточный и фракционный лаваж Релапаротомия Лапаростомия

Слайд 41: Планируемые лапаросанации

Необходимы при невозможности устранения источника инфицирования и реинфицирования брюшной полости за одно вмешательство Тяжелый сепсис и ИТШ Распространенный фибринозный, фибринозно-гнойный, гнойный перитонит Обильный (более 750 мл) экссудат Гнилостный запах экссудата (анаэробная микрофлора) Наслоения фибрина на отечных и гиперемированных стенках вздутого кишечника

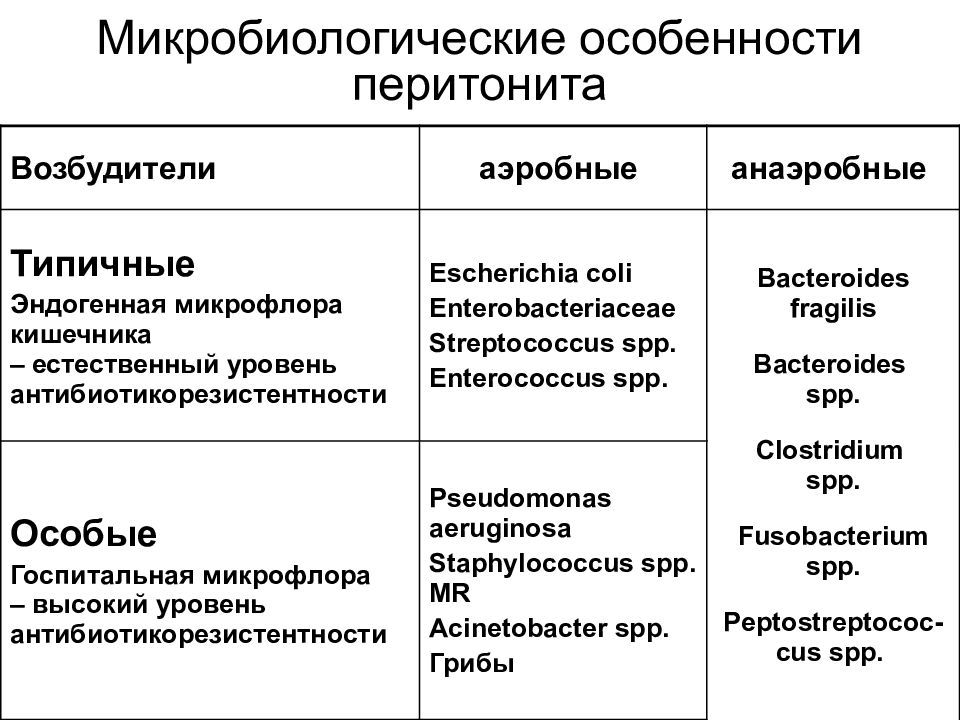

Слайд 47: Микробиологические особенности перитонита

Возбудители аэробные анаэробные Типичные Эндогенная микрофлора кишечника – естественный уровень антибиотикорезистентности Escherichia coli Enterobacteriaceae Streptococcus spp. Enterococcus spp. Bacteroides fragilis Bacteroides spp. Clostridium spp. Fusobacterium spp. Peptostreptococ - cus spp. Особые Госпитальная микрофлора – высокий уровень антибиотикорезистентности Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus spp. MR Acinetobacter spp. Грибы

Слайд 48: Принципы антибактериальной терапии перитонита

Микробиологическая диагностика вторичного перитонита имеет ограниченное значение: При внебольничном перитоните - нецелесообразна При нозокомиальном перитоните - желательна

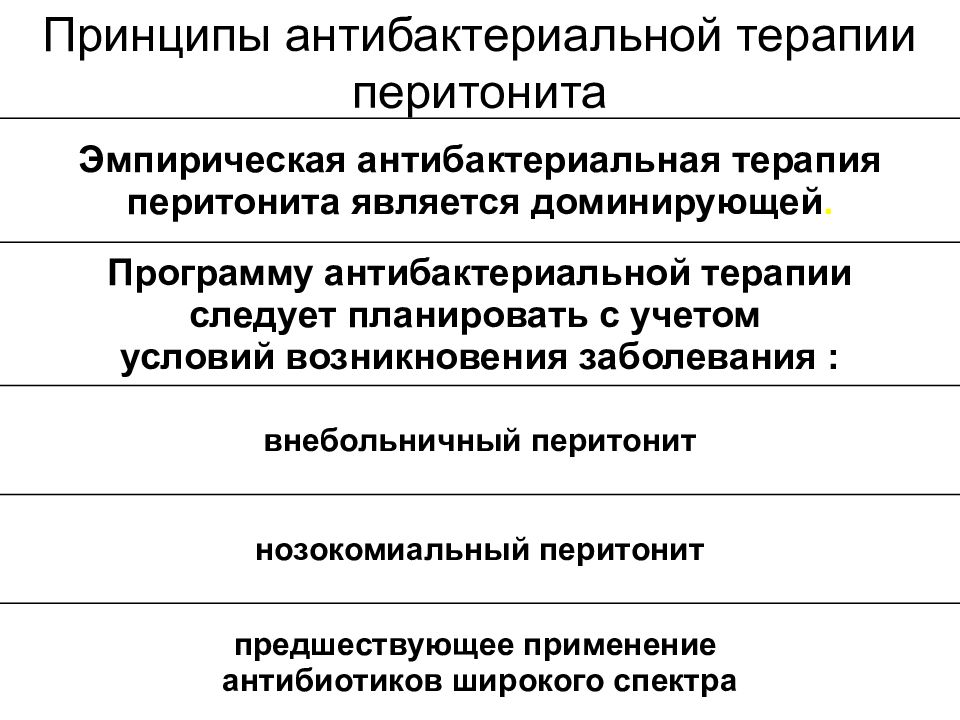

Слайд 49: Принципы антибактериальной терапии перитонита

Эмпирическая антибактериальная терапия перитонита является доминирующей. Программу антибактериальной терапии следует планировать с учетом условий возникновения заболевания : внебольничный перитонит нозокомиальный перитонит предшествующее применение антибиотиков широкого спектра

Слайд 50

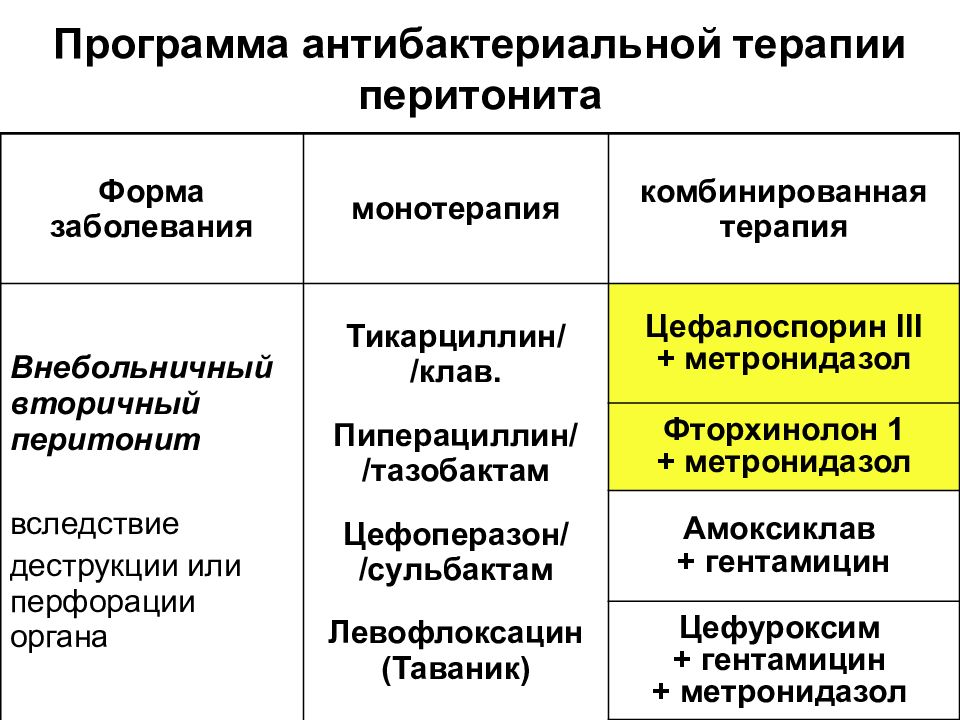

Форма заболевания монотерапия комбинированная терапия Внебольничный вторичный перитонит вследствие деструкции или перфорации органа Тикарциллин/ /клав. Пиперациллин/ /тазобактам Цефоперазон/ /сульбактам Левофлоксацин (Таваник) Цефалоспорин III + метронидазол Фторхинолон 1 + метронидазол Амоксиклав + гентамицин Цефуроксим + гентамицин + метронидазол Программа антибактериальной терапии перитонита

Слайд 51: Программа антибактериальной терапии перитонита

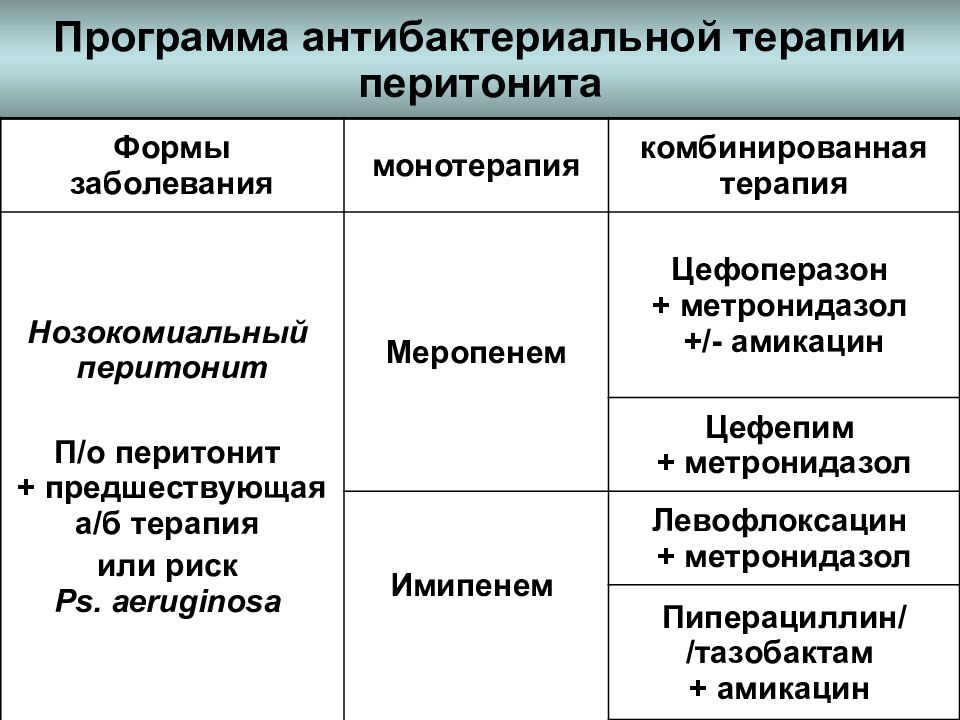

Формы заболевания монотерапия комбинированная терапия Нозокомиальный перитонит П/о перитонит + предшествующая а/б терапия или риск Ps. aeruginosa Меропенем Цефоперазон + метронидазол +/- амикацин Цефепим + метронидазол Имипенем Левофлоксацин + метронидазол Пиперациллин/ /тазобактам + амикацин

Слайд 52: Пути введения антибиотиков

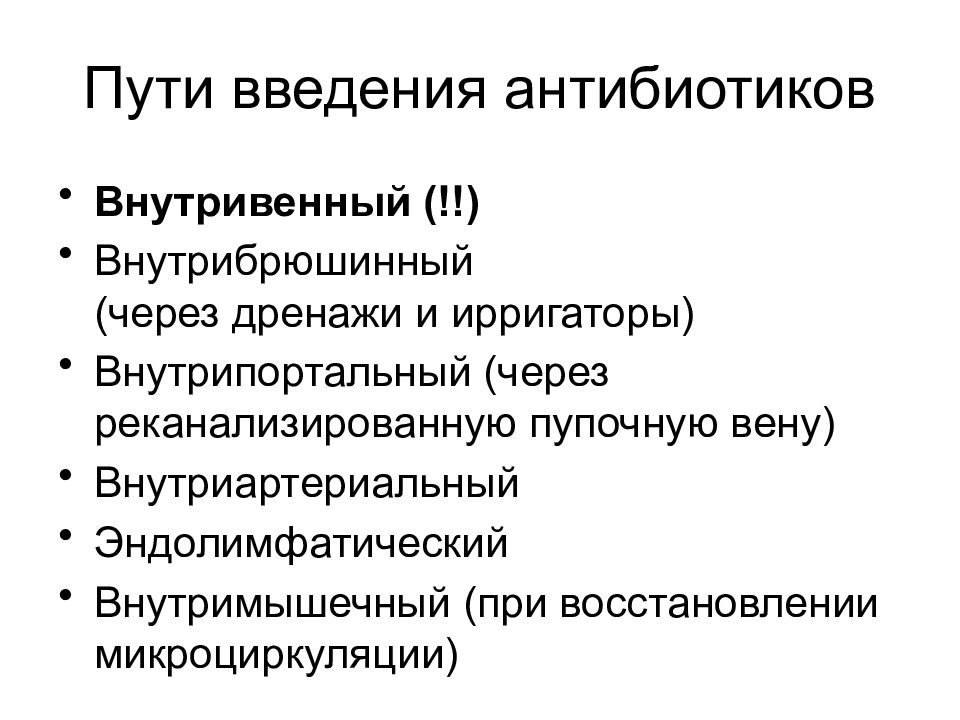

Внутривенный (!!) Внутрибрюшинный (через дренажи и ирригаторы) Внутрипортальный (через реканализированную пупочную вену) Внутриартериальный Эндолимфатический Внутримышечный (при восстановлении микроциркуляции) Пути введения антибиотиков

Слайд 53: Иммунотерапия

иммуноглобулин антистафилококковый -глобулин лейкоцитарная масса, антистафилококковая плазма, лейкинферон (ронколейкин) Применение средств стимулирующих ослабленный иммунитет (пирогенала, левамизола, продигиозана, тималина, тимогена) противопоказано.

Слайд 54: Терапия в послеоперационном периоде

Адекватное обезболивание. ненаркотичекие анальгетики (кеторол) наркотические анальгетики, пролонгированная эпидуральная аналгезия, иглорефлексоаналгезия, электроанальгезия. Сбалансированная инфузионная терапия. Общее количество жидкости, вводимой больному в течение суток, складывается из физиологических суточных потребностей (1500 мл/м2), дефицита воды на момент расчёта и необычных потерь за счёт рвоты, дренажей, усиленного потоотделения и гипервентиляции.

Слайд 55: Терапия в послеоперационном периоде

Профилактика и лечение СПОН Патогенетической основой развития СПОН является гипоксия клетки за счет нарушения дыхания, макро- и микрогемодинамики. Устранение инфекционно-токсического источника. Выведение токсинов методами эфферентной хирургии. Обеспечение адекватной лёгочной вентиляции и газообмена (часто длительная ИВЛ). Стабилизация кровообращения с восстановлением ОЦК, улучшением и поддержанием работы сердца. Нормализация микроциркуляции в органах и тканях. Коррекция белкового, электролитного, кислотно-щелочного состава крови. Парентеральное питание. Терапия в послеоперационном периоде

Слайд 56: Терапия в послеоперационном периоде

Восстановление функции ЖКТ Декомпрессия кишечника трансназальным зондом с последующим промыванием его - наиболее эффективный способо восстановления моторики ЖКТ. Нормализация нервной регуляции и восстановление тонуса кишечной мускулатуры достигается при восполнении белковых и электролитных нарушений. После чего возможно применение антихолинэстеразных препаратов (прозерин). Длительная перидуральная анестезия, повторные паранефральные новокаиновые блокады. ГБО способствует устранению гипоксии, снижению бактериальной обсеменённости брюшины, способствует восстановлению моторно-эвакуаторной функции кишечника. Терапия в послеоперационном периоде

Слайд 57: Терапия в послеоперационном периоде

При ПОН показано использование форсированного диуреза, гемосорбции, плазмафереза, гемофильтрации, гемодиализа, ИВЛ, ГБО, как методик временного замещения утраченных функций отдельных органов и систем. Терапия в послеоперационном периоде

Последний слайд презентации: ВГМА им. Н.Н.Бурденко кафедра факультетской хирургии: Терапия в послеоперационном периоде

Гемосорбция, лимфосорбция, плазмаферез и другие методы детоксикации не могут рассматриваться как самостоятельные методы лечения перитонита. Необходимо поставить акцент на профилактике эндотоксемии с помощью методов борьбы с резидуальной инфекцией (хирургические методы и антибактериальная терапия). Терапия в послеоперационном периоде