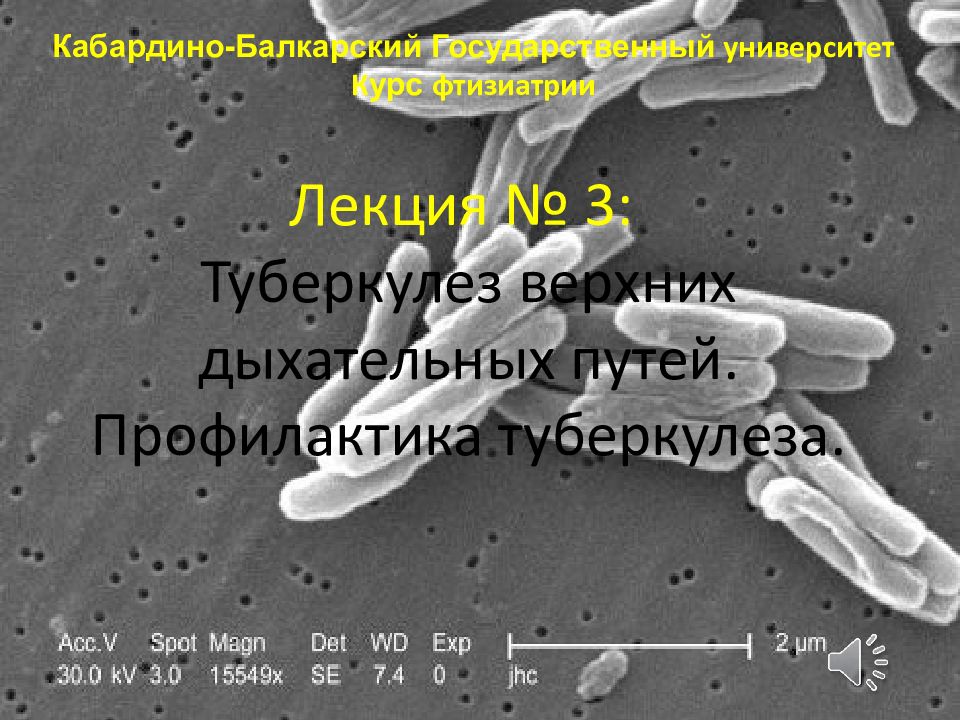

Первый слайд презентации: Тема лекции : «Микобактерии – возбудители микобактериозов, туберкулеза и лепры»

Лектор: профессор зав. кафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии Новикова Людмила Владимировна.

Характерно: Высокое содержание липидов и восков (до 60%) Каротиноидные пигменты Каталазаположительные Резистентны к действию лизоцима Медленный рост

Слайд 3: Среди микобактерий по биологическим свойствам и патогенности для человека выделяют 3 группы:

1. Микобактерии сапрофиты – обитают в почве, воде и на слизистых оболочках человека и животных

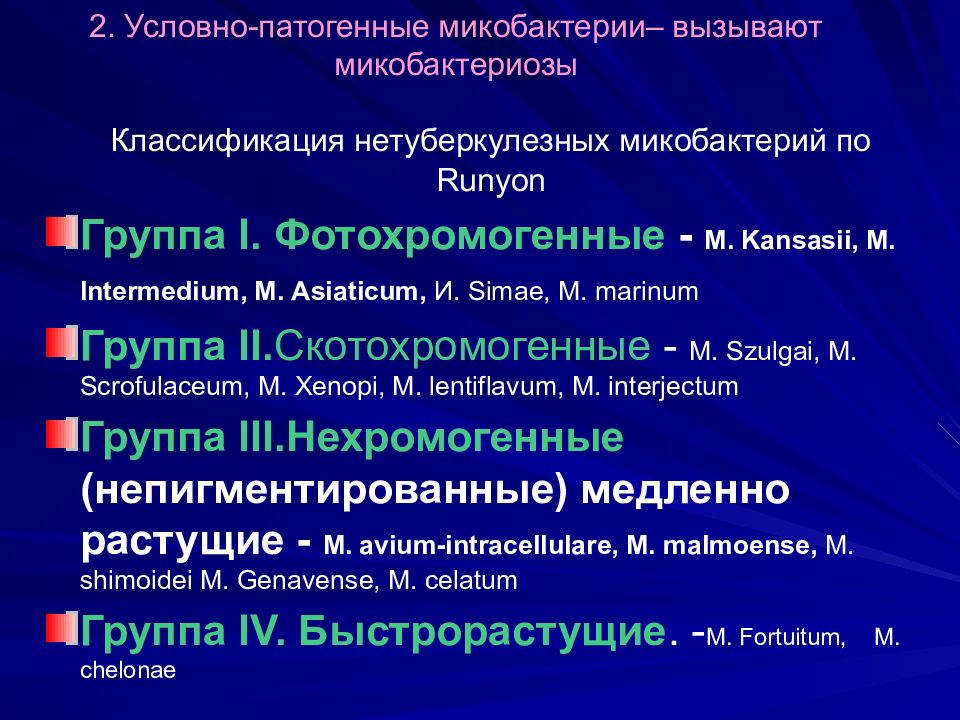

Классификация нетуберкулезных микобактерий по Runyon Группа I. Фотохромогенные - М. Kansasii, М. Intermedium, М. Asiaticum, И. Simae, М. marinum Группа II. Скотохромогенные - М. Szulgai, М. Scrofulaceum, М. Xenopi, М. lentiflavum, М. interjectum Группа III.Нехромогенные (непигментированные) медленно растущие - М. avium-intracellulare, M. malmoense, М. shimoidei М. Genavense, M. celatum Группа IV. Быстрорастущие. - М. Fortuitum, М. chelonae

Слайд 5

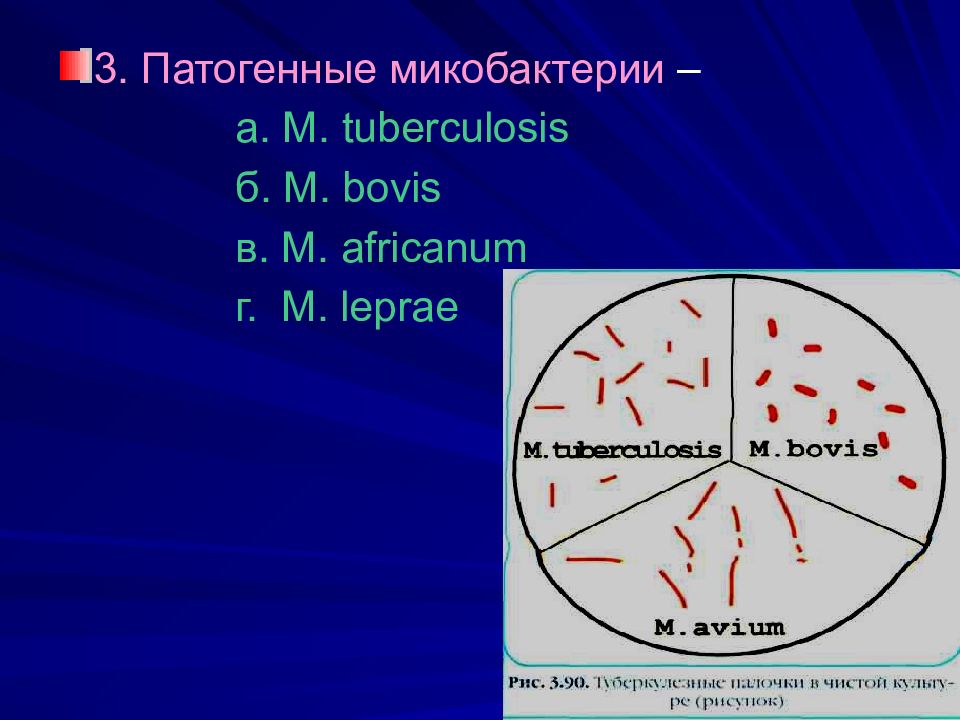

3. Патогенные микобактерии – а. M. tuberculosis б. M. bovis в. M. africanum г. M. leprae

Слайд 9

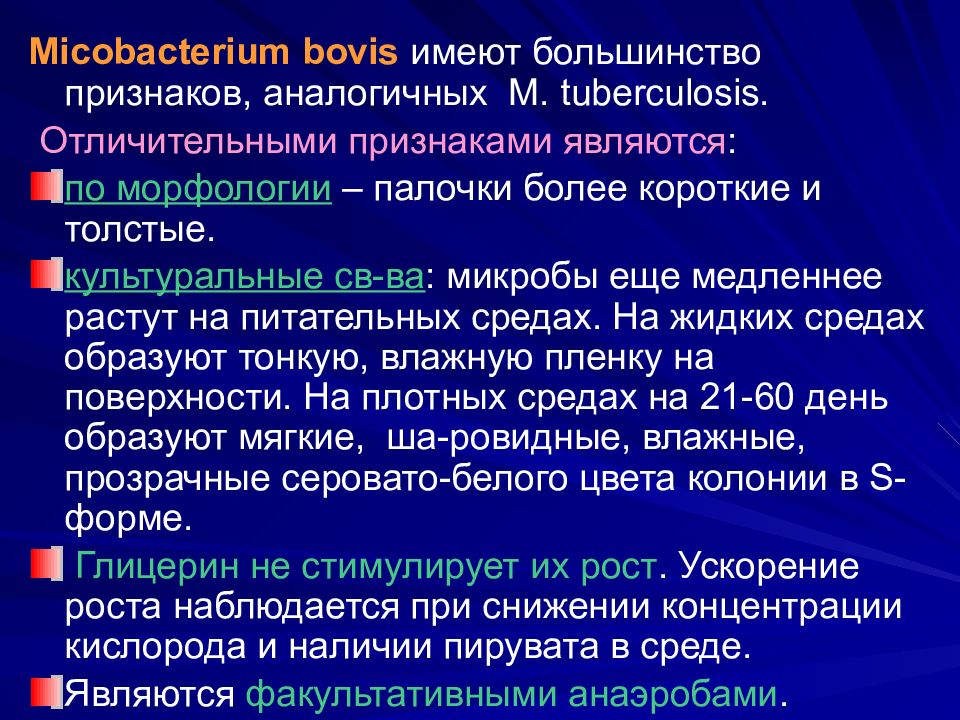

Micobacterium bovis имеют большинство признаков, аналогичных M. tuberculosis. Отличительными признаками являются : по морфологии – палочки более короткие и толстые. культуральные св-ва : микробы еще медленнее растут на питательных средах. На жидких средах образуют тонкую, влажную пленку на поверхности. На плотных средах на 21-60 день образуют мягкие, ша-ровидные, влажные, прозрачные серовато-белого цвета колонии в S -форме. Глицерин не стимулирует их рост. Ускорение роста наблюдается при снижении концентрации кислорода и наличии пирувата в среде. Являются факультативными анаэробами.

Слайд 10

Обладают иной биохимической активностью : дают отрицательные пробы на ниацин, никатинамидазу, восстановление нитратов в нитриты. Патогенны для морских свинок и кроликов. У кроликов при внутривенном заражении через 1-2 мес. развивается генерализованная инфекция, заканчивающаяся их гибелью. Устойчивы к действию многих противотуберкулезных препаратов. У человека чаще вызывают внелегочные формы туберкулеза – поражаются костно-суставная, мочеполовая системы, лимфатические узлы. Нередко “ бычий туберкулез ” протекает скрытно, тяжело, лечение его затруднено.

Слайд 11

Патогенность туберкулезных палочек связана с прямым или иммунологически опосредованным действием на ткани их липидов и липидосодержащих структур, содержащихся в клеточной стенке микобактерий. Липиды M. tuberculosis: 1. Миколовые кислоты и их производные – длинноцепочечные, разветвленные жирные кислоты – фтионовая, пальмитиновая, туберкулостеариновая и др. 2. Воск Д – это миколовые кислоты, связанные с арабиногалактаном и пептидогликаном ( у других микроорганизмов воск образован эфирами высших карбоновых кислот и высшими одноатомными спиртами). У M. tuberculosis воск Д относится к гликопептидолипидам ). 3. “Корд - фактор” – это димиколят трегалозы (дисахарид глюкозы, эстерифицированный двумя молекулами миколовых к-т). Факторы патогенности

Слайд 12

4. Свободные сульфатиды (сульфолипиды) – это трегалоза, эстерифицированная сульфатной группой и четырьмя миколовыми кислотами. 5. Микозиды – это гликолипиды, образующие своеобразную микрокапсулу. Они похожи на ЛПС Гр “-” бактерий, токсичны и вызывают образование гранулем. 6. Липоарабиноманнан, начинается от ЦПМ, пронизывает клеточную стенку и выходит на ее поверхность (рецептор). В состав входят разветвленные полимеры арабинозы и маннозы, связанные с производными пальмитиновой и туберкулостеариновой кислот.

Слайд 13

В отличие от других бактерий, на долю липидов (фтионовая кислота, масляная, пальмитиновая, туберкулостеариновая и другие жирные кислоты, а также корд-фактор и воск Д, в состав которого входит и миколовая кислота) приходится от 10 до 40 % сухой массы микобактерий. Туберкулопротеины составляют 56 % сухой массы вещества микробной клетки. Они являются основными носителями антигенных свойств микобактерии, высокотоксичны, вызывают развитие реакции гиперчувствительности 4-го типа - ГЗТ. П олисахариды составляют 15 % сухой массы вещества микобактерии. Это родоспецифические гаптены. . .

Слайд 14

Считают, что “ туберкулез – это болезнь макрофагов ”. M. tuberculosis, проникая в организм человека, прежде всего поражают макрофаги. Липиды и липидосодержащие структуры M. tuberculosis оказывают прямое действие на макрофаги, способствуют развитию тубер-кулезного очага – гранулемы.

Слайд 15

1. Микозиды и липоарабиноманнан – определяют прикрепление микроорганизма к клеточным рецепторам макрофагов и инициируют “неагрессивный фагоцитоз” M. tuberculosis без активации “дыхательного взрыва”, т. е. без образования активных форм кислорода и азота. 2. Сульфатиды и “корд - фактор” токсичны и поражают мембраны митохондрий, препятствуют дыхательному взрыву, ингибируют фагосомно-лизосомное слияние, разрушают мембраны фаголизосом. За счет них микроорганизмы находятся в цитоплазме, а не в фаголизосоме, что дает возможность размножаться в цитоплазме. Сульфатиды также за счет отрицательного заряда нейтрализуют катионные белки макрофагов.

Слайд 16

3. Воск Д вместе с “корд - фактором” обладают токсичностью, активируют макрофаги с выделением из них провоспалительных цитокинов (в частности, ФНО вызывает кахексию = истощение за счет активации липаз), тормозят миграцию в очаг полиморфноядерных фагоцитов. Участвуют в образовании туберкулезных гранулем. 4. Фтионовые кислоты (фосфатидная фракция липидов) вызывают формирование гранулем за счет усиления миграции к очагу макрофагов. Фтионовые кислоты + Воск Д+ туберкулопротеины вызывают сенсибилизацию организма, развивается ГЗТ.

Слайд 17

5. Миколовые кислоты отвечают за : - токсичность - вирулентность (вместе с “корд - фактором”) - развитие ГЗТ (в комплексе с белком - туберкулопротеином) - кислотоустойчивость M. tuberculosis, спирто-, щелочеустойчивость. 6. Туберкулостеариновые кислоты обусловливают процессы казеозного (творожистого) некроза в очаге.

Слайд 18

7. M. tuberculosis синтезируют аммоний, который защелачивает среду в макрофагах, в результате блокируется активность лизосомальных ферментов. 8. Каталаза и пероксидаза инактивируют активные формы кислорода в макрофагах, что способствует сохранению и размножению микробов в этих клетках. Данные ферменты обусловливают чувствительность микробов к препаратам группы гидрозидов изоникотиновой кислоты –изониазиду.

Слайд 19

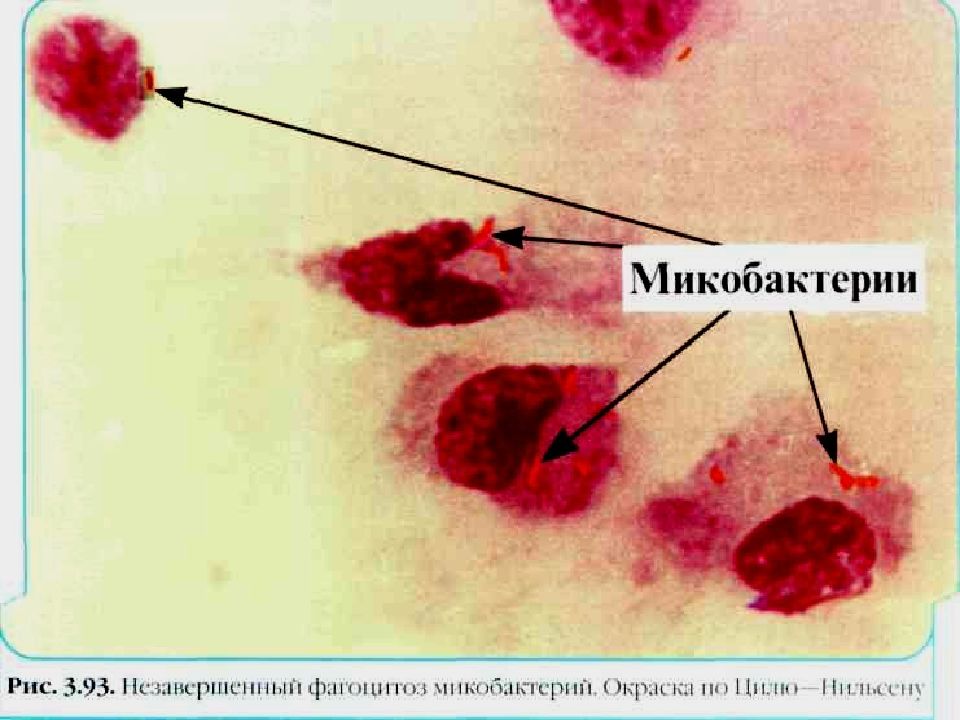

Противотуберкулезный иммунитет формируется в ответ на проникновение в организм микобактерий в процессе инфекции или вакцинации и носит нестерильный, инфекционный характер, что обусловлено длительной персистенцией L -форм бактерий в макроорганизме. Он проявляется через 4—8 недель после попадания микробов в макроорганизм. Решающую роль играют клеточные факторы иммунитета. Фагоцитоз в начале заболевания носит незавершенный характер.

Слайд 20

Исход заболевания определяется активностью Т-хелперов, которые активируют фагоцитарную активность макрофагов и активность Т-киллеров. При массивном хроническом инфицировании, способствующем интенсивному размножению микобактерий и гибели фагоцитирующих клеток, происходит активация клеток с супрессорной активностью, что ведет к развитию вторичного иммунодефицита и иммунологической толерантности.

Слайд 21

ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА Вегетирующая в макроорганизме популяция возбудителей туберкулеза неоднородна. Наиболее многочисленна активно размножающаяся внеклеточно расположенная часть микобактериальной популяции, характерная для острого, активного процесса. Вторая часть популяции размножается интермит-тирующим способом. Третья часть популяции немногочисленная, но длительно персистирующая в организме и переживающая внутриклеточно.

Слайд 22

Если терапевтическое воздействие на два первых вида популяции не вызывает особых затруднений и лечебный стерилизующий эффект достигается быстро и легко, то для подавления медленно размножающейся персистирующей внутриклеточной популяции необходимо длительное воздействие препаратов, обладающих способностью хорошо проникать внутриклеточно и оказывать бактерицидное действие.

Слайд 24: Микроорганизмы - возбудители антропозоонозных инфекций

Антропозоонозы – это инфекционные заболевания человека, при которых источником возбудителя являются животные (больные или носители )

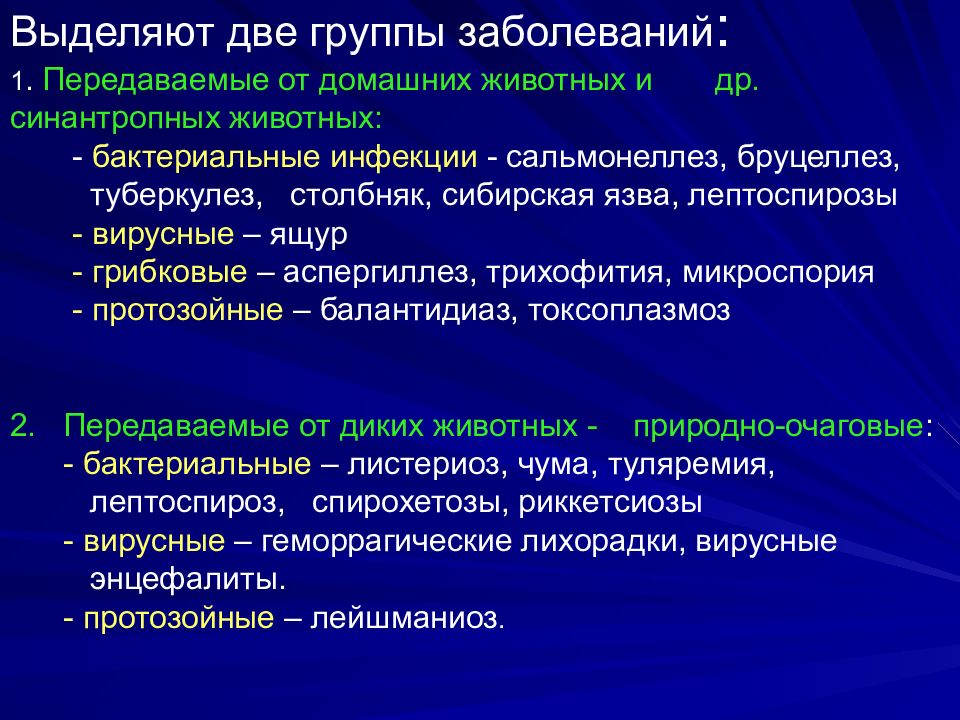

Слайд 25: Выделяют две группы заболеваний : 1. Передаваемые от домашних животных и др. синантропных животных: - бактериальные инфекции - сальмонеллез, бруцеллез, туберкулез, столбняк, сибирская язва, лептоспирозы - вирусные – ящур - грибковые – аспергиллез, трихофития, микроспория - протозойные – балантидиаз, токсоплазмоз 2. Передаваемые от диких животных - природно-очаговые : - бактериальные – листериоз, чума, туляремия, лептоспироз, спирохетозы, риккетсиозы - вирусные – геморрагические лихорадки, вирусные энцефалиты. - протозойные – лейшманиоз

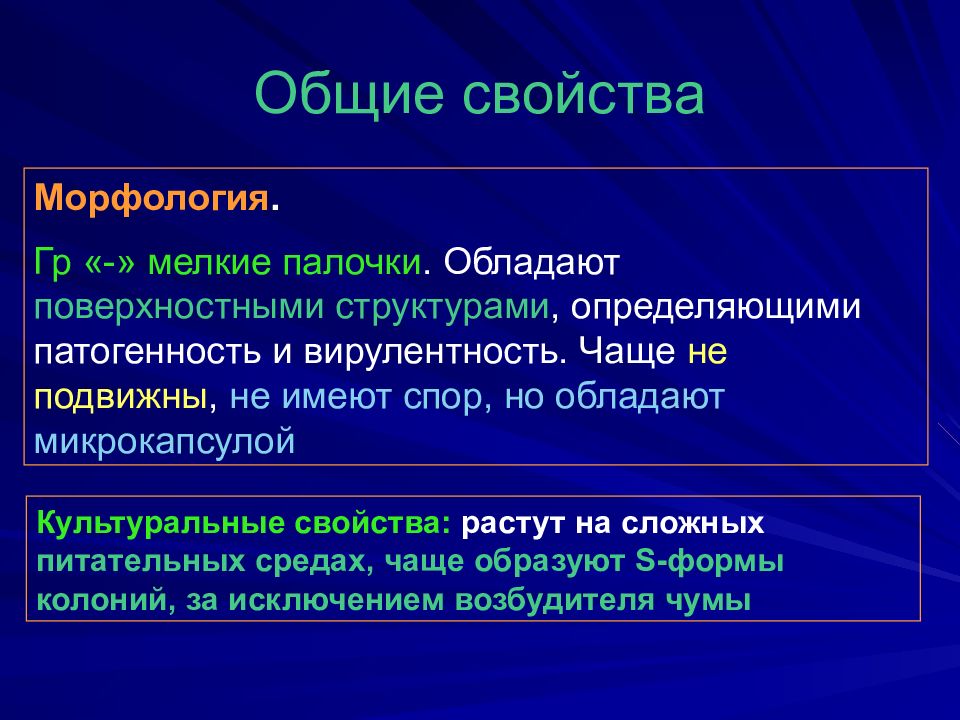

Слайд 26: Общие свойства

Морфология. Гр «-» мелкие палочки. Обладают поверхностными структурами, определяющими патогенность и вирулентность. Чаще не подвижны, не имеют спор, но обладают микрокапсулой Культуральные свойства: растут на сложных питательных средах, чаще образуют S -формы колоний, за исключением возбудителя чумы

Слайд 27: Отношение к температуре : хорошо переносят низкие температуры, погибают при высоких

Являются внутриклеточными паразитами – размножаются внутри клеток лимфоидно-макрофагальной системы, вызывают бактериемию и септицемию.

Слайд 28: Факторы патогенности

А) эндотоксин Б) поверхностные структуры, обеспечивающие инвазивность и агрессивность В) внутриклеточный паразитизм Г) ГЗТ при бруцеллезе и туляремии

Слайд 29: Палочки спорообразующие грамположительные Сибиреязвенные бациллы

Семейство Bacillaceae род Bacillus Bacillus anthracis

Слайд 30: Морфология

Сибиреязвенные бациллы — очень крупная ( 5н-10х1-н2 мкм) толстая па-лочка с закругленными, а при образо-вании цепочек – с обрезаными под пря-мым углом концами. Неподвижные, лег-ко окрашиваются анилиновыми краси-телями или по Граму – Гр «+».

Слайд 31

В исследуемом материале располагаются парами или в виде коротких цепочек, окруженных общей капсулой. В мазке из чистой культуры располага-ются в виде длинных цепочек (стрептобациллы), слегка утолщенных на концах и образующих сочленения («бамбуковая трость»).

Слайд 32

Обработка микробов пенициллином приводит к разрушению клеточной стенки и образованию цепочек, состоя-щих из протопластов и сферопластов– называемых «жемчужным ожерельем».

Слайд 33

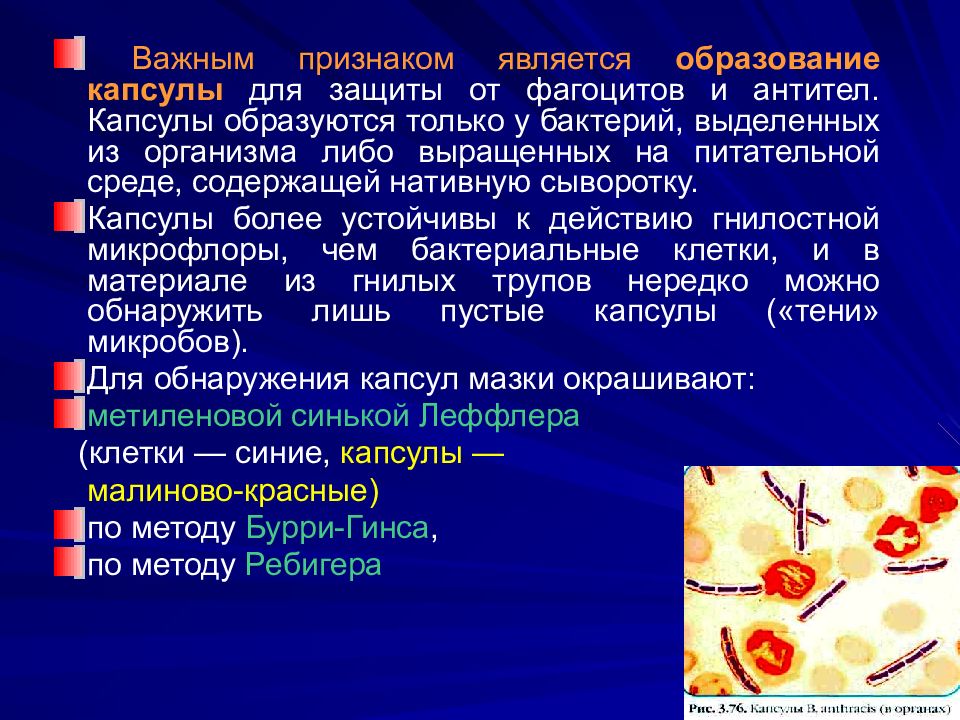

Важным признаком является образование капсулы для защиты от фагоцитов и антител. Капсулы образуются только у бактерий, выделенных из организма либо выращенных на питательной среде, содержащей нативную сыворотку. Капсулы более устойчивы к действию гнилостной микрофлоры, чем бактериальные клетки, и в материале из гнилых трупов нередко можно обнаружить лишь пустые капсулы («тени» микробов). Для обнаружения капсул мазки окрашивают: метиленовой синькой Леффлера (клетки — синие, капсулы — малиново-красные) по методу Бурри-Гинса, по методу Ребигера

Слайд 34: Биохимические свойства

Обла дает сахаролитической активностью - разлагает до кислоты глюкозу, сахарозу, фруктозу, мальтозу и декстрин - гидролизует крахмал - образуют ацетилметилкарбинол - образует лецитиназу Протеолитическая активность: - разжижает желатину на 2-5 сут. - свертывает молоко за 3 -5 сут., затем пептонизирует сгусток и разжижается, при расщеплении белков образуется Н 2 S и аммиак, накапливается бурый пигмент.

Слайд 35: Антигенная структура

Капсульные АГ представлены полипептидами, соединенными с молекулами D -глутаминовой кислоты. По капсульным АГ выделяют единственный серовар, антитела к капсульным АГ не обладают протективным действием. Соматический АГ представлен полисахаридами клеточной стенки (состоит из Д-галактозы и N -ацетилглюкозамина), антитела к нему не обладают протективным действием, длительно сохраняется во внешней среде. Сибиреязвенный экзотоксин имеет сложную структуру и включает в себя протективный АГ - липопротеин термолабильный, относится к токсинам класса С).

Слайд 36: Факторы патогенности

I. Факторы адгезивности : 1- капсульный полипептид обеспечивает адгезию на чувствительных клетках – энтероцитах кишечника или эпителиоцитах дыхательного тракта, обладает выраженной антифагоцитарной активностью. 2- протективный АГ- обеспечивает взаимодействие с мембранами клеток организма человека и животных. II. Факторы инвазивности: поверхностные структуры + лецитиназа + протеазы = проникновение вглубь кожи и слизистых. III. Факторы агрессивности: капсула – защищает микробные клетки от поглощения и разрушения фагоцитами – нейтрофилами и макрофагами. D -глутаминовые кислоты – внутриклеточный паразитизм.

Слайд 37

IV. Токсинообразование. Экзотоксин, имеет сложную структуру, его образование кодируется плазмидой, комплексом из 3-х генов. Токсин состоит из 3-х компонентов : протективный антиген – на него в организме вырабатываются защитные АТ. летальный фактор – обладает цитотоксическим действием и вызывает отек легких, является ферментом металлопротеазой, нарушает синтез белка, как следствие наблюдается гибель клетки. отечный фактор - проявляет эффект аденилатциклазы, повышает концентрацию цАМФ в клетках макроорганизма, в результате повышается проницаемость клеток и сосудов, развивается отек (особенно отек легких).

Слайд 38: Механизмы и пути заражения

контактный – при уходе за больными животными, при разделки мяса, переработки шкур, шерсти – попадают в организм вегетативные формы или споры. аэрогенный – при вдыхании спор микробов: - при уходе за животными, переработке шкур - при пересыпки порошков и т.д.. алиментарный – при употреблении мяса больных животных (вегетативные формы) редко трансмиссивный путь – через кровососущих насекомых – слепней, мух-жигалок.

Слайд 39: Клинические формы

Выделяют: кожную форму легочную форму - развивается при ингаляции спор микроорганизмов. желудочно-кишечную септическую форму

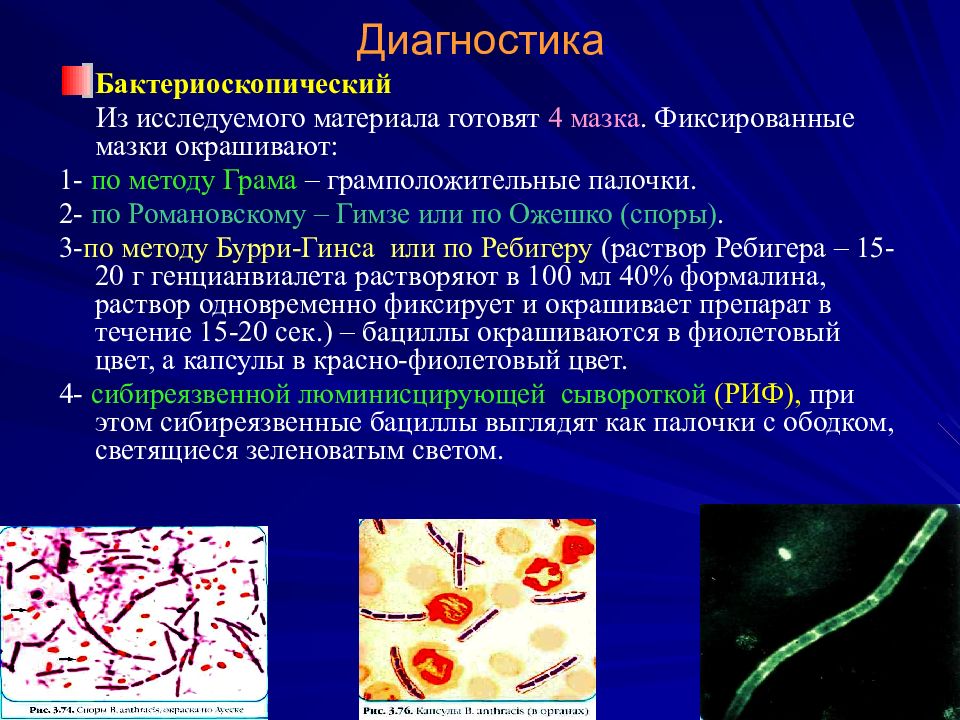

Слайд 40: Диагностика

Бактериоскопический Из исследуемого материала готовят 4 мазка. Фиксированные мазки окрашивают: 1- по методу Грама – грамположительные палочки. 2- по Романовскому – Гимзе или по Ожешко (споры). 3- по методу Бурри-Гинса или по Ребигеру (раствор Ребигера – 15-20 г генцианвиалета растворяют в 100 мл 40% формалина, раствор одновременно фиксирует и окрашивает препарат в течение 15-20 сек.) – бациллы окрашиваются в фиолетовый цвет, а капсулы в красно-фиолетовый цвет. 4- сибиреязвенной люминисцирующей сывороткой (РИФ), при этом сибиреязвенные бациллы выглядят как палочки с ободком, светящиеся зеленоватым светом.