Первый слайд презентации: Врожденные заболевания, аномалии развития ОГК

Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика Кафедра лучевой диагностики Е. Полищук

Слайд 2: КЛАССИФИКАЦИЯ

1. Врожденные заболевания интерстиции легких: Диффузный легочной лимфангиоматоз (лимфангиостаз) 2. Врожденные заболевания бронхов и пороки развития, связанные с недоразвитием бронхолёгочных структур: - агенезия лёгких, - аплазия лёгких, - гипоплазия лёгких, аномальный бронх

Слайд 3: КЛАССИФИКАЦИЯ

Аномальный бронх: 1) аномалии отхождения: - сепарация (раздельное отхождение бронхов, в норме отходящих одним общим стволом); - сращение (объединение) отходящих в норме раздельно бронхов; - дислокация и транспозиция (смещение или перемещение бронхов).

Слайд 4: КЛАССИФИКАЦИЯ

Аномальный бронх: 2) аномалии количества: - аплазия (отсутствие бронха); - атрезия; - удвоение; - добавочные бронхи. 3) аномалии калибра; 4) аномалии направления. Пороки развития стенки трахеи и бронхов. А. Распространенные пороки развития стенки трахеи и бронхов: - трахеобронхомегалия - трахеобронхомаляция - синдром Вильямса-Кемпбелла - бронхиолэктатическая эмфизема

Слайд 5: КЛАССИФИКАЦИЯ

Пороки развития стенки трахеи и бронхов. Б. Ограниченные пороки развития стенки трахеи и бронхов: - врожденные стенозы трахеи - врожденная лобарная эмфизема - дивертикулы трахеи и бронхов - трахеобронхопищеводные свищи. - паратрахеальные воздушные кисты (дивертикул трахеи, трахеоцеле, лимфоэпителиальная киста) - кистозный фиброз (муковисцидоз); - синдром неподвижных ворсинок (первичная ворсинчатая дискинезия, синдром Картагенера); - болезнь недостатка альфа-1 антитрипсина;

Слайд 6: КЛАССИФИКАЦИЯ

3. Врожденные заболевания средостения: - кисты. 4. Врожденные заболевания легочных сосудов: - Артериовенозная мальформация; - Синдром « ятагана » (полное или частичное венозное дренирование правого легкого в нижнюю полую вену); - Идиопатическое расширение легочной артерии; - Врожденная атрезия (коарктация) легочной артерии; - Аномальная левая легочная артерия (аберрантная левая легочная артерия); - Врожденная аневризма легочной артерии; - Секвестрация легкого; - Варикозное расширение вен.

Слайд 7: КЛАССИФИКАЦИЯ

5. Врожденные заболевания плевры: - Грыжа верхушки легкого; - Синдром желтого ногтя. 6. Врожденные заболевания диафрагмы: - Грыжа Бочдалека и Моргагна.

Слайд 8

Лимфангиоматоз относится к группе интерстициальных заболеваний легких. Интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ) – группа заболеваний легочной ткани, характеризующихся прежде всего первичным поражением интерстиция альвеол и периальвеолярных тканей и приводящих к нарушению газообмена. Редкий порок развития — лимфангиоматоз (разрастание лимфатических сосудов в виде множества разделенных перегородками лимфатических полостей и щелей) чаще бывают локальными, реже — распространенными и характеризуются различными видами лимфореи. Врожденные заболевания интерстиции легких Диффузный легочной лимфангиоматоз (лимфангиостаз)

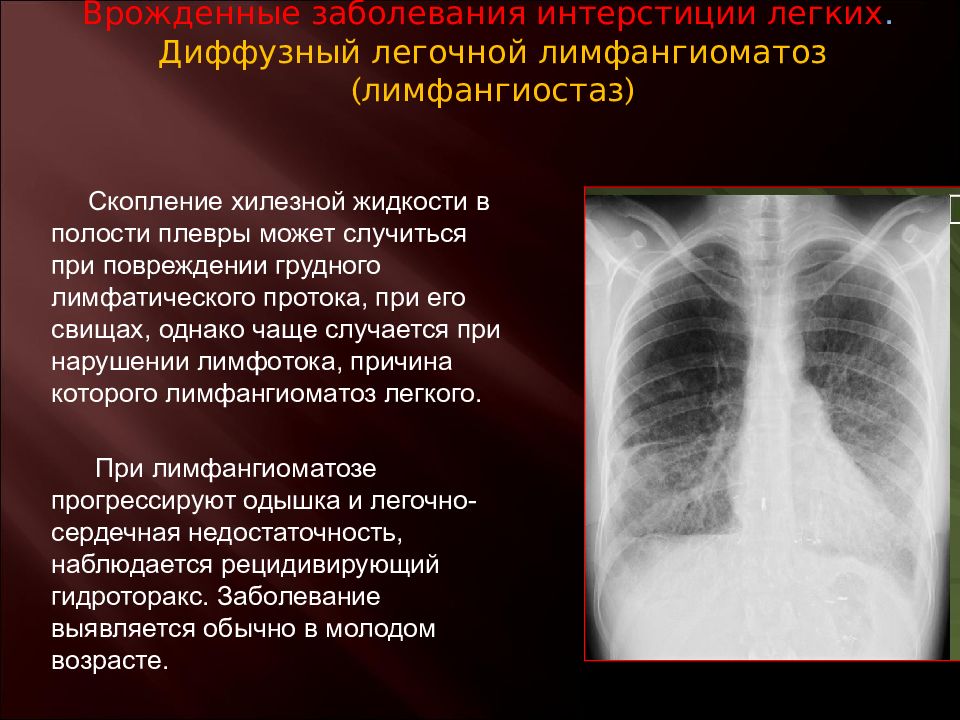

Слайд 9: Врожденные заболевания интерстиции легких. Диффузный легочной лимфангиоматоз ( лимфангиостаз )

Скопление хилезной жидкости в полости плевры может случиться при повреждении грудного лимфатического протока, при его свищах, однако чаще случается при нарушении лимфотока, причина которого лимфангиоматоз легкого. При лимфангиоматозе прогрессируют одышка и легочно-сердечная недостаточность, наблюдается рецидивирующий гидроторакс. Заболевание выявляется обычно в молодом возрасте.

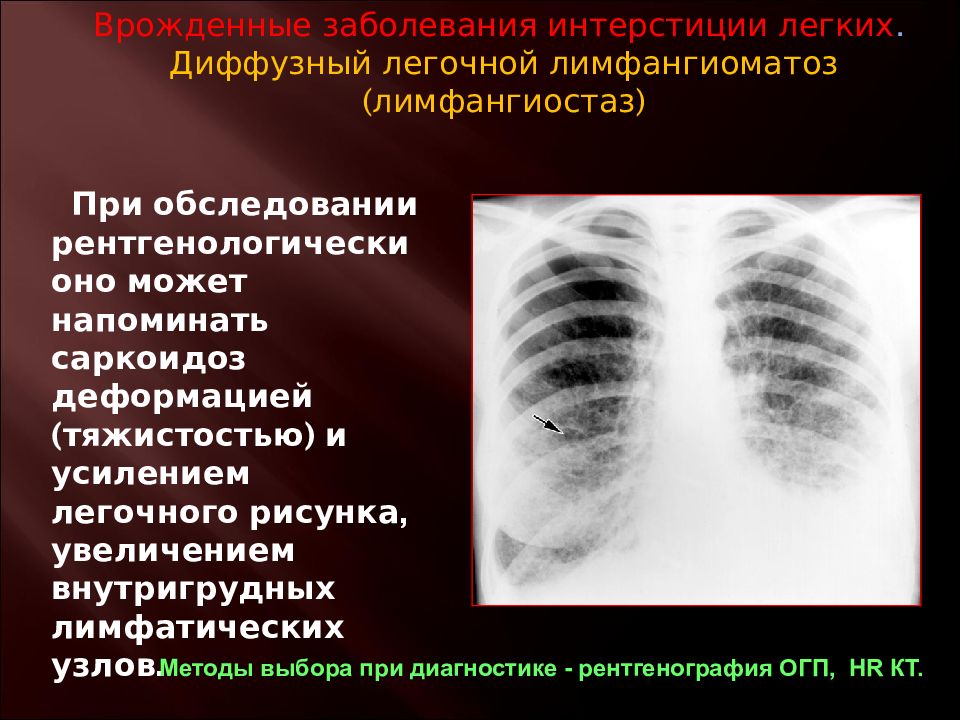

Слайд 10: Врожденные заболевания интерстиции легких. Диффузный легочной лимфангиоматоз ( лимфангиостаз )

При обследовании рентгенологически оно может напоминать саркоидоз деформацией ( тяжистостью ) и усилением легочного рисунка, увеличением внутригрудных лимфатических узлов. Методы выбора при диагностике - рентгенография ОГП, HR КТ.

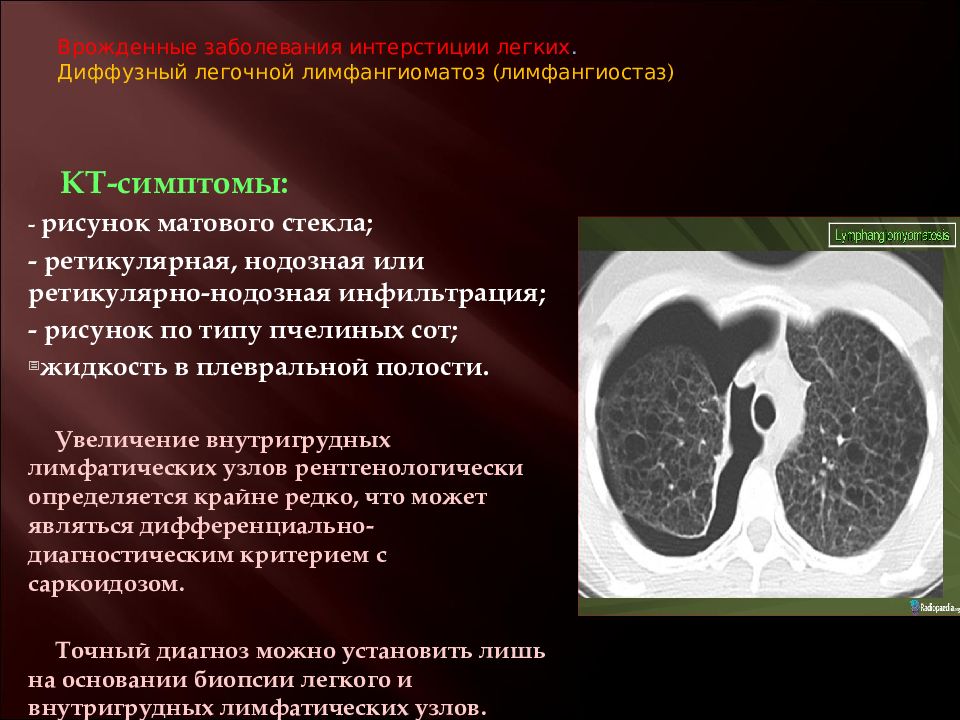

Слайд 11: Врожденные заболевания интерстиции легких. Диффузный легочной лимфангиоматоз ( лимфангиостаз )

КТ-симптомы: - рисунок матового стекла; - ретикулярная, нодозная или ретикулярно-нодозная инфильтрация; - рисунок по типу пчелиных сот; жидкость в плевральной полости. Увеличение внутригрудных лимфатических узлов рентгенологически определяется крайне редко, что может являться дифференциально-диагностическим критерием с саркоидозом. Точный диагноз можно установить лишь на основании биопсии легкого и внутригрудных лимфатических узлов.

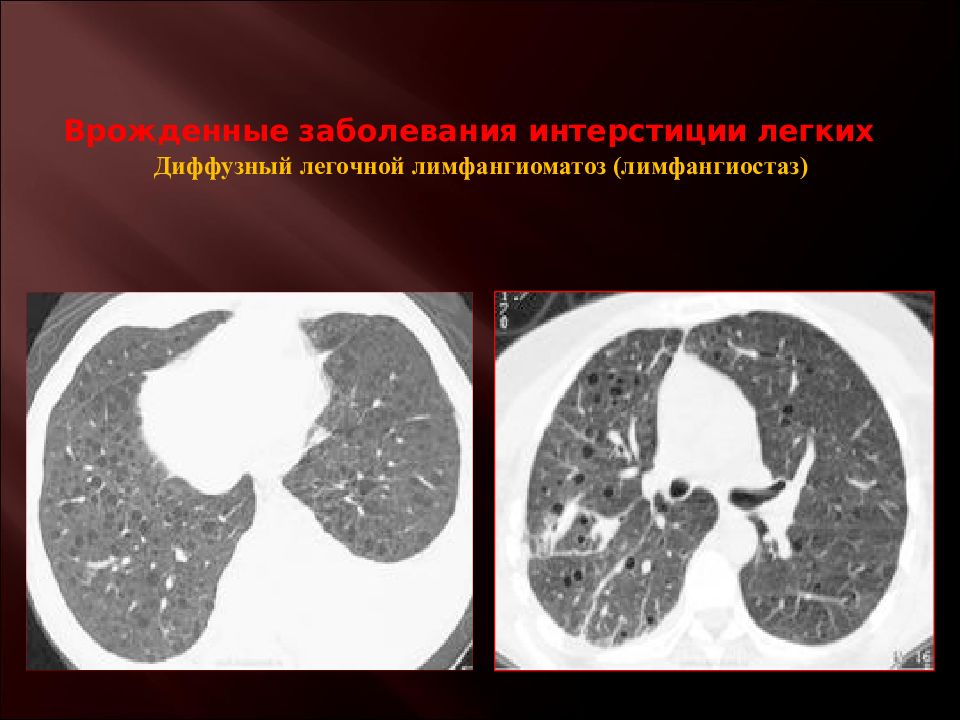

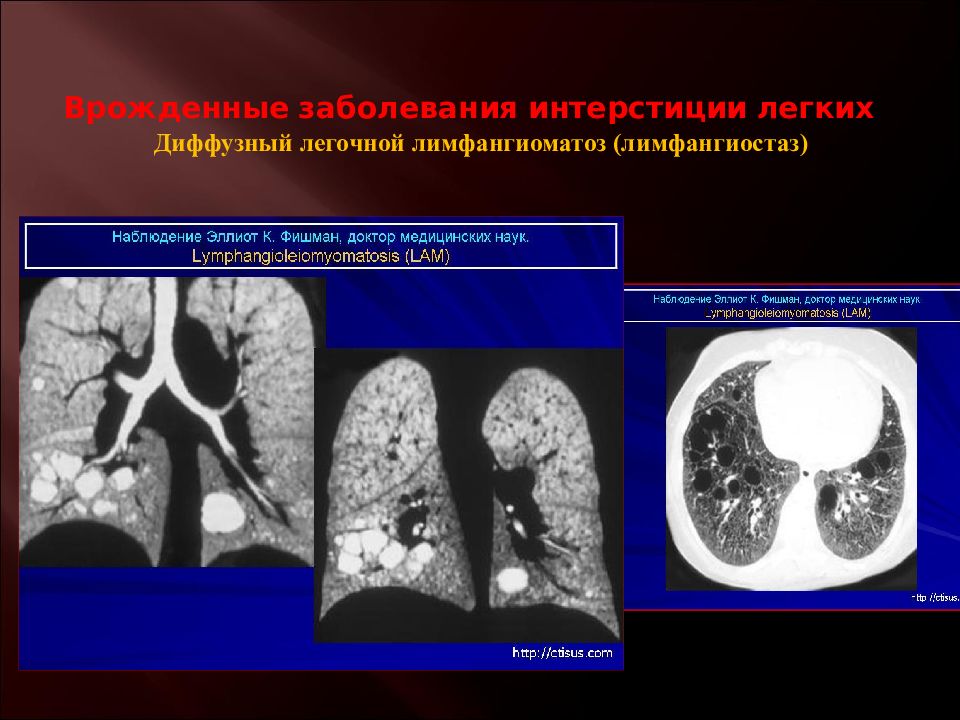

Слайд 12: Врожденные заболевания интерстиции легких Диффузный легочной лимфангиоматоз (лимфангиостаз)

Слайд 13: Врожденные заболевания интерстиции легких Диффузный легочной лимфангиоматоз (лимфангиостаз)

Слайд 14: Врожденные заболевания бронхов и пороки развития, связанные с недоразвитием бронхолегочных структур. Агенезия лёгких

Агенезия легкого представляет собой редко встречающуюся аномалию развития, при которой весь орган, в том числе и соответствующий главный бронх, полностью отсутствует. Возможно развитие дыхательной недостаточности.

Слайд 15

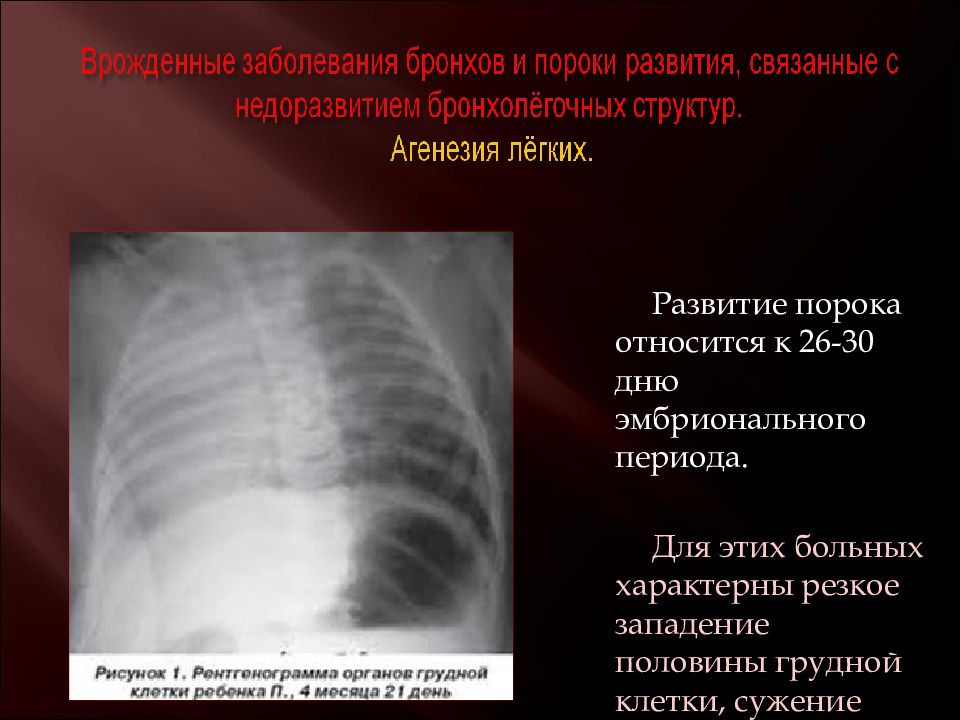

Развитие порока относится к 26-30 дню эмбрионального периода. Для этих больных характерны резкое западение половины грудной клетки, сужение межреберий.

Слайд 16: Агенезия лёгких

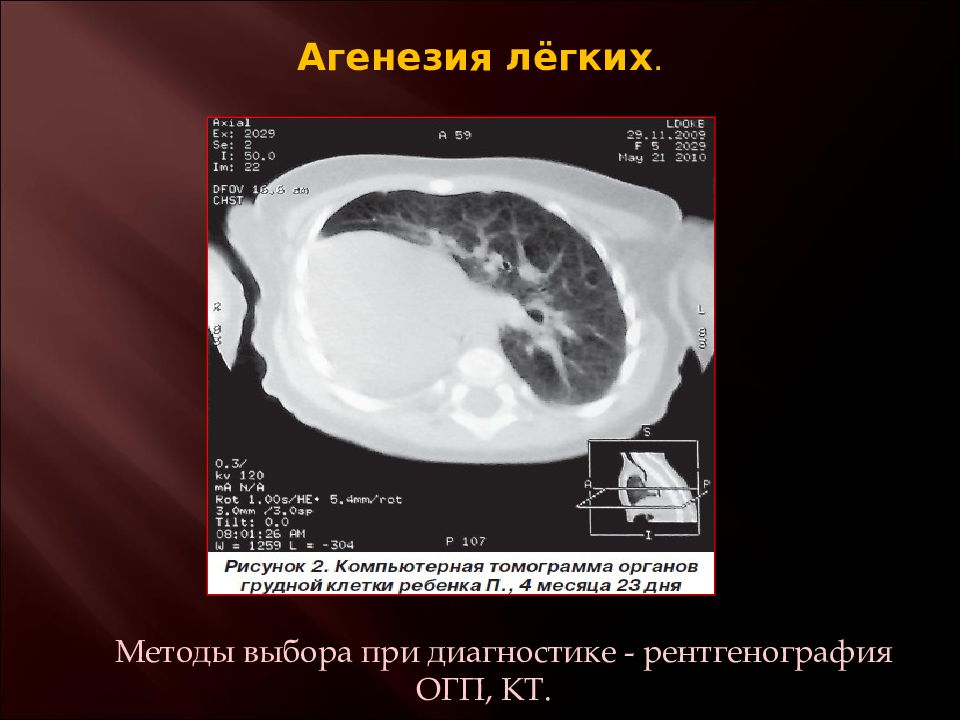

Методы выбора при диагностике - рентгенография ОГП, КТ.

Слайд 17: Агенезия лёгких

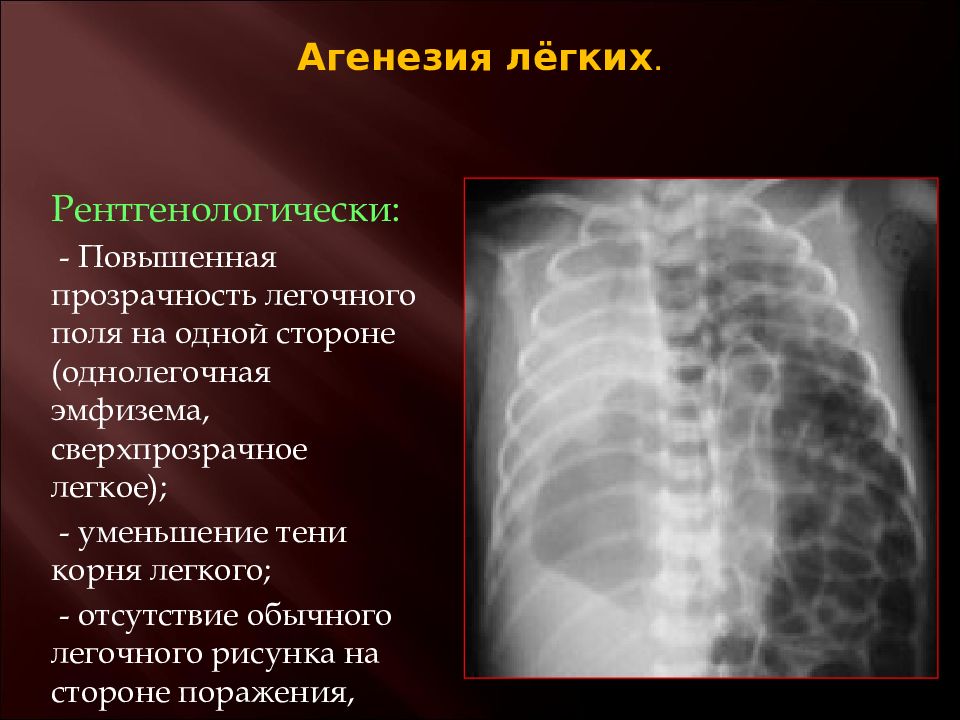

Рентгенологически: - Повышенная прозрачность легочного поля на одной стороне (однолегочная эмфизема, сверхпрозрачное легкое); - уменьшение тени корня легкого; - отсутствие обычного легочного рисунка на стороне поражения,

Слайд 18

Рентгенологически: - резкое смещение трахеи, пищевода и сердца в сторону аномалии; - купол диафрагмы стоит высоко и не дифференцируется на фоне затемнения.

Слайд 19: Агенезия лёгких

Доказательным является результат томографии на котором трахея переходит в единственный главный бронх.

Слайд 20: Аплазия лёгких

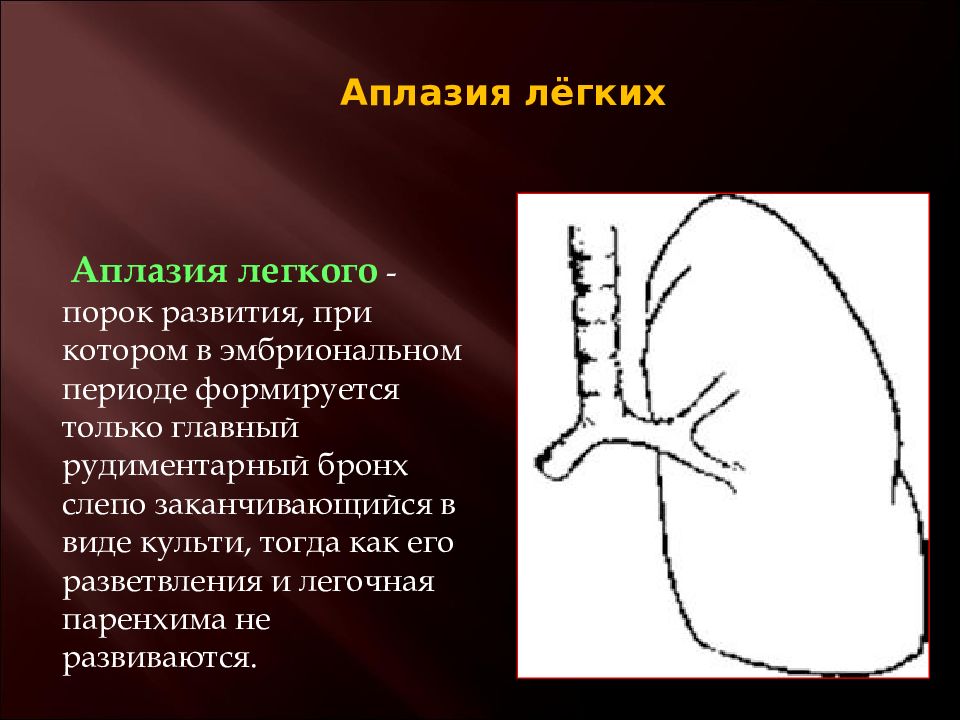

Аплазия легкого - порок развития, при котором в эмбриональном периоде формируется только главный рудиментарный бронх слепо заканчивающийся в виде культи, тогда как его разветвления и легочная паренхима не развиваются.

Слайд 21: Аплазия лёгких

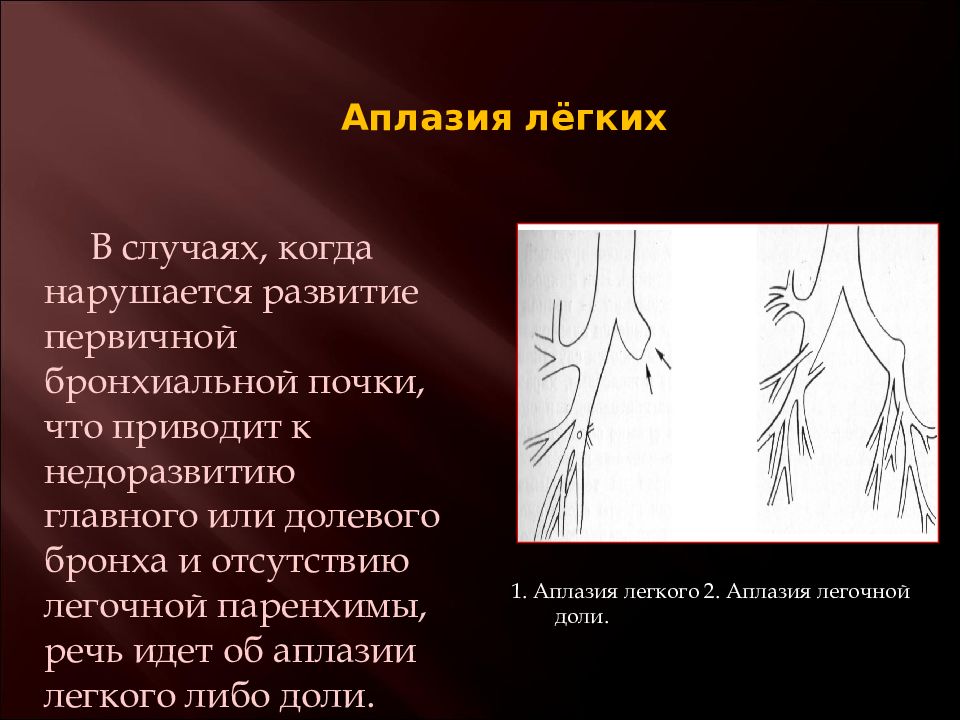

В случаях, когда нарушается развитие первичной бронхиальной почки, что приводит к недоразвитию главного или долевого бронха и отсутствию легочной паренхимы, речь идет об аплазии легкого либо доли. 1. Аплазия легкого 2. Аплазия легочной доли.

Слайд 22: Аплазия лёгких

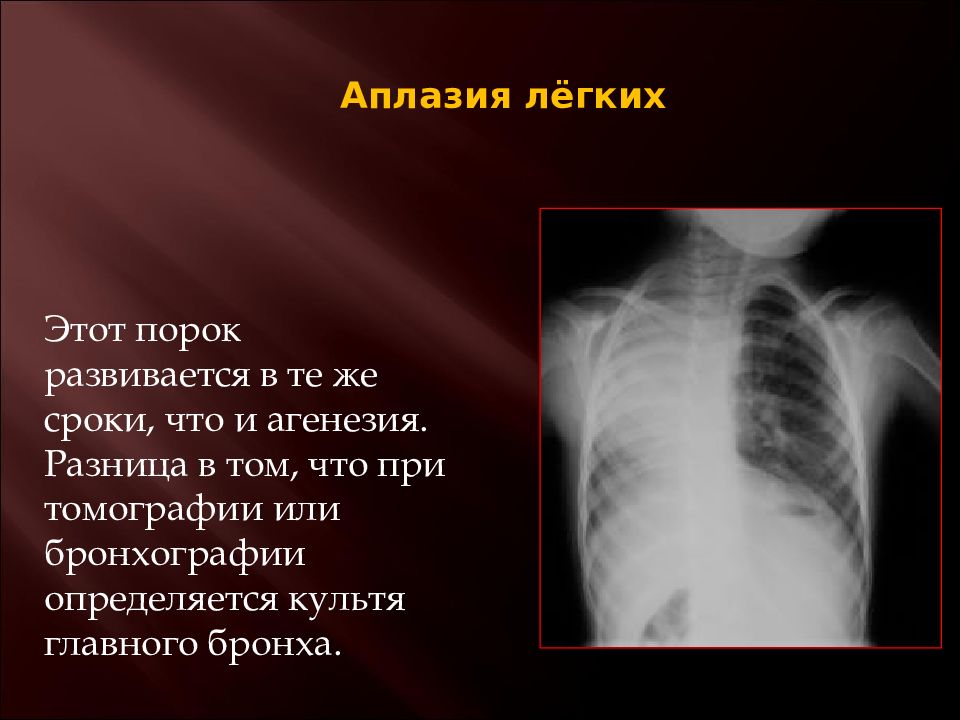

Этот порок развивается в те же сроки, что и агенезия. Разница в том, что при томографии или бронхографии определяется культя главного бронха.

Слайд 24: Гипоплазия лёгкого или доли

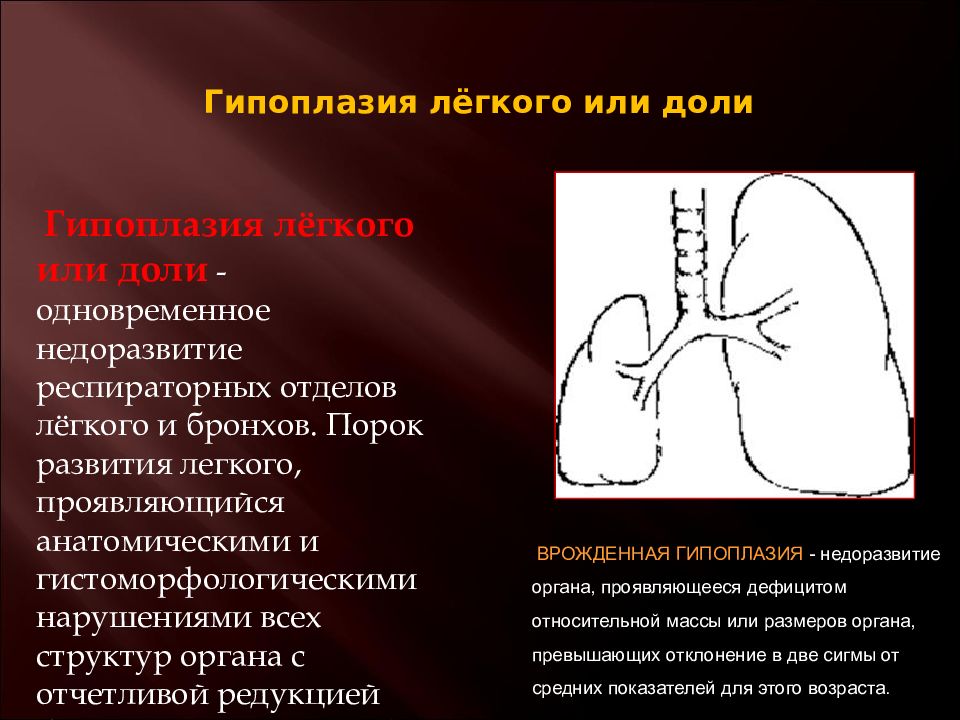

Гипоплазия лёгкого или доли - одновременное недоразвитие респираторных отделов лёгкого и бронхов. Порок развития легкого, проявляющийся анатомическими и гистоморфологическими нарушениями всех структур органа с отчетливой редукцией бронхиального дерева (до 10-14 генераций). ВРОЖДЕННАЯ ГИПОПЛАЗИЯ - недоразвитие органа, проявляющееся дефицитом относительной массы или размеров органа, превышающих отклонение в две сигмы от средних показателей для этого возраста.

Слайд 25: Гипоплазия лёгкого или доли

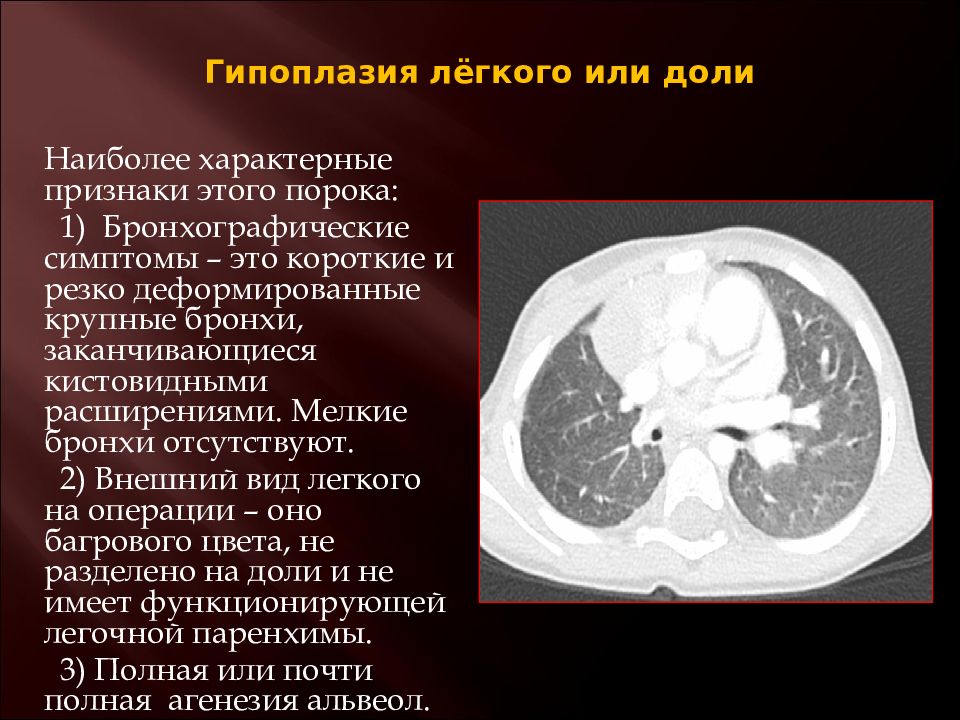

Наиболее характерные признаки этого порока: 1) Бронхографические симптомы – это короткие и резко деформированные крупные бронхи, заканчивающиеся кистовидными расширениями. Мелкие бронхи отсутствуют. 2) Внешний вид легкого на операции – оно багрового цвета, не разделено на доли и не имеет функционирующей легочной паренхимы. 3) Полная или почти полная агенезия альвеол.

Слайд 26: Гипоплазия лёгкого или доли

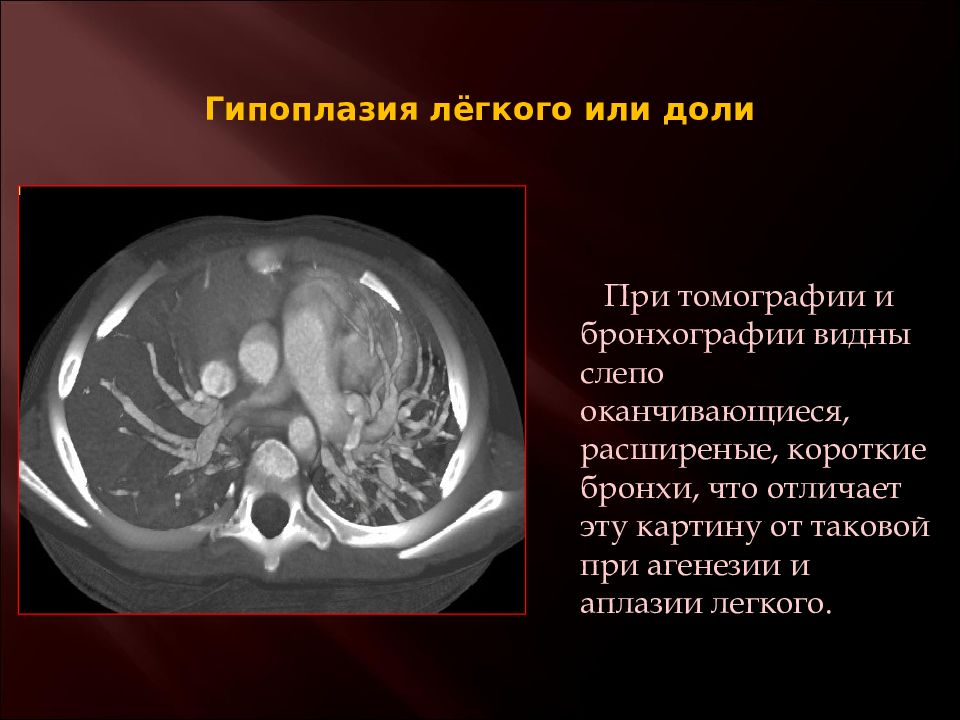

При томографии и бронхографии видны слепо оканчивающиеся, расширеные, короткие бронхи, что отличает эту картину от таковой при агенезии и аплазии легкого.

Слайд 27: Гипоплазия лёгкого или доли

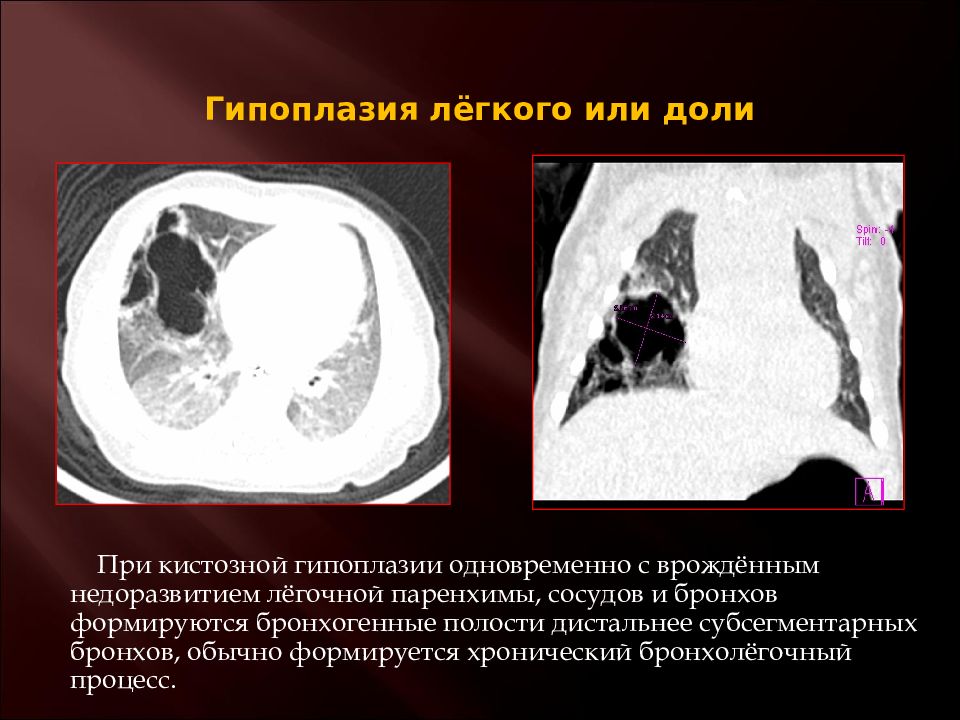

При кистозной гипоплазии одновременно с врождённым недоразвитием лёгочной паренхимы, сосудов и бронхов формируются бронхогенные полости дистальнее субсегментарных бронхов, обычно формируется хронический бронхолёгочный процесс.

Слайд 28: Гипоплазия лёгкого или доли

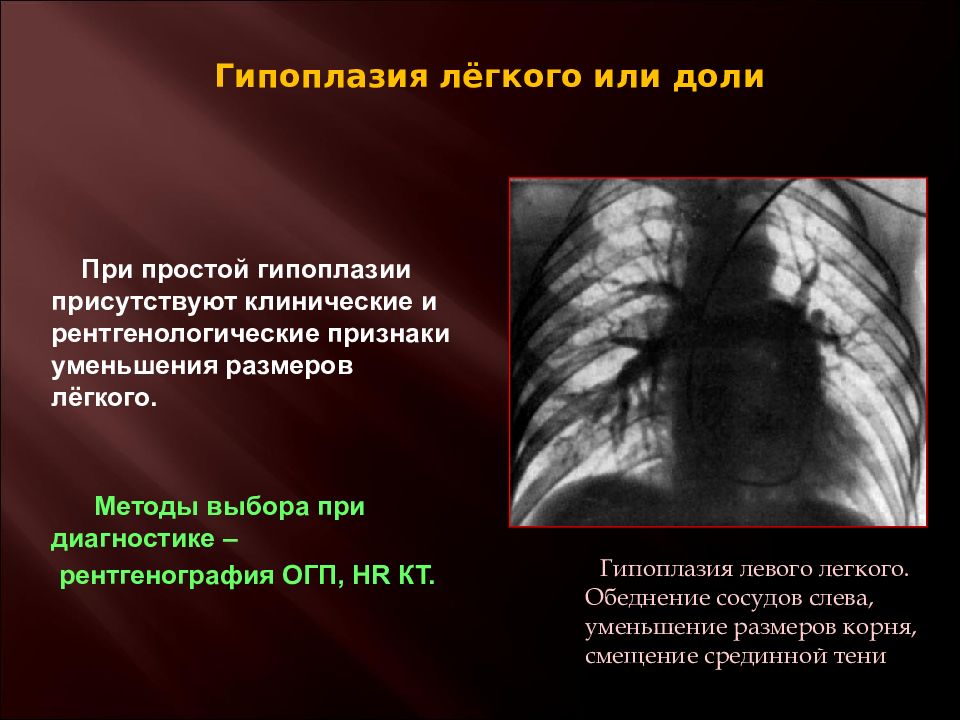

При простой гипоплазии присутствуют клинические и рентгенологические признаки уменьшения размеров лёгкого. Методы выбора при диагностике – рентгенография ОГП, HR КТ. Гипоплазия левого легкого. Обеднение сосудов слева, уменьшение размеров корня, смещение срединной тени

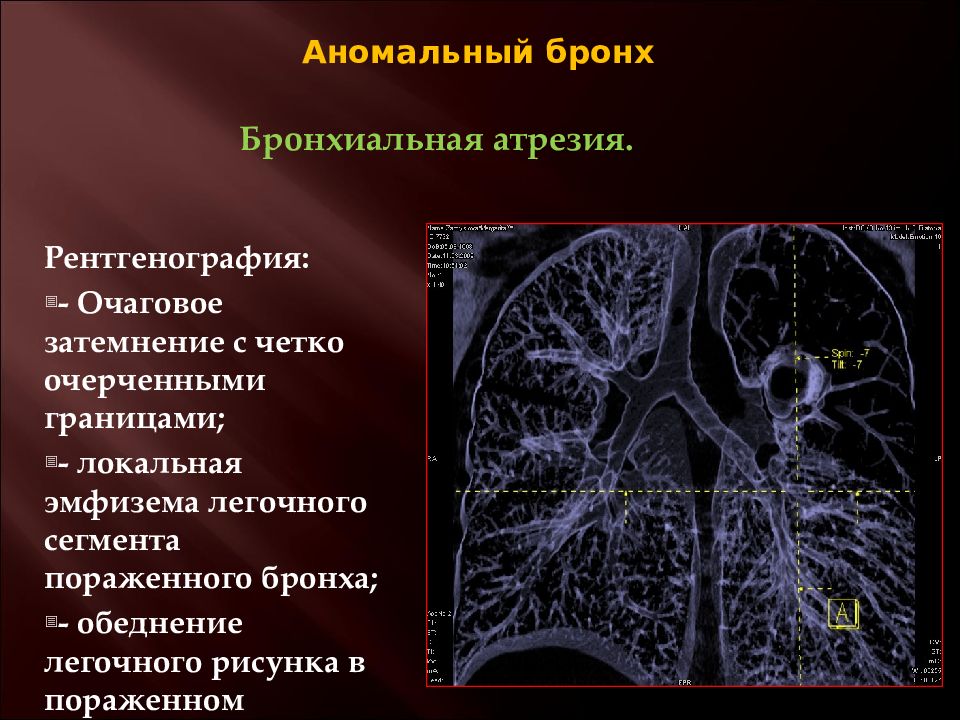

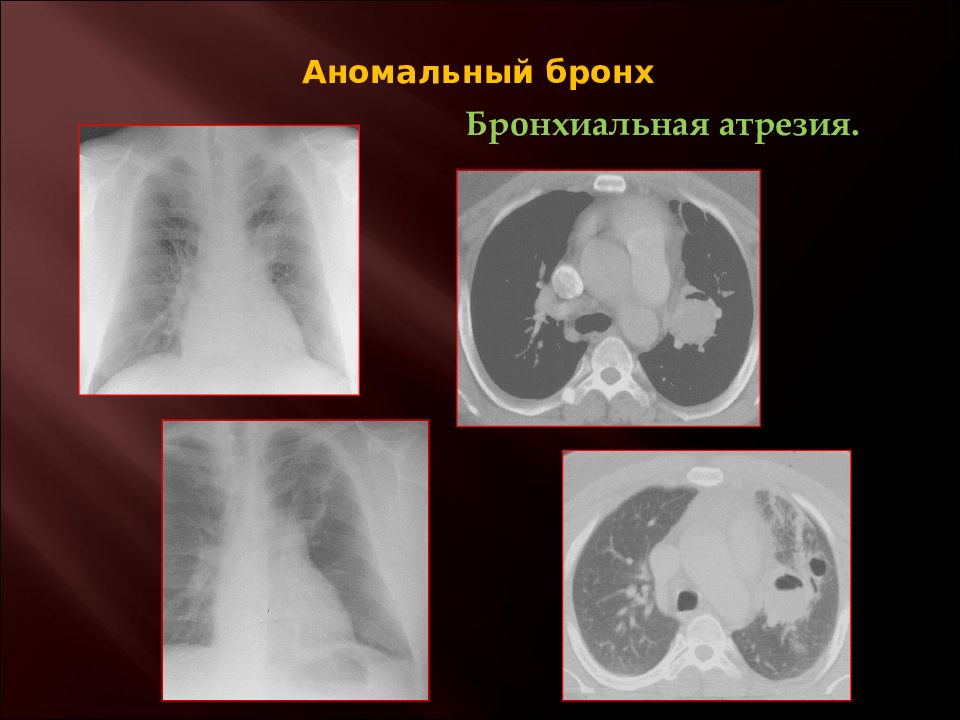

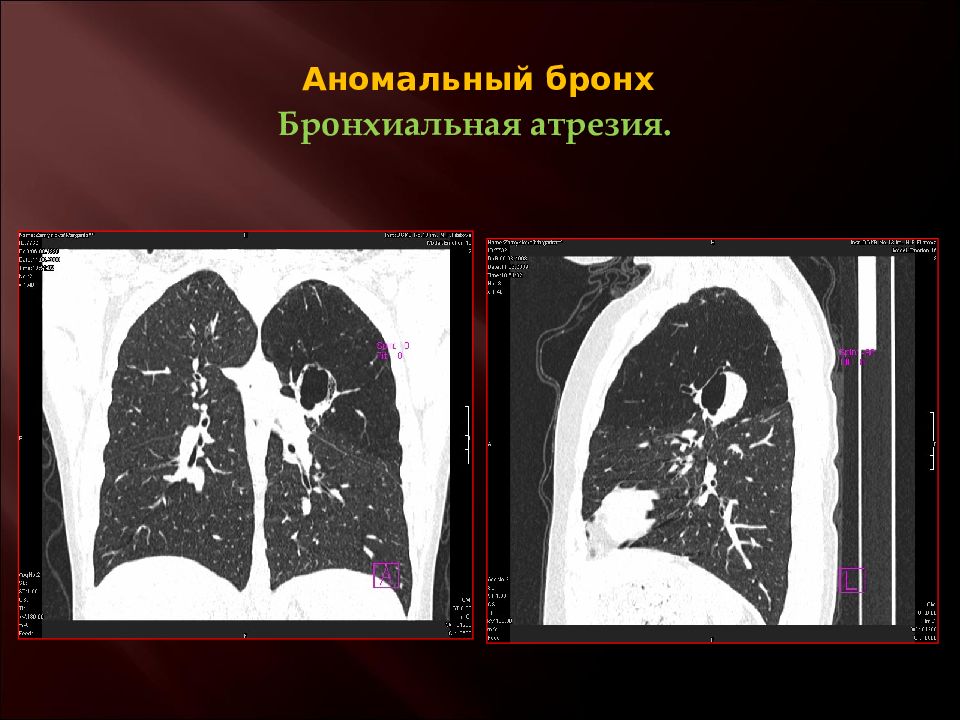

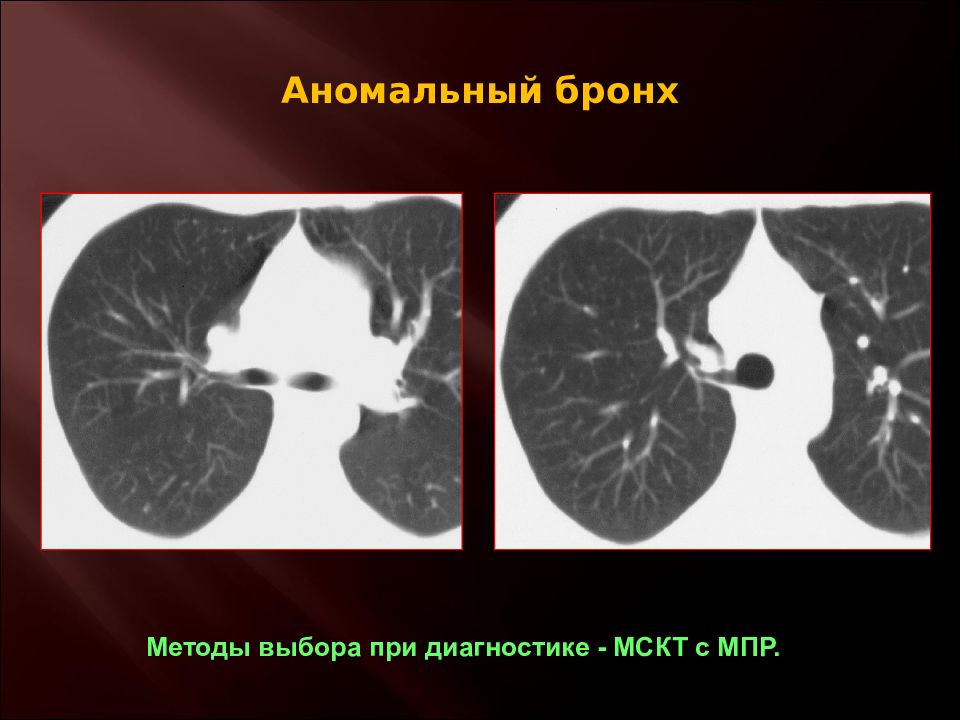

Слайд 29: Аномальный бронх

Рентгенография: - Очаговое затемнение с четко очерченными границами; - локальная эмфизема легочного сегмента пораженного бронха; - обеднение легочного рисунка в пораженном сегменте Бронхиальная атрезия.

Слайд 33: Пороки развития стенки трахеи и бронхов

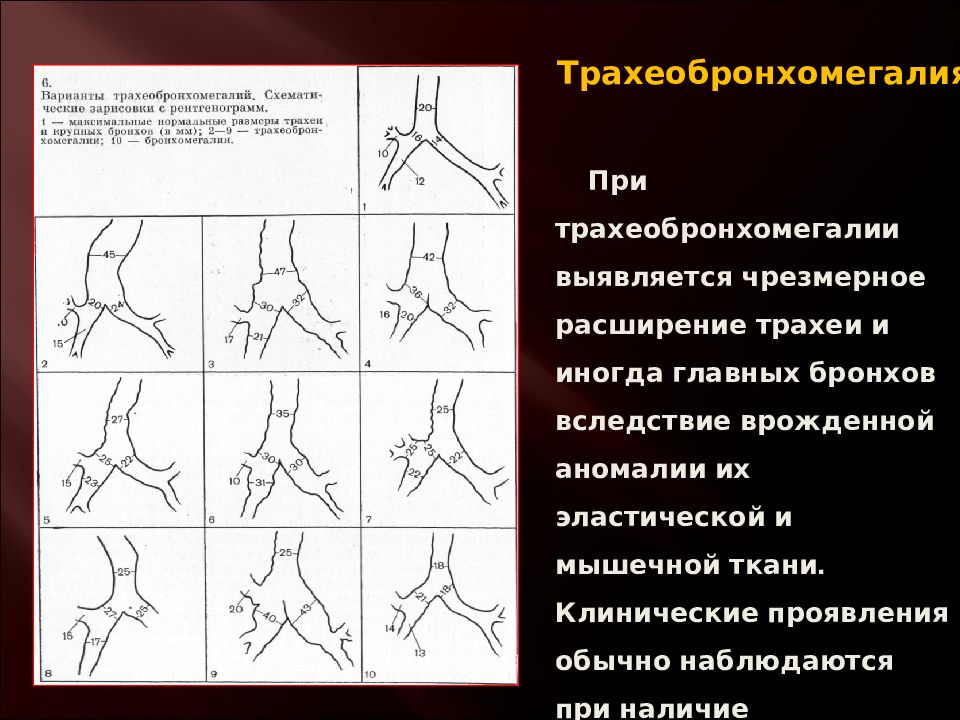

Трахеобронхомегалия (синдром Мунье-Куна) — относительно редкий порок развития. Синдром Мунье—Куна обусловлен расширением трахеи и главных бронхов из-за врожденного дефекта эластических и мышечных волокон в стенке бронхов и трахеи. Возможно сочетание синдрома с другими пороками развития, а также с генетически детерминированными заболеваниями. А. Распространенные пороки развития стенки трахеи и бронхов: Трахеобронхомегалия

Слайд 34: Трахеобронхомегалия

При трахеобронхомегалии выявляется чрезмерное расширение трахеи и иногда главных бронхов вследствие врожденной аномалии их эластической и мышечной ткани. Клинические проявления обычно наблюдаются при наличие сопутствующих хронических бронхолегочных поражений.

Слайд 35: Трахеобронхомегалия

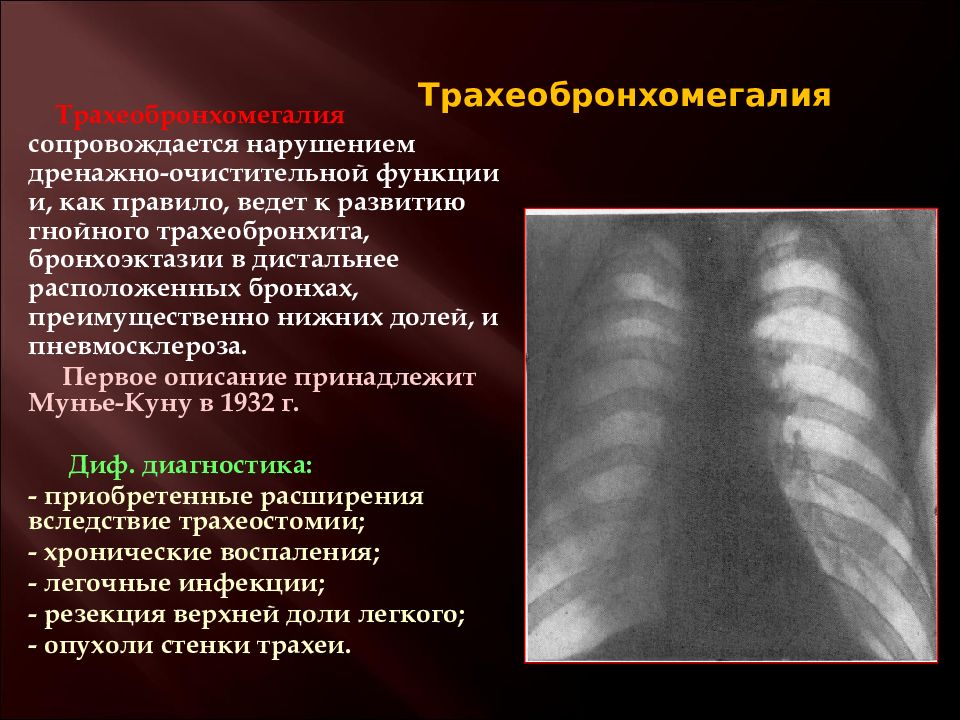

Трахеобронхомегалия сопровождается нарушением дренажно-очистительной функции и, как правило, ведет к развитию гнойного трахеобронхита, бронхоэктазии в дистальнее расположенных бронхах, преимущественно нижних долей, и пневмосклероза. Первое описание принадлежит Мунье-Куну в 1932 г. Диф. диагностика: - приобретенные расширения вследствие трахеостомии; - хронические воспаления; - легочные инфекции; - резекция верхней доли легкого; - опухоли стенки трахеи.

Слайд 36: Трахеобронхомегалия

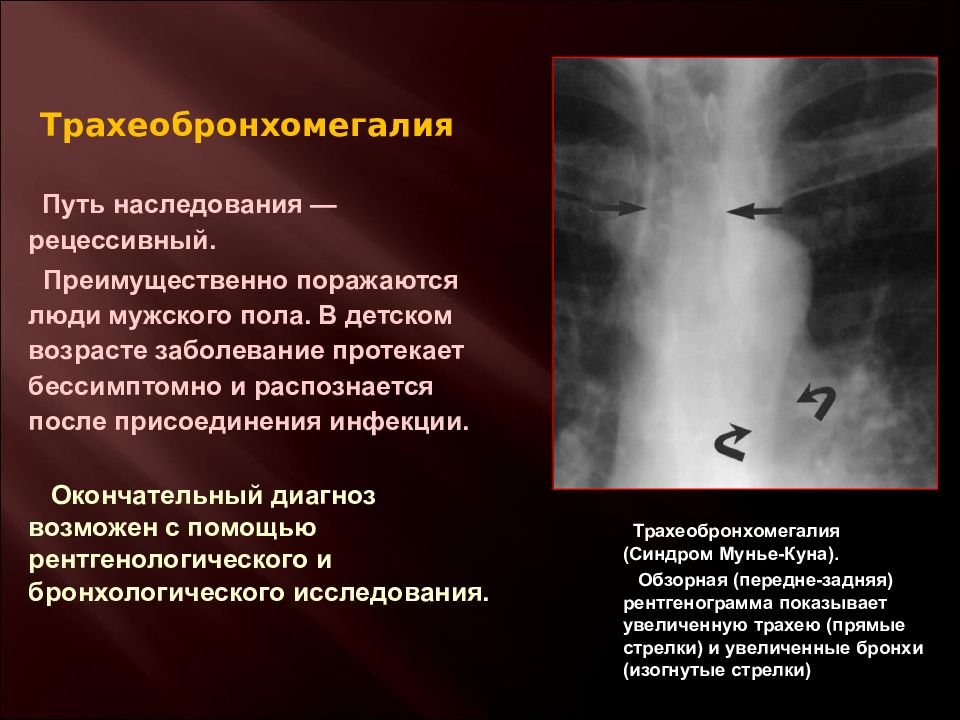

Путь наследования — рецессивный. Преимущественно поражаются люди мужского пола. В детском возрасте заболевание протекает бессимптомно и распознается после присоединения инфекции. Окончательный диагноз возможен с помощью рентгенологического и бронхологического исследования. Трахеобронхомегалия (Синдром Мунье-Куна). Обзорная (передне-задняя) рентгенограмма показывает увеличенную трахею (прямые стрелки) и увеличенные бронхи (изогнутые стрелки)

Слайд 37: Трахеобронхомегалия

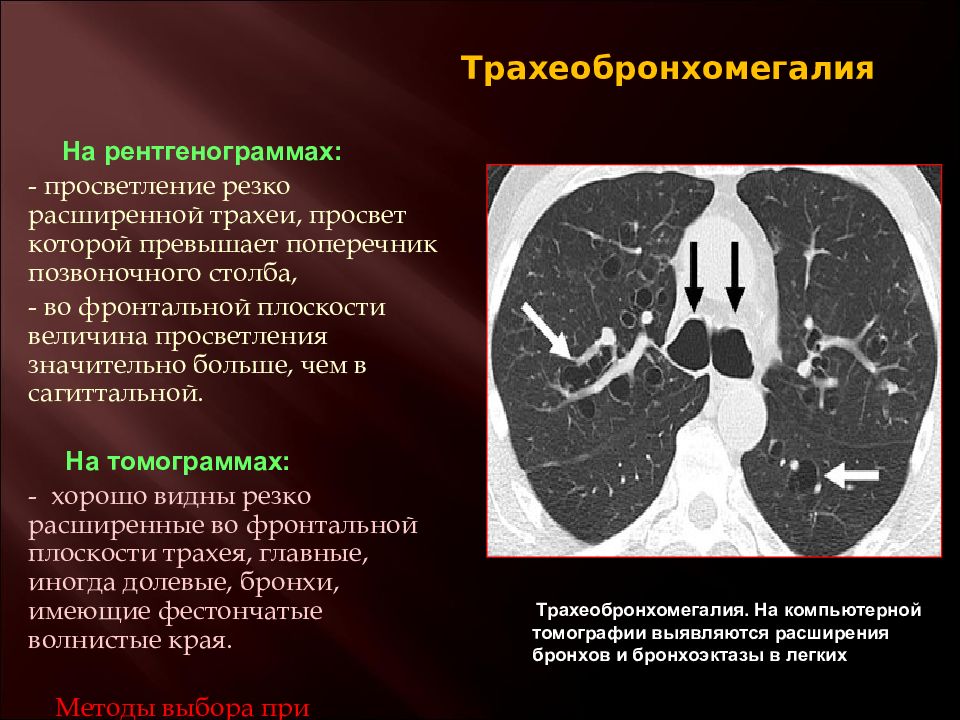

На рентгенограммах: - просветление резко расширенной трахеи, просвет которой превышает поперечник позвоночного столба, - во фронтальной плоскости величина просветления значительно больше, чем в сагиттальной. На томограммах: - хорошо видны резко расширенные во фронтальной плоскости трахея, главные, иногда долевые, бронхи, имеющие фестончатые волнистые края. Методы выбора при диагностике - рентгенография ОГП, КТ ОГП. Трахеобронхомегалия. На компьютерной томографии выявляются расширения бронхов и бронхоэктазы в легких

Слайд 38: Трахеобронхомаляция

Трахеобронхомаляция - это врожденный порок развития, при котором стенки трахеи и крупных бронхов ослаблены, но не расширены. Врожденная слабость стенки трахеи и крупных бронхов, связана с патологической мягкостью их хрящевого каркаса. Различают диффузную и локальную формы. При локальной форме наблюдаются функциональные стенозы трахеи, диффузные формы не имеют четкой клиники, в выраженных случаях могут наблюдаться симптомы стеноза трахеи главных бронхов. Вентиляция бронхов нарушается застой в бронхах развитие инфекции хронический бронхит эмфизема, ателектазы, пневмосклероз, хронической пневмонии.

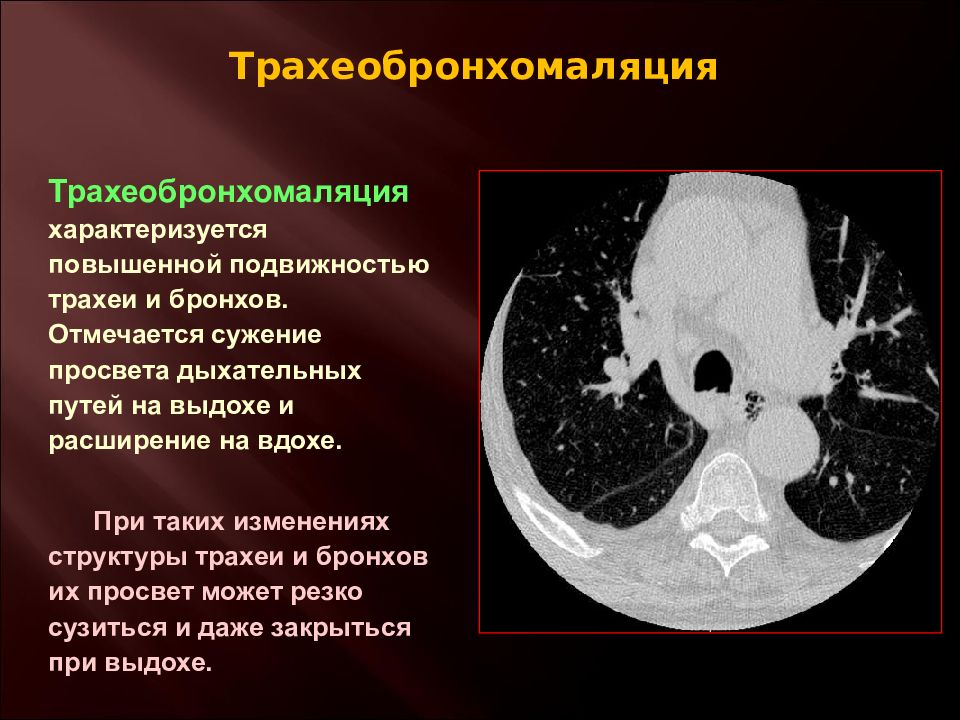

Слайд 39: Трахеобронхомаляция

Трахеобронхомаляция характеризуется повышенной подвижностью трахеи и бронхов. Отмечается сужение просвета дыхательных путей на выдохе и расширение на вдохе. При таких изменениях структуры трахеи и бронхов их просвет может резко сузиться и даже закрыться при выдохе.

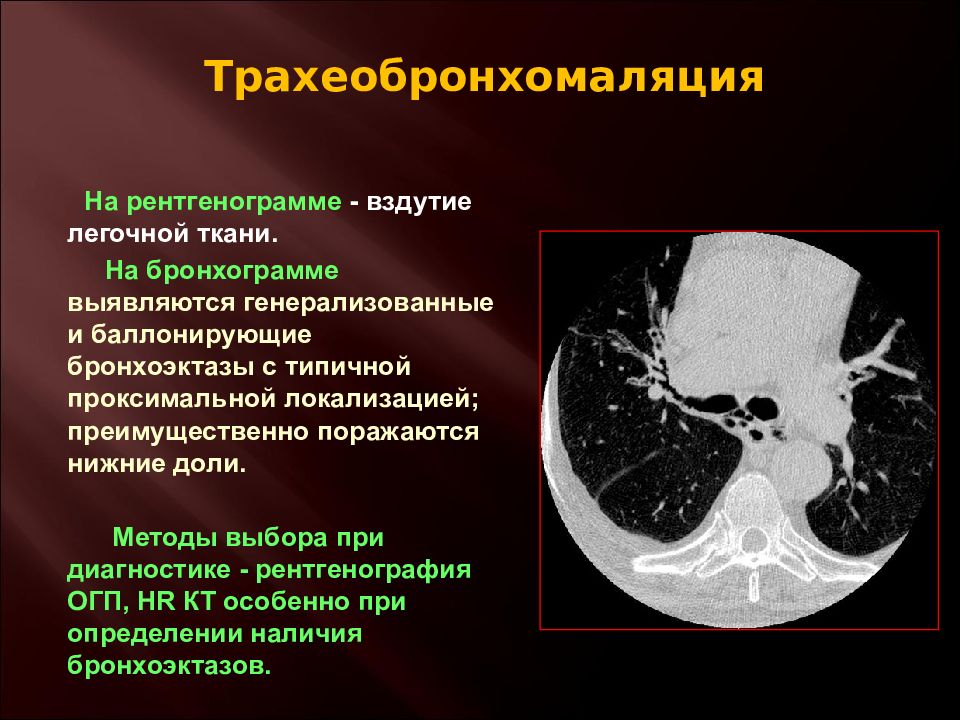

Слайд 40: Трахеобронхомаляция

На рентгенограмме - вздутие легочной ткани. На бронхограмме выявляются генерализованные и баллонирующие бронхоэктазы с типичной проксимальной локализацией; преимущественно поражаются нижние доли. Методы выбора при диагностике - рентгенография ОГП, HR КТ особенно при определении наличия бронхоэктазов.

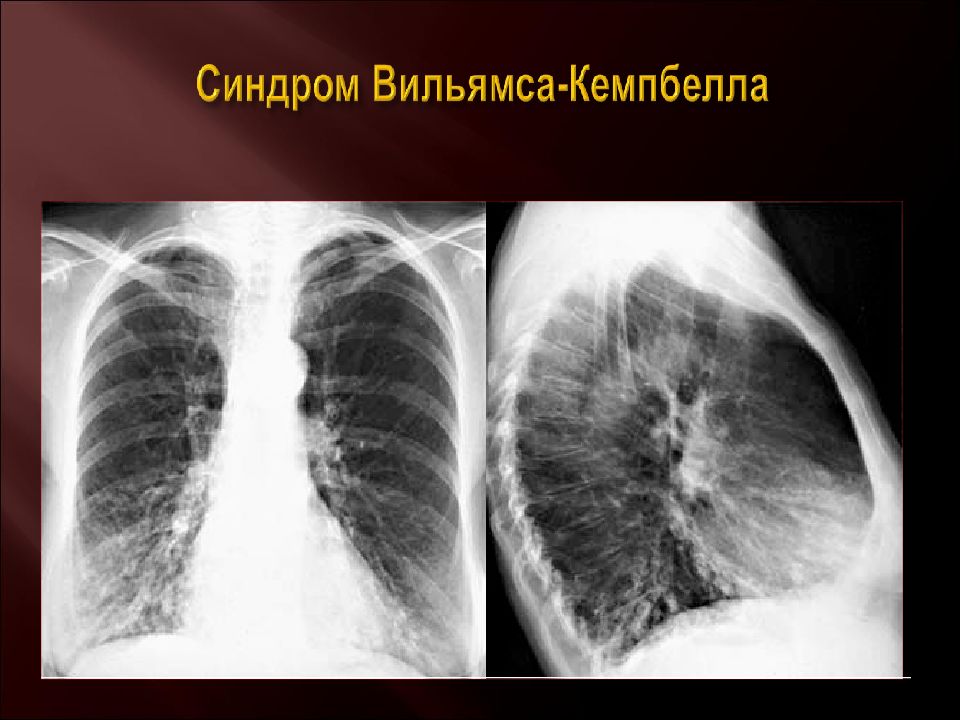

Слайд 41: Синдром Вильямса-Кемпбелла

Синдром Вильямса—Кэмпбелла (синдром баллонирующих бронхоэктазов) относится к порокам развития, характеризующимся распространенным дефектом строения стенки бронха и проявляется генерализованными бронхоэктазами, обусловленными дефектом бронхиальных хрящей. При синдроме Вильямса — Кэмпбелла имеет место врожденное отсутствие или недоразвитие хрящей бронхов на уровне от 2 до 6-8 генераций. Синдром был впервые описан в 1960 г. Williams и Campbell. Предполагается его аутосомно-рецессивное наследование. Заболевание встречается чаще у мужчин.

Слайд 42: Синдром Вильямса-Кемпбелла

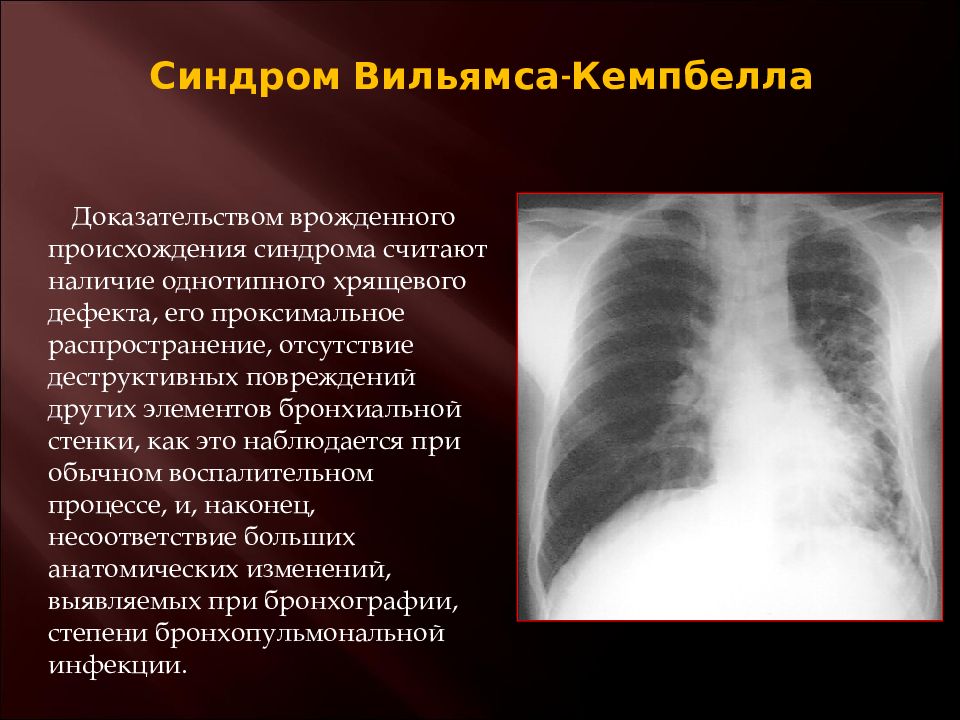

Доказательством врожденного происхождения синдрома считают наличие однотипного хрящевого дефекта, его проксимальное распространение, отсутствие деструктивных повреждений других элементов бронхиальной стенки, как это наблюдается при обычном воспалительном процессе, и, наконец, несоответствие больших анатомических изменений, выявляемых при бронхографии, степени бронхопульмональной инфекции.

Слайд 43: Синдром Вильямса-Кемпбелла

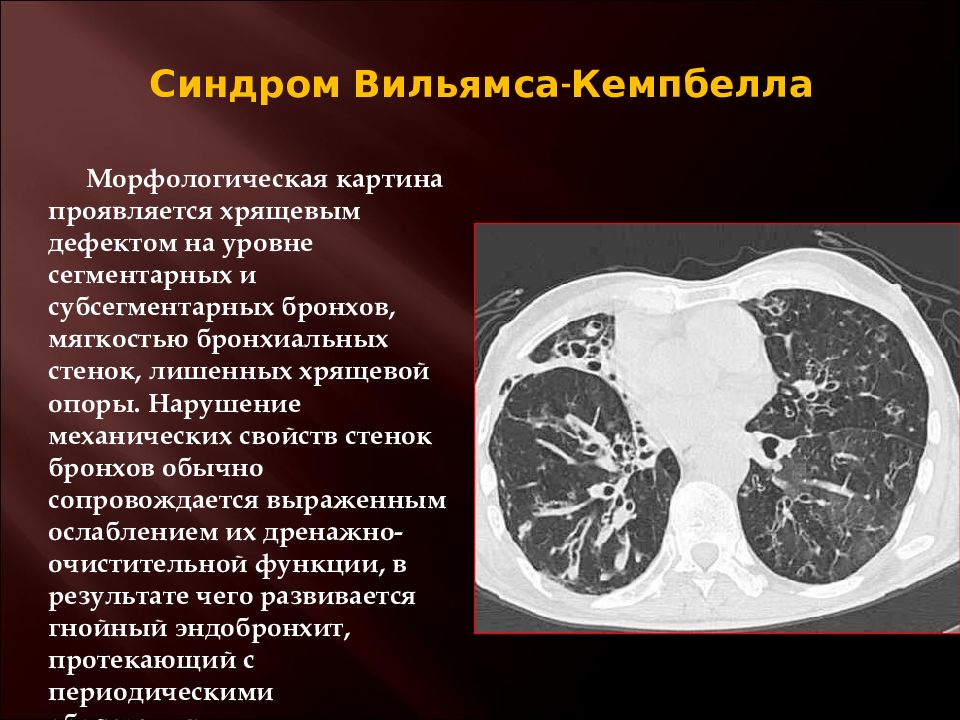

Морфологическая картина проявляется хрящевым дефектом на уровне сегментарных и субсегментарных бронхов, мягкостью бронхиальных стенок, лишенных хрящевой опоры. Нарушение механических свойств стенок бронхов обычно сопровождается выраженным ослаблением их дренажно-очистительной функции, в результате чего развивается гнойный эндобронхит, протекающий с периодическими обострениями.

Слайд 44: Синдром Вильямса-Кемпбелла

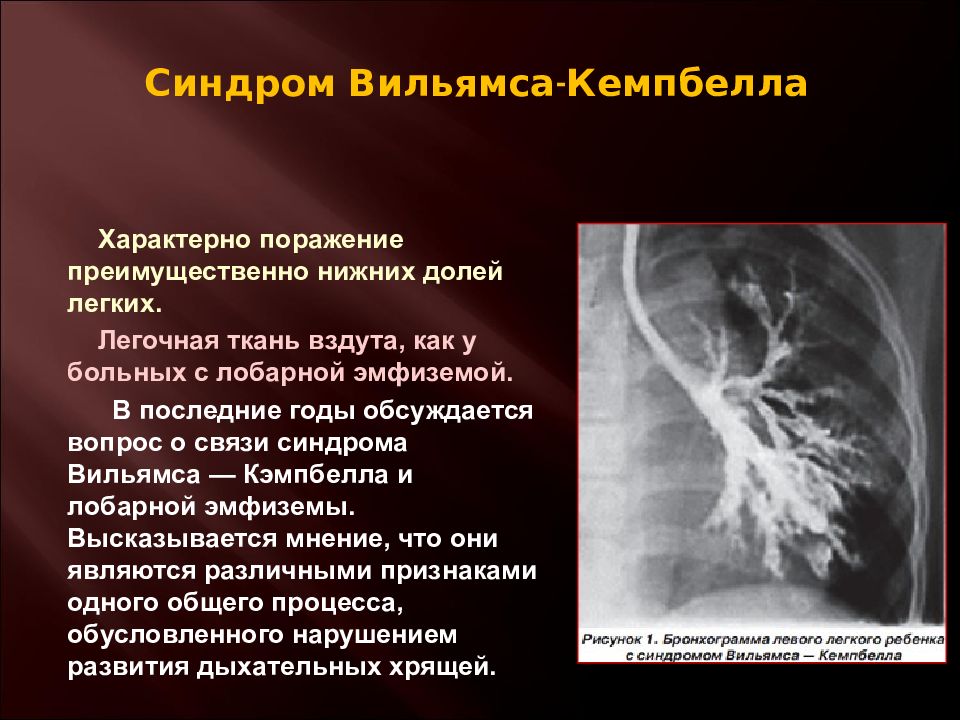

Характерно поражение преимущественно нижних долей легких. Легочная ткань вздута, как у больных с лобарной эмфиземой. В последние годы обсуждается вопрос о связи синдрома Вильямса — Кэмпбелла и лобарной эмфиземы. Высказывается мнение, что они являются различными признаками одного общего процесса, обусловленного нарушением развития дыхательных хрящей.

Слайд 45: Синдром Вильямса-Кемпбелла

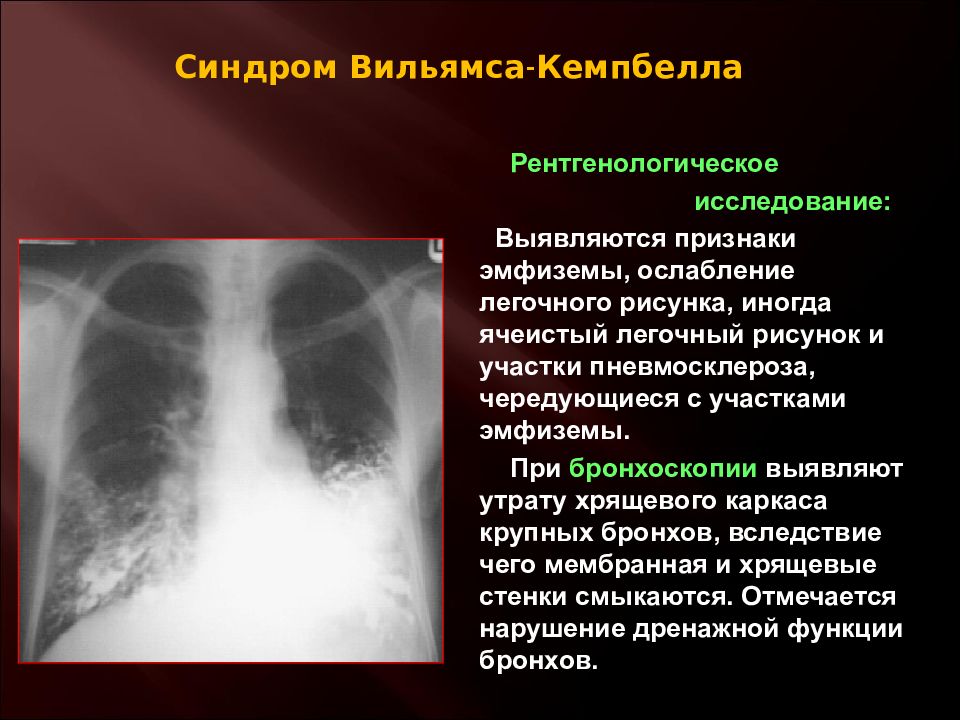

Рентгенологическое исследование: Выявляются признаки эмфиземы, ослабление легочного рисунка, иногда ячеистый легочный рисунок и участки пневмосклероза, чередующиеся с участками эмфиземы. При бронхоскопии выявляют утрату хрящевого каркаса крупных бронхов, вследствие чего мембранная и хрящевые стенки смыкаются. Отмечается нарушение дренажной функции бронхов.

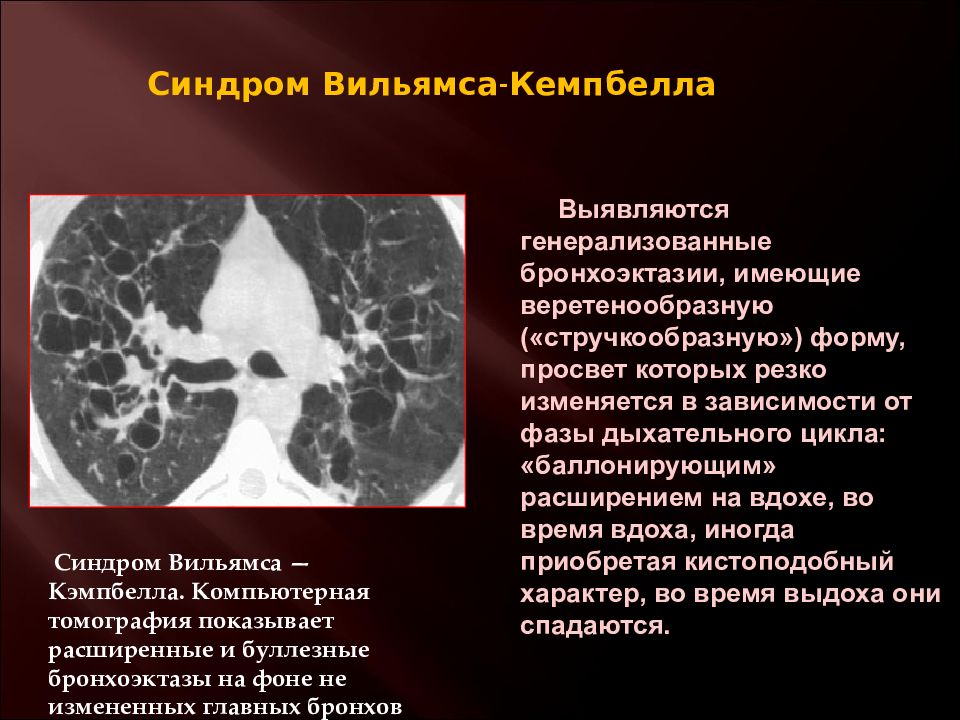

Слайд 47: Синдром Вильямса-Кемпбелла

Синдром Вильямса — Кэмпбелла. Компьютерная томография показывает расширенные и буллезные бронхоэктазы на фоне не измененных главных бронхов Выявляются генерализованные бронхоэктазии, имеющие веретенообразную («стручкообразную») форму, просвет которых резко изменяется в зависимости от фазы дыхательного цикла: «баллонирующим» расширением на вдохе, во время вдоха, иногда приобретая кистоподобный характер, во время выдоха они спадаются.

Слайд 48: Синдром Вильямса-Кемпбелла

Дифференциальная диагностика: - обструктивный бронхит; - бронхиальная астма; - бронхоэктатическая болезнь. Методы выбора при диагностике - рентгенография ОГП, HR КТ более чувствительна.

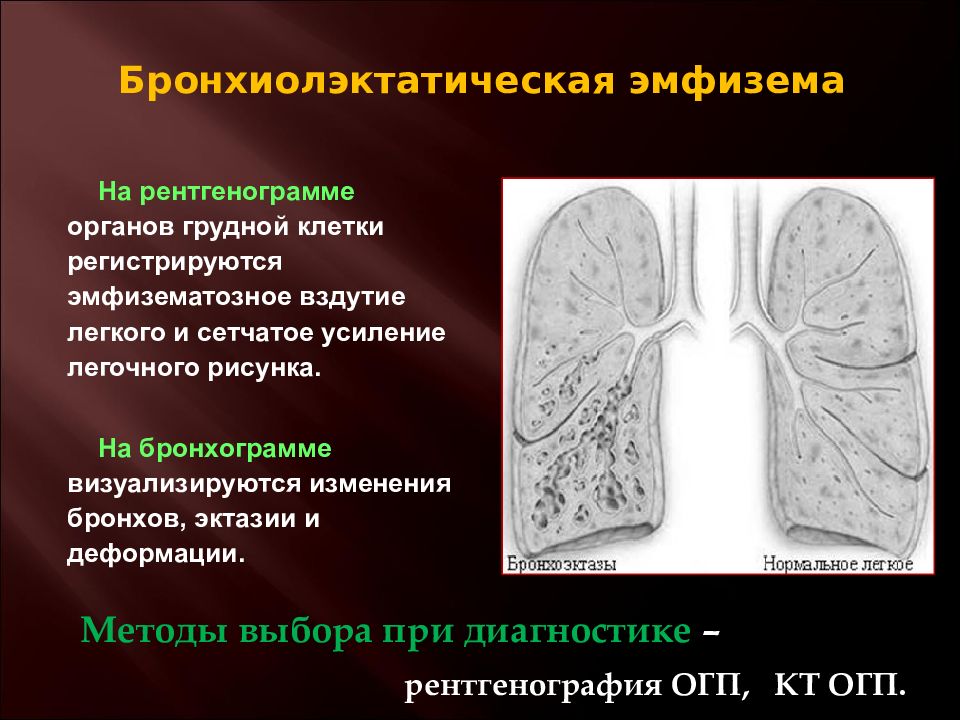

Слайд 49: Бронхиолэктатическая эмфизема

Бронхиолоэктатическая эмфизема Лешке - врождённая слабость стенки мелких бронхов и бронхиол с развитием бронхиолоэктазов и центрилобулярной эмфиземы. Это врожденный порок развития бронхов, когда в в их мельчайших частях образуются бронхиолэктазы и эмфиземы.

Слайд 50: Бронхиолэктатическая эмфизема

На рентгенограмме органов грудной клетки регистрируются эмфизематозное вздутие легкого и сетчатое усиление легочного рисунка. На бронхограмме визуализируются изменения бронхов, эктазии и деформации. Методы выбора при диагностике – рентгенография ОГП, КТ ОГП.

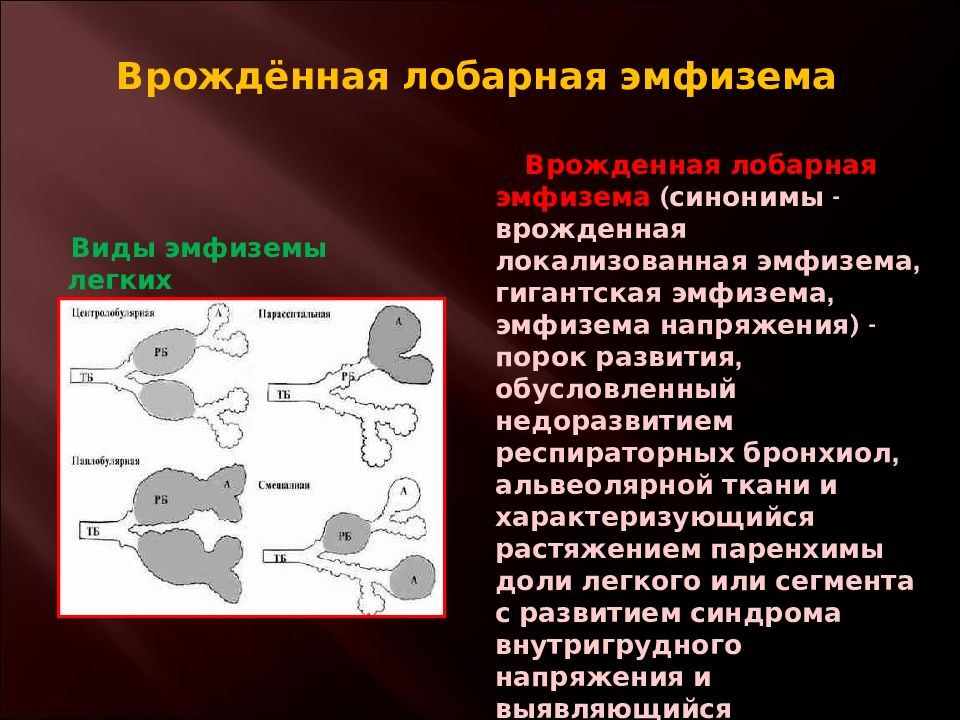

Слайд 51: Врождённая лобарная эмфизема

Виды эмфиземы легких Врожденная лобарная эмфизема (синонимы - врожденная локализованная эмфизема, гигантская эмфизема, эмфизема напряжения) - порок развития, обусловленный недоразвитием респираторных бронхиол, альвеолярной ткани и характеризующийся растяжением паренхимы доли легкого или сегмента с развитием синдрома внутригрудного напряжения и выявляющийся преимущественно в раннем детском возрасте.

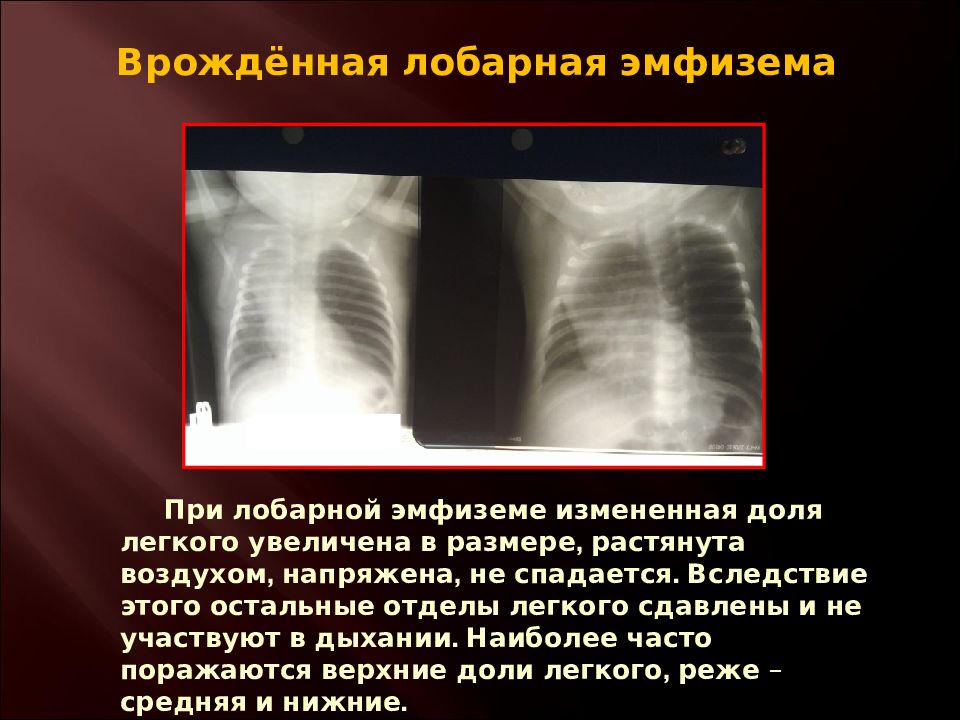

Слайд 52: Врождённая лобарная эмфизема

При лобарной эмфиземе измененная доля легкого увеличена в размере, растянута воздухом, напряжена, не спадается. Вследствие этого остальные отделы легкого сдавлены и не участвуют в дыхании. Наиболее часто поражаются верхние доли легкого, реже – средняя и нижние.

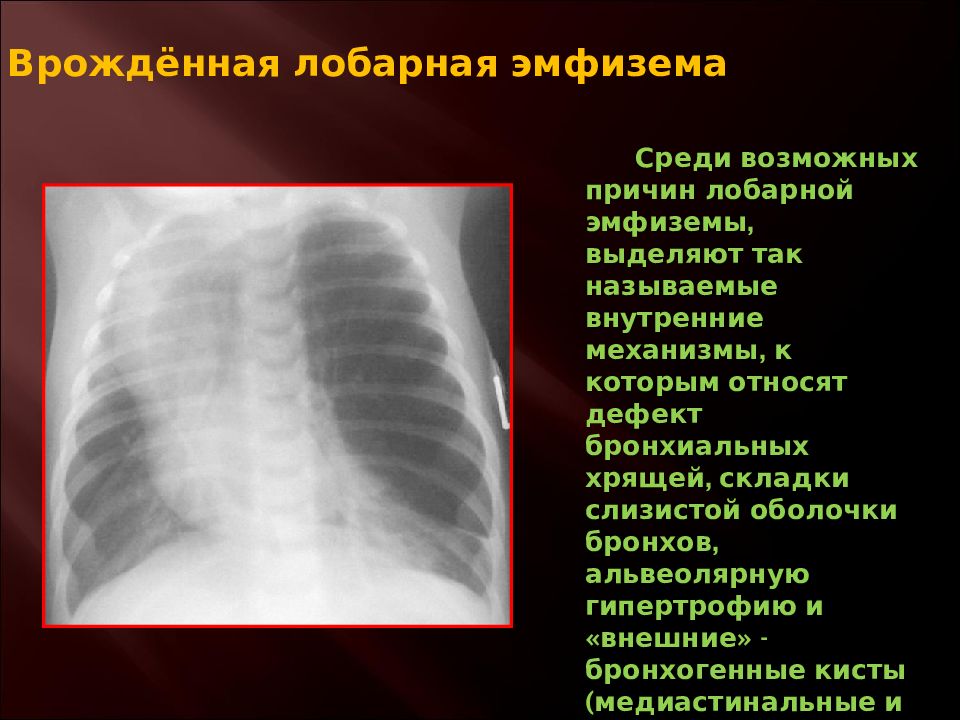

Слайд 53: Врождённая лобарная эмфизема

Среди возможных причин лобарной эмфиземы, выделяют так называемые внутренние механизмы, к которым относят дефект бронхиальных хрящей, складки слизистой оболочки бронхов, альвеолярную гипертрофию и «внешние» - бронхогенные кисты (медиастинальные и пери-бронхиальные ), сосудистые аномалии.

Слайд 54: Врождённая лобарная эмфизема

Врожденная лобарная эмфизема может быть обусловлена следующими тремя пороками развития: - аплазией гладких мышц терминальных и респираторных бронхов, в которых отсутствуют пучки гладких мышц и имеются лишь единичные мышечные клетки; - отсутствием промежуточных генераций бронхов; - агенезией всего респираторного отдела доли. Врожденная лобарная эмфизема. Резко вздута нижняя доля справа. Органы средостения смещены влево.

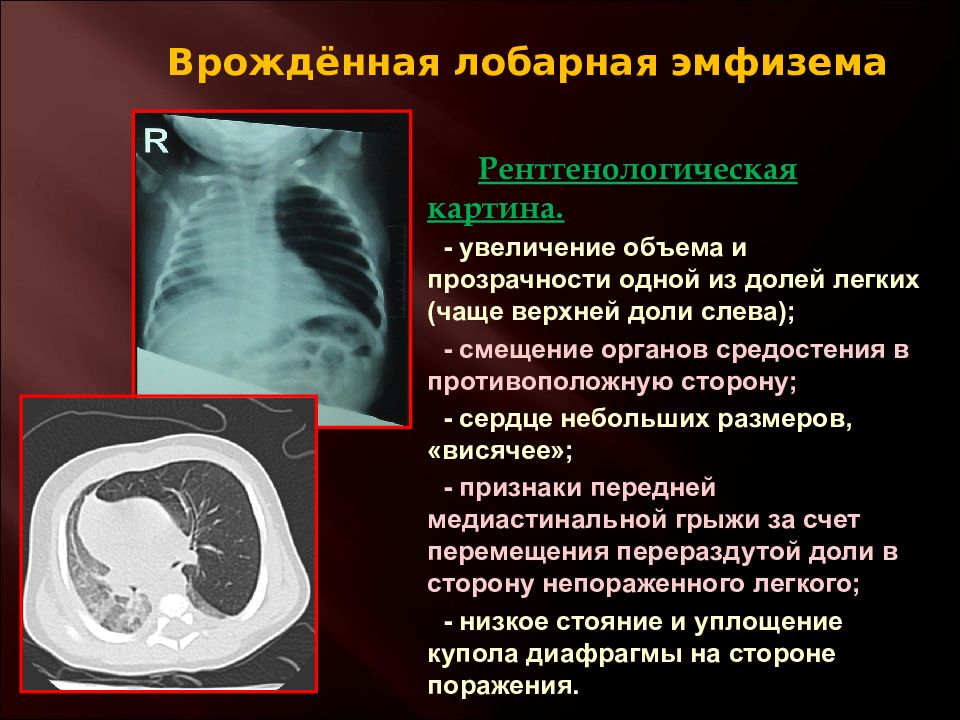

Слайд 55: Врождённая лобарная эмфизема

Рентгенологическая картина. - увеличение объема и прозрачности одной из долей легких (чаще верхней доли слева); - смещение органов средостения в противоположную сторону; - сердце небольших размеров, «висячее»; - признаки передней медиастинальной грыжи за счет перемещения перераздутой доли в сторону непораженного легкого; - низкое стояние и уплощение купола диафрагмы на стороне поражения.

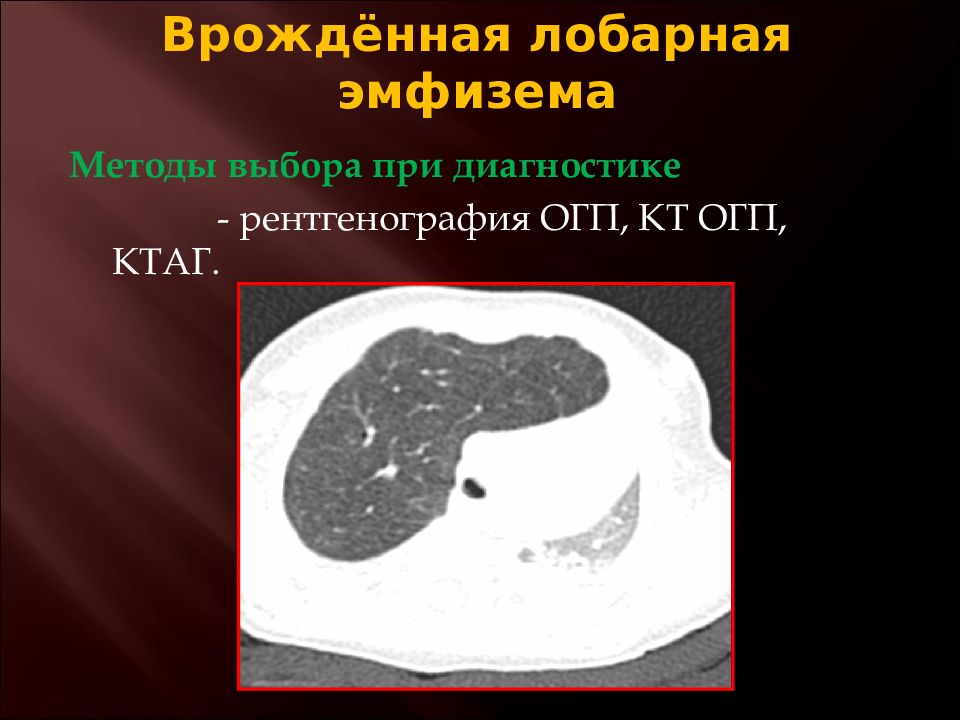

Слайд 56: Врождённая лобарная эмфизема

Методы выбора при диагностике - рентгенография ОГП, КТ ОГП, КТАГ.

Слайд 57: Ограниченные пороки развития стенки трахеи и бронхов: врожденные стенозы трахеи

Различают органические и функциональные врожденные стенозы трахеи и крупных бронхов. Врожденные стенозы трахеи и крупных бронхов представляют собой относительно редкую патологию, наблюдающуюся в детском возрасте. Стенозы трахеи развиваются из-за врождённого дефекта стенки (недоразвитие хрящевых полуколец или избыточное их разрастание) либо вследствие сдавления извне, чаще всего аномально расположенными сосудами.

Слайд 58: Врожденные стенозы трахеи

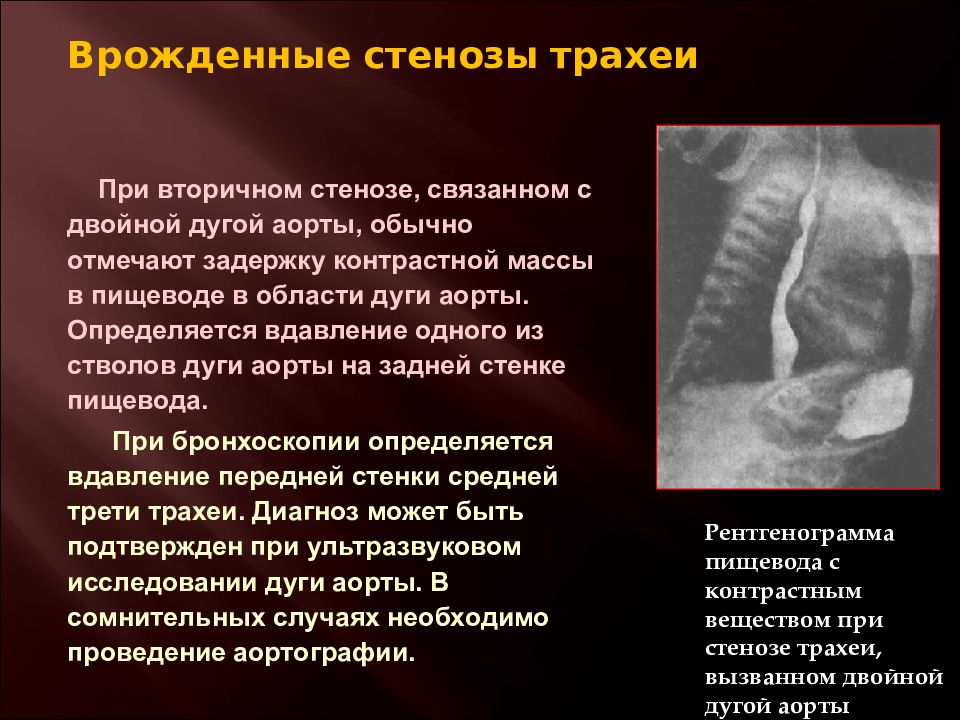

При вторичном стенозе, связанном с двойной дугой аорты, обычно отмечают задержку контрастной массы в пищеводе в области дуги аорты. Определяется вдавление одного из стволов дуги аорты на задней стенке пищевода. При бронхоскопии определяется вдавление передней стенки средней трети трахеи. Диагноз может быть подтвержден при ультразвуковом исследовании дуги аорты. В сомнительных случаях необходимо проведение аортографии. Рентгенограмма пищевода с контрастным веществом при стенозе трахеи, вызванном двойной дугой аорты

Слайд 59: Врожденные стенозы трахеи

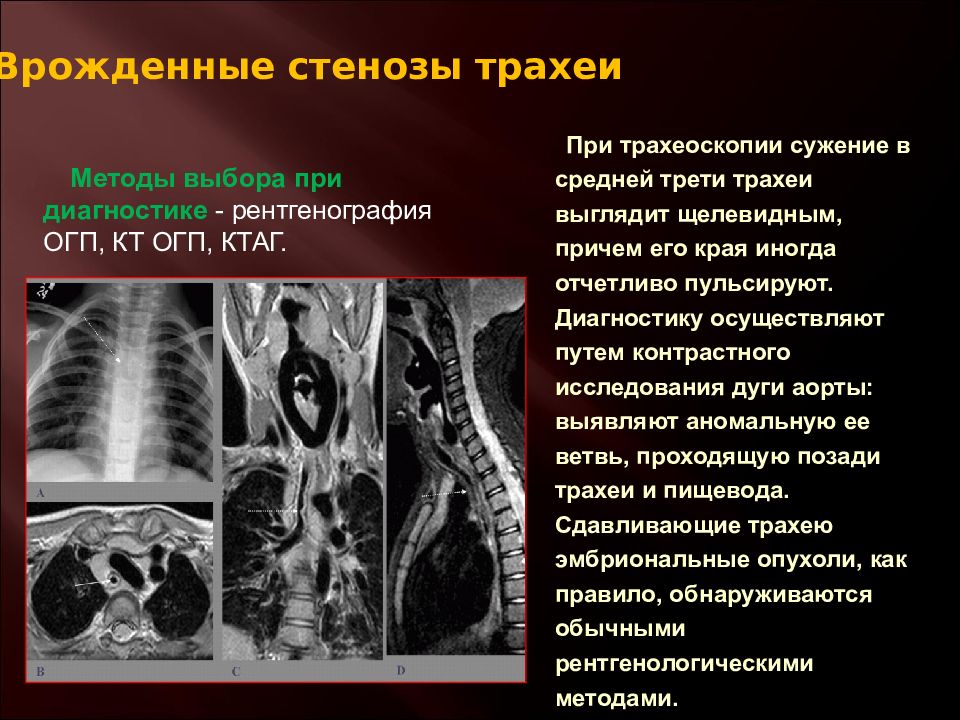

При трахеоскопии сужение в средней трети трахеи выглядит щелевидным, причем его края иногда отчетливо пульсируют. Диагностику осуществляют путем контрастного исследования дуги аорты: выявляют аномальную ее ветвь, проходящую позади трахеи и пищевода. Сдавливающие трахею эмбриональные опухоли, как правило, обнаруживаются обычными рентгенологическими методами. Методы выбора при диагностике - рентгенография ОГП, КТ ОГП, КТАГ.

Слайд 60: Дивертикулы трахеи и бронхов

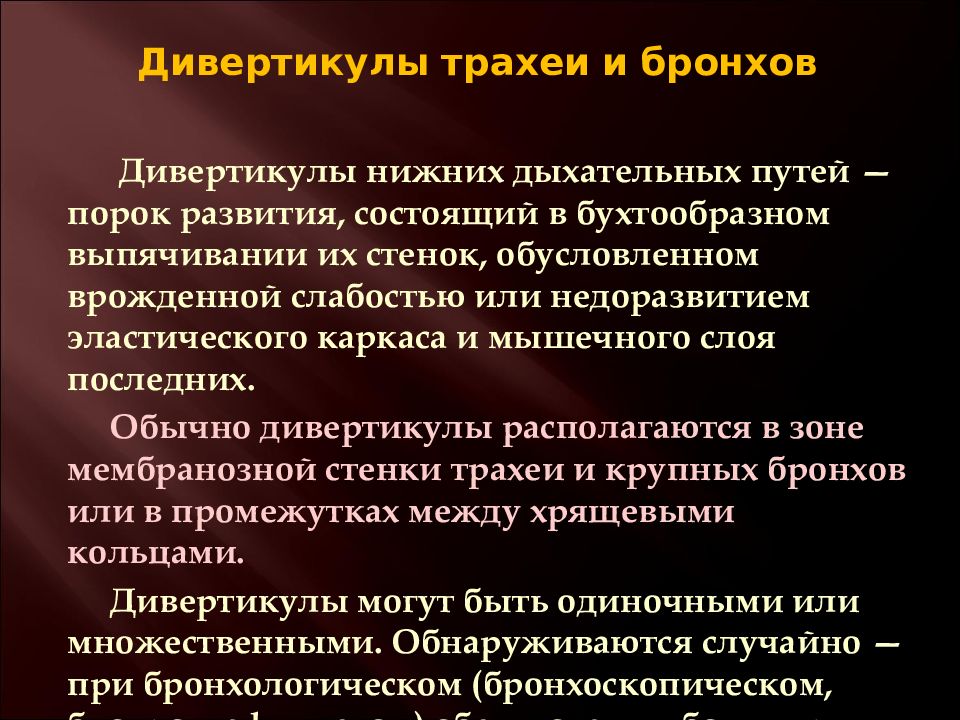

Дивертикулы нижних дыхательных путей — порок развития, состоящий в бухтообразном выпячивании их стенок, обусловленном врожденной слабостью или недоразвитием эластического каркаса и мышечного слоя последних. Обычно дивертикулы располагаются в зоне мембранозной стенки трахеи и крупных бронхов или в промежутках между хрящевыми кольцами. Дивертикулы могут быть одиночными или множественными. Обнаруживаются случайно — при бронхологическом (бронхоскопическом, бронхографическом) обследовании больных.

Слайд 61: Дивертикулы трахеи и бронхов

Для дивертикулов характерен диаметр 4-5 мм и более. Иногда в результате застоя слизистого секрета в дивертикулах, сообщающихся с просветом воздухоносных путей узким каналом, развивается хронический инфекционный процесс, сопровождающийся кашлем с умеренным выделением слизисто-гнойной мокроты. Крайне редко наблюдается кровохарканье. Методы выбора при диагностике - КТ ОГП, HR КТ.

Слайд 62: Трахеобронхопищеводные свищи

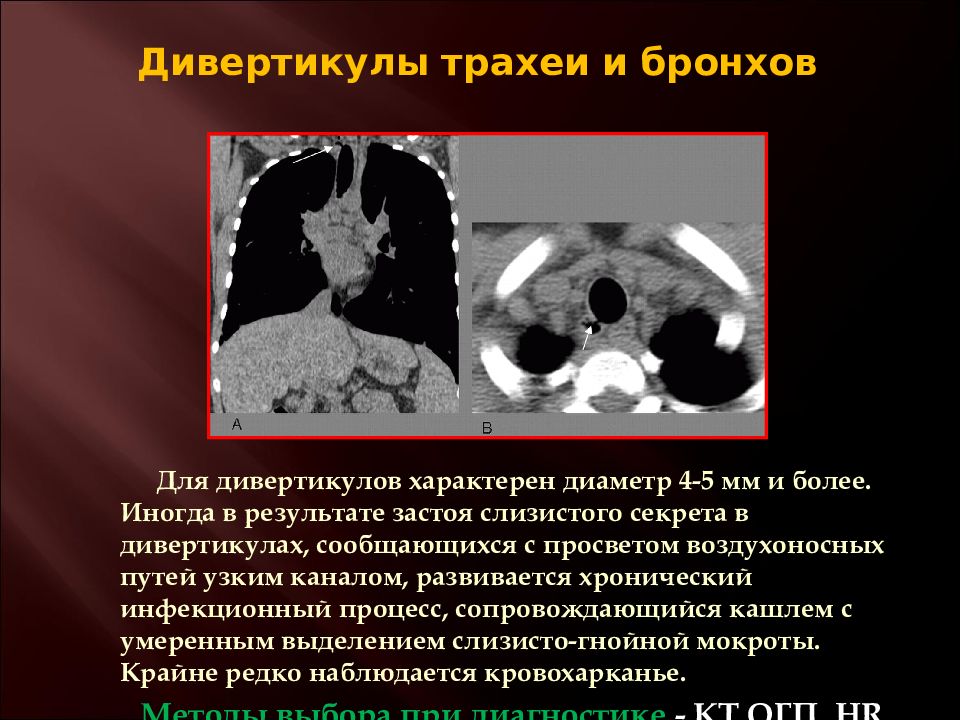

Диагноз врожденных бронхо - и трахеопищеводных свищей ставится с помощью эзофагографии, при которой имеет место попадание контрастного вещества в бронхиальное дерево, либо бронхографии, при которой контраст проникает в пищевод. Иногда выявляют свищ при эндоскопическом исследовании трахеи, бронхов и пищевода с введением красящих веществ в пищевод при трахеобронхоскопии и наоборот. Методы выбора при диагностике - рентгенография ОГП. Эзофагограмма больной М., 42 лет. Контрастирующее вещество из пищевода проникает через свищевой ход и заполняет большие полости в измененном легком

Слайд 63: Кисты легкого

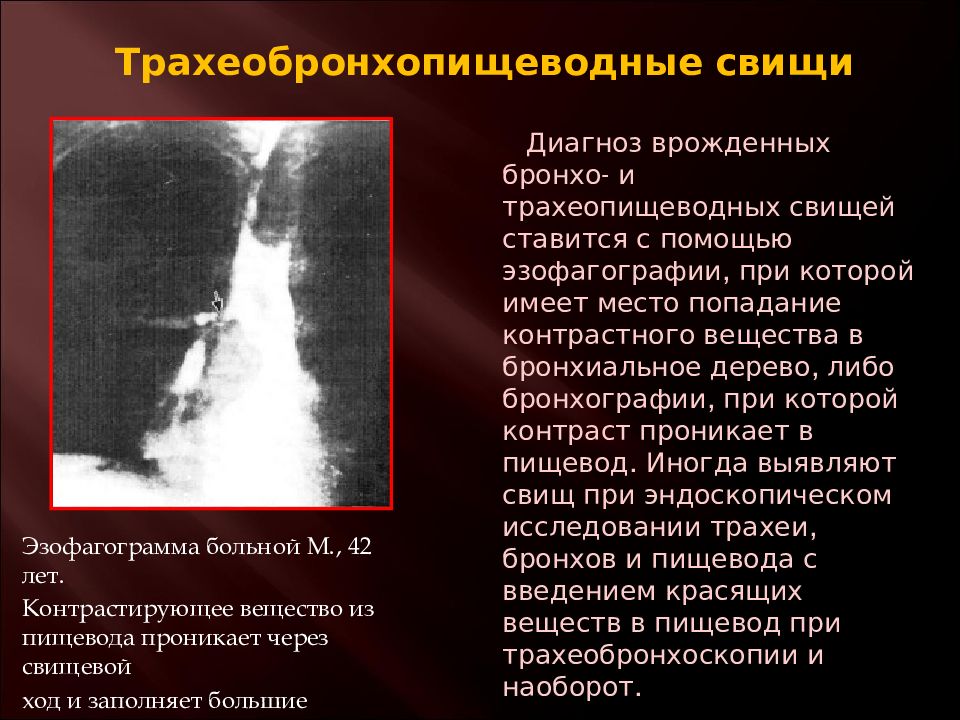

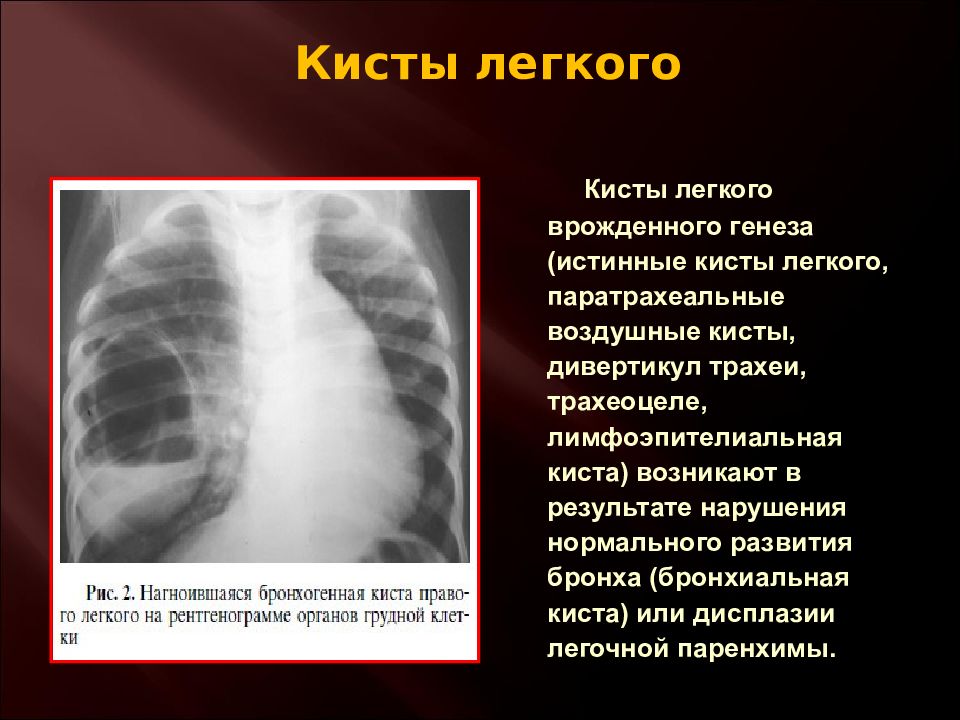

Кисты легкого врожденного генеза (истинные кисты легкого, паратрахеальные воздушные кисты, дивертикул трахеи, трахеоцеле, лимфоэпителиальная киста) возникают в результате нарушения нормального развития бронха (бронхиальная киста) или дисплазии легочной паренхимы.

Слайд 64: Кисты легкого

Врожденные кисты чаще локализируются в верхней доле левого легкого; как правило, наблюдается односторонние поражения. Обзорная рентгенограмма грудной клетки ребенка с врожденной воздушной кистой правого легкого и в правой боковой проекции

Слайд 65: Кисты легкого

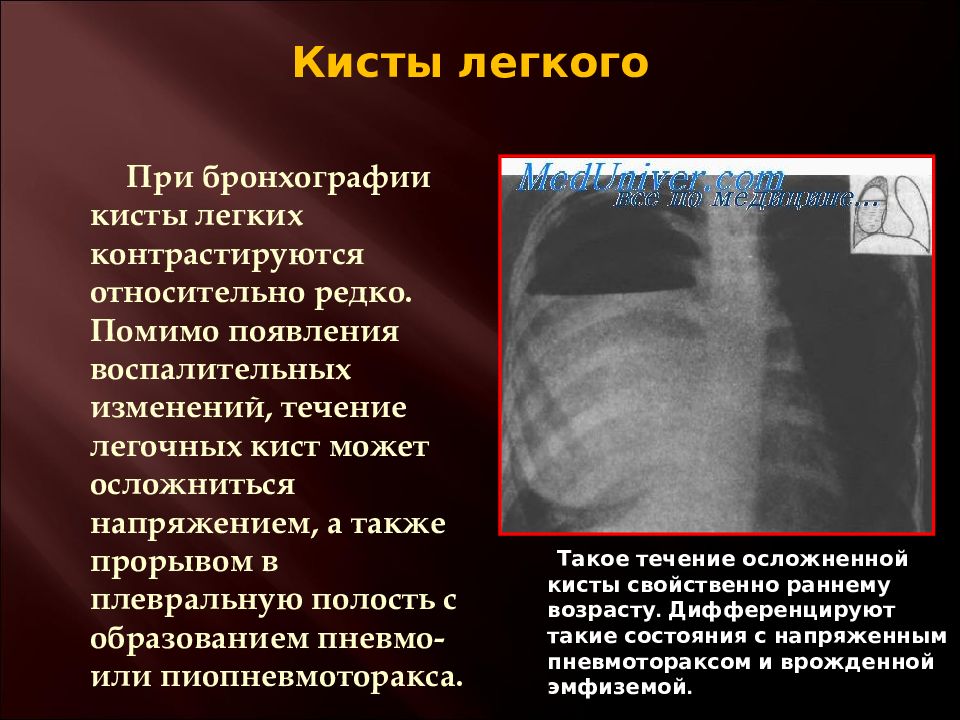

При бронхографии кисты легких контрастируются относительно редко. Помимо появления воспалительных изменений, течение легочных кист может осложниться напряжением, а также прорывом в плевральную полость с образованием пневмо- или пиопневмоторакса. Такое течение осложненной кисты свойственно раннему возрасту. Дифференцируют такие состояния с напряженным пневмотораксом и врожденной эмфиземой.

Слайд 66: Кисты легкого

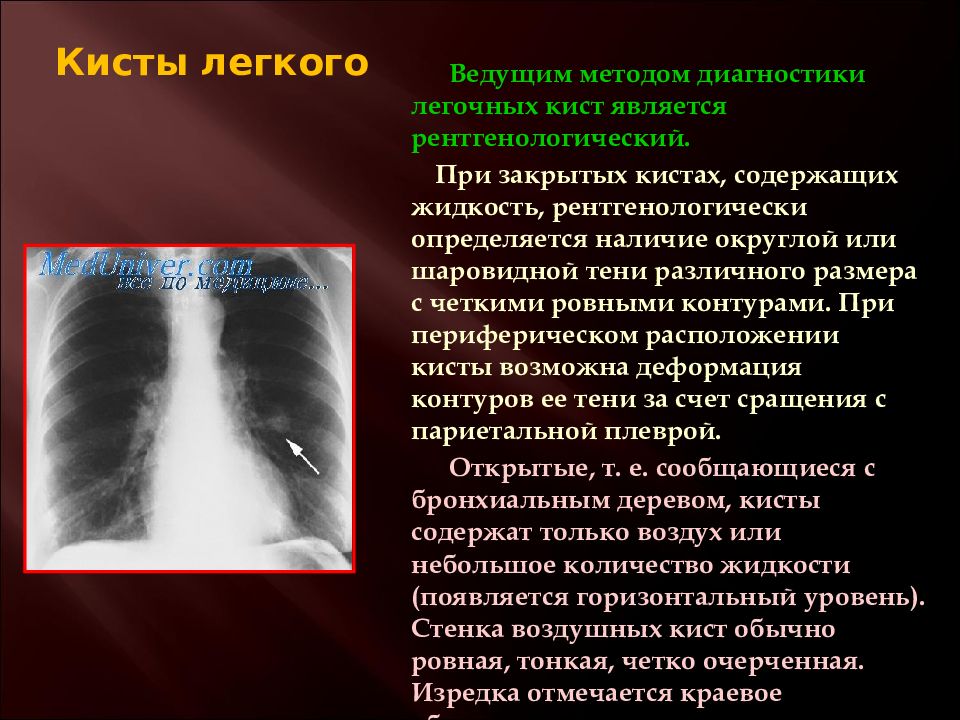

Ведущим методом диагностики легочных кист является рентгенологический. При закрытых кистах, содержащих жидкость, рентгенологически определяется наличие округлой или шаровидной тени различного размера с четкими ровными контурами. При периферическом расположении кисты возможна деформация контуров ее тени за счет сращения с париетальной плеврой. Открытые, т. е. сообщающиеся с бронхиальным деревом, кисты содержат только воздух или небольшое количество жидкости (появляется горизонтальный уровень). Стенка воздушных кист обычно ровная, тонкая, четко очерченная. Изредка отмечается краевое обызвествление.

Слайд 67: Кисты легкого

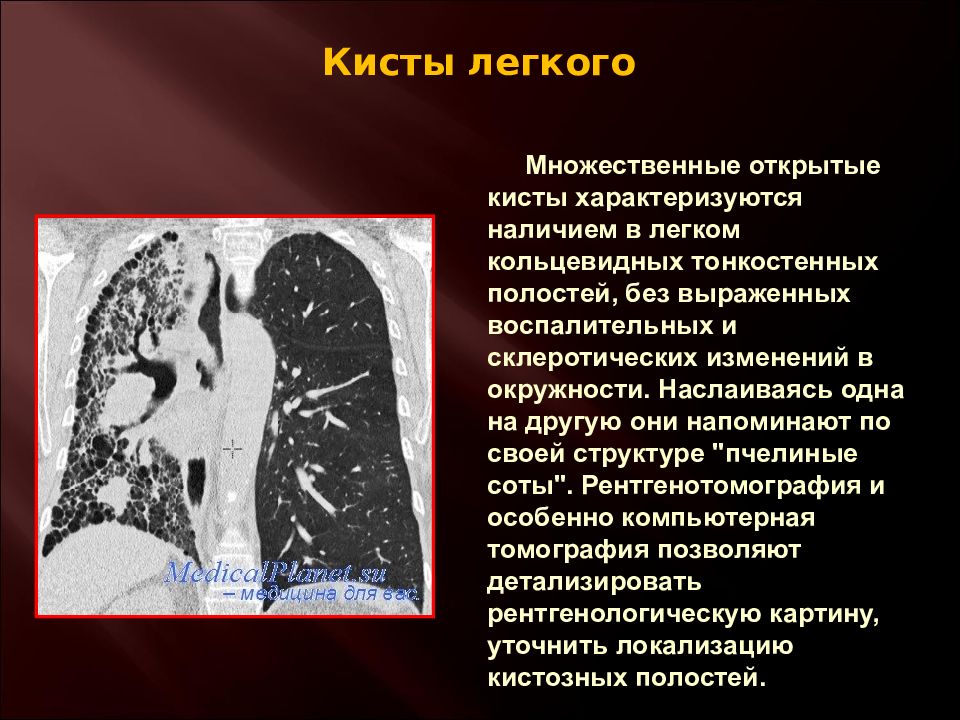

Множественные открытые кисты характеризуются наличием в легком кольцевидных тонкостенных полостей, без выраженных воспалительных и склеротических изменений в окружности. Наслаиваясь одна на другую они напоминают по своей структуре "пчелиные соты". Рентгенотомография и особенно компьютерная томография позволяют детализировать рентгенологическую картину, уточнить локализацию кистозных полостей.

Слайд 68: Кисты легкого

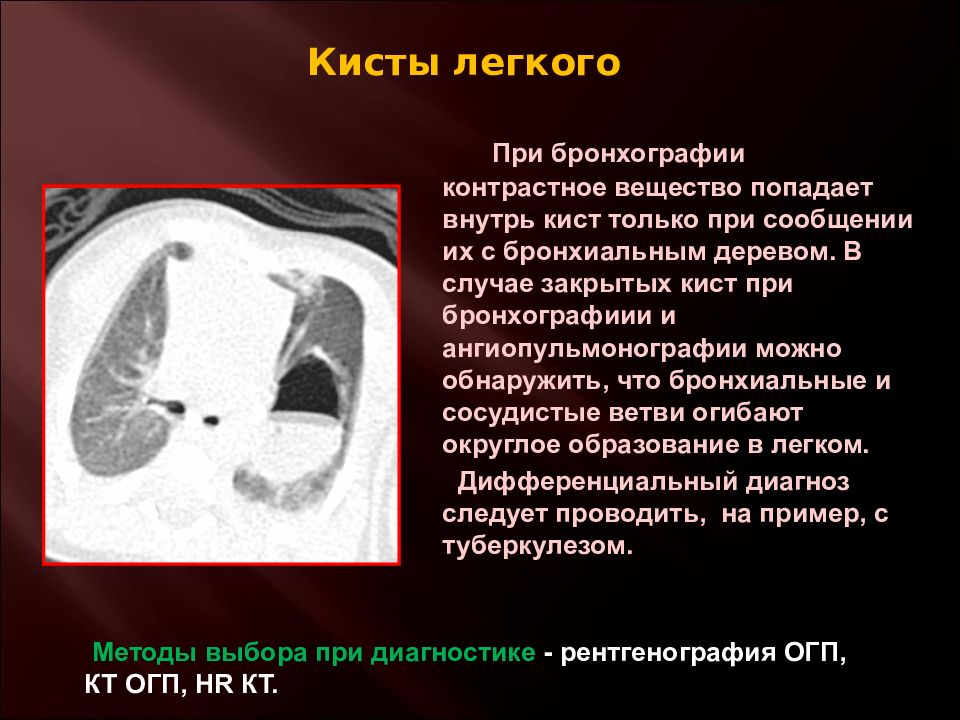

При бронхографии контрастное вещество попадает внутрь кист только при сообщении их с бронхиальным деревом. В случае закрытых кист при бронхографиии и ангиопульмонографии можно обнаружить, что бронхиальные и сосудистые ветви огибают округлое образование в легком. Дифференциальный диагноз следует проводить, на пример, с туберкулезом. Методы выбора при диагностике - рентгенография ОГП, КТ ОГП, HR КТ.

Слайд 70: Кистозный фиброз ( муковисцидоз )

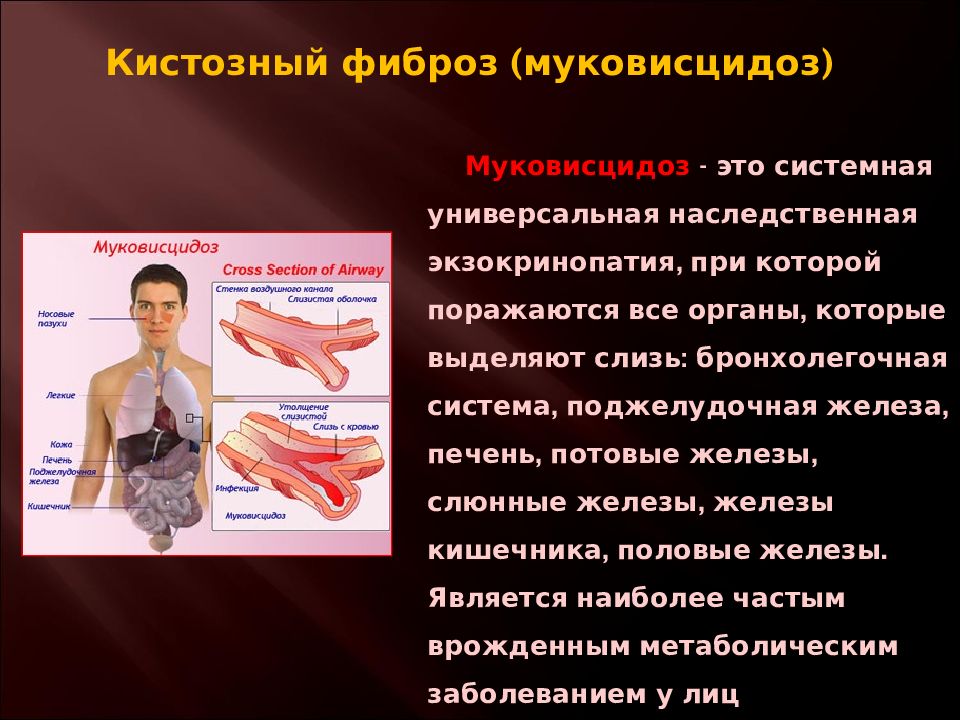

Муковисцидоз - это системная универсальная наследственная экзокринопатия, при которой поражаются все органы, которые выделяют слизь: бронхолегочная система, поджелудочная железа, печень, потовые железы, слюнные железы, железы кишечника, половые железы. Является наиболее частым врожденным метаболическим заболеванием у лиц европеоидной расы.

Слайд 71: Кистозный фиброз ( муковисцидоз )

В основе заболевания лежит генная мутация. Муковисцидоз наследуется по аутосомно-рецессивному типу и регистрируется в большинстве стран Европы с частотой 1:2000 — 1:2500 новорождённых. Следствием мутации гена является нарушение структуры и функции белка, получившего название муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости (МВТП).

Слайд 72: Кистозный фиброз ( муковисцидоз )

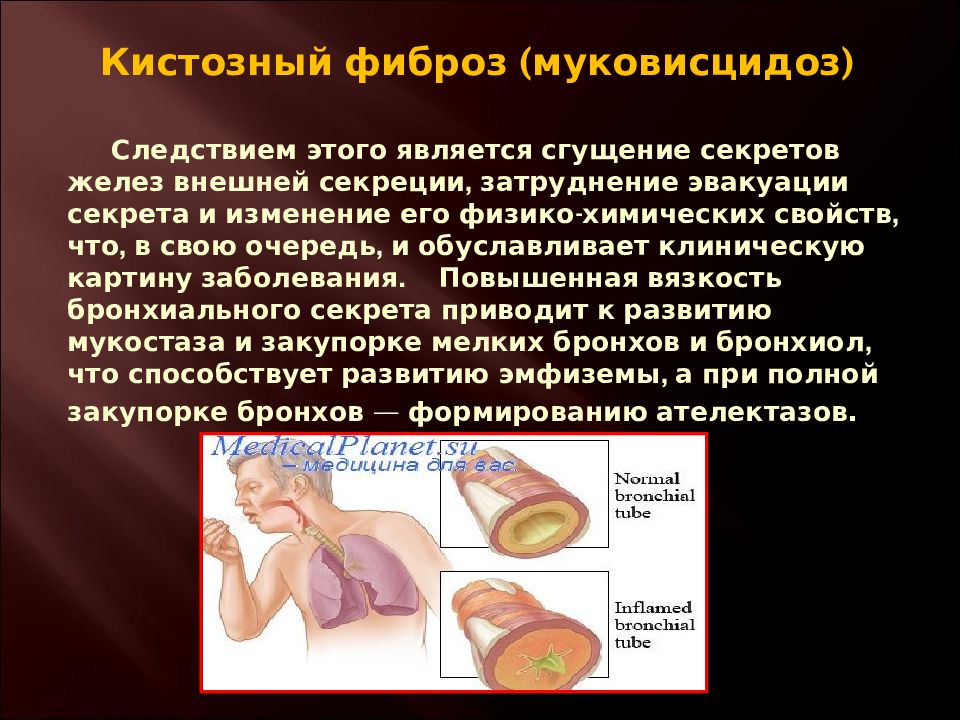

Следствием этого является сгущение секретов желез внешней секреции, затруднение эвакуации секрета и изменение его физико-химических свойств, что, в свою очередь, и обуславливает клиническую картину заболевания. Повышенная вязкость бронхиального секрета приводит к развитию мукостаза и закупорке мелких бронхов и бронхиол, что способствует развитию эмфиземы, а при полной закупорке бронхов — формированию ателектазов.

Слайд 73: Кистозный фиброз ( муковисцидоз )

Различают следующие клинические формы муковисцидоза : - преимущественно лёгочная форма (респираторная, бронхолёгочная ); - преимущественно кишечная форма; -смешанная форма с одновременным поражением желудочно-кишечного тракта и органов дыхания; - мекониевая непроходимость кишечника; - атипичные и стертые формы (отечно-анемическая, цирротическая и др.).

Слайд 75: Кистозный фиброз ( муковисцидоз )

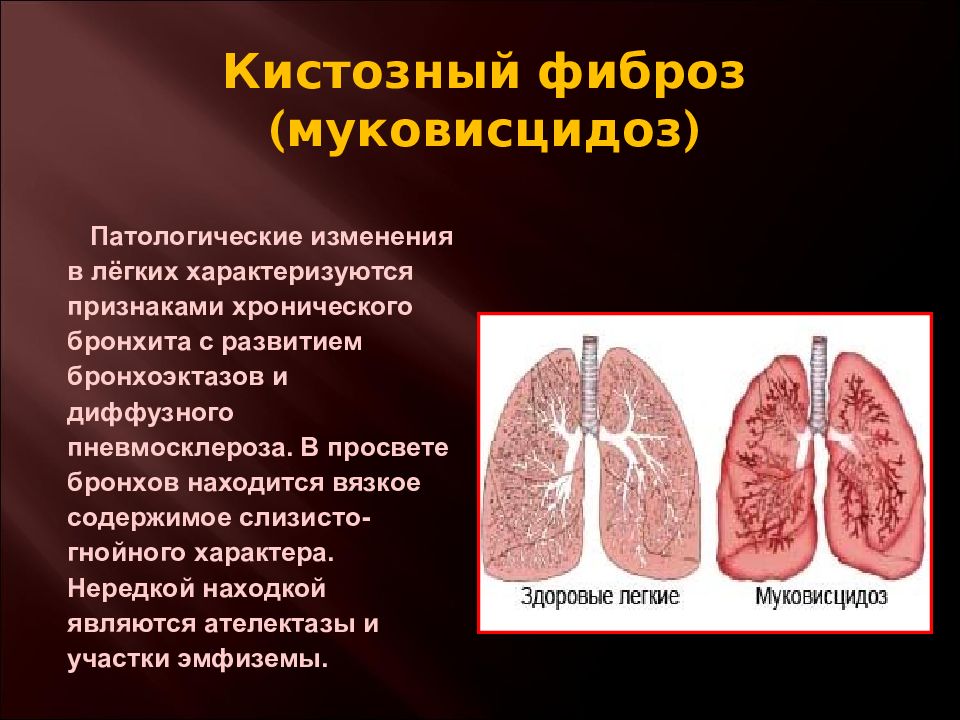

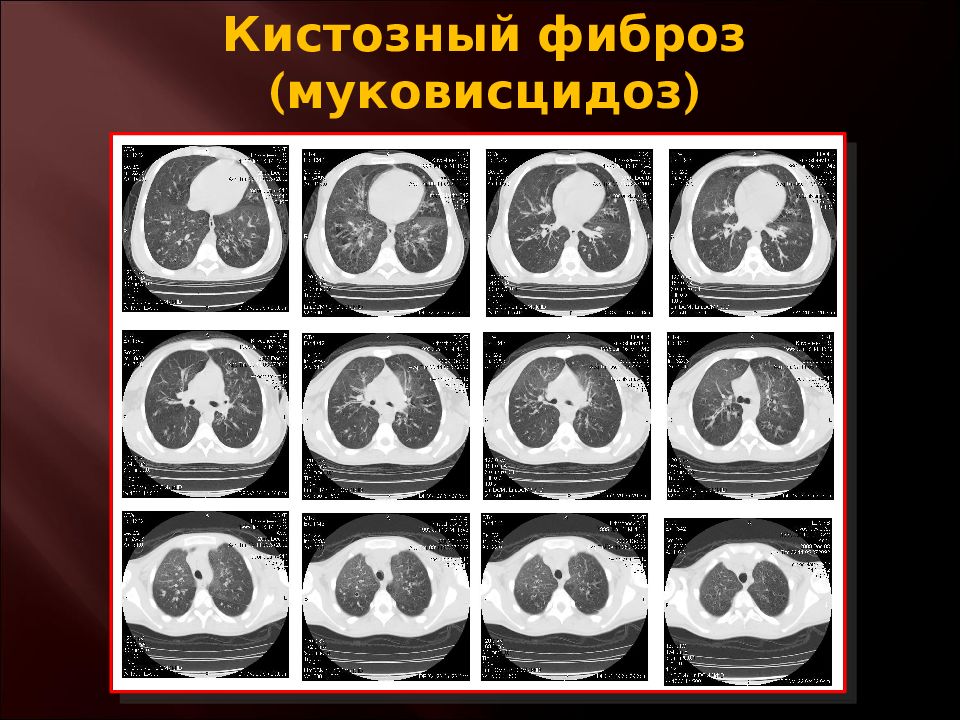

Патологические изменения в лёгких характеризуются признаками хронического бронхита с развитием бронхоэктазов и диффузного пневмосклероза. В просвете бронхов находится вязкое содержимое слизисто-гнойного характера. Нередкой находкой являются ателектазы и участки эмфиземы.

Слайд 76: Кистозный фиброз ( муковисцидоз )

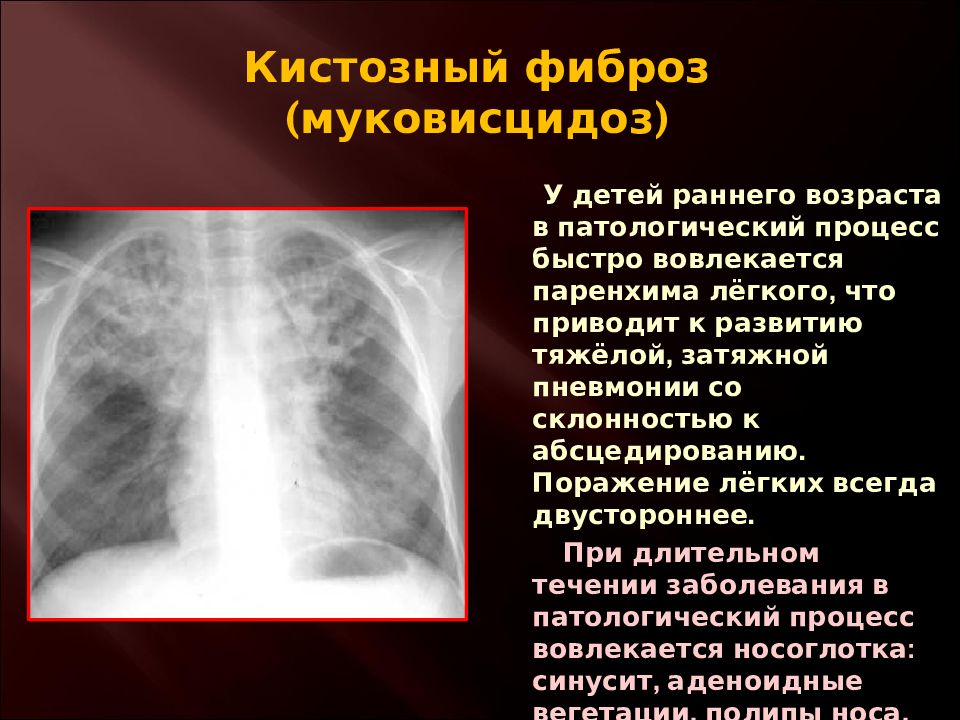

У детей раннего возраста в патологический процесс быстро вовлекается паренхима лёгкого, что приводит к развитию тяжёлой, затяжной пневмонии со склонностью к абсцедированию. Поражение лёгких всегда двустороннее. При длительном течении заболевания в патологический процесс вовлекается носоглотка: синусит, аденоидные вегетации, полипы носа, хронический тонзиллит.

Слайд 77: Кистозный фиброз ( муковисцидоз )

Постоянный рентгенологический признак муковисцидоза – усиление легочного рисунка за счет утолщения стенок бронхов – как в периоде обострения, так и в ремиссии.

Слайд 78: Кистозный фиброз ( муковисцидоз )

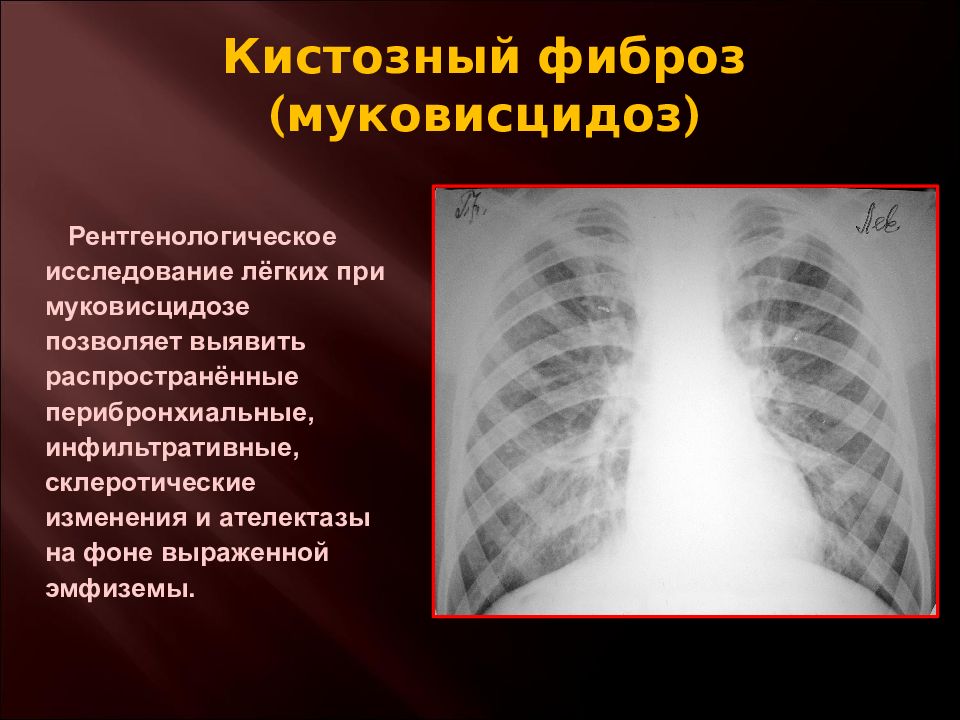

Рентгенологическое исследование лёгких при муковисцидозе позволяет выявить распространённые перибронхиальные, инфильтративные, склеротические изменения и ателектазы на фоне выраженной эмфиземы.

Слайд 79: Кистозный фиброз ( муковисцидоз )

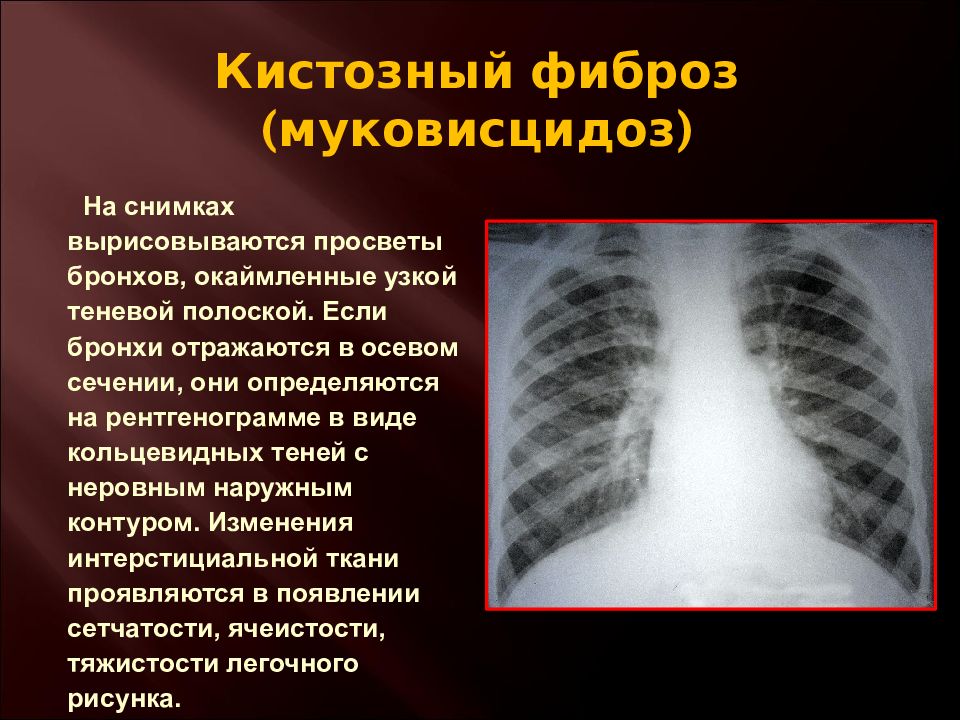

На снимках вырисовываются просветы бронхов, окаймленные узкой теневой полоской. Если бронхи отражаются в осевом сечении, они определяются на рентгенограмме в виде кольцевидных теней с неровным наружным контуром. Изменения интерстициальной ткани проявляются в появлении сетчатости, ячеистости, тяжистости легочного рисунка.

Слайд 80: Кистозный фиброз ( муковисцидоз )

Часто обнаруживаются ателектазы, чаще локализующиеся в сегментах верхних долей.

Слайд 81: Кистозный фиброз ( муковисцидоз )

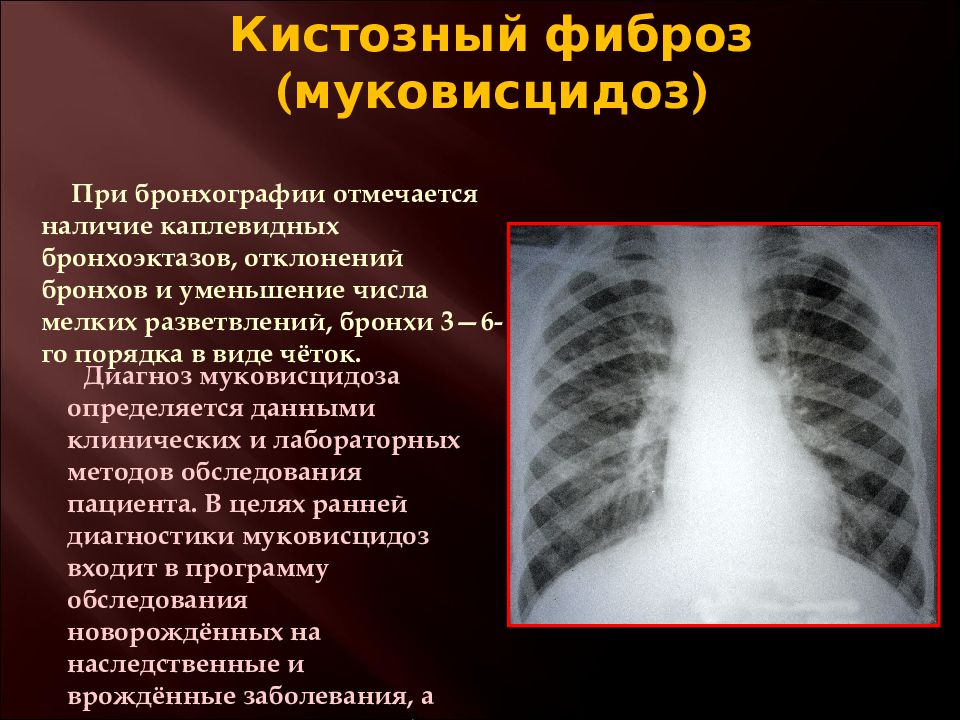

При бронхографии отмечается наличие каплевидных бронхоэктазов, отклонений бронхов и уменьшение числа мелких разветвлений, бронхи 3—6-го порядка в виде чёток. Диагноз муковисцидоза определяется данными клинических и лабораторных методов обследования пациента. В целях ранней диагностики муковисцидоз входит в программу обследования новорождённых на наследственные и врождённые заболевания, а так же назначают потовый тест.

Слайд 82: Кистозный фиброз ( муковисцидоз )

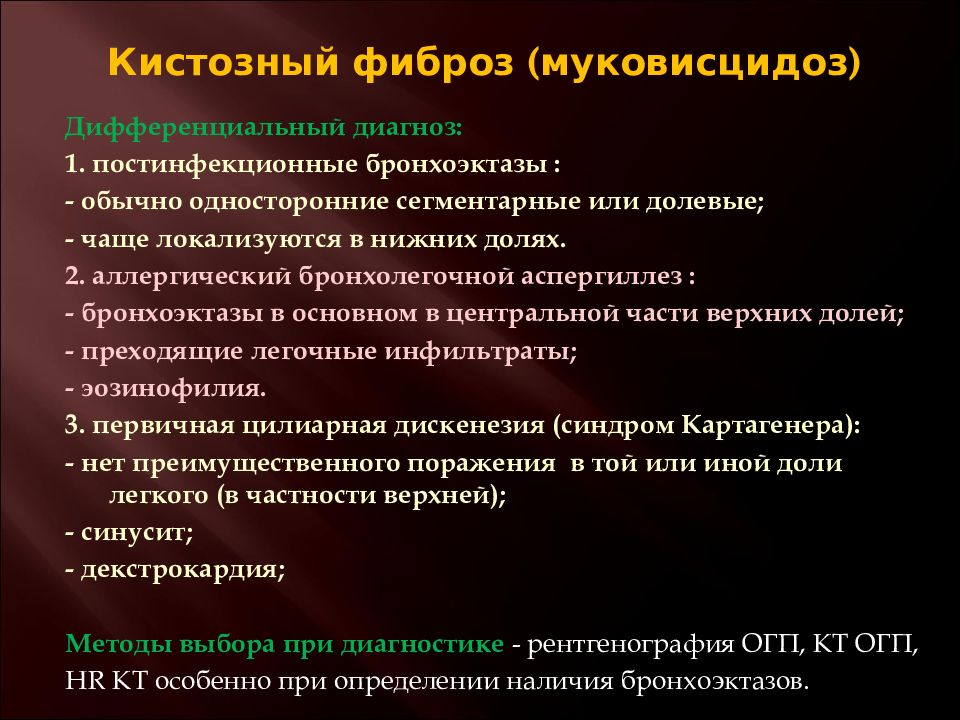

Дифференциальный диагноз: 1. постинфекционные бронхоэктазы : - обычно односторонние сегментарные или долевые; - чаще локализуются в нижних долях. 2. аллергический бронхолегочной аспергиллез : - бронхоэктазы в основном в центральной части верхних долей; - преходящие легочные инфильтраты; - эозинофилия. 3. первичная цилиарная дискенезия (синдром Картагенера): - нет преимущественного поражения в той или иной доли легкого (в частности верхней); - синусит; - декстрокардия; Методы выбора при диагностике - рентгенография ОГП, КТ ОГП, HR КТ особенно при определении наличия бронхоэктазов.

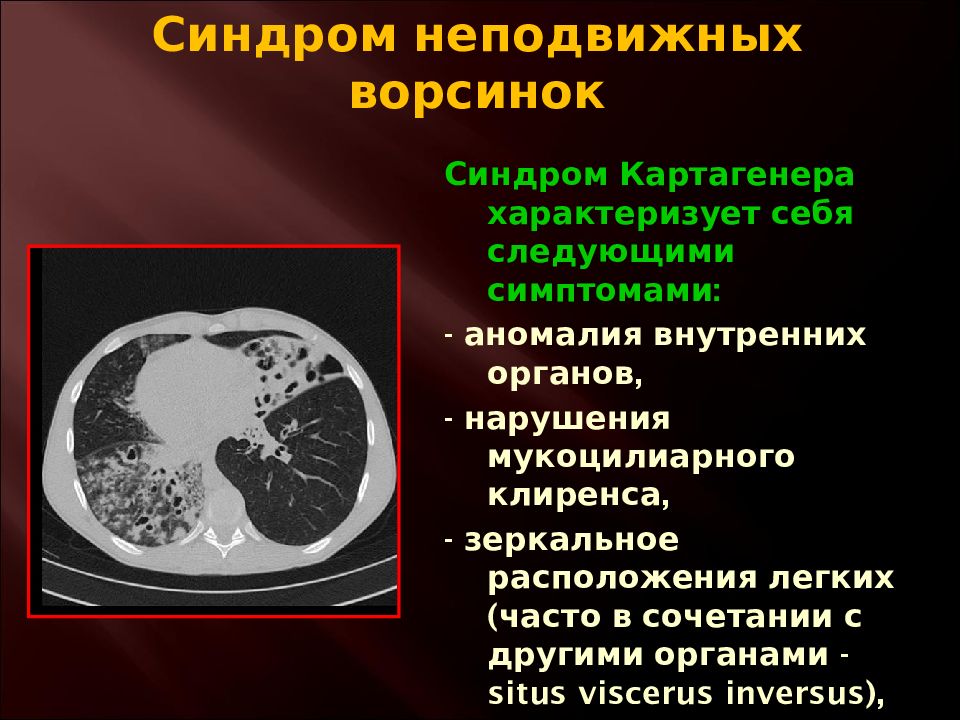

Слайд 85: Синдром неподвижных ворсинок (первичная ворсинчатая дискинезия, синдром Картагенера )

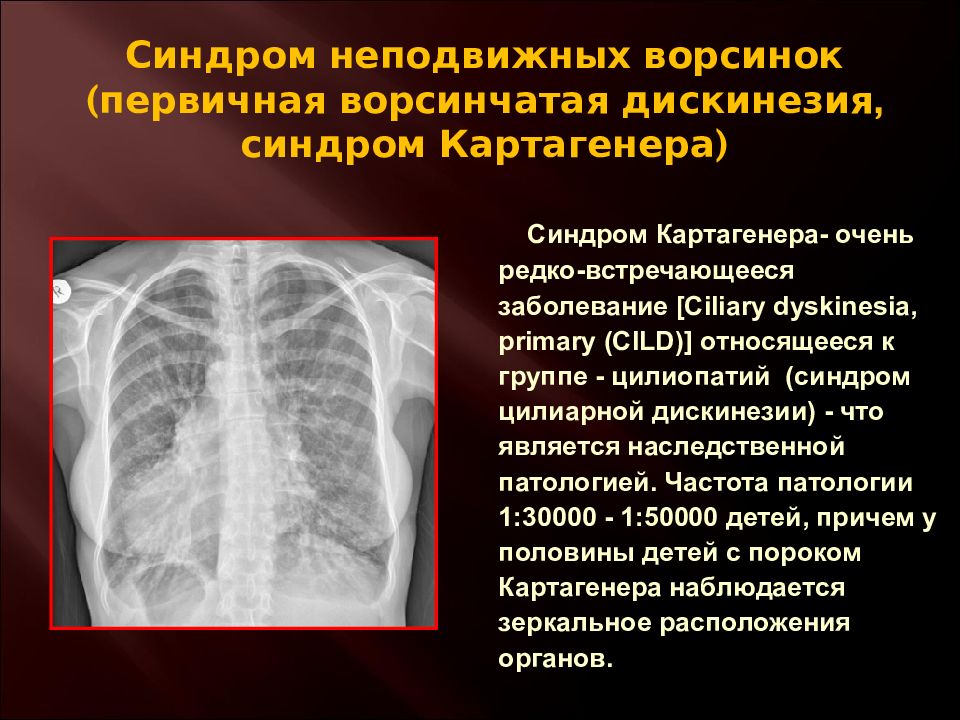

Синдром Картагенера- очень редко-встречающееся заболевание [Ciliary dyskinesia, primary (CILD)] относящееся к группе - цилиопатий (синдром цилиарной дискинезии) - что является наследственной патологией. Частота патологии 1:30000 - 1:50000 детей, причем у половины детей с пороком Картагенера наблюдается зеркальное расположения органов.

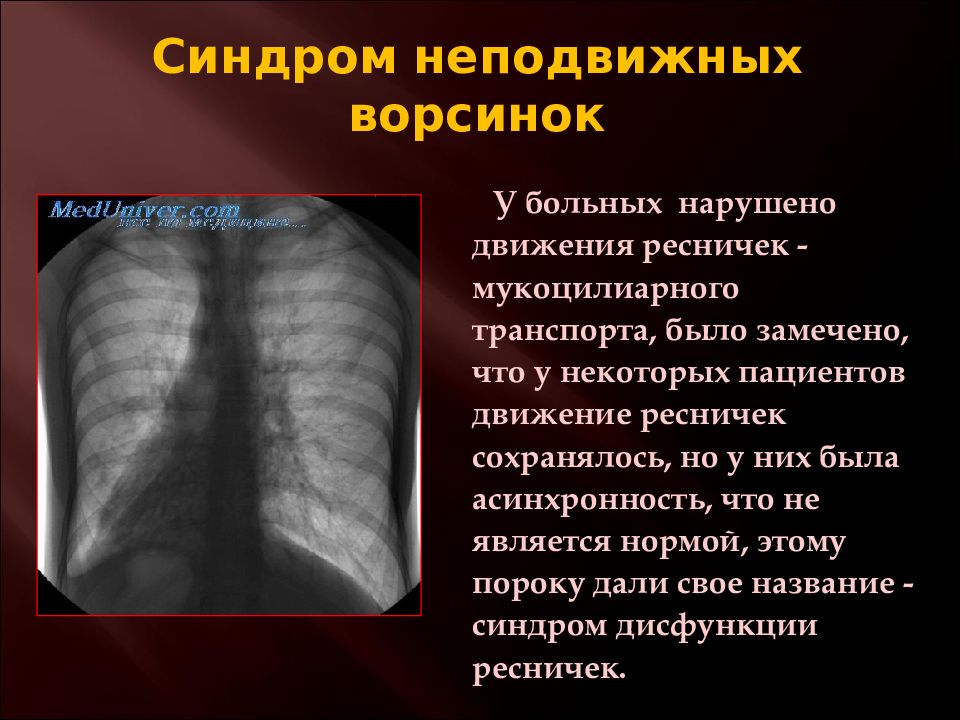

Слайд 86: Синдром неподвижных ворсинок

У больных нарушено движения ресничек - мукоцилиарного транспорта, было замечено, что у некоторых пациентов движение ресничек сохранялось, но у них была асинхронность, что не является нормой, этому пороку дали свое название - синдром дисфункции ресничек.

Слайд 87: Синдром неподвижных ворсинок

Порок сочетается с различными патологиями такими как: - агенезия - гипергенезией лобных пазух, - полидактилия (много пальцев), - пороками развития мочевыводящих путей, - пороками развития позвонков - пороками развития ребер, - пороками развития сердца, - гипофункцией эндокринных желез (надпочечников, щитовидной, гипофиза), - поражением сетчатки (расширение сосудов сетчатки, пигментный ретинит).

Слайд 88: Синдром неподвижных ворсинок

Синдром Картагенера характеризует себя следующими симптомами: - аномалия внутренних органов, - нарушения мукоцилиарного клиренса, - зеркальное расположения легких (часто в сочетании с другими органами - situs viscerus inversus ), - зеркальное расположения сердца (с правой стороны)

Слайд 89: Синдром неподвижных ворсинок

- хронический отит, - хронический рино-синусит, - хронический бронхит, - хронический бронхоэктазы - хронический синусит - бесплодие у мужчин

Слайд 90: Синдром неподвижных ворсинок

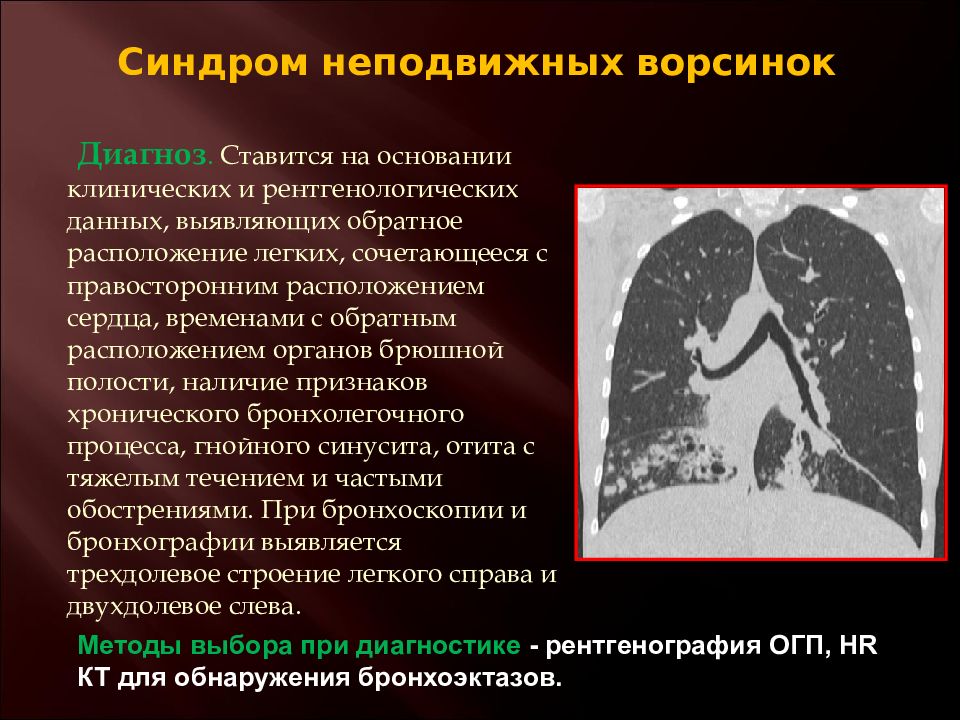

Диагноз. Ставится на основании клинических и рентгенологических данных, выявляющих обратное расположение легких, сочетающееся с правосторонним расположением сердца, временами с обратным расположением органов брюшной полости, наличие признаков хронического бронхолегочного процесса, гнойного синусита, отита с тяжелым течением и частыми обострениями. При бронхоскопии и бронхографии выявляется трехдолевое строение легкого справа и двухдолевое слева. Методы выбора при диагностике - рентгенография ОГП, HR КТ для обнаружения бронхоэктазов.

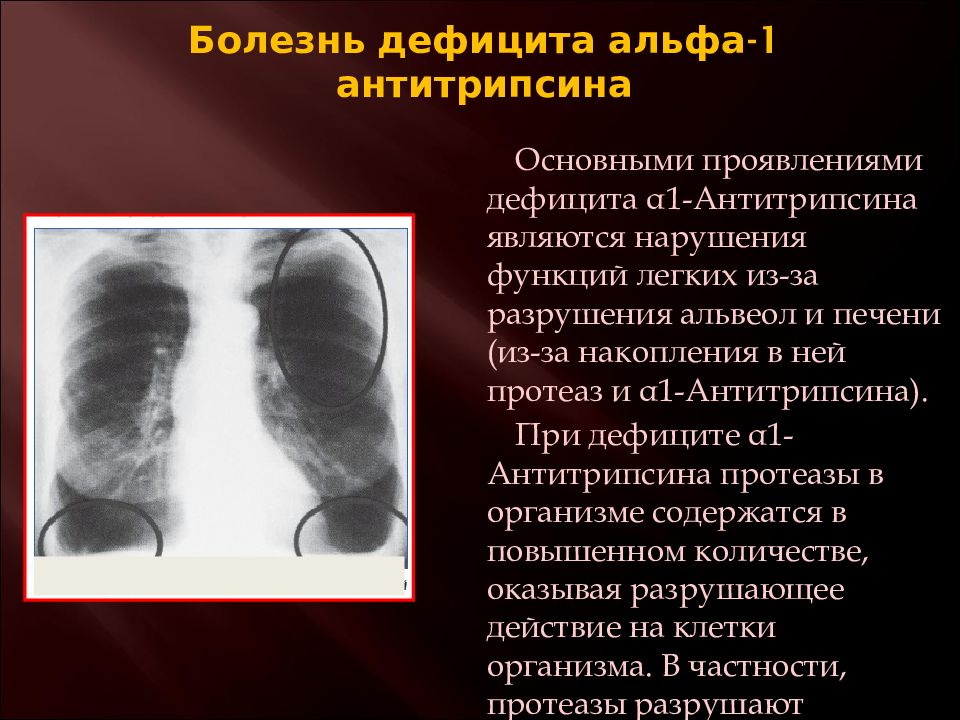

Слайд 91: Болезнь дефицита альфа-1 антитрипсина

Основными проявлениями дефицита α1-Антитрипсина являются нарушения функций легких из-за разрушения альвеол и печени (из-за накопления в ней протеаз и α1-Антитрипсина). При дефиците α1-Антитрипсина протеазы в организме содержатся в повышенном количестве, оказывая разрушающее действие на клетки организма. В частности, протеазы разрушают межальвеолярные перегородки.

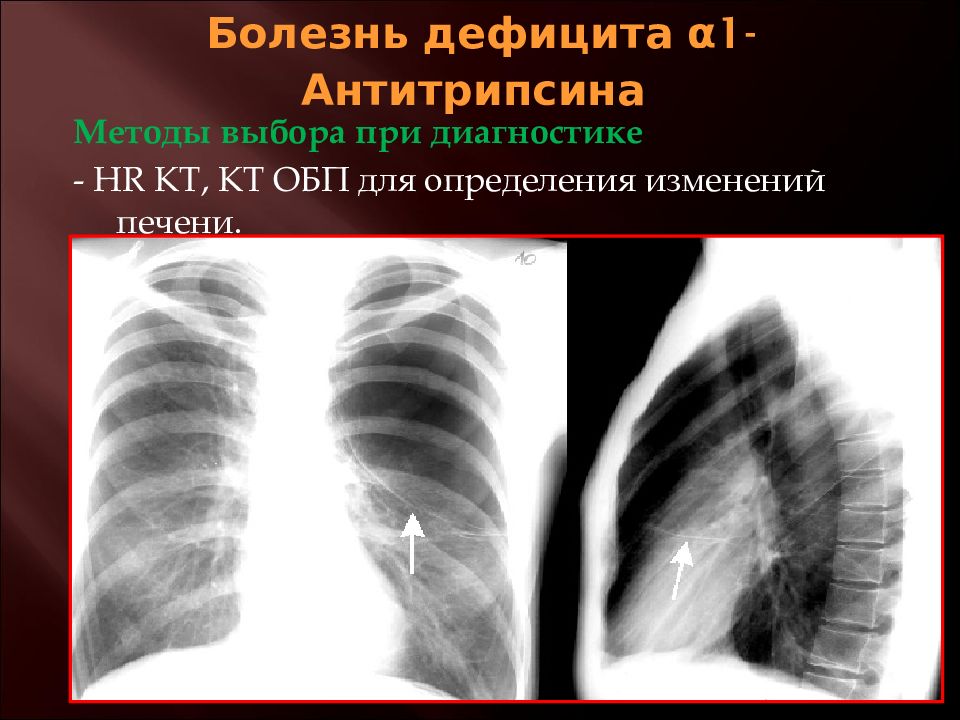

Слайд 92: Болезнь дефицита α1-Антитрипсина

Методы выбора при диагностике - HR КТ, КТ ОБП для определения изменений печени.

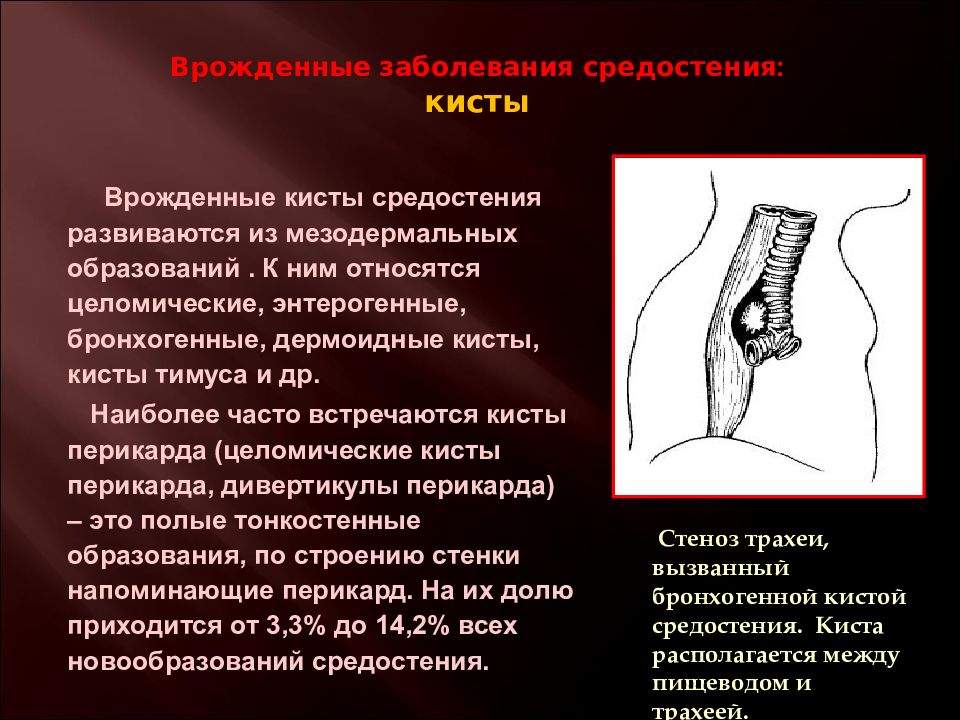

Слайд 94: Врожденные заболевания средостения: кисты

Стеноз трахеи, вызванный бронхогенной кистой средостения. Киста располагается между пищеводом и трахеей. Врожденные кисты средостения развиваются из мезодермальных образований. К ним относятся целомические, энтерогенные, бронхогенные, дермоидные кисты, кисты тимуса и др. Наиболее часто встречаются кисты перикарда (целомические кисты перикарда, дивертикулы перикарда) – это полые тонкостенные образования, по строению стенки напоминающие перикард. На их долю приходится от 3,3% до 14,2% всех новообразований средостения.

Слайд 95: Кисты средостения

Наиболее частой локализацией кист, выявляемой у 60% пациентов, является правый кардиодиафрагмальный угол. У 30% больных кисты отмечаются в левом кардиодиафрагмальном углу. Реже кисты обнаруживаются в других отделах средостения - до 10%. Дивертикулы и кисты перикарда в большинстве случаев являются образованиями дисэмбриональной природы, т. е. пороками развития. Появление их связано с нарушением формирования перикарда, а возможно, и плевры на различных этапах эмбрионального развития. Медиастинальные кисты встречаются достаточно часто, на их долю приходится около 20% от всех новообразований средостения, более 75% из них протекают без какой-либо клинической симптоматики.

Слайд 96: Кисты средостения

Бронхогенные кисты наблюдаются у 30-35% больных с кистозными новообразованиями средостения, они формируются в период внутриутробного развития плода и развиваются из дистопированых участков бронхиального эпителия. Малигнизация наблюдается очень редко. Изнутри киста выстлана цилиндрическим или реснитчатым эпителием. Бронхогенные кисты могут локализоваться как в средостении, так и в ткани легкого. В средостении они чаще всего тесно прилежат к трахее и главным бронхам, обычно позади бифуркации трахеи.

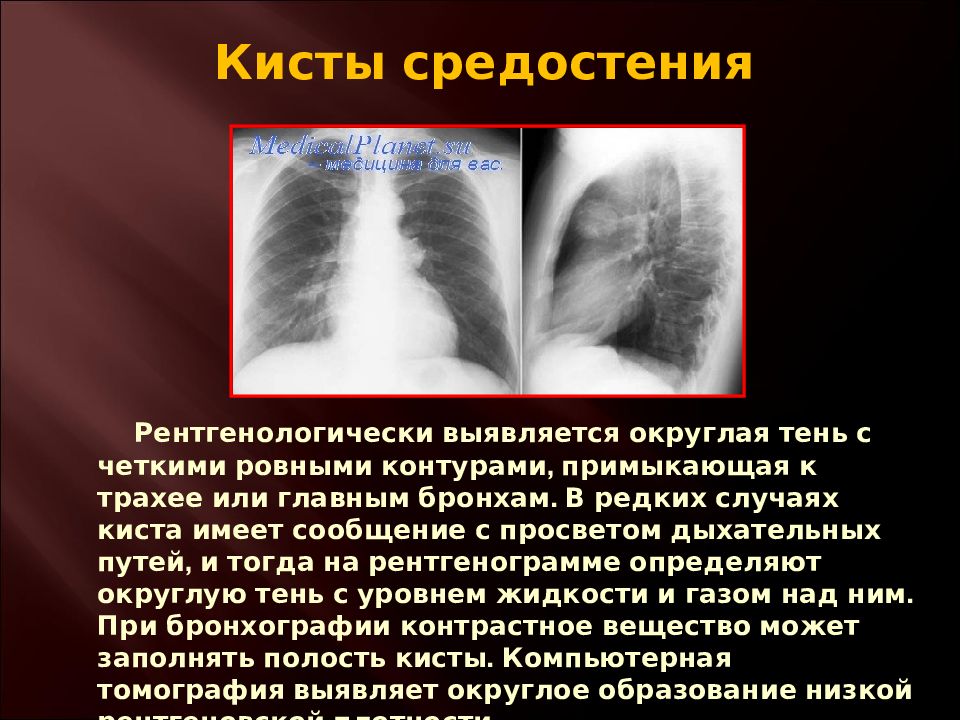

Слайд 97: Кисты средостения

Рентгенологически выявляется округлая тень с четкими ровными контурами, примыкающая к трахее или главным бронхам. В редких случаях киста имеет сообщение с просветом дыхательных путей, и тогда на рентгенограмме определяют округлую тень с уровнем жидкости и газом над ним. При бронхографии контрастное вещество может заполнять полость кисты. Компьютерная томография выявляет округлое образование низкой рентгеновской плотности.

Слайд 98: Кисты средостения

Гастроэнтерогенные кисты происходят из зачатков пищеварительного тракта. Микроскопически кисты могут напоминать стенку желудка, пищевода, тонкой кишки. Содержимое кист зависит от выстилающей их полость слизистой оболочки и представлено обычно сливкообразной жидкостью или студенистой массой. В связи с тем, что внутренняя оболочка некоторых кист выстлана желудочным эпителием, продуцирующим соляную кислоту, могут возникать изъязвления стенки, кровотечения из язв и их перфорация. Располагаются гастроэнтерогенные кисты, как правило, в заднем средостении. Они имеют более толстую стенку, чем бронхогенные кисты и в ряде случаев имеют ножку, связанную с пищеводом.

Слайд 99: Кисты средостения

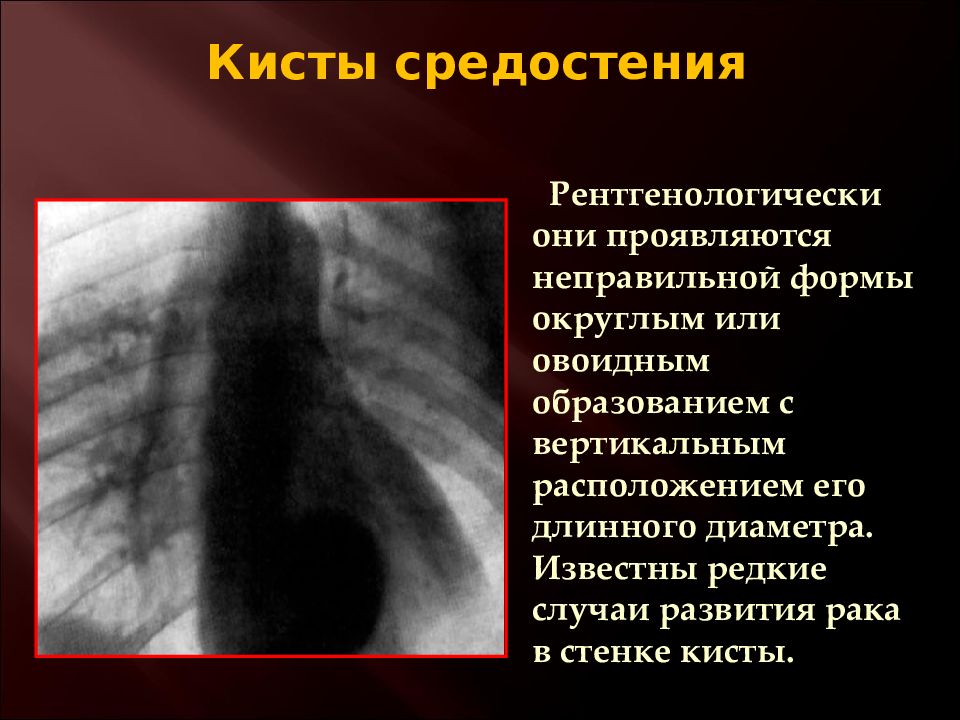

Рентгенологически они проявляются неправильной формы округлым или овоидным образованием с вертикальным расположением его длинного диаметра. Известны редкие случаи развития рака в стенке кисты.

Слайд 100: Кисты средостения

За тенью сердца видна полость с уровнем жидкости Гастроэнтерогенная киста? Дивертикул пищевода?

Слайд 101: Кисты средостения

Кисты вилочковой железы встречаются преимущественно у детей и лиц молодого возраста. По происхождению кисты делятся на 3 группы: 1- врожденные; 2- воспалительные; 3- опухолевые.

Слайд 102: Кисты средостения

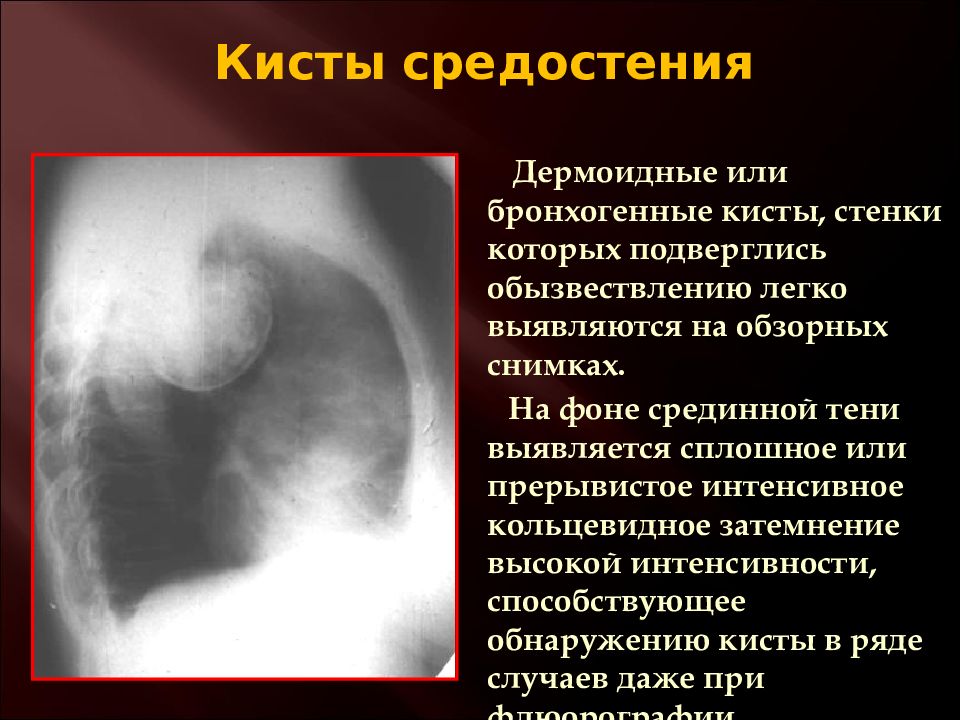

Дермоидные или бронхогенные кисты, стенки которых подверглись обызвествлению легко выявляются на обзорных снимках. На фоне срединной тени выявляется сплошное или прерывистое интенсивное кольцевидное затемнение высокой интенсивности, способствующее обнаружению кисты в ряде случаев даже при флюорографии.

Слайд 103: Кисты средостения

Рентгеноскопия и рентгенография грудной клетки позволяют выявить образование в средостении, локализовать его в том или ином отделе и тем самым предположить наиболее вероятный нозологический диагноз. Для более точной локализации образования эти исследования целесообразно выполнять в условиях контрастирования пищевода, чтобы выявить или исключить его девиацию, нередкую при образованиях заднего средостения.

Слайд 104: Кисты средостения

Однако дифференцировать опухоль с кистой, а также судить об инвазии опухолью окружающих структур на основании рутинного рентгенологического исследования чаще всего невозможно. Кроме того, приходится учитывать, что рутинное рентгенологическое обследование не всегда позволяет дифференцировать образования средостения с внутрилегочными и внутриплевральными; в таких случаях необходима томография в любом варианте.

Слайд 105: Кисты средостения

Компьютерная и магнитно-резонансная томография, подтверждая и уточняя локализацию образования, дают ответы на эти вопросы: анализ томограмм с высокой точностью демонстрирует связь образований средостения с теми или иными органами и структурами, а денситометрия позволяет отличить более плотную опухолевую ткань от менее плотного жидкостного содержимого кисты. Контрастирование сосудов в момент исследования и применение магнитно-резонансной томографии повышают точность визуализации магистральных сосудов, что важно для исключения или выявления их инвазии или компрессии. Методы выбора при диагностике - рентгенография ОГП, КТ ОГП (нативное сканирование и с контрастным усилением), HR КТ.

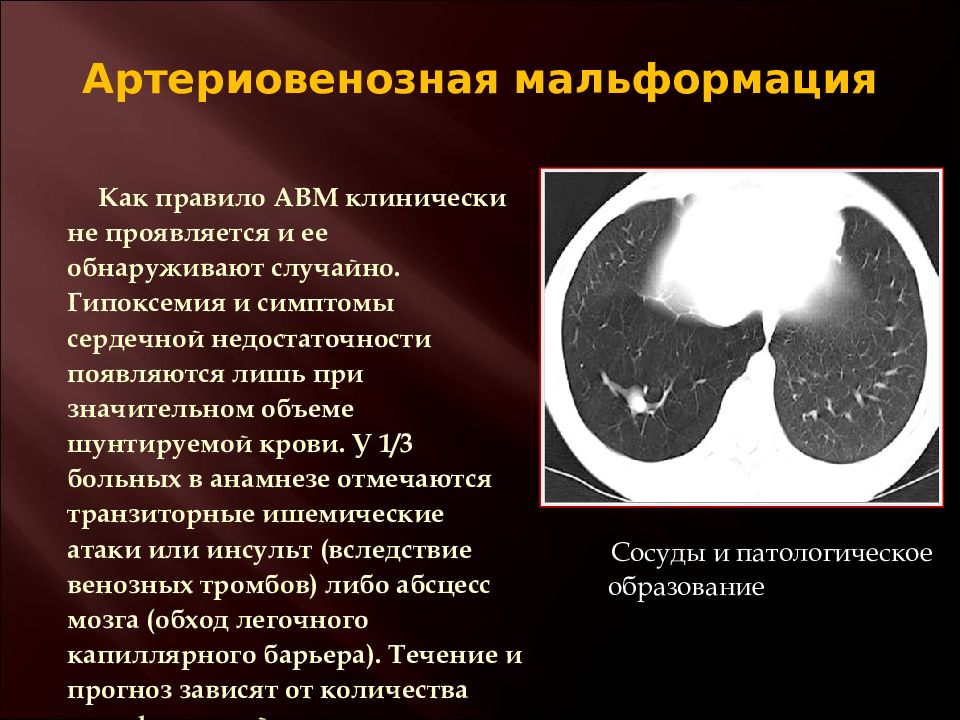

Слайд 106: Врожденные заболевания легочных сосудов: Артериовенозная мальформация

Артериовенозная мальформация – это патологическое сообщение между легочной артерией или артериолой легочного русла и легочной веной или венулой. Это редкая аномалия. В 80 – 90% случаев наблюдается у больных наследственной геморрагической телеангиэктазией (болезнь Ослера-Вебера-Рандю).

Слайд 107: Артериовенозная мальформация

Как правило АВМ клинически не проявляется и ее обнаруживают случайно. Гипоксемия и симптомы сердечной недостаточности появляются лишь при значительном объеме шунтируемой крови. У 1/3 больных в анамнезе отмечаются транзиторные ишемические атаки или инсульт (вследствие венозных тромбов) либо абсцесс мозга (обход легочного капиллярного барьера). Течение и прогноз зависят от количества мальформаций и их локализации. Сосуды и патологическое образование

Слайд 108: Артериовенозная мальформация

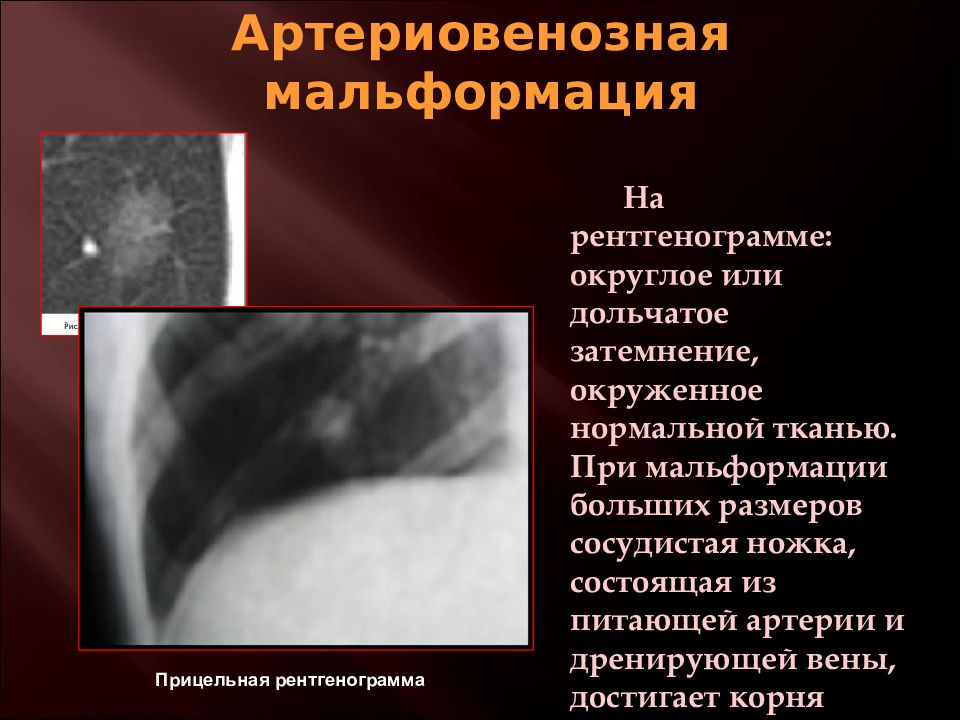

Прицельная рентгенограмма На рентгенограмме: округлое или дольчатое затемнение, окруженное нормальной тканью. При мальформации больших размеров сосудистая ножка, состоящая из питающей артерии и дренирующей вены, достигает корня легкого.

Слайд 109: Артериовенозная мальформация

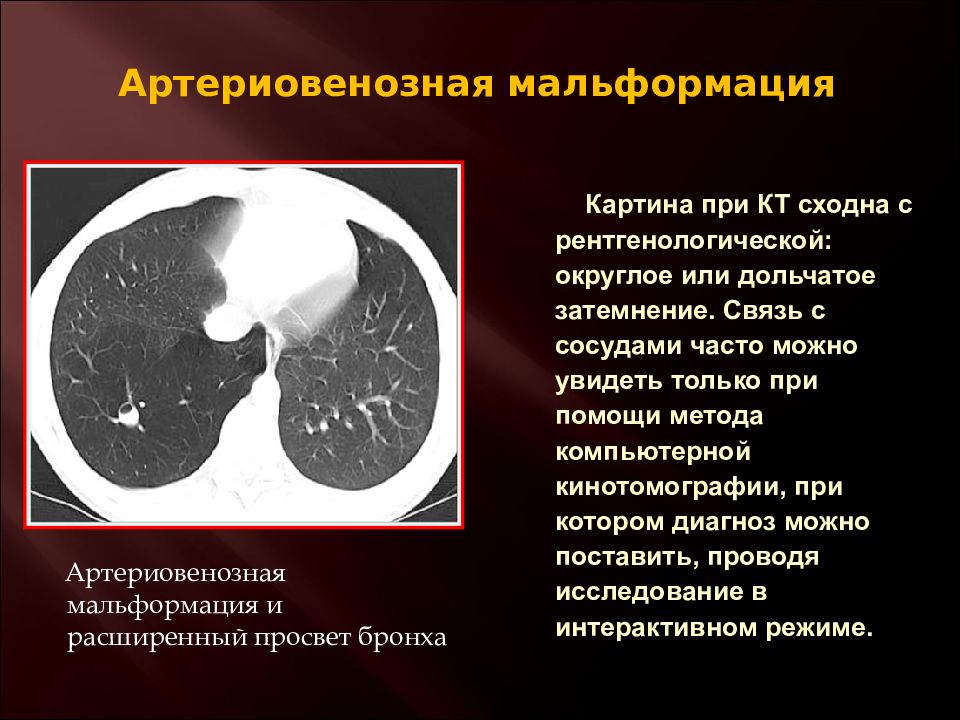

Артериовенозная мальформация и расширенный просвет бронха Картина при КТ сходна с рентгенологической: округлое или дольчатое затемнение. Связь с сосудами часто можно увидеть только при помощи метода компьютерной кинотомографии, при котором диагноз можно поставить, проводя исследование в интерактивном режиме.

Слайд 110: Артериовенозная мальформация

По обзорным снимкам можно судить о плотности, типичной для сосудов. Введение контраста сопровождается характерным для сосудистых образований повышением рентгеновской плотности.

Слайд 111: Артериовенозная мальформация

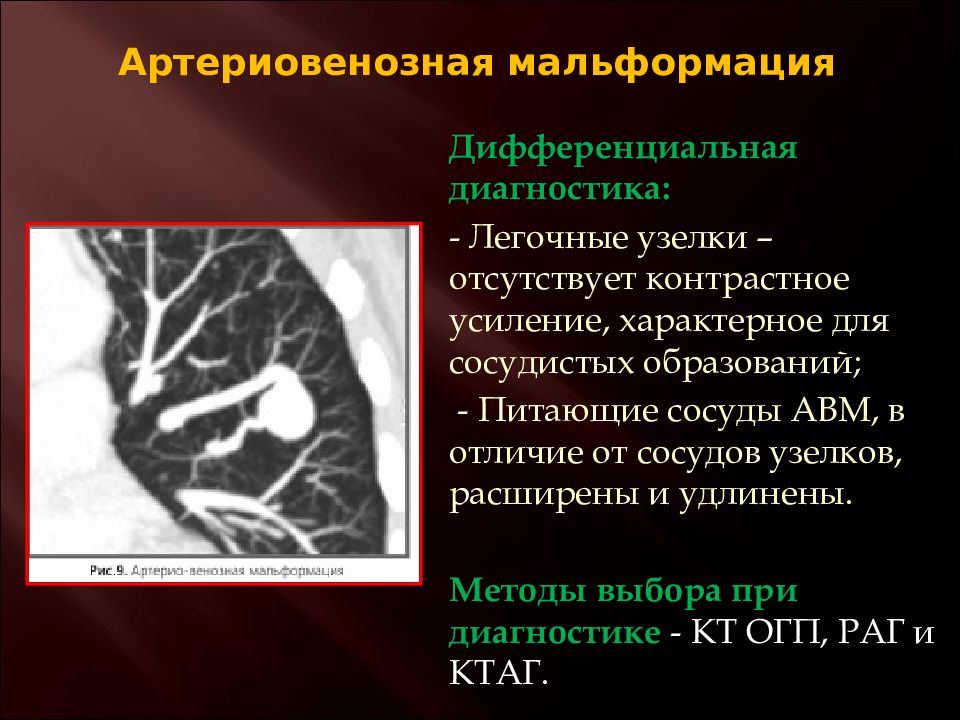

Дифференциальная диагностика: - Легочные узелки – отсутствует контрастное усиление, характерное для сосудистых образований; - Питающие сосуды АВМ, в отличие от сосудов узелков, расширены и удлинены. Методы выбора при диагностике - КТ ОГП, РАГ и КТАГ.

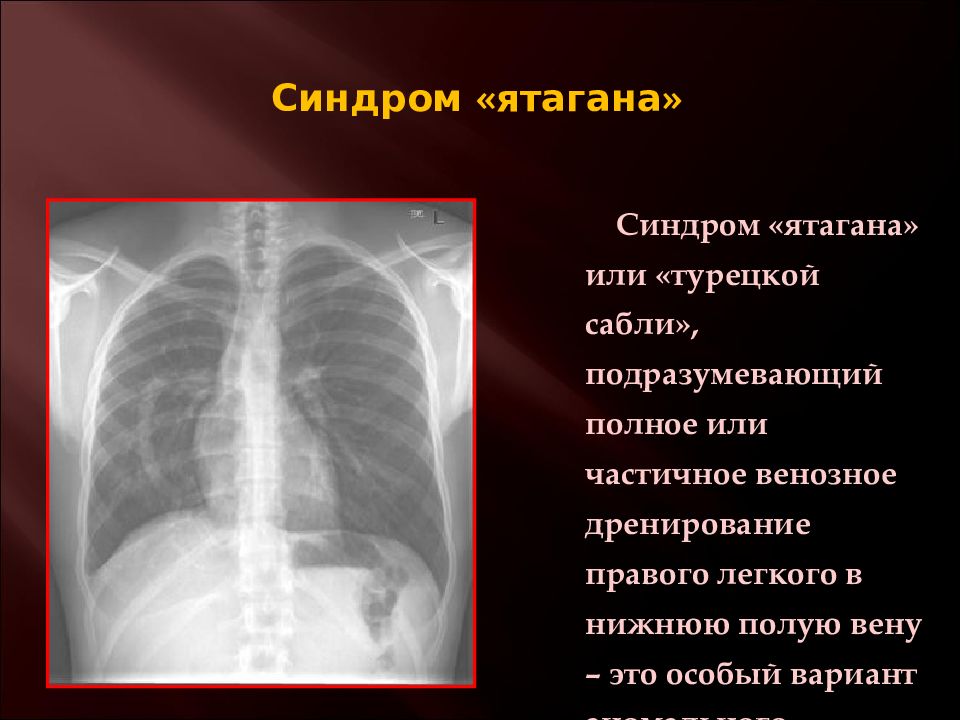

Слайд 112: Синдром « ятагана »

Синдром « ятагана » или «турецкой сабли», подразумевающий полное или частичное венозное дренирование правого легкого в нижнюю полую вену – это особый вариант аномального дренажа легочных вен.

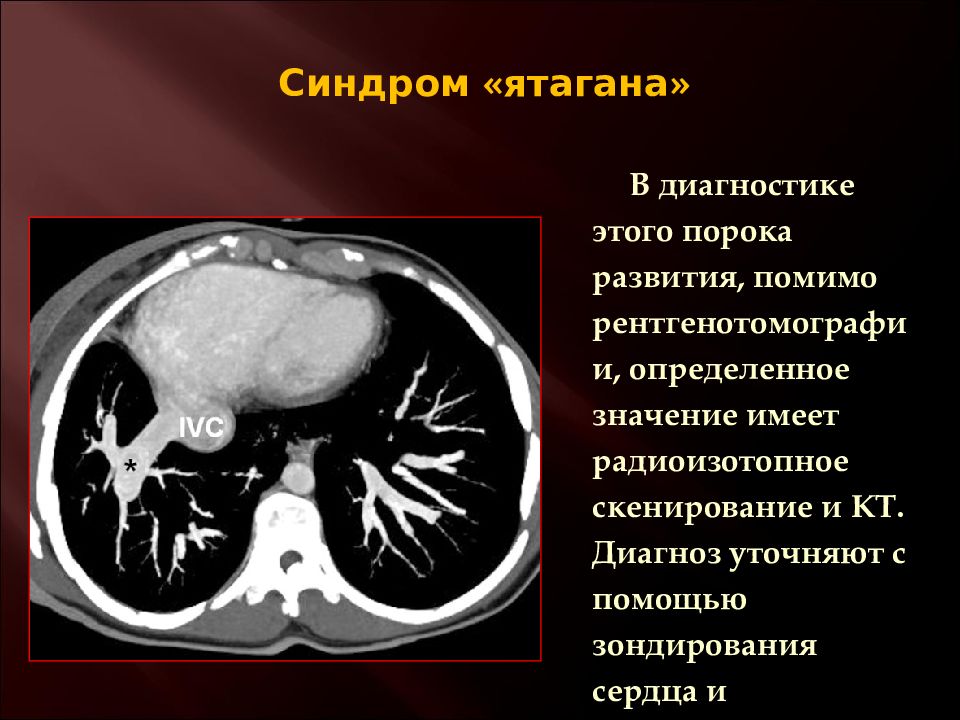

Слайд 113: Синдром « ятагана »

В диагностике этого порока развития, помимо рентгенотомографии, определенное значение имеет радиоизотопное скенирование и КТ. Диагноз уточняют с помощью зондирования сердца и ангиографии.

Слайд 114: Синдром « ятагана »

На рентгенограмме: аномальная правая легочная вена направляется вертикально и на уровне диафрагмы медиально изгибается наподобие ятогана. В недоразвитом правом легком могут быть сочетанные аномалии, например расширение бронхов и сосудов, высокое стояние диафрагмы и смещение средостения в пораженную сторону.

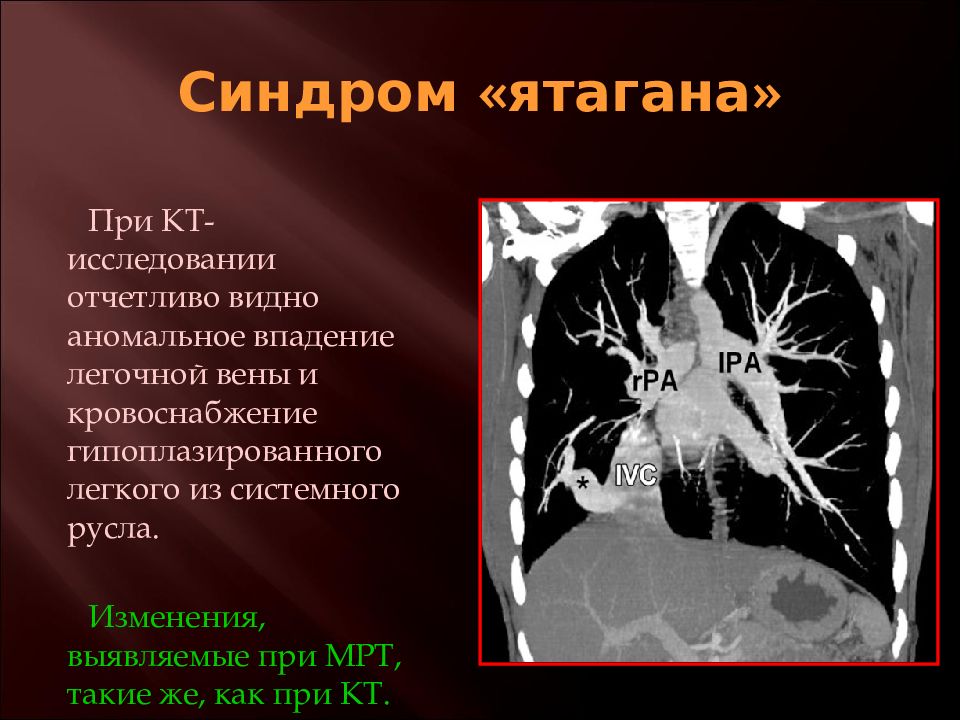

Слайд 115: Синдром « ятагана »

При КТ-исследовании отчетливо видно аномальное впадение легочной вены и кровоснабжение гипоплазированного легкого из системного русла. Изменения, выявляемые при МРТ, такие же, как при КТ.

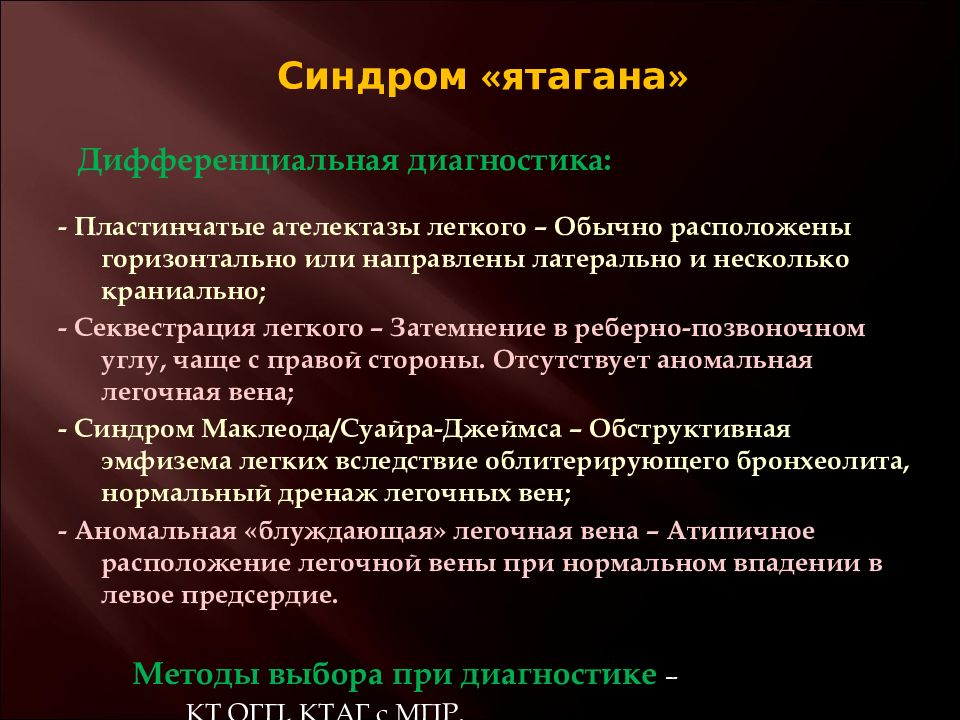

Слайд 116: Синдром « ятагана »

Дифференциальная диагностика: - Пластинчатые ателектазы легкого – Обычно расположены горизонтально или направлены латерально и несколько краниально; - Секвестрация легкого – Затемнение в реберно-позвоночном углу, чаще с правой стороны. Отсутствует аномальная легочная вена; - Синдром Маклеода/Суайра-Джеймса – Обструктивная эмфизема легких вследствие облитерирующего бронхеолита, нормальный дренаж легочных вен; - Аномальная «блуждающая» легочная вена – Атипичное расположение легочной вены при нормальном впадении в левое предсердие. Методы выбора при диагностике – КТ ОГП, КТАГ с МПР.

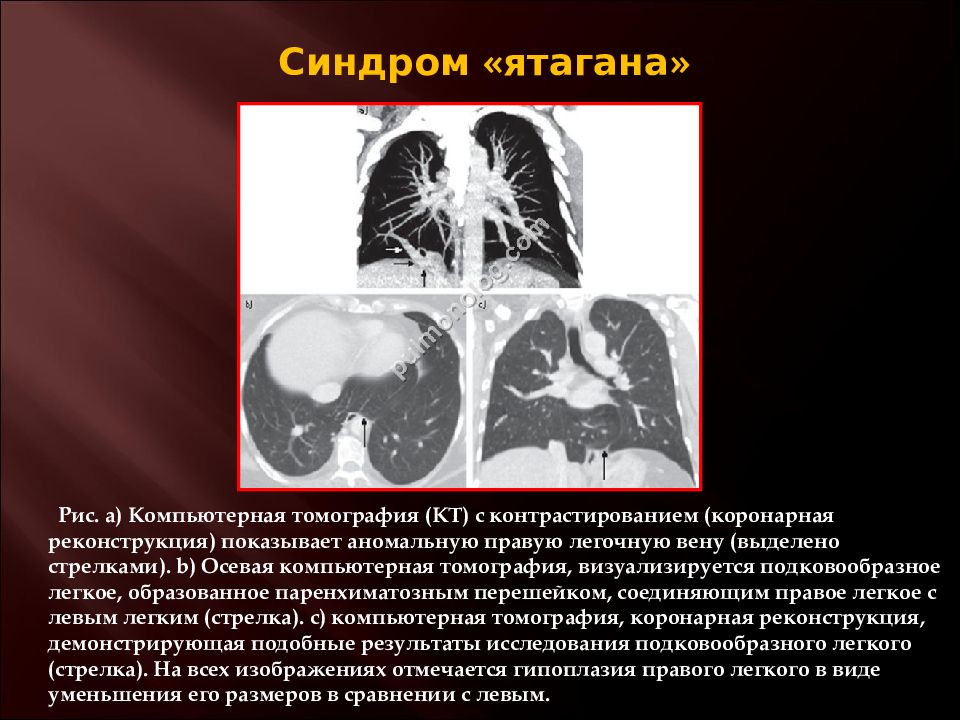

Слайд 117: Синдром « ятагана »

Рис. a) Компьютерная томография (КТ) с контрастированием (коронарная реконструкция) показывает аномальную правую легочную вену (выделено стрелками). b) Осевая компьютерная томография, визуализируется подковообразное легкое, образованное паренхиматозным перешейком, соединяющим правое легкое с левым легким (стрелка). с) компьютерная томография, коронарная реконструкция, демонстрирующая подобные результаты исследования подковообразного легкого (стрелка). На всех изображениях отмечается гипоплазия правого легкого в виде уменьшения его размеров в сравнении с левым.

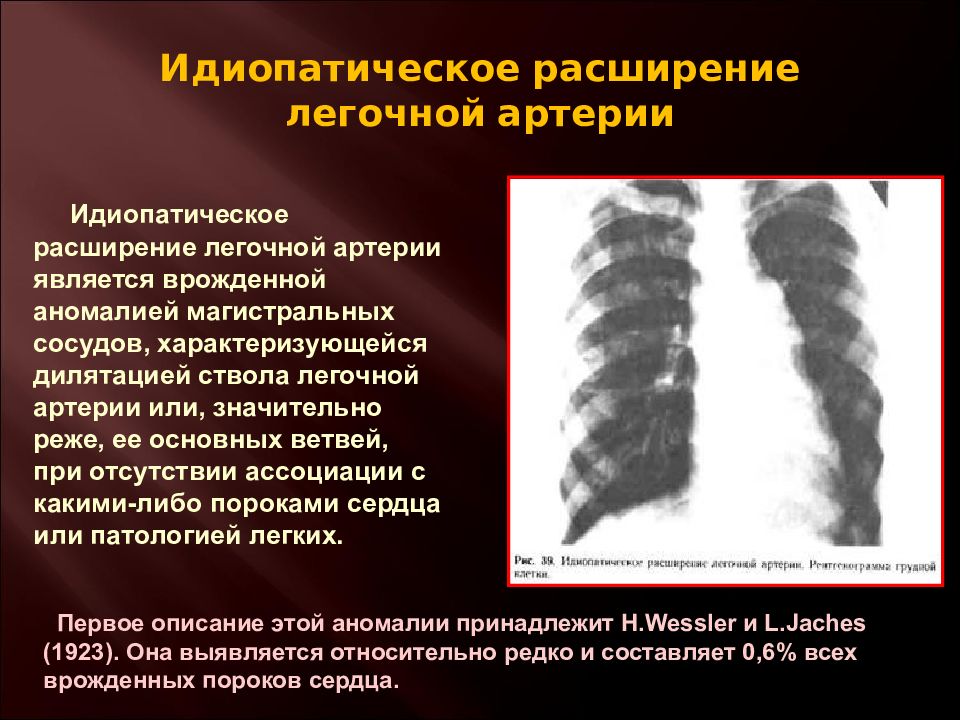

Слайд 118: Идиопатическое расширение легочной артерии

Идиопатическое расширение легочной артерии является врожденной аномалией магистральных сосудов, характеризующейся дилятацией ствола легочной артерии или, значительно реже, ее основных ветвей, при отсутствии ассоциации с какими-либо пороками сердца или патологией легких. Первое описание этой аномалии принадлежит H.Wessler и L.Jaches (1923). Она выявляется относительно редко и составляет 0,6% всех врожденных пороков сердца.

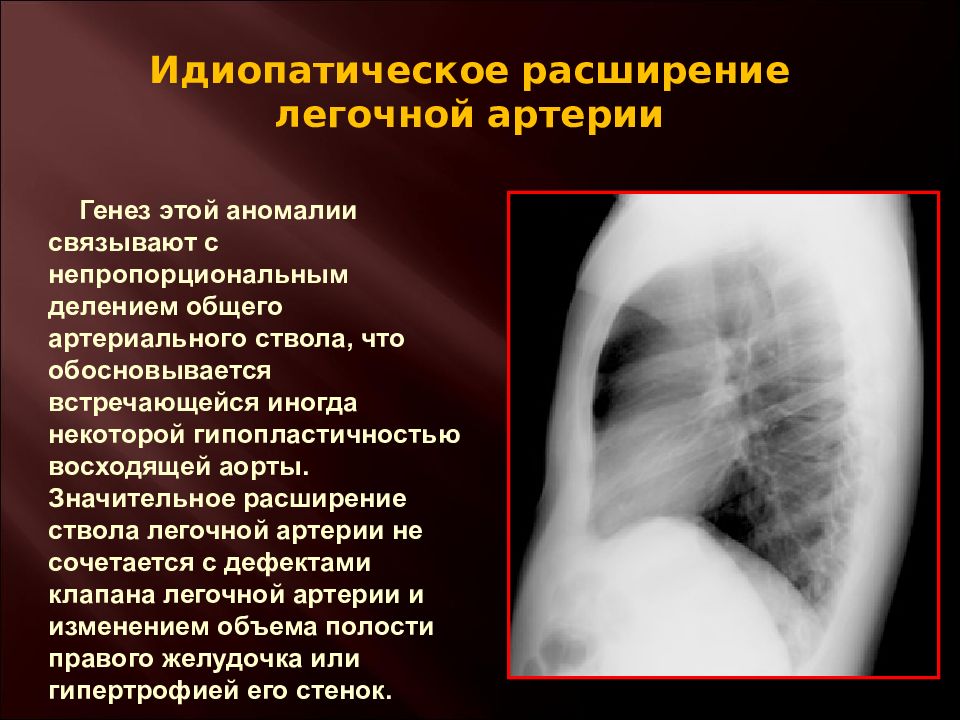

Слайд 119: Идиопатическое расширение легочной артерии

Генез этой аномалии связывают с непропорциональным делением общего артериального ствола, что обосновывается встречающейся иногда некоторой гипопластичностью восходящей аорты. Значительное расширение ствола легочной артерии не сочетается с дефектами клапана легочной артерии и изменением объема полости правого желудочка или гипертрофией его стенок.

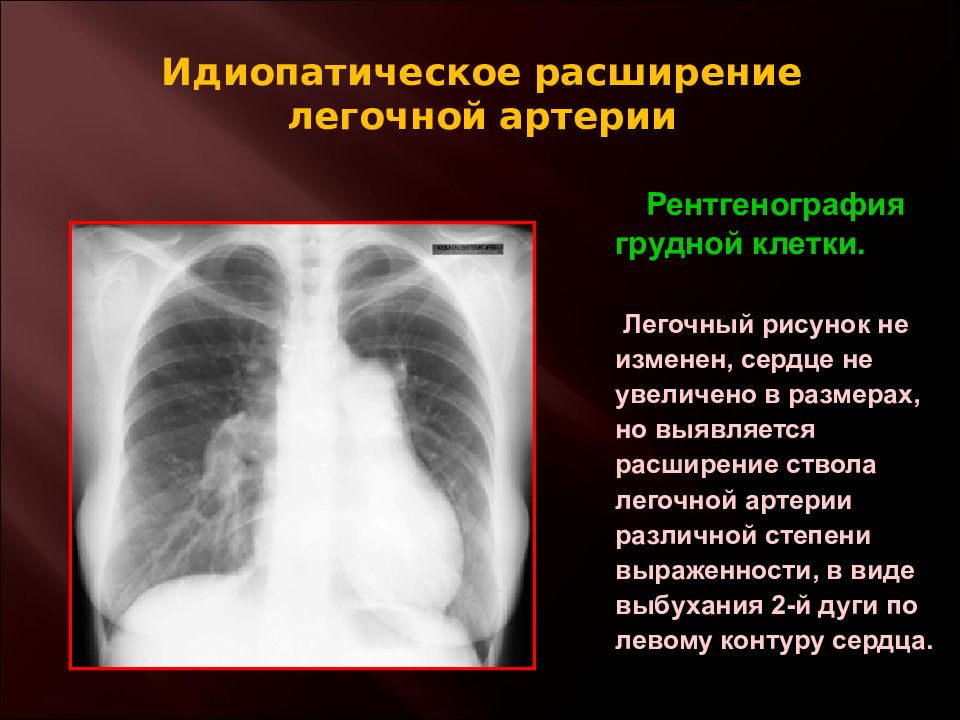

Слайд 120: Идиопатическое расширение легочной артерии

Рентгенография грудной клетки. Легочный рисунок не изменен, сердце не увеличено в размерах, но выявляется расширение ствола легочной артерии различной степени выраженности, в виде выбухания 2-й дуги по левому контуру сердца.

Слайд 121: Идиопатическое расширение легочной артерии

Дифференциальная диагностика: клапанный стеноз легочной артерии легочная гипертония пороки сердца со сбросом крови слева направо на уровне предсердий или желудочков. Методы выбора при диагностике - КТ ОГП или МРТ.

Слайд 122: Врожденная атрезия ( коарктация ) легочной артерии

Врожденная атрезия (коарктация) легочной артерии как правило односторонний процесс, встречается редко. Гипоплазия и атрезия левой легочной артерии встречается в 2 раза чаще чем правой. Васкуляризация легкого происходит за счет избыточно развитых бронхиальных артерий. Порок развития рентгенологически характеризуется сужением и повышением прозрачности лёгочного поля, обеднением и дезорганизацией лёгочного рисунка. На ангиограммах - отсутствие или редукция сосудов системы лёгочной артерии.

Слайд 123: Врожденная атрезия ( коарктация ) легочной артерии

Направление кровотока в норме (А), при тетраде Фалло (Б), атрезии легочной артерии (В), атрезии трехстворчатого клапана (Г), транспозиции магистральных артерий (Д) и общем артериальном стволе (Е). Черными стрелками обозначена венозная кровь, белыми — артериальная, а штриховкой — смешанная. Ао — аорта; ЛЖ — левый желудочек; ЛП — левое предсердие; ЛС— легочный ствол; ПЖ — правый желудочек; ПП — правое предсердие.

Слайд 124: Врожденная атрезия ( коарктация ) легочной артерии

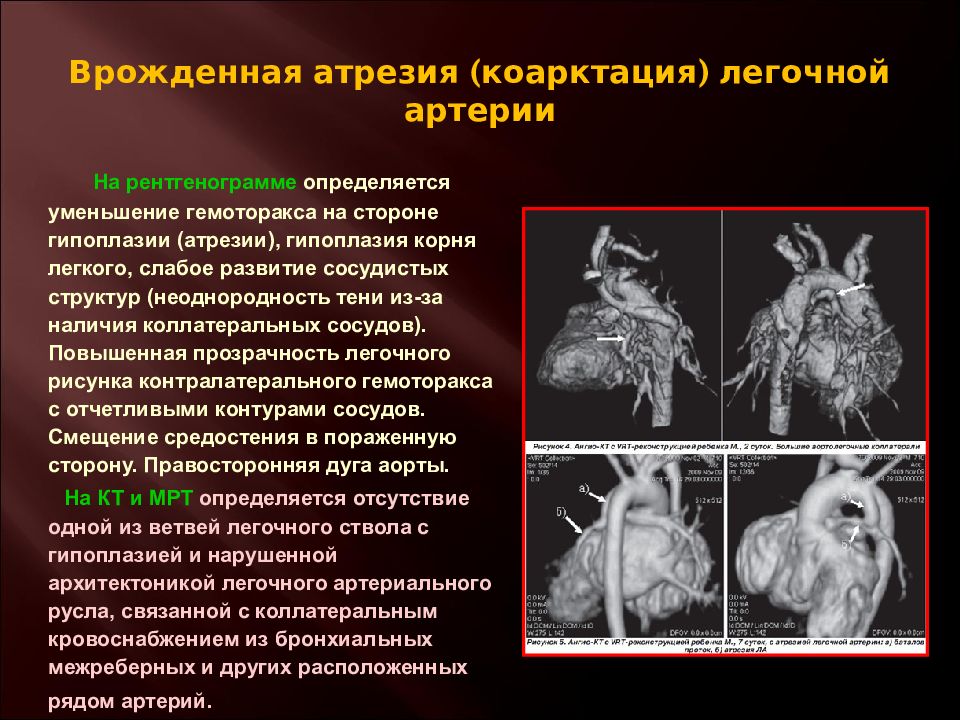

На рентгенограмме определяется уменьшение гемоторакса на стороне гипоплазии (атрезии), гипоплазия корня легкого, слабое развитие сосудистых структур (неоднородность тени из-за наличия коллатеральных сосудов). Повышенная прозрачность легочного рисунка контралатерального гемоторакса с отчетливыми контурами сосудов. Смещение средостения в пораженную сторону. Правосторонняя дуга аорты. На КТ и МРТ определяется отсутствие одной из ветвей легочного ствола с гипоплазией и нарушенной архитектоникой легочного артериального русла, связанной с коллатеральным кровоснабжением из бронхиальных межреберных и других расположенных рядом артерий.

Слайд 125: Врожденная атрезия ( коарктация ) легочной артерии

Дифференциальная диагностика: - Синдром Маклеода/Суайра-Джеймса – на КТ наличие участков повышенной и нормальной воздушности. Бронхоэктатическая перестройка легочной ткани с утолщением бронхов в коллабированных, рубцово-измененних легочных сегментах. - Центральний бронхогенний рак – нарушена вентиляция легочной ткани из-за сдавления бронха, а также обеднена перфузия в следствие рефлекторной вазоконстрикции. Симптом парадоксального корня. Интактная легочная артерия. - Аспирация инородного тела – нарушена вентиляция легочной ткани (ателектаз) в связи с аспирацией инородного тела. Обеднена перфузия из-за рефлекторной вазоконстрикции. Интактная легочная артерия. Учитывать анамнез. Методы выбора при диагностике - КТ ОГП или МРТ.

Слайд 126: Аномальная левая легочная артерия (аберрантная левая легочная артерия)

Первое описание принадлежит: A. Glaevecke, P. Doehle (1897). Нормальная левая легочная артерия отсутствует. Сосуд, функционирующий как левая легочная артерия, отходит от направленного вправо удлиненного легочного ствола (по мнению некоторых авторов, от правой легочной артерии) у правой границы средостения и проходит между трахеей и пищеводом к левому легкому. Правый главный ствол бронха, пищевод и трахея сжаты этим сосудом. Аномалий в структуре остальной части легочного сосудистого дерева нет.

Слайд 127: Аномальная левая легочная артерия (аберрантная левая легочная артерия)

Методы выбора при диагностике - Рентгенография, КТ или МРТ.

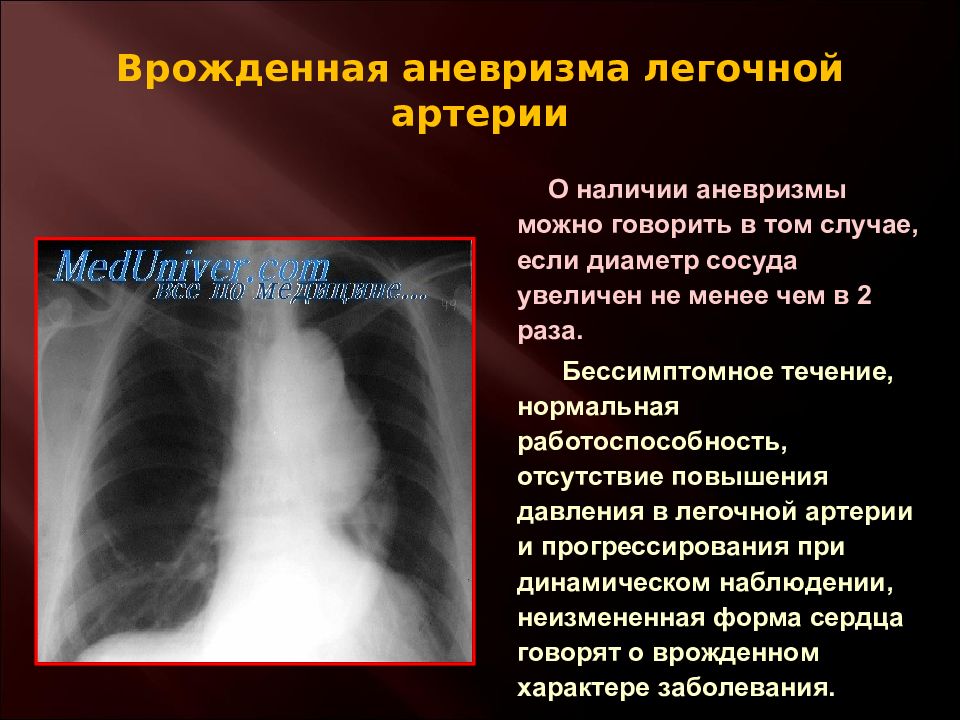

Слайд 128: Врожденная аневризма легочной артерии

О наличии аневризмы можно говорить в том случае, если диаметр сосуда увеличен не менее чем в 2 раза. Бессимптомное течение, нормальная работоспособность, отсутствие повышения давления в легочной артерии и прогрессирования при динамическом наблюдении, неизмененная форма сердца говорят о врожденном характере заболевания.

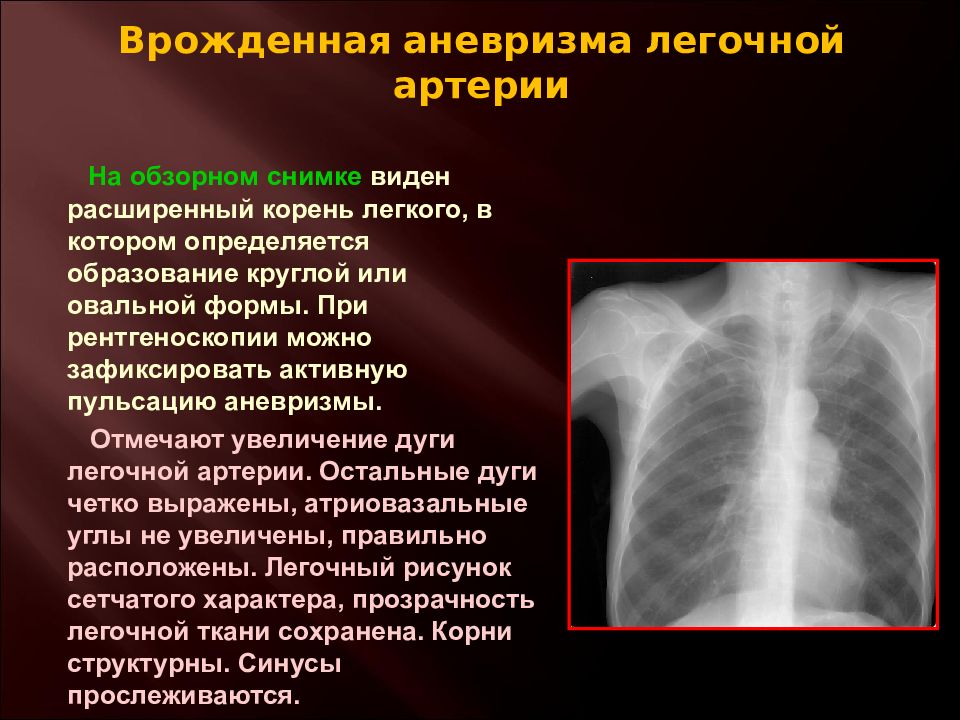

Слайд 129: Врожденная аневризма легочной артерии

На обзорном снимке виден расширенный корень легкого, в котором определяется образование круглой или овальной формы. При рентгеноскопии можно зафиксировать активную пульсацию аневризмы. Отмечают увеличение дуги легочной артерии. Остальные дуги четко выражены, атриовазальные углы не увеличены, правильно расположены. Легочный рисунок сетчатого характера, прозрачность легочной ткани сохранена. Корни структурны. Синусы прослеживаются.

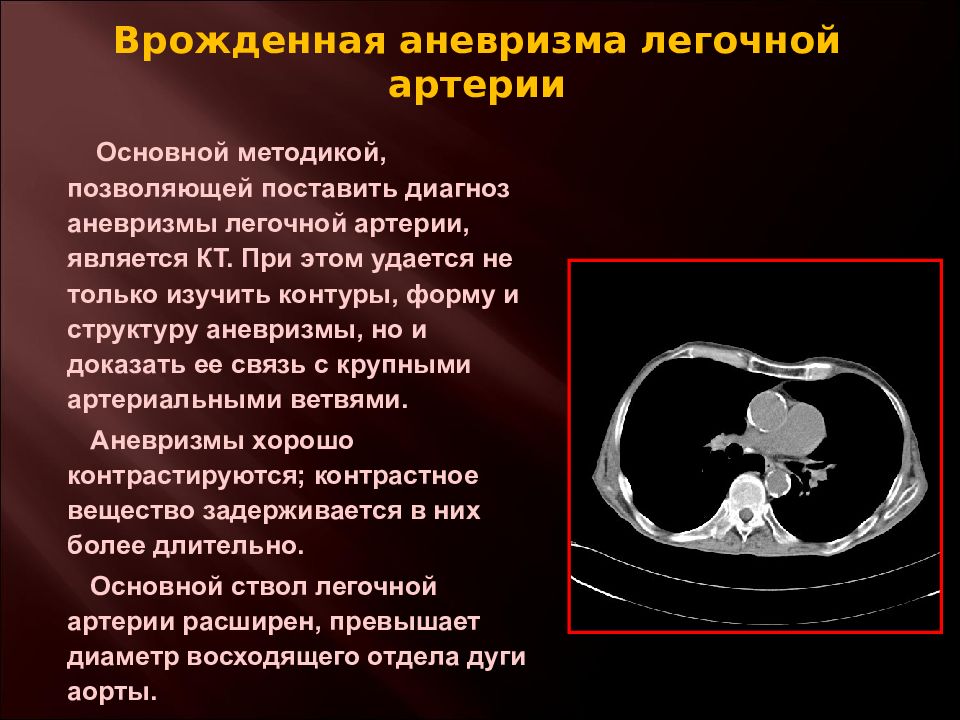

Слайд 130: Врожденная аневризма легочной артерии

Основной методикой, позволяющей поставить диагноз аневризмы легочной артерии, является КТ. При этом удается не только изучить контуры, форму и структуру аневризмы, но и доказать ее связь с крупными артериальными ветвями. Аневризмы хорошо контрастируются; контрастное вещество задерживается в них более длительно. Основной ствол легочной артерии расширен, превышает диаметр восходящего отдела дуги аорты.

Слайд 131: Врожденная аневризма легочной артерии

Описано диффузное расширение легочной артерии одного легкого или одной доли. Порок формируется в раннем эмбриональном периоде. При такой гиперплазии легочной артерии расширяются как артерии, так и вены. При одностороннем расширении корня легкого в первую очередь следует исключить часто встречающийся центральный рак легкого, и лишь после этого можно думать о других заболеваниях, в том числе и об аневризме легочной артерии. Методы выбора при диагностике - Рентгенография, КТ, КТАГ с МПР.

Слайд 132: Секвестрация легкого

При легочной секвестрации речь идет об участке легкого, располагающемся внутри или вне легочной доли и не участвующем в газообмене. Кровоснабжение этого участка обеспечивается аномальным сосудом из грудной или брюшной аорты или межреберной артерии. Впервые Huber в 1777 г. сообщил о двухлетнем ребенке, у которого отмечалась аномалия сосудов — сообщение грудной аорты с сосудами нижней доли правого легкого. Секвестрация легкого представляет собой порок развития, характеризующийся тем, что часть легочной ткани, обычно аномально развитой и представляющей собой кисту или группу кист, оказывается отделенной от нормальных анатомо-физиологических связей (бронхи, легочные артерии) и васкуляризуется артериями большого круга кровообращения, отходящими от аорты.

Слайд 133: Секвестрация легкого

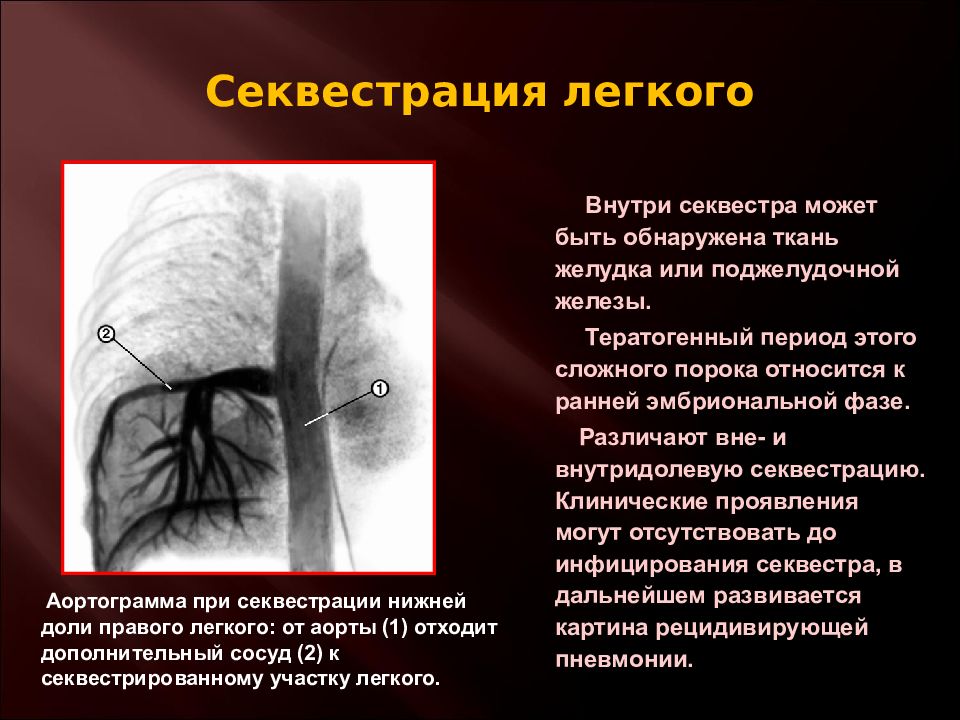

Аортограмма при секвестрации нижней доли правого легкого: от аорты (1) отходит дополнительный сосуд (2) к секвестрированному участку легкого. Внутри секвестра может быть обнаружена ткань желудка или поджелудочной железы. Тератогенный период этого сложного порока относится к ранней эмбриональной фазе. Различают вне- и внутридолевую секвестрацию. Клинические проявления могут отсутствовать до инфицирования секвестра, в дальнейшем развивается картина рецидивирующей пневмонии.

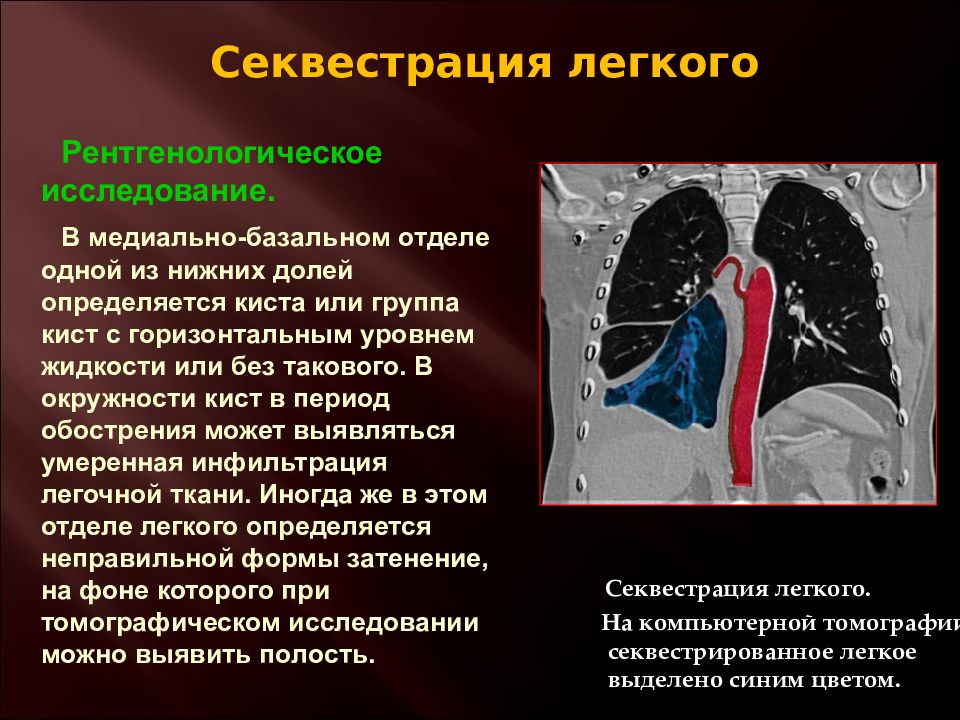

Слайд 134: Секвестрация легкого

Рентгенологическое исследование. В медиально-базальном отделе одной из нижних долей определяется киста или группа кист с горизонтальным уровнем жидкости или без такового. В окружности кист в период обострения может выявляться умеренная инфильтрация легочной ткани. Иногда же в этом отделе легкого определяется неправильной формы затенение, на фоне которого при томографическом исследовании можно выявить полость. Секвестрация легкого. На компьютерной томографии секвестрированное легкое выделено синим цветом.

Слайд 135: Секвестрация легкого

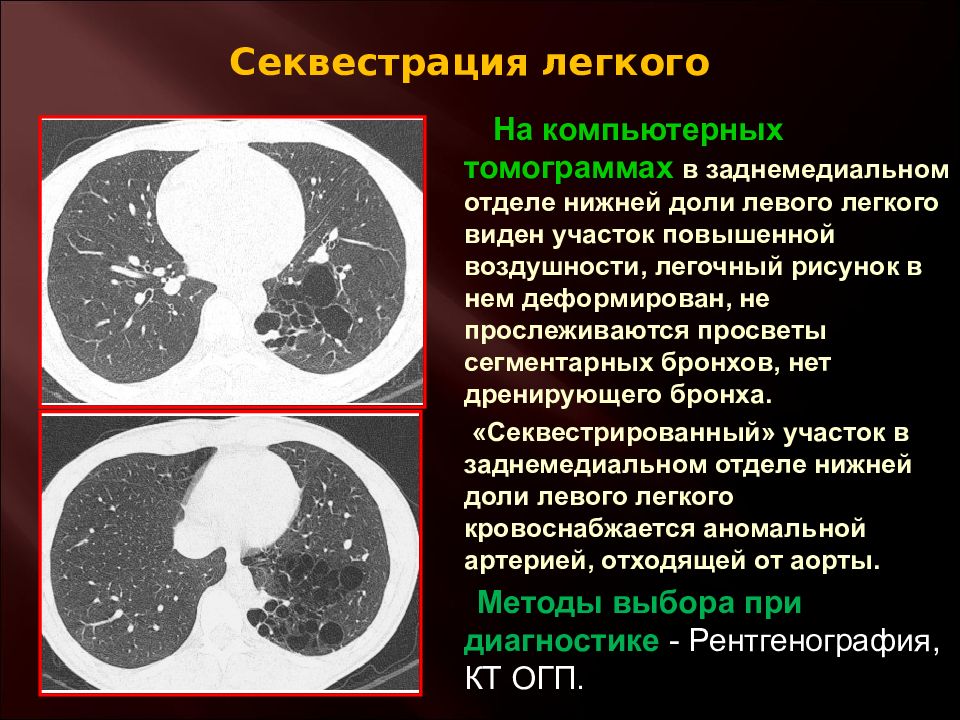

На компьютерных томограммах в заднемедиальном отделе нижней доли левого легкого виден участок повышенной воздушности, легочный рисунок в нем деформирован, не прослеживаются просветы сегментарных бронхов, нет дренирующего бронха. «Секвестрированный» участок в заднемедиальном отделе нижней доли левого легкого кровоснабжается аномальной артерией, отходящей от аорты. Методы выбора при диагностике - Рентгенография, КТ ОГП.

Слайд 136: Варикозное расширение вен

Варикозное расширение легочных вен является пороком развития, связанным с гипоплазией стенок сосудов и в большинстве случаев протекающим бессимптомно. На рентгенограммах проявляется округлыми или овальными затемнениями с относительно четкими контурами, диаметром от 1 до 2 см, которые необходимо дифференцировать от множественных внутрилегочных образований другой природы. При КТ варикозное расширение при расширении периферически расположенных участков вен выглядит на томограммах в виде тени или малоинтенсивных теней неправильной, округлой, овальной, веретенообразной формы с четкими контурами.

Слайд 137: Варикозное расширение вен

В первую очередь их следует дифференцировать от ретенционных кист, аневризм периферических легочных артерий, артериовенозных аневризм и других шаровидных образований. При расширении центрального отрезка вены выявляют расширение одного из корней, и этим больным долгое время ставят неправильный диагноз бронхоаденитов, лимфогранулематоза, опухоли легких или средостения. Диагноз легко ставится с помощью ангиопульмонографии, при которой обнаруживается отчетливая связь патологических образований с венозными сосудами. Методы выбора при диагностике - КТ, КТАГ с МПР.

Слайд 138: ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЛЕВРЫ (врожденные) Грыжа верхушки легкого

Под грыжей легкого следует понимать выпадение легкого через естественные отверстия или приобретенные дефекты грудной стенки. «Спонтанные» (самопроизвольные) грыжи легкого чаще всего являются следствием избыточного выпячивания верхушки легкого через верхнюю грудную апертуру. Методы выбора при диагностике – Рентгенография ОГП, КТ.

Слайд 139: Синдром желтого ногтя

Этиология заболевания неизвестна. В классическом описании проявляется триадой симптомов: - появление желтой окраской ногтей, замедление их роста, а также утолщением, ломкостью, потерей прозрачности, исчезновением луночки. - лимфатический отек (чаще нижних конечностей). Может предшествовать изменению окраски ногтей. - плевральный выпот (как вариант: патология бронхолегочной системы, описываемая некоторыми авторами).

Слайд 140: Синдром желтого ногтя

Методы выбора при диагностике – Рентгенография ОГП, КТ.

Слайд 141: Грыжа Морганьи, Богдалека

При этих пороках полностью отсутствует (атрезия) вся диафрагма либо один ее купол. Возможно недоразвитие диафрагмы или ее гипоплазия, под которой понимают недоразвитие ее мышечных пучков. Далее под пороками развития подразумеваются грыжи врожденных дефектов диафрагмы, кроме естественных ее отверстий. Отдельную группу среди врожденных заболеваний составляют дисэмбриональные или мезотелиальные кисты. К истинным грыжам слабых зон диафрагмы относятся грыжи Ларрея — Морганьи, Бочдалека и ретростернальные.

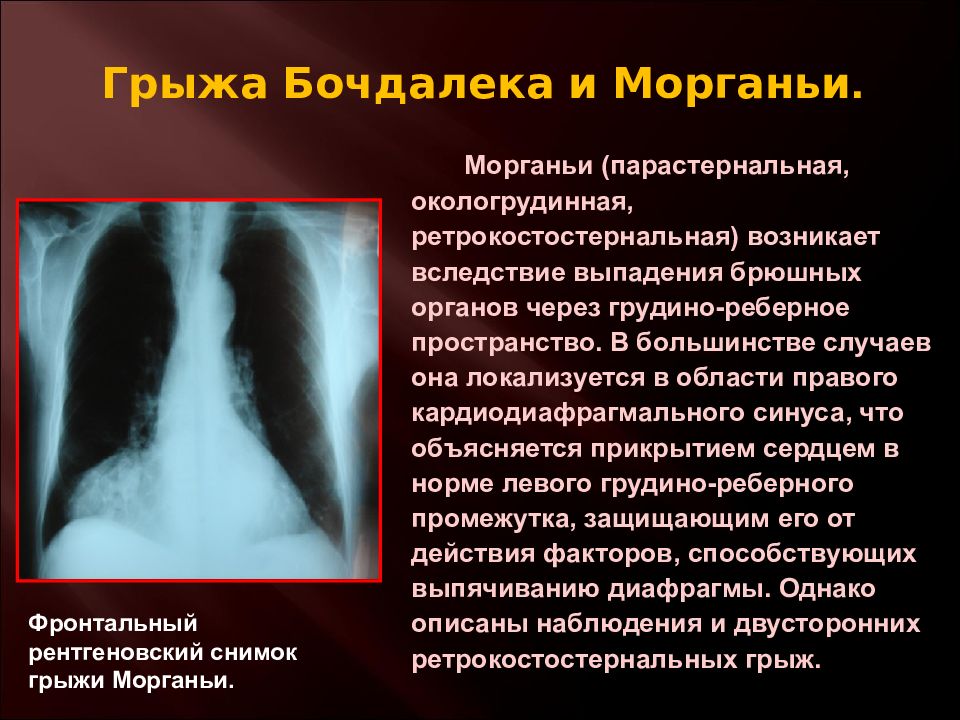

Слайд 142: Грыжа Бочдалека и Морганьи

Морганьи (парастернальная, окологрудинная, ретрокостостернальная) возникает вследствие выпадения брюшных органов через грудино-реберное пространство. В большинстве случаев она локализуется в области правого кардиодиафрагмального синуса, что объясняется прикрытием сердцем в норме левого грудино-реберного промежутка, защищающим его от действия факторов, способствующих выпячиванию диафрагмы. Однако описаны наблюдения и двусторонних ретрокостостернальных грыж. Фронтальный рентгеновский снимок грыжи Морганьи.

Слайд 143: Грыжа Бочдалека и Морганьи

Грыжа Богдалека образуется в результате смещения органов брюшной полости через щелевидные дефекты в области пояснично-реберного отдела диафрагмы. Обычно встречаются два постоянных варианта грыж пояснично-реберного пространства. При первом из них щель находится пристеночно, при втором — отделена от грудной стенки тонкой пластинкой или сегментом мышцы.

Слайд 144: Грыжа Морганьи, Богдалека

Ретростернальная грыжа обусловлена врожденным недоразвитием грудинной части диафрагмы. Среди грыж диафрагмы наиболее распространеными есть грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Реже встречаются грыжи щели симпатического нерва, отверстия нижней полой вены.

Слайд 145: Грыжа Бочдалека и Морганьи

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки у больных с грыжами на фоне неравномерного затемнения нижнего легочного поля видны отдельные участки просветления, горизонтальный уровень жидкости. На стороне поражения нечетко прослеживается диафрагма. Сердце частично смещено в противоположную сторону. При контрастном рентгенологическом исследовании желудочно-кишечного тракта (рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки, ирригография) уточняются вид сместившегося органа, локализация и размеры грыжи. В диагностике диафрагмальных грыж информативна и КТ.

Слайд 146: Грыжа Бочдалека и Морганьи

Дифференциальная диагностика врожденных грыж диафрагмы. Диафрагмальные грыжи дифференцируют с кистозными заболеваниями легких, релаксацией диафрагмы, целомическими кистами перикарда, абдоминомедиастинальными липомами и т. д. Методы выбора при диагностике – Рентгенография ОГП, рентгеноскопия, КТ.

Слайд 147

Клинические проявления пороков развития весьма полиморфны и зависят от объёма и характера поражения. Некоторые аномалии, например внедолевая секвестрация, простая гипоплазия, врождённые кисты, могут протекать бессимптомно, и только присоединение инфекции приводит к их клинической манифестации. Дыхательная недостаточность разной степени выраженности, цианоз сопутствуют лобарной эмфиземе, кистозной гипоплазии, аномалиям ветвей лёгочной артерии. Стридорозное дыхание, приступы асфиксии характерны для стенозов трахеи. При некоторых пороках развивается рецидивирующий или хронический воспалительный бронхолёгочный процесс.

Слайд 148

Возможны отставание ребёнка в физическом развитии, деформация и асимметрия грудной клетки, изменения перкуторного звука и проведения дыхания по лёгочным полям. Инструментальные исследования Рентгенография органов грудной клетки позволяет выявить смещение средостения (при агенезии или гипоплазии), тень с чёткими контурами (при секвестрации), обратное расположение внутренних органов (при синдроме Картагенера) и т.д. КТ ОГП, кКТ, КТАГ – более информативны. Бронхологическое обследование выявляет стенозы, свищи, аномалии ветвления и строения бронхов. Ангиопульмонография необходима для верификации сосудистых пороков развития.