Первый слайд презентации: Введение в языкознание

Курс лекций по дисциплине Лекция 7.

Постановка вопроса происхождения языков. Гипотезы (теории) происхождения языков. Развитие как свойство языка и как предмет лингвистики. Внешние и внутренние законы развития языка. Понятие языкового родства.

Слайд 3: Лекция 7. Литература и источники

Немченко В.Н. Введение в языкознание. М.: Юрайт, 2013. С. 532-564. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М.: Аспект-пресс, 2005. С. 457-464 ( §§ 80-81 ). Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. Изд. 2-е, доп. М.: БРЭ, 2002. 709 с. (версия 1990 г. URL: http://tapemark.narod.ru/les/index.html ; http://lingvisticheskiy-slovar.ru/ ).

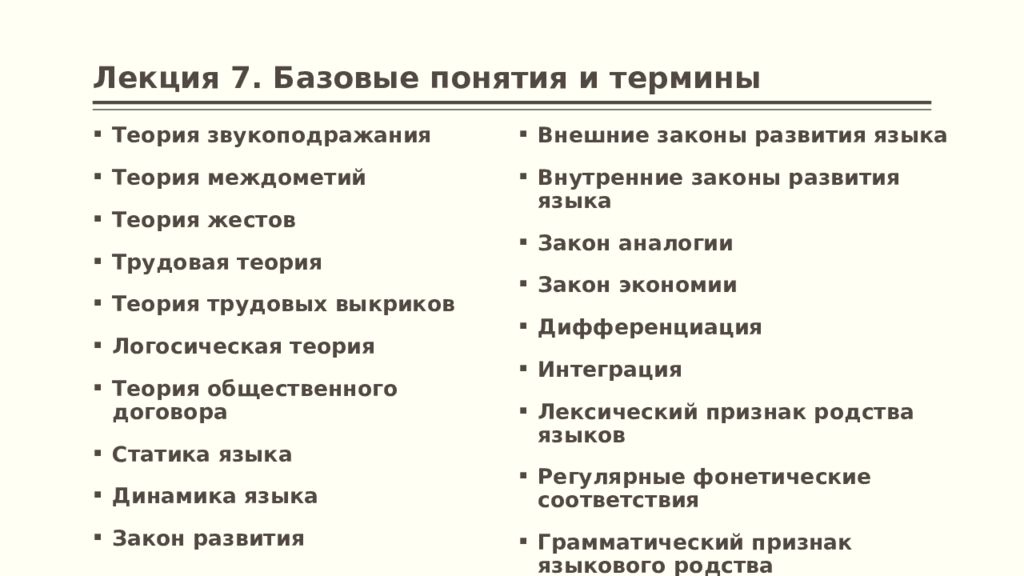

Слайд 4: Лекция 7. Базовые понятия и термины

Теория звукоподражания Теория междометий Теория жестов Трудовая теория Теория трудовых выкриков Логосическая теория Теория общественного договора Статика языка Динамика языка Закон развития Внешние законы развития языка Внутренние законы развития языка Закон аналогии Закон экономии Дифференциация Интеграция Лексический признак родства языков Регулярные фонетические соответствия Грамматический признак языкового родства

Проблема происхождения языка ( глоттогенеза ; от греч. glo¯tta – ‘язык’ и genesis – ‘происхождение’) интересовала ученых с древнейших времен. Внимание к вопросам возникновения человеческого языка проявляют не только лингвисты, но и представители смежных гуманитарных наук, мыслители, писатели и др. Со временем изучение вопросов происхождения языка обособляется в качестве самостоятельной научной проблемы. Исследованием разных аспектов общей проблемы глоттогенеза начинают заниматься лингвистика, биология и другие науки.

Слайд 6: 1. Постановка вопроса происхождения языков

В настоящее время, кроме специалистов по лингвистике и биологии (физиологии), в решении данной проблемы активное участие принимают представители таких наук, как антропология, археология, этнография, психология, философия и др. Материал для изучения проблемы – результаты наблюдений над речью детей, данные анализа языков австралийских, американских и африканских племен и народностей, так как в этих языках якобы сохранились черты языка первобытных людей, а также некоторые элементы высокоразвитых современных языков – архаические слова и лексические значения, грамматические конструкции.

Слайд 7: 1. Постановка вопроса происхождения языков

Однако подобные факты не могут служить надежным источником для решения проблемы глоттогенеза: Развитие детской речи протекает под влиянием речи взрослых, а потому их речь коренным образом отличается от речи первобытных людей. Языки современных племен и народностей или высокоразвитые языки культурных народов прошли долгий и сложный путь самостоятельного развития и не могут отражать состояния «первобытного» языка.

Слайд 8: 1. Постановка вопроса происхождения языков

Проблема происхождения языка является исключительно сложной и многогранной. В современном ее понимании – это не просто проблема возникновения отдельных элементов языка (слов, выражений и др.), а исследование становления языка как важнейшего средства человеческого общения «из доязыковых форм коммуникации». В решении общей проблемы происхождения языка можно выделить ряд частных вопросов : о времени происхождения языка, о месте его возникновения, о возможных путях формирования звукового, словесного языка, о характере его первоначального состояния и др.

Слайд 9: 1. Постановка вопроса происхождения языков

Вопрос о времени происхождения звукового языка неразрывно связан с проблемой происхождения человека, развития его мышления. По утверждению одних ученых, «становление человеческого языка происходило в основном в период нижнего и среднего палеолита (кроманьонцы) и продолжалось от 2 млн. до 40–30 тыс. лет тому назад» ( Якушин Б.В.). Другие делают более точные расчеты, утверждая, что человечество, а следовательно и человеческий язык, существуют приблизительно один миллион лет ( Косвен М.О.).

Слайд 10: 1. Постановка вопроса происхождения языков

На основании данных антропологии высказывается мысль о возможности «ориентировочно отнести возникновение естественного звукового языка в его членораздельной, близкой к современной форме к периоду около 100 тыс. лет назад, лежащему между неандертальцами... и первыми людьми современного типа» [ЛЭС, с. 108]. Результаты лингвистических исследований позволяют предположить, что первоначальное человеческое общество (ностратический, или бореальный, нордический, пранарод) и его язык (праязык) возникли приблизительно в период финального палеолита, т. е. 40–14 тысяч лет тому назад.

Слайд 11: 1. Постановка вопроса происхождения языков

Если вопрос о возникновении языка рассматривать в тесной связи с вопросом о происхождении человека, то местом первоначального использования человеческой речи следует признать территорию, наиболее благоприятную для жизни человека. По некоторым предположениям, таким местом могли быть земли между Восточным Средиземноморьем и Индостаном, между Прикаспием и Аравией.

Слайд 12: 1. Постановка вопроса происхождения языков

В общей проблеме происхождения языка весьма существенным представляется вопрос о том, «возник ли язык первоначально в одном месте, в одном человеческом коллективе, или с самого начала разные языки стали возникать одновременно? Проблема эта иначе формулируется так: моногенезис или полигенезис языка ?» (Будагов Р.А.). Пока, на современном уровне развития науки, четкий ответ на этот вопрос дать невозможно.

Слайд 13: 1. Постановка вопроса происхождения языков

Суть гипотезы существования первоначального единого языка заключается в следующем: несколько десятков тысяч лет тому назад все языки Старого Света представляли собой один ностратический язык, а все жители Старого Света были одним ностратическим народом. Сторонниками теори и моногенезиса языка ставится также вопрос о том, какой именно язык был изначальным, послужил основой для появления других языков.

Слайд 14: 1. Постановка вопроса происхождения языков

Многие ученые предполагают, что в разных местах земного шара самостоятельно образовывались разные языки. Высказывается мысль о том, что единого древнего народа и единого первоначального языка не было, их было бесконечное множество. Это подтверждается тем, что в ходе исторического развития человеческого общества количество языков постепенно сокращается. «…Это с очевидностью явствует из сравнительного рассмотрения ныне еще живущих языков. Так как языки все более и более исчезают и новые при этом не возникают, то следует предположить, что первоначально было больше языков, чем ныне..» (А. Шлейхер).

Слайд 15: 1. Постановка вопроса происхождения языков

С проблемой глоттогенеза связан вопрос о путях и источниках возникновения звукового языка. Уч ё ные и мыслители разных стран выдвигали множество концепций происхождения языка. Однако все предлагаемые теории происхождения языка опираются на косвенные данные и сводятся к предположениям учёных. От «первобытного» языка «никаких реальных остатков, поддающихся прямому изучению, нет и быть не может», поэтому « происхождение языка научно нельзя доказать, а можно только построить более или менее вероятные гипотезы » (Реформатский А.А.).

Слайд 16: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

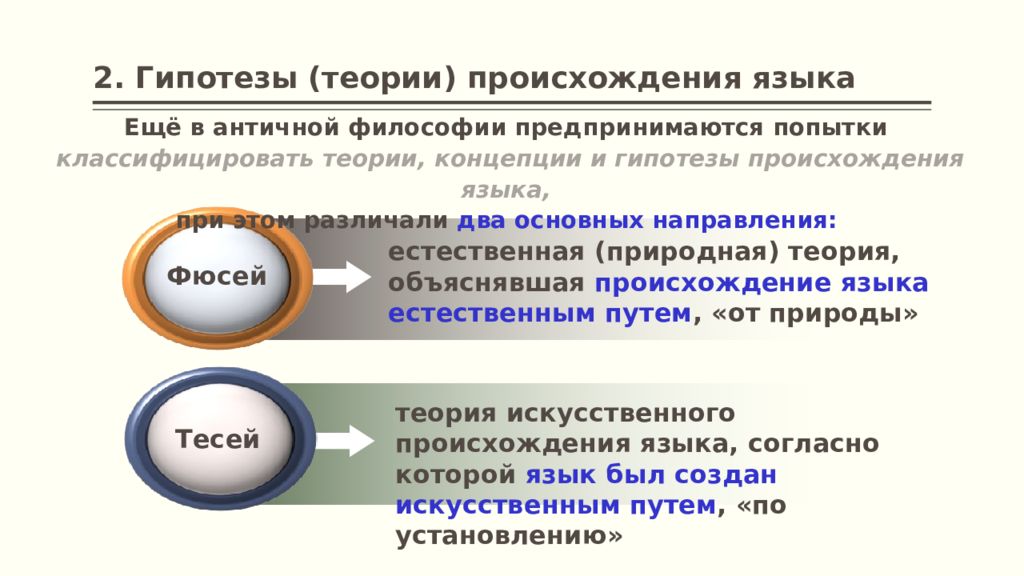

естественная (природная) теория, объяснявшая происхождение языка естественным путем, «от природы» 2. Гипотезы (теории) происхождения языка Фюсей теория искусственного происхождения языка, согласно которой язык был создан искусственным путем, «по установлению» Тесей Ещё в античной философии предпринимаются попытки классифицировать теории, концепции и гипотезы происхождения языка, при этом различали два основных направления:

Слайд 18: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Одной из наиболее распространенных в современной науке гипотез естественного происхождения языка является звукоподражательная теория. Ее зарождение связывают с именами древнегреческих философов Платон а и Демокрит а. В VIII в. ее заметно усовершенствовали арабские филологи (учение Аббада ибн Сулеймана). Наиболее активно эта теория развивается в XVII-XIX вв. в работах немецких уч ё ных Г отфрида Лейбница, И оганна Гердера, В ильгельма фон Гумбольдта и др. В XX в. ее поддерживали швейцарский языковед Ш арль Балли, французский лингвист М орис Граммон и др.

Слайд 19: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Согласно этой теории, первоначальные слова «представляют собой не что иное, как своеобразное звуковое подражание (ономатопея)» (Будагов Р.А.). Речь идет о таких звуках природы, как журчание воды, грохот камней, шум ветра, шелест листьев дерева, о звуках, издаваемых разными животными (лай собаки, мяуканье кошки, ржание лошади и т. п.) и др. На первый взгляд подобное объяснение происхождения языка, и тем более отдельных слов, может показаться убедительным. Отчасти это объясняет то, что определенное количество слов подобного происхождения употребляется во всех современных языках.

Слайд 20: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Несмотря на наличие в языках значительного количества звукоподражательных слов, вероятность возникновения на их основе первоначального языка вызывает возражения : удельный вес звукоподражательных слов в разных языках в целом невелик ; звукоподражательная теория не в состоянии объяснить происхождение слов, которые никак не связаны с о звукоподражанием, особенно слов с абстрактным значением ( земля, небо, дом, камень, квадрат, треугольник, время, пространство, любовь ; добрый, умный, храбрый ; ходить, думать, переживать и др. ) ; точное воспроизведение различных звуков природы возможно лишь при наличии развитого слухового и речевого аппарата, чего у первобытных людей не было.

Слайд 21: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Второй по распространенности и популярности является теория происхождения языка из междометий (эмоциональная / аффективная / рефлексная теория). Ее возникновение связано с именами древнегреческого философа Эпикура (IV-III вв. до н. э.) и его последователей – римского философа и поэта Лукреция (I в. до н. э.) и др. Широкое распространение эта теория получила в XVIII - XX вв. ( в 1773 г. английский языковед лорд Монбоддо опубликовал книгу «О происхождении и прогрессе языка» ). Ее сторонниками были немецкие ученые В. Гумбольдт, Я. Гримм, Х. Штейнталь, русские языковеды А.А. Потебня, Д.Н. Кудрявский и др.

Слайд 22: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Сторонники междометной теории видели основу происхождения языка в стремлении первобытного человека выразить свои эмоции и другие переживания (радость, удивление, боль, страх, голод и др.) с помощью нечленораздельных звуков, междометий. Впоследствии от них якобы произошли и все остальные слова. В подтверждение такой версии происхождения языка приводится факт наличия в разных языках определенного количества междометных слов, а также производных от них образований. Например, русские междометия ах, ох, ой, эй, ух и слова ахать, ахнуть, охать, охнуть, ойкать, ойкнуть, ухать, ухнуть, уханье и др.

Слайд 23: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

В концепциях некоторых ученых междометная теория происхождения языка выступает в несколько иных вариантах. В XVIII в. французский философ Э. де Кондильяк единствен-ным источником происхождения языка считал ощущения. Английский ученый Ч. Дарвин утверждал, что «звуки речи возникли как часть мимико-пантонимического комплекса, сопровождавшего состояние повышенной эмотивности», впоследствии они «приобрели самостоятельное значение, получили применение и в отсутствие аффекта». Современные языковеды полагают, что «речь возникла на основе звуков, свойственных высшим антропоидам, но не аффектных криков, а аффектно-нейтральных жизненных шумов, сопровождавших обыденные акты поведения», которые в ходе дальнейшего развития «превратились … в начальные фонемы».

Слайд 24: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Среди сторонников междометной теории происхождения языка было широко распространено мнение о том, что первоначально язык был богатым и эмоциональным, а в последующие периоды его развития постепенно обеднялся, т. е. происходило «падение языка». По мнению Ж.-Ж. Руссо (XVIII в.), первоначально в лексике было множество синонимов, параллельных средств для выражения «богатства души» первобытного человека. Впоследствии же этот богатый, эмоциональный и непосредственный язык сделался «сухим, рассудочным и методическим». Эта концепция получила название «теори я двух периодов развития языка».

Слайд 25: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

По мнению большинства современных ученых, междометная теория происхождения языка также является несостоятельной. Объясняя происхождение незначительной доли слов, она не в состоянии объяснить возникновение основной части словарного состава языка, например эмоционально-нейтральных слов, в особенности слов, являющихся названиями «предметов мысли». С лова, которые могли возникнуть из аффективных выкриков первобытного человека, способны выполнять, главным образом, выразительную (экспрессивную) функцию, в то время как у языка имеется и ряд более важных функций, которые подобные слова выполнять не в состоянии (Реформатский А.А.).

Слайд 26: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Некоторые исследователи в качестве особой теории происхождения языка рассматривают теорию жестов. Сторонниками жестовой теории происхождения языка являются многие ученые: в XIX в. это были Л юдвиг Гейгер, В ильгельм Вундт, в XX в. – Я кобус Ван-Гиннекен, Л юсьен Леви-Брюль, Н иколай Я ковлевич Марр, В иктор В алерианович Бунак. Согласно этой теории, язык ведет свое начало от тех или иных форм жестикуляции. Сторонники рассматриваемой теории видят источник происхождения языка в «выразительных движениях руки» или же в движениях разных частей человеческого организма, среди которых главную роль играет рука (гипотеза ручных жестов).

Слайд 27: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

В концепции некоторых ученых особую роль в возникновении человеческого языка играют мимические движения мускулов, наподобие тех, которые мы производим, например, при ощущении горького или кислого, при чувстве довольства/недовольства. Предполагается, что в процессе эволюции человека движения лицевых мускулов постепенно передаются тем органам, на базе которых впоследствии формируется речевой аппарат, – губам, языку, голосовым связкам и др. Таким образом, звуковые жесты приходят на смену мимическим жестам. Этот процесс и положен в основу теории звуковых жестов.

Слайд 28: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

В качестве одной из причин замены движений мускулов звукоподражательными жестами (с последующим их переходом в звуки речи) указывается невозможность использования первых в определенных условиях – ночью или в сумерках, по разные стороны преграды (например, деревьев) и др. В подтверждение возможности происхождения человеческой речи из жестов сторонники жестовой теории приводят факт широкого распространения жестов в общении современных племен. Например, у австралийского племени аранда насчитывается около 450 различных жестов, причем с их помощью можно не только обозначить конкретные предметы, но и выразить некоторые общие представления.

Слайд 29: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Теория происхождения языка из жестов представляется недостаточно обоснованной. По мнению современных ученых, первобытный человек не мог с помощью жестов выражать отвлеченные, абстрактные понятия. «Символические жесты невозможны без представления об их цели, т. е. без развитого мышления. Те виды жестов, которые могут быть воспроизведены без осознания их цели, – жесты понудительные, призывные, выражают значения, а не общие понятия и представления» (В.В. Бунак). Мнение большинства ученых сводится к тому, что жесты получают распространение лишь после возникновения звуковой речи и служат дополнительным, вспомогательным средством общения людей, сопровождая язык слов.

Слайд 30: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

В середине XIX в. возникает трудовая теория происхождения языка (рабочая теория, гипотеза трудового (социального) происхождения человеческой речи ). Основателями этой теории были немецкие учёные Л юдвиг Нуаре и Л юдвиг Гейгер. Большое значение данной теории придавал английский филолог Макс Мюллер. Трудовая теория происхождения языка получила признание и дальнейшее развитие также в философии. Ее поддерживают и развивают также многие отечественные ученые: А лексей А лексеевич Леонтьев, О лег А льбертович Донских и др.

Слайд 31: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Сторонники трудовой теории связывают происхождение языка непосредственно с «производственной» деятельностью первобытного человека. Согласно этой теории, «язык возник в процессе совместной трудовой деятельности первобытных людей как одно из средств оптимизации и согласования этой деятельности» (РЯЭ-Ф). В первобытном трудовом коллективе «необходимо было выработать такие средства коммуникации, которые не просто сигнализировали бы о чем-то, но понуждали к определенному совместному действию или к его прекращению, иными словами, являлись бы средствами общественной регуляции поведения » (Леонтьев А.А.).

Слайд 32: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Идеи трудовой теории происхождения языка развивала и марксистская философия. Карл Маркс особо подчеркивал мысль о том, что действительной причиной возникновения языка является развитие трудовой, «производственной» деятельности первобытных людей. Принципиально новым моментом в его философии является осознание коммуникативной функции языка как важнейшей, утверждение, что «язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми».

Слайд 33: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Фридрих Энгельс был убежден в неразрывной внутренней связи трудовой деятельности первобытного человеческого коллектива, развития сознания формирующегося человека и становления форм и способов общения. По его словам, именно труд создал человека, а тем самым и его язык. При этом особая роль в возникновении человеческой речи отводится прямой походке, во многом способствовавшей совершенствованию головного мозга и органов речи человека.

Слайд 34: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

«Начавшееся вместе с развитием руки, вместе с трудом господство над природой расширяло с каждым новым шагом вперед кругозор человека. В пределах природы он постоянно открывает новые, до того неизвестные свойства. С другой стороны, развитие труда по необходимости способствовало более тесному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали более часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности, и стало ясней сознание пользы этой совместной деятельности для каждого отдельного члена. Коротко говоря, формировавшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то сказать друг другу. Потребность создала себе свой орган: неразвитая гортань обезьяны медленно, но неуклонно преобразовывалась путем модуляции для все более развитой модуляции, а органы рта постепенно научились произносить один членораздельный звук за другим» (Ф. Энгельс).

Слайд 35: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Основные положения марксистского учения о происхождении языка: 1) первоначальный язык появился в виде звуковой, словесной человеческой речи; 2) возникновение языка неразрывно связано с происхождением человека, без языка человек не мог бы быть человеком; 3) непременным условием возникновения языка является производственная деятельность людей, их коллективный, общественный труд; язык мог возникнуть тогда, когда появилась потребность в человеческом общении, потребность что-то сказать друг другу;

Слайд 36: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

4) вопрос о происхождении языка должен решаться совместными усилиями разных наук – языкознания, антропологии, археологии, этнографии, общественной истории и др.; 5) современная наука не в состоянии объяснить происхождение языка, определить подлинный источник его возникновения; возможно лишь построение более или менее вероятных гипотез возникновения языка.

Слайд 37: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Принципиальное отличие марксистской концепции от трудовой теории Л. Гейгера и Л. Нуаре: 1)по Гейгеру и Нуаре, первоначальный язык сопровождал трудовые действия человека, он возник (или мог возникнуть) до того, как человек научился пользоваться орудиями труда; по Энгельсу, труд первобытного человека, использование им орудий труда является предпосылкой возникновения языка ; 2)по Нуаре, самосознание человека и его язык возникают в отношении человека к внешнему миру, к природе, к орудию труда; по марксистской концепции, они могут возникнуть только в отношении человека к другому человеку, т. е. носят сугубо общественный, социальный характер (Донских О.А.).

Слайд 38: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Подтверждением социальной обусловленности появления языка служит тот факт, что «ни один ребенок не заговорит, пока не окажется в окружении говорящих людей». Важную роль в возникновении языка, наряду с социальным фактором, играют и факторы биологические (освобождение передних конечностей для изготовления орудий труда и пользования ими, выпрямление походки, развитие органов речи, головного мозга и др.) → социально-биологическая. Трудовую теорию называют марксистской теорией, так как основную роль в ее разработке сыграли труды Ф. Энгельса, некоторые ученые называют ее теорией Энгельса, а также теорией Нуаре–Энгельса, поскольку Ф. Энгельс в разработке своей концепции опирался на идеи Л. Нуаре.

Слайд 39: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Во второй половине XIX в. ряд европейских ученых развивали трудовую теорию происхождения языка в весьма своеобразном направлении. Немецкий уч ё ный Карл Бюхер выводил происхождение языка из трудовых выкриков, сопровождавших коллективные трудовые действия. Таким образом, возникает еще одна теория (гипотеза) естественного происхождения языка, которая в современном языкознании известна под названием теории трудовых выкриков.

Слайд 40: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Согласно данной теории, выкрики первобытных людей, сопровождавшие коллективный труд, вначале носили инстинктивный, непроизвольный характер, но постепенно превращались в определенные символы трудовых процессов, т. е. в сознательно произносимые языковые единицы. Голосовое сопровождение актов коллективного труда у первобытных людей представляется явлением вполне естественным. Это может быть подтверждено тем, что и в современном обществе выполнение некоторых работ сопровождается определенными возгласами, которые облегчают, ритмизируют трудовой процесс, способствуют организации деятельности людей.

Слайд 41: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Однако подобные выкрики не несут никакой информации и вряд ли могли послужить источником возникновения речи первобытного человека. Они могли служить лишь «техническим» средством ритмизации труда, как это имеет место в жизни современных людей. Некоторые лингвисты теорию трудовых выкриков иногда смешивают с трудовой теорией Людвига Нуаре. По своему содержанию теория трудовых выкриков ближе к междометной теории, чем к трудовой теории, и может рассматриваться как разновидность данной теории.

Слайд 42: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Существуют и другие теории естественного происхождения языка. Одной из сравнительно новых является сформулированная в США теория младенческого лепета. Согласно этой гипотезе, человеческая речь могла возникнуть из произносимых эмотивно-нейтральных звуков, сходных с непроизвольным лепетом младенца (Бунак В.В.).

Слайд 43: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Из гипотез искусственного происхождения языка с античных времен известна теория божественного происхождения языка (божественная теория, теория откровения, теория божествен-ного откровения, теория божественного установления языка). Основанное на библейских легендах, ее содержание отражено в мифологических произведениях разных эпох. Самыми древними из дошедших до нас литературных памятников, рассказывающих о божественном происхождении языка, являются индийские веды. Это четыре сборника художественных произведений разных жанров – песен, гимнов, жертвенных изречений и заклинаний, созданных на территории к востоку от нынешнего Афганистана в XXV-XV вв. до н. э.

Слайд 44: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

В Средние века божественная теория происхождения языка занимала господствующее положение среди других теорий. Вопрос о божественном происхождении языка оживленно обсуждался в научной литературе XVIII – начала XIX в., что связано с активной деятельностью французских просветителей, распространением идей Французской революции и стремлением противостоять усиливающемуся влиянию идей естественного происхождения языка. Однако к концу XIX в. данная теория происхождения языка уже утратила свое значение.

Слайд 45: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Теория божественного происхождения языка с момента ее возникновения претерпела сложную эволюцию. С древнейших времен известны два основных варианта этой теории. Согласно одному из них (наиболее упрощенному), происхождение языка объясняется очень просто: язык дан человеку Богом ; Бог создал человека, а вместе с ним – и человеческий язык. Согласно другому варианту этой теории, язык был создан людьми, но с помощью Бога (древнеиндийская «Ригведа», древнеиранская «Авеста», древнекитайская философия, арабское богословие, труды учёных других стран).

Слайд 46: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Еще в античные времена божественная теория происхождения языка не пользовалась особой популярностью. В античной философии предпочтение отдавалось теориям естественного происхождения языка. Философы обращали внимание на то, что одно лицо не в состоянии «обозначить вещи все голосом», ибо для этого вначале нужно познать сущность всех вещей, а это одному не под силу. К тому же не из чего было создавать слова, так как до установления имен не было более мелких единиц – звуков.

Слайд 47: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

С резкой критикой теории божественного происхождения языка выступил немецкий филолог Я. Гримм (XIX в.), признававший распространенную в то время концепцию обеднения языка в процессе исторического развития. Гримм заявляет, что, во-первых, Божьей мудрости противоречит насильственное навязывание того, «что должно свободно развиваться в человеческой среде» и что, во-вторых, было бы противно Божьей справедливости позволить терять «дарованному первым людям божественному языку свое первоначальное совершенство». На этом основании делается вывод о том, что Бог не имел никакого отношения к возникновению и развитию языка.

Слайд 48: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

В современной лингвистической литературе обращается внимание на невозможность божественного происхождения языка как единовременного акта еще и потому, что для формирования человеческой речи необходимо образование речевого аппарата человека, что требует значительного времени. Утрата популярности теории божественного происхождения языка, несомненно, связана и с распространением атеистических убеждений среди многих ученых.

Слайд 49: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Отмечая научную несостоятельность божественной теории происхождения языка, современные лингвисты отмечают и некоторые положительные моменты этой теории. В частности, обращается внимание на то, что она существенно повлияла на разработку других теорий, что благодаря возрождению этой теории в начале XIX в. «было дополнительно сфокусировано внимание на роли и сущности языковой способности человека».

Слайд 50: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

К числу теорий искусственного происхождения языка относится и теория общественного договора (теория социального договора, теория трудового договора, теория изобретения языка, договорная теория, или теория соглашения). В этой теории язык рассматривается как «искусственное порождение», как «сознательное изобретение и творение людей». Язык определяется также как «общественный договор, продукт словесного “называния”, при этом выбор имен в основном произволен».

Слайд 51: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Возникновение теории общественного договора обычно связывают с именем французского просветителя XVIII в. Жана-Жака Руссо, хотя идеи этой теории высказывались ещё античными философами. Некоторые исследователи «настоящим творцом» рассматриваемой теории считают древнегреческого философа Демокрита. Сторонниками идей Демокрита были Аристотель, Лукреций, Витрувий и др. В античной философии эта теория противопоставлялась теории божественного происхождения языка.

Слайд 52: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Появление слов «по установлению» (а не «по природе») Демокрит обосновывал некоторыми языковыми особенностями ( одноименность (омонимия), многоименность (полисемия), возможность переименования вещей, отсутствие соответствия в словообразовании). Ж.-Ж. Руссо строил свою теорию исходя из деления жизни человечества на два периода – природный и цивилизованный.

Слайд 53: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

В первый период предметы и явления, воспринимаемые слуховыми органами, обозначались звуками, звуковыми сигналами; те же предметы, которые воспринимались зрительно, изображались жестами, с помощью жестов передавались и их названия. Во второй период те и другие обозначения заменялись звуками-предложениями, поскольку пользование жестами было неудобно.

Слайд 54: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Теория общественного договора, по мнению современных ученых, не объясняет происхождение языка. Критики этой гипотезы обращают особое внимание на то, что договариваться о названиях разных вещей, о значениях произносимых слов невозможно без языка. Иными словами, «для того, чтобы “договориться” о языке, надо уже иметь язык, на котором “договариваются”» (Реформатский А.А.).

Слайд 55: Какая из гипотез происхождения языка кажется вам наиболее убедительной? Спасибо за внимание!

Слайд 56: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Наиболее обоснованной и убедительной представляется трудовая теория происхождения языка. Положительную роль в разработке трудовой теории сыграли и другие теории, содержащие отдельные важные моменты. Однако в отдельности ни одна теория не в состоянии объяснить возникновение человеческой речи.

Слайд 57: 2. Гипотезы (теории) происхождения языка

Общим недостатком всех теорий считается то, что они (или многие из них) пытаются объяснить возникновение языка вне связи с вопросом о происхождении самого человека и образовании человеческого общества, в то время как данные явления неразрывно связаны между собой. Совершенно очевидно, что не может быть языка вне общества, как и невозможно существование общества без языка. Вполне допустимо, что «язык произошел не исключительно одним каким-либо путем», т. е. что он формировался на основе разных источников. На это обращали внимание многие ученые.

Слайд 58: 3. Развитие как свойство языка и как предмет лингвистики

Современные лингвистические направления ( коммуникативная лингвистика, лингвистическая прагматика, социолингвистика, психолингвистика и когнитивная лингвистика ) ставят в центр человека – говорящего и мыслящего, владеющего и пользующегося языком – и тем самым закрепляют синхроническую точку зрения на язык как приоритетную. Однако, 1) человеческий язык в целом, каждый конкретный язык и каждый отдельно взятый факт языка есть результат длительного развития ; 2) развитие языка не останавливается, и сегодняшнее его состояние есть лишь этап этого развития.

Слайд 59: 3. Развитие как свойство языка и как предмет лингвистики

В. Гумбольдт отмечал такое неустранимое противоречие в языке, как сочетание в нём одновременно действующих тенденций к устойчивости и к изменчивости. В трудах И.А. Бодуэна де Куртенэ эта идея конкретизировалась в противопоставлении и единстве таких свойств языка, как статика и динамика.

Слайд 60: 3. Развитие как свойство языка и как предмет лингвистики

Статика – это состояние языка как результат предшествующего развития («момент динамики»). Динамика – это не только процесс длительного развития языка, но и изменения, сдвиги, постоянно происходящие в языке в каждый момент его жизни. Поэтому всякая статика динамична. Это проявляется, в частности, в многообразном речевом варьировании (изменении) языковых единиц, что в конечном счёте ведёт к изменению их места в системе.

Слайд 61: 3. Развитие как свойство языка и как предмет лингвистики

Термин «изменение» в лингвистике обозначает варьирование языковой единицы в различных языковых условиях в процессе современного функционирования языка. Однако, говоря об изменениях в языке, обычно не акцентируют внимание на том, в каком направлении оно идёт: в сторону прогресса или в сторону регресса. Говорить о прогрессе и совершенствовании в языке очень непросто. Например, утрата флексий – это хорошо или плохо для языка? Подобные факты заставляют учёных спорить о понятии прогресса в языке.

Слайд 62: 3. Развитие как свойство языка и как предмет лингвистики

В нормальной ситуации язык народа, живущего активной экономической, социальной и культурной жизнью, беспрестанно изменяясь, действительно развивается : богаче становится словарь; упорядочивается морфология; становятся более разнообразными синтаксические структуры; вырабатывается литературная норма; формируются стили литературного языка, обслуживающие все коммуникативные сферы, необходимые для жизни развитого общества.

Слайд 63: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Законом развития называются регулярно действующие причинно-следственные связи, независимо от того, находится ли первоисточник изменения внутри языка или вне его. Различают внешние (экстралингвистические) и внутренние (лингвистические) законы языкового развития. К внешним законам (факторам) языкового развития относят разнообразные, но достаточно регулярные формы влияния на язык народа его этнической и политической истории, культуры, религии, межъязыковых и межкультурных контактов.

Слайд 64: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Примеры действия внешних законов развития: возникновение книгопечатания стимулировало появление и распространение литературно-письменной формы европейских языков; роль школы в развитии языка; введение православия на Руси и распространение кирилло-мефодиевского перевода Евангелия определило главенство старославянского языка в формировании русской литературной нормы; политические революции приводят к расшатыванию старых языковых норм под влиянием «демократизации» языка и т.д.

Слайд 65: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Внутренние законы языкового развития обусловлены самой природой человеческого языка как естественной знаковой системы, которая функционирует в сфере коммуникации и мышления. В отличие от внешних законов, время действия которых ограничено определённым периодом истории какого-либо языка, внутренние законы действуют во всех языках и постоянно. К ним обычно относятся: 1) закон неравномерного развития разных уровней системы; 2) «давление» системы; 3) закон асимметричности языкового знака; 4) закон аналогии; 5) законы экономии.

Слайд 66: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Неравномерность развития уровней языковой системы легко объяснима: чем менее открыт уровень для внешних влияний на язык, тем он устойчивее. Поэтому медленнее всего развивается фонетика, несколько быстрее – морфемика, морфология и особенно синтаксис, но наивысшими темпами развивается лексика. «Давление» системы проявляется в том, что изменение на одном участке системы постепенно вызывает изменения на другом её участке. Например, мягкость как фонологический признак стал противопоставляться твёрдости в подсистеме согласных славянских языков.

Слайд 67: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Законом аналогии называют изменение, вызванное влиянием более сильного – более удобного или чаще употребляемого – образца. Этот закон является психологически обусловленной причиной процесса упорядочения и оптимизации языковой системы и её подсистем. Например, на лексическом уровне, образование однотипных значений, семантических серий у слов одной лексико-семантической группы («За столом собрались и красные, и зелёные, и голубые, и серо-буро-малиновые» – т.е. люди с разными взглядами).

Слайд 68: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Рассуждая о законе экономии, лингвисты нередко употребляют формулировки «язык отменяет что-то», «язык избавляется от чего-то», «язык стремится освободиться от чего-то» и т.п. Разумеется, сам язык как система знаков не имеет собственной воли и цели. Ранее уже говорилось, что все изменения в языке – следствие его использования как средства коммуникации.

Слайд 69: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Говорящие в процессе общения бессознательно стремятся свести к необходимому минимуму : – и силы, которые затрачиваются на произношение, – экономия речевых усилий, речевой энергии; – и время, которое необходимо для передачи конкретной информации, – экономия речевого времени; – и средства, которые требуются для обеспечения нужд мышления и взаимопонимания в коммуникации, – экономия языковых средств.

Слайд 70: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Несколько перефразируя французского учёного Андре Мартине, можно определить сущность закона экономии следующим образом: человек расходует столько речевых усилий, столько речевого времени и столько языковых средств, сколько требуется для того, чтобы речь его была правильно понята собеседником. Наиболее наглядно действие закона экономии речевых (произносительных) усилий в области фонетики. Им объясняются почти все фонетические процессы как в прошлом, так и в современном состоянии языков. Действительно, при желании мы можем произнести [л°оДк Λ /ъ], [с'эрДц Λ /ъ], но при этом понадобится такое сверхнапряжение наших органов речи, которое не является коммуникативно необходимым и без которого можно обойтись.

Слайд 71: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Закон экономии языковых средств признаётся далеко не всеми лингвистами. Это требование, вполне понятное применительно к речи, совсем непросто проецируется на языковую систему. Согласно этому закону, во многих языках есть «лишние» грамматические категории и формы ( категория рода – в современных языках не имеет собственной семантики ). Но значит ли это, что так называемые «безродовые» языки устроены лучше и экономнее, чем языки с развитой категорией рода, подобные русскому, немецкому и др.? Допустимо ли вообще измерять оптимальность системы одного языка с позиций другого языка?

Слайд 72: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Закон экономии – это универсальный закон языкового развития, действие которого можно проследить как в истории, так и в функционировании любого языка. Но из этого вовсе не следует, что каждый конкретный человек в любой коммуникативной ситуации поступает в соответствии с этим законом : в противном случае не понадобилось бы формулировать правила успешной коммуникации, например, максимы Грайса. Человечество на протяжении тысячелетий бессознательно совершенствовало своё главное орудие мышления и общения – язык, но, к сожалению, отдельный человек может неумело пользоваться даже самым совершенным орудием.

Слайд 73: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Действие внутренних законов может тормозиться или ослабляться действием внешних факторов. Так, кодификация литературной нормы – внешний по отношении к языку культурный фактор, который сдерживает темпы развития языка и ограничивает действие внутренних законов, в частности, закона аналогии. Например, слово кофе до сих пор по литературной норме русского языка не только не склоняется, но и, оканчиваясь на -е, сохраняет парадоксальный с точки зрения системы языка мужской род (при допустимости теперь однако, варианта среднего рода в разговорной речи). Поэтому законы языкового развития часто приобретают характер более или менее последовательно проявляющейся тенденции.

Слайд 74: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Влияние человека и общества на развитие языка: язык развивается, пока он функционирует, т.е. пока им пользуются носители языка. Из этого следует, что каждая языковая личность постоянно бессознательно участвует в развитии языка, носителем которого она является. Результаты наблюдений за фонетической стороной языка позволяют учёным говорить о спонтанности, стихийности или бессознательности законов языкового развития. Это подтверждается и обращением к другим сторонам языка, даже к такому «осознаваемому» уровню, как лексика. Например, неудавшиеся попытки В.И. Даля или, в наши дни, А.И. Солженицына избавить русский язык от заимствований.

Слайд 75: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Отдельный человек, постоянно бессознательно участвующий в изменении и развитии языка, не в состоянии сознательно повлиять на направление развития языка. Но общество в лице отдельных наиболее творческих и авторитетных представителей, писателей и учёных-лингвистов и с опорой на такие общественные институты, как школа, научные учреждения, средства массовой информации, обладает б ó льшими возможностями. Все лингвисты, однако, сходятся на том, что вмешательство общества всё же ограничено нормализаторской деятельностью и проведением определённой языковой политики в условиях сложной языковой ситуации.

Слайд 76: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Прекрасно осознавая невозможность полного управления развитием языка как естественной знаковой системы, лингвисты всё же не склонны пассивно отдаваться на волю языковой стихии. И.А. Бодуэн де Куртенэ в поздний период своей научной деятельности неоднократно высказывал мысль не только о возможности, но и о необходимости улучшать язык : «язык не есть ни замкнутый в себе организм, ни неприкосновенный идол, он представляет собой орудие и деятельность. И человек не только имеет право, но это его социальный долг – улучшать свои орудия в соответствии с целью их применения <...>».

Слайд 77: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Рассмотрение множества фактов позволило учёным выделить два господствующих, постоянно действующих и одновременно противоположных направления развития в языке. С одной стороны, это процесс интеграции (лат. integratio – восстановление, восполнение, integer – целый) – сближение различных языковых фактов вплоть до полного их слияния. С другой стороны, процесс дифференциации (от лат. differentia – разность, различие) – возникновение внутренних различий, вариантов вплоть до полного расщепления когда-то единого языкового явления.

Слайд 78: 4. Внешние и внутренние законы развития языка

Эти процессы характеризуют не только отдельные явления языка, но и язык в целом. При этом на различных этапах истории человеческого языка одно из направлений развития могло преобладать. Так, для современного мира преобладающими являются интегративные процессы, которые проявляются в различных видах языковых контактов. Но объяснение многоязычия и языкового родства невозможно без обращения к процессу дифференциации языков.

Слайд 79: 5. Понятие языкового родства

Любая наука, располагающая множеством объектов, неизбежно сталкивается с необходимостью классификации этого множества. Классификация – это распределение объектов по группам на основе тех или иных признаков. В более развёрнутом и строгом варианте классификация (от лат. classis – разряд, класс и facio – делаю, раскладываю) – это система соподчинённых понятий (классов объектов) какой-либо области знания или деятельности человека, которая фиксирует закономерные связи между этими классами; при этом не только свойства объекта обусловливают его место в системе, но и зная свойства всего класса, мы можем установить свойства любого объекта, включённого в этот класс.

Слайд 80: 5. Понятие языкового родства

Установить абсолютно точно количество языков, которыми пользуются люди, нереально. Одна из причин – объективно трудно отслеживаемая динамичность; языки «умирают», но их исчезновение может остаться незамеченным вследствие не всегда фиксируемой ассимиляции или даже вымирания носителей; другая причина – отсутствие сведений об этносах, живущих в труднодоступных или мало исследованных регионах нашей планеты; третья связана со сложностью разграничения статусов языка и диалекта, языка и его вариантов (из-за отсутствия строгих и обоснованных критериев).

Слайд 81: 5. Понятие языкового родства

Одной из самых разработанных лингвистических классификаций на данный момент по праву считается генеалогическая (от греч. genealogia – родословная; genus – род). В основе этой классификации лежит идея родства языков, предполагающая, что люди земли говорили когда-то на одном или нескольких общих языках. Сам термин «языковое родство» был создан в середине XIX столетия, когда широкое распространение получила биологическая концепция языка. Однако генеалогическая классификация демонстрирует с полной очевидностью, что процесс формирования родственных языков имеет социальный характер.

Слайд 82: 5. Понятие языкового родства

Учёные предполагают, что человечество возникло одновременно в разных точках Земли – в Африке, экваториальной и северной, в Средиземноморье и Малой Азии. Поэтому одновременно появляются сходные языки, которые с течением времени начинают разделяться. Таким образом, языковое развитие обусловлено двумя противоположными процессами, о которых шла речь выше: при дифференциации (разделении, расхождении) из одного языка образовывалось несколько, в чём-то похожих друг на друга языков; при интеграции (сближении, схождении) различные по происхождению языки приобретают сходные черты.

Слайд 83: 5. Понятие языкового родства

Оба этих процесса – дифференциация и интеграция – «работают» постоянно, но на разных этапах жизни человечества преобладающим оказывается то один, то другой из них. В древнейший период очевидно ведущей была дифференциация, поскольку люди активно расселялись. В наше время, безусловно, доминирует интеграция, так как постоянное взаимодействие народов и языков осуществляется и на территориальной, и на военно-политической, и более всего – на культурно-экономической основе.

Слайд 84: 5. Понятие языкового родства

Однако возникает ощущение, что дифференциация в большей степени объясняет сходство родственных языков, а интеграция – их различие. Предполагается, что в результате действия этих двух процессов и сложилось многоязычие. Современная лингвистическая карта мира чрезвычайно пестра. Регионы максимальной сгущённости и разнообразия языков (метафорически их называют «лингвистическими мешками» ) – это, например, Африка, юго-восточная Азия, Кавказ.

Слайд 85: 5. Понятие языкового родства

Явление многоязычия, наблюдаемое людьми с глубокой древности, поворачивалось к ним, как правило, двумя «бросающимися в глаза» сторонами: различиями, препятствующими общению, сходством, способствующим ему. Оценивались эти стороны людьми в разные времена неодинаково : в эпоху античности, например, греки вся «чуждые», непонятные языки называли варварскими.

Слайд 86: 5. Понятие языкового родства

В те давние времена языками, достойными внимания и изучения считались лишь четыре – известных, «заслуженных и уважаемых»: санскрит, или древнеиндийский (язык «Вед»); древнегреческий, латынь и классический арабский язык «Корана». Однако наступил XIX в., и в его начале учёные-языковеды получили возможность по-настоящему осмыслить явление многоязычия и той его стороны, в частности, которая указывала на близость или даже сходство разных языков. Результатом такого осмысления стало создание теории языкового родства, а на её основе, как уже отмечалось выше, генеалогической классификации языков.

Слайд 87: 5. Понятие языкового родства

Ознакомившись с ведическими памятниками, лингвисты обнаружили удивительное, совершенно неожиданное и одновременно очевидное сходство санскрита с древнегреческим и латынью, требующее объяснения. Но поскольку государства, население которых говорило на древнегреческом и латинском языках, территориально были далеки от Индии и сходство не могло быть объяснено контактами языков, возникла мысль о возможном происхождении этих языков из одного общего языка-источника, т.е. из некоего праязыка. Именно эта мысль дала в первой четверти XIX столетия толчок изучению языков в особом аспекте.

Слайд 88: 5. Понятие языкового родства

Следствием независимых друг от друга исследований учёных разных стран, направленных на поиски критериев определения родства языков, явилось как установление предмета изучения – родственных языков, так и формирование сравнительно-исторического метода, посредством которого предположительно родственные языки стали изучаться. Родственными называются такие языки, которые, возникнув из одного и того же источника (праязыка, или языка-основы), обнаруживают следующие три признака родства: 1) древние общие корни (лексический признак), 2) регулярные звуковые соответствия (фонетический признак) и 3) древние общие аффиксы (грамматический признак).

Слайд 89: 5. Понятие языкового родства

1 ) Лексический признак. Прежде всего, необходимо иметь в виду, что при поисках предположительно родственных корней или слов: во-первых, следует удостовериться в их принадлежности к так называемому древнему корнеслову. П оиск следует осуществлять среди названий основных предметов, явлений и понятий, которые были существенны, жизненно необходимы для всех людей, а, следовательно, должны были обязательно и достаточно давно получить название в том или ином языке.

Слайд 90: 5. Понятие языкового родства

во-вторых, необходимо обращаться в процессе сравнения к исходному, первоначальному (этимологическому) значению слова ; в-третьих, важно убедиться в том, что слова являются исконными, а не заимствованными (например, слова студент, театр, идея, аудитория и их аналоги мы найдём в большинстве европейских языков, но они не могут служить доказательством родства, поскольку являются заимствованными). Поэтому только базисная лексика, имеющая общее происхождение в родственных языках, даёт основание – наряду, разумеется, с двумя другими (грамматическим и фонетическим) признаками – устанавливать факт и степень родства языков.

Слайд 91: 5. Понятие языкового родства

Русский язык Белорусский язык Болгарский язык Польский язык Немецкий язык город горад град grod [грут] Garten берег бераг бряг brzeg Berg

Слайд 92: 5. Понятие языкового родства

Сравнительно-исторический метод предполагает такое сравнение языков, которое направлено на выяснение их исторического прошлого. Используя приёмы этого метода, учёные сравнивают между собой генетически тождественные слова и формы родственных языков и восстанавливают их первоначальный вид, их архетипы, или праформы. Результатом такой работы является реконструкция некоторых сторон языкового строя, каким он был до обособления соответствующих языков или ветвей языков. Такая реконструкция позволяет проникнуть в те эпохи жизни языка, от которых не дошло подтверждений в виде письменных памятников.

Слайд 93: 5. Понятие языкового родства

2) Второй признак языкового родства – фонетический, или, иначе, регулярные фонетические (звуковые) соответствия. Чтобы сделать более понятным этот признак, обратимся к следующей аналогии. Как известно, в системе любого естественного языка существуют звуковые чередования, представляющие собой мену звуков в пределах одной морфемы в определённых фонетических условиях. При этом различают: а) живые, или собственно фонетические, чередования, обусловленные действующими в данное время в языке фонетическими процессами (например, чередование гласных О/А ([Λ]) в словоформах кот-кота [кΛта], воз-возы [вΛзы], поле-полей [пΛл'эй] и т.п. как результат редукции);

Слайд 94: 5. Понятие языкового родства

б) исторические, или морфологические, чередования, обусловленные фонетическими процессами, которые «работали» в языке в прошлом, но в настоящий момент, т.е. в современном языке, перестали быть актуальными, но их «следы» служат для разграничения различных морфологических форм слов. Например, крик-кричать (К/Ч), след-слежу (Д/Ж), сон-сна (О/ноль звука), взять-взимать (Я/ИМ) и т.п. в) регулярные фонетические соответствия суть межъязыковые чередования звуков, закономерно происходящие в словах родственных языков в определённых фонетических условиях. Так, начальному славянскому [б] в латинском языке регулярно соответствует [ f ] : б рат – f rater, б об – f aba, б ерут – f erunt и т.д.

Слайд 95: 5. Понятие языкового родства

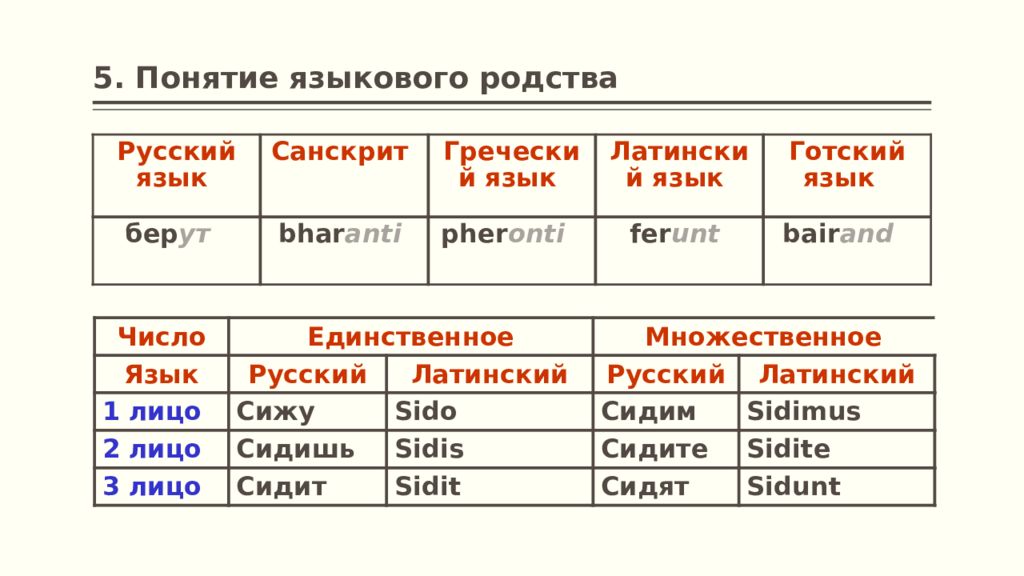

3) Грамматический признак языкового родства предполагает, ч то в родственных языках имеются общие древние аффиксы, с помощью которых выражались различные грамматические значения: рода, числа, падежа, времени и др. Это очень надёжный признак родства, так как считается, что некоторые разряды языковых элементов – аффиксы формообразования, служебные слова – как правило, не заимствуются. Особенно наглядной в этом плане является система форм спряжения глагола в настоящем времени: именно с их сравнения Ф ранцем Боппом началась индоевропеистика.

Слайд 96: 5. Понятие языкового родства

Русский язык Санскрит Греческий язык Латинский язык Готский язык бер ут bhar anti pher onti fer unt bair and Число Единственное Множественное Язык Русский Латинский Русский Латинский 1 лицо Сижу Sido Сидим Sidimus 2 лицо Сидишь Sidis Сидите Sidite 3 лицо Сидит Sidit Сидят Sidunt

Слайд 97: 5. Понятие языкового родства

В ряде современных славянских и неславянских европейских языков в системе склонения имён существительных есть звательный падеж, предназначенный для выражения обращения. В современном русском языке такого падежа уже нет, но сохранилось несколько реликтовых форм, известных практически всем носителям: отче, старче («Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?»»), а также формы друже, человече, княже, врачу («Врачу, исцелися сам!»). Показательно, что в греческом и латыни форма звательного падежа образуется, как и в русском языке, с помощью аффикса - е : ср. лат. anthr ō p e – рус. человеч е, amic e – друж е.

Слайд 98: 5. Понятие языкового родства

Сравнение языков на основе трёх признаков, с одной стороны, доказывает, что родство языков – это результат закономерного развития из одного и того же праязыка, а с другой – убедительно показывает, что в современном своём состоянии родственные языки обладают разной степенью сходства (близости), что и становится основанием для их генеалогической классификации.