Первый слайд презентации: Лекция 4

Сравнительное языкознание и сопоставительная лингвистика. Типология

Слайд 2: План

1. Место лингвистической типологии среди других отраслей языкознания 2. Языковые универсалии 3. Всеобщее, общее и особенное в языках 4. Понятие типа в лингвистической типологии 5. Виды типологических исследований 6. Задачи лингвистической типологии 7. Методика типологических исследований 8. Контрастивный анализ и обучение языкам

Слайд 3: Тема

1. Место лингвистической типологии среди других отраслей языкознания 2. Языковые универсалии 3. Всеобщее, общее и особенное в языках 4. Понятие типа в лингвистической типологии 5. Виды типологических исследований 6. Задачи лингвистической типологии 7. Методика типологических исследований 8. Контрастивный анализ и обучение языкам

Слайд 4: Предпосылки типологии

Европа, XVII-XVIII вв. «Всеобщая и рациональная грамматика Пор-Рояль» (учебник аббатов монастыря Пор-Рояль,1660) Согласно «Грамматике Пор - Рояль», тесно связанной с «Логикой Пор-Рояль», в основе всех языков лежит единая идеальная логическая схема ; задача грамматики — установить общие принципы построения всех языков и основные различия между ними.

Слайд 5: Философия языка и языковедение XVII—XVIII вв

Сформировавшаяся как наука в XIX в. лингвистическая типология в значительной степени опирается на философию языка и языковедение XVII—XVIII вв., представленные главным образом в трудах Рене Декарта, Готфрида В. Лейбница и Иоганна Г. Гердера. Руководствуясь идеями «Грамматики Пор-Рояль», открытиями своего времени и собственными концепциями, эти ученые приходят к выводу о принципиальной возможности сопоставления языков различного происхождения.

Слайд 6: Готфрид Вильгельм Лейбниц

Круг интересовавших его проблем: 1) родство языков; 2) их происхождение; 3) сравнительное изучение; 4) генеалогическая классификация; 5) исследование живых языков и диалектов; 6) создание универсального алфавита на базе латинского; 7) этимология; 8) составление языковой карты мира; 9) применение точных методов в исследовании языков; 10) создание немецкого философского и научного лексикона; 11) создание искусственного международного языка.

Слайд 7: Адам Смит

Принято считать, что первый опыт лингвотипологических наблюдений и размышлений принадлежит Адаму Смиту. Рассуждая в одном из своих известных трудов об эволюции европейских языков, ученый ищет причины сдвига в этих языках от синтетического строя к аналитическому, т. е. фактически обращается к проблемам исторической типологии.

Слайд 8: Формирование типологии ( XIX в.)

У истоков типологии стоят братья Август Вильгельм и Фридрих Шлегели, а также Вильгельм фон Гумбольдт. Типологический аспект присутствует в трудах основоположника сравнительно-исторического языкознания Франца Боппа (теория агглютинации и др.). Принято считать, что первые типологические исследования принадлежат В. Гумбольдту, А. Шлейхеру, X. Штейнталю.

Слайд 9: Основные результаты типологических исследований XIX в

Важнейшим итогом научных исследований этого периода справедливо считают создание глоттогонической типологии, т. е. универсальной теории образования и развития языков.

Слайд 10: Основные результаты типологических исследований XIX в

Выделены признаки, используемые для типологизации языков: морфологические, т. е. отношения между словом и его грамматическим оформлением, между функцией и формой; синтаксические, т. е. организация предложения.

Слайд 11: Основные результаты типологических исследований XIX в

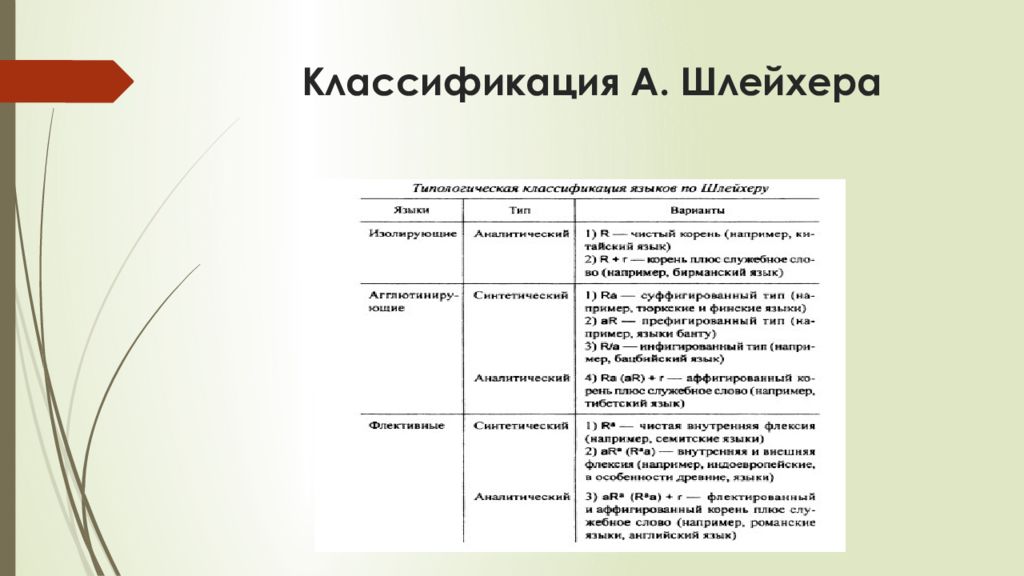

Установлены морфологические типы языков: 1) Фридрих Шлегель — типы: флективный, аффиксирующий ; 2) Август Вильгельм Шлегель — типы: флективный, аффиксирующий, аморфный; 3) Вильгельм фон Гумбольдт — типы: флектирующий, агглютинирующий, изолирующий, [инкорпорирующий]; 4) Август Шляйхер — типы: изолирующие, агглютинирующие, флективные; 5) Хейман Штейнталь — типы: присоединяющие, т. е. не имеющие словоизменения, среди которых языки без формы или с формой); видоизменяющие, т. е. имеющие словоизменение без формы или с формой); имелась в виду форма как слова, так и предложения; 6) Ф. Мистели — типы: с формой, без формы, среди которых различаются языки без слова, со словом и с мнимым словом ( псевдословом ).

Слайд 12: Основные результаты типологических исследований XIX в

Предполагается, что эволюция языков — это смена универсальных стадий, или состояний: например, по мнению Августа Шлейхера, языки проходят архаическую стадию (изоляция); переходную стадию (агглютинация); стадию расцвета (синтез, или старая флексия); стадию упадка ( аналитизм, или новая флексия).

Слайд 13: Типология в российской лингвистике XIX в

Среди российских ученых типологическими проблемами занимались Петр Карлович Услар (1816— 1875)4, Александр Афанасьевич Потебня (1835— 1891), Иван Александрович (Ян- Нецислав ) Бодуэн де Куртенэ (1845— 1929), Филипп Федорович Фортунатов (1848— 1914)

Слайд 14: Развитие типологии в XX—XXI вв

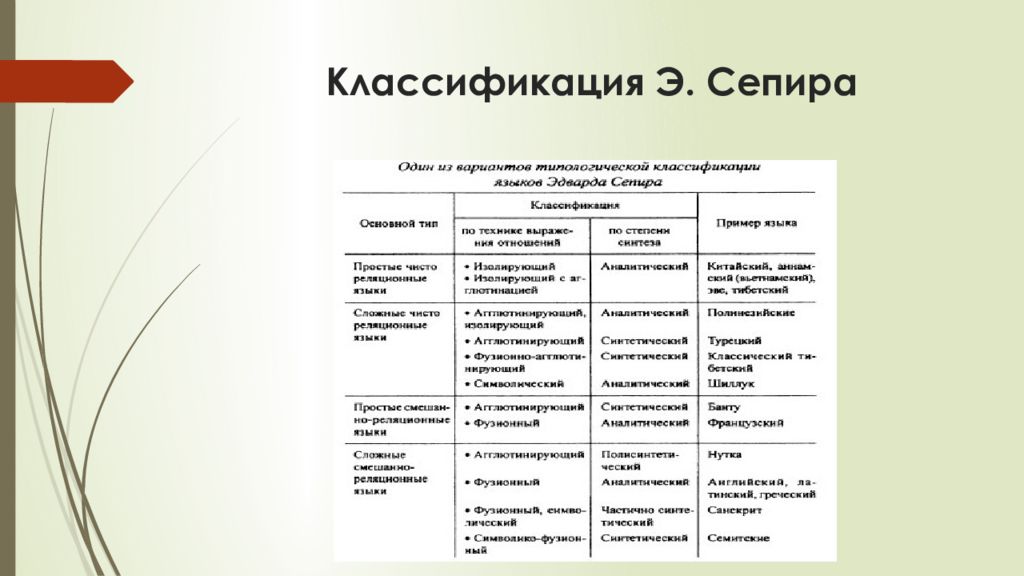

Начало XX в. Американский лингвист Эдвард Сепир разрабатывает новую модель типологии и типологической классификации языков, имеющую многоаспектный и многопризнаковый характер. Ученые Пражского лингвистического кружка создают типологию языковых подсистем.

Слайд 15: Развитие типологии в XX—XXI вв

Середина XX в. Зарождается формальная, квантитативная, контрастивная типология. В 60— 70-е гг. XX в. складывается социолингвистическая типология, главным образом в США (У. Стюарт, Ч. А. Фергюсон, Дж. Фишман, Д. X. Хаймз, X. Клосс ) и России (М. М. Гухман, JI. Б. Никольский, Ю. Д. Дешериев, Г. В. Степанов). Российские ученые разрабатывают проблемы стадиальной синтаксической и категориальной типологии, обращаются к вопросам контенсивной (содержательной, содержательно ориентированной) и формальной, диахронической и исторической типологии.

Слайд 16: Вторая половина XX — начало XXI в

Для этого периода характерны следующие особенности: 1. Сближение типологии со сравнительно-историческим и ареальным языкознанием. 2. Становление лингвистической типологии (сравнительной типологии; по существу — сравнительного/сопоставительного языкознания) как дисциплины учебного плана российской высшей школы (с конца 60-х гг. XX в.). Создание курса связано с именем Владимира Дмитриевича Аракина. 3. Вовлечение новых лингвистических идей в сферу типологических исследований: прагматическая, дискурсивная, когнитивная и другие типологии.

Слайд 17: Определение лингвистической типологии

Типология — раздел языкознания (лингвистики), изучающий языки в сопоставлении с другими языками с целью установления и объяснения сходств, различий, присущих языкам особенностей, а также типов языков и языковых универсалий.

Объект Изучение и объяснение отношений между родственными языками, их эволюции, реконструкция праязыка.

Слайд 19: Общее языкознание (общая лингвистика, теория языка)

Объект Изучение и объяснение свойств, присущих языку как системе.

Слайд 20: Лингвистическая типология (типологическое, сравнительное, сопоставительное языкознание)

Объект Изучение и объяснение сходств, различий, особенностей, универсалий и типов языков.

Слайд 21: Тема

1. Место лингвистической типологии среди других отраслей языкознания 2. Языковые универсалии 3. Всеобщее, общее и особенное в языках 4. Понятие типа в лингвистической типологии 5. Виды типологических исследований 6. Задачи лингвистической типологии 7. Методика типологических исследований 8. Контрастивный анализ и обучение языкам

Слайд 22: Определение универсалий

Лингвистическими универсалиями (от лат. universalis ‘общий, всеобщий’) называют языковые явления (свойства, характеристики), обнаруживаемые во всех языках и свойственные всем языкам или человеческому языку в целом (англ. language universals, фр. les universaux du langage ).

Слайд 23: Метод установления универсалий

Возможность выявить универсальные свойства языка — один из важнейших выводов, к которым пришла лингвистическая типология в XX в. Универсальные свойства языка интересовали языковедов с давних пор, но задача их научного определения впервые была поставлена американским лингвистом Джозефом Гринбергом (1915—2001) в начале 1960-х гг.

Слайд 24: Эмпирический подход

В отличие от распространенной в то время дедуктивной теории определения базовых свойств человеческого языка — «порождающей грамматики», Дж. Гринберг предложил индуктивный (эмпирический) метод. Конечно, можно было бы исследовать все языки, но такой способ нереален, так как он требует слишком значительных трудозатрат, а также потому, что многие языки или отдельные их аспекты не доступны для исследования.

Слайд 25: Статистический подход к универсалиям и выборка языков

Джозеф Гринберг и его последователи приняли статистическое понимание универсалий, в соответствии с которым проверка всеобщих черт осуществляется на ограниченном множестве языков, называемом выборкой. В первых работах Гринберга объем выборки составлял 30 языков, позднее — около 100. Выборка должна быть составлена таким образом, чтобы в ней равномерно были представлены языки различных семей и регионов (ареалов). Иначе свойство, наблюдаемое для всех языков выборки, может оказаться не универсальным, а характерным для семьи или ареала.

Слайд 26: Адекватность выборки

Адекватно составленная выборка — необходимое условие всякого типологического исследования, поэтому в последние десятилетия методика ее составления была существенно усовершенствована, однако основные принципы остались теми же: максимальный охват языковых семей и ареалов при равном их представительстве. Если некоторое свойство наблюдается у всех языков выборки, то нельзя утверждать, что это свойство представлено во всех языках мира, но можно предполагать, что это свойство вероятно в любом языке, т. е. выборка не может дать полного отображения множества, которое она представляет, но велика вероятность, что у этого множества наблюдаются те же свойства, что и у выборки.

Слайд 27: Типы универсалий по уровням языка

фонетико-фонологические, морфо-синтаксические (грамматические), лексико-семантические

Слайд 28: Фонетико-фонологические универсалии (примеры)

Во всех языках мира звуки делятся на гласные и согласные. Во всяком языке не может быть менее 10 и более 70 фонем.

Слайд 29: Морфосинтаксические универсалии (примеры)

Во всех языках есть местоименные элементы, в частности местоимения 1- го и 2 - г о лица. В каждом языке есть имена собственные. Во всех языках наблюдается различение семантически полноценных и служебных элементов.

Слайд 30: Морфосинтаксические универсалии (примеры)

Для всех языков характерно разграничение имени и глагола. Существование такой универсалии вызывает возражения некоторых исследователей. Например, китаеведы указывают на то, что в древнекитайском языке противопоставления имен и глаголов нет: одно и то же слово может употребляться и в той, и в другой функции; например, ван означает и ‘царь’, и ‘царствует’. Вероятно, речь может идти только о фреквенталии. Если в языке развита флексия, то есть и деривационный элемент. Если в языке выражено множественное число, то есть ненулевой морф, его обозначающий.

Слайд 31: Лексико-семантические универсалии (примеры)

Для всех языков характерно явление многозначности ( полисемия ) слова (например, ‘тяжелый по весу’ приобретает значение ‘трудный’; ‘горький по вкусу’ приобретает значение ‘горестный, скорбный’; ‘сладкий по вкусу’ приобретает значение ‘приятный’; ‘пустой, полый’ приобретает значение ‘бессодержательный, несерьезный’; ‘большой по размеру’ приобретает значение ‘важный’). В любом языке непрерывно возникает новая идиоматика.

Слайд 32: Причины существования языковых универсалий

1) артикуляционная база голосового аппарата человека ; 2) отношения между языком и мышлением ; 3) отношения между языком и психологией человека ; 4) отношения между языком и действительностью, отображаемой средствами языка; 5) общие закономерности употребления языка.

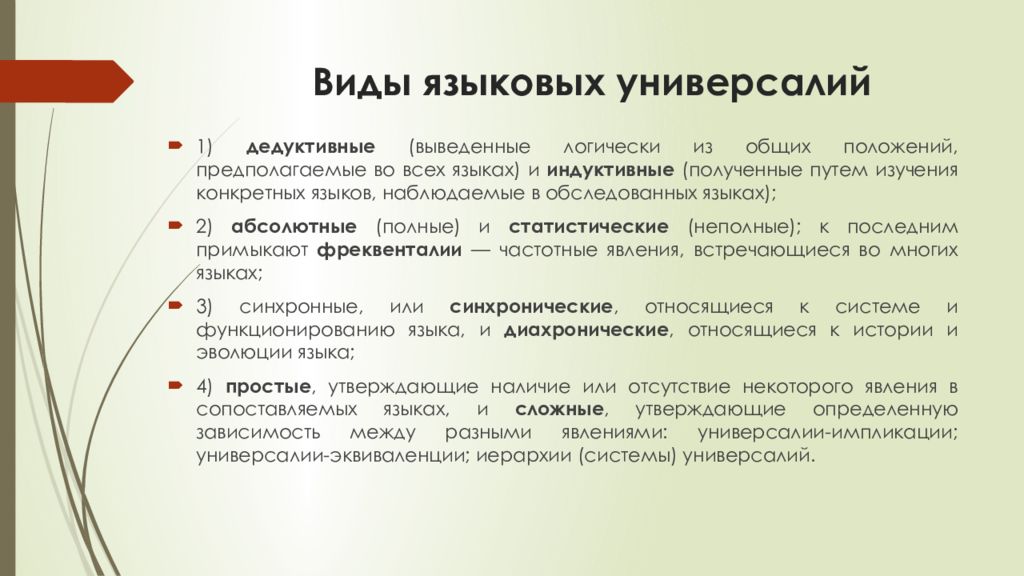

Слайд 33: Виды языковых универсалий

1) дедуктивные (выведенные логически из общих положений, предполагаемые во всех языках) и индуктивные (полученные путем изучения конкретных языков, наблюдаемые в обследованных языках); 2) абсолютные (полные) и статистические (неполные); к последним примыкают фреквенталии — частотные явления, встречающиеся во многих языках; 3) синхронные, или синхронические, относящиеся к системе и функционированию языка, и диахронические, относящиеся к истории и эволюции языка; 4) простые, утверждающие наличие или отсутствие некоторого явления в сопоставляемых языках, и сложные, утверждающие определенную зависимость между разными явлениями: универсалии-импликации; универсалии- эквиваленции ; иерархии (системы) универсалий.

Слайд 34: Универсалии-импликации (импликативные универсалии)

Если в некотором языке имеется свойство X, то в этом языке имеется и свойство Y.

Слайд 35: Универсалия

если в языке относительное предложение предшествует имени, то генитив также предшествует имени ; если в языке генитив следует за именем, то относительное предложение также следует за именем.

Слайд 36: Универсалии- эквиваленции

Если в некотором языке есть свойство X, то в этом языке имеется и свойство Y, и наоборот. В этом случае рассматривается не одна комбинация свойств, как в импликативной универсалии, а две: В языке не может наблюдаться свойство X без свойства Y, а также свойство Y без свойства X. Если в языке имеются предлоги, то генитив в нем следует за определяемым именем, и наоборот. Эта универсалия может быть переформулирована также следующим образом: Если в языке имеются послелоги, то генитив в нем предшествует имени, и наоборот.

Слайд 37: Иерархии, или системы, универсалий

Если А, то В; если В, то С в языке есть паукальное число > в языке есть двойственное число > в языке есть множественное число.

Слайд 38: Тема

1. Место лингвистической типологии среди других отраслей языкознания 2. Языковые универсалии 3. Всеобщее, общее и особенное в языках 4. Понятие типа в лингвистической типологии 5. Виды типологических исследований 6. Задачи лингвистической типологии 7. Методика типологических исследований 8. Контрастивный анализ и обучение языкам

Слайд 39: Типологические свойства языков

Свойства, или характеристики, языков мира, распределяясь между тремя уровнями, образуют иерархию свойств: 1) всеобщие, 2) общие, 3) особенные. Всеобщие свойства характерны для всех языков мира; такие характеристики называют универсалиями. Общие свойства — это характеристики, объединяющие данные языки с некоторыми другими языками; таких свойств относительно много. Особенные (специфические, индивидуальные, национальные) свойства характерны только для данного языка в сопоставлении с одним, несколькими или всеми языками; таких свойств мало.

Слайд 40: Источники сходства между языками

Сходства между языками мира, т. е. наличие в языковых системах всеобщих и общих черт, определяются несколькими факторами: 1) изоморфизмом; 2) родством; 3) сродством; 4) совпадением.

Слайд 41: Изоморфизм

типологическая общность принципов построения всех человеческих языков. Черты сходства или универсальные характеристики, обнаруживаемые во всех человеческих языках, объясняются тем, что все языки изоморфны, т. е. в целом построены одинаково.

Слайд 42: Родство

общее происхождение макросемей, семей и групп языков, имеющих общий источник. Например, многочисленные черты сходства (общие характеристики в глагольных системах) романских языков объясняются сохранением и регулярным изменением свойств романского праязыка.

Слайд 43: Сродство

сходство языков, или появление в языках сходных элементов, приобретенных в результате языковых контактов в пределах единого географического пространства.

Слайд 44: Сродство языков балканского языкового союза

болгарский, македонский, сербохорватский (частично), восточнороманские, албанский, новогреческий.

Слайд 45: Совпадение

о совпадении говорят тогда, когда черты сходства между сопоставляемыми языками не объясняются действием трех первых регулярных факторов, а возникают в результате «случайного» совпадения результатов действия разных причин. Примеры некоторых словесных совпадений: англ. poop ‘корма’ — рус. пуп; англ. beach, boy, bread, crest, net, rye — рус. бич, бой, бред, крест, нет, рай и др.

Слайд 46: Источники расхождения между языками

Расхождения между языками определяются следующими двумя причинами: изначальными различиями и изменением архетипов, т. е. первоначально единых или одинаковых элементов. Изначальными различиями называют «исходное» отсутствие родства : ср., например, русский и китайский языки; в этом случае не принимается в расчет гипотеза «глобального праязыка». Изменение архетипов/прототипов (для родственных языков) можно наблюдать, например, в эволюции системы склонения индоевропейского праязыка; эта система сохранилась в преобразованном виде в русском языке, но полностью утратилась во французском

Слайд 47: Источники специфики языков

Под спецификой языков подразумевают их индивидуальность или их особенности. Специфику языков определяют следующие факторы: 1. Соотношение индивидуальных, общих и универсальных свойств. Такое соотношение характеристик для каждого языка специфично. 2. Конкретное воплощение общего и универсального. Пример такой специфики — общая для русского и французского языков категория рода, представленная мужским, женским и средним родом в русском языке, мужским и женским — во французском. 3. Индивидуальные черты, характерные для данного языка в сопоставлении с одним, несколькими или всеми языками. При сопоставлении французского языка с русским индивидуальными чертами французского можно считать носовые гласные, категорию детерминации, сложные глагольные времена прошедшего времени и др.

Слайд 48: Тема

1. Место лингвистической типологии среди других отраслей языкознания 2. Языковые универсалии 3. Всеобщее, общее и особенное в языках 4. Понятие типа в лингвистической типологии 5. Виды типологических исследований 6. Задачи лингвистической типологии 7. Методика типологических исследований 8. Контрастивный анализ и обучение языкам

Слайд 49: Тип

В типологической лингвистике термин «тип» используется в двух основных значениях: 1) в узком значении — как тип языкового выражения; 2) в широком значении — как языковой тип (тип языка).

Слайд 50: Тип языкового выражения

Под типом языкового выражения в языке подразумевается форма языкового явления. Примерами типов языкового выражения являются: 1) типы артикуляции звуков: открытый/закрытый, носовой/оральный, напряженный/ненапряженный типы и т. п.; 2) типы словосочетаний : синтаксически свободные/несвободные, именные/глагольные/наречные и др.; 3) типы предложений : утвердительные/отрицательные, повествовательные/вопросительные/побудительные, простые/сложные; 4) типы синтаксической связи (синтаксическая связь между словами может осуществляться с помощью согласования, управления, примыкания).

Слайд 51: Языковой тип

Языковым типом (англ. linguistic type, фр. type linguistique ) называют совокупность обобщенных характеристик языка в целом (соотношение между словом и его грамматическим оформлением, между функцией и формой). Традиционно выделяют четыре основных морфологических языковых типа: 1) изолирующий (аморфный, аналитический); 2) агглютинирующий (агглютинативный); 3) инкорпорирующий (полисинтетический); 4) флективный (флектирующий, синтетический).

Слайд 52: Изолирующий (аморфный, аналитический) тип

Изолирующие, или аморфные, языки — это лингвистические системы, для которых характерно отсутствие словоизменения, грамматическая значимость порядка слов, относительно слабое противопоставление знаменательных и служебных слов. Изолирующие языки в чистом виде встречаются крайне редко, хотя тенденция к изоляции слова может быть выражена в различных языках. К изолирующим относят, например, большинство языков Юго-Восточной Азии (китайский, вьетнамский и др.)

Слайд 53: Агглютинирующий (агглютинативный) тип

Агглютинацией (от лат. agglutinatio ‘приклеивание’) в лингвистике называют образование в языках грамматических форм и производных слов путём присоединения к корню или к основе слова аффиксов, имеющих грамматическое/деривационное значения. Аффиксы однозначны, т. е. каждый из них выражает одно грамматическое значение, и для выражения данного значения всегда служит один и тот же аффикс. Аффиксы следуют друг за другом, не сливаясь ни с корнями, ни с другими аффиксами, их границы отчётливы. Гласные аффиксов могут подвергаться фонетическим изменениям в зависимости от состава основы (так называемый сингармонизм), согласные могут изменяться на морфемных швах, но эти изменения подчинены фонетическим закономерностям, характерным для данного языка

Слайд 54: Инкорпорирующий (полисинтетический) тип

Инкорпорирующими называют языки, в которых распространена инкорпорация; другое название — полисинтетические языки — разновидность синтетических языков, в которых все грамматические значения обычно передаются в составе слова, характеризующегося длинной последовательностью морфем. К полисинтетическим относятся главным образом языки эргативного строя: чукотско-камчатские, эскимосско-алеутские, абхазо-адыгские, многие североамериканские и центральноамериканские языки. Максимальная степень нанизывания аффиксов наблюдается в глагольной словоформе в результате включения в неё суффиксальных морфем или префиксальных+суффиксальных морфем категорий лица (в полисинтетических языках — полиперсональное спряжение), числа, времени, наклонения и др.

Слайд 55: Флективный, или флектирующий (синтетический) тип

Флективными называют языки, в которых словоизменительное и словообразовательное значения выражаются флексией. Понятие «флективные языки» введено в 1809 г. Фридрихом Шлегелем, который отнес к этому типу семитские, грузинский и некоторые индоевропейские языки.

Слайд 56: Подклассы флективных языков

Флективные языки делятся на два подкласса: 1) языки с внешней флексией; 2) языки с внутренней флексией. Внешняя флексия (фузия), в отличие от аффикса, характеризуется многозначностью (ср. рук-ой, где морфема -ой передает значения жен. р., ед. ч., тв. пад.), а также спаянностью с основой, что выражается в чередованиях на морфемном шве. Внутренняя флексия — позиционно необусловленное чередование внутри морфем, обладающее грамматическим значением (нем. geht ‘идёт’ — ging ‘шёл’ — der Gang ‘ход’, ср. араб, thahab -a ‘ходил’ — thihab ‘хождение’). Механизм внутренней флексии особенно наглядно проявляется в морфологии глагола (германский аблаут, глагольные классы семитских языков). Флексия почти всегда сочетается с другими формальными средствами выражения значения.

Слайд 59: Тема

1. Место лингвистической типологии среди других отраслей языкознания 2. Языковые универсалии 3. Всеобщее, общее и особенное в языках 4. Понятие типа в лингвистической типологии 5. Виды типологических исследований 6. Задачи лингвистической типологии 7. Методика типологических исследований 8. Контрастивный анализ и обучение языкам

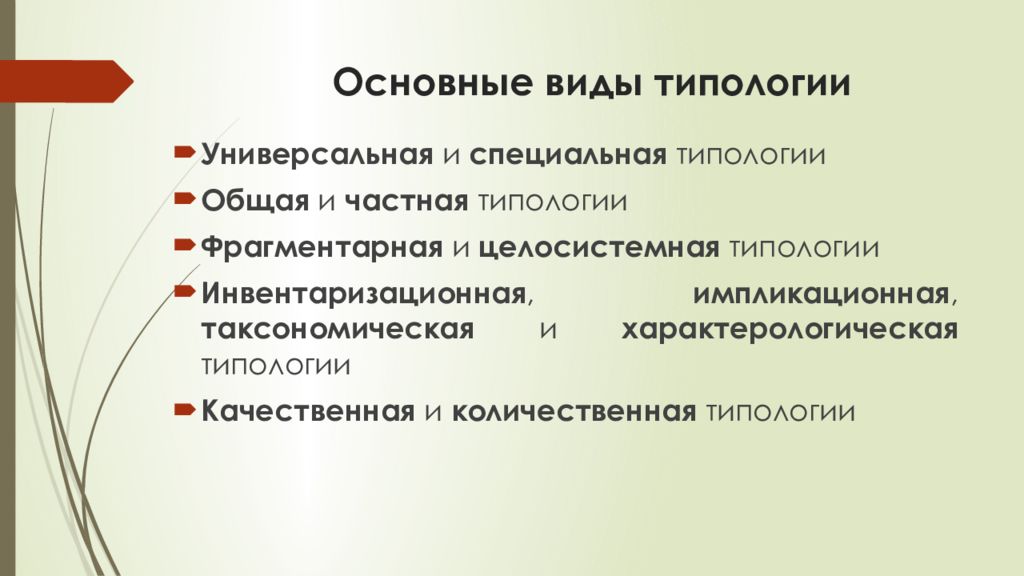

Слайд 60: Основные виды типологии

Универсальная и специальная типологии Общая и частная типологии Фрагментарная и целосистемная типологии Инвентаризационная, импликационная, таксономическая и характерологическая типологии Качественная и количественная типологии

Слайд 61: Основные виды типологии

Формальная, содержательная, функциональная типологии Семасиологическая и ономасиологическая типологии Сравнительная, сопоставительная и сравнительно-сопоставительная типологии Фонологическая, грамматическая, морфологическая, синтаксическая, лексическая, стилистическая, социолингвистическая и другие типологии Синхронная, диахроническая, панхроническая типологии

Слайд 62: Универсальная и специальная типологии

Универсальная типология ( универсология ) и специальная типология (характерология) различаются в зависимости от числа сопоставляемых языков и цели исследования. Универсальная типология изучает сотни языков (теоретически — все языки) для установления всеобщих (универсальных), общих и специфических свойств (характеристик) языков, а также их типов. Специальная типология сопоставляет два или несколько языков для установления и объяснения сходств, различий между ними, а также их особенностей. Эту разновидность принято называть сравнительной (сопоставительной) типологией : сравнительная (сопоставительная) типология французского и русского языков, английского и русского, немецкого и русского языков.

Слайд 63: Общая и частная типологии

В зависимости от цели исследования и объема рассматриваемого материала различают общую и частную типологии. Общей типологией называют типологию всех или множества языков; частной типологией можно назвать, например, типологию романских языков, типологию скандинавских языков и другие типологии семей или групп языков.

Слайд 64: Фрагментарная и целосистемная типологии

Фрагментарной типологией ( sub-system typology ) называется исследование, объект которого — часть системы языка (например, типология категории вида в языках мира). Под целосистемной типологией ( whole-system typology ) понимается типологическое исследование системы языка в целом.

Слайд 65: Инвентаризационная, импликационная, таксономическая и характерологическая типологии

Различаются по цели исследования. Инвентаризационная типология устанавливает перечень сходств и различий сопоставляемых языков. Импликационная типология предполагает определение совместимых характеристик изучаемых языков В таксономической типологии ставится цель построения таксономии — классификации языковых свойств. Характерологическая типология выявляет специфику сопоставляемых языков.

Слайд 66: Качественная и количественная типологии

Качественной типологией называют типологические исследования, посвященные изучению качественных расхождений между языками. Качественными считаются расхождения, при которых данный языковой элемент или тип языкового выражения отсутствует в одном из сопоставляемых языков (например, артикль — в русском языке, падеж существительных — во французском). Количественной типологией называют типологические исследования, посвященные изучению количественных расхождений между языками. Количественными считаются расхождения, при которых данный языковой элемент или тип языкового выражения присутствует в сопоставляемых языках, но в одном он более дифференцирован, чем в другом (например, категория рода представлена в русском и французском языках, но имеет три значения в первом языке и две во втором), либо употребляется шире, чем в другом (например, неопределенно-личные предложения, представленные в обоих языках, употребляются чаще во французском)

Слайд 67: Формальная, содержательная, функциональная типологии

В зависимости от направления и цели исследований различают формальную, содержательную и функциональную типологии. Формальная (структурная) типология изучает типы языкового выражения (форм). Содержательная ( контенсивная ) типология исследует типы значений, выражаемых формами языков. Функциональная типология изучает употребление (использование) элементов речи, их частотность и другие функциональные характеристики.

Слайд 68: Семасиологическая и ономасиологическая типологии

В зависимости от направления и объекта исследований различают семасиологическую и ономасиологическую типологии. Семасиологической (от греч. sema ‘знак’ или semasia ‘обозначение’ + logos ‘учение’) называют типологию, которая обращена к изучению сопоставляемых фактов от языковых форм к языковым значениям. Ономасиологической (от греч. onomasia ‘название’ + logos ‘учение’) называют типологию, исследующую сопоставляемые явления от языковых значений к языковым формам.

Слайд 69: Сравнительная, сопоставительная и сравнительно-сопоставительная типологии

По методике и цели исследования различают сравнительную, сопоставительную ( контрастивную ), сравнительно-сопоставительную типологии. Сравнительную типологию связывают с изучением сходств, сопоставительную — с изучением различий (в этом случае иногда говорят о контрастивной лингвистике, фр. linguistique contrastive, differentielle ); сравнительно-сопоставительной типологией иногда называют изучение как сходств, так и различий в рамках одного и того же исследования.

Слайд 70: Фонологическая, грамматическая, морфологическая, синтаксическая, лексическая, стилистическая, социолингвистическая и другие типологии

Когда говорят о фонологической, грамматической и т. д. типологии, обычно имеют в виду исследования, посвященные типологическому рассмотрению соответствующих уровней языковой системы.

Слайд 71: Синхронная, диахроническая, панхроническая типологии

Синхронной называют типологию, обращенную к сопоставлению языковых систем; диахронической (динамической исторической) считают типологию, связанную с сопоставительным изучением диахронии, динамики или истории языковых систем; панхроническая ( всевременная ) типология ориентирована на изучение общих закономерностей (универсалий, констант) эволюции языков.

Слайд 72: Соотношение между диахронической, динамической, исторической типологией

Диахроническая, динамическая и историческая типологии рассматриваются как синонимические наименования, когда речь идет о типологии, которая устанавливает типы конкретных структурных изменений (например, развитие дифтонгов в простые гласные, изменение тоновой системы языка в акцентную, совпадение двойственного числа со множественным и т. п.) Историческая типология часто рассматривается как особая разновидность исследования, в рамках которой изучается эволюция языковых типов, рассматривается проблема типологической реконструкции предшествующих структурных состояний и типов. В таком случае диахроническая (динамическая) типология входит в ее состав.

Слайд 73: Исследования, связанные с системой, нормой и узусом

В зависимости от объекта, цели и поставленных задач конкретное типологическое исследование может быть связано с системой языка, его нормой или узусом. Исследование системы языка предполагает сопоставление совокупности элементов языков и отношений между ними. В процессе исследования языковой нормы предпринимается сопоставление совокупностей конкретных, закрепленных стандартом (словарями и грамматиками) единиц языков. При исследовании узуса сопоставительному типологическому анализу подвергается употребление языковых единиц в речи. В комплексном типологическом исследовании могут сочетаться два или три аспекта одновременно

Слайд 74: Тема

1. Место лингвистической типологии среди других отраслей языкознания 2. Языковые универсалии 3. Всеобщее, общее и особенное в языках 4. Понятие типа в лингвистической типологии 5. Виды типологических исследований 6. Задачи лингвистической типологии 7. Методика типологических исследований 8. Контрастивный анализ и обучение языкам

Слайд 75: Цель типологии

выявление специфики (особенностей, индивидуальности, оригинальности) сравниваемых языков, т. е. одного в сравнении с другим и в сопоставлении с данными общей типологии (универсального эталона).

Слайд 76: Задачи типологии

1) выявление сходств (схождений) между сравниваемыми языками; 2) выявление различий (расхождений) между сравниваемыми языками; 3) установление особенностей (специфики, индивидуальности, оригинальности) сравниваемых языков, определяемых соотношением всеобщего, общего и специфического, т. е. индивидуальными чертами языков и преломлением в языках общих и всеобщих черт; 4) объяснение сходств, различий, особенностей.

Слайд 77: Проблематика современных типологических исследований

Описание языковых союзов Дополнение сравнительно-исторических исследований Контрастивные исследования для решения прикладных задач перевода и преподавания языков.

Слайд 78: Тема

1. Место лингвистической типологии среди других отраслей языкознания 2. Языковые универсалии 3. Всеобщее, общее и особенное в языках 4. Понятие типа в лингвистической типологии 5. Виды типологических исследований 6. Задачи лингвистической типологии 7. Методика типологических исследований 8. Контрастивный анализ и обучение языкам

Слайд 79: Компоненты исследования

Исследование начинается с выбора объекта (предмета) исследования (изучаемого явления) и постановки проблемы (установления неизвестного).

Слайд 80: Типологический эталон

Для определения типологического эталона используются следующие основные понятия: язык-объект, метаязык, эталон.

Слайд 81: Язык-объект

— объектный язык, изучаемый язык (русский, французский, любые другие языки).

Слайд 82: Метаязык

— язык описания, теория и терминология описания. Примерами метаязыка могут быть один из сравниваемых языков, другой язык, не входящий в выборку, его специальная терминология и теория, сформулированная на языке описания.

Слайд 83: Эталон

— модель описания. Универсальное исчисление (перечисление) типов, подтипов, разновидностей языковых явлений, сформулированное на метаязыке как эталон для объектных языков.

Слайд 84: Примеры эталонов

1) естественный язык с хорошо разработанной системой; 2) искусственный, или символический, язык; 3) язык-посредник при переводе и др.; 4) лингвистическая (грамматическая, семантическая, типологическая и др.) категория; 5) дифференциальные признаки; 6) грамматическое правило; 7) семантическое поле;

Слайд 85: Примеры эталонов

8) модели (фонетические, морфологические, синтаксические и др.); 9) модель категории времени; 10) модель категории вида; 11) модель системы гласных; 12) модель категории детерминации; 13) артикль в конкретном языке как модель для изучения артикля в других языках и т.д.

Слайд 86: Виды эталонов

Эталон как модель описания определяется тремя способами: описательно, индуктивно, дедуктивно. Описательный эталон строится путем схематизации фрагмента или системы естественного языка. Индуктивный эталон конструируется путем обобщения фактов реальных языков. Дедуктивный эталон определяется путем логического исчисления.

Слайд 87: Направления исследования

Сопоставительное типологическое исследование может строиться одним из следующих способов: 1. Два языка А и В изучаются на равных. Оба языка могут приниматься за эталон. 2. Язык А изучается в сопоставлении с языком В. Язык В принимается за эталон. 3. Два языка сопоставляются с эталоном — третьим языком или абстрактным эталоном/исчислением). 4. Языки изучаются от структуры к содержанию или от содержания к структуре. 5. Изучаются сходства, различия, особенности; универсальные, общие, специальные черты. 6. Предпринимается сопоставление языковых систем (инвентаря единиц) или употреблений (в норме или в узусе). 7. Разные пути используются в одном исследовании.

Слайд 88: Исследование и описание результатов

Исследование и описание результатов предполагает в общем случае следующую последовательность действий: 1) выбор направления исследования; 2) выделение объекта и предмета; 3) выбор эталона; 4) уточнение терминологического аппарата исследования; 5) сбор материала; 6) систематизация материала; 7) описание материала; 8) обсуждение исследования; 9) формулирование полученных результатов/закономерностей/ законов.

Слайд 89: Тема

1. Место лингвистической типологии среди других отраслей языкознания 2. Языковые универсалии 3. Всеобщее, общее и особенное в языках 4. Понятие типа в лингвистической типологии 5. Виды типологических исследований 6. Задачи лингвистической типологии 7. Методика типологических исследований 8. Контрастивный анализ и обучение языкам

Слайд 90: Методы SLA

Контрастивный анализ (Contrastive Analysis, CA) – сопоставление описаний двух языков по уровням с целью выявить различия между ними, которые расцениваются как трудности, которые студенты должны преодолеть. Анализ ошибок (Error Analysis, EA) – изучение высказываний на L2 с целью последующего объяснения их особенностей с позиций сопоставления L1 и L2

Слайд 91: Теория принципов и параметров

Универсальная грамматика – языковая компетенция, встроенная в сознание и состоящая из принципов и параметров (Н. Хомски ) Сознание каждого человека следует общим принципам, которые обусловлены природой человека, но при этом есть и различия, связанные с параметрами отдельных языков

Слайд 92: Принципы языка

Принцип локальности: перестановки совершаются в пределах простого предложения

Слайд 93: Параметры вариативности

В английском или немецком языке в повествовательном предложении подлежащее обязательно (non-pro-drop), в русском – нет (pro-drop). Разделы грамматики, которые не требуют специального обучения, регулируются общими принципами, то, что требует обучения, - это параметры. Изучение L2 – это настройка параметров, поскольку принципы усвоены при усвоении L1 и применяются автоматически. Грамматики различных языков рассматриваются как вариации параметров в рамках общей структуры.

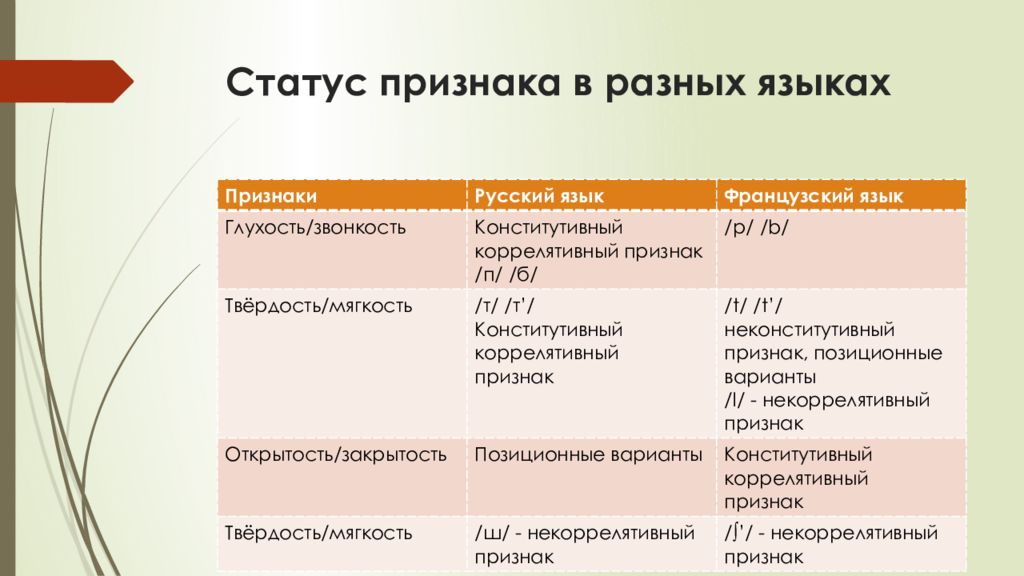

Слайд 94: Статус признака в разных языках

Признаки Русский язык Французский язык Глухость/звонкость Конститутивный коррелятивный признак / п / / б / /p/ /b/ Твёрдость/мягкость / т / / т ’/ Конститутивный коррелятивный признак /t/ /t’/ неконститутивный признак, позиционные варианты /l/ - некоррелятивный признак Открытость/закрытость Позиционные варианты Конститутивный коррелятивный признак Твёрдость/мягкость /ш/ - некоррелятивный признак /∫ ’ / - некоррелятивный признак

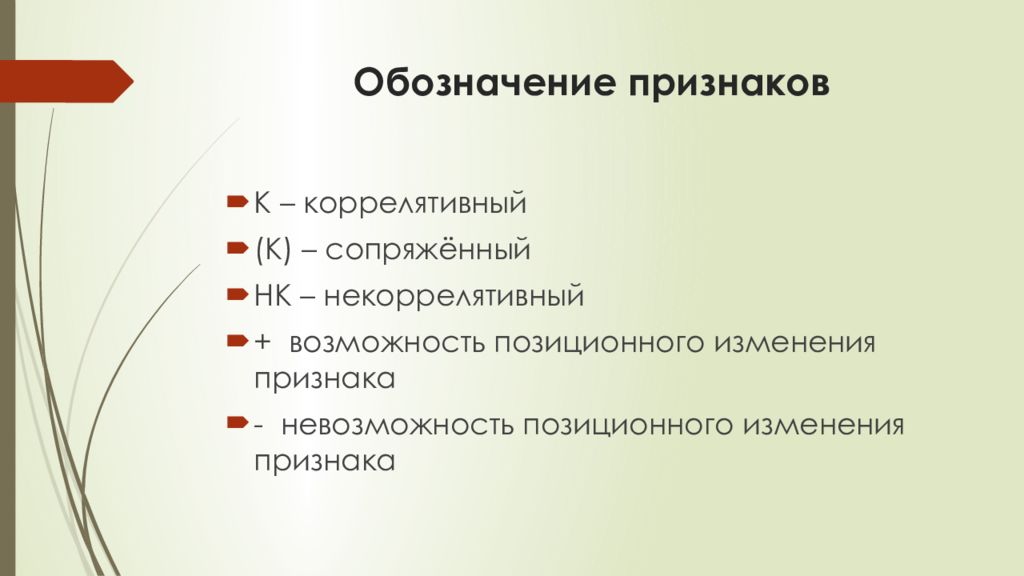

Слайд 95: Обозначение признаков

К – коррелятивный (К) – сопряжённый НК – некоррелятивный + возможность позиционного изменения признака - невозможность позиционного изменения признака

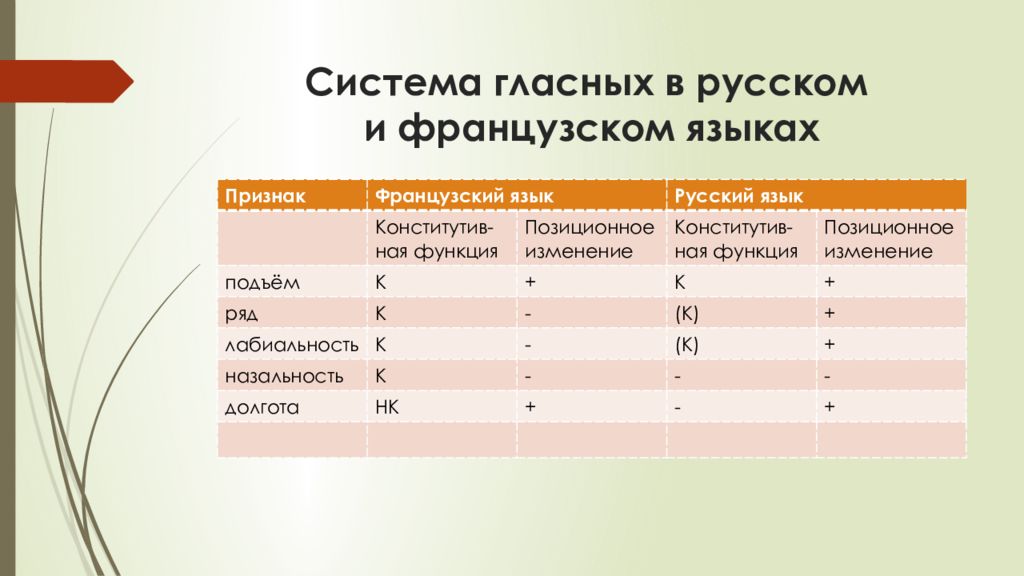

Слайд 96: Система гласных в русском и французском языках

Признак Французский язык Русский язык Конститутив -ная функция Позиционное изменение Конститутив -ная функция Позиционное изменение подъём К + К + ряд К - (К) + лабиальность К - (К) + назальность К - - - долгота НК + - +

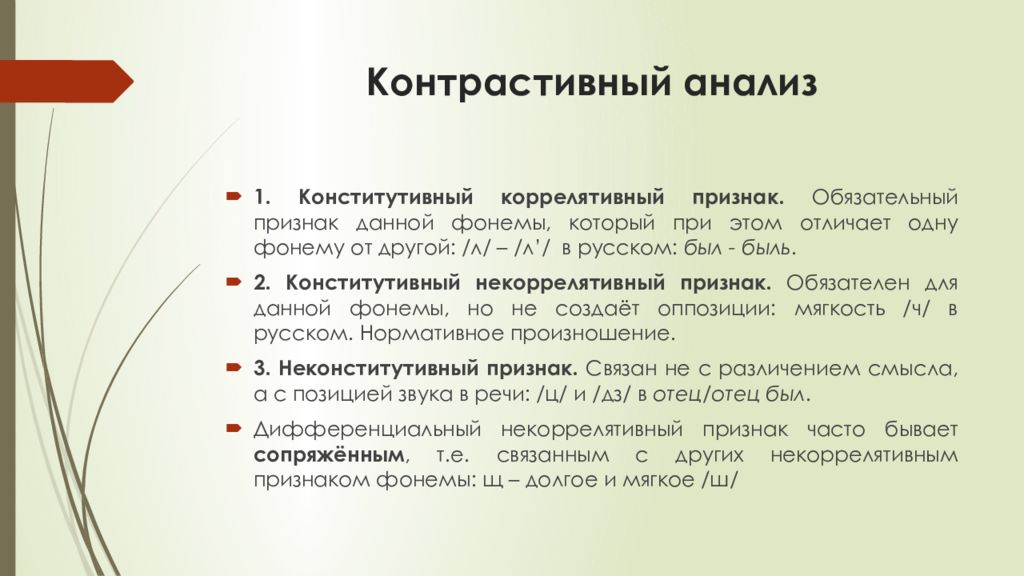

Слайд 97: Контрастивный анализ

1. Конститутивный коррелятивный признак. Обязательный признак данной фонемы, который при этом отличает одну фонему от другой: / л / – / л ’/ в русском: был - быль. 2. Конститутивный некоррелятивный признак. Обязателен для данной фонемы, но не создаёт оппозиции: мягкость / ч / в русском. Нормативное произношение. 3. Неконститутивный признак. Связан не с различением смысла, а с позицией звука в речи: / ц / и / дз / в отец/отец был. Дифференциальный некоррелятивный признак часто бывает сопряжённым, т.е. связанным с других некоррелятивным признаком фонемы: щ – долгое и мягкое / ш /