Первый слайд презентации: Введение в языкознание

Курс лекций по дисциплине Лекция 8.

Формирование и развитие языков в связи с развитием человеческого общества: родо-племенные языки, языки народностей, национальные языки. Языковые контакты как универсальный закон развития языка. Виды языковой интеграции: заимствование, билингвизм, языковые союзы, скрещивание языков. Исторические изменения языковых явлений разных уровней: изменения в фонетике, лексике, морфемике и словообразовании, грамматике (морфологии и синтаксисе).

Слайд 3: Лекция 8. Литература и источники

Немченко В.Н. Введение в языкознание. М.: Юрайт, 2013. С. 564-630. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М.: Аспект-пресс, 2005. С. 464-517 ( §§ 82-92 ). Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. Изд. 2-е, доп. М.: БРЭ, 2002. 709 с. (версия 1990 г. URL: http://tapemark.narod.ru/les/index.html ; http://lingvisticheskiy-slovar.ru/ ).

Слайд 4: Лекция 8. Базовые понятия и термины

Народность Нация Национальный язык Контактология Языковая интеграция Языковой контакт Субстрат Суперстрат Адстрат Заимствование Калькирование Билингвизм Языковой союз Скрещивание языков Креольский язык Пиджин Фонетические законы Неологизм Опр ó щение Переразложение Усложнение (осложнение) Декорреляция

Слайд 5: 1. Формирование и развитие языков

Язык на протяжении всей истории существования постоянно изменяется, развивается. Под изменением в языке понимается превращение его единиц в качественно новые единицы. Развитие языка обозначает совершенствование его единиц в процессе их изменения, приспособление языка к растущим потребностям общения.

Слайд 6: 1. Формирование и развитие языков

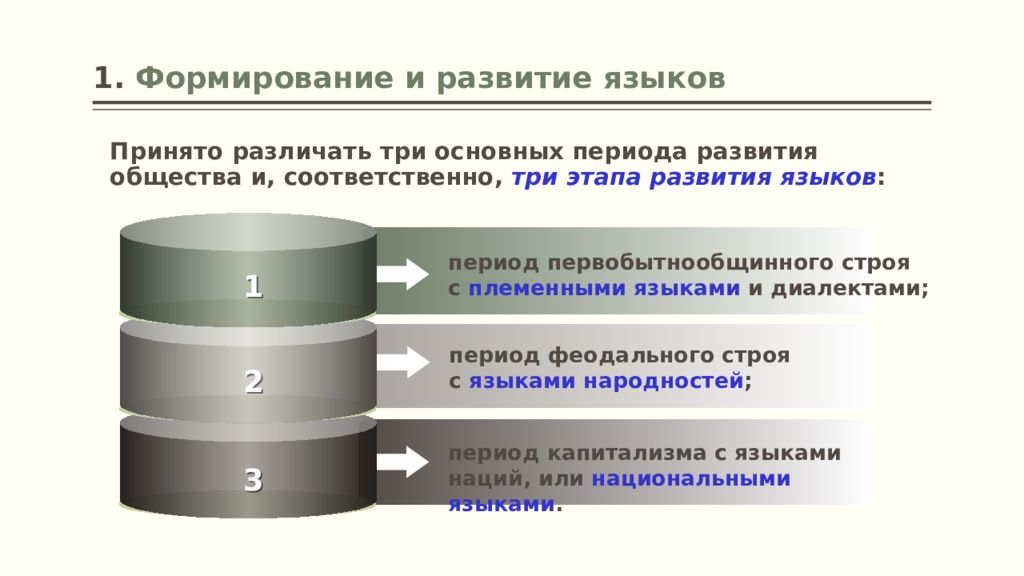

период первобытнообщинного строя с племенными языками и диалектами; период феодального строя с языками народностей ; период капитализма с языками наций, или национальными языками. Принято различать три основных периода развития общества и, соответственно, три этапа развития языков : 1 2 3

Слайд 7: 1. Формирование и развитие языков

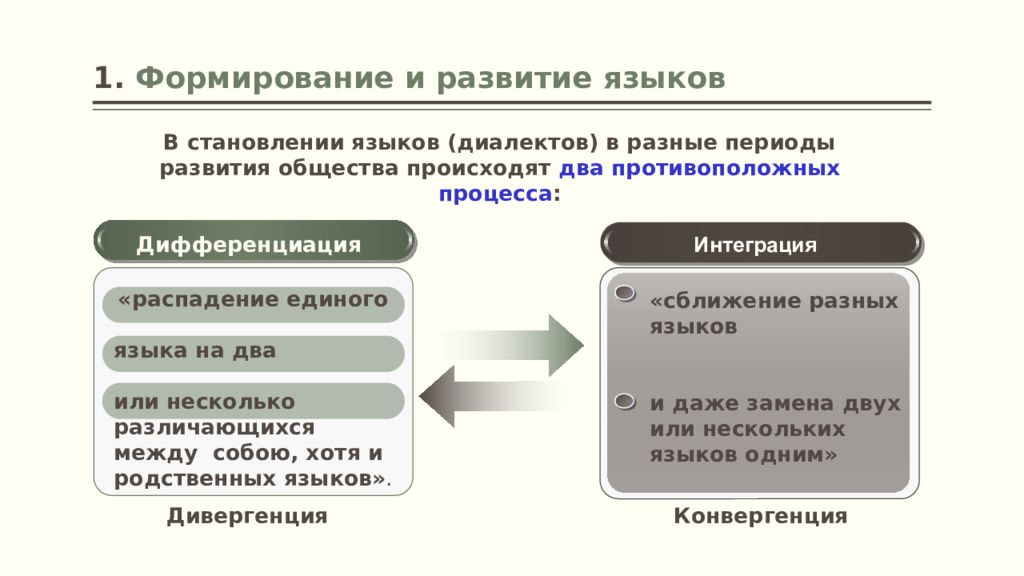

Дифференциация Интеграция «сближение разных языков и даже замена двух или нескольких языков одним» «распадение единого языка на два или несколько различающихся между собою, хотя и родственных языков». В становлении языков (диалектов) в разные периоды развития общества происходят два противоположных процесса : Дивергенция Конвергенция

Слайд 8: 1. Формирование и развитие языков

Род – семья на основе матриархата Первобытное человеческое стадо Род – семья на основе патриархата 1. Формирование и развитие языков 1 2 3 Родо-племенные языки

Слайд 9: 1. Формирование и развитие языков

Род Род Род общая территория и хозяйственные отношения; кровное родство; общий племенной язык, диалект или наречие. Племя

Слайд 10: 1. Формирование и развитие языков

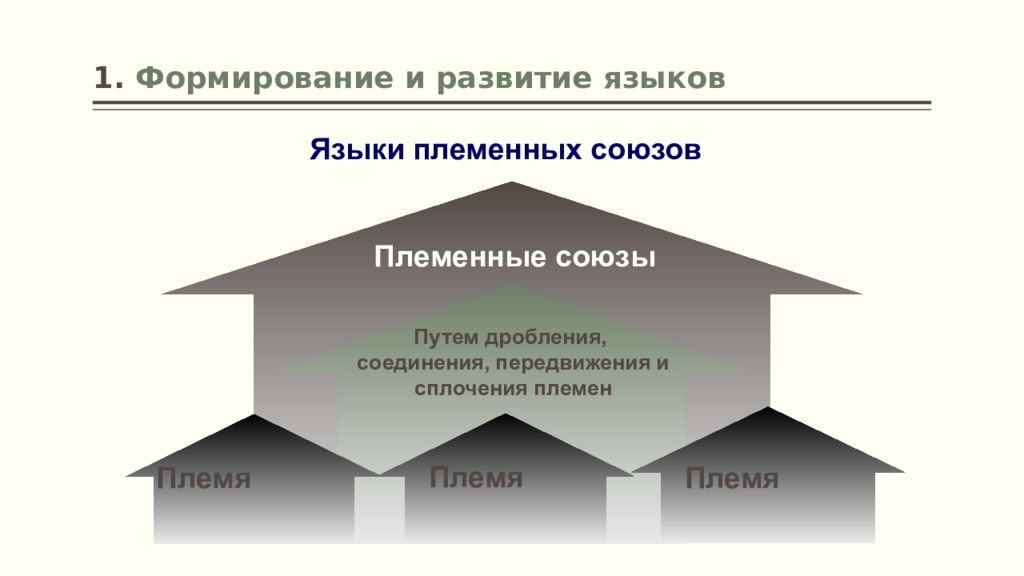

Языки племенных союзов Племя Племя Путем дробления, соединения, передвижения и сплочения племен Племенные союзы Племя

Слайд 11: 1. Формирование и развитие языков

Территориальное разобщение племен в результате их расселения. Появление племенных особенностей в языке при сохранении общих явлений. Распадение языков племенных союзов на группы родственных диалектов: территориальных и групповых.

Слайд 12: 1. Формирование и развитие языков

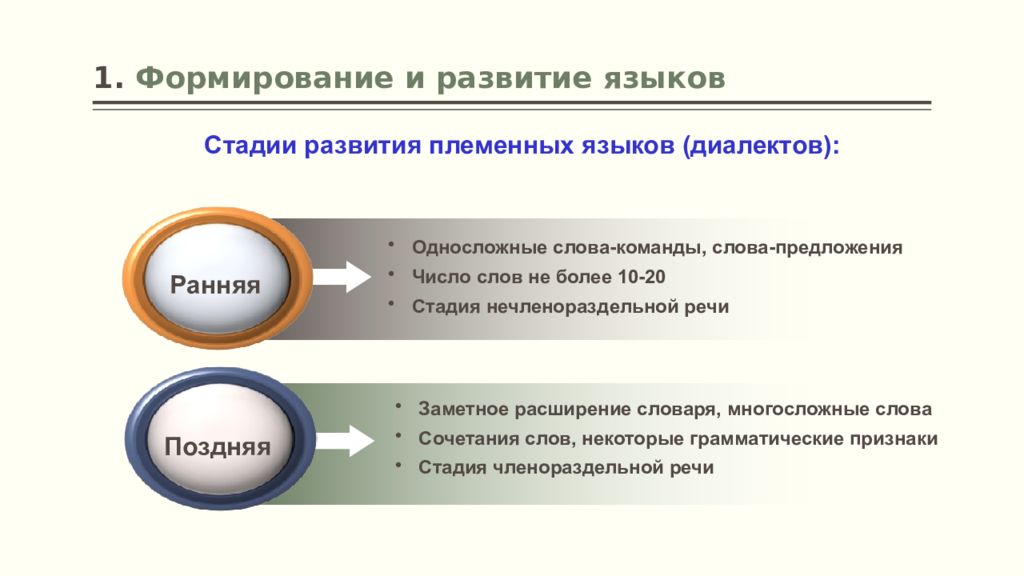

Односложные слова-команды, слова-предложения Число слов не более 10-20 Стадия нечленораздельной речи 1. Формирование и развитие языков Ранняя Заметное расширение словаря, многосложные слова Сочетания слов, некоторые грамматические признаки Стадия членораздельной речи Поздняя Стадии развития племенных языков (диалектов):

Слайд 13: 1. Формирование и развитие языков

Строй Общество Племена и племенные союзы объединяются. Формируются народности. С развитием частно- собственнических отношений Первобытный Рабовладельческий Феодальный Формирование языков народностей Формирование государств Формирование языка народности

Слайд 14: 1. Формирование и развитие языков

Народность - общность людей, исторически сложившаяся в процессе разложения племенных отношений на базе единства языка и территории и развивающейся общности экономической жизни и культуры. В дальнейшем у каждой из народностей складывается свой язык. Например, языком древнерусской (восточнославянской) народности был древнерусский язык, которым пользовались предки всех нынешних восточных славян.

Слайд 15: 1. Формирование и развитие языков

Особенности языков народностей Народный язык Народные языки и диалекты противопоставлялись особым государственным языкам Раздвоенность Язык знати Язык крестьян и горожан Мертвые языки Латынь, классический арабский, древнегреческий, церковнославянский в качестве особых государственных Особый язык Язык государственных актов, деловой переписки, науки, литературы, богослужения

Слайд 16: 1. Формирование и развитие языков

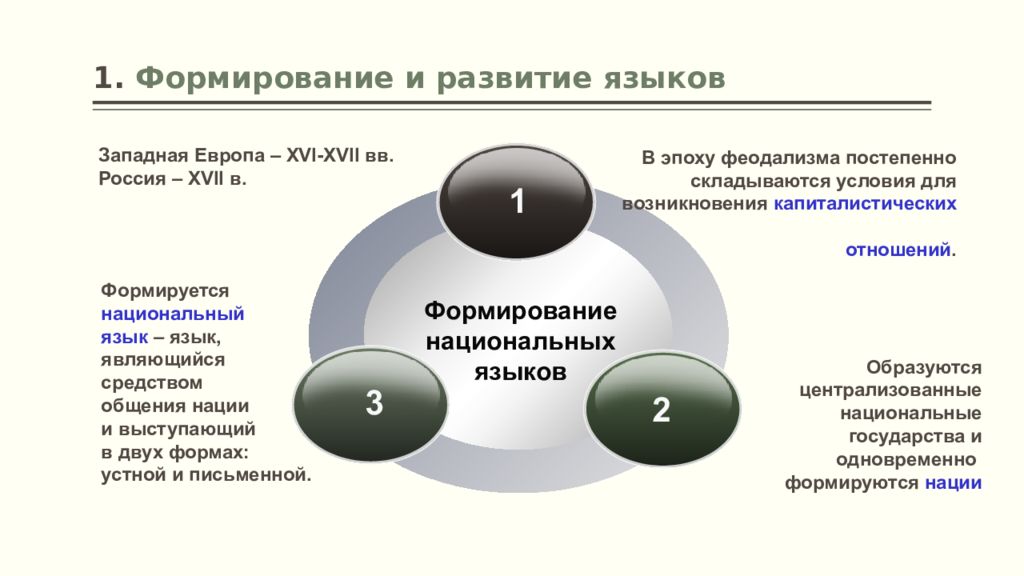

Формирование национальных языков В эпоху феодализма постепенно складываются условия для возникновения капиталистических отношений. Формируется национальный язык – язык, являющийся средством общения нации и выступающий в двух формах: устной и письменной. Образуются централизованные национальные государства и одновременно формируются нации 1 3 2 Западная Европа – XVI-XVII вв. Россия – XVII в.

Слайд 17: 1. Формирование и развитие языков

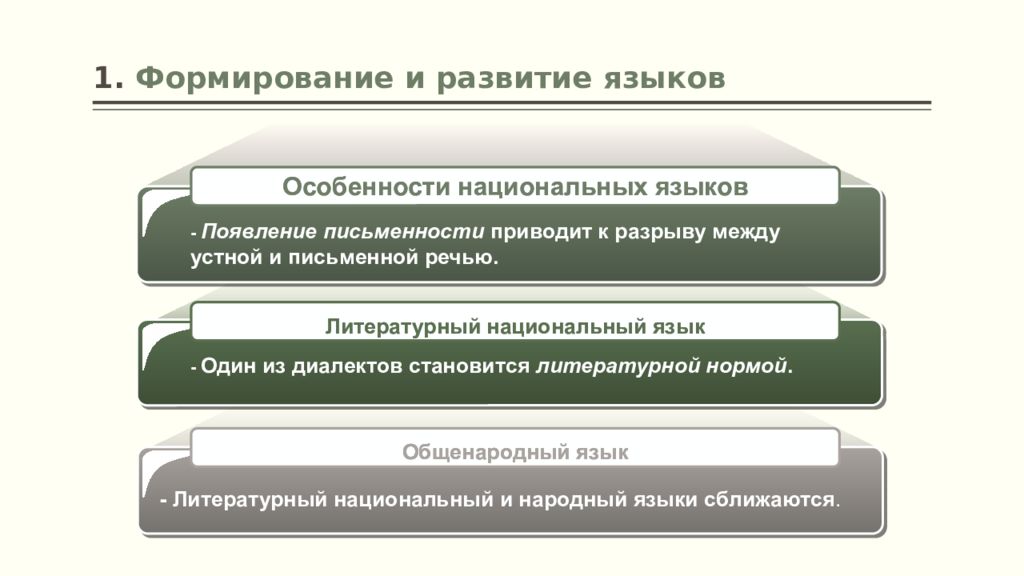

- Появление письменности приводит к разрыву между устной и письменной речью. - Один из диалектов становится литературной нормой. - Литературный национальный и народный языки сближаются. Особенности национальных языков Литературный национальный язык Общенародный язык

Слайд 18: 1. Формирование и развитие языков

1 2 3 4 Стирание территориальных диалектов и других различий. Появление социальных диалектов. Обогащение словарного состава. Совершенствование грамматического строя.

Слайд 19: 1. Формирование и развитие языков

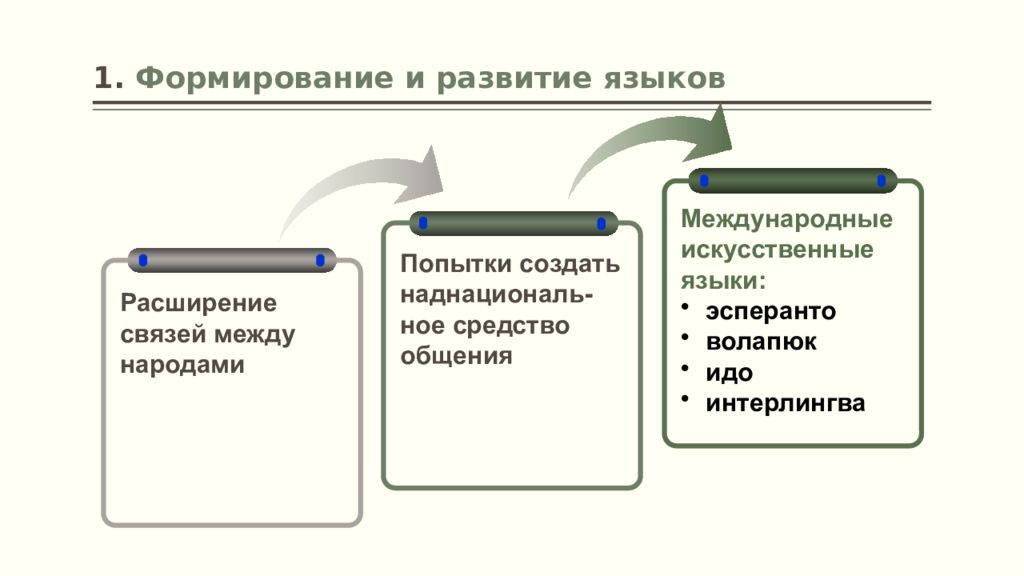

Расширение связей между народами Попытки создать наднациональ-ное средство общения Международные искусственные языки: эсперанто волапюк идо интерлингва

Лингвистическая контактология – дисциплина, которая исследует механизмы языкового контакта, т.е. взаимодействия двух или нескольких языков при определённых социально-исторических условиях, и вырабатывает модели функционирования этих механизмов. Она занимается экстралингвистическими (т.е. социологическими, психологическими, этнологическими и др.) факторами межъязыкового влияния, собственно лингвистическими процессами языкового контакта, а также явлениями, связывающими экстралингвистические факторы и собственно лингвистические процессы.

Слайд 21: 2. Языковые контакты как универсальный закон развития языка

Модели взаимодействия языков в процессе развития: Субстрат – сохраняющиеся в языке этноса, перешедшего в определенных обстоятельствах на другой язык, следы влияния исконного языка этого этноса; язык, оказавший соответствующее влияние (кельтский субстрат во французском языке).

Слайд 22: 2. Языковые контакты как универсальный закон развития языка

Модели взаимодействия языков в процессе развития: Суперстрат – сохраняющиеся в языке следы влияния другого языка, который, не будучи родным для данного народа, был какое-то время языком культуры, управления, межэтнического общения (язык завоевателей или язык, оказавший сильное культурное влияние – нормандские наслоения в английском языке).

Слайд 23: 2. Языковые контакты как универсальный закон развития языка

Модели взаимодействия языков в процессе развития: Адстрат – языковые явления, возникающие в результате влияния одного языка на другой при длительных контактах народов, говорящих на этих языках, но при сохранении самостоятельности данных языков (влияние латыни на многие европейские языки). Адстратная модель отношений между языками может иметь следствием образование языковых союзов.

Слайд 24: 2. Языковые контакты как универсальный закон развития языка

В настоящее время преобладающей формой взаимодействия языков является процесс конвергенции (сближения) языков по модели адстрата. Субстратная и суперстратная модели действовали в более ранние периоды истории.

Слайд 25: 2. Языковые контакты как универсальный закон развития языка

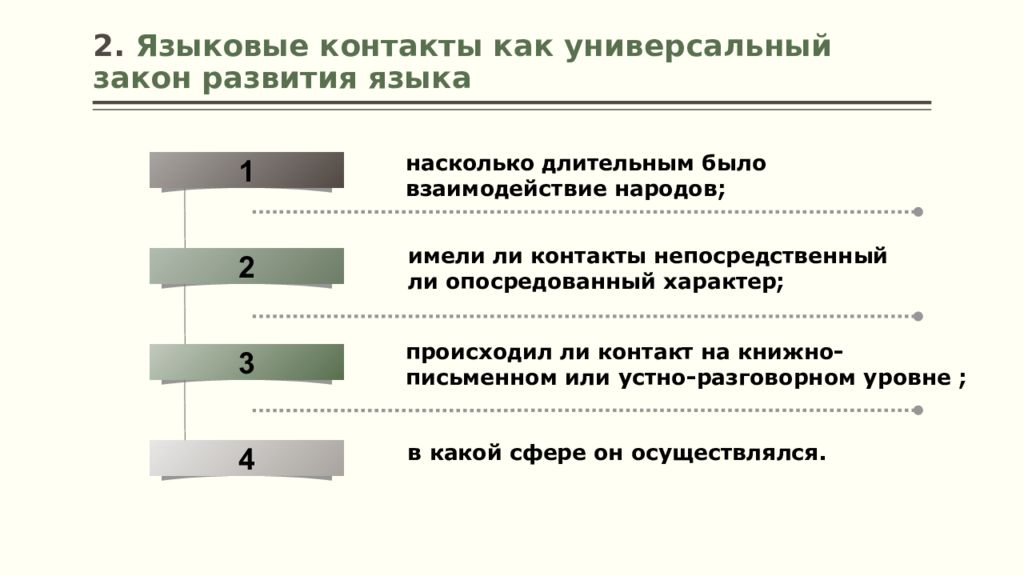

Языковой контакт (интеграция языков) – взаимодействие двух или более языков, вследствие которого в структуре и словарном составе одного или нескольких из них возникают определенные изменения. Глубина и прочность языковых контактов зависит не только от рассмотренных моделей взаимодействия, но и от конкретно-исторических условий жизни языков:

Слайд 26: 2. Языковые контакты как универсальный закон развития языка

1 2 3 4 насколько длительным было взаимодействие народов; имели ли контакты непосредственный ли опосредованный характер; происходил ли контакт на книжно- письменном или устно-разговорном уровне ; в какой сфере он осуществлялся.

Слайд 27: 2. Языковые контакты как универсальный закон развития языка

Заимствование В зависимости от совокупности перечисленных причин различаются следующие виды языковых контактов : Билингвизм Скрещивание языков Языковые союзы 1 2 4 3 2. Языковые контакты как универсальный закон развития языка

Слайд 28: 3. Виды языковой интеграции: заимствование

Заимствование – процесс и результат перехода из одного языка в другой каких-либо языковых форм, языковых единиц – слов, морфем, фразеологизмов, а иногда синтаксических моделей и звуков. Язык-реципиент – принимающий, заимствующий новые слова. Язык-донор – дающий, источник заимствований.

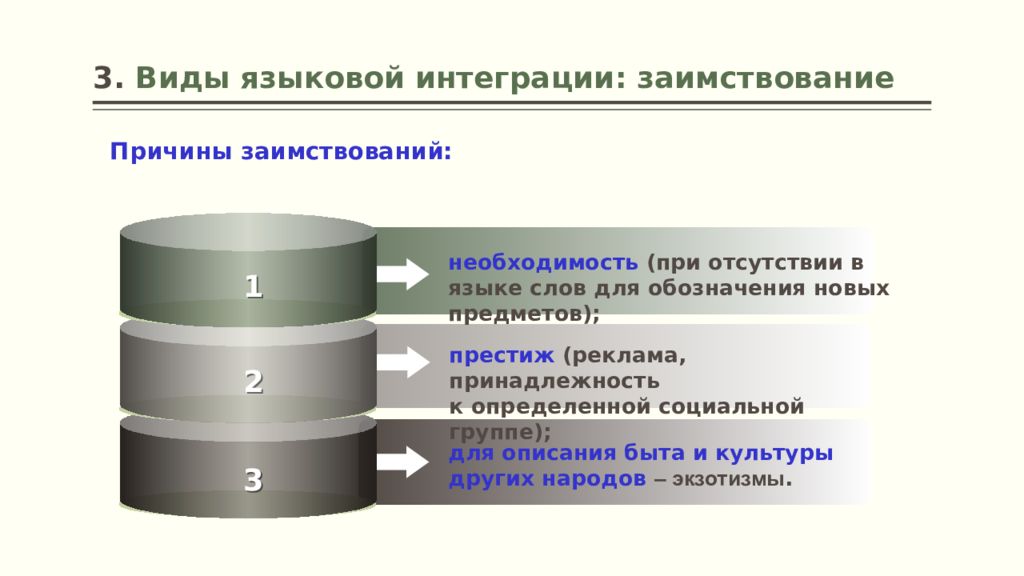

Слайд 29: 3. Виды языковой интеграции: заимствование

необходимость (при отсутствии в языке слов для обозначения новых предметов); престиж (реклама, принадлежность к определенной социальной группе); для описания быта и культуры других народов – экзотизмы. Причины заимствований: 1 2 3

Слайд 30: 3. Виды языковой интеграции: заимствование

Пути и механизмы лексического заимствования: опосредованное (через другие языки) непосредственное (наиболее распространенное) заимствование, распространяющееся на многие языки единого культурного региона (интернационализмы) калькирование Заимствованные слова, которые имеют один язык-донор, но в той или иной звуковой форме, грамматическом оформлении и смысловом наполнении обнаруживаются в целом ряде языков, называются интернациональными словами (интернационализмами).

Слайд 31: 3. Виды языковой интеграции: заимствование

Калькирование – вид заимствования, при котором используется структурная модель чужого слова и по этой модели строится новое слово с помощью аналогичных по значению морфем заимствующего языка. Кальки, являющиеся своеобразными «слепками» с морфологической структуры иноязычных слов, называются словообразовательными кальками. Семантическая калька связана с появлением у слова в языке-реципиенте такого значения, которое обусловлено воздействием семантической структуры соответствующей иноязычной лексемы (платформа, команда, гвоздь).

Слайд 32: 3. Виды языковой интеграции: заимствование

Процессы адаптации заимствований Словообразование основа заимствования используется в качестве производящей Фонетическая ненецкий: чай – сяй, крупа – хурупа Семантическая многозначное слово утрачивает свою многозначность Грамматическая футбол – мужской род; такси – несклоняемое

Слайд 33: 3. Виды языковой интеграции: билингвизм

Билингвизм (двуязычие) – явление, при котором человек, часть народа или целый народ владеют двумя или более языками и пользуются (могут пользоваться) ими для общения, чередуя их в различных коммуникативных ситуациях. Человек, обладающий таким знанием языков, называется билингвом.

Слайд 34: 3. Виды языковой интеграции: билингвизм

Виды билингвизма по способу приобретения : Естественный билингвизм возникает как следствие получения знаний обоих языков в процессе постоянного (долгого) пребывания в той или иной языковой среде. Искуственный билингвизм – это результат овладения вторым языком в процессе специального обучения. С позиции теории языковой личности такой билингв рассматривается как вторичная языковая личность, так как новые языковые навыки складываются у него под сильнейшим влиянием его первичной языковой личности, сформированной родным языком.

Слайд 35: 3. Виды языковой интеграции: билингвизм

2) по характеру соотношения языков в сознании билингва : Координативный билингвизм – двуязычие, при котором билингв ни один из языков не осознаёт как «главный», владея обоими в равной степени и свободно переключаясь с одного языка на другой. Субординативный билингвизм, при котором один из языков, часто (но не обязательно) родной, билингв знает лучше и осознаёт его как главный, «первый». Функциональное двуязычие – разновидность билингвизма, которая предполагает владение вторым языком на уровне, достаточном для осуществления минимально необходимых коммуникативных задач в определённых ситуациях общения (деловой английский).

Слайд 36: 3. Виды языковой интеграции: билингвизм

3) с точки зрения возможностей реализации : Потенциальный билингвизм – знание второго языка остаётся невостребованным. Реальный (продуктивный) билингвизм, при котором изученный язык становится активным инструментом коммуникации.

Слайд 37: 3. Виды языковой интеграции: билингвизм

Интерференция – особый тип речевых ошибок, которые являются результатом наложения более известной, а потому и более сильной системы «первого» (родного) языка на систему «второго» (чужого). Фонетическая интерференция обусловлена различием артикуляционных баз языков. Грамматическая интерференция объясняется различием в составе и членении грамматических категорий контактирующих языков. Семантическая – несовпадением сочетаемости слов и их семантической структуры.

Слайд 38: 3. Виды языковой интеграции: билингвизм

Полиглоссия – факт владения несколькими языками. Полиглот – человек, знающий много языков. Длительное двуязычие (многоязычие) может привести к более глубокому взаимодействию языков и образованию переходных, промежуточных форм языка. Следствием этого может быть скрещивание языков.

Слайд 39: 3. Виды языковой интеграции: языковые союзы

Языковые союзы – вид взаимодействия языков, при котором несколько неродственных или дальнородственных языков, развиваясь в тесном, исторически обусловленном контакте, приобретают сходные черты на всех уровнях языковой структуры. В балканский языковой союз входят 5 индоевропейских языков: болгарский и македонский – славянская группа; румынский – романская группа; новогреческий и албанский – языки-одиночки.

Слайд 40: 3. Виды языковой интеграции: языковые союзы

Балканизмы: тюркизмы (вследствие турецкого ига); взаимные лексические заимствования; общий фракийский и иллирийский субстрат; уподобление грамматического строя. Балто-славянский языковой союз – особая близость славянских и балтийских языков, не подтверждённая наличием общего балто-славянского праязыка.

Слайд 41: 3. Виды языковой интеграции: скрещивание языков

Скрещивание – процесс создания нового языка из двух (или более) языков. Скрещивание «вульгарной» латыни с языками «варварских» племён привело к образованию романских языков. Английский язык – результат скрещивания языка германских племён англосаксов с языком норманнов под предводительством Вильгельма Завоевателя (древнефранцузский язык – не заимствование, а ингредиент ). Африкаанс (бурский язык) – диалекты нидерландского, немецкого и английского языка; влияние французского языка эмигрантов-гугенотов, языков аборигенов, креольского малайско-португальского языка моряков, торговцев и рабов.

Слайд 42: 3. Виды языковой интеграции: скрещивание языков

Пиджины (гибридные жаргоны) – функционально ограниченный тип смешанных вспомогательных языков, которые не имеют единого этнического коллектива носителей и характеризуются крайней упрощенностью структуры. Креольские языки – пиджины, ставшие родным (первым) языком для определенного коллектива носителей. Креолизация – процесс превращения пиждинов в креольские языки.

Слайд 43: 3. Виды языковой интеграции: скрещивание языков

Lingua Franca – язык межнационального и межэтнического общения в определённой сфере деятельности. Исторически термин «лингва франка» впервые стал использоваться для обозначения смешанного языка, на котором некогда говорили в средиземноморском регионе. Часто в роли лингва франка выступают пиджины (китайское – «дай денежку»), однако в его качестве может использоваться и полноценный язык, который не является родным ни для одной из использующих его этнических групп. Лексификатор – я зык, на основе которого формируется пиджин.

Слайд 44: 3. Виды языковой интеграции: скрещивание языков

На территории России было зафиксировано 3 пиджина, о которых имеются достоверные сведения: Русэнорк (русский + норвежский). 2-я половина XVIII века. Торговый пиджин бассейна Белого и Баренцева морей, после Октябрьской революции вышел из употребления. Русско-китайский (кяхтинский). Середина XVIII века, на границе с Китаем. Использовался до середины ХХ века. Таймырский (гов ó рка). Конец XVIII века – начало Х I Х века. Использовался русскими переселенцами в общении с местным населением.

Слайд 45: 3. Виды языковой интеграции: скрещивание языков

Креольские языки на основе английского языка : Ток-писин – о-ва Индийского океана. Был занесён на остров Новая Гвинея (Папуа-Новая Гвинея). В 70-х годах ХХ века – пиджин расширяется, сейчас стал родным для 1% населения. Крио – язык Сьерра-Леоне. Сарамакка – один из креольских языков Суринама, язык народности с арамакка. К арибский язык – язык индейцев карибов, проживающих от востока Венесуэлы до Французской Гвианы и приграничных районов Бразили и. Д жагватаак – язык острова Ямайка.

Слайд 46: 3. Виды языковой интеграции: скрещивание языков

Креольские языки на основе французского языка : гаитянский маврикийский гваделупский с ейшельский Креольские языки на основе португальского языка : к абувердиано – острова Зеленого мыса (государство Кабо Верде) в ушнегро, макиста – Макао, Гонконг

Слайд 47: 3. Виды языковой интеграции: скрещивание языков

Креольские языки на основе испанского языка: п апьямент у – о строва Карибского бассейна к окомче язык островов Тринидад и Тобаго Креольские языки на основе нидерландского языка (Южная Америка): кэйпдойч таалдойч бербайсдойч

Слайд 48: 4. Исторические изменения языковых явлений

Изменения в фонетике Звуковые изменения, происходящие в разных языках на разных этапах их развития, в большинстве случаев носят регулярный, закономерный характер, т. е. осуществляются в соответствии с фонетическими законами. Например, законом открытого слога (утраты закрытых слогов), законом монофтонгизации дифтонгов в общеславянском языке, законом падения редуцированных гласных в древнерусском языке, законом оглушения шумных звонких согласных на конце слова в современном русском языке, законом передвижения согласных в германских языках и др.

Слайд 49: 4. Исторические изменения языковых явлений

Фонетические (звуковые) законы – регулярные изменения в фонетической системе языка (или группы родственных языков) в его современном состоянии либо в историческом развитии, точнее, действующие в языке законы, правила изменения и функционирования тех или иных фонетических единиц. Некоторые лингвисты под фонетическими законами понимают лишь такие изменения в фонетике, которые связаны с переходом фонетических элементов из одного состояния в другое или в качественно новые элементы, с заменой одних элементов другими.

Слайд 50: 4. Исторические изменения языковых явлений

При широком понимании фонетических законов среди них различаются: Законы функционирования языка (функциональные), действующие в данный период, – «это живые фонетические процессы, определяющиеся позициями, когда изменение сосуществует с тем, что изменялось, вступая в фонетическое чередование»; например, позиционные изменения звуков / фонем в современном русском языке. Законы развития языка (исторические) «формируют последовательные этапы звуковых изменений и обусловливающих их причин (когда это возможно объяснить), при этом последующий этап приходит на смену предыдущему и его отменяет, так что сосуществования бывшего и ставшего быть не может»; например, изменение носовых гласных в чистые в восточнославянских языках.

Слайд 51: 4. Исторические изменения языковых явлений

Фонетические законы распространяются не только на отдельные фонемы (группы фонем) и дифтонги, но и на слоги и ударение. В общеиндоевропейском языке слоги могли быть как открытыми, так и закрытыми, что сохранилось в современных индоевропейских языках. Изменения в звуковом строе языка могут происходить по разным причинам: 1) в связи с изменением «в артикуляциях органов речи», которые происходят «главным образом при передаче языка из поколения в поколение; 2) при передаче чужого языка» и в результате заимствования отдельных звуков/фонем из других языков.

Слайд 52: 4. Исторические изменения языковых явлений

Изменения в лексике Лексика языка, его словарный состав представляет собой самый подвижный языковой уровень. Изменение словарного состава языка происходит в двух направлениях: 1) лексика постоянно пополняется новыми единицами, необходимыми для обозначения новых предметов, понятий, явлений; 2) утрачиваются многие уже имеющиеся в языке слова. В результате лексических изменений происходит постоянное развитие словарного состава языка (в основном, знаменательные части речи – существительные, прилагательные, глаголы, отчасти наречия).

Слайд 53: 4. Исторические изменения языковых явлений

Появляющиеся в языке новые лексические единицы (слова или словосочетания) называются неологизмами (от греч. neos – ‘новый’ и logos – ‘слово’). Неологизмы – «слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в определенный период в каком-либо языке или использованные один раз (“окказиональные” слова) в каком-либо тексте или акте речи». Утрата существующих в языке слов представляет собой длительный исторический процесс, «постепенный переход слов из активного словаря в пассивный, т. е. в разряд устарелых или устаревающих» ( историзмы, архаизмы ).

Слайд 54: 4. Исторические изменения языковых явлений

Основные пути обогащения словаря: 1) образование новых слов на базе имеющихся с помощью тех или иных словообразовательных средств данного языка; 2) заимствование отдельных слов из других языков; 3) изменение лексических значений имеющихся в языке слов; 4) изобретение слов отдельными людьми; 5) лексическое калькирование.

Слайд 55: 4. Исторические изменения языковых явлений

В связи с изменениями, происходящими в жизни и деятельности людей, в человеческом сознании, постоянно изменяются значения употребляющихся лексических единиц: расширение / сужение лексического значения; образование переносных значений (табу и эвфемизмы).

Слайд 56: 4. Исторические изменения языковых явлений

Изменения в морфемике и словообразовании При описании исторических преобразований в области морфемики обычно обращается внимание на изменения в морфемной (морфологической) структуре слова: опрощение переразложение усложнение

Слайд 57: 4. Исторические изменения языковых явлений

Опрощение – языковой процесс, в результате которого слово производное изменяется в слово непроизводное; превращение основы более сложной структуры в простую, т. е. состоящей из двух или более морфем в одноморфемную. Основные причины опрощения основ: 1) изменение лексического значения исторически производного слова; 2) изменение лексического значения производящего слова; 3) выпадение исторически производящего слова из словарного состава языка; 4) изменение в звуковом составе исторически производного слова.

Слайд 58: 4. Исторические изменения языковых явлений

Переразложение – языковой процесс, в результате которого в составе производного слова меняется внешний вид (звуковой состав) служебных морфем, перемещается граница между производящей основой и словообразующим аффиксом. При этом происходит увеличение словообразующего аффикса за счет определенной части производящей основы, которая в момент переразложения является самостоятельной служебной морфемой. Иными словами, происходит поглощение одной служебной морфемы другой.

Слайд 59: 4. Исторические изменения языковых явлений

Усложнение (осложнение) – языковой процесс, в результате которого слово простой морфемной структуры (т. е. слово с непроизводной, нечленимой основой) превращается в слово более сложной структуры (в слово с производной, членимой основой). В русском языке усложнению подвергаются слова, заимствованные из других языков. Основная причина – наличие в языке рядом с данными словами родственных им слов и осознание говорящими словообразовательных отношений между теми и другими либо влияние на иноязычные заимствования морфемного строения схожих по звучанию слов заимствующего языка, имеющих производные основы.

Слайд 60: 4. Исторические изменения языковых явлений

Декорреляция – «изменение характера или значения морфем и соотношений их в слове при сохранении последним того же числа и порядка морфем, которое в нем наблюдалось первоначально». Данный процесс происходит, главным образом, в связи с утратой исторически производящего слова. Обогащение морфемного состава языка осуществляется разными путями: возникают в результате тех или иных изменений в морфемной структуре слов, превращения отдельных слов/словоформ в служебные морфемы, преобразования морфемных единиц одного вида в морфемы другого вида, заимствования морфем разных видов из других языков.

Слайд 61: 4. Исторические изменения языковых явлений

Изменения в грамматике Принято считать, что грамматический строй языка представляет собой наиболее устойчивую часть его системы. Тем не менее на протяжении всего исторического развития он претерпевает значительные изменения. Иначе говоря, « грамматический строй языка является исторической категорией, он находится в состоянии постоянного движения и развития и подчинен общим законам развития языка».

Слайд 62: 4. Исторические изменения языковых явлений

Два основных направления в изменении грамматического строя языка: в грамматике, как и в других областях языковой системы, по мере ее развития возникают те или иные грамматические средства, определенные грамматические категории или граммемы; в ходе языкового развития утрачиваются многие из существующих грамматических средств, грамматических категорий или граммем. Кроме того, в ряде случаев наблюдается изменение существующих элементов грамматического строя, замена ряда грамматических явлений новыми для данного языка явлениями.

Слайд 63: 4. Исторические изменения языковых явлений

Грамматические изменения могут затрагивать всю грамматическую систему языка или определенной группы языков ( изменение латинской системы склонения и спряжения в романских языках ). Изменения в синтаксисе индоевропейских языков, весьма незначительны, по сравнению с теми изменениями, которые обнаруживаются в морфологии и других областях языковой системы.