Первый слайд презентации: Заболевания слюнных желез

Слайд 2

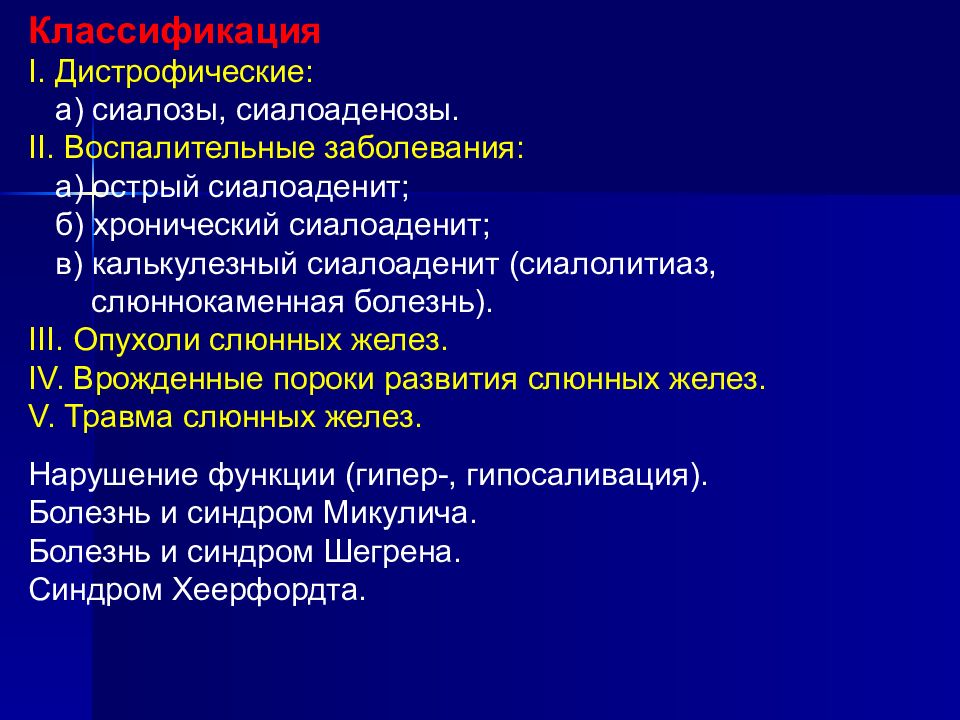

Классификация I. Дистрофические: а) сиалозы, сиалоаденозы. II. Воспалительные заболевания: а) острый сиалоаденит; б) хронический сиалоаденит; в) калькулезный сиалоаденит (сиалолитиаз, слюннокаменная болезнь). III. Опухоли слюнных желез. IV. Врожденные пороки развития слюнных желез. V. Травма слюнных желез. Нарушение функции (гипер-, гипосаливация). Болезнь и синдром Микулича. Болезнь и синдром Шегрена. Синдром Хеерфордта.

Слайд 3

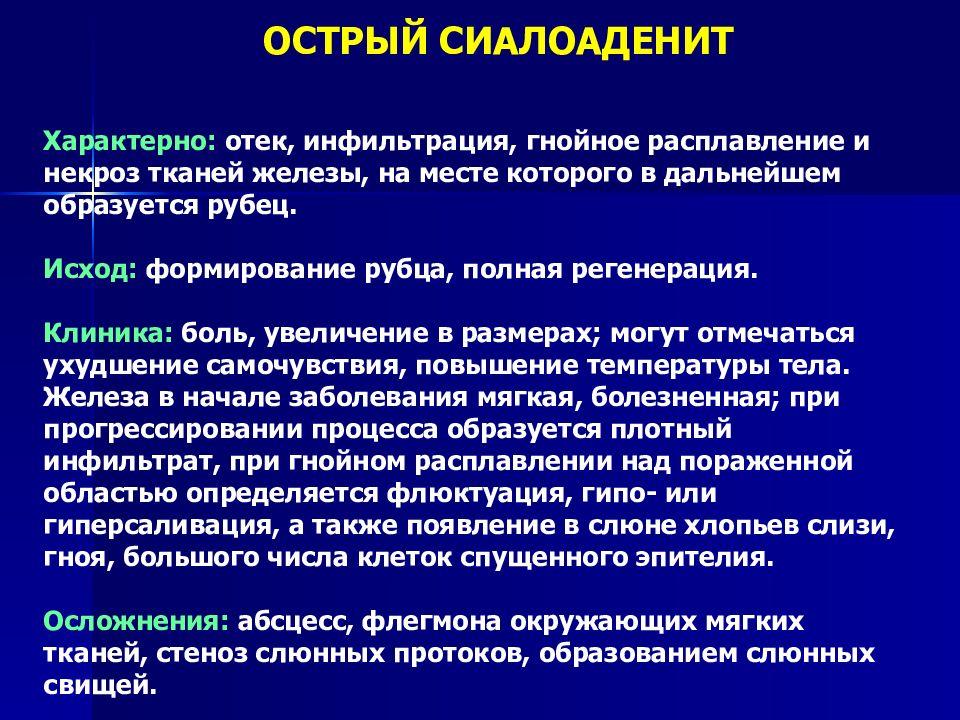

Характерно: отек, инфильтрация, гнойное расплавление и некроз тканей железы, на месте которого в дальнейшем образуется рубец. Исход: формирование рубца, полная регенерация. Клиника: боль, увеличение в размерах; могут отмечаться ухудшение самочувствия, повышение температуры тела. Железа в начале заболевания мягкая, болезненная; при прогрессировании процесса образуется плотный инфильтрат, при гнойном расплавлении над пораженной областью определяется флюктуация, гипо- или гиперсаливация, а также появление в слюне хлопьев слизи, гноя, большого числа клеток спущенного эпителия. Осложнения: абсцесс, флегмона окружающих мягких тканей, стеноз слюнных протоков, образованием слюнных свищей. ОСТРЫЙ СИАЛОАДЕНИТ

Слайд 4

ОСТРЫЙ СИАЛОАДЕНИТ Околоушная слюнная железа: зоны абсцессов в продольном сечении

Слайд 5

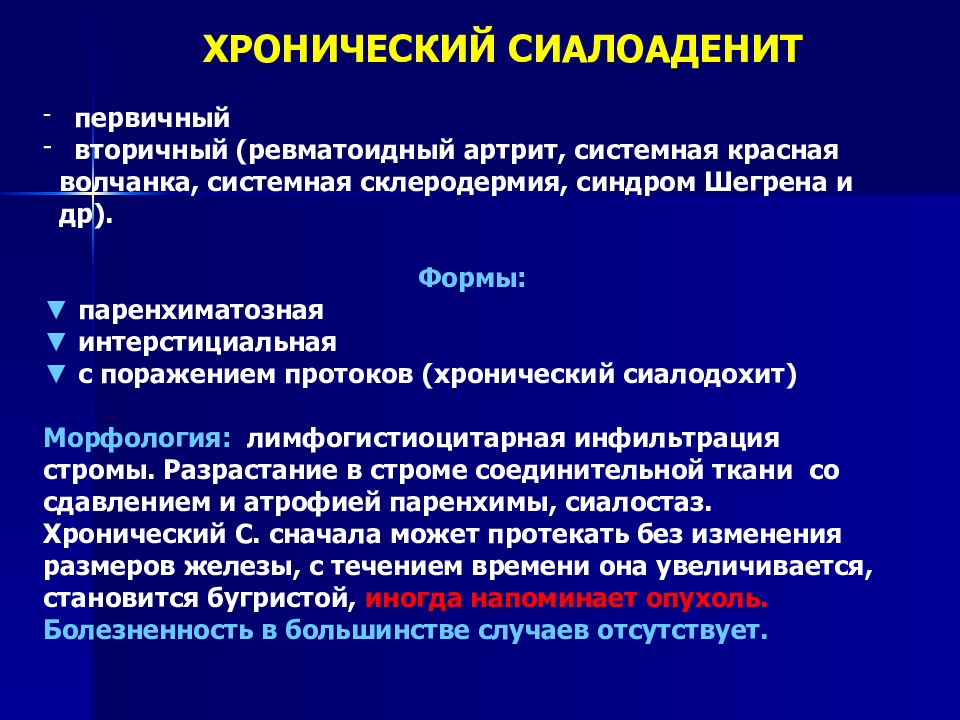

ХРОНИЧЕСКИЙ СИАЛОАДЕНИТ первичный вторичный (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системная склеродермия, синдром Шегрена и др). Формы: ▼ паренхиматозная ▼ интерстициальная ▼ с поражением протоков (хронический сиалодохит) Морфология: лимфогистиоцитарная инфильтрация стромы. Разрастание в строме соединительной ткани со сдавлением и атрофией паренхимы, сиалостаз. Хронический С. сначала может протекать без изменения размеров железы, с течением времени она увеличивается, становится бугристой, иногда напоминает опухоль. Болезненность в большинстве случаев отсутствует.

Слайд 6

ХРОНИЧЕСКИЙ СИАЛОАДЕНИТ Диффузно-очаговые лимфоцитарные инфильтраты слюнной железы, атрофия железистой паренхимы и разрастание соединительной ткани (склероз)

Слайд 7: Болезнь Шегрена

БШ – системное заболевание секретирующих эпителиальных желез с преимущественным поражением слюнных и слезных желез, а также желудка, верхних дыхательных путей и влагалища. Болеют преимущественно женщины (90%), возраст 40-60 лет.

Слайд 8: Синдром/ болезнь Шегрена

Проявляется ксеростомией, сухим кератоконъюнктивитом и хроническим полиартритом с поражением мелких суставов без эрозивно-деструктивного процесса в них. Часто сочетается с другими болезнями соединительной ткани, аутоиммунными болезнями.

Слайд 9

Клинические проявления в полости рта: 1. слизистая оболочка сухая, болезненная, имеет глянцевую поверхность красного цвета. 2. иногда наблюдается локальный или генерализованный гингивит, вызванный ксеростомией.

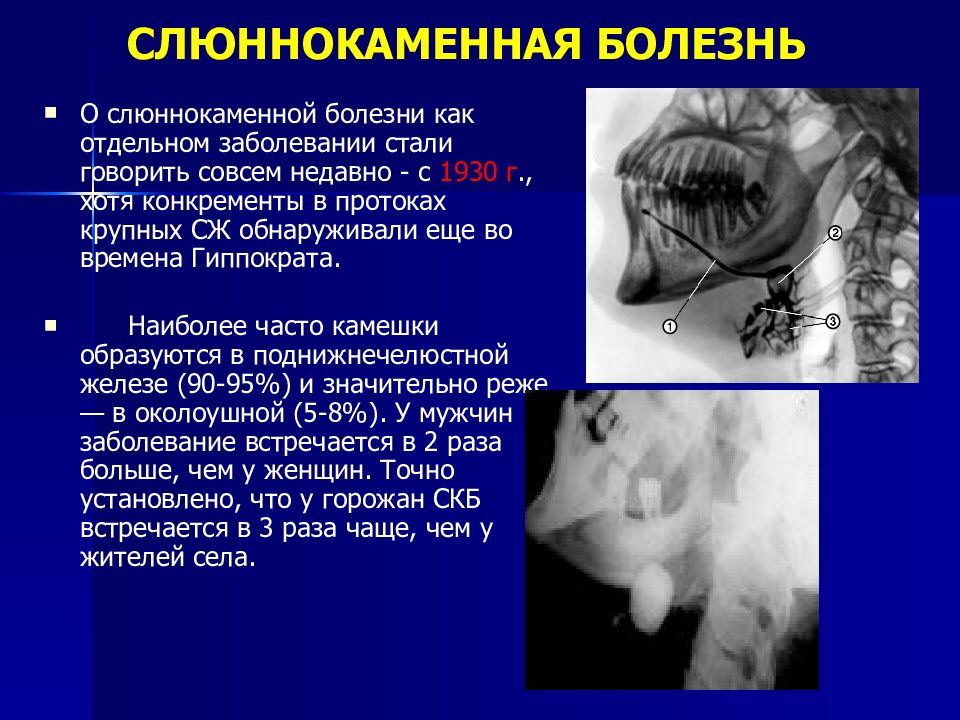

Слайд 10: СЛЮННОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

О слюннокаменной болезни как отдельном заболевании стали говорить совсем недавно - с 1930 г., хотя конкременты в протоках крупных СЖ обнаруживали еще во времена Гиппократа. Наиболее часто камешки образуются в поднижнечелюстной железе (90-95%) и значительно реже — в околоушной (5-8%). У мужчин заболевание встречается в 2 раза больше, чем у женщин. Точно установлено, что у горожан СКБ встречается в 3 раза чаще, чем у жителей села.

Слайд 12

БОЛЕЗНЬ/СИНДРОМ МИКУЛИЧА (син.: лимфоцитарная опухоль, лимфомиелоидный сиалоз, лимфоматоз и гранулематоз слюнных желез, аллергический ретикулоэпителиальный сиалоз Микулича) - увеличение больших слюнных и слезных желез. Этиология и патогенез неизвестны. Морфология: массивная лимфоидная инфильтрация межуточной ткани желез. При сочетании с лимфолейкозом говорим о синдроме Микулича. Клиническая картина: Безболезненное увеличение больших слюнных и слезных желез, а также малых - в полости рта без изменения цвета кожи, секреция СЖ не нарушена. При длительном течении возможно развитие хронического сиалоаденита по типу интерстициального. Прогноз неблагоприятный. В отдаленный период часто диагностируется заболевание крови. Возможно развитие злокачественной лимфомы. При диспансеризации больных и комплексном лечении заболевание не прогрессирует, может наступить ремиссия.

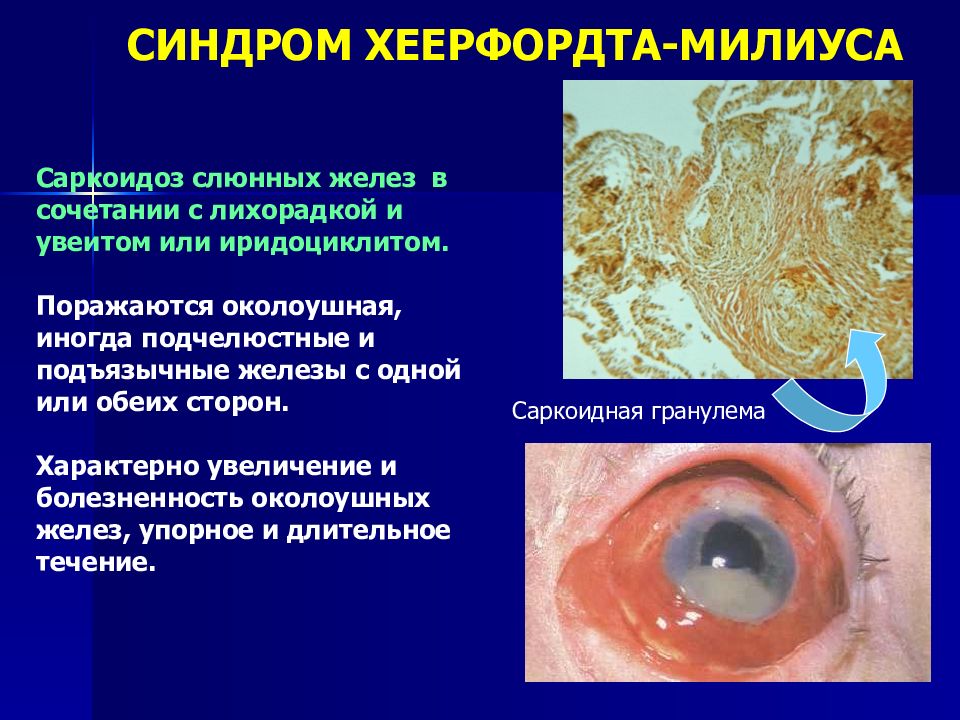

Слайд 13

СИНДРОМ ХЕЕРФОРДТА-МИЛИУСА Саркоидоз слюнных желез в сочетании с лихорадкой и увеитом или иридоциклитом. Поражаются околоушная, иногда подчелюстные и подъязычные железы с одной или обеих сторон. Характерно увеличение и болезненность околоушных желез, упорное и длительное течение. Саркоидная гранулема

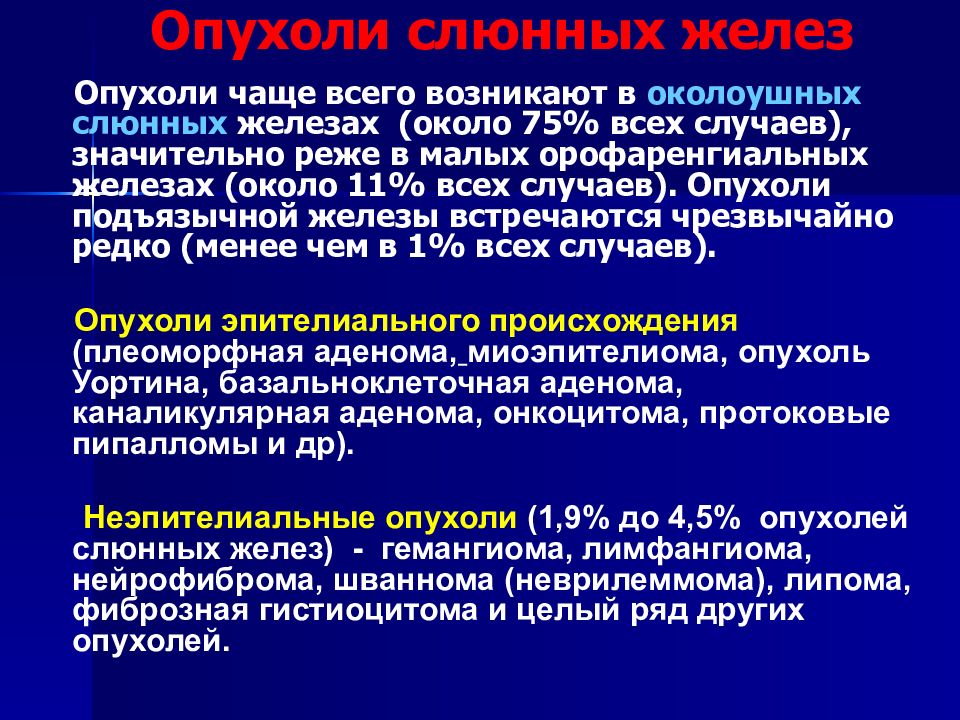

Слайд 14: Опухоли слюнных желез

Опухоли чаще всего возникают в околоушных слюнных железах (около 75% всех случаев), значительно реже в малых орофаренгиальных железах (около 11% всех случаев). Опухоли подъязычной железы встречаются чрезвычайно редко (менее чем в 1% всех случаев). Опухоли эпителиального происхождения ( плеоморфная аденома, миоэпителиома, опухоль Уортина, базальноклеточная аденома, каналикулярная аденома, онкоцитома, протоковые пипалломы и др ). Неэпителиальные опухоли (1,9% до 4,5% опухолей слюнных желез) - гемангиома, лимфангиома, нейрофиброма, шваннома ( неврилеммома ), липома, фиброзная гистиоцитома и целый ряд других опухолей.

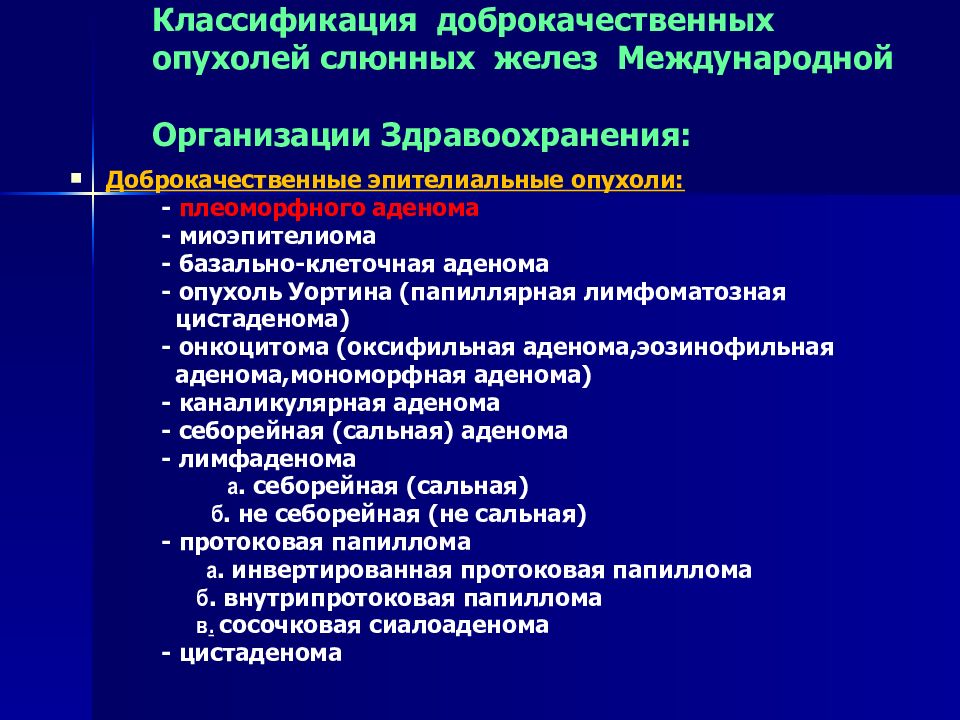

Слайд 15: Классификация доброкачественных опухолей слюнных желез Международной Организации Здравоохранения:

Доброкачественные эпителиальные опухоли: - плеоморфного аденома - миоэпителиома - базально-клеточная аденома - опухоль Уортина (папиллярная лимфоматозная цистаденома) - онкоцитома (оксифильная аденома,эозинофильная аденома,мономорфная аденома) - каналикулярная аденома - себорейная (сальная) аденома - лимфаденома а. себорейная (сальная) б. не себорейная (не сальная) - протоковая папиллома а. инвертированная протоковая папиллома б. внутрипротоковая папиллома в. сосочковая сиалоаденома - цистаденома

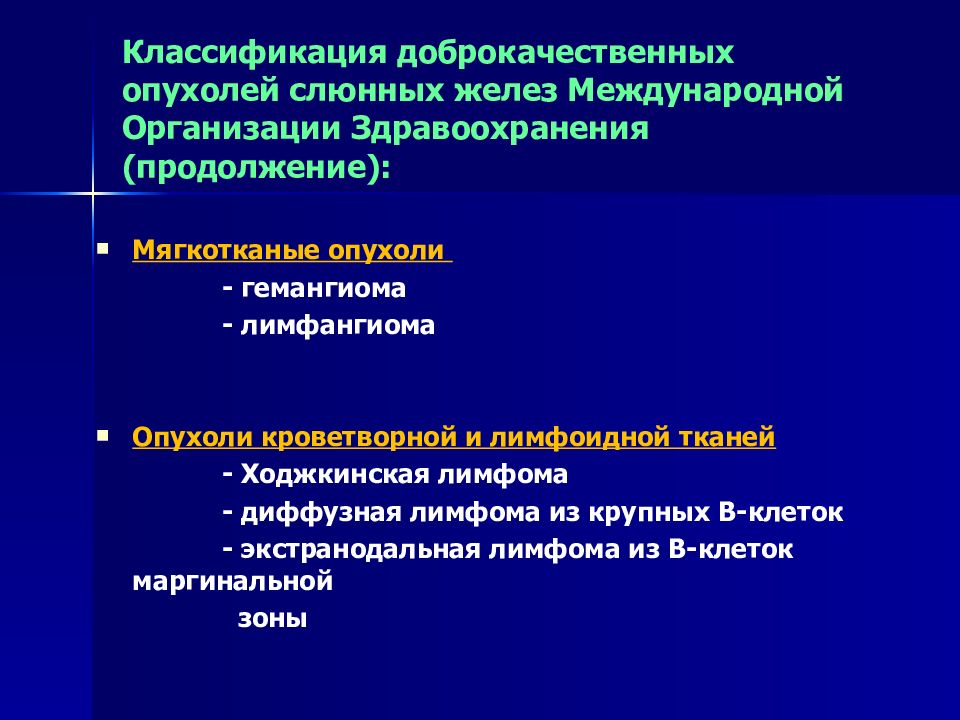

Слайд 16: Классификация доброкачественных опухолей слюнных желез Международной Организации Здравоохранения (продолжение):

Мягкотканые опухоли - гемангиома - лимфангиома Опухоли кроветворной и лимфоидной тканей - Ходжкинская лимфома - диффузная лимфома из крупных В-клеток - экстранодальная лимфома из В-клеток маргинальной зоны

Слайд 17: Плеоморфная аденома

Плеоморфная аденома, или доброкачественная смешанная опухоль, представляет собой наиболее распространенную доброкачественную опухоль слюнных желез. Возникает чаще всего у женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Плеоморфные аденомы составляют 60-70% опухолей околоушных желез,40-60% опухолей поднижнечелюстных желез,40-70% опухолей малых слюнных желез и 1% опухолей подъязычных желез. Макро: дольчатая, окружена фиброзной капсулой различной толщины. За пределами капсулы могут быть узелки-спутники. В случаях отсутствия капсулы опухоль не четко отличается от окружающих тканей.

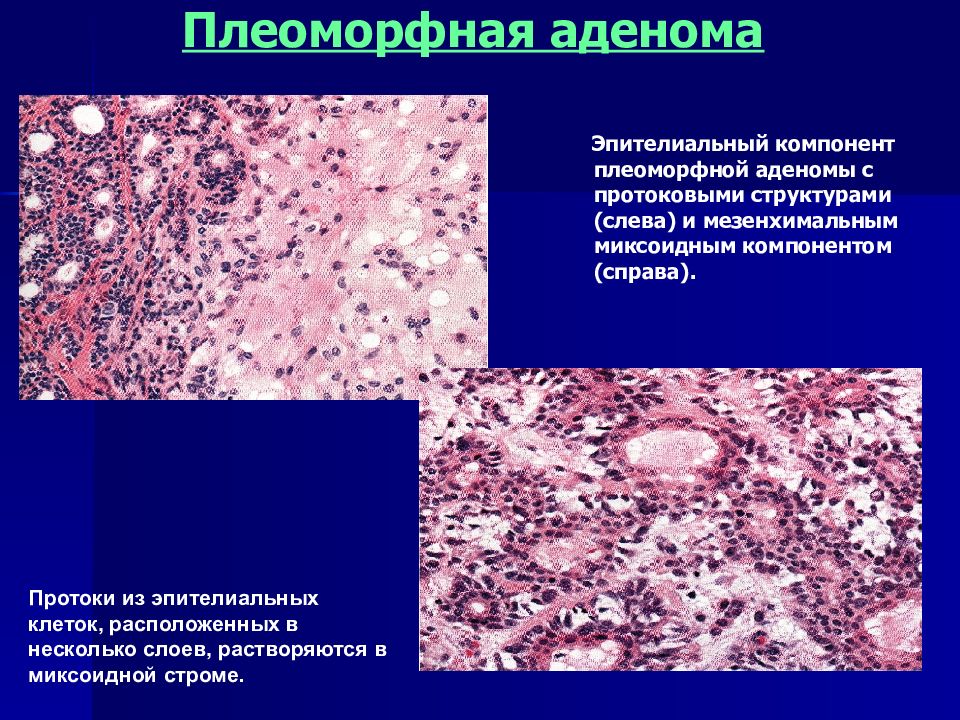

Слайд 19: Плеоморфная аденома

Эпителиальный компонент плеоморфной аденомы с протоковыми структурами (слева) и мезенхимальным миксоидным компонентом (справа). Протоки из эпителиальных клеток, расположенных в несколько слоев, растворяются в миксоидной строме.

Слайд 20: Плеоморфная аденома

плоскоклеточная дифференцировка, участки хрящеподобной структуры, формирование костных структур, участки липоматоза

Слайд 21: Миоэпителиома

Миоэпителиома – доброкачественная опухоль, которая состоит полностью или преимущественно из миоэпителиальных клеток. Возникает чаще у женщин, чем у мужчин, между 30 и 50 годами жизни. Микро: инкапсулированная опухоль, которая может состоять из различных типов миоэпителиальных клеток: -веретенообразных -плазмоцитоидных -полигональных эпителиоидных -светлых В одной и той же опухоли могут наблюдаться различные сочетания указанных типов клеток.

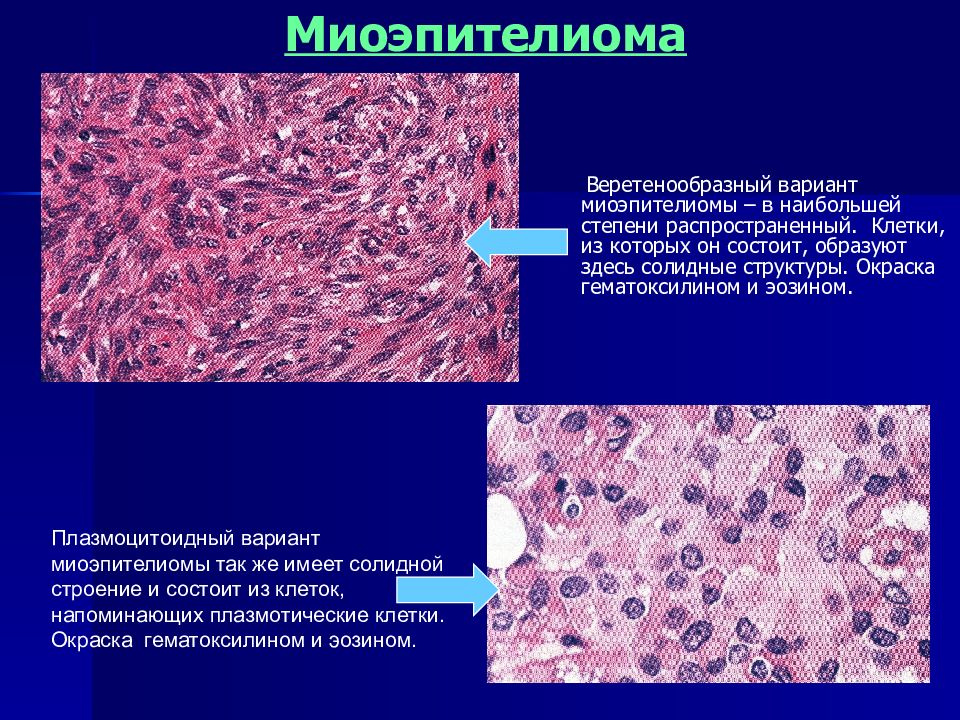

Слайд 22: Миоэпителиома

Веретенообразный вариант миоэпителиомы – в наибольшей степени распространенный. Клетки, из которых он состоит, образуют здесь солидные структуры. Окраска гематоксилином и эозином. Плазмоцитоидный вариант миоэпителиомы так же имеет солидной строение и состоит из клеток, напоминающих плазмотические клетки. Окраска гематоксилином и эозином.

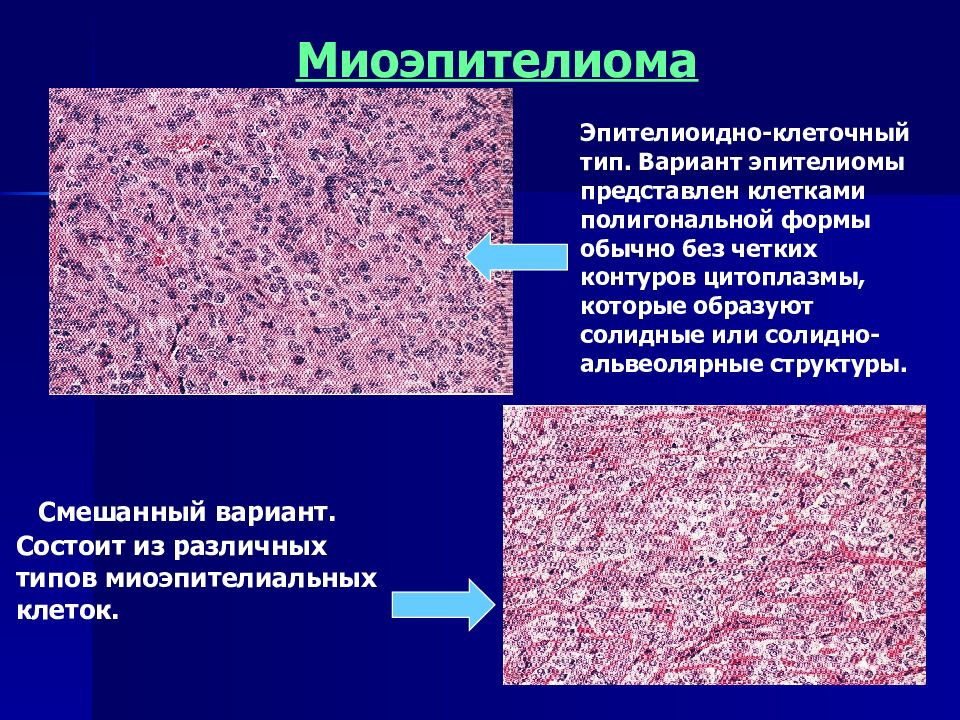

Слайд 23: Миоэпителиома

Смешанный вариант. Состоит из различных типов миоэпителиальных клеток. Эпителиоидно-клеточный тип. Вариант эпителиомы представлен клетками полигональной формы обычно без четких контуров цитоплазмы, которые образуют солидные или солидно-альвеолярные структуры.

Слайд 24: Базально-клеточная аденома

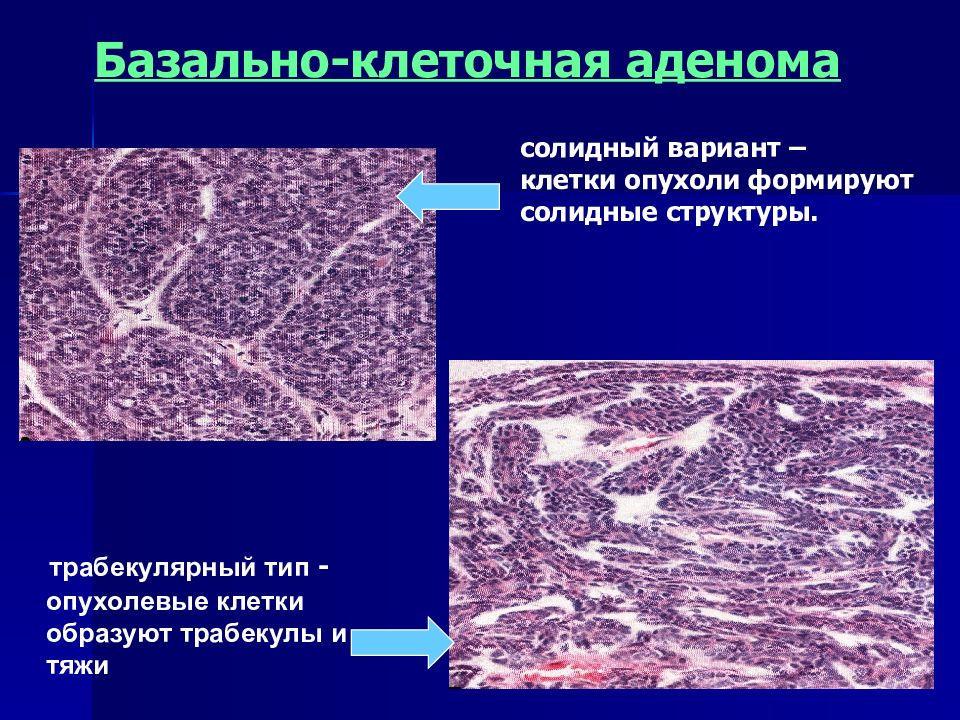

Базально-клеточная аденома представляет собой доброкачественную эпителиальную опухоль, по своему строению напоминающую базальноклеточный рак кожи. Встречается преимущественно в околоушной слюнной железе (в 80% случаев). В 20% наблюдений она возникает в малых слюнных железах верхней губы и в поднижнечелюстной железе. Опухоль имеет четкие границы, часто инкапсулирована. Различают 4-е подтипа базально-клеточной аденомы: -солидный -трабекулярный -тубулярный -мембранозный

Слайд 25: Базально-клеточная аденома

трабекулярный тип - опухолевые клетки образуют трабекулы и тяжи солидный вариант – клетки опухоли формируют солидные структуры.

Слайд 27: Опухоль Уортина (Папиллярная лимфоматозная цистаденома)

Лимфоматозная папиллярная цистаденома представляет собою медленно растущую доброкачественную опухоль, которая образуется почти исключительно в околоушных слюнных железах ( в 99% случаев),обычно в их нижней части, над углом нижней челюсти. Она составляет примерно 5-6% всех опухолей околоушных слюнных желез. Преимущественно ее обнаруживают у лиц в возрасте от 40 до 70 лет, причем у мужчин в пять раз чаще, чем у женщин. В период установления диагноза диаметр большей части опухолей составляет 2-3-см. Полагают, что опухоль Уортина развивается из протокового эпителия околоушной железы, присутствующего в лимфатических узлах в непосредственной близости от железы или внутри самой околоушной слюной железы в местах скопления в ней лимфоидной ткани.

Слайд 28

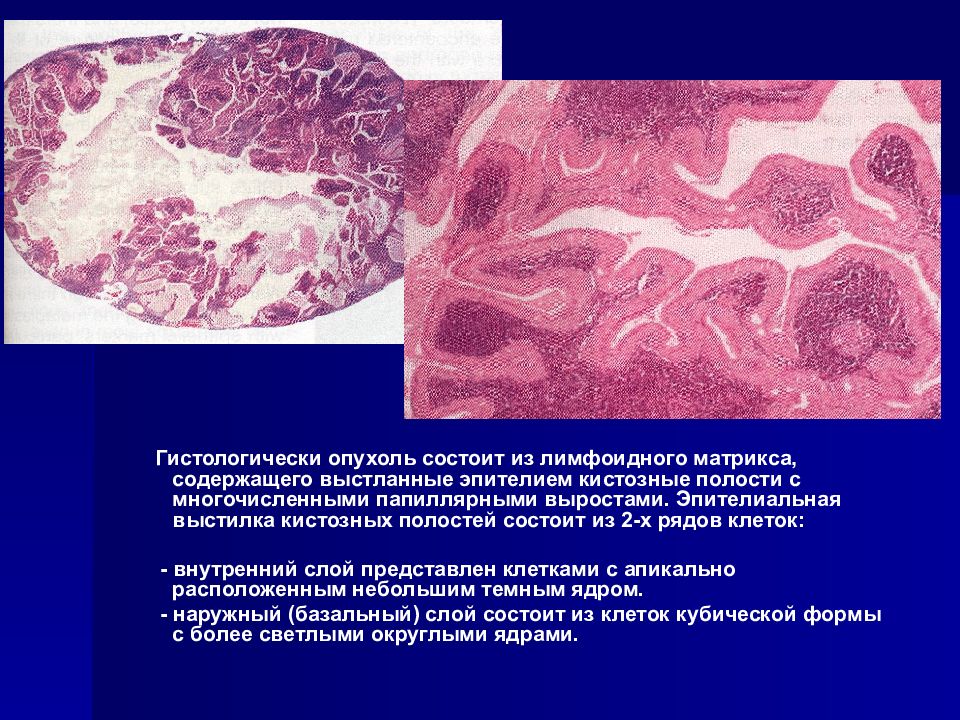

Гистологически опухоль состоит из лимфоидного матрикса, содержащего выстланные эпителием кистозные полости с многочисленными папиллярными выростами. Эпителиальная выстилка кистозных полостей состоит из 2-х рядов клеток: - внутренний слой представлен клетками с апикально расположенным небольшим темным ядром. - наружный (базальный) слой состоит из клеток кубической формы с более светлыми округлыми ядрами.

Слайд 29: Онкоцитома (оксифильная аденома, эозинофильная аденома, мономорфная аденома)

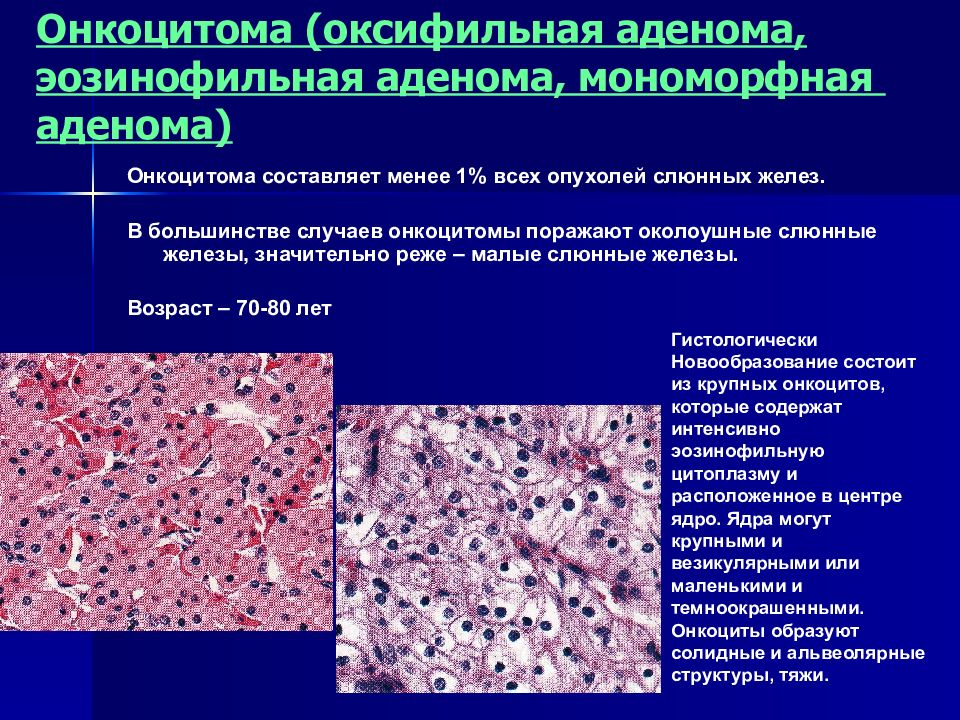

Онкоцитома составляет менее 1% всех опухолей слюнных желез. В большинстве случаев онкоцитомы поражают околоушные слюнные железы, значительно реже – малые слюнные железы. Возраст – 70-80 лет Гистологически Новообразование состоит из крупных онкоцитов, которые содержат интенсивно эозинофильную цитоплазму и расположенное в центре ядро. Ядра могут крупными и везикулярными или маленькими и темноокрашенными. Онкоциты образуют солидные и альвеолярные структуры, тяжи.

Слайд 30: Каналикулярная аденома

Доброкачественная эпителиальная опухоль, которая преимущественно встречается в малых слюнных железах верхней губы ( в 80% случаев), реже – в малых слюнных железах щек и неба ( в 20%наблюдений). Очень редко данная опухоль наблюдается в околоушной железе. Она обычно поражает пожилых пациентов. Пик заболеваемости на восьмом десятилетии жизни. У женщин данная опухоль встречается чаще, чем у мужчин.

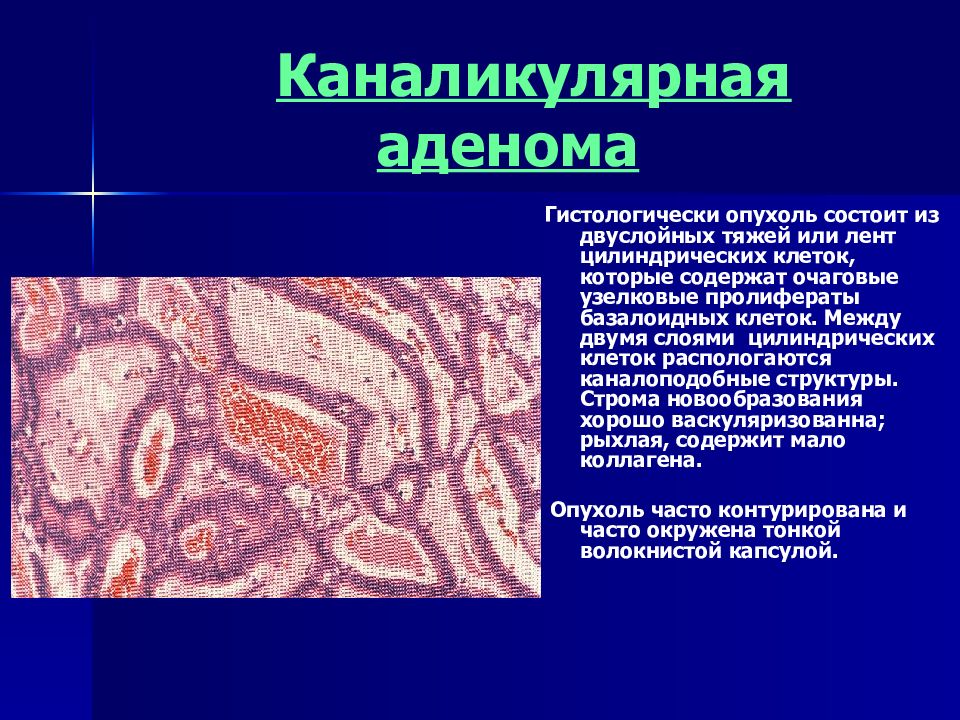

Слайд 31: Каналикулярная аденома

Гистологически опухоль состоит из двуслойных тяжей или лент цилиндрических клеток, которые содержат очаговые узелковые пролифераты базалоидных клеток. Между двумя слоями цилиндрических клеток распологаются каналоподобные структуры. Строма новообразования хорошо васкуляризованна ; рыхлая, содержит мало коллагена. Опухоль часто контурирована и часто окружена тонкой волокнистой капсулой.

Слайд 32: Сальноклеточные опухоли

Хотя сальноклеточная дифференцировка в околоушной и поднижнечелюстной слюнных железах представляет довольно распространенное явление, первичные сальноклеточные опухоли слюнных желез встречаются редко. Известны 2-е доброкачественные сальноклеточные опухоли: - сальноклеточная аденома -сальноклеточная лимфаденома

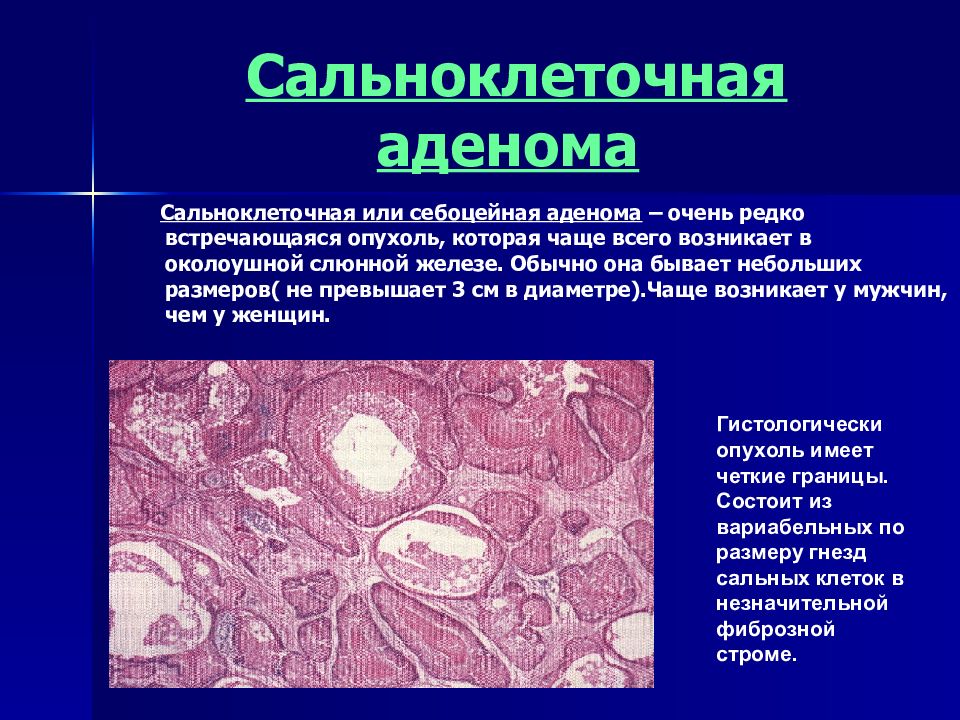

Слайд 33: Сальноклеточная аденома

Сальноклеточная или себоцейная аденома – очень редко встречающаяся опухоль, которая чаще всего возникает в околоушной слюнной железе. Обычно она бывает небольших размеров( не превышает 3 см в диаметре).Чаще возникает у мужчин, чем у женщин. Гистологически опухоль имеет четкие границы. Состоит из вариабельных по размеру гнезд сальных клеток в незначительной фиброзной строме.

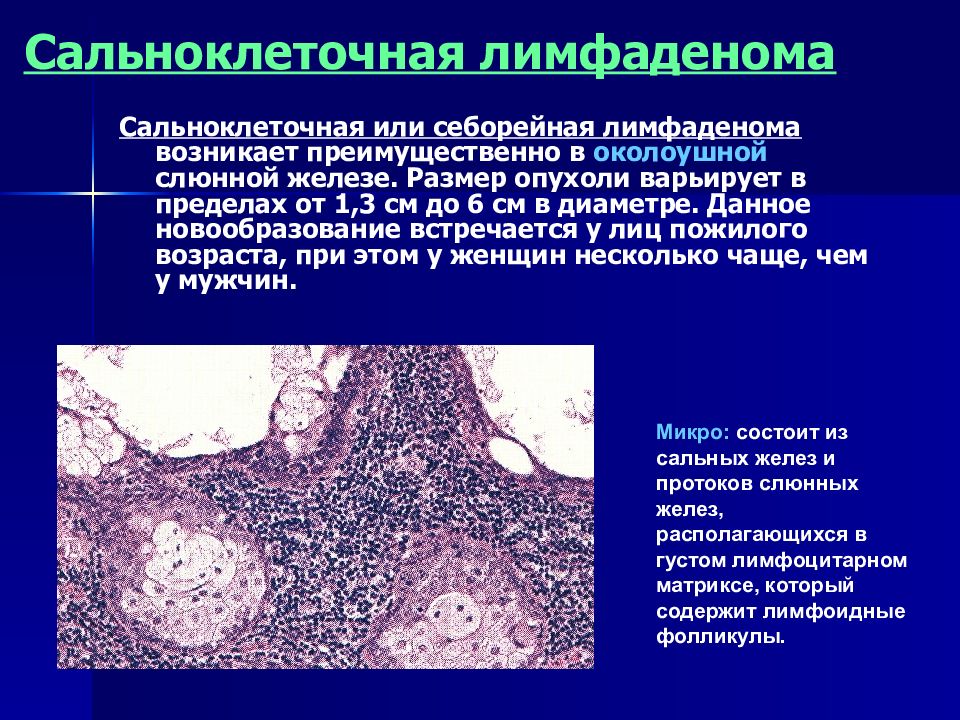

Слайд 34: Сальноклеточная лимфаденома

Сальноклеточная или себорейная лимфаденома возникает преимущественно в околоушной слюнной железе. Размер опухоли варьирует в пределах от 1,3 см до 6 см в диаметре. Данное новообразование встречается у лиц пожилого возраста, при этом у женщин несколько чаще, чем у мужчин. Микро: состоит из сальных желез и протоков слюнных желез, располагающихся в густом лимфоцитарном матриксе, который содержит лимфоидные фолликулы.

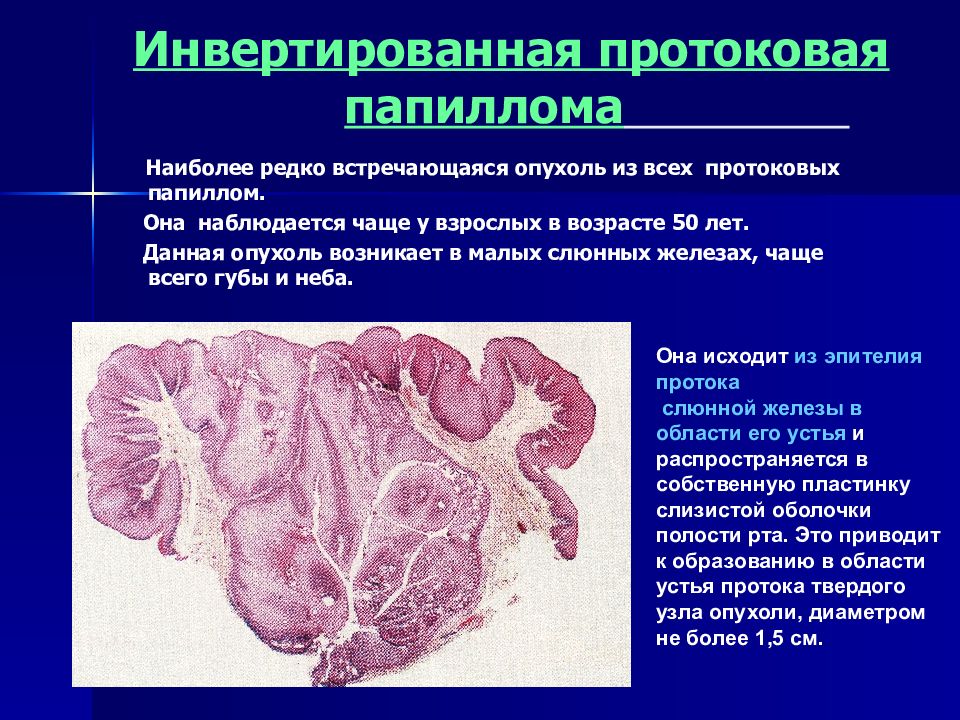

Слайд 35: Инвертированная протоковая папиллома

Наиболее редко встречающаяся опухоль из всех протоковых папиллом. Она наблюдается чаще у взрослых в возрасте 50 лет. Данная опухоль возникает в малых слюнных железах, чаще всего губы и неба. Она исходит из эпителия протока слюнной железы в области его устья и распространяется в собственную пластинку слизистой оболочки полости рта. Это приводит к образованию в области устья протока твердого узла опухоли, диаметром не более 1,5 см.

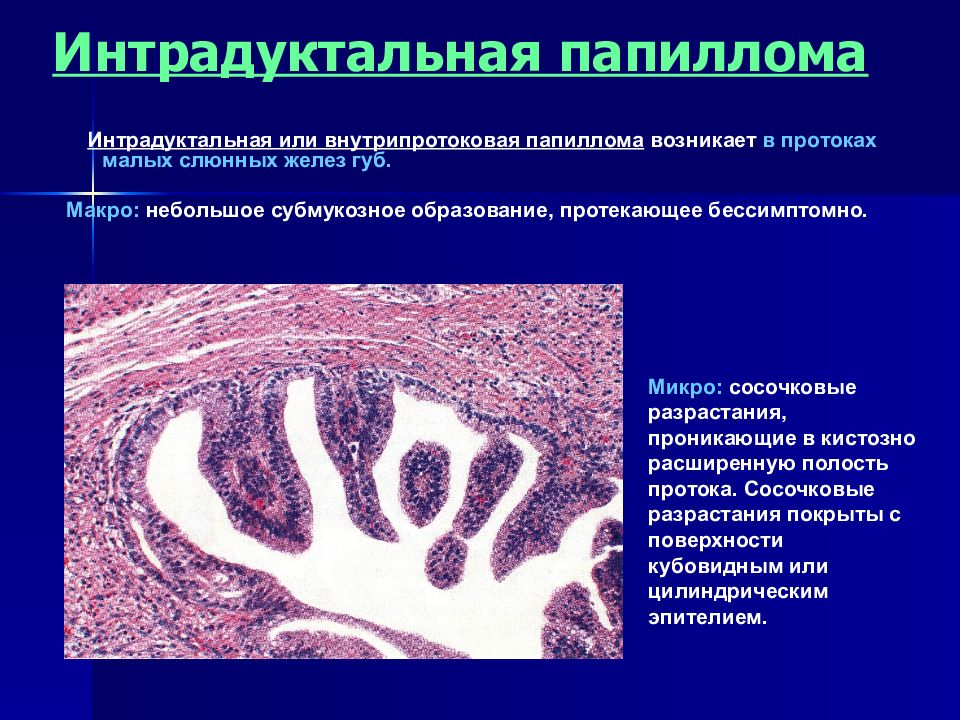

Слайд 36: Интрадуктальная папиллома

Интрадуктальная или внутрипротоковая папиллома возникает в протоках малых слюнных желез губ. Макро: небольшое субмукозное образование, протекающее бессимптомно. Микро: сосочковые разрастания, проникающие в кистозно расширенную полость протока. Сосочковые разрастания покрыты с поверхности кубовидным или цилиндрическим эпителием.

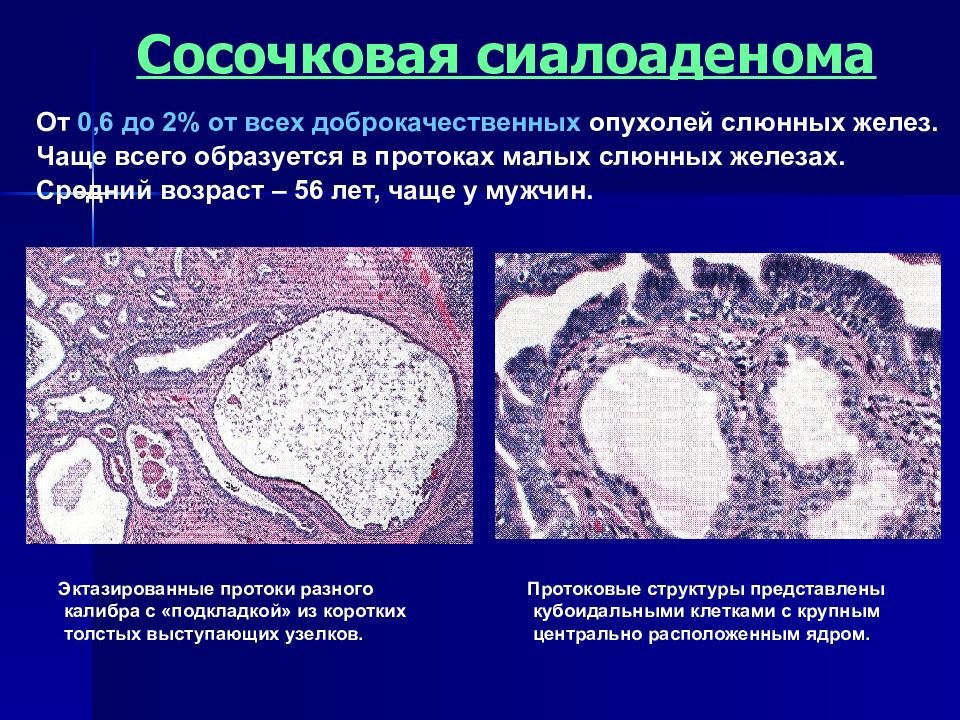

Слайд 37: Сосочковая сиалоаденома

От 0,6 до 2% от всех доброкачественных опухолей слюнных желез. Чаще всего образуется в протоках малых слюнных железах. Средний возраст – 56 лет, чаще у мужчин. Эктазированные протоки разного калибра с «подкладкой» из коротких толстых выступающих узелков. Протоковые структуры представлены кубоидальными клетками с крупным центрально расположенным ядром.

Слайд 38: Цистаденома

Чаще всего данное новообразование возникает на шестом – восьмом десятилетиях жизни. Опухоль наблюдается как в больших, так и в малых слюнных железах. Из больших слюнных желез чаще поражается околоушная железа, а из малых – щечные и губные железы. Цистаденома протекает бессимптомно и представляет собою небольшой узел, который обычно не превышает 1 см в его наибольшем измерении.

Слайд 39: Цистаденома

Микро: поликистозное строение, четкие границы и может быть инкапсулированной, в кистах образуются сосочковые выросты. Внутренняя поверхность кисты бывает выстлана кубовидным, многослойным плоским или цилиндрическим эпителием. В эпителиальной выстилке кисты могут наблюдаться онкоциты или слизеобразующие клетки. В ряде случаев онкоциты или слизеобразующие клетки становятся доминирующими в эпителиальной выстилке кисты.

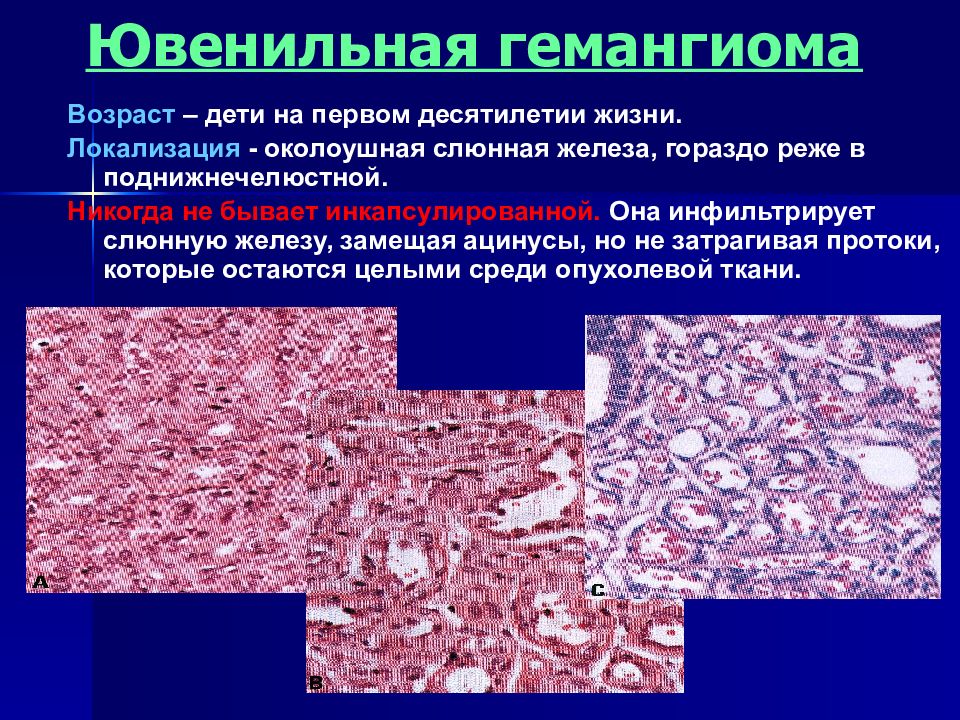

Слайд 40: Ювенильная гемангиома

Возраст – дети на первом десятилетии жизни. Локализация - околоушная слюнная железа, гораздо реже в поднижнечелюстной. Никогда не бывает инкапсулированной. Она инфильтрирует слюнную железу, замещая ацинусы, но не затрагивая протоки, которые остаются целыми среди опухолевой ткани.

Слайд 41: ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

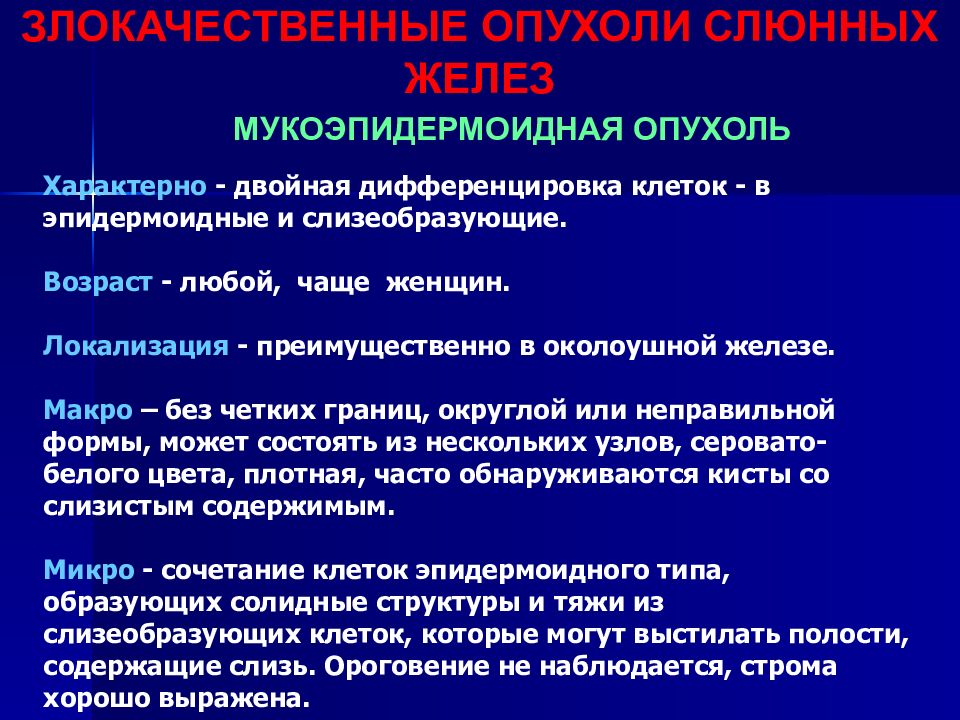

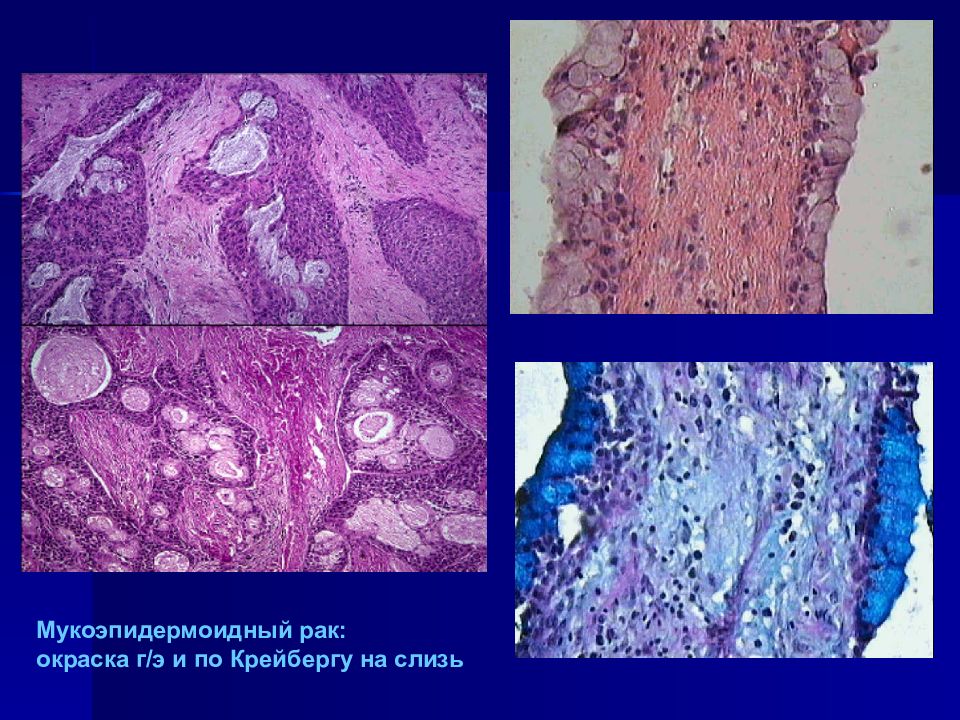

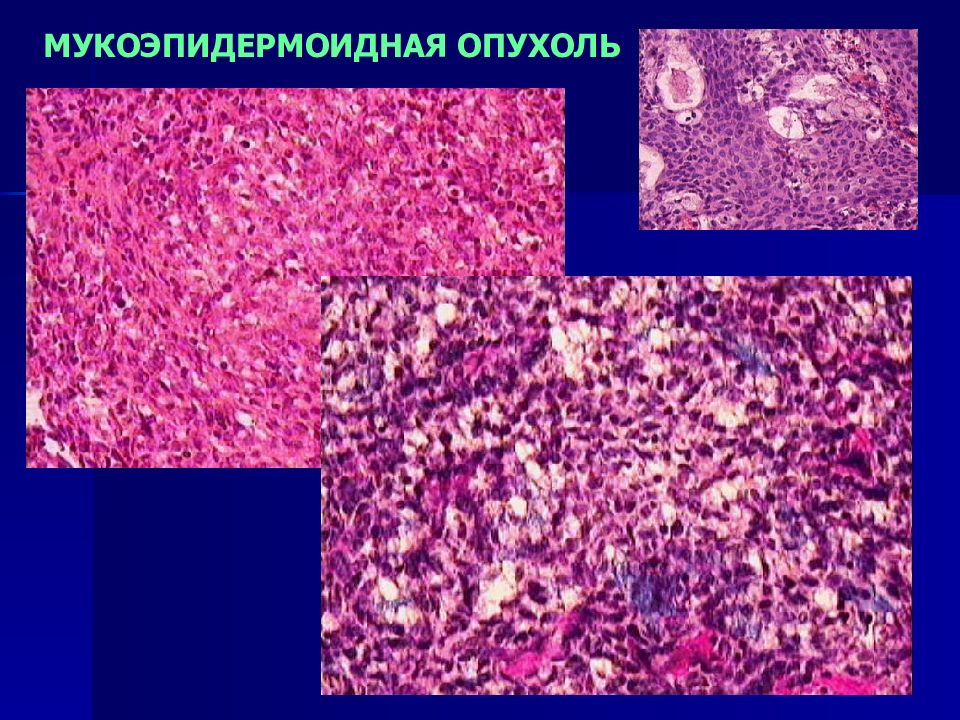

МУКОЭПИДЕРМОИДНАЯ ОПУХОЛЬ Характерно - двойная дифференцировка клеток - в эпидермоидные и слизеобразующие. Возраст - любой, чаще женщин. Локализация - преимущественно в околоушной железе. Макро – без четких границ, округлой или неправильной формы, может состоять из нескольких узлов, серовато-белого цвета, плотная, часто обнаруживаются кисты со слизистым содержимым. Микро - сочетание клеток эпидермоидного типа, образующих солидные структуры и тяжи из слизеобразующих клеток, которые могут выстилать полости, содержащие слизь. Ороговение не наблюдается, строма хорошо выражена.

Слайд 44

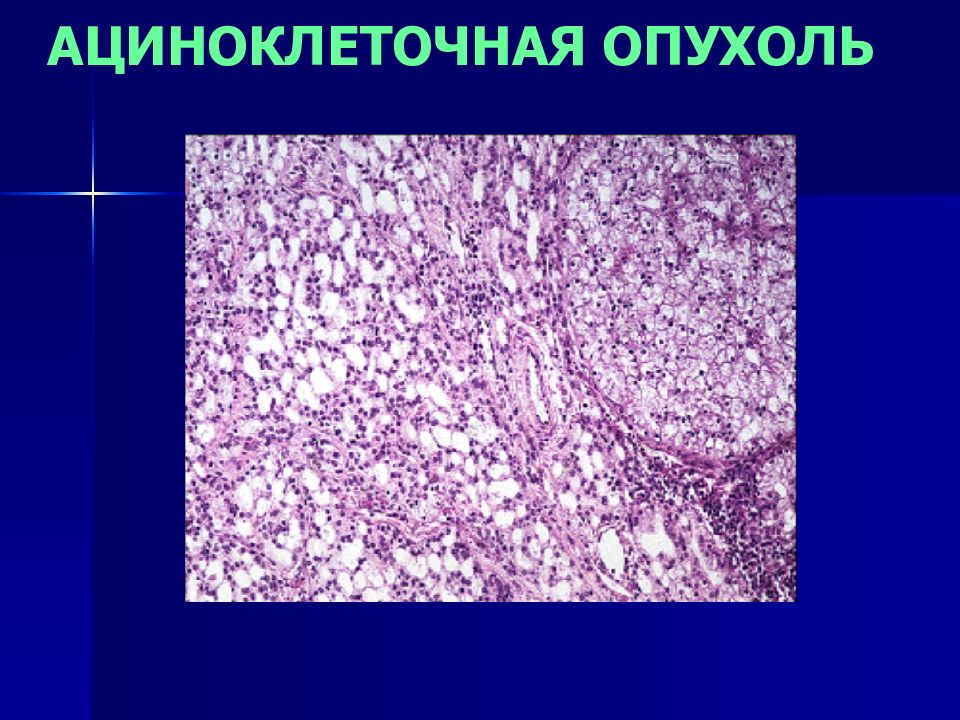

АЦИНОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ (ацинозно-клеточная) Возраст - любой. Локализация – любая. Микро : Клетки опухоли напоминают серозные (ацинарные) клетки слюнных желез, в связи с чем эта опухоль и получила свое название. Цитоплазма их базофильная, мелкозернистая, иногда светлая. Ациноклеточные опухоли часто хорошо отграничены, но могут иметь и выраженный инвазивный рост. Характерно образование солидных полей. Особенностью опухоли является способность к метастазированию при отсутствии морфологических признаков злокачественности.

Слайд 46: АДЕНОКИСТОЗНАЯ КАРЦИНОМА (ЦИЛИНДРОМА)

10-20% всех эпителиальных нообразований слюнных желез. Локализация - особенно часто в малых железах твердого и мягкого неба. Возраст - 40-60 лет как у мужчин, так и у женщин. Макро - плотный узел небольшого размера, сероватого цвета, без четкой границы. Рост опухоли инвазивный, с характерным обрастанием нервных стволиков; метастазирует преимущественно гематогенным путем в легкие и кости.

Слайд 47: АДЕНОКИСТОЗНАЯ ОПУХОЛЬ

Микро - мелкие, кубической формы с гиперхромным ядром клетки формируют альвеолы, анастомозирующие трабекулы, солидные и характерные решетчатые (криброзные) структуры. Между клетками накапливается базофильное или оксифильное вещество, образующее столбики и цилиндры.

Слайд 48: ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

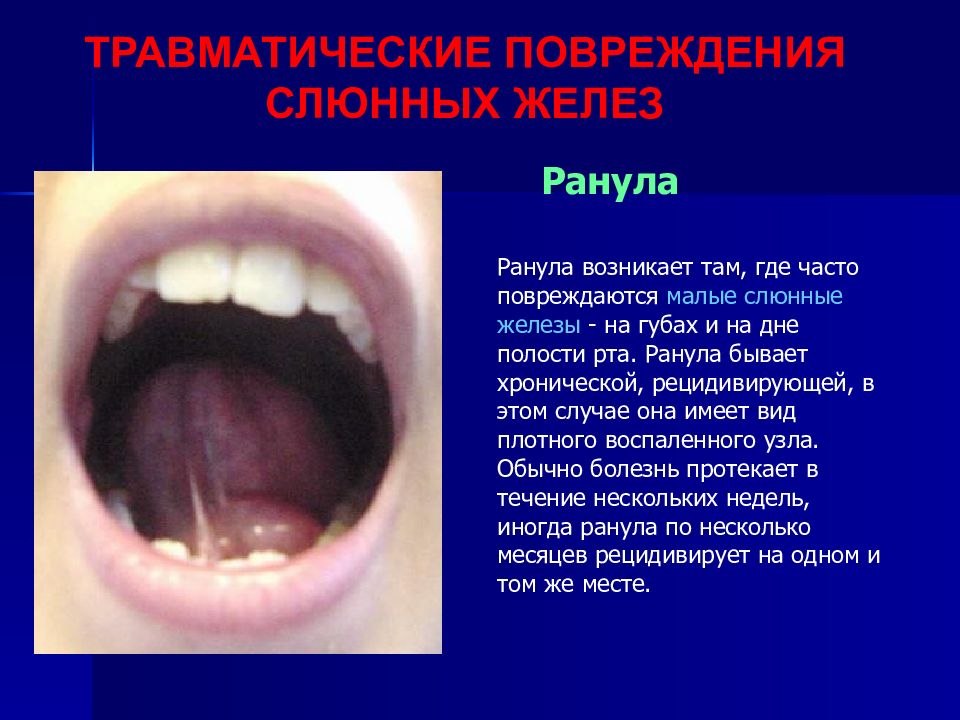

Ранула Ранула возникает там, где часто повреждаются малые слюнные железы - на губах и на дне полости рта. Ранула бывает хронической, рецидивирующей, в этом случае она имеет вид плотного воспаленного узла. Обычно болезнь протекает в течение нескольких недель, иногда ранула по несколько месяцев рецидивирует на одном и том же месте.