Слайд 2: Вопросы

Законы и закономерности процесса обучения: понятия, сходство и отличия. Содержание основных законов и закономерностей обучения. К вопросу о принципах обучения. Содержание основных принципов обучения. Правила обучения. 2

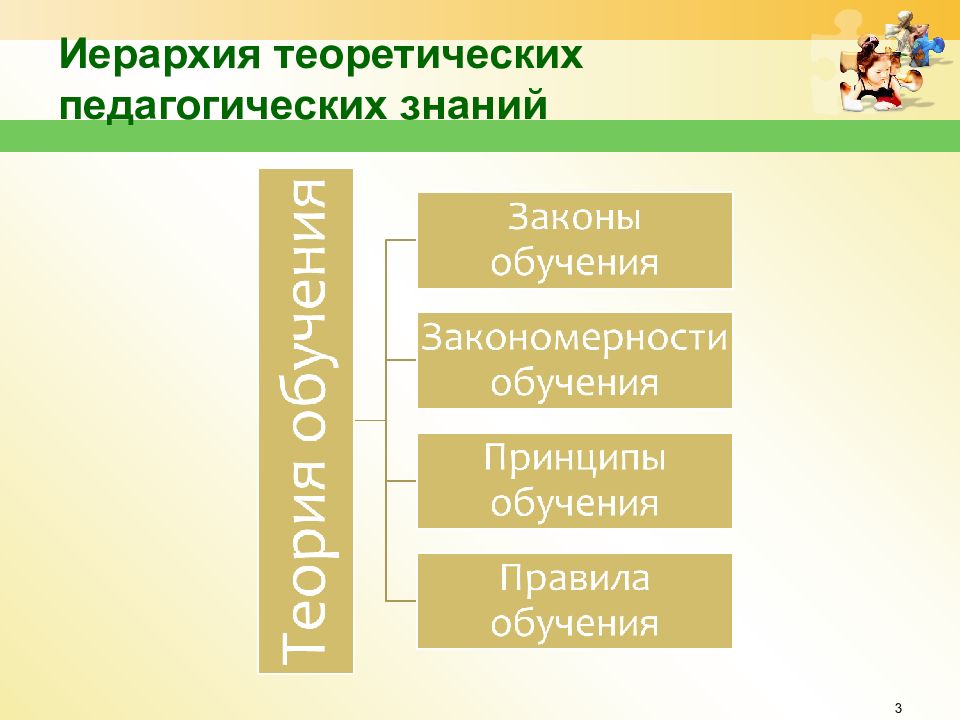

Законы обучения – это строго зафиксированные, объективно существующие закономерности (их еще называют общими закономерностями), выражающие внутренние, устойчивые связи процесса обучения, отражающие его функционирование и развитие. Закономерности обучения (их еще называют специфическими, или частными, закономерностями) – выражают внешние, вариативные связи обучения, отражающие его структуру. Иными словами, закономерности – это выражение действия законов в конкретных условиях обучения. 4

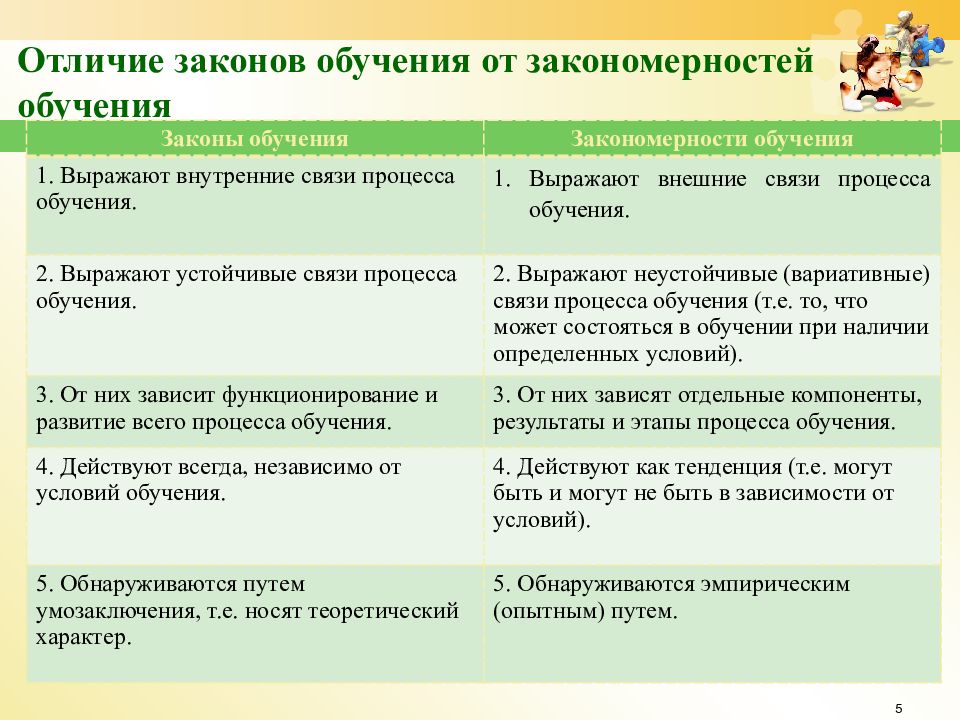

5 Законы обучения Закономерности обучения 1. Выражают внутренние связи процесса обучения. Выражают внешние связи процесса обучения. 2. Выражают устойчивые связи процесса обучения. 2. Выражают неустойчивые (вариативные) связи процесса обучения (т.е. то, что может состояться в обучении при наличии определенных условий). 3. От них зависит функционирование и развитие всего процесса обучения. 3. От них зависят отдельные компоненты, результаты и этапы процесса обучения. 4. Действуют всегда, независимо от условий обучения. 4. Действуют как тенденция (т.е. могут быть и могут не быть в зависимости от условий). 5. Обнаруживаются путем умозаключения, т.е. носят теоретический характер. 5. Обнаруживаются эмпирическим (опытным) путем.

6 Законы обучения: Закон социальной обусловленности целей, содержания и методов обучения. Закон взаимообусловленности обучения, воспитания и деятельности учащихся. Закон целостности и единства процесса обучения. Закон единства и взаимосвязи теории и практики в обучении. Закон единства и взаимообусловленности индивидуальной и групповой организации учебной деятельности.

Слайд 7: Закономерности обучения:

7 Закономерная связь между обучением и воспитанием. Закономерность, или зависимость, между взаимодействием учителя и ученика и результатами обучения. Взаимосвязь между прочностью усвоения учебного материала и повторением изученного; прочностью усвоения и самостоятельной познавательной деятельностью учеников. Зависимость развития умственных умений и навыков учащихся от применения поисковых методов, проблемного обучения и других активизирующих интеллектуальную деятельность приемов и средств. Зависимость результатов обучения от его продолжительности и др.

Слайд 8: Вопрос 3. К вопросу о принципах обучения

8 Дидактические принципы – это основные положения, нормативные требования к содержанию и организации процесса обучения. Принципы рождаются на основе законов и закономерностей обучения, устанавливаемых дидактикой.

Слайд 9

9 1. Принципы обучения имеют исторический характер. 2. В различных дидактических системах действуют разные принципы обучения. 3. До недавнего времени в дидактике не существовало четкого разграничения понятий закона, закономерности, принципа и правила.

Слайд 10

10 4. Принципы выполняют нормативную функцию. 5. Первым принципом обучения, теоретически обоснованным в трудах Я.А.Коменского и Ж.Ж.Руссо, стал принцип природосообразности. 6. В современной гуманистической дидактике принципы обучения объединены в систему вокруг природосообразного подхода.

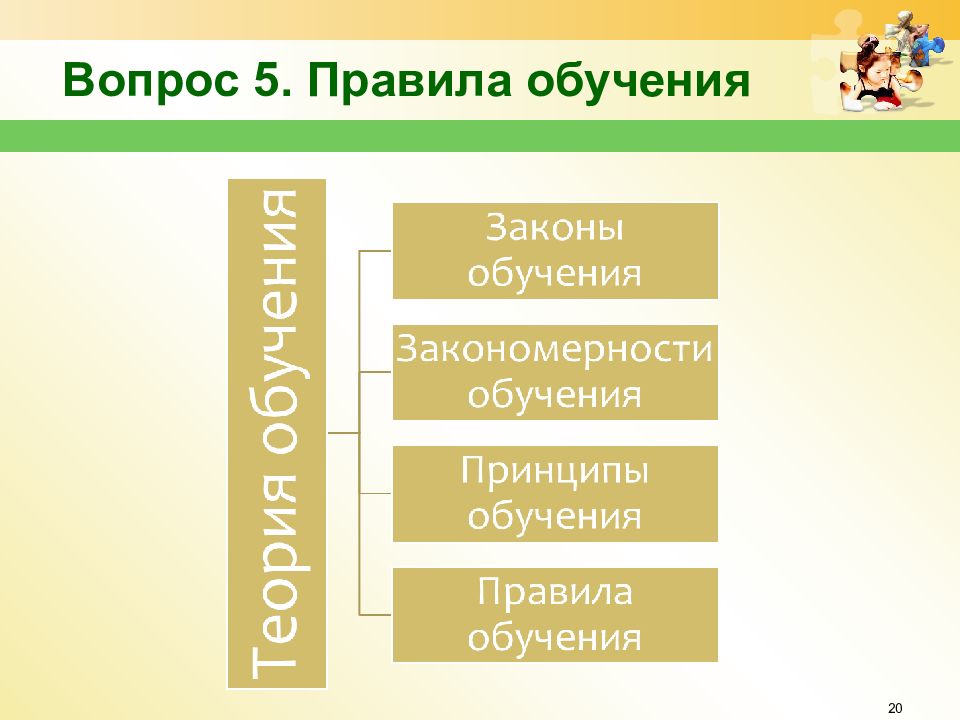

Слайд 21: Вопрос 5. Правила обучения

21 Правила обучения – это описание педагогической деятельности в конкретных условиях, рекомендации по применению того или иного принципа обучения на практике (в стандартных, типичных ситуациях). Правило обучения – это не догма, не нормативное положение (в отличие от принципа), а обобщение ценного практического опыта многих поколений учителей.

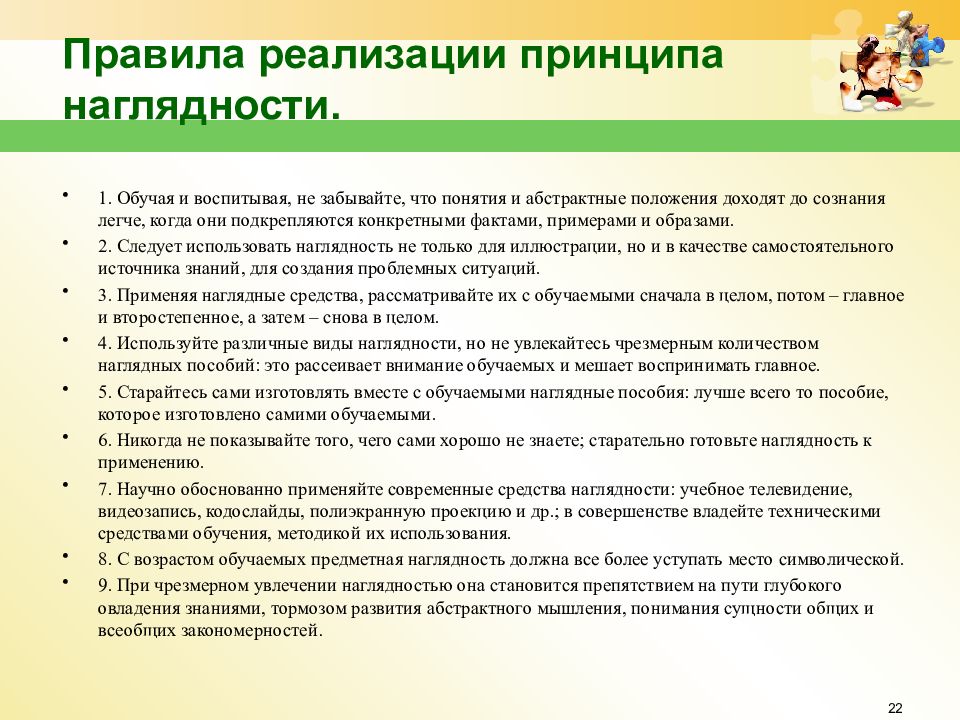

Слайд 22: Правила реализации принципа наглядности

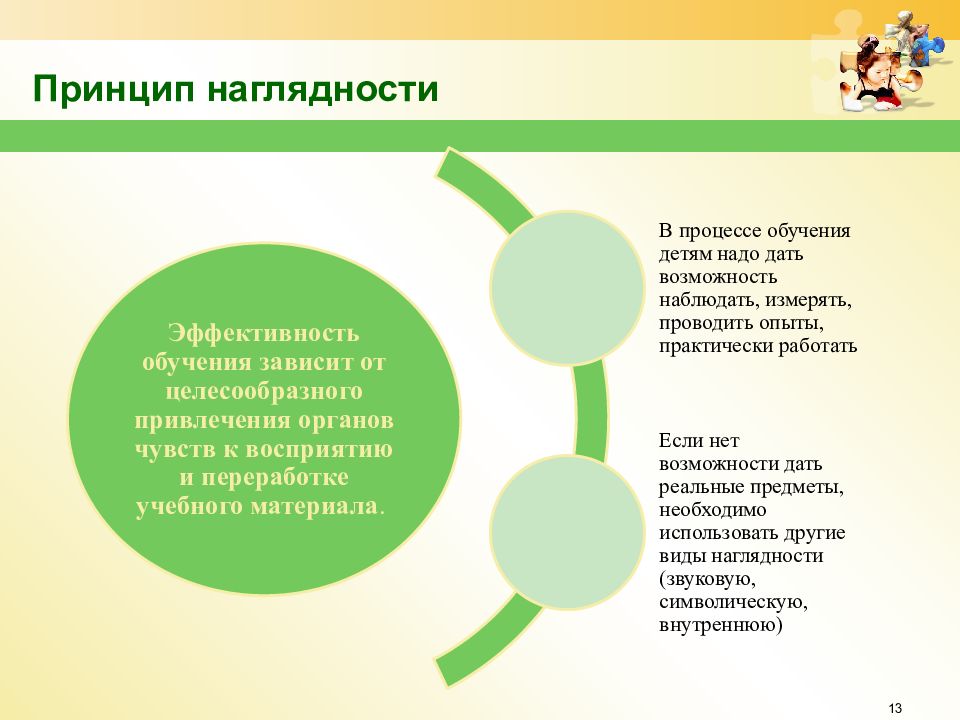

22 1. Обучая и воспитывая, не забывайте, что понятия и абстрактные положения доходят до сознания легче, когда они подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами. 2. Следует использовать наглядность не только для иллюстрации, но и в качестве самостоятельного источника знаний, для создания проблемных ситуаций. 3. Применяя наглядные средства, рассматривайте их с обучаемыми сначала в целом, потом – главное и второстепенное, а затем – снова в целом. 4. Используйте различные виды наглядности, но не увлекайтесь чрезмерным количеством наглядных пособий: это рассеивает внимание обучаемых и мешает воспринимать главное. 5. Старайтесь сами изготовлять вместе с обучаемыми наглядные пособия: лучше всего то пособие, которое изготовлено самими обучаемыми. 6. Никогда не показывайте того, чего сами хорошо не знаете; старательно готовьте наглядность к применению. 7. Научно обоснованно применяйте современные средства наглядности: учебное телевидение, видеозапись, кодослайды, полиэкранную проекцию и др.; в совершенстве владейте техническими средствами обучения, методикой их использования. 8. С возрастом обучаемых предметная наглядность должна все более уступать место символической. 9. При чрезмерном увлечении наглядностью она становится препятствием на пути глубокого овладения знаниями, тормозом развития абстрактного мышления, понимания сущности общих и всеобщих закономерностей.

Слайд 23: Правила реализации принципа систематичности и последовательности обучения

23 1. Не ставьте на занятии ни одного вопроса, не вносите в план ни одного пункта, на основательное раскрытие и рассмотрение которого не рассчитываете. 2. Учебный предмет – уменьшенная копия науки. Покажите обучаемому ее систему, формируйте понятие о своем предмете как о частице науки, реальной действительности. Постоянно используйте межпредметные связи. 3. Пользуйтесь проверенной схемой формирования теоретических знаний: а) установите объект и предмет (природы и научной теории); б) изложите основания теории; в) раскройте инструментарий теории; г) объясните следствия теории; д ) покажите границы ее применения. 4. Используйте передовые достижения методики обучения: составляйте со своими обучаемыми опорные конспекты, структурно-логические схемы учебного материала, облегчающие процесс усвоения знаний. 5. Проводите повторение изученного не только в начале занятия для проверки уровня усвоения и не только в конце занятия с целью закрепления полученной информации, но также и по завершении каждого логически законченного отрезка обучения в ходе занятия. 6. Следует чаще показывать обучаемым перспективы их обучения. 7. Не забывайте, что понимание системы требует логики, а формирование ее – также чувств и эмоций. Обучайте энергично, с подъемом, используйте яркие факты из жизни, литературы: понятия объясняют, образы влекут, стимулы побуждают к действию.

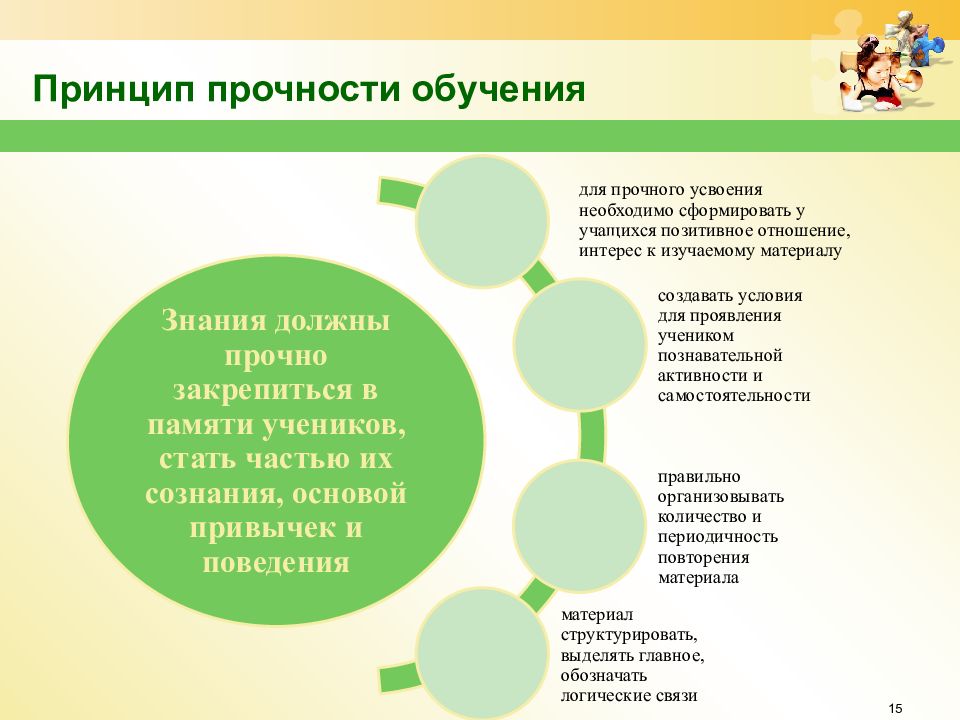

Слайд 24: Правила реализации принципа прочности обучения

24 1. В современном обучении мышление главенствует над памятью. Следует экономить силы обучаемых, не растрачивать их на запоминание малоценных знаний, не допускать перегрузки памяти в ущерб мышлению. 2. Чтобы освободить обучаемых от заучивания материала, имеющего вспомогательный характер, приучайте их пользоваться различными справочниками-словарями (орфографическими, толковыми и др.), энциклопедиями и т. п. 3. Материал, требующий запоминания, должен быть заключен в короткие ряды. 4. Повторение организуйте с учетом «кривой» забывания: наибольшее количество повторений требуется сразу же после ознакомления обучаемых с новым материалом, т. е. в момент максимальной потери информации, после чего это количество повторений должно постепенно снижаться, но не исчезать полностью. 5. Контролируйте внутренние факторы (рассеянность, занятия посторонней деятельностью и т. д.) и внешние (опоздания, нарушения дисциплины и т. д.), отвлекающие внимание обучаемых. Боритесь с ленью, формируйте оптимальный темпоритм деятельности. 6. Следите за логикой подачи учебного материала. Знания и убеждения, логически связанные между собой, усваиваются прочнее, чем разрозненные сведения. 7. Приучайте обучаемых прислушиваться к вашим словам. О наиболее интересных для них вещах говорите сдержанно. Практикуйте на занятиях увлекательные «отклонения», «домашние заготовки», экспромты. Знайте меру. Вместо очередной «нотации» – притча, легенда, басня, шутка, обучаемые вас поймут. 8. Опирайтесь на установленный наукой факт: важной формой упрочения знаний является их самостоятельное повторение обучаемыми. Поэтому шире используйте, умело направляйте процессы взаимо и самообучения. Часто те качества, которые длительное время не может сформировать преподаватель, легко и быстро формируются путем взаимообучения и самостоятельной работы с материалом.

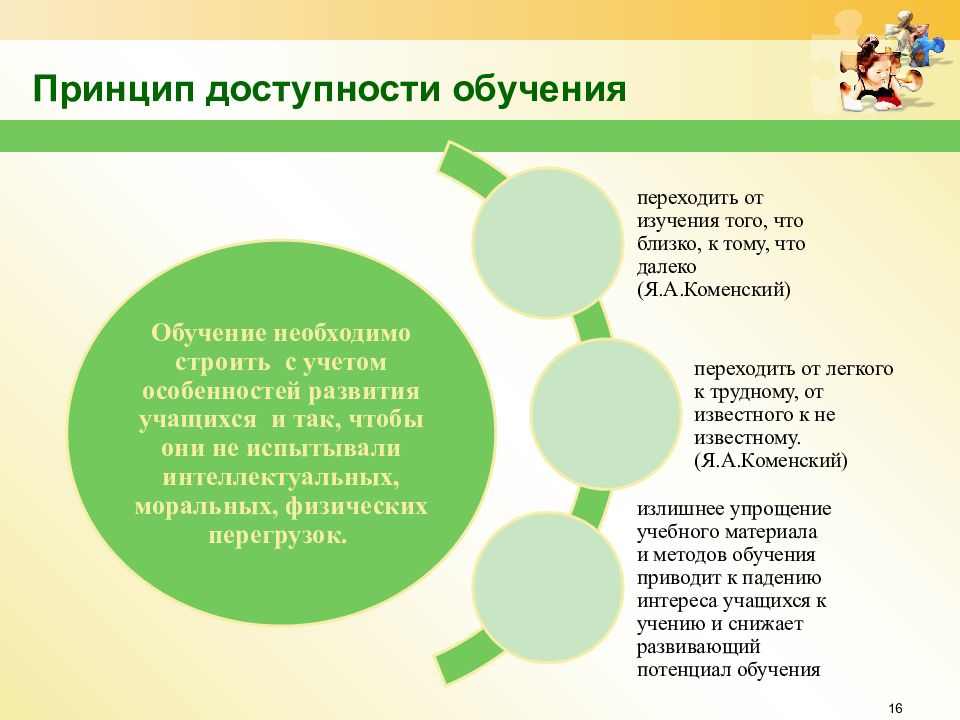

Слайд 25: Правила реализации принципа доступности обучения

25 1. Помните также, что умы обучаемых должны быть подготовлены к изучению предлагаемого материала (в соответствии с психологическим законом апперцепции, который гласит, что всякие восприятия и действия опосредствованы 1) внутренним состоянием организма в данный момент и 2) объемом, характером и содержанием предшествующего опыта). 2. В процессе обучения обязательно учитывайте индивидуальную обучаемость каждого обучаемого, объединяйте в дифференцированные подгруппы обучаемых с одинаковой обучаемостью. 3. Обучение требует известной напряженности. Когда она отсутствует, обучаемые отвыкают работать в полную силу. Темпы обучения, установленные самими обучаемыми, как правило, ниже возможных и посильных для них. В соответствии с конкретными условиями устанавливайте оптимальные темпы, при необходимости измените их. 4. При изучении нового и сложного материала опирайтесь на сильных обучаемых, а при закреплении – на средних и слабых. 5. Торопитесь медленно! Не форсируйте без нужды процесс обучения, не стремитесь к быстрому успеху: педагогические возможности снижения барьера доступности не безграничны. 6. Доступность, так же как и убедительность, и эмоциональность, зависит от ясности изложения и речи преподавателя: четко и однозначно формулируйте понятия, избегайте монотонности, обучайте образно, используя яркие факты, примеры из жизни, литературы. 7. Не увеличивайте длительность монологов: тонко чувствуйте, что необходимо объяснить, а что обучаемые поймут самостоятельно. 8. Реализуя принцип доступности, главное внимание уделяйте управлению познавательной деятельностью обучаемых: плохой преподаватель сообщает истину, оставляя ее недоступной для понимания, хороший – учит ее находить, делая доступным процесс нахождения. 9. Доступность не означает легкость обучения, и функция преподавателя вовсе не в том, чтобы бесконечно облегчать труд обучаемых по самостоятельному добыванию, осмыслению и усвоению знаний: помочь, направить, непонятное раскрыть через понятное, дать кончик нити для самостоятельного анализа, ободрить – это и есть будни доступного обучения. 10. Доступность связана с работоспособностью: развивая и тренируя работоспособность, приучайте обучаемых осуществлять все более длительную и интенсивную мыслительную деятельность. Повышая работоспособность – снижаем барьер доступности обучения.

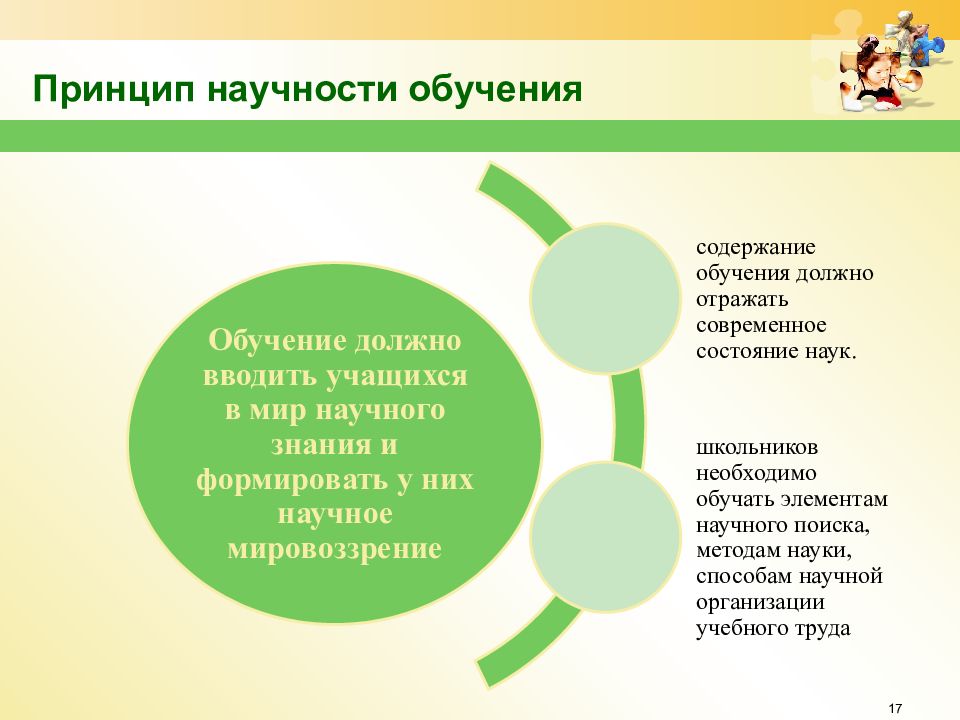

Слайд 26: Правила реализации принципа научности обучения

26 1. Учитывая новейшие достижения дидактики и психологии обучения, разумно используйте логику не только индуктивного, но и дедуктивного обучения. 2. Воспитывайте у обучаемых диалектический подход к изучаемым предметам, явлениям, формируйте элементы научного диалектического мышления. 3. Не сводите ознакомление с новыми идеями, восприятие нового к одному отдельному акту: рассматривайте каждое явление во все новых связях и отношениях, формируя у учеников научное симультанное мышление. 4. Не упускайте возможности ознакомить обучаемых с биографиями выдающихся ученых, их вкладом в развитие науки. 5. Применяйте новейшую научную терминологию, не пользуйтесь устаревшими терминами, будьте в курсе самых последних научных достижений по своему предмету. 6. Раскрывайте генезис научного знания, эмбриологию истины, последовательно реализуйте требования историзма в обучении. 7. В связи с все увеличивающимся потоком научной информации приучайте учеников следить за научной информацией, поощряйте коллективное обсуждение научно-технических и социальных проблем. 8. Не обходите спорные научные проблемы, в доступной форме раскрывайте их содержание и перспективные пути решения, если позволяют условия, организуйте дискуссию, развивая у учеников научное альтернативное мышление. 9. Поощряйте исследовательскую работу обучаемых. Найдите возможности ознакомить их с техникой экспериментальной и опытнической работы, алгоритмами решения изобретательских задач, обработкой первоисточников и справочных материалов, архивных документов.

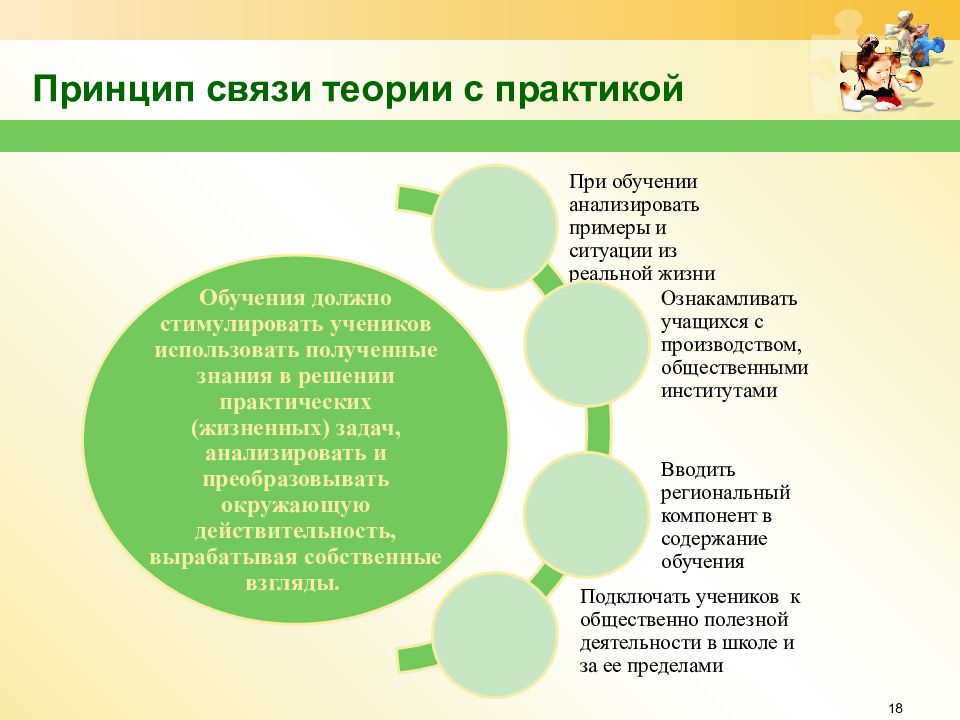

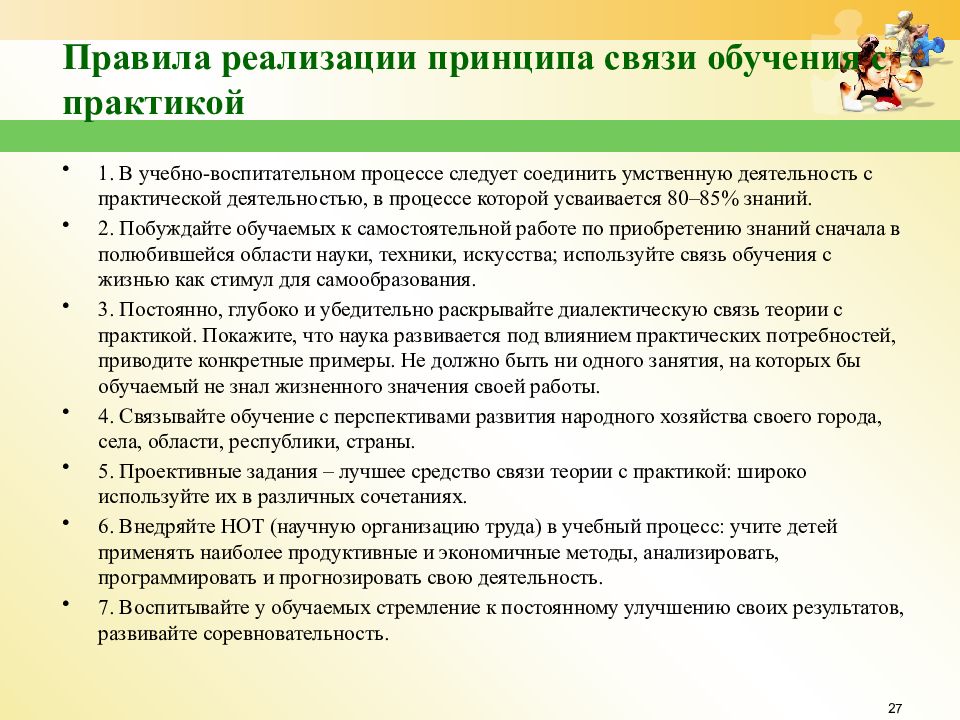

Слайд 27: Правила реализации принципа связи обучения с практикой

27 1. В учебно-воспитательном процессе следует соединить умственную деятельность с практической деятельностью, в процессе которой усваивается 80–85% знаний. 2. Побуждайте обучаемых к самостоятельной работе по приобретению знаний сначала в полюбившейся области науки, техники, искусства; используйте связь обучения с жизнью как стимул для самообразования. 3. Постоянно, глубоко и убедительно раскрывайте диалектическую связь теории с практикой. Покажите, что наука развивается под влиянием практических потребностей, приводите конкретные примеры. Не должно быть ни одного занятия, на которых бы обучаемый не знал жизненного значения своей работы. 4. Связывайте обучение с перспективами развития народного хозяйства своего города, села, области, республики, страны. 5. Проективные задания – лучшее средство связи теории с практикой: широко используйте их в различных сочетаниях. 6. Внедряйте НОТ (научную организацию труда) в учебный процесс: учите детей применять наиболее продуктивные и экономичные методы, анализировать, программировать и прогнозировать свою деятельность. 7. Воспитывайте у обучаемых стремление к постоянному улучшению своих результатов, развивайте соревновательность.