Первый слайд презентации: Дефект межжелудочковой перегородки

Усачева Наталья Игоревна Сеченовский университет ИКМ 6 курс

Слайд 2: Определение

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – врожденный порок сердца, характеризующийся наличием сообщения (отверстия) между правым и левым желудочками.

Слайд 3

ДМЖП входного отдела. Дефекты этого типа расположены непосредственно под трехстворчатым клапаном во входном отделе МЖП. Дефект находится высоко на перегородке и сочетается с общим АВ-клапаном.

Слайд 4: Эпидемиология

Самый распространённый врождённый порок сердца: 20-32% среди ВПС; В изолированном виде в 25%; В сочетании с другими ВПС в 50% случаев; Перимембранозные дефекты 61,4-80% всех случаев ДМЖП; Мышечные дефекты – 5-20%. Частота у девочек – 47-52%, у мальчиков – 48-53%.

Слайд 5: Классификация

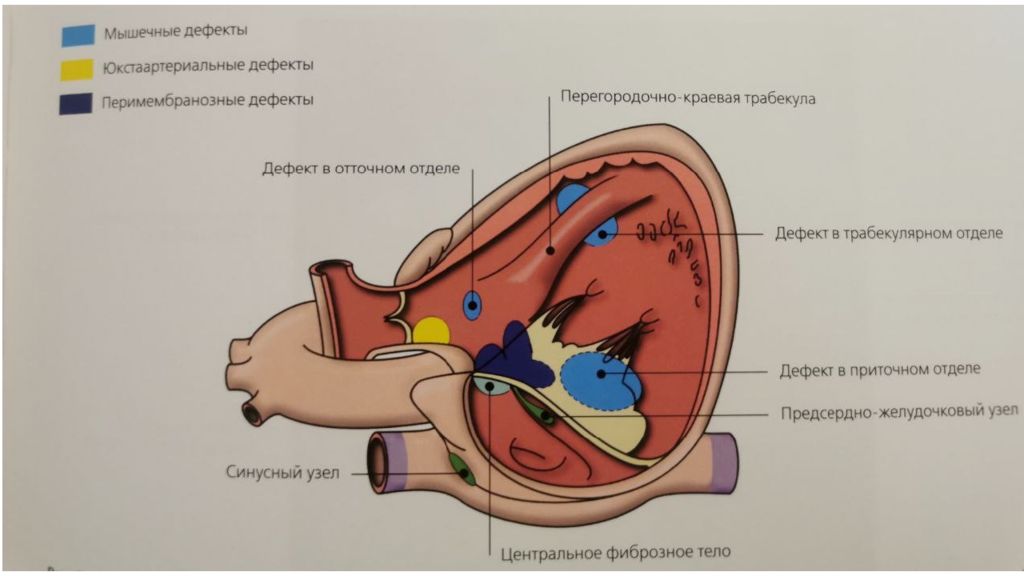

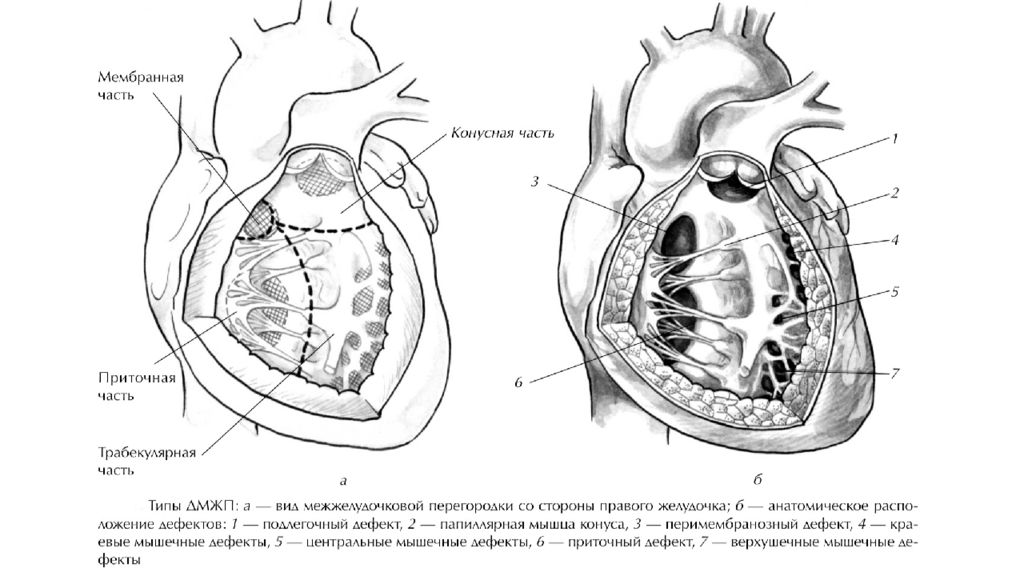

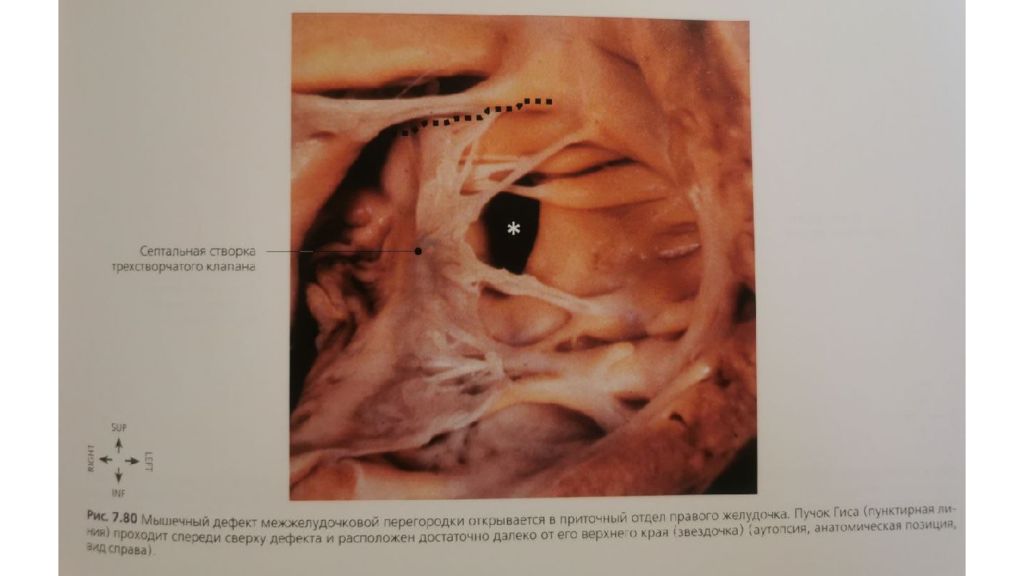

По локализации: Перимембранозные : Перимембранозно -приточные Перимембранозно - трабекулярные Перимембранозно-отточные ; Мышечные: Мышечные приточные Мышечные трабекулярные Мышечные отточные ; Подартериальные (верхним краем дефекта являются полулунные клапаны.

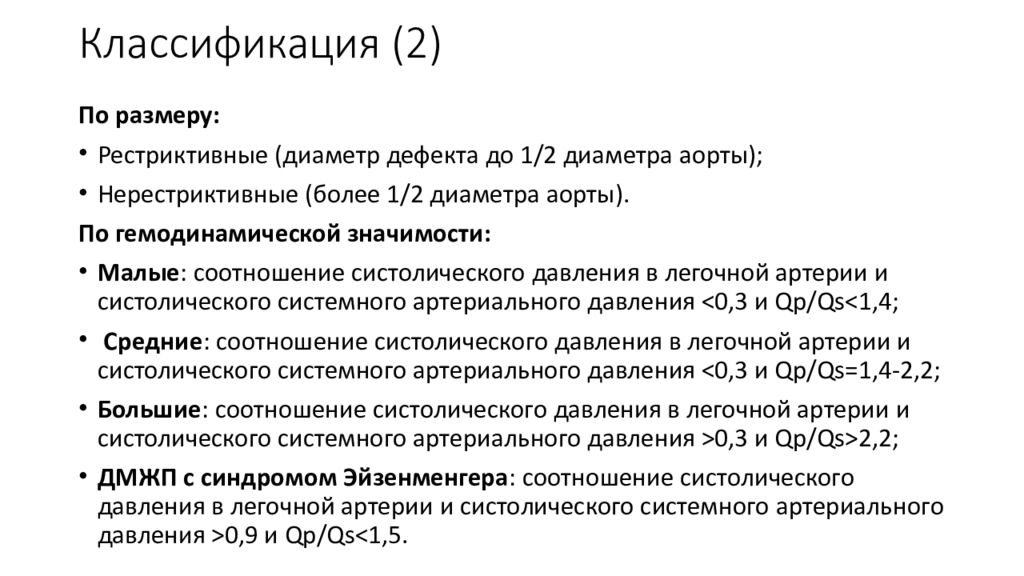

Слайд 7: Классификация (2)

По размеру: Рестриктивные (диаметр дефекта до 1/2 диаметра аорты); Нерестриктивные (более 1/2 диаметра аорты). По гемодинамической значимости: Малые : соотношение систолического давления в легочной артерии и систолического системного артериального давления <0,3 и Qp/Qs<1,4 ; Средние : соотношение систолического давления в легочной артерии и систолического системного артериального давления <0,3 и Qp/Qs=1,4-2,2 ; Большие : соотношение систолического давления в легочной артерии и систолического системного артериального давления >0,3 и Qp/Qs>2,2 ; ДМЖП с синдромом Эйзенменгера : соотношение систолического давления в легочной артерии и систолического системного артериального давления >0,9 и Qp/Qs<1,5.

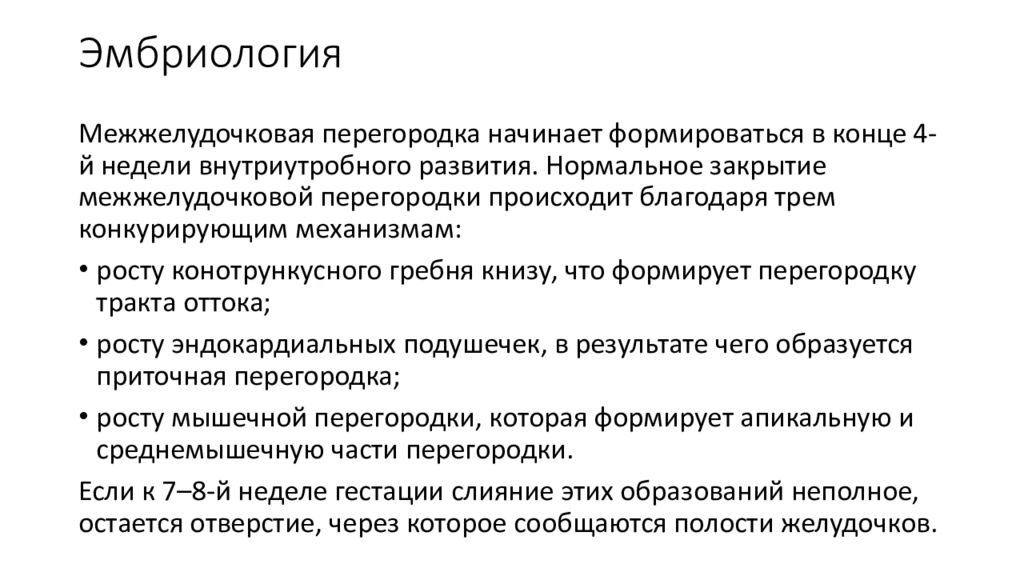

Слайд 8: Эмбриология

Межжелудочковая перегородка начинает формироваться в конце 4-й недели внутриутробного развития. Нормальное закрытие межжелудочковой перегородки происходит благодаря трем конкурирующим механизмам: росту конотрункусного гребня книзу, что формирует перегородку тракта оттока; росту эндокардиальных подушечек, в результате чего образуется приточная перегородка; росту мышечной перегородки, которая формирует апикальную и среднемышечную части перегородки. Если к 7–8-й неделе гестации слияние этих образований неполное, остается отверстие, через которое сообщаются полости желудочков.

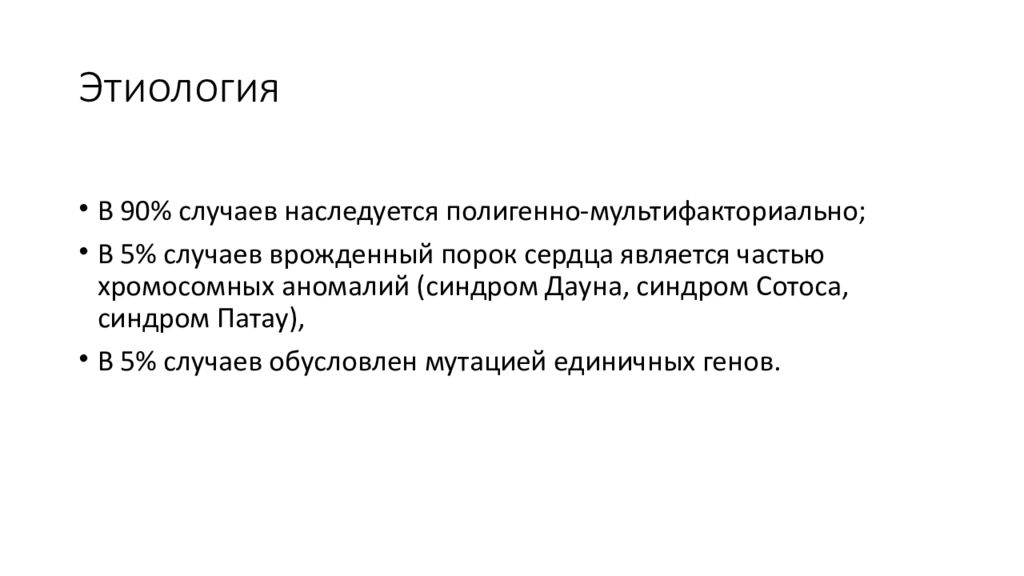

Слайд 10: Этиология

В 90% случаев наследуется полигенно - мультифакториально ; В 5% случаев врожденный порок сердца является частью хромосомных аномалий (синдром Дауна, синдром Сотоса, синдром Патау ), В 5% случаев обусловлен мутацией единичных генов.

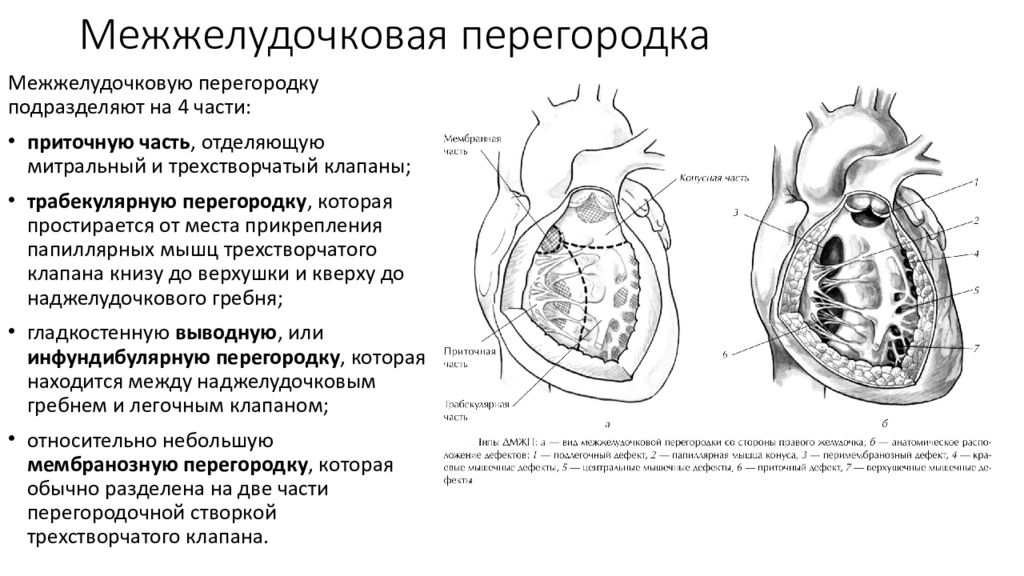

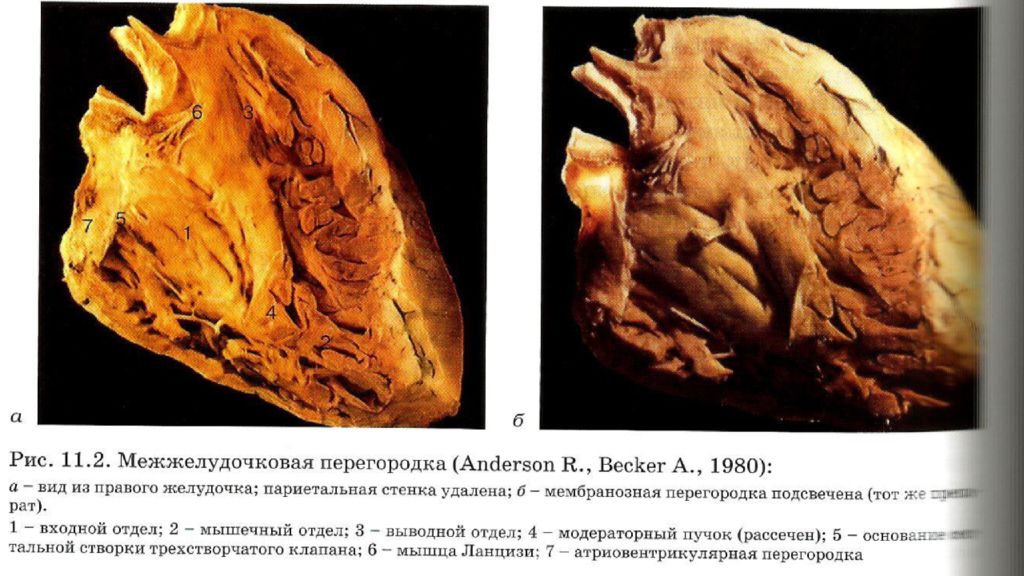

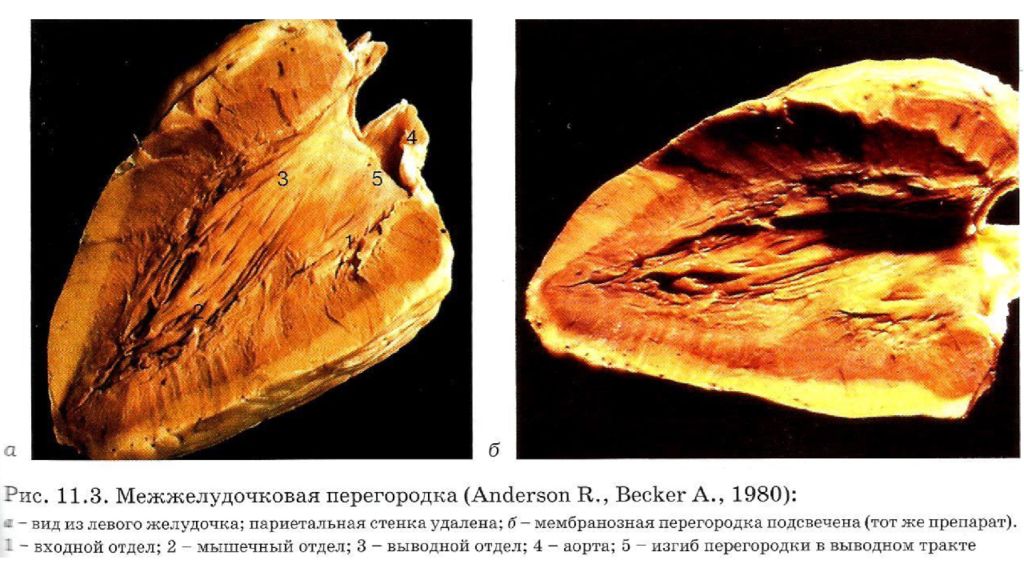

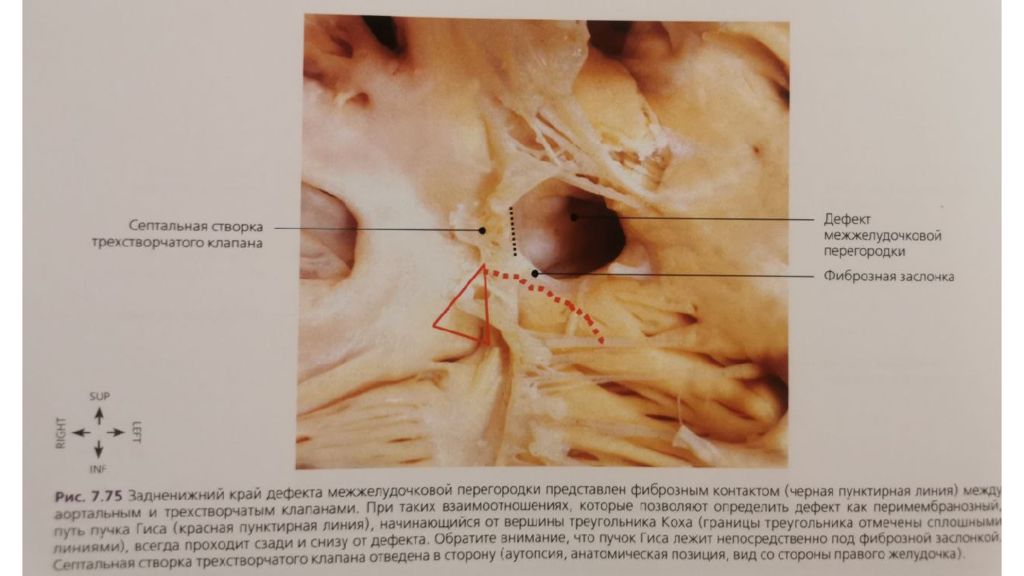

Слайд 11: Межжелудочковая перегородка

Межжелудочковую перегородку подразделяют на 4 части: приточную часть, отделяющую митральный и трехстворчатый клапаны; трабекулярную перегородку, которая простирается от места прикрепления папиллярных мышц трехстворчатого клапана книзу до верхушки и кверху до наджелудочкового гребня; гладкостенную выводную, или инфундибулярную перегородку, которая находится между наджелудочковым гребнем и легочным клапаном; относительно небольшую мембранозную перегородку, которая обычно разделена на две части перегородочной створкой трехстворчатого клапана.

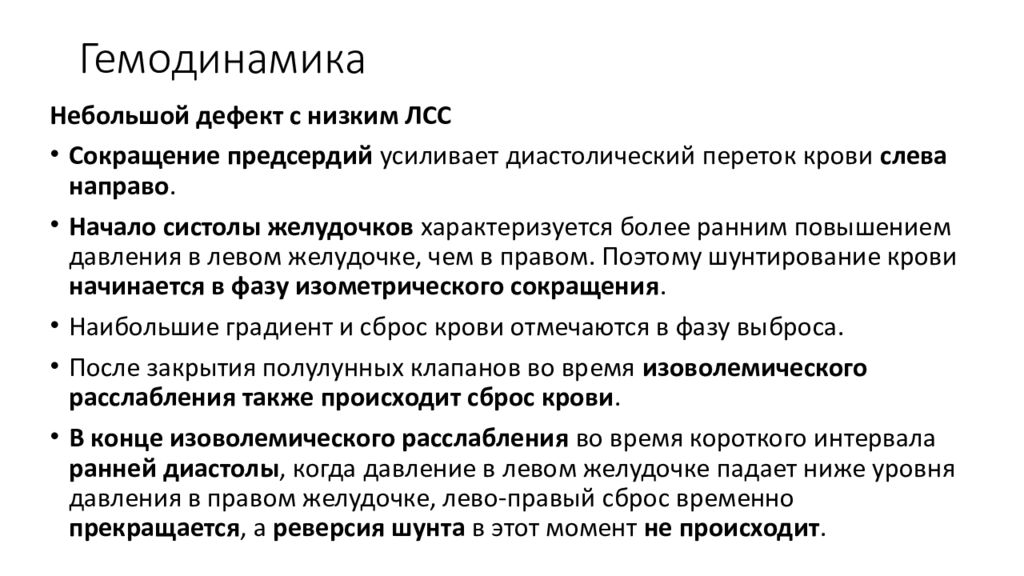

Слайд 14: Гемодинамика

Небольшой дефект с низким ЛСС Сокращение предсердий усиливает диастолический переток крови слева направо. Начало систолы желудочков характеризуется более ранним повышением давления в левом желудочке, чем в правом. Поэтому шунтирование крови начинается в фазу изометрического сокращения. Наибольшие градиент и сброс крови отмечаются в фазу выброса. После закрытия полулунных клапанов во время изоволемического расслабления также происходит сброс крови. В конце изоволемического расслабления во время короткого интервала ранней диастолы, когда давление в левом желудочке падает ниже уровня давления в правом желудочке, лево-правый сброс временно прекращается, а реверсия шунта в этот момент не происходит.

Слайд 15: Гемодинамика (2)

Дефект средних размеров с вариабельным ЛСС Легочно-сосудистое сопротивление обычно не повышено. Большой объем шунта крови создает объемную перегрузку левого предсердия и желудочка и приводит к гипертрофии последнего. Систолическая работа и мышечная масса правого желудочка увеличены незначительно, так как в диастолу желудочек наполняется нормальным количеством крови из полых вен. Во время систолы давление в левом желудочке возрастает быстрее, чем в правом, и градиент давления остается в течение всей систолы и в начальный период изоволемического расслабления. Давление в левом желудочке падает быстрее, чем в правом, поэтому во время релаксации возникает положительный право-левый градиент и венозный сброс в выводной отдел левого желудочка. С началом диастолы перепад давления на межжелудочковой перегородке способствует сбросу крови из левого желудочка в правый.

Слайд 16: Гемодинамика (3)

Большой дефект с умеренным повышением ЛСС Объем и направление сброса крови определяются соотношением сосудистых сопротивлений малого и большого кругов кровообращения. Кровь шунтируется слева направо также в фазу диастолы, усиливаясь сокращением предсердий. В начале систолы давление в левом желудочке повышается раньше, чем в правом, способствуя перетоку крови через дефект до открытия аортального клапана. Период раннего выброса характеризуется наличием градиента давления на перегородке и шунта через дефект в выходной тракт правого желудочка. Во время позднего периода сердечного выброса давление в правом желудочке превышает таковое в левом. В этот момент сброс крови прекращается. В некоторых случаях возникает право-левый сброс в аорту, когда давление в левом желудочке падает ниже, чем в легочной артерии и аорте. В период релаксации давление в левом желудочке падает быстрее и раньше, чем в правом. Возникают право-левый градиент давления и шунтирование крови из правого желудочка в левый.

Слайд 17: Гемодинамика (4)

Большой дефект с выраженным повышением ЛСС Объ емная нагрузка левого желудочка нормальная. Шунтирование через дефект обычно справа налево. В диастолу и раннюю систолу сброс крови реверсный. Во время раннего изгнания имеет место очень небольшой сброс крови слева направо. В поздней систоле происходит сброс крови справа налево из правого желудочка в аорту, который продолжается в течение раннего периода релаксации.

Слайд 18: Клиника

Состояние больного зависит от размера дефекта, ЛСС и их изменений с возрастом. Симптоматика у детей в возрасте от 2 недель до 1 года обусловлена недостаточностью левого желудочка вследствие лево-правого сброса. Ведущими признаками являются: одышка, потливость как проявление повышенного симпатического тонуса, быстрое утомление во время еды. Для младенцев с большим сбросом крови характерно физическое недоразвитие. При больших дефектах нередко имеют место сердечный горб и систолическое дрожание. При уменьшении объема шунта симптоматика и прирост массы тела улучшаются. При стабильной объемной перегрузке дети продолжают отставать в росте, страдают от одышки и повышенной потливости.

Слайд 19: Клиника (2)

Цианоз, наблюдаемый в первые недели жизни, носит преходящий характер и в последующем проявляется при чрезмерной нагрузке. Постоянный цианоз, наблюдаемый с момента рождения, указывает на вероятное наличие более сложного порока, чем изолированный ДМЖП. Цианоз, сохраняющийся больше года, говорит о реверсии шунта вследствие прогрессирования обструктивной болезни легочных сосудов или о развитии выраженного инфундибулярного стеноза. Большинство пациентов с комплексом Eisenmenger цианотичны с младенчества. Этот синдром возникает с момента рождения или развивается в течение первых 2 лет жизни. Существенное ухудшение наступает у взрослых пациентов молодого возраста. Позу на корточках принимают 15% этих больных, в возрасте старше 24 лет у каждого третьего возникают эпизоды кровохаркания. В возрасте 40 лет легочные кровотечения возникают у всех больных; в 29% случаев они являются причиной смерти.

Слайд 20: Диагностика

Слайд 21: Физикальное обследование

Физикальный осмотр с определением формы грудной клетки и пальпации области сердца Для детей первого года жизни с большими ДМЖП характерно формирования сердечного горба, развивающегося в результате длительного давления увеличенных отделов сердца на переднюю стенку грудной клетки. У пациентов с синдромом Эйзенменгера определяется центральный цианоз, на поздних стадиях – признаки правожелудочковой сердечной недостаточности. Систолическое дрожание ("кошачье мурлыканье") обыкновенно лучше всего прощупывается приблизительно посередине грудины возле ее левого края при наличии лево-правого сброса крови. Как правило, симптом "кошачьего мурлыканья" бывает весьма отчетливым и относится к наиболее важным признакам дефекта межжелудочковой перегородки.

Слайд 22: Аускультация сердца

У лиц с высокой ЛГ отмечается значительное преобладание легочного компонента II тона, что определяется как акцент II тона в точке аускультации ЛА; Средней или высокой интенсивности голосистолический или ранний систолический шум сброса крови через ДМЖП вдоль нижней половины левого края грудины; Нежный диастолический шум относительного гемодинамического стеноза МК на верхушке сердца (при значительном по объему лево-правом сбросе); У пациентов с инфундибулярным ДМЖП может выслушиваться диастолический шум недостаточности аортального клапана из-за образования «грыжи» полулунных створок; У пациентов с высокой ЛГ в проекции ЛА может выслушиваться нежный диастолический шум гемодинамической недостаточности клапана ЛА на фоне ее выраженной дилатации.

Слайд 23: Небольшие дефекты. Физикальный осмотр и аускультация

В связи с невыраженными нарушениями гемодинамики при малых дефектах дети выглядят здоровыми. Верхушечный толчок не усилен. Вдоль нижнего левого края грудины могут пальпироваться дрожание и регистрироваться громкий пансистолический шум, имеющий форму плато, крещендo или крещендo-декрещендо. Вследствие высокочастотного характера шума он проводится книзу. У некоторых больных шум может проводиться вдоль левого края грудины кверху, если струя крови направлена в выводной тракт правого желудочка. Шум может также иррадиировать вправо от грудины. У пациентов с подлегочным дефектом шум и дрожание максимально определяются во ІІ межреберье слева от грудины и в супрастернальной ямке. Пансистолический характер шума обусловлен постоянным систолическим градиентом давления между желудочками и свидетельствует о том, что систолическое давление в правом желудочке существенно ниже, чем в левом.

Слайд 24: Небольшие дефекты. Физикальный осмотр и аускультация (2)

У младенцев с мышечными дефектами шум короткий, занимает первую половину систолы вследствие частичного закрытия дефекта во время систолического сокращения мускулатуры перегородки. Этот шум можно отличить от функционального вибрационного шума по локализации у левого края грудины и усилению при движениях диафрагмы. Шум часто встречается в младенческом возрасте и у 80% из них исчезает в течение первого года жизни благодаря спонтанному закрытию дефекта. Сердечные тоны обычно нормальные. У некоторых пациентов отмечается широкое расщепление ІІ тона. Если дефект сочетается со стенозом легочной артерии или митральной недостаточностью, их можно заподозрить при распространении шума кверху по левому краю грудины или на верхушку соответственно.

Слайд 25: Дефекты средних размеров. Физикальный осмотр и аускультация

При наличии большого сброса крови у детей нормальный рост и сниженная масса тела. Пульсация передней грудной стенки усилена над всей предсердечной областью. Ее выраженность зависит от величины объемной перегрузки левого желудочка. При большом шунте в течение 4–6 мес развивается сердечный горб. Шум пансистолический, грубый, сопровождается дрожанием. Его продолжительность и характер указывают на наличие градиента давления между желудочками. Если легочный кровоток более чем в 2 раза превышает системный, на верхушке выслушиваются усиленный ІІІ тон и короткий ранний диастолический шум. Второй тон обычно широко расщеплен, с незначительными изменениями при дыхании. Интенсивность легочного компонента обычно нормальная или слегка увеличенная.

Слайд 26: Большие дефекты с умеренно повышенным ЛСС. Физикальный осмотр и аускультация

Клинически проявляется тяжелой одышкой, усиленной потливостью, выраженной пульсацией предсердечной области. Переднезадний размер грудной клетки увеличен. Перкуторно на верхушке определяется увеличенный левый желудочек, правый желудочек приподнят. Шум дефекта в форме декрещендо исчезает в последней трети систолы перед закрытием аортального клапана. Легочный компонент ІІ тона усилен, с узким расщеплением. В левой верхней парастернальной области можно выслушать шум выброса крови в легочную артерию. Иногда в этой точке слышен мягкий убывающий диастолический шум небольшой недостаточности клапана легочной артерии или недостаточности аортального клапана. Обычно имеются выраженный ІІІ тон и диастолический шум на верхушке — следствие относительного сужения митрального клапана.

Слайд 27: Большие дефекты с выраженным повышением ЛСС. Физикальный осмотр и аускультация

Эти больные в детстве часто бывают хорошо компенсированными. Некоторые цианотичны в покое, что редко бывает в младенческом возрасте, чаще — в 2–3 года и обычно — у подростков и взрослых. Объемная нагрузка левого желудочка почти нормальная, поэтому сердечный толчок не усилен, как у больных в других гемодинамических группах. Систолический шум дефекта очень короткий или отсутствует. Иногда отмечается короткий легочный шум выброса вдоль верхнего левого края грудины. Громкий грубый пансистолический шум свидетельствует о наличии трикуспидальной недостаточности, так как шум дефекта минимальный. У многих больных выслушивается ранний диастолический шум недостаточности клапана легочной артерии. Второй тон — с узким расщеплением, резко усилен, с акцентированным легочным компонентом. Диастолический шум на верхушке отсутствует. По левому краю грудины может определяться ІІІ тон, генерируемый правым желудочком.

Слайд 28: Лабораторные исследования

Клинический развёрнутый анализ крови у всех пациентов с ДМЖП, осложнённом ЛГ (каждые 6-12 месяцев); Биохимический анализ крови у всех пациентов с ДМЖП, осложнённом ЛГ (каждые 6-12 месяцев); Определение уровня N -терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового ( NT-proBNP) в крови у всех пациентов с ДМЖП, осложненном ЛГ (каждые 3-6 месяцев).

Слайд 29: Инструментальные исследования

ЭКГ для определения перегрузки левых и правых отделов сердца, оценки сердечного ритма и проводимости. При малых ДМЖП изменения на ЭКГ признаки могут отсутствовать. У пациентов со средними и большими ДМЖП определяются ЭКГ- гипертрофии ЛЖ и редко ЛП. При наличии ЛГ определяются ЭКГ-признаки гипертрофии ПЖ. Нарушения ритма возникают на поздних стадиях заболевания, приводят к декомпенсации сердечной недостаточности. Трепетание или фибрилляция предсердий значительно ухудшают прогноз пациентов.

Слайд 30: Инструментальные исследования (2)

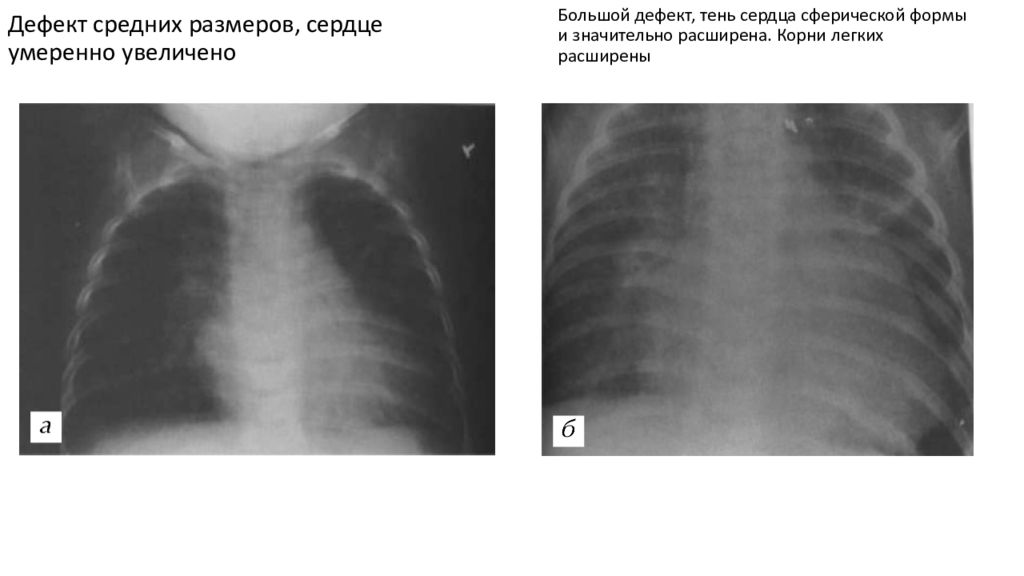

Рентгенография органов грудной клетки для определения конфигурации сердца и состояния малого круга кровообращения. Степень кардиомегалии и выраженности легочного рисунка напрямую зависит от величины шунта. У пациентов с малыми ДМЖП рентгенография грудной клетки будет нормальной. Для детей первых 1,5-3 месяцев жизни с большими дефектами характерно нарастание степени выраженности легочной гиперволемии в динамике, что связано с физиологическим снижением общего легочного сопротивления и увеличением сброса слева направо. При наличии большого сброса крови слева направо имеются признаки увеличения левого предсердия, ЛЖ и усиление легочного рисунка. У пациентов с выраженной ЛГ отсутствует увеличение ЛЖ, но имеется выбухание дуги легочной артерии и ослабление легочного рисунка на периферии легких.

Слайд 31

Дефект средних размеров, сердце умеренно увеличено Большой дефект, тень сердца сферической формы и значительно расширена. Корни легких расширены

Слайд 32

Большой дефект с высоким ЛСС. Сердце увеличено незначительно. Выбухает дуга легочной артерии. Сосудистый рисунок на периферии легочных полей ослаблен

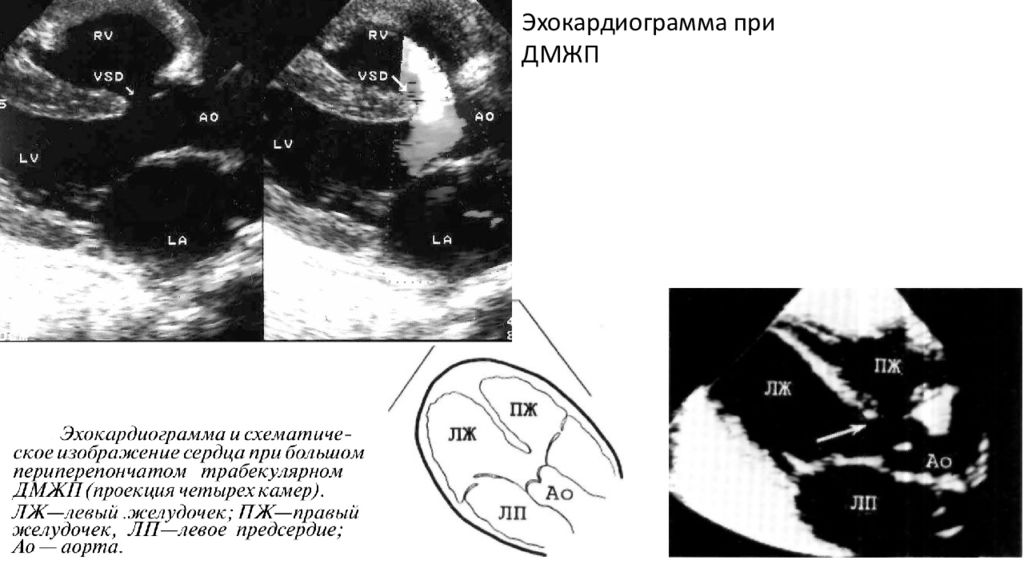

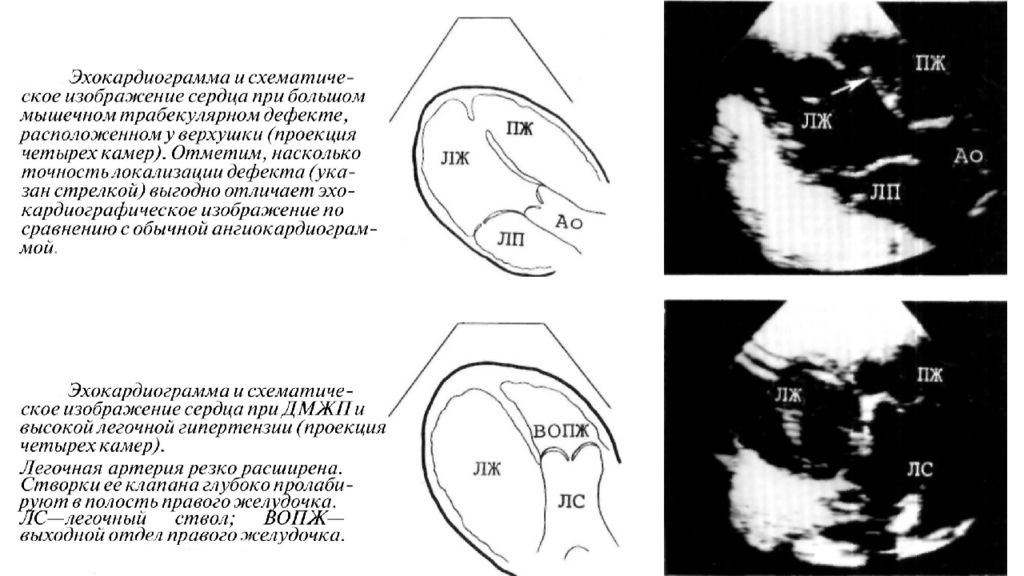

Слайд 33: Инструментальные исследования (3)

Трансторакальная эхокардиография ( ЭхоКГ ) с применением режима цветного допплеровского картирования. Является основным диагностическим инструментом в постановке диагноза ДМЖП, определении его размера, локализации, объема и направления шунтирования крови.

Слайд 36: Инструментальные исследования (4)

Компьютерная томография с контрастированием для уточнения данных ЭхоКГ при планировании этапного хирургического лечения. Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов для оценки их структурно-функциональных изменений. Катетеризация камер сердца при повышении давления в легочной артерии по данным ЭхоКГ для определения легочного сосудистого сопротивления. Проведение тестов на вазореактивность во время катетеризации камер сердца для установления операбельности – возможности закрытии шунта у больных с ДМЖП и ЛГ. Проведение коронарной ангиографии взрослым пациентам с ДМЖП перед операцией коррекции ДМЖП при наличии симптомов стенокардии или факторов риска ишемической болезни сердца или перед трансплантацией легких.

Слайд 37: Варианты течения порока

Спонтанное уменьшение размеров или закрытие; Развитие обструкции выводного тракта правого желудочка; Развитие недостаточности аортального клапана; Развитие обструкции выводного тракта левого желудочка; Развитие обструктивной болезни легочных артериальных сосудов; Осложнение бактериальным эндокардитом.

Слайд 39: Консервативная терапия

Поддерживающая терапия У пациентов с сердечной недостаточностью: Петлевые диуретики (фуросемид, торасемид ) в сочетании с Антагонистами минералкортикоидных рецепторов (спиронолактон, эплеренон ) И при необходимости с ингибиторами карбоангидразы ( ацетозоламид ); ИАПФ, b -блокаторы, однако не рекомендуются при ДМЖП с ЛГ при отсутствии артериальной гипертонии, дисфункции ЛЖ; При наличии фибрилляции предсердий – дигоксин, антикоагулянты (целевое МНО – 2-2,5). При ДМЖП с ЛГ: Оксигенотерапия

Слайд 40: Консервативная терапия (2)

Специфическая терапия Антагонисты рецепторов эндотелина блокируют негативные эффекты ЭТ-1( бозентан, мацитентан ); Аналоги ПЦ — простаноиды восполняют его дефицит (ингаляционный илопрост ); Агонисты рецепторов ПЦ – селексипаг подобно ПЦ высокоселективно активирует IP- рецепторы; Ингибиторы фосфодиэстеразы типа 5 увеличивают синтез вторичного мессенджера эндогенного NO– цГМФ ( силденафил ); Стимуляторы растворимой гуанилатциклазы за счет активации и повышения сенситизации фермента к эндогенному NO значительно увеличивают синтез цГМФ ( риоцигуат ).

Слайд 42: Рекомендации

Хирургическое лечение рекомендуется больным с ДМЖП при соотношении объемов кровотока по малому и большому кругам кровообращения (Qp/Qs) более 1,5 при величине систолического давления в лёгочной артерии менее 50% от системного давления и ЛСС не более 1/3 от системного. Хирургическая коррекция ДМЖП рекомендуется пациентам с ИЭ в анамнезе; Хирургическая коррекция ВПС рекомендуется пациентам с ДЖМП и пролапсом аортального клапана с прогрессирующей аортальной регургитацией ; У бессимптомных больных с малыми (рестриктивными) ДМЖП старше одного года оперативное вмешательство рекомендуется для предупреждения развития недостаточности аортального клапана, при наличии эпизода бактериального эндокардита в анамнезе, увеличении объёмов левого желудочка; Хирургическое закрытие ДМЖП рекомендуется пациентам с развившейся легочной гипертензией с ОЛС>3-5 единиц Вуда и сохраняющимся гемодинамичсеки значимым лево-правым сбросом (Qp:Qs>1,5);

Слайд 43: Рекомендации (2)

У пациентов с легочной гипертензией при ОЛС ≥ 5 единиц Вуда закрытие ДМЖП может быть выполнено сохраняющимся гемодинамичсеки значимым лево -правым сбросом (Qp:Qs>1,5). Однако, в каждом случае решение следует принимать индивидуально в экспертном центре; Хирургическая коррекция ДМЖП не рекомендуется при синдроме Эйзенменгера и выраженной легочной гипертензии, которая сопровождается десатурацией, вызванной физической нагрузкой. У детей первых шести месяцев жизни первичная коррекция ДМЖП рекомендуется при наличии больших ( нерестриктивных ) дефектов в сочетании с сердечной недостаточностью, неподдающейся медикаментозной терапии; Суживание легочной артерии рекомендуется при невозможности выполнения радикальной коррекции: множественных ДМЖП, ДМЖП с коарктацией аорты или бивентрикулярным прикреплением трехстворчатого клапана. Операцию по поводу изолированного ДМЖП рекомендуется выполнять путем ушивания или закрытия любым сертифицированным материалом (медицинским устройством, имеющее регистрационное удостоверение: заплата, окклюдер ; Хирургическая коррекция ВПС не рекомендуется при небольшом ДМЖП, который не приводит к перегрузке ЛЖ или развитию ЛГ, при отсутствии в анамнезе ИЭ.

Слайд 44: Результаты персистенции ДМЖП у взрослых:

Развитие синдром Эйзенменгера при недооценке размера ДМЖП; Риск парадоксальных тромбоэмболий при венозных тромбозах или трансвенознойэлектрокардиостимуляции;. Риск развития аритмий, в том числе жизнеугрожающих аритмий, при синдроме Эйзенменгера.

Слайд 45: История хирургического лечения ДМЖП

Первое хирургическое вмешательство по поводу ДМЖП было предпринято в 1952 г., когда Muller и Dammann сузили тесьмой легочную артерию, чтобы ограничить легочный кровоток у пациента с большим ДМЖП. Первую внутрисердечную коррекцию ДМЖП выполнил Lillehei в 1954 г. Он применил контролируемое перекрестное кровообращение, при котором один из родителей был в качестве насоса-оксигенатора. Kirklin c соавторами сообщили об успешной чрезжелудочковой коррекции ДМЖП с использованием механического насоса-оксигенатора в 1955 г., и в 1957 г. он впервые применил чреспредсердный доступ к дефекту. В 1961 г. Kirklin осуществил успешное закрытие ДМЖП в младенческом возрасте, доказав отсутствие необходимости суживания легочной артерии. В 1969 г. Okamoto первым сообщил о рутинном закрытии ДМЖП у младенцев в условиях глубокой гипотермии и остановки кровообращения. В том же году аналогичную серию операций выполнил Barratt-Boyes из Новой Зеландии. В феврале 1972 г. в Green Lane Hospital в Окленде (Новая Зеландия) состоялся исторический Второй международный симпозиум, труды которого были опубликованы через год. С этого времени началась эра первичной коррекции врожденных пороков у новорожденных.

Слайд 46: Истрия хирургического лечения ДМЖП (2)

К середине 1980-х годов использование двухмерной ЭхоКГ и позже цветной допплер ЭхоКГ устранило необходимость выполнения ангиографии для диагностики ДМЖП и других более сложных аномалий. Внутриоперационная эпикардиальная и чреспищеводная ЭхоКГ явились более информативными методами, позволившими идентифицировать резидуальные межжелудочковые дефекты и значительно уменьшить необходимость повторных операций. Попытка коррекции ДМЖП, осложненного аортальной недостаточностью, впервые была предпринята еще в 1956 г. Claypool и сотрудниками. Больной умер от сердечной недостаточности на операционном столе. Через два года Denton и Pappas добились успеха — они ушили надгребешковый дефект у больного с сопутствующей аортальной недостаточностью.

Слайд 47: История хирургического лечения ДМЖП (3)

В 1958 г. Caramella и соавторы показали в эксперименте на собаках возможность пластической реконструкции аортального клапана при изолированном пролабировании некоронарной створки, используя технический прием "бикуспидализации". Первая успешная операция в клинике выполнена этими же авторами по оригинальной методике в 1960 г.. В последующие годы был разработан целый ряд способов хирургической коррекции ДМЖП с аортальной недостаточностью, в том числе с замещением аортального клапана гомотрансплантатами и первыми шаровыми протезами Starr–Edwards. В 1973 г. Trusler и соавторы сообщили об успешном применении собственной методики аортальной вальвулопластики, которая получила всеобщее признание.

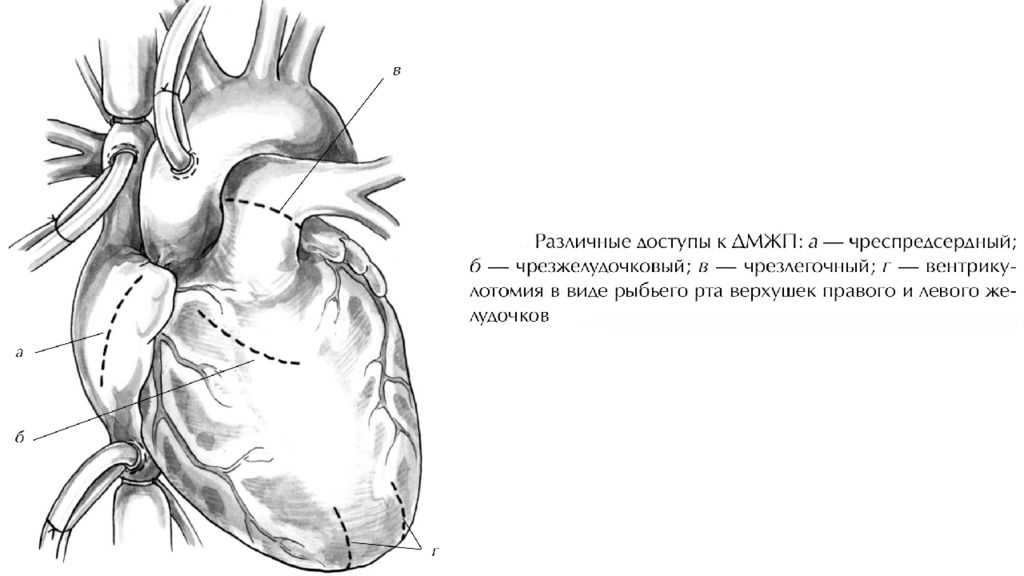

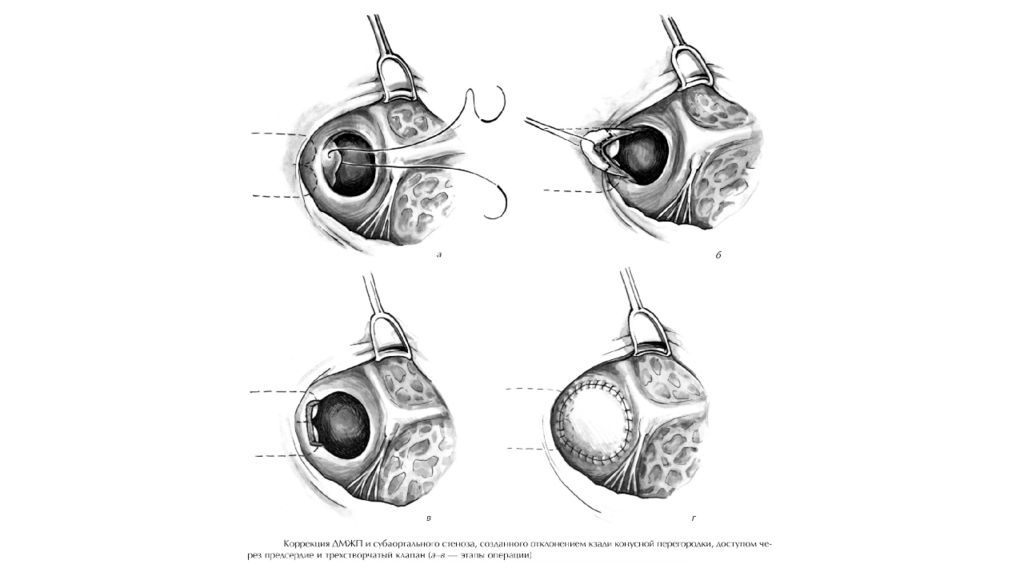

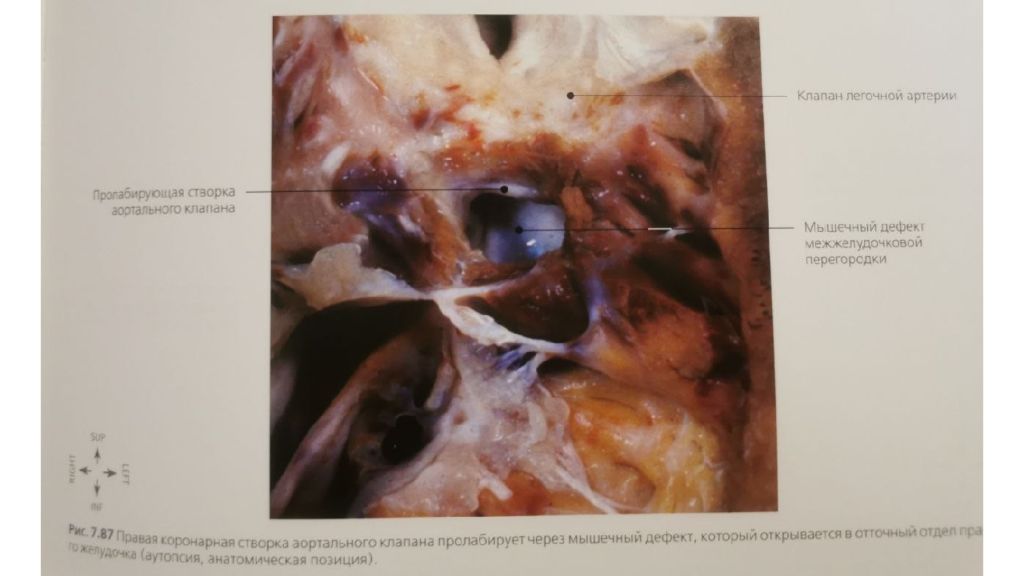

Слайд 49

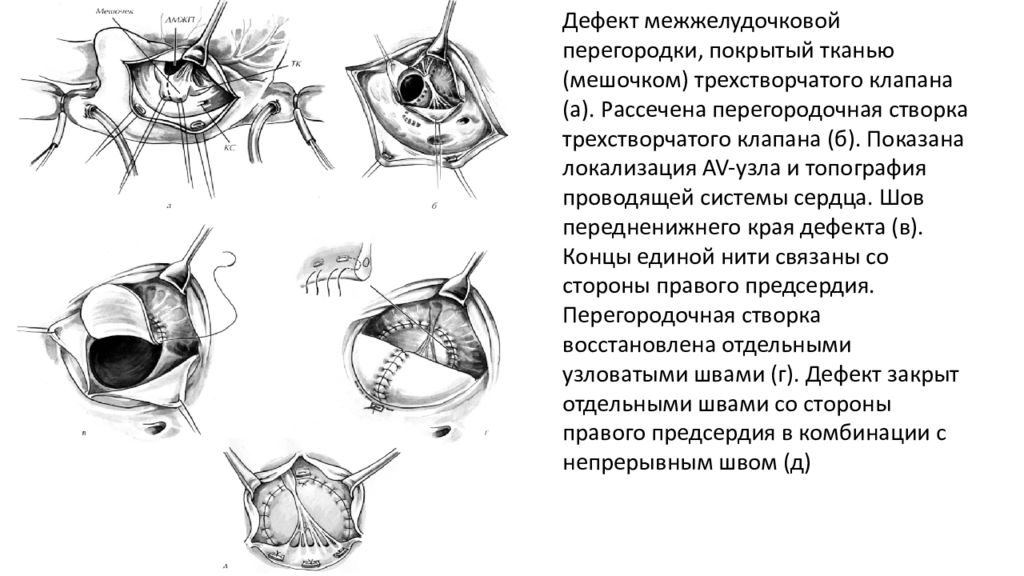

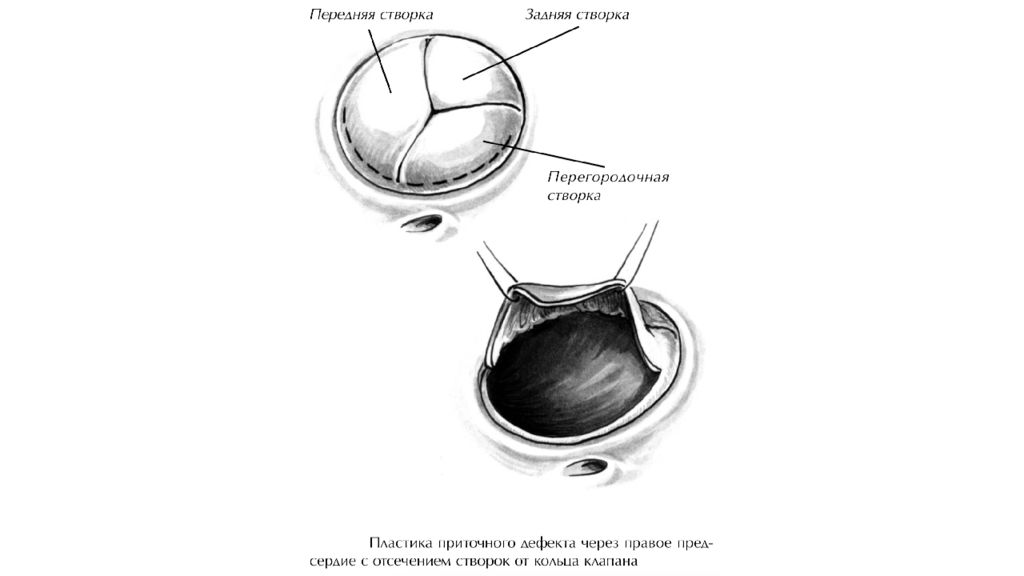

Дефект межжелудочковой перегородки, покрытый тканью (мешочком) трехстворчатого клапана (а). Рассечена перегородочная створка трехстворчатого клапана (б). Показана локализация AV -узла и топография проводящей системы сердца. Шов передненижнего края дефекта (в). Концы единой нити связаны со стороны правого предсердия. Перегородочная створка восстановлена отдельными узловатыми швами (г). Дефект закрыт отдельными швами со стороны правого предсердия в комбинации с непрерывным швом (д)

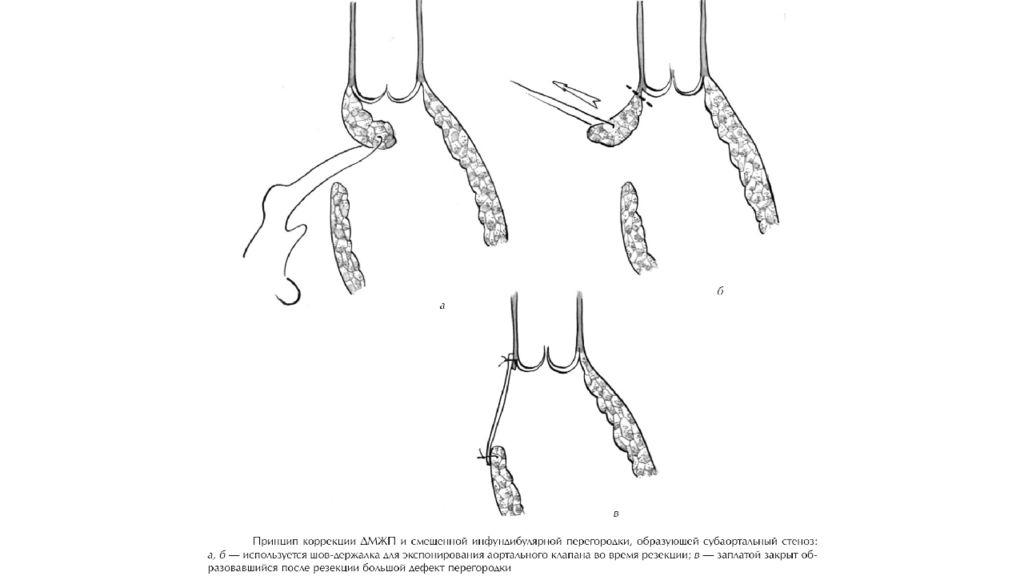

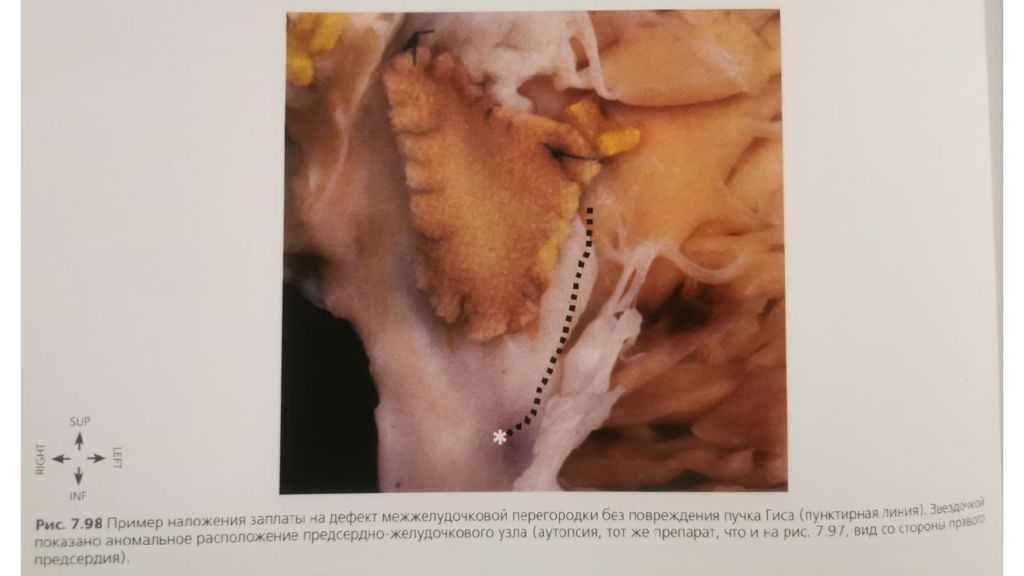

Слайд 54

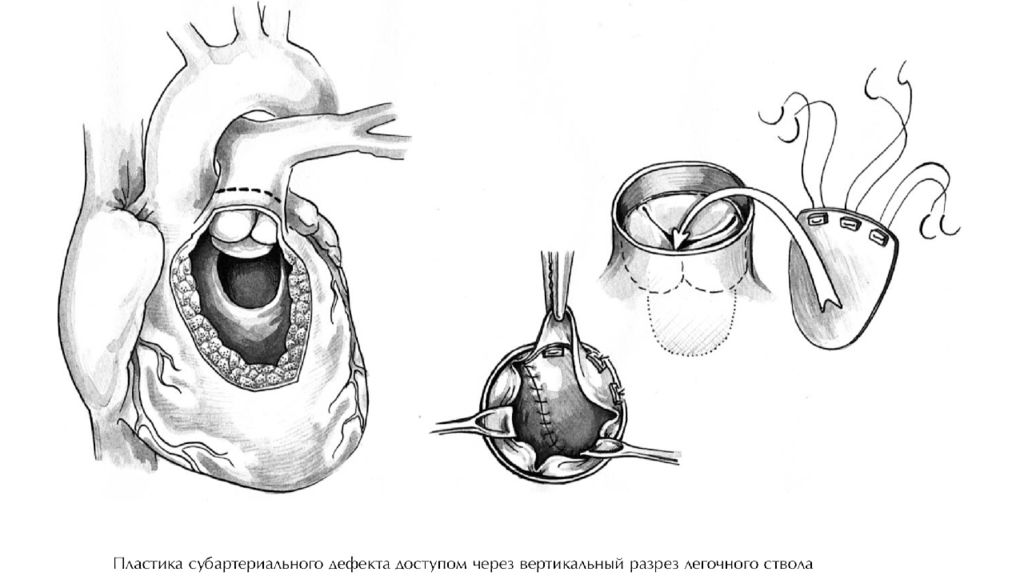

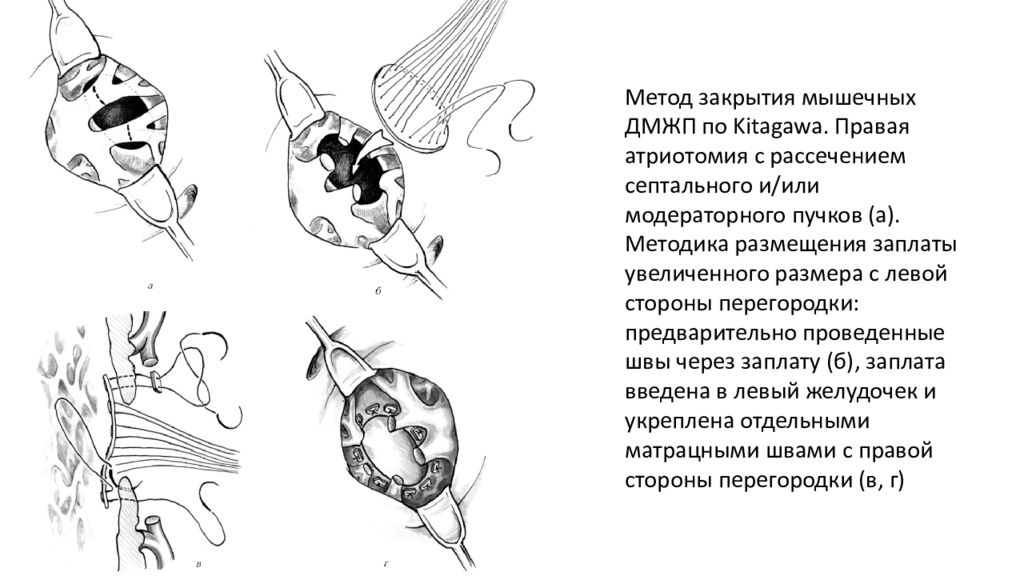

Метод закрытия мышечных ДМЖП по Kitagawa. Правая атриотомия с рассечением септального и/или модераторного пучков (а). Методика размещения заплаты увеличенного размера с левой стороны перегородки: предварительно проведенные швы через заплату (б), заплата введена в левый желудочек и укреплена отдельными матрацными швами с правой стороны перегородки (в, г)