Первый слайд презентации

ДЕФЕКТЫ мтДНК: KSS-СИНДРОМ КЕРНСА-СЕЙРА, СИНДРОМ ПИРСОНА, СИНДРОМЫ MELAS, MERRF, LHON, NARP, ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ НАРУЖНАЯ ОФТАЛЬМОПЛЕГИЯ М.Н. Секретева, Ж.Г. Шалимова Кафедра биологической химии Заведующий кафедры - д.биол.н., доцент А.В. Сгибнев Научный руководитель - к.биол.н., доцент Л.В. Амелина Оренбургский государственный медицинский университет

Слайд 2: Содержание

Введение Понятие митохонриальная ДНК 1.Синдром Кернса –Сейра Клинические проявления Диагностика и лечение 2. Синдром Пирсона Клинические проявления Диагностика и лечение 3. Синдром MELAS Клинические проявления Диагностика и лечение 4. Синдром MERRF Клинические проявления Диагностика и лечение 5. Синдром LHON Клинические проявления Диагностика и лечение 6. Прогрессирующая наружная офтальмоплегия Клинические проявления Диагностика и лечение Заключение Список литературы

Слайд 3: Введение

Нарушения функционирования митохондрий приходятся на ранние периоды повреждения клеток. Понятие «митохондриальная патология» сформировалось в медицине к концу 20-го века благодаря выявленным в клинической генетике мутациям генов, ответственным за синтез митохондриальных белков. В первую очередь были изучены болезни, связанные с мутациями митохондриальной ДНК, открытой в 1960-х годах. Первые митохондриальные заболевания были описаны раньше, чем открыта ДНК в митохондриях. Патологии, вызванные дефектами мтДНК, встречаются с каждым десятилетием всё чаще. Однако эффективных методов лечения данных заболеваний до сих пор не выявлено. За последние годы появилось много научных работ, посвященных нарушениям энергетического обмена в митохондриях, экспериментальных работ по созданию эффективной терапии митохондриальной патологии, что убеждает в актуальности теоретического исследования дефектов мтДНК.

Слайд 4: Понятие митохондриальная ДНК

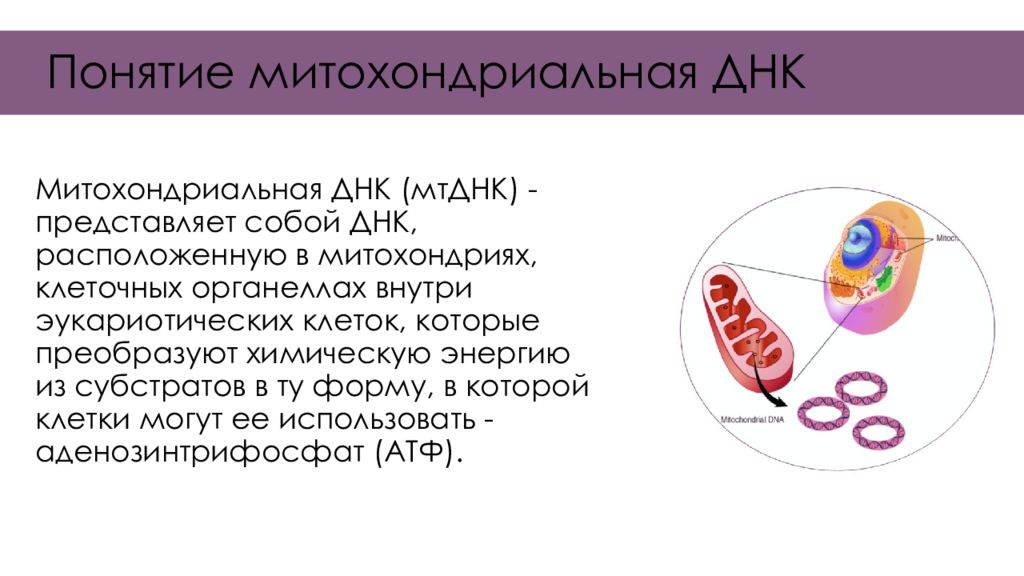

Митохондриальная ДНК (мтДНК) - представляет собой ДНК, расположенную в митохондриях, клеточных органеллах внутри эукариотических клеток, которые преобразуют химическую энергию из субстратов в ту форму, в которой клетки могут ее использовать - аденозинтрифосфат (АТФ).

Слайд 5: С индром Кернса –Сейра

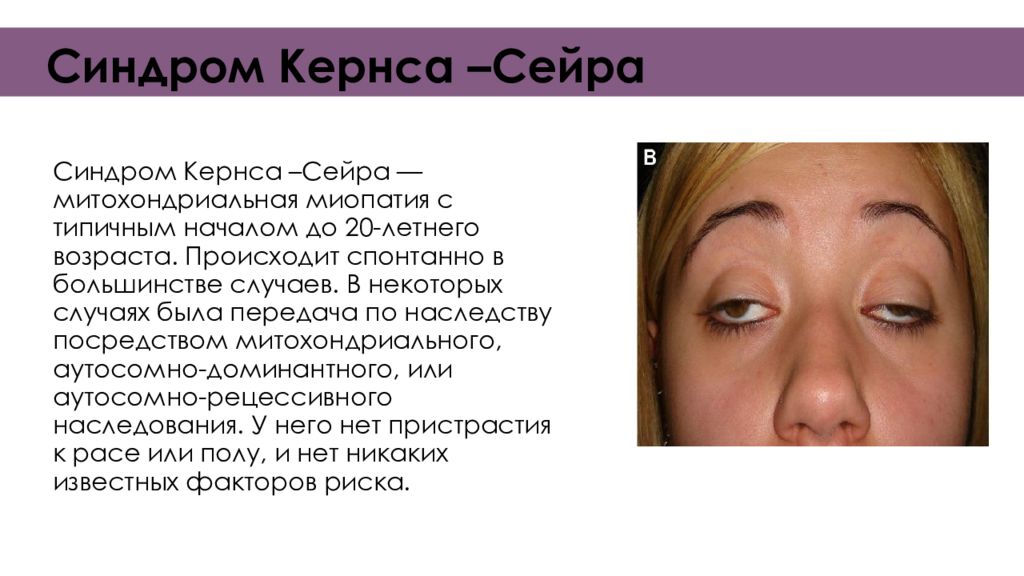

Синдром Кернса –Сейра — митохондриальная миопатия с типичным началом до 20-летнего возраста. Происходит спонтанно в большинстве случаев. В некоторых случаях была передача по наследству посредством митохондриального, аутосомно-доминантного, или аутосомно-рецессивного наследования. У него нет пристрастия к расе или полу, и нет никаких известных факторов риска.

Слайд 6: Клинические проявления синдрома Кернса –Сейра

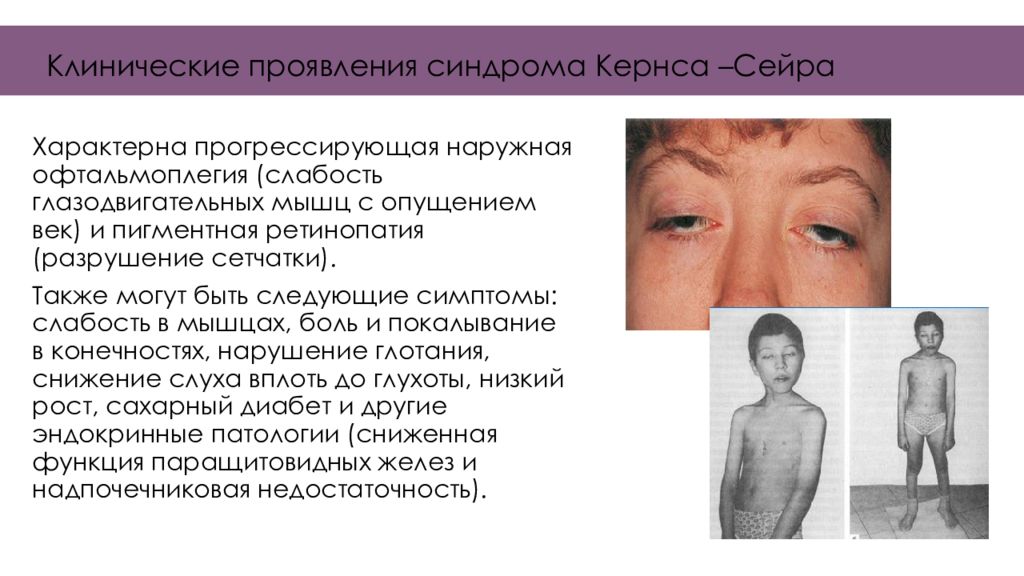

Характерна прогрессирующая наружная офтальмоплегия (слабость глазодвигательных мышц с опущением век) и пигментная ретинопатия (разрушение сетчатки). Также могут быть следующие симптомы: слабость в мышцах, боль и покалывание в конечностях, нарушение глотания, снижение слуха вплоть до глухоты, низкий рост, сахарный диабет и другие эндокринные патологии (сниженная функция паращитовидных желез и надпочечниковая недостаточность).

Слайд 7: Диагностика и лечение с индрома Кернса –Сейра

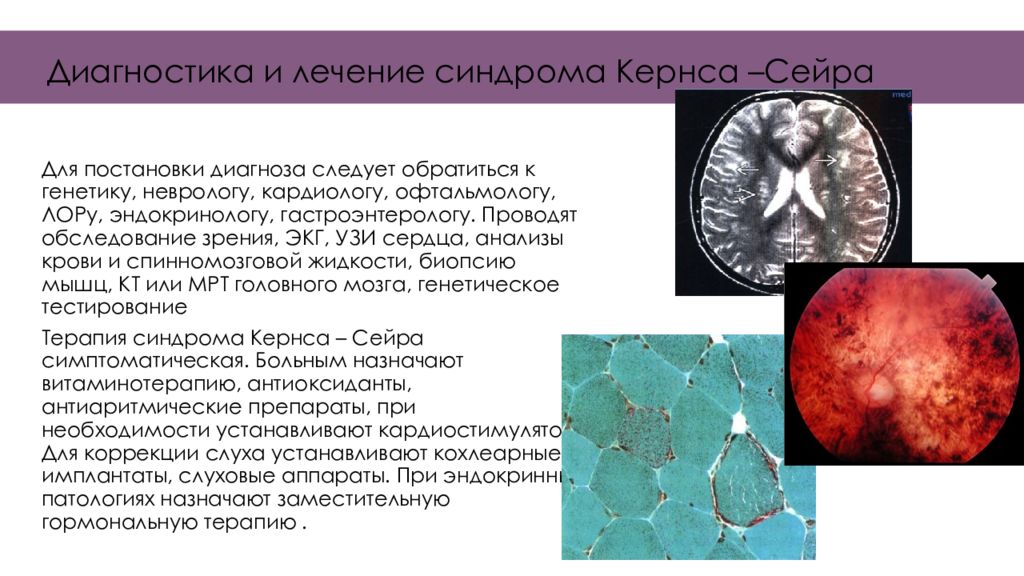

Для постановки диагноза следует обратиться к генетику, неврологу, кардиологу, офтальмологу, ЛОРу, эндокринологу, гастроэнтерологу. Проводят обследование зрения, ЭКГ, УЗИ сердца, анализы крови и спинномозговой жидкости, биопсию мышц, КТ или МРТ головного мозга, генетическое тестирование Терапия синдрома Кернса – Сейра симптоматическая. Больным назначают витаминотерапию, антиоксиданты, антиаритмические препараты, при необходимости устанавливают кардиостимулятор. Для коррекции слуха устанавливают кохлеарные имплантаты, слуховые аппараты. При эндокринных патологиях назначают заместительную гормональную терапию.

Слайд 8: Синдром Пирсона

Синдром Пирсона — это мультисистемное митохондриальное заболевание, при котором возникают нарушения кроветворения, недостаточность функций поджелудочной железы и печени Синдром Пирсона возникает при дупликации или делеции фрагмента митохондриальной ДНК. Такая мутация передается только от матери, поскольку отцовские митохондрии не попадают в яйцеклетку при зачатии, либо разрушаются сразу же после проникновения. Специалистам в области генетики пока не удалось установить закономерность развития и провоцирующие факторы заболевания, поэтому оно считается спорадическим.

Слайд 9: Клинические проявления синдрома Пирсона

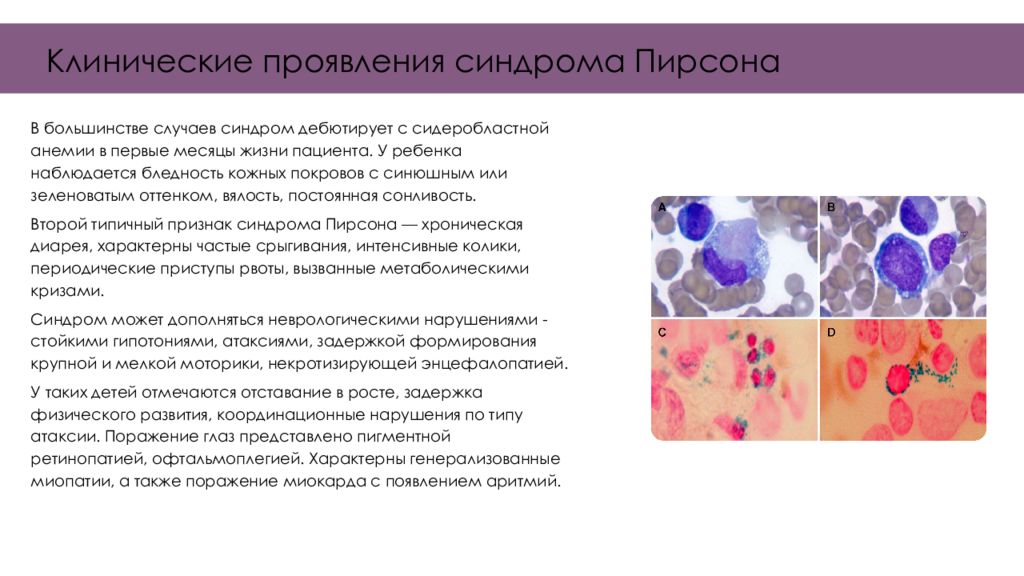

В большинстве случаев синдром дебютирует с сидеробластной анемии в первые месяцы жизни пациента. У ребенка наблюдается бледность кожных покровов с синюшным или зеленоватым оттенком, вялость, постоянная сонливость. Второй типичный признак синдрома Пирсона — хроническая диарея, характерны частые срыгивания, интенсивные колики, периодические приступы рвоты, вызванные метаболическими кризами. Синдром может дополняться неврологическими нарушениями - стойкими гипотониями, атаксиями, задержкой формирования крупной и мелкой моторики, некротизирующей энцефалопатией. У таких детей отмечаются отставание в росте, задержка физического развития, координационные нарушения по типу атаксии. Поражение глаз представлено пигментной ретинопатией, офтальмоплегией. Характерны генерализованные миопатии, а также поражение миокарда с появлением аритмий.

Слайд 10: Диагностика и лечение синдрома Пирсона

Для верификации диагноза синдрома Пирсона назначаются следующие лабораторно-инструментальные исследования: Гематологические анализы Биохимическое исследование. Биопсия костного мозга. Молекулярно-генетические исследования. Помощь пациентам с синдромом Пирсона требует мультисистемного подходи с участием педиатров, детских гематологов, гастроэнтерологов, по показаниям к терапии привлекают генетиков, неврологов, нефрологов. Больным необходимо пожизненное поддерживающее лечение, включающее: Трансфузии компонентов крови. . Стимуляция гранулоцитопоэза. При критическом снижении числа нейтрофилов применяются препараты гранулоцитарного колониестимулирующего фактора, которые повышают образование лейкоцитов в костном мозге. Ферментная терапия. Препараты панкреатических энзимов и желчных кислот используются, чтобы улучшить переваривание пищи в тонкой кишке, уменьшить проявления мальдигестии, нормализовать стул. Метаболические препараты. Для стимуляции переноса электронов в дыхательной цепи митохондрий, активизации выработки АТФ рекомендован прием коэнзима Q10, левокарнитина. Обычно назначаются витамины В2, РР, Е. Коррекция рН крови. В Израиле запущены клинические исследования по применению клеточной терапии при синдроме Пирсона. Эксперимент предполагает трансплантацию материнских клеток со здоровыми митохондриями в организм ребенка. Исследователи ожидают улучшения качества жизни больных, снижение потребности в трансфузиях, приеме ферментов. При получении успешных результатов такой метод станет ключом к этиопатогенетическому лечению других митохондриальных патологий.

Слайд 11: Синдром MELAS

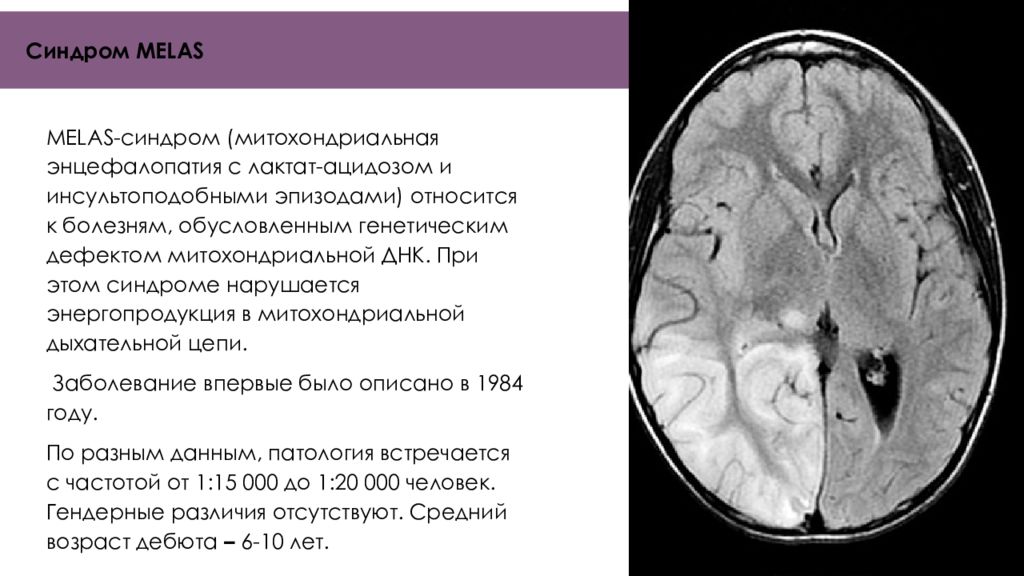

MELAS-синдром (митохондриальная энцефалопатия с лактат-ацидозом и инсультоподобными эпизодами) относится к болезням, обусловленным генетическим дефектом митохондриальной ДНК. При этом синдроме нарушается энергопродукция в митохондриальной дыхательной цепи. Заболевание впервые было описано в 1984 году. По разным данным, патология встречается с частотой от 1:15 000 до 1:20 000 человек. Гендерные различия отсутствуют. Средний возраст дебюта – 6-10 лет.

Слайд 12: Клинические проявления с индрома MELAS

Наиболее типичными считаются : инсультоподобные эпизоды (метаболический инсульт) гемианопсия (выпадение половины поля зрения), нарушение равновесия, восприятия или воспроизведения речи, изменения сознания. фокальные или генерализованные тонико-клонические эпилептические припадки заторможенность, когнитивные нарушения. мышечная слабость часто встречаются боли, судороги в мышцах плохая переносимость физической нагрузки. головные боли, напоминающие мигрень реже : острые психозы и гемипарезы. задержка нервно-психического развития кардиологические признаки заболевания включают :кардиомиопатии, аритмии, хроническую сердечную недостаточность.

Слайд 13: Диагностика и лечение синдрома MELAS

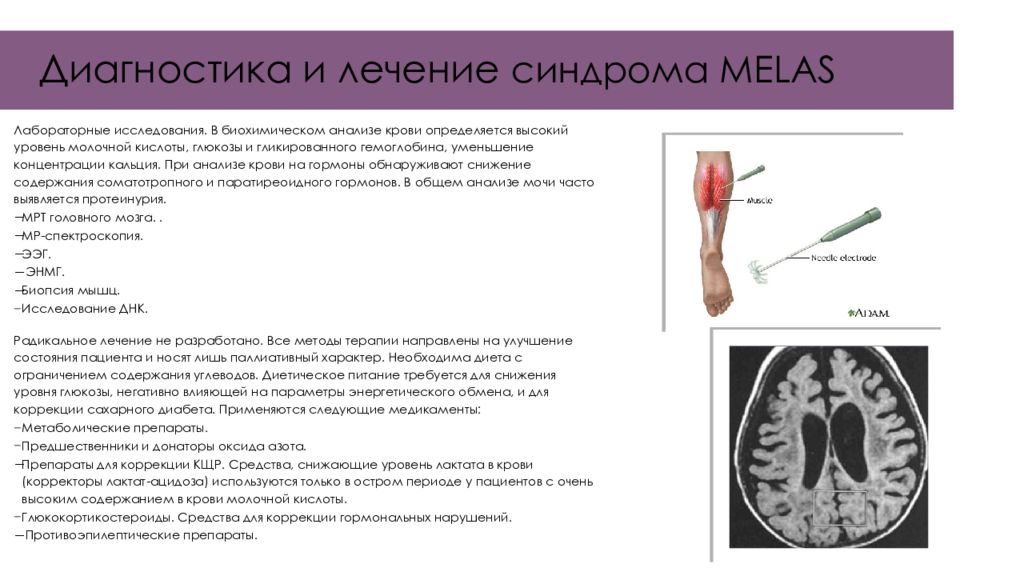

Лабораторные исследования. В биохимическом анализе крови определяется высокий уровень молочной кислоты, глюкозы и гликированного гемоглобина, уменьшение концентрации кальция. При анализе крови на гормоны обнаруживают снижение содержания соматотропного и паратиреоидного гормонов. В общем анализе мочи часто выявляется протеинурия. МРТ головного мозга. . МР-спектроскопия. ЭЭГ. ЭНМГ. Биопсия мышц. Исследование ДНК. Радикальное лечение не разработано. Все методы терапии направлены на улучшение состояния пациента и носят лишь паллиативный характер. Необходима диета с ограничением содержания углеводов. Диетическое питание требуется для снижения уровня глюкозы, негативно влияющей на параметры энергетического обмена, и для коррекции сахарного диабета. Применяются следующие медикаменты: Метаболические препараты. Предшественники и донаторы оксида азота. Препараты для коррекции КЩР. Средства, снижающие уровень лактата в крови (корректоры лактат-ацидоза) используются только в остром периоде у пациентов с очень высоким содержанием в крови молочной кислоты. Глюкокортикостероиды. Средства для коррекции гормональных нарушений. Противоэпилептические препараты.

Слайд 14: Синдром MERRF

Синдром MERRF – митохондриальная патология, которая возникает вследствие генетических и структурно-биохимических дефектов митохондрий с нарушениями тканевого дыхания. Данное заболевание вызвано мутациями в мтДНК в гене tRNAlys. По различным эпидемиологическим данным, распространенность синдрома MERRF составляет от 0,25:100000 до 1,5:100000 населения.

Слайд 15: Клинические проявления синдрома MERRF

Ранними признаками синдрома являются снижение толерантности к физической нагрузке, развитие болей в икроножных мышцах, снижение памяти и внимания. Типичные клинические проявления развернутой стадии заболевания –миопатия, миоклонус - эпилепсия в сочетании с мозжечковой атаксией, нейросенсорная тугоухость. Типичны эпилептические припадки, которые могут быть разнообразными – непроизвольные подергивания мышц лица или рук без потери сознания (миоклонии), пароксизмы по типу кивков головой, генерализованные тонико-клонические припадки с потерей сознания. В ряде случаев наблюдаются периферические невропатии, проявляющиеся онемением, ощущением жжения, покалывания (парестезиями) в конечностях. Очень редко встречаются кожные образования – липомы, гемангиомы, бородавчатые невусы.

Слайд 16: Диагностика и лечение синдрома MERRF

Пациентов с синдромом MERRF курируют врачи-неврологи. Больные детского возраста находятся под совместным наблюдением детских невропатологов и педиатров. При осмотре обращается внимание на общее снижение мышечного тонуса, ослабление сухожильных и наличие патологических рефлексов (Бабинского, Оппенгейма), невыполнение координационных тестов – позы Ромберга, пяточно-коленной, пальце-носовой проб. Дополнительное обследование включает: Лабораторные исследования. В биохимическом анализе крови отмечается увеличение концентрации лактата и пирувата. В ликворе выявляется высокое содержание белка. ЭЭГ. Томография. ЭНМГ. Гистологическое исследование. . При окраске гистологических срезов по методу Гомори более чем в 5% мышечных волокон обнаруживается наличие «рваных красных волокон». ДНК-анализ. На сегодняшний день эффективных способов терапии данной патологии не существует. Все мероприятия носят симптоматический и паллиативный характер, направлены на облегчение тяжелого состояния пациента. Для замедления атрофических процессов в мышечной ткани обязательны занятия лечебной физкультурой. Положительный эффект оказывает диета с ограничением углеводов. Детям с умственной отсталостью рекомендуются индивидуальные консультации дефектолога, психолога, логопеда. Лекарственная терапия проводится по общим принципам лечения митохондриальных болезней и включает 2 основные группы медикаментов: Метаболические препараты. Антиконвульсанты.

Слайд 17: Синдром LHON

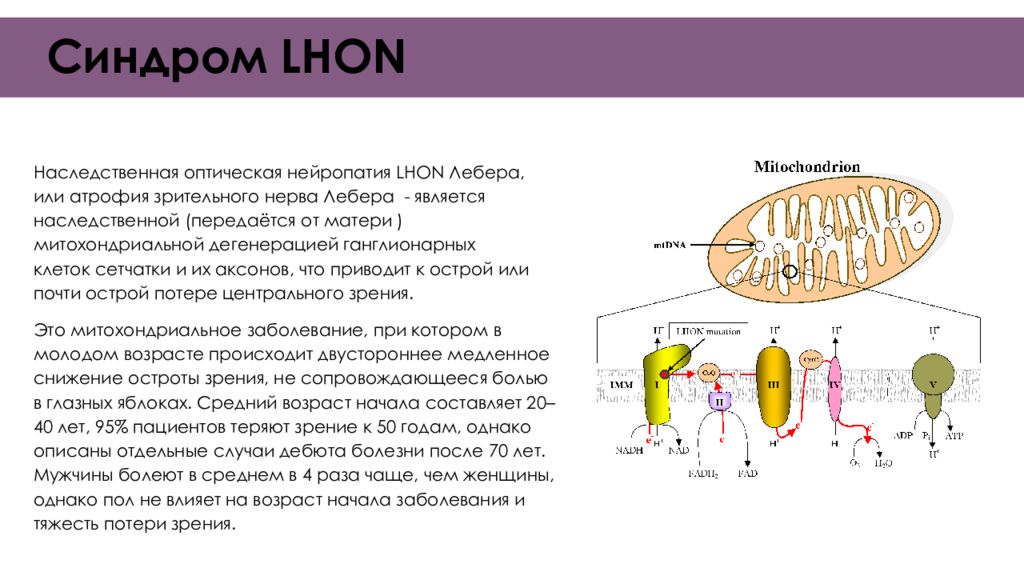

Наследственная оптическая нейропатия LHON Лебера, или атрофия зрительного нерва Лебера - является наследственной (передаётся от матери ) митохондриальной дегенерацией ганглионарных клеток сетчатки и их аксонов, что приводит к острой или почти острой потере центрального зрения. Это митохондриальное заболевание, при котором в молодом возрасте происходит двустороннее медленное снижение остроты зрения, не сопровождающееся болью в глазных яблоках. Средний возраст начала составляет 20–40 лет, 95% пациентов теряют зрение к 50 годам, однако описаны отдельные случаи дебюта болезни после 70 лет. Мужчины болеют в среднем в 4 раза чаще, чем женщины, однако пол не влияет на возраст начала заболевания и тяжесть потери зрения.

Слайд 18: Клинические проявления синдрома LHON

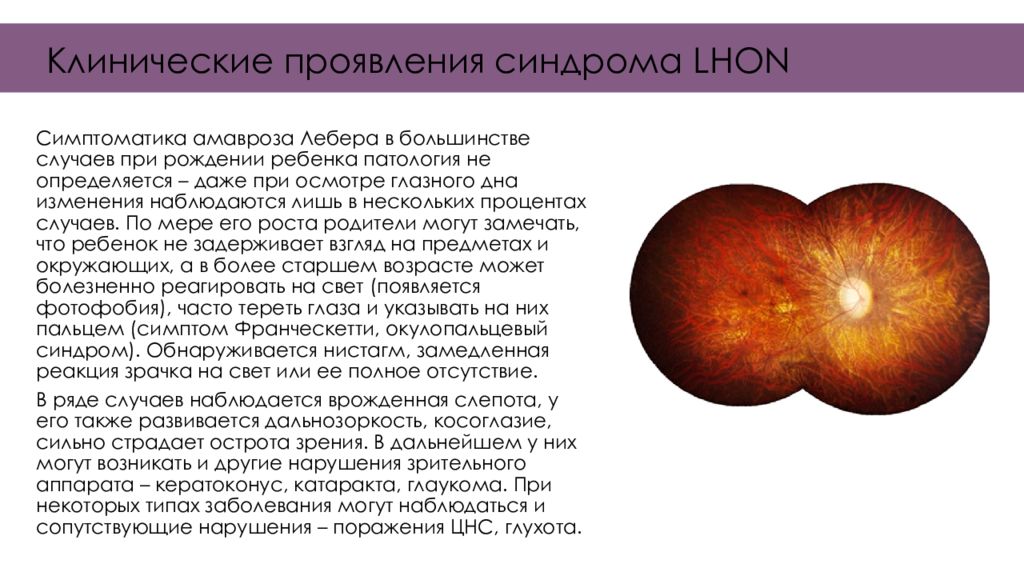

Симптоматика амавроза Лебера в большинстве случаев при рождении ребенка патология не определяется – даже при осмотре глазного дна изменения наблюдаются лишь в нескольких процентах случаев. По мере его роста родители могут замечать, что ребенок не задерживает взгляд на предметах и окружающих, а в более старшем возрасте может болезненно реагировать на свет (появляется фотофобия), часто тереть глаза и указывать на них пальцем (симптом Франческетти, окулопальцевый синдром). Обнаруживается нистагм, замедленная реакция зрачка на свет или ее полное отсутствие. В ряде случаев наблюдается врожденная слепота, у его также развивается дальнозоркость, косоглазие, сильно страдает острота зрения. В дальнейшем у них могут возникать и другие нарушения зрительного аппарата – кератоконус, катаракта, глаукома. При некоторых типах заболевания могут наблюдаться и сопутствующие нарушения – поражения ЦНС, глухота.

Слайд 19: Диагностика и лечение синдрома LHON

В современной офтальмологии диагностика амавроза Лебера производится на основании осмотра глазного дна, мониторинга динамики изменений в нем, данных электроретинографии. И зучение наследственного анамнеза; Г енетическое секвенирование ; Офтальмоскопия ; Визометрия ; Электроретинография; Дифференциальную диагностику производят с различными формами пигментной абиотрофии сетчатки (при ней сохраняется нормальная или немного сниженная амплитуда волн на электроретинограмме) и некоторыми типами атрофии зрительных нервов. На сегодняшний день специфического лечения любого типа амавроза Лебера не существует. На этапе клинических испытаний находится генно-инженерное введение гена RPE65 в сетчатую оболочку глаза больных амаврозом 2-го типа, имеются первые данные о значительном улучшении зрения подопытных больных. В случае же остальных форм заболевания такого прогресса пока нет. Поддерживающее лечение сводится к витаминной терапии, внутриглазным инъекциям сосудорасширяющих средств. При дальнозоркости назначается ношение очков.

Слайд 20: Синдром NARP

Синдром NARP— заболевание, которое характеризуется слабостью в руках и ногах, нарушением походки, снижением зрения. Как правило, начинается в раннем возрасте. Заболевание развивается медленно, пациенты могут оставаться в хорошей физической форме в течение многих лет. NARP появляется в результате мутации в гене MT-ATP6"

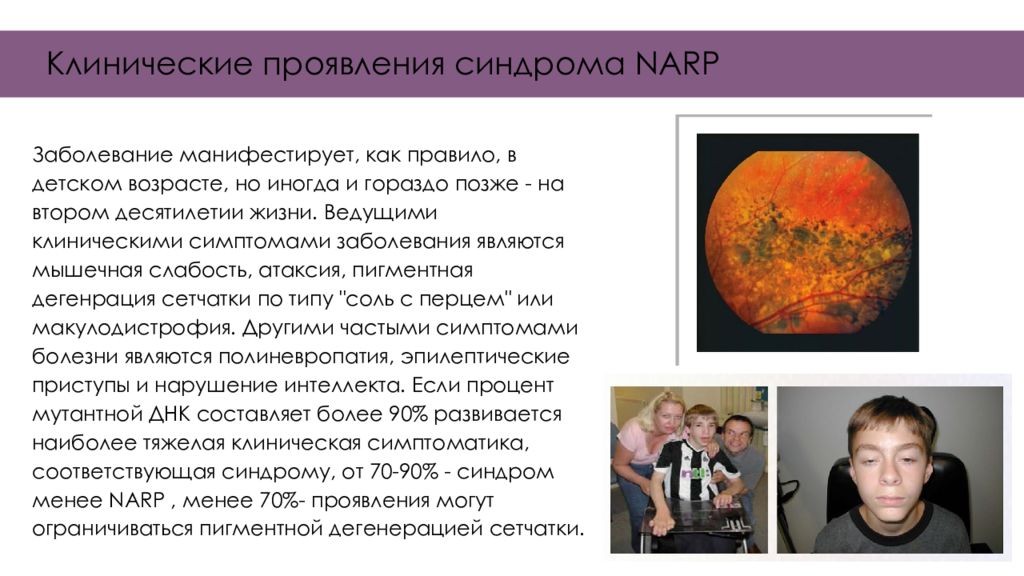

Слайд 21: Клинические проявления синдрома NARP

Заболевание манифестирует, как правило, в детском возрасте, но иногда и гораздо позже - на втором десятилетии жизни. Ведущими клиническими симптомами заболевания являются мышечная слабость, атаксия, пигментная дегенрация сетчатки по типу "соль с перцем" или макулодистрофия. Другими частыми симптомами болезни являются полиневропатия, эпилептические приступы и нарушение интеллекта. Если процент мутантной ДНК составляет более 90% развивается наиболее тяжелая клиническая симптоматика, соответствующая синдрому, от 70-90% - синдром менее NARP, менее 70%- проявления могут ограничиваться пигментной дегенерацией сетчатки.

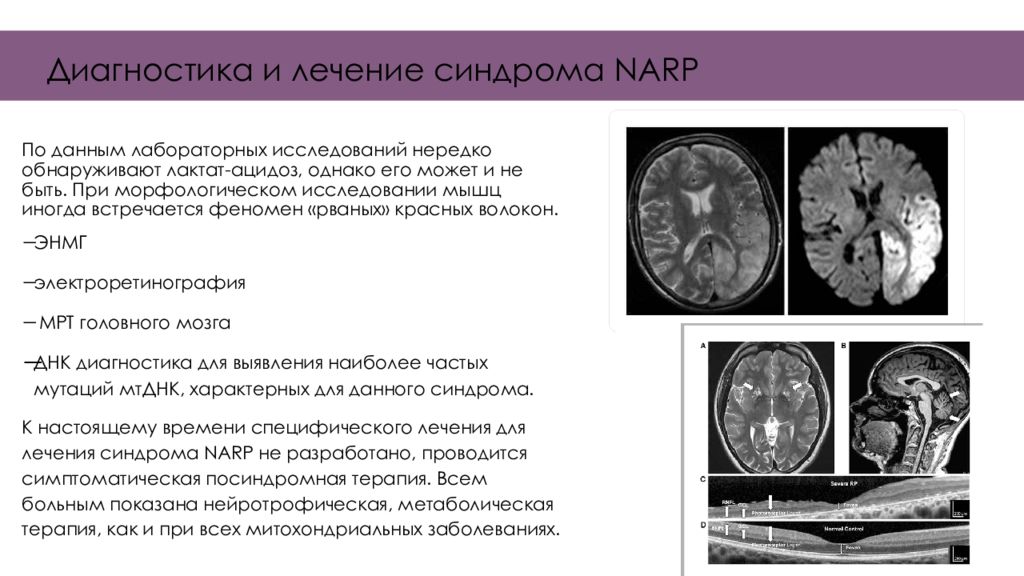

Слайд 22: Диагностика и лечение синдрома NARP

По данным лабораторных исследований нередко обнаруживают лактат-ацидоз, однако его может и не быть. При морфологическом исследовании мышц иногда встречается феномен «рваных» красных волокон. ЭНМГ электроретинографи я МРТ головного мозга ДНК диагностика для выявления наиболее частых мутаций мтДНК, характерных для данного синдрома. К настоящему времени специфического лечения для лечения синдрома NARP не разработано, проводится симптоматическая посиндромная терапия. Всем больным показана нейротрофическая, метаболическая терапия, как и при всех митохондриальных заболеваниях.

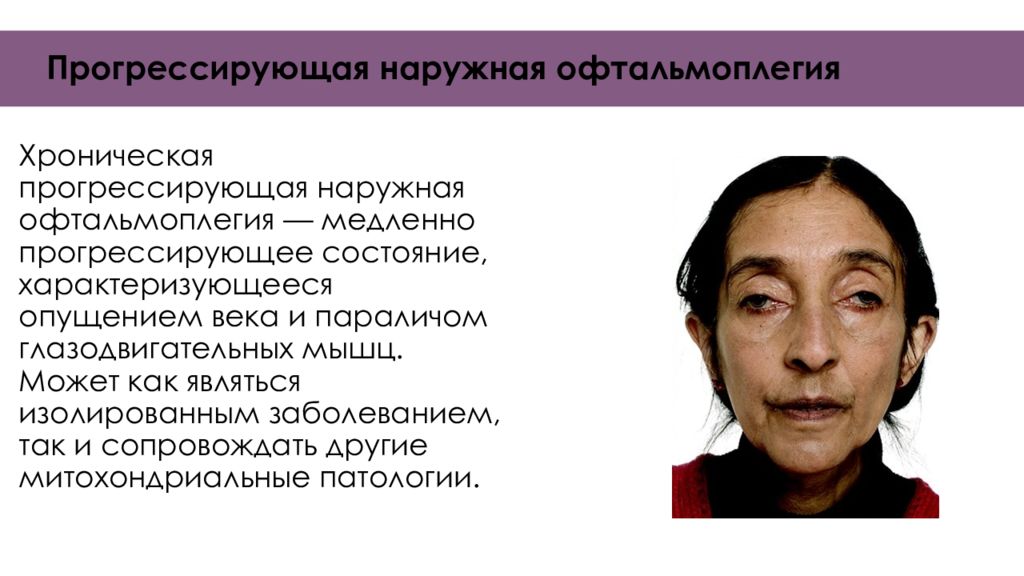

Слайд 23: Прогрессирующая наружная офтальмоплегия

Хроническая прогрессирующая наружная офтальмоплегия — медленно прогрессирующее состояние, характеризующееся опущением века и параличом глазодвигательных мышц. Может как являться изолированным заболеванием, так и сопровождать другие митохондриальные патологии.

Слайд 24: Клинические проявления п рогрессирующей наружней офтальмоплегии

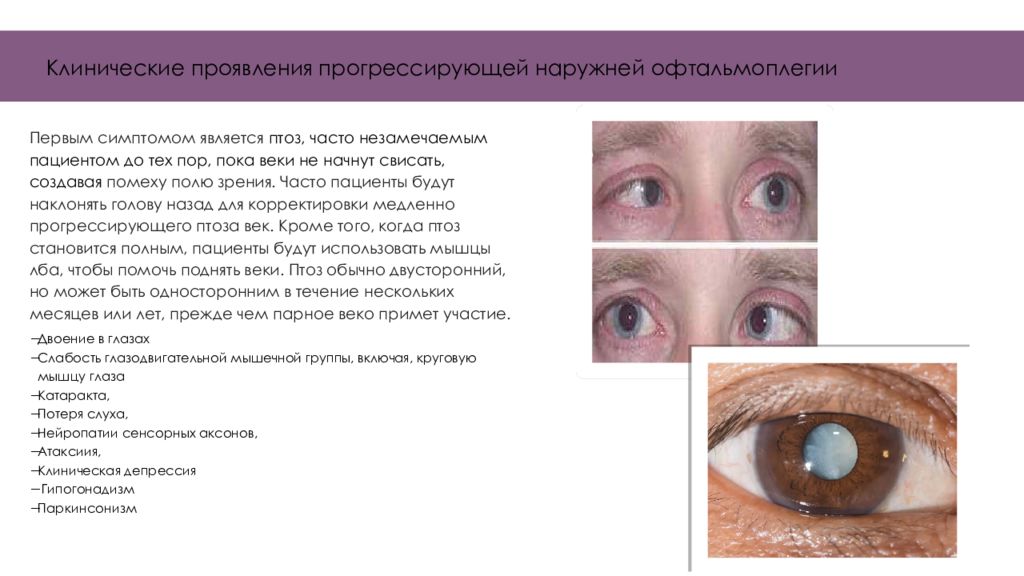

Первым симптомом является птоз, часто незамечаемым пациентом до тех пор, пока веки не начнут свисать, создавая помеху полю зрения. Часто пациенты будут наклонять голову назад для корректировки медленно прогрессирующего птоза век. Кроме того, когда птоз становится полным, пациенты будут использовать мышцы лба, чтобы помочь поднять веки. Птоз обычно двусторонний, но может быть односторонним в течение нескольких месяцев или лет, прежде чем парное веко примет участие. Двоение в глазах Слабость глазодвигательной мышечной группы, включая, круговую мышцу глаза Катаракта, Потеря слуха, Нейропатии сенсорных аксонов, Атаксиия, Клиническая депрессия Гипогонадизм Паркинсонизм

Слайд 25: Диагностика и лечение прогрессирующей наружней офтальмоплегии

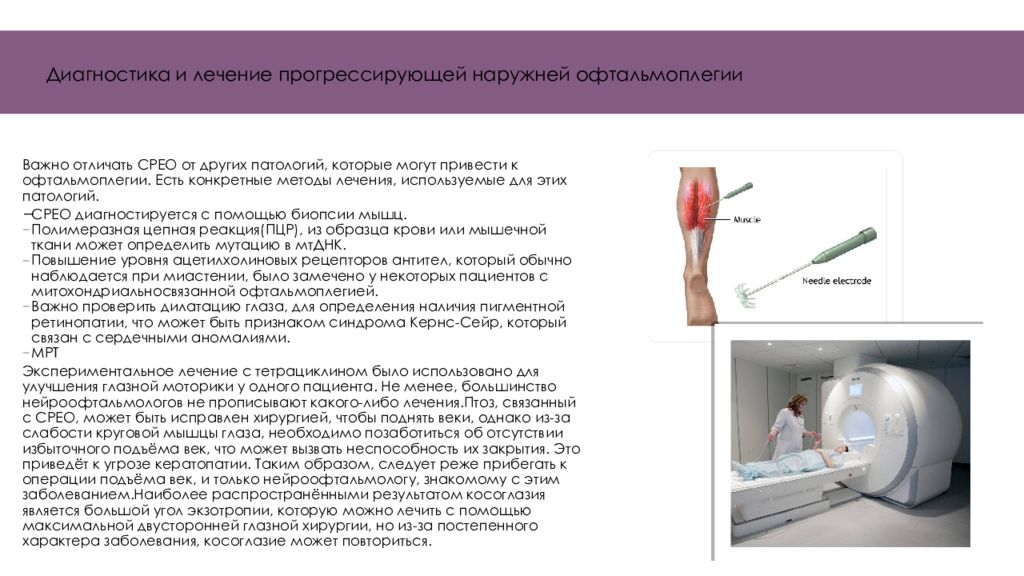

Важно отличать CPEO от других патологий, которые могут привести к офтальмоплегии. Есть конкретные методы лечения, используемые для этих патологий. CPEO диагностируется с помощью биопсии мышц. Полимеразная цепная реакция(ПЦР), из образца крови или мышечной ткани может определить мутацию в мтДНК. Повышение уровня ацетилхолиновых рецепторов антител, который обычно наблюдается при миастении, было замечено у некоторых пациентов с митохондриальносвязанной офтальмоплегией. Важно проверить дилатацию глаза, для определения наличия пигментной ретинопатии, что может быть признаком синдрома Кернс-Сейр, который связан с сердечными аномалиями. МРТ Экспериментальное лечение с тетрациклином было использовано для улучшения глазной моторики у одного пациента. Н е менее, большинство нейроофтальмологов не прописывают какого-либо лечения.Птоз, связанный с CPEO, может быть исправлен хирургией, чтобы поднять веки, однако из-за слабости круговой мышцы глаза, необходимо позаботиться об отсутствии избыточного подъёма век, что может вызвать неспособность их закрытия. Это приведёт к угрозе кератопатии. Таким образом, следует реже прибегать к операции подъёма век, и только нейроофтальмологу, знакомому с этим заболеванием.Наиболее распространёнными результатом косоглазия является большой угол экзотропии, которую можно лечить с помощью максимальной двусторонней глазной хирургии, но из-за постепенного характера заболевания, косоглазие может повториться.

Слайд 26: Заключение

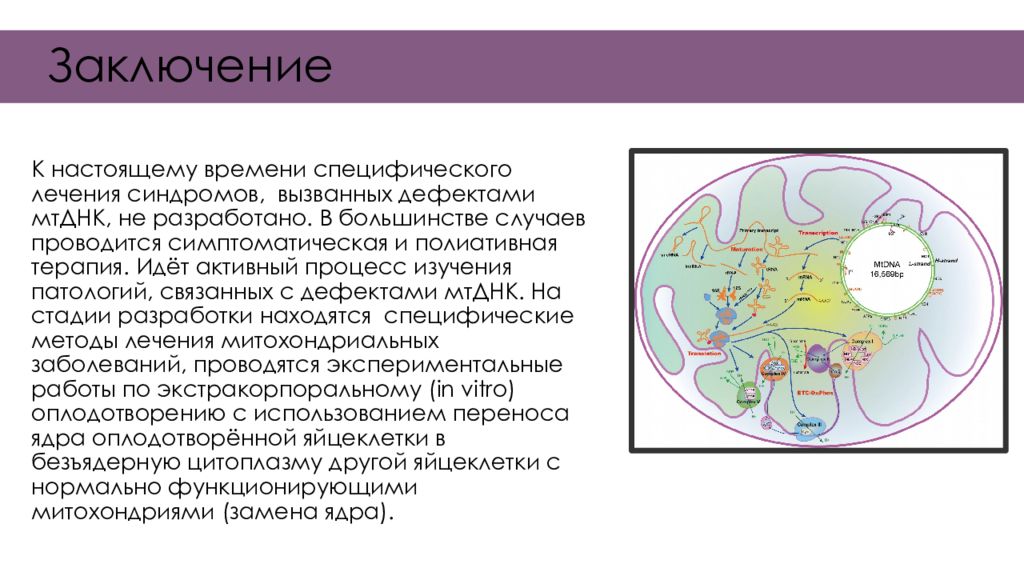

К настоящему времени специфического лечения синдромов, вызванных дефектами мтДНК, не разработано. В большинстве случаев проводится симптоматическая и полиативная терапия. Идёт активный процесс изучения патологий, связанных с дефектами мтДНК. На стадии разработки находятся специфические методы лечения митохондриальных заболеваний, проводятся экспериментальные работы по экстракорпоральному (in vitro) оплодотворению с использованием переноса ядра оплодотворённой яйцеклетки в безъядерную цитоплазму другой яйцеклетки с нормально функционирующими митохондриями (замена ядра).

Слайд 27: Список литературы

1. Кириченко Е. Мутации и вариации [Электронный ресурс] – электронные данные. – Режим доступа: https://www.genokarta.ru/snps 2. Леонтьева И.В., Е.А. Николаева Е.А. Митохондриальные кардиомиопатии: статья. – ОСП «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева» ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, 2016. 3. Митохондриальная патология у детей/ В.М. Студеникин, О.В. Глоба// Лечащий врач. — 2016. — №1.