Первый слайд презентации: Дифференциально – диагностические признаки мастоидита и фурункула

симптом мастоидит фурункул Температура тела Повышена почти всегда Почти всегда нормальная или слегка повышена Боли В ухе, не изменяются при жевании В ухе, заметно усиливаются при жевании Болезненность При надавливании на сосцевидный отросток При надавливании на козелок или оттягивании ушной раковины Слух Резко снижен Не изменен Барабанная перепонка Розовая, серо – розовая, инфильтрирована, опознавательные пункты «затушеваны» Не изменена Изменения в наружном слуховом проходе Сужение в костном отделе за счет нависания его задне – верхней стенки Сужение в перепончато – хрящевом отделе Изменения в позадиушной области Гиперемия, инфильтрация кожи на сосцевидном отростке, субпериостальный абсцесс Как правило, без изменений Ушная раковина Оттопырена кнаружи и книзу Без изменений

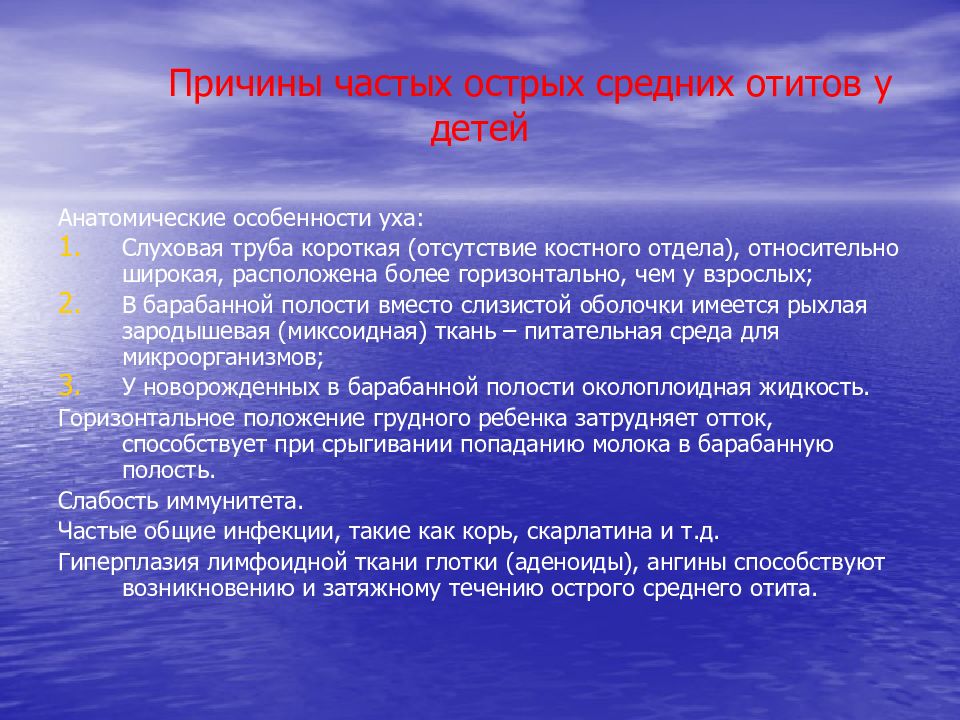

Анатомические особенности уха: Слуховая труба короткая (отсутствие костного отдела), относительно широкая, расположена более горизонтально, чем у взрослых; В барабанной полости вместо слизистой оболочки имеется рыхлая зародышевая (миксоидная) ткань – питательная среда для микроорганизмов; У новорожденных в барабанной полости околоплоидная жидкость. Горизонтальное положение грудного ребенка затрудняет отток, способствует при срыгивании попаданию молока в барабанную полость. Слабость иммунитета. Частые общие инфекции, такие как корь, скарлатина и т.д. Гиперплазия лимфоидной ткани глотки (аденоиды), ангины способствуют возникновению и затяжному течению острого среднего отита.

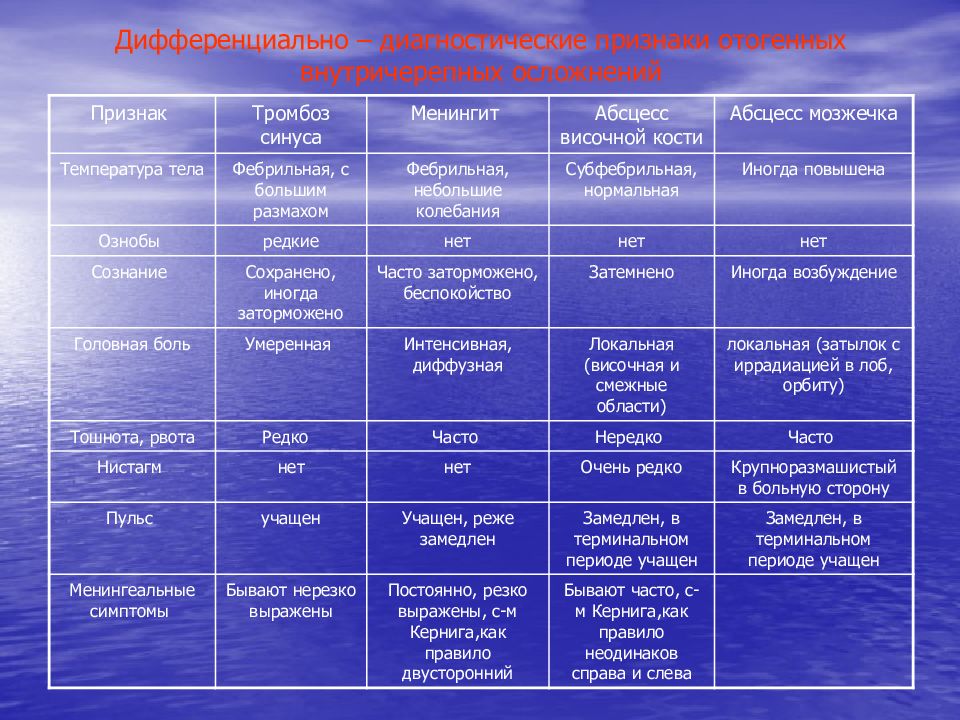

Признак Тромбоз синуса Менингит Абсцесс височной кости Абсцесс мозжечка Температура тела Фебрильная, с большим размахом Фебрильная, небольшие колебания Субфебрильная, нормальная Иногда повышена Ознобы редкие нет нет нет Сознание Сохранено, иногда заторможено Часто заторможено, беспокойство Затемнено Иногда возбуждение Головная боль Умеренная Интенсивная, диффузная Локальная (височная и смежные области) локальная (затылок с иррадиацией в лоб, орбиту) Тошнота, рвота Редко Часто Нередко Часто Нистагм нет нет Очень редко Крупноразмашистый в больную сторону Пульс учащен Учащен, реже замедлен Замедлен, в терминальном периоде учащен Замедлен, в терминальном периоде учащен Менингеальные симптомы Бывают нерезко выражены Постоянно, резко выражены, с-м Кернига,как правило двусторонний Бывают часто, с-м Кернига,как правило неодинаков справа и слева

Признак Тромбоз синуса Менингит Абсцесс височной кости Абсцесс мозжечка Парезы черепных нервов Иногда 6, 9, 10, 11 пар (при вовлечении в процесс яремной вены) Возможны любые варианты Иногда 3 пары ( гомолатерально ), 7 пары (центральный, гетеролатеральный) Часто 6, 7 пар (периферический, гомолатеральный очаги) Нарушение речи Редко афазия, охриплость Редко При левосторонней локализации амнестическая, сенсорная афазия Скандированная речь, дизартрия Нарушение координации движений Нет Редко Редко Часто Давление ликвора Иногда повышено Может быть повышено Повышено Повышено Состав ликвора Иногда небольшой плеоцитоз Резкий плеоцитоз (нейтрофильный), гиперальбуминоз Умеренный плеоцитоз (лимфоцитарный), гиперальбуминоз Умеренный плеоцитоз (лимфоцитарный), гиперальбуминоз Кровь Ускоренная СОЭ, лейкоцитоз, сдвиг влево, анемия, анэозинофилия Ускоренная СОЭ, лейкоцитоз, сдвиг влево Умеренный лейкоцитоз, ускоренная СОЭ Умеренный лейкоцитоз, ускоренная СОЭ Глазное дно Часто расширение вен сетчатки, иногда застойные диски зрительных нервов

Слайд 5: Особые формы мастоидитов

Симптом Верхушечно-шейный мастоидит Бецольда Верхушечно-шейный мастоидит Орлеанского Зигоматицит Сквамит Петрозит Боль Небольшая на верхушке и книзу от сосцевидного отростка Там же, но резко выраженная От сосцевидного отростка распространяется кпереди от ушной раковины От сосцевидного отростка распространяется кверху от ушной раковины В глубине уха Припухлость От верхушки сосцевидного отростка на шею, плотная, кожа над инфильтратом почти не изменена Там же Деструкция ячеек скулового отростка височной кости Деструкция ячеек чешуи височной кости Деструкция ячеек пирамиды височной кости, могут быть секвестры Дополнительные признаки --- --- --- --- Триада Градениго : острый гнойный средний отит, парез отводящего нерва, невралгия тройничного нерва (боль в глубине орбиты) Лечение Операция Операция Операция Операция Операция Прогноз Сомнительный, возможен медиастинит Благоприятный Благоприятный Благоприятный Серьезный, возможны внутричерепные осложнения

Слайд 6

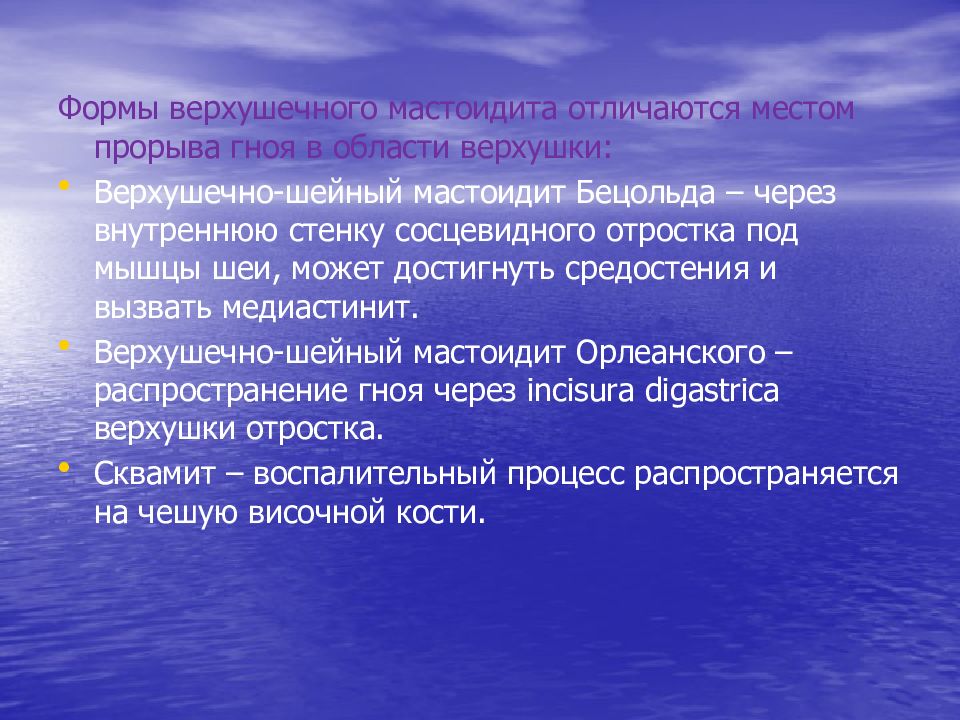

Формы верхушечного мастоидита отличаются местом прорыва гноя в области верхушки: Верхушечно-шейный мастоидит Бецольда – через внутреннюю стенку сосцевидного отростка под мышцы шеи, может достигнуть средостения и вызвать медиастинит. Верхушечно-шейный мастоидит Орлеанского – распространение гноя через incisura digastrica верхушки отростка. Сквамит – воспалительный процесс распространяется на чешую височной кости.

Слайд 7: Топическая диагностика уровня поражения слухового анализатора

Клинические проявления Локализация поражения Спиральный орган 1-й нейрон 8 пары ЧМН Ствол головного мозга в обл. 2-го нейрона Слуховые центры Тугоухость односторонняя Есть Есть ----- Есть Тугоухость двусторонняя Есть ----- Есть (асимметричная, выражена на стороне поражения) Есть Разборчивость речи Нарушена Есть Есть, непропорционально пороговым тональным кривым ----- Расстройства речи ----- ----- ----- Есть Тональная пороговая аудиометрия Страдают высокие частоты с выпадением отдельных частот Круто нисходящие кривые по воздуху и кости Страдают высокие частоты «островков потери слуха» Круто нисходящие кривые по воздуху и кости ФУНГ Есть ----- ----- ----- Проба Вебера Латерализация на лучше слышащее ухо При корешково-центральной односторонней тугоухости нет латерализации (в 80%). Ультразвук латерализуется в лучше слышащее ухо ----- -----

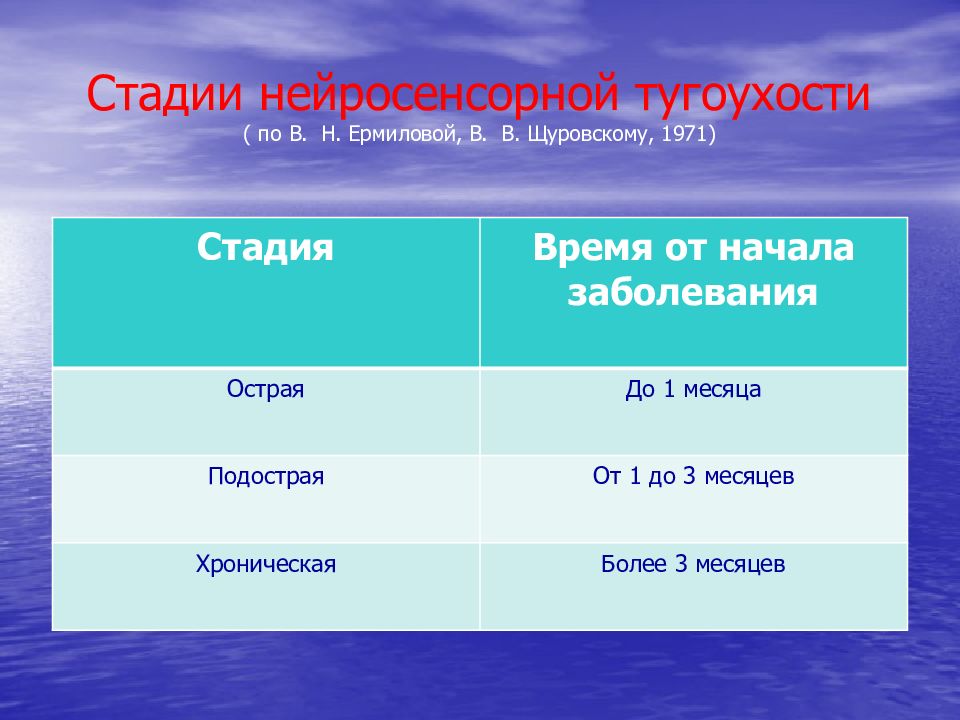

Слайд 8: Стадии нейросенсорной тугоухости ( по В. Н. Ермиловой, В. В. Щуровскому, 1971)

Стадия Время от начала заболевания Острая До 1 месяца Подострая От 1 до 3 месяцев Хроническая Более 3 месяцев

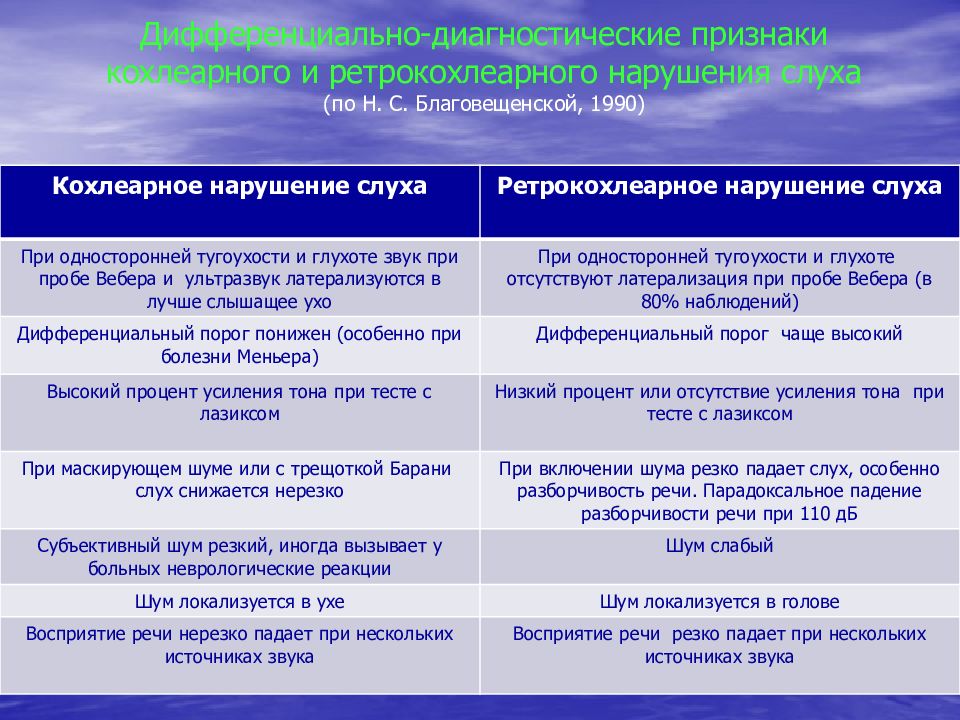

Слайд 9: Дифференциально-диагностические признаки кохлеарного и ретрокохлеарного нарушения слуха (по Н. С. Благовещенской, 1990)

Кохлеарное нарушение слуха Ретрокохлеарное нарушение слуха При односторонней тугоухости и глухоте звук при пробе Вебера и ультразвук латерализуются в лучше слышащее ухо При односторонней тугоухости и глухоте отсутствуют латерализация при пробе Вебера (в 80% наблюдений) Дифференциальный порог понижен (особенно при болезни Меньера) Дифференциальный порог чаще высокий Высокий процент усиления тона при тесте с лазиксом Низкий процент или отсутствие усиления тона при тесте с лазиксом При маскирующем шуме или с трещоткой Барани слух снижается нерезко При включении шума резко падает слух, особенно разборчивость речи. Парадоксальное падение разборчивости речи при 110 дБ Субъективный шум резкий, иногда вызывает у больных неврологические реакции Шум слабый Шум локализуется в ухе Шум локализуется в голове Восприятие речи нерезко падает при нескольких источниках звука Восприятие речи резко падает при нескольких источниках звука

Слайд 10: Степень тугоухости при речевом общении ( по Я. С. Темкину, 1957)

Затруднение восприятия речи в необычной обстановке (наличие постороннего шума или искажение восприятия речи по радиоприемнику, телефону и т. д.). Затруднение восприятия речи в обычной обстановке, неразборчивость отдельных слов, понимание слов после повтора. Явная трудность в общении, просьба говорить громче, приближение уха к говорящему. Потребность в слуховом аппарате для обычного общения.

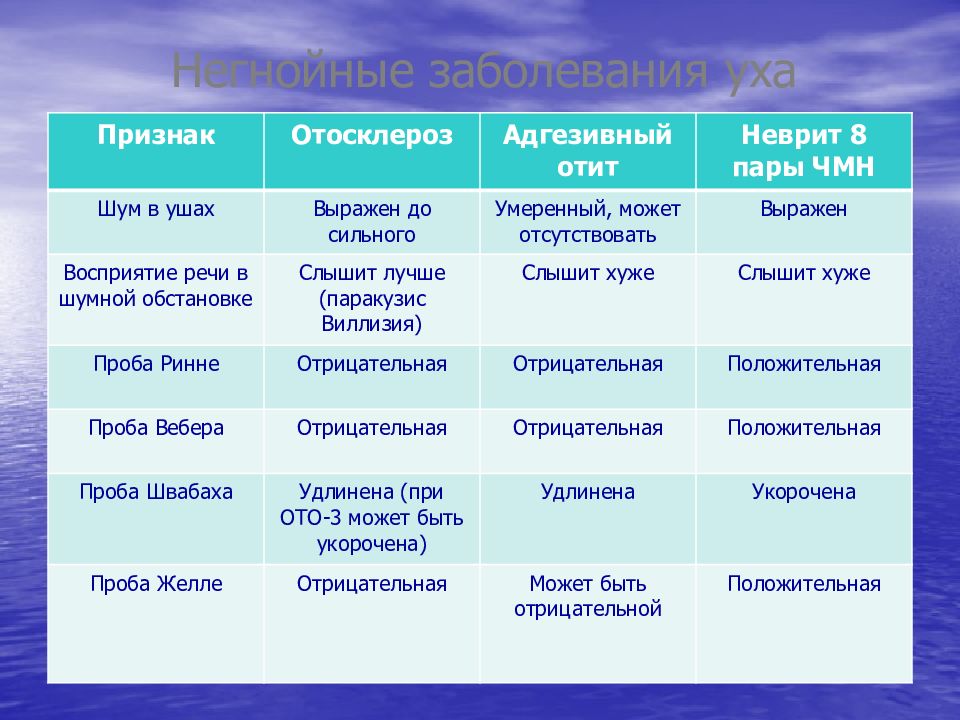

Слайд 11: Негнойные заболевания уха

Признак Отосклероз Адгезивный отит Неврит 8 пары ЧМН Анамнез Начало в молодом возрасте, связь с беременностью В анамнезе – гноетечение из уха Связь с инфекцией, интоксикацией, проф. вредностями, травмами, контузией Пол Чаще женский Не имеет значения Не имеет значения Барабанная перепонка Не изменена Мутная, втянутая, иногда с меловыми отложениями Не имеет значения Проходимость слуховой трубы Не нарушена Не нарушена Не нарушена Нарушение слуха Снижен в значительной степени, процесс двусторонний Снижен в средней степени, процесс одно- или двусторонний Резко снижен, вплоть до глухоты, процесс одно- или двусторонний

Слайд 12: Негнойные заболевания уха

Признак Отосклероз Адгезивный отит Неврит 8 пары ЧМН Шум в ушах Выражен до сильного Умеренный, может отсутствовать Выражен Восприятие речи в шумной обстановке Слышит лучше (паракузис Виллизия) Слышит хуже Слышит хуже Проба Ринне Отрицательная Отрицательная Положительная Проба Вебера Отрицательная Отрицательная Положительная Проба Швабаха Удлинена (при ОТО-3 может быть укорочена) Удлинена Укорочена Проба Желле Отрицательная Может быть отрицательной Положительная

Слайд 13: Критерии оценки слуха для лиц, работающих в условиях шума и вибрации (по В. Е. Остапкович, Н. И. Пономаревой, 1977)

Степень снижения слуха Тональная пороговая аудиометрия Восприятие шепотной речи Потеря слуха на частоты 500, 1000, 2000 Гц в дБ (среднее арифметическое) Потеря слуха на 4000 Гц и пределы колебаний в дБ 1 степень (начальные признаки воздействия шума на орган слуха) До 10 50 - 20 5 +/- 1 2 степень (неврит r. Cochlearis со снижением слуха легкой степени) 11 - 20 60 - 20 4 +/- 1 3 степень (неврит r. Cochlearis со снижением слуха умеренной степени) 21 - 30 65 - 20 2 +/- 1 4 степень (неврит r. Cochlearis со снижением слуха значительной степени) 31 - 45 70 - 20 1 +/- 0,5

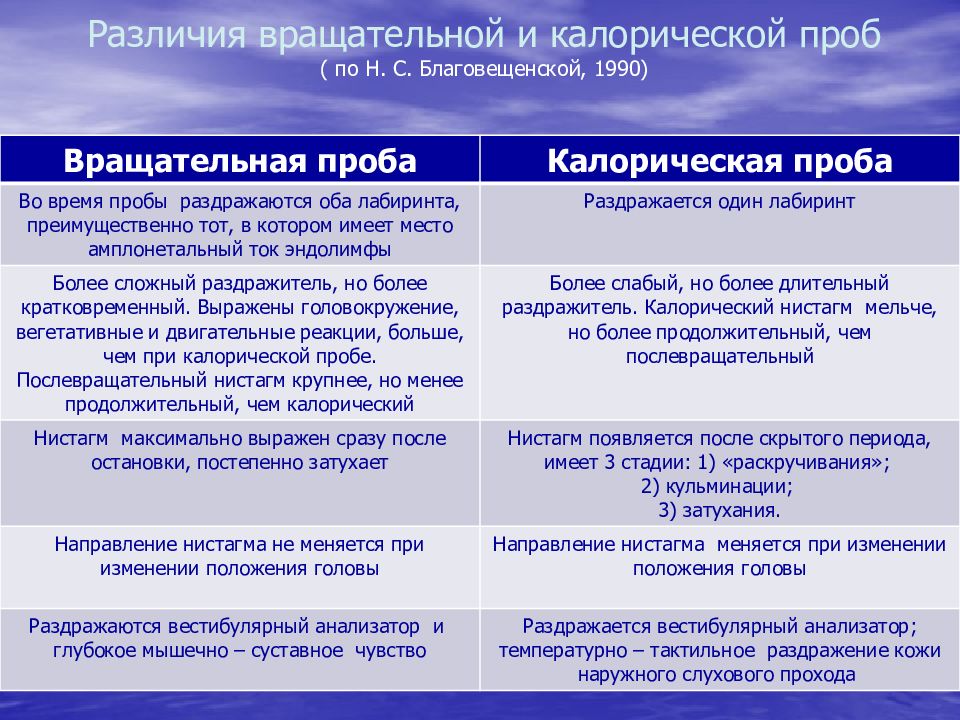

Слайд 14: Различия вращательной и калорической проб ( по Н. С. Благовещенской, 1990)

Вращательная проба Калорическая проба Во время пробы раздражаются оба лабиринта, преимущественно тот, в котором имеет место амплонетальный ток эндолимфы Раздражается один лабиринт Более сложный раздражитель, но более кратковременный. Выражены головокружение, вегетативные и двигательные реакции, больше, чем при калорической пробе. Послевращательный нистагм крупнее, но менее продолжительный, чем калорический Более слабый, но более длительный раздражитель. Калорический нистагм мельче, но более продолжительный, чем послевращательный Нистагм максимально выражен сразу после остановки, постепенно затухает Нистагм появляется после скрытого периода, имеет 3 стадии: 1) «раскручивания »; 2 ) кульминации; 3) затухания. Направление нистагма не меняется при изменении положения головы Направление нистагма меняется при изменении положения головы Раздражаются вестибулярный анализатор и глубокое мышечно – суставное чувство Раздражается вестибулярный анализатор; температурно – тактильное раздражение кожи наружного слухового прохода

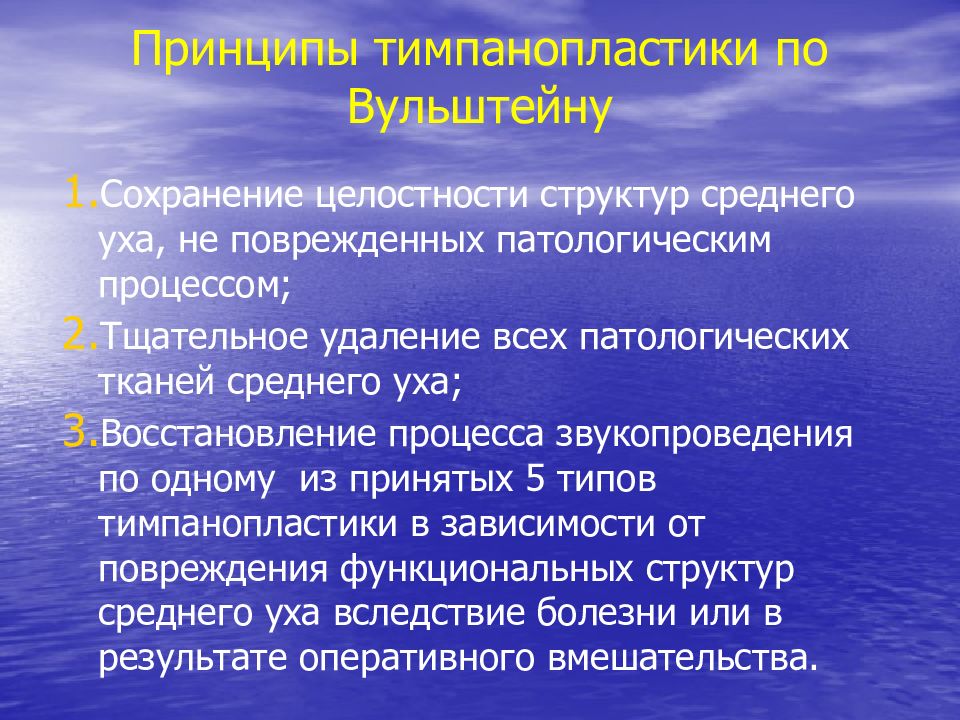

Слайд 15: Принципы тимпанопластики по Вульштейну

Сохранение целостности структур среднего уха, не поврежденных патологическим процессом; Тщательное удаление всех патологических тканей среднего уха; Восстановление процесса звукопроведения по одному из принятых 5 типов тимпанопластики в зависимости от повреждения функциональных структур среднего уха вследствие болезни или в результате оперативного вмешательства.

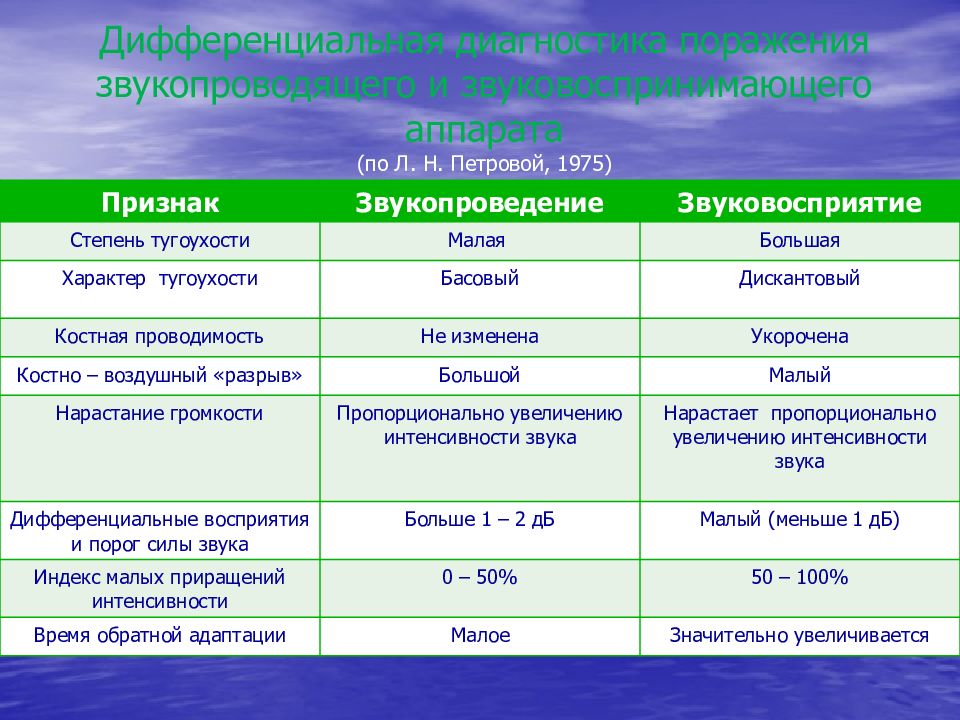

Слайд 16: Дифференциальная диагностика поражения звукопроводящего и звуковоспринимающего аппарата (по Л. Н. Петровой, 1975)

Признак Звукопроведение Звуковосприятие Степень тугоухости Малая Большая Характер тугоухости Басовый Дискантовый Костная проводимость Не изменена Укорочена Костно – воздушный «разрыв» Большой Малый Нарастание громкости Пропорционально увеличению интенсивности звука Нарастает пропорционально увеличению интенсивности звука Дифференциальные восприятия и порог силы звука Больше 1 – 2 дБ Малый (меньше 1 дБ) Индекс малых приращений интенсивности 0 – 50 % 50 – 100% Время обратной адаптации Малое Значительно увеличивается

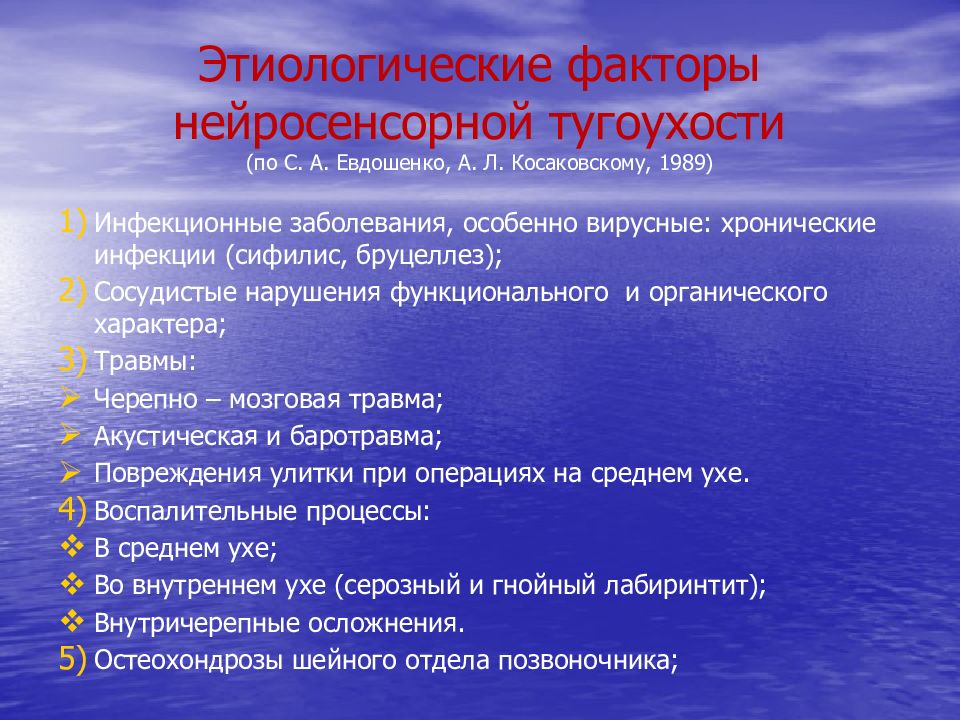

Слайд 17: Этиологические факторы нейросенсорной тугоухости (по С. А. Евдошенко, А. Л. Косаковскому, 1989)

Инфекционные заболевания, особенно вирусные: хронические инфекции (сифилис, бруцеллез); Сосудистые нарушения функционального и органического характера; Травмы: Черепно – мозговая травма; Акустическая и баротравма; Повреждения улитки при операциях на среднем ухе. Воспалительные процессы: В среднем ухе; Во внутреннем ухе (серозный и гнойный лабиринтит); Внутричерепные осложнения. Остеохондрозы шейного отдела позвоночника;

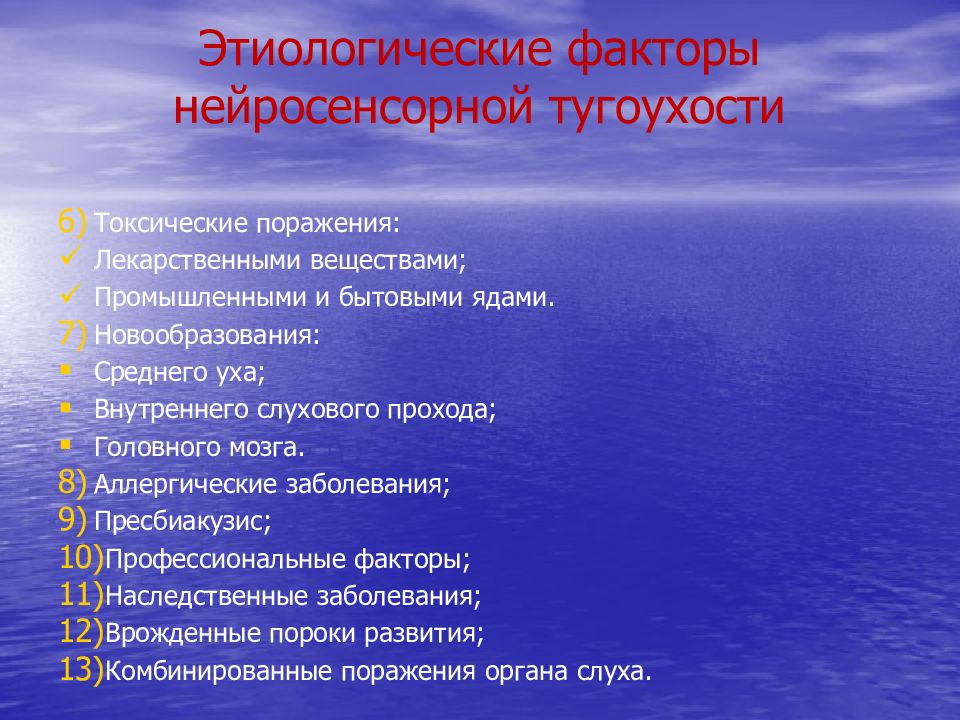

Слайд 18: Этиологические факторы нейросенсорной тугоухости

Токсические поражения: Лекарственными веществами; Промышленными и бытовыми ядами. Новообразования: Среднего уха; Внутреннего слухового прохода; Головного мозга. Аллергические заболевания; Пресбиакузис; Профессиональные факторы; Наследственные заболевания; Врожденные пороки развития; Комбинированные поражения органа слуха.

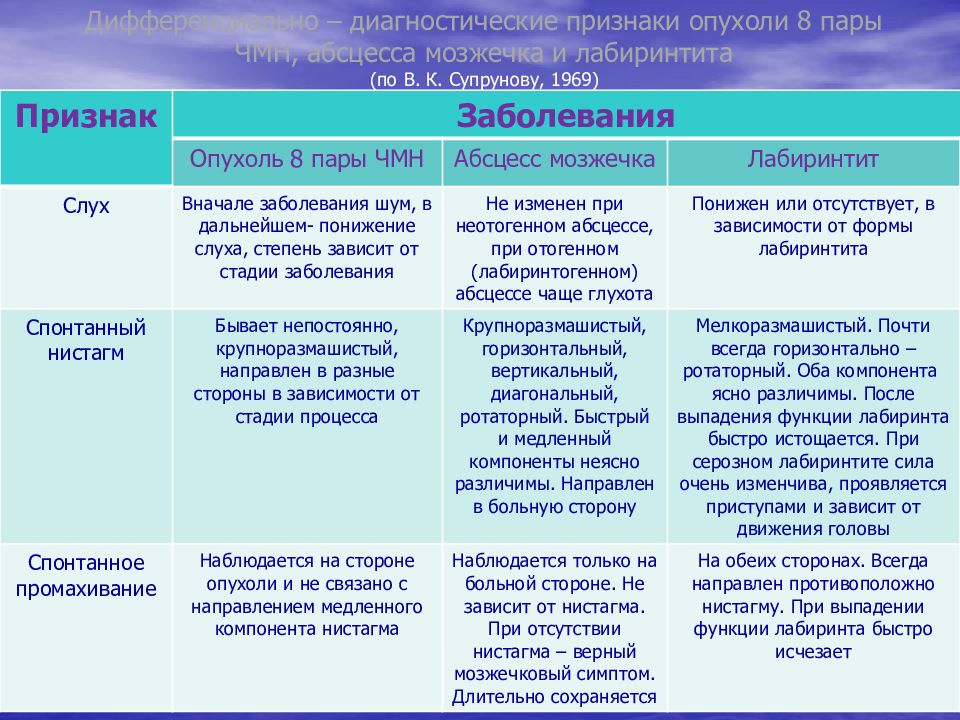

Слайд 19: Дифференциально – диагностические признаки опухоли 8 пары ЧМН, абсцесса мозжечка и лабиринтита (по В. К. Супрунову, 1969)

Признак Заболевания Опухоль 8 пары ЧМН Абсцесс мозжечка Лабиринтит Слух Вначале заболевания шум, в дальнейшем- понижение слуха, степень зависит от стадии заболевания Не изменен при неотогенном абсцессе, при отогенном (лабиринтогенном) абсцессе чаще глухота Понижен или отсутствует, в зависимости от формы лабиринтита Спонтанный нистагм Бывает непостоянно, крупноразмашистый, направлен в разные стороны в зависимости от стадии процесса Крупноразмашистый, горизонтальный, вертикальный, диагональный, ротаторный. Быстрый и медленный компоненты неясно различимы. Направлен в больную сторону Мелкоразмашистый. Почти всегда горизонтально – ротаторный. Оба компонента ясно различимы. После выпадения функции лабиринта быстро истощается. При серозном лабиринтите сила очень изменчива, проявляется приступами и зависит от движения головы Спонтанное промахивание Наблюдается на стороне опухоли и не связано с направлением медленного компонента нистагма Наблюдается только на больной стороне. Не зависит от нистагма. При отсутствии нистагма – верный мозжечковый симптом. Длительно сохраняется На обеих сторонах. Всегда направлен противоположно нистагму. При выпадении функции лабиринта быстро исчезает

Слайд 20: Дифференциально – диагностические признаки опухоли 8 пары ЧМН, абсцесса мозжечка и лабиринтита

Признак Заболевания Опухоль 8 пары ЧМН Абсцесс мозжечка Лабиринтит Спонтанное падение Бывает, но подчиняется закономерностям, наблюдающимся при лабиринтите и абсцессе мозжечка В сторону поражения мозжечка, независимо от положения головы и направления нистагма. Длительно сохраняется Зависит от положения головы в направлении, противоположном нистагму Отклонение при хождении Не зависит от нистагма То же В направлении, противоположном нистагму Ходьба в сторону Затруднена в больную сторону Затруднена в больную сторону Легко выполнима в обе стороны Нистагм послевращательный Может оставаться неизменным, в зависимости от стадии бывает укорочен при вращении в здоровую сторону Не изменен, если абсцесс нелабиринтный, при лабиринтогенном резко укорочен при вращении в здоровую сторону Укорочен при вращении в здоровую сторону Нистагм калорический В зависимости от стадии бывает нормальным или требуется большее количество воды Нормальный при неотогенном, при отогенном зависит от состояния внутреннего уха, чаще отсутствует Требуется большее количество воды, чем обычно, при гнойных лабиринтах отсутствует

Слайд 21: Дифференциально – диагностические признаки клинических форм хронического гнойного среднего отита

Признак Мезотимпанит Эпитимпанит Жалобы Выделения из уха, понижение слуха Гнойные выделения, понижение слуха, шум в ухе. Иногда боль, головокружение Характер выделений Слизисто – гнойные, без запаха Гнойные, с запахом, костный «песок», холестеатома Количество выделений Умеренное, может быть большим Разное Характер перфорации барабанной перепонки Ободковая (центральная) в натянутой части Краевая (в ненатянутой части или в задневерхнем квадранте, или суб- и тотальная перфорация) Патологические изменения в барабанной полости В процесс вовлекается слизистая оболочка (гиперемирована, инфильтрирована), редко – грануляции, полипы Вовлекаются слизистая оболочка, костные структуры (грануляции, полипы, холестеатома) Характер тугоухости Басовая Смешанная Рентгенография сосцевидных отростков Склероз Склероз, участки деструкции в аттикоантральной области

Слайд 22: Спинномозговая жидкость при отогенных внутричерепных осложнениях (по М. И. Гаршину, 1963)

Показатель Гнойный менингит Абсцесс головного мозга Тромбоз сигмовидного синуса Давление Высокое Слегка повышено Слегка повышено или нормальное Прозрачность Мутная Прозрачная Прозрачная Плеоцитоз Нейтрофильный Лимфоцитарный Лимфоцитарный Содержание белка Повышено Слегка повышено Слегка повышено Цитоз, * 10 9 /л 1 – 2 и выше 30 – 50 и выше или норма 30 – 50, часто норма Глобулиновые реакции Резко положительны Слабо положительны Слабо положительны Микроорганизмы Патогенные возбудители Нет Нет

Слайд 23: Дифференциально – диагностические признаки отогенного и других менингитов

Показатель Отогенный менингит Туберкулезный менингит Цереброспинальный менингит Начало Острое, внезапное Постепенное Острое Предшествующие болезни Хронический или острый гнойный средний отит Бронхоаденит, соответствующие изменения в легких, костях ОРВИ Температура тела Высокая, постоянная Субфебрильная Высокая, ремитирующая Ригидность затылочных мышц Выражена резко Выражена нерезко Выражена в начале заболевания Симптом Кернига Выражена резко Постепенно нарастает Выражен в начале заболевания Головная боль Постоянная, интенсивная Умеренная в виде приступов Выражена резко Рвота Относительно редко Часто Часто Парезы черепных нервов Редко 3, 6, 7 пары поражаются часто Нет

Слайд 24: Дифференциально – диагностические признаки отогенного и других менингитов

Показатель Отогенный менингит Туберкулезный менингит Цереброспинальный менингит Спинномозговая жидкость: Цвет Мутная, белесоватая или зеленоватая Бесцветная или опалесцирующая Мутная Давление Повышено 250 – 500 мм вод ст. Повышено Цитоз, * 10 9 /л 1 - 15 0,2 – 0,7 Более 1 Цитограмма: лимфоциты, % 0 - 50 40 - 60 0 - 60 нейтрофилы, % 80 - 100 20 - 50 40 - 100 содержание белка, г/л 0,66 - 16 1 – 3,3 0,3 – 10 и выше Осадочные реакции +++ +++ +++ Реакции Панди, Нонне - Апельта ++++ ++++ ++++ Содержание сахара Снижено (меньше 0,55) Снижено (меньше 0,55) Не изменено (0,55 – 0,65) Фибринная пленка Образуется редко Наблюдается часто (40 – 50%) Грубая, в виде осадка Микроорганизмы Редко стрептококки, стафилококки Микобактерии туберкулеза в 80 – 90% случаев Часто менингококк

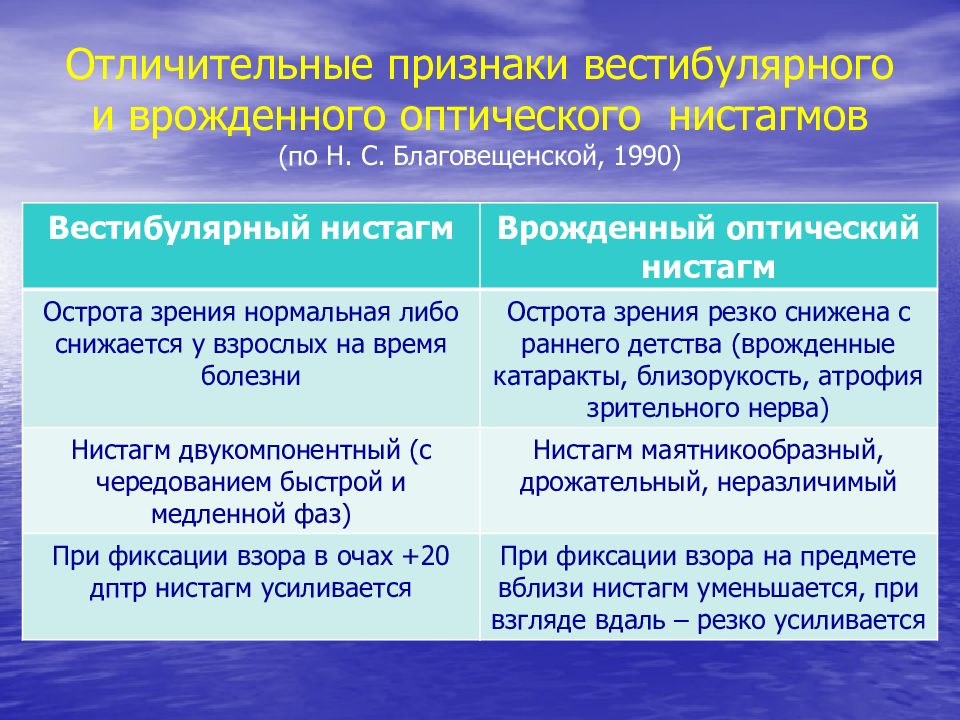

Слайд 25: Отличительные признаки вестибулярного и врожденного оптического нистагмов (по Н. С. Благовещенской, 1990)

Вестибулярный нистагм Врожденный оптический нистагм Острота зрения нормальная либо снижается у взрослых на время болезни Острота зрения резко снижена с раннего детства (врожденные катаракты, близорукость, атрофия зрительного нерва) Нистагм двукомпонентный (с чередованием быстрой и медленной фаз) Нистагм маятникообразный, дрожательный, неразличимый При фиксации взора в очах +20 дптр нистагм усиливается При фиксации взора на предмете вблизи нистагм уменьшается, при взгляде вдаль – резко усиливается

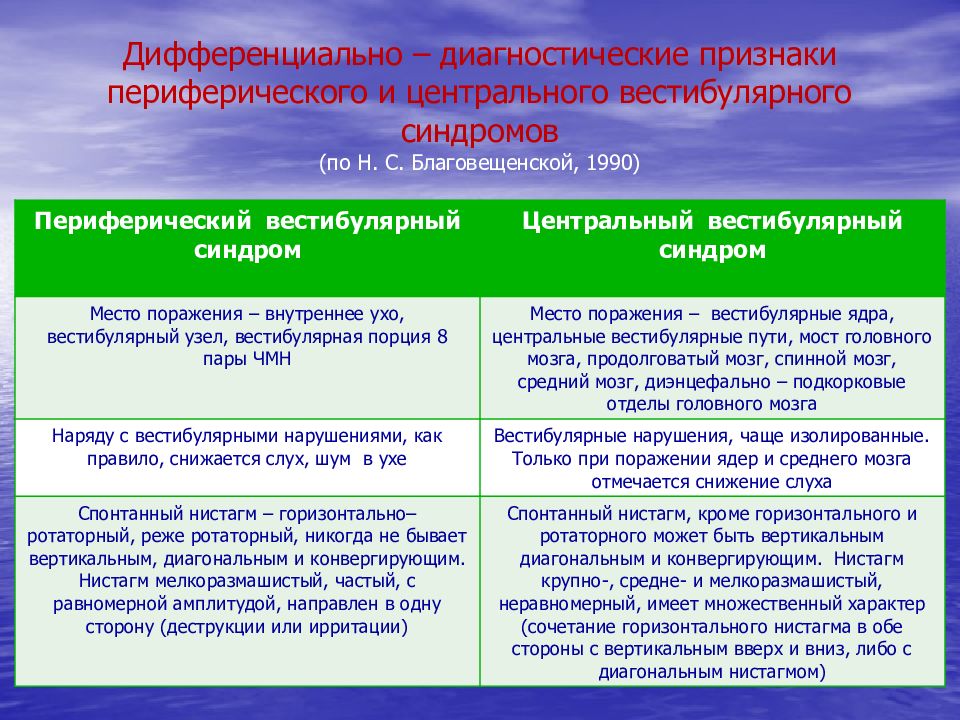

Слайд 26: Дифференциально – диагностические признаки периферического и центрального вестибулярного синдромов (по Н. С. Благовещенской, 1990)

Периферический вестибулярный синдром Центральный вестибулярный синдром Место поражения – внутреннее ухо, вестибулярный узел, вестибулярная порция 8 пары ЧМН Место поражения – вестибулярные ядра, центральные вестибулярные пути, мост головного мозга, продолговатый мозг, спинной мозг, средний мозг, диэнцефально – подкорковые отделы головного мозга Наряду с вестибулярными нарушениями, как правило, снижается слух, шум в ухе Вестибулярные нарушения, чаще изолированные. Только при поражении ядер и среднего мозга отмечается снижение слуха Спонтанный нистагм – горизонтально–ротаторный, реже ротаторный, никогда не бывает вертикальным, диагональным и конвергирующим. Нистагм мелкоразмашистый, частый, с равномерной амплитудой, направлен в одну сторону (деструкции или ирритации) Спонтанный нистагм, кроме горизонтального и ротаторного может быть вертикальным диагональным и конвергирующим. Нистагм крупно-, средне- и мелкоразмашистый, неравномерный, имеет множественный характер (сочетание горизонтального нистагма в обе стороны с вертикальным вверх и вниз, либо с диагональным нистагмом)

Слайд 27: Дифференциально – диагностические признаки периферического и центрального вестибулярного синдромов

Периферический вестибулярный синдром Центральный вестибулярный синдром Спонтанный нистагм, чаще 1 степени Нистагм может быть 2, реже 3 степени Спонтанный и экспериментальный нистагм клонический с правильным чередованием фаз Спонтанный и экспериментальный нистагм, наряду с клоническим, может быть дрожательным, тоническим, с преобладанием медленной фазы, при коме выпадает быстрая фаза нистагма Отклонение рук и туловища направлено в сторону медленного компонента нистагма Реакция рук и туловища не всегда соответствует медленной фазе нистагма (вестибулярная дисгармония) Спонтанный нистагм всегда сопровождается головокружением и вегетативными реакциями Даже при резко выраженном стволовом нистагме головокружения и вегетативных реакций обычно не наблюдается

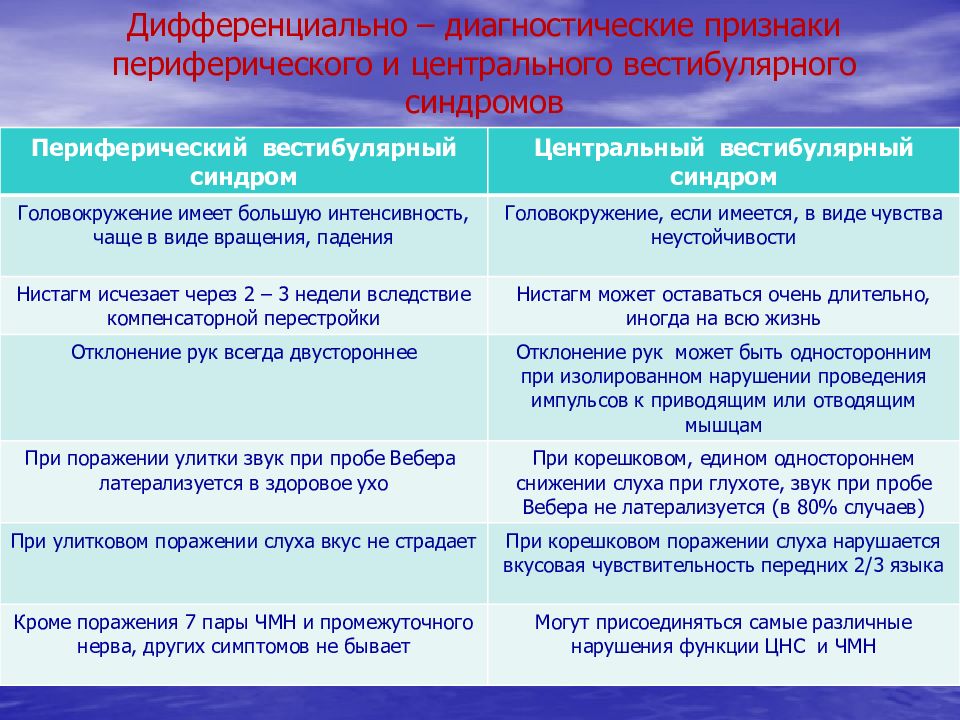

Слайд 28: Дифференциально – диагностические признаки периферического и центрального вестибулярного синдромов

Периферический вестибулярный синдром Центральный вестибулярный синдром Головокружение имеет большую интенсивность, чаще в виде вращения, падения Головокружение, если имеется, в виде чувства неустойчивости Нистагм исчезает через 2 – 3 недели вследствие компенсаторной перестройки Нистагм может оставаться очень длительно, иногда на всю жизнь Отклонение рук всегда двустороннее Отклонение рук может быть односторонним при изолированном нарушении проведения импульсов к приводящим или отводящим мышцам При поражении улитки звук при пробе Вебера латерализуется в здоровое ухо При корешковом, едином одностороннем снижении слуха при глухоте, звук при пробе Вебера не латерализуется (в 80% случаев) При улитковом поражении слуха вкус не страдает При корешковом поражении слуха нарушается вкусовая чувствительность передних 2/3 языка Кроме поражения 7 пары ЧМН и промежуточного нерва, других симптомов не бывает Могут присоединяться самые различные нарушения функции ЦНС и ЧМН

Слайд 29: Дифференциально – диагностические признаки основных риносинусогенных внутричерепных осложнений

Признак Осложнения Пахименингит передней черепной ямки Гнойный менингит Менингоэнцефалит Абсцесс головного мозга Тромбоз пещеристого синуса Начало заболевания Постепенное острое Острое, с бурным развитием симптомов Подострое с нарастанием неврологических симптомов Острое Течение заболевания Скрытое Быстрое Быстрое Медленно прогрессирующее Быстрое тяжелое Головная боль Локальная Резкая диффузная Диффузная Локальная на стороне поражения Острая, неврологического характера

Слайд 30: Дифференциально – диагностические признаки основных риносинусогенных внутричерепных осложнений

Признак Осложнения Пахименингит передней черепной ямки Гнойный менингит Менингоэнцефалит Абсцесс головного мозга Тромбоз пещеристого синуса Пульс Не изменен Ускорен Чаще ускорен Замедлен Чаще ускорен Менингеальные признаки Не бывают Резко выражены Выражены, иногда опистотонус Умеренно выражены Могут быть вторичного характера Спинномозговая жидкость Без изменений Часто гнойная с плеоцитозом Прозрачная, белок, лимфоцитарный плеоцитоз Увеличено количество белка, умеренный плеоцитоз Повышено давление, умеренный плеоцитоз Дополнительные признаки На глазном дне изменений нет --- На глазном дне изменений нет На глазном дне - застойные явления Хемоз, экзофтальм

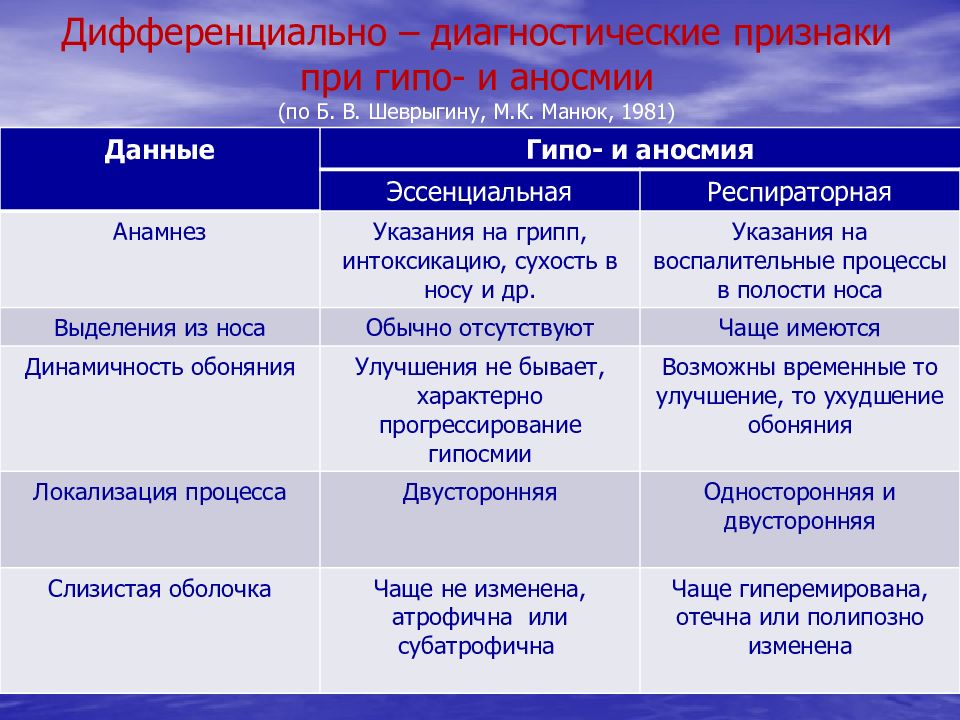

Слайд 31: Дифференциально – диагностические признаки при гипо - и аносмии (по Б. В. Шеврыгину, М.К. Манюк, 1981)

Данные Гипо- и аносмия Эссенциальная Респираторная Анамнез Указания на грипп, интоксикацию, сухость в носу и др. Указания на воспалительные процессы в полости носа Выделения из носа Обычно отсутствуют Чаще имеются Динамичность обоняния Улучшения не бывает, характерно прогрессирование гипосмии Возможны временные то улучшение, то ухудшение обоняния Локализация процесса Двусторонняя Односторонняя и двусторонняя Слизистая оболочка Чаще не изменена, атрофична или субатрофична Чаще гиперемирована, отечна или полипозно изменена

Слайд 32: Дифференциально – диагностические признаки при гипо - и аносмии

Данные Гипо- и аносмия Эссенциальная Респираторная Адреналиновая проба Отрицательная Положительная Обонятельная щель (при риноскопии, микрориноскопии или томографии) Обычно открыта Закрыта частично или полностью Обонятельная борозда Чаще открыта Чаще закрыта Характер нарушения обоняния Выпадают ольфакторный, тактильный и вкусовой компонент Выпадает ольфакторный компонент Причина нарушения обоняния Изменения в самом обонятельном анализаторе Механические препятствия в носу Операция в носу Неэффективна Может быть эффективна

Слайд 33: ПОКАЗАНИЯ К ТРАХЕОТОМИИ (по Б.В. Шеврыгину, 1985)

Наличие инородного тела в дыхательных путях, которое нельзя удалить без трахеотомии (при несоответствии размера инородного тела и голосовой щели). Неэффективность назотрахеальной интубации в течении 2-3 суток при воспалительных процессах, инфильтратах, а также стенозирующих ларинготрахеобронхитах со стенозом гортани 3-4 степени. Нарушение дыхания в случае тяжелого отравления снотворными средствами с образованием ателектазов в легких и развитием пневмонии. Нарушение откашливания, если проходимость дыхательных путей не удается поддерживать другими средствами. Сужение голосовой щели при параличе мышц и нервов гортани. Травма грудной клетки с множественными переломами ребер, рефлекторный спазм бронхов, тяжелая черепно-мозговая травма. Нарушение дыхания при травмах гортани и трахеи. При невозможности или противопоказанности интубации трахеи, а также при сочетаниях поражения глотки и пищевода, при закрытых повреждениях гортани и трахеи, при ушибах, переломах, подкожных разрывах, ожогах с развитием подкожной эмфиземы. При ранениях гортани и трахеи с кровотечением, при тяжелых отравлениях веществами прижигающего действия с ожогами слизистой оболочки рта, глотки и гортани. Наличие рубцовых стенозов и опухолей гортани и трахеи при отсутствии возможности выполнить радикальную операцию.

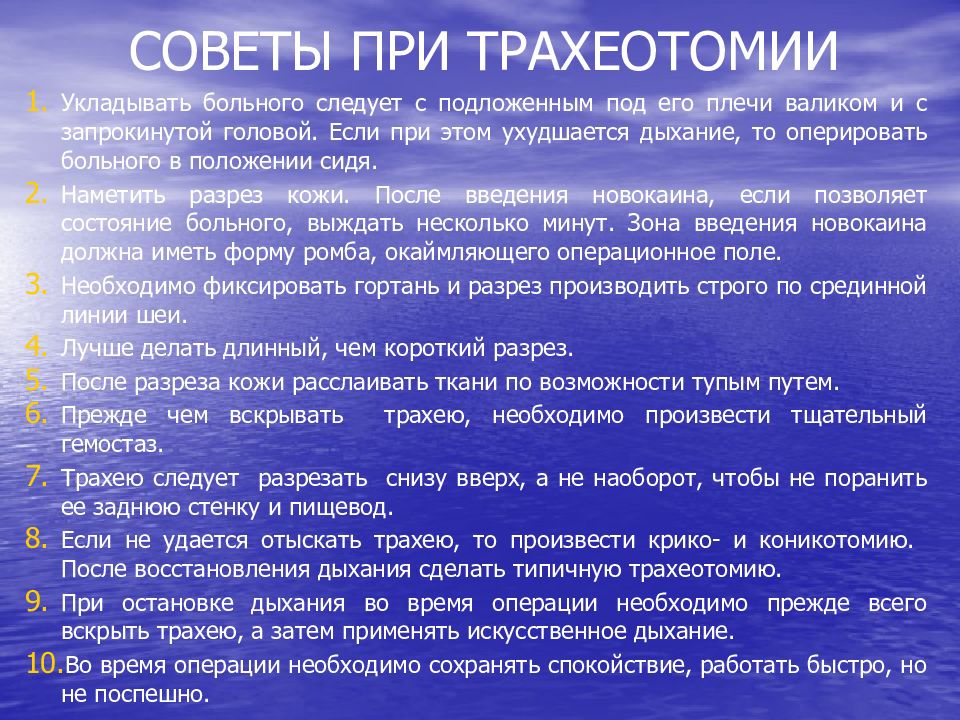

Слайд 34: СОВЕТЫ ПРИ ТРАХЕОТОМИИ

Укладывать больного следует с подложенным под его плечи валиком и с запрокинутой головой. Если при этом ухудшается дыхание, то оперировать больного в положении сидя. Наметить разрез кожи. После введения новокаина, если позволяет состояние больного, выждать несколько минут. Зона введения новокаина должна иметь форму ромба, окаймляющего операционное поле. Необходимо фиксировать гортань и разрез производить строго по срединной линии шеи. Лучше делать длинный, чем короткий разрез. После разреза кожи расслаивать ткани по возможности тупым путем. Прежде чем вскрывать трахею, необходимо произвести тщательный гемостаз. Трахею следует разрезать снизу вверх, а не наоборот, чтобы не поранить ее заднюю стенку и пищевод. Если не удается отыскать трахею, то произвести крико- и коникотомию. После восстановления дыхания сделать типичную трахеотомию. При остановке дыхания во время операции необходимо прежде всего вскрыть трахею, а затем применять искусственное дыхание. Во время операции необходимо сохранять спокойствие, работать быстро, но не поспешно.

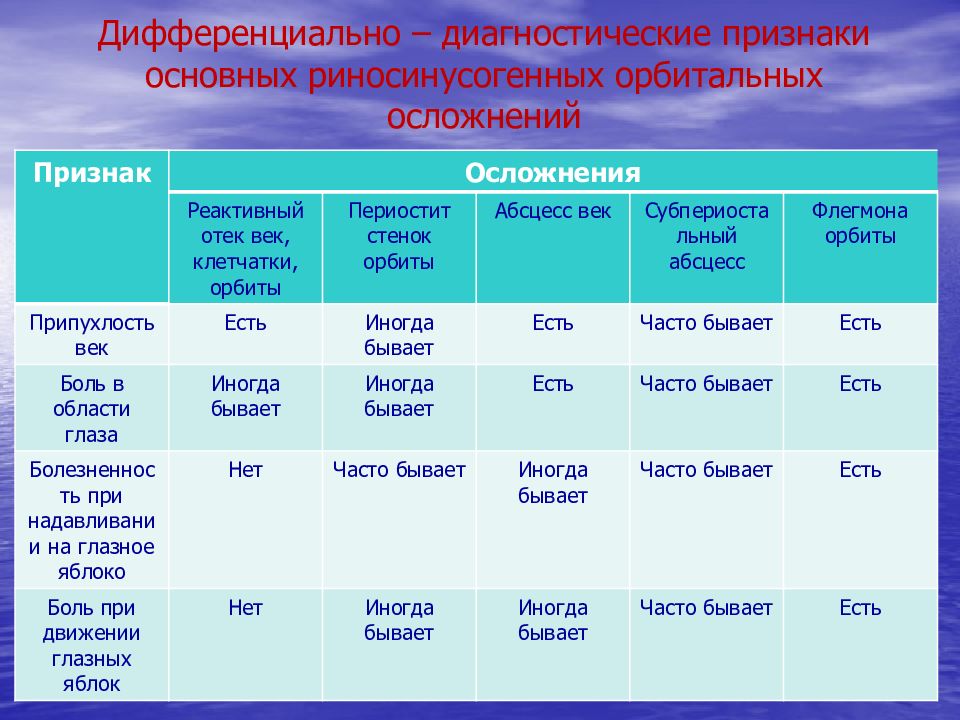

Слайд 35: Дифференциально – диагностические признаки основных риносинусогенных орбитальных осложнений

Признак Осложнения Реактивный отек век, клетчатки, орбиты Периостит стенок орбиты Абсцесс век Субпериостальный абсцесс Флегмона орбиты Припухлость век Есть Иногда бывает Есть Часто бывает Есть Боль в области глаза Иногда бывает Иногда бывает Есть Часто бывает Есть Болезненность при надавливании на глазное яблоко Нет Часто бывает Иногда бывает Часто бывает Есть Боль при движении глазных яблок Нет Иногда бывает Иногда бывает Часто бывает Есть

Слайд 36: Дифференциально – диагностические признаки основных риносинусогенных орбитальных осложнений

Признак Осложнения Реактивный отек век, клетчатки, орбиты Периостит стенок орбиты Абсцесс век Субпериостальный абсцесс Флегмона орбиты Экзофтальм Иногда бывает Часто бывает Нет Есть Есть Хемоз Нет Иногда бывает Иногда бывает Часто бывает Есть Нарушение зрения Нет Есть Иногда бывает Часто бывает Часто бывает Смещение глазного яблока Нет Иногда бывает Иногда бывает Иногда бывает Часто бывает Поражение глазных нервов Нет Иногда бывает Нет Часто бывает Есть

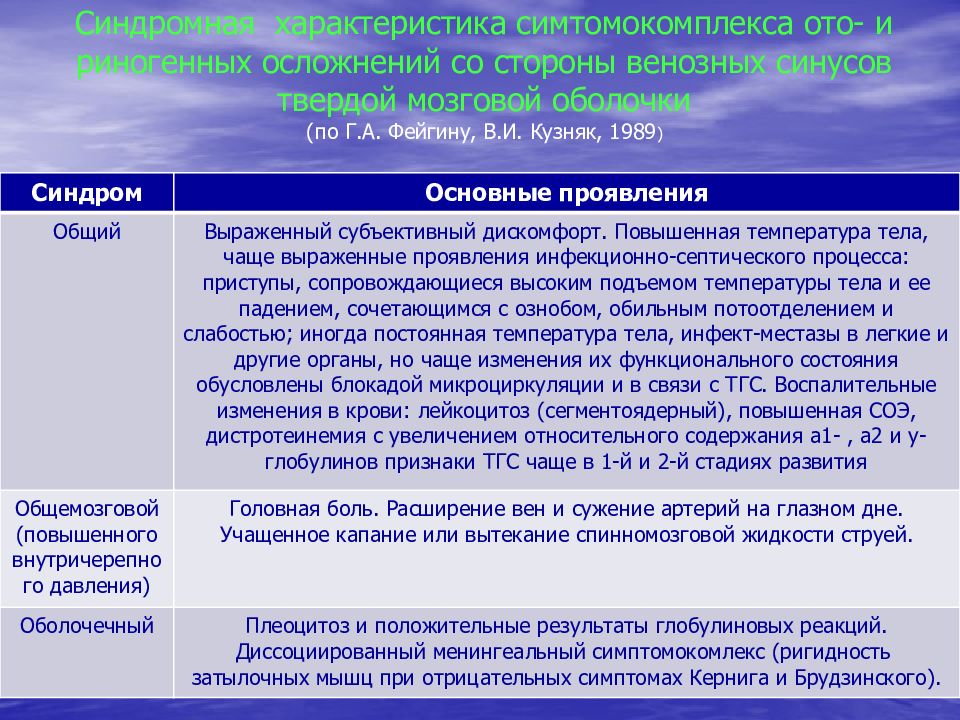

Слайд 37: Синдромная характеристика симтомокомплекса ото- и риногенных осложнений со стороны венозных синусов твердой мозговой оболочки (по Г.А. Фейгину, В.И. Кузняк, 1989 )

Синдром Основные проявления Общий Выраженный субъективный дискомфорт. Повышенная температура тела, чаще выраженные проявления инфекционно-септического процесса: приступы, сопровождающиеся высоким подъемом температуры тела и ее падением, сочетающимся с ознобом, обильным потоотделением и слабостью; иногда постоянная температура тела, инфект-местазы в легкие и другие органы, но чаще изменения их функционального состояния обусловлены блокадой микроциркуляции и в связи с ТГС. Воспалительные изменения в крови: лейкоцитоз (сегментоядерный), повышенная СОЭ, дистротеинемия с увеличением относительного содержания а1-, а2 и у-глобулинов признаки ТГС чаще в 1-й и 2-й стадиях развития Общемозговой (повышенного внутричерепного давления) Головная боль. Расширение вен и сужение артерий на глазном дне. Учащенное капание или вытекание спинномозговой жидкости струей. Оболочечный Плеоцитоз и положительные результаты глобулиновых реакций. Диссоциированный менингеальный симптомокомлекс (ригидность затылочных мышц при отрицательных симптомах Кернига и Брудзинского).

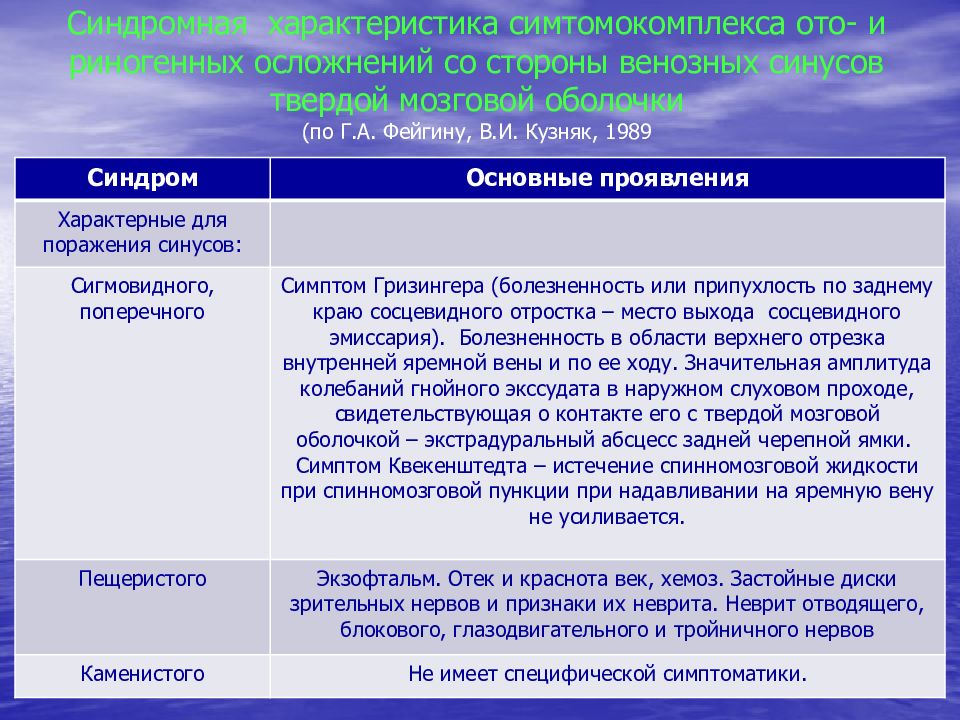

Слайд 38: Синдромная характеристика симтомокомплекса ото- и риногенных осложнений со стороны венозных синусов твердой мозговой оболочки (по Г.А. Фейгину, В.И. Кузняк, 1989

Синдром Основные проявления Характерные для поражения синусов: Сигмовидного, поперечного Симптом Гризингера (болезненность или припухлость по заднему краю сосцевидного отростка – место выхода сосцевидного эмиссария). Болезненность в области верхнего отрезка внутренней яремной вены и по ее ходу. Значительная амплитуда колебаний гнойного экссудата в наружном слуховом проходе, свидетельствующая о контакте его с твердой мозговой оболочкой – экстрадуральный абсцесс задней черепной ямки. Симптом Квекенштедта – истечение спинномозговой жидкости при спинномозговой пункции при надавливании на яремную вену не усиливается. Пещеристого Экзофтальм. Отек и краснота век, хемоз. Застойные диски зрительных нервов и признаки их неврита. Неврит отводящего, блокового, глазодвигательного и тройничного нервов Каменистого Не имеет специфической симптоматики.

Слайд 39: Дифференциально – диагностические признаки различных форм менингита

Признак Формы менингита Риносинусогенный Цереброспинальный Туберкулезный Вирусный Течение заболевания Внезапное, острое Бурное начало, озноб Длительный продромальный период, вялое течение Острое начало Головная боль Постоянная Выражена резко Умеренная, приступообразная Выраженная Температура тела Высокая, постоянная Высокая, ремиттирующая Субфебрильная Высокая Наличие заболеваний других органов Нет ОРВИ Туберкулезное поражение других органов (легких, почек, костей) Грипп Ригидность затылочных мышц Резко выражена Резко выражена Нерезко выражена Выражена Симптом Кернига Выражен Выражен Постепенно нарастает Выражен Черепные нервы Поражаются редко --- Часто поражены 3, 6, 7 пары Поражаются редко

Слайд 40: Дифференциально – диагностические признаки различных форм менингита

Признак Формы менингита Риносинусогенный Цереброспинальный Туберкулезный Вирусный Спинномозговая жидкость: 1. Цитоз Тысячи нейтрофилов в 1 мкл 0,1 – 2 * 10 9 /л (нейтрофильный) 0,1 – 2 * 10 9 /л (лимфоцитарный) 0,2 – 0,3 * 10 9 /л (лимфоцитарный) 2. Прозрачность Мутная, гнойная Мутная Прозрачная Опалесцирующая 3. Содержание сахара, хлоридов Снижено Снижено Снижено Норма 4. Сеточка фибрина Нет Нет Нежная сеточка через 34-48 ч Нет 5. Содержание белка 0,66 - 10% 0,3 - 0,6% 0,4 - 7,0% 0,3 – 2% 6. Микроорганизмы Редко стрептококки Менингококки Микобактерии туберкулеза в 80 – 90% случаев Отсутствуют

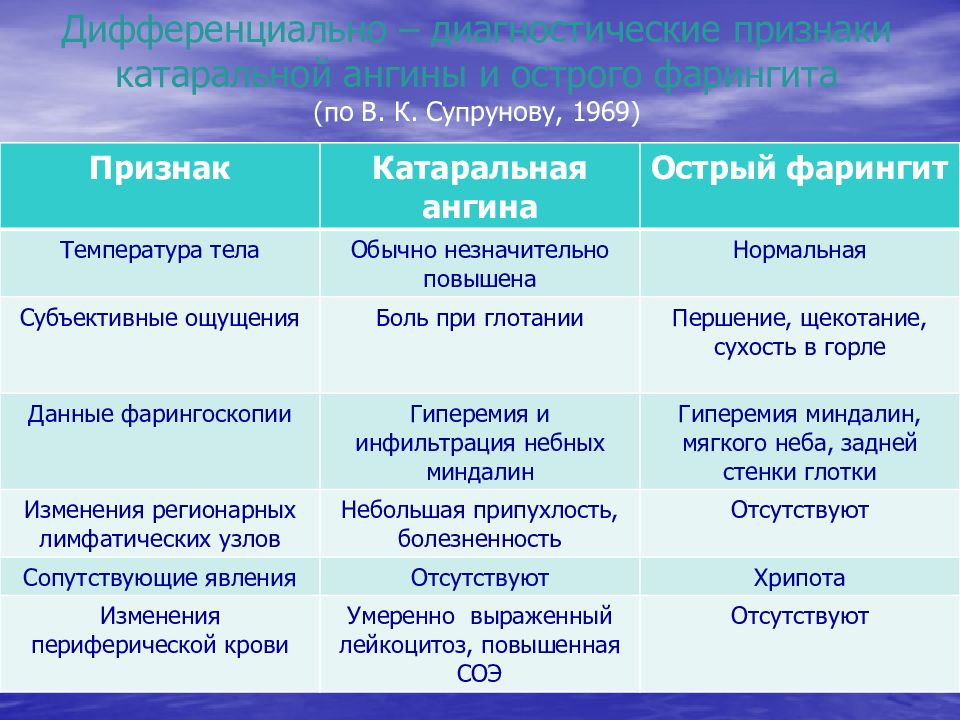

Слайд 41: Дифференциально – диагностические признаки катаральной ангины и острого фарингита (по В. К. Супрунову, 1969)

Признак Катаральная ангина Острый фарингит Температура тела Обычно незначительно повышена Нормальная Субъективные ощущения Боль при глотании Першение, щекотание, сухость в горле Данные фарингоскопии Гиперемия и инфильтрация небных миндалин Гиперемия миндалин, мягкого неба, задней стенки глотки Изменения регионарных лимфатических узлов Небольшая припухлость, болезненность Отсутствуют Сопутствующие явления Отсутствуют Хрипота Изменения периферической крови Умеренно выраженный лейкоцитоз, повышенная СОЭ Отсутствуют

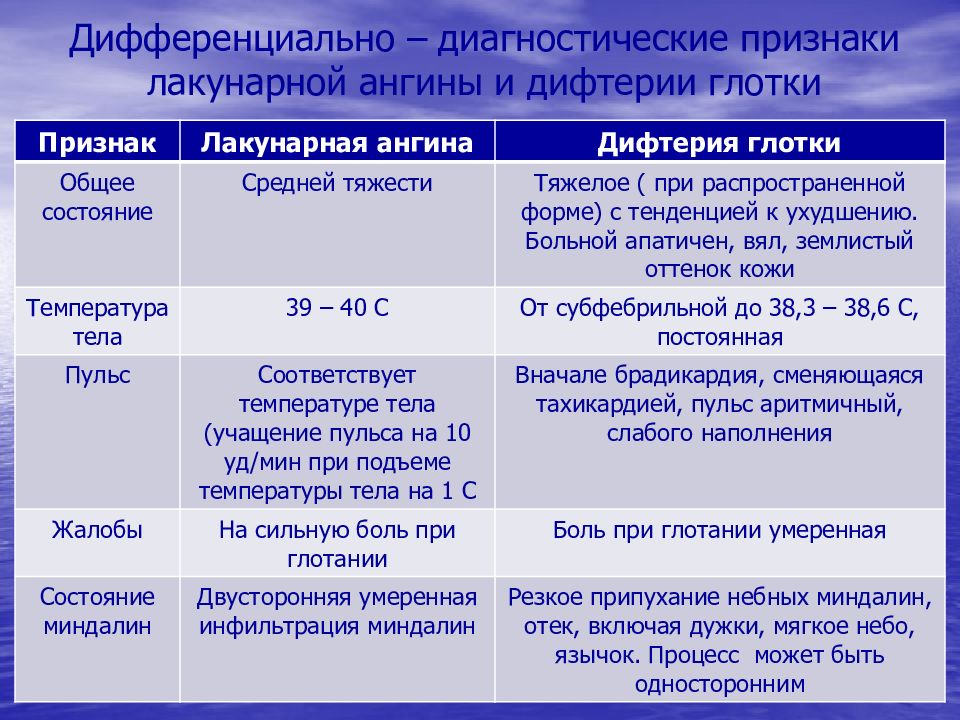

Слайд 42: Дифференциально – диагностические признаки лакунарной ангины и дифтерии глотки

Признак Лакунарная ангина Дифтерия глотки Общее состояние Средней тяжести Тяжелое ( при распространенной форме) с тенденцией к ухудшению. Больной апатичен, вял, землистый оттенок кожи Температура тела 39 – 40 С От субфебрильной до 38,3 – 38,6 С, постоянная Пульс Соответствует температуре тела (учащение пульса на 10 уд/мин при подъеме температуры тела на 1 С Вначале брадикардия, сменяющаяся тахикардией, пульс аритмичный, слабого наполнения Жалобы На сильную боль при глотании Боль при глотании умеренная Состояние миндалин Двусторонняя умеренная инфильтрация миндалин Резкое припухание небных миндалин, отек, включая дужки, мягкое небо, язычок. Процесс может быть односторонним

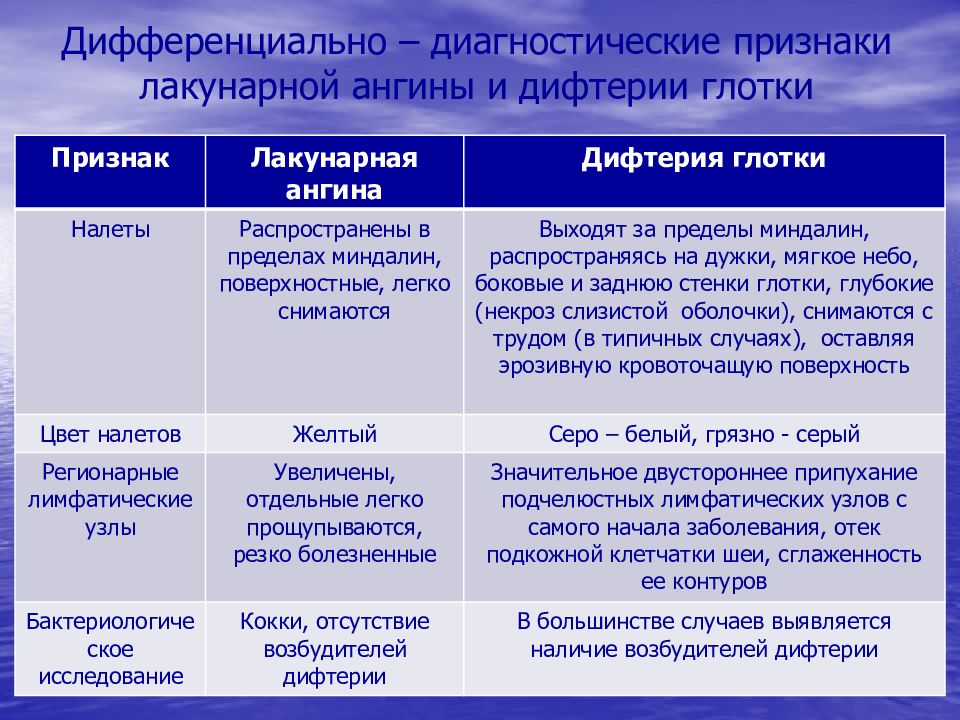

Слайд 43: Дифференциально – диагностические признаки лакунарной ангины и дифтерии глотки

Признак Лакунарная ангина Дифтерия глотки Налеты Распространены в пределах миндалин, поверхностные, легко снимаются Выходят за пределы миндалин, распространяясь на дужки, мягкое небо, боковые и заднюю стенки глотки, глубокие (некроз слизистой оболочки), снимаются с трудом (в типичных случаях), оставляя эрозивную кровоточащую поверхность Цвет налетов Желтый Серо – белый, грязно - серый Регионарные лимфатические узлы Увеличены, отдельные легко прощупываются, резко болезненные Значительное двустороннее припухание подчелюстных лимфатических узлов с самого начала заболевания, отек подкожной клетчатки шеи, сглаженность ее контуров Бактериологическое исследование Кокки, отсутствие возбудителей дифтерии В большинстве случаев выявляется наличие возбудителей дифтерии

Слайд 44: Преимущества и недостатки интубации трахеи и трахеотомии

Интубация трахеи Трахеотомия Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки Манипуляция бескровная Не всегда обеспечивает свободное дыхание, лишает гортань покоя Всегда обеспечивает дыхание Оперативное вмешательство Выполняется быстро Возможно образование пролежней, поэтому пребывание трубки ограничено несколькими днями. Необходимо постоянное врачебное наблюдение Через разрез трахеи можно удалить инородное тело, отсасывать мокроту, пленки. Пребывание канюли в трахее не ограничено и определяется болезненным процессом. Уход за больным, туалет внутренней канюли обеспечивает медсестра Требует времени

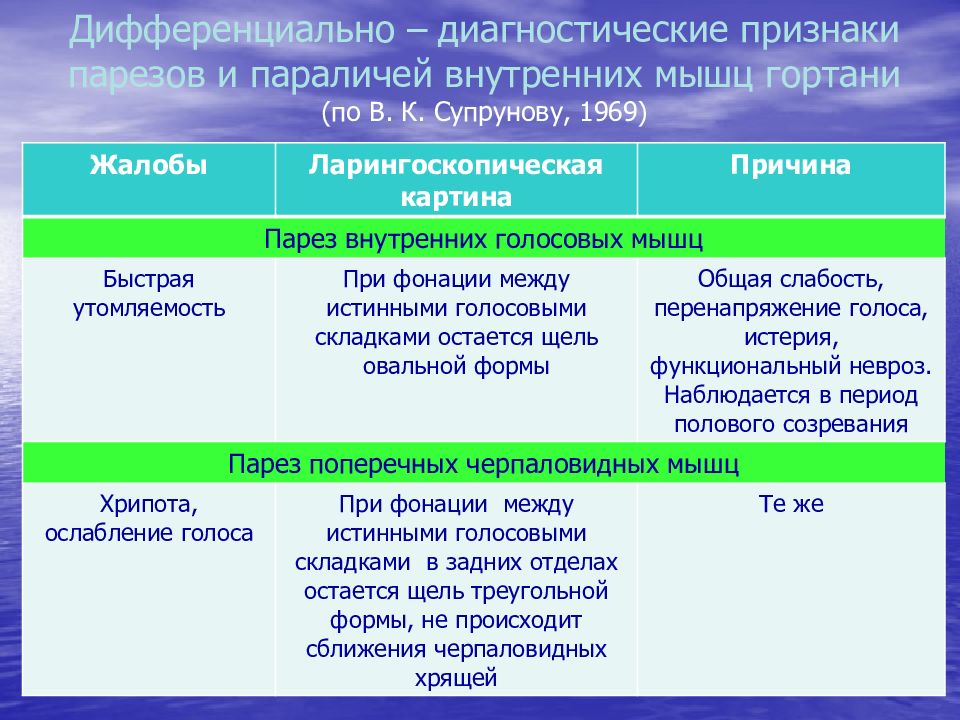

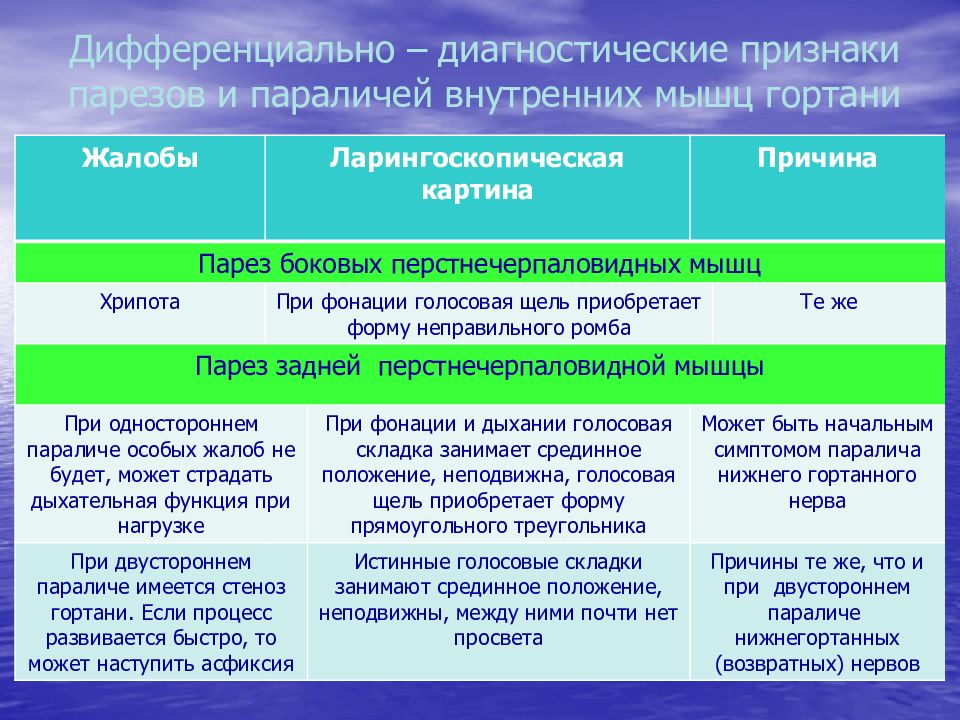

Слайд 45: Дифференциально – диагностические признаки парезов и параличей внутренних мышц гортани (по В. К. Супрунову, 1969)

Жалобы Ларингоскопическая картина Причина Парез внутренних голосовых мышц Быстрая утомляемость При фонации между истинными голосовыми складками остается щель овальной формы Общая слабость, перенапряжение голоса, истерия, функциональный невроз. Наблюдается в период полового созревания Парез поперечных черпаловидных мышц Хрипота, ослабление голоса При фонации между истинными голосовыми складками в задних отделах остается щель треугольной формы, не происходит сближения черпаловидных хрящей Те же

Слайд 46: Дифференциально – диагностические признаки парезов и параличей внутренних мышц гортани

Жалобы Ларингоскопическая картина Причина Парез боковых перстнечерпаловидных мышц Хрипота При фонации голосовая щель приобретает форму неправильного ромба Те же Парез задней перстнечерпаловидной мышцы При одностороннем параличе особых жалоб не будет, может страдать дыхательная функция при нагрузке При фонации и дыхании голосовая складка занимает срединное положение, неподвижна, голосовая щель приобретает форму прямоугольного треугольника Может быть начальным симптомом паралича нижнего гортанного нерва При двустороннем параличе имеется стеноз гортани. Если процесс развивается быстро, то может наступить асфиксия Истинные голосовые складки занимают срединное положение, неподвижны, между ними почти нет просвета Причины те же, что и при двустороннем параличе нижнегортанных (возвратных) нервов

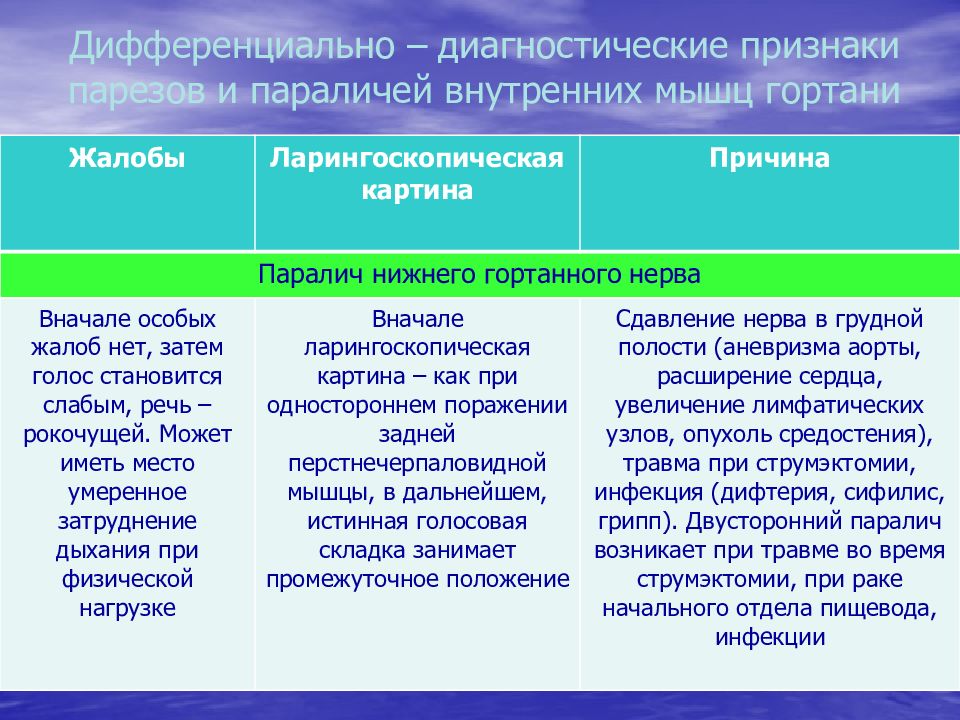

Слайд 47: Дифференциально – диагностические признаки парезов и параличей внутренних мышц гортани

Жалобы Ларингоскопическая картина Причина Паралич нижнего гортанного нерва Вначале особых жалоб нет, затем голос становится слабым, речь – рокочущей. Может иметь место умеренное затруднение дыхания при физической нагрузке Вначале ларингоскопическая картина – как при одностороннем поражении задней перстнечерпаловидной мышцы, в дальнейшем, истинная голосовая складка занимает промежуточное положение Сдавление нерва в грудной полости (аневризма аорты, расширение сердца, увеличение лимфатических узлов, опухоль средостения), травма при струмэктомии, инфекция (дифтерия, сифилис, грипп). Двусторонний паралич возникает при травме во время струмэктомии, при раке начального отдела пищевода, инфекции

Слайд 48: Дифференциально – диагностические признаки органической и функциональной афонии (по В. К. Супрунову, 1969)

Признак Органическая афония Функциональная афония Патологические изменения Может быть инфильтрация голосовых складок, опухоли, инородные тела и т. д. Отсутствуют Движения голосовых складок Картина постоянная Картина изменчивая: складки то часто сближаются, то всякие попытки прекращаются и голосовая щель зияет Кашель Не бывает звучным Звучный Затруднение дыхания Может быть Не наблюдается Прочие признаки Часто наличие воспаления в других отделах дыхательных путей Возникает под влиянием нервных потрясений, при истерии

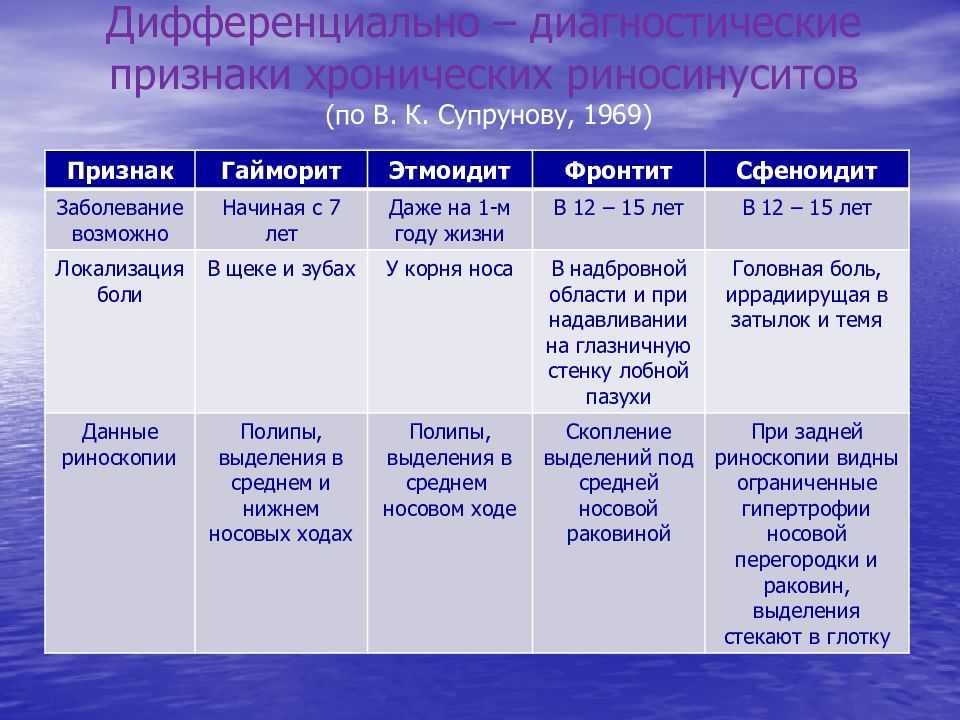

Слайд 49: Дифференциально – диагностические признаки хронических риносинуситов (по В. К. Супрунову, 1969)

Признак Гайморит Этмоидит Фронтит Сфеноидит Заболевание возможно Начиная с 7 лет Даже на 1-м году жизни В 12 – 15 лет В 12 – 15 лет Локализация боли В щеке и зубах У корня носа В надбровной области и при надавливании на глазничную стенку лобной пазухи Головная боль, иррадиирущая в затылок и темя Данные риноскопии Полипы, выделения в среднем и нижнем носовых ходах Полипы, выделения в среднем носовом ходе Скопление выделений под средней носовой раковиной При задней риноскопии видны ограниченные гипертрофии носовой перегородки и раковин, выделения стекают в глотку

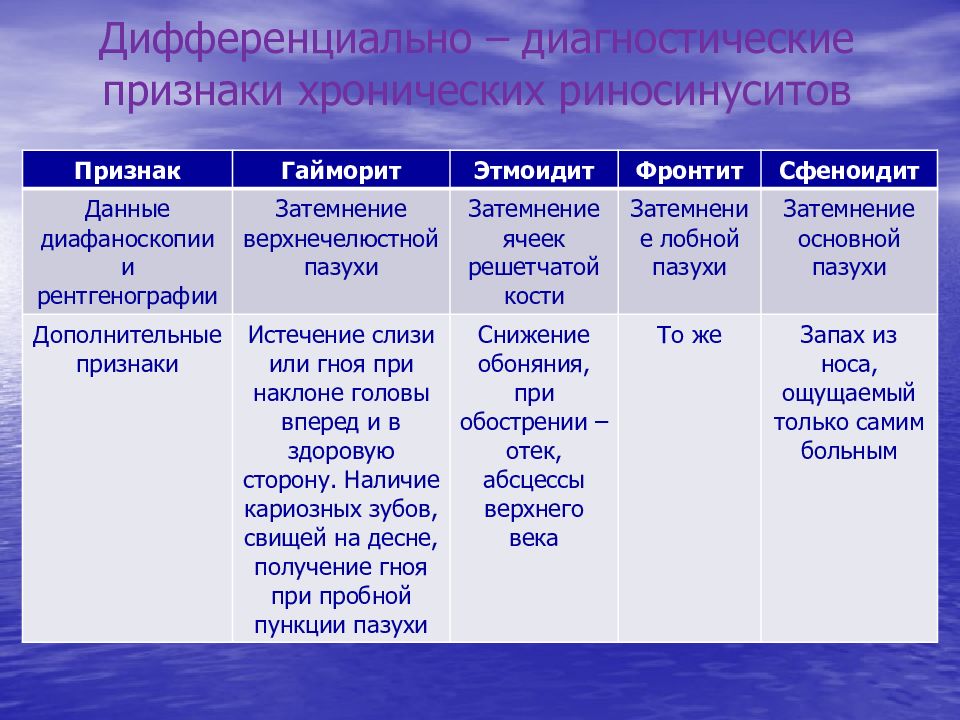

Слайд 50: Дифференциально – диагностические признаки хронических риносинуситов

Признак Гайморит Этмоидит Фронтит Сфеноидит Данные диафаноскопии и рентгенографии Затемнение верхнечелюстной пазухи Затемнение ячеек решетчатой кости Затемнение лобной пазухи Затемнение основной пазухи Дополнительные признаки Истечение слизи или гноя при наклоне головы вперед и в здоровую сторону. Наличие кариозных зубов, свищей на десне, получение гноя при пробной пункции пазухи Снижение обоняния, при обострении – отек, абсцессы верхнего века То же Запах из носа, ощущаемый только самим больным

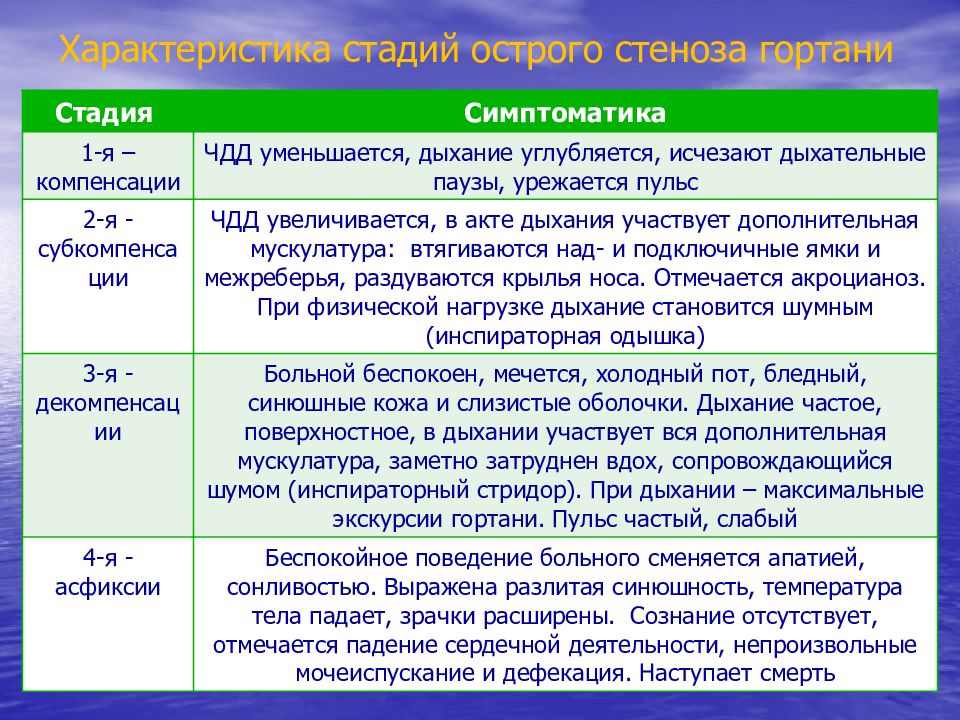

Слайд 51: Характеристика стадий острого стеноза гортани

Стадия Симптоматика 1-я – компенсации ЧДД уменьшается, дыхание углубляется, исчезают дыхательные паузы, урежается пульс 2-я - субкомпенсации ЧДД увеличивается, в акте дыхания участвует дополнительная мускулатура: втягиваются над- и подключичные ямки и межреберья, раздуваются крылья носа. Отмечается акроцианоз. При физической нагрузке дыхание становится шумным (инспираторная одышка) 3-я - декомпенсации Больной беспокоен, мечется, холодный пот, бледный, синюшные кожа и слизистые оболочки. Дыхание частое, поверхностное, в дыхании участвует вся дополнительная мускулатура, заметно затруднен вдох, сопровождающийся шумом (инспираторный стридор). При дыхании – максимальные экскурсии гортани. Пульс частый, слабый 4-я - асфиксии Беспокойное поведение больного сменяется апатией, сонливостью. Выражена разлитая синюшность, температура тела падает, зрачки расширены. Сознание отсутствует, отмечается падение сердечной деятельности, непроизвольные мочеиспускание и дефекация. Наступает смерть

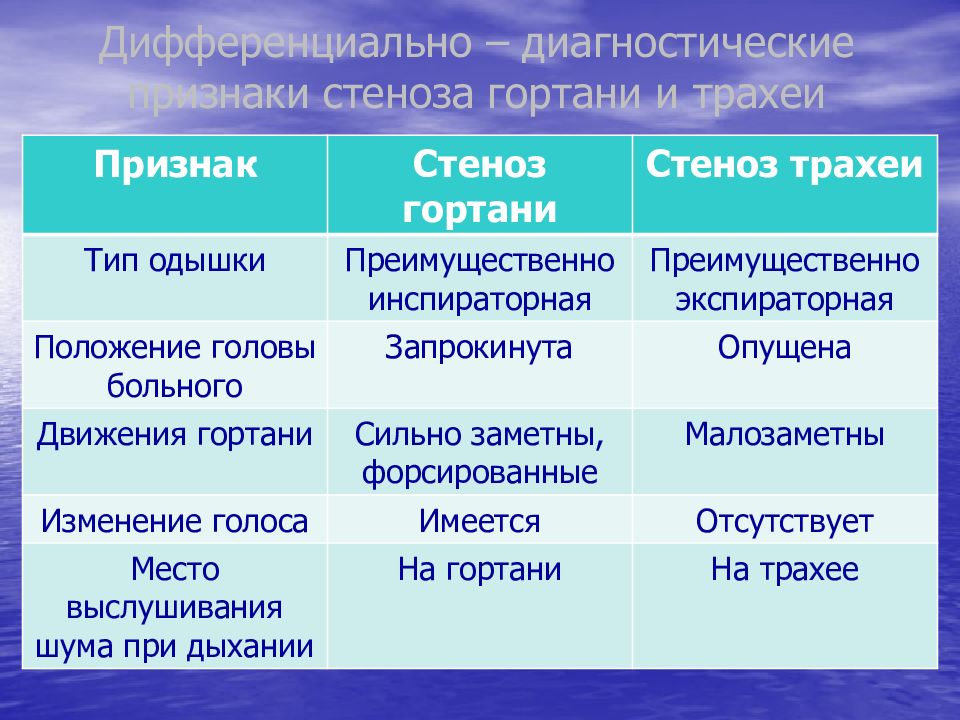

Слайд 52: Дифференциально – диагностические признаки стеноза гортани и трахеи

Признак Стеноз гортани Стеноз трахеи Тип одышки Преимущественно инспираторная Преимущественно экспираторная Положение головы больного Запрокинута Опущена Движения гортани Сильно заметны, форсированные Малозаметны Изменение голоса Имеется Отсутствует Место выслушивания шума при дыхании На гортани На трахее

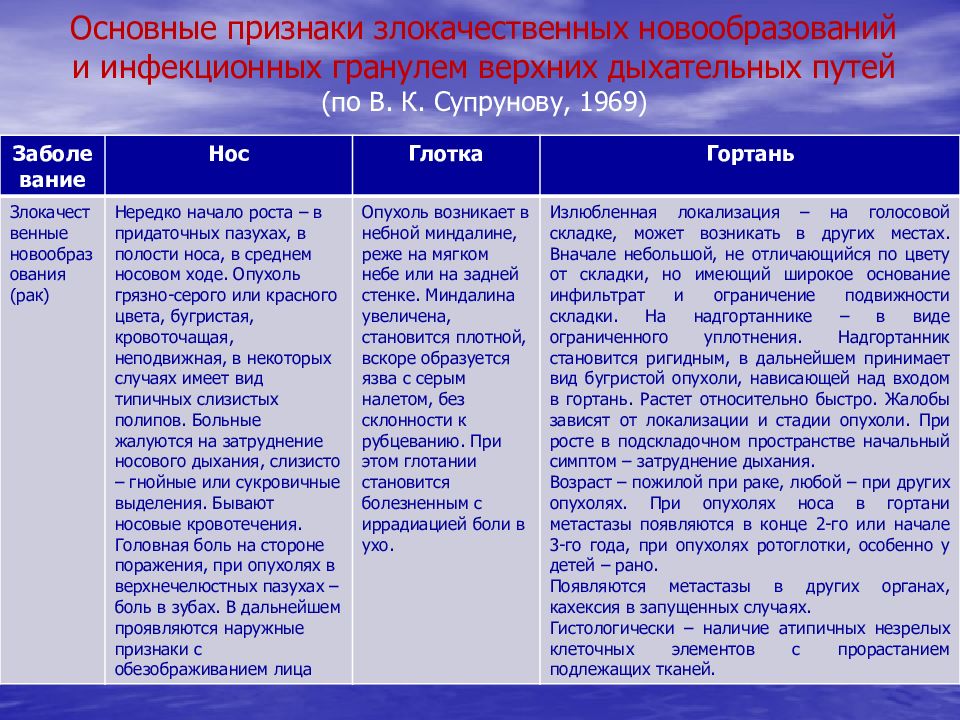

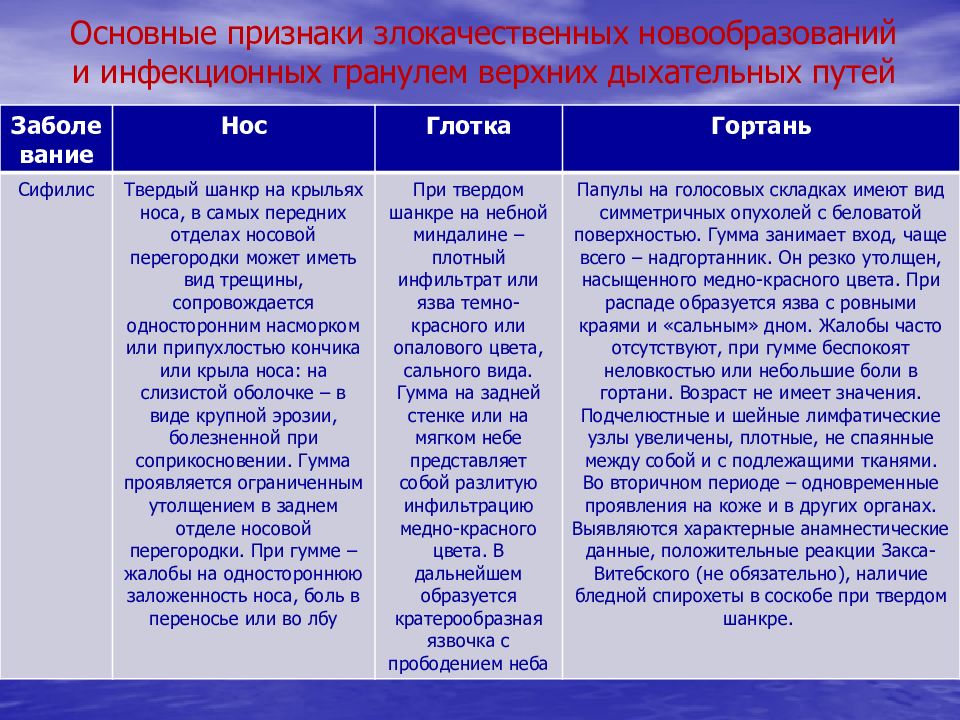

Слайд 53: Основные признаки злокачественных новообразований и инфекционных гранулем верхних дыхательных путей (по В. К. Супрунову, 1969)

Заболевание Нос Глотка Гортань Злокачественные новообразования (рак) Нередко начало роста – в придаточных пазухах, в полости носа, в среднем носовом ходе. Опухоль грязно-серого или красного цвета, бугристая, кровоточащая, неподвижная, в некоторых случаях имеет вид типичных слизистых полипов. Больные жалуются на затруднение носового дыхания, слизисто – гнойные или сукровичные выделения. Бывают носовые кровотечения. Головная боль на стороне поражения, при опухолях в верхнечелюстных пазухах – боль в зубах. В дальнейшем проявляются наружные признаки с обезображиванием лица Опухоль возникает в небной миндалине, реже на мягком небе или на задней стенке. Миндалина увеличена, становится плотной, вскоре образуется язва с серым налетом, без склонности к рубцеванию. При этом глотании становится болезненным с иррадиацией боли в ухо. Излюбленная локализация – на голосовой складке, может возникать в других местах. Вначале небольшой, не отличающийся по цвету от складки, но имеющий широкое основание инфильтрат и ограничение подвижности складки. На надгортаннике – в виде ограниченного уплотнения. Надгортанник становится ригидным, в дальнейшем принимает вид бугристой опухоли, нависающей над входом в гортань. Растет относительно быстро. Жалобы зависят от локализации и стадии опухоли. При росте в подскладочном пространстве начальный симптом – затруднение дыхания. Возраст – пожилой при раке, любой – при других опухолях. При опухолях носа в гортани метастазы появляются в конце 2-го или начале 3-го года, при опухолях ротоглотки, особенно у детей – рано. Появляются метастазы в других органах, кахексия в запущенных случаях. Гистологически – наличие атипичных незрелых клеточных элементов с прорастанием подлежащих тканей.

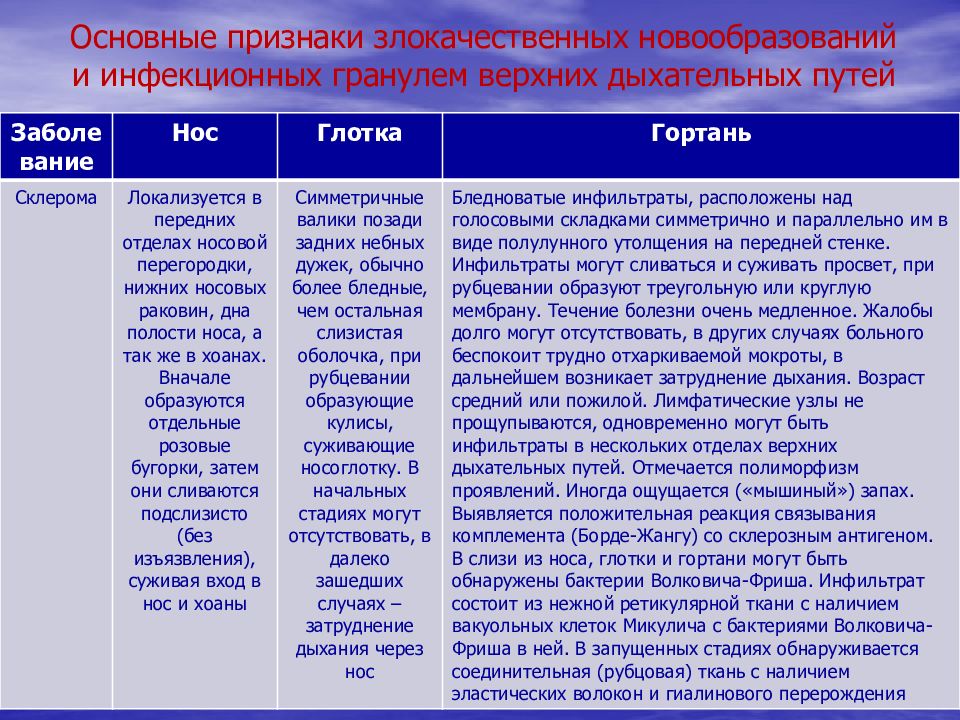

Слайд 54: Основные признаки злокачественных новообразований и инфекционных гранулем верхних дыхательных путей

Заболевание Нос Глотка Гортань Склерома Локализуется в передних отделах носовой перегородки, нижних носовых раковин, дна полости носа, а так же в хоанах. Вначале образуются отдельные розовые бугорки, затем они сливаются подслизисто (без изъязвления), суживая вход в нос и хоаны Симметричные валики позади задних небных дужек, обычно более бледные, чем остальная слизистая оболочка, при рубцевании образующие кулисы, суживающие носоглотку. В начальных стадиях могут отсутствовать, в далеко зашедших случаях – затруднение дыхания через нос Бледноватые инфильтраты, расположены над голосовыми складками симметрично и параллельно им в виде полулунного утолщения на передней стенке. Инфильтраты могут сливаться и суживать просвет, при рубцевании образуют треугольную или круглую мембрану. Течение болезни очень медленное. Жалобы долго могут отсутствовать, в других случаях больного беспокоит трудно отхаркиваемой мокроты, в дальнейшем возникает затруднение дыхания. Возраст средний или пожилой. Лимфатические узлы не прощупываются, одновременно могут быть инфильтраты в нескольких отделах верхних дыхательных путей. Отмечается полиморфизм проявлений. Иногда ощущается («мышиный») запах. Выявляется положительная реакция связывания комплемента (Борде-Жангу) со склерозным антигеном. В слизи из носа, глотки и гортани могут быть обнаружены бактерии Волковича-Фриша. Инфильтрат состоит из нежной ретикулярной ткани с наличием вакуольных клеток Микулича с бактериями Волковича-Фриша в ней. В запущенных стадиях обнаруживается соединительная (рубцовая) ткань с наличием эластических волокон и гиалинового перерождения

Слайд 55: Основные признаки злокачественных новообразований и инфекционных гранулем верхних дыхательных путей

Заболевание Нос Глотка Гортань Сифилис Твердый шанкр на крыльях носа, в самых передних отделах носовой перегородки может иметь вид трещины, сопровождается односторонним насморком или припухлостью кончика или крыла носа: на слизистой оболочке – в виде крупной эрозии, болезненной при соприкосновении. Гумма проявляется ограниченным утолщением в заднем отделе носовой перегородки. При гумме – жалобы на одностороннюю заложенность носа, боль в переносье или во лбу При твердом шанкре на небной миндалине – плотный инфильтрат или язва темно-красного или опалового цвета, сального вида. Гумма на задней стенке или на мягком небе представляет собой разлитую инфильтрацию медно-красного цвета. В дальнейшем образуется кратерообразная язвочка с прободением неба Папулы на голосовых складках имеют вид симметричных опухолей с беловатой поверхностью. Гумма занимает вход, чаще всего – надгортанник. Он резко утолщен, насыщенного медно-красного цвета. При распаде образуется язва с ровными краями и «сальным» дном. Жалобы часто отсутствуют, при гумме беспокоят неловкостью или небольшие боли в гортани. Возраст не имеет значения. Подчелюстные и шейные лимфатические узлы увеличены, плотные, не спаянные между собой и с подлежащими тканями. Во вторичном периоде – одновременные проявления на коже и в других органах. Выявляются характерные анамнестические данные, положительные реакции Закса-Витебского (не обязательно), наличие бледной спирохеты в соскобе при твердом шанкре.

Слайд 56: Основные признаки злокачественных новообразований и инфекционных гранулем верхних дыхательных путей

Заболевание Нос Глотка Гортань Туберкулез Чаще в хрящевом отделе носовой перегородки, небольшая медленно растущая опухоль – туберкулома – или язва с бледными грануляциями, покрытая корочками. После распада ее – прободение перегородки., Имеется болезненность Характерная локализация – мягкое небо и задняя стенка. Инфильтрат мелкозернистый, бледный, значительно болезненный. Реакция окружающих тканей отсутствует Гиперемия и утолщение одной голосовой складки. В межчерпаловидном пространстве расположен конусовидный инфильтрат. При изъявлении он становится зубчатым, бахромчатым. Налицо явления ограниченного отека. Слизистая оболочка гортани бледная, на ней – мокрота. Жалобы на слабость, повышенную утомляемость голоса, затем – хрипота, в плоть до афонии. При наличии язв и перихондрита – боли, особенно при «пустом» глотке. Больные обычно молодые. Регионарные лимфатические узлы не прощупываются. Выявляются очаги туберкулеза в легких, реже – в лимфатических узлах. Беспокоят общая слабость, повышенная температура тела

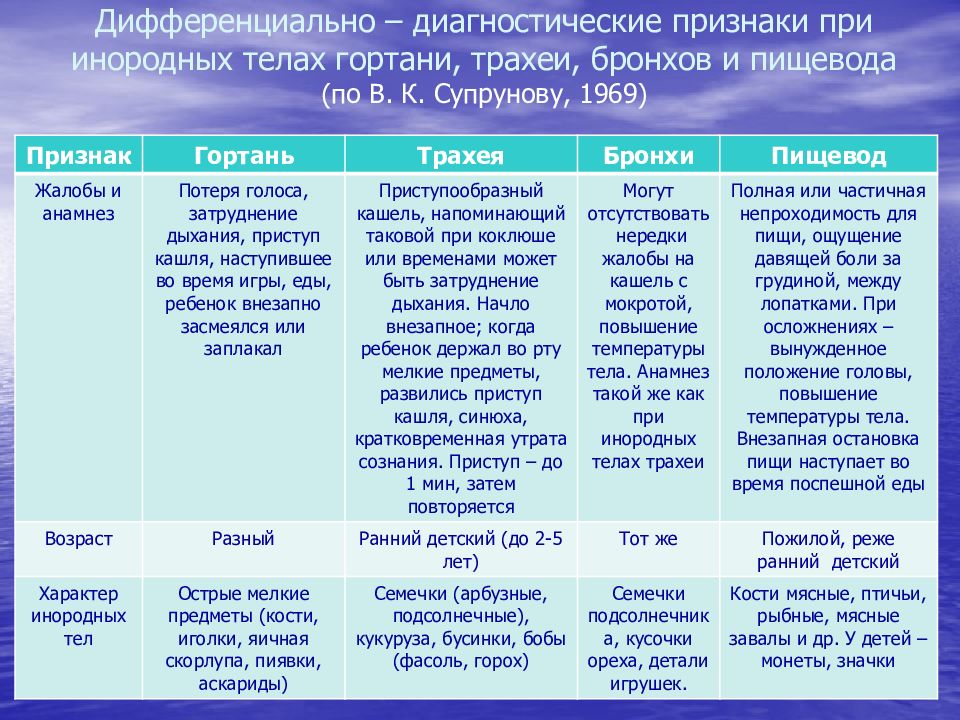

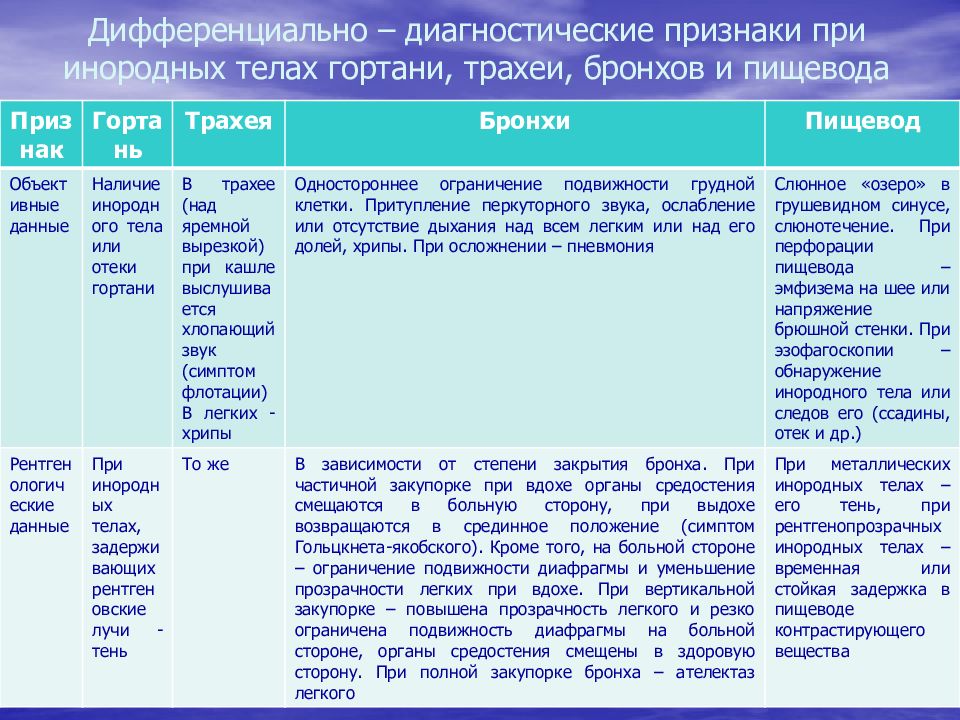

Слайд 57: Дифференциально – диагностические признаки при инородных телах гортани, трахеи, бронхов и пищевода (по В. К. Супрунову, 1969)

Признак Гортань Трахея Бронхи Пищевод Жалобы и анамнез Потеря голоса, затруднение дыхания, приступ кашля, наступившее во время игры, еды, ребенок внезапно засмеялся или заплакал Приступообразный кашель, напоминающий таковой при коклюше или временами может быть затруднение дыхания. Начло внезапное; когда ребенок держал во рту мелкие предметы, развились приступ кашля, синюха, кратковременная утрата сознания. Приступ – до 1 мин, затем повторяется Могут отсутствовать нередки жалобы на кашель с мокротой, повышение температуры тела. Анамнез такой же как при инородных телах трахеи Полная или частичная непроходимость для пищи, ощущение давящей боли за грудиной, между лопатками. При осложнениях – вынужденное положение головы, повышение температуры тела. Внезапная остановка пищи наступает во время поспешной еды Возраст Разный Ранний детский (до 2-5 лет) Тот же Пожилой, реже ранний детский Характер инородных тел Острые мелкие предметы (кости, иголки, яичная скорлупа, пиявки, аскариды) Семечки (арбузные, подсолнечные), кукуруза, бусинки, бобы (фасоль, горох) Семечки подсолнечника, кусочки ореха, детали игрушек. Кости мясные, птичьи, рыбные, мясные завалы и др. У детей – монеты, значки

Слайд 58: Дифференциально – диагностические признаки при инородных телах гортани, трахеи, бронхов и пищевода

Признак Гортань Трахея Бронхи Пищевод Объективные данные Наличие инородного тела или отеки гортани В трахее (над яремной вырезкой) при кашле выслушивается хлопающий звук (симптом флотации) В легких - хрипы Одностороннее ограничение подвижности грудной клетки. Притупление перкуторного звука, ослабление или отсутствие дыхания над всем легким или над его долей, хрипы. При осложнении – пневмония Слюнное «озеро» в грушевидном синусе, слюнотечение. При перфорации пищевода – эмфизема на шее или напряжение брюшной стенки. При эзофагоскопии – обнаружение инородного тела или следов его (ссадины, отек и др.) Рентгенологические данные При инородных телах, задерживающих рентгеновские лучи - тень То же В зависимости от степени закрытия бронха. При частичной закупорке при вдохе органы средостения смещаются в больную сторону, при выдохе возвращаются в срединное положение (симптом Гольцкнета-якобского). Кроме того, на больной стороне – ограничение подвижности диафрагмы и уменьшение прозрачности легких при вдохе. При вертикальной закупорке – повышена прозрачность легкого и резко ограничена подвижность диафрагмы на больной стороне, органы средостения смещены в здоровую сторону. При полной закупорке бронха – ателектаз легкого При металлических инородных телах – его тень, при рентгенопрозрачных инородных телах – временная или стойкая задержка в пищеводе контрастирующего вещества

Слайд 59: Дифференциально – диагностические признаки абсцесса головного мозга и отогенной гидроцефалии (по В. Т. Пальчуну, 1977)

Признак Отогенная гидроцефалия Отогенный абсцесс головного мозга Возраст Чаще молодой Чаще средний Общее состояние Чаще удовлетворительное Чаще средней тяжести и тяжелое Локальные симптомы Редки и не укладываются в один очаг Всегда имеются и укладываются в один очаг Глазное дно Быстро развивающиеся застойные диски зрительных нервов Застойные диски наблюдаются реже и менее выражены Тошнота и рвота Редки Часты Частота пульса Соответствует температуре тела Чаще брадикардия Изменение спинномозговой жидкости Высокое давление, снижение содержания белка, нормальный цитоз Давление не более 200-300 мм. вод. ст. Белковоклеточная диссоциация

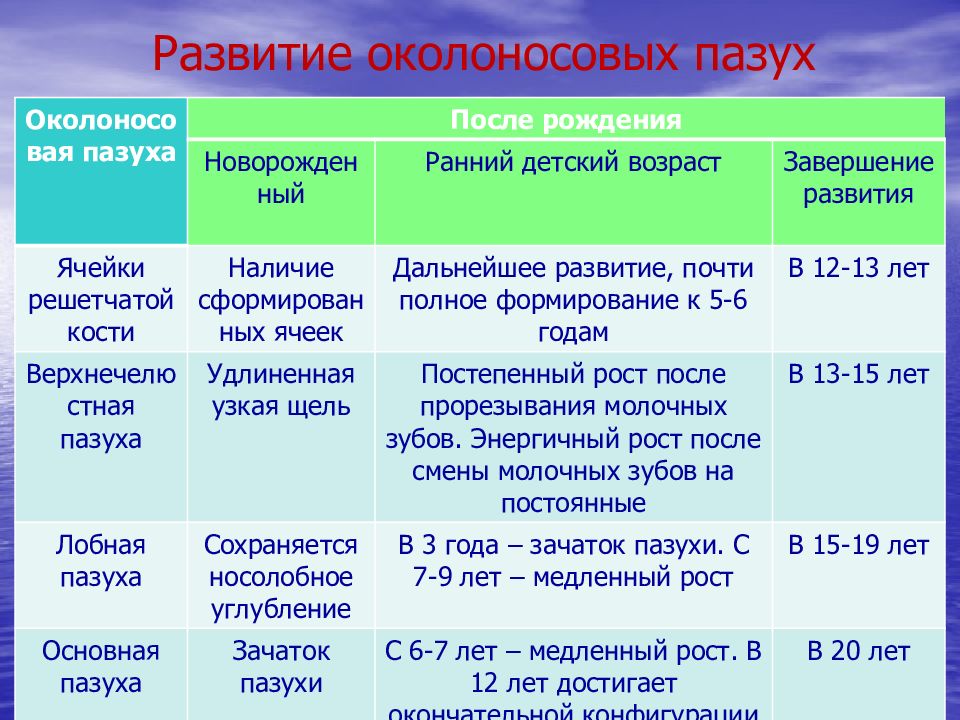

Слайд 60: Развитие околоносовых пазух

Околоносовая пазуха Внутриутробный период 1 – 3 мес. 4 – 9 мес. Ячейки решетчатой кости На месте будущих ячеек – возвышение Появление ячеек на 5-м месяце Верхнечелюстная пазуха На 3-м месяце – возникновение зачатка Постепенный дальнейший рост Лобная пазуха Нет В 4-м месяце появляется носовое углубление Основная пазуха Нет Нет

Слайд 61: Развитие околоносовых пазух

Околоносовая пазуха После рождения Новорожденный Ранний детский возраст Завершение развития Ячейки решетчатой кости Наличие сформированных ячеек Дальнейшее развитие, почти полное формирование к 5-6 годам В 12-13 лет Верхнечелюстная пазуха Удлиненная узкая щель Постепенный рост после прорезывания молочных зубов. Энергичный рост после смены молочных зубов на постоянные В 13-15 лет Лобная пазуха Сохраняется носолобное углубление В 3 года – зачаток пазухи. С 7-9 лет – медленный рост В 15-19 лет Основная пазуха Зачаток пазухи С 6-7 лет – медленный рост. В 12 лет достигает окончательной конфигурации В 20 лет

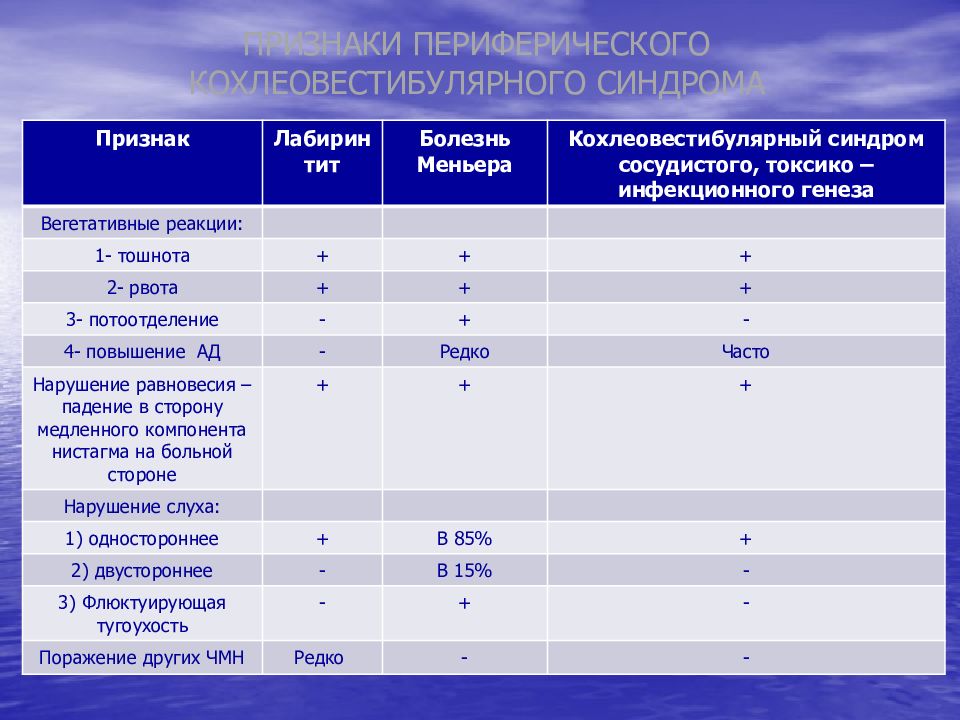

Слайд 62: ПРИЗНАКИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНОГО СИНДРОМА

Признак Лабиринтит Болезнь Меньера Кохлеовестибулярный синдром сосудистого, токсико – инфекционного генеза Головокружение приступообразное или постоянное 2 – 3 нед. Несколько часов Несколько дней, недели Расстройство равновесия + + +/- Спонтанный нистагм 2 – 3 нед. Во время приступа Несколько дней, недель Головокружение: Во время приступа + + + Вне приступа + Гомолатеральный (реже), гетеролатеральный (чаще) +

Слайд 63: ПРИЗНАКИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНОГО СИНДРОМА

Признак Лабиринтит Болезнь Меньера Кохлеовестибулярный синдром сосудистого, токсико – инфекционного генеза Вегетативные реакции: 1- тошнота + + + 2- рвота + + + 3- потоотделение - + - 4- повышение АД - Редко Часто Нарушение равновесия – падение в сторону медленного компонента нистагма на больной стороне + + + Нарушение слуха: 1) одностороннее + В 85% + 2) двустороннее - В 15% - 3) Флюктуирующая тугоухость - + - Поражение других ЧМН Редко - -

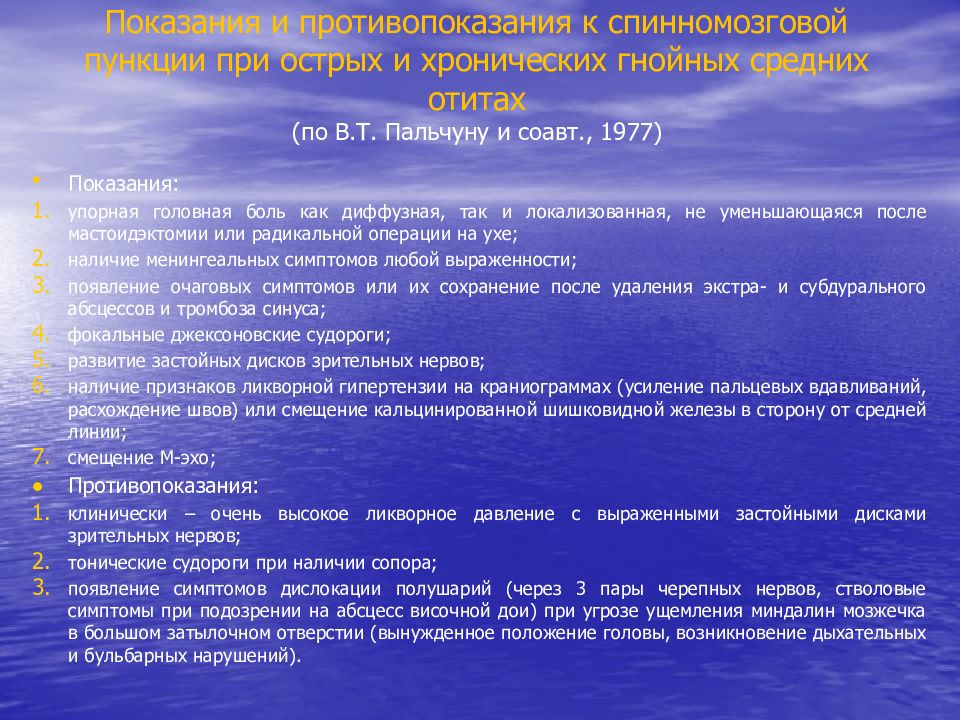

Слайд 64: Показания и противопоказания к спинномозговой пункции при острых и хронических гнойных средних отитах (по В.Т. Пальчуну и соавт., 1977)

Показания: упорная головная боль как диффузная, так и локализованная, не уменьшающаяся после мастоидэктомии или радикальной операции на ухе; наличие менингеальных симптомов любой выраженности; появление очаговых симптомов или их сохранение после удаления экстра- и субдурального абсцессов и тромбоза синуса; фокальные джексоновские судороги; развитие застойных дисков зрительных нервов; наличие признаков ликворной гипертензии на краниограммах (усиление пальцевых вдавливаний, расхождение швов) или смещение кальцинированной шишковидной железы в сторону от средней линии; смещение М-эхо; Противопоказания: клинически – очень высокое ликворное давление с выраженными застойными дисками зрительных нервов; тонические судороги при наличии сопора; появление симптомов дислокации полушарий (через 3 пары черепных нервов, стволовые симптомы при подозрении на абсцесс височной дои) при угрозе ущемления миндалин мозжечка в большом затылочном отверстии (вынужденное положение головы, возникновение дыхательных и бульбарных нарушений).

Слайд 65

Признак Заболевания Опухоль 8 пары ЧМН Абсцесс мозжечка Лабиринтит Пары лицевого нерва В более поздних стадиях является одним из основных симптомов вместе с параличом отводящего нерва Не наблюдается Только при некротическом лабиринтите Головокружение Отмечается часто, но не всегда в виде приступов Не связано с переменой положения головы Чрезвычайно интенсивно, особенно при изменении положения головы Головная боль Отмечается на больной стороне Резкая головная боль в затылочной, реже в лобной области Отсутствует или связана с основным процессом в ухе Замедление пульса Бывает Часто Редко

Последний слайд презентации: Дифференциально – диагностические признаки мастоидита и фурункула

Признак Заболевания Опухоль 8 пары ЧМН Абсцесс мозжечка Лабиринтит Тошнота и рвота Непостоянный симптом Постепенно нарастают Постепенно уменьшаются Динамическая атаксия конечностей Наблюдается Гемиатаксия на стороне абсцесса Двусторонняя Застойный диск зрительного нерва Бывает Наблюдается Нет Адиадохокинез Наблюдается Наблюдается Отсутствует Дополнительные признаки В ранних стадиях на рентгенограмме выражено расширение внутреннего слухового прохода. В спинномозговой жидкости резко повышено содержание белка Наличие среднего отита или другого гнойного процесса Наличие гнойного среднего отита