Первый слайд презентации: Анатомия, физиология и методы исследования вестибулярного, слухового, обонятельного и вкусового анализаторов в комплексном отоневрологическом обследовании больных с головокружением

Научный центр неврологии РАМН д.м.н. Алексеева Н.С. 01.03.2011

Слайд 2: Отоневрологический метод

Оториноларингоневрология изучает симптомы и синдромы, возникающие при нарушении иннервации ЛОР-органов, вследствие поражения периферических и центральных отделов вестибулярного, слухового, обонятельного, вкусового анализаторов, а также чувствительной и двигательной иннервации глотки и гортани

Рецепторный отдел вестибулярного анализатора состоит: из трех полукружных каналов, отолитового прибора – sacculus, utriculus нейроэпителиальных клеток 1 и 2 типов Вся система наполнена эндолимфой

Слайд 5: Вестибулярный чувствительный эпителий

Клетки 1 типа непосредственно соприкасаются с нервом, локализуются на вершине ампулярного гребня Клетки 2 типа цилиндрической формы, связи этих клеток с афферентными и эфферентными нервными волокнами осуществляются с помощью синапсов. 70-80 неподвижных стереоцилий и 1 подвижная киноцилия

Слайд 6: Отолитовый аппарат

В каждом из мешочков отолитового аппарата имеется по одному возвышению или пятну ( macula acustica), в котором находятся клетки чувствительного эпителия. В петлях сетевидной субстанции помещаются отолиты (кристаллы из солей кальция), спаянные между собой отолитовой мембраной В субмембранном пространстве отолитовая мембрана скользит и деформирует волосковые клетки

Слайд 7: Внутренняя волосковая клетка

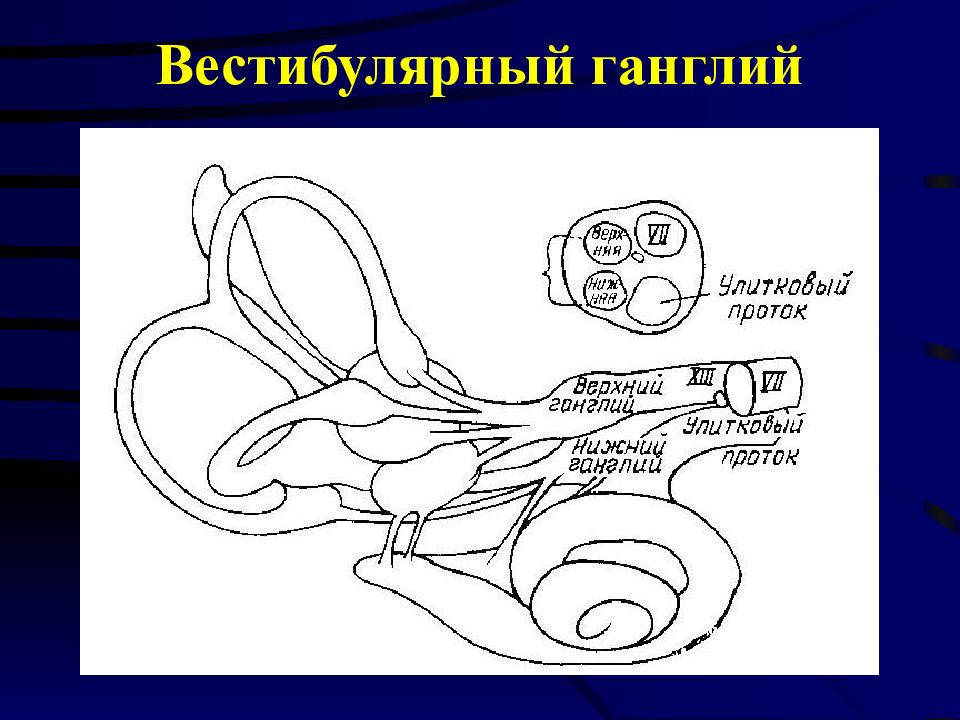

Слайд 8: Вестибулярный ганглий

От рецепторных образований лабиринта начинаются нервные волокна, являющиеся дистальными отростками биполярных клеток в.г., который формирует вестибулярный нерв, его верхнюю и нижнюю ветви Вестибулярный ганглий расположен во внутреннем слуховом проходе

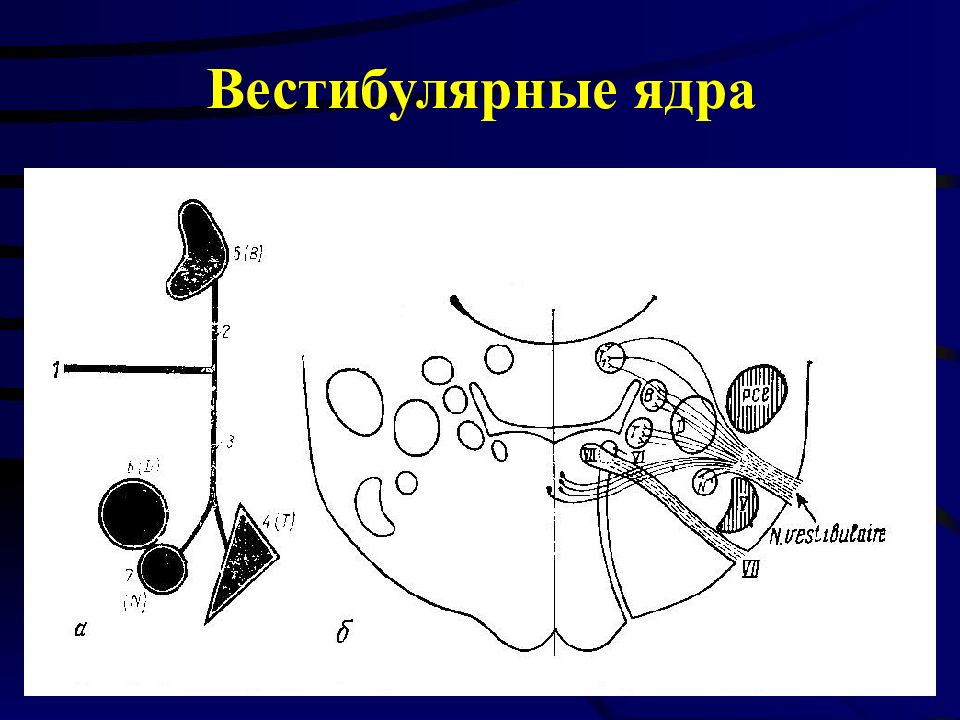

Слайд 12: Связи ядерного вестибулярного комплекса

Клетки латерального ядра посылают аксоны в спинной мозг через гомолатеральный спинальный тракт, медиальный продольный пучок; ядро влияет на мышечный тонус и миостатические рефлексы Верхнее ядро обеспечивает вестибулоокуломоторные реакции, формируя задний продольный пучок Медиальное ядро менее спецефично, но обладает обширными связями и посылает волокна к спинному мозгу, мозжечку и среднему мозгу Нижнее ядро отдает волокна к заднему продольному пучку в спинной мозг.

Слайд 13: Многочисленные связи вестибулярного аппарата

Вестибулоспинальные связи Вестибулоглазодвигательные Вестибуловегетативные Вестибуломозжечковый Вестибулоретикулярные Вестибулокортикальные – связи ствола головного мозга с корой анатомически четко не обособлены, многофокальны (лобная и височная доли, поле 8, центральные извилины)

Слайд 14: Методы исследования вестибулярного анализатора

Спонтанные вестибулярные симптомы Экспериментальные вестибулярные пробы (к алорическая, вращательная, гальваническая) Изучение оптокинетического нистагма Компьютерная электронистагмография Видеонистагмография Вестибулярные вызванные миогенные потенциалы

Слайд 15: Основная вестибулярная симптоматика

Головокружение Спонтанный нистагм Повышение калорического и после вращательного нистагма Повышение реактивных движений туловища и рук после вестибулярных проб Повышение вегетативных реакций

Слайд 16: Уровни поражения вестибулярного анализатора

Периферический (лабиринт, корешок 8 нерва) Центральный (субтенториальный и супратенториальный)

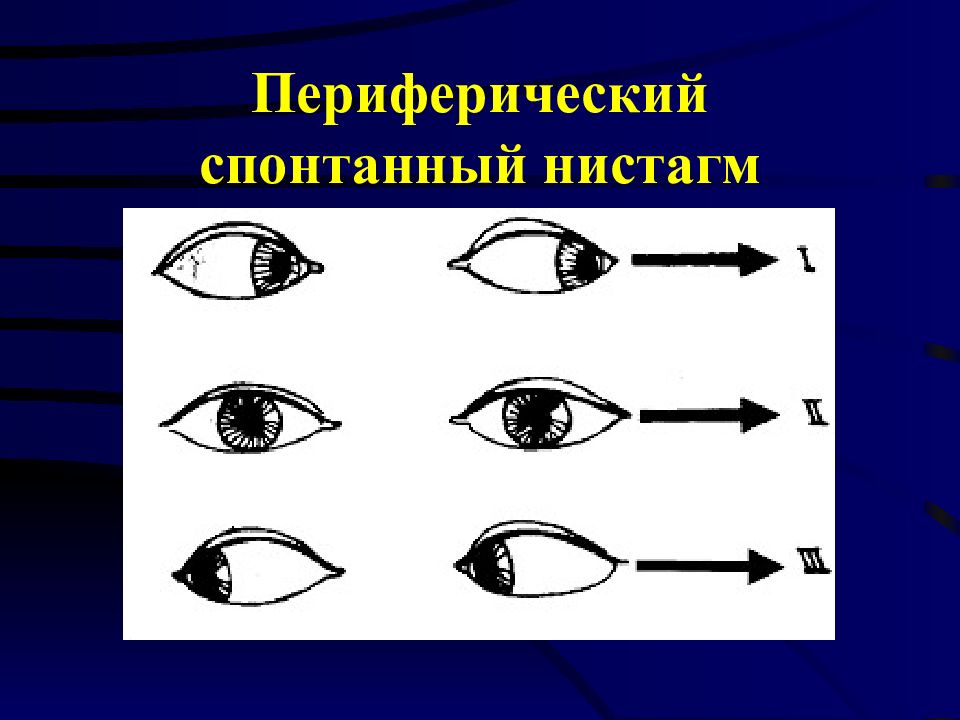

Слайд 17: Периферический вестибулярный синдром

Односторонний спонтанный нистагм Асимметрия вестибулярной возбудимости по лабиринту Сочетание со слуховой симптоматикой Отсутствие неврологической симптоматики

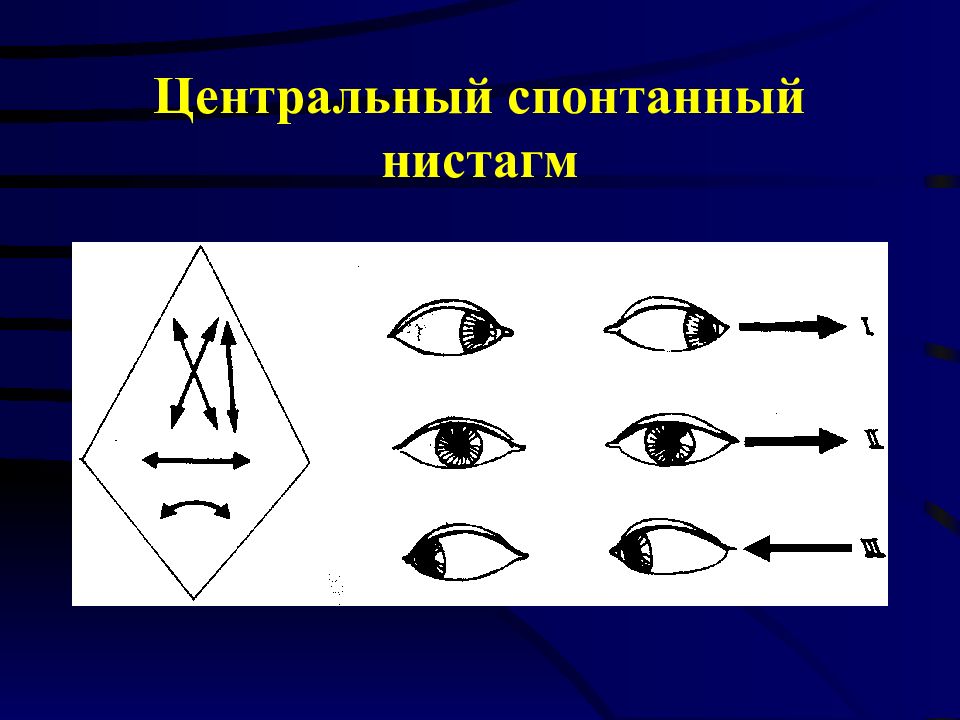

Слайд 18: Центральный вестибулярный синдром

Двусторонний или множественный спонтанный нистагм Двусторонняя гиперрефлексия экспериментального нистагма или преобладание нистагма по направлению Нарушение оптокинетического нистагма Отсутствие слуховых нарушений Неврологическая симптоматика Глазодвигательные нарушения

Слайд 19: Слуховой анализатор

Периферическим рецептором слухового анализатора является спиральный орган, расположенный в основании улитки Рецепторные клетки улитки представлены наружными и внутренними волосковыми клетками Функционально эти клетки различны Внутренние волосковые имеют высокий порог возбуждения, резистентны к шумовой травме, ототоксическим антибиотикам, напоминают рецепторные вестибулярные клетки

Слайд 20: Центральные слуховые ядра

Улитковый нерв входит в мозговой ствол на уровне продолговатого мозга и оканчивается снаружи от веревчатого тела Волокна нерва заканчиваются в вентральном и дорзальном ядрах, в которых существует представительство всего спирального органа В вентральном ядре различают переднюю и заднюю часть Достаточным для сохранения слуха у человека является наличие 68% клеток дорзального и 38% вентрального ядра

Слайд 21: Центральные отделы слухового анализатора

Трапецивидное тело – слой волокон, расположенных на границе покрышки и основания моста, от вентрального ядра На уровне верхней оливы одноименной противоположной стороны волокна образуют боковую петлю Верхние оливы получаю иннервацию от обеих улиток Выше верхней перекрещенные и неперекрещенные слуховые волокна идут единым пучком в виде латеральной петли к нижним бугоркам четверохолмия, другая часть – до внутреннего коленчатого тела От в.к.т. через заднее бедро внутренней капсулы слуховые пути идут к височной доле мозга

Слайд 22: Диагностический диапазон различных методов исследования слуховой системы

Аудиометрия – слуховой анализатор в целом Тимпанометрия – среднее ухо Акустическая рефлексометрия среднее ухо внутреннее ухо слуховой нерв ствол мозга

Слайд 23: Продолжение

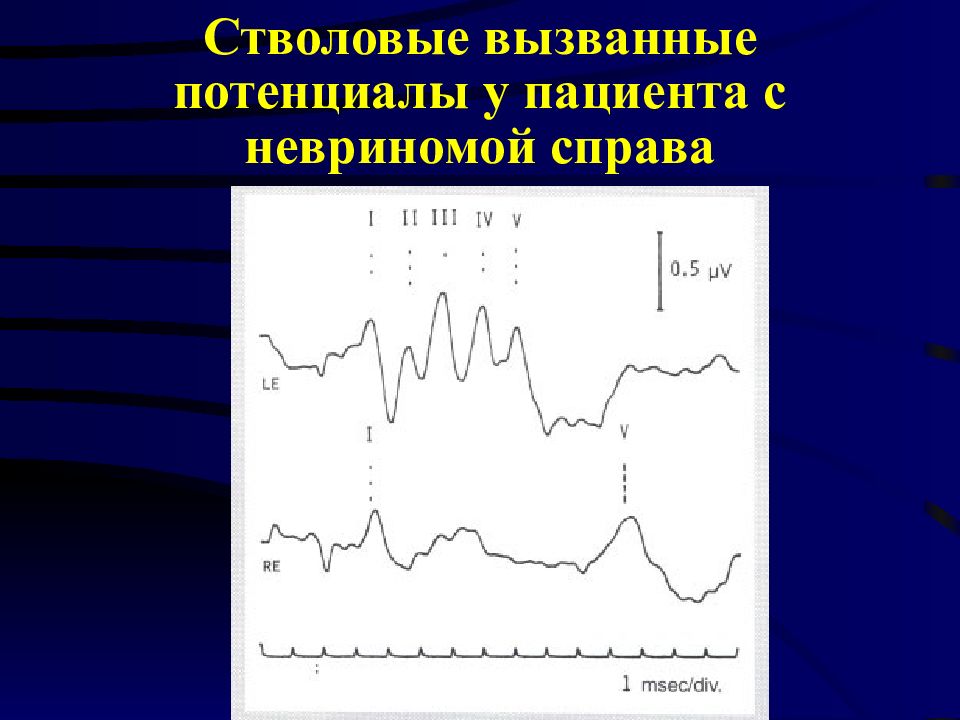

Отоакустическая эмиссия -среднее ухо (косвенно) -внутреннее ухо (наружные волоское клетки) Электрокохлеография –внутреннее ухо, слуховой нерв Коротколатентные вызванные потенциалы – слуховые проводящие пути (от слухового нерва до четверохолмия)

Слайд 24: Клинические симптомы и синдромы

Топическое значение различных видов нарушения слуха не одинаково Синдром раздражение (шумы, гиперакузии, слуховые галлюцинации) Синдром выпадения (снижение слуха вплоть до глухоты)

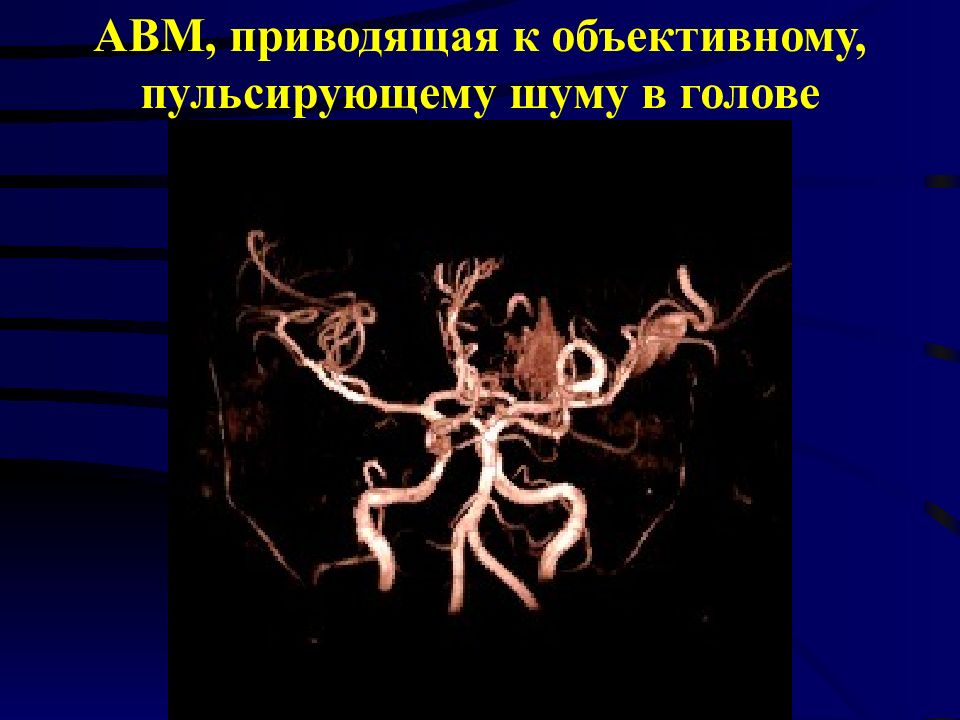

Слайд 25: Шумы

Субъективные (при поражении слухового анализатора на любом уровне) Объективные (сосудистые и при миоклониях мышц)

Слайд 27: Нарушения обоняния

Периферический рецептор обонятильного анализатора находится в верхних отделах полости носа Центральные отростки обонятельных клеток погружаются в обонятельную луковицу Обонятельные тракты в лобно-базальных отделах Корковый отдел – в гиппокампе височно-базальных отделов мозга

Слайд 28: Поражение первичных и вторичных обонятельных образований

Поражение в лобно-базальных отделах Поражение кортикальных образований в височно-медиобазальных отделах Центральные обонятельные образования на основании мозга

Слайд 29: Методы исследования

Обоняние исследуют раздельно каждой половиной носа набором пахучих веществ (качественный метод) Пороговая офтальмометрия (количественный метод) Наилучшим способом исследования обоняния является сочетание количественного и качественного методов Сниффин Стикс Тест (определение порога дискриминации и идентификации)

Слайд 30: Виды нарушения обоняния

Периферические и центральные Риногенные и нейросенсорные Черепно-мозговая травма Воспалительные процессы базальной локализации Опухоли (менингиомы ольфакторной ямки, глиомы лобных долей, опухоли гипофиза, краниофарингиомы) Сосудистая патология головного мозга (субарахноидальные кровоизлияния – разрывы артериальных аневризм) Обонятельное раздражение может быть использовано для выявления очага патологической активности на ЭЭГ. Болезнь Паркинсона

Слайд 31: Нарушения вкуса

Периферическая иннервация вкусовой чувствительности для передних 2/3 и задней 1/3 языка различна, хотя все вкусовые волокна заканчиваются в ядре языкоглоточного нерва в продолговатом мозге. Вкусовые волокна для передних 2/3 языка входят в состав 5, 7, 13 ч.м.н.

Слайд 32: Методы исследования вкуса

Надпороговое исследование вкуса различными химическими веществами (качественная оценка) Электрогустометрия (пороги вкуса), затруднено исследование вкуса на задней 1/3 языка

Слайд 33: Топическая диагностика нарушения вкуса

Патологические процессы в области мосто-мозжечкового угла Продольные и поперечные трещины пирамиды височных костей Опухоли 8 нерва Вкусовые галлюцинации кортикального генеза Местные изменения в области языка

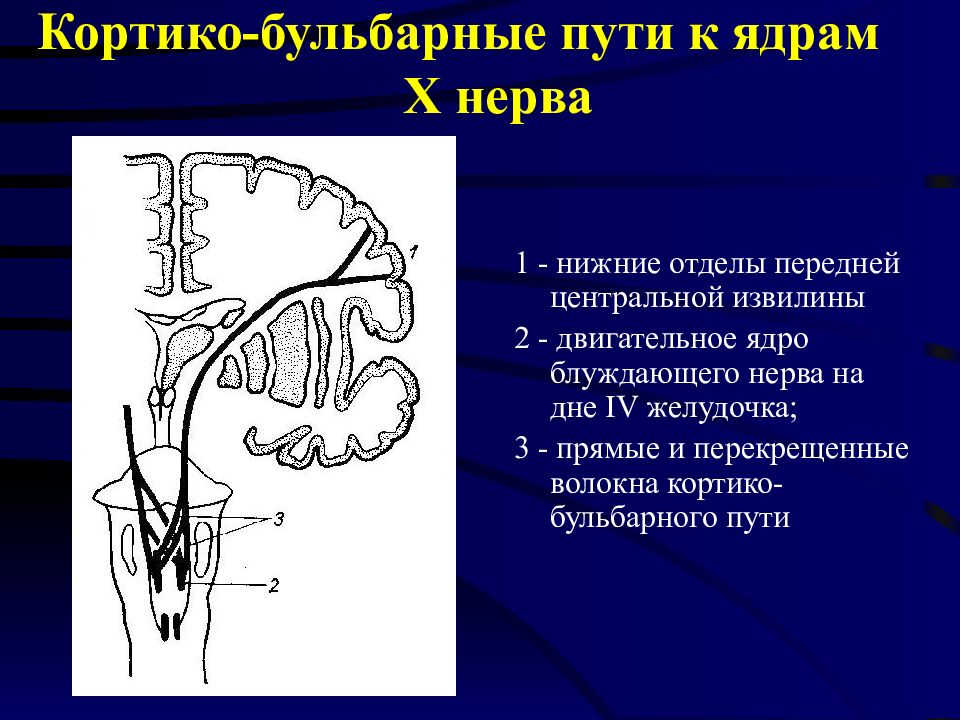

Слайд 34: Нарушение иннервации мышц глотки и гортани

Кортикальный центр для мышц глотки и гортани начинается в нижних отделах передней центральной извилины, кортикобульбарные волокна проходят через внутреннюю капсулу и заканчиваются в медуллярном центре двигательного ядра Х нерва ( n.ambiguus) на дне 4 желудочка в области писчего пера. Спинальная граница ядра находится на уровне перекреста пирамид, церебральная – ближе к мосту.

Слайд 35: Кортико-бульбарные пути к ядрам Х нерва

1 - нижние отделы передней центральной извилины 2 - двигательное ядро блуждающего нерва на дне IV желудочка; 3 - прямые и перекрещенные волокна кортико-бульбарного пути

Слайд 36: Бульбарные и псевдобульбарные синдромы

Выключение кортико-бульбарных путей с одной стороны не приводит к нарушению глотания и фонации; Двустороннее поражение кортико-бульбарных путей приводит к развитию псевдобульбарного паралича (чаще при поражении моста); Корешково-ядерное поражение Х нерва обычно бывает односторонним

Слайд 37: Дифференциально-диагностические признаки корешково-ядерного и надъядерного поражения Х нерва

Поражение ядра или корешка в продолговатом мозге Одностороннее поражение мышц глотки и гортани на стороне очага Глоточный рефлекс отсутствует, мягкое небо не напрягается, парез или паралич гортани Синдром держится стойко, компенсация через 5-6 мес. Поражение кортико-бульбарных путей на разных уровнях Симптомы имеют вторичное дислокационное происхождение Симметричное двустороннее ограничение подвижности мягкого неба при фонации на фоне сохранной подвижности голосовых складок, глоточный рефлекс сохранен Синдром проходит на фоне лечения, при первичном поражении моста симптоматика нарастает

Слайд 38: Экстрапирамидные нарушения глотки и гортани

Нарушение функции голосовых складок может быть вызвано поражением не только пирамидных, но и экстрапирамидных путей. Миоклония мягкого неба, глотки и гортани, без нарушения акта глотания Встречается при опухолях задней черепной ямки различной локализации

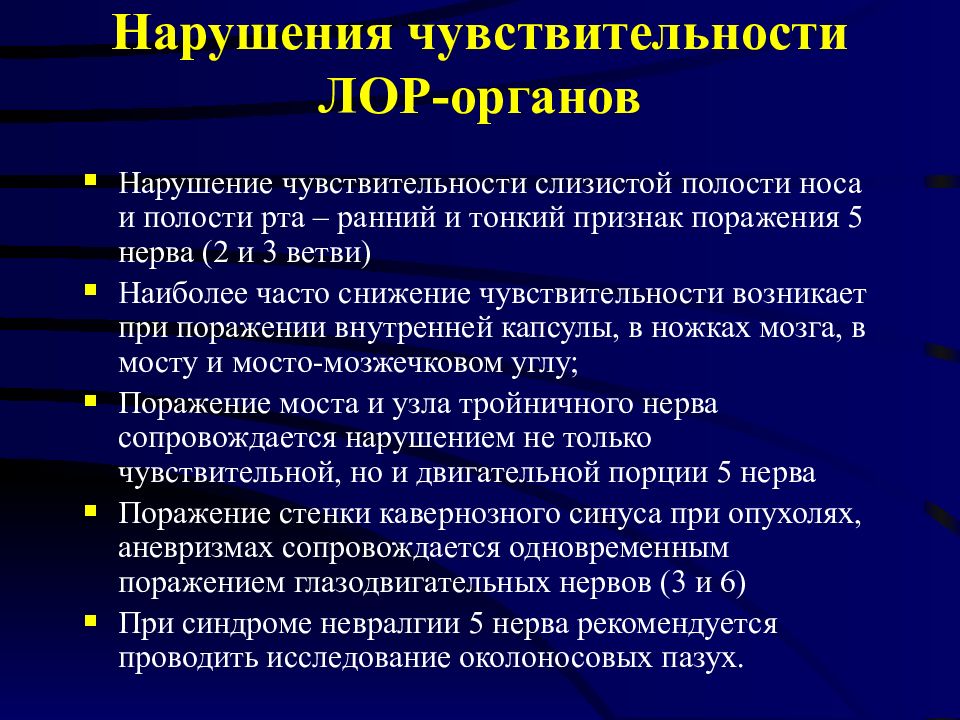

Слайд 39: Нарушения чувствительности ЛОР-органов

Нарушение чувствительности слизистой полости носа и полости рта – ранний и тонкий признак поражения 5 нерва (2 и 3 ветви) Наиболее часто снижение чувствительности возникает при поражении внутренней капсулы, в ножках мозга, в мосту и мосто-мозжечковом углу; Поражение моста и узла тройничного нерва сопровождается нарушением не только чувствительной, но и двигательной порции 5 нерва Поражение стенки кавернозного синуса при опухолях, аневризмах сопровождается одновременным поражением глазодвигательных нервов (3 и 6) При синдроме невралгии 5 нерва рекомендуется проводить исследование околоносовых пазух.

Слайд 41: Более 80 заболеваний и патологических состояний вызывают

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ШУМ И ЗВОН В УШАХ, снижение слуха

Слайд 42: Гетерогенность головокружения

Головокружение при различных заболеваниях (болезнь Меньера и транзиторная ишемическая атака в ВБС) одинаковое по клиническим проявлениям Головокружение различно при одном виде патологии (артериальная гипертония, атеросклероз)

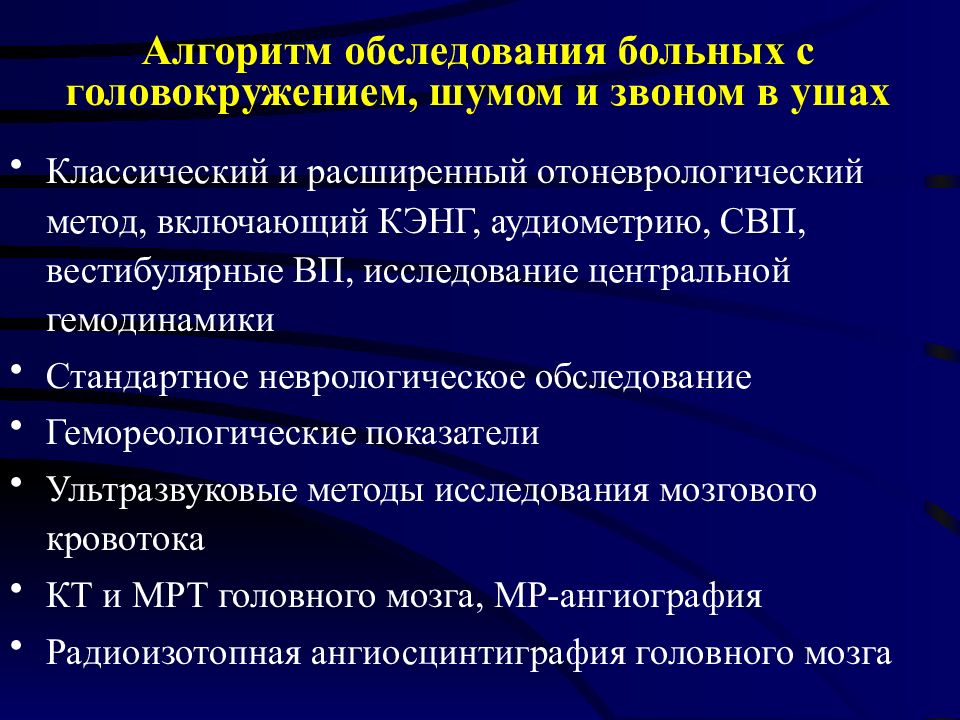

Слайд 43: Алгоритм обследования больных с головокружением, шумом и звоном в ушах

Классический и расширенный отоневрологический метод, включающий КЭНГ, аудиометрию, СВП, вестибулярные ВП, исследование центральной гемодинамики Стандартное неврологическое обследование Гемореологические показатели Ультразвуковые методы исследования мозгового кровотока КТ и МРТ головного мозга, МР-ангиография Радиоизотопная ангиосцинтиграфия головного мозга

Слайд 44

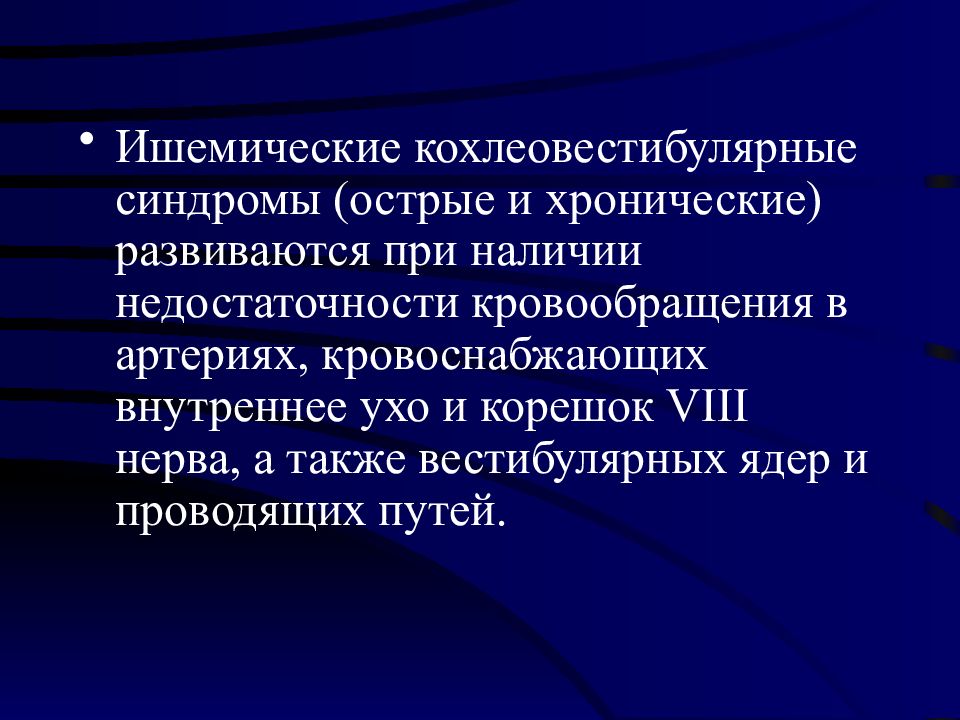

Ишемические кохлеовестибулярные синдромы (острые и хронические) развиваются при наличии недостаточности кровообращения в артериях, кровоснабжающих внутреннее ухо и корешок VIII нерва, а также вестибулярных ядер и проводящих путей.

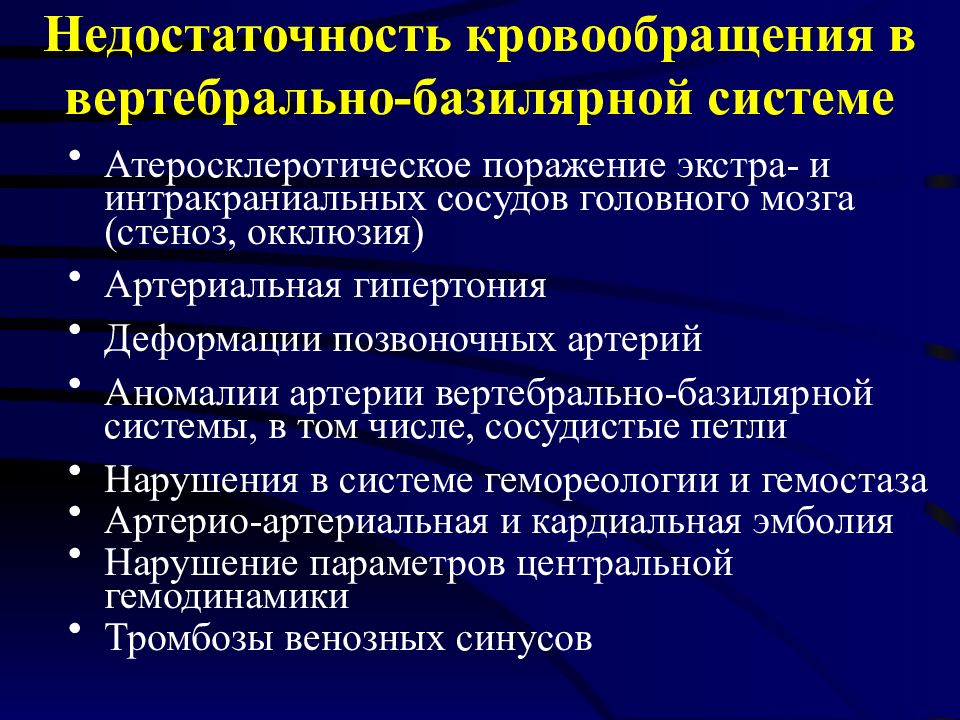

Слайд 45: Недостаточность кровообращения в вертебрально-базилярной системе

Атеросклеротическое поражение экстра- и интракраниальных сосудов головного мозга (стеноз, окклюзия) Артериальная гипертония Деформации позвоночных артерий Аномалии артерии вертебрально-базилярной системы, в том числе, сосудистые петли Нарушения в системе гемореологии и гемостаза Артерио-артериальная и кардиальная эмболия Нарушение параметров центральной гемодинамики Тромбозы венозных синусов

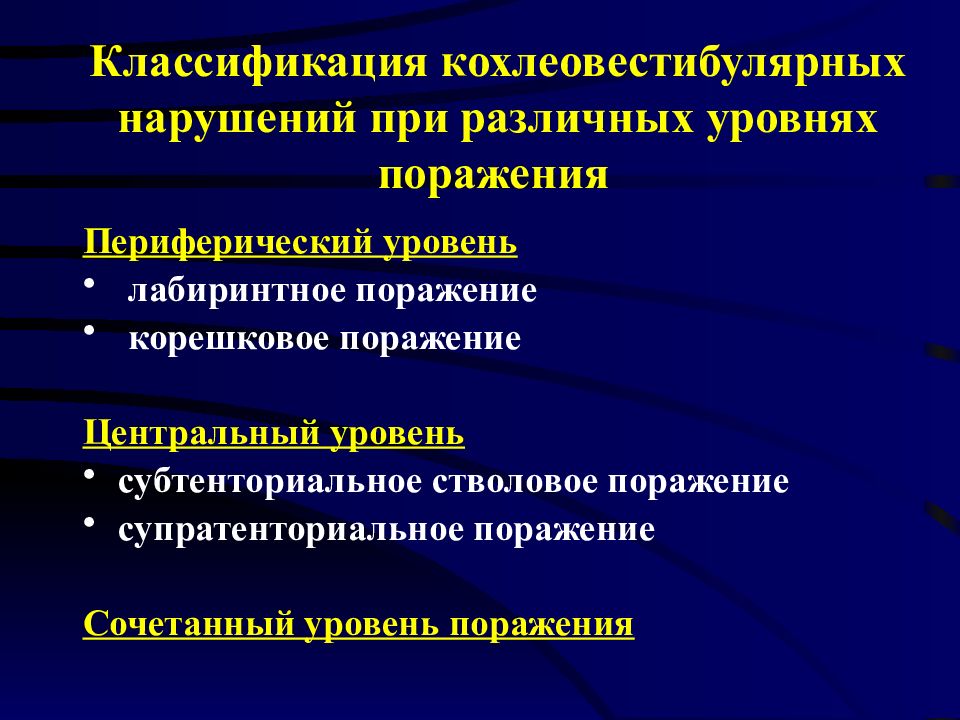

Слайд 46: Классификация кохлеовестибулярных нарушений при различных уровнях поражения

Периферический уровень лабиринтное поражение корешковое поражение Центральный уровень субтенториальное стволовое поражение супратенториальное поражение Сочетанный уровень поражения

Слайд 47: Особенности кровоснабжения вестибулярной системы

Основная артерия Позвоночная артерия Артерия лабиринта

Слайд 48: Частота патологии сосудистой системы у больных с ЦКВС и ПКВС (N=500)

Нозологические формы Распределение больных Артериальная гипертония 57% Атеросклероз 22% Аномалии и деформации сосудов ВББ 21%

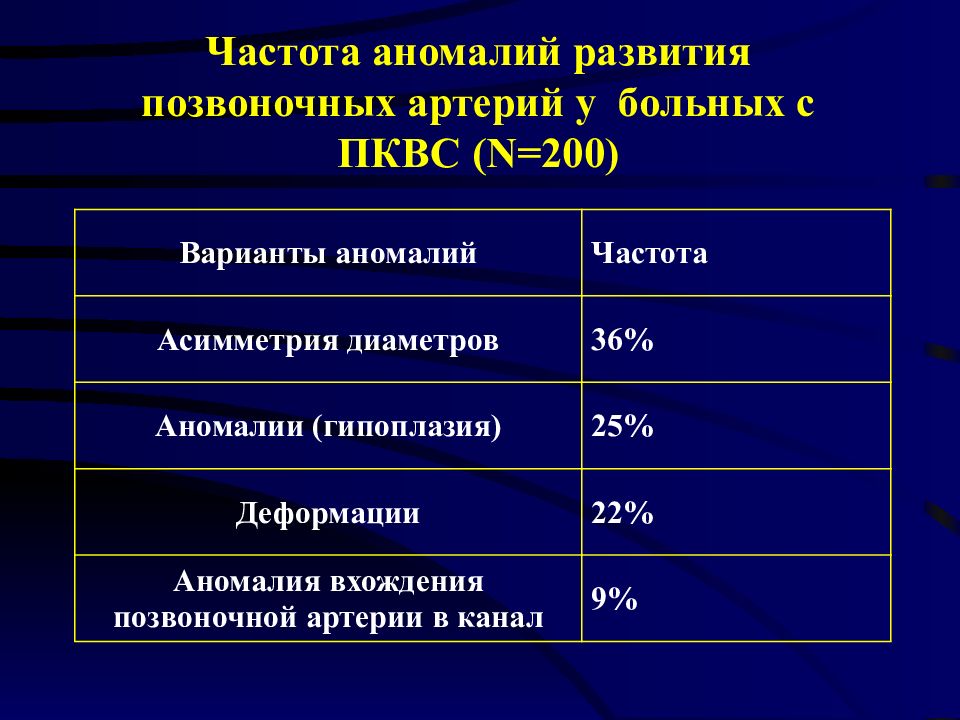

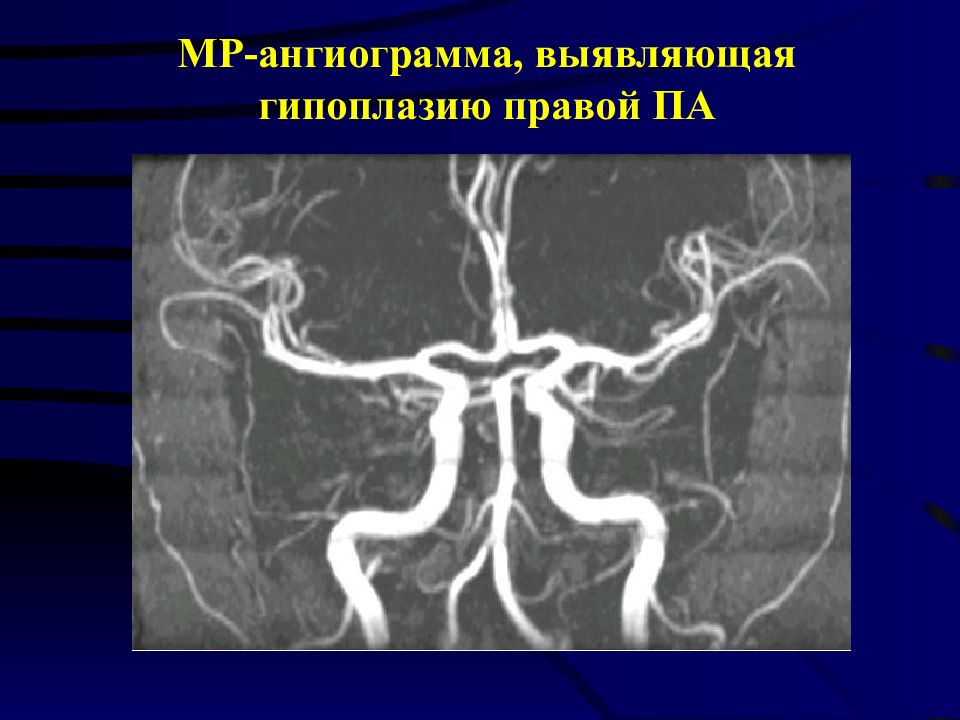

Слайд 49: Частота аномалий развития позвоночных артерий у больных с ПКВС (N=200)

Варианты аномалий Частота Асимметрия диаметров 36% Аномалии (гипоплазия) 25% Деформации 22% Аномалия вхождения позвоночной артерии в канал 9%

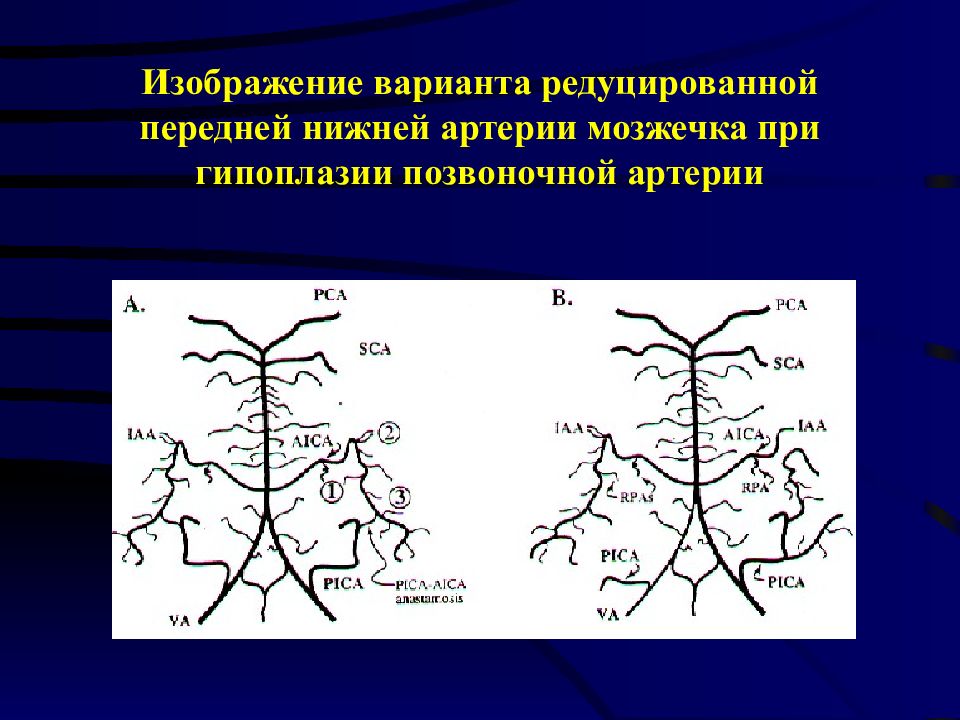

Слайд 50: Изображение варианта редуцированной передней нижней артерии мозжечка при гипоплазии позвоночной артерии

Слайд 53: Аномалия вхождения ПА в позвоночный канал – причина инфаркта внутреннего уха

Слайд 54

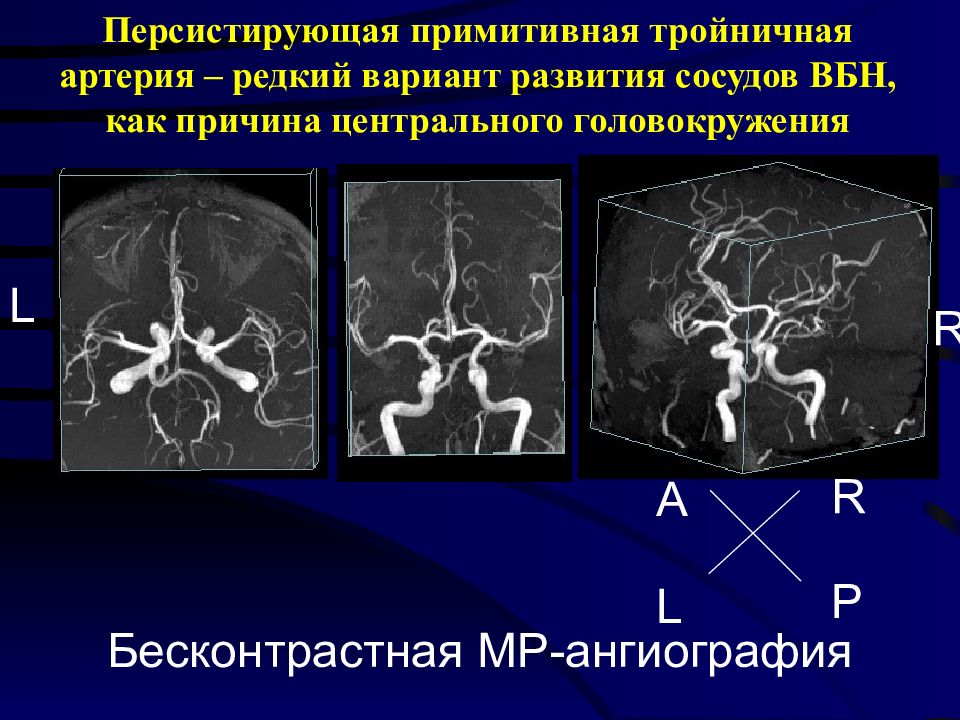

Персистирующая примитивная тройничная артерия – редкий вариант развития сосудов ВБН, как причина центрального головокружения Бесконтрастная МР-ангиография R L P A L R

Слайд 55: Поражение вестибулярного нерва в мостомозжечковом углу

Арахноидиты мостомозжечкового угла. Сосудистые нарушения в ВБС (петли). Невриномы VIII нерва. Невриты вестибулярной порции VIII нерва.

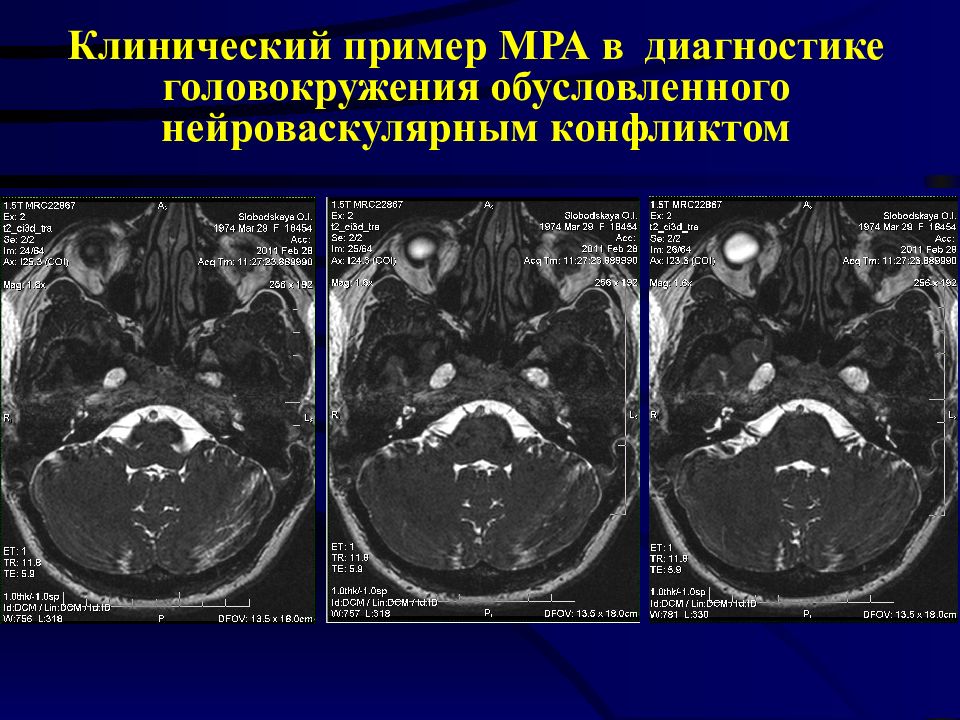

Слайд 56: Клинический пример МРА в диагностике головокружения обусловленного нейроваскулярным конфликтом

Слайд 57: МРТ мосто-мозжечкового угла у больного с головокружениями и онемениями лица

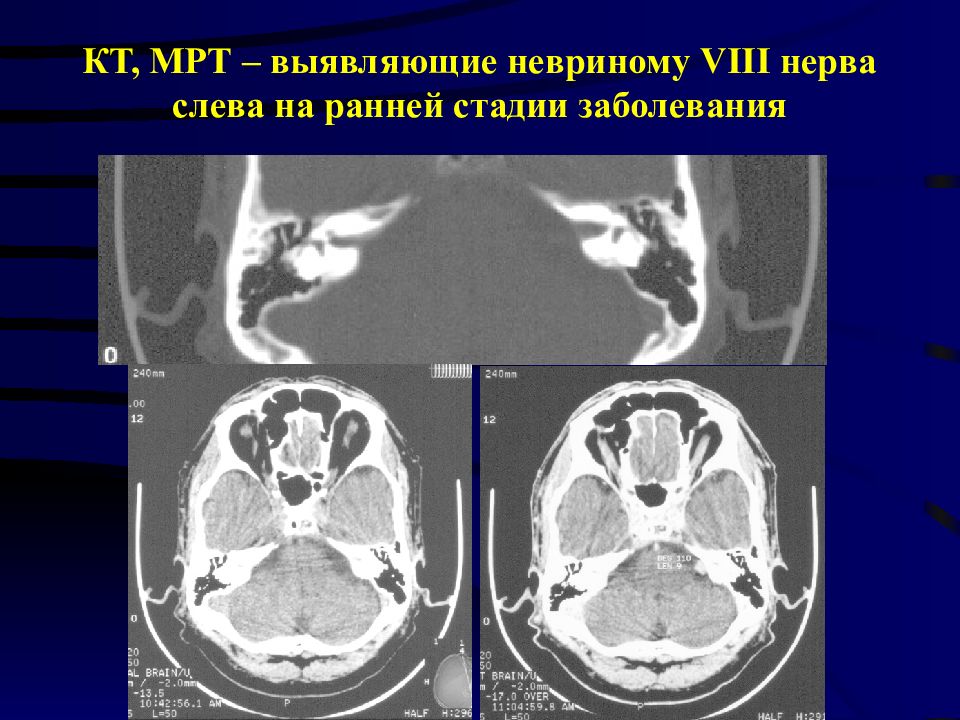

Слайд 58: КТ, МРТ – выявляющие невриному VIII нерва слева на ранней стадии заболевания

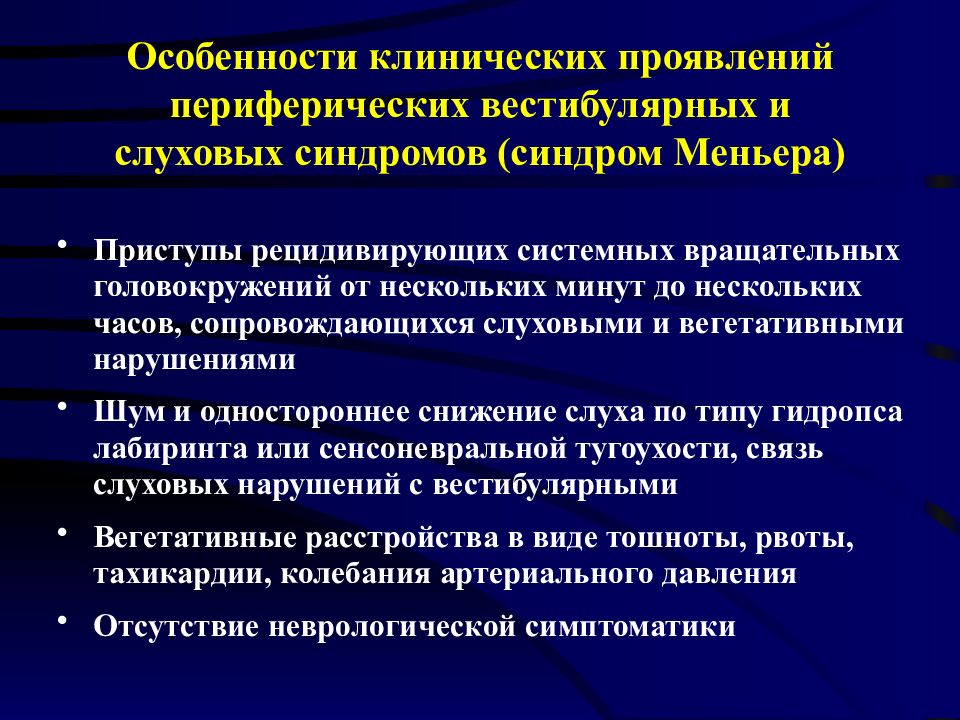

Слайд 62: Особенности клинических проявлений периферических вестибулярных и слуховых синдромов ( синдром Меньера)

Приступы рецидивирующих системных вращательных головокружений от нескольких минут до нескольких часов, сопровождающихся слуховыми и вегетативными нарушениями Шум и одностороннее снижение слуха по типу гидропса лабиринта или сенсоневральной тугоухости, связь слуховых нарушений с вестибулярными Вегетативные расстройства в виде тошноты, рвоты, тахикардии, колебания артериального давления Отсутствие неврологической симптоматики

Слайд 63: Дифференциальная диагностика ПКВС с другими заболеваниями

Билатеральная вестибулопатия Болезнь Меньера Перилимфатическая фистула Психогенное головокружение ДППГ

Слайд 64: Клинический пример № 1

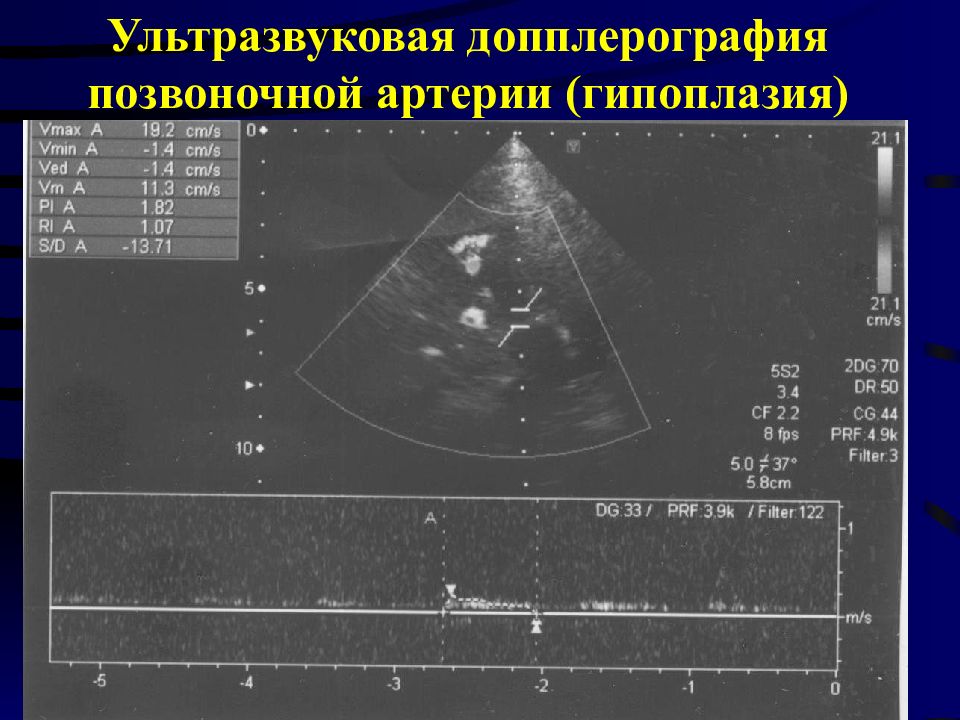

У больной 45 лет утром, при пробуждении возник приступ системного, вращательного головокружения с тошнотой и рвотой. Приступ продолжался в течении двух часов, не сопровождался неврологической симптоматикой. При обследовании больной выявлена симптоматика периферического вестибулярного синдрома (односторонний спонтанный нистагм и снижение вестибулярной функции лабиринта справа). При обследовании выявлена гипоплазия правой позвоночной артерии.

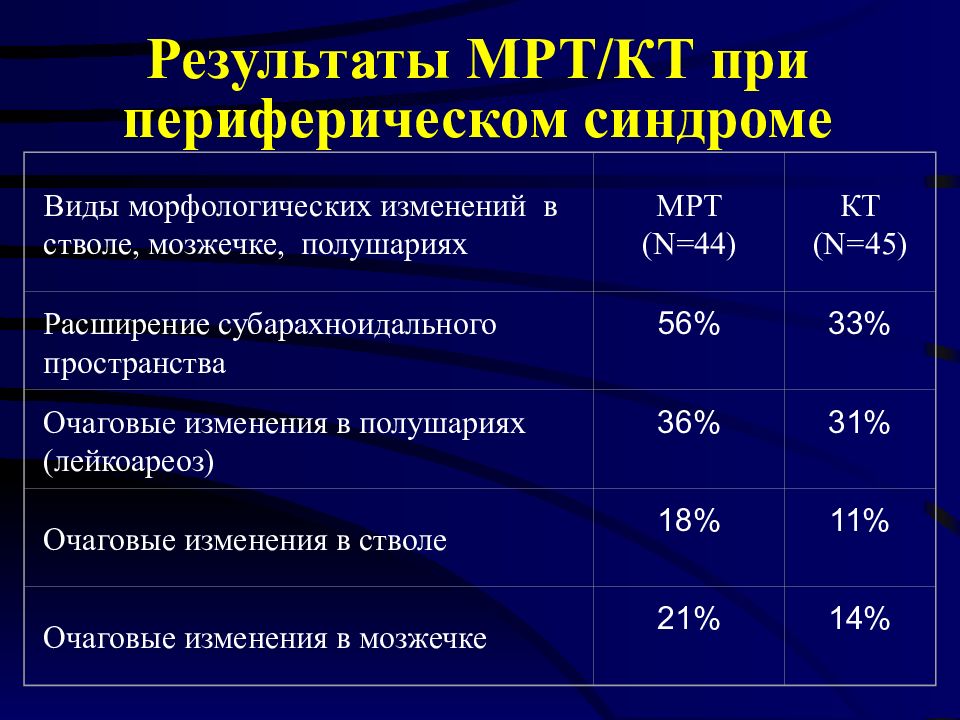

Слайд 68: Результаты МРТ/КТ при периферическом синдроме

Виды морфологических изменений в стволе, мозжечке, полушариях МРТ (N=44) КТ (N=45) Расширение субарахноидального пространства 56% 33% Очаговые изменения в полушариях (лейкоареоз) 36% 31% Очаговые изменения в стволе 18% 11% Очаговые изменения в мозжечке 21% 14%

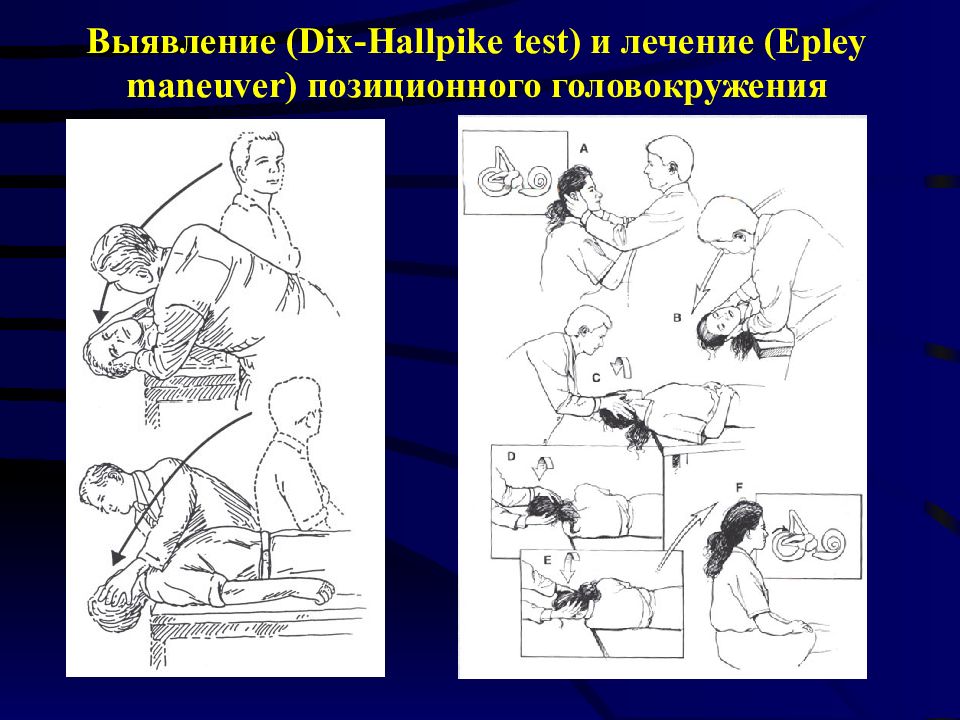

Слайд 69: Выявление (Dix-Hallpike test) и лечение (Epley maneuver) позиционного головокружения

Слайд 70: Центральный вестибулярный синдром

Головокружение по типу нарушения равновесия Слуховые симптомы выражены не значительно, либо возникает односторонняя глухота одновременно с вестибулярными расстройствами. Выявляется неврологическая симптоматика Структурные изменения позвоночных артерий (стенозы, окклюзии и деформации)

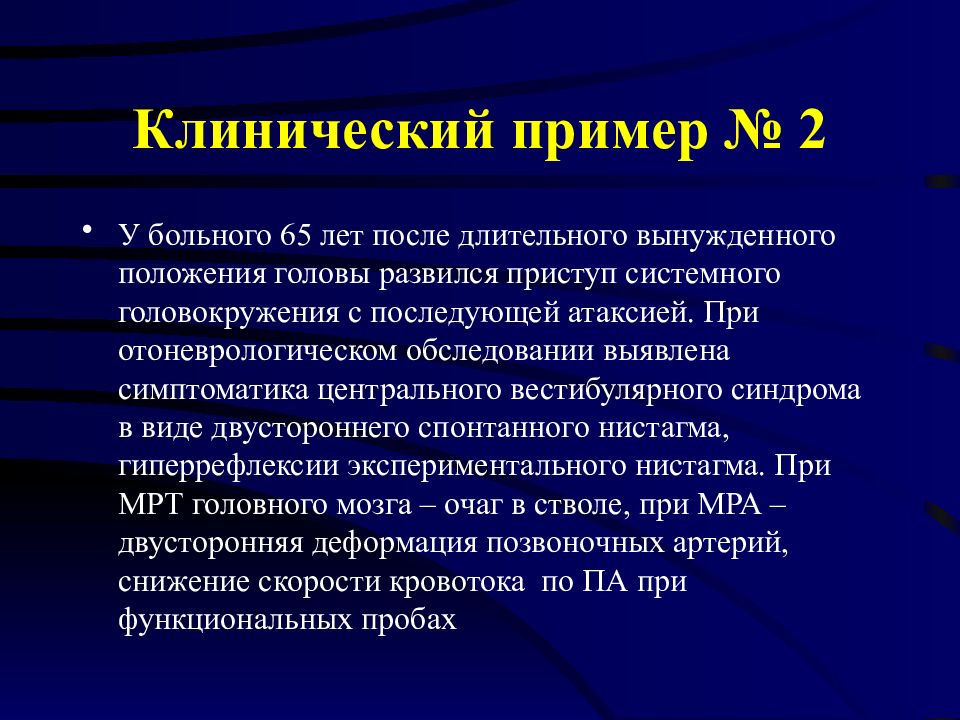

Слайд 72: Клинический пример № 2

У больного 65 лет после длительного вынужденного положения головы развился приступ системного головокружения с последующей атаксией. При отоневрологическом обследовании выявлена симптоматика центрального вестибулярного синдрома в виде двустороннего спонтанного нистагма, гиперрефлексии экспериментального нистагма. При МРТ головного мозга – очаг в стволе, при МРА – двусторонняя деформация позвоночных артерий, снижение скорости кровотока по ПА при функциональных пробах

Слайд 75: МРТ, выявляющая очаг ишемии, обусловленный дисекцией позвоночной артерии

Слайд 76: Протокол исследования сердечно-сосудистой системы (осциллометрия высокого разрешения)

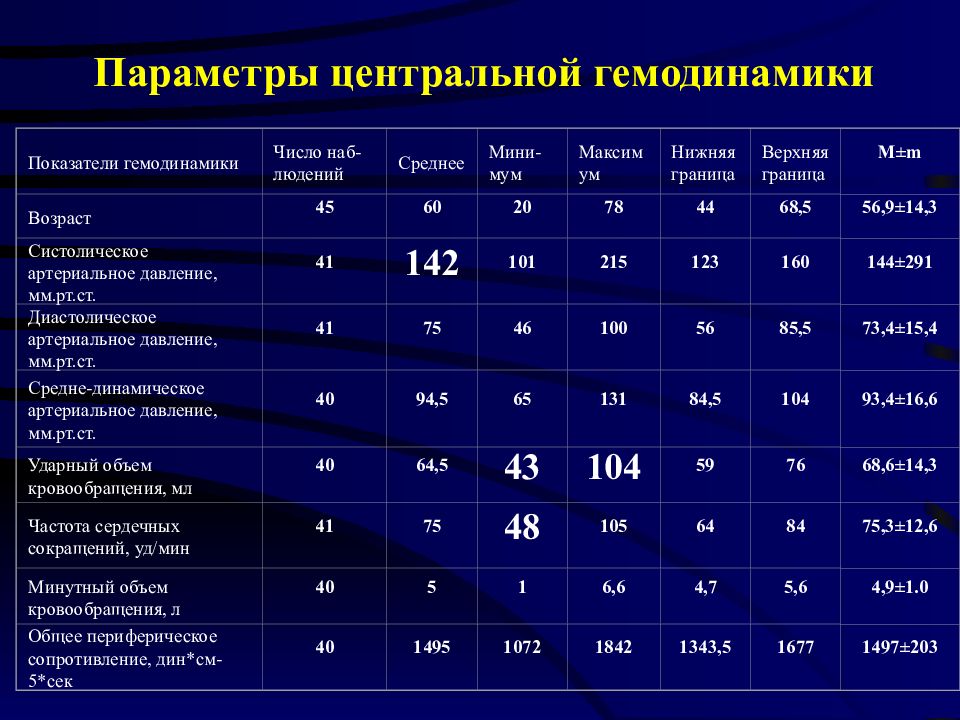

Слайд 77: Параметры центральной гемодинамики

Показатели гемодинамики Число наб-людений Среднее Мини-мум Максимум Нижняя граница Верхняя граница M ± m Возраст 45 60 20 78 44 68,5 56,9±14,3 Систолическое артериальное давление, мм.рт.ст. 41 142 101 215 123 160 144±291 Диастолическое артериальное давление, мм.рт.ст. 41 75 46 100 56 85,5 73,4±15,4 Средне-динамическое артериальное давление, мм.рт.ст. 40 94,5 65 131 84,5 104 93,4±16,6 Ударный объем кровообращения, мл 40 64,5 43 104 59 76 68,6±14,3 Частота сердечных сокращений, уд/мин 41 75 48 105 64 84 75,3±12,6 Минутный объем кровообращения, л 40 5 1 6,6 4,7 5,6 4,9±1.0 Общее периферическое сопротивление, дин*см-5*сек 40 1495 1072 1842 1343,5 1677 1497±203

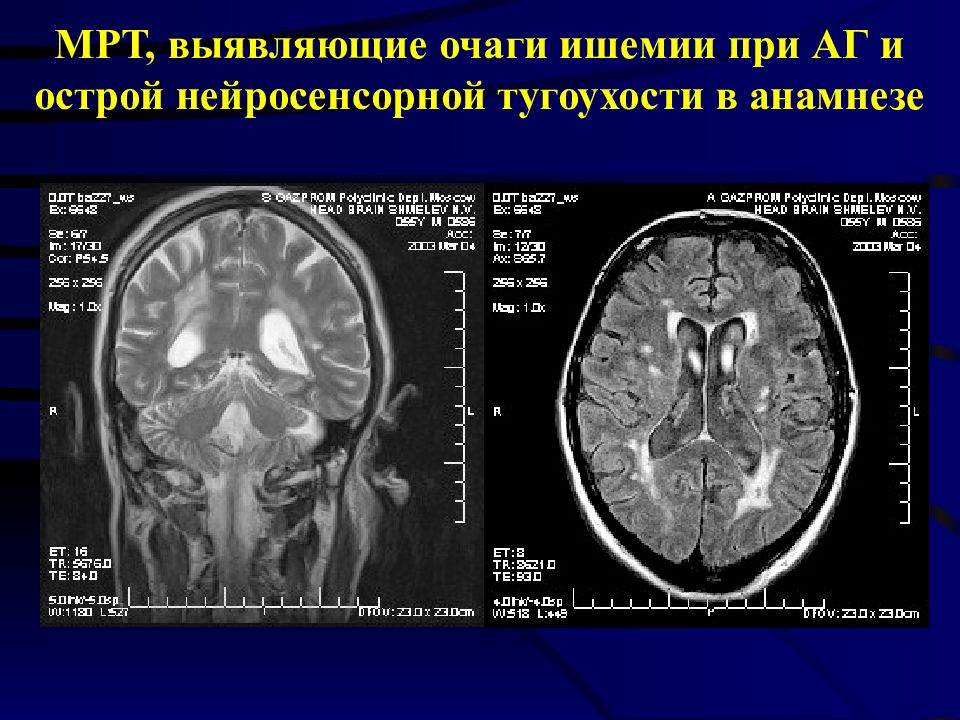

Слайд 78: МРТ, выявляющие очаги ишемии при АГ и острой нейросенсорной тугоухости в анамнезе

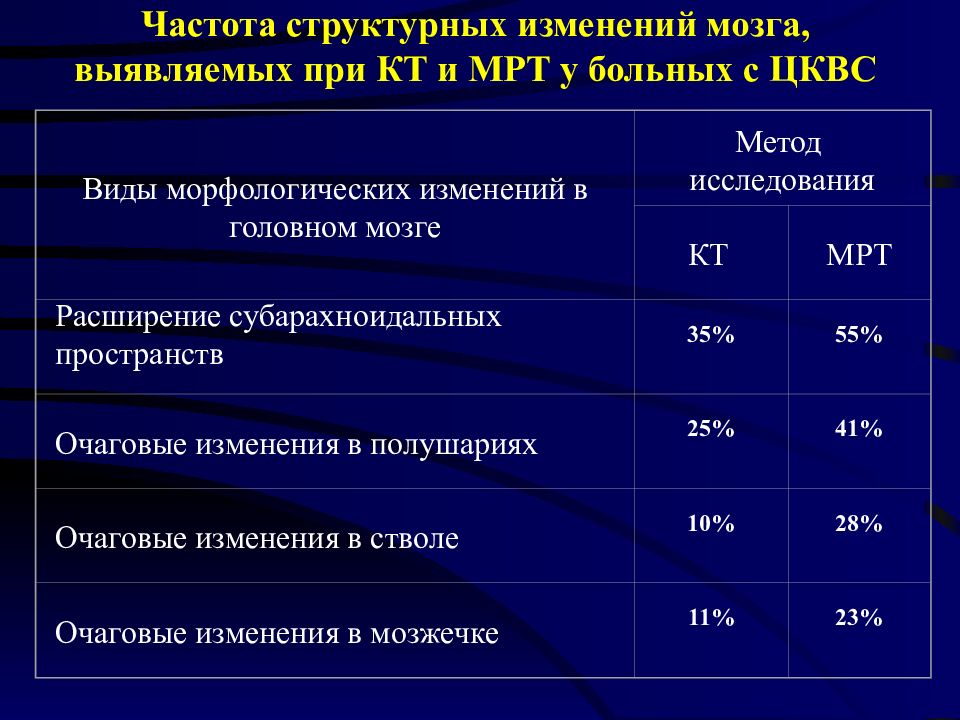

Слайд 79: Частота структурных изменений мозга, выявляемых при КТ и МРТ у больных с ЦКВС

Виды морфологических изменений в головном мозге Метод исследования КТ МРТ Расширение субарахноидальных пространств 35% 55% Очаговые изменения в полушариях 25% 41% Очаговые изменения в стволе 10% 28% Очаговые изменения в мозжечке 11% 23%

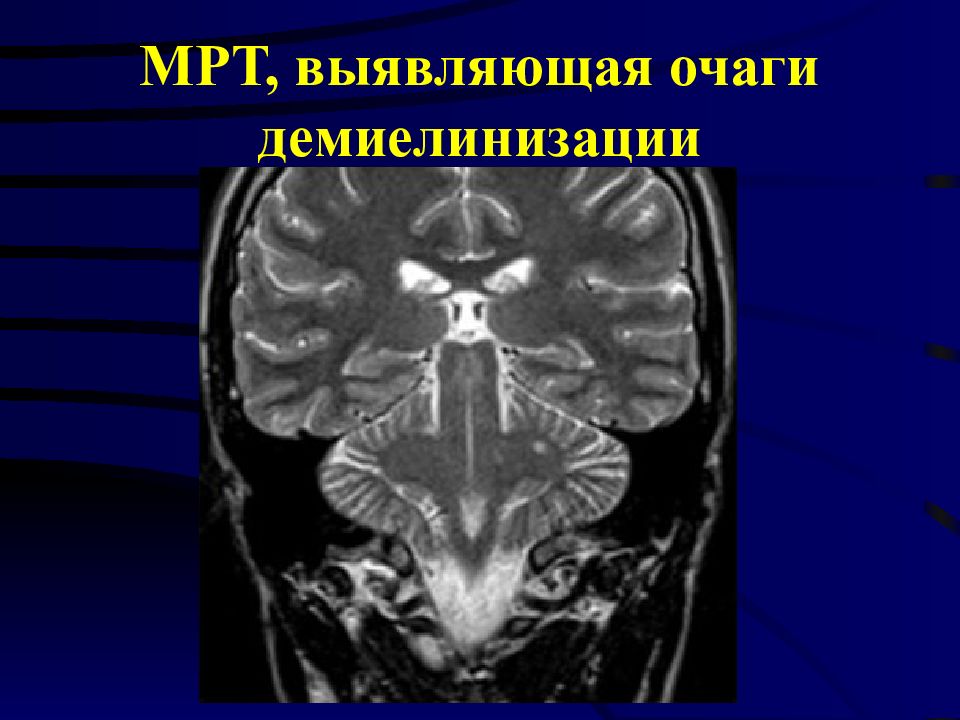

Слайд 80: Мозговой ствол, мозжечок, IV желудочек, кора

Сосудистые нарушения в ВБС. Рассеянный склероз. Опухоли ствола и мозжечка. Дегенеративные заболевания мозжечка. Артериовенозные мальформации. Вестибулярная аура при височной эпилепсии.

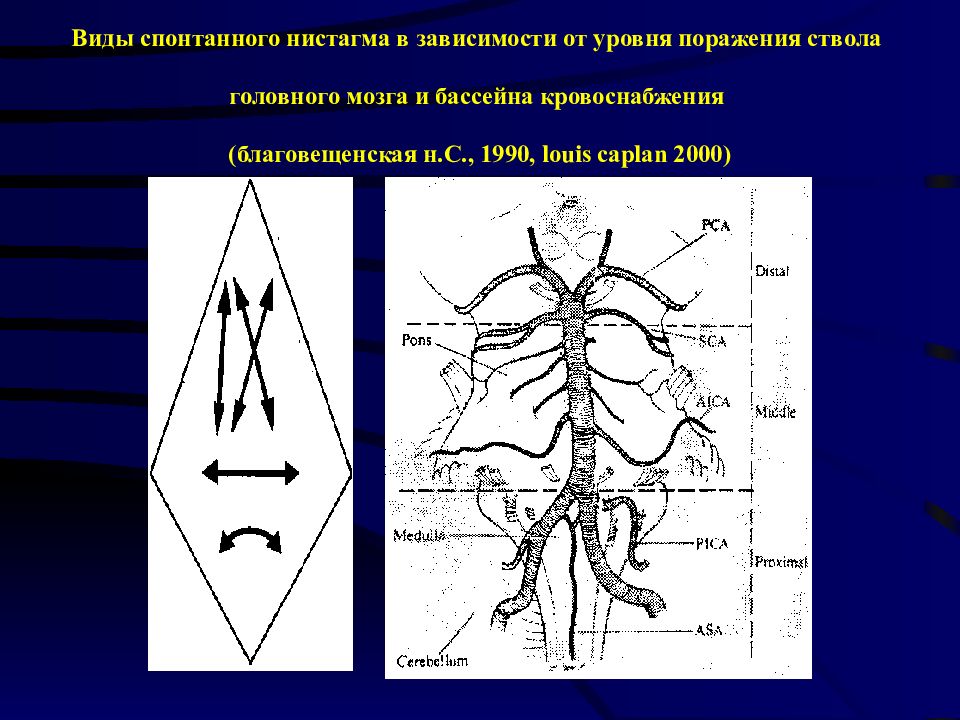

Слайд 84: Виды спонтанного нистагма в зависимости от уровня поражения ствола головного мозга и бассейна кровоснабжения (благовещенская н.С., 1990, louis caplan 2000)

Слайд 85

Основные принципы лечение кохлеовестибулярных нарушений Лечение основного заболевания Лечение вестибулярных нарушений периферического уровня Лечение вестибулярных нарушений центрального уровня

Слайд 86: Фармакотерапия недостаточности кровообращения в ВБС

Препараты, оптимизирующие мозговое кровообращение: Винпоцетин Ницерголин Инстенон Циннаризин Вазобрал Бетасерк Гинко билоба Сермион Антиоксиданты: Эмоксипин Мексидол Милдронад Нейропротекторы: Глиатилин Гемоангиокорректоры: Ацетилсалициловая кислота Пентоксифилин Трентал Ноотропные препараты: Актовегин Аминалон Пикамилон Ноотропил Фезам Энцефабол Церебролизин Блокаторы кальциевых каналов: Стугерон Никардипин Нимодипин

Слайд 87: Бетагистин

Бетагистин - фармокологическое действие гистаминоподобное, улучшающее микроциркуляцию. Синонимы: БЕТАСЕРК БЕТАВЕР ВЕСТИБО

Слайд 89: Н 3 -ауторецепторы… контроль за высвобождением гистамина

Н Н Н Н 3 -рецептор высвобождение гистамина блокируется Н 1 Н 2 поверхность кровяного русла или постсинаптического нейрона

Слайд 90: Распределение H3- рецепторов в ЦНС

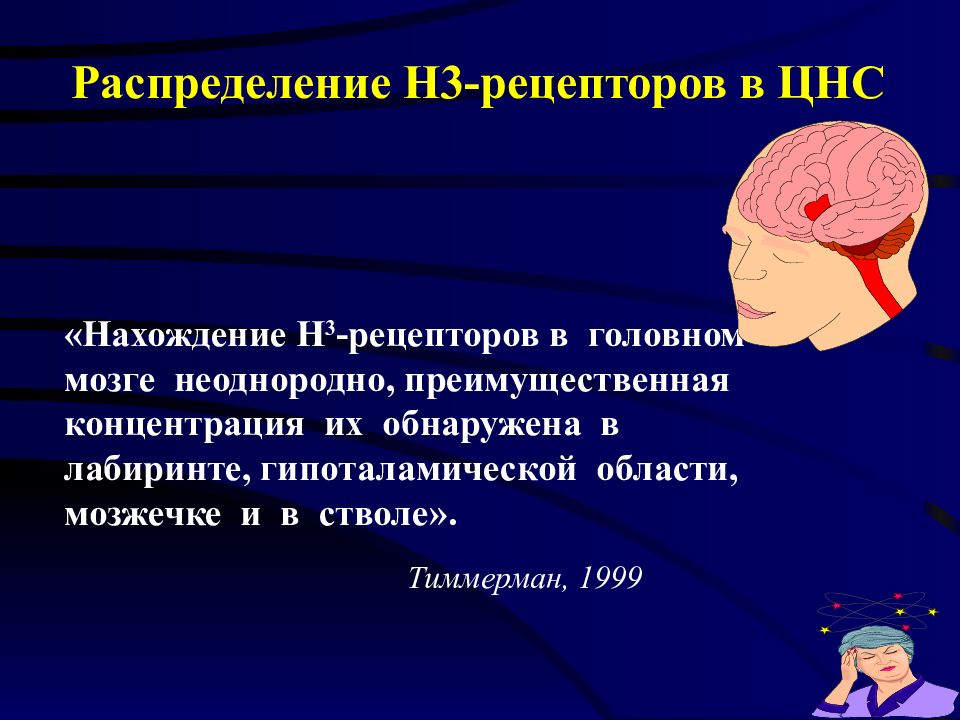

«Нахождение Н 3 -рецепторов в головном мозге неоднородно, преимущественная концентрация их обнаружена в лабиринте, гипоталамической области, мозжечке и в стволе». Тиммерман, 1999

Слайд 91: Бетасерк

Бетасерк (табл. 24 мг Эбботт), бетагистин гидрохлорид, вспомогательные вещества: маннитол, лимонной кислоты моногидрат, кремний диоксид, тальк. Путем прямого агонистического воздействия на Н1- рецепторы сосудов внутреннего уха, опосредованно через Н3-рецепторы, улучшает микроциркуляцию и проницаемость капилляров, нормализует давление эндолимфы, увеличивает кровоток в базилярной артерии.

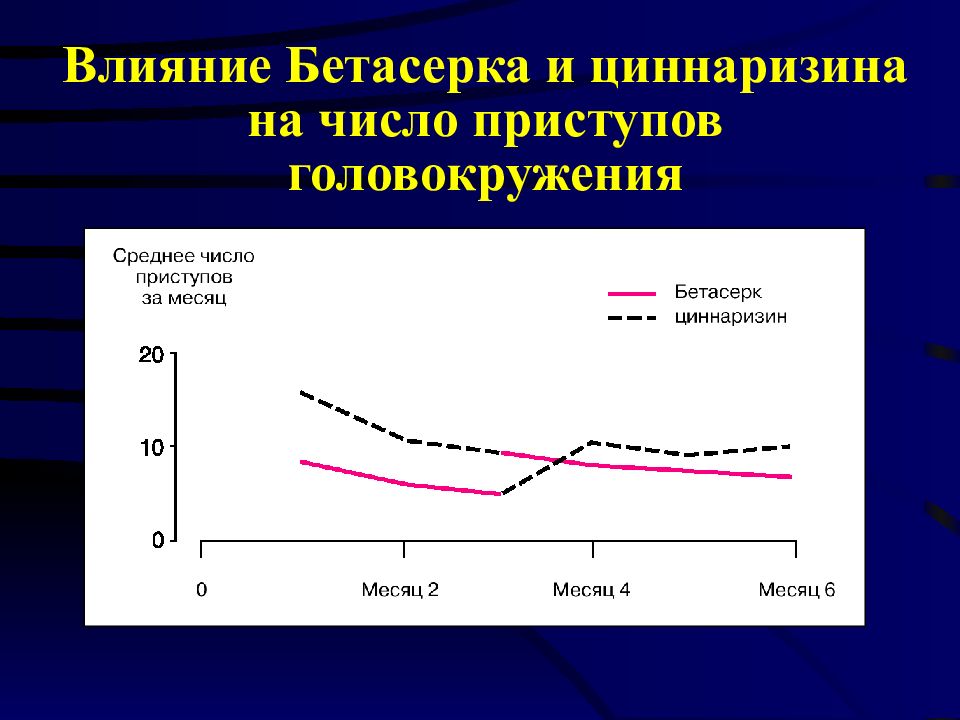

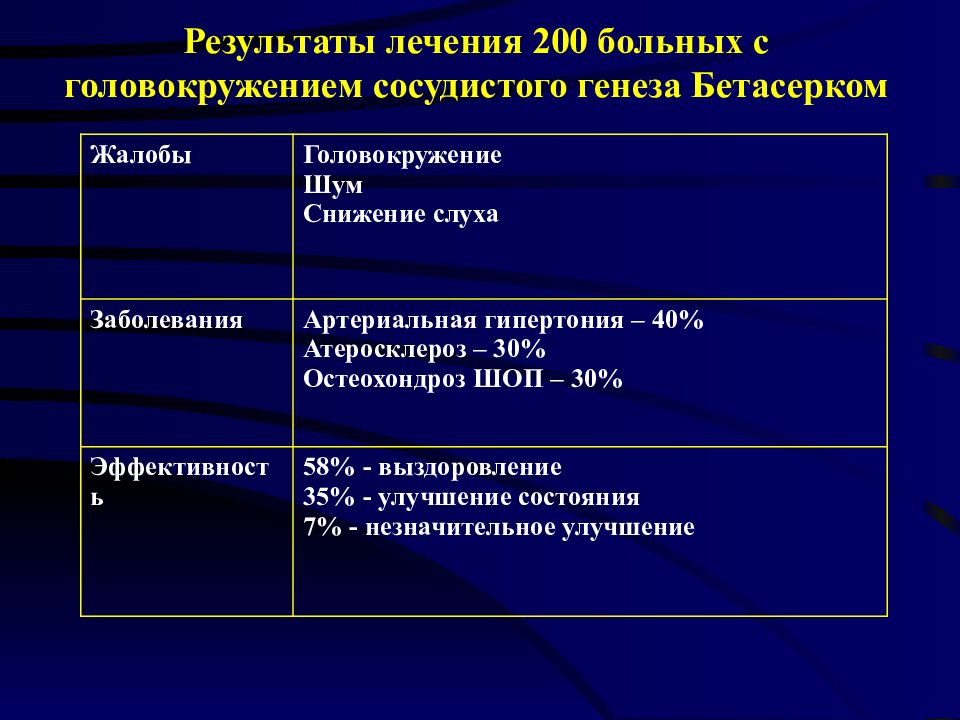

Слайд 93: Результаты лечения 200 больных с головокружением сосудистого генеза Бетасерком

Жалобы Головокружение Шум Снижение слуха Заболевания Артериальная гипертония – 40% Атеросклероз – 30% Остеохондроз ШОП – 30% Эффективность 58% - выздоровление 35% - улучшение состояния 7% - незначительное улучшение

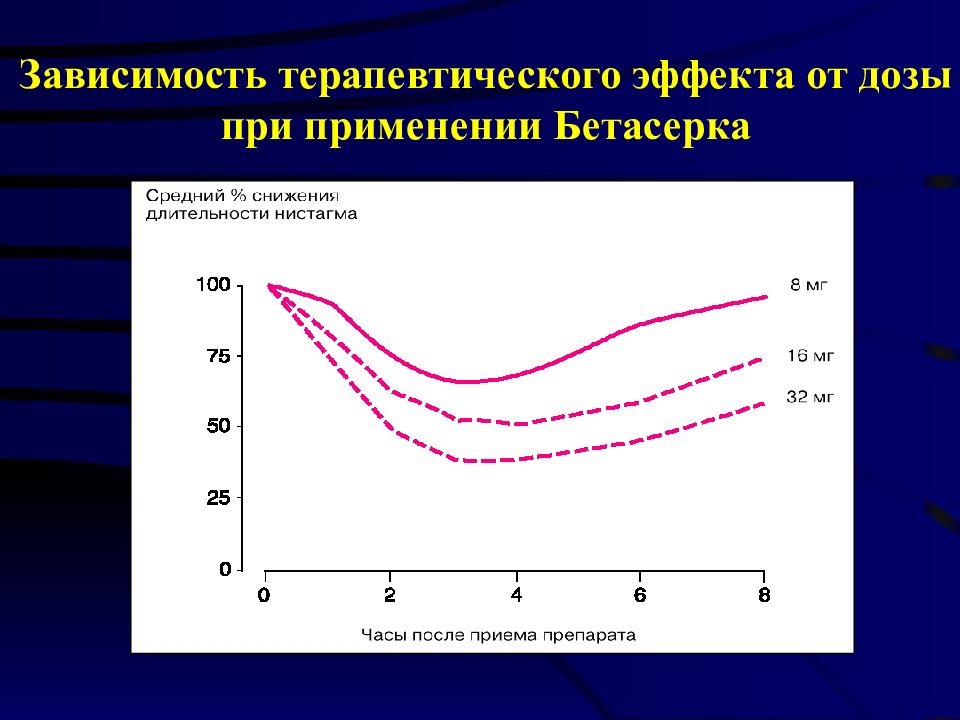

Слайд 95: Режимы дозирования бетагистина (Бетасерк®)

В таблетках по 24 мг х 2 раза в день Эффективная суточная доза – 48 мг Курс – 2, 3 месяца и более

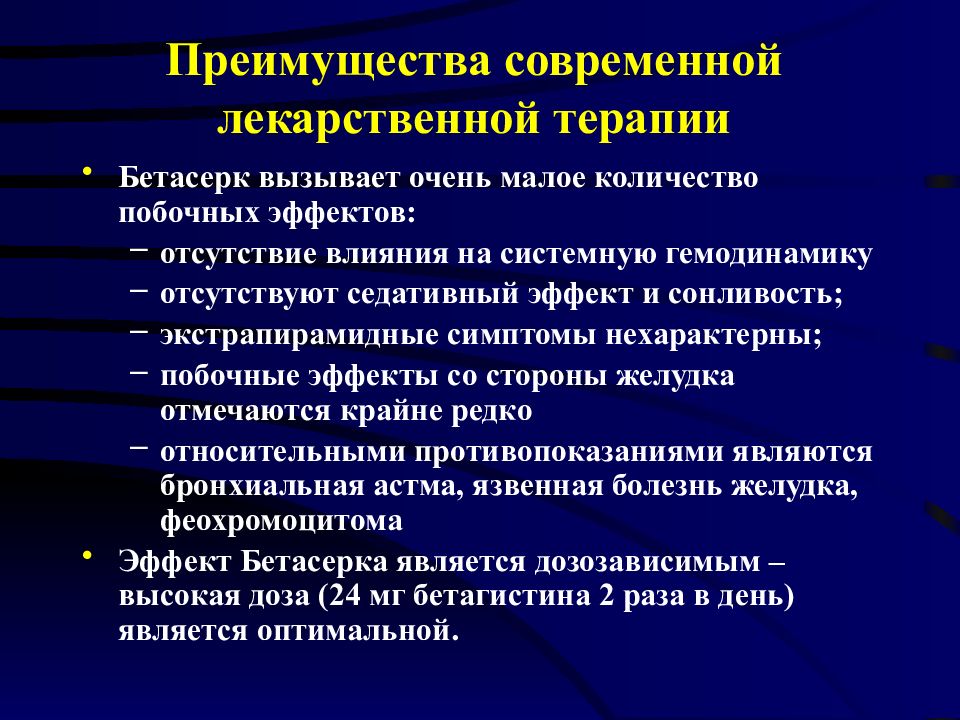

Слайд 96: Преимущества современной лекарственной терапии

Бетасерк вызывает очень малое количество побочных эффектов: отсутствие влияния на системную гемодинамику отсутствуют седативный эффект и сонливость; экстрапирамидные симптомы нехарактерны; побочные эффекты со стороны желудка отмечаются крайне редко относительными противопоказаниями являются бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, феохромоцитома Эффект Бетасерка является дозозависимым – высокая доза (24 мг бетагистина 2 раза в день) является оптимальной.

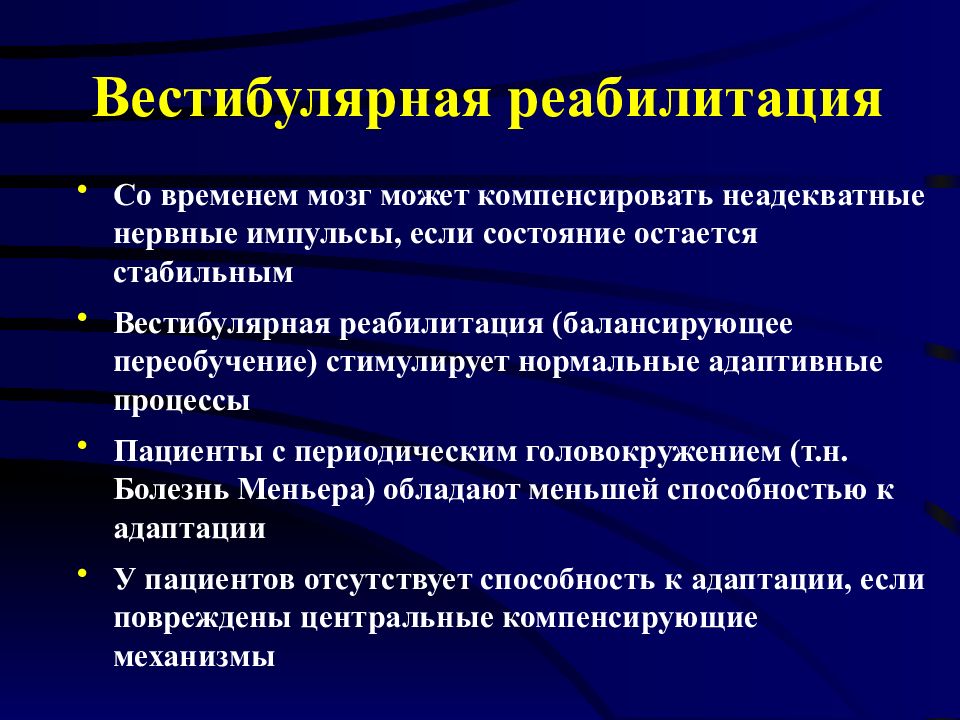

Слайд 97: Вестибулярная реабилитация

Со временем мозг может компенсировать неадекватные нервные импульсы, если состояние остается стабильным Вестибулярная реабилитация (балансирующее переобучение) стимулирует нормальные адаптивные процессы Пациенты с периодическим головокружением (т.н. Болезнь Меньера) обладают меньшей способностью к адаптации У пациентов отсутствует способность к адаптации, если повреждены центральные компенсирующие механизмы

Слайд 98: ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Углубленное изучение периферических и центральных КВС с применением расширенного отоневрологического метода, включающего КЭНГ, СВП, тахоосциллографию плечевой артерии и сопоставление полученных результатов с состоянием кровотока в ВБС по данным УЗ-методик, КТ, МРТ, позволяет точно диагносцировать эти синдромы и выделять основные патогенетические механизмы их развития, что является залогом успешной патогенетической терапии