Первый слайд презентации: ЭКГ: Принцип метода. Основные ЭКГ-отведения Спирометрия

Заведующий кафедрой профессор Мишланов В.Ю.

Слайд 2: План темы

Определение Строение проводящей системы сердца Электрофизиологические функции миокарда Формирование электрического потенциала действия Электродвижущая сила Принципиальное устройство электрокардиографа Стандартные отведения Нормальная ЭКГ: зубцы и интервалы Спирометрия

Слайд 3: Определение

Электрокардиография – это метод функциональной диагностики, основанный на регистрации биопотенциалов сердца.

Слайд 4: Применение ЭКГ

Диагностика нарушений ритма и проводимости сердца Диагностика нарушений коронарного кровообращения (в том числе инфаркт миокарда) Диагностика гипертрофии отделов сердца

Слайд 5: Историческая справка

Метод разработан в 1903 году Эйнтховеном (Голландия), им же внедрен в клиническую практику. В России первая ЭКГ зарегистрирована в 1909 году Самойловым, в практику внедрена в 1913 году Зелениным. В г. Перми первый кабинет ЭКГ открыт в 1960 году в ОКБ (Ю.А. Андриевский).

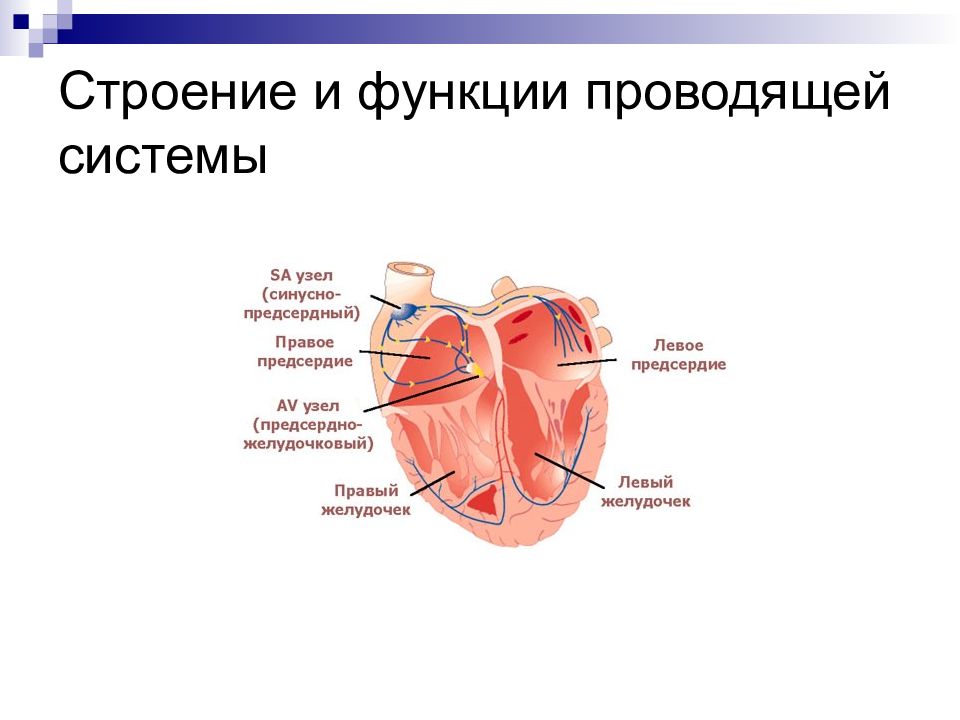

Слайд 8: Строение и функции проводящей системы

синусно-предсердный узел, предсердно-желудочковый узел, пучок Гиса с его левой и правой ножкой, волокна Пуркинье.

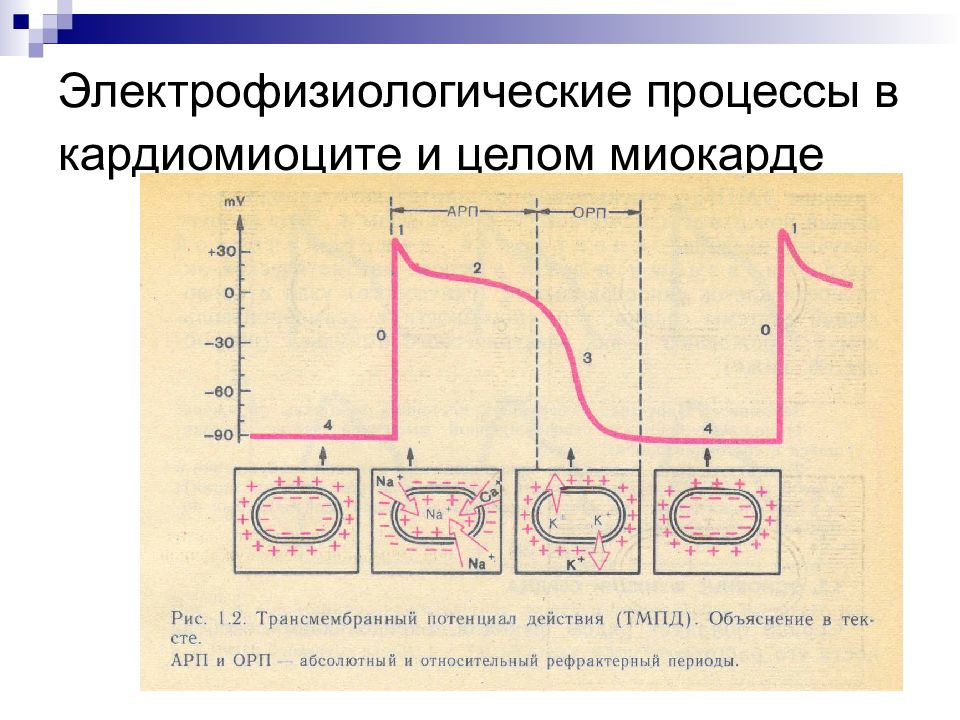

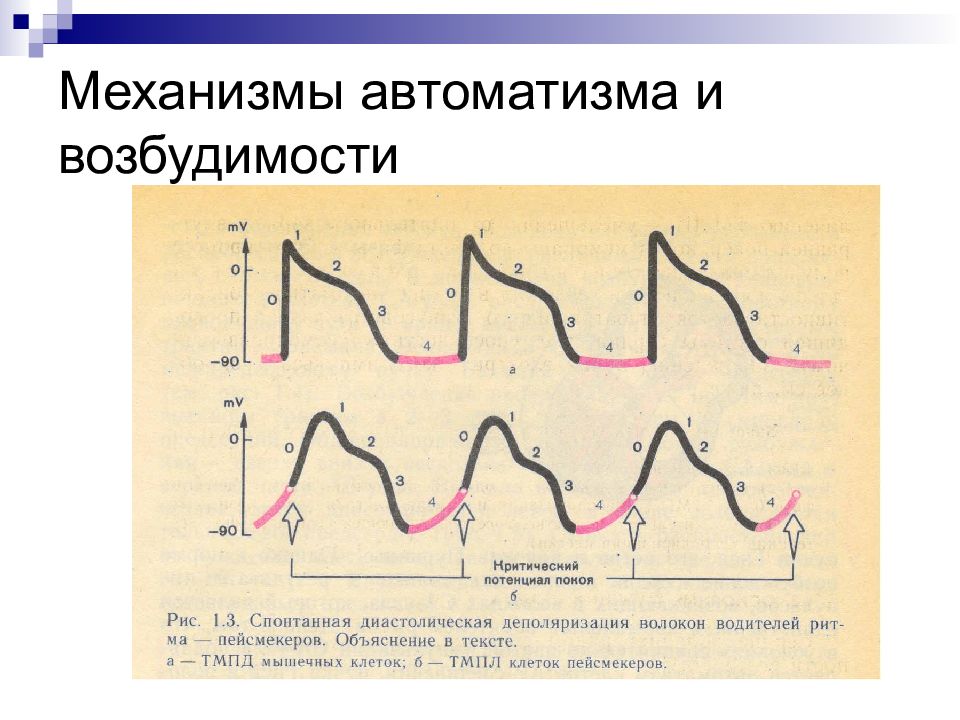

Автоматизм — свойство проводящей системы сердца – способность пейсмекерных клеток самостоятельно возбуждаться через определенные промежутки времени Возбудимость – свойство всех миокардиоцитов изменять электрический заряд клеточной мембраны под влиянием электрического стимула Проводимость – свойство кардиомиоцитов передавать друг другу электрический стимул Рефрактерность – неотвечаемость на электрический стимул в течение определенного времени после возбуждения

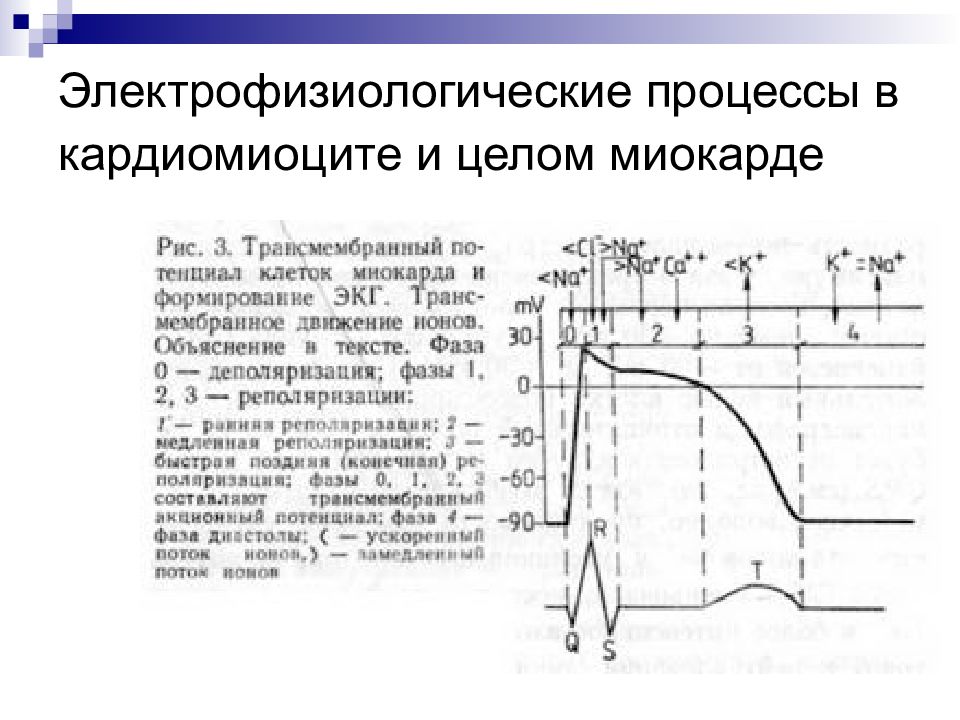

Слайд 10: Формирование трансмембранного потенциала

В покое в результате установившейся статической диффузии катионов и анионов: на наружной поверхности мембраны имеется избыток катионов Na +,K +, и Са 2+, обеспечивающий формирование положительного заряда, внутри клетки избыток анионов Cl -, HCO3 - формирует отрицательный заряд. Если подвести микроэлектроды к наружной и внутренней поверхностям клеточной мембраны, то вследствие разности потенциалов возникает электрический ток напряжением -90 mV – трансмембранный потенциал покоя (ТМПП).

Слайд 11: Механизм возбуждения клетки

Процесс возбуждения клетки начинается с повышения проницаемости мембраны для Na+, который быстрым потоком устремляется внутрь клетки и переносит свой положительный заряд. Вследствие этого на поверхности мембраны возбужденного участка клетки возникает отрицательный заряд, а во внутренней части - положительный.

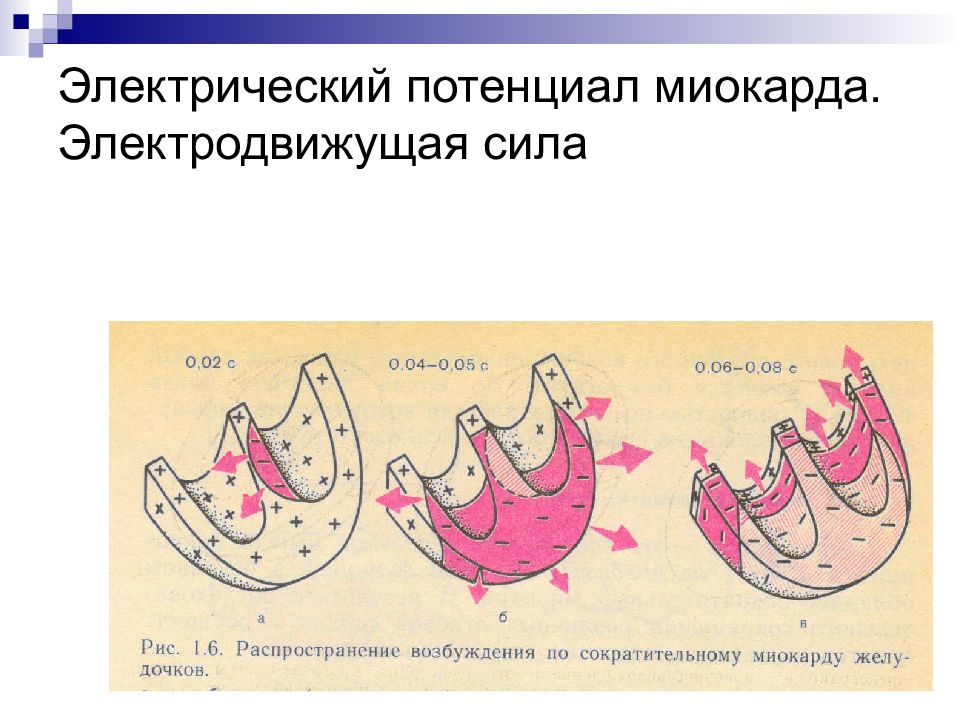

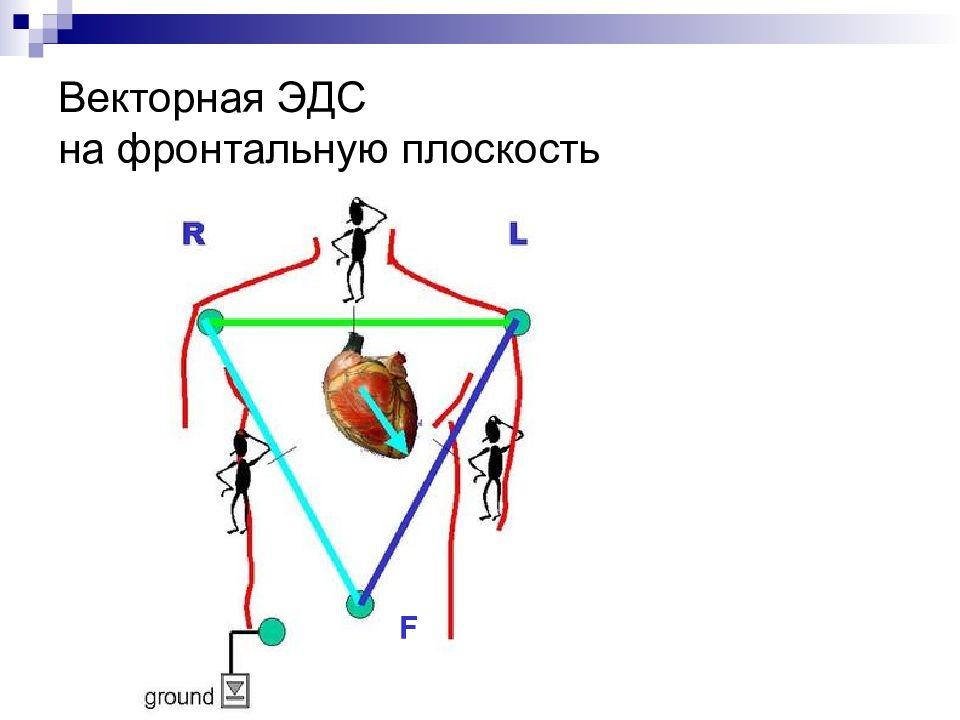

Слайд 17: ЭДС

Это суммарный показатель, отражающий векторы электрических полей всех миокардиоцитов

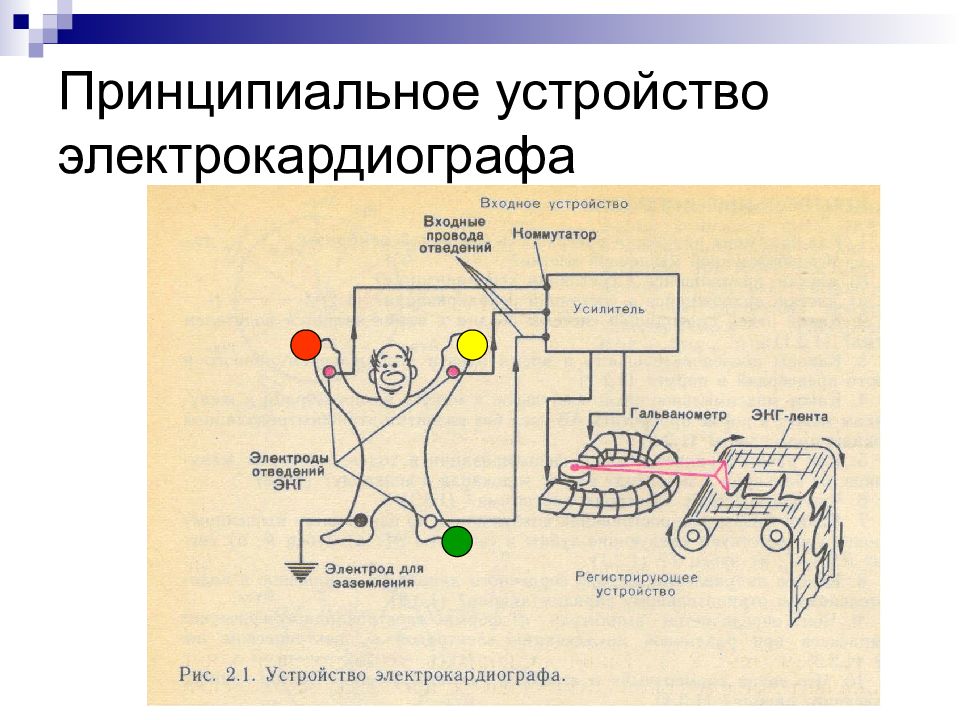

Слайд 19: Принцип электрокардиографии

Электрокардиограф фиксирует суммарную электрическую активность сердца, а если точнее — разность электрических потенциалов (напряжение) между 2 точками

Слайд 21: Принцип наложения электродов

красный (накладывается на правую руку) желтый (левая рука) зеленый (левая нога) черный (правая нога) – заземление

Слайд 23: Стандартная ЭКГ (12 отведений)

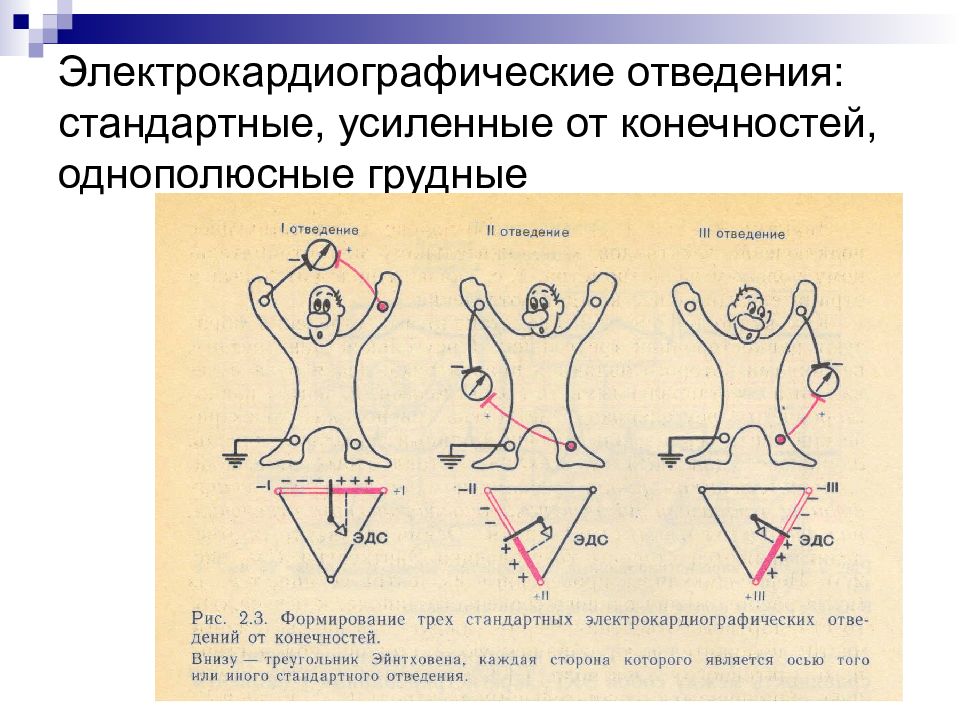

3 стандартных (I, II, III), 3 усиленных от конечностей (aVR, aVL, aVF), 6 грудных (V1, V2, V3, V4, V5, V6). Стандартные отведения (предложил Эйнтховен в 1913 году). I - между левой рукой и правой рукой, II - между левой ногой и правой рукой, III - между левой ногой и левой рукой.

Слайд 24: Электрокардиографические отведения: стандартные, усиленные от конечностей, однополюсные грудные

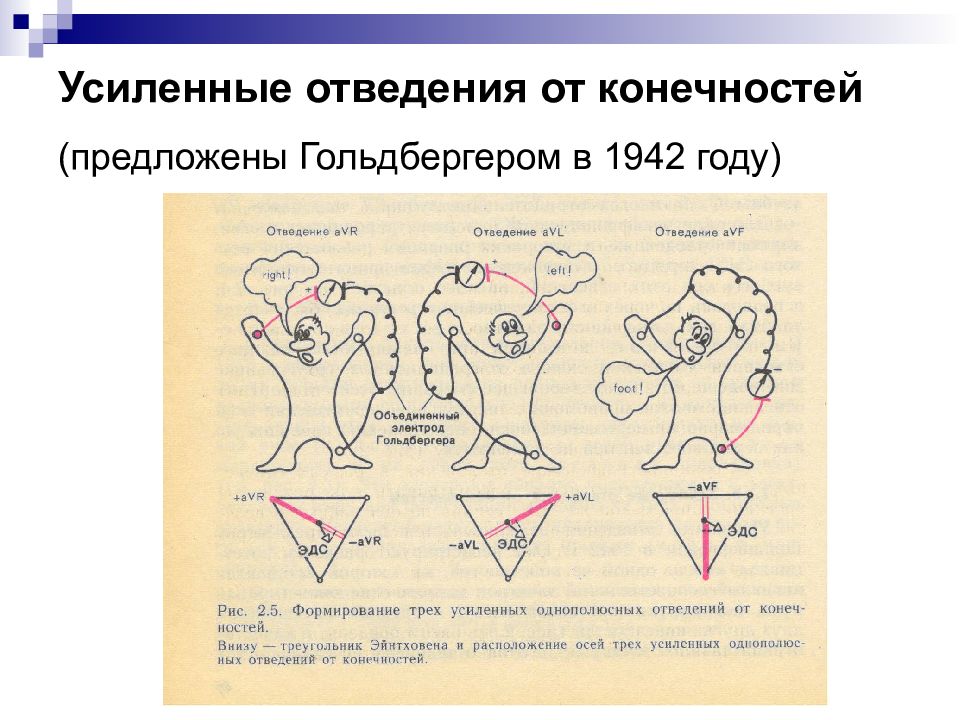

Слайд 25: Усиленные отведения от конечностей (предложены Гольдбергером в 1942 году)

Слайд 26: Усиленные отведения от конечностей

aVR - усиленное отведение от правой руки (сокращение от augmented voltage right — усиленный потенциал справа). aVL - усиленное отведение от левой руки (left - левый) aVF - усиленное отведение от левой ноги (foot - нога)

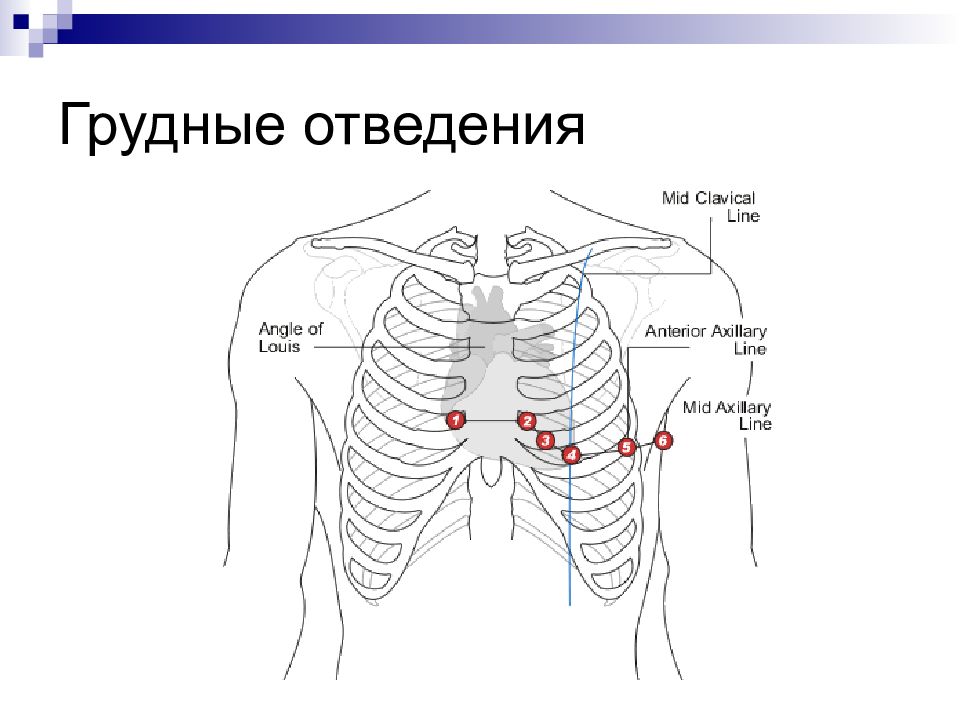

Слайд 27: Грудные отведения (предложены Вильсоном в 1934 году)

Грудные отведения записываются между грудным электродом и объединенным электродом от всех 3 конечностей. V1 - в IV межреберье по правому краю грудины. V2 - в IV межреберье по левому краю грудины. V3 - между V2 и V4. V4 - на уровне верхушки сердца. V5 - по левой передней подмышечной линии на уровне верхушки сердца. V6 - по левой среднеподмышечной линии на уровне верхушки сердца.

Слайд 30: Нормальные скалярные величины: зубцы

P – Отражает процесс деполяризации предсердий. В отведениях I, II, aVF, V 4, V 5, V 6 всегда (+), в отведении aVR всегда (-), в остальных отведениях может быть (+), (-) либо двухфазный типа (-+). Нормативы: продолжительность от 0,06 до 0,1 сек, амплитуда не более 2,5 мм Q – Отражает процесс охвата возбуждением межжелудочковой перегородки. Зубец Q всегда отрицательный. Нормативы: продолжительность не более 0,03 сек, амплитуда не более ¼ части следующего за ним зубца R. Если данный зубец соответствует нормативам, он записывается в протоколе как q, если превышает нормативы, то как Q.

Слайд 31: Нормальные скалярные величины: зубцы

R – Отражает деполяризацию основной массы желудочков, является всегда положительным. Если данный зубец в стандартных и усиленных от конечностей отведениях меньше 5 мм, то обознается буквой « r », если больше или равен, то буквой « R ». Амплитуда зубца R у здорового всегда нарастает от V 1 до V 5 (максимальное значение).

Слайд 32: Нормальные скалярные величины: зубцы

S – Отражает процесс деполяризации высоких боковых отделов левого желудочка. Всегда отрицательный зубец комплекса QRS. Номенклатура: если менее 5 мм, обозначается s, если равен или больше 5 мм, то буквой S. Максимальное значение S у здорового в отведении V 2 с последующим уменьшение к отведению V6. T – Отражает процесс поздней реполяризации желудочков. Нормативы. В отведениях I, II, aVF, V4, V5, V6 всегда (+), в отведении aVR всегда (-), в остальных отведениях может быть (+), (-) либо двухфазный типа (-+). Амплитуда зубца Т не более 2/3 предшествующему ему зубца R.

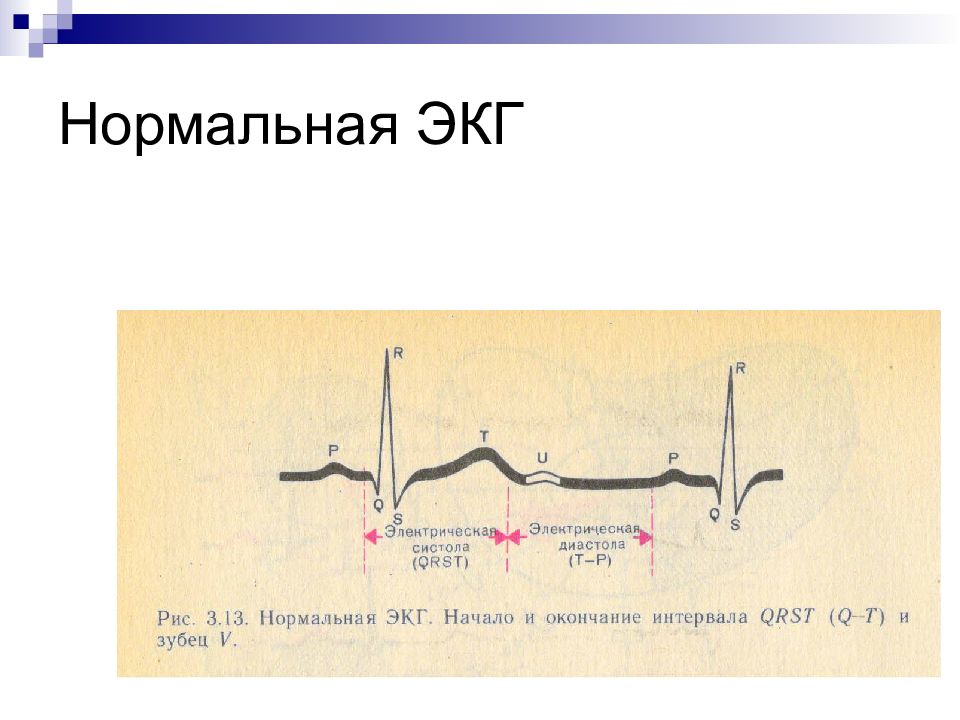

Слайд 33: Нормальные скалярные величины: интервалы

QRS – Время полного охвата возбуждением обоих желудочков сердца. Норматив от 0,06 до 0,1 сек. Номенклатура (обозначение) зубцов проводится в зависимости от их амплитуды по указанным выше правилам. Например: комплекс QRS типа QS, или qRs.

Слайд 34: Нормальные скалярные величины: интервалы

PQ – Отражает время охвата возбуждением предсердий, задержку в АВУ и движение импульса по стволу пучка Гиса. Рассчитывается от начала зубца Р до начала зубца Q. Норматив: от 0,12 до 0,2 сек. ST – Отражает процесс ранней реполяризации желудочков, оценивается его дислокация от изолинии (выше изолинии – элевация, ниже изолинии – депрессия). В норме сегмент ST изоэлектричен. Допускается его элевация в отведениях V 1, V 2, V 3 до 2 мм, или его депрессия в отведениях V 4, V 5, V 6 до 1 мм. QT – Отражает процесс электрической систолы желудочков. Рассчитывается от начала зубца Q до окончания зубца Т. Нормативные показатели рассчитываются индивидуально по формуле Базетта.

Слайд 35: Спирограмма

метод измерения, графического изображения, расчетов и составления таблицы величин объемных и скоростных показателей функции внешнего дыхания

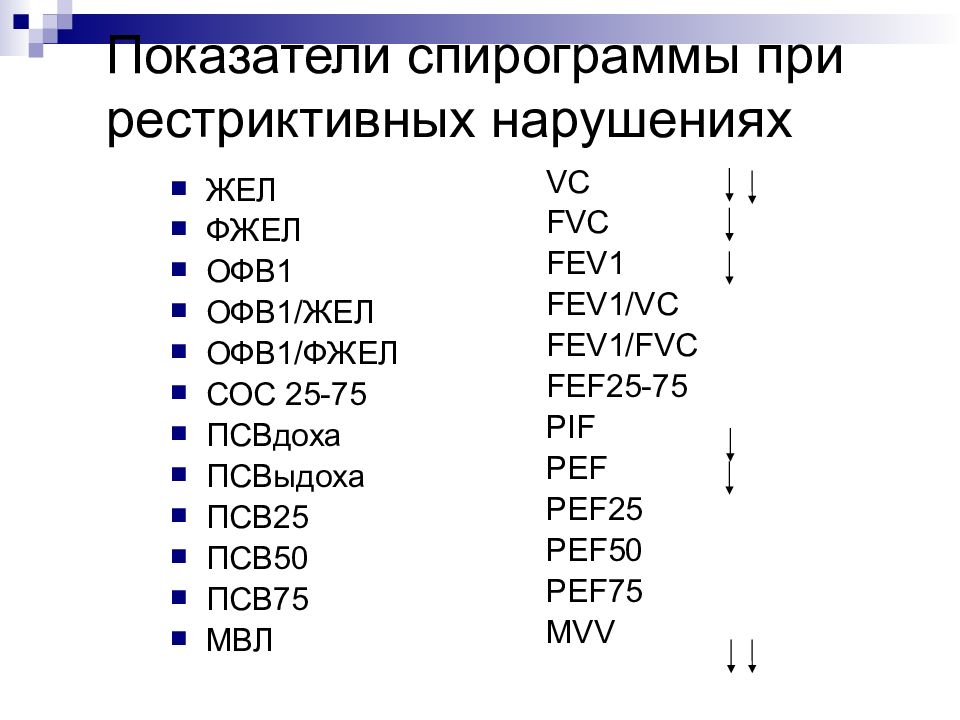

Слайд 41: Показатели спирограммы при рестриктивных нарушениях

ЖЕЛ ФЖЕЛ ОФВ1 ОФВ1/ЖЕЛ ОФВ1/ФЖЕЛ СОС 25-75 ПСВдоха ПСВыдоха ПСВ25 ПСВ50 ПСВ75 МВЛ VC FVC FEV 1 FEV 1/ VC FEV 1/ FVC FEF 25-75 PIF PEF PEF 25 PEF 50 PEF 75 MVV

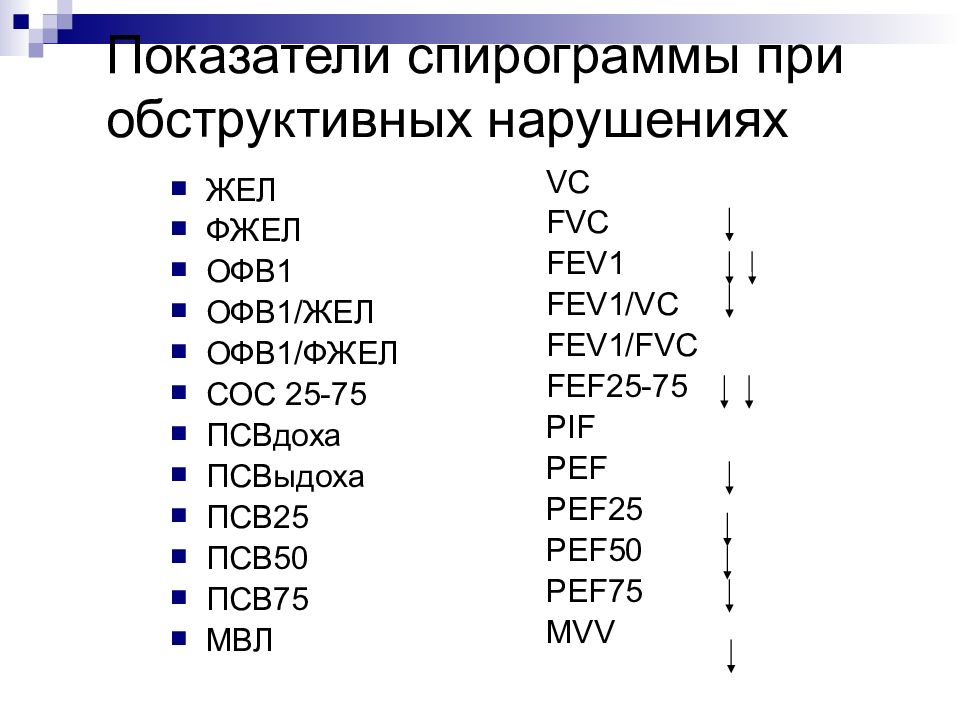

Слайд 42: Показатели спирограммы при обструктивных нарушениях

ЖЕЛ ФЖЕЛ ОФВ1 ОФВ1/ЖЕЛ ОФВ1/ФЖЕЛ СОС 25-75 ПСВдоха ПСВыдоха ПСВ25 ПСВ50 ПСВ75 МВЛ VC FVC FEV 1 FEV 1/ VC FEV 1/ FVC FEF 25-75 PIF PEF PEF 25 PEF 50 PEF 75 MVV

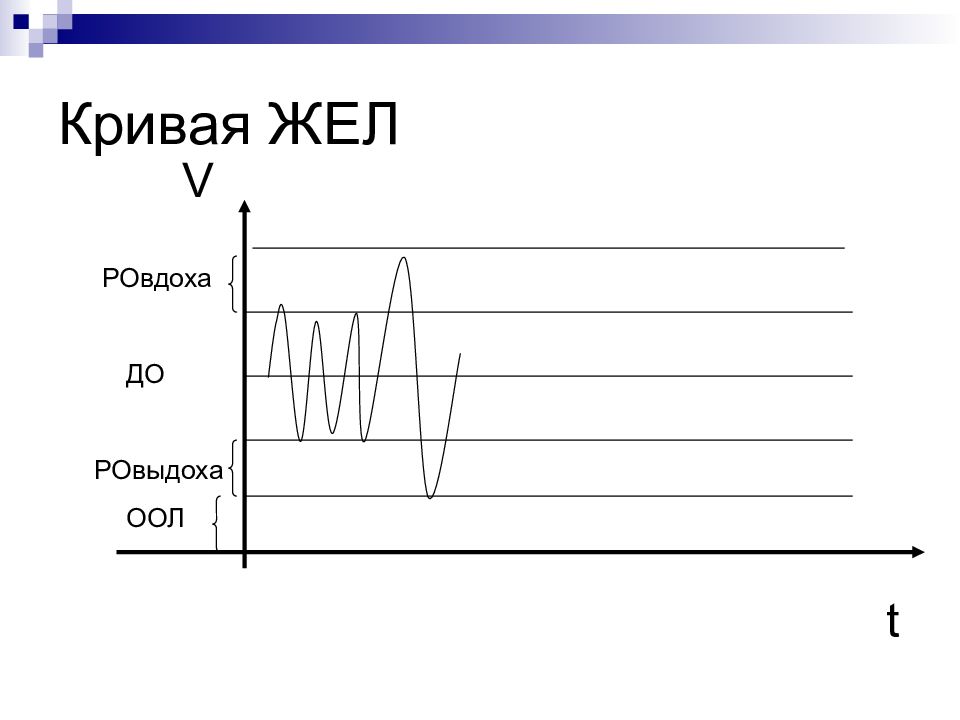

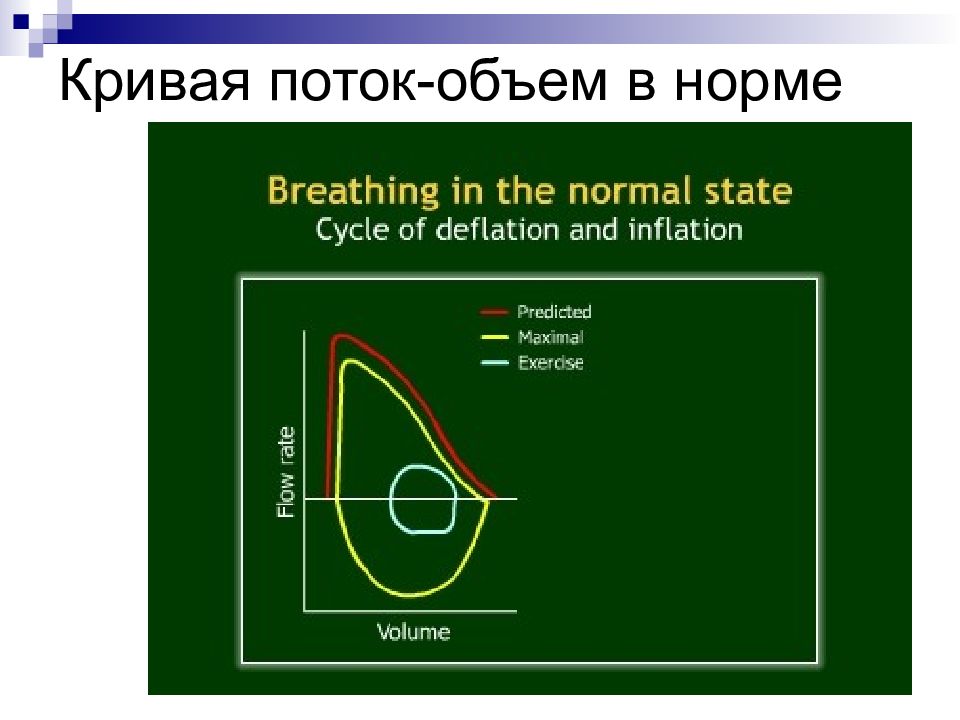

Слайд 43: Определение

ЖЕЛ – максимальный объем воздуха, который можно выдохнуть, после максимально глубокого вдоха ФЖЕЛ – объем воздуха, который способен выдохнуть исследуемый при максимально быстром и полном выдохе после максимально глубокого вдоха ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду маневра ФЖЕЛ

Слайд 44: Определение

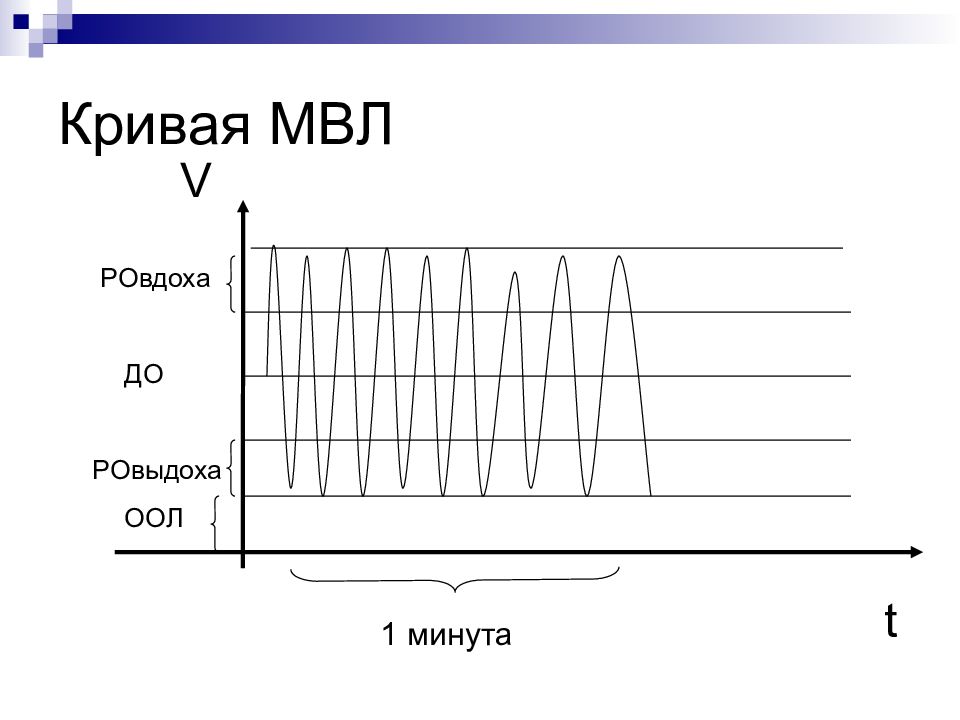

ПСВ (ПОС, МОС) – максимальная скорость выдоха МВЛ – минутная вентиляция легких - максимальный объем воздуха, который пациент может провентилировать за 1 минуту ОЕЛ – общая емкость легких – сумма ЖЕЛ и ООЛ (остаточного объема легких) – объем воздуха, который могут вместить легкие на высоте глубокого вдоха.

Слайд 46: Границы нормы показателей функции внешнего дыхания

ЖЕЛ > 90% ОФВ1 > 85% ОФВ1/ЖЕЛ > 70% МВЛ > 85%

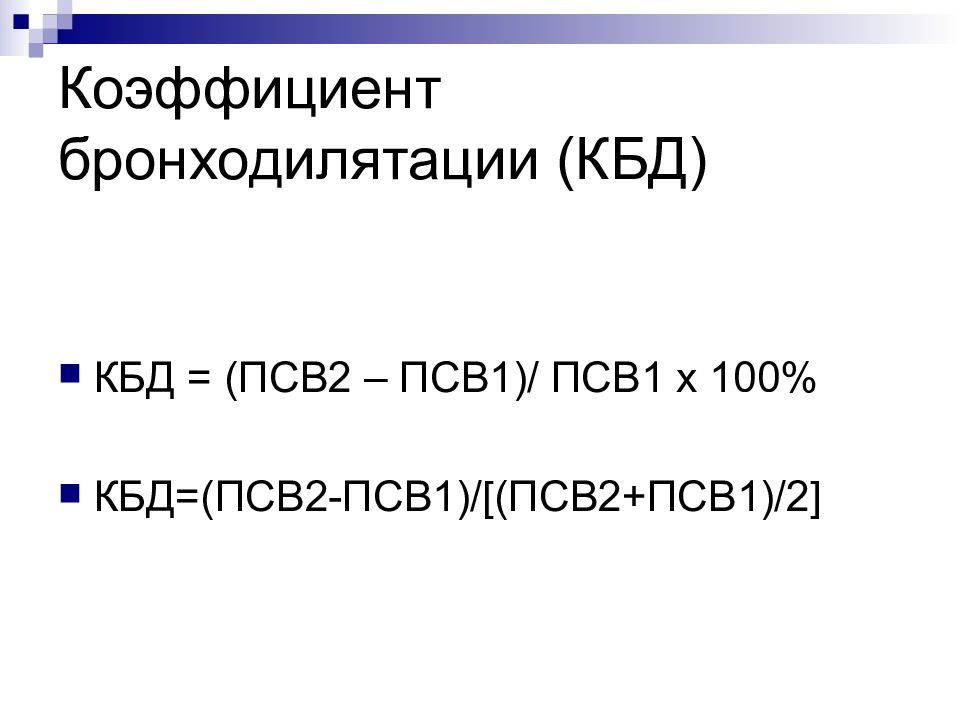

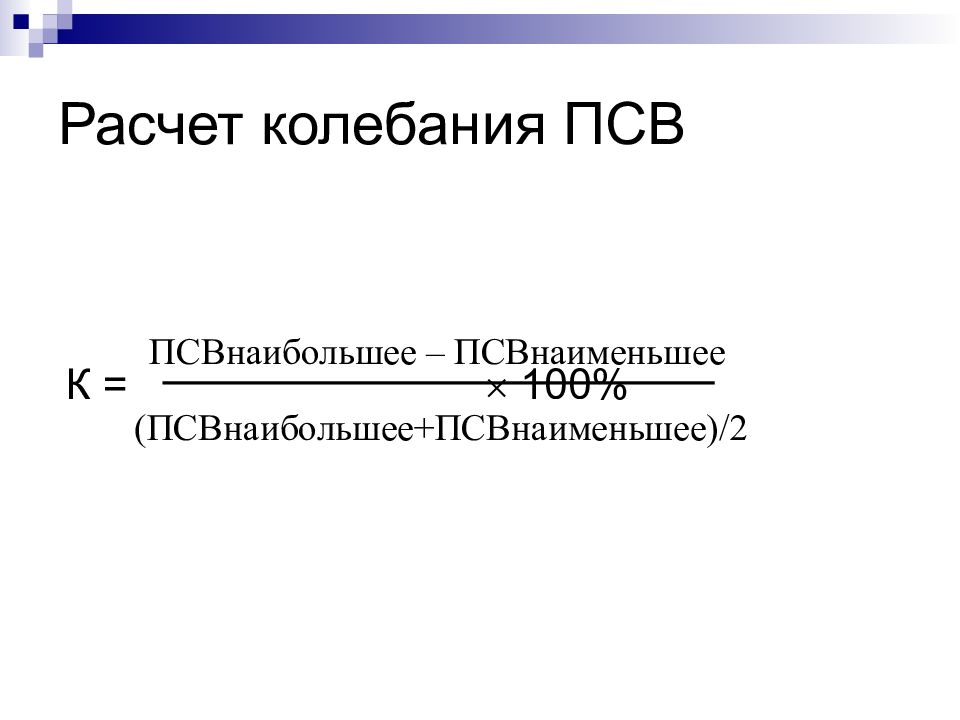

Слайд 48: Коэффициент бронходилятации (КБД)

КБД = (ПСВ2 – ПСВ1)/ ПСВ1 х 100% КБД=(ПСВ2-ПСВ1)/ [ (ПСВ2+ПСВ1)/2 ]

Слайд 49: Функциональные (бронхомоторные) тесты

Проба с бета2-агонистом. Проба с М-холинолитиком (атровент) Пробное лечение системными ГК (или ИГК).

Слайд 50: Провокационные тесты

Проба с обзиданом Проба с гистамином Проба с ЛТВ4 или ПГ F2- альфа Гипервентиляционная проба

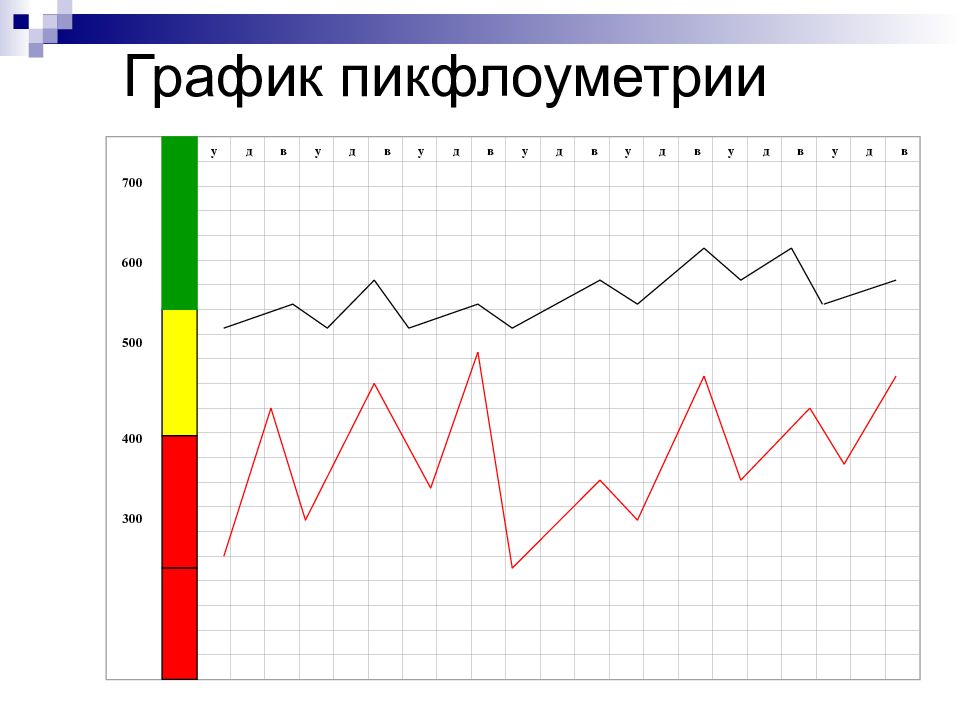

Слайд 51: График пикфлоуметрии

700 600 500 400 300 у д в у д в у д в у д в у д в у д в у д в