Первый слайд презентации: Элементы IV группы периодической системы

Общая электронная формула...ns2p2. Элементы имеют четыре валентных электрона. В своих соединениях могут проявлять степени окисления от +4 до -4. В подгруппе наблюдается резкое изменение свойств элементов: углерод и кремний типичные неметаллы, германий - полуметалл, олово и свинец – металлы. С возрастанием радиуса атома от углерода к свинцу металлические свойства усиливаются, и более характерной становится низшая степень окисления. Для C, Si, Ge характерной является степень окисления +4. Для Sn и Pb +2. Устойчивые водородные соединения имеет только углерод, для свинца водородные соединения неизвестны.

Слайд 3: Углерод

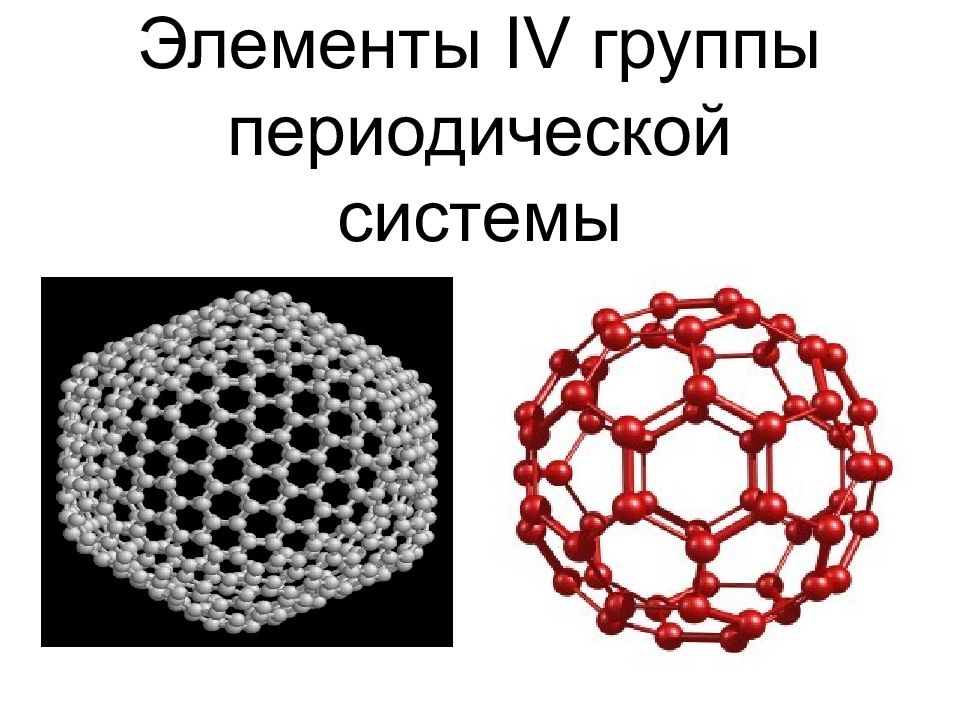

Природные соединения Входит в состав многих минералов, органических соединений и встречается в свободном состоянии (алмаз, графит, уголь). Известны четыре аллотропные модификации углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерен C 60. Его следующим устойчивым гомологом является C 70, за которым следуют C 76, C 78, C 82, C 84, C 90, C 94, C 96 и т.д C 540. В основе строения их молекул лежит одно из следствий теоремы Эйлера, которое говорит о том, что для выстилания сферической поверхности необходимо n шестиугольников и 12 пятиугольников, за исключением n = 1. Графит – черный, мягкий Алмаз – бесцветный, прозрачный, очень твердый. Алмаз имеет тетраэдрическую кристаллическую решетку, кристаллическая решетка графита – многоплоскостная структура. Мелкодисперсный графит (сажа) носит название аморфный углерод. Из графита так же можно получить алмаз путем нагревания графита до 1500 – 2000 С под давлением до 500 тыс. атм.

Слайд 5: Химические свойства

1. Углерод достаточно инертен. При нагревании до 800 – 900 С вступает в реакции с неметаллами и металлами: 2 C + N 2 = C 2 N 2 (циан или дициан) C + Si = SiC ( карборунд ); C + O 2 = CO 2 3C + 4Al = Al 4 C 3 ( карбид алюминия) C + 2 S = CS 2 (сероуглерод) 2. С кислородом углерод образует два оксида (CO и CO 2 ). СО - оксид двухвалентного углерода (угарный газ): без цвета и запаха, ядовит, получается при неполном сгорании угля. В лабораторных условиях можно получить обезвоживанием муравьиной кислоты серной кислотой.

Слайд 6

СО – хороший восстановитель и используется для получения металлов из оксидов: CuO + CO = Cu + CO 2 СО легко вступает в реакции присоединения: CO + Cl 2 = COCl 2 ( фосген ) CO + S = COS ( тиооксид углерода ) Молекулы СО – могут выступать в роли лигандов в карбонильных комплексах: Ni + 4 CO = [ Ni ( CO ) 4 ] Карбонильные комплексы - ядовитые жидкости; широко используются для получения чистых металлов.

Слайд 7

При температуре 1000 С с аммиаком образует карбамид (мочевина): С O 2 + 2NH 3 = CO(NH 2 ) 2 + H 2 O + СО 2 С O 2 я вляется кислотным оксидом угольной кислоты: CO 2 + H 2 O = H 2 CO 3 кислота очень слабая и нестойкая. Кислые соли (гидрокарбонаты) можно получить по реакции: CaCO 3 + CO 2 + H 2 O = Ca(HCO 3 ) 2 Соли (кроме солей щелочных металлов) угольной кислоты термически нестойки: ZnCO 3 = ZnO + CO 2

Слайд 8

3. При пропускании через раскаленный уголь паров серы образуется маслянистая жидкость сероуглерод CS 2 CS 2 - является ангидридом тиоугольной кислоты, которая получается косвенным путем: CS 2 + Na 2 S = Na 2 CS 3 Na 2 CS 3 + 2 HCl = H 2 CS 3 + 2 NaCl Эта кислота является исходным веществом для получения монотиоугольной кислоты H 2 CO 2 S и дитиоугольной кислоты H 2 CO 2 S 2, которые используются для получения искусственного шелка. 4. С азотом углерод образует дициан, газ с запахом миндаля, хорошо растворимый в воде: 2C + N 2 = (CN) 2 ; (CN) 2 + 4H 2 O = (NH 4 ) 2 C 2 O 4 При взаимодействии дициана со щелочами образуются два ряда солей цианиды и цианаты: ( CN ) 2 + 2 KOH = KCN + KNCO + H 2 O KCN – соль цианистоводородной кислоты (цианид калия), KNCO – соль циановой кислоты (цианат калия).

Слайд 9

5. При взаимодействии углерода с металлами образуются карбиды – состава Me 2 C 2, MeC 2, Me 4 C 3, Me 3 C, которые делятся на неразлагаемые и разлагаемые : CaC 2 + 2H 2 O = Ca(OH) 2 + C 2 H 2 Al 4 C 3 + 12HCl = 4AlCl 3 + 3CH 4 Mn 3 C + 6H 2 O = 3Mn(OH) 2 + CH 4 + H 2

Слайд 10: ПРИМЕНЕНИЕ

Смешанные галогениды CCl 2 F 2, CCl 3 F, CBr 3 F называются фреонами и используются в качестве хладагентов в холодильной технике. Применение СО 2 : как инертная атмосфера при сварке металлов; в пищевой промышленности. NaHCO 3, NH 4 HCO 3 – в хлебопекарном производстве. Na 2 CO 3, CaCO 3 - в производстве моющих средств, стекла.

Слайд 11: Кремний

Кремний в природе содержится во многих минералах в виде оксида SiO 2, из которого элементарный кремний можно получить восстановлением магнием или углеродом. В чистом виде кремний тверд, хрупок, имеет алмазоподобную структуру. Различают аморфный и кристаллический кремний.

Слайд 12: Химические свойства

1. Кремний очень инертен. При высоких температурах взаимодействует с фтором, углеродом, некоторыми металлами: Si + 2 F 2 = SiF 4 ; Si + C = SiC (карборунд); Si + 2 Mg = Mg 2 Si (силицид). 2. Хорошо растворяется в щелочах и плавиковой кислоте: Si + 4NaOH = Na 4 SiO 4 + 2H 2 Si + 4HF = SiF 4 + 2H 2 SiF 4 + 2 HF = H 2 [ SiF 6 ] 3. Оксид кремния полимер, SiO 2 образует многочисленные поликремниевые кислоты. Растворяется в плавиковой кислоте и щелочах: SiO 2 + 4HF = SiF 4 + 2H 2 O SiO2 + 2NaOH = Na 2 SiO 3 + H 2 O

Слайд 13

4. Непосредственно с водородом кремний не взаимодействует, поэтому водородные соединения (силаны) получают из силицидов: Mg 2 Si + 4HCl = 2MgCl 2 + SiH 4 (моносилан) Силаны могут быть различного состава - Si 2 H 6, Si 3 H 8, Si 6 H 14,... Это сильные восстановители, химически очень активны, на воздухе самовоспламеняются: SiH 4 + 2 O 2 = SiO 2 + 2 H 2 O

Слайд 14: Применение

SiO 2 - твердое вещество с температурой плавления 1715 С. Идет на изготовление химической посуды, кварцевых ламп и т.п. Na 2 SiO 3 – силикат натрия (жидкое стекло, конторский клей) Кристаллический кремний - подложка, основа полупроводниковых приборов. При прокаливании кремневой кислоты образуется SiO 2 в виде аморфного соединения, носит название “силикагель” и используется в качестве поглотителя влаги.

Слайд 15: Германий, олово, свинец. Природные соединения

SnO 2 – кассеперит, PbS – свинцовый блеск. Германий собственных руд не имеет, встречается с рудами цинка, олова, свинца. Олово и свинец получают пирометаллургическим способом: олово - восстановлением углеродом из оксида, свинец - обжигом сульфида в кислороде, и восстановлением оксидом углерода (II) до металла. Германий получают более сложным способом: вначале получают четыреххлористый германий GeCl 4 GeCl 4 + H 2 O = GeO 2 + 4HCl GeO 2 + 2H 2 = Ge + 2H 2 O

Слайд 16

Германий и олово – белые блестящие металлы на воздухе окисляются слабо. Свинец – серого цвета за счет пленки оксида. Олово полиморфно. При температуре > +13 С устойчива β-модификация. С понижением температуры β-олово переходит в α- модификацию. Этот переход начинается при +13 С и очень быстро протекает при -33 С, в результате олово превращается в порошок. Это явление носит название “оловянная чума”.

Слайд 17: Химические свойства

. 1. При нагревании реагируют с неметаллами. 2Pb + O 2 = 2PbO; Ge + 2S = GeS 2 ; Sn + 2 Cl 2 = SnCl 4 3.Германий и олово с водой не взаимодействуют. Свинец медленно растворяется в воде: 2 Pb + O 2 + 2 H 2 O = 2 Pb ( OH ) 2 4. В ряду активности Ge стоит между Cu и Ag, т.е. после водорода, а Sn и Pb до водорода. Олово слабо вытесняет водород: Sn + H 2 SO 4 (p азб ) = SnSO 4 + H 2 Аналогичные реакции со свинцом практически не идут, т.к. PbCl 2 и PbSO 4 плохо растворимы.

Слайд 18

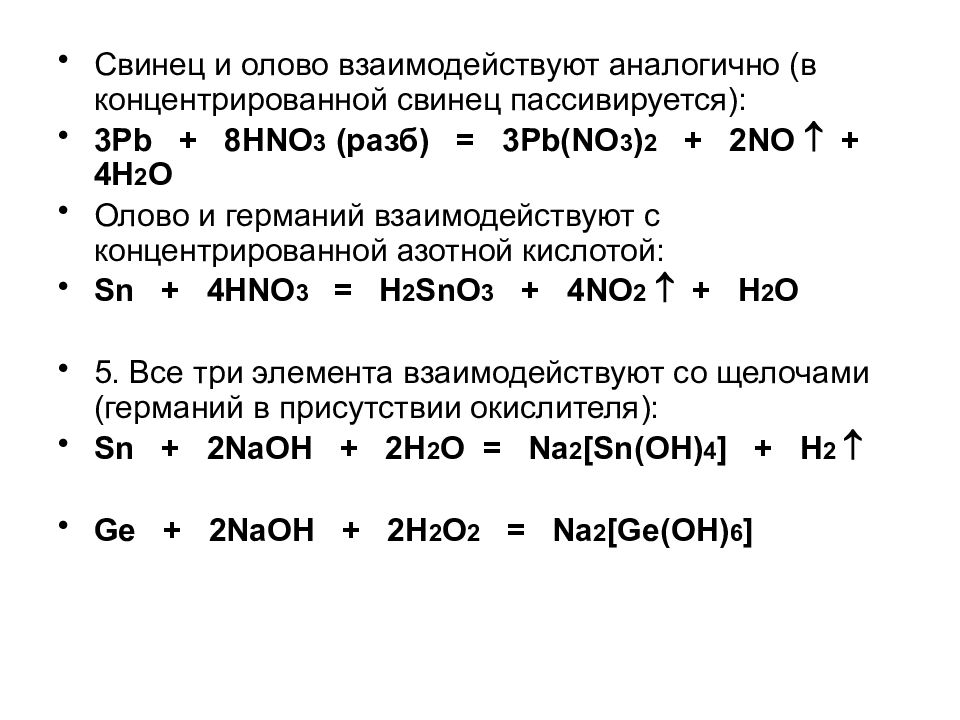

Свинец и олово взаимодействуют аналогично (в концентрированной c винец пассивируется): 3Pb + 8HNO 3 ( разб ) = 3Pb(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O Олово и германий взаимодействуют с концентрированной азотной кислотой: Sn + 4HNO 3 = H 2 SnO 3 + 4NO 2 + H 2 O 5. Все три элемента взаимодействуют со щелочами (германий в присутствии окислителя): Sn + 2NaOH + 2H 2 O = Na 2 [Sn(OH) 4 ] + H 2 Ge + 2NaOH + 2H 2 O 2 = Na 2 [Ge(OH) 6 ]

Слайд 19: Применение

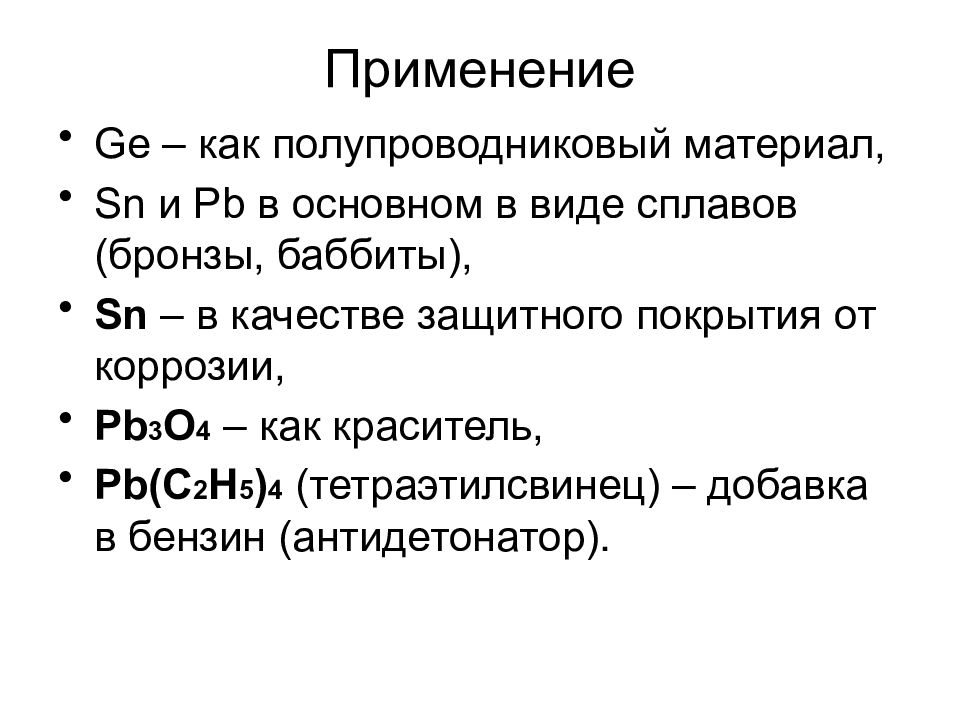

Ge – как полупроводниковый материал, Sn и Pb в основном в виде сплавов (бронзы, баббиты), Sn – в качестве защитного покрытия от коррозии, Pb 3 O 4 – как краситель, Pb(C 2 H 5 ) 4 (тетраэтилсвинец) – добавка в бензин (антидетонатор).

Слайд 20: Элементы побочной подгруппы IV группы

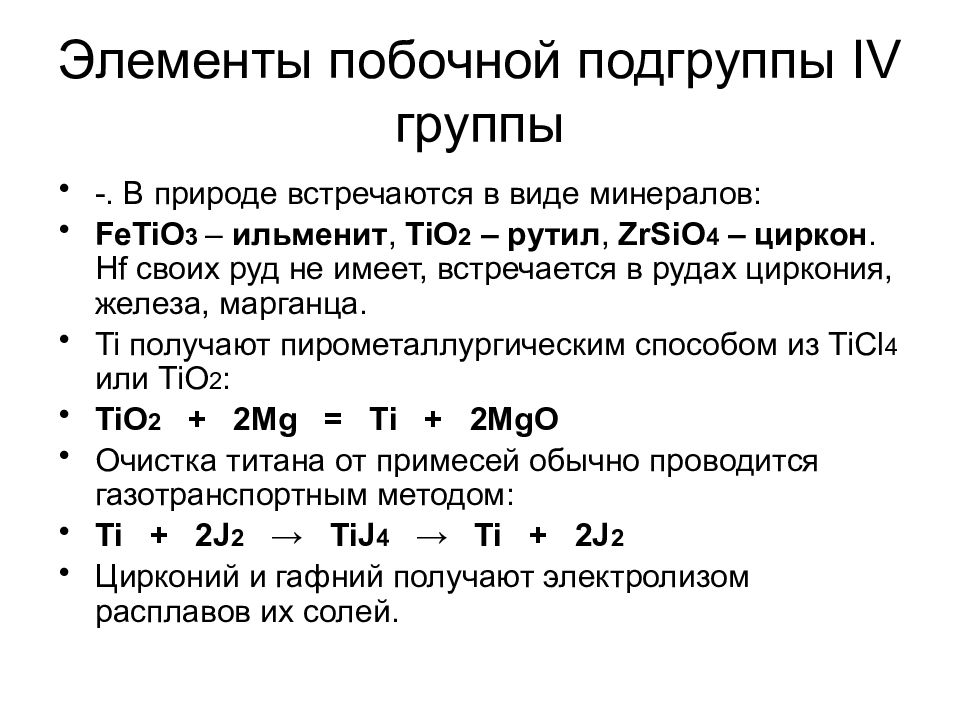

-. В природе встречаются в виде минералов: FeTiO 3 – ильменит, TiO 2 – рутил, ZrSiO 4 – циркон. Hf своих руд не имеет, встречается в рудах циркония, железа, марганца. Ti получают пирометаллургическим способом из TiCl 4 или TiO 2 : TiO 2 + 2Mg = Ti + 2MgO Очистка титана от примесей обычно проводится газотранспортным методом: Ti + 2 J 2 → TiJ 4 → Ti + 2 J 2 Цирконий и гафний получают электролизом расплавов их солей.

Слайд 21

Чистые металлы вязкие, ударопрочные, с высокими температурами плавления (Ti – 1700 С, Zr – 1900 С, Hf – 2200 С). Ti относится к легким металлам, плотность его 4,5 г/см3. Химически наиболее активен титан. Цирконий и гафний менее активны.

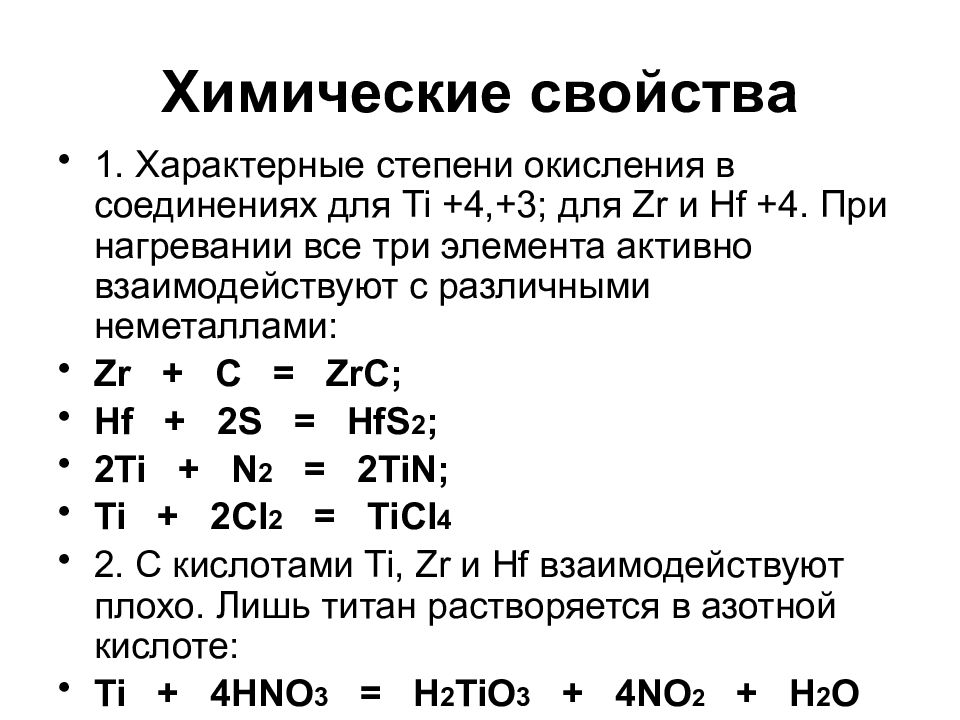

Слайд 22: Химические свойства

1. Характерные степени окисления в соединениях для Ti +4,+3; для Zr и Hf +4. При нагревании все три элемента активно взаимодействуют с различными неметаллами: Zr + C = ZrC; Hf + 2S = HfS 2 ; 2Ti + N 2 = 2TiN; Ti + 2Cl 2 = TiCl 4 2. С кислотами Ti, Zr и Hf взаимодействуют плохо. Лишь титан растворяется в азотной кислоте: Ti + 4 HNO 3 = H 2 TiO 3 + 4 NO 2 + H 2 O

Слайд 23

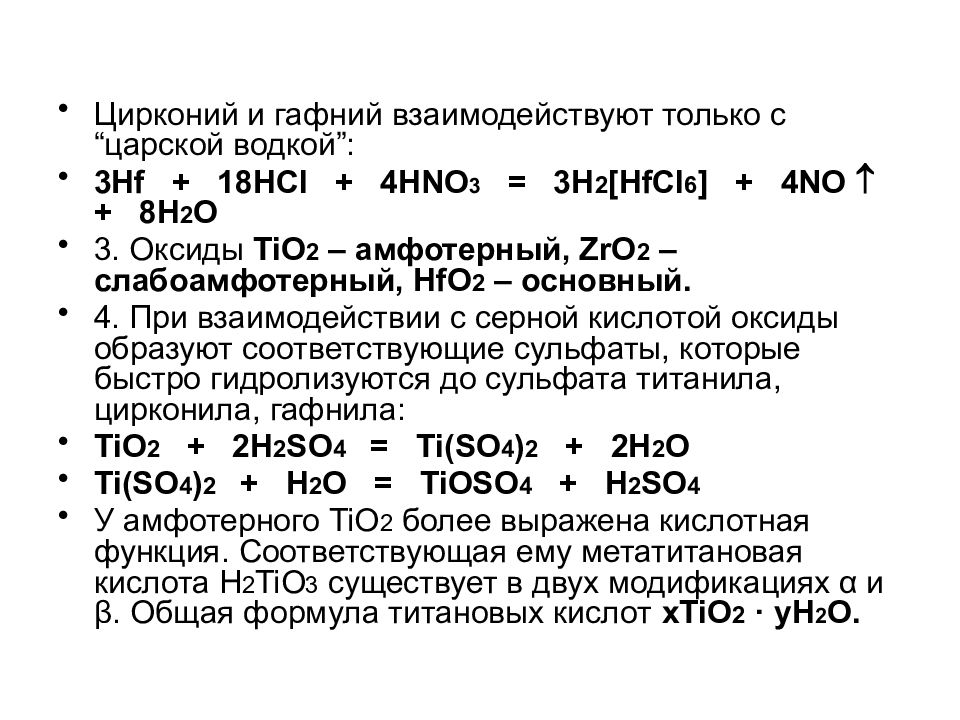

Цирконий и гафний взаимодействуют только с “царской водкой”: 3Hf + 18HCl + 4HNO 3 = 3H 2 [HfCl 6 ] + 4NO + 8H 2 O 3. Оксиды TiO 2 – амфотерный, ZrO 2 – слабоамфотерный, HfO 2 – основный. 4. При взаимодействии с серной кислотой оксиды образуют соответствующие сульфаты, которые быстро гидролизуются до сульфата титанила, цирконила, гафнила: TiO 2 + 2H 2 SO 4 = Ti(SO 4 ) 2 + 2H 2 O Ti(SO 4 ) 2 + H 2 O = TiOSO 4 + H 2 SO 4 У амфотерного TiO 2 более выражена кислотная функция. Соответствующая ему метатитановая кислота H 2 TiO 3 существует в двух модификациях α и β. Общая формула титановых кислот xTiO 2 · yH 2 O.

Последний слайд презентации: Элементы IV группы периодической системы: Применение

Титан – третий по значимости (после железа и алюминия) конструкционный материал. Титан применяется в виде сплавов в корабле-, ракето-, машиностроении. Цирконий и гафний применяются в ядерном реакторостроении (цирконий для оболочек тепловыделяющих элементов, гафний – регулирующие стержни для поглощения нейтронов при работе реактора).