Первый слайд презентации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет»

Возбудители аэрогенных инфекций: дифтерии, коклюша, туберкулеза Лектор: доктор медицинских наук, профессор Н.И.Потатуркина -Нестерова

Слайд 2: План лекции

Таксономия и биологические свойства дифтерийных бактерий. Эпидемиология и патогенез дифтерии. Микробиологическая диагностика, лечение и специфическая профилактика дифтерии. Таксономия и биологические свойства возбудителя коклюша. Эпидемиология и патогенез коклюша. Микробиологическая диагностика, лечение и специфическая профилактика коклюша. Таксономия и биологические свойства возбудителей туберкулеза. Эпидемиология и патогенез туберкулеза. Микробиологическая диагностика, лечение и специфическая профилактика туберкулеза.

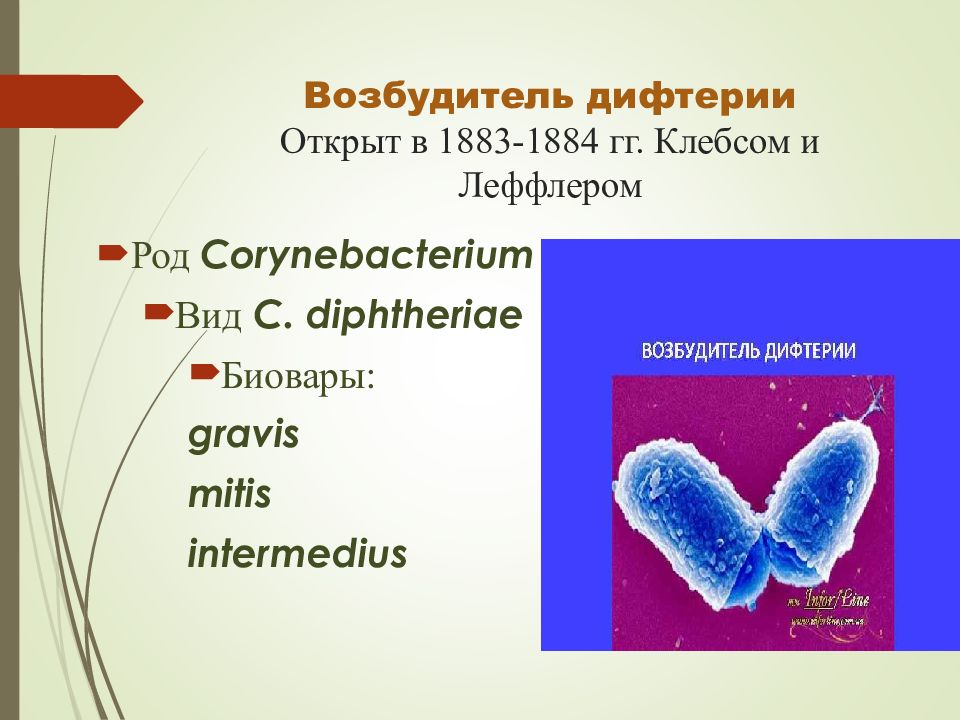

Род Corynebacterium Вид C. d iphtheriae Биовары : gravis mitis intermedius

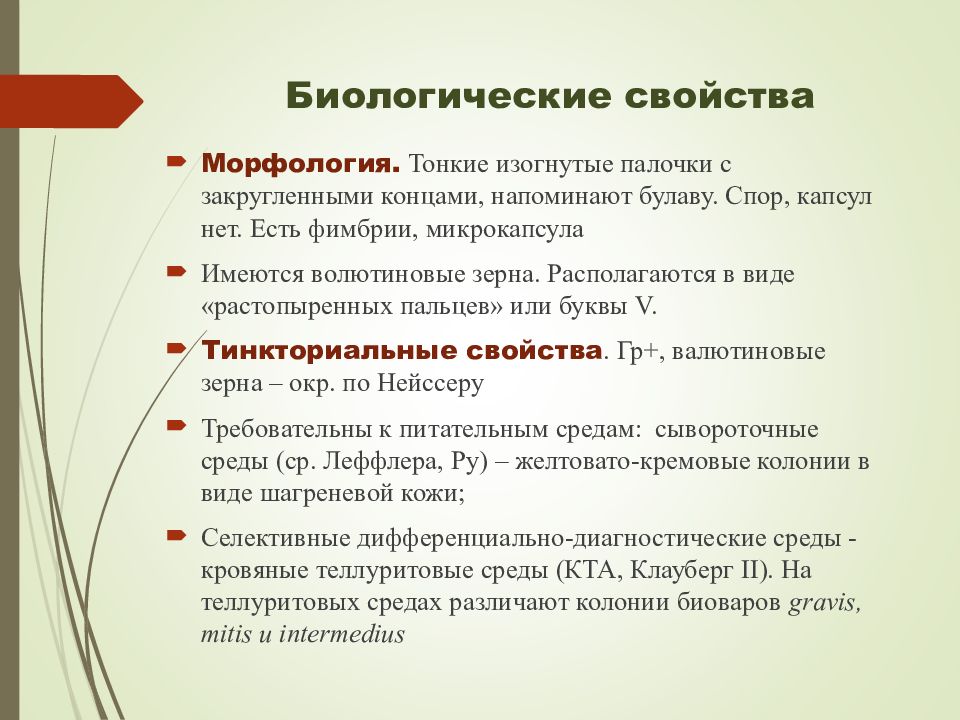

Слайд 5: Биологические свойства

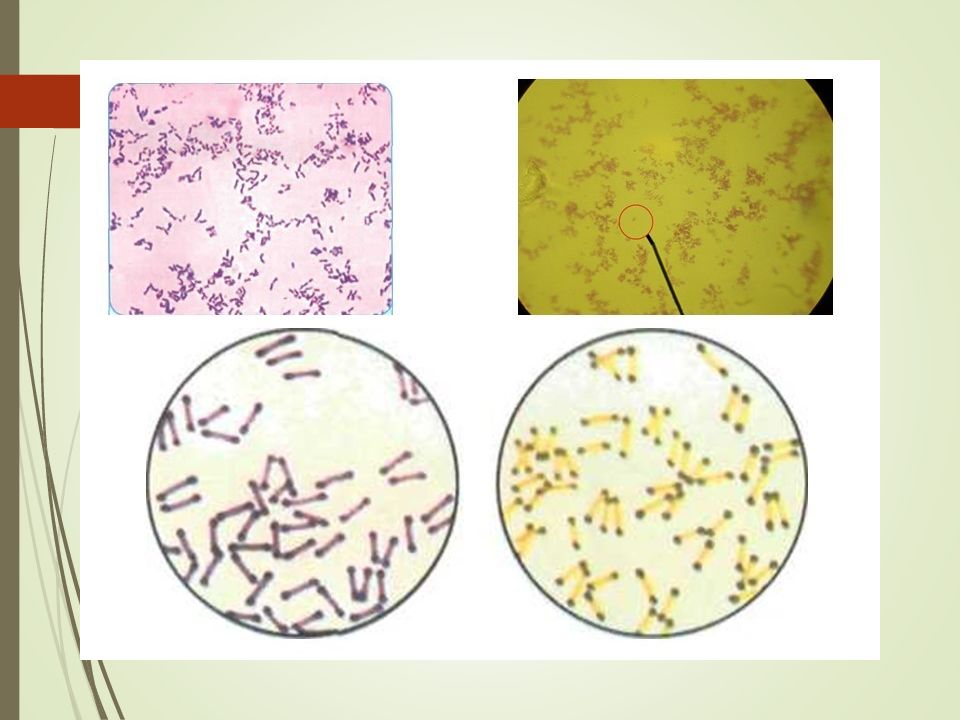

Морфология. Тонкие изогнутые палочки с закругленными концами, напоминают булаву. Спор, капсул нет. Есть фимбрии, микрокапсула Имеются волютиновые зерна. Располагаются в виде «растопыренных пальцев» или буквы V. Тинкториальные свойства. Гр+, валютиновые зерна – окр. по Нейссеру Требовательны к питательным средам: сывороточные среды (ср. Леффлера, Ру ) – желтовато-кремовые колонии в виде шагреневой кожи; Селективные дифференциально-диагностические среды - кровяные теллуритовые среды (КТА, Клауберг II). На теллуритовых средах различают колонии биоваров gravis, mitis и intermedius

Слайд 6: Биовар gravis – серые колонии в виде цветков маргаритки, биовар mitis – мелкие черные гладкие колонии

Слайд 8: Биохимические свойства

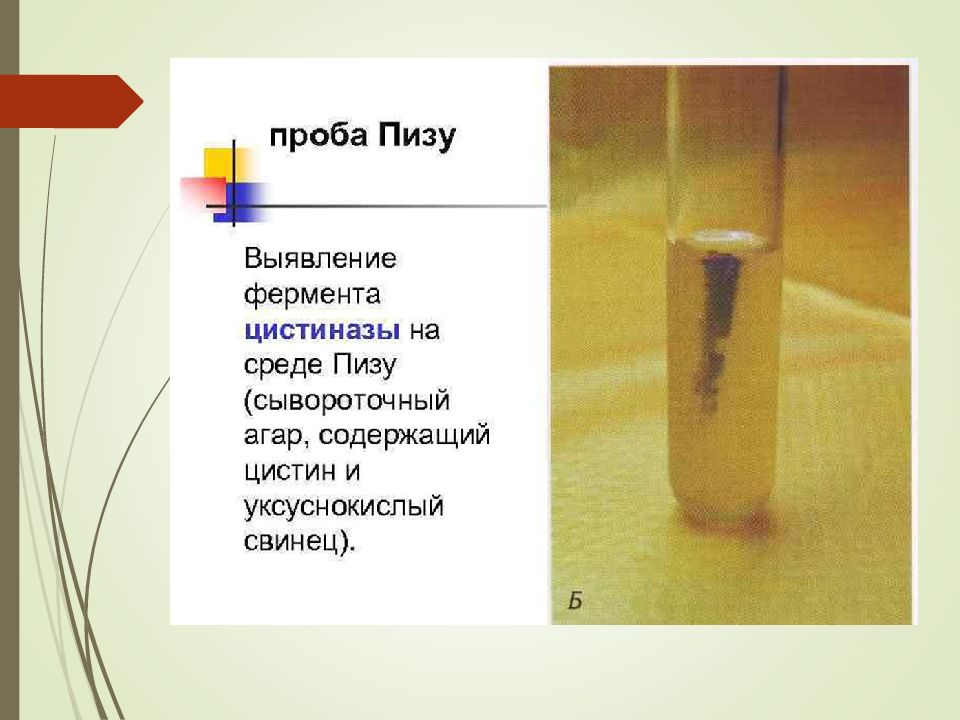

Факультативные анаэробы Гидролизуют Г, не расщепляют С Отрицательная проба Закса Положительная проба Пизу: расщепляют цистин до сероводорода, который взаимодействуя с уксуснокислым свинцом, вызывает почернение столбика сывороточного агара в результате образования сернистого свинца.

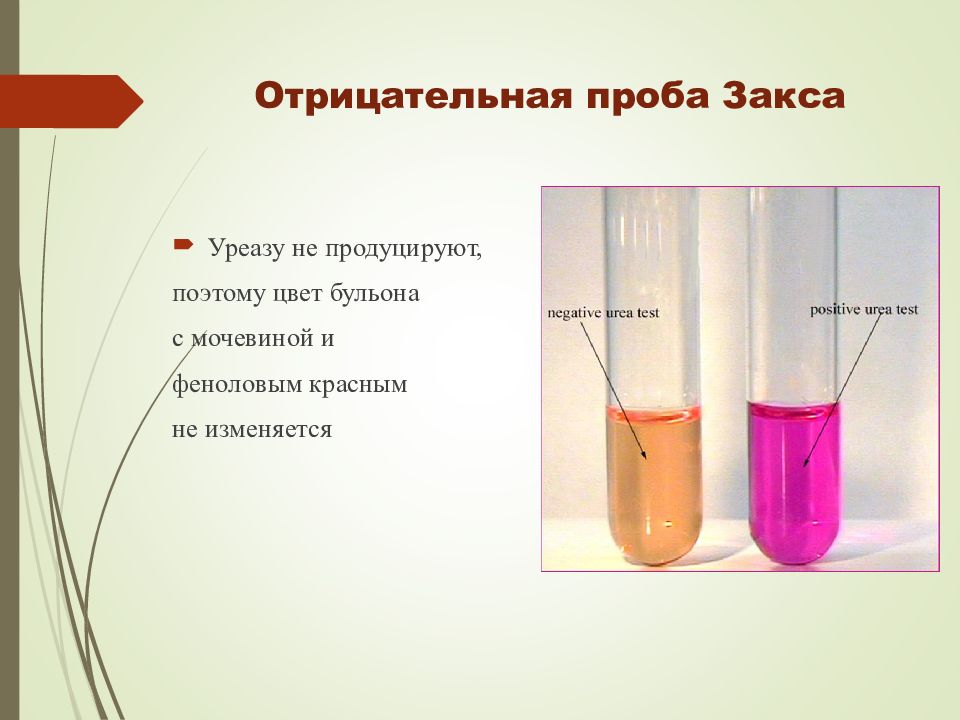

Слайд 10: Отрицательная проба Закса

Уреазу не продуцируют, поэтому цвет бульона с мочевиной и феноловым красным не изменяется

Слайд 11: Антигены

О-а/г, термостабилен По К-а/г выделяют 40 сероваров mitis, 14 сероваров gravis, 4 серовара intеrmedius. Факторы патогенности Поверхностные структуры, отвечающие за адгезию Экзотоксин - термолабильный, высокотоксичный, поражает сердечную мышцу, надпочечники и периферическую нервную систему. Состоит из двух фракций: фракция А - токсическая функция, фракция В - прикрепление токсина к чувствительным клеткам Ферменты агрессии : нейраминидаза, гиалуронидаза, гемолизин, дермонекротоксин.

Слайд 12: Эпидемиология

Антропонозное заболевание Источник: больные и носители токсигенных штаммов Механизм передачи возбудителя – аэрозольный (при разговоре, чихании, кашле) Путь передачи – воздушно-капельный, возможен контактно-бытовой путь: через посуду, полотенце, игрушки и т. д. Вероятно также заражение через инфицированные молочные продукты. Возбудитель дифтерии устойчив во внешней среде, в высушенном состоянии он сохраняется до 1 месяца. Инкубационный период – 2-10 дней. Токсинемическое заболевание.

Слайд 13: Патогенез

Входные ворота инфекции : слизистые оболочки носоглотки, реже – глаз, половых органов (у женщин), кожных покровов, ран. Поэтому чаще встречается дифтерия зева, реже формы с экстрафарингеальной локализацией Возбудитель локализуется на месте внедрения и инициирует фибринозное воспаление. Возможно блокирование воздухоносных путей и развитие асфиксии. Процесс сопровождается регионарными лимфоаденитами Продуцирование экзотоксина, который и обусловливает системные проявления – поражение нервной системы, сердца, сосудов, почек, надпочечников

Слайд 14: Клинические проявления

В зависимости от локализации поражения различают следующие формы: дифтерию ротоглотки, реже - носа, половых органов, глаз, кожи и др. Начало заболевания – острое, высокая температура, симптомы умеренной интоксикации (головная боль, общая слабость, потеря аппетита, побледнение кожных покровов, повышение частоты пульса), боль в горле На миндалинах образуется фибринозный налет, который снимаются тяжело, оставляя после снятия участки кровоточащей слизистой Наиболее часто и опасно дифтерия осложняется инфекционно-токсическим шоком, токсическим нефрозом, недостаточностью надпочечников, миокардитом

Слайд 16: Методы диагностики

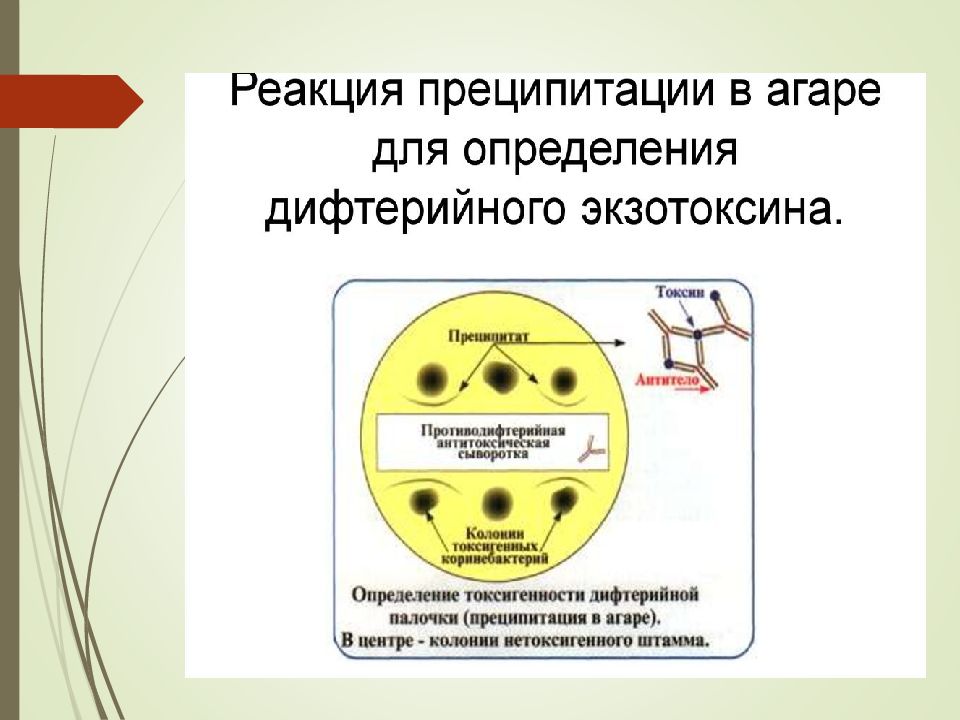

Бактериологический – материал со слизистых оболочек носа и ротоглотки, глаз, гениталий, кожи и др. Бакпосев на питательные среды необходимо осуществить не позднее 2-4 часов после забора материала Определение токсигенности выделенного штамма реакцией преципитации в геле Серологический – определение нарастания титра антитоксических антител, имеет вспомогательное значение ( РПГА, РНГА, ИФА ) ПЦР для обнаружения гена токсигенности tox + в ДНК выделенной культуры C. diphtheriae

Слайд 17: Диагностика

Исследуемый материал Среда обогащения бактериоскопия КТА Сывороточная среда Проба на токсигенность Проба Пизу чувствительность к антибиотикам Биохим. св-ва фаготипирование РА бактериоскопия

Слайд 19: Проба Шика

Применяют для выявления противодифтерийного антитоксического иммунитета. Для постановки в/к в области предплечья вводят 0,2 мл стандартного дифтерийного токсина, содержащего 1/64 ДЛМ для морской свинки. Результат учитывают через 72 - 96 ч. При отсутствии а/т к токсину на месте введения образуются краснота и инфильтрат (положительная реакция); при наличии антитоксических а/т инфильтрат не образуется или он меньше 1 см (отрицательная реакция). Результаты пробы Шика используют для оценки коллективного иммунитета и проведения профилактических прививок. В настоящее время с этой целью также применяют РПГА с эритроцитарным диагностикумом.

Слайд 20: Специфическая профилактика и лечение

Противодифтерийная лошадиная сыворотка (антитоксин) Антибиотикотерапия: β-лактамы, тетрациклины, хинолоны При необходимости: детоксикация, кардиотропные препараты, интубация Профилактика: АКДС, АДС, АДС -М. Курс вакцинации состоит из 3-х прививок с интервалом 1,5 месяца (3 мес, 4,5 мес и 6 мес ). Ревакцинация в 18 месяцев, 7 и 14 лет. Каждые последующие 10 лет проводят АДС -М анатоксином. Проба Безредка 0,1 мл р- ра сыворотки в разведении 1:100 вводят в/к. При отрицательной реакции 0,1 мл вводят п/к в плечо. Через 45-60 мин. вводят всю дозу, нагретую до 36оС.

Слайд 21: Возбудители коклюша и паракоклюша

Открыты в 1906 г. Ж. Борде и О.Жангу Род: Bordetellа Виды: В.pertussis, B. parapertussis Коклюш и паракоклюш – это острые антропонозные воздушно-капельные бактериальные инфекции, характеризующиеся поражением верхних дыхательных путей и приступами спастического кашля.

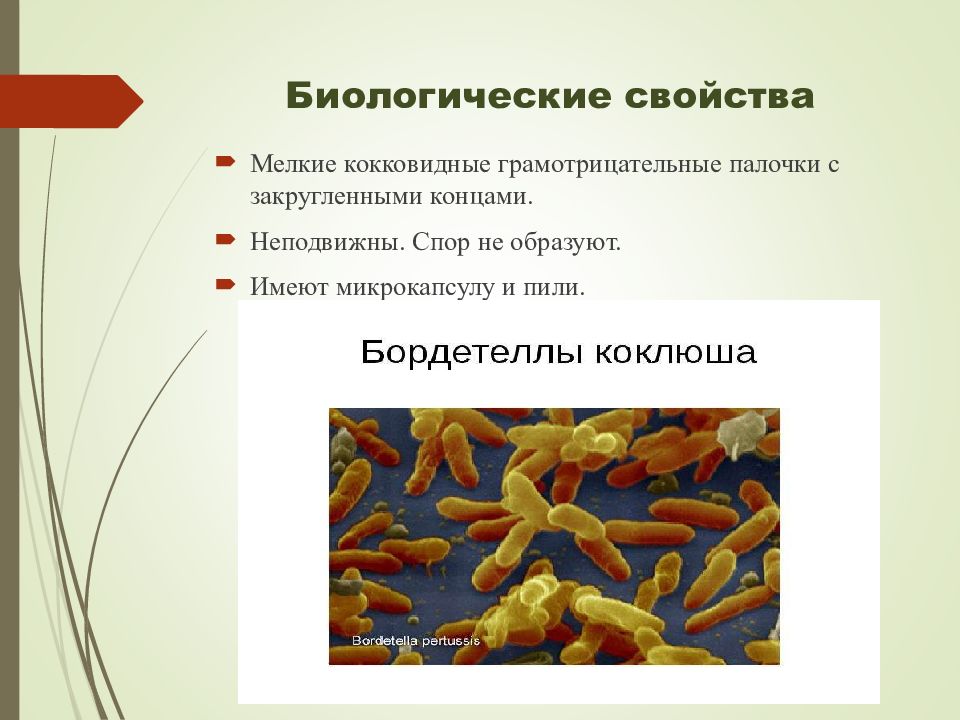

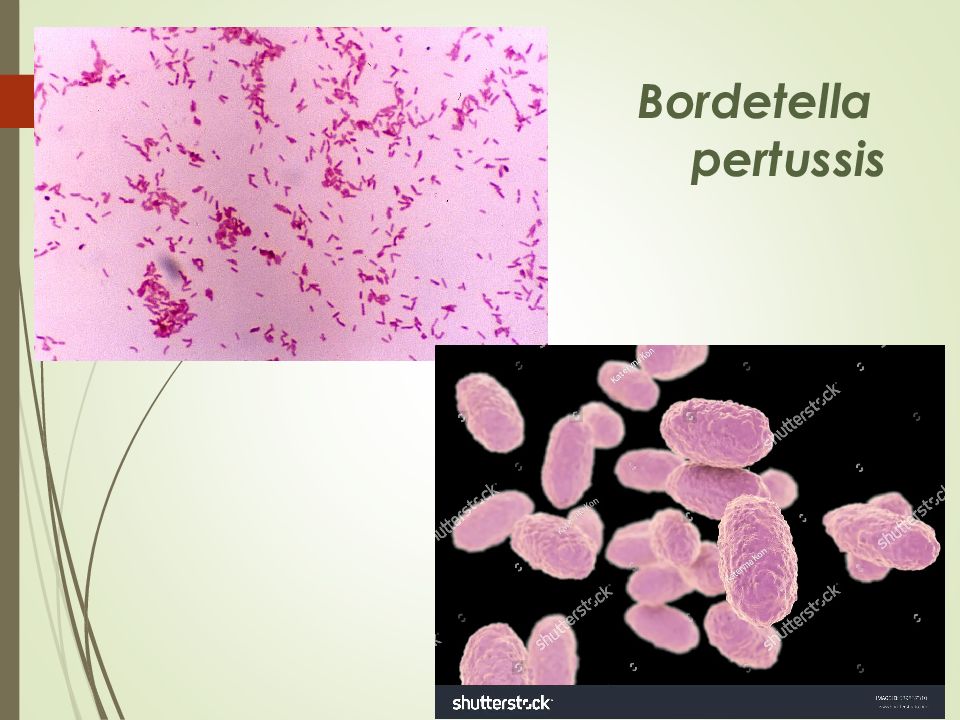

Слайд 22: Биологические свойства

Мелкие кокковидные грамотрицательные палочки с закругленными концами. Неподвижны. Спор не образуют. Имеют микрокапсулу и пили.

Слайд 24: Культуральные свойства

Строгие аэробы. Требовательны к условиям культивирования Среды: Борде-Жангу (картофельно-глицериновый агар + кровь+пенициллин), казеиново-угольный агар (КУА). Мелкие выпуклые колонии в виде капелек ртути или жемчужинок в течение 3-5 сут. В жидких средах помутнение и осадок. Биохимическая активность низкая. Не расщепляют белки и углеводы, не восстанавливают нитраты Образуют каталазу Антигены Соматический термостабильный О- антиген, термолабильные капсульные К-антигены

Слайд 25: Рост бордетелл на средах: а) казеиново-угольный агар (КУА); б) Борде-Жангу (картофельно-глицериновый агар с кровью)

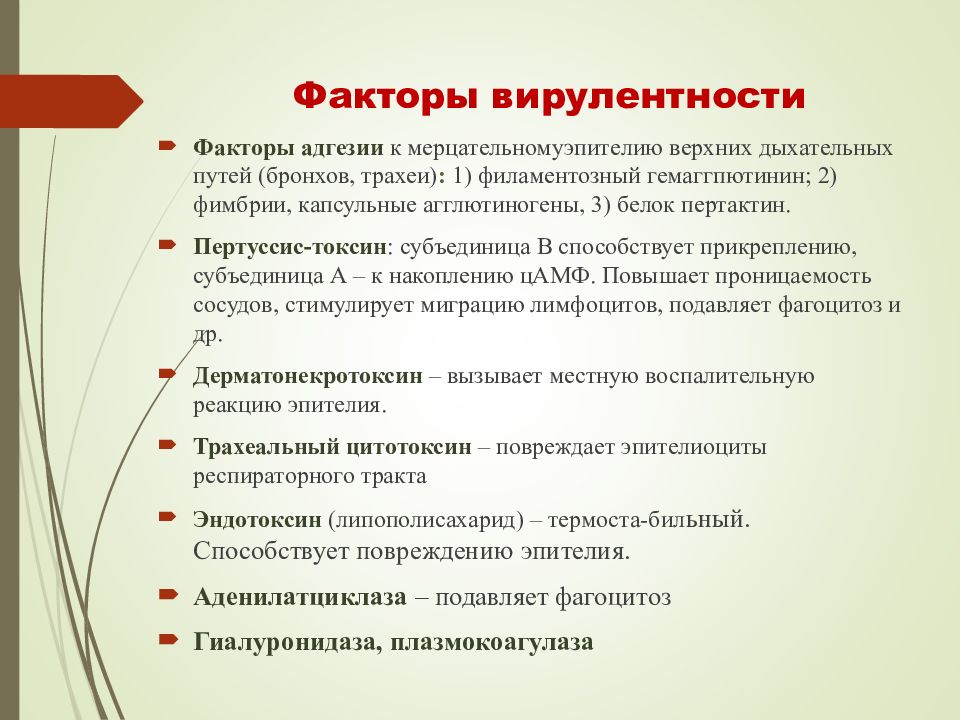

Слайд 26: Факторы вирулентности

Факторы адгезии к мерцательномуэпителию верхних дыхательных путей (бронхов, трахеи) : 1) филаментозный гемаггпютинин ; 2) фимбрии, капсульные агглютиногены, 3) белок пертактин. Пертуссис -токсин : субъединица В способствует прикреплению, субъединица А – к накоплению цАМФ. Повышает проницаемость сосудов, стимулирует миграцию лимфоцитов, подавляет фагоцитоз и др. Дерматонекротоксин – вызывает местную воспалительную реакцию эпителия. Трахеальный цитотоксин – повреждает эпителиоциты респираторного тракта Эндотоксин ( липополисахарид ) – термоста-бил ьный. Способствует повреждению эпителия. Аденилатциклаза – подавляет фагоцитоз Гиалуронидаза, плазмокоагулаза

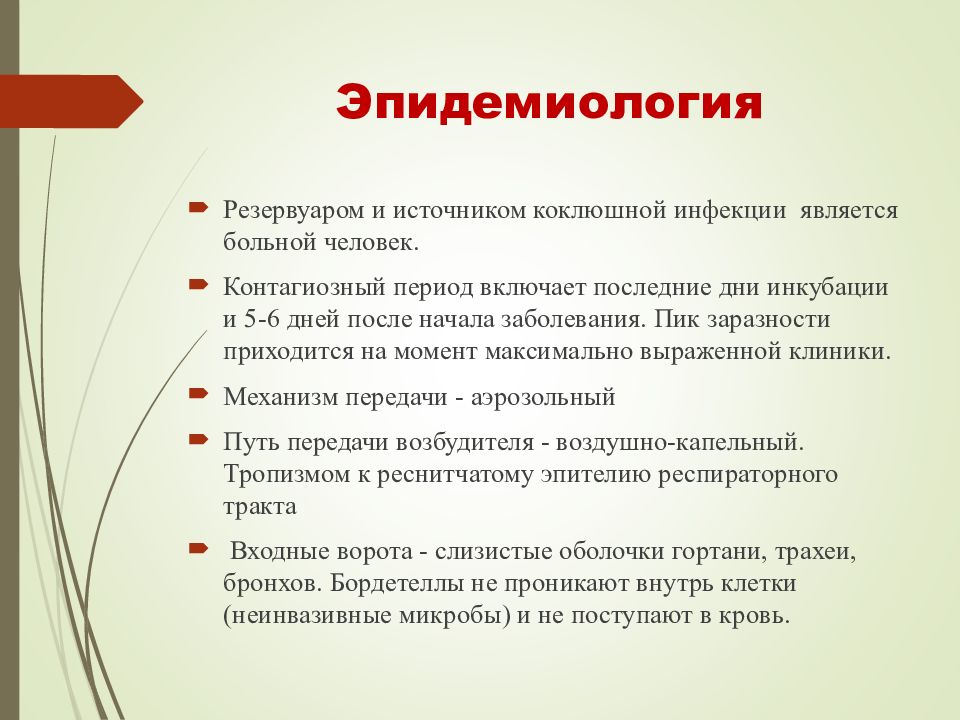

Слайд 27: Эпидемиология

Резервуаром и источником коклюшной инфекции является больной человек. Контагиозный период включает последние дни инкубации и 5-6 дней после начала заболевания. Пик заразности приходится на момент максимально выраженной клиники. Механизм передачи - аэрозольный Путь передачи возбудителя - воздушно-капельный. Тропизмом к реснитчатому эпителию респираторного тракта Входные ворота - слизистые оболочки гортани, трахеи, бронхов. Бордетеллы не проникают внутрь клетки (неинвазивные микробы) и не поступают в кровь.

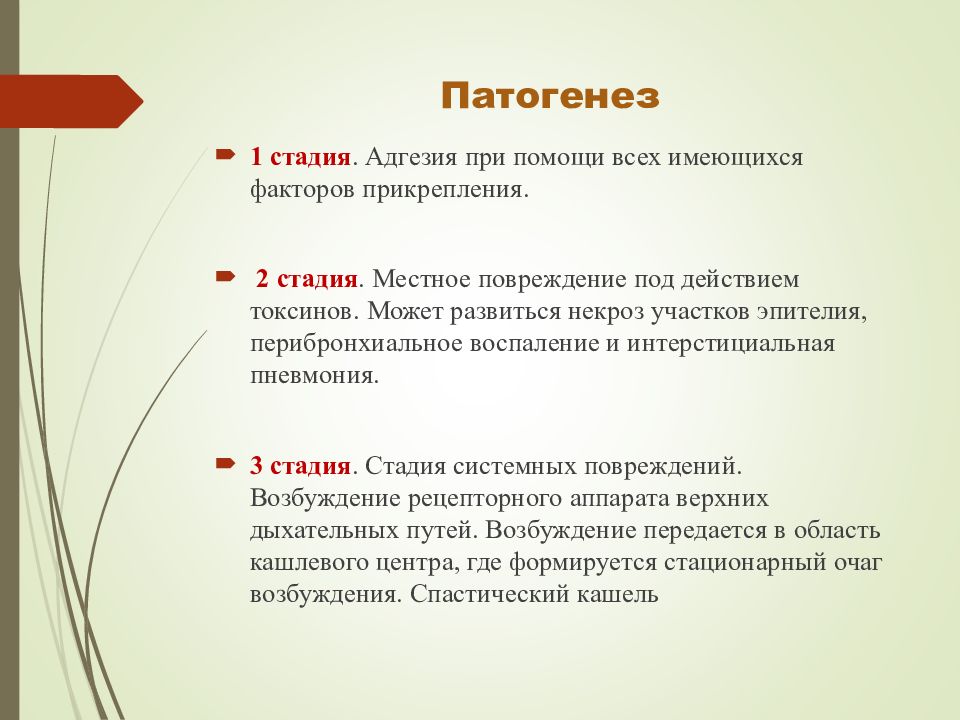

Слайд 28: Патогенез

1 стадия. Адгезия при помощи всех имеющихся факторов прикрепления. 2 стадия. Местное повреждение под действием токсинов. Может развиться некроз участков эпителия, перибронхиальное воспаление и интерстициальная пневмония. 3 стадия. Стадия системных повреждений. Возбуждение рецепторного аппарата верхних дыхательных путей. Возбуждение передается в область кашлевого центра, где формируется стационарный очаг возбуждения. Спастический кашель

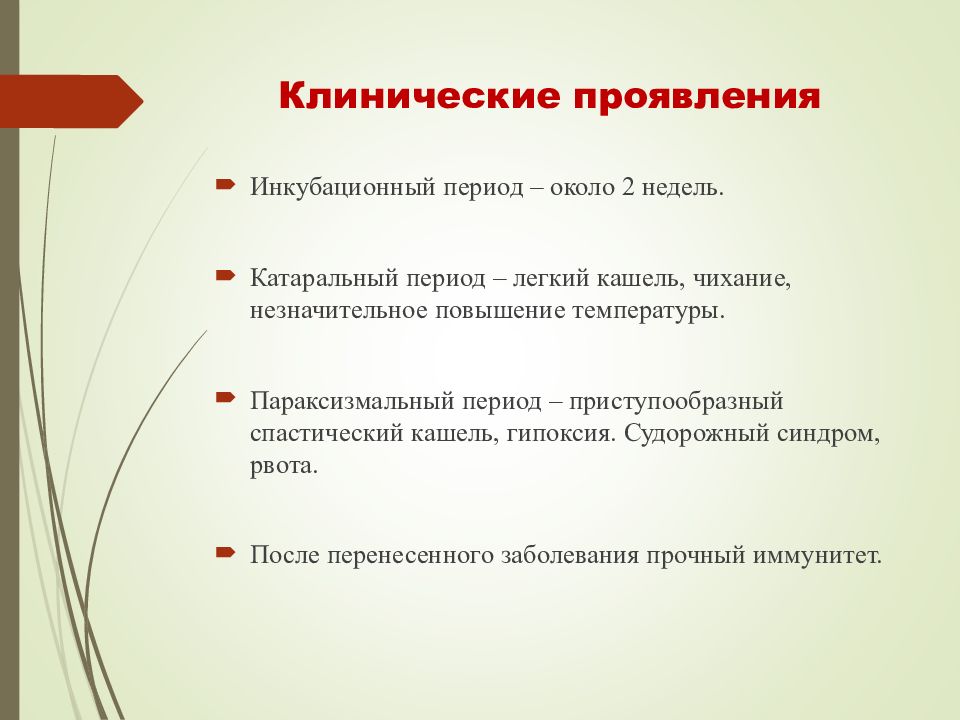

Слайд 29: Клинические проявления

Инкубационный период – около 2 недель. Катаральный период – легкий кашель, чихание, незначительное повышение температуры. Параксизмальный период – приступообразный спастический кашель, гипоксия. Судорожный синдром, рвота. После перенесенного заболевания прочный иммунитет.

Слайд 30: Микробиологическая диагностика

Исследуемый материал – слизистое отделяемое с задней стенки глотки, берут стерильным тампоном или методом «кашлевых пластинок». Методы диагностики Бактериологический. Серологический (РСК, РПГА с парными сыворотками, ИФА) – для подтверждения диагноза. Ускоренный: РИФ, ИФА, ПЦР.

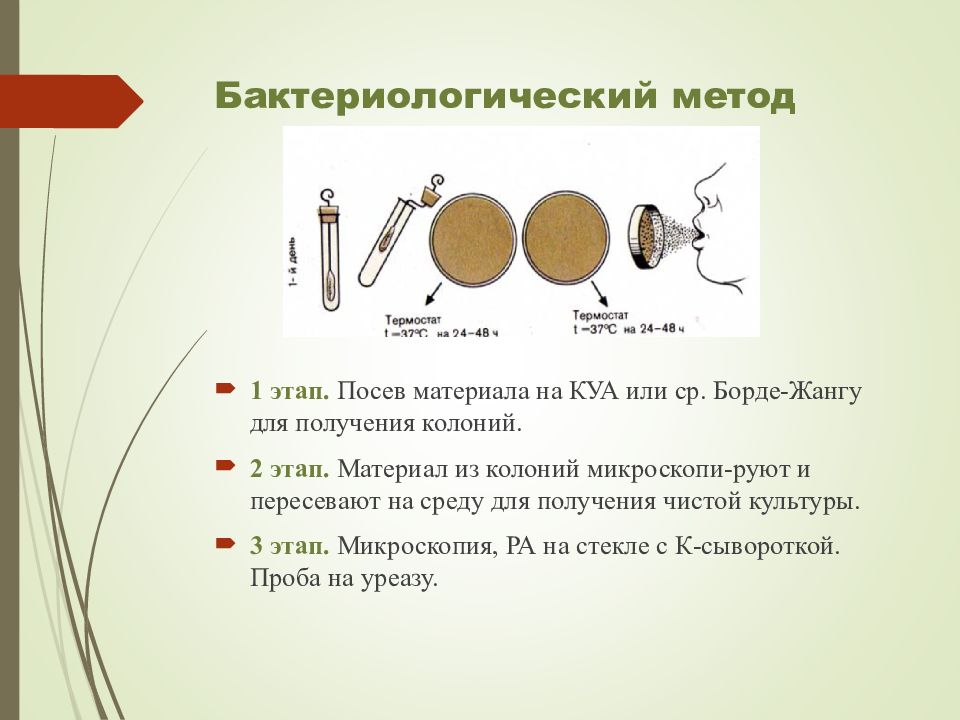

Слайд 31: Бактериологический метод

1 этап. Посев материала на КУА или ср. Борде-Жангу для получения колоний. 2 этап. Материал из колоний микроскопи-руют и пересевают на среду для получения чистой культуры. 3 этап. Микроскопия, РА на стекле с К-сывороткой. Проба на уреазу.

Слайд 32: Специфическая профилактика. Лечение

Убитая коклюшная вакцина в составе АКДС трехкратно с 3-месячного возраста с интервалом 4-6 недель. Бесклеточная вакцина (очищенные а/г). Иммуноглобулин Эритромицин, азитромицин в первые 5 дней после контакта с заболевшим. Чувствительны ко многим а/б, кроме пенициллина.

Слайд 33: Возбудители туберкулеза (от лат. tuberculum – бугорок)

Открыты Р.Кохом в 1882 г. В 1890 г. Р.Кохом открыт туберкулин, сыгравший боль- шую роль в диагностике туберкулеза. В 1911 г. Р.Кох удостоин Нобелевской премии за открытие возбудителя туберкулеза. В связи с бурным ростом заболеваемости ВОЗ в 1993 г. объявила туберкулез проблемой «всемирной опасности»

Слайд 34: Туберкулез

Это первично хроническое заболевание человека и животных, сопровождающееся поражением различных органов и систем (органов дыхания, лимфатических узлов, кишечника, костей и суставов, глаз, кожи, почек и мочевыводящих путей, половых органов, ЦНС). По данным МЗ РФ общая заболеваемость в составляет 57,7 на 100 тыс. населения Заболевают туберкулезом чаще лица в возрасте 18-44 года При снижении заболеваемости чувствительными формами туберкулеза наблюдается рост числа больных с МЛУ-туберкулезом среди впервые выявленных Доля больных с МЛУ-туберкулезом среди бактериовыделителей при туберкулезе органов дыхания составила 47,3 %.

Слайд 35: Возбудители туберкулеза

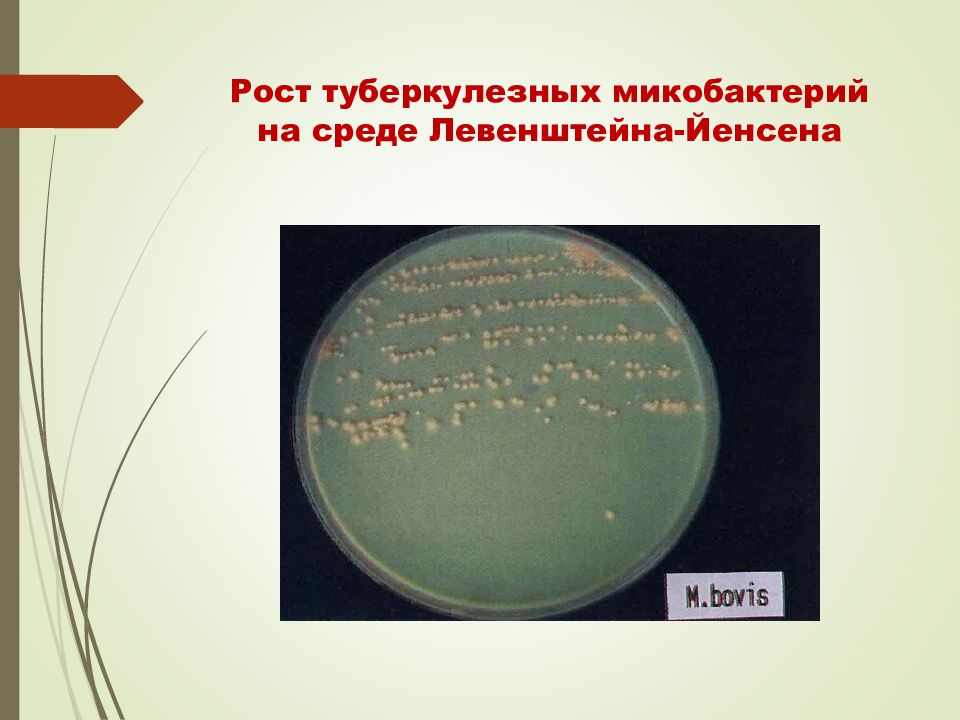

Семейство: Mycobacteriaceae Род: Mycobacterium ( от греч. myces – гриб и bacteria – палочка) Виды: M. т uberculesis – человеческий вид (более 90% случаев) M. в ovis – бычий вид (в 5% случаев) M. africanum – в основном среди населения тропической Африки(в 3% случаев) M. а vium, M. murium

Слайд 36: Морфологические и тинкториальные свойства

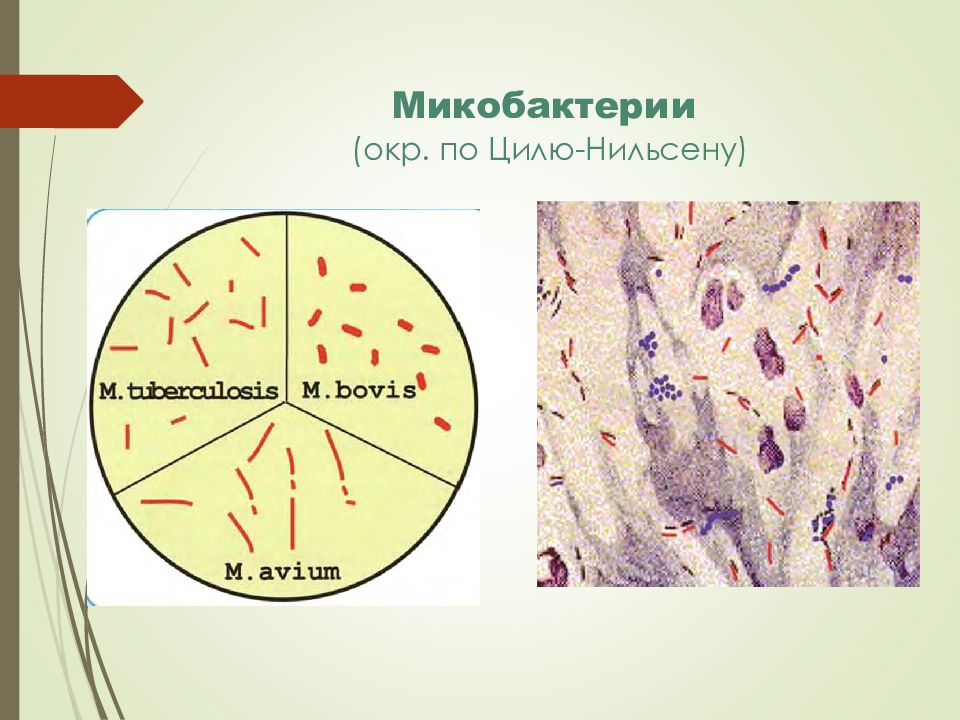

М. tuberculosis - длинные тонкие палочки M.bovis – короткие толстые палочки или слегка изогнутые, слабо ветвящиеся. Неподвижны, спор не образуют, имеют микрокапсулу. Наружный слой клеточной стенки содержит много липидов, определяющих спирто-, кислото-, щелочеустойчивость. Морфовары: L-формы, ультрамелкие, зернистые, нитевидные и др. Ярко-красные по Цилю-Нильсену, грамположительны

Слайд 38: Культуральные свойства

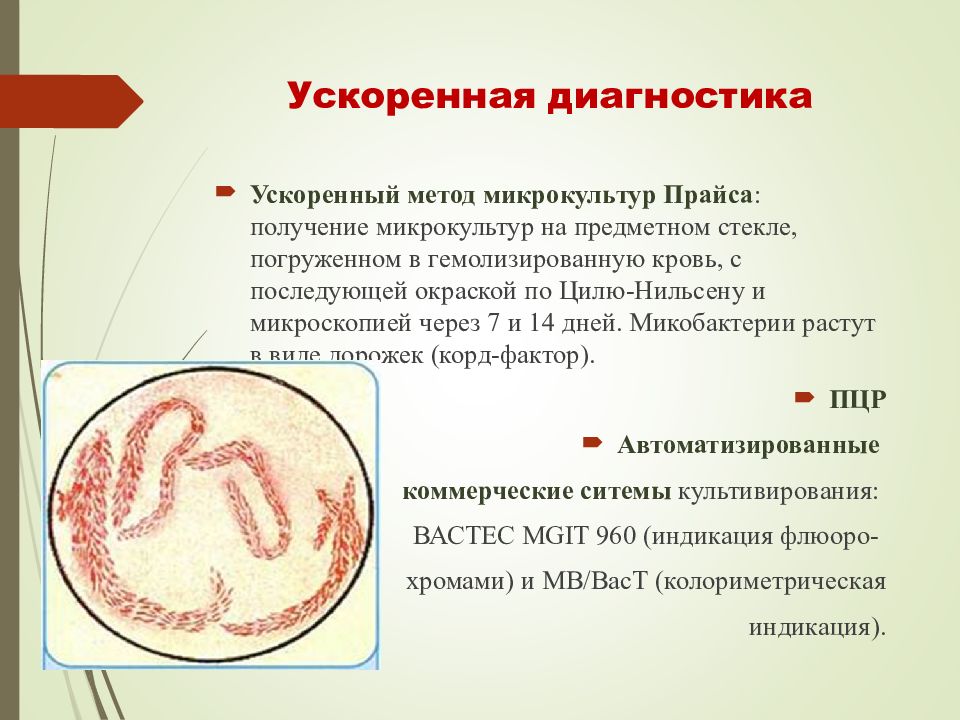

Рост на питательных средах медленный (4 недели). Среды: Левенштейна- Йенсена, Финна, Школьниковой, Соттона и др. Рост в жидких средах в виде поверхностной пленки, на плотных – в виде чешуйчатых серовато-белых колоний. Метод микрокультур Прайса – на стеклах в жидкой среде через 48-72 часа у вирулентных штаммов выявляется корд-фактор – при микроскопии (после окр. по Цилю-Нильсену ) «косы» или «жгуты». Корд-фактор – гликолипид (фактор патогенности).

Слайд 40: Факторы патогенности

Туберкулин, липиды - вызывают развитие гранулем и некроза. Корд-фактор (гликолипид) – разрушает митохондрии клеток мишеней. Эпидемиология Во внешней среде сохраняются несколько месяцев Источник – больные люди, животные. Пути передачи – воздушно-капельный, воздушно-пылевой, алиментарный, контактный. Входные ворота – чаще дыхательные пути

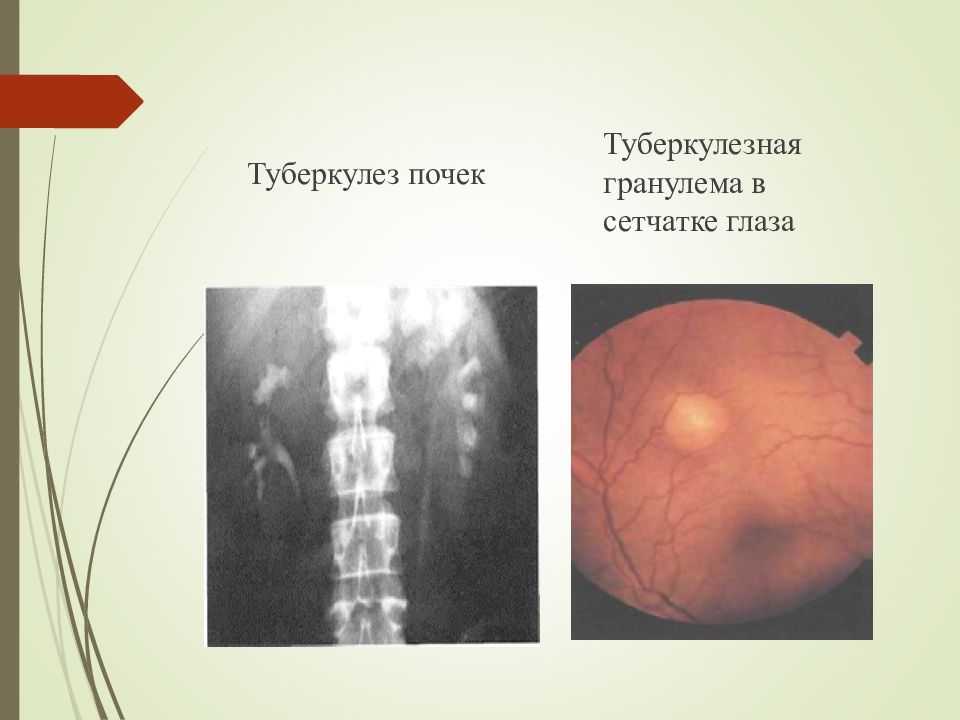

Слайд 41: Формы заболевания

1) Первичная туберкулезная интоксикация у детей и подростков 2) Туберкулез органов дыхания 3) Туберкулез других органов и систем Периоды заболевания 1) Инкубационный период от 3-8 недель до 1 года и более (возбудитель в фагоцитарных клетках л/узлов). 2) Первичный туберкулез 3) Диссеминированный туберкулез 4) Вторичный туберкулез

Слайд 42: Патогенез

Микобактерии поглощаются макрофагами (незавершенный фагоцитоз), бактериемия, может развиться первичная туберкулезная интоксикация у детей и подростков. При лимфогематогенном распространении высоковирулентных штаммов – специфическое туберкулезное воспаление, образование первичного туберкулезного комплекса (первичный аффект - очаг воспаления, лимфангоит - воспаление л/сосудов, лимфаденит). Из первичного комплекса инфекция может диссеминировать бронхогенно, лимфогенно, гематогенно. В таком случае развивается диссеминированный легочный и внелегочный туберкулез.

Слайд 43

При обратном развитии происходит образование петрификата (отложение Са). Вокруг очага формируется капсула из соединительной ткани – очаг Гона Возможно образование персистирующей L-формы микобактерий. При снижении резистентности вызывают активацию процесса и развитие вторичного туберкулеза В основе специфической воспалитель-ной реакции лежит реакция гиперчувст-вительности 4 типа с образованием гранулем, состоящих из очага казеоз-ного некроза в центре, содержащего микобактерии, и окруженного эпители-оидными и гигантскими клетками Иммунитет – нестерильный, появляется через 4-8 недель

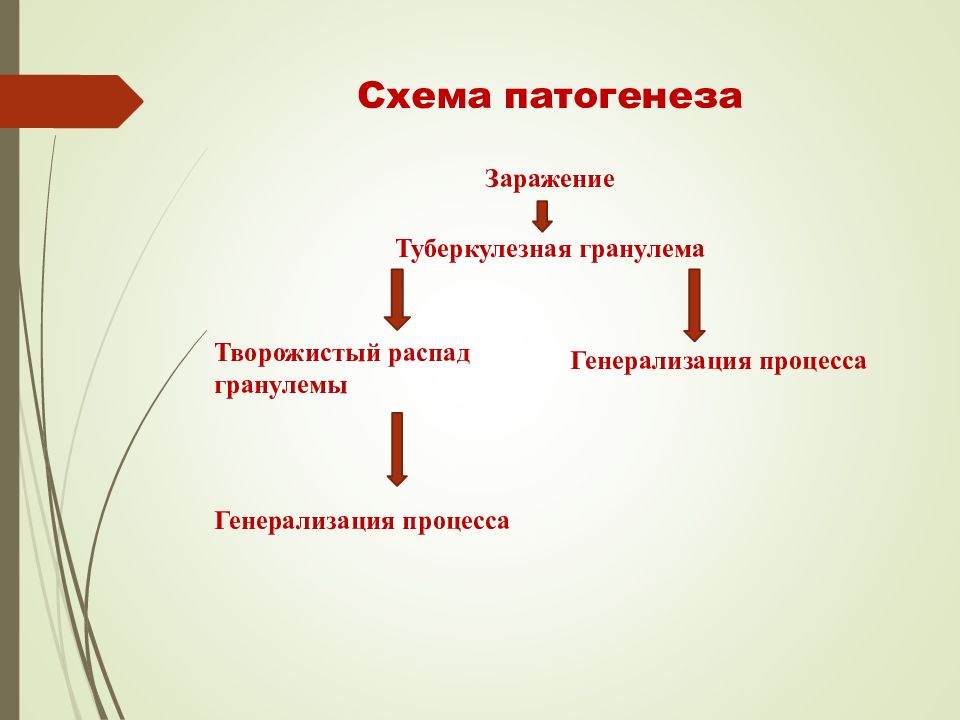

Слайд 44: Схема патогенеза Заражение Туберкулезная гранулема

Творожистый распад гранулемы Генерализация процесса Генерализация процесса

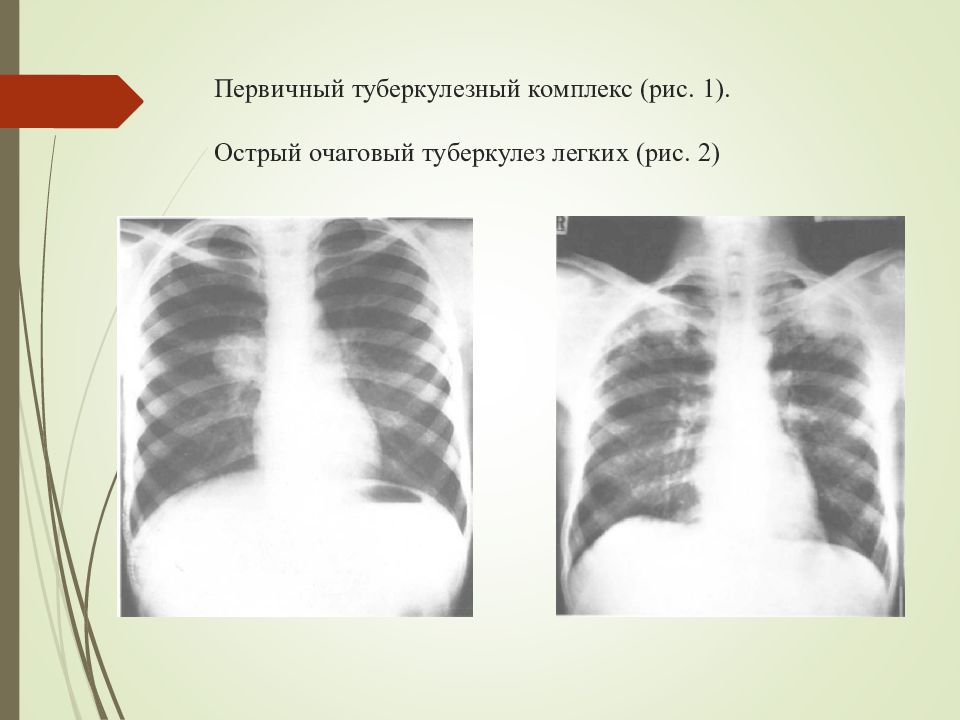

Слайд 45: Первичный туберкулезный комплекс (рис. 1). Острый очаговый туберкулез легких (рис. 2)

Слайд 47: Диагностика и профилактика

Исследуемый материал : мокрота, испражнения, моча, плевральная жидкость, ликвор, биопсийный материал и др. Бактериоскопический Бактериологический Серологический (РСК, РПГА, РИФ) Биологический (заражение морских свинок) Аллергический ( диаскинтест, проба Манту) ПЦР Профилактика - БЦЖ вводят новорожденным детям на 3 - 7 день жизни вакциной, щадящей для первичной вакцинации (БЦЖ-М). Ревакцинация проводится детям в возрасте 6 - 7 лет вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ)

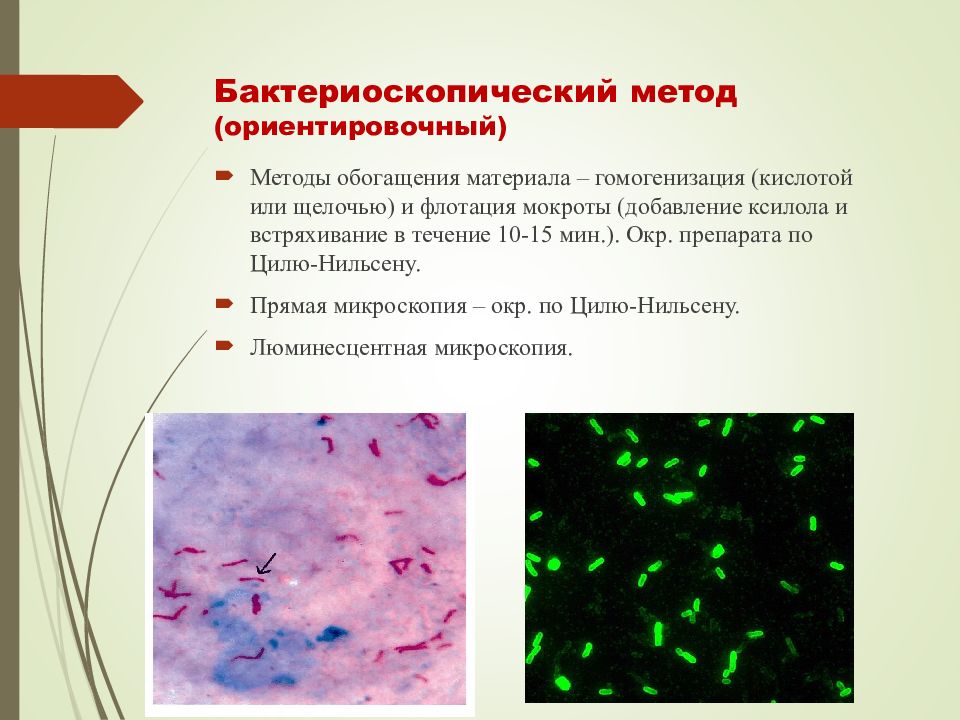

Слайд 48: Бактериоскопический метод (ориентировочный)

Методы обогащения материала – гомогенизация (кислотой или щелочью) и флотация мокроты (добавление ксилола и встряхивание в течение 10-15 мин.). Окр. препарата по Цилю-Нильсену. Прямая микроскопия – окр. по Цилю-Нильсену. Люминесцентная микроскопия.

Слайд 49: Бактериологический метод (основной)

1 этап. Микроскопия. Посев на ср. Левештейна-Йенсена, Финна. Инкубация 3 мес. 2 этап. Микроскопия. Биохимические свойства. Идентификация полученной культуры и определение чувствительности к химиопрепаратам. 3 этап. Окончательный ответ. Биологический метод Очень чувствительный метод – позволяет выявлять в исследуемом материале от 1 до 5 м.к. Заражение морской свинки в/ бр, вскрытие органов, мазки из органов, посевы органов.

Слайд 50: Ускоренная диагностика

Ускоренный метод микрокультур Прайса : получение микрокультур на предметном стекле, погруженном в гемолизированную кровь, с последующей окраской по Цилю-Нильсену и микроскопией через 7 и 14 дней. Микобактерии растут в виде дорожек (корд-фактор). ПЦР Автоматизированные коммерческие ситемы культивирования: ВАСТЕС MGIT 960 (индикация флюоро - хромами) и МВ/ ВасТ (колориметрическая индикация).

Слайд 51: Аллергический метод

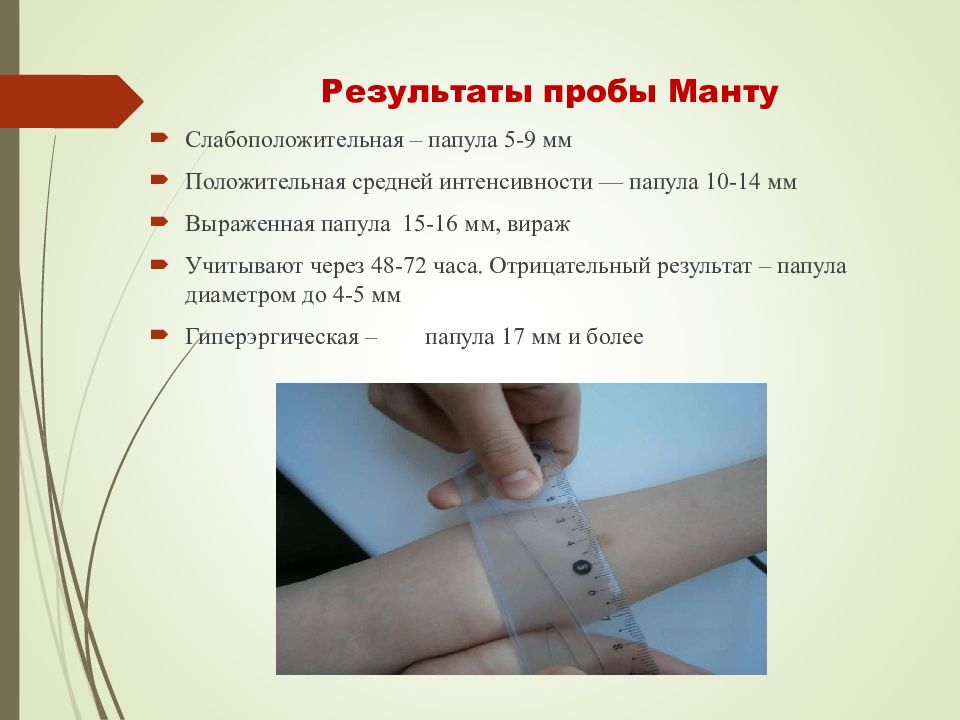

Проба Манту: в/к введение туберкулина. РГЗТ (клеточного типа) при инфицировании или вакцинации Туберкулин – аллерген, полученный из туберкулезных микобактерий Старый туберкулин Коха (эндотоксин) Новый туберкулин – очищенный. Содержит в 0,1 мл 1 дозу.

Слайд 52: Результаты пробы Манту

Слабоположительная – папула 5-9 мм Положительная средней интенсивности — папула 10-14 мм Выраженная папула 15-16 мм, вираж Учитывают через 48-72 часа. Отрицательный результат – папула диаметром до 4-5 мм Гиперэргическая – папула 17 мм и более

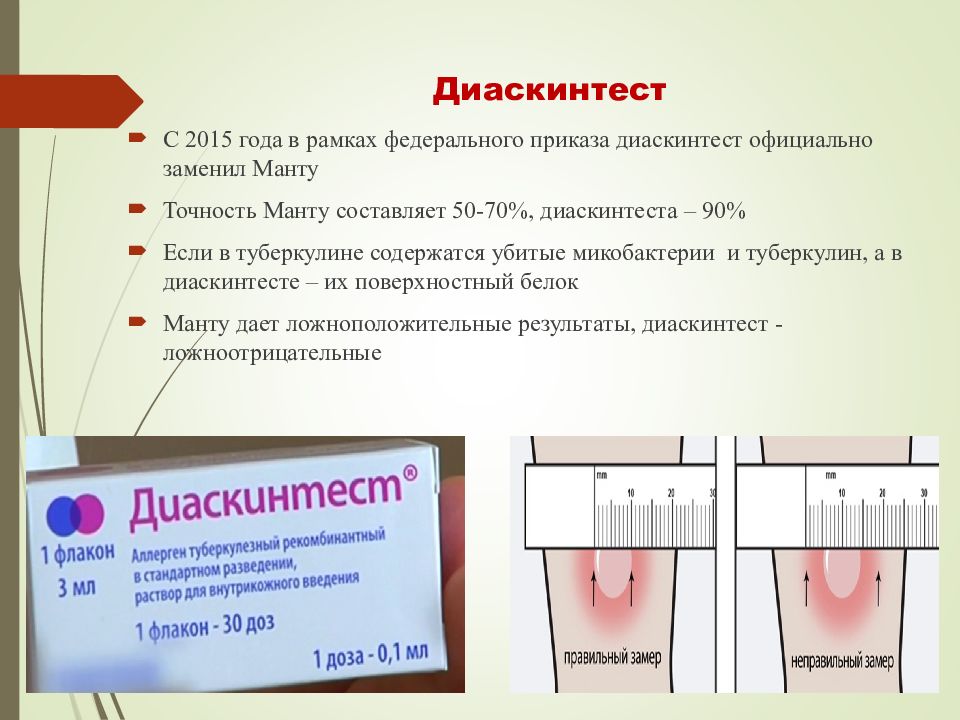

Слайд 53: Диаскинтест

С 2015 года в рамках федерального приказа диаскинтест официально заменил Манту Точность Манту составляет 50-70%, диаскинтеста – 90% Если в туберкулине содержатся убитые микобактерии и туберкулин, а в диаскинтесте – их поверхностный белок Манту дает ложноположительные результаты, диаскинтест - ложноотрицательные