Первый слайд презентации: Туберкулёз глаз

ГБОУ ВПО ТюмГМА Росздрава Выполнила студентка 512 группы лечебного факультета Левковская Анжелика Петровна Туберкулёз глаз Тюмень, 2013 Кафедра туберкулеза Заведующий кафедрой : д.м.н. Тюлькова Т.Е. Преподаватель: к.м.н., доцент Козлова А.В. .

Слайд 2

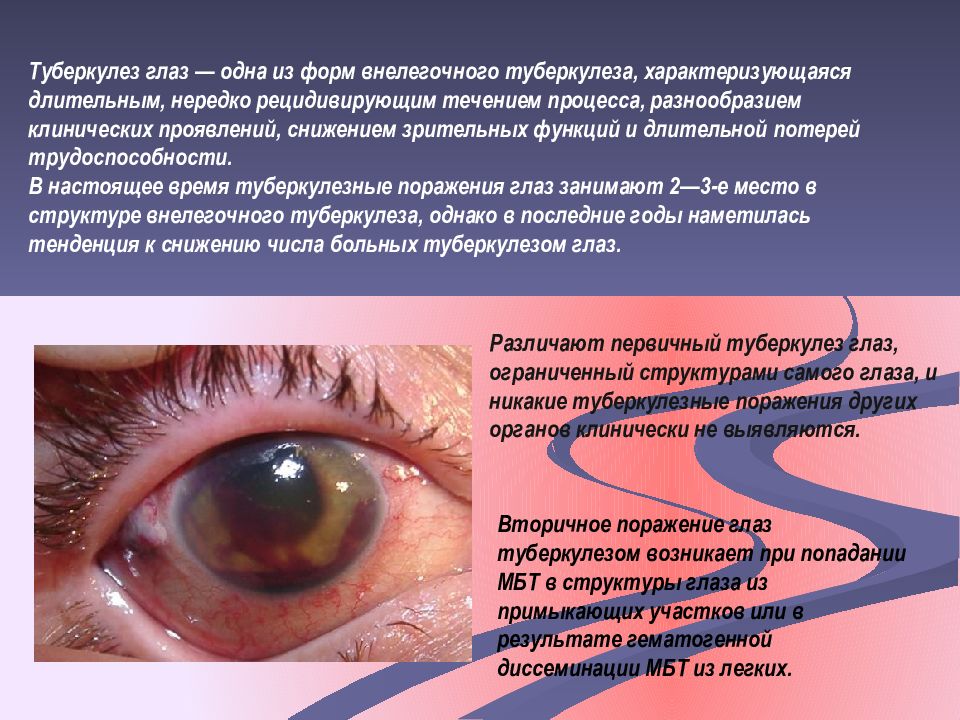

Туберкулез глаз — одна из форм внелегочного туберкулеза, характеризующаяся длительным, нередко рецидивирующим течением процесса, разнообразием клинических проявлений, снижением зрительных функций и длительной потерей трудоспособности. В настоящее время туберкулезные поражения глаз занимают 2—3-е место в структуре внелегочного туберкулеза, однако в последние годы наметилась тенденция к снижению числа больных туберкулезом глаз. Различают первичный туберкулез глаз, ограниченный структурами самого глаза, и никакие туберкулезные поражения других органов клинически не выявляются. Вторичное поражение глаз туберкулезом возникает при попадании МБТ в структуры глаза из примыкающих участков или в результате гематогенной диссеминации МБТ из легких.

Слайд 3

Этиология. Микобактерии туберкулеза (МБТ) - факультативные внутриклеточные паразиты. Микобактерии туберкулеза (МБТ) относятся к семейству бактерий Micobacteriacae, порядку Actinomycetalis, роду Mycobacterium. Род Mycobacterium насчитывает свыше 100 видов, большинство из которых являются сапрофитными микроорганизмами, широко распространенными в окружающей среде. Естественный резервуар туберкулезной микобактерии - человек, домашние и дикие животные, птицы. МБТ внешне представляют собой тонкие изогнутые палочки, стойкие к кислотам, щелочам и высыханию. Наружная оболочка бактерии содержит сложные воска и гликолипиды. МБТ могут размножаться как в макрофагах, так и вне клеток. МБТ размножаются относительно медленно.

Слайд 4

Самостоятельным движением МБТ не обладают. Температурные границы роста находятся между 29 и 42 °С (оптимальная - 37-38 °С). МБТ обладают устойчивостью к физическим и химическим агентам; они сохраняют жизнеспособность при очень низких температурах, а повышение до 80 °С могут выдерживать в течение 5 мин. Во внешней среде микобактерия туберкулеза достаточно устойчива. В воде она может сохраняться до 150 дней. Высохшие микобактерии вызывают туберкулез у морских свинок через 1-1,5 года, лиофилизированные и замороженные жизнеспособны до 30 лет. При интенсивном облучении солнцем и при высокой температуре окружающей среды жизнеспособность МБТ резко снижается; напротив, в темноте и сырости выживаемость их весьма значительна. МБТ (кислотоустойчивы) окрашиваются в красный цвет по Цилю-Нильсену, не обесцвечиваются при действии раствора кислоты и хорошо видны на синем фоне при микроскопии. Одним из важных видов изменчивости МБТ является формирование L-форм. L-формы характеризуются сниженным уровнем метаболизма, ослабленной вирулентностью. Оставаясь жизнеспособными, они могут длительное время находиться в организме и индуцировать противотуберкулезный иммунитет. МБТ по своей природе нечувствительны ко многим антибиотикам.

Слайд 5

Эпидемиология. Источник инфекции. Основным источником МБТ является больной туберкулезом человек, распространяющий МБТ ( бацилловыделитель ). Очаг туберкулезной инфекции становится опасным в тех случаях, когда больные страдают открытой формой туберкулеза, т.е. выделяют туберкулезные микобактерии. Различают следующие пути передачи туберкулеза: 1) воздушно-капельный; 2) алиментарный (через пищеварительный тракт); 3) контактный; 4) внутриутробное заражение туберкулезом. Иммунитет. Вещества, входящие в состав внешней оболочки МБТ, индуцируют специфическую тканевую воспалительную реакцию макроорганизма и образование гранулемы. Одновременно появляется гиперчувствительность замедленного типа (ГЧЗТ), определяемая по реакции на туберкулиновые пробы, и слабое антителообразование. Этапы развития туберкулеза: 1. Распространение инфекции (инфицирование). 2. Начало инфекции, пролиферация и диссеминация в инфицированном организме. 3. Развитие иммунной реакции организма. 4. Казеация (развитие казеозного некроза) и ускоренное размножение МБТ. 5. Вторичное распространение инфекции (способность инфицировать, заражать).

Слайд 6

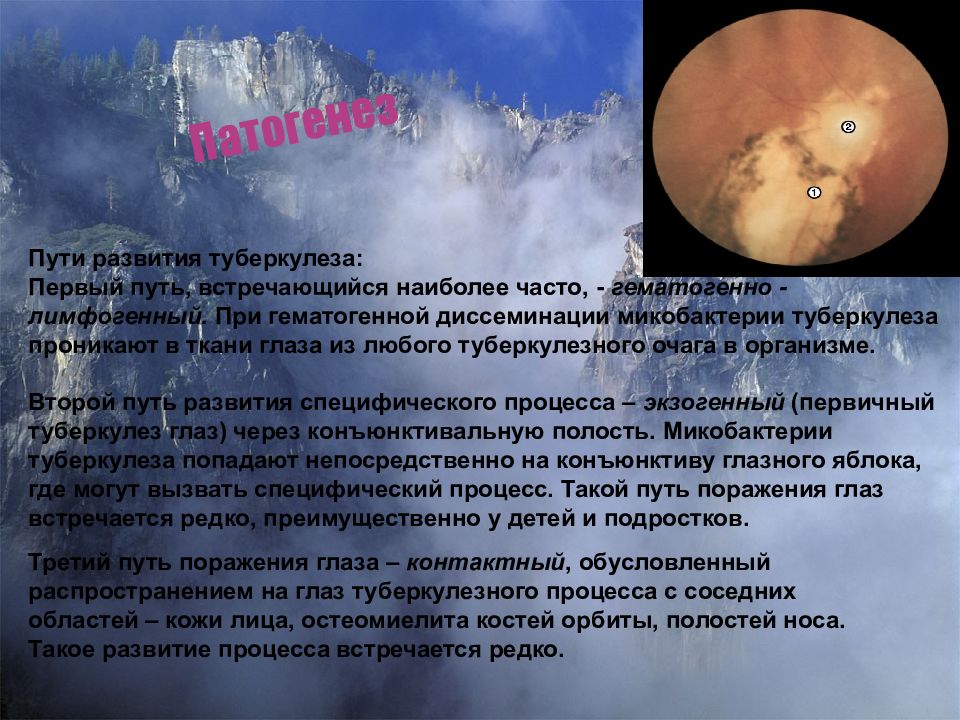

Пути развития туберкулеза: Первый путь, встречающийся наиболее часто, - гематогенно - лимфогенный. При гематогенной диссеминации микобактерии туберкулеза проникают в ткани глаза из любого туберкулезного очага в организме. Второй путь развития специфического процесса – экзогенный (первичный туберкулез глаз) через конъюнктивальную полость. Микобактерии туберкулеза попадают непосредственно на конъюнктиву глазного яблока, где могут вызвать специфический процесс. Такой путь поражения глаз встречается редко, преимущественно у детей и подростков. Патогенез Третий путь поражения глаза – контактный, обусловленный распространением на глаз туберкулезного процесса с соседних областей – кожи лица, остеомиелита костей орбиты, полостей носа. Такое развитие процесса встречается редко.

Слайд 7

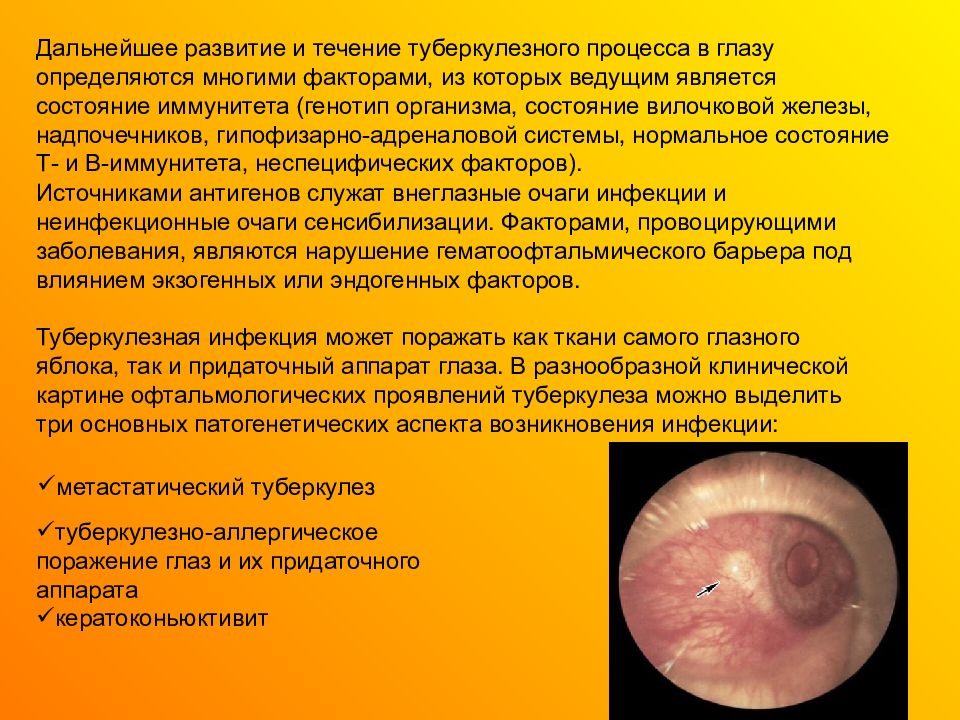

Дальнейшее развитие и течение туберкулезного процесса в глазу определяются многими факторами, из которых ведущим является состояние иммунитета (генотип организма, состояние вилочковой железы, надпочечников, гипофизарно-адреналовой системы, нормальное состояние Т- и В-иммунитета, неспецифических факторов). Источниками антигенов служат внеглазные очаги инфекции и неинфекционные очаги сенсибилизации. Факторами, провоцирующими заболевания, являются нарушение гематоофтальмического барьера под влиянием экзогенных или эндогенных факторов. Туберкулезная инфекция может поражать как ткани самого глазного яблока, так и придаточный аппарат глаза. В разнообразной клинической картине офтальмологических проявлений туберкулеза можно выделить три основных патогенетических аспекта возникновения инфекции: метастатический туберкулез туберкулезно-аллергическое поражение глаз и их придаточного аппарата кератоконьюктивит

Слайд 8

Патоморфоз туберкулеза глаз: 1) снижении заболеваемости туберкулезом глаз как у взрослых, так и у детей; 2) изменении клинических признаков и впервые выявленных процессов; 3) изменении течения и исходов заболевания; 4) снижении кожной туберкулиновой чувствительности; 5) сочетании туберкулеза глаз с так называемыми малыми формами туберкулеза других органов; 6) снижении эффективности антибактериального лечения при разных формах туберкулеза глаз.

Слайд 9

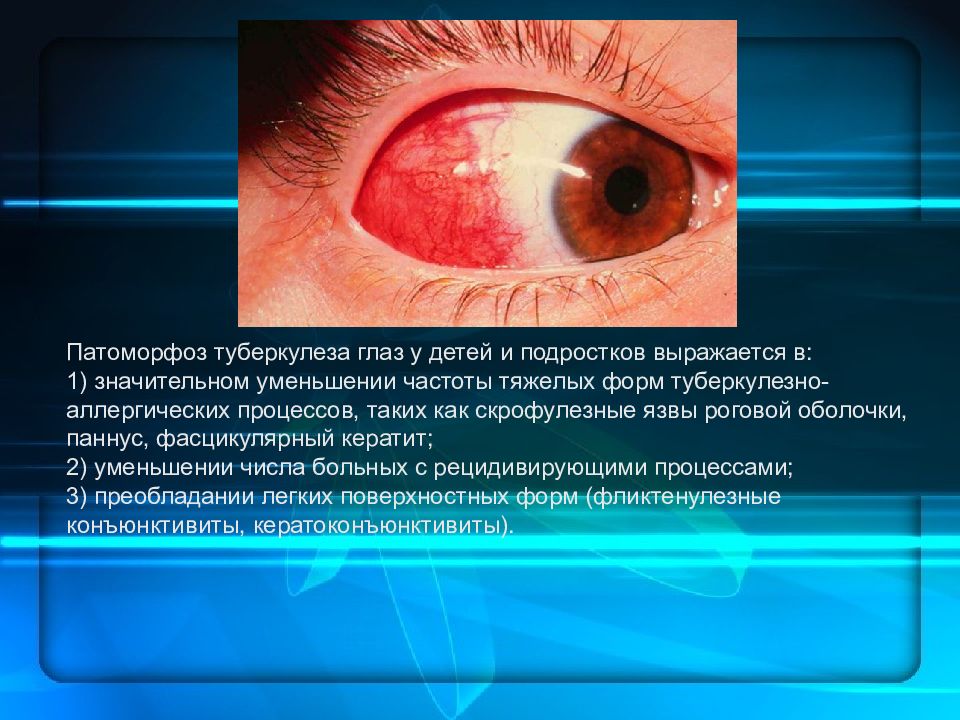

Патоморфоз туберкулеза глаз у детей и подростков выражается в: 1) значительном уменьшении частоты тяжелых форм туберкулезно-аллергических процессов, таких как скрофулезные язвы роговой оболочки, паннус, фасцикулярный кератит; 2) уменьшении числа больных с рецидивирующими процессами; 3) преобладании легких поверхностных форм ( фликтенулезные конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты ).

Слайд 10

Первичная инфекция конъюнктивы. Если МБТ оседают под верхним или нижним веком ребенка, ранее не инфицированного, то они размножаются и формируют туберкулезный очаг. За размножением МБТ следует казеация очага. Возникают слезотечение, раздражение глаза, припухлость век. По мере развития процесса в глазу организуется дренаж лимфы к небольшому лимфатическому узелку, расположенному перед ухом. Этот лимфатический узел вовлекается в туберкулезный процесс, увеличивается и может размягчаться. Если процесс продолжается, узел будет увеличиваться вплоть до прорыва. Из этого очага инфекции МБТ проникают в кровоток и диссеминируют в другие отделы, например, в кости скелета, и могут быть причиной первичного фокуса в легких. клиническая картина Фликтенулезный конъюнктивит проявляется на любом этапе развития туберкулезной инфекции одиночными или групповыми, небольшими, серого или желтого цвета точками вдоль лимба роговицы (граница перехода склеры в роговицу). От указанных специфических образований ответвляется большое количество кровеносных сосудов, оканчивающихся у края конъюнктивального мешочка. Каждая точка сохраняется в течение недели и затем медленно исчезает. Может заменяться другим таким же образованием. При наслаивании вторичной инфекции начинает выделяться гной, а на роговой оболочке, на месте изъязвлений, навсегда остаются беловатого цвета рубцы.

Слайд 11

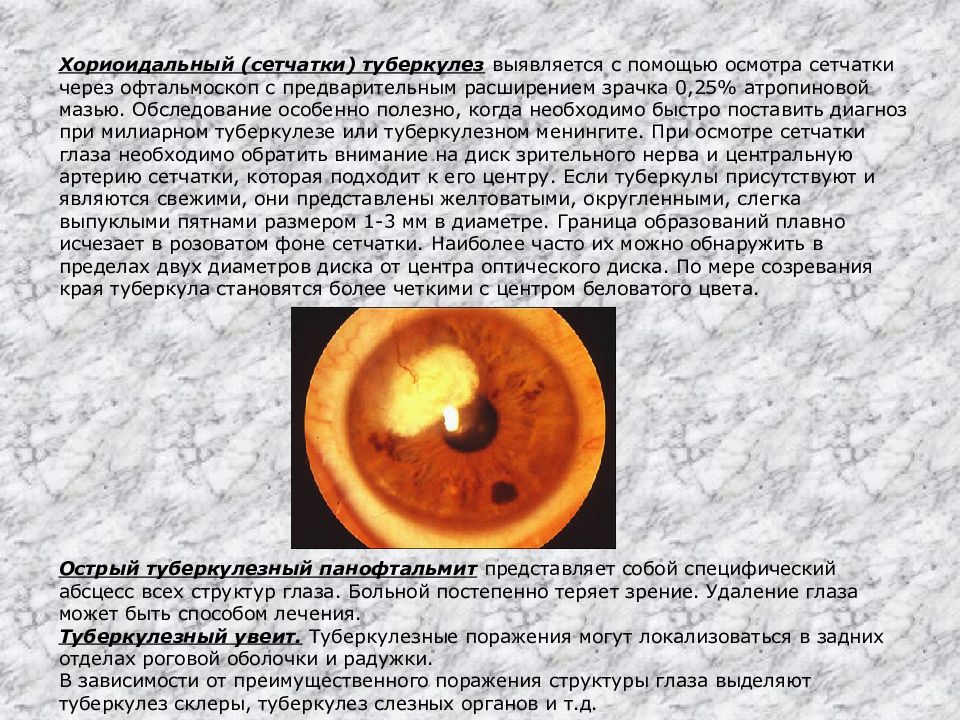

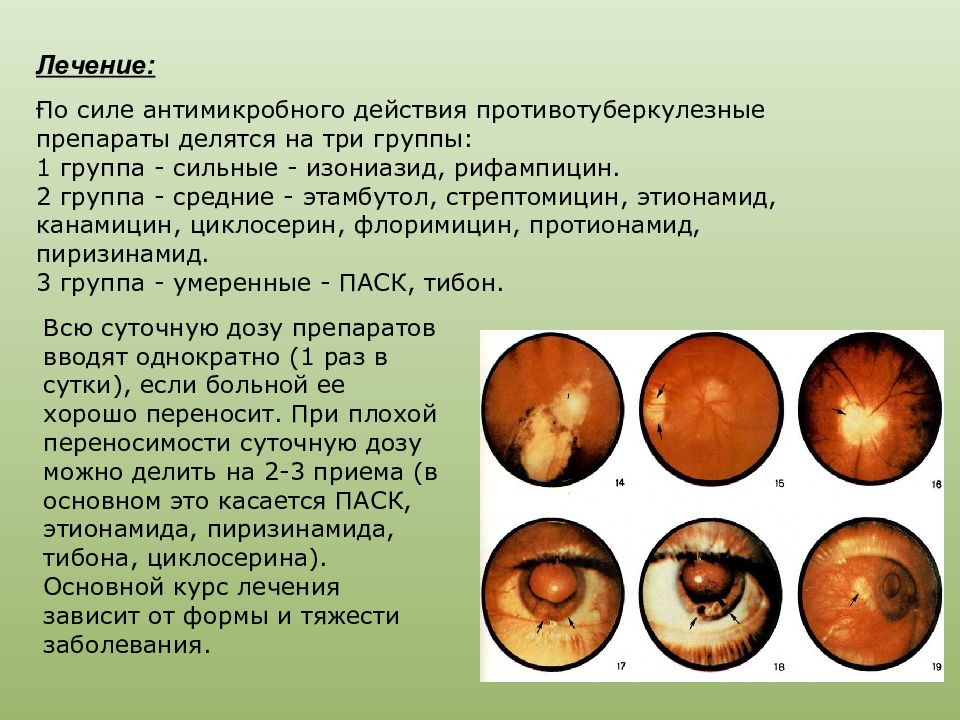

Хориоидальный (сетчатки) туберкулез выявляется с помощью осмотра сетчатки через офтальмоскоп с предварительным расширением зрачка 0,25% атропиновой мазью. Обследование особенно полезно, когда необходимо быстро поставить диагноз при милиарном туберкулезе или туберкулезном менингите. При осмотре сетчатки глаза необходимо обратить внимание на диск зрительного нерва и центральную артерию сетчатки, которая подходит к его центру. Если туберкулы присутствуют и являются свежими, они представлены желтоватыми, округленными, слегка выпуклыми пятнами размером 1-3 мм в диаметре. Граница образований плавно исчезает в розоватом фоне сетчатки. Наиболее часто их можно обнаружить в пределах двух диаметров диска от центра оптического диска. По мере созревания края туберкула становятся более четкими с центром беловатого цвета. Острый туберкулезный панофтальмит представляет собой специфический абсцесс всех структур глаза. Больной постепенно теряет зрение. Удаление глаза может быть способом лечения. Туберкулезный увеит. Туберкулезные поражения могут локализоваться в задних отделах роговой оболочки и радужки. В зависимости от преимущественного поражения структуры глаза выделяют туберкулез склеры, туберкулез слезных органов и т.д.

Слайд 12

Диагностика: 1. Тщательный сбор анамнеза (контакт с туберкулезным больным, перенесенный в прошлом внеглазной туберкулез и др.) 2. Флюорографическое, а при показании рентгенологическое исследование органов грудной клетки с целью обнаружения активных туберкулезных изменений в легких и внутригрудных лимфатических узлах или следов перенесенного туберкулеза. 3. Томографическое исследование легких, прикорневых лимфатических узлов, обнаруженных костных изменений, если нельзя рентгенологически решить вопрос об их активности. 4. Бронхоскопическое исследование в случаях обнаружения крупных петрификатов в прикорневых лимфатических узлах или увеличения этих узлов. В последнем случае должен быть исключен саркоидоз. 5. Обследование состояния периферических лимфатических узлов. 6. При показаниях рентгенологическое исследование брюшной полости, консультация уролога, гинеколога. 7. Посев на туберкулезные бактерии мочи и промывных вод бронхов. 8. Исключение других хронических инфекций: сифилиса, токсоплазмоза, бруцеллеза, ревматизма, саркоидоза, вирусных заболеваний (постановка реакции Бюрне, ревматической пробы, РСК с токсоплазмином, реакции Вассермана ). 9. Иммунодиагностика, которая проводится in vitro и основана на выявлении в крови больного гуморальных и клеточных антител к туберкулину. Наиболее информативный метод иммунодиагностики, разработанный Н.С. Зайцевой с соавт., основывается на одновременном определении противотуберкулезных антител в сыворотке крови и слезной жидкости (реакция пассивной гемагглютинации - РПГА) и уровня специфической сенсибилизации крови (реакция бласттрансформации - РБТЛ). 10. Туберкулинодиагностика. Проводят кожные туберкулиновые пробы: накожную пробу Пирке, градуированную накожную пробу Гринчар - Корпиловского, пластырную пробу, внутрикожную пробу Манту, градуированную пробу Манту, ускоренную реакцию Манту.

Слайд 13

До реакции Манту и далее через 24, 48 и 72 ч после ее постановки оценивают функции глаза, измеряют внутриглазное давление (проба Мексиной ), производят офтальмоскопию и биомикроскопию., 4 раза в день измеряют температуру тела больного, п роизводят клинический анализ крови, определение белковых фракций крови, а там, где налажена иммунодиагностика, - иммунологические реакции. Через 2 ч после постановки реакции Манту определяют слепое пятно (проба Самойлова) и скотому в поле зрения. Определяют количество эозинофилов крови (проба Михайлова). Общая реакция организма на пробу Манту выражается в недомогании, повышении температуры, изменении формулы крови и др. Очаговая реакция может проявиться снижением остроты зрения, увеличением скотомы и слепого пятна, повышением внутриглазного давления, увеличением преципитатов, увеличением помутнения стекловидного тела и отека или экссудации в области хориоретинального очага, увеличения или появления кровоизлияний в сетчатку в области хориоретинального очага при его геморрагической форме. Местная реакция оценивается через 72 ч по величине папулы: положительной реакция считается при размере папулы 5 мм и более, гиперергической у подростков – 17 мм, у взрослых – 21 мм, гиперергической считается также везикулезно-некротическая реакция независимо от размера инфильтрата. При получении очаговой реакции на постановку пробы Манту, даже при отрицательной местной реакции, можно считать, что процесс в глазу туберкулезной этиологии. При отрицательной местной и очаговой реакции в ответ на постановку пробы Манту туберкулезная этиология глазного процесса отвергается.

Слайд 14

Противопоказаниями к проведению очаговых проб являются: активный геморрагический процесс, острые инфекционные заболевания, онкологические заболевания, сердечно-сосудистая декомпенсация, беременность, наличие общих аллергических реакций.

Слайд 15

По силе антимикробного действия противотуберкулезные препараты делятся на три группы: 1 группа - сильные - изониазид, рифампицин. 2 группа - средние - этамбутол, стрептомицин, этионамид, канамицин, циклосерин, флоримицин, протионамид, пиризинамид. 3 группа - умеренные - ПАСК, тибон. Лечение: Всю суточную дозу препаратов вводят однократно (1 раз в сутки), если больной ее хорошо переносит. При плохой переносимости суточную дозу можно делить на 2-3 приема (в основном это касается ПАСК, этионамида, пиризинамида, тибона, циклосерина ). Основной курс лечения зависит от формы и тяжести заболевания.

Слайд 16

Химиотерапия. При активном тяжелом процессе лечение проводится в 2 этапа. 1 этап включает три препарата в течение 2-3 месяцев в зависимости от эффекта: изониазид + рифампицин + любой препарат 2 группы. 2 этап включает два препарата в течение 3 месяцев: изониазид и этионамид ( протионамид ). Далее препараты (по 2) можно варьировать в зависимости от переносимости и эффективности. При процессе средней тяжести назначают 2 препарата в течение 1-2 месяцев: изониазид + рифампицин, затем изониазид + стрептомицин в течение 6-8 месяцев ( изониазид можно заменить на протионамид или ПАСК). При геморрагических хориоретинитах и перифлебитах с кровоизляниями в течение 2-3 недель - курс ангиопротективного лечения: 10% хлорид кальция внутривенно; антигистаминные препараты и 5% аскорбиновая кислота внутримышечно; дицинон : парабульбарно по 0,5 мл № 10-15, внутримышечно по 2,0 мл № 15 или внутрь по 0,25 раза в день; гепарин парабульбарно по 75 ЕД № 5-10. После этого больному назначают изониазид в уменьшенных дозах, постепенно увеличивая до среднетерапевтической. ПАСК назначают не более 6-9 г в сутки, из препаратов 2 группы можно назначить этоксид, этионамид и циклосерин. Тибон противопоказан. При вялотекущих, хронических процессах стрептомицин не эффективен. Лечение таких форм офтальмотуберкулеза проводят изониазидом, рифадином или ПАСК и препаратами 2 группы в сочетании с туберкулином, гормонами, неспецифическими средствами.

Слайд 17

Иммуномодулирующая терапия туберкулеза включает следующие препараты (на выбор врача): - декарис ( левамизол ) 4 курса - по 150 мг 3 дня подряд - с 11-дневными перерывами; - дибазол по 0,05 г 1 раз в день; - пентоксил по 0,2 г; - адреналин 0,1% раствор - 0,1 мл под конъюнктиву; - рибонуклеаза по 5-10 мг в 0,5 мл новокаина внутримышечно № 2-10.

Слайд 18

Кортикостероидная терапия. При выраженной экссудации на глазном дне и отсутствии открытой формы туберкулеза показано назначение кортикостероидов внутривенно по пульстерапии. Для пульстерапии применяются растворимые формы кортикостероидов: метипред 250 мг, предназначенный для внутривенного введения, раствор дексазона 4 мг (1,0 мл), преднизолонгемисукцинат. Дозы для каждого отдельного больного выбираются из расчета метипреда 1,8 мг/кг веса больного, дексазона 0,25 мг/кг веса, преднизолонгемисукцината 0,5 мг/кг веса. Метипред растворяют в специальном растворителе, выпускаемым вместе с лекарством, а затем в 100 – 150 мл изотонического раствора хлорида натрия, дексазон в 100 – 150 мл физиологического раствора, преднизолонгемисукцинат в 5 мл воды для инъекций, предварительно Препарат вводится утром внутривенно капельно в течение 10-15 мин 3 раза в неделю.

Слайд 19

Профилактика: В целях профилактики необходимо проведение следующих мероприятий: - проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий адекватных сложившейся крайне неблагополучной эпидемиологической ситуации по туберкулезу. - раннее выявление больных и выделение средств на лекарственное обеспечение. Это мероприятие сможет также уменьшить заболеваемость людей, вступающих в контакт в очагах с больными. - проведение обязательных предварительных и периодических осмотров при поступлении на работу в животноводческие хозяйства, неблагополучных по заболеванию туберкулезом крупного рогатого скота. - увеличение выделяемой изолированной жилой площади больным, страдающим активным туберкулезом и проживающим в многонаселенных квартирах и общежитиях. - своевременнее проведение (до 30 дней жизни) первичной вакцинации новорожденным детям.