Первый слайд презентации: ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА

Слайд 3: Гемостаз: определение

Система гемостаза - это сбалансированное взаимодействие клеток крови, сосудов, плазменных белков и низкомолекулярных веществ ( Kolde H.J., 2004). Свертывание крови или сохранение жидкого ее состояния – это проявление общей закономерности, обеспечивающей гомеостаз внутренней среды организма, в частности поддержание агрегатного состояния этой среды на таком уровне, который необходим для нормальной жизнедеятельности клеток, тканей и органов ( Гаврилов О.К., 1982).

Слайд 4: Задачи системы гемостаза

предотвращение кровопотери и нарушения кровотока восстановление поврежденных сосудов и тканей косвенное предотвращение инвазии микроорганизмов путем формирования временной тромбоцитарно- фибриновой пробки формирование новой соединительной ткани и реваскулиризация

Слайд 5: Компоненты системы гемостаза

Тромбоциты и другие клетки крови Стенка сосуда (особенно эндотелий и субэндотелий) Факторы коагуляции и их ингибиторы Фибринолитические факторы и их ингибиторы Другие плазменные протеины (фактор Виллебранда, протеины адгезии, белки острой фазы, иммуноглобулины) Ионы кальция Органические низкомолекулярные вещества (фосфолипиды, простагландины и т.д.) Цитокины, гормоны

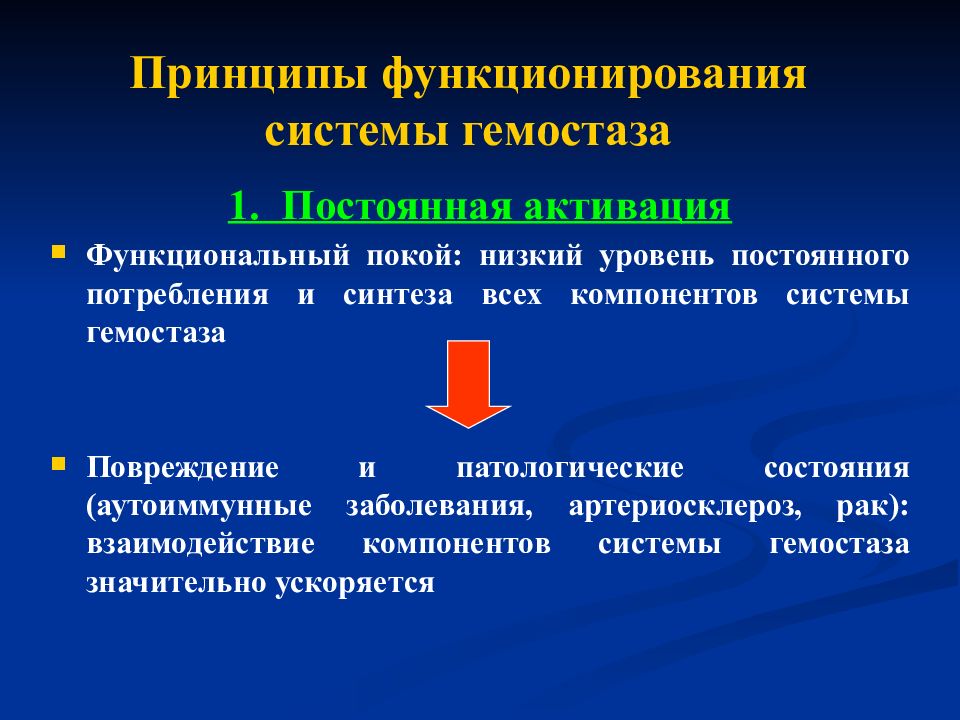

Слайд 6

1. Постоянная активация Функциональный покой: низкий уровень постоянного потребления и синтеза всех компонентов системы гемостаза Повреждение и патологические состояния (аутоиммунные заболевания, артериосклероз, рак): взаимодействие компонентов системы гемостаза значительно ускоряется Принципы функционирования системы гемостаза

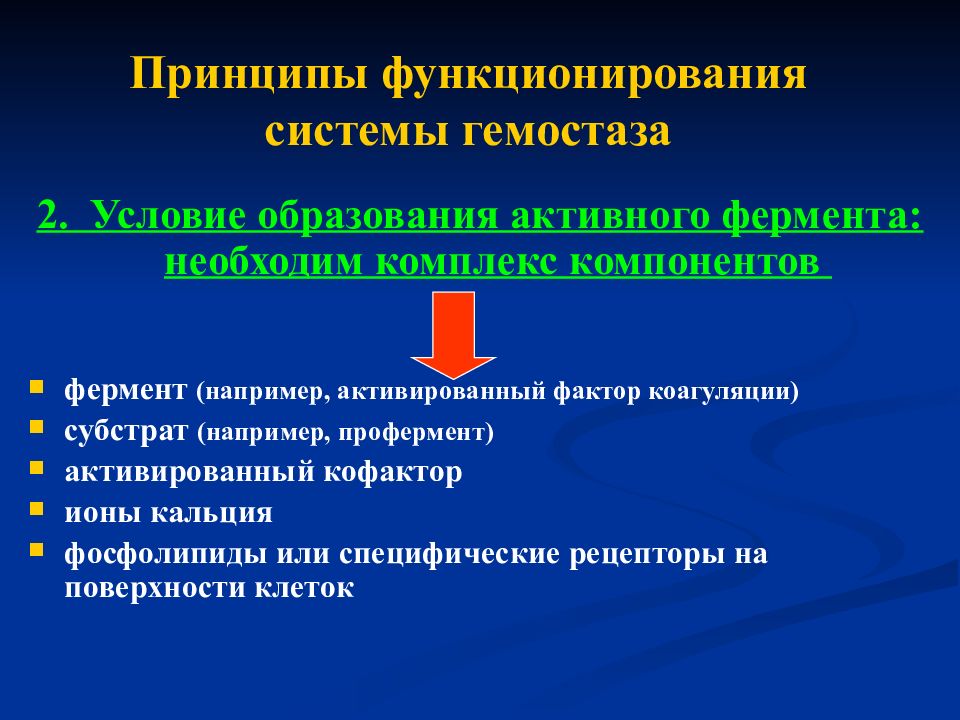

Слайд 7

2. Условие образования активного фермента: необходим комплекс компонентов фермент (например, активированный фактор коагуляции) субстрат (например, профермент) активированный кофактор ионы кальция фосфолипиды или специфические рецепторы на поверхности клеток Принципы функционирования системы гемостаза

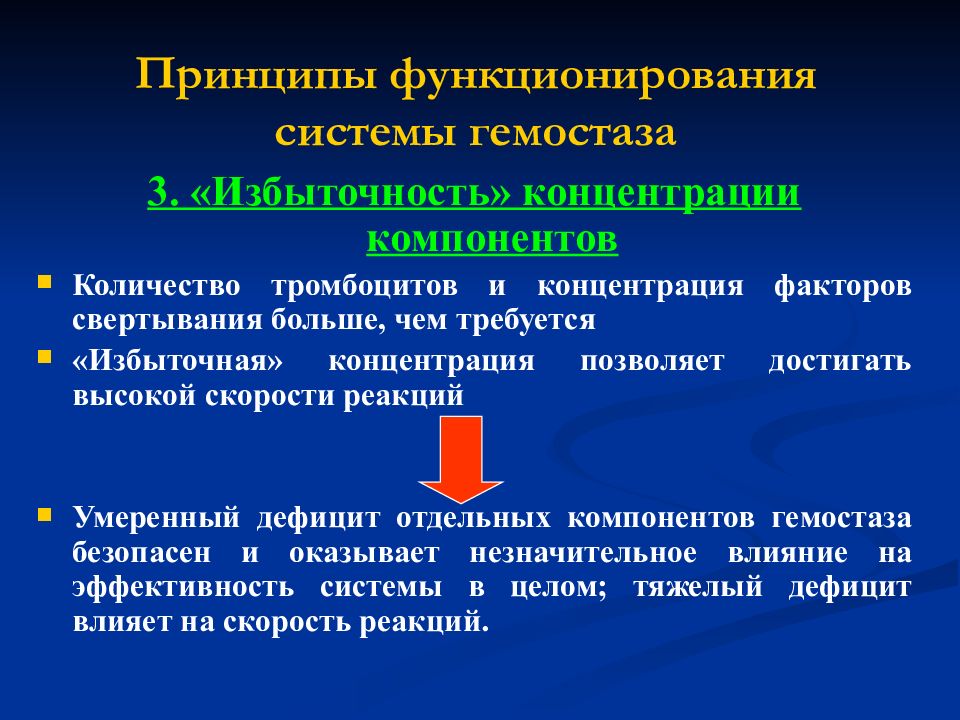

Слайд 8

3. «Избыточность» концентрации компонентов Количество тромбоцитов и концентрация факторов свертывания больше, чем требуется «Избыточная» концентрация позволяет достигать высокой скорости реакций Умеренный дефицит отдельных компонентов гемостаза безопасен и оказывает незначительное влияние на эффективность системы в целом; тяжелый дефицит влияет на скорость реакций. Принципы функционирования системы гемостаза

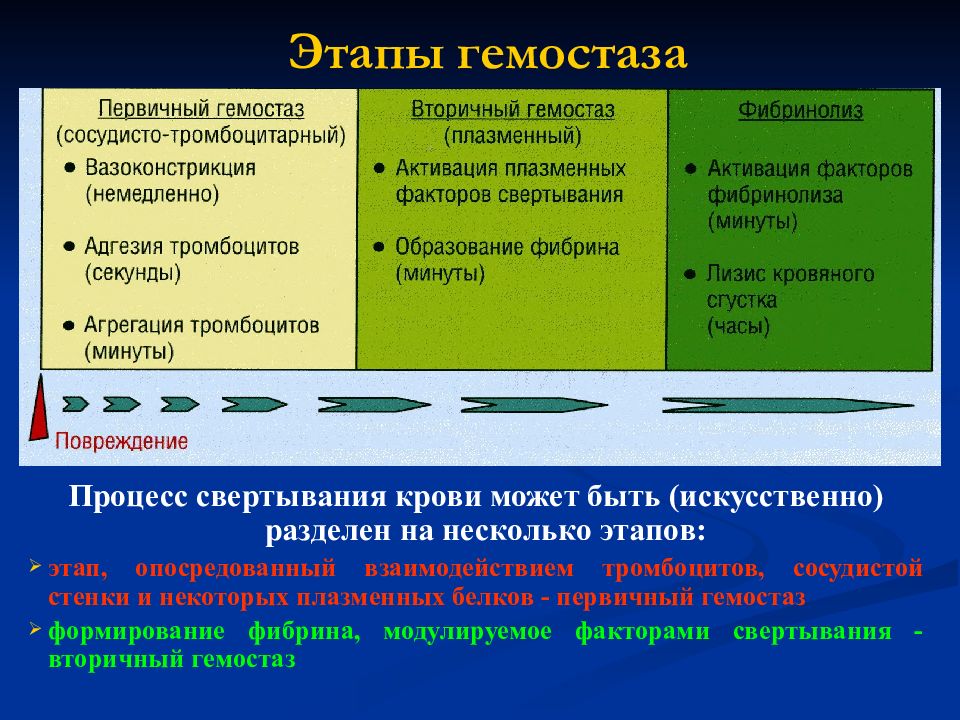

Слайд 9: Этапы гемостаза

Процесс свертывания крови может быть (искусственно) разделен на несколько этапов: этап, опосредованный взаимодействием тромбоцитов, сосудистой стенки и некоторых плазменных белков - первичный гемостаз формирование фибрина, модулируемое факторами свертывания - вторичный гемостаз

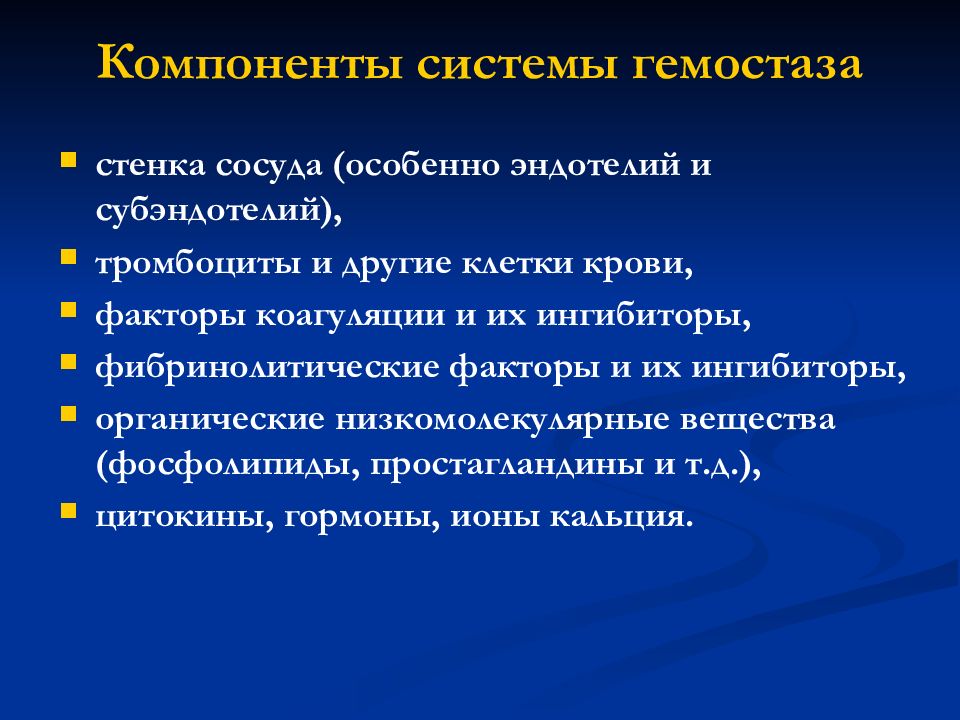

Слайд 10: Компоненты системы гемостаза

стенка сосуда (особенно эндотелий и субэндотелий), тромбоциты и другие клетки крови, факторы коагуляции и их ингибиторы, фибринолитические факторы и их ингибиторы, органические низкомолекулярные вещества (фосфолипиды, простагландины и т.д.), цитокины, гормоны, ионы кальция.

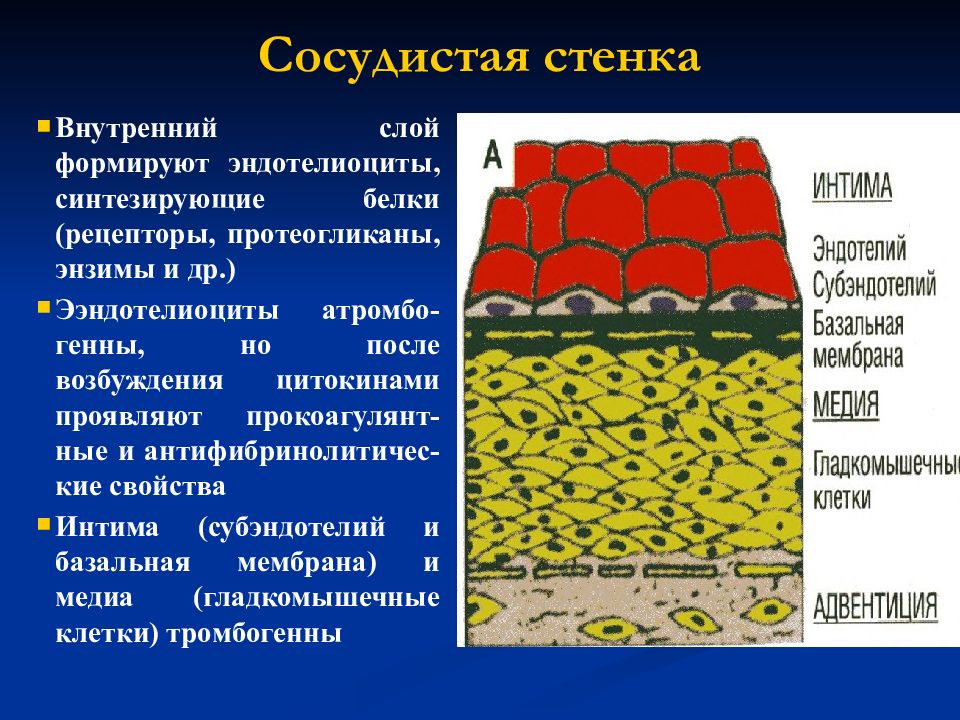

Слайд 12: Сосудистая стенка

Внутренний слой формируют эндотелиоциты, синтезирующие белки (рецепторы, протеогликаны, энзимы и др.) Ээндотелиоциты атромбо-генны, но после возбуждения цитокинами проявляют прокоагулянт-ные и антифибринолитичес-кие свойства Интима (субэндотелий и базальная мембрана) и медиа (гладкомышечные клетки) тромбогенны

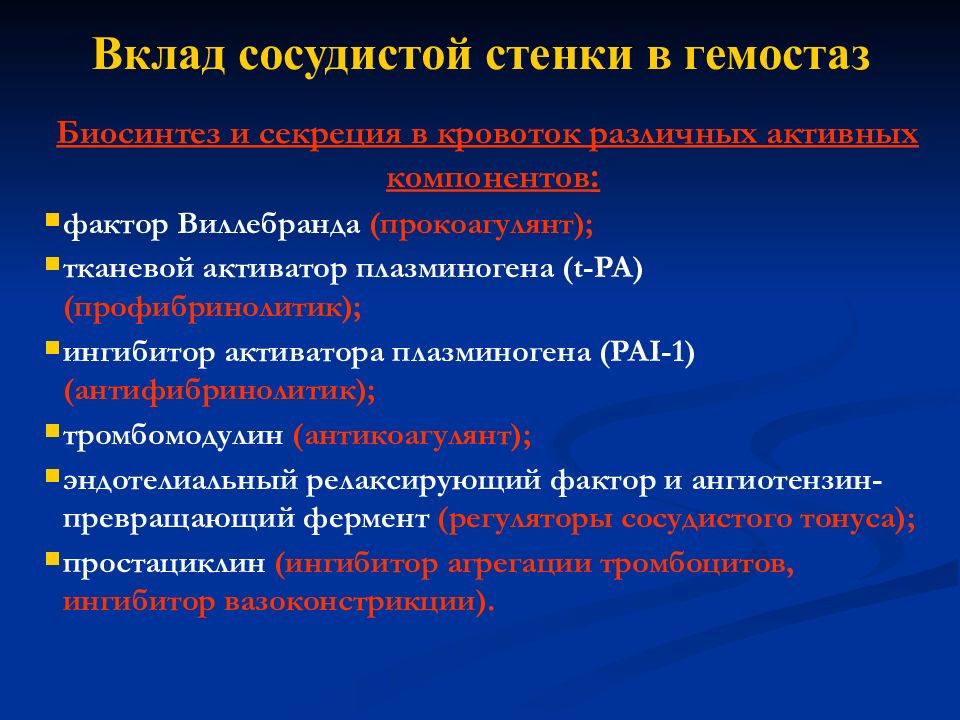

Слайд 13: Вклад сосудистой стенки в гемостаз

Биосинтез и секреция в кровоток различных активных компонентов : ф актор Виллебранда (прокоагулянт); тканевой активатор плазминогена ( t - PA ) (профибринолитик); ингибитор активатора плазминогена (PAI-1) (антифибринолитик); т ромбомодулин (антикоагулянт); эндотелиальный релаксирующий фактор и ангиотензин- превращающий фермент (регуляторы сосудистого тонуса); простациклин (ингибитор агрегации тромбоцитов, ингибитор вазоконстрикции).

Слайд 14: Вклад сосудистой стенки в гемостаз

При помощи сосудистого эндотелия осуществляется: взаимодействие белков и клеток крови, вазоконстрикция, ингибирование факторов свертывания (например, прикрепление тромбина к тромбомодулину).

Слайд 15: Скорость потока в сосудах и гемостаз

Скорость потока определяет диаметр кровеносного сосуда Скорость потока в артериях намного выше, чем в венах Самая высокая скорость потока - в центральной части просвета сосуда, самая низкая - в области контакта с эндотелиальн ым слоем Большие по размеру эритроциты оттесняют от центра к стенке сосуда маленькие тромбоциты

Слайд 16: Тромбоциты

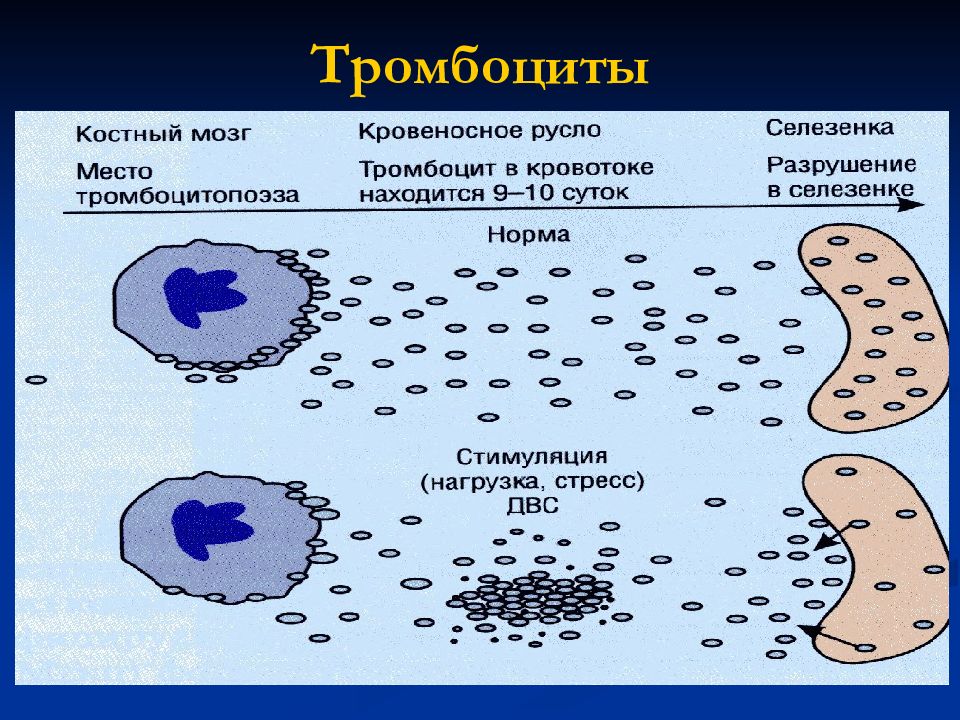

Относительно мелкие дискоидные клетки, синтезируемые в костном мозге Являются высоко специализированными и дифференцированными формами мегакариоцитов Количество в крови - 150-300 тыс/мкл Биосинтез стимулируется гормоном тромбопоэтином, находящимся в плазме в очень низкой концентрации Две трети тромбоцитов циркулирует в крови, одна треть находится в селезенке Средняя продолжительность жизни - 10 дней

Слайд 19

угнетение фибринолиза стимуляция агрегации тромбоцитов снижение антикоагуляционной активности Факторы, освобождаемые из тромбоцитов 4 фактор тромбоцитов тромбоксан А 2, АДФ фактор Виллебранда фибронектин, тромбоспондин -тромбо- глобулин антифибрино-литический фактор ингибирование эндогенного и экзогенного гепарина ингибирование плазмина Функции тромбоцитов

Слайд 20: Функции тромбоцитов

Контрак-тильная система Фосфо-липиды Вызывает изменение формы и взаимодействие с соединительной тканью после активации сокращение сгустка После активации отрицательно заряженные фосфолипиды оболочки тромбоцитов обеспечивает «липкую» поверхность для факторов свертывания обеспечение поверхности для каскада коагуляции

Слайд 21: Функции эритоцитов и лейкоцитов в гемостазе

Наряду с тромбоцитами участвуют в регуляции гемостаза. Прежде всего, они выполняют механическую функцию - оттесняют более мелкие тромбоциты к стенке сосуда, увеличивая, тем самым, их взаимодействие с эндотелием. Лейкоциты секретируют в кровоток некоторые протеазы (эластаза, катепсины) и активаторы свертывания. Помимо этого, они экспозицируют на своей поверхности тканевой фактор и рецепторы для факторов свертывания.

Слайд 22: Механизмы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза

Вазоконстрикция Адгезия тромбоцитов Агрегация тромбоцитов

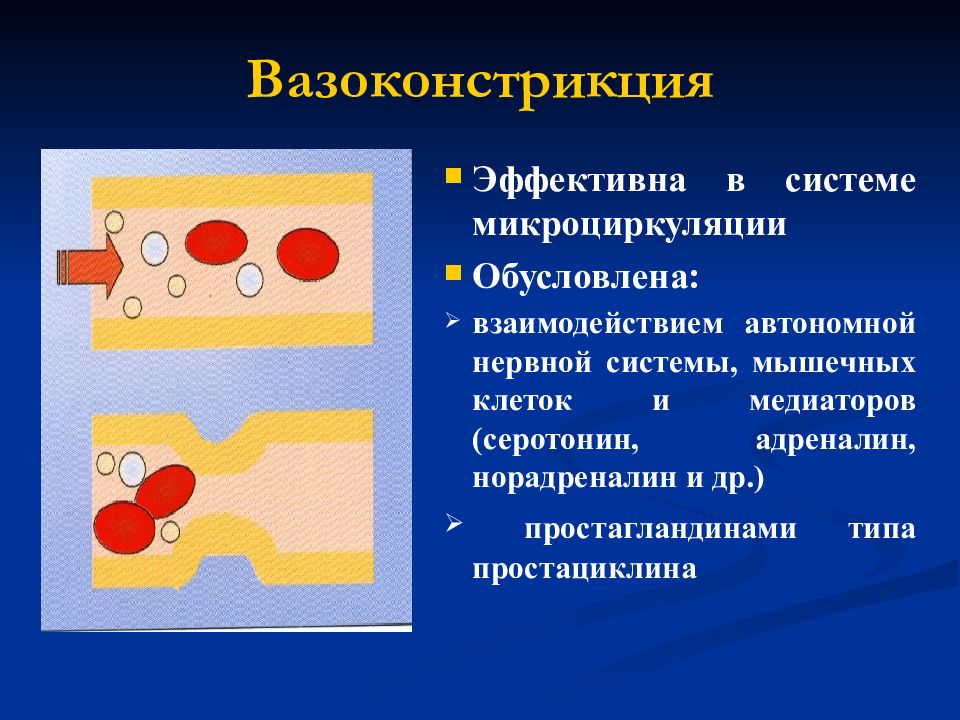

Слайд 23: Вазоконстрикция

Эффективна в системе микроциркуляции Обусловлена: взаимодействием автономной нервной системы, мышечных клеток и медиаторов (серотонин, адреналин, норадреналин и др.) простагландинами типа простациклина

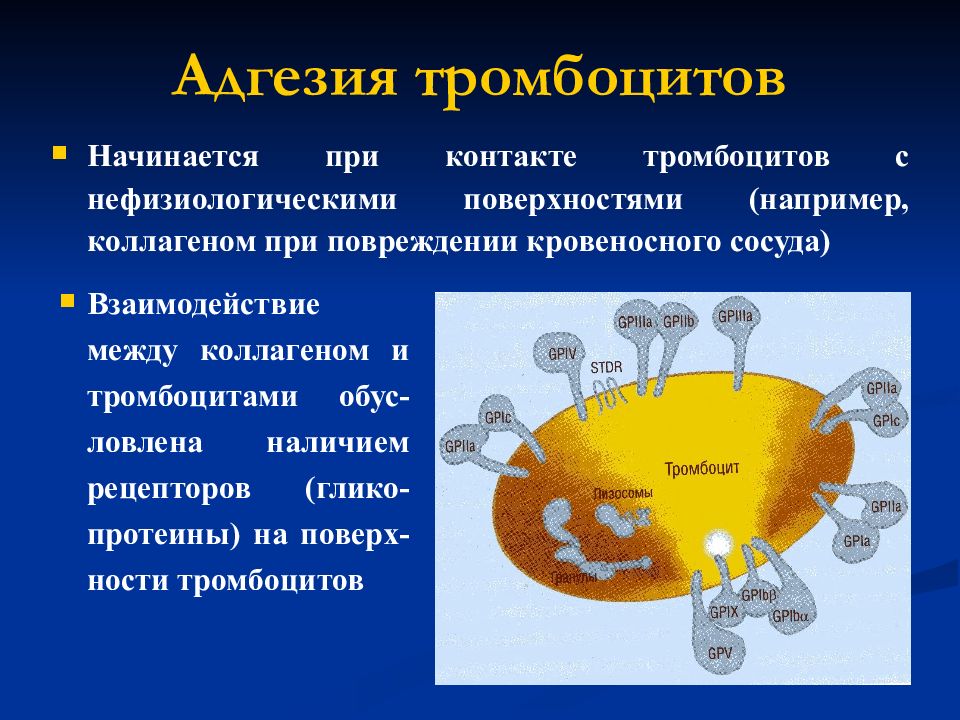

Слайд 24: Адгезия тромбоцитов

Начинается при контакте тромбоцитов с нефизиологическими поверхностями (например, коллагеном при повреждении кровеносного сосуда) Взаимодействие между коллагеном и тромбоцитами обус-ловлена наличием рецепторов (глико-протеины) на поверх-ности тромбоцитов

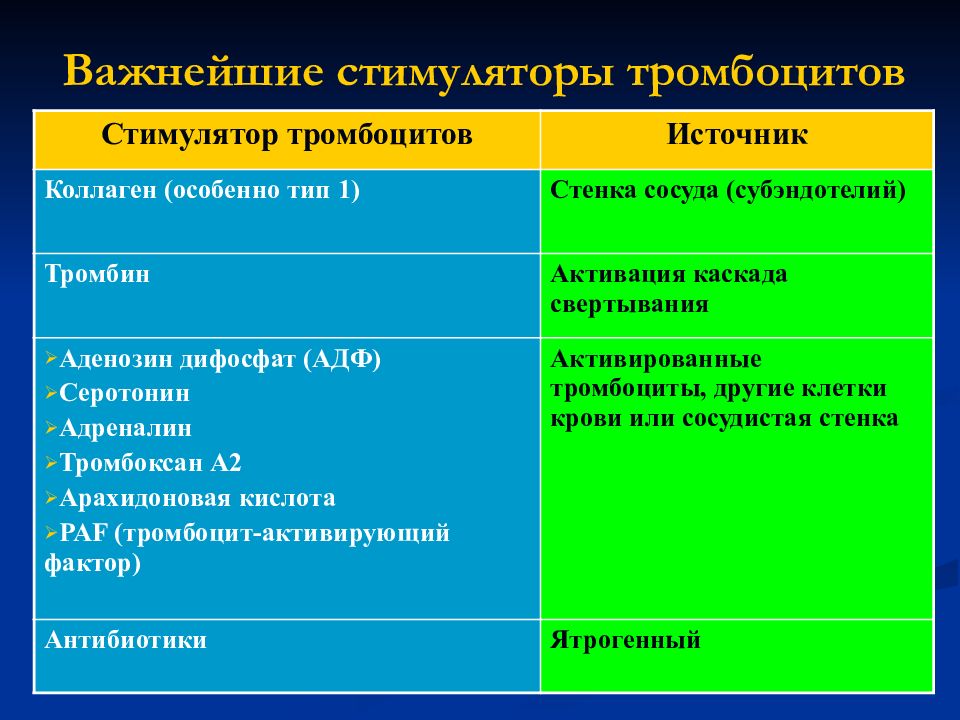

Слайд 25: Важнейшие стимуляторы тромбоцитов

Стимулятор тромбоцитов Источник Коллаген (особенно тип 1) Стенка сосуда (субэндотелий) Тромбин Активация каскада свертывания Аденозин дифосфат (АДФ) Серотонин Адреналин Тромбоксан A2 Арахидоновая кислота PAF (тромбоцит-активирующий фактор) Активированные тромбоциты, другие клетки крови или сосудистая стенка Антибиотики Ятрогенный

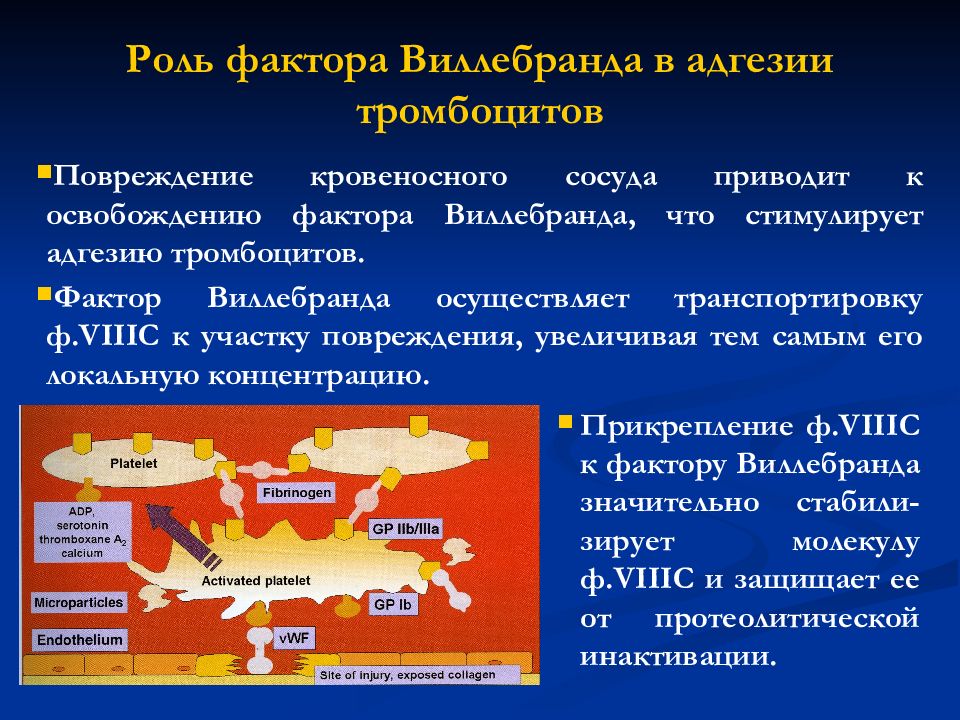

Слайд 26: Роль фактора Виллебранда в адгезии тромбоцитов

Повреждение кровеносного сосуда приводит к освобождению фактора Виллебранда, что стимулирует адгезию тромбоцитов. Фактор Виллебранда осуществляет транспортировку ф. VIIIC к участку повреждения, увеличивая тем самым его локальную концентрацию. Прикрепление ф. VIIIC к фактору Виллебранда значительно стабили-зирует молекулу ф. VIIIC и защищает ее от протеолитической инактивации.

Слайд 27: Агрегация тромбоцитов

Заключительная стадия первичного гемостаза. Процесс сильно связан с адгезией тромбоцитов и обусловлен стимуляцией тромбоцитов различными агентами типа коллагена или тромбина Изменения в актиновом скелете тромбоцитов приводят к трансформации их формы, взаимодействию друг с другом, а также с белками адгезии и поврежденной стенкой сосуда.

Слайд 29: Факторы свертывания и их ингибиторы

Факторы коагуляции и их ингибиторы - плазменные белки, синтезируемые прежде всего в печени Некоторые из факторов коагуляции являются кофакторами или выполняют роль субстрата, другие являются ферментами Факторы свертывания циркулируют в неактивном состоянии и активизируются различными триггерами Взаимодействие факторов свертывания приводит к формированию тромбина и фибрина

Слайд 30: Номенклатура факторов свертывания (м одифицированная Mann K. G. (1999))

Сим-вол Название Кофактор Период полужизни (ч) Концент-рация в плазме (нмоль/л) Клинические проявления Гемоста-тический минимум Избы-ток Дефи-цит I Фибриноген Са 64-96 8800 т к 0,5-1,0 г/л II Протромбин Са 48 1400 т к 40% V Проакцелерин Са, тромбоциты 12 20 (т?) к 10-15% VII Проконвертин TF, Са, тромбоциты 4-6 10 т к 5-10% т – тромбозы, к - кровотечения

Слайд 31: Номенклатура факторов свертывания (м одифицированная Mann K. G. (1999))

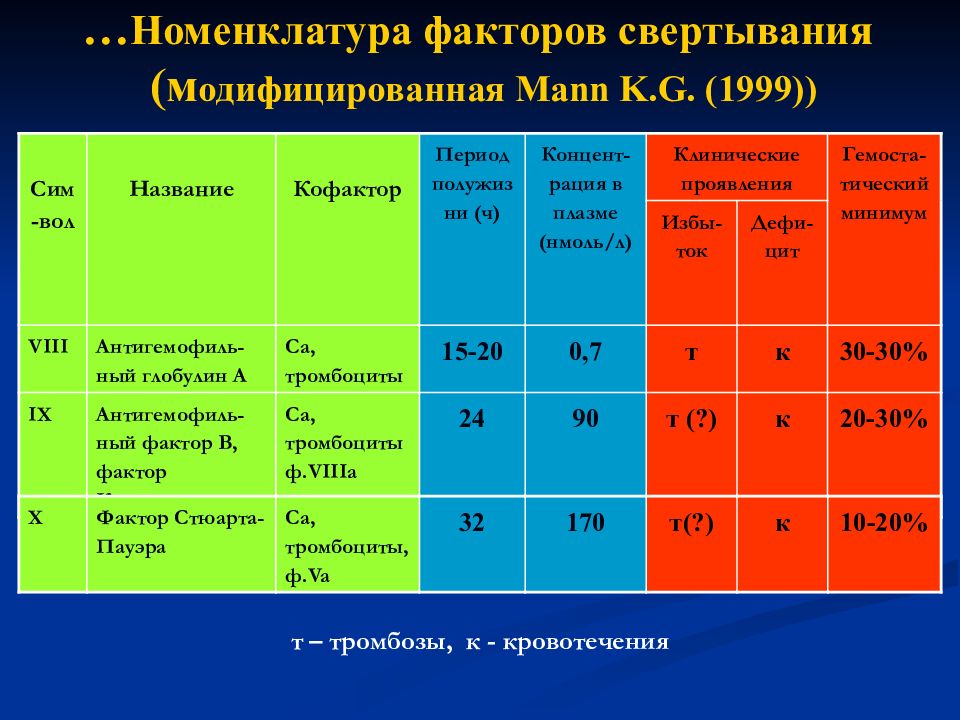

Сим-вол Название Кофактор Период полужизни (ч) Концент-рация в плазме (нмоль/л) Клинические проявления Гемоста-тический минимум Избы-ток Дефи-цит VIII Антигемофиль-ный глобулин А Са, тромбоциты 15-20 0,7 т к 30-30% IX Антигемофиль-ный фактор В, фактор Кристмаса Са, тромбоцитыф. VIIIa 24 90 т (?) к 20-30% X Фактор Стюарта-Пауэра Са, тромбоциты, ф. Va 32 170 т(?) к 10-20% т – тромбозы, к - кровотечения

Слайд 32: Номенклатура факторов свертывания (модифицированная Mann K. G. (1999))

Сим-вол Название Кофактор Период полужизни (ч) Концент-рация в плазме (нмоль/л) Клинические проявления Гемоста-тический минимум Избы-ток Дефи-цит XI Плазменный предшественник тромбопластина Са, тромбоциты 60-80 30 т (?) к 10-20% XII фактор Хагемана Са, тромбоциты, отриц. заряженная поверхность 50-70 400 ? (т?) 1% XIII Фибрин-стабилизирую-щий фактор фибрин, Са 40-50 50 т? к 2-3% …Номенклатура факторов свертывания (модифицированная Mann K. G. (1999)) т – тромбозы, к - кровотечения

Слайд 33: Номенклатура факторов свертывания (модифицированная Mann K. G. (1999))

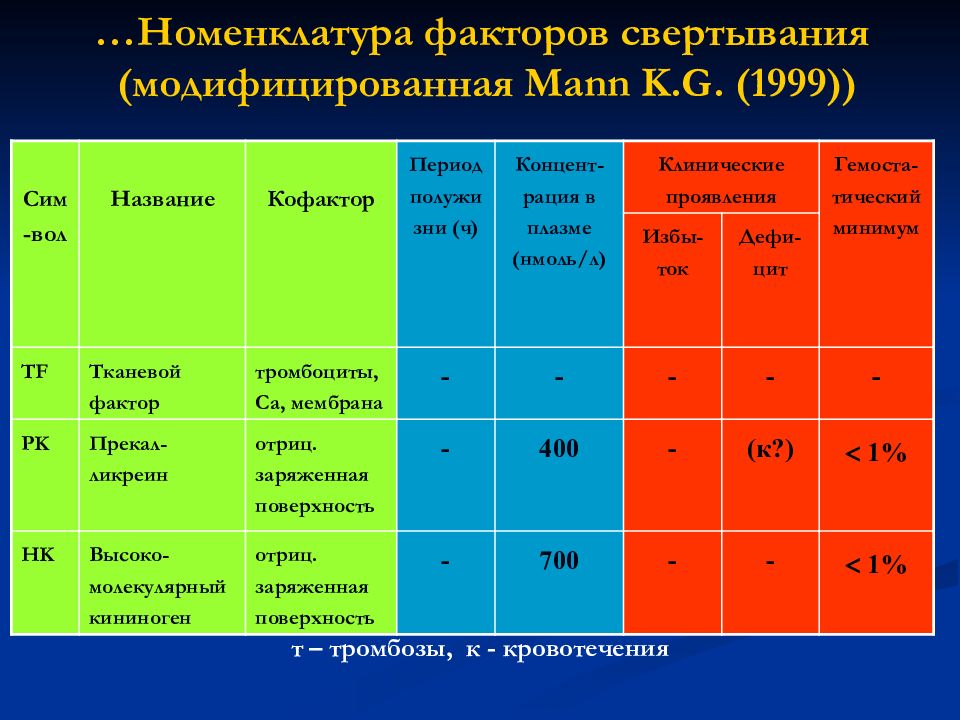

Сим-вол Название Кофактор Период полужизни (ч) Концент-рация в плазме (нмоль/л) Клинические проявления Гемоста-тический минимум Избы-ток Дефи-цит TF Тканевой фактор тромбоциты, Са, мембрана - - - - - PK Прекал-ликреин отриц. заряженная поверхность - 400 - (к?) 1% HK Высоко-молекулярный кининоген отриц. заряженная поверхность - 700 - - 1% …Номенклатура факторов свертывания (модифицированная Mann K. G. (1999)) т – тромбозы, к - кровотечения

Слайд 34: Пути активации свертывания крови

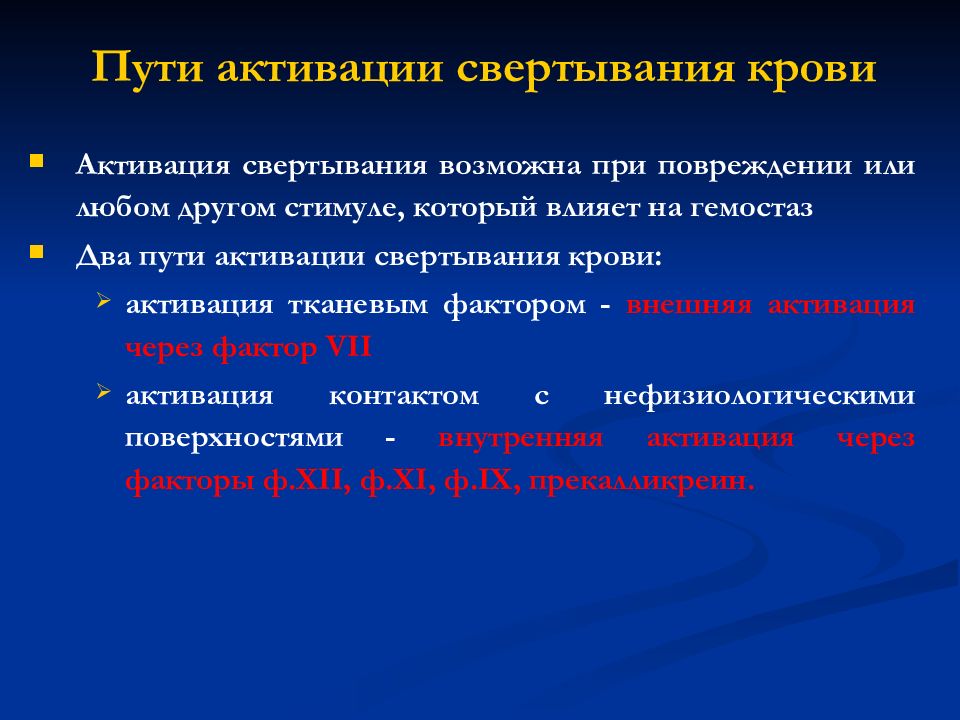

Активация свертывания возможна при повреждении или любом другом стимуле, который влияет на гемостаз Два пути активации свертывания крови: активация тканевым фактором - внешняя активация через фактор VII активация контактом с нефизиологическими поверхностями - внутренняя активация через факторы ф.XII, ф.XI, ф.IX, прекалликреин.

Слайд 35: Пути активации свертывания крови

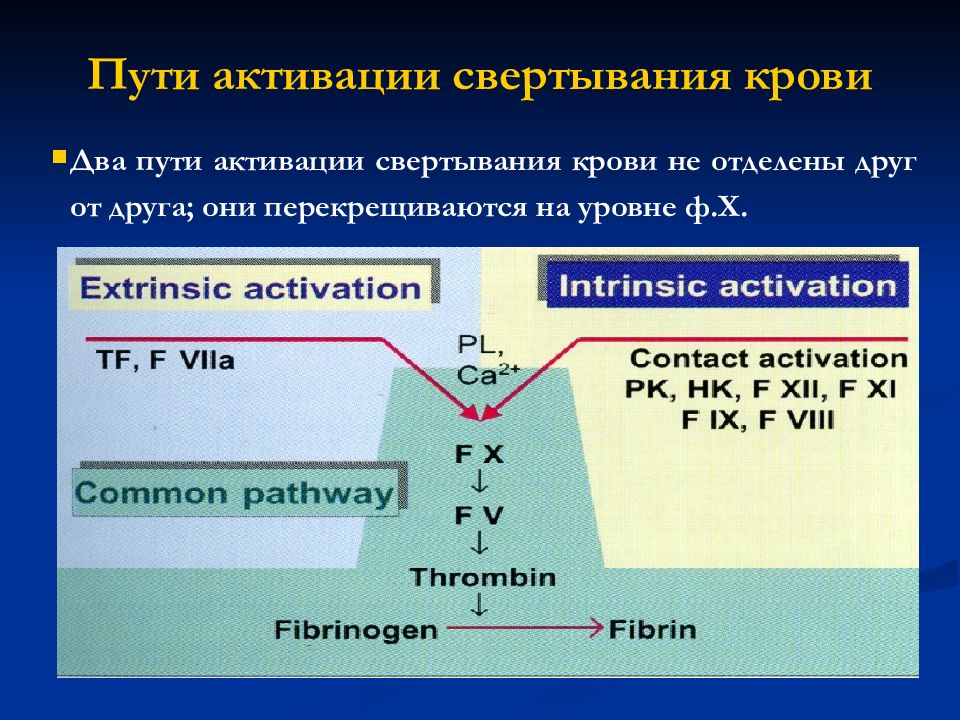

Два пути активации свертывания крови не отделены друг от друга; они перекрещиваются на уровне ф.X.

Слайд 36: Внешний путь свертывания крови

Тканевой фактор ( TF ) - мембранный протеин, которым богат субэндотелий. Он локализуется почти во всех тканях, кроме суставов. Ввыделяется и синтезируется при повреждении или стимуляции (воспалении) клеток. Физиологические индукторы биосинтеза тканевого фактора – цитокины (интерлeйкин 1), фактор некроза опухоли, тромбин, система комплемента и др. Контакт тканевого фактора и ф.VII приводит к формированию активного комплекса, который более эффективно активирует ф.X в присутствии фосфолипидов и ионов Са. TF/ ф. VIIa + ф. X (+ Ca 2 + тромбоциты ) ф. Xa ф. Xa + ф. Va (+ Ca 2 + тромбоциты ) + ф. II ф. IIa (тромбин ) ф. IIa + фибриноген фибрин

Слайд 37: Внутренний путь свертывания крови

Инициируется при взаимодействии крови с искусственными поверхностями. Факторы, вовлеченные во внутренний путь, имеют много других важных биологических функций: активация фибринолиза, регулирование кровяного давления через ангиотензин-рениновую систему и кинины. Тяжелый дефицит ф.VIII и IX (гемофилия А и В) связан с массивными кровотечениями, особенно в соединительной ткани сустава, где низка концентрация тканевого фактора. При дефиците ф. XI кровотечения незначительны. контакт + ф. XI ф. XIa + ф. IX ф. IXa ф. IXa + ф. VIII (+ Ca 2 + фосфолипиды) + ф. X ф. Xa ф. Xa + ф. Va (+ Ca 2 + тромбоциты) + ф. II ф. IIa (тромбин) ф. IIa + фибриноген фибрин

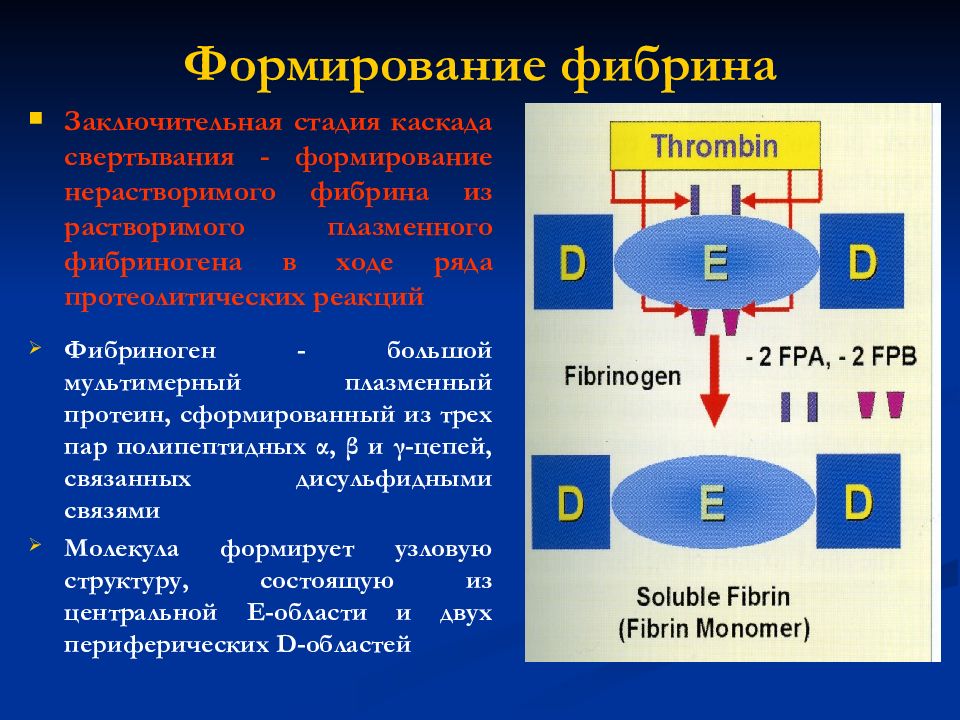

Слайд 38: Формирование фибрина

Заключительная стадия каскада свертывания - формирование нерастворимого фибрина из растворимого плазменного фибриногена в ходе ряда протеолитических реакций Фибриноген - большой мультимерный плазменный протеин, сформированный из трех пар полипептидных α, β и γ -цепей, связанных дисульфидными связями Молекула формирует узловую структуру, состоящую из центральной E-области и двух периферических D-областей

Слайд 39: Формирование фибрина

Тромбин отщепляет фибринопептиды А и B в центральной E-области, образуется растворимый мономер фибрина Откол фибринопептидов А и B приводит к существенным измененим в структуре молекулы и вызывает ее полимеризацию Формирование фибрина

Слайд 40: Формирование фибрина

После достижения некого молекулярного размера, растворимость фибрина значительно снижается. Это ведет к формированию нерастворимого полимера, который образует сеть разветвленных цепей – «сгусток». Тромбин, связанный со сгустком активирует ф. XIII. Фактор XIIIa действует как трансглутаминаза и сшивает молекулы фибрина. При этом, в сгусток фибрина вшиваются также и ингибиторы фибринолиза, препятствующие быстрому растворению сгустка. Фибриновая сеть содержит тромбоциты и эритроциты (красный сгусток) в отличии от тромбоцитарных сгустков, в которых нет эритроцитов (белый сгусток). Формирование фибрина

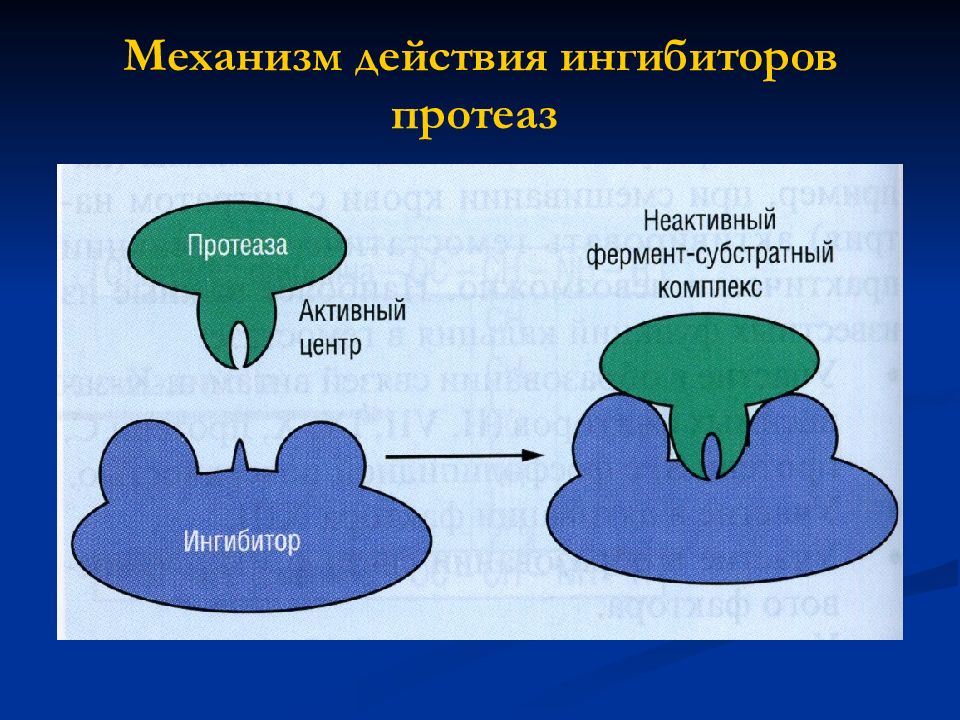

Слайд 41: ИНГИБИТОРЫ СВЕРТЫВАНИЯ

Ингибиторы протеаз: ингибирование активизированных факторов свертывания Система протеина C: инактивация активированных кофакторов

Слайд 42: Наиболее важные ингибиторы факторов свертывания

Ингибиторы Специфичность (преобладающее ингибирование) Стимуляция гепарин ом Молеку - лярная масса (kD) Концентра-ция в плазме (мг/д) Период полураспа-да (час) Антитромбин (АТ III ) ф. IIa, ф. Xa, ф. IXa + 60 0,2 18-30 а2-макрогло - булин Неспеци - фичный - 720 2 24-36 Ингибитор тканевого фактора ( TFPI ) ф. Xa, комплекс ф. VIIa / TF + 60 1 нг / л ?

Слайд 43: Наиболее важные ингибиторы факторов свертывания

Ингибиторы Специфичность (преобладающее ингибирование) Стимуляция гепарин ом Молеку - лярная масса (kD) Концентра-ция в плазме (мг/д) Период полураспа-да (час) Кофактор гепарина II ф. II а, химотрипсин-подобные ферменты + 38 0,02 36 a2 - ингибитор протеазы Эластаза, ф. XIa - 55 3 24-48 С1-ингибитор Ф. XIIa, калликреин, ф. XIa, система комплемента - 65 0,2 50-70

Слайд 45: Антитромбин (АТ III )

Самый важный плазматический ингибитор активированных факторов свертывания Основная мишень - тромбин, а также ф. Xa и ф. IXa. Эффективность ингибирования потенцируется гепарином и присутствием отрицательно заряженного гликозаминогликана на поверхности эндотелиоцитов Продукт взаимодействия тромбина и АТ III – неактивный комплекс тромбин/антитромбин (ТАТ), в котором и тромбин и АТ III теряют свою активность Повышенная концентрация ТАТ указывает на гиперкоагуляционное состояние с увеличенным образованием тромбина.

Слайд 46: Дефицит АТ III

Фактор риска развития тромбоэмболических осложнений Наследственный дефицит (качественный или количественный) встречается редко (1:10000) Приобретенный дефицит встречается часто: это прямой эффект терапии НМГ и НФГ Возможна заместительная терапия очищенным препаратом АТ III или СЗП

Слайд 47: Ингибитор пути тканевого фактора ( TFPI )

Основной ингибитор активации свертывания по внешнему пути Ингибирует ф. Xa и комплекс TF /ф. VIIa (не способен ингибировать свободный ф. VIIa ) Выпуск TFPI - побочный эффект гепаринотерапии, который вносит вклад в ее клиническую эффективность Образование тромбина вызывает выпуск TFPI : по принципу отрицательной обратной связи тромбин останавливает свое собственное производство

Слайд 48: СИСТЕМА ПРОТЕИНА С

Протеин С Протеин S Тромбомодулин Рецептор протеина С на эндотелиальных клетках С4-связывающий протеин

Слайд 49: Протеин С (РС)

Витамин-K-зависимый плазменный белок Синтезируется в печени Активируется тромбином, соединенным с тромбомодулином Активированный протеин C (АРС) инактивирует ф. Va и ф. VIIIa в присутствии кальция на поверхности тромбоцитов Протеин S и ф.V (в неактивированной форме) - кофакторы в этой реакции

Слайд 50: Протеин S

Витамин-K-зависимый протеин Синтезируется в печени Циркулирует в плазме в свободной форме и частично связан с C4 –связывающим протеином Только свободная форма протеина S эффективна как кофактор для APC APC в сочетании со свободным протеином S инактивирует ф.VIIIa и ф. Va, реакция зависит от кальция и тромбоцитов.

Слайд 51: Тромбомодулин (ТМ)

В 1000 раз ускоряет активацию протеина C по сравнению с одним тромбином, формируя с ним комплекс (1:1) → антикоагулянтные свойства При присоединении к тромбину активируется его свертывающая функция (включая активацию ф.V, ф.VIII и ф.XIII) → прокоагулянтные свойства Комплекс тромбин-ТМ активирует тромбин-активированный ингибитор фибринолиза ( TAFI ) → антифибринолитические свойства В норме тромбомодулин связан с мембраной эндотелиоцитов и практически отсутствует в кровотоке. Появление сколько-нибудь значимой концентрации ТМ в крови свидетельствует о повреждении эндотелиальных клеток.

Слайд 52: Дефицит протеинов C и S

Различают качественный (тип I) и количественный (тип II) дефицит протеина C и протеина S Приблизительно у половины пациентов с дефицитом протеина C развивается тромбоз до 40 лет Гетерозиготный дефицит протеина C связан с семикратным, а дефицит протеина S - с пятикратным увеличением риска венозного тромбоза

Слайд 54: Фибринолиз

Сформированный тромб - естественная герметизация повреждения, предотвращающая кровотечение При длительном сроке существования тромба возникает риск снижения кровотока в поврежденных областях - некроз окружающих тканей В процессе ферментативных реакций происходит активизация фибринолитической системы, в результате чего образуется мощный фермент плазмин, который растворяет сгусток Образовавшиеся в результате деградации фибрина продукты, являясь ингибиторами полимеризации фибрина и агрегации тромбоцитов, предотвращают дальнейшее свертывание крови

Слайд 55: Система фибринолиза

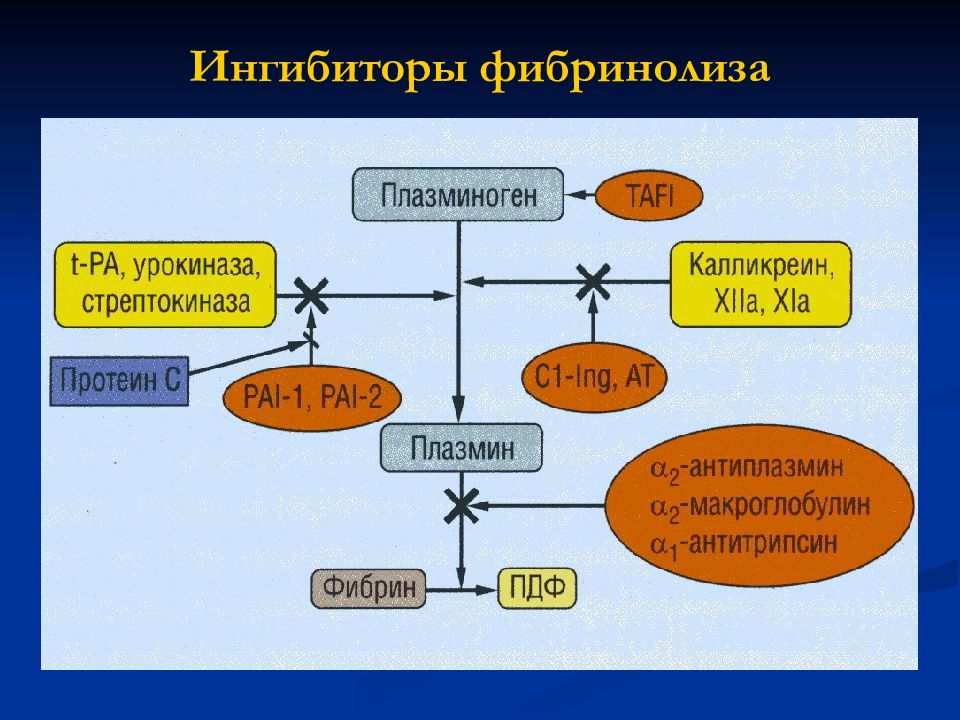

Включает факторы, ингибиторы, проферменты Центральный фермент – плазминоген - предшественник сериновой протеазы плазмина Важнейшие активаторы плазминогена: тканевой активатор плазминогена ( t -РА) урокиназа (U-РА)

Слайд 56: Наиболее важные компоненты фибринолитической системы

Протеин Основная функция в гемостазе Концентра-ция в плазме (мг/л) Масса ( kD) Дефицит ( ), повышение ( ) связаны с: Плазминоген Лизис сгустков фибрина 200 92 - тромбоз (?) - кровотечение Тканевой активатор плазминогена Активатор плазминогена 0,005 68 - тромбоз -кровотечение (?) Урокиназа / u-PA / Активатор плазминогена 0,008 54 - тромбоз? - кровотечение?

Слайд 57: Наиболее важные компоненты фибринолитической системы

Протеин Основная функция в гемостазе Концентра-ция в плазме (мг/л) Масса ( kD) Дефицит ( ), повышение ( ) связаны с: а2-антиплазмин Ингибитор плазмина, t - PA, PAI -1 70 70 - кровотечение - тромбоз (?) Ингибитор активатора плазминогена 1 типа ( PAI -1) Ингибирова-ние t - PA и u - PA 0,05 52 - кровотечение - тромбоз

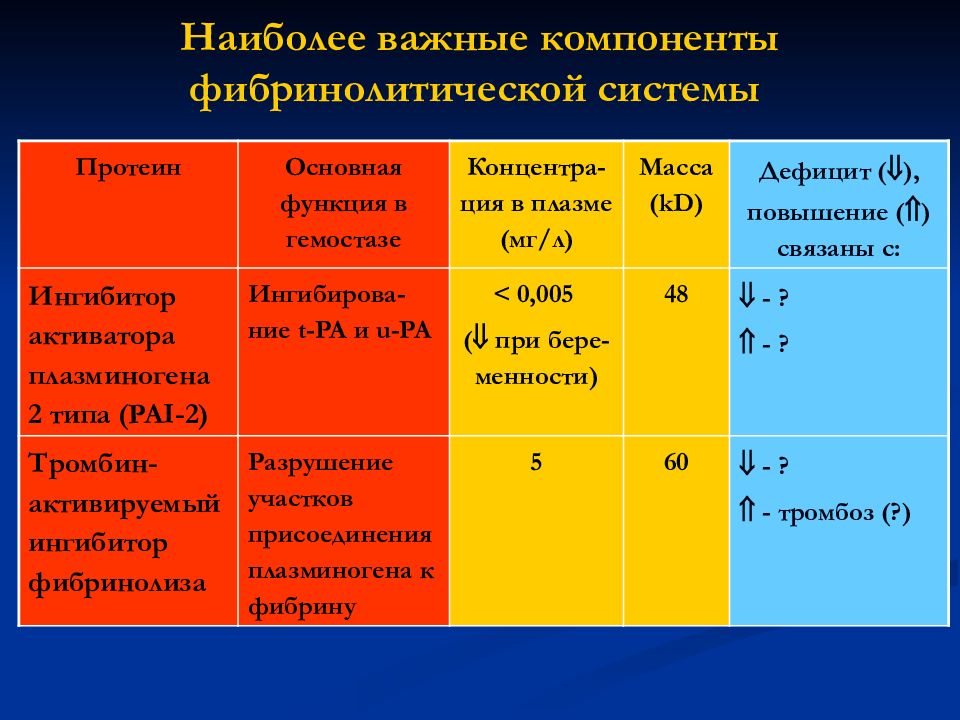

Слайд 58

Протеин Основная функция в гемостазе Концентра-ция в плазме (мг/л) Масса ( kD) Дефицит ( ), повышение ( ) связаны с: Ингибитор активатора плазминогена 2 типа ( PAI -2) Ингибирова-ние t - PA и u - PA < 0,005 ( при бере-менности) 48 - ? - ? Тромбин-активируемый ингибитор фибринолиза Разрушение участков присоединения плазминогена к фибрину 5 60 - ? - тромбоз (?) Наиболее важные компоненты фибринолитической системы

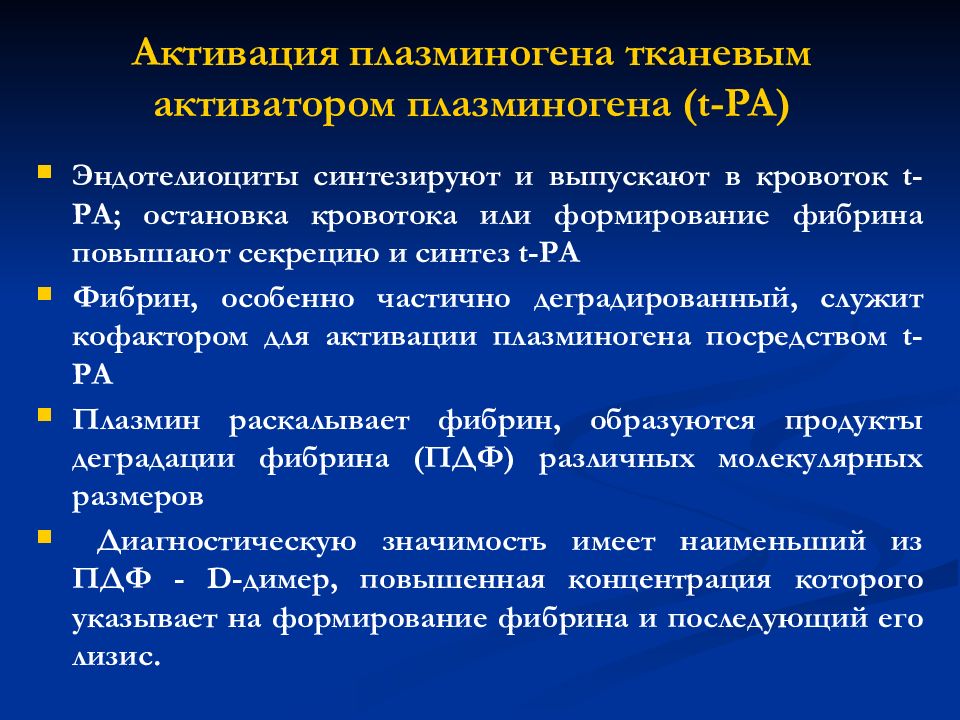

Слайд 59: Активация плазминогена тканевым активатором плазминогена ( t - PA )

Эндотелиоциты синтезируют и выпускают в кровоток t -РА; остановка кровотока или формирование фибрина повышают секрецию и синтез t -РА Фибрин, особенно частично деградированный, служит кофактором для активации плазминогена посредством t -РА Плазмин раскалывает фибрин, образуются продукты деградации фибрина (ПДФ) различных молекулярных размеров Диагностическую значимость имеет наименьший из ПДФ - D -димер, повышенная концентрация которого указывает на формирование фибрина и последующий его лизис.

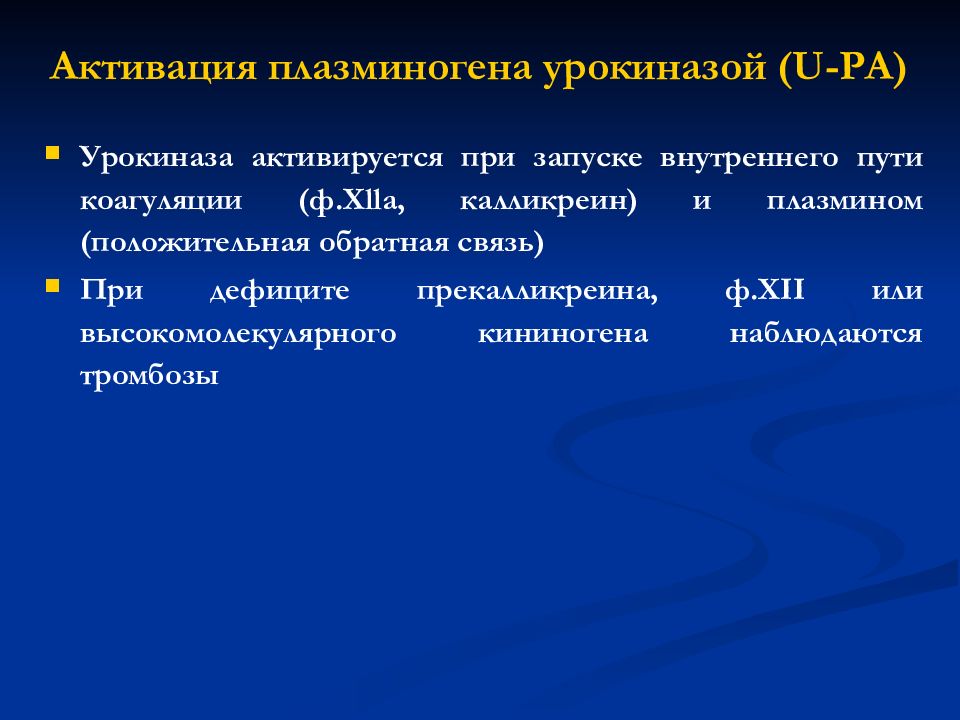

Слайд 60: Активация плазминогена урокиназой (U-РА)

Урокиназа активируется при запуске внутреннего пути коагуляции (ф. Xlla, калликреин) и плазмином (положительная обратная связь) При дефиците прекалликреина, ф.XII или высокомолекулярного кининогена наблюдаются тромбозы

Слайд 62: α 2 -антиплазмин ( α 2 -АП)

В физиологических условиях α 2 -АП быстро инактивирует плазмин. Период полужизни свободного плазмина в крови - 0,1 секунда. α 2 -АП имеет сродство к фибрину и поперечно связан с ним и ф. XIIIa при формировании сгустка Дефицит α 2 -АП связан с геморрагическими осложнениями Приобретенный дефицит встречается намного чаще, чем наследственный

Слайд 63: Ингибитор активатора плазминогена 1 типа (PAI-1)

Является ингибитором t -РА и U-РА Синтезируется эндотелиоцитами Синтез стимулируется липополисахаридами эндотоксинов, провоспалительными цитокинами (IL-1 или TNF ) и тромбином Является острофазным белком и может значительно повышаться при воспалении и тромбозах Наследственный дефицит PAI-1 встречается редко и проявляется кровотечениями

Слайд 64: Тромбин-активируемый ингибитор фибринолиза ( TAFI )

Один из мощных ингибиторов фибринолиза Активируется высокой концентрацией тромбина (большей, чем требуется для формирования фибрина) Активация TAFI тромбином значительно ускоряется в присутствии тромбомодулина Протеин S ингибирует активацию TAFI Активированный TAFI защищает фибриновый сгусток от лизиса, что значительно удлиняет t - PA -индуцированное время фибринолиза

Слайд 65: Гиперфибринолиз

Чрезмерное образование плазмина - гиперфибринолиз - опасная клиническая ситуация, которая связана с высоким риском развития кровотечения Типичные скрининговые тесты не информативны в диагностике гиперфибринолиза, быстро выявить данное состояние возможно с помощью тромбоэластографии (электрокоагулографии) Гиперфибриноилиз может развиться у пациентов с политравмой, сепсисом, ДВС_синдромом и др. состояниями Врожденный или приобретенный дефицит одного из ингибиторов фибринолиза может также индуцировать гиперфибринолиз Препараты выбора для терапии гиперфибринолиза – апротинин, транексаминовая и -аминокапроновая кислоты

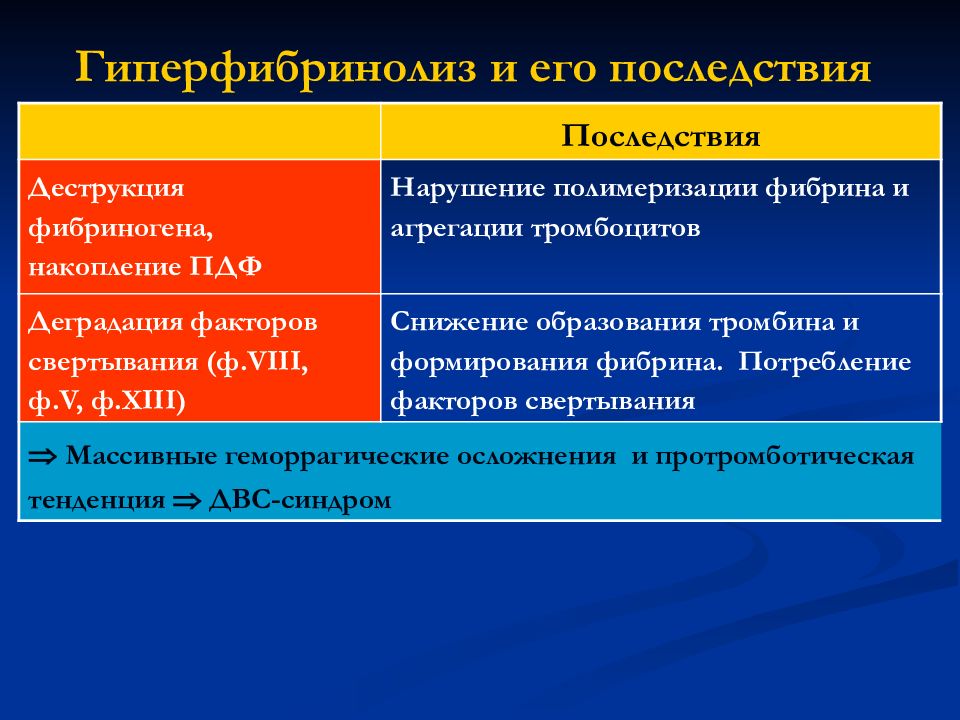

Слайд 66: Гиперфибринолиз и его последствия

Последствия Деструкция фибриногена, накопление ПДФ Нарушение полимеризации фибрина и агрегации тромбоцитов Деградация факторов свертывания (ф.VIII, ф.V, ф.XIII) Снижение образования тромбина и формирования фибрина. Потребление факторов свертывания Массивные геморрагические осложнения и протромботическая тенденция ДВС-синдром

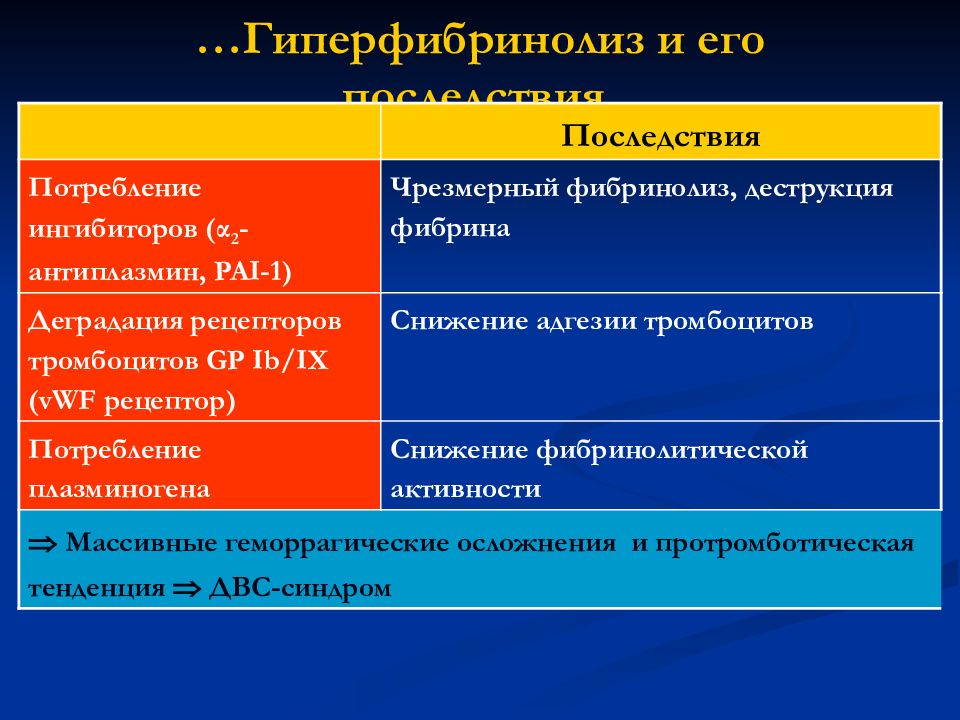

Слайд 67: Гиперфибринолиз и его последствия

Последствия Потребление ингибиторов ( α 2 -антиплазмин, PAI-1) Чрезмерный фибринолиз, деструкция фибрина Деградация рецепторов тромбоцитов GP Ib / IX ( vWF рецептор) Снижение адгезии тромбоцитов Потребление плазминогена Снижение фибринолитической активности Массивные геморрагические осложнения и протромботическая тенденция ДВС-синдром

Последний слайд презентации: ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА: Гемостаз и другие системы

Система гемостаза взаимодействует с другими системами организма Гемостаз никогда не должен рассматриваться как отдельная и независимая единица Гемостазиология - не изолированная, а междисциплинарная наука