Первый слайд презентации: ФОНОКАРДИОГРАФИЯ (ФКГ)

Слайд 2: Фонокардиография

Это метод исследования и диагностики нарушений деятельности сердца и его клапанного аппарата, основанный на регистрации и анализе звуков, возникающих при сокращении и расслаблении сердца

Слайд 3

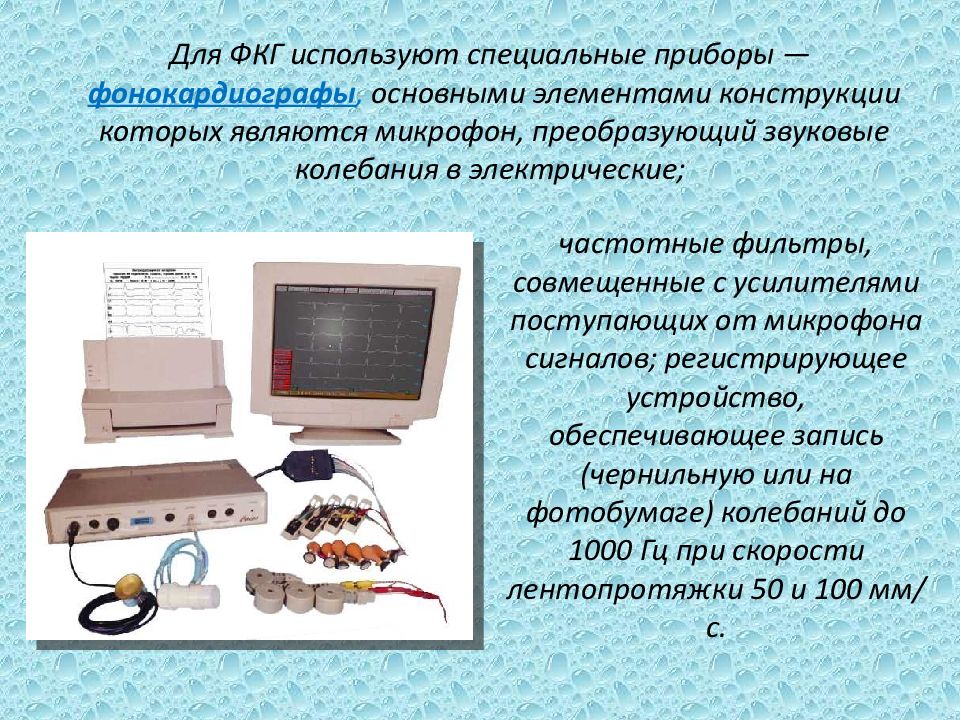

Для ФКГ используют специальные приборы — фонокардиографы, основными элементами конструкции которых являются микрофон, преобразующий звуковые колебания в электрические; частотные фильтры, совмещенные с усилителями поступающих от микрофона сигналов; регистрирующее устройство, обеспечивающее запись (чернильную или на фотобумаге) колебаний до 1000 Гц при скорости лентопротяжки 50 и 100 мм/с.

Слайд 4

Использование разных типов микрофонов (линейного, стетоскопического, логарифмического) и полосовых фильтров позволяет для выделения диагностически значимых звуковых феноменов регистрировать звуковые колебания как в практически полном и аускультируемом, так и в специально избранном диапазоне частот. Обычно запись производят одновременно на разных частотных каналах регистратора в низко-, средне- и высокочастотном диапазонах синхронно с записью ЭКГ.

Слайд 5: Условия проведения ФКГ:

Фонокардиографию осуществляют в специально оборудованной звукоизолированной комнате при температуре помещения не ниже 18°, т.к. запись производят с обнажением верхней половины туловища обследуемого, у которого в холодном помещении может появиться мышечная дрожь, создающая помехи. Обследуемый лежит горизонтально на спине с вытянутыми вдоль туловища руками.

Слайд 6

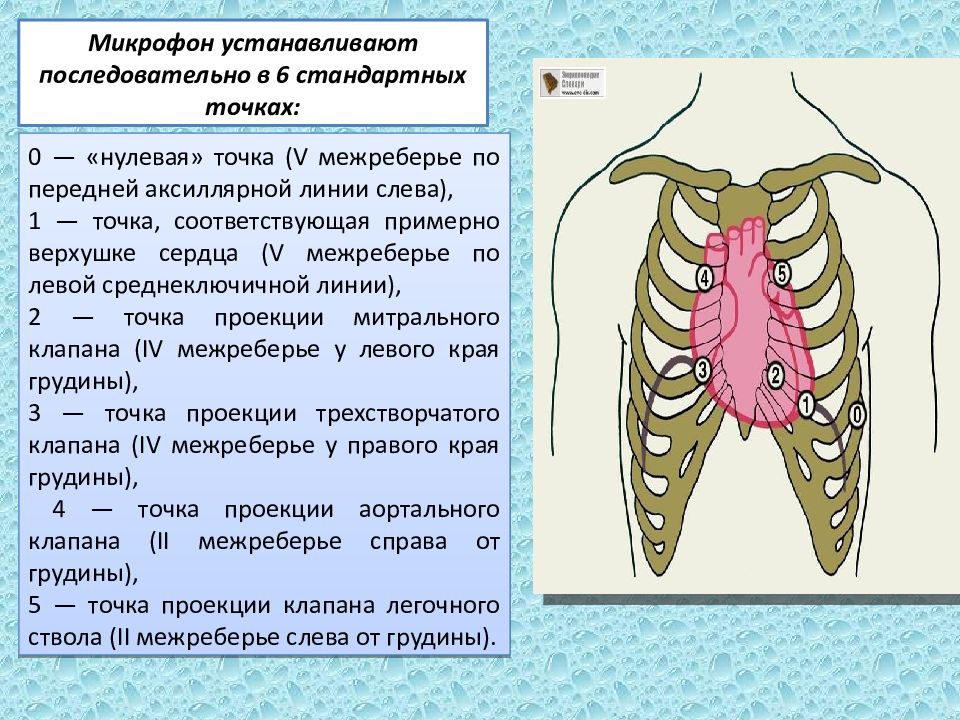

Микрофон устанавливают последовательно в 6 стандартных точках: 0 — «нулевая» точка (V межреберье по передней аксиллярной линии слева), 1 — точка, соответствующая примерно верхушке сердца (V межреберье по левой среднеключичной линии), 2 — точка проекции митрального клапана (IV межреберье у левого края грудины), 3 — точка проекции трехстворчатого клапана (IV межреберье у правого края грудины), 4 — точка проекции аортального клапана (II межреберье справа от грудины), 5 — точка проекции клапана легочного ствола (II межреберье слева от грудины).

Слайд 7

Очень плотное прикрепление микрофона препятствует регистрации звуков высокой частоты, а неплотное — мешает улавливать низкие. Не рекомендуется при записи придерживать микрофон пальцами из-за возможного возникновения помех, однако этого трудно избежать у некоторых больных с узкой грудной клеткой и резко обозначенными ребрами, а также у детей. Аналогично производят запись с другой точки. Зарегистрированные кривые — фонокардиограммы (ФКГ) анализируют.

Слайд 8: Анализ ФКГ включает:

1) определение соотношения тонов сердца и зубцов ЭКГ; 2) расчет длительности тонов, выявление добавочных тонов (III, IV, V); 3) сравнительную оценку формы и амплитуды I и II тонов в различных точках регистрации; 4) выявление расщепления, раздвоения тонов, щелчка открытия митрального клапана и т. д.; 5) обнаружение и характеристику шумов сердца в различных диапазонах частот; 6) определение соотношений между электрической, механической и электромеханической систолами и т. д.

Слайд 9

Нормальная фонокардиограмма у взрослых в подавляющем большинстве случаев представлена двумя основными тонами сердца — систолическим I тоном (им начинается акустическая систола сердца) и диастолическим II тоном, начало которого соответствует окончанию систолы и началу диастолы.

Слайд 10

Однако иногда в связи с некоторыми особенностями гемодинамики при отсутствии поражения клапанов сердца возникают шумы, называемые функциональными. У взрослых функциональный шум практически никогда не бывает диастолическим; функциональный систолический шум обычно характеризуется на ФКГ колебаниями низкой и средней частоты (до 200 Гц ) и изменчивостью по амплитуде, продолжительности и форме в разных сердечных циклах. Также регистрируются непостоянные диастолические (т.е. в период диастолы — между II и I тонами) III и IV тоны. Сердечные шумы у взрослых в норме обычно не выслушиваются и не регистрируются на ФКГ как в период систолы между I и II тонами (систолический шум), так и в период диастолы (диастолический шум).

Слайд 11: Диагностическое значение ФКГ

По ФКГ судят о времени появления шума, месте его максимальной интенсивности, продолжительности и частотной характеристике, которая определяется по преимущественной интенсивности шума, зарегистрированного на высоко- или низкочастотном канале. Фонокардиография оказывает существенную помощь в определении характерных сердечных шумов.

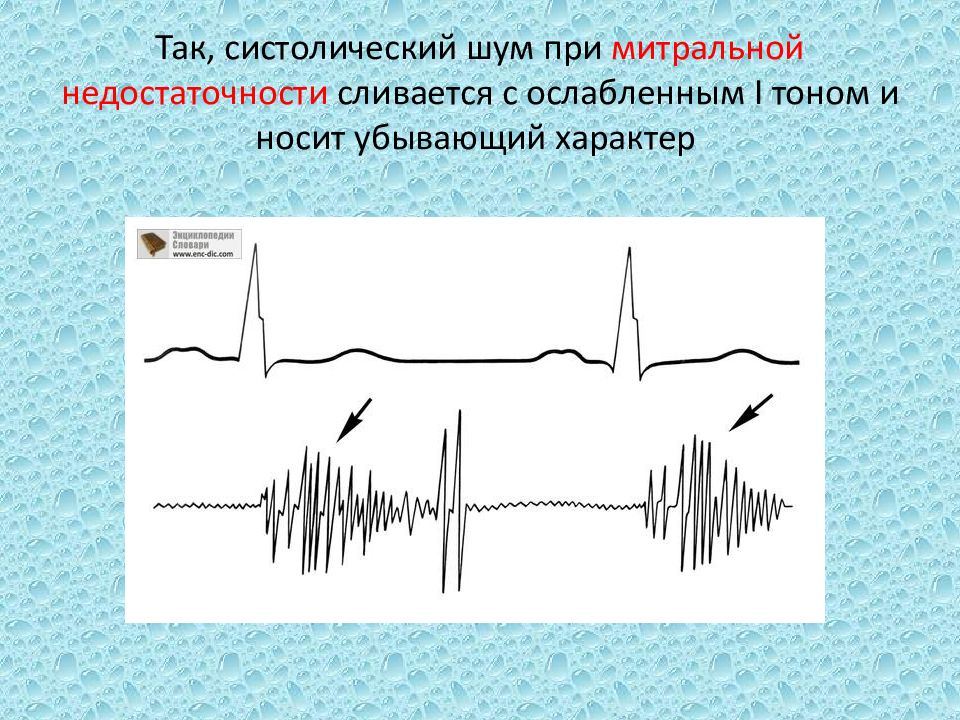

Слайд 12: Так, систолический шум при митральной недостаточности сливается с ослабленным I тоном и носит убывающий характер

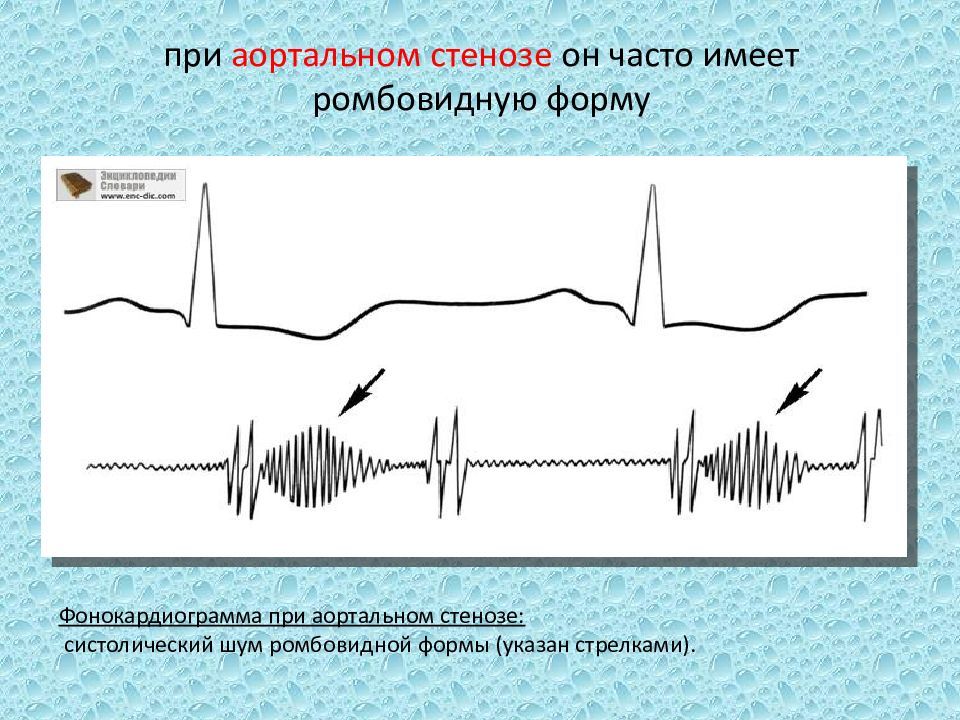

Слайд 13: при аортальном стенозе он часто имеет ромбовидную форму

Фонокардиограмма при аортальном стенозе: систолический шум ромбовидной формы (указан стрелками).

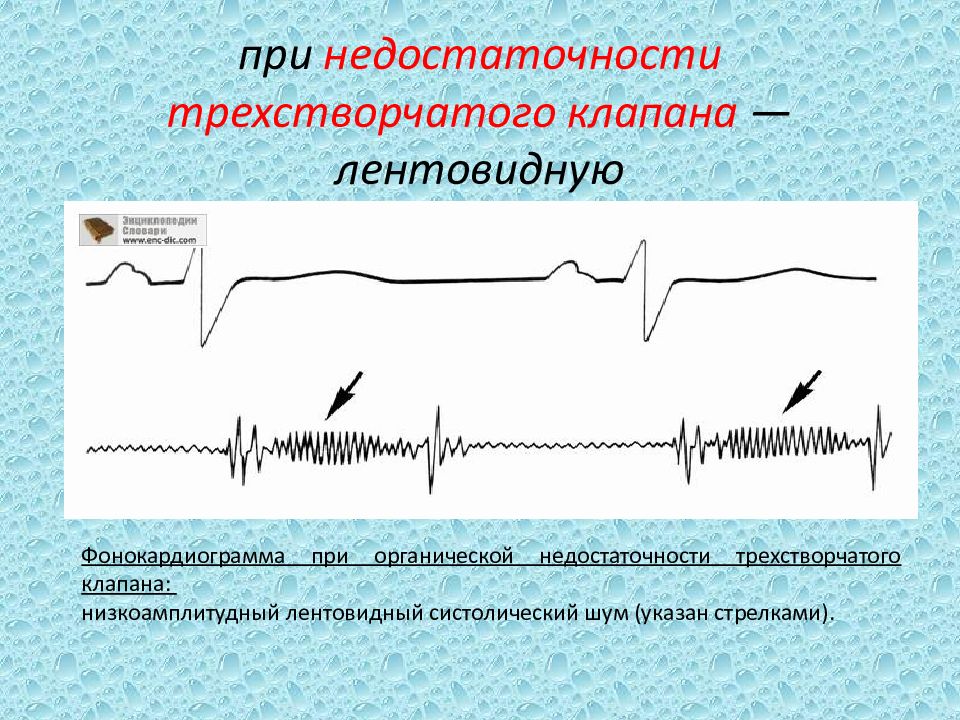

Слайд 14: при недостаточности трехстворчатого клапана — лентовидную

Фонокардиограмма при органической недостаточности трехстворчатого клапана: низкоамплитудный лентовидный систолический шум (указан стрелками).

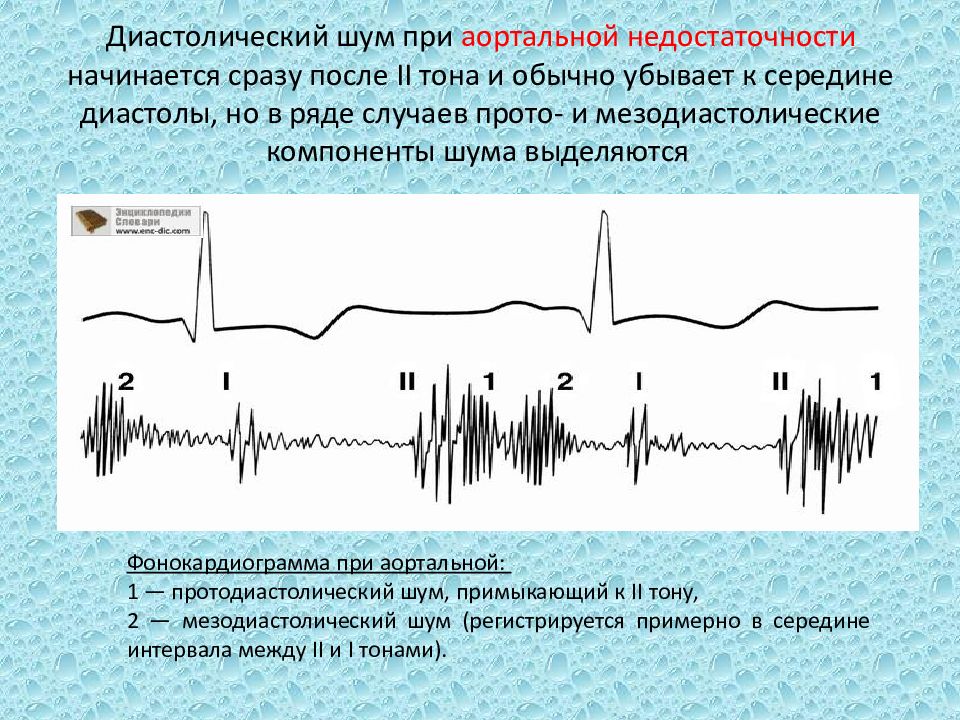

Слайд 15: Диастолический шум при аортальной недостаточности начинается сразу после II тона и обычно убывает к середине диастолы, но в ряде случаев прото- и мезодиастолические компоненты шума выделяются

Фонокардиограмма при аортальной: 1 — протодиастолический шум, примыкающий к II тону, 2 — мезодиастолический шум (регистрируется примерно в середине интервала между II и I тонами).

Слайд 16

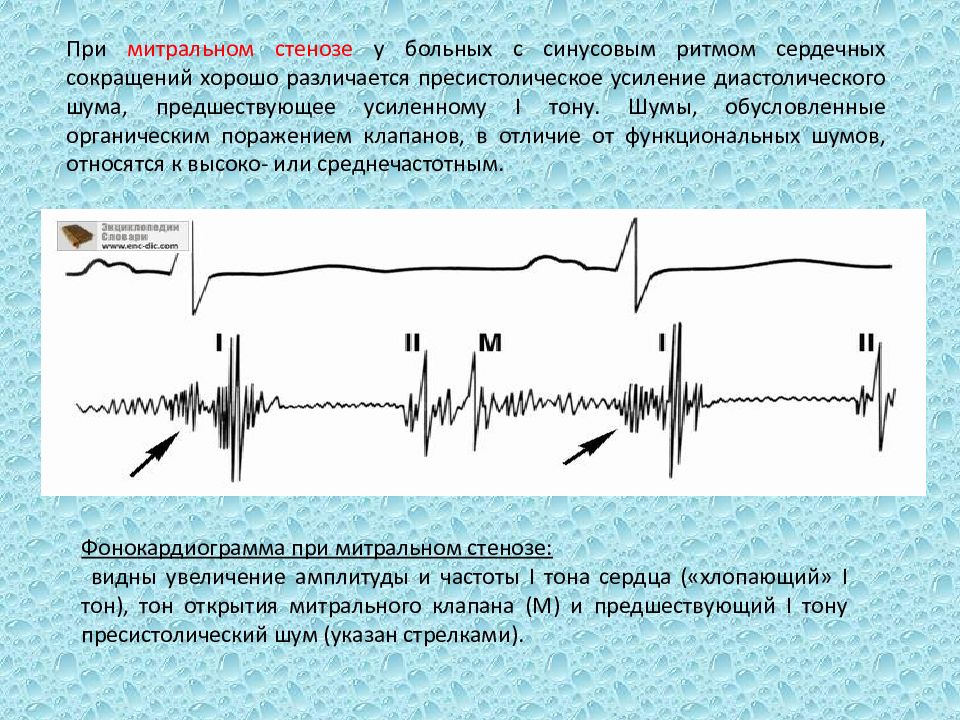

При митральном стенозе у больных с синусовым ритмом сердечных сокращений хорошо различается пресистолическое усиление диастолического шума, предшествующее усиленному I тону. Шумы, обусловленные органическим поражением клапанов, в отличие от функциональных шумов, относятся к высоко- или среднечастотным. Фонокардиограмма при митральном стенозе: видны увеличение амплитуды и частоты I тона сердца («хлопающий» I тон), тон открытия митрального клапана (М) и предшествующий I тону пресистолический шум (указан стрелками).

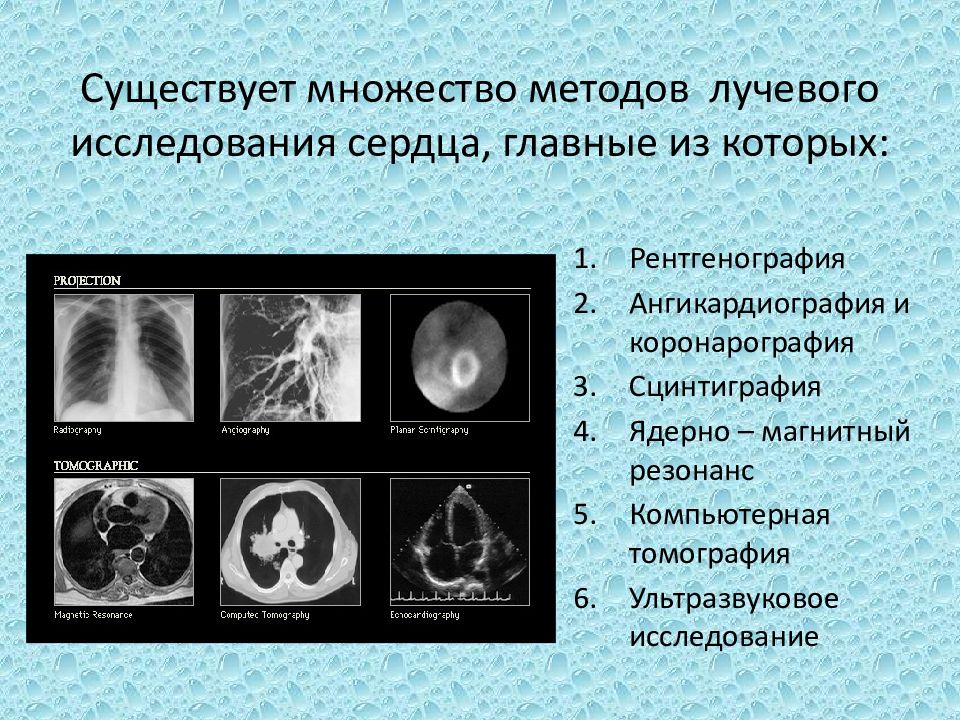

Слайд 18: Существует множество методов лучевого исследования сердца, главные из которых:

Рентгенография Ангикардиография и коронарография Сцинтиграфия Ядерно – магнитный резонанс Компьютерная томография Ультразвуковое исследование

Слайд 19: Рентгенография

В основе рентгенографии лежит такое физическое явление, как разное поглощение рентгеновских лучей тканями различной плотности. Лучи, проходя через органы, дают на светочувствительной пленке теневое изображение их размеров, формы, расположения и др.

Слайд 20

Рентгенография в 3-х проекциях Метод предназначен для диагностики заболеваний грудной клетки. Позволяет диагностировать воспалительные, опухолевые и системные заболевания, пороки развития сердца и крупных сосудов, бронхо-легочной системы и плевры. Выбор проекции и метода исследования остается за врачом-рентгенологом, в зависимости от задачи, поставленной специалистом.

Слайд 21: Коронарография

Позволяет контрастировать сосуды сердца Производится для выбора тактики лечения и отбора пациентов для возможного аорто-коронарного шунтирования

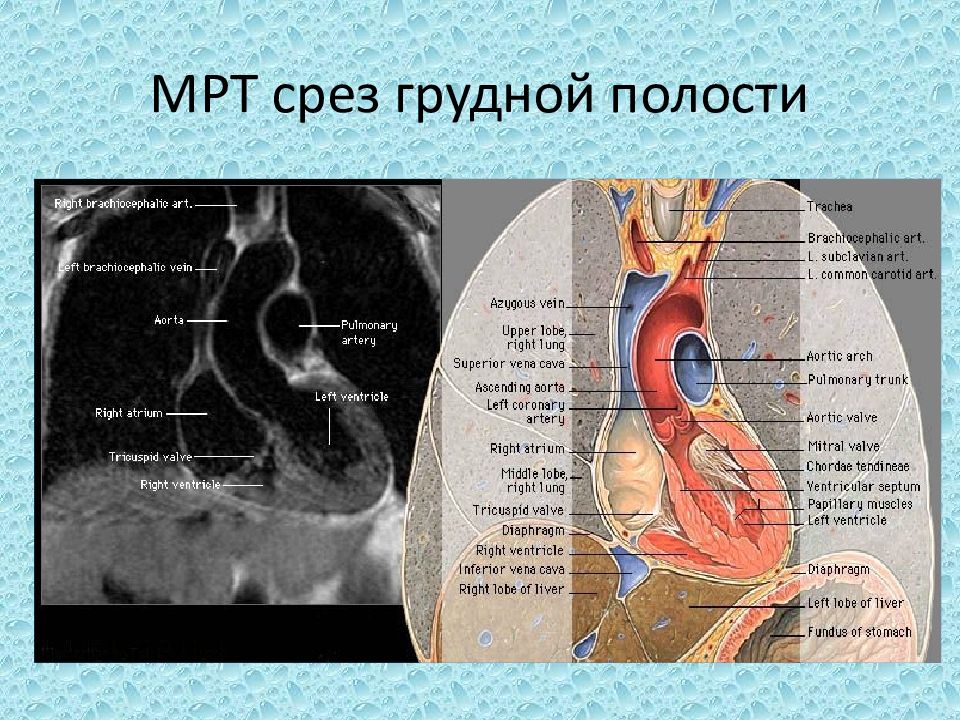

Слайд 22: Магнитно – резонансная томография

Наиболее современный и информативный метод исследования Лучевая нагрузка на пациента и врача отсутствует Главный недостаток – относительно высокая стоимость исследования

Слайд 24: Компьютерная томография

Позволяет получать поперечные срезы тела и с помощью ЭВМ строить объёмные изображения сердца и сосудов Недостаток метода – довольно высокая лучевая нагрузка

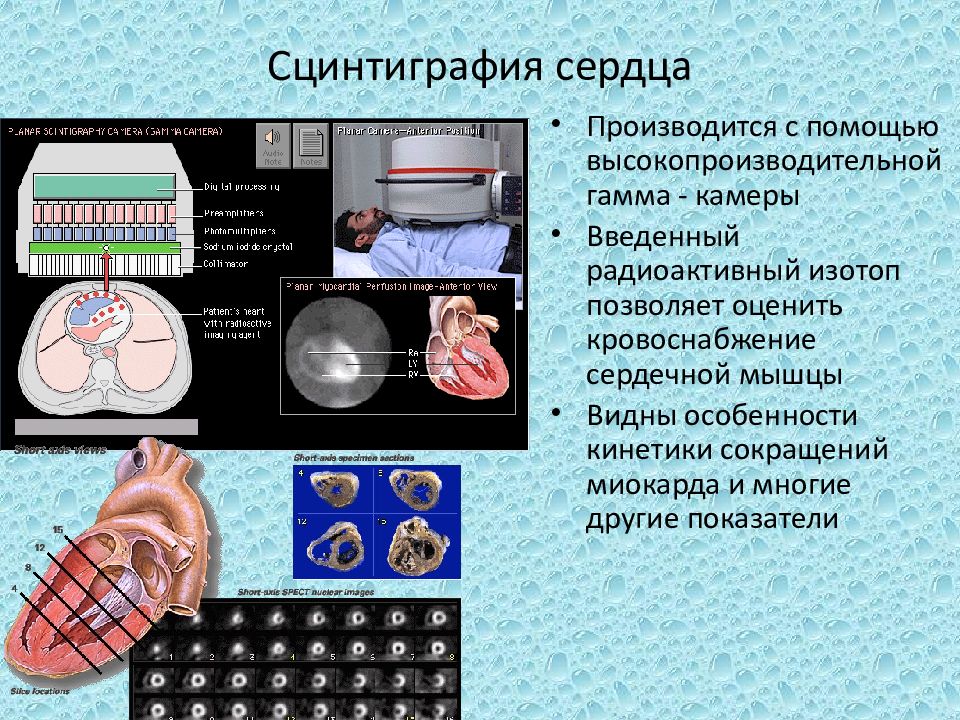

Слайд 25: Сцинтиграфия сердца

Производится с помощью высокопроизводительной гамма - камеры Введенный радиоактивный изотоп позволяет оценить кровоснабжение сердечной мышцы Видны особенности кинетики сокращений миокарда и многие другие показатели

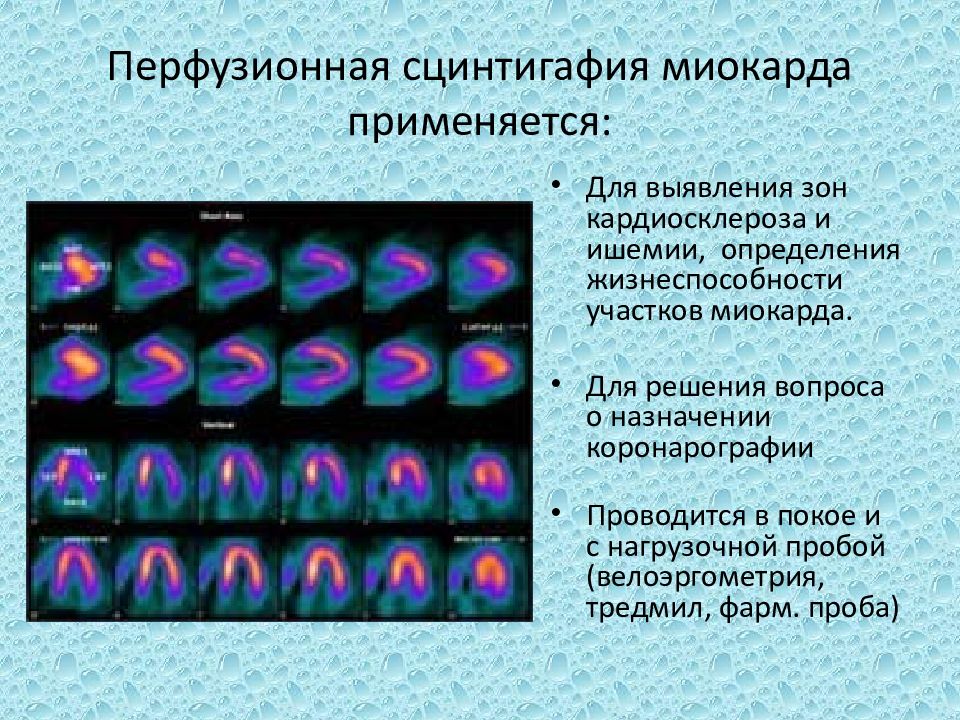

Слайд 26: Перфузионная сцинтигафия миокарда применяется:

Для выявления зон кардиосклероза и ишемии, определения жизнеспособности участков миокарда. Для решения вопроса о назначении коронарографии Проводится в покое и с нагрузочной пробой (велоэргометрия, тредмил, фарм. проба)

Слайд 27: Ультразвуковая диагностика

Наиболее простой и общедоступный метод визуализации сердца и сосудов.

Слайд 29: Эхокардиография

Echo- эхо, Kardio -сердце, Grapho -писать Метод исследования структуры и механической деятельности сердца, основанный на регистрации отраженных сигналов импульсного ультразвука.

Слайд 30: Принцип действия метода

основан на способности ультразвука отражаться при взаимодействии со средами разной оптической плотности. Отражённый сигнал регистрируется, и из него формируется изображение.

Слайд 31: Возможности

Данный метод позволят установить: состояние мягких тканей, определить толщину стенок сердца, состояние клапанного аппарата, объём полостей сердца, сократительную активность миокарда, увидеть работу сердца в режиме реального времени, проследить скорость и особенности движения крови в предсердиях и желудочках сердца.

Слайд 32

Для ЭхоКГ применяют специальные приборы — эхокардиографы Современные эхокардиографы оснащены также электрокардиографическим каналом для синхронной регистрации с эхокардиограммой ЭКГ, использование которых значительно повышает качество обработки и анализа данных исследования.

Слайд 33: Ультразвук

это звук с частотой более 20 000 колебаний в секунду (или 20 кГц).

Слайд 34: Скорость, с которой ультразвук распространяется в среде, зависит

от плотности этой среды. от температуры среды Скорость распространения ультразвука в тканях человека при температуре 37°С равна 1540 м/с.

Слайд 35: Звук имеет волновую природу и его распространение подчиняется тем же законам, что и процесс распространения света

1)угол падения равен углу отражения; 2) угол преломления не равен углу падения.

Слайд 36

Если плотность, структура и температура одинаковы по всей среде, то такая среда называется гомогенной. В ней волны распространяются линейно.

Слайд 37: Акустический импеданс

характеризует степень сопротивления среды распространению звуковой волны. равен произведению плотности среды на скорость распространения в ней звука

Слайд 38: Факторы влияющие на отражение ультразвука

разностью акустического импеданса сред — чем больше эта разность, тем больше отражение; угол падения - чем ближе он к 90°, тем больше отражение; соотношением размеров объекта и длины волны — размеры объекта должны быть не менее 1/4 длины волны. Для измерения меньших объектов требуется ультразвук с большей частотой (т. е. с меньшей длиной волны).

Слайд 39: акустическая тень

Структуры, в которых происходит полное затухание ультразвуковых волн, иными словами, через которые ультразвук не может проникнуть, дают позади себя акустическую тень. (при исследовании сердца такой эффект дают калъцифицированные структуры и протезированные клапаны сердца).

Слайд 40: Ультразвуковой датчик

это устройство, преобразующее один вид энергии в другой. В эхокардиографии мы имеем дело с преобразованием электрической энергии в механическую и наоборот. В датчике это преобразование осуществляется специальным кристаллом — пьезоэлектрическим элементом.

Слайд 41: процесс работы эхокардиографа

датчик посылает короткий ультразвуковой импульс. Импульс линейно распространяется в гомогенной среде до тех пор, пока не дойдет до границы раздела фаз, где происходит отражение или преломление ультразвуковых лучей. Через определенное время, отраженный звук (эхо) вернется к датчику, который теперь работает как приемник. Зная скорость распространения звуковой волны (1540 м/с) и время, за которое звук прошел расстояние до границы фаз и обратно, можно вычислить расстояние между датчиком и этой границей: Это соотношение между временем и расстоянием и лежит в основе метода ультразвуковой визуализации сердца.

Слайд 42

регистрирующее устройство, позволяет получать изображение изучаемых структур сердца — эхокардиограмму (на экране осциллоскопа, специальной фотобумаге) и фиксировать его на магнитном носителе информации.

Слайд 43

Предложено несколько режимов (способов) воспроизведения эхосигнала, обозначаемых по начальным буквам слов amplitude (амплитуда ) А-, режим, motion (движение ) М- режим и brightness (яркость) В-режим одномерного изображения, а также ЭхоКг с изображением среза движущихся структур сердца в реальном масштабе времени. Кроме того, в ЭхоКг используют ультразвуковой метод определения скорости и направления (по отношению к датчику) потока крови, основанный на эффекте Допплера — допплер -эхокардиографию. Моушен, брайтнесс

Слайд 45

В А-режиме эхо-сигналы регистрируются в виде пиков, амплитуда которых пропорциональна интенсивности сигнала, а расстояние между пиками соответствует расстоянию между отражающими объектами и датчиком в масштабе прибора.

Слайд 46

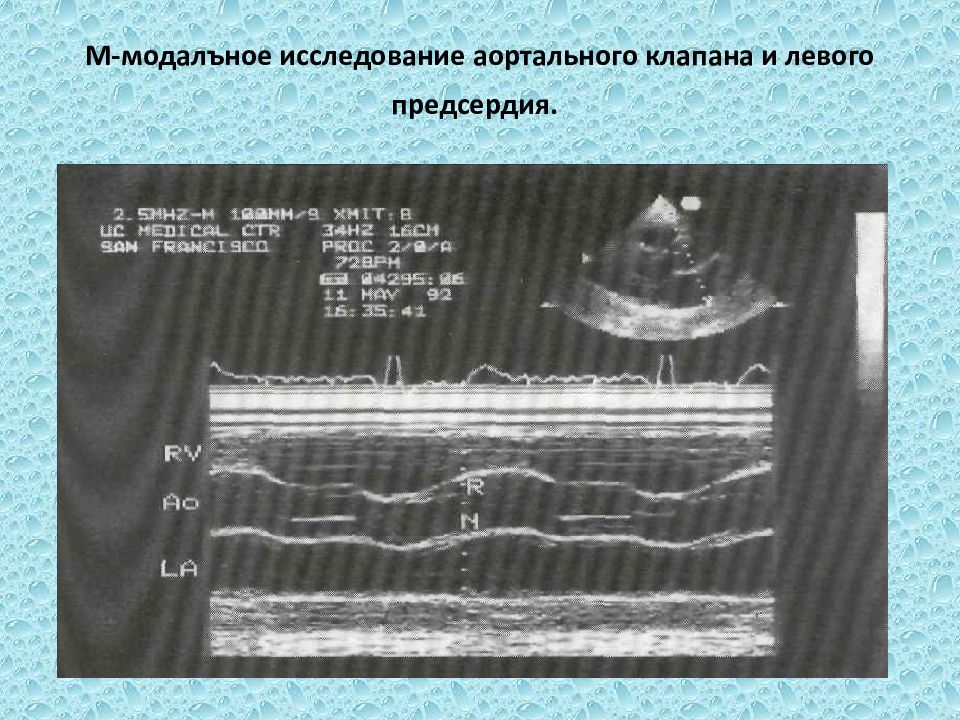

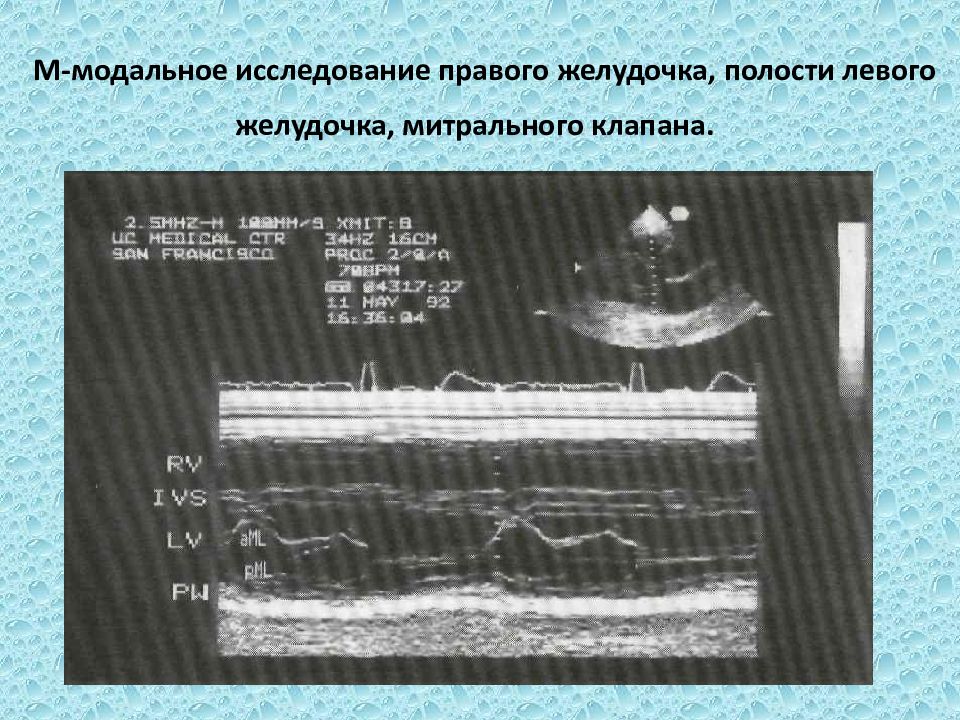

В М-режиме изображаются движущиеся структуры, находящиеся на одной линии ультразвукового луча, при этом движение точек разворачивается во времени (по горизонтали) и сопоставимо с временными интервалами синхронно регистрируемой ЭКГ, а по вертикали регистрируется истинный переднезадний размер структур сердца, который легко определить благодаря изображению на эхокардиограмме масштаба линейных измерений в виде пунктирных делений по вертикали (как бы образующих вертикальные линейки) с известным расстоянием между делениями в мм. В В-режиме, в т.ч. в варианте В-сканирования (изображение сечения сердца в зоне линейного перемещения ультразвукового луча), интенсивность эхосигналов отражается яркостью свечения точек на экране осциллоскопа. В-режим в практической ЭхоКг почти не применяется.

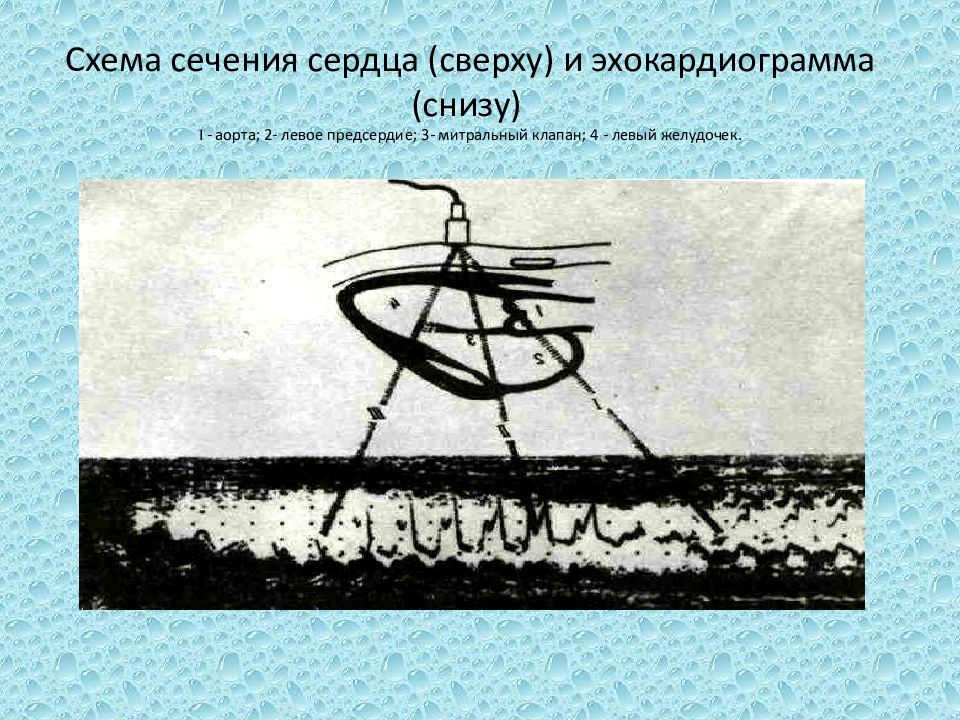

Слайд 48: Схема сечения сердца (сверху) и эхокардиограмма (снизу) I - аорта; 2- левое предсердие; 3- митральный клапан; 4 - левый желудочек

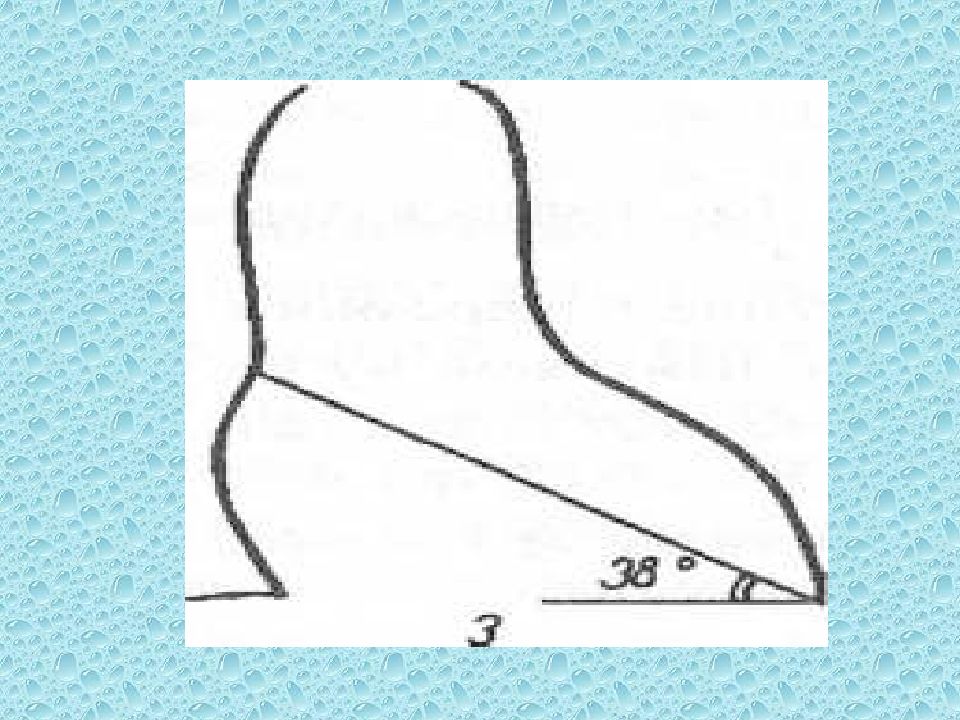

Слайд 49

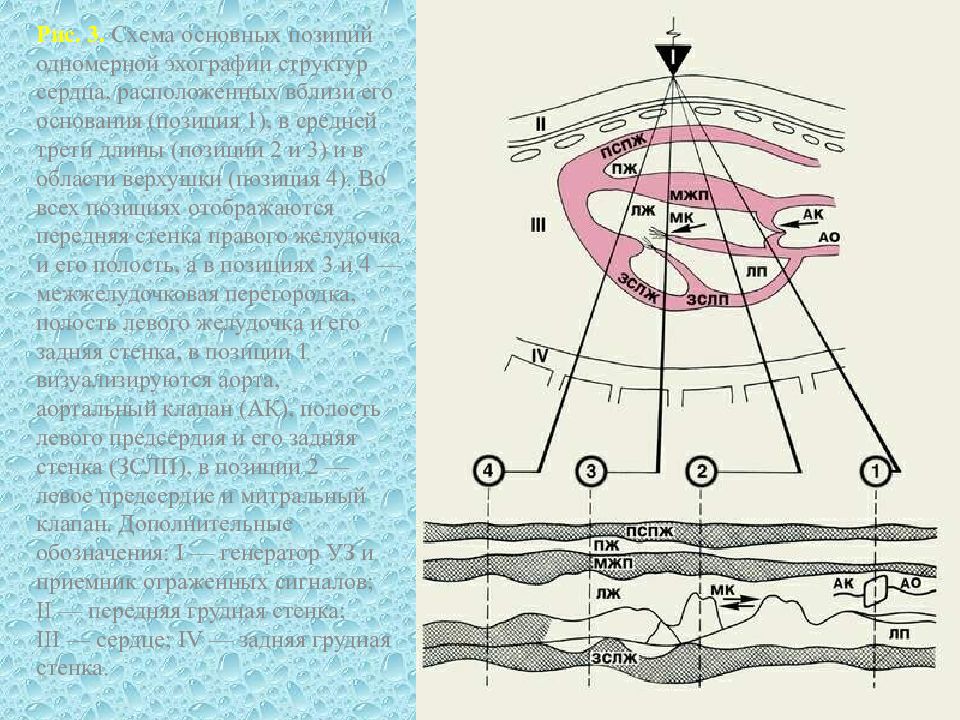

Рис. 3. Схема основных позиций одномерной эхографии структур сердца, расположенных вблизи его основания (позиция 1), в средней трети длины (позиции 2 и 3) и в области верхушки (позиция 4). Во всех позициях отображаются передняя стенка правого желудочка и его полость, а в позициях 3 и 4 — межжелудочковая перегородка, полость левого желудочка и его задняя стенка, в позиции 1 визуализируются аорта, аортальный клапан (АК), полость левого предсердия и его задняя стенка (ЗСЛП), в позиции 2 — левое предсердие и митральный клапан. Дополнительные обозначения: I — генератор УЗ и приемник отраженных сигналов; II — передняя грудная стенка; III — сердце; IV — задняя грудная стенка.

Слайд 51: Преимущества:

неболезненный ; не требует специальной подготовки пациента (например, предварительного голодания); не вредный и не опасный для здоровья, так как не требует ни наркоза, ни специальной фиксации; информативный и качественный в плане точной диагностики; документально ценный, так как можно фиксировать и сохранять изображения неинвазивный.

Слайд 52: Недостатки:

выраженная зависимость от квалификации исследователя. Специалист, занимающийся ультразвуковой диагностикой сердца должен быть кардиологом, в совершенстве знать топографическую анатомию грудной клетки, гемодинамику сердца, иметь пространственное мышление. При отсутствии одного из данных качеств у исследователя резко возрастает процент ошибок диагностики.

Слайд 53: Показания

людям с жалобами на одышку головокружение слабость случаи потери сознания чувство учащенного сердцебиения или «перебоев» в работе сердца, боли в области сердца и др. шумов в сердце

Слайд 54: Показания

ишемическая болезнь сердца, боли неизвестной природы в области сердца, врожденные или приобретенные пороки сердца. изменение электрокардиограммы, шумы в сердце, гипертоническая болезнь, наличие признаков сердечной недостаточности. Особенно важно проводить эхокардиографию в детском возрасте, так как в процессе интенсивного роста и развития у ребенка могут возникать различные изменения.

Слайд 55: Противопоказания

Абсолютных противопоказаний к проведению ЭхоКГ не существует. Проведение исследования может быть затруднено у следующих категорий пациентов: Хронические курильщики, лица, страдающие бронхиальной астмой / хроническим бронхитом и некоторым другими заболеваниями дыхательной системы Женщины со значительным размером молочных желез и мужчины с выраженным оволосением передней грудной стенки Лица со значительными деформациями грудной клетки (реберный горб и т.д.) Лица с воспалительными заболеваниями кожи передней грудной клетки Лица, страдающие психическими заболеваниями, повышенным рвотным рефлексом и/или заболеваниями пищевода (только для проведения чрезпищеводной ЭхоКГ )

Слайд 56

Регистрацию эхокардиограммы начинают с правильного расположения обследуемого на кровати и выбора оптимальной точки для датчика. Чаще всего больной находится в горизонтальном положении на спине, головной конец кровати приподнят примерно на 30°. Если сердце прикрыто легкими, глубина проникновения ультразвука в тело человека резко ограничена, а само исследование подчас невозможно. В этих случаях положение пациента следует изменить, прежде всего можно увеличить угол подъема головного конца кровати (вплоть до обследования больного в положении сидя). При неэффективности этого мероприятия допустим поворот пациента в левую латеральную позицию (от легкого поворота влево до исследования на левом боку).

Слайд 58

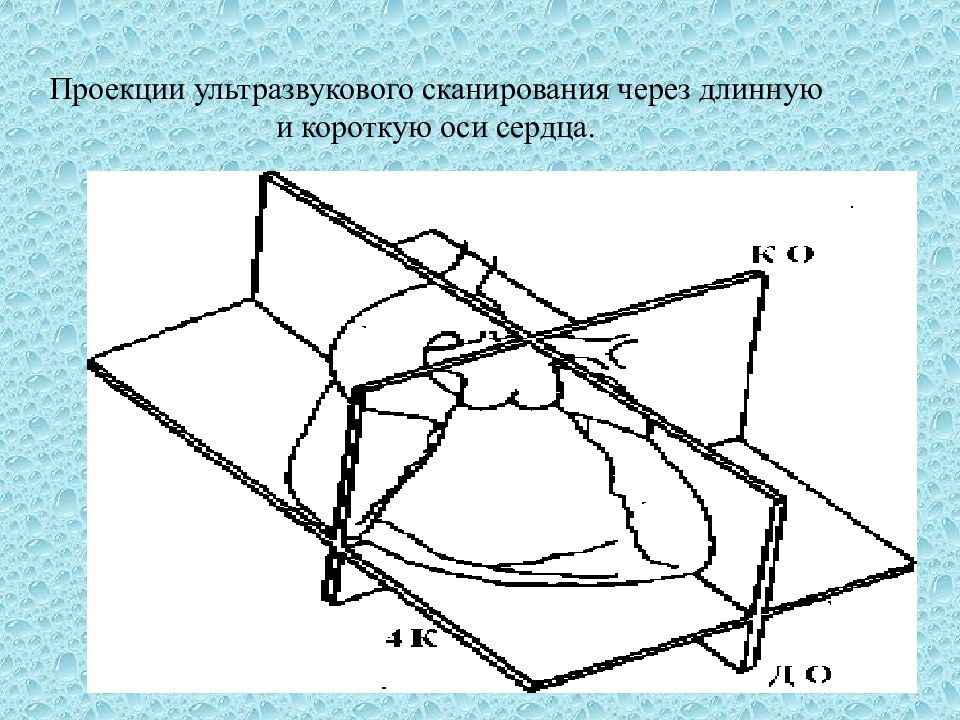

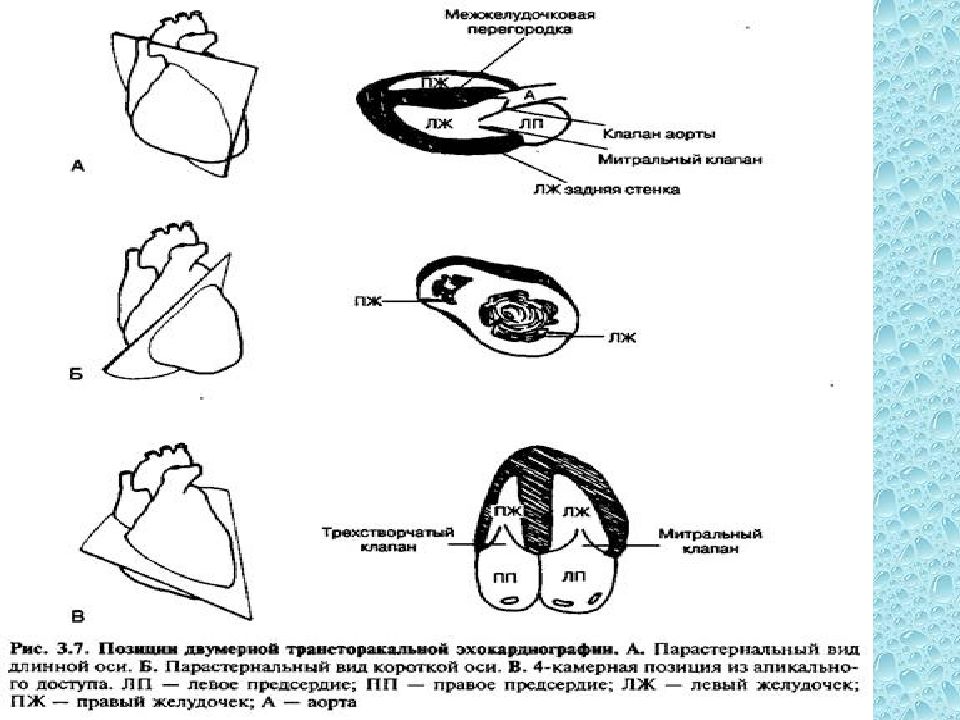

Проекции ультразвукового сканирования через длинную и короткую оси сердца. Проекция, в которой сердце сканируется перпендикулярно дорсальной и вентральной поверхностям тела и параллельно длинной оси сердца, обозначается как проекция длинной оси, сокращённо длинная ось: ДО Проекция, в которой сердце сканируется перпендикулярно дорсальной и вентральной поверхностям тела и перпендикулярна к длинной оси, обозначается как проекция короткой оси, сокращенно короткая ось: КО Проекция, в которой сердце сканируется приблизительно параллельно дорсальной и вентральной поверхностям тела, обозначается как четырёхкамерная проекция.

Слайд 59

Проекции ультразвукового сканирования через длинную и короткую оси сердца.

Слайд 61

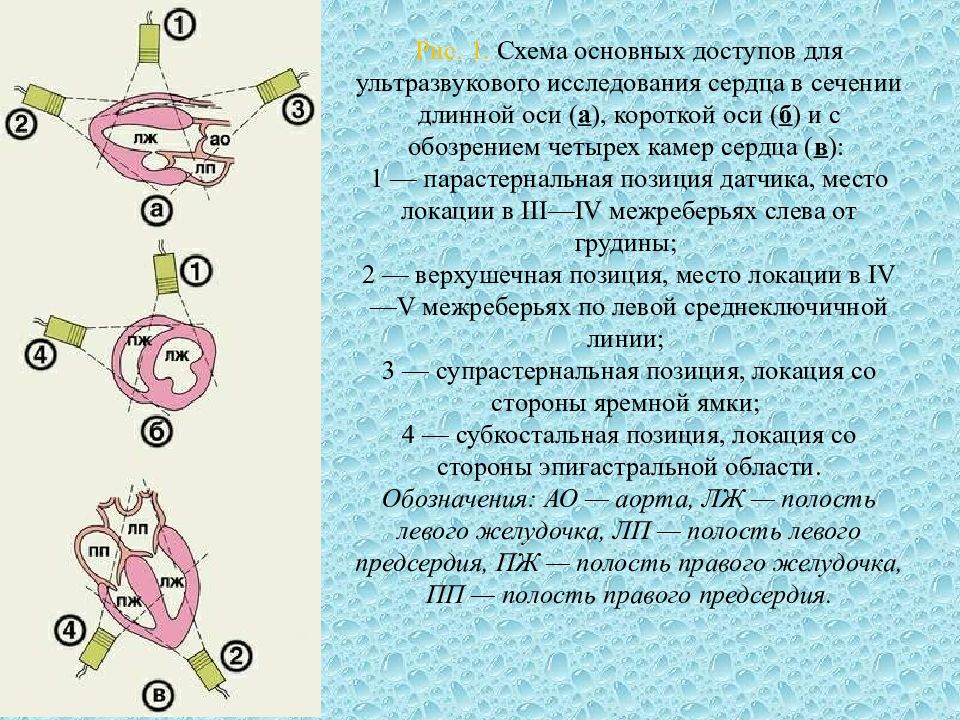

Рис. 1. Схема основных доступов для ультразвукового исследования сердца в сечении длинной оси ( а ), короткой оси ( б ) и с обозрением четырех камер сердца ( в ): 1 — парастернальная позиция датчика, место локации в III—IV межреберьях слева от грудины; 2 — верхушечная позиция, место локации в IV—V межреберьях по левой среднеключичной линии; 3 — супрастернальная позиция, локация со стороны яремной ямки; 4 — субкостальная позиция, локация со стороны эпигастральной области. Обозначения: АО — аорта, ЛЖ — полость левого желудочка, ЛП — полость левого предсердия, ПЖ — полость правого желудочка, ПП — полость правого предсердия.

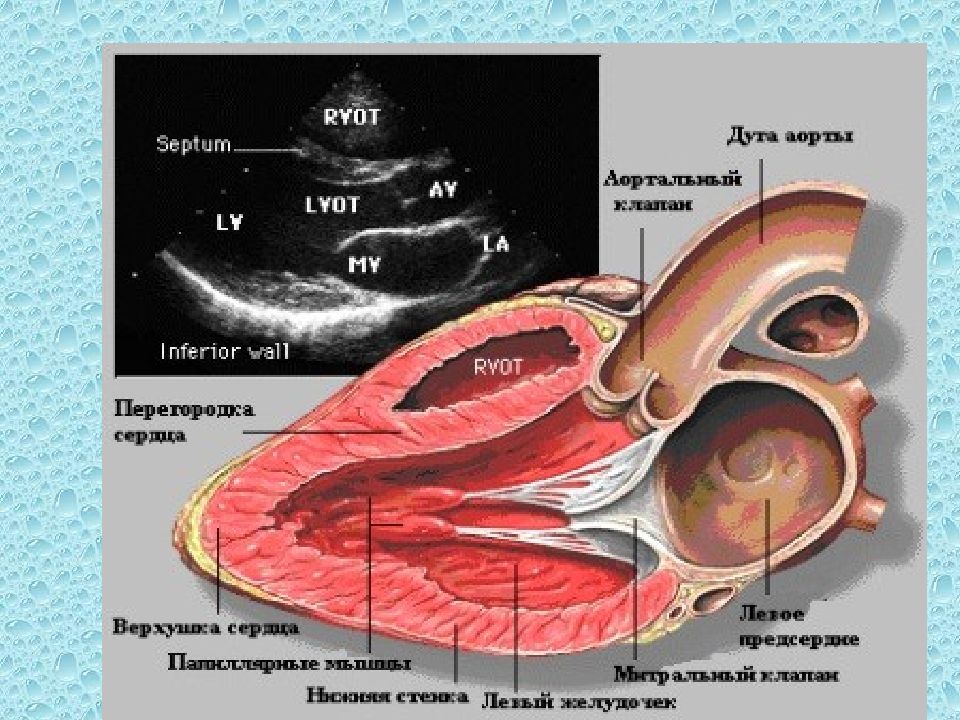

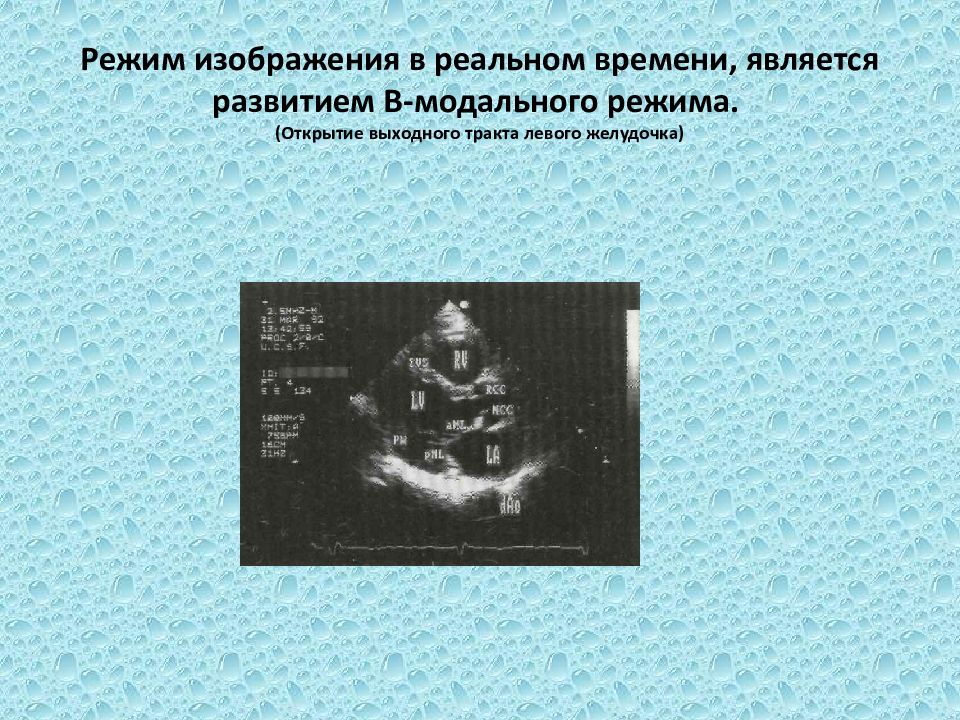

Слайд 62: Режим изображения в реальном времени, является развитием В-модального режима. (Открытие выходного тракта левого желудочка)

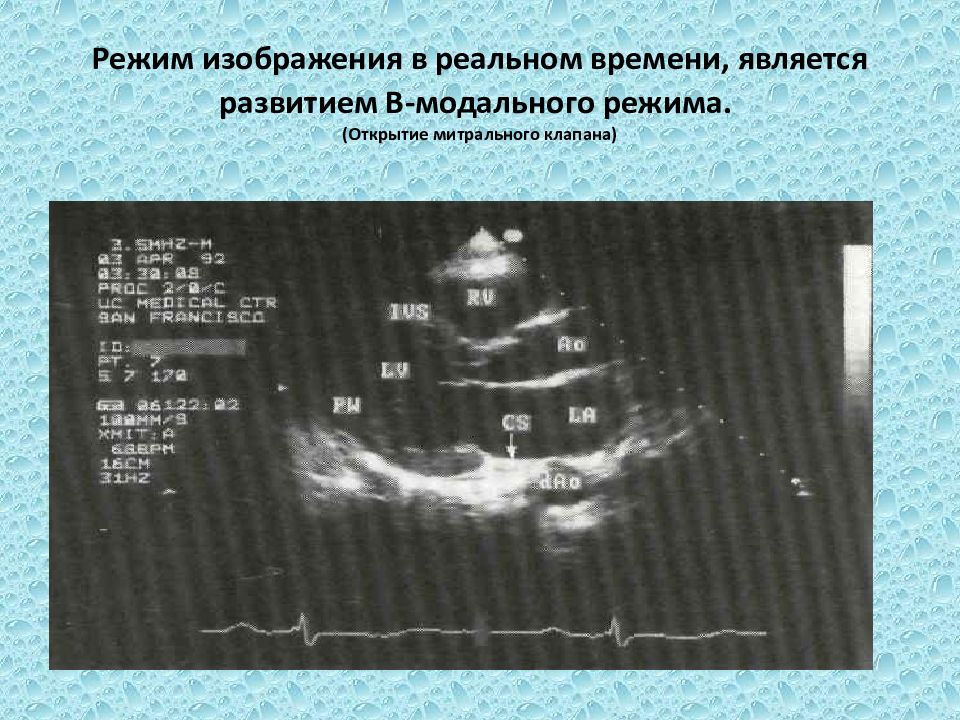

Слайд 63: Режим изображения в реальном времени, является развитием В-модального режима. (Открытие митрального клапана)

Слайд 65: М-модальное исследование правого желудочка, полости левого желудочка, митрального клапана

Слайд 66: Допплер - эхокардиография

Если движение эритроцитов направлено в сторону датчика, то частота отражаемого от них сигнала увеличивается; если эритроциты движутся от датчика, то частота отражаемого от них сигнала уменьшается. Таким образом, измерение абсолютной величины сдвига ультразвукового сигнала позволяет определить скорость и направление кровотока.

Слайд 67

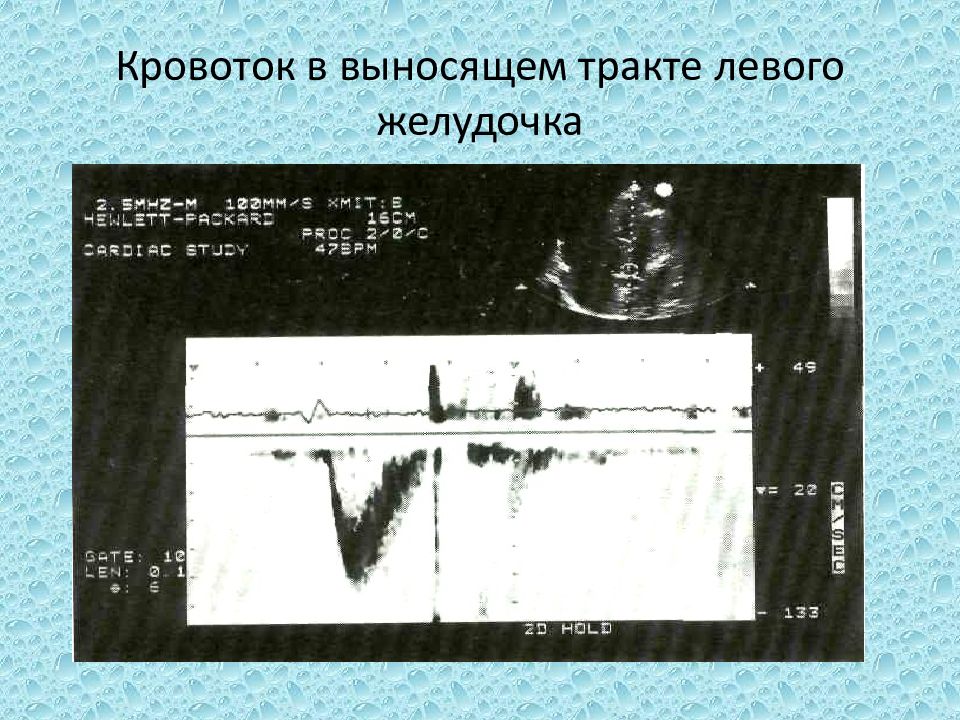

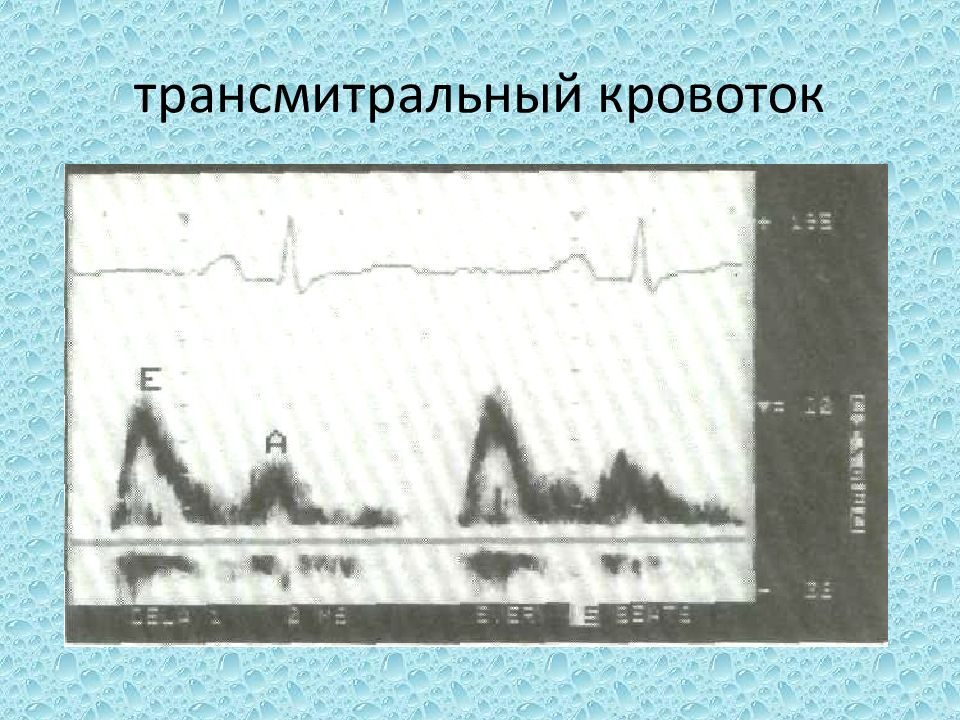

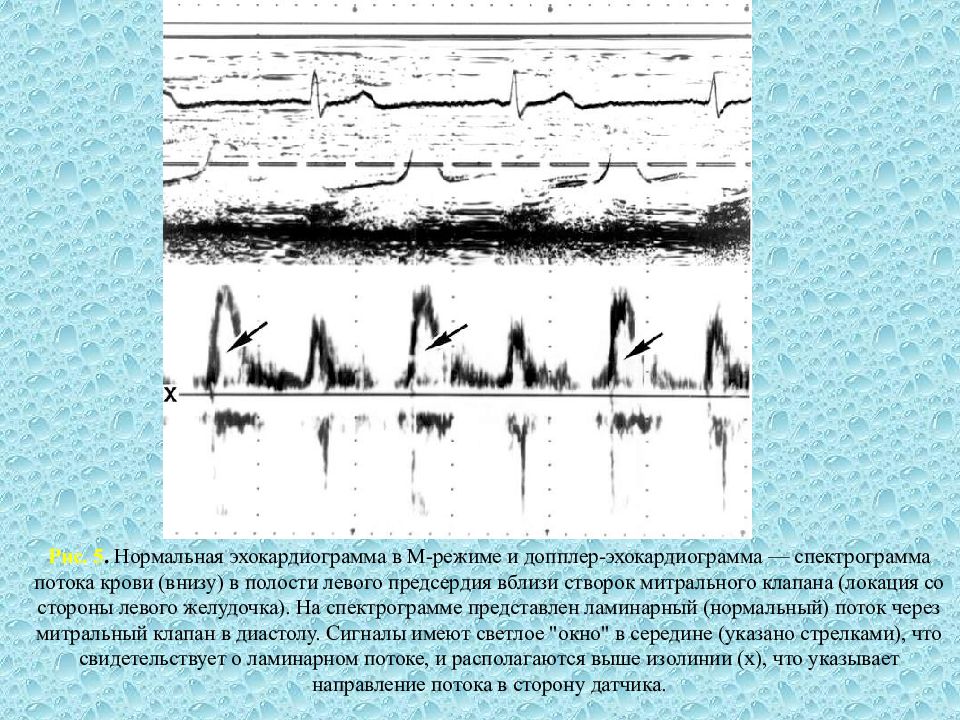

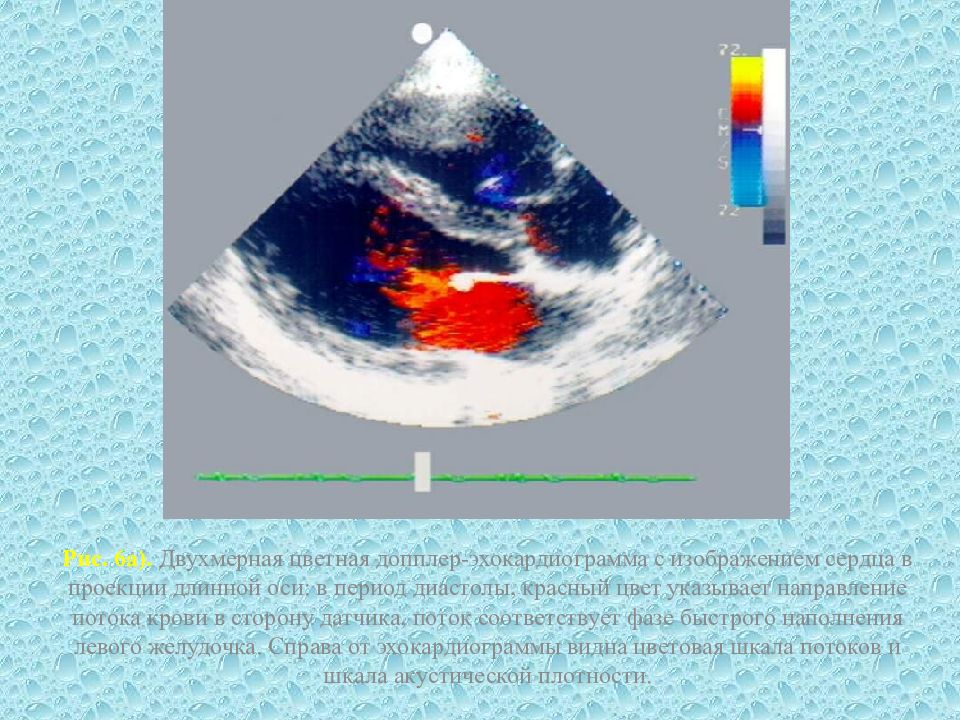

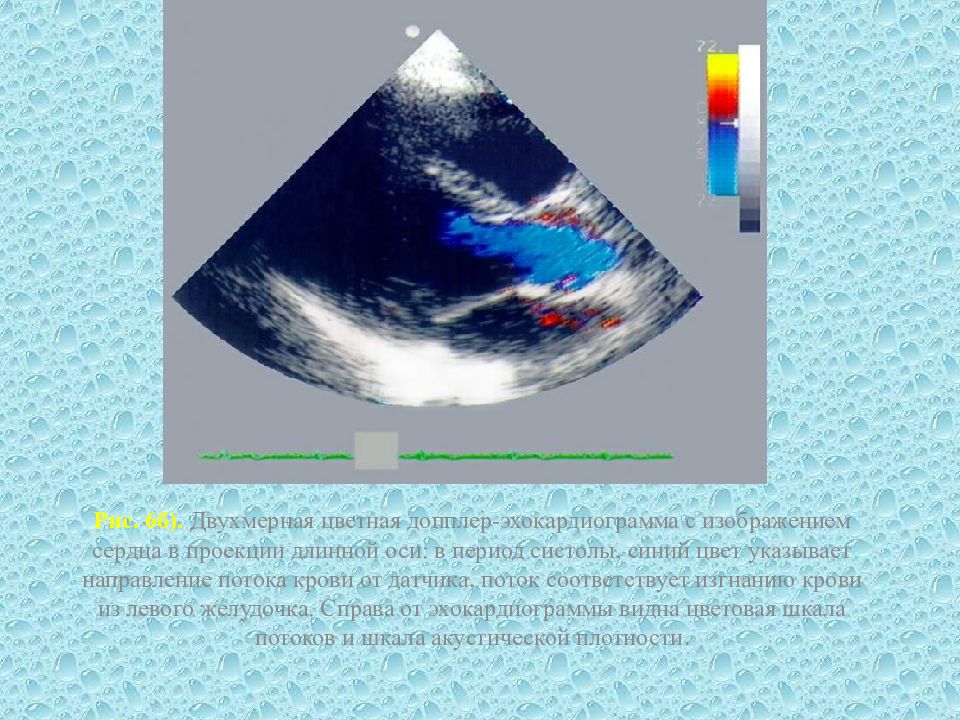

Существует два режима допплер-эхокардиографии — непрерывный и так называемый импульсный, предполагающий фокусирование ультразвукового луча, что позволяет исследовать поток крови в ограниченной области, например вблизи митрального клапана Допплер-эхокардиограммы регистрируются в форме спектрограммы — изменения спектра частот эхосигналов от исследуемого потока и течение сердечного цикла ( рис. 5 ) либо в цветном изображении направления потока на двухмерной эхокардиограмме благодаря цветовому кодированию сигнала ( рис. 6 ).

Слайд 70

Рис. 5. Нормальная эхокардиограмма в М-режиме и допплер-эхокардиограмма — спектрограмма потока крови (внизу) в полости левого предсердия вблизи створок митрального клапана (локация со стороны левого желудочка). На спектрограмме представлен ламинарный (нормальный) поток через митральный клапан в диастолу. Сигналы имеют светлое "окно" в середине (указано стрелками), что свидетельствует о ламинарном потоке, и располагаются выше изолинии (х), что указывает направление потока в сторону датчика.

Слайд 71

Рис. 6а). Двухмерная цветная допплер-эхокардиограмма с изображением сердца в проекции длинной оси: в период диастолы, красный цвет указывает направление потока крови в сторону датчика, поток соответствует фазе быстрого наполнения левого желудочка. Справа от эхокардиограммы видна цветовая шкала потоков и шкала акустической плотности.

Слайд 72

Рис. 6б). Двухмерная цветная допплер-эхокардиограмма с изображением сердца в проекции длинной оси: в период систолы, синий цвет указывает направление потока крови от датчика, поток соответствует изгнанию крови из левого желудочка. Справа от эхокардиограммы видна цветовая шкала потоков и шкала акустической плотности.

Слайд 73: АЛГОРИТМ ИЗУЧЕНИЯ СЕРДЦА И КРУПНЫХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОв

1 этап. Прежде чем приступить непосредственно к лучевому исследованию, врач обязан изучить жалобы и клинико-анамнестические данные, включая результаты лабораторных и инструментальных методов исследования, что позволит ему составить предварительное представление о характере возможной патологии и наметить, не отклоняясь в целом от классической технологии исследования, звенья процедуры, на которые следует обратить особое внимание

Слайд 74

2 этап. Проводится рентгенологическое исследование сердца и крупных сосудов. На первичном уровне это исследование — рентгеноскопия или рентгенография ОГК в стандартных проекциях (прямая и левая боковая, при необходимости — правая передняя и левая передняя косые)

Слайд 75: 3этап

. Анализ данных лучевого исследования и интерпретация их (с учетом материалов истории болезни) в протоколе (последовательное письменное изложение выявленных лучевых симптомов и синдромов, дифференциально-диагностических признаков) с итоговым заключением (в виде установленной нозологической формы или патологического синдрома, требующего дальнейшего уточнения с указанием рекомендаций для этого). Письменный протокол лучевого исследования, как правило, соответствует последовательности изучения лучевой картины при практическом выполнении исследования.

Слайд 76: Проведение второго этапа предполагает:

1. Изучение скелета грудной клетки. Имеют значение размеры, форма грудной клетки, поскольку тип конституции влияет на форму, положение сердца, может создать ложное впечатление об изменении размеров его камер. Некоторые врожденные и приобретенные заболевания вызывают изменения скелета (например, « сердечный горб» и др.), 2. Исследование средостения в целом — его положения, формы, размеров, контуров.

Слайд 77

3. Изучение легочных полей, а именно: оценка их прозрачности, формы, размеров, легочного рисунка и корней легких, состояния плевры и диафрагмы, поскольку как заболевания легких оказывают влияние на состояние сердца и крупных сосудов, так и сердечные проблемы проявляются нарушениями в малом круге кровообращения (например, гак называемое «легочное сердце» при тромбоэмболии легочной артерии, хронических заболеваниях легких типа бронхиальной астмы, диффузного пневмосклероза, эмфиземы и, с другой стороны, венозный застой, отек легких при недостаточности левого желудочка)

Слайд 78

4. Исследование сердца и крупных сосудов. Детальное изучение положения, формы, величины, /тонуса, функциональной деятельности, путей кровотока, наличия ненормальных сообщений и т. д

Слайд 80: Детально о дугах

Справа сверху вниз: Дуга верхней полой вены или восходящей аорты. Правое предсердие Слева: Дуга нисходящей аорты Ствол легочной артерии Ушко левого предсердия Левый желудочек

Слайд 81: Талия» сердца

— условное рентгенологическое понятие, под которым подразумевают наличие вогнутости, западение одной или обеих средних дуг по левому контуру сердца, образованных легочным стволом и ушком левого предсердия, в прямой проекции. При этом рельефно видна выпуклость дуг левого желудочка и нисходящей аорты. Выраженность «талии» сердца в норме и при патологических процессах различна, что находится в прямой зависимости от конституции, положения сердца в грудной полости, размеров отдельных его полостей. «Талия» сердца предопределяет его форму

Слайд 82

Сглаженность «талии» свидетельствует о плавном переходе одной краеобразующей дуги в другую и наблюдается при обычной форме сердца

Слайд 83

Выбухающая «талия» характеризует митральную форму сердца и обусловлена объемным увеличением ушка левого предсердия и расширением легочного ствола, как отражение гипертрофии правого желудочка

Слайд 84

Подчеркнутая, выраженная, запавшая «талия» определяет аортальную конфигурацию сердца, при которой протяженность двух средних краеобразующих дуг проекционно укорочена приподнятым или увеличенным левым желудочком

Слайд 85: Костными ориентирами в прямой проекции являются

срединная линия, проведенная на уровне остистых отростков; среднеключичная линия — вертикаль, опущенная через место пересечения наружного контура первого ребра с ключицей; правый контур тел грудных позвонков; грудино-ключичные суставы

Слайд 86: По отношению к указанным костным ориентирам при исследовании в прямой проекции о размерах сердечно-сосудистой тени на фазе среднего вдоха судят следующим образом:

Сердечно-сосудистый пучок в полости грудной клетки располагается асимметрично таким образом, что приблизительно две трети тени сердца находится слева, одна треть — справа от срединной линии

Слайд 87

Наиболее выступающий контур дуги левого желудочка располагается на 1 — 1,5 см кнутри от среднеключичной линии Правый контур тени сердца отстоит от боковой поверхности грудных позвонков на 2,5-3 см, от срединной линии — до 5 см, а тень верхней полой вены — на 0,5-1 см

Слайд 88

Верхний полюс дуги аорты находится на 1-2 см ниже уровня грудино-ключичных суставов. Диаметр дуги аорты ( Ami ) в норме в возрасте от 20 до 40 лет в среднем составляет 3 см, от 40 до 50 лет — 4 см Правый атриовазальный угол расположен на уровне III межреберья

Слайд 89

Отклонение указанных соотношений краеобразующих контуров сердечно-сосудистой тени к соответствующим костным ориентирам свидетельствует об увеличении размеров сердца

Слайд 90

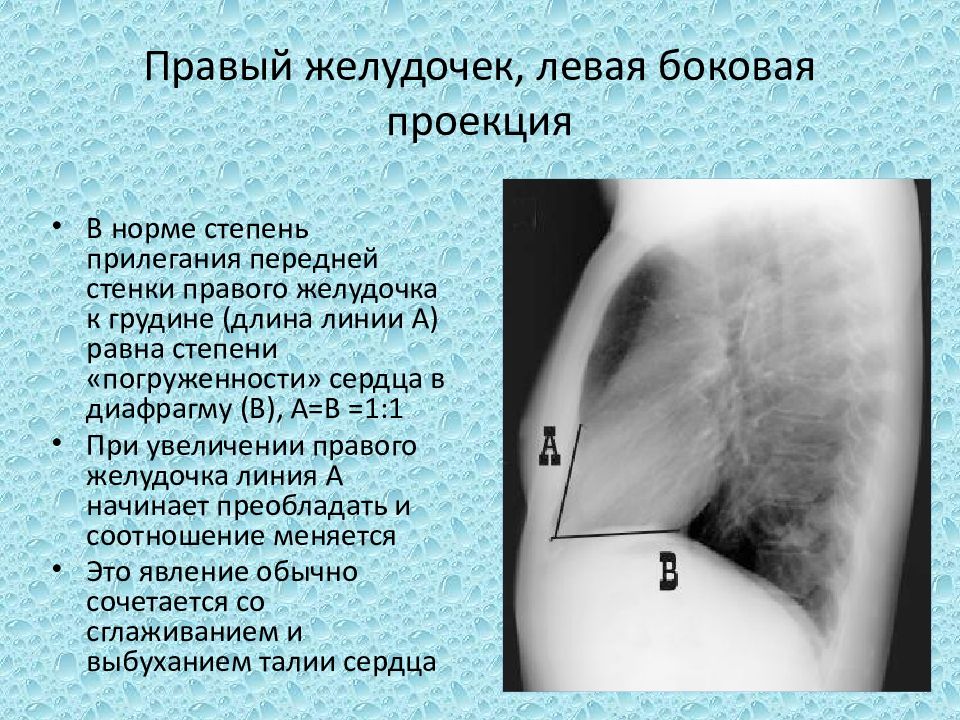

В левой боковой проекции о размерах сердца судят по соотношению передней поверхности правого желудочка с грудиной, а задней поверхности сердца — с позвонками и контрастированным пищеводом. В норме правый желудочек прилежит к тени грудины на протяжении 5-6 см. Выше находится светлый участок — ретростернальное пространство, а кзади от тени сердца находится ретрокардиальное пространство размерами до 5-6 см. Желудочковый коэффициент в норме равен 1

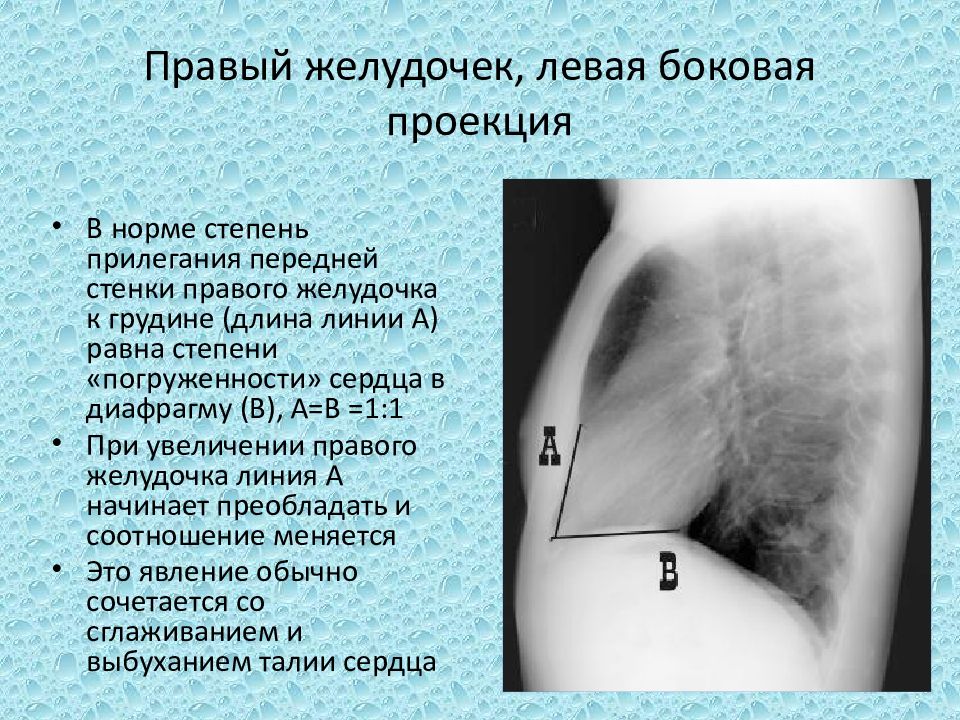

Слайд 91: Правый желудочек, левая боковая проекция

В норме степень прилегания передней стенки правого желудочка к грудине (длина линии А) равна степени «погруженности» сердца в диафрагму (В), А=В =1:1 При увеличении правого желудочка линия А начинает преобладать и соотношение меняется Это явление обычно сочетается со сглаживанием и выбуханием талии сердца

Слайд 92: НОРМАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ СРЕДОСТЕНИЯ

При традиционных рентгенологических исследованиях (рентгенография и рентгеноскопия в прямой проекции) органы средостения формируют сливную срединную тень, конфигурация и интенсивность которой зависят от формы, размеров и плотности сердца и магистральных кровеносных сосудов, а также от степени их кровенаполнения. На форму и размеры средостения влияют фаза дыхания, положения тела в пространстве, возраст и конституция пациента. Они значительно изменяются при многих патологических процессах в сердце и крупных кровеносных сосудах.

Слайд 93

На прямой рентгенограмме ОГК тень средостения приближается к неправильной трапеции. Нижняя половина ее формируется за счет изображения сердца, верхняя — за счет теней магистральных кровеносных сосудов Дугообразно расходящиеся в стороны подключичные кровеносные сосуды формируют раструбообразно расширяющуюся кверху верхнюю часть средостения. Особенно заметно такое расширение у пожилых лиц в связи с увеличением диаметра указанных сосудов и уплотнением их стенок

Слайд 95

По бокам средостения на границе его сосудистой и сердечной половины проецируются корни легких Проекционно верхний край дуги аорты находится на 2-3 см ниже грудино-ключичного сустава, а восходящая часть аорты проецируется на уровне тела грудины. Трахея заканчивается делением на два главных бронха па уровне нижней стенки дуги аорты.

Слайд 96

На боковой рентгенограмме ОГК изображение средостения занимает все пространство от задней поверхности грудины до переднего края позвоночника. Из его органов наиболее четко контурируются сердце, дуга и нисходящая часть аорты, трахея. В верхнем этаже переднего средостения позади грудины выявляют участок просветления за счет жирового комка на месте вилочковой железы. В ряде случаев у молодых людей удается увидеть образованную рудиментом железы тяжевидную тень, примыкающую к тени сосудов и сердца. Относительно прозрачным является также позадисердечное пространство в нижнем этаже заднего средостения

Слайд 97: Правый желудочек, левая боковая проекция

В норме степень прилегания передней стенки правого желудочка к грудине (длина линии А) равна степени «погруженности» сердца в диафрагму (В), А=В =1:1 При увеличении правого желудочка линия А начинает преобладать и соотношение меняется Это явление обычно сочетается со сглаживанием и выбуханием талии сердца

Слайд 98

Другие органы средостения при традиционных рентгенологических исследованиях без искусственного контрастирования отдельных теней не формируют. Но диагностика многих заболеваний становится возможной при контрастировании пищевода, трахеобронхиального дерева, магистральных кровеносных сосудов

Слайд 99: НОРМАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ СЕРДЦА

Для объективной характеристики сердечно-сосудистой тени и выявления отклонений размеров от нормы используют несколько цифровых величин, которые измеряют, произведя следующие геометрические построения на рентгеновском изображении сердца в прямой проекции

Слайд 100

Длинник или длинный диаметр сердца ( L ) — прямая, соединяющая правый предсердно-сосудистый и левый сердечно-диафрагмальный углы

Слайд 101

Поперечник или поперечный размер сердца представляет собой сумму двух прямых, восстановленных под прямым углом к срединной линии из наиболее выступающих точек краеобразующих дуг сердца ( Mr + Ml ). Правая часть поперечного размера в норме относится к левой, как 1:2

Слайд 102: Сердечно-легочный коэффициент

представляет собой отношение поперечного размера сердца к поперечному размеру грудной клетки, измеряемому на уровне правого сердечно-диафрагмального угла. В норме этот показатель у взрослых составляет около 1:1,9-1:2,1, у подростков — 1:1,8-1:1,9.

Слайд 103: Положение сердца

в полости грудной клетки определяется при рентгеноскопии, рентгенографии в прямой проекции Положение сердца в полости грудной клетки в значительной мере обусловлено формой грудной клетки, высотой стояния куполов диафрагмы и выраженностью прилегания к ним диафрагмальной поверхности сердца, степенью ожирения, т. е. прежде всего конституционными особенностями

Слайд 104

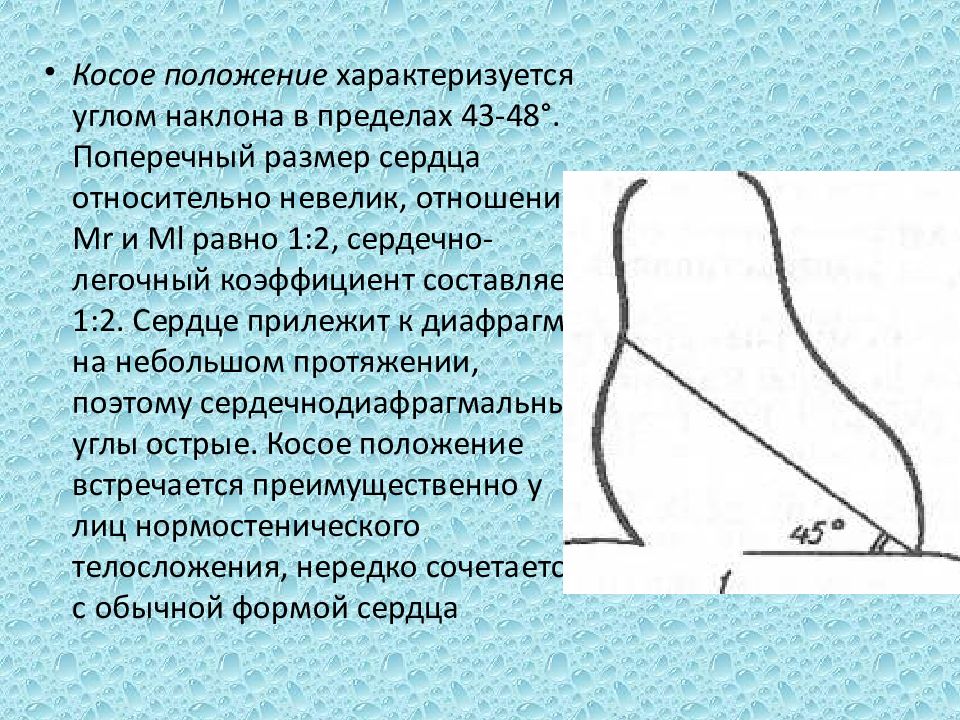

Для определения положения сердца измеряют угол наклона длинника сердца к горизонтальной линии, проведенной на уровне левого сердечнодиафрагмального угла (рис. 2). Величина угла наклона колеблется в пределах 30-60°. В зависимости от величины этого угла различают косое, вертикальное и горизонтальное положения сердца

Слайд 105

Косое положение характеризуется углом наклона в пределах 43-48°. Поперечный размер сердца относительно невелик, отношение Mr и Ml равно 1:2, сердечно-легочный коэффициент составляет 1:2. Сердце прилежит к диафрагме на небольшом протяжении, поэтому сердечнодиафрагмальные углы острые. Косое положение встречается преимущественно у лиц нормостенического телосложения, нередко сочетается с обычной формой сердца

Слайд 106

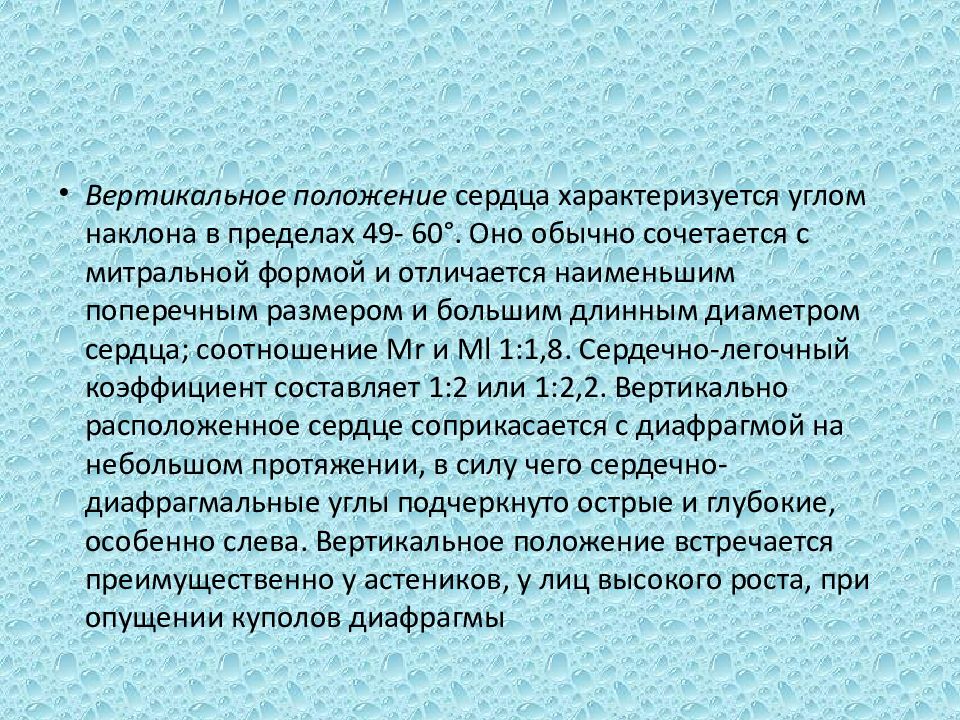

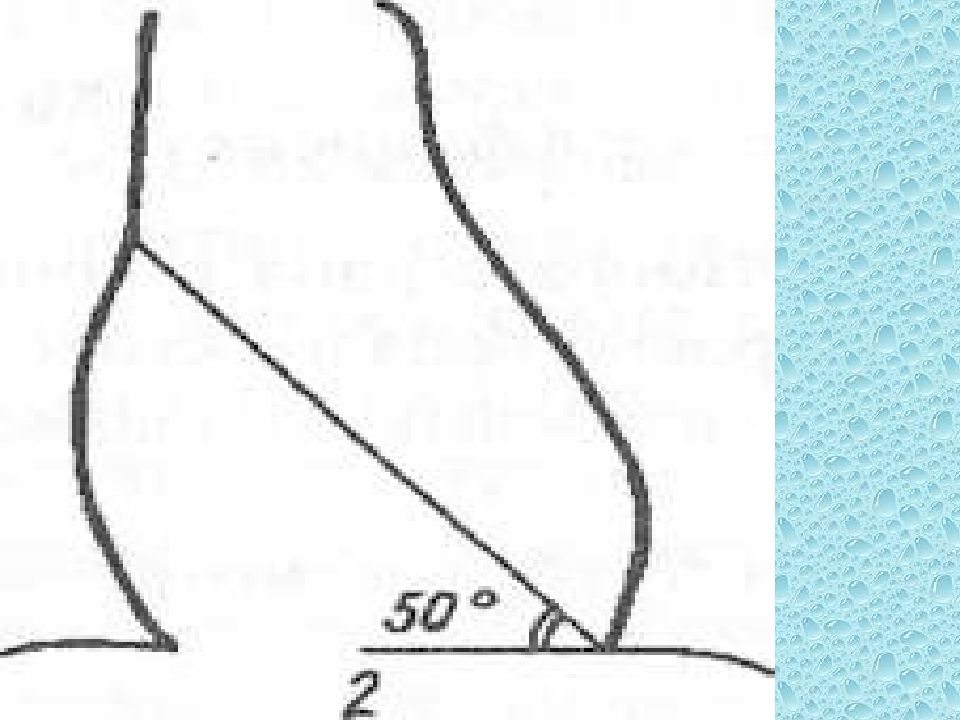

Вертикальное положение сердца характеризуется углом наклона в пределах 49- 60°. Оно обычно сочетается с митральной формой и отличается наименьшим поперечным размером и большим длинным диаметром сердца; соотношение Mr и Ml 1:1,8. Сердечно-легочный коэффициент составляет 1:2 или 1:2,2. Вертикально расположенное сердце соприкасается с диафрагмой на небольшом протяжении, в силу чего сердечно-диафрагмальные углы подчеркнуто острые и глубокие, особенно слева. Вертикальное положение встречается преимущественно у астеников, у лиц высокого роста, при опущении куполов диафрагмы

Слайд 108

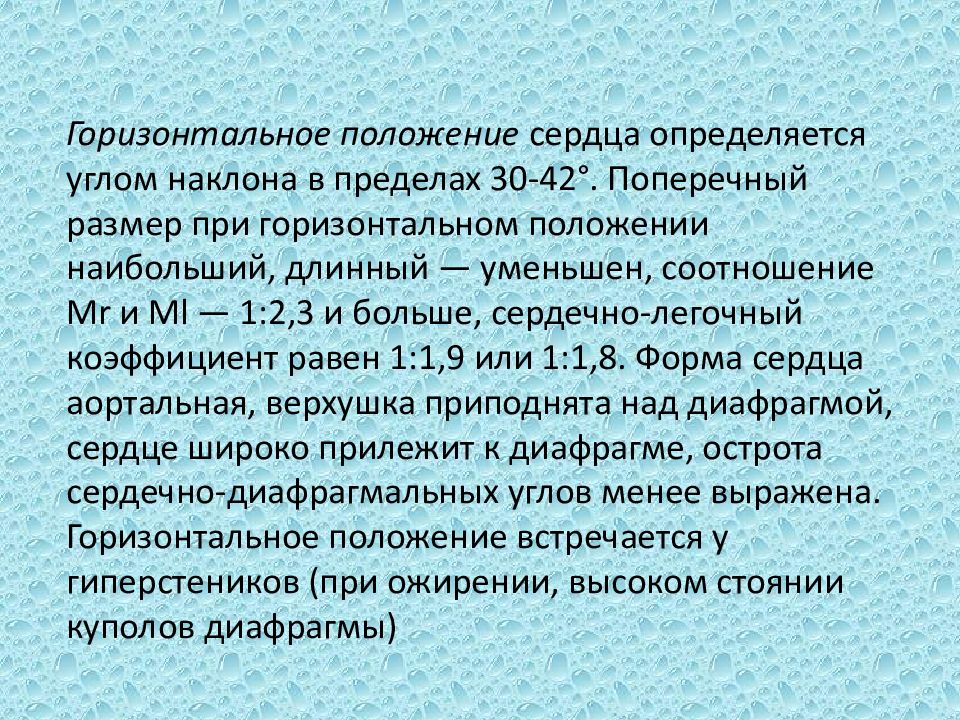

Горизонтальное положение сердца определяется углом наклона в пределах 30-42°. Поперечный размер при горизонтальном положении наибольший, длинный — уменьшен, соотношение Mr и Ml — 1:2,3 и больше, сердечно-легочный коэффициент равен 1:1,9 или 1:1,8. Форма сердца аортальная, верхушка приподнята над диафрагмой, сердце широко прилежит к диафрагме, острота сердечно-диафрагмальных углов менее выражена. Горизонтальное положение встречается у гиперстеников (при ожирении, высоком стоянии куполов диафрагмы)