Первый слайд презентации: ТЕМА ЛЕКЦИИ ( N 10 ). Аускультация сердца. Тоны и шумы сердца

Скворцов Всеволод Владимирович, д.м.н., доцент http://raskat-volgmu.ucoz.ru/ http://samlib.ru/editors/p/propedevtika/ http://aspirantura1.ucoz.ru/ 2titan@bk.ru

Слайд 2: Аускультация сердца

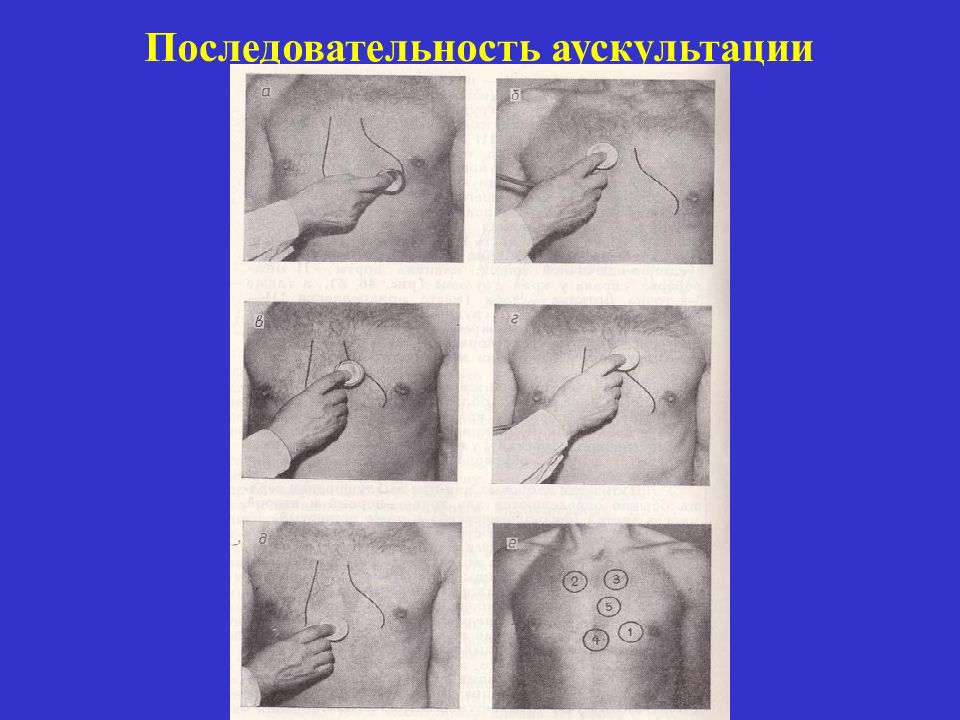

Для оптимального восприятия высокотональных звуков (I и II тоны сердца, шумы при аортальной и митральной недостаточности, шум трения перикарда) лучше всего пользоваться фонендоскопом, имеющим мембрану (при этом её следует достаточно плотно прижимать к грудной клетке), а для выслушивания низкотональных звуков (III и IV тоны сердца, шум при митральном стенозе) лучше использовать стетоскоп (последний следует сильно прижимать к грудной стенке, натяжение кожи имитирует мембрану фонендоскопа). Аускультацию следует проводить в положении больного лёжа на спине, в некоторых случаях дополняя выслушиванием в положении на левом боку, на животе, стоя или сидя, при задержке дыхания на вдохе или выдохе, после физической нагрузки. Все эти приёмы позволяют обнаружить ряд симптомов, имеющих важное значение и нередко определяющих тактику ведения больного. В помещении, где проводят аускультацию, должно быть тихо. У некоторых больных выслушиванию мешает избыточный волосяной покров, в связи с этим рекомендуют смачивать его мыльным раствором или сбривать.

Слайд 3: Точки аускультации

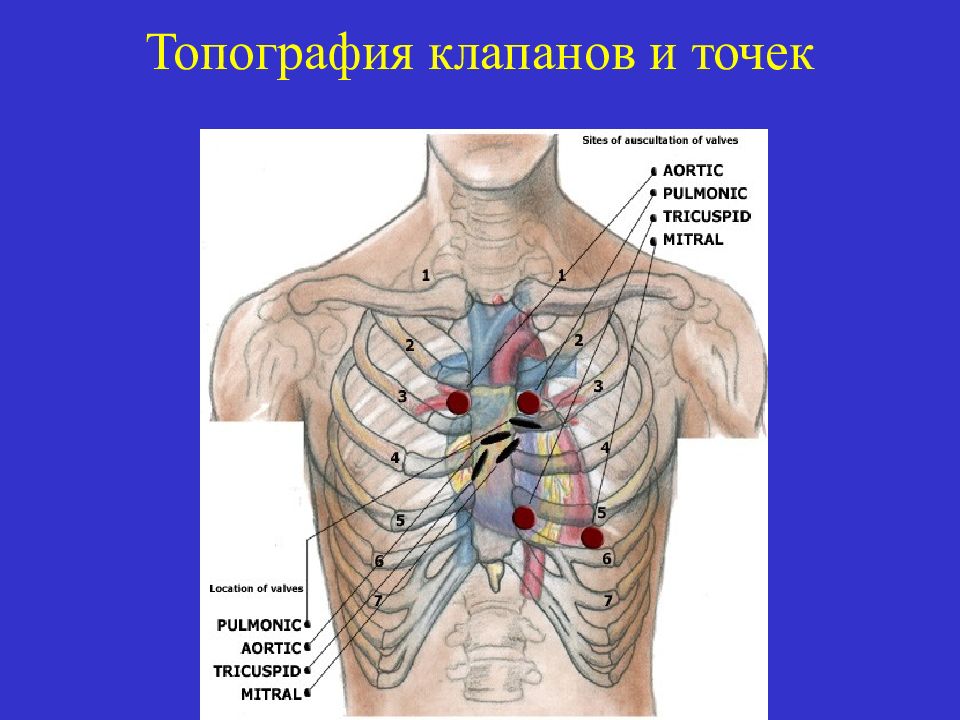

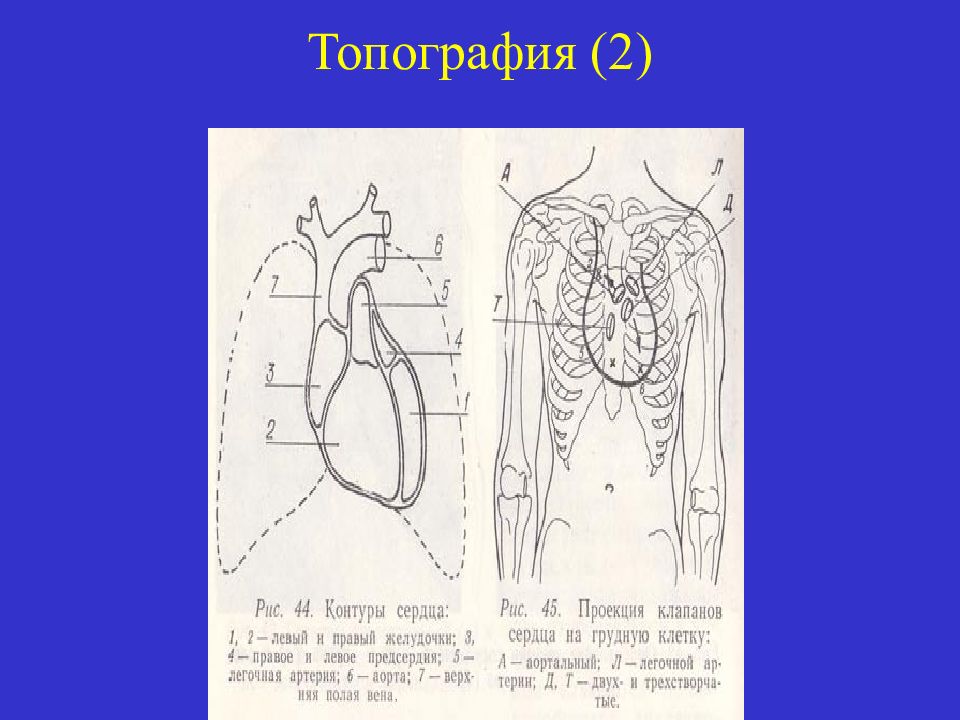

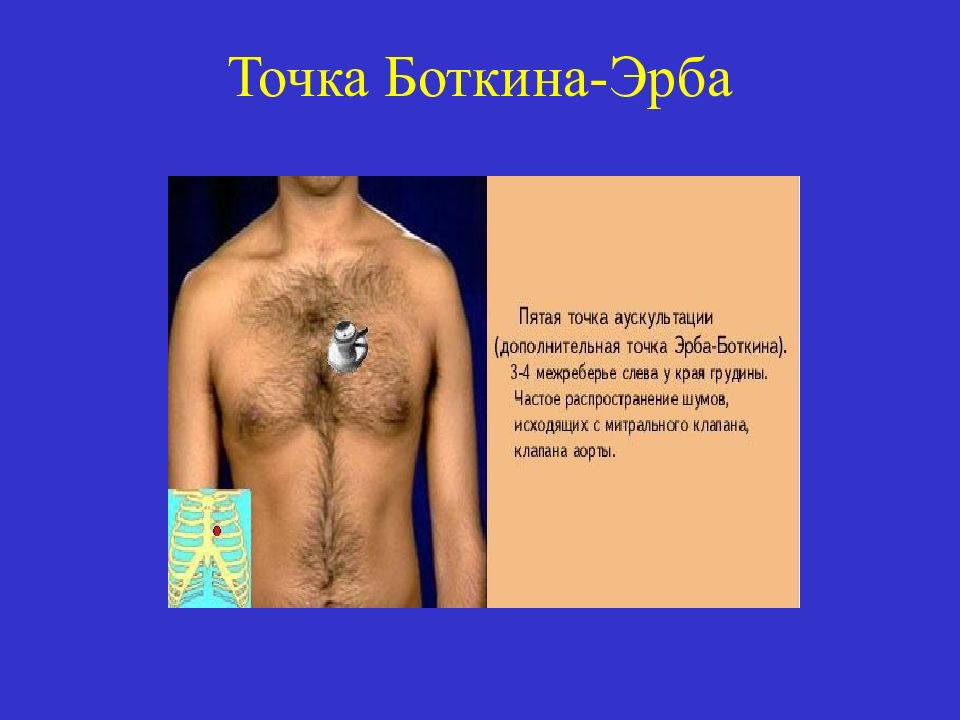

Возникновение тонов, а также других звуков в сердце связано прежде всего с состоянием и колебаниями клапанов сердца, расположенных между предсердиями и желудочками, между желудочками и выносящими сосудами. Каждому клапанному отверстию соответствует определённая область выслушивания. Эти области не совпадают с местами проекции клапанов на переднюю грудную стенку. Звуки, возникающие в клапанных отверстиях, проводятся по направлению тока крови. 1. Верхушка сердца - митральный клапан, 2. Клапан аорты – 2 мр справа от грудины, 3. Клапан лёгочного ствола – 2 мр слева от грудины, 4. Трехстворчатый клапан – основание мечевидного отростка, 5. Так называемая пятая точка (точка Боткина—Эрба) - третье межреберье слева у грудины; аускультация этой области позволяет более отчётливо выслушать шум ы, появляющи е ся при пороке клапана аорты.

Слайд 4: Топография клапанов и точек

Слайд 8: Тоны сердца

Над областью сердца у здоровых людей выслушивают два тона: I тон, возникающий в начале систолы желудочков (систолический), и 2 тон, возникающий в начале диастолы (диастолический). Механизм появления тонов сердца связывают прежде всего с колебаниями, возникающими в его клапанах в процессе сокращений миокарда.

Слайд 9: I тон сердца

В озникает в начале систолы желудочков в то время, когда створки митрального и трехстворчатого клапанов захлопнулись, т.е. в период изометрического сокращения желудочков. В составе I тона выделяют 4 компонента. • Наибольшее значение придают НАПРЯЖЕНИЮ створок предсердно-желудочковых клапанов, когда они уже закрыты. Закрытию створок клапанов придают меньшее значение; оно принимает участие лишь в формировании начальной фазы I тона. • В образовании I тона принимают участие колебательные движения миокарда желудочков в процессе их напряжения – мышечный компонент. Другие компоненты I тона: сосудистый компонент связан с колебаниями начальных отделов аорты и л е гочного ствола при растяжении их кровью, предсердный — с сокращением предсердий.

Слайд 11: II тон сердца

II тон возникает в начале диастолы в результате захлопывания створок клапанов аорты и л е гочного ствола. Это его основной компонент – клапанный. Вторым основным компонентом II тона является сосудистый – колебание стенок аорты и легочного ствола в фазу диастолы.

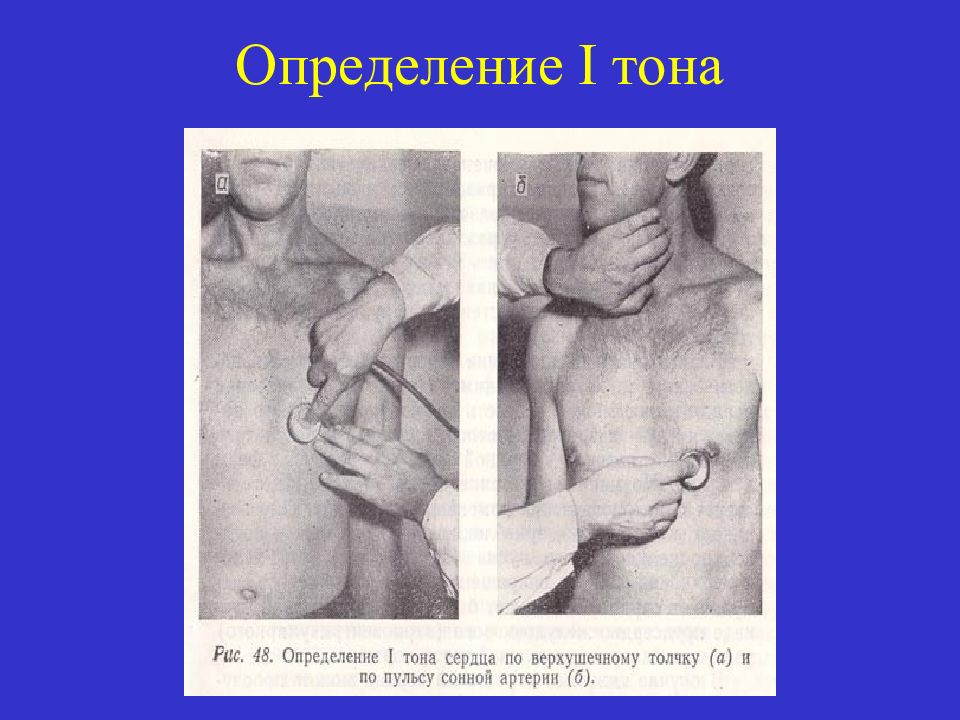

Слайд 12: Различия между I и II тонами

В обычных условиях сравнительно легко отличить I и II тоны сердца, так как между ними определяется относительно короткая систолическая пауза. Пауза между II и I тонами сердца в период диастолы значительно длиннее. Трудности в идентификации тонов могут возникнуть при учащении ритма сердца. При этом следует иметь в виду, что I тон соответствует верхушечному толчку или легко определяемой пульсации сонной артерии. II тон и его компоненты, связанные с захлопыванием полулунных створок клапанов аорты и лёгочного ствола, всегда лучше слышны во втором межреберье слева и справа у края грудины. I тон, связанный прежде всего с напряжением створок митрального клапана, оценивают при аускультации на верхушке сердца, а также у нижнего края грудины.

Слайд 16: Патологические изменения тонов

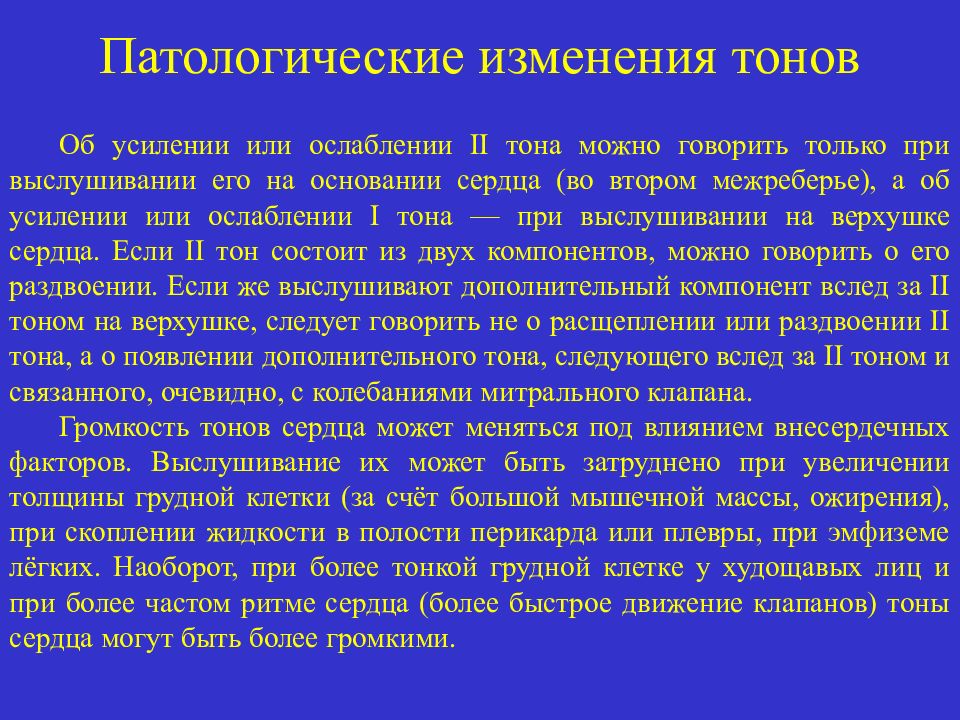

Об усилении или ослаблении II тона можно говорить только при выслушивании его на основании сердца (во втором межреберье), а об усилении или ослаблении I тона — при выслушивании на верхушке сердца. Если II тон состоит из двух компонентов, можно говорить о его раздвоении. Если же выслушивают дополнительный компонент вслед за II тоном на верхушке, следует говорить не о расщеплении или раздвоении II тона, а о появлении дополнительного тона, следующего в с ле д за II тоном и связанного, очевидно, с колебаниями митрального клапана. Громкость тонов сердца может меняться под влиянием внесердечных факторов. Выслушивание их может быть затруднено при увеличении толщины грудной клетки (за счёт большой мышечной массы, ожирения ), при скоплении жидкости в полости перикарда или плевры, при эмфиземе лёгких. Наоборот, при более тонкой грудной клетке у худощавых лиц и при более частом ритме сердца (более быстрое движение клапанов) тоны сердца могут быть более громкими.

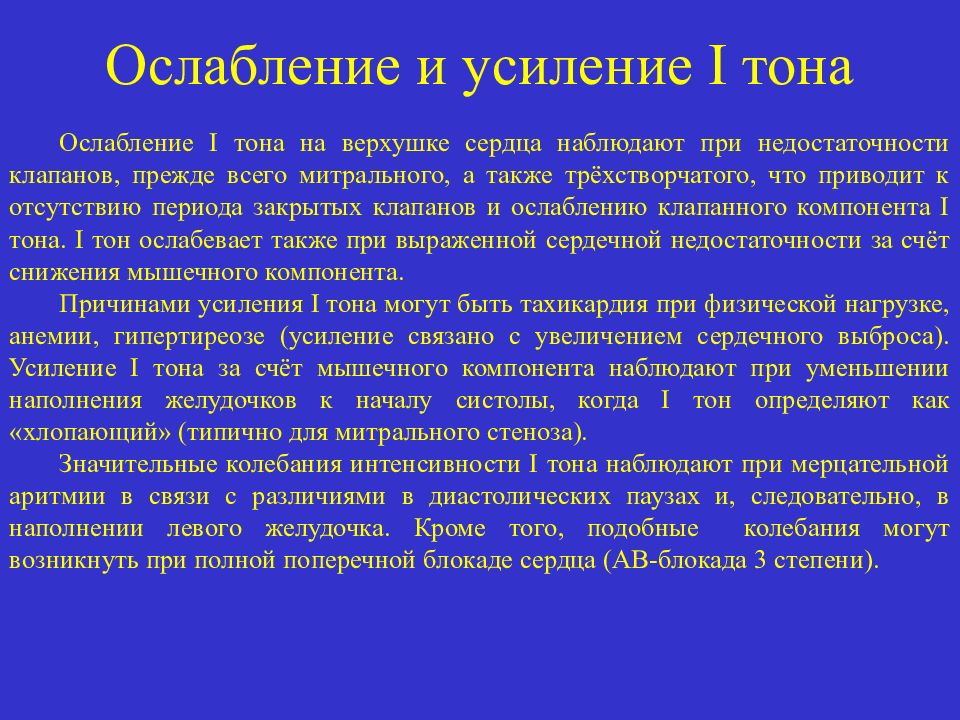

Слайд 17: Ослабление и усиление I тона

Ослабление I тона на верхушке сердца наблюдают при недостаточности клапанов, прежде всего митрального, а также трёхстворчатого, что приводит к отсу т ствию периода за крытых клапанов и ослаблению клапанного компонента I тона. I тон ослабевает также при выраженной сердечной недостаточности за счёт снижения мышечного компонента. Причинами усиления I тона могут быть тахикардия при физической нагрузке, анемии, гипертиреозе (усиление связано с увеличением сердечного выброса). Усиление I тона за счёт мышечного компонента наблюдают при уменьшении наполнения желудочков к началу систолы, когда I тон определяют как «хлопающий» (типично для митрального стеноза). З начительные колебания интенсивности I тона наблюдают при мерцательной аритмии в связи с различиями в диастолических паузах и, следовательно, в наполнении левого желудочка. Кроме того, подобные колебания могут возникнуть при полной поперечной блокаде сердца (АВ-блокада 3 степени).

Слайд 18: Ослабление и усиление II тона

Ослабление II тона возникает при низком давлении в крупных сосудах (коллапс, шок), уменьшении их кровенаполнения, при поражении клапанов аорты и лёгочной артерии, что приводит к нарушению их захлопывания (аортальная недостаточность). II тон усиливается при повышении АД в крупных сосудах — аорте или лёгочной артерии; при этом говорят об акценте II тона на том или другом сосуде. В этом случае II тон справа от грудины выслушивают как более интенсивный, чем слева, и наоборот. Акцент II тона объясняют более быстрым за хло пыванием соответствующих клапанов и более громким звуком, слышимым при аускультации. Акцент II тона над аортальным клапаном наиболее часто выявляют при артериальной гипертензии, а также при выраженн ом атеросклерозе аорты с понижением эластичности её стенок. Акцент II тона над лёгочной артерией определяют при повышении давления в ней у больных с митральными пороками и лёгочным сердцем, сердечной астмой, отеком легких. Ослабление II тона над аортой возможно при отложении в створках аортального клапана солей кальция, что приводит к уменьшению подвижности клапанов (аортальный стеноз). II тон над лёгочной артерией ослаблен при большой толщине грудной стенки, а также при стенозе ствола лёгочной артерии.

Слайд 19: Раздвоение тонов

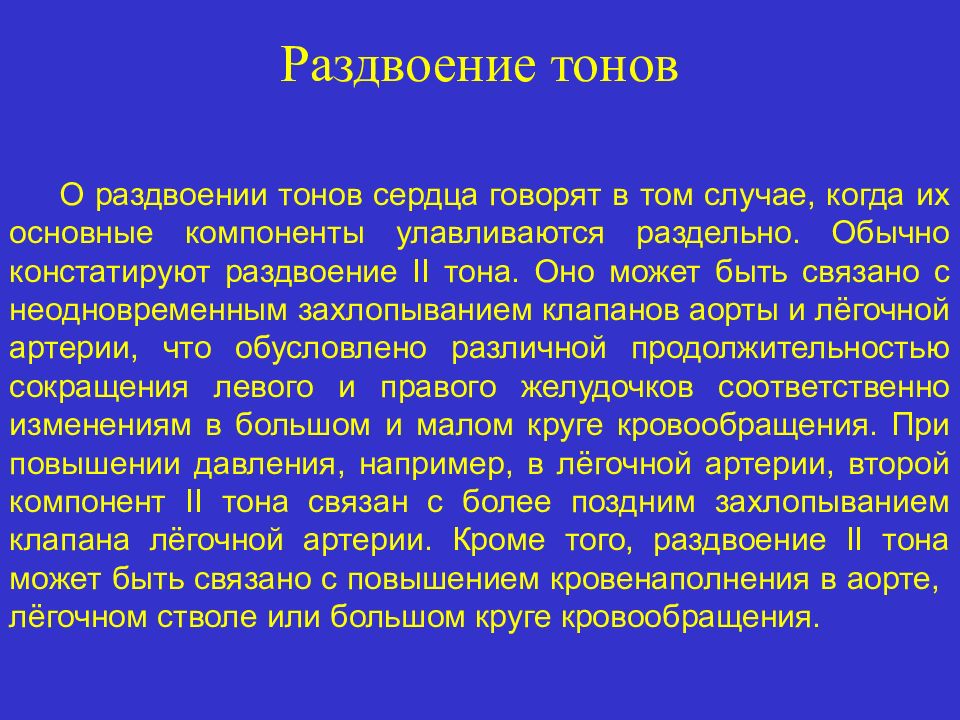

О раздвоении тонов сердца говорят в том случае, когда их основные компоненты улавливаются раздельно. Обычно констатируют раздвоение II тона. Оно может быть связано с неодновременным захлопыванием клапанов аорты и лёгочной артерии, что обусловлено различной продолжительностью сокращения левого и правого желудочков соответственно изменениям в большом и малом круге кровообращения. При повышении давления, например, в лёгочной артерии, второй компонент II тона связан с более поздним захлопыванием клапана лёгочной артерии. Кроме того, раздвоение II тона может быть связано с повышением кровенаполнения в аорте, лёгочном стволе или большом круге кровообращения.

Слайд 21: Раздвоение тонов (2)

Небольшое раздвоение II тона может возникать и в физиологических условиях. При глубоком вдохе из-за увеличения притока крови к правому сердцу продолжительность систолы правого желудочка может быть несколько больше, чем левого, поэтому над лёгочной артерией выслушивают расщепление II тона. Это физиологическое расщепление II тона лучше слышно у молодых лиц. Над аортой расщепления II тона не слышно, так как лёгочный компонент II тона слишком слаб для проведения в область выслушивания аортального клапана. Более позднее захлопывание клапана лёгочной артерии по сравнению с аортальным клапаном обнаруживают при дилатации правого желудочка, например на фоне стеноза отверстия лёгочной артерии или при нарушении проведения возбуждения по ножк ам предсердно-желудочкового пучка ( блокада ножек ), что также ведёт к позднему захлопыванию створок этого клапана. При дефекте межпредсердной перегородки (ДМПП) увеличение объёма крови в правом предсердии, а затем и в правом желудочке приводит к выраженной перегрузке кровью малого круга кровообращения и, соответственно, значительному расщеплению II тона. При этом расщепление II тона над лёгочной артерией фиксировано, т.е. не зависит от фаз дыхательного цикла, что патогномонично для ДМПП.

Слайд 22: Раздвоение тонов (3)

При лёгочной гипертензии у больных с хроническими заболеваниями лёгких расщепление II тона носит менее выраженный и отчётливый характер, поскольку правый желудочек (хотя и работает против повышенного давления в лёгких) обычно гипертрофирован, в связи с чем его систола не удлиняется. Раздвоение I тона может выслушиваться в норме вдоль левого края грудины (слышен трикуспидальный компонент I тона). Патологическое расщепление I тона наблюдают при нарушении внутрижелудочковой проводимости по ножкам пучка Гиса, что приводит к задержке систолы одного из желудочков.

Слайд 23: Добавочные тоны

Открытие митрального клапана обычно происходит беззвучно в начале диастолы. При сращении створок митрального клапана у больных с митральным стенозом их раскрытие в начале диастолы ограничено, поэтому поток крови вызывает колебания этих створок, воспринимаемых как добавочный тон - тон открытия митрального клапана. Он довольно высокий и имеет «щёлкающий» характер, что помогает отличить его от III тона. Этот тон можно выслушать вскоре после II тона (0,03-0,12 с), но только на верхушке сердца (чуть медиальнее неё и вдоль левого края нижней трети грудины), что говорит о его связи именно с колебаниями митрального клапана.

Слайд 24: Тоны изгнания

Систолические тоны изгнания выслушивают сразу после I тона, они возникают в связи с колебаниями аортального клапана или клапана лёгочной артерии, поэтому лучше слышны во втором межреберье слева или справа у грудины. Тоны изгнания относительно высокие, имеют резкий «щёлкающий» характер. Аортальный тон изгнания лучше всего слышен в точке выслушивания аорты. Он чаще всего сочетается с врождённым аортальным стенозом. Лёгочный тон изгнания наиболее чётко выслушивают во втором и третьем межреберьях слева. Когда I тон (обычно очень мягкий в этой области) становится громким, скорее всего это обусловлено не усилением I тона, а появлением лёгочного тона изгнания. Причинами могут выступать дилатация лёгочной артерии, лёгочная гипертензия и стеноз лёгочной артерии.

Слайд 25: Систолические щелчки

Они обычно возникают при пролапсе митрального клапана. Звук высокий, имеет «щёлкающий» характер. Добавочные тоны при искусственных клапанах При пересадке аортального или митрального клапанов используют искусственный шаровой клапан или биологический протез. Механические клапаны вызывают образование двух добавочных тонов в каждом сердечном цикле — тон открытия и тон громкий тон закрытия слышен после I тона тоном, как и при митральном стенозе.

Слайд 26: Третий тон

III тон выслушивают после II тона (через 0,15 сек). Он обусловлен колебаниями миокарда желудочков при быстром пассивном их наполнении кровью (из предсердий) в начале диастолы. Как вариант нормы III тон можно выслушать у детей, взрослых до 35 - 40 лет, а также в III триместре беременности. Этот тон низкий, глухой, лучше всего слышен на верхушке сердца в положении больного лёжа на левом боку. Патологический III тон принимает участие в образовании протодиастолического ритма галопа. Появление III тона у лиц старше 40 лет — всегда патологический признак. Наиболее часто причинами выступают следующие состояния : - Снижение сократительной активности миокарда (III тон характерен для хронической сердечной недостаточности), - Перегрузка желудочков объёмом — например, при недостаточности митрального или трёхстворчатого клапана.

Слайд 27: Четвертый тон

IV тон возникает непосредственно перед I тоном — в конце диастолы желудочков и связан с их быстрым наполнением за счёт сокращени я предсердий желудочки оказывают повышенное сопротивление заполняющей их крови. Он низкий, глухой. Наиболее часто к патологическому IV тону приводят следующие состояния. • Гипертоническая болезнь. • Аортальный стеноз. • Кардиомиопатии. • Задержка проведения возбуждения от предсердий к желудочкам делает IV тон I более слышным. IV тон выступает основой пресистолического ритма галопа.

Слайд 32: Ритм галопа

Ритм галопа — трёхчленный ритм сердца, выслушиваемый на фоне тахикардии и по звукам напоминающий галоп бегущей лошади. Добавочный тон при I ритме галопа может располагаться по отношению к основным по-разному. Если д обавочный тон определяется перед I тоном — это пресистолический ритм галопа. Если д обавочный тон выявляется в начале диастолы после II тона — это протодиастолический ритм галопа. Ритм галопа выслушивают или на верхушке сердца, или в третьем—четвёртом межреберье слева у грудины. Причины появления ритма галопа — изменения свойств миокарда желудочков, снижение его сократимости (дилатация левого желудочка, сердечная недостаточность).

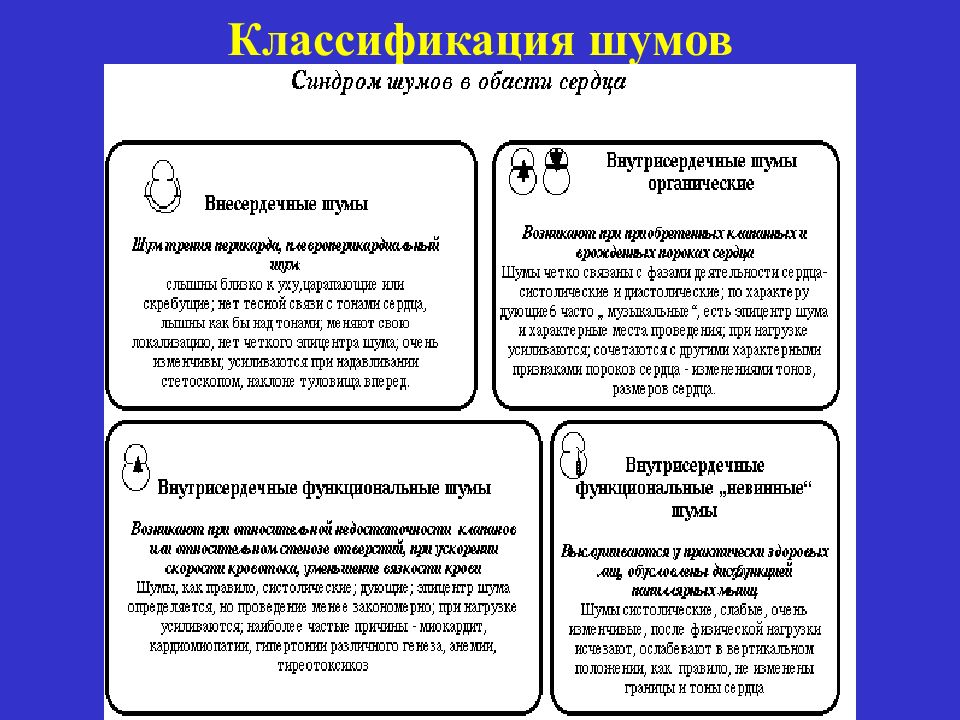

Слайд 33: Шумы сердца

При аускультации сердца помимо тонов нередко выслушивают дополнительные звуки большей продолжительности — шумы. Это звуковые колебания, возникающие в сердце при турбулентном течении крови. Возникновение турбулентности тока крови возможно в следующих случаях. - Створки клапанов спаяны между собой, в связи с чем их полное открытие невозможно. В этом случае говорят о стенозе — сужении клапанного отверстия. - Уменьшение площади створок клапана или расширение клапанного отверстия, что приводит к неполному закрытию клапанного отверстия и обратному току (регургитации) крови через суженное (частично открытое) отверстие. - Наличие в сердце аномальных отверстий, например в межжелудочковой или межпредсердной перегородке.

Слайд 34: Шумы (2)

Другой фактор, принимающий участие в возникновении шума — быстрота тока крови: чем быстрее течёт кровь, тем громче шум. Во всех этих ситуациях возникают «завихрения» тока крови и колебания створок, фиброзных нитей клапанов, отдельных участков миокард а, распространяющиеся и выслушиваемые на поверхности грудной клетки. Помимо указанных внутрисердечных шумов, иногда выявляют внесердечные шумы, связанные с изменениями перикарда и соприкасающейся с ним плевры, так называемые экстракардиальные шумы.

Слайд 35: Шумы (3)

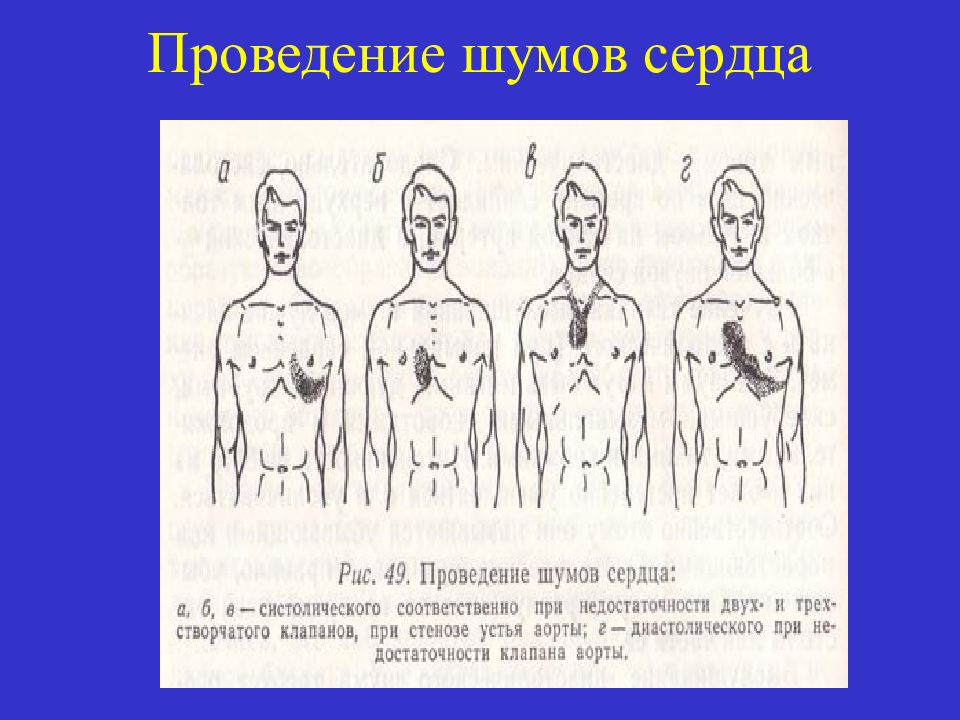

Аускультацию шумов, возникающих в области митрального клапана, как при его недостаточности (систолический шум), так и стенозе предсердно-желудочкового отверстия (диастолический шум) производят на верхушке сердца. Выслушивание шумов, возникающих в области трёхстворчатого клапана, производят над мечевидным отростком грудины. Аускультацию шумов, возникающих при изменениях клапана аорты, производят во втором межреберье справа у края грудины. Здесь обычно определяют грубый систолический шум, связанный с сужением устья аорты, и диастолический шум при недостаточности аортального клапана. Выслушивание шумов, связанных с клапаном лёгочной артерии, проводят во втором межреберье слева у края грудины.

Слайд 37: Систолические шумы

Систолический шум выслушивают после I тона (между I и II тонами). Он появляется в связи с тем, что во время сокращения желудочка кровь изгоняется из него через суженное отверстие. При этом суженное отверстие может располагаться как на пути естественного движения крови (например, при стенозе устья аорты или лёгочной артерии), так и при движении крови в дополнительном направлении, обратном основному току крови (регургитация), что имеет место при недостаточности митрального или трёхстворчатого клапана. Систолические шумы обычно более интенсивные в самом начале, затем они ослабевают. Среди систолических шумов выделяют следующие: систолические шумы изгнания (мезосистолические), пансистолические и поздние систолические шумы. Шумы при митральной регургитации и ДМЖП усиливаются при сжатой кисти в кулак. Шум при гипертрофической кардиомиопатии усиливается при проведении пробы Вальсальвы и при вставании из положения на корточках; при приседании на корточки шум ослабевает.

Слайд 38: Систолические шумы изгнания (мезосистолические шумы)

В озникают в результате кровотока через суженное отверстие клапана аорты или лёгочного ствола, а также в результат е ускорения кровотока через те же, но неизменённые отверстия. Шум обычно усиливается к середине систолы, затем уменьшается и прекращается незадолго перед II тоном (между шумом и II тоном всегда есть пауза; отсутствие пауз свидетельствует о пансистолическом шуме). Шуму может предшествовать систолический тон изгнания. Мезосистолические шумы могут быть патологическими, физиологическим и функциональными.

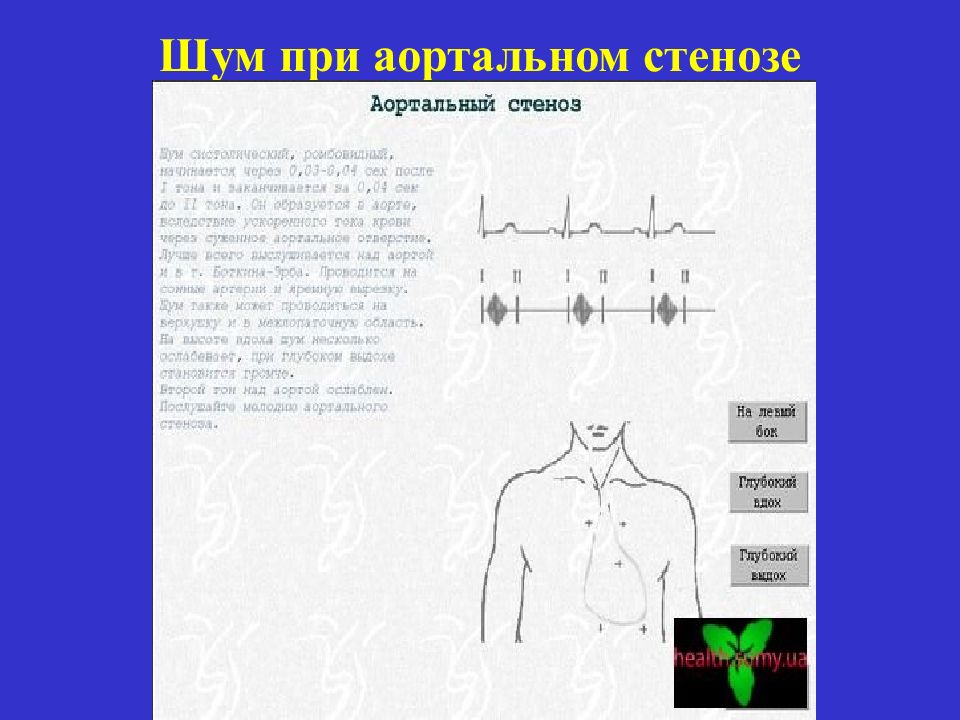

Слайд 40: Мезосистолические патологические шумы

Если аортальный стеноз выражен, а сократительная функция левого желудочка сохранена, шум грубый, громкий, сопровождается систолическим дрожанием. Он проводится на сонные артерии, иногда — вдоль левого края грудины до верхушки. При возникновении сердечной недостаточности шум может значительно уменьшиться и стать более мягким по тембру. Иногда его хорошо слышно на верхушке сердца, где он может быть даже более громким, чем на основании сердца. При стенозе лёгочной артерии систолический шум изгнания близок к шуму при аортальном стенозе, однако он лучше выслушивается во втором и третьем межреберьях слева. Шум проводится на левое плечо и шею. При гипертрофической кардиомиопатии (мышечном субаортальном стенозе) шум изгнания связан с быстрым и сильным сокращением гипертрофированного миокарда, а также с возможными обструктивными изменениями. Шум обычно грубый, лучше всего выслушивается в третьем и четвёртом межреберьях слева.

Слайд 42: Пансистолические шумы

Их называют так в связи с их большой продолжительностью — в течение всей систолы. Обычно они связаны с обратным током (регургитацией) крови через предсерд но -желудочковые отверстия. Они всегда патологические. Пансистолический шум обычно немного усиливается в середине или в первой половине систолы. Начинается он одновременно с I тоном и продолжается вплоть до II тона без паузы (отличительная особенность от мезосистолических шумов). Наиболее ярким примером такого шума служит аускультативная картина при митральной недостаточности. Пансистолический шум выслушивают на верхушке сердца, он проводится в подмышечную область и имеет большую громкость (в области верхушки сердца можно ощутить систолическое дрожание). Шум имеет типичный дующий характер.

Слайд 43: Пансистолические шумы (2)

При недостаточности трёхстворчатого клапана обычно выслушивают пансистолический шум, он лучше слышен над правым желудочком сердца у левого края грудины в четвёртом межреберье. Для этого шума нехарактерна иррадиация в подмышечную область, однако в отличие от митральной недостаточности интенсивность шума несколько увеличивается во время вдоха. При ДМЖП появляется систолический шум большой продолжительности у левого края грудины (третье, четвёртое и пятое межреберья) в связи со сбросом крови слева направо. Обычно он очень грубый по своему тембру, громкий и сопровождается систолическим дрожанием.

Слайд 44: Поздние систолические шумы

Они возникают во второй половине систолы. Такие шумы наблюдают прежде всего при пролапсе митрального клапана. При этом состоянии происходит удлинение (или разрыв) хорд, что приводит к возникновению пролапса створок клапана и митральной недостаточности с возвратом (регургитацией) крови в левое предсердие. Сам пролапс проявляется систолическим щелчком в середине систолы и систолическим шумом, возникающим после систолического щелчка.

Слайд 45: Ранние диастолические шумы

Ранние диастолические (протодиастолические ) шумы возникают сразу вслед за II тоном и прекращаются до I тона. Обычно эти шумы появляются при регургитации крови через клапан аорты и клапан лёгочного ствола. При аортальной недостаточности возникает дующий протодиастолический шум различной интенсивности во втором межреберье справа и в пятой точке (точке Боткина-Эрба). При слабом диастолическом шуме его иногда можно выслушать только при задержке дыхания на выдохе, в положении больного с наклоном вперёд. При недостаточности клапана лёгочной артерии, возникающей вследствие расширения фиброзного кольца клапана лёгочного ствола при выраженной лёгочной гипертензии, слышен диастолический шум во втором межреберье слева, называемый шумом Грэ хе ма или Грема Стилла.

Слайд 47: Мезодиастолические и поздние диастолические шумы

Ш ум возникает через короткий промежуток после II тона (0,03-0,12 сек). К началу I тона он либо затихает, либо переходит в поздний диастолический шум, который начинается в середине диастолы и продолжается до возникновения I тона (обусловлен усилением кровотока в последнюю фазу диастолы из-за систолы левого предсердия). Оба вида шумов возникают при турбулентном токе крови через предсердно-желудочковые отверстия. Т ипичный пример таких шумов - митральный стеноз. Обычно он проявляется диастолическим шумом, лучше всего выслушиваемым на верхушке и практически не иррадиирующим. Шум низкотональный, лучше выслушивается в положении больного на левом боку на выдохе. Средняя физическая нагрузка также позволяет усилить шум. Другой пример — диастолический шум Остина Флинта (мезодиастолический или поздний диастолический). Его выслушивают при выраженной недостаточности аортального клапана на верхушке сердца (напоминает диастолический шум при митральном стенозе) при отсутствии органических изменений митрального клапана. Он обусловлен относительным стенозом митрального клапана в диастолу – результат смещения передней створки митрального клапана к задней створке струёй притекающей обратно крови.

Слайд 48: Комбинированные и сочетанные шумы

Достаточно часто встречаются сочетанные пороки сердца (два и более клапанов, а также сочетание двух пороков одного клапана ). Это приводит к появлению нескольких шумов, идентификация которых вызывает трудности. При этом следует обращать внимание как на тембр шума и зону его выслушивания, так и на наличие других признаков порока того или иного клапана (в частности, изменений тонов сердца). При наличии над одним и тем же отверстием одновременно двух шумов (систолического и диастолического), возникает предположение о двойном поражении, сужении отверстия и недостаточности клапанов. Однако на практике это предположение подтверждается далеко не всегда. Это связано с тем, что второй шум нередко бывает функциональным.

Слайд 49: Органические и функциональные шумы

Внутрисердечные шумы могут быть органическими (связанными с анатомическими изменениями строения клапанов) и функциональными (появляются при неизменённых клапанах сердца). В последнем случае шум связан с колебаниями, возникающими вследствие более быстрого тока крови, особенно содержащей меньшее, чем в норме, количество форменных элементов. Функциональные шумы отличаются от органических рядом особенностей. • В анамнезе нет заболеваний сердца. • Они более изменчивы по громкости, особенно при перемене положения тела и дыхании. • Обычно более мягкие и негромкие. Скребущие и другие грубые шумы к функциональным не относят. • Не связаны напрямую с клапанным поражением сердца. • Возникают даже у здоровых людей (чаще у детей и лиц молодого возраста). • Не сопровождаются кардиомегалией, ХСН и тяжелой аритмией. Диастолические шумы очень редко бывают функциональными; в частности, они возникают при анемии у больных с ХПН и выслушиваются на основании сердца во 2 межреберье слева у края грудины.

Слайд 50: Приемы, облегчающие аускультацию сердца

Положение больного на левом боку облегчает восприятие аускультативных феноменов, связанных с митральным клапаном и левым желудочком, так как при таком повороте туловища левый желудочек приближается к передней грудной стенке. В положении на левом боку лучше выслушиваются III и IV тоны сердца (стетоскопом без мембраны), а также шумы на митральном клапане, особенно диастолический шум при митральном стенозе. Положение больного с лёгким наклоном туловища вперёд (при этом больной должен полностью выдохнуть и задержать дыхание) облегчает выявление шумов при патологии аортального клапана. В этом случае оптимальнее всего использовать фонендоскоп (с мембраной).

Последний слайд презентации: ТЕМА ЛЕКЦИИ ( N 10 ). Аускультация сердца. Тоны и шумы сердца: Заключение

Является обязательным выслушивание всех пяти точек аускультации. Необходимо чётко оценить особенности I и II тонов сердца (громкость, расщепление), акцент 2 тона на клапанами аорты и лёгочной артерии, выявить дополнительные тоны (III и IV), обнаружить и охарактеризовать систолические и диастолические шумы. При аускультации сердца очень важно соблюдать жёсткую последовательность. Не следует пытаться сразу оценивать все возможные аускультативные феномены — заключение об их наличии либо отсутствии нужно делать только после целенаправленного поиска.