Первый слайд презентации: Эхокардиография

Елена Ивановна Емелина Доцент кафедры госпитальной терапии № 2 РНИМУ

Слайд 3: Задачи

Умение определять режим, позицию и срезы по различным осям сердца. Умение обозначать структуры и камеры сердца. Умение выделять патологию различных структур и камер сердц а.

Слайд 4: Определение

Эхокардиография – широко распространенная современная ультразвуковая методика, применяемая для диагностики многообразной сердечной патологии. Эхокардиография является частью одного из наиболее распространенных способов лучевой диагностики – ультрасонографии. Эхокардиография представляет собой рутинный, простой и бескровный метод диагностики заболеваний сердца, основанный на способности ультразвукового луча проникать через ткани и отражаться от них.

Слайд 5

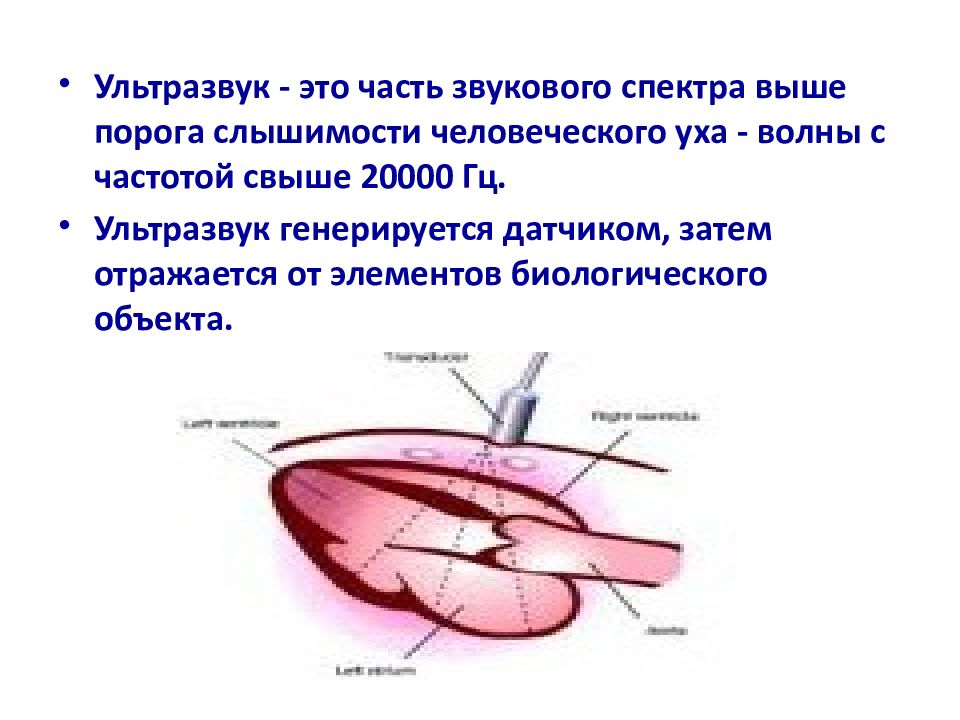

Ультразвук - это часть звукового спектра выше порога слышимости человеческого уха - волны с частотой свыше 20000 Гц. Ультразвук генерируется датчиком, затем отражается от элементов биологического объекта.

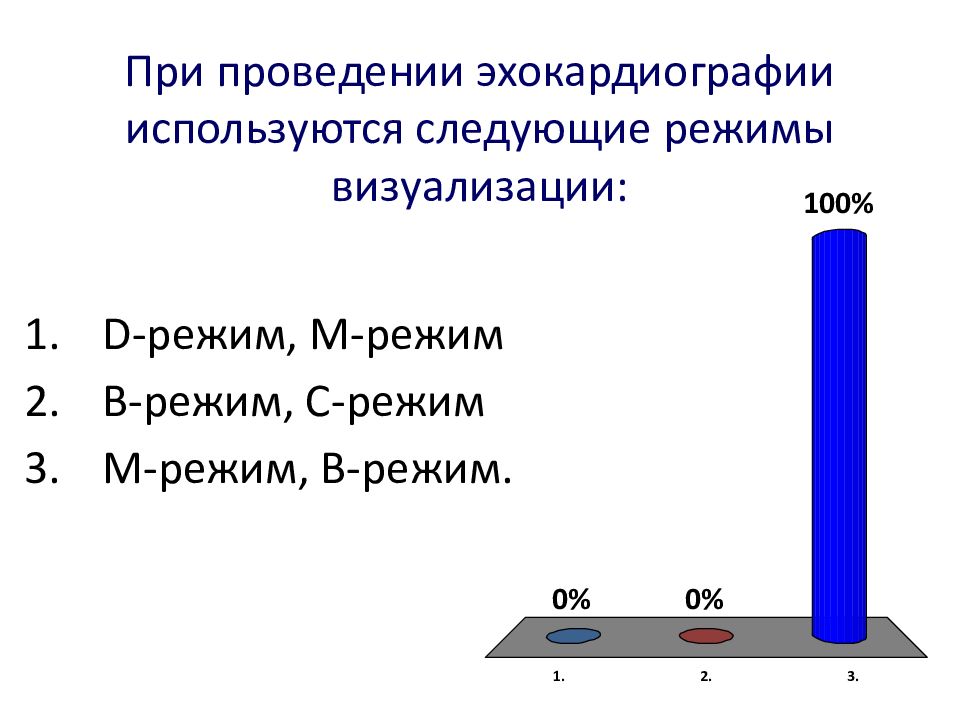

Слайд 6: При проведении эхокардиографии используются следующие режимы визуализации:

D- режим, М-режим B- режим, С-режим М-режим, В-режим.

Слайд 7

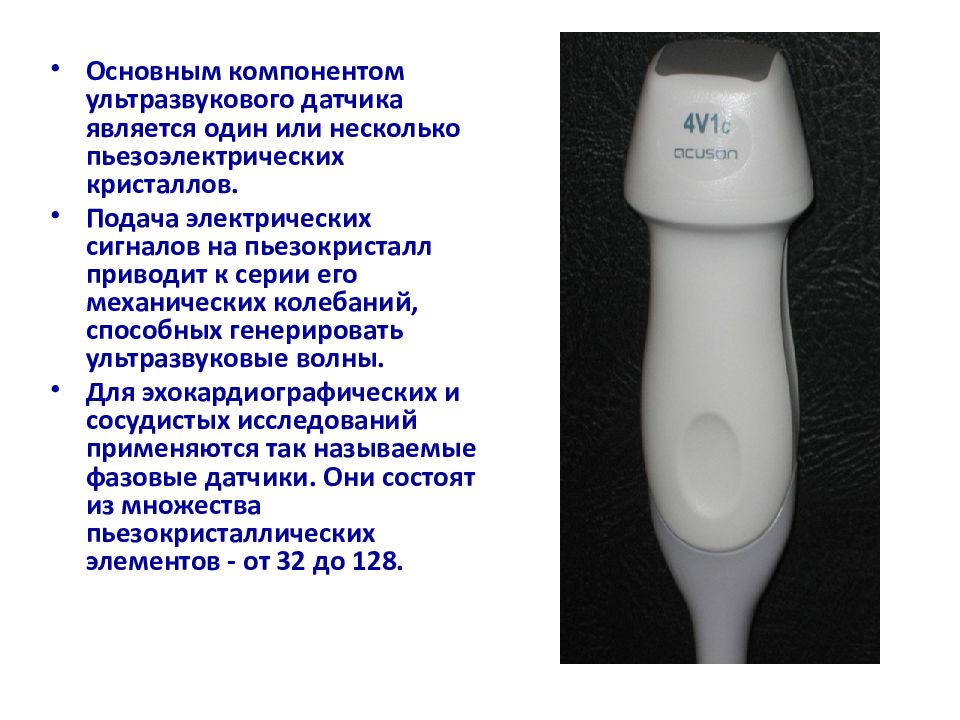

Основным компонентом ультразвукового датчика является один или несколько пьезоэлектрических кристаллов. Подача электрических сигналов на пьезокристалл приводит к серии его механических колебаний, способных генерировать ультразвуковые волны. Для эхокардиографических и сосудистых исследований применяются так называемые фазовые датчики. Они состоят из множества пьезокристаллических элементов - от 32 до 128.

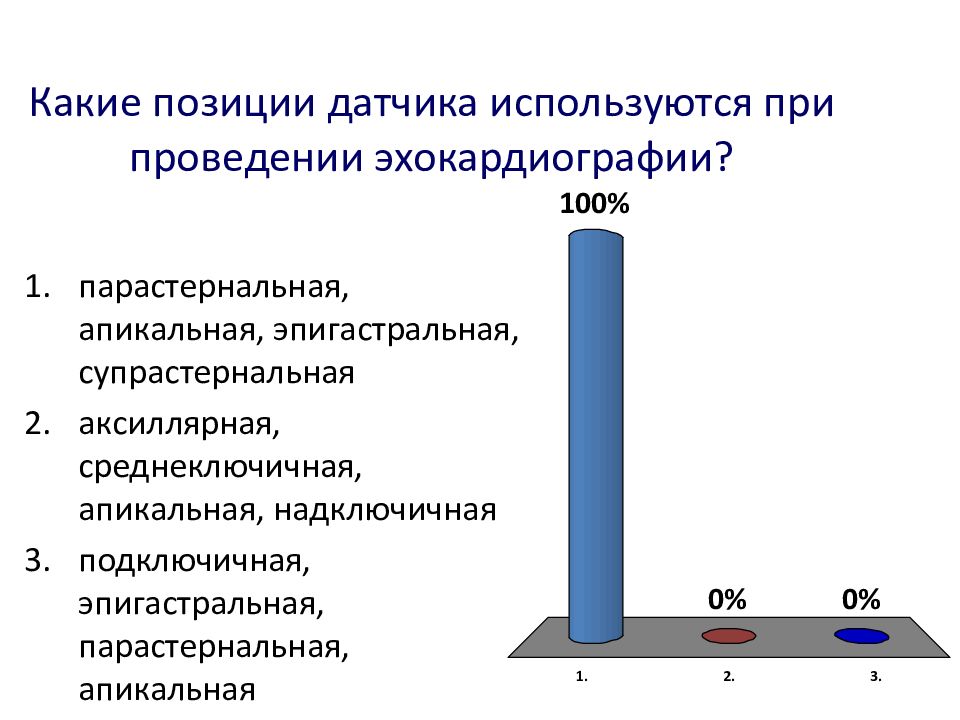

парастернальная, апикальная, эпигастральная, супрастернальная аксиллярная, среднеключичная, апикальная, надключичная подключичная, эпигастральная, парастернальная, апикальная

Слайд 9: Получение изображения

Ультразвуковые волны генерируются датчиком в импульсном режиме, т.е. каждую 1 секунду испускается ультразвуковой импульс продолжительностью 0.001 сек. Остальные 0.999 сек датчик работает как приемник ультразвуковых сигналов, отражающихся от структур сердца.

Слайд 10: Ультразвуковой эхокардиографический датчик

Генерирует ультразвуковые импульсы. Принимает отражения ультразвуковых сигналов от структур тканей сердца. Является и генератором ультразвуковых импульсом, и приемником отраженных сигналов. 6 из 84

Слайд 11

1 - парастернальный, 2 - апикальный, 3 - эпигастральный, 4 – супрастернальный Основные доступы трансторакальной ЭхоКГ

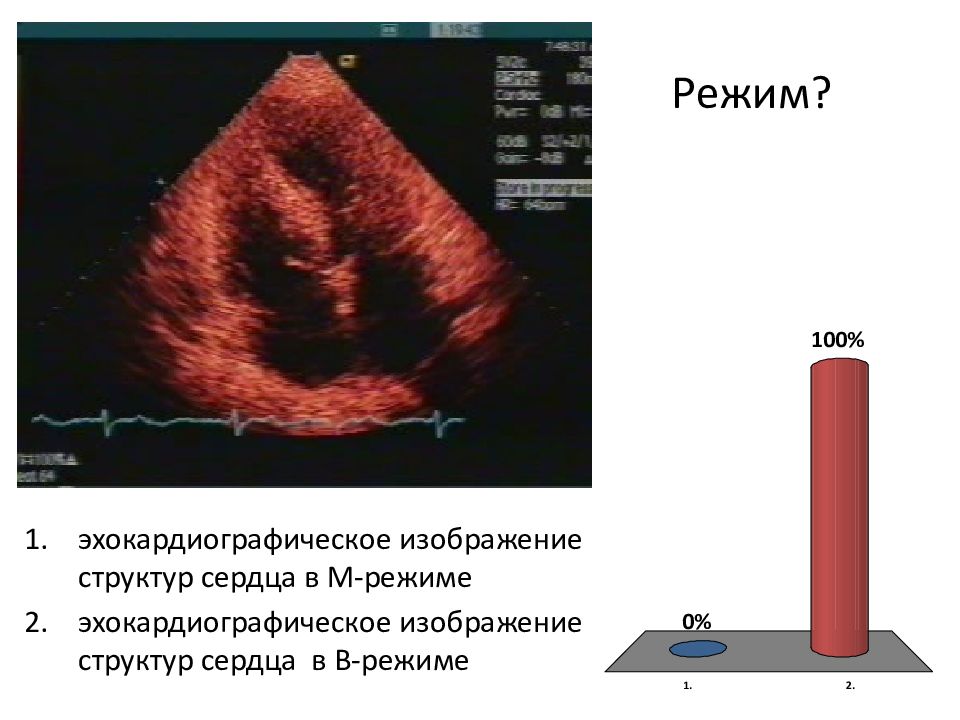

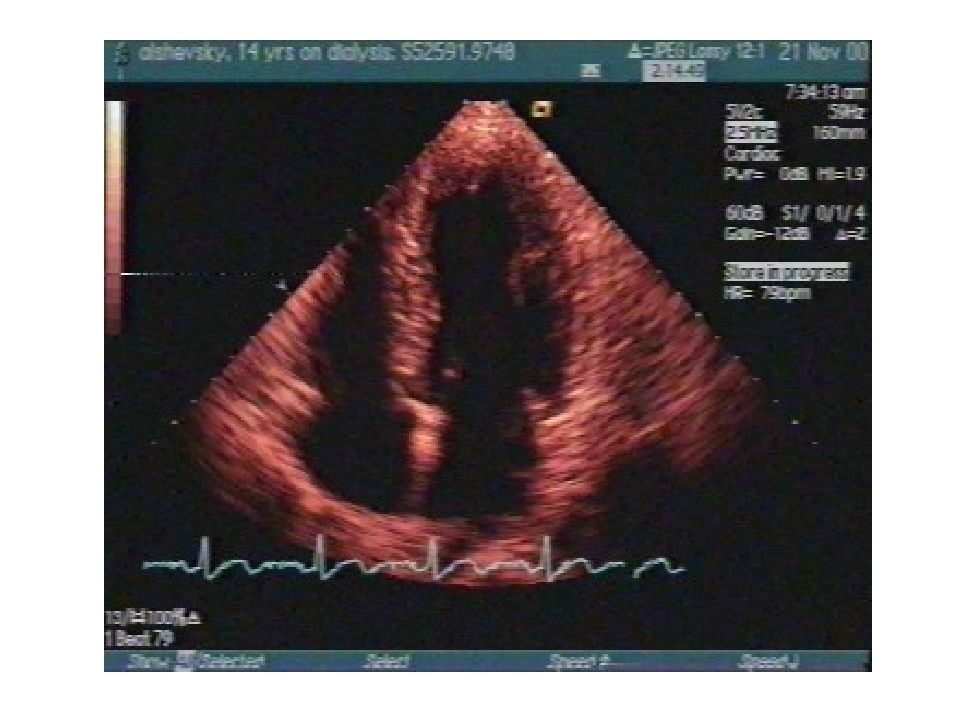

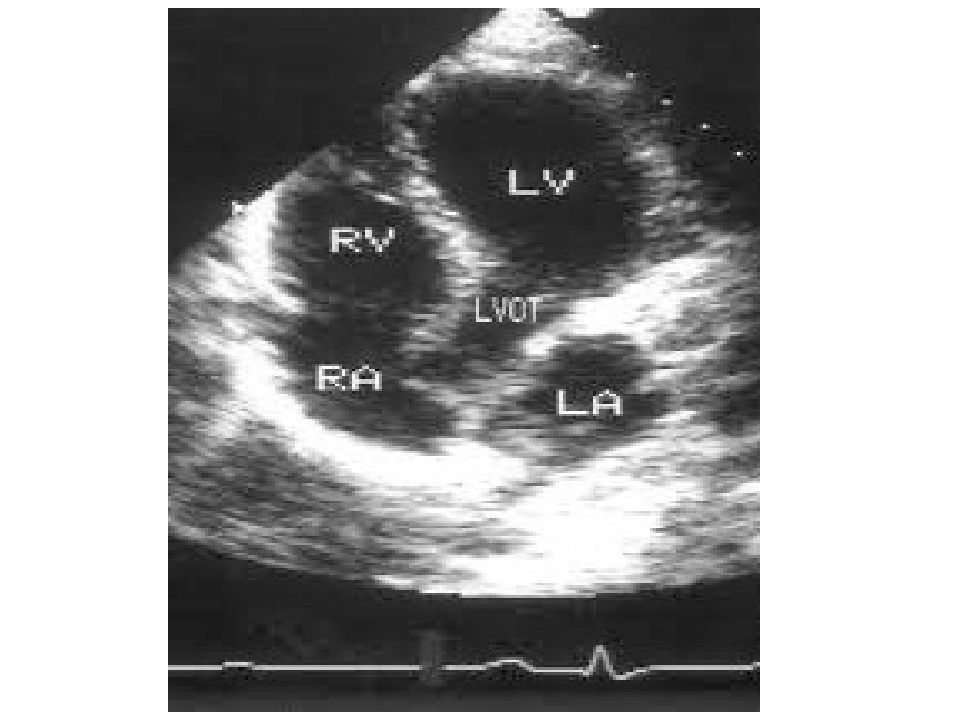

Слайд 12: Режим?

эхокардиографическое изображение структур сердца в М-режиме эхокардиографическое изображение структур сердца в В-режиме

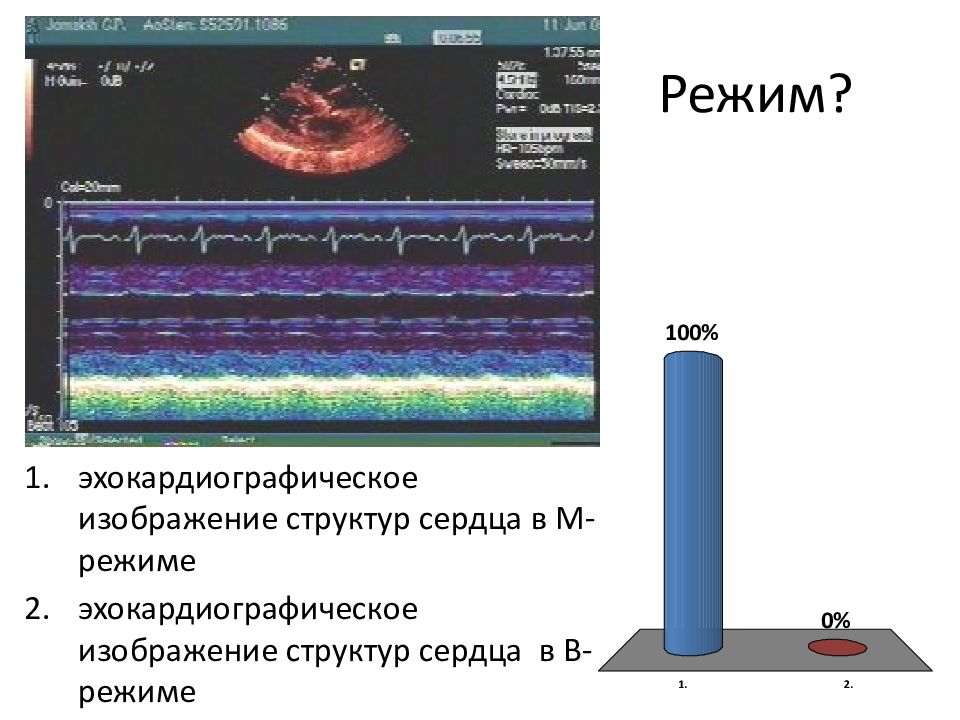

Слайд 13: Режим?

эхокардиографическое изображение структур сердца в М-режиме эхокардиографическое изображение структур сердца в В-режиме

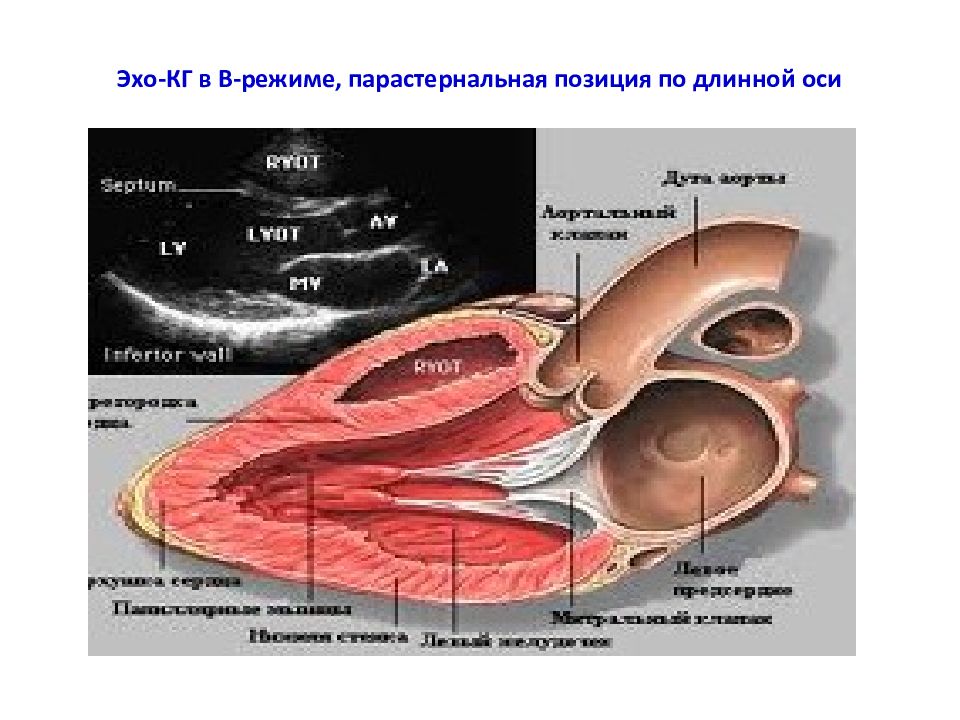

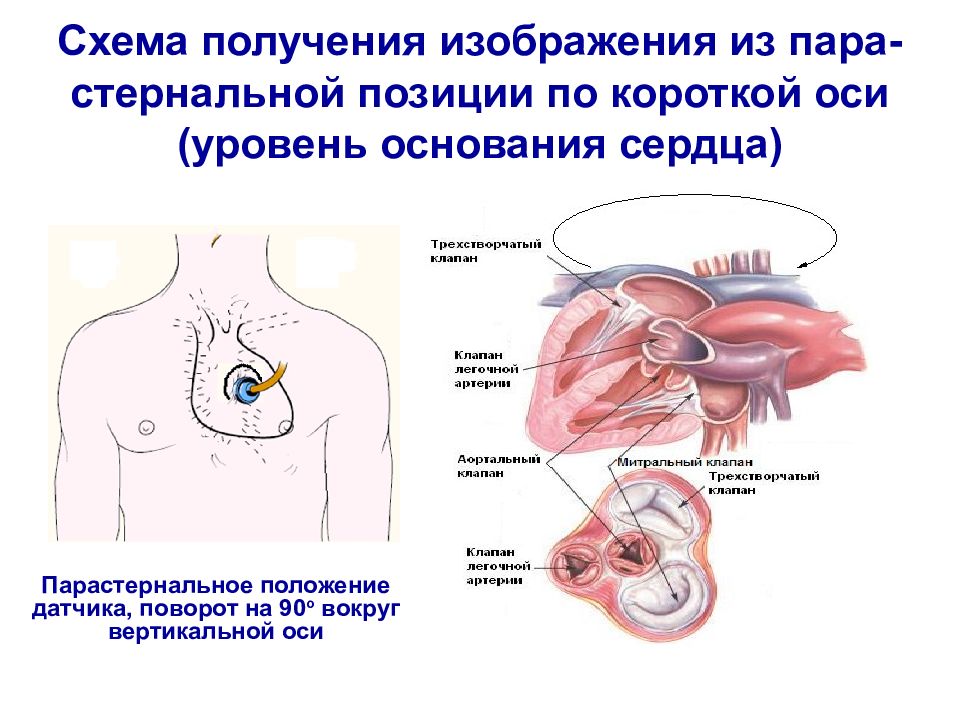

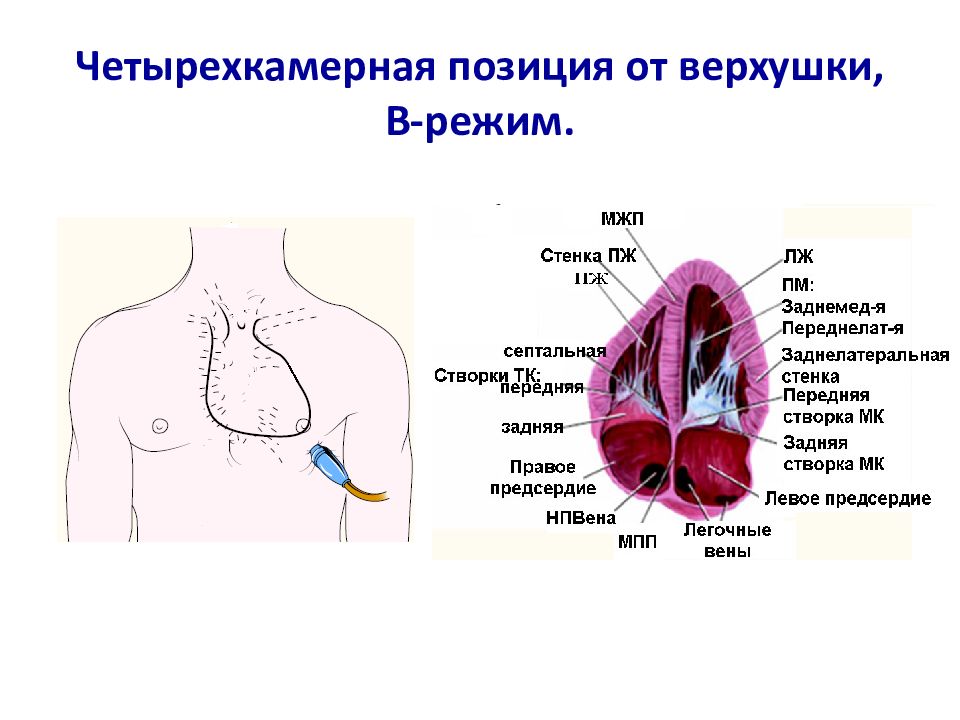

Слайд 18

Парастернальное положение датчика, поворот на 90 о вокруг вертикальной оси Схема получения изображения из пара- стернальной позиции по короткой оси (уровень основания сердца)

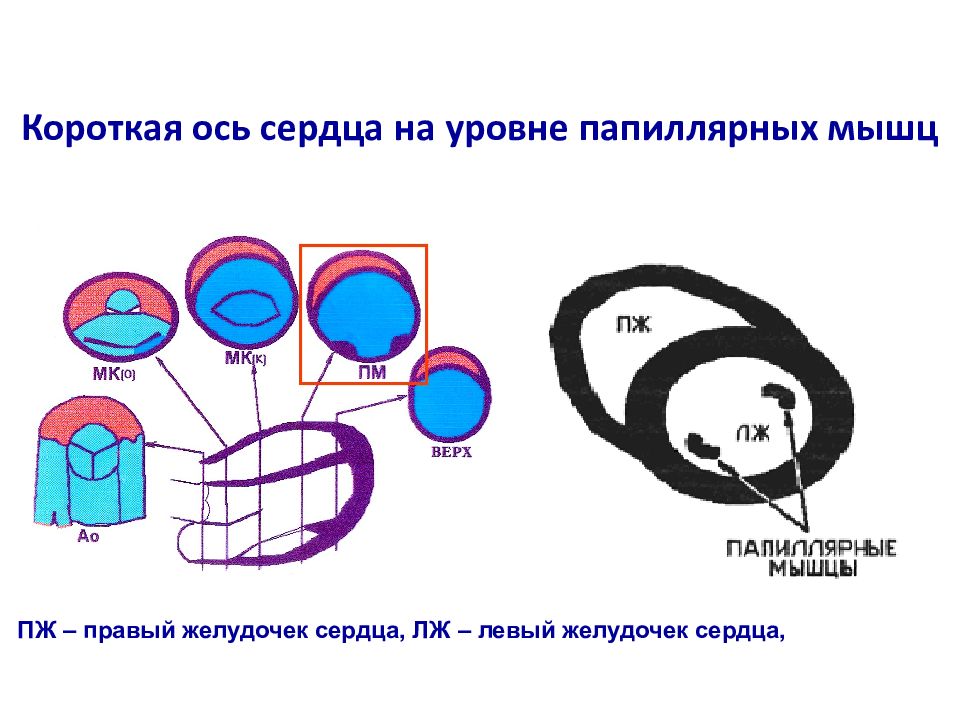

Слайд 19: Схема получения изображений на различных уровнях короткой оси сердца из парастернальной позиции

Ао – на уровне концов створок аортального клапана, МК (о) – на уровне оснований створок митрального клапана, МК (к) - на уровне концов створок митрального клапана, ПМ – на уровне папиллярных мышц, верх – на уровне верхушки

Слайд 20

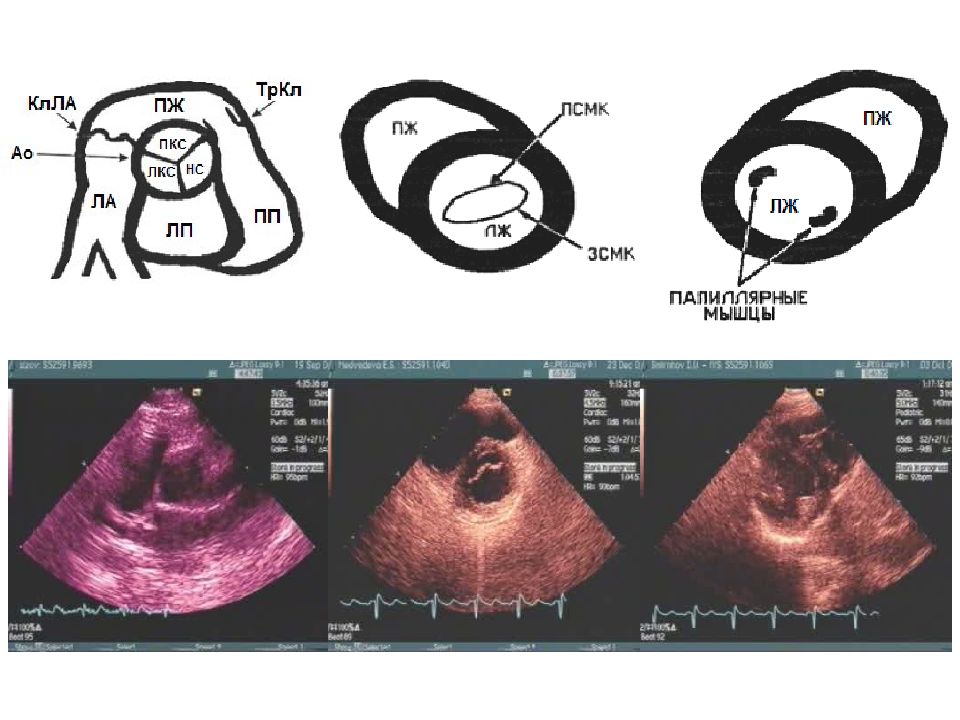

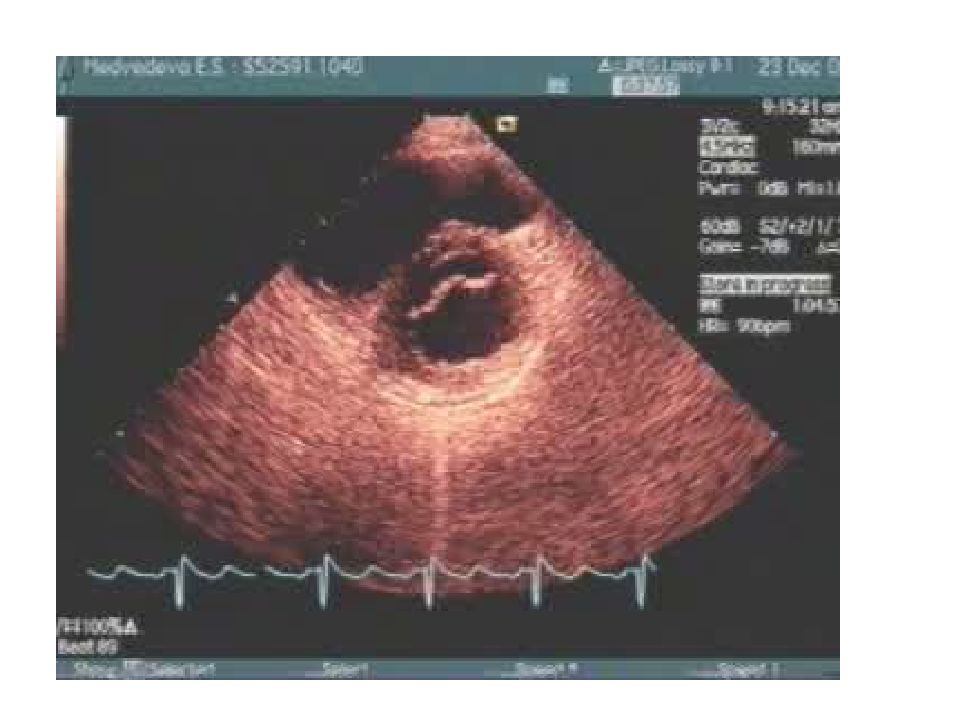

Короткая ось сердца на уровне аортального клапана Ао – аорта, КлЛА – клапан легочной артерии, ПЖ – правый желудочек, ТрКл – трехстворчатый клапан, ПП – правое предсердие, ЛП – левое предсердие, ЛА – легочный ствол, ЛКС – левая коронарная створка аортального клапана, ПКС - правая коронарная створка аортального клапана, НС – некоронарная створка

Слайд 21

Короткая ось сердца на уровне аортального клапана Ао – аорта, КлЛА – клапан легочной артерии, ПЖ – правый желудочек, ТрКл – трехстворчатый клапан, ПП – правое предсердие, ЛП – левое предсердие, ЛА – легочный ствол, ЛКС – левая коронарная створка аортального клапана, ПКС - правая коронарная створка аортального клапана, НС – некоронарная створка

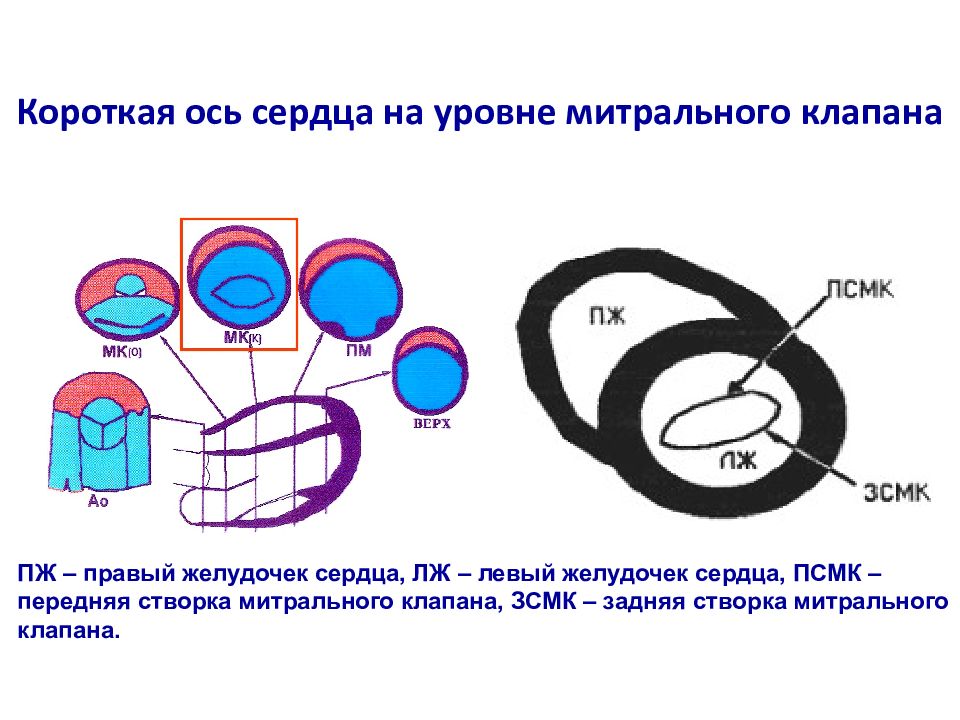

Слайд 22: Короткая ось сердца на уровне митрального клапана

ПЖ – правый желудочек сердца, ЛЖ – левый желудочек сердца, ПСМК – передняя створка митрального клапана, ЗСМК – задняя створка митрального клапана.

Слайд 23: Короткая ось сердца на уровне митрального клапана

ПЖ – правый желудочек сердца, ЛЖ – левый желудочек сердца, ПСМК – передняя створка митрального клапана, ЗСМК – задняя створка митрального клапана.

Слайд 24: Короткая ось сердца на уровне папиллярных мышц

ПЖ – правый желудочек сердца, ЛЖ – левый желудочек сердца,

Слайд 25: Короткая ось сердца на уровне папиллярных мышц

ПЖ – правый желудочек сердца, ЛЖ – левый желудочек сердца,

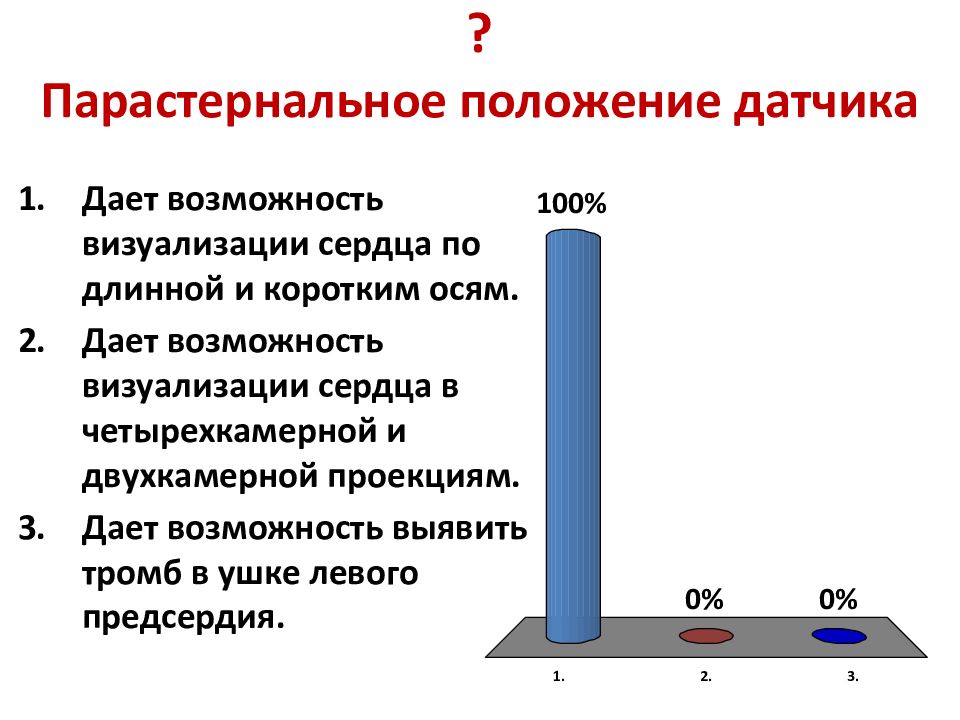

Слайд 27: Парастернальное положение датчика

6 из 84 Дает возможность визуализации сердца по длинной и коротким осям. Дает возможность визуализации сердца в четырехкамерной и двухкамерной проекциям. Дает возможность выявить тромб в ушке левого предсердия.

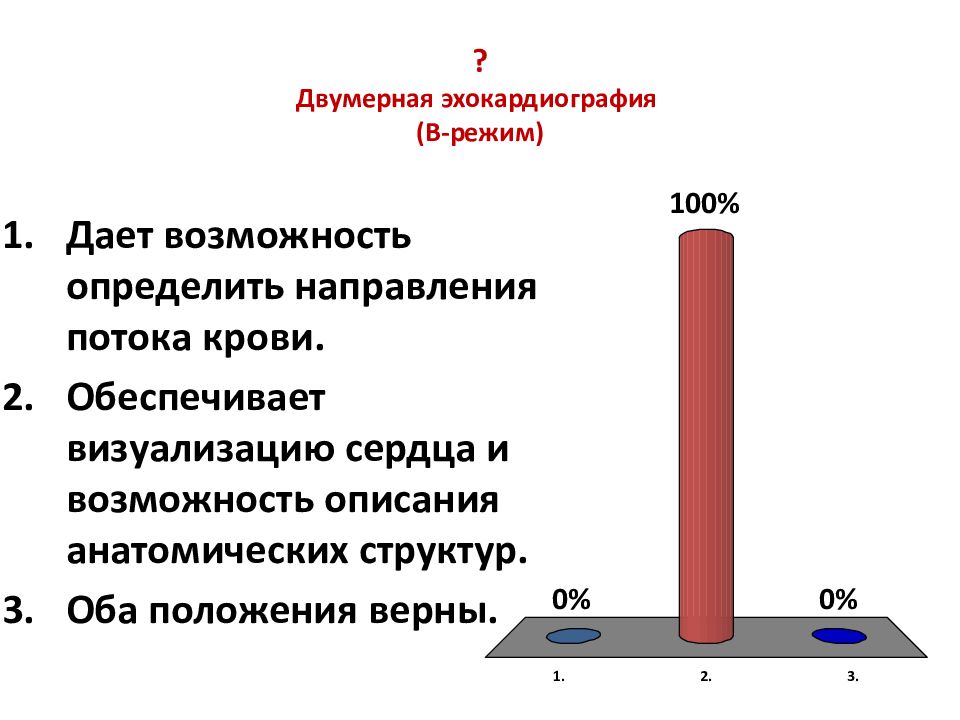

Слайд 43: Двумерная эхокардиография (В-режим)

6 из 84 Дает возможность определить направления потока крови. Обеспечивает визуализацию сердца и возможность описания анатомических структур. Оба положения верны.

Слайд 45: Ультразвуковое исследование сердца в М-режиме

М-режим - графическое изображение движения каждой точки би о л о гического объекта, через который проходит ультразвуковой луч. Это дает возможность оценить тонкие движения клапанов и стенок сердца, а также рассчитать основные параметры гемодинамики.

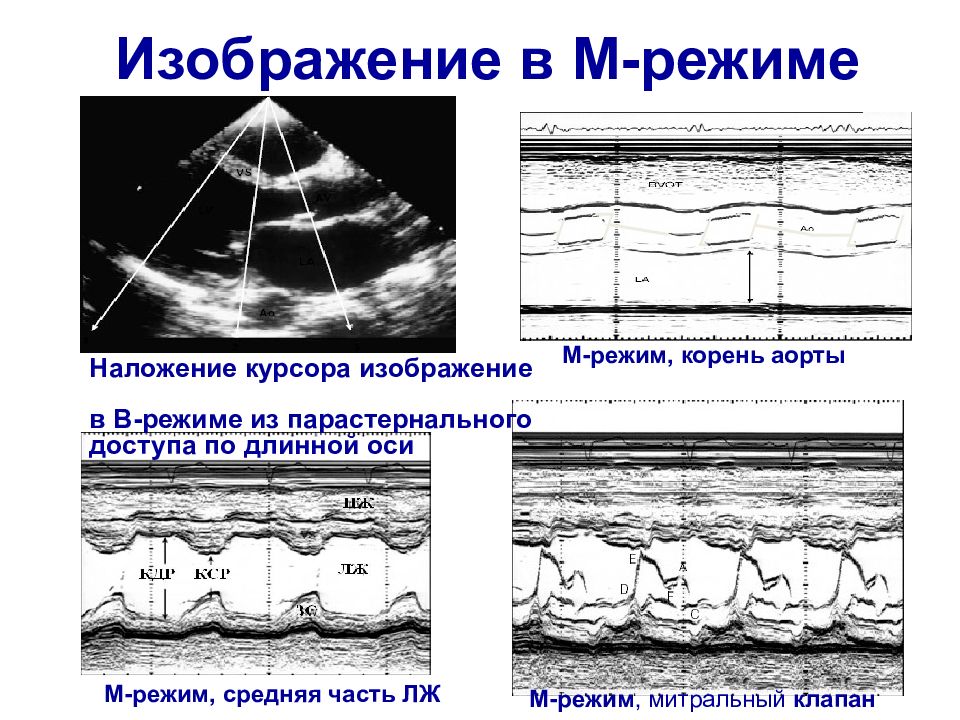

Слайд 46

Наложение курсора изображение в В-режиме из парастернального доступа по длинной оси Изображение в М-режиме М-режим, корень аорты М-режим, митральный клапан М-режим, средняя часть ЛЖ

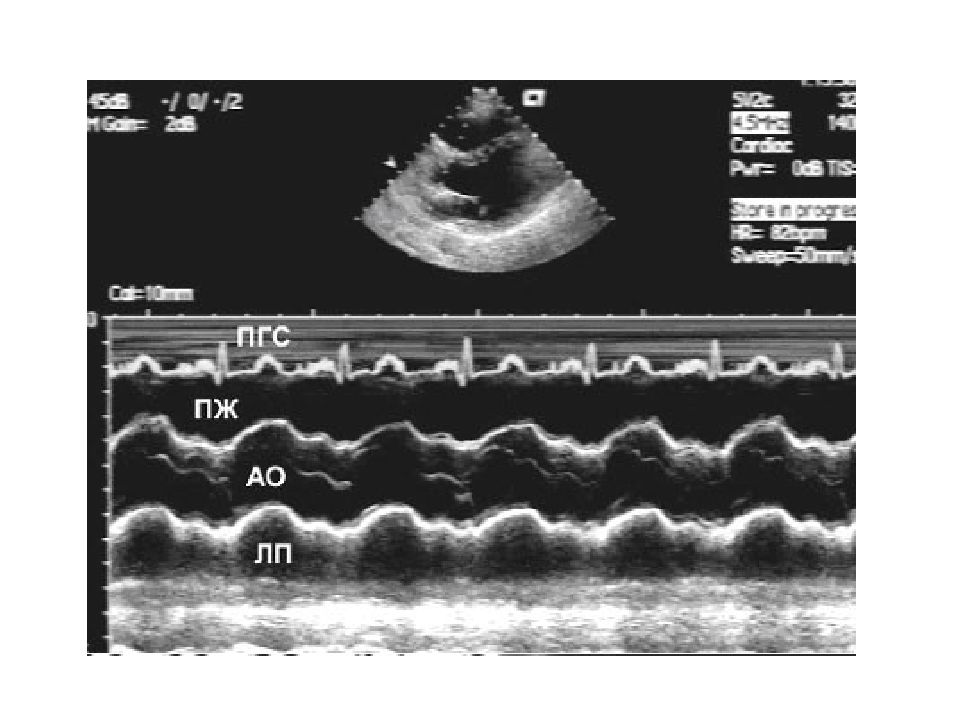

Слайд 47: М-режим, парастернальная позиция датчика, уровень корня аорты

ПГС – передняя грудная стенка, ПЖ – полость правого желудочка, АО – аортальный клапан, ЛП – левое предсердие

Слайд 48

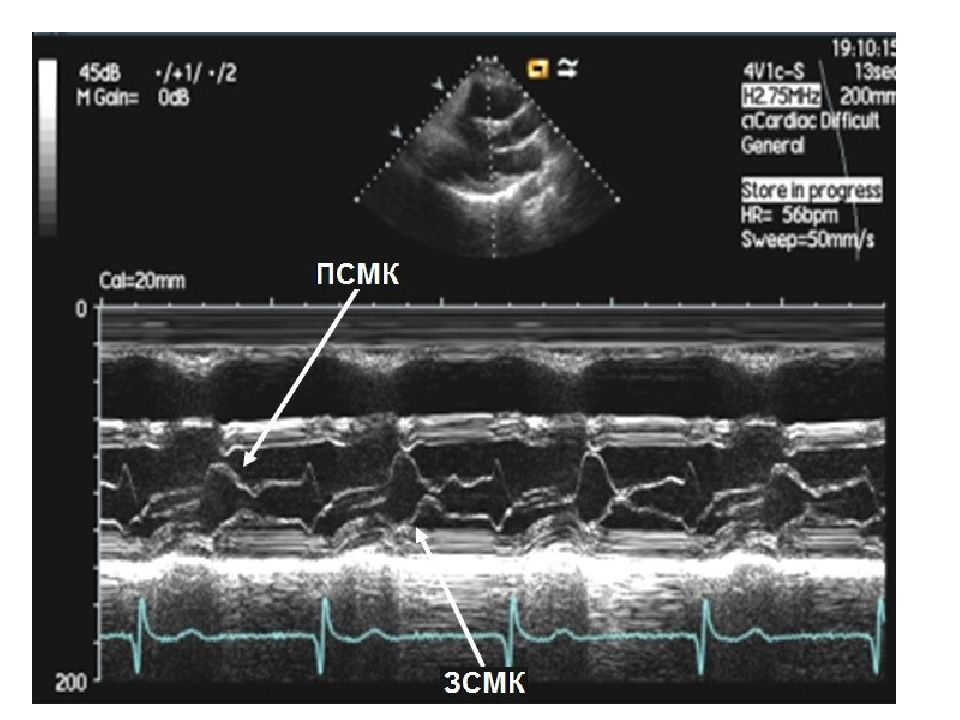

М-режим, парастернальная позиция датчика, уровень створок МК МК – митральный клапан, ПСМК – передняя створка митрального клапана, ЗСМК – задняя створка митрального клапана

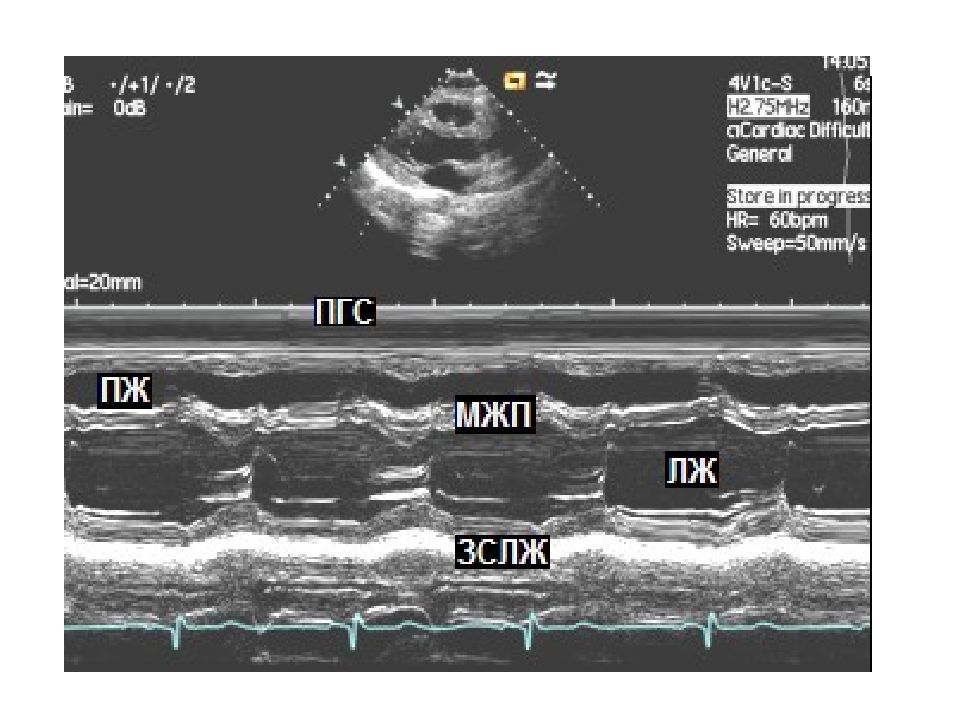

Слайд 49: М-режим, парастернальная позиция датчика, уровень средней части ЛЖ

ПГС – передняя грудная стенка, ПЖ – правый желудочек, МЖП – межжелудочковая перегородка, ЛЖ – полость левого желудочка, ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка.

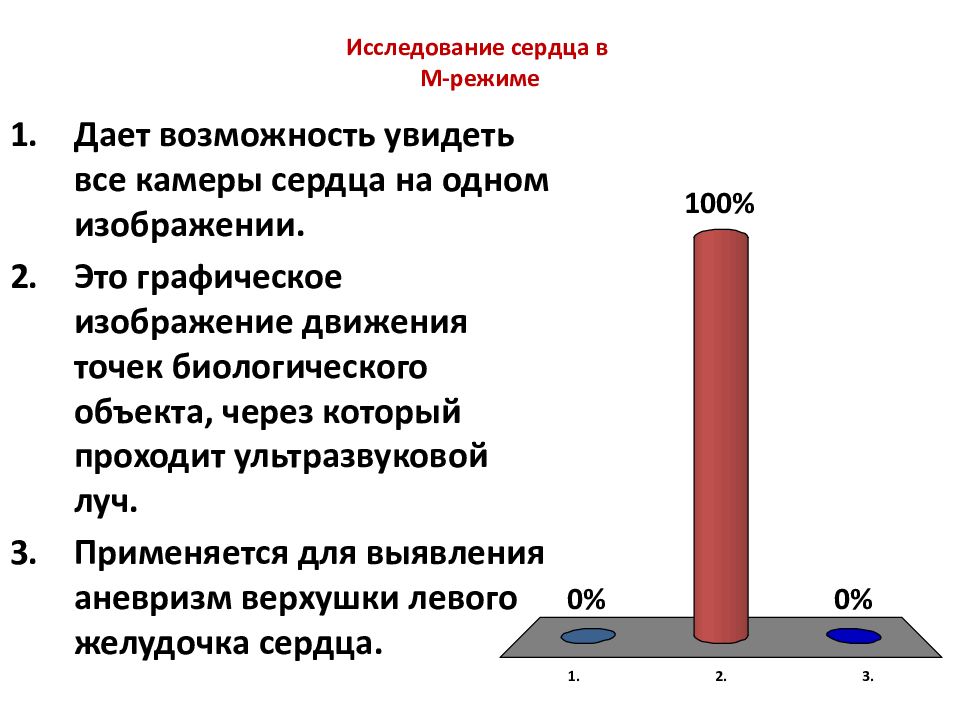

Слайд 50: Исследование сердца в М-режиме

6 из 84 Дает возможность увидеть все камеры сердца на одном изображении. Это графическое изображение движения точек биологического объекта, через который проходит ультразвуковой луч. Применяется для выявления аневризм верхушки левого желудочка сердца.

Слайд 56: Допплерэхокардиография

Способ измерения скорости и определения направления потоков крови в полостях сердца и сосудах. Метод основан на эффекте К. Дж. Допплера, описанном им в 1842 г. (С. J. Doppler, 1842). Суть эффекта: если источник звука (и любых других волн) находится в неподвижном состоянии, то длина волны, генерируемая им, и ее частота остаются постоянными. Если источник звука движется в направлении воспринимающего устройства или уха человека, то длина волны уменьшается, а ее частота возрастает. Если же источник звука перемещается в сторону от воспринимающего устройства, то длина волны возрастает, а ее частота падает.

Слайд 57: Постоянно-волновая допплер-эхокардиография

Датчик состоит из двух устройств: генератора, непрерывно продуцирующего ультразвуковые волны с постоянной частотой, и также непрерывно действующего приемника. Постоянно-волновая допплерография дает возможность рассчитать степень стенозирования клапанов (величину перепада на клапанах и площадь отверстия митрального клапана.

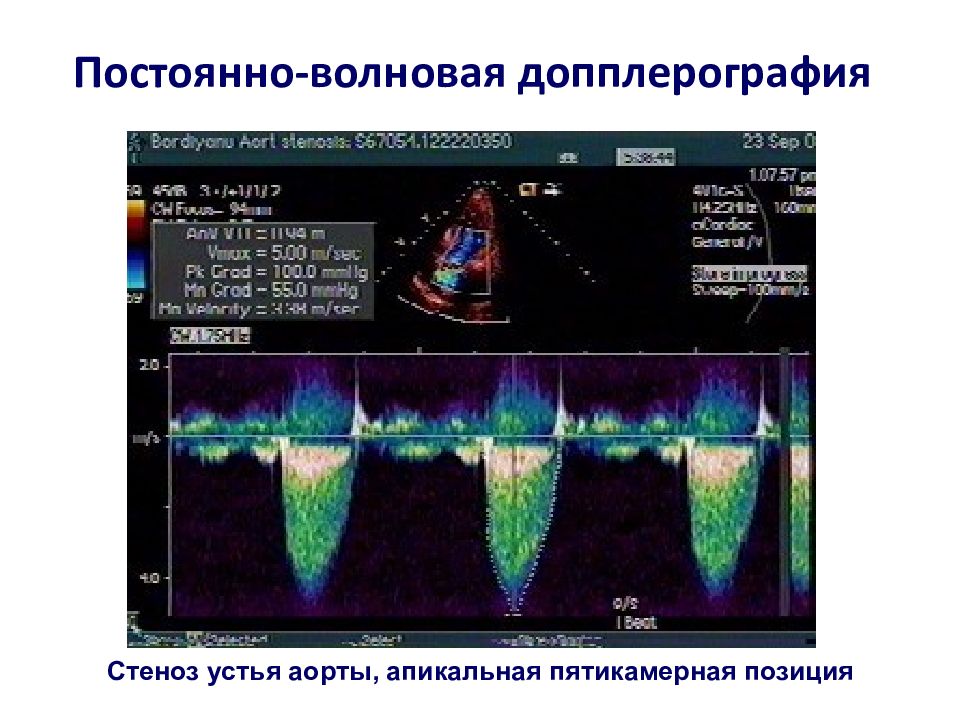

Слайд 58: Постоянно-волновая допплерография

Стеноз устья аорты, апикальная пятикамерная позиция

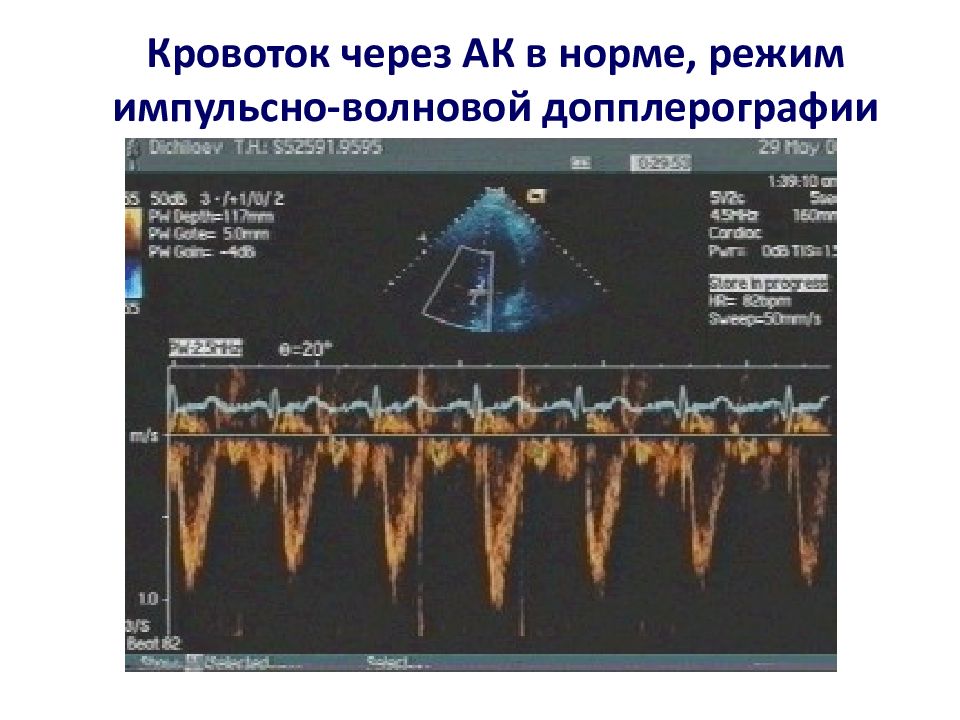

Слайд 59: Импульсно-волновая допплер-эхокардиография

В отличие от постоянно-волнового режима, при импульсно-волновом режиме, один и тот же датчик генерирует ультразвук и принимает его. Ультразвуковой сигнал (импульс) продолжительностью 0.001 сек продуцируется им один раз в секунду, а остальные 0.999 сек тот же датчик работает как приемник ультразвукового сигнала. Применение импульсного датчика позволяет измерить скорость движения крови в заданном объеме крови.

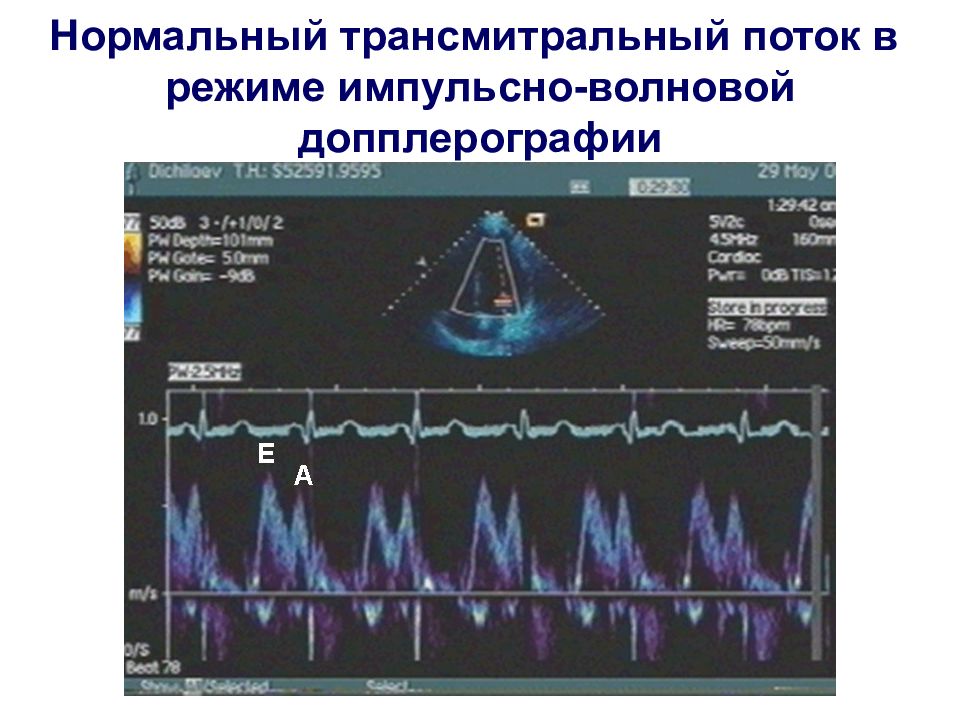

Слайд 60

Нормальный трансмитральный поток в режиме импульсно-волновой допплерографии

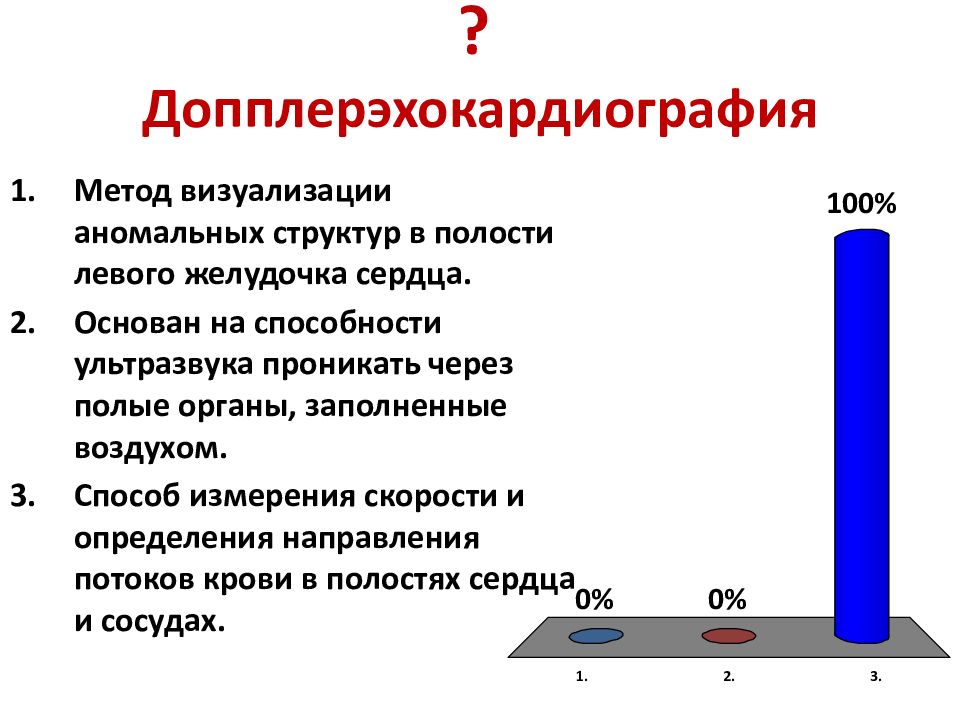

Слайд 62: Допплерэхокардиография

6 из 84 Метод визуализации аномальных структур в полости левого желудочка сердца. Основан на способности ультразвука проникать через полые органы, заполненные воздухом. Способ измерения скорости и определения направления потоков крови в полостях сердца и сосудах.

Слайд 63: Цветовое допплеровское сканирование

Вид допплеровского исследования, при котором скорость и направление потока кодируется определенным цветом (чаще всего в сторону датчика красным, от датчика – синим). Задачами цветового допплеровского сканирования является выявление регургитации на клапанах и внутрисердечных шунтов, а также полуколичественная оценка степени регургитации.

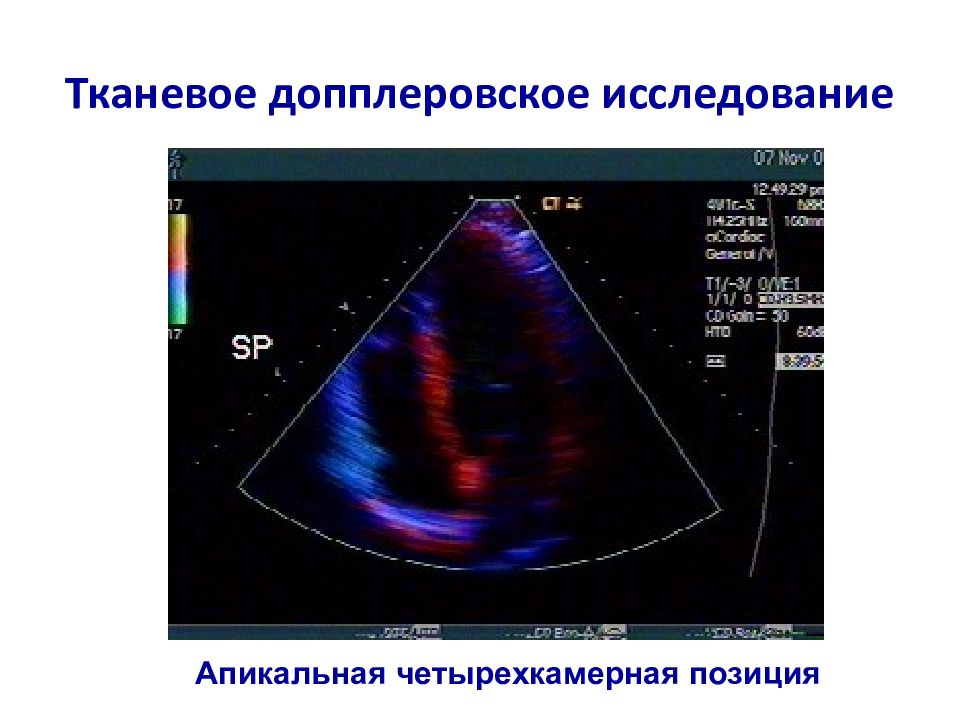

Слайд 65: Тканевой допплер

Допплеровский сигнал, отражающийся от миокарда, створок и фиброзных колец клапанов и т.д., имеет значительно меньшую скорость и большую амплитуду, чем получаемый от частиц в кровотоке. Скорости и амплитуды сигнала, характерные для кровотока отсекаются с помощью фильтров, и получают двумерное изображение или М-режим, на которых с помощью цвета определяется направление и скорость движения любого отдела миокарда или фиброзных колец атриовентрикулярных клапанов. Метод используется для выявления асинхронии сокращения (например, при феномене Вольфа-Паркинсона-Уайта), изучения амплитуды и скорости сокращения и расслабления стенок левого желудочка для выявления региональных дисфунций, возникающих, например, при ишемии, в т.ч. при стресс-тесте, производящегося с помощью добутамина.

Слайд 67: С помощью цветного допплеровского исследования проводится:

измерение толщин стенок левого желудочка определение направления тока крови определение наличия зон нарушенной сократимости миокарда

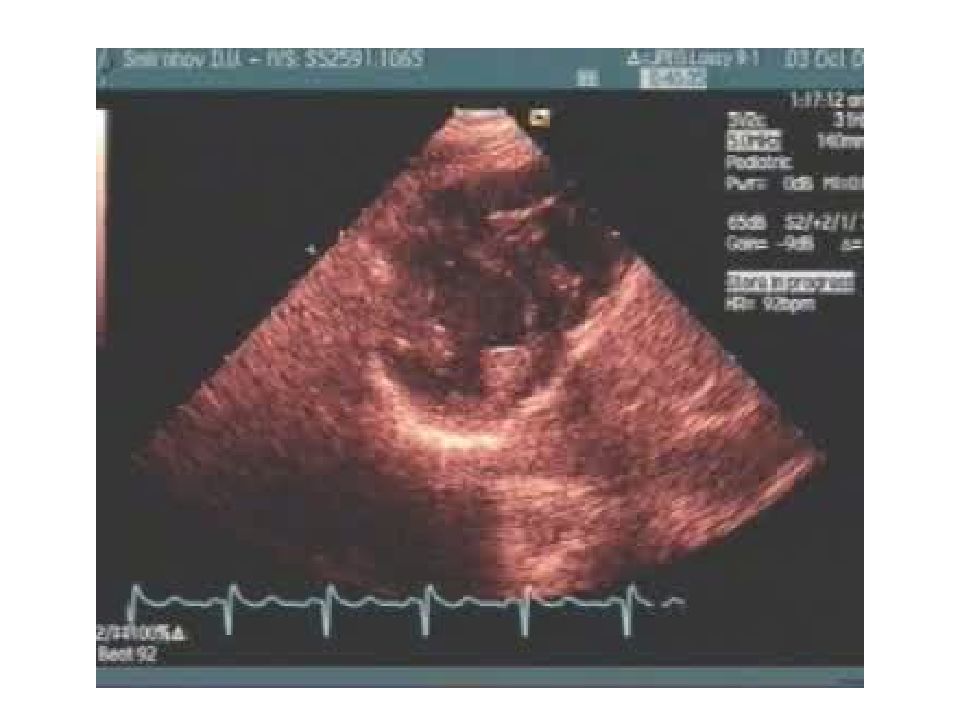

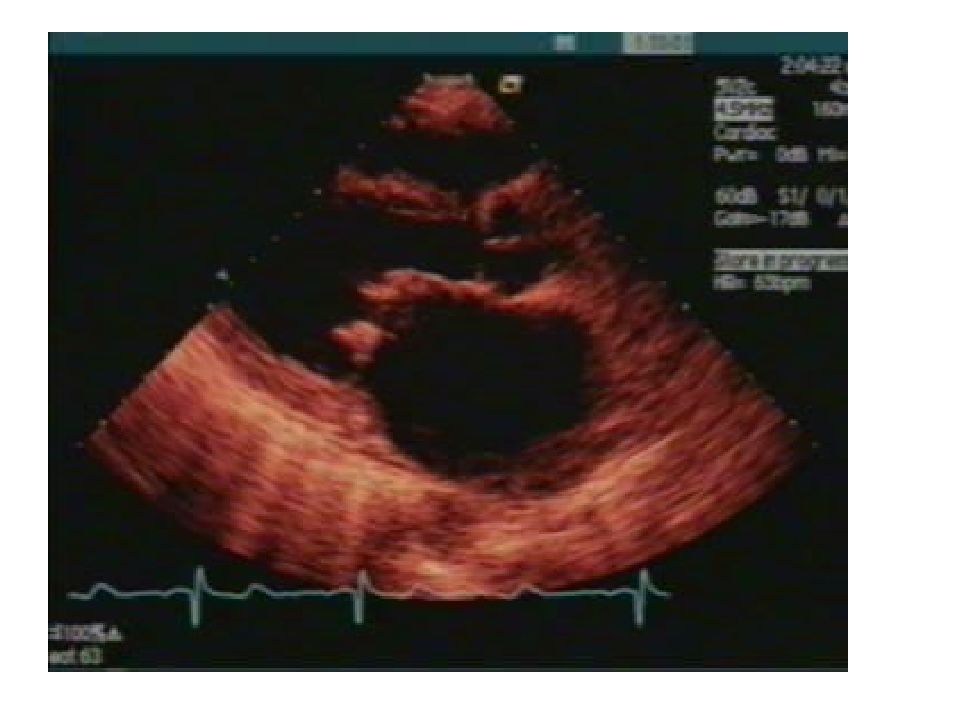

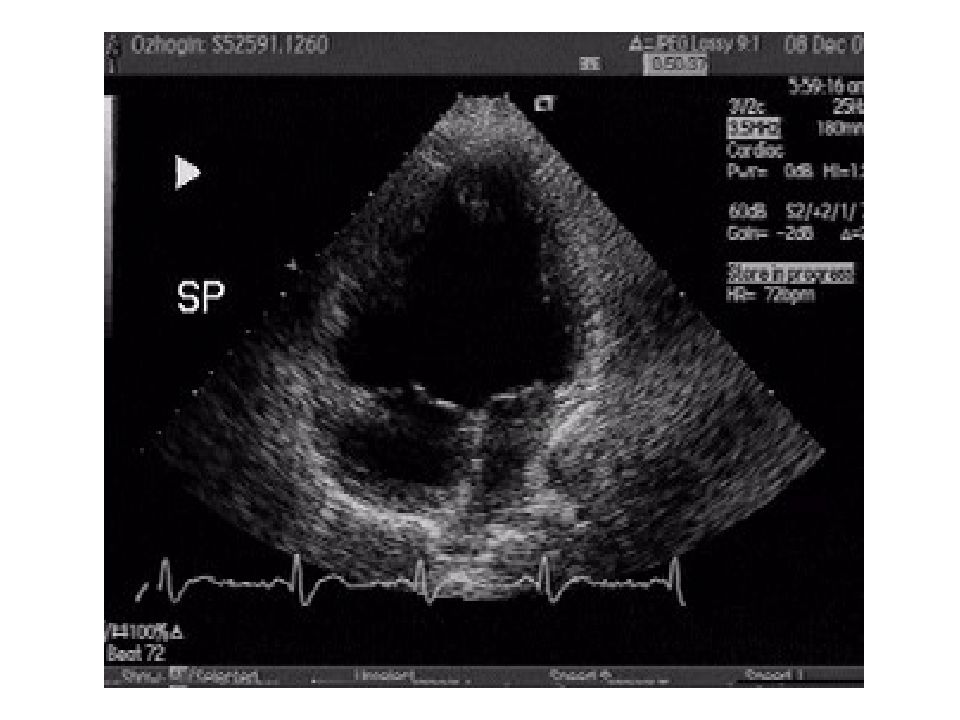

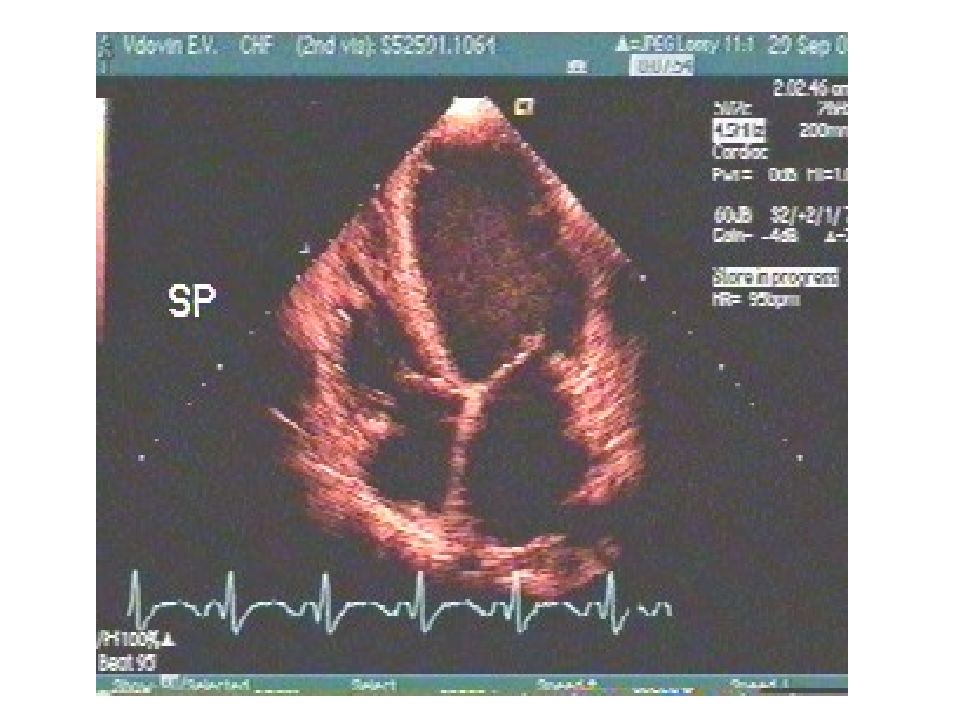

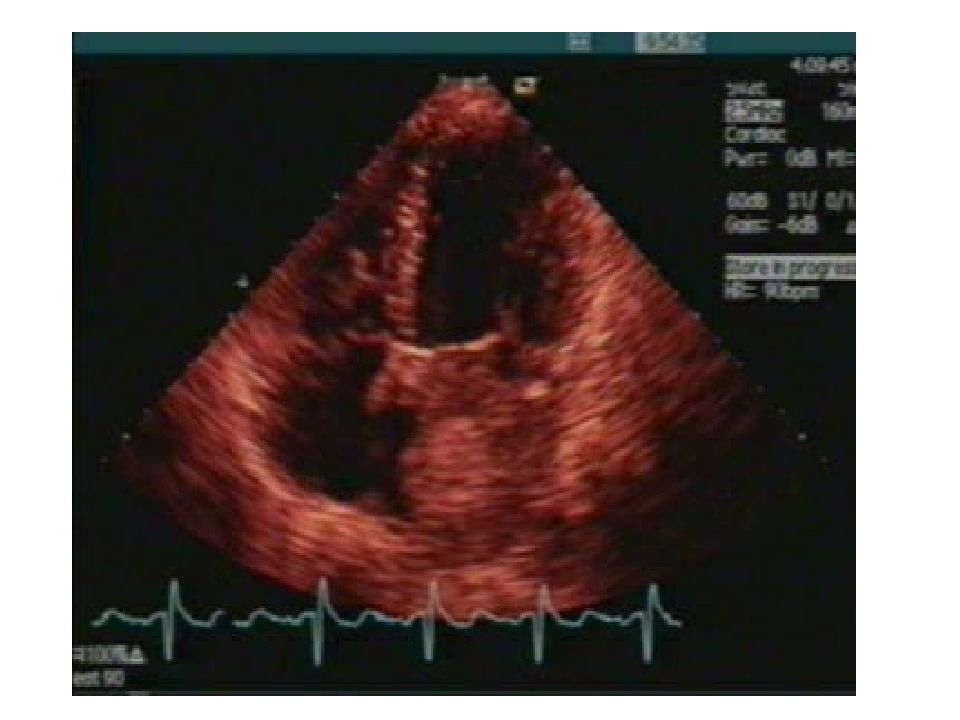

Слайд 69: Диффузный гипокинез и низкая систолическая функция

Четырехкамерная позиция от верхушки ЛЖ

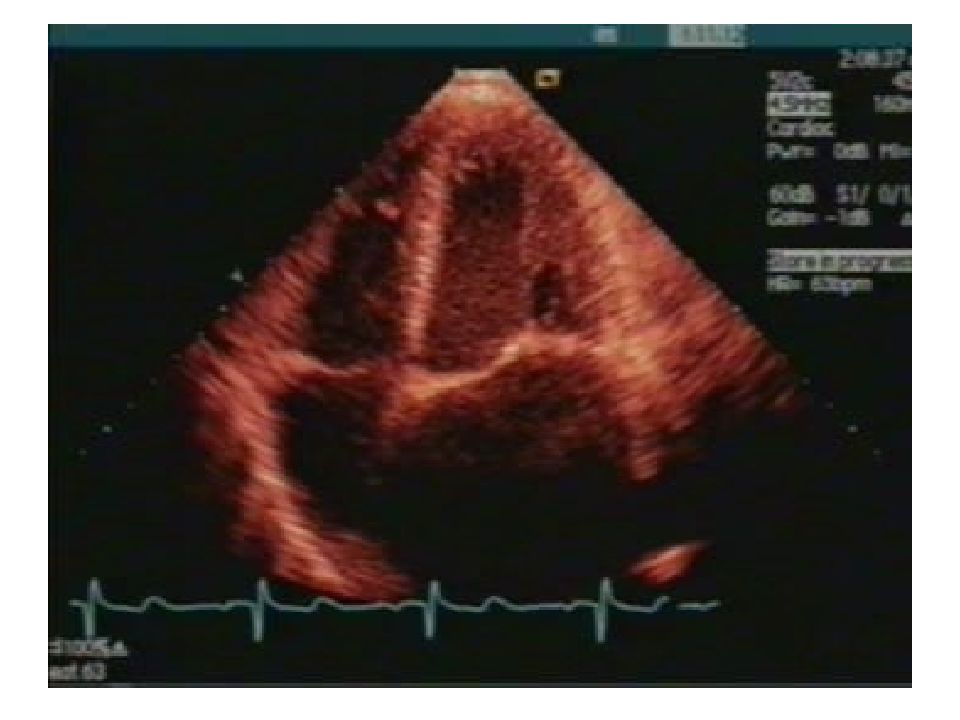

Слайд 70: Изменения митрального клапана у больного с ревматическим митральным пороком сердца

В-режим, длинная ось парастернальной позиции В-режим, четырехкамерная позиция от верхушки сердца

Слайд 71: Изменения аортального клапана у больного с изолированным аортальным стенозом

В-режим, длинная ось парастернальной позиции

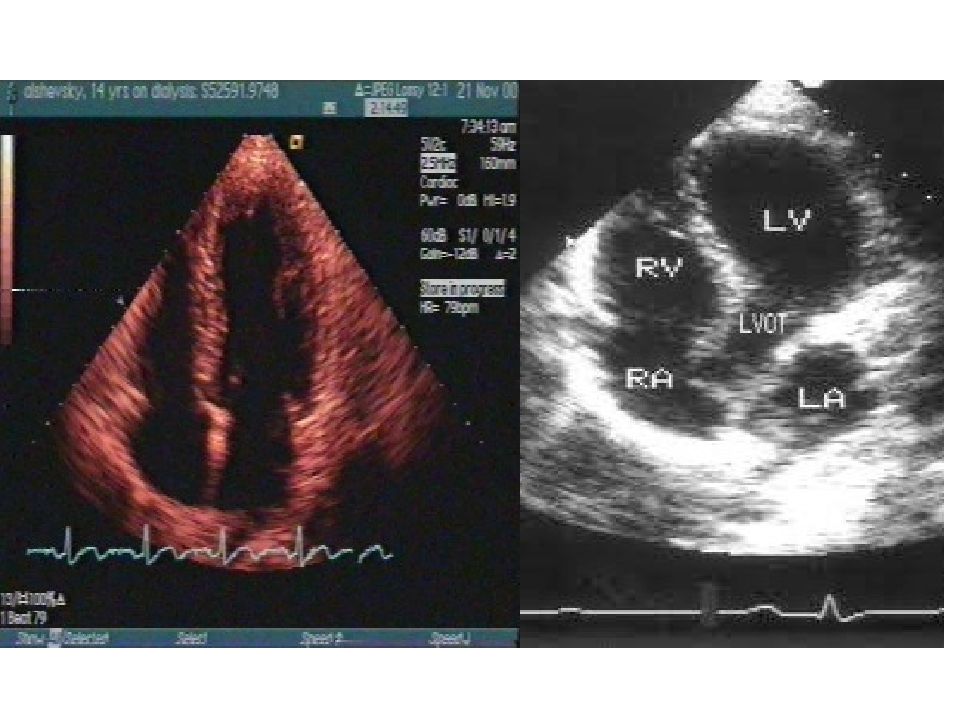

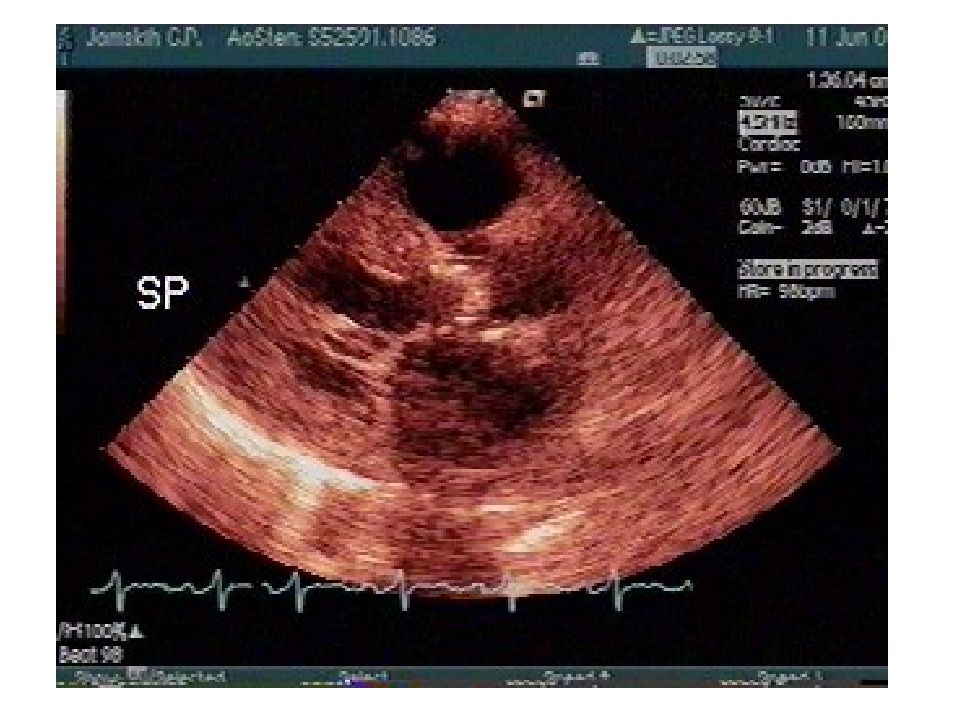

Слайд 72: ЭхоКГ больного с перикардиальным выпотом

Апикальная четырехкамерная позиция ЛЖ

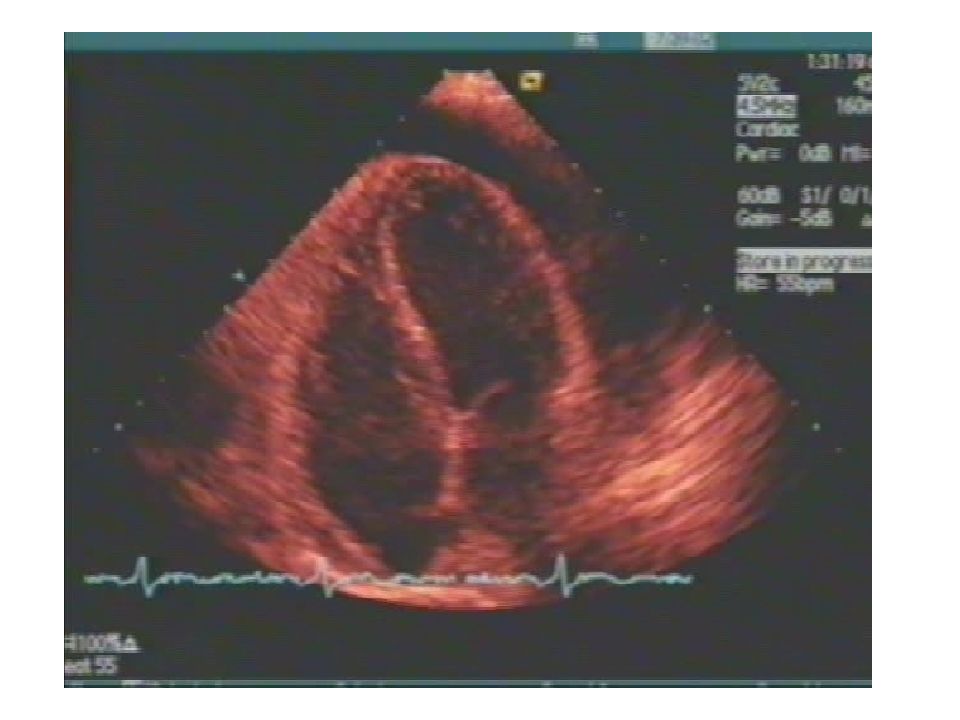

Слайд 73: Циркулярная апикальная постинфарктная аневризма ЛЖ, множественный тромбоз ЛЖ

В-режим, четырехкамерная позиция от верхушки сердца

Слайд 74: Миксома левого предсердия

В-режим, длинная ось парастернальной позиции В-режим, четырехкамерная позиция от верхушки сердца

Слайд 75: Вторичный дефект межпредсердной перегородки

В-режим, четырехкамерная позиция от верхушки сердца

Слайд 76: Нерестриктивный ДМЖП (полное отсутствие МЖП)

В-режим, четырехкамерная позиция от верхушки сердца

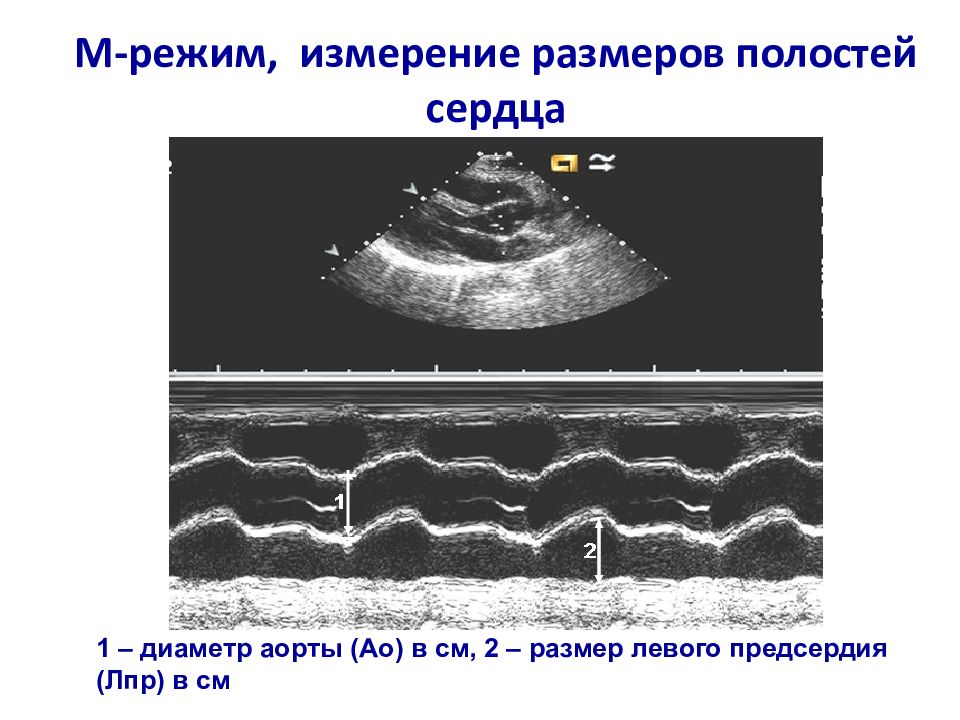

Слайд 89: М-режим, измерение размеров полостей сердца

1 – диаметр аорты (Ао) в см, 2 – размер левого предсердия (Лпр) в см

Слайд 90: Гипертрофия миокарда ЛЖ

Гипертрофия ЛЖ. Стенки ЛЖ утолщены. Нормальная толщина стенок ЛЖ В-режим, длинная ось парастернальной позиции

Слайд 91

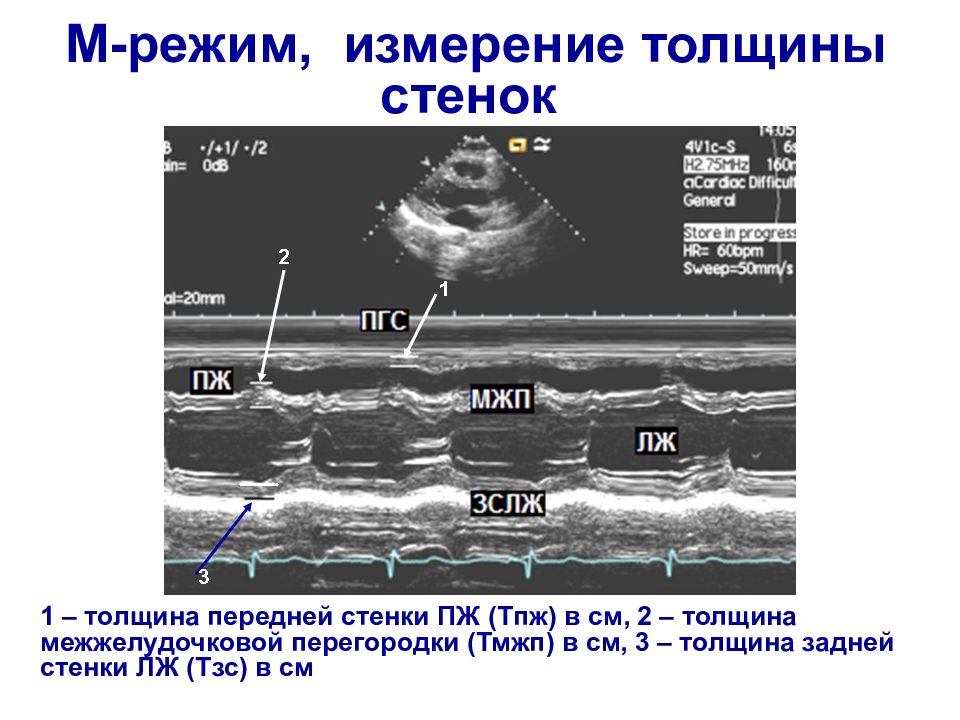

М-режим, измерение толщины стенок 1 – толщина передней стенки ПЖ (Тпж) в см, 2 – толщина межжелудочковой перегородки (Тмжп) в см, 3 – толщина задней стенки ЛЖ (Тзс) в см

Слайд 92

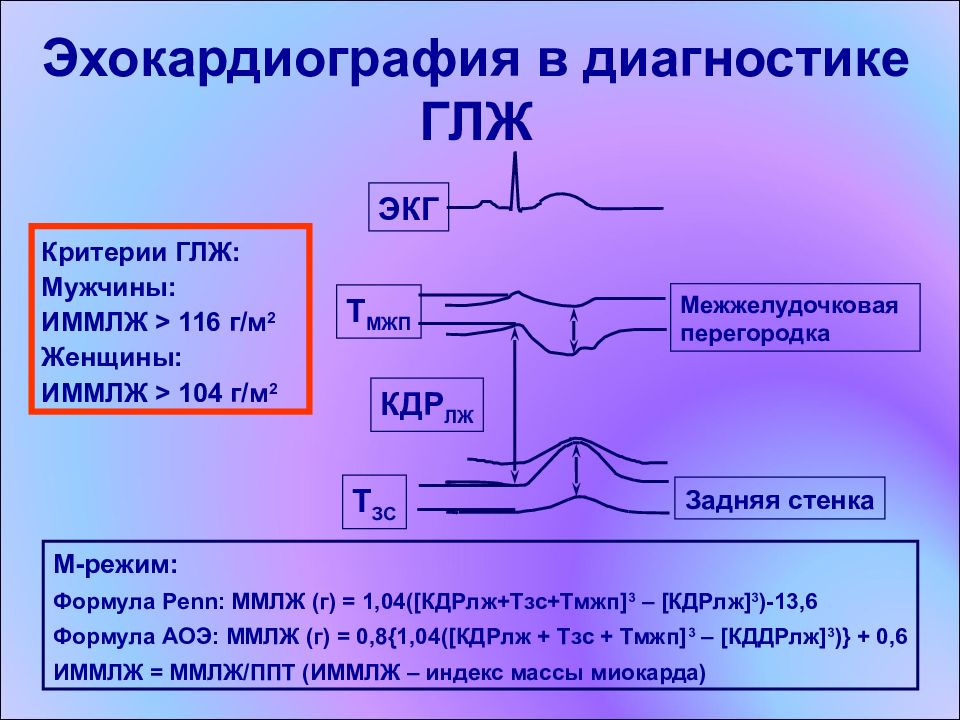

Критерии ГЛЖ: Мужчины: ИММЛЖ > 116 г/м 2 Женщины: ИММЛЖ > 104 г/м 2 М-режим: Формула Penn: ММЛЖ (г) = 1,04([КДРлж+Тзс+Тмжп] 3 – [КДРлж] 3 )-13,6 Формула АОЭ: ММЛЖ (г) = 0,8{1,04([КДРлж + Тзс + Тмжп] 3 – [КДДРлж] 3 )} + 0,6 ИММЛЖ = ММЛЖ/ППТ (ИММЛЖ – индекс массы миокарда) Эхокардиография в диагностике ГЛЖ Межжелудочковая перегородка Задняя стенка КД Р ЛЖ Т МЖП Т ЗС ЭКГ

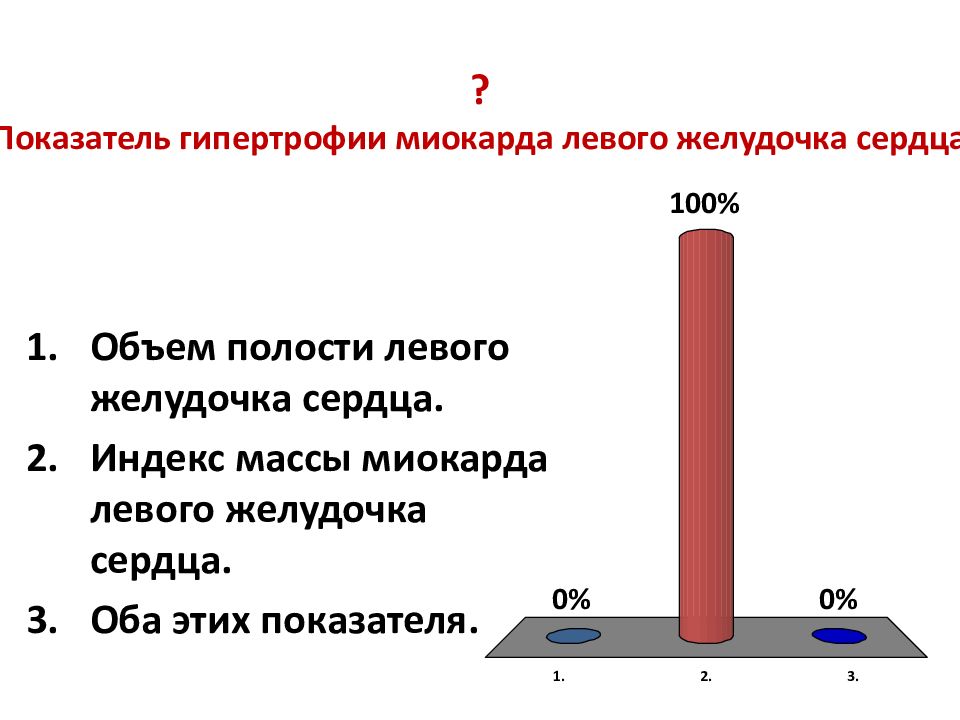

Слайд 93: Показатель гипертрофии миокарда левого желудочка сердца

6 из 84 Объем полости левого желудочка сердца. Индекс массы миокарда левого желудочка сердца. Оба этих показателя.

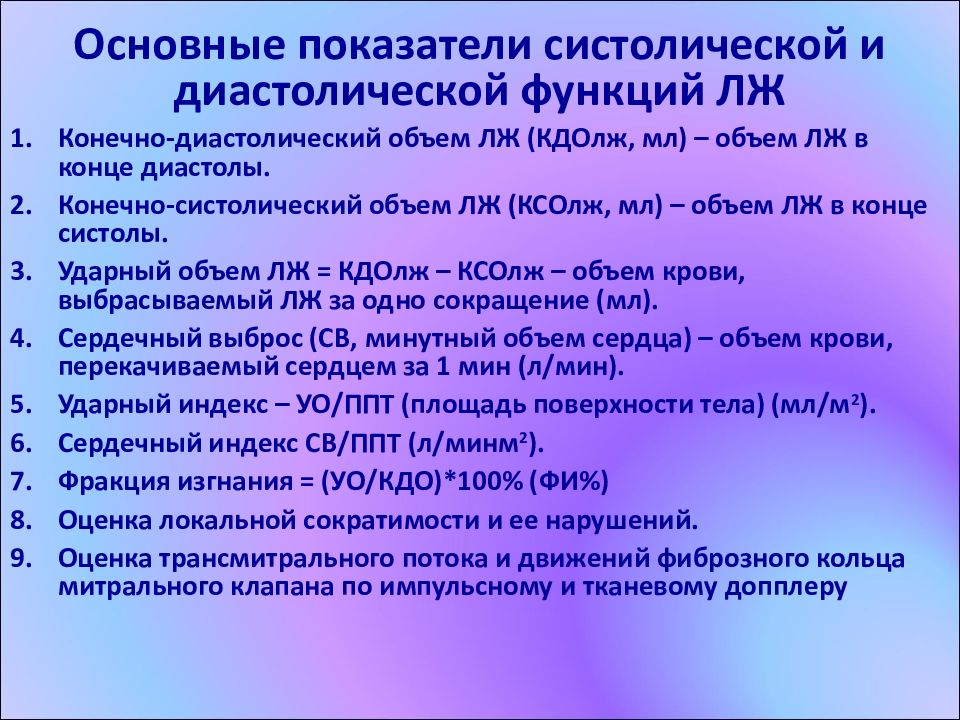

Слайд 94: Основные показатели систолической и диастолической функций ЛЖ

Конечно-диастолический объем ЛЖ (КДОлж, мл) – объем ЛЖ в конце диастолы. Конечно-систолический объем ЛЖ (КСОлж, мл) – объем ЛЖ в конце систолы. Ударный объем ЛЖ = КДОлж – КСОлж – объем крови, выбрасываемый ЛЖ за одно сокращение (мл). Сердечный выброс (СВ, минутный объем сердца) – объем крови, перекачиваемый сердцем за 1 мин (л/мин). Ударный индекс – УО/ППТ (площадь поверхности тела) (мл/м 2 ). Сердечный индекс СВ/ППТ (л/минм 2 ). Фракция изгнания = (УО/КДО)*100% (ФИ%) Оценка локальной сократимости и ее нарушений. Оценка трансмитрального потока и движений фиброзного кольца митрального клапана по импульсному и тканевому допплеру

Слайд 95

М-режим, измерение размеров ЛЖ 1 – конечно-диастолический (КДРлж) и 2 – конечно-систолический размеры (КСРлж) в см, конечно-диастолический размер правого желудочка (КДРпж) в см.

Слайд 97: Фракция изгнания левого желудочка сердца это

6 из 84 Отношение ударного объема к конечному диастолическому объему левого желудочка сердца, выраженное в процентах. Отношение ударного объема сердца к минутному объему сердца. Отношение минутного объема сердца к поверхности тела.

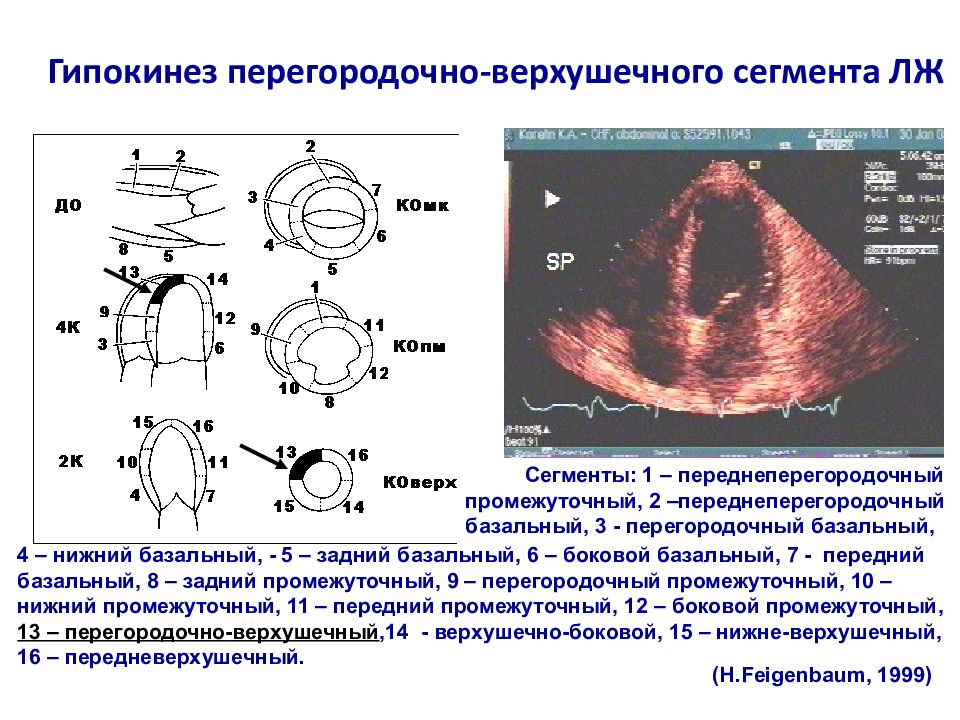

Слайд 98: Гипокинез перегородочно-верхушечного сегмента ЛЖ

( H.Feigenbaum, 1999) 4 – нижний базальный, - 5 – задний базальный, 6 – боковой базальный, 7 - передний базальный, 8 – задний промежуточный, 9 – перегородочный промежуточный, 10 – нижний промежуточный, 11 – передний промежуточный, 12 – боковой промежуточный, 13 – перегородочно-верхушечный,14 - верхушечно-боковой, 15 – нижне-верхушечный, 16 – передневерхушечный. Сегменты: 1 – переднеперегородочный промежуточный, 2 –переднеперегородочный базальный, 3 - перегородочный базальный,

Слайд 99: Определение степени атриовентрикулярной регургитации

В-режим, четырехкамерная позиция от верхушки сердца Цветной допплер Схема

Слайд 100: Аортальная регургитация III степени

В-режим, длинная ось парастернальной позиции

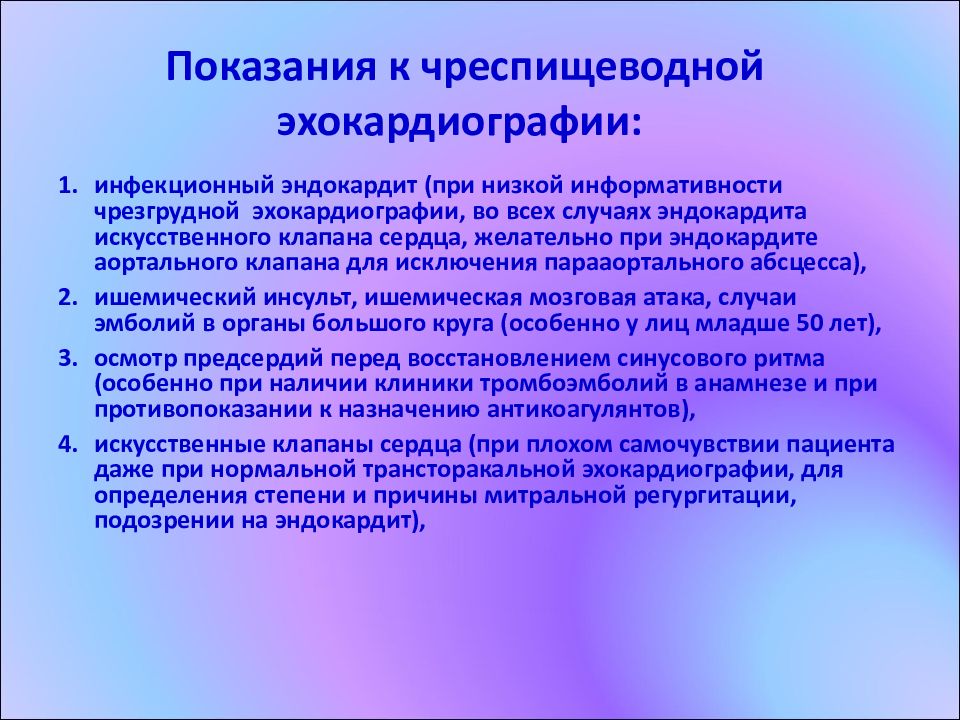

Слайд 101: Показания к чреспищеводной эхокардиографии:

инфекционный эндокардит (при низкой информативности чрезгрудной эхокардиографии, во всех случаях эндокардита искусственного клапана сердца, желательно при эндокардите аортального клапана для исключения парааортального абсцесса), ишемический инсульт, ишемическая мозговая атака, случаи эмболий в органы большого круга (особенно у лиц младше 50 лет), осмотр предсердий перед восстановлением синусового ритма (особенно при наличии клиники тромбоэмболий в анамнезе и при противопоказании к назначению антикоагулянтов), искусственные клапаны сердца (при плохом самочувствии пациента даже при нормальной трансторакальной эхокардиографии, для определения степени и причины митральной регургитации, подозрении на эндокардит),

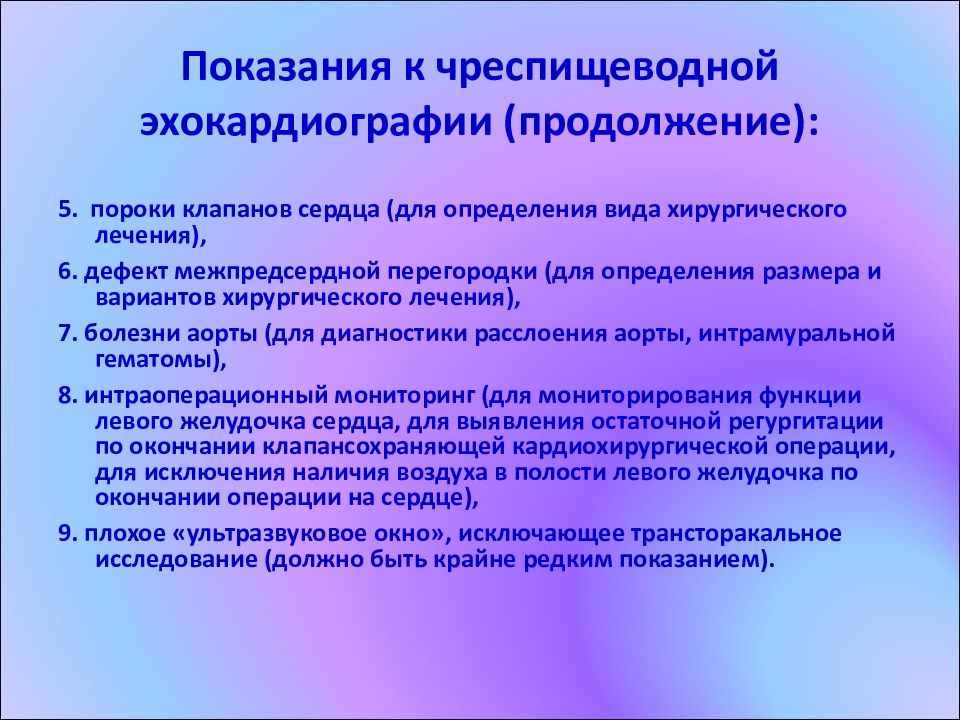

Слайд 102: Показания к чреспищеводной эхокардиографии (продолжение):

5. пороки клапанов сердца (для определения вида хирургического лечения), 6. дефект межпредсердной перегородки (для определения размера и вариантов хирургического лечения), 7. болезни аорты (для диагностики расслоения аорты, интрамуральной гематомы), 8. интраоперационный мониторинг (для мониторирования функции левого желудочка сердца, для выявления остаточной регургитации по окончании клапансохраняющей кардиохирургической операции, для исключения наличия воздуха в полости левого желудочка по окончании операции на сердце), 9. плохое «ультразвуковое окно», исключающее трансторакальное исследование (должно быть крайне редким показанием).

Слайд 103: ЧПЭхоКГ, инфекционный эндокардит, большая вегетация на передней створке митрального клапана

В-режим, длинная ось сердца.

Слайд 105: ЧПЭхоКГ, феномен спонтанного эхоконтрастирования в левом предсердии

В- режим, четырехкамерная позиция

Слайд 106

Больной после изолированного митрального протезирования Акустическая тень от протеза закрывает левое предсердие

Слайд 107

ЧПЭХО-КГ Тот же больной. Двухстворчатый механический протез в митральной позиции. Левое предсердие доступно осмотру.

Слайд 108

ЧПЭхоКГ То же + цветной допплер. Транспротезная регургитация в пределах нормальных значений.

Слайд 109: ЧПЭХО-КГ больного с первичным ДМПП

Короткая ось сердца на уровне аорты

Слайд 110: ЧПЭХО-КГ больного с первичным ДМПП

Короткая ось сердца на уровне аорты, цветовой допплер

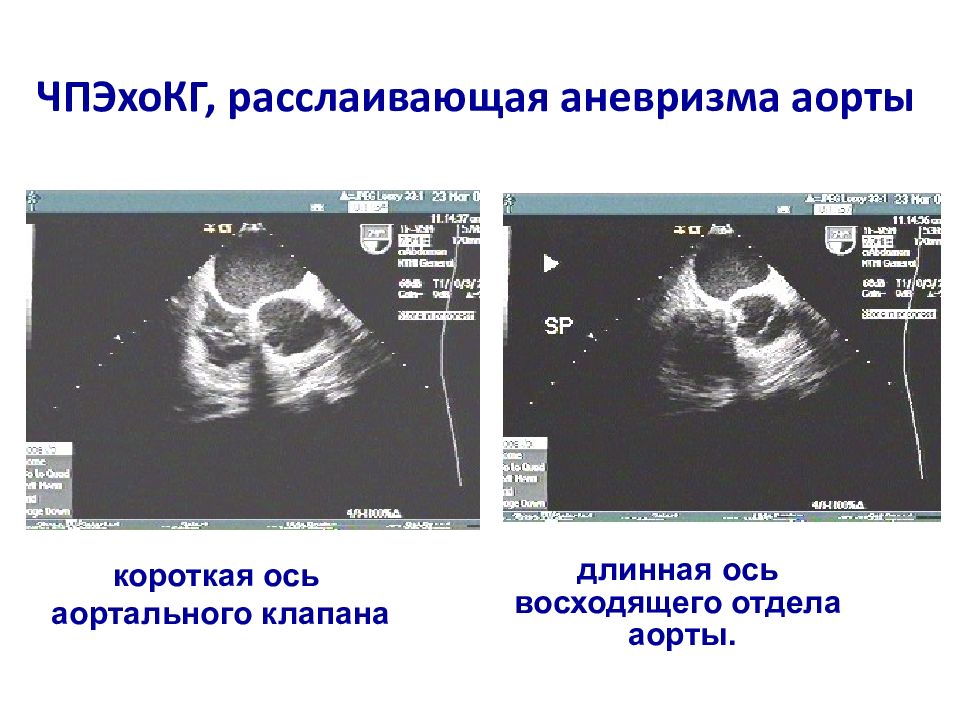

Слайд 111: ЧПЭхоКГ, расслаивающая аневризма аорты

короткая ось аортального клапана длинная ось восходящего отдела аорты.

Слайд 112: ЧПЭхоКГ, тот же больной,

короткая ось нисходящего отдела аорты + цветовой допплер короткая ось нисходящего отдела аорты