Первый слайд презентации

Функциональная анатомия сердечно-сосудистой системы (читает проф. А.Н.Машак)

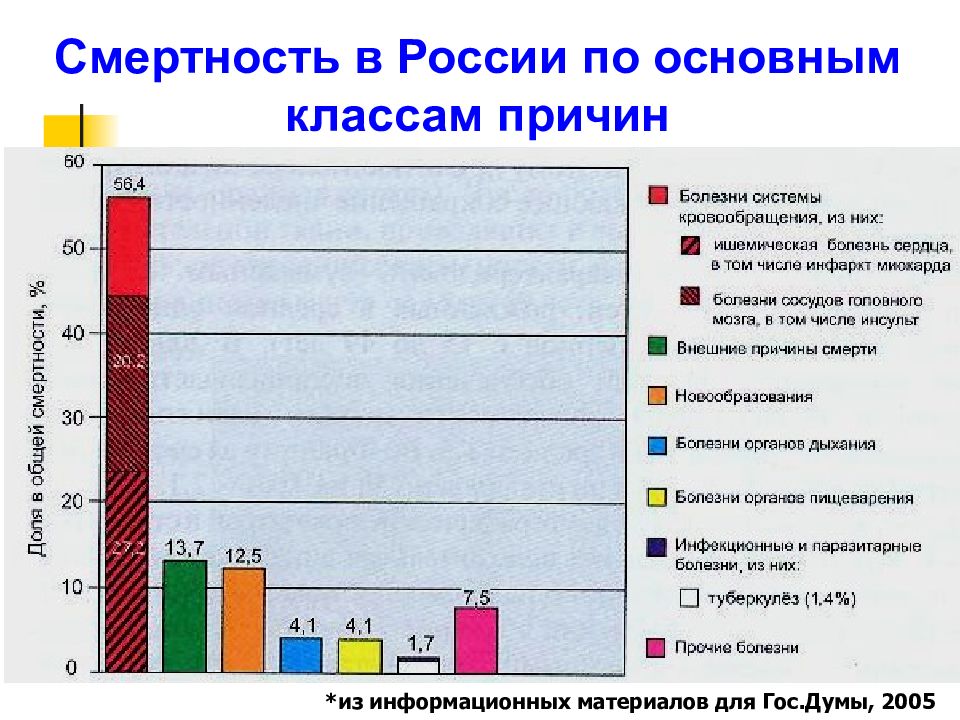

*из информационных материалов для Гос.Думы, 2005

План лекции История открытия кровообращения Общие представления о циркуляторных системах организма Функциональная анатомия сердца Функциональная анатомия артериальной системы Функциональная анатомия венозной системы

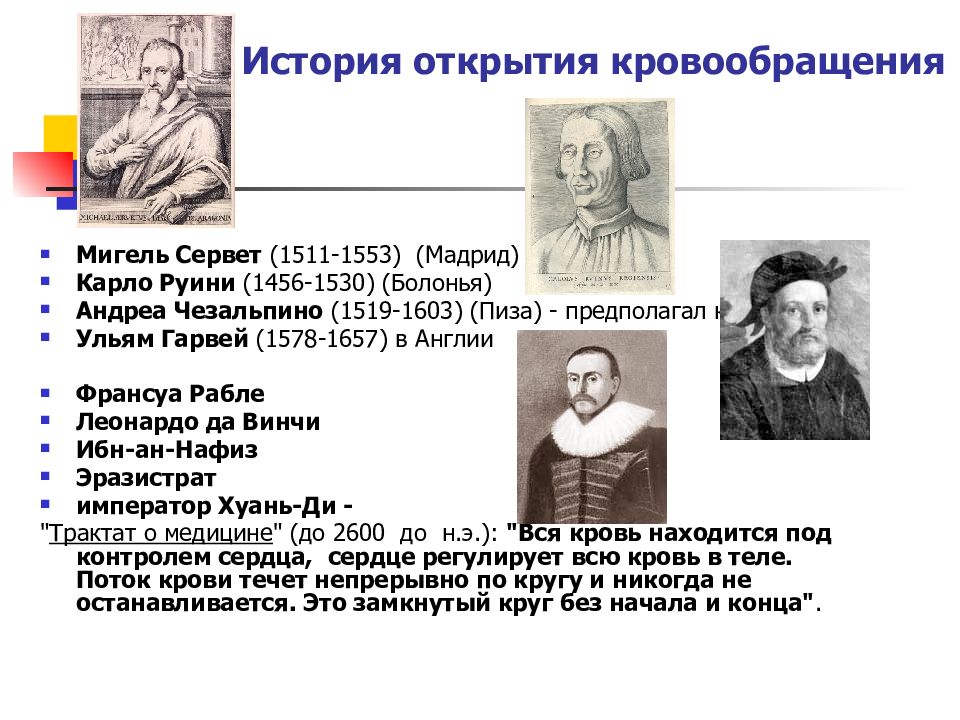

Слайд 4: История открытия кровообращения

Мигель Сервет (1511-1553) (Мадрид) Карло Pуини (1456-1530) (Болонья) Андреа Чезальпино (1519-1603) (Пиза) - предполагал капилляры Ульям Гарвей (1578-1657) в Англии Франсуа Pабле Леонардо да Винчи Ибн-ан-Нафиз Эразистрат император Хуань-Ди - " Трактат о медицине " (до 2600 до н.э.) : "Вся кровь находится под контролем сердца, сердце регулирует всю кровь в теле. Поток крови течет непрерывно по кругу и никогда не останавливается. Это замкнутый круг без начала и конца".

Слайд 5

Длительность сердечного цикла в 0,8-0,9 сек.. В сутки сердце совершает в среднем 100.000 сокращений с частотой 60-80 в мин. (у ребенка в 2 раза чаще; у слона - 25; у канарейки - 600-1000) За одно сокращение в спокойном состоянии сердце взрослого человека выбрасывает 70-80 мл крови. Минутный объем сердце составляет 4-7 л. При мышечной работе минутный объем сердца возрастает в несколько раз. Количество крови, которое сердце выбрасывает за час, составит 300 л., за сутки - 7 тыс. л., за 1 год 3500000 л. крови, а за 50 лет жизни - 130 тыс. м 3 крови.

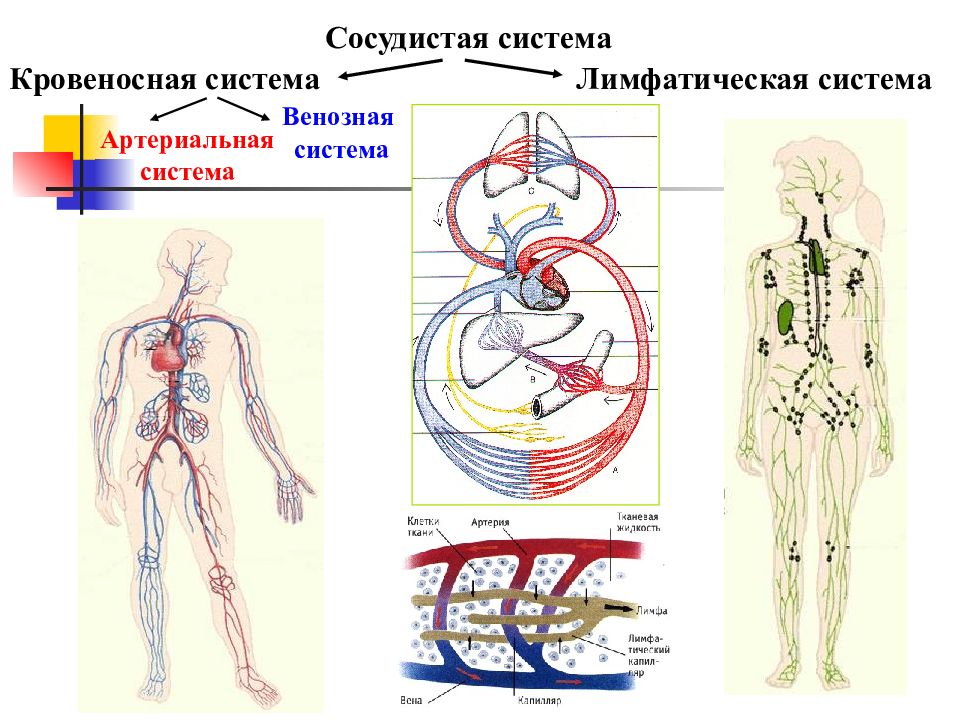

Постоянство внутренней среды обеспечивается циркуляторными системами, которые включают: Сосудистые пути транспорта крови и лимфы (сердце, артерии, вены, лимфатические сосуды). Микроциркуляторное русло (терминальный отдел сосудистой системы) Пути внесосудистого транспорта жидкости, газов и субстратов обмена веществ (метаболитов и катаболитов), которые обеспечивают связь клеток органов с микроциркуляторным руслом

Слайд 7

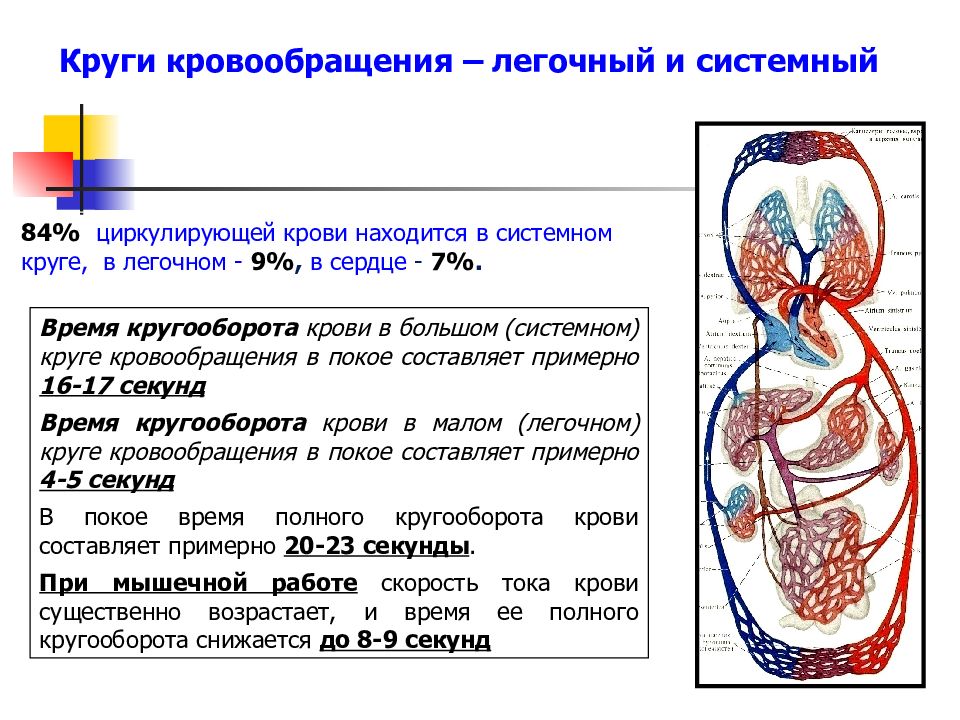

Круги кровообращения – легочный и системный Время кругооборота крови в большом (системном) круге кровообращения в покое составляет примерно 16-17 секунд Время кругооборота крови в малом (легочном) круге кровообращения в покое составляет примерно 4-5 секунд В покое время полного кругооборота крови составляет примерно 20-23 секунды. При мышечной работе скорость тока крови существенно возрастает, и время ее полного кругооборота снижается до 8-9 секунд 84% циркулирующей крови находится в системном круге, в легочном - 9%, в сердце - 7%.

Слайд 9

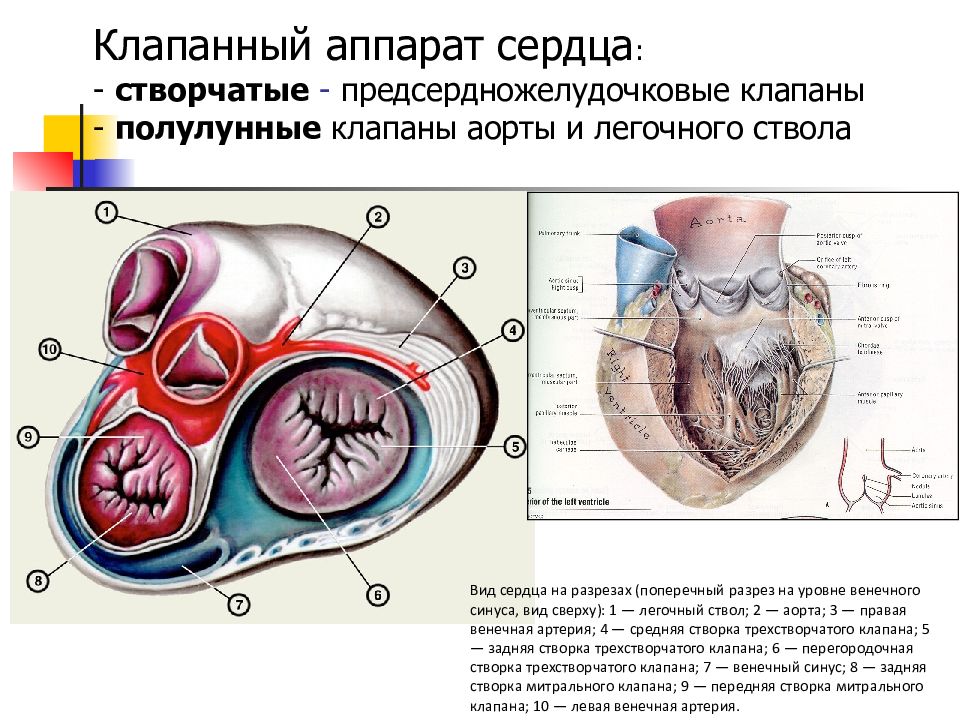

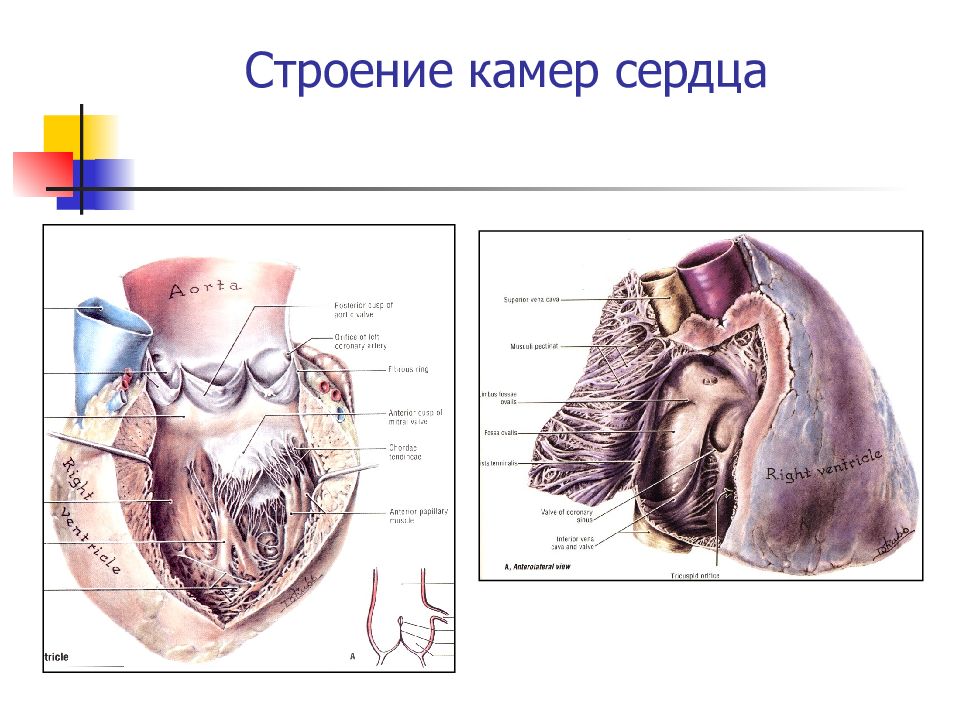

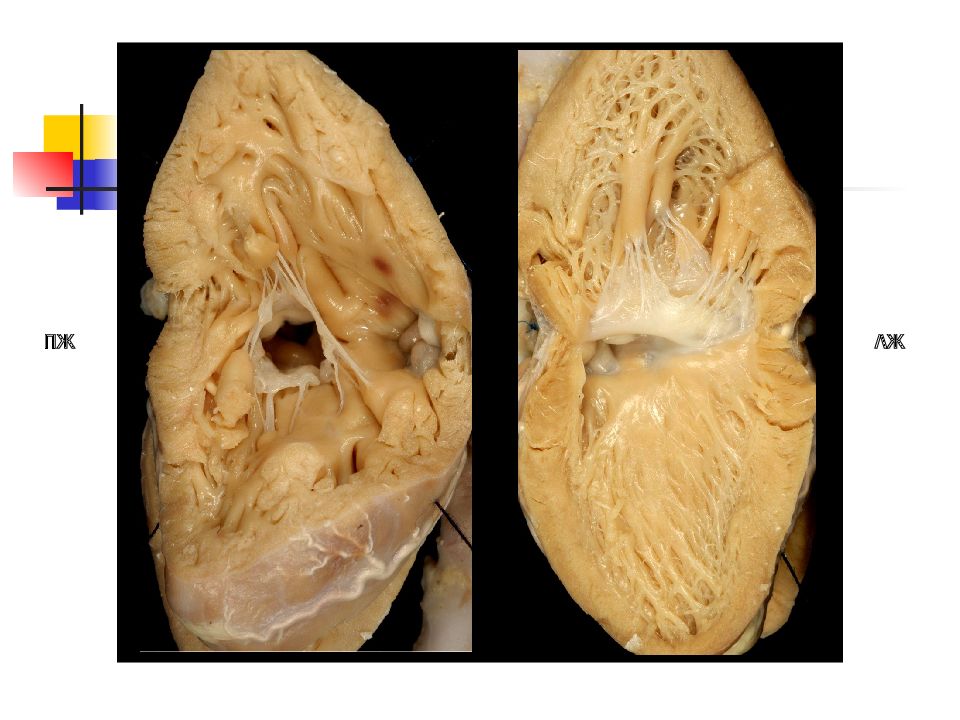

Вид сердца на разрезах (поперечный разрез на уровне венечного синуса, вид сверху): 1 — легочный ствол; 2 — аорта; 3 — правая венечная артерия; 4 — средняя створка трехстворчатого клапана; 5 — задняя створка трехстворчатого клапана; 6 — перегородочная створка трехстворчатого клапана; 7 — венечный синус; 8 — задняя створка митрального клапана; 9 — передняя створка митрального клапана; 10 — левая венечная артерия. Клапанный аппарат сердца : - створчатые - предсердножелудочковые клапаны - полулунные клапаны аорты и легочного ствола

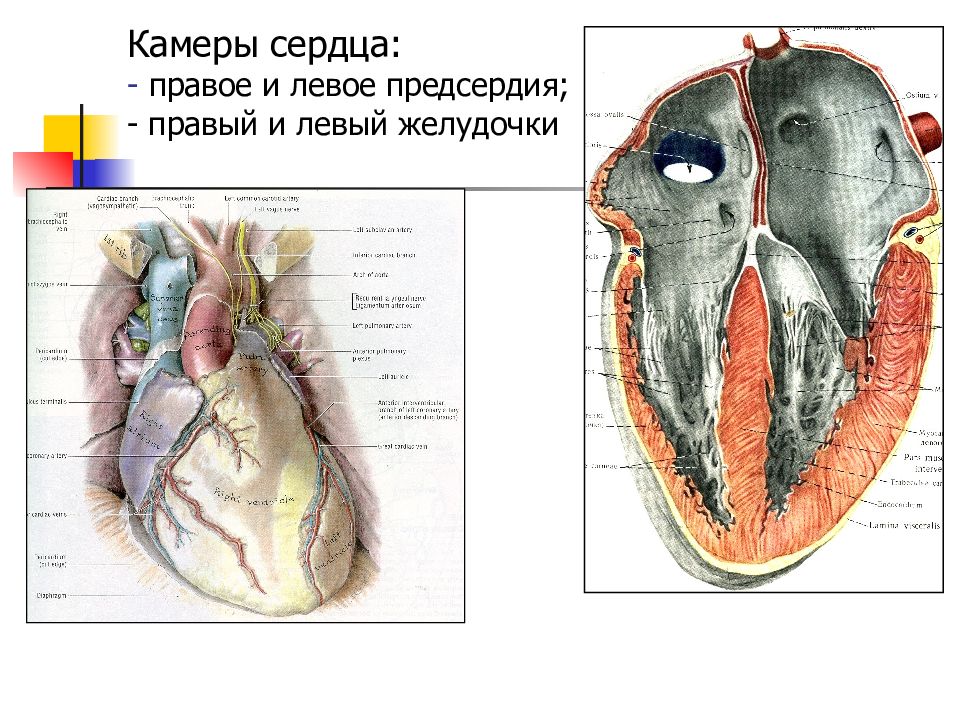

Слайд 10: Строение камер сердца

Слайд 13

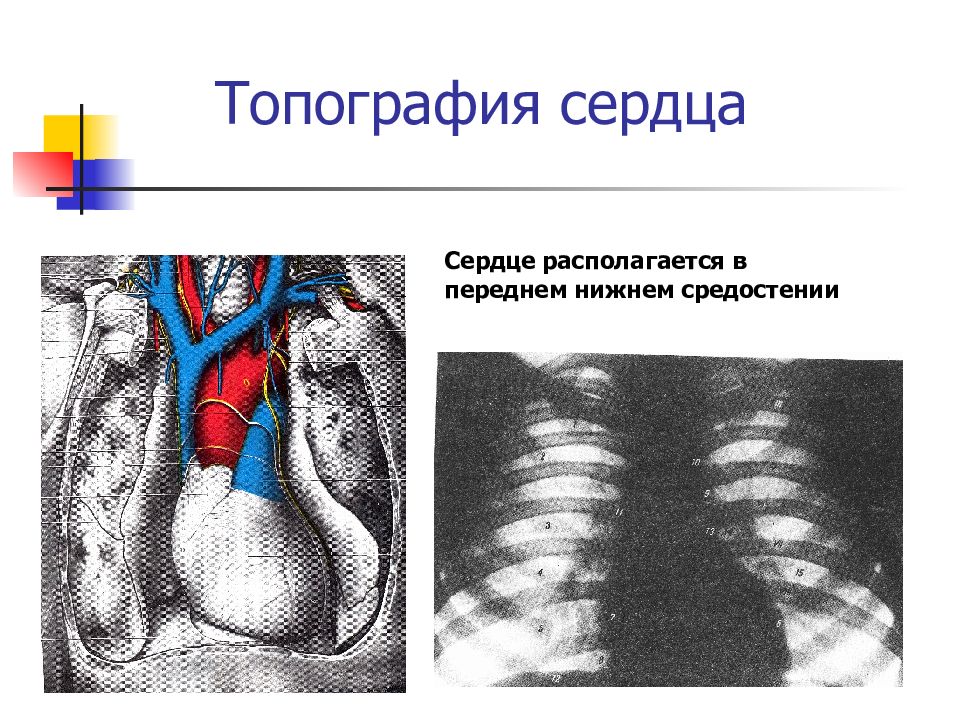

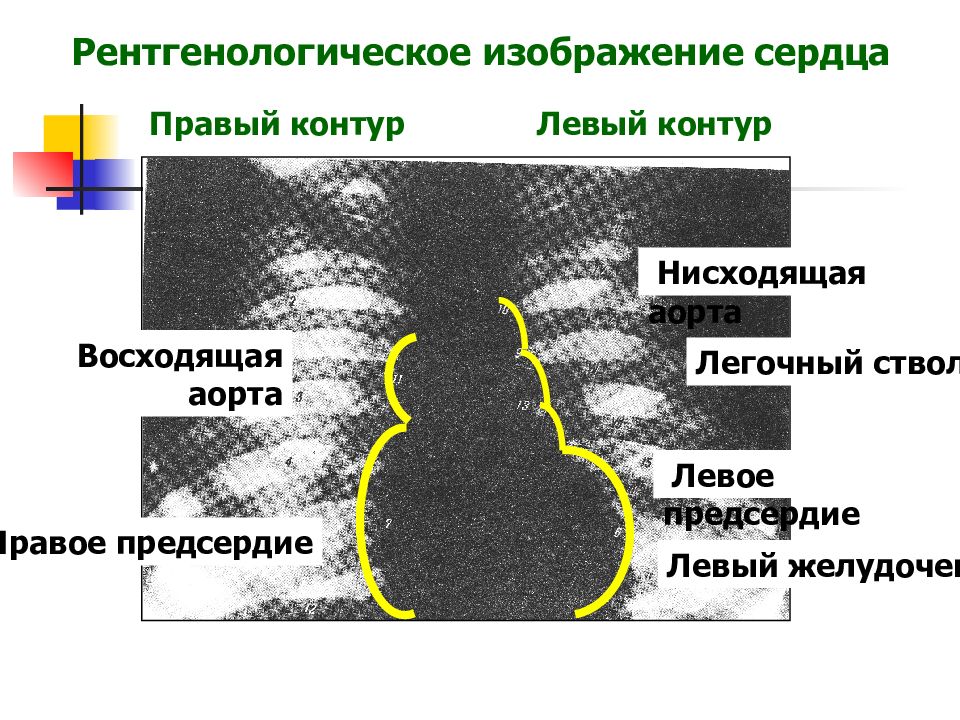

Правое предсердие Восходящая аорта Нисходящая аорта Легочный ствол Левое предсердие Левый желудочек Рентгенологическое изображение сердца Правый контур Левый контур

Слайд 14

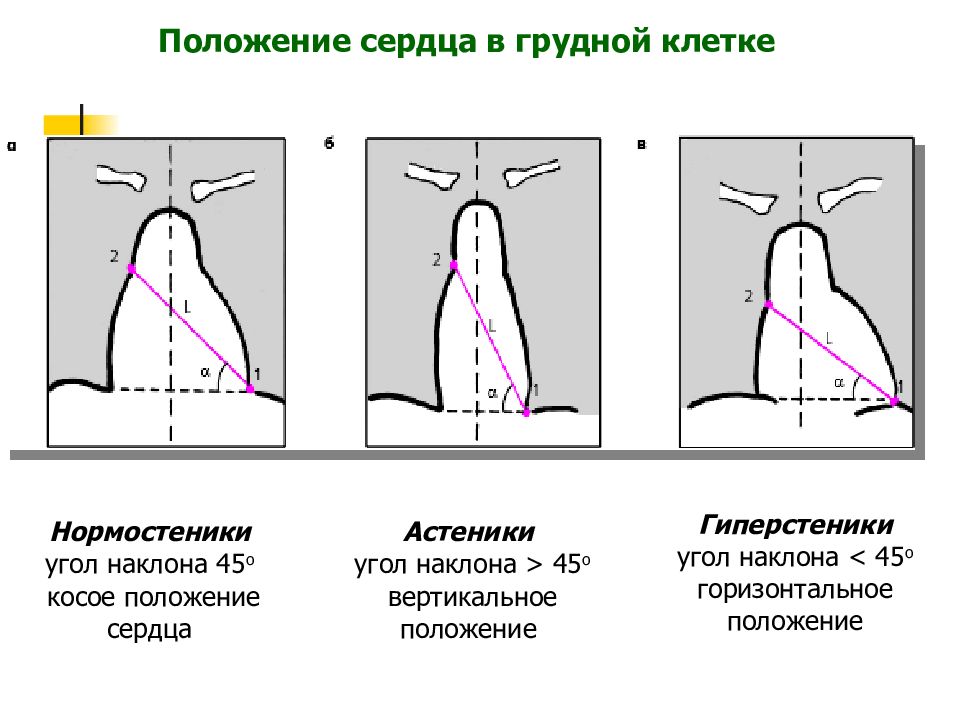

Гиперстеники угол наклона < 45 о горизонтальное положение Положение сердца в грудной клетке Нормостеники угол наклона 45 о косое положение сердца Астеники угол наклона > 45 о вертикальное положение

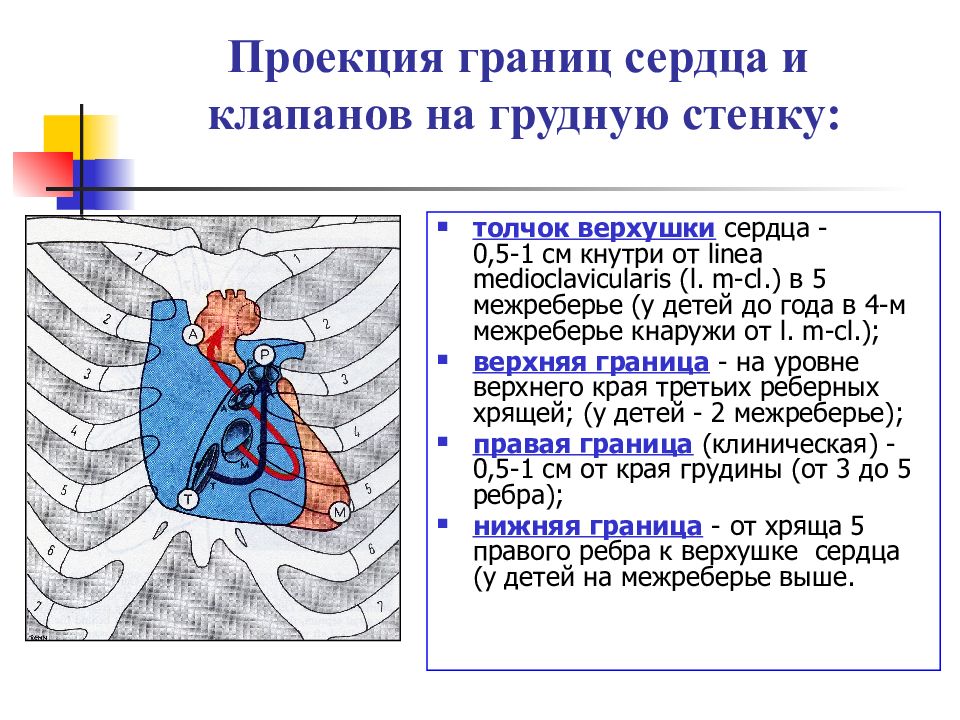

Слайд 15: Проекция границ сердца и клапанов на грудную стенку:

толчок верхушки сердца - 0,5-1 см кнутри от l inea m edio cl avicularis ( l. m-cl.) в 5 межреберье (у детей до года в 4-м межреберье кнаружи от l. m-cl.); верхняя граница - на уровне верхнего края третьих реберных хрящей; (у детей - 2 межреберье); правая граница ( клиническая ) - 0,5-1 см от края грудины (от 3 до 5 ребра); нижняя граница - от хряща 5 правого ребра к верхушке сердца (у детей на межреберье выше.

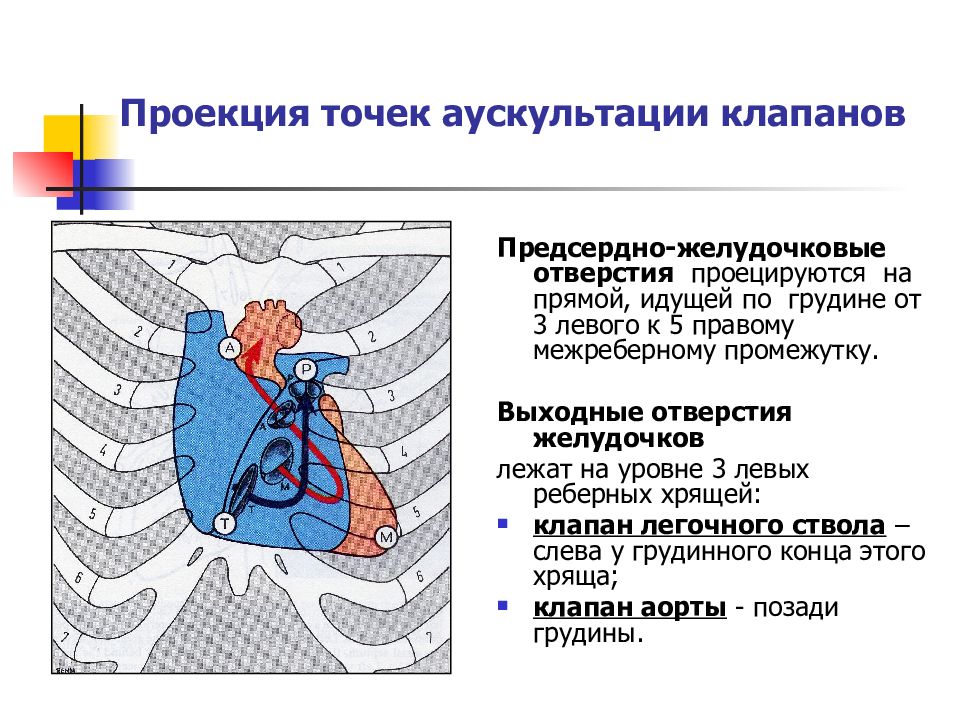

Слайд 16: Проекция точек аускультации клапанов

Предсердно-желудочковые отверстия проецируются на прямой, идущей по грудине от 3 левого к 5 правому межреберному промежутку. Выходные отверстия желудочков лежат на уровне 3 левых реберных хрящей: клапан легочного ствола – слева у грудинного конца этого хряща; клапан аорты - позади грудины.

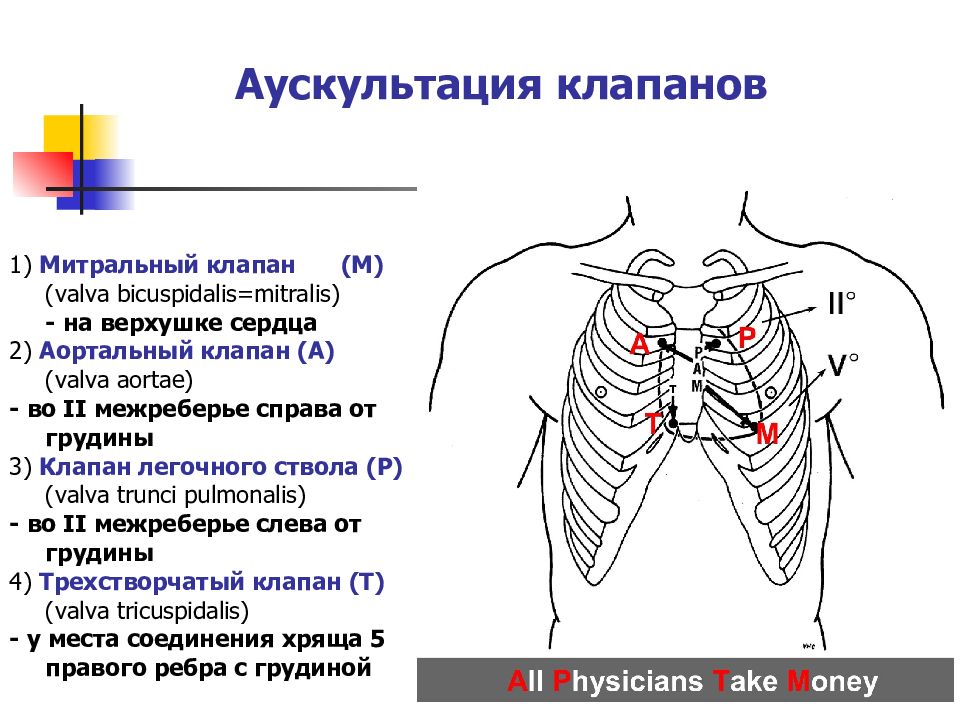

Слайд 17: Аускультация клапанов

1) Митральный клапан ( M ) ( valva bicuspidalis=mitralis) - на верхушке сердца 2) Аортальный клапан ( A ) (valva aortae) - во II межреберье справа от грудины 3) Клапан легочного ствола ( P ) (valva trunci pulmonalis) - во II межреберье слева от грудины 4) Трехстворчатый клапан ( T ) (valva tricuspidalis) - у места соединения хряща 5 правого ребра с грудиной

Слайд 18

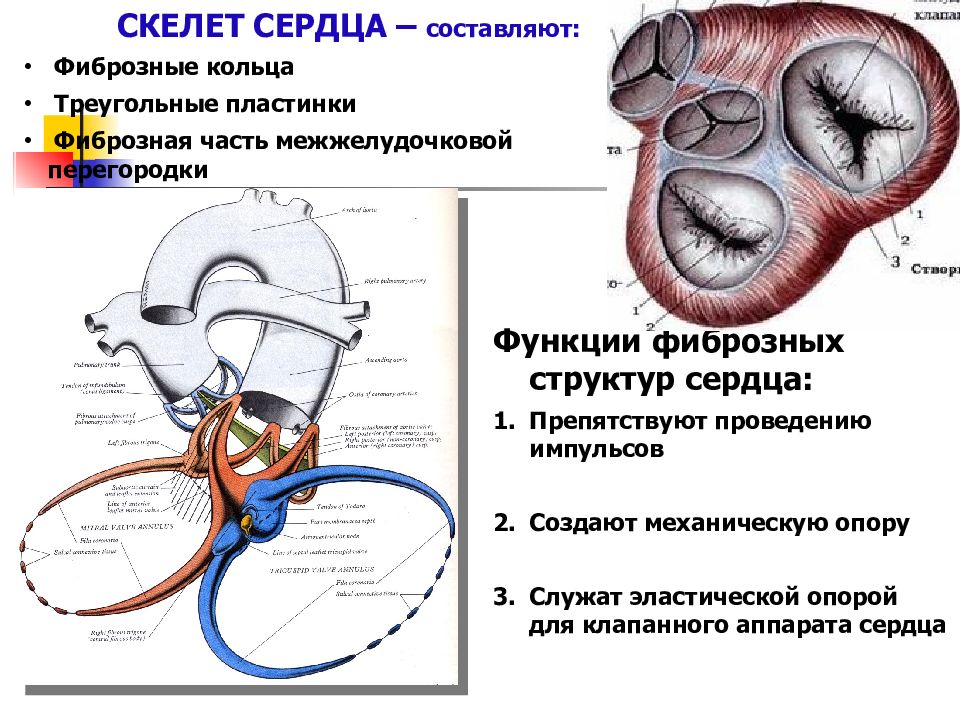

СКЕЛЕТ СЕРДЦА – составляют: Фиброзные кольца Треугольные пластинки Фиброзная часть межжелудочковой перегородки Функции фиброзных структур сердца : Препятствуют проведению импульсов Создают механическую опору Служат эластической опорой для клапанного аппарата сердца

Слайд 20: Проводящая система сердца

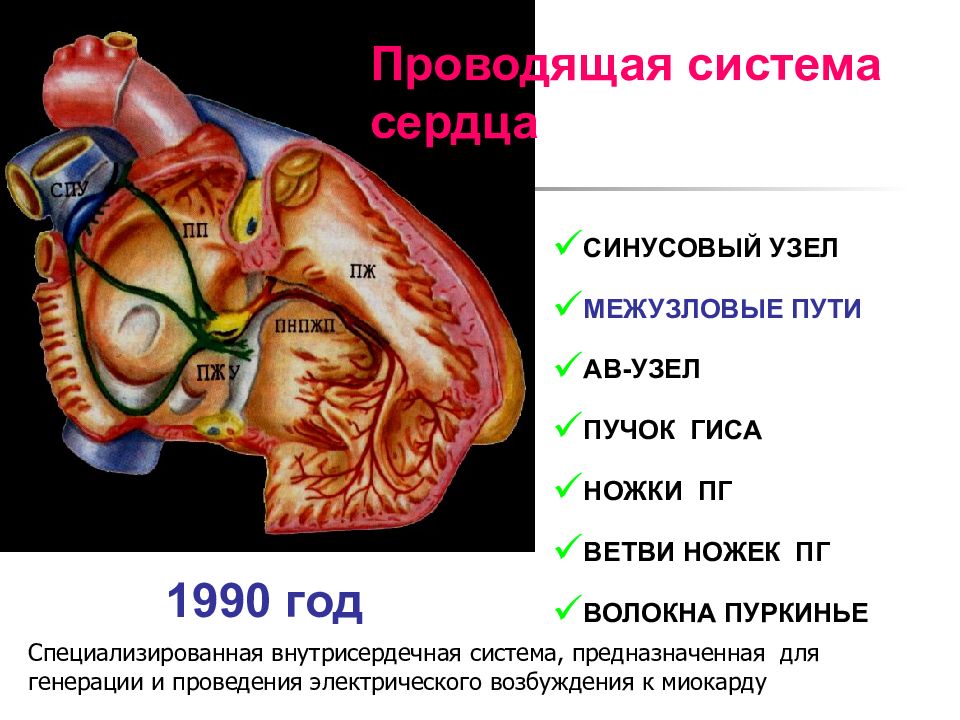

СИНУСОВЫЙ УЗЕЛ МЕЖУЗЛОВЫЕ ПУТИ АВ-УЗЕЛ ПУЧОК ГИСА НОЖКИ ПГ ВЕТВИ НОЖЕК ПГ ВОЛОКНА ПУРКИНЬЕ 1990 год Специализированная внутрисердечная система, предназначенная для генерации и проведения электрического возбуждения к миокарду

Слайд 21

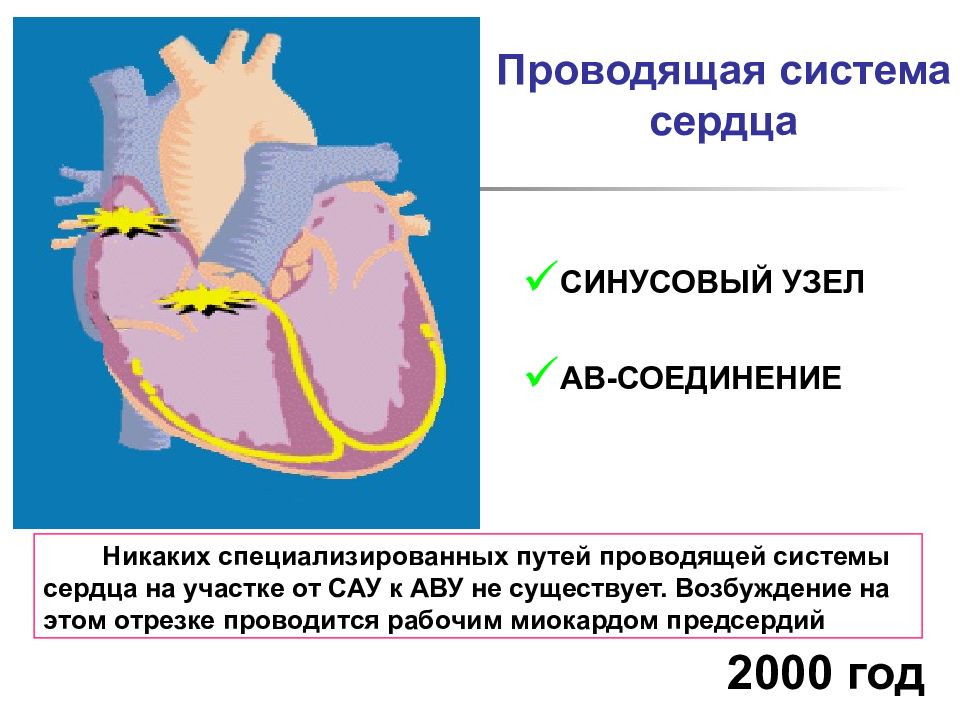

Проводящая система сердца СИНУСОВЫЙ УЗЕЛ АВ-СОЕДИНЕНИЕ 2000 год Никаких специализированных путей проводящей системы сердца на участке от САУ к АВУ не существует. Возбуждение на этом отрезке проводится рабочим миокардом предсердий

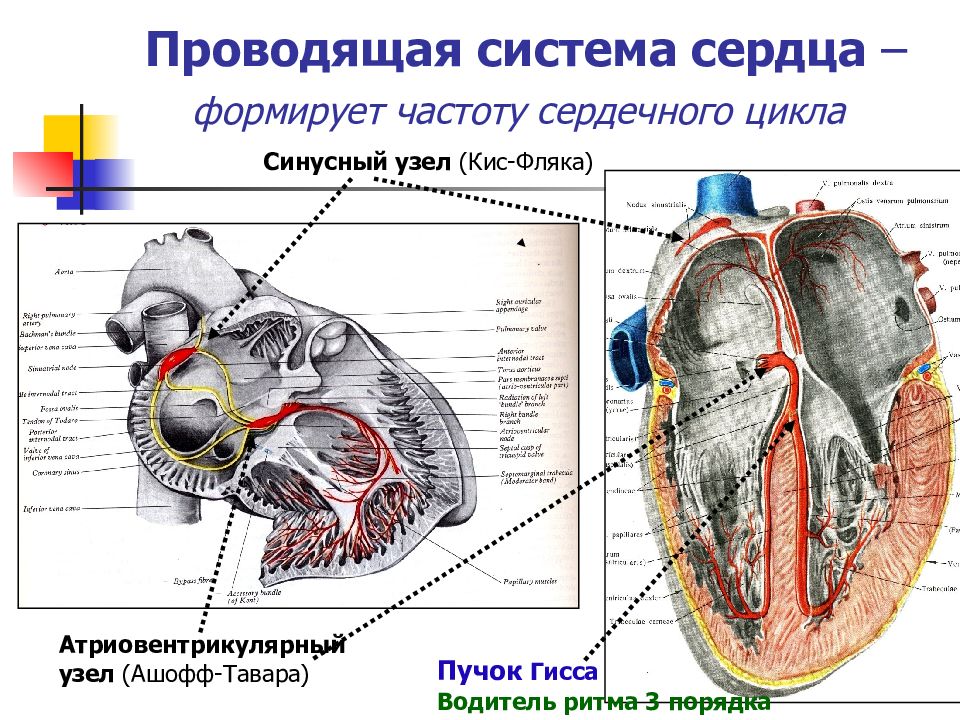

Слайд 22: Проводящая система сердца – формирует частоту сердечного цикла

Синусный узел (Кис-Фляка) Атриовентрикулярный узел (Ашофф-Тавара) Пучок Гисса Водитель ритма 3 порядка

Слайд 23: Проводящая система сердца образована мышечными волокнами особого строения : бедны миофибриллами и богаты саркоплазмой (светлые)

Слайд 24

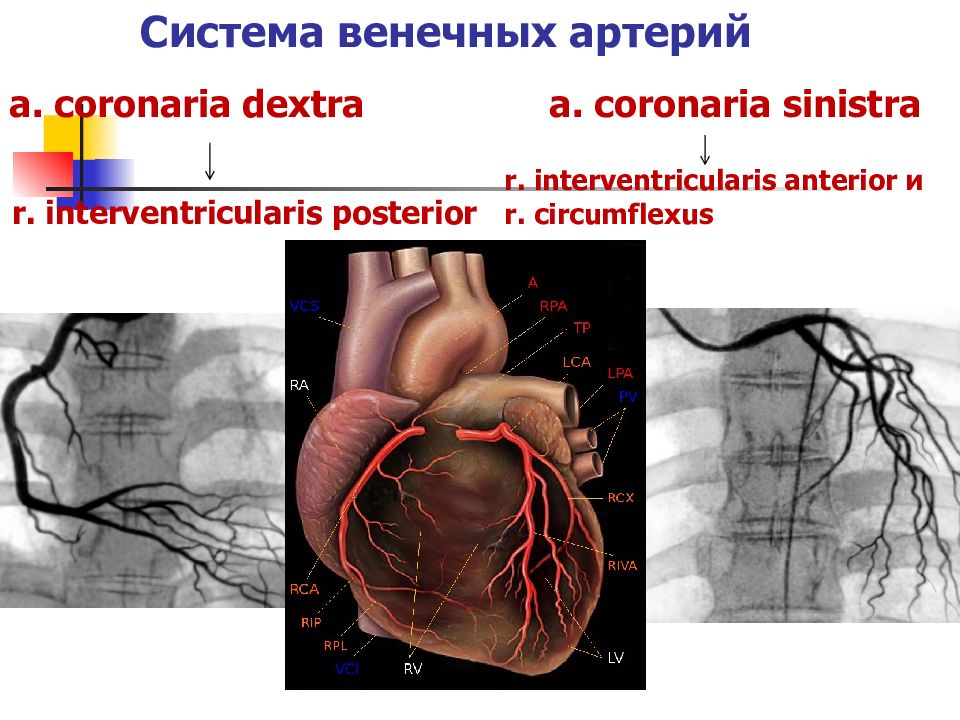

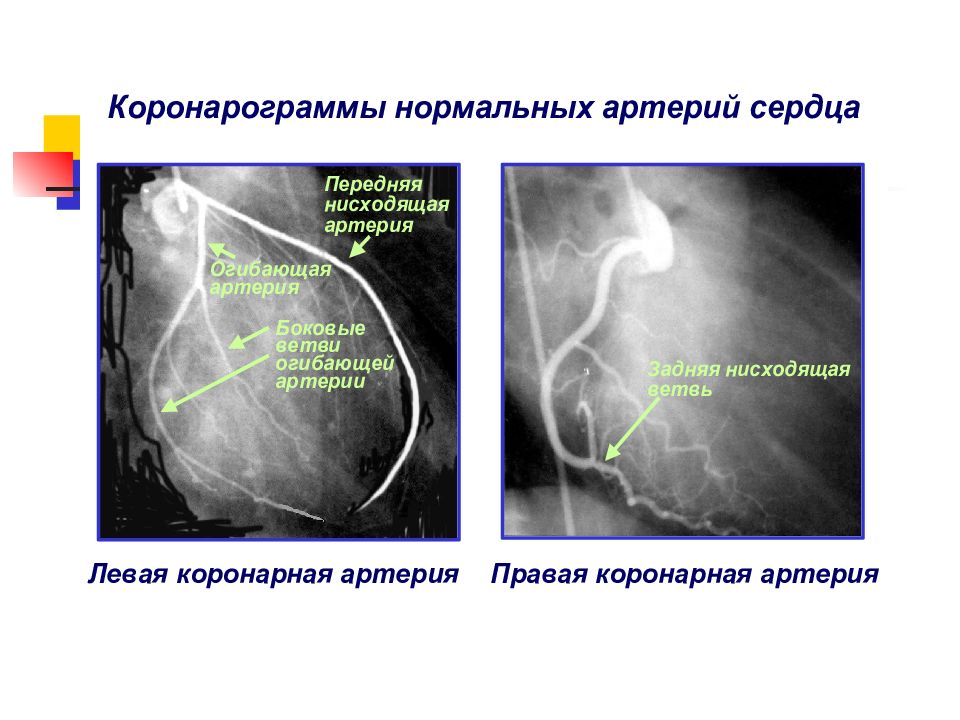

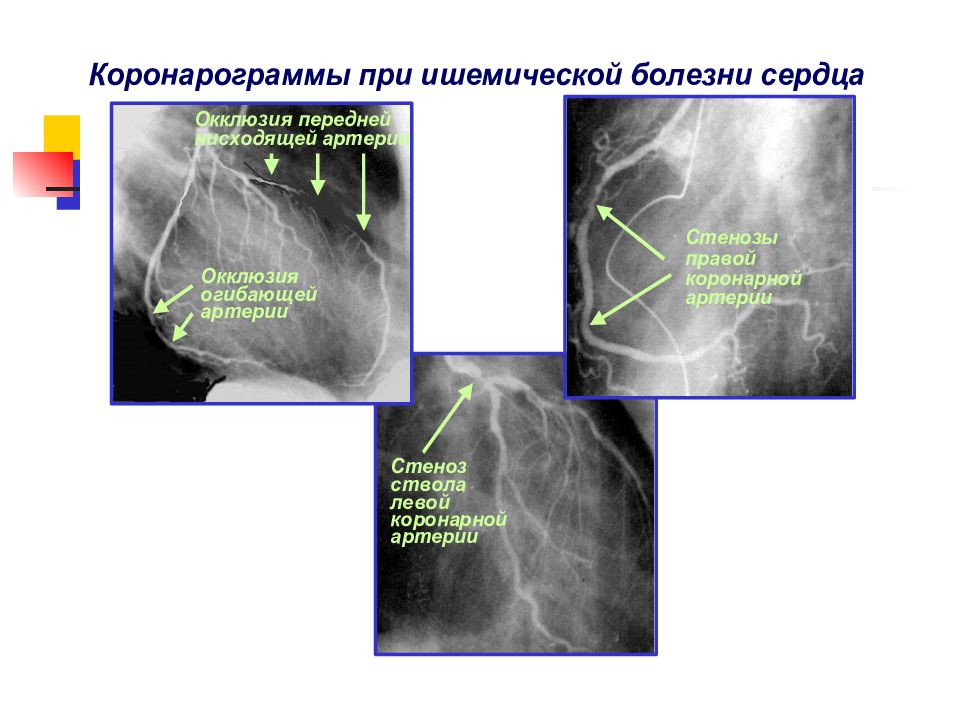

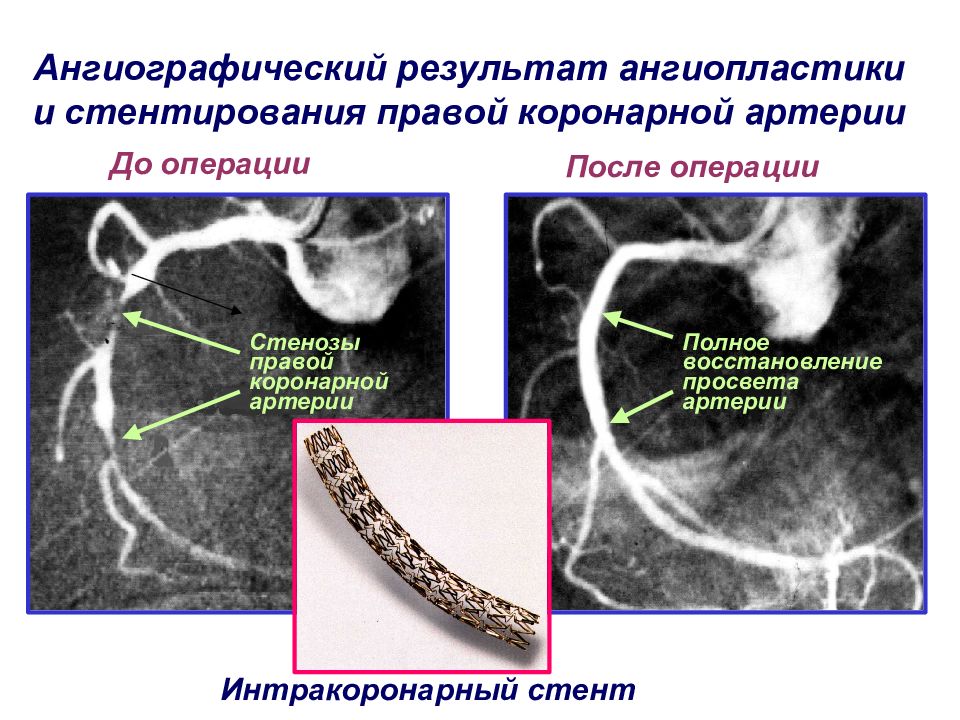

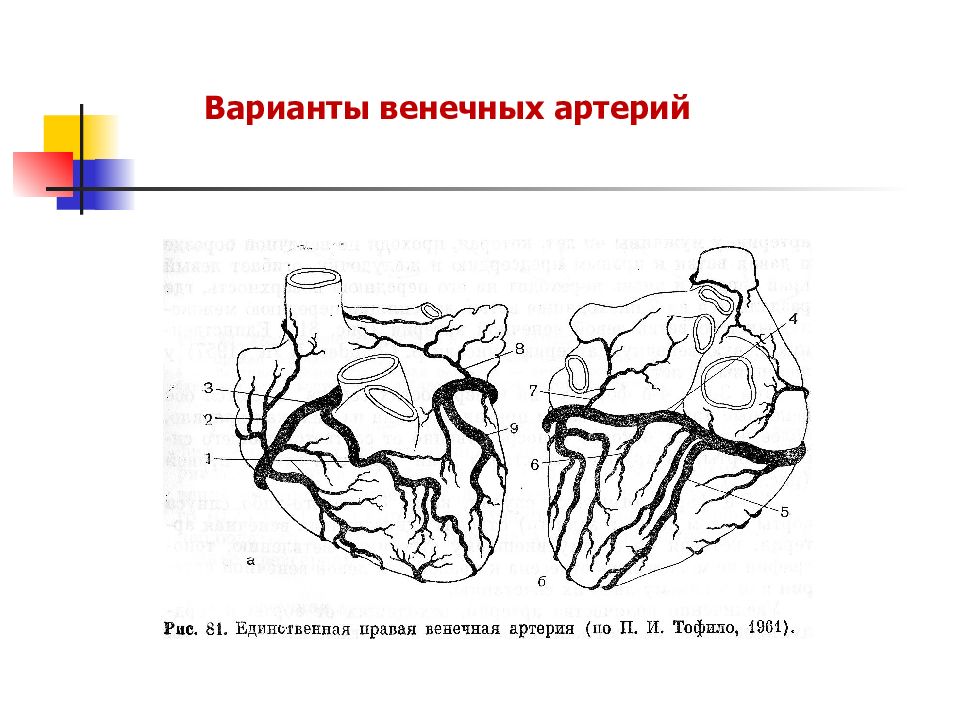

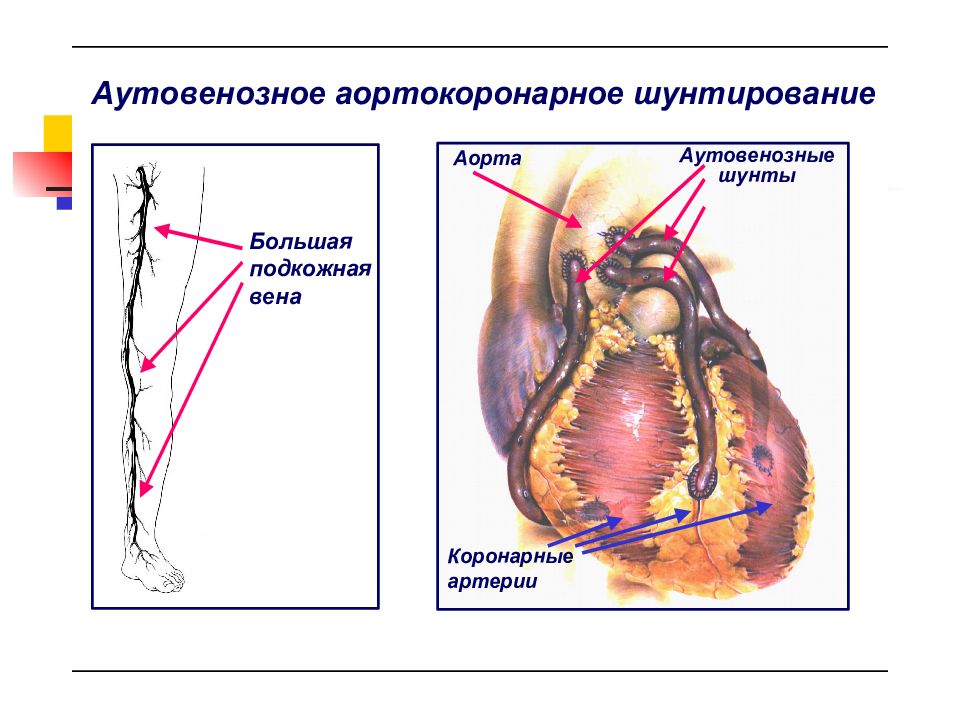

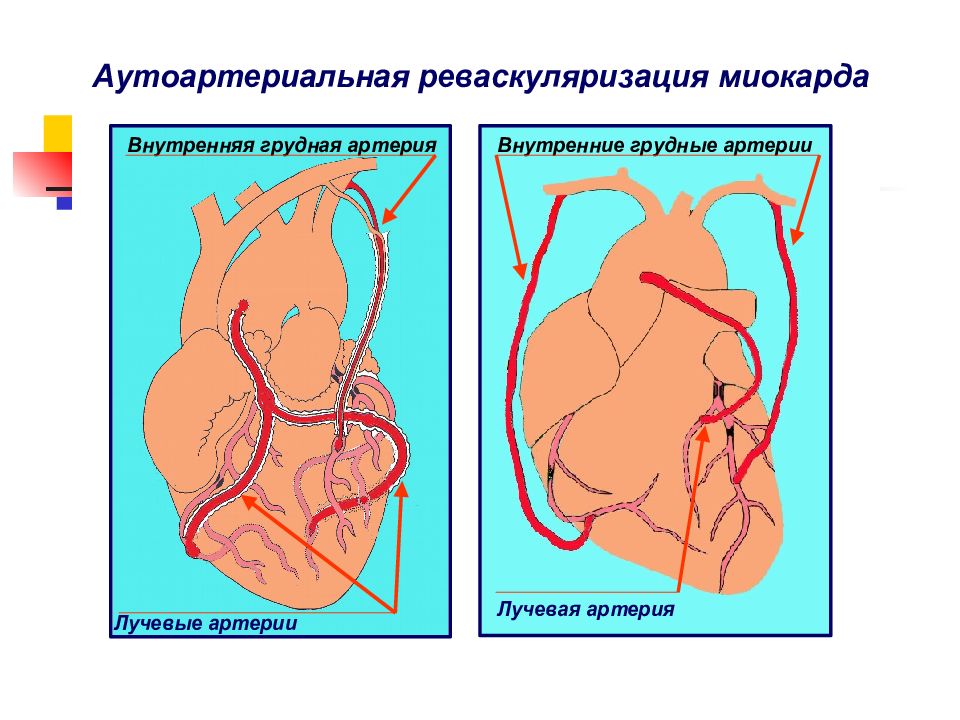

Система венечных артерий a. coronaria dextra a. coronaria sinistra r. interventricularis posterior r. interventricularis anterior и r. circumflexus

Слайд 25

Область кровоснабжения правой венечной артерии : правое предсердие и межпредсердную перегородку часть передней стенки и всю заднюю стенку правого желудочка, небольшой участок задней стенки левого желудочка, заднюю треть межжелудочковой перегородки, сосочковые мышцы правого желудочка заднюю сосочковую мышцу левого желудочка.

Слайд 26

Область кровоснабжени левой венечной артерии : левое предсердие, всю переднюю стенку и большую часть задней стенки левого желудочка, часть передней стенки правого желудочка, передние 2/3 межжелудочковой перегородки переднюю сосочковую мышцу левого желудочка.

Слайд 27

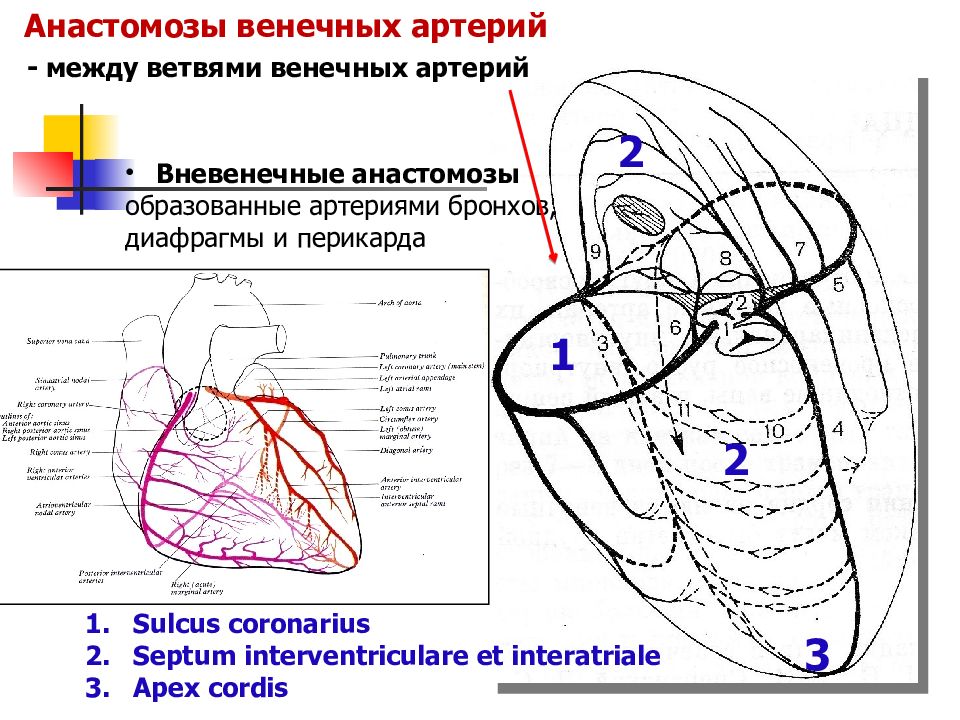

Анастомозы венечных артерий Sulcus coronarius Septum interventriculare et interatriale Apex cordis - между ветвями венечных артерий Вневенечные анастомозы образованные артериями бронхов, диафрагмы и перикарда 1 2 3 2

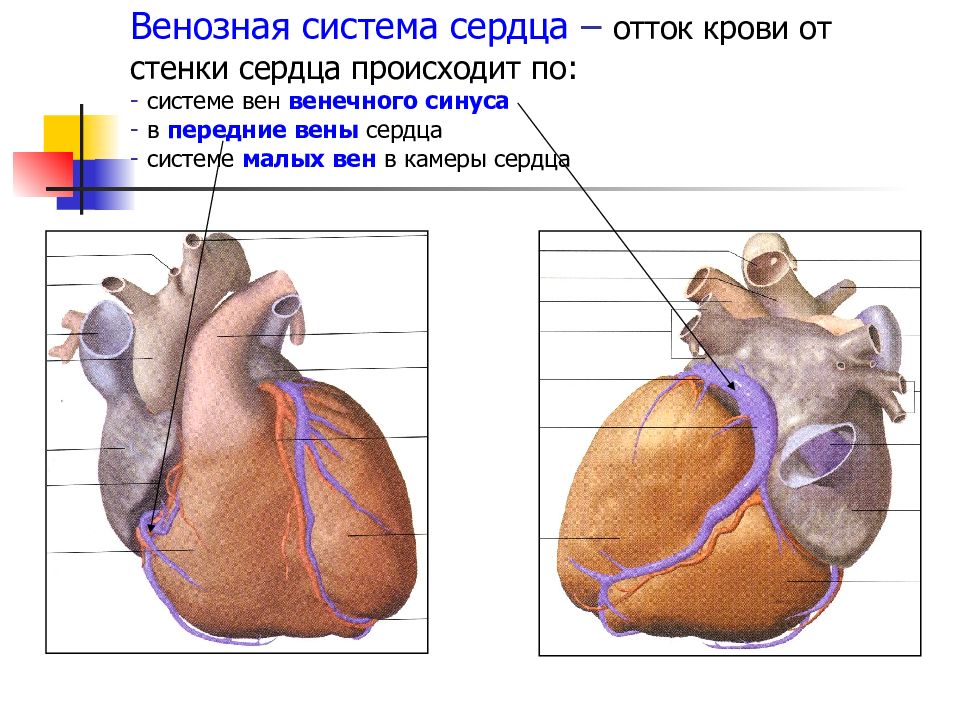

Слайд 35: Венозная система сердца – отток крови от стенки сердца происходит по: - системе вен венечного синуса - в передние вены сердца - системе малых вен в камеры сердца

Слайд 36

Сосудистая система Кровеносная система Лимфатическая система Артериальная система Венозная система

Слайд 37

Функции сосудистой системы Транспортная дыхательная трофическая экскреторная 2. Регуляторная регуляция объёма периферического кровотока; синтез и перенос БАВ, гормонов; постоянство гемоциркуляции; участие в терморегуляции 3. Защитная участие в иммунных воспалительных реакциях

Слайд 38

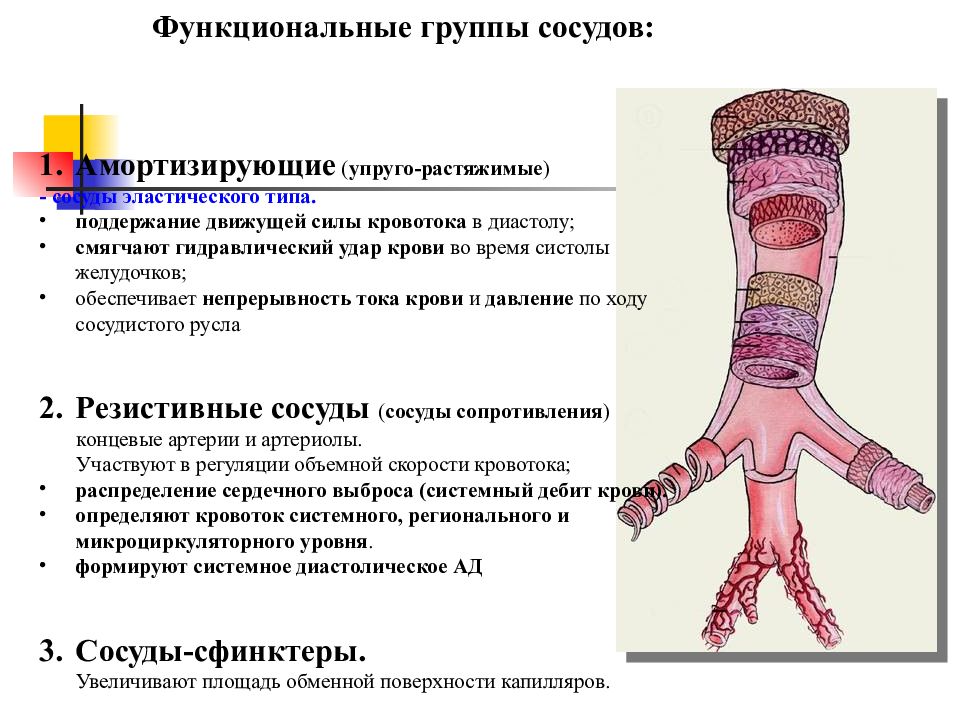

Функциональные группы сосудов: Амортизирующие ( упруго-растяжимые ) - сосуды эластического типа. поддержание движущей силы кровотока в диастолу; смягчают гидравлический удар крови во время систолы желудочков; обеспечивает непрерывность тока крови и давление по ходу сосудистого русла Резистивные сосуды ( сосуды сопротивления ) концевые артерии и артериолы. Участвуют в регуляции объемной скорости кровотока; распределение сердечного выброса (системный дебит крови). определяют кровоток системного, регионального и микроциркуляторного уровня. формируют системное диастолическое АД Сосуды-сфинктеры. Увеличивают площадь обменной поверхности капилляров.

Слайд 39

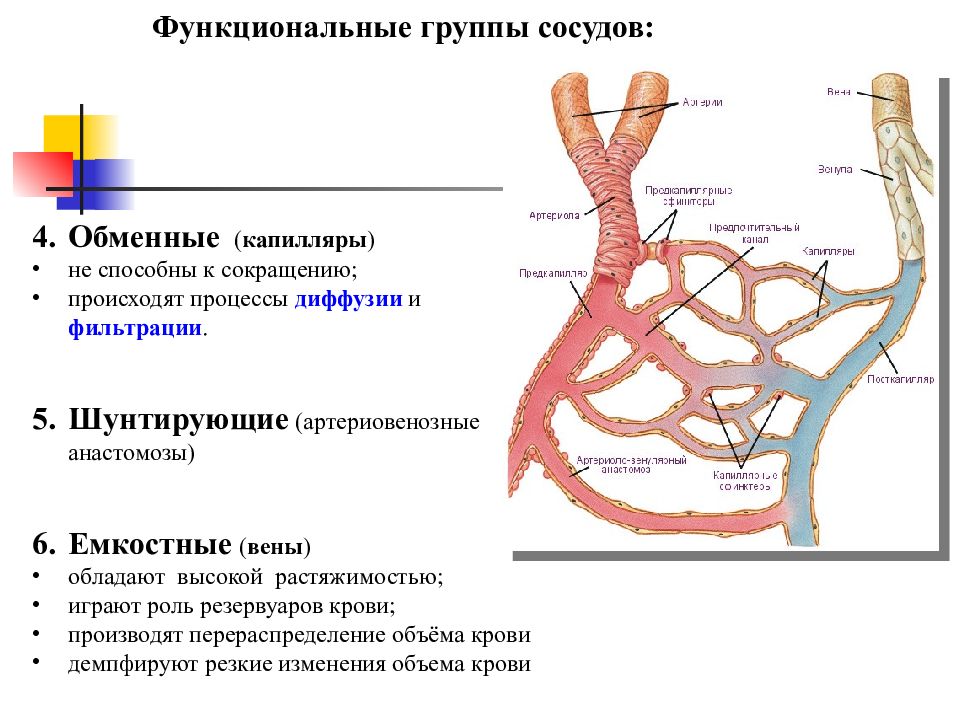

Функциональные группы сосудов: Обменные ( капилляры ) не способны к сокращению; происходят процессы диффузии и фильтрации. Шунтирующие (артериовенозные анастомозы) Емкостные ( вены ) обладают высокой растяжимостью; играют роль резервуаров крови; производят перераспределение объёма крови демпфируют резкие изменения объема крови

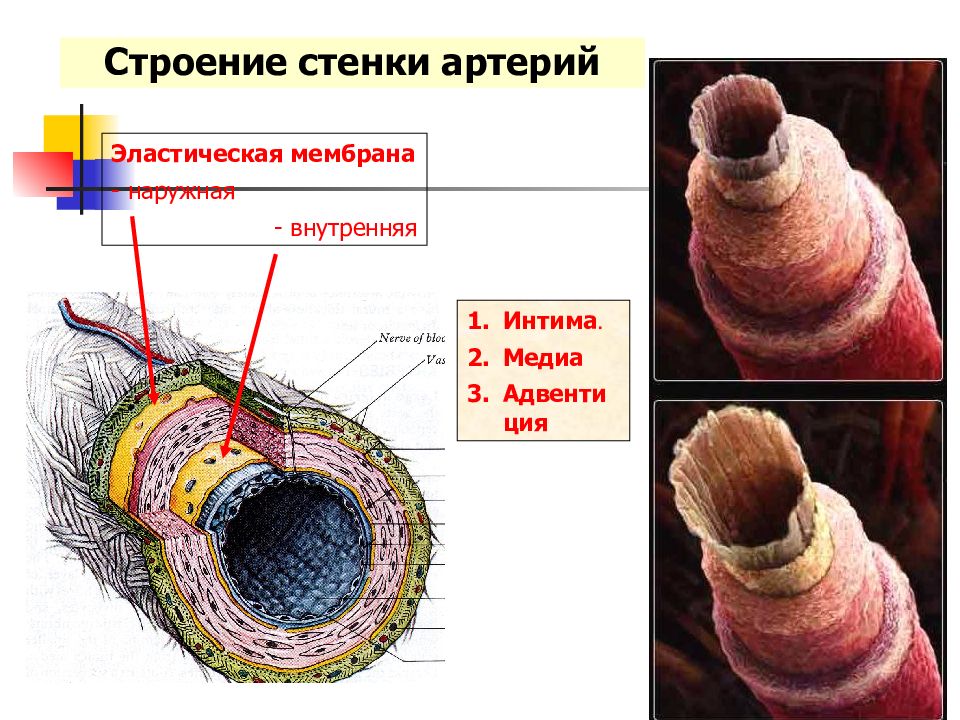

Слайд 41: Строение стенки артерий

Интима. Медиа Адвентиция Эластическая мембрана - наружная - внутренняя

Слайд 42

Строение стенки артериального сосуда Интима: Эндотелий Субэндотелиальный слой Внутренняя эластическая мембрана Характерные складки интимы образуются благодаря внутренней эластической мембране

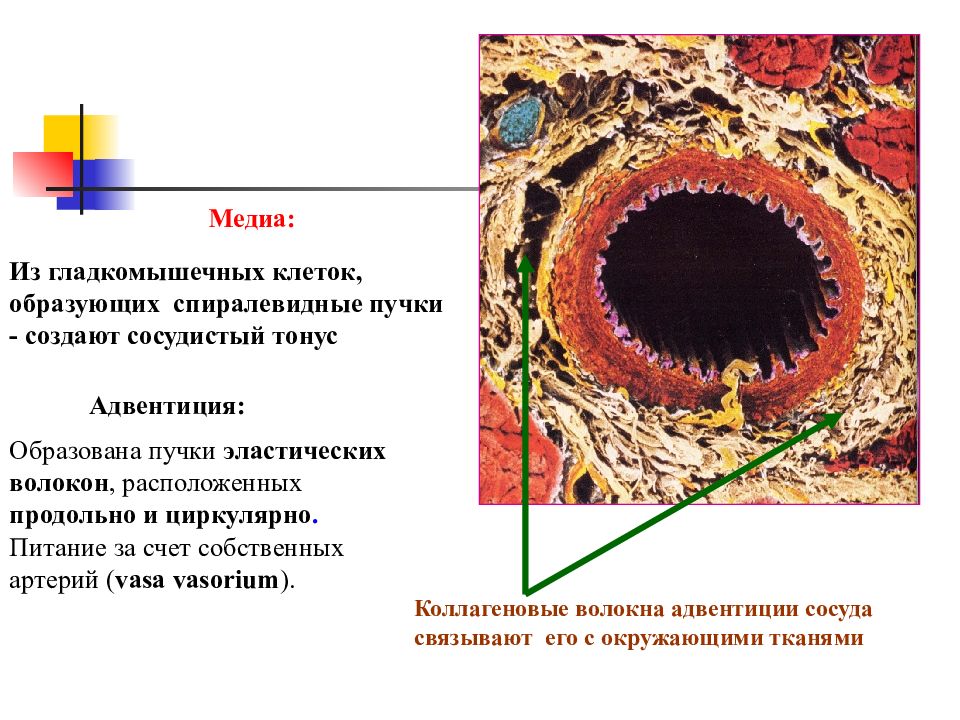

Слайд 43

Коллагеновые волокна адвентиции сосуда связывают его с окружающими тканями Медиа: Из гладкомышечных клеток, образующих спиралевидные пучки - создают сосудистый тонус Адвентиция: Образована пучки эластических волокон, расположенных продольно и циркулярно. Питание за счет собственных артерий ( vasa vasorium ).

Слайд 44: Классификация артерий

По строению стенки – - Эластического типа Мышечного типа Мышечно-эластического типа По отношению к органу – Экстраорганные Интраорганные По системно-топографическому принципу

Слайд 45

- аорта, легочной ствол, tr. brachiocephalicus ; поддерживают необходимый уровень давления в период диастолы, сглаживают большие перепады (скачки) давления при переходах систола - диастола Участки аорты поочерёдно накапливают и выталкивают порцию крови, возвращаясь в исходное положение благодаря эластическим свойствам своей стенки Артерии эластического типа

Слайд 46

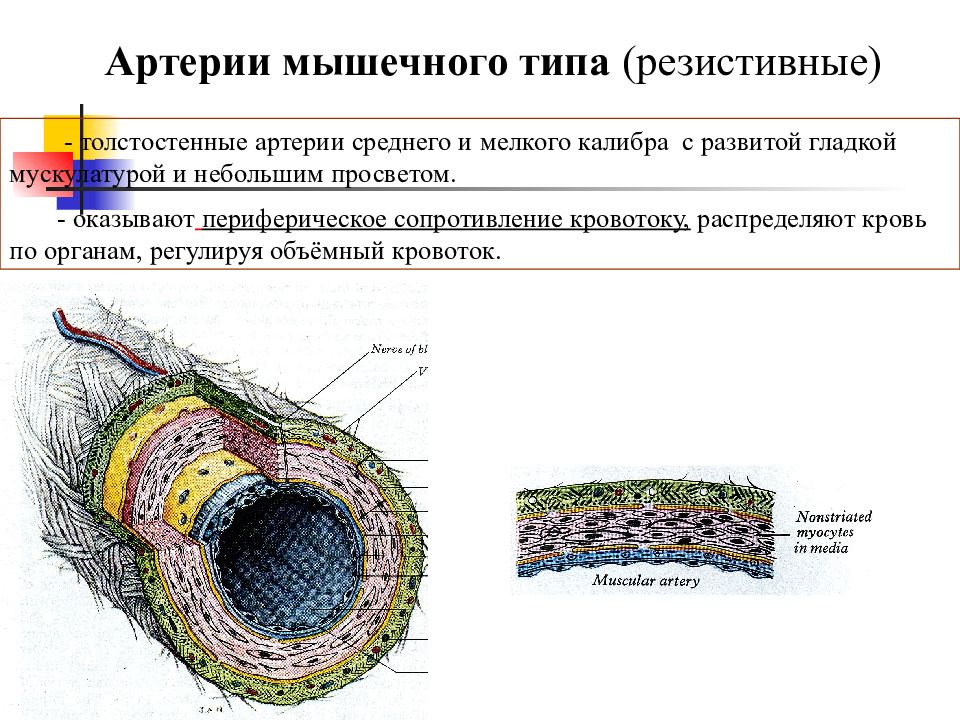

- толстостенные артерии среднего и мелкого калибра с развитой гладкой мускулатурой и небольшим просветом. - оказывают периферическое сопротивление кровотоку, распределяют кровь по органам, регулируя объёмный кровоток. Артерии мышечного типа (резистивные)

Слайд 47

Артерии мышечно-эластического типа Занимают промежуточное положение между сосудами I и II типов. Сонная артерия, подключичная артерия, бедренная артерия.

Слайд 48

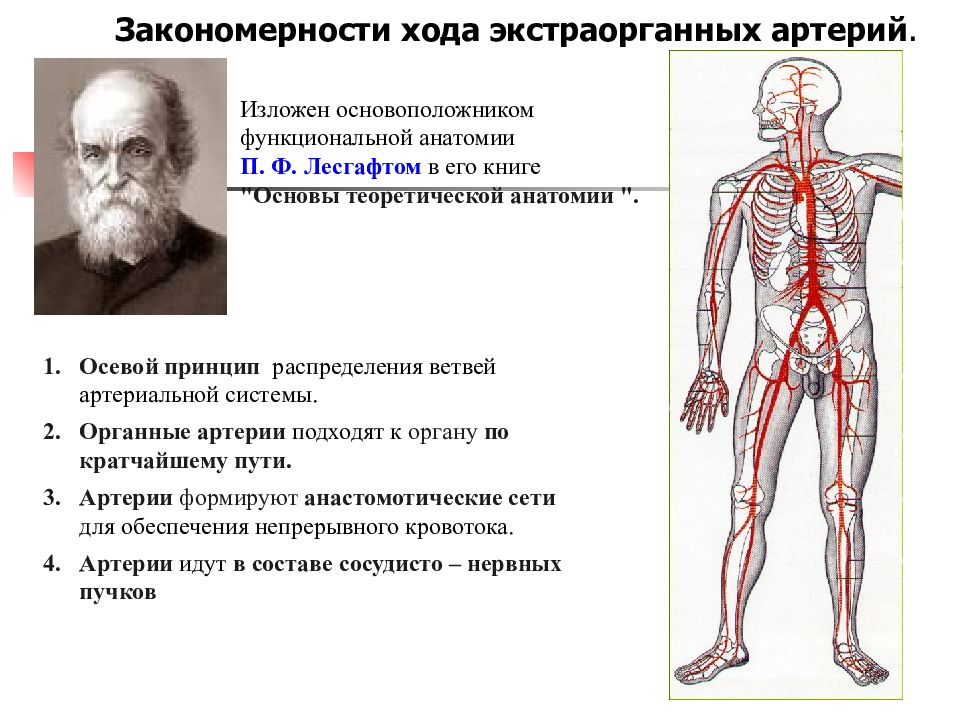

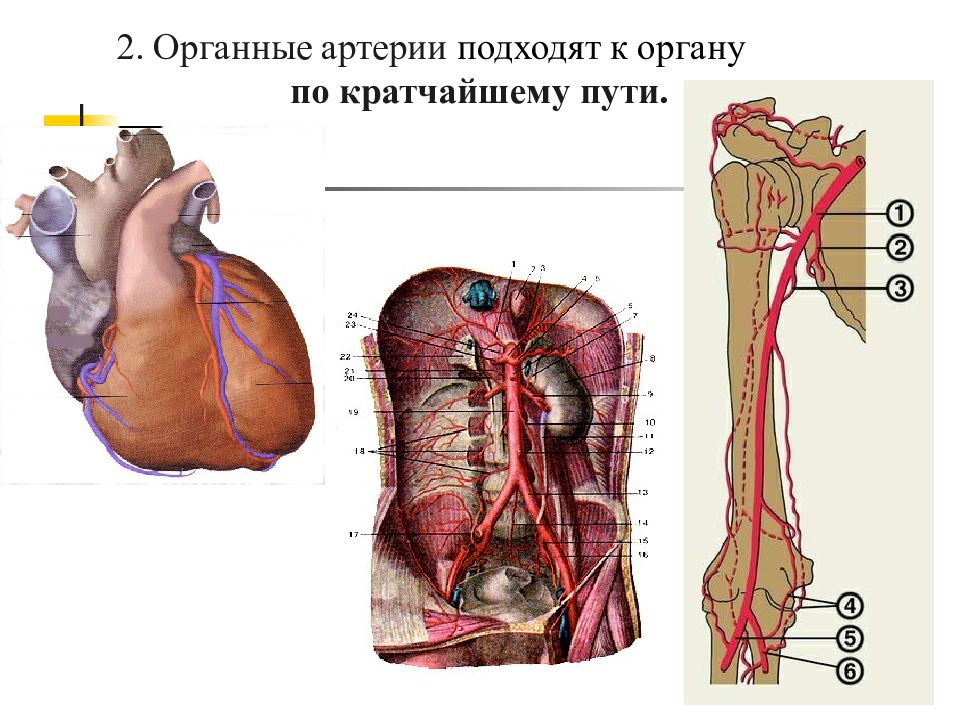

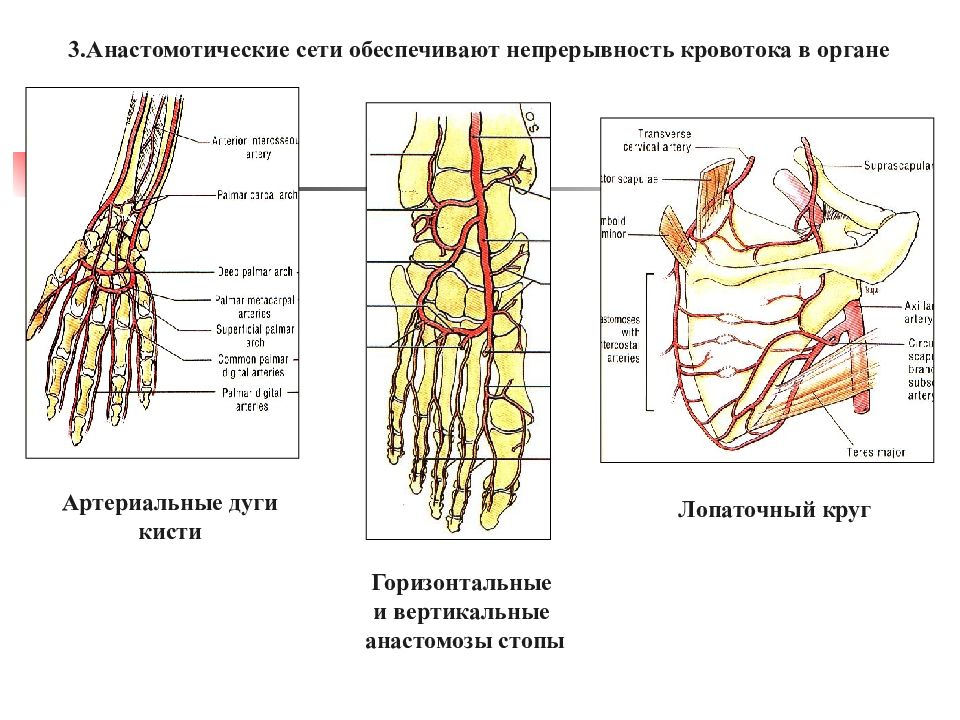

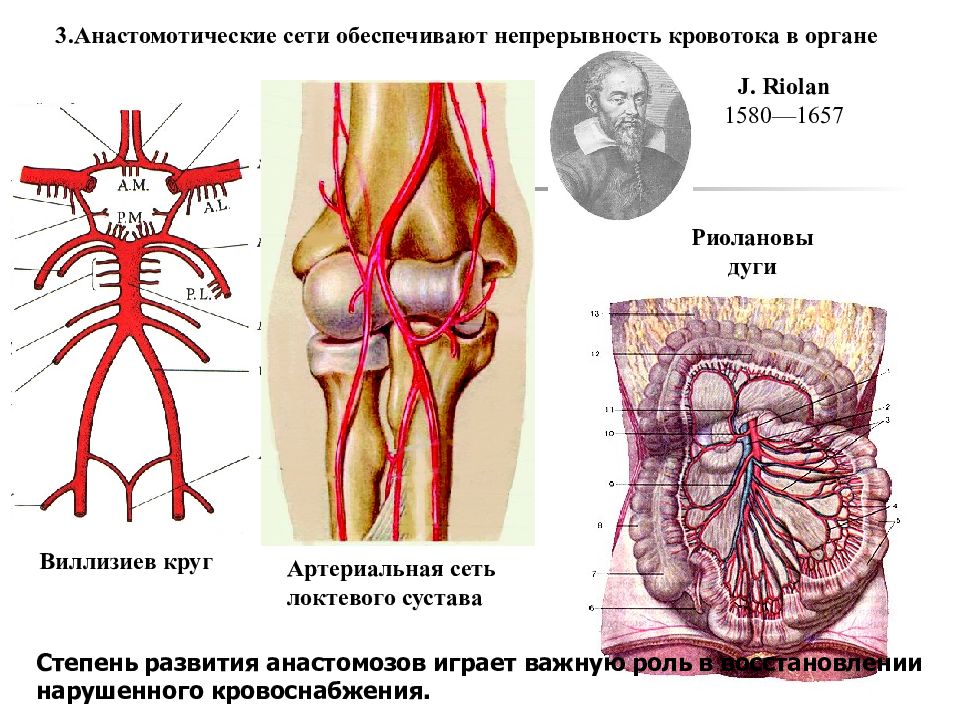

Закономерности хода экстраорганных артерий. Осевой принцип распределения ветвей артериальной системы. Органные артерии подходят к органу по кратчайшему пути. Артерии формируют анастомотические сети для обеспечения непрерывного кровотока. Артерии идут в составе сосудисто – нервных пучков Изложен основоположником функциональной анатомии П. Ф. Лесгафтом в его книге "Основы теоретической анатомии ".

Слайд 50

3.Анастомотические сети обеспечивают непрерывность кровотока в органе Горизонтальные и вертикальные анастомозы стопы Артериальные дуги кисти Лопаточный круг

Слайд 51

Виллизиев круг Артериальная сеть локтевого сустава Риолановы дуги J. Riolan 1580—1657 3.Анастомотические сети обеспечивают непрерывность кровотока в органе C тепень развития анастомозов играет важную роль в восстановлении нарушенного кровоснабжения.

Слайд 52: Коллатеральное кровообращение

Коллатераль - окольный (боковой сосуд), добавочный к главному путь кровоснабжения, является производной анастомозов и существует на разном уровне: межсистемном, органном, внутриорганном. С помощью анастомозов устанавливается коллатеральный ток крови в случае ранения, перевязки, тромба, сдавления.

Слайд 53

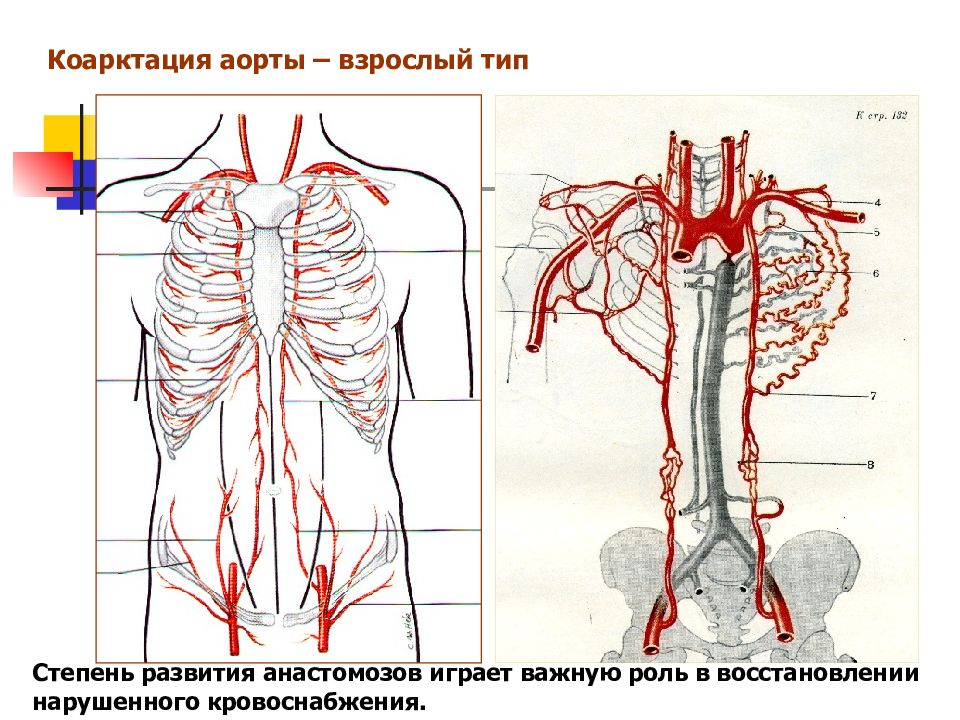

Коарктация аорты – взрослый тип C тепень развития анастомозов играет важную роль в восстановлении нарушенного кровоснабжения.

Слайд 54

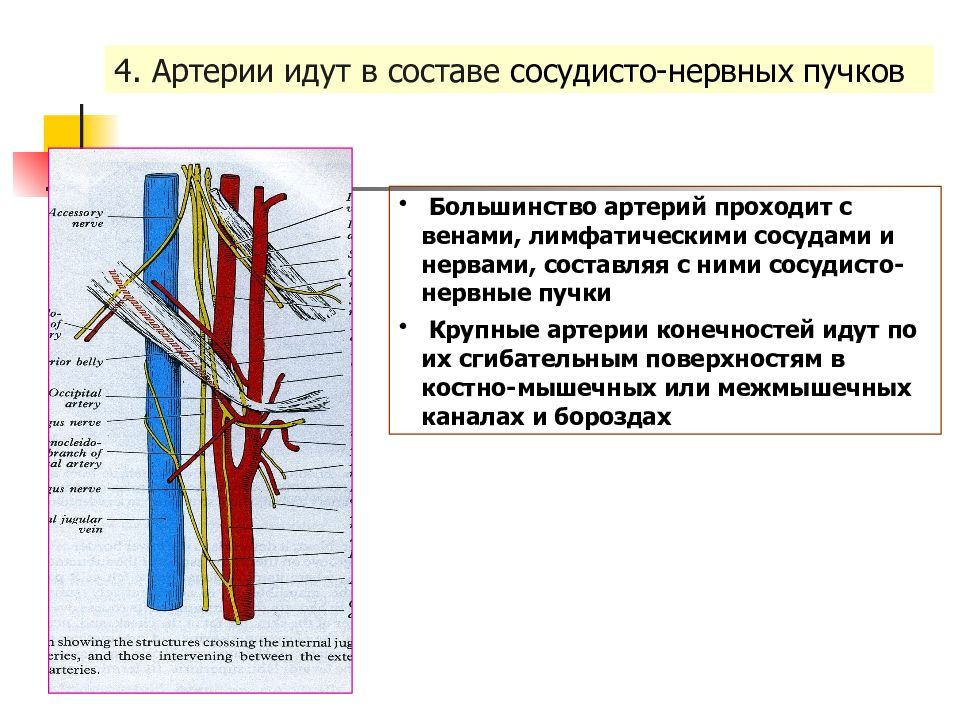

4. Артерии идут в составе сосудисто-нервных пучков Большинство артерий проходит с венами, лимфатическими сосудами и нервами, составляя с ними сосудисто-нервные пучки Крупные артерии конечностей идут по их сгибательным поверхностям в костно-мышечных или межмышечных каналах и бороздах

Слайд 55

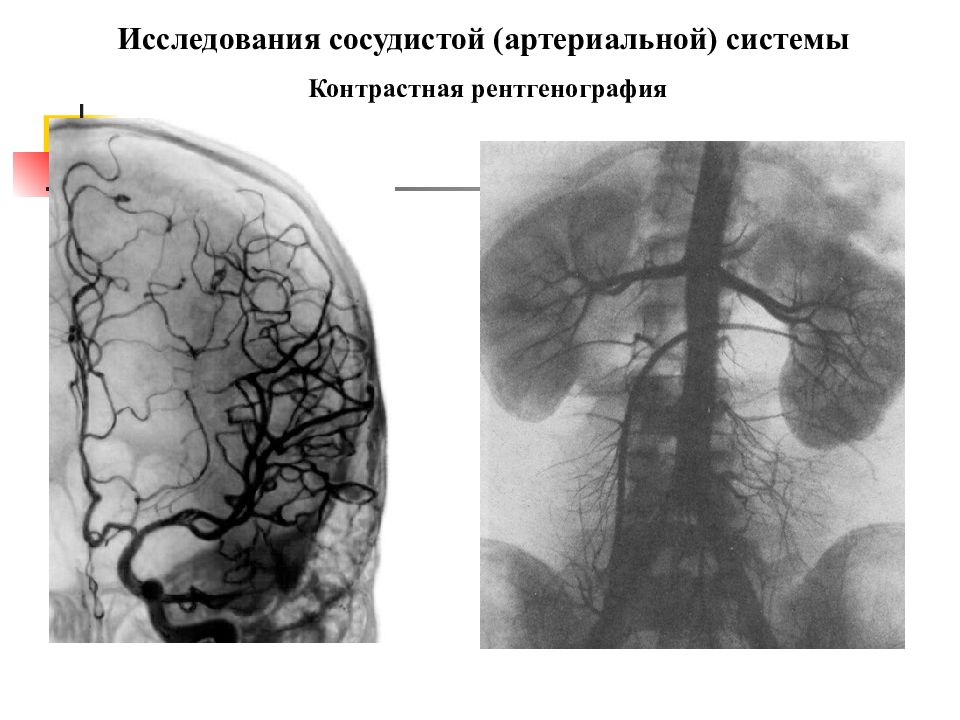

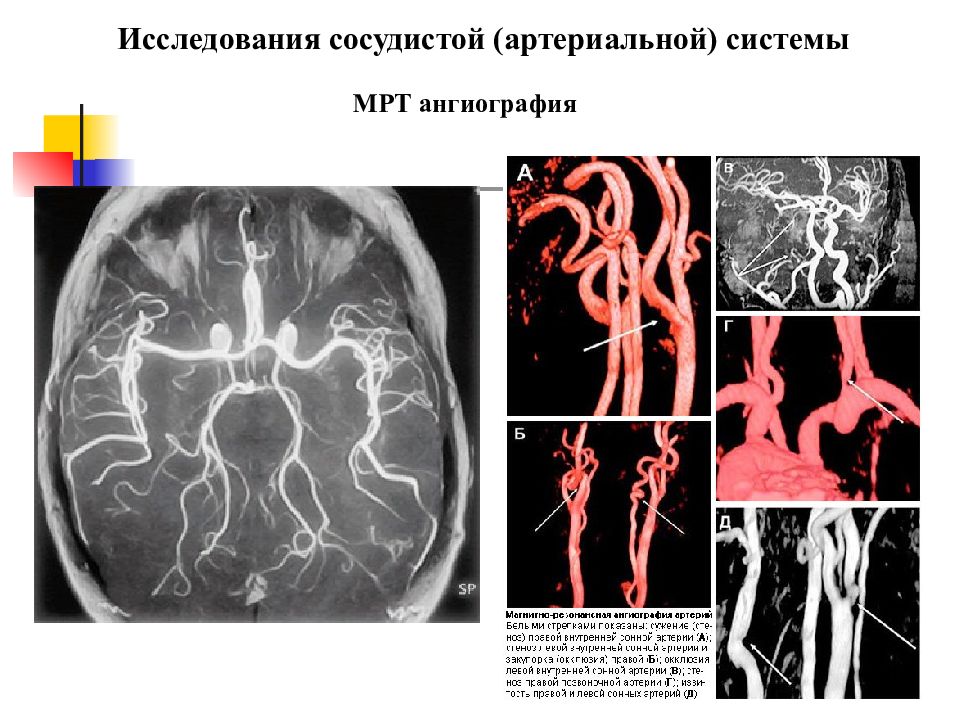

Исследования сосудистой (артериальной) системы Контрастная рентгенография

Слайд 57

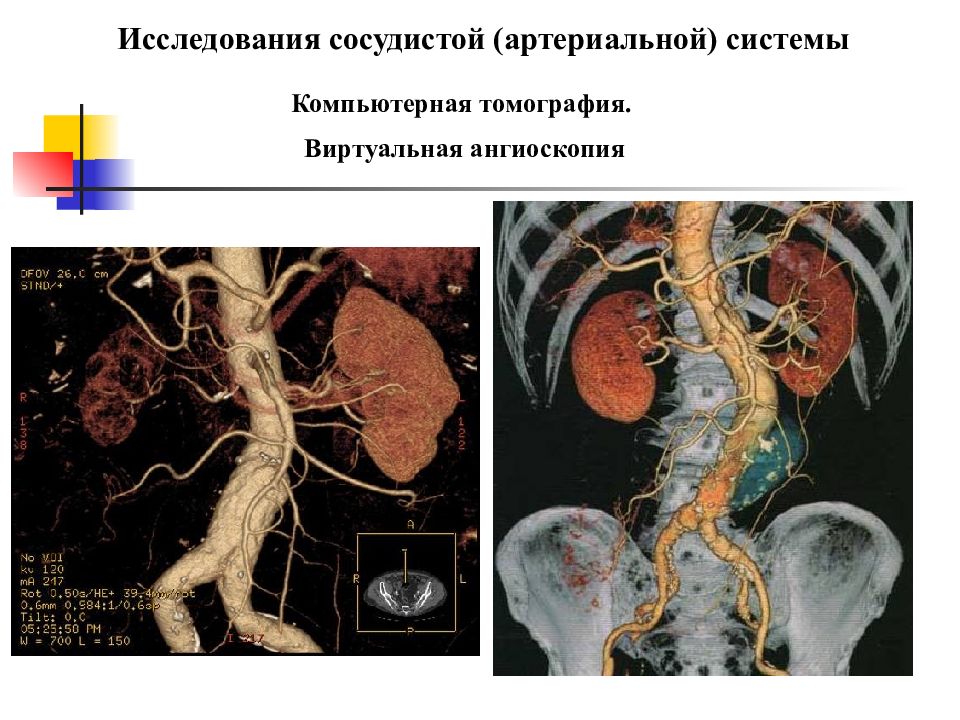

Исследования сосудистой (артериальной) системы Компьютерная томография. Виртуальная ангиоскопия

Слайд 59

А. Органы, имеющие сплошное строение : паренхиматозные органы (1), мышцы (2), позвонки (3) Б. Трубчатые органы : мозг (1), кишка (2), мочеточник (3) Закономерности расположения интраорганных сосудов

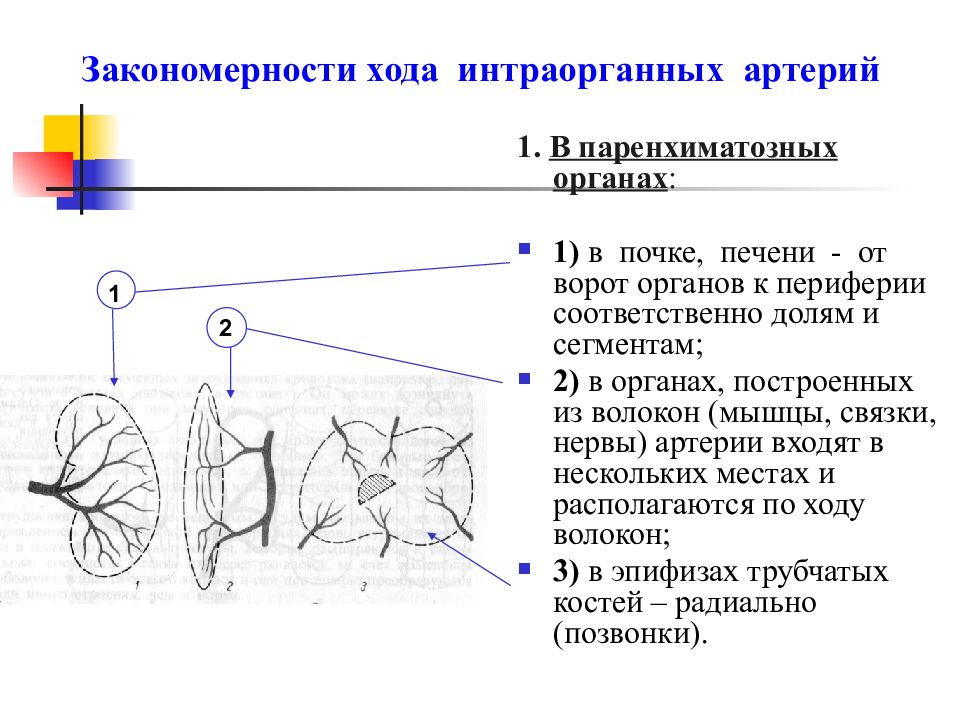

Слайд 60: Закономерности хода интраорганных артерий

1. В паренхиматозных органах : 1) в почке, печени - от ворот органов к периферии соответственно долям и сегментам ; 2) в органах, построенных из волокон (мышцы, связки, нервы) артерии входят в нескольких местах и располагаются по ходу волокон ; 3) в эпифизах трубчатых костей – радиально (позвонки). 1 2 Закономерности хода интраорганных артерий

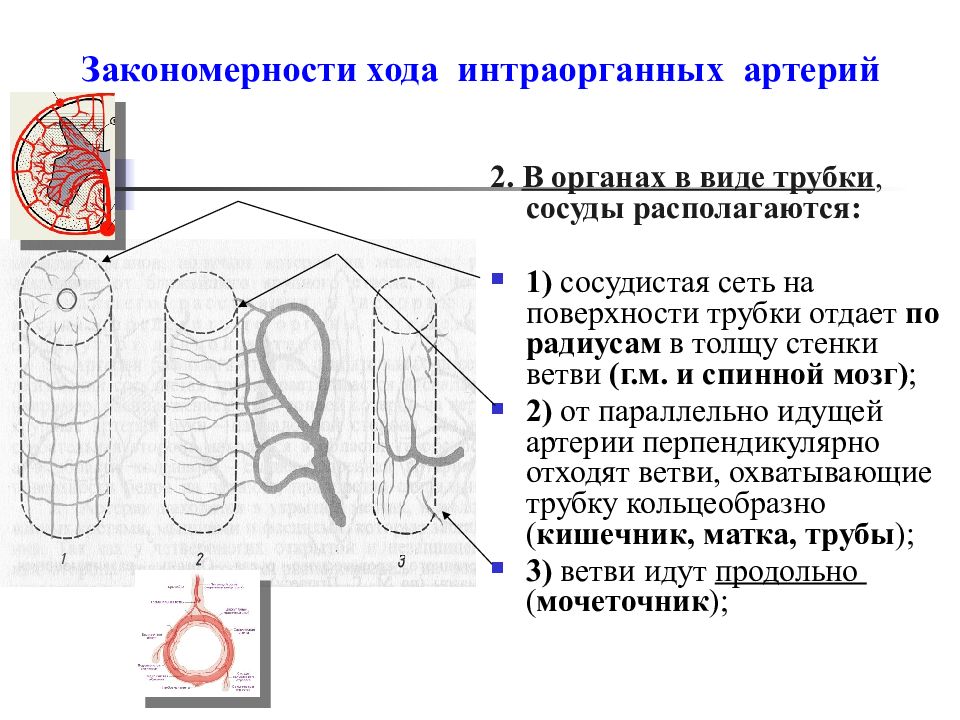

Слайд 61: Закономерности хода интраорганных артерий

2. В органах в виде трубки, сосуды располагаются: 1) сосудистая сеть на поверхности трубки отдает по радиусам в толщу стенки ветви (г.м. и спинной мозг) ; 2) от параллельно идущей артерии перпендикулярно отходят ветви, охватывающие трубку кольцеобразно ( кишечник, матка, трубы ); 3) ветви идут продольно ( мочеточник );

Слайд 63: ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ В России более 30 млн

Потеря трудоспособности, инвалидизация, трофические язвы, тромбоз, тромбоэмболия,

Слайд 65

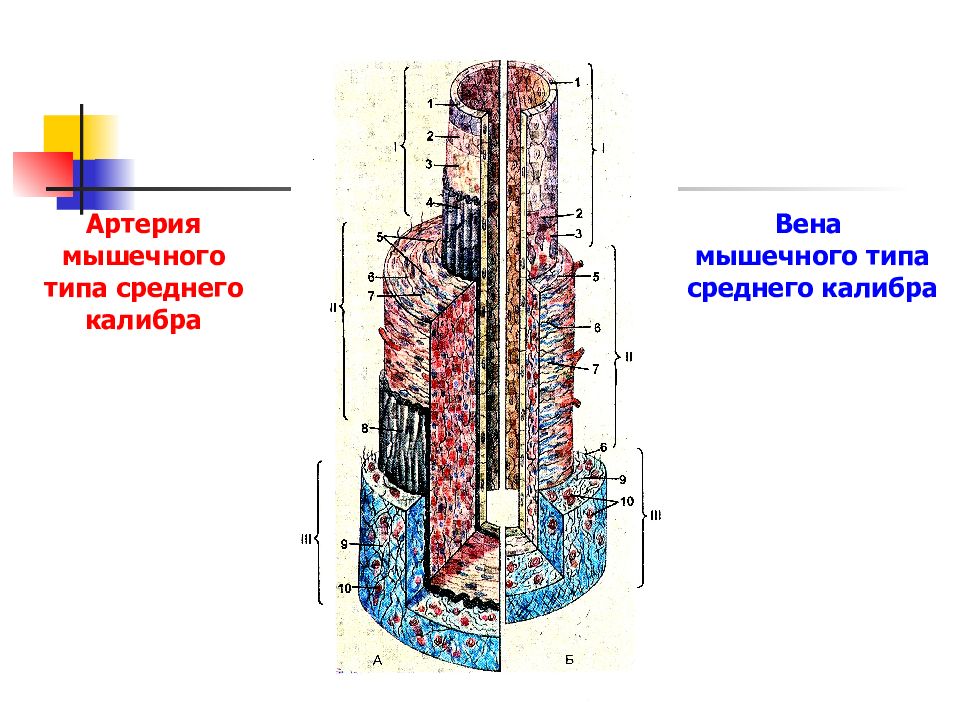

Артерия мышечного типа среднего калибра Вена мышечного типа среднего калибра

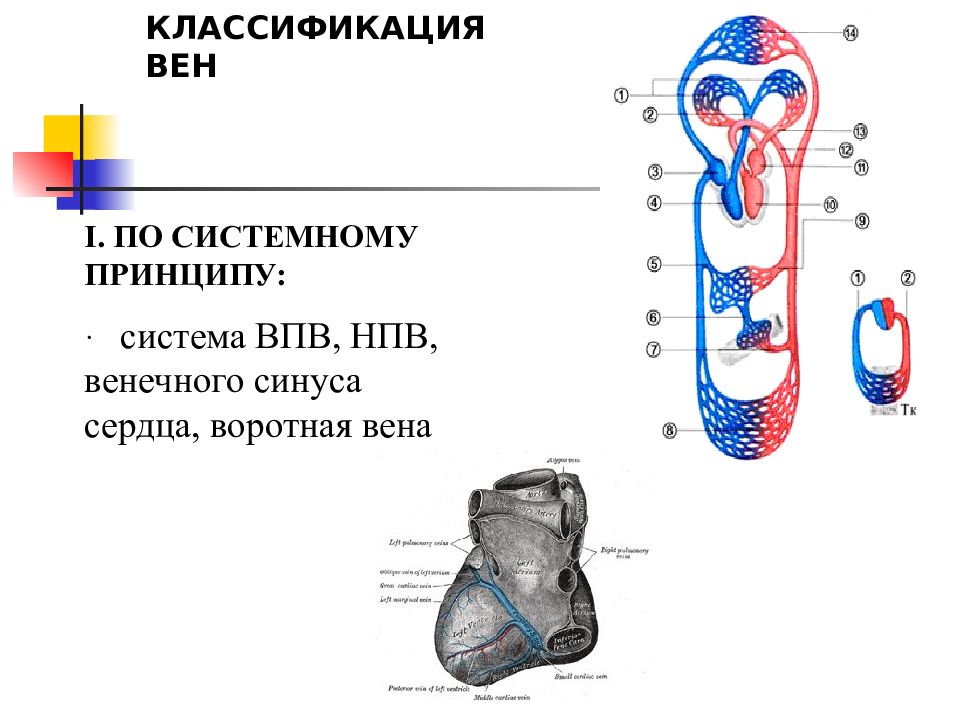

Слайд 66: КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕН

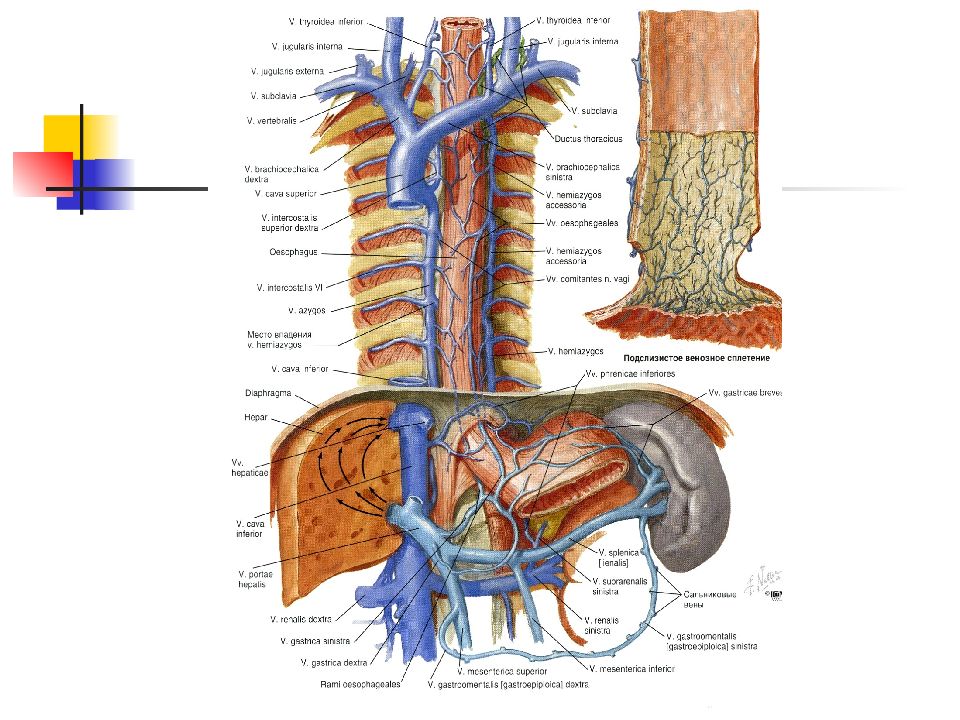

I. ПО СИСТЕМНОМУ ПРИНЦИПУ: · система ВПВ, НПВ, венечного синуса сердца, воротная вена

Слайд 68: КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕН

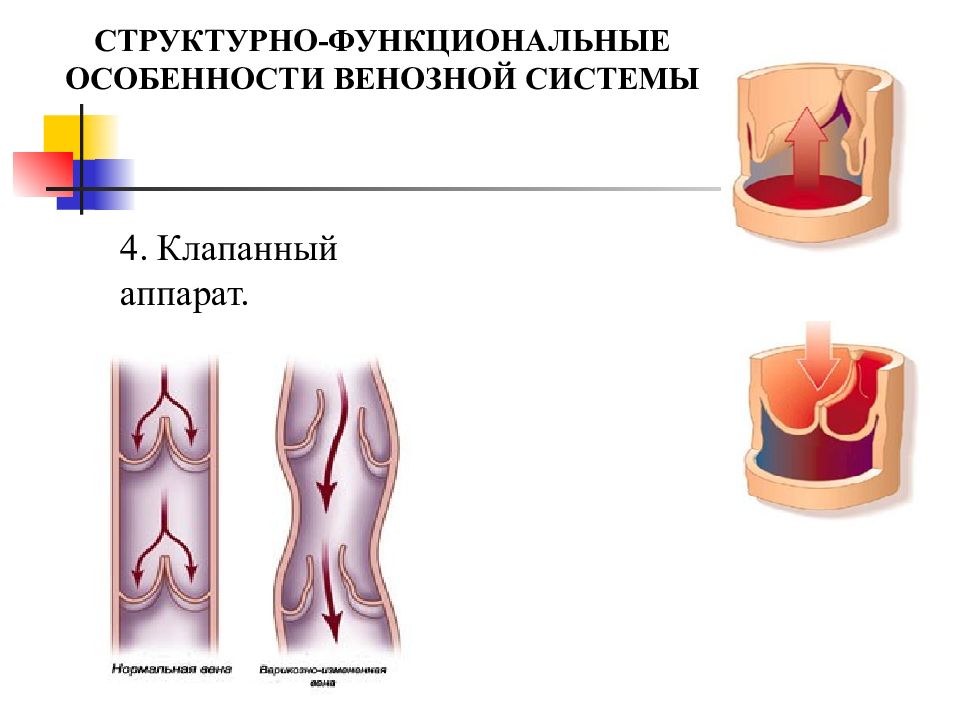

II. ПО КЛАПАННОМУ АППАРАТУ: · клапанные (максимум – в венах ног); · безклапанные (ВПВ, НПВ, вены головы, шеи, синусы твердой мозговой оболочки, почечные, легочные, воротная вена).

Слайд 70: КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕН

III. ПО СТРОЕНИЮ СТЕНКИ: · безмышечные (в ены твёрдой и мягкой мозговых оболочек, диплоэтические вены, вены сетчатки глаза, селезёнки, плаценты ). · мышечные (вены кишечника)

Слайд 71: КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕН

IV. ПО ТОПОГРАФИИ: А по отношению к собственной фасции : · поверхностные ; · глубокие (связаны с поверхностными через перфорантные вены). Б по отношению к органу : · внутриорганные ; · внеорганные.

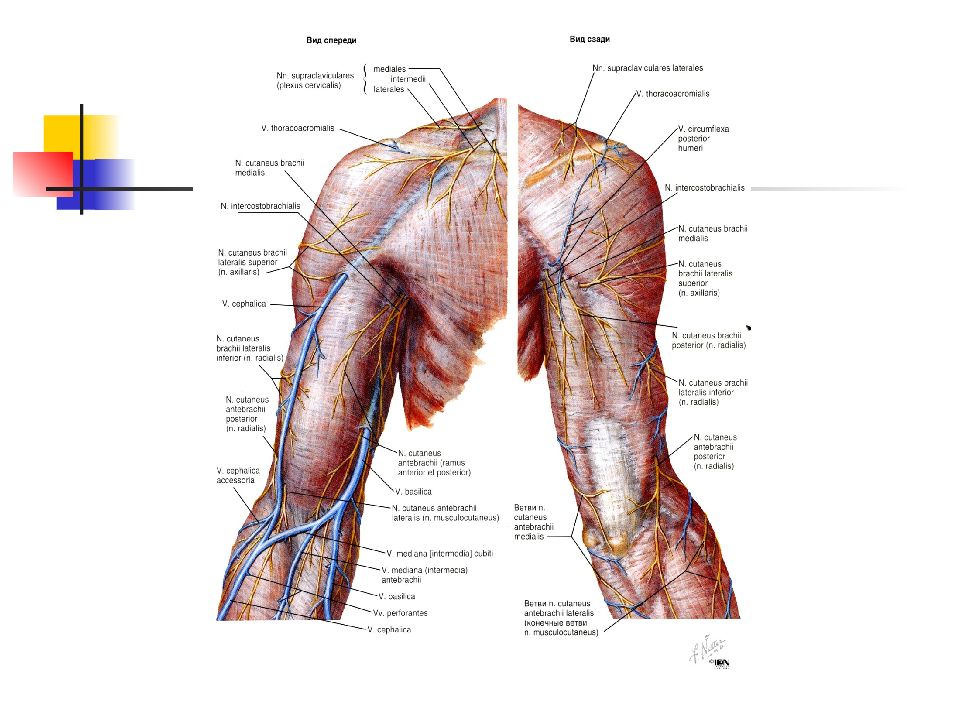

Слайд 73: Закономерности распределения вен

Количество вен больше, чем артерий; Калибр вен больше по сравнению с калибром артерий; Конвергентный принцип распределения (происходит слияние многочисленных мелких сосудов в более крупные); Для большинства вен характерна двусторонняя симметрия;

Слайд 74: Продолжение

На конечностях глубокие вены парные, сопровождают артерии ( vv. comitantes), входят в состав сосудисто-нервных пучков; Поверхностные вены сопровождают кожные нервы или идут самостоятельно; На туловище вены располагаются сегментарно ( vv. lumbales, vv. intercostales) ; Соответствие скелету ( нижняя полая вена – вдоль позвоночника, межреберные – вдоль ребер, глубокие вены конечностей – вдоль костей конечностей) ;

Слайд 75: Продолжение

Вены идут по кратчайшему расстоянию от органа к более крупному сосуду; Образование сплетений (вокруг внутренних органов, в позвоночном столбе); Анастомозы Внутрисистемные (например: в черепе – между синусами твердой мозговой оболочки и диплоическими венами); Межсистемные (кава-кавальные, порто-кавальные)

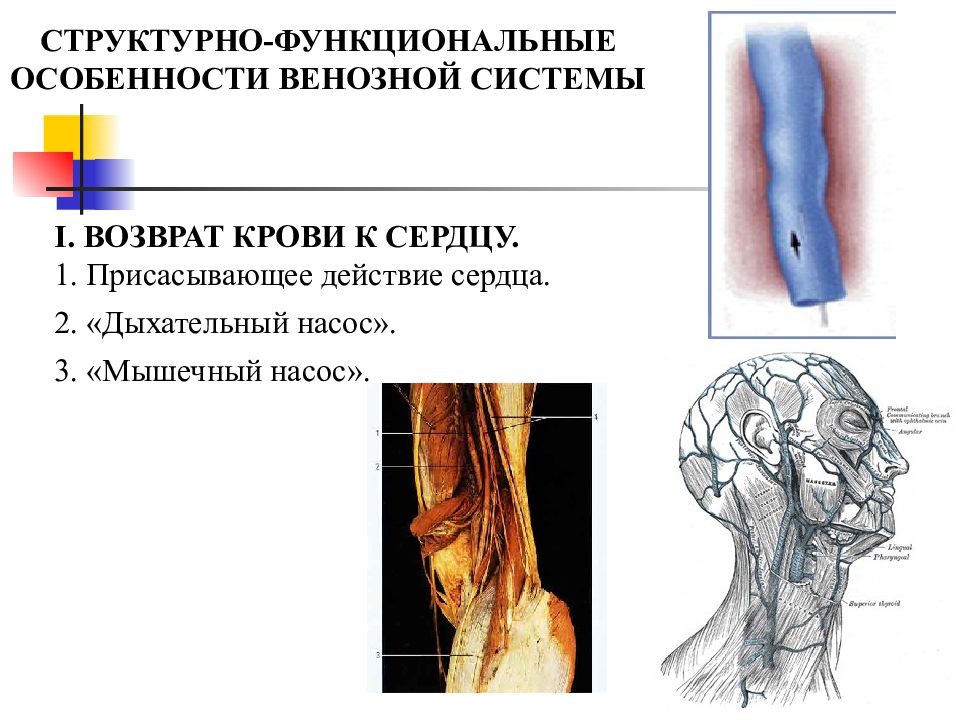

Слайд 76: СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ

I. ВОЗВРАТ КРОВИ К СЕРДЦУ. 1. Присасывающее действие сердца. 2. «Дыхательный насос». 3. «Мышечный насос».

Слайд 77: СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ

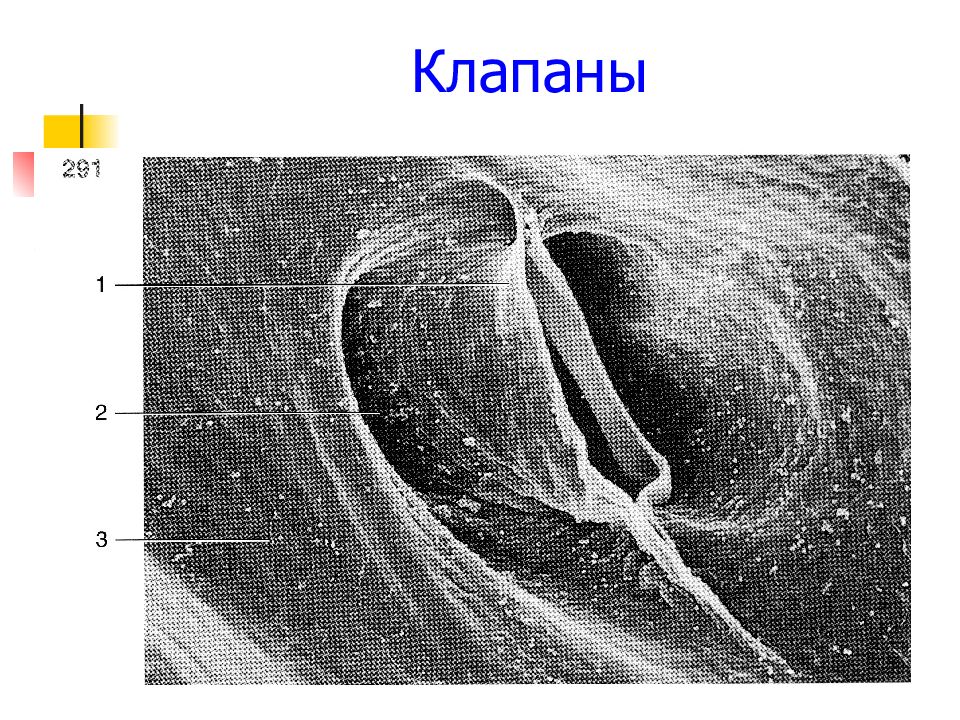

4. Клапанный аппарат.

Слайд 78: СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ

5. Сократительная деятельность стенок вен. 6.Пульсация рядом расположенных артерий

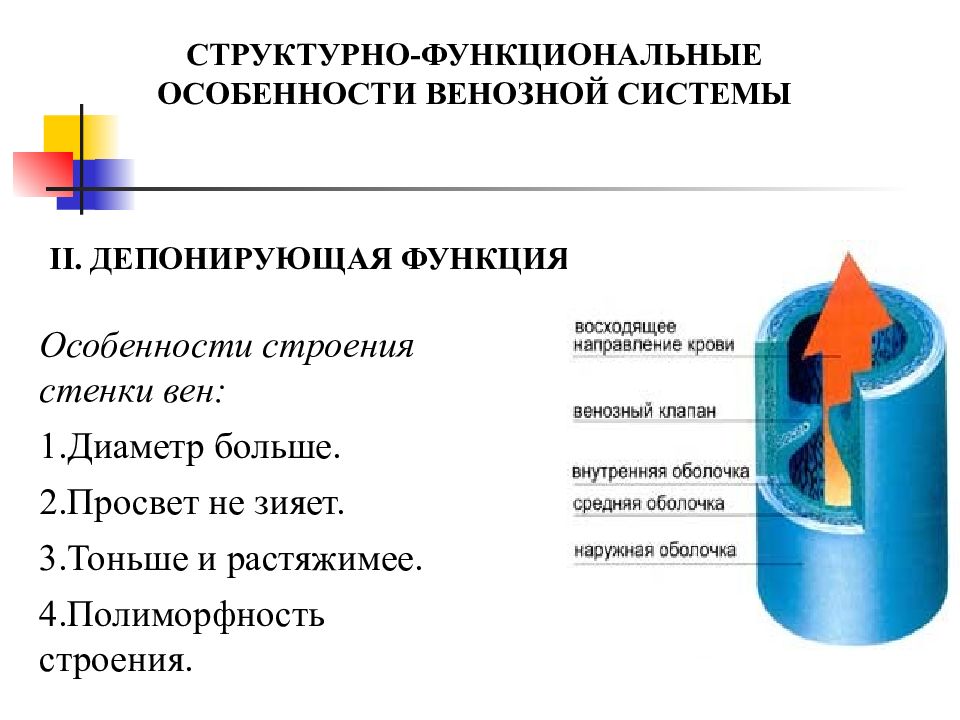

Слайд 79: СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ

II. ДЕПОНИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ. О собенности строения стенки вен : 1.Диаметр больше. 2.Просвет не зияет. 3.Тоньше и растяжимее. 4.Полиморфность строения.

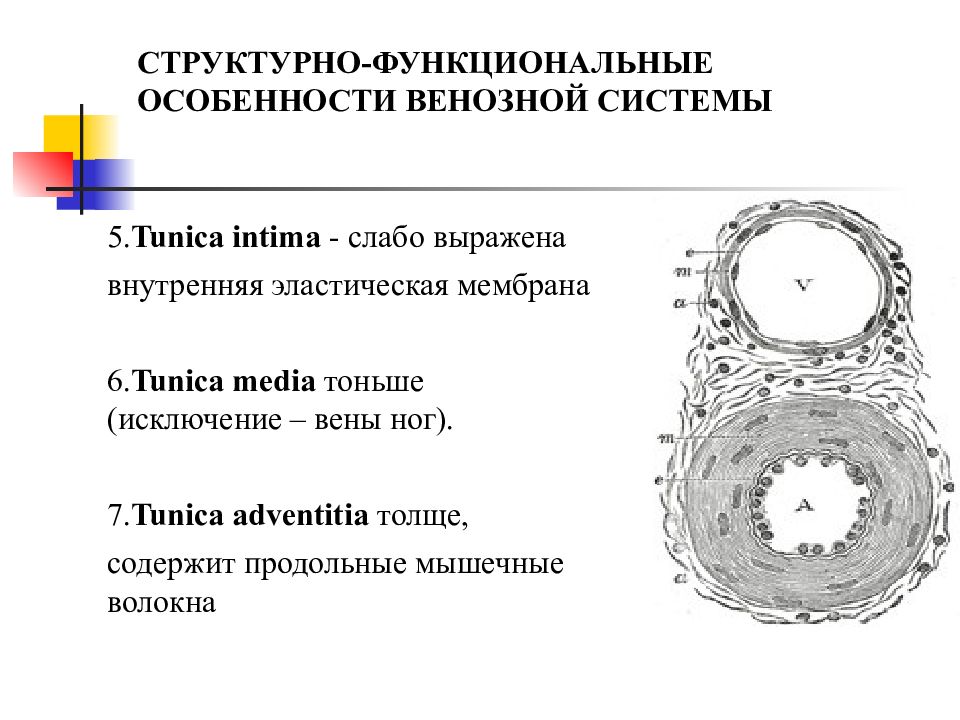

Слайд 80: СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ

5. Tunica intima - слабо выражена внутренняя эластическая мембрана 6. Tunica media тоньше (исключение – вены ног). 7. Tunica adventitia толще, содержит продольные мышечные волокна

Слайд 81: СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ

III. ТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИ Я: эвакуация от органов и тканей продуктов м етаболизма; циркуляция гормонов, лимфоцитов. IV. РЕГУЛЯЦИЯ ГОМЕОСТАЗА : водного обмена; выработка БАВ (эндотелием).

Последний слайд презентации: Функциональная анатомия сердечно-сосудистой системы (читает проф. А.Н.Машак): СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ

V. РЕФЛЕКСОГЕННАЯ ФУНКЦИЯ. · барорецепторы; · хеморецепторы; · прессорецепторы. VI. АМОРТИЗАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ. VII. СФИНКТЕРНАЯ ФУНКЦИЯ.