Первый слайд презентации: Гистология сердечно-сосудистой системы

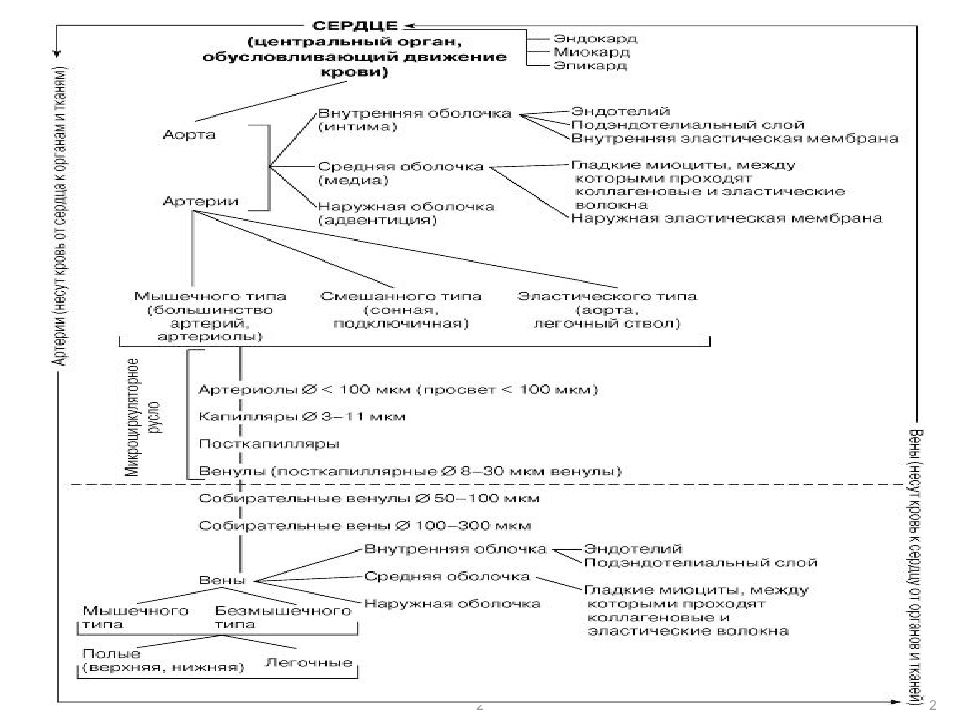

Сердечнососудистую систему образуют : Сердце Кровеносные сосуды 1 Лекция №10

Слайд 3: Сердечно-сосудистая система

Сердечно-сосудистая система включает: сердце, кровеносные и лимфатические сосуды. Она обеспечивает распространение по организму крови и лимфы. К общим функциям всех элементов сердечно-сосудистой системы можно отнести: трофическую функцию - снабжение тканей питательными веществами; дыхательную функцию - снабжение тканей кислородом; экскреторную функцию - удаление продуктов обмена из тканей; регуляторную функцию - перенос гормонов, выработка биологически активных веществ, регуляция кровоснабжения, участие в воспалительных реакциях 3

Слайд 4: Крупные артерии

Артериолы — самые мелкие артерии. В артериолах происходит резкий перепад давления, — от высокого в артериях до низкого в капиллярах. Это обусловлено значительным количеством этих сосудов, их узким просветом и наличием мышечных элементов в стенке. Общее давление в артериальной системе определяется в значительной степени тонусом именно артериол. Капилляры осуществляют двусторонний обмен веществ между кровью и тканями, что достигается благодаря их огромной общей поверхности и тонкой стенке. Венулы собирают из капилляров кровь, которая движется под низким давлением. Их стенки тонкие, что также способствует обмену веществ и облегчает миграцию клеток из крови в ткани. Вены обеспечивают возврат крови к сердцу. Они характеризуются широким просветом, тонкой стенкой со слабым развитием эластических и мышечных элементов. В венах имеются клапаны, препятствующие обратному току крови 4

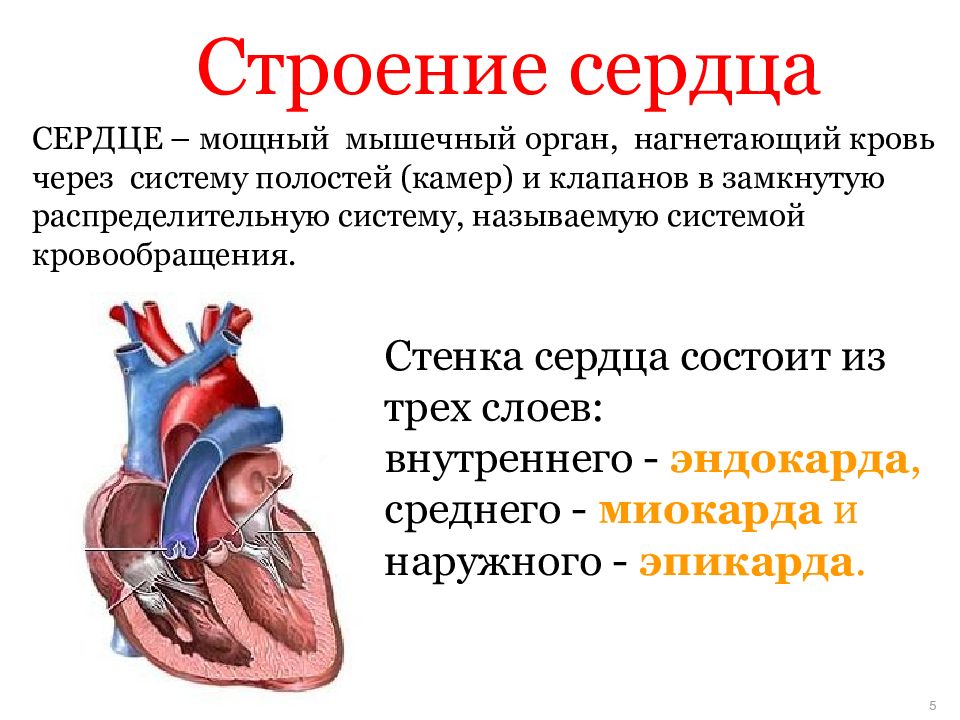

Слайд 5: Строение сердца

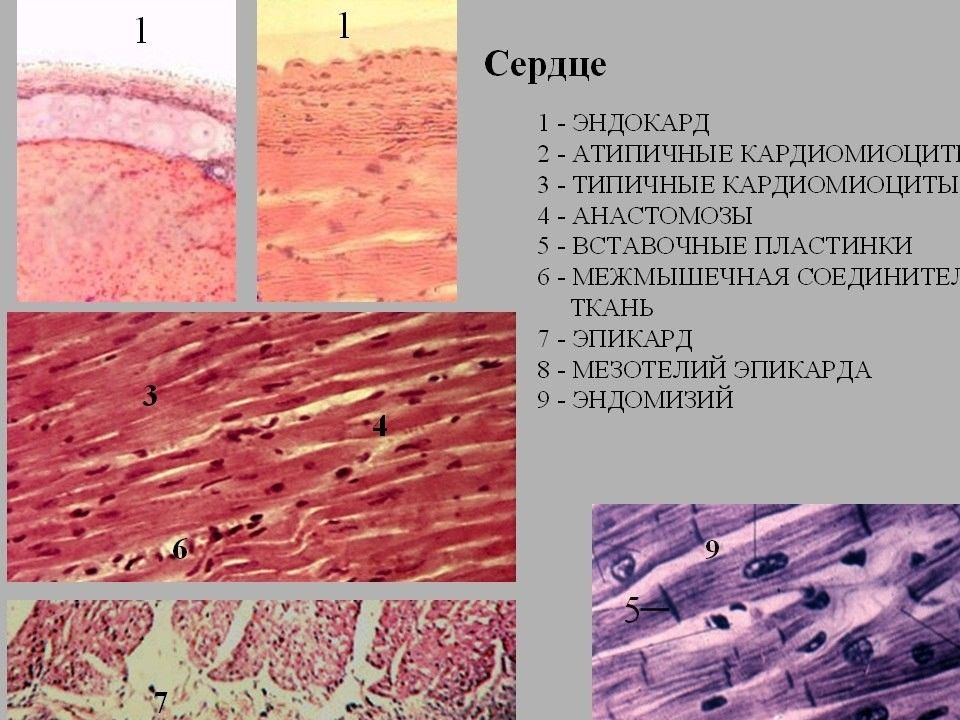

СЕРДЦЕ – мощный мышечный орган, нагнетающий кровь через систему полостей (камер) и клапанов в замкнутую распределительную систему, называемую системой кровообращения. Стенка сердца состоит из трех слоев: внутреннего - эндокарда, среднего - миокарда и наружного - эпикарда. 5

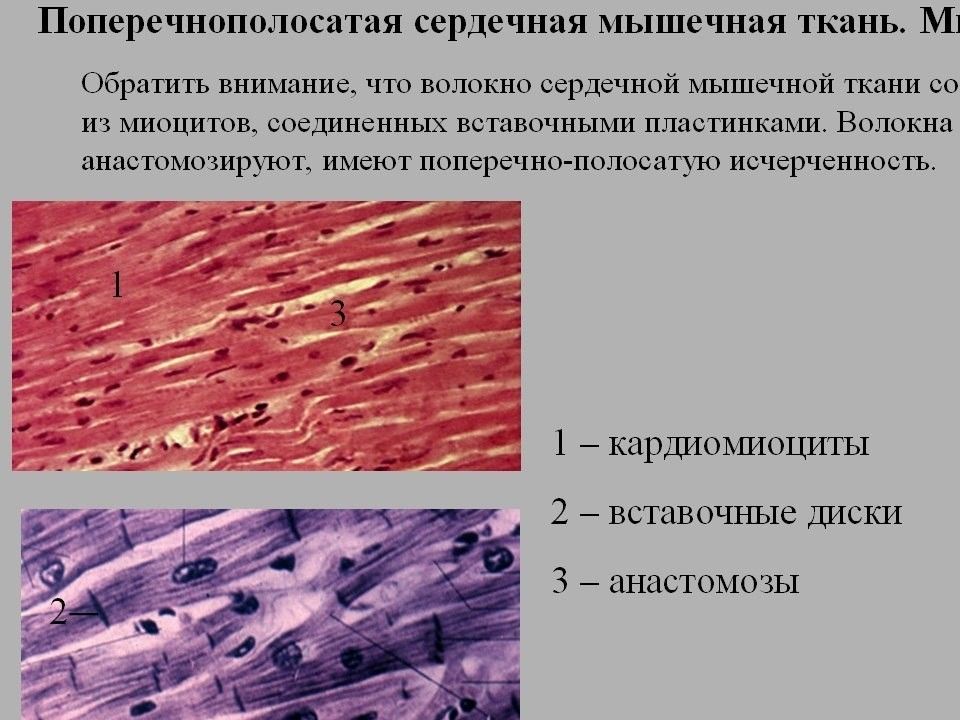

Слайд 6: Миокард - функция

Миокард обеспечивает сократительную сердца. Средняя, мышечная оболочка сердца ( myocardium ) состоит из поперечнополосатых мышечных клеток - кардиомиоцитов. Кардиомиоциты тесно связаны между собой и образуют функциональные волокна, слои которых спиралевидно окружают камеры сердца. Между кардиомиоцитами располагаются прослойки рыхлой соединительной ткани, сосуды, нервы. 6

Слайд 7: Развитие сердца

Эндокард, соединительная ткань сердца, включая сосуды - мезенхимного происхождения. Миокард и эпикард развиваются из мезодермы, точнее - из висцерального листка спланхнотома, - т.н. миоэпикардиальных пластино к. 7

Слайд 8: Эндокард

В строении эндокарда выделяют 4 слоя : эндотелий на базальной мембране, далее: подэндотелиальный слой из РВСТ ( рыхлой волокнистой соединительной ткани ), мышечно-эластический слой ( ГМК и эластические волокна ), наружный соединительно-тканный слой ( РВСТ). 8

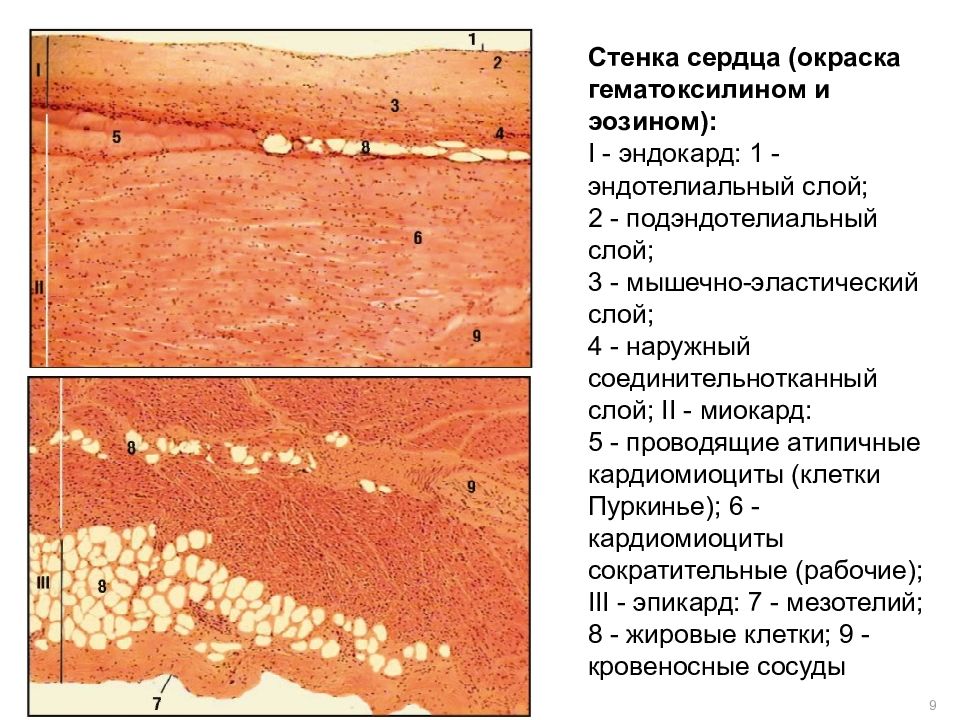

Слайд 9

Стенка сердца (окраска гематоксилином и эозином): I - эндокард: 1 - эндотелиальный слой; 2 - подэндотелиальный слой; 3 - мышечно-эластический слой; 4 - наружный соединительнотканный слой; II - миокард: 5 - проводящие атипичные кардиомиоциты (клетки Пуркинье ); 6 - кардиомиоциты сократительные (рабочие); III - эпикард: 7 - мезотелий; 8 - жировые клетки; 9 - кровеносные сосуды 9

Слайд 10

8 10 На препарате видны: *эндокард (1), * миокард (2) и лежащие между ними волокна Пуркинье (3). К летки волокон Пуркинье - гораздо более крупные, более светлые (при окраске гематоксилин-эозином), не имеют поперечной исчерченности, по форме - овальные (а не цилиндрические).

Слайд 11: ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА

В состав проводящей системы входят: 1. синусно-предсердный, или синусный, узел; 2. предсердно-желудочковый узел; 3. предсердно-желудочковый пучок (пучок Гиса) и его 4. разветвления (волокна Пуркинье ), передающие импульсы на сократительные мышечные клетки. 13 11

Слайд 12: Т ипы мышечных клеток

Первый тип проводящих миоцитов - это P-клетки, или пейсмейкерные миоциты – Они светлые, мелкие, отросчатые, встречаются в синусном и предсердно-желудочковом узле и в межузловых путях. Они служат главным источником электрических импульсов, обеспечивающих ритмическое сокращение сердца Второй тип проводящих миоцитов - это переходные клетки – Это тонкие, вытянутые клетки, встречаются преимущественно в узлах (их периферической части), но проникают и в прилежащие участки предсердий. Функциональное значение переходных клеток состоит в передаче возбуждения от Р-клеток к клеткам пучка Гиса и рабочему миокарду. Третий тип проводящих миоцитов - это клетки Пуркинье – Они светлее и шире сократительных кардиомиоцитов, содержат мало миофибрилл. Эти клетки преобладают в пучке Гиса и его ветвях. От них возбуждение передается на сократительные кардиомиоциты миокарда желудочков. 14 12

Слайд 15

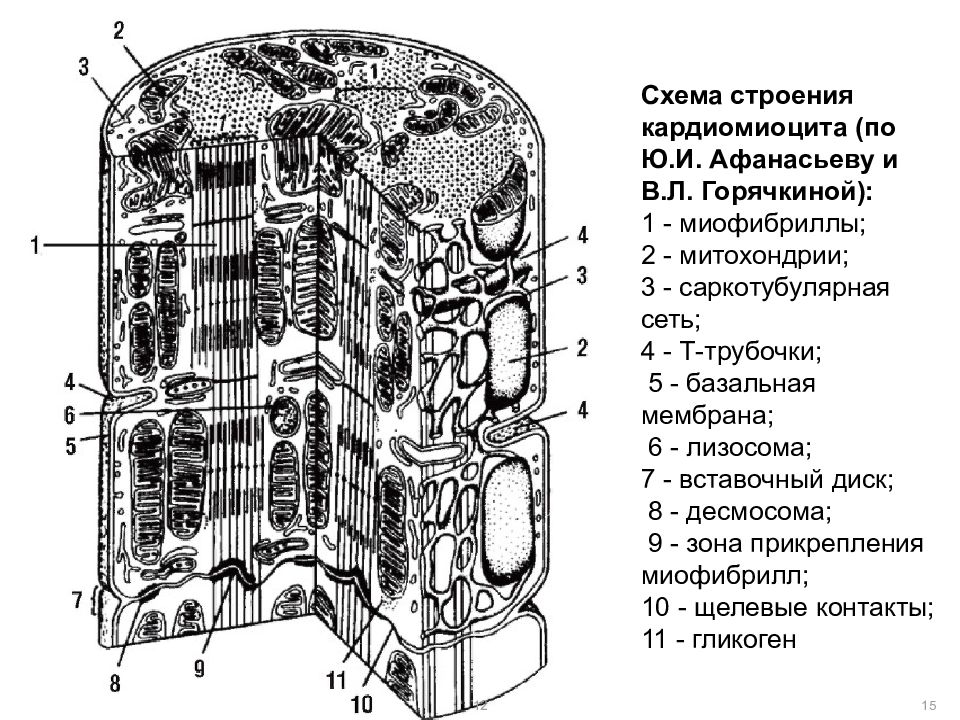

Схема строения кардиомиоцита (по Ю.И. Афанасьеву и В.Л. Горячкиной ): 1 - миофибриллы; 2 - митохондрии; 3 - саркотубулярная сеть; 4 - Т-трубочки ; 5 - базальная мембрана ; 6 - лизосома; 7 - вставочный диск ; 8 - десмосома ; 9 - зона прикрепления миофибрилл; 10 - щелевые контакты; 11 - гликоген 12 15

Слайд 16: Эпикард и перикард

Эпикард – является висцеральным листком перикарда, обеспечивает свободное скольжение сердца в сердечной сумке, имеет две пластинки : наружная – мезотелий (однослойный плоский эпителий, способный выделять незначительное количество серозной жидкости); внутренняя – РВСТ с сосудами и нервами, могут быть скопления жировой ткани Эпикард и париетальный листок перикарда имеют многочисленные нервные окончания, преимущественно свободного типа. 15 16

Слайд 17

1. Клетки проводящей системы более чувствительны к действию химических веществ, токсинов, чем сократительные кардиомиоциты указанные и другие нефизиологические воздействия могут приводить к нарушениям ритма. 2. Гемолитические стрептококки (вызывающие, например, ангину) могут из крови внедрятся в подэндотелиальный слой эндокарда или вызывать разрушение эндотелия сердца. Это может приводить к образованию тромбов. При локализации колоний стрептококков в клапанах сердца происходит разрушение волокон РВСТ и деформация клапана (порок клапана). 3. Атеросклеротические изменения распределительных (венечных) артерий миокарда приводят к сужению их просвета, к уменьшению притока питательных веществ и кислорода (ишемия) к кардиомиоцитам. Эти нарушения может снять операция шунтирования измененного сосуда. 4. Курение повышает риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) вдвое. 5. Длительная гипертензия сосудов увеличивает нагрузку на миокард и приводит к ИБС. 17 17 Примеры клинического значения изученных структур сердца.

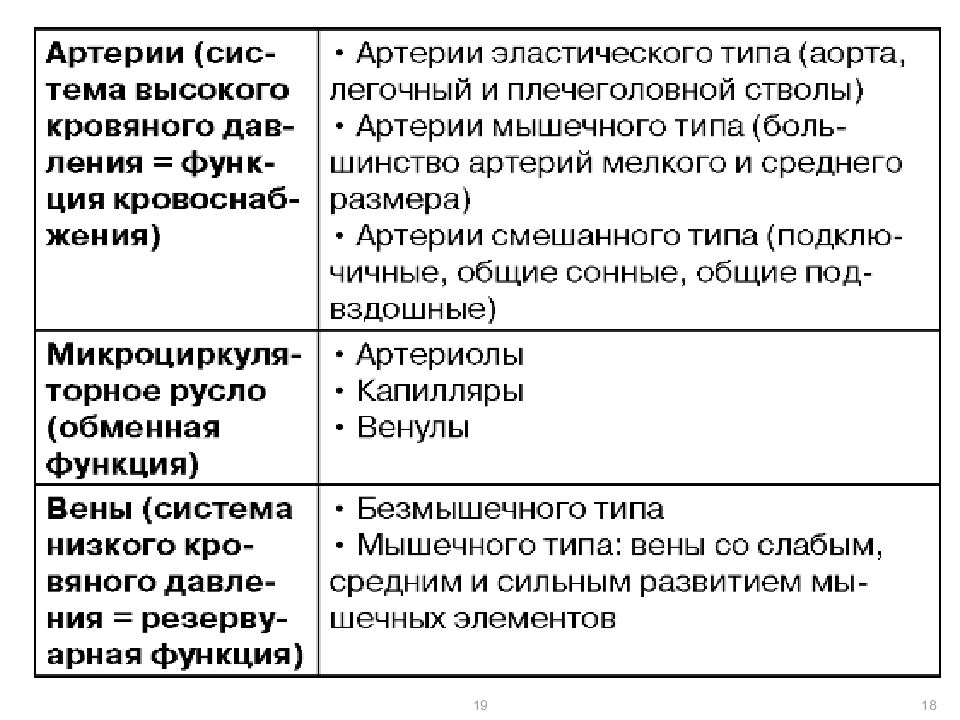

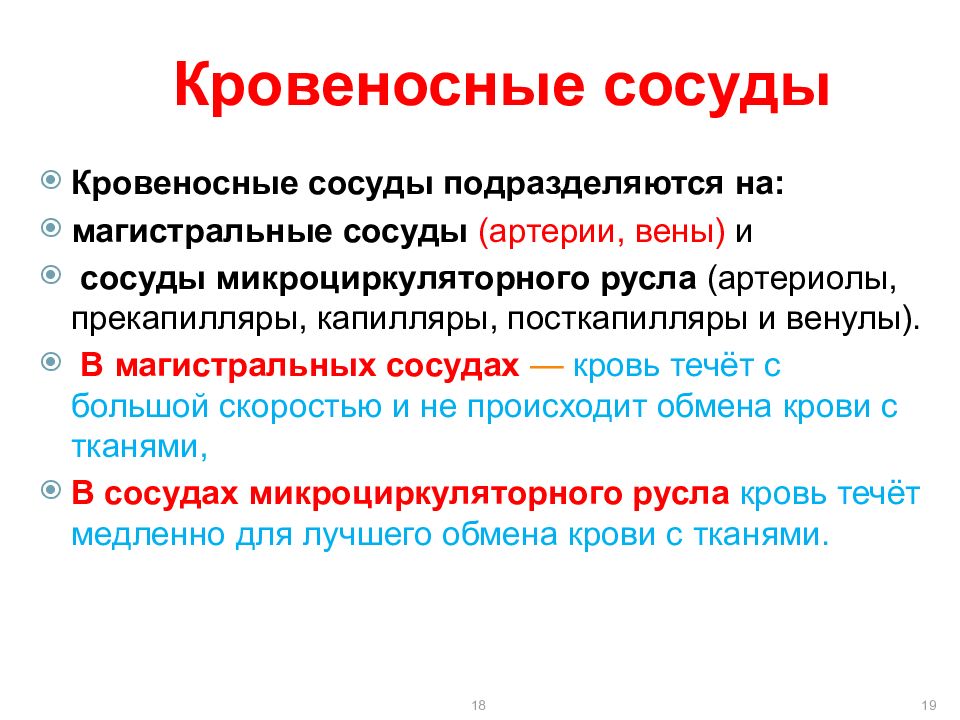

Слайд 19: Кровеносные сосуды

Кровеносные сосуды подразделяются на: магистральные сосуды (артерии, вены) и сосуды микроциркуляторного русла (артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры и венулы ). В магистральных сосудах — кровь течёт с большой скоростью и не происходит обмена крови с тканями, В сосудах микроциркуляторного русла кровь течёт медленно для лучшего обмена крови с тканями. 18 19

Слайд 20: Кровеносные сосуды

представляют собой замкнутую систему полых эластичных трубок различного строения, диаметра и механических свойств. 20

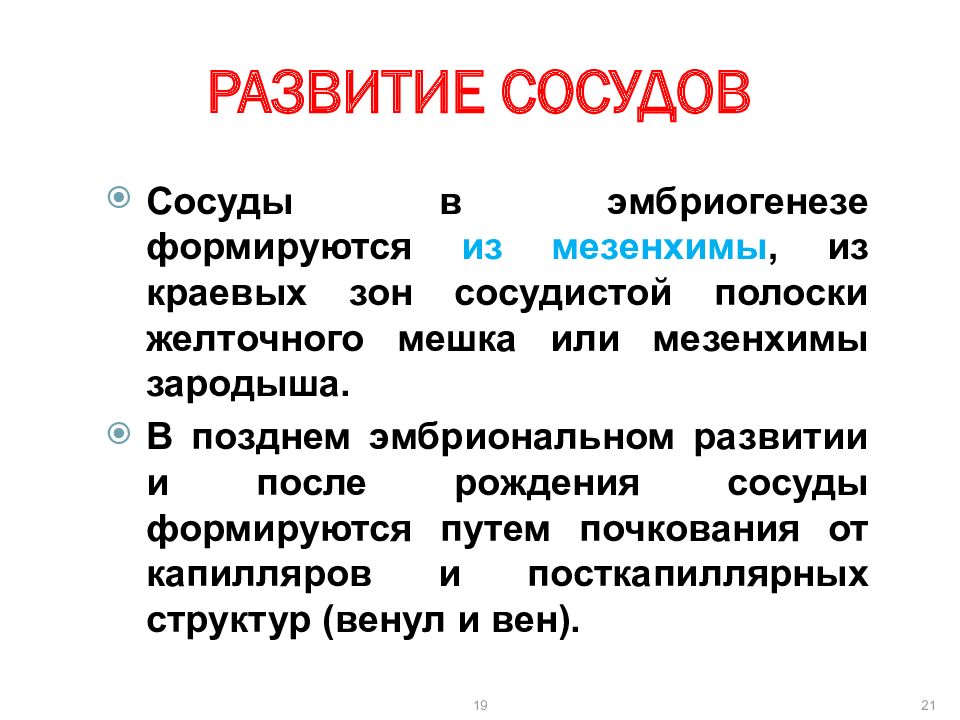

Слайд 21: РАЗВИТИЕ СОСУДОВ

Сосуды в эмбриогенезе формируются из мезенхимы, из краевых зон сосудистой полоски желточного мешка или мезенхимы зародыша. В позднем эмбриональном развитии и после рождения сосуды формируются путем почкования от капилляров и посткапиллярных структур ( венул и вен). 19 21

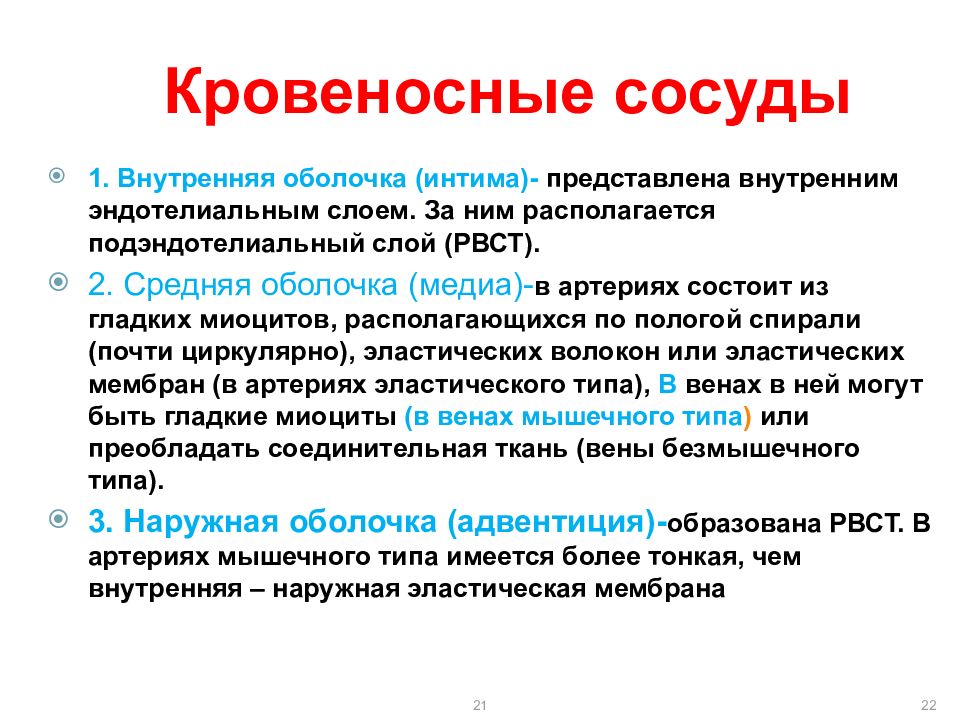

Слайд 22: Кровеносные сосуды

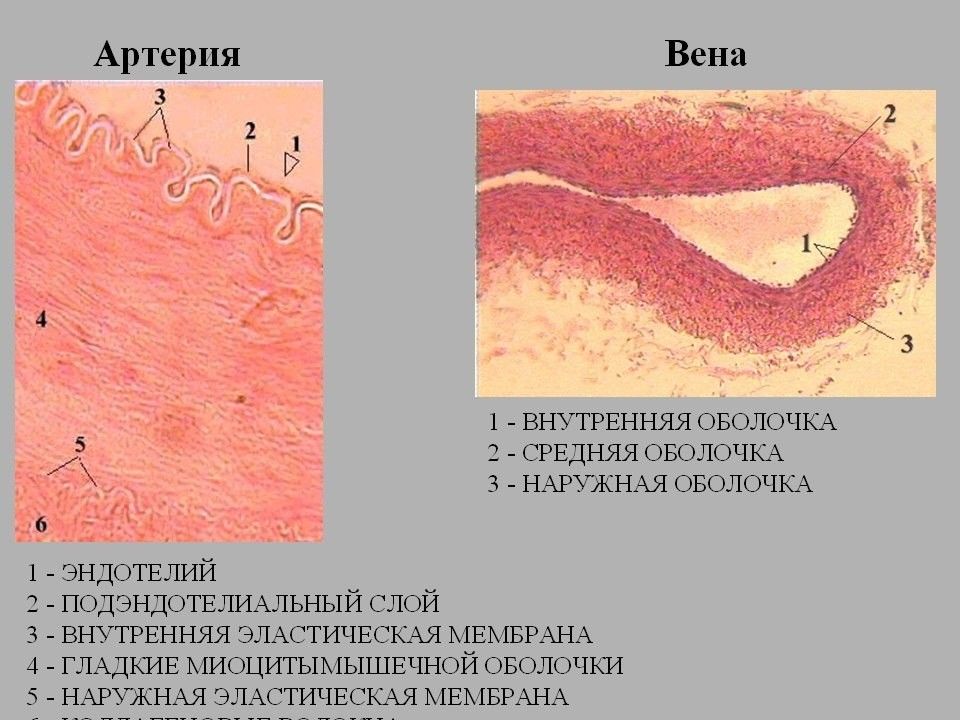

1. Внутренняя оболочка (интима)- представлена внутренним эндотелиальным слоем. За ним располагается подэндотелиальный слой (РВСТ). 2. Средняя оболочка (медиа)- в артериях состоит из гладких миоцитов, располагающихся по пологой спирали (почти циркулярно ), эластических волокон или эластических мембран (в артериях эластического типа ), В венах в ней могут быть гладкие миоциты (в венах мышечного типа ) или преобладать соединительная ткань (вены безмышечного типа). 3. Наружная оболочка ( адвентиция )- образована РВСТ. В артериях мышечного типа имеется более тонкая, чем внутренняя – наружная эластическая мембрана 21 22

Слайд 23: С осуды кровеносной системы

Артерии несут кровь от сердца, а по венам кровь возвращается к сердцу. Между артериальным и венозным отделами кровеносной системы располагается соединяющее их микроциркуляторное русло, включающее артериолы, венулы, капилляры. АРТЕРИИ КАПИЛЛЯРЫ ВЕНЫ 22 23

Слайд 25: Артерии

Артерии имеют в строении стенки 3 оболочки : интима, медиа, адвентиция. Артерии классифицируются в зависимости от преобладания эластических или мышечных элементов на артерии: 1) эластического, 2) мышечного и 3) смешанного типа. 23 25

Слайд 26: АРТЕРИИ

Стенка артерии состоит из трех оболочек: внутренней, средней и наружной. Внутренняя оболочка –эндотелий (плоский эпителий с очень гладкой поверхностью). Средний слой образован гладкой мышечной тканью и содержит хорошо развитые эластические волокна. За счет гладких мышечных волокон осуществляется изменение просвета артерии. Эластические волокна обеспечивают упругость, эластичность и прочность стенок артерий. Наружная оболочка состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, которая выполняет защитную роль и способствует фиксации артерий в определенном положении. По мере удаления от сердца артерии сильно ветвятся, образуя в итоге самые мелкие - артериолы. 26

Слайд 27: Артерия эластического типа

Артерия эластического типа. Аорта (окраска гематоксилином и эозином, малое увеличение): 1 - внутренняя оболочка ; 2 - средняя оболочка; 3: наружная оболочка, А - кровеносные сосуды 25 27

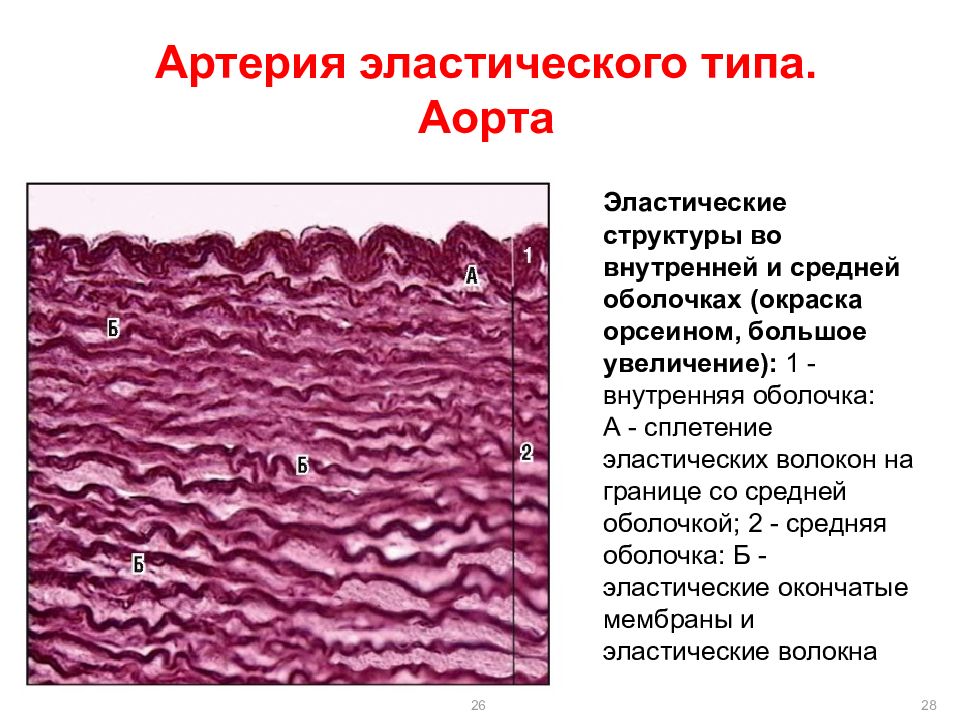

Слайд 28: Артерия эластического типа. Аорта

Эластические структуры во внутренней и средней оболочках (окраска орсеином, большое увеличение): 1 - внутренняя оболочка: А - сплетение эластических волокон на границе со средней оболочкой; 2 - средняя оболочка: Б - эластические окончатые мембраны и эластические волокна 26 28

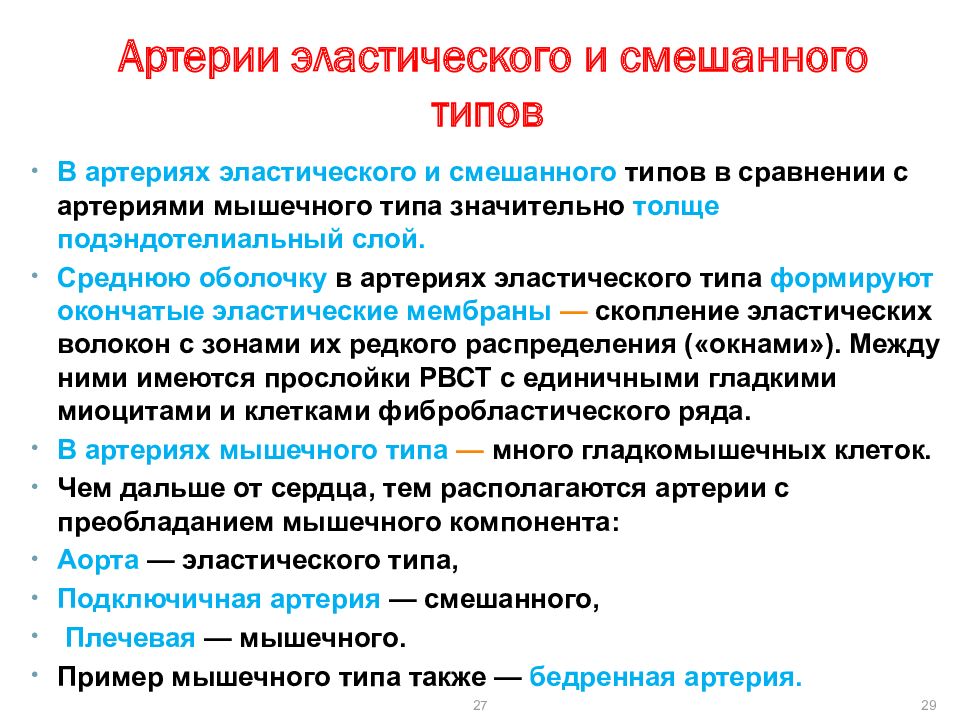

Слайд 29: А ртерии эластического и смешанного типов

В артериях эластического и смешанного типов в сравнении с артериями мышечного типа значительно толще подэндотелиальный слой. Среднюю оболочку в артериях эластического типа формируют окончатые эластические мембраны — скопление эластических волокон с зонами их редкого распределения («окнами»). Между ними имеются прослойки РВСТ с единичными гладкими миоцитами и клетками фибробластического ряда. В артериях мышечного типа — много гладкомышечных клеток. Чем дальше от сердца, тем располагаются артерии с преобладанием мышечного компонента: А орта — эластического типа, П одключичная артерия — смешанного, П лечевая — мышечного. Пример мышечного типа также — бедренная артерия. 27 29

Слайд 30: Артерия мышечного типа

Артерия мышечного типа (окраска гематоксилином и эозином, большое увеличение): 1 - внутренняя оболочка: А - эндотелий; Б - подэндотелиальный слой; В - внутренняя эластическая мембрана; 2 - средняя оболочка: Г - гладкие миоциты ; Д - эластические волокна; Е - наружная эластическая мембрана; 3 - наружная оболочка 28 30

Слайд 31: Вены

Вены имеют в строении 3 оболочки: интима, медиа, адвентиция. Вены подразделяются на 1) безмышечные и 2) мышечные ( со слабым, средним или сильным развитием мышечных элементов средней оболочки ). 29 31

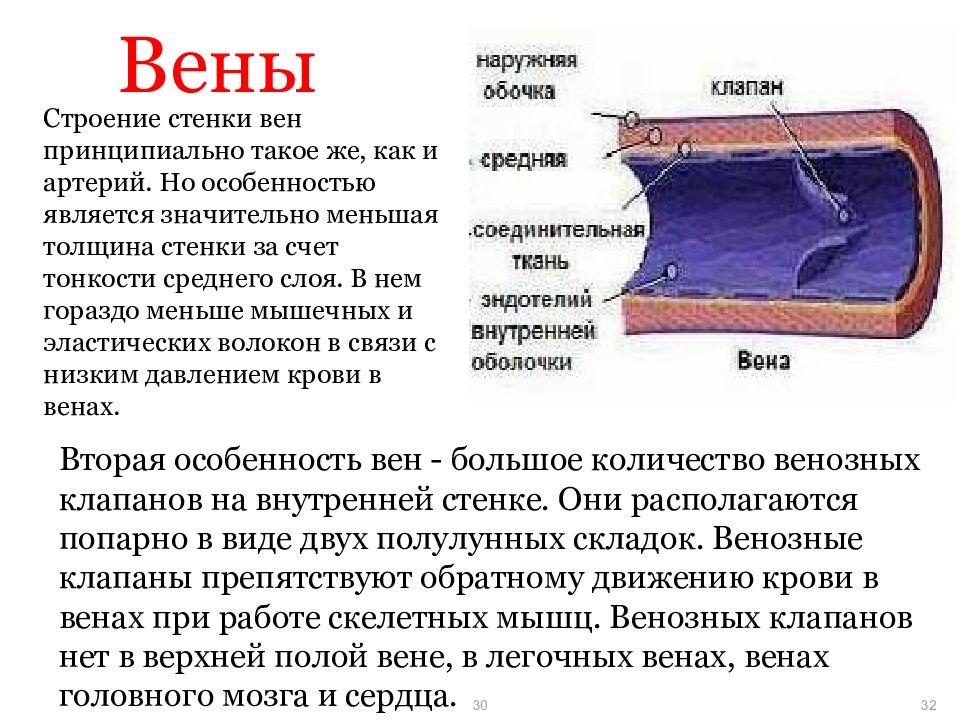

Слайд 32: Вены

Вторая особенность вен - большое количество венозных клапанов на внутренней стенке. Они располагаются попарно в виде двух полулунных складок. Венозные клапаны препятствуют обратному движению крови в венах при работе скелетных мышц. Венозных клапанов нет в верхней полой вене, в легочных венах, венах головного мозга и сердца. Строение стенки вен принципиально такое же, как и артерий. Но особенностью является значительно меньшая толщина стенки за счет тонкости среднего слоя. В нем гораздо меньше мышечных и эластических волокон в связи с низким давлением крови в венах. 30 32

Слайд 33: Вена мышечного типа

Вена мышечного типа (бедренная вена) (окраска гематоксилином и эозином ): 1 - внутренняя оболочка : А - эндотелий; Б - подэндотелиальный слой; 2 - средняя оболочка: В - ядра гладких миоцитов (продольный срез); 3 - наружная оболочка: Г - рыхлая соединительная ткань ; Д - ядра гладких миоцитов (поперечный срез); Е - просвет вены 31 33

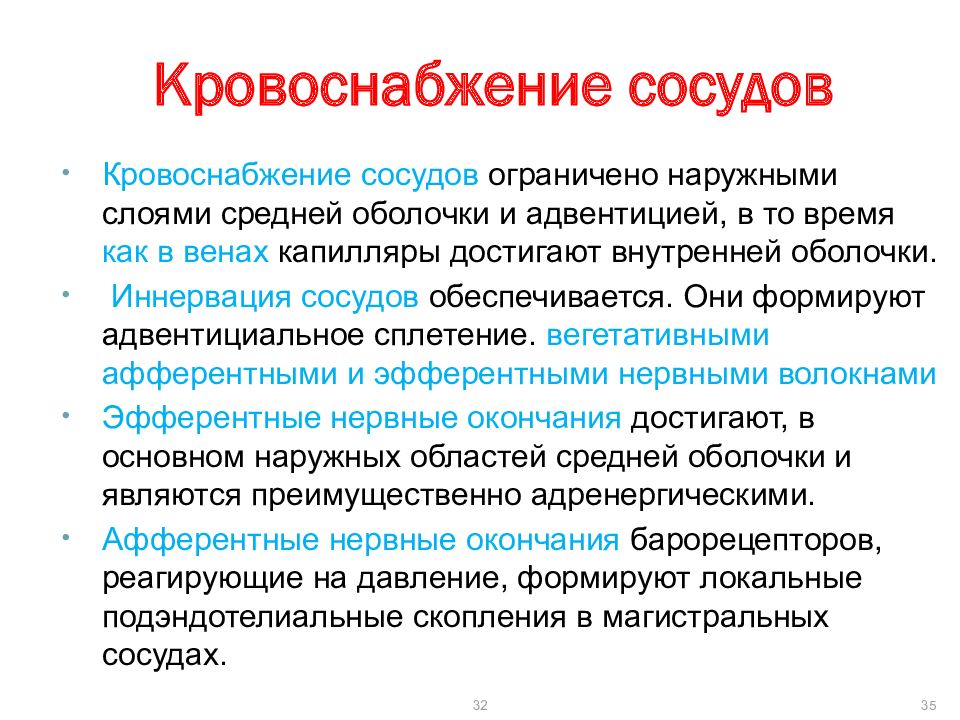

Слайд 35: Кровоснабжение сосудов

Кровоснабжение сосудов ограничено наружными слоями средней оболочки и адвентицией, в то время как в венах капилляры достигают внутренней оболочки. Иннервация сосудов обеспечивается. Они формируют адвентициальное сплетение. вегетативными афферентными и эфферентными нервными волокнами Эфферентные нервные окончания достигают, в основном наружных областей средней оболочки и являются преимущественно адренергическими. Афферентные нервные окончания барорецепторов, реагирующие на давление, формируют локальные подэндотелиальные скопления в магистральных сосудах. 32 35

Слайд 36: Сосуды сосудов в наружной оболочке аорты

Сосуды сосудов в наружной оболочке аорты: 1 - внутренняя оболочка; 2 - средняя оболочка; 3: наружная оболочка; А - сосуды сосудов в наружной оболочке 36

Слайд 37: КАПИЛЛЯРЫ

Тонкая стенка капилляров образована лишь одним слоем плоских ендотелиальних клеток. Через нее легко проходят газы крови, продукты обмена веществ, питательные вещества, витамины, гормоны и лейкоциты (при необходимости). 34 37

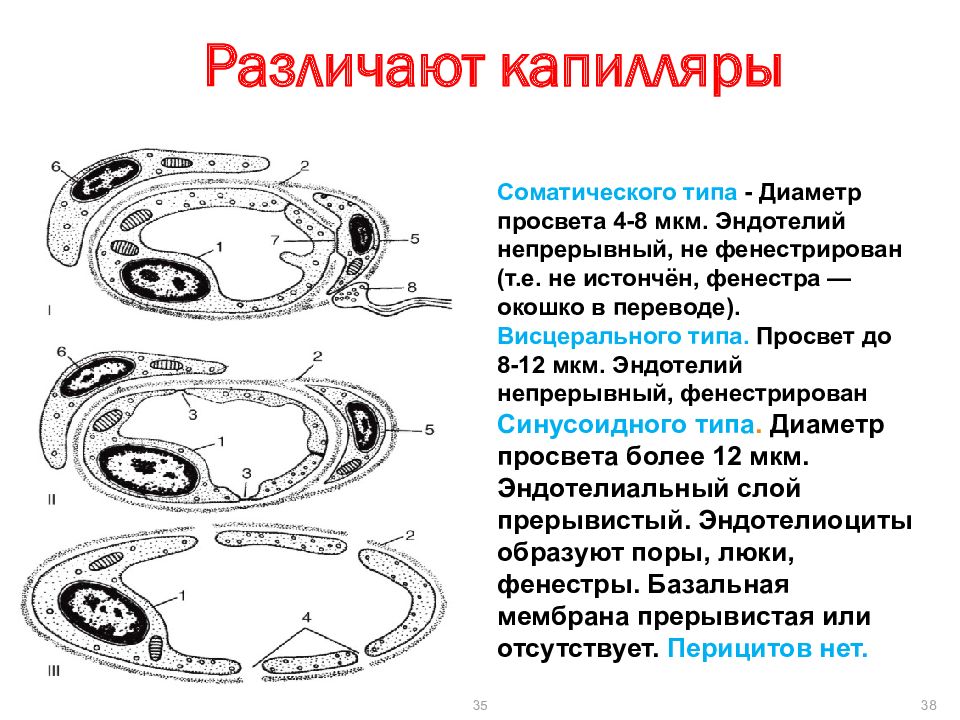

Слайд 38: Различают капилляры

Соматического типа - Диаметр просвета 4-8 мкм. Эндотелий непрерывный, не фенестрирован (т.е. не истончён, фенестра — окошко в переводе ). Висцерального типа. Просвет до 8-12 мкм. Эндотелий непрерывный, фенестрирован Синусоидного типа. Диаметр просвета более 12 мкм. Эндотелиальный слой прерывистый. Эндотелиоциты образуют поры, люки, фенестры. Базальная мембрана прерывистая или отсутствует. Перицитов нет. 35 38

Слайд 39: Электронная микрофотография

Электронная микрофотография. Кровеносный капилляр фенестрированного типа (по В.Г. Елисееву, Ю.И. Афанасьеву, Е.Ф. Котовскому): 1 - эритроцит в просвете капилляра; 2 - тромбоцит; 3 - ядро эндотелиоцита ; 4 - фенестры в эндотелиоците ; 5 - базальная мембрана; 6 - поры в базальной мембране ; 7 - адвентициальная клетка 39

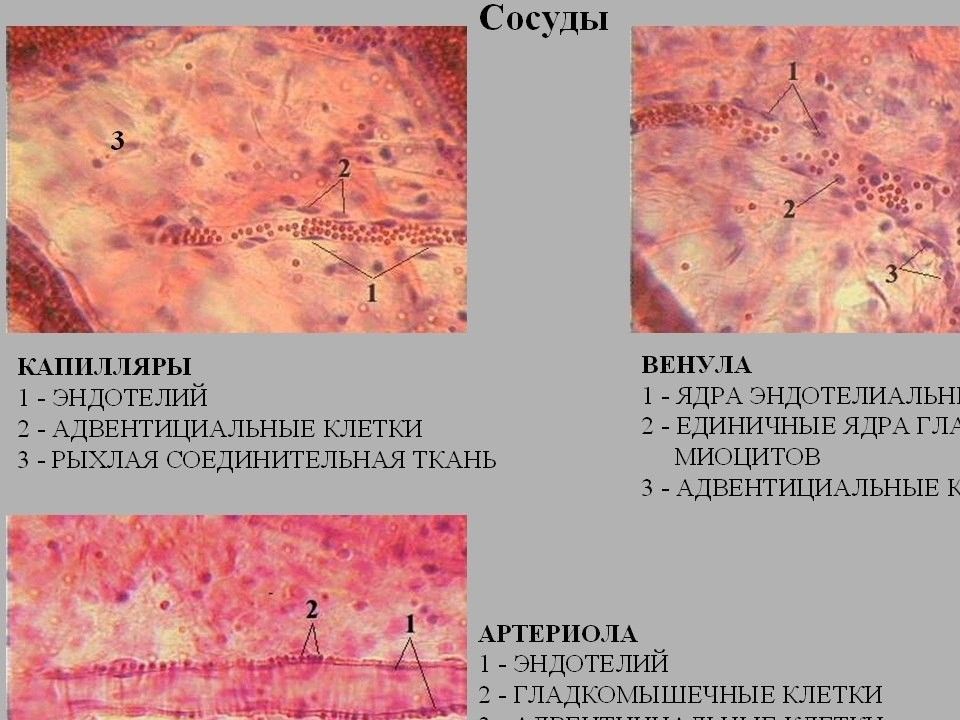

Слайд 40: Артериолы, капилляры, венулы

Мягкая мозговая оболочка (окраска гематоксилином и эозином): 1 - артериолы; 2 - венула ; 3 - капилляр; 4 - ядра эндотелиоцитов ; 5 - ядра гладких миоцитов ; 6 - эритроциты; 7 - элементы наружной оболочки 37 40

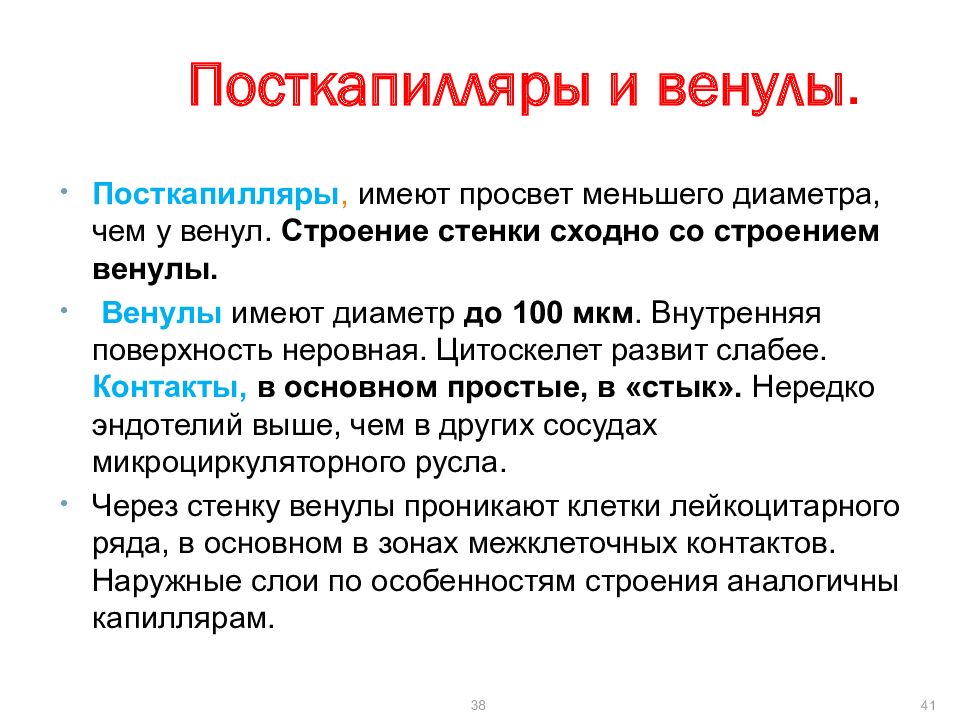

Слайд 41: Посткапилляры и венулы

Посткапилляры, имеют просвет меньшего диаметра, чем у венул. Строение стенки сходно со строением венулы. Венулы имеют диаметр до 100 мкм. Внутренняя поверхность неровная. Цитоскелет развит слабее. Контакты, в основном простые, в «стык». Нередко эндотелий выше, чем в других сосудах микроциркуляторного русла. Через стенку венулы проникают клетки лейкоцитарного ряда, в основном в зонах межклеточных контактов. Наружные слои по особенностям строения аналогичны капиллярам. 38 41

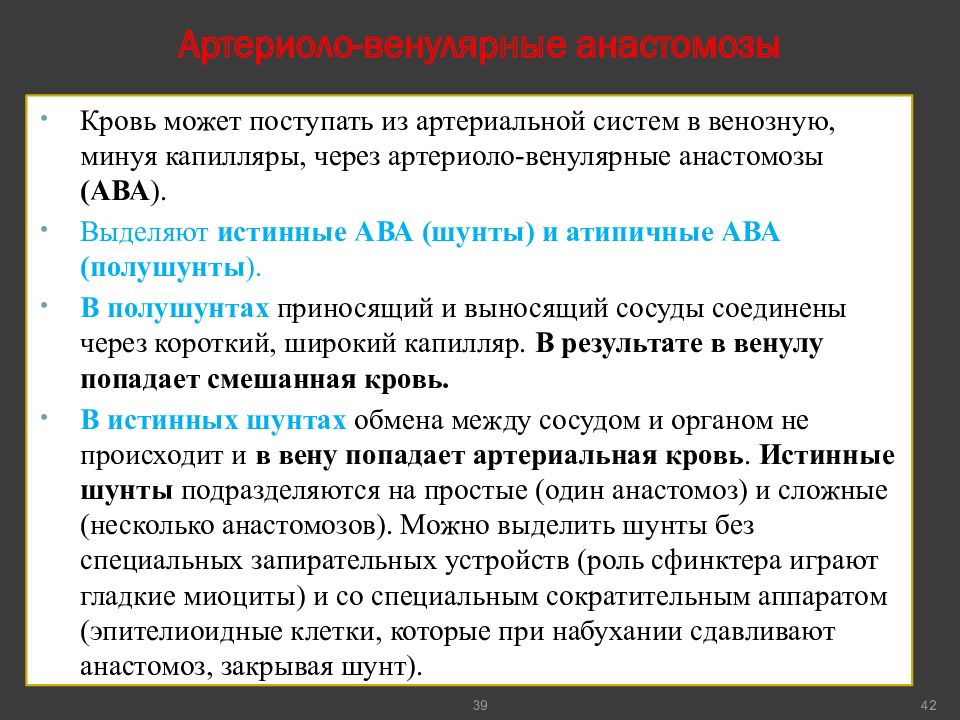

Слайд 42: Артериоло-венулярные анастомозы

Кровь может поступать из артериальной систем в венозную, минуя капилляры, через артериоло-венулярные анастомозы (АВА ). Выделяют истинные АВА (шунты) и атипичные АВА ( полушунты ). В полушунтах приносящий и выносящий сосуды соединены через короткий, широкий капилляр. В результате в венулу попадает смешанная кровь. В истинных шунтах обмена между сосудом и органом не происходит и в вену попадает артериальная кровь. Истинные шунты подразделяются на простые (один анастомоз) и сложные (несколько анастомозов). Можно выделить шунты без специальных запирательных устройств (роль сфинктера играют гладкие миоциты ) и со специальным сократительным аппаратом (эпителиоидные клетки, которые при набухании сдавливают анастомоз, закрывая шунт). 39 42

Слайд 43

Артериоловенулярный анастомоз в сетчатом слое дермы кожи пальца (окраска гематоксилином и эозином, малое увеличение): 1 - коллагеновые волокна сетчатого слоя дермы ; 2 - потовые железы; 3 - жировые клетки; 4 - артериоловенулярный анастомоз 43

Слайд 44

Артериоловенулярный анастомоз эпителиоидного типа в сетчатом слое дермы кожи пальца (окраска гематоксилином и эозином, большое увеличение): 1 - эпителиоидные клетки в средней оболочке 44

Слайд 45: Лимфатические сосуды

Лимфатические сосуды - часть лимфатической системы, включающей в себя еще и лимфатические узлы. В функциональном отношении лимфатические сосуды тесно связаны с кровеносными, особенно в области расположения сосудов микроциркуляторного русла. Именно здесь происходят образование тканевой жидкости и проникновение ее в лимфатическое русло. Через мелкие лимфоносные пути осуществляется: постоянная миграция лимфоцитов из кровотока и их рециркуляция из лимфатических узлов в кровь. 42 45

Слайд 46: Классификация лимфатических сосудов

Среди лимфатических сосудов различают: - лимфатические капилляры; - интра - и экстраорганные лимфатические сосуды, отводящие лимфу от органов; - главные лимфатические стволы тела - грудной проток и - правый лимфатический проток, впадающие в крупные вены шеи. 43 46

Слайд 47: СТРОЕНИЕ лимфатических сосудов

Стенка лимфатических капилляров состоит из - эндотелиальных клеток, которые в 3-4 раза крупнее эндотелиоцитов кровеносных капилляров. Базальная мембрана и перициты в лимфатических капиллярах отсутствуют. Эндотелиальная выстилка лимфатического капилляра тесно связана с окружающей соединительной тканью с помощью так называемых стропных, или фиксирующих, якорных, филаментов, которые вплетаются в коллагеновые волокна, расположенные вдоль лимфатических капилляров. 44 47

Слайд 48: СТРОЕНИЕ лимфатических сосудов

Лимфатические сосуды в зависимости от диаметра подразделяются на мелкие средние и крупные. Как и вены, эти сосуды по своему строению могут быть безмышечными и мышечными. В мелких сосудах диаметром 30-40 мкм, Средние и крупные лимфатические сосуды имеют три хорошо развитые оболочки: внутреннюю, среднюю и наружную. 45 48

Слайд 49: Клапаны

На протяжении трудного протока встречается до 9 полулунных клапанов. Створки клапанов состоят из тех же элементов, что и внутренняя оболочка протока. У основания клапана в стенке протока наблюдается утолщение, образованное скоплением соединительной ткани и гладких мышечных клеток, направленных циркулярно. В створках клапанов имеются единичные мышечные клетки, расположенные поперечно. Лимфатические сосуды представлены микрососудами лимфатической системы (капиллярами и посткапиллярами), внутриорганными и внеорганными лимфатическими сосудами. 46 49

Слайд 50: Клиническое значение

1. В организме к атеросклерозу наиболее чувствительны артерии и особенно эластического и мышечно-эластического типов. Это связано с гемодинамикой и диффузным характером трофического обеспечения внутренней оболочки, значительным ее развитием в этих артериях. 2. В венах клапанный аппарат наиболее развит в нижних конечностях. Это значительно облегчает движение крови против градиента гидростатического давления. Нарушение структуры клапанного аппарата приводит к грубому нарушению гемодинамики, отекам и варикозному расширению нижних конечностей. 3. Гипоксия и низкомолекулярные продукты разрушения клеток и анаэробного гликолиза являются одними из самых мощных факторов стимулирующих формирование новых кровеносных сосудов. Таким образом, области воспаления, гипоксии и т. д., характеризуются последующим бурным ростом микрососудов ( ангиогенезом ), что обеспечивает восстановление трофического обеспечения поврежденного органа и его регенерацию. 4. Антиангиогенные факторы, препятствующие росту новых сосудов, по мнению ряда современных авторов, могли бы стать одной из эффективных противоопу-холевых групп препаратов. Блокируя рост сосудов в быстро растущие опухоли, врачи, тем самым, могли бы вызвать гипоксию и гибель раковых клеток. 47 50