Первый слайд презентации

Функциональный анализ зубочелюстно-лицевой системы. Рентгенологические методы исследования. Графические методы исследования. Радионуклидное (дополнительное) исследование.

Слайд 2

Рентгенологические методы исследования Важной составной частью функционального анализа зубов, челюстей и ВНЧС является рентгенография. К рентгенологическим методам исследования относятся внутриротовая дентальная рентгенография, а также ряд методов внеротовой рентгенографии: панорамная рентгенография, ортопантомография, томография ВНЧС и телерентгенография. На панорамной рентгенограмме видно изображение одной челюсти, на ортопантомограмме — обеих челюстей.

Слайд 3

Телерентгенографию (рентгенография на расстоянии) применяют для изучения строения лицевого скелета. При рентгенографии ВНЧС используют методы Парма, Шюллера, а также томографию. Обзорные рентгенограммы малопригодны для функционального анализа: на них не видна суставная щель на всем протяжении, имеются проекционные искажения, наложения окружающих костных тканей.

Слайд 4

Томография височно-нижнечелюстного сустава Несомненные преимущества перед вышеназванными методами имеет томография (сагиттальная, фронтальная и аксиальная проекции), позволяющая видеть суставную щель, форму суставных поверхностей.

Слайд 5

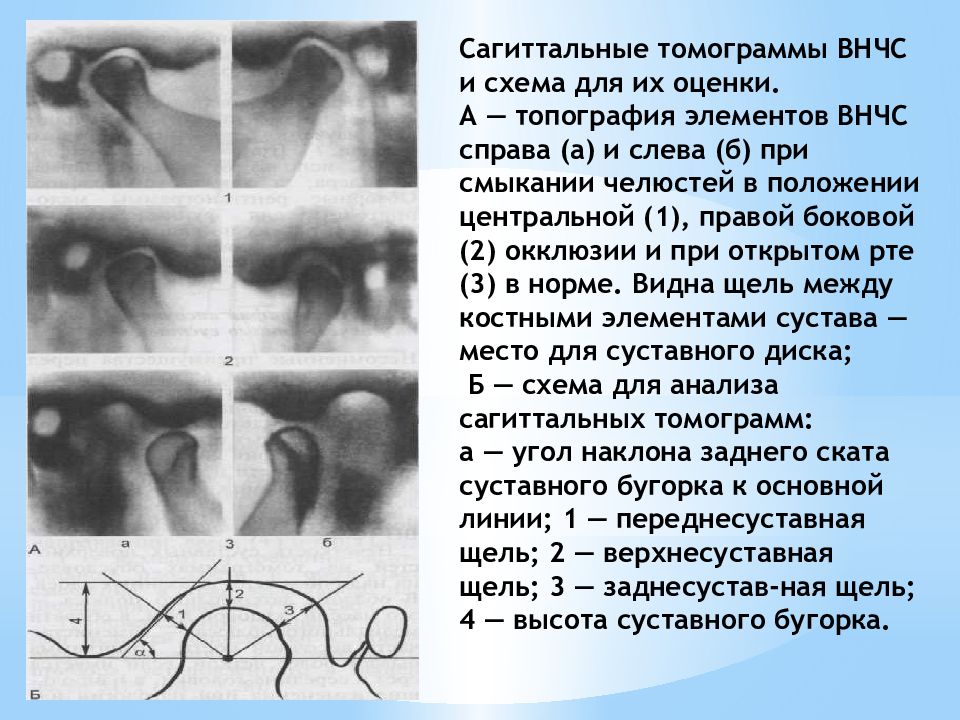

Сагиттальные томограммы ВНЧС и схема для их оценки. А — топография элементов ВНЧС справа (а) и слева (б) при смыкании челюстей в положении центральной (1), правой боковой (2) окклюзии и при открытом рте (3) в норме. Видна щель между костными элементами сустава — место для суставного диска ; Б — схема для анализа сагиттальных томограмм : а — угол наклона заднего ската суставного бугорка к основной линии; 1 — переднесуставная щель; 2 — верхнесуставная щель; 3 — заднесустав-ная щель; 4 — высота суставного бугорка.

Слайд 6

Средние размеры суставной щели (мм): в переднем отделе — 2,2±0,5; в верхнем отделе — 3,5±0,4 ; • в заднем отделе — 3,7+0,3. Компьютерная томография Компьютерная томография (КТ) позволяет получать прижизненные изображения тканевых структур на основании изучения степени поглощения рентгеновского излучения в исследуемой области. Принцип метода заключается в том, что исследуемый объект послойно просвечивается рентгеновским лучом в различных направлениях при движении рентгеновской трубки вокруг него.

Слайд 7

Оценку степени поглощения излучения (рентгеновской плотности тканей) производят по относительной шкале коэффициентов поглощения (КП) рентгеновского излучения. В данной шкале за 0 ед. Н (Н — единица Хаунсфилда ) принято поглощение в воде, за 1000 ед. Н. — в воздухе. Современные томографы позволяют улавливать различия плотностей в 4—5 ед. Н. На компьютерных томограммах более плотные участки, имеющие высокие значения КП, представляются светлыми, а менее плотные, имеющие низкие значения КП, темными.

Слайд 8

Преимущества КТ в диагностике патологии ВНЧС: полное воссоздание формы костных суставных поверхностей во всех плоскостях на основе аксиальных проекций (реконструктивное изображение); обеспечение идентичности съемки ВНЧС справа и слева; отсутствие наложений и проекционных искажений; возможность изучения суставного диска и жевательных мышц; воспроизведение изображения в любое время; возможность измерения толщины суставных тканей и мышц и оценки ее с двух сторон.

Слайд 9

Применение КТ для исследования ВНЧС и жевательных мышц впервые разработано в 1981 г. A. Hiils в диссертации. КТ ВНЧС (аксиальная проекция на уровне суставных головок) в норме. Видны обе суставные головки и равномерные суставные щели на всем протяжении.

Слайд 10

КТ ВНЧС (сагиттальная проекция) справа (а) и слева (б) и схемы к ним (норма). Правильное положение суставных головок (1) и дисков (2) в центральной окклюзии.

Слайд 11

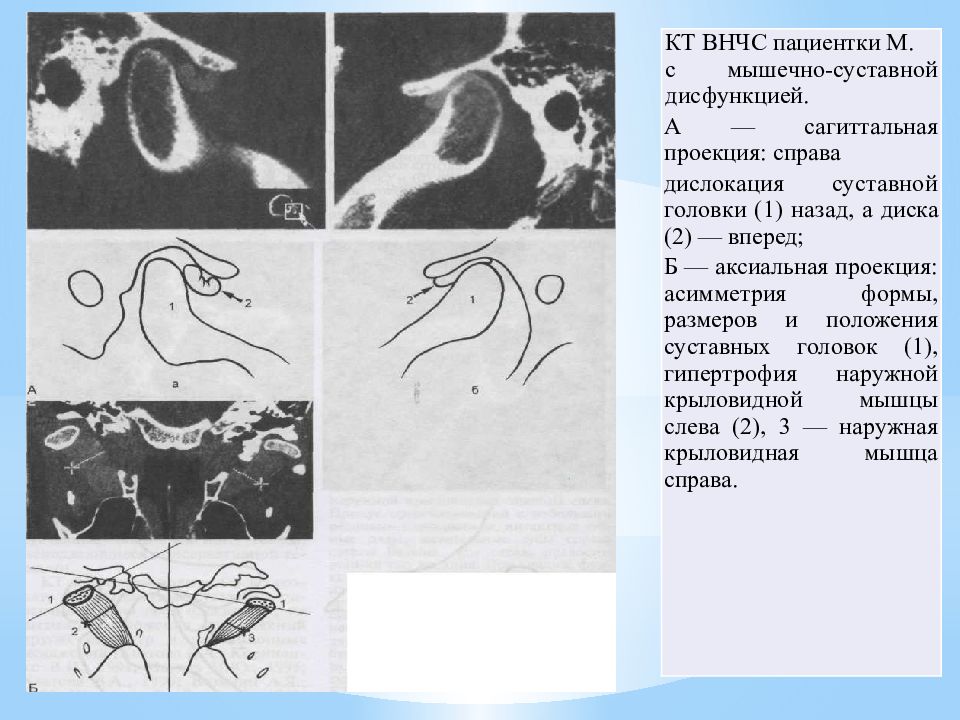

КТ ВНЧС пациентки М. с мышечно-суставной дисфункцией. А — сагиттальная проекция: справа дис локация суставной головки (1) назад, а диска (2) — вперед; Б — аксиальная про екция: асимметрия формы, размеров и положения суставных головок (1), гипертрофия наружной крыловидной мышцы слева (2), 3 — наружная крыловидная мышца справа.

Слайд 12

Телерентгенографии в стоматологии позволило получать снимки с четкими контурами мягких и твердых структур лицевого скелета, проводить их метрический анализ и тем самым уточнять диагноз [ Ужумецкене И.И., 1970; Трезубов В.Н., Фадеев Р.А., 1999, и др.]. Телерентгенограмма (ТРГ) в прямой проекции позволяет диагностировать аномалии зубочелюстной системы в трансверсальном направлении, в боковой проекции — в сагиттальном направлении.

Слайд 13

Применение ТРГ позволяет: проводить диагностику различных заболеваний, в том числе аномалий и деформаций лицевого скелета ; планировать лечение этих заболеваний ; прогнозировать предполагаемые результаты лечения; осуществлять контроль за ходом лечения; объективно оценивать отдаленные результаты.

Слайд 14

Существует много методов анализа ТРГ в боковых проекциях. Одним из них является метод Шварца, основанный на использовании в качестве ориентира плоскости основания черепа. При этом можно определить: расположение челюстей по отношению к плоскости передней части основания черепа; расположение ВНЧС по отношению к этой плоскости; длину переднего основания черепной ямки.

Слайд 15

Магнитно-резонансная томография Магнитный резонанс, или, как его называли и по-прежнему называют в естественных науках, — ядерный магнитный резонанс (ЯМР), — это явление, впервые упомянутое в научной литературе в 1946 г. учеными США F. Bloch и E. Purcell. После включения ЯМР в число методов медицинской визуализации слово «ядерный» было опущено.

Слайд 16

В основе метода МРТ лежит явление ЯМР, суть которого в том, что ядра, находящиеся в магнитном поле, поглощают энергию радиочастотных импульсов, а при завершении действия импульса излучают эту энергию при переходе в первоначальное состояние. Индукция магнитного поля и частота прилагаемого радиочастотного импульса должны строго соответствовать друг другу, т.е. находиться в резонансе.

Слайд 17

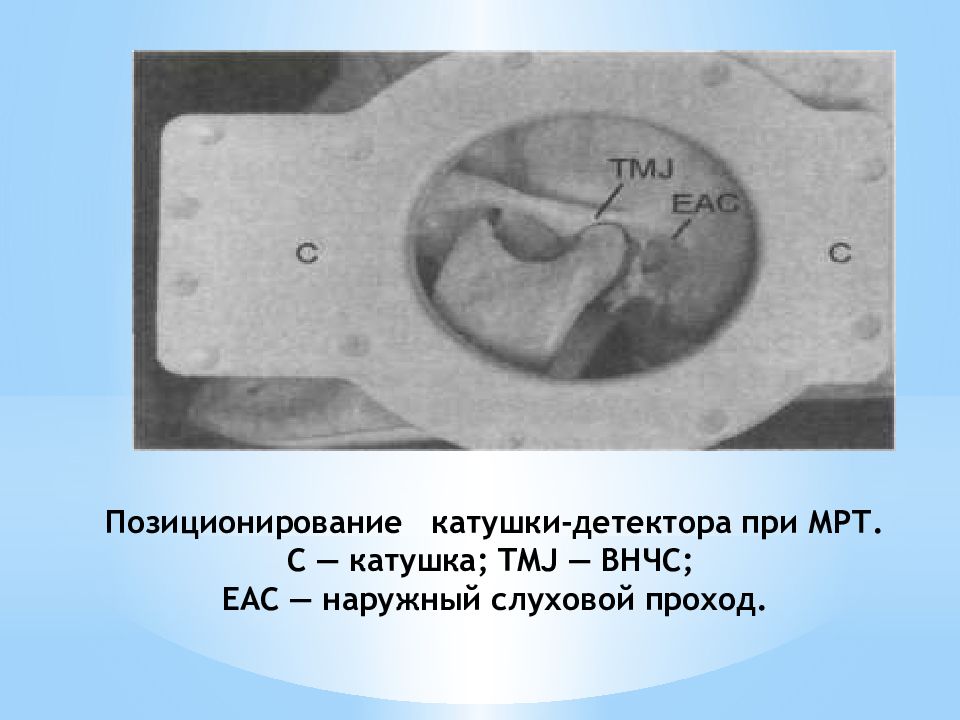

Позиционирование катушки-детектора при МРТ. С — катушка; TMJ — ВНЧС; ЕАС — наружный слуховой проход.

Слайд 18

Методика МР-исследования. Сканирование начинается при закрытом рте (в положении привычной окклюзии), а затем — при открытом до 3 см рте для определения максимальной физиологической смещаемое™ внутрисуставного диска и суставной головки. Нормальная МР-анатомия. Косо-сагиттальные сканы позволяют визуализировать суставную головку как выпуклую структуру.

Слайд 19

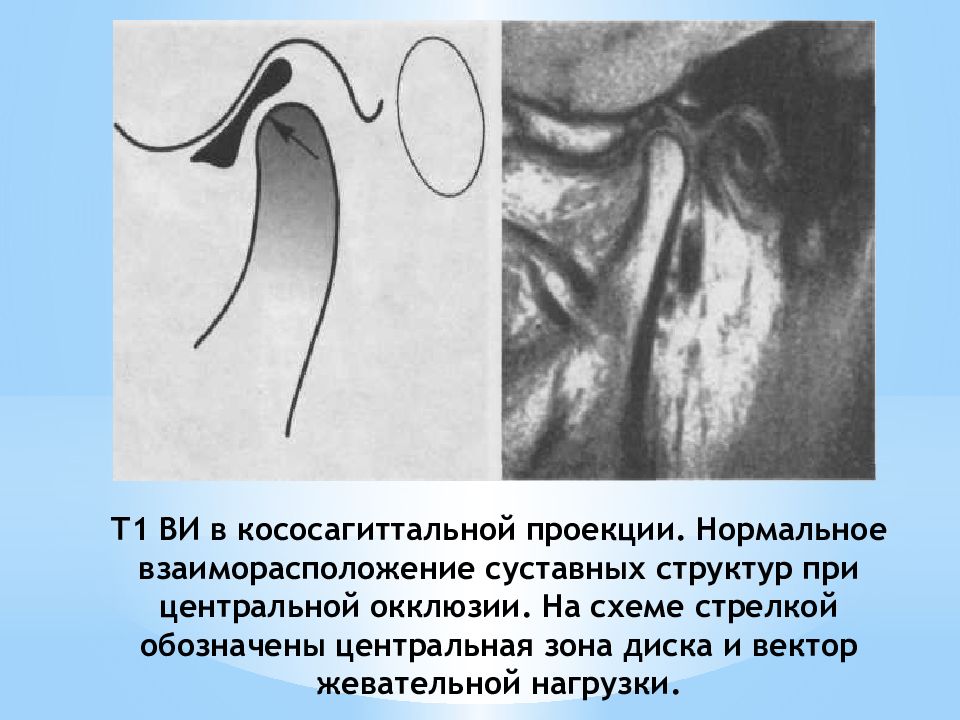

Т1 ВИ в кососагиттальной проекции. Нормальное взаиморасположение суставных структур при центральной окклюзии. На схеме стрелкой обозначены центральная зона диска и вектор жевательной нагрузки.

Слайд 20

Графические методы исследования Методы регистрации движений нижней челюсти подразделяются на внутри- и внеротовые, механические и электронные. Внутриротовая регистрация движений нижней челюсти.

Слайд 21

Основой внутриротового метода записи движений нижней челюсти является регистрация готического угла. Форма готического угла позволяет оценить функцию сустава, жевательных мышц и определить: 1). симметричны ли движения нижней челюсти вправо и влево, имеется ли ограничение движений в одну или обе стороны; 2). в какой степени выражен передний компонент этих движений. При остром угле этот компонент значительно выражен, при тупом — слабо выражен. Вершина угла — центральное соотношение, расстояние между вершиной угла и центральной окклюзией 0—2 мм (норма).

Слайд 22

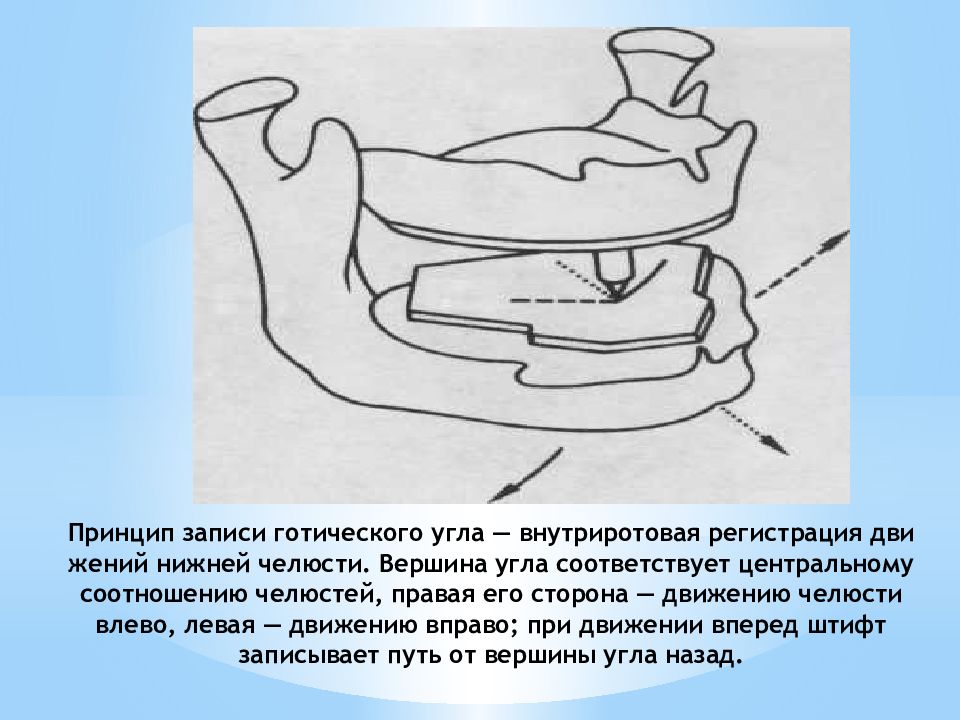

Принцип записи готического угла — внутриротовая регистрация движений нижней челюсти. Вершина угла соответствует центральному соотношению челюстей, правая его сторона — движению челюсти влево, левая — движению вправо; при движении вперед штифт записывает путь от вершины угла назад.

Слайд 23

Используемый нами функциограф состоит из трех металлических пластинок (1), фиксирующего узла (3) с внутренней пружиной и стопорным винтом, трех пишущих штифтов (2) различной длины, адаптера (5) для установления фиксирующего узла перпендикулярно плоскости металлической пластинки, пластмассовой пластинки (6) для фиксации центрального соотношения челюстей, жесткого опорного штифта (4) для определения межальвеолярной высоты и фиксации центрального соотношения челюстей.

Слайд 26

Установив самый длинный пишущий штифт в жестком положении, производят следующие движения: движение закрывания рта в положение центрального соотношения челюстей до контакта штифта с пластинкой ; движение нижней челюсти вправо; открывание рта; движение закрывания рта в положение центрального соотношения челюстей до контакта штифта с пластинкой ; движение нижней челюсти влево ; открывание рта.

Слайд 27

После извлечения из полости рта базиса для верхней челюсти длинный штифт заменяется на штифт средней длины и запись повторяется с соблюдением описанной последовательности. Затем производится аналогичная запись самым коротким штифтом, зафиксированным в жестком положении.

Слайд 28

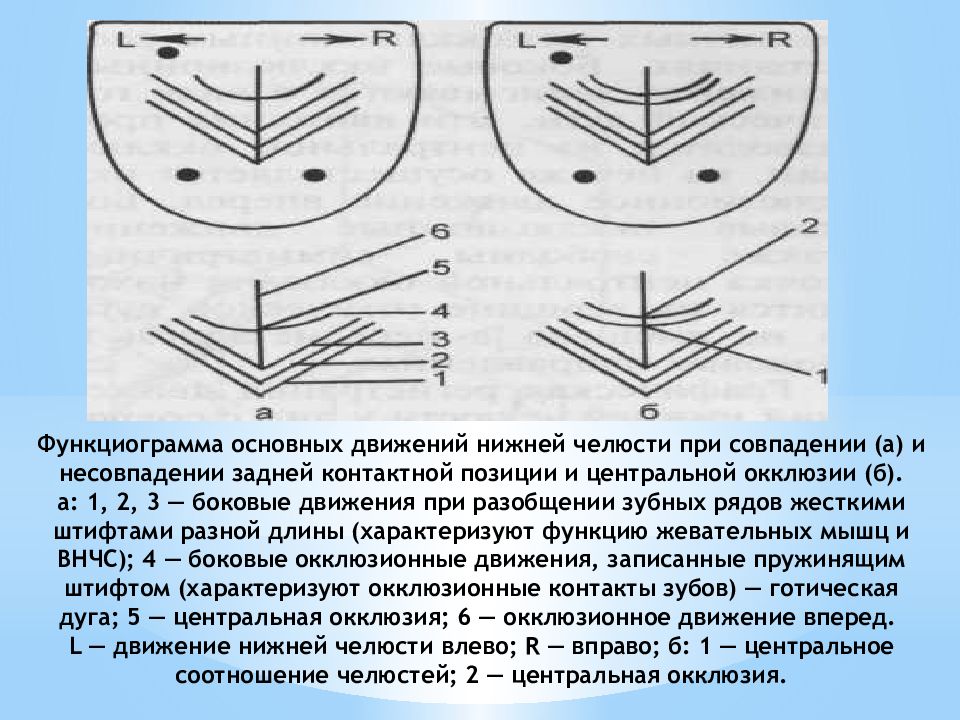

Функциограмма основных движений нижней челюсти при совпадении (а) и несовпадении задней контактной позиции и центральной окклюзии (б). а: 1, 2, 3 — боковые движения при разобщении зубных рядов жесткими штифтами разной длины (характеризуют функцию жевательных мышц и ВНЧС); 4 — боковые окклюзионные движения, записанные пружинящим штифтом (характеризуют окклюзионные контакты зубов) — готическая дуга; 5 — центральная окклюзия; 6 — окклюзионное движение вперед. L — движение нижней челюсти влево; R — вправо; б: 1 — центральное соотношение челюстей; 2 — центральная окклюзия.

Слайд 29

Таким образом, графическая регистрация движений нижней челюсти дает возможность: оценить симметричность движений суставных головок при различных движениях нижней челюсти ; установить, есть ли смещение задней контактной позиции и центральной окклюзии в привычную окклюзию; выявить, есть ли ограничения при движениях нижней челюсти, направляемых ВНЧС и жевательными мышцами; обнаружить преждевременные окклюзионные контакты, ограничивающие или изменяющие траекторию движения нижней челюсти. Недостаток метода — уменьшение места для языка.

Слайд 30

Внеротовая регистрация движений нижней челюсти ( аксиография ) Аксиография — запись траектории перемещения трансверсальной шарнирной оси ВНЧС при движениях нижней челюсти. Аксиограф — прибор для проведения аксиографии и записи аксиограмм. Принцип записи движений нижней челюсти внеротовым способом в трех взаимно перпендикулярных плоскостях представлен.

Слайд 31

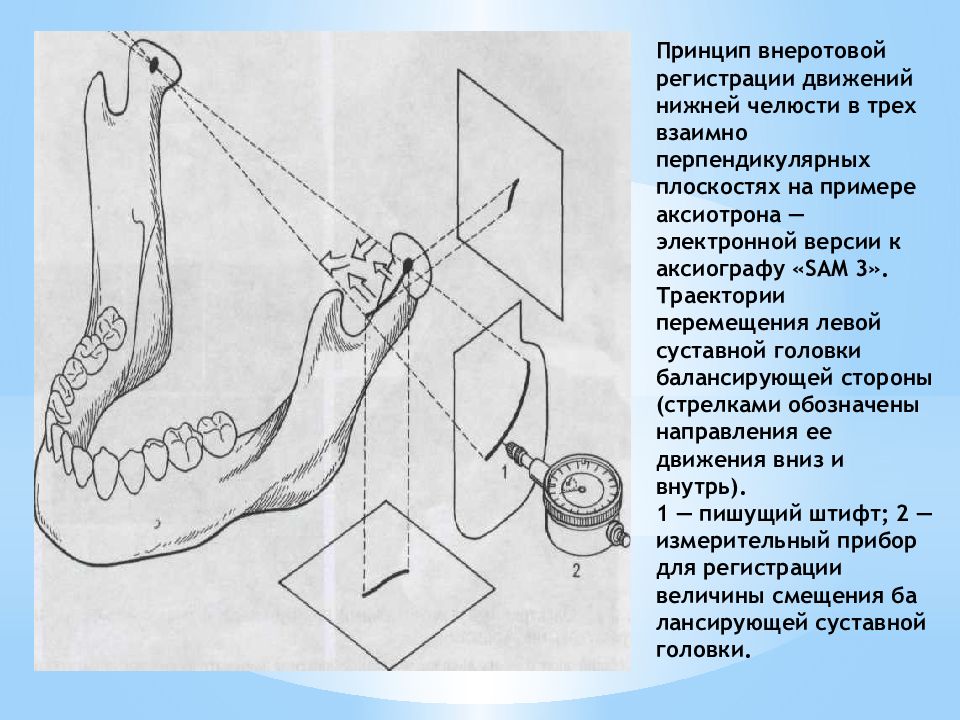

Принцип внеротовой регистрации движений нижней челюсти в трех взаимно перпендикулярных плоскостях на примере аксиотрона — электронной версии к аксиографу « SAM 3». Траектории перемещения левой суставной головки балансирующей стороны (стрелками обозначены направления ее движения вниз и внутрь). 1 — пишущий штифт; 2 — измерительный прибор для регистрации величины смещения балансирующей суставной головки.

Слайд 32

Аксиографию используют: для определения функции ВНЧС перед началом лечения; для диагностики внутренних нарушений ВНЧС; в качестве дополнительного метода диагностики, если предварительное лечение суставных нарушений оказалось неэффективным; перед началом лечения, когда необходимо применение окклюзионных шин и накусочных пластинок; перед оперативными вмешательствами на челюстях, особенно в тех случаях, когда после него должно быть проведено ортодонтиче-ское лечение.

Слайд 33

В настоящее время существует множество механических и электронных аксиографов. Электронный измерительный прибор « Arcus digma » с бесконтактными ультразвуковыми датчиками. а — общий вид; 6 — на дисплее показано движение кинематической оси в сагиттальной (справа и слева) и фронтальной плоскостях.

Слайд 34

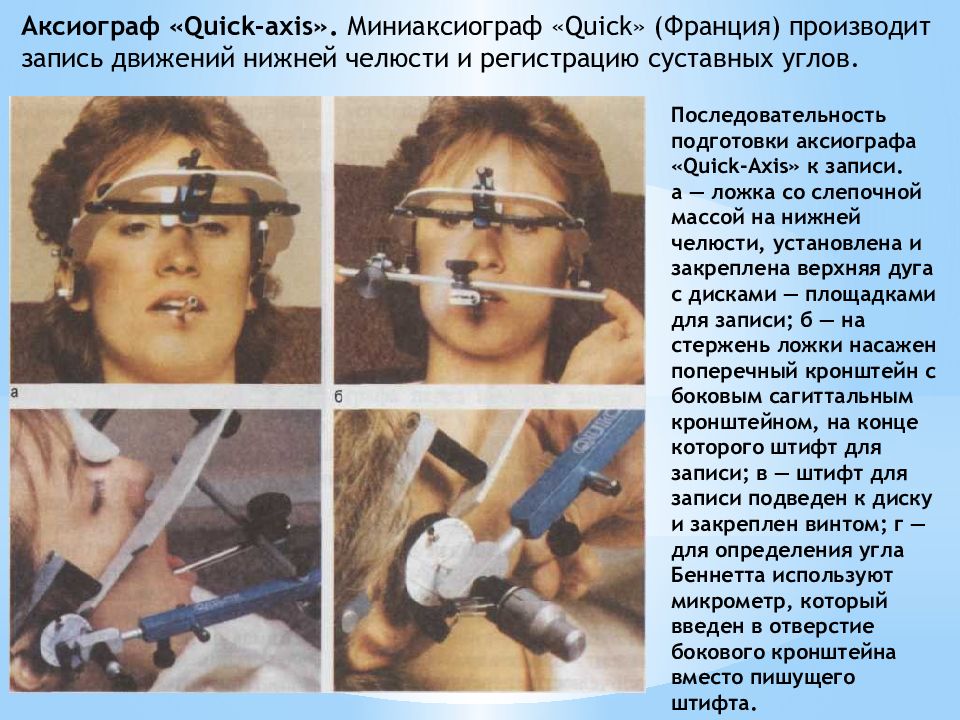

Аксиограф « Quick - axis ». Миниаксиограф « Quick » (Франция) производит запись движений нижней челюсти и регистрацию суставных углов. Последовательность подготовки аксиографа « Quick - Axis » к записи. а — ложка со слепочной массой на нижней челюсти, установлена и закреплена верхняя дуга с дисками — площадками для записи; б — на стержень ложки насажен поперечный кронштейн с боковым сагиттальным кронштейном, на конце которого штифт для записи; в — штифт для записи подведен к диску и закреплен винтом; г — для определения угла Беннетта используют микрометр, который введен в отверстие бокового кронштейна вместо пишущего штифта.

Слайд 35

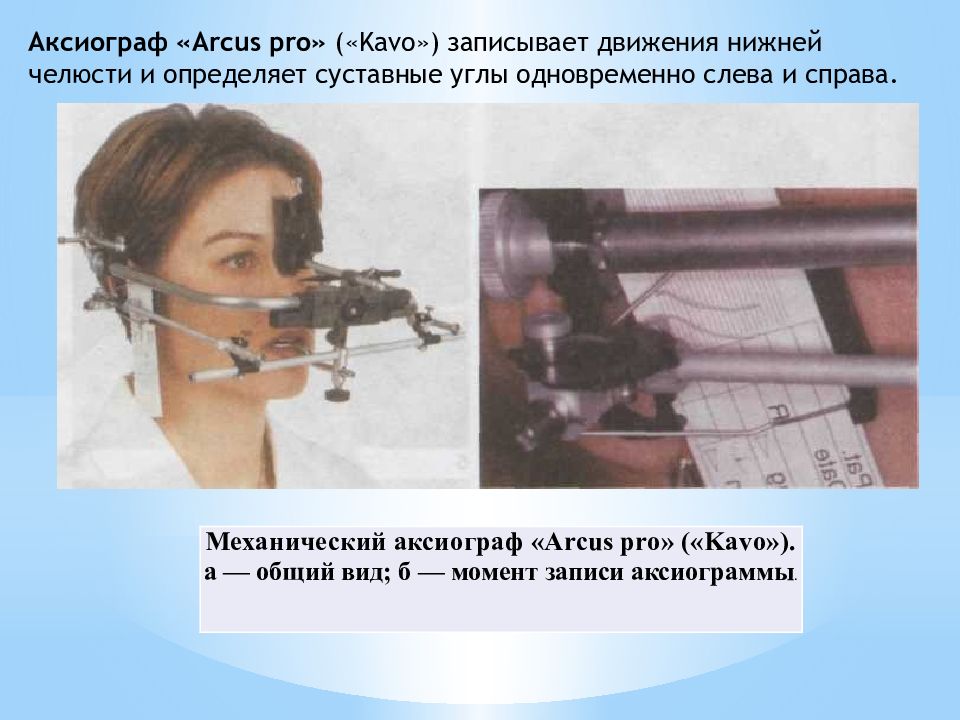

Аксиограф « Arcus pro » (« Kavo ») записывает движения нижней челюсти и определяет суставные углы одновременно слева и справа. Механический аксиограф « Arcus pro » (« Kavo »). а — общий вид; б — момент записи аксиограммы.

Слайд 36

Аксиограф « SAM 3». Как и другие аксиографы состоит из верхней и нижней дуг. Механический аксиограф « SAM 3» (основные детали). а — верхняя дуга — держатель регистрационной площадки: 1 — носовой упор; 2 — передний поперечный стержень; 3 — верхние боковые стержни; 4 — установочная пластинка с ушной оливой и установочным штифтом; 5 — регистрационная пластинка; 6 — вертикальные штифты с опорными приспособлениями для удержания верхней дуги на сосцевидном отростке и голове ; 7 — упор на сосцевидный отросток; 8 — головной упор; 9 — удлинитель верхних боковых стержней; 10 — задний поперечный стержень; 11 — затылочная резиновая лента; б — нижняя регистрационная дуга: 12 — фиксирующая ложка; 13 — передний поперечный стержень; 14 — нижние боковые стержни; 15 — дистанционные трубочки; 16 — перекрестный зажим; 17 — штифт — локализатор шарнирной оси; 18 — штифт, отмечающий локализацию шарнирной оси; 19 — регистрирующий штифт; 20 — аналоговый измерительный прибор с пишущим штифтом.

Слайд 37

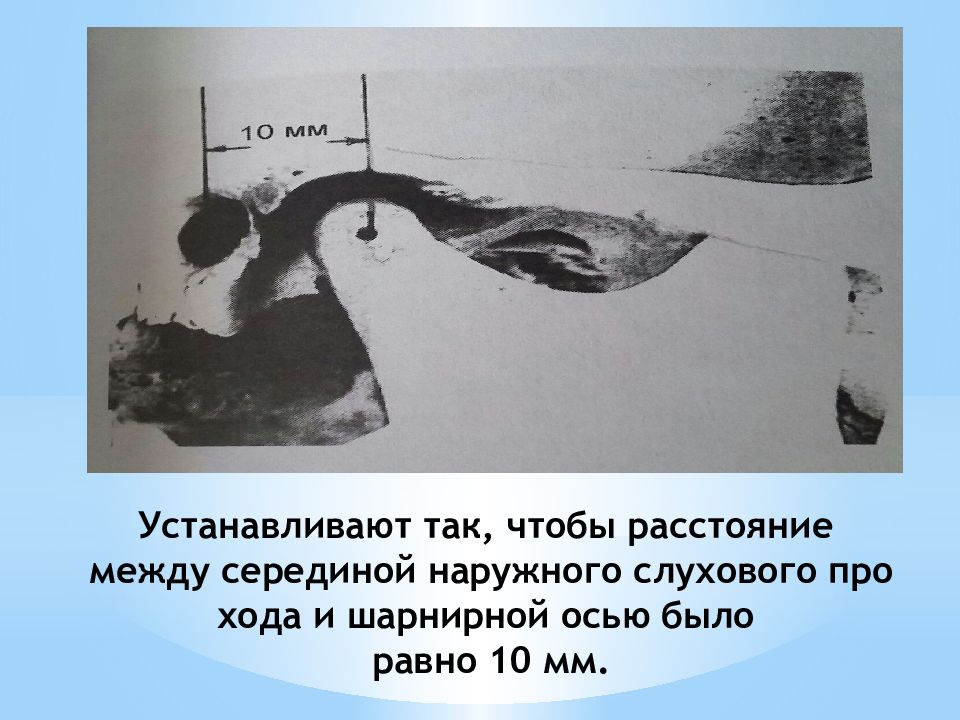

Устанавливают так, чтобы расстояние между серединой наружного слухового прохода и шарнирной осью было равно 10 мм.

Слайд 38

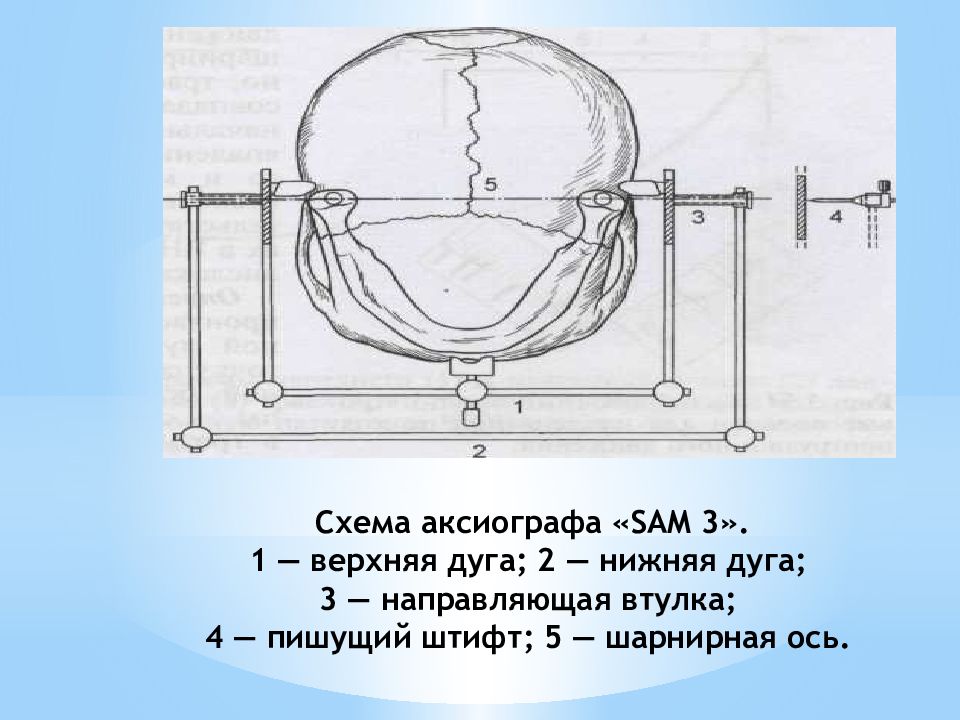

Схема аксиографа « SAM 3». 1 — верхняя дуга; 2 — нижняя дуга; 3 — направляющая втулка; 4 — пишущий штифт; 5 — шарнирная ось.

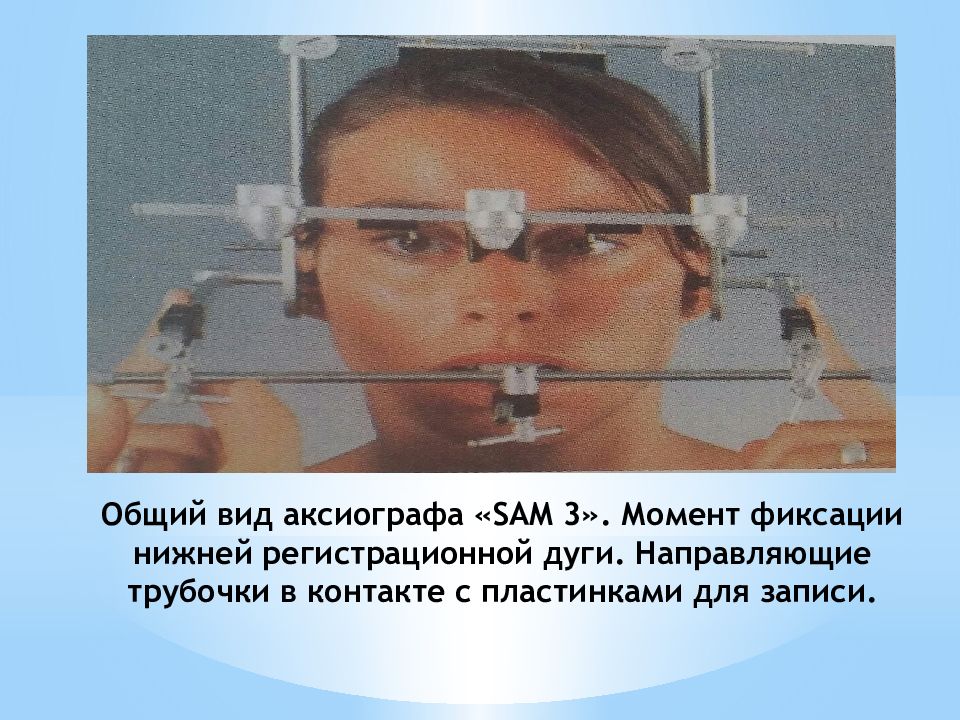

Слайд 39

Общий вид аксиографа « SAM 3». Момент фиксации нижней регистрационной дуги. Направляющие трубочки в контакте с пластинками для записи.

Слайд 40

Запись движений шарнирной оси. Локализатор шарнирной оси заме няют пишущим шрифтом (желтая маркировка). Записывают протру- зионные движения и движения от крывания рта. Затем красным штифтом отмечают точку шарнир ной оси. С помощью измерительного прибора определяют боковое перемещение шарнирной оси на балансирующей стороне.

Слайд 41

Маркировка точки шарнирной оси [ Bumann A., Lotzmann U., 2000]. Красная точка слева — шарнирная ось — начало всех движений нижней челюсти; справа маркировка шарнирной оси.

Слайд 42

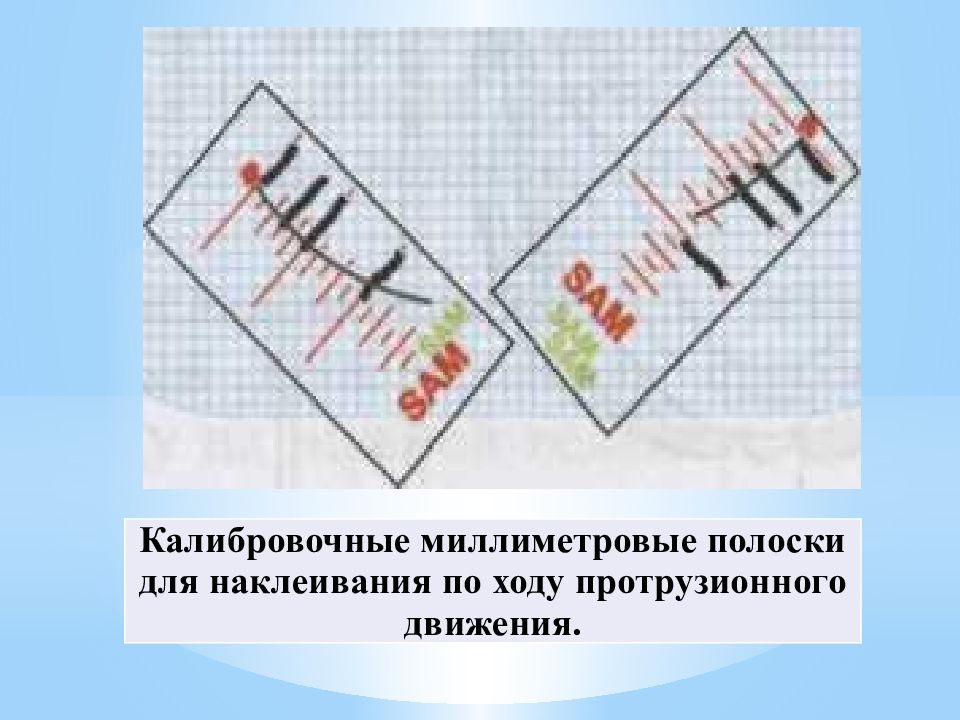

Калибровочные миллиметровые полоски для наклеивания по ходу протрузионного движения.

Слайд 43

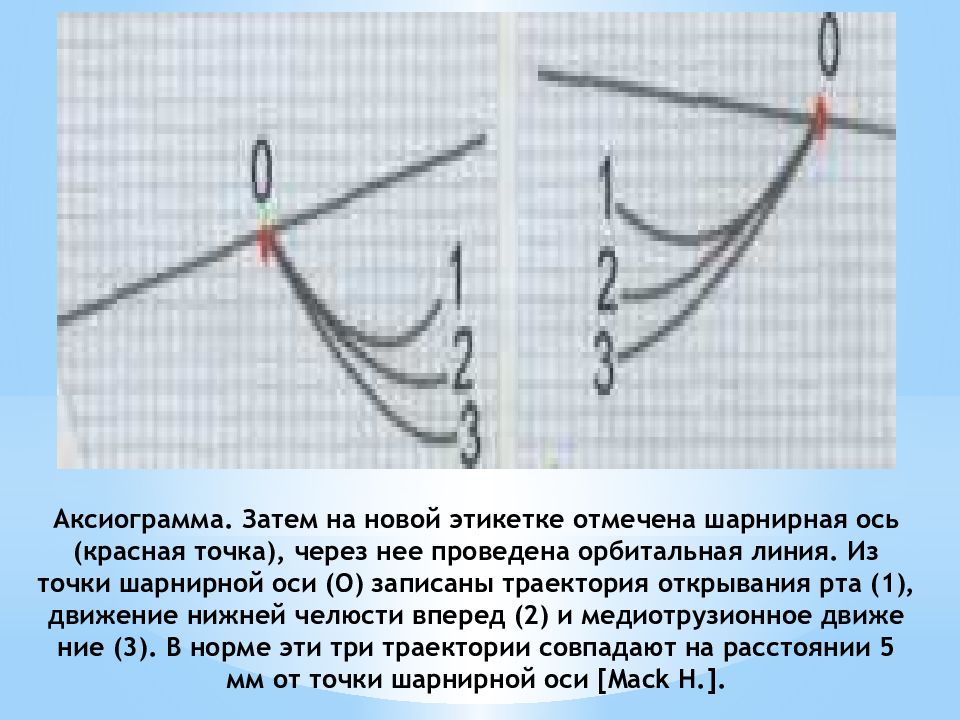

Аксиограмма. Затем на новой этикетке отмечена шарнирная ось (красная точка), через нее проведена орбитальная линия. Из точки шарнирной оси (О) записаны траектория открывания рта (1), движение нижней челюсти вперед (2) и медиотрузионное движение (3). В норме эти три траектории совпадают на расстоянии 5 мм от точки шарнирной оси [ Mack H.].

Слайд 44

Определение суставных углов Сагиттальные аксиограммы переднего (1) и медиотрузионного (2) движений суставных головок. Справа (а) траектории движений отходят друг от друга на 2 мм, что указывает на возможную патологию ВНЧС; слева (б) — расположение траекторий в норме [Mack H.].

Слайд 45

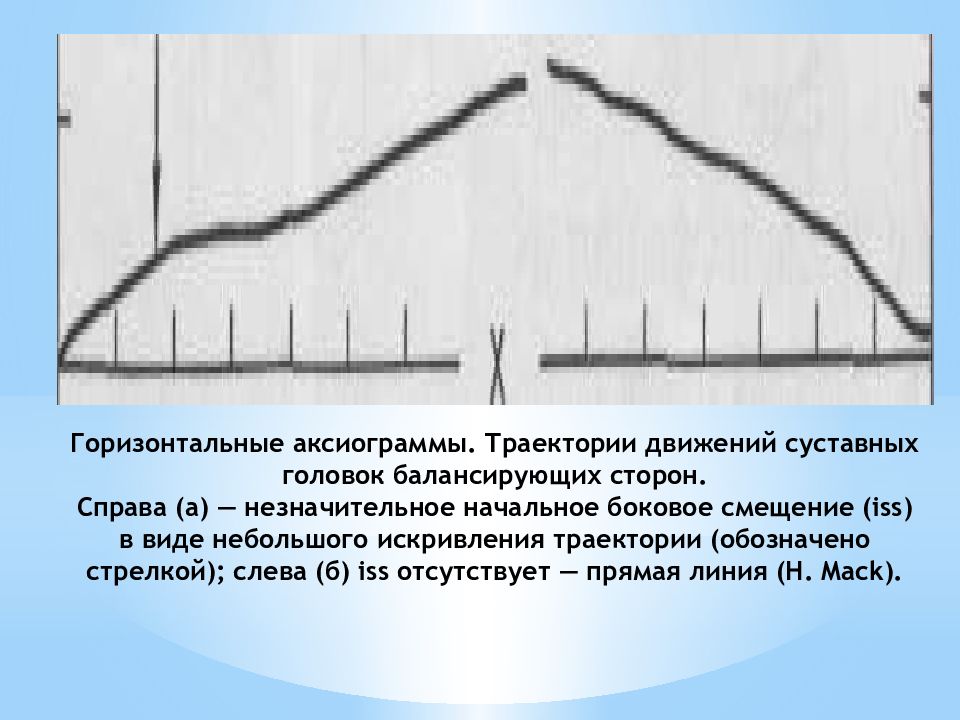

Горизонтальные аксиограммы. Траектории движений суставных головок балансирующих сторон. Справа (а) — незначительное начальное боковое смещение ( iss ) в виде небольшого искривления траектории (обозначено стрелкой); слева (б) iss отсутствует — прямая линия (Н. Mack ).

Слайд 46

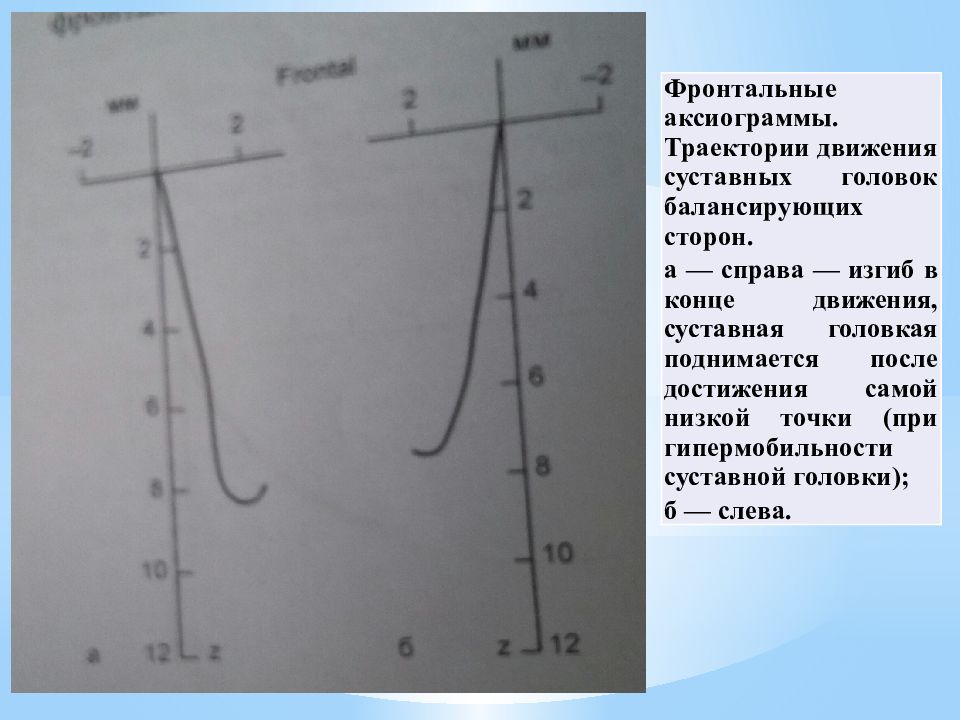

Фронтальные аксиограммы. Траектории движения суставных головок балансирующих сторон. а — справа — изгиб в конце движения, сус тавная головкая поднимается после дости жения самой низкой точки (при гипермобильности суставной головки); б — слева.

Слайд 47

Использование параокклюзионных ложек позволяет : Увеличить угол ротации при определении места расположения шарнирной оси, в основном при глубоком резцовом перекрытии; произвести аксиографию при нормальной функции и парафункции ; проконтролировать правильность определения центрального соотношения челюстей; изучить механизм возникновения щелчков в ВНЧС в начале открывания рта.

Слайд 48

Параокклюзионная аксиография позволяет установить правильность центрального соотношения. Припасовка и фиксация параокклюзионной ложки [ Bumann A., Lotz - mann U., 2000]. а — прилегание ложки к зубам модели нижней челюсти уточнено самотвердеющей пластмассой; б — ложка фиксирована к зубам цементом (« Harvard », « Durelon »).

Слайд 49

Электромиография (ЭМГ) — объективный метод исследования нейро -мышечной системы путем регистрации электрических потенциалов жевательных мышц, позволяющий оценить функциональное состояние зубочелюстной системы. Различают три основных метода ЭМГ: 1). интерференционный ( поверхностный, суммарный, глобальный), при котором электроды накладывают на кожу; 2). локальный, при котором исследование проводят с применением игольчатых электродов; 3). стимуляционный, при котором проводят измерение скорости распространения электрического импульса от места его нанесения до другого участка стимулируемого нерва или иннервируемой им мышцы.

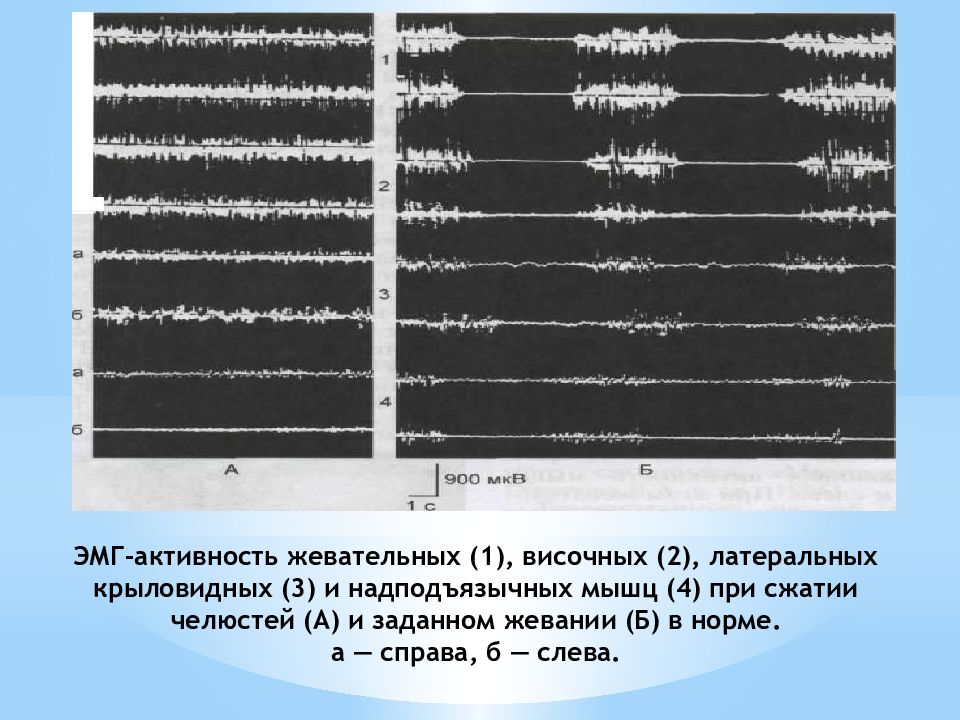

Слайд 50

ЭМГ-активность жевательных (1), височных (2), латеральных крыловидных (3) и надподъязычных мышц (4) при сжатии челюстей (А) и заданном жевании (Б) в норме. а — справа, б — слева.

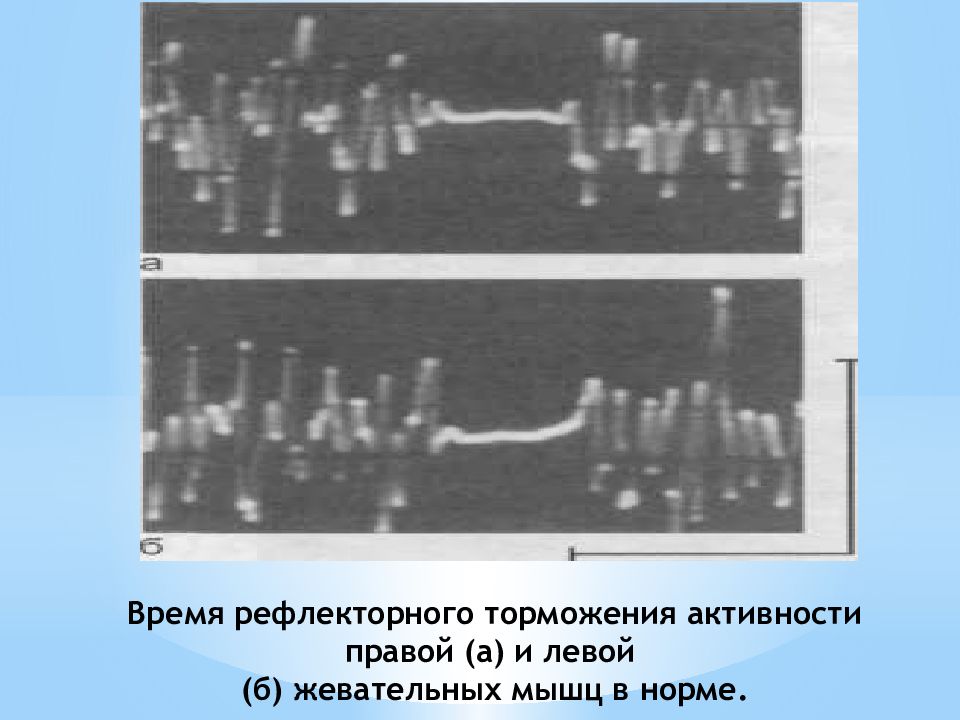

Слайд 51

Время рефлекторного торможения активности правой (а) и левой ( б) жевательных мышц в норме.

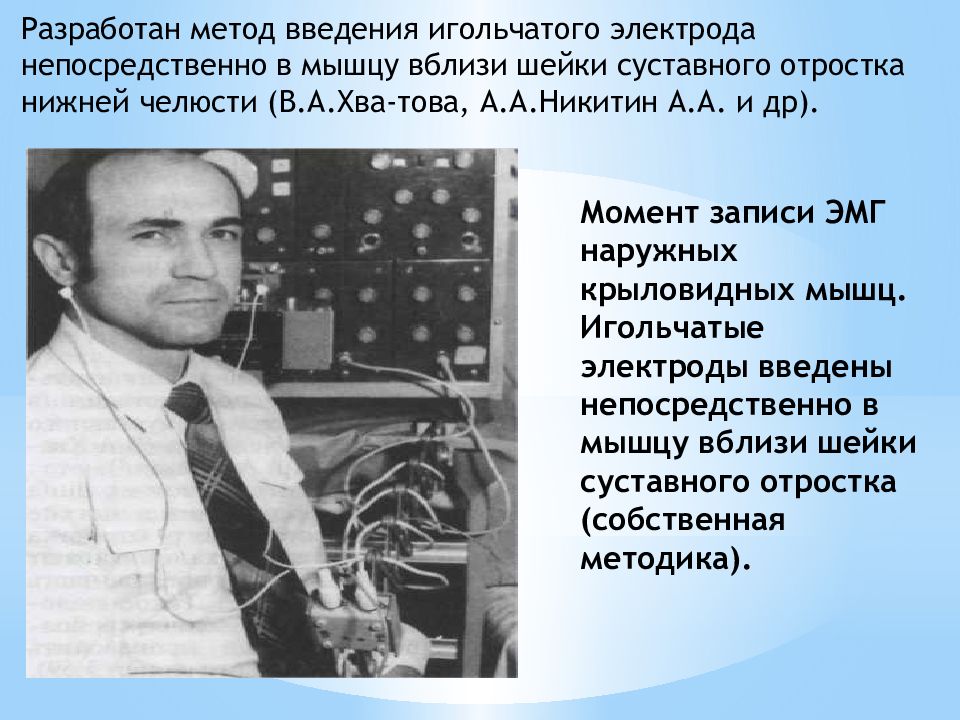

Слайд 52

Разработан метод введения игольчатого электрода непосредственно в мышцу вблизи шейки суставного отростка нижней челюсти ( В.А.Хва-това, А.А.Никитин А.А. и др ). Момент записи ЭМГ наружных крыловидных мышц. Игольчатые электроды введены непосредственно в мышцу вблизи шейки суставного отростка (собственная методика).

Слайд 53

J. Travell, D. Simons (1989) обнаружили при болевом синдроме дисфункции ВНЧС триггерные точки (ТТ) в жевательных мышцах — участки повышенной раздражимости мышечной ткани, болезненной при сдавливании, из которых иррадиация боли происходит в определенные зоны. Для всех ТТ характерны общие признаки: гиперраздражимость ; усиленный метаболизм; сниженный кровоток; наличие пальпируемого тяжа.

Слайд 54

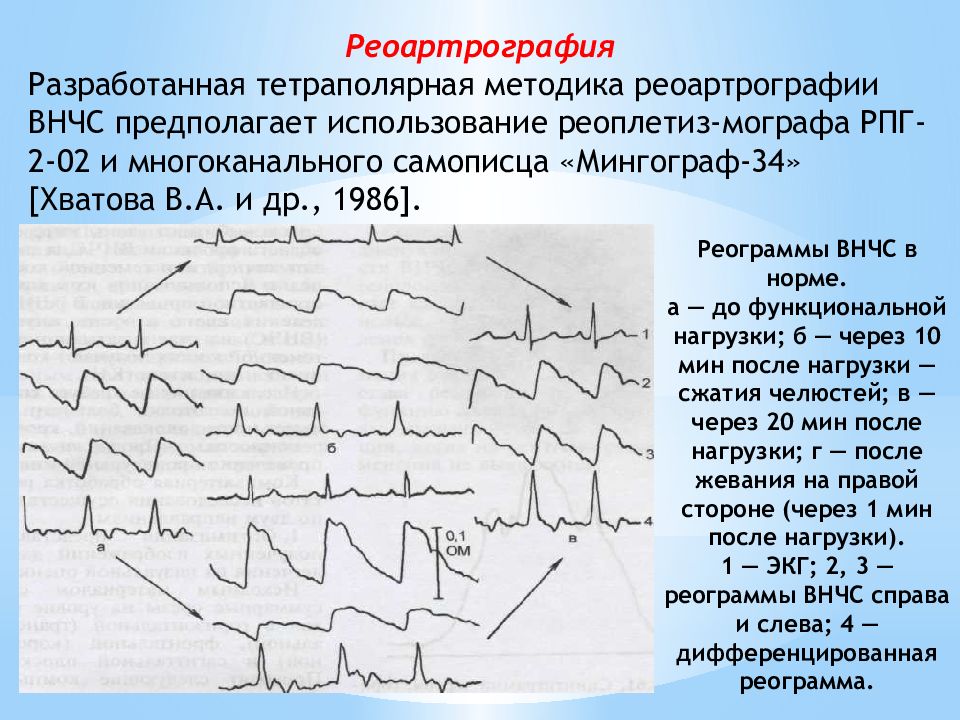

Реоартрография Разработанная тетраполярная методика реоартрографии ВНЧС предполагает использование реоплетиз-мографа РПГ-2-02 и многоканального самописца «Мингограф-34» [ Хватова В.А. и др., 1986]. Реограммы ВНЧС в норме. а — до функциональной нагрузки; б — через 10 мин после нагрузки — сжатия челюстей; в — через 20 мин после нагрузки; г — после жевания на правой стороне (через 1 мин после нагрузки). 1 — ЭКГ; 2, 3 — реограммы ВНЧС справа и слева; 4 — дифференцированная реограмма.

Слайд 55

Фоноартрография В норме во время функциональных проб определяются равномерные, мягкие, скользящие звуки. При нарушениях функциональной окклюзии амплитуда суставного шума повышается в 2—3 раза, при артрозах ВНЧС наблюдаются щелкающие звуки различной выраженности [ Хватова В.А. и др., 1988].

Слайд 56

Радионуклидное (дополнительное) исследование Основанием для направления на радионуклидное исследование является клиническая ситуация, наблюдающаяся на консультативном приеме в стоматологической клинике: выраженный болевой синдром в околоушно-жевательной области неясной этиологии без патологических изменений ВНЧС по данным рентгенографии.

Слайд 57

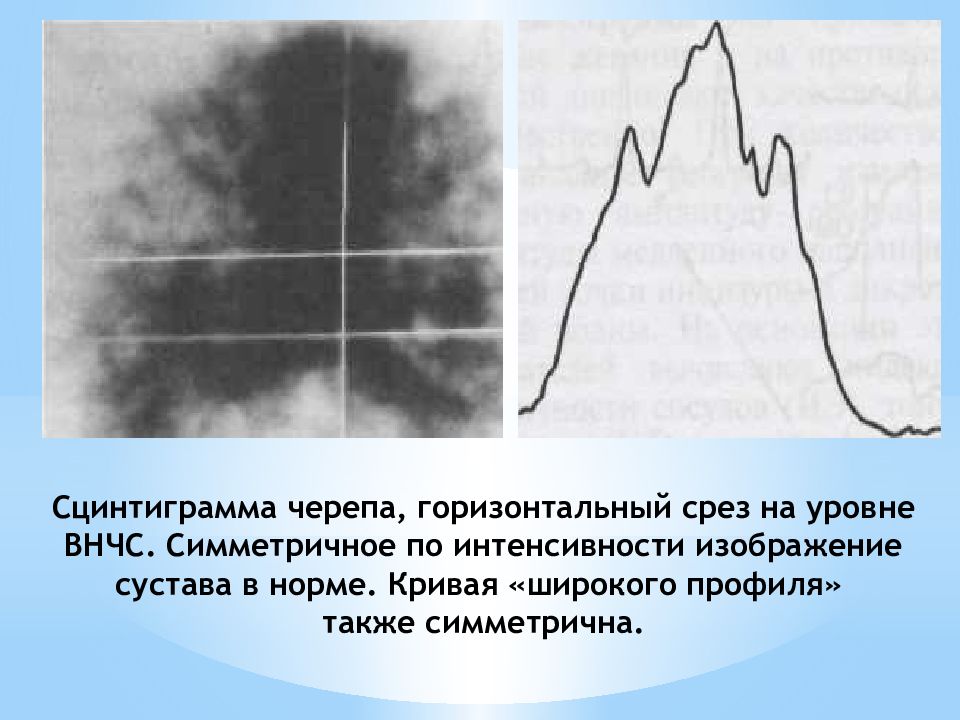

Компьютерная обработка результатов исследования осуществляется по двум направлениям. Оптимизация представления полученных изображений для облегчения их визуальной оценки. Математическая обработка изображений с получением количественных критериев различия включения препарата в суставах. В норме при интактных зубных рядах на сцинтиграммах выявляется симметричное изображение ВНЧС справа и слева со значениями КН, равными 1 — 1,2.

Слайд 58

Сцинтиграмма черепа, горизонтальный срез на уровне ВНЧС. Симметричное по интенсивности изображение сустава в норме. Кривая «широкого профиля» также симметрична.