Первый слайд презентации: ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ

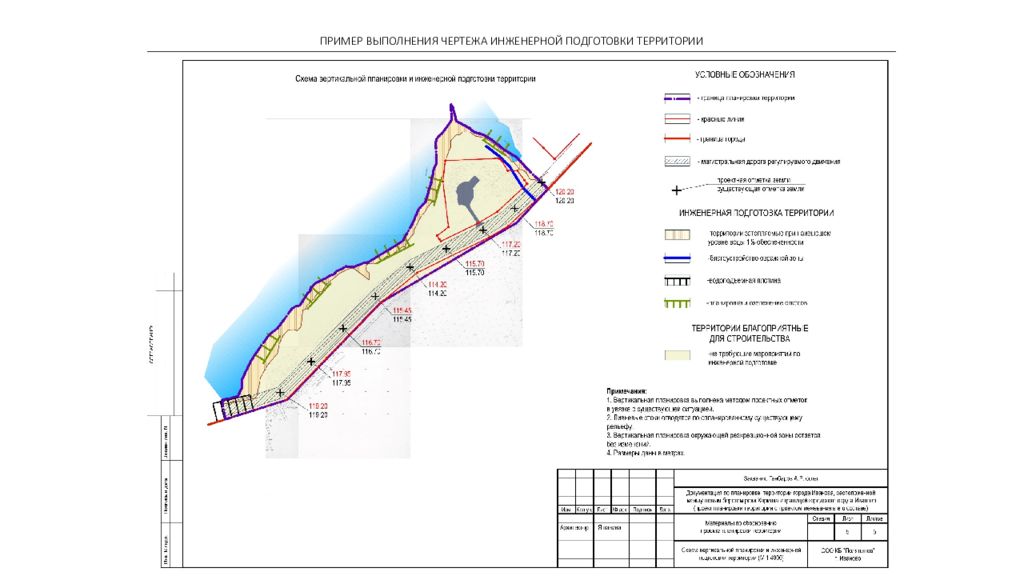

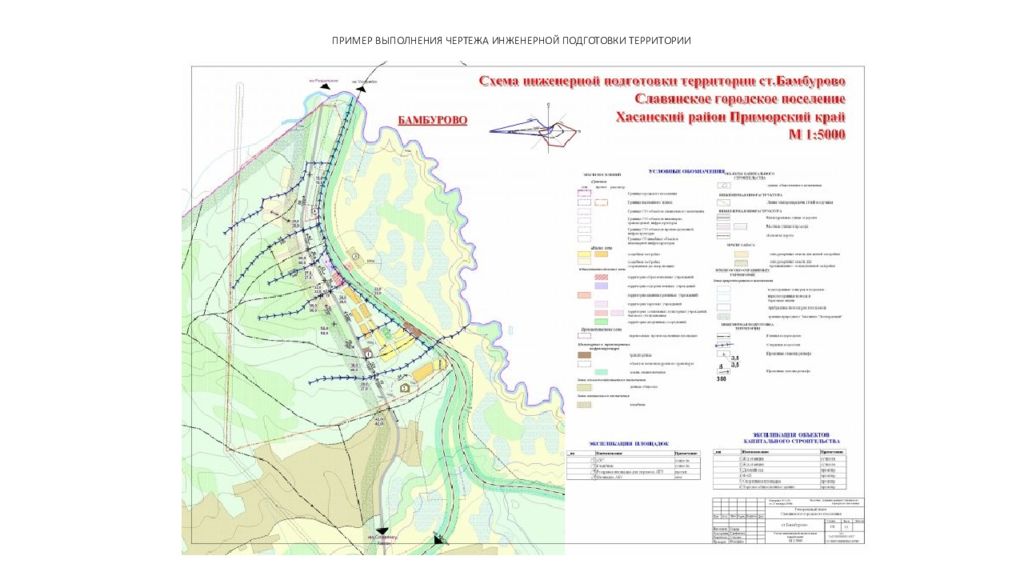

Инженерная подготовка территорий - это комплекс работ по созданию условий для проведения основных работ по благоустройству и озеленению. В зависимости от размеров объекта, его значимости, выполняемых функций, а также с учетом влияния природных факторов среды, степени антропогенных нагрузок состав и содержание работ по инженерной подготовке территорий может быть разнообразным.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются: осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней рекультивация - техническая и биологическая – территории вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Слайд 5: ПОНЯТИЕ О ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ

Вертикальная планировка (планирование) городских территорий — это комплекс инженерных мероприятий по искусственному изменению и преобразованию существующего рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.

Слайд 6: ПОНЯТИЕ О ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ

Вертикальная планировка городских территорий позволяет: - организовать сток поверхностных вод; - обеспечить безопасные условия движения транспорта и пешеходов; - обеспечить минимальные затраты при разработке и транспортировке грунта.

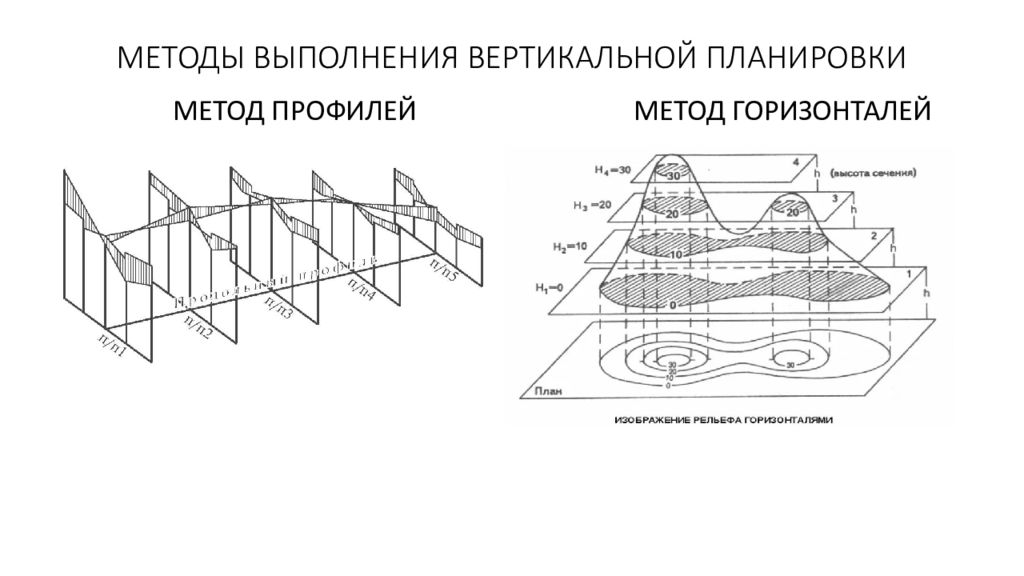

Слайд 7: МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

МЕТОД ПРОФИЛЕЙ МЕТОД ГОРИЗОНТАЛЕЙ

Слайд 8: СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЕЙ

В зависимости от решаемых задач, может быть выбран один из следующих методов разработки вертикальной планировки: Метод проектных отметок заключается в установлении опорных высотных точек проектируемой поверхности и применяется на ранних стадиях разработки проектной документации. При помощи этого метода решают вопросы взаимной высотной увязки значительных площадей городских территорий – микрорайонов и районов при обеспечении минимума земляных работ. Метод “проектных горизонталей” является детальным методом разработки вертикальной планировки, при котором запроектированная поверхность отображается на геодезическом плане при помощи проектных (“красных”) горизонталей, отображающих проектируемый рельеф местности. Этот метод детально решает задачи обеспечения стока поверхностных вод и безопасных условий движения транспорта и пешеходов.

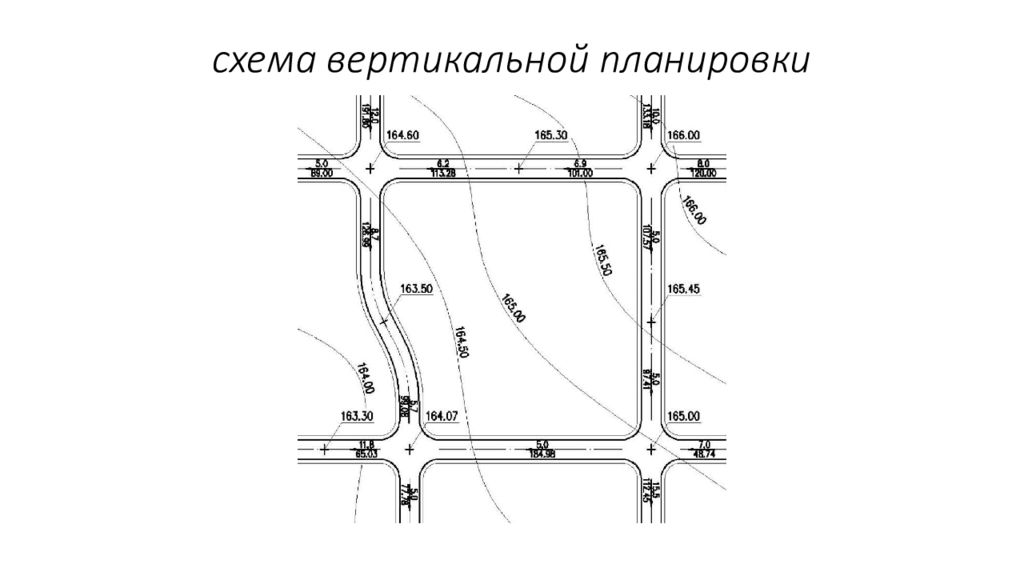

Слайд 13: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ УЛИЦЫ

Вертикальную планировку методом проектных горизонталей выполняют графоаналитическим способом в следующем порядке: Устанавливают положение проектных горизонталей на ведущей (осевой) линии проектируемой улицы. Устанавливают положение горизонталей на поверхности улицы с учетом ее поперечных уклонов.

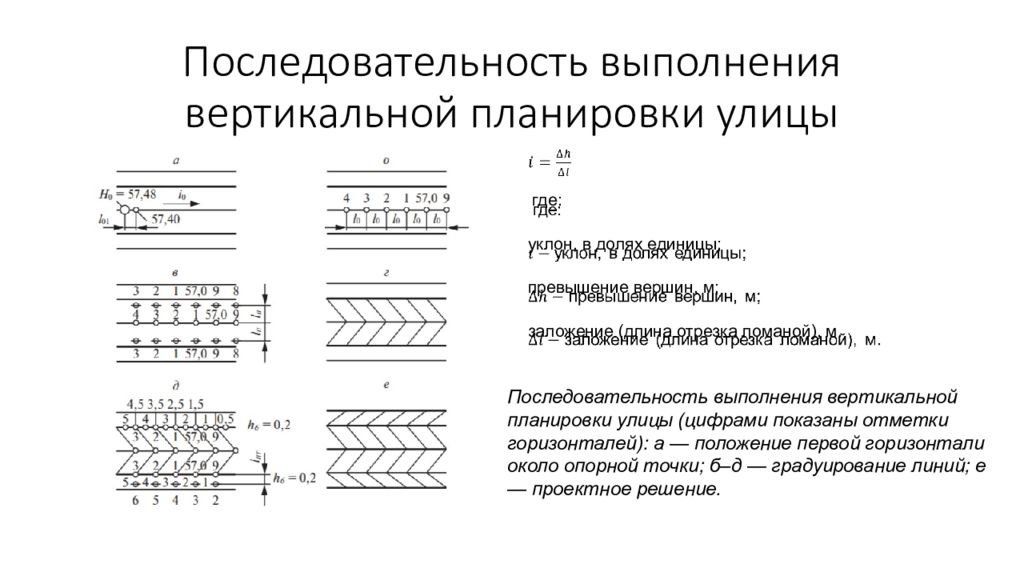

Слайд 14: Последовательность выполнения вертикальной планировки улицы

Последовательность выполнения вертикальной планировки улицы (цифрами показаны отметки горизонталей): а — положение первой горизонтали около опорной точки; б–д — градуирование линий; е — проектное решение. где: уклон, в долях единицы; превышение вершин, м; заложение (длина отрезка ломаной), м.

Слайд 16: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ

Переломы проектной линии в продольном профиле сопрягают вертикальными кривыми. Их минимальные радиусы назначают исходя из требований к обеспечению необходимой видимости, комфортабельности проезда по дороге, а также с учетом обеспечения зрительной плавности улицы. Вертикальную кривую вписывают по тем же принципам, которые справедливы при проектировании продольного профиля по методу тангенсов. Согласно этому методу сначала градуируют обе ветви перелома, затем в точках, где расположены горизонтали, вводят поправку отметок на вертикальную кривую.

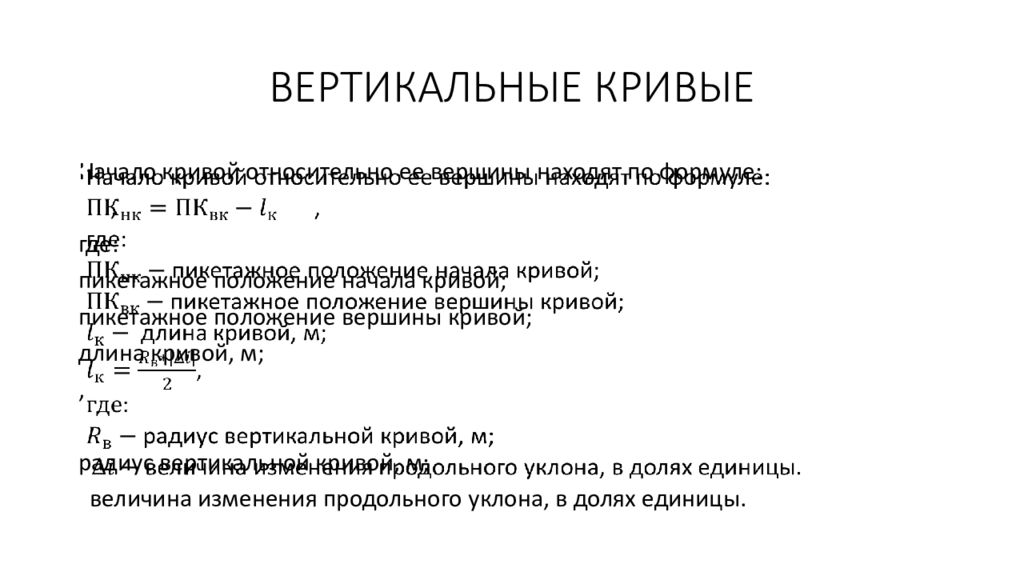

Слайд 17: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ

Начало кривой относительно ее вершины находят по формуле: , где: пикетажное положение начала кривой; пикетажное положение вершины кривой; длина кривой, м; , радиус вертикальной кривой, м; величина изменения продольного уклона, в долях единицы.

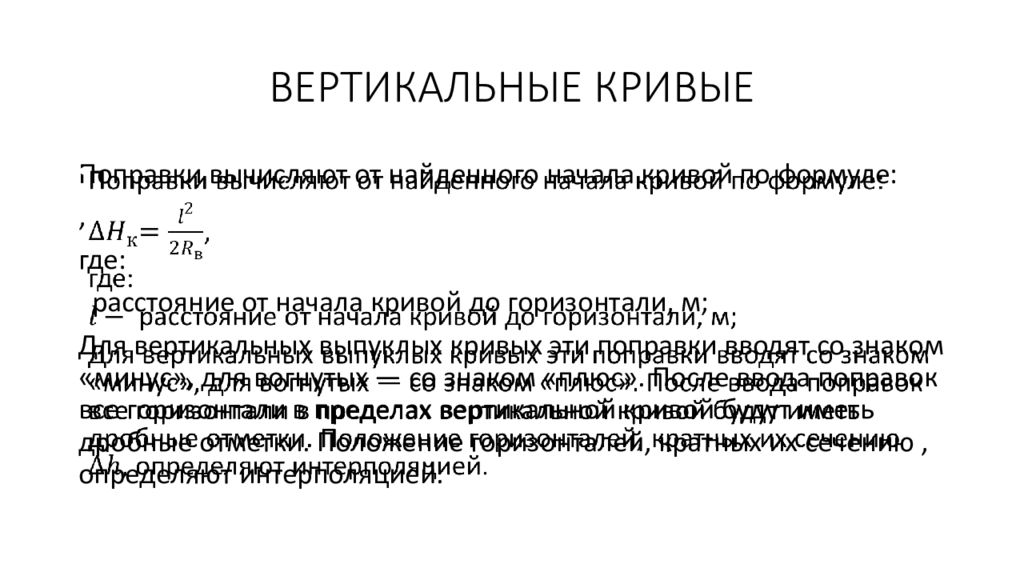

Слайд 18: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ

Поправки вычисляют от найденного начала кривой по формуле: , где: расстояние от начала кривой до горизонтали, м; Для вертикальных выпуклых кривых эти поправки вводят со знаком «минус», для вогнутых — со знаком «плюс». После ввода поправок все горизонтали в пределах вертикальной кривой будут иметь дробные отметки. Положение горизонталей, кратных их сечению, определяют интерполяцией.

Слайд 19: Общий характерный вид положения проектных горизонталей при вписывании вертикальных кривых

выпуклая кривая вогнутая кривая

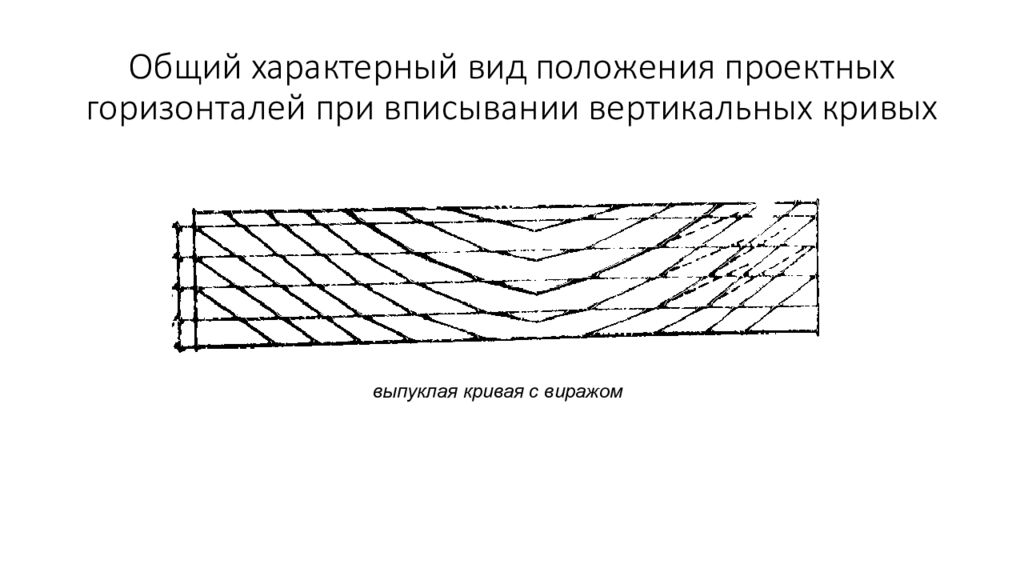

Слайд 20: Общий характерный вид положения проектных горизонталей при вписывании вертикальных кривых

выпуклая кривая с виражом

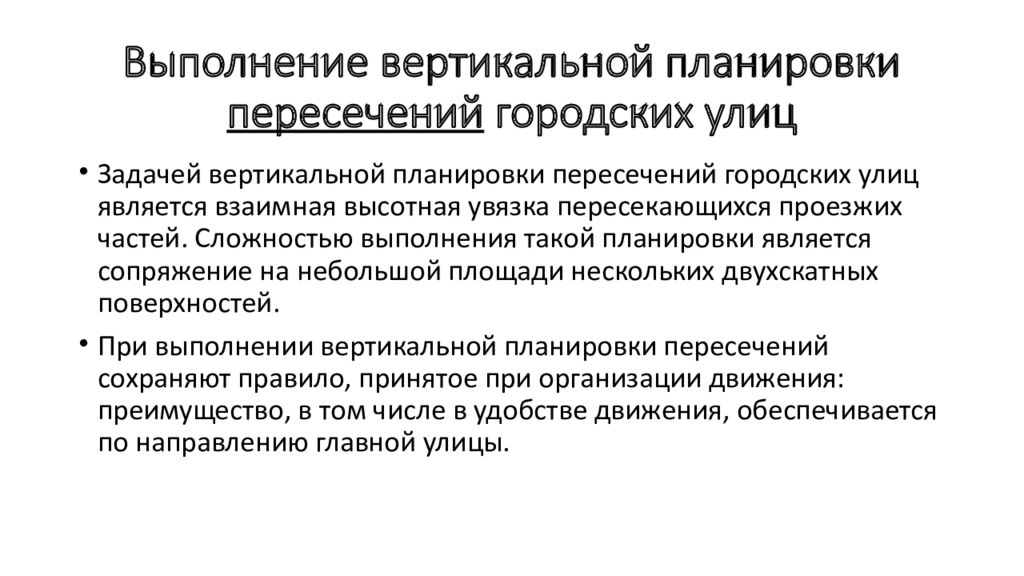

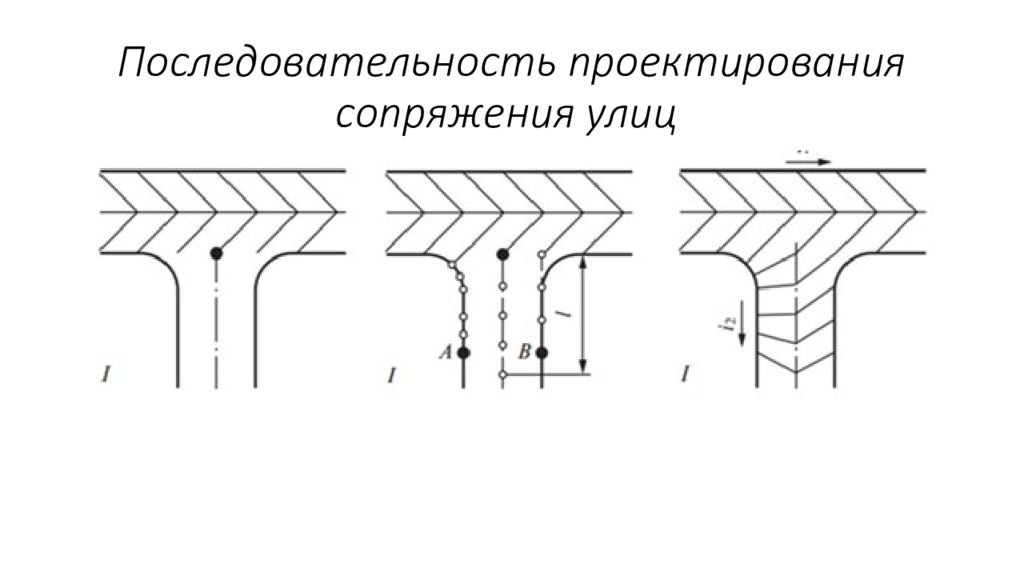

Слайд 21: Выполнение вертикальной планировки пересечений городских улиц

Задачей вертикальной планировки пересечений городских улиц является взаимная высотная увязка пересекающихся проезжих частей. Сложностью выполнения такой планировки является сопряжение на небольшой площади нескольких двухскатных поверхностей. При выполнении вертикальной планировки пересечений сохраняют правило, принятое при организации движения: преимущество, в том числе в удобстве движения, обеспечивается по направлению главной улицы.

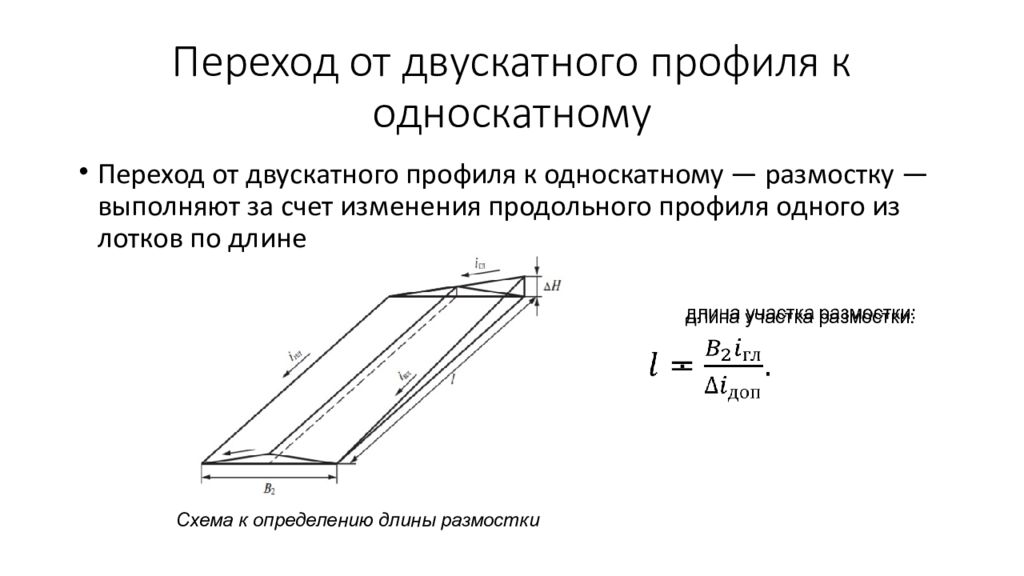

Слайд 22: Переход от двускатного профиля к односкатному

Переход от двускатного профиля к односкатному — размостку — выполняют за счет изменения продольного профиля одного из лотков по длине Схема к определению длины размостки длина участка размостки: .

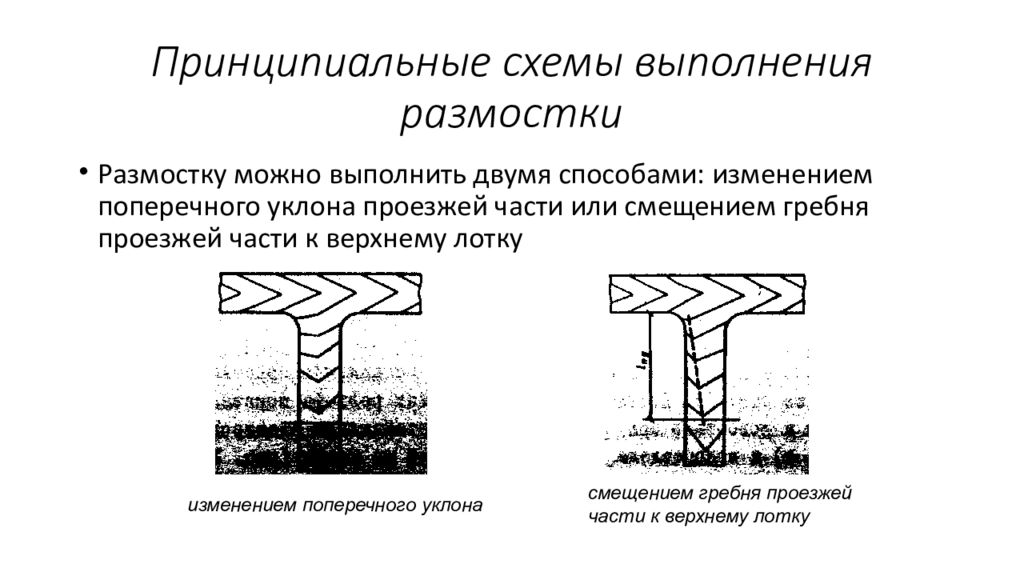

Слайд 23: Принципиальные схемы выполнения размостки

Размостку можно выполнить двумя способами: изменением поперечного уклона проезжей части или смещением гребня проезжей части к верхнему лотку изменением поперечного уклона смещением гребня проезжей части к верхнему лотку

Слайд 27: НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003

Слайд 28: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

инженерная защита территорий, зданий и сооружений*: Комплекс сооружений и мероприятий, направленных на предупреждение отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и других процессов на территорию, здания и сооружения, а также защиту от их последствий опасный геологический процесс*: Изменение состояния приповерхностной части литосферы (геологической среды), обусловленное естественными или техногенными причинами, которое может привести к негативным последствиям для человека, объектов хозяйства и окружающей среды * СП 116.13330.2012

Слайд 29: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ОПОЛЗНИ, ОБВАЛЫ, СЕЛИ, ЛАВИНЫ КАРСТ РАЗМЫВ И ПОДТОПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПУЧЕНИЕ НАЛЕДИ И ТЕПЛОКАРСТ

Слайд 46

Средства инженерной защиты на путях вероятного схода селей представляют собой селепропускные сооружения (каналы, селеспуски, мосты), селенаправляющие и ограждающие дамбы и селезадерживающие водосбросные и сквозные плотины. Их задача – отвести «разбушевавшийся», т.е. превосходящий свою нормальную интенсивность, поток в сторону от населенных пунктов и объектов хозяйственной деятельности человека, ослабить энергию потока («преградить ему путь»), рассредоточить массу потока. Сооружения могут строиться из железобетона, бетона, камня и даже грунтовых материалов.

Слайд 47

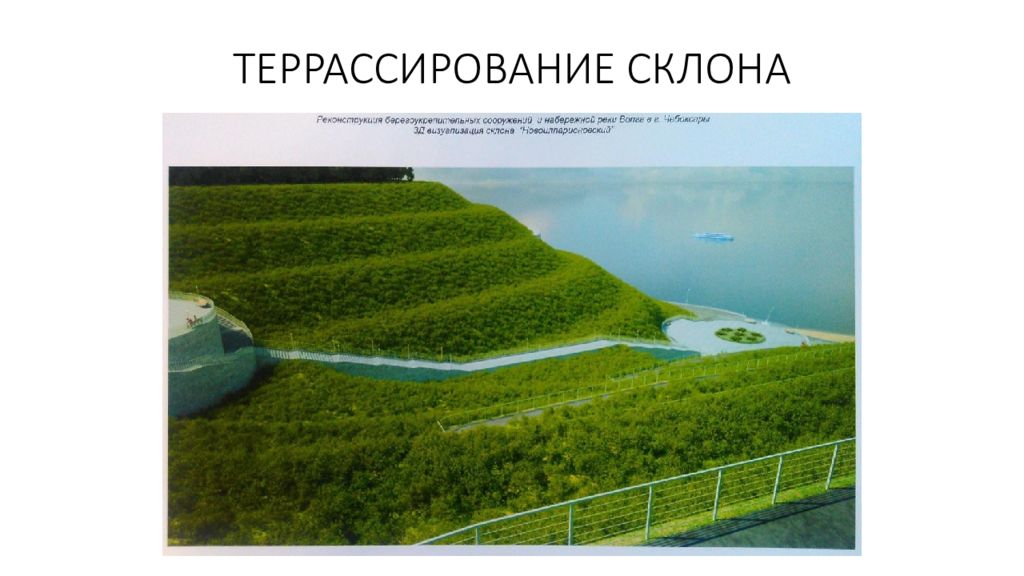

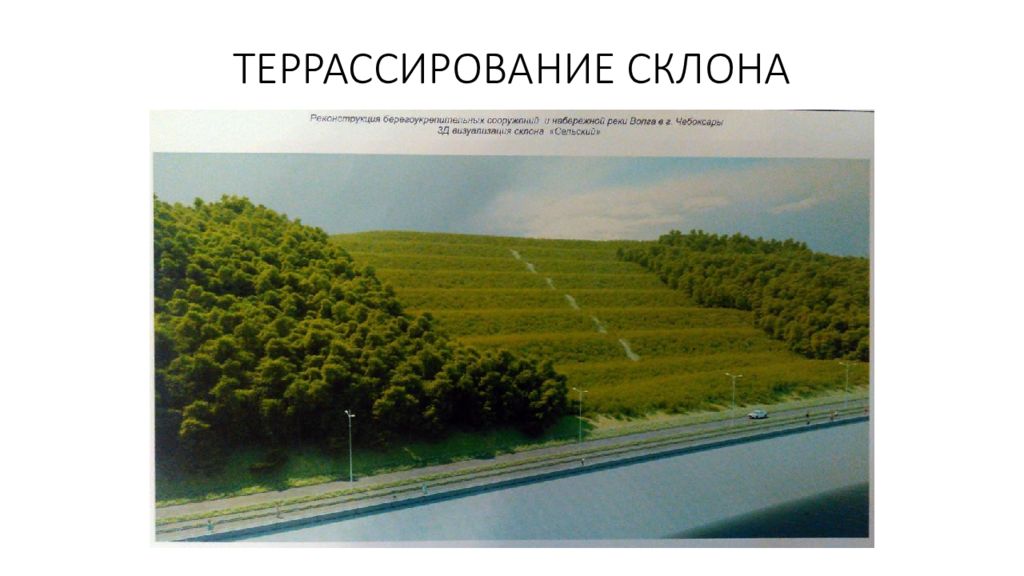

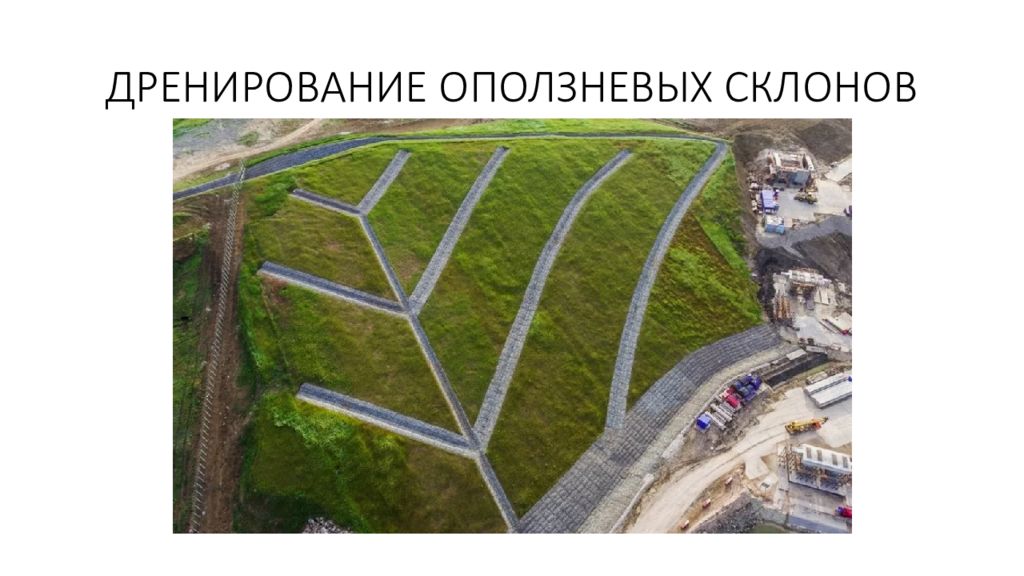

Классические сооружения, препятствующие появлению селей, делятся на два класса: стабилизирующие (каскады запруд, подпорные стены, дренажные устройства, террасирование склонов, агролесомелиорация ) селепредотвращающие (регулирующие паводок плотины, водосбросы на озерных перемычках).

Слайд 48

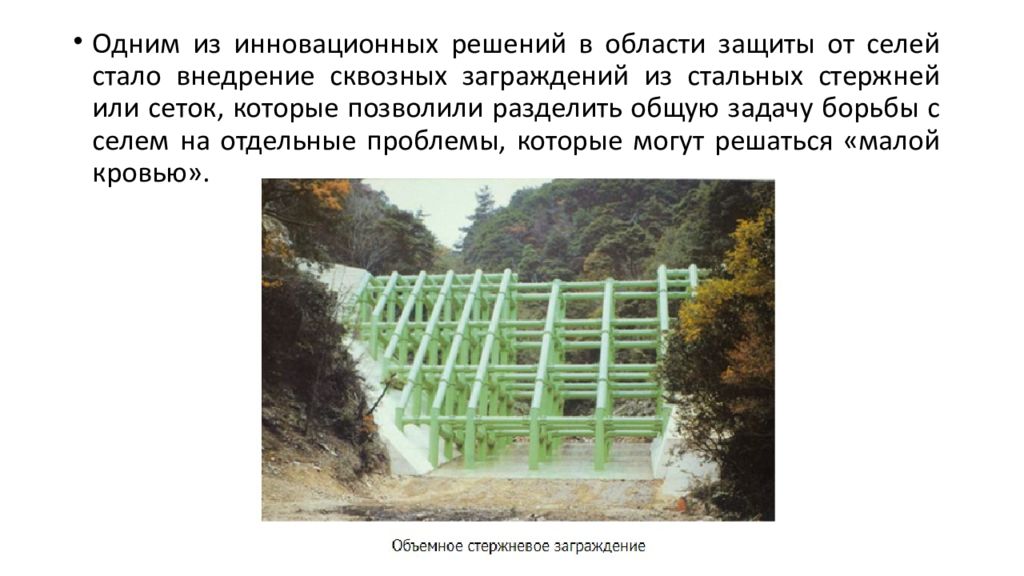

Одним из инновационных решений в области защиты от селей стало внедрение сквозных заграждений из стальных стержней или сеток, которые позволили разделить общую задачу борьбы с селем на отдельные проблемы, которые могут решаться «малой кровью».

Слайд 49

При этом крупность задерживаемого обломочного материала выбирается непосредственно человеком, поскольку определяется размером ячеи. Прошедший сквозь барьер поток устремляется вниз ослабленным и обедненным наиболее крупными обломками, что снижает воздействие на следующие барьеры. Таким образом, с введением сквозных заграждений небольшого размера, расположенных в местах зарождения селей, впервые появилась возможность поэтапно «отбирать» у селя его разрушительную силу и, по сути, программировать характер его ослабевания по мере распространения вниз по руслу. Важна и простота установки сеточного заграждения в сравнении со стационарным бетонным барьером, а значит, снимается острота проблем при замене или ремонте изношенной конструкции.

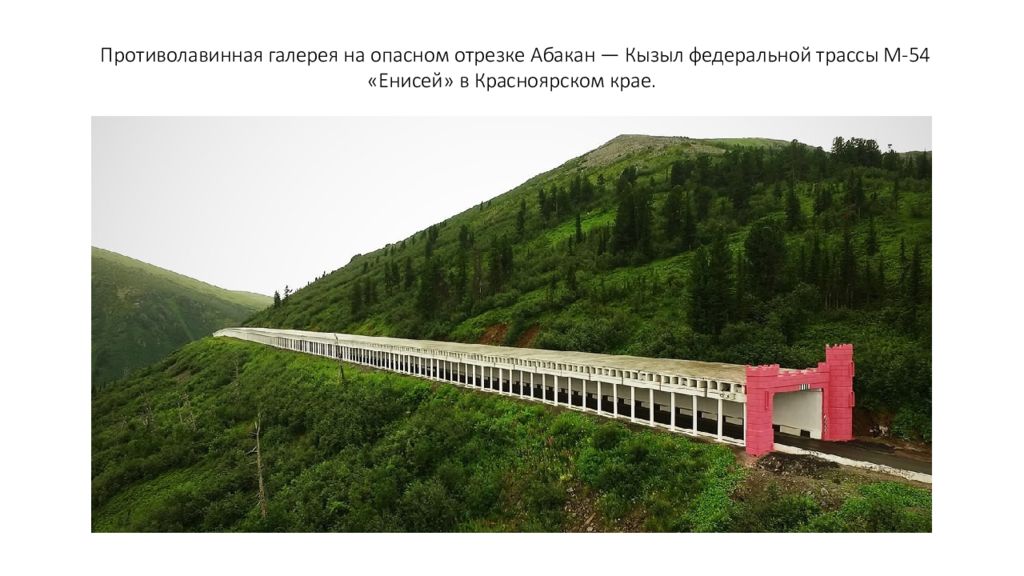

Слайд 52: Противолавинная галерея на опасном отрезке Абакан — Кызыл федеральной трассы М-54 «Енисей» в Красноярском крае

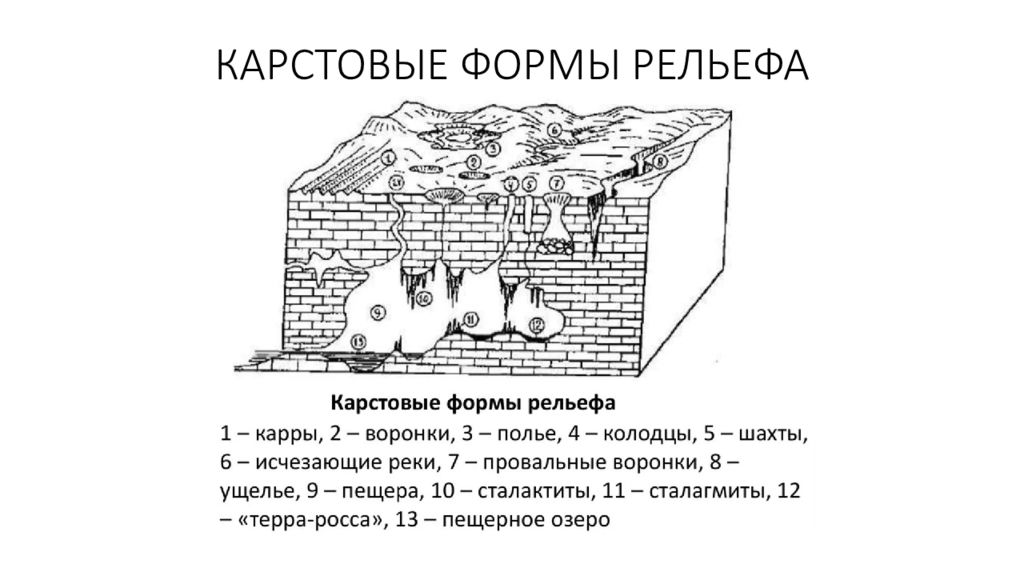

Слайд 54: ПОНЯТИЕ КАРСТА

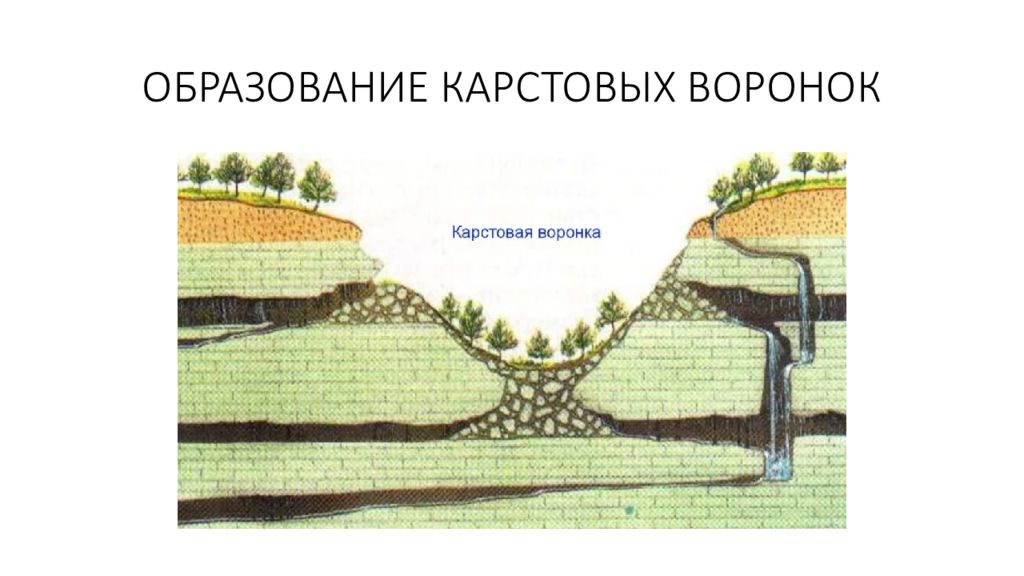

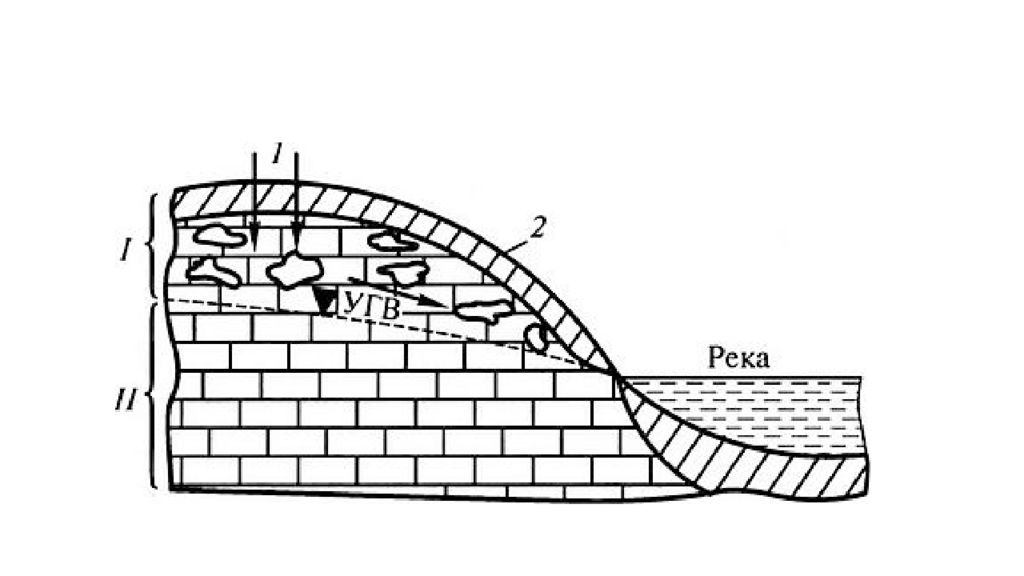

карст: Комплексный геологический процесс, обусловленный растворением подземными и (или) поверхностными водами горных пород, проявляющийся в их ослаблении, разрушении, образовании пустот и пещер, изменении напряженного состояния пород, динамики, химического состава и режима подземных и поверхностных вод, в развитии суффозии (механической и химической), эрозий, оседаний, обрушений и провалов грунтов и земной поверхности

Слайд 59: ПРОТИВОКАРСТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать: устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны или ВНЕ ЗОНЫ опасных карстовых проявлений; заполнение карстовых полостей; искусственное ускорение формирования карстовых проявлений ; создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; закрепление и уплотнение грунтов; водопонижение и регулирование режима подземных вод; организацию поверхностного стока; применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Слайд 61: МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ОТ ПОДТОПЛЕНИЙ (ЗАТОПЛЕНИЙ)

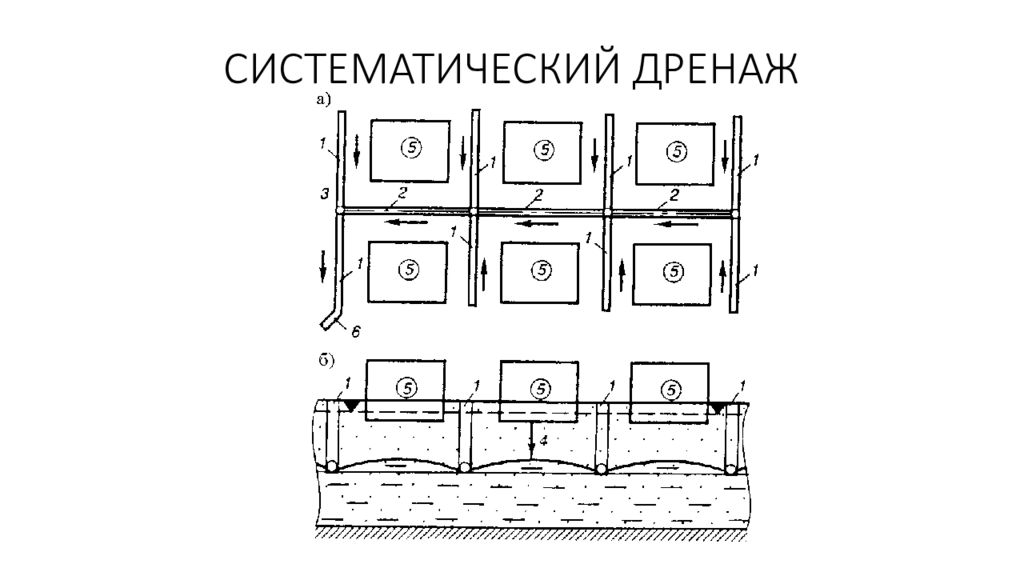

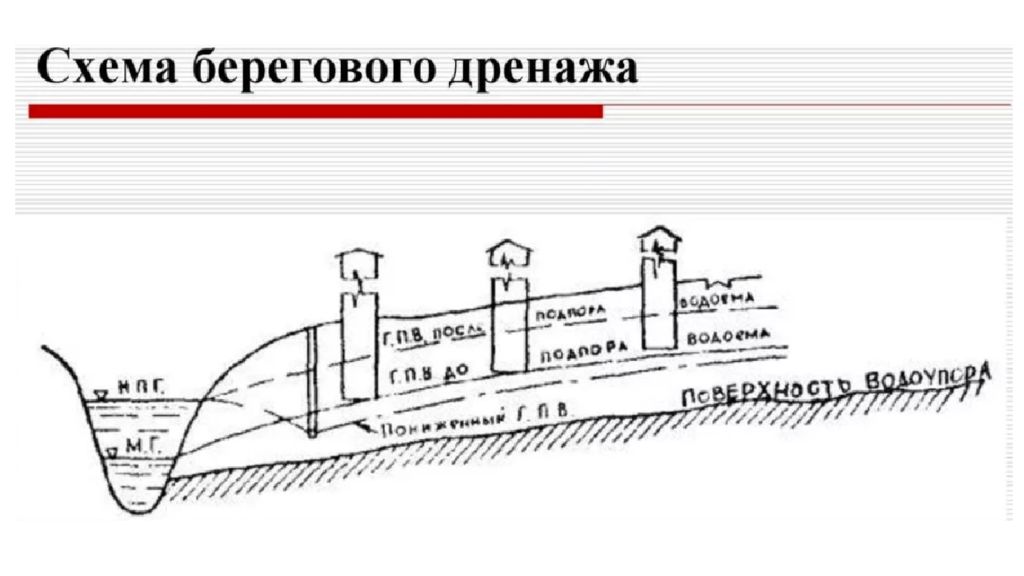

В качестве основных средств инженерной защиты территорий от подтоплений (затоплений) следует предусматривать : обвалование ; искусственное повышение поверхности территории ; руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока ; систематические дренажные системы ; локальные дренажи ; другие защитные сооружения.

Слайд 64: Конструкции защиты откосов от размыва водой при периодическом их затоплении

а - из железобетонных плит с песчаным подстилающим слоем; б - с прослойкой из геотекстиля ; 1 - железобетонные плиты; 2 - выравнивающий слой из щебня; 3 - подстилающий слой из щебня толщиной 0,2 - 0,3 м; 4 - геотекстиль ; 5 - каменная наброска; УВВ - уровень высоких вод

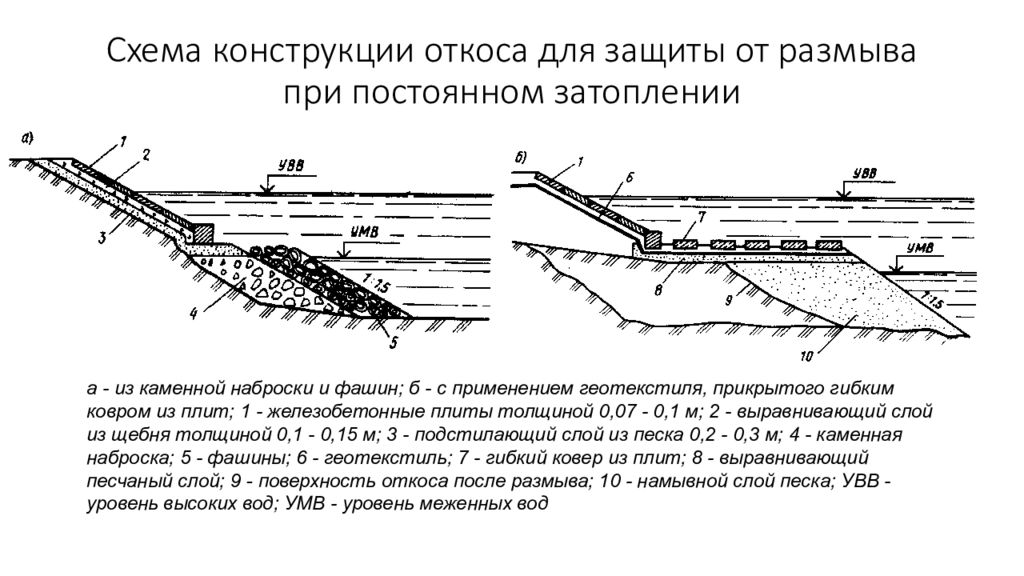

Слайд 65: Схема конструкции откоса для защиты от размыва при постоянном затоплении

а - из каменной наброски и фашин; б - с применением геотекстиля, прикрытого гибким ковром из плит; 1 - железобетонные плиты толщиной 0,07 - 0,1 м; 2 - выравнивающий слой из щебня толщиной 0,1 - 0,15 м; 3 - подстилающий слой из песка 0,2 - 0,3 м; 4 - каменная наброска; 5 - фашины; 6 - геотекстиль ; 7 - гибкий ковер из плит; 8 - выравнивающий песчаный слой; 9 - поверхность откоса после размыва; 10 - намывной слой песка; УВВ - уровень высоких вод; УМВ - уровень меженных вод

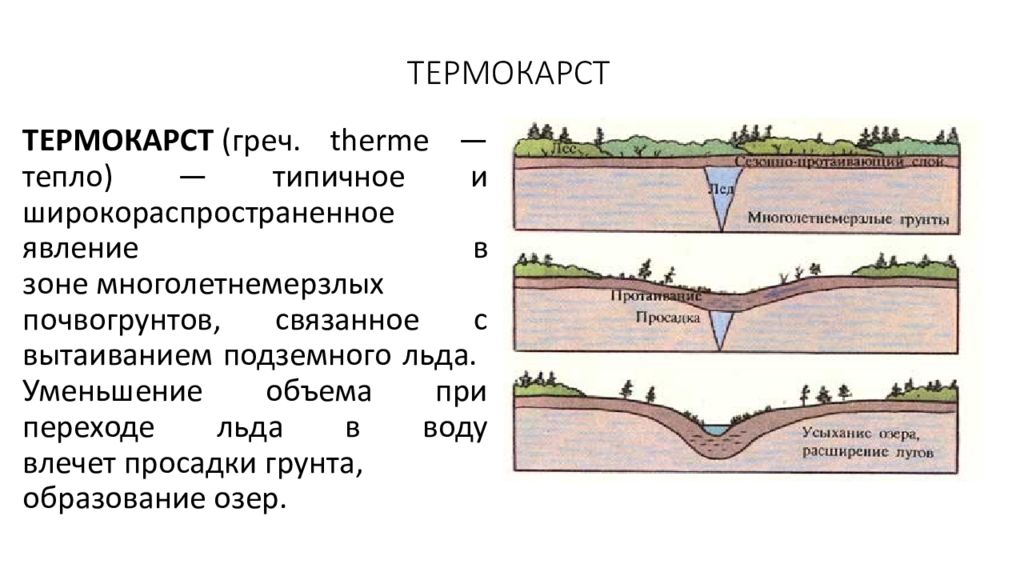

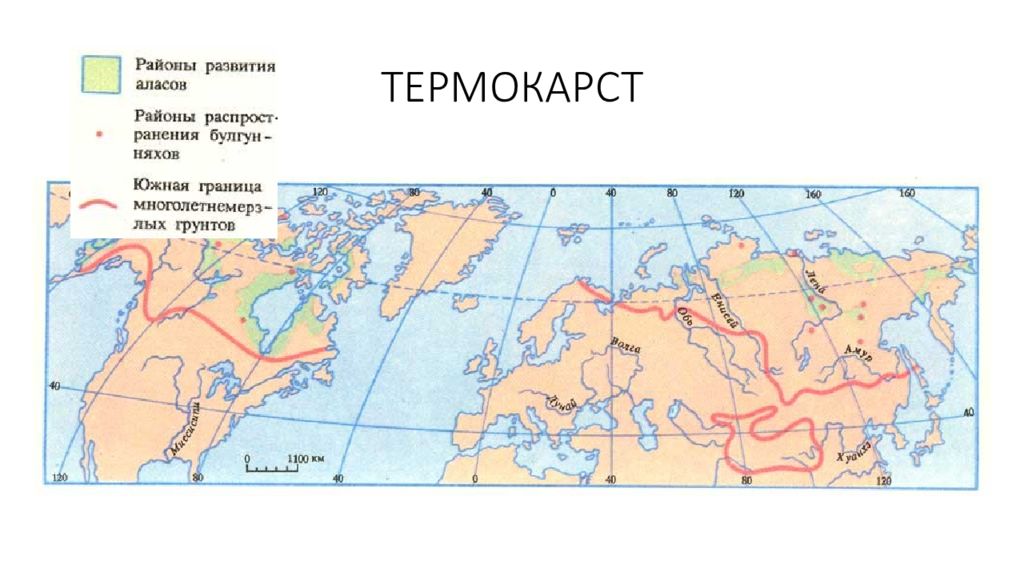

Слайд 69: ТЕРМОКАРСТ

ТЕРМОКАРСТ (греч. therme — тепло) — типичное и широкораспространенное явление в зоне многолетнемерзлых почвогрунтов, связанное с вытаиванием подземного льда. Уменьшение объема при переходе льда в воду влечет просадки грунта, образование озер.

Слайд 72: инженерная защита территории от термокарста

*Основной способ инженерной защиты территории от термокарста - отсыпка застраиваемой территории песчаным и гравийно-песчаным грунтом, толщину которой определяют теплотехническим расчетом * Отсыпку производят в зимний период после промерзания сезонно-оттаивающего слоя с послойным уплотнением насыпного грунта. Проезд используемой техники допускается только по отсыпанному грунту с сохранением растительных покровов *Для закрепления склонов и основной поверхности отсыпки допускается применять цементацию, силикатизацию и другие физико-химические способы закрепления поверхностного слоя грунтов от размыва, а также использование новых конструктивных материалов, например пространственных ячеистых (сотовых) георешеток