Первый слайд презентации: ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. РАССПРОС И ОСМОТР БОЛЬНЫХ. ПАЛЬПАЦИЯ И ПЕРКУССИЯ СЕРДЦА

к.м.н. максименкова в.в.

Слайд 2

1 этап. Субъективное исследование (расспрос больного): 1. Жалобы. Anamnesis morbi. Anamnesis vitae. I I этап. Объективное исследование: Общий осмотр. Осмотр грудной клетки. Пальпация области сердца. Перкуссия сердца. Аускультация сердца. Исследование других органов и систем. Лабораторные методы исследования. Инструментальные методы исследования.

Слайд 3

I этап. Субъективное исследование (расспрос больного): 1. Жалобы Основные (главные) жалобы больных с сердечной патологией – 1. одышка, 2. удушье, 3. боли в области сердца, 4. сердцебиение, 5. перебои в работе сердца, 6. отеки, 7. кашель, 8. кровохарканье, 9. головокружение.

Слайд 4

1). Одышка - - нарушение частоты (обычно повышенная), ритма, глубины дыхания. Типы нарушения дыхания, обусловленные болезнью сердца: 1. Одышка физического напряжения. 2. Возникающая в лежачем положении (ортопноэ). 3. Постоянная одышка. 4. Приступообразная одышка: - короткие приступы спонтанной ночной одышки. - типичные приступы СА. - острый отек легких. 5. Периодическое дыхание.

Слайд 5

Одышка Основные причины: 1. Повышение давления в МКК: - снижение сократительной способности л.ж.; - пороки клапанов сердца; - ТЭЛА; - нарушение ритма сердца.

Слайд 6

Особенности одышки при заболеваниях сердца: Чаще смешанного типа значительно усиливается при физической нагрузке. усиливается в горизонтальном положении больного. возможны приступы удушья – сердечная астма (выраженная одышка, положение ортопное, чувство страха).

Слайд 7

1. Одышка напряжения – затрудненное дыхание с изменением его частоты, глубины и ритма, проявляющееся ощущением нехватки воздуха. Возрастает при физической нагрузке. Усиливается в горизонтальном положении больного. Одышка при физическом напряжении - раннее проявление застоя крови в легочных венах.

Слайд 8

2. Одышка «лежа» - ортопноэ. Появляется при переходе в лежачее положение. Занимают вынужденное положение. 3. Постоянная одышка - развивается из одной из предшествующих форм одышки при ухудшении состояния больного. Часто сопровождается цианозом и усиливается при самом небольшом движении больного, а также вечером и ночью.

Слайд 9

4. Сердечная астма (удушье) – одышка инспираторного характера возникает внезапно, преимущественно ночью, в виде приступов, большей частью без явного импульса. Одышка быстро достигает высокой степени и сопровождается ощущением стеснения, тревоги и страха смерти от удушения (при ИМ, ГК).

Слайд 10

3) Боль В зависимости от причины возникновения боли в области сердца рассматривают: 1. Боли связанные с острым нарушением коронарного кровотока Коронарогенные ( ангинозыные, ишемические). При стенокардии, ИМ. Некоронарогенные ( кардиалгии ). При заболевании миокарда, плевры, пищевода, позвоночника и т.д.

Слайд 11

3) Боли в области сердца: Коронарогенные ( ангинозыные, ишемические )- грудная жаба. Впервые описал В. Геберден в 1772 г. В основе болей лежит гипоксия миокарда, обусловленная нарушение коронарного кровотока. Чаще причиной является - спазм коронарного сосуда, пораженного атеросклерозом.

Слайд 12

Боли в области сердца: Некоронарогенные ( кардиалгии )- миокардит, перикардит, невроз; Боли, обусловленные патологией крупных сосудов (аорта, легочная артерия); Боли, связанные с патологией позвоночника, передней грудной стенки, мышц. Боли, обусловленные патологией органов средостения. Боли, связанные с патологией органов брюшной полости и диафрагмы.

Слайд 13

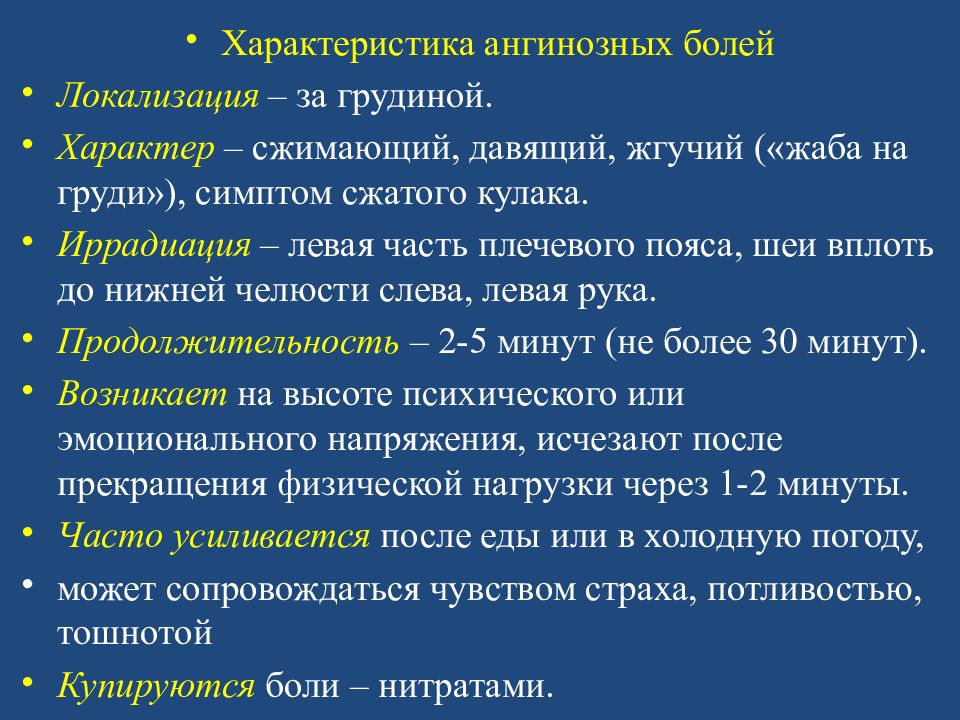

Характеристика ангинозных болей Локализация – за грудиной. Характер – сжимающий, давящий, жгучий («жаба на груди»), симптом сжатого кулака. Иррадиация – левая часть плечевого пояса, шеи вплоть до нижней челюсти слева, левая рука. Продолжительность – 2-5 минут (не более 30 минут). Возникает на высоте психического или эмоционального напряжения, исчезают после прекращения физической нагрузки через 1-2 минуты. Часто усиливается после еды или в холодную погоду, может сопровождаться чувством страха, потливостью, тошнотой Купируются боли – нитратами.

Слайд 14

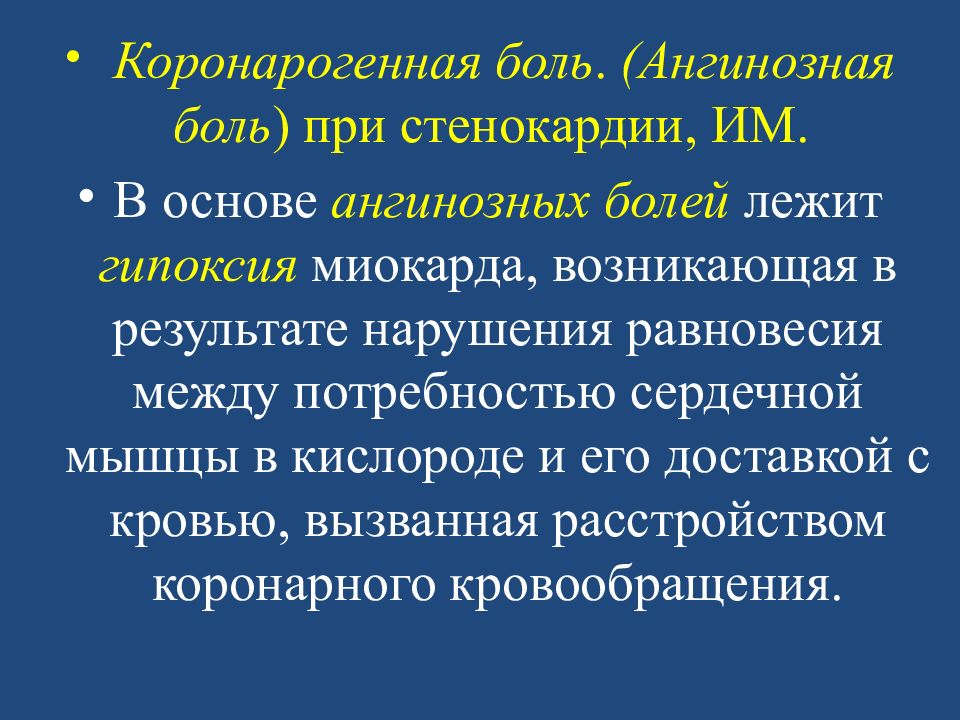

Коронарогенная боль. (Ангинозная боль ) при стенокардии, ИМ. В основе ангинозных болей лежит гипоксия миокарда, возникающая в результате нарушения равновесия между потребностью сердечной мышцы в кислороде и его доставкой с кровью, вызванная расстройством коронарного кровообращения.

Слайд 15

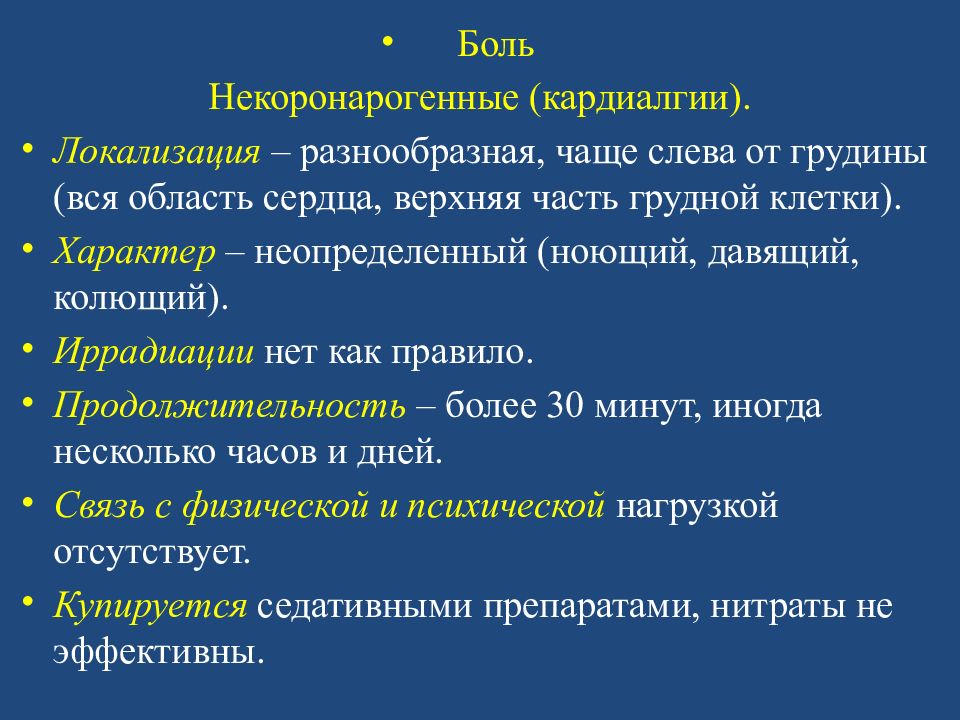

Боль Некоронарогенные ( кардиалгии ). Локализация – разнообразная, чаще слева от грудины (вся область сердца, верхняя часть грудной клетки). Характер – неопределенный (ноющий, давящий, колющий). Иррадиации нет как правило. Продолжительность – более 30 минут, иногда несколько часов и дней. Связь с физической и психической нагрузкой отсутствует. Купируется седативными препаратами, нитраты не эффективны.

Слайд 16

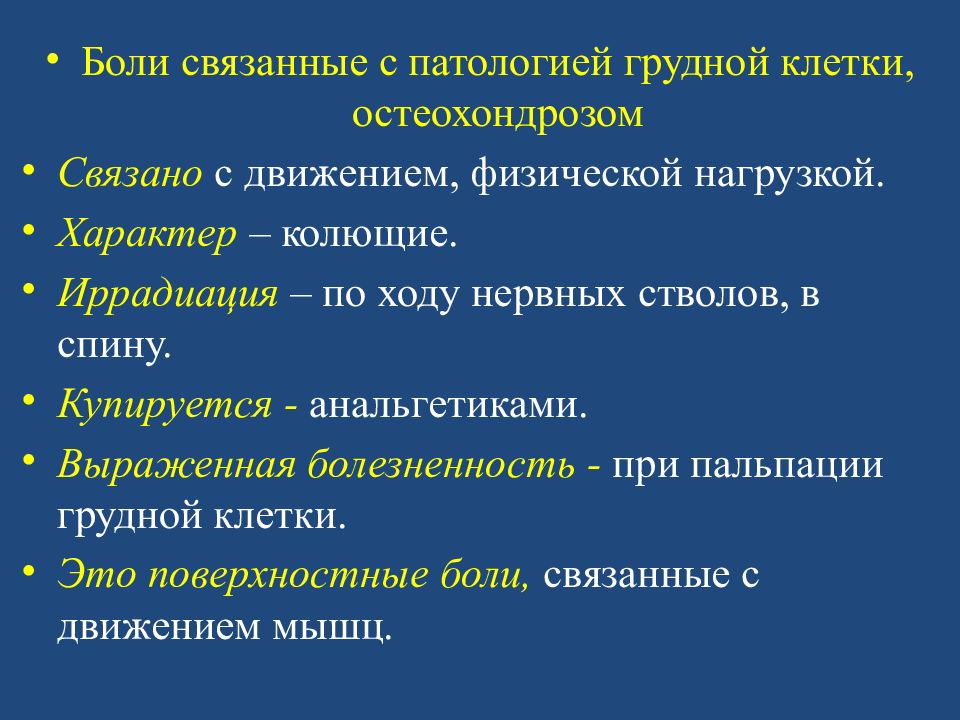

Боли связанные с патологией грудной клетки, остеохондрозом Связано с движением, физической нагрузкой. Характер – колющие. Иррадиация – по ходу нервных стволов, в спину. Купируется - анальгетиками. Выраженная болезненность - при пальпации грудной клетки. Это поверхностные боли, связанные с движением мышц.

Слайд 17

4) Сердцебиение и отеки Сердцебиение – это субъективное ощущение сердечных толчков в области сердца или вне этой области. Бывает как при наличии, так и при отсутствии поражения сердца и в большой степени зависит от чувствительности нервной системы данного лица. 5) Перебои в работе сердца частый симптомом поражения сердечной мышцы при ИМ, пороках сердца.

Слайд 18

Причины сердцебиения: 1. Связанные с ССС патологией: - НЦД - функциональное сердечное нарушение на нервной почве. 2. Органические поражения сердца: - клапанные пороки сердца (аортальный клапан). - СН на фоне ИБС, ГБ, ревматизма. - нарушения ритма сердца.

Слайд 19

Причины сердцебиения: 3.Связанные с патологией других органов и систем: - нарушение функции ЖКТ(метеоризм, запоры, диафрагмальная грыжа). 4. Эндокринные заболевания. 5. Лихорадочные состояния. 6. Туберкулез легких. 7. Очаговые инфекции. 8. Интоксикации. 9. Травмы.

Слайд 20

6) Отек – избыточное накопление жидкости в тканях и серозных полостях организма. Отеки сердечного происхождения Развиваются в результате недостаточности правых отделов сердца. Приток крови к сердцу затруднен, давление в венах ↑↑, в результате чего происходит перфузия жидкой части крови в межтканевое пространство.

Слайд 21

Отек Сердечные отеки вначале появляются на стопах, в области лодыжек, чаще к вечеру. По мере нарастания СН отеки образуются на голенях, бедрах, пояснице. Особенности: - появляются на нижних конечностях, - затем могут распространяться на весь организм; - усиливаются к вечеру; - утром могут не выявляться и уменьшаться; - кожные покровы над отеками холодные; возможна пигментация, - при надавливании остаются ямки.

Слайд 22

7)Кашель, кровохарканье, головокружение. Кашель - сердечного происхождения является следствием застойного полнокровия легких при СН и развитии застойного бронхита. Кашель обычно сухой, иногда выделяется небольшое количество мокроты. - Причина: - застой крови в МКК; - пороки сердца с легочной гипертензией; - ТЭЛА с развитием инфарктной пневмонии. Кашель, раздражающий, упорный, сухой. Беспокоит днем при физическом напряжении, и в ночное время.

Слайд 23

8) Кровохарканье – кровь в мокроте, с прожилками, бурого цвета. У сердечных больных кровохарканье в большинстве случаев обусловлено застоем крови в МКК и выходом эритроцитов через стенку капилляров.

Слайд 24

9) Головокружение, головная боль – неспособность удержать равновесие. У худшением мозгового кровообращения в связи с малым сердечным выбросом или ↓ АД. Проявлением нарушения периферического кровообращения служат мышечная слабость, ощущение онемения и «ползанья мурашек».

Слайд 25

2. Anamnesis morbi. (Анамнез заболевания). Выяснить связь жалоб больного с инфекцией Переохлаждением Физическими и психческими перегрузками. Как протекало заболевание: когда впервые появились боли в области сердца, отеки, одышка, какие препараты принимал и как они на его действовали. Цель расспроса - установить ощущения больного, а не то, что он думает о своей болезни.

Слайд 26

3. Anamnesis vitae. (Анамнез жизни). Собирается подробно по стандартной схеме. Выясняют условия жизни и труда, профессиональные вредности, перенесенные заболевания. Уточняют имеются ил вредные привычки, характер питания, наличие ССС заболеваний у родственников.

Слайд 27

II этап. Объективное исследование: 1. Status praesens (общий осмотр) Необходимо оценить: 1.Общее состояние. 2.Сознание. 3.Положение. 4.Питание, ИМТ. 5.Состояние кожи, подкожной жировой клетчатки и видимых слизистых оболочек.

Слайд 28

Общий осмотр больных с заболеванием ССС Вынужденное положение больного 1. Ортопноэ – положение сидя или полулежа в постели с приподнятым изголовьем – характерный симптом СН. 2. Положение сидя с наклоном вперед – при выпотном перикардите.

Слайд 29

Общий осмотр больных с заболеванием ССС Цвет кожных покровов 1.Акроцианоз — периферический цианоз, сопровождается похолоданием кожи, характерный симптом болезней сердца. 2. Цианотический румянец при митральном стенозе. 3. Бледность кожных покровов — при аортальных пороках. 4. Гиперемия лица — при АГ.

Слайд 30

Общий осмотр больных с заболеванием ССС Изменения кожи 1. Геморрагические петехиальные высыпания – характерный симптом ИЭ. 2. Ксантелазмы – беловатые пятна на коже век, связанные с отложением холестерина. 3. Ксантомы – желтые плотные образования на наружных поверхностях пальцев рук, на ахиловых сухожилиях, связанные с отложением холестерина. 4. Трофические нарушения, язвы в области нижних конечностей. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. В основном это мужчины от 50 до 70 лет, часто с сопутствующей патологией, как ИБС, ГБ, СД, церебральный атеросклероз.

Слайд 31

Общий осмотр больных с заболеванием ССС Характерные симптомы: —пальцы в виде «барабанных палочек» — при врожденных пороках, при подостром ИЭ; —отеки нижних конечностей, асцит, увеличение печени — характерные признаки застоя в БКК; —асимметричный отек одной из конечностей - характерен для тромбофлебита глубоких вен - фактор риска ТЭЛА; —ожирение — фактор риска атеросклероза; —лихорадка — при ИЭ, ревматизме.

Слайд 32

Общий осмотр больных с заболеванием ССС Угнетение сознания у тяжелого кардиологического больного может считаться одним из надежных признаков тяжелой СН (шока), указывая на плохое кровоснабжение головного мозга. У лежачего больного обращают внимание на его положение. Больные с резко выраженной СН сидят со спущенными ногами. Больные с острой сосудистой недостаточностью лежат на кровати с низким изголовьем, избегая движений.

Слайд 33

Общий осмотр больных с заболеванием ССС Осмотр кожных покровов. Наиболее частым сердечным симптомом со стороны кожи является ее синюшное окрашивание (цианоз) при СН. Цианоз бывает: - центральный - периферический - смешанный;

Слайд 34

При болезнях сердца и сосудов цианоз возникает: - за счет изменений в легких: застой крови в МКК при митральных пороках сердца; - замедление кровотока в коже и слизистых оболочках: застой крови БКК;

Слайд 35

Осмотр лица. С митральными пороками лицо синюшно-румяное, с пороками клапанов аорты — бледное. При осмотре шеи обращают внимание на состояние сосудов, обнаружение увеличенной ЩЖ может указать направление для выяснения причины некоторых случаев тахикардии. При недостаточности клапана аорты пульсация сонных артерий резко усиливается. У больных с правожелудочковой СН, наблюдается набухание шейных вен.

Слайд 36

Осмотр полости рта у кардиологического больного обязателен. По окраске слизистой твердого неба можно судить о наличии цианоза и желтухи. При недостаточности клапанов аорты иногда наблюдаются побледнения и покраснения слизистой мягкого неба.

Слайд 37

Оценка жировой клетчатки с оценкой массы тела и роста больного (с вычислением ИМТ) несет информацию об ожирении (фактор риска- атеросклероз ).

Слайд 38

2. Осмотр грудной клетки При осмотре прекардиальной области можно обнаружить верхушечный толчок и патологические пульсации. При заболеваниях сердца верхушечный толчок может быть смещен, давать более сильную и разлитую пульсацию. Выпячивание грудной клетки в области сердца («сердечный горб») можно обнаружить у лиц, страдающих пороком сердца с детства.

Слайд 39

Осмотр грудной клетки При осмотре определяют наличие (или отсутствие) следующих симптомов: - сердечного горба (выпячивание передней стенки грудной клетки над проекцией сердца); - верхушечный (физиологический) и сердечный (патологический) толчки; - патологическая пульсация в области шеи, яремной ямки, сердца, подложечной области. - осматриваются места расположения крупных сосудов. При осмотре выявляют наличие (или отсутствие) следующих симптомов: - пульсация сонных артерий; - набухание шейных вен; - пульсация набухших шейных вен; - наличие видимого рисунка подкожных вен на нижних конечностях.

Слайд 40

3. Пальпация Целью исследования является определение верхушечного толчка, его характеристик. Локализация верхушечного толчка (ВТ) в норме — 5 - ое м/р., на 1,0—1,5 см внутрь от левой срединно-ключичной линии, при положении пациента на левом боку ВТ смещен влево на 3—4 см, на правом — на 1,0—1,5 см вправо. Ширина в норме составляет 1-2 см.

Слайд 41

Смещение верхушечного толчка (ВТ): Возможно при смещении сердца объемным образованием в легких, жидкостью или газом в плевре (смещается в здоровую сторону), приподнятой диафрагмой (смещается влево). Увеличение желудочков ( при гипертрофии влево, при дилатации влево и вниз; при увеличении п. ж. – незначительное смещение влево); Увеличение амплитуды и силы ВТ – характерно для гипертрофии л.ж.

Слайд 42

Сердечный толчок (СТ) Это колебания грудной клетки кнаружи от левого края грудины, на уровне 4 ребра и 4 м/ р и ниже, а также колебания нижней трети грудины и эпигастрия. Выявляется в положении лежа на спине с приподнятым изголовьем. У здоровых лиц не определяется. Отчетливо определяется при гипертрофии п. ж.

Слайд 43

4. Перкуссия сердца Границы относительной сердечной тупости в норме: Правая: 4 – ое м/ р по краю или на 1 см кнаружи от правого края грудины. Левая: на 1 см внутрь от левой средне-ключичной линии Верхняя: нижний край 3 ребра или 3 –е м/р.

Слайд 44

Абсолютная тупость сердца – определение части контура сердца, не прикрытой легкими Границы абсолютной сердечной тупости в норме: Правая – левый край грудины на уровне 4 - го м/р. Левая – 1–2 см кнутри от границы относительной тупости сердца Верхняя – 4 - ое м/ р Сосудистый пучок – границы тупости сосудистого пучка соответствуют в норме краям грудины во 2 - ом м/р.

Слайд 45

5. Акскультация сердца Последовательность аускультации : 1. Митральный клапан - в области верхушечного толчка. 2. Аортальный клапан - 2-е м/ р справа от грудины. 3. Клапан легочного ствола - 2-е м/ р слева от грудины. 4. Трехстворчатый клапан - у основания мечевидного отростка справа. 5. Точка Боткина-Эрба - 3-е м/ р слева от грудины (аорта).

Слайд 46

Основные тоны сердца I тон – возникает в начале систолы желудочков; II тон – возникает в начале диастолы сердца Механизм возникновения тонов I тон состоит из 4 компонентов: – клапанный – напряжение створок предсердно-желудочковых клапанов в момент, когда они уже закрыты; – мышечный – колебательные движения миокарда желудочков в процессе его напряжения; – сосудистый – колебание начальных отделов аорты и легочного ствола при растяжении их кровью; – предсердный – сокращение предсердий.

Слайд 47

Тоны сердца II тон состоит из 2 компонентов: – закрытие аортального клапана и клапана легочной артерии; – колебание начальных отделов аорты и легочного ствола

Слайд 48

Ослабление I тона на верхушке и у основания мечевидного отростка связано со следующими причинами: 1) при недостаточности митрального или 3-хстворчатого клапана, когда не происходит нормального напряжения разрушенных или деформированных их створок; 2) ↑↑ диастолического наполнения желудочков (недостаточность митрального и аортального клапанов), когда уменьшается амплитуда колебания створок клапанов;

Слайд 49

Ослабление I тона на верхушке и у основания мечевидного отростка связано со следующими причинами: 3) ослаблением сократительной способности миокарда (при дистрофии миокарда, кардиосклерозе) за счет ослабления мышечного компонента I тона; 4) выраженной гипертрофией желудочка, при которой снижается скорость сокращения миокарда из-за замедления его возбуждения.

Слайд 50

Усиление I тона на верхушке сердца наблюдается при: 1) ум. диастолического наполнения желудочка, что приводит к более быстрому и энергичному сокращению его и увеличению амплитуды колебаний клапана (митральный стеноз); 2) ув. скорости сокращения миокарда, наблюдаемой при тахикардии, экстрасистолии.

Слайд 51

II тон оценивается на основании сердца. - В норме он громче I тона и, одинаков по силе во II м/ р справа и слева. Если II тон на аорте или на легочной артерии равен по громкости I тону или тише его, он считается ослабленным. - При более громком его звучания с той или другой стороны говорят об акценте II тона на аорте либо на легочной артерии.

Слайд 52

Акцент II т. на аорте, может возникать как вследствие его усиления в этой точке, так и ослабления на легочной артерии. Причины- ↑ АД в БКК, уплотнение стенок аорты, недостаточность клапана легочной артерии и ↓ давления в МКК(стеноз устья легочной артерии). Акцент II т. на легочной артерии, обусловлен его усилением на легочной артерии или ослаблением на аорте. Причины- ↑ АД в МКК, уплотнение стенки легочной артерии, недостаточность аортального клапана и ↓ давления в БКК.

Слайд 53

Шумы сердца - — патологические звуковые явления, возникающие в полостях сердца и в надклапанном отделе восходящей части аорты или легочного ствола при появлении завихрений в них потока крови — повторные многократные звуковые колебания, воспринимаемые как звуки разнообразного тембра. Механизмы, обусловливающие появление сердечных шумов: 1) ток крови через суженный участок (стеноз аорты); 3) регургитация при недостаточности клапана (митральная недостаточность) и др.

Слайд 54

Выделяют следующие виды шумов сердца. 1. Интракардиалъные — возникают внутри сердца. 2. Экстракардиалъные — возникают вне сердца.

Слайд 55

1. Интракардиалъные — возникают внутри сердца. Они в свою очередь подразделяются на: — органические — возникают при анатомических изменениях в строении клапанов сердца (т.е. изменении створок, сухожильных нитей, папиллярных мышц); — функциональные — образуются при ув. скорости кровотока (лихорадка, нервное возбуждение) или ум. вязкости крови (анемия).

Слайд 56

Свойства функциональных шумов: 1.в основном систолические ; 2. непостоянны, возникают и исчезают при различных положениях тела, физической нагрузке; 3.чаще выслушиваются над легочным стволом реже над верхушкой; 4. непродолжительные, мягкие, дующие шумы; 5. выслушиваются на ограниченном участке и не проводятся далеко от места возникновения; 6. не сопровождаются другими признаками поражения клапанов ( ув. сердца, измен. тонов ).

Слайд 57

2. Экстракардиалъные — возникают вне сердца. Наиболее важными из них являются: шум трения перикарда — при отложениях фибрина на листках перикарда (сухой перикардит, ИМ), подобен хрусту снега. плевроперикардиалъный шум — при трении листков плевры синхронно с деятельностью сердца (воспаление плевры).

Слайд 58

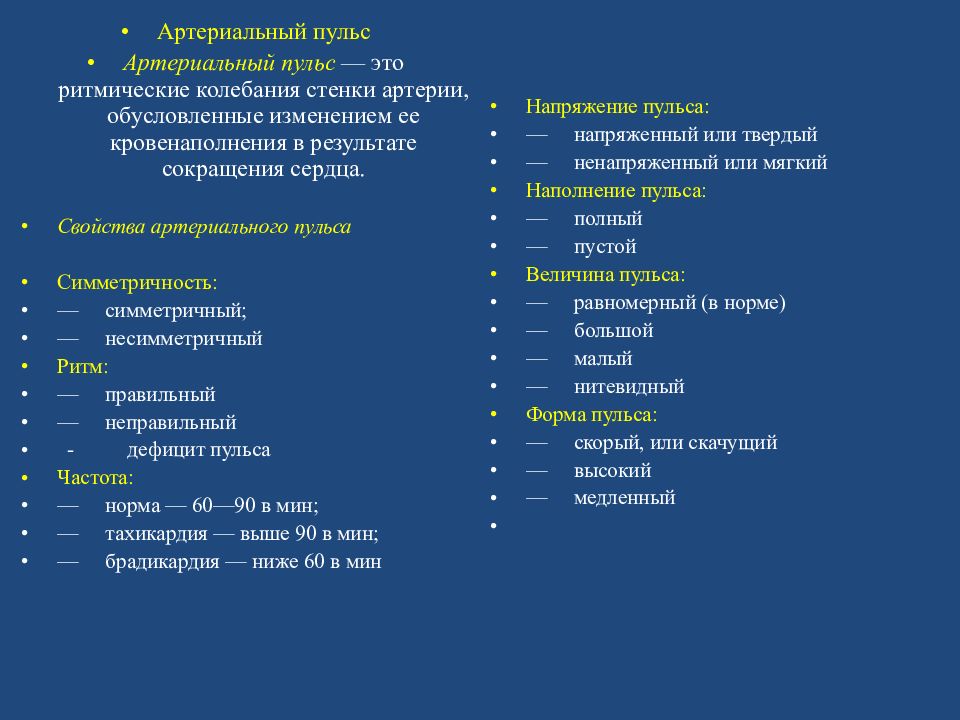

Артериальный пульс Артериальный пульс — это ритмические колебания стенки артерии, обусловленные изменением ее кровенаполнения в результате сокращения сердца. Свойства артериального пульса Симметричность: — симметричный; — несимметричный Ритм: — правильный — неправильный - дефицит пульса Частота: — норма — 60—90 в мин; — тахикардия — выше 90 в мин; — брадикардия — ниже 60 в мин Напряжение пульса: — напряженный или твердый — ненапряженный или мягкий Наполнение пульса: — полный — пустой Величина пульса: — равномерный (в норме) — большой — малый — нитевидный Форма пульса: — скорый, или скачущий — высокий — медленный

Слайд 59

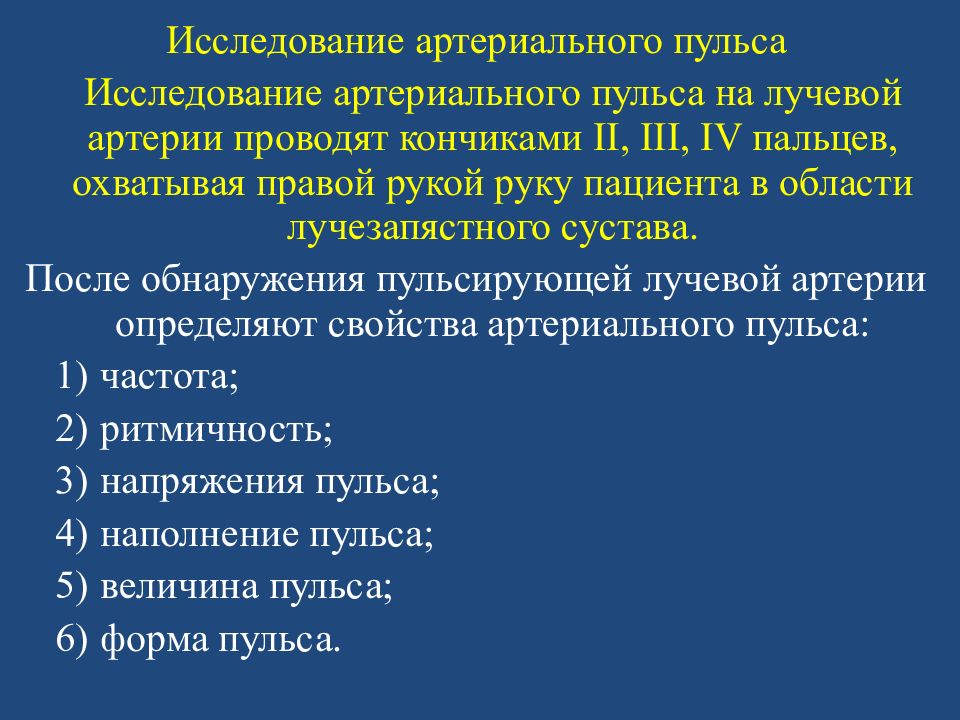

Исследование артериального пульса Исследование артериального пульса на лучевой артерии проводят кончиками II, III, IV пальцев, охватывая правой рукой руку пациента в области лучезапястного сустава. После обнаружения пульсирующей лучевой артерии определяют свойства артериального пульса: 1) частота; 2) ритмичность; 3) напряжения пульса; 4) наполнение пульса; 5) величина пульса; 6) форма пульса.

Слайд 60

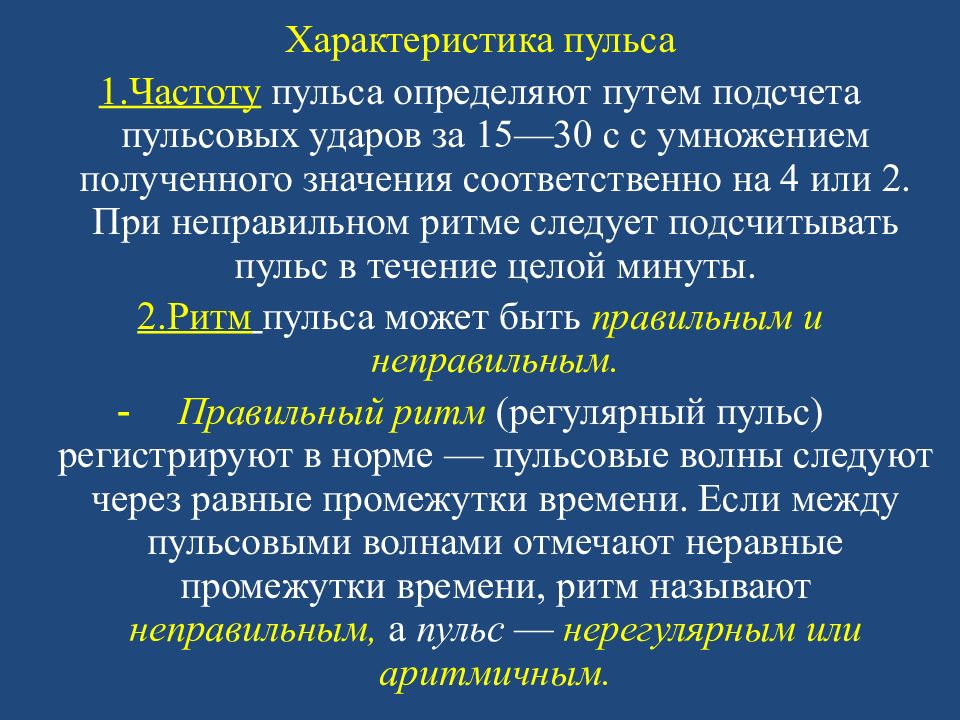

Характеристика пульса 1.Частоту пульса определяют путем подсчета пульсовых ударов за 15—30 с с умножением полученного значения соответственно на 4 или 2. При неправильном ритме следует подсчитывать пульс в течение целой минуты. 2.Ритм пульса может быть правильным и неправильным. Правильный ритм (регулярный пульс) регистрируют в норме — пульсовые волны следуют через равные промежутки времени. Если между пульсовыми волнами отмечают неравные промежутки времени, ритм называют неправильным, а пульс — нерегулярным или аритмичным.

Слайд 61

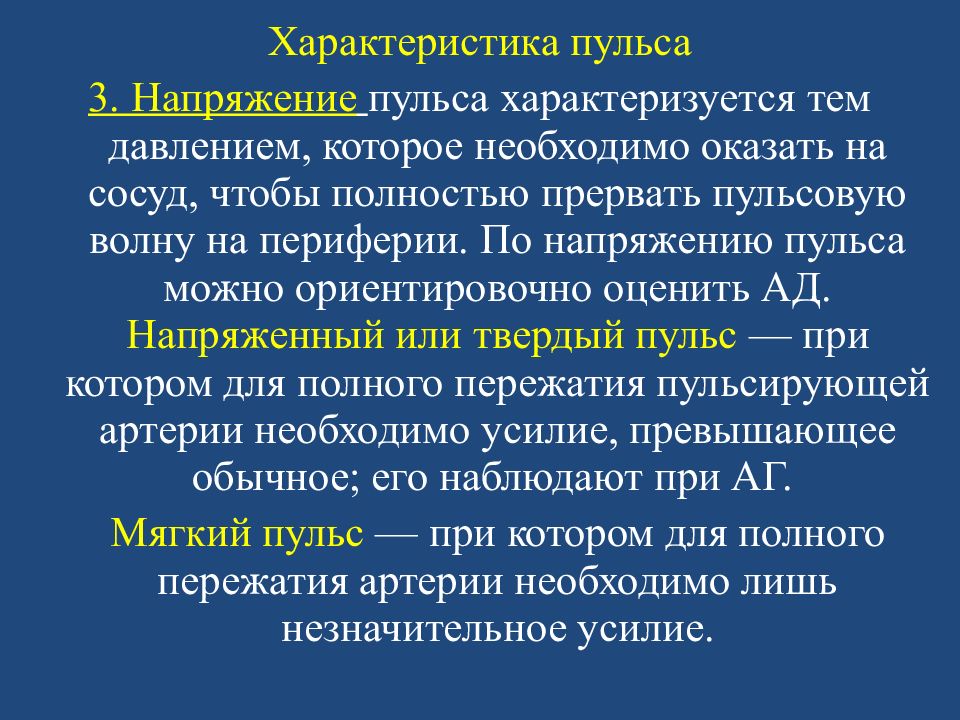

Характеристика пульса 3. Напряжение пульса характеризуется тем давлением, которое необходимо оказать на сосуд, чтобы полностью прервать пульсовую волну на периферии. По напряжению пульса можно ориентировочно оценить АД. Напряженный или твердый пульс — при котором для полного пережатия пульсирующей артерии необходимо усилие, превышающее обычное; его наблюдают при АГ. Мягкий пульс — при котором для полного пережатия артерии необходимо лишь незначительное усилие.

Слайд 62

Характеристика пульса 4. Наполнение пульса оценивают при сравнении объема (диаметра) артерии при полном ее сдавление и при восстановлении в ней кровотока. По наполнению различают пульс удовлетворительного наполнения, или полный, и пульс пустой. 5. Величину пульса определяют на основании общей оценки напряжения и наполнения пульса, их колебаний при каждом пульсовом ударе. Величина пульса тем больше, чем больше амплитуда пульсовой волны. По величине различают пульс большой и пульс малый.

Слайд 63

Характеристика пульса 6.Форму пульса характеризует быстрота подъема и снижения давления внутри артерии, зависящая от скорости, с которой ЛЖ выбрасывает кровь в артериальную стенку. Пульс с быстрым подъемом пульсовой волны и быстрым ее спадом характеризуют как скорый. Высокий пульс характеризуется большой амплитудой пульсовой волны. Для медленного пульса характерны медленный подъем и постепенное снижение пульсовой волны. Исследование дефицита пульса. Один исследующий подсчитывает в течение минуты ЧСС, а другой частоту пульса. Дефицит пульса т.е. разность между ЧСС и частотой пульса, появляется при некоторых нарушениях ритма сердца (мерцательная аритмия, частая экстрасистолия и др.) и свидетельствует о снижении функциональных возможностей сердца.

Слайд 64

Артериальное давление — это давление, которое оказывает кровь на стенку артерий. - Измерение АД производится после 5-мин. отдыха пациента, в течение часа до измерения пациент не должен курить и употреблять кофе. - При 1-ом посещении измерение АД производят на обеих руках. Для дальнейших измерений выбирают руку с более высокими показателями САД. Измерения АД выполняют 2 и более раз с интервалом не менее 1 минуты. При различии более чем на 10 мм рт.ст. или при выраженных нарушениях ритма сердца необходимо дополнительное измерение АД. Оценивают среднее значение последних 2 (или 3) измерений.

Слайд 65

Фазы тонов Короткова I фаза — появление постоянных тонов. Интенсивность звука постепенно нарастает по мере сдувания манжетки. 1-ый из 2-х последовательных тонов определяется как САД. II фаза – появление шума и «шуршащего» звука при дальнейшем сдувании манжетки. III фаза – период, звук напоминает хруст и нарастает по интенсивности. IV фаза – соответствует резкому приглушению, появлению мягкого «дующего» звука. Эта фаза может быть использована для определения ДАД. V фаза - характеризуется исчезновением последнего тона и соответствует уровню ДАД.

Слайд 66

СИНДРОМ МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (МН) Митральная недостаточность – недостаточность МК вследствие неполного смыкания его створок во время систолы л. ж. Этиология: различают органическую и относительную МН. Органическая - встречается при ревматизме, атеросклерозе, ИЭ; относительная - за счёт расширения л. ж. при миокардитах, дистрофии миокарда, кардиосклерозе, ОИМ. Патогенез: регургитация крови в систолу из л. ж. в л. п. вследствие неполного смыкания створок МК, ↑↑ давления в лёгочной артерии (рефлекс Китаева), гипертрофия и дилатация л. п. и л. ж., на поздних стадиях — гипертрофия и дилатация п. ж.

Слайд 67

Жалобы: одышка, кашель, кровохарканье, боли в сердце, сердцебиение, при застое в б.к.к. – отеки на ногах, чувство тяжести в правом подреберье. Осмотр, пальпация: ВТ смещён влево, сильный, высокий, разлитой. Перкуссия: смещение верхней границы о.т.с. вверх, левой — влево, на поздних стадиях: правой — вправо. Аускультация: ослабление I тона на верхушке сердца (отсутствие периода замкнутых клапанов); грубый систолический шум на верхушке сердца, проводящийся в подмышечную область; акцент II тона во 2-ом м/ р слева (↑↑ давления в м.к.к.).

Слайд 68

ЭКГ: признаки гипертрофии л. ж. и л. п. ФКГ: снижение амплитуды I тона на верхушке сердца; сливающийся с I тоном, убывающий систолический шум на верхушке сердца; увеличение амплитуды II тона во 2-ом м/ р слева. ЭхоКГ : фиброз створок МК, отсутствие смыкания их в систолу, гипертрофия и дилатация л. ж., дилатация л. п.; в зависимости от степени лёгочной гипертензии — ув. размеров правых камер сердца; эходопплеркардиография – регургитация крови из л. ж. в л. п. во время систолы. Рентгенография: митральная конфигурация сердца (сглаженность "сердечной талии"), расширение л. ж., расширение дуги лёгочной артерии.

Слайд 69

СИНДРОМ МИТРАЛЬНОГО СТЕНОЗА (МС) Митральный стеноз – сужение л. а-в отверстия. Этиология: ревматизм. Патогенез: затруднение тока крови в диастолу из л. п. в л. ж. через суженное митральное отверстие, гипертрофия и дилатация л. п., лёгочная гипертензия (рефлекс Китаева), гипертрофия и дилатация п. ж., п. п., венозный застой в системе б.к.к.

Слайд 70

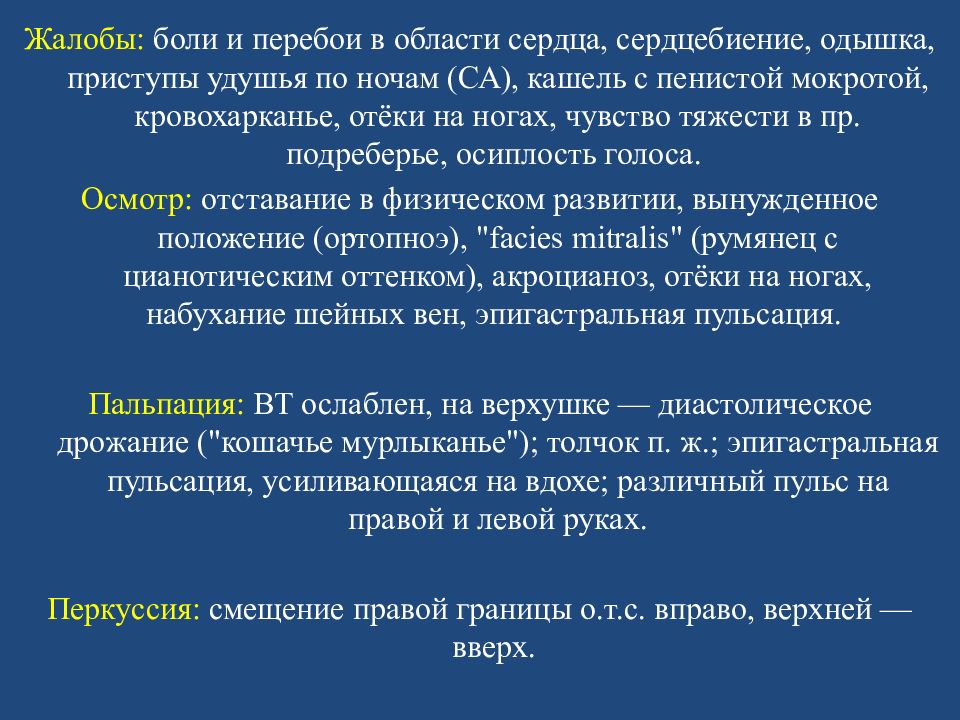

Жалобы: боли и перебои в области сердца, сердцебиение, одышка, приступы удушья по ночам (СА), кашель с пенистой мокротой, кровохарканье, отёки на ногах, чувство тяжести в пр. подреберье, осиплость голоса. Осмотр: отставание в физическом развитии, вынужденное положение (ортопноэ), " facies mitralis " (румянец с цианотическим оттенком), акроцианоз, отёки на ногах, набухание шейных вен, эпигастральная пульсация. Пальпация: ВТ ослаблен, на верхушке — диастолическое дрожание ("кошачье мурлыканье"); толчок п. ж.; эпигастральная пульсация, усиливающаяся на вдохе; различный пульс на правой и левой руках. Перкуссия: смещение правой границы о.т.с. вправо, верхней — вверх.

Слайд 71

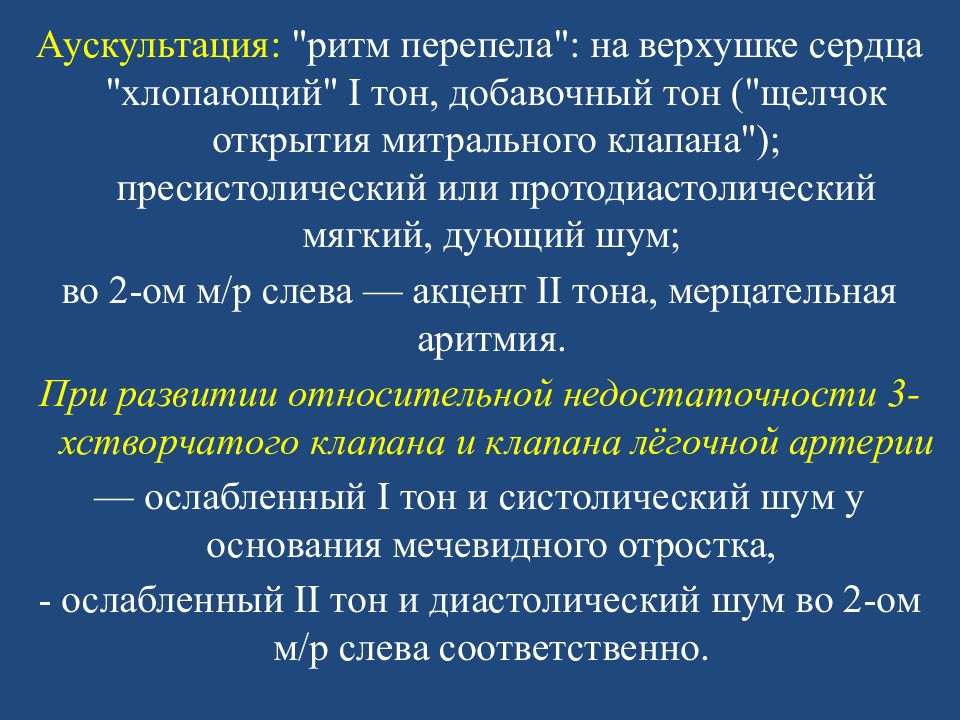

Аускультация: "ритм перепела": на верхушке сердца "хлопающий" I тон, добавочный тон ("щелчок открытия митрального клапана"); пресистолический или протодиастолический мягкий, дующий шум; во 2-ом м/ р слева — акцент II тона, мерцательная аритмия. При развитии относительной недостаточности 3-хстворчатого клапана и клапана лёгочной артерии — ослабленный I тон и систолический шум у основания мечевидного отростка, - ослабленный II тон и диастолический шум во 2-ом м/ р слева соответственно.

Слайд 72

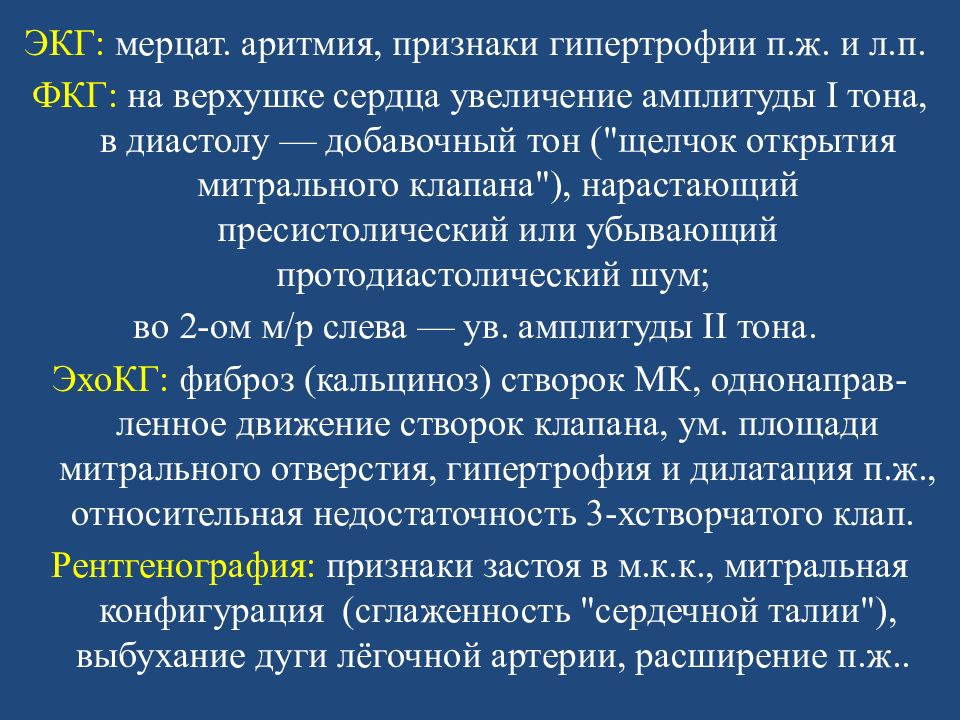

ЭКГ: мерцат. аритмия, признаки гипертрофии п.ж. и л.п. ФКГ: на верхушке сердца увеличение амплитуды I тона, в диастолу — добавочный тон ("щелчок открытия митрального клапана"), нарастающий пресистолический или убывающий протодиастолический шум; во 2-ом м/ р слева — ув. амплитуды II тона. ЭхоКГ : фиброз ( кальциноз ) створок МК, однонаправ-ленное движение створок клапана, ум. площади митрального отверстия, гипертрофия и дилатация п.ж., относительная недостаточность 3-хстворчатого клап. Рентгенография: признаки застоя в м.к.к., митральная конфигурация (сглаженность "сердечной талии"), выбухание дуги лёгочной артерии, расширение п.ж..

Слайд 73

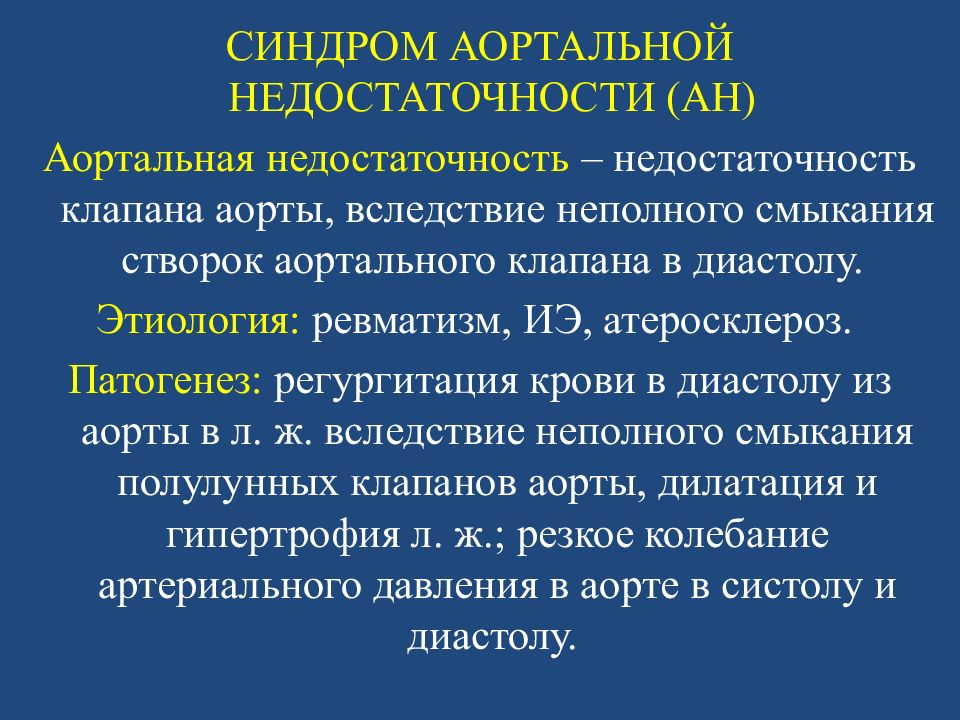

СИНДРОМ АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (АН) Аортальная недостаточность – недостаточность клапана аорты, вследствие неполного смыкания створок аортального клапана в диастолу. Этиология: ревматизм, ИЭ, атеросклероз. Патогенез: регургитация крови в диастолу из аорты в л. ж. вследствие неполного смыкания полулунных клапанов аорты, дилатация и гипертрофия л. ж.; резкое колебание артериального давления в аорте в систолу и диастолу.

Слайд 74

Жалобы: ощущение пульсации в висках, боли в сердце типа стенокардии, сердцебиение, одышка, приступы удушья в ночное время. Осмотр: бледность кожных покровов, симптомы периферической артериальной и капиллярной пульсации — "пляска каротид " (пульсация сонных артерий) и симптом Мюссе (покачивание головы), видимая пульсация височных, подключичных, плечевых артерий, изменение зоны покраснения кожи после трения, изменение цвета миндалин, мягкого нёба, язычка; изменение цвета ногтевого ложа при надавливании (пульс Квинке ), "куполообразный" ВТ. Пальпация: ВТ смещён влево, сильный, высокий, разлитой; пульс скорый, высокий, большой. Перкуссия: смещение левой границы о.т.с. влево и вниз.

Слайд 75

Аускультация: ослабление I тона на верхушке сердца, ослабление II тона во 2-ом м/ р справа, мягкий, дующий протодиастолический шум во 2-ом м/ р справа, проводящийся в точку Боткина— Эрба, при « митрализации » порока — систолический шум на верхушке сердца (относительная митральная недостаточность) и пресистолический шум Флинта (относительный митральный стеноз). На бедренной артерии — двойной тон Траубе, двойной шум Виноградова-Дюрозье. АД: САД ↑↑, ДАД ↓↓, пульсовое увеличено.

Слайд 76

ЭКГ: признаки гипертрофии и перегрузки л.ж.. ФКГ: на верхушке сердца — ум. амплитуды I тона, во 2-ом м/ р справа — ум. амплитуды II тона, убывающий протодиастолический шум; в точке Боткина— Эрба — протодиастолический шум. ЭхоКГ : фиброз аортального клапана, отсутствие полного смыкания в диастолу; гипертрофия и дилатация л.ж., эходопплеркардиография – регургитация крови из аорты в л.ж., расширение аорты и усиление ее пульсации. Рентгенография: аортальная конфигурация сердца (подчёркнутость "сердечной талии"), ув. сердца в поперечнике за счёт л.ж., расширение аорты и усиление её пульсации.

Слайд 77

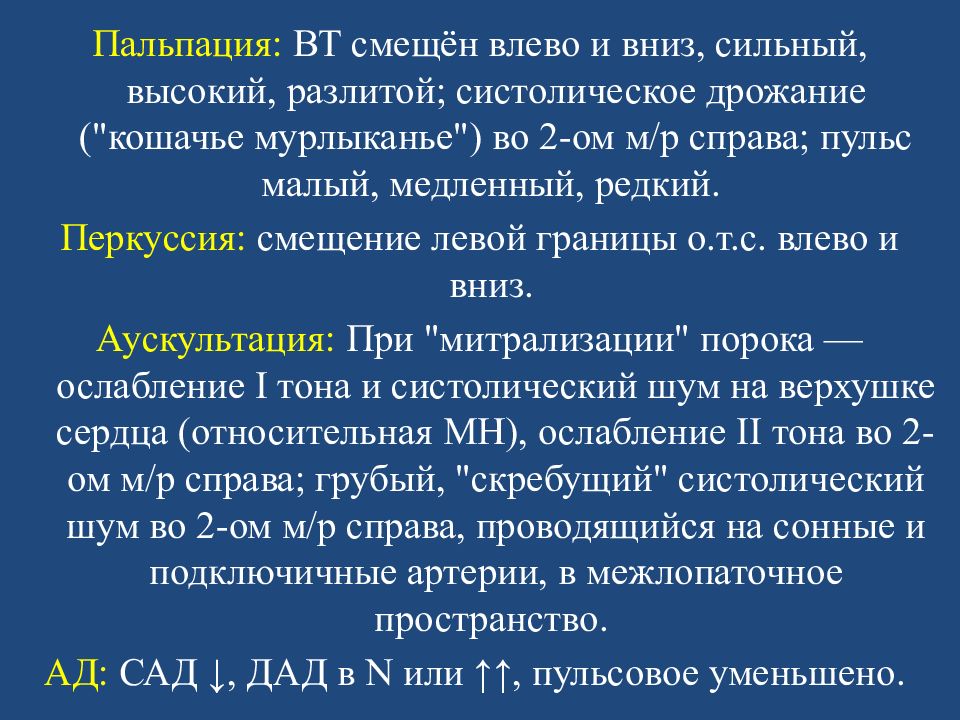

СИНДРОМ АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА (АС) Аортальный стеноз – сужение аортального отверстия. Этиология: ревматизм, ИЭ, атеросклероз, врожденный стеноз. Патогенез: затруднение тока крови в систолу из л.ж. в аорту через суженное аортальное отверстие, дилатация и гипертрофия л.ж. Жалобы: головокружение, обморочные состояния, боли в сердце типа стенокардии, одышка, приступы удушья в ночное время. Осмотр: бледность кожного покрова, "куполообразный" верхушечный толчок.

Слайд 78

Пальпация: ВТ смещ ё н влево и вниз, сильный, высокий, разлитой; систолическое дрожание ("кошачье мурлыканье") во 2- ом м/ р справа; пульс малый, медленный, редкий. Перкуссия: смещение левой границы о.т.с. влево и вниз. Аускультация: При " митрализации " порока — ослабление I тона и систолический шум на верхушке сердца (относительная МН), ослабление II тона во 2-ом м/ р справа; грубый, "скребущий" систолический шум во 2-ом м/ р справа, проводящийся на сонные и подключичные артерии, в межлопаточное пространство. АД: САД ↓, ДАД в N или ↑↑, пульсовое уменьшено.

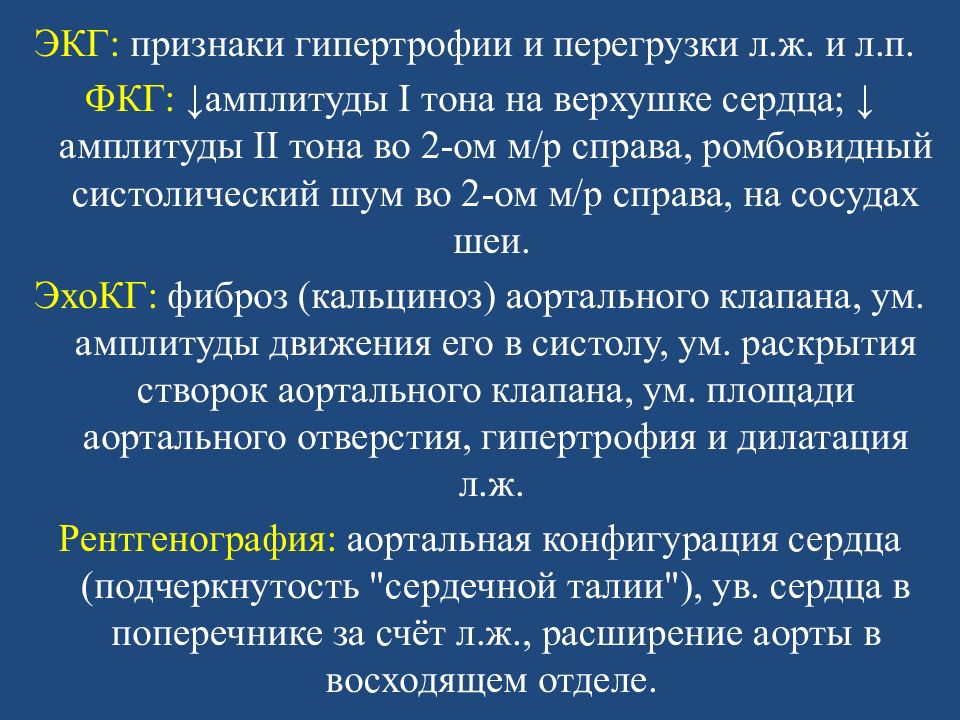

Слайд 79

ЭКГ: признаки гипертрофии и перегрузки л.ж. и л.п. ФКГ: ↓амплитуды I тона на верхушке сердца; ↓ амплитуды II тона во 2-ом м/ р справа, ромбовидный систолический шум во 2-ом м/ р справа, на сосудах шеи. ЭхоКГ : фиброз ( кальциноз ) аортального клапана, ум. амплитуды движения его в систолу, ум. раскрытия створок аортального клапана, ум. площади аортального отверстия, гипертрофия и дилатация л.ж. Рентгенография: аортальная конфигурация сердца (подчеркнутость "сердечной талии"), ув. сердца в поперечнике за счёт л.ж., расширение аорты в восходящем отделе.

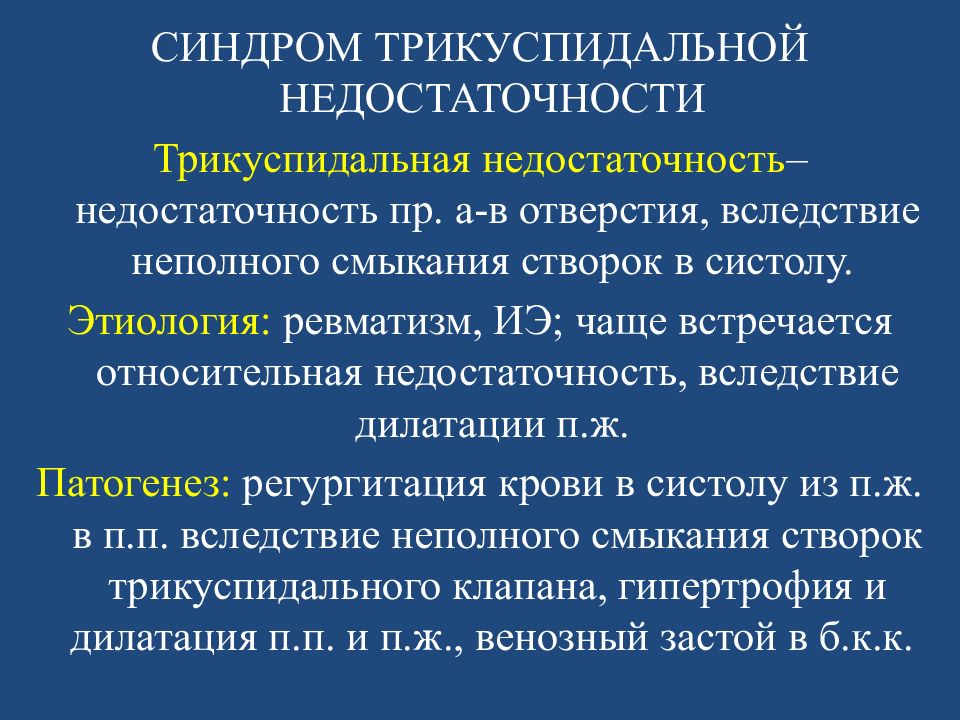

Слайд 80

СИНДРОМ ТРИКУСПИДАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ Трикуспидальная недостаточность – недостаточность пр. а-в отверстия, вследствие неполного смыкания створок в систолу. Этиология: ревматизм, ИЭ; чаще встречается относительная недостаточность, вследствие дилатации п.ж. Патогенез: регургитация крови в систолу из п.ж. в п.п. вследствие неполного смыкания створок трикуспидального клапана, гипертрофия и дилатация п.п. и п.ж., венозный застой в б.к.к.

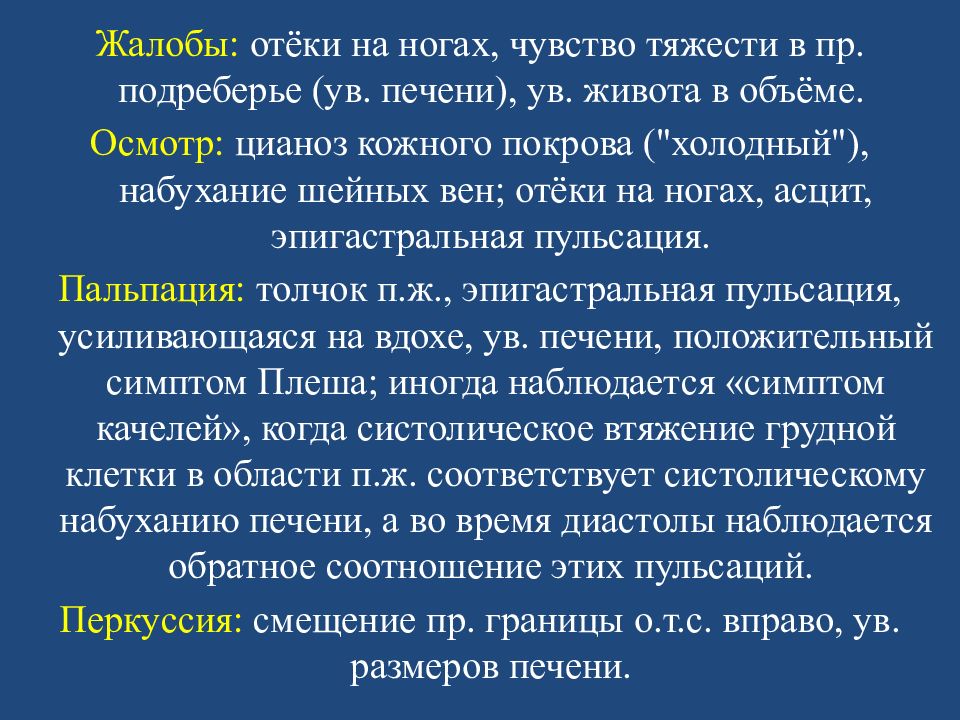

Слайд 81

Жалобы: отёки на ногах, чувство тяжести в пр. подреберье ( ув. печени), ув. живота в объёме. Осмотр: цианоз кожного покрова ("холодный"), набухание шейных вен; отёки на ногах, асцит, эпигастральная пульсация. Пальпация: толчок п.ж., эпигастральная пульсация, усиливающаяся на вдохе, ув. печени, положительный симптом Плеша ; иногда наблюдается «симптом качелей», когда систолическое втяжение грудной клетки в области п.ж. соответствует систолическому набуханию печени, а во время диастолы наблюдается обратное соотношение этих пульсаций. Перкуссия: смещение пр. границы о.т.с. вправо, ув. размеров печени.

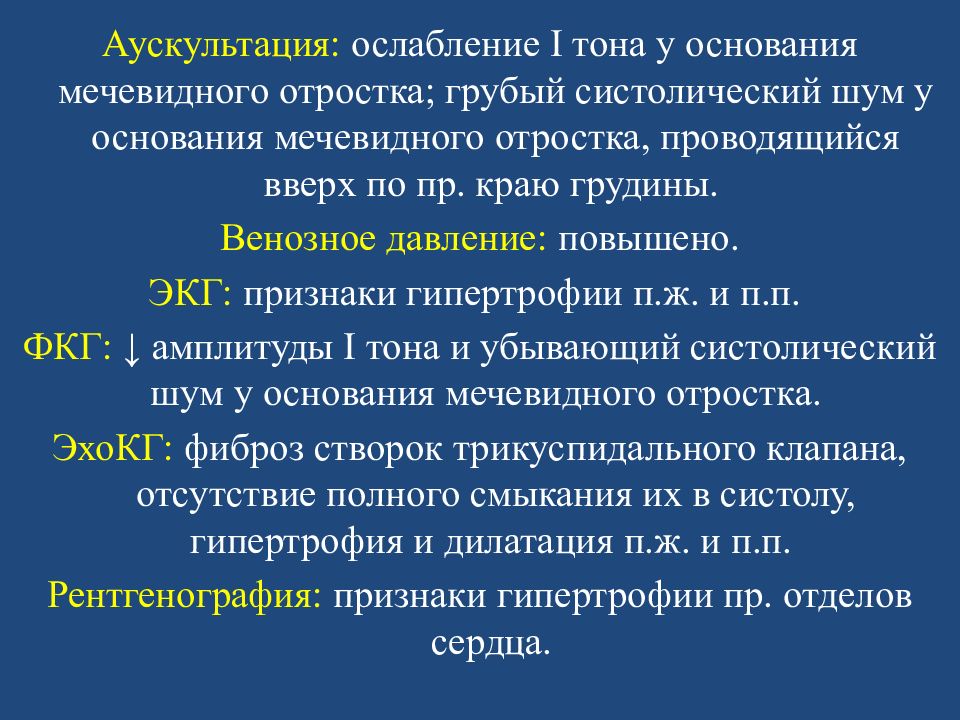

Слайд 82

Аускультация: ослабление I тона у основания мечевидного отростка; грубый систолический шум у основания мечевидного отростка, проводящийся вверх по пр. краю грудины. Венозное давление: повышено. ЭКГ: признаки гипертрофии п.ж. и п.п. ФКГ: ↓ амплитуды I тона и убывающий систолический шум у основания мечевидного отростка. ЭхоКГ : фиброз створок трикуспидального клапана, отсутствие полного смыкания их в систолу, гипертрофия и дилатация п.ж. и п.п. Рентгенография: признаки гипертрофии пр. отделов сердца.

Слайд 83

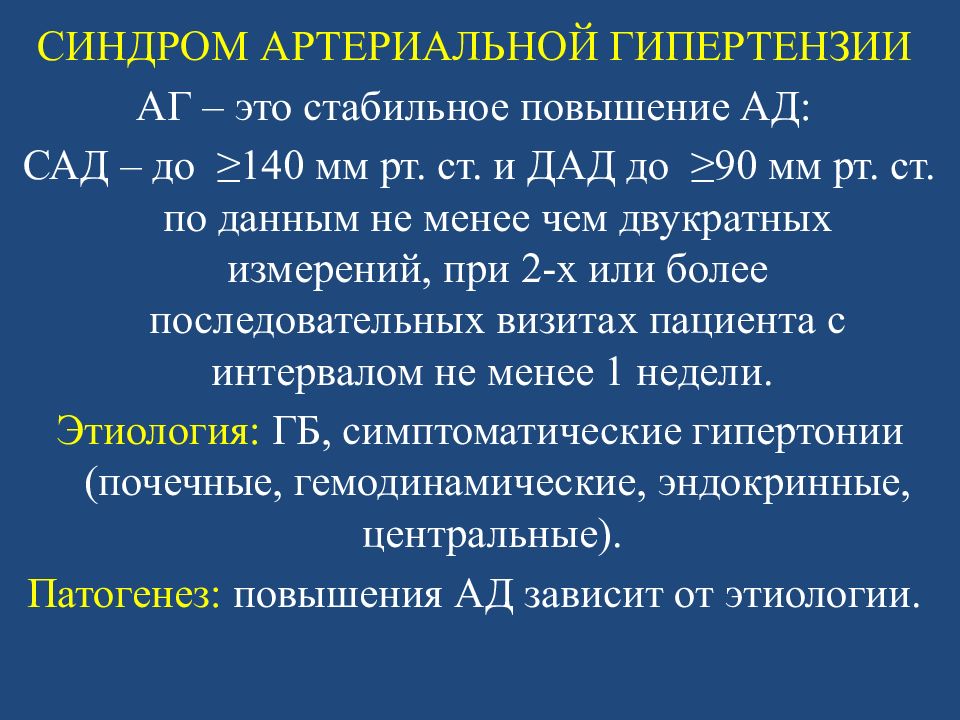

СИНДРОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ АГ – это стабильное повышение АД: САД – до ≥140 мм рт. ст. и ДАД до ≥90 мм рт. ст. по данным не менее чем двукратных измерений, при 2-х или более последовательных визитах пациента с интервалом не менее 1 недели. Этиология: ГБ, симптоматические гипертонии (почечные, гемодинамические, эндокринные, центральные). Патогенез: повышения АД зависит от этиологии.

Слайд 84

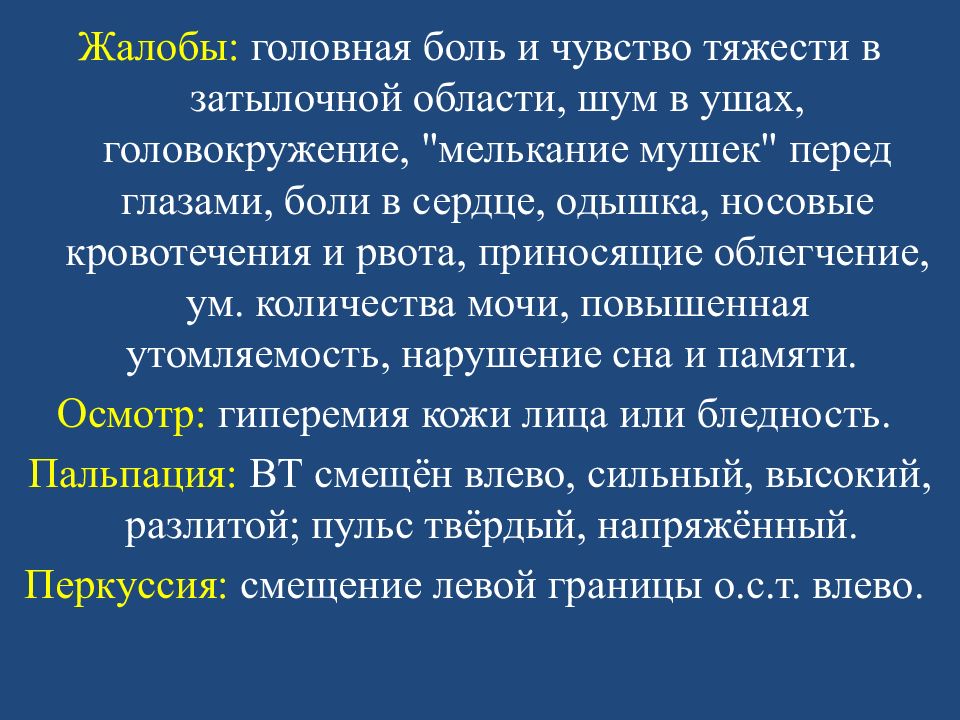

Жалобы: головная боль и чувство тяжести в затылочной области, шум в ушах, головокружение, "мелькание мушек" перед глазами, боли в сердце, одышка, носовые кровотечения и рвота, приносящие облегчение, ум. количества мочи, повышенная утомляемость, нарушение сна и памяти. Осмотр: гиперемия кожи лица или бледность. Пальпация: ВТ смещён влево, сильный, высокий, разлитой; пульс твёрдый, напряжённый. Перкуссия: смещение левой границы о.с.т. влево.

Слайд 85

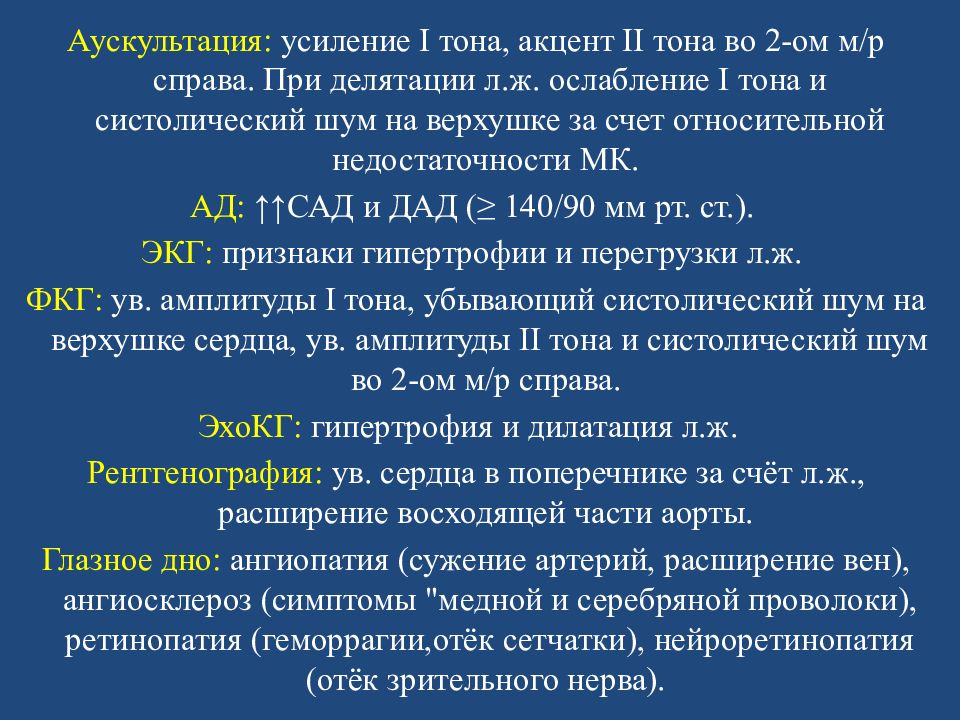

Аускультация: усиление I тона, акцент II тона во 2-ом м/ р справа. При делятации л.ж. ослабление I тона и систолический шум на верхушке за счет относительной недостаточности МК. АД: ↑↑САД и ДАД (≥ 140/90 мм рт. ст.). ЭКГ: признаки гипертрофии и перегрузки л.ж. ФКГ: ув. амплитуды I тона, убывающий систолический шум на верхушке сердца, ув. амплитуды II тона и систолический шум во 2-ом м/ р справа. ЭхоКГ : гипертрофия и дилатация л.ж. Рентгенография: ув. сердца в поперечнике за счёт л.ж., расширение восходящей части аорты. Глазное дно: ангиопатия (сужение артерий, расширение вен), ангиосклероз (симптомы "медной и серебряной проволоки), ретинопатия ( геморрагии,отёк сетчатки), нейроретинопатия (отёк зрительного нерва).

Слайд 86

СИНДРОМ ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ОКН) Синдром ОКН – несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой, вследствие снижения или полного прекращения коронарного кровотока. Этиология: нестабильная стенокардия, ИМ. Патогенез: нарушение коронарного кровоснабжения вследствие спазма, тромбоза, стенозирующего атеросклероза коронарных артерий. Жалобы: боль за грудиной сжимающего характера, иррадиирущая под левую лопатку, руку, половину шеи, ключицу, нижнюю челюсть. Чувство нехватки воздуха, страха смерти, онемением левой руки, холодный липкий пот, возникающая после физических и эмоциональных нагрузок, и в покое, не купируется приёмом нитроглицерина.

Слайд 87

Осмотр: кожные покровы бледные, акроцианоз, липкий холодный пот. Пальпация: ВТ смещён влево, ослабленный, низкий. Перкуссия: смещение левой границы о.т.с. влево. Аускультация: нарушение ритма сердца, глухие тоны. АД: N или снижено. ЭКГ: «-»"коронарный" или высокий остроконечный з.Т, подъём или депрессия сегмента ST, "патологический" з. Q, отсутствие или снижение з. R.

Слайд 88

СИНДРОМ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (СН) Синдром СН – неспособность ССС обеспечить адекватное кровоснабжение органов и тканей, вследствие снижения сократительной способности миокарда. Синдром ОСН: отек легких, СА. 1) синдром ОН л.п. (митральные пороки сердца): 2) синдром ОЛН (ИМ, ГБ, аортальные пороки сердца, миокардиты). Патогенез: остро возникающий застой в м.к.к. вследствие пропотевания жидкой части крови из сосудов в бронхи и альвеолы, обусловленный падением сократительной способности левых отделов сердца.

Слайд 89

Жалобы: приступы удушья с затруднённым вдохом в ночное время, кашель с пенистой мокротой, кровохарканье. Осмотр: вынужденное положение (ортопноэ), инспираторная одышка, удушье. Пальпация: ослабление голосового дрожания. Перкуссия: укорочение перкуторного звука над лёгкими, смещение левой границы о.т.с. влево. Аускультация: ослабленное везикулярное дыхание, разнокалиберные влажные хрипы, акцент II тона во 2-ом м/ р слева. ЭКГ: признаки гипертрофии и перегрузки л.п., л.ж;

Слайд 90

3) синдром острой правожелудочковой недостаточности (ТЭЛА, тяжёлый приступ БА). Патогенез: остро развивающийся застой в пр.отделах сердца и б.к.к., обусловленный нарушением гемодинамики, падением сократительной способности п.ж.. Жалобы: одышка, холодный пот, боли в сердце, чувство тяжести в пр. подреберье, отёки на ногах. Осмотр: цианоз кожного покрова ("холодный"), набухание шейных вен, отёки на ногах. Пальпация: увеличение печени. Перкуссия: смещение пр. границы о.т.с. вправо, верхней — вверх. Аускультация: ритм галопа, ослабление I тона и систолический шум у основания мечевидного отростка, акцент II тона во 2-ом м/ р слева. ЭКГ: признаки перегрузки пр. отделов сердца.

Слайд 91

СИНДРОМ ХСН 1) синдром хр. левожелудочковой недостаточности (аортальные пороки сердца, недостаточность МК, АГ, ИБС, миокардиты). Патогенез: длительный застой в системе м.к.к., обусловленный падением сократительной функции л.ж., нарушением гемодинамики. Жалобы: одышка с затруднением вдоха, кашель с серозно-слизистой мокротой, кровохарканье, сердцебиение. Осмотр: вынужденное положение (ортопноэ). Пальпация: ослабление голосового дрожания. Перкуссия: укороченный перкуторный звук в нижних отделах лёгких, смещение лев. границы о.т.с. влево. Аускультация: ослабленное везикулярное дыхание, влажные мелкопузырчатые хрипы в нижних отделах лёгких, приглушенные тоны сердца, акцент II тона во 2-ом м/ р слева. ЭКГ: признаки гипертрофии и перегрузки л.ж.;

Слайд 92

2) синдром хр. правожелудочковой недостаточности (митральные пороки сердца, недостаточность 3-хстворчатого клапана, хр. лёгочное сердце). Патогенез: длительный венозный застой в б.к.к., обусловленный падением сократительной способности п.ж., нарушением гемодинамики. Жалобы: одышка, сердцебиение, чувство тяжести в пр. подреберье, отёки на ногах, ув. живота в объёме. Осмотр: цианоз кожного покрова ("холодный") с желтушным оттенком, набухание шейных вен, отёки на ногах, асцит, анасарка. Пальпация: ув. печени. Перкуссия: смещение пр. границы о.т.с. вправо, верхней — вверх, ув. размеров печени. Аускультация: приглушенные тоны сердца, ослабление I тона и систолический шум у мечевидного отростка, акцент II тона во 2-ом м/ р слева. ЭКГ: признаки гипертрофии и перегрузки п.ж., п.п.. Венозное давление: повышено.

Слайд 93

Инструментальные методы исследования 1.Электоркардиография (ЭКГ). 2. Рентгенография ОГК позволяет оценить размеры и конфигурацию сердца, расширение крупных сосудов. 3. Фонокардиография — абсолютно безопасный, не имеющий противопоказаний метод графической регистрации тонов и шумов сердца, наиболее часто применяемый в диагностике пороков сердца. 4. УЗИ ССС, которые позволили получить точную информацию о состоянии клапанного аппарата сердца, размерах полостей и сократительной способности миокарда.

Слайд 94

5.Эхокардиографическое исследование позволяет оценить клапанный аппарат сердца, определить размеры камер и сосудов, толщину стенок желудочков, характер сокращения различных участков миокарда, наличие жидкости в полости перикарда. 6.Ангиокардиографии. Для уточнения характера и степени атеросклеротического поражения венечных сосудов, определения уровня и величины сброса крови через шунт при врожденных пороках сердца, диагностики сужений выносящего тракта л.ж., легочной артерии и аорты прибегают к введению контрастного вещества в полости сердца или сосуды.