Первый слайд презентации: ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Лекция 3. Фонетические процессы в древнерусском языке X-начало XI вв. (согласные)

План: 1. Система согласных фонем древнерусского языка 2.Результаты палатализации заднеязычных согласных. 3.Смягчение согласных под влиянием * J. 4. Вторичное мягчение согласных. 5. Судьба сочетаний кы, гы, хы

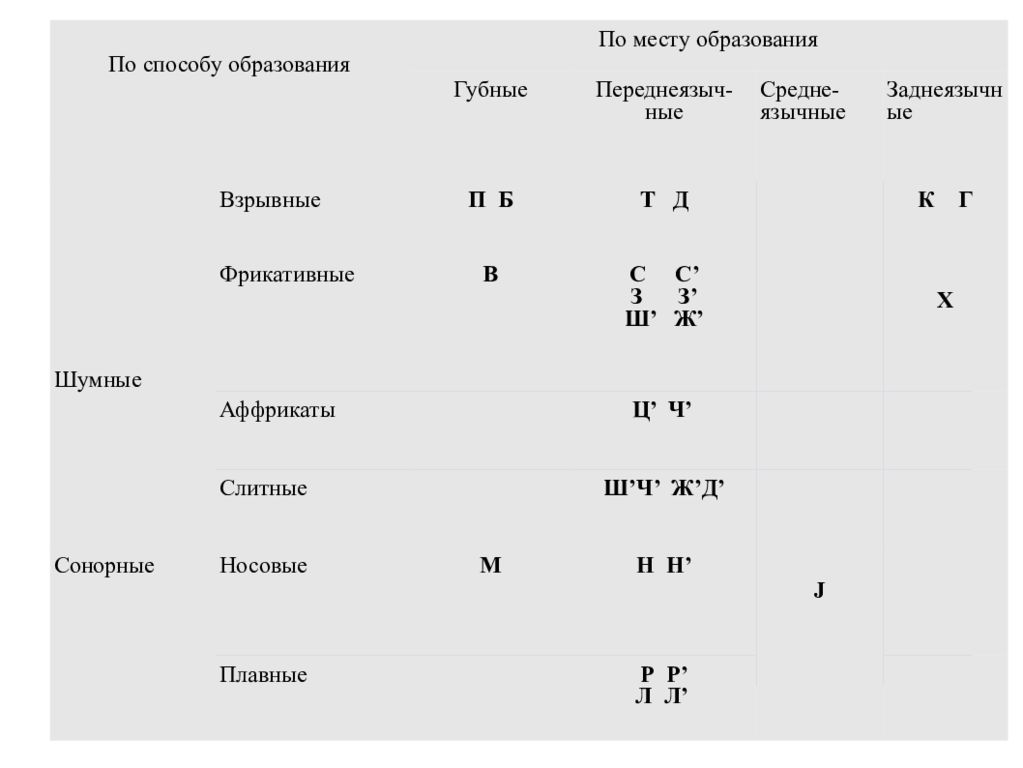

Система согласных фонем древнерусского языка дописьменного периода унаследована от праславянского языка. Согласные характеризовались по месту и способу образования. По месту образования были губные, переднеязычные зубные, среднеязычный и заднеязычные согласные.

По способу образования выделялись шумные и сонорные. Шумные делились на смычные (взрывные), фрикативные, аффрикаты, слитные. Сонорные делились на носовые и плавные.

Слайд 5

По способу образования По месту образования Губные Переднеязыч- ные Средне-язычные Заднеязычные Шумные Взрывные П Б Т Д К Г Фрикативные В С С’ З З’ Ш’ Ж’ Х Аффрикаты Ц’ Ч’ Слитные Ш’Ч’ Ж’Д’ Сонорные Носовые М Н Н’ J Плавные Р Р’ Л Л’

Слайд 6: 1. Система согласных фонем древнерусского языка

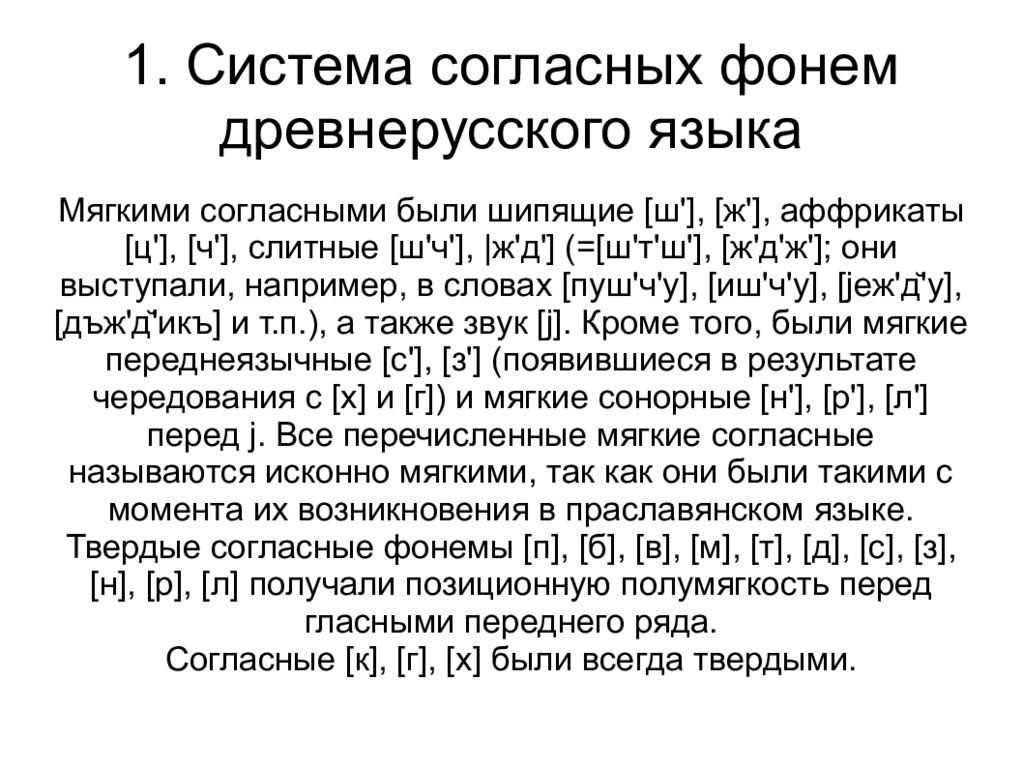

Мягкими согласными были шипящие [ш'], [ж'], аффрикаты [ц'], [ч'], слитные [ш'ч'], |ж'д'] (=[ш'т'ш'], [ж'д'ж']; они выступали, например, в словах [пуш'ч'у], [иш'ч'у], [jеж'д̆'у], [дъж'д̆'икъ] и т.п.), а также звук [j]. Кроме того, были мягкие переднеязычные [с'], [з'] (появившиеся в результате чередования с [х] и [г]) и мягкие сонорные [н'], [р'], [л'] перед j. Все перечисленные мягкие согласные называются исконно мягкими, так как они были такими с момента их возникновения в праславянском языке. Твердые согласные фонемы [п], [б], [в], [м], [т], [д], [с], [з], [н], [р], [л] получали позиционную полумягкость перед гласными переднего ряда. Согласные [к], [г], [х] были всегда твердыми.

Слайд 8: 2.Результаты палатализации заднеязычных согласных

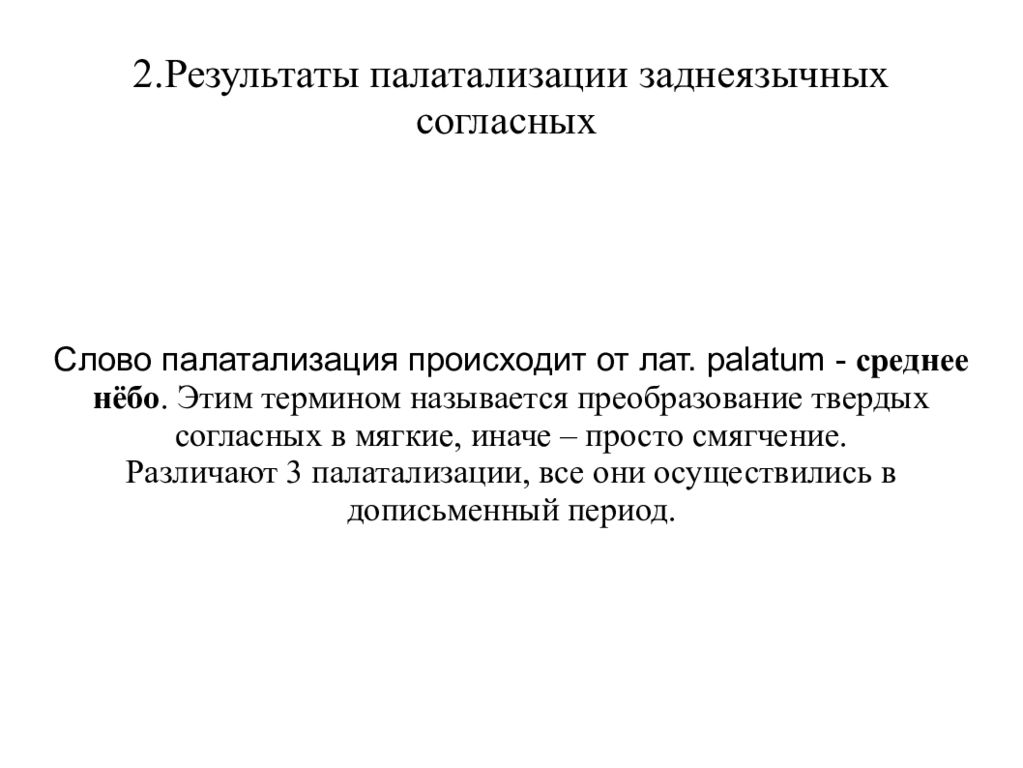

Слово палатализация происходит от лат. palatum - среднее нёбо. Этим термином называется преобразование твердых согласных в мягкие, иначе – просто смягчение. Различают 3 палатализации, все они осуществились в дописьменный период.

Слайд 9: 2.Результаты палатализации заднеязычных согласных

Под первой палатализацией заднеязычных согласных понимается общеславянское изменение к, г, х > мягкие ч, ж, ш соответственно перед гласными переднего ряда монофтонгического происхождения (е, ь, и, ě (ять), ѧ ), в том числе слоговыми l, r, если они были слоговыми на тот период: *к>ч, *г>ж, *x>ш. Примеры этого явления: *reketъ > речетъ, *bogъ > боже, *tichina > тишина; *nogьka > ножька. Слово китъ заимствовано в 9 в., после действия первой палатализации.

Слайд 10: 2.Результаты палатализации заднеязычных согласных

Точное время первой палатализации до сих пор не установлено, предположения разных ученых сильно расходятся. Существуют теории о датировании VI―V вв. до н. э., II веком н. э., V―VI вв. н.э. и многие другие. В сегодняшнем русском языке эти чередования видны в словах: рука – ручка, могу – можешь.

Слайд 11: 2.Результаты палатализации заднеязычных согласных

Второй палатализацией называется, изменение заднеязычных в свистящие: к, г, х > мягкие ц, з, с соответственно перед гласными переднего ряда и, ѣ дифтонгического происхождения. В виде живых чередований в русском языке уже не существует, но в украинском и церковнославянском сохраняется, ср. в фразеологизмах: облакъ ― темна вода во облацѣхъ, Богъ ― почити въ Бозѣ, воздухъ ― на воздусѣхъ. З аимствованное готское Kaisar или непосредственно из латинского «caesar», с начальным «ц» после второй палатализации в древнерусском языке звучало как цесарь < цьсарь. Мнения о том, какая из палатализаций появилась раньше – вторая или третья, расходятся. Датируют их VII-IX вв.и концом VII века.

Слайд 12: 2.Результаты палатализации заднеязычных согласных

Третью палатализацию можно охарактеризовать как изменение К, Г, Х > Ц, З, С соответственно после гласных переднего ряда. Это о бщий термин для изменения заднеязычных согласных, аналогичного второй палатализации (*к>ц, *г>з, *x>с), но в других позициях. В современном русском третья палатализация наблюдается, в частности, в словах: восклицать, по(про/на)отрицать (от реки, рцы ), мерцать, созерцать, бряцать, клацать, ниц. Первооткрыватель третьей палатализации – И. А. Бодуэн де Куртенэ, из-за чего ее также называют бодуэновской. Третья палатализация проявляется, как правило факультативно: абсолютно тождественные фонетические позиции могут содержать ее результаты или не содержать. К примеру: зрькало, но зрьцало; лице, но ликъ.

Слайд 13

Некоторые заимствования третьей палатализации: праслав. *koldęzь «колодец» – прагерм. *kaldinga; праслав. *kъnędzь (ст.-слав. кънѧѕь, русск. князь) < прагерм. *kuninga - «глава рода, вождь племени» (нем. König «король, царь, вождь»).

Слайд 14: 3.Смягчение согласных под влиянием * J

Принцип возрастающей звучности. Звуки в слоге располагались в такой последовательности: наименьшей звучностью обладал согласный "с"; затем шли остальные глухие согласные; затем звонкие согласные; за ними следовали согласные Р, Л и, наконец, гласные звуки. Например: *no-ga; *se-stra. Если закон открытого слога нарушался, то в слоге происходили преобразования.

Слайд 15: 3.Смягчение согласных под влиянием * J

Заднеязычные согласные к, г, х не могли сочетаться с праславянским *j, так как они были всегда только твердыми, а *j – только мягким согласным. Если все-таки такое сочетание появлялось в слове, то оно нарушало закон слогового сингармонизма и заднеязычные согласные меняли свое качество, переходя, так же как при первой палатализации, в мягкие шипящие: к > ч’, г > ж’, х > ш’: *duchja > доуша; *drugjon > дроужа ; *sekja > сеча.

Слайд 16: 3.Смягчение согласных под влиянием * J

Еще некоторые согласные звуки в праславянском и старославянском языках не могла быть мягкими и, оказавшись перед *j, меняли свое качество. Так, свистящие согласные з и с в положении перед *j переходили в мягкие шипящие: *z+j > ж’; *s + j > ш’: *nosja > ноша; nozjь > ножь. Губные согласные б, п, в, м также не могли быть мягкими и в положении перед *j, выделяя вставочный согласный l’, образовывали сочетания бл’, вл’, пл’, мл’: *korabjь > корабль; *zemja > земл я ; *lowja > ловля; *zatopjenъ > затопленъ.

Слайд 17: 3.Смягчение согласных под влиянием * J

Переднеязычные согласные Д и Т также могли быть только твердыми и полумягкими, поэтому, оказавшись перед *j, они меняли свое качество и переходили в другие звуки. Поскольку процесс их преобразования протекал после VI в., то есть после распада праславянского языка на группы диалектов, то результат изменения в разных славянских языках оказался различным: у южных славян (следовательно, и в старославянском языке) *t + j > шт’; *d + j > жд’: *pitja > пишт'а; *wodjь > вождь. У восточных славян (следовательно, и в древнерусском языке) *t + j > ч’; *d + j > ж’: *pitja > пича; *wodjь > вожь.

Слайд 18: 3.Смягчение согласных под влиянием * J

В праславянском языке могли подвергаться изменению в связи с дейст- вием закона слогового сингармонизма и целые сочетания согласных: *sk, *st не могли стоять перед *j. Оказавшись перед ним, эти сочетания изменялись в сложный звук шч’: *iskjetъ > ищетъ; *pustja > пуща. Конечный шипящий элемент был позднее утрачен шч' >ш'.

Слайд 19: 3.Смягчение согласных под влиянием * J

Праславянские сочетания *kw, *gw не могли находиться перед гласным ѣ, образованным из дифтонга (*o i, *a i ). Оказавшись перед ѣ, они меняли свое качество и переходили в сочетания *kw > цв, *gw > зв: *kwoitъ > цвѣ тъ; *gwoizda > звѣзда.

Слайд 20: 3.Смягчение согласных под влиянием * J

Праславянские сочетания *kt, *gt не могли находиться перед гласными переднего ряда. Если все же в слове возникало такое сочетание, то оно подвергалось преобразованию, которое происходило после VI в. и потому в разных славянских языках имело разные результаты: у южных славян *kt, *gt > шт’, у восточных славян *kt, *gt > ч’: *legti > в старосл. яз. – лешти, в древнер.яз. – лечи; *noktь > в старосл. яз. – ношть, в древнер. яз. – ночь.

Слайд 21: 4. Вторичное мягчение согласных

Вторичное смягчение согласных ― изменение полумягких согласных перед гласными переднего ряда в мягкие. С точки зрения артикуляционной этот процесс означал завершение аккомодации согласного гласным переднего ряда в слоге. Важность этого процесса заключается в том, что в результате вторичного смягчения значительно расширилось число смягченных согласных, в частности появились смягченные губные и зубные согласные. Значительно расширился круг слов со смягченными [s’, z’, г’, п’], так как вторично смягченные соответствующие согласные совпали с исконно смягченными. Многие исследователи относят вторичное смягчение согласных к рубежу X―XI вв.

Слайд 22: 4. Вторичное мягчение согласных

Вторичное смягчение согласных наметило развитие возможности развития консонантизма, рост различительных возможностей языка за счет усложнения консонантизма в связи с расширением возможностей категории согласных фонем, парных по твердости ~ мягкости. Это увеличивает число согласных фонем.

Слайд 23: 5. Судьба сочетаний кы, гы, хы

В древнерусском языках первоначально не могло существовать сочетаний заднеязычных [k], [g], [ch] с гласными переднего ряда типа [ki], [gi], [chi]: кыевъ, гыбель, хытрый. Поэтому в ранних памятниках письменности эти сочетания можно обнаружить лишь в заимствованных словах: китъ, гигантъ, хитонъ и т. п. С другой стороны, в древнерусских памятниках могли выступать сочетания кѣ, гѣ, хѣ ([ke], [ge], [che]), но это наблюдалось лишь в морфологических формах слов, где подобные сочетания возникали в результате действия аналогии. Так, например, в склонении местоимения къго в твор. пад. ед. ч. возникала форма кѣмь вместо цѣмъ (из *koimь) под влиянием других падежей, в которых [к] находился перед гласными [ъ] и [о] ( къто, кого, комоу, комь ).

Слайд 24: 5. Судьба сочетаний кы, гы, хы

В древнерусском языке не было противопоставления [к], [г], [х] ― [к'], [г'], [х'], так как твердые и мягкие заднеязычные не выступали в одной и той же фонетической позиции, перед одним и тем же гласным (О или А). В XII―XIII вв. в сочетаниях [кы], [гы], [хы] начинает изменяться и гласный, и согласный звук: первый передвигается в передний ряд, а второй смягчается. В результате такого изменения в русском языке устанавливаются сочетания [к'и], [г'и], [х'и].

Слайд 25: 5. Судьба сочетаний кы, гы, хы

Когда в результате функционального сближения [и] и [ы] в русском языке стали последовательно разграничиваться их позиции ([и] после мягкого, [ы] после твердого), в положении после [к], [г], [х] это разграничение не могло быть проведено: в этой позиции мог укрепиться или [и], или [ы]. В русском языке внутри морфем укрепились сочетания [к'и], [г'и], [х'и], а на стыке морфем― [кы], [гы], [хы]: ср. [волкыкот] (= волк и кот), [слухыдух] (= слух и дух). Исключением из этого правила является междометие кыш.