Первый слайд презентации: КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕМОБЛАСТОЗОВ к.м.н. Суслова Ю.В

Слайд 2: Определение

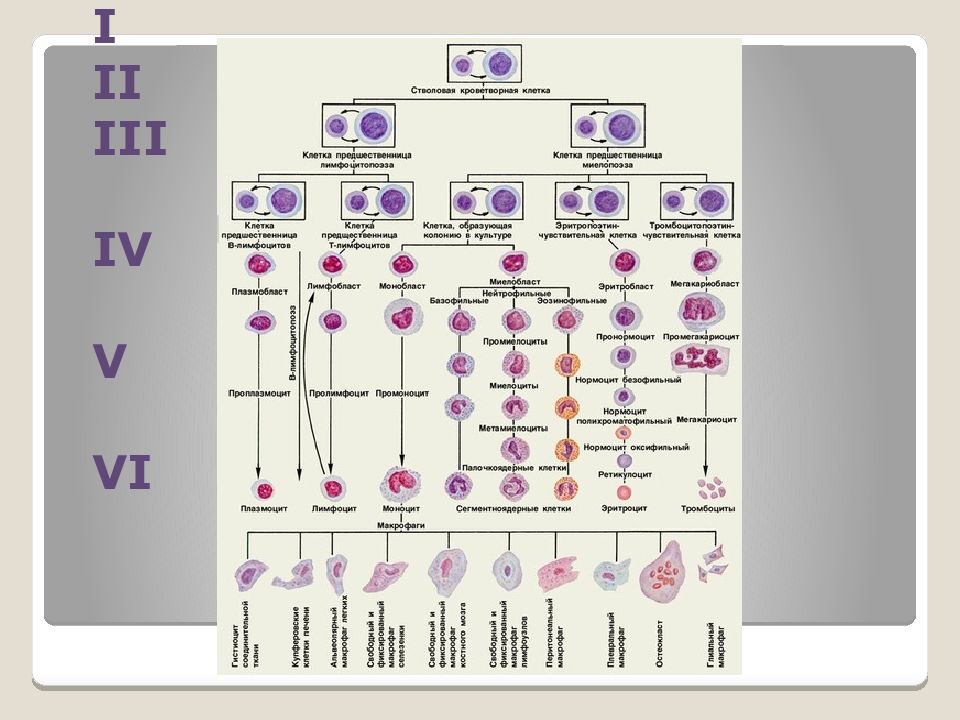

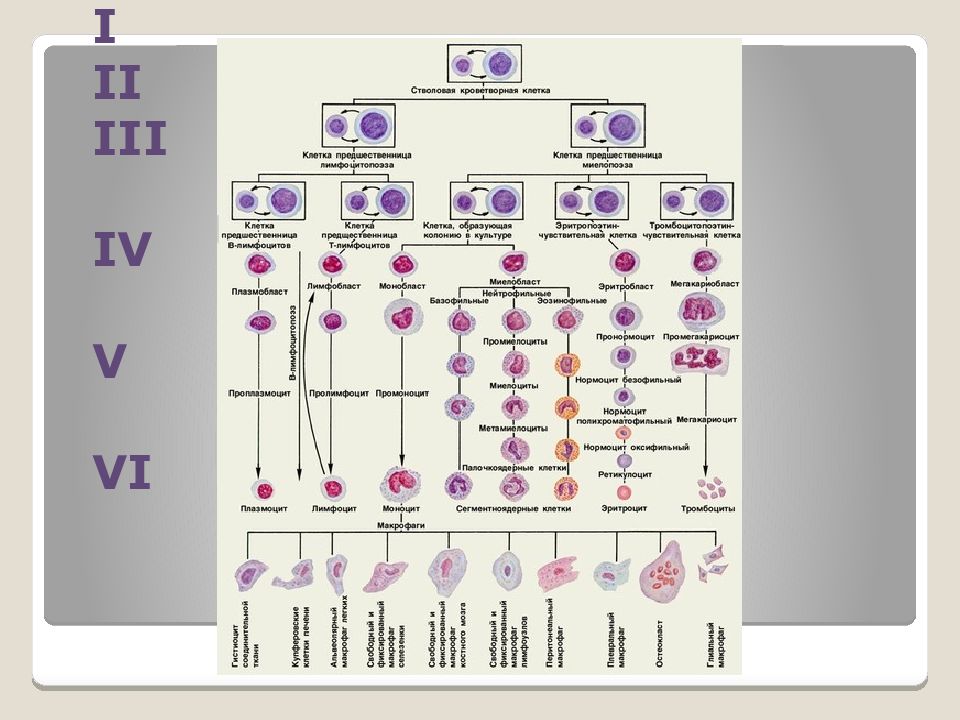

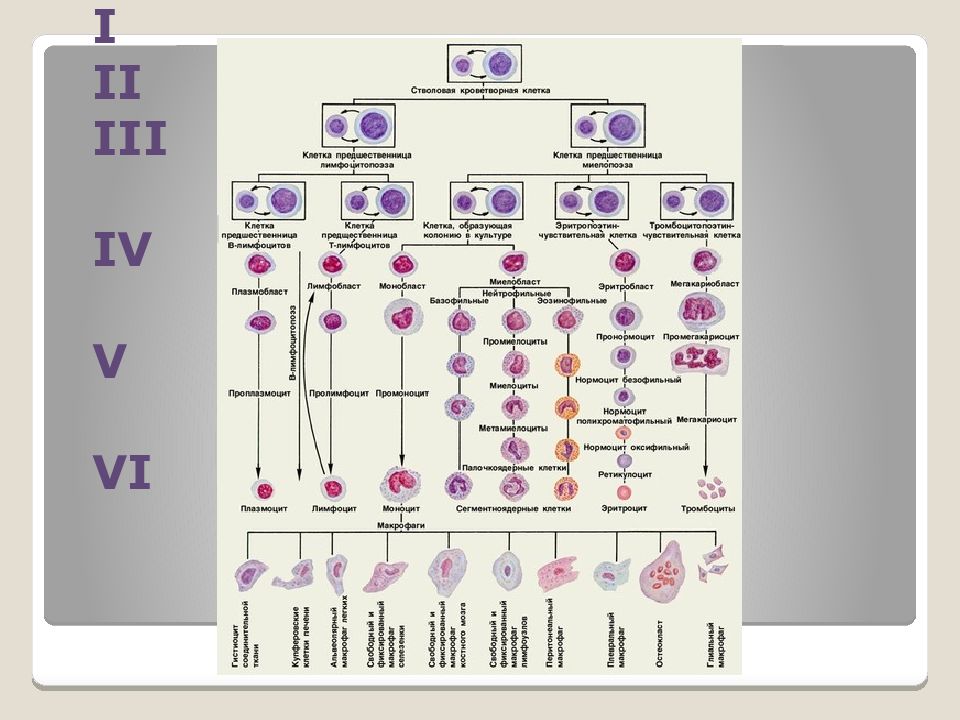

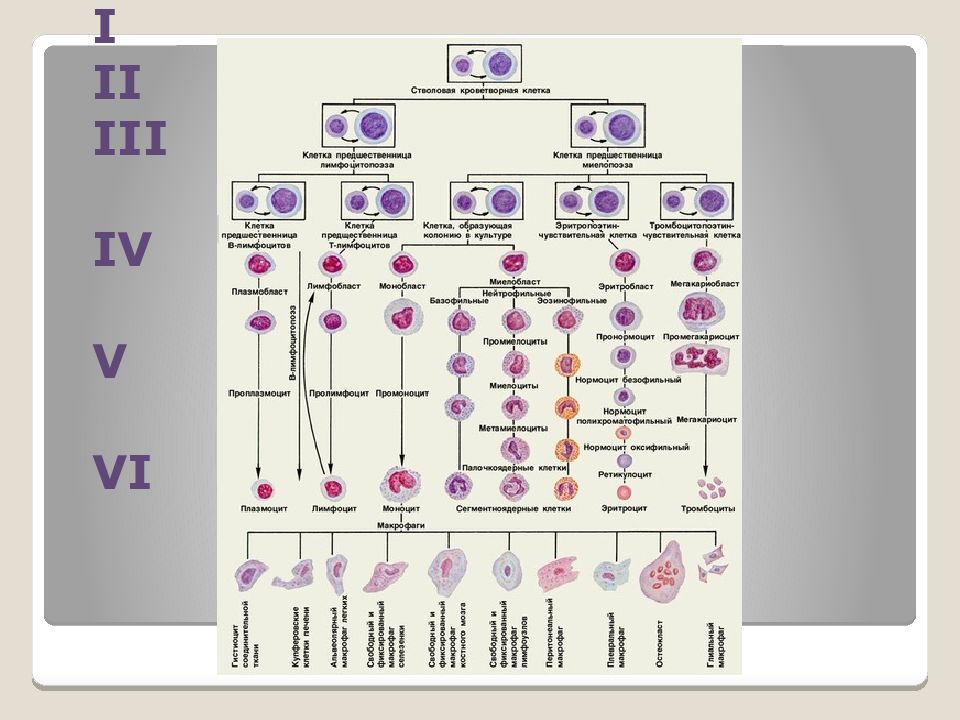

Гемобластозы - э то опухоли, возникающие из кроветворных клеток и лимфоидной ткани Чаще болеют люди в возрасте 2 – 4 года (до 30%), 10 -12 лет и 60 – 69 лет

Слайд 3: Определение

Гемобластозы : ЛЕЙКОЗЫ – формы с диффузным поражением костного мозга (острые и хронические) ЛИМФОСАРКОМЫ – формы с первоначально внекостномозговым опухолевым ростом (лимфогранулематоз и неходжкинские лимфомы)

Слайд 4: Материал для исследования

Материалом для изучения при диагностике гемобластозов служат: Периферическая кровь Пунктат костного мозга Пунктат лимфотического узла Пунктат селезёнки Гистологические препараты, полученные в результате трепанобиопсии подвздошной кости

Слайд 5: Периферическая кровь

В лабораторной практике исследуют капиллярную кровь, которую получают путем укола в мякоть IV пальца левой руки или мочки уха, у детей путем укола пятки или большого пальца стопы, у новорожденных из пуповины, или венозную кровь из локтевой вены (при работе на автоанализаторах )

Слайд 6: Периферическая кровь

Для забора капиллярной крови используют иглы-скарификаторы или ланцеты. Укол лучше производить сбоку, где более густая капиллярная сеть, на глубину 2—3 мм. Кровь из ранки должна вытекать свободно, так как при сильном надавливании на палец возможно примешивание тканевой жидкости

Слайд 8: Приготовление мазков

Кровь берут на предметное стекло, которое должно быть тщательно обезжирено. Затем шлифованным предметным стеклом, которое ставят на первое предметное стекло под углом 45, делают на нем мазок. Хорошо сделанный мазок желтоватого цвета, просвечивает и оканчивается «метелочкой »

Слайд 9: Приготовление мазков

Вслед за этим мазок фиксируют. Фиксация мазка делается для того, чтобы уплотнить протоплазму форменных элементов крови и сделать мазок более устойчивым. Мазок погружается в банку с метиловым спиртом на 1 - 3 мин 0крашивание мазка производится, как правило, при помощи смеси нескольких красок. Наиболее широко применяется окраска мазка по Романовскому- Гимзе. Мазки заливают красителем на 30 минут. После окраски краситель смывают струей воды, а мазки ставят вертикально на фильтровальную бумагу для просушки

Слайд 10

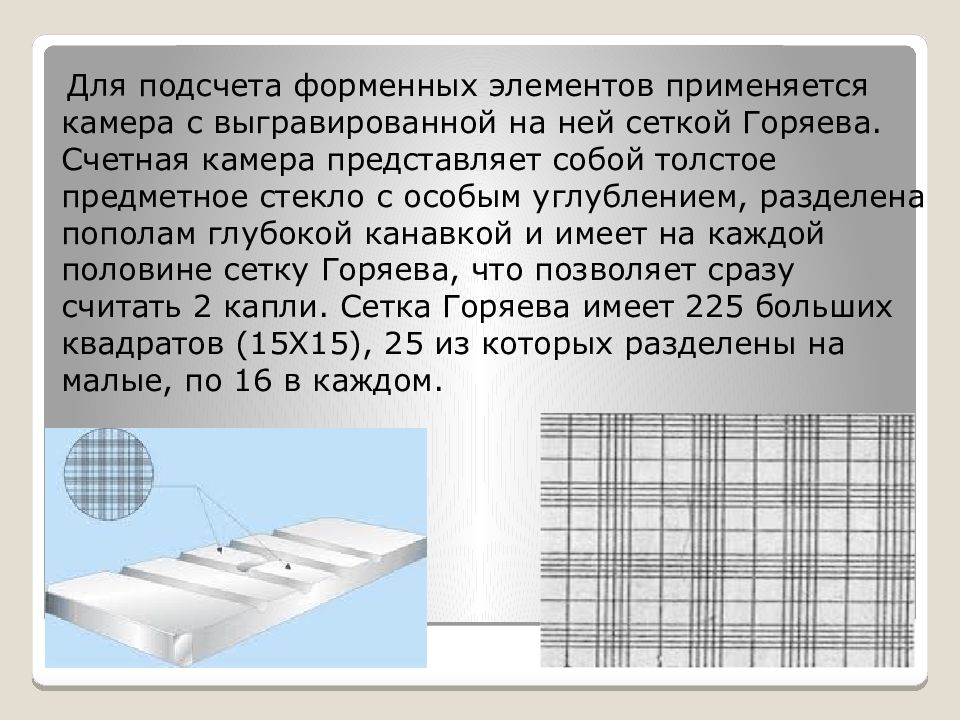

Для подсчета форменных элементов применяется камера с выгравированной на ней сеткой Горяева. Счетная камера представляет собой толстое предметное стекло с особым углублением, разделена пополам глубокой канавкой и имеет на каждой половине сетку Горяева, что позволяет сразу считать 2 капли. Сетка Горяева имеет 225 больших квадратов (15Х15), 25 из которых разделены на малые, по 16 в каждом.

Слайд 11: Подсчет форменных элементов

Подсчет эритроцитов производят в 5 больших квадратах, которые разделены на малые, т. е. в 80 малых квадратах. Подсчет лейкоцитов необходимо провести в 100 больших квадратах. Нормальное количество эритроцитов в 1 ммЗ крови от 4000000 до 5000000, среднее количество лейкоцитов - от 4000 - 9000. Подсчет ретикулоцитов : подсчитывают в поле зрения 1000 эритроцитов и отмечают сколько среди них ретикулоцитов. Найденное количество делят на 10. Нормальное содержание ретикулоцитов в крови 0,2 - 1,0% ( 2 – 10‰ ).

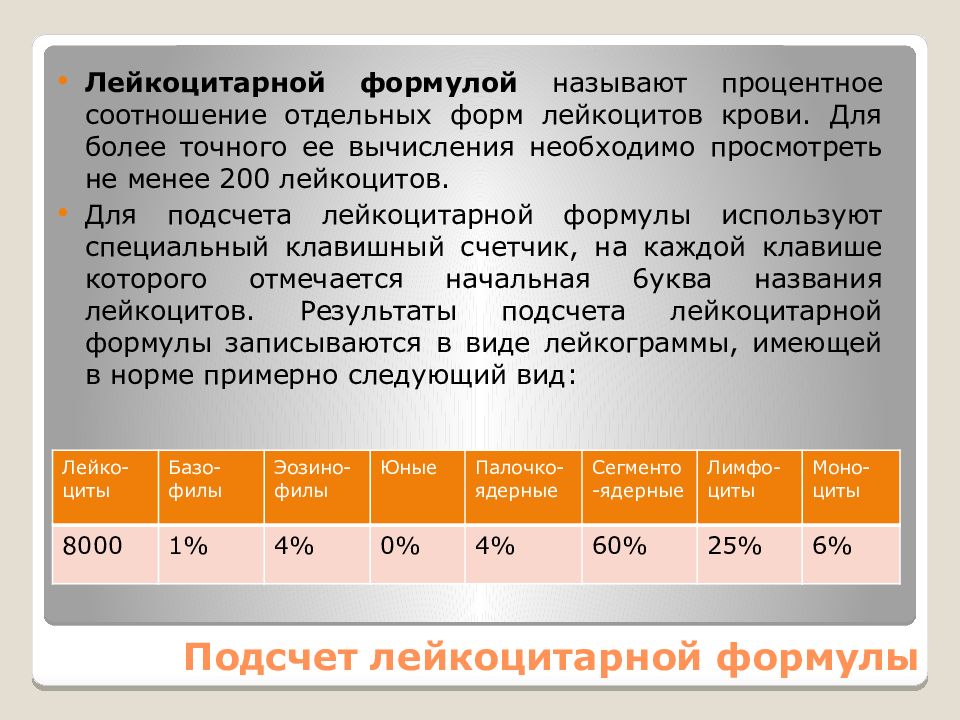

Слайд 12: Подсчет лейкоцитарной формулы

Лейкоцитарной формулой называют процентное соотношение отдельных форм лейкоцитов крови. Для более точного ее вычисления необходимо просмотреть не менее 200 лейкоцитов. Для подсчета лейкоцитарной формулы используют специальный клавишный счетчик, на каждой клавише которого отмечается начальная 6yква названия лейкоцитов. Результаты подсчета лейкоцитарной формулы записываются в виде лейкограммы, имеющей в норме примерно следующий вид: Лейко - циты Базо - филы Эозино - филы Юные Палочко-ядерные Сегменто-ядерные Лимфо - циты Моно- циты 8000 1% 4% 0% 4% 60% 25% 6%

Слайд 14: Количественное определение Нв

Для количественного определения гемоглобина пользуются колориметрическим способом. Принцип определения заключается в превращении гемоглобина крови в солянокислый гематин. Затем сравнивают цвет с имеющимся в приборе стандартом. Прибором для определения служит гемометр Сали. Он состоит из двух запаянных пробирок со стандартной цветной жидкостью. Между ними расположена градуированная пробирка. Существуют и другие колориметры – гемоглобинометры, в которых используется цианметгемоглобиновый метод определения уровня гемоглобина. Он тоже основан на химических реакциях крови с определенными реактивами. Определяют гемоглобин в гематологических анализаторах.

Слайд 15: Цветовой показатель

Цветовой показатель выражает относительное содержание гемоглобина в одном эритроците, т. е. степень насыщения эритроцитов гемоглобином. Цветовой показатель это расчетная величина. Для его определения нужно знать уровень гемоглобина в крови и количество эритроцитов. Расчет цветового показателя проводят по формуле: ( Нb х 3) первые 3 цифры количества Er В норме цветовой показатель равен 0,85 - 1,05.

Слайд 16

Определение скорости оседания эритроцитов осуществляется микрометодом в модификации Панченкова. Определение производят в специальных градуированных капиллярах, имеющих просвет 1 мм и длину 100 мм. Капилляр с цитратной кровью (соотношение крови и цитрата 4:1) ставят в штатив вертикально между двумя резиновыми прокладками и оставляют на 1 ч. Затем определяют величину оседания по столбику плазмы над осевшими эритроцитами. Деление капиллярной пипетки, соответствующее границе плазмы и эритроцитов, записывают как величину скорости оседания эритроцитов в миллиметрах в час (мм/ч).

Слайд 17: СОЭ

Скорость оседания эритроцитов в норме меняется в зависимости от возраста и пола. У новорожденных скорость оседания эритроцитов редко выше 2 мм/ч, дети имеют более низкую скорость оседания (1—8 мм/ч), чем взрослые, а лица среднего возраста меньше, чем старики. У мужчин скорость оседания эритроцитов более низкая (в среднем 5 мм/ч, колебания от 1 до 10 мм/ч ), чем у женщин (в среднем 9 мм/ч, колебания от 2 до 15 мм/ч ). Поскольку скорость оседания эритроцитов зависит в основном от белковых сдвигов (увеличения содержания фибриногена, а2-глобулинов, γ -глобулинов), то увеличение скорости оседания эритроцитов наблюдается при всех состояниях, сопровождающихся воспалением, деструкцией соединительной ткани, тканевым некрозом, малигнизацией, иммунными нарушениями.

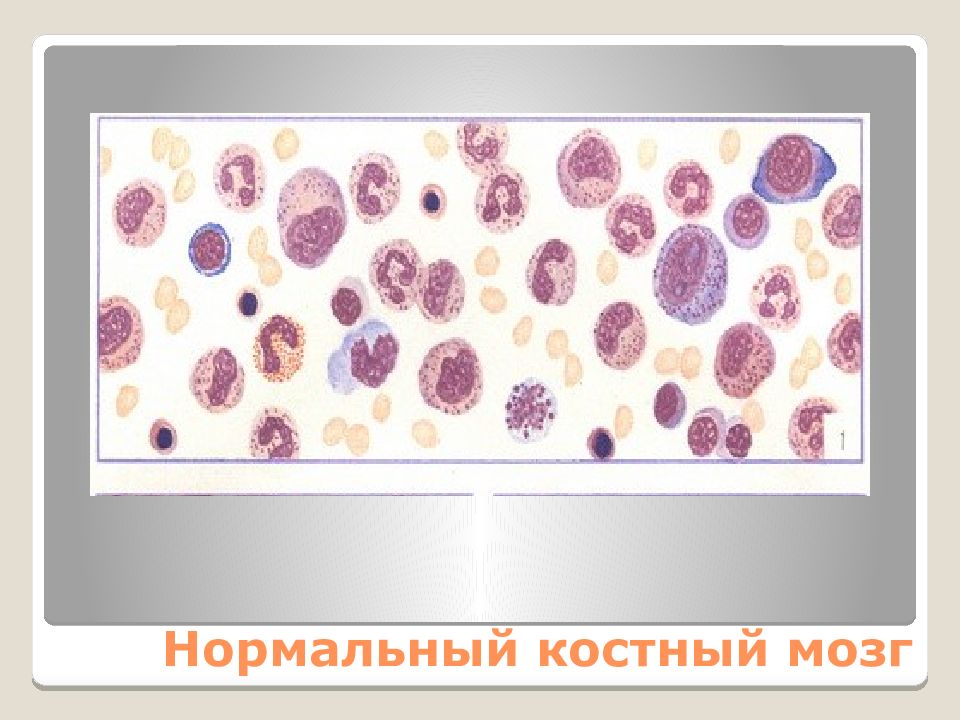

Слайд 18: Стернальная пункция

Стернальная пункция — один из методов прижизненного исследования костного мозга. Предложена М.И. Аринкиным. Проводится через переднюю стенку грудины. Можно пунктировать подвздошную кость, а у грудных детей большеберцовую или пяточную кости. Однако грудина является наиболее удобным местом для костномозговой пункции. Стернальную пункцию делают на уровне II или III межреберья либо в области рукоятки грудины специальной иглой (игла И.А. Кассирского). Игла снабжена перемещаемым щитком, предохраняющим от прокола внутренней пластинки грудины и повреждения лежащей за ней аорты. Щиток устанавливают с таким расчетом, чтобы игла, пройдя мягкие ткани, продвинулась еще на 5 мм. Вынув мандрен, к игле присоединяют 10- или 20-граммовый шприц и производят отсасывание 0,2 мл костного мозга. Из полученного пунктата готовят мазки, которые фиксируют и окрашивают подобно мазкам крови.

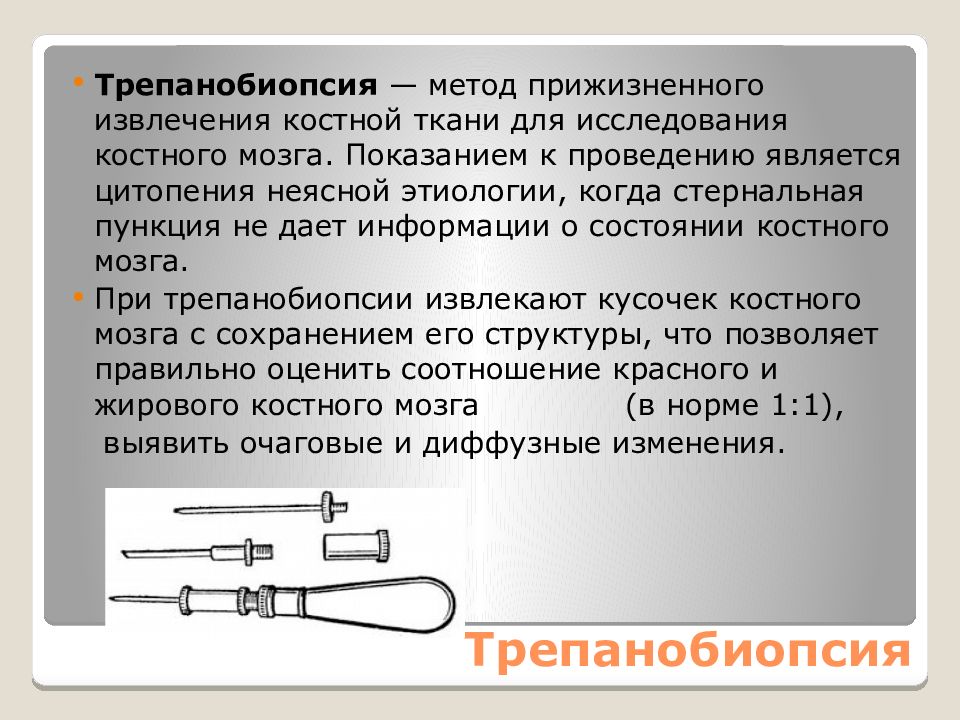

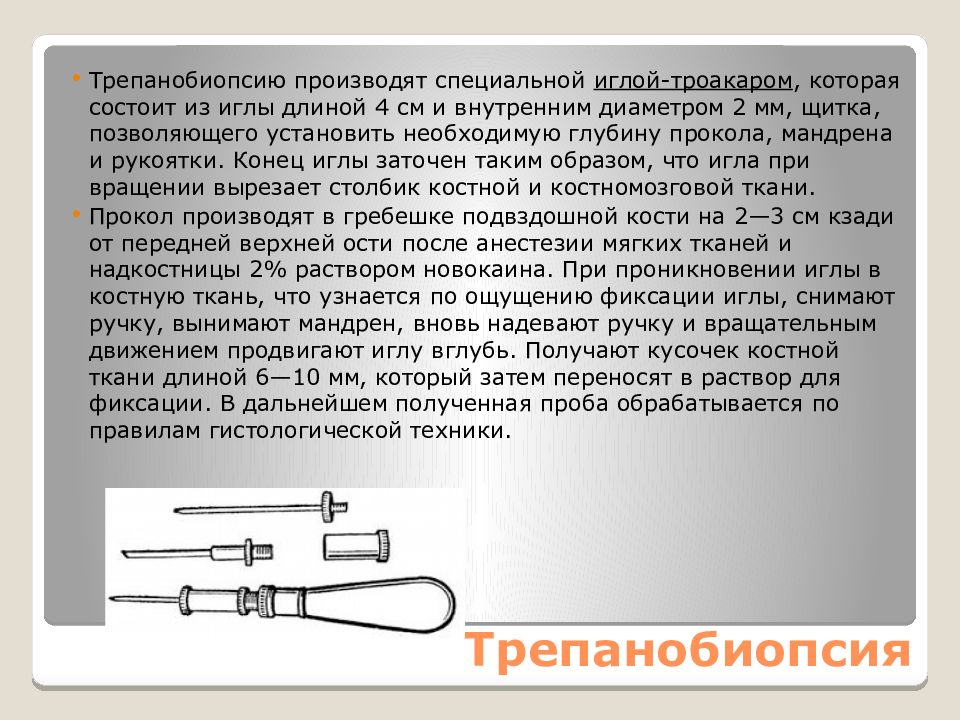

Слайд 22: Трепанобиопсия

Трепанобиопсия — метод прижизненного извлечения костной ткани для исследования костного мозга. Показанием к проведению является цитопения неясной этиологии, когда стернальная пункция не дает информации о состоянии костного мозга. При трепанобиопсии извлекают кусочек костного мозга с сохранением его структуры, что позволяет правильно оценить соотношение красного и жирового костного мозга (в норме 1:1), выявить очаговые и диффузные изменения.

Слайд 23: Трепанобиопсия

Трепанобиопсию производят специальной иглой-троакаром, которая состоит из иглы длиной 4 см и внутренним диаметром 2 мм, щитка, позволяющего установить необходимую глубину прокола, мандрена и рукоятки. Конец иглы заточен таким образом, что игла при вращении вырезает столбик костной и костномозговой ткани. Прокол производят в гребешке подвздошной кости на 2—3 см кзади от передней верхней ости после анестезии мягких тканей и надкостницы 2% раствором новокаина. При проникновении иглы в костную ткань, что узнается по ощущению фиксации иглы, снимают ручку, вынимают мандрен, вновь надевают ручку и вращательным движением продвигают иглу вглубь. Получают кусочек костной ткани длиной 6—10 мм, который затем переносят в раствор для фиксации. В дальнейшем полученная проба обрабатывается по правилам гистологической техники.

Слайд 24: Иммуннофенотипирование

Иммунофенотипирование – метод определения типа клеток путем изучения молекул, присутствующих на их поверхности. На клетки воздействуют моноклональными антителами к определенному белку-антигену. При этом антитела несут флуоресцентную метку. При присоединении антитела к клетке, «меченая» клетка начинает «светиться», что можно легко различить с использованием специальных приборов. Меченые клетки при иммунофенотипировании удобно анализировать методом проточной цитометрии.

Слайд 25: Проточная цитометрия. Возможности метода и его применение в различных областях медицины

Проточный цитометр

Слайд 26: Иммуннофенотипирование

Проточный цитометр – прибор, позволяющий классифицировать тысячи клеток в секунду. Суспензия клеток под давлением подается в проточную ячейку, где, за счет разности давлений, клетки, находясь в ламинарном потоке жидкости, выстраиваются в цепочку друг за другом (т.н. гидродинамическое фокусирование). Клетки одна за другой проходят через лазерный луч, а высокочувствительные детекторы, расположенные вокруг проточной ячейки, регистрируют флюоресценцию и рассеянное лазерное излучение каждой клетки. Полученный сигнал передается в компьютер.

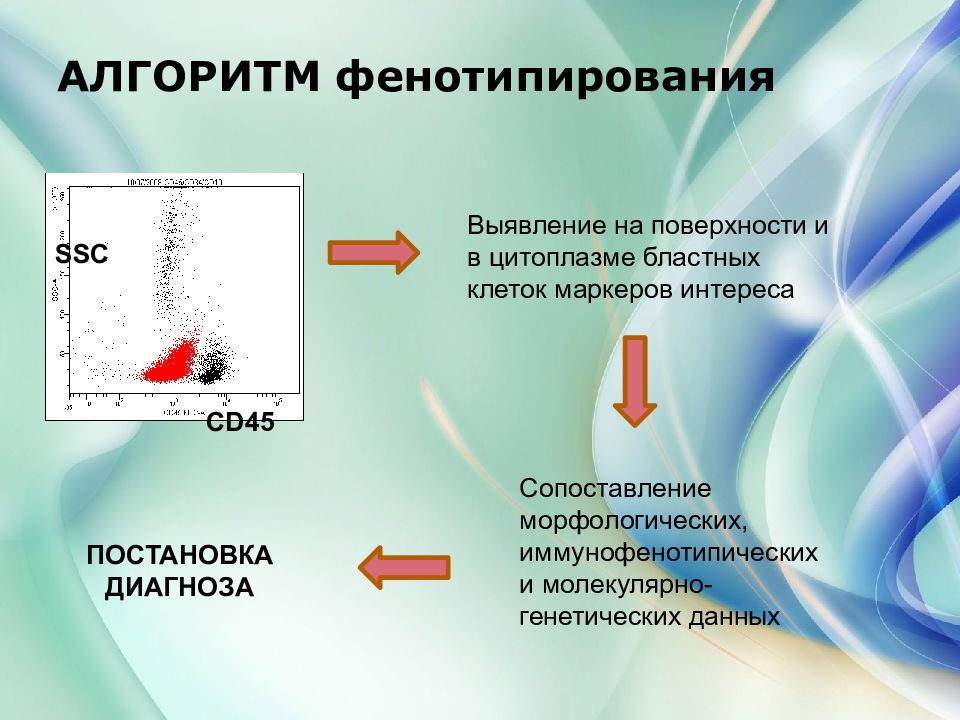

Слайд 27: АЛГОРИТМ фенотипирования

CD45 SSC Выявление на поверхности и в цитоплазме бластных клеток маркеров интереса Сопоставление морфологических, иммунофенотипических и молекулярно-генетических данных ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА

Слайд 28: Образцы для проточной цитометрии при гемобластозах :

кровь костный мозг ликвор плевральная жидкость асцитическая жидкость суспензированные клетки тканей (например, лимфоузлов)

Слайд 29

ОСТРЫЕ ЛЕЙКОЗЫ – это злокачественные заболевания системы кроветворения, морфологическим субстратом которых являются бластные клетки.

Слайд 31

СИНДРОМЫ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ - ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЙ - ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ - АНЕМИЧЕСКИЙ - ИНТОКСИКАЦИОННЫЙ - ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

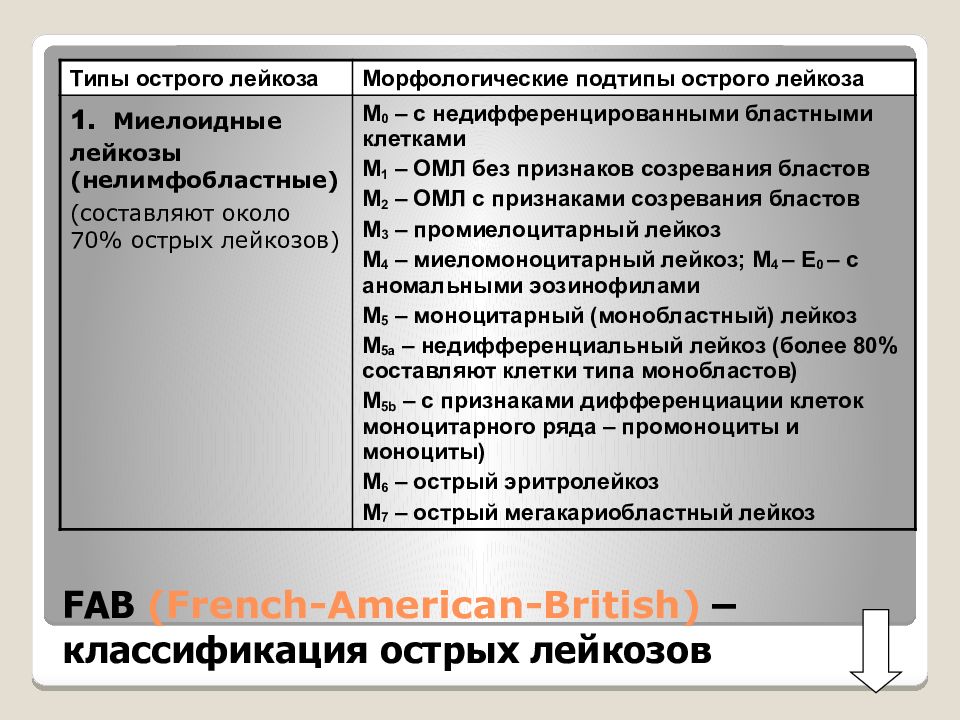

Слайд 37: FAB ( French-American-British ) – классификация острых лейкозов

Типы острого лейкоза Морфологические подтипы острого лейкоза 1. Миелоидные лейкозы ( нелимфобластные ) (составляют около 70% острых лейкозов) М 0 – с недифференцированными бластными клетками М 1 – ОМЛ без признаков созревания бластов М 2 – ОМЛ с признаками созревания бластов М 3 – промиелоцитарный лейкоз М 4 – миеломоноцитарный лейкоз; М 4 – Е 0 – с аномальными эозинофилами М 5 – моноцитарный ( монобластный ) лейкоз М 5а – недифференциальный лейкоз (более 80% составляют клетки типа монобластов ) М 5 b – с признаками дифференциации клеток моноцитарного ряда – промоноциты и моноциты) М 6 – острый эритролейкоз М 7 – острый мегакариобластный лейкоз

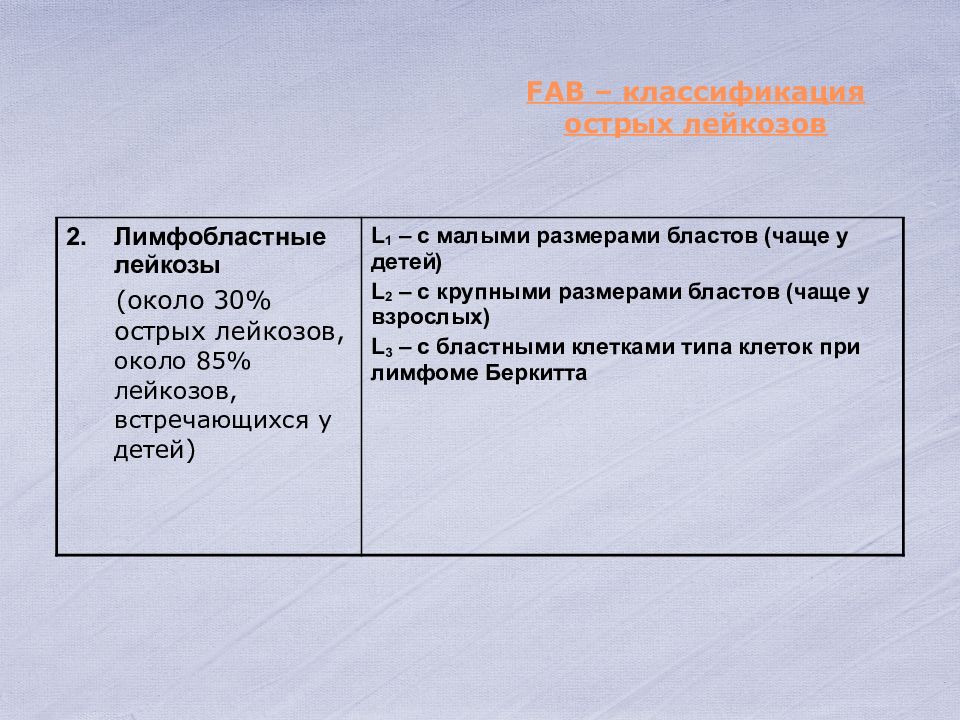

Слайд 38: FAB – классификация острых лейкозов

Лимфобластные лейкозы (около 30% острых лейкозов, около 85% лейкозов, встречающихся у детей ) L 1 – с малыми размерами бластов (чаще у детей) L 2 – с крупными размерами бластов (чаще у взрослых) L 3 – с бластными клетками типа клеток при лимфоме Беркитта

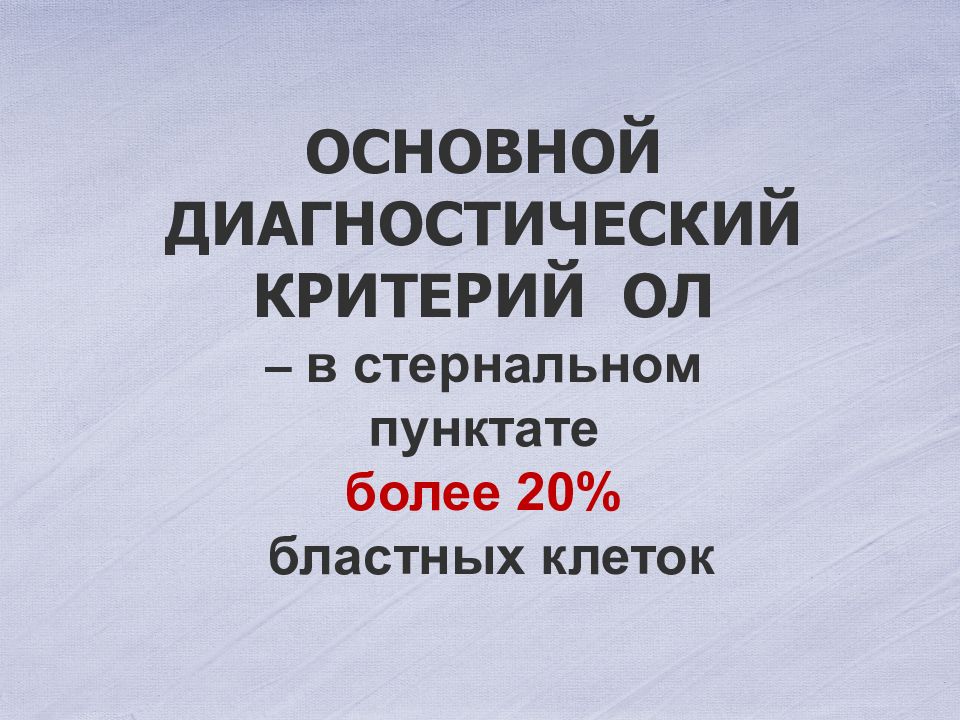

Слайд 39

ОСНОВНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ОЛ – в стернальном пунктате более 20 % бластных клеток

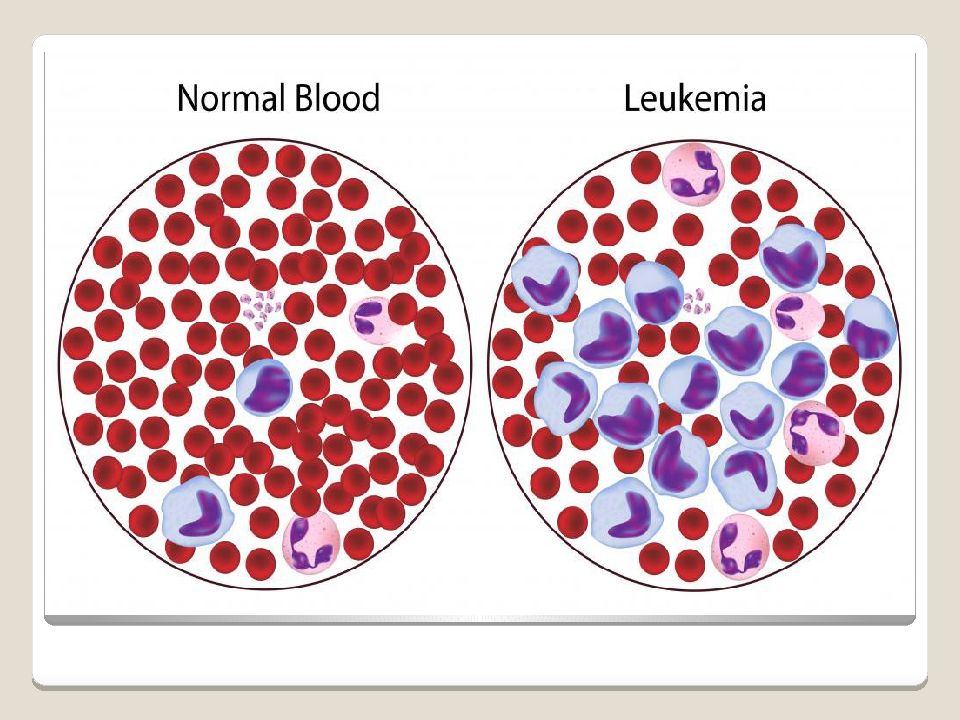

Слайд 40: ГЕМОГРАММА

АНЕМИЯ (чаще нормохромная и нормоцитарная ) РЕТИКУЛОЦИТОПЕНИЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ ЛЕЙКОПЕНИЯ (в 15-20% возможен лейкоцитоз засчет бластов ) появление БЛАСТОВ в периферической крови ФЕНОМЕН «ПРОВАЛА» ИСЧЕЗНОВЕНИЕ БАЗОФИЛОВ И ЭОЗИНОФИЛОВ УВЕЛИЧЕНИЕ СОЭ

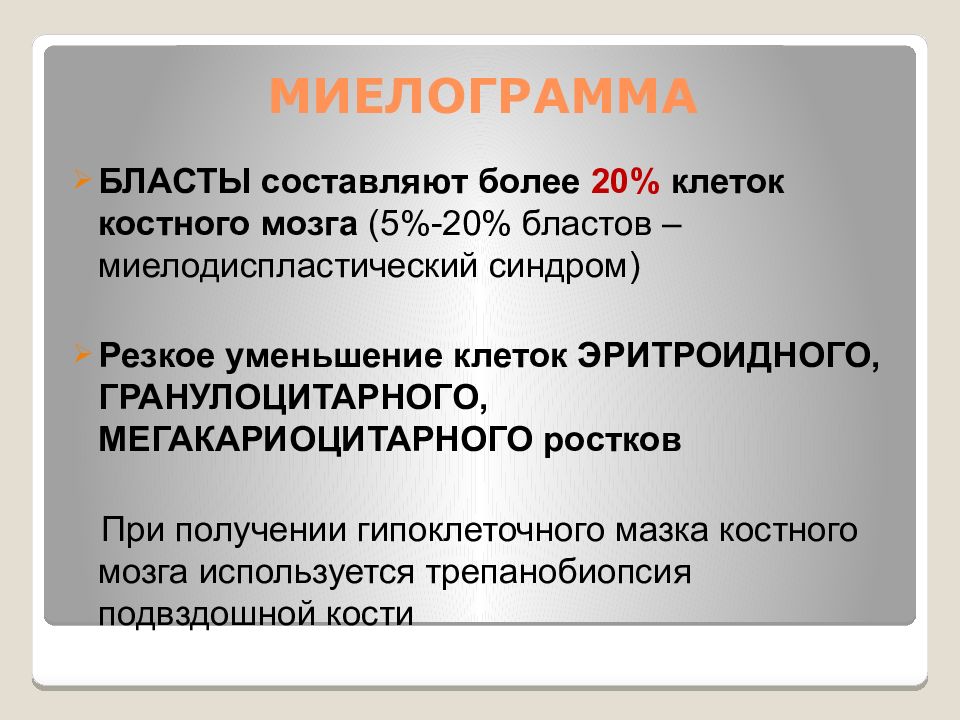

Слайд 45: МИЕЛОГРАММА

БЛАСТЫ составляют более 20% клеток костного мозга (5%-20% бластов – миелодиспластический синдром) Резкое уменьшение клеток ЭРИТРОИДНОГО, ГРАНУЛОЦИТАРНОГО, МЕГАКАРИОЦИТАРНОГО ростков При получении гипоклеточного мазка костного мозга используется трепанобиопсия подвздошной кости

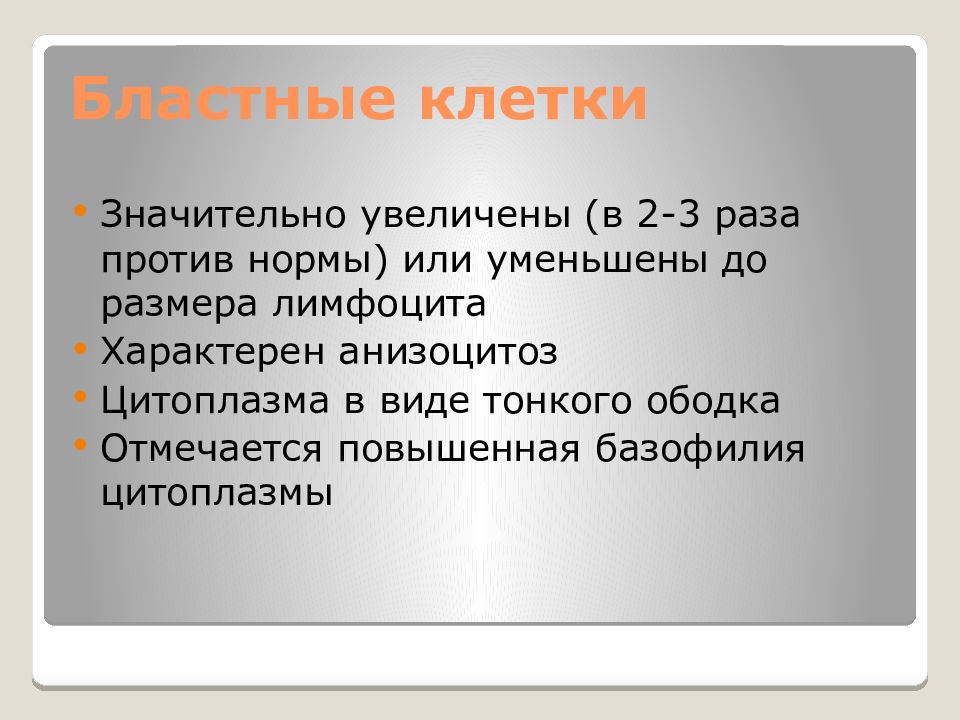

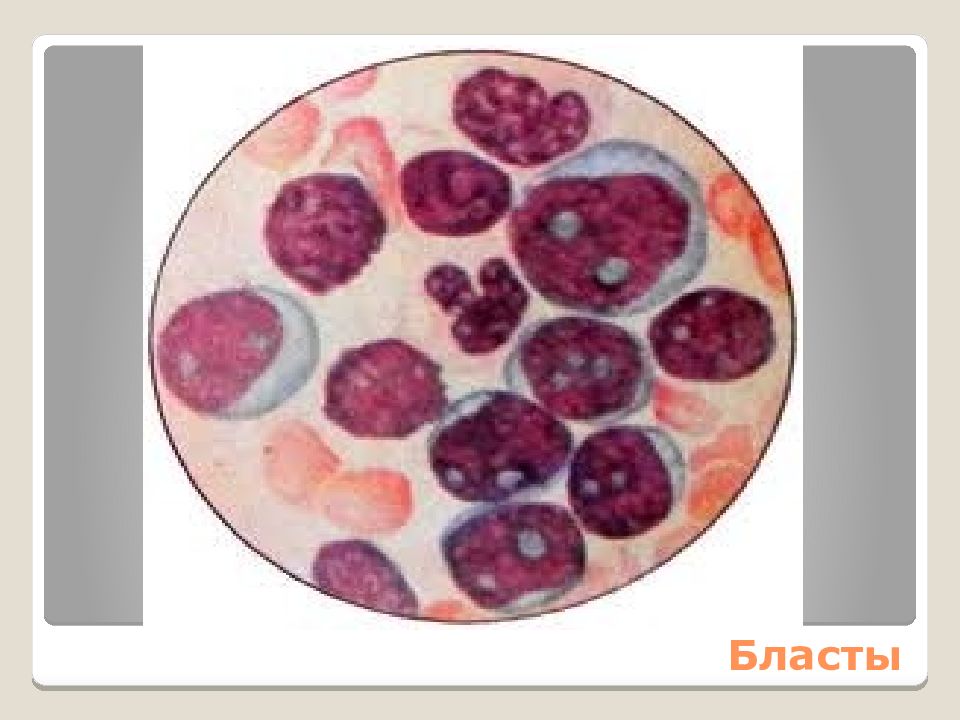

Слайд 48: Бластные клетки

Значительно увеличены (в 2-3 раза против нормы) или уменьшены до размера лимфоцита Характерен анизоцитоз Цитоплазма в виде тонкого ободка Отмечается повышенная базофилия цитоплазмы

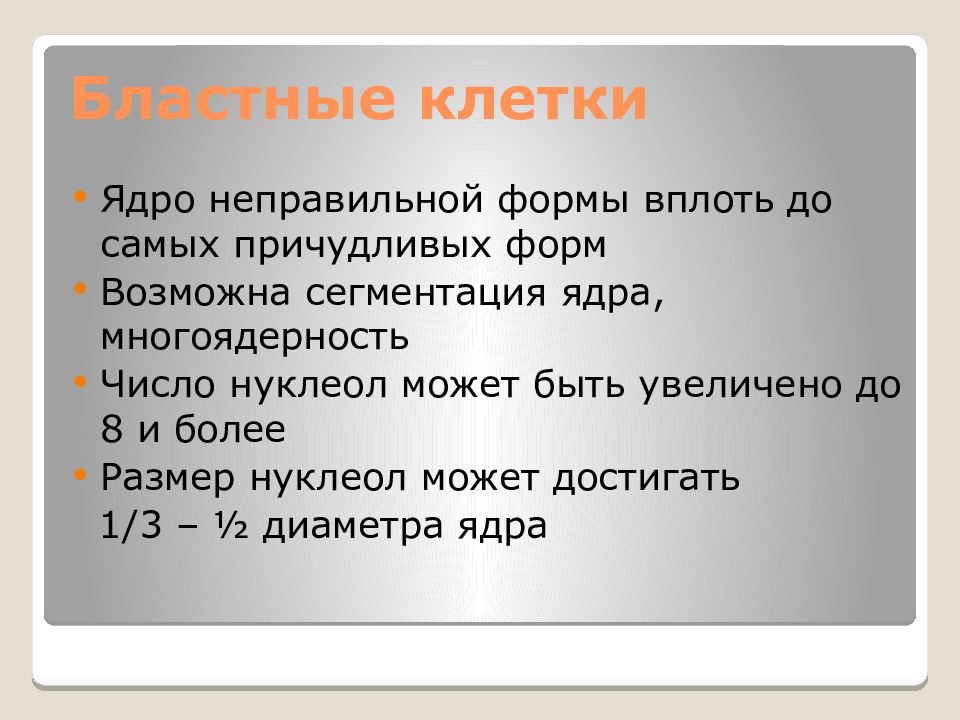

Слайд 49: Бластные клетки

Ядро неправильной формы вплоть до самых причудливых форм Возможна сегментация ядра, многоядерность Число нуклеол может быть увеличено до 8 и более Размер нуклеол может достигать 1/3 – ½ диаметра ядра

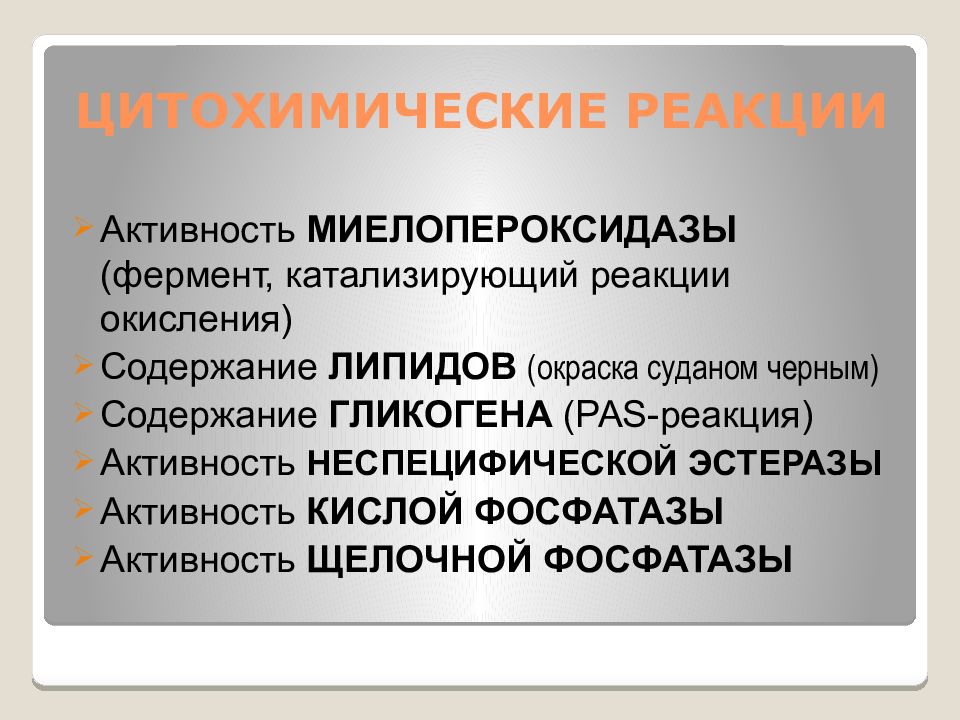

Слайд 51: ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Активность МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ (фермент, катализирующий реакции окисления) Содержание ЛИПИДОВ (окраска суданом черным) Содержание ГЛИКОГЕНА ( PAS -реакция) Активность НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЭСТЕРАЗЫ Активность КИСЛОЙ ФОСФАТАЗЫ Активность ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ

Слайд 52: ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Конкретная цитохимическая реакция должна быть положительной не менее, чем в 3% клеток

Слайд 59

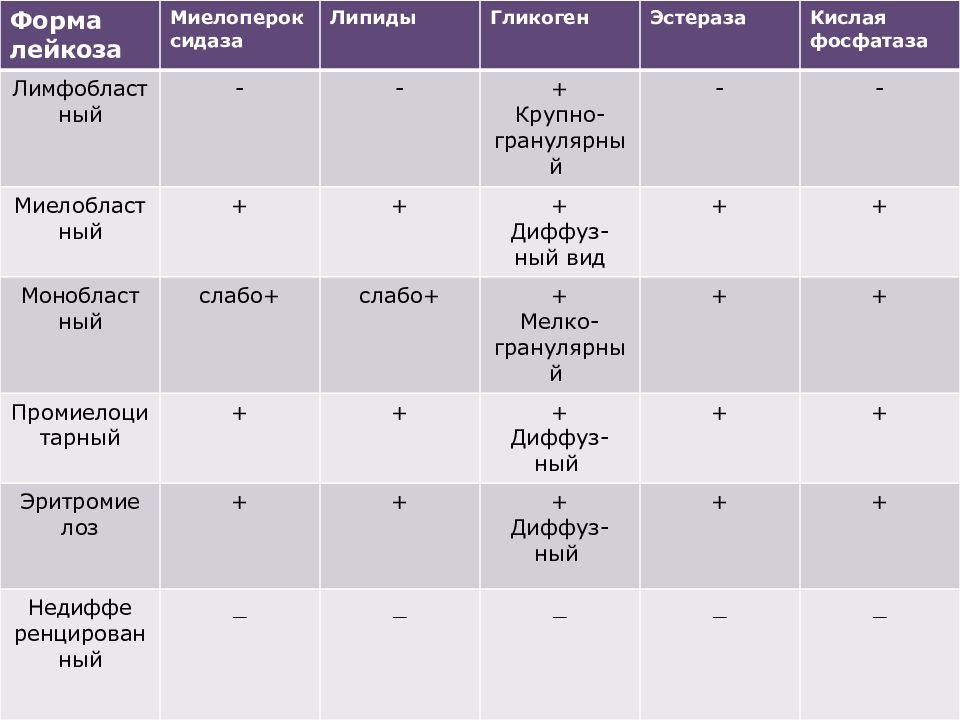

Форма лейкоза Миелопероксидаза Липиды Гликоген Эстераза Кислая фосфатаза Лимфобластный - - + Крупно-гранулярный - - Миелобластный + + + Диффуз-ный вид + + Монобласт ный слабо+ слабо+ + Мелко-гранулярный + + Промиелоцитарный + + + Диффуз-ный + + Эритромие лоз + + + Диффуз-ный + + Недиффе ренцированный _ _ _ _ _

Слайд 60: ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ

Выявление лейкозных бластов в периферической крови и/или костном мозге методом проточной цитометрии основано на в ыявление молекул, определяющих линейную принадлежность клеток и стадию дифференцировки клетки Подсчет количеств тех или иных клеток в образце и их соотношений важен для диагностики заболевания, изучения ответа на терапию, раннего обнаружения рецидива болезни

Слайд 61

НЕЙРОЛЕЙКЕМИЯ – поражение нервной системы у больных острыми лейкозами. - Острые лимфобластные лейкозы детей – 70% - Острые лимфобластные лейкозы взрослых – 50% - Острые нелимфобластные лейкозы – 30%

Слайд 62

менингоэнцефалическа форма - псевдотуморозная форма - поражение черепно-мозговых нервов - поражение периферических нервов Клинические формы нейролейкемии :

Слайд 63

Диагностика нейролейкемии : цитологическое исследование ликвора для выявления бластных клеток моноклональное исследование ликвора

Слайд 64

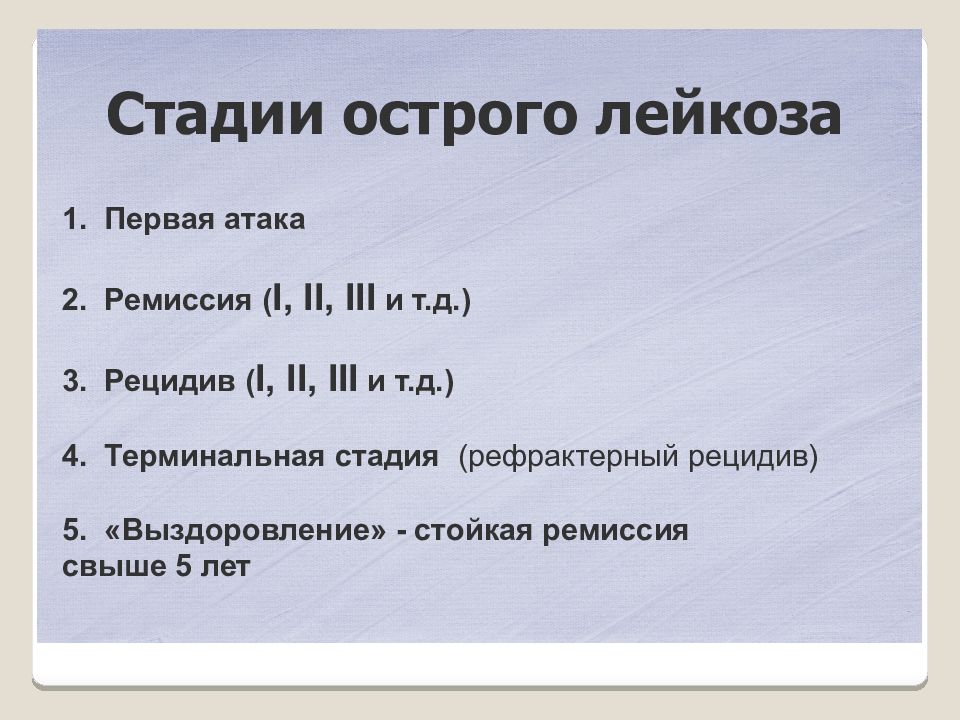

Стадии острого лейкоза 1. Первая атака 2. Ремиссия ( I, II, III и т.д.) 3. Рецидив ( I, II, III и т.д.) 4. Терминальная стадия (рефрактерный рецидив) 5. «Выздоровление» - стойкая ремиссия свыше 5 лет

Слайд 65

Масса опухоли 1кг (10 12 ) Ремиссия I ( бласты в миелограмме <5%) Рецидив Ремиссия II Рефрактерный рецидив Бластов в миелограмме < 20 %) Фазы развития острого лейкоза - минимальная остаточная болезнь

Слайд 66

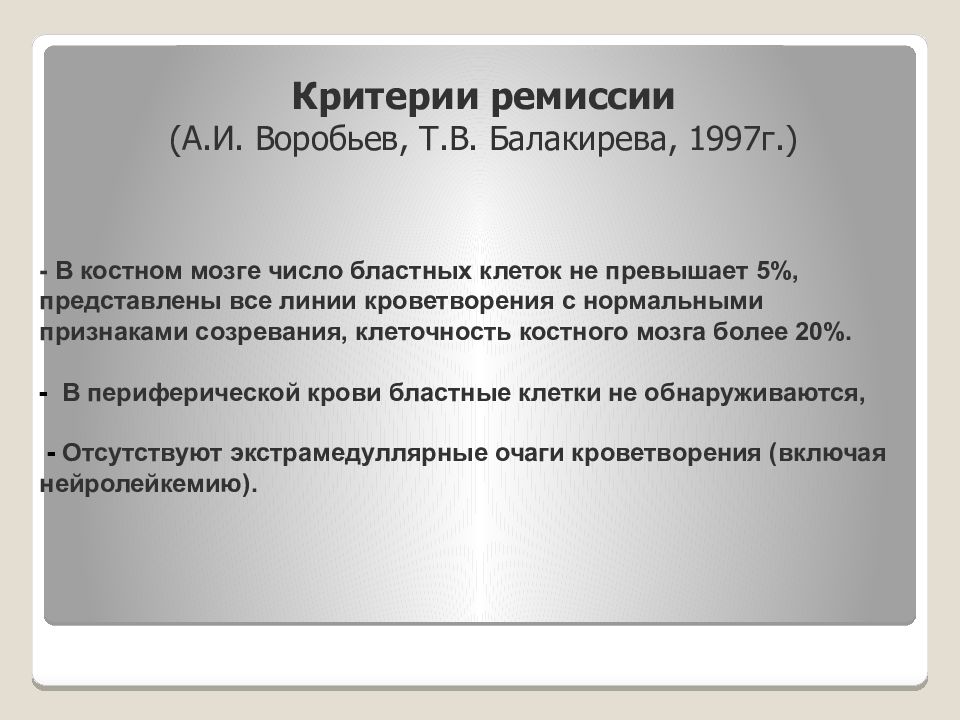

Критерии ремиссии (А.И. Воробьев, Т.В. Балакирева, 1997г.) - В костном мозге число бластных клеток не превышает 5%, представлены все линии кроветворения с нормальными признаками созревания, клеточность костного мозга более 20%. - В периферической крови бластные клетки не обнаруживаются, - Отсутствуют экстрамедуллярные очаги кроветворения (включая нейролейкемию ).

Слайд 67

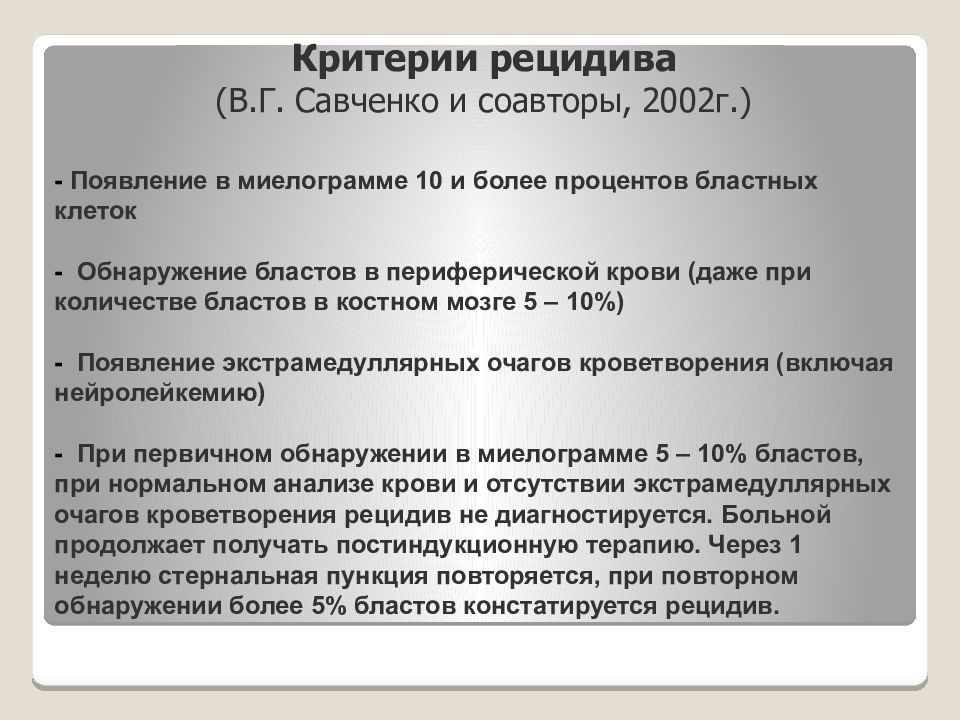

Критерии рецидива (В.Г. Савченко и соавторы, 2002г.) - Появление в миелограмме 10 и более процентов бластных клеток - Обнаружение бластов в периферической крови (даже при количестве бластов в костном мозге 5 – 10 %) - Появление экстрамедуллярных очагов кроветворения (включая нейролейкемию ) - При первичном обнаружении в миелограмме 5 – 10% бластов, при нормальном анализе крови и отсутствии экстрамедуллярных очагов кроветворения рецидив не диагностируется. Больной продолжает получать постиндукционную терапию. Через 1 неделю стернальная пункция повторяется, при повторном обнаружении более 5% бластов констатируется рецидив.

Слайд 68

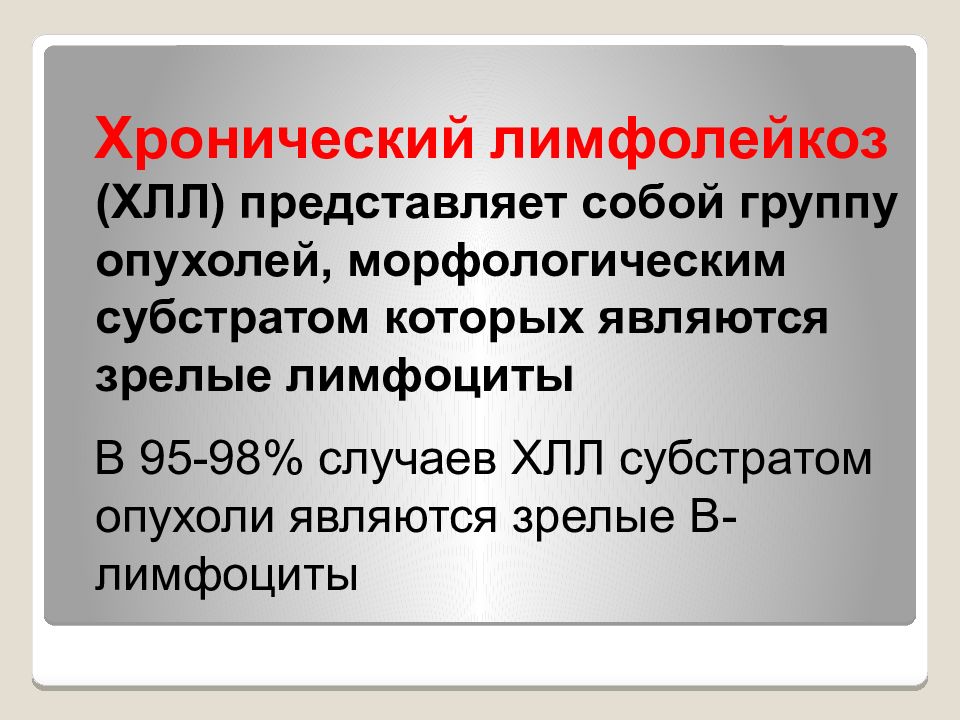

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) представляет собой группу опухолей, морфологическим субстратом которых являются зрелые лимфоциты В 95-98% случаев ХЛЛ субстратом опухоли являются зрелые В-лимфоциты

Слайд 69: Формы ХЛЛ по А.И. Воробьеву с соав. (2000)

Доброкачественная Прогрессирующая (классическая) Опухолевая Селезеночная Абдоминальная Пролимфоцитарная Костномозговая

Слайд 70

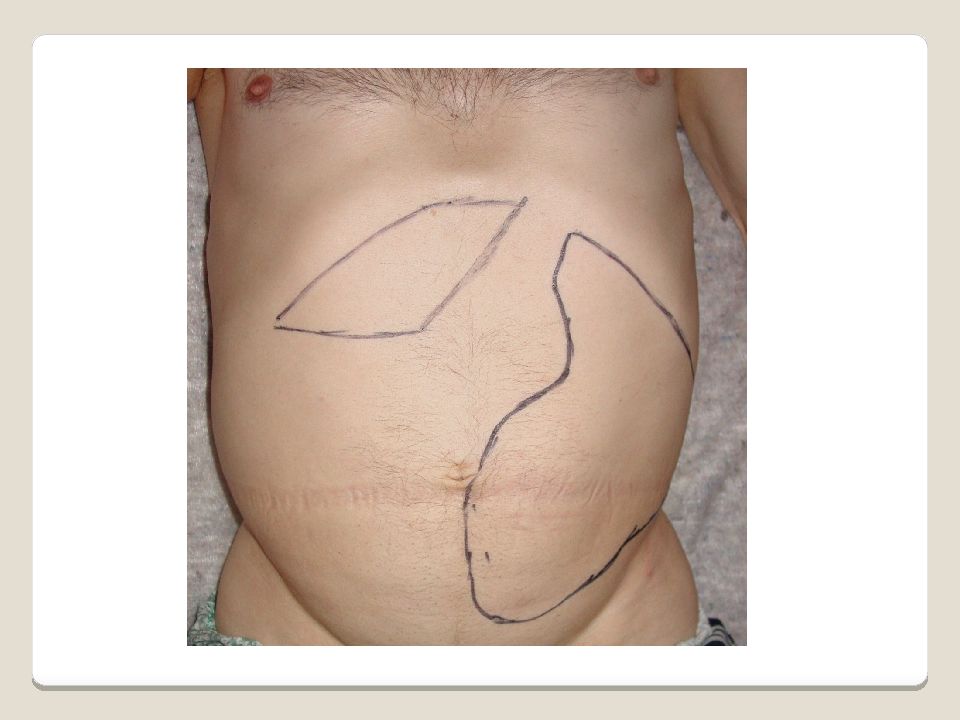

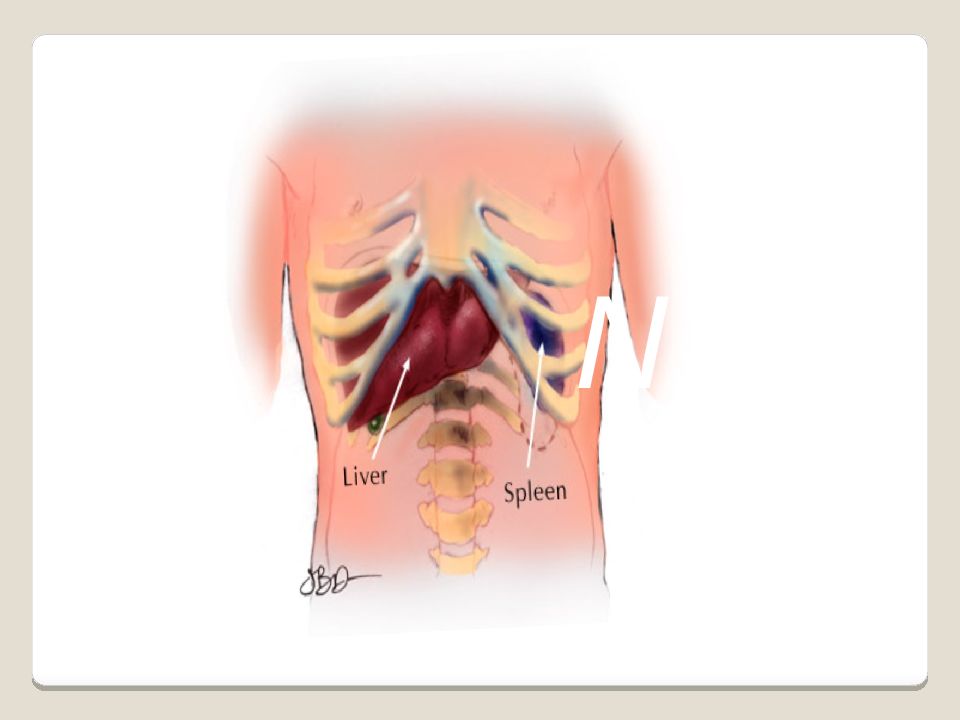

СИНДРОМЫ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА - ГЕНЕРАЛИЗОВАННАЯ ЛИМФОАДЕНОПАТИЯ - ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИЯ

Слайд 73

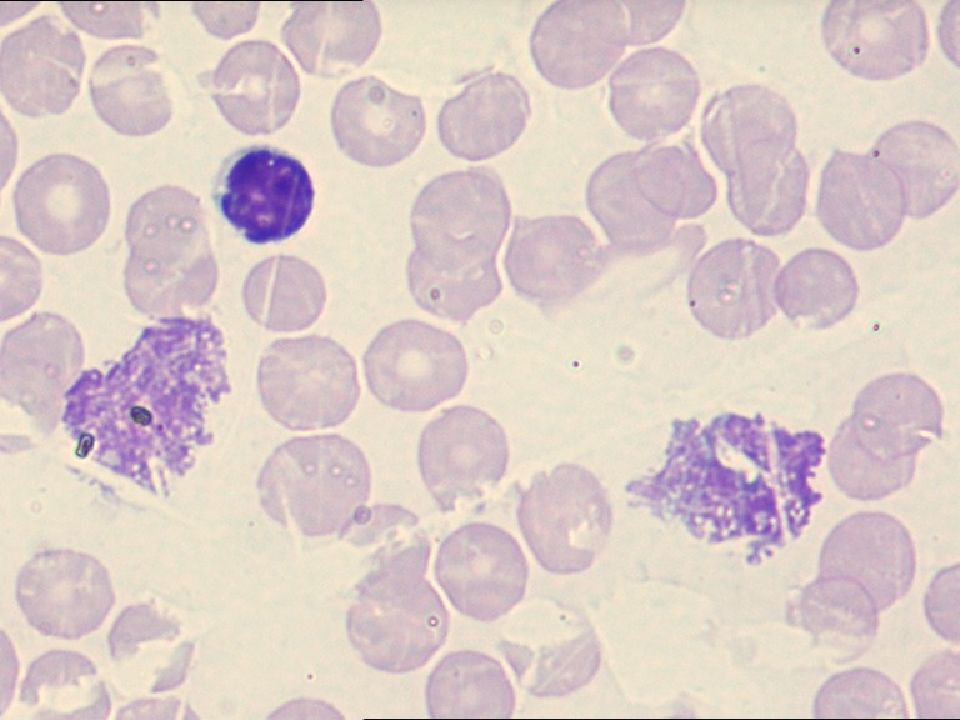

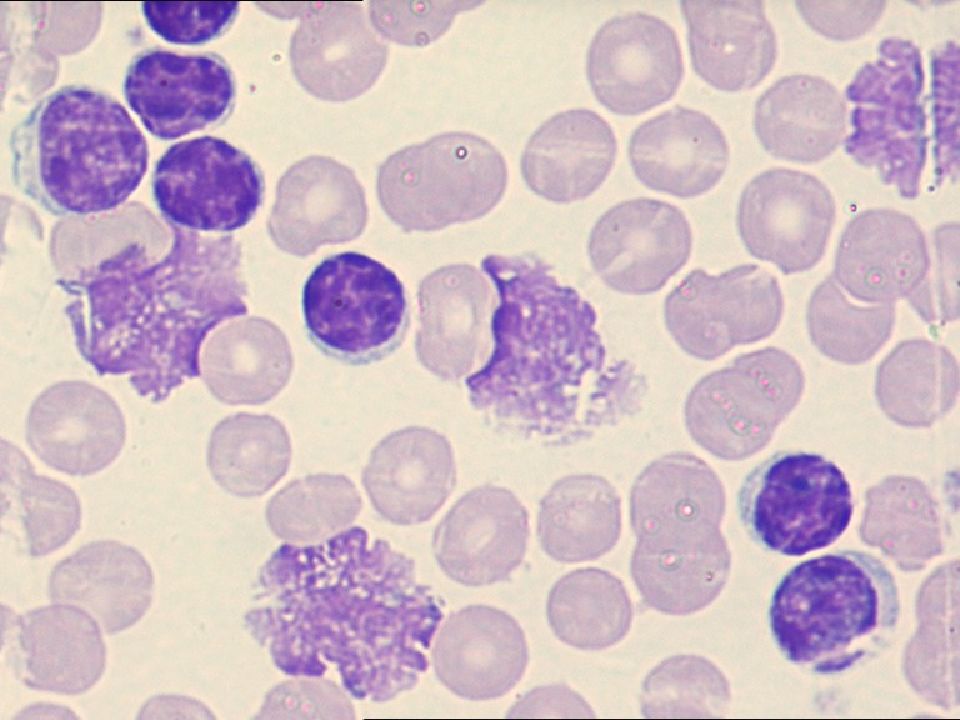

ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ХЛЛ ЛЕЙКОЦИТОЗ АБСОЛЮТНЫЙ ЛИМФОЦИТОЗ ТЕНИ БОТКИНА-ГУМПРЕХТА

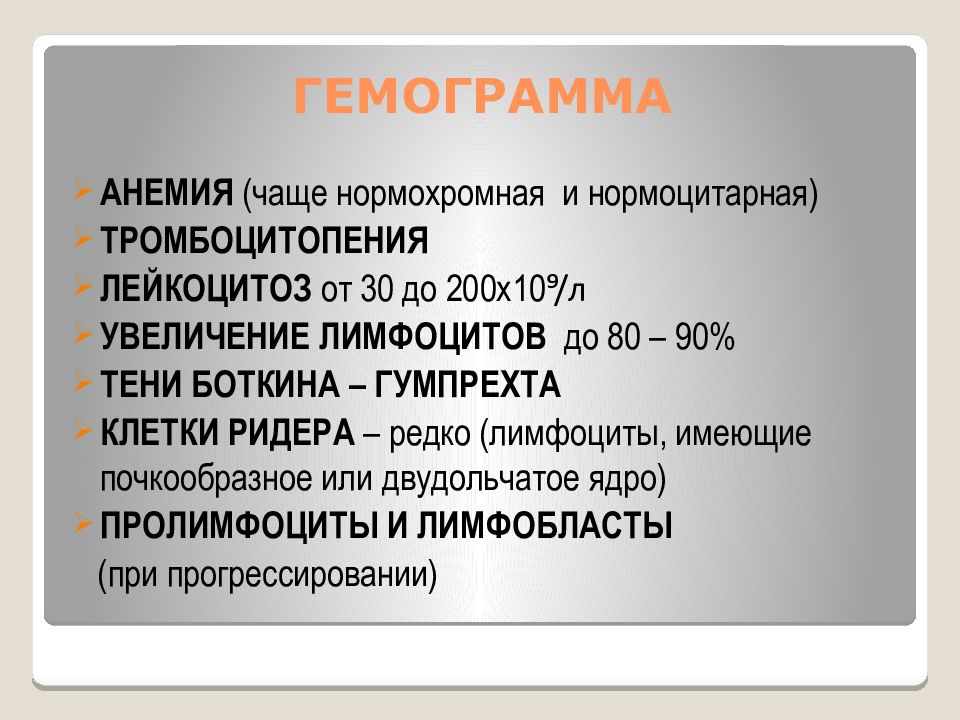

Слайд 74: ГЕМОГРАММА

АНЕМИЯ (чаще нормохромная и нормоцитарная ) ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТОЗ от 30 до 200х10 ⁹/л УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМФОЦИТОВ до 80 – 90% ТЕНИ БОТКИНА – ГУМПРЕХТА КЛЕТКИ РИДЕРА – редко (лимфоциты, имеющие почкообразное или двудольчатое ядро) ПРОЛИМФОЦИТЫ И ЛИМФОБЛАСТЫ (при прогрессировании)

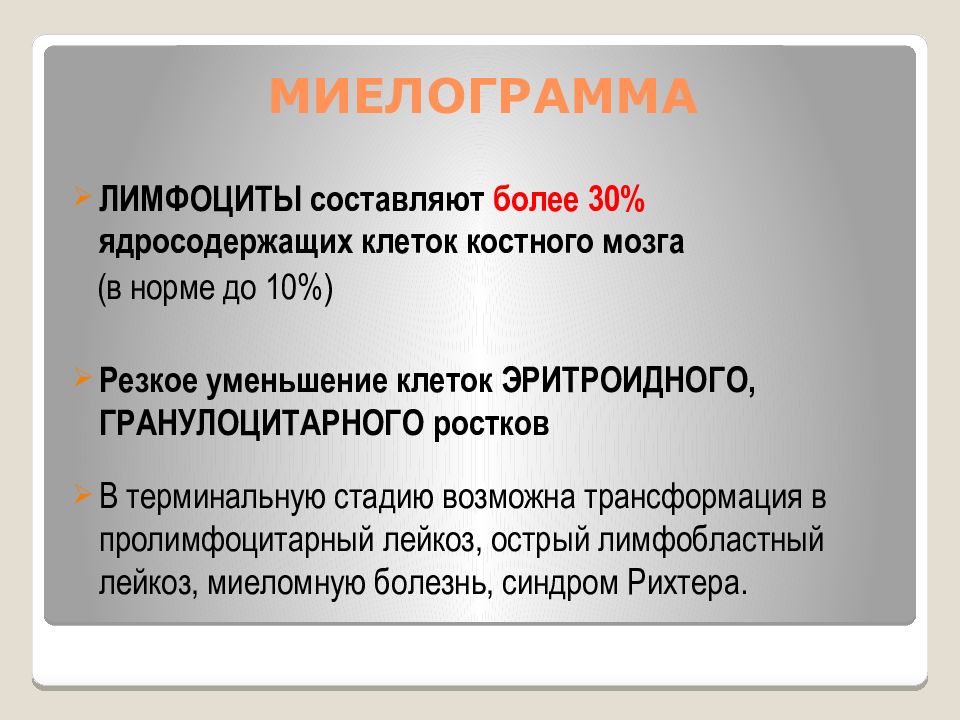

Слайд 78: МИЕЛОГРАММА

ЛИМФОЦИТЫ составляют более 30% ядросодержащих клеток костного мозга (в норме до 10%) Резкое уменьшение клеток ЭРИТРОИДНОГО, ГРАНУЛОЦИТАРНОГО ростков В терминальную стадию возможна трансформация в пролимфоцитарный лейкоз, острый лимфобластный лейкоз, миеломную болезнь, синдром Рихтера.

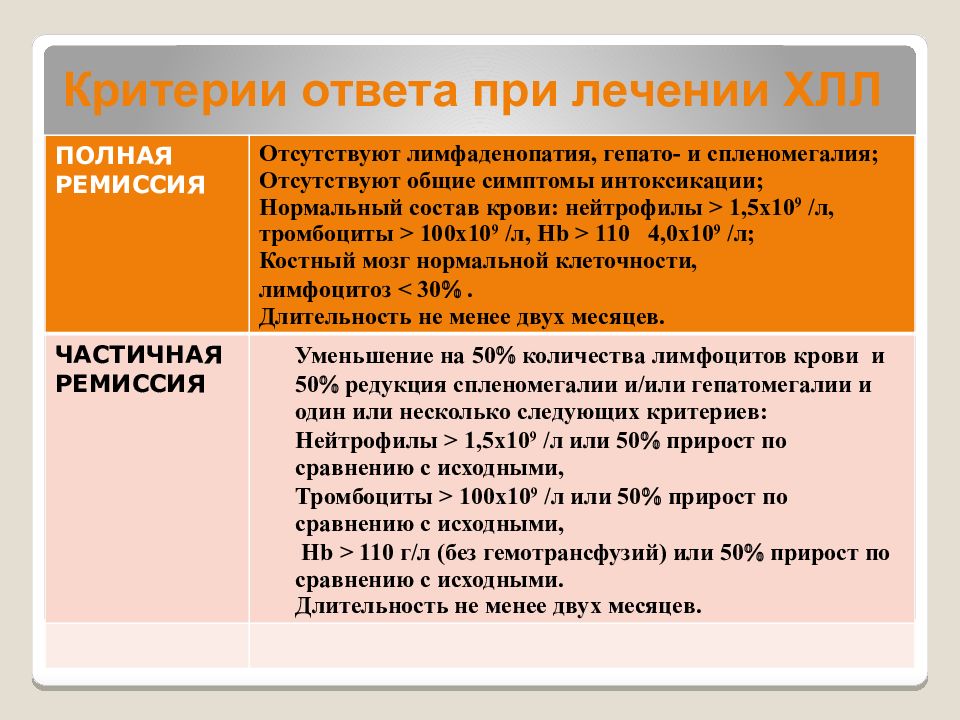

Слайд 79: Критерии ответа при лечении ХЛЛ

ПОЛНАЯ РЕМИССИЯ Отсутствуют лимфаденопатия, гепато - и спленомегалия ; Отсутствуют общие симптомы интоксикации; Нормальный состав крови: нейтрофилы > 1,5x10 9 /л, тромбоциты > 100x10 9 /л, Hb > 110 4,0x10 9 /л; Костный мозг нормальной клеточности, лимфоцитоз < 30 . Длительность не менее двух месяцев. ЧАСТИЧНАЯ РЕМИССИЯ Уменьшение на 50 количества лимфоцитов крови и 50 редукция спленомегалии и/или гепатомегалии и один или несколько следующих критериев: Нейтрофилы > 1,5x10 9 /л или 50 прирост по сравнению с исходными, Тромбоциты > 100x10 9 /л или 50 прирост по сравнению с исходными, Hb > 110 г/л (без гемотрансфузий) или 50 прирост по сравнению с исходными. Длительность не менее двух месяцев.

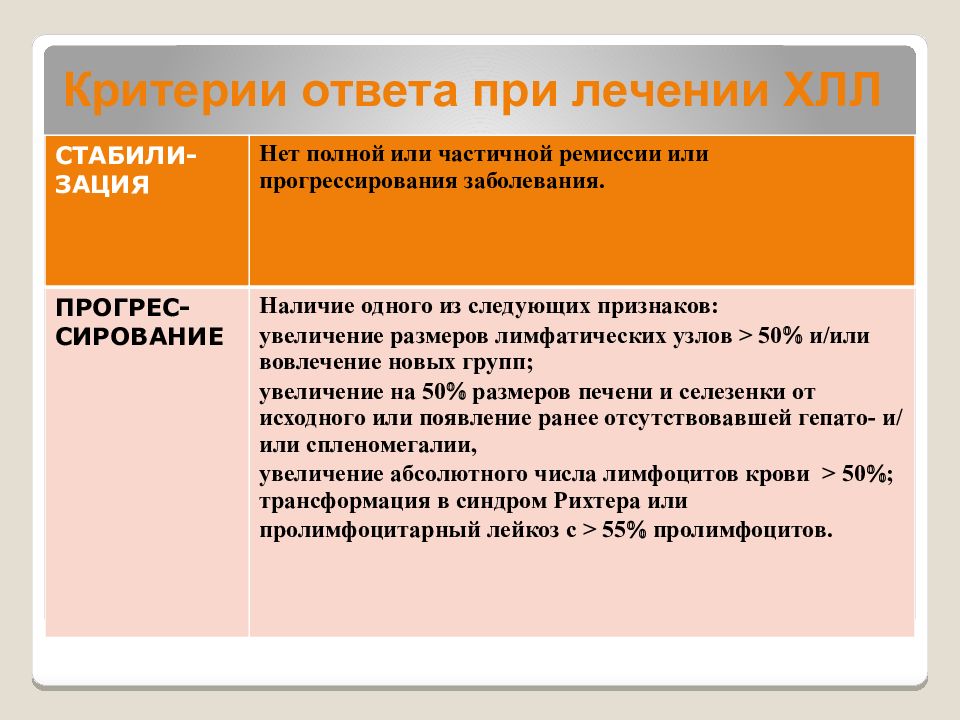

Слайд 80: Критерии ответа при лечении ХЛЛ

СТАБИЛИ-ЗАЦИЯ Нет полной или частичной ремиссии или прогрессирования заболевания. ПРОГРЕС-СИРОВАНИЕ Наличие одного из следующих признаков: увеличение размеров лимфатических узлов > 50 и/или вовлечение новых групп; увеличение на 50 размеров печени и селезенки от исходного или появление ранее отсутствовавшей гепато - и/или спленомегалии, увеличение абсолютного числа лимфоцитов крови > 50; трансформация в синдром Рихтера или пролимфоцитарный лейкоз с > 55 пролимфоцитов.

Слайд 82: КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕМОБЛАСТОЗОВ (продолжение) к.м.н. Суслова Ю.В

Слайд 83

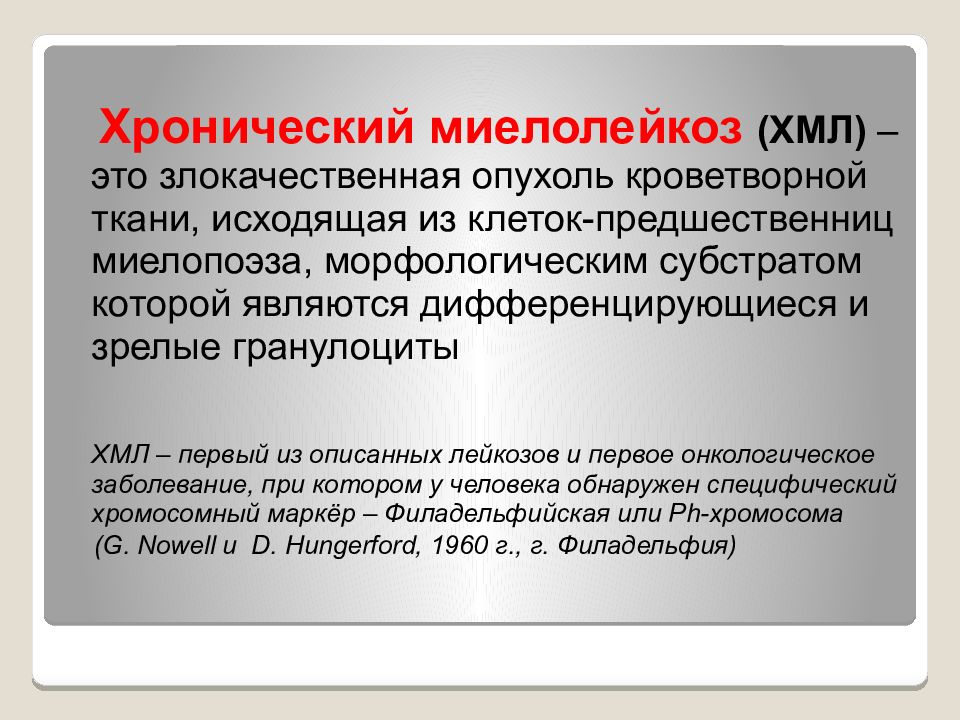

Хронический миелолейкоз (ХМЛ) – это злокачественная опухоль кроветворной ткани, исходящая из клеток-предшественниц миелопоэза, морфологическим субстратом которой являются дифференцирующиеся и зрелые гранулоциты ХМЛ – первый из описанных лейкозов и первое онкологическое заболевание, при котором у человека обнаружен специфический хромосомный маркёр – Филадельфийская или Ph -хромосома ( G. Nowell и D. Hungerford, 1960 г., г. Филадельфия)

Слайд 84

При ХМЛ впервые была выявлена связь злокачественного заболевания с конкретной генетической аномалией. Такой характерной аномалией является присутствие в кариотипе так называемой филадельфийской хромосомы. Эта мутантная хромосома получила своё название по месту работы её первооткрывателей, Питера Ноуелла ( Пенсильванский университет) и Дэвида Хангерфорда (Онкологический центр Фокса Чейза), которые впервые описали её в 1960 году в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Слайд 86

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА - МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ В период бластного криза клиника, как при остром лейкозе.

Слайд 89: Фазы ХМЛ

Хроническая фаза Прогрессирующая фаза ( миелопролиферативной акселерации) Бластный криз (острая фаза)

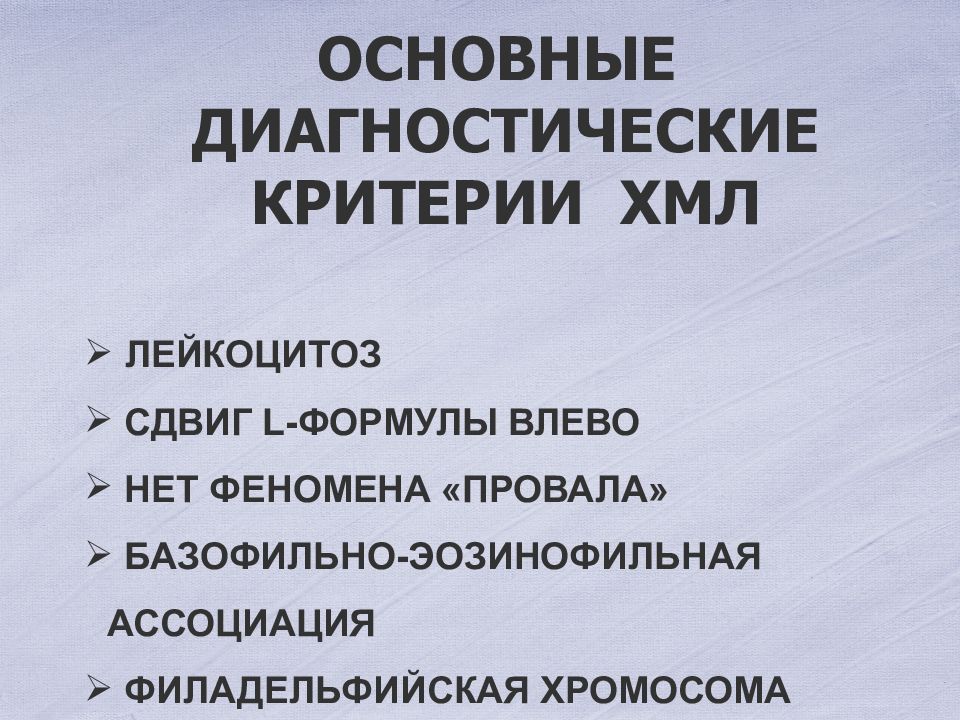

Слайд 90

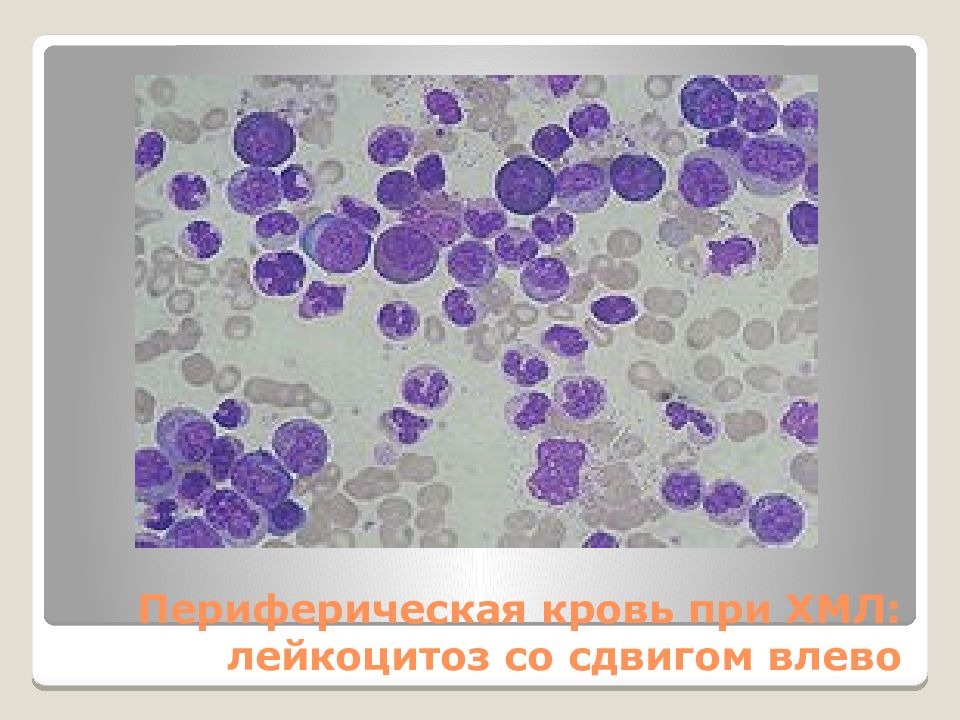

ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ХМЛ ЛЕЙКОЦИТОЗ СДВИГ L -ФОРМУЛЫ ВЛЕВО НЕТ ФЕНОМЕНА «ПРОВАЛА» БАЗОФИЛЬНО-ЭОЗИНОФИЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ ХРОМОСОМА

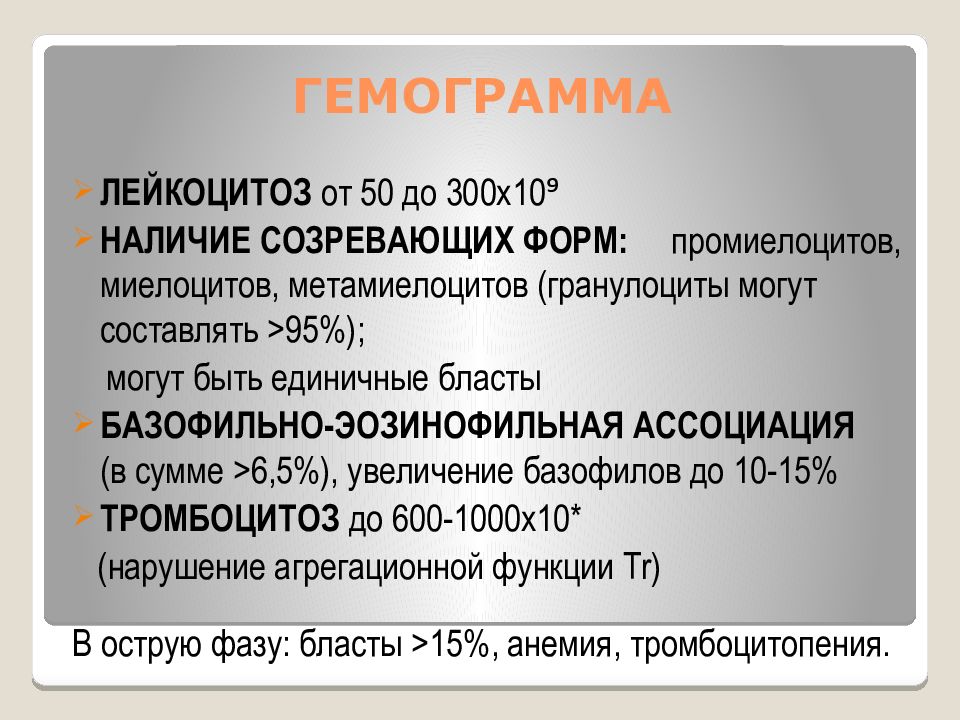

Слайд 92: ГЕМОГРАММА

ЛЕЙКОЦИТОЗ от 50 до 300х10 ⁹ НАЛИЧИЕ СОЗРЕВАЮЩИХ ФОРМ: промиелоцитов, миелоцитов, метамиелоцитов (гранулоциты могут составлять >95%); могут быть единичные бласты БАЗОФИЛЬНО-ЭОЗИНОФИЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ (в сумме >6,5%), увеличение базофилов до 10-15% ТРОМБОЦИТОЗ до 600-1000х10* ( нарушение агрегационной функции Tr ) В острую фазу: бласты >15%, анемия, тромбоцитопения.

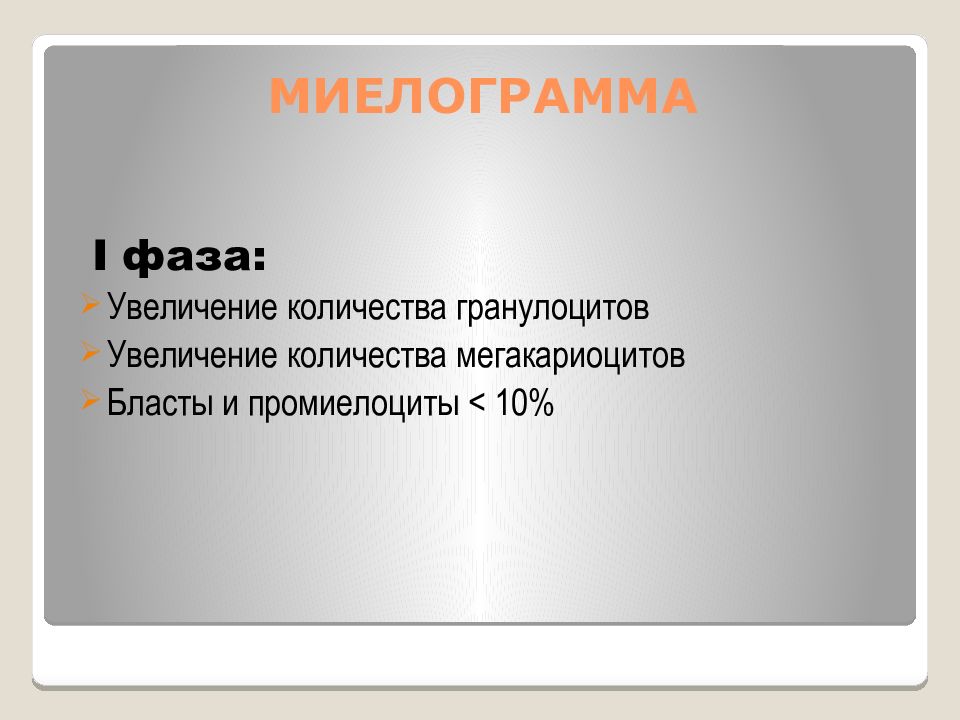

Слайд 97: МИЕЛОГРАММА

I фаза: Увеличение количества гранулоцитов Увеличение количества мегакариоцитов Бласты и промиелоциты < 10%

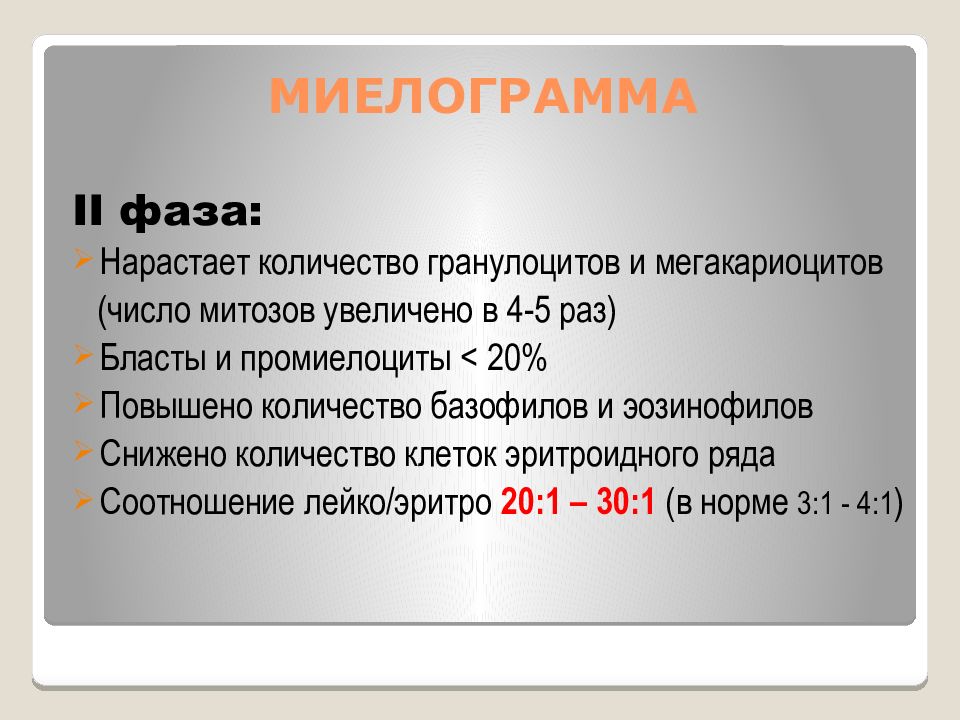

Слайд 98: МИЕЛОГРАММА

II фаза: Нарастает количество гранулоцитов и мегакариоцитов (число митозов увеличено в 4-5 раз) Бласты и промиелоциты < 20% Повышено количество базофилов и эозинофилов Снижено количество клеток эритроидного ряда Соотношение лейко / эритро 20:1 – 30:1 (в норме 3:1 - 4:1 )

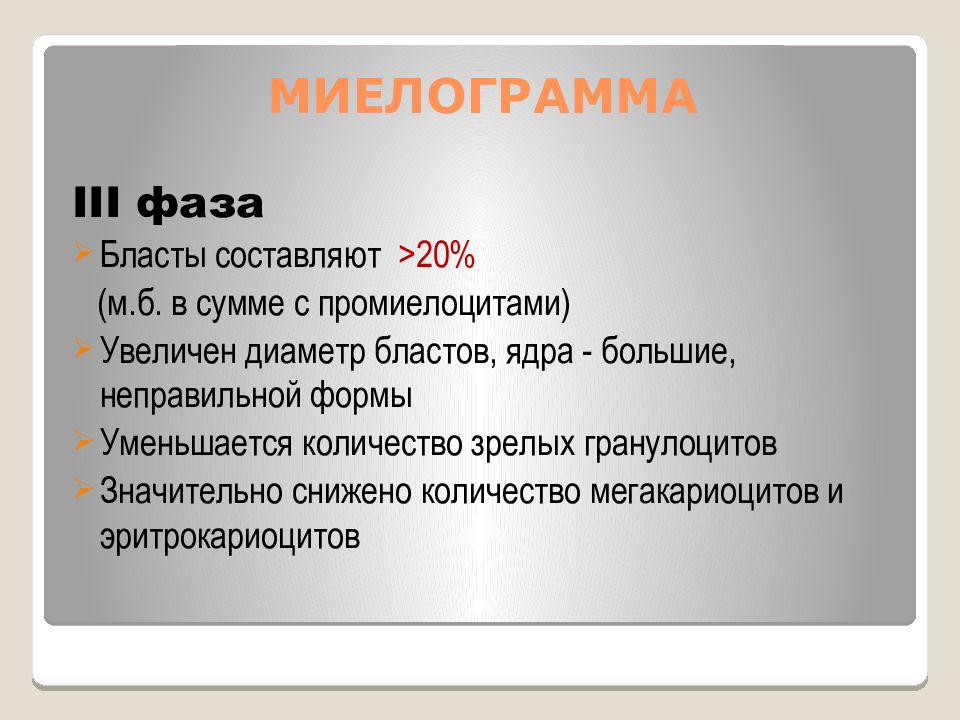

Слайд 99: МИЕЛОГРАММА

III фаза Бласты составляют >20% (м.б. в сумме с промиелоцитами ) Увеличен диаметр бластов, ядра - большие, неправильной формы Уменьшается количество зрелых гранулоцитов Значительно снижено количество мегакариоцитов и эритрокариоцитов

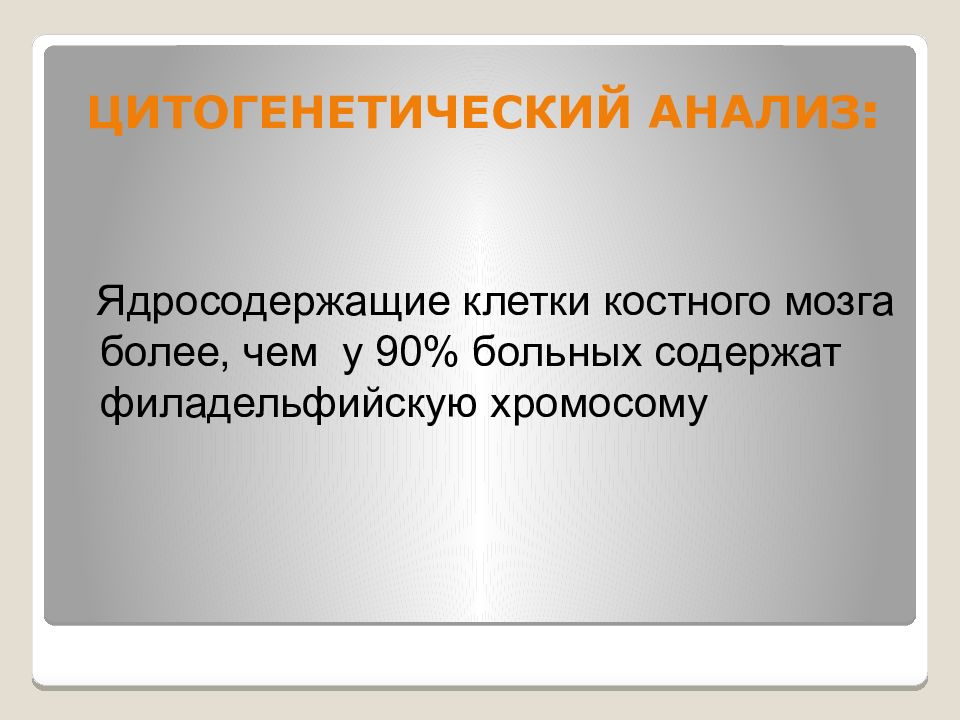

Слайд 100: ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ :

Ядросодержащие клетки костного мозга более, чем у 90% больных содержат филадельфийскую хромосому

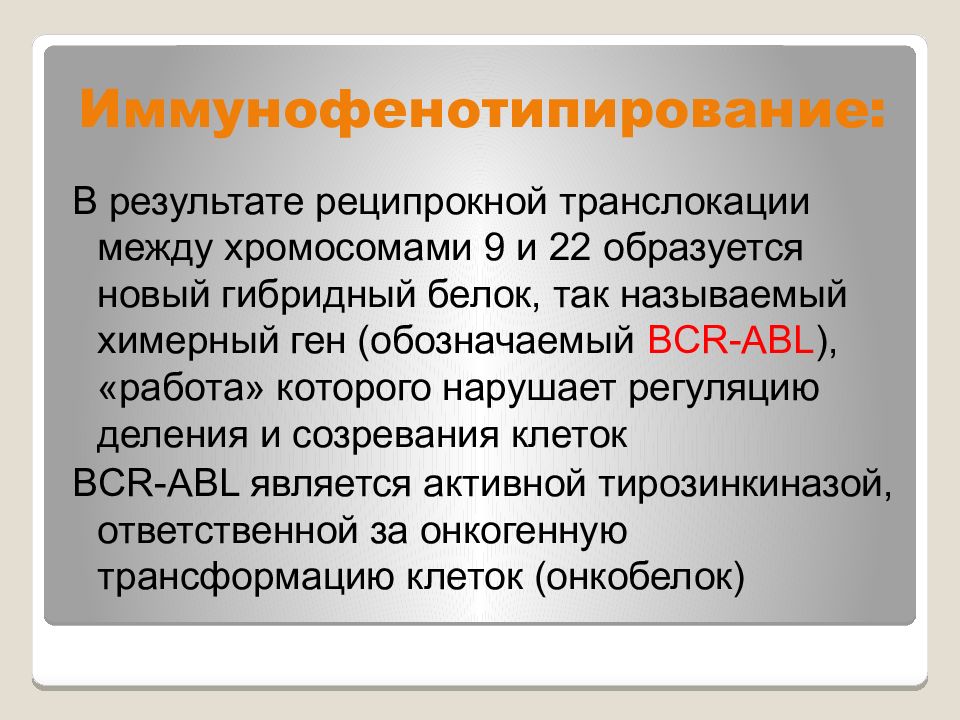

Слайд 102: Иммунофенотипирование :

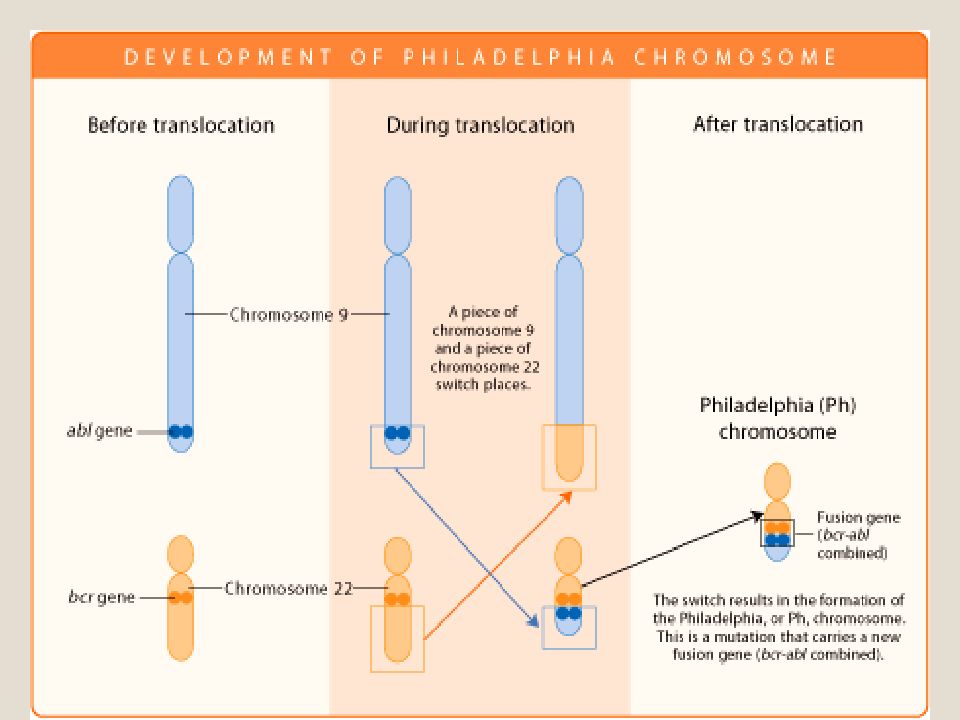

В результате реципрокной транслокации между хромосомами 9 и 22 образуется новый гибридный белок, так называемый химерный ген (обозначаемый BCR-ABL ), «работа» которого нарушает регуляцию деления и созревания клеток BCR-ABL является активной тирозинкиназой, ответственной за онкогенную трансформацию клеток ( онкобелок )

Слайд 103: ТРЕПАНОБИОПСИЯ:

Гиперплазия миелоидной ткани Снижение содержания жировой ткани

Слайд 104

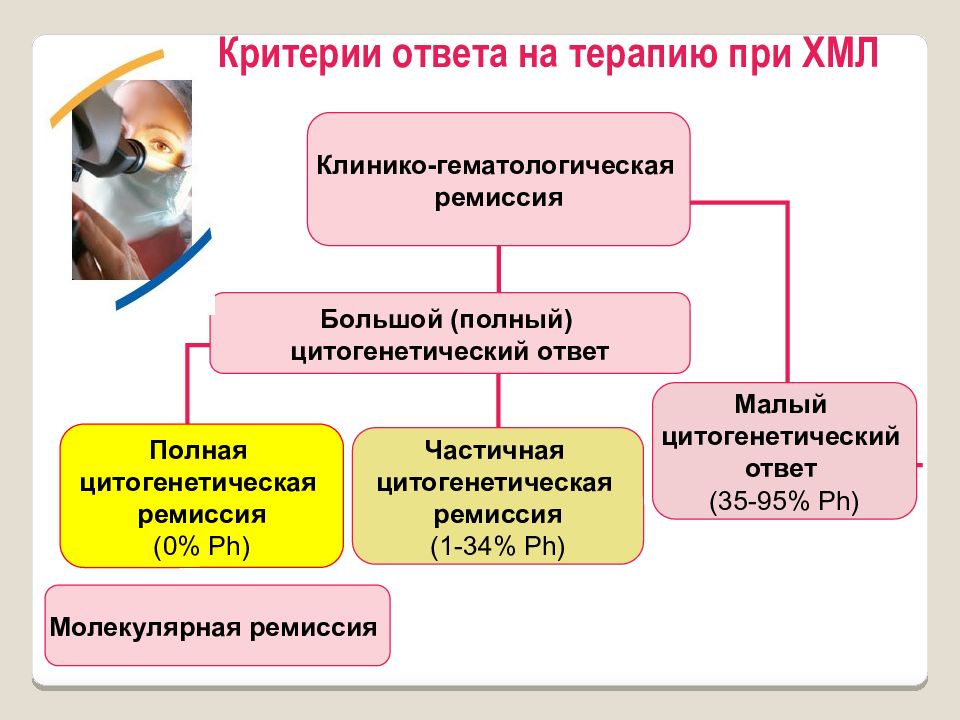

Клинико-гематологическая ремиссия Полная цитогенетическая ремис c ия (0 % Ph ) Частичная цитогенетическая ремиссия (1-34 % Ph ) Малый цитогенетический ответ (35-95 % Ph ) Большой (полный) цитогенетический ответ Молекулярная ремиссия Критерии ответа на терапию при ХМЛ

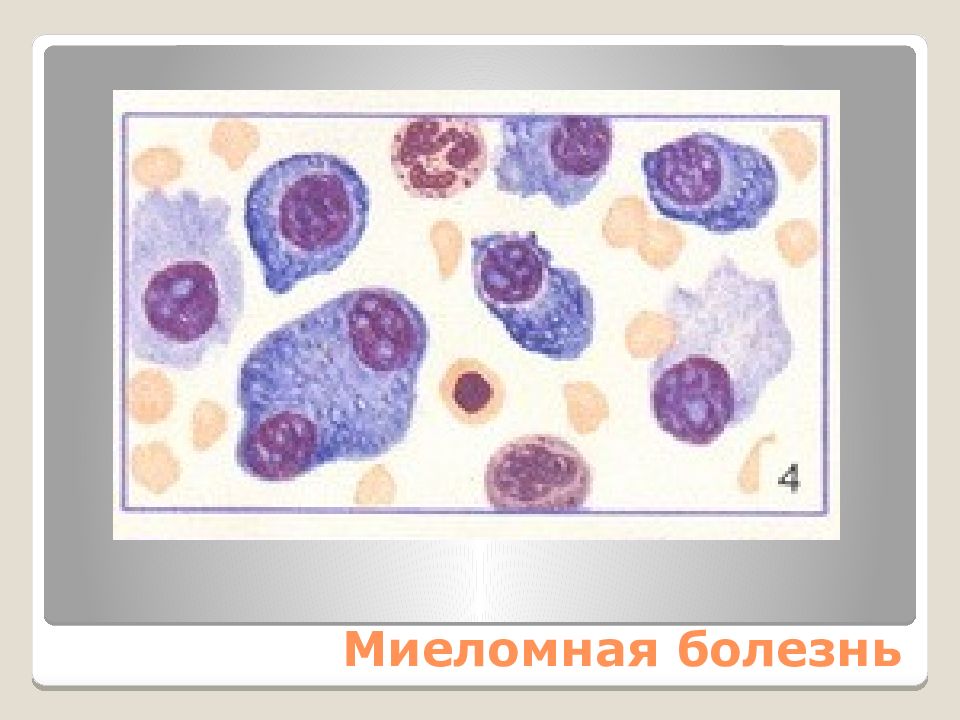

Слайд 105: МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА

(болезнь Рустицкого-Калера, генерализованная плазмацитома, миеломная болезнь) – злокачественная опухоль системы В-лимфоцитов, сохраняющих способность к дифференцировке до плазматических клеток, ведущее к разрушению костной ткани Болеют множественной миеломой преимущественно люди старше 40 лет

Слайд 107

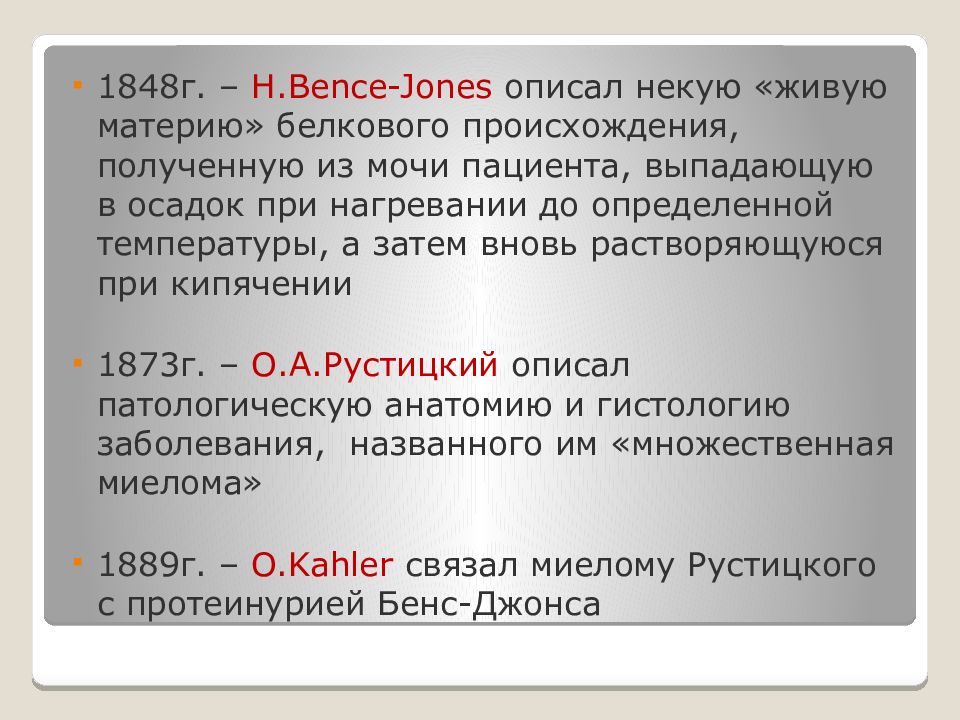

1848г. – H.Bence -Jones описал некую «живую материю» белкового происхождения, полученную из мочи пациента, выпадающую в осадок при нагревании до определенной температуры, а затем вновь растворяющуюся при кипячении 1873г. – О.А.Рустицкий описал патологическую анатомию и гистологию заболевания, названного им «множественная миелома» 1889г. – O.Kahler связал миелому Рустицкого с протеинурией Бенс-Джонса

Слайд 108

КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ Костно-мозговой синдром Синдром белковой патологии Синдром повышенной вязкости Гиперкальциемия Геморрагический Анемический Синдром висцеральных поражений Периферическая полинейропатия Синдром недостаточности антител Параамилоидоз

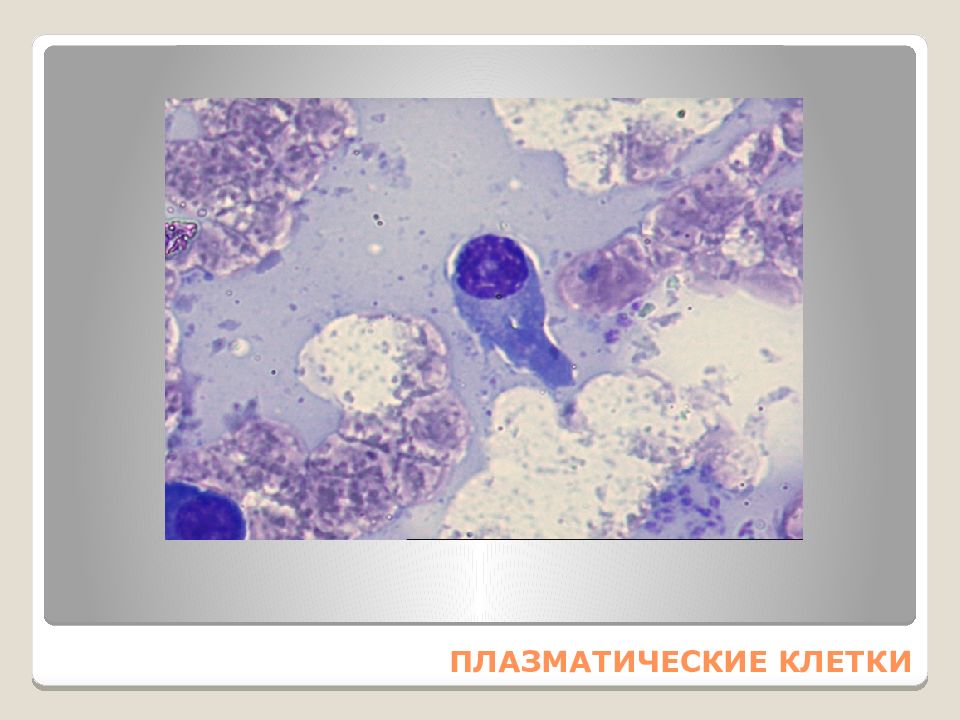

Слайд 112: ПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ

Плазматические клетки ( плазмоциты ) — основные клетки, продуцирующие антитела в организме человека Являются конечным этапом развития B-лимфоцита

Слайд 114: ПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ

Характеристика плазматических клеток Крупных размеров (16—25 мкм) Ядро занимает большую часть клетки, имеет нежную структуру и содержит ядрышки Ядро чаще смещено к периферии, либо расположено центрально Цитоплазма интенсивно-синей окраски, по которой определяют принадлежность клетки к плазматическому ряду Ячеистой («пенистой») структуры цитоплазмы Имеется характерная перинуклеарная зона просветления

Слайд 117

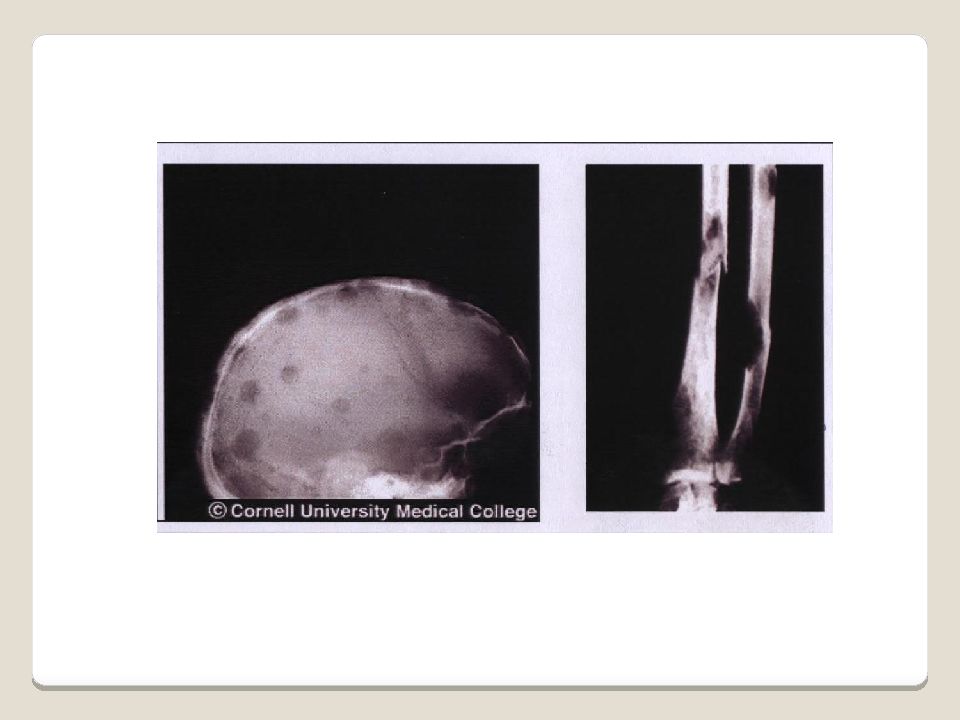

Рентгенологически Обнаруживаются миеломатозные опухоли различных размеров в ребрах, грудине, позвоночнике, ключице, черепе, конечностях, проявляющиеся болями Нередко возникают патологические переломы

Слайд 118

Рентгенологически изменения костей проявляются в виде Генерализованного остеопороза Единичных или множественных очагов остеолиза (образование в плоских костях округлых «штампованных»дефектов, напоминающих след от пробойника) Патологических переломов с деформацией грудной клетки, компрессией тел поясничных и грудных позвонков

Слайд 123

Миеломная нефропатия наиболее серьезное проявление парапротеинемии Клиника миеломной нефропатии складывается из упорной протеинурии и развивающейся почечной недостаточности Причиной является реабсорбция белка Бенс-Джонса, приводящая к нефросклерозу, выпадение в канальцах парапротеина с развитием нефрогидроза, кальциноз почек

Слайд 125

Синдром повышенной вязкости крови обусловлен высоким содержанием в сыворотке протеинов Гиперпротеинемия приводит к нарушению периферического кровотока, парестезиям, синдрому Рейно С повышенной вязкостью крови связаны изменения глазного дна и возможное развитие тяжелых нарушений центральной нервной системы

Слайд 127

Гиперкальциемия клинически проявляется тошнотой, рвотой, сонливостью, потерей ориентации, возможны сопорозные состояния и кома

Слайд 129

Происходят нарушения тромбоцитарных, плазменных и сосудистых факторов гемостаза Парапротеины оседают на мембранах тромбоцитов в виде «муфты» и приводят к их функциональной неполноценности Они образуют комплексы с V, VII, VIII факторами свертывания, протромбином, фибриногеном

Слайд 131

Чаще развивается нормохромная анемия При кровотечениях она носит железодефицитный характер В случаях дефицита витамина B12 и фолиевой кислоты в костном мозге выявляются черты мегалобластического кроветворения

Слайд 133

Опухолевые плазмоклеточные инфильтраты могут обнаруживаться во всех внутренних органах

Слайд 135

Периферическая полинейропатия связана с опухолевым поражением костей свода черепа и позвоночника, в результате чего могут развиться параплегии, синдром сдавления корешков спинномозговых нервов, гемиплегии или гемипарезы В ряде случаев наблюдаются диэнцефально-гипофизарные и психические расстройства

Слайд 137

Снижение содержания в сыворотке крови уровня нормальных иммуноглобулинов (часто менее 20%), нарушение антителообразоваиия приводят к вторичному иммунодефициту

Слайд 139

Параамилоидоз выявляется у 15% больных миеломной болезнью В отличии от классического вторичного амилоидоза, в первую очередь, поражаются органы, богатые коллагеном, сосуды, мышцы (сердце, язык), дерма, сухожилия, суставы

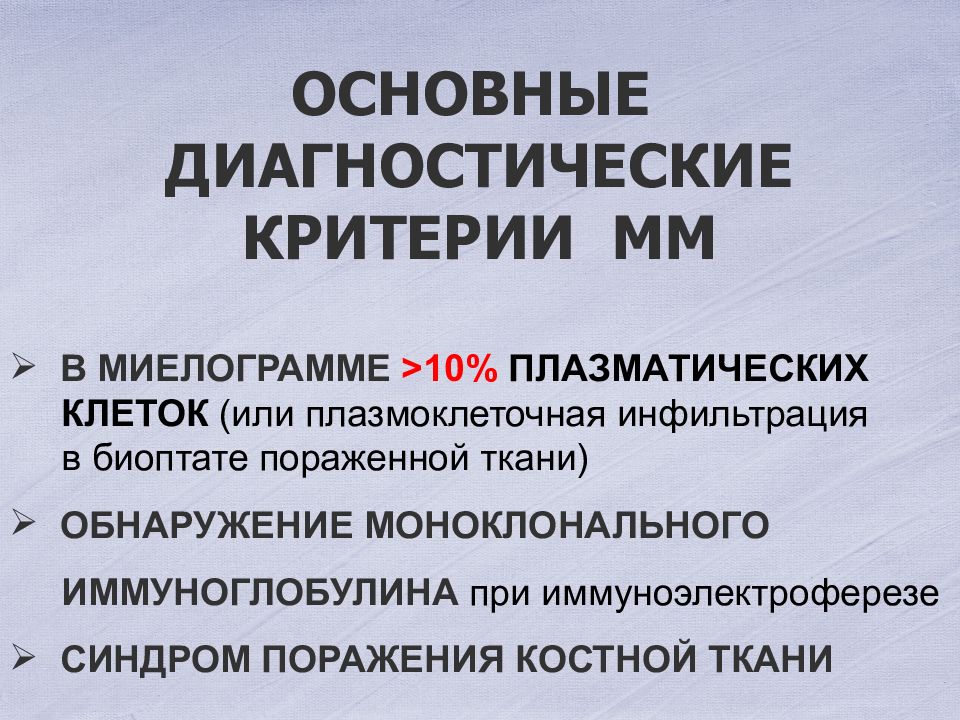

Слайд 140

ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ММ В МИЕЛОГРАММЕ > 10% ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК ( или плазмоклеточная инфильтрация в биоптате пораженной ткани) ОБНАРУЖЕНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНОГО ИММУНОГЛОБУЛИНА при иммуноэлектроферезе СИНДРОМ ПОРАЖЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ

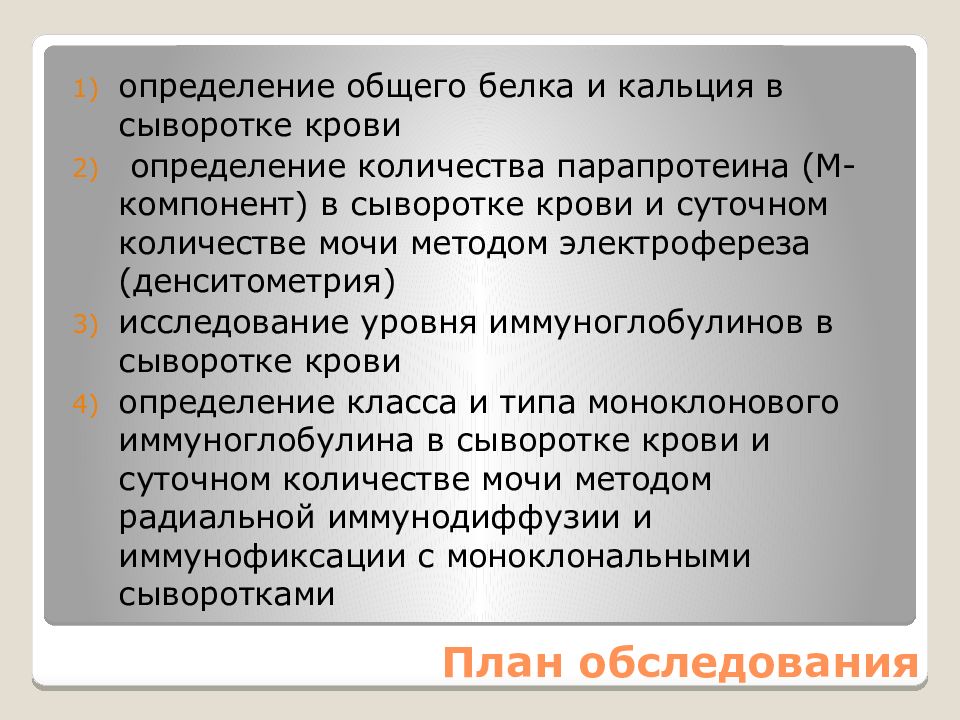

Слайд 141: План обследования

определение общего белка и кальция в сыворотке крови определение количества парапротеина (М-компонент ) в сыворотке крови и суточном количестве мочи методом электрофереза (денситометрия) исследование уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови определение класса и типа моноклонового иммуноглобулина в сыворотке крови и суточном количестве мочи методом радиальной иммунодиффузии и иммунофиксации с моноклональными сыворотками

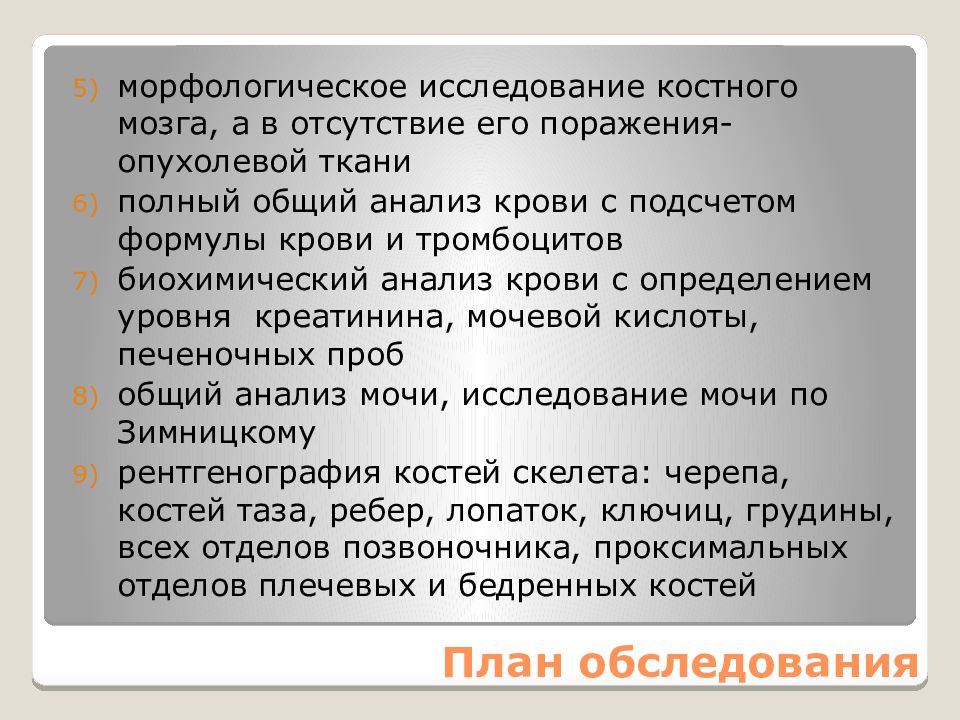

Слайд 142: План обследования

морфологическое исследование костного мозга, а в отсутствие его поражения- опухолевой ткани полный общий анализ крови с подсчетом формулы крови и тромбоцитов биохимический анализ крови с определением уровня креатинина, мочевой кислоты, печеночных проб общий анализ мочи, исследование мочи по Зимницкому рентгенография костей скелета: черепа, костей таза, ребер, лопаток, ключиц, грудины, всех отделов позвоночника, проксимальных отделов плечевых и бедренных костей

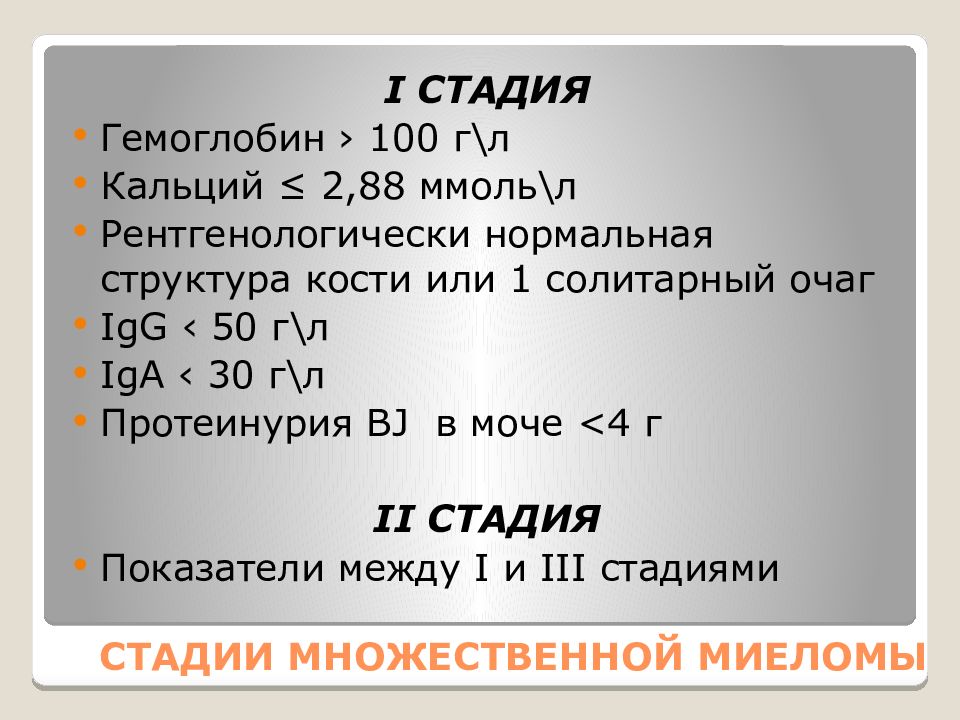

Слайд 143: Стадии множественной миеломы

I стадия Гемоглобин › 100 г\л Кальций ≤ 2,88 ммоль\л Рентгенологически нормальная структура кости или 1 солитарный очаг IgG ‹ 50 г\л IgA ‹ 30 г\л Протеинурия BJ в моче <4 г II стадия Показатели между I и III стадиями

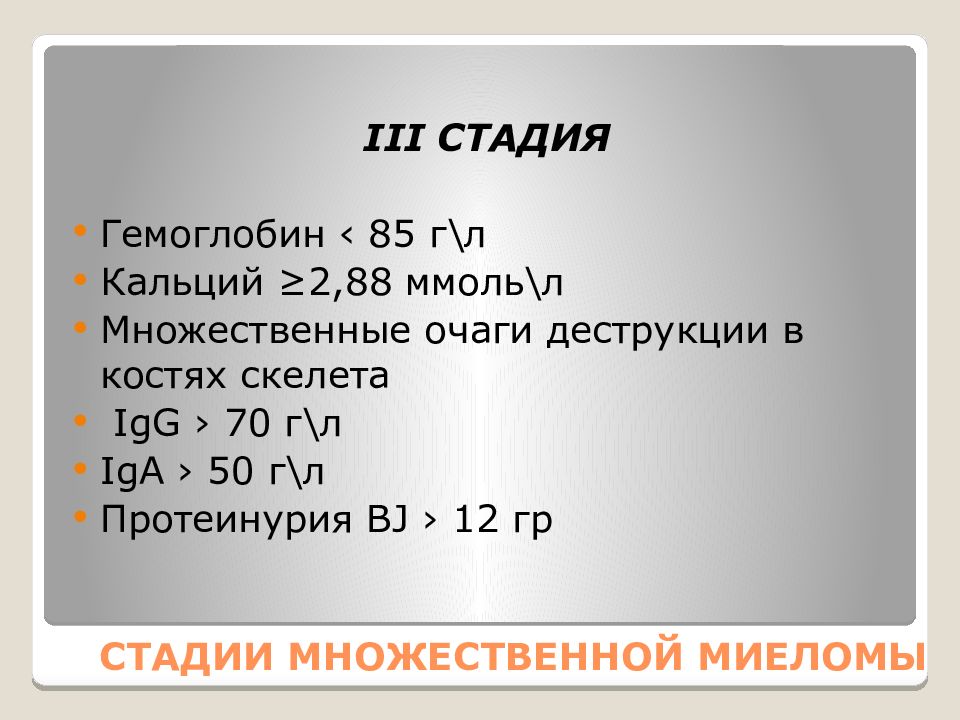

Слайд 144: Стадии множественной миеломы

III стадия Гемоглобин ‹ 85 г\л Кальций ≥2,88 ммоль\л Множественные очаги деструкции в костях скелета IgG › 70 г\л IgA › 50 г\л Протеинурия BJ › 12 гр

Слайд 145: ГЕМОГРАММА

АНЕМИЯ нормохромная ЛЕЙКОПЕНИЯ МИЕЛОМНЫЕ (ПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ) КЛЕТКИ УСКОРЕНИЕ СОЭ до 80-90 мм/ч

Слайд 147: МИЕЛОГРАММА

ПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ разной степени дифференцировки > 10% Миеломные клетки: Крупных размеров – 20-30 мкм Цитоплазма – базофильная, фестончатая Ядро – грубое, колесовидное, смещено к периферии Встречаются клетки с множественными ядрами

Слайд 149: Иммуноэлектрофорез

Иммуноэлектрофорез сыворотки крови больного с миеломой позволяет выявить присутствие М-градиента ( парапротеина ) М-градиент определяется в сыворотке у 80% больных миеломой Примерно у 60% больных свободные легкие цепи экскретируются с мочей Иммуноэлектрофорез мочи является наиболее точным и доступным методом для выявления в моче свободных легких цепей Для определения количества иммуноглобулинов используются различные методы исследования

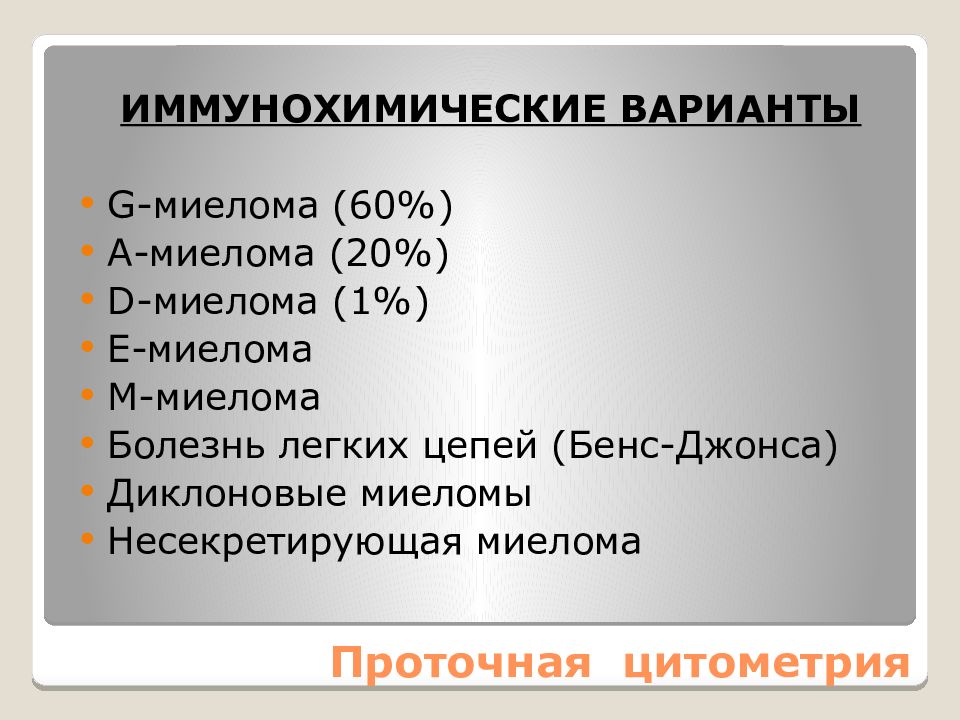

Слайд 150: Проточная цитометрия

Иммунохимические варианты G -миелома (60%) А-миелома (20%) D -миелома (1%) E -миелома M -миелома Болезнь легких цепей ( Бенс-Джонса ) Диклоновые миеломы Несекретирующая миелома

Слайд 151

Истинная полицитемия (болезнь Вакеза-Ослера, эритремия) – хронический лейкоз с поражением на уровне клетки предшественницы миелопоэза, сохранившей способность дифференцироваться преимущественно по красному ростку

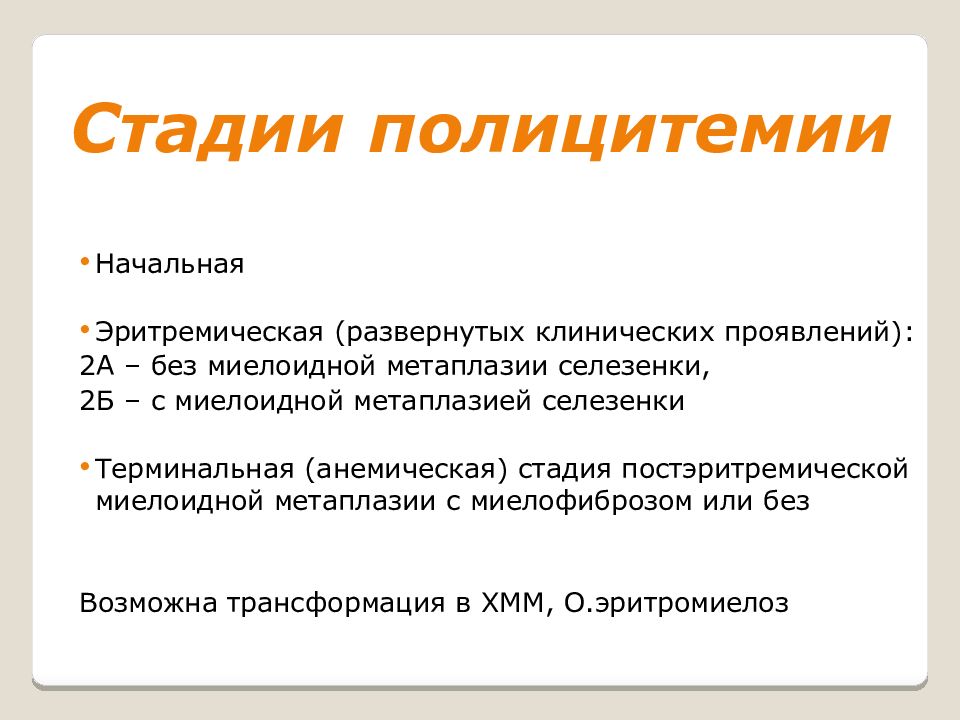

Слайд 153: Стадии полицитемии

Начальная Эритремическая (развернутых клинических проявлений): 2А – без миелоидной метаплазии селезенки, 2Б – с миелоидной метаплазией селезенки Терминальная (анемическая) стадия постэритремической миелоидной метаплазии с миелофиброзом или без Возможна трансформация в ХММ, О.эритромиелоз

Слайд 154

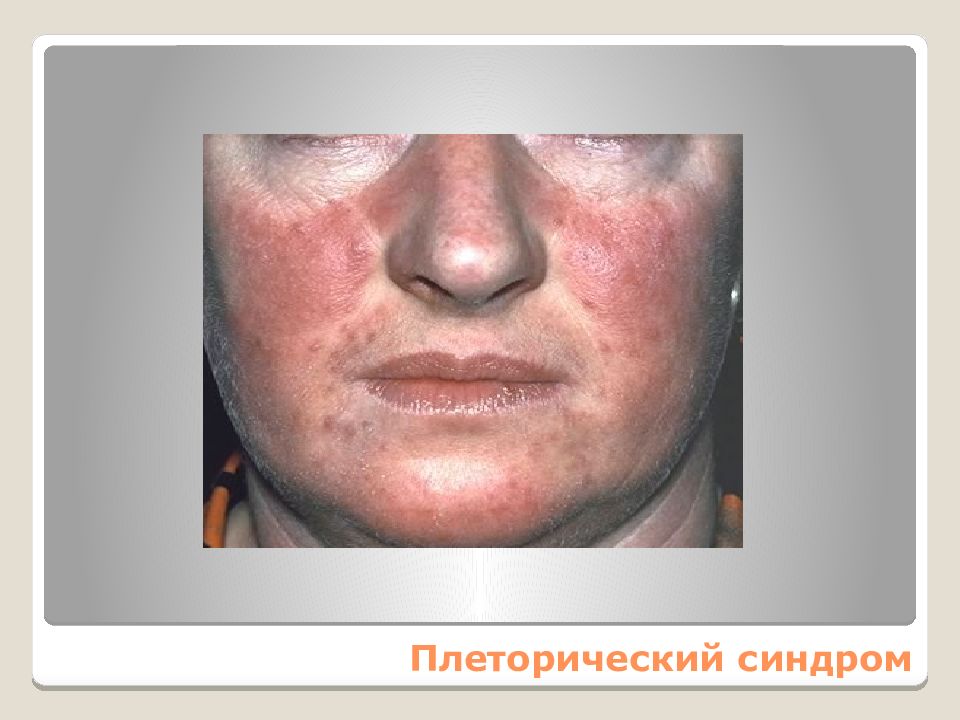

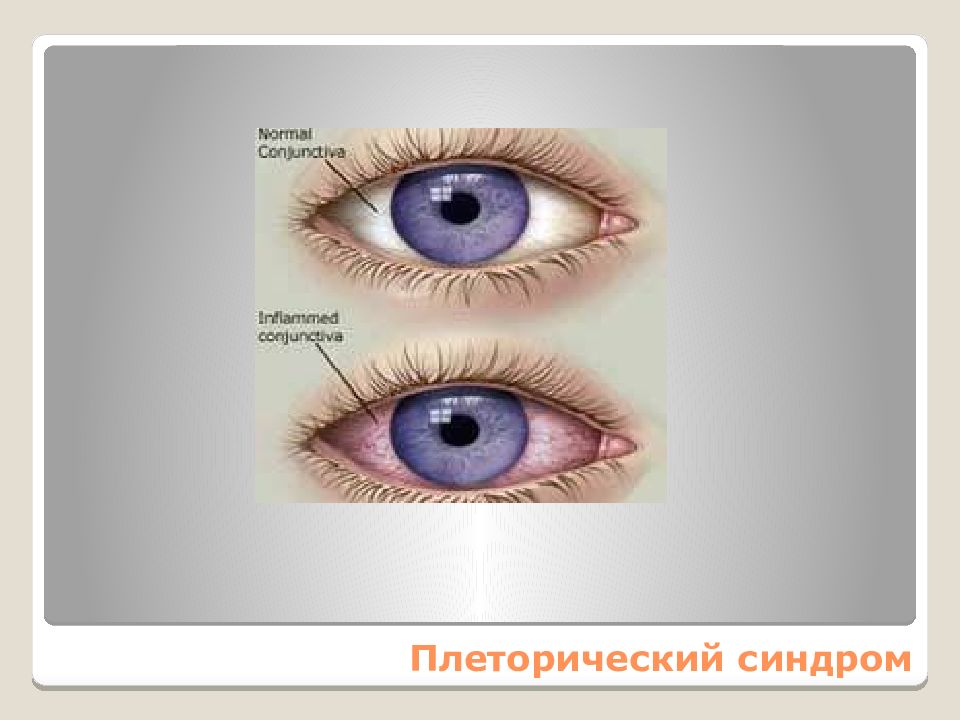

СИНДРОМЫ ПОЛИЦИТЕМИИ Плеторический эритроцианотическая окраска кожи кистей рук и лица, видимых слизистых оболочек симптом Купермана симптом «кроличьих глаз» артериальная гипертензия эритромелалгия Тромбогеморрагический Миелопролиферативный

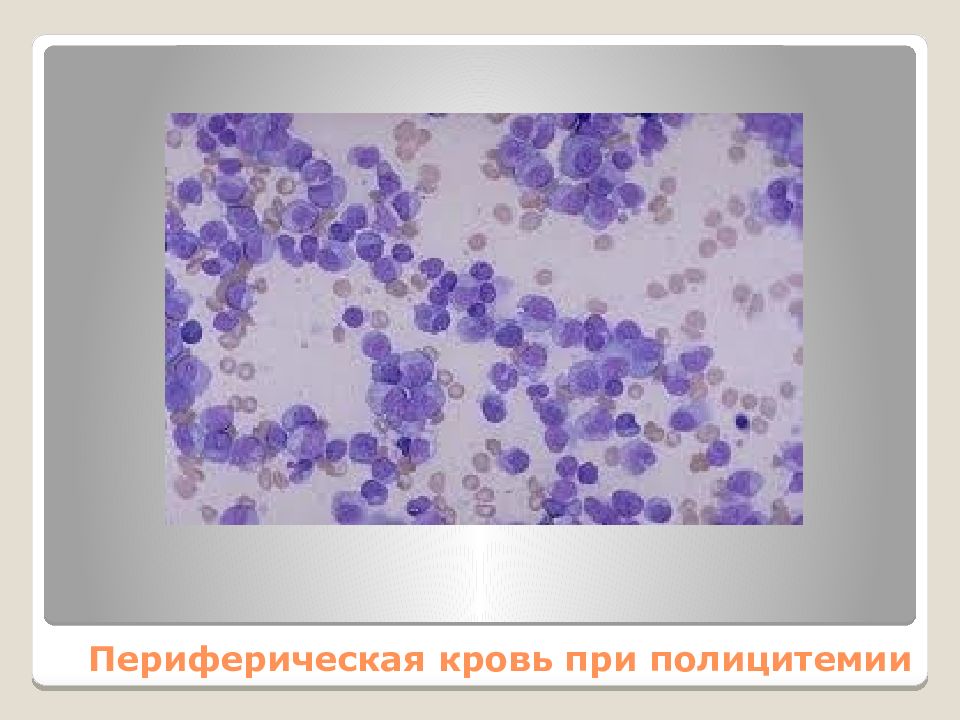

Слайд 161: ГЕМОГРАММА

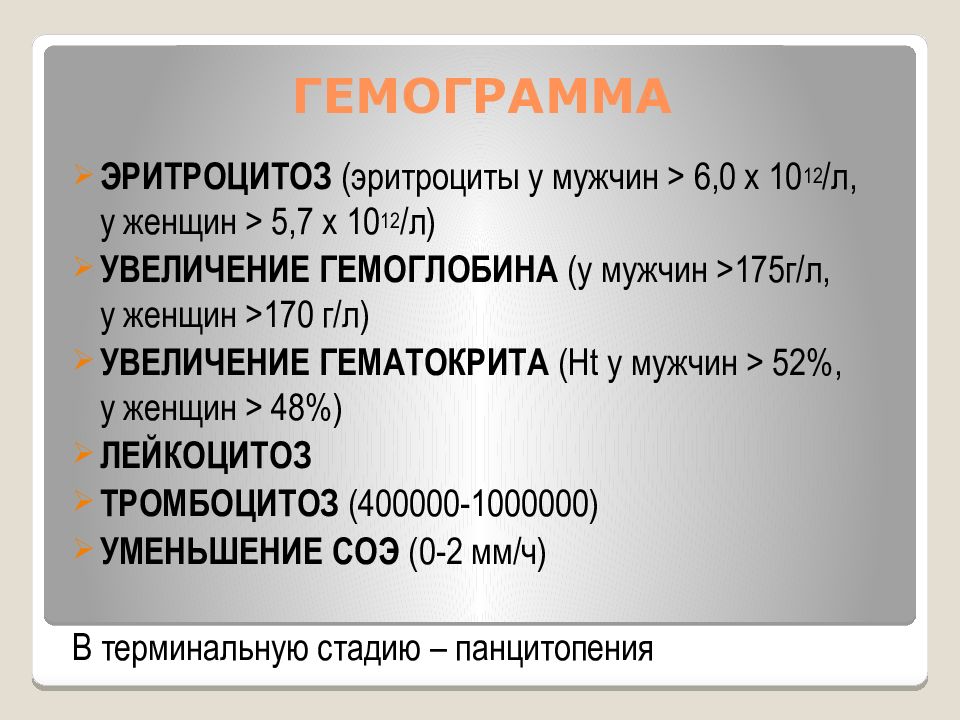

ЭРИТРОЦИТОЗ (эритроциты у мужчин > 6,0 х 10 12 /л, у женщин > 5,7 х 10 12 /л) УВЕЛИЧЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА (у мужчин >175г/л, у женщин >170 г/л) УВЕЛИЧЕНИЕ ГЕМАТОКРИТА ( Ht у мужчин > 52%, у женщин > 48%) ЛЕЙКОЦИТОЗ ТРОМБОЦИТОЗ (400000-1000000) УМЕНЬШЕНИЕ СОЭ (0-2 мм/ч) В терминальную стадию – панцитопения

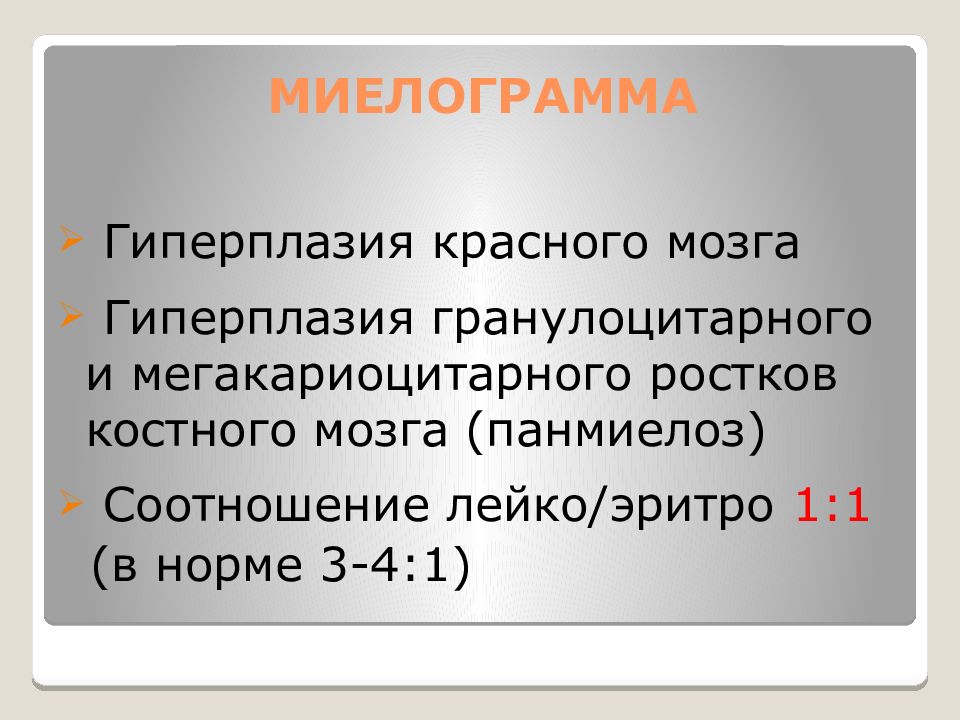

Слайд 163: МИЕЛОГРАММА

Гиперплазия красного мозга Гиперплазия гранулоцитарного и мегакариоцитарного ростков костного мозга ( панмиелоз ) Соотношение лейко / эритро 1:1 (в норме 3-4:1)

Слайд 165: ТРЕПАНОБИОПСИЯ

Более информативна трепанобиопсия костного мозга, где отмечается трехростковая пролиферация ( панмиелоз ) с вытеснением из него жира

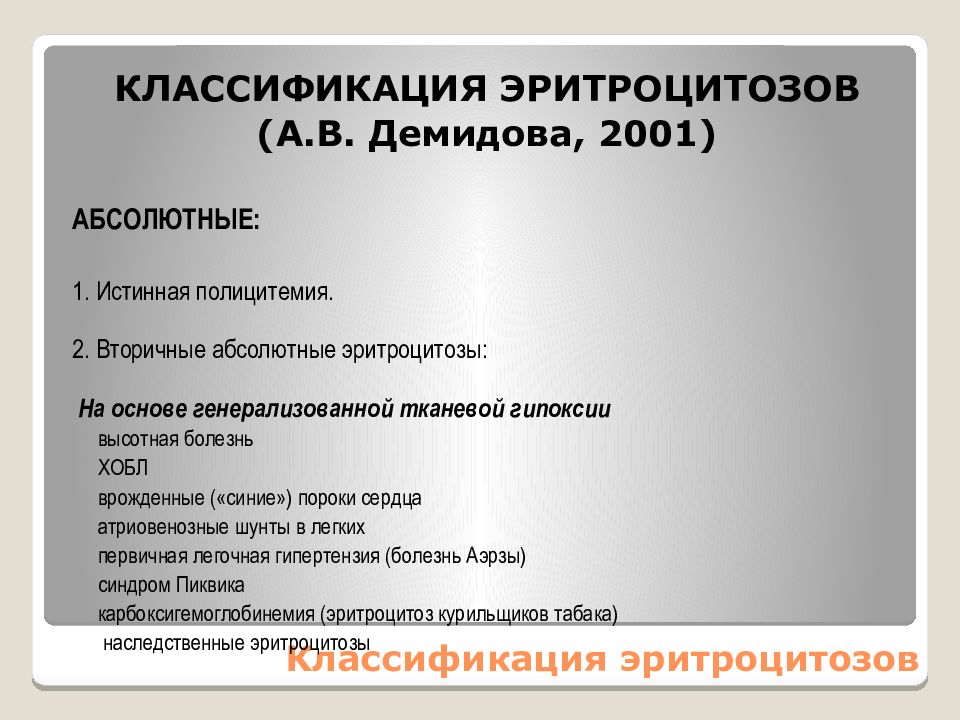

Слайд 167: Классификация эритроцитозов

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭРИТРОЦИТОЗОВ (А.В. Демидова, 2001) АБСОЛЮТНЫЕ: 1. Истинная полицитемия. 2. Вторичные абсолютные эритроцитозы: На основе генерализованной тканевой гипоксии высотная болезнь ХОБЛ врожденные («синие») пороки сердца атриовенозные шунты в легких первичная легочная гипертензия (болезнь Аэрзы ) синдром Пиквика карбоксигемоглобинемия (эритроцитоз курильщиков табака) наследственные эритроцитозы

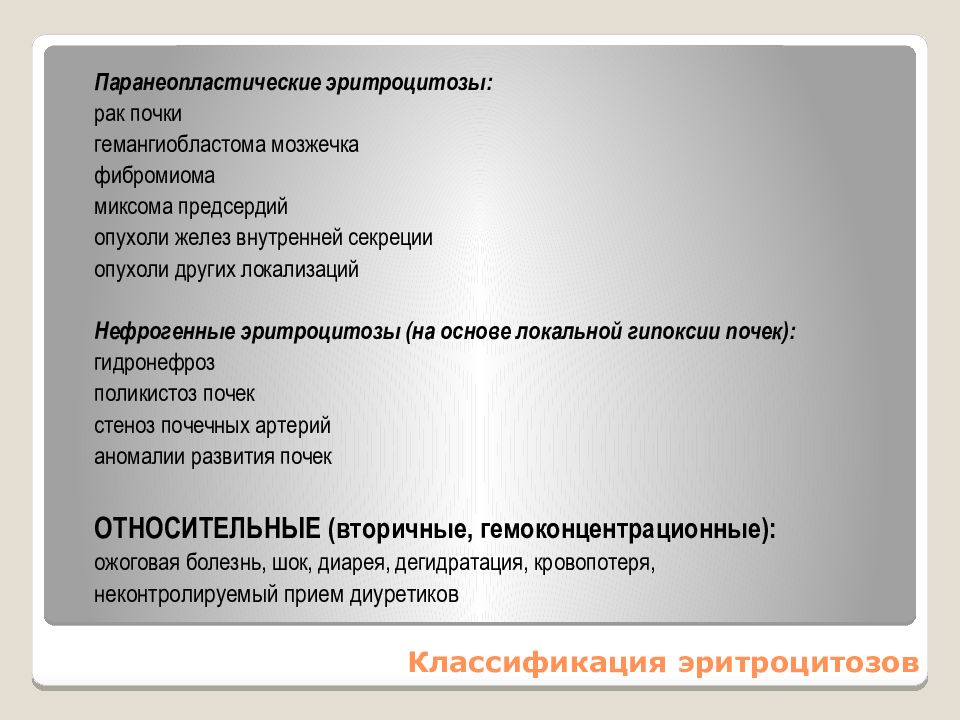

Слайд 168: Классификация эритроцитозов

Паранеопластические эритроцитозы: рак почки гемангиобластома мозжечка фибромиома миксома предсердий опухоли желез внутренней секреции опухоли других локализаций Нефрогенные эритроцитозы (на основе локальной гипоксии почек): гидронефроз поликистоз почек стеноз почечных артерий аномалии развития почек ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ (вторичные, гемоконцентрационные ): ожоговая болезнь, шок, диарея, дегидратация, кровопотеря, н еконтролируемый прием диуретиков