Слайд 3: НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ

ПОПОВА Л.Ф. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ (издание третье): http://rucont.ru/efd/208392

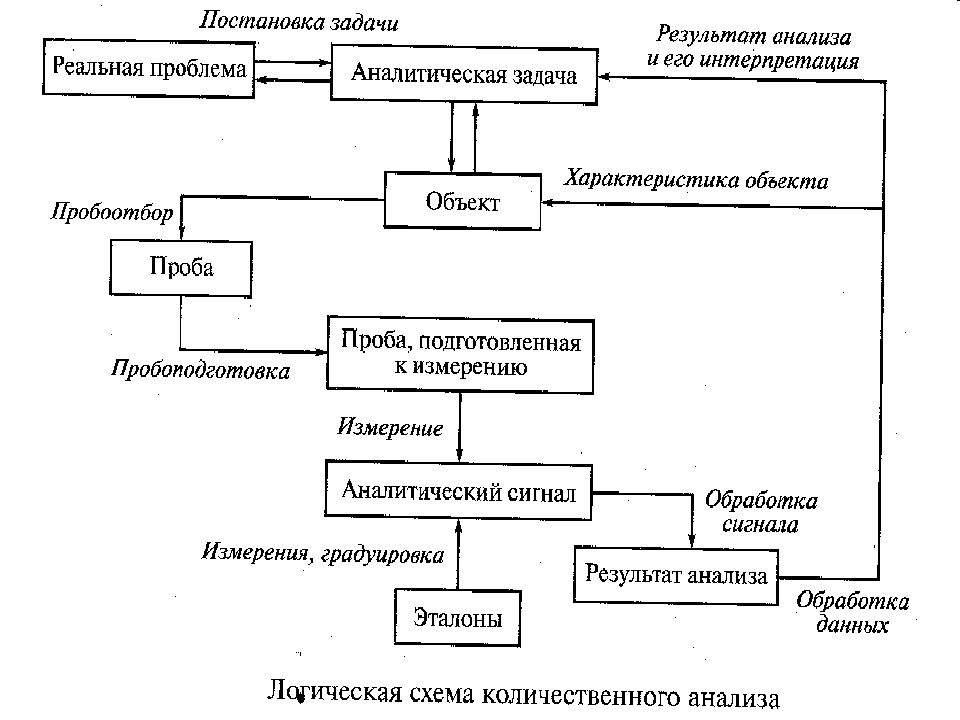

Количественный анализ – это экспериментальное определение (измерение) концентрации (количества) химических компонентов в анализируемом объекте (веществе), выраженное в виде границ доверительного интервала или числа с указанием стандартного отклонения (ЖАХ, 1975). Основоположник современного количественного анализа М.В. Ломоносов : Систематическое применение весов в анализе; Экспериментально (1756 г.) доказал, сформулированный им ранее ЗСМВ – основу количественного анализа.

Слайд 5: Задачи количественного анализа

Получение количественной информации о содержании ионов, радикалов, молекул, функциональных групп, соединений или фаз в анализируемом объекте. Разработка новых более совершенных, точных и быстрых методов получения количественной информации. Разработка новых методик и усовершенствование уже имеющихся. Что такое: метод анализа; вид анализа; методика; стадии анализа?

Слайд 6: Применение количественного анализа

Слайд 11: Лабораторное оборудование в количественном анализе

ВЕСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

Слайд 12: Лабораторное оборудование в количественном анализе

Сушильный шкаф Муфельная печь

Слайд 13: Лабораторное оборудование в количественном анализе

Эксикатор : 1 – кран; 2 – пришлифованная крышка; 3 – керамический вкладыш; 4 – тигли; 5 – водоотнимающее вещество. Ступка

Слайд 15: Точность аналитических определений

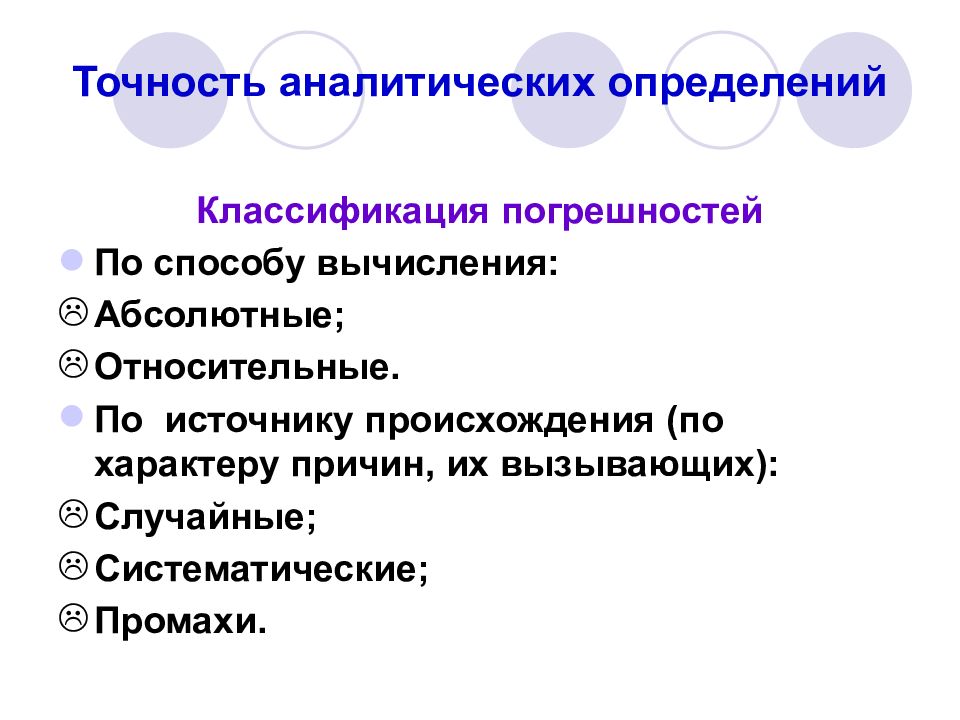

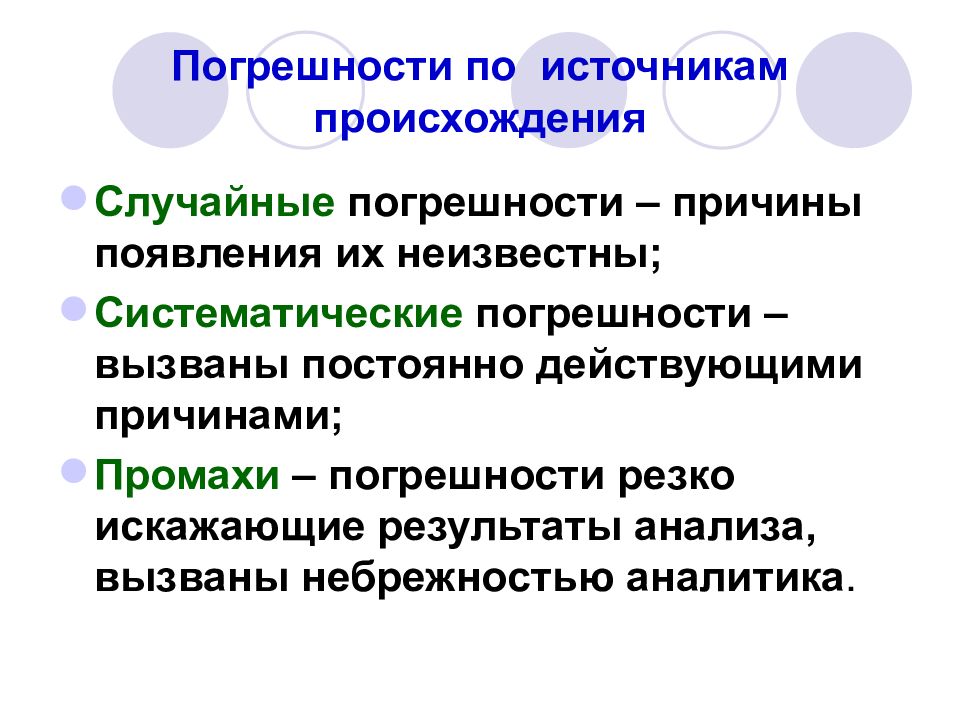

Классификация погрешностей По способу вычисления: Абсолютные; Относительные. По источнику происхождения (по характеру причин, их вызывающих): Случайные; Систематические; Промахи.

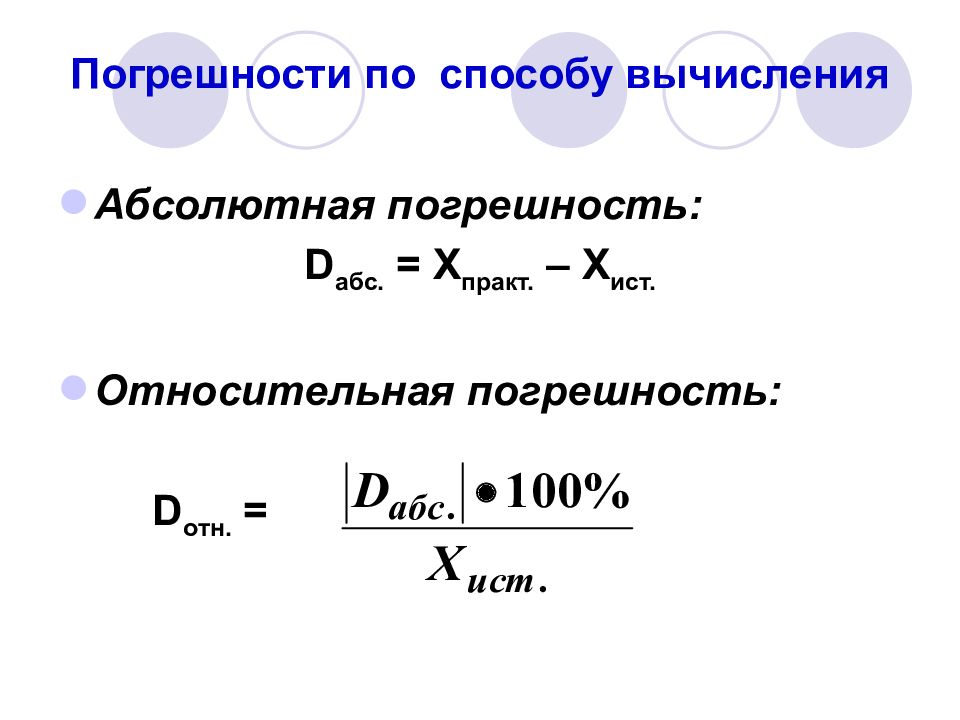

Слайд 16: Погрешности по способу вычисления

Абсолютная погрешность: D абс. = Х практ. – Х ист. Относительная погрешность: D отн. =

Слайд 17: Погрешности по источникам происхождения

Случайные погрешности – причины появления их неизвестны; Систематические погрешности – вызваны постоянно действующими причинами; Промахи – погрешности резко искажающие результаты анализа, вызваны небрежностью аналитика.

Слайд 18: Случайные погрешности

Они обусловлены различного рода случайными причинами. Их нельзя заранее предвидеть, невозможно учесть. Для исключения их влияния делают несколько параллельных определений. Случайные погрешности характеризуют воспроизводимость анализа ( Воспроизводимость показывает степень близости друг к другу единичных результатов относительно среднего значения)

Слайд 19: Промахи

Это погрешности, резко искажающие результаты анализа. Промахи вызваны небрежностью и некомпетентностью химика-аналитика. Они легко обнаруживаются как при повторном анализе, так и расчетными методами математической статистики.

Слайд 20: Систематические погрешности

Они обусловлены постоянно действующими причинами известной природы. Их можно предвидеть, поэтому избежать или учесть в виде поправки. Классификация систематических погрешностей: инструментальные; методические; реактивные; индивидуальные. Постоянные; пропорциональные. Систематические погрешности характеризуют правильность анализа (Правильность показывает отклонение полученного результата от истинного значения)

Слайд 22: Сущность гравиметрического анализа

Гравиметрия – методы количественного анализа, основанные на точном измерении массы определяемого вещества или его составных частей, выделенных в виде соединений точно известного постоянного состава. Гравиметрический анализ основан на законах сохранения массы и постоянства состава вещества. Это абсолютные безэталонные методы анализа. Длительные. Неселективные.

Слайд 24: Методы отгонки

Основаны на отгонке определяемого компонента в виде летучего соединения с последующим определением массы отогнанного вещества (прямой способ) или массы остатка (косвенный способ). Методы выделения Основаны на количественном выделении определяемого компонента из анализируемого раствора в чистом виде путем химической реакции с последующим определением массы выделенного вещества.

Слайд 25

Методы осаждения Основаны на осаждении определяемого компонента из анализируемого раствора в виде малорастворимого соединения. С последующим отделением осадка от раствора, просушиванием и прокаливанием его до постоянной массы. Применяются для определения : Фосфора в почвах и кормах; Кальция и магния в растениях и горных породах; Кремния в минералах и золе растений; Влажности почвы растительного материала; Золы в природном топливе; Сухого вещества в плодах и овощах и др.

Слайд 26: Основные операции гравиметрического анализа

Метод отгонки (косвенные): Расчет навески; Взятие навески; Высушивание навески до постоянной массы; Взвешивание и расчеты. Метод осаждения: Расчет навески; Взятие навески; Растворение навески; Осаждение определяемого компонента; Фильтрование осадка; промывание осадка; Высушивание осадка; Прокаливание осадка (не всегда); Взвешивание и расчеты.

Слайд 27: Осаждаемая форма (ОФ)

Это малорастворимое соединение в виде которого из раствора осаждается определяемый компонент. Бывает кристаллической и аморфной. Требования к ОФ : Определяемый компонент должен переходить в ОФ количественно; Должна иметь малую растворимость; Не должна растворяться в избытке реагента-осадителя с образованием комплексных соединений; Должна иметь такую структуру, которая позволит ее отфильтровать, промыть; Должна быть устойчива к внешним воздействиям; Не должна быть загрязнена посторонними веществами; При высушивании и прокаливании должна полностью переходить в ГФ.

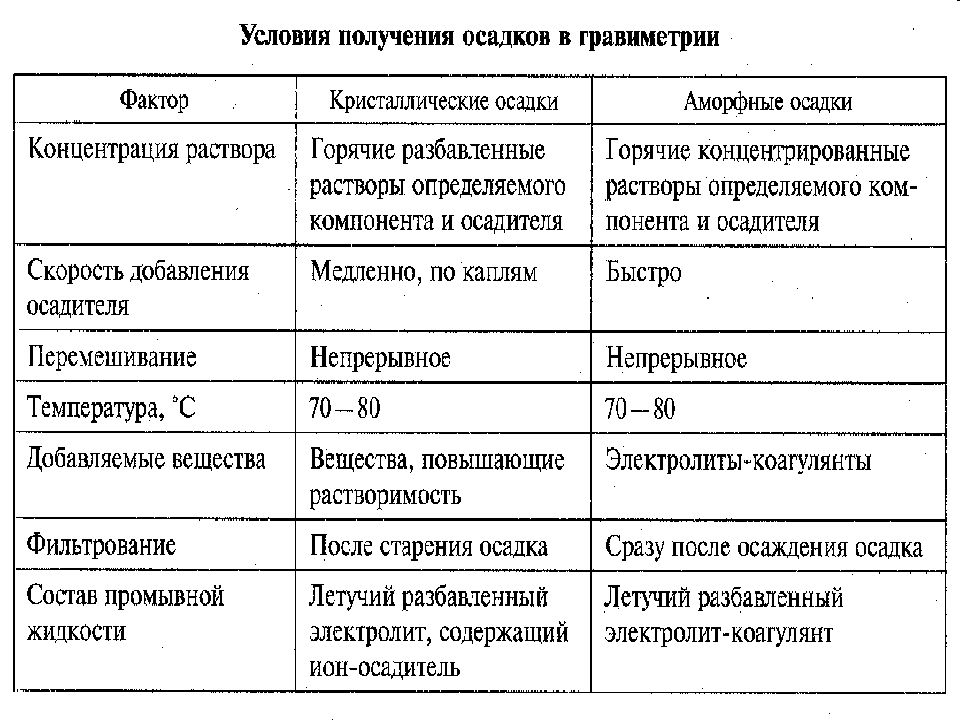

Слайд 28: Условия образования осадков

Кристаллический: Осаждение вести из разбавленных растворов; осадитель добавлять медленно при перемешивании; Осаждать из горячих растворов; Оставить осадок на созревание (24 час.); Фильтровать холодным через 24 час. Аморфный: Осаждение вести из концентрированных растворов; Осадитель добавлять быстро при перемешивании; Осаждать из горячих растворов; Созревание осадка не требуется, для уплотнения осадка достаточно 1-2 час.; Фильтровать сразу или через 1 час.

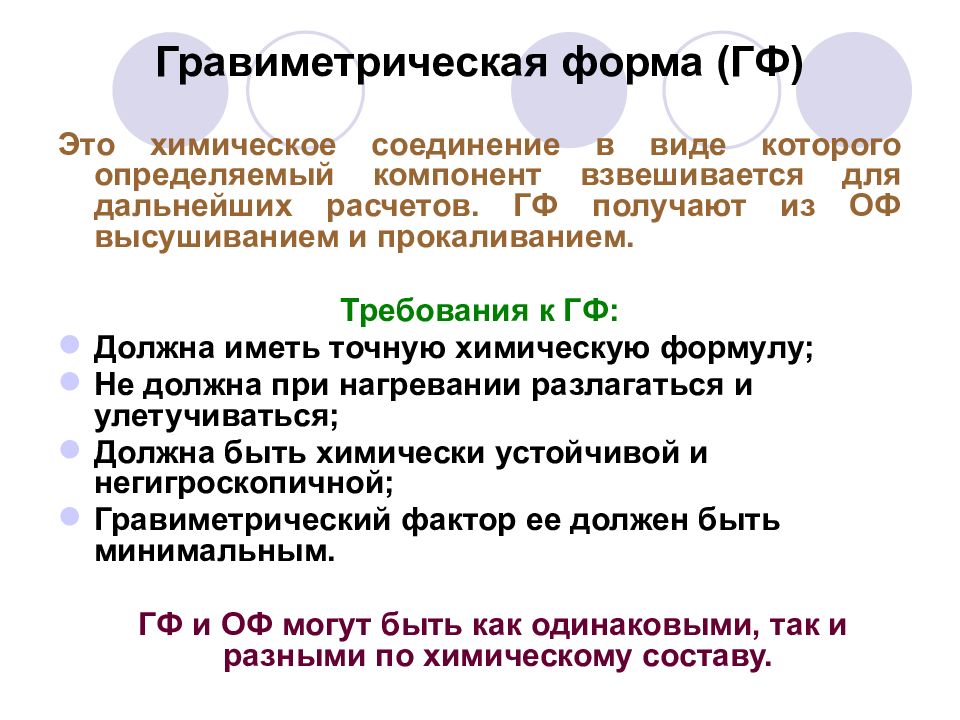

Слайд 29: Гравиметрическая форма (ГФ)

Это химическое соединение в виде которого определяемый компонент взвешивается для дальнейших расчетов. ГФ получают из ОФ высушиванием и прокаливанием. Требования к ГФ: Должна иметь точную химическую формулу; Не должна при нагревании разлагаться и улетучиваться; Должна быть химически устойчивой и негигроскопичной; Гравиметрический фактор ее должен быть минимальным. ГФ и ОФ могут быть как одинаковыми, так и разными по химическому составу.

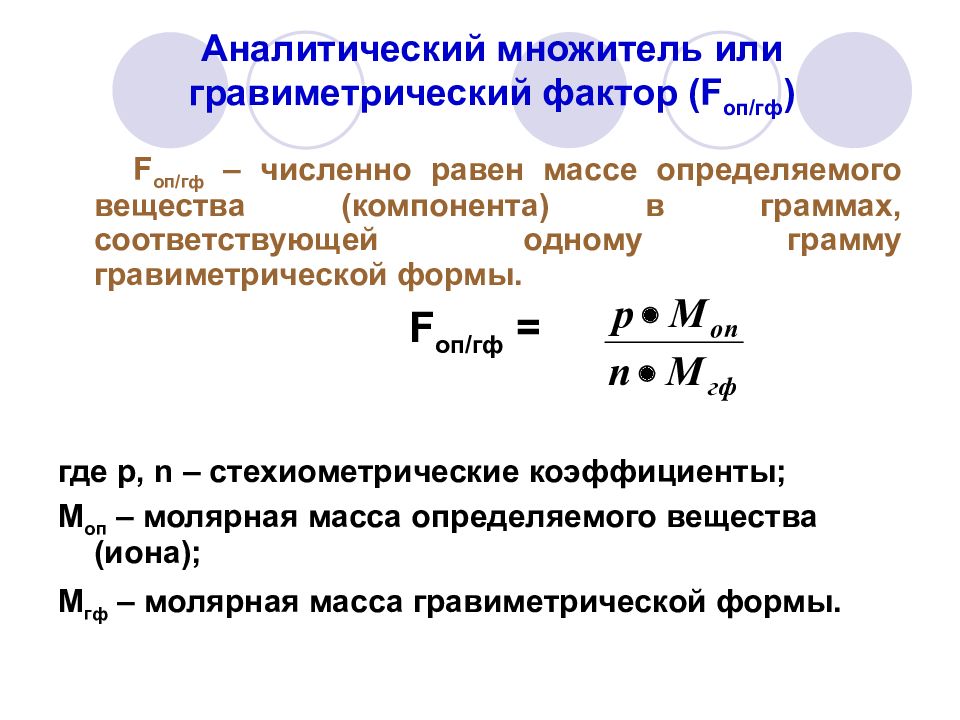

Слайд 30: Аналитический множитель или гравиметрический фактор ( F оп/гф )

F оп/гф – численно равен массе определяемого вещества (компонента) в граммах, соответствующей одному грамму гравиметрической формы. F оп/гф = где p, n – стехиометрические коэффициенты; М оп – молярная масса определяемого вещества (иона); М гф – молярная масса гравиметрической формы.

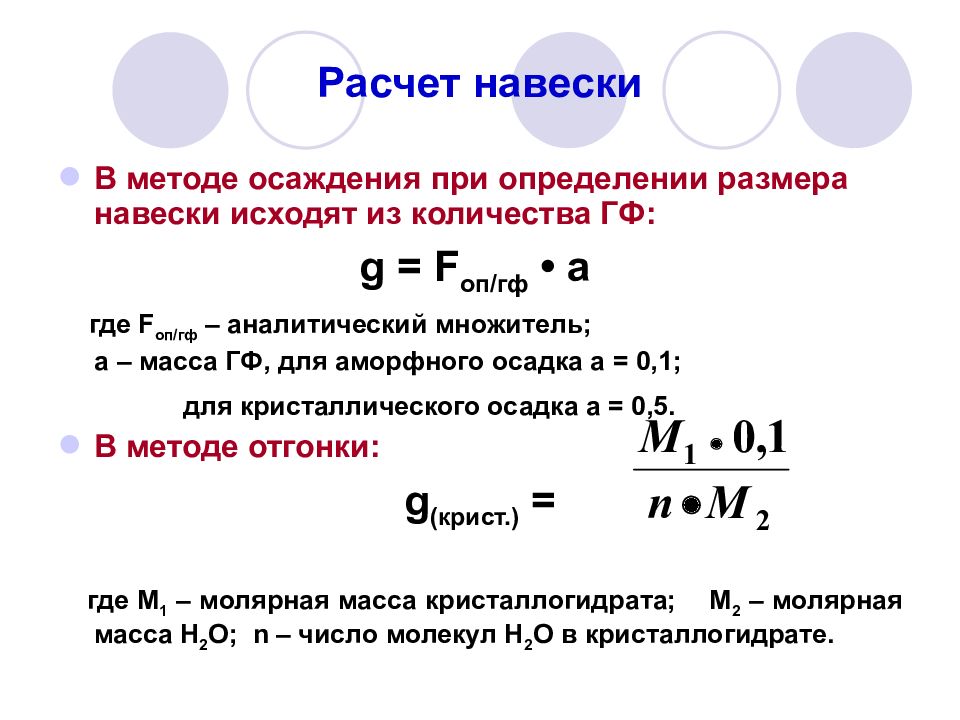

Слайд 31: Расчет навески

В методе осаждения при определении размера навески исходят из количества ГФ: g = F оп/гф • a где F оп/гф – аналитический множитель; а – масса ГФ, для аморфного осадка а = 0,1; для кристаллического осадка а = 0,5. В методе отгонки: g (крист.) = где М 1 – молярная масса кристаллогидрата; М 2 – молярная масса Н 2 О; n – число молекул Н 2 О в кристаллогидрате.

Слайд 32: Взятие навески

На технических весах (ТВ) взвешивают приблизительную навеску (0,01 г). Перед взвешиванием масса тары обнуляется. Если затем будет взвешивание на АВ, то вещество взвешивают в таре и ее масса учитывается. На аналитических весах (АВ) взвешивают точную навеску (0,0001г; 0,00005 г). Вещество всегда взвешивается в таре. Перед взвешиванием на АВ всегда делается прикидка веса на ТВ. g пр = g н+т – g т; g пр = g н+т – g т с ост.

Слайд 33

Техника взятия приблизительной навески Используются только технические весы – ТВ (0,01 г)

Слайд 34: Техника взятия точной навески

Используются сначала технические весы – ТВ (0,01 г), а затем аналитические весы – АВ (0,0001 г)

Слайд 35: Выбор осадителя, расчет его количества

Реагент-осадитель – это такое химическое соединение, которое используется для осаждения определяемого компонента в виде ОФ. Расчет его количества проводится по уравнению реакции. Требования к осадителю: Должен быть специфическим или селективным по отношению к осаждаемому компоненту; Должен образовывать с осаждаемым компонентом наименее растворимую ОФ; Должен быть летучим, чтобы избыток его легко удалялся при прокаливании ОФ. Для более полного осаждения определяемого компонента осадитель берут в избытке (в среднем в 1,5 раз; если очень летучий – в 2,0 раза; если мало летуч – на 30%).

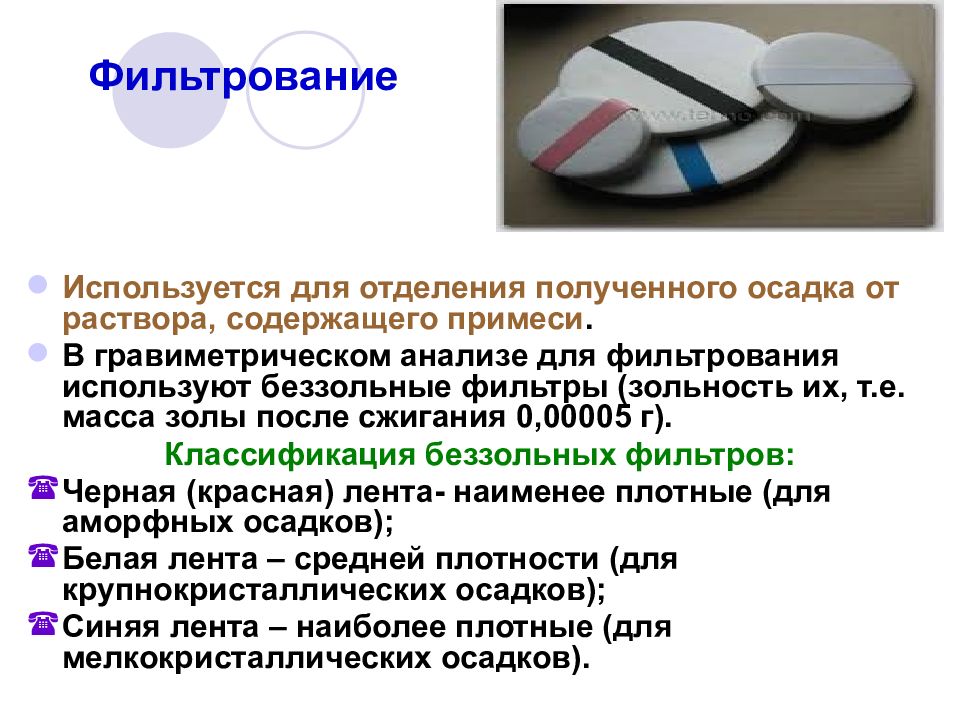

Слайд 36: Фильтрование

Используется для отделения полученного осадка от раствора, содержащего примеси. В гравиметрическом анализе для фильтрования используют беззольные фильтры (зольность их, т.е. масса золы после сжигания 0,00005 г). Классификация беззольных фильтров: Черная (красная) лента- наименее плотные (для аморфных осадков); Белая лента – средней плотности (для крупнокристаллических осадков); Синяя лента – наиболее плотные (для мелкокристаллических осадков).

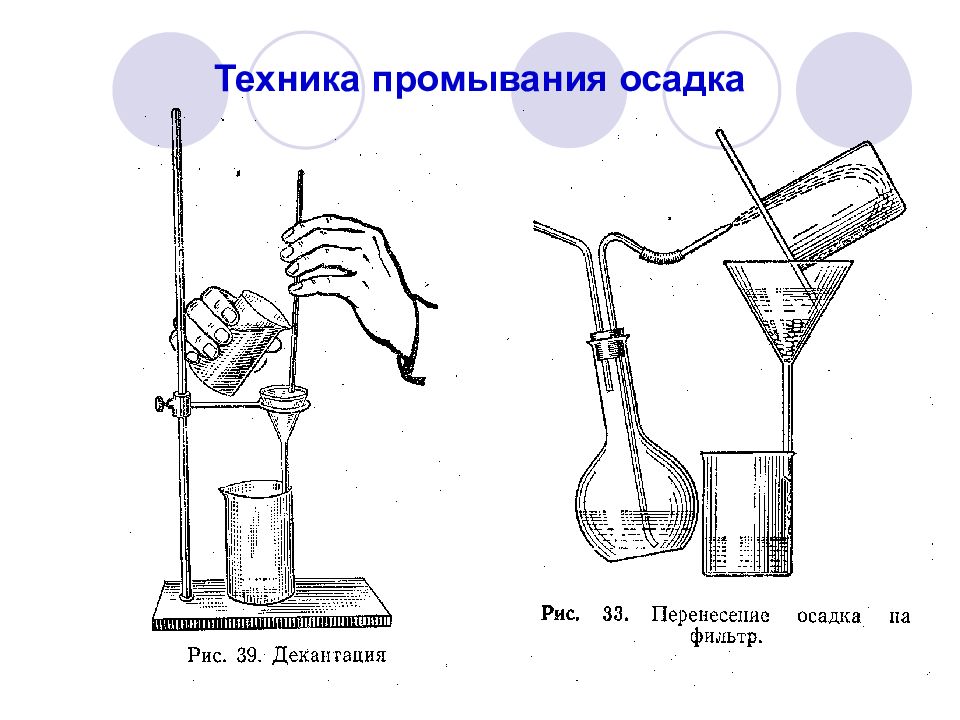

Слайд 38: Промывание осадка

Необходимо для удаления с осадка соосажденных примесей. Осадок промывают способом «декантации» используя в качестве промывных жидкостей: Разбавленный раствор реагента-осадителя; Раствор электролита-коагулятора; Редко воду. Аморфные осадки промывают на фильтре. Кристаллические осадки промывают декантацией до переноса на фильтр.

Слайд 40: Высушивание и прокаливание осадка

Высушивание проводится для удаления воды, летучих примесей, перевода ОФ в ГФ (для органических соединений). Выполняется в сушильном шкафу (в бюксах и тиглях) при температуре 80-280 0 С. Прокаливание проводится для перевода ОФ в ГФ (для неорганических соединений). Выполняется в муфельной печи (в тиглях) при температуре 450-1100 0 С.