Первый слайд презентации: Компьютерная томография в диагностике острых и хронических цереброваскулярных заболеваний

Презентацию подготовила ординатор 1 года обучения Окулова Ирина Игоревна

Слайд 3: КТ и ОНМК

В результате развития современных методов нейровизуализации при обследовании пациента с ОНМК специалист уже в первые часы после возникновения неврологической симптоматики может получить изображение патологических изменений вещества головного мозга, объективизировать характер, размер очага поражения, оценить уровень кровотока и состояние кровоснабжения различных участков мозга. Согласно Рекомендациям ESO 2008 г. и Порядку оказания медицинской помощи больным с ОНМК (приказ №928н) всем пациентам с подозрением на ТИА или инсульт рекомендуется проведение РКТ- или МРТ-исследования с описанием результатов не позднее 40 минут от момента поступления.

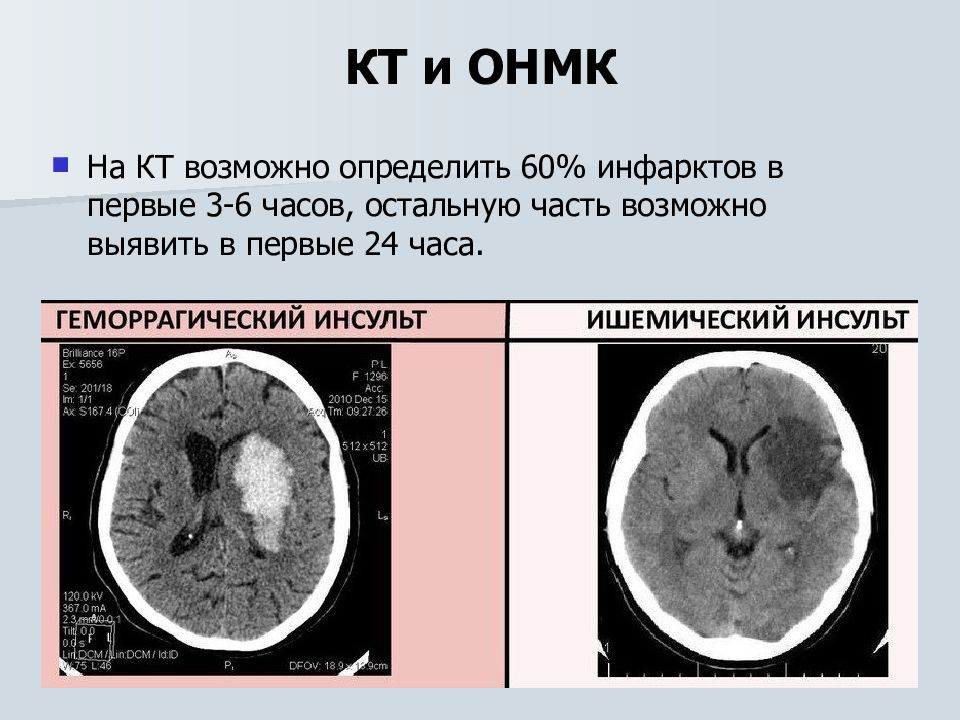

Слайд 4: КТ и ОНМК

На КТ возможно определить 60% инфарктов в первые 3-6 часов, остальную часть возможно выявить в первые 24 часа.

Слайд 5: Алгоритмы лучевой диагностики при остром инсульте

Подтверждение наличия очага и определение его локализации в головном мозге. Дифференциация геморрагического и ишемического очагов. Подтверждение того, что очаг является острым. Подтверждение наличия окклюзии магистральных сосудов головы и/или шеи или сосудистых аномалий. Оценка объема ишемического очага или гематомы. Определение целесообразности проведения дополнительного исследования: РКТ-ангиография (при САК и ВМК); интервенционной терапии при ишемическом инсульте (перфузионнная РКТ): Определение объема зоны необратимых изменений; Определение зоны потенциально обратимых изменений; Оценка соотношения обратимых и необратимых изменений.

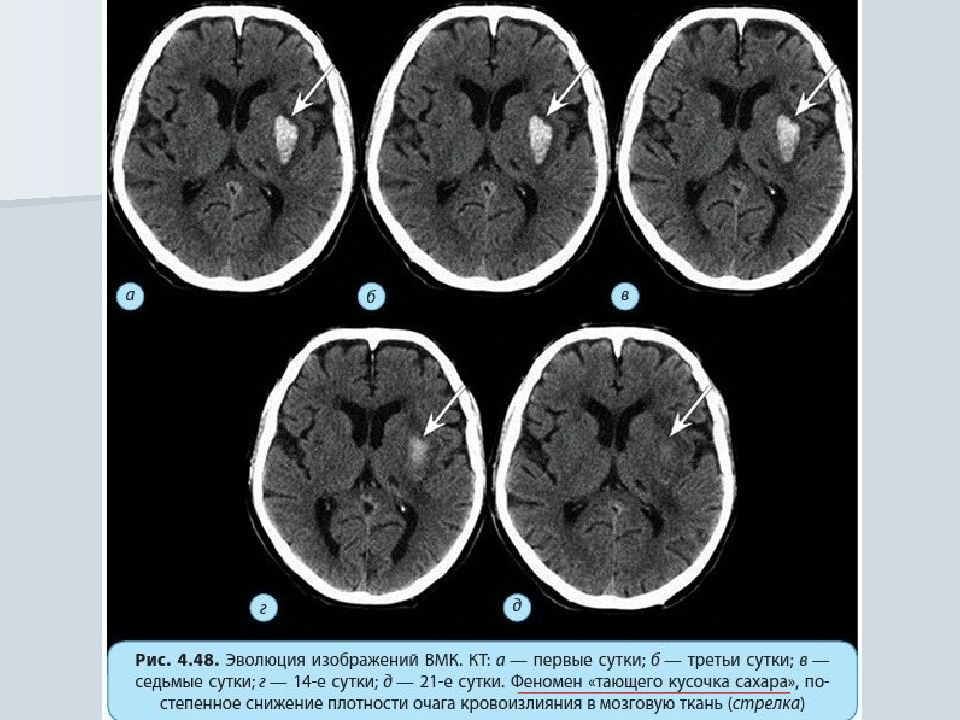

Слайд 6: Геморрагические инсульты

КТ – «золотой стандарт» диагностики. Кровоизлияние представляет собой очаг повышенной плотности вещества (гиперденсная зона) головного мозга округлой или овальной формы, иногда наблюдаются признаки объемного воздействия на ликворопроводящие пространства и желудочковую систему разной степени выраженности в зависимости от размеров и локализации кровоизлияния. В динамике в очаге кровоизлияния отмечается постепенное снижение плотности очага кровоизлияния в мозговую ткань – феномен «тающего кусочка сахара».

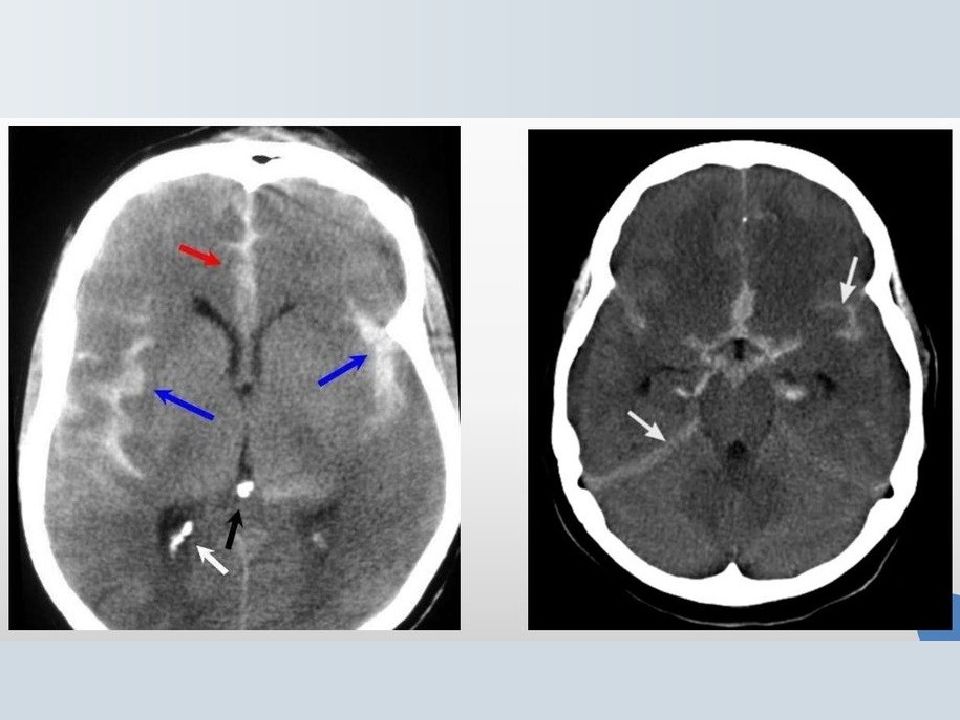

Слайд 11: Субарахноидальное кровоизлияние

Чувствительность КТ к наличию крови в субарахноидальных пространствах связанна с количеством крови и временем, прошедшим с момента кровоизлияния. Диагноз подозревается при наличии высокоплотного прокрашивания субарахноидальных пространств. В большинстве случаев наблюдается около Виллизиевого круга, поскольку большинство мешотчатых аневризм локализуется в этой области (~65%), или в сильвиевой щели (~30%). Небольшие по количеству крови кровоизлияния могут иногда быть выявлены за счет скопления в медножковой цистерне или в виде гиперденсивного треугольника в затылочном роге бокового желудочка.

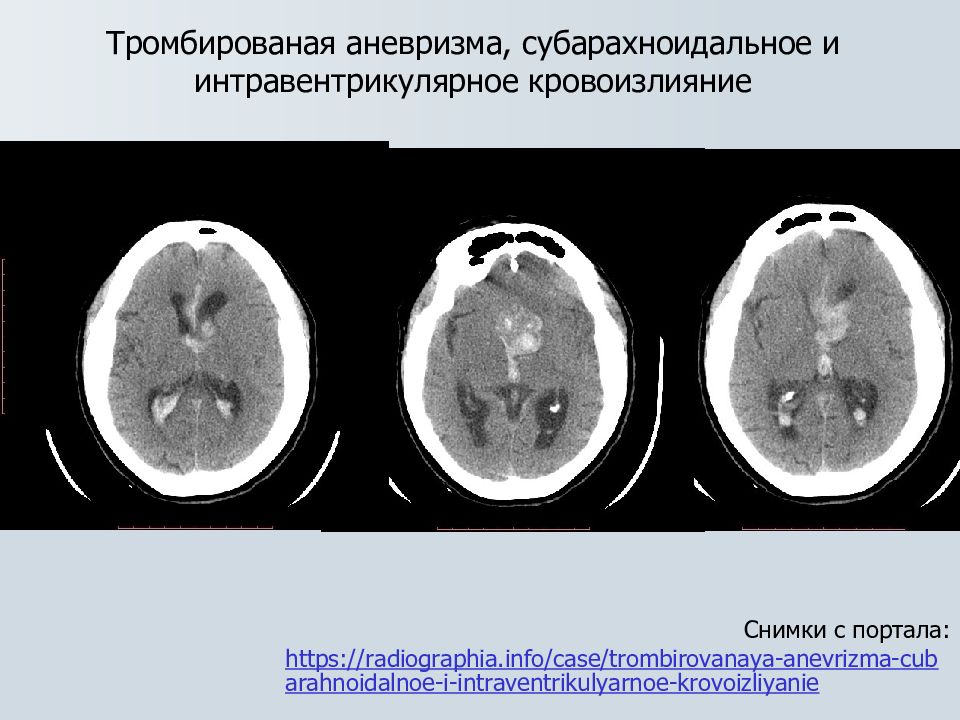

Слайд 14: Тромбированая аневризма, субарахноидальное и интравентрикулярное кровоизлияние

Снимки с портала: https://radiographia.info/case/trombirovanaya-anevrizma-cubarahnoidalnoe-i-intraventrikulyarnoe-krovoizliyanie

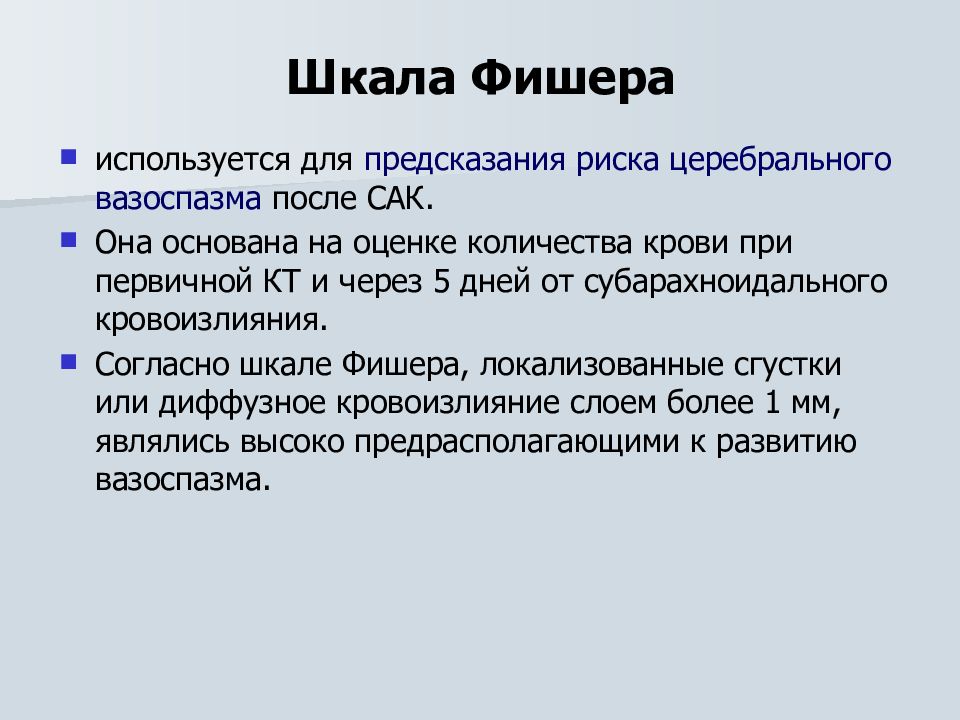

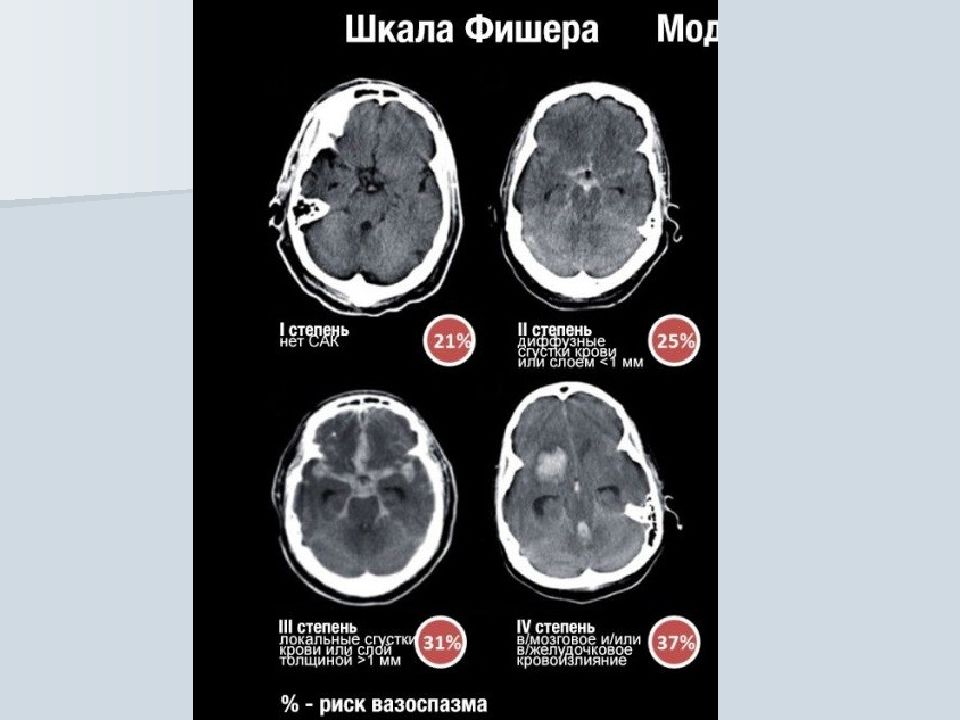

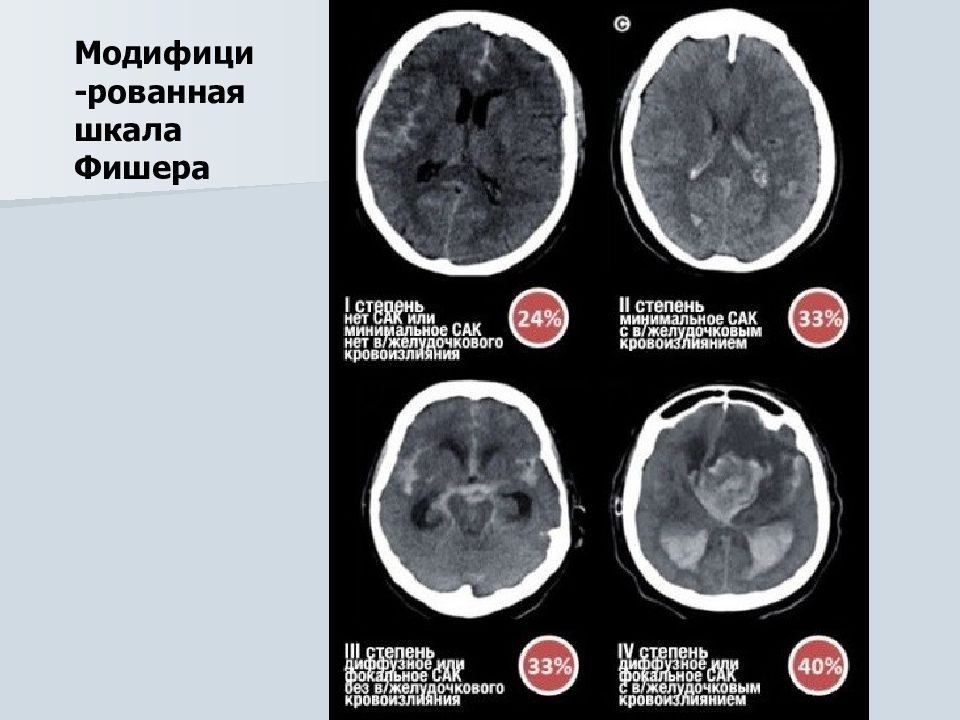

Слайд 15: Шкала Фишера

используется для предсказания риска церебрального вазоспазма после САК. Она основана на оценке количества крови при первичной КТ и через 5 дней от субарахноидального кровоизлияния. Согласно шкале Фишера, локализованные сгустки или диффузное кровоизлияние слоем более 1 мм, являлись высоко предрасполагающими к развитию вазоспазма.

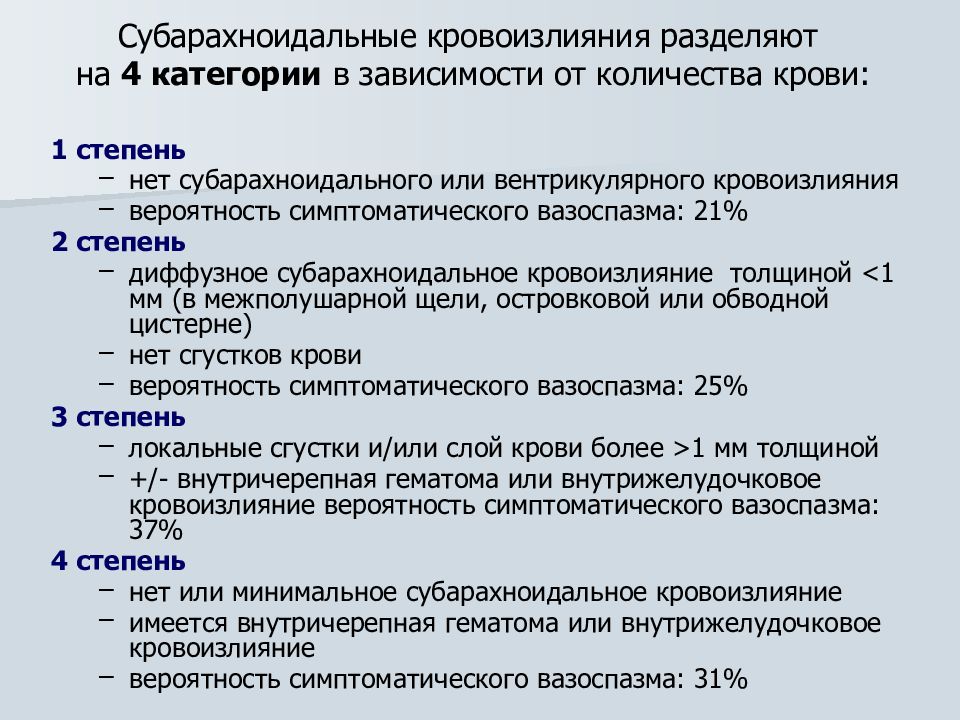

Слайд 16: Субарахноидальные кровоизлияния разделяют на 4 категории в зависимости от количества крови:

1 степень нет субарахноидального или вентрикулярного кровоизлияния вероятность симптоматического вазоспазма: 21% 2 степень диффузное субарахноидальное кровоизлияние толщиной <1 мм (в межполушарной щели, островковой или обводной цистерне) нет сгустков крови вероятность симптоматического вазоспазма: 25% 3 степень локальные сгустки и/или слой крови более >1 мм толщиной +/- внутричерепная гематома или внутрижелудочковое кровоизлияние вероятность симптоматического вазоспазма: 37% 4 степень нет или минимальное субарахноидальное кровоизлияние имеется внутричерепная гематома или внутрижелудочковое кровоизлияние вероятность симптоматического вазоспазма: 31%

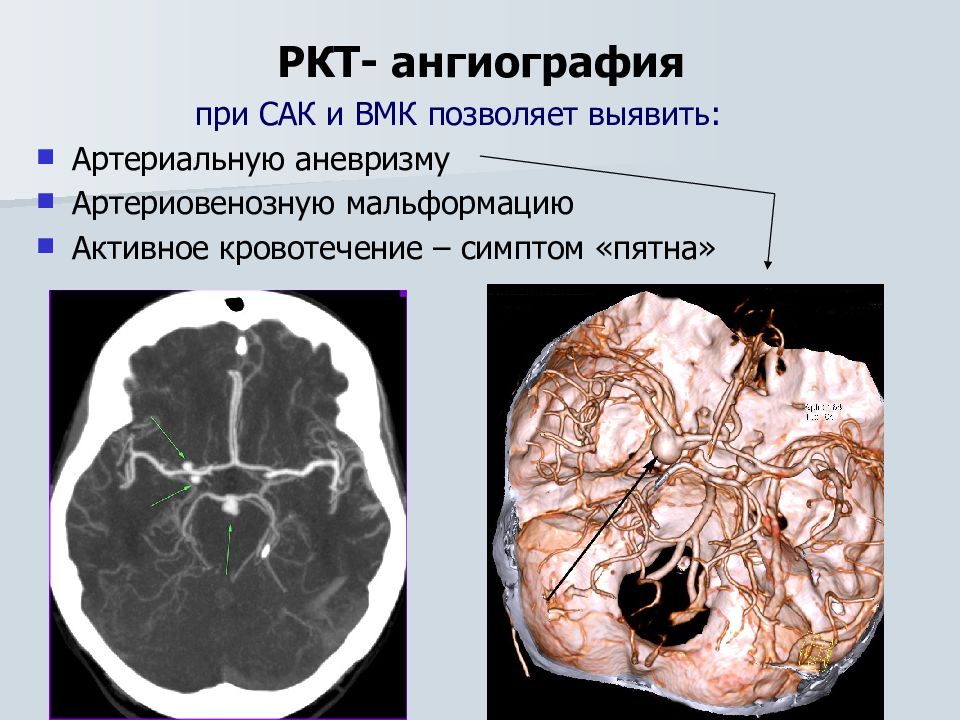

Слайд 19: РКТ- ангиография

при САК и ВМК позволяет выявить: Артериальную аневризму Артериовенозную мальформацию Активное кровотечение – симптом «пятна»

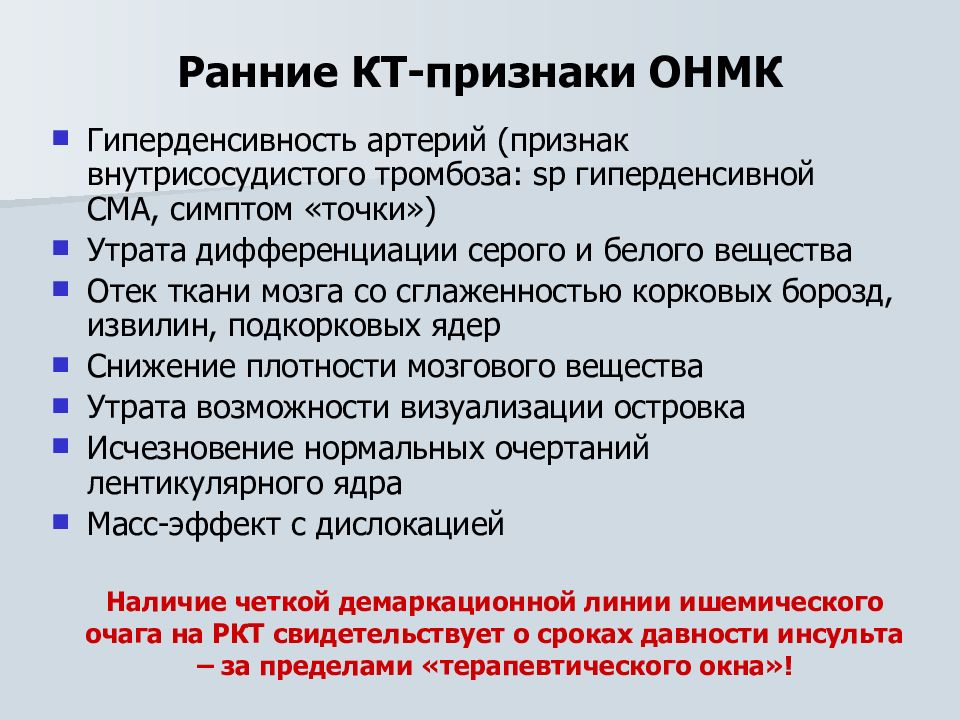

Слайд 22: Ранние КТ-признаки ОНМК

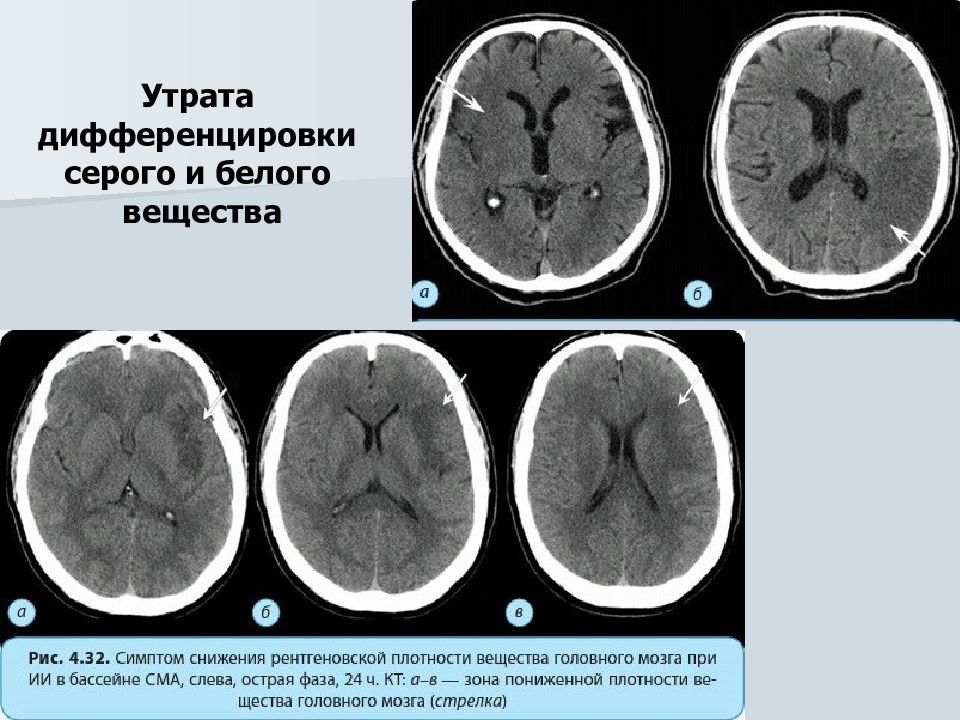

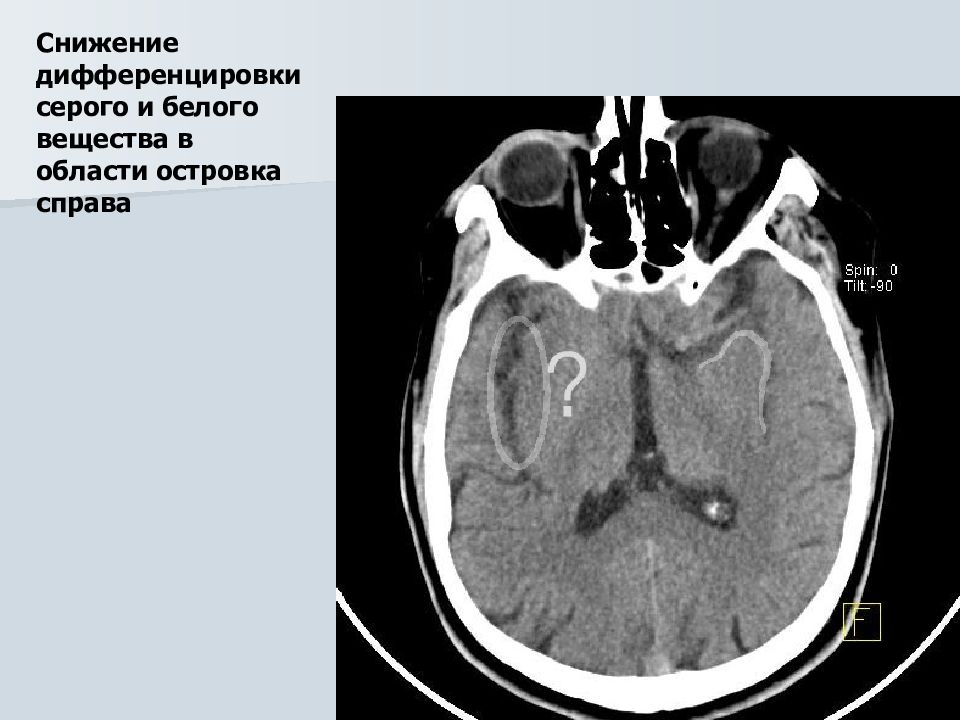

Гиперденсивность артерий (признак внутрисосудистого тромбоза: sp гиперденсивной СМА, симптом «точки») Утрата дифференциации серого и белого вещества Отек ткани мозга со сглаженностью корковых борозд, извилин, подкорковых ядер Снижение плотности мозгового вещества Утрата возможности визуализации островка Исчезновение нормальных очертаний лентикулярного ядра Масс-эффект с дислокацией Наличие четкой демаркационной линии ишемического очага на РКТ свидетельствует о сроках давности инсульта – за пределами «терапевтического окна»!

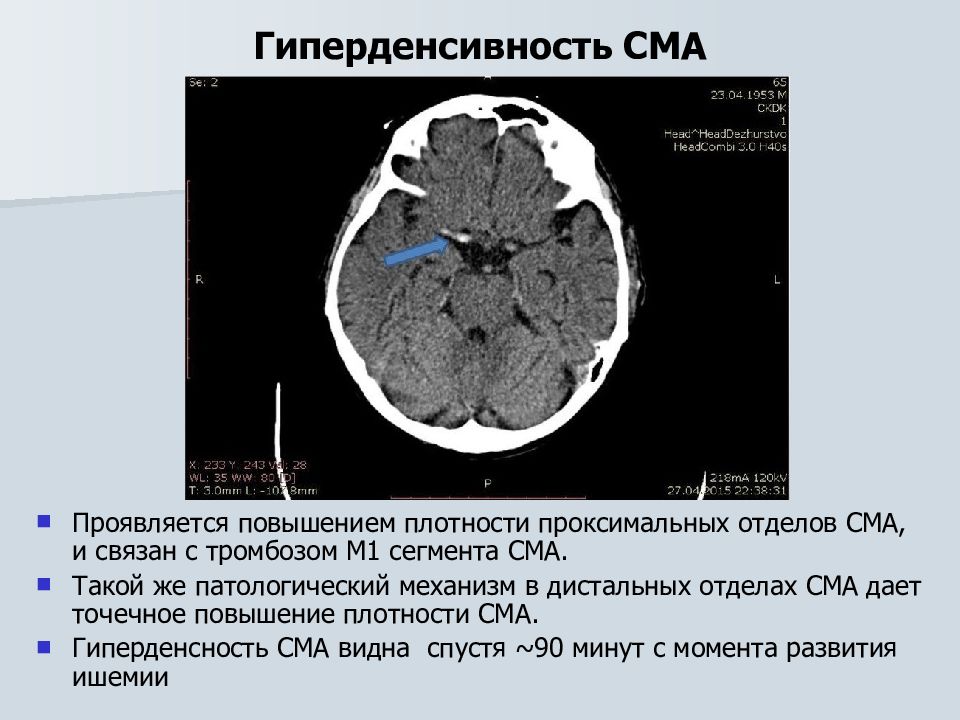

Слайд 23: Гиперденсивность СМА

Проявляется повышением плотности проксимальных отделов СМА, и связан с тромбозом М1 сегмента СМА. Такой же патологический механизм в дистальных отделах СМА дает точечное повышение плотности СМА. Гиперденсность СМА видна спустя ~90 минут c момента развития ишемии

Слайд 25: Снижение дифференцировки серого и белого вещества в области островка справа

Слайд 26: Шкала ASPECTS

( программа Alberta для оценки ранних КТ изменений при ОНМК в бассейне передней циркуляции до начала лечения) это 10-бальная шкала качественной топографической оценки изменений выявляемых при КТ. Необходимость в шкале ASPECTS: оценка ранних ишемических изменений важна в предположении ответа на тромболизис тромболизис повышает шансы хорошего функционального исхода у пациентов с малыми (менее 1/3 бассейна СМА) размерами гиподенсивной зоны на неусиленных КТ сканах, а количественная оценка объема одной трети бассейна неудобна для рутинной практики ASPECTS была разработана для стандартизации выявления изменений и составлении описаний (рапортов) степени гиподенсивности ишемии

Слайд 27

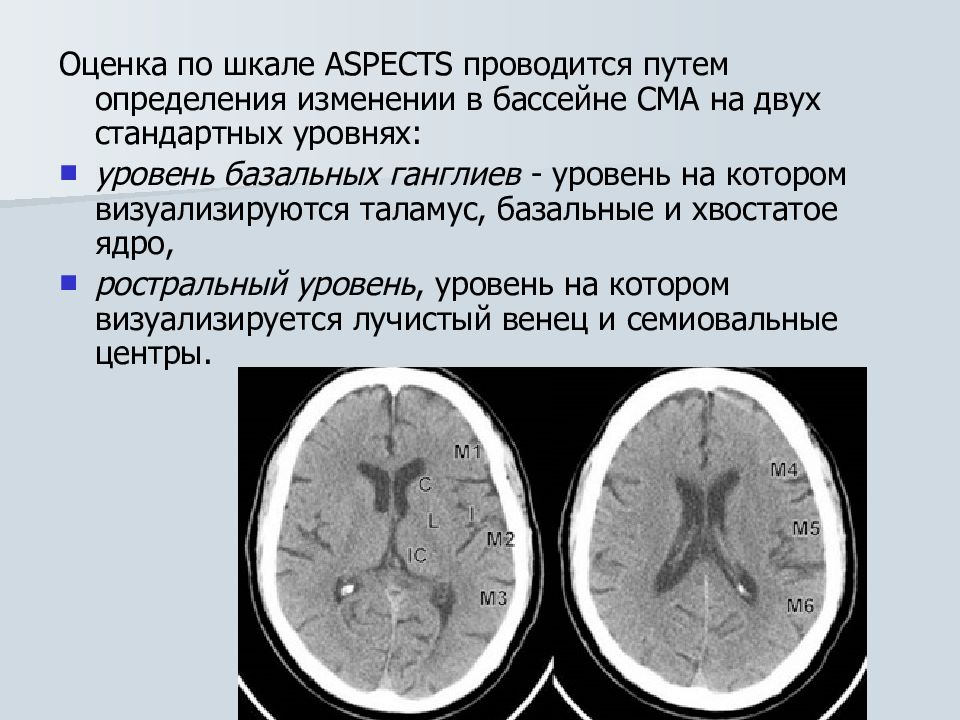

Оценка по шкале ASPECTS проводится путем определения изменении в бассейне СМА на двух стандартных уровнях: уровень базальных ганглиев - уровень на котором визуализируются таламус, базальные и хвостатое ядро, ростральный уровень, уровень на котором визуализируется лучистый венец и семиовальные центры.

Слайд 28

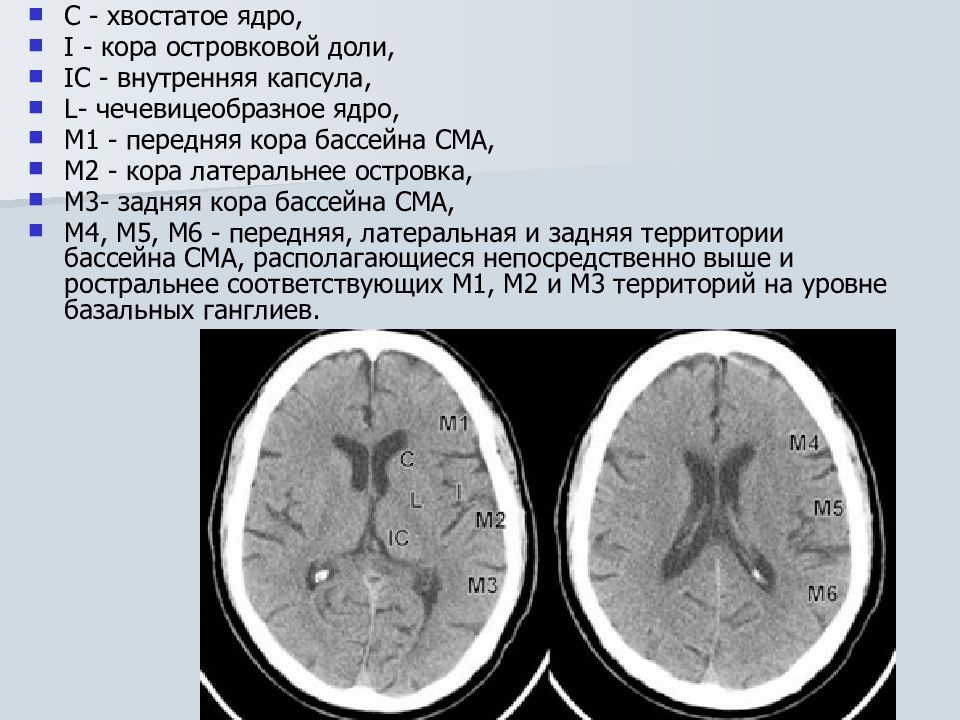

C - хвостатое ядро, I - кора островковой доли, IC - внутренняя капсула, L- чечевицеобразное ядро, M1 - передняя кора бассейна СМА, M2 - кора латеральнее островка, M3- задняя кора бассейна СМА, M4, M5, M6 - передняя, латеральная и задняя территории бассейна СМА, располагающиеся непосредственно выше и ростральнее соответствующих M1, M2 и M3 территорий на уровне базальных ганглиев.

Слайд 29

Результаты : Базальные ганглии оцениваются в 3 балла (C, L, и IC). Кора бассейна СМА оценивается в 7 баллов (кора островка, M1, M2, M3, M4, M5 и M6). Оценка в 7 балов или менее указывает на обширную гиподенсивную зону в бассейне СМА и коррелирует с прогнозом плохого функционального исхода, а также с риском развития внутримозгового кровоизлияния. В соответствии с исследованиями R.I Aviv et al пациенты с оценкой в менее 8 балов по шкале ASPECTS не имели хорошего клинического исхода от применения тромболизиса.

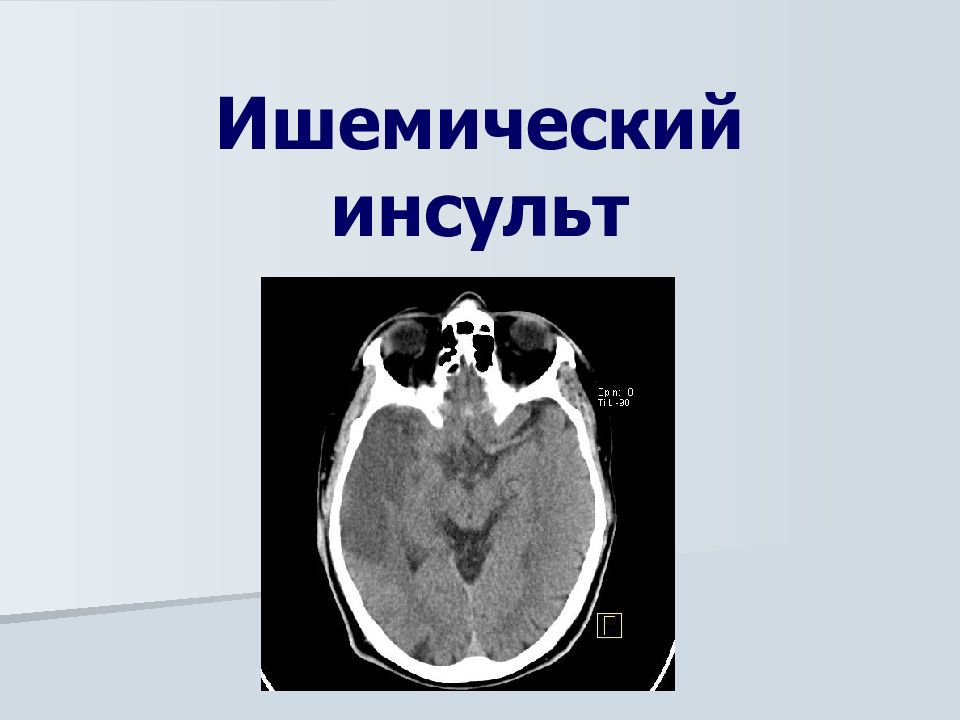

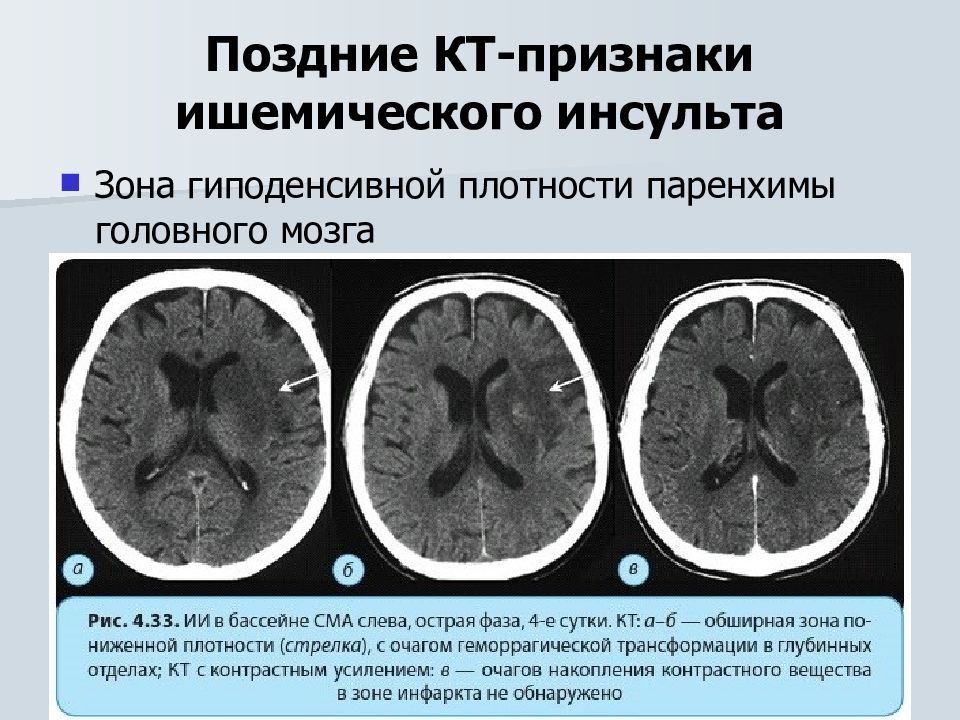

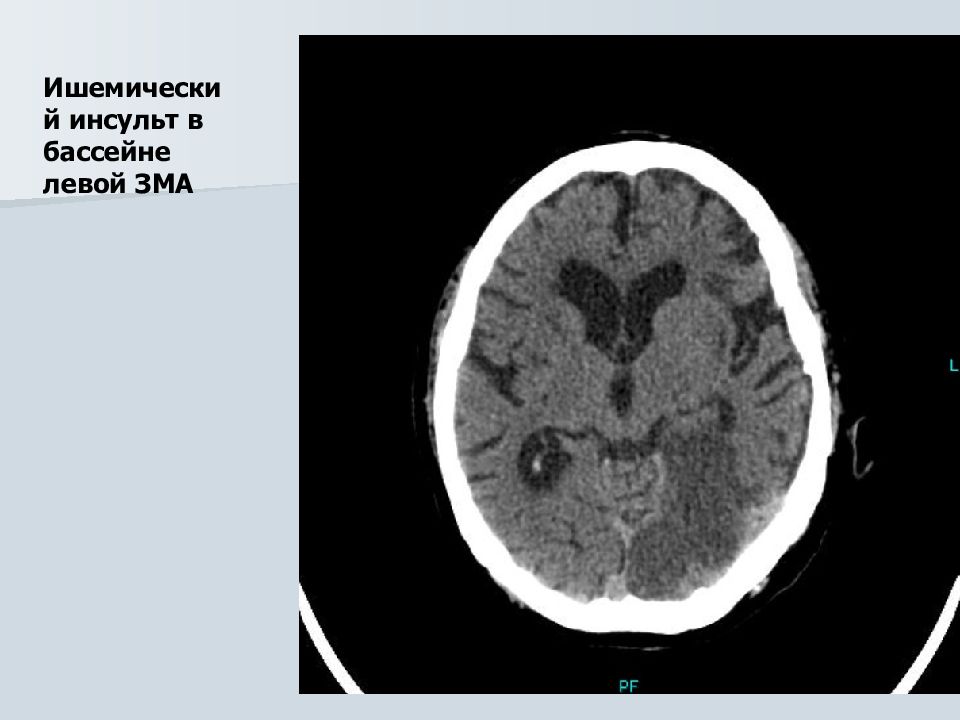

Слайд 30: Поздние КТ-признаки ишемического инсульта

Зона гиподенсивной плотности паренхимы головного мозга

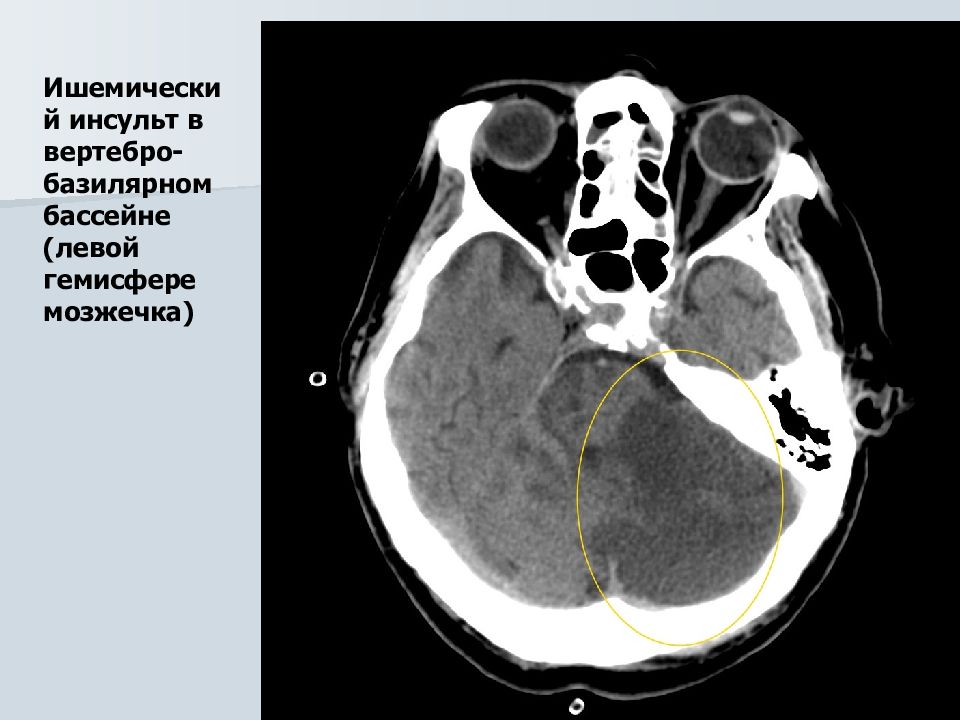

Слайд 33

Ишемический инсульт в вертебро-базилярном бассейне (левой гемисфере мозжечка)

Слайд 35

Ишемический инсульт в ВББ (ствол мозга) При подозрении на инсульт в стволе мозга метод выбор нейровизуализации – МРТ!

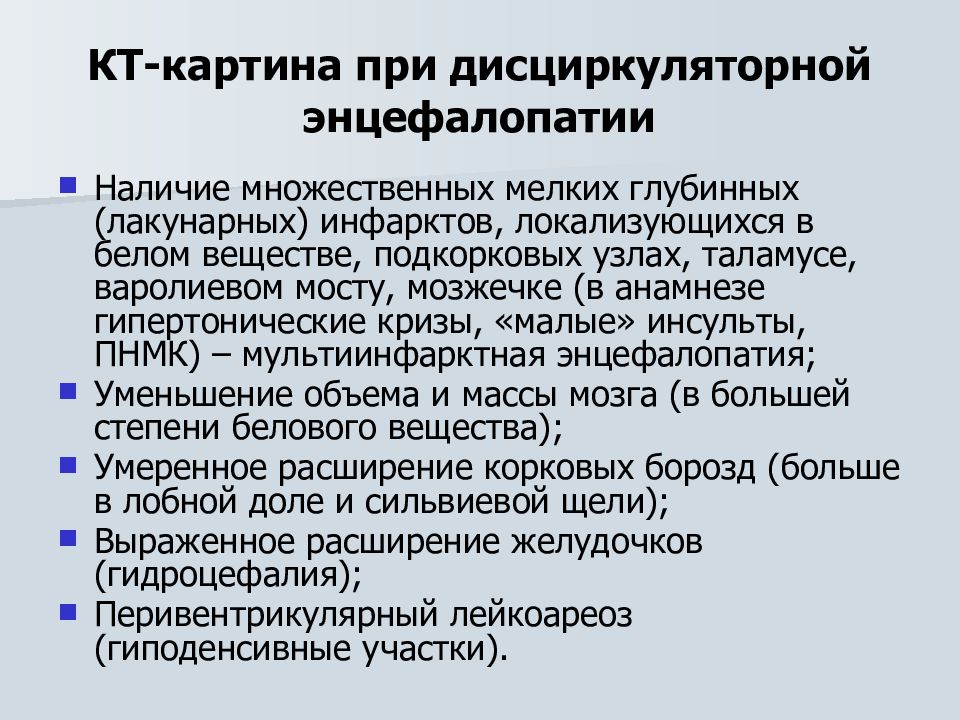

Слайд 40: КТ-картина при дисциркуляторной энцефалопатии

Наличие множественных мелких глубинных (лакунарных) инфарктов, локализующихся в белом веществе, подкорковых узлах, таламусе, варолиевом мосту, мозжечке (в анамнезе гипертонические кризы, «малые» инсульты, ПНМК) – мультиинфарктная энцефалопатия; Уменьшение объема и массы мозга (в большей степени белового вещества); Умеренное расширение корковых борозд (больше в лобной доле и сильвиевой щели); Выраженное расширение желудочков (гидроцефалия); Перивентрикулярный лейкоареоз (гиподенсивные участки).

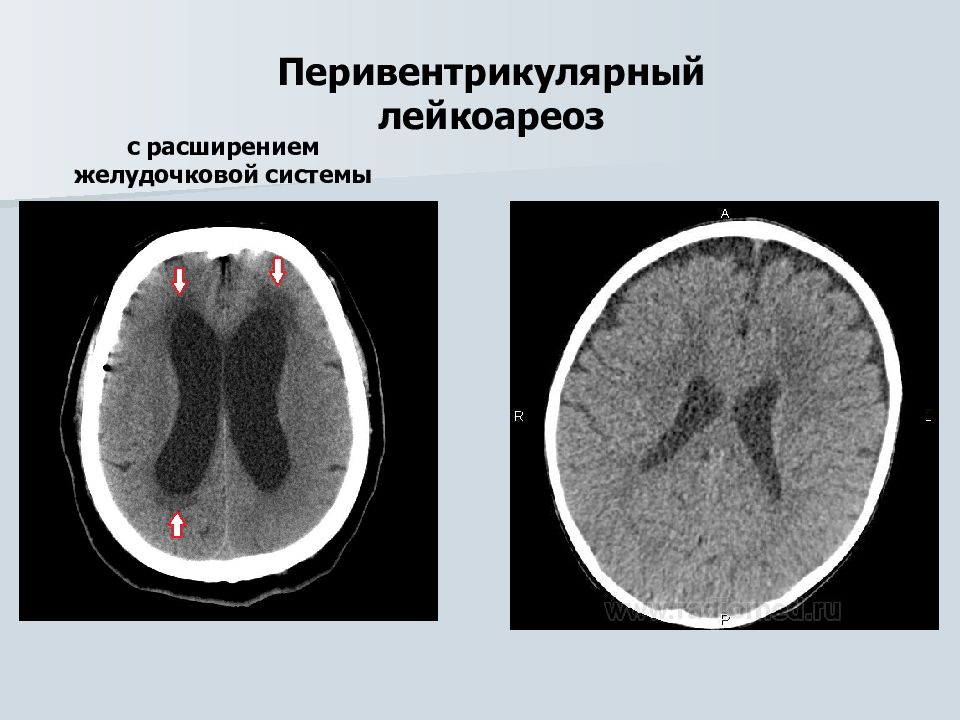

Слайд 41: Перивентрикулярный лейкоареоз

В основе патогенеза лейкоареоза лежит хроническая ишемия белого вещества (из-за атеросклеротических изменений мелких артерий). Лейкоареоз в отличие от церебральных инфарктов представляет собой неспецифическое изменение плотности перивентрикулярного белого вещества, которое отмечается не только при дисциркуляторной энцефалопатии, но и при демиелинизирующих, дегенеративных и дисметаболических поражениях головного мозга. Поэтому при отсутствии инфарктов мозга лейкоареоз не является надежным доказательством сосудистой природы патологического процесса.

Слайд 45: КТ-картина при атеросклеротической энцефалопатии

Множество малых глубинных инфарктов (более чем в 30% случаев клинически асимптомных); Единичные или множественные небольшие инфаркты в коре головного мозга; Расширение корковых борозд, свидетельствующих об атрофическом процессе (гранулярная атрофия коры)

Слайд 46: Список использованной литературы

Инсульт: Руководство для врачей / Под ред. Л.В. Стаховской, С.В. Котова. — М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2018. — 488 с.: ил. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А.С.Кадыков, Л.С.Манвелов, Н.В.Шахпаронова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 288 с.: ил. Инсульт. Современные подходы диагностики, лечения и профилактики: методические рекомендации / под редакцией Д.Р.Хасановой, В.И.Данилова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018 – 352 с. Образовательный ресурс https://radiographia.info/