Первый слайд презентации: Возможности КТ и МРТ в диагностике острого инсульта»

Рогожин Владимир Алексеевич доктор медицинских наук Радиологический центр МК «БОРИС», Кафедра радиологии НМАПО имени П.Л. Шупика Третья Европейская школа радиологии Днепропетровск – 20 марта 201 2 года

СТЕНОЗ И ТРОМБОЗ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ – атеросклероз сосудов головного мозга и шеи, патологические деформации и аномалии магистральных сосудов. ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНФАРКТ МОЗГА – глобальная и локальная ишемия мозга, лакунарный инфаркт мозга, дисциркуляторная энцефалопатия, венозный инфаркт, геморрагический инфаркт, инсульт в детском возрасте. КРОВОИЗЛИЯНИЯ В МОЗГ – внутри и внемозговые кровоизлияния нетравматического генеза, гипертензионная энцефалопатия. ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЕ АРТЕРИАЛЬНЫЕ АНЕВРИЗМЫ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЕ СОСУДИСТЫЕ МАЛЬФОРМАЦИИ – АВМ, мальформации большой вены мозга (вены Галена), дуральные артерио-венозные фистулы, кавернозные ангиомы, капиллярные телеангиоэктазии, венозные мальформации

Под инсультом или церебро-васкулярной атакой, которая сопровождается внезапным началом неврологического дефицита, подразумевают наличие нарушения кровообращения головного мозга, причиной которого может быть множество патологических состояний, включая атеросклероз, тромбоз, эмболию, гиперперфузию, васкулиты, венозный стаз и другие патологические состояния. Острая ишемия составляет более 80% всех инсультов и является одной из основных причин смертности в развитых странах мира. Методы нейровизуализации всегда играли важную роль в диагностике инсультов. Однако, нередко, методы нейровизуализации в недалеком прошлом нейрохирурги и невропатологи использовали только для дифференциации наличия кровоизлияния, либо выявления сопутствующей патологии, которая могла симулировать инсульт (нейроинфекции и опухолевые процессы)

Современные достижения в лечении больных с инсультами направляют использование методов нейровизуализации на решение четырех «Р» - parenchyma, pipes, perfusion, penumbra. Визуализация ранних признаков наличия инсульта в паренхиме головного мозга и исключение геморрагии. Изучение экстра и интракраниальных сосудов в целях оценки состояния мозгового кровообращения, а также определения наличия их возможного тромбоза. Оценка состояния объема кровотока, его скорости и времени доставки крови Оценка состояния мозговой ткани, находящейся в зоне риска, либо уже погибшей в результате отсутствия реканализации

Слайд 5: Место КТ в лучевой диагностике инсульта

Несмотря на то, что в настоящее время МРТ считается наиболее информативным лучевым методом исследования головного мозга, в повседневной практике компьютерная томография является методом выбора при оценке острых инсультов. Прежде всего это связано с тем, что получение МР- изображений у больных, находящихся нередко в тяжелом состоянии, малодоступно из-за необходимости поддержания дыхательной функции при помощи специального амагнитного оборудования. Кроме того, нестабильность таких больных требует динамических исследований, что также делает КТ предпочтительней. Основным преимуществом КТ является высокая информативность метода в дифференциальной диагностике геморрагии.

Слайд 6: Безусловно возможности диффузионно-взвешенных МР изображений, а также МР-перфузиографии в сочетании с МРА многообещающи и дают отличные результаты в диагностике инсультов, однако их широкое применение в реальной клинической практике в большинстве клиник сталкивается со значительными техническими и логистическими проблемами» Anthony J. Furlan (2005)

Слайд 7: Временные затраты МСКТ при инсультах

Нативная МСКТ для исключения геморрагии – 3 минуты МСКТ ангиография (при необходимости) – 5 минут МСКТ перфузиография (функциональная информация) - 45 секунд + 5 минут обработка данных Полное обследование менее чем за 15 минут с момента укладки пациента на стол

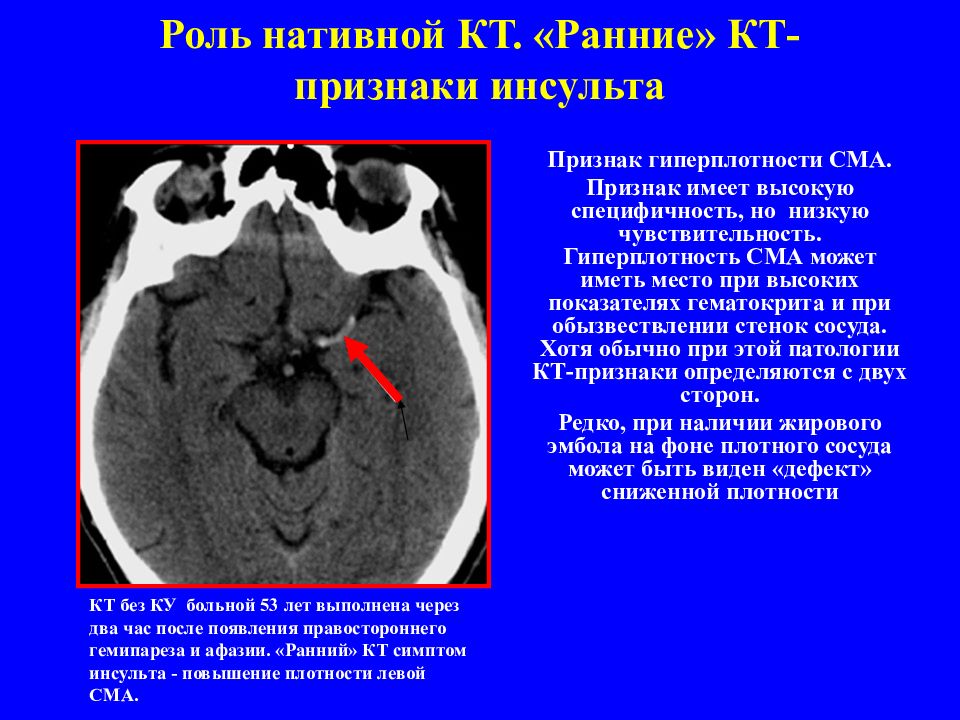

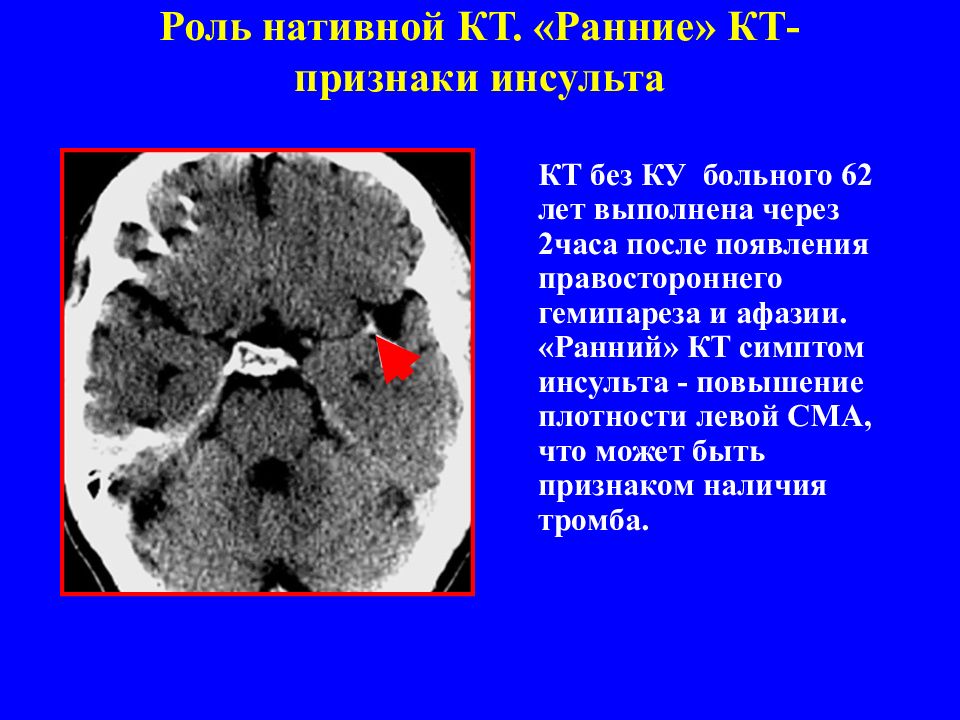

Слайд 9: Роль нативной КТ. «Ранние» КТ- признаки инсульта

Признак гиперплотности СМА. Признак имеет высокую специфичность, но низкую чувствительность. Гиперплотность СМА может иметь место при высоких показателях гематокрита и при обызвествлении стенок сосуда. Хотя обычно при этой патологии КТ-признаки определяются с двух сторон. Редко, при наличии жирового эмбола на фоне плотного сосуда может быть виден «дефект» сниженной плотности КТ без КУ больной 53 лет выполнена через два час после появления правостороннего гемипареза и афазии. «Ранний» КТ симптом инсульта - повышение плотности левой СМА.

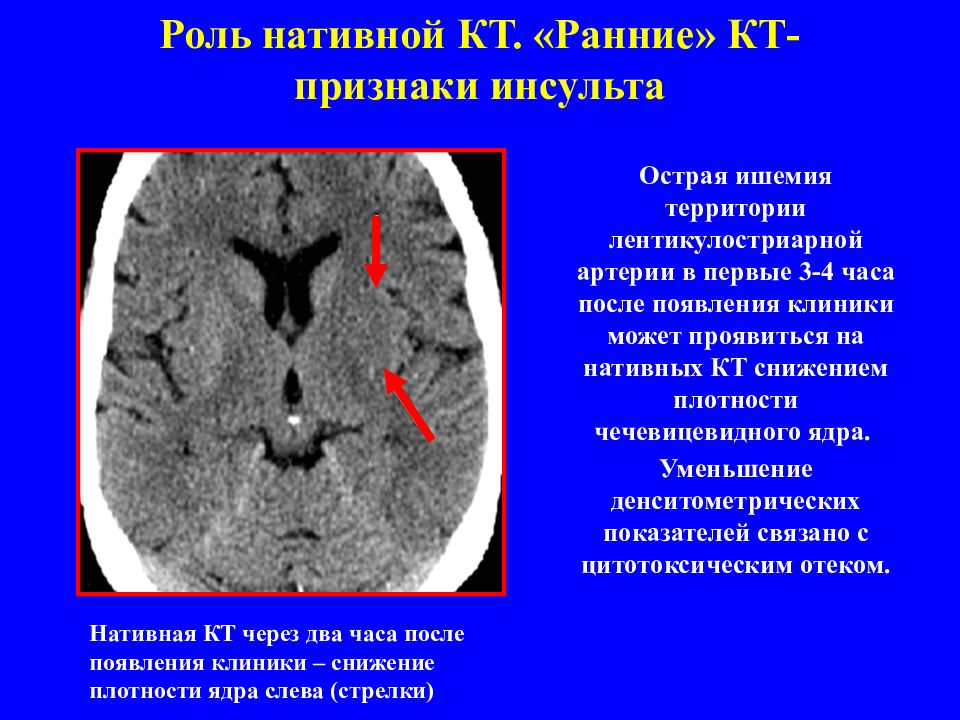

Слайд 10: Роль нативной КТ. «Ранние» КТ- признаки инсульта

КТ без КУ больного 62 лет выполнена через 2часа после появления правостороннего гемипареза и афазии. «Ранний» КТ симптом инсульта - повышение плотности левой СМА, что может быть признаком наличия тромба.

Слайд 11: Роль нативной КТ. «Ранние» КТ- признаки инсульта

Острая ишемия территории лентикулостриарной артерии в первые 3-4 часа после появления клиники может проявиться на нативных КТ снижением плотности чечевицевидного ядра. Уменьшение денситометрических показателей связано с цитотоксическим отеком. Нативная КТ через два часа после появления клиники – снижение плотности ядра слева (стрелки)

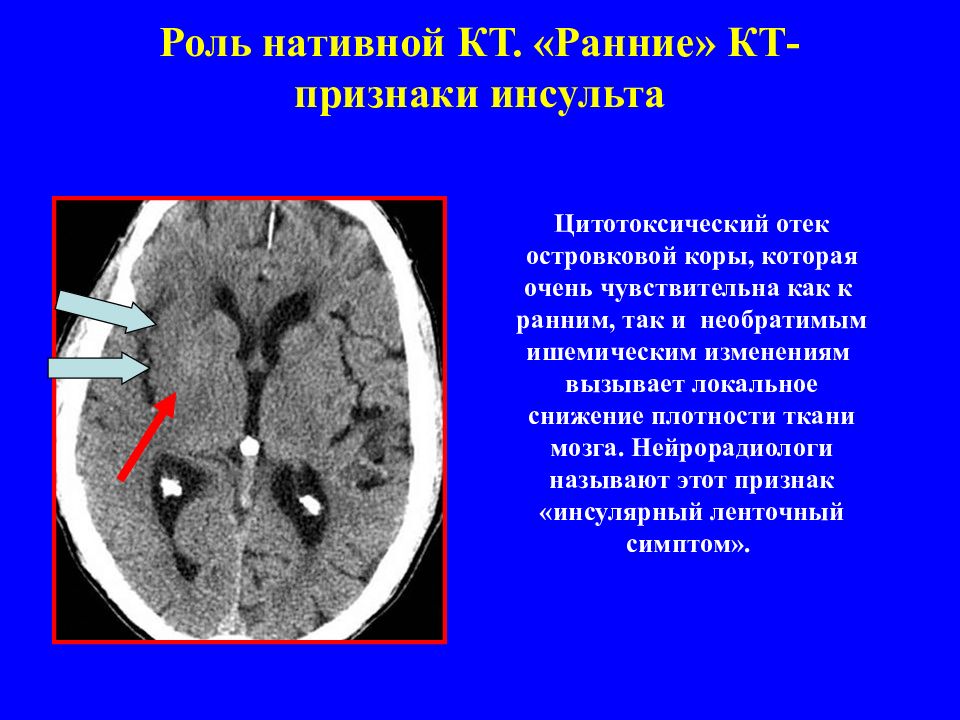

Слайд 12: Роль нативной КТ. «Ранние» КТ- признаки инсульта

Цитотоксический отек островковой коры, которая очень чувствительна как к ранним, так и необратимым ишемическим изменениям вызывает локальное снижение плотности ткани мозга. Нейрорадиологи называют этот признак «инсулярный ленточный симптом».

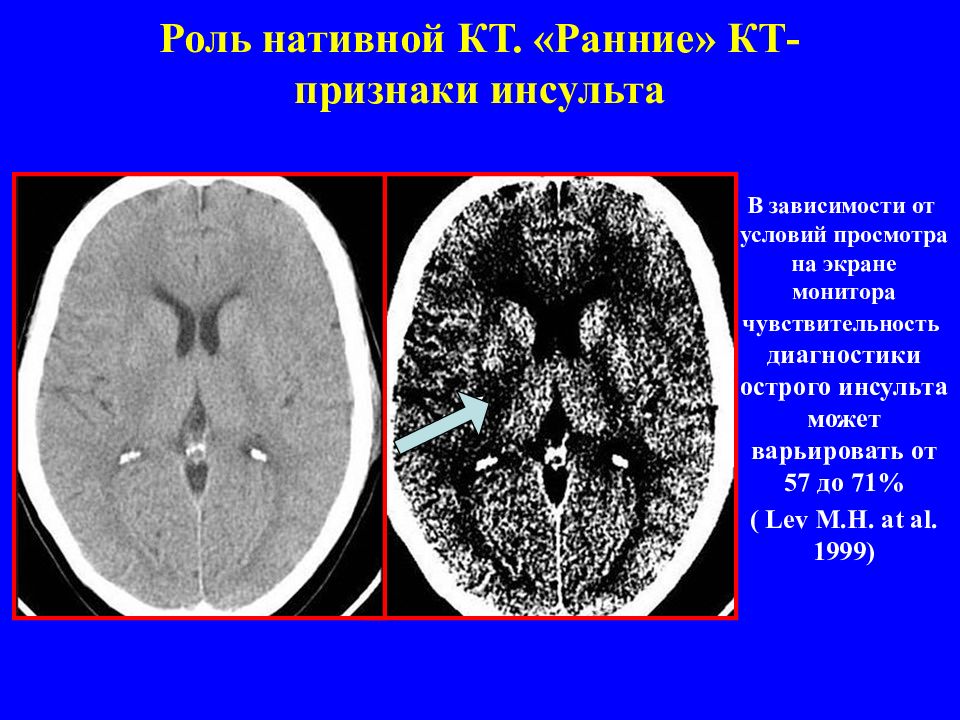

Слайд 13: Роль нативной КТ. «Ранние» КТ- признаки инсульта

В зависимости от условий просмотра на экране монитора чувствительность диагностики острого инсульта может варьировать от 57 до 71% ( Lev M.H. at al. 1999)

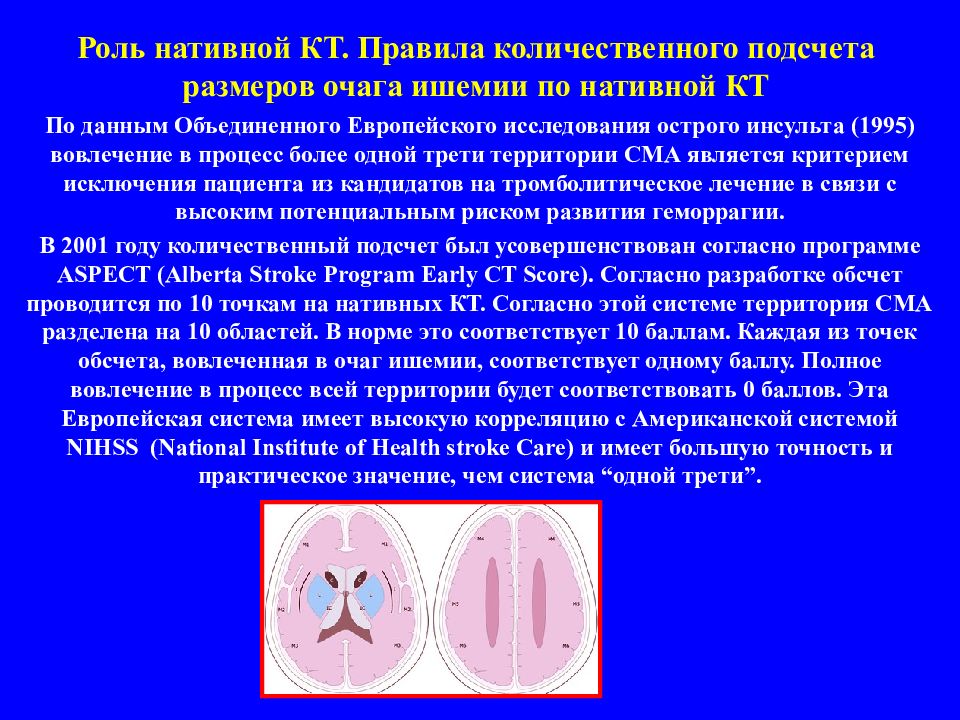

Слайд 14: Роль нативной КТ. Правила количественного подсчета размеров очага ишемии по нативной КТ

По данным Объединенного Европейского исследования острого инсульта (1995) вовлечение в процесс более одной трети территории СМА является критерием исключения пациента из кандидатов на тромболитическое лечение в связи с высоким потенциальным риском развития геморрагии. В 2001 году количественный подсчет был усовершенствован согласно программе ASPECT (Alberta Stroke Program Early CT Score). Согласно разработке обсчет проводится по 10 точкам на нативных КТ. Согласно этой системе территория СМА разделена на 10 областей. В норме это соответствует 10 баллам. Каждая из точек обсчета, вовлеченная в очаг ишемии, соответствует одному баллу. Полное вовлечение в процесс всей территории будет соответствовать 0 баллов. Эта Европейская система имеет высокую корреляцию с Американской системой NIHSS ( National Institute of Health stroke Care) и имеет большую точность и практическое значение, чем система “одной трети”.

Слайд 15: МСКТ ангиография

МСКТА – широко распространенный метод диагностики патологии крупных экстра и интрацеребральных сосудов. Его значение в диагностике инсульта заключается в визуализации тромбоза в этих сосудах. Обычно при МСКТА одновременно получаются объемные данные о состоянии сосудов от уровня дуги аорты и до уровня Вилизиевого круга. Для обработки применяются мультиформатные реформации изображения ( MPR) и трехмерные MIP реконструкции 3D MIP реконструкции при тромбозе СМА слева

Слайд 16: МСКТ ангиография

Нередко при построении МСКТ МИП реконструкций на уровне костных структур трудно идентифицировать изменения в сосудах, поэтому очень важно внимательно просматривать аксиальные данные до выполнения построения реконструкций

Слайд 17: Почему для изучения перфузии необходимо применять МСКТ?

Организационно легко обеспечить круглосуточную работу оборудования и доступ к нему пациентов КТ является методом выбора для диагностики наличия геморрагии в головной мозг Быстрая диагностика наличия сосудистой окклюзии позволяет своевременно приступить к тромболизисной терапии в столь важные первые часы Ишемические изменения в ткани головного мозга в первые часы при обычной КТ в большинстве случаев не визуализируются (чувствительность не превышает 50%) Имеется прямая зависимость между концентрацией йода в контрастном веществе и показателями плотности ткани в единицах Хаунсфилда (HU)

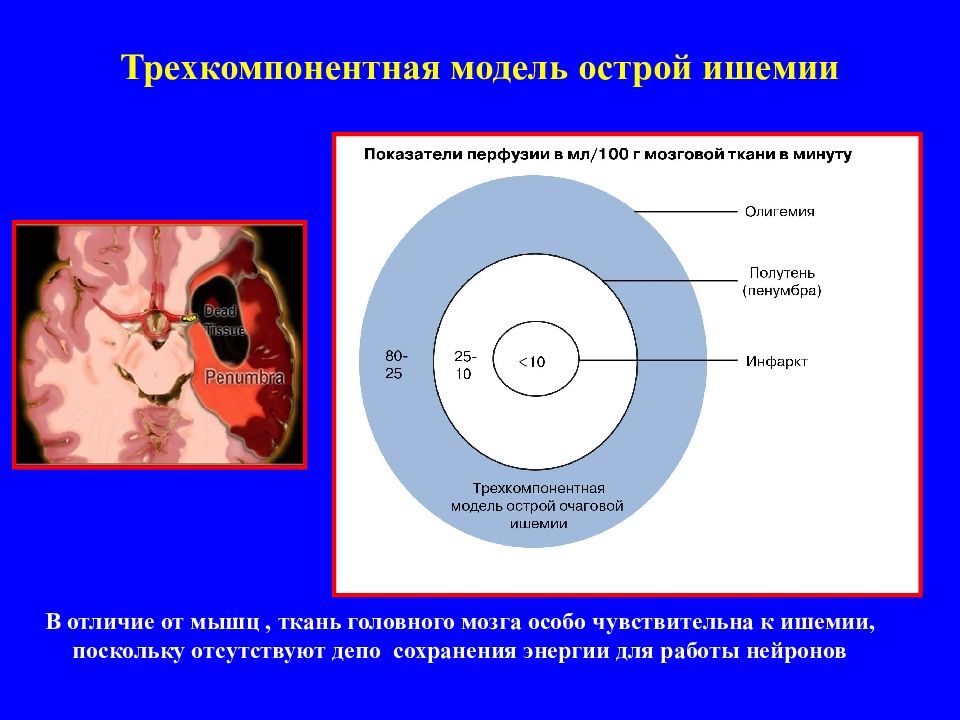

Слайд 18: Трехкомпонентная модель острой ишемии

В отличие от мышц, ткань головного мозга особо чувствительна к ишемии, поскольку отсутствуют депо сохранения энергии для работы нейронов

Слайд 19

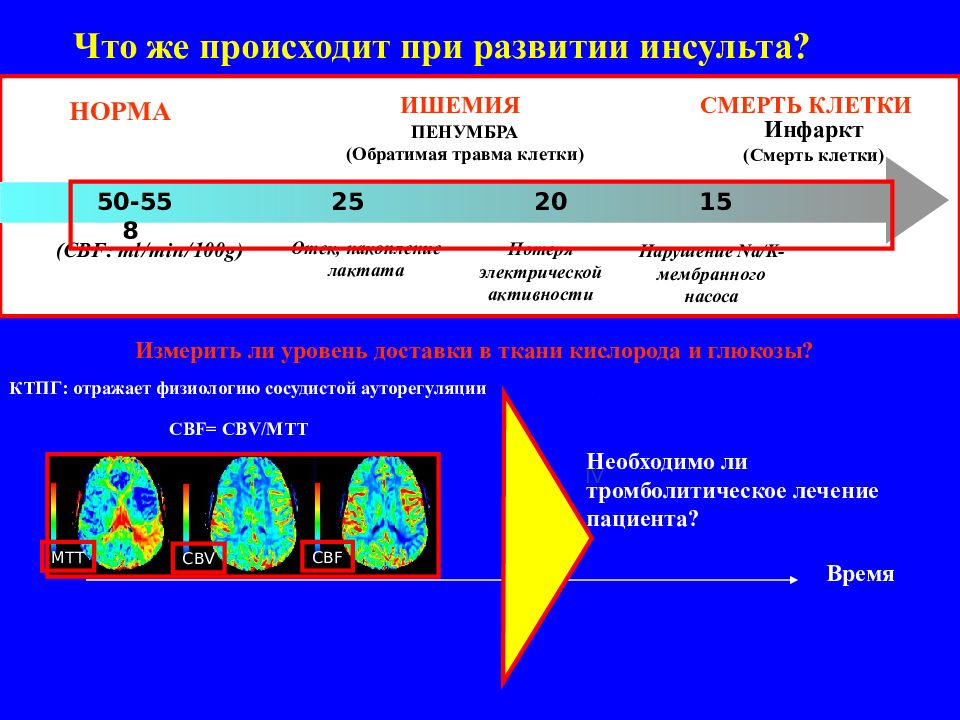

Время Что же происходит при развитии инсульта? MTT CBV CBF И змерить ли уровень доставки в ткани кислорода и глюкозы? СМЕРТЬ КЛЕТКИ Н ОРМА ИШЕМИЯ Отек, накопление лактата Потеря э лектрической активности Нарушение Na/K- мембранного насоса (CBF: ml / min / 100g ) 50-55 25 20 15 8 Инфаркт ( Смерть клетки ) П ЕНУМБРА ( Обр а тимая травма клетки ) КТПГ: отражает физиологию сосудистой ауторегуляции Необходимо ли тромболитическое л ечение пациента? CBF= CBV/MTT IV

Слайд 20

В норме нейрон нуждается в 50-80 мл /100 г / мин Более высокая экстракция кислорода из крови при 25 мл /100 г / мин Анаэробный гликолизизис при 15 мл /100 г / мин Безвозвратные повреждения при 10 мл /100 г / мин и менее уже через 3-10 минут Пределы выживаемости ткани мозга Безусловно, определение количественных показателей является ключевым в тактике лечения

Слайд 21: Теоретические основы КТ перфузиографии

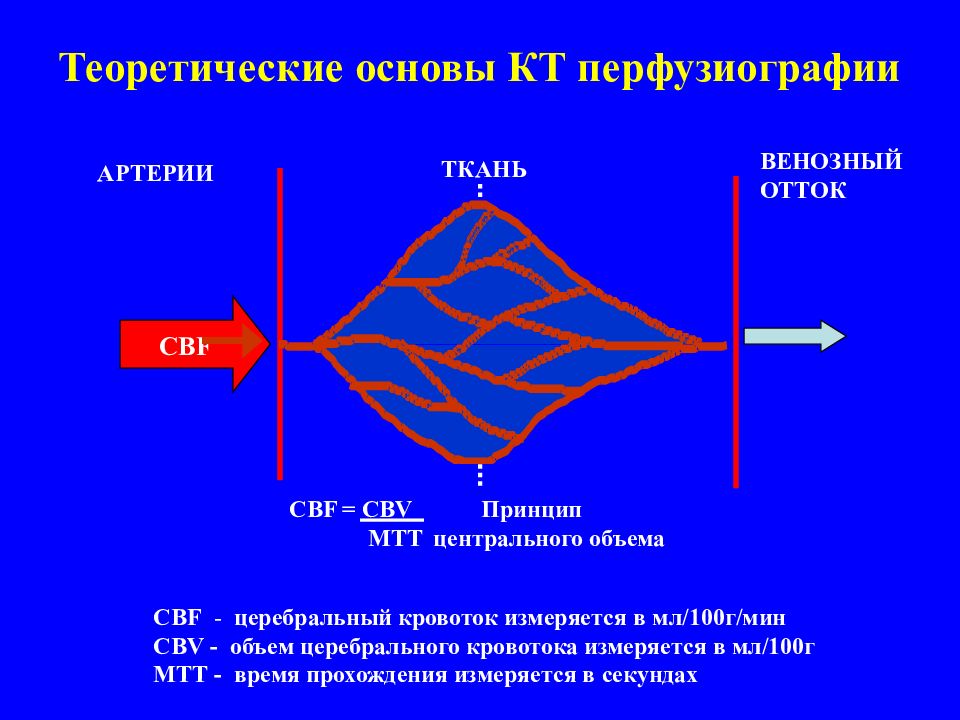

CBF CBF = CBV Принцип MTT центрального объема АРТЕРИИ ТКАНЬ ВЕНОЗНЫЙ ОТТОК CBF - церебральный кровоток измеряется в мл /100 г / мин CBV - объем церебрального кровотока измеряется в мл /100 г MTT - время прохождения измеряется в секундах

Слайд 22: Теоретические основы КТ перфузиографии

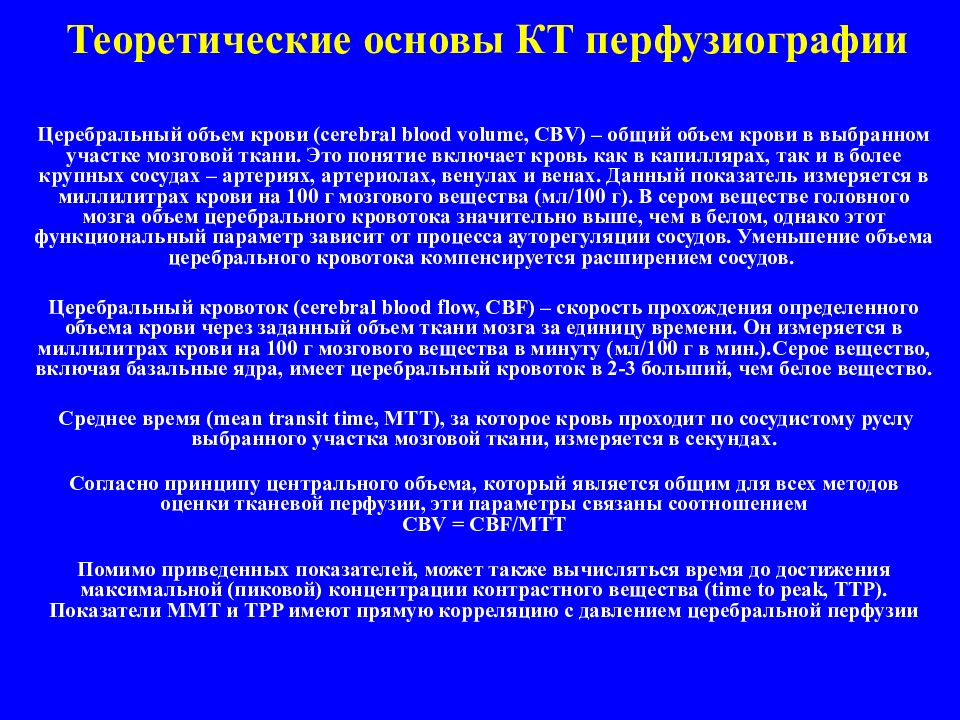

Церебральный объем крови (cerebral blood volume, CBV) – общий объем крови в выбранном участке мозговой ткани. Это понятие включает кровь как в капиллярах, так и в более крупных сосудах – артериях, артериолах, венулах и венах. Данный показатель измеряется в миллилитрах крови на 100 г мозгового вещества (мл/100 г). В сером веществе головного мозга объем церебрального кровотока значительно выше, чем в белом, однако этот функциональный параметр зависит от процесса ауторегуляции сосудов. Уменьшение объема церебрального кровотока компенсируется расширением сосудов. Церебральный кровоток (cerebral blood flow, CBF) – скорость прохождения определенного объема крови через заданный объем ткани мозга за единицу времени. Он измеряется в миллилитрах крови на 100 г мозгового вещества в минуту (мл/100 г в мин.).Серое вещество, включая базальные ядра, имеет церебральный кровоток в 2-3 больший, чем белое вещество. Среднее время (mean transit time, MTT), за которое кровь проходит по сосудистому руслу выбранного участка мозговой ткани, измеряется в секундах. Согласно принципу центрального объема, который является общим для всех методов оценки тканевой перфузии, эти параметры связаны соотношением CBV = CBF / MTT Помимо приведенных показателей, может также вычисляться время до достижения максимальной (пиковой) концентрации контрастного вещества (time to peak, TTP). Показатели MMT и TPP имеют прямую корреляцию с давлением церебральной перфузии

Слайд 23: Проведение КТ перфузиографии

Три этапа выполнения КТ перфузиографии: Введение контрастного препарата Сканирование Анализ полученных данных

Слайд 24: Выполнение КТ перфузиографии

Внутривенное введение 40-50 мл неионного КВ со скоростью 4 мл в секунду (инжектором или вручную) Сканирование с низкой дозой облучения в динамическом или режиме «кино-КТ» на одном и том же уровне (обычно на уровне базальных ганглиев) в течение 40 секунд с разрывом между сериями в одну секунду Реконструкция изображений в виде временных серий Компьютерная обработка с получением результатов объема церебрального кровотока ( CBV), церебрального кровотока ( CBF) и значение времени прохождения ( MTT)

Слайд 25: Уровень проведения КТ-перфузиографии

КТ-перфузиография проводится на уровне базальных ганглиев, где одновременно могут быть визуализированы сосудистые территории передней, средней и задней мозговых артерий.

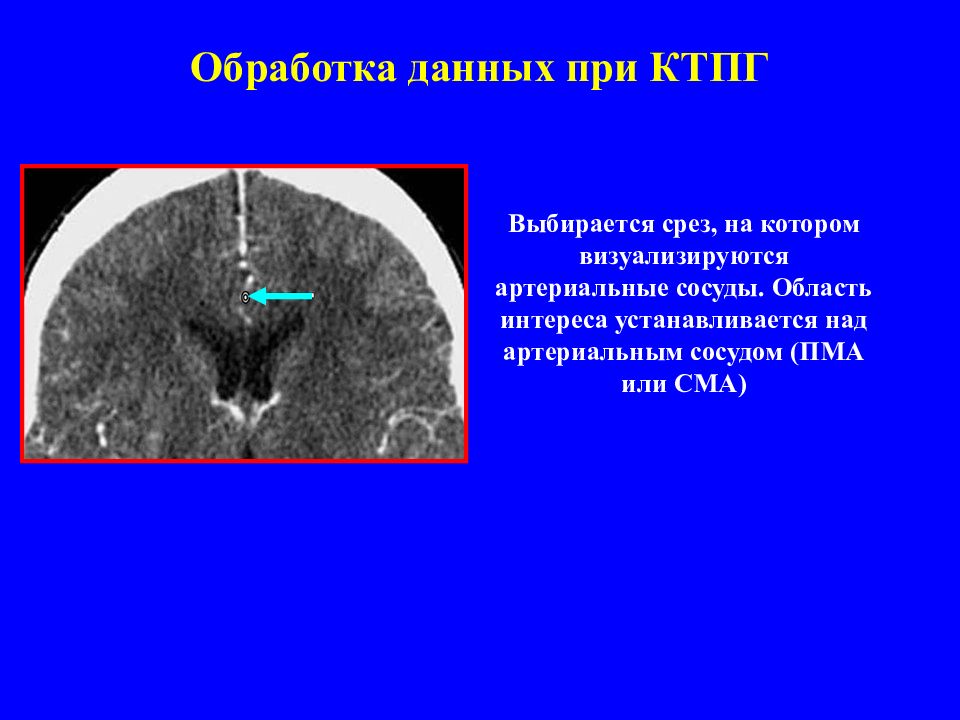

Слайд 26: Обработка данных при КТПГ

Выбирается срез, на котором визуализируются артериальные сосуды. Область интереса устанавливается над артериальным сосудом (ПМА или СМА)

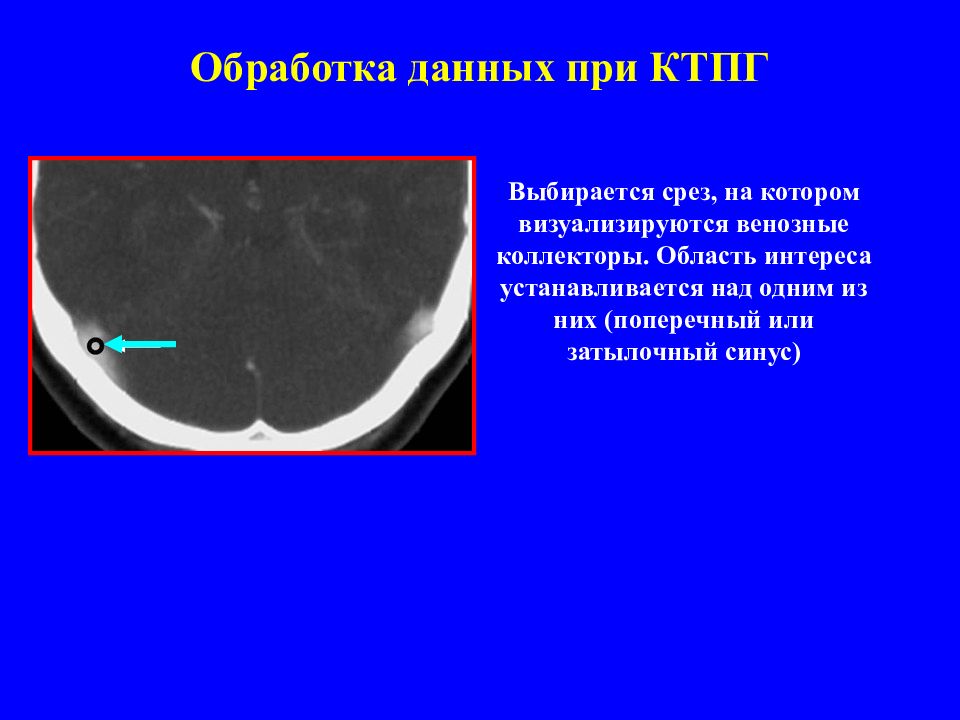

Слайд 27: Обработка данных при КТПГ

Выбирается срез, на котором визуализируются венозные коллекторы. Область интереса устанавливается над одним из них (поперечный или затылочный синус)

Слайд 28: Обработка данных при КТПГ

Данные обрабатываются и выстраиваются две кривых зависимости степени контрастного усиления во времени над областью артерии и венозного коллектора, которые в дальнейшем используются для построения карт перфузии Вена Артерия

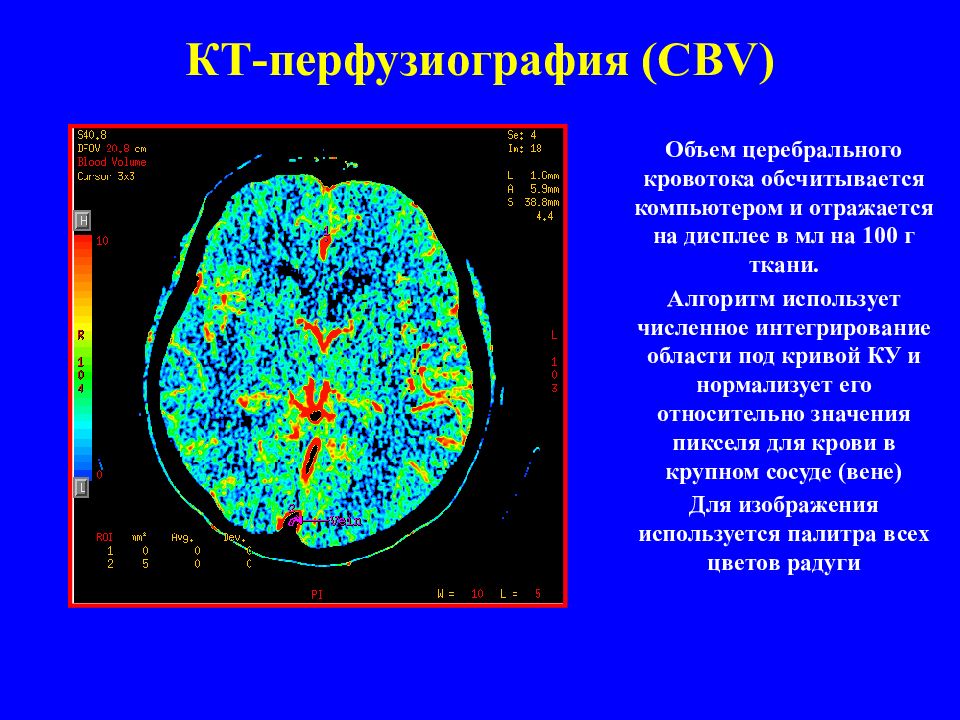

Слайд 29: КТ-перфузиография ( CBV)

Объем церебрального кровотока обсчитывается компьютером и отражается на дисплее в мл на 100 г ткани. Алгоритм использует численное интегрирование области под кривой КУ и нормализует его относительно значения пикселя для крови в крупном сосуде (вене) Для изображения используется палитра всех цветов радуги

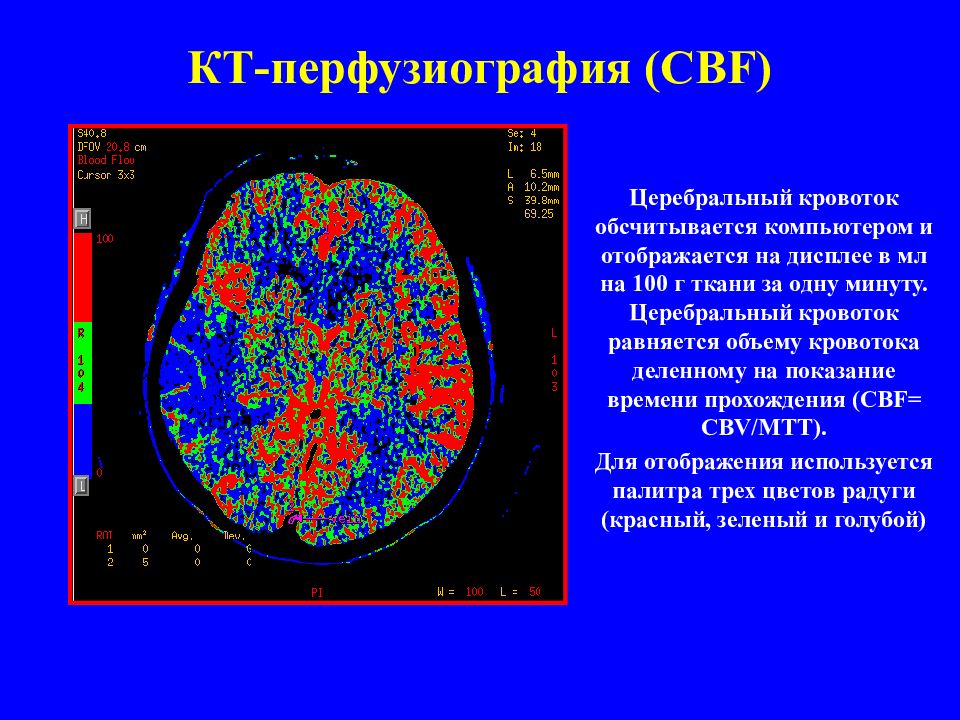

Слайд 30: КТ-перфузиография ( CBF)

Церебральный кровоток обсчитывается компьютером и отображается на дисплее в мл на 100 г ткани за одну минуту. Церебральный кровоток равняется объему кровотока деленному на показание времени прохождения ( CBF= CBV/MTT). Для отображения используется палитра трех цветов радуги (красный, зеленый и голубой)

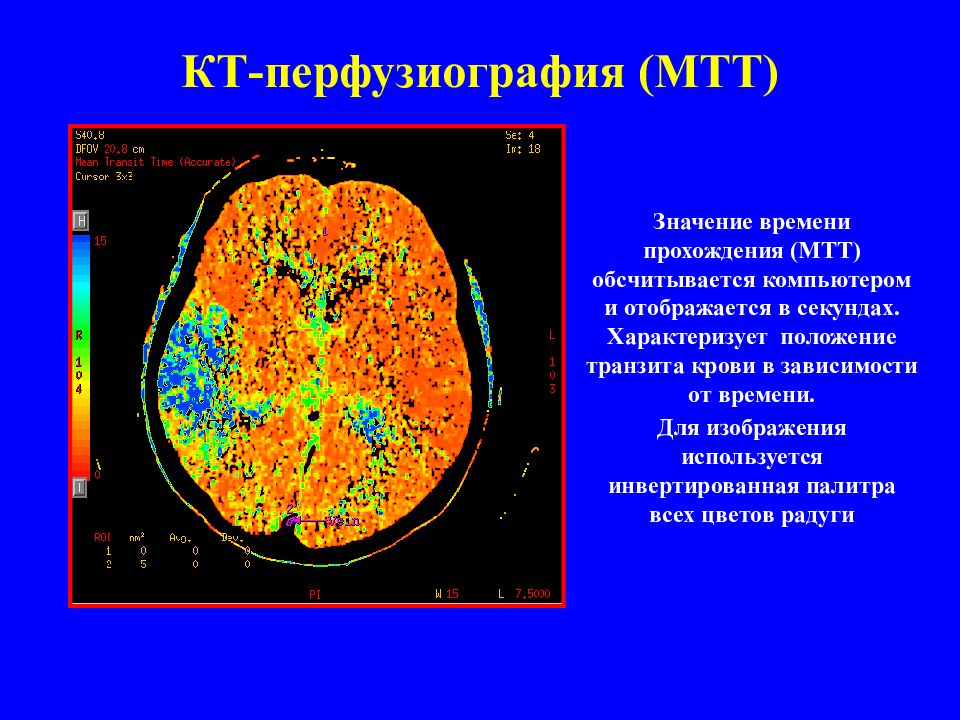

Слайд 31: КТ-перфузиография ( MTT)

Значение времени прохождения (МТТ) обсчитывается компьютером и отображается в секундах. Характеризует положение транзита крови в зависимости от времени. Для изображения используется инвертированная палитра всех цветов радуги

Слайд 32

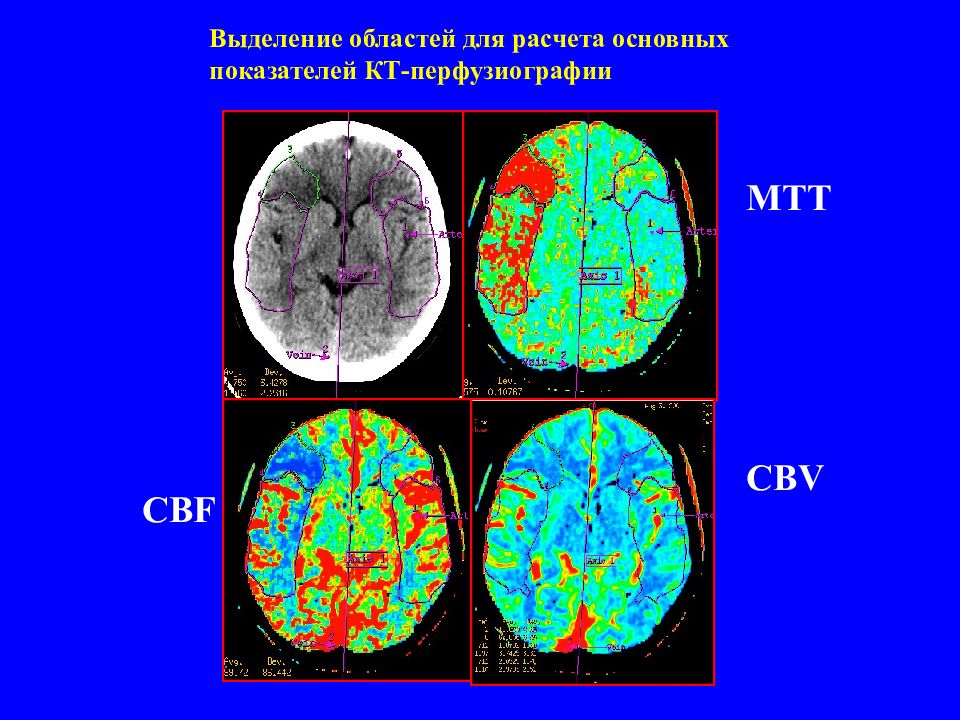

MTT CBV CBF Выделение областей для расчета основных показателей КТ-перфузиографии

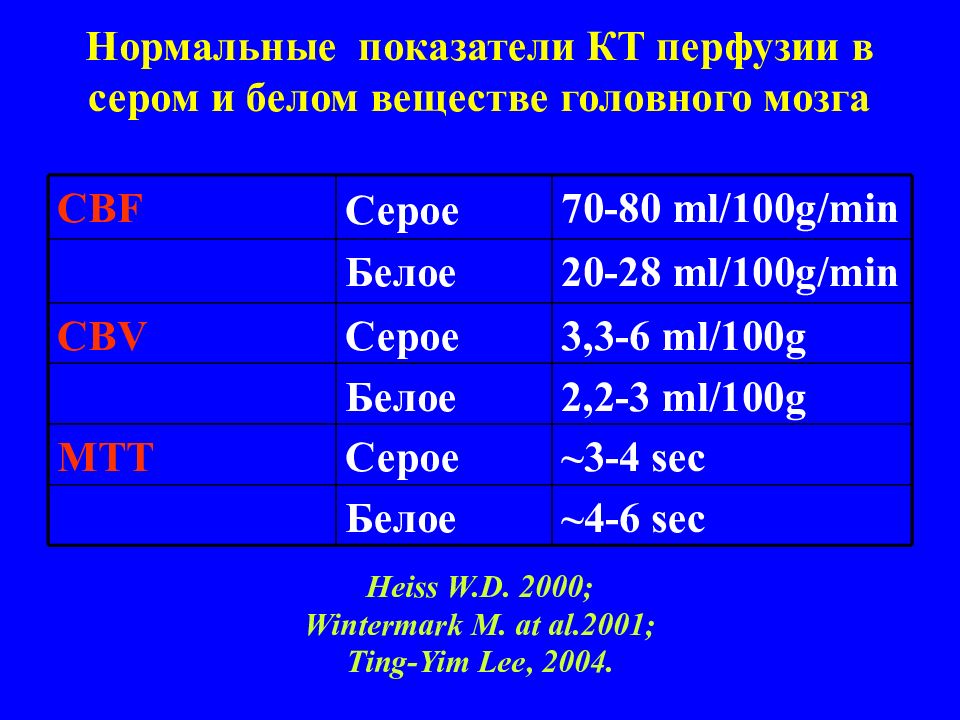

Слайд 33: Нормальные показатели КТ перфузии в сером и белом веществе головного мозга

Heiss W.D. 2000; Wintermark M. at al.2001; Ting-Yim Lee, 2004. ~4 -6 sec Белое ~3 -4 sec Серое MTT 2,2 -3 ml/100g Белое 3,3 -6 ml/100g Серое CBV 20- 28 ml/100g/min Белое 70-80 ml/100g/min Серое CBF

Слайд 34: Тенденции изменения показателей перфузии

Heiss W.D. 2000; Wintermark M. at al.2001; Ting-Yim Lee, 2004. Пенумбра с возможным полным или частичным восстановлением ткани мозга Инфаркт ткани мозга CBV CBF Очаг

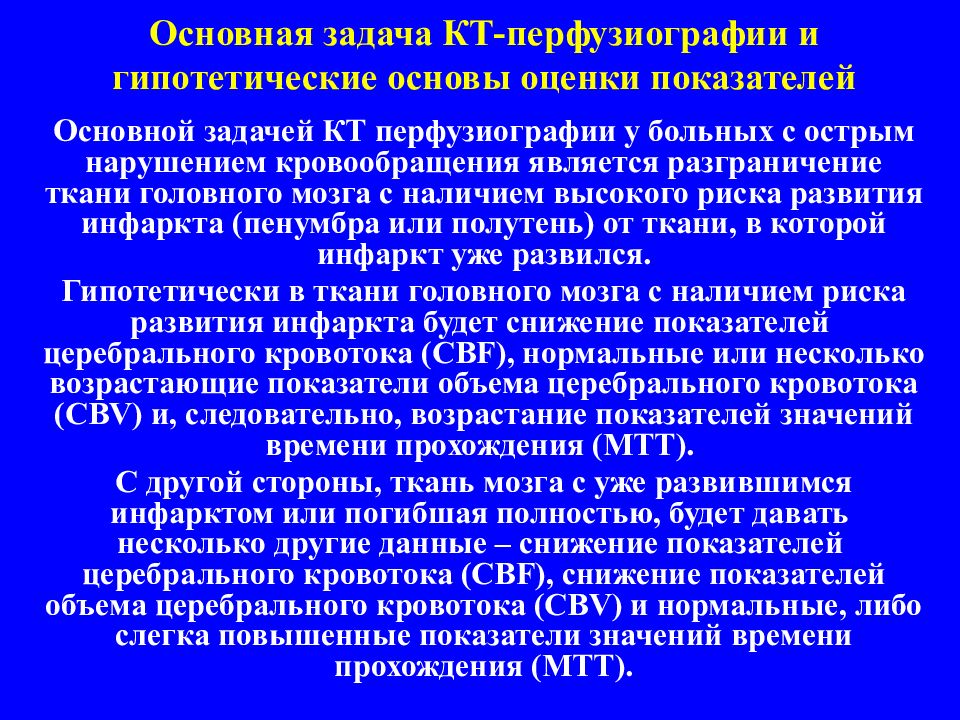

Слайд 35: Основная задача КТ-перфузиографии и гипотетические основы оценки показателей

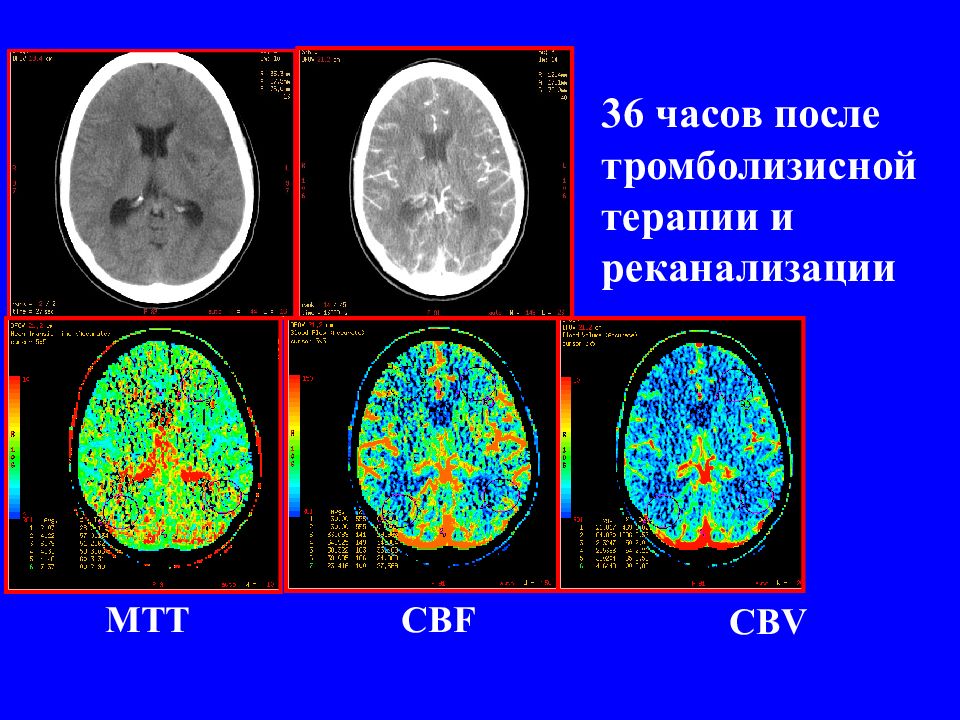

Основной задачей КТ перфузиографии у больных с острым нарушением кровообращения является разграничение ткани головного мозга с наличием высокого риска развития инфаркта (пенумбра или полутень) от ткани, в которой инфаркт уже развился. Гипотетически в ткани головного мозга с наличием риска развития инфаркта будет снижение показателей церебрального кровотока (С BF ), нормальные или несколько возрастающие показатели объема церебрального кровотока ( CBV ) и, следовательно, возрастание показателей значений времени прохождения ( MTT ). С другой стороны, ткань мозга с уже развившимся инфарктом или погибшая полностью, будет давать несколько другие данные – снижение показателей церебрального кровотока ( CBF ), снижение показателей объема церебрального кровотока ( CBV ) и нормальные, либо слегка повышенные показатели значений времени прохождения ( MTT ).

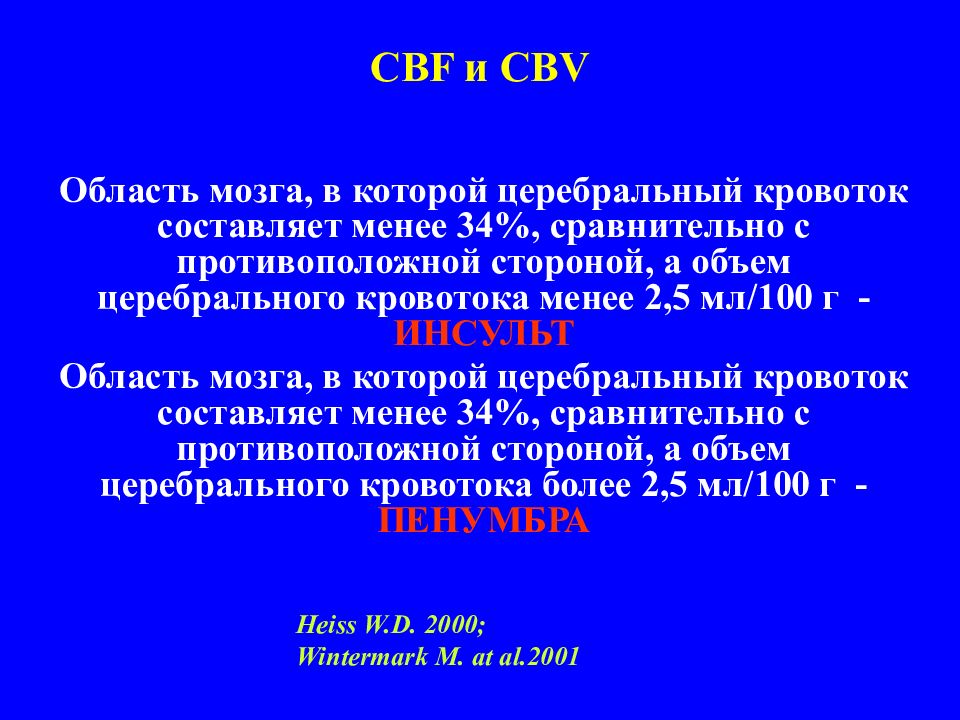

Слайд 36: CBF и CBV

Область мозга, в которой церебральный кровоток составляет менее 34%, сравнительно с противоположной стороной, а объем церебрального кровотока менее 2,5 мл / 100 г - ИНСУЛЬТ Область мозга, в которой церебральный кровоток составляет менее 34%, сравнительно с противоположной стороной, а объем церебрального кровотока более 2,5 мл / 100 г - ПЕНУМБРА Heiss W.D. 2000; Wintermark M. at al.2001

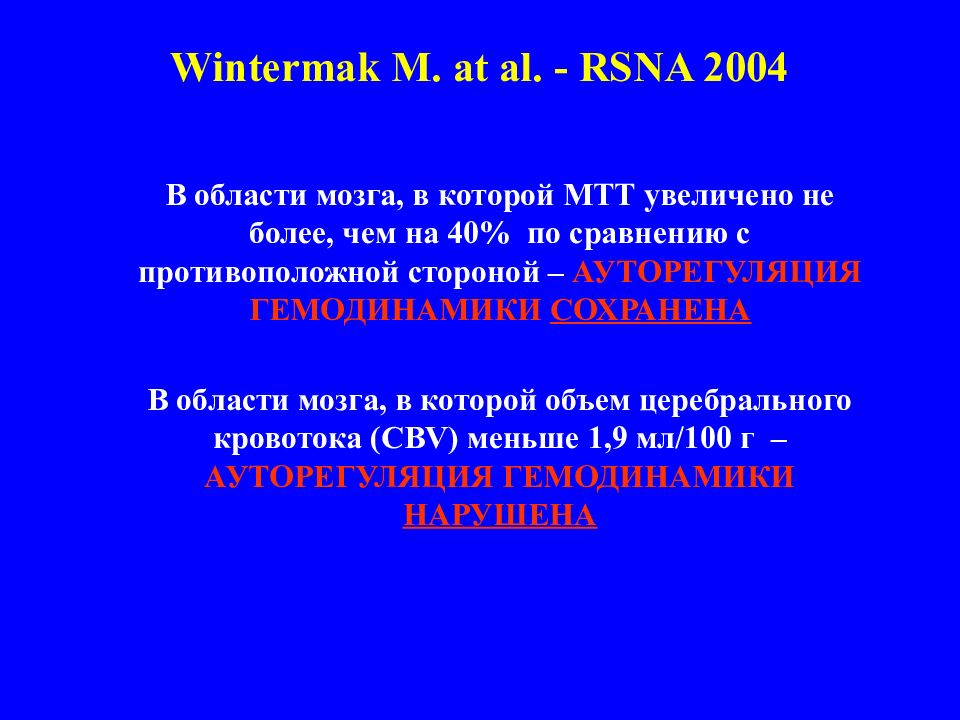

Слайд 37: Wintermak M. at al. - RSNA 2004

В области мозга, в которой МТТ увеличено не более, чем на 40% по сравнению с противоположной стороной – АУТОРЕГУЛЯЦИЯ ГЕМОДИНАМИКИ СОХРАНЕНА В области мозга, в которой объем церебрального кровотока (CBV) меньше 1,9 мл / 100 г – АУТОРЕГУЛЯЦИЯ ГЕМОДИНАМИКИ НАРУШЕНА

Слайд 41: Магнитно-резонансная томография

Повышение разреша- ющей способности Устранение артефактов МРА DTI

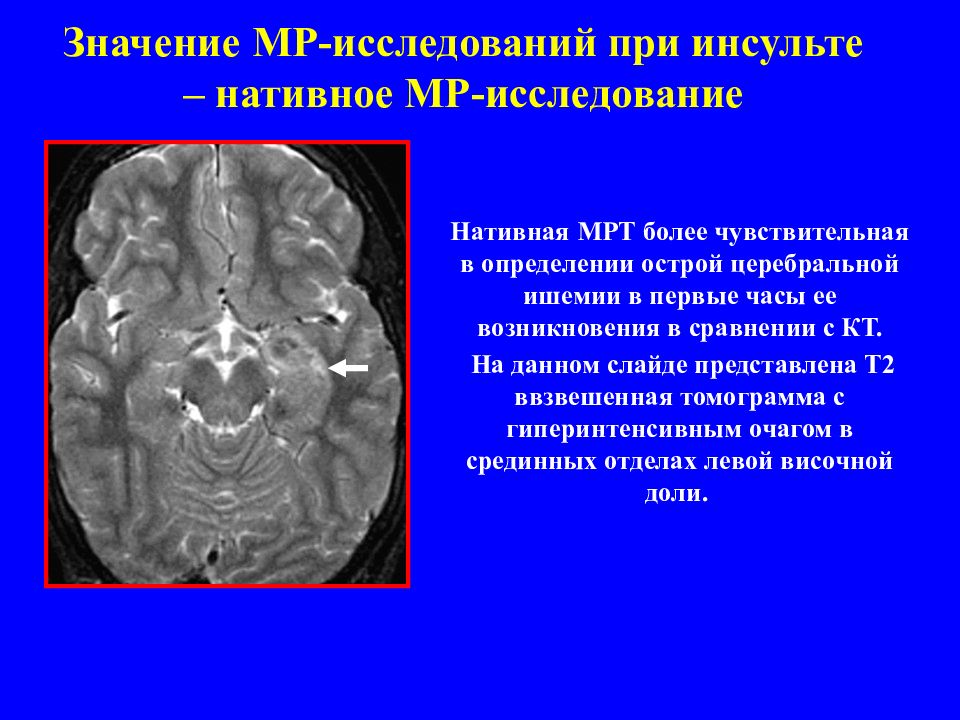

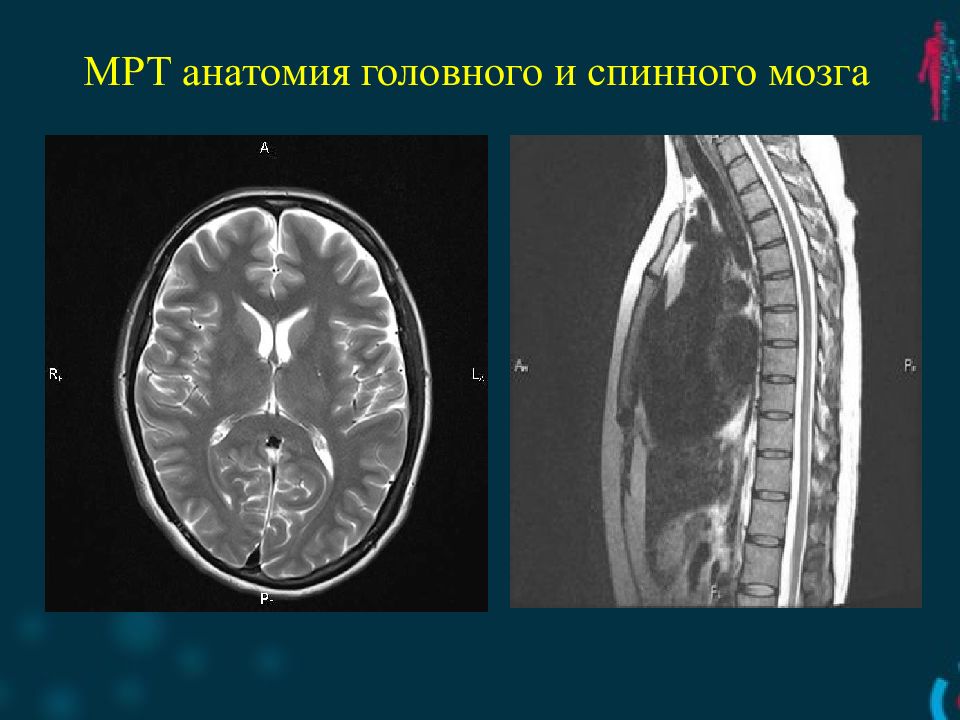

Слайд 43: Значение МР-исследований при инсульте – нативное МР-исследование

Нативная МРТ более чувствительная в определении острой церебральной ишемии в первые часы ее возникновения в сравнении с КТ. На данном слайде представлена Т2 ввзвешенная томограмма с гиперинтенсивным очагом в срединных отделах левой височной доли.

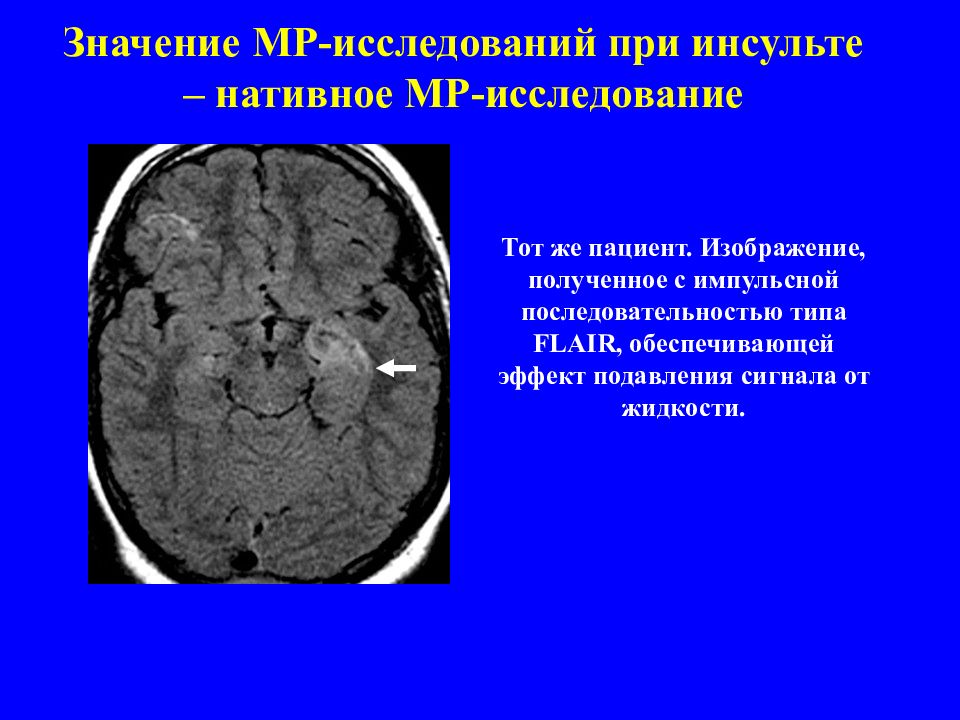

Слайд 44: Значение МР-исследований при инсульте – нативное МР-исследование

Тот же пациент. Изображение, полученное с импульсной последовательностью типа FLAIR, обеспечивающей эффект подавления сигнала от жидкости.

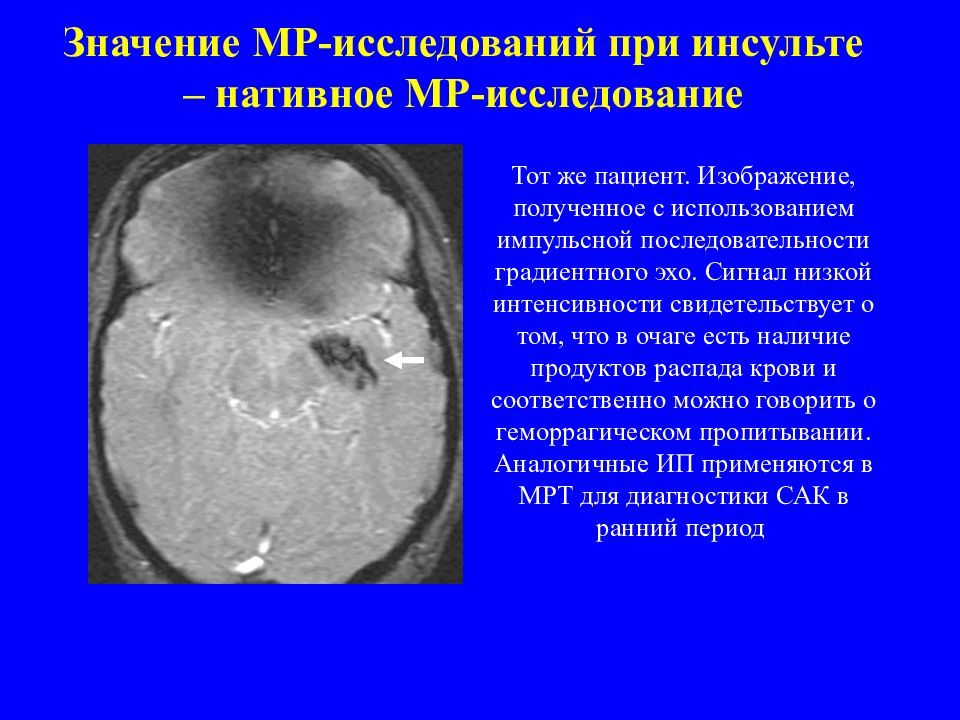

Слайд 45: Значение МР-исследований при инсульте – нативное МР-исследование

Тот же пациент. Изображение, полученное с использованием импульсной последовательности градиентного эхо. Сигнал низкой интенсивности свидетельствует о том, что в очаге есть наличие продуктов распада крови и соответственно можно говорить о геморрагическом пропитывании. Аналогичные ИП применяются в МРТ для диагностики САК в ранний период

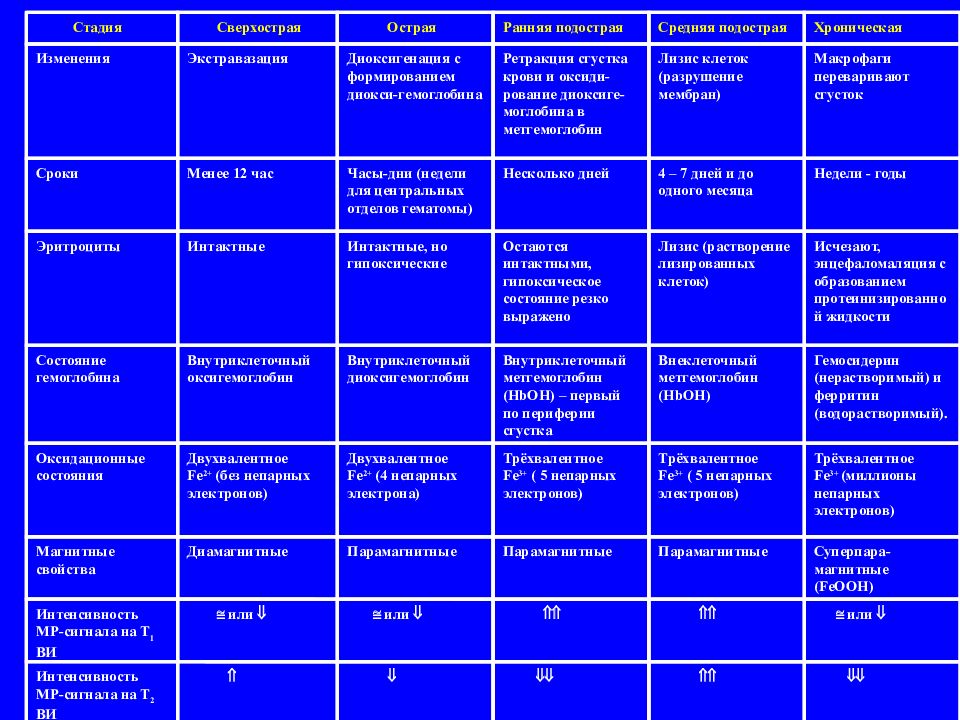

Слайд 46

Интенсивность МР-сигнала на Т 2 ВИ или или или Интенсивность МР-сигнала на Т 1 ВИ Суперпара-магнитные (FeOOH) Парамагнитные Парамагнитные Парамагнитные Диамагнитные Магнитные свойства Трёхвалентное Fe 3+ (миллионы непарных электронов) Трёхвалентное Fe 3+ ( 5 непарных электронов) Трёхвалентное Fe 3+ ( 5 непарных электронов) Двухвалентное Fe 2+ (4 непарных электрона) Двухвалентное Fe 2+ (без непарных электронов) Оксидационные состояния Гемосидерин (нерастворимый) и ферритин (водорастворимый). Внеклеточный метгемоглобин (HbOH) Внутриклеточный метгемоглобин (HbOH) – первый по периферии сгустка Внутриклеточный диоксигемоглобин Внутриклеточный оксигемоглобин Состояние гемоглобина Исчезают, энцефаломаляция с образованием протеинизированной жидкости Лизис (растворение лизированных клеток) Остаются интактными, гипоксическое состояние резко выражено Интактные, но гипоксические Интактные Эритроциты Недели - годы 4 – 7 дней и до одного месяца Несколько дней Часы-дни (недели для центральных отделов гематомы) Менее 12 час Сроки Макрофаги переваривают сгусток Лизис клеток (разрушение мембран) Ретракция сгустка крови и оксиди-рование диоксиге-моглобина в метгемоглобин Диоксигенация с формированием диокси-гемоглобина Экстравазация Изменения Хроническая Средняя подострая Ранняя подострая Острая Сверхострая Стадия

Слайд 47: Изменение МР сигнала при кровоизлиянии в зависимости от стадии процесса

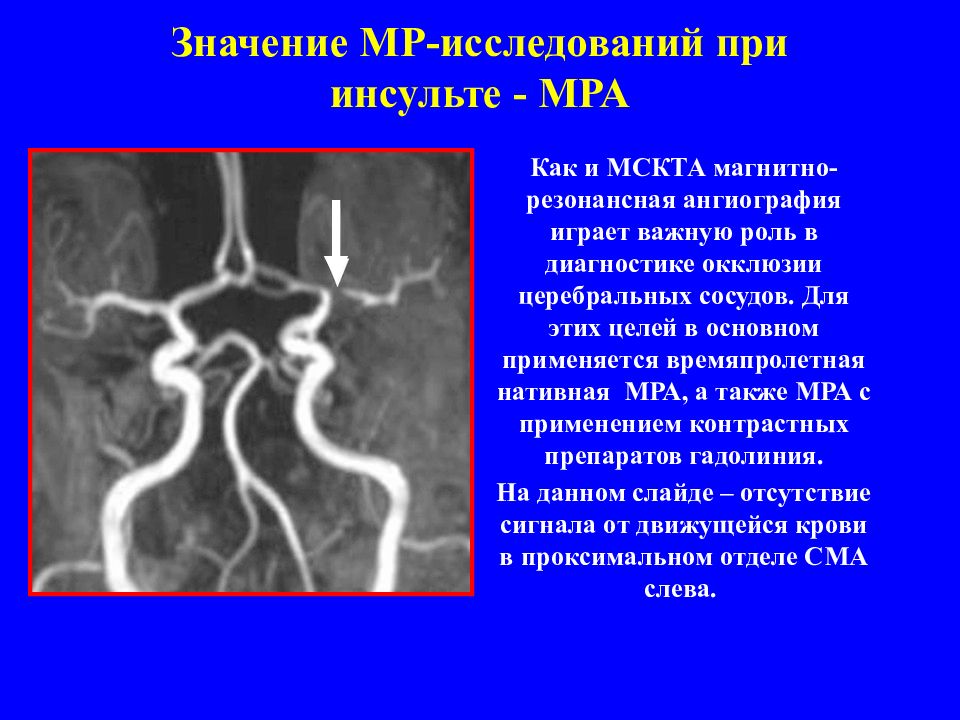

Слайд 50: Значение МР-исследований при инсульте - МРА

Как и МСКТА магнитно-резонансная ангиография играет важную роль в диагностике окклюзии церебральных сосудов. Для этих целей в основном применяется времяпролетная нативная МРА, а также МРА с применением контрастных препаратов гадолиния. На данном слайде – отсутствие сигнала от движущейся крови в проксимальном отделе СМА слева.

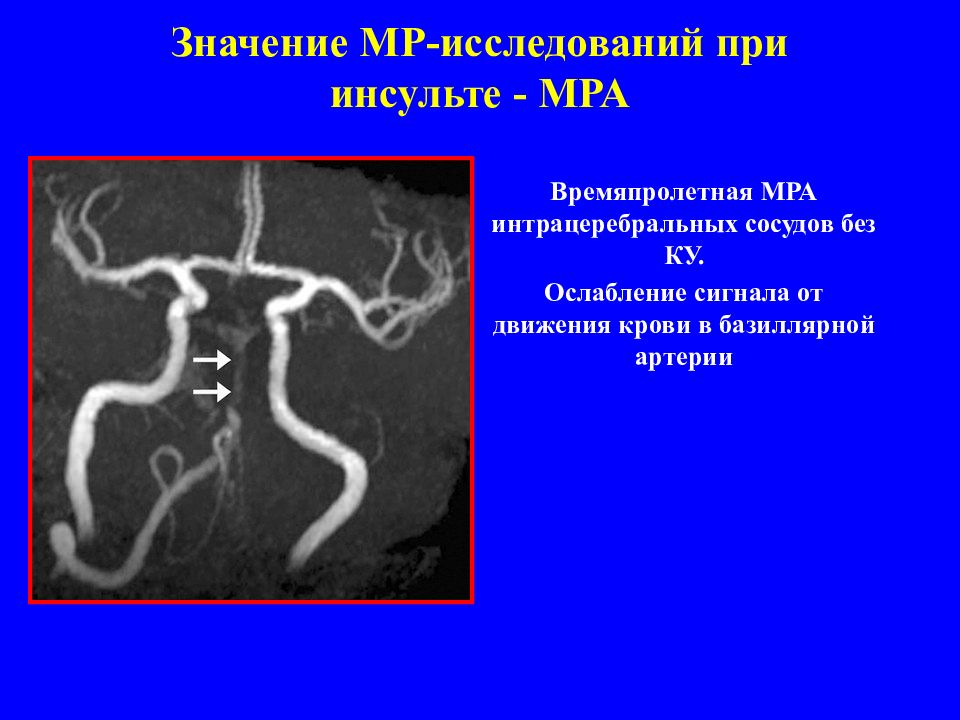

Слайд 51: Значение МР-исследований при инсульте - МРА

Времяпролетная МРА интрацеребральных сосудов без КУ. Ослабление сигнала от движения крови в базиллярной артерии

Слайд 52: ДВИ

Диффузия характеризует произвольное движение молекул воды внутри ткани. Определение особенностей и характера диффузии исключительно полезно для раннего обнаружения ишемических либо посттравматических изменений в головном мозге. Диффузионное взвешивание предполагает приложение градиентов, которые вызывают дефазирование намагниченности и последующее включение градиентов рефазирования для рефокусирования намагниченности. Если молекула воды перемещалась между приложением этих градиентов, информация о фазе будет различной, а рефокусирование недостаточным, что приведёт к потере сигнала. Для усиления этого эффекта необходимы большие градиенты. Поскольку физиологические движения молекул воды вызывают большие изменения, сравнительно с таковыми при диффузии молекул воды, диффузионные взвешивания в настоящее время используется только с быстрыми или сверхбыстрыми импульсными последовательностями.

Слайд 53: ДВИ

Движение молекул воды в живых тканях происходят как в пределах одной клетки (ограниченная диффузия), так и в межклеточных пространствах среди структур, которые ограничивают движения молекул, оставляя им некоторую свободу для лавирования между препятствиями (затрудненная диффузия). Для характеристики движения протонов в сложной среде введено понятие, так называемого, измеряемого или действительного коэффициента диффузии (ИКД – Apparent Diffusion Coefficient ). В целом эта величина зависит от состава и микроструктуры вещества, в котором диффундирует молекула воды. В свободной воде при температуре тела эта величина равна 2,5х10 в минус третей степени квадратных миллиметров в секунду. В реальной биологической среде свободному движению протонов препятствуют естественные барьеры: клеточные мембраны, большие белковые молекулы, на которые с течением времени могут наталкиваться молекулы воды. Поэтому на практике вычисляют величину ИКД, который по величине меньше коэффициента диффузии чистой воды.

Слайд 54: ДВИ

Снижение измеряемого коэффициента диффузии ( ИДК) в тканях мозга представляет собой чувствительный индикатор наступления ишемических нарушений и степени тяжести ишемии. На сегодняшний день ДВИ представляют собой один из наиболее быстрых и высоко специфических методов диагностики инфаркта мозга на ранних стадиях его развития (до 6 часов), когда еще существует «терапевтическое окно» для восстановления пораженных тканей мозга. В острой фазе мозгового инсульта на ДВИ зона поражения имеет типично высокий МР сигнал, тогда как нормальные ткани выглядят темными. На ИКД картах – обратная картина. Постепенно высокий сигнал ишемизированной ткани на ДВИ сменяется изоинтенсивным (конец 2 недели), а затем становится гипоинтенсивным, отражая процесс формирования энцефаломаляции. Этот метод, пожалуй единственный на сегодняшний день, способный обнаружить появление новой ишемической зоны по периферии старого очага ОНМК

Слайд 55: ДВИ

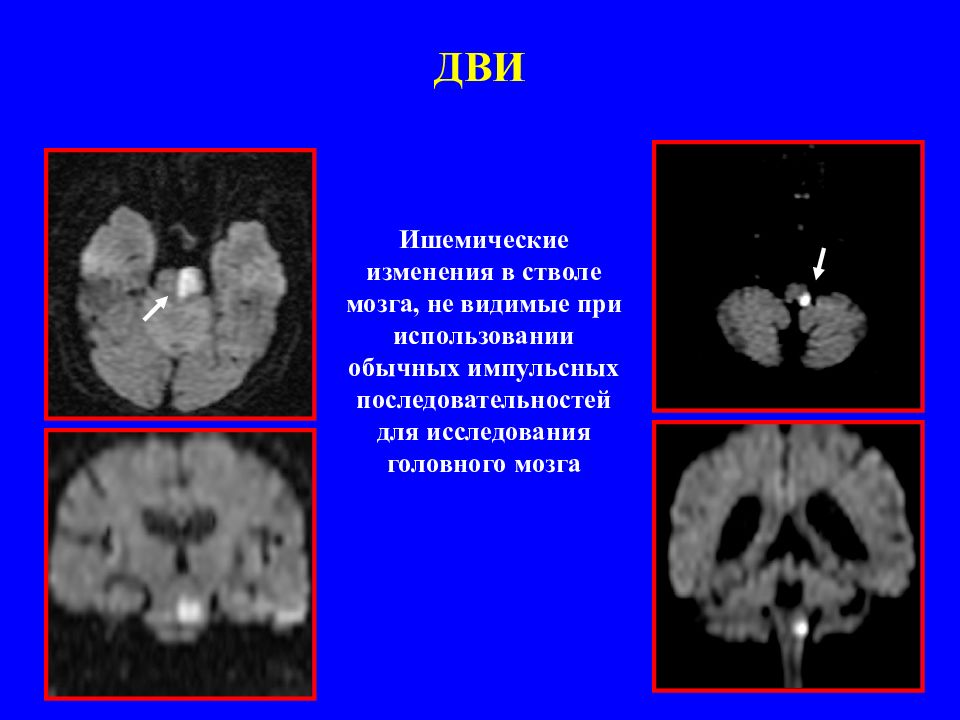

Ишемические изменения в стволе мозга, не видимые при использовании обычных импульсных последовательностей для исследования головного мозга

Слайд 56: Значение МР-исследований при инсульте -ДВИ

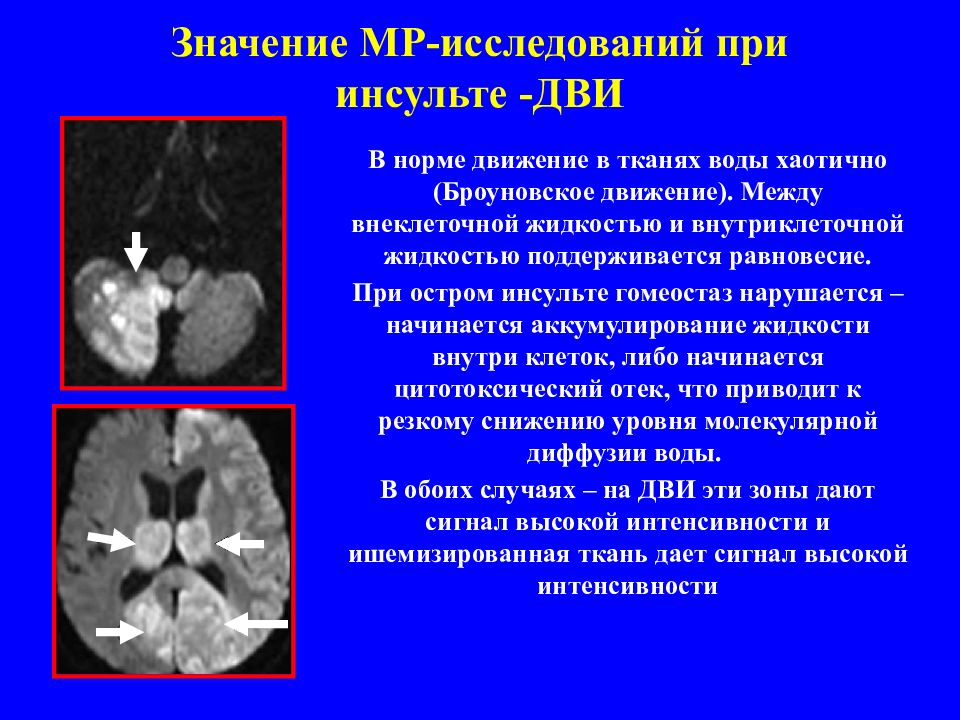

В норме движение в тканях воды хаотично (Броуновское движение). Между внеклеточной жидкостью и внутриклеточной жидкостью поддерживается равновесие. При остром инсульте гомеостаз нарушается – начинается аккумулирование жидкости внутри клеток, либо начинается цитотоксический отек, что приводит к резкому снижению уровня молекулярной диффузии воды. В обоих случаях – на ДВИ эти зоны дают сигнал высокой интенсивности и ишемизированная ткань дает сигнал высокой интенсивности

Слайд 57: МР-перфузиография может использоваться для выявления ткани, сохраняющей свою жизнеспособность (пенумбра или полутень)

Мертвая ткань Мертвая ткань П Е Н У М Б Р А

Слайд 58: Значение МР-исследований при инсульте – МР ПГ

Методика, по аналогии с КТПГ, связана с введением КВ. Для большинства контрастных препаратов, использующихся в МРТ характерны парамагнитные свойства, которые одновременно с уменьшением времён релаксации Т1, создают локальные неоднородности в областях перфузии крови. Затухание наблюдаемого сигнала в результате уменьшения времён релаксации Т2* в этих областях также может использоваться для количественной оценки перфузии тканей.

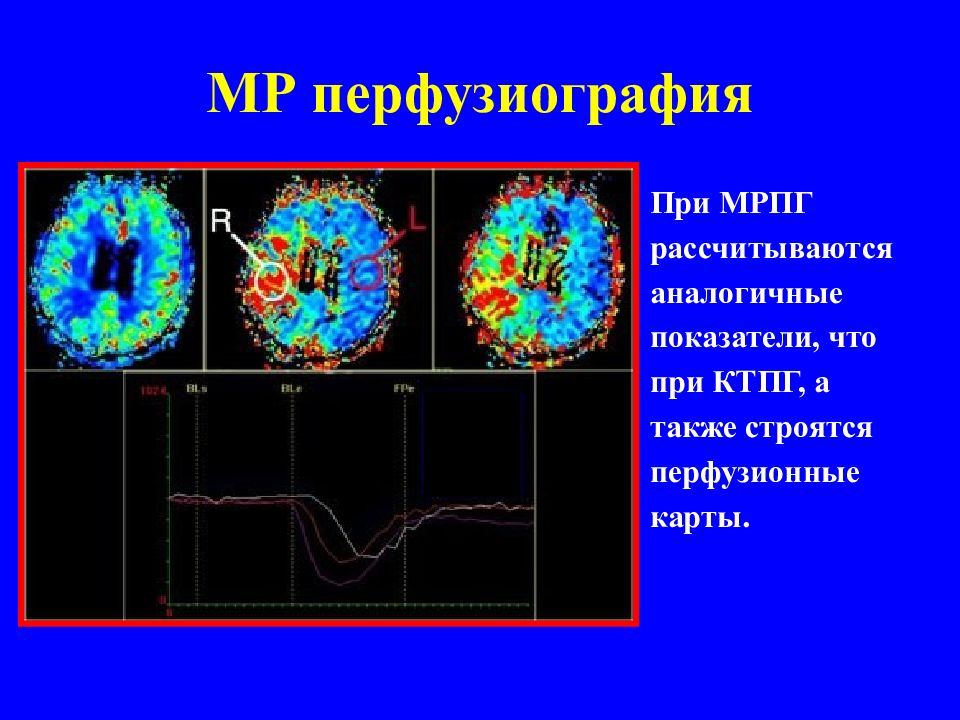

Слайд 59: МР перфузиография

При МРПГ рассчитываются аналогичные показатели, что при КТПГ, а также строятся перфузионные карты.

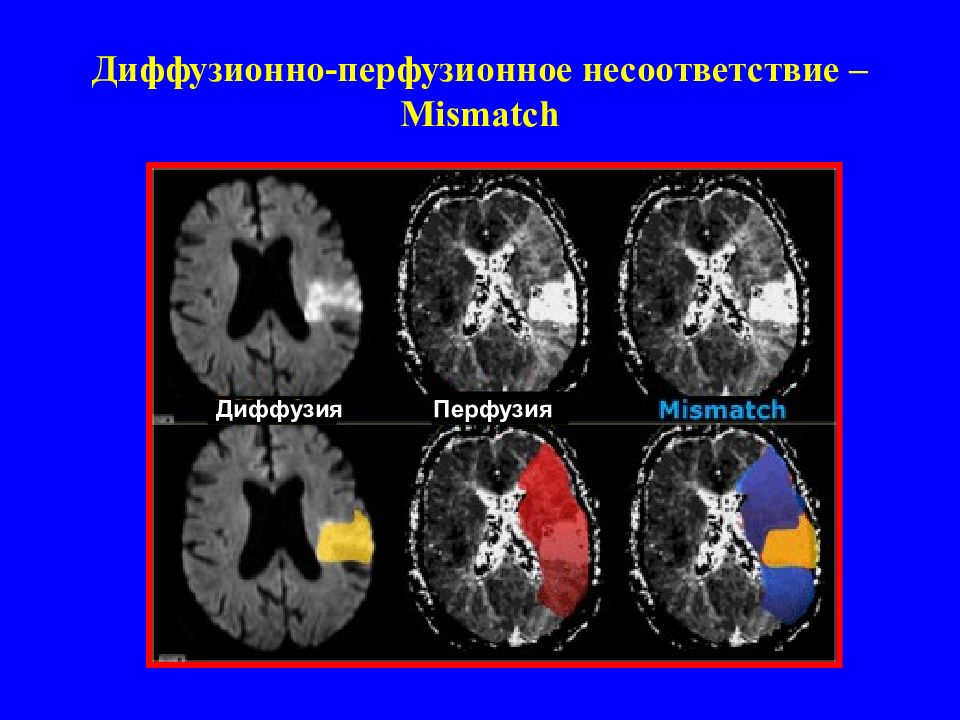

Слайд 60: C равнение диффузионных и перфузионных нарушений (диффузионно-перфузионное несоответствие – Mismatch)

Очаг поражения на ДВИ меньше, чем при МРПГ. В типичных случаях это свидетельствует об инфаркте мозга. В случаях, когда имеются только перфузионные изменения, без изменений диффузии следует думать о наличии пенумбры. Нормальные данные ДВИ с наличием изменений перфузии (увеличение ММТ с нормальным объемом крови и нормальным церебральным кровотоком) имеют место у симптоматических больных с хроническим цереброваскулярным поражением, либо свидетельствуют о наличии хронической ишемии с адекватным коллатеральным кровоснабжением. Очаги поражения имеют одинаковые размеры. Это бывает только при развившемся инфаркте мозга. Очаг поражения по данным ДВИ больше, чем при МР ПГ, либо виден только при ДВИ. Такая картина обычно имеет место при ранней реперфузии.

Слайд 62: Что же предпочесть – КТ или МРТ?

Риск для пациента Лучевая нагрузка Без лучевой нагрузки Затраты времени на исследование Характеристики метода КТ МРТ Доступность Доступен Пока малодоступен 5 минут 15-30 минут Объем ткани для ПГ 2-4 см Весь мозг Чувствительность КТ без КУ в первые 5 часов инсульта не превышает 50%, тогда как ДВИ при МРТ имеют чувствительность и специфичность соотвественно 88-100% и 86-100%. МРТ исследования и КВ для них, примерно, в 2-3 раза дороже.

Слайд 63: Острый инсульт

Острый инсульт (0 - 6 часов) КТ без КУ и / или МРТ без КУ +ДВИ Геморрагия Тромболизис не применяется Геморрагии нет 0 – 3 часа 3 – 6 часов в / в тромболизис МСКТА+КТПГ / МРА+МРПГ Наличие тромба и пенумбры Отсутствие пенумбры ± тромб Необходимо интенсивное вну- триатериальное лечение Внутриартериальная терапия может оказаться бесполезной